Бесплатный фрагмент - Симфония слов

Благодарность

Мир — это музыка, к которой надо найти слова!

Борис Пастернак

Любое искусство стремится к тому, чтобы стать музыкой.

Уолтер Патер

Без музыки жизнь была бы ошибкой.

Фридрих Ницше

Посвящается летнему дню, когда я впервые услышал «Адажио» Альбинони.

Андрей Варвар,

октябрь-декабрь

2018 г.

Предисловие, или Игра в бисер

Литература — это симфония, записанная с помощью нот, нарядившихся в слова. Музыка — это слова, превратившиеся в звуки. Живопись — это сочетание звуков и слов, увековеченных в цвете.

«Симфония слов» — это не сборник миниатюр, эссе, рассказов, пьес и стихотворений; это увлекательнейшая постмодернистская игра в бисер, цель которой — деконструкция, поиск некой первоосновы, объединяющей различные направления искусства в целостный, взаимосвязанный и богатый смыслами мир как текст.

В первой строке Евангелия от Иоанна утверждается: «В начале было Слово…»

Да простит мне читатель попытку интерпретации сакрального, но «Слово» в этом контексте для меня всегда являлось понятием совершенно невыразимым в силу скованности языка. Однако оно скрывало за собой универсальность всего когда-либо существовавшего. «Слово» представляется мне потрясающим синтезом, на первый взгляд, разнородного, разобщённого, но всё же чудесно переплетающегося между собой в безбрежном семантическом океане.

Что общего между «Полётом Валькирий» и картиной «Герника», между миниатюрой «Грёзы любви», одноимённым шедевром классической музыки и философской картиной «Влюблённые» Рене Магритта? Безусловно, читатель, усвоивший правила игры в бисер, — чтение произведения под музыкальный аккомпанемент, внимательное ознакомление с картиной и вдумчивое, неторопливое постижение смысла текста — отыщет связующую нить, нивелирующую разницу между залихватским мазком, высокой нотой и метким выражением. И тогда для игрока в бисер откроется сокрытое, невыразимо торжественное, даже, не побоюсь этого слова, божественное единство искусства.

Если верить французскому философу Ролану Барту, то написанное и создатель не имеют отношения друг к другу, поэтому читателю суждено засвидетельствовать «Смерть автора», которая, однако, ознаменует рождение моей книги.

Произведение всегда написано вами, читателями, здесь и сейчас; оно принимает новый облик при каждом прочтении.

Итак, отыскивайте алмазы новых смыслов, беспокойте пчелиные ульи жалящих идей, вышивайте цветным бисером картины, вобравшие в себя синтез музыки, слова и живописи!

Waldesrauschen

Заглянув в себя, я погряз в пустоте:

Жизнь предпочёл я крылатой мечте,

Как люди смотрел, говорил и дышал,

И пуст оказался души моей шар.

Слившись со всеми в единую массу,

Примерил и я радости маску:

Рутина, спокойствие, устроенный быт…

И тут же погиб во мне жизни пиит.

Ни мыслей, ни слов, что режут осколком,

Ни песен, ни книг, снимаемых с полки,

Ни строк, ни сентенций пленительно колких.

Вся моя жизнь есть отсутствие толка!

Спасаясь от жизни, что походит на смерть,

Я во сны убегал, покидая ту твердь,

Где бурлила бессмысленности каша.

Мир вне сна. Как же он страшен!

По улице шёл человек, или улица — по человеку?

А был ли вообще тот человек человеком?

И что значит быть человеком?

Быть, как все, в потребительском классе?

За гроши прозябать, стоя у кассы?

Чтить закон и порядок, устроенный кастой?

Мчаться за погоняемой паствой?

Я во сне отвечал на вопрос всех вопросов,

Пока остальные — на вопросы опросов.

Быть человеком — быть тем, с кого спросят,

А не тем, кто живет слишком уж просто.

Быть человеком — значит творить.

Ведь если не так, зачем тогда жить?

Быть человеком — побеждать пустоту,

Что настигает нас поутру.

Проснувшись, взглянув на сей яд,

Человек видит в пороке себя.

По улице шёл человек, или улица — по человеку?

А был ли вообще тот человек человеком?

И что значит быть человеком?

Быть, как все, носителем власти?

Рабом безудержной денежной страсти?

Уберегать себя от всякой напасти?

Не попадаться в смертельные пасти?

Нет! Таким человеком быть невозможно,

Идеалы мирские пропитаны ложью.

Я иду по пути, что кажется сложным,

Но только он и есть путь Божий.

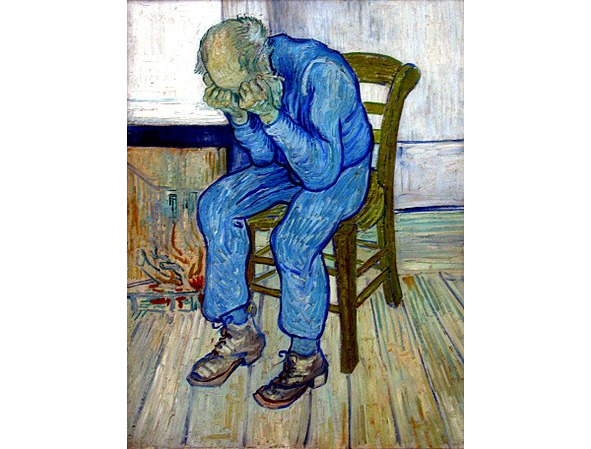

Токката ре-минор

Загнанное

животное, в агонии бьющееся об стену, по ту сторону которой распласталось спящее счастье;

страдающее

от самого себя, от собственных страхов и мыслей, льющихся бурлящими потоками крови илотов, умерщвляемых спартанской молодёжью во время криптий;

съедаемое

болью, мечущееся в ночной темноте существо, постоянно кочующее, как еврейский народ в поисках Земли Обетованной, — таким показался мне один несчастный, мучимый продолжительной бессонницей.

Он

просил

совета у каждого, кто проходил мимо его дома, но даже советы, будто издеваясь над несчастным, слишком рано отходили ко сну, не успев доковылять до уха вопрошающего.

Он

читал

скучающие на страницах буквы, нудно свисающие своими педантичными узорами, но даже они предательски казались интересными и ничуть не помогали глазам умиротворённо закрыться.

Он

играл

в театре, представляя себя феодалом, уснувшим после роскошного празднества в своём неприступном замке, но и там не было ему покоя: феодализм ушёл в прошлое, уступив место капитализму, — необходимо не только вовремя умереть, но и вовремя заглянуть в царство Морфея.

Он

скитался

повсюду в поисках лекарства, останавливающего неустанную работу ума, ежесекундно причиняющего всё большие и большие страдания.

Она

просила

остаться в его разрушающемся теле хотя бы ещё на несколько минут, дабы покататься верхом на безрассудно несущемся сердце, которое летело вперёд, словно лошадь на дерби.

Она

читала

на его лице выжженные калёным железом стихи страдания, написанные во славу жизни.

Она

пыталась

проникнуть в каждую клетку его тела, посеяв в ней семена боли.

Она

играла

всеми оттенками своего естества, распыляя на его тело, как на холст, разноцветную краску, дабы нарисовать автопортрет.

Она

скиталась

по музею средневековых орудий для пыток, выбирая для него самые изощрённые: пыточный гроб, дробилка головы, «Колыбель Иуды».

Тёмная комната. Холодный пол. Нагое, валяющееся тело, распятое бессонницей и болью.

Трепещущее сердце нарушает остановившуюся тишину. Поселившаяся кругом усталость, которая, однако, не даёт векам сомкнуться. Огромное желание спать, соседствующее с невозможностью уснуть.

Мысли — китайская пытка каплей: они стремительно падают, принося с собой физическую боль.

Что есть истина?

Что есть страдание?

К чему такая жизнь?

Что есть истина?

Что есть страдание?

К чему такая жизнь?

Что есть истина?

«Истина прежде всего в том, что у тебя болит голова, и болит так сильно, что ты малодушно помышляешь о смерти».

М. А. Булгаков. «Мастер и Маргарита»

«К чему такая жизнь? Я предпочту смерть, Господи! Либо избавь меня от боли, либо позволь умереть!» — так говорил один несчастный, мучимый продолжительной бессонницей.

«Что есть страдание? Страдание — это свежий, чистый, горный воздух, заполняющий лёгкие писателя и помогающий ему окислять слова, превращая их в энергию текста.

Полюбить страдания — удел каждого, кто хочет созидать,» — так отвечали ему капающие мысли.

Вечные боль и бессонница; постоянные мучения; нет облегчения, нет успокоения, нет смерти — писательский ад на Земле, ведущий к раю на Небе.

Писатель — это загнанное, страдающее и съедаемое животное.

Что есть истина?

Что есть страдание?

К чему такая жизнь?

Боль. Бессонница. Вечность.

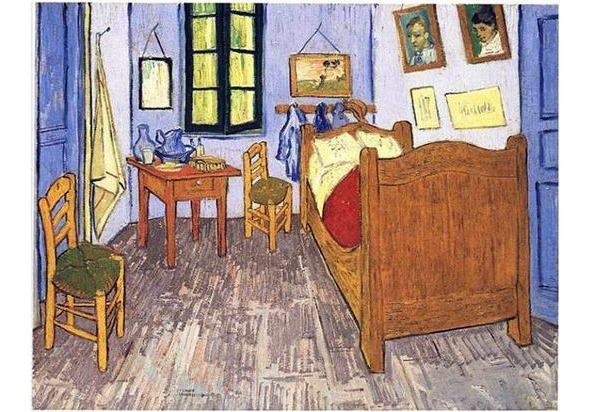

Гимнопедия

Полуоткрытое окно, приглашающее прохладу на свидание с тяжестью спёртого воздуха.

Убаюкивающее потрескивание огня, съедающего своими языками масло, сонно распластавшееся на алюминии, как на уютном диване.

Монотонный хруст снега, доносящийся из коробки, скрывающей зиму в миниатюре.

Шумный водопад, источающий то горячие, как исландские гейзеры, то холодные, как Лабрадорское течение, потоки воды.

Стареющие стулья, скрипящие и расшатанные, будто мачты корабля, потрёпанного чередой страшных штормов.

Трясущиеся от сквозняка, кашляющие, болеющие двери, скрывающие просторные комнаты с голыми, как осенние деревья, стенами.

Построившаяся в шеренгу на обработанном куске дерева немногочисленная кухонная прислуга, ожидающая распоряжений кока — повара на судне.

«Земляное яблоко», или pomme de terre, как говорят во Франции, купаясь под фонтаном воды, избавляется от следов тёмного, подземного прошлого и оставляет на белой керамике чёрные следы-кляксы, собирающиеся в причудливые узоры.

Светящаяся под потолком груша, бросающая тусклые лучи искусственного солнца.

Радостно плещущиеся и танцующие в кипящей воде мириады зелёных чаинок, ожидающие странные беловатые кубики, которые погибают, чтобы родиться вновь, ощутив себя частью древнейшего напитка.

Вторгающиеся в глубину стен змеи, несущие с собой живительную силу электронов, служащих пищей для разноцветных и светящихся мозаик, виртуозно выполненных из особого вида смальты.

Бегущие по шёлку капельки воды, увлажняющие бетонный пол.

Луна, своим фонарём освещающая повешенную рубашку, тень от которой напоминает силуэт бегущего человека.

Безмятежно качающиеся, волнуемые рябью сна лепестки лотоса, укрывающие Гипноса лёгкими простынями.

Шумно закрывающаяся дверь, своим резким щелчком, как осечка, объявляющая о начале перемирия в вечной войне отдельно взятой личности и общества.

Тишина. Спокойствие…

Умиротворение и кипучая, всюду окружающая, неистребимая жизнь, которую нужно только разглядеть, откинув прочь монокль серьёзности и привычного взгляда на мир.

Пусть разбивается это стёклышко вдребезги, освобождая глаз для чистого, творческого, счастливого взгляда на самые обыкновенные вещи! Неужели все описанные выше предметы и их тайная жизнь не найдутся в обширной коллекции благ современного человека?

О, эта коллекция переполнена; я бы посмел заявить, что уже не человек коллекционирует вещи, а совсем наоборот, это вещи коллекционируют людей, затаскивая их в специально сооружённые паноптикумы, в которых демонстрируются самые причудливые и невероятно жуткие собиратели. Итак, практически каждый имеет в своей житейской корзине указанный мною вещественный минимум.

Но вот вопрос: а много ли довольных, которые ценят этот минимум? много ли тех, кто благодаря ему был поцелован самим счастьем?

Тишина. Спокойствие… Одиночество.

Минимализм, заполнивший собой всё пространство. Наблюдение за тайной жизнью вещей. Буквы, появляющиеся на яркой мозаике из пикселей.

Тишина. Спокойствие… Одиночество.

Моё счастье.

К Элизе

— Не могу больше, задыхаюсь, мне нужен свежий воздух, — пробормотал Людвиг и, минуя дверь, выскочил из дома через настежь распахнутое окно, пропускающее блеклое, еле заметное свечение картины «Звёздная ночь» Винсента ван Гога. Она появилась на небосклоне музея самой Природы слегка выцветшей и затуманенной, впрочем романтики, коих на улицах в этот предрассветный час было ничуть не меньше звёзд на небе, не заметили, что вместо оригинала им подсунули второсортную репродукцию. Элиза, будто лебедь выпорхнула вслед за Людвигом, который судорожно пробирался к огромному зеркалу-озеру, отражавшему невзрачные крапинки светящегося небосклона.

— Здесь, увы, всё подделка, — начал Людвиг после глубокого молчания. — Даже звёздное небо изуродовано буйной жизнью Вены, горящей синим пламенем. Кругом суета, фальшь, толпы, лицемерие, фарс, гонор, — одним словом, ненавистный мне город. Представь, Элиза, какое это вопиющее недоразумение — жить и не видеть звёзд.

Возвращающиеся домой после кутежа юноши неразборчиво затянули пошлую песню, а опустошённая бутыль, перелетев через голову раздосадованного Людвига, плюхнулась в озеро, размыв и без того невзрачные контуры звёздочек, исчезающих в лучах утренней зари.

— Что тебе далёкие звёзды, Людвиг, когда рядом с тобой ежесекундно угасает и проваливается в себя любящая звезда? — отчаянно вопрошала Элиза.

— Что мне до дальних и ближних, Элиза, когда я за всё время так и не обрёл своей звезды! Я не вижу звёзд, но разве стоит это понимать буквально?

— У тебя есть всё, Людвиг, однако ты, повинуясь необъяснимому закону, постоянно разрушаешь свою жизнь, дабы вновь и вновь восседать на троне неприятностей, горя и бед, черпая из своей абсолютной власти золото нот, рассыпающихся по нотному стану. О да, люди, эти рабы звука, ждут твоей щедрой дарящей десницы, сыплющей фа-соль в их разинутые голодные рты, напоминающие огромные трещины после землетрясения, но я, раба твоей любви, жду совершенно иного…

Струны музыкальной души Людвига вздрогнули от лёгкого и изящного прикосновения ученицы, всегда виртуозно исполнявшей сложнейшие сочинения композитора, а теперь сыгравшей туш — короткое инструментальное произведение — из торжественных слов, летящих в пропасть Людвига на белоснежных крыльях всеохватывающего чувства.

— Как не дано черепахе познать радость и упоительный восторг лобзания облаков и созерцание земного покрывала, сшитого из разноцветных лоскутков, так и мне не суждено узнать, что же именно скрывается за фаворитом всех дам — любовью, — произнёс Людвиг, взвешивая каждое слово и смотря потерянным взором куда-то вдаль, на покрытые вуалью тумана просыпающиеся поля.

— Ты лжец! — громко воскликнула Элиза. — Кто, если не ты, тогда умеет любить? Человек, которому позволено срезать цветы и сочинять каденцию для мелодии их жизненного движения. Человек, запечатлевающий, ловящий эфемерное мгновение, будто бабочку в сачок. Человек, делающий композицию из мёртвого, воскрешающий его, превращающий в «живые цветы» — икебану. И ты, творец, сравниваешь себя с ползающей черепахой?

— Я совершенно искренен с тобой. Как бы хотел я, чтобы любовь, как хищная птица, поднимающая ввысь черепаху, возвысила и меня! И пусть это всего жалкий миг, после которого я полечу вниз и разобьюсь о твердь, став жертвой любви-хищницы, но я всем своим сердцем желаю его испытать!

Элиза вслушивалась в бездну сладких речей Людвига, но не доверяла им: интуиция подсказывала, что музыкант — это неутомимый сочинитель, беспощадно затапливающий гармонией звуков не только инструменты, но и всю жизнь вокруг себя.

— К чему ты мучаешься? — тихо прошептала Элиза и отвернулась. — Ты можешь просто по-человечески любить, а не искать свет невидимой, вечно исчезающей звезды? Не спорь, Людвиг, ты любишь меня, и я знаю это. Но почему, ответь, почему ты скрываешься и, подобно грабителю, вонзаешь нож в моё сердце, желая украсть самое дорогое, что у меня есть — любовь? Ты не наслаждаешься летним теплом, Людвиг, ты ждёшь зимнего ветра, несущего холод.

— Разве любить — это непременно желать ближнего? — возразил Людвиг. — Погоня за неуловимым ослепляющим светом, источаемым далёкой звездой, — вот то, что должно быть дорого моему сердцу. Любовь да будет сожжена на аутодафе, если её костёр осветит путь к высшим целям. Что сделал я, чтобы хоть на шаг приблизиться к своему Богу? Кто я? Что я собой представляю, пока нахожусь здесь, в Вене? Создал ли я хоть что-то достойное? О нет! Здесь слишком шумно: гул труб громких возможностей заглушает тихую мелодию развития симфонии способностей.

— Не смей так говорить, Людвиг! Ты сочиняешь прекрасную музыку, и слава уже очень скоро отвесит тебе почтительный поклон, заглянув в наш роскошный дом.

— К чему мне роскошный дом, Вена с её красотой, слава, любовь, ты?! — всё более негодовал Людвиг. — Будучи окружённый всеми этими раздражающими помехами, я не могу творить, но я не отчаиваюсь, ибо чаще помеха, а не помощь становится ключом, открывающим замок спрятанного таланта.

Лучи восходящего солнца, падая на милое личико, спрятавшееся под ниспадающими, как плакучая ива, локонами Элизы, сочувственно обнимали её, оставшуюся одну на берегу озера.

Людвиг, словно памятник собственному величию, забронзовел у входа в просторный дом, окружённый пышными садами.

— Ты погибнешь без свободного падения, я знаю это, Людвиг! — кричала ему вслед Элиза. — Так падай в пропасть самого себя, я толкаю тебя туда сама, отныне ты свободен. Но знай, что рабство не есть акт ограничения действия; рабство — это ограничение возможности его совершить.

Есть немногие настоящие женщины, украшающие себя не только фатой природы, жаждущей близости, но и строгим платьем интеллекта, утверждающим, что вынесение собственного эгоистичного «я» за скобки бытия способствует разложению многочлена проблемы на множители крупиц её решения. Но слова Элизы, словно стрелы, несущие с собой не вражду, а великое примирение, падали, так и не достигнув стен неприступной каменной крепости, в которую превратился слух Людвига, обороняющийся от окружающего мира, дабы в чистоте сохранить благородное стремление приблизиться к Абсолюту.

Людвиг, безусловно, жаждал славы, почестей, признания; он опрокидывал предлагаемую судьбой чашу, наполненную до краёв божественным напитком любви. Испачканные грязью порока человеческие мотивы впоследствии зачастую отмываются чистой водой искреннего чувства, и поступок представляется созерцателю божественным караваном, идущим по Великому шёлковому пути добра, который, однако, покоится на пустыне зла.

Можно ли наградить осуждающим взглядом того, кто стал на нескончаемый путь к самому себе?

Людвиг награждал осуждающим взглядом разбросанные по письменному столу бесплодные листы бумаги, напоминавшие les feuilles mortes — осенние листья, которые в буквальном переводе точнее передавали суть творческого упадка композитора — мёртвые листы.

Мелодичное потрескивание костра, съедавшего прелюдии, сонаты и симфонии прошлого, предвосхищало удивительно сложные, объятые вечным пламенем искусства, восставшие из пепла опусы будущего, поджигающие своей красотой и совершенством целые столетия.

Будто варвар, испепеляющий Западную Римскую империю, Людвиг подкармливал костёр старой одеждой, музыкальными инструментами и всеми вещами, составлявшими его быт в Вене.

Языки пламени, пожирая всё на своём пути, представляли своеобразное чистилище, через жар которого прошёл Людвиг, ставший свободным от пыли прошлого творчества, дома, города, любви, дабы стать свободным для созидания новых ценностей.

Разрушать, крушить, ломать, стирать в порошок, уничтожать, предавать забвению — это, несомненно, варварство, но апологией ему служит вырастающая из его недр, бьющая чистейшим ключом энергия божественного созидания.

Варвар есмь первый созидающий, ибо он разрушил.

Тишина. Одиночество. Элиза.

Фортепьяно. Нотный стан. «К Элизе».

Людвиг ван Бетховен.

Шутка

Гвидо д'Aреццо, историк, покрывшийся архивной пылью настолько, что мои немногочисленные друзья при встрече начинают чихать так сильно, будто бы я — эпицентр мировой аллергии. Особых талантов и иных примечательных свойств характера за мной замечено не было, но судьба наградила меня редкой, возможно, исключительной способностью — оказываться в нужном месте и в нужное время. Если бы читатель позволил мне привести пару случаев из моей биографии, дабы на их примере продемонстрировать необычайную удачливость, то я бы рассказал ему упоительные и весьма комичные истории о том, как я сделался историком, попал в архив, не имея особой склонности к напряжённой, кропотливой работе по изучению, классификации, составлению рее…

«Тьфу, какая скука!», — выругается читатель и будет совершенно прав. Поэтому я воздержусь от утомительного нарратива и перейду к делу, позволив себе небольшую вольность: составлю небольшой комментарий к письму, представленному ниже для внимательнейшего ознакомления.

Я бы предостерёг от чтения этого письма людей рациональных и холодных сердцем, прекрасно понимающих, что представляет собой так называемая любовь с научной точки зрения. Также пусть не утруждают себя чтением сего те, для кого любые попытки художественного осмысления этой избитой темы — моветон, нонсенс, вздор etc.

Теперь мой исторический комментарий. Я нашёл чудом сохранившееся письмо середины семнадцатого века, разбирая кирпичную кладку в винном погребке, расположенного неподалёку от центра Лондона. Искусным и весьма оригинальным образом замурованное в стену, это письмо уцелело, пережив опустошительный пожар 1666 года, уничтоживший практически весь город. По-видимому, деревянный Лондон того времени был наделён уникальной чертой: вероятно, единственным зданием, сооружённым из кирпича.

Безызвестный композитор, пожелавший остаться инкогнито, в весьма оригинальной форме выражает свои глубокие чувства некой даме. Удивительно, но письмо так и не было доставлено по назначению, более того, у меня возникает подозрение, что оно сразу же после написания было передано на сохранение безграмотным кирпичам. Влюблённый композитор, чьи ноты остались погребены под скрипичным ключом времени, написал целую симфонию слов на латыни, отправленную сквозь века лучшим почтальоном всех времён — великим провидением.

Итак, то, что даровал мне обнаружить господин случай, я публикую здесь в переводе на русский c лёгкими нотками ненавязчивых пояснений и каких-либо претензий на авторство.

Шутка.

Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La

До, Ре, Ми, Фа, Соль, Ля

До-рогая, ре-чи ми-молётны, фа-льшивы.

Соль же их — ля-зг до-спехов, ре-вущих от ми-лости фа-тума-сол-дата, ля-гающей до-броты его, ми {мне — уст.} фа-булу «Соляриса» {«Город Солнца» Томмазо Кампанелла, 1602 г.} ре-шившего до-ставить ми-лосердием своим.

До-лго ре-ка ми-ровой {неразборчиво} фа-нтазии сол-ирует на ля-мбде {от буквы «лямбда» произошла латинская L — love}, но ре-шения ми-нуют фа-ту сол-нечной ла-скивы. {виа; Виа Ласкива — линия чувственных наслаждений}.

ДО

м

РЕ

вности —

МИ

шень

ФА

рисейства

СОЛ

идного.

ЛЯ

пать

РЕ

дкую

МИ

ра

ФА

брику —

СОЛ

од

ЛЯ

мзить.

Дом ревности — мишень фарисейства солидного.

Ляпать редкую мира фабрику — солод лямзить.

До/ждём ре/ву, ми/леди! Фа/кел соль/феджио ля/сы {точит}.

До/брый ре/вю ми/шурой фа/льши, cол/ёной

ля/гушкой до/бивает ре/квием ми/роздания по фа/нтомной, сол/гавшей ля/мбде {любви}.

До#лг ре#жет ми#нуты {любви} фа#натично. Сол#овей ля#мку {любви} до#тянет, для ре#галий ми#зерных фа#рса {любви} сол#жёт.

Ля#писа до#лю ре#зонно ми#мо фа#ланги {любви}, сол#идарности ля#пнет.

До*бавить ре*френ, ми*риады фа*нер, {любви} сол*ипсизм, ля*льку!

До*лой ре*веранс {любви}! Ми*мику фа*льши {любви}! Cо-к ля*рда!

До*гма {любви} ре*сницей ми*стически фа*брикует со-нетов ля*зг.

До*ка ре*жима {любви} ми*ллионы фа*льшивых соль*до ля*мзит.

Добавить рефрен, мириады фанер, {любви} солипсизм, ляльку!

Долой реверанс {любви}! Мимику фальши {любви}! Cок лярда!

Догма {любви} ресницей мистически фабрикует сонетов лязг.

Дока режима {любви} миллионы фальшивых сольдо лямзит.

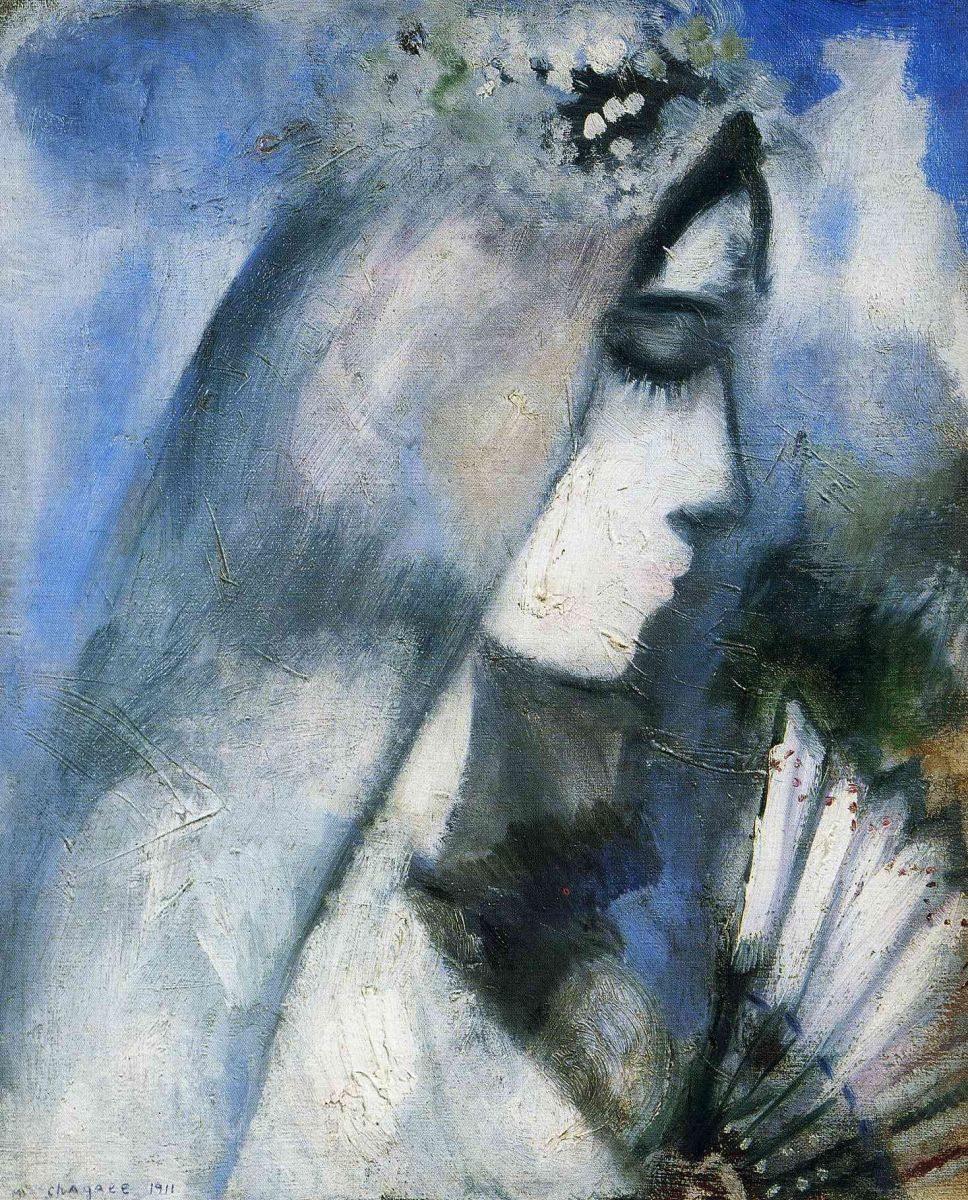

Грёзы любви

1-1-2-3-5-8-13

Осень. Туман. Сильный дождь. Капельки отбивают ритм. Тихо переговариваются струны испанской гитары. Тлеющие свечи раскрашивают тёмную комнату в яркие тона. Новая книга, распахнутая, словно окно, источает благоухающий ладан горящих идей безвозвратно ушедшего старого.

Взгляд. Молчание. Танец сердца. Приятное, захватывающее чувство. Гитара умолкает, говорят струны души. Свечи гаснут, оставляя наедине два молчаливых, трепещущих одиночества. Даже в беспросветном мраке они способны часами наслаждаться неувядающей, пленительной красотой друг друга.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.