Бесплатный фрагмент - Школа в таёжном посёлке

Моя школа

Ну, что тебе сказать про Сахалин?

— На острове нормальная погода.

Прибой мою тельняшку просолил,

И я живу у самого восхода…

(Из популярной песни 60-х годов)

«Никогда не возвращайся

в прежние места…»

Г. Шпаликов

В пятьдесят лет я простился с Родиной на целых тринадцать с половиной лет, переехав на работу в Соединённые Штаты. Как только прошла первая эйфория от приезда в солнечную Калифорнию, по ночам мне постоянно стала сниться моя школа в маленьком таёжном посёлке Леонидово на Сахалине. Скаждым годом ностальгия становилась всё острей, и как только я вылетел на научную конференцию в Санкт-Петербург, воспользовавшись оказией, после конференции я купил билет в Южно-Сахалинск, дал телеграмму сыну, проживавшему в Леонидово, провёл семь часов в самолёте, затем всю нось продремал на жёсткой скамейке общего вагона, и вот я схожу по ступенькам на станции Олень.

Я вернулся сюда через сорок лет. То, что я увидел, поразило меня до глубины сердца. Слово «разруха» не передаёт и десятой доли той страшной картины, которая открылась моему взору. В годы моего детства в посёлке стояла дивизия. В её состав входили танковый полк, артиллерийский, мотопехотный и полк морской авиации. Уже после моего окончания школы дивизия построила полтора десятка добротных пятиэтажных домов и две девятиэтажки для офицеров и их семей. Дивизию расформировали лет за десять до моего приезда, в бандитские девяностые, и с этого времени началась разруха. Большинство офицеров переехали служить на материк, осталась только небольшая часть пенсионеров. Для остальных жителей посёлка наступила безработица. Кому-то удалось найти работу в соседнем городе Поронайске, остальные выживали подсобным хозяйством, дарами тайги и моря. В связи с огромным количеством опустевшего жилья власти начали реализацию программы переселения из отдалённых мелких посёлков во вполне комфортабельные жилища с центральным отоплением, водоснабжением, ванными комнатами и ватерклозетами. Но и после этого более половины квартир в пятиэтажках пустовали, а обе девятиэтажки были разорены. Они имели отдельную котельную, и обогревать эти полупустые громады просто не было денег.

А вот школа почти не изменилась. На следующий день после моего приезды мы с сыном вышли из села Майское, где он занимался фермерством, прошли от кладбища в подлеске не к фасаду школы, а с тыльной стороны. Справа раньше было длинное здание интерната. Там же располагались школьные мастерские, где потерявший на фронте ногу Павел Петрович обучал нас мастерить табуретки и вытачивать ключи для дверных замков. Теперь этого здания не было. Слева располагалась школьная котельная и гараж, а еще дальше — площадка, куда мы сваливали собираемый по окрестностям металлолом. Бумажной макулатуры в посёлке было немного, а вот металлолома от военных — сколько угодно, только собирай.

Само здание двухэтажной школы, имевшее вид буквы «П», выглядело вполне ухоженным, не имело ни трещин, ни отвалившихся кусков штукатурки. Вот мы всходим по ступенькам и открываем высокую парадную дверь. С виду вроде обычная дверь, а для меня уже напоминает историю, о которой далее будет отдельный рассказ…

Однако, мы задержались у самых дверей школы. Пора пройти и дальше. За небольшим тамбуром открывалась широкая площадка, покрытая кафелем. Здесь мы обычно снимали обувь, в которой пришли и надевали сменную обувь. За этим следили дежурные в нарукавных повязках. Далее мы сдавали верхнюю одежду в гардероб и разбегались по классам. Сейчас была пора каникул, в школе почти никого не было, только две технички домывали кафельный пол. Чтобы не вызывать подозрений в этом посёлке, где все друг друга знают, я сообщил, что учился когда-то в этой школе, а сейчас пришёл просто посмотреть. Они одобрительно кивнули и продолжили своё дело. Справа от двери располагался кабинет директора, слева — завуча. Мы сворачиваем в правое крыло. Там располагался один из первых классов, затем столовая, кухня, учительская и в самом конце коридора спортзал. Туда мы и направились с сыном Данилой.

Зал был совершенно тот же, что и в моём детстве. От двери, слева вдоль стены стояли длинные скамейки, слева и справа на стенах висели баскетбольные щиты. Справа от двери находилась глубокая ниша, где стояли штанги, снаряды «Конь», «Козёл» и лежали стопкой кожаные маты. Единственная обнаруженная мной разница состояла в том, что канат сейчас был подвешен в правом дальнем углу, а в моё время он висел в левом. Несмотря на свою физическую хлипкость в школьные годы, по канату я лазил, как обезьяна. Шик был в том, чтобы лезть не торопять, выгибая спинку и выпрямляя под прямым углом ноги, при этом спиной чувствуя, как девочки кидают оценивающие взгляды. Сейчас в центре зала стояла высокая стремянка, и кряжистый мужик чинил прохудившийся потолок. Мы обменялись несколькими фразами и двинулись обратно.

В левом крыле располагалась пара классных комнат, затем лестничный пролёт, ведущий на второй этаж, а далее была пионерская комната, где хранились знамя, вымпелы, барабаны, пионерские трубы, переходящие кубки и прочие причиндалы. С этой комнатой связаны тоже приятные воспоминания. Именно здесь меня учила танцевать вальс девочка Тамара, которой я потом посвятил рассказ «Первая любовь» и повесть «Обычный рейс». Дальше пионерской комнаты были только подсобные помещения и туалеты. В день, когда проводились репетиции общешкольного хора, входные двери блокировались дежурными, и избежать этого тягостного мероприятия можно было только улизнув через предусмотрительно открытое окно туалета. Здесь же мы когда-то осваивали азы курения.

Слева от лестницы на втором этаже был кабинет химии, из которого дверь вела в лаборантскую. Когда директор удалялся в эту комнату за реактивами и долго там пребывал, мы многозначительно перемигивались. Злые языки поговаривали, что он там разводит спирт и пьёт прямо из мензурки, а потом идёт продолжать урок. Кабинет физики располагался в противоположном конце этажа, а наш гвардейский пятый «Г» располагался сразу же справа от лестницы. Я зашёл в свой клас, и какой-то комок подступил к горлу. Класс сверкал свежевыкрашенным полом, вместо парт там теперь стояли столы, но я видел перед собой именно парты, стоящие тремя рядами. За первой партой слева сидела Нина Сухорукова, тихая девочка, у ней было слабое зрение. Справа сидел тоже тихоня, Толя Осипенко, которого мой вечный недруг Витька называл презрительно «босс пивной промышленности», издеваясь над его хилым телосложением. Когда нас принимали скопом в комсомол, Толя был единственным, кого не приняли, потому что на вопрос: «Где ты был, когда мы ездили на картошку?», он ответил: «Зуб болел», а на вопрос: «Где ты был, когда мы вышли на субботник?», он испуганно пробормотал: «Живот болел».

Рядом с Толей сидела Нина Сидорова, крупная и красивая девочка в очках с тогда уже впечатляющими формами. У неё, видимо, было слабое сердце, потому что на беговой дорожке стадиона она однажды упала в обморок, а наш физрук бережно так взял её на руки и отнёс в тень, и было видно, что ему это приятно. Наши наиболее созревшие барышни Галя и Света сделали из этого выводы, и на следующих занятиях одна из них обмякла, перепрыгнув через «коня», а другая просто упала мешком, выполняя упражнение на кольцах. Физрук же раскусил эту мелкую военную хитрость и попросил других девочек оттащить «спортсменок» на маты и сбрызнуть холодной водой.

За второй партой слева сидели томная красавица Нинка Выборнова — первая, неразделённая любовь моего друга Серёги, а также Лёнька Мельников. Лёнька был ходячей совестью, до щепетильности честный и справедливый. Большинство из нас при случае могли чего-нибудь украсть. До личных вещей, правда, доходило редко. Тырили, в основном, огурцы или клубнику с огородов. Я однажды лампочку стащил, а Лёнька заметил. Зачем она мне была нужна, я ни тогда не понимал, и сейчас не знаю. Но стащил, сунув незаметно в мешочек со сменной обувью. А Лёнька сказал тихо: «Положи на место!». Мне стало стыдно даже более, чем если бы меня застукал директор, и я положил. Лёнька был очень молчалив, о его жизни мы практически ничего не знали, кроме разве того, что он из неблагополучной семьи. Этим-то у нас никого удивить нельзя, поскольку из неблагополучных у нас было около половины. Подозреваю, что Лёнька частенько приходил в школу голодным, но сам он ни за что не скажет из гордости. Так вот этот Лёнька был первым из нашего класса, кто ушёл из жизни. Я после восьмого класса поступил в мореходку, а Лёнька в горный техникум. Учиться ему было на год меньше, и потому он на год раньше закончил и поступил на работу в том же Леонидово. Ребята рассказывали, что он очень любил свою мать, хотя и была она запойной пьяницей. Отца же Лёнька, возможно, и не знал никогда. Получив первую в жизни получку, он купил матери красивое платье, цветов и угощение на стол. Когда пришёл домой, мать застал в дребезину пьяной. Он отдал ей все оставшиеся деньги, а мать смеясь швырнула их Лёньке в лицо: «Не надо мне твоей подачки, сынок!». Тогда он купил в магазине бутылку водки, зашёл к соседу, выпили, и пошёл как бы домой, а через час сосед обнаружил Лёньку повесившимся в своём сарае.

На следующей парте сидели Танька Кустова и Генка Переяславцев. Танька была не то, чтобы красивой, но просто переполненной соками жизни, которые грозили пролиться через край. Наши пацаны, конечно, её не интересовали нисколько. Она ходила по выходным на танцы, и провожали её всегда солдаты. Думаю, со временем она обзавелась оравой сопливых детей, и все от разных мужей или просто от хороших людей. У Генки отец был командиром роты. Сам же Генка нравился мне тем, что он мог часами с невероятной аккуратностью вытачивать модели кораблей с мельчайшими деталями. Этим он и меня заразил, только у меня так никогда не получалось, терпения не хватало. Но всё же я от Генки перенял немало навыков, и однажды принёс в школу созданного своей фантазией робота из пластилина. Тщательность изготовления тончайших цветных проволочек и лампочек была таковой, что все ахнули. Много позже, став отцом, я попытался сыну своему сделать нечто подобное. Вышло гораздо лучше среднего, но я понимал, до того уровня, что я продемонстрировал в пятом классе, теперь было очень далеко.

На последней парте в этом ряду сидели Витя Беляков и Галя. Оба были такие крупные, что казались на несколько лет старше всех остальных. И эта разница проявалялась в том, что с остальными и не возникало обычной дружбы. Мне кажется, из Вити вышел прекрасный отец семейства и крепкий хозяин. То же и о Гале можно предположить.

За первой партой центрального ряда сидела главная отличница класса Таня Ворона, неизменный председатель Совета Отряда и член президиумов. Но вообще она не задавалась, и у неё были красивые еврейские глаза. А рядом с ней сидела тоже в своём роде знаменитая личность, Коля Цой. У Коли на месте левого глаза было бельмо. Оно осталось после того, как в его руках шарахнул взрыватель от мины, который Коля решил разобрать. А знаменит он был тем, что умел рисовать как бог. В том возрасте пацаны рисуют, главным образом, баталии. Рисовать-то умеют все, вот только всё дело в том, как. То, что творил Коля не поддаётся никакому описанию. Его рука не останавливалась ни на миг, и на листе бумаги с невероятной скоростью возникали фрагменты танков, орудий, бегущие и падающие солдаты, летящие самолёты, разрывы снарядов и развевающиеся знамёна. И всё это дышало энергией движения, а ты стоял рядом, с самой черной завистью и понимал, что у тебя так не получится просто никогда, хоть ты лопни. Тогда я впервые ощутил, какое наслаждение наблюдать за работой гения, пусть даже районного масштаба.

За второй партой сидели я и Нина Ким. Я тогда думал, что у корейцев бывает только три фамилии: Ким, Цой и Чен. Нина тоже обладала ярко выраженным художественным талантом, но совершенно иной направленности. Она рисовала портреты и цветы. Портреты были «как живые», и ей единственной в школе доверяли рисовать портрет Ленина на плакатах к праздникам. Когда меня выбрали редактором стенной газеты, тихую и скромную Нину придали мне художником, и целый год мы с ней ковали добротные ежемесячные выпуски с моими текстами и её рисунками.

За моей спиной сидел закадычный друг Серёга Белик. Внешне в Серёге не было ничего привлекательного: нос картошкой, мешковатая фигура, белобрысые волосы и ресницы обыкновенного белорусского паренька из деревни. Отец у него был начальником Дома Офицеров, мать домохозяйков. Мать умела играть на гитаре, фисгармонии и, подозреваю, на многих других инструментах. Серегу отдали в музыкальную школу по классу баяна. Играть бесконечные этюды и арпеджио для Серёги было так невыносимо, что когда он случайно порезал палец и получил законное освобождение от музыкальных занятий, он сделал правильный вывод. Долго ещё потом, когда палец подживал, он расковыривал рану гвоздиком, продлевая свой «бюллетень». Ходил Серёга сгорбившись, чуть наклонив корпус вперёд, мелкими перебежками и сильно размахивая руками. А понравился он мне тем, что был добрый и бескорыстный, — последнее отдаст, если это тебе понравится. Но главное в нём было совсем другое. Знали это совсем не многие. Серёга был философом. Его любимым занятием было лежать на диванчике и рассуждать. Говорил он так интересно и захватывающе, что хотелось слушать бесконечно. И ещё нас объединяла целеустремлённость. Серёга мечтал стать лётчиком, а я моряком. Оба мы потом добились своего, хотя это оказалось не так и легко.

Рядом с Серёгой сидела Наташка Маркович. Я её страшно не любил, поскольку она была задавака, картавила и смешно выпячивала губы, как лягушка. Но мне приходилось её терпеть, когда в неё влюбился мой брат, и мне досталось таскать записочки от одного к другому. Записочки эти я, конечно, читал и потом ухмылялся над братом, а он давал мне тумака, и потом мы уже дрались до первой крови, аки лютые тигры.

За последней партой сидел Генка Прокаев, большой интеллектуал. Он мастерски играл на аккордеоне, срывая восхищение наших девочек, поэтому, в отличие от Серёги, ему не приходило в голову ковырять себе палец гвоздиком. Кажется, позднее он закончил дипломатическую академию, на пенсии жил в Москве.

В левом ряду, как я уже упоминал, на первой парте сидел наш тихий «босс пивной промышленности», а рядом с ним вечно вертелся, корчил рожи шут гороховый Колька Болдычев. В армии он потом попадёт в десантные войска, и вернётся в Леонидово таким же весёлым зубоскалом, сверкая золотыми коронками передних зубов, выбитых при праздновании Дня десантников, и многочисленными, художественно выполненными наколками на доступных обозрению частях тела. На остальных частях, говорят, наколки были намного интереснее.

За второй партой в этом ряду сидел украинский крепыш Ионька Димитрюк. Драться с ним рисковали немногие, но парень он был очень смирный и добродушный, зато соседом у него был тот самый наглый Витька, который всех задирал. Он был записным шутом и провокатором класса. Витька был раннего развития, подмигивал всем девочкам подряд, произносил сальные гадости и просвещал остальных в вопросах отношений между полами. Через год его семья переедет в Южно-Сахалинск, но нам ещё придётся встретиться с ним в мореходке, куда он поступит после окончания десятилетки, и будет учиться на два курса младше меня. Полагаю, причина этому та, что к окончанию школы он совсем отбился от рук и родители решили, что только мореходка способна сделать из него человека. После первого курса Витька поехал с командой на остров Шикотан шкерить рыбу. Поскольку на конвейерах там, в основном, стоят молодые девушки, Витька с избытком познал радости первой любви. Через несколько месяцев он женился и рассказывал ребятам достаточно похабные, но интересные вещи о своей семейной жизни.

За третьей партой сидели Юра Ворошило и моя первая любовь Тамара Бровкина. О Тамаре я написал уже немало, а вот Юра был просто надёжным другом, хотя особыми талантами не блистал. В нашей тесной школьной компании он был Арамисом, Генка Прокаев — Портосом, Серёга — благородным Атосом, ну а я — д’Артаньяном, соответственно. За последней партой сидел Мишка Попов. Он ничем не выделялся и потому мне запомнился слабо.

После посещения школы я написал стихи:

Кому-то по душе весёлость нрава,

Кому-то удаль сродни, — ну и пусть,

И я не стал бы спорить с вами, право,

Но мне милей несказанная грусть.

В ней мудрость понимания истоков

И горький опыт пройденных дорог,

Отметки всех назначенных нам сроков, —

Всё, что я смог, и то, чего не смог.

В ней осени печальное начало

И детских грёз забытых череда,

Прогулки под луною у причала

С той девушкой, что помню я всегда,

Прощенье всех грехов свершённых нами,

Прохлада дивных летних вечеров,

Камина потухающего пламя,

И путника в ночи желанный кров.

В той части Сахалина, где я жил, фрукты не росли. Сам остров был погранзоной, и государство завозило нам фрукты два раза в год, к большим праздникам. Это были китайские яблоки. Их было так мало, что поступали они не в магазины, а распределялись по организациям. Упакованы они были в деревянные ящики, засыпанные опилками, и достать их можно было, разрывая опилки. Яблоки были некрупные, но каждое из них было обёрнуто в папиросную бумагу. Когда развернёшь бумажный кулёк, на несколько метров вокруг распространяется волшебный, ни с чем не сравнимай аромат. Этот неповторимый аромат детства я помню и сейчас, хотя прошло более шестидесяти лет.

Казалось бы, маленький посёлок, расположен в тайге, в забытом Богом месте. До цивилизации сотни, а то и тысячи километров. Но наша жизнь там была насыщена своими, важными событиями, которые предопределили всё наше будущее. Потом я много путешествовал по морям и по суше. Сначала объехал всю страну, затем весь свет. Но, чем дальше я жил, тем сильнее мне хотелось вернуться именно сюда, в страну моего детства, где мне был близок и дорог каждый клочок земли, каждый распадок, ручей или речушка. К счастью, я успел реализовать этот замысел, в результате которого и появилась эта книга.

Учительница первая моя

Что б ни говорили c лестью иль сомненьем,

В злобе иль в застолья праздный час,

Те, кто нас любили, не изменят мненья,

Потому что слишком знали нас.

Чем более взрослым становится человек, тем интенсивнее новые впечатления вытесняют из его памяти прежние, поэтому редко кто помнит свои детские впечатления о первом классе школьной жизни. Люди начинают ощущать себя старыми, когда всё, что можно было сделать в первый раз, сделано, осталось сделать в первый раз одно, последнее — умереть. Совсем не так было у Жоры. Свой первый класс он помнил очень хорошо, так как тот был наполнен не совсем обычными приключениями. Впрочем, под приключениями обычно понимают некие приятные или волнующие события, в то время как эти события для Жоры скорее можно охарактеризовать как преодоления жизненных препятствий и разного рода напастей.

Не успел Жора как следует познакомиться с одноклассниками, как приключения эти не заставили себя ждать. В конце октября настоящий снег ещё не лёг, но лужи замёрзли прочно, и школьники на переменах катались по льду. Катались на сапогах и ботинках, разгоняясь и отталкиваясь от асфальта. Забава эта для Жоры окончилась тем, что он не успел затормозить, споткнулся и упал, вытянув руки вперёд. Запястье правой руки пронзила острая боль, но тут прозвенел звонок на урок. Вбежав в класс, он сунул пылающую болью руку под парту. Надежда Ивановна вошла в класс, положила классный журнал на стол и объявила:

— Открыли прописи. Начинаем писать палочки и крючочки. На первых трёх строчках палочки, затем три строчки — крючочки. Семёнов, ты почему не пишешь?

Жора молчал. Учительница подошли поближе и заметила, что лицо у Жоры было совершенно белым, а правую руку он держал под партой. Откинув крышку парты, она взяла Жору за руку, он пронзительно вскрикнул. Надежда Ивановна отвела Жору в школьный медпункт, откуда, после звонка, Жору отвезли в больницу на машине Скорой помощи, где ему наложили гипс, повесили руку на белую повязку и доставили домой.

В школе Жора появился через два дня. Он был похож на раненого подпольщика из кинофильма «Молодая гвардия». Молчал и улыбался. Лишь по этой улыбке можно было догадаться, как он героически преодолевает жестокую боль. Целый месяц

Жора не шалил на переменах. Только школьник может догадаться, чего это ему стоило. Затем гипс сняли, но писать правой рукой он ещё долго не мог. Пальцы его не слушались, а при попытке твёрдо сжать в руке карандаш или ручку боль появлялась снова. В виде исключения, ему разрешили временно писать крючочки и палочки левой рукой. Первоклассники к тому времени уже учились писать петли и овалы. Уже через неделю Жора довольно ловко выписывал все эти элементы левой. Получалось совсем неплохо, только при письме правой рукой у элементов естественным получается правый наклон, тогда как у Жоры они получались с левым наклоном. На это пока особого внимания не обращали, поскольку разрешение писать левой было временным. Вот только оценок по чистописанию раненому ученику не выставляли, поскольку писал он не по утвержденному народным образованием стандарту.

Через месяц после снятия гипса, временное разрешение было отменено, и Жора должен был переучиваться на правильную правую руку. Это оказалось гораздо сложнее, чем просто учиться писать с самого начала. К тому времени ученики уже вовсю писали в прописях буквы и даже короткие слова типа «мама мыла раму». Буквы у Жоры получались кривыми не только потому, что писать правой было непривычно. Писать было больно. Но всё в жизни когда-нибудь проходит, и ещё через месяц дело правописания стало налаживаться. И тут Жору ждало следующее приключение. Самым странным было то, что оно определённым образом было связано с первым, хотя это был не перелом.

Электричество в посёлок Леонидово, да и на всю южную половину острова, поступало от Южно-Сахалинской электростанции. Рядом с посёлком, на побережье находился город-порт Поронайск. Сам порт, целлюлозно-бумажный комбинат и цементный завод потребляли так много электроэнергии, что с окончанием рабочего дня в определённое время энергосети переключались с дневного режима работы на ночной. Эта операция приводила к тому, что в посёлке на полчаса, а то и больше, гас свет. Электричество в госпиталь, Дом офицеров и некоторые важные узлы управления расквартированной в посёлке дивизии в эти периоды подавалось от аварийных источников питания в виде акуммуляторов или движков, работающих на солярке. Население не роптало, понимая высокие задачи, стоящие перед страной, выжившей в страшной мясорубке Отечественной войны. У всех в домах были керосиновые лампы и свечки.

Вечером Жора и двое его старших братьев сидели дома, когда погас свет. Родители пошли в кино на вечерний сеанс. Зажгли лампу. Братьям было скучно. Телевизоров тогда ещё не было, а читать книги или делать домашние уроки при свете лампы не хотелось. Тем более, что мама сказала, чтение при свете лампы портит зрение. Смотреть на огонь, как известно, можно сколько угодно. Это не надоедает. Нужно только время от времени подкручивать фитиль, чтобы лампа не погасла и фитиль не слишком чадил. Братья молчали, потому что в темноте и мысли интересные в головы не приходят. Жора рисовал карты настуаления наших войск на позиции противника. Для этого имелась специальная офицерская линейка. В целлулоидной пластине имелись прорези, обводя которые можно рисовать любые объекты, изображающие военную технику с помощью специальных значков. Смысл этих значков был известен всем нормальным пацанам. Танк изображался ромбом. Значок артиллерийского оружия — ствол в виде прямой линии и две чёрточки по бокам (колёса). Одна, две или три чёрточки сзади ствола обозначали калибр орудия. Ствол зенитной пушки имел стрелку впереди. Бронетранспортёр — пятиугольник с острым углом спереди. Самоходка — тот же ромб, а внутри изображение орудия. Были ещё авиационные и морские линейки.

Держа линейку перед собой, Жора задумался: «Что, если линейку подержать над пламенем, расплавится или нет?». У детей промежуток между мыслью и действием намного короче, чем у взрослых. Поставил линейку сверху, на стекло керосиновой лампы. Линейка плавиться не стала, а вспыхнула ярким пламенем. Жора линейку не бросил, а стал размахивать ею, пытаясь погасить пламя. Пламя от этого гаснуть не стало, а охватило всю правую кисть. Жора заорал от испуга и боли. Линейка полностью сгорела за секунду. В кухне стояло ведро с питьевой водой, туда Жора и сунул пылающую болью руку. Боль отлегла, но, стоило руку вынуть из воды, боль появлалась с новой силой.

На крыльце послышались шаги возвращавшихся из кино родителей. Боясь наказания, Жора бросился к своей кровати и накрылся одеялом с головой. По испуганным глазам сыновей мать догадалась: в доме что-то произошло.

— Что случилось, — вскричала мама.

Братья опустили глаза вниз. В это время Жора застонал от нестерпимой боли. Подбежав к кровати и откинув одеяло, она увидела кисть младшего сына, превратившуюся в один сплошной волдырь. В такие минуты правильные решения приходят мгновенно. Мама схватила бутылку с подсолнечным маслом, смочила полотенце и обвязала руку сына, затем родители отнесли его в госпиталь. Раны от ожогов заживают гораздо дольше, чем переломы. Снова Жора посещал школу с забинтованной правой рукой на подвязке. Опять возобновилось временное разрешение писать левой рукой. Теперь переучиваться не пришлось, дело было привычное, да и почерк выработался красивый. Одно плохо — наклон у букв был в левую сторону, но с этим пока мирились. Через два месяца, когда повязку сняли окончательно, все временные ограничения отменили, последовал жёсткий приказ: теперь писать только правой, ибо советский школьник категорически не должен писать, как ему хочется. Если каждый решит писать, как ему вздумается, вся советская педагогика рухнет псу под хвост.

На этот раз переучиваться было несравненно труднее. Буквы получались настолько корявыми, что по письму даже тройку Надежда Ивановна ставила лишь скрепя сердце. Более или менее, Жора научился писать правой лишь к окончанию первого класса, но если замечал, что учительница не смотрит на него, автоматически начинал писать левой. Так, до самого окончания школы его почерк левой рукой был гораздо лучше, чем когда он писал правой. Что любопытно, до конца своей жизни основные мужские навыки — бросать камни, рубить топором, пилить ножовкой — он мог только левой рукой. Эта рука была не только ловчее, но и гораздо сильнее правой.

Постижение гармонии

Кто поверил в неё, тот знает, —

Коль приходит безвыходный час,

Только музыка душу спасает,

Только музыка нас не предаст.

Уроки пения для школы обязательны, по крайней мере, в начальных классах. А вот обучение музыке обязательным не является и перекладывается на факультативные кружки и секции. Песни, которые мы разучивали на уроках пения, запомнились плохо. В памяти остались только «То берёзка, то рябина» и «У дороги чибис». Берёзки и рябины на Сахалине водились в достатке, мелодия песни простая и запоминающаяся, эта песня нравилась всем, в том числе и тем, у кого совсем не было музыкального слуха. Чибисы на Дальнем Востоке не водятся, поэтому мы плохо представляли, что это за птица и как она выглядит. Встретить её у дороги в дальнейшем многим так и не пришлось. А была ещё песня про кукушку, припев которой содержал весьма странный набор слов: «Одириди. Одириди дина! Одириди дина, уха!». Что означали эти слова, не знал никто. Спрашивать не хотелось, потому что уроки пения навевали скуку. Видимо, скучность этих уроков объяснялась тем, что в школах учителей, которые имели музыкальное (в том числе певческое) образование, не хватало, и уроки пения дирекция заставляла вести учителям без специального образования. В таком случае пение и становится тяжкой обузой, как для учителей, так и для учеников. Никто из нас на этих уроках не слышал о постановке дыхания, пении диафрагмой и других певческих приёмах.

Зато в нашей школе был совершенно особый учитель. Звали его Игорем Григорьевичем. Лет сорока пяти, среднего роста, худощавый, короткая стрижка, седина в висках, аккуратные усы, строгий чёрный пиджак, белая рубашка, галстук. Сдержан, немногословен. Говорили, что он окончил консерваторию. Как судьба занесла его в глухой таёжный посёлок, никому не ведомо, потому что сам он об этом никому не рассказывал. Игорь Григорьевич умел играть на всех инструментах, которые были доступны в посёлке — на струнных, духовых, клавишных и ударных. Но особенно виртуозной была его игра на скрипке. Когда он на концертах в школе или в Доме офицеров исполнял пальчиком пиццикато, зал взрывался аплодисментами, которых удостоивались далеко не все заезжие профессиональные артисты. За это искусство его уважительно называли Мастером или нашим Паганини.

Поскоьку в школьной программе проставлены уроки пения, Игорь Григорьевич их вёл, но на уроках мы не столько пели, сколько изучали основы музыкальной теории — устройство музыкальной шкалы, интервалы, музыкальные размеры, правила нотной записи и строение аккордов. Невероятно, но нам совсем не было скучно на этих занятиях, настолько вдохновенно, просто и понятно нам это преподносилось. А ещё мы слушали удивительные рассказы о композиторах и музыкальных произведениях мировой классики, романсах, песнях, частушках и старинных балладах.

Понятно, что Мастер, устроивштсь в школу, тут же организовал музыкальный кружок в котором он учил детей играть на инструментах. Конечно, в Доме офицеров была музыкальная школа, но там учили за деньги, а музыкальный кружок в школе был бесплатным. Поскольку наша семья была совсем небогатой, это решило вопрос с музыкой для нас с братом. Меня отдали учиться игре на баяне, а брата — на аккордеоне. Инструменты сияли лакированным покрытием и вкусно пахли. Мы оба очень любили эти уроки и старательно играли гаммы и арпеджио. Правда наслаждались музыкой мы недолго. Кружок вдруг закрылся, Игорь Григорьевич исчез. Спустя некоторое время мы узнали из разговора родителей, Мастер наш, как и многие великие таланты на Руси, страдал запоями. Во время одного из таких запоев его видели валявшимся совершенно пьяным у забора. Из школы его уволили, и он тут же куда-то уехал. Больше мы его не видели, но те искры, которые он заронил в детские души, не пропали даром. Позже, учась в мореходке, я воспламенился талантом другого великолепного музыканта и научился играть на аккррдеоне, а ещё позже взял в руки гитару и сочинил немало авторских песен, как на свои стихи, так и на прекрасные стихи других поэтов. На школьной фотографии Игорь Григорьевич стоит в последнем ряду справа.

Кем ты хочешь стать?

Сочинение

Читатель знает хорошо, что избежать написания сочинения на данную тему в нашем детстве не дано было никому, так же как и сочинения на тему «Как я провел лето». Более того, второе сочинение предстояло писать в начале учебного года в течение нескольких лет подряд, и поэтому с каждым годом слегка варьируемый текст становится все глаже, число ошибок в нем постепенно уменьшается, а получаемая за сочинение оценка медленно возрастает, хотя далеко не всегда. Вот и я в третьем классе, получил такое задание, а дома положил перед собой чистую тетрадку в линейку и стал думать. А думы эти были примерно такими.

Конечно, больше всего я хотел бы быть маленькой обезьянкой, которая часами сидит на жердочке в зоопарке или висит, зацепившись за эту жердочку хвостом и лопает бананы. Бананов я в детстве, разумеется, даже не нюхал. Да и откуда им быть на Сахалине. Но в зоопарке Южно-Сахалинска я видел и ту обезьянку, и бананы. Все это было привозное. На Сахалине даже волки не водились. Чучело единственного волка, который перебежал пролив Лаперуза по льдинам, хранилось в областном краеведческом музее. Зато много было рыбы и лесных ягод. Запаха бананов мне тогда ощутить не удалось из-за расстояния, разделявшего меня и обезьянку, но по ее блаженному выражению на мордочке понятно было, что бананы — это страшно вкусно.

В самом положении обезьянки была масса преимуществ, даже помимо аппетитных бананов. Во-первых, не нужно годами учиться в школе, ибо корчить рожи и почесывать себя в разных местах мы и без всякого обучения могли, а прыгать по веткам без боязни сорваться при наличии хвоста можно было за пару часов научиться. При этом, конечно, не было и проблем объяснения с родителями по поводу проказ в школе и двоек в дневнике, поскольку у обезьян нет ни школы, ни дневника, ни двоек. Проказы есть, но никто за них не собирается обезьян наказывать, потому что проказы эти — неотъемлемая, естественная часть их жизни. Во-вторых, обезьянам не нужно было каждое утро вставать по будильнику и идти на работу или давиться в автобусах. Бананы им давали задаром, просто потому что они обезьяны. Это было клево.

Моим же любимым блюдом была гречневая каша с молоком. На втором месте стояла жареная на подсолнечном масле картошка, причем именно за поджаристые хрустящие корочки и была у нас с братом постоянная борьба. Кроме того, маманя варила очень вкусный суп с картошкой, гречкой и крупными бобами белой фасоли. Только суп этот варился весьма редко. Возможно, потому что фасоль была в дефиците. Все это, конечно, было тоже вкусно, но однажды увиденные бананы оставались недоступной мечтой, и даже иногда виделись в снах. Мороженое в хрустящих вафельных стаканчиках за все мои школьные годы к нам завозили два раза. Впрочем, это не беда, поскольку мороженое мы делали сами. Наливали в миску молока и выставляли зимой в сени. Через час заносили домой и грызли с наслаждением то, что получилось.

Еще неплохо было бы быть тигром. Во-первых, у него шкура красивая, как тельняшки у моряков, только полоски другого цвета, но так даже интереснее. Главное же в том, что тигр — хозяин дальневосточной тайги. Значить, жить ему сравнительно безопасно, если только он сдуру не пойдет на охотника с карабином. А жить в зоопарке и вообще лафа. Даже бегать за дичью не надо. Цельный день лежи себе, подремывай, как кот на завалинке. Есть захочется, только рыкни грозно спросонка, тебе уже и мяса на косточке несут.

Быть человеком гораздо хлопотнее. Все тебя учат и учат. Учат и учат. И снова учат, как завещал великий Ленин. Даже выспаться можно только в воскресенье. Но уже с утра, после стакана чая и краюхи хлеба с маслом тебя куда-то посылают: то в магазин, то дров напилить, то воды наносить, то картошку в огороде прополоть, то курей загнать в курятник или наоборот выпустить на двор. Так вот день и проходит. И это еще «лучший» день, поскольку в школьные дни поспать в охотку не дадут, а если попытаешься проигнорировать побудку, то ласковым подзатыльником быстро приведут в активное состояние. Наспех давишься бутербродом, напяливаешь как попало школьную форму, суешь выглаженный мамой пионерский галстук в карман, кидаешь случайные книжки и тетрадки в портфель и мелкой рысью несешься в школу, потому что опоздание влечет за собой все новые и новые хлопоты и неприятности. Нет, обезьянкой — куда лучше. Не говоря уже про тигра.

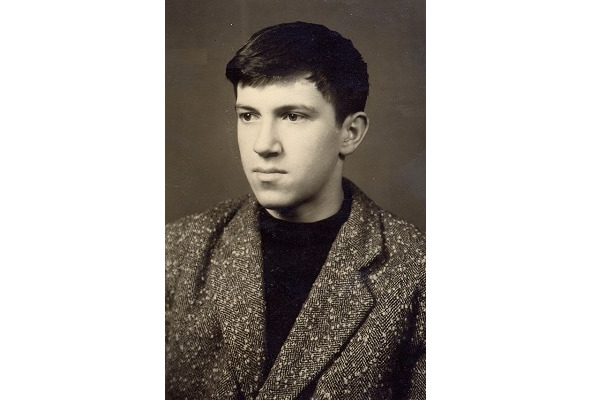

Вот так примерно я и рассуждал над чистой тетрадкой для сочинения. Но ведь все это не напишешь. А если напишешь, то последствия будут такими, что все обезьянки будут над тобой хохотать, а тигры ухмыляться в роскошные усы. Поэтому я написал коротко, но зато правильно, что хочу, мол, стать токарем, ударником коммунистического труда и победителем социалистического соревнования. И после исправления учителем погрешностей в орфографии и пунктуации получил законный трояк с припиской «не достаточно глубоко раскрыта тема созидательного труда». Девочки попроще писали про доярок, те, что гордые — о профессии врачей. Конечно, теоретически можно было написать и о космонавтах. Но только сдуру. Потому что об их жизни мы знали так мало, что и на трояк не натянешь. А потом, тебя еще и товарищи по школе не поймут. Могут и накостылять «за гордость». Нет, токарь — это в самый раз. Пожарник — это для малявок. Мент… тут просто слов нет. Писать про это — еще страннее, чем про обезьянку или тигра. Многие из окружавших меня взрослых либо сами отсидели, либо их родственники. На крайний случай — побывали в КПЗ или в медвытрезвителях. Нет, ментов в народе не любили на уровне подсознания. Только все это вместе взятое оказалось пустыми и вздорными идеями. По окончании восьмого класса я поступил в мореходку и стал моряком. А уж кем я стал далее, про то нужен совсем отдельный разговор в располагающей к откровениям компании и под хорошую закуску. Мой школьный друг Серега (тот, что рядом со мной на снимке), которого в школе мы звали «Философ» за его вечно задумчивый вид, стал летчиком. Вот уж чего никто не ожидал.

Кто твой друг?

Сочинение на такую тему нужно было сдавать завтра. Коля сидел за столом и задумчиво грыз кончик ручки. Сочинение как сочинение. Намного проще, чем «Катерина — луч света в тёмном царстве», но посложнее, чем «Как я провёл лето» или «Кем ты хочешь стать?». Не то, чтобы писать сочинения для Коли было труднее, чем, например, пилить дрова на зиму во время летних каникул, но больше трояка всё равно не получишь, потому что Алла Михайловна к нему придирается. Было бы за что, а то за всякую ерунду — запятые, мол, ставишь где попало. Что правда, то правда. Орфографических ошибок у Коли практически не было, потому что он любил читать книжки, и за свои двенадцать лет он прочёл их немало, но со знаками препинания дело обстояло гораздо хуже.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.