Бесплатный фрагмент - Семёновцы. Сталью и кровью. Страшный 1905 год

«Что хорошо для других, то недостаточно для Семёновцев!»

Власть призрачна, как утренний туман, и держится только на кончиках штыков верных ей солдат

От Автора

Те ужасные события, конца 1904 — начала 1905 года, выглядят с вершины нашего времени невероятными и, даже странными, скорее, почти сказочными. События в того года в Земстве, открытая Фронда большого слоя либеральной элиты к императору Николаю Александровичу, привела к тяжёлой ситуации, чиновники занимались скрытым саботажем, фактически перейдя на сторону фрондёров. Хитрые и близорукие одновременно действия привели к открытому возмущению пролетариев. Группа, состоявшая из членов «Вольного экономического общества», а также клики господина Витте. была очень влиятельна, и решилась на открытые действия, когда Государь не разрешил созыв Земского Собора. Тогда, говоря современным языком, Витте разыграл карту «Союза рабочих Петербурга», притом, вслепую. Спровоцировал конфликт, и сделал всё возможное, что бы делегаты рабочих не смогли встреться с Царём. Этим бессердечным нобилям были безраличны страдания простого народа, они просто жаждали таких же привилегий, как и у британских аристократов. Витте и его сотоварищи, не задумываясь, пожертвовали бы и Царём, и всем августейшим семейством для достижения своих целей. Пока же, старались дискредитировать авторитет государя.

Схватка, становилась всё более, неизбежной. И, в эти дни, императорская лейб-гвардия не бросила своего императора. Не отнекивались гвардейцы, и просто выполняли приказ, и в дни Московского мятежа. когда боевики партий и рабочих дружин, а то и просто грабители и насильники, захватив оружие, принялись расхищать чужое имущество и убивать беззащитных обывателей. В Москве воцарился хаос. Ну и бойня в Москве была спровоцирована попустительством властей, сразу, седьмого декабря, не арестовавших зачинщиков кровавого бунта.

Гвардейцы же смогли исполнить свой долг, не взирая ни на что. Ни слова либеральной прессы, ни клевета интиллегентиков не смогли опрокинуть их отвагу и решимость. Верность присяге, честность и преданность Государю и Империи возобладали. Однако, Лейб-гвардия Николая Второго, не стала высчитывать, хороший Царь или плохой, недостаточно высокий, или женат неправильно. Они просто делали то, что должны были сделать. Именно они, лейб-гвардейцы, не дали упасть в прах России в пропасть ещё в 1905 году. Хотя, всё было куда тяжелее, чем в феврале 1917 года. Просто, тогда в Петрограде не нашлось второго полковника Мина, а имелись лишь одни Джунковские и князья Львовы. Лейб-гвардия, одна единственная, оставалась на страже государства, и справилась с задачей во время возмущений 1905 года.

В отличие от КГБ СССР, ввергнувшего СССР в хаос. В 1989—1991гг., эта служба стала предательской по своей сути, перейдя на сторону изменников, на сторону иностранных государств. Советская Армия, же проявила трусость и нерешительность, генералы боялись принимать нужные решения, или были подкуплены. И, СССР был разрушен иностранными шпионами. Он не пал под собственной тяжестью, как нам пытаются солгать. А был уничтожен собственной элитой, как в феврале 1917 года, и такие же события произошли в Москве в августе 1991года. И в феврале 1917 года и в августе 1991 года элиты жаждали возможности бесконтрольного обогащения и безнаказанности, чего и смогли, к сожалению, и нашей беде, добиться.

В Китае, генералы не испугались и проявили жесткость и дали отпор мятежникам на площади Тяньаньмэнь. Сокрушили предателей, не отошли в сторону, а исполнили долг. Вот в этом и состоит урок истории, что все решает сила оружия и решительность, а не бумажки с печатями, называемые законами.

Пролог

Георгий Александрович неторопливо шёл по плацу своего полка, внимательно наблюдая, как фельдфебель проводит строевые занятия с солдатами.

День сегодня выдался вполне неплохим, и близилось к тому же такое долгожданное Рождество, с его маленькими и большими радостями. Подарки для дочери Натали и жены, любимой Екатерины Сергеевны, он приготовил заранее, следуя этому правило неукоснительно. Уже представлял, как порадуется маленькая Натали столь прекрасным сюрпризам. А для него, если честно, главным сюрпризом явилось назначение на эту должность. Один из старейших полков Русской армии, и прошлый начальник, барон фон Лангоф, стал из начальников полка начальником Петровской бригады, то есть остался с ними, тянуть служебную лямку. Полковник Истомин, тоже бывший, как и он, начальником батальона, принял должность надзирателя за имуществом Государя в Московском Кремле, сделавшись почитай, его комендантом. Ну а он, получил долгожданное назначение в любимый полк, начальником, где начинал воинскую службу прапорщиком.

Фельдфебель держался молодцом, управлялся с умом и смыслом, и не повышая голоса. Вот что значит, человек на своем месте!

Для офицера, бывшего уже тридцать лет в строю, дело было обычным, но познавательным. Не по злобе или плохому настроению унтер-офицер с многими нашивками на рукаве шинели занимается этим. Сам полковник не сразу это понял, а лет, наверное, через десять службы, после памятных боев, теперь уже давней войны в Болгарии. Осознал, что это не муштра, а способ сделать солдата привычным к порядку, создание привычки чувствовать рядом своих товарищей. И, выполнять приказы, без раздумий. Тоже не сразу это понял. Ну как, на войне, в схватках с турками. Выполняешь приказ, как должно, не задавая даже себе вопроса, а зачем? И живой останешься, и победишь…

Не каждого ещё из фельдфебелей в ротах своего полка запомнил полковник Мин, но этого, приметного, с важными бакенбардами, приметил для себя. Был это Ерофеев, услышал полковник, как командует унтер взводом:

— Раз, раз, левой-правой… На..лево! Молодцы, сразу должны слышать приказ начальника! — отдавал команды фельдфебель.

Тут, и увидел старый служака начальника, повернулся к строю, да крикнул отлично поставленным зычным голосом:

— Смирна!

Солдаты лихо вытянулись во фрунт. А сам фельдебель подбежал к полковнику, остановился о шести шагах, и три шага, по уставу, сделал к начальнику, отдал честь и лихо рапортовал:

— Ваше высокоблагородие! Провожу строевые занятия с вторым взводом четырнадцатой роты!

— Отлично, фельдфебель. Продолжайте!

И, что бы не смущать солдат излишним вниманием, Мин заспешил к штабу полка. Да, вот такая фамилия была в его роду, просто Мин, и никакой не фон Мин. И не из немцев происхождением, а из шотландцев, А уж дедушка, основатель рода, был человеком сугубо штатским, инженером, прибывшим в Россию из Шотландии. А вот батюшка, в генералы вышел. Такая карьера, в Британии была бы просто невозможна. А уж получить такой полк под командование, старейший, наравне с Преображенским, не смог бы никогда. Скажем, в Гренадерский гвардейский или Колдстримский гвардейский вряд ли смог бы даже поступить на службу. Мин всё это понимал, и ценил доверие своего государя.

Офицер открыл дверь, поднялся по лестнице. Всё, было здесь привычно, для уже давно служившего в армии офицера. В канцелярии гремели новомодные печатные машинки, «Underwood», пара девиц споро управлялась с этими новомодными аппаратами. Рядом лежали лотки, полные распечатанными приказами и формулярами.

Мин отдал честь полковому знамени, прославленному стягу их полка, украшенному георгиевскими лентами. Часовой, стоявший у знамени, был под стать этой реликвии, статный и высокий, истинный молодец. Полковник даже немного воспрял духом, и вправду, недавно прошел день 21 ноября, великий праздничный день, День Введения Богоматери во храм, полковой праздник. И да, он пятого декабря сего года принял полк.

Но всё одно муторно было на душе, тревожно, после всех этих известий, и сегодняшнее возвращение его из Царского Села, где он был принят Государем. Успел до этого поговорить с дежурным генералом, князем Голицыным, и смог понять, всю тревогу Императорского Двора. Этот разговор лишь подкрепил его худшие опасения.

Но тут встали с мест подполковники Риман 1й Николай Карлович, барон Майдель Роман Карлович, фон Эттер Иван Севастьянович, и он, как должно, поприветствовал своих офицеров, командирв батальонов Семёновского полка.

— Господа, рад вас видеть.

— Так что же, Георгий Александрович? Что слышно в верхах? — проговорил фон Эттер.

— Всё плохо складывается. И Август Фёдорович подтверждает опасения. Смута начинается… С этим Земством, с петицией. господин Витте перегнул палку. А тут, и война с японцами, всё ведь одно к одному, как нарочно!

— Да, теперь Август Федорович Лангоф начальник Петровской бригады, — заметил Риман, — знает, что к чему.

— И другое, как слышал от обер-полицмейстера. Рабочие союзы зашевелились. Их земцы поддерживают.

— Так что же, наши господа либералы решили пожать мозолистые руки мастеровых? И запах пота и гари не смущает? -усмехнулся Риман, — всё мудрят, эти друзья господина Витте. Хотят нас всех под монастырь подвести! Особенно, князь Львов, и его шайка! Вот кого бы следовало арестовать, да в Сибиоърььнавечно отправить!

— Может быть, нас отправят в действующую армию? Стыдно сидеть в Петербурге, господа! — возмутился Майдель, — всё офицерство ожидает решения Государя!

— В такой обстановке, барон, — и Риман усмехнулся снова, — боюсь, нам найдут другое дело.

— Какое же?

— Для которого и создавал своих Потешных Первый Император. Для защиты своего Престола. Предстоит нам, господа, штыком и пулей, разогнать этих мятежников да смутьянов.

— Потише, Николай Карлович, — попросил Мин, — не стоит об этом, так уж громко.

Начальник полка вполне понимал справедливость слов Римана. И то, как желали этого несколько генералов, следовало бы арестовать это Правительство смутьянов, во главе с Витте, и отправить их всех в Петропавловскую крепость. Что бы другим неповадно было воду мутить. Успокоить этих земцев, да распоясавшихся либералов, в жизни не поднимавших ничего тяжелее серебряной ложки. А то, по дурости и по злобе эти неумные люди подняли такую стихию, которая могла бы накрыть Россию с головой, залив её кровью. Но нет, лейб-гвардия этого не допустит, в этом сам полковник Мин был уверен. И, он собирался выполнить любой приказ государя.

Часть Первая. Кровавое воскресенье

Путиловский завод

Работа в середине дня просто кипела в мастерских. Правду сказать, неплохо здесь было все устроено. Отличное новое здание, с огромными окнами, дававшими вдоволь света, высоченными потолками и хорошей вентиляцией. Освещение электрическое, яркие лампы горели чистым светом. Удобно, хорошо, только трудись, не надо на пустое отвлекаться.

Плотник укладывал в тележку ровными рядами тщательно обработанные фуганком доски. Ему нравилось, то что он делает. Любил даже запах дерева, этот ни с чем не сравнимый яркий аромат. Ни за что бы не променял это дело, на какое-то иное, скажем, по железу. Гарь, грохот, не его это было, не нравилась такая работа умелому мастеровому.

Руки, словно сами совершали такую привычную работу. Тут, правда, недосмотрел, уронил несколько досок в кучу опилок. Даже сам вздохнул от огорчения, снял картуз, да хлопнул им по своим серым шароварам.

— Сергунин, предупреждал я тебя! Отчего опилки не вывез, черт! А как огонь случится? Неужто всё позабыл?

— Да господин мастер, все ведь под присмотром у нас… Вот, и бочка с водой полная, я проливаю кучу все время… Стараемся, помним указания начальства.

— Помалкивай, Федоров! Не считай себя умней мастера. Случись чего, кому отвечать? Нечто тебе?

— Так и штрафы, небось, никто же не отменял! Вот, за всякую ерунду заработанного лишают. А мы что, так прямо богаты, что ли?

— Ну, и ты, Уколов, себя молодцом считаешь. Так прямо сказать, работу найти тебе непросто будет. Ты у нас, всяко не токарь или фрезеровщик. Плотников да столяров немало выстраивается, около правления-то, всякому охота и казенную квартиру получить, и зароботок неплохой. Куда пойдёшь, в свою деревню, в Колпино свое? Таких денег всяко нигде не заработаешь. А в гробовщики тебя не возьмут. У них артель строгая, чужих не берут, — и мастер рассмеялся, довольный собой донельзя.

— Не дело так. Не по совести. Чего уж вам, господин Тевтюнин, к Сергунину-то цепляться? Работает, человек, старается. Ежедневный урок исполняет точно, в срок, никого не задерживает. Тот вагон, мы даже пораньше закончили обивать деревом. И цеховой начальник объявил благодарность.

— И ты, Субботин, туда же? Вот уж, не ожидал! Все от того, что в это «Собрание рабочих» ходите, потеряли всякое уважение к начальству. Нет, что бы воскресную школу посещать, или там, читальню заводскую, разных прощелыг наслушались!

Раскраснелся мастер, видно стало, что обозлен сильно. Да и характером сложноват, про это мастеровые знали.

— Так люди хорошие собираются, господин мастер, -с улыбкой ответил Субботин, — толковые. О рабочих радеют, о их нуждах. Сами знаете, непростая у нас жизнь-то, да и цены в Петербурге немаленькие.

— Ладно, все! -и Тевтюнин махнул рукой, словно рубанул саблей, — увольняю я Сергунина, да и Федорова и Уколова. И тебя, Субботин, тоже, что бы мастеру не перечил, да не лез не в свое дело!

— Да как же так, господин? Не по-людски это, неправильно! — заметил Субботин.

— Так пускай о вас «Собрание рабочих» думает. И деньги на прокорм вам даёт. А вы, господа мастеровые, в конце недели идите в заводскую контору, за расчётом. Вот так-то!

И мастер, больше не желая обсуждать происшедшее, пошёл дальше, по громадному цеху, проверяя работы. Другие мастеровые, только поглядывали на товарищей, да никто работу не бросал, опасаясь штрафов.

— Ну чего глядите? Или день уж закончен? — спокойно проговорил Субботин, — работу доделывать надо!

Рабочий союз

— Так вот, слышали вы все, товарищи, как несправедливо обошёлся мастер Тетявкин деревообделочных мастерских Путиловского завода с нашими товарищами Сергуниным, Субботиным, Федоровым и Уколовым. Увольнение не было справедливым, и мы должны за них вступиться. А то ведь и всякого могут лишить места по дурному желанию любого заводского начальника.

Говорил так горячо, и уверенно мужчина, лет тридцати, стоявший у стола. Собравшиеся слушали, оживленно кивали, соглашаясь с доводами своего вожака. Место было выбрано, вполне подходящее, среди рабочего посёлка на Васильевском острове. Так, ходили слухи среди рабочих, что собирались чуть ли не сотни активистов. Да меньше было преданных общему делу товарищей. Да и где можно было усадить с сотню людей?

Под потолком большой комнаты, в тусклом свете жестяного абажура, вился сизый дым от дешёвого табака. Да народ был привычный ко многому, и увлечён в разговоры донельзя, так что все сидели спокойно. Да и курили все, с первого до десятого.

— Так это понятно, — неспешно и со значением заметил пожилой рабочий, с удовольствием затягивать дымом папиросы, — не в первый раз такое приключается, и, опять от мастера Тетявкина. Что решать станем, Иван Фомич? Общество по- разному думает…

— Так я о том и говорю, товарищ Лаврентьев. Нас послали друзья наши со всех отделов нашего «Союза» в Петербурге. Мы просто обязаны заступиться за товарищей, проявить рабочую солидарность. Иначе, и завтра, и нас, как шелудивых собак, за порог выкинут. Да и «Союз» наш уважать перестанут, среди нас, мастеровых.

— Можно и попросту поступить, малость поучить Тетявкина, что бы уважал впредь общество…

— Верно говоришь… Обмозговать это надо…

— Так-то дело говорить Семён, в вечернюю пору встретить, да объяснить. Ежели по хорошему не понимает!

— А, хорошо бы и форточки открыть, а то ведь угорим? — со смехом заметил один из делегатов.

— И то правильно. А то, надымили, дьяволы, не продохнешь… -добавил улыбнувшись, Иван, — Марфа! Чаю принеси, будь добра! И пышек, конечно! А то уж проголодался, за таким разговором! Да и не я один!

Один из мастеровых поднялся, распахнул сатиновое занавески на невысоком окне, и открыл задвижку, давая путь холодному воздуху. Ощутимо пахнуло зимней стужей и морем.

Женщина принесла жестяной поднос, с стеклянными стаканами в фигурных подстаканниках. А затем и большое блюдо с пышками и тарелки. Хоть и открыты были теперь в форточки, а аромат свежайшего печива наполнил комнату, аж до самого потолка.

— Вот, прошу откушать, — проговорил Васильев.

— Так и вот что, Иван Фомич, — заметил Лаврентьев, — тут зачастили к нам людишки разные, студенты да мещане. Назывались там, «революционеры». Социал-демократы, да эсеры… Дескать, хотят придать нашему делу политическую окраску.

— В шею их гоните, этих гусей, -зло ответил Васильев, да хватил кулаком по столу, — ещё одного хомута на шею трудовому человеку не хватает! Знаю я их всех… Деньги с дураков собирают, дескать, на общее дело, а сами, по Швейцариям да Франциям сидят, кофеек там распивают, за народный-то счёт… У нас все чисто, я, да отец Георгий за каждую народную копейку отчитаться можем. Вот, сейчас, готов и фонд, для забастовки. Если хозяева не вернут на работу наших товарищей, то станем бастовать! А деньги, из взносов, пойдут на помощь мастеровым. Отец Георгий обещал встретиться с градоначальником, от имения «Собрания рабочих».

— Верно говоришь, Иван Васильевич, верно… А кого пошлём к директору Путиловского завода? -хитро улыбнулся Лаврентьев.

— Так, Захар Семёнович, — отвечал Васильев, — никого лучше Иноземцева не вижу. Работник толковый, умелый да смышленый, люди его уважают. Да из Нарвского отделения Общества пусть несколько человек с ним пойдут, поговорят с господином Смирновым. А что другие делегаты скажут? От всех отделений общества?

— Да мы знаем хорошо этого мастерового. Толковый, спору нет. Да ты, Иван Васильевич, лучше управишься. С нашим дорогим Сергеем Ивановичем.

— Верно говорит Лаврентьев, -вмешался и сам Иноземцев, — тебе, Иван, больше люди доверяют.

Споров особых не было, не случилось. Все лишь чинно покивали в ответ головами, придавая авторитета такому событию.

Сидели здесь рабочие люди, толковали о своем, насущном, сами не понимая, что творят сейчас Историю, меняя все на этом свете, за обычным разговором. И то, простые люди, своим умом, без всяких там интеллигентиков, да аристократов, и прочих заумных личностей, вполне справлялись, и сами стали решать свою судьбу.

— А если не согласится Смирнов? Да рабочая инспекция не вступится за уволенных товарищей? И что отец Георгий говорит?

— Тогда, дорогой мой товарищ Лаврентьев, станем мы бастовать… Нельзя нам бояться, глупо это. Потеряют к нам уважение наши товарищи. Да и заводская администрация.

Спокойно проговорил это Иван Васильев. Правда, муторно было сейчас на его душе, но отступать было нельзя.

***

— Сюда, сюда! Все сюда, братцы! — загомонил один из мастеровых.

— Ты, Ерошка, уймись. Все ведь дело испортишь, — хмуря брови, проговорил Лаврентьев.

— Верно, никакого бедлама не чинить! -приговорил Васильев, — полицейский пристав того и ждёт от нас, что бузу чинить станем. Сразу тогда всех, в воронок запихает, да в кутузку. Не кричать, вам, товарищи, а говорить в очередь. А начну я, раз меня делегаты к тому приговорили.

— Правильно, Иван Васильич, дело ты всегда говоришь! — согласился первым Лаврентьев.

— Да понимаем, не глупые, небось, — прошептал и Ерошка.

Один из молодых рабочих ободряюще хлопнул молодого паренька по плечу, и вот все вместе, с сотней мастеровых, подошли к зданию конторы Путиловского завода.

Первым из двери выскочил полицейский пристав, зло осматривая подошедших рабочих.

— Что пришли? Или заняться вам нечем? -крикнул он, повышая начальственный голос.

— Так, ваше благородие, сугубо по делу, — спокойно отвечал вышедший вперёд Васильев, — по нашим, заводским делам. О рабочих. Хотим поговорить с господином Смирновым, директором завода.

— Ишь ты… Занят ведь Сергей Иванович, придётся обождать.

— Так мы обождем, дело ведь важное. Скажите, пришли делегаты от «Собрания рабочих», по поводу незаконного увольнения наших товарищей.

— Что же… Ожидайте.

И полицейский пристав, отряхнул свой башлык и фирменную шинель от падающего снега. Сделал это неторопливо, напоказ, наблюдал, как на него рабочие смотрят.

Стоял все же зимний день, и мастеровые зябко поеживались в своих коротких пальто. А те, кто носил и сейчас франтоватые картузы с лаковыми козырьками, прикрывали ладонями покрасневшие от холода уши.

— Ну что там? Скоро он придёт?

— Или сбежал, через другой выход. Испужался!

Такие голоса все чаще раздавались среди подуставших от ожидания мастеровых.

— Спокойно, товарищи! — старался ободрить рабочих Васильев, — стойте на своём!

Но вот, скрипнула дубовая дверь, и на крыльцо вышел Сергей Иванович Смирнов. Известен был всякому директор Путиловского завода.

Некоторые из мастеровых, потянулись к своим шапкам, да Васильев зло взглянул на таких, шибко к начальству склонных, и тихо проговорил:

— Нечего вам шапки ломать… Не хуже мы с вами этого господин, тоже, имеем к себе уважение…

— Так с чем пришли, работники заводские? — первым начал речь директор, — а то холодно, чего зря стоять?

— Вот, господин Смирнов, требование к вам от «Собрания рабочих», — ответил Васильев, выйдя вперёд с бумагой, — о незаконном увольнении наших товарищей.

— В вы же кто будете? — с иронией спросил Смирнов.

— Иван Васильевич Васильев, председатель «Союза Собрания». Уполномочен всеми отделениями «Собрания рабочих» Санкт-Петербурга на ведение переговоров с заводской администрацией.

— Простите, господа, так не стану принимать ваши грамоты. Насколько мне известно, «Союз» не имеет права представлять права мастеровых. Ну, а самих недовольных работников, я, конечно, выслушаю.

— Ладно… Товарищи, проходите в заводскую контору.

Субботин, Сергунин, Федоров и Уколов пошли к лестнице. Оглядываясь на своих, видно было, что неуверенно и настороженно таим оборотом дела.

— И все же, господин Смирнов, бумагу возьмите, — настоял Васильев.

Директор нахмурился недовольно, но все же, не отказал выборному от мастеровых.

— А вы расходитесь, нечего тут столбеть! -принялся командовать полицейский пристав, — идите, чего тут стоите!

Раскричался страж закона, раскрасневшись толстым лицом от натуги. Но видно было, что сам напуган. Часто касался он ладонью в белой перчатке, рукояти своей сабли. Или, эта же ладонь, словно сама по себе, вне воли хозяина, так ласково и нежно гладила чёрную кобуру револьвера.

Отец Георгий у градоначальника Фуллона

— Все хорошо, товарищи. Господин градоначальник нас непременно поддержит, — говорил священник, сидя в линейке.

Повозку ощутимо потряхивало на булыжной мостовой, полозья скользили с хрустом и скрежетом, да все были людьми к такому привычными, не падали, держались крепко. Здесь, на скамьях сидели шестеро делегатов от «Собрания рабочих». Слушали своего вожака с удовольствием, кивали, соглашаясь с разумными доводами.

— Да в «Инспекции по делам рабочих» не помогли нам, толком даже не выслушали. Господин Чижов, так и сказал, что не признает нашего общества, Рабочего Союза, — говорил недовольно Лаврентьев

— Не все сразу, конечно. А вот, его Превосходительство Иван Андревич Фуллон, готов нас поддержать. Сам мне телефонировал, просил приехать, что бы разобраться в происшедшем. Да и государь нас завсегда помнит. А чиновники, они без исключений, только за богатеев стоят, — напомнил священник.

— Это точно… — с тяжестью в голосе согласился мастеровой.

— Так что переговорим с градоначальником, я уверен, что нас здесь поддержат и помогут. Иван Андреевич непременно примет депутацию, — опять повторил отец Георгий.

Его спутники поглядели на спокойное лицо священника, и тоже, не вызывали пока беспокойства. Уверенность в успехе дела передалась мастеровым. Много нелицеприятного говорили о отце Георгии, ругательно именовали по фамилии, «Гапон», так ведь признавали редкий дар убеждения у этого человека. Да и немалую харизму, способность и талант повести за собой. И просто энергию и деловитость. Непросто так отец Георгий сделался предводителем «Собрания рабочих» наравне с Васильевым.

Пока так беседовали, линейка подкатила к особняку Санкт-Петербургского градоначальника. У чугунных ворот стоял бравый, усатый городовой, видный да статный

Полицейский подошёл к извозчику, а отец Георгий дал бумагу, с печатью и подписью от господина Фуллона.

— Его Превосходительство назначил мне встречу, — проговорил Гапон.

— Да, меня предупредили. Приезжайте к парадный воротам. Вас встретят.

И то, градоначальник смог удивить. Гостей встречал мажордом при посохе и ливрее, отворивший дверь посетителям. В прихожей их встречал сам хозяин дома, радушно улыбаясь. Так, что будто очень рад. Градоначальник был даже в вицмундире, да при орденах и шпаге на боку.

— Отец Георгий! — поздоровался Фуллон первым.

Подошёл этот чиновник под благословение, склонив голову и поцеловал руку священнику.

— Добрый вечер! — и затем пожал руку каждому мастеровому, не чинясь.

Понятно, не как с равными, но с уважаемым им людьми. Непривычно это было для этих людей, да и в таких присутствиях они сроду не бывали. Рабочие оценили вежливость важного человека, если честно, не привыкли ведь к такому обращению. Что бы такой чиновник, а руки простым рабочим жмет, лицо не кривит.

— Вот, проходите. Чаю попьём, поговорим. Дело ведь важное? А то бы не собрались сюда приехать, под Новый Год?

— Так конечно, ваше Превосходительство, — с хитрецой в лице ответил Лаврентьев.

Кухарка на тележке привезла чашки, затем и заварной чайник с самоваром. Разлила чай и быстро и умело расставила приборы. Сахар и баранки отлично смотрелись на особом блюде, посередине стола.

— Иван Андреевич, — начал Гапон, — вот, обращение о рабочих нуждах. А то господин Смирнов, директор Путиловского завода, и слушать нас не желает. Господин Чижов из Инспекции, также считает требования неправильными, излишними, грубыми. А здесь изложено и о расценкам за работу, и о условиях труда. И особенно, что бы увольнения рабочих впредь были возможны только по соглашению с «Собранием рабочих». Ну, и понятно, ходатайствуем за установление восьмичасового рабочего дня.

— Не все так сразу, не все так сразу, господа! -Фуллон даже в волнении отодвинулся от стола, — школы для рабочих, больницы, так это дело важнейшее. Но вот прямо так уж… Дескать, плохо рабочих лечат. Да нет пока лекарств-то от многих болезней! Туберкулёз, скарлатина, холера, дифтерит… И вас я прошу помочь! Обязательно мыло должно быть при умывальниках, да и вода только что бы кипячёной для питья. Бани есть заводские, бесплатные… А раньше-то что было, люди, небось и забыли… Когда электричества не было, работали полный световой день, вот откуда одиннадцать рабочих часов взялись. Зимой, — и он усмехнулся, — фабрики едва до обеда работали. Солнышко зашло, и все… — он говорил с удовольствием, — так что наука да прогресс делают жизнь много легче. Канализация, водопровод, электричество. А скоро, я вот в газетах читал, в домах вместо погребов рефрижераторы будут, — проговорил Фуллон по слогам, — еду хранить. Да газовые плиты станут заместо дровяных.

— А в столовых, к слову сказать, ваше превосходительство, начальство с мясом да картошкой мухлюет. Капусты мало кладёт, огурцы солёные плохие. И, говорят рабочие, особо Савва Морозов в таком замешан.

— Лаврентьев ведь? Не ошибся я? Так могу сказать, Лаврентьев, -со смехом отвечал градоначальник, — господину Морозову денег хватает, не для чего ему картошки недокладывать. Там воруют, уж простите, ваши же товарищи-повара… И вот тут, можно было- бы разрешить рабочим Союзам проверять заводские столовые. Вполне неплохая мысль, да и сделать это просто!

Видно было, что градоначальник весьма доволен своими словами.

— Да, тем более, мастеровые горячее только на фабриках едят. В рабочих казармах готовить запрещено, там и кухонь нет, — проговорил отец Георгий, с печалью в голосе, — хоть бы примусы разрешили.

— Сожгут все, дьяволы, — отрицательно кивнул Фуллон, — самовары в коридорах стоят, и ладно… Вот, про что и говорю, не все пока получается. Но, вы откуда приехали, Лаврентьев? Из Ярославской губернии, не иначе?

— Точно так, ваше превосходительство.

— И что, богаче жил ты в своей деревне? Хлеб там особо не родится, ну, картофель там, репа, конечно, да грибы из леса. Пара коров… Нет, и с голоду не помрешь, но и на лишние валенки денег не найдёшь. А здесь, смотрю, смог себе и гармонь купить, и сапоги у тебя хорошие.

— Оно конечно… Вот в Германской империи, там у всех пенсии, в шестьдесят лет. Парламент, да рабочие союзы разрешены, — спокойно добавил другой мастеровой, — Европа, одно слово…

— В России зато никто налогов не платит. Вот, только берут на церковь и еще Земельный налог. А на пенсию, так откладывай в банк да копи. Разве кто запрещает? А то, не каждый доживет до шестидесяти пяти лет.

— Однако, пенсия, неплохо ведь это…

— Да и налоги в Германии немалые. А в России одни акцизы, да на церковь собирают, — повторился градоначальник.

Гапон, правда, смолчал про Имперский Рейхстаг, куда выбирали граждане депутатов. Да и градоначальник об этом не обмолвился.

— Так поработаю, с десяток коров заведу, стану масло на рынке продавать. Тогда и заживу.

— Вот видите! -оживился Фуллон, — работа даёт вам многие возможности. Особенно, если деньги тратить с умом. Так что услышал я ваши пожелания, во многом помогу, но, требования увольнять рабочих по согласию вашего Союза пока невыполнимы.

Градоначальник встал, давая понять, что разговор окончен. Кажется, не был слишком пад господин Фуллон. Делегаты тоже поднялись, чинно одели головные уборы и покинули гостиную.

— Так что скажешь, отец Георгий? — с недовольством спросил Лаврентьев, — кроме столовых, все остальное, как бы в будущем. Потом, когда-нибудь… А что сейчас, в настоящем? Ничего не получилось. Заводские начальство нас всерьёз не принимает, вот в чем дело…

Гапон поправил меховую шапку, поднял воротник своего чёрного пальто, и глухим голосом произнес:

— После Нового Года, третьего января, забастовку все же начнём… Некуда нам деваться, и отступать нельзя. Передай товарищам, что бы все наготове были…

Забастовка

Тяжелый и низкий гудок оглашал, скорее просто разливался по окрестностям, по пригороду, по рабочим слободкам, сзывая мастеровой люд на длинный и нелегкий рабочий день. Как маленькие ручейки, тянулись группки людей от невысоких заводских казарм и слободок, сливаясь по дороге в полноводную, от идущих мастеровых, реку. К заводу торопливо шли уже тысячи и тысячи рабочих. Люди тепло здоровались, завидев своих товарищей по мастерским и участкам.

— Как там, всё готово? — тихо спросил Николай у Васильева.

Эти двое, шли теперь рядом, считай в ногу, уминая подбитыми каблуками яловых сапог слежавшйся тёмный снег.

— Да, решено. Нарвский отдел все утвердил, — спокойно ответил председатель Рабочего Союза, — как заходим в мастерские, ты с товарищами снимай рабочих со станков, да выводи на сходку. Но, все делать без гама и содома. Но, и не позволяй никому оставаться на работе. Раз на сходке решено, значит, так и делаем. Все заодно должны быть.

— Да понял, Иван Васильевич. Не поведём, не сомневайся!

— А затем, Николай, двигаемся все вместе к заводоуправлению, да предупреждаем о начале забастовки. Культурно, воспитанно, без мордобоя…

— Вот господин Смирнов огорчится! — с ухмылкой проговорил Петров.

— Там поглядим… И, ребят побойчее, отправь с воззваниями на соседние фабрики. На Франко-Русский, Металлический, да и другие… Вместе, легче станет стоять за общее дело. Всех, сразу, не сломают, жандармы да полиция.

— Всё сделаю, не сомневайся! Ну что, Лаврентьев, поработаем? — обратился он к пожилому мастеровому, кто шёл с ними рядом.

— Да я завсегда… Как с обчеством, так значит и правильно… Ништо, управимся, — с уверенностью ответил собеседник.

Васильев и не заметил за беседой и других рабочих, с явным одобрением слушавших то, что он сейчас говорил.

— Ты не волнуйся, Иван Васильевич, не отстанем от дела. И сами станем крепко, и другим не дадим предать.

— Спасибо, Михаил, — ответил вожак мастеровых.

Не ожидал он, что и эти его поддержат, подумал он. И то, видно, исстрадались люди, накопили в себе довольно злости к начальству.

А людская река вливалась в широкие заводские ворота, и теперь уж расходилась, разбивалась на малые рукава, по всем уехам и мастерским громадного предприятия. Словно вливалась кровь, делая чудовище из кирпича и стали живым существом, способным творить. Опять раздался заводской гудок, и должен был бы начаться новый трудовой день…

Но нет, из мастерских в мастерскую вдруг забегали люди, словно оповещая других, о нечто важном. И, наоборот, несколько человек, выбежали из мастерских, и направились к зданию заводской конторы, и укрылись там, за дубовыми дверями.

А завод забурлил, и словно вулкан, выплеснул из себя людскую лаву. Она неторопливо потекла, бурля от надрыва, к заводской конторе. Впереди всех шли активисты «Союза» Васильев, Петров, не прятались за спинами товарищей.

На лестницу, словно ошпаренный вареным кипятком, выскочил полицейский пристав, на ходу прицепляя саблю к поясу. Судорожно поправил меховую шапку, да куражно сдвинул брови, пытаясь скрыть свой испуг. И точно, шумящая тома мастеровых в несколько тысяч человек могла внушить страх кому угодно.

— Чего пришли? Заняться нечем? — стал пытаться брать горлом страж закона.

— Не кричи, мы тебя не боимся. Вызови господина Смирнова, мы должны уведомить его о начале забастовки, — начал говорить главный от «Союза».

— А ты кто будешь, молодец?

— Председатель «Собрания Рабочих», Иван Васильевич Васильев.

— Знатно говоришь. Не из «рэволюционэров» часом?

— Некогда нам такими глупостями заниматься, ваше благородие. Всё в трудах. Так позовёте?

— Ожидайте. Это вам, не в винной лавке, стоять, сразу, не вынесут… Занят Сергей Иванович. Но, я доложу.

Ждать пришлось не так уж и долго. Появился директор Путиловских заводов, господин Смирнов. Первым не заговорил, поглядел на депутацию рабочих. Начал Васильев:

— Мы, как рабочие Путиловских заводов, предъявлем вам эти требования. Из главных, так это восстановить на работе наших уволенных товарищей, и рассчитать мастера Тетявкина. Установить на заводах восьмичасовой рабочий день. Расценки за труд должны устанавливаться справедливые, по согласованию с «Союзом Рабочих», и увольнять рабочих впредь можно только по согласованию с «Союзом Рабочих», никак не иначе.

— Это совершенно невозможные требования, -начал Смирнов, — а рабочий день устанавливает министерство финансов. Прерогатива же найма работников и оплата труда относится сугубо к обязанностям администрации, и согласовывается с акционерами предприятия. Уж не зоят ли рабочме присвоить себе чужое имущество?

— В таком случае, «Союз» объявляет о начале забастовки, господин Смирнов! — торжественно объявил Васильев.

— А я, как директор, предупреждаю! Что если рабочие, не приступят к работе, то через три дня, все таковые будут уволены! Прошу вас хорошо подумать, прежде чем принимать столь опрометчивые решения, господа!

— Не запугаете нас, господин Смирнов! Не выйдет у вас! Все, расходимся, товарищи!

Смирнов хотел добавить что-то ещё, да его уже не слушались, мастеровые расходились по своим местам.

А завод, словно замер, притаился, затих. Да, освещение, в столь ранний час разгоняло этот зимний мрак, но, валы машин, приводившие в движение станки для обработки деталей, встали. Было непривычно и самим мастеровым, такая тишина просто резала уши.

— Вишь как, Иван Васильевич, — тихо проговорил Лаврентьев.

— Ничего, постоит всё, отдохнёт. А там, через недельку, глядишь, и веселее все закрутится да снова заработает. Без нас, Лаврентьев, всяко не будет ничего делаться. Сам-то господин градоначальник, или полицейский пристав, небось, к станками не станут!

Громких смех был ответом на слова Васильева. Мастеровые весело переговаривались между собой. Да, кажется дело налаживалось, простые люди поверили в свою силу, как с радостью решил председатель Рабочего Союза. А значит, они могли выстоять и победить.

«Петиция о нуждах рабочих»

— Непростое дело у нас выходит, Иван Васильевич, ох и непростое. И пусть к забастовке «Путиловского», почитай, весь рабочий Петербург присоединился. Каждый мастеровой, с предприятий, решился биться за свои права… Но, выдыхается протест, ох, выдыхается…

— Да что ты, отец Георгий. Кажется это тебе всё, мнится. Отдохнуть тебе надо, развеяться. Так, и устал ты по Санкт-Петербургу кататься, — заметил Васильев.

Рабочий неторопливо пил чай. Пере ними стояло несколько стаканов с чаем, на блюдечке, рядом, лежали сахар и баранки, немудрящее, но любимые лакомства мастеровых. И здесь, в трактире на Нарвской заставе, было спокойно и тихо, только были слышны удары по шарам. Активисты, из рабочей дружины, развлекали себя игрой в бильярд.

— И вот, Иван Васильевич… Неспокойно мне, чувствую, что приедет скоро за мной черная карета, и отправлюсь я в места отдалённые. Ссылка, а то и в монастыре, в Тобольске, запрут меня.

— Ничего, отец Георгий. Рабочий люд тебя не выдаст, товарищи пособят. Ты вот к этим, интеллигентикам, не езди… Народ волнуется. Эта чистая публика только горазда других использовать в своих делишках. Наплачемся мы от этих, «рэволюционеров», не за рабочих они стоят, а за свою власть. Грабежом живут. Плохие люди, злые, недобрые, убийцы.

— Больше я сам с Максимом Горьким встречаюсь. Дельный ведь, честный человек, за рабочий люд стоит. Сам всю жизнь изведал, с другого края, — ответил Гапон, отпив немного чая из своего стакана, — и вот что посоветовали… Надо и нам, как Земству, с Петицией к государю обратится. Не знает ведь он о наших бедах, кругом чиновники его окружают. Вот надо и напрямую попросить у него заступы. А что бы не отказали, шествием надо идти, Крёстным ходом, к самому царю-батюшке

— А ведь верно говоришь, отец Георгий, — просиял Васильев, — а то и правда, люди волнуются, сомневаются, а выйдет у нас чего с забастовкой? Хозяева, вишь, медлят с переговорами. Не иначе, на чиновников, на полицию с жандармами надеются. А мы, вот так, с другого боку! — и довольно засмеялся.

— Ну вот, набросали мы текст, напечатали. Сам посмотришь? Своими глазами?

Государь!

Мы, рабочие и жители С.-Петербурга разных сословий, наши жёны, и дети, и беспомощные старцы-родители, пришли к тебе, государь, искать правды и защиты. Мы обнищали, нас угнетают, обременяют непосильным трудом, над нами надругаются, в нас не признают людей, к нам относятся как к рабам, которые должны терпеть свою горькую участь и молчать. Мы и терпели, но нас толкают всё дальше в омут нищеты, бесправия и невежества, нас душат деспотизм и произвол, и мы задыхаемся. Нет больше сил, государь. Настал предел терпению. Для нас пришёл тот страшный момент, когда лучше смерть, чем продолжение невыносимых мук.

И вот мы бросили работу и заявили нашим хозяевам, что не начнём работать, пока они не исполнят наших требований. Мы не многого просили, мы желали только того, без чего не жизнь, а каторга, вечная мука. Первая наша просьба была, чтобы наши хозяева вместе с нами обсудили наши нужды. Нo в этом нам отказали — нам отказали в праве говорить о наших нуждах, находя, что такого права за нами не признаёт закон. Незаконны также оказались наши просьбы: уменьшить число рабочих часов до 8 в день; устанавливать цену на нашу работу вместе с нами и с нашего согласия, рассматривать наши недоразумения с низшей администрацией заводов; увеличить чернорабочим и женщинам плату за их труд до 1 руб. в день; отменить сверхурочные работы; лечить нас внимательно и без оскорблений; устроить мастерские так, чтобы в них можно было работать, а не находить там смерть от страшных сквозняков, дождя и снега.

Всё оказалось, по мнению наших хозяев и фабрично-заводской администрации, противозаконно, всякая наша просьба — преступление, а наше желание улучшить наше положение — дерзость, оскорбительная для них.

Государь, нас здесь многие тысячи, и все это люди только по виду, только по наружности, — в действительности же за нами, равно как и за всем русским народом, не признают ни одного человеческого права, и даже права говорить, думать, собираться, обсуждать нужды, принимать меры к улучшению нашего положения. Нас поработили, и поработили под покровительством твоих чиновников, с их помощью, при их содействии. Всякого из нас, кто осмелится поднять голос Бога защит} интересов рабочего класса и народа, бросают в тюрьму, отправляют в ссылку. Карают, как за преступление, за доброе сердце, за отзывчивую душу. Пожалеть забитого, бесправного, измученного человека — значит совершить тяжкое преступление. Весь народ рабочий и крестьяне отданы на произвол чиновничьего правительства, состоящего из казнокрадов и грабителей, совершенно не только не заботящегося об интересах народа, но попирающего эти интересы. Чиновничье правительство довело страну до полного разорения, навлекло на неё позорную войну и всё дальше и дальше ведёт Россию к гибели. Мы, рабочие и народ, не имеем никакого голоса в расходовании взимаемых с нас огромных поборов. Мы даже не знаем, куда и на что деньги, собираемые с обнищавшего народа, уходят. Народ лишён возможности выражать свои желания, требования, участвовать в установлении налогов и расходовании их. Рабочие лишены возможности организоваться в союзы для защиты своих интересов.

Государь! Разве это согласно с божескими законами, милостью которых ты царствуешь? И разве можно жить при таких законах? Не лучше ли умереть — умереть всем нам, трудящимся людям всей России? Пусть живут и наслаждаются капиталисты — эксплуататоры рабочего класса и чиновники — казнокрады и грабители русского народа. Вот что стоит перед нами, государь, и это-то нас собрало к стонам твоего дворца. Тут мы ищем последнего спасения. Не откажи в помощи твоему народу, выведи его из могилы бесправия, нищеты и невежества, дай ему возможность самому вершить свою судьбу, сбрось с него невыносимый гнёт чиновников. Разрушь стену между тобой и твоим народом, и пусть он правит страной имеете с тобой. Ведь ты поставлен на счастье народу, а это счастье чиновники вырывают у нас из рук, к нам оно не доходит, мы получаем только горе и унижение. Взгляни без гнева, внимательно на наши просьбы, они направлены не ко злу, а к добру как для нас, так и для тебя, государь! Не дерзость в нас говорит. а сознание необходимости выхода из невыносимого для всех положения. Россия слишком велика, нужды её слишком многообразны и многочисленны, чтобы одни чиновники могли управлять ею. Необходимо народное представительство, необходимо, чтобы сам народ помогал себе и управлял собой. Ведь ему только и известны истинные его нужды. Не отталкивай его помощь, повели немедленно, сейчас же призвать представителей земли русской от всех классов, от всех сословий, представителей и от рабочих. Пусть гам будет и капиталист, и рабочий, и чиновник, и священник, и доктор, и учитель, — пусть все, кто бы они ни были, изберут своих представителей. Пусть каждый будет равен и свободен в праве избрания, — и для этого повели, чтобы выборы в Учредительное собрание происходили при условии всеобщей, тайной и равной подачи голосов.

Эта самая главная наша просьба, в ней и на ней зиждется всё, это главный и единственный пластырь для наших больных ран, без которого эти раны сильно будут сочиться и быстро двигать нас к смерти.

Но одна мера всё же не может залечить наших ран. Необходимы ещё и другие, и мы прямо и открыто, как отцу, говорим тебе, государь, о них от лица всего трудящегося класса России.

Необходимы

I. Меры против невежества и бесправия русского народа.

1) Немедленное освобождение и возвращение всех пострадавших за политические и религиозные убеждения, за стачки и крестьянские беспорядки.

2) Немедленное объявление свободы и неприкосновенности личности, свободы слова, печати, свободы собраний, свободы совести в деле религии.

3) Общее и обязательное народное образование на государственный счёт.

4) Ответственность министров перед народом и гарантия законности правлении.

5) Равенство перец законом всех без исключения.

6) Отделение церкви от государства.

II. Меры против нищеты народной.

1) Отмена косвенных налогов и замена их прямым прогрессивным подоходным налогом.

2) Отмена выкупных платежей, дешёвый кредит и постепенная передача земли народу.

3) Исполнение заказов военного морского ведомства должно быть в России, а не за границей.

4) Прекращение войны по воле народа.

III. Меры против гнёта капитала над трудом.

1) Отмена института фабричных инспекторов.

2) Учреждение при заводах и фабриках постоянных комиссий выборных от рабочих, которые совместно с администрацией разбирали бы все претензии отдельных рабочих. Увольнение рабочего не может состояться иначе как с постановления этой комиссии.

3) Свобода потребительно-производственных и профессиональных рабочих союзов — немедленно.

4) 8-часовой рабочий день и нормировка сверхурочных работ.

5) Свобода борьбы труда с капиталом — немедленно.

6) Нормальная заработная плата — немедленно.

7) Непременное участие представителей рабочих классов в выработке законопроекта о государственном страховании рабочих — немедленно.

Вот, государь, наши главные нужды, с которыми мы пришли к тебе лишь при удовлетворении их возможно освобождение нашей Родины от рабства и нищеты, возможно, её процветание, возможно рабочим организоваться для защиты своих интересов от наглой эксплуатации капиталистов и грабящего и душащего народ чиновничьего правительства. Повели и поклянись исполнить их, и ты сделаешь Россию и счастливой, и славной, а имя твоё запечатлеешь в сердцах наших и наших потомков на вечные времена; а не повелишь, не отзовёшься на нашу мольбу — мы умрём здесь, на этой площади, перед твоим дворцом. Нам некуда больше идти и незачем. У нас только два пути: или к свободе и счастью, или в могилу. Пусть наша жизнь будет жертвой для исстрадавшейся России. Нам не жаль этой жертвы, мы охотно приносим её.

Священник Георгий Гапон

Рабочий Иван Васимов

Васильев, насупившись, ещё раз прочитал эту бумагу, медленно шевелил губами, проговаривая про себя каждое слово. Да, сказано и написано было сильно и правдиво, и точно, такое послание понравится каждому мастеровому.

— Толково написано, ничего супротив не скажешь. И всякая буковка на месте, и слово к слову, как добрая да знатная клёпка на паровом котле. Умеешь ты, отец Георгий, мысль свою выразить пером, просто и доходчиво. А кто помогал тебе, из твоих приятелей, журналистов а писателей?

Гапон понимал, как плохо относятся рабочие к конторщикам, секретарям и прочим бумагомарателям… Вот, знал одно, что лучше не говорить. Да, он ездил и советовался к журналисту Архангельскому, к самому Максиму Горькому, чтобы ладным текст Петиции получился. А писал сам, так что не спал пару ночей, а затем, и на гектографе размножили Петицию.

— Сам написал, как сердце подсказало. А помогли они только размножить послание. И ты, Иван Васильевич, раздай эту Петицию, пусть ознакомятся товарищи всех одиннадцати отделений нашего Союза.

— Да я так думаю, — и Васильев начал оборачивать газетой стопку свежеотпечатанных листков, — согласны все. И тебе, отец Георгий, лучше пока к нам перебраться, на Нарвскую заставу, в рабочий пригород.

— Отчего? На Церковной улице спокойно. Место хорошее.

— Скоро весть о Петиции, да о нашем шествии, разойдется как волна в пруду от брошенного камня. Точно, арестовать тебя попытаются. И меня, и тебя, отец Георгий, да и активистов наших могут похватать. Ну, мы побережёмся… Видишь, что я на барахолке приобрёл?

И мастеровой положил на стол перед священником черную бороду на резинке и очки.

— А что, тебе борода подойдёт, — усмехнувшись, ответил Гапон, — ну а шествие, думаю, на воскресенье назначим, на евятое число. Сразу, после службы в церквях.

— Да, толково получится. Кто-то на стройках подрабатывает, а в воскресенье все свободны будут. Вот, все вместе, и двинем, со всех сторон города, прямо на Дворцовую площадь!

Заговор британцев

Приятный джентльмен спокойно поглядел в окно, чуть отодвинув французскую занавесь. Ему всегда нравился этот потрясающий вид, и он, как ни странно, обожал этот строгий и гордый город, пусть и своей, весьма странной любовью. Посольство Британии теперь находилось в подобающем месте. Да, прекрасный трёхэтажный дом Салтыкова, был хорош, а расположение на Дворцовой Набережной соответствовало статусу державы, которой он служил с любовью и преданностью.

Это ведь он, посол Великобритании, лорд Чарльз Гардинг, сейчас ожидал своего поверенного, для важного разговора. Дело было сложнейшее, и человека для такого, он подбирал с умом. Нельзя было ошибиться и всё испортить. Слишком большие ставки сейчас стояли на кону, ни много ни мало, а судьба громадной Империи. Проиграть было невозможно.

Тут постучали, и Гардинг с недовольством взглянул на некстати вошедшего. Не любил, когда его беспокоят. Но, тут же остыл, ведь это зашел его дворецкий, а значит, и дело было важным.

— Ваше сиятельство, пришёл мистер Фрэнк Додд, — проговорил он, -тот, самый журналист, вы о нём вчера говорили.

— Просите его, Элиссон. Пусть войдёт. И будьте добры, принесите нам кофе. Не чай. Я вообще не люблю чай.

— Две чашки?

— Нет, целый кофейник, именно так! А может быть понадобится и два. И, печенье. Как разговор пойдёт. Вечер будет нелёгким, длинным и скучным, но ты, Элиссон, не беспокойся.

— Конечно, ваше сиятельство. Всегда рядом, готов исполнить любое поручение, без всякого сомнения.

Дворецкий чинно кивнул и удалился. Его лордство позволил себе удовлетворенно улыбнуться. Да, хотя бы за этого не нужно ыло волноваться. Тут Гардинг оглядел обстановку комнаты, так словно здесь нечто потерял, и важное для себя. Опять посмотрел на карту Санкт-Петербурга, его внимание привлекли городские мосты. Заложил руки за спину, увидел своё отражение в зеркале и…

И, неторопливо занял свое место во главе стола. Да, он обожал все эти условности, и неуклонно и тщательно им следовал, считая, что именно это не даёт расслабляться. Он здесь главный, и всегда будет так и это должен был понимать каждый.

Тут дверь опять постучали, и в гостиную вошёл стройный, подтянутый джентльмен, с безукоризненным пробором на голове, выбритый до зеркального блеска. Правда, модный спортивный костюм в клетку, был немного не к месту, но его лордство мысленно извинил этого господина. Всё же этот человек не из высшего слоя общества, а он должен был быть снисходителен даже к плебеям. В этом было одно из проявлений подлинного аристократизма. И, журналист прихватил кожаный портфель, не иначе как с документами. Конечно, что слегка успокоило Гардинга, так это нормальная обувь, положенная джентльмену, а не ботинки с замшевыми гамашами.

И, Гардинг, быстро всё оценив, начал важную беседу, радушно улыбнувшись для начала:

— А, мистер Додд, прошу вас, присядьте. Нас ожидает длинный, но уверяю вас, совсем нескучный разговор.

— Несомненно, — и журналист сел в кресло, — так собственно и думал. Раз вы меня пригласили.

Гардинг усмехнулся. Его гость за словом в карман не лез, и смог напомнить, что не он пришел незваным, а был приглашён. Умел человек ставить и точки, и многоточия в разговоре. Британский посол навел справки о своём госте, и, пока не был разочарован.

Фрэнк Додд и на самом деле был настоящим спортсменом. Автомобиль, велосипед, и даже коньки, всё это было среди его увлечений. И понятно, что такия занятия создали определенную репутацию этому человеку, особенно среди гвардейских офицеров Санкт-Петербурга. Мистер Фродд был принят во многих домах, и слыл душой общества. Даже увлекся балетом и, понятно, балеринами, чем заслужил ещё большее доверие среди гвардейского сообщества.

Вернулся Элиссон с подносом, мигом выставил кофейные чашки, и с ловкостью фокусника наполнил их ароматным напитком.

— Превосходно. Спасибо, Элиссон. Дальше я уж сам, — заметил Гардинг.

— Конечно, ваше сиятельство.

Дворецкий чуть поклонился его лордству. Элиссоны поколениями служили в семье его лордства, и сам лорд позволял в общении с дворецким некую фамильярность, считая это изящным проявлением истинного аристократизма. Но, виконт дождался, пока слуга не покинет залу. И только тут начал беседу:

— Дело к вам наиважнейшее, мистер Додд… Вы знаете, какие события ожидают город Святого Петра?

— В городе всеобщая забастовка, и на 9 января назначено шествие рабочих для передачи петиции императору Николаю. Тревожно.

— Ну, я предпочитаю титул tzar, здесь так привычнее. У нас с вами есть некие знакомые среди офицеров гвардии? Не так ли?

— К сожалению, только среди новых полков. И в артиллерии. В собрания Четырёх полков я не вхож.

Его лордство на секунду задумался, затем почти счастливо улыбнулся. Собственно, всё шло, как и должно было идти, к его полному удовольствию.

— То что нам и надо, мистер Додд. На 6 января, на Неве назначено Водосвятие, перед Крещением. Будет присутствовать сам государь, множество аристократов и я… Так вот, передадите нашим людям, нужен выстрел из пушки, и не холостым снарядом.

— Вы что, хотите убить Царя? — и Додд вскочил с места.

— Нет… Foreigne Office обеспокоен обстановкой в России. Николай Александрович безудержно храбр, и может выйти к демонстрантам девятого января. В этом я почти уверен. Город переполнен террористами, способными на все. А анархисты постараются его убить. Вот, я желаю этому помешать. Вполне ведь благородное дело? И не противоречит вашей чести?

— Конечно, но…

— Что же вы упорствуете, прямо как граф Ростов! Я ведь вам не княжна Мария!

Гардинг навел справки о своем госте. Знал, что тот обожает Достоевского и Толстого, и решил разыграть и эту карту. Ничто так не сближает людей, как общие увлечения, и виконт это понимал, и получше других.

— Вы читали «Войну и мир»? — ожидаемо спросил тут Фродд.

— Конечно же, ведь граф Толстой мой любимый писатель. Истинный аристократ, до мозга костей. Храбрец, артиллерист, участник Восточной войны… А какие романы написал! Несомненно, о людях из лучших фамилий… Многие в Британии, мистер Фродд, узнавали в его героях истории своих семей. Война, измены, отношения, разорения семейств… Толстой, это просто современный Шекспир с его неуемными и прекрасными страстями…

— Да, граф Толстой пишет потрясающе, так живо и красиво.

— Гибель Андрея Болконского трагична…

— Пожалуй, вы правы… Может и вправду случится непоправимое. Я, конечно, не могу остаться в стороне, и сделаю всё возможное.

— А это средства… — и его лордство пододвинул пакет, — все же, и честным людям нужны деньги.

— Пожалуй, да… Вы, конечно, правы, ваше сиятельство, — с неохотой согласился журналист.

— Сигару, мистер Додд?

И посол пододвинул коробку из кипарисового дерева. Прекрасные сигары всегда помогали сделать необходимое для создания непринужденной обстановки. Не помешал бы и любимый портвейн, да надо было бы звать Элиссона, открывать бутылку. А это могло помешать беседе.

— Не откажусь, — журналист с удовольствием закурил.

Посол также затянулся табачным дымом, с удовольствием думая о проделанной работе. Кажется, удалось склонить Додда к исполнению этого плана. Но, он не был один в шахматной игре, задуманной британским послом. Скорее, одной из фигур на этом двуцветном поле. Нет, Гардинг просто обожал шахматы, они олицетворяли для него дуалистическую картину мира, вечное и ясное противостояние Белого и Черного. Конечно, ведь он тоже был Посвященным, истинным гностиком.

— Так значит, всё решено? — напомнил о себе посол.

— Несомненно, — ответ был очень кратким.

Додд допил еще одну чашку кофе, чуть кивнул, благодаря хозяина за угощение.

— Да, и здесь не понимают, как можно пить чай с молоком, -отметил он.

— Вы, видно, не бывали в Москве. Чай с лимоном, это просто любимый напиток русских. Санкт-Петербург весьма отличается от древней столицы. Клянусь, вы решите, что попали в другую страну.

— Но город прекрасен…

— Да, Стокгольм и Амстердам, это просто два убожества по сравнению с Санкт-Петербургом.

— Мне кажется пора. Нужно встретиться теперь с важными людьми из Земского Собрания.

— Да, конечно, — согласился Гардинг, — я тоже знаком с князем Шаховским и князем Львовым. Мне нравятся беседы с Юлием Сергеевичем Витте.

Услышав эти имена, Додд совершенно успокоился, и пожал на прощание руку хозяину столь изящной гостиной.

Посол быстро пометил карандашом в своем блокноте, обведя красным карандашом критическую дату, шестое января. Все было очень неплохо, но господину Додду, конечно, не следовало знать, что секретарь посольства, сэр Уильямс, имел встречу со Святополк-Мирским. Тема была важная. Секретарь проявлял беспокойство по поводу предстоящей рабочей демонстрации, и нагнал страху на министра внутренних дел. Виконт Гардинг уже знал. что Святополк-Мирский затребовал помощь от генерала Мешетича, опасаясь беспорядков 9 января. Правда, этот чиновник, будучи сторонником Земского Собрания, желал все же пропустить депутацию рабочих на Дворцовую Площадь. А вот министр финансов Коковцев и министр юстиции Муравьев были, против этого. Но мало того, Гардинг имел встречи с самим господином Витте, первым министром кабинета царя Николая. Тот человек был ярым сторонником Британии, Земского Союза, созыва Учредительного Собрания. И Витте клятвенно ему обещал, что не допустит аудиенции рабочих у Николая Второго, а уж тем более, встречи государя с Гапоном.

Что, было бы вполне объяснимо, ведь прямой ответственности эти господа за возможную катастрофу не несли. Правда, после вероятных эксцессов, все эти фигуры будут сброшены с шахматной доски. Как и он, виконт Гардинг. Но он не жалел об этом, был просто обязан всё исполнить, такова была его миссия здесь.

И это тоже было хорошо. Ведь цель британского посла была вполне себе приземлённой, далекой от разных там нравственных идеалов, типа демократии, или попросту, народного представительства. Просто, британское правительство понимало, что Япония уже выдохлась, средств на ведение долгой войны с Россией не было. Микадо жаждал мира, но понятно, достойного. А для этого, виконт Гардинг и должен был организовать беспорядки, что бы tzar Николай Второй занялся внутренними делами. И сделать так, что бы его руки оставались чистыми. В глубине души и он опасался, что русские смогут доставить оружие в Ирландию, всегда готовую восстать. Да эти медведи были излишне рыцарственны, что бы сделать такой шаг. Хотя, это бы просто убило Британскую Империю, уничтожило её величие.

А Гардинг прервав такие мысли, взялся за карту Санкт — Петербурга. В детстве, он обожал играть в солдатиков, расставляя свои оловянные войска по воображаемому полю боя. Это помогало теперь пространственно мыслить, объективно рассуждать. Итак, Мешетич несомненно задействует войска гарнизона, и лейб-гвардию. Решение может быть только простым, но действенным-перекрыть мосты, ведущие на Дворцовую набережную, отрезать рабочие окраины от центра города. В первую очередь-Нарвскую заставу, то есть, центром событий станет Нарвский мост… Но, река Нева замерзла, и протестующие смогут пройти по льду… Значит, самые верные полки встанут у Дворцовой площади, и на Невском проспекте.

Виконт Гардинг с удовольствием чертил карандашом схемы, увлеченно предался любимому делу. Чувствовал себя сейчас великим полководцем, почти Александром Македонским. Но вот, в дверь постучали, прервав это, без всякого сомнения, важнейшее дело. Английский еънобилььнедовольно воззрился на своего слугу. Тот, впрочем, не оробел, а сделал значительное, даже важное лицо и изрёк:

— Ваше сиятельство, уже поздно. Пора подавать ужин, — твердо проговорил Элиссон.

Гардинг с трудом оторвался от карты, провел пальцами правой руки по подбородку, снимая морок. Собственно, моральных терзаний он не испытывал, что такое для его грандиозного плана жизни пары сотен людей? Сущая ерунда. И, был уверен, что больше не погибнет. Не позволит ширина улиц. Ну, пристрелят первые три ряда демонстрантов, не более того, простая математика. Тридцать в ряд, умножаем на три, получаем- сто, плюс, минус… В общем, сущая ерунда, если задуматься, как сам себе сказал виконт. И все эти размышление просто были сметены и рассеяны ароматом ужина.

— Я так понимаю, что это почки, Элиссон? — угадывал виконт.

— Точно так… И ещё баранина с чесноком и ваш любимый ревеневый пирог.

Гардинг не считал себя пуританином, а отличная кухня была его слабостью. Но он не считал нужным отказывать себе в столь незначительных удовольствиях. И, он проголодался после длинной беседы. Поэтому спокойно и важно сел за обеденный стол, и бодро проговорил:

— Так что же мы стоим, Элиссон! Пора приступать к делу! Никто, кроме нас, как говорится!

Совещание офицеров в Главном штабе. Седьмое января.

Генерал Мешетич и Великий князь Владимир Александрович стояли у большой карты Санкт-Петербурга, висевшей на стене, и прикалывали флажки. Такое было дело, столь напоминающее игру.

— Так кажется, всё предусмотрели, -заявил генерал, оглядывая проеланеую ими работу.

— Да, осталось распределить войска в соответствии с планом действий.

— Нева встала. Бунтовщики смогут по льду нас обойти.

— Доя того и на Дворцовый площади будет оставлен немалый резерв.

— Так и есть, ваше высочество, да неожиданности возникают всегда,

— Что же еще, Мешетич?

— Верно, нужно предусмотреть перевязочные пункты для солдат.

Рыдзевскый утверждает, что наш отец Георгий снюхался с эсерами, а значит, дело закончится стрельбой. Слишком много террористов в той банде.

— Отчего е господин Муравьев не отдал приказ о аресте главарей бунтовщиков? Покончили бы со всем этим, без головной боли!

— Отдал-то отдал приказ, да Рыдзевский его не исполнил. Дескать, Гапон укрылся в рабочем квартале, за Нарвской заставой, его охраняют с сотню мастеровых. Рапортовал, дескать, не желает полицейских на смерть посылать. Невозможно исполнить сей приказ без армии. Мы уже не контролируем город.

— Все хитрят, да мудрят, всё желают Николаю Александровичу, государю нашему, навредить.. У вас-то самого, нет связи с отцом Георгием? — вдруг спросил великий князь.

— Я, уж простите, не желаю участвовать в подобном гадком представлении. Не дали должным образом расследовать выстрел из орудия, происшедший шестого января. Несомненно, имело место покушение на государя. А тут, и это шествие, девятого числа. Я не верю в случайности и совпадения, ваше высочество. Да, и сами знаете, офицеры Санкт-Петербургского гарнизона тоже видят заговор, и на самом верху. Если быть честным, я бы сегодня ночью арестовал быт и правительство, да и всех этих смутьянов с городских окраин. Мы ведем себя глупо, ваше высочество! Вместо того, что бы победить, мы всё равно проиграем!

— Я докладывал Николаю Александровичу… Но он доверяет Витте, Святополк-Мирскому и Фуллону. Считает их людьми честными и верными.

— При всём уважении, ваше высочество!!!

— Однако, ваше превосходительство, прошу ничего не говорить офицерам о ваших подозрениях. Они бездоказательны… А такие слова могут помешать господам офицерам помнить о присяге!

— И я сам солдат, и помню присягу государю… — с тоской произнес Мешетич.

— Вот и славно… Скоро явяться командиры полков. Вы не против моего решения, у Нарвского моста поставить роты 93 Иркутского пока? — как ы невзначай спросил Владимир Александрович, — я бы сделал, что бы это виделось, как именно ваше решение. Так будет лучше.

Генерал Мешетич понимал, в чем тут дело. Великий князь не зотел марать руки своих лейб-гвардейцев в кровище. И то, кому охота, по своим, по русским, стрелять… Да, а взять бунтовщиков ночью, пусть и силами солдат, вишь ты, не желают. Но, и возразить генерал не мог. Лишь, чуть склонил голову, соглашаясь.

— Будет заготовлен письменный приказ о диспозиции полков. Начальники получат конверты с письменным приказом, где будут изложены их действия на случай возможных обстоятельств. Я не стану перекладывать ответственность на подчиненных, — твердо проговорил генерал, показав на стопку конвертов.

— Это очень честный поступок.

— Приходится, ваше высочество.

Но тут, в зал стали заходить генералы и офицеры. Генерал Мешетич и Великий князь Владимир Александрович Романов здоровались с каждым за руку.

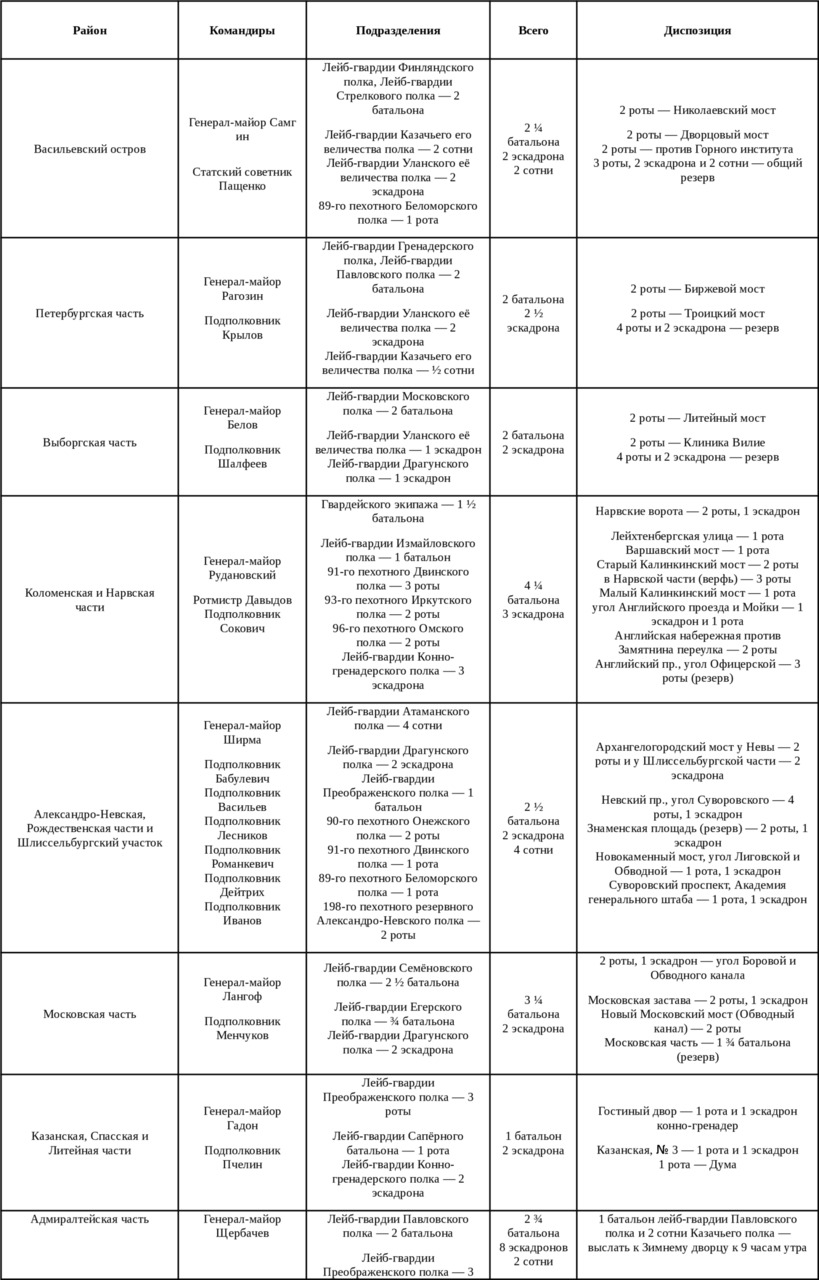

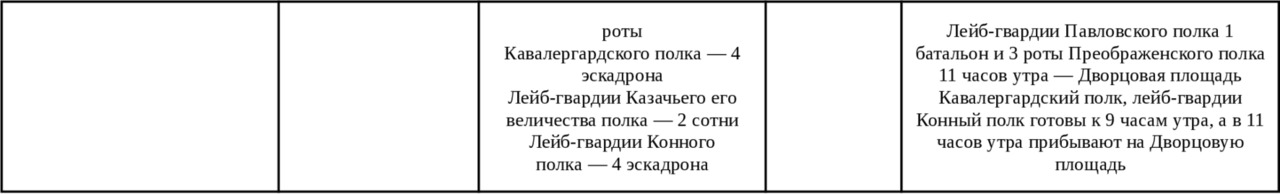

Диспозиция войсковых частей в г. Санкт — Петербурге на 9 января 1905 года.

— Господа! Диспозиция утверждена, и не подлежит обсуждению, -начал свою речь генерал Мешетич, — вы были вызваны, что бы быть ознакомлены с приказом по гарнизону. Каждый из начальников, назначеный с ввереными ему войсками в определенную часть Санкт-Петербурга, получит под роспись конверт. Там же, будут наименования воинских подразделений, назначенных для охраны. Государь, и весь город, надеются на вашу верность присяге. Впрочем, есть уверенность, что бунтовщики испугаются вооруженных солдат, и повернут, не станут прорываться к Дворцовой Площади. Если же нет, то вы должны будете остановить их любым способом. Приказ выдать боевые патроны, но шашек не точить.

— Отчего бы сегодня же не арестовать главарей бунтовщиков? — не удержался от вопроса генерал-майор Щербачёв, — всё было бы проще.

— Не понимаю сам, господа. Но, такого приказа я не получил, а разрешения на аресты мне не дал сам министр юстиции Муравьев, и министр внутренних дел Святополк-Мирский. Скажу открыто, самому ситуация не нравится. А ещё более того, что господин Витте, первый министр, самоустранился от этого дела. Дурные предчувствия у всех, господа. И если кто желает дать прошение об отставке, приму, и не стану осуждать…

Генерал Мешетич поглядел, очень спокойно на собравшихся. Но нет, никто не потянулся за заготовленными заранее бумагами. Каждый из генералов и офицеров был собран и спокоен. И, начальник гарнизона, с усталостью в голосе, проговорил:

— Тогда не смею вас задерживать, господа. Девятого января нас ждет тяжелый день.

Мешетич еле удержался от того, что бы не перекреститься, поглядев на святые иконы. Чувствовал дикое отвращение к себе, так, словно его заставляли плыть со связанными ногами…

Максим Горький и депутация у министра внутренних дел

— Что делать станем? Неужто допустим этот ужас? Сами -то понимаете, что может случиться? — горячо спрашивал Максим Горький у собравшихся.

Здесь, за длинным столом в редакции, собрались журналисты и служащие газеты «Наши дни».

— Что же вы молчите? — повторил писатель.

Алексей Максимович Пешков, известный теперь русский литератор, был отмечен благодарным вниманием читателей. Изумительные, свежие, блещущие харизмой автора, бесконечно обаятельные романы «Детство. Отрочество. Юность», и, ставшие сразу модными пьесы. «На дне» не сходила со сцены «Художественного театра» Саввы Морозова. Псевдоним «Максим Горький», пожалуй, больше отражал душу и само естество этого писателя. Но, Горький не выдумывал своих героев, или это было на некотором расстоянии от личности автора В томя- то и дело, Горький жил этим, всей этой жизнью, и он, конечно, сам был одним из своих героев. Жизнь писателя не была иллюзорной, его сущность не отличалась от его же творческй половины. А пыл и страстность Горького, стали реальными.

— Господи, бред какой-то… Мы с вами, сейчас, словно собрались здесь в Чистый Четверг, а завтра, уж казнь кровавая состоится… — патетично проговорил Анненский, и прикрыл лицо растопыренными пальцами.

И так застыл. Один из журналистов, схватился за карандаш и лист бумаги, и мигом соорудил годный скетч, и с гордостью показал свое творение товарищам. Те закивали, похлопали по плечу своего друга.

— Ужасная жертва… Нет, мы просто обязаны этого не допустить! — чуть не кричал Горький, — как станем смотреть в глаза честных людей, мы просто обязаны действовать! Катастрофа, прямо у нашего порога!

— Что уж суждено, непременно произойдёт, — прошептал литератор Анненский, — рабочие, будто приняли на себя тяжкий обет, и желают принести себя в жертву… Словно Христос в Гефсиманском саду, они сами предают себя в руки палачей. И кровь невинных падёт на жестокосердных, и не будет им прощения от Господа…

Горький не верил глазам, да и ушам тоже. И это его друг, а так безразличен к судьбам простых людей? Говорил, будто не журналист и поэт, а жестокосердный подросток, вырывающий перья из крыла только пойманного воробья!

— Да что же вы… Или тоже поддались гипнозу отца Георгия?

— Не в нем дело, Алексей Максимович… Не он так кто-то другой бы возглавил рабочих. Хоть этот, Васильев. Другое непонятно, господин Горький… И это пугает ещё больше… Вы же знаете, что нет в Санкт-Петербурге вождей социал– демократов и эсеров? Простите, так кажется, эти господа знают поболее нашего…

— И это все? Странные домыслы…

— Я бы назвал по-другому, причинно-следственная связь… Есть модный писатель, Конан-Дойл, британец, и это важно… — и он засмеялся, — слышали ли вы о выстреле из пушки во время водосвятия? Шестого января, когда снаряд попал по палатками, и ранили городового, и кстати, тоже Романова?

— Известно. Что за манера тянуть?

— И, государь уехал в Царское Село, а происшествие назвали случайностью?

— Ну и что, господин Аненнский?

— Цель была удалить государя из столицы на время шествия. И, несомненно, измазать его кровищей, а сам, Николай, и поделать ничего не сможет, и никогда, никогда не отмоется! Уверен, пришла идея из британского посольства, беспроигрышная. Лев Альбиона покровительствует Стране Восходящего Солнца. И, завтрашняя катастрофа дарует победу этому жёлтому микадо. А наши дурни, подыграют иноземцам, это как пить дать…

— Вы везде ищете заговоры, саботаж, гнильцу какую-то… Так, дураки они там просто.

— Знаете ли, Алексей Максимович! Случайно, доложу я вам, не прицельно выстрелить из пушки решительно невозможно! Да так, что бы снаряд положить близко, и не убить никого! Отличный канонир был у орудия…

— Право слово, не знаю, да и как-то… Знать не хочу! — почти выкрикнул собеседник.

— И скажу я вам твердо: Святополк-Мирский собрался расстрелять демонстрацию рабочих, это точно. А его клевреты предупредили этих ваших «товарищей», что бы в городе и духу их не было. Ленина там вашего, Мартова и других прочих.

Горький покраснел, нахмурился, махнул могучей рукой, да принялся быстро одевать пальто. Руки, дрожа, неуверенно застегивали пуговицы, вязаный шарф лёг неровной полосой, толком всё одно, не закрывая горло.

— Да куда же вы, Алексей Максимович! -взвился Аненнский, — не уходите! Шапка -то где! Поздно уже. Да и клянусь, лучше бы, прямо сейчас уехать в Гельсинфорс, или Ригу… Вы туда собрались?

— Потребую аудиенции у министра внутренних дел. Или, на крайний случай, у товарища министра.

Анненский, да и трое литераторов поднялись, и принялись тоже одеваться. Горький глядел на своих друзей, и даже на сердце потеплело. Не такой уж прожженный циник, Анненский, куда лучший человек, чем хочет казаться.

— Ну, так я с вами прокачусь. Лишний раз убедитесь в моей правоте, эти… Как их назвать, даже не знаю? Ведь, клянусь вам, Победонсцев и Трепов куда лучше, моральнее, этих масонов…

— Ладно, -пробасил Горький, -поехали уже…

— Хотя, предвижу полное фиаско, — все разглагольствовал Аненков, одевая пальто с бобровым вортником, — Можно ведь затем заехать в железнодорожные кассы? Вы ведь не против? В Ригу махнем! А там, на пароходе… Еще скажу вам, Алексей Максимович. Поспорим с вами на «красненькую», что нас во всем и обвинят. Дескать, мы Гапона подбили на это шествие.

— Отец Георгий он… Ну, пойдёмте…

Дружная, да совсем невесёлая компания спустилась во двор дома, а затем, на заснеженной мостовой, поймали лихача.

— На тройке я не поеду, — заявил Горький, -барство это…

— Ну, скорее игры наших нуворишей, скоробогатеев. Так в Москве-то веселее… Выйдем из тюрьмы, Алексей Максимович, я вас к Тестову приглашаю. Отведать суточных щей с «листовкой», на смородиновом листе, бужениной, и, гурьевской кашей…

— Я манную кашу, так, не очень…

— Это же сказочный десерт, — почти мечтательно закатил глаза Аненков, — а не просто каша… В четыре слоя, с пропиткой из взбитых сливок. С малиной… Ох, какая вещь… Куда там разным эклерам от Филиппова до такой красоты. Язык проглотите, ручаюсь вам!

— Тянет вас к всяким…

— И не стыжусь, Алексей Максимович, представьте себе! Совершенно не стыжусь. Являюсь, знаете ли, завзятым декадентом, а нам это, по положению… Просто, без сомнения, я должен морально разлагаться, а то даже преданная публика не поймёт.

— Вот, приехали… Пойду, с городовым поговорю. Глядишь, дежурного вызовет. Наверное, все здесь, на службе, — быстро говорил Горький, торопливо сходя с саней.

Отряхнул ботинки от снега, едва не поскользнулся, но уверенно подошёл к воротам. Здесь, даже снял шапку перед городовым, дал посмотреть газету со своим портретом. Служивый же качнул в ответ головой, ловко и лихо пригладил усы, да засвистел в свою дудку, вызывая помощь. Подошли ещё двое полицейский, во главе с приставом. Тот уж просто излучал начальственность, был видным да ладным, прекрасно пошитая шинель сидела на нём, как влитая. Меховая шапка, лихо сбитая набекрень, прикрывала густые черные кудри, да и завитые усы воинственно топорщились вверх. Каждый сразу понимал, не просто полицейский пристав, ан нет-истинный орел!

— Пристав Ипатов. Господа, пойдёмте со мной. Провожу вас, — заверил поздних посетителей пристав, — и к вам выйдет дежурный. А там уж как получится. Время позднее, и его превосходительство отбыл в Царское Село вместе с министром юстиции Муравьёвым. Дела важнейшие… И вы, уж будьте добры, завтра дома находитесь, во избежание, так сказать…

— Кто же здесь? — спокойно ответил Горький.

— Товарищ министра господин Рыдзевский. Вместо его сиятельства. Шеф жандармов, в курсе всех событий.

— И так, видимо, хорошо, — согласился Горький, — нам необходимо обратится с важным вопросом к его превосходительству.

— Хорошо, господа, проходите, я вас провожу.

И небольшая депутация прошла в парадный подъезд здания. При входе горел яркий электрический свет, оставляя при этом потолок в таком легком тумане, словно там, в вышине, наступили легкие сумерки, или, царила сама Госпожа Неизвестность.

— Вот, здесь диваны, господа, присаживайтесь. Сейчас доложу нго превосходительству.

И пристав покинул их, гремя подковами каблуков и шпорами на сапогах. Горький даже усмехнулся, представив, что у пристава ыл ы длинный рыцарский меч, волочившийся бы по паркету.

— Ну что скажете, Алексей Максимович?

— Тем, господин Анненский… Все равно надо поговорить.

— Как скажете, — и литератор, создавал усталую мину на своем лице, откинулся, опершись спиной на кожаную спинку дивана.

Тут, справа хлопнули распашные створки дверей, и в залу быстро вошёл человек, в мундире жандармского полковника.

— Полковник Рыдзевский, господа. Предупрежден, что ело очень срочное, не так ли?

— Именно так, — пробасил Горький, — мы, депутация общественности, которая желает предотвратить непоправимое. Ведь, завтра. может пролиться кровь, тысяч невинных людей! Мирная демонстрация, а власти стянули в город войска?

— Так а что делать, господин литератор? Потакать бунтовщикам?

— Да нет же. Попросту принять депутацию от рабочих, отвезти в Царское Село, люди, сразу и успокоятся. Поймут, что их уважают, не будут впадать в крайности. Вы что же, желаете создать новый бунт в России? Всего -то Петиция от рабочих, а вогнала власть имущих в такую панику? Ведь «Петицию от Земства», переаную осенью прошлого года, как мы знаем, государь е прочитал?

— Так это, не бунтовщики, а…

— Чистая публика, ваше превосходительство? — с ухмылкой закончил мысль жандарма Горький, — а Петицию от земства подписали многие знатные и богатые люди? Так и это мы знаем. Я все н прошу ознакомить с еашим требованием господина Святополк-Мирского! И, самого господина Витте!

— Не могу утверждать точно, но министр внутренних дел передал текст Петиции рабочих государю. Следует « Союзу рабочих» подождать ответа…

— Вы сами знаете, что это невозможно. А отец Георгий лично посещал господ Фуллона, Муравьева, Святополк-Мирского, да и вас, умоляя принять Петицию от рабочих. Если правительство удовлетворит требования «Союза», хотя бы частично, мы сможем удержать рабочих от выступления. А это, это шествие, вам самим известно, добром не закончится…

— Да, господин Рыдзевский, позволю себе вмешаться, — проговорил Анненский, -побуду пророком, и предскажу, чем для вас и вашего покровителя все закончиться… Не пролетит над головой, нет, не надейтесь даже. Снимут с должности и вас, и начальника вашего. И градоначальника. Ну, сами поймите, кто-то же должен быть виноват? Военные-нет, даже не надейтесь, отвечать ни за что не будут. Поставят затем, в Петерург, да и Москву, генерал -губернатора, совсем не либерала, а народника такого.

— Неужто вас, господин Анненский?

— Да я бы справился лучше всех. Вот, Трепова выпишут из Москвы, или Столыпина там, а может, и князя Голицына. А эти, ручаюсь, лично, в мягком вагоне, привезут рабочую депутацию в Царское Село. Так чего вы, господин хороший, в имперском городе, кровавый балаган устраиваете? Чего хотите на самом деле?

Рыдзевский весь покраснел, как вареный рак, вскочил с места, и рукой показал на дверь. Затем, еле слышно пробормотал:

— Прочь…

— Так мы уйдём, конечно. А придет время, сами нас позовёте, — спокойно ответил Горький..

Уже на улице, Анненский довольно улыбнулся, хлопнул по плечу своего рослого товарища и спросил:

— Ну что, в Ригу?

— Я останусь в Петербурге до завтрашнего вечера. Может быть, кому смогу помочь..

— Ладно, ты знаешь, где меня искать.

Анненский прыгнул в сани извозчика, и громко скомандовал:

— На Московский вокзал! Да побыстрее! Рубль с меня!

Горький же с товарищами неспешно пошли по улице. Каждый молчал, думал о своём, и судя по хмурым лицам, мысли у каждого были совсем невесёлые.

День 9 января. Семёновские казармы

Звук сигнального рожка разорвал холодное утро. На плацу горнист давал сигнал к побудке.

— Рота, подъем! — крикнул дюжий фельдфебель, зажигая электрический свет в расположении роты, — живо, не столбеть! Михайлов, Николаев, быстрее! Афанасьев, разговорчики!

Солдаты одевались быстро, снаряжались в ладные мундиры с гвардейскими петлицами, и полковыми знаками на груди. И то, не простой это был полк, а Лейб-гвардия, знаменитая Петровская бригада, старейший полк, наряду с Преображенским, в Российской императорской армии.

Да и солдаты были всё видные да ладные, высоченного роста, белобрысые или русые, словно ангелы во плоти. И то, все ведь знали, что рекрутов в первые четыре полка Российской Лейб-гвардии, Кавалергардов, Конно-гвардейский, Преображенский и Семёновский, отбирает лично Государь. Так что и вправду, здесь служили только лучшие из лучших.

— Сейчас, построение в роте, идём в столовую, на приём пищи! — громко говорил фельдфебель.