Бесплатный фрагмент - Семейный альбом с титрами

Моим внукам:

Насте, Ване, Соне, и Степану,

когда станут взрослыми

Семейный альбом с титрами

А где познакомились твоя бабушка с твоим дедушкой?

Вопрос приятеля мужа

В 2001 году мы вдвоем с мужем ездили в Прагу. Тур назывался «Баллады средневековья». Нас возили в родовые замки чешской знати, в основном немецкого и французского происхождения. На стенах старинных дворцов висели потемневшие от времени портреты бывших владельцев замков: важные лица, вокруг шеи жабо, мужчины в военной форме, многие на лошадях. Портретов много, стены в залах завешены ими: с шестнадцатого до конца девятнадцатого века родственников поднакапливалось. С начала двадцатого портреты редеют, звучат рассказы о притеснениях после революций.

Вероятно, приятно иметь парадных предков, чьи изображения приезжают смотреть туристы, но у нас в России с прошлым сложнее. Потомки русской знати давно рассеяны по Старому и Новому свету, скрестились с аборигенами, французами, немцами, американцами, а оставшиеся на родине отпрыски знатных родов иногда даже детям не рассказывали о себе, боялись репрессий, и теперешнее наше население России в массе своей дальше дедушек и бабушек не проглядывает назад, но мои бабушки и дедушки для моих внуков прапрабабушки и прапрадедушки, а это уже цепочка из многих звеньев. Если внимательно рассматривать эту живую цепочку с разноцветными, то короткими, то длинными звеньями, можно не только удовлетворить свое естественное любопытство к тем, кто был до тебя и дал тебе жизнь, но и понять, что собственное неповторимое существование всего лишь еще одно удлиняющее звено в этой цепочке, концы которой теряются в бесконечности, как прошлого, так и будущего. Всё уже было и всё еще будет.

И как в маленькой лужице видны небо, солнце и окружающие деревья, так и в жизни одной семьи просматривается Российская история прошедшего столетия. Вот это отражение большого в малом я и попыталась описать.

Г. Долгопрудный, 2003 год

После смерти бабушки мама отдала мне мутные, сильно выцветшие фотографии конца девятнадцатого и начала двадцатого веков, фотографии моих прабабушки и прадедушки, молодых бабушки и дедушки и другой родни.

Эти фотографии я просмотрела, аккуратно сложила в кулечек и спрятала в шкаф, не взяла с собой в Москву. Я еще не созрела, не поняла их ценности. Спустя тринадцать лет, когда и мамы не стало, и оборвались связи с прошлым, я вынула из шкафа эти карточки и старую синюю сумку-ридикюль, наполненную мамиными фотокарточками довоенных времен. Мама весь последний год своей жизни вспоминала эту сумку, забытую в Батуми в спешке отъезда. Ей хотелось просмотреть фотографии, вспомнить молодость, но не пришлось, не дотянула, не дожила она до лета 1997-ого года, когда я обещала ей привезти их, умерла в феврале.

А я перебрала эти карточки, вглядываясь в лицо кудрявой девушки с белозубой улыбкой, которая много позднее станет моей мамой, сложила эти реликвии вместе: многочисленные мамины и десяток бабушкиных фотографий, сохранившихся, не сгинувших во время бесконечных переездов, продала по дешевке мамину мебель и остатки хрусталя, и вернулась в Подмосковье.

Вот первая, мутная неразличимая фотография: прабабушка Анна Никандровна и прадед Виссарион Устьянцевы. Их лиц совсем не видно, но угадывается, что они молоды. Вот еще фотография прадеда, молодого, красивого. Видны молодые усики, а пальто, похоже то же самое, что и на первой фотографии. Фотография сделана в Иркутске, но даты на ней нет.

Вот еще фотография прадеда, на ней на обороте надпись детской (маминой) рукой — дедушка, а внизу надпись бабушкиным почерком, 1902 год — 39 лет. Значит, мой прадедушка Виссарион родился в 1863 году. И в 39 лет у него была борода, но далеко не окладистая, и глубокие залысины.

У Анны и Виссариона было восемь человек детей, двое умерли, выросло шесть: старшие Мелитина и Анатолий, потом Капиталина, Людмила, Вера. Последним был Сергей.

Люда и была моей бабушкой. Тина, Толя и Сережа умерли до моего рождения, а Капу и Веру я помню.

Бабушка мало делилась со мной воспоминаниями о своей семье.

Лет в 10—11 я интересовалась, спрашивала, как они жили, но тогда меня занимали не особенности быта или события частной жизни, меня волновал вопрос, как несчастные люди жили до революции, в этом беспросветном мраке и нищете, сплошь голодали или нет. Эта моя направленность вопросов и явная неготовность воспринимать реальность сердили бабушку, и она неохотно рассказывала, но что-то иногда говорила, и сейчас это всплывает.

А тогда, в 11 лет я с удивлением обнаружила, что жилось им не так и плохо. Служили, и держали свое хозяйство, корову, кур.

— Все было свое, с чего бы голодать, да мы так ели, как потом никогда, — бабушка была недовольна, что я заподозрила ее в крайней бедности. Анна Никандровна была сельская учительница, а Виссарион служил писарем. Их деревня была расположена недалеко от Иркутска.

Мама во время затяжных ссор с бабушкой, с укором напоминала ей, что Виссарион он был пьяница, и психика его детей, бабушкина, в том числе, пострадала от этого. Вот он, мой 39-летний прадед, который, оказывается, пьянчужка. Он далеко не так красив, как на первой, юношеской фотографии, лицо расплылось, обрюзгло, волосы поредели, бородка топорщится жидковатая, а пальто, похоже, все то же самое, что и на первых двух. Или он его надевал только, когда фотографировался?

Бабушка яростно отрицала ту часть маминого высказывания, которая касалась ее психики, но первую часть, что отец пил, не отрицала. А мама столь часто корила бабушку Виссарионом, как будто к ней он отношения не имел. Мама деда видела только в младенчестве, поэтому он воспринимался ею как родственник только ее матери, но не ее собственный.

Теперь я с особенным вниманием вглядываюсь в смытые временем черты прабабки Анны: шестеро детей, муж красавец и любитель приложиться к рюмочке, как ей там жилось, на далеких просторах необъятной России, и как их туда занесло, каким ветром?

Про бабушкиных деда с бабкой со стороны Виссариона известно только, что они держали бахчу и привозили арбузы внукам. Это все, что удалось узнать у Люды. Во всяком случае, не Столыпинская реформа закинула Устьянцевых так далеко, они поселились у Байкала раньше. Существует предположение, что старик Устьянцев был из Прибайкальских казаков, пришедших туда вместе с Хабаровым в начале восемнадцатого века. Бабушка так говорила, но очень неуверенно.

Кто теперь это узнает, концов нет.

Один из внуков бабы Капы, мой троюродный брат Николай утверждал, что Анна Никандровна была дворянка. Утверждал в девяностые годы, когда вдруг стало престижно иметь дворянскую родословную. Так ли это, не знаю. Если родители Анны были дворяне, то как восприняли замужество дочери? Может быть, это был неравный брак, основанный на увлечении девушки-дворянки красивым парнем из деревни, может быть, заключен он был против воли ее родителей, и именно поэтому бабушка моя вспоминает только одних деда с бабкой, Устьянцевых?

О дворянстве матери бабушка не упоминала никогда. Возможно, все дело было в том, что внучка-пионерка с красным галстуком не располагала к таким разговорам.

Дочь Люда родилась у Анны Никандровны в сентябре 1897 года. В семье уже было трое детей, потом будут еще двое, Вера и самый младший, поскребыш, Сережа.

Рожала Анна Никандровна восемь раз, но только шестеро из них выжили; один умер младенцем, а еще ребенок, девочка, изначально обреченная, дожила до трех лет. У нее были слишком тонкие кости черепа. Она жила в отдельной комнатке, куда никто из детей не входил, и бабушка ее помнила очень смутно. Умерла сестренка от травмы головы, упала с кровати.

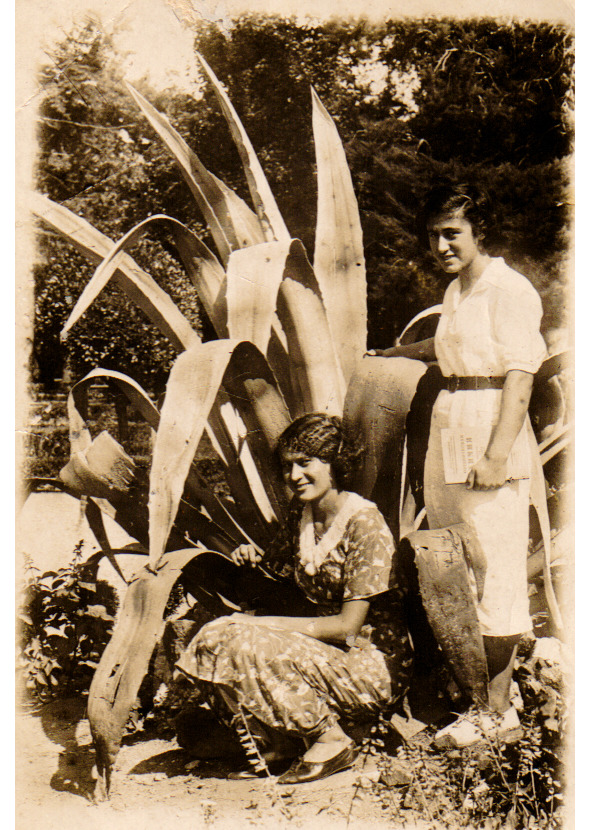

Фотографии Люды и Веры. Две молодые девушки, милые личики, Верочка, выглядит кокетливее сестры со своими кудряшками, а бабуля, со своим породистым носом (у меня нос римско-католический, — любила она говорить, и слегка громоздкое украшение ее лица становилось величественным) напряжена. Была ли бабуля хороша в молодости? Судя по отзывам бабы Веры и одной из бабушкиных подруг из Одессы (насколько подругам бабушек из Одессы можно верить), бабушка в молодости была красавица: высокая, волосы с рыжеватым отливом, очень нежный румянец, который не передает черно-белая фотография, в общем, загляденье. Долгий извилистый путь в 87 лет прошла эта красивая женщина от молоденькой девушки, позирующей сейчас перед объективом, до перекошенной сгорбленной старушки, нашедшей свой последний приют на кладбище в Эрге, рядом с турецкой границей. Молчаливые снежные вершины окружают невысокий холм нового Батумского кладбища, а дорога туда петляет среди зарослей столетних эвкалиптов.

Разглядывая изображение бабушки в молодости, я удивилась тому, что никогда не видела эту фотографию, не хвалилась бабуля тем, что ушло, не позволяла никогда сравнивать с тем, что осталось. Если верить малюсеньким фотокарточкам зрелых лет, нежная лепестковая красота бабули рано увяла, раньше срока морщины избороздили ее лицо, запали щеки, потускнели нежно-голубые глаза. Но, несмотря на превратности судьбы, выпавшие на ее долю, до глубокой старости не было у бабули седых волос. И еще одно открытие сделала я, вглядевшись внимательно в портрет: явственное сходство между своей дочерью и бабулей в молодости, во всяком случае, маленький, мягких очертаний рот у Кати и у бабушки одинаковы, и общий овал продолговатых, но скуластых лиц. Я всегда считала, что Катя скулами обязана свекрови, но может быть, и нет, может, это моя кровь от прабабки Люды, а рот у свекрови был щелистый, без резко выраженных губ, и Катин маленький роток всегда удивлял меня. Интересно перемешивается кровь.

Бабушка училась в церковно-приходской школе, потом некоторое время в гимназии в Иркутске. Гимназию она не закончила, перешла на акушерско-фельдшерских курсы. Во время учебы бабушка жила в семье старшей сестры Мелитины. Тина вышла замуж за Сиверцева, и есть несколько фотографий этой молодой пары с обязательными дарственными надписями на обороте. Фотографий было мало, дорогие, и их не просто отдавали, как сейчас, а дарили.

Тина с мужем в 1914 году, в Иркутске, с дочкой на руках. На обороте нацарапал, по- видимому, зять и назвал себя свекром. Наверное воспитывал, молоденькую свояченицу, а она в отместку звала его свекром. На Сиверцеве форменная фуражка. Возможно, он был железнодорожником.

А вот Тина, в странной летней шляпке, а надпись на обороте гласит, 30 октября 1918 года. Чита.

В 1918 году Тина пребывает в Чите, а бабушка окончит курсы в феврале 1919 года, значит она последнее время перед окончанием жила где-то на квартире.

Любила бабушка рассказывать, как сдавала экзамен строгому преподавателю, по акушерству и он все спрашивал ее, а что делать в таком случае, а что в таком?

— В таком, — поворот на ножку, — ответила бабушка, и грозный преподаватель расцвел в улыбке.

Вот этим своим блистательным ответом на экзамене любила прихвастнуть бабуля.

А теперь, мне кажется, никто и не способен залезть в утробу к роженице и перевернуть там ребенка в нужное положение. Теперь, чуть что, и кесарят.

Но это теоретический экзамен, а зачет по акушерству получить было нелегко, нужно было продежурить в роддоме и принять 40 родов, дежурства были ночными, и при этом засчитывались только одни роды за ночь, если же ночь была пустая, то она в зачет не шла. Студенткам приходилось дежурить часто по два месяца, прежде чем удавалось получить зачет, зато, окончив, молодые акушерки могли принимать роды самостоятельно.

Еще вспоминается рассказ бабушки о том, как она ассистировала хирургу, проводящему операцию.

От напряжения и страха перепутать названия и подать в спешке не тот инструмент, бабушка протянула зажим, как будто мешала чайной ложкой в стакане: оттопырив мизинец. Хирурга кокетливое движение, в неподходящий напряженный момент операции, вывело из себя:

— Пальчик, — строго сказал он, и бабушка заметалась, не могла понять, что ему нужно.

— Пальчик, — еще строже повторил хирург.

Бабушка глянула на руки и смешалась.

— Так вся краской и залилась, — рассказывала она мне.

Я ясно представила себе, как молодая бабуля покраснела. Эту способность заливаться предательским румянцем я знала и за собой. В минуты смущения полыхает и Катя, правнучка Людочки Устьянцевой.

После окончания курсов бабушка уехала работать в Никольск-Уссурийск в железнодорожную больницу. В Никольск-Уссурийске она и познакомится с Колей, который вскоре станет ее женихом. Мама, обожавшая своего отца, всю жизнь будет корить бабушку этим Колей, подозревать ее в постоянной любви к нему и отсутствии чувств к ее отцу. Свадьба не состоялась… Он утонул в Амуре на глазах у приятелей и бабушки, приехавших на берег вместе с ним провести выходной день. Коля уплыл далеко, посреди реки неожиданно исчез с поверхности воды, всплыл, что-то крикнул, провел руками по лицу и исчез. Река сомкнулась над ним навсегда. Люда бежала по берегу и кричала от страха и непоправимости происходящего.

Спасти Колю не успели, все произошло в считанные секунды.

Коля утонул в расцвете сил и молодости, а оставшаяся на берегу рыдающая девушка прожила после его смерти семьдесят лет, томительно долгих и несчастливых; единственно возможное и неповторимое счастье первой молодой любви Коля унес с собой под воду. Остались лишь серые будни.

Тело не нашли. Потрясенная мать Коли, в одночасье потерявшая сына, знала лишь одно: Николай уехал со своей невестой и не вернулся. Счастливый, молодой, полный сил ушел утром к Людочке, а поздно вечером вместо него пришла черная весть. В смятенном воображении потрясенной матери источником несчастья стала возлюбленная сына. Встретив на улице Люду, мать Коли поклонилась ей и сказала страшное:

«Спасибо, что погубила ты моего сына»

Обвинение было брошено в лицо прилюдно. Несостоявшаяся невестка закрыла лицо руками и убежала.

Я помню, как она рассказывает знакомой в Колпашево об этой давней истории.

Голос ее прерывается, бабушка сглатывает слезы старой обиды.

— Не могла я понять, как же она могла сказать мне такое, пока сама матерью не стала.

Год или два спустя после гибели Коли бабушка выходит замуж за моего деда, Самсона Николаевича Хучуа, который был на десять лет старше ее.

Чем прельстил мою красотку бабулю солидный мужчина, директор гимназии, чужих южных кровей человек, сын мелкого лавочника из Самтредиа?

Никогда и ничего по этому поводу. С фотокарточки смотрит импозантный (любила бабушка этот эпитет) молодой мужчина с усами одетый в студенческую куртку. Вероятнее всего, снимок сделан в Киеве во время учебы в Университете до знакомства с бабушкой. Дед до того, как стать лысым и жениться, был темный шатен, с лихими усиками и бородкой. Позднее он носил только усы.

Романтика их знакомства, свадьба, приезд родственников, все то, что любят вспоминать и пережевывать в счастливых семьях, в нашей было покрыто молчанием, теперь вечным. Это так не характерно для моей бабушки, любившей обстоятельно и долго, с мельчайшими подробностями рассказывать какую-нибудь несущественную историю, а о своем браке — ни гугу. Просто сходили в загс, и всё тут.

— Без любви, — упрекала бабку мать, упрекала даже тогда, когда Самсона Николаевича давно не было в живых.

Никогда не слышала, чтобы бабуля сказала, нет, неправда, я его любила.

— Не твое дело, яйцо курицу не учит, — отвечала бабка. Но к моменту этих разговоров бабушка была в разводе с мужем, а она никогда не созналась бы в любви к мужчине, жизнь с которым не удалась. Обиды, приведшие к разрыву, заслоняли первые годы жизни, когда, возможно, были и чувства и взаимопонимание.

Деду после окончания филологического факультета Киевского университета предложили работу в Никольск-Уссурийске директором гимназии.

Там и состоялась встреча этих людей, родившихся за тысячи километров друг от друга.

Первая беременность закончилась выкидышем. Мама, правда, и тут ухитрялась встрять:

— Никакой это не выкидыш, аборт сделала от Коли, ты его любила, своего первого жениха, а за отца просто замуж вышла, подвернулся, и всё тут.

Коля утонул летом 19-ого года, летом 21-ого родилась мама, и, спустя сорок лет после его гибели, мама и бабушка вспоминали его, тревожили не погребенный прах покойного. Мама ревниво вспоминала человека, погибшего до ее рождения, а бабушка, когда ей было далеко за семьдесят, сетовала на несправедливость судьбы своей правнучке Кате:

— Вот если бы Коля мой был бы жив, вся моя жизнь сложилась бы по-другому.

Мучительна человеческая память и редко встретишь человека, довольного судьбой.

Вторую беременность, мою маму, бабушке удалось сохранить:

— Залезла я занавески новые повесить, да и спрыгнула со стула, и позднее обнаружила, что идет кровь, я испугалась, начнутся привычные выкидыши. Потом не родишь. Лежала неделю.

Бабуля работала и содержала дом, какое-то время у них жила нянька, девушка из деревни

Про революцию и гражданскую войну бабушка не вспоминала ничего, только знала я, что старший брат Толя, любивший в детстве ее поддразнивать, был царский офицер, а потом служил и в Красной армии и где-то в тридцатые годы застрелился. На фотографии он похож на своего отца, Виссариона, только выше и стройнее. Много лет я думала, что Толя покончил с собой, спасаясь от репрессий. Но оказалось, он работал инкассатором и потерял табельное оружие, суровый по тем временам проступок, и Анатолий Виссарионович, потерявший пистолет, возможно, по пьянке, протрезвев, застрелился. Не захотел в тюрьму. (а как застрелился, без оружия, не ясно)

Эта версия может быть официальной легендой, а мои мысли правдой, смутное было время, и растяпа-инкассатор был предпочтительнее царского офицера, не поладившего с властями.

Бабуля не любила об этом вспоминать, и правду я узнала после ее смерти.

15 июня по старому стилю бабушка родила дочку, и назвали ее Нонной.

Сохранились две фотографии мамы в младенчестве.

Одна семейная: дедушка, бабушка, крестный мамин и мама в виде симпатичного толстенького младенца.

Всю молодость, лет до 38 мама была очень худой женщиной, но вот в младенчестве она являла собой вполне упитанного ребенка 21-ого года рождения. На Дальнем Востоке голода не было.

Какие-то обрывки совместной жизни в Никольск-Уссурийске Люды и Самсона все же выплывали в бабушкиных разговорах:

— Жду с работы час — его нет, другой– все нет. Я ужин подогрею, он остынет, еще подогрею, еще остынет. Наконец приходит, веселый, подвыпивший. Зашел с коллегами в клуб. Ну, конечно, и досталось ему от меня:

— Или приходи вовремя, или грей себе сам, — рассердилась я.

«Бабуля моя нигде головы не наклонит», — думаю я.

Самсон Хучуа забрал семью и уехал в Грузию, покинул Дальный Восток. Не ближний свет было ехать, через всю страну, да еще в 22-ом году. Удивительно, что никаких воспоминаний об этой поездке не осталось. У мамы понятно, но и бабушка тоже никогда не живописала это путешествие.

Думаю, что раньше дед не мог вернуться. Только в 21 году в Грузии прекратило существование меньшевистское правительство, и появилась возможность без помех пересекать границу Советской России и Грузии.

Первое время дед с бабушкой жили в грузинской деревне Они, в Раче в Восточной Грузии. Там и окрестили маму в октябре 1922 года. Подклеенная справка о крещении, с выгоревшими чернилами сохранилась. Можно разобрать «Таинство крещения совершил протоирей Павел Мигурин — 19 октября 1922 года».

В поселке дед заведовал начальной школой. Думаю, это шаг назад в карьере после директора гимназии. На родине, в любимых местах всегда труднее устраивать свою жизнь. Бабушка оказалась в обществе людей, не говорящих по-русски. Грузинский язык она так и не выучила, понимать понимала, а заговорить не смогла. Грузинский язык имеет очень сложную фонетику, и трудно различимые по произношению слова: там имеются две буквы К, две буквы П, две Ч, и еще парочка гортанных звуков, не имеющих аналогов в русском.

Бабуля любила рассказывать, как она однажды опростоволосилась, когда после застолья в их доме гости расходились, один из них забыл надеть шапку:

— Аиге шени куди, — сказала бабушка (возьмите свою шапку), и в ее произношении «куди» — шапка, прозвучало как «куди» — хвост. Различие в произношении букв К, оказались трудно уловимыми для слуха моей немузыкальной бабушки.

Подвыпившая компания страшно развеселилась, все кинулись ощупывать штаны гостя, искать хвост.

Из Они семья Хучуа перебралась в Озергети, поселок городского типа в Западной Грузии. Жизнь в Озергети мама вспоминила в старости. Они снимали квартиру в двухэтажном деревянном доме. Мама упала там с веранды и перебила себе переносицу. На всю жизнь у нее осталась горбинка на носу. Она прибежала вся в крови с криком: «Цхвири, цхвири».

— Нос, нос.

Мама тогда говорила по-грузински лучше, чем по-русски, и странно мне было услышать это, мне, общающейся с родной матерью только по-русски.

Поврежденный мамой нос была вторая легенда в нашей семье. Первая был упомянутый мною рассказ бабушки о пережитом ею ужасе, когда на ее глазах утонул близкий человек, с которым она собиралась связать свою судьбу.

Эта трагедия, произошедшая на Амуре давным-давно в начале века с человеком, от которого для меня осталось только имя, имела, тем не менее, огромные последствия для самой бабушки и для всех нас, ее прямых потомков. Не погибни Коля по глупой случайности в теплый летний день в Иркутске, бабушка вышла бы за него замуж, и не свела бы ее судьба с грузином, и не было бы у нее дочки Нонны, и всё было бы по-другому и, главное, без нас.

Существование близких до моего рождения пугала меня в детстве изобилием непредвиденных обстоятельств, которые, обернись всё по-другому, могли бы изменить течение жизни, и у бабушки были бы дети, но не мама, и позднее, когда мама состоялась, могло бы случится так, что у мамы были бы дети, но не я.

Историю про разбитый нос рассказывали мне не однажды, и оба действующих лица. Мама описывала, как она упала, приземлилась с высоты и боль была страшная, а бабушка рассказывала, как она пребывала в полном спокойствии и благодушии, когда раздались крики, и она увидела бегущую дочь всю в крови. Эта душераздирающая история не имела, тем не менее, больших последствий, у мамы действительно всю жизнь был нос с небольшой горбинкой, но и только.

Из той поры жизни в южной деревне сохранились воспоминания бабушки о прекрасных персиках, которые она ела прямо с дерева, и чтобы вообще понять вкус настоящих персиков, их надо срывать с дерева и сразу есть, а купленные на рынке, снятые зелеными, чтобы их можно было доставить в товарном виде, это все не то. И бабушка отворачивается от персиков, только что принесенных нами с базара. Рассказы бабушки о той поре наполнены солнцем, зеленью, сладостью сочных фруктов, а главное, благополучием. Никакого тебе голода, продразверстки, стрельбы, запаха пороха, вшей. Не слышны и размолвки между супругами. Последние годы мама вела бессистемные записи, и есть в них и воспоминания о той поре жизни: «тогда жили всей семьей, папа с мамой еще не развелись…»

Третья легенда семейная из той далекой поры касалась цвета лица бабушки.

Ехала она в вагоне, жара, раскраснелась, и вдруг сидящий напротив старый крестьянин приподнялся и ткнул пальцем бабушке в щеку.

Она вся вспыхнула, оскорбилась и, отшатнувшись, закрыла лицо платком. Молодой сын крестьянина говорил по-русски и стал извиняться за поступок отца.

— Он подумал, что если пальцем ткнуть, то кровь брызнет или нет?

— И решил проверить! — возмущалась бабуля, но чувствовалось, что ей это польстило.

Я не знаю, в каком году семья Хучуа перебралась в Батуми, но прежде чем они осели в Батуми, им пришлось пожить в Кобулети, а может быть, они там снимали дачу. Есть фотокарточка, где они в Кобулети, есть и воспоминания о великолепных песчаных пляжах Кобулети.

На этой фотокарточке у бабули моей задумчивое, лирическое выражение лица, такое же выражение я часто видела в детстве на лице у мамы.

В Батуми бабушка с дедом и мама оказались в большой комнате в трехкомнатной квартире дома на углу улиц Энгельса и Сталина возле Пионерского парка, в комнате, знакомой впоследствии и мои детям. Мама училась в грузинской школе, дед преподавал русский язык и литературу там же, а бабушка работала, кажется, в аптеке. Кроме русского языка, Самсон Николаевич преподавал латынь в медицинском техникуме, в то время расположенном на улице Горького. Сейчас это здание снесено.

Как-то бабушка вспоминала историю исчезновения пятилетней мамы. Ее встретил на улице крестный и забрал с собой, не предупредив бабушку, и бабушка долго искала пропавшего ребенка, которого, по словам соседей, увел какой-то мужчина.

— Ну и досталось ему от меня! — заключала бабушка свой рассказ. На фотографии крестный смотрится вполне разумным мужчиной, только усы подозрительно лихие, но не настолько, чтобы можно было допустить: этот мужчина увел пятилетнюю девочку (мама играла на улице одна, крестный шел мимо, увидел, и повел в гости, решив, что ребенку у него в семье будет веселей) и не предупредил об этом родителей.

Когда-то в то время бабуля и уменьшила себе годы, взяла паспорт с 1899 года рождения. Она мечтала поступить в мединститут, а там были ограничения на возраст.

Из маминых разрозненных записей:

Возле вокзала стояли извозчики, машин не было, мне так нравилось, когда папа брал извозчика и меня усаживал рядом. Еще были «линейки» – тележки летние, с тентом или без, — на несколько человек.

В 30-ые годы по улицам ходили стекольщики с кусками стекла и кричали, по-русски и по-грузински:

— Стекла вставлять. А-Акошки.

И еще:

— Керасине-е-е. Это везли в бочке керосин, и все бежали с бидонами к нему. Отапливались и варили на керосинках.

По пляжу ходили торговцы и торговали печеными грушами:

— Груши… Печеные груши, — далеко разносился их крик.

В восьмидесятые годы груши не носили, носили хачапури и семечки. Семечки в Батуми продавали в самодельных деревянные стаканчиках, замечательных тем, что за счет толстого дна, их внешний размер был значительно больше, чем внутренний. Раскатаешь губу на целый стаканчик, а тебе всыплют в газетный кулечек пару десятков зернышек.

Во время последнего моего пребывания в Грузии по пляжу ходили молодые ребята и предлагали:

— Циви фанта, циви кока-кола.

Циви по-грузински означает холодный.

Знаю, что дед с бабкой прожили в браке около 12 лет, и маме было 11 лет, она училась в четвертом классе. Шел 32-ой год, год их разрыва.

В конфликте между дедушкой и бабушкой я на стороне бабушки, с ней меня связывают не только узы родства, но и узы любви, выросшей из постоянного общения. Справедливость же требует признать, что бабуля моя вовсе не была воздушной нежно-розовой женщиной, какой она могла показаться читателю на основе моих рассказов. Нет, бабушка была женщина с характером, умеющая отстаивать себя в семье всегда и во всем, и жизнь в большой семье в детстве, где нелегко было среди четырех дочерей не потеряться, занять свое место, укрепила эти врожденные черты характера. Рассердившись, бабушка могла устроить хороший скандал, а потом неделю дуться, не разговаривать, отвечать сквозь зубы, вообще затягивать ссоры, смаковать свои мнимые и действительные обиды. Так что, думаю, жизнь Самсона Николаевича с русской красавицей женой была не сахар, оба действующих лица не походили на воркующих голубков.

Далеко в России, в Сибири, в Чите заболел Сережа, бабушкин младший брат, любимый брат, единственный. Толи к тому времени не было. Кто-то из сестер, возможно, Капа, прислала письмо, что Сергей в тяжелом состоянии, просила срочно приехать. Люда была единственным в семье медиком. Самсон Николаевич встал стеной на пути жены, отказывался ее отпускать, и задержал ее этими склоками.

— Ревновал, — скажет бабушка.

— Был повод, — скажет мать, а больше — ни гу-гу, подробностей я не знаю. Был ли у бабушки кто-нибудь до разрыва, мне не известно. Бабушка подала на развод и уехала к брату. Велика Россия, долог путь на поезде, и приехала бабушка на следующий день после его смерти.

На сохранившейся случайно фотографии Сергей с семьей, обритый после брюшного тифа. Через несколько дней он умрет. Всю свою жизнь бабушка не могла простить себе, что опоздала. По ее словам, неправильно ухаживали, дали пить воду, (или водку?) когда это ни в коем случае нельзя было делать при тифе, и он скончался.

Спустя несколько лет после написания этих строк я созвонилась со своей троюродной сестрой, внучкой деда Сережи.

И она мне рассказала, что ее мать дала мужу пиво, когда он об этом попросил. И Сергей умер, нельзя ему было пиво на тот момент, неокрепшему после болезни.

А его жену дважды вылавливали из реки, когда она пыталась утопиться, мучимая сознанием, что муж умер по ее вине.

Знала об этих попытках самоубийства моя бабушка, не ясно, во всяком случае, не говорила.

— Если бы хоть на день пораньше приехала, — сетовала она. И так горестен был ее рассказ, спустя столько лет, что мне, ее внучке, снился по ночам никогда не виденный мною двоюродный дед Сергей, (фотографию я нашла, спустя сорок лет) лежащий на белой простыне за белой же ширмой, весь в жару, без сознания, и все ждут бабушку и надеются, что она приедет и успеет, если не спасти, то хотя бы застать в живых.

Но бабушка не успела.

И часто повторяется этот мой сон, значительно чаще, чем тревожит бабушка память покойного младшего брата.

Многое из того, что я сейчас вспоминаю о жизни бабушки, она рассказывала не мне, а при мне в детстве, а я присутствую при разговорах взрослых, часто это моё единственное развлечение в течение дня, и как жадно я слушаю, как запоминаю, какие иногда неожиданные для взрослых выводы делаю! Остерегайтесь детских глаз и ушей, все записывается на пленку детской памяти, и даже никогда не воспроизведенное сидит там, в подсознании и руководит нашими поступками.

Бабушка осталась жить у родни, и маме пришлось пойти учиться в русскую школу.

Был диктант, в котором встречалась слово «наверняка». Грузинская девочка услышала это слово в первый раз в жизни и долго думала, как же его писать? Потом написала «на» отдельно, а «Верняк» с большой буквы.

Много было смеху по этому поводу, а сейчас я думаю, что слово «верняк», может, и нужно писать с большой буквы, и тогда удача от тебя не отвернется?

Не прижилась бабушка в России после долгих лет жизни на юге, и они вернулись. Самсон Николаевич к тому времени был женат. Вторым браком он женился на грузинке.

Мама часто попрекала мать ее отношением к отцу, моему деду. По маме выходило, что бабушка пренебрегала мужем, не любила его.

Уезжая, бабушка, по ее словам, сделала большую глупость, выписалась, и, когда вернулась, — муженек взял другую жену, и пришлось идти на частную квартиру.

— Я сыграл здесь свадьбу, все думают, что это моя комната, как теперь быть, куда я пойду?

И бабуля, думаю, поскандалив, смирилась и ушла.

Возвращалась ли бабуля в Батуми с надеждой помириться с мужем и восстановить брак?

Даже если это было бы так, она никогда бы не призналась в таком унижении.

Как-то раз, правда, прозвучало в их воспоминаниях, что мама очень просилась обратно, на юг, к папе, вот бабушка послушалась дочь и вернулась. И к тому же, я как-то не верю, что не было у бабули какой-нибудь близкой сердобольной приятельницы, которая не написала бы бабуле, что ее муж женился. Расстояния расстояниями, но почта тогда работала исправно, а бабуля письма писать любила и подружек себе находила таких же. Телефонов не было, компьютеров тоже, и только почта, единственная, давала возможность общаться на расстоянии.

Бабушка сняла комнату в частном доме на улице Тельмана, где они с мамой прожили до конца второй мировой войны, до маминого распределения после института на Северный Кавказ.

Вот фотографии Батуми тех времен, базарная площадь, нет вдали построенных в 70-ые годы многоэтажек, мостовые выложены крупными морскими булыжниками, которыми завален многокилометровый батумский пляж. Очень экологически чисто, но население отбывало трудовую повинность — каждый должен был у своего дома выдергать траву, прораставшую между камнями.

После возвращения мама пошла в русскую школу. Не могла бабушка, русская, воспитывать дочь-грузинку. Думаю, что в свое время грузинская школа для мамы возникла из-за отсутствия выбора – в Озургети могло и не быть в русской школы, не было ни учителей, ни детей, говорящих по-русски.

6—7 класс мама училась в седьмой школе, а в восьмой класс их перевели в школу номер три.

Мама вспоминала, что они с Тамаркой (вот уже и появилась Тамара Лашхи, школьная подруга, и дружба эта сохранялась у мамы в течение всей жизни), так вот они с Тамаркой сидят на корточках под палящими лучами солнца и выдергивают грубую, не желающую вылезать из щелей между камнями траву.

Нищее довоенное детство, ситцевые платья, и колодки на ногах. Делали такие деревянные колодки, т.е., как я понимаю, никогда их не видевшая, подошву из деревянной доски, а к ней прибивалась парусина или кусок кожи или еще что-нибудь, и получалась обувь, возможно, похожая на сабо, модные в восьмидесятые годы. Только в сабо была легкая синтетическая подошва, а колодки э были тяжелые и отбивали ноги, особенно, если бегать в них по булыжным мостовым.

В маминых воспоминаниях детства мало моря, но много бульвара, много смешных школьных историй и проделок, но вспоминается мне только один случай.

В шестом классе задали сочинение на тему гигиены, кто как моется, и Тамарка написала:

«Лицо и руки каждый день, а шею и уши от бани до бани».

Эта искренность ребенка очень позабавила остальных детей.

Каждую неделю ходили в баню, мама любила баньку возле тети Тамары, недалеко от пионерского парка, но я там была один раз, в номере, и плохо ее помню. Я, в основном, бегала в портовые турецкие бани, и в восьмидесятые годы, приезжая из Москвы, туда же ходила. Во всех банях были как общие отделения, так и номера, стоившие дороже, а в тех провинциальных городах России, где мне приходилось жить, номеров в банях не было.

Жизнь в небольшом южном городе, залитом солнечным светом, вспоминается темными вечерами холодной русской осени как сплошной праздник. Так происходит у меня, так было и у мамы.

Училась она в третьей школе, далеко от дома, зато рядом с бульваром, и после занятий школьницы бегали на бульвар, фотографировались, гуляли, ели знаменитые пирожные, которыми славился Батум до войны. Медленно шли домой, лениво тащили сумки с книжками. Бабушка работала, она тогда, кажется, работала в вокзальном медпункте, а в аптеке она работала позже, во время войны.

Бабушка любит вспоминать, как она спасла от хирургического ножа мужчину. Возможно, это произошло во время пребывания бабушки и мамы в Сибири. Шесть дней у него не было стула, и его в тяжелом состоянии сняли с поезда, поставили диагноз — заворот кишок — и приготовились оперировать. Бабушка пришла дежурить в ночь, он ей и пожаловался, что стула не было шесть дней.

— Крупный был такой мужчина, — рассказывала бабуля, — и я, как представила, что он шесть дней ел, пил, и ни разу в дороге не опорожнялся, да там у него черт знает что.

Она пошла, взяла касторку с поста, ее оказалось мало, она сходила на другие посты, набрала почти литр касторки и сделала ему клизму.

Боже, что тут началось, как его стало нести, горшок за горшком выносила бабушка, и по мере того, как он освобождался, прошли боли, упала температура, и к утру он был здоровехонек и радостно приветствовал пришедших осматривать его врачей.

— Вот она, спасительница моя, — кричал он, указывая на бабушку.

Главврач поманил бабулю пальцем:

— Что здесь написано? — он ткнул пальцем в строчку карточки больного, где был написан его диагноз:

— Заворот кишок, — прочитала бабуля.

— И что противопоказано при завороте?

— Клизма, — тихо ответила бабуля.

— Клизма…, — передразнил врач. — А ты что делала? Ну, да победителей не судят.

Это было, когда бабуля работала медсестрой в стационаре.

Бабушка работала, и мама все дни после школы была предоставлена себе самой.

Развод родителей не мешал Нонне часто бывать у отца, играть с братом Резо, сыном самсон Николаевича от второго брака. Есть фотография мамы в школьные годы с папой. Она была перенесена на картон и висела в комнате у Самсон Николаевича.

Мама общалась с Резо довольно много, во всяком случае, достаточно, чтобы описывать его как совершенно невозможного ребенка, шаловливого и подвижного.

Мама моя, в детстве просто Нонка Хучуа, тяготилась деспотичным характером своей матери, льнула больше к отцу, находила его веселым, остроумным и образованным человеком, прекрасным педагогом, отлично знающим русскую литературу, и в разводе всегда винила бабушку. Спустя более десяти лет после смерти Самсона Николаевича (мне проще называть его так, чем дедом, дедом на моей сознательной жизни он мне не был), все еще причиной раздоров между мамой, которая сама к тому времени давно развелась, и бабушкой, было бегство бабушки от мужа, и получается, что дочь никогда не простила своей матери развода с отцом, замечательным человеком, а вот ее собственный развод с моим отцом в счет не шел, мой папа был невыносим, вот она и сбежала, так что тут все правильно. Дед подвернулся бабушке в подходящий момент, и я часто думаю, какими чертами характера должен обладать мужчина, чтобы «подвернуться» женщине. Во всяком случае, я должна признать некоторую справедливость мамы, мой-то папа никак не мог подвернуться кому бы то ни было, он мог только свалиться на голову, и даже если в первый момент покажется, что он подвернулся, уже во второй станет ясно, что нет, упал как снег на голову.

Я любила бабушку и была равнодушной к чуждому мне деду, и я вижу то, что всю жизнь не замечала моя мама: отъезд бабули никак не подкосил моего деда. Брошенный женой дед, к тому времени лысый, как коленка, не предавался пустым терзаниям, не убивался, проливая слезы по сбежавшей женушке, с которой прожил ни мало, ни много, двенадцать лет, а попросту быстрехонько женился, не дал себе времени отдохнуть от властолюбивого характера своей подруги жизни, так что о трагедии со стороны деда и говорить не приходится. А что насчет прекрасных свойств деда, так видимо, это правда, он был хороший товарищ, остроумный и веселый, не склочный в коллективе, но никак это не означает, что он был хороший муж. К тому же бабуля всю жизнь имела обидчивый характер, не выносила иронии, направленной на нее, и дедово остроумие у нее характеризовалось так: «яд с языка капал» и она (Нонка) в него.

Не думаю, что мама в детстве высказывала претензии к своей матери за то, что та лишила ее отца, нет, я думаю, все это пришло позже, в связи с собственной неудачной жизнью, а тогда мама была, по рассказам своим и бабушки, веселой кудрявой девчонкой, немного стесняющейся своего высокого роста и большой худобы, но меньше, чем в раннем детстве, когда она расковыряла на фотокарточке свое лицо, чтобы ее никто не узнал, дылду такую.

По маминым рассказам выходило, что они с Тамаркой непрерывно хохотали, и эта их смешливость и была основным стержнем дружбы, им было хорошо вдвоем, и они обхихикивали, как подруг, так и мальчишек.

И часто бегали на бульвар фотографироваться. Много маленьких черно-белых фотокарточек в альбоме и всюду на них девушка с пушистой шевелюрой и белозубой улыбкой, моя мама.

Мама была ярой кошатницей, и у них постоянно жили коты, сменявшие друг друга: один потеряется, сгинет куда-то, другой приблудится. Кстати о котах. Не знаю, как выглядели мамины коты, но в Батуми я встречала таких тощих, прямо-таки двумерных котов, будто это просто тень кота, вырезанная из картона и раскрашенная. Московские здоровенные котищи просто тигры против батумских драных, тощих и голосистых котяр. Ночные кошачьи разборки в начале лета не давали спокойно спать по ночам. Темные теплые, наполненные душным ароматом цветущих деревьев южные ночи вдруг обрушивали на спящих людей пронзительный душераздирающий вой. Вой этот заполнял все пространство от земли до темного неба, и не было ему конца и края. Он длился и длился, пока вдруг не раздавался удар чего-то тяжелого по булыжной мостовой, звон разбитого стекла, визг убегающего кота и последний, торжествующий всхрип увернувшегося от метко запущенного булыжника или бутылки победителя. После этого появлялась возможность поспать часика два, а потом все повторялось.

Живущие в квартире коты признавали только маму, а бабушку — нет. Как-то кот подавился рыбьей костью. Она застряла у него в горле вертикально, и он не мог есть, не мог пить и пасть закрыть тоже не мог. Так и ходил с разинутой пастью и жалобно мяукал, пока мама не пришла из школы.

— Ловко так зажала его между колен и вытащила кость, а меня он даже и не подпустил, — рассказывала бабуля.

Другой кот был отличный крысолов, великолепно ловил крыс, душил их, но не ел, а приносил и торжественно раскладывал у мамы на постели.

Утро, осень, моросит мелкий Батумский дождик, нудный, навевающий дрему. Спит молодая девушка, золотистые кудри рассыпались по подушке, а на краю подушки, на белой накрахмаленной наволочке, дохлая мокрая крыса лежит, и кот внизу на полу возле кровати сидит. Круглыми зелеными глазами смотрит, поощрения ждет, похвалы своим ночным трудам. И сколько он у них прожил, не известно, но от привычки класть добычу хозяйке на постель они его не смогли отучить, а крыс в Батуми хватало.

Мама занималась музыкой три или четыре года. Есть даже фотография: мама у пианино. А вот почему это все заглохло, не знаю, музыкальный слух у мамы был.

Училась мама в общеобразовательной школе неважно. Гуманитарные предметы, за исключением географии, по которой у нее была свирепая учительница по прозвищу «Галинка», шли у мамы хорошо, а вот к математике не было у нее никакой склонности, и геометрия особенно ее мучила.

Так и жила мама свои молодые годы, любила читать, сходить в кино, сфотографироваться на бульваре. И очень любила юг, свой город. Позднее она и мне старалась привить эту любовь к югу, к этому торжеству и вечному празднику природы, зеленой и яркой, даже когда шлепает зимний дождик.

В первый приезд наш в Батуми из пыльного Карталы, расположенного в пустынных бескрайних степях на границе с Казахстаном, мама вернулась к своим детским играм. Мы делали шапочки из листьев магнолий — подбирали их с мелкой гальки в тени этих могучих и коварно ароматных деревьев, соединяли жесткие несгибаемые листья спичками и вот уже красивый блестящий шлем красуется на моей кудлатой голове; копались в прибрежном песке, выискивая прозрачные, обточенные морем халцедоны — слезки, называла их мама и тут же вспоминала, сколько времени проводили они с Тамаркой за этим утомительным занятием, таким скучным в описании и таким прекрасным в действительности. Сидишь на берегу, волны омывают тебе ноги, ты роешь ямки, сдвинув крупные камни в сторону, копаешь песок с галькой, а прибрежная волна, такая разная по силе, неожиданно с тихим шипением заливает твою ямку водой.

И главное, море вокруг тебя, незабываемый запах моря, нагретых камней, запах слегка обоженной солнцем кожи на плечах.

И я ковыряю и ковыряю руками берег, забивая мелкий песок под ногти, и не столько мне хочется найти слезки, сколько прикоснуться к далекому маминому детству, рассказы о котором всегда начинались словами:

«А когда мы жили на Тельмана…».

К тому времени, к 56-ому году, дома и дворика, в котором жили мама и бабушка до войны, уже не существовало, и мне приходится только домысливать их быт по аналогии с бытом во всех других двориках: все удобства во дворе, кран холодной воды плюется в выложенную камнями раковину, кругом палки, подпирающие веревки с полощущимся на слабом ветерке бельем, кто-то стирает, трет усиленно согнувшись над корытом по стиральной доске, доносится с одной стороны противный запах хозяйственного мыла, с другой, где готовится на керосинке южная еда, пахнут вызывающие спазмы голода восточные приправы. В ясную погоду стоят кругом стулья и раскладушки, на них вынесены многочисленные подушки, матрасы, одеяла. Все нужно сушить, кругом сырость, и каждый ясный день используется для просушки, так приятно лечь вечером в пахнущую солнцем постель.

Через четыре года после рождения первенца, сына Реваза, его мать умерла вторыми родами, и Самсон Николаевич овдовел.

Четырехлетний Резо пребывал у мамы с бабушкой, во время похорон. Оставшись с малолетним сыном на руках, Самсон Николаевич вдовел недолго, не справлялся он с обязанностями, свалившимися ему на голову после смерти жены, и ему просватали тетю Тамару, малюсенькую женщину, родом из Ахалциха. Она была моложе моего деда на пятнадцать лет, но к моменту свадьбы ей было за 35 и выбирать особенно не приходилось. До брака она работала воспитателем в детском саду, а выйдя замуж, работу оставила. Своих детей от мужа она не имела, и воспитала Резо с четырех лет, стала ему второй матерью.

— Три жены было у папы, и ни одна его не любила, — скажет мама, не верящая в любовь по сватовству.

Бабушка развелась с дедом в 1932 году, а умер он в 1956-ом, но про эти почти двадцать пять лет жизни деда мне мало что известно. Только вехи намечены: женился, родился сын, жена умерла вторыми родами, он женился в третий раз, по сватовству, опять «подвернулся» старой деве Тамаре. А дальше преподавал, растил сына, мучился с соседскими кошками. Соседка Нина, жена полковника, вернувшего с войны без обеих ног, любила кошек, и держала в своих двух комнатах не меньше тридцати кошек всевозможных расцветок и мастей. Вонь в квартире была, как в зверинце. Вот дед с маминой мачехой и гоняли этих кошек со стола в общей кухне, пока не перегородили кухню на две.

Но все же несколько легенд семьи Хучуа в пересказе тети Тамары и Резо дошли и до меня.

Дед Самсон любил анекдоты и как-то увлекся и рассказал политический анекдот в узком кругу своих коллег. Дома вечером, он в глубине души пожалел об этом. Шел 37-ой год, и подобные шуточки были не безопасны.

В ту же ночь к нему постучали. Тогда ночной стук означал, что за тобой пришли.

— Кто там? — в страхе, разбуженная посреди ночи спросила тетя Тамара.

Молчание. И снова стук, продолжительный и безответный. Тетя Тамара, со слезами и причитаниями стала собирать пожитки, дед оделся, наскоро побрился, взял узелок и, наконец, открыл дверь. На пороге стоял глухонемой двоюродный брат, приехал из деревни с мешком гостинцев.

Резо плохо рос. Вторая жена Самсона была маленького росточка, и Резо пошел в их породу. В то время как мама выросла до 172 см, дядька мой был ростом 156 см, и уже лет в семь стало заметно, что он сильно отстает от сверстников.

По совету знакомых Резо повезли в деревню к знахарке. Мальчика при полной луне посадили в бочку, жгли какие-то травы над его головой, читали заклинание. Но разве генетику переспоришь? Резо остался невысоким.

Следующая история произошла после войны.

Когда Резо учился в последних классах школы, то принял участие в одной шутке, которая чуть не кончилась для всех участников большой бедой.

Перед уроком нелюбимого учителя великовозрастные ученики подпилили ножки стула и стола.

Пришел учитель, сел на стул. Стул сломался, учитель схватился за стол, ножки стола обломились, и стол упал вместе с ним. Учитель среди деревянных останков мебели пополз на четвереньках к окну, ухватился за батарею и встал, и в этот момент большой портрет Сталина, висящий над классной доской, рухнул вниз и тут же превратился в груду обломков, дополнив хаос на полу. Шел 51-ый год, и школьников долго таскали на допросы, пытаясь выяснить, кто организовал падение портрета. Сломанное изображение вождя оказалось много опаснее для шутников, чем падение живого человека, который мог и изувечиться. Веревки, на которых висел портрет, за много лет прогнили, при сотрясении не выдержали, и усатый диктатор упал.

Еле-еле удалось убедить следователей, что падение случайное. Дело замяли.

Моя красавица бабушка после развода не была одинока. У нее были романы с мужчинами.

Как-то я, уже будучи замужем, спросила бабулю:

— А что, после развода никого у Вас не было?

— Ну почему нет, не монашка же я, — ответила бабушка.

— А вот чтобы выйти снова замуж, такого варианта не было?

Бабушка задумалась.

— Да, был один, офицер НКВД. Не намного моложе меня, холостой, очень привязался, можно было его и совсем перетянуть к себе, да не получилось. Тут как раз аресты начались, и его взяли. Испугалась я, не ходила, не выясняла, куда он исчез.

Называла бабушка и имя его, и всплывает сейчас Коля. Опять Коля? Или бабуля имя не называла и возникает в моей памяти тот, первый Коля?

Как-то раз мама описала мне случай, рассказала его с обидой, но мне было смешно.

Мама и Тамарка отправились в кино, а сеанс отменили, и они неожиданно вернулись. У бабушки в этот момент был ухажер дома, и она прогнала маму от порога дома, сказала ей прийти через час, не раньше.

Мама смертельно обиделась, приревновала, но вспомним Бёля. У него в романе, кажется «Глазами клоуна» описана большая семья, живущая в одной комнате. Дети ушли в выходной в кино, сеанс отменили, и они неожиданно вернулись домой. Родители их не сразу впустили и выглядели очень смущенными, а о причине их смущения герой догадался только когда вырос.

Все детство мама с Тамаркой прыгали, то в классики, то через скакалку, и так доскакали до девятого класса, продолжали бы и дальше, но какой-то прохожий, глянул, как они играют в классики, пятнадцатилетние, и бросил:

— Прыгают, дылды такие, замуж уже пора, а они все прыгают.

Год за годом, в 38-ом мама окончила среднюю школу с тройками по математике и поехала поступать в Киевский университет на философское отделение, где и провалилась благополучно, не ответив на вопрос, «что такое фашизм?»

— Потом на своей шкуре узнала, что такое фашизм, — рассказывала она мне.

Тамарка тоже не поступила, и они ближе к осени безуспешно искали работу в Батуми. Есть фотокарточка, а сзади надпись: «после поисков работы». В Батуми всегда было трудно найти что-нибудь подходящее, мало предприятий.

Самсона не огорчила неудача дочери, он считал, что не обязательно ей высшее образование, окончит курсы бухгалтеров и хватит. У него рос сын, требовавший много забот и внимания, третья жена не работала, и ему нужно было содержать троих, на взрослую дочь средств не было.

Позднее бабушка не раз напоминала маме, «тыкала в нос», что только благодаря ей она имеет диплом врача.

— И воображаешь, — добавляла бабушка.

Но какой из мамы был бы бухгалтер при ее нелюбви к точным наукам?

А вот врач при ее прекрасной памяти получился хороший.

В 39-ом году бабушка работала медсестрой в санатории в Сурами, и мама была с ней. От той поры осталось много групповых фотокарточек, и интересно сейчас смотреть, какой разношерстный, пестро одетый люд их заполняет.

В 39-ом году летом мама собралась поступать в медицинский в Ленинград. Киевский университет, философское отделение, это влияние отца. Медицинский, это мечта ее матери, не поднявшейся дальше акушерки.

В том же году в Батуми приехал погостить бабушкин племянник, двоюродный брат мамы, Борис Хороших, сын Капиталины Виссарионовны, старшей сестры бабушки, второй по счету дочери Анна Никандровны. Она была замужем за Дмитрием Хороших, и у них было четверо детей: Валерьян, Борис, Галя и Наташа. Борис в то время закончил второй курс МИИТа.

Много мелких фотографий мамы и дяди Бори в Батуми и в Ботаническом саду сохранилось от того далекого довоенного времени.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.