Бесплатный фрагмент - Санаторий

Рассказы. Повести

С Л А В К А

— Слаааааааавкааааа! Слааааавкааааа! — неслось над росным полем, над дремлющим лесом, над просыпающейся деревней. — Слааааавкааааа!

Этот сильный мужской голос каждое утро будил солнце. От его силы еще не растаявший туман пробуждался, начинал недовольно дрожать. Капли росы на траве от испуга разлетались брызгами в парном воздухе и, кувыркаясь в первых лучах зари, падали на землю бриллиантовой россыпью. В деревне просыпались петухи и начинали наперебой орать, словно спорили с голосом: нет, они раньше него разбудили солнце и деревню.

Деревня, покуривая дымком печных труб, начинала хлопотать, брякать подойниками. Колодезные журавли медленно опускали свои головы к воде, будто умывались, фыркая и постукивая ведрами о круглые бока колодцев.

Где-то за околицей поднималась пыль, влажный воздух наполнялся запахом пота и молока, слышалось недовольное мычание растревоженных ранней дойкой коров на ферме, оживал пастуший кнут частыми щелчками, и уже разрывал пространство резкий голос колхозного пастуха Степаныча:

— Ну, дуры, пошли, пошли!

Коровы, переговариваясь между собой, совсем не торопились, бережно неся свои опустошенные вымя, не в такт раскачивающиеся из стороны в сторону. Впереди еще целый день. И хорошо, если на выгоне где-то рядом будет речка — можно не только напиться, но и брызгами распугать слепней, безжалостно облепляющих глаза деревенских кормилиц.

— Слааааавкааааа! — голос в последний раз пролетел над полем, оттолкнулся от леса, вернулся эхом в деревню и утонул в дорожной пыли, поднятой ногами только что прошедшего стада.

Еще не осел пар от темных густых капель навозных лепешек, а уже другое стадо, деревенское, начинало собираться в конце деревни. И уже другой пастух удивлял зазевавшихся у своих калиток тёток своим мастерством высекать кнутом искры из разбитой многострадальной грунтовой дороги.

Я любила деревенское утро…

Моя бабушка была директором начальной школы в небольшой деревне, спрятавшейся от любопытных глаз в густых лесах Белоруссии. И имя этой деревеньке люди дали доброе — Слободка.

Она скромно и уютно расположилась вдалеке от проезжих дорог. И если не знать, что где-то там, в глубине непроходимых лесных дебрей, расчистив для себя небольшое пространство, живут люди, можно было и не найти ее никогда. Автобусы туда не ходили. Добираться до Слободки приходилось на перекладных. Летом еще ничего — пройти каких-нибудь семь километров от автомобильной трассы через лес, потом — через поле, потом — снова через небольшой пролесок, перепрыгнуть неширокий прозрачный ручей — было в удовольствие, если ты не тащил на себе тяжеленные сумки с гостинцами из города. Сбежать налегке с дорожной насыпи, нырнуть в лес, допьяна надышаться настоянным густым ягодно-грибным воздухом, пощекотать ладошки пшеничными колосьями, поднявшимися на крепких стеблях до уровня твоей груди и остановиться на минуту, поднять голову к небу: «Привет, Солнце!». Заглядеться на стайку беспокойных стрижей над зреющим полем, в бреющем полете рисующих причудливые узоры в безбрежной синеве неба, заслушаться песней жаворонка, добежать до речки и, забыв про переброшенный невдалеке мосток, сбросить босоножки и осторожно ступить в прибрежную прохладу камышей и осоки… Опуститься в неспешно бегущий поток холодной прозрачной воды. Задохнуться от восторга и, отрешившись от всего мирского, по щиколотку провалиться в мягкий речной песок, перебирая пальцами ног каждую песчинку. И так стоять, одуревши от счастья, закрыть глаза, раскинуть руки-крылья навстречу бесконечности, задрать голову и пииить, пииить тишину и покой. И никуда больше не спешить… И забыть, что кто-то где-то тебя ждет…

Улиц в Слободке было всего две. Названий им никто не придумал, просто — улицы. Письма, если и приходили в Слободку, то адресатов знали всех наперечет по именам и фамилиям. Да и фамилий-то было всего четыре: Слюньковы, Поддубские, Киптиковы, Кордиковы. Практически все — родственники друг другу. Пращуры постарались: освоили когда-то эти земли, да так и «наследили», оставив после себя потомков на долгие века.

За косогором, вдоль извивистой, криво перебегающей от деревни к выселкам дороги, стояло еще с десяток домов. Почему их назвали выселками? — там селились приехавшие после войны. С другими фамилиями. Чужие.

Домов в Слободке было немного, тридцать, вряд ли больше. Все крепкие, кряжистые. Народ в деревне жил трудолюбивый, рукастый. Давно уже не бедствовали. Хозяйство в каждом дворе было серьезное: обязательно — корова-кормилица, свиньи, птица. Бани у каждого третьего — а зачем всем-то? По субботам ходили мыться, соблюдая очередь, сегодня — к Слюньковым, через неделю — к Кордиковым: родня же… Зато жили дружно. Помогали по-родственному. Замуж выходили, женились, привозили в деревню новеньких и их принимали в семью. Рождались дети. Теперь это была не просто одна фамилия, а и одна кровь.

Бывало, ссорились, не без этого. Тогда уж вся родня, считай, вся деревня, вставала чинить мировую. И опять на долгие годы — мир да лад.

…Мое с нетерпением ожидаемое лето всегда врывалось бурно. Я запланировано уезжала к бабушке в деревню, и радости моей не было конца!

И каждое лето моей бабушки начиналось заранее планируемо. Она надолго уезжала на курсы повышения квалификации учителей в район, а я «оставалась на хозяйстве» — так она говорила.

Бабушка и дома была директором. На меня ее руководство распространялось в немалой степени. Уезжала, оставляя задания для добросовестного выполнения. По приезду проверяла. Не сделала сразу на «пятерку» — будешь переделывать. Потому я с детства усвоила накрепко: лучше сделать с первого раза — дешевле обойдется.

Родилась и выросла я в большом городе. Но каждые каникулы моя мама отвозила меня в деревню к своим родителям на трудовое воспитание. Она считала, что школы, музыкалки, кучи кружков, общественной нагрузки активистки-спортсменки было недостаточно для городской девочки. И все восемь часов, что мы тряслись в поездах-автобусах по пути в деревню, она рассказывала мне, как тяжело жилось им в послевоенные годы, как им — детям войны, приходилось много работать наравне со взрослыми, чтобы восстановить колхоз, да и страну в целом.

Я любила эти рассказы. Детское воображение рисовало военные события с моим непременным участием. И, конечно же, в своих фантазиях я всегда была готова к подвигу.

Поэтому деревенская трудовая повинность совсем не была для меня наказанием. И я жадно училась всему, что умели мои совсем не городские подружки. За компанию с Зойкой Слюньковой я успевала поработать в колхозном свинарнике, а чтобы не было обидно ее старшей сестре Машке, работала и в коровнике, и очень неплохо доила коров.

Тогда еще не было доильных аппаратов, доить приходилось вручную. Это не такая простая работа, скажу я вам. Сначала вымоешь вымя коровы теплой водой, чтобы не застудить. Потом намажешь топленым салом сосочки, непременно нежно помассируешь. Выцедишь несколько капель молока из каждого сосочка, поговоришь с коровой, ласково, поглаживая ее, и только потом уже начинаешь сам процесс дойки. И так с каждой… И благодарное животное щедро отдает тебе горячее молоко до капельки. А капельки эти все не заканчиваются: корова постоянно жует заранее приготовленное для нее сено. Отрыгивает, кажется, наелась, — нет, снова жует, обмахиваясь хвостом с жестким волосом. «Ну-ну, ты поаккуратнее, Буренка», — просишь ее, получив ненароком пощечину.

Ведро наполняется медленно. Ноги устают сидеть на низенькой табуреточке, ломит поясницу. Ты медленно встаешь, расправляешь спину, берешь полное до краев ведро, покрытое ноздреватой молочной пеной, и несешь его в конец коровника сдаваться. Переливаешь через сложенную в несколько слоев марлю в бидон — процеживаешь. Учетчица пишет тебе литры, прибавляет ведро к ведру. Ты счастливо смеешься: дневной план выполнен! Делаешь несколько наклонов, растягиваешь задеревеневший позвоночник, мнешь руки, пальцы.

Пальцы к концу дойки болят, как выломанные. Особенно большой палец — самый рабочий. Стягиваешь с головы косынку, высвобождаешь собранные в пучок волосы, до корней пропахшие молоком. Разбрасываешь их; они шелковыми струями стекают по загорелым плечам. Ветер, запутавшись в волосах, щекочет лицо. На негнущихся ногах выползаешь на свет божий, вдыхаешь свежий деревенский воздух и, наконец, оживаешь. Усталость быстро проходит — молодость спасает, и ты бежишь уже домой, непременно мимо конюшни. А там уже ждет тебя деревенский кавалер Ленька.

Ленька — сын колхозного бригадира. У него был свой собственный конь, и он научил меня управляться с лошадьми. Учил ездить вначале без седла, чтобы, как он говорил, почувствовать, почем фунт лиха. После этих уроков верховой езды я несколько дней не могла сидеть, о чем стеснялась кому-либо пожаловаться. Позже, всячески пытаясь задержать меня, Ленька подолгу рассказывал, что за существо такое — лошадь. Он готовил меня к деревенской жизни. Как совершенно решенный вопрос не единожды говорил, что женится, а я смеялась. Но именно Леньке я благодарна за то, что совсем перестала бояться лошадей. Даже наоборот, казалось, научилась понимать, о чем они думают.

Со своим дядей я ходила в ночное. С дедушкой пасла деревенских коров и ездила на сенокос. Косить я так и не научилась, но запах свежескошенной травы, как и запах свежеиспеченного хлеба, до сих пор будоражит мою душу и будит воспоминания. Лучшие воспоминания моей жизни…

Детство… Счастливое короткое детство…

Жить в деревне непросто. Все друг у друга на глазах. Все всё друг о друге знают. Ни плохое, ни хорошее не остается незамеченным.

Умирали старики. Подрастали дети. Молодежь, отучившись в городах, возвращалась домой учителями, врачами, агрономами. Жизнь текла своим чередом.

Ночь в деревню приходит рано. После вечерней дойки заканчиваются все деревенские дела. Уже редко кого из прохожих можно встретить на улице. Гаснет в окнах свет. Суетная жизнь замирает. Наступает пора сверчков да лягушек. И только редкий лай скучающих собак поддерживает в тонусе эту болотную какофонию.

На дежурство выходит луна.

Именно в это время пробуждается в деревне другая жизнь, забытая стариками.

То и дело скрипела чья-то калитка, по-воровски тихо открывались окна, и из палисадников по одному выползали кавалеры в белых рубахах, пропахших хозяйственным мылом. Их начищенные башмаки источали запах свежей ваксы. Над клубами тягучего молочного деревенского духа растекался крепкий запах дешевого одеколона. По огонькам закуренных папирос можно было определить, возле дома какой деревенской красавицы в этот вечер был объявлен общий сбор.

Девушки, с вечера простирнув какие-то тряпочки, приводили свои натруженные ручки в порядок, красили загустевшим лаком обломанные нелегкой работой ноготки, надевали свои лучшие платья, туфельки на каблучках, у кого они были, и нехотя, будто делая одолжение, выходили на свидания.

К моему дому кавалеры подходить боялись. Дом деревенских учителей, а мой дед был завучем в школе-десятилетке, был похож на крепость. Большой, основательный, на пять окон с фасада, не считая веранды. Огромные дубовые ворота преграждали вход в эту цитадель. И только самые отчаянные и бесшабашные двоечники отваживались забросить в мое окно камешек, вызывая на гулянку.

Бабушка, услышав сигнал на выход, каждый раз провожала меня словами: «Ах, матернина ты дочь! Опять пошла? Вот я напишу Лоре!».

Лора — это моя мама, которая в это время видела уже не первый сон и была совершенно спокойна за мой моральный облик и благотворное на него влияние родителей-педагогов.

Я понимала, что бабушкина строгость была напускной. Она никогда не выдавала меня маме, когда та приезжала навестить нас и подвести итоги трудового воспитания дочери.

У старого деревенского полуразвалившегося здания клуба мы собирались большой тесной компанией. Каждый из нас втайне от старших тащил с собой поленце-другое для общего костра. Костер разжигали огромный! Его горячие искры вырывались высоко в черную мглу, рассыпались в небе цитриновой россыпью и, притворившись звездами, освещали землю таинственным светом. Пламя костра не только согревало нас до утра, но и служило защитой от полчища комаров, готовых впиться в наши молодые здоровые тела.

Никто из нас сейчас не вспомнит, о чем мы болтали ночи напролет, нам все было интересно. И каждый раз наши посиделки заканчивались под утро, когда первые лучи солнца продирались сквозь листву старых дубов и цвет костра становился бледнее, и языки его пламени уже не были столь горячи, и наши языки начинали заплетаться от усталости, и над полем, над лесом, над деревней разносилось громким эхом «Слаааааавкааа! Слааааавкаааа!».

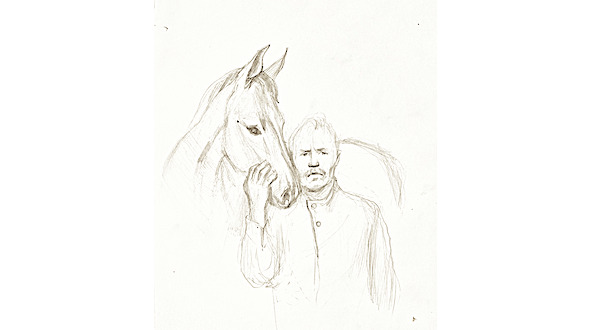

…По деревне шел человек. Он был далеко не молод, но вполне крепок. Его правая нога была выгнута наружу, будто без колена, за что в народе он получил прозвище Колесо. Левую щеку рассекал большой глубокий шрам. При этом лицо вовсе не выглядело уродливым, скорее — мужественным.

В Слободке Колесо появился недавно. Поселился в заброшенном доме на краю деревни, ближе к полю. Жил уединенно. Сам не любил ходить в гости, да и к нему никто не напрашивался. Оттого что в народе мало о нем знали, люди стали придумывать байки. Поговаривали, что воевал, был ранен. Ну, а кто тогда не воевал? Ведь война закончилась каких-то тридцать лет назад. Для истории это — малость.

Что занесло его в те края, никто не ведал. Почему пошел работать конюхом в колхоз, тоже оставалось тайной. В общем, человек-загадка. И эта загадка придавала остроты деревенским сплетницам: не колдун ли он?

А он любил лошадей. Разговаривал с ними, и они отвечали ему тихим ржанием.

Работы в колхозе всегда много. Лошадей забирали ранним утром. Одни работали в поле, другие — на ферме. И только к вечеру уставшие, пыльные, потные трудяги возвращались обратно в конюшню, где ждал их Колесо. Он ласково встречал каждую лошадь. Гладил морду, вытирал глаза, распрягал, внимательно осматривал, вытаскивал спрятавшихся в складках кожи розовых пузатых клещей. Каждую новую ранку на теле лошади Колесо обрабатывал с особой тщательностью. Вначале промоет, потом погладит, потом что-то пошепчет над ней, поплюет, и лишь потом замажет какой-то мазью, похожей на расплавленный янтарь. Эту мазь Колесо варил сам. Что он добавлял в это варево, никто не знал. Но только лошади быстро поправлялись, и к утру, к началу нового трудового дня, от вчерашней ранки не оставалось и следа.

Колесо очень не любил посторонних на конюшне. Он считал, что лошадь — существо нежное, и ее легко сглазить. Потому надежно держал оборону в своей вотчине. Лошади, казалось, понимали его и были благодарны. За день они так уставали, что хотели только одного — покоя.

С первыми лучами закатного солнца, когда небо на горизонте розовело, и над землей устанавливалась звенящая тишина, Колесо выводил своих любимцев на купание. Речка была в полукилометре от конюшни. Колесо шел пешком, не торопясь, прихрамывая. Лошади послушно следовали за ним.

В воду заходили осторожно, нервно подрагивая всей кожей, мотая гривой — сбрасывали с себя остатки дневной тяжести. Напившись, начинали переговариваться между собой, касаясь головами, обменивались впечатлениями за день.

Несмотря на свою хромоту, Колесо был отличным пловцом. Плавал, не раздеваясь, будто стеснялся случайных взглядов. Широкими, мощными гребками он подминал под свое большое тело речку, так же, как конь, фыркал от удовольствия. И лошади на берегу, давно признав его своим вожаком, терпеливо ждали, не сводя глаз. И только одна рыжая кобыла с белой, словно фата, гривой, была неспокойна: нервно била ногой по воде, поднимая фонтаны брызг.

Колесо не спешил. Несколько раз он переплывал речку поперек, соревнуясь с потоком, потом ложился на песок, закрыв глаза. Вода омывала его ноги. Ветер шептал в волосах. Лошади своими мягкими теплыми губами касались его лица, и Колесо улыбался… О чем он думал в те минуты, было ведомо одной звезде, искрой оторвавшейся от ночного костра, ярче других загоревшейся на небе. И казалось, она улыбалась ему в ответ.

…На одном из очередных заседаний Правление колхоза постановило провести подготовительную работу по увеличению поголовья табуна. Бухгалтерией были произведены необходимые расчеты, выделены деньги, и вскоре Колесо уехал в командировку на конезавод. А через три дня в Слободку въехал большой грузовик, в открытом кузове которого стояли два молодых красавца-жеребца.

Одного из них Колесо назвал Славкой.

Конь, и правда, был славный. Его огненно-рыжая шкура сверкала на солнце. Ноги, белые до колен, будто Славке надели гольфы перед выходом на парад, вызывали зависть своей стройностью. Ростом он был выше всех остальных лошадей. Возможно, поэтому его и приметила наша белогривая кобыла.

Говорят, имя — это характер. Но Славка опровергал все правила. Он был исключительным конем. Гордым, норовистым. И, похоже, совсем не представлял, чем в жизни должен заниматься. Он готов был только к тому, чтобы с утра до вечера быть ее украшением.

Колесо любил коня и жалел. Он совсем не торопился укрощать и объезжать Славку — давал ему время присмотреться к этому миру, набраться сил.

Из старых покрышек и кольев соорудил специальный круговой загон, называемый «бочкой». Днем, когда все лошади находились на трудовом фронте, Колесо входил в стойло ко второму новобранцу, надевал на него недоуздок, выводил его в «бочку» и начинал занятия по объездке. Конь был послушный, чутко реагировал на команды. И только изредка ревниво косился на Славку, которому было позволено свободно разгуливать в леваде. Вскоре пришла разнарядка на работу. Его взял под себя молодой агроном, предпочитавший разъезжать по полям верхом, а не на мотоцикле, как это было принято до сих пор. Агроном был человеком городским. На коне он сам себе казался мужественнее, значительнее. Да и люди стали его больше уважать — так казалось агроному.

А Славка по-прежнему наслаждался волей. Колесо и Славку часто видели гуляющими по берегу реки, в поле, далеко за деревней. Постепенно Славка привык к своему начальнику. И даже стал гулять без корды. Колесо хромал чуть впереди, а Славка послушно брел за ним, касаясь мордой плеча человека, без которого уже не мыслил своей жизни.

Человек и конь подружились так крепко, что Славка стал провожать Колесо до дома, туда, где за околицей простирался огромный зеленый луг, а по утрам рождалось солнце. Он не боялся оставаться на ночь один. Любопытство уводило его далеко от деревни. Но каждое утро Колесо выходил за околицу и звал своего молодого друга: «Слааааааавкаааааа!». Земля звенела под копытами — и Славка возникал как из-под земли. Друзья вместе шли в конюшню, где их дожидались другие лошади.

Неравнодушной к отношениям Славки и Колеса оставалась только одна белогривая кобыла. Кого из них она ревновала больше, трудно было догадаться. Издалека слышалось ее зазывное ржание. А когда Колесо входил в конюшню, она начинала неистово брыкаться и бить копытом в деревянные перегородки стойла. Колесо не спешил подходить к ней: давал время прийти в себя, успокоиться, смирить свой гнев. Но пару раз она все-таки прикусила Колесо за руку, когда тот пытался ее запрячь.

До появления в табуне Славки кобыла была на особом положении. Обращались с ней бережно, работой не изнуряли. Она по праву считалась любимицей колхоза и Колеса, в частности.

Да и Славка, надо сказать, не оставался равнодушным к белогривой красавице. Всякий раз, проходя мимо нее, притормаживал, поднимал высоко свою красивую голову и ржал, приветствуя кобылу. Она же начинала нервничать и метаться по стойлу.

Однажды местный ветеринар, наблюдая игры влюбленных лошадей, заметил:

— Ничего, ничего! Потерпите годик. А там видно будет…

Что он имел в виду, понял лишь находившийся рядом Колесо. Конечно, табун должен прирастать, и пополнять его нужно своими силами. Для того и привезли в колхоз двух породистых красавцев. На них возлагались все надежды.

Незаметно за трудами и хлопотами пролетело лето. В полях зазвенела налившаяся солнцем пшеница. Земля ждала освобождения. Земля рожала…

Начиналась самая ответственная и самая тяжелая пора в колхозе — страда. Её еще называли «битвой за урожай». Как будто какой-то невидимый враг его не отдавал, а все, кто мог, его отнимали с оружием в руках…

Вся колхозная техника, за лето отремонтированная, вышла в поля. Трактора, комбайны разом взорвали ревом моторов утреннюю дремоту. Крылья птиц, облюбовавших хлебную ниву в качестве крова, вспыхнули пламенем в первых лучах предосеннего солнца и закрыли собою небо.

Земля загудела, напряглась и брызнула алым соком созревшей брусники, расплескалась золотыми ручьями отборного зерна, выдохнула ароматом спелых яблок и запела голосами деревенских баб.

Эта песня поднималась высоко и летела в бескрайнюю высь. Солнце заслушивалось, повисало над горячим полем, спохватившись, обрывалось за горизонт и где-то далеко-далеко закатывалось за океан под хрустальный смех августовских звезд.

Пришла пора и мне возвращаться в свой большой, вечно спешащий куда-то город. У меня была своя работа — учиться и взрослеть…

…Медленно тянулись месяцы. Из редких писем бабушки я знала все, что происходит в Слободке.

Заболела корова Зорька. Вызывали того самого ветеринара, который строил загадочные прогнозы о будущем белогривой кобылы и Славки. Соседка тетя Марфа поскользнулась у колодца и теперь лежит с загипсованной ногой, а всю работу по дому делает ее нерадивый муж. Бабушка навещает тетю Марфу. Вечерами вместе пьют чай и обсуждают своих мужей. Недалеко в поселке сгорела баня. Всей деревней помогали тушить. Подремонтировали старый клуб. Над высоким новым крыльцом водрузили красный флаг. Теперь местная молодежь не только танцульки устраивает в нем, но и проводятся регулярные лекции, темы выбирают сами и готовятся своими силами.

Вернулся в деревню учительствовать друг моего дяди, Толик. Когда-то я придумала ему прозвище — Модница, за его пристрастие к брюкам клеш. Толик возмужал, стал Анатолием Петровичем, а прозвище так и прилепилось к нему и сопровождало до последних дней. Моя подружка Тамара, дочка директора средней школы, не поступив в институт, вернулась в родную деревню и устроилась работать секретарем в ту же школу, организовала в ней кружок «Юный следопыт».

На открытие кружка пригласили начальника Военкомата из района. Полковник Быховец поздравил кружковцев с почином. Несколько раз процитировал слова великого полководца Суворова о том, что война не закончена до тех пор, пока не похоронен последний солдат. А земля Белоруссии первой приняла на себя огонь военного лихолетья Великой Отечественной. И каждый клочок ее земли буквально полит солдатской кровью. И кому, как не молодым, хранить память о героизме великого народа!

Полковник Быховец был не единственным, чью жизнь на взлете изломала тяжелая година. В Слободке все старшее поколение было опалено войной. И те, кому посчастливилось родиться в мирное время, готовы были жадно впитывать рассказы стариков.

Неподалеку от дома моей бабушки, на этой же улице, жил ее младший брат, дед Шура. Он был совсем не старым, но все его звали дедом, потому как в деревне его считали мудрым. В 41-ом, еще мальчишкой, едва закончив школу, Шурка рвался добровольцем на фронт. Не взяли. И он ушел в партизаны. А когда Советская Армия освобождала Белоруссию, попал в регулярную Армию и дошел до Праги. Был дважды тяжело ранен. В ряду прочих наград имел два Ордена Красной Звезды и медаль за Отвагу. Жил дед Шура скромно. По субботам любил истопить баньку. А после баньки пил… Пил и молчал. В детстве его сын Мишка не раз просил: «Бать, расскажи что-нибудь о войне». Тот лишь отговаривался: «Подрастешь — в книжках прочитаешь».

Не принято было тогда много говорить о подвиге русского солдата, времена были непростые. И орденами гордиться тоже было не принято. Скольких Героев растоптала тогда послевоенная машина несправедливости!

В партизанском отряде была связная, красивая девушка Катя. Чтобы немцы не угнали ее на работу в Германию, Катина бабушка мазала ей лицо сажей, прятала тугие косы под платок, не выпускала из дому и всем говорила, что у Кати тиф. Немцы очень боялись тифа и даже во двор к ним не заходили…

После войны Катя закончила педагогический институт, стала работать в Слободке учительницей и вскоре вышла замуж за Шурку-партизана. Родили они троих детей и вместе дожили до самой старости.

И никому тогда не приходило в голову называть этих людей героями. Весь народ тогда был Героем!

…Зима тянулась, как обычно, долго. Третья учебная четверть всегда кажется бесконечной. Начинаешь медленно умирать от ощущения нескончаемого сумрака. Рядом с моим домом находился большой городской каток — вечный праздник, залитый огнями, с оглушающей музыкой. Он был моим спасением. Я могла часами проводить там время. И компания мне была не нужна. В толпе возбужденных снующих людей ты можешь находиться совершенно один и при этом не ощущать этого одиночества.

Марик Гандлин всегда катался где-то рядом и охранял меня. Когда-то давно наши семьи переехали в новый микрорайон, в новый дом, на одну лестничную площадку, и мы оказались соседями. Разница в возрасте у нас была в три года. И Марк стал мне старшим братом. Он сам так решил. А мне это даже нравилось. Во всяком случае, меня никто не дергал за косы и не обижал. Уже значительно позже я поняла, что сильная человеческая привязанность зарождается в ранней юности и сопровождает нежными воспоминаниями в минуты взрослых разочарований.

Марик, Марик! Я так тебе благодарна за твои чувства!

Еще я училась музыке и много читала по ночам — другого времени просто не оставалось.

Так за ежедневными делами медленно тянулись недели за неделями в ожидании коротких весенних каникул и новой поездки в деревню к бабушке.

А деревня тем временем жила своей хлопотной жизнью. Там по-прежнему люди рано вставали, рано ложились. Готовились к новой посевной.

В марте был объявлен призыв в армию, и двое мальчишек с одной улицы получили повестки. Одним из них был мой дядя Николай, другим — старший брат моей подруги, Женька. Провожали новобранцев, как правило, всей деревней. В каждом доме, где жил призывник, накрывали большие столы и созывали гостей. А поскольку призывников было двое, и гости были одни и те же, то гуляние приобретало вселенский масштаб и нарядные люди переходили из дома в дом, долго не засиживаясь. Музыка из радиоприемников и магнитол гремела на обе улицы и заглушала нетрезвые разговоры мужиков. Молодежь танцевала на большой веранде нашего дома, и никого уже не смущало присутствие в этой многоликой разгоряченной толпе учителей — моей бабушки и деда.

Бабушка украдкой вытирала глаза уголком платка и тихонько что-то шептала, глядя на своего любимца, рыжеволосого Николая. Она любя и необидно называла его «выродком», поскольку в нашем роду ни у кого не было таких густых ярко-рыжих волос и таких пушистых рыжих ресниц — в нем единственном отозвались отцовские польские корни. Дед был по-мужски сдержан. Но и он нет-нет да смахивал предательскую слезу.

Поскольку наши дома стояли друг напротив друга, Женькины гости незаметно перекочевали к нам на веранду. Его сестра Галя, не спрашивая разрешения бабушки, стала потихоньку перетаскивать закуски со своего стола на наш.

Заиграла модная по тем временам песня «В свой вагон вошла она», и я с ужасом увидела, как через весь танцевальный зал нашей веранды Женька направился ко мне. Он галантно, насколько мог, подражая городским пижонам, сделал мне приглашение на танец. Я, к тому времени, будучи пятнадцатилетней, как мне казалось, вполне взрослой барышней, совершенно не умела танцевать и вообще не имела представления о координации движений, потому покраснела и смущенно замахала руками, всеми силами отказывая кавалеру. Женька был настойчив. Бабушка, а я уже говорила, что она только притворялась строгой, как будто нарочно оказалась рядом и вытолкнула меня в середину круга. Мою неуклюжесть, пожалуй, никто и не заметил. Кроме одного человека. Его я почему-то стеснялась больше всего…

Колесо был приглашен на проводы в оба дома, но сидел среди гостей за нашим столом. Он мало ел, совсем мало пил и почти ни с кем не разговаривал. И все время как-то особенно внимательно следил за Женькой. А Женька был красавец! Высок, статен, с копной темных, еще длинных волос. Всю эту породистую человеческую красоту завершали большие синие глаза. Он громко смеялся, держался уверенно и спокойно, как будто совсем не боялся разлуки с родными и любимыми людьми.

Это уже много времени спустя я поняла, о ком тогда думал Колесо, когда любовался Женькой…

Проводы растянулись до рассвета. До рассвета топились печи и пеклись пироги в дорогу. Ранним утром подошла заранее заказанная в колхозе машина, и наши призывники с рюкзаками наперевес, уставшие от бурной бессонной ночи, сопровождаемые ревом враз осиротевших матерей и пожеланиями односельчан служить честно, запрыгнули в кузов полуторки и только сейчас, кажется, поняли, куда и как надолго уезжают, и дали волю скупым мужским чувствам.

После долгих проводов гости стали медленно расходиться. Мимо бабушки прошел Колесо. Взял ее за руку. Постоял минуту, вглядываясь в еще не осевшую дорожную пыль. «Не на войну же…» — грустно сказал он и медленно побрел куда-то за деревню.

Короткие весенние каникулы закончились быстро. О дальнейших событиях я узнавала, по обыкновению, из бабушкиных писем.

…Весна всегда приходит бурно, торопливо, как будто извиняясь за опоздание. Ожило небо птичьими голосами, на солнце заблестела жиром оттаявшая земля, заслезились березы живительным соком. И уже никого не пугали утренние заморозки. К обеду солнце даже самых закостенелых пессимистов убеждало в своей победе.

Планы на очередную посевную и планы по сдаче урожая район присылает еще в декабре. Как правило, планы города не совпадают с планами деревни. И всю зиму Правление колхоза думает-решает, каким образом повысить урожайность в новом году, чтобы растущему населению городов хватило хлеба до следующей осени.

У хорошего хозяина всегда есть кусочек земли «под паром», который он использует в трудное время в угоду растущим аппетитам города. Такое поле имелось в колхозе. Но его, как показали расчеты агронома, было недостаточно для выполнения «спущенной сверху» задачи. И общим решением постановили отдать под пашню довольно большой кусок земли за колхозным садом. Эту землю нельзя было назвать полем. Она находилась довольно далеко от деревни и вся была изрыта окопами, поросшими за долгие годы густой травой и молодым лесом. В тот лесок деревенские тетки ходили за грибами и ягодами. И мы с бабушкой тоже каждое лето ходили туда за черникой. Трава там была сочная. Пастухи любили гонять туда коров. А старики рассказывали, какие жестокие бои шли в тех местах. Поговаривали, что та земля еще хранит в себе отголоски войны…

Но мирная жизнь диктует свои правила. Председатель колхоза отдал распоряжение и ранним утром трактора отправились осваивать новые земли, нарушив их священный покой.

…Странно, как быстро разлетаются по деревне слухи. Во времена моего детства обычные-то телефоны были не в каждом доме, не в каждой городской квартире. А уж о мобильной связи и мечтать тогда не мог никто. Это было из области фантастики. Но о случившемся на том поле стало известно едва ли не в течение получаса…

Вначале под нож пошел молодой ельник. Мой папа любил собирать там маслята. Он был очень занятой и не очень здоровый человек. В деревню приезжал редко. И каждый свой приезд старался сделать максимально полезным. Брал старый дедушкин велосипед, сажал меня на раму, к багажнику крепил пару плетеных корзин, непременно самых больших — он всегда помнил о многочисленных родственниках и о долгой зиме — и мы отправлялись с ним на заготовки. «Мы — кормильцы» — так называл он нашу миссию. Бабушка очень любила моего папу за скромность и трудолюбие. Он был немногословен и всегда улыбался.

Я была ему неродной дочкой. Но узнала об этом незадолго до его смерти. Он очень рано ушел из жизни. Я всегда по нему скучаю…

Еще пару дней ушло на выкорчевывание пней. Потом все теми же тракторами выравнивали землю, засыпали рвы и окопы. И только потом ее распахали. Вот тогда и произошло то, что в памяти деревни осталось навсегда. То, что передается в рассказах из уст в уста уже сорок лет, что стало легендой.

Не помню имени того тракториста. Да это, наверное, сегодня и не так важно. О тех событиях я слышала от бабушки, потом — от подружки Гали, Тамары, руководительницы кружка «Юный следопыт». И каждый из рассказывавших мне эту историю старался подчеркнуть свою причастность к событию, как будто именно он в этот момент оказался в нужном месте и стал очевидцем происходящего.

Трактора взревели всей мощью своих тракторных сил, испустили черный солярный дым из выхлопных труб и рванули навстречу друг другу с противоположных сторон еще нераспаханного поля. Плуги жадно врезались зубами в твердую плоть. Мать-земля столько лет хранила молчание и сейчас сопротивлялась, не желая впускать кого-либо в глубины своей тайны. Грузные машины буксовали, мужики нервно рвали рычаги, громко и грязно ругались. То один плуг, то другой цеплялся своими зубьями за глубоко проросшие корни недавно выкорчеванных деревьев. Трактористам приходилось выскакивать из кабины и высвобождать технику из этих щупалец. От грохота, смрада выгоревшей солярки и уже не на шутку припекающего солнца болела голова. Вдруг один из тракторов стал заваливаться на бок. Казалось, земля поплыла под ним и вот-вот проглотит железного исполина. Тракторист, не успев заглушить мотор, выскочил из кабины, стал махать руками, подавая сигнал другому остановиться. Его трактор продолжал заваливаться, рядом с ним образовалась глубокая яма. Подойти ближе и заглянуть в нее было и страшно, и небезопасно.

Зарывшись носом глубоко в землю, трактор захрипел, плюнул черной гарью в небо и, наконец, заглох. Земля по краям ямы осыпалась и оголила человеческие останки, куски полуистлевшей одежды. Похоже, это была братская могила.

Откуда-то из леса появились люди. Они спешили на помощь. Зацепили провалившийся трактор металлическим тросом, вторым трактором попытались выдернуть. Раз, другой, третий. Трос опасно натянулся, но не сдался. Толпа отступила на безопасное расстояние. Еще раз. Завалившийся трактор поддался напору, дрогнул и медленно пополз наверх.

Люди подошли к самому краю ямы. Стояли молча. Одна из женщин, оказавшихся в толпе, громко всхлипнула, заткнув рот скомканным платком. Никто не стал ее успокаивать. Мужики сняли грязные замусоленные кепки, обнажив склоненные головы.

Вдруг толпа качнулась, расступилась. Расталкивая людей, к краю ямы подошел Колесо. Он был очень взволнован. Казалось, от волнения едва держался на ногах. Шрам на его лице побелел. Колесо опустился на больное колено. Неловко, будто стесняясь, стянул с головы полинявшую от времени фуражку, смял в могучей руке, закрыл ею лицо.

Скоро появился агроном на своем красавце-коне, на фырчащем УАЗике подъехал председатель. Работы были приостановлены. По периметру ямы воткнули колья из срубленных невдалеке молодых деревьев, к ним привязали веревку, преграждающую подходы. Председатель приказал всем расходиться. В качестве сторожа на ночь оставили какого-то деда. А утром вызвали людей из военкомата и милиции.

От военкомата приехал сам полковник Быховец и еще человек двадцать солдат в кузове военного грузовика. С ними — пять саперов с какими-то приборами. Солдаты окружили братскую могилу, саперы стали делать свою работу. Вначале, надев специальную экипировку, медленно и спокойно обследовали местность. Потом аккуратно спустились в яму и стали поднимать наверх останки. Быховец дал распоряжение нескольким солдатам помогать им, а сам стоял в стороне и все время курил. Окинув глазом собравшихся, выделил в толпе Колесо, протиснулся к нему, подал руку. Они поздоровались:

— Вот такие дела, Герман Николаич, хочешь забыть, да не получается. На такой земле живем…

Тогда, в тот трагический момент, никто и внимания не обратил на это дружеское рукопожатие, и ни у кого не возникло вопроса, откуда военком знал этого человека.

Какой-то важный милицейский чин все время что-то записывал, протоколировал, опрашивал свидетелей.

Люди из деревни, не занятые в этот час работой, стали собираться вокруг. Кто-то из женщин принес гладыш свеженадоенного, еще теплого молока, кто-то — хлеб, кто-то — домашнюю колбаску, сало, соленые огурчики. Всё это было аккуратно сложено на большую скатерть, заботливо расстеленную в тени раскидистого столетнего дуба. Все понимали, что работа эта надолго, а обедом солдат кормить некому. Вспомнили наших недавних призывников, Николая и Женьку: чем-то они сейчас заняты? Дед-сторож буркнул: «Родину охраняют!».

Солдаты бережно укладывали останки в специальные ящики, привезенные этим же военным грузовиком, личные вещи захороненных солдат. В истлевшей одежде искали документы, именные медальоны погибших. Обнаруженные документы и медальоны полковник принимал сам. Оттирая от земли и ржавчины, пытался прочитать надписи. Бумага отсырела, покоробилась, чернила выцвели. Медальоны потемнели от времени, и разобрать, что там написано, было практически невозможно. Нашли фляжку, алюминиевую ложку…

Работа была закончена глубоко за полночь. Подсвечивали фарами военного грузовика. Кто-то из деревенских мальчишек принес фонарики.

Все это время, с раннего утра и до окончания работ, Колесо находился здесь же. Стоял в стороне. В разговорах не участвовал. Как обычно, молчал и о чем-то думал. Его верный друг Славка бродил где-то рядом, жевал сочную траву в овраге. Периодически подходил к хозяину, тыкал его в спину мокрой мордой и тихонько фыркал, будто понимал всю серьезность и трагизм момента, поддерживал, как мог.

Когда военный грузовик отъезжал, полковник Быховец перед всем народом дал честное слово офицера приложить все усилия, чтобы поскорее была проведена экспертиза, и доложить результаты на общем собрании колхозников…

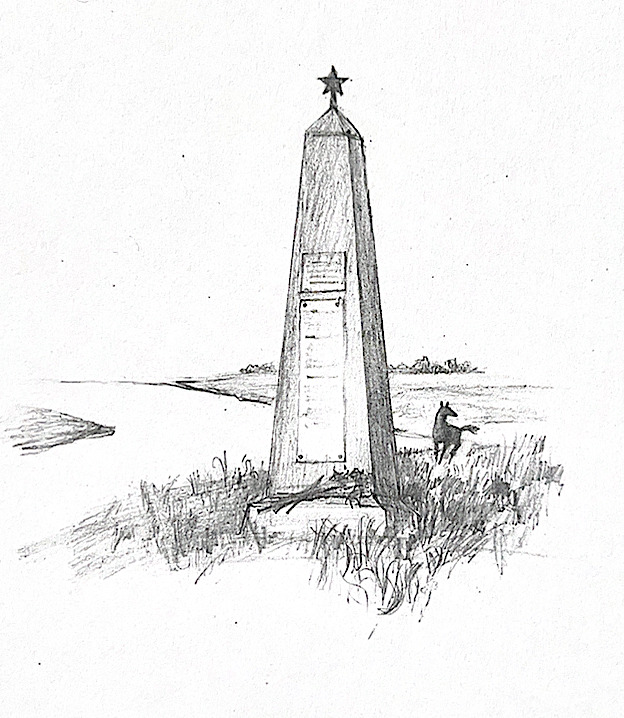

Поле между тем распахали и вовремя засеяли. Но яму никто не засыпал. Она так и осталась огороженной кольями с натянутой веревкой. Трактора и сеялки ее объезжали. И как-то сразу люди решили, что после экспертизы найденные останки с уже известными к тому времени именами будут захоронены здесь же, и на этом месте воздвигнут памятник.

Не остался в стороне и школьный кружок «Юный следопыт». Тамара договорилась с Быховцом дать ребятам задание по поиску родственников погибших солдат.

Весну деревня жила разговорами и воспоминаниями об этой истории. Но в конце мая началась подготовка к школьным выпускным экзаменам. А в начале лета пошли дожди, и все силы были брошены на спасение урожая. И как-то за насущными делами и заботами, в борьбе за предстоящий урожай, острота события притупилась.

Мой дед весь июнь принимал экзамены, писал какие-то отчеты и планы на следующий учебный год. Бабушка, как обычно, уехала на курсы повышать свою за год истрепанную нервами квалификацию. Я же, как всегда, осталась на хозяйстве.

В начале июля в сельсовет позвонил сам Быховец и попросил председателя назначить день общеколхозного собрания.

…В Белоруссии не было семьи, в которой не погиб хотя бы один солдат. Субботним вечером к клубу потянулись люди. Приехали и из других деревень. Каждый надеялся услышать родное или хотя бы знакомое имя. Настроение было торжественное, но совсем не праздничное. Мужики курили на крыльце клуба, женщины, заняв места поближе к сцене, вспоминали лихие годы, ушедших и не вернувшихся с войны, послевоенный голод и разруху. Кто-то из теток тихонько плакал.

Посередине сцены поставили большой стол, накрыли красной плюшевой скатертью с золотой бахромой. Графин с водой, стакан — все, как положено. Привезли из школы трибуну. Пионеры в парадной одежде встали вдоль сцены в почетном карауле. Ждали Быховца.

Рев двигателя армейского УАЗика услышали издалека. «Едет! Едет!» — пронеслось над головами.

Быховец вошел в зал не один. С ним был какой-то генерал из области. Генерал представился, для справки сказал, что воевал в этих местах, освобождал Белоруссию. Быховец, держа в руках красную адресную папку, вышел к трибуне. Зал затих.

Негромко и торжественно он начал собрание. Попросил присутствующих минутой молчания почтить память всех погибших и не вернувшихся с полей сражений солдат и офицеров. Загремели стулья, зал послушно встал.

— Прошу садиться, — сказал Быховец. Он открыл красную папку и, не томя людей ожиданием, произнес несколько недежурных фраз по случаю и начал зачитывать фамилии солдат, чьи останки были найдены на краю поля в братской могиле и опознаны. Тетки опять заплакали. Кто-то из мужиков закурил. Никто не делал им замечаний — не до того было.

— Рядовой 348-й стрелковой дивизии 35-го стрелкового корпуса армии 1-го Белорусского фронта Колесников Иван Данилович, 1925 года рождения. Призывался из деревни Скорово Добрянского района Пермской области;

— Рядовой 348-й стрелковой дивизии 35-го стрелкового корпуса армии 1-го Белорусского фронта Уваров Валерий Николаевич, 1920 года рождения. Призывался из города Нижний Тагил Свердловской области;

— Старшина 348-й стрелковой дивизии 35-го стрелкового корпуса армии 1-го Белорусского фронта Полетаев Сергей Федорович, 1910 года рождения. Призывался из Железногорского района Курской области;

— Старший сержант 348-й стрелковой дивизии 35-го стрелкового корпуса армии 1-го Белорусского фронта Киргизбаев Альмир Арзыбекович, 1913 года рождения. Призывался из Тогуз-Тороского района Джалал-Абадской области;

— Рядовой 348-й стрелковой дивизии 35-го стрелкового корпуса армии 1-го Белорусского фронта Терещенко Тарас Степанович, 1909 года рождения. Призывался из города Славутич Черниговской области;

— Рядовой 348-й стрелковой дивизии 35-го стрелкового корпуса армии 1-го Белорусского фронта Полевой Вячеслав Германович, 1924 года рождения. Призывался из города Волжский Сталинградской области…

— Сынок… — прохрипел кто-то в другом конце зала. Быховец замолчал, поднял глаза от папки, люди разом развернулись на голос.

Где-то в последнем ряду, держась правой рукой за стоящий рядом стул, а левой крепко прижимая к сердцу полинявшую от времени фуражку, стоял Колесо.

— Сынок… Нашел… — простонал он. Кто-то подхватил его под руки.

— Воздух! Дайте воздух! Откройте двери!

Его вынесли на улицу, уложили на траву. Какой-то незнакомый человек рванул ему ворот рубашки так, что пуговицы разлетелись в разные стороны, приложил ухо к груди, слушая сердце.

— Врача! Срочно врача! — закричал он.

— Врача! — подхватили вокруг.

Колхозная зеленая машина, в народе называемая «буханка», визжа тормозами и подняв облако дорожной пыли, резко остановилась возле крыльца клуба. Колесо бережно уложили на подстеленный кем-то из мужиков пиджак. Машина сорвалась с места и унеслась, тревожно сигналя, в густую деревенскую ночь.

Герман Николаевич Полевой по прозвищу Колесо в деревню больше не вернулся…

Его душа обрела покой и свое место на погосте деревни со славным названием Слободка, недалеко от большого зеленого луга, где каждое утро рождается солнце…

А Славка?..

Впервые оставленный хозяином в конюшне, он будто предчувствовал беду: ржал, бил копытами в стенки стойла. Выбив дверь, Славка вырвался из конюшни на улицу. Он мчался, будто знал, куда бежать. Он мчался в ночь. Через мосток, мимо слепых безмолвных домов. Его ржание тревожным эхом неслось над деревней, над полями, над лесом. Он звал своего друга.

Дорогу из деревни перекрывала старая деревянная жердина-околица, сделанная много десятков лет назад старожилами. Осиротевший конь уткнулся широкой грудью в деревянную перекладину, и долго еще его ржание слышалось в сотрясаемой болью ночи. Крупные лошадиные слезы текли из ослепших от горя глаз…

…К осени убрали пшеницу с полей. План по заготовке зерна колхоз выполнил. А в сентябре на том самом месте, где были найдены останки, состоялось торжественное захоронение. Со всеми воинскими почестями. Полковник Быховец сдержал слово. И кружковцы постарались. Приехали родственники погибших солдат. Их поселили в доме отдыха в районе. На церемонию захоронения привезли на большом автобусе.

На месте бывшей ямы вырос курган. Курган славы и памяти. Под оружейные залпы установили обелиск с красной звездой. Люди принесли цветы. Пионеры отдали салют.

А после торжественных речей, когда народ уже стал расходиться, к кургану подошел молодой парень, водитель той самой зеленой машины «буханки», и положил на сырую землю полинявшую от времени фуражку…

С А Н А Т О Р И Й

«Выйди и стань на горе пред лицем Господним, и

вот, Господь пройдет, и большой и сильный ветер,

раздирающий горы и сокрушающий скалы пред

Господом, но не в ветре Господь; после ветра

землетрясение, но не в землетрясении Господь;

после землетрясения огонь, но не в огне Господь;

после огня веяние тихого ветра — и там Господь».

(3.Цар.19.11).

1. Утро Муси

Муся, как обычно, проснулась рано. В распахнутое окно, играя выцветшими ситцевыми шторками, заглянул легкий ветерок. Пробежался по лицам спящих детей. И упорхнул обратно, оставив после себя шлейф ароматов сирени и дикой китайской розы, окруживших старый родительский дом плотным кольцом колючей изгороди.

Погладила свернувшуюся калачиком Ляльку, спящую под боком у матери. Рассыпавшиеся по подушке розовые кудряшки волос пахли пшеницей и молоком. Вздохнула. Лялька спала безмятежно. Только едва подрагивали пушистые реснички — досматривала сон. Сегодня опять кашляла всю ночь. Муся твердо решила снова напомнить председателю о путевке в детский санаторий. Надо Ляльку отправлять подлечиться. Уже начало июня, а председатель будто забыл о своем обещании. Муся тихонечко поднялась, поправила одеяло на дочери. Заглянула за печку, где на маленькой скрипучей кровати спал четырехлетний Толик. Мальчишка с младенчества не изменял своей привычке сосать большой пальчик во сне. Как медвежонок насасывал пухлые щечки. Муся улыбнулась. Тихонько подкралась к кроватке, встала на колени, нежно поцеловала розовую пяточку, выскользнувшую из-под одеяла, и также бесшумно вышла в соседнюю комнату. Там спали старшие: шестнадцатилетняя Люся и Юрка, здоровый красивый парень, восемнадцати лет. Юрка спал, раскинув руки, как крылья. Осенью в армию парню. «Как мы будем без него обходиться? — подумала Муся, — Он и помощник, и кормилец».

Люся и Юрка были неродными детьми. Муж Муси, Петр Анатольевич, был известным доктором во всем районе. Имел собственную печать. И это обстоятельство внушало необыкновенное доверие к нему — печать — такое дело, как дар Божий. Не иначе поцелованный! Люди съезжались к нему со всей округи, да не только — со всей Белоруссии. Работал до ночи, без выходных, никому не отказывал в помощи. Все проблемы человеческие впускал в себя, а выпускать забывал. Может потому и надорвался. Сердце не выдержало. И уже три года Муся вдовствовала. Младший Толик отца почти не помнил. Так только, впечатлениями да из рассказов матери. Люся и Юрка были детьми Петра Анатольевича от первого брака. Жена его умерла, и Муся приняла детей, как родных. Вскоре они привыкли к ней и стали называть мамой.

Характером Муся была спокойная, к детям и к мужу уважительная. Потому в доме всегда царил мир и лад. И даже после смерти отца старшие дети отказались переезжать к родственникам — остались с Мусей. Люся нянчилась с младшими Лялькой и Толиком, Юрка работал в колхозе — на нем, как на старшем, теперь были все мужские заботы о семье, о доме.

Муся оделась, заплела послушные волосы в тугую косу, тихонько вышла за дверь. Нужно было зайти к председателю, пока он не умчался по своим колхозным делам бог знает куда, потом на работу. Работала она поваром в деревенской больнице. Подрабатывала уборщицей, нянечкой — ни от чего не отказывалась. После смерти мужа каждая копейка в семье была на учете. Работы было много, работа была тяжелой, работы Муся не боялась. Лишь бы дети были сыты, думала она.

За младших детей не волновалась — Люська просыпалась всегда раньше них. Успевала сварить кашу, прибрать в доме, покормить и проводить на работу Юрку. В свои шестнадцать она была уже вполне самостоятельной хозяйкой. Понимала, матери одной тяжело поднимать четверых. Потому, как и мать, не жаловалась и не роптала, когда беззаботные подружки прибегали к ней посплетничать да позвать на гулянку. Казалось, ей даже нравилось быть маленькой женщиной. Во всяком случае, когда Муся уговаривала ее пойти на танцы, она — не то, чтобы стеснялась, а может быть и стеснялась, но отказывалась. Говорила, ей неинтересно топтаться на мосту, где обычно и проходили танцы, да говорить о звездах с каким-нибудь незрелым кавалером. А баяниста слышно было за три версты. Так что скучно ей не было. А Мусе казалось, что повзрослела дочка раньше времени. Жалко. А может единственные босоножки свои берегла? Вдруг наступит на них этот незрелый кавалер…

2. Путевка в санаторий

Муся застала председателя в конторе. Вокруг него, как всегда с утра, толпился народ. Ежедневные пятиминутки затягивались во времени, и председатель торопился решить все проблемы сразу: кому дать разнарядку на полевые работы, кого-то отправить в район за запчастями для тракторов, кого-то отчитать за пьянку — все было в его ведении.

— Чего тебе, Мария? — не поднимая головы от подписания каких-то непонятных бумажек, то и дело слюнявя химический карандаш, отчего синяя слюна запеклась на уголках его живого рта, спросил он Мусю.

— Михалыч, я опять про путевку. Ну, сколько же ждать еще? Уж лето давно. Каникулы. Не заметишь, как снова в школу. А Лялька кашляет. Ты же обещал!

— Ах да, Мария! Зайди к секретарю, забери путевку. В лучший санаторий республики отправим твою Ляльку! — многозначительно поднял наполовину обгрызанный карандаш, — Почти в столицу! Пусть твоя отличница поправляется. Вырастет, отучится — отправим от колхоза в медицину. Пусть заместо отца людей лечит, — довольный собою проговорил председатель.

Муся от радости ног под собою не чуяла. Санаторий! — Там же свежий воздух, усиленное питание, лучшие врачи. Только мечтать о таком счастье! Муся уже представляла, какой увидит Ляльку в конце лета — розовощекую, веселую, пухлую.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.