Бесплатный фрагмент - С Оскаром и рядом

Том I книги 1. Серия Ru KinoStarz®

Дисклеймер

· Данная книга написана и составлена независимо и действующим профессионалом кино- и ТВ индустрии широкого профиля, не является попыткой изложить историю киноиндустрии и кинопремий как версию, альтернативную киноведческим и/или официальным.

· Автор старался избегать оценочных суждений, а его изложенное мнение и/или видение могут не совпадать с общепринятыми и не предназначены для того, чтобы их воспринимать буквально.

· Художественный контент, в том числе и авторский, может не совпадать с вашим вкусом и восприятием.

· Реконструкции, созданные с привлечением ОНС/ИИ, не ставят целью кого-либо вводить в заблуждение.

· По ряду объективных причин (в том числе из-за давности охватываемого в книге исторического периода), если та или иная информация окажется неточной, нести ответственность невозможно; вместе с тем заявляется намерение отражать резонные замечания изменениями/дополнениями в последующих редакции книги.

· 1-я мировая война, 2-я мировая война — это не грамматические ошибки, это авторский ход.

· Имена собственные приводятся с учётом того, что ареал распространения книги — международный.

· Названия единиц административно-территориального деления могут встречаться без склонения (с начальным сокращением г. (город) или п. (поселение) — без склонения всегда), а также в виде аббревиатур или акронимов.

· В книге присутствует не авторский контент (логотипы, постеры, реклама и цитаты из прессы, имена собственные, названия единиц контента и т.п.); и тогда одно из двух — он взят из открытых публичных источников, либо напрямую из архивов и библиотек различных форм собственности, в обоих случаях по возможности (желанию) указывается автор, вид лицензии и имя правообладателя.

· Товарные знаки, встречающиеся в книге, принадлежали и/или принадлежат соответствующим правообладателям, в книге используются исключительно с информационной целью и упоминаются тогда, когда имя собственное и название не употребить невозможно.

· Дополнительно к пункту Дисклеймера о справедливом использовании, согласно требованиям свода правил (Regulations):

правообладателем статуэтки «Оскар» (the Academy’s «Oscar» statuette), владельцем собственных торговых и сервисных марок, включая «OSCAR®», «OSCARS®», «ACADEMY AWARD®», «ACADEMY AWARDS®», «OSCAR NIGHT®», «A.M.P.A.S.®», а также собственником дизайн-знака «Оскар» («Oscar»), зарегистрированного на федеральном уровне, является Американская академия кинематографических искусств и наук (the Academy of Motion Picture Arts and Sciences), сокращённо Академия (the Academy).

«С „ОСКАРОМ“ И РЯДОМ».

ТОМ 1

Наилучшие рецензии для двухтомника «С „Оскаром“ и рядом» — не оценочные суждения киноведов о его содержании, а мнения современников о самой кинопремии «Оскар».

Только понимание ценности «Оскаров» в наши дни, насколько вам самим и окружающим сегодня важно, чтобы вы были или стали участником оскаровской церемонии как номинант или лауреат, и затем несли это звание по жизни, даёт истинное понимание стоит или не стоит за «Оскаром» гнаться, а, значит, и читать эту книгу.

Мнения нескольких инфлуэнсеров из стран Северной Америки и Европы — чтобы вы делали выводы сами и без всякого давления. Да, примите в расчёт — обращение за персональным суждением к некоторым из них как достойным продолжателям известных за рубежом кинодинастий намеренно символично, в контексте книги «С „Оскаром“ и рядом».

МНЕНИЯ

Значение «ОСКАРА» сегодня

Автором книги вопросы инфлуенсерам заданы в разных версиях, в зависимости от того, к какой из двух личностей шло обращение, к профессионалу мировой киноиндустрии, или как к кинозрителю:

1) Насколько для Вас важно сотрудничать с человеком, имеющим «Оскара» или его номинацию (например, Вы снимаете фильм совместно с продюсером, удостоенным премии «Оскар», или намерены пригласить в свой фильм актрису, номинированную на премию «Оскар»)?

2) Какую версию одного и того же фильма Вам как зрителю важнее (интереснее) посмотреть, если в первой версии снимается оскароносный актёр, а во второй — другой сверхталантливый, но ещё без «Оскара»?

3) Какова степень важности или неважности премии «Оскар» в современной медиаиндустрии?

Ответы приведены в оригинале и с переводом на русский без единого купирования, как они есть, даже если вопрос собеседник интерпретировал по-своему.

Бруно Шательен (Франция)

«Мой первый ответ — о прошлом: ДА, оскароносные статусы могут принести фильмам большой доход, и эта цифра может составлять в среднем 20%. Но теперь всё изменилось. Число источников информации о фильме увеличилось, и то, что преобладало в средствах массовой информации в прошлые времена, исходило от крупных СМИ, громко заявлявших, что этот фильм получил одиннадцать или семь премий «Оскар», «Лучший режиссёр», «Лучший сценарий» и т. д., тем самым запечатлевая в сознании людей что-то большое.

Сегодня люди лучше осведомлены о том, что представляет собой фильм, независимо от того, какие награды он получил. Я твёрдо верю, что сейчас люди полагаются на то, что они слышат о фильме от своих сверстников, и важнее иметь людей, которые говорят, хороший он или плохой, чем доверять местному журналу, движку телеканала или интервью журналистов. Вот в чём заключается влияние силы социальных сетей. Поэтому я бы сказал, что в сознании людей влияние «Оскара» немного ниже.

Кроме того, то, как фильмы распространяются в кинотеатрах, — с меньшим количеством времени (я имею в виду среднее количество недель), — усложнило игру с «Оскаром», поэтому я повторюсь: его влияние на коммерческие кассовые сборы менее важно сейчас.

Лично я предпочёл бы довериться работе с человеком, взявшим «Оскар» или тому, кто имел большой успех в прокате? Хоть я и не занимаюсь производством, но как профессионал в маркетинге я бы сказал, что это не имеет никакого значения. Я бы с таким же уважением отнёсся к тому, кто получил международное признание «Оскара», или к тому, кто добился очень большого коммерческого успеха в мировом прокате. Это просто означает, что человек перед вами знает, как добиться успеха и пользуется доверием профессии, и поэтому они оба будут иметь одинаковый уровень доверия.

В то же время, если я верю в свой фильм, написанный, снятый или продюсированный, я был бы более склонен работать с кем-то, кто раньше имел большой коммерческий успех. Я склонен думать, что это важнее для успеха моего фильма.

Если я по какой-то причине не так уверен в потенциале своего фильма, мне хотелось бы обратиться к кому-то, кто получил «Оскар» или номинацию на него, потому что это то, что я могу рекламировать на афише. Это означает, что мне нужна гласность, продвижение и реклама, чтобы продать фильм, потому что, возможно, у моего фильма недостаточно привлекательности, силы, чтобы стать фильмом, занимающим первое место в списке.

Я также должен сказать, что вам следует включать лауреатов других наград, например, всё, что называется «Лучший документальный фильм» или «Лучший актёр», будь то «Оскар», Европейская кинопремия или любая другая, всё складывается в маркетинг. Я не могу назвать цифру, но это помогает: лавры кинофестивалей помогают вашему фильму выглядеть лучше.

Сейчас есть много способов зайти туда, в обычную рекламу и рекламу в социальных сетях. Это дорого, но оно того стоит, потому что, хотя это уже не 20%, это важнее для актёров, режиссёров, съёмочной группы, чем для студий, с точки зрения возвращаемости».

Бруно Шательен,

голосующий член Европейской киноакадемии, премии Сезар и Академии Люмьер; со-основатель и редактор filmfestivals.com; в прошлом директор по маркетингу Columbia TriStar Films и управляющий директор-основатель СП XX Century Fox и французского мейджора UGC

«Well, my first point about the past, is YES, the Oscar-winning statuses can bring a lot of business to films and it can be a number on average of 20%.

But now things have changed. The number of sources of information about the film has been multiplied, and, what was predominant in the media past times came from the big media saying in loud that this film has won eleven or seven Oscars, «Best Director», «Best Screenplay», whatever, thus placing a big-big thing into people’s mind.

These days people are more aware of what the film is, regardless of the wins it received. I strongly believe that now people are relying on what they hear from their peers about the film and it’s more important to have people that say it’s good or bad, whatever, than trusting the local magazine or TV channel engine or journalist interviews.So that’s the impact of the power of the social networks. Therefore, I’d say that in people’s minds, the impact of the Oscars is a little bit lower.

Also, the way the films are distributed with less time in the theatres, I mean an average number of weeks, made it more difficult to play with the Oscars so I’d say that its impact on the commercial box office is less important.

Personally, would I rather trust working with a person who has received an Oscar or someone who was a big hit at the box office? Although I’m not into production, I would say as a professional in marketing it wouldn’t make a difference at all. I would have as much respect for someone who’s won an Oscar International recognition or someone who has been involved in a very very big commercial box office worldwide success. It just means that the person in front of you knows how to deliver and who has the trust of the profession and therefore they would both have the same level of trust.

In the meantime, if I believe in my film, written, directed, or produced, I would be more inclined to work with someone who was involved with a big commercial success before. I would tend to think that it’s more important to the success of my film.

If I’m not so confident, for some reason, in the potential of my film, I would feel like going towards someone who has received the Oscars or its nomination because that is something I can advertise on the poster. It means I need publicity, promotion, and advertising to sell the film because there’s perhaps not enough draw or power to become its top-of-a-list film per se.

I must say also that you should include recipients of other awards, anything that says «Best Documentary», or «Best Actor» for instance, whether it comes from the Oscar, the European Film Awards, or any other, everything adds up to the marketing. I wouldn’t be able to put a figure but that helps, film festival laurels just help your film package look better.

Nowadays there are many ways to go there, to the common advertisement and ad socials. It’s expensive but it’s worth it because even though it’s no longer 20% it’s more important for the actors, the directors, the crew than the studios, in terms of reward.»

Bruno Chatelin,

a voting member of the European Film Academy, Cesar and Lumières Academy,

Filmfestivals.com Co-Founder/Editor,

the former Marketing Director for Columbia TriStar Films, and founding Managing Director of the JVC between Twentieth Century Fox and the French major UGC

Сильвен Топорков (Франция)

«С моей точки зрения, „Оскар“ определённо не должен иметь такого большого значения, как он есть сейчас. Церемония скучная и эгоцентричная. Таланты хотят получить награды из-за своего эго и потому что это помогает их карьере, а студии хотят помочь талантам, потому что это помогает студиям. Это все симбиотично. Номинация на Оскар, конечно, может открыть двери. Но я думаю, что большинство вручаемых наград часто связаны не только с голливудской политикой, но и с искусством и ремеслом кинопроизводства, особенно сейчас, когда в Академии стало гораздо больше политически корректных членов».

Сильвен Топорков,

доктор, президент Ассоциации «Глобальный форум»

«In my point of view, The Oscars certainly shouldn’t matter as much as they do. The ceremony is boring and self-absorbed. The talent wants the awards because of their egos and because it helps their careers, and the studios want to help the talent because it helps the studios. It’s all symbiotic. An Oscar nomination can open doors of course. But I do think that most of the awards given out are often as much about Hollywood politics as they are about the art and craft of filmmaking especially now that The Academy has many more politically correct members.»

Dr. Sylviane Toporkoff,

President of Global Forum Association

Нейл Чейз (Канада)

«В последние годы церемония „Оскар“ подвергалась критике, сначала из-за отсутствия разнообразия и представительства, а затем из-за регламентов, которые могут ограничивать творческие свободы. Кроме того, церемонии вручения наград в целом потеряли большую часть своей зрительской аудитории, при этом восприятие популярных фильмов часто игнорируется в пользу любимцев журналистики, а речи, по-видимому, больше сосредоточены на активизме, чем на самих фильмах. Тем не менее, даже несмотря на эти тревоги, получение премии „Оскар“ по-прежнему остается выдающимся достижением и символом художественного совершенства. Несмотря на то что „Оскар“, может, и потерял свой блеск, получить его все равно было бы величайшей честью, связанной с кинематографом».

Нейл Чейз,

сценарист, актёр и продюсер

«The Oscars have faced criticism in recent years, first for a lack of diversity and representation, and then for mandates that might restrict creative freedoms. Furthermore, award shows in general have lost much of their viewing audience, with the perception of popular films often being overlooked in favor of critical darlings, and speeches seemingly centered more around activism than the films themselves. Even with these concerns, however, winning an Academy Award is still an extraordinary achievement and a symbol of artistic excellence. While the Oscars may have lost some of their shine, it would still be the greatest film-related honor to receive one.»

Neil Chase,

Screenwriter/Actor/Producer

Лария Сондерс (США)

«Что ж, как кинозритель… Да, для меня важно видеть звёзд, удостоенных премии „Оскар“ или номинированных на неё, в фильмах. И мне бы хотелось, чтобы на популярных потоковых платформах была отдельная категория для шоу, удостоенных премии „Оскар“».

Лария Сондерс,

Художница

«Well as a moviegoer… Yes, it is important to me to see Academy Awarded or Nominated stars attached to movies, and I wish there was a separate category for Academy Award-winning shows on popular streaming platforms.»

Laria Saunders,

Artist, LariaSaundersArt

Эдвард Хмара (США)

«Было бы здорово получить премию „Оскар“, но у меня нет других мыслей по этому поводу».

Эдвард Хмара,

сценарист

Edward Khmara,

Screenwriter

ПРЕДИСЛОВИЕ

Стать звездой и получить «ОСКАР»

Оба тома «С „Оскаром“ и рядом» — для широкого круга.

Создателям кино — как стать звездой и получить «Оскар». Кинобиографии профессионалов «хай класса», — бесценный жизненный опыт. Их пример показывает — для достижения цели под названием «Оскар» не обязательно становиться или быть только актёром или актрисой. Выбирайте любую понравившуюся кинопрофессию, совершенствуйтесь в ней, учитесь у лучших, приближайтесь к их достижениям, повторяйте или превосходите их.

Любителям и фанам кино — новая, любопытная информация о любимых звёздах, культовых фильмах и как раньше смотрели кино. Авторские коллажи, архивные фотографии и графика, реконструкции с использованием ИИ — найдётся всё: от мировых кинозвёзд российского происхождения во времена своих «Оскаров» до воспроизведения исторических событий на родинах кино.

Киноведам, кинокритикам, педагогам и другим специалистам, использующим архивные данные и статистику в своей профессиональной деятельности — справочник с системными данными и раскрывающейся матрицей связей, образуемых перекрёстными ссылками. Впервые — системные аспекты самой ранней истории русского, американского, мирового кино и Голливуда. В целом — достоверный источник для новых сенсационных идей, статей, блогов, книг и т. д.

Наследникам и потомкам — каждое имя в книге «С „Оскаром“ и рядом» достойно самой ценной книжной полки в вашем доме. Имена в двух томах исчисляются сотнями, а за ними — тысячи…

Олег Лубски

Продюсер

От автора

Как и всё «аннуальное» (регулярное) и впоследствии большое, начался с сути, — с идеи, — и проект Ру КиноСтарз. Затем добавились Ру КиноДинастии. А из КиноБлога, Ру КиноСтарз и Ру КиноДинастий вырос двухтомник «С „Оскаром“ и рядом».

Киноблог и реестр Ru KinoStarz® (мировые кинозвёзды русского происхождения) дополняют ландшафт мирового кино и степень влияния русских на него. Многолетний действующий проект.

С опорой на достоверные источники, в основном из первых рук, книга-справочник «С „Оскаром“ и рядом» отдельными главами в томе 2 сообщает главное о каждой из более чем 60 персон, эмигрировавших из Российской империи/Советской России/СССР/РФ: краткий жизненный и творческий путь («где родился и где пригодился»), ценные факты и выходные данные о каждой их премии и номинации «Оскар». Выделены связи (где они есть): династийные (Ру КиноДинастии) и земляческие (Ру происхождение).

При этом книга построена так чтобы их кинобиографии читать осмысленно — том 1 разъясняет ключевую терминологию и сообщает предысторию и раннюю историю Голливуда в разрезе русского, американского и мирового кино, а том 2 — всё про «Оскар».

Одна тысяча сто страниц двухтомника — разумный лимит для охватываемого периода и персоналий. Получение информации продолжить легко. Активных линков в тексте много. Они выводят на дополнительные материалы: расширенные авторские статьи, авторитетные базы данных и надёжные видео хостинги.

Воспринимайте книгу «С „Оскаром“ и рядом» как источник актуальной информации, регулярно обновляемой, и как базу данных, всеохватную в своей нише.

Олег Лубски

Автор и составитель

От издателя

Книга-справочник «С „Оскаром“ и рядом» рассчитана на широкий спектр читателей. В разделах и главах, для удобства разнесённых на два тома, найдётся всё быстро. Поэтому объёмная книга читается легко.

В первом томе собраны драматические факты истоков американской и европейской киноиндустрии, источники влияния русского кинематографа, секреты предстудийного и студийного Голливуда и ответы на вопрос почему взят русский уклон.

Во втором томе — обзор мировых представителей отрасли русского происхождения с кинопремиями «Оскар» или «рядом с ними»в количестве 60+, истоки «Оскара» с его правилами тогда и сейчас, а также представленная впервые нишевая статистика.

Кто в числе первых и в чём их секреты — ключи к достижению вашей главной цели. Если хотите получить «Оскар» наверняка, прочтите оба тома.

Олег Лубски

Издатель

Издательский дом «Не читать!»

ВВЕДЕНИЕ

КиноБлог,

Ру КиноСтарз и

Ру КиноДинастии

Книга «С „Оскаром“ и рядом» появилась не на пустом месте, а является результатом серьёзного исследования и аккумуляции международных данных за семилетний период.

Если про результат в образах кино — многие тени на ландшафте мирового кино подсвечены или замещены светом. Общая картинка становится более резкой и набирает хорошую глубину.

По прочтению раздела ВВЕДЕНИЕ дальше чтение идёт с ещё большим интересом и пониманием.

Как начался проект

До середины 2010-х годов представление автора об общем количестве мировых звёзд русского происхождения укладывалось — на основании общедоступных тогда информационных источников — в три сотни с небольшим.

А первая авторская сборная публикация про оскаровских лауреатов и номинантов из них ограничилась десяткой:

Словом, когда летом 2016-го года родился проект Ру КиноСтарз и был опубликован первый пост, у автора сформировалось весьма поверхностное представление и о количестве, и о спектре RU кинозвёзд прошлого и настоящего. Несмотря на то, что он сам из кино/ТВ/интернет медиа индустрии и по профессиональному образованию, и по роду занятий.

Тогда же появилась и главная цель — создать самый полный и достоверный реестр мировых кинозвёзд русского (российского) происхождения. К таковым в проекте относятся личности, самостоятельно, вместе или с помощью предков эмигрировавшие с территории Российской империи, СССР или Российской Федерации и добившиеся сколь-либо заметных успехов в мире кино, ТВ и медиа индустрии. В расчёт для родившихся потомков эмигрантов берётся генеалогическое дерево до третьего поколения включительно (бабушки и дедушки). Определяющим является территориальный признак происхождения (географическое место рождения личности или его/её предков по материнской/отцовской линиям). Национальность, вероисповедание, пол, сексуальная ориентация, политические пристрастия, рост, вес и прочее в системе реестра не есть преимущества или недостатки. В первую очередь публикуются материалы о тех, чья личность подтверждена хотя бы одним фото.

С тех пор автор и КиноБлог ведут системную работу в архивах по всему миру с целью составления наиболее полного списка номинантов и лауреатов кинопремии Оскар и точных биографий тех зарубежных киноперсоналий, кто сам родился или в Российской империи, или в СССР, или в Российской Федерации (России).

Попутно по более широкому спектру регулярно пополняются КиноБлог, реестр Ru KinoStarz® мировые кинозвёзды российского (русского) происхождения, а также реестр Ru KinoDynasties. Обработанные данные по персонам русского происхождения включительно до третьего поколения публикуются.

На дату отправки рукописи первого тома книги в модерацию для последующего издания КиноБлог содержит 1100+ постов с кинобиографиями; столько же персон — в реестре Ru KinoStarz®; и несколько тысяч биографий — в очереди на обработку и публикацию.

Посты КиноБлога и реестр Ru KinoStarz® с самого начала проекта публикуются, обновляются и поддерживаются на портале DMSD.

Авторитетные первоисточники

Основные источники информации для проекта Ру КиноСтарз и книги-справочника «С „Оскаром“ и рядом»:

• Библиотека Маргарет Херрик (the Margaret Herrick Library);

• База данных кинопремии «Оскар» (the Academy Awards Database)

• Журнал Э. фрейм (A.frame);

• Интернет-база данных фильмов (Internet Movie Database).

Все четыре являются референсными и в рекомендациях не нуждаются.

Для IMDb автор книги — официальный контрибьютор с 2010-го года.

Источниками биографической и визуальной информации стали коллекции и архивы физических и юридических лиц по всему миру. Внушительный список частных лиц отсутствует ввиду уважительного отношения к статусу и прайвэси каждого, а названия отдельных организаций приведены на языке оригинала:

• American Heritage Center, University of Wyoming (США)

• The Oscars Academy, Academy Publicity Department (США)

• Academy of Motion Picture Arts and Sciences (США)

• Русский некрополь UK (Великобритания)

• Radio France internationale (Франция)

• Radio Liberty (США)

• Ader, Maison de Ventes (Франция)

• The Laguna Beach Historical Society (США)

• American Cinematographer, a Publication of the ASC (США)

• Посольство Республики Коста-Рика в РФ (Коста-Рика)

• Cinémathèque Royale (Бельгия)

• Brussels film commission (Бельгия)

• Helsingin kaupunginmuseo (Финляндия)

• UFA GmbH (Германия)

• Фонд имени Чехова (Россия)

• Rīgas Kino muzejs (Латвия)

• British Film Institute (Великобритания)

• BFI Reuben Library (Великобритания)

• BFI National Archive (Великобритания)

• Spielkind GmbH (Германия)

• European Talent Network | ETN (Германия)

• ABC News (США)

• Svensk Filmdatabas (Швеция)

• Проект «Последний адрес» (Россия)

• Международное общество «Мемориал» (Россия)

• The Harry Ransom Center (США)

• Curtis Institute of Music, Rock Resource Center (США)

• Repubblica e Cantone Ticino, Il Consiglio di Stato (Швейцария)

• Variety Media LLC (США)

• Hoover Institution Library & Archives, Stanford University (США)

• Latvijas Krievu kultūras mantojuma institūts (Латвия)

• Deutsches Tanzarchiv Köln (Германия)

• SK Stiftung Kultur Köln/Bonn (Германия)

• Booth Family Center, Georgetown University Library (США)

• Smithsonian National Museum of American History (США)

• Посольство РФ в Италии (Россия)

• eMoviePoster.com (США)

• The Library of Congress, Prints & Photographs Division (США)

• The George Balanchine Foundation (США)

• USC Digital Library, University of Southern California (США)

• Deutsche Kinemathek-Museum für Film und Fernsehen (Германия)

• Саратовский областной музей краеведения (Россия).

Искренние слова благодарности всем и каждому, кто помог КиноБлогу, проекту Ru KinoStarz® и книге «С „Оскаром“ и рядом», за предоставление справочных данных, фотографий, разрешений на публикацию и т. д. и т. п.

Всем миром дополняется ландшафт мирового кино и степень влияния русских на него. Системной просветительско-информационной и поисково-исследовательской работой охвачен ранее разрозненно представленный нишевый сегмент — мировые кинозвёзды русского (российского) происхождения былых, нынешних и будущих времён.

Так складывается более корректная картина мирового кино, по одной из распространённых версий рисуемая из одной географической точки во Франции, а на самом деле должная содержать минимум четыре флажка на карте мира 1895-го года.

Ведь как классическое кино кинематограф начался с них:

⚑ в Европе — с братьев Складановских (Skladanowsky) и Люмьер (Lumière),

⚑ в Америке — с команд Томаса Эдисона (Thomas Edison) и Вудвила Лэтэма (Woodville Latham).

И как мировой кинематограф, так и работа по сбору и систематизации данных продолжается в наши дни:

КиноБлог и Ru KinoStarz® — действующий проект.

Благодаря информационной помощи мира и работе автора появятся уточнения, найдутся считавшиеся утерянными или недоступными данные. В это время родятся новые звёзды, и кто-то из мировых звёзд русского происхождения в будущем обязательно получит свой «Оскар».

И как результат — мир увидит последующие издания двухтомной книги-справочника «С „Оскаром“ и рядом».

ИСТОКИ КИНО

Кино в терминах

Начнём с фундаментальных понятий. Понимание приведённых базовых терминов и их связей с историей кинематографа поможет в прочтении книги далее.

Фильм

Многозначный термин, включая производные.

◆ Отдельное аудиовизуальное произведение, изготовленное или воспроизведённое на плёнке или на любом другом существующем носителе (видео, цифровом). Опция звук, давшая возможность называть такое визуальное произведение аудиовизуальным, массово стала внедряться с конца 1920-х годов. В технологическом плане фильм представляет собой совокупность чёрно-белых или цветных движущихся изображений (сцен или монтажных кадров), связанных единым сюжетом, со звуковым сопровождением или без. Каждый монтажный кадр есть последовательность неподвижных изображений (фотографий, профессионально — кадров), на которых зафиксированы отдельные фазы движения. Слово «фильм» также является частью множества составных терминов.

Этимология термина: происходит от английского слова film, означающего «слой», «завесу» («штору»). Поэтому в английском языке film как термин имеeт два значения. Второе относится к описанию тонкого слоя светочувствительной фотохимической эмульсии на целлулоидной полосе, который является носителем для записи изображений и последующего их отображения в статике или движении — соответственно, фотоплёнка и киноплёнка.

Производные термины от «фильм»: кинофильм, телефильм, художественный фильм, документальный фильм, полнометражный фильм, короткометражный фильм, бэкстейдж фильм, фильмография, фильмотека и т. д.

Кинематограф

Многозначный термин. Как отрасль и как аппарат.

◆ Кинематограф — отрасль человеческой деятельности, заключающаяся в создании движущихся изображений. Название считается заимствованным у одноимённого записывающе-воспроизводящего проекционного аппарата французов Огюста Люмьера (Auguste Lumière) и Луи Люмьера (Louis Lumière), но само слово впервые запатентовано французским изобретателем Леоном Були (Léon Bouly).

Этимология термина. Произошёл от соединения греческих слов «кинэма», «кинетос», «кинэматос» (κινημα, κινηματος — «движение») и «графо» (γραφω — «пишу», «рисую»). Толчок использованию этих греческих слов в современных языках дал в 1876-м году британский изобретатель Водсворт Донисторп (Wordsworth Donisthorpe), использовав оба слова в названии изобретённой им кинокамеры — «кинесиграф» (kinesigraph). Закрепили использование греческих слов Томас Эдисон (Thomas Edison) и сотрудник его компании американский фотограф и изобретатель шотландского происхождения Уильям Диксон (William Kennedy Dickson), в период с 1887-го по 1895-й разработавшие и внедрившие серию устройств, название которых заимствовалось у «кинетос» (кинетоскоп [kinetoscope], кинетограф [kinetograph] и кинетофон [kinetophone]), а «-скоп» у другого греческого слова («скопео» — смотреть). Впервые греческие термины во французское слово синематограф (cinématographe) скомбинировал в 1892—1893 годах французский изобретатель Леон Були (Léon Bouly), для изобретённой им кинокамеры-проектора. В 1895-м он не смог продлить свой патент, термин оказался свободным и широко внедрили «кинематограф» как термин братья Люмьер. Сначала они усовершенствовали кинетоскоп и свой более современный аппарат назвали «кинематограф» (правда, месяца три спустя после патентования камеры, см. главу МИРОВОЙ КИНЕМАТОГРАФ), а затем добились массового и быстрого распространения своего изобретения выставочными показами и съёмочными бригадами по всему цивилизованному миру.

Производные термины от «кинематограф»: синематограф (устаревшее), кинематография, кинематографическое искусство, кинематографическая отрасль и т. д.

Кино

Многозначный термин с различным наполнением.

◆ Как обобщение, как часть составных терминов, как фильм (см. ФИЛЬМ), как место на открытом воздухе или в помещении, оборудованное для просмотра фильма, а также как часть устойчивых выражений со смыслом. В предпоследнем случае мы поэтому и говорим: «Пошли (поехали) в кино». Примеры в последнем случае: «вот такое кино», «ну и кино!», «кино и немцы» и т. д.

Этимология термина. Экономное сокращение длинного слова «кинематограф» (cinématographe) — французский язык сократил его до лаконичного «кино» («синема»). Оно проникло сначала в разговорный, а затем и в литературный русский язык. По альтернативной версии — сокращение от немецкого «кинематограф» (kinematograph), хотя версия первая сильнее, потому что в годы зарождения русского кинематографа французское влияние на него было доминирующим по сравнению с другими зарубежными технологически продвинутыми в области кино территориями.

Производные термины от «кино»: кинофильм, кинокартина, киноиндустрия, киноискусство, кинотеатр, кинозал, киноматериал, киноархив, киноплёнка, кинолента, жанровое кино, «киношник» и т. д.

Кинотеатр

Двусоставной термин.

◆ Как отдельно стоящее здание или как встроенное (-ые) помещение (-я), место для просмотра кинофильмов, где основным композиционным и функциональным элементом является один или несколько кинозалов.

Этимология термина. «Кино» + «театр» = «кинотеатр». Термин «кино» объяснён выше. Термин «театр» имеет древнюю историю. Начало использования слова «театр» не только как места для зрелищ на открытом воздухе, но и для обозначения «здания или помещения, где показывают пьесы», восходит в Европе к середине 1500-х годов. Термин «театр» как определение места для просмотра зрелищ и пьес проник в русский язык в период правления Петра I, — сначала в произношении и написании как «феатр» и «киятр», — через французское слово théâtrе по цепочке из латыни (theātrum) и из греческого (θέατρον).

Производные термины от «кинотеатр»: кинотеатр, кинозал, кинолекторий, стационарный кинотеатр, передвижка (разговорный вариант термина передвижной кинотеатр), иллюзион (устаревшее).

Многообразие прошлого и настоящего

ПРО ОТЛИЧИЯ

В отличие от Европы в Северной Америке отдельное произведение аудиовизуального искусства называется «a movie», а не фильм (a film). Это укороченная форма составного термина «moving picture» (движущаяся картинка) появилась в обиходе в 1907—1912 годах (см. главу ГОЛЛИВУД. НАЧАЛО). Небольшое отличие есть и в термине «кинотеатр»: в Северной Америке распространен «cinema theater», в то время как в Великобритании и Европе — «cinema theatre», а в Индии — «cinema hall».

ПРО КИНО АКРОНИМЫ

Как часть составного термина «moving picture» слово «picture» (картинка) используется в названии самой престижной оскаровской кинопремиальной категории — Best Picture. Подробнее — далее по тексту книги.

ПРО АРХАИКУ

Как в русском языке есть устаревшие вариации термина для отдельного кинофильма — «фильма», «синема», так они есть и в английском: «picture show» (шоу из картинок), «motion picture»; и совсем архаичные: «photoplay» (фотоспектакль), «animated pictures» (анимированные картинки), «animated photography» (оживлённая фотография), «flick» («мерцалка»). Последний термин происходит от английского слова flicker (мерцание), и появился он из-за цикличных скачков яркости в ранних фильмах, а острая на язык часть зрительской массы подхватила это слэнговое слово.

ПРО ЦИФРОВОЕ

Цифровое кино полностью видоизменило несколько терминов в киноиндустрии и добавило целый пакет новых. На примере базового термина «хронометраж» — показателя продолжительности единицы контента и названия метода его определения — отслеживается упрощение. Физически фильмы и серии «схлопнулись» из прошлого состояния яуфов, бобин и кассет в современные цифровые файлы. Теперь их не нужно мерять в метрах или частях, достаточно называть единственный параметр — время в минутах и секундах. И хронометраж как метод — это теперь простое перемножение частоты воспроизведения кадров в единицу времени на время, уже не надо учитывать внесённую аналоговым ТВ путаницу с чересстрочным разложением кадра.

Ещё немного про важный слэнг

Устаревшие специализированные термины типа «actualities», «features», «talkies», «soundies», «exchanges» объясняются по ходу соответствующих глав там, где они появляются впервые.

Из Голливуда в русский язык проникли переводные варианты более современных слэнговых выражений: «большой экран» («the big screen»), «серебряный экран» («the silver screen»). В наши дни эти оба составных термина больше используются в научных текстах, статистике и критических эссе.

Жизнь не стоит на месте. Кино, и до этого являвшееся высокотехнологичной индустрией развлечений, — в авангарде прикладных применений ультрасовременных изобретений и нововведений (об этом тезисно в главе ПОСЛЕСЛОВИЕ).

Мировой кинематограф. Начало

Существует несколько трактовок как родился мировой кинематографии и кто/какая страна — его родоначальники. В середине 2010-х годов спор за первоистину возобновился с новой силой (см. далее).

Хотя как можно через суд постановить, что та или иная персона является основателем кинематографа такой-то страны, если кино — высокотехноличная комплексная индустрия с вовлечением огромного количества ресурсов, включая коллективный труд людей разнообразнейших профессий?

Это большой экспертный вопрос.

И именно поэтому некоторые публичные памятные таблички содержат «оговорки осторожности» типа «здесь снимался, возможно, самый первый фильм в мире».

У каждой стороны, как говорится, своя правда. А в целом история тёмная, как в тёмном зале при просмотре фильма.

Изложение с опорой на патенты, сохранившиеся документы (включая судебные) и мемуары очевидцев будет самым достоверным. Чтобы не отдавать по тексту свой голос предпочтения ни одной из стран, которые претендуют на звание пионера мирового кинематографа, приведём их в алфавитном порядке: Великобритания, Бельгия, Германия, Италия, Канада, Российская империя, США, Франция, Япония.

Патентами в различных формах подтверждается, что кинематограф был изобретён в конце XIX века, а кассовыми сборами — стал крайне популярен в XX веке.

Патенты и авторские права. Основы

Считается, что слово «патент» появилось в русском языке в 1705-м году, т. е. во времена правления Петра I, как прямопереводное из немецкого определения, но в контексте изобретательства консервативное слово «привилегия» сохранялось и в российских законах, и в массовом обиходе ещё долго.

На различных европейских языках это слово имело практически одинаковые написание и первоначальный смысл, которые достались от составного термина, придуманного ещё на латыни — «litterae patentes», т. е. «открытые для всеобщего обозрения письма». Эволюционно длинное выражение самозаменилось на короткое «патент».

Любопытно, что составной термин «патентные письма» (Letters patent), от которого, собственно, и пошёл термин «патент», — всегда по традиции во множественном числе и до сих пор применяется в англосаксонских юрисдикциях. Особенно широко в Соединённом королевстве Великобритании и Северной Ирландии, там их целых 92 вида.

«Патентные письма» как тип юридического документа, являющегося патентом на интеллектуальную собственность, предоставляет исключительные права на изобретение или образец. Важно, что такое письменное разрешение — открытое, оно должно быть представлено в форме общедоступного документа, чтобы другие изобретатели могли ознакомиться с ним, дабы избежать нарушения прав (пока патент остаётся в силе) и понять, как применить его на практике (пока патент в силе и после того, как срок его действия истечёт).

Не углубляясь в юриспруденцию, — всё-таки эта книга про кино, — стоит пояснить только то, что пригодится для лучшего понимания сути яростных патентных войн («войн патентов»), которые стали неотъемлемым и существенным элементом рождения и становления мирового кинематографа. Без применения патентов как оружия киноиндустрия точно стала бы другой или вообще бы не родилась.

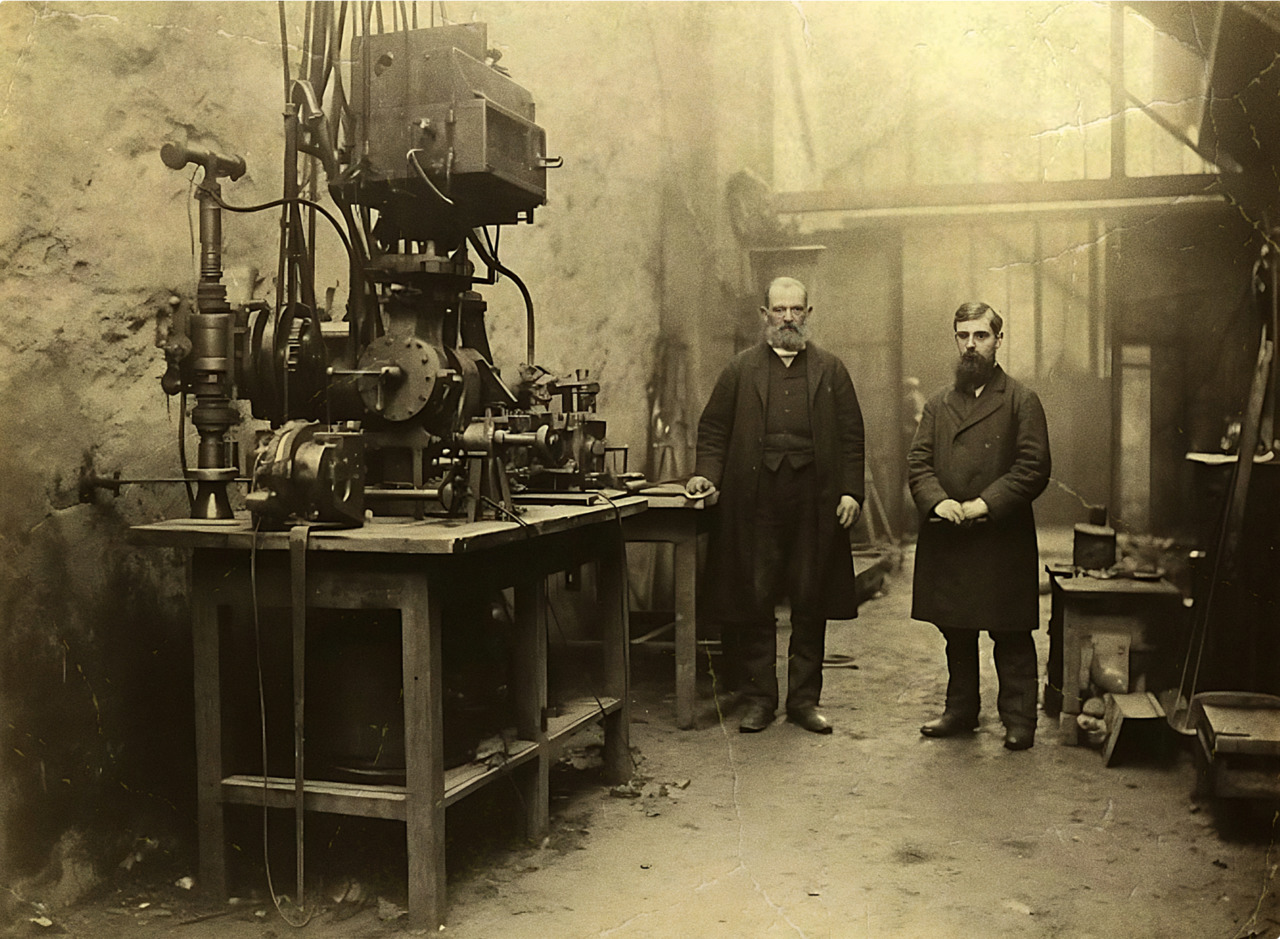

В пору раннего изобретательства в киноотрасли, выглядевшего примерно как на картинке далее, бумажное подкрепление деятельности изобретателей было более продвинуто с точки зрения оснащённости инструментарием.

Не будем оценивать «плохим или хорошим парнем» прослыл патент, но всё-таки он стал инструментом правового регулирования: воистину когда молчали пушки криминальных разборок говорил патент. Не всегда, конечно, патент сохранял жизни и точно не удлиннял их, потому что длительные споры в судах опосредованно влияли на психику и здоровье не только проигравших, выматывая время, нервы и финресурсы у всех сторон.

Оставим в покое разные версии, где и когда появились предтече патентов, некоторые источники заводят историю их рождения даже во времена и на территории Древней Греции и Венецианской Республики. Как юридический документ в более-менее современной трактовке патенты стали широко использоваться с началом Первой промышленной революции, возможно, даже стали одним из её драйверов.

Государственное патентное ведомство в США — Бюро по регистрации патентов и торговых марок США (United States Patent and Trademark Office), было создано в 1836-м году; однако считающийся самый первым патентом в истории США документ датируется более чем 45 годами ранее — он был выдан в г. Нью-Йорк 31 июля 1790 года.

В России первый закон, установивший основные понятия патентного права, вступил в силу в 1815-м году, когда российский император Александр I издал «Манифест о привилегиях на разные изобретения и открытия в ремёслах и художествах». Но отдельное патентное ведомство в Российской империи так и не было создано (выдачей патентов занимались профильные министерства), а в 1919-м году вслед за отменой частной собственности было отменено и патентование. Владимир Ленин упразднил патент и ввёл авторское свидетельство, которое не давало изобретателю полного юридического права обладания своим изобретением.

Лишь спустя 73 года и уже в Российской Федерации, в 1992-м, появился выделенный государственный орган под названием «Роспатент» (Федеральное агентство «Роспатент» или Комитет Российской Федерации по патентам и товарным знакам стало правопреемником впервые созданного в 1955-м году Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР), а «правила игры» с патентами стали подравниваться под общепринятые миром. Хотя в массовом сознании россиян слово «патент» по-прежнему быстрее понимается как некая привилегия от государства заниматься той или иной деятельностью.

Первое по-настоящему международное объединение по регулированию патентной регистрации создавалось в Европе ровно в годы зарождения мирового кинематографа. Им в 1892-м году стало агентство:

Объединённые бюро по охране интеллектуальной собственности (Bureaux internationaux réunis pour la propriété intellectuelle или BIRPI), соединившее в себе функции двух ведомств:

1) международного бюро Парижского союза по охране промышленной собственности (1884);

2) международного бюро Бернского союза по охране литературных, художественных и научных произведений (1887).

С начала XIX века и по сегодня патент — это суверенное право промышленной собственности на изобретение. В наши дни — уже сильно зарегулированное. Помимо законодательно уполномоченных организаций на местах — в государствах, международным регулированием выдачи патентов занимаются региональные ведомства, Всемирная организация интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization или WIPO) и Всемирная торговая организация (World Trade Organization или WTO).

С самого начала и долгие годы право подачи документов на получение патентов во всех без исключения странах имели только физические лица. Сегодня патенты могут получать как «физики», так и юридические лица.

Договорная суть патентования состоит в том, чтобы через раскрытие изобретения взамен получить предоставленное право собственности на него.

Охранное право предоставляется на ограниченный срок и каждая страна регулирует индустрии и типы патентов по срокам их действия, в среднем это от пяти до тридцати лет. Важно — владелец патента имеет право запретить другим использовать своё изобретение, а также может продлить его действие несколькими способами.

В юридических спорах вокруг патентов вторым пунктом по важности после описания самого изобретения была и есть его дата. Но таких дат могло быть несколько: дата подачи прошения, дата регистрации обращения, дата выдачи замечаний, дача подачи правок, дата подачи прошения на продление и т. д. Большой выбор дат конечно же создавал дополнительные трудности в ранжировании «кто же первый». В наши дни дата подачи заявки на патент имеет решающее значение и должна учитываться, когда патентный поверенный проводит исследования на предмет «первородности».

На монополию прав на объект интеллектуальной собственности в патентовании могут влиять такие фундаментальные понятия как исключительное право (exclusive rights) и неисключительное право (non-exclusive rights).

Существуют некоторые отличия в патентовании от станы к стране. Оставим и эти тонкости в покое. Но вот что важно в контексте киноиндустрии и наступившей цифровизации:

а) в некоторых юрисдикциях отдельные виды прав интеллектуальной собственности также называются патентами;

б) в отдельную группу выделяются такие патенты как патент на полезную модель (utility models), их ещё называют малыми патентами (petty patents) или инновационными патентами (innovation patents);

г) в США права на промышленные образцы (industrial design rights) называются патентами на промышленные образцы (design patents);

д) отдельно есть даже патенты на методы ведения бизнеса;

е) патенты на программное обеспечение (software patents) — уже огромнейшая группа со своим сводом правил.

Принципиально важно понимать и юридическую разницу между понятиями «товарный знак» и «патент».

Товарный знак (trademark) — это изображение или какое-либо иное обозначение («логотип», «бренд», «торговая марка» и т. п.), используемое для индивидуализации товаров и услуг, и на него можно получить Свидетельство, но не патент.

В наши дни товарный знак, имеющий официальную регистрацию как объект интеллектуальной собственности, обозначается символами «®», «℠» или «™» (первый может использоваться только владельцем зарегистрированного товарного знака).

Теперь про авторское право.

Авторское право (copyright) — это не патент, а тип интеллектуальной собственности, который даёт его владельцу исключительное право копировать, распространять, адаптировать, отображать и выполнять творческую работу в течение заданного ограниченного времени.

В наши дни наиболее часто с проблемой «копирайта» имеют дело пользователи публичных онлайн-сервисов, они же — самые осведомлённые в применении доктрины «справедливого использования» (fair use).

По активности получения патентов в странах, имевших отношение к созданию мировой киноиндустрии, выстраивается практически линейная зависимость субъективной величины вклада и количества выданных патентов. Так вот, в период с 1883-го и до начала 1-й мировой войны, в США было выдано более восьми сотен тысяч, в Великобритании — в два раза меньше, во Франции и Германской империи на пятьдесят и сто пятьдесят тысяч меньше, а в Российской империи — только чуть более тридцати двух тысяч, т. е. в двадцать пять раз меньше, чем в США.

В заключение — про авторские права на исторические кинопроизведения; с практической точки зрения, полезно для тех, кто в своей работе обращается к архивным произведениям кинематографа:

1) в США все произведения находятся в общественном достоянии, если они были опубликованы до 1 января 1928 года;

2) в Российской Федерации все произведения до 7 ноября 1917 года года, которые не были опубликованы на территории Советской России или других стран в течение 30 дней после даты своего первого опубликования в Российской империи — не имеют страны происхождения, кроме отдельно оговариваемых в Бернской конвенции случаев. Читайте статью 5 конвенции. Вся закавыка — в трактовках исторической и юридической преемственности Российской Федерации (Советской России, РСФСР) и Российской империи, где сама Российская империя так и не стала страной-участницей Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений.

Ближняя предыстория

В плоскости кинотехнологий кинематограф берёт свое начало в конце Первой промышленной революции, в 1832—1833 годах, когда практически одновременно бельгийский физик Жозеф Плато (Joseph Plateau) и австрийский профессор геометрии Саймон Штампфер (Simon Stampfer) разработали устройства с использованием одинаковых принципов, соответственно:

➤ фантаскоп (phenakistoscope/phenakistiscope -> fantascope) ➤ стробоскоп (stroboscope).

Кстати, в этом забеге случился редкий случай уважительного отношения к конкуренту. Г-н Плато в одном из интервью четыре года спустя после своего изобретения заявил, что доверяет утверждению Штампфера о том, что последний изобрёл свою версию в одинаковое с ним время.

Их приборы для демонстрации движущихся рисунков в своей конструкции были основаны на использовании феномена инерции человеческого зрения (персистенции): диск вдоль окружности содержал серию рисунков, близких друг другу по фазам движения, и при вращении, когда создавался эффект одного движущегося изображения, серию можно было просматривать сквозь прорези.

Технологии вокруг создания динамических изображений продолжили прогрессировать своим чередом, но спустя почти полвека, в разгар Второй промышленной революции, которую ещё называют Технологической, последовали сразу десятки самых ключевых достижений.

Хронофотография (разновидность фотографирования, когда движение какого-либо объекта в виде отдельных фаз фиксировалось при помощи фотосъёмки отдельными фотокадрами через короткие равные интервалы времени), — куда экспериментаторами и изобретателями в основном потянулись любопытные физиологи, фотографы и художники, — стала важным перекидным мостиком между подвижными рисунками, анимацией и кино. В числе считающихся основоположниками хронофотографии (в алфавитном порядке):

• немец Оттомар Аншютц (Ottomar Anschütz), он же изобретатель шторного фотозатвора (ключевого элемента для моментальной фотографии) и прибора электротахископ (Electrotachyscope),

• француз Этьен-Жюль Маре (Étienne-Jules Marey), он же изобретатель термина «хронофотограф» (Chronophotographe) и тот, кто одним из первых использовал в своём одноимённом устройстве непрерывную катушку плёнки,

• британец Эдвард Мейбридж (Eadweard Muybridge), основоположник многокамерного фотографирования и изобретатель аппарата зупраксископ (Zoopraxіscope),

• француз Эмиль Рейно (Charles-Émile Reynaud), пионер анимации и изобретатель первого прибора для не индивидуального, а группового просмотра движущихся рисунков — праксиноскопа (Praxinoscope).

Хронофотография настолько в те годы прижилась как прогрессивное определение, что даже братья Люмьер своё изобретение назвали сначала «хронофотографической камерой».

«Война кинокамер»

(первые кинокамеры)

В борьбе стран, людей, машин и денег за лидерство в кино, которое сулило большие деньги и славу, не обошлось без войны. Конечно же такой же условной как и более известная «война токов», но и тут без жертв и загадок не обошлось.

«Войной кинокамер» назовём длинную серию взаимосвязанных драматичных событий вокруг изобретений «Отца кинематографа». Ни много, ни мало, но именно так сегодня называют американо-британского изобретателя французского происхождения Луи Лепренса (Louis Le Prince).

Но ещё точнее было бы назвать его «Теслой кинематографа». И не только потому что он как и другой великий и талантливый изобретатель Никола Тесла (Nikola Tesla) опередил своё время, только в кино, и был одинакового с ним очень высокого роста (чуть выше). Луи Лепренс, как и Тесла, сражался с одним и тем же человеком — американским изобретателем и бизнесменом Томасом Эдисоном, и его командой юристов и лоббистов, только на своём поле. Это была война за первенство в промышленном применении изобретаемых киносъёмочных и кинопроекционных устройств.

В отличие от Теслы, за которым в «войне токов» стоял влиятельный американский инвестор и промышленник Джордж Вестингауз (George Westinghouse), Луи Лепренс своего инвестора не нашёл (не успел найти).

«Война кинокамер» 1880—1890 годов определённым эхом отдаётся и в наши дни.

Британцы сохранением и исследованием творческого и технического наследия Луи Лепренса продолжают заниматься уже более 140 лет, визуализировав их в последние годы в двух фильмах:

• британский телевизионный фильм в жанре мистическая драма + триллер «Пропавшая катушка» («The Missing Reel», 1990), режиссёр — Кристофер Роуленс (Christopher Rawlence), продакшн-компании — Channel Four Films, La Sept Cinéma, Zed;

• ко-продукционный (Великобритания + США + Франция) документальный фильм «Самый первый фильм» («The First Film», 2015), режиссёр — Дэвид Уилкинсон (David Nicholas Wilkinson), продакшн-компании — Guerilla Docs, Guerilla Films.

Первый — художественный, и поданные в нём биографические события можно контраргументировать как вымышленные. А вот второй, который находился в девелопменте и производстве долгие 33 года, спутал представленными свидетельствами козырные карты в колоде истории мирового кино, чем документально сильно поколебал французскую версию «кто первый».

Склоняет автор фильма «Самый первый фильм» (2015) зрителей к согласию, что Лепренс и Ко, а не братья Люмьер, был истинным изобретателем кино через доведение свидетельств: изобретённое Луи Лепренсом кинооборудование на несколько лет опередило патентование/появление кинооборудования от официально объявленных пионеров киноиндустрии.

Про важные даты.

В начале ноября 1886-го года Луи Лепренс подал документы, а 10 января 1888 года получил американский, французский и предварительный британский патенты на «устройство предпочтительно из 3, 4, 8, 9, 16 или более объективов»: гибрид кинокамеры с блоком объективов (в его определениях — «the receiver or photo-camera») и кинопроектора (называл его двояко — «the deliverer» или «the stereopticon»).

Дополнение к патенту на камеру с одним объективом было им представлено в патентное бюро 10 октября 1888 года, и эта кинокамера, известная как Le Prince Single-Lens «Receiver» (camera) Mk2 или LPSLR Mk II, описана в полученном им британском патенте №423 от 16 ноября 1888 года, а разработана совместно с инженерами Фредериком Мейсоном (Frederic Mason), отвечавшим за корпус и деревянные детали, и Джеймсом Лонгли (James William Longley), автором дизайна и механических частей. Изображения разделялись, печатались и закреплялись по отдельности, иногда на гибкой ленте, а перфорацию для перемещения при показе имитировали металлические люверсы по её обеим бокам.

→ Из любопытного. Кстати, традицию присваивать модификациям аппаратов расширяющую маркировку Mark 2 (Mk2) в варианте с римскими цифрами (Mark II) в 2008-м году повторила японская корпорация Canon, выпустив модификацию своей успешной DSLR (Digital Single-Lens Reflex) фотокамеры EOS 5D, добавив среди многих новых впервые и функцию видеозаписи. Символично.

Номера и даты его патентов показывают, что устройства, созданные под руководством Луи Лепренса, — в мировой истории самые первые и наиболее близкие по принципу действия прототипы киносъёмочного аппарата (запись движущегося изображения на гибкий светочуствительный рулонный носитель).

Правда, ещё раньше Луи Лепренса начал свои изыскания уже упомянутый британец Водсворт Донисторп, который запатентовал собственную изобретённую первую кинокамеру («кинесиграф») в 1876-м году. Но вот запатентовал он рабочий вариант кинокамеры вместе с проектором, необходимым для показа подвижных кадров (киноизображения) и с помощью которой снял свои первые кинокадры лишь в 1889-м году, т. е. на год позже Луи Лепренса.

В этом же году, 21 июня 1889 года другой британский изобретатель и по основной профессии фотограф Уильям Фриз-Грин (William Friese-Greene), пионер цветного кино — но в будущем, совместно с инженером-строителем Мортимером Эвансом (Mortimer Evans) получил в Англии патент №10131 для кинокамеры, способной делать на фотографической бумаге и целлулоидной плёнке до десяти фотографий в секунду.

18 марта 1890 года Фриз-Грин отправил свой отчёт в подробностях Томасу Эдисону в США (отчёт был перепечатан в номере журнала «Сайнтифик Американ» [Scientific American] от 19 апреля 1890 года). Примерно в это время инженеры лаборатории Томаса Эдисона как раз приступили к разработке киноаппарата, позже названного кинетоскоп.

К концу 1890-х усадьба Гленмонт и её Лабораторный комплекс уже были хорошо известны в США и за пределами страны, став в том числе и местом притяжения для изобретателей всего мира, желавших сотрудничать с Томасом Эдисоном и «подключиться» к его пробивным способностям и организационным талантам, чем он, несомненно, пользовался.

☞ Историчеческая справка. Томас Эдисон выкупил недостроенный из-за нехватки средств особняк Гленмонт в 1886-м году. Жилой дом несколько расширил, а на территории усадьбы — для исследований и создания промобразцов изобретений — с 1887-го года начал вводить в эксплуатацию Лабораторный комплекс, в итоге построив более десятка отдельных зданий и сооружений в его составе, в том числе и самую первую киностудию в мире (о ней — по тексту далее). Усадьба Гленмонт сохранилась и сегодня находится в составе национального исторического парка:

Glenmont, Thomas Edison National Historical Park,

211 Main Street, г. Вест-Орандж, Нью-Джерси, США.

Но если после изобретённых кинокамер Лепренса и Донисторпа остались следы в виде хоть каких-то сохранившихся последовательностей кадров, то Фриз-Грин архивного наследства из первых своих кинокадров вообще не оставил. Хотя его современники и свидетельствовали, что видели проецируемые им живые изображения в частном порядке.

И никто из троих никогда не давал успешных публичных проекций движущихся изображений. Луи Лепренс был наиболее близок к широкому показу, т. к. был ангажирован на конец сентября 1890-го года провести публичный сеанс в особняке Морриса-Джумеля, принадлежавшем на тот момент богатому американскому бизнесмену французского происхождения (сегодня это городской музей и историческое место страны):

The Morris–Jumel Mansion,

65 Jumel Terrace, Roger Morris Park,

Вашингтон-Хайтс, Манхэттен, Нью-Йорк.

Но намеченный показ не состоялся. Луи Лепренс не доплыл до США, своей новой родной страны (в 1889-м он к французскому добавил американское гражданство и намеревался туда вернуть свою инженерную и бизнес-активность).

За неделю до премьеры на Манхэттэне, где его ждала супруга, 16 сентября 1890 года Луи Лепренс исчез во Франции на маршруте поезда из Дижона в Париж, куда он направлялся, после того как проведал брата Альберта (Albert Le Prince) перед важной для всей семьи заокеанской поездкой.

В поисках тела при проведении расследования Скотланд-Ярд конфисковал оборудование мастерской Лепренса в Лидсе, включая его киноаппараты.

→ Из любопытного. Через 10 лет в разгар другой войны, «войны патентов» после судебных разборок Томаса Эдисона с конкурентами погибнет в Нью-Йорке при загадочных обстоятельствах Адольф Лепренс (Adolphe Le Prince), сын и актёр первых фильмов Луи Лепренса (см. главы «ВОЙНА ПАТЕНТОВ». ОКОНЧАНИЕ КАК ПЕРВЫЙ УСПЕХ ГОЛЛИВУДА).

А в 1891-м году обанкротился Уильям Фриз-Грин и потерял права (патент) на своё кино-изобретение.

Во время драматичных событий вокруг Луи Лепренса и Уильяма Фриз-Грина в Европе в лаборатории Томаса Эдисона в США методично продолжал эксперименты с использованием полоски целлулоидной плёнки для захвата движущихся изображений назначенный главным инженером фотограф Уильям Диксон. Впервые публично прототип кинетографа в Лабораторном комплексе усадьбы Гленмонт был продемонстрирован 20 мая 1891 года большой группе делегаток съезда американской Генеральной федерации женских клубов (General Federation of Women’s Clubs или GFWC).

Патент на пару кинетограф (использовался как кинокамера) плюс кинетоскоп (использовался как индивидуальный кинопроектор) был подан Томасом Эдисоном 24 августа 1891 года.

В начальной гонке кинотехнологий, где лидировали западные европейцы и американцы, граждане Российской империи тоже участвовали, а их решения были довольно прорывными для своего времени:

1) В 1893-м году русский инженер-механик и изобретатель Иосиф Андреевич Тимченко совместно с профессором Московского университета физиком Н. А. Любимовым разработал «улитку». Так в обиходе назвали скачковый механизм, позволявший прерывисто менять кадры в стробоскопе. Этот же механизм Тимченко задействовал в русском варианте кинетоскопа, спроектированном на пару с другим русским инженером Моисеем (Михаилом) Филипповичем Фрейденбергом, прославившимся изобретением автоматической телефонной станции. Их кинетоскоп с дисковой фотопластинкой впервые демонстрировался в январе 1894-го года на IX съезде русских естествоиспытателей и врачей, фильмы для показов («Скачущий всадник» и «Копьеметатель») были сняты на одесском ипподроме.

2) В 1894-м году русский изобретатель польских кровей Казимир Прушинский (см. далее) изобрёл и запатентовал плеограф (pleograph), ещё один ранний тип кинокамеры и одновременно кинопроектора.

3) В 1896-м, а именно 5 августа 1896 года, русский купец и

изобретатель Алексей Доминикович Самарский подал заявку на

привилегию (охранительное свидетельство №154) на

кинематограф собственной разработки, который он назвал «хрономотограф»; в конструкцию его киноаппарата были встроены оригинальный скачковый механизм для прерывистого передвижения рулонной плёнки, фиксирующее устройство, входящее в перфорацию (прототип контргрейфера), и даже блок, регулирующий скорости съёмки и проекции.

4) Четвёртым примером является ещё одно изобретение русского происхождения — «синематограф Лебедзинского». Но про него — отдельными абзацами далее.

Привилегия более подробной информации о синематографе Лебедзинского — в двух моментах.

Во-первых, изобретатель выбрал ошибочный путь в использовании носителей для изобретённой пары «кинокамера + кинопроектор»: вместо целлулоидной плёнки — стеклянные пластины.

А во-вторых, в отличие от многих конкурировавших киноаппаратов начала — середины 1890-х годов, до нас добрались реальные доказательства, что устройства Лебедзинского были построены, и с их помощью были сняты и продемонстрированы фильмы.

В виде частично сохранившихся известны как минимум две сверхкороткометражные комедии, снятые на рубеже 1895—1896 годов:

• в первой, снятой на открытом воздухе, актёры в народных костюмах исполняют танец краковяк,

• во второй действие происходит в самом ателье.

Инженер, химик, изобретатель, фотограф и предприниматель Пётр Лебедзинский (Piotr Lebiedziński) родился в 1860-м году в местечке Сокулка, Гродненской губернии Российской империи. Сначала изучал химию в Санкт-Петербурге, затем окончил Санкт-Петербургский политехнический институт, переехал в Варшаву. Начал эксперименты в области кинематографа в 1893-м году. В 1895-м, когда весь мир пошёл по пути рулонной плёночной кинотехнологии, он в сотрудничестве с театральным деятелем Иосифом Никодимовичем Поплавским (Józef Popławski) и его братом Яном построил специальное устройство собственного имени — «синематограф Лебедзинского», базирующийся на дискретной смене сборок из стеклянных пластин.

Без технических подробностей. Комбинированный аппарат состоял из двух отдельных устройств общим весом более 100 кг и со скоростью съёмки до 14 кадров в секунду с возможностью единовременной записи до 30 секунд.

Благодаря использованию в проекторе двух линз в «синематографе Лебедзинского» удалось уменьшить дефект мерцания, который был обычным для других проекционных устройств того времени. Но стеклянные пластины и её тяжелый вес стали очень слабым местом конструкции. Из-за интенсивного механического воздействия стекло разбивалось при проецировании. А из-за вынужденного использования большого количества металла для повышения её стойкости вся конструкция вышла далеко не подходящей под класс мобильных, как у братьев Люмьер.

Обосновал для себя и коллег использование стекла вместо целлулоида Пётр Лебедзинский благим намерением — стремлением к качеству, которое давало стекло как подложка, но не смог учесть, что жестокая конкурентная «война патентов» в отрасли производства и дистрибуции киноплёнок — сигнал скорого появления этого носителя в удовлетворяющем качестве и его широкого распространения.

В кинематограф Пётр Лебедзинский попробовал вернуться в 1901—1905 годах. Но в целом до создания реально действующей фотокиностудии (см. главу ПЕРВЫЕ ФОТОКИНОСТУДИИ) он не дорос, сосредоточившись на успешном для себя коммерческом проекте по производству и экспорту качественной фотобумаги. Знаменитая польская фотобумага FOTON/Made in Poland — это про него. Кто ещё помнит?

В любом случае, на переломе XIX/XX веков в масштабах Российской империи не нашлось критической массы дальновидных меценатов и инвесторов, кто бы поверил в будущий успех кино и занялся бы промышленным масштабированием русских кино-изобретений.

Ещё один наглядный пример — инженер-самоучка и фотограф-любитель Иван Акимович Акимов. Создав в 1896-м году самостоятельно и независимо ни от кого кинокамеру-проектор «стробограф», с подобным «мальтийскому кресту» Месстера фрикционным механизмом для прерывистого движения ленты за счёт вращения гладкого барабана с покрытием из резины, он не смог «раскачать» свой единственный авторский экземпляр в промышленное производство; возможно, сказалось тут и его крестьянское происхождение.

Поэтому тот же Казимир Прушинский изобретённую им в 1909-м году другую кинокамеру — аэроскоп (aeroscope) — запатентует в 1910-м году в Англии, найдёт под её производство инвестиции и аэроскоп будет успешно продаваться несколько лет. Сегодня она считается первой доведённой до ума ручной кинокамерой в мире.

Но своеобразным маркером успешного влияния русской и советской фото- и кино- изобретательской школы и её кооперации с промышленностью многие годы остаётся ломография (Lomography). Завода ЛОМО, производившего миниатюрные фотокамеры, давно уже нет, — АО ЛОМО (Ленинградское оптико-механическое объединение) выпускает оптико-механическую продукцию промышленного назначения, — а общемировое увлечение ломографией продолжается.

«Война патентов». Начало

Патентные войны идут и в наши дни, и во многих индустриях. Пожалуй, самое громкое и не только в технологическом мире — это патентный спор 2010-х годов между Samsung и Apple, дошедший до Верховного суда США, когда последняя подала иск к корейскому транснациональному гиганту на сумму почти в один миллиард долларов за нарушение патентных прав при изготовлении смартфонов.

Патентные войны случались и во времена «до кино». Например, в смежной отрасли и ещё в 1885-м году, т. е. за 10 лет до первых в мире платных киносеансов. Тогда будущий рыночный соперник Eastman Kodak компания Agfa вела в Германии патентные споры с Bayer AG по поводу производства красителя конго красный. Правда, закончились они мирно — стороны спора достигли соглашения о совместном использовании будущих патентов.

Вопреки расхожему мнению, фитиль «войны патентов» в киноиндустрии подожгли не в лаборатории Томаса Эдисона, а в смежной отрасли — нефтехимической. Действия и бездействия одного из изобретателей носителя киноизображения и чиновников патентного ведомства США в 1887-м году — вот и катализатор (см. главу ПЕРВЫЕ НОСИТЕЛИ КИНОИЗОБРАЖЕНИЯ).

А Томас Эдисон заложил мину под свой фронт «войны патентов» год спустя, и под благородным предлогом. Обосновав необходимость защитить свои будущие кино-изобретения, он, ещё не разработав ничего для кино на тот момент даже теоретически, 17 октября 1888 года подал в Патентное ведомство заявление, в котором лишь описал свои идеи относительно устройства, которое «делало бы для глаз то же, что фонограф делает для ушей» — записывать и воспроизводить объекты в движении.

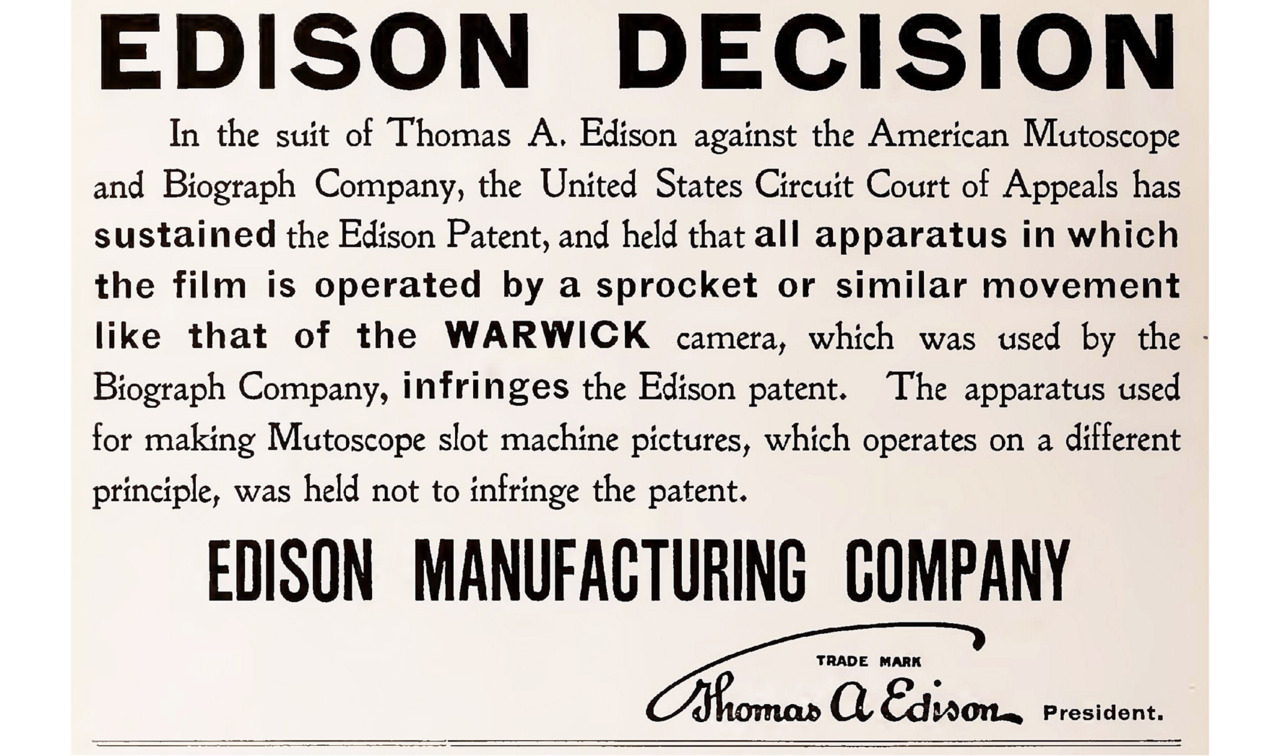

Томас Эдисон этот фронт «войны патентов» и возглавил, когда превратил патентное право в инструмент монополизации рынков кинопроизводства и дистрибуции (см. главы «„ВОЙНА ПАТЕНТОВ“. НА ПИКЕ и ВОЙНА ПАТЕНТОВ». ЕЁ ОКОНЧАНИЕ КАК ПЕРВЫЙ УСПЕХ ГОЛЛИВУДА).

С момента изобретения кинетоскопа Томас Эдисон добился признания себя единоличным правообладателем всех кинотехнологий в пределах США, за ним стояли большие деньги и связи банковского дома Морганов во главе Джоном Морганом (John Pierpont Morgan).

Но этим ограничением воспользовались в Европе, куда как раз несколько кинетоскопов ради коммерческой выгоды были проданы его же компанией, и несколько европейских инженеров-изобретателей занялись модификацией кинетоскопа и кинетографа, их усовершенствованием и развитием. Прежде всего борьбой за весо-габаритные показатели. Ведь только один кинетограф весил почти 500 кг.

«Война патентов» разгоралась…

Первые кинофильмы, киносеансы и кинотеатры

В вычислении какая единица визуального контента заслуживает звания «самый первый кинофильм в мире» можно опираться не только на мнения и факты от британцев.

☞ Справка. По общепринятым меркам доходившие до релиза кинофильмы были исключительно немыми вплоть 1927-го года, но отдельные экспериментальные фильмы со звуком, т. е. уже как аудиовизуальный контент, появлялись в Европе и в США и в 1910-е, и до 1927-го. Хотя, по большому счету, и немые фильмы не предназначались для беззвучного просмотра; в кинозалах и на киносеансах часто использовали не только живую музыку, но и специального рассказчика, который объяснял сюжет фильма по ходу происходящего на экране, его слова и сам фильм сопровождались звуковыми эффектами и музыкальным аккомпанементом.

Называют «действительно настоящим изобретателем кинофильма» Луи Лепренса и в одной из ведущих кинематографических держав Азии, в Японии, вот в этом фильме:

японский художественно-анимационный фильм в жанре мистическая драма «Говорящая голова» («Talking Head», 1992), режиссёр — Мамору Осии (Mamoru Oshii), продакшн-компании — Bandai Visual Company, General Entertainment Co.

Не совсем понятно, как надо относиться к факту, что американскими комиками сцена и локация «самого первого фильма в мире» была воспроизведена и показана в интернете в день 95-й церемонии «Оскар» 12 марта 2023 года в финале четырёхчасовой программы:

сатирическое реалити-шоу «10-й ежегодный специальный выпуск премии «Оскар» («The 10th Annual Live On Cinema Oscar Special», 2023), режиссёр — Эрик Нотарникола (Eric Notarnicola), продакшн-компания — HEI Network.

Но эти же актёры, стэндаперы и считающие себя экспертами кино — Тим Хайдекер (Tim Heidecker) и Грегг Теркингтон (Gregg Turkington) — включили «самый первый фильм в мире» в списочный обзор 17 тысяч кинофильмов в приложении «Путеводитель по кино» (On Cinema Film Guide) от 2013-го года.

Хватит томить, речь идёт про нижеследующий фильм.

Луи Лепренс снял его 14 октября 1888 года на свою революционную одно-объективную (с одним объективом) кинокамеру, запатентованную им за четыре дня до этой первой съёмки:

британский сверхкороткометражный (2—3 сек.) игровой чёрно-белый немой фильм «Сцена в саду Раундхей» («The Roundhay Garden Scene», 1888), режиссёр и оператор — Луи Лепренс, продакшн-компании — Whitley Partners, Le Prince Family;

дата съёмки — 14 октября 1888 года.

Исходный футаж для фильма «Сцена в саду Раундхей» (1888) был снят для воспроизведения со скоростью 7 кадров в секунду. Со слов сына Лепренса, Адольфа, съёмки организовали в Оквуд-Грейндж, во дворе дома родителей супруги его отца, в Раундхее, г. Лидс, Йоркшир, Англия, Великобритания. Сегодня от самого старого из сохранившихся кинофильмов в мире (все предыдущие, о которых нам сегодня известно — наборы последовательных фотографий), сохранилось всего двадцать кадров; но даже они дают понять, что сцена выглядит как настоящее кино — она впервые постановочная.

Ещё один фильм в числе первых.

Британский изобретатель Водсворт Донисторп через год после Луи Лепренса снял в Лондоне вместе с кузеном британским архитектором и в дальнейшем партнёром по изобретениям Уильямом Крофтсом (William Carr Crofts):

британский сверхкороткометражный (1,5—2 сек.) видовой чёрно-белый немой фильм «Движение по Трафальгарской площади в Лондоне» («London’s Trafalgar Square Traffic», 1890), режиссёры и операторы — Уильям Крофтс и Водсворт Донисторп, продакшн-компания — Donisthorpe & Co.;

дата съёмки — весна/осень 1890-го года (точнее не установлена).

Футаж фильма «Движение по Трафальгарской площади в Лондоне» (1890), от которого до наших дней дошло лишь десять кадров, был снят второй запатентованной камерой Донисторпа на целлулоидную плёнку без какой-либо перфорации и с наложением круглой маски на скорости примерно 10 кадров в секунду.

На следующий год за океаном, в США, в здании фотолаборатории в поместье Томаса Эдисона (киностудия «Блэк Мария» ещё не была построена) на кинетограф был снят для демонстрационного показа и сегодня считается самым первым публично представленным американским кинофильмом вот этот (следует считать по-настоящему первым американским, потому что снятые в лаборатории Томаса Эдисона как внутренний тест «Шалости» («Monkeyshines No. 1», 1889/1990) любой трезвомыслящий эксперт вряд ли назовёт фильмом — в кадре на чёрном фоне весь в белом скачет сильно размытый силуэт человека, не поддающегося идентификации):

сверхкороткометражный (3 сек.) игровой чёрно-белый немой фильм «Приветствие Диксона» («Dickson Greeting», 1891), актёр и режиссёр — Уильям Диксон (William Kennedy Dickson), оператор — Уильям Хейз (William Heise); продакшн-компания — Edison Manufacturing Co.;

дата съёмки и релиза — 20 мая 1891 года.

Премьерный показ фильма «Приветствие Диксона» (1891) совпал с уже описанной первой демонстрацией киноаппарата (20 мая 1891 года для делегаток съезда GFWC) по одной простой причине — мог быть показан только на кинетографе/кинетоскопе, который существовал на тот момент в единственном экземпляре и как прототип. Вынужденно ли (всё-таки стандартной практикой для лаборатории Томаса Эдисона был найм в кадр профессиональных исполнителей: силачей, танцовщиц, наездников и пр.), или добровольно, а может и из желания стать кинозвездой, но выход изобретателя и режиссёра Уильяма Диксона в кадр есть по сути первая в мире камео-роль. И его на киноплёнке через глазок смогли лицезреть часть из почти полторы сотни приглашённых в лабораторию влиятельных американских женщин.

Кинетоскоп, составная часть одной из версий ранней технологии кинематографа, приобрёл популярность среди зрителей и демонстраторов контента не потому что использовал базовый принцип кинопоказа плёнки — с помощью механизма движения полосы плёнки или бумаги, проходящей мимо источника света. Корень успеха — в съёмочной части (в кинетографах):

а) появился механизм перемещения киноплёнки с помощью звёздочек и линейных отверстий (перфорации) по краю плёнки, что значительно стабилизировало киноизображение и его резкость,

б) самое главное — резко увеличился потенциал хронометража, при максимальной загрузке (рулон 15 м) и скорости (40—48 кадров секунду) за один дубль можно было снять чуть более трёх минут киноизображения, так вместо экспериментальных 1—3 секунд «ни о чём» появилась возможность снимать осмысленные сюжетные истории.

То, что Томас Эдисон поначалу планировал как дополнение к своему изобретению от 1877-го года фонографу, а первые свои киноустройства рассматривал больше как аттракцион, стало превращаться с расширением хронометража до порога сюжетной восприимчивости в выгодное коммерческое общенациональное предприятие, а для зрителей стали появляться специализированные места общего пользования — кинотеатры.

Как первый в мире коммерческий кинотеатр можно рассматривать первый публичный салон кинетоскопов в США, открытый по согласованию с Томасом Эдисоном 14 апреля 1894 года канадскими предпринимателями братьями Эндрю Холландом (Andrew M. Holland) и Джорджем Холландом (George C. Holland) и их семейным предприятием Holland Bros. по адресу:

1155 Broadway, на пересечении с 27th Street,

Манхэттэн, г. Нью-Йорк, США.

В кинозале Холландов было установлено десять кинетоскопов, двумя параллельными рядами по пять штук, каждый из которых показывал свой фильм. И цены за «сеанс» просмотра через подзорные трубки (глазки или окуляры) кинетоскопов варьировались от 25 до 50 центов с персоны.

К этому времени уже заработала киностудия «Блэк Мария» (см. далее) и Томас Эдисон уже мог снабжать такие кинотеатры более регулярно. Первыми в цепочке показов стали его фильмы 1894-го года:

• «Парикмахерская» («Barber Shop),

• «Кузнецы» («Blacksmiths»),

• «Петушиные бои» («Cock Fight»),

• «Борьба и трапеция» («Wrestling, and Trapeze»).

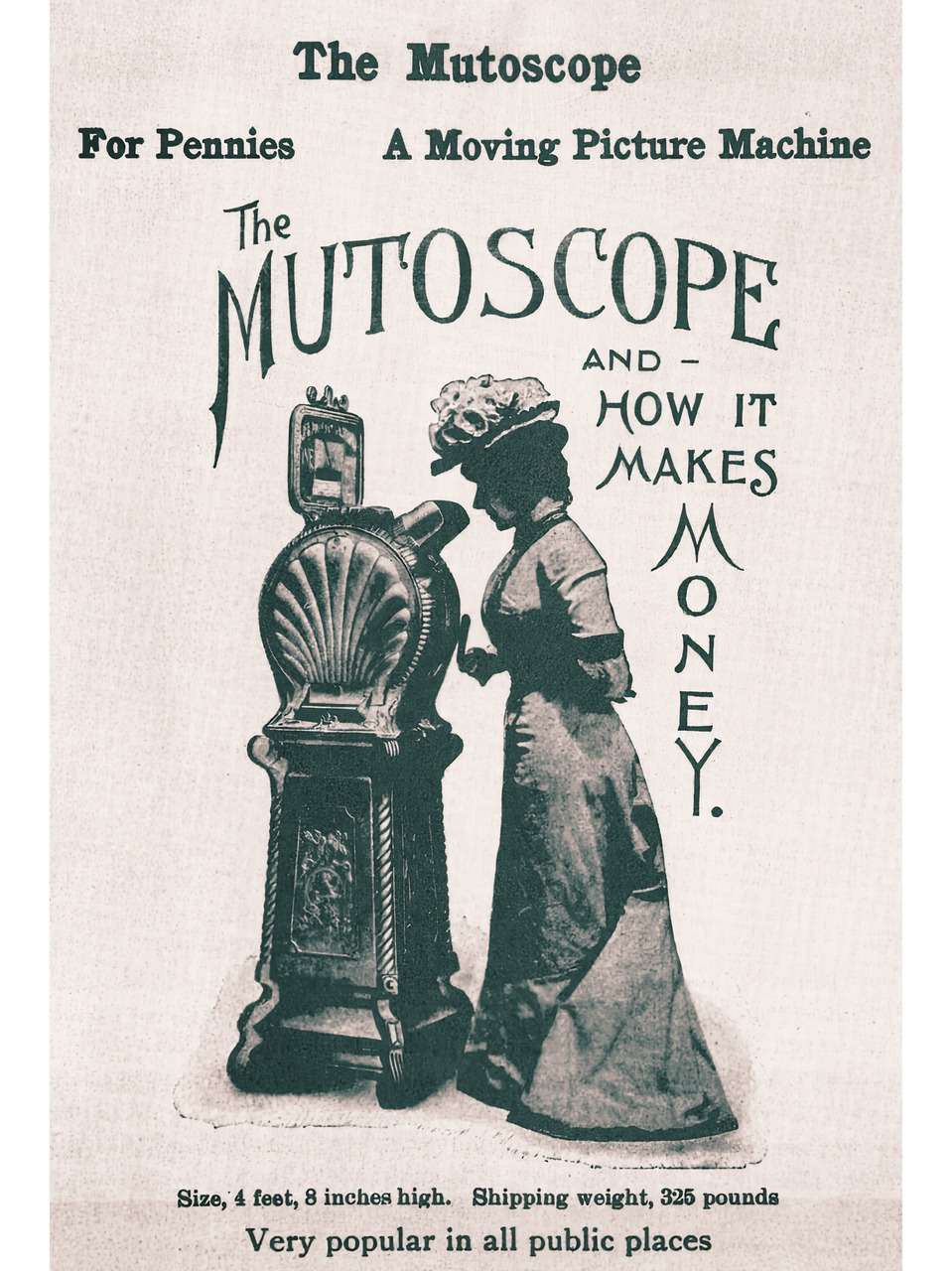

Зона покрытия и популярность кинотеатров по системе «пип-шоу» (просмотра фактически подглядыванием) динамично росла, к кинетоскопам Томаса Эдисона в конце 1895-го года успешно добавился конкурент — «мьютоскоп» (Mutoscope) от компании American Mutoscope Company, куда перешёл Уильям Диксон (см. далее), и за счёт относительной дешевизны, простоты и удачного маркетинга быстро стал доминировать на рынке и в США, и в Европе.

Но технология показа движущегося изображения через кинетоскоп, мьютоскоп и им подобные устройства не давала возможности коллективного просмотра на экране. Зритель наблюдал изображение индивидуально, через окуляр. Массовость просмотров достигалась здесь демонстраторами фильмов через организацию для зрителей исключительной проходимости.

Да и весо-габаритные показатели добавляли коммерсантам хлопот. Из рекламы выше легко вычисляется, что для организации просмотровых площадок хорошо подходили лишь первые этажи. Каждый новый мьютоскоп добавлял лишние полтора центнера. А ведь они были легче кинетоскопов.

И пришли ответы на этот вызов.

1895-й год стал настоящим революционным прорывом. Новыми изобретениями для зрителей была создана возможность совместного просмотра проецируемого киноизображения.

26 марта 1895 года американский изобретатель Чарльз Дженкинс (Charles Francis Jenkins) запатентовал под №US-536569A устройство под названием «фантаскоп» (Phantascope), первый в мире действующий кинопроектор, как мы его понимаем по смыслу слова: киноплёночное изображение в нём прерывисто-ритмично проецировалось потоком электрического света на стену или экран. Возможно, автор изобретения намеренно повторил название устройства, изобретённого в 1832—1833 годах (см. подглавку БЛИЖНЯЯ ПРЕДЫСТОРИЯ), которое стало первым широко распространённым, создававшим плавную иллюзию движения. Только плавность движущегося изображения в фантаскопе Дженкинса достигалась революционным способом — киноплёнка «научилась» останавливаться на каждом кадре относительно долго, чтобы мозг мог считать картинку как чёткую и единую, и при этом каждый последующий кадр заменялся достаточно быстро (менее десятой доли секунды), чтобы создавалось плавное движущееся изображение.

☞ Историческая справка. Многие историки кино считают, что именно Чарльз Дженкинс устроил первый в мире публичный проекционный показ кинофильма. Осуществил он это ещё 6 июня 1894 года, в родном для себя г. Ричмонд, Индиана, США. Но из объективного: за публику сошли члены и друзья семьи, ни одного кинокадра не сохранилось, танцовщица, которая якобы танцевала в кадре танец бабочки, отрицает факт съёмок для этого фильма, заметок из газет того времени тоже нет, а единственный печатный источник — книга 1918-го года — как раз на несуществующей газетной заметке и базируется. В сухом остатке: как аппарат фантаскоп имел место, и был настолько технологически удачен, что его в последующем выкупил Томас Эдисон (об этом чуть позже), но факт публичной презентации фильма Дженкинсом документально не подтверждён.

А вот нью-йоркская команда Вудвилла Лэтэма (Woodville Latham), которую ещё называют «Проект Лэтэм-Лямбда» (Latham-Lambda), шла по пути максимальной публичности:

1) 21 апреля 1895 года — впервые провела публичную презентацию (для приглашенной прессы) рабочей версии своего гибрида — широкоформатной камеры и проектора под названием «пантоптикон» (Pantopticon);

2) 4 мая 1895 года — организовала съёмки реконструкции боксёрского поединка Янга Гриффо (Young Griffo) и Батлинга Барнетта (Charley «Battling» Barnett) в студии на крыше Мэдисон-Сквер-Гарден (Madison Square Garden или MSG) на Манхэттене;

3) 20 мая 1895 года — пантоптикон, переименованный в «эйдолоскоп» (Eidoloscope), дебютировал с показом короткометражного спортивного фильма «Young Griffo v. Battling Charles Barnett», смонтированного из дублей съёмок на крыше MSG.

Подробнее о фильме «Янг Гриффо против Баттлинга Барнетта» (1895) — в главе ДО-ГОЛЛИВУД. Демонстрация этого спортивного фильма может считаться первым в мире коммерческим показом зрителям проецируемого движущегося изображения, пусть сам фильм и не сохранился.

Точный адрес торговой точки, витрина которого использовалась в качестве импровизированного кинотеатра:

153 Broadway, Lower Manhattan,

Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США,

премьерный показ: 20 мая 1895 года.