Бесплатный фрагмент - S-теория развития личности. Том III

Динамики личности. Тень, Невроз, Психоз и прочие радости

Динамики — тень, невроз, психоз и прочие радости

S-теория: за пределами базовых типов. Третья книга по S-теории исследует тёмные уголки и динамические бури человеческой психики. Она раскрывает тайны сложных и нетипичных проявлений характера. Автор подробно исследует механизмы динамики и переходы Эго-состояний — от базовой личности к другим типам. Понимание этих механизмов дает ключ к распознаванию скрытых закономерностей. Ключевые темы книги:

— Механизмы изменений: Научное объяснение динамики и переходов между эго-состояниями (от базовой личности к другим типам).

— Исследование ключевых базовых феноменов: смена активности, детская и родительская динамика, Тень.

— Анализ механизмов развития более серьёзных психических состояний в рамках S-теории, определение и описание патологических динамик: от пограничных состояний до неврозов и психозов.

— А также вы на этих страницах найдете методику работы с родительскими директивами.

Это путешествие по зыбкой территории человеческой психики. Книга для практиков, исследователей и всех, кто стремится понять самые сложные аспекты личности. Неоценимый ресурс для психологов, психотерапевтов и всех, кто углубленно изучает структуру и динамику человеческой психики в рамках S-теории развития личности.

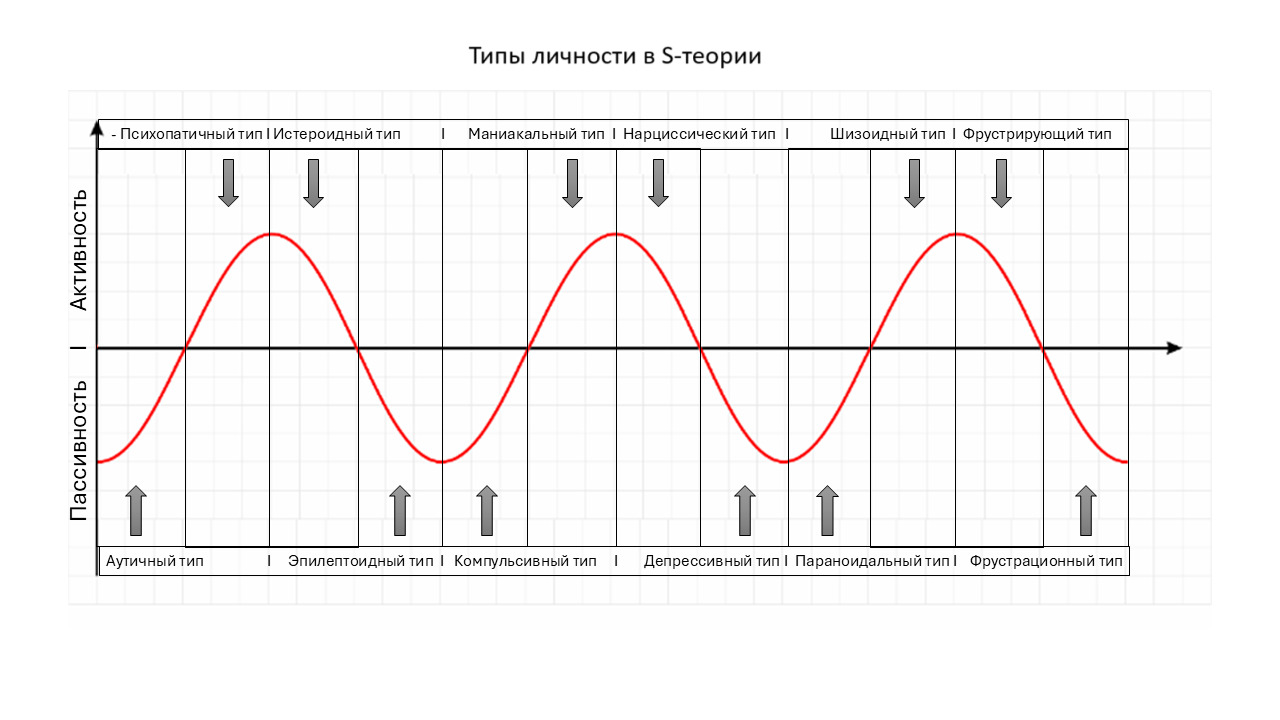

В психологии существует множество теорий, которые пытаются объяснить природу человеческой личности и ее динамику. Одной из таких теорий является S-теория развития личности Шишкова Сергея, которая выделяет 12 типов личности, каждый из которых имеет свои уникальные характеристики и модели поведения. Отдельное внимание в данной теории уделяется динамике изменений эго-состояний личности, что помогает лучше понять, почему мы иногда ведем себя и чувствуем не так, как сами привыкли себя вести или не так как от нас ожидают другие люди.

Прежде чем углубиться в динамику типов личности, важно озвучить основные типы, описанные в «S-теории развития личности», с небольшим комментарием к ним:

1. Аутичный тип личности — пассивный интроверт, характеризуется замкнутостью, стремлением к уединению и затруднениями в социальных взаимодействиях и эмоциональных переживаниях.

2. Психопатичный тип личности — активный интроверт, отличается агрессивностью, манипулятивностью, недостатком эмпатии и склонностью к саморазрушению.

3. Истероидный тип личности — активный экстраверт, стремится к привлечению внимания, отличается эмоциональной нестабильностью и театральностью.

4. Эпилептоидный тип личности — пассивный экстраверт, проявляется в повышенной романтичности, склонности к консервативному порядку и контролю, а также в жесткости и агрессии в случае нарушения его ожиданий, идеалов или порядка.

5. Компульсивный тип личности — пассивный интроверт, характеризуется пессимизмом, низкой самооценкой, перфекционизмом и преданностью правилам и системе.

6. Маниакальный тип личности — активный интроверт, проявляется в трудоголизме, чрезмерной энергичности, неоправданном оптимизме, склонностью к педантичности и руководящей роли.

7. Нарциссический тип личности — активный экстраверт, его отличают завышенная самооценка, потребность в восхищении собой и в привлечении только позитивного внимания, подверженность зависимостям и измененным состояниям сознания.

8. Депрессивный тип личности — пассивный экстраверт, характеризуется переполненностью чувствами вины и стыда, зависимостью от оценки окружающих, чрезмерной добротой и слабохарактерностью.

9. Параноидальный тип личности — пассивный интроверт, отличается закрытостью, недоверием к людям, подозрительностью, тревожностью, а также высоким уровнем интеллекта и развитыми аналитическими способностями.

10. Шизоидный тип личности — активный интроверт, проявляет интеллектуальное высокомерие и превосходство, отсутствие заботы о чувствах других, предрасположенность к самоизоляции и оторванность от социума.

11. Фрустрирующий (гипертимный) тип личности — активный экстраверт, динамичный и энергичный человек, стремящийся находиться в центре событий и инициировать социальные взаимодействия, испытывает постоянное желание к движению и новизне и трудности с принятием своих результатов. Преобладает эгоцентричное стремление к самовыражению, создавая яркий, но противоречивый образ.

12. Фрустрационный тип личности — пассивный экстраверт, представляет собой философа, гедониста и сибарита, при этом проявляя низкую стрессоустойчивость и склонность к негативным, пессимистичным эмоциям, могут пренебрегать собственными нуждами ради угождения другим или соблюдения норм.

Чтобы узнать больше о типах личности в рамках S-теории развития личности Сергея Шишкова, рекомендуем прочитать книгу «S-теория развития личности. Том Первый. Базовые положения и типологии». Эта книга предлагает более глубокое и менее категоричное описание типов личности, что делает её более привлекательной для изучения характеров и особенностей личности человека в рамках «S-теории развития личности».

Динамика типов

Динамика типов личности в S-теории Шишкова рисует картину личности не как статичный монумент, а как живую, непрерывно меняющуюся реку. Ее течение зависит от множества факторов: социальных берегов, опыта-течения, внутренних водоворотов, а также вечно меняющихся потоков потребностей и желаний. Наши эго-состояния — это словно разные «режимы» личности, активирующиеся под влиянием обстоятельств. Например, под гнетом стресса маниакальный тип может погрузиться в пучину пессимизма, а склонный к депрессии — неожиданно вспыхнуть гиперактивностью и тягой к риску. Динамики ключ к пониманию того, почему мы порой ведём себя «не в своем духе» — наш эмоциональный ландшафт и реакции динамично трансформируются вместе с жизненными бурями и переменами в окружении.

Интригующая особенность S-теории — признание врождённой гибкости человеческой натуры. Личность способна временно проявлять черты, казалось бы, чуждых ей типов. Так, нарциссичный в ситуации, когда он испытывает разочарование. может на мгновение ощутить свою уязвимость, а аутичный тип, столкнувшись с иерархическим вызовом, способен адаптироваться, демонстрируя точность и скрупулезность компульсивного типа личности. Так выглядит механизм приспособления к резко изменившейся реальности или внезапному стрессу. Порой перемены настолько стремительны, что сам человек восклицает: «Как будто это был не я!» — так теневые динамики выходят на свет.

Ответ на вопрос «Почему это был не я?» кроется именно в концепции динамики эго-состояний типов личности. Наш характер — не застывшая статуя, а пластичный, дышащий процесс. Когда давление среды или внутренние бури достигают критической массы, наши эго-состояния сдвигаются, и мы невольно демонстрируем поведение, более свойственное другим типам личности.

Наглядный пример: в стрессовой ситуации человек психопатического типа личности может внезапно замкнуться в параноидальной настороженности, в то время как его привычная стихия — безудержная открытость. Или маниакальный тип, обычно стремительный и импульсивный, под давлением обстоятельств может превратиться в осторожного аналитика, проявляя черты компульсивного типа, если ситуация требует расчёта и контроля.

S-теория Шишкова предлагает многогранную и увлекательную оптику для понимания человеческого поведения и причудливых переплетений типов личности. Знание о том, как разные эго-состояния гибко включаются в зависимости от ситуации, ценно не только для психологии, но и для повседневного взаимодействия с людьми. Теория напоминает: понимание собственных реакций и их изменчивости — ключ к более гармоничной и адаптивной навигации в мире отношений.

Понятие динамик в s-теории развития личности

S-теория рассматривает проявление личности во взаимодействии с миром как калейдоскоп динамик — состояний, в которые мы погружаемся под давлением окружающей среды и внутренних течений. Эти подвижные состояния позволяют нам временно надевать маску другого типа личности, перекрашивая наше поведение, отношения, убеждения и привычки в контекст необходимого нам взаимодействия.

В основе теории лежит разделение динамик на два потока: базовые и патологические. — это как перенастройка инструментов в оркестре: фокус нашего «Я» смещается, заставляя звучать в нас паттерны другого типа личности. Но все эти заимствованные типы в базовых динамиках — родственные основному (базовому), они принадлежат к одному типу индивидуальности или типу эго. Мы остаёмся в пределах своего психологического «дома», меняя лишь комнаты.

Базовая динамика — это фокусировка личности на часто используемые ресурсы. Подобно объективу, она наводит резкость на те черты, которые требуются в данной ситуации. Столкнувшись с новой социальной реальностью, наше внутреннее «Я» адаптируется, примеряя на себя характерные черты другого типа. Например, доброжелательный и открытый человек в определённых обстоятельствах может стать настороженным и сдержанным. Его базовый тип не изменился — он временно сфокусировался на других гранях своей личности, чтобы эффективнее взаимодействовать с миром.

Патологические динамики — это уже выход за пределы родного «дома»: наше «Я» смещается к чужим типам Индивидуальности и Эго. Своеобразный скачок в иное, зачастую чуждое нам, психологическое пространство. Например, в жерле стресса или в вулкане конфликта человек может «телепортироваться» в состояние, в котором активируются востребованные в моменте защитные механизмы агрессивного или замкнутого характера. Демонстрация потрясающей пластичности личности под гнётом обстоятельств не является сменой ядра личности, а способностью проявить глубоко запрятанные аспекты нашей же личности.

Такие переходы — двигатель адаптации и развития. Они позволяют личности расширять горизонты, впитывать новое и отливать в бронзе свежие модели поведения и отношений. Взаимодействуя с другими, мы можем обнаружить в себе черты, дремавшие в повседневной жизни, что может изменить наши привычки, внешность или стиль общения.

Сквозь все метаморфозы неизменно сияет базовый тип личности — ядро нашей идентичности. Выход в динамику — это не перерождение, а временное заимствование черт другого типа. Таким образом, наша личность сохраняет целостность и последовательность, даже если, в отдельных ситуациях, мы кажемся сами себе незнакомцами. Для социума это означает магию адаптации: мы меняем модели поведения в зависимости от ситуации, сохраняя неизменным своё психологическое «лицо». Один и тот же человек может быть лидером в одной группе и скромно отходить на второй план в другой. Такие трансформации диктуются социальными ожиданиями или личными установками, но фундамент личности — её базовый тип — остаётся непоколебимым маяком в море перемен.

Чем менее развита личность, тем уже её психологический «инструментарий». Такая личность напоминает скрипучий механизм с ограниченным набором реакций. Столкнувшись со стрессом или неожиданностью, она часто застревает в привычных, стереотипных паттернах, как будто крутится на одном месте. Эта ригидность делает её уязвимой перед переменами: вместо поиска новых решений человек может метаться между двумя крайностями — агрессивным взрывом или полным бегством от конфликта, не видя конструктивных путей.

Напротив, развитая личность — это мастерская с отшлифованными инструментами адаптации. Её богатый арсенал сценариев позволяет гибко подстраиваться под ритм жизненных перипетий. Такие люди не боятся использовать креативные, нестандартные ходы, чутко улавливая контекст, что расширяет возможности для гармоничного взаимодействия с миром, придаёт уверенность в шторм и превращает трудности в трамплин для роста. Их жизнь насыщенное, успешное плавание, а не выживание.

Таким образом, динамика в S-теории развития личности является ключом к пониманию нашей психологической акробатики. Она показывает, как мы примеряем разные «маски» личности для адаптации к социальным ситуациям. Переходы между эго-состояниями, выглядящие на первый взгляд как бессистемный хаос, в действительности представляют собой систематизированные проявления жизненно важной адаптивной гибкости, питающей развитие и определяющей психическое здоровье человека. И хотя в этих метаморфозах мы можем временно светить чужим светом, наше базовое «Я» остается неизменным ядром — тем внутренним маяком, который определяет уникальность нашей идентичности, поведения, убеждений и отношений с миром и людьми.

Часть I. Базовые динамики

Коротко о базовых динамиках

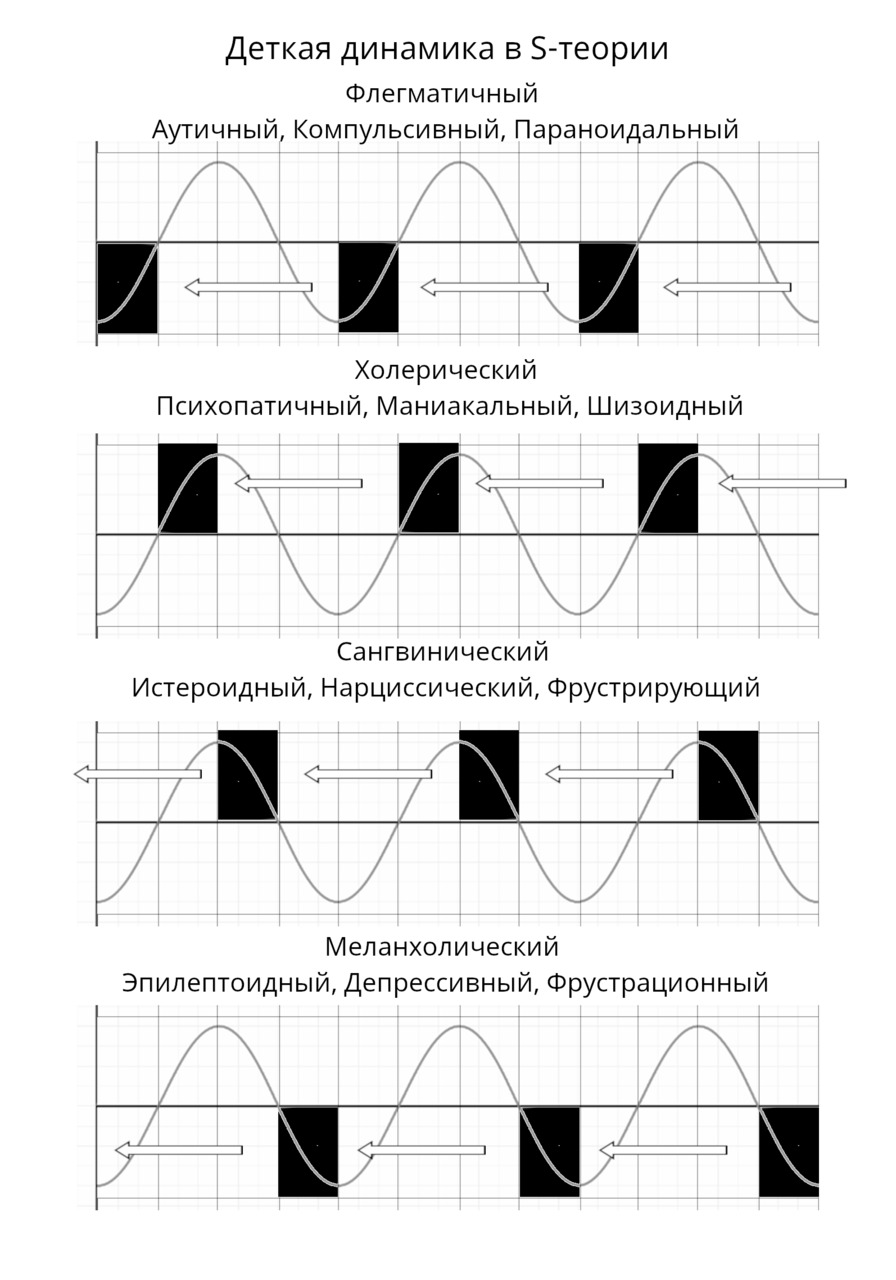

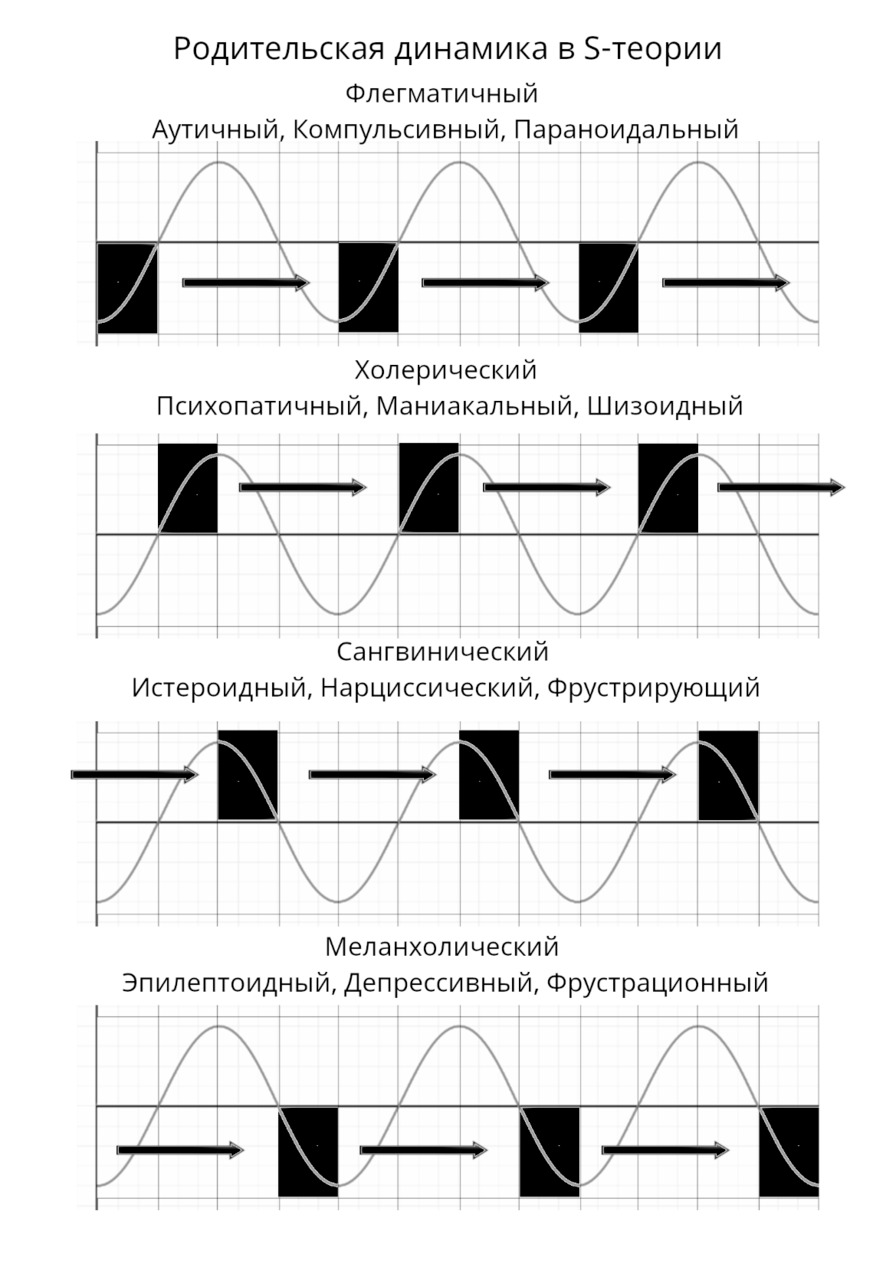

В S-теории развития личности выделяют четыре фундаментальные базовые динамики эго-состояний: смена активности, детская, родительская и теневая. На практике чаще всего используются первые три.

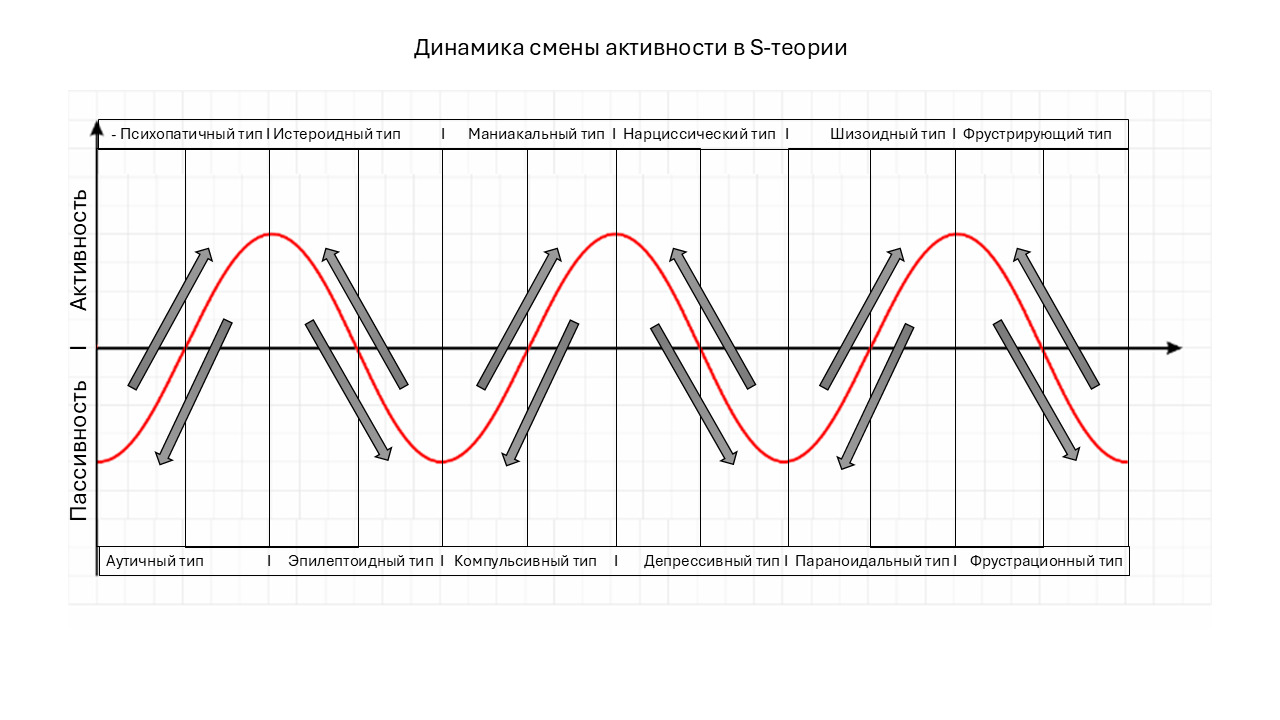

Если ваш тип личности относится к активным, то переход в пассивное состояние для вас — естественный ритм, как смена дня и ночи. Возьмем, к примеру, нарциссический тип: для него периоды депрессивных проявлений — не патология, а закономерная фаза цикла жизни. Динамика переключения между активностью и пассивностью — одна из самых распространенных и жизненно важных.

Представьте себе внутренний переключатель: стоит возникнуть потребности в социальном взаимодействии или действии — и мы практически автоматически переходим в активный режим. Когда же потребность смещается в сторону отдыха, глубокого самоанализа или интимных личных контактов, этот же переключатель мягко переводит нас в состояние пассивности.

Смена активности

Первая и фундаментальная динамика. В этом состоянии мы естественным образом отражаем черты типов личности, принадлежащих к тому же сегменту «блоку» в «Кольце восприятия» и разделяющих то же, что и у нас нарушенное естественное право личности. Эти модели поведения усваиваются легко — они словно врожденный язык психики, не требующий перевода. Настолько, что изначально теория предполагала существование только шести типов личности, каждый из которых имеет функциональные фиксированные активные и пассивные состояния. Но по мере накопления данных — наблюдений, тестов, исследований — картина усложнилась. Стало ясно, что у каждого типа есть устойчивое «ядро» (база) и характерные проявления, а всё остальное — ролевые динамики, включаемые сменой эго-состояний.

Возьмем аутичный тип личности. Обычно его носители кажутся образцом спокойствия — малоэмоциональными флегматиками. Однако временами в них просыпается неожиданный фонтан эмоций, способный обрушиться на окружающих с огромной силой. В такие моменты они становятся «слепы» к социальным границам и иерархии, невзирая на статус оппонента. Яркий пример: один сотрудник аутичного типа личности, занимавший рядовую должность, начал писать докладные записки руководству. Не просто жалобы, а детально аргументированные аналитические отчеты, в которых он указывал на стратегические и поведенческие ошибки начальства, подкрепляя каждое утверждение фактами. Его логика была железной, что вызывало у руководителей смесь ярости и беспомощности — возразить было нечего, но субординация грубо нарушалась. Обычно покладистый человек словно утратил внутренний «барьер», его поведение резко контрастировало с привычным образом, напоминая психопатическую динамику и ставя начальство в тупик. Здесь наглядно видна временная трансформация эго-состояния под влиянием динамики «смена активности».

Хотя внешне такое поведение может напоминать клинические болезненные состояния, мы все же говорим о динамиках и норме. Возьмем, к примеру, клинический аутизм. В тяжелых случаях человек может часами застывать в состоянии близком к кататонии, уставившись в пустоту, но попробуйте в этот момент переставить цветок, который стоит у него за спиной и вроде бы вне его поля зрения, — и вы спровоцируете бурю: крики, удары, попытки причинить боль себе и другим. Буря утихнет только тогда, когда вещь вернется на свое «законное» место, — только тогда человек снова погрузится в прежнее застывшее состояние. Такая вспышка напоминает проявление из предыдущего примера, но является иллюстрацией патологии, «расстройством аутичного спектра».

Ключевой принцип S-теории развития личности в том, что сам тип личности (как и тип Эго, тип Индивидуальности) — это не болезнь. Носитель аутичного типа не «страдает аутизмом», подобно тому, как человек с нарциссическим типом не обязательно должен иметь нарциссическое расстройство личности. Наши патологии развиваются по иным законам. Эти сложные переплетения нормы и патологии мы подробно рассмотрим в главе «Патологические динамики» (ближе к концу книги). Сейчас же давайте сосредоточимся на здоровых фундаментальных механизмах динамики.

Детская и родительская динамики

Они словно два берега одной реки, текущей в рамках вашего типа индивидуальности. На схеме отображения личности (см. схему Типы личности в S-теории) они занимают сектора той же самой «четверти волны колокола», что принадлежит базовой личности, только в соседних «колоколах». По своей сути это один и тот же темперамент и тип Индивидуальности.

Возьмем меланхолический тип индивидуальности: он объединяет эпилептоидную, депрессивную и фрустрационную динамики. Переключаться между ними — так же естественно, как менять позу во сне: тело не сопротивляется. Однако при глубоком погружении мы можем ощутить легкое «натяжение» в области Эго — как будто надеваешь не совсем свою одежду. Ведь при нахождении в динамиках, напомним, базовый тип Эго остается неизменным и ощущает на себе деформирующее давление.

Почему же все-таки они «базовые»?

Даже когда мы смещаем фокус личности, меняя модели поведения и мышления, мы не выходим за рамки родного «блока Кольца восприятия» или типа Индивидуальности. Более того, в детской и родительской динамике сохраняется присущий нам «ритм» активности — тот самый, который определяет наш базовый тип личности. Входя в динамику, мы активируем ролевую «маску». Вспомните реальное детство: до окончательной фиксации типа Эго (около 14 лет) мы равномерно «примеряли» все три динамики, соответствующие нашей индивидуальности. Но как только тип Эго окончательно кристаллизуется утвердив базовый тип в одном из положений, два оставшихся автоматически получают метки: «детская» и «родительская».

Свидетельством этого будет «парадокс воспоминаний»: именно здесь кроется разгадка странного несоответствия. Наши воспоминания о собственном детстве часто отличаются от воспоминаний наших родных и близких о том же периоде нашей жизни. Например, нам что-то рассказывают, а мы уверены, что этого не было или было «не так». Причина в отфильтрованном архиве: под маркерами «детство» и «ребенок» в нашей памяти сохраняется только опыт полученный нами в детской динамике и соответствующий нашему нарративу «детство». Родители же, наблюдавшие за вами в реальном времени, видели весь спектр динамических проявлений. Для них ваше детство многослойная мозаика всех динамик, присущих вашему типу личности. Воспоминания родителей — полотно, ваши — выборочные фрагменты.

Если взглянуть на концепцию бессознательного через призму S-теории развития личности, становится очевидно, что родительская и детская динамика — прямые наследники фрейдовских «Суперэго» и «Ид».

Ид

Бурлящий источник детской динамики: здесь царят либидо и мортидо (энергии жизни и смерти), спонтанная игра, неограниченное творчество. Когда мы отдыхаем, создаём что-то новое или беззаботно смеёмся, мы погружаемся в этот океан бессознательного, активируя «внутреннего ребёнка».

Суперэго

Жёсткий каркас родительской динамики. Когда нужно отстоять границы, проявить принципиальность или директивно настоять на своём, мы мобилизуем эту внутреннюю «инстанцию правил». В этом состоянии мы «знаем истину»: видим мир в категориях «правильно/неправильно», «должно/не должно» и уверены в своей правоте.

Природа инфантилизации в застревании

В современном мире, где каждое мгновение заставляет примерять новые роли, словно на бесконечной карусели социокультурных требований, наблюдается тревожное явление — инфантилизм, порождаемый застреванием в динамиках, особенно в детской. Современный человек, вместо того чтобы пребывать в гармонии со своим базовым типом личности, часто оказывается пленником навязанных масок, которые становятся ловушкой, лишающей возможности постоянного возвращения к истокам подлинного «Я». Роли, несмотря на свою утилитарную ценность, оказываются обременительными, истощая внутренние ресурсы и ведя к деформации личности.

Динамики — это словно костюмы, которые надеваются на внутренний каркас личности, чтобы справиться с внешними ситуациями. Однако, когда они начинают доминировать над базовым состоянием, происходит разрушение внутренней целостности. В такие моменты встречи наедине с собой превращаются в редкие острова покоя и возможности вспомнить, кто же живёт за этими масками. Но их редкость порождает глубокую тоску, грусть по утраченному контакту с самим собой, что ведёт к внутреннему раздвоению и росту психологического дискомфорта.

Особое место среди динамик занимает детская, в которой многие люди словно укрываются, ощущая давление социума, воспринимаемого как гипертрофированный грозный родитель. Эта защитная маска становится своеобразным убежищем, однако приносит с собой утрату зрелости, потерю взрослости, которая необходима для полноценного переживания ответственности и свободы. Детская динамика порождает не просто регресс в поведении, но глубокий инфантилизм, пронизывающий все сферы жизни: от эмоциональной реакции до социальной адаптации.

Инфантилизм в современном обществе проявляется в многочисленных формах — от неспособности брать на себя ответственность до стремления к постоянному одобрению и поддержке извне. Эти проявления становятся отражением внутреннего конфликта между желанием быть принятым и страхом самостоятельности. Постоянное возвращение к детским паттернам мышления и поведения становится замкнутым кругом, который всё сильнее отдаляет человека от зрелой идентичности и внутренней свободы.

Неосознанность этого процесса приводит к тому, что многие воспринимают взрослую жизнь как бремя, а не как пространство возможностей. Принятие роли вечного ребенка часто сопровождается избеганием трудностей, нежеланием принимать решения и несостоятельностью в удовлетворении собственных базовых потребностей. Между внутренним желанием независимости и внешним стремлением к поддержке разворачивается борьба, порождающая чувство несостоятельности и психологической нестабильности.

Скрытая за инфантилизмом тоска по подлинному «Я» обнажает разрыв между внешними масками и внутренними переживаниями. Задачи жизни в современном мире, где «быть собой» часто заменяется необходимостью соответствовать, создают условия для усиления данной иллюзии. Ради выживания подстраиваемость растет, но вместе с ней уходит возможность эмоционального подлинного контакта с самим собой и другими, увеличивая внутреннюю изоляцию.

Преодоление инфантилизма требует глубокого осознания внутренней незрелости и поиска баланса между различными динамиками. Лишь через возвращение в контакт с базовым «Я», поддержанное эмоциональной честностью и зрелостью, становится возможным восстановить утраченный внутренний покой и целостность. Психологическое пространство, где маски сменяются принятой личностью, открывает дорогу к истинной свободе — свободе быть взрослым не в возрасте, а в своем внутреннем состоянии, что становится краеугольным камнем зрелости и подлинного счастья. Инфантилизм в современном обществе предстает не просто как симптом личностной слабости, а как трагедия души, разрываемой между страхом выжить и жаждой быть собой.

Базовое ядро личности — состояние «Взрослый»

Наша тихая гавань, именно отсюда, из центра своей сущности, мы способны на глубокую, зрелую любовь — ту, что строится на принятии и понимании. Влюбленность же, с ее бурными эмоциями и идеализацией, чаще рождается в игривых водах детской динамики — это скорее яркая искра, чем ровное пламя.

Родительская динамика подобна высокому зеркалу общества: она отражает надличностные ценности, стремление к совершенству и социально одобряемые формы. Детская динамика — это родник спонтанности: в ней ключом бьёт природная непосредственность, но отнюдь не антисоциальность — она тоже обращена к миру людей и часто жаждет внимания и одобрения. Родительское эго-состояние: включается, когда нужно отстоять границы, заявить о своей позиции или установить правила. Детское эго-состояние: захлестывает в моменты творчества, беззаботного отдыха или азарта в игре.

Погружаясь в родительскую динамику, мы надеваем психологический «костюм» одного типа личности, а в детской — кардинально меняем маску. Например, когда нарциссический тип активирует детскую динамику, его проявления могут напоминать истероидный тип (эмоциональность, жажда внимания). Но стоит ему переключиться на родительскую динамику, как в нём проявляются черты фрустрирующего типа (требовательность, идеализм).

Испытывая благоговение перед кем-то, мы невольно принимаем «детскую» позу, а объект нашего восхищения — словно по невидимой нити — начинает играть «родительскую» роль.

Транзактный анализ Э. Берна показывает, то эти эго-состояния глубоко связаны друг с другом. Например, чувство глубокого преклонения, благоговения перед другим человеком (объектом) создаёт психологический дисбаланс равного взаимодействия. Пиетет это не просто уважение (уважение чувство равных), а ощущение его психического или статусного превосходства, что автоматически снижает нашу субъективную значимость в контакте. В ответ на этот дисбаланс наше бессознательное запускает регрессию — возврат к более ранним, инфантильным моделям взаимодействия. Мы переключаем наше эго-состояние в детскую динамику, что проявляется как ощущение недостаточной компетентности, потребность в одобрении или руководстве, склонность идеализировать объект. Активизируются повышенная эмоциональность, проявление наивного любопытства или восторга, снижение критичности мышления, демонстрация зависимости (прямой или косвенной). В поведении появляются бессознательные попытки вызвать заботу, руководство или одобрение со стороны объекта преклонения, демонстрируя свою «нуждаемость» и «малозначительность».

Объект благоговения, сталкиваясь с такой проекцией («детской позицией»), испытывает бессознательное и обусловленное давление («Родительская» роль). В культуре и психике закреплены социальные и бессознательные паттерны схемы «ребенок-родитель». Увидев «ребенка», психика автоматически ищет дополняющую его роль парного взаимодействия. Наша «детская» проекция неосознанно побуждает объект вести себя в соответствии с эффектом проективной идентификации так, чтобы продемонстрировать ожидаемую от него роль. Объект начинает невольно «включать» родительские паттерны: снисходительность, покровительственный тон, стремление поучать, опекать, оценивать, брать на себя ответственность за взаимодействие («невидимая нить» управления).

Возникает динамическая петля взаимодействия по принципу обратной связи. Наша «детская» позиция подкрепляет и усиливает «родительское» поведение объекта. Его «родительское» поведение, в свою очередь, узаконивает и закрепляет нашу «детскую» позицию, что создает временную, но устойчивую систему ролевого распределения, характерную для диады «Ребенок-Родитель» в транзактном анализе и в S-теории развития личности.

Переключение происходит непроизвольно (бессознательно) с обеих сторон. Ни наблюдатель, ни объект, как правило, не отдают себе отчёта в этом ролевом сдвиге динамических эго-состояний. Сила «невидимой нити» — в её автоматизме, обусловленном глубинными структурами психики и усвоенными социальными сценариями.

Еще одно свидетельство того, что родительская функция является для нас не базой, а динамикой в «парадоксе родительства». Он заключается в том, что большинство людей трепетно заботятся о своих детях, но часто чувствуют раздражающую беспомощность при взаимодействии с чужими детьми. Этот психологический феномен подобен двуликому Янусу: с одной стороны — нежная, интуитивная забота о своих детях, с другой, в большинстве случаев, колючая беспомощность перед чужими. Неисчислимое количество людей легко плетут невидимые нити понимания со своими отпрысками — здесь родительство течёт как подземный источник, зачастую не требуя сознательных усилий. Мы, входя в эту динамику, не «играем роль», а существуем в ней, как рыба в воде, естественно синхронизируясь с ритмом ребёнка через общую историю и биохимию привязанности.

С чужими детьми включается механическая симуляция и контраст между базой и динамикой проявляется резко и вынуждено. Каждое действие — улыбка, запрет, попытка успокоить — требует сознательного расчета и усилия, словно вы надеваете тесный сценический костюм, того же персонажа, но сшитый по чужой выкройке. Здесь нет глубокого понимания мимических кодов ребенка. Отсутствует автоматическая нейронная настройка на его состояние и биологический резонанс (нет «окситоциновой волны»).

В противовес этому мозг активирует «родительский режим» через префронтальную кору (волевой контроль), а не через лимбическую систему (интуицию). Отсутствует внутренняя «карта реакций» — вы не знаете, что ожидать от этого ребёнка. Вы импровизируете по шаблону («как должно быть»), а не по ощущениям («как естественно»).

Секрет парадокса кроется в природе динамики: с родными вы в аутентичном состоянии субъекта родительства, с чужими — актёр (ролевая проекция). Такой разрыв и порождает когнитивную усталость — словно вы вынуждены постоянно говорить на неродном языке.

Давайте рассмотрим подробнее каждую из названных динамик эго-состояний.

Смена активности

В современной психологии личность предстаёт не застывшим портретом, а живой, пульсирующей системой, в которой образ мыслей и модели поведения постоянно видоизменяются под влиянием окружающего мира. Ключевая идея S-теории развития раскрывает внутренний ритм каждого человека: своеобразную динамику активности. Все мы переживаем смену этих состояний: периоды сосредоточенного созерцания сменяются волнами целенаправленных действий, и наоборот. Такое непрерывное движение — сама ткань нашей жизни.

В разных жизненных ситуациях созерцательные и деятельные натуры проявляют себя по-разному. Человек склонный к уединению, чья стихия — глубокие размышления и камерное общение, порой оказывается перед необходимостью выйти на авансцену действия, проявить инициативу в ситуациях, требующих открытого взаимодействия.

Однако и прирождённые деятели, чья энергия рвётся наружу, стремясь к общению и свершениям, порой вынуждены погружаться в тишину. Это происходит, когда внешние бури затихают, резкая смена обстановки требует тишины или стрессовые вихри выбивают почву из-под ног и выводят из привычной колеи. Тогда мощный поток активности замедляется, поведенческие русла временно меняют своё течение, в разливы омутов спокойствия и пассивности.

Определяя людей как активных или пассивных или говоря о преобладающем типе личности, подразумевают баланс этих фундаментальных состояний в течении жизни. Представьте весы: если стремление к действию перевешивает и составляет, скажем, 60%, а глубина созерцания — 40%, то перед нами деятельная натура с активной жизненной позицией. Обратное соотношение характеризует созерцательный тип с пассивной жизненной позицией.

Личность человека подобна живому калейдоскопу, в котором неповторимый узор постоянно меняется под влиянием обстоятельств. Удивительное богатство нашей природы раскрывается именно в этих превращениях: когда созерцательные натуры выходят на авансцену действия, а деятельные погружаются в глубины безмолвия. Подобные метаморфозы подчёркивают ценность социальной гибкости и способности к преображению, которые делают нас по-настоящему многогранными.

Представьте себе человека, чья стихия — тихое наблюдение. Такой человек подобен мудрому зрителю в полумраке театрального зала, погружённому в размышления. Но когда жизнь ставит его перед необходимостью действовать, ему приходится выходить на свет софитов. Хотя первые шаги сопровождаются неуверенностью, преодоление страха открывает в нём неведомые прежде качества: силу, решительность, дар вести за собой. В активной роли такой человек нередко поражает и окружающих, и самого себя, обнаруживая дремавшие таланты.

На другом полюсе — прирождённые лидеры, чьё присутствие подобно маяку. Эти люди несут в себе энергию и инициативность, увлекая за собой других. Однако и им случается оказаться в тихой гавани, где бурные волны внезапно стихают. Жизнь порой требует остановиться, отступить и просто побыть в тишине. Такая пауза может принести как облегчение, так и тревогу. В моменты вынужденной пассивности активные натуры открывают в себе забытое искусство прислушиваться к себе, переосмысливая свои истинные стремления.

Эти два состояния — пассивность и активность — подобны краскам на палитре личности. Мы не статичные фигуры, застрявшие в одном состоянии своего типа личности, а текучие реки, способные менять русло в ответ на обстоятельства подбрасываемые миром. Мы способны меняться, адаптироваться и развиваться, настолько многогранна и сложна наша личность.

Каждый из нас носит в себе множество ролей и граней, жизнь в обществе требует от нас умения приспосабливаться, как акробат, который ловко балансирует на канате. Пассивные типы, выходя в активную позицию, учатся проявлять свои силы, активность дарит опыт реализации скрытых возможностей, а активные, погружаясь в пассивность, открывают для себя важность внутреннего покоя и размышлений, мудрость внутренней тишины.

И все же этот переход не случаен и обладает своими четко выраженными характеристиками. У каждого типа личности своя собственная динамика смены активности и мы в ней не одинаковы. Каждый тип личности ткет свой узор бытия на полотне своей психики.

Аутичный тип

Личность аутичного склада подобна перламутровой раковине: естественная тяга к уединению и хрупкость в общении создают её защитную оболочку. Но под гнётом внешних бурь — будь то социальный прессинг или тревожный вихрь — эта скорлупа может треснуть, обнажив черты, причудливо перекликающиеся с психопатической личностью. Подобные метаморфозы особенно заметны, когда жизнь вынуждает человека погружаться в кипящий котёл социальных взаимодействий.

Представьте себе существо, для которого людской гул — это физическая боль. Вынужденная отстаивать свою идею на собрании или продвигать проект в группе, такая личность порой облачается в доспехи сниженной эмпатии. Возникающая агрессия — это не кинжал нападения, а щит солнечного символа, охраняющий хрупкий внутренний мир от вторжения. В горниле стресса рождается окаменевшая потребность в контроле — черта, находящаяся на грани аутизма и психопатии. Тихий сотрудник, чья стихия — тень библиотечных полок, вдруг проявляет волю из кованого железа, требуя беспрекословного подчинения. Со стороны это может показаться тиранией, но так рождается спасательный мандат — ритуал укрощения хаоса через абсолютное владение процессом.

Парадоксально: глубочайшая погружённость в значимую деятельность становится для такой личности вратами в активность — и тогда проявления могут быть ошибочно истолкованы как психопатические. Представьте состояние священного потока: человек, полностью сосредоточенный на задаче, теряет ощущение времени и пространства. Его уверенность в себе — это не холодный расчёт, а пламя одержимости духа. Могут игнорироваться «мелочи» вроде усталости коллег или этических тонкостей — не из бессердечия, а по причине фокусного сужения вселенной до точки цели.

Такое преображение делает невидимое зримым. На конференции молчаливый наблюдатель вдруг сбрасывает покров невидимости: вопросы становятся острыми, как клинки, идеи — дерзкими, как полёт ястреба. Для тех, кто привык к его фоновому существованию, это подобно внезапному восходу чёрного солнца — ослепительно, но мимолётно. Социальная «вспышка» — это не манипуляция, а редкий мост, возведённый к миру на своих условиях.

Истоки подобного преображения могут крыться во внутреннем прорыве. Положительная оценка или осознание своей компетентности подобны солнечному лучу, растапливающему ледяные глыбы сомнений. Человек, годами носивший ярлык неполноценного, обретает внутренний Грааль самоценности. Пробудившаяся уверенность аутичной личности, становится компасом для навигации в социальных морях.

Таким образом, под давлением среды аутичная личность может проявлять жёсткость, гиперконтроль и эмоциональную отстранённость — защитную мимикрию, которая отражает психопатические паттерны, как тёмное зеркало.

Психопатичный тип

Психопатическая структура личности способна на удивительные метаморфозы: в определённых условиях её боевая броня может трансформироваться в аутичную раковину. Подобное переключение режимов активизируется, когда психопатический индивид сталкивается с ситуациями, требующими эмоциональной дистанции и защиты. Привычная дерзость и манипулятивность отступают, уступая место глубокой замкнутости — подобно хищнику, уходящему в непроходимую чащу леса.

Что же происходит с психопатическим началом внутри этой аутичной динамики? Когда подобная личность погружается в одиночество — будь то творческое затворничество или добровольная изоляция, — активизируется принципиально иной модус существования. Психопатическое ядро не растворяется, но претерпевает трансформацию: из агрессора оно превращается в архитектора внутренней крепости. Здесь, в святая святых психики, обретается недоступная во внешнем мире неприкосновенность. Сам процесс должен оставаться скрытым от посторонних глаз — это частная территория души. Именно в подобных состояниях рождается та самая творческая искра.

Представьте себе архетипичного «сорвиголову»: грубого сержанта, вольно трактующего уставные правила. Где же здесь место созиданию? Но стоит ему запереться в мастерской или погрузиться в стихию стихосложения, как происходит чудо алхимии: хаотичная энергия обретает кристаллическую форму. В этой добровольной изоляции психопатический напор сублимируется в глубину, а поверхностность — в эмоциональную насыщенность. Вспомните Маяковского, из-под пера которого вышло «Облако в штанах». Или самый яркий пример — феномен Владимира Высоцкого. Его бунтарская натура, ломавшая социальные табу (от связей с иностранцами до выбора одурманивающих веществ), казалась чистым вызовом системе. Но настоящее чудо проявлялось в другом: песни о войне передавали окопный ужас с такой достоверностью, что ветераны отказывались верить в отсутствие у автора фронтового опыта. Горные альпинистские баллады рождались до его реального знакомства с горами, а альпинисты говорили «он наш».

Как такое возможно? В аутичном состоянии психопатическая личность обретает уникальный дар: ее защищенное «Я» превращается в чистый холст для чужого опыта. Лишенная обычных социальных фильтров, она погружается в эмоциональные миры других людей, буквально воплощая в себе чужие чувства. Это не эмпатия в классическом понимании, а скорее экзистенциальный перенос — способность стать проводником чужих трагедий. Результат такой трансформации зависит от степени социализации и зрелости личности. Социализированные индивиды направляют подобную сверхчувствительность на благое дело (искусство, науку, лидерство). Менее адаптированные используют этот дар как инструмент для точечного удовлетворения собственных потребностей.

Таким образом, аутичное состояние для психопатического типа — это не регресс, а стратегическое отступление. Это перезагрузка, в ходе которой хаотичная энергия кристаллизуется в творческую силу, а уязвимость становится проводником глубины. Ненадолго опуская занавес своего театра, личность создаёт пространство для принципиально иного модуса бытия — пространство, где разрушительное начало обретает форму созидания, принося с собой отдохновение от сброшенного напряжения и новое направление неукротимой силы.

Истероидный тип

Если обратиться к другим типам личности, можно наблюдать любопытную метаморфозу: носители ярко выраженного истероидного склада порой начинают демонстрировать черты, более характерные для эпилептоидной структуры. Сущность истероидной личности — эмоциональная подвижность и жажда быть в центре внимания — внезапно дополняется стремлением к контролю и строгому традиционному порядку, свойственным эпилептоидным. Хотя изначальное стремление привлекать к себе внимание и сохранять видимость не исчезает, в этом «эпилептоидном» состоянии реакция претерпевает резкую трансформацию: личность становится гипертрофированно ранимой. Малейшее замечание, косой взгляд — и некогда игривая поверхностность оборачивается потоком слёз, обидой, бьющей ключом. Это напоминает внезапный переход от яркого карнавала к хрупкости тончайшего фарфора.

Более того, подобные личности виртуозно осваивают инструмент, традиционно ассоциирующийся с эпилептоидной динамикой, — «выученную беспомощность». Суть феномена заключается в демонстративном согласии действовать, но таким образом, чтобы каждое движение заранее доказывало собственную несостоятельность. Разворачивается своеобразный спектакль: «Я сделаю всё, что вы прикажете, но вы лишь удивитесь моей „неспособности“ — ведь результат изначально обречён!» «Не могу!» или «Обстоятельства непреодолимы!» — как в анекдоте про лошадь, которая признаётся: «Ну не смогла я, не смогла».

Здесь речь идёт не о простом отказе от выполнения задачи, а об активном создании ситуации, вынуждающей другого вмешаться, помочь, выполнить работу вместо просителя. Это уже не просьба, а скрытое требование: «Исправь, почини, создай — поскольку собственной воли недостаточно (пусть даже приложенные усилия были минимальными)». Суть послания: «Ты обязан!»

Важнейший нюанс: изощрённый приём выученной беспомощности достигает максимальной эффективности именно в паре типов личности истероидный и эпилептоидный. Можно бесконечно изучать курсы «искусства поднятия ресниц» или осваивать другие элементы арсенала так называемого «женского оружия», но без природной истероидной основы эффект будет бледным, а игра — ненастоящей.

Таким образом, истероидная структура, усиленная эпилептоидными чертами, сохраняет жажду внимания, но приобретает гипертрофированную ранимость. Такие личности мастерски отступают в тень при малейшем намеке на обиду. Они проявляют неожиданную строгость, настаивая на контроле над поведением других. Требования направлены на соответствие своим эстетическим идеалам и на удовлетворение потребностей и нужд, а также на реализацию внутреннюю потребность в любви, которую они могут контролировать.

Эпилептоидный тип

Обратное проявление метаморфозы обнаруживает ту же динамику: носители эпилептоидной структуры личности способны неожиданно проявлять черты, более свойственные истероидному складу. Подобная смена «личины» часто активизируется под давлением масштабных социальных потрясений или острой необходимости адаптации. В подобные моменты у привычно сдержанного эпилептоида пробуждаются подчеркнуто живые, порой бурные эмоции, характерные для истероидной природы. Хотя эпилептоиды избегают прямых требований внимания, им мастерски удаётся привлекать его опосредованно — через третьих лиц или предметное окружение. Подобно оперной диве, скромно утверждающей: «Овации принадлежат композитору, я лишь инструмент». Порой механизмы усложняются: вообразите посетителя концерта, постоянно роняющего программку, шуршащего обёрткой, извиняющегося шёпотом — пока незаметно весь зал не оказывается вовлечённым в наблюдение именно за этим человеком. Демонстративность отсутствует, остаётся лишь цепь «случайных» помех, формирующих фоновый шум внимания.

Данный парадокс представляет прорыв истероидной динамики сквозь эпилептоидную сдержанность. Жажда быть замеченным внезапно перевешивает даже мощное, обычно тщательно скрываемое чувство стыда. Обычно погребённый в глубинах, стыд обнажается исключительно в этой особой «истерической» фазе.

Та же динамика материализуется в состоянии «праздничного транса». Эпилептоид способен с неистовой энергией декорировать пространство к Новому году, вкладывая душу в каждую деталь украшения.

Даже если благодарность окружающих окажется тише лопнувшего новогоднего шарика, эпилептоидную душу согреет незримое пламя внутреннего удовлетворения. Подобно алхимику, превращающему свинец в золото, он претворяет скрупулёзный труд в сакральный акт созидания. Каждая ровно повешенная гирлянда, симметрично расставленная фигурка — это материализованная частица его контролируемого совершенства. Вспомните как выглядел кабинет Долорес Амбридж из фильма «Гарри Поттер и орден Феникса», когда она стала директором Хогвартса. Награда здесь — не только во внешнем признании, но в самом акте упорядочивания хаоса. Красота, сотворённая эпилептоидным человеком, становится зеркалом его внутренней структурированности — зримым воплощением победы над несовершенством мира.

В этом ритуале кроется двойное дно: параллельно с созиданием возникает неистребимая тень жертвенности. Эпилептоид словно надевает маску мученика, несущего свет праздника в равнодушное пространство. Каждое недополученное «спасибо» — это капля в сосуд будущего возмездия. Ощущение недооцененности здесь — не случайность, а запланированный психологический урожай. Как купец, вкладывающий золото под проценты, он копит невысказанную обиду, зная: придет час, когда этот капитал трансформируется в моральное право требовать и наказывать.

«Восстановление справедливости» — не просто месть, а священнодействие психологической компенсации. Оно позволяет легитимизировать скрытый гнев через образ защитника попранного порядка («я терпел, теперь вы потерпите»). Утолить глубинный голод признания через демонстрацию силы («вы не оценили мой труд — теперь я решаю вашу судьбу»). Восстановить попранную иерархию, поставив обидчиков в позицию должников («мой вклад теперь будет оплачен вашим подчинением»).

Финал же всегда предсказуем: когда лопнет последний шарик, на месте праздничного восторга останется лишь хрустальная сфера обиды — идеально круглая и готовая катиться в сторону «виновных».

Однако существует и более открытое деструктивное проявление истероидности у эпилептоидов — сутяжничество. Подобное не является громким истероидным скандалом, но представляет кристаллизованное недовольство: ведение войн из-за мелочей, бесконечные жалобы во все инстанции. Суть феномена — в перманентном перекладывании ответственности, реальные обидчики заменяются видимыми «нарушителями порядка», личная беспомощность — языком параграфов и традиций. Как архивариус зла, он кодифицирует обиду в пункты обвинения. Суть не в решении проблемы, а в вечном процессе её «узаконенного» переживания и поиске «сильного покровителя», способного наказать обидчиков вместо самого истца. Тех, кто согласен помочь, эпилептоид-сутяга станет искусно «умасливать», стремясь превратить в орудие мести. Отказывающихся же от «помощи» запишут во враги. Истероидная жажда внимания проступает в патологическом стремлении стать центром вселенной, где судьи — зрители, а иск — спектакль. Проигрыш дела часто ценнее победы, ведь он подтверждает миф о мировом зле, против которого герой-сутяга ведёт вечную борьбу.

Фома Фомич Опискин из повести Ф. М. Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели» — яркий пример такой эпилептоидной личности в истероидной динамике «мелочного тирана». При этом он глубоко несчастен и ущербен, его требования «соблюдения правил» до абсурда, манипуляции через псевдо-смирение («я ничтожный червь, но закон священен!») и превращение домашних конфликтов в квази-юридические процессы.

Трагедия сутяги в том, что его борьба — ритуал без искупления. Каждая «победа» лишь усиливает голод новой битвы, ибо подлинная цель — не исправление мира, а вечное подтверждение собственной значимости через конфликт. Как Сизиф в пиджаке, он катит камень жалобы в гору бюрократии, зная, что тот скатится — чтобы можно было начать снова.

Компульсивный тип

Личности компульсивного склада, отмеченные навязчивым стремлением к порядку и страхом ошибки, способны проявлять уверенность в себе и своих решениях, присущую маниакальному типу личности. Подобная трансформация обнаруживается во всплесках повышенной активности и жизненной силы, когда носителю компульсивного паттерна требуется действовать с непривычной свободой и начальственной решимостью.

Страх перед потенциальной ошибкой и глубинное недоверие к собственным умозаключениям составляют суть компульсивной природы. Несмотря на склонность к перманентному анализу и рефлексии, подобные личности неизменно сомневаются в истинности собственных выводов. Потому для них становится экзистенциально важным обретение внешнего подтверждения своих суждений. Маниакальная динамика служит здесь компенсаторным механизмом: если положение предписано — значит, непреложно. Если надлежит рассмотреть предложения за два часа — задача будет исполнена с фанатичной точностью. Причём исполнена с настойчивостью, подкреплённой железной логикой доказательств.

Стабилизация обстановки или переход в маниакальную фазу пробуждают в компульсивном индивиде неожиданную самоуверенность и агрессивную напористость. В подобных состояниях рождается абсолютная, почти мистическая убеждённость в собственной правоте — убеждённость, которую не поколебать внешними аргументами. Подобная непробиваемая уверенность превращает носителя подобного склада в непобедимого гладиатора собственных догм. Жёстко регламентированные военные структуры, где каждый шаг подчинён уставу, становятся естественной средой для компульсивных личностей. Там царят кристально ясная иерархия и предсказуемость действий.

Почему же в закатный период Советского Союза носителям компульсивного склада приходилось столь тяжко в той же армии? Потому, что устав превратился в фикцию, уступив место стихии личных «понятий». Подобный хаос становился непереносим для психики, требующей чётких координат. Вспомните старый анекдот о контрасте эпох: офицер царской армии — «до синевы» гладко выбрит и слегка под хмельком; офицер советской — «до синевы» пьян, и слегка тронут бритвой. Один генерал, которого я встретил когда служил в армии, метко заметил на конференции: «Прапорщик, ханыга, выживет везде, он мастер находить лазейки в любых обстоятельствах. А вот молодые лейтенанты рискуют погибнуть от голода, ибо будут свято блюсти „правила“ в мире, где правила умерли».

Тем не менее, пробуждение маниакальной фазы превращает компульсивную личность в неукротимого деятеля. Ведь закон, лишённый легитимности, подобен мертворождённому ребёнку. Он лежит в свитках, холодный и безгласный, пустая форма без души. Но одержимые души — эти тихие хранители скрижалей — несут в себе искру иного огня, вдыхая в закон душу — и тот восстаёт с пергамента, облачённый в плоть общественного согласия. Когда маниакальный вихрь пробуждает компульсивных, происходит чудо преображения: педантичный книжник становится неистовым жрецом Правды. В его пламенных очах вспыхивает не логика, а древнее, архетипическое знание — безошибочное чутье на Правду и Ложь, на саму плоть и кровь Праведника.

Именно здесь, в этом священном экстазе, закон обретает силу, пульсирующую живым ритмом. Компульсивный не просто провозглашает норму — он ощущает ее подлинность всем нутром, кожей, каждой клеткой своего фанатичного существа. Его уверенность исходит не от рассудка, а из бездн коллективного бессознательного, где спят вечные образы законов. И эта слепая, титаническая вера становится мотором, вгоняющим жизнь в сухую букву.

Навязчивый буквоед в маниакальном трансе — не аномалия, а архетипический ритуал динамики.

Маниакальный тип

Маниакальный тип личности может проявлять качества, присущие компульсивному типу, что вновь подтверждает динамическую природу личностных структур. Столкнувшись с насущной потребностью обуздать собственную активность, носитель маниакального склада может обратиться внутрь себя, погрузившись в навязчивые и ригидные паттерны. Мыслительные процессы и действия приобретают фиксированный характер, обретая черты компульсивной личности.

Ярким воплощением является фигура Иосифа Сталина — правителя, «отца народов». Маниакальная природа личности находила выражение в аскетичном быте: сон на кожаном диване, неизменный френч военного образца. Неустанная деятельность, постоянное чтение, приверженность единственному сорту табака — всё это проявляло отчётливые компульсивные черты. Этого человека отличали искренняя преданность идее и феноменальное трудолюбие. Рабочий ритм напоминал безостановочный механизм — деятельность занимала все его время. Сама одержимость трудом коренилась в базовой маниакальной структуре, в то время как компульсивная динамика позволяла ему делать подобие перерывов, чтобы затем вернуться к своим обязанностям с удвоенным рвением, одновременно даря ему исключительную усидчивость и скрупулёзность. Сегодня внесение скромной поправки в Конституцию требует усилий многочисленного коллектива. Сталинская Конституция была написана практически одним человеком — Иосифом Сталиным.

В своём изначальном состоянии маниакальные натуры предпочитают руководить, а не работать непосредственно. Но пробудившаяся склонность к компульсивности может превратить их в неутомимых ремесленников и трудоголиков.

В юности, работая реставратором, я принимал заказы на дизайнерские и интерьерные работы. Однажды маниакальный клиент захотел обтянуть спальню тканью, как в старинных замках. Низ стен должен был быть отделан деревянными панелями, а верх — гобеленами. Однако вместо гобеленов он выбрал яркую сиреневую ткань, которая не вписывалась в общий замысел. Мы предложили правильный способ отделки: создание деревянной рамы для последующего натягивания ткани. Клиент отклонил предложение, настаивая на том, чтобы прибить ткань гвоздями прямо к стене. К стене из белого кирпича? Мы объяснили, что гвоздь не удержится в такой поверхности, но клиент, не слушая нас, сорок минут бил молотком, пока пол не покрылся осколками кирпича, и гвоздь не вошёл. Восклицание «Видите, можно работать!» последовало незамедлительно. Несмотря на желанный заработок, от заказа пришлось отказаться.

Даже не обладая выраженными компульсивными чертами, маниакальный индивид включается в работу, движимый насущной потребностью доказать собственную правоту или принудить окружение к действию. Однако при пробуждении компульсивной динамики начинается глубокая, самостоятельная работа, сопряжённая с удивительной концентрацией и невероятной продуктивностью. Эта трансформация, внешне представляющая собой расцвет трудолюбия, таит в себе сложный психологический подтекст.

Парадоксальным образом компульсивная фаза у маниакальной личности часто служит защитой от экзистенциального страха совершить ошибку. Одержимость деталями, ригидность шаблонов и гиперконтроль — всё это становится своеобразным ритуалом, отводящим угрозу провала. Сама мысль о возможной неточности или просчёте становится для такого человека невыносимой, поскольку несёт в себе угрозу фундаментальной маниакальной уверенности в собственной непогрешимости. Таким образом, компульсивная скрупулёзность превращается в сложную систему избегания. Человек погружается в мельчайшие детали задачи, тщательно выверяя каждый шаг, не столько ради идеального результата, сколько ради минимизации риска, который несёт в себе факт окончательного выбора и принятия на себя полной ответственности за него. Ответственность как бремя окончательного решения делегируется самому процессу, его механической точности и предсказуемости.

Столь навязчивая сосредоточенность на процессе создаёт иллюзию абсолютного контроля над ситуацией, в то время как подлинная ответственность за смысл и последствия действий остаётся невыносимой. Трудоголизм в компульсивной фазе часто является бегством в безопасное лоно бесконечного, контролируемого делания, где не остаётся места для мучительной неопределённости бытия. Ритуализированная деятельность позволяет маниакальному сознанию человека в компульсивной динамике ощущать контроль, одновременно избегая экзистенциального ужаса перед свободой выбора и её потенциально катастрофическими (в субъективном восприятии) последствиями. Перфекционизм становится не стремлением к идеалу, а баррикадой против вторжения хаотичной возможности совершить ошибку. Таким образом, потрясающая работоспособность оборачивается теневой стороной медали — глубинным, часто неосознаваемым отказом брать на себя бремя подлинной, не ритуализованной ответственности.

Нарциссический тип

Личность нарциссического типа способна проявлять неожиданную теплоту и участливость, сближаясь в своих проявлениях с депрессивным типом. Подобная метаморфоза представляет собой поразительный феномен: нарциссическая самодостаточность, этот бронзовый с позолотой фасад, способен смягчаться под гнётом экзистенциальной необходимости — потребности в подлинной глубине понимания и подлинной заботе о Другом. Носители нарциссического склада неизменно являют миру лик праздника. Мужчины этой породы возводят в культ физическое совершенство, а женщины — неувядающий стиль. Существует насущная потребность демонстрировать окружающим безупречность собственного существования, транслировать непоколебимую уверенность в собственной исключительности и безупречности жизненного пути. Однако, когда почва нарциссической уверенности даёт трещину и наступает депрессивная фаза, возникает мучительное осознание собственной уязвимости. В такие периоды привычный монолит самооценки рассыпается, уступая место гнетущим сомнениям в собственной состоятельности и смысле пройденного пути. Возникает парадоксальное чувство: при одновременном, почти гротескном, восприятии окружения как сборища бездарей, нарциссический индивид начинает испытывать жгучую уверенность в отсутствии у себя подлинного, уникального таланта. Эта экзистенциальная дрожь вынуждает к ретираде — стремлению укрыться от оценивающих взглядов, найти убежище в одиночестве или в узком кругу доверенных лиц, хотя по самой природе нарциссического типа, требующего постоянного внешнего подтверждения красоты и величия, достичь подлинного уединения редко представляется возможным.

Фундаментальной характеристикой нарциссического бытия остаётся эмоциональная отстранённость, ледяная холодность. Эта дистанция — не просто черта характера, а жизненная стратегия, щит от опасностей подлинной близости. Сближение грозит погружением в пучину привязанности или, что ещё страшнее, обнажением перед другим человеком перламутровой раковины нарциссической хрупкости. Холодность служит инструментом для сохранения безопасной дистанции, предохранительным клапаном, ограждающим от захлестывающей силы подлинных чувств и риска оказаться в унизительной или неконтролируемой ситуации.

Именно в горниле депрессивной динамики происходит удивительная алхимия: нарциссическая личность обретает способность к теплоте и заботе. Внешняя оболочка — безупречность, притягательность, положение в центре внимания — может сохраняться, но внутренний фокус смещается. Появляется подлинный, хотя и болезненный, интерес к миру Другого, к нуждам окружения и близких. Пробуждающаяся эмпатия, душевное движение навстречу — не слабость, а проявление все той же депрессивной динамики, знак глубокого внутреннего перехода. Забота становится попыткой компенсировать внутреннюю пустоту, поиском утраченного смысла через служение чему-то большему, чем ты сам.

Нарциссическая душа, застигнутая волной депрессивного состояния, представляет собой глубоко страдающее существо, измученное хроническим стыдом и базовым страхом быть отвергнутым. Уверенность в собственных силах улетучивается, сменяясь мучительной зависимостью от внешнего одобрения и зеркального отражения в глазах других. Хрупкое самоощущение, словно тончайший фарфор, не выдерживает груза подлинного самовыражения. Возникает трагическая необходимость в конструировании искусного фасада, маски, предъявляемой миру. Даже в моменты проблесков теплоты подлинное «Я» носителя нарциссического типа, это ядро боли и экзистенциального одиночества, остаётся скрытым за непроницаемой завесой, недоступным для постороннего взгляда.

Депрессивный тип

В динамике смены активности личность депрессивного типа способна обрести праздничную яркость и эстетическое сияние, присущие нарциссическому типу. У неё появляется возможность быть в центре внимания и получать живительную поддержку и похвалу. В основе депрессивной структуры лежит глубинное убеждение в собственной нелегитимности, в экзистенциальной недостойности любви в своём истинном обличье. Столь трагическое кредо отбрасывает тень архаичного родительского послания: «Отвергни свою суть, стань другим. Будь похож на Другого». Носитель депрессивного склада ума обречён на постоянное самокопание, словно Сизиф, вхолостую катящий камень самоотрицания. Убеждённость в том, что отдых возможен только по ту сторону бытия, становится проклятием, лишающим права на минутную передышку.

Однако при пробуждении нарциссической динамики происходит преображение, депрессивная душа вкушает подлинный праздник бытия. В такие моменты плоть отзывается танцем, голос срывается на песню, а в жестах проступает оттенок карнавального шутовства. Ведь задача здесь двоякая: не только упиться собственным ликованием, но и преподнести его как дар окружающим. Если в депрессивной фазе сознание поглощено нуждами Другого, то нарциссический транс привносит дерзкую нотку «пофигизма» — хрупкое, но пьянящее ощущение собственной неоспоримой красоты и совершенства.

Присутствие нарциссической динамики в жизни людей депрессивного типа личности, наделяет их даром видеть красоту. Это проявляется в тщательном подборе одежды, умении создавать гармоничные интерьеры и, наконец, в способности благоговеть перед красотой, созданной не их руками. Парадоксальным образом именно депрессивная основа, эта почва страданий, позволяет по-настоящему оценить совершенство формы и впустить его в свою душу. Возможно, в этом кроется разгадка векового восхищения депрессивной России нарциссическим изяществом Франции и тайной зависти к навязчивому компульсивному немецкому порядку. Депрессивная душа тянется к тому, чего ей самой не хватает для целостности.

Но важно помнить: в исконно депрессивном состоянии человек остро переживает собственное несовершенство, движимый мучительным стремлением стать лучше. Нарциссическая же фаза позволяет вести себя так, будто звание «лучшего» и «безупречного» — не игра, а непреложный факт. Порой эта внутренняя драма достигает шекспировской сложности. Мысль «я самый смертоносный из грешников» парадоксально уживается с галлюцинаторной верой «но мне дано парить над бездной». Подобный раскол души находит отражение в песне «Серый голубь» Петра Мамонова, где земное убожество сталкивается с метафизическим полётом: «Я самый плохой, я хуже тебя, Я самый ненужный, я гадость, я дрянь. Зато я умею летать!!!»

На короткое время человек с депрессивной структурой забывает о бичах самокритики и осмеливается идеализировать собственное «Я». Впрочем триумф иллюзии недолговечен — вскоре волна архаичного чувства вины накрывает его с головой, возвращая в трясину привычной пассивности. Затем следует искупление, накопление заслуг, новый виток нарциссического праздника… и снова — обжигающий стыд, удушающее чувство вины. Вечный круг, суть которого — в невозможности примирить отвергнутое «Я» с навязанной Маской.

Параноидальный тип

Динамика взаимодействия личностей параноидального и шизоидного типов с внешней реальностью демонстрирует примечательные закономерности. Параноидальный тип, склонный по своей природе к интроверсии и защитной замкнутости, в определенных условиях способен проявлять неожиданную социальную активность, вплоть до вступления в полемику, что напоминает поведенческие черты интроверта шизоидного типа. Подобные перемены часто вызваны насущной необходимостью взаимодействия и мучительным осознанием важности социальных связей для сохранения психического равновесия таких личностей.

В основе параноидального типа личности лежат хроническая тревожность и защитная скрытность. Люди с таким складом характера испытывают органическое отвращение к публичной демонстрации мыслительных процессов и исследовательских изысканий. Глубокий, почти одержимый интерес к познанию сосуществует с патологической боязнью обнародовать результаты своей деятельности. Представьте себе учёных параноидального склада: их внутренние хранилища наполнены неозвученными открытиями, которые годами пребывают в плену молчания. Однако время от времени в этой бронированной крепости пробуждается так называемая шизоидная динамика — непреодолимое стремление к экспансии, жажда вырваться из темницы самоограничения, сбежать в стихию свободы.

Хотя параноидальные и шизоидные личности обнаруживают значительное сходство в глубинной отстранённости от мира, сами миры их внутреннего опыта являются антиподами. Вселенная параноика — это лабиринт жёстких, рационально выверенных схем, тогда как внутренний космос шизоида — это кипящий котёл хаотичных образов и интуитивных прорывов. Это фундаментальное различие в когнитивной организации не отменяет удивительного сходства в экзистенциальных страхах и способах защиты.

Проникновение шизоидной динамики в параноидальную структуру может спровоцировать настоящую революцию сознания. Возьмём, к примеру, гастрономические ритуалы. Параноидальный годами может с фанатичной точностью соблюдать строгую систему питания с чётким перечнем «запрещённых» продуктов, но под влиянием шизоидного импульса эта железная конструкция может рухнуть в одночасье. Основа диетического рациона может быть отвергнута с почти кощунственной лёгкостью. Переход от одной пищевой догмы к другой — это алхимия, возможная лишь благодаря вторжению освобождающей шизоидной энергии, разрушающей прежние устои.

И параноидальная, и шизоидная душа испытывают мучительную амбивалентность по отношению к близости. Оба типажа страстно жаждут её, но в то же время трепещут от ужаса перед ней. Для параноика близость — это минное поле, где каждый шаг грозит предательством и болью. Ирония судьбы: именно близость остаётся для подобных натур самым сладким, но и самым запретным плодом. Архетипический образ такой близости — слияние с матерью в раннем детстве. Именно этот опыт становится источником базового недоверия и величайших страданий в дальнейшей жизни параноика. Именно в этом скрыта причина почему большинство людей с параноидальным складом ума, особенно мужчин, теряют связь с собственным телом? Корни этого отчуждения лежат в той самой «предательской» близости с матерью. Ребёнок, которого насильно кутают в лишнюю одежду вопреки сигналам собственного тела (жару, поту, дискомфорту), получает катастрофический посыл: «Тебе холодно!» Мгновение, когда физический дискомфорт обесценивается родительским авторитетом и считывается как послание: «Твои ощущения лживы, мой контроль безошибочен», становится семенем будущего презрения к собственному телесному «я». Тело перестаёт быть храмом, превращаясь в ненадёжного предателя, чьим сигналам нельзя доверять. Практически все параноидальные девушки ощущают себя «гадким утенком» в теле черного лебедя.

Шизоидный тип, напротив, страдает от неуёмной жажды немедленного и тотального слияния. Мало кто способен выдержать такой накал интимности, требующий готовности к экзистенциальному прыжку «здесь и сейчас». Повседневность же требует постепенности: мы сходимся ради хлеба насущного, а не ради совместного проживания всей жизни. Несовпадение ритмов неизбежно приводит к боли отвержения для шизоида и страху поглощения для партнёра. Но параноидальная личность, охваченная вихрем шизоидной динамики, обретает удивительную способность к подлинному риску. В такие мгновения становится возможным проявить скрытые чувства, дать им волю, довериться стихии межличностного контакта. Эта смелость — прямой дар освобождающего импульса шизоидной энергии, ломающего вековые страхи и открывающего путь к иному способу бытия в мире.

Шизоидный тип

С другой стороны, личность шизоидного типа, чья природная креативность и полемическая активность кажутся неиссякаемыми, может неожиданно погрузиться в состояние затишья. Энергичный поток шизоидного бытия может иссякнуть, сменившись тревожной скованностью, родственной параноидальному мироощущению. Такая перемена часто обусловлена эмоциональным истощением внутренних ресурсов или отсутствием внешних импульсов, питающих творческий огонь и поддерживающих хрупкое равновесие шизоидной психики.

Вселенная шизоидного сознания представляет собой первозданный хаос — пространство, где мысль свободна от оков догмы. Обитатели этой вселенной ведут титаническую борьбу за осмысление хаотичной стихии, стремясь обрести власть над ней посредством упорядочивания. Именно в этой экзистенциальной битве рождается потребность в параноидальной логике как инструменте познания. Здесь проявляется фундаментальное различие: если параноик возводит незыблемые лабиринты рациональных последовательностей, вычисляя «истину» как математическую константу, то шизоидный ум рождает истину во вспышках инсайта. Однако любое озарение требует последующей алхимии — превращения интуитивного прорыва в доказуемую структуру через обоснование.

Феномен инсайта представляет собой таинственный мост между скрытым знанием и явным прозрением. Представьте: сознание бьётся над неразрешимой задачей, в то время как параллельно существует её простое подобие с идентичной структурой. Решение элементарной версии внезапно открывает путь к постижению сложного — подобно тому, как ключ от одной двери неожиданно открывает и соседнюю. Или другой пример: вы погружены в бесплодные размышления, а случайная фраза извне, словно волшебная формула, высвобождает уже существующее, но скрытое решение. Диалектика познания — квинтэссенция технологии инсайта.

Этот феномен нашёл своё архетипическое воплощение в современных мифах. В сериале «Доктор Хаус» мы наблюдаем ритуал инсайта: герой, подобно алхимику, преобразует случайную реплику собеседника в диагностическое озарение, где внешне не связанные слова становятся катализатором прорыва. Кинематографический Шерлок Холмс возвёл эту технологию в ранг высокого искусства — его дедуктивные озарения часто рождаются на стыке кажущейся нерелевантной информации, демонстрируя парадоксальную логику гения, оперирующего ассоциативными скачками. Так шизоидный тип личности в замирании параноидальной динамики становится способен услышать внутреннюю логику размышлений.

Фрустрирующий тип

В причудливом театре человеческой психики фрустрирующий (гипертимный) тип представляет собой феномен неукротимой кинетической энергии. Подобно плазме в термоядерном реакторе, существо такого склада пребывает в вечном движении, где минута покоя воспринимается как экзистенциальная капитуляция. Однако душа человека — материя диалектическая, и даже этот вихревой поток способен на поразительные метаморфозы. Под гнётом жизненной необходимости или внутреннего кризиса в недрах фрустрирующей психики зреет потенциал иного бытия.

Повседневность фрустрирующего типа — это бесконечный марш-бросок сквозь время. Мысль «сел-секунда-вскочил-побежал» — не гипербола, а квинтэссенция его существования. Мир воспринимается как гигантская мастерская, где всё требует немедленной переделки, перестройки, улучшения. Удовлетворение — призрачный спутник, вечно ускользающий за горизонтом завтрашних свершений. Вечное недовольство собой, окружением, миром в целом — тернии на пути этого Икара активности. Энергия, сродни ядерной, требует выхода, но лишена вектора покоя.

И вот происходит алхимическая трансформация: фрустрирующая личность вступает во фрустрационную динамику. Совершается переход в пассивное состояние сознания. Мир, который раньше казался ареной бесконечной борьбы, вдруг обретает мягкие очертания. Появляется немыслимая прежде возможность — стать сибаритом духа. Врождённая сложность в сочетании с подлинным расслаблением и философской созерцательностью кажется неотъемлемой чертой его натуры. Активность не исчезает, но меняет свою природу: она замедляется, приобретая качества медитации. Появляется пространство для созерцания: вид планера, парящего в безмятежном небе, превращается не в метафору упущенных возможностей, а в объект чистого, эстетического наслаждения.

Самое значительное приобретение в результате этой трансформации — способность замедлиться. Скорость больше не является идолом. Возникает подлинное удовольствие от бытия: вкус пищи, глубина беседы «просто так», игра света на воде, тишина собственного дыхания. Общение теряет утилитарную оболочку делового контакта, обнажая суть человеческих связей — разговор «по душам». Даже слёзы, которые раньше считались признаком слабости, обретают право на существование как проявление особой, хрупкой чувственности и сопричастности миру.

Это состояние — антитеза перманентной фрустрации. Вместо вечного «ещё вчера» наступает «здесь и сейчас». Появляется право «выдохнуть», раствориться в кругу близких или в благодатной тишине одиночества. Мысли, прежде скачущие, как испуганные кони, обретают глубину и весомость. Философствование о бренности бытия перестаёт быть абстракцией и становится живым, наполненным переживанием. Погоня за сиюминутной пользой уступает место ценности самого процесса существования, его нефункциональной красоте и тишине.

Динамика смены активности здесь — не регресс, а интеграция архетипа Покоя и Принятия. Гипертим, вечный борец с внешним миром, обретает внутренний мир. Его «ядерный реактор» не гаснет, но начинает работать в другом режиме — не на разрушение старого и строительство нового любой ценой, а на поддержание глубинной связи с сущим. Сибаритство здесь — не гедонизм праздности, а высшая форма принятия жизни во всей её полноте и ощущение достаточности настоящего мгновения. В замедлении — ключ к подлинной удовлетворённости, которую не купишь скоростью.

Фрустрационный тип

В психологическом космосе личностных архетипов фрустрационный тип представляет собой загадочный контраст по отношению к своему «собрату» — фрустрирующему типу. Если последний напоминает кипящий реактор, то фрустрационная база — глубокое озеро, воды которого хранят покой гедонистического созерцания. Но под влиянием жизненных обстоятельств это озеро может пробудиться, выбрасывая потоки неожиданной энергии. Наслаждение сменяется активностью: адепт превращается в преобразователя реальности. Он обретает черты фрустрирующего типа, но сохраняет глубину своей природы.

Базовое состояние фрустрационной личности — царство утончённого гедонизма, где высшая ценность заключается в гармонии момента. Однако в процессе активации рождается иная сущность. Сарказм, который раньше был лишь игрой ума, становится острым оружием преобразования, при этом, парадоксальным образом, не теряя своей лучистой мягкости и внимательности к деталям. Возникает феномен «воина-философа»: энергия направляется не внутрь, а наружу, на активное участие в жизни мира и влияние на окружение. Это не отказ от сути, а её возвышение — созерцатель обретает силу творца.

Для пробудившейся фрустрационной личности ключевым становится исследование социального ландшафта. Носитель такого склада интуитивно ищет точки соприкосновения с Другими, видя в этих связях не угрозу покою, а источник живительной энергии. Своеобразный процесс настоящей психологической алхимии делает возможным преобразование привычного социального взаимодействия, врожденную склонность к прокрастинации, в мощный импульс к достижению целей. Присутствие Других перестает быть помехой — оно становится топливом для внутреннего двигателя.

Наиболее радикальные изменения происходят в сфере отношений со временем. Если в исходном состоянии фрустрационный тип подобен мастеру, бесконечно отшлифовывающему инструмент перед работой, то в динамике активности рождается иной хронос. Возникает «доктрина немедленного импульса»: долгие сборы и приготовления воспринимаются как предательство момента силы. Действие становится экзистенциальным императивом — начать сейчас значит опередить саму возможность сомнения. Эта философия порождает феномен «человека-кометы»: движение без остановки, работа до изнеможения, когда пауза кажется не отдыхом, а смертным приговором для начинания. Парадокс: преодолевая прокрастинацию, фрустрированный тип рискует впасть в новую крайность — саморазрушительный фанатизм действия.

Истинная мудрость для фрустрационного типа в активной динамике — это обретение ритма между полюсами: активностью, подпитываемой глубиной, и созерцанием, обогащенным действием. Это не отказ от «ядра» личности, а восхождение к большей целостности, где гедонист учится быть стратегом, а созерцатель — воплотителем. Динамика активности — это не отрицание сути типа личности, а ее проявление, когда «озеро» обретает силу «вулкана», не теряя способности отражать звезды.

Детская динамика

Понятие «внутренний ребёнок» вошло в психологическую лексику благодаря Эрику Берну, основателю транзактного анализа. Берн предложил этот термин для обозначения одной из фундаментальных составляющих внутреннего мира личности — инстанции, формирующейся в детские годы и оказывающей глубокое влияние на поведение взрослого человека. В своей работе «Игры, в которые играют люди» Берн подробно раскрыл механизм переноса ранних детских переживаний в поведенческие паттерны взрослой жизни. Его модель постулирует существование в психике каждого человека трёх эго-состояний: Родителя, Взрослого и Ребёнка.

Внутренний ребёнок — это не абстрактная теория, а живая, необходимая часть нашего «Я». Здесь хранятся воспоминания о детских восторгах и печалях, о том, как мы воспринимали мир в нежном возрасте. В этой субличности коренятся творческие порывы, игривость, сексуальность и способность к эмоциональному отклику, хотя здесь же таятся иррациональные страхи и уязвимости. С точки зрения поведенческой модели, внутренний ребёнок диктует реакцию на стресс, формирует паттерны взаимоотношений и влияет на самооценку. Например, обильная критика может превратить внутреннего ребёнка в постоянный источник сомнений и панического ожидания оценки.

Внутренний ребёнок представляет собой эмоциональное ядро личности, в котором запечатлено пережитое в детстве. Он определяет восприятие реальности, реакцию на окружающее, создание ролевых масок и бессознательных сценариев взаимодействия с другими людьми. Проявления детской части души многообразны: от чистой радости игры и творческого горения до сложных, болезненных состояний — страха, гнева, затаённой обиды. Глубинная потребность внутреннего ребёнка — быть принятым и любимым — часто остаётся неосознанной, а неудовлетворённость детских потребностей обрекает человека на внутренние войны и конфликты вовне.

Человеческое существование нередко пронизано бессознательной драматургией психологических игр, возникающих в результате взаимодействия внутренних эго-состояний. Подобные игры могут нести как конструктивный, так и разрушительный заряд. Например, внутренний ребёнок может подталкивать личность к играм, скрытой целью которых является выпрашивание внимания и одобрения путём манипулирования окружением. Некоторые люди бессознательно примеряют на себя маски «Жертвы» или «Спасителя» — роли, отражающие глубинное состояние психики и детские переживания. Однако игры могут подпитываться и здоровыми импульсами: тот же внутренний ребёнок порой открывает человеку дверь к подлинному выражению радости, живому интересу к бытию.

Исполняя подобные роли, человек невольно разыгрывает сцены из детского репертуара, которые неизбежно влияют на его взрослое поведение и взаимоотношения. Осознание внутреннего ребёнка и его скрытого влияния на взрослую жизнь становится ключом к расшифровке собственных эмоций и поведенческих матриц. Возможно, каждому из нас стоило бы чаще прислушиваться к голосу внутреннего ребёнка, открывая доступ к забытым пластам эмоций и невысказанным потребностям, скрывающимся за внешними поступками. Такое погружение не только приближает к пониманию глубин собственного «Я», но и прокладывает путь к более аутентичным, искренним связям с другими душами.