Бесплатный фрагмент - S-теория развития личности. Том II

Уникальные особенности типов личности и корреляции с социальными явлениями

S-теория развития личности

Том 2. Уникальные особенности типов личности и корреляции с социальными явлениями

Введение ко второму тому

Дорогой читатель и соратник! Вы держите в руках ключ к новому этапу нашего путешествия. Первый том S-теории развития личности стал для вас картой человеческой души — вы узнали истоки типов личности, их внутреннюю архитектуру, язык, на котором они общаются с миром. Вы освоили «Кольцо восприятия» — компас, помогающий распознавать закономерности мышления вокруг вас. Возможно, вы уже начали применять эти знания, разгадывая психологические головоломки в себе и других.

Но настоящее волшебство начинается сейчас. Ведь личность — это не статичная фигура, а река, берущая начало в роднике детства. Исток этой реки — семейный климат. Как разные стили воспитания (тревожный, тоталитарный, безвольный, гиперопекающий) формируют берега, по которым потечёт психика? Как родительские страхи, манипуляции или безумная любовь оставляют след в коде типа?

В этом томе собраны отредактированные статьи и материалы выходившие в разные годы.

Здесь мы с вами исследуем, как семейные галактики (где царит контроль, хаос или жертвенность) придают психике уникальные формы. Вы увидите связь между родительским гиперконтролем и тревожной сверхбдительностью взрослого, между тоталитарным диктатом и безупречной — но пустой — маской перфекциониста.

Вы погрузитесь в эмоциональные ландшафты каждого типа. Узнаете, почему один человек инстинктивно воспринимает мир как поле битвы, а другой — как мастерскую возможностей. Как эти реакции уходят корнями в детские сценарии?

Мы расшифровываем психологическую броню типов: какие защитные механизмы (отрицание, агрессия, бегство) становятся щитами, выкованными в первых битвах за безопасность?

Вы откроете теневые стороны личности: вытесненные страхи, запретные желания, спящие таланты — как семейные табу формируют эти подземные реки?

Вы увидите, как тип личности преломляется в культуре: почему одни сообщества тяготеют к иерархии, а другие — к анархии? Как воспитание формирует коллективный «почерк» наций, корпораций, религий?

Практика станет дыханием книги:

Вы научитесь не просто типизировать, а предсказывать реакции, подбирать ключи к развитию, понимать:

Почему для одного типа эффективна терапия принятия, а для другого — проблемный подход?

Как распознать в архитектуре зданий, картинах, музыке отпечаток психики создателя?

Где проходит тонкая грань между врождёнными чертами характера и следами родительских травм?

Ваша карта оживает:

Если первый том дал вам алфавит, то второй научит читать между строк души. Вы увидите, как семейное воспитание пишет пролог к судьбе типа, как воздух детства становится частью психической ДНК.

Готовы ли вы погрузиться в глубины — туда, где теория встречается с биографией, а тип личности — с миром и триумфом человеческого духа? Отправляемся вместе — туда, где знание становится мудростью.

Часть 1 «Уникальные особенности S-типов личности»

Базовые эмоциональные состояния

В чувственном спектре человеческих эмоций и состояний ключевыми переживаниями являются грусть, страх, гнев и радость. Эти четыре эмоции, словно основные цвета на палитре художника, создают бесконечное множество оттенков и комбинаций, формируя наш внутренний мир. Каждое из этих чувств имеет свою уникальную природу и значение, но вместе они образуют сложный и многогранный ландшафт, в котором мы живем и существуем. Они не просто отдельные состояния, а важные элементы, которые влияют на наше восприятие жизни и взаимодействие с окружающими.

Грусть — это таинственное море, в глубинах которого бурлят волны утраты и разочарования. Она накрывает нас покровом, заставляя замедлить шаг, погружаясь в размышления о том, что навсегда ушло, и о мечтах, остывших от нерешенных путей. Грусть бывает тяжела и мрачна, словно осенний вечер, но именно в её тени пробиваются лучики саморефлексии и понимания, благодаря которым наш опыт наполняется изысканной глубиной.

Страх, грациозный и тревожный, врывается в наш мир, когда на горизонте возникает угроза или опасность. Он может быть и защитным щитом, и тенью, сковывающей нашу волю, вызывая сомнения в собственных силах. Но страх — это также бесценный зов к переменам, сигнал, что жизнь требует смелости и решимости.

Гнев, в свою очередь, как огненный вулкан, извергается в ответ на несправедливость или застой. Если его не укротить, он способен разрушить, однако именно в его пламени порой скрыты семена изменений и активных действий. Гнев подстегивает нас защищать свои права, напоминает о внутренней силе и указывает на важность борьбы за свои убеждения.

Радость же, словно яркий солнечный луч, наполняет нас светом и энергией, пробуждая в душе оптимизм. Она проникает в наши сердца в моменты счастливых событий, внезапных достижений или простых, но ценных радостей жизни. Радость объединяет людей, создавая атмосферу доверия и взаимопонимания, как теплое солнце, освещающее путь, помогая преодолевать тёмные времена и напоминая, что жизнь богата удивительными моментами, которые стоит беречь.

Из комбинаций этих четырёх чувств в различных пропорциях складывается весь спектр переживаний — от едва уловимых до предельно интенсивных. Каждое чувство варьируется по степени выраженности, порождая уникальные эмоциональные состояния. Эти переживания образуют дуальные взаимопоглощающие пары, формируя две шкалы: на одной расположены печаль и радость, на другой — страх и гнев.

Рассмотрим шкалу «страх–гнев». Она начинается с чистого страха, проявляющегося в полной дезорганизации сил, реакциях «замри» и «отрицание». Эта стадия характеризуется глубинным ощущением беспомощности и экзистенциальной тревогой. По мере снижения доминирования страха и нарастания гнева возникает тревога, активирующая реакцию «беги»: индивид осознаёт необходимость действий, но ещё не готов к прямому противостоянию.

Далее, когда страх смешивается с сомнениями в собственных силах, возникает неуверенность — состояние нестабильности, запускающее реакцию «бей». Возникает внутреннее напряжение, обусловленное взаимовлиянием страха и гнева: первый подрывает решимость, второй стимулирует активность. Эта динамика создаёт противоречивый эмоциональный фон, в котором обе силы усиливают друг друга.

В точке равновесия страха и гнева происходит их взаимная нейтрализация, ведущая к кратковременному спокойствию — состоянию эмоционального баланса и концентрации. Дальнейший рост интенсивности гнева на фоне ослабления страха провоцирует фрустрацию: напряжение из-за неоправданных ожиданий трансформируется в желание «победить». Сначала это выражается в попытках вербально утвердить свою правоту, чтобы защитить свои позиции.

Накопление стресса перерастает в раздражение — нарастающее недовольство, требующее активного выхода через конфликты или вербальную агрессию. Кульминацией шкалы становится чистый гнев, проявляющийся в физиологической агрессии: индивид теряет контроль, игнорирует самосохранение и действует под влиянием импульса, сметая препятствия без анализа последствий.

На оси шкалы грусти-радости исходной точкой является чистая грусть — состояние абсолютной тьмы, погружающее человека в пучину беспросветной печали. Это экзистенциальная пустота, сопровождающаяся изоляцией от мира и потерей связи с внешней реальностью. По мере проникновения «света» радости тьма начинает рассеиваться, порождая тоску — лёгкую грусть, окрашенную ностальгией по утраченному. На этом этапе возникает потребность в эмпатии: желание разделить переживания с другими.

Дальнейшее смещение в сторону радости приводит к разочарованию — эмоциональному отклику на несоответствие ожиданий и реальности. Осознание краха иллюзий трансформируется в стремление обвинить окружающих, что проявляется как подсознательное желание «наказать» внешний мир.

В зоне взаимопоглощающего равновесия рождается смирение — состояние эмоциональной нейтральности, характеризующееся угасанием интереса к жизни и социуму. Здесь исчезают крайние проявления чувств, а человек пребывает в статичном, почти анестетическом состоянии.

Продолжение доминирования радости над грустью провоцирует уныние — апатию, усиленную обидой и претензиями к окружающим. Это переходная фаза, когда радость ещё не набрала силу, но уже подавляет печаль, создавая парадоксальный эффект демотивации.

Сдвиг в сторону радости пробуждает интерес — предвестник активности, выражающейся во возобновлении взаимодействия с людьми. Затем перерастает в удовлетворение — устойчивое чувство гармонии с текущими обстоятельствами. Кульминацией шкалы становится чистая радость — экстатическое переживание полноты бытия, когда человек испытывает абсолютный восторг от жизни.

Эмоциональные координаты:

Горизонтальная ось (X) — грусть-радость, вертикальная (Y) — страх-гнев. Пересечение осей формирует многомерное пространство для визуализации как базовых, так и смешанных эмоций и переживаний.

Для нас же особую важность представляет то, что эта модель полностью коррелирует с системой типов «Индивидуальности» в S-теории, что открывает нам возможности для понимания эмоционального профиля для каждого типа индивидуальности. Каждый тип личности имеет свои характерные сочетания базовых чувств, которые формируют фоновый холст для остальной палитры эмоций. Эти базовые чувства становятся несущей частотой для их музыки чувств, определяя, как они воспринимают мир и реагируют на него.

Флегматики

Подобно мерным волнам на глади озера, пребывают на пересечении грусти и страха в эмоциональной системе координат. Их внутренний мир, насыщенный рефлексией, проявляется в приверженности к размеренности и стабильности. Они — якоря надежности в жизненных бурях, сопротивляющиеся импульсивным порывам. Каждое решение они обдумывают с дотошностью штурманов, прокладывающих курс сквозь туман неизвестности.

Эта созерцательность может восприниматься как пассивность, но за фасадом невозмутимости скрываются бездны экзистенциальной печали и тревоги. Эмоции, маскирующиеся под спокойствием, остаются неразгаданными даже для ближайшего окружения. Накопившееся напряжение превращает их в мишень для стрессов и эмоционального истощения, а стремление избегать конфликтов, подавляя истинные чувства, порождает стену непонимания и экзистенциального одиночества.

Сплав грусти и страха наделяет флегматиков даром эмпатичного наблюдения. Их способность к глубокому соучастию и безоценочному принятию притягивает тех, кто ищет опору. Но эта же гиперчувствительность становится ахиллесовой пятой: погружаясь в чужие переживания, они рискуют раствориться в них, забыв о собственных границах. Эмоциональный ландшафт флегматика — симфония контрастов: ноты самоизоляции и душевного замирания переплетаются с аккордами устойчивости, создавая парадоксальную гармонию.

Холерики

Подобно огненным вулканам, сплавляют в своей эмоциональной матрице гнев и печаль, формируя стихию, насыщенную яростной динамикой. Их аура излучает неукротимую энергию, превращая каждое действие в заметный социальный маркер. Присущая им порывистость способна воспламенить энтузиазм окружающих, а врождённая склонность к лидерству проявляется в решительных шагах и готовности нести бремя ответственности.

За искрящейся оболочкой скрывается бездна печали, обнажающаяся в моменты уязвимости. Их настроение колеблется, как штормовые волны: от экстатического воодушевления до рефлексивного самоанализа, порождающего внутренний диссонанс. В такие периоды хрупкость психических барьеров провоцирует вспышки гнева — молниеносные реакции на непреодолимые препятствия. Здесь страсть, движущая ими, рискует трансформироваться в разрушительную силу, сметающую рациональные ограничения.

Харизма и одержимость действием делают холериков прирождёнными лидерами, чьё влияние способно мобилизовать коллективы. Бремя лидерства оборачивается для них экзистенциальным грузом: необходимость балансировать между вдохновением и контролем истощает их. В командах, требующих мгновенных решений, их дар генерировать идеи становится незаменимым, но отсутствие рефлексии превращает импульсивность в источник конфликтов.

Эмоциональный ландшафт холериков — это дихотомия созидания и разрушения. Энергия этих людей, подобная магме, способна как выковать новые формы, так и испепелить все, включая и их самих. Искусство управления этой силой заключается в синтезе действий и эмпатии: признании грусти, стоящей за гневом, и осознанном распределении внутреннего пыла между целями и человеческими связями.

Сангвиники

Пребывающие на пересечении радости и гнева, воплощают в себе синтез витальной энергии и эмоциональной полярности. Их экстравертный оптимизм, подобный солнечному излучению, формирует харизму, притягивающую социальные связи. Умение превращать рутину в праздник и находить смысл в хаосе делает их архитекторами коллективного позитива, инициаторами мероприятий и катализаторами групповой динамики.

За фасадом экспрессивной жизнерадостности тлеет гнев — эмоция, структурирующая их глубинный психологический профиль. При столкновении с фрустрацией или диссонансом между ожиданиями и реальностью у сангвиников активируется импульсивная реактивность. Гнев, подобно летнему шторму, вспыхивает внезапно: вербальная агрессия, сарказм или демонстративный уход становятся ответом на игнорирование потребностей. Эта вспыльчивость, обусловленная нейродинамикой холерического спектра, часто дезориентирует окружение, привыкшее к их «солнечной» маске.

Парадоксальность сангвиников заключается в диссоциации эмоциональных состояний. После катарсиса гнева они стремительно возвращаются к базовому оптимизму, демонстрируя феноменальную эмоциональную пластичность. Этот защитный механизм маскирует латентные страхи и экзистенциальные тревоги, вытесненные в подсознание. Адаптивность, позволяющая «перезагружать» настроение, обеспечивает у них устойчивость к стрессу, но в то же время ограничивает рефлексию.

В социальном контексте сангвиники выполняют роль эмоциональных стабилизаторов, компенсируя коллективную апатию. Их лидерский потенциал зависит от способности направлять гнев в созидательное русло, избегая токсичной позитивности. Истинное мастерство проявляется, когда радость становится не подавлением, а трансформацией негатива — алхимией, превращающей агрессию в креативность.

Меланхолики

Они живые парадоксы эмоций, где страх и радость сплетаются в причудливый узор, напоминающий мерцание звёзд в ночном небе. Внутренний мир этих людей, как многоуровневый лабиринт, где экстаз вдохновения соседствует с экзистенциальным ужасом. Они способны испытывать катарсис от созерцания искусства или ощущения любви, но эти моменты омрачаются тревожными вопросами: «Что, если красота исчезнет?», «Достоин ли я этого света?».

Эмоциональный контрапункт меланхоликов превращает каждое переживание в диалог противоположностей. Подобно гравёру, часами шлифующему детали, они деконструируют чувства, стремясь докопаться до их «истинной» сути. Эта гиперрефлексия дарит им двойной дар: эмпатическую проницательность (умение считывать подтекст чужих слов) и творческую гениальность. За подобную чувствительность приходится платить постоянным когнитивным диссонансом — борьбой между желанием выразить себя и страхом быть непонятым и отвергнутым.

Творчество для меланхоликов — одновременно спасательный ритуал и источник мучений. Их произведения рождаются из попыток гармонизировать внутренний хаос, но процесс создания часто прерывается приступами самокритики. Страх «несовершенства» сковывает кисть художника, превращая мастерскую в клетку незавершённых проектов.

Мировосприятие меланхоликов — мозаика фатализма и бунта. Они ощущают себя марионетками в руках судьбы, что порождает навязчивое стремление контролировать каждый аспект бытия. Но чем тщательнее они выстраивают защитные барьеры, тем острее осознают хрупкость своих конструкций. Такое осознание ведёт к экзистенциальной усталости — состоянию, когда желание укрыться в самоизоляции конфликтует с жаждой признания.

Хотя все типы личности способны испытывать весь спектр эмоций, у меланхоликов они окрашены в тона трагического идеализма. Эмоциональный профиль, присущий им, не просто комбинация чувств, а философская система, где каждое переживание становится тезисом для размышлений о природе человеческого существования.

Эмоциональные профили типов личности

Несмотря на универсальность базовых аффектов (грусть, страх, гнев, радость), всегда несут на себе отпечаток уникальной аффективной матрицы — системы координат, заданной врождёнными нейродинамическими паттернами. Каждый тип существует в спектре доминирующих эмоциональных осей: флегматик (грусть-страх), холерик (гнев-грусть), сангвиник (радость-гнев), меланхолик (страх-радость). Эти оси формируют аффективно-когнитивный синтез, в котором сочетания эмоций не просто смешиваются, а вступают в диалектическое взаимодействие, порождая устойчивые поведенческие алгоритмы.

Эмоциональный ландшафт личности — это не пассивный фон, а живая динамическая система, определяющая:

— глубину реакций (от импульсивных всплесков до хронических состояний);

— способ передачи чувств (пассивность/активность эмоций);

— восприятие мира и когнитивные фильтры (интерпретация событий через призму доминирующих настроений).

В S-теории развития личности эта модель коррелирует с концепцией «несущей частоты» — базового эмоционального тона, на который наслаиваются ситуативные переживания. Именно этот тон обусловливает парадоксы поведения: агрессию холерика, маскирующую экзистенциальную грусть, или созидательный гнев сангвиника, трансформирующийся в социальную активность.

Таким образом, человек становится художником своей реальности, чья палитра ограничена врождённой матрицей, но бесконечно вариативна в нюансах.

Базовая оценка ситуации

При внимательном анализе нашего опыта и восприятия жизненных событий, можно заметить, что они, как правило, делятся на четыре ключевых категории. Каждая из этих категорий отражает уникальный контекст и особенности ситуации, которые в значительной мере определяют нашу реакцию и поведение.

Первая категория взаимодействий может быть охарактеризована как неформальные или личные ситуации. Это те особые моменты, когда мы общаемся и взаимодействуем с близкими нам людьми, будь то друзья, родственники или даже в моменты уединения с самими собой. Эти взаимодействия имеют ярко выраженный индивидуальный характер и часто переплетаются с нашими эмоциями, внутренними ощущениями и переживаниями. В неформальных ситуациях отсутствуют строгие рамки и регламенты. Мы можем свободно выражать свои мысли и чувства, не опасаясь осуждения или необходимости следовать установленным нормам. Такие взаимодействия формируются на основе личных предпочтений, доверия и эмпатии, что позволяет нам создавать неформальные договоренности, которые зачастую существуют подразумеваемо, без необходимости их формального обсуждения. Этим ситуациям присуща искренность и непосредственность, что делает общение более открытым и свободным. Мы можем позволить себе быть уязвимыми, делиться своими мыслями и чувствами, не опасаясь, что нас неправильно поймут или осудят.

В отличие от личных, формальные или социальные ситуации требуют от нас придерживаться определенного поведения и взаимодействия, основанного на установленных правилах и нормах. Эти обстоятельства могут возникать в различных контекстах, таких как профессиональная сфера, образовательные учреждения или общественная деятельность. В таких ситуациях мы вынуждены учитывать не только свои личные предпочтения, но и социальные ожидания, а также обязательства, которые накладываются на нас как на членов общества. Формальные условия подчеркивают нашу взаимосвязь с окружающим миром и обязывают следовать определенному этикету, который может включать в себя правила общения, соблюдение дресс-кода, а также другие требования, принятие которых считается нормой в данном контексте. Кроме того, в формальных ситуациях мы должны учитывать существующие законодательные ограничения и моральные нормы, которые регулируют наше поведение. Это может проявляться в таких аспектах, как соблюдение трудового законодательства на рабочем месте, следование учебным правилам в образовательном учреждении или уважительное отношение к участникам социальных мероприятий. Формальные обстоятельства выступают как основа для структурированного и предсказуемого взаимодействия, что, в свою очередь, способствует поддержанию порядка и гармонии в обществе.

Третья категория — это желаемые нами инициативные ситуации, которые мы стремимся создать или осуществить в своей жизни. В данном контексте особенно важную роль играют наша воля и стремления. Мы мечтаем о чем-то большем, планируем наше будущее и ставим перед собой амбициозные цели. Эти желания не просто абстрактные мысли — они становятся источником энергии и мотивации, помогая нам двигаться вперед, преодолевать преграды и воплощать наши мечты в реальность. Каждое желание выполняет роль компаса, направляя нас в нужном направлении и указывая на возможности, которые мы можем и хотим реализовать. В таких ситуациях мы не пассивные наблюдатели, а действующие лица, активно формирующие свою жизнь и обстоятельства. Мы становимся инициаторами взаимодействия с окружающим миром, принимая на себя роль доминирующего элемента, который задает тон и устанавливает свои правила игры. Это означает, что мы строим свои стратегии, принимаем решения и активно влияем на ход событий, проявляя свою креативность и волю. Мы строим не просто жизнь, а образ жизни, который отражает наши ценности, мечты и амбиции, активно трансформируя нашу реальность в соответствии с тем, что мы действительно желаем.

Вынужденные ситуации — это обстоятельства, которые возникают в нашей жизни под воздействием внешних факторов, часто оказывая на нас давление и создавая обязательства, которые мы не можем игнорировать. Эти ситуации нередко воспринимаются нами как навязанные со стороны, что может вызывать внутреннее сопротивление, недовольство и даже ощущение безысходности. Тем не менее, они бывают жизненно важными для нашего развития и функционирования. Когда мы сталкиваемся с вынужденными обстоятельствами, наша роль чаще всего становится реактивной: мы оказываемся в позиции, когда необходимо адаптироваться к новым условиям и требованиям. Это может быть реализация служебных обязательств, выполнение социальных ролей или решения личных проблем, для которых у нас зачастую нет выбора. В таких ситуациях мы вынуждены искать пути, чтобы справиться с внешним давлением, которое зачастую противоречит нашим желаниям и ожиданиям. Адаптация к вынужденным условиям требует от нас гибкости мышления и способности принимать и обрабатывать новую информацию. Нам необходимо развивать навыки, позволяющие справляться с незапланированными изменениями, находить выход из сложных ситуаций и находить баланс между нашими внутренними потребностями и внешними обязательствами. При этом обстоятельства часто могут не соответствовать нашим идеалам или планам, но они могут также открывать новые возможности для роста и самосовершенствования.

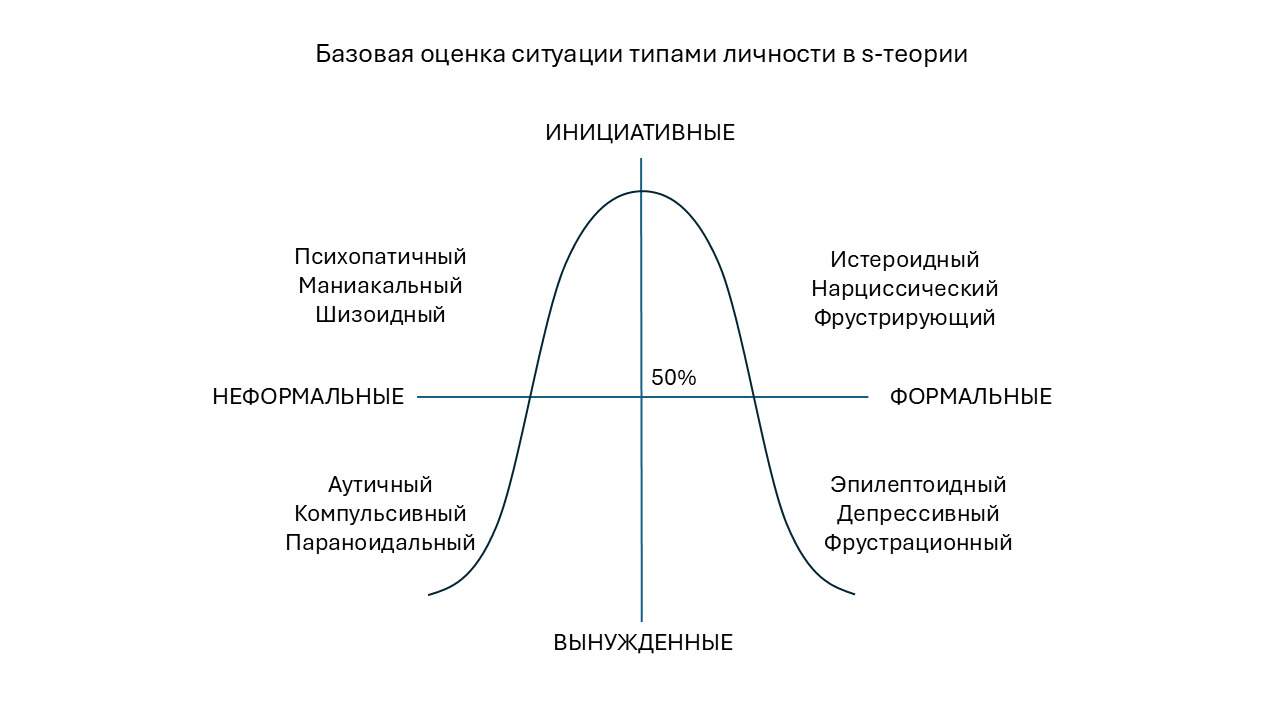

Категории событий представляют собой два взаимодополняющих континуума, которые отображают различные уровни выраженности ситуаций в нашей жизни. На одном конце первого континуума располагается понятие «неформальности», а на другом — «формальности». Это означает, что в зависимости от контекста взаимодействия мы можем наблюдать широкий спектр от свободных, неформальных отношений до строго регламентированных, формальных взаимодействий. Второй континуум основывается на оси, обозначающей степень «вынужденности» и «инициативности». Этот аспект подчеркивает, насколько активно или пассивно люди участвуют во взаимодействиях. На одном конце оси мы имеем ситуацию, где действия людей обусловлены внешними факторами или пассивным реагированием (вынужденность), в то время как на другом — ситуации, где взаимодействие происходит по собственной инициативе, по внутренней мотивации и без внешнего давления.

Взаимное пересечение этих двух осей формирует систему координат, которая позволяет более детально анализировать и описывать различные виды человеческих взаимодействий. На горизонтальной оси «X» располагается шкала от неформальных взаимодействий, характеризуемых свободой и гибкостью, до формальных, отличающихся четкими правилами и нормами. Вертикальная ось «Y» отражает процентное соотношение вмешательства вынужденности и проявления инициативности, показывая, насколько в конкретном взаимодействии выражен принудительный характер, а на сколько это является результатом личного выбора и стремления.

Таким образом, данная модель предлагает систематизированный и упорядоченный подход к анализу человеческого поведения и взаимодействия. Она предоставляет возможность глубже понять сложные и порой тонкие аспекты межличностных отношений, а также индивидуальные реакции на различные ситуации. Модель позволяет выявлять корреляции между типами личности, согласно S-теории, помогая выявить специфические характеристики и особенности, присущие каждому из этих типов.

Важно отметить, что в рамках данной модели каждая ситуация может быть оценена как комбинация двух основных факторов, что дает возможность более точно понять, как различные типы личности реагируют на те или иные обстоятельства. В результате этого анализа формируются четыре ключевые группы оценки поведения:

— Вынужденно-неформальная — данный тип подразумевает, что поведение человека определяется внешними обстоятельствами, прописанными на уровне законов выживания, но сохраняет некоторую степень гибкости и самостоятельности в реализации своих потребностей.

— Неформально-инициативная — здесь наблюдается активная инициатива, при этом действия человека не строго регламентированы, позволяя ему демонстрировать креативность, оригинальность и отсутствие границ.

— Инициативно-формальная — в этом случае личность проявляет инициативу, но делает это в рамках установленных норм и правил, что придаёт её действиям структуру и предсказуемость, но привносит в это оригинальность и собственное влияние.

— Формально-вынужденная — этот тип характеризуется стремлением к соблюдению общественных правил и норм, где поведение человека определяется внешними требованиями и ограничениями, оставляя мало пространства для инициативы, чаще ощущая себя под гнетом социального давления.

Эта классификация позволяет глубже понять индивидуальные особенности личностей, она предоставляет инструменты для интерпретации их реакций в различных контекстах, в частности неосознаваемую первую реакцию на внутреннюю базовую оценку любой ситуации, как той, что принадлежит к их сектору. Ведь нахождение именно в такого рода ситуациях представляется людям, соответствующих типов личности, как максимально трудные и пугающие обстоятельства жизни.

Фрустрационный тип личности воспринимает каждую жизненную ситуацию через призму формальности и вынужденности. При столкновении с любой новостью или предложением его первая мысль сводится к необходимости ограничений и следованию жестким правилам, которые, на его взгляд, диктует обстоятельство. Это стремление к соблюдению некоторого порядка сопровождается анализом возможных убытков и неудовлетворенности. Порой можно заметить, что на лице фрустрационного человека появляется кисло-уставшее выражение даже при самом простом предложении что-либо сделать. Эпилептоидный тип личности не принимает радости или удовлетворения; скорее, его внутренний голос сразу же подсказывает, что он будет вынужден жертвовать собой подчиняясь чужому доминированию и действовать по установленным нормам, даже если они кажутся туманными или неоправданными. Депрессивный же тип личности отказывается от своих желаний в пользу других людей в соответствии с ограничениями, накладываемыми обществом и подчиняясь давлению морали.

Шизоидные личности, напротив, склонны воспринимать ситуации через призму неформальности и инициативности, что порождает в них дух инициативы и азарт. Они легко увлекаются различными начинаниями, но часто оставляют за собой «кладбище» забытых хобби. Например, шизоидные женщины могут коллекционировать интересы, но не доводить их до конца; мужчины же зачастую останавливаются ещё раньше, на самой заре увлечений, не находя в них достаточного стимула. Маниакальные типы также подходят к оценке окружающей действительности с позиции «хочу», создавая собственные нормы и правила, игнорируя мнения или устои, которые присутствуют в обществе, но не согласуются с их внутренней «правдой». Психопатичные личности, в свою очередь, видят любую ситуацию как неформальную и инициативную, и для их сущности нет никаких формальных ограничений. Вся действительность крутится вокруг их желаний, которые являются единственно важными факторами.

Аутичные, компульсивные и параноидальные личности находят свои оценки ситуаций между вынужденными и неформальным. Хотя они ощущают отсутствие жестких социальных рамок, обязательность реакции на обстоятельства всегда сохраняется. Они способны формировать свои собственные нормы, но необходимость действовать остаётся приоритетной. Например, когда аутичный человек решает заняться уборкой и начать выбрасывать из дома все лишнее, выделяется особый момент — зачастую в помойку уходит больше чужих вещей, чем его собственных. В этот момент активной динамики они воспринимают ситуацию как неформальную и выражают свою волю, игнорируя границы частной собственности. Компульсивный человек нуждается в правилах, но действует абсолютно самостоятельно, а параноидальный ощущая тревожное принуждение со стороны других людей, остается независимым в своих решениях.

Истероидные и нарциссические типы, если бросить взгляд на их поведение, хотя и стремятся к своим желаниям в различных ситуациях, все же действуют в рамках формальностей с постоянной оглядкой на социум и общество. Истероидный тип личности постоянно жаждет внимания и активно вовлекается в социальную среду, где строгие роли и предписанные формы общения играют ключевую роль, но часто выражает это наперекор нормам. Нарциссических людей можно считать апологетами своего существования в обществе; они свободно «плавают» в социальной жизни, чувствуя себя центром вселенной. Фрустрирующий (гипертимный) тип, в свою очередь, часто находится в непримиримой борьбе с социальной структурой, анализируя её формальность и стремясь её разрушить, что в глазах окружающих добавляет ещё один штрих к его внутреннему стремлению к идеальному обществу.

В реальности любая ситуация может проявляться в разнообразных сочетаниях факторов, и каждое из них может быть воспринято по-разному в зависимости от личного опыта и эмоционального состояния человека. В этом контексте мы воспринимаем ситуации сквозь призму нашего личного восприятия, которое часто обусловлено страхами и ожиданиями. Когда мы сталкиваемся с ситуацией, которая действительно угрожает нашему внутреннему ощущению безопасности или эффективности, она вызывает у нас значительный стресс. Такой стресс особенно остро ощущается в обстоятельствах, которые соответствуют нашему «квадрату» — области, где мы чувствуем себя не комфортно и не уверенно.

Для людей, фрустрационного типа, особенно неприятными являются ситуации, которые предъявляют строгие требования и где все должно быть выполнено корректно и с соблюдением формальных норм. В таких обстоятельствах они могут чувствовать себя наиболее уязвимыми и неспособными справляться с давлением.

Компульсивные личности, с другой стороны, испытывают тревогу и беспокойство, когда оказываются в неформальных условиях. Отсутствие четких инструкций и предписаний создает для них атмосферу неопределенности, что усиливает их дискомфорт. Они чувствуют себя неуверенно и не имеют опоры на привычные механизмы контроля, что приводит к ухудшению их состояния.

Таким образом, в тех ситуациях, которые попадают в наш «квадрат» — область, где мы не ощущаем свою компетентность и эффективность, это создает для нас чувство беспомощности и фрустрации, так как мы сталкиваемся с ограниченными возможностями и высоким уровнем стресса.

Если максимально трудная ситуация может быть описана как «ситуация из своего квадрата», то максимально легкая и при этом позволяющая нам проявить нашу эффективность в решениях находится на противоположном конце по диагонали от нашего сектора. Такая ситуация предполагает, что мы продолжаем воспринимать её через призму нашего собственного опыта и понимания, что позволяет нам действовать с высокой степенью эффективности.

Например, Фрустрационный тип в ситуации, которая характеризуется желанием полным свободной воли всех вовлеченных сторон и отсутствием каких-либо жестких формальностей, становится максимально деятельным и эффективным. Фрустрационный, входя в ситуацию отсутствия структуры, действует так, что она как бы сама по себе начинает обретать определенные очертания, добавляя элемент организации и системности. Эти люди учитывают потребности окружающих, создавая некую осознанную, но не давящую структуру. В таких условиях люди с фрустрационным стилем взаимодействия могут проявлять наибольшую эффективность, так как они работают в обстановке, где их личные цели и инициативы могут реализовываться без лишнего формального бремени.

Шизоидный тип личности, напротив, с легкостью принимает формализованные ситуации, где действуют жесткие нормы и правила (например, офисная среда с расписанием, пропускным режимом и обязательной отчетностью). Для шизоидного такие формальности могут восприниматься как обременительные и несущественные. Он склонен игнорировать их в пользу своих собственных желаний и предпочтений. В результате шизоидный подход позволяет ему интуитивно «взламывать» установленную систему и находить в ней альтернативные способы достижения своих целей, обходя формальности и минимизируя давление стандартов, которые могут быть источником стресса. Таким образом, шизоидный тип находит пути для реализации своих замыслов, не позволяя жестким рамкам ограничивать его креативность и свободу действий.

Нам важно понимать, в каком контексте мы находимся, чтобы адекватно реагировать на ситуации и возможности, которые возникают на нашем жизненном пути. Наша встроенная система оценки любой ситуации, окрашивая нашу жизнь в привычные тона, создает платформу для характерных действий, выборов и переживаний. Осознание этих различных аспектов позволяет нам глубже понять самих себя и производить более эффективные взаимодействия с миром вокруг нас.

Излюбленные психологические защиты

Небольшое отступление-вступление

Изучение корреляции между типами личности и механизмами психологических защит открывает новые грани в образах этих личностей. Каждый тип использует свои уникальные способы справляться с внутренними конфликтами, сохраняя свою индивидуальность и при этом стараясь вписаться в окружающий мир, что, безусловно, делает человека более адаптивным и устойчивым в условиях жизненных трудностей. Понимание этих механизмов позволяет не только углубить знания о человеческой психике, но и применять эти знания на практике в процессе психотерапии, но позвольте мне небольшое хулиганство. Я сам прекрасно помню, как в свое время засыпал над учебниками по психологическим защитам. Да и в процессе написания этой книги так устал от выверенного информационного подхода, что тему психологических защит решил написать образно, как «поэму в прозе», чтобы вы не спали над учебником. Приступим.

Тени и зеркала: как душа защищается от самой себя

Психология, словно мореплаватель в океане неизведанного, год за годом прокладывает путь сквозь туманы человеческой души. Её карты — всё точнее, компасы — всё совершеннее, но глубины психики продолжают манить загадками. Среди них — таинственный архипелаг типов личности, где каждый остров обладает своими ландшафтами, климатом и законами. Но чтобы понять эти миры, нужно разгадать их защитные ритуалы — невидимые щиты, которые сознание возводит на границах внутренних бурь.

Психологические защиты рождаются в театре бессознательного, где личность играет роли, прячет маски, тушит пожары конфликтов. Они — как ветви древнего дерева, выросшего из семян, посеянных ещё Зигмундом Фрейдом. Именно он, пионер психоанализа, первым заговорил о том, как душа бежит от собственных противоречий: через вытеснение, отрицание, сублимацию и т. д. Его дочь, Анна Фрейд, превратила эти интуиции в стройную карту, где каждый защитный механизм стал тропой, ведущей сквозь дебри тревоги. Она показала: то, что кажется слабостью — гнев, зависть, страх — на самом деле бунт инстинкта самосохранения, попытка уберечь хрупкое «Я» от столкновения с невыносимым.

Современная S-теория развития личности делает следующий шаг. Она разделяет человечество на 12 психологических типов — не как клетки классификации, а как 12 уникальных языков, на которых душа ведёт диалог с миром. Каждому типу свойственна своя мелодия защит: одни спасаются бегством в рационализацию, другие прячутся в фантазиях, третьи превращают боль в сарказм. Но за этим разнообразием — общий закон: защита всегда отражает ландшафт личности.

Возьмём, к примеру, эпилептоида с его ригидной крепостью сознания или истероида, чьё «Я» растворяется в ярких масках, словно хамелеон на пёстром ковре эмоций. Эти механизмы редко действуют в одиночку — они сплетаются в целое, как реки, сливающиеся в единый поток. Да, все типы используют весь спектр защит, но ключевые из них становятся судьбоносными. Они определяют, станет ли человек заложником собственных иллюзий или превратит защиту в мост к росту. Как горные ручьи, рождающиеся из одного источника, но формирующие разные долины, предпочитаемые защиты направляют течение жизни личности. Одни несут её к океану самореализации, другие заводят в болота невроза. И задача психологии — не просто описать эти потоки, но научить человека слышать шёпот своего бессознательного — того самого, что прячется за фасадом рациональных объяснений и благородных поз. Ведь понять защиту — значит увидеть, как душа, словно искусный скульптор, лепит себя из боли и страха, глины опыта и мрамора воли. А понимание излюбленных защит для каждого типа личности поможет нам в этом.

Механизм реактивного образования у аутичного типа личности

Для человека аутичного склада мир подобен хрупкому витражу, где каждый звук, взгляд или прикосновение рискуют обрушить лавину ощущений. Чтобы устоять под этим натиском, психика создаёт причудливые зеркала — реактивное образование. Это не просто защита, а алхимия превращения: страх становится навязчивой улыбкой, потребность в одиночестве — театральной общительностью, а раздражение — сладковатой пассивностью. Словно алхимик, бессознательное смешивает противоположности, пытаясь из свинца тревоги выковать золото социальной приемлемости. Аутичный ум, тонко настроенный на волны сенсорных сигналов, часто сталкивается с парадоксом: тело кричит «беги!», а общество шепчет «оставайся». Внутренний дискомфорт — будто стая трепещущих птиц за ребрами — находит выход в гипертрофированных реакциях. Страх отвержения, подобный ледяному ветру, оборачивается демонстративной открытостью: человек заливается смехом на вечеринке, хотя каждый нерв зовёт его в тишину. Это не лицемерие, а крик души через маску — попытка заменить непонятные миру сигналы универсальным языком жестов.

Конфликт между глубиной и поверхностью становится ежедневным ритуалом. Представьте: в шумном кафе, где гул голосов бьёт по вискам, как наковальня, аутичный человек вдруг из отстраненного молчуна превращается в «душа компании». Он шутит, раздаёт комплименты, берёт инициативу — но за этим фасадом прячется смятение ребёнка, потерявшегося в толпе. Его истинное «Я» кричит изнутри: «Я задыхаюсь!», но вместо этого язык произносит: «Как здесь весело!». Даже агрессия, вспыхивающая при нарушении границ, тушится на лету, превращаясь в уступчивость — словно пламя, задутое ветром. Реактивное образование здесь — не просто щит, а сложная система мимикрии. Как хамелеон, меняющий цвет под среду, человек аутичного типа усваивает шаблоны: «Люди улыбаются, когда им больно», «Молчание — признак грубости». Эти правила становятся броней против травм прошлого. Лучше сыграть роль удобного, чем снова услышать: «Ты странный», — решает бессознательное, зашивая подлинные эмоции в мешки гиперкомпенсации. Но цена такой адаптации — двойное бытие: днём — оживлённая марионетка, ночью — разбитое зеркало, собирающее осколки усталости.

Постоянная игра в «обратные эмоции» истощает, как бег по зыбкому песку. После социальных контактов наступает расплата: нервный смех сменяется истерикой в подушку, показная активность — ступором перед стеной. Тело, ставшее склепом для непрожитых чувств, мстит мигренями, спазмами в шее, дрожью в руках. Формируется ложное Я — коллаж из чужих ожиданий, где под слоями масок теряется собственный голос. Реактивное образование у аутичного типа — это танец на лезвии между выживанием и самоотречением. Каждое «я в порядке» становится кирпичиком в стене, отгораживающей его от мира. Но иногда, в редкие моменты тишины, за этой стеной слышен шёпот: «А если показать себя настоящего?». Возможно, ключ к свободе — не в бегстве от уязвимости, а в мужестве признать: даже самые хрупкие эмоции имеют право на существование — без переодеваний и зеркал.

Механизм вытеснения в структуре психопатического типа личности

В контексте S-теории психопатичный тип характеризуется ярко выраженной склонностью к вытеснению — базовому защитному механизму психики. Суть его заключается в полном изгнании из сознания травмирующих воспоминаний, социально неприемлемых импульсов или эмоций, вступающих в конфликт с Я-образом или нормами окружения. У данного типа личности этот процесс обретает специфические черты, неразрывно связанные с его ключевыми особенностями: эмоциональной приглушённостью, дефицитом сопереживания и гедонистической ориентацией на сиюминутное удовлетворение потребностей, игнорируя долгосрочные последствия.

Формирование вытеснения у психопатических личностей может служить компенсаторным ответом на ранний опыт эмоционального голода или насилия. Стремясь избежать невыносимых переживаний, психика конструирует «слепоту» к собственным страданиям, которая впоследствии проецируется на окружающих. Ребёнок, погружённый в атмосферу унижений, бессознательно хоронит волны гнева и стыда, которые, кристаллизуясь во взрослом возрасте, превращаются в ледяное равнодушие к чужой боли. Их вытеснение приобретает радикальный характер: агрессия, аморальные импульсы или воспоминания о причинённом ущербе не просто изолируются в подсознании, но исчезают из личного нарратива. Это создаёт почву для рационализации действий («Я просто действую эффективно») и культивации мифа о собственной безупречной логичности.

Нейробиологические исследования (включая работы Джеймса Блэра) раскрывают связь между психопатией и сниженной активностью миндалевидного тела — зоны, ответственной за распознавание страха и эмпатичные реакции. Подобная анатомическая особенность создаёт предпосылки для «идеального» вытеснения: отсутствие тревожности и эмоциональной привязанности упрощает блокировку дискомфортных состояний, словно стирая их из внутреннего ландшафта.

Адаптивный аспект: на первых этапах вытеснение позволяет психопатическому типу интегрироваться в социум, искусно воспроизводя социально одобряемые модели поведения. Свобода от угрызений совести наделяет его хладнокровной решимостью в кризисных ситуациях.

Дисфункциональный аспект: со временем законсервированные эмоции прорываются в виде немотивированной агрессии или садистических импульсов, когда подавленные влечения преодолевают барьеры сознания. Кроме того, неспособность к рефлексии закрепляет циклы саморазрушительных сценариев, напоминающих шелест незакрытых страниц прошлого, которые всё же отбрасывают тень на настоящее.

Регрессивный механизм в структуре истероидной личности

Личности истероидного типа личности мастерски владеют искусством бегства от реальности — их психика, как опытный режиссёр, переносит травмирующие жизненные сюжеты на подмостки внутреннего театра. Здесь, под куполом инфантильных декораций, разыгрывается драма регрессии: не тихое отступление, а яркий перформанс, где эмоции горят прожекторами, а ответственность растворяется в зрительском сочувствии. Это возвращение к детским ролям — не слабость, а бессознательная стратегия выживания, где мир снова должен кружиться вокруг их «Я».

Корни этого явления, уходят в ранние стадии эмоционального развития. Истероиды словно застывают на пороге взросления, сохраняя детскую веру в то, что они центр мироздания. Когда стрессы (конфликты, критика, выбор) обрушиваются, как внезапный ливень, их психика, лишённая зрелых «зонтиков», прячется под пледом архаичных паттернов. Как ребёнок, зажмурившийся от грома, они разыгрывают вечный сюжет «раненой птицы», навязывая окружающим роли спасителей из старой сказки.

Маскарад регрессии проявляется в виртуозной игре с реальностью. Эмоции как театр абсурда: обмороки, обрывающие диалог на пике, рыдания с паузами для аплодисментов, мимика, преувеличенная до гротеска. Каждый жест кричит: «Смотрите! Я — живая трагедия в одном акте». Беспомощность как роль: внезапная «потеря» навыков («Я не справлюсь без вас!»), дрожь в голосе, взгляд, застывший в немом вопросе. Взрослая маска спадает, обнажая лицо ребёнка, который давно вырос, но боится в это поверить. Тело как кукла-марионетка: кулачки, прижатые к щекам, обиженно сложенные бантиком губы, позы, словно срисованные с детских рисунков. Немая пантомима, где каждое движение шепчет: «Полюбите меня маленьким». Болезнь как метафора: внезапная немота, «парализованная» рука, спазмы — тело становится сценой, на которой разыгрывается крик о заботе.

Регрессия у истероидов редко бывает одиночной — она вальсирует с вытеснением («Я — океан нежности, во мне нет гнева!») и изощрённой рационализацией («Это вы довели меня до слёз!»). В отличие от шизоидного бегства в тишину или параноидальных стен, их защита агрессивно театральна. Это не уход в пещеру, а разжигание эмоционального костра, вокруг которого должны собраться все, кто «обязан» тушить пламя.

Иллюзия спасения оборачивается клеткой: мгновенная выгода — волна участия, снисходительность, отказ от требований — вскрывает долгосрочную цену. Окружающие, уставшие от роли нянек при капризной «звезде», отступают в тень; карьера рассыпается, как песочный замок, ведь взрослые победы требуют навыков, которые у истероидного типа заменяются детскими сценами; отношения превращаются в цирк, где партнёр устаёт ловить летящие в него эмоциональные кинжалы, завёрнутые в банты слов и эмоций.

Регрессия для истероида — это маятник между спасением и пленом. Она дарит хрупкий комфорт колыбели, но крадёт билет во взрослый мир, где равенство рождается не из манипуляций, а из диалога. Их психика, как Феникс, вечно возрождается из пепла детских ролей, но так и не находит крыльев, чтобы взлететь над сценой собственного спектакля.

Механизм проекции у эпилептоидного типа личности

Эпилептоидный тип личности, словно часовой на страже собственного «Я», выстраивает вокруг себя мир, где царит порядок, а справедливость измеряется незыблемыми романтичными правилами. Его психика, подобная крепости с толстыми стенами, защищается от хаоса ригидностью мысли — неподвижной, как застывшая река, неспособной принять изгибы перемен. Вязкое болото аффектов удерживает его в плену старых обид, а жажда контроля превращает жизнь в бесконечную битву за власть над собой и другими. Эти черты, словно трещины в броне, делают его уязвимым перед внутренними бурями, где тени подавленных желаний — агрессии, зависти, жажды доминирования — рвутся наружу. Чтобы не признать их своими, эпилептоид обращается к древнему защитному механизму — проекции, превращая окружающих в зеркала, отражающие то, что он отказывается увидеть в себе.

Проекция здесь — не просто бегство от правды, а алхимия самообмана. Она рождается из разрыва между идеалом и реальностью: между маской «безупречного стража справедливости» и темными водами подсознания, где бурлят запретные импульсы. Сначала неприемлемое — гнев, мстительность, зависть — выталкивается в бездну бессознательного, как ненужный груз за борт корабля. Затем эти тени обретают плоть в других: коллега становится «интриганом», друг — «предателем», мир — ареной коварства. Каждое слово, жест, взгляд окружающих обрастают подозрениями, словно кривые зеркала, искажающие нейтральные события в угрозы. Разум, как усердный адвокат, находит «доказательства» — цепь умозаключений, где страх выдается за проницательность, а предубеждение — за мудрость.

Так запускается самопожирающий цикл: недоверие рождает конфликты, конфликты питают недоверие. Эпилептоид, обвиняя коллегу в «стремлении унизить других», не замечает, как его собственная зависть переодевается в мантию благородного гнева. Его критика, саботаж, язвительные замечания маскируются под борьбу за справедливость, а истинные мотивы остаются спрятанными даже от него самого. Эта защита редко приходит в одиночку. Рядом с проекцией шепчутся другие механизмы: реактивное образование — когда ненависть к человеку превращается в навязчивую опеку, словно яд, приправленный сахаром; рационализация — оправдание собственной агрессии безупречной логикой («Если я кричу, то лишь потому, что он эгоист!»); вымещение — сброс гнева на тех, кто не может дать отпор, как ураган, ломающий хрупкие деревья, избегая скал.

Проекция для эпилептоида — не просто щит, а часть его идентичности. Она скрепляет хрупкий образ «интеллигентного человека», не позволяя ему рассыпаться при столкновении с собственной противоречивостью. Но цена этой иллюзии — одиночество. Чем упорнее он проецирует тени вовне, тем уже становится его мир, пока реальность не превращается в театр врагов, заговорщиков и предателей. И тогда крепость психики, построенная для защиты, становится тюрьмой, где стражник и узник — одно лицо. У эпилептоидного типа проекция — это не просто защита, а способ сохранить целостность ригидного «Я-образа».

Механизм рационализации у компульсивного типа личности

Феномен рационализации у компульсивного типа раскрывается как изощрённый психологический танец между разумом и эмоциями, где логика становится щитом, а контроль — оружием против внутреннего хаоса чувств. Этот тип личности, словно архитектор невидимой крепости, возводит многослойные конструкции из умозаключений, тщательно маскируя трещины в фундаменте своего душевного равновесия. Глубинный механизм рационализации здесь напоминает алхимию самооправдания: неосознаваемые страхи, иррациональные импульсы и социально неприемлемые желания трансмутируются в стройные концепции, облачённые в мантию рациональности. Компульсивный ум, одержимый паттернами предсказуемости, превращает каждый жизненный выбор в математическое уравнение — «если Х, то Y», где эмоциональные переменные заменяются абстрактными константами.

Например, навязчивое стремление к безупречному порядку объясняется не бессознательной тревогой перед хаосом бытия, а «научным подходом к оптимизации пространства», а неумолимая требовательность к себе подаётся как «естественное следствие высоких стандартов профессионализма». Эмоциональный ландшафт такого человека напоминает замерзшее озеро: поверхность идеально гладка и прозрачна, но под толщей льда бурлят подавленные чувства. В процессе развития данная личность прошла этап, где спонтанность эмоций ассоциировалась с угрозой безопасности. Теперь каждое душевное движение подвергается мгновенной цензуре — гнев переформулируется как «стремление к справедливости», зависть как «здоровая конкуренция», а страх близости маскируется под «рациональный выбор в пользу автономии».

Функция этой защиты в контексте развития напоминает сделку с бессознательным: интеллект становится посредником между гипертрофированным «Супер-Эго» и мятежным «Ид». Создавая видимость тотального самоконтроля, человек сохраняет иллюзию целостности, но платит за это экзистенциальной раздвоенностью. Его подлинные потребности — в близости, отдыхе, спонтанной радости — оказываются заключены в клетку из псевдологических аргументов, как опасные звери в зоопарке рациональности. Каждая новая жизненная ситуация не проживается, а «решается» как математическая задача, эмоциональные конфликты не интегрируются, а архивируются в виде интеллектуальных схем. Это создаёт эффект «беличьего колеса души»: чем изощрённее рационализации, тем глубже бессознательная тревога, требующая новых логических доказательств собственной адекватности.

Механизм отрицания у маниакального типа личности

Маниакальный тип личности предстаёт как архитектор хрупкого эдемского сада, где каждое дерево взращено на почве иллюзий, а стены из радужного стекла защищают от вторжения суровой реальности. Механизм отрицания здесь — не просто защитный барьер, а целая система жизнеобеспечения, работающая с настойчивостью сердечного клапана. Личность, словно дирижёр в ослепительно белых перчатках, методично вычёркивает из партитуры своей жизни диссонирующие аккорды, заменяя их сладкозвучными фантазийными пассажами. Глубинная драматургия этого процесса раскрывается в танце сознания и бессознательного. Каждая угроза внутренней непогрешимости воспринимается как экзистенциальный ураган, способный смести тщательно выстроенные декорации величия. В ответ психика запускает сложнейший ритуал самообмана: факты перекрашиваются в цвета абстракции, критические замечания растворяются в эфире иронии, а жизненные трудности упаковываются в золотую фольгу временных недоразумений. Этот процесс напоминает работу реставратора, который, вместо восстановления фресок, замазывает трещины в штукатурке позолотой, создавая сияющую мимикрию благополучия.

Психологический ландшафт такой личности пронизан подземными реками вытесненной тревоги, которые на поверхности проявляются гипоманиакальными откровениями. Отрицание становится линзой, преломляющей реальность в калейдоскопе грандиозных проектов и эфемерных побед. Конфликты превращаются в «несущественные мелочи», ошибки — в «эксперименты», а эмоциональная уязвимость — в «ненужный сантимент».

В контексте S-теории этот механизм формируется как компенсаторный мост через пропасть детских травм, где признание собственной ограниченности когда-то было равносильно психологическому распятию. Каждое новое отрицание укрепляет панцирь персонализированной мифологии, где герой-эго ведёт вечный карнавал триумфа, через преодоление трудностей. Но цена этой защиты катастрофична: под весом накопленных иллюзий прогибаются балки эмоционального интеллекта, а зеркала саморефлексии покрываются патиной самообмана. Личность оказывается в ловушке собственного театра абсурда, где зритель, актёр и критик слились в одном лице, безжалостно аплодирующем собственной фантасмагории.

Этот защитный механизм, подобно ядовитой орхидее, питается страхом перед человеческой уязвимостью. Его корни уходят в глубинные пласты экзистенциального ужаса — признать себя обычным, подверженным ошибкам существом для маниакального типа смерти подобно. Поэтому отрицание трансформируется в алхимический процесс, превращающий свинец сомнений в золото мнимого всемогущества. Эта алхимия имеет обратную сторону: по мере нарастания отрицания реальность начинает мстить искажёнными проекциями, а внутренний мир превращается в зал кривых зеркал, где каждое отражение шепчет: «Ты бог».

Механизм расщепления у нарциссического типа личности

В душе нарциссической личности разыгрывается древняя мистерия раскола — не драма, а тихий апокалипсис, где «Я» дробится на осколки под тяжестью невысказанных «да» и непрожитых «зачем». Это не просто защита, а метафизическая ампутация: психика, словно испуганный хирург, отсекает части себя, которые кажутся недостойными величия. Расщепление здесь — не взрыв, а медленное расслоение, подобное растрескиванию позолоченной маски, в щелях которой годами копилась пыль уязвимости и стыда. Корни механизма уходят в туманный период развития, когда любовь выдавали по талонам за безупречность, за победы без поражений, за «гениальность» без права на ошибку. И тогда психика совершает чудовищный акт алхимии: превращает уязвимость в спесь, чтобы сохранить блеск. Страх несоответствия прячется под мантией превосходства, зависть выдаётся за презрение, а собственные недостатки тонут в океане чужих промахов.

Расщепление у нарциссического типа напоминает жизнь в дворце кривых зеркал. В одном отражении сияет «Я-божество» — существо из мифов, чьи достижения затмевают солнце, чьи слова — истина в последней инстанции, чьё существование оправдано поклонением. Этот образ лепится с тиранической точностью: поза отточена до королевской неприступности, взгляд охлаждён, как сталь, даже голос звучит, как приговор. Величие здесь — не качество, а щит, за которым прячутся все «неидеальные» части души. В другом зеркале корчится «Я-ничтожество» — комок стыда, неуверенности, «позорных» потребностей, которые никогда не признают. Это изгой, замурованный в катакомбах сознания бетоном отрицания: «Ты не имеешь права слабеть, сомневаться, нуждаться в других. Нужно переделать себя» — зона пустоты, где похоронена хрупкость. Нарциссическая личность учится жить на этой сцене, переключаясь между ролями, как актёр без антракта. Каждое проявление уязвимости (неудача, потребность в поддержке, сомнение) воспринимается как крах имиджа: «Если они увидят трещину — моя империя рухнет».

Защитный механизм проявляется здесь через сакральные ритуалы самообожествления. Подлинные чувства маскируются под демонстративную неуязвимость. Страх отвержения превращается в высокомерие: «Мне плевать на их мнение!». Одиночество — в избранность: «Обыватели не достойны меня». Даже поражения переписываются в мифы о предательстве: «Меня подставили». Тело становится инструментом для демонстрации совершенства. Спортивные подвиги, карьерные взлёты, социальные маски: «Если я не буду лучшим — я стану никем». Успех превращается в наркотик, которым заглушается внутренняя пустота. Каждая чужая победа переживается как личное оскорбление. «Коллега получил повышение — значит, я недооценён», «Друг купил машину — это вызов моему статусу». Грандиозность раздувается до космических масштабов, становясь клеткой, где душа задыхается от вечной гонки за «идеалом».

Нарциссическое расщепление — это застревание на стадии тотального самовозвеличивания, где уязвленная личность, не научившись принимать реальность, хоронит собственную человечность под обломками иллюзий. Защита оборачивается ловушкой: Люди вокруг не замечают, что общаются не с человеком, а с монументом из мрамора и папье-маше. Близость становится фарсом — ведь любить тут нечего, только бесконечную игру в «кумира» и «судью». В моменты тишины, когда исчезает аудитория, нарциссическая личность сталкивается с леденящим вакуумом. Без чужих восхищений, как без кислорода, она не может дышать — и тогда включается нарциссическая ярость: унижение других, саморазрушительный перфекционизм, сарказм как щит от правды. Даже достигнув вершин, человек не чувствует покоя — ведь аплодисменты адресованы не ему, а фантому «сверхчеловека». Это как получить Нобелевскую премию за открытие, которого не совершал, но уже не можешь остановить враньё, иначе рухнешь в бездну.

Расщепление для нарциссического типа — одновременно корона и кандалы. Оно даёт иллюзию бессмертия: «Если я буду безупречен — меня обожествят» и экзистенциальную легитимность: «Я существую, пока мной восхищаются».

Механизм компенсации у депрессивного типа личности

В сердцевине депрессивной личности, согласно S-теории развития, лежит трещина — невидимая рана, оставленная дефицитом безусловного принятия на ранних стадиях эмоционального созревания. Чтобы заполнить эту пустоту, психика возводит алтарь самоотречения: фасад бескорыстной заботы, за которым прячется истерзанное, отвергнутое истинное «Я». Это не просто защита, а грандиозный проект по замене собственных потребностей служением другим — скромным, невидимым, вечно благодарным. Корни компенсации уходят в «оральную» стадию развития, где депрессивная личность, словно мифологическая нимфа Эхо. От нее остался лишь голос, который навеки обречен повторять чужие слова. В S-теории развития личности эта фаза связана с нарушением права независимости: недостаток эмоционального отклика, подменённого условной любовью («Ты достоин внимания, только если…»), заставляет психику искать спасения в подмене и отказе от себя. Не сумев получить подтверждение ценности через подлинное признание, депрессивный тип создаёт культ жертвенности — храм, где приносит в жертву собственное «Я». Здесь, в святилище отрицания, возводится монумент «спасителя» — тёплый, незаметный, растворившийся в нуждах других.

Механизм компенсации можно представить как многоактную драму. Внутренний скульптор создаёт из детских обид образ святого страдальца. В этом образе есть всё: гипертрофированная ответственность, фантазии о незаменимости, культ «спасения» любой ценой. Каждая черта — это ответ на ранний укол отвержения: «Если меня не любили просто так, я стану незаменимым». Собственные желания, достижения и право на отдых — всё, что не вписывается в роль спасителя, методично исключается из внутреннего повествования. Депрессивное «Я» замещает страх ненужности манифестами о долге: «Мои потребности не важны — я должен спасать». Яркие вспышки самости — радость, гордость, амбиции — объявляются грехом. Психика, словно аскет, закапывает их в пустыне самоотречения. Алтарь требует кровавых даров: благодарности, зависимости других и признания «незаменимости». Каждое социальное взаимодействие превращается в акт спасения — собеседник должен стать либо жертвой, нуждающейся в помощи, либо судьёй, подтверждающим право на существование. Даже молчание окружающих депрессивный тип воспринимает как приговор: «Если я перестану быть полезным — я исчезну». Взгляд другого человека превращается в весы, которые должны показать: «Ты всё ещё нужен». Любая попытка заявить о своих нуждах воспринимается как измена идеалу. В ход идут: самобичевание («Я эгоист»), проекция («Они страдают из-за меня») и эмоциональное самоудушение («Мне и так хватает воздуха»).

Проявления компенсации напоминают танец тени на краю пропасти. Перфекционизм служения словно защищает человека, и каждое его действие — от поддержки друга до работы без выходных — становится доказательством его существования. Отдых воспринимается как предательство, и за ним следует вихрь самообвинений: «Если я праздную, значит, я подвёл». Эмоциональный коллапс в моменты одиночества приводит к тому, что человек, словно Атлант, внезапно «оседает под тяжестью неба». За фасадом стоицизма скрывается паника ребёнка, который вновь чувствует себя ненужным. Но признать это равносильно исчезновению. Под маской мученика бьётся сердце испуганной девочки, которая, стиснув зубы, шепчет: «Увидьте меня — не ту, что всегда помогает, а ту, что сама нуждается в помощи». Речь насыщается ритуалами оправдания: «Извини», «Не стоит благодарности», «Это мелочь». Даже достижения преподносятся как случайность: «Мне просто повезло». Страдания эстетизируются в подвиг: «Моя усталость — ничто по сравнению с их проблемами». Тело становится инструментом наказания: бессонные ночи у постели больного, отказ от еды «ради экономии», головные боли как плата за «эгоизм» желаний.

Личность, не пройдя инициацию принятия своей ценности, застревает в роли «вечного должника». Компенсация здесь — не просто защита, а метафизический бунт против экзистенциальной травмы: «Если мир не дал мне права просто быть, я куплю его кровью служения».

Трагедия компенсации — в её саморазрушающей цикличности. Краткосрочный выигрыш (благодарность, ощущение нужности) оборачивается экзистенциальным голодом. Близость подменяется сделкой: дружба — обязательством спасать, любовь — долгом терпеть, семья — тюрьмой без права на «я». За фасадом альтруизма скрывается ад — невозможность попросить, получить, присвоить. Одиночество становится платой за миф о спасителе. Помощь другим не приносит покоя, ибо служит не любви, а искуплению. Признание превращается в яд: «Хвалят не меня, а мою жертву».

Депрессивная компенсация — это договор Икара, где солнце истинных желаний заменено свечой долга. Компенсация для депрессивного типа — одновременно плащ и саван. Под его тканью можно чувствовать себя святым, но цена — вечный страх, что кто-то разглядит за горой добрых дел испуганного ребёнка, всё ещё ждущего, что его полюбят не за помощь, а просто за то, что он дышит.

Механизм подавления у параноидального типа личности

В царстве параноидального разума царит порядок, от которого стынет кровь. Здесь, в казармах сознания, каждое чувство марширует под барабанную дробь запретов, каждое желание досматривается на границе реальности, а непокорные мысли исчезают в казематах бессознательного, словно диссиденты в тоталитарном государстве. Подавление — не просто щит от тревоги, а стратегия выживания в мире, где тени кажутся заговорщиками, а тишина — затишьем перед штурмом. Это не бегство, а тотальная мобилизация: психика, как генерал, объявивший войну самой себе, обезвреживает внутренних «диверсантов» — страх, нежность, уязвимость — упреждающими ударами по собственным нервам. Истоки этой тирании контроля уходят в детские траншеи, где любовь была не убежищем, а полем боя. Ребёнок, чьи объятия зависели от условий («Будешь послушным — не накажу»), учился читать мир как шифрограмму угроз. Его эмоциональный ландшафт формировался под обстрелом двойных посланий: «Доверяй, но проверяй», «Жажди, но не смей просить». Так рождался парадокс: чтобы выжить в системе, где доверие — мина замедленного действия, а близость — игра в русскую рулетку, нужно было стать и солдатом, и военнопленным в собственной душе.

Подавление здесь обретает черты сакрального ритуала. Психика, словно сапёр на минном поле, методично перерезает провода любых переживаний, способных взорвать хрупкое перемирие с реальностью. Гнев, тоска по теплу, дрожь уязвимости — всё, что может выдать «слабину», — замуровывается в подвалах бессознательного. Цена этой операции — ампутация живых частей души, которые отсекаются ради спасения целого. Архитектура такого контроля напоминает бункер, возведённый на костях спонтанности. Его стены сложены из приказов: «Не смей дрогнуть», «Не показывай страх». Вентиляционные шахты — это рационализации, перерабатывающие тревогу в ледяные формулы: «Я не боюсь, я анализирую». Система наблюдения сканирует чужие взгляды, жесты, паузы в разговоре, выискивая признаки предательства. А в глубине, в ржавых контейнерах, хранятся подавленные желания — мины замедленного действия, готовые рвануть от одного неосторожного прикосновения. Психика, превратившаяся в осаждённую крепость, живёт по уставу военного времени. Эмоции десакрализируются, переводятся в разряд потенциальных перебежчиков. Даже невинный жест — вздох собеседника, случайная улыбка прохожего — запускает цепную реакцию подозрений.

Но главный враг параноидального разума — не внешние угрозы, а внутренний мятежник: та часть, что шепчет о покое, мечтает опустить оружие и позволить кому-то войти за стены без обыска. Ритуалы самоцензуры становятся священнодействиями. Эмоции проходят через фильтры стерилизации: грудь, сжимаемая обидой, выдаёт сухой кашель рационализации — «Это не боль, это стратегический расчёт». Желания, словно шпионы, меняют паспорта: жажда близости маскируется под «проверку лояльности», страх одиночества — под «анализ рисков». Тело превращается в форпост — мышцы застывают в броне напряжения, шея вытягивается, глаза прищурившись сканируют горизонт, а сердце бьётся как часовой на вышке. Даже мышление становится криптографом, шифрующим «опасные» импульсы в сложные интеллектуальные конструкции: ревность облачается в тогу логики, тоска — в философию стоицизма. Но в подвалах этой крепости, за решётками подавления, томится Внутренний Перебежчик — израненная часть души, что бьётся в истерике, царапает стены и кричит: «Пустите меня к свету!». Его голос заглушают, его лицо стирают из памяти, его существование отрицают с фанатизмом инквизитора.

Параноидальное подавление — это застывание в фазе вечной мобилизации, где личность, не сумевшая примирить доверие с мотивацией, хоронит свою человечность под бетоном гиперконтроля. Тело, ставшее полем боя, начинает саботировать хозяина. Подавленные слёзы взрываются мигренями, невысказанный гнев клокочет гипертонией, запретная усталость диверсией бессонницы. Иллюзия контроля («Я всё предусмотрел») оборачивается ловушкой: накопленное напряжение ищет выхода, заставляя видеть врагов в союзниках, угрозы — в случайностях, предательство — в молчании.

Механизм интерпретации у шизоидного типа личности

В царстве шизоидной психики царит титаническое противостояние между хаосом и идеалом. Здесь, в заснеженных высотах сознания, воздвигнута лаборатория — храм рациональности, где каждое переживание препарируется скальпелем анализа, эмоции кристаллизуются в геометрические формулы, а невыносимая какофония внутренних вибраций упорядочивается в симфонию концепций. Интерпретация — не просто щит от тревоги, а грандиозный собор, возведённый над бездной экзистенциального ужаса. Это алхимический акт трансформации: расплавленные волны чувств заливаются в формы логики, невыразимое обретает чертежи, а хаос, подобный взрыву сверхновой, сжимается в аккуратные галактики смысла.

Корни этого механизма уходят в «стадию эдипального противостояния» — эпоху, когда мир вторгался в душу ребёнка грубыми сапогами чужих ожиданий. Детские попытки контакта разбивались о ледяные стены непонимания: слёзы встречались насмешкой («Не реви — это глупо»), гнев — недоумением («Ты же мальчик, зачем злишься?»), а потребность в близости тонула в болоте гиперопеки. Так рождался экзистенциальный парадокс: желание соединиться с другими становилось угрозой для самого ядра «Я». Душа, как раненая птица, металась между жаждой тепла и страхом раствориться в нем, пока не нашла спасения в возведении неприступной цитадели — башни из слоновой кости, где вместо стражников дежурят учёные с блокнотами, а вместо окон — телескопы, направленные в бескрайний космос абстракций.

Интерпретация превращается в священнодействие, ритуал очищения реальности от её ядовитой спонтанности. Любое душевное движение — трепет влюблённости, холодок страха, щемящая нота одиночества — помещается в карантинный бокс анализа. Чувства, словно опасные образцы неизвестного вируса, исследуются в стерильных условиях: «Это не тоска, а экзистенциальная автономия», «Не ярость, а защита личных границ». Шизоидный разум, подобно астроному, составляющему карту тёмной материи, изучает собственные эмоции в чертогах собственного разума, через линзы отстранённости — чем больше парсеков между наблюдателем и наблюдаемым, тем меньше риск заражения непредсказуемостью. В этой параллельной вселенной интеллект становится кузнечным молотом, выковывающим из сырого железа переживаний изящные цепи дефиниций. Язык превращается в шлюз с кодовым замком, пропускающим в сознание лишь те чувства, что прошли денатурацию в кислоте логики.

Но за мраморным фасадом этой ментальной обсерватории бушует шторм. Интерпретация — это отчаянная попытка затянуть бездну архаичных страхов сетью рациональности. Страх быть поглощённым другим, ужас перед потерей контроля, паника от осознания хрупкости собственного «Я» — все эти демоны загоняются в клетки терминов. Каждая логическая конструкция становится гвоздём, вбиваемым в крышку гроба столь часто проявляющейся у них спонтанности: «Если я объясню слёзы — они перестанут обжигать», «Если найду причину страха — он станет управляемым».

Личность, не сумев примирить амбивалентность бытия (любовь и страх, близость и свободу), лепит из концепций идеализированную статую себя. Отношения с миром напоминают работу вирусолога в лаборатории повышенной опасности: люди классифицируются, чтобы дистанцироваться от их непредсказуемости; собственные поступки подвергаются рефлексивной цензуре; стихи пишутся как иллюстрация к философскому трактату, любовь к музыке объясняется через квантовую физику звука. Последствием становится жизнь в музее собственной души. Шизоид превращается в куратора экспозиции, где эмоции — заспиртованные экспонаты с этикетками вместо имён, отношения — квесты по расшифровке скрытых мотивов, а счастье — недоказанная гипотеза, требующая верификации. Экзистенциальная ирония в том, что, спасая «Я» от распада, интерпретация хоронит его живое ядро. Человек начинает напоминать переводчика, который, вместо того чтобы переживать поэзию, вечно роется в словаре метафор. Тело мстит за это предательство: мигрени грохочут протестом против умственных перегрузок, астма душит в объятиях невысказанных эмоций, бессонница становится бдением над гробом непосредственности.

Интерпретация — не просто защита, а грандиозный проект спасения от экзистенциального цунами, где единственным плотиком становится безупречная логика. Это не бегство от реальности, а её алхимическая трансмутация: невыносимая пульсация чувств переплавляется в хрустальные структуры истины и свободы, чтобы доказать, что даже в сердце безумия можно найти порядок.

Механизм идентификации у фрустрирующего типа

В психике фрустрирующего типа разыгрывается древняя трагедия метаморфоз — не поиск себя, а бегство от собственной тени в ослепительный свет чужих судеб. Идентификация здесь становится алхимическим обманом: личная трещина, дрожащая от стыда и страха, превращается в общественную пропасть, которую герой-спаситель якобы призван исцелить. Это не защита, а грандиозное представление на сцене коллективного бессознательного, где человек, словно одержимый шаман, призывает духов чужих масок, чтобы заглушить шепот своего подлинного «Я».

Корни этого механизма уходят в зыбкие воды эдипального периода, где ребёнок, словно актер без роли, метался между ожиданиями значимых Других. Любовь дарилась не за подлинность, а за идеальное исполнение сценария: «Будь сильным, как отец», «Ты можешь лучше». Так рождался парадокс: чтобы обрести признание, нужно было перестать существовать, растворившись в роли «идеального героя», «непогрешимого кумира». Фрустрирующий тип вынес из этого детского ада священный завет: «Личное — позорно. Вселенское — спасительно».

Идентификация становится для него способом воздвигнуть храм из чужих реликвий. Личная боль, как малая монета, мгновенно обменивается на валюту коллективной трагедии. Обида «Меня не оценили» раздувается до размеров мифа: «Ты презираешь всех творческих людей!». Это не эмпатия, а алхимия отчаяния — превращение свинца собственной уязвимости в золото всеобщего страдания. Фрустрирующий, подобно безумному режиссеру, ставит свою драму на подмостках мироздания, где каждое действие — жест титана, каждое слово — цитата из священного текста. Опоздание на встречу становится «битвой с системой», ссора из-за парковки — «крестовым походом за экологию», а забытый дома зонт — «жертвой ради великих целей».

Его жизнь превращается в коллаж из чужих биографий. Судьбы предков, подвиги исторических фигур, даже случайные истории из соцсетей — всё переплавляется в тигле идентификации. «Моя прабабушка голодала в войну» становится «Мы, выжившие, требуем правды!». Личное «я» тонет в океане «мы», как будто страх оказаться пустым местом можно заполнить осколками чужих заслуг. Тело становится полотном для чужих портретов: сегодня он — бунтарь с бородой Че Гевары, завтра — страдалец с взглядом Ван Гога, послезавтра — гений с позой Стива Джобса. Каждый жест репетируется перед внутренним судом истории: «Достоин ли я войти в пантеон великих?».

Конфликты обретают масштаб мистерий. Обычная ссора раздувается до столкновения архетипов: «Ты оскорбил не меня — ты объявил войну всем женщинам!». Любовь превращается в кастинг, где партнёр должен играть роль святого или злодея, но никогда — просто человека. Даже неудачи возводятся в ранг священных жертв: увольнение становится «гонением на пророков», развод — «предательством идеалов», а сгоревший пирог — «символом борьбы с мещанством».

Но за этим карнавалом масок скрывается экзистенциальная пустыня. Ночью, когда занавес иллюзий падает, фрустрирующий тип остаётся наедине с зеркалом, где вместо лица — белое пятно, как на стёртой монете. Его психика, подобно собору, построенному из украденных икон, полна эха чужих голосов, но лишена алтаря для собственной души. Восторг толпы на митинге гаснет в пустой квартире, оставляя послевкусие пепла. Тело, уставшее вечно изображать мраморного титана, бунтует: мигрени сбивают с ног «трибуна», экзема съедает «пророка», панические атаки разбивают монумент «народного героя».

Фрустрирующий тип, как Пигмалион наоборот, сам превращается в статую, высеченную из чужих мифов. Его трагедия — в ослепляющем свете прожекторов он не видит, что зрители давно разошлись, а на сцене остался лишь одинокий актёр, читающий монологи для пустого зала. Иллюзия совершенства рушится, обнажая пропасть: заимствованные чувства не греют, чужие победы не наполняют, маски прирастают к лицу, оставляя шрамы, в дрожащем шёпоте собственного имени, едва различимом в тишине опустевшего зала.

Механизм избегания у фрустрационного типа личности

В душе пассивного фрустрационного типа время замерло — не в порыве страсти, а в тягучем мареве вечного «сегодня-но-не-совсем-сейчас». Здесь царствует полуденный сон наяву: солнце застыло в зените, отбрасывая карликовые тени, ветер уснул в складках занавесок, а жизнь течёт густым сиропом, где каждое движение грозит прилипнуть к прошлому. Избегание становится не защитой, а священнодействием — ритуалом сохранения мира, в котором даже дыхание звучит слишком провокативно. Корни механизма уходят в «позднюю эдипальную фиксацию» — момент, когда ребёнок, как артист, сорвавшийся с трапеции, рухнул в сетку родительского равнодушия. Попытки любви разбивались о каменные лица: слёзы встречались с «Не ной», радость — с «Не шуми», а робкое «Посмотри на меня!» тонуло в ледяном «У тебя не получится, дай я сделаю». Комплекс Эдипа-Электры, не пройдя инициацию, застыл на стадии поражения — не взлёта, а падения в бездну, где желание быть увиденным превратилось в страх быть раздавленным. Душа, словно жемчужина в раковине, начала наращивать слои изоляции. Каждое «нельзя» становилось перламутровым пластом, каждое «молчи» — защитной оболочкой. Любовь превратилась в парадокс: чтобы сохранить связь, нужно было исчезнуть, стать прозрачным, как стёклышко на дне океана.

Избегание у этого типа личности — это возведение хрустального кокона, где стены сплетены из паутины «потом» и «может быть» — прокрастинация становится мантрой, заклинающей время остановиться. Фундамент замешан на глине самоотречения: «Мои мечты — ерунда», «Пусть другие живут за меня». Окна замурованы кирпичами отшельничества — физического («Одиночество — мой творческий дар») или эмоционального («Я с вами, но моя душа — в параллельной галактике»). Каждое «нет» здесь — не отказ, а колыбельная для тревоги. Конфликты растворяются в водах уступчивости, мечты консервируются в банках «на потом», а собственное «Я» прячется в чулане сознания, как старый фрак, который «уж слишком вычурен для этого мира».

Проявления избегания — это псалмы религии несуществования. Прокрастинация как духовная практика. Действия откладываются не из лени, а из священного ужаса перед смыслами, которые могут рухнуть, как карточный домик. Заполнить налоговую декларацию — значит признать: «Я есть». Написать книгу — рискнуть услышать: «Это не шедевр». Лучше бесконечно чинить карандаш, полировать стол, переставлять книги на полке — ритуалы, за которыми можно спрятаться, как за церковной исповедальней.