Бесплатный фрагмент - S-теория развития личности

Том I. Базовые положения и типологии

S-теория развития личности Базовые положения и типологии

Предисловие или несколько слов об истории S-теории

Вместо традиционного предисловия, я, Сергей Николаевич Шишков, как автор, хочу поделиться с вами историей создания S-теории развития личности. Это небольшое вступление станет некоторым моментом саморефлексии и возможностью выразить искреннюю благодарность всем тем, кто внес свой вклад в развитие этой теории. В процессе работы над S-теорией развития личности я осознал, как важно не только генерировать новые идеи, но и ценить тех, кто поддерживал и вдохновлял меня на этом пути. Каждый этап моей жизни был отмечен встречами с удивительными людьми, которые щедро делились со мной своими знаниями, опытом и мудростью.

Когда я начал работу над S-теорией в 1999 году, стремясь создать систему, способную объяснить сложные механизмы человеческой психики и личности и помочь в её развитии, мало кто представлял во что это вырастет. Тогда была написана статья «Шесть сюжетов для классики», посвящённая теме личных отношений. Концепция, предложенная в ней, была настолько сырой и наивной, что я рад тому, что статья не сохранилась. К счастью, я встретил множество единомышленников, которые поддержали меня в моих начинаниях. Их идеи и критика стали основой для формулирования мной ключевых концепций, которые впоследствии легли в основу S-теории. С момента появления названия «S-теория Развития Личности» началась новая глава в моей жизни. Я погрузился в изучение других теорий и методов, собирая информацию и проводя эксперименты в своей мастерской.

Я искренне благодарен каждому из тех, кто поверил в теорию и принял участие в разработках и исследованиях на разных этапах ее создания, за поддержку и вклад в общее дело. Каждый из этих людей внес свою лепту в развитие S-теории, и я надеюсь, что она продолжит вдохновлять и помогать всем, кто заинтересуется, в их стремлении к личностному росту и самосовершенствованию. Если вас интересует сама теория, можете безболезненно пропустить эту главу и перейти к основным идеям и концепциям, которые я с радостью представлю вам. Или давайте немного познакомимся с историей.

История создания разработанной мной, S-теории Развития Личности берет свое начало в 1999 году. В это время в мире психологии начали появляться новые концепции и идеи, в стиле интегративного подхода, которые вдохновили меня на создание собственной теории, способной объяснить сложные механизмы человеческой психики. В процессе работы было важно объединить различные подходы и наработки, чтобы предложить что-то новое и актуальное, что могло бы помочь людям в их личностном росте, но при этом не потерять что-то ценное найденное до нас. В то самое время был сформулирован один из основополагающих принципов: «Всё, что было придумано в психологии до нас и что сохранилось до наших дней, не может быть ошибочным. Если мы в чём-то расходимся, то искать ошибку следует в собственных утверждениях». Тогда же родилась концепция строения психики человека, получившая название «Кольцо восприятия» и «Теория 12 типов личности». На начальных этапах вся работа велась в основном в одиночку, в попытках структурировать известный материал, в осознании лакун неизвестного и их заполнения.

После нескольких лет напряженной работы и исследований в 2002 году родилось название, по форме синусоиды, ключевого графика типов личности, которое объединило все мои идеи и наработки — «S-теория Развития Личности». Это название стало символом нового подхода к пониманию личности и ее эволюции. С этого момента начались более глубокие исследования, в ходе которых у меня уже появилась команда единомышленников, и мы как одержимые трудились, спорили и изучали материалы других теорий, работали с различными специалистами из разных сфер жизнедеятельности, экспериментировали и собирали информацию. Мы проводили исследования и делали выводы, которые наполняли S-теорию новыми знаниями и практическими рекомендациями.

Практические исследования проводились мной на базе открытой экспериментальной психологической лаборатории «Мастерская личностного роста Шишкова Сергея», которая функционировала с 1999 по 2011 год. Это место стало настоящей площадкой для экспериментов и проверки новых идей и подходов. Каждый мог попробовать свои силы в самосовершенствовании и личностном развитии, работая над заданиями самостоятельно и встречаясь очно в группе каждый вторник. В 2002 году была создана «Психологическая Лаборатория Новый Проект» совместно с психологом Юлией Зотовой. Ее заинтересовал раздел, про 12 типов личности, и именно в него она внесла много существенных дополнений. В таком виде «Новый проект» действовал до своего распада в 2009 года. Зотова Ю. П. покинула проект и сосредоточилась на развитии своей версии S-теории.

И все же, в свое время, этот тренинг-центр привлекал внимание как профессионалов, так и людей, стремящихся к самосовершенствованию, и стал важным этапом в практическом развитии и применении S-теории. В «Психологической Лаборатории Новый Проект» проходили тренинги, семинары и практические занятия, которые позволяли участникам погрузиться в уникальную атмосферу личностного роста и самопознания. Эти мероприятия не только обогащали участников новыми знаниями и помогали справляться с личностными проблемами, но и способствовали обмену опытом между различными специалистами, создавая платформу для обсуждения и анализа актуальных вопросов психологии.

В результате активной работы тренинг-центра зародились несколько ответвлений и новых направлений, которые стали основой для других теорий. Участники, вдохновленные идеями S-теории, начали разрабатывать собственные подходы, основанные на принципах, предложенных нами. Эти новые направления влились в общую психологическую практику, предоставив дополнительные инструменты и методы для работы с личностью и её развитием. Таким образом, «Новый Проект» не только стал площадкой для разработки S-теории, но и способствовал возникновению новых идей, которые продолжили развиваться и эволюционировать в рамках более широкого психологического контекста.

В 2005 году, чтобы поддержать и развить S-теорию, был основан «НП НИИ Социальной Психологии и Психологии Развития Личности». Этот институт стал платформой для объединения высококлассных специалистов, таких как Олег Михайлович Сус и Дмитрий Сергеевич Шаповалов и многих других тех, которые внесли значительный вклад в развитие нашей теории. Генеральным директором института с момента его основания являлся Сергей Николаевич Шишков.

С 2006 по 2010 год в исследованиях активно участвовали коллеги из Литовской Республики в рамках Института Гармонической Личности (UAB «Harmoningos asmenybės institutas»), что свидетельствовало о растущем интересе к S-теории не только в России, но и за пределами нашей страны. Это сотрудничество обогатило S-теорию новыми идеями и подходами, расширив горизонты исследований в сторону коучинга и бизнес-технологий. Литовские коллеги привнесли в работу свои уникальные методики и практики, на базе европейской программы переподготовки и повышения квалификации «Бизнес-коучинг», что позволило интегрировать элементы корпоративного обучения и личностного роста в контекст S-теории, а элементы S-теории ввести в программу подготовки коучей. Это взаимодействие не только благотворно отразилось на S-теории, но и сделало её более доступной для широкой аудитории, заинтересованной в применении психологических знаний не только в личной жизни, а и в бизнесе и коучинге.

В 2009 году к команде разработчиков присоединились специалисты из Белоруссии — Мария Вашкевич-Василевская и Сергей Шлапак. Эти профессионалы принесли с собой новые перспективы и идеи в области «мимических особенностей типов личности» и телесно ориентированного подхода Бодинамики, что стало важным шагом в построении международной сети специалистов, работающих над общей целью исследования и продвижения S-теории развития личности. Их опыт и знания в области психологии, психотерапии и бодинамики, дополнили существующие подходы, что способствовало созданию более комплексной и многогранной теории.

Международное сотрудничество с коллегами из Литвы и Белоруссии стало важным этапом в развитии S-теории. Это взаимодействие не только насыщало теорию новыми взглядами и методами, но и создало прочные связи между специалистами из разных стран, стремящимися к общим целям. В результате таких усилий S-теория получила возможность интегрироваться в международное психологическое сообщество, что способствовало её дальнейшему развитию и популяризации. С каждым новым участником, присоединяющимся к команде, S-теория становилась все более востребованной. Так, например, в 2018 году к проекту подключились коллеги из Австрии: Дмитрий Коренев — основатель, организатор и идеолог Венского психологического центра «Наследие Фрейда» и Марина Ананко, что стало знаковым моментом для S-теории. Это сотрудничество открыло новые горизонты для обмена знаниями и опытом, позволяя интегрировать современные технологические подходы, мультиплатформенные решения и интернет методы в практику, связанную с развитием личности.

История создания S-теории — это не только история одного человека, но и история совместного творчества, обмена идеями и стремления к глубокому пониманию человеческой природы. S-теория продолжает развиваться и вдохновлять новых исследователей, открывая перед ними двери в мир человеческой психологии и личностного роста. Может быть, вы станете одним из таких замечательных людей. Мы, команда специалистов, благодаря своим усилиям и международному сотрудничеству, создали платформу, которая не только уже вошла в психологическую практику, но и стала основой для взаимодействия специалистов из разных стран. Эта история — яркий пример того, как личная страсть и стремление к знаниям могут привести к созданию, надеемся, значимой теории, которая продолжает влиять на людей и их развитие, помогая им на пути улучшения качества жизни и самосовершенствования.

Часть 1 «Теоретические основы S-теории»

Введение

Если вы хоть немного интересуетесь психологией, то знаете, что на сегодняшний день существует более 400 теорий личности, каждая из которых варьируется по степени проработанности и глубине теоретических оснований. Более того, этот процесс не останавливается: новые теории продолжают появляться, будь то пятифакторная модель или другие подходы. Работа не прекращается, и люди постоянно мыслят, исследуют и создают все новые психологические концепции. И вот возникает вопрос: зачем? Вроде бы уже существует множество различных теорий, так зачем создавать ещё одну? Почему нужно углубляться и развивать новые подходы? Я отвечу на этот вопрос другим вопросом: что даёт мне знание этих теорий как человеку? И что это может дать мне как профессионалу? Каждая новая теория, каждая новая концепция — не просто очередная надстройка. Это возможность взглянуть на человека с другой стороны, увидеть его многогранность и сложность. Каждая теория предлагает свои инструменты и методы, которые могут быть полезны в определённых ситуациях и применимы в практике. Даже если человек хорошо знаком с классическими подходами, такими как теории Фрейда или Юнга, и является их последователем, новые модели могут предложить уникальные перспективы и способы понимания человеческой природы и поведения.

Кроме того, в мире, который постоянно меняется, важно иметь возможность адаптироваться и находить новые решения для новых условий бытия. Психология, как наука, должна эволюционировать вместе с обществом, учитывая новые данные и меняющиеся реалии. Поэтому создание новых теорий — не просто академическая игра. Это необходимость, которая позволяет нам лучше понимать себя и окружающих, находить пути к личностному росту и улучшению качества жизни. Так что, несмотря на обилие существующих теорий, каждая новая концепция вносит свой вклад в общую картину. Это шаг к более глубокому пониманию человеческой природы, к более эффективным методам работы с личностью. Вот такой теоретической интегративной концепцией и является S-теория развития личности.

Одной из центральных задач S-теории является самотипирование — процесс, который позволяет людям осознать и идентифицировать свой тип личности. В современном психологическом дискурсе часто подчеркивается важность принятия себя, однако, нередко возникает вопрос: как именно это сделать? В S-теории этот процесс представлен с удивительной ясностью и конкретностью. Приняв свой тип личности, мы начинаем принимать и самих себя, что становится основой для дальнейшего личностного роста и развития.

Самотипирование — не просто теоретическая концепция, а значимый и важный шаг на пути к самопринятию. Оно предполагает глубокое осознание своих черт, склонностей и реакций, что позволяет нам лучше понять, кто мы есть на самом деле. Стоит отметить, что названия типов личности в S-теории могут вызывать определенное недовольство или дискомфорт у многих людей. Например, кому захочется с гордостью признавать себя истероидом или психопатичным? Эти ярлыки могут восприниматься как негативные, что затрудняет процесс самопринятия. Тем не менее, именно с момента определения своего типа личности начинается подлинное принятие себя. Это может быть непростым этапом, так как для многих людей осознание своих недостатков и особенностей может быть болезненным. Приняв свой тип, мы получаем возможность взглянуть на себя с новой перспективы. Мы начинаем осознавать, что наши реакции и поведение — не просто случайные проявления, а закономерные следствия нашего внутреннего устройства. Согласившись с тем, что мы имеем определенные черты, мы можем начать работать над собой, улучшать те аспекты, которые нас не устраивают, и развивать сильные стороны. Этот процесс самотипирования становится основой для дальнейшего личностного роста и позволяет нам более гармонично взаимодействовать с окружающим миром. В итоге самопринятие ведет к более глубокому пониманию себя, что, в свою очередь, способствует улучшению отношений с другими людьми и повышению качества жизни в целом.

На начальных этапах изучения S-теории многие сталкиваются с тем, что типировать других людей оказывается значительно проще, чем самих себя. Это связано с тем, что мы имеем более объективное восприятие окружающих, тогда как собственные черты и реакции часто затуманены внутренними предвзятостями и эмоциональными привязками. Наибольшие трудности возникают именно при попытке охарактеризовать свой собственный тип и типы самых близких людей. Мы знаем их слишком хорошо, и это знание может мешать объективной оценке. Эмоциональная близость и личные переживания создают искажения, которые затрудняют процесс типирования.

В S-теории также вводится понятие динамик — состояний, в которых человек может находиться, а также причин, вызывающих эти изменения. Эти динамики подробно описаны в книге «Динамики личности: Тень, невроз, психоз и прочие радости». Примечательно, что динамики эго-состояний можно подвергнуть математическому анализу, что позволяет глубже понять закономерности человеческого поведения. Каждый человек обладает одним основным типом личности, но в зависимости от обстоятельств он может проявлять черты, характерные для других типов. Это означает, что, изменяя свои реакции в определенных динамиках, человек не меняет свой базовый тип, а лишь начинает вести себя так, как будто он принадлежит к другому типу личности. Такой подход открывает новые горизонты для самоанализа и самопознания. С пониманием динамик мы можем лучше осознать, как различные ситуации и эмоциональные состояния влияют на наше поведение и восприятие. Такое знание позволяет нам не только принимать себя такими, какие мы есть, но и работать над собой, развивая те аспекты, которые нам хотелось бы улучшить.

Также в S-теории утверждается, что самотипирование и принятие себя, только первый шаг на пути самосовершенствования и развития личности, главной целью является гармонизация своего типа личности. Этот процесс подразумевает стремление к более сбалансированному и целостному состоянию. Когда мы достигаем большей гармонии, многие внутренние травмы и конфликты начинают утихать, что делает нас менее «выпуклыми» с точки зрения типирования. Иными словами, чем ярче человек проявляет черты своего типа личности, тем дальше он находится от состояния гармонии. Яркая выраженность типа может свидетельствовать о наличии внутренних конфликтов, неразрешенных травм или чрезмерной привязанности к определенным реакциям, что затрудняет объективное восприятие как своей личности, так и взаимодействия с другими. С другой стороны, когда человек становится более сбалансированным и гармонизированным, типировать его становится значительно сложнее. Это происходит потому, что в его поведении начинают проявляться черты, характерные для других типов личности. Такой человек свободнее перемещается по динамикам и легче адаптируется к различным ситуациям, что делает его менее предсказуемым и более многогранным. Таким образом, гармонизация типа личности не только способствует личностному росту, но и обогащает взаимодействие с окружающими. Человек, достигший гармонии, способен легче понимать и принимать других, а также более эффективно справляться с жизненными ситуациями.

В S-теории человек рассматривается как целостная структура, в которой тип личности формируется под воздействием трех основных источников.

Первый из них — это то, что дано нам природой, а именно наша физиология. Эта физиологическая основа определяет наши биологические и генетические предрасположенности, которые могут оказывать значительное влияние на различные аспекты нашей жизни. Например, физиологические особенности могут влиять на нашу эмоциональную реакцию: некоторые люди могут быть более эмоционально восприимчивыми, в то время как другие — более сдержанными. Кроме того, физиология определяет уровень нашей энергии, что может отражаться на том, как мы воспринимаем и реагируем на окружающий мир. Люди с высокой энергетикой могут быть более активными и инициативными, в то время как те, у кого уровень энергии ниже, могут проявлять большую склонность к пассивности и размышлениям. Также физиологические аспекты влияют на общую восприимчивость к внешним стимулам. Например, некоторые люди могут быть более чувствительными к звукам, свету или другим сенсорным воздействиям, что может формировать их поведение и предпочтения. Таким образом, физиология служит основой, на которой строится дальнейшее развитие личности, и играет ключевую роль в том, как мы взаимодействуем с окружающим миром и воспринимаем его.

Второй источник формирования типа личности в S-теории — это окружающая среда, те условия, в которых мы живем, растем и развиваемся. Социальные факторы, культурные нормы и жизненный опыт, полученный в процессе взаимодействия с другими людьми, оказывают значительное влияние на нашу личность. Окружение, в котором мы находимся, может как поддерживать, так и ограничивать наше развитие. Например, поддерживающая среда, в которой ценятся индивидуальность и творчество, может способствовать раскрытию наших сильных сторон и развитию уверенности в себе. В таких условиях мы можем свободно выражать свои мысли и чувства, что способствует положительному самоощущению и укрепляет нашу личность. С другой стороны, ограничивающие условия, такие как строгие социальные нормы или неблагоприятная семейная обстановка, могут формировать определенные убеждения и поведенческие шаблоны, которые сдерживают наше развитие. Вот пример, если в детстве нам внушали, что проявление эмоций — слабость, мы можем вырасти с убеждением, что нужно скрывать свои чувства, что в дальнейшем может приводить к внутренним конфликтам и затруднениям в отношениях.

Кроме того, культурные нормы и ценности общества также играют важную роль в формировании нашей идентичности. Они влияют на то, как мы воспринимаем себя и окружающих, а также на наши цели и амбиции. В культурах, где высоко ценится коллективизм, люди могут формировать свою личность в контексте групповых интересов, в то время как в индивидуалистических культурах акцент может быть сделан на личных достижениях и самовыражении. Наша окружающая среда оказывает значительное влияние на формирование личности. Осознание этого влияния помогает нам понять, какие убеждения и поведенческие привычки мы приобрели в результате взаимодействия с миром.

Третий источник формирования типа личности в S-теории — наша собственная оценка и восприятие факторов, влияющих на нас. То, как мы интерпретируем свои переживания и как смотрим на себя и окружающий мир, играет решающую роль в формировании нашего образа «Я» — нашей идентичности. Наша внутренняя оценка формирует не только самоощущение, но и определяет, как мы взаимодействуем с окружающими. Например, если мы воспринимаем себя как успешного и достойного человека, это может способствовать более уверенным и открытым взаимодействиям с другими. В то же время негативная самооценка может привести к замкнутости и избеганию социальных контактов. Особенно важным является период раннего детства, когда закладываются основы нашего мировоззрения. Эти установки и убеждения оказывают длительное влияние на нашу жизнь, определяя то, как мы воспитываем себя, какие цели ставим и какие решения принимаем. В раннем детстве мы учимся реагировать на различные ситуации и формируем своё представление о мире, основываясь на опыте, полученном от родителей, сверстников и других значимых фигур. При этом мы начинаем принимать самостоятельные решения и формировать собственные суждения, что позволяет нам стать полноценными личностями.

Таким образом становиться очевидным, что тип личности складывается из взаимодействия трех компонентов: природных предрасположенностей, влияния окружающей среды и нашей внутренней оценки. Осознав, как каждый из этих факторов влияет на нас, мы можем более детально подходить к своему развитию, корректировать негативные установки и стремиться к гармонии. Кроме того, понимание этих источников открывает возможности для личностного роста и гармонизации. Мы начинаем осознавать, что можем влиять на свою жизнь и взаимодействия, принимая более активную позицию в формировании своих убеждений, желаний и целей.

Теоретические разделы в S-теории

S-теория представляет собой хитро переплетённую систему, состоящую из нескольких направлений и теоретических блоков, каждый из которых вносит свой вклад в общее понимание человеческой природы и взаимодействия с миром, людьми, с собой. Некоторые из них будут рассмотрены в этой книге, некоторые же мы выделили в самостоятельные произведения.

Первый блок — это теоретический концепт «торнадо сознания», который касается бессознательного. Этот аспект теории исследует, как бессознательные процессы формируют наше поведение, мысли и эмоции, а также как они влияют на наше восприятие мира. «Торнадо сознания» служит метафорой для описания врожденных механизмов, с которыми различные элементы нашего сознания и бессознательного взаимодействуют, а также как они связаны друг с другом, создавая сложные паттерны поведения, отношений, убеждений.

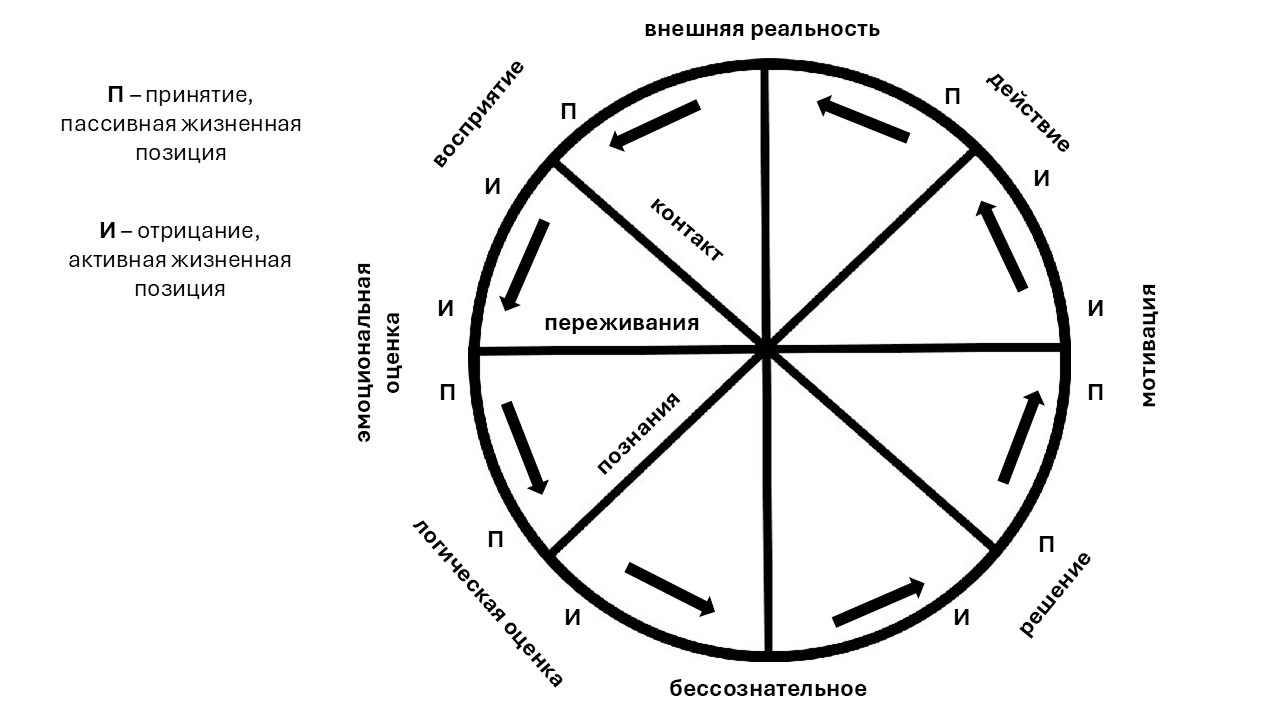

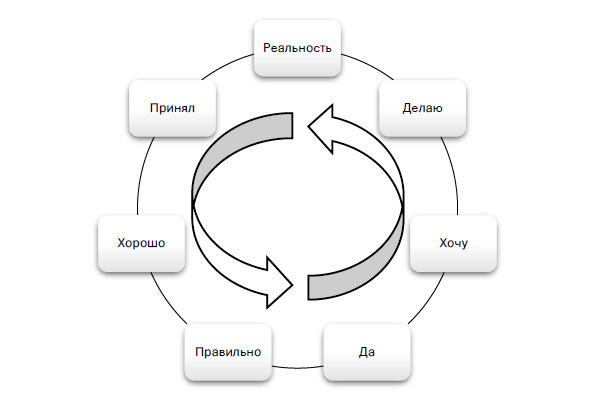

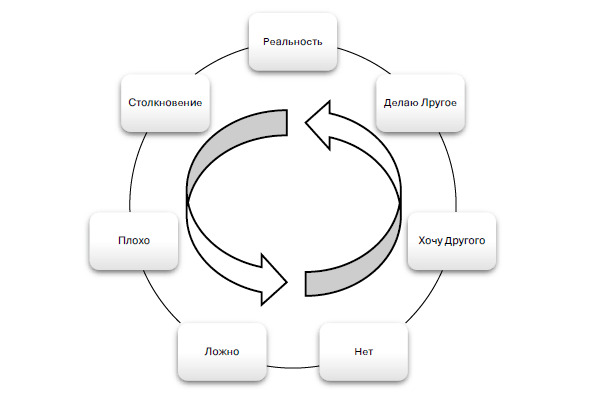

Второй блок S-теории называется «„Кольцо восприятия“» и представляет собой ключевую теоретическую разработку, которая служит единым объяснительным принципом для анализа и понимания различных жизненных взаимодействий и процессов. «Кольцо восприятия» позволяет рассматривать и систематизировать жизненные циклы и явления, как уже учитываемые, так и выходящие за пределы традиционной психологии, что делает его универсальным инструментом для анализа. «Кольцо восприятия» функционирует как модель, через которую можно проверить, вычислить и определить, как различные элементы взаимодействуют друг с другом в рамках любой структуры, будь то индивидуальная личность, группа людей, организация или даже более широкие социальные системы. Это позволяет исследовать, как восприятие и интерпретация событий влияют на поведение и взаимодействие людей. Практика показывает, что с помощью «Кольца восприятия» можно эффективно анализировать не только психологические явления, но и процессы в других областях, таких как бизнес, образование, искусство и даже наука. «Кольцо восприятия» помогает понять, какие закономерности оказывают влияние на принятие решений, взаимодействие в команде и общую динамику в группах, организациях, социумах.

Третий блок S-теории представляет собой типологии, которые включают типы индивидуальности, эго и личности. Наиболее значимой и объемной из этих типологий является типология личности, которая собирает в себе данные из всех остальных разделов, создавая целостное представление о человеческой природе и ее особенностях. Тип личности возникает на пересечении двух предыдущих типологий: типа индивидуальности и типа эго. Тип индивидуальности человека — это его уникальные черты, склонности и предпочтения. Он включает в себя особенности физиологии, темперамента и проявления нервной и гормональной систем, которые определяют, как человек реагирует на различные ситуации, какие у него есть таланты и как он предпочитает взаимодействовать с окружающим миром. Тип эго в S-теории описывает основные механизмы, с помощью которых мы представляем себя в обществе и общаемся с окружающими. Он включает наши ощущения собственного «Я», убеждения о себе и представления о том, как нас воспринимают другие. Эти предрасположенности формируют наше самосознание и влияют на наше поведение в различных социальных ситуациях, создавая соответствующие самоидентификации. Типология личности в S-теории становится основой для глубинного понимания человеческой природы, позволяя выявить разнообразие личностных проявлений и их взаимосвязь с бессознательными процессами и восприятием.

В этой книге рассматриваются только три основных раздела теории, за исключением разделов «Динамика типов личности», «Особенности парных отношений типов личности» и четвёртого блока, посвящённого возрастным кризисам.

Четвертый блок S-теории — концепт семилетних циклов развития, который охватывает жизненные циклы человека и рассматривает ключевые жизненные задачи, психологический возраст, возрастные кризисы и этапы развития. Согласно этой теории, человеческая жизнь делится на семилетние циклы, каждый из которых характеризуется определенными задачами и кризисами, которые необходимо решить для дальнейшего роста и развития. Каждый семилетний цикл представляет собой уникальный период, в течение которого человек сталкивается с определенными жизненными задачами, которые могут быть как трудными, так и легкими в реализации. Эти задачи могут варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей, окружения и других факторов. Некоторые задачи могут вызывать у человека значительные трудности и внутренние конфликты, требуя серьезных усилий и времени для их решения. Например, в одном цикле человек может столкнуться с серьезными проблемами, связанными с самоидентификацией или отношениями, в то время как в другом цикле он может легко справляться с изменениями и адаптироваться к новым условиям. S-теория описывает устройство этой системы и определяет, какие задачи для какого человека более значимы, в зависимости от его типа личности. Центральное место в этой концепции занимает идея о системе Больших возрастных кризисов, которые, подобно экзаменам в школе жизни, мы сдаём каждые семь лет. Такие задачи воспринимаются как естественные и интуитивные, что позволяет человеку развиваться в условиях обычной жизни.

Эта интеграция различных блоков теории создает мощный инструмент для анализа и понимания как индивидуальных, так и социальных явлений. Понимание типологии личности помогает не только в самопознании, но и в улучшении взаимодействия с окружающими, приводя к более гармоничным отношениям и более эффективному сотрудничеству в различных сферах жизни. S-теория предлагает целостный подход к изучению человеческой природы, который сочетает в себе как внутренние, так и внешние аспекты личности.

Базовые ключевые определения

Для того чтобы наше знакомство и обсуждение S-теории развития личности было продуктивным и понятным, важно установить общие рамки и договориться о значении основных понятий. Это позволит нам избежать недоразумений и создать четкую основу для дальнейшего анализа. В таком контексте мы обратим внимание на ключевые определения, которые станут основой для понимания рассматриваемой системы, что поможет нам глубже разобраться в ее концепциях и принципах, а также в их взаимосвязи с человеческой природой и поведением.

Характер

Что же собой представляет характер человека, помимо того, что он его характеризует? Характер можно рассматривать как ситуативное проявление психической структуры человека, которое определяет и отражает своеобразие его отношений, убеждений и поведения. Он формируется на основе взаимодействия стойких индивидуальных особенностей, образа эго и динамически меняющихся свойств личности. Характер включает в себя такие аспекты, как эмоциональная реакция на различные ситуации, способы взаимодействия с окружающими и личные ценности, которые человек придерживается в своей жизни проявленные в конкретный момент времени.

Характер проявляется в том, как человек реагирует на стрессовые ситуации, как строит отношения с окружающими и как принимает решения в различных обстоятельствах. Он становится видимым в конкретные моменты и может быть оценен только в контексте ситуации, в которой человек находится. Характер может варьироваться в зависимости от обстоятельств и условий, что позволяет личности адаптироваться к различным требованиям среды. Несмотря на эту изменчивость, в характере сохраняются определённые устойчивые черты, которые делают человека уникальным и отличают его от других. Эти устойчивые черты могут проявляться в привычных реакциях, предпочтениях в общении и подходах к решению проблем. Таким образом, характер является динамичным и многогранным аспектом психической структуры, который отражает не только индивидуальные особенности, но и способность человека адаптироваться к изменениям, сохраняя при этом свою идентичность. Для понимания этих характеристик взглянем чуть подробнее на устройство психической структуры.

Психическая структура

Психическая структура представляет собой сложный комплекс, который включает в себя три основных компонента: стойкие индивидуальные особенности, сравнительно постоянный образ эго и динамически меняющиеся свойства личности.

Стойкие индивидуальные особенности представляют собой те черты и характеристики, которые формируют уникальность каждого человека и остаются относительно стабильными на протяжении всей жизни. Эти особенности включают в себя темперамент, привычки, предпочтения и другие аспекты, которые связаны с нашей физиологией и определяют, как человек воспринимает мир и реагирует на него, исходя из этого. Они влияют на поведение, эмоциональные реакции и способы взаимодействия с окружающими. Эти особенности детерминированы типом индивидуальности человека, который включает в себя врожденные предрасположенности и уникальные черты, формирующие личность. Тип индивидуальности может определять, как человек воспринимает и обрабатывает информацию, как он реагирует на стрессовые ситуации и как строит свои отношения с другими. Например, некоторые люди могут быть более открытыми и общительными, в то время как другие могут предпочитать уединение. Стойкие индивидуальные особенности играют свою роль в формировании личностной идентичности.

Сравнительно постоянный образ Эго представляет собой центр осознания и самовосприятия, который человек формирует на основе своих убеждений, социальных идентичностей и жизненного опыта. Этот образ играет важную роль в том, как человек ориентируется в социальных взаимодействиях и как он воспринимает себя в контексте окружающего мира. Образ Эго помогает находить баланс между детерминированностью индивидуальности и стремительной адаптацией личности к изменениям в окружающей среде. Он включает в себя различные аспекты, такие как социальные роли, которые человек принимает на себя, а также внутренние убеждения о своих способностях и ценностях. Он формирует основу для самооценки и влияет на то, как человек воспринимает и реагирует на события в своей жизни. Хотя образ эго может изменяться, обычно это происходит медленно и под влиянием значительных жизненных событий или кризисов, таких как изменения в отношениях, профессиональные достижения или возрастные изменения. Образ эго имеет закономерности, соответствующие типу эго, который характеризует способы, которыми человек взаимодействует с окружающими и воспринимает себя в социальной среде. Эти закономерности могут определять, как человек справляется с трудностями, как он строит межличностные отношения и как адаптируется к новым условиям.

Динамически меняющиеся свойства личности представляют собой аспекты, которые могут изменяться в зависимости от обстоятельств, опыта и внешних факторов. Эти свойства отражают адаптивность личности и ее способность к изменениям в ответ на новые ситуации и обстоятельства, с которыми человек сталкивается в жизни. Они могут включать в себя типичные убеждения, эмоциональные реакции, поведенческие паттерны и способы взаимодействия с окружающими. Динамические свойства личности определяются особенностями типа личности и условиями жизни, в которых человек находится. Личность рассматривается как динамическая структура, представляющая собой комплекс психических законов, которые определяют, как человек проявляет себя по отношению к другим людям, миру и социуму в целом. Формирование личности происходит на протяжении длительного времени и может продолжаться практически до конца жизни человека. В процессе этого формирования личность адаптируется к новым условиям, осваивает новые навыки и меняет свои убеждения, что позволяет ей эффективно реагировать на изменения в окружающей среде.

Таким образом, психическая структура представляет собой комплексное взаимодействие трех компонентов: стойких индивидуальных особенностей, сравнительно постоянного образа эго и динамически меняющихся свойств личности. Такое взаимодействие позволяет человеку адаптироваться к изменениям в жизни, сохраняя при этом свою индивидуальность и поддерживая устойчивое самоощущение. Каждый из этих компонентов играет важную роль в формировании личностного опыта и в процессе реализации желаний и целей. Индивидуальные особенности обеспечивают основу для уникальности и предсказуемости поведения, образ эго помогает ориентироваться в социальных взаимодействиях и формирует самооценку, а свойства личности позволяют адаптироваться к новым обстоятельствам и кризисам. Все эти элементы, взятые вместе, формируют гармоничную психическую структуру, которая и представляет собой устройство человеческого индивидуума.

Личностный рост и Гармоничная личность

Личностный рост представляет собой процесс формирования и развития личности человека, который осуществляется через коррекцию первичного опыта, сбалансирование s-типичных особенностей, удовлетворение базовых потребностей, прохождение возрастных кризисов и освоение ключевых задач развития.

Коррекция первичного опыта представляет собой процесс, в рамках которого осуществляется работа с базовыми травмами, невротическими потребностями и негативными установками. Эти элементы могут существенно влиять на поведение и восприятие человека, формируя его реакции на различные жизненные ситуации. Основной целью этого процесса является осознание и переработка негативного опыта, который накапливается на протяжении жизни. Понимание причин своих переживаний и эмоциональных реакций позволяет человеку взглянуть на свою историю под новым углом. Освобождение от ограничивающих убеждений и эмоциональных блоков, возникающих в результате негативного опыта, открывает новые горизонты для личностного роста. Когда человек начинает осознавать и преодолевать эти внутренние преграды, он получает возможность жить более полной и насыщенной жизнью, что позволяет ему реализовать свой потенциал и научиться справляться с трудностями.

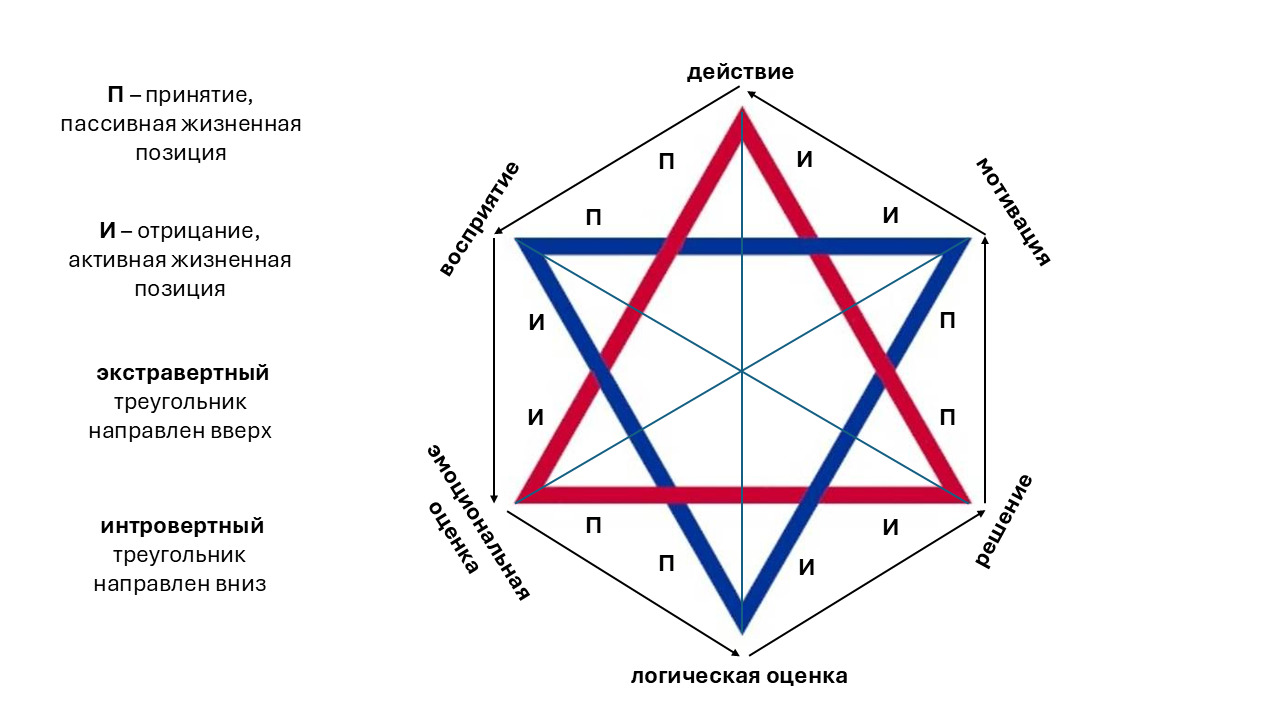

Сбалансирование s-типичных особенностей является тем аспектом личностного роста, который проявляется в смягчении черт, присущих определенному типу личности. Этот процесс направлен на то, чтобы создать более гибкую и адаптивную личность, способную эффективно взаимодействовать с окружающим миром. Сбалансирование позволяет человеку не застревать в жестких рамках своего типа, а развиваться, принимая во внимание различные аспекты своей личности. Одним из ключевых направлений сбалансирования является сближение активной и пассивной жизненных позиций. Это означает, что человек учится находить золотую середину между энергичным проявлением себя и умением принимать более спокойные и созерцательные подходы к жизни. Установление гармонии между интроверсией и экстраверсией также играет важную роль, она позволяет человеку адаптироваться к различным социальным ситуациям, не теряя при этом своей индивидуальности. Баланс помогает нам направить свое внимание на усилении рецессивных черт, которые могут быть подавлены доминирующими аспектами личности, что помогает, в свою очередь, раскрыть скрытые таланты и способности. В то же время ослабление доминирующих блоков в кольце восприятия способствует более сбалансированному восприятию себя и окружающего мира. Этот процесс позволяет человеку лучше понимать свои потребности и желания, а также развивать навыки, необходимые для успешного взаимодействия с миром, социумом, людьми, в результате, личность становится более целостной и адаптивной.

Качественное прохождение возрастных кризисов является обязательным аспектом личностного роста и развития. Эти кризисы часто сопровождаются негативными тенденциями, которые могут проявляться в виде эмоционального стресса, неуверенности или конфликтов. Способность человека самостоятельно преодолевать такие трудности при минимальной внешней поддержке свидетельствует о его внутренней силе и устойчивости. Важно, чтобы в такие моменты человек мог опираться на свои ресурсы и навыки, что позволяет ему сохранять структурную целостность своей личности. Успешное преодоление возрастных кризисов представляет собой значимый этап на пути к личностному развитию. Каждый кризис предоставляет уникальную возможность для самопознания и переосмысления жизненных приоритетов, ценностей и желаний. Этот процесс может включать в себя анализ своих эмоций, осознание своих потребностей и пересмотр жизненных целей. Кроме того, преодоление кризисов помогает развивать навыки эмоциональной регуляции и стрессоустойчивости. Эти навыки становятся важными инструментами, которые позволяют человеку справляться с будущими трудностями. Умение находить решения в сложных ситуациях и сохранять спокойствие в условиях неопределенности значительно повышает качество жизни. Кризисы, хоть и являются трудными периодами нашей жизни, являются катализаторами и процессами инициации для нашего личностного роста. Хотя успешное преодоление кризисов подразумевает самостоятельность, наличие поддержки может облегчить путь. Друзья, семья или профессиональные консультанты могут помочь человеку увидеть ситуацию под другим углом и предложить новые перспективы. Тем не менее, основная ответственность за преодоление кризиса лежит на самом человеке.

Освоение базовых задач развития личности играет свою роль в формировании адаптивных навыков, необходимых для успешного функционирования в разнообразных жизненных обстоятельствах. Эти навыки помогают человеку эффективно справляться с ситуациями, которые возникают на его пути, и адаптироваться к изменениям в окружающей среде. Без этих навыков может быть сложно достигать поставленных целей и строить гармоничные отношения с окружающими. Процесс освоения включает в себя работу над s-типичными застреваниями на возрастных задачах, которые могут стать препятствием для личностного роста. Эти застревания возникают, когда человек не может успешно справиться с определенными этапами своего развития, что затрудняет его способность адаптироваться к новым условиям. Неосвоенность таких задач может привести к чувству неудовлетворенности, тревоги и даже к более серьезным проблемам, которые мешают продуктивному существованию. Каждая возрастная задача требует от человека определенных навыков и умений. Например, в подростковом возрасте необходимо учиться строить социальные связи и принимать самостоятельные решения, в то время как взрослые сталкиваются с ситуациями, связанными с карьерой и семейной жизнью. Освоение этих задач требует не только усилий, но и готовности к изменениям. Работа над собой включает в себя саморефлексию, анализ своих действий и поиск новых подходов к решению проблем. Это может быть достигнуто через терапию, коучинг или самообразование, что позволяет человеку осознать свои слабые места и работать над их улучшением. Такой подход способствует развитию необходимых навыков и повышению уровня уверенности в своих силах.

В S-теории есть так же понятия «свойства личности» и «личностные навыки», которые играют ключевую роль в понимании индивидуальности человека и влияют на алгоритмы типирования. Хотя оба термина описывают характеристики, которые влияют на поведение и восприятие человека, они имеют разное происхождение и назначение. Именно эти характеристики создают тот уникальный набор личностных качеств, который мы чаще всего ассоциируем с собой.

Свойства личности представляют собой комплекс естественных черт и качеств, основанных на врождённых характеристиках. Эти свойства формируются на ранних этапах жизни и в значительной степени определяются генетикой и биологическими факторами. К ним относятся такие аспекты, как темперамент, эмоциональная стабильность, уровень экстраверсии или интроверсии, а также предрасположенности к определённым видам поведения и деятельности. Свойства личности коррелируют между собой, создавая уникальный профиль каждого человека. Например, высокая степень эмоциональной стабильности может сочетаться с низкой степенью открытости к новому опыту, что в свою очередь влияет на способы взаимодействия с окружающими.

В отличие от свойств личности, личностные навыки — комплекс приобретённых в процессе жизни черт и качеств, которые развиваются и формируются через обучение, опыт и взаимодействие в рамках как профессиональной деятельности, так и других видов, оказывающих деформирующее влияние на базовую личность, что делает их более подверженными изменениям, чем врождённые свойства личности. Эти навыки развиваются и укрепляются в процессе взаимодействия с окружающим миром, и их можно адаптировать в зависимости от обстоятельств. Личностные навыки могут включать в себя такие аспекты, как коммуникативные способности, умение решать конфликты, эмоциональная интеллигентность и другие, которые помогают человеку адаптироваться к различным жизненным ситуациям. Такие навыки могут компенсировать врождённую детерминированность свойств личности, позволяя человеку развиваться и изменяться в ответ на влияние среды и жизненные обстоятельства, приводя себя к балансу. Со временем личностные навыки могут войти в структуру личности и стать неотличимыми, для внешнего наблюдателя, от свойств личности. Это происходит, когда человек активно работает над своим развитием и применяет приобретённые навыки в повседневной жизни. Например, человек с врождённой интроверсией может развить навыки общения и стать более уверенным в социальных ситуациях, демонстрируя модели поведения более присущие экстравертам. В таком случае он не перестает быть интровертом, просто личностные навыки становятся частью его индивидуальности, изменяя его восприятие себя и окружающих. Навыки приобретаемые нами в процессе жизни и вошедшие в структуру нашей личности очень устойчивы и сохранны.

Проиллюстрируем этот тезис. При развитии деменции наблюдается прогрессирующее разрушение когнитивных функций, что затрагивает память, мышление и способность к обучению. Первыми разрушаются врождённые свойства личности, такие как, например, эмоциональная стабильность. Эти изменения могут привести к изменению поведения человека и его восприятия окружающего мира. Личностные навыки, которые были приобретены и укреплены на протяжении жизни, могут оставаться относительно неизменными. Человек, который всю жизнь работал преподавателем, имеет специфические навыками общения и может продолжать проявлять эти навыки даже при ухудшении когнитивных функций. Существует множество примеров людей с деменцией, которые сохраняют свои профессиональные навыки до самой смерти. Они могут продолжать взаимодействовать с близкими, использовать привычные фразы или даже выполнять определённые действия, которые были частью их повседневной жизни. Это может быть связано с тем, что личностные навыки, в отличие от свойств личности, не зависят от когнитивных процессов, а скорее связаны с эмоциональной и социальной памятью. Например, навыки, связанные с заботой о других или проявлением любви, могут оставаться активными, даже когда другие аспекты личности начинают угасать.

Таким образом, свойства личности и личностные навыки представляют собой два разных, но взаимосвязанных аспекта индивидуальности человека. Свойства личности — это врождённые характеристики, определяющие основные черты и предрасположенности, тогда как личностные навыки — приобретённые черты, которые помогают человеку адаптироваться и развиваться.

Личностный рост в рамках S-теории представляет собой процесс, который требует активного участия человека в работе над собой. Он включает в себя осознание своих потребностей и стремлений, а также готовность к изменениям и адаптации к новым условиям жизни. Без этого активного вовлечения невозможно достичь значительных изменений и улучшений в своей жизни. Процесс личностного роста может протекать естественным образом в формате обыденной жизни, даже если человек не задумывается о развитии своей личности, но часто остаётся незавершённым, так как требует постоянного самоанализа и стремления к самосовершенствованию. Чтобы достичь состояния гармонии, человек должен быть готов исследовать свои внутренние мотивы, преодолевать внутренние барьеры и открываться новым возможностям. Этот процесс может быть сложным и требовать времени, но именно он способствует развитию и углублению понимания себя. В результате успешного прохождения этого пути формируется гармоничная личность, которая обладает внутренней целостностью и сбалансированностью. Такая личность способна эффективно взаимодействовать с миром, адаптироваться к изменениям, реализовывать свои потенциалы и полноценно удовлетворять свои желания.

Торнадо сознания — система строения бессознательного

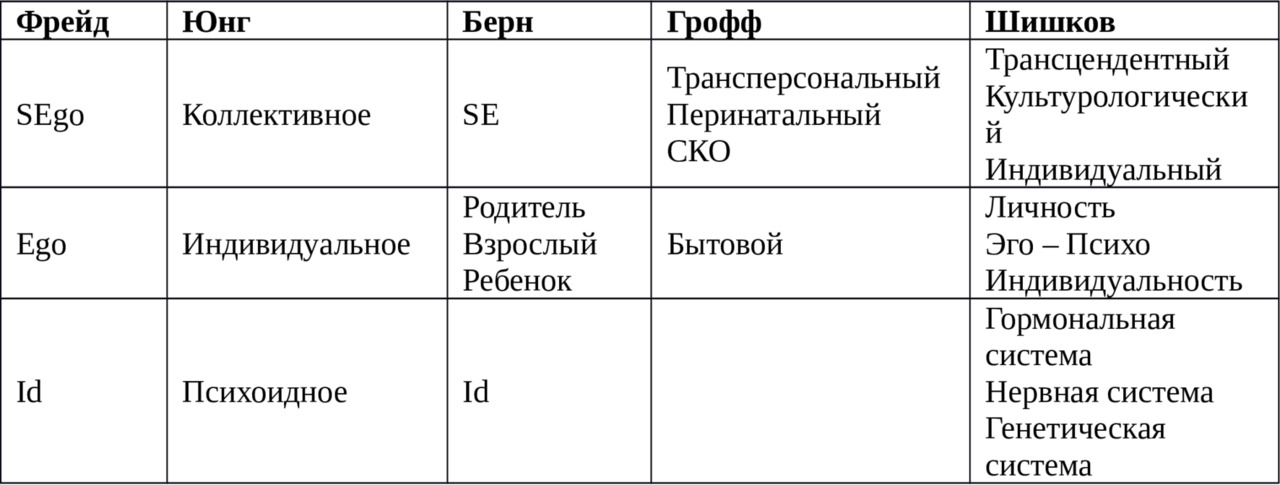

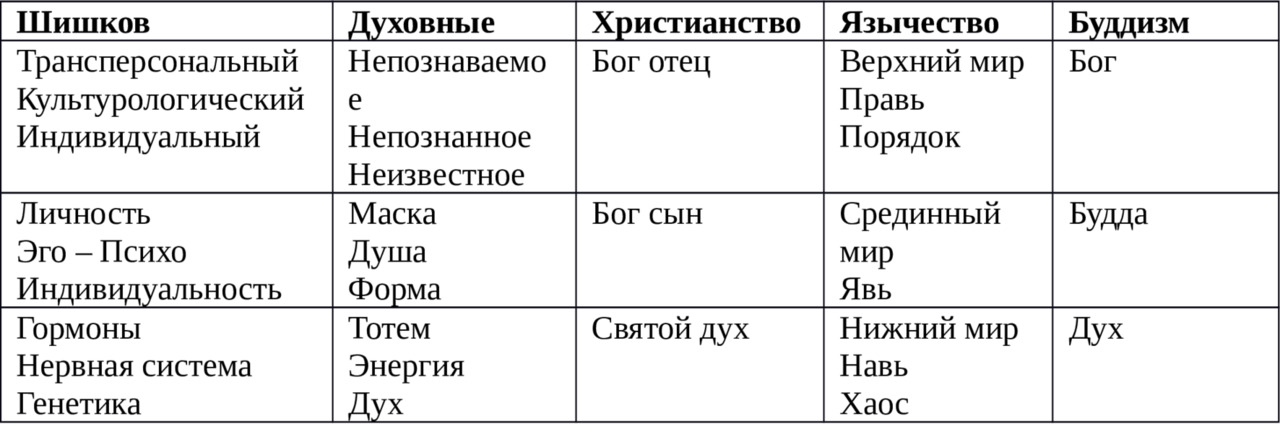

Торнадо сознания — основная теоретическая модель бессознательного в S-теории, описывающая структуру строения психики человека. В S-теории выделяются следующие части структуры бессознательного: зона подсознания — Id, зависит от генетики, нервной системы и инстинктов, управляемых гормональной системой; зона осознания — Ego, включает в себя индивидуальность, эго (психо), личность; зона транс-сознания — SuperEgo, содержит в себе индивидуальное, культурологическое и трансцендентное.

Теперь, когда мы знаем определение понятия в S-теории, можем разобраться с этой темой более подробно.

Краткое сравнение систем бессознательного в психологии

Концепция бессознательного была впервые выражена Готфридом Лейбницем, который рассматривал его как низшую форму душевной деятельности. Лейбниц полагал, что определенные психические процессы находятся за пределами осознанных представлений, подобно островкам, возвышающимся над океаном темных восприятий. Эта идея о том, что существует скрытая часть нашего психического мира, предшествовала более поздним исследованиям и углублениям в природу бессознательного. В истории философии можно найти множество мыслителей, которые высказывали догадки о бессознательном. Сократ и Платон, например, развивали учение анамнезис, утверждая, что знание является процессом припоминания, когда душа вспоминает то, что когда-то знала. Это представление о бессознательном как о хранилище забытых знаний и воспоминаний стало важным этапом в понимании человеческой психики. Спиноза утверждал, что наши желания и поступки определяются внешними причинами, часто неосознаваемыми. Человек считает себя свободным, но на деле его поведение детерминировано природой («conatus» — стремление к самосохранению) и внешними воздействиями. Свобода, по Спинозе, — не в противодействии необходимости, а в её рациональном понимании: осознавая скрытые причины желаний, мы перестаём быть их рабами. Его идеи предвосхитили концепции бессознательного, подчёркивая, что иллюзия свободы воли рождается из незнания истинных мотивов. Кант рассматривал бессознательное как априорные (врождённые) структуры познания, которые организуют чувственный опыт. Интуиция, по Канту, — это «чувственное созерцание», непосредственное восприятие явлений, возможное благодаря неосознаваемым категориям (пространство, время, причинность). Эти категории действуют как «слепые механизмы» разума, формируя наше восприятие реальности, но оставаясь недоступными для прямого осознания. Бессознательное здесь — не психологический феномен, а метафизический фундамент познания: мы не видим мир «как он есть», а конструируем его через призму априорных форм. Кант показал, что наше понимание реальности обусловлено скрытыми структурами разума, которые предшествуют опыту и делают его возможным.

Романтики также внесли значительный вклад в разработку концепции бессознательного, стремясь обнажить темные стороны души и описать интуитивные творческие силы, на которые опирается жизнь. Они утверждали, что, когда дух оказывается бесконтрольным, он устремляется к жизни с намерением овладеть ею и подчинить её себе. Рассудок и рациональная воля, по их мнению, могут лишить жизнь её корней и питательной почвы, что делает бессознательное важным источником жизненной энергии. Артур Шопенгауэр рассматривал бессознательное как стихийное жизненное начало, многоликое проявление воли в мире. Для него мировая воля представляла собой бессознательное иррациональное начало, которое движет нами и нашими желаниями. Фридрих Ницше также описывал феномен бессознательного в контексте античной культуры, выделяя два мощных первоначала — аполлоническое и дионисийское. Дионисийское начало символизировало бессознательное, представляя собой экстаз и полное погружение в поток мировой жизни, когда человек стремится слиться с вселенским трепетом бытия.

В 1869 году Эдуард фон Гартман опубликовал свою знаковую работу «Философия бессознательного», в которой он, опираясь на идеи Фридриха Шеллинга и Артура Шопенгауэра, рассматривал бессознательное как абсолютное начало жизни во всех её проявлениях. Гартман подчеркивал, что открытие бессознательного стало результатом длительного развития философской мысли, которое подготовило почву для более глубокого понимания этого феномена. Его работа стала важным шагом в осмыслении бессознательного.

Настоящая же революция в психологии произошла с приходом Зигмунда Фрейда. Фрейд, австрийский психолог и философ, основоположник психоанализа, внес значительный вклад в изучение бессознательного, предложив развернутую картину этого сложного явления. Он раскрыл противоречия и конфликты, возникающие между бессознательным, волей человека и окружающей реальностью. В отличие от своих предшественников, которые считали, что неосознанное содержание человеческой психики кристаллизуется в сознании, а затем вытесняется из него, Фрейд предложил новую парадигму.

Его подход заключался в том, что бессознательное является автономным и независимым от сознания началом человеческой души. Фрейд утверждал, что «всё вытесненное бессознательно, но не всё бессознательное есть вытесненное». Его высказывание подчеркивает, что бессознательное содержит не только подавленные желания и страхи, но и множество других психических процессов, которые не поддаются осознанию.

Таким образом, заслуга Фрейда заключается не только в его открытиях, но и в создании целой теоретической системы, которая позволяет глубже осмыслить природу человеческой психики и её бессознательных процессов.

Бессознательное в современной психологии — это теоретический конструкт, который обозначает психические процессы, находящиеся вне сферы субъективного контроля. Оно включает в себя все те аспекты нашего внутреннего мира, которые не становятся объектом осознанного внимания и специального анализа. Таким образом, бессознательное охватывает широкий спектр мыслей, чувств, импульсов и воспоминаний, которые влияют на наше поведение, но остаются скрытыми от нашего сознательного восприятия.

Экспериментальная разработка понятия бессознательного была начата Зигмундом Фрейдом, который стал пионером в исследовании этой сложной области психологии. Фрейд продемонстрировал, что многие действия, которые осуществляет человек без осознания их причин, обладают осмысленным характером и не могут быть объяснены лишь инстинктивными побуждениями. Он утверждал, что бессознательное играет ключевую роль в формировании нашей личности и поведения, включая в себя подавленные желания, страхи и внутренние конфликты. Фрейд выделил различные механизмы, с помощью которых бессознательное влияет на наше поведение, такие как сны, оговорки и различные симптомы. Он показал, что эти проявления могут служить окном в бессознательное, позволяя нам заглянуть в скрытые аспекты нашей психики. Такое понимание стало основой для дальнейших исследований и теорий, которые углубили наше знание о роли бессознательного в человеческой жизни. В дальнейшем другие психологи, такие как Карл Юнг, расширили концепцию бессознательного, добавив идеи о коллективном бессознательном и архетипах, которые обобщают универсальные человеческие переживания. Эти теории подчеркивают, что бессознательное проявляется не только на индивидуальном уровне, но и на коллективном, оказывая влияние на культурные и социальные аспекты нашей жизни. Бессознательное представляет собой многослойную структуру, которая играет важную роль в формировании нашего поведения и восприятия.

Многие из наших мыслей, чувств и действий могут быть обусловлены бессознательными процессами, которые мы не осознаем. Понимание структуры бессознательного и его динамики открывает перед нами новые горизонты для анализа внутренних конфликтов и механизмов, формирующих наше поведение. Знание этого помогает нам понять, почему мы реагируем на разные ситуации именно так, а не иначе. Оно раскрывает скрытые мотивы наших действий. Исследование бессознательного остается актуальной и важной задачей в психологии, открывая новые горизонты для понимания человеческой природы.

Для лучшего понимания бессознательного можно обратиться к нескольким известным теориям личности. Например, в психоаналитической теории Фрейд разделил психику на три уровня: Сознательное — мысли и ощущения, которые мы осознаём в текущий момент. Предсознательное — информация, временно неосознаваемая, но доступная для припоминания (например, воспоминания о вчерашнем дне). Бессознательное — глубинный пласт, где хранятся вытесненные желания, травмы и инстинкты, недоступные прямому осознанию. Он утверждал, что бессознательное влияет на наше поведение через сны, оговорки и различные симптомы, которые могут проявляться в нашей жизни.

В отличие от Фрейда, Карл Юнг предложил концепцию коллективного бессознательного, которое включает в себя архетипы — универсальные символы и образы, присутствующие в мифах и снах разных культур. Юнг считал, что эти архетипы формируют наше восприятие и поведение, влияя на наши решения и эмоциональные реакции. Коллективное бессознательное, по его мнению, объединяет человечество, создавая общие паттерны, которые проявляются в индивидуальной психике.

Еще одной интересной теорией является гуманистическая психология, представляемая такими фигурами, как Абрахам Маслоу и Карл Роджерс. Хотя гуманисты меньше акцентируют внимание на бессознательном, они подчеркивают важность самосознания и саморегуляции. Они считают, что личностный рост и самореализация возможны только через осознание своих внутренних процессов и стремление к пониманию своих истинных потребностей и желаний.

Понимание структуры и строения бессознательного служит основой для создания различных типологий и определения общих закономерностей человеческой психики. Бессознательное, как важный компонент нашей психики, включает в себя множество скрытых процессов, которые формируют наши мысли, чувства и поведение. Изучение этих процессов позволяет психологам и исследователям выявлять закономерности, которые могут быть использованы для классификации типов личности и понимания их взаимодействий с окружающим миром. Разные теории личности, такие как психоанализ Фрейда, аналитическая психология Юнга и гуманистическая психология, предлагают уникальные взгляды на бессознательное и его влияние на личность. Например, концепция Фрейда о подавленных желаниях и конфликтах помогает понять, как бессознательные мотивы могут определять поведение и эмоциональные реакции. Аналогично, юнгианская концепция коллективного бессознательного и архетипов предоставляет инструменты для понимания общих паттернов, которые влияют на поведение людей в разных культурах и исторических эпохах.

Таким образом, сравнение различных концепций бессознательного из известных теорий личности позволяет нам увидеть, как разные подходы помогают раскрыть сложность человеческой психологии. Понимание этих теорий не только углубляет наше осознание внутренних конфликтов, но и открывает пути для личностного роста и самопознания. Понимание бессознательного не только углубляет наше знание о человеческой психике, но и служит основой для построения типологий, которые помогают выявлять и анализировать общие закономерности поведения, отношений и убеждений отдельного индивидуума. Это знание может быть полезным не только в психологии, но и в других областях, таких как бизнес, педагогика, социология и психотерапия, где понимание индивидуальных различий и общих паттернов играет важнейшую роль в работе с людьми. В итоге исследование бессознательного может стать ключом к более гармоничному и осознанному существованию.

Психоаналитическая модель З. Фрейда

В психоанализе Зигмунда Фрейда бессознательное представляет собой структуру, играющую ключевую роль в формировании человеческой психики. Фрейд делит психическую структуру на три основных компонента: Ид, Эго и Суперэго. Каждый из этих элементов выполняет свои уникальные функции и взаимодействует друг с другом, создавая динамическую систему, которая определяет поведение и внутренние конфликты индивида.

Ид, или Оно, представляет собой первичную часть психики, в которой сосредоточены инстинктивные желания и импульсы. Это бессознательный резервуар, где хранятся все основные биологические потребности, такие как голод, жажда и сексуальное влечение. Ид действует по принципу удовольствия, стремясь к немедленному удовлетворению своих желаний, игнорируя реальность и социальные нормы. Эта первобытная часть психики не знает никаких ограничений и не подчиняется моральным или этическим правилам, что делает её источником мощной, но часто деструктивной энергии.

Внутренние порывы Ид могут проявляться в самых различных формах, от базовых физиологических потребностей до более сложных эмоциональных стремлений. Эти импульсы требуют немедленного внимания и удовлетворения, что может приводить к конфликтам с окружающим миром. Например, желание утолить голод может заставить человека действовать импульсивно, игнорируя социальные нормы, такие как вежливость или ожидание своей очереди. Таким образом, Ид становится движущей силой, которая, хотя и необходима для выживания, может также затмить разум и привести к деструктивному поведению.

Ид не имеет способности к логическому мышлению или планированию. Оно не осознает последствий своих действий и не учитывает внешние обстоятельства. Это делает Ид абсолютно эгоистичным и ориентированным исключительно на удовлетворение своих потребностей. В таком контексте оно может быть сравнимо с младенцем, который требует немедленного удовлетворения своих нужд, не понимая, что его желания могут вступить в конфликт с желаниями других.

Таким образом, Ид служит основой для всех остальных структур психики, таких как Эго и Суперэго, которые развиваются в ответ на его импульсы.

Эго, или Я, формируется в процессе взаимодействия индивида с окружающим миром и служит посредником между требованиями Ид и реалиями внешней среды. В отличие от Ид, которое действует по принципу удовольствия и стремится к немедленному удовлетворению своих желаний, Эго принимает во внимание социальные нормы и моральные ограничения, что делает его более адаптивным и рациональным. Этот процесс формирования Эго начинается в раннем детстве, когда ребенок начинает осознавать, что его желания и импульсы могут вступать в конфликт с ожиданиями окружающих. Эго учится находить баланс между внутренними потребностями и внешними требованиями, что позволяет индивиду успешно функционировать в обществе.

Эго действует по принципу реальности, что позволяет человеку адаптироваться к условиям жизни, принимать обоснованные решения и контролировать свои импульсы. Оно анализирует ситуации, оценивает возможные последствия действий и выбирает наиболее подходящие стратегии для удовлетворения потребностей. Эта способность к рациональному мышлению и планированию делает Эго важным инструментом для достижения целей и преодоления жизненных трудностей. Без Эго индивид мог бы стать жертвой своих инстинктивных желаний, что привело бы к хаосу и деструктивному поведению.

Эго также включает в себя механизмы защиты, которые помогают справляться с внутренними конфликтами и тревогами. Эти механизмы могут принимать различные формы, такие как подавление, рационализация или проекция, и служат для защиты психики от чрезмерного стресса и негативных эмоций. Если механизмы защиты становятся слишком ригидными или неадекватными, это может привести к психическим расстройствам и неврозам. Таким образом, Эго играет ключевую роль в поддержании психического здоровья и эмоционального благополучия.

Эго, будучи сознательной структурой, активно участвует в формировании идентичности и самосознания индивида. Оно помогает человеку осознать свои сильные и слабые стороны, а также устанавливать цели и стремления. Эго способствует развитию личной ответственности и самоконтроля, что является важным аспектом зрелой личности.

Взаимодействие Эго с Ид и Суперэго формирует внутреннюю динамику, которая влияет на поведение человека. Эго должно постоянно балансировать между требованиями бессознательных импульсов Ид и моральными установками Суперэго. Эта сложная игра сил может вызывать внутренние конфликты, которые требуют от индивида значительных усилий для разрешения. Успешное функционирование Эго позволяет человеку находить гармонию между своими желаниями и социальными обязанностями, что в итоге способствует психическому благополучию.

Таким образом, Эго играет центральную роль в структуре психики, обеспечивая необходимую связь между внутренними импульсами и внешними реалиями.

Суперэго, или сверх-Я, представляет собой внутренний моральный компас, который формируется под влиянием родительских установок, социальных норм и культурных ценностей. Оно является результатом социализации, в процессе которой индивид усваивает правила и стандарты, принятые в его окружении. Суперэго включает в себя идеалы, к которым стремится человек, и служит противовесом Ид, контролируя его инстинктивные желания и порывы. Эта структура не только отражает внешние нормы, но и формирует внутренние убеждения, которые становятся основой для моральной оценки своих действий и поступков.

Суперэго может вызывать чувство вины или стыда, когда индивид отклоняется от своих моральных убеждений. Эти эмоции служат сигналами, которые побуждают человека пересмотреть свои действия и стремиться к соответствию установленным стандартам. В этом смысле Суперэго выполняет функцию внутреннего судьи, который оценивает поведение и устанавливает критерии для самокритики.

Эта структура играет важную роль в формировании самосознания и внутреннего контроля, помогая человеку ориентироваться в сложном мире социальных взаимодействий. Суперэго способствует развитию личной ответственности, позволяя индивидууму осознать последствия своих действий для себя и окружающих. Благодаря этому внутреннему контролю человек может принимать более взвешенные решения и строить здоровые отношения с другими людьми. Суперэго помогает формировать социальные связи, основанные на уважении и понимании, что является важным аспектом гармоничного существования в обществе.

Чрезмерное влияние Супер-Эго может привести к ригидности и подавленности, когда индивид начинает испытывать постоянное давление со стороны своих моральных стандартов, что может вызвать состояние хронического стресса и тревоги, когда человек боится совершить ошибку или не оправдать ожидания, как свои, так и окружающих. В таких случаях Суперэго может стать источником внутреннего конфликта, который мешает индивиду проявлять свою личность и следовать своим истинным желаниям.

Взаимодействие Супер-Эго с Ид и Эго формирует сложную динамику в психике индивида. Эго, как посредник, должно находить баланс между требованиями Ид и моральными установками Супер-Эго. Успешное разрешение этих внутренних конфликтов способствует развитию зрелой личности, способной к саморегуляции и адаптации в социальной среде. Понимание роли Супер-Эго в этой динамике помогает осознать, как моральные и этические убеждения влияют на поведение и внутреннее состояние человека.

Таким образом, с точки зрения Зигмунда Фрейда, Супер-Эго, как компонент психической структуры, оказывает значительное влияние на формирование личности и ее взаимодействие с окружающим миром.

Модель в аналитической психологии К. Юнга

В аналитической психологии Карла Юнга бессознательное занимает центральное место, представляя собой структуру, в которой сосредоточены не только личные переживания, но и общие элементы, которые формируют нашу жизнь как людей. Юнг разделяет бессознательное на три основных уровня: психоидное, индивидуальное и коллективное.

Психоидное бессознательное — самый глубинный уровень психики, где сосредоточены наши инстинктивные и биологические потребности. Здесь мы находим базовые желания, такие как голод, жажда, сексуальное влечение и стремление к выживанию. Этот уровень функционирует на бессознательном уровне, вне нашего сознательного контроля и рационального осмысления. Психоидное бессознательное — это инстинктивная часть нашей природы, которая движет нами.

Психоидное не только хранит эти элементарные нужды, но и является местом, где рождаются первичные образы, связанные с человеческим опытом. Эти образы могут проявляться в снах, фантазиях и символах. Психоидное бессознательное отражает не только наши личные инстинкты, но и архетипические структуры, которые пронизывают все уровни бессознательного.

Психоидное, как первичный уровень, также является источником творческой энергии. Оно может проявляться в искусстве, музыке и литературе, когда художник или писатель обращается к своим инстинктивным импульсам и архетипическим образам, чтобы создать что-то новое и значимое. Это пространство, где происходит взаимодействие между личным и универсальным, становится площадкой для самовыражения и самопознания.

Индивидуальное бессознательное — обширная область, наполненная уникальными переживаниями, воспоминаниями и подавленными эмоциями, которые формируют нашу личность. Оно представляет собой пространство, где хранятся все забытые или вытесненные аспекты нашего опыта, активно влияя на наше поведение и восприятие окружающего мира. Каждый человек обладает своим собственным набором воспоминаний, как осознанных, так и неосознанных, которые определяют нашу реакцию на различные жизненные ситуации. Индивидуальное бессознательное хранит не только приятные моменты, но и болезненные переживания, которые могут оказывать значительное влияние на нас.

Юнг считал, что индивидуальное бессознательное не является статичным, а постоянно меняется и взаимодействует с нашим сознанием. Оно формирует сны, фантазии и символы, которые часто становятся ключами к пониманию скрытых аспектов нашей личности и служат сигналами о том, что требует внимания и осознания. Оно открывает двери к внутреннему миру человека, позволяя ему исследовать свои чувства, мысли и переживания, которые могли быть подавлены или забыты.

Индивидуальное бессознательное также играет ключевую роль в формировании личной идентичности. Оно помогает человеку осознать, какие события и переживания сделали его тем, кто он есть, и как эти элементы продолжают влиять на его жизнь. Понимание своих уникальных переживаний и эмоций способствует формированию целостного представления о себе.

Наиболее интересным и значимым аспектом теории Юнга является коллективное бессознательное — уровень, который объединяет всех людей. Здесь хранятся универсальные архетипы — примитивные образы и символы, значения интерпретаций которых общее для всех, независимо от культуры, образования, социального положения, возраста и времени, в котором живет человек.

Это бессознательное можно представить как общую память человечества, где отражены жизненные опыты предшествующих поколений, мифы, сказки и легенды, а также символы, формирующие наше восприятие мира. Оно служит своего рода хранилищем, в котором накапливаются знания, переживания и культурные коды, пронизывающие нашу цивилизацию.

Коллективное бессознательное также играет важную роль в создании мифов и легенд, которые формируют культурные нарративы. Эти истории, основанные на архетипах, передаются из поколения в поколение и служат важными инструментами для понимания человеческой природы и ее жизненных циклов. Архетипы участвуют в формировании как личных, так и культурных идентичностей. Такие архетипы, как «Мать», «Отец», «Дитя», «Герой», «Маска», «Тень» и «Самость», пронизывают культуру и искусство, оказывая влияние на поведение и мышление людей. Эти образы не только универсальны, но и глубоко укоренены в человеческом опыте, отражая основные аспекты жизни, с которыми сталкиваются все люди. Например, архетип Матери, который проявляется в разных культурах в образах заботы, любви и защиты, помогает людям находить смысл в своих переживаниях и действиях. Архетипы служат своего рода путеводителями, которые помогают ориентироваться в сложном мире социальных взаимодействий и внутреннего опыта. Они объясняют общие паттерны поведения и эмоциональные реакции, позволяя людям лучше понимать самих себя.

Юнг считал, что взаимодействие между различными уровнями бессознательного — психоидным, индивидуальным и коллективным — является основой для гармонии души человека, когда он осознает свои бессознательные импульсы и архетипические структуры, то может интегрировать их в свое сознание.

Модель в транзактном анализе Э. Берна

В транзактном анализе Эрика Берна бессознательное представлено как динамическая система, состоящая из трех основных состояний «Я»: Родитель, Взрослый и Ребенок. Эти состояния представляют собой различные аспекты нашей психики, которые взаимодействуют между собой, формируя наше поведение, мысли и эмоциональные реакции.

Родитель — это внутренний голос, который формируется под влиянием родительских установок, социальных норм и культурных ценностей. Родитель не только хранит в себе правила и ограничения, но и передает их из поколения в поколение, формируя представления о том, что правильно, а что нет. Он может проявляться как заботливый и поддерживающий, так и критичный и строгий, что оказывает значительное влияние на самооценку и внутренний диалог человека. Его можно рассматривать как доступное к осознанию представительство «Суперэго», контролирующее и регулирующее поведение на основе моральных и этических стандартов.

Ребенок (в русских книгах чаще говорят Дитя) — эго-состояние «Я», олицетворяющее инстинктивные желания, эмоциональные реакции и творческие импульсы. Ребенок выражает себя через чувства, фантазии и игры, привнося в жизнь радость, непосредственность и креативность. Если потребности Ребенка подавляются или игнорируются, это может привести к внутренним конфликтам и эмоциональным расстройствам. Дитя является аналогичным родителю представителем на осознаваемом уровне внутренних процессов, только в отношении «Ид», храня в себе все базовые потребности и желания, которые могут быть как позитивными, так и негативными.

Взрослый — это рациональная и объективная часть личности, отвечающая за принятие решений на основе анализа фактов и реальности. Состояние Я, основанное на Эго, позволяет человеку адаптироваться к окружающему миру, оценивать ситуации и принимать обоснованные решения. Взрослый способствует более эффективному взаимодействию с другими людьми и решению проблем, т. к. он способен отделить эмоции от логики, без потери эмоциональной составляющей жизни. Он играет ключевую роль в управлении внутренними конфликтами между требованиями Родителя и импульсами Ребенка, обеспечивая баланс и гармонию в психической жизни человека.

Взаимодействие между этими тремя состояниями «Я» формирует внутреннюю динамику, которая влияет на поведение и принятие решений. Когда Родитель слишком доминирует, это может привести к излишней самокритике и подавленности, в то время как чрезмерное влияние Ребенка может вызвать импульсивные действия и трудности в регулировании эмоций. Взрослый, как медиатор, помогает найти баланс между этими состояниями, позволяя человеку адаптироваться к жизни и строить здоровые отношения с близкими и другими окружающими его людьми. Таким образом, бессознательное в транзактном анализе Э. Берна представляет собой структуру, в которой взаимодействуют три состояния «Я»: Родитель, Взрослый и Ребенок. Взаимодействие названых фигур формирует наше поведение, эмоциональные реакции и глубинные убеждения.

Модель в трансперсональной психологии С. Гроффа

В трансперсональной психологии Станислава Гроффа бессознательное предстает перед нами как многогранная структура, объединяющая как личные, так и коллективные аспекты человеческого опыта. Грофф выделяет два основных уровня бессознательного: личное и коллективное.

Станислав считал, что личное бессознательное является неотъемлемой частью человеческой психики. Это пространство служит хранилищем всего того, что было пережито, но не всегда осознается: индивидуальные переживания, воспоминания и подавленные эмоции, которые формируют личность каждого человека. Личное бессознательное создает основу для личной идентичности. Оно влияет на то, как мы воспринимаем себя, как реагируем на окружающий мир и как строим отношения с другими людьми.

Оно включает как положительные, так и отрицательные эмоции: забытую радость, утрату, травму или глубокое разочарование. Все эти чувства остаются в памяти, но могут быть вытеснены из поля зрения сознания. Грофф утверждал, что эти подавленные моменты могут оказывать значительное влияние на наше поведение и эмоциональное состояние. Например, незавершенные дела или неразрешенные конфликты могут проявляться в виде тревожности, депрессии или других эмоциональных расстройств. Эти подавленные чувства могут «всплывать» в неожиданные моменты, влияя на наше поведение и принимаемые решения.

Личное бессознательное также служит хранилищем нереализованных желаний и амбиций. Человек может осознавать свои мечты и цели, но, если они были подавлены из-за внешних обстоятельств или внутреннего страха, они могут остаться в бессознательном состоянии, что может привести к внутреннему конфликту, когда человек стремится к чему-то, но не может этого достичь из-за неосознанных блокировок.

Ярким представителем этого вида бессознательного у Гроффа, служит бытовой уровень сознания. Рассмотрим его чуть позже.

Коллективное бессознательное, как считает Станислав Грофф, общее хранилище архетипов и символов, свойственных всему человечеству. Это пространство, наполненное универсальными образами, которые преодолевают культурные и временные границы, служит основой для формирования нашего восприятия жизни и самих себя, влияют на наше поведение, эмоции и восприятие мира, создавая общую основу для культурных мифов и повествований, которые формируют наше сознание.

Грофф утверждает, что коллективное бессознательное связывает индивидов через общие переживания и символы, позволяя каждому человеку осознать свою связь с другими и с историей человечества. Такое понимание создает чувство единства и принадлежности, что особенно важно в моменты кризиса или неопределенности. Осознание того, что мы не одиноки в своих переживаниях, а являемся частью более широкой человеческой истории, может быть источником утешения и силы. Погружение в коллективное бессознательное помогает людям интегрировать свои личные переживания с более широкими культурными и историческими контекстами, что, в свою очередь, ведет к развитию целостного восприятия и понимание своей роли и места в мире.

Станислав Грофф, как основатель трансперсональной психологии, предлагает четырехуровневую структуру сознания, которая позволяет глубже понять, как бессознательное влияет на наше восприятие и переживания. Каждый уровень открывает новые горизонты человеческой природы.

Первый уровень — бытовой, который представляет собой повседневное сознание, с которым мы сталкиваемся в нашей обычной жизни. На этом уровне мы принимаем решения, взаимодействуем с окружающими и решаем практические задачи. Бытовой уровень часто характеризуется рутиной мыслей и действий, когда внимание сосредоточено на внешних обстоятельствах, а внутренние переживания могут оставаться в тени. Именно этот уровень сознания мы и относим к личному бессознательному.

Следующий уровень — Система Конденсированного Опыта (СКО), которая представляет собой более глубокий слой сознания, где хранятся значимые переживания и воспоминания, накопленные на протяжении жизни. Система конденсированного опыта включает не только личные воспоминания, но и эмоции, которые были связаны с ними. Здесь мы можем обнаружить, как определенные события формируют наши реакции и поведение. Понимание этого уровня позволяет людям осознать, как их прошлый опыт влияет на настоящее, создавая паттерны, которые могут быть как полезными, так и ограничивающими.

Третий уровень — перинатальный, который связан с опытом рождения и предшествующими ему состояниями. Грофф выделяет четыре матрицы, каждая из которых отражает различные аспекты перинатального опыта. Эти матрицы могут включать ощущения, связанные с утробным периодом, родами и первыми моментами жизни. Перинатальные переживания, такие как страх, боль или чувство безысходности, могут оставить глубокие следы в бессознательном и сформировать шаблоны поведения, которые могут проявляться на протяжении всей жизни.

Четвертый уровень сознания — трансперсональный, который представляет собой наиболее глубокий и трансцендентный аспект человеческого опыта. На этом уровне индивид может переживать состояния единства с окружающим миром, осознавать свою связь с природой и вселенной, а также соприкасаться с высшими уровнями духовности. Трансперсональные переживания могут включать мистические опыты, глубокие инсайты и чувство принадлежности к чему-то большему, чем индивидуальная жизнь. Этот уровень сознания открывает двери к духовным высотам, позволяя человеку выйти за пределы личного опыта, собственной личности и ощутить свою связь со всем человечеством и вселенной.

Таким образом, бессознательное в трансперсональной психологии С. Гроффа представляет собой сложную структуру, в которой переплетаются личные и коллективные аспекты человеческого опыта, а уровни сознания — бытового, СКО, перинатального и трансперсонального, представляют собой инструмент для самопознания и трансформации. Каждый уровень предлагает человеку глубже осознать свои внутренние механизмы, интегрировать подавленные аспекты и найти гармонию в своем существовании.

Модель в S-теории развития личности С. Шишкова