Бесплатный фрагмент - Русские двести лет назад, или Очень старая история

Глава I

— Eh bien, mon prince, — пробурчал Лассэр, сопровождая свои слова чувствительным пинком по принцевым ребрам, — reveillez-vous. Et reveillez votre belle endormie!

«Принц» (который, заметим, между тем, вовсе не спал, а только собирался со скудными силами) в действительности происхождения был гораздо более скромного и звался Поль Огюстен Ленотр. Хотя, кажется, и настоящему принцу досталось бы в отряде Лассэра не слаще, ибо всякое чинопочитание тот оставил еще где-то между Полоцком и Смоленском, вместе со своим сундуком и здоровым пищеварением. Обращаться с товарищем по несчастью можно было бы и помягче, но уж больно был пинавший изнурен и зол; есть силы, нету — а разлеживаться не стоило.

Спящей же красавицею Лассэр величал человека, которого Ленотр тащил с собой уже с неделю, то волоком, то чуть ли не на руках, подобрав его в какой-то канаве. На вид спасенному было лет двадцать-двадцать пять, как и его спасителю. Как звали раненого, откуда он был родом, Ленотр не знал, но ему было довольно того, что тот носил один с ним мундир. Лицо нового товарища было залито запекшейся кровью из плохо зажившей сабельной раны, чуть не стоившей ему уха, в левой икре сидел заряд дроби, и рана была нехорошая, гнилая, и в довершение всего на левом же бедре имелся довольно свежий след будто бы казацкой пики; к счастью, укол был неглубок и не задел жил, считай, только штаны распорол. Малого терзала лихорадка, и все прочие старались держаться от него подальше, чтобы какую заразу ненароком не подцепить. Добиться от него разумного слова было невозможно, он твердил в забытьи какие-то бессвязные фразы, разобрать из которых Ленотру удалось только одну:

— Mâche, casse-cou!..

Эту фразу он часто твердил на все лады, пока не забывался на привалах беспокойным сном. В общем, он выглядел как человек бывалый, несмотря на молодость; черты лица, насколько можно было различить сквозь кровь, грязь и щетину, имел чистые и, что называется, породистые. Сукнецо на нем было тоже хоть куда (хоть пуговки и прочие знаки отличия кто-то уже и ободрал). Это отчасти мирило с его присутствием Лассэра, который ревниво вел счет каждой крошке, отправлявшейся в воспаленный от лихорадки рот, но был при этом совсем не прочь, чтобы ему оказался обязан своим спасением кто-нибудь из благородных, пусть и небольшого чина; такую коровку можно впоследствии доить долго, лишь бы выжить, не сдохнуть в этой проклятой русской кампании с голоду. Впрочем, за харчи Спящей красавицы отвечал Ленотр. Ему так в самом начале и было сказано: несешь его сам и кормишь из своей доли.

И ведь нес, и кормил, и поил, и все прочее, о чем в романе писать невместно. Лассэру эта благотворительность не давала покоя, и он то и дело подтрунивал над Ленотром. Мол, кто он тебе, сват, брат? Молодой человек терпел долго, но в итоге все же вышел из себя.

Бризар и Гро-Мартен в это время ходили за водой, иначе Ленотр, возможно, постеснялся бы выражаться так высокопарно. Кое-что они, подходя к стоянке, все-таки услышали.

— …Я дезертир, я прошу милостыню, я пью из канав и питаюсь падалью; забота об этом человеке — единственное, что позволяет мне сохранить последнюю крупицу уважения к себе, и брошу я его только тогда, когда один из нас будет мертв.

И, хотя Ленотрово добросердечие могло дорого обойтись его товарищам (поди побегай от казаков с эдакой обузой), опешивший от такого пыла Лассэр пожал плечами, покивал, и больше на эту тему не шутил; ну их, этих образованных чистоплюев.

Называя себя дезертиром, молодой человек был слишком строг. Если он и был дезертир, то malgré lui.

С позволения почтеннейших читателей мы прервем ненадолго наше повествование и прямо сейчас же пообещаем на протяжении своего рассказа французить как можно меньше, кроме тех случаев, когда это будет уж совсем необходимо, поскольку обойтись совершенно без французского (и некоторых других иноземных наречий) в романе о нашествии на наше многострадальное Отечество двунадесяти языков было бы затруднительно. Впрочем, появятся на этих страницах и другие герои, русская речь которых, будь она передана как есть, также нуждалась бы в переводе на тот род нашего языка, который был бы одинаково понятен и в Санкт-Петербурге, и за Уральскими горами, и в Одессе. Не пеняй нам, внимательный и многознающий читатель, на то, что пикардиец, парижанин, неаполитанец, ясновельможный пан из-под Бреста и житель Калужской губернии говорят у нас одним и тем же языком. Переводя все эти наречия на несколько обезличенный язык романа, мы допускаем известные вольности, но все это делается исключительно ради читателя, которому не придется бросать нить повествования и ползать с увеличительным стеклом по примечаниям, и да зачтется сие скромному сочинителю, пекущемуся лишь о вашем развлечении.

Итак, если Ленотра и можно было назвать дезертиром, то только дезертиром поневоле. Дело было так. Служил он не тужил в четвертом пешем артиллерийском полку, когда велели — трясся на лафете, когда велели — становился на привал. И все мечтал продвинуться по службе, чтобы выйти в отставку с хорошей пенсией, после каких-нибудь блестящих подвигов, и составить счастие своей бедной матушки, положившей жизнь на воспитание сына, кроме которого у нее никого не было на всем белом свете. Единственному сыну, возможно, стоило бы подыскать себе стезю поспокойнее и подоходнее, но в известных кругах люди не мыслят себе иной карьеры кроме военной, да и не все решения на этом свете принимаются одним только холодным рассудком, есть еще прекрасные глупости, которые питают душу, хоть и не позволяют особенно раздобреть телу, а то и угрожают самому его существованию. Трезвый и деловитый подход в этом деле Ленотр проявил, завербовавшись в артиллерию; пойди он в военные исключительно из тщеславия, он стал бы гусаром (хотя щегольское снаряжение было бы, разумеется, совершенно ему не по карману). Сам император начинал простым лейтенантом-артиллеристом, а Ней и вовсе рядовым — так, скрывая грусть и страх перед будущим, говорили друг другу мать и сын, целуясь на прощание.

С блестящими подвигами в русской кампании у Ленотра как-то сразу не задалось, главным образом потому, что добросовестное выполнение приказов в сочетании со складом его души ну никак не оставляло места для поражающих воображение подвигов. Не то, что маршальский жезл, а даже унтер-офицерские нашивки в своем ранце нашарить все никак не удавалось (пороху не хватало, если нам будет позволено так выразиться). А потом началось бесконечное наступление.

Наступать неумолимой лавиной, легион за легионом, обращая в бегство трепещущего под натиском блистательной Великой Армии противника — это звучало как будто бы неплохо. На деле наступавшие таковыми себя не ощущали, а отступавшие отходили, сохраняя спокойствие, в полном боевом порядке, не оставляя своим преследователям ни голой кости, ни лишней соломинки, а лишь оскорбительные свидетельства того, насколько хорошо питаются они сами и их кони. Да, самым скверным для победителей было отсутствие провианта и фуража. Обозы не поспевали за орлами, летевшими к славе, а императору всегда вовремя подавали его кофе, и он, вероятно, представлял, что и вояки его продовольствуются не хуже.

Пытались было обратиться за припасами к местным, как оно полагается у развитых, современных людей, и не задаром ведь, но толку выходило мало. Куда ни сунься в поисках пропитания, расстилаются перед тобою вытоптанные или сожженные поля, вырастают непроходимые леса, разверзаются коварные болота, валятся на дороги вековые деревья, а самое главное — везде встречают тебя угрюмые каменные лица, тлеющие ненавистью глаза и крепкие руки, взявшиеся за вилы и топоры отнюдь не для мирного труда. Поди поторгуйся с такими; впрочем, и торговать-то им было зачастую нечем, армия отбирала последнее, и походы за фуражом превращались в боевые вылазки. Во время этих вылазок и сошелся Ленотр с Лассэром на свою беду — или счастие, как знать?

Лассэр, возчик из обоза того же полка, был человек умеющий жить, из тех, кто, едва переступив порог заведения, всегда знает, где кухня и где задний ход. Лет ему было уже за тридцать, и он также пошел на службу не из одного только честолюбия. Это был южанин с выдубленной солнцем кожей, волчьими глазами и улыбкой сторожевого пса, самой драгоценной мечтой которого была собственная харчевня. Ночами, стараясь заснуть с привычно уже ноющим пустым животом, он в виде утешения представлял себе ладный домик белого камня, увитый диким виноградом, с тяжелыми дубовыми столами, связками лука, чеснока и острого перца и венчающий все запах розмарина.

Как хороши были бы степенные беседы с постоянными посетителями под стаканчик доброго винца и их почтительное А вы как думаете, папаша Рене? Витала где-то в его мечтах и домовитая большегрудая хозяйка с крепкими мясистыми ногами и тяжелой рукой, королева кухни, которая не полезет за словом в карман, окорачивая буйных выпивох, но и заезжего дворянчика сможет прилично обслужить; сметливые сыновья, чтобы было кому оставить дело, смазливые дочки, на которых слетались бы посетители как пчелы на мед…

Он неуклонно шел к своей цели, прибирая к рукам все, что только было можно, и соперничая с опытными маркитантами. Прежде, когда дела в армии шли получше, у него всегда можно было достать рому, кофе, сахару, иголку с ниткой, точильный камень и всякую прочую полезную всячину. За скромную мзду он брил, вырезал чирьи, писал за неграмотных письма крупным корявым почерком (правда, с ошибками) и охотно ходил за фуражом — и с некоторых пор каждый раз тащил с собой Ленотра, потому что заметил, что с его собственной личностью в этом деле далеко было не уехать, а у сего ясноглазого юноши гораздо убедительнее получалось упрашивать местных барынь, да и бар, продать для вражеской армии овес, сено и какую-никакую снедь. Это было против устава (Ленотр был канонир), но начальство смотрело на подобное нарушение порядка сквозь пальцы, потому что возвращались они всегда с добычей.

Ленотр раскланивался издали, неловко улыбался, совершенно не подозревая о своем великолепии, ибо был он юноша, по бедности, неопытный и скромный, хоть не так уж и юн. Многие имения уже были покинуты своими владельцами и их челядью, а среди оставшихся две барыни из трех высылали против фуражной команды мужиков с рогатинами и сворой собак. Третья же, однако, сдавалась материнским чувствам, а, может быть, и страху. Рассчитывался Ленотр подсунутыми Лассэром ассигнациями (как подозревал последний, фальшивыми, но это уж была не его забота: начальство выдало — начальство и в ответе), а чаще собственноручными расписками изящным почерком. Юноша, пребывавший в блаженном неведении относительно того, чем он расплачивался с сердобольными или же просто слишком напуганными дамами, целовал им руки и удалялся, исполненный благодарности и чувства выполненного долга, а Лассэр, распоряжаясь погрузкой фуража и жратвы, как обычно, прибирал под шумок какую-нибудь плохо лежавшую мелочь и также оставался весьма доволен собой.

Одна из таких вылазок оказалась роковой. Уже возвращаясь с доброй добычей, Лассэр с товарищами попал в казачью засаду. Четверо из его людей были убиты на месте. Скрываясь в лесу от казаков, оставшиеся в живых безнадежно отстали от полка, пытались было нагнать его по дороге, но там тоже было худо. Казаки налетали как стая шершней, загоняли их в леса и болота вместе с такими же отставшими, убивая направо и налево, разбивали телеги с багажом и провиантом, рассыпая прямо в грязь драгоценный овес. И ведь хоть бы себе брали, так нет: вывалят все, кроме карт и бумаг, напоказ, потопчут, и фьюить.

Измучившись на дороге и вконец озлобившись, Лассэр решил взять немного к югу. Он самой шерстью на своем загривке чувствовал, что, если он хотел выжить, то большая дорога, по которой прошли сперва отступавшая русская армия, а потом чуть ли не все пятьсот тысяч человек Его Величества Императора, была наименее подходящим для этой цели путем. К югу, а не, скажем, назад, в Вильно, его тянул тот же зов природы; жирная, сочная черная земля, тучные нивы, пышные девки, выпоенные сливками, тепло, одним словом, юг. Где-то на юго-востоке была ведь и обещанная им Индия, с ее сказочными россыпями драгоценных камней, бесценными пряностями, шелками легче дыхания любимой, золотыми изваяниями до небес… Россия ведь это так — пусть и богатый, но лишь караван-сарай по дороге к настоящей добыче. А с этих пивохлебов уже хватит; насосались, будет. По крайней мере, так обстояло дело в его воображении.

Представление об окружавшей его местности Лассэр имел еще более туманное, нежели о высокой политике. Ясно было лишь то, что вставало солнце где-то в тылу у неприятеля, а садилось приблизительно в их милой Франции, и этим имевшиеся у него сведения и исчерпывались. Куда ушли свои, где может поджидать враг, что делать и куда податься — бог весть, тем более, что расстояния уже начинались непривычные, а если что и было ему известно про страну скифов, так это то, что она была дика и необъятна. Идти в одиночку по чужому краю не хотелось, поэтому перво-наперво Лассэр удержал при себе Ленотра, который, отстав от полка, совершенно растерялся (мы с сожалением вынуждены признать, что, хотя он и обладал многими достоинствами, житейская сметка в их число не входила). Помощь от него, кроме, разве что, красивых глаз, была так себе, но рядом с ним Лассэр в роли старшего товарища чувствовал себя увереннее. Потом им посчастливилось вместе отбиваться от казаков с такой же парочкой из дивизии Морана. Когда, уже после стычки, более бойкий из двоих, Бризар, представил своего товарища, Лассэр едва не расхохотался; возможно когда-то Гро-Мартен и соответствовал своему прозвищу, но теперь он скорее походил на тощую креветку или воздушный шар, из которого выпустили воздух. На лице его, казалось, остались одни только огромные, навыкате, глаза — да усы. Зато у него имелась кастрюля и приличный запас соли, и Лассэр взял его в отряд, не раздумывая долее. Кроме того, Гро-Мартен был великий знаток поварского дела, готовый говорить о жарких и подливках бесконечно, и Лассэр рассчитывал почерпнуть у него кухонной премудрости, имея в виду свое кабатчиково будущее. Бризар же был именно тем солдатом, о котором мечтает всякий военачальник; представьте себе все лучшее, что приходит вам в голову при словах французский солдат — и вы получите совершенный его портрет. Это был тот самый отважный и находчивый молодец из сказок, способный и самого черта вокруг пальца обвести, и к королевской дочке посвататься; веселые глаза с хитринкой, лихо подкрученные усы, грудь колесом. Стоило бросить на него лишь один взгляд, и самому тут же хотелось сделаться солдатом. Кроме того, он превосходно вырезывал из дерева всякие мелкие штуки особым самодельным ножом и обожал насвистывать разные песенки, хоть и безбожно при этом врал. Несмотря на гордый и независимый нрав, подчинялся он все же охотнее, чем командовал (меньше голова болела), потому и признал Лассэра за начальника.

Кроме четырех французов с отрядом некоторое время шел вюртембержец, которого доконала-таки в один злосчастный день вода в кишках, так что товарищами они побыли недолго, и хорват, которому никто не смог объяснить, что ему не рады. Счет времени они давно потеряли, поэтому неизвестно, когда именно, но совсем недавно прибился к ним и одинокий итальянец. Нашли его в канаве (О русская канава, сколько воинов со всех сторон света, включая нашу собственную, нашли в тебе свой последний печальный приют!). Бедняга был сильно не в себе, и поначалу даже заплакал, но потом отогрелся душой, и от него был толк. Он помогал Ленотру тащить раненого, показал съедобный корешок, который часто попадался вдоль ручьев (та еще дрянь была, честно говоря, но чего только ни съешь с голодухи). А самое главное — он увеличил отряд Лассэра на целую здоровую боеспособную единицу, потому что, благодаря каким-то счастливым особенностям устройства своих внутренностей, не бегал по шесть раз в день в кусты. И, несмотря на общеизвестную разговорчивую природу сынов своей родины, объяснялся только знаками, потому что итальянского в отряде Лассэра никто не понимал; словом, не человек был, а чистое золото.

Последним существом, следовавшим в описанной нами компании, была девчушка лет восьми, говорившая только по-немецки, с замурзанной тряпичной куколкой в обнимку. Вюртембержец, мир праху его, уже на последнем издыхании объяснил им на ломаном французском с ее слов, что она была дочерью большого человека из Оффенбурга, большого, с вот такими усами. Ее мать умерла родами следующего ребенка уже в Ковно; во время очередного казачьего налета крошка убежала в лес и, видать, отстала от обоза. В лесу на нее и наткнулись; направлялись за грибами, а нашли ребенка и, конечно же, взяли ее с собой. Милосердие так редко посещало волчье сердце Лассэра, что он и не признал его тогда, назначив мысленно для собственного успокоения бедную девочку последним источником пропитания на самый крайний случай, по ужасному обыкновению потерпевших кораблекрушение и затерянных в водной пустыне. Сии чудовищные соображения привели бы прочих добрых французов в ужас, но, на счастье их начальника, они не были ясновидцами, а сами взяли малютку под крыло без всякой задней мысли.

Присутствие невинного ребенка было, возможно, последним, что не позволяло отряду окончательно лишиться человеческого облика. Всякий старался порадовать ее как умел; Бризар вырезал для нее ложку, Гро-Мартен как-то принес в кивере ежика (ежика потом сварили) … Наконец, даже Лассэр — неслыханное дело! — расщедрился и пожертвовал малютке толику своей добычи, крошечную латунную обезьянку на апельсиновой ветке, подтибренную в одном из поместий (глаза, показавшиеся Лассэру рубинами, он у нее все равно уже выковырял). Словом, крошку держали в отряде как ручную птичку; ест на грошик, а радости от нее на золотой. Что именно из ее шепота было ее именем, никто не разобрал, а перевести было уже некому, поэтому отряд окрестил девочку Шуэтт.

В тот день, о котором мы рассказываем, Лассэр с самого рассвета был погружен в глубочайшие мучительные размышления. Дорога по всяким буеракам на юго-восток оказалась не так спокойна и изобильна, как ему вначале представлялось. Они брели, большей частью в сумерках, от одного пепелища к другому, чудом избегая казачьих отрядов и частого гребня, которым прочесывало всю губернию многолюдное ополчение, кормились в основном ягодами да горсткой грибов, да случайной репой с какого-нибудь брошенного огорода. Доводилось иногда набрести на клочок-другой несжатой ржи или ячменя, где удавалось немного запастись, да однажды попалось картофельное поле (редкость в этих краях), откуда они едва унесли ноги — но успели насовать за пазуху по дюжине нежных молодых клубней, однако все это были крохи. Как-то Лассэр выслал Ленотра в одну захудалую деревеньку попросить еды, но чары последнего, видимо, перестали действовать, и он, сгорая от стыда, вернулся только с растрепанным кочаном капусты — сгорая от стыда и чуть не плача от отчаяния: он побоялся сказать товарищам, что эту деревеньку они уже проходили, каким-то диковинным образом сумев сделать в заросшей лесом глуши изрядный круг.

Отряд был тощ, бледен, зол, терзаем поносом, вшами и мучительным голодом и передвигался с черепашьей скоростью. Уныние царило на привалах. Уж на что жизнерадостный народ французы, их терпение тоже небесконечно. Пока Бризар ухмылялся и сыпал шуточками, все было еще ничего, но в последние дни приуныл и он. Бризар был у них наподобие барометра; если уж дошло до того, что он повесил свой замечательный нос, каждому стало ясно: дело действительно плохо.

Если бы душа-Бризар, кроме барометра, умел бы служить также и компасом… Впрочем, и компас не помог бы нашим бедолагам — что компас без хорошей карты и уверенности в том, где находишься? Дорога назад, конечно, всегда была к их услугам, но повернуть в сторону милого, такого далекого дома — и окончательно признать себя дезертиром? Нет уж, судари мои, до такого они пока не дошли, как ни были плохи их дела.

Итак, в описываемое нами утро предметом мучительных размышлений Лассэра был козырь, который он, с позволения сказать, бережно хранил у себя в рукаве еще с благополучных времен. Ему было известно прекрасное сытное место, где они все могли бы чудеснейшим образом зализать раны, а, возможно, даже раздобыть подводу с лошадью и нагнать потом своих, присоединившись к партии побольше или еще как. Беда была в том, что, для того, чтобы туда попасть, нужно было-таки повернуть обратно на запад и тащиться, с учетом их теперешней скорости, бог весть сколько дней, да и то, если знать, куда именно идти, а его люди и так еле ноги волочили. Кроме того, чтобы дойти туда, куда нужно, следовало вернуться на большую дорогу, а ее они тоже давно потеряли; идти напрямик нечего было даже и мечтать, по крайней мере, не в этой местности, тут и там перерезанной речушками, болотцами и покрытой лесами, превращавшимися в самых неожиданных местах в непроходимую чащу. Да и репутация Лассэра как начальника (тем более самозваного) висела на волоске и могла не выдержать такого рыскания: сначала, мол, туда, вроде как своих догоняем, а теперь сюда, что за вздор? И еще ему до смерти не хотелось делиться. Владение такими ценными сведениями придавало ему уважения в собственных глазах, и он чувствовал себя прежним Лассэром, умеющим жить. Тяжело уметь жить в русском болоте; немного легче это делать, если тебя согревает обладание знанием о теплой квартире (пусть пока и недоступной), с водкой, солониной, фруктами из оранжереи и внушительными запасами хлеба, причем белого, а не мужицкого, черного.

И вот теперь, видно, предстояло как-то все-таки поделиться этими сведениями и убедить всех повернуть обратно, а также объяснить, почему он раньше молчал об этом островке чудесной страны Кокань в русской глуши. Да и дойдут ли они туда?

Лассэр уже мысленно подбирал слова для речи, которая убедила бы — прежде всего Бризара. Начинать надо было именно с него, потому что он, наряду с Лассэром, был одним из двух столпов отряда, если можно так выразиться, а Ленотр и Гро-Мартен являлись как бы плющом, обвивавшим эти два столпа, и не стали бы спорить. Бессловесных волею обстоятельств итальянца и хорвата можно было не принимать в расчет вовсе, не говоря уж о Шуэтт. Итак, он уже подбирал нужные слова, когда завидел — раньше, чем услышал — в отдалении двух молодцев, медленно пробиравшихся между деревьев, ведя в поводу лошадь. Свои это были или чужие — на таком расстоянии было не разобрать. Отряд по его знаку на всякий случай затаился, как мог, изготовив остававшееся у них оружие (холодное, к тому же наполовину чужое, подобранное по канавам; порох уже давно вышел), и принялся ждать.

Глава II

Пришельцы, не таясь, приближались; платье на них было гражданское, а выправка очевидно военная, к тому же на боку каждый имел не идущую к сюртуку саблю, а за кушаком — по паре пистолетов. Сытые, важные. Главное, сволочи, сытые — уж по крайней мере, более упитанные, чем любой в отряде. Как мы уже говорили, у них была одна ладная, но, как оказалось, хромая лошадь на двоих — и крайне надменное выражение лица. Подобно Цезарю, взявшему в плен пиратский флот, несмотря на многократное численное превосходство последнего, они обвели глазами отряд Лассэра, изготовили пистолеты, взялись за рукояти сабель и выкликнули почти одновременно: Qui vive? — больше для порядка: с кем они имели дело, и так было ясно. Тут же переглянулись; было понятно, что каждый считал себя главным, но Лассэр взглядом знатока сразу же определил, что начальников, как и подчиненных, среди них не было. Молодцы смотрелись как два валета, червовый (порыжее, порумяней, повальяжнее) и трефовый (с кудрями потемнее и презрением ко всему свету в прищуренных глазах).

Услышав в ответ довольно вялое Да здравствует император!, валеты по-французски потребовали назваться, чего французы делать не спешили. Тогда они начали с того, что представились сами. Имена были звучные, полные звона шпор и шепота шелков, но для французского уха сложноваты.

Лассэр сразу решил себя поставить и решительно помотал головой:

— Нет, это я даже и не выговорю.

Оба фыркнули и закатили глаза, но делать было нечего. Даже при том, что они были гораздо бодрее членов отряда, силы были неравны, а, главное, они не производили впечатления праздношатающихся или бродяг, и вступать в драку ради драки с первыми встречными, к тому же союзниками, в их намерения явно не входило. В качестве знака доброй воли они даже заткнули пистолеты обратно за пояс.

— Не знаете ли вы, где тут можно достать лошадь? — приступил к делу трефовый.

— Две лошади, — добавил червовый. По-французски оба говорили весьма недурно, и манеры какие-никакие имели; Лассэр почуял самых младших офицеров, и, как стало ясно впоследствии, не ошибся.

Бризар от души расхохотался (у остальных не было на это сил):

— Это превосходно! Спасибо, повеселили. Во дают! — он толкнул локтем Гро-Мартена.

— Не знаете ли вы, где тут можно достать птичьего молока? — передразнил тот.

Пока Лассэр собирался с силами, чтобы рявкнуть как следует, Ленотр покачал головой:

— Господа, оставьте. На много лье вокруг здесь — одни разоренные поместья. Местные прячутся по лесам и очень озлоблены, у них остались жалкие крохи, которыми они не поделятся. Вы не выманите у них лошадей ни за какие деньги.

— Ну что ж, на войне как на войне, — червовый валет снова многозначительно положил руку на рукоять пистолета.

— На силу я бы тоже не полагался. Население не расположено к нам, причем здесь не то, что у самых западных границ. Народ пошел боевой, а вас всего двое.

— Холопы везде холопы, — проворчал червовый, — Прикрикнешь на них — станут как шелковые.

— Хотел бы я на это посмотреть, — хмыкнул Бризар, — Я даже согласен обеспечить вам потом достойные похороны, по окончании представления.

— Итак, коротко и ясно, — пресек Бризарово остроумие трефовый, — Есть ли в округе лошади, вы не знаете, верно?

— Знаю, что нету. Хотя можете попробовать отбить их у казаков. Желаю удачи!

— Проклятие, — тут трефовый перешел на польский и обменялся с червовым парой слов. Отойдя на несколько шагов, паны принялись о чем-то спорить вполголоса.

Отряд выжидал, делая вид, что разговор их нимало не интересует. Тут было о чем подумать: валеты могли оказаться полезными союзниками, но и очень неудобными врагами. Кроме того, не сговариваясь, французы все то и дело поглядывали в сторону их лошади; она была очень плоха, не в смысле статей или упитанности, а в смысле… Ну, словом, уже давно пора было избавить ее от страданий и отправить в котелок. Кастрюля Гро-Мартена как раз подошла бы.

Лассэр, лихорадочно раскидывавший мозгами, между тем просиял. Сам бог послал ему этих поляков, и ему теперь было совершенно ясно, как повести беседу. Тяжело вздохнув, словно делая валетам огромное одолжение (впрочем, так оно и было), он возвысил голос:

— Ну, хорошо. Я, я знаю место, где можно достать лошадей. Однако условимся: я помогу вам, а вы поможете мне. Мои люди измотаны дорогой и стычками с неприятелем, с нами тяжело раненный… Вы отдаете в общий котел вашу лошадь — она все равно никуда не годится — и присоединяетесь к отряду, а я вывожу вас куда вам нужно. Вы получаете в конце концов ваших лошадей и идете на все четыре стороны, я получаю двух вояк на несколько дней для дополнительной охраны, и все мы оказываемся под надежной крышей с набитыми животами и полными фляжками.

— Погодите, нам надо посоветоваться, — валеты опять отошли в сторону и принялись горячо толковать, размахивая руками. Червовый попытался было подозвать Лассэра пальцем, но тот сделал вид, что ничего не понял, и даже не пошевелился. Тогда трефовый, скрипнув зубами, подошел к нему сам и, наклонившись, спросил вполголоса:

— Так что это за волшебное место, о котором вы говорите? Я не прошу назвать его местоположение, просто объясните, ради чего мы свяжем себя с вами этим договором.

Лассэр помолчал со значением, придавая себе весу. Потом сделал знак навострить уши и ответил также вполголоса:

— Понимаю. Но я предлагаю вам верное дело, готов поклясться на кресте. Это имение, хозяин которого сочувствует императору. Мы проходили его по дороге сюда. Не особенно зажиточное, но нам хватит. Владельцу выдали охранный лист, он уполномочен собирать по округе провиант и прочее для нашей армии, там стоит небольшой гарнизон. Что до местоположения, я не смог бы даже показать его на карте, но я его прекрасно помню, и я его найду. Одно из немногих мест, где на нас не спускали собак и не палили без предупреждения; такое, знаете ли, врезается в память. Я занимался фуражировкой, уж я-то знаю. Мы не собирались туда возвращаться, все рассчитывали догнать своих со дня на день, — добавил он, оправдываясь перед своими добровольными подначальными, — но, если бы мы смогли все вместе туда добраться, это и впрямь было бы неплохое место для того, чтобы перевести дух.

— Можете вы хотя бы приблизительно сказать, далеко ли это? Нам дорого время, — нахмурился трефовый.

— Я не вполне уверен, где именно мы находимся, но, полагаю, если вы поможете со жратвой и переноской раненого, то на дорогу туда уйдет самое большее дней пять. Может быть, и меньше, — Лассэр боялся, как бы рыба не сорвалась с крючка.

Поляки снова отошли посовещаться, опять долго бранились и размахивали руками. Наконец, трефовый выступил вперед:

— По рукам. Мы идем с вами, но со всей возможной скоростью. У нас есть немного еды и водка, и мы согласны поделиться. Ну, и лошадь, как вы сказали. Однако я предупреждаю, роскошного обеда из нее не получится, казенная, и кормить ее особо было нечем.

— Где же ее так отделали, бедняжку?

— Казаки, как всегда. Не заметили мерзавцев, пересекая дорогу. Не повезло.

— Так вы знаете, где большая дорога?! Это сильно упрощает дело!

Бедное животное прикончили в мгновение ока, и Гро-Мартен сразу же принялся за свежевание и стряпню. Заключение союза отпраздновали водкой, причем свою долю получил и раненый, тут же провалившийся в глубокий сон (да и слава богу, потому что его вечное бормотание изрядно надоело).

В ответ на вопрос, как их величать, пришельцы опять представились. Червовый провозгласил «Франтишек Казимир Мощницкий» так, будто это имя должны были знать все (его не знал никто), а трефовый нехотя буркнул «Ястржембец», на что Лассэр лишь вздохнул:

— Нет. Ты будешь пан Шатен, а ты — пан Брюнет.

Поляки, в очередь со всеми хлебая приготовленное на скорую руку кровяное варево из Гро-Мартеновой кастрюли, только рукой махнули. Новоокрещенный пан Брюнет, блеснув знанием русского языка и местных обычаев, лишь отвлекся, чтобы заметить:

— У русских есть такая поговорка: называй меня котелком, если хочешь, главное, не засовывай в огонь.

— Народ здешний неглуп, — признал Лассэр, облизывая ложку.

Выступить сразу не получилось; сперва пришлось заняться обработкой мяса, чтобы пропало как можно меньше. Полдня Гро-Мартен варил темные жилистые куски, не жалея соли, а прочие, весело орудуя ножами, помогали ему отскоблить кости дочиста. Лассэр также откромсал и прибрал в свой мешок хвост; конский волос, пригодится. Еще у их новых товарищей имелось немного овса, сухарей и крупы. Впрочем, на десятерых едоков (или девятерых, если раненого и девочку считать за одного) припасов выходило не так уж много.

Еда и выпивка немного приободрили отряд, а во время переходов Лассэр знай подогревал их воображение, расписывая ждущие впереди блага:

— Держитесь, ребята, держитесь. Осталось совсем немного, а там… Шикарная усадьба, жратвы от пуза, водка, хозяин прямо-таки влюблен в императора, хозяйка пикантная штучка… Чуть-чуть, еще немного…

Люди его, впрочем, несмотря на обещанное им изобилие, были не слишком довольны, как поворотом в прямо противоположную сторону, так и новыми спутниками: пан Брюнет на привалах, поев что бог послал, сразу же утыкался в карманную книгу днем и молчал как рыба вечерами (видимо, не рвался якшаться с рядовыми), а пан Шатен посмел сравнить польских гусар с французскими не в пользу последних, что было, по мнению Бризара, уже просто наглостью. Тот и сам, как добрый пехотинец, бывало, любил выбранить гусар, но, как вы понимаете, это же было совершенно другое дело. Отправившись как-то до ветру вместе с итальянцем, он дал волю раздражению и принялся ворчать, что, если хоть еще раз услышит про осаду Вены, он за себя не ручается. Итальянец выхватил из его сетований слово Вена, воздел руки к небу и отчаянно закивал, разразившись небольшой речью, которую Бризар понял не разумом, но сердцем. Застегнув штаны, они пожали друг другу руки, и, скрипя зубами, направились обратно к стоянке, где Гро-Мартен, подперев обеими руками голову и вяло поддакивая, выслушивал историю очередного подвига. К несчастью, выяснилось, что пан Шатен превосходно говорил по-французски, и незнание языка не могло, таким образом, остановить поток его красноречия. Мысли француза, впрочем, были далеко, в своих мечтах он готовил известную колбасу из требухи и был счастлив.

Благодаря носилкам для раненого, сделанным наспех из двух молодых рябинок и пары шинелей, идти удавалось достаточно быстро (по их теперешним меркам); погода, между тем, портилась, то и дело начинался дождь, уже по-осеннему холодный. Рассчитывая на предстоящие пиры, путники старались не задерживаться в поисках пищи и берегли только время, затягивали все туже и туже пояса на и без того тощих животах. Через несколько дней, несмотря на опасность нарваться на казаков или очередной отряд ополченцев, пришлось вернуться на дорогу, потому что именно нужный поворот с дороги Лассэр помнил лучше всего, а ошибиться было нельзя. Идти приходилось крайне осторожно. Наконец, очередным хмурым вечером, уже почти в полной темноте, Лассэр торжествующе расхохотался: он узнал то самое место, где следовало свернуть, приметные деревья, одно с коротко обломанным нижним суком, канаву с высокой насыпью по краю. Он бросил наземь свой мешок и даже принялся было плясать. Отряд с кривыми улыбками взирал на чудачества своего начальника. Запыхавшись, Лассэр остановился наконец и проговорил:

— Осталось ровно два шага, господа! Ну что, подождем до света, чтобы наши не начали, не разобравшись, палить по своим — или двинемся сейчас?

— Конечно, сейчас!

— Еще бы!

— О чем разговор?

Близость вожделенного отдыха и доброго ужина окрылила всех, кто был на ногах. Из последних сил тащились они по подъездной аллее, немного удивляясь полной тишине, темноте и отсутствию часовых.

Под конец Лассэр даже пустился вперед неуклюжей тяжелой рысью — так хотел он первым оказаться в чудесном месте, которое так долго и ревниво хранил в тайне.

Как сквозь врата рая шагнул он под белевшую в темноте оштукатуренную арку, украшавшую ближайший к дому конец подъездной аллеи, и, вытаращив глаза, обомлел.

Перед ним во мраке слабо вырисовывалось старое пепелище.

Глава III

— Ну-с? — с ледяным спокойствием процедил после всеобщего бесконечно долгого молчания пан Брюнет.

Как громом пораженный, Лассэр растерянно смотрел на обугленные развалины, потеряв дар речи.

Пан Шатен пнул попавшуюся ему под ноги головешку и проорал по-польски какое-то непристойное ругательство, надо полагать; хорват поморщился.

Бризар облюбовал себе груду закопченных битых кирпичей и объявил, что ни шагу не сойдет с этого места даже по личному приказу императора. Переложив несколько кирпичей так, чтобы они могли, накрытые шинелью, послужить ему чем-то вроде подушки, он улегся на спину и яростно засвистал луковую песенку. Гро-Мартен уселся рядом с ним и принялся подпевать, выбивая такт припева на донышке своей кастрюли. Тут к ним неожиданно присоединился итальянец (похоже, эта песенка была единственным, что он знал из французского языка), и они втроем подняли невообразимый гвалт, дав в конце такого петуха, что мертвые бы повставали из могил. Шуэтт, рыдая от испуга, жалась к Ленотру, который и сам холодел при мысли, что его товарищи лишились рассудка.

Наконец певцы угомонились. Без сил все сидели на земле, прощаясь с надеждами на кров и кусок хлеба, на встречу со своими. Лассэр метался между ними, обещая чуть свет отправиться на поиски пищи — ведь имение-то состояло не из одного господского дома, не может быть, чтобы здесь ничего не осталось. А деревня, а поля? А скот? А маленький огород, а оранжерея? Он и шуточки подпускал, и по плечам их хлопал, и пытался было сам затянуть песенку про лук, но ее уже никто не подхватил.

Отряда больше не было — только горсточка измученных нищих на последнем издыхании, да пара их озлобленных случайных попутчиков.

Они было устроились кое-как среди обгоревших развалин, но в ночи опять зарядил холодный дождь и сна не получилось. Прижавшись друг к другу, досидели до тусклого рассвета под распяленными намокшими шинелями, принялись встряхиваться, разминать ноги.

Лассэр захлопотал, пытаясь поддержать остатки боевого духа, и принялся суетиться на пепелище, предлагая и другим заняться тем же:

— Здесь где-то должен быть вход в погреб, подвал, ищите.

Все принялись бродить кругами, топая и простукивая землю подвернувшимися под руку обломками. Наконец Гро-Мартену повезло набрести на тяжелое железное кольцо, приделанное, как оказалось, к дверце, прикрывавшей вход в бывший погреб. Разгребли кое-как слежавшийся от дождей мокрый пепел и угли, взялись было за кольцо, но отступились. Ухватиться за него можно было разве что только вдвоем, а, чтобы поднять словно вросшую в землю дверь, теперешних сил двоих из них было маловато. Разорив носилки и воспользовавшись одной из деревяшек, чтобы объединить усилия, они смогли, наконец, поднять дверцу. Лестница, сделанная из известняка, сохранилась, но спускаться без света не хотелось, тем более, что из подвала несло гнилью и мертвечиной.

Это было, однако, единственное укрытие, которым они располагали. Решили тянуть соломинки, исключив, правда, из жеребьевки, по понятной причине, не владевших французским языком. Короткую вытащил Гро-Мартен и со вздохом пошел вниз, осторожно нащупывая ногой каждую следующую ступеньку. Наконец он скрылся под землей и некоторое время блуждал там в потемках, натыкаясь, судя по звуку, на какие-то предметы. Пару раз звякнуло стекло; оставшиеся на поверхности оживились — стекло в подвале обычно означает бутылки с выпивкой.

— Неужто вино?

— А что вы думаете? И тут люди живут. Жили.

— Наверное, кислятина какая-нибудь.

— А я не собираюсь придираться.

Их разговор прервал вдруг вопль ужаса, и они увидели, как Гро-Мартен на четвереньках карабкается вверх по лестнице, трясясь и всхлипывая:

— Мертвые! Мертвые там! Господи спаси!

Воодушевление их как ветром сдуло. Пан Брюнет нахмурился:

— Я пойду. Только надо бы огня.

— Из-за этих проклятых дождей тут ни одной сухой щепки.

— Попробуем пока развести костер, подсушим, что найдется. И одной головни хватит.

Они разбрелись по окрестностям в поисках топлива для костра; отходить далеко, впрочем, никто не отважился. Наконец все было готово, но ни мох, ни обрывки бересты никак загораться не желали. Пан Брюнет ощупью спустился в подвал и принес оттуда обломок какой-то доски посуше:

— Не знаю, что я там увижу, но запах и правда тошнотворный.

Костер, который удалось кое-как ублажить, настругав найденный в подвале кусок дерева, нехотя разгорался. Когда назначенный факелом кривой сук как следует занялся, вооружившись им, пан Брюнет снова спустился в подвал. Выбрался оттуда через несколько томительно долгих минут, пряча лицо в сгибе локтя и кашляя.

— Ни пса все равно не видно. Но там действительно мертвецы. Несколько человек в форме — ваши драгуны, только без сапог. Остальные раздеты, в исподнем. Просто свалены в кучу в углу. Есть какие-то бутылки, несколько горшков и бочонок, кажется. Отдышусь и попробую что-нибудь вынести.

Бризар взял у него факел и, не говоря ни слова, пошел к подвалу. Ленотр, устыдившись, отправился с ним, тот поблагодарил его коротким кивком. Чем ниже они спускались, тем труднее было дышать. Неверный свет потрескивавшего в тишине факела выхватывал из темноты то кусок грязной беленой стены, то битую бутылку, то обломки какой-то нехитрой утвари. И вот справа от лестницы они увидели груду мертвых тел, скрюченные пальцы, почерневшие и запавшие глаза и щеки, отвалившиеся нижние челюсти.

— Сколько они тут лежат? — спросил шепотом Ленотр.

— Чорт его знает. Это же был погреб, здесь холодно. Может, и ледник был. Но чувствуется, что давненько, — ответил так же тихо Бризар, стараясь не дышать носом.

Оба они словно боялись потревожить покойников.

— Ну, полюбовались, и будет, — заключил, наконец, Бризар, — Надо вынести хоть что-то наверх, идемте поглядим, что в другом углу.

Они взяли с собой несколько целых бутылок, выбрав их из кучи грязных осколков, какие-то горшки, сколько удалось прихватить. С трудом выбрались на воздух, где их ждали с нетерпением.

Со смешанными чувствами оглядывали все добычу. Лассэр потянулся было к одной из бутылок, но пан Брюнет остановил его:

— Подождите, — он поворотился к Ленотру и Бризару, — Мне показалось, или на телах не было следов насилия?

Бризар призадумался:

— Я точно видел одну, по крайней мере одну, проломленную голову. Пулевых и рубленых ран действительно не попалось на глаза. А вы что успели разглядеть?

Ленотр покачал головой:

— Я был так потрясен, что не задумался об этом. Могу сходить еще раз.

— Сходите-сходите, — многозначительно отозвался пан Брюнет, — А вот выпивку пока трогать не будем.

Лассэр покорился, в душе обидевшись, что эта предусмотрительная мысль не пришла ему в голову первому, и кивнул.

— Пить-есть не будем, но посмотреть-то можно, — Гро-Мартен размотал бечевку, державшую тряпицу, которая прикрывала один из горшков, снял ее, повертел горшок в руках, потыкал содержимое пальцем, понюхал и неожиданно захихикал, — Карамель! Вы не поверите! Вернее, горелый сахар. Судя по всему, очень старый. Интересно, остальные такие же? Что мы с ними будем делать? Это же камень.

Хорват, с любопытством заглядывавший через его плечо, состроил разочарованное выражение лица и прищелкнул языком.

Тем временем вернулся Ленотр, с еще одним горшком под мышкой, и подтвердил:

— Действительно, умерших от ран мало. Впрочем, я не стал тревожить тела, так что наверняка сказать не могу.

— Не знаю, как вам, господа, а мне пить что-то расхотелось, — проворчал пан Брюнет.

— Ну почему же сразу яд? — всплеснул руками Ленотр, — Может быть, они умерли от болезни.

— Ваши слова, не мои.

— Давайте хотя бы как следует осмотрим бутылки и все прочее. Может, что и сгодится.

Бутылки были запечатаны как полагается, тщательно залиты воском и покрыты толстым слоем пыли, но, после всех этих разговоров о яде, откупоривать их все равно не хотелось, поэтому бедолаги наши принялись изучать горшки. Во всех при ближайшем рассмотрении оказалось все то же: грязный жженый сахар с непонятными вкраплениями, который извлечь было невозможно, не разбив горшок. Простояв бог весть сколько в одном подвале с мертвыми телами, горшки глубоко впитали в себя дух покойницкой и особого желания полакомиться их содержимым не вызывали. Однако с припасами было из рук вон плохо. Было решено разбить один из горшков и хотя бы развести то, что в нем находилось, в горячей воде, раз уж и костер имелся. Гро-Мартен отправился за водой, остальные занялись кто чем: итальянец отколупывал от карамельного кома обломки черепка, прочие разбрелись в поисках валежника.

Наконец, все потихоньку вернулись к огню и под моросящим дождем принялись растапливать карамельную чушку в кастрюле. Хорват принес из лесу кроме хвороста горсть мокрой брусники, ее бросили туда же. В воздухе запахло сладким, легкий парок пошел от платья, находившегося всего ближе к огню, но сидевшие вокруг костра были, конечно же, все так же мрачны. Будущее представлялось им совершенно беспросветным, хоть ложись да помирай.

Пан Брюнет принялся расспрашивать Лассэра:

— Вы ведь бывали здесь прежде, так? Что тут где? Это ведь был только господский дом, верно?

— Еще бы! Вон там, — Лассэр махнул рукой налево, — в отдалении, деревня дворов на двадцать, отсюда не видно. Там, — тут он махнул направо, — поля, там — небольшой фруктовый сад. Хозяйственные постройки всякие, где нам выдавали хлеб. Это было не поместье, а муравейник, хоть и маленький. Ума не приложу, как все это могло случиться.

Всем было прекрасно известно как, но никто не нашел нужным говорить об этом вслух.

— Ну что ж, — предложил пан Шатен, — Сейчас разопьем это варево и пойдем поглядим, что от вашего муравейника осталось. Нам нужна какая-то крыша над головой, а там будет видно, что делать дальше.

— Не похоронить ли сперва наших соотечественников? — робко предложил Ленотр.

Все, кто мог понять его слова, отворотились, кто с досадой, кто смущенно. Ни у кого не было желания ворошить груду мертвых тел и копать два десятка могил, по крайней мере сейчас. Бризар хлопнул Ленотра по плечу и сказал (заметим, сказал без тени насмешки; это был и правда славный малый):

— Мы помолимся за них, мой друг. Крепко помолимся.

Тем временем Гро-Мартен объявил, что напиток готов; сахар разошелся еще не весь, но это было и к лучшему, вышло бы слишком приторно. Его товарищи подставили кружки, пригубили.

— Какая дрянь, господи ты боже мой! Налейте-ка мне еще.

— Я понял, это когда-то была вишня.

— Точно, вон косточки.

Немного дьявольского напитка получил и раненый. Шуэтт, ставшая к тому времени уже опытной сиделкой, поила его с ложки, и о себе не забывала.

Обжигающее сладковато-горькое питье все же было лучше, чем ничего. Вскоре у них появились силы поосмотреться. По одному на всякий случай решили не ходить. Воровато озираясь, бродили по окрестностям, опасаясь, однако, соваться в сторону деревни, хотя, принимая во внимание то, во что превратился господский дом, деревни-то этой, наверное, уже не было на белом свете.

Опасность погибнуть от голода прямо здесь немного отступила, выручили останки барского огорода. Досталась бедолагам подчищенная делянка гороха, на которой удалось найти целую охапку брошенных засохших плетей с отдельными желтыми стручками; несколько тощих морковин; изросшийся, жесткий как дерево редис, и довольно много; сколько-то белых кореньев. Крохотному пятачку картофеля французы радовались как дети.

Пан Шатен, впрочем, был в тихой ярости. Ожесточенно ковыряя тяжелую сырую землю заостренной палкой, он стенал:

— Пять лет под крылом лучших учителей у папеньки, четыре года в гвардии, и вот чем я теперь занимаюсь? Ползаю на коленях, роясь в русской грязи… А все вы виноваты, — добавил он, относясь к пану Брюнету, который, сжав зубы, молча, сосредоточенно трудился рядом с ним.

— Я? Я вообще предлагал пойти пешком, это вам до зарезу понадобилась лошадь. Наверняка ведь нашли бы что-нибудь еще по дороге. Да что теперь говорить…

Добычу по привычке относили к костру, хотя разбивать стоянку на могиле товарищей и не хотелось. Вернувшийся в свою стихию Гро-Мартен сиял как медный грош. Переложив остатки карамели в берестяной кулек, он лущил горох, любовно обтирал найденные товарищами овощи, отскребая мельчайшие песчинки и частички земли, не чистя, тут же резал их на кусочки и отправлял в уже снова закипавшую воду; туда же пошли последние засохшие кусочки несчастной коняги.

— Эх, поставить бы тут силков, — мечтательно говорил Гро-Мартен, обращаясь к Шуэтт, которая, обняв колени, грелась у костра, счастливо потягивая время от времени носом. Она не понимала ни слова, — Наверняка тут пропасть зайцев. Зайцев! — раздельно повторил он для нее, пошевелив в воздухе двумя пальцами, которые должны были изображать уши.

Вдоволь накопавшись в земле, все постепенно потянулись к костру, складывали принесенное в общую кучу, теснились у огонька, готовя ложки. Гро-Мартен знал свое дело, и похлебка поспела быстро.

Ах, есть ли в мире что-нибудь вкуснее доброй густой похлебки, сваренной вот так, после долгой голодовки, под вечер в промозглом лесу? Кусочки рассыпчатого картофеля, обкатанные словно голыши на морском берегу, нарядные кружки моркови, просвечивавшие в благоухающей гуще как маленькие солнца, да с какой-то зеленью, добавленной итальянцем, который самолично расщипал ее на крошечные лоскуточки, да с сельдерейной стружкой… Горячая словно объятия друга, утешительная словно материнское молоко, то не какая-то нищенская похлебка, то сама жизнь бурлила в помятой закопченной кастрюле, и дымок, поднимавшийся от костра прямо вверх словно свидетельствовал, что трапеза сия была угодна богу. Благоговейно несли они ложки от котелка ко рту, бережно растирая языком картофель, безропотно разжевывали слегка не доварившийся горох.

Долгое время вокруг костра раздавалось лишь хлюпанье, чавканье, сопение и прочее в этом роде.

Наевшаяся раньше других Шуэтт застенчиво одернула юбочку и направилась в лес. Ее не было достаточно долго, чтобы на ее отсутствие обратили внимание. Разморенные после горячей еды, сидевшие вокруг костра не расположены были бросаться сломя голову прочесывать окрестности, но Ленотр с Бризаром уже начинали вертеть головами. Они уже собирались пойти поискать девочку, тем более, что сгущались сумерки, как она сама вышла обратно к стоянке. Вид у нее был озадаченный, чтобы не сказать напуганный, но, поскольку девочка вернулась цела и невредима, все тут же снова развалились у костра, наслаждаясь непривычным ощущением наполненного желудка.

Лассэр, обладавший поистине орлиным зрением, когда дело шло о чем-нибудь стоящем, заметил, что, пристроившись в сторонке, Шуэтт достала что-то из кармана и теперь сжимает в кулаке. Наблюдая исподтишка за ней, Лассэр видел, как она время от времени разжимает пальцы и завороженно любуется на что-то как на золотую монету. Снедаемый любопытством, с невинным видом подходил Лассэр к девочке все ближе и ближе, пока, наконец, не заглянул ей через плечо и не понял, что на чумазой ее ладошке лежал кусок постного сахара.

Он вернулся на свое место у костра и протянул:

— Хотелось бы знать, откуда у нашей крошки постный сахар…

— Что?

— Я говорю, у Шуэтт откуда-то имеется постный сахар, и я не понимаю, где она его взяла.

— Мы такого не находили.

— Может быть, у кого-нибудь он был с собой? Господа?

Поляки пожали плечами:

— Нет.

— У нее вид нашкодившего котенка, что-то тут не так! — упорно крутил головой Лассэр.

— Да бог с вами, — уговаривал его Ленотр, — Какая разница? Может быть, это из ее личных запасов, завалялся в кармане с лучших времен. Будто вы никогда не откладывали на потом лакомые кусочки…

— Нет, я хочу знать, откуда у девчонки сахар! Пусть скажет.

— Она-то скажет, а вы поймете?

Шуэтт усадили поближе к костру и принялись расспрашивать. Достаточно поскитавшийся по чужим краям Лассэр умел показать знаками многое, но не вопрос Откуда?. Девочка дрожала и хныкала, сжимая в грязной ладошке лакомство, а он как мог нежно тряс ее за тощее плечико и, осклабившись несчастной своей улыбкой сторожевого пса, продолжал и продолжал допрос. Ему казалось, что, если говорить громче, бедняжка начнет понимать чужой язык, но он делал только хуже.

Когда в разговор вступил Ленотр, она каким-то чудом уразумела, чего от нее хотят, и показала рукой куда-то в лес, чем нимало не помогла. Наконец, с помощью рисунков, начертанных прутиком на земле рядом с костром, ей удалось дать понять старшим, что сахар дала ей какая-то женщина. Тыкая пальчиком в фигуру с руками-палочками, девочка шептала:

— Fräulein Tod.

Пан Шатен был недоволен:

— Вздор какой-то. Здесь же никого нет. А Tod значит «смерть».

Гро-Мартен помялся и пробормотал:

— Я не хотел говорить, но, когда я недавно ходил за водой, мне показалось, что я видел в лесу девицу в белом платье, но разве что на одно мгновение, а потом она как сквозь землю провалилась.

— С голоду чего только ни почудится.

— Пусть это призрак, сахар-то настоящий!

Все заговорили разом, ища разумные объяснения видениям, чтобы отогнать липкий ужас, который исподволь прокрадывается в самые отважные сердца в определенных обстоятельствах. Да еще и раненый проснулся и снова принялся что-то бормотать по своему обыкновению.

Пан Брюнет, наконец, не выдержал и проворчал:

— Да дайте же вы ему напиться! Может, замолчит. Я давно хочу спросить, что у вас вообще делает этот русский? Князь, что ли, какой-нибудь, за которого дадут награду?

Пока остальные обменивались растерянными взглядами, поляк сунул под нос раненому плошку с водой и буркнул по-русски:

— Только я не Маша, и кваску у нас нету.

Затем вернулся на свое место у костра и изящно повел рукой. Продолжайте, мол.

— Погодите. С чего вы взяли, что это русский?

Пан Брюнет пожал плечами:

— Возможно, с того, что он бредит по-русски? Я этот язык знаю неважно, конечно…

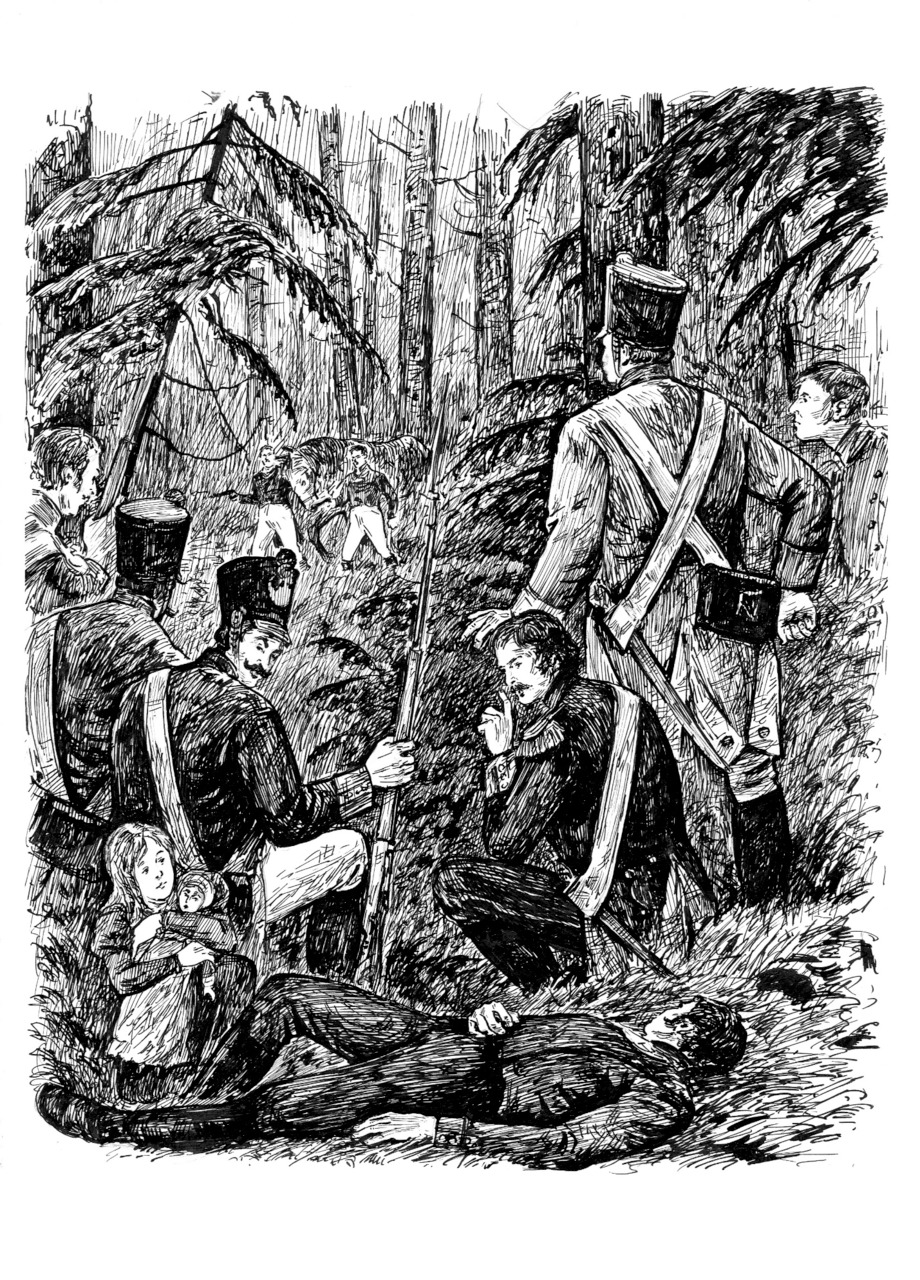

Все невольно отодвинулись от раненого, кроме Ленотра, который держал его голову на коленях и не мог тронуться с места — но и тот чуть подался назад, всматриваясь в своего подопечного так, словно видел его первый раз в жизни.

— Поглядите сами, — пан Брюнет наклонился, отворачиваясь от огня, и брезгливо вытянул одним пальцем снурок, уходивший далеко под рубаху больного, — Ну? — обвел он взглядом всех, сидевших у костра. Крест был православный, — Бог с ним, впрочем, мы говорили о загадочной девице в лесу, ну так продолжайте.

— И вы до сих пор молчали?

— Откуда я знаю, зачем он вам? Это было не мое дело. Продолжайте же.

Но продолжить никто не успел, потому что тут Шуэтт пронзительно завизжала, указывая на что-то в темноте за их спинами:

— Fräulein Tod!

И, прежде чем Лассэр успел вымолвить «Какого черта?», их со всех сторон окружили бесчисленные чудовищные бородатые хари. А потом строй, щетинившийся вилами и заостренными кольями, расступился, и к костерку подошла бледная девица в белом, державшая слишком тяжелый для нее топор.

Она пристально поглядела в лицо каждому из пленных — да, теперь уже пленных, дело ясное — и, качнув головой куда-то в сторону леса, скомандовала с сильным акцентом:

— Allons!

Раненого пришедшие переложили на свои простенькие носилки и понесли сами. Французы, не спеша повиноваться, настороженно вслушивались в бормотание, которого никто, кроме пана Брюнета, не понимал:

— Это ж надо… Грех-то какой…

Девица пропустила вперед носилки, глотая слезы, и снова процедила:

— Allons!

Затем взяла всхлипывающую Шуэтт за липкую руку и пошла к лесу. Пленным надели на головы мешки, грубо обыскали, отобрав все похожее на оружие (а также прочее движимое имущество), и они, направляемые пинками и тычками, пошли неведомо куда, то и дело спотыкаясь в темноте.

Глава IV

Пусть идут покамест, а мы с вами вернемся теперь во времени месяца на три назад.

Ах, если б знали вы, что за чудный дом стоял тогда на месте пепелища, с которого только что ушло все вышеописанное пестрое общество! Дом этот был очень мал и более чем скромен даже по уездным меркам, не то, что по губернским, и выстроен из дерева — но все же как милы были его крашеные золотистые стены, мелкоостекленные окна, крошечный балкон над входом, украшенным неизбежными белыми колоннами. Говоря «милы», мы, однако, не хотим сказать, что они были особенно тщательно отделаны или даже чисты. Из уважения к истине мы даже признаемся, что колонны, к примеру, были изрядно захватаны, несмотря на побелку раз в год (на Пасху), и что стекла в окна были вставлены довольно дурно, кое-где треснули и давно нуждались в замене. Понимающий читатель поймет, как это бывает: не по хорошу мил, а по милу хорош. Даже мы, никогда не жившие в этом доме, со слезами на глазах отдаем ему в этих строках дань искреннего уважения, ибо этот дом разделил в тот страшный год все превратности общей нашей судьбы, и никогда более не звучали в его стенах ломающиеся юношеские голоса и девичий смех.

Дом этот, душа и сердце скромного имения под названием Норовлёвка, принадлежал тогда Василию Павловичу Норовлёву-Гольскому, слывшему среди соседей богатеем, с его, страшно молвить, целыми восьмьюдесятью душами обоих полов. Мы уже слышим, как какой-нибудь столичный житель в этом месте производит носом известный звук, изображающий бесконечное насмешливое презрение. Заметим, между тем, что на каждого толстосумого миллионщика или усыпанного бриллиантами вельможу в случае, да и просто какого-нибудь князя-гордеца, который, даже впав в немилость, оставался при своих семидесяти тысячах душ, приходился тогда в нашем Отечестве целый легион жалких во всех отношениях существ, называемых мелкопоместными дворянами. Спесь и долги были зачастую единственным их достоянием, к людям своим они относились тем жесточе, чем острее осознавали свое собственное ничтожество, с каждым следующим поколением все глубже погружаясь в невежество и нищету. Сплетни, лизоблюдство, жалкие попытки уподобиться богачам с их безумным расточительством, разврат, насилие, дурные болезни и пьянство — вот что составляло жизнь значительной их части. Предаваться обыденному, привычному скотству многие из них зазорным не считали, и упаси боже было посмотреть на них свысока или обмолвиться о том, что, де, образ их жизни роняет их дворянское достоинство, с которым они при этом носятся будто дурень с писаной торбой — вопли их, мы полагаем, слышны были в таких случаях в самом Санкт-Петербурге.

Впрочем, не про таких будем рассказывать мы на этих страницах, повторив лишь вслед за Дантом: «Взгляни, и мимо»; люди и подаровитее нас все язвы нашего общества преподробнейшим образом уже живописали. Мы же обратимся к лицам, столь же ограниченным в имущественном отношении, но гораздо более привлекательным, выделявшимся среди сонма скотов и самодуров словно жемчужные зерна в навозной куче — ведь были ж и такие, и немало. Что бы там ни говорили образованные люди, а в Отечестве нашем не все так беспросветно. Ужасаясь одним, не забудем и о восхищении перед другими, ибо если одни мелкопоместные дворяне заставляли скорбеть о будущем всего рода человеческого и призывать на землю дождь серный и огненный, то их же ближайшие соседи подчас, напротив, поражали широтою и добротою души, чья телесная оболочка, прикрывавшая свою наготу домоткаными обносками, обреталась на каком-нибудь жалком пятачке земли, подкрепляя свои силы презренной ячной кашей да мочеными яблоками.

Итак, как мы уже говорили, Норовлёв представлял собою что-то вроде местного Креза. Ходили слухи, что его поместье приносит баснословный для своих скромных размеров доход. «В удачный год!» — прибавляли мелкопоместные завистники к произнесенной шепотом сумме, многозначительно поднимая брови и поджимая губы. Впрочем, судя по состоянию его имения, все эти золотые горы расточались каким-то загадочным образом в чистом воздухе — однако славу богача они ему снискали, не в последнюю очередь благодаря его супруге. Взял он еще в 1770-х добронравную, но взбалмошную девицу домашнего воспитания, которая, хотя и помещала, будучи вопрошена, новообретенную тогда Тавриду куда-то на Аппенинский полуостров, но считала как Архимед. Озадачившись однажды, почему у них (при далеко не последнем хозяйстве в уезде) не подают бисквитов с битыми сливками как у папеньки, она скорехонько вывела на чистую воду вора-управляющего и скрутила всех, до кого дотянулась белыми своими проворными пальчиками, в бараний рог, а потом, наладив дело и добившись появления на столе бисквитов, уже увлеклась и полностью посвятила себя всевозможным сластям. Посылала в саму Калугу за миндалем, заставляла девок чистить от косточек смородину на варенье, велела протирать сквозь мельчайшие решета малину — каких только изысков ни подавали у них на сладкое!.. Гость уже изнемогал, бывало, а оне все метали на стол блюдечко за блюдечком, уговаривая отведать не ту так другую русскую пастилу, если уж три дюжины варений не потрафили. За все это мужики и бабы называли Норовлёву между собою Лакомой барыней, но потихоньку, потому как ох щедра она оказалась на розги и тычки булавками; ну да то дело прошлое, чего уж теперь поминать.

Соседи Норовлёвых всегда жили еще более скромно (воздержись, почтеннейший столичный житель, пожалей свой нос!). Чета Голубицыных, к примеру, в 1812-ом году владела всего лишь двадцатью душами, из которых пятеро уже не слезали с печей, а трое были еще в зыбках. Баре в этом имении жили в такой же избе, как и их крестьяне, едали подчас те же пустые щи и так же истово молились о сухих солнечных деньках в сенокос. Но даже Голубицыны не были нищими по мелкопоместным меркам, ибо были ведь и дворяне, вообще не имевшие ни крестьян, ни земли — ни богу свечка, ни чорту кочерга, шуты да приживалы у соседей побогаче. Про таких в народе говорили: «Худое дворянство хуже пономарства» и всячески презирали. Жалкое положение мелкопоместных дворян было крайне прискорбным даже в благополучные годы, чего уж говорить о поре, когда разразилась война.

…Ах, как, должно быть, прекрасно быть одним из тех самых вышеупомянутых миллионщиков и метать горстями бриллианты и золото, когда Отечество в опасности и все в едином порыве стремятся уделить на военные нужды всего побольше: людей, лошадей, сухарей, фуража, тулупов, сапог, пороху, подвод для перевозки всего этого изобилия. Летели на орлиных крыльях вести, от которых разгоралась гордость в сердцах и наворачивались слезы на глаза: князь Такой-то на собственные средства поставил под ружье и полностью снарядил две тысячи рекрутов; купец Сякой-то пожертвовал пятьсот лошадей и корму для них на три месяца; граф Эдакий дал столько-то сукна и предоставил два из своих особняков под будущие госпитали; дворянское собрание Энской губернии вскладчину собрало на благое дело тридцать две тысячи рублей золотом… Дух захватывало от всех этих сотен и тысяч, табунов лошадей, бесконечных верениц волов, гор хлеба и прочего.

Лептой вдовицы душу спасешь, но и одного рекрута-то не обмундируешь. Да-с, совсем иное дело, когда единственное имение твое — лишь иголка в том пылающем стоге сена, коим были западные губернии Отечества нашего в лето от Рождества Христова 1812-ое. Вообразите себе отчаяние матери, тщетно прикладывающей младенца к сухим, истощенным сосцам, из которых не показывается ни капли молока. Представьте тоску добытчика, возвращающегося к голодным домочадцам с пустым ягдташем. Все существо ваше рвется дать, напитать и обогреть, а нищета не позволяет. Описываемый нами уголок М — —ского уезда Калужской губернии был, прямо скажем, беден, и там, где другие могли себе позволить жертвовать щедрою рукою, здешние жители и так едва сводили концы с концами; хотели бы дать, да нечего.

Взять хотя бы тех же Голубицыных; о них много будет разговору далее, лучше сразу познакомиться поближе. Штабс-капитан Голубицын сам был из совсем других краев и здесь оказался волею случая. Был он с юных лет честным служакой, звезд с неба не хватал и в генералы не метил, но долг исполнял исправно. Тем страшнее был удар, который получил он на четырнадцатом году беспорочной службы; случилась растрата казенных денег, и виновный исхитрился подвести под суд вместо себя Голубицына. Облыжное обвинение в таком позорном преступлении поразило честного малого в самое сердце. Так как мир все же не без добрых людей, за беднягу вступились сослуживцы, добились пересмотра дела и восстановили его честное имя — но не его веру в государство, о которой он до того особо не задумывался, как и о своей вере в бога.

Майор Ивлинский, из хлопотавших за Голубицына, уступил ему по более чем сходной цене, и частью в долг, одну из своих самых захудалых деревенек, которая, по стечению семейных обстоятельств, находилась в отдалении от всех прочих его владений и была скорее обузой, чем источником дохода. По правде говоря, единственным доходом, получаемым с этой деревни, были письма, присылаемые тамошним управляющим и зачитываемые хозяином своим приятелям над чубуками для безотказного шумного увеселения. Хохот обычно начинался уже с оглашения названия деревеньки, которое мы здесь приводить не будем, на тот случай, если книжица наша попадется в руки какой-нибудь девице, и оставим несчастному именьицу только второе его название, стыдливо прибавляемое обычно в скобках: Клинышек тож. Клинышком оно называлась потому, что, располагаясь при стечении двух ручьев, являло оно собой как бы тощий сиротский ломоть, отрезанный от роскошного, жирного норовлёвского пирога. Захудалая деревенька так намозолила глаза еще деду теперешнего владельца Норовлёвки, что тот велел рубить лес и резать лозу где угодно, только не по границе с несчастным Клинышком, дабы это memento mori не омрачало ему вид из кабинета. За годы, прошедшие с той поры, предоставленная самой себе небольшая рощица так разрослась и цель его была достигнута настолько успешно, что никто и не заподозрил бы за этим клочком леса обиталища разумных существ. А они там жили, хоть и крайне бедно, о чем два раза в год исправно сообщалось владельцу деревеньки в совершенно излишних подробностях, которые и приводили его в такое веселье.

Положа руку на сердце, мы не можем точно сказать, что именно находил беспечный (да, назовем его, пожалуй, беспечным, из одного уважения к доброте его души хотя бы) барин более забавным — многословные описания всевозможных бед и издержек, из-за которых ему годами не присылали из Клинышка и рубля, или прегрешения против правописания и штиля, которые допускал в писаниях своих тамошний управляющий, он же, по малочисленности деревеньки, староста. Хозяин, бывало, закатывался до колотья в боку, сыпал пепел на ковер, и, утирая слезы, признавался: «Ох, не могу, люблю шельму!» Отсутствием доходов с этого имения он не тяготился, ибо имел другие средства.

Так Голубицын вышел в отставку и намеревался удалиться в свое крошечное имение в поисках одного: покоя. Однако ж надо было и жениться. Воспользовался он для этого услугами известной женщины, которая подыскала ему девицу по его положению и состоянию, то есть сиротку-бесприданницу, которая звалась Анна Гавриловна Сохатова. За выгодными невестами охотятся люди другой породы; Голубицын искал домовитости и простоты — и нашел. Бесприданница — безобманница, вся как на ладони.

Родители Анны Гавриловны приняли мученическую смерть после взятия Магнитной крепости. Единственное, что она знала о прочей своей семье, по малолетству, было то, что имелась у нее какая-то «тетенька Брусникина в Самаре». Припрятавшее ее семейство не могло кормить лишний рот; девочке уделили горсточку сухарей, несколько копеек денег, довезли до Орска и оставили. Прибиваясь то к одним юродивым и нищим, то к другим, добралась она к осени до своей цели, всюду твердя, как заклинание, единственно: «Помогите, Христа ради, иду к тетеньке Брусникиной в Самару».

Тетенька, имевшая трех собственных дочерей, приняла ее в дом, обид не чинила, но и особой сердечности не выказывала. Выросла девица скромная, работящая, но холодноватая и державшаяся вечно так, будто проглотила шомпол, что, если подумать, для дочери солдата было только естественно. По вхождении в возраст тетенька счастлива была сбыть ее с рук, хотя Аннушка и не была соперницей ее дочкам; не хватало доброй женщине в девице благодарности и тепла душевного, которых она ждала грешным делом от облагодетельствованной сиротки. В хозяйстве, впрочем, от Анны Гавриловны была большая польза. Она умело торговалась, вставала одной из первых в доме и сразу же принималась хлопотать, отменно шила. С вышиванием и прочими изяществами дело не заладилось, но строчку она клала прямую как проглоченный ею когда-то во младенчестве воображаемый шомпол. И приданое у нее все выходило солдатское: простое, добротное, скушное и немного не в пору.

Когда тетенька со свахой сообщили ей о том, что имеется для нее на примете жених, Анна Гавриловна трепетала недолго. Оно, конечно, смотря кто попадется, но вести собственное хозяйство, никого в плечико не целуя, было заманчиво, а вековать приживалкой до старости ой как не хотелось. Немного страшило ее супружеское ложе — и возможное жестокое обхождение, что не было диковиной для наблюдательной девицы, но все встречавшиеся у нее на пути беды она меряла своей одиссеей по дороге в Самару и пришла к мысли, что замужество все ж таки вряд ли будет хуже того.

— Покажьте прежде, а так я согласна, — с достоинством подняв нос сообщила она.

Состоялись смотрины. Некоторое время предполагаемые жених и невеста, в полном соответствии с сутью совершаемого действа, пристально глядели друг на друга через стол, поджав губы. Голубицын был не особенно хорош лицом еще до того, как переболел оспой, но скроен ладно, и глаза его произвели на девицу благоприятное впечатление — спокойные, добрые.

Гостя пригласили отобедать. По совету умудренной годами тетеньки, Анна Гавриловна внимательно смотрела, как Голубицын ест, и прислушивалась к себе.

— Перво-наперво всегда примечайте, как он ест, — не раз говаривала своим девицам тетенька, — Вам на это потом всю жизнь каждый божий день глядеть. А то ж и до греха недалеко.

Уже подали скромное пирожное, а Анна Гавриловна все еще добросовестно смотрела на мерно двигавшиеся уши, слушала, какой звук производят крепкие зубы, задевающие чайную ложечку, с удивлением отмечая, что ни виды эти, ни звуки ее чувства ни в чем не оскорбили. Сваха с тетенькой многозначительно переглянулись и отсели на диванчик у стены, оставив жениха и невесту за столом.

Первой заговорила Анна Гавриловна. Памятуя о главном ужасе младенческих своих лет, она поспешила перейти именно к нему, на тот случай, если жених окажется других взглядов в этом столь важном для нее вопросе.

— Ну что ж, буду вам честной женой и доброй хозяйкой. Одно только у меня условие имеется, насчет ваших мужиков. По хозяйственной части вот они где у меня будут, — говорила она, поднимая к самому своему носу маленький кулак, — Все выжму. Но напрасных злых обид чинить им не могите. Невест не портить, с мужними женами не баловаться; с бобылками или солдатками еще куда ни шло. И пороть только за дело.

Крякнул было Голубицын, позабавленный тем, что бесприданница-приживалка, нимало не стесняясь, смеет выставлять какие-то условия, да еще показывающие неприличную для девицы осведомленность о жизни, однако серьезные ее очи и гренадерская выправка уже запали ему в душу. Поразмыслил он и кивнул, а потом, замирая от собственной лихости, прибавил к вознаграждению свахи сверх оговоренного пять рублей серебром.

Так и прибыли они в Клинышек, еще почти чужие друг другу, трясясь на полупустых сундуках, которые выгружали сами под настороженными взглядами деревенских, вываливших поглазеть на новых хозяев. Наученные горьким опытом тому, что перемены обычно бывают исключительно в худшую сторону, но никак не наоборот, мужики были полны недоверия, так что в итоге оказались приятно удивлены.

Пободались, конечно, первое время — как без этого? Деревенские на каждый чих поминали прежнего хозяина, при котором «не так все было», хотя, по правде говоря, прежний хозяин был хорош главным образом тем, что они его никогда не видели. Управляющий оказался тот еще езуит и, как выяснилось, несколько приукрашивал в своих письмах плачевное состояние тамошнего хозяйства (утверждая, что дела идут еще хуже, чем на самом деле, мы имеем в виду). И вправду: ну что такому барину как майор Ивлинский эти их двадцать рублев? Ему — пшик, а здесь пять семейств по миру не пойдут. Себе в карман сей достойный старец эти деньги не клал, позволяя лишь изредка поездку в кабак; нет, выпить-то и дома можно, но тут никто вокруг тебя не спляшет и «Чего изволите?» не споет — совсем не то.

Мало-помалу пошли дела на лад, оказалась новая барыня не так уж плоха. Не лаялась, не лютовала, с собственным хозяйством домашним управлялась сама; баб умела улестить — кому ниток для вышивки, кому бусков для дочки, у кого курочек похвалит, кому копеечку сунет (подарки, скрепя сердце, выкраивала Анна Гавриловна из своего нехитрого приданого). Раков-ягод детишки притащат сверх урока — хоть грошик, а уплатит. Страсть как любила, правда, постоять над душою во время работ на барских полях, погоняя зазевавшихся (ну да такое уж их господское дело, на то и щука в море, чтоб карась не дремал; известно, на чужом поле народишко не как на своем пашет), и девок, когда подрастали, не спешила замуж отдавать (рабочие руки самим нужны). Однако у деревенских был почти что прямо перед глазами пример соседской барыни-самодурки Норовлёвой, а Анна Гавриловна, со своей стороны, прекрасно помнила, на что способны недовольные мужики; так, имея в виду, что может быть противная сторона и неизмеримо хуже, они все и поладили.

Поскольку были Голубицыны не из тех бар, что закладывают и перезакладывают свои имения, не выезжая из столиц, то, находясь прямо на земле, хлебнула Анна Гавриловна полною чашей всего, что положила судьба великорусскому пахарю. Хлеб, конечно, родится не на земле, а на небе, но, если земля тоща, то хоть убейся, нечего и божьей милости ждать. Заведешь еще одну корову, земельку получше унавозить, так на эту корову, выходит, несколько лет и работаешь; поди на такую барыню сена-то запаси, когда ее, прорву, больше полугода кормить надо, да не одним сеном, и мучки, и отрубей вынь да положь. Лошадей в Клинышке было испокон веков всего две, да одна барская (на ней приехали), одна из деревенских года через три пала; купили мужики вскладчину кое-как жеребенка, тоже через полгода издох. Хозяйство просыпалось сквозь пальцы как пригоршня сухого песку, и только что не давало протянуть ноги. Почему бы не взяться за дело по уму, не применить какой-нибудь передовой подход? Те, кто, осев впервые на земле, пробует подобное, скоро открывают великую истину: мужик держится дедовских привычек и примет неспроста — чтоб с голоду не помереть и хоть с чем-то остаться; земля-то не такая, как в иных благословенных краях, где за сам-треть пахарь и рук марать не станет: желающих все с наскока получить не жалует и пустых мечтателей не терпит. А то бывает же и так, что нахватается какой новый хозяин самолучших распоследних веяний, в печати вычитанных, возьмется за дело эдак ретиво, подступится — да и бросит, а потом плачется приятелям, каких ленивых и косных мужиков ему бог послал; а мужики те уже ноги протянули. Выигрывали те, кто мог вложить в землю довольно деньжат и чем-то прожить, если первые опыты не приносили плодов, но этого Голубицыны себе позволить не могли.

Все же Анна Гавриловна держалась на плаву; тут у соседей хитрость какую подсмотрит, там еще какой расход, голову изломавши, урежет — но мечты о собственной пшеничке так и оставались мечтами. С ячменем, просом, гречихой, рожью-матушкой дело еще шло кое-как, особенно когда сорняки удалось подзадавить, но и тут подстерегали нашу хозяюшку беды, которые, верно, будут преследовать русских земледельцев до второго пришествия: не уродился хлеб — плохо, в кусочки пойдешь; уродился хлеб — так он у всех уродился, опять плохо, дорого не продашь, да и продать — та еще морока; подвернется сговорчивый покупатель — как бы лишнего не продать от жадности, чтобы потом самому с голоду не опухнуть; нету покупателей — как бы хлеб-то, потом и кровью выстраданный, не сгноить. Э, да что рассказывать; столичные не поймут, а кто сами на земле, те и так все распрекрасно знают.

Единственный раз повезло Анне Гавриловне, если можно так выразиться, когда она еще только начинала хозяйствовать; был случай, что у народа несчастливо озимые прихватило, а хлебушек уже заране на винокурни-то продан. Голубицыны остереглись по нерешительности ввязываться в выгодное дело, да и остались при своем, что было в тот скорбный год немало. Кое-что потом продать сумели соседям же; каждая копейка дорога. Себя прокормить-то еще можно, а чуть пожелаешь развернуться, прикупить снасти какие или скотинку, или, там, семена обновить (лен без этого хоть не сей) — денежки вынь да положь, а за что их выручить? Торговали Голубицыны робко, боясь прогадать, а эдак, как известно, состояния не приобретешь. Ну да какое уж состояние, быть бы живу; только трепыхнешься — убытки вместо барышей. Вот, к примеру, отпустила она как-то Прохора Косоротого зимою на извоз в Калугу, он там господскую лошадь и сани пропил, как потом стороной вызнали, кинулся в бега, так и пропал. Вот и сидели годами на пеньке, перьях, воске, дегте, покупателей ждали (иногда, разве что, заезжавший к соседям перекупщик случайно заглянет). Самим бы в город возить, перекупщиков не кормить — а на чем, кого посылать, кому продавать? Торговать умело — тоже дар, не всем дано. Все это, разумеется, накладывало отпечаток на их и без того суровый солдатский быт. Скажем, можно было бы палить себе спокойно свечи — да денег (даже призрачных, мерещившихся где-то в неопределенном будущем) жалко. Пусть и стоит та свеча копейку, копейка рубль бережет. И так во всем. Дело ж не только в фанабериях всяких, одних податей сколько заплатить надо. Получили они со временем скромное подспорье — подрос меньшой сынок, нареченный Антоном, без особых способностей кроме разве что твердого почерка (спасибо прописям, одолженным соседским учителем); был он определен копиистом в М — — и отсылал половину своего скромного жалованья родителям в деревню.

…Зазевали, поди, на рассказе о захудалом уездном хозяйстве, о пеньке да дегте, да о превратностях цен на рожь? На что же вы рассчитывали, открывая книгу, озаглавленную «Русские»? На историю о благородном разбойнике, на любовные похождения какой-нибудь графинюшки? Разумеется, со стороны сочинителя даже несколько непорядочно, только подразнив читателей рассказом о бравых вояках, перескакнуть вдруг на совершенно другие предметы. Упомянутые вояки, кстати, тоже вот совсем не рассчитывали оказаться в какой-то глухой деревеньке вместо живописного, величественного поля боя, где под рокот барабанов и пиликанье флейт творится в пороховом дыму история, где льется кровь и совершаются подвиги. Им также хотелось бы поскорее узнать, что с ними будет далее, но всем любопытствующим придется еще немного обождать — надо же хорошенько объяснить почтеннейшим читателям, куда наши французы идут и с кем. Они бы сами точно не отказались послушать; читатели восседают сейчас в мягких креслах, а красавцы наши писаные ковыляют себе все это время с мешками на головах да гадают, какому роду смерти их предадут угрюмые дикари, про которых им ничегошеньки не известно. Посему — продолжим.

Итак, искал Михаил Семенович Голубицын себе тишины — и обрел. Первые несколько лет он даже не вникал особо в хозяйственные заботы, врачуя душу мирными деревенскими досугами, но потом потихоньку оттаял, увлекся, помимо охоты, рыбной ловлей, запрудил ручей, самолично разметил садок для откорма рыбы, а также завел себе индейского петуха, прозванного Бироном, на том душа его и успокоилась. Супруга же его, напротив, все пыталась хлопотать; подобно садовнику, уже видящему в тоненьком саженце будущего тенистого великана, видела она в Клинышке в каком-то невозможно отдаленном будущем крепкое добротное хозяйство с полными закромами, нарядными бабами, вечным гомоном детишек, тучными стадами. Разбивались ее хозяйственные устремления с завидным постоянством то об одно, то об другое, а главное — об отсутствие рабочих рук.