Бесплатный фрагмент - Руки пахнут молоком и мёдом

Все события, описанные в книге, а также персонажи, их поступки и диалоги, места проживания и прочее — полностью выдуманы, являются продуктом мыслительной деятельности автора и не имеют связи с людьми, событиями в реальности.

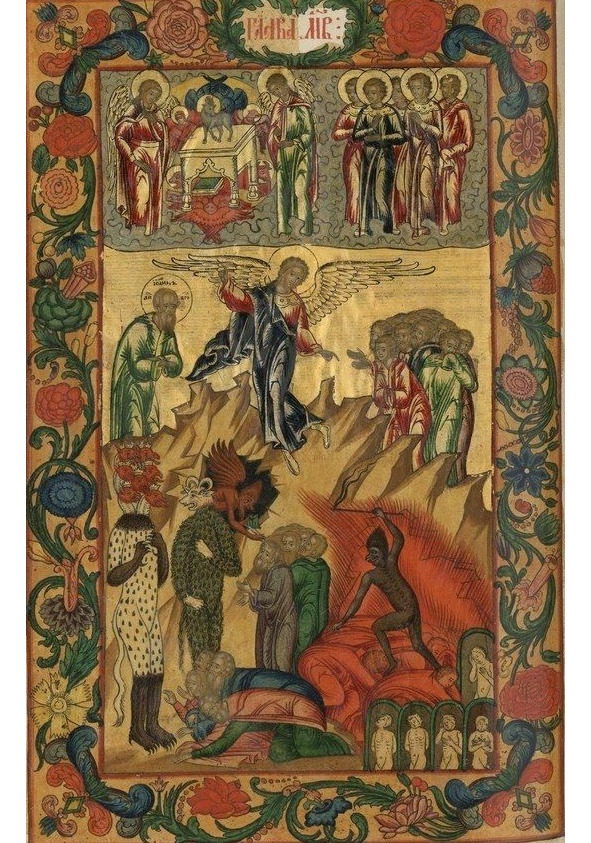

«Предстанут пред вами с одной стороны силы небесные, с другой — власти тьмы, злые миродержатели, воздушные мытареначальники, истязатели и обличители наших дел…»

Святитель Кирил, архиепископ Александрийский

Посвящается всем нелюбимым детям и сказочному миру, в котором они живут, чтобы выжить…

0. Вне времени. пролог

Сколько себя помнила Надежда, сны в её жизни странным образом повторялись и укладывались в некий цикл. Год за годом, сезон за сезоном — в странном, одновременно полном и пустом внутреннем мире Наденьки, Надюшки, Надежды, Надежды Павловны сны неизменно возвращались к ней. В том первозданном виде, в каком они начали сниться ещё лишённому имени младенцу — подтверждением этому была старая, истрёпанная годами тетрадь, которая хранилась под подушкой ещё девочки, только выучившейся записывать, еле успевая за утренней, хрупкой мыслью. Настолько хрупкой, что ломалась от неосознанного прикосновения рук к голове — именно по этой причине Наденька, после некоторых неудач, обрела свою первую привычку, которая тоже не менялась с годами. А именно — обхватывать запястья в замок и молча запоминать.

Деталь за деталью.

Словно собирая пазл.

Вторая же привычка пришла уже поздней, когда слова уже не сбивались, а подбирались сразу, как ключик к замку, и укладывались в красивые, стройные ряды друг за другом. Наденька стала просыпаться раньше семейных, чтобы никто не мог нарушить торжественность и даже величественность момента — когда многослойный, не подвластный человеческой речи сон обретал на Земле тело, ещё несовершенное, но уже прочное и устойчивое ко времени.

И сны эти — один в голове и сердце Наденьки, а другой среди записей тетради — как два брата-близнеца встречались иногда по утрам в её теплой постели, неизменно стоявшей напротив окна — любого другого окна в её жизни. Встречались и смотрели друг на друга, словно узнавали себя в отражении и перенимали то, что недоставало им прежде. Воздушный обретал крепость духа, а созданный детскими ручками переписывался набело, обрастая новыми словами, как скелет — мышцами и кожей.

Благодаря той самой цикличности, о которой было указано выше, сны могли продолжить жить. Не вечно, но хотя бы до тех пор, пока были живы Наденька и её старая, коричневая тетрадь. Уже Надеждой Павловной девочка любила пахнущие прошлым страницы, аккуратно переворачивая их уже в свободное от забот время, будь то день или вечер. Любила проснуться уже взрослой раньше своих, драгоценных семейных, которых, как сны, она встретила или родила друг за другом. Любила утром сварить себе ароматную чашечку кофе в турке, сделать горячие тосты с теплым, таящим маслом на хрустящей корочке, включить зеленую лампу в кабинете посреди зимнего темного утра и перечитать, а, может быть, и дополнить записи.

Старые листы, исписанные более аккуратным, красивым почерком маленькой девочки Надежда Павловна не перечёркивала, а лишь брала за основу для другой, третьей жизни сна. Так она называла текст, набранный на клавиатуре и завёрнутый в электронное облако. Информация, хранившаяся сначала на первом компьютере, затем на ноутбуке, и впоследствии удаленно на сервере, из которого можно было достать «призрак тетради» где угодно и когда угодно. Достать, обновить, перепечатать. Это было и удобно, и одновременно грустно — такие страницы ничем не пахли, никогда не пачкались и не знали прикосновений и нежных завитков девичьего почерка. Но такие листы можно было всегда распечатать и дать прочесть другому человеку, мужу или детям, с которыми хотелось поделиться, не нарушив таинства детской привычки.

Дети, а их было трое — ни один не перенял знаний, привычек и любви возможно к кропотливой, отточенной годами работе над внутренним миром. И это было ни к чему. Каждый из них был посланником духа собственного времени, изменчивой среды.

К пяти годам развития — как Надежда в свои десять-пятнадцать лет.

Если сравнивать сухим, но точным компьютерным языком, рабочая емкость их памяти была не ограничена. Надежда в сравнении была стационарным компьютером, который модифицировался и видоизменялся с годами, но начинал с самой первой операционной системы в мире. Дети же — словно облачные хранилища, бравшие информацию здесь и сейчас, из воздуха, по взмаху волшебной палочки.

Немного смешно, но даже по количеству увиденных и запомненных мультфильмов к первой пятилетке дети опережали своих родителей на годы прожитой жизни, не теряя ни в качестве, ни в наполненности увиденного.

Но то были мультфильмы современные. Старые, советские мультфильмы ни один из трех нежных птенцов не любил и особо не смотрел. Да родители и не настаивали. Сначала казалось, что так они могут утратить нечто драгоценное, некоторую связь времен и поколений. И тогда муж ее, Арсений Николаевич, картинно ругаясь и покрикивая, гнал всех троих птенцов в большую, светлую гостиную, усаживал их, галдящих, на диван как на насест, и включал огромный, особенно по меркам советского человека, экран из тонкого, рулонного, наклеенного на стену пластика. Экран силился передать и цвета восстановленных и адаптированных мультфильмов, с измененной звуковой дорожкой, и дух прошлого времени — и тогда родители, уже взрослые, с оглядкой на детей, понимали. Понимали и краснели, что самое главное — сюжет — был чем-то инородным, жестоким и грубым для детей. И молча выключали, подбирая в уме новый вариант.

С десятой попытки показать детям классику собственного детства Арсений Николаевич сдался навсегда. Девятилетняя дочь, Верочка заплакала после просмотра сказки о Гензель и Гретель, и убежала к себе. Пыталась понять, понимала и отчаянно сопротивлялась открывшейся истине. И потому, пусть и в игровой форме воспринять, что чьи-то родители в сказке берут и ведут в далекий лес детей, чтобы оставить их там умирать, потому что дома нет возможности прокормить, девочка не могла. Как и продолжить заинтересованно смотреть мультфильм. Даже путешествие мальчика с гусями, столь любимое отцом, почему-то давило с первых кадров потерей и жестокостью.

Мамам в современном мире детей не грубили. Со старшими разговаривали вежливо и никто с пеной у рта не вопил, что старость нужно уважать просто за старость. Детям объясняли устройство мира, а не устраивали жестокие инициации. И дети в столь юном возрасте были более ответственны перед лицом будущего бремени родительства. И уже не бремени даже больше, а счастья.

И пусть мультфильмы и образы прошлого их пугали, пусть… может, это было к лучшему? Может, то, с чем боролись предыдущие поколения, стало пугающей и нежелательной моделью поведения, взаимоотношений, к чему и стремились создатели? Или просто пришли на смену другие демиурги, которые умели любить и объяснять через любовь?

Арсений Николаевич тоже озвучил эту мысль, делясь переживаниями в очередной раз с супругой. Он искренне удивлялся, что формы и средства создателей стали ярче и пластичней, а идеи — богаче и в чем-то человечней, пусть ему непонятны в силу возраста. Даже в самом несусветном и диком на первый взгляд современном мультфильме, если приглядеться с высоты знаний и желания уберечь ребенка, царило в первую очередь добро. А Надежда Павловна слушала молча мужа, кивала головой и порой украдкой вспоминала свои сны…

И в который раз ей мучительно захотелось хоть один-единственный из них, хоть однажды увидеть на большом экране.

Шли годы. Дети взрослели и уже сами выбирали книги и фильмы как друзей на всю жизнь. Родители умилялись, обнаружив рядом с изголовьем сыновей или дочери знакомые названия, как привет из своей подростковой жизни. И с удивлением, в который раз осознавали — дети прочли их раньше родителей. Нарния, Средиземье, Миры различных авторов сметались с полок их домашней библиотеки все чаще, и дети обсуждали меж собой; и странно было, что понимали всё прочитанное до капли. А что нет, что скрылось от их взора, от опыта, то понимали, уже перечитав книгу годами позже.

Недаром цитата на печати семейной библиотеки стала негласным девизом семьи: «Ты — не те книги, которые читаешь, а те, которые перечитываешь…»

…Отпив кофе по пути из кухни в кабинет, Надежда Павловна незримой тенью скользнула мимо детских комнат. Посмотрела украдкой на мальчишек. Улыбнулась беспорядку. Приоткрыла немного дверь в девичью. Дочь мирно спала в уютной теплой пижаме, в нежной комнате, где каждый уголок был полон личного, тайного, подвластного лишь ей одной. И где-то в самом дальнем уголке души ее матери улыбнулась девочка, схожая годами с дочерью… Девочка та, в застиранном платье в синий горох, прижимала к груди только две принадлежащие ей по праву вещи — медведя и тетрадь. И та девочка смотрела глазами Надежды Павловны, и слушала биение общего сердца, и счастливо улыбалась губами уже взрослой женщины. И довольно жмурилась, словно кошка, испытывая сладостное, единственно в мире важное чувство — чувство собственного покоя в собственном доме.

И тогда, в такие минуты Надежде Павловне казалось, что дети её, все трое птенцов были рядом ещё с момента её рождения. Незримыми тенями витая вокруг, поддерживая в моменты тягот и невзгод, которых было немало. Она крепче прижимала к себе старую, потертую тетрадь в коричневой обложке, треснувшей местами от поцелуев времени, шла в кабинет, стараясь не пролить кофе, и думала в который раз.

Возможно, только благодаря детям и снам она выжила в странном мире взрослых.

Ожиданием лучшего будущего, в котором детство станет местом созидательного начала, любви и тепла. А не вместилищем всевозможных событий из верхнего мира взрослых, пытающихся запачкать и отравить юную душу, передать эстафету безумия и отчаяния… Это мир она очень хорошо знала и выжила благодаря одному-единственному видению, которое случилось с ней наяву в детстве, когда не было и пяти лет.

Просто однажды её обнял удивительный и серьезный ангел, с любовью наблюдавший за каждым её движением. В тот самый момент, когда возврата к нормальной жизни не было… Обнял и укрыл своими полупрозрачными крыльями.

Это не был мифический ангел-хранитель, как она думала вначале, память надёжно спрятала от неё и плохое и хорошее — поэтому и вспомнила об этом она не сразу. Знала только, что ангел всегда был с ней рядом, с самого момента её появления в этом мире.

А сны, один занятней другого, вплетались в удивительный рисунок, ровными и красивыми рядами. И возможно, однажды, досмотрев свой последний сон в тридцать семь лет, Надежда Павловна сможет принять их ответ на единственный вопрос, зависший в воздухе.

«Для чего я здесь?»

И в коричневой потрёпанной тетради появится запись, ради которой Наденька проделала весь этот непонятный, яркий и запутанный путь под названием Жизнь… Только случится это уже гораздо поздней, где-то в пятьдесят шесть. К тому моменту цикличные сны уступят место обыденным, уйдут навсегда в картины, которые нарисует с любовью Надежда Павловна…

Это будет хоровод портретов.

Настасья.

Ксения.

Прасковья.

И многие другие, знакомые и незнакомые женщины, пришедшие в этот мир ради одного.

«Чтобы жить… чтобы научиться любить и отпускать…»

1. Сон — освобождение

«Всё началось ещё до рождения Нади.

В месте, которое несколько похоже на осеннюю Японию, с её садами и кленами, яркими как пламя; среди арочных мостов, которые не по назначению, а больше для гармонии и красоты, путешествовала женщина. Она с самых первых снов была не сказочной воительницей, а именно той, для которой только с годами я смогла подобрать название. В детстве же удивляла и форма, и прическа девушки, и ее поведение, не свойственное ни одному жителю деревни.

Пилот космического корабля.

Только с годами и прожитыми сериалами я стала мало-мальски понимать то, что знала на интуитивном уровне вместе с героиней сна, за правым ее плечом. Девушка, а это была полностью земная, с двумя руками и ногами, с лицом на лице, с сердцем, гипоталамусом и печенью, как у меня… Коротко стриженая, улыбчивая, добрая. Сильная. Небольшого роста.

Где-то в районе двадцати пяти лет (но это не точно, время текло в этом мире несколько иначе) она попала в плен к Другим. Те, Другие, ничем не отличались от людей внешне, кроме цвета кожи.

Кожа была зеленой.

Органы те же. Сердце, гипоталамус, печень.

Пять пальцев на руке.

И лицо там, где должно быть лицо.

Душа там, где душа.

Но внутри была ненависть. Жгучая, невыносимая ненависть к Другим с кожей цвета молока и мёда.

И девушка могла бы погибнуть, исчезнуть в первый день плена, но судьба распорядилась так, что суждено ей было попасть к своему отражению. По внутренним устоям, принципам, видению общей картины мира. Между девушками возникло странное, непреодолимое чувство спасти друг друга, выжить вместе любой ценой. Можно было сказать, что это были потерявшиеся когда-то ветви одного Рода. Разбежавшиеся в пространстве и ставшие непримиримыми врагами из-за цвета кожи.

Зеленые стали сильней, пройдя через цепь трагических событий. Наденька не знала, а только чувствовала тогда, что мать Рода зеленых заключила с высшими силами договор, по которому ее дети получали силу Древних, обнаруженную на другой планете, куда их изгнали. Но став сильными, они должны были заплатить страшную плату, истинный смысл которой будет осознан только с годами, уже после свершившегося…

И та девушка, пилот понимала уже тогда, только услышав о намерениях. Зеленокожая Сестра или Жена или Мать или Дочь, чувства к которой были многогранны и сильны, прятала ее, выдавая за свою. Красила кожу, брила голову налысо, одевала, как и подобает Ребенку мира Глины.

И тот, и другой мир были красно-коричневого цвета… цвета глины. Только мир Других с кожей цвета молока и мёда был первородным, а стало быть, манил к себе как колыбель манит на сон новорожденного. Как материнские руки… И порой казалось, что зеленокожие отчаянно хотели изменить свой цвет и вернуться в мир Предков, куда их тянуло странное, негасимое чувство, где-то в глубине крови, в потаенных уголках сердца. А не сумев и встретив презрение и отпор людей с молочной кожей, испытали гнев, похожий на гнев той первой, Матери Рода.

Я не видела ни разу во снах, сбежала та девушка или нет, сколько времени прошло, просто картинка всегда менялась резко, без объяснений. И у Наденьки, и у Надежды, и у Надежды Павловны. После разговора с зеленокожими, у которых девушка-пилот пряталась, почему-то наступала осень.

Этот последний праздник среди кленов, арок и фонариков. Праздник людей.

Посреди охры, посреди глины, посреди веселья и радости, в атмосфере которой бежала девушка-пилот в военной форме и пыталась что-то найти, высоко-высоко в небе раз за разом, как неизбежность появлялись два корабля.

Один был округлой формы. Другой чуть поодаль, как огромная сороконожка, с острыми, разрывающими пространство, ножками-ножами. Абсолютно чужие и противные природе человека. Второй корабль начинал чудовищно, молча, словно насекомое биться в воздухе, а затем резко падал наземь и продолжал рыть уже не воздух, захватывая под себя, а почву, строения, деревья… Людей.

В полнейшей тишине, потому что воздуха не было, словно он весь вышел как из сдувшегося шарика, тихи-тихо перебирала лапками огромная многоножка, пробираясь к сердцу планеты, а вокруг нее в пространстве кружились ошметки почвы, куски строений и мостов, обрывки корневой системы и люди… много людей с открытыми глазами, полные ужаса и боли.

Одной из них была девушка-пилот, не успевшая сообщить важную новость.

Только с годами Надежда Павловна поняла, не Наденька.

Только после рождения второго ребенка, дочери.

Что девушка-пилот пыталась найти свои корабли и поднять сеть дронов в воздух, но не успела. Если бы не праздник, не полное нежелание счастливых людей уйти от ответственности за свой мир в тот злополучный момент, не остатки зеленой кожи на теле — она бы успела и раскинула энергетическую сеть между первым и вторым кораблем чужаков. Потому что тот круглый, аккуратной формы корабль, безмолвно висящий в воздухе поодаль, был батарейкой для второго. И поставив блок, пилот обрушила бы многоножку наземь, вызвав повреждения и потери, но спасла оба мира.

Собственный от разрушения физического.

Мир зеленокожих — от осознания утраты дома, семьи и возможности договориться мирным путем.

И в полной тишине, полной боли и отчаяния, среди обломков когда-то целого мира, не чувствуя уже ничего, медленно, словно в обратную сторону водоворота плыло в воздухе тело безымянной девушки… Она умирала, а на ее груди, по одежде расплывалось предательское ярко-красное пятно от удара ножа.

Людям не нужны были ее попытки спасти мир.

Люди видели в ней только врага и её зеленую кожу под униформой…

Единственный, кто видел всё и разделил с ней страдание, был её друг, синхронизированный второй пилот, мужчина лет двадцати трёх. Его тело плыло рядом в воздухе, отчаянно он пытался коснуться и обнять её, из последних сил. А затем всё озарила вспышка света и боли, смешавшись воедино и поглотив мир.

Далее была только тёплая и гостеприимная тьма.

2. Жизнь — река

Но то были сны.

Безымянные, яркие, совершенно не похожие на деревенский быт. И правда жизни, реальность Наденьки была куда суровей и страшней, чем история героической девушки-пилота космического корабля.

Надьку мать не любила, это как пить дать. Да и не скрывала она этого никогда, просто не произносила этого вслух. С годами девочка росла, впитывала в себя одну только нелюбовь. Едва только повзрослев, она пыталась поначалу объяснить отсутствие чувств у родительницы своим поведением и даже старалась учиться лучше, быть примером во всем в школе, чтобы обратить на себя внимание. Мол, услышит она о всех достижениях дочери, порадуется, захочет быть вместе. Но ни одна грамота не вернула ей мать, её ласковые объятия и тепло сердца — всё это с избытком доставалось младшим братьям. Затем, наконец-то, Надя поняла с трудом, что не в ней дело, и отпустила мать сердцем, вступив в иную, взрослую жизнь. С годами Наденька стала Надеждой Павловной и вышла замуж за мужчину, способного любить и заботиться по-настоящему.

Совершая поступки, а не разбрасывая слова о медовых чувствах.

Со временем, став женой и матерью, Надежда вернулась-таки к истории своего детства и попыталась ещё раз оправдать поступки матери возможной послеродовой депрессией… И снова это был самообман, в глубине души девушка давно знала ответ, который и коробил своей простодушной прямотой и грубостью.

Да. Всё было гораздо прозаичней.

Даже до обидного просто.

Наденька никогда не была нужна собственной матери, с самого момента зачатия.

Мать ее, Зинаида Сергеевна, в девятнадцать лет полностью запутавшись в собственной жизни, пошла на обыденную женскую подлость, встречавшуюся повсеместно и в сельской, и в городской жизни. Сердце её молодое в ту пору, как водится, выбирало между двумя ухажерами. Сгубил её девство и сердце один, а замуж на вред она собралась за другого.

Гордость девичья и гнев взяли свое.

И как водится, выходила замуж Зинаида уже на первом-втором месяце беременности, но скрыла это знание от всего мира. Знала прекрасно, что жених был старого толка, не потерпит в семье чужого ребёнка — и потому девушка решительно улыбалась, несмотря на внутренний ад и душевное смятение. А перед свадьбой была особенно нежна и участлива с ним, мягкая и податливая словно воск.

Разделить впервые ложе вечером её уже не пугало, хоть и утратила она свою невинность с другим мужчиной. Научили за денежку заречные бабки разным премудростям — и для начала нужно было споить Павла Александровича Романова. Сделать это не представляло трудности: хоть и был жених старше Зины на семь лет, но с женщинами особо не встречался, о хитростях брачных ничего не знал.

Так и вышло на свадьбе — Павел не отказывался и выпивал каждую чарку самогона из рук молодой жены с неподдельной радостью. Особенно нравилось ему вставать, чуть пошатываясь, над столом и под крики «Горько! Горько!» целовать нежные губы Зинаиды, украдкой вдыхать аромат её волос. Чувствовать, что она — его и только его женщина отныне перед всеми. И потому распознать ни сердцем, ни умом, ни телом обман не смог. А если бы и мог, то не захотел — слишком уж любил он супругу свою, ненаглядную Зинушку. Любил и верил, что и он у неё первый и единственный, как мечталось еще парнишкой.

…хотя одно омрачало в душе событие, ходила с детства байка по деревне, уж до того искаженная, что и не знали люди, где правда, а где ложь. Будто сто лет назад прабабка его у нечистой силы счастья для себя попросила, а за неё теперь дети расплачивались, не везло никому в семейной жизни. Кто любить пытался — раньше срока умирал. Одна мать, считай, и выжила, потому как от мужа ушла.

Но то байка. Время такое было раньше, смутное. И сейчас не легче. Жизнь никак не успокаивалась, война за войной подкосили деревенские крепкие семьи, мало кто свои корни знал. Про прародительницу свою втайне ведал Павел, скрывал по привычке.

То была сама барыня, Прасковья Леонидовна Пшенникова.

Мужем был провинциальный, зажиточный помещик, крепкие кирпичные дома его стояли в городе как музеи, пережив и хозяина, и войны, перешли к государству. Мать втайне рассказала об этом, отвела в скрытый под домом схрон, показала семейные сокровища — бумаги, вещи, украшения. И портрет того самого, Пшенникова. Варвара, дочь его и устроила памятку для отца своего, раз жизнь заставила среди крестьян раствориться… Поколениями пришлось молчать и скрываться, что не пришли и не забрали, не сослали в далекую Сибирь или на Колыму как врага народа. Или ещё хуже, как пришли однажды раскулачивать прадедов по линии отца, не мужа. Выслали тех всей семьёй, без одежды и продовольствия, с родовых мест — да так, что никто до места ссылки не добрался. Кто погиб от пули, кто от голода, кто от болезни.

Потому приучены были люди скрывать своё прошлое, забывать корни свои.

Жить здесь и сейчас.

Семью тоже в его роду не заводили, мать Павла первой была, кто замуж вышла. Проще было жить на отшибе, без рода, без фамилии, от сильных мужчин детей рожать. Можно было только любить — чувство это позволяло не просто выжить. Оно помогало жить. И потому, оглядываясь назад, на вечное молчание и сокрытие тайны, Павел мечтал о большой и дружной семье. Без взаимной доброты и привязанности, без детей жизнь была не в радость. Но и к детям, как оказалось, не сразу был готов Павел, слишком романтизировал он появление первенца — один он был у матери, не видел всей этой стирки, мытья, кормления, бессонных женских ночей.

Это позже выяснилось, конечно, что у жениха и невесты существовало разное представление о любви, о чем нужно было договариваться ещё до свадьбы. И потому первое время семейная жизнь вышла не такой радужной, чего таить.

Самой главной ошибкой было решение Павла остаться с молодой женой при его матери, Татьяне Семёновне Романовой. Которая, в отличие от сына, Зинку эту терпеть не могла. Люди так говорили. Что корила себя она, недоглядела за единственным своим, ненаглядным сыночком.

На деле же молчала свекровь, на самотек всё пустила. Ни доброй, ни злой женщина не была. Просто ждала по обыкновению, что скоро всё уляжется и перестанут люди про её семью по вечерам судачить. Но раз Татьяна первой начала в молчанку играть, безропотно всё сносила — она и крайней вышла. Таких люди поедом съедают. Это раньше её побаивались, когда бухгалтером работала. А как ушла по состоянию здоровья, инвалидность получила — вспомнили окружающие свои прежние невысказанные обиды.

— Слышь, Татьяна, а говорят, больно ты Зинку свою заставляешь по дому работать, как холопка живет, тебя обслуживает! И скотину утром гонит, смотрю в окно, посчитай сама — утра в шесть. И ведра тащит, смотрю, баню топить вечером. Жара ведь, Семёновна! Кто баню-то топит в жару, полыхнет у тебя баня, помяни мое слово! А девка — родит! Ей-богу, раньше срока родит с такой свекровью! — проходит мимо калитки то одна, то другая соседка. И речи у всех одинаковы, слово за слово, как под копирку.

— А ты не божи! Ишь, в окно она смотрит! А ты не смотри! Ты радио слушай, коли государство тебе точку поставило! Слушай да новости приноси, где сколько угля шахта дала, а колхоз — молока! Ты в дом ко мне не смотри, занавесь уже вся дырявая, одну синтетику весит, фря! — Восклицала Татьяна Семеновна, посыпая солью порог. Соль была магазинная, сыпала она ее так щедро, что после дождя около ворот не росла трава, а деревянный настил пошел белесыми разводами.

— Чтоб тебя, какое радио нынче, все телевизоры ставят, давно уж! Скоро, говорят, цветные телевизоры будут! Да и не дыры, тюль это! Мне зять из городу привез! Ишь, не знает она, как будто в лесу живет! Сама бы наличники покрасила, дождей не будет, распогодилось, быстро высохнет. Али невестку краской нюхать заставишь? — продолжала сердобольная соседка, не обращая внимания на раскиданную перед носом соль. Чего обращать, чай, не ведьма.

— А вот и заставлю! Твое-то какое дело?

— А и заставь! Вот девке не свезло — ни отца, ни матери, одна тетка сварливая всю жизнь была, вторая в городе не удержала, а теперь и ты ее пилить! Чего они в дом Натальин, материнский от тебя не съедут? Скоро рухнет дом, хозяина нет. Или свекрови своей старую избу отдала бы, помещица! Покрепче будет. Домов-то понабрали, кому-быть другому отдали уже!

— А ты не завидуй, какие там избы, латать и латать, развалюхи! Некогда нынче Павлу ремонт вести, на лесозаготовках он! Ишь, помещицу нашла, сама при себе детей держишь, никак не отпустишь!

— А и не держу!

— Держишь!

Вот так день за днем, и отругивалась от соседей Татьяна. А что сказать надо было? Что Зинка эта, как живот на лоб полез, всё сама да сама — и пол смоет раз пять за день, никак ей не нравится. Мол, к ногам мусор прилипает. И половики выхлопает, перестелет. И скотину подоит. И воду в дом натаскает. А как огород пошел, с лопатой туда, с лопатой сюда. Всё с такой улыбочкой невинной, глазки в пол потупит, как тень мелкнёт перед людьми. Только Павел на работу свою с утра уйдет, с лесозаготовок на пилораму перевели, поближе — до вечера жена его молодая будет при делах, которых Татьяна Семеновна ей не задавала!

И ведь чувствовало, чувствовало сердце материнское, женское, что и не к добру это всё. Что все эти стремления девятнадцатилетней, еще совсем девочки были не заботой о здоровье пожилой свекрови, а нечто потаенным, по-глупому хитрым и подлым. И хотела было спросить Татьяна, ласково так, без укора — да только подожмёт невестка губы, красным нальётся, как помидор, и за ширму в свой угол, сидеть, в окно уставившись.

Слышала Татьяна Семеновна, как Колька, красивый Колька, сын покойной подруги её, дальней родственницы, бахвалился по пьяни перед свадьбой, что Зинка его любит, не Павла, да только взять его в женихи никто не сможет. Планы у него агромадные, не вписывается в них семья. Видела бы мать сына своего, Антонина, ужаснулась бы. Да только не стало её с мужем в одночасье — уехали они на стройку в Сибирь, работали оба, сын вот родился. Но перевернулся паром однажды, утонули оба… И потому воспитывался уже пятилетний мальчик у родственницы, незамужней и бездетной учительницы, вот та и избаловала заботой и вниманием. Как летом приедет Николай в гости, всем недоволен, в лицо говорит; хотя младше Павла был и дружбу с ним водил.

Сердце у парнишки такое — мелкое, непутевое. Обманул Зинаиду, стало быть. Сам вернулся из армии, заприметил почти городскую, взрослую. С детства друг друга знали, там и чувства такие, крепкие — топором не перерубить. Попробовать Коля решил, какова на вкус любовь девичья, нетронутая. Деревня — не город, в коммуналках люди не живут, на голове друг у друга, тут молодым уединиться — дело простое, обоюдное… Может, наобещал что с три короба, чтобы своё получить — и получил. Да только не сказал он Зинаиде, что знали и Павел, и Татьяна Семёновна — мечтал Николай уехать на Север, вернуться на свою родину, на берег большой реки. Строить новые города, как отец с матерью. Решил тоже давно, ещё мальчиком в сердце своём сохранил тайгу дремучую и ягель, мягкий как подушка. Спал на нем, пока отец рыбачил в неширокой, но глубокой и быстрой реке, на дне которой звенел лёд…

Думал, видать, погуляют, она ему спасибо скажет за то, что взрослую любовь показал, как оно бывает между мужчиной и женщиной. И в город Зинка вернется, к тётке своей, работать, замуж уже за другого выйдет.

Но Зинка не вернулась, а осталась в деревне. Первое время таскалась за ним как хвостик. Иногда Колька звал к себе, иногда безразличием как ледяной водой окатит. А когда уехать на Север надумал, Николай пообещал старшего товарища как с будущей невестой свести, познакомить.

И познакомил.

Нравилась она очень Павлу. Знали об этом тоже только двое — Колька и родная мать, Татьяна Семёновна. Лет пять, а то и больше мечтал о ней, пока подрастёт невеста. На других и смотреть не хотел, хотя отбоя от сверстниц после армии не было — из нескладного, худого подростка вырос плечистый, красивый мужчина. Работящий, непьющий, молчаливый. Даже когда Зинаида в город уехала, на маляра учиться, верил Павел в судьбу свою. И дождался.

А Колька и рад, пристроил такую же брошенку-сиротинку, как он, и уехал на свои севера.

Но перед этим на свадьбе погулял, бессердечный…

Татьяна замерла, внезапно вспоминая невесту в тот вечер. Не могла из памяти выкинуть видение, как ни старалась. Развидеть уже не получится. До того момента всё было слухами, ахами-вздохами, какая деревня без сплетен не живет? Можно было только улыбаться и отмахиваться, без тяжелого сердца.

Да только угораздило её на свадьбе свидетельницей стать, чужого горя хлебнуть. Взгляд невестки своей в Колькину сторону, посреди живого, деревенского и настоящего веселья, Татьяна никогда забыть не сможет… На секунду одну промелькнуло, нечто странное, недоброе, на красивом лице невесты, когда в сторону Николая смотрела украдкой, взглядом взгляд искала.

Темный, мрачный, словно кто-то смотрел Зинкиными глазами, чужой. Лицо у самой бледное-бледное, не улыбка — оскал, как у больного животного. Стоит вся в белом, мужа собой заслоняет, от стопки водки или чарки вина отказывается. На собственной свадьбе сама не выпивает, а Павлу подливает, подливает… Павел каждую осушает, светится изнутри от счастья. А Колька, ведь сын ей почти названный — пьёт самогон как воду, не закусывает. И глаза его, такие же тёмные, как у Зинаиды. Иногда что-то словно на глубине их полыхнёт, словно душа в пламени горит адовом…

А как рычал и драться пытался, Господи, ещё не до конца понимая, что творится в глубине его сонной, жизни не видавшей души… Ээ-эх, горюшко какое, всё изнутри хлынуло, за нож начал хвататься. Хорошо хоть соседка, дом ближний к лесу, к старой берёзовой роще, двором ещё к огороду дома, где Татьяны Семеновны свекровь покойная, царствие ей Небесное, жила, а теперь вот пустует — Настасья Бобылиха молча встала, водочку в сторону от Кольки убрала, увела его в тьму ночную от огней свадебных подальше.

От греха подальше.

Увела, а наутро нашли парнишку в той самой берёзовой роще. Живого. Бледного, замученного, в поту, словно ведьма на нём всю ночь каталась… И ни слова про Зинаиду, вещи свои собрал в котомочку и ушёл в утренний туман, растаял вместе с ним, словно и не было Николушки в этой деревне никогда. Уплыл на пароме, в родные дали, а Зина только от новостей этих губу закусила, косу через плечо перекинула и в город запросилась через несколько месяцев к тетке, у которой раньше жила.

Павел отпустил.

Она уехала. Через неделю вернулась, ещё того мрачней. К весне стало всем понятно, что молодая беременна. Обрадовала. А в июле месяце, на восьмом, там же, в городе у тетки в гостях, от чужих глаз подальше, разродилась внезапно раньше срока девочкой. Соседки поздравляли, радовались, наливки вишневой подливали вечером в огороде у Татьяны. А за спиной ещё больше стали судачить, что Семеновна её невзлюбила, сиротку, непосильным трудом хотела девку и внучку нерождённую заморить. Потому что когда-то по молодости мать её, в прошлом подруга Танечкина, Наталия парня с ней не поделила. Говорили, что приворожила она к себе Ивана, супруга своего первого, к ведьме ходила. Много их раньше было, в деревнях, всех поимённо знали, молчали. И сейчас знают, особенно заречные избы манят девиц — там и плод сковырнут, и травки дадут какие, а хочешь — и в ведьмовство примут к себе, прямых наследников редко брали… А мужика приворожить против сердца — раз плюнуть.

Страшное дело, мужчине такому судьбу потом не выбирать — либо водка, либо петля. Или дом казенный, если ведьма умрёт. Ослабнет тогда сила приворотная и поймёт мужчина, с кем всю жизнь свою как во сне прожил. Так и вышло. Не стало бабки той, рано померла — и выбрался Иван из-под ведьминой воли, только жену не прибил — на себя руки наложил. В лесу нашли несчастного, в березовой роще, на ветру качался… Страшное дело. И Бог потом Наталию наказал за приворот, забрал мужа второго — алкоголь того сгубил. И её, горемычную, любви не видавшую, прибрал, когда Зинке десяти лет даже не исполнилось, совсем сиротой оставила.

Много чего вспоминали соседки, жизнь-то деревенская — она для всех, веселей жить — за другого жизнь надумывая. Так тогда своя пустой не кажется. Всё, что в уме спрятано вроде — то у всех перед носом, с годами все ярче, как цветок расцветают дела человеческие. И про Кольку некоторые знали, видели, поняли. Молчали. Павла жалели. Зинаиду-сиротку. И дочь ее новорожденную, от которой в городе мать хотела на раннем сроке избавиться, аборт сделать, да не смогла. Слабовольная. В больнице не смогла, чистенькой — чай, не вилкой в бане ковырять.

Все так жили, в страданиях, привыкли так жить. Просто ждали Зинку с девкой из роддома и новостями друг друга радовали. Гудела деревня в такие моменты словно улей.

И только Настасья Бобылиха, молчаливая старушка — соседка, которую за светлую ведунью в деревне принимали и к ней вечерами бегали, подошла вечером к Татьяне, когда коров с пастбища вместе гнали, и сказала:

— Ты вот что, соседка… Домишко-то прибери, который после свекрови твоей остался. Там и баня есть, и конюшня добротная. Заходила вчера, не серчай, проверила. Я там раньше частый гость была, а уж седьмой десяток живу. Свет есть, колодец не обрушился. Пущай Павлуша твой крышу перестелет, пока Зинка в роддоме лежит, да стены побелит. Кошку я дам, другой не бери. Забор только между нашими огородами упал, ты не подымай. Не надо. За девкой я сама присмотрю. А ты не лезь.

— Так Зиночка через четыре дня домой уже.

— Успеете. Павел в отпуске, пусть начинает жизнь свою. А ты не слушай, что люди говорят… Всякое в жизни бывает. Ты это, прости девку, не со зла она, сама знаешь. Родит вам еще внуков.

И права оказалась Настасья.

Крупной родилась девчонка у Зинаиды с Павлом, как-будто не восьмимесячная. В город большой уехала рожать, к тетке своей второй, у которой и жила, когда на маляра училась, до встречи с Колей и Павлом. Подальше от всех. Тяжело было, два дня выла молодая, по животу себя исподтишка по привычке била, в обморок от боли падала. Достали из живота девку здоровую, доношенную — а у Зины молока нет. Только наладили питание, опять не заладилось к выписке. Сковырнула ей пупочную ранку по-тихому материнская рука, землёй заготовленной на ночь присыпала, а к утру промыла перед врачебным осмотром как ни в чем не бывало. Загноился страшно пупок, кожа вся красная — оставили ещё на месяц выхаживать. Грудью Зина так и не кормила, не старалась даже, чтобы молоко прибыло. Посадили новорожденную на смесь.

В августе уже домой привез Павел жену с дочерью. Сказал всем, что в весе прибыла — а на деле убыла.

Соседки потянулись одна за другой. Поглядеть. Ребенок ребенком, видимо, откормила мать за месяц. Видно, что чахлая немного, кричит много, раньше срока ведь родилась. Татьяна как взяла на руки конверт розовый, взглянула на внучку и всё поняла… На Кольку похожая, ямочками его родовыми — и Павла ямочками тоже. Кто знал, отвернулся бы, в глаза не смог потом смотреть. А Павел и не видел подлог и знать не хотел.

Его, его доченька. Кровинушка. Наденька…

Но недолго так было. Жизнь всё равно своё берёт.

3. Сон — бегство

Вначале была тьма. Не та, пугающая и словно высасывающая душу и глаза, а добрая, тёплая тьма норы. Тьма материнской утробы. Было тепло, спокойно, сытно и казалось, что это счастье бесконечно.

Просыпался мир за тонкой гранью, который с каждым разом был все ослепительней и ярче.

Этот цвет назывался оранжевый. И музыка, еле различимая.

«Оранжевое солнце, оранжевое небо, оранжевая мама…» — именно это с годами отчетливей стала слышать я. Хватило первых семи нот, чтобы начать напевать даже во сне.

И весь мир тогда был похож на воронку.

И словно в эпицентре этой воронки находишься ты.

Взрослый? Сильный? Спокойный? Властный?

Этому нет названия и определения.

Словно ты и не ты одновременно. Потому что нет чувств. Никаких. Есть только путь из ниоткуда в никуда. И ты словно застрял где-то на половине, словно твой путь был прерван силой, которая сковала по ногам и рукам, велела быть здесь и сейчас. И это страшно, как выяснилось позже. Скользить во времени не как заблагорассудится, не чувствуя направления, где прошлое может быть будущим, а настоящее — прошлым. Только вперед, отсчитывая дни, изменяясь…

Чувствуя…

Чувствуя, что изменяешься. Чувствуя боль, голод, страх и пытаться его либо избежать, либо мчаться навстречу всепоглощающим чувствам. Но узнать это было можно, только родившись.

А пока я этого не знала. Даже не было ожидания, только знание того, что всё идет своим чередом. Временами воронка слабела, становилась пульсирующей чёрной дырой и тебя то выбрасывало за её пределы, то затаскивало обратно, в новорожденную тьму.

И самое интересное, это было знание того, что мир за пределами материнского чрева существует.

Мир был холоден, молчалив, в белых тонах и пах железом.

Тогда, в первый раз, когда ослабла воронка, я стояла невидимой тенью рядом с трясущейся от страха женщиной. Её бледное, крепкое тело в белой сорочке, с завязками на спине. Посреди металлического стерильного мира.

Холод, синие губы, расширенные зрачки.

Нежные рыжеватые волосы.

Я коснулась их, а ей подумалось так ярко: «Ветер…»

В мир вошли люди. Первые сны я просто разглядывала их, пытаясь понять, почувствовать, кто они, но не могла. Не было опыта. Только с годами, уже Надеждой Павловной, узнала их.

Это были Врачи.

Ощупали живот, задрав небрежно халат, завязанный позади на спине и обнажив по-хозяйски промежность, наспех побритую и сочно намазанную зелёнкой.

А я обошла их, встала со спины и посмотрела в такие голубые, такие непонятные глаза этой женщины, не чувствуя ровным счетом ничего. И почему-то подумалось, что и она не умеет чувствовать. Слишком сломанной была внутри.

— Я не могу… Не могу! — заплакала внезапно девушка, глядя прямо на меня. Словно чувствуя мое присутствие и самое, страшное, безразличие. Щеки заполыхали от стыда. — Нет, не сегодня! Потом! Потом! Это не со мной! Это не я должна страдать!

И выбежала вон.

Меня утянуло следом, вниз, в тёплое лоно, в котором словно маленький цветок, набух и созрел небольшой плод… Последнее, что я услышала, были мысли девушки: «Нет, не хочу! Пусть родится, пусть умрет, но не во мне! Задушу, закопаю, но себя трогать не дам! Не дам сделать больно!»

И только с годами я осознала всю человеческую жестокость сна. Наденька, Надежда ещё не понимали всей страшной правды, потому что врачи в их мире были тёплыми, добрыми, они всегда грели руки перед тем, как коснуться живота.

А уже став Надеждой Павловной, благополучно родив троих, и никогда не знавшая подобной картины в реальности, а только по рассказам подруг, я поняла однажды, перечитав тетрадь.

То была наша мать, Зинаида Сергеевна, приехавшая в город к тётке Елене, чтобы сделать первый в её жизни аборт.

Беременная мной, Наденькой…

И когда уже в реальности я спросила, так ли оно было, в наши редкие встречи, мама молча села на кухонный табурет и призналась. Ей было легко это сделать — я всё за нее рассказала. И было странно тогда видеть мне, живому человеку, который дышит воздухом и ходит по земле, которая сама станет мамой, что в глазах её была лишь одна печаль от собственного проигрыша. Слабости.

Сделав аборт тогда, она бы навсегда ослабила воронку и отпустила меня… Без боли, без чувств, без душевного смятения с моей стороны. Причинив это всё себе.

И странно было понимать, видеть самое начало нашего общего с ней пути, когда всё могло закончиться, так и не начавшись. Не заставив меня испытать многочисленные виды чувств, событий, эмоций.

Не заставив сражаться с самой собой.

Зинаида выпустила бы тонкую душу еще не родившейся дочери, словно птицу из клетки собственного тела, переборов свой страх перед болью. Я бы ускользнула выше, дальше, стараясь избегать ловушки на своём пути.

И было странно осознавать, что и я, и она, и врачи, и другие люди в огромном мире — всего лишь мы в эпицентре воронок, которые удерживали нас в этом мире. Каждый в центре своей.

И Зинаида, такая красивая и печальная тонкая тень, стояла рядом с собой, земной женщиной, безучастно смотрела в пустоту и ждала, как и я, окончания собственной человеческой жизни, не имея права или желания закончить этот странный сон в любой момент.

Как оказалось со временем, у этого желания и выбора была своя, непосильная цена. И она это уже знала, в отличие от меня.

4. Жизнь — память

Новая по названию, а по факту древняя изба пахла для Зинаиды отчаянием, сырыми пелёнками и острым желанием удавиться. Всё ей здесь было противно по сравнению с городской, тёткиной квартирой или общежитием. Там в прошлом, она была свободной и красивой. А в настоящем живот висел мешком, волосы не мыты третий день и висели сосулями, а дочь постоянно орала, требуя мать. Единственным спасением от нее был чердак, с большим светлым окном и тёплой печной трубой.

Дом был словно клетка. Горница, посреди печь, закуток кухни, небольшой коридор. Пять окон по стенам вкруг. Стены выбелены, печь добротно замазана глиной, а вокруг заслонки уже пошли черные змейки копоти. Постройка была Зинаиде привычной, такой же дом был и матери её, и у тётки Веры — всё находилось под общей крышей. И овин, и баня, и птичник, разве что отхожее место было в конце огорода. Чердак, где Зинаида поставила себе раскладушку, не желая находиться рядом с дочерью.

В городе надо было оставаться, дуре непутёвой…

Город ей нравился, но появился в её жизни не сразу. Когда не стало матери, Наталии, первые три года она жила у старшей ее сестры, сварливой и многодетной Веры, занимая утепленный чулан. К общему столу её не пускали, кормилась девочка отдельно, после всех. Словно чужая, не племянница. Зато убрать за скотиной, сбегать по воду на дальнюю колонку, полоть сорняки по жаре, убирать картофель — это её обязанности. Когда тётка Вера родила четвертого, Зинаида впервые была счастлива, что не находилась в общем доме. Не слышала приглушенные вопли младенца и тихую ругань Веры, так не похожую в материнстве на Наталию. Та была холодна и загоралась только от мужских ласк, а не от попыток дочери обнять мать.

Со временем Зинаида стала благодарна тётке, что та не привязала её к себе ни любовью, ни заботой. Она ждала спокойно и мечтала тогда, в своём чуланчике, подальше от двоюродных сестёр и братьев, которым на роду было написано прожить всю жизнь в деревне, подле отца с матерью, возводя на пустыре похожие избы и судьбы.

Вот исполнится ей восемнадцать, вернётся она в отчий дом, заведет свой хозяйство и никогда не выйдет замуж. Или учиться поедет в город, тётка Елена, уже младшая сестра Наталии, но бездетная. Звала к себе каждое лето.

Зинаида не любила мать, и нелюбовь эта росла с каждым годом. Единственное, за что была она благодарна — за смерть и жизненные уроки. Нагляделась на вечно страдающую без мужика мамашу. Двое законных мужей и безымянная стая любовников. Слаба была на передок, говорила тетя Вера, не думая о чувствах племянницы, а той была эта правда безразлична.

— А ты давай, с матери пример своей не бери! Хорошо, хоть тебя успела родить, пока ей матку не вырезали. К бабке ведь пошла, в баньку попариться, беремчатая! Знаем мы эту бабку, почитай, сколько через нее девиц прошло! Допарилась, в который раз, что на скорой пришлось увозить, еле спасли. Только суть свою женскую мамаша твоя растеряла. И тогда не остановилась, а наоборот, взахлеб пошла, по полюбовничкам. И из милиции у нее был, и директор один, подарочки все дарили, пока молодухой была, не сушило у нее там… И отец твой родной, алкаш, прости, Господи, царствие ему небесное, не спился — так в петлю бы, как Иван покойничек. Красивый мужчина был, ой, красивый! — протяжно и мечтательно заканчивала всегда свою тираду тетка, почему-то всегда вспоминая первого мужа Наталии. И в который раз начинала причитать. — Никто его не привораживал, наоборот. Это же всё, считай, прабабка Татьянина, будь она неладна! Отдала всё женское счастье, вот и жить Татьяне Семеновне век с сыном.

Зинаида знала от матери эту деревенскую байку, как знала байки и про свой род, будто ещё в начале века прабабка Павлова на перекрестке слова тайные сказала и жизнь Роду своему сохранить хотела. Да только не обошли их стороной и войны, и репрессии, и лагеря — обманул их Лукавый, видимо. И ведь самое главное нечистой силе отдала — любовь. А без неё какой Род будет крепким? И потому верили люди, что нести этот крест Татьяне Семёновне дальше. И Павлу Романову жить без любви…

Но не знала тогда Зинаида, что тоже со временем станет Романовой. Как не знала и того, что прабабка Павлова, с её прабабкой, крестьянской девкой, дружбу водила. И звали её — Прасковья Леонидовна Свидригайлова, по мужу Пшенникова, барышня. Была она в своё время видной красавицей. При этом тихой и богобоязненной, верной мужу — старику. Выдали её замуж, не спросив, мучилась девица под ним каждую ночь, исполняя свой долг перед Богом, и по итогу семейной жизни родила дочь Варвару.

Если бы могли люди, то рассказали, что муж её, Лев Петрович Пшенников любил с женщинами заводскими, мягкотелыми вечера проводить. На то Прасковья закрывала глаза — главное, что женщины те были чистыми, не заразными и избавили её от муки делить ложе с пожилым супругом. Возлежать с мужем велено было Господом для продления рода, не для удовольствия. И завет этот, принятый в сердце ещё девочкой, был нерушим.

Но однажды…

Уже взрослая Зинаида, лёжа в своем тайном гнезде на чердаке, вздрогнула, вынырнув из странного состояния, будто была под стеклянным колпаком и не слышала звуки, не чувствовала запахи. Будто сидела она в большой светлой комнате, которую видела однажды на фотографии в школьном музее — в лесу, за несколько вёрст стояла ранее усадьба барская. Красивая, но скромная. Да только сгорела она еще до начала века, и погибли все в тот день. Подростками бегали школьники на развалины, что-то и находили. Со временем всё заросло, молодыми берёзками…

Зинаида прислушалась снова. Внизу, в горнице надрывалась голодная Надька.

— Ух, несчастье ты мое! Чтоб тебя! — сорвалось с губ девушки. Пусть орёт, чай, не помрет. Хорошо было раньше, без скорой помощи, без врачей, которые и на дом без спроса сейчас придут, и проверят, как ты за ребенком ухаживаешь. Хоть число знает, когда явятся — и на том спасибо. Можно денек потерпеть и побыть с орущей тварью в одной комнате.

Это право матери, думала Зинаида, решать, кормить ей дочь или нет. Жизнь давать или на смерть обрекать. Когда девочка была ещё в утробе, хотела мать себя замучить, скинуть дитё, чего греха таить. Скинуть и дальше жить, как ни в чем не бывало. Да не смогла, испугалась…

Николаевна она, какая там Павловна? Николаевна, как только на руки выдали в роддоме. И ямочки его, и глазки, и волосы пшеничные, в которых так и хотелось зарыться. Но любовь к Николаю — не к Надежде, ей и капли не достанется.

Чужая она.

Ненужная.

Если и вернётся однажды отец её, в деревню… Неважно, сколько лет пройдёт — пусть тогда узнает, что никогда Зинаида ни его, ни дочь не любила. Только другого мужчину и детей от него, была добра с ними и нежна. Пусть люди скажут, что никогда не любила по-настоящему первенца своего Зинаида Сергеевна! Пусть ему будет больно тогда, отступнику! Ради этого можно потерпеть.

— Ой, горюшко мое, — кто-то запричитал внизу, противным старческим голосом. — Где мамка-то твоя непутевая? Из огорода ведь слышно, как ты надрываешься, сиротинушка! Неужели не дрогнуло сердце? А ну, спускайся, мать называется!

Ступени старой лестницы, ведущие с чердака, виновато заскрипели. Зинаида, кутаясь в одеяло, в который раз прокляла в душе настырную гостью. Несколько дней её не видно было, надеялась, что слегла…

Внизу стояла Настасья Бобылиха, качая на руках маленький куль с полуголодной девочкой.

— Изба не топлена, смотрю. Дочь сырая, уже и пелёнки остыли. Совсем девку заморить хочешь? Что Павлу скажешь, когда со сплава вернется? Не уберегла?

Павел уехал на две недели на подработку, валить лес. Пока был дома, возвращался с работы вечером, Зинаида была образцовой матерью и женой. Готовила, убирала, кормила дочь смесью. Стоило мужу уехать, как дом обрастал мусором, немытой посудой, а дочь ела как попало, пропуская кормление и довольствуясь немытыми бутылками.

В весе ребенок набирал скудно, на что обращала внимание врачиха-педиатр, Людмила, и в последний раз верила молодой матери на слово.

Словно их это на двоих с Настасьей ребенок, за версту чуяли, что неладно в доме. Ну, и пусть.

«Пусть себе ходят недолго осталось!»

— Жаль, что для тебя девка не в радость. Парня бы ты больше любила, родись он вместо Надежды. — Ворчала Настасья, одной рукой качая малышку, другой разыскивая смесь на полке. Найдя новую коробку, она кинула её заспанной матери: — На, вари, непутевая! И чтобы в чистой бутылочке, проверю. Я пошла пелёнки менять, воду набери тёплую в рукомойник. Да не кипяток, как в прошлый раз! Дурная голова…

Пока Зинаида кипятила стеклянную, впервые так хорошо отмытую бутыль и соску, варила смесь, непрошеная гостья ушла в горницу. Включила свет, непривычно яркий — в её доме лампочка была старенькая, тусклая. Расстелила полотенце с клеёнкой, распеленала девчушку, посмотрела на складки и ужаснулась. Всё было красное, опрелое, между складочек белела старая присыпка, остатки зеленого кала и трещины с сукровицей на промежности.

Неприятно запахло кислятиной и болью.

Ребенок еле захныкал, привычно, словно подобные неудобства стали уже частью её земной жизни.

— Раба греховная! Уж подмываться-то когда разучилась? Девка же у тебя, скоро мухи заведутся! Ужо я молчала, молчала, а Павлу нынче скажу! Нет сил моих больше! Да она у тебя с болью просыпается, от боли кричит, немытая, и не спит, а к бесам в пропасть падает! — запричитала Настасья, сама не понимая, как проглядела эту погань. Не смогла сама хворь осилить, лежала несколько дней с температурой.

А тут подарочек. Впору было звонить Людмиле, детскому врачу, чтобы несла с собой перекись и мазь — одним мылом и травками уже не обойдешься.

В горницу зашла бледная как тень Зинаида. Посмотрела на старуху, посмотрела на ребенка, которую все называли дочерью Павла. Увидела гнойные ранки в немытой детской промежности, виновато улыбнулась, обдумывая, что в очередной раз придумать на отговорку.

— И неча думать, притворщица! Чай, не дура, не лыком шита! Корысть-то тебе какая? Маленькая ты штоль? На тебя, как на Нюрку, бабу дурную, найдется управа. Нынче милиция ходит, всех проверяет. — Не успокаивалась Настасья.

Нюрка… Анюта, знакомая Зинаиды, родила на полгода раньше, двойню. Пока она со своим сожителем гуляла в пьяном угаре, дети медленно умирали. И умерли бы от голода и алкоголя, которым подпаивала их мать, чтобы спали, если бы не врачиха Людмила. Молодая городская пигалица, попавшая в деревню то ли по распределению, то ли из-за дурной головы… В отличие от остальных, она словно ненавидела таких вот рожениц и проверяла каждую раз в неделю. А иногда и с милицией приходила на дом. Детей тогда забрали выхаживать в отделение, Нюрку лишили прав или нет — того Зинаида ещё не знала.

Но знала, увидит Людмила то, что видит сейчас Настасья — не миновать беды. Загудит тогда деревня и про Нюрку забудет.

— Хорошо, уберусь сейчас! — буркнула молодая мама, глядя виновато двадцатилетними глазами в глаза семидесятилетней старухи.

Та взяла бутылочку из рук, проверила на запястье и дала голодной Надюшке. Девочка раскрыла удивленно глазки, в неверии посмотрела на бутылочку и вцепилась в неё обеими ручками. Хныкая то от боли в промежности, то от голода, девочка высосала смесь до дна и впервые за долгое время потеряла сознание от распирающей желудок сытости.

— Вот и давай, убирай! Насветло горницу мой, чтобы пол блестел и воздух сиял! Я девку к себе отнесу, у меня баня натоплена. И Людмила тебя не прибьёт.

— И её позовешь?

— А то, тут одной травой-муравой да Божьим словом не обойдешься. Замучила ты дочь… А не пустишь если… — И хитро так посмотрела на Зинаиду, — Помнишь, парнишка у нас тут один жил, чуток тебя постарше? Николаем звали?

Та сжалась, губа нижняя предательски затряслась. Руки сами собой сжались в кулаки.

Поняла.

— Ну и вот. Мешать мне будешь еще? Раз Татьяна Семёновна к тебе не ходит, я вместо неё, поняла? По-соседски, как бабушка ваша.

— Поняла…

— Вот то-то и оно. Вечером приду, или завтра днем, за дочь не боись — уж лучше со мной, чем с такой матерью… Хоть управа на вас теперича есть, а то раньше чего-то только бабы не делали. И с собой, и с дитём. Почитай, за ваш счет бабки без креста на том берегу и живут, на крови некрещённых, демоницы!

Зинаида не слышала ничего. Молча собрала пакет Настасье, пеленки, распашонки, смесь. Сунула наспех бутылочки. Отдала.

— И вот что. Ты мать свою не любила и ладно. Всякое в жизни бывает, Зинаида. Только в зеркало приглядись, как ты на Наталию стала похожа. Всё о мужчинах и думаешь, знать, природа у вас такая, спортился род хороший, Ксюхин… Пращуры бы тебя увидели — прибили такую. Что дитё своё губишь! Не вернётся в деревню Николай никогда, не думай даже! Судьба, знать, такая.

Зинаида смотрела в пустоту, слова Настасьи били в уши, но не попадали в самое главное — в сердце… Ничего не изменится, никто ничего не знает. И будущее тоже предугадать невозможно.

Вернётся однажды Николай, вернётся…

Старушка посмотрела внимательно в мёртвые, бездушные глаза Зинаиды, всё поняла. И молча ушла, прижимая к груди девочку, огородом. Павел так и не поставил забор.

Девушка словно очнулась, посмотрела вдаль. Дождалась, когда старушка скрылась под навесом ограды, затем закрыла на все засовы дверь. Крючки были крепкие, выпилены из металла, не из жидкой проволоки, как сейчас делали. Залезла снова к себе на чердак, легла на раскладушку и впервые за год расплакалась. Душу рвало на части, именем этим резало как ножом. Впервые за долгое время кто-то другой произнес вслух его имя в этой деревне.

Коля, Коленька.

Николай…

Такой родной, такой ненавистный. Словно тонкая пелена застилала Зинаиде глаза. Словно тонкая, но крепкая и нерушимая связь была между ними. Где-то в душе она строила с ним города, посёлки на безымянной реке, вдыхала воздух свободы, а не этот тлетворный запах старушечьей избы.

Хоть к бабкам за реку на лодке плыви, в тишине вечерней, подальше от глаз людских, подальше от церкви. Чтобы вынули ей сердце или наоборот, нашли и привязали к ней Николая, чтобы вернулся к ней и тогда бы они зажили, тогда бы все она ради него бросила — и Павла, и Надю… Или в дальний конец поселка за этим бежать? Или в соседнюю деревню через лесок. Везде жили эти темные, сгорбленные, морщинистые бабки. Ведьмы ли? Одна из них когда-то подвела мать ее, Наталию, под монастырь, проткнула вязальной спицей полнокровную матку, еле спасли её тогда. Одна из них и посоветовала прабабке Павловой судьбы всех своих детей и их, ещё не рождённых детей, заложить Нечистому на перекрестке, вот почему ни Зинаида, ни Павел любить теперь никогда не смогут. И Надежда тоже не сможет, потому что перед людьми она Романова — нелюбовь эта, одна на всех, как под копирку жизнь проживали.

И пока Настасья отмывала худенькую трехмесячную девочку в теплой бане, рассказывала той сказки, убаюкивая, Зинаида плакала на чердаке по своей утраченной счастливой женской доле. А была ли она, кто знал? Есть ли она, счастливая планида на свете? Кто из женщин, умерших, рождённых и не родившихся, был действительно счастлив? Разве только Ксения, Госпожа Лошадушка, прабабка далёкая её. Сто лет прошло, а посчитай, единственно счастливая была в округе… помнили её бабоньки, помнили и в мыслях хотели прожить жизнь как она. Да только секрета никто не знал, даже дочери не знали, что уж о внучках непутевых говорить…

5. Сонная сказка Настасьи

Правду люди говорят, или выдумывают, не ведомо то. Но в деревне нашей, когда-то заводской, сказывают, жила семья. Обыкновенная такая, крепкая, работать любили, без дела не сидели, не пьянствовали. Савелий Михайлович Березин, жена его Наталья Авдеевна, да дочери две, Марьюшка да Ксюха, погодки. Бог сыном не миловал, тяжело Наталья последние роды пережила, думали — помрёт вместе с дитём. Из семи рождённых вот только двое девок и выжили. С трудом, но в норму пришли. О детях пришлось после рождения Ксении забыть, хотя мечтал в глубине души Савелий о большой семье. Дочерей своих любил и баловал, но в меру. А к Наталье после охладел немного. Злые люди сплетничали, будто бы ходит Савелий иногда к вдове одной бойкой. Ей дарит мужнину ласку.

Но Наталья — на то и жена, богом данная. Терпела как все, у кого мужья на сторону повадились. Не бьёт её и детей, не пьянствует — и на том спасибо. Всплакнет, бывало, в сенях, от глаз чужих подалее, да и успокоится. Что мужа журить, ясно дело — сама виноватая, что сына родить не может. Сердце успокоит, делами дальше займётся, хозяйством — большое оно, коровы там, лошадей пара, да и мелочи всякой — куры да гуси.

С утра встанет Наталья, мужа раньше, коров подоит, сена им задаст али на поскот выгонит, если время теплое. Мелочь какую уже дочери кормили, сами с матерью вставали пораньше и помогали. К лошадям же всё Ксюха лезла, хоть и маленькая была — ей о ту пору двенадцать было, а Марье — на год побольше.

Ох, и любила Ксения Савельевна лошадей, души в них не чуяла. И косы им заплетет, и расчешет, и овса чистого задаст. А иногда сахару схоронит, если перепал где случайно, сама не съест — и всё своим сударушкам несет, разделит. Сахар-то редкость был, дитям на радость. А она всё лошадям, поклонится в ноги и гостинец свой на ладошке поднесет. Те бархатными губами своими мокрыми тычут, благодарствуем, мол. А Ксюха смеется.

Так и жили. Муж на работе, иногда и вечерел там, хоть и говорили за спиной, что к вдове бежит, спотыкается. Наталья за двором следит, дочери помогают. Время ручейком течет.

Зимой все вечера морозные при лучине шили приданное, чтобы в новую семью невестами не с пустыми руками идти. И скатерти навышивают, рукомойники-полотенца выбелят да украсят кружевом али рисунком узорным. В ту пору любая девушка и вязать, и ткать, и шить умела, не то, что в наше время.

У Марьюшки красивше выходило, один другого краше, дар у нее был. Цветов разноцветных напридумывает, сама же и вышьет, словно по неведомому рисунку. А уж какая певунья была — среди молодёжи первая, звонкая, за то и любили её все. Выйдут, бывало, к костру вечером — молодёжь там, кто постарше, незамужние. С гармонями заведут песни, допоздна выводят. И веселые, и грустные — жизнь-то, она всякая бывает.

Марья знатной невестой росла, с приданным хорошим, да и сама красавица. Румяная, веселая, глаза карие, губы пухлые, словно ягодным соком измазаны. А коса длинная, вокруг локтя дважды намотать можно. И волос светлый-светлый, в Наталью пошла.

А Ксюха — та в отца. На лицо маленькой хороша была, а как подрастать начала, так на нет красота пошла — глаза только хороши остались, как у лошади. Карие, большие да влажные, ресницами прикрытые. Волос тёмный, кудрявился немного. Сама худая, неказистая, кто такую замуж возьмёт? Не выносит детей, со спины видно. Но слова дурного не ведала от родителей — вырастет, значит, тогда посмотрим.

Но среди своих не вытанцовывала Ксения, а всё с лошадями паслась. Так и прозвали её «Госпожа Лошадушка», что часто в полях видели её. Разляжется на широкой спине кобылицы, в гриву ей ромашек вплетет и песни всё поёт, да такие, что каждый раз новые да красивые. Кто слышал их — замирал на месте, словно зачарованный. Если песнь грустной была — плачет, если радостной –смеется. Но кто слышал, молчал. Уж больно страшно было, откуда в такой малёхе голос мощный.

Сказывали, будто и не она поёт, а Хозяйка Рощи, Ксюхиным голосом.

Правда то или небыль, но боялись люди Хозяйку Рощи, вот и молчали. Сказывали, что много лет назад полюбила одна, да зазря. Не смотрел он в её сторону, другим цветы дарил и танцевать звал. Подросла так девушка, позарился всё же он на её молодость. И обманул девичье сердечко, испортил. Девку родня заела, каждый день ворота дегтем мазали, за глаза али вовсе в лицо смеялись люди, что для мужа не сберегла. До чужого дела все охотники. Говорят, молила она того парня позор смыть, а он на другой женился. Тогда взяла она полотенце, что вечерами вышивала, самое узорчатое да в рощу пошла, что за деревней… Матери сказала, что всякий, кто обидит девушку зазря, несчастен будет. И в роще той на суку удавилась. Только душа по сей день среди берез стонет да песни поёт, девушек хоронит от сглаза, а кому и сама показывается. Хозяйкой Рощи её зовут, благодарно кланяются, проходя меж березок. Знают, накажет она каждого, кто дурное что за душой прячет.

Вот и Ксюха, всё с лошадями в том месте пасётся, но то дело её — молодое…

Так и жили…

Зимой, как снег выпадет, повадились все на горки кататься, на санях. Девушки всё ждали, кто из парней пригласит их, прокатиться. Правило негласное было — молодые парни, кому какая нравилась, с горки съехать зазывали. Шутками, прибаутками, чтобы посмеяться да согреться. А девушки, ладошками прикрываясь, раскраснеются все, разрумянятся и пойдут.

Марьюшку многие звали, с многими каталась, аж подруг завидки брали. Да то и понятно, многим девица мила была. Зубы ровные, жемчужные кажет, а в душе у парнишки огонь. Ей уже четырнадцать стукнуло, а парни всё постарше её замечать стали.

Среди прочих Степан всех был, на ту пору восемнадцать лет было ему, а всё неженатый. Родители не упорствовали, а ждали, когда сам суженную выберет. В семье был младшим, братья все давно семью завели, внуками одарили, оттого и не упорствовали особо.

С немилой жить — хуже горькой.

Красивый парень был Степан, как и все деревенские, рослый да здоровый. Плечи широкие, на руках таких да уснуть… Сам, как Марья, светлый да звонкий, одним словом — хороший жених. Работящий. Да только на невесту свою, молвой людской дареную, он и не глядел, всё других на сани приглашал, кто постарше. А Марьюшка губы так свои малиновые подожмёт и другому улыбнётся, рассмеётся звонким хохотом, чтоб Степан внимание обратил. Нравился он ей.

— Что же, Степанушка, нашу Марью Моревну всю извёл? — Хохотушки-подружки вьются около, прохода не дают.

А Степан так рукой махнет и мимо, шутками отшутится, да и всё. Сел на сани один, с горки съехал. Только вот повело сани-то в сторону, на скорости, было, девчонку какую-то с ног чуть не сбил.

А она так сердито бровью повела да в сторону отпрыгнула, не растерялась. Хоть и маленькая сама, невзрачная.

Выбрался из сугроба Степан, снег с полушубка стряхнул, на девочку сердито смотрит:

— Не зашиб санями?

Она головой помотала сердито, плечо потёрла молча. Ушибла, видать, но виду не подала.

— Серьёзная какая… Как звать то?

— Ксюхой люди зовут… Савельева я дочь вторая, Березиных.

Пигалица мелкая, да глаз щурит, словно оценивает. Степан и смутился, хоть и старше.

— Госпожа Лошадушка, стало быть? Что это ты, не со всеми?

Пошутил парень, а не получилось. Ксюха носом шмыгнула и отвернулась.

— Нелюдимая я, — говорит. А сама жмётся, словно вся удаль из неё морозом сдулась. Пригляделся Степан к ней да с сестрой сравнил, почти что впервые видел младшую, хоть и в одном селе жили. А оно всегда так, кто постарше, малых не замечает, пока в рост не пойдут.

А Ксюха та в пальтишко заношенное одета, платок мамкин видимо, на голову повязала. Рукавицы лишь светлые, расписные.

— Сама вышивала?

— Сама.

— А что сестра то у тебя, словно кукла? Не любят тебя, что ли, в семье? — Удивился Степан, а девчушка носом шмыгнула.

— Отчего это, любят. Что же мне, малолетней, в сугробах в шубейке летать? Новая, неча, в старье покатаюсь. Портить ещё… А Марья пусть, ей можно…

Степан рассмеялся, Ксюху на руки поднял, на сани посадил без разговоров и в гору побежал. Та сидит молча и не шелохнётся:

— Что, не бежишь? — смеется парень.

— А чего бежать? Сам меня уронил в снег, вот и катай!

А по лицу видно, что волнуется она, губы кусает. В сторонке стоит Марья с подружками, завидки берут и не скрывает этого. Её так не пригласил, а сестру непутёвую, небаскую сам на сани посадил. С горы пулей летят, хохочут сами, заливаются. И ведь не раз прокатил, снова и снова на гору сани с Ксюхой волочит, радуется парень. Словно впервые никто от него ничего не ждал, не просил — и вернулся Степан во времена беззаботного детства своего, когда можно было просто так с горок кататься, в снег с головой.

— Госпожа Лошадушка, видно, слово приворотное знает, Хозяйка Рощи сказала, наверное, — шепчутся подруги, не могут понять, что за сила такая у неказистой приворотная?

А Марья губы поджала и домой. А как Ксюха с горок пришла, сырая да довольная, первым делом ремня отцовского получила.

— Пошто меня позоришь? Ведьмой прослыть захотела? И так люди смотрят косо, шепчутся, а тут и сестра родная в дом обиду несет! Чего перед подружками Марью позоришь? — Сердится отец, а мать позади встала, слёзы утирает.

Но на то и Ксюха была, в отца вся, что побои снесла, вытерпела, говорит в лицо Савелию спокойно:

— Сам он меня на сани посадил, сам. Ужо если я страшная такая да непутёвая, как люди говорят, так что же теперь — не смотреть на меня, не общаться? Самому стыдно быть должно, что мать обижаешь, к вдовой ходишь, ребёнка от той прижил! На две семьи жить решил?

— Ах ты, пигалица, отца учить! — Савелий красными пятнами изошёл, на жену не смотрит. Ремень было поднял, да замер. Смотрит на него дочь так серьёзно, словно не Ксеня это. Смотрит и улыбается:

— Хозяйке Роще меня сами отдали, наветами своими. А сам не боишься, что пожалуюсь ей?

И слова то такие все, недетские. Словно другой кто говорит голосом Ксюхиным, не сама она. Испугался отец да ремень в сторону бросил, только сквозь зубы сказал:

— К Авдотье Михайловне, благодетельнице нашей летом в город поедешь на воспитание. Одна она живёт, вдовая. Не жить тебе больше в деревне, коли не умеешь, как все — молчать.

На том и закончился разговор. Мать слёзы утерла да Ксюху в баню с собой потащила. Напарились, а та всё молчит.

— Марье люб он, вот и напраслину наводит, ревнует. — Догадалась Наталья, — Шла бы ты к отцу, в ноги кланялась. Сошлёт ведь тебя. Уедешь ты в город и не вернёшься более. Авдотья Михайловна воспитает и замуж выдаст…

— А всё равно. — Но в глазах её печаль стоит, как это, без лошадей любимых прожить… Сердце рвётся, но упорная Ксения, в отца.

Мать прижала к себе дочь непутёвую да заплакала:

— Знаю ведь, ходит он к Любаве, да что поделать, она тоже женщина… Видимо, судьба у нас такая. Ты уж попроси за меня у Хозяйки, пусть и мне сына пошлёт, если может…

И сама своих слов испугалась. Права дочь, из года в год словами этими и определили младшую в силу незримую… Ведьмой все считают.

Видит Ксюха материнское горе, да молчит. Лишь по волосам матерь свою гладит, успокаивает…

До самого лета молчала Ксюха, не разговаривала ни с кем. Зло так сверкнёт глазами, да в сторону. Марья вину чуяла, но молчала тоже, смешками отнекивалась. А в семье словно зима до сих пор не прошла, холодно в избе.

До самого лета Ксюха с лошадьми, пастухам помогала, до вечера домой не шла. Хлеба с утра наберет, лукошко и в лес. Много раз её видели в Роще березовой, как плакалась она. Савелий боялся, что руки на себя наложит дочь, украдкой проверял, пастухов просил не обижать и приглядеть за дочерью.

Степан и тот всё понял, вину за собой чувствовал. Хотел подойти, да не мог. Увидит его Ксения, на лицо побледнеет и в сторону бежать. Не понимал ещё парень, что творится в душе его — мала она ещё, чтобы видеть в ней невесту. Мала и нескладна.

Да только тянуло его к ней с тех пор, каждую ночь видел во сне, как с горок вместе летят и хохочут беззаботно.

Наталья тоже лицом осунулась. Как и Савелий, боялась, кабы дочь руки на себя не наложила, не удавилась в роще. Лето только пришло, в первый день июня воз собрали, отец Ксюху в город повёз. А как вернулся, сам не свой. Неведомо то, что ему дочь в дороге сказала, каких слов ему в душу заронила малолетняя, только изменился Савелий. К Любаве вдовой забыл дорогу, хотя с сыном незаконнорожденным помогал молча деньгами. И всё к Наталье ластится, а та и разомлела от внимания, как девчонка молодая, раскраснелась да в вес пошла. Через девять месяцев срок вышел — сына родила, до того здорового да пригожего, что любо-дорого.

— Что же ты, Савелий, дочь свою домой не воротишь? — спрашивали у него иногда, да только горько улыбался он и рукой махал:

— Не хочет она, сама не идёт. Говорит, в городе ей хорошо. Лошадьми занимается.

— Да ну? — Не верили и требовали подробностей.

Дальняя родственница Савелия, Авдотья Михайловна, вдовая тётка, без мужа несколько лет одна жила, хозяйство вела. Сама из зажиточной семьи была, из крестьянской, крыша в деревне одна из немногих была железом крыта, а потом и вовсе в город переехали. Отец её подсуетился в своё время, на молву внимания не обращал — хорошего парня единственной дочери нашел, городского. О женитьбе договорились — она им деньги, а жених Авдотье фамилию хорошую, лишь бы спасли семью от разорения, папенька всё своё состояние в картишки изволил проиграть. Мезальянс, конечно, но то провинциальный городок, не столица. Не дворянин же на купеческой дочери женится — все были довольны.

Только вот недолгое счастье было, семейное. Мужа внезапно холера подкосила, ушёл раньше времени, наследников не оставил. У Авдотьи приданное осталось, муж что-то накопить успел. В заработке не отставал — выучить его тесть в своё время помог; при конном заводе служил муж покойный, ветеринаром. Любил он Авдотью Михайловну безмерно, письма всё любил писать, «Сердечный друг мой, дражайшая супруга моя…» Те письма Авдотья берегла и любовников заводить не торопилась, хотя ходили слухи, что захаживал к неё один друг семьи, вдовец сорока лет, жену чахотка сгубила. Яснорецкий Павел Александрович. Врач земский.

Так и вышло, что не хотела терять свободу свою Авдотья Михайловна, в свои тридцать семь лет, хорошо справлялась сама с хозяйством. попросила к себе девочку на воспитание, фамилию свою дать хотела, мужа хорошего найти. Прикипела она душой к племяннице, учителей приглашала на дом, и работникам своим велела молчать, что девушка деревенская. Всем говорила, что сироту удочерила, документы справила. Да никто и не понял, была Ксения Савельевна не отличима от барышень, платье только надень вместо сарафана и косу вокруг головы заплети.

Только не шло образование у Ксюхи, всё к лошадям просилась. Сама сбегала порой, на конюшни, говорила, мол, дядька у неё здесь работал раньше. Гнали, конечно, кто девку до работы такой пустит, но Авдотью Михайловну уважали по старой памяти — тайком девочка помогала. И образование наладилось, выучилась читать девица, чтобы ветеринарные тайны понять, в старых книгах, от дяди оставшиеся. Научилась за пару лет лечить своих любимцев, травмы различать, роды тяжелые принимать.

Со временем заметили тамошние работники, что тех жеребцов али кобылок, кого обхаживала Ксюха, в рост шли, красивей становились. Ветеринары молодые стали с ней советоваться, считай, на конюшне она как дома была. Не скрыть было теперь Ксению Савельевну от барина было, хозяина. И тут всё хорошо сложилось — видел он уже Ксеню несколько раз за работой, общался как простой рабочий, в одежде сменной. Добро дал.

А Ксюха не переживала и всё за норму считала, что девка деревенская с барином, как с ровней разговаривает. Словно осталась в ней тень березовой рощи, Хозяйка и здесь помогала.

Авдотья Михайловна не растерялась, узнав, что сам барин Ксении помогал. Стало быть, за дело, умная девушка. Старый был уже он, двух супруг схоронил, но за племянницу тётка не боялась. Пшенников, Лев Петрович — дворянин, благотворительностью занимался. Низкого сословия для него девица и молодая, к тому же.

Велел только Лев Петрович конюхам приглядывать, как бы кто молодую не испортил, скандала не учинил. Деньги хорошие Авдотье платили. Дар Божий — он и есть дар, на дороге не валяется. А то, что девка — так и что? Коней продавали втридорога, и простых, и породистых. Кто покупал — хвалил, другим советовал. Отбоя не было.

Ксюха деньги те берегла, на себя мало тратила, а как отец приедет, на кухню к нему спустится, денежки эти спрячет и передаст в общей котомке с гостинцами, чтобы не заметил раньше времени, скандал не учинил, дома только развернул.

Негоже, чтобы дочь незамужняя семье помогала.

Так и жили…

Три года как водой утекло, сквозь пальцы. Марья Савельевна первой замуж вышла, в шестнадцать то, за Гришку Оренцева, люди говорили, что испортил её он, а кто порченное потом возьмёт? Но Гришка постарше, хороший парень, добрый, заботливый. Женился и сам рад, люба ему Марьюшка.

А ту словно червь изнутри точит, что прогадала она, дурная голова. Но виду не показывала, вскорости мужу сына родила, Степаном назвала против воли.

Савелий с Натальей сына растили да второго нажили. Марья матери помогала, с маленькими сидела, да всё Ксюху вспоминала, вот бы ко двору вернуть, помощницу. А Ксюха домой не шла, как ни манили её. Савелий не любил ездить к ней, не звал, вину за собой чуял. Молча крест свой нёс. Да и дочь, как ни крути, любимая, вся в отца. Потому и виновато улыбался, когда домой без неё возвращался. Наталье рассказывал, как выросла дочь, похорошела. Про работу её, как хвалили её на конзаводе.

Хорошую дочь воспитал… Жаль, не мальчиком она уродилась только, легче бы с таким умом жилось.

— Барин, говорят, сам допустил и отпускать не велит, не ждите Ксеню пока. На старости лет у него свои причуды, кто их знает? Жениться на ней не собирается сам, не ровня она ему. Никто не обижает и ладно. Вот, гостинцы шлёт вам, — коротко отчитался, достал Савелий котомку с подарками, Наталье передал.

А дочь старшая, Марья, всё в углу жмётся с детьми, да зло так. Почему не её тётка выбрала, фамилию не дала? Сейчас бы в светлой комнате сидеть, замужем не за крестьянином, тяжелую ношу нести. Но молчит об этом, а сама дальше ноет. Негоже, мол, девке одной без мужа шляться да работать среди мужчин наравне. Ведьма, не иначе. И в город ворожбу свою увезла, людей к себе привязывала. Где это видано, чтобы сам барин девкой неказистой восхищался.

Но мать с отцом молчали, тем более что винили порой себя, что с Ксюхой так вышло. Чувствовали, что не вернётся она больше в деревню, незачем. Всё в её жизни устроилось. Деньги всегда в сторону убирали, на приданное, хоть и знали, что Авдотья Михайловна сама всё устроит. Лишь малую часть в хозяйство пускали, когда надобность была. И Марье как помогли хорошую избу построить, хозяйство справить — замолчала она.

На иконы, всё же, крестились часто. Потому что где Ксюха, там и ведьмовство, там и Хозяйка Рощи. Попросила за них, видимо, счастья дочь, а себе не взяла…

Время быстро течёт, как река. Через некоторое время Ксюха сама вернулась внезапно, ночью, втайне от всех. Исхудала сама, глаза встревоженные, на руках синяки еле зажили, царапины глубокие. Лицо разбитое. Будто обидел кто её в городе. Матери с отцом в ноги поклонилась, попросилась обратно в отчий дом. Отчего, не сказала. Но словно внутри огонёк её горел, надежда какая-то. Как зажило всё, следа не осталось — вышла к людям девица. Избу Березины отдельную дочери младшей построили, подворье расширили. Лошадей да скотину какую прикупили.

Ксюху все в деревне Ксенией Савельевной называли, хоть и семнадцать лет было ей. У кого лошадь приболеет али скотина какая, звали её, подлечить. Науку заводскую с собой она привезла, инструменты какие. Сама молчаливая, мужчин сторонилась. А как в рощу березовую уйдёт на денек, семейные молчали… Слова дурного не говорили, лишь улыбались по-доброму. Лишь бы живой оттуда возвращалась.

Что ни говори, дурная слава у места этого была, топоры бы взять да сровнять с землёй, сжечь всё…

А потом узнал Савелий от Авдотьи Михайловны, родственницы своей, что случилось. Знала и про синяки, и про лицо разбитое. Ночью его приняла к себе, в дальней комнате, от всех подальше, бумаги какие-то показала. Сказала, что спешно пришлось девушке уехать, иначе бы не выжила. Положил глаз недобрый кто сверху. А кто — не сказала, да только дала понять, чтобы не говорил Савелий ни с кем, что его это дочь была. Привёз подкидыша и всё тут. И не заезжал больше к ней в город.

— Нет её в живых больше для городских. Павел всё устроил, друг мой, врач. Документы справил. Была у меня племянница да померла. Теперь только дочь твоя есть, крестьянская, Ксения Савельевна Березина.

Савелий — мужик понятливый стал, понял, что осталась тайна какая-то у младшей дочери в городе, нехорошая. Не уберегла её Хозяйка или наоборот, кто знает. Одно лишь подтвердил он на будущее — девицей осталась дочь, не испорченной.

Ксения-то теперича в деревне рост пошла, изменилась. Похорошела на лицо, сама востроносенькая, а глаза умные. Нет в ней смешливости, спокойствие одно. Косу отрастила, да на городской манер вокруг головы заплетала. Платья свои, который отец привёз, носить не носила, на лоскутки пустила. А вот сарафаны любила. Статная невеста, завидная, при хозяйстве — любой в жёны взять рад такую. И стар, и млад.

Только никто не люб был ей…

По зиме как-то, в рождественское, опять народ пошёл на горки кататься. Стоят, как по молодости, молодухи с детьми, в сторонке, в другой — подростки, ждут, что на сани пригласят. Даже Савелий с Натальей пришли — веселье-то, оно такое, для всех. Марья улыбается, муж её на санях с дитём катает, в снегу путается. И всё молодуха в сторону поглядывает, где Степан полозья натирает. Двадцать три ему, а всё не женился. Родители наседают, когда внуками одаришь, а он только отнекивался. До вдовушки какой прогуляется — вот и счастье всё семейное. Савельевых стороной обходит. Затем уехал на какое-то время, сплавщиком работал.

А тут по зиме вернулся в деревню Степан, вышел на санках кататься. Поравнялся с Григорием, семью его поприветствовал.

— Недавно приехал, поди? — Спрашивает его Григорий, шапку поправляет меховую.