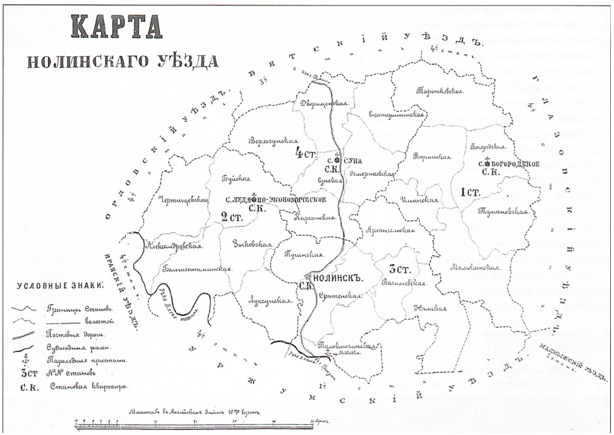

I. СУНА НАЧАЛО. Предисловие

Твой родной край Сунская земля: живописная и разнообразная природа, здесь может быть очень жарко летом, как в степных, причерноморских районах, но случается и холодное лето, как на Кольском полуострове, зато зима отличалась, до недавнего времени, независимым постоянством. Она в меру холодная, многоснежная, всегда бодрящая, настоящая русская зима кудесница благодатная пора для местной детворы и любители зимних видов спорта. Многочисленные небольшие, но очень протяжённые речки, спокойные летом, но не укротимые весной в период половодья. Протекают по глубоким оврагам между сунскими увалами и почти все эти речки впадают сначала в р. Суну, потом в. Вою и Вятку. По берегам оврагов и на склонах холмов произрастает богатая растительность — это и смешанные леса с преобладанием хвойных (особенно ели), также можно встретить и сосновые боры, и берёзовые рощи. В последнее время стало встречаться много лиственных вкраплений: берёза, осина и вторым ярусом кустарниковые, например, рябина, черёмуха, много малины, по краям растет можжевельник, а по берегам речек множество ольхи, ивы. И подстилается это всё богатейшим разнотравьем по словам доктора биологических наук Эмилии Андриановны Штиной в Сунском, Немском, Нолинском районах самое богатое разнотравье в регионе которое приравнено к альпийским лугам. Всё создаёт предпосылки для местного пчеловодства, которое было когда-то очень хорошо развито в данных районах — на разнотравья самый полезный мед, богатый всеми микро и макроэлементами, и витаминами с каждого цветка свой аромат и свои полезные вещества в результате создаётся букет и ароматов, и полезных свойств мёда. Разнотравье создаёт хорошие условия для развития животного мира: лоси, кабаны, медведи, волки, лисы, бобры, рыси, выдры, ондатры, еноты, зайцы, белки, а также множество птиц, особенно летом.

Сунский район является сельскохозяйственным с древних времён, начиная с коренных народов вотяков и черемис, а позднее и первых русских поселенцев, которые строились, вырубали лес и на росчистях сеяли хлеб, а также культуры, которые были необходимы им для выживания рожь, овёс, ячмень, пшеницу, просо, лен, коноплю, хмель, позднее картошку. Занимались они и животноводством лошади коровы, овцы, свиньи, птица.

В данный момент тенденция изменилась — в районе преобладает молочное животноводство, несколько изменилось растениеводство, вернее перечень культур, по-прежнему остались рожь, овёс, ячмень, пшеница, добавились бобовые горох, рапс, вика. Большой упор на многолетние травы в первую очередь бобовые. Они используются как на силос, так и на сенаж, и на сено.

Самым большим богатством, как и вовсе времена, остались люди — терпеливые, выносливые, трудолюбивые, только если раньше их было более 50000 тысяч человек, то сейчас едва ли дотягивает до этого числа человек. Если раньше люди в крае были в избытке, то сейчас их сильно не хватает. Если раньше было более 500 деревень и сёл, то сейчас едва ли можно насчитать и 50 деревень и сёл.

История образования и заселения (Русскими)

Еще задолго до первых русских поселенцев на сунских землях проживали Вотяки — миролюбивый народ, который занимался охотой, рыбалкой, собирательством и небыли привязан к месту, то есть к земле. Потом пришли Черемисы, они были не столь миролюбивы и вытеснили Вотяков, которые, почти не сопротивляясь, уходили на другие места. Черемисы тоже занимались охотой, земледелием, пчеловодством и были более привязаны к месту или к земле (дому). Когда пришли русские, местные народы с ними не всегда безропотно уживались, бывали и стычки. Объединившись, они делали набеги на русские селения. Как доказательство того, что эти народы проживали на этой территории сунской земли — археологические исследования.

В результате археологических исследований территорий Сунского района, начало которых было положено Спицыным А. А. В конце 19 века и продолжены в 1970г. и 2010г. свидетельствуют, что первые поселенцы появились здесь в раннем средневековье, а также в эпоху каменного века и неолита. Следы пребывания человека в бассейне реки Суна относятся к каменному веку и неолиту обнаружены у д. Ожеговской (Ожеговская стоянка 1.2 и 3 тыс. лет до н.э.), д. Краснопольская (Краснопольская стоянка 4—3 тыс. лет до н.э.) (морозовская стоянка 4—3 тыс. лет до н.э.), (Верхосунская стоянка 2—3 т. Лет до н.э.), (Курчумское городище 10—12 в), (Верхнее Рябовское городище 4—16 в). На древних стоянках обнаружены артефакты: орудия труда, керамика, другие предметы быта, остатки рвов и валов, земляные укрепления высотой до 3—4 метров. До появления русских в этом регионе тут проживали черемисы, вотяки, марийцы, удмурты. Их пребывание на этой земле можно проследить по названиям рек населённых пунктов и некоторых мест.

Как известно русскими, вятские края стали заселяться с 11 века Новгородцами, заселение проходило по рекам. Новгородцы осваивали эти территории с целью наживы — добывая пушнину, скупая её у местных народов, иногда отбирая или обкладывая данью. А для того, чтобы местные были сговорчивее, новгородцы привлекали вооружённых, хорошо обученных и оснащённых дружинников на ладьях или ушкуях, которые проводили не только охрану, но и разведку новых мест. Новгородцы строили небольшие остроги, опорные пункты, где они собирали пушнину, хранили продовольствие, зимовали. С появлением таких опорных пунктов на Вятку стали стекаться отовсюду и простые крестьяне и лихие люди, бежавшие от правосудия под защиту этих форпостов от местного населения, а от правосудия их защищали — удалённость и трудно доступность. Они постепенно осваивали территории вокруг этих острогов, заселяясь неподалёку. Чем больше было этих поселенцев, тем шире осваивалась территория. Потом появились и остальные ушкуйники, которые активно используя водные пути, быстро осваивали территорий, прилегающие к Вятке, став самостоятельными. Вятка стала делать набеги на другие территорий. Также продолжали делать набеги через Вятку новгородцы, устюжане, суздальцы, нижегородцы. Вятка была большим этническим котлом, где происходило смешивание русских, которые приходили сюда с разных мест Руси: Новгорода, Нижнего-Новгорода, Устюга, Вычегды и других мест, и тут ассимилировались с местными народами, марийцев, удмуртов, татарами, шло взаимно обогащение языка культуры этносов неслучайно и говор, и физический облик, вятчан столь необычен, а порой и экзотичен. То есть бассейн р. Вятки был хорошо освоен. Новгородцы не только скупали пушнину, но и промышляли, сами уходя далеко вглубь. Многие хорошо знали территорию, чтобы не проделывать каждый раз далекий трудный путь, постоянно оставались, кто-то женился на местных женщинах, кто-то привозил семью к 1600 году, когда зверь был выбит. Промысловики ушли дальше в Сибирь, многие остались заниматься земледелием, к тому времени территория была неплохо освоена. Прибыло много крестьян, которые натерпелись грабежей, побора, разорений и от татар и от князей, и от разбойников. Они уходили глубоко в леса, дикие места, где их не смогли бы найти. Жили натуральным хозяйством, обеспечивая себя всем необходимым. Осваивали земли, сеяли все необходимые для жизни культуры: рожь, овес, ячмень, лен, коноплю семена они приносили с собой рабочий скот лошадей коров овец и инструменты тоже сначала жили в землянках, потом строили дома и сараи, могли долгое время жить автономно. Женщины пряли, ткали, вязали, шили, ухаживали за скотом. Мужики пахали, сеяли, плотничали, выделывали кожи, шили верхнюю одежду, катали валенки, конскую сбрую чинили и делали новые орудия труда. Овцы давали шерсть, мясо шкуры; коровы — молоко, телят; телята — мясо, шкуру; лошадь — пахала, боронила, возила дрова, сено, бревна, на лошади можно было добраться до соседей или до города. Поселенцы жили починками или небольшими деревнями, состоявшими из родственников. Вот почему многие земли долгое время носили одну фамилию, поселилась семья — семь сыновей, построили каждому по дому, вот и деревня. В основном починки вырастали в деревни за более долгое время. Вырубали лес на строительство домов, остатки сжигали и на этом месте сеяли зерно и так с ростом деревни росли и посевные площади.

В это время на вятской земле появился Трифон, и стал сначала строить монастырь, а потом под это дело, выпрашивать у правительства землю. Сначала подле города, позже северные земли — Вобловитскую и Слободскую с монастырских вотчин, стали исходить люди от монастырского поселения на другие земли, подальше от монахов. Часть этих крестьян бежали в мало заселённые сунские земли. В 1629г. часть этих земель получили на льготных условиях от писца Афанасия Толокчанова и подьячего Андрея Ивлева трое крестьян Берёзовского стану Епифан Федянин Игнатий Максимов и Василий Буторин, однако они не рассчитали своих сил, и после восемнадцать лет владения, они уступили землю монастырю. Территория, перешедшая монастырю в бессрочное, безоброчное владение, занимала большое пространство от первого кармыжского болота до верхов реки Кармыж. По обе стороны, и верха рек Ошети и Пили. По обе стороны, вниз до реки Суны, и по Суне вниз до устья реки Вои, и по реке Лудяне до Ошлани от неё до Верховины до Бора, по обе стороны тех рек.

Сунское раменье монастырь приобрёл на правах частного собственника под монастырскую пашню братьев на пропитание, без оброка и без перепродажи. Воздвигли храм на том месте и посадили крестьян с обязанностью платить тягло на землю по 1,5 рубля в год, как было договорено правительством с бывшими хозяевами. Оформив землю в собственность, монастырь в 1649г. получил патриаршую благословенную грамоту на построение первого Сунского деревянного «Вознесенского храма» с двумя пределами в тёплой церкви — Во имя Алексея Человека Божия и Димитрия Солунского. Построив храм, монастырь стал заселять часть земель своими крестьянами и из северных вотчин, и для управления послал старца. Юридическим документом, который узаконивал права монастыря на собственность этих земель, являлась Жалованная оброчная грамота царя Алексея Михайловича, подписанная 15 сентября 1650 г.. Вятскому воеводе И.Ф.Соковнину велено было отдать на оброк архимандриту Трифонова монастыря Иокиму на оброк без переоброчки земли от Кармыжу до Суны и Лудяне. Перед этим, на нижнем течении реки Суна по берегам р. Вои и Кырчанки заселилось много крестьян, сошедших с прежних мест, в основном, северных владении Трифонова монастыря и беглые стрельцы. Таким образом, крестьяне, бежавшие с монастырских земель, оказались вновь под монастырём. Эти земли продолжали заселять, считая их свободными, крестьяне с разных мест, думая что эти земли принадлежат Казанскои губернии. Так на реке Лудяна появились крестьяне Чепецкого стана. Сначала они поселились в Лебяжьи, придя туда, (видимо, по воде) потом объявились на реке Лудяна. Построили церковь, взяв разрешение у Казанского Губернатора и выпросив у него землю на содержание храма. Земля, на которой поселились Буйской с товарищами, принадлежала черемисам Алатской дороги Яшпатка Полубаев с товарищами. Черемисы заявили в чалобитне, что у них в тои земле бобровые ловли и хмельные угодья, и они давно уже платят по 30 ясаков и 10 батманов мёда и добились, чтобы им вернули землю. Но и Буйскому тоже дали землю. При этом они написали челобитную Казанскому губернатору, что они платят налоги, а другие на Сунской стороне не платят, и что по реке Суна и дальше есть до 50 и более дворов ещё не положенные в ясак. Пришли казанские дозорщики во главе со Змеевым и Немировым со стрельцами и переписали, опросили и наложили ясак. Крестьяне (24-е двора) по правую сторону реки Суна заявили, что они поселились с разных деревень Вятского уезда и один двор из Лебяжья. Крестьяне-бобыли (остальные 20 дворов) пояснили, что они выселились из монастырской земли Вобловитской волости и посадили на своё место садаков. Все эти крестьяне из деревень и починков расселились по дороге Суна-Лебяжье среди больших ремённых лесов. По другую сторону Суны они переписали с. Вознесенское, кроме домов церковных служителей, оказалось крестьянских и бобыльских (70 дворов), крестьяне 2-х дворов оказались протопоповы, крестьяне 1-го двора оказались из Трифонова монастыря Холунитской пустыни, еще 1-го Уржумского-Чепецкого монастыря, крестьяне 19-ти дворов Вобловитской волости и что они посадили вместо себя седоков. Эти крестьяне поселились по Суне на 25 верстах и по хлыновской дороге на 10 верстах всего 93-и двора, таким образом, по Суне не оказалось монастырских крестьян все они назвали себя «вольными». Это очень не понравилось архимандриту Успенского монастыря Сергию. Когда он об этом узнал, в монастыре тотчас написали обжалование в Москву и Казань, и не дожидаясь результатов, направляет экспедицию в Суну с 50-ю вооружённых ружьями монастырских служек. Явились в Суну и жестоко расправились с крестьянами, собрав с них 200 руб., у кого не было денег забирали сарафаны, зипуны, серьги и все, что было ценного, многих убивали, избивали до полусмерти, а некоторых заковывали и увозили с собой. Увезли с собой попа, причётника и 6 крестьян. Держали их там в цепях. В селе было оставлено 4 старца, которые чинят обиды и кладут большие налоги, всячески пугают и требуют, чтобы крестьяне работали на монастырь. Крестьяне заявили в челобитные, что они не хотят жить на монастырь, который завладел ими насильно и берёт с них налог, хотя они посадили в Вобловитской волости седоков и тем самым сделали себя свободными, писали крестьяне Суны в челобитной царю. В тоже время архимандрит 1665-го года бил челом государю о своих правах на сунских крестьян. В тоже время, в Новгородской чети была получена грамота еще 1664-го года от крестьян Березовского стана на монастырских крестьян Шиврина и Трубицына, что они самовольно заводят пашни ниже устья Суны по реке Кырчан и по обе стороны Вои, призывает к себе тяглых крестьян — дает им лес чтобы росчисть под пашню и сенные покосы, берут с них по рублю и по два. Сманили к себе, таким образом, более 60 семей, которым тяжело приходится платить оставшийся на своих землях и что неведомо каким образом они записаны Змеевым в Казанский уезд. Пока в Новгородской чети медлили с решением, в Москве были получены две новые челобитные. В феврале 1667г. вятские земские старосты били челом, что бежали с Вятки от государевых податей и служб. Микифорка Редкин с товарищами поселились в Лебяжье, после заняли часть земли Успенского монастыря по Суне и призывали беглецов и тяглых людей, рейтар и солдат, что пашенной земли в сунском раменье нет и дальше за вяткою нет. Потому они живут разбоем, ходят в соседние волости воруют скот, грабят дома. И управы на тех воров нет, потому что они отказались судиться у хлыновского воеводы, а признают суд лишь в Казани, что они вятчане платили правёж за беглецов, от чего многие снова бегут в сунское раменье. Другие льготные пашни вятчане просят великого государя сделать сунское раменье снова Вятским, чтобы не было туда больше исхода людей. В тоже время вятский воевода доносит в новгородскую четь, что не хватает много стрелецких денег и ему приходится добирать их с посадских, а те бегут в Казанский, Яранский, Уржумский и Вятский уезд: на Вою, Лудяну, Кырчану и Суну. Тяглые свои участки покинули. Незадолго до этого в Суне была очередная попытка разграничить Вятские и Казанские земли и заодно разобраться, какие земли принадлежат монастырю. Опросив большое количество свидетелей, и просмотрев дозорную книгу Григория Соковнина, где нужных разъяснений не было, дело только запуталось. В то же время в Новгородской чети была получена грамота 1664 года от крестьян Березовского стана на монастырских крестьян Шиврина и Трубицына о том, что они самовольно заводят пашни ниже устья Суны по реке Кыржан и по обе стороны Вои, призывают к себе тяглых крестьян, дают им лес и расчищают землю под пашню и сенокос, берут с них по рублю и по два рубля. Таким образом, они переманили к себе более 60 семей, за которых тягло приходится платить тем, кто остался на своих землях, и неизвестно каким образом они были записаны Змеевым в Казанский уезд. Пока в Новгородской чети медлили с решением, в Москве были получены две новые челобитные. В феврале 1667 года вятские земские старосты били челом, что бежали с Вятки от государевых податей и службы Микифорко Редкин с товарищами, поселились в Лебяжьем, затем заняли часть земли Успенского монастыря по Суне и призывали беглецов и тяглых людей, рейтаров и солдат, так как пахотной земли в Сунском районе нет, да и дальше за Вяткой её нет, поэтому они занимаются разбоем, ходят в соседние волости, воруют скот, грабят дома и разоряют. Управы на этих воров нет, поскольку они отказываются судиться у хлыновского воеводы, а признают присуд лишь в Казани. Вятчане платят правеж за беглецов, отчего многие снова бегут в Сунское Раменье и другие льготные пашни. Вятчане просят Великого Государя повелеть вернуть Сунское Раменье обратно Вятскому уезду, чтобы не было оттуда большего исхода людей. В то же время, вятский воевода доносит в Новгородскую чету, что недобор стрелецких денег велик, и ему приходится добирать их с посадских, которые бегут в Казанский, Яранский, Уржумский и Вятский уезды на Вой Лудян, Кирчань, Суну, оставив свои тяглые участки в запустении. Незадолго до этого в Суне была предпринята очередная попытка разграничения Вятской и Казанской земель и одновременно разобраться, какие земли принадлежат монастырю. Были опрошены многочисленные свидетели, просмотрена дозорная книга Григория Соковнина, но нужные разъяснения найти не удалось, и дело только ещё больше запуталось. Так как старец Сумороков, пользуясь розыском, заявил, что монастырю принадлежат и те земли, на которых стоят Лудяна и Кырчан со всеми их приселками, признав в прочем, что церкви в этих селах строили не они, а крестьяне. Соковнин в своем дозоре отметил село Вознесение, в нем 6 дворов церковных, 13 крестьянских, к селу 5 деревень, 33 починка, а в них 105 крестьян, 2 деревни, 14 починков в другую сторону Суны, в них 60 дворов, с Лудянское к нему 4 деревни, 5 починков, село Кырчан к нему 4 починка. Дело очень затянулось, а Сунской волостью заправлял казанский человек. В 1668 году Алфимов размежевал оба уезда и отдал все спорные земли монастырю, кроме Лудяны, покончив с этим, Алфимов тотчас уехал. Вскоре появились и казанские стрельцы, тоже собирать дань. Они вместе с Сунскими крестьянами стали избивать сторонников монастыря, грабя и разоряя их дома, при этом увеличивая ясак. А с ними Алфимка Буйской, Микифор Реткин, Сенька Снегирёв с товарищами, всего более 50 человек, со всяким оружием, стреляли крестьян и кололи, секли бердышами, многие были насмерть забиты, даже церковь, куда прятались крестьяне и старцы, обагрилась кровью, старцев взяли в Казань. Снова приезжает Алфимов, он привез межевые книги и раздал их сторонам, считая, что дело кончено. Но крестьяне не подчинились и жили сами по себе. В 1670 году Кырчанские крестьяне отказались платить дань монастырю. Монахи, напуганные восстанием Разина, не преследовали их. Еще до прихода монастыря на землях между Суной и Кырчаном жило много беглых крестьян и стрельцов с других земель. С приходом монастыря они ушли за реку Воя в Немские леса. И вот теперь они вернулись. В 1675г переправившись через реку они напали на Кырчан к ним присоединились местные мужики расправились со сторонниками монастыря кого убили кого ограбили, заняли круговую оборону и никого не пропускали. Вскоре под их влиянием оказывается большая часть Сунской волости. Для управления были выбраны судьи, ими оказались беглые люди из Слободского, солдаты Тимофей Пислегин и целовальник кружечного двора Филип Бабайлов, а также сын Рохина Ильи — Фёдор и другие. Сам Илья Рохин занялся организацией обороны, вооружил крестьян-повстанцев холодным оружием, кольями, дубинами и даже ружьями, на всех дорогах и тропах он поставил посты на лыжах. Руководители, надеясь расширить территорию восстания, послали послов в Вятку, Орлов, Слободской, Шестаков и некоторые крупные села для организации восстания и набора повстанцев. В это время, напуганные разинским восстанием, монастырские власти, опасаясь применения репрессий к восставшим крестьянам, решили воздействовать мерами убеждения. Новый архимандрит Трифонова монастыря Иоиль и Вятский архимандрит Иона отправили в Сунскую вотчину послание, призывающее прекратить восстание и принять власть монастыря. Одновременно организовали крестный ход в Суну и Кырчан с иконой Спаса Нерукотворного, считавшейся чудотворной и весьма почитаемой на Вятской земле. Эта мера внесла раскол в ряды восставшего Кырчано-Сунского движения: часть крестьян, по религиозным мотивам отошла от восстания. Воспользовавшись этим, монастырские сторонники, возглавляемые Кырчанским попом Василием и местным богачом Василием Буровым, развернули агитацию в рядах повстанцев, убеждая их покориться монастырю. Но рохинцы круто расправились с ними: Буров был убит, поп Василий бежал из Кырчан, положение повстанцев укрепилось и продолжилось дальше. В феврале 1676 года архимандрит Иоиль воспользовался тем, что в России проводилось крестное целование новому царю Федору Алексеевичу в связи со смертью Алексея Михайловича, последовавшей 29 января 1676 года. Иоиль с небольшой свитой лично явился в Сунскую вотчину приводить крестьян к крест целованию, рассчитывая на то, что рохинцы, присягая царю, тем самым примут власть и монастыря. Но рохинцы напали на монахов и избили их, сам архимандрит едва спасся благодаря подоспевшему отряду ратных людей из Лебяжьего во главе с приставом Соковниным. Разгневанный архимандрит написал челобитную в Москву, откуда поступил приказ в Казань воеводе Ю. И. Ромодановскому, чтобы тот подавил восстание Кырчано-Сунских крестьян. Воевода послал крупный карательный отряд под командованием дворянина Соковнина. Под натиском этого отряда восставшие разбежались, сам Рохин с сыном бежали за реку Воя в леса. Позднее они появятся в Зуевском уезде и с разрешения церковных властей построят церковь, возьмут под нее землю, а село назовут Малая Суна. Монастырь владел Сунскими землями с 1650 по 1764 год, сто четырнадцать лет с небольшим перерывом, когда Петр I отстранял монастыри от управления землями и сбора дани, чтобы пополнить казну. Монастыри жестко эксплуатировали своих крепостных крестьян. Наряду с отработочной рентой (барщиной), духовные феодалы эксплуатировали крестьян в форме продуктовой и денежной ренты, то есть натуральных оброков и денежных платежей. Прямой подушный оброк, вымолотые деньги, то есть деньги, взимаемые за помол зерна на монастырских мельницах, под мелочные деньги, взимаемые с крестьянских мельниц, построенных на территории монастырских земель, оброчный хлеб, который взимался в зависимости от количества земли, налог натуральными продуктами, в который входили определенное количество семян ржи, ячменя, овса, льна, хмеля, свежих и сухих ягод, соленых и сухих грибов, хрена. Столовые продукты: мед, воск, мясо, масло коровье, сыр, сало, яйца. Конюшенные припасы: телеги, сани, дуги, хомуты, дрова, круглый лес. Конюшенные припасы собирались не каждый год, а по мере необходимости. Тяжелыми оброчными статьями были приказные расходы, предназначенные на содержание юридических издержек монастыря, которые собирались деньгами. Также нужно было собрать служительское жалованье — это тоже денежные сборы на содержание многочисленных служащих, старост, приказчиков, находящихся на местах в каждой деревне и управляющих крестьянами, которые зачастую еще и злоупотребляли, брали сверх положенного с крестьян.

На территории Сунской вотчины имелось 22 водяные мельницы, с которых монастырь получал 750 рублей в год. Сунская вотчина была самой богатой и густонаселенной из всех монастырских вотчин.

Из этой истории можно сделать вывод, что не такие уж пустые и дикие земли, как это утверждали монахи и некоторые историки. За такое короткое время монастырь просто не способен переселить такое количество людей. Когда происходило разграничение границ Казанской и Вятской губерний, при опросе свидетелей было опрошено огромное количество людей: 600—700 черемисов, 1200—1500 всех. Потом, если бы это были монастырские крестьяне, почему они пошли против монастыря? Второй вывод: описание дорог Суна-Лебяжье и Суна-Хлынов и прибытие Казанских стрельцов. Значит, земли были вполне освоены и заселены. Для чего в пустых, неосвоенных землях нужны дороги? Кто и зачем их делал? Река Вятка делает большую петлю в виде подковы от Нововятска до Уржумской переправы, моста. Река Суна проходит в центре этой подковы, примерно 70 км во все стороны, то есть как до Нововятска от Суны, так и до переправы, и прямо от Суны до Советска тоже 70 км. То есть этот полуостров не мог быть неосвоенным на протяжении такого большого временного отрезка, если учесть, что вокруг уже было давно всё заселено. Также при описании историками говорится, что, когда прибыл Казанский дозор, на Суне появилось много вольных и не платящих крестьян: по дороге от Суны до Лебяжья 44 деревни, по другую сторону от Суны 163 деревни, 2157 человек переписали приказчики. Некоторые историки считают, что монастыри сильно занижали число своих крестьян. А во время переписи склоняли переписчиков подписывать государственных крестьян и земли под монастырь. Об этом говорит и тот факт, что пока земли были под монастырем, роста населения в деревнях практически не было, и как только произошло отторжение земель от монастыря, сразу начался рост. Вот данные вятского переписчика 1668 года: в селе Вознесенском стольник переписал 18 дворов, приказчиков, священников, попов, пономарей, трапезников, просвирников, 30 дворов монастырских крестьян. И тут же в село Вознесенское переселились 2 деревни, 47 починков.

Строительство церквей

Сразу после прихода монастыря на Сунскую землю началось строительство церквей, сначала деревянных. Первая была построена в Суне в 1654 году, Ошетская — точная дата не известна, Курчумская — в 1661 году, Верхосунская — точная дата тоже неизвестна. Чуть позже строятся церкви в Пролеме, Нестино, Коркино. Кроме указанных основных приходских храмов на Сунской земле были три приписных церкви, две кладбищенские и одна единоверческая.

Каменная Всехсвятская церковь (1850–1863 гг.) стояла на приходском кладбище в Суне. Другая, деревянная, Сергия Радонежского (1910 г.), перестроенная из часовни (1901 г.), находилась в Курчуме. Каменная часовня в честь Трифона Вятского (1911 г.) стояла в деревне Жабрёво. Деревянные часовни, одна из которых была преобразована в храм Григория Победоносца в деревне Болячки Ошетского прихода при мужской общежитийной общине (1913–1925 гг.). Другая часовня находилась при мукомольной мельнице Шумиха на реке Суна вблизи Нестина, на месте явления чудотворной иконы Святой Троицы.

Среди часовен особенно выделялись те, в которых находились иконы, почитаемые местными жителями. Одна такая старая часовня (1840г.) стояла при деревне Полома, Екатерининского прихода с Курчума. Другая, посвящённая чудесному спасению царя Александра III и его семьи при крушении поезда на участке Курско-Харьковско-Азовской железной дороги у станции Борки в октябре 1888 года, была построена в 1894 году при деревне Ропита Ошетского прихода. В этом приходе было ещё две деревянные часовни, построенные в 1836 году: Спасская при деревне Перелазы и Никольская при деревне Верхополье. В Верхопольской часовне содержался особо почитаемый образ Николая Чудотворца, с которым регулярно проводили крестный ход по окрестным селениям. Позднее, часовню передали в приход Вознесенской церкви в Суне.

Также в Сунском приходе в 1887 году построили часовню при деревне Василия Девятого. Каширцы посвятили её памяти императора Александра II, в часовне находились иконы Георгия Победоносца и Спаса Преображения.

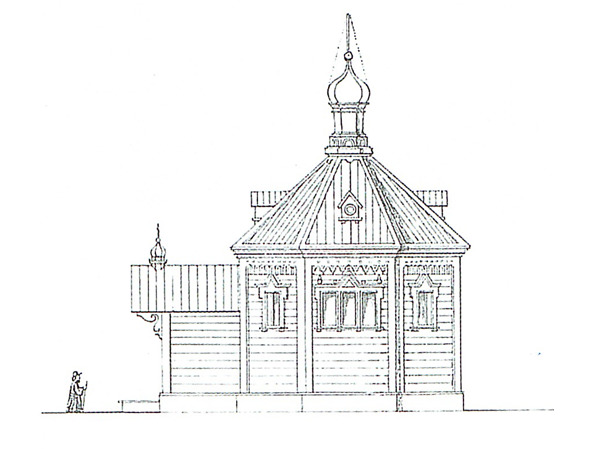

Часовня при деревне Перелаз Верхосунского прихода, неизвестного времени постройки, размерами 10 на 8 аршин и высотой 4 аршина, представляла собой часовню-столбовку с иконами. Их дозволялось строить по указу Синода от 13 июня 1836 года, подтверждённому другим указом, вышедшим 12 декабря 1868 года. Иногда такие часовни устраивались в исключительных случаях, когда в бедном приходе предстояло строить храм, но средств на это не было.

В 1881 году протоиерей Вознесенской церкви Виктор Ардашев и крестьянин Иван Тлицин, сельский староста из деревни Погойской, построили в Суне часовню-столбовку с иконой и кружкой для пожертвований на обочине Казанского тракта, участок которого проходит через Суну, с намерением позднее построить на этом месте часовню.

В апреле 1890 года И. Четвериков, В. и Е. Бусаргины с товарищами, доверенные от крестьян деревни Быхово и других селений Екатерининского прихода, представили в консисторию рисунок на рассмотрение и утверждение деревянной часовни для постройки в своем селении на собственные средства. Рисунок сопровождался планом местности, где предполагалась закладка часовни, с помещениями, как в деревне Полом. План составил местный священник, не имеющий опыта в этом деле, на клочке бумаги. Как непригодный, он был возвращён с резолюцией о том, что план часовни должен составить опытный архитектор. Крестьяне учли это замечание, и в октябре 1890 года получили одобрение и официальное утверждение строительного отдела проекта часовни. В следующем году часовню построили под именем иконы Спаса Нерукотворного.

По мере ветшания деревянных храмов начинают строить новые кирпичные храмы, а также ведётся большое каменное строительство и в самом монастыре. В связи с большим каменным строительством, предпринятым монастырскими властями, произошли большие расходы, и чтобы их покрыть, монастырь наложил на своих крестьян дополнительные налоги и повинности, привлекая крестьян на строительные работы. Это вызвало недовольство среди крестьян, но монахов это не остановило, они продолжали искать дополнительные доходы.

В 1750 году монахи прибыли в село Курчум, собрали черносошных крестьян и стали их принуждать перейти на сторону монастыря, запугивая, избивая, держа взаперти и угрожая заковать и увезти с собой в монастырь. Одного крестьянина не застали дома, привезли его жену, заперли и держали два дня. На третий день явился пономарь Иоанн и потребовал, чтобы она заложила одну из лошадей и овчинное одеяло, якобы для оплаты прогонов. Напуганная Марфа согласилась.

17 ноября 1750 года монахи явились в Нолинск, согнали черносошных крестьян в церковь, около 200 человек, и заперли. Стали принуждать перейти под монастырь, не согласных стали бить, некоторым разбили головы. Крестьяне бросились наружу, но там их встретил караул, который ловил и избивал людей, запихивая им снег под одежду. Всё это происходило в присутствии властей.

Крупнейшими из крестьянских движений на Вятке были волнения крестьян в архиерейских и монастырских вотчинах. Непосредственным поводом к ним послужили новые повинности, наложенные на крестьян Архиерейским домом и Троицким монастырем. Это вызвало сильное волнение у крестьян. Движение охватило не только монастырских крестьян, но и черносошных, живущих на землях Архиерейского дома и Успенского монастыря. Они брали на оброк монастырские земли, то есть арендовали у духовных феодалов землю за определенную сумму, оставаясь при этом вольными. Но монастырские власти решили закрепить их и превратить в своих крепостных. Для этого монастырские власти стали принуждать крестьян к подписанию документов о переходе под монастырь. Крестьяне категорически отказывались идти в кабалу к монастырю. Тогда церковники с помощью гражданских властей стали насильно записывать вольных крестьян под монастырь, прибегая к запугиванию, избиениям, заключению в тюрьмы, всячески издеваясь и пытаясь заставить крестьян дать подпись о переходе в церковно-монастырское владение. В некоторых случаях им это удавалось, но в большинстве случаев крестьянам удавалось защищать свою свободу. Обстановка в монастырских вотчинах накалялась и в конце концов привела к открытым волнениям крепостных, оброчных и черносошных.

Волнения

Начало волнений было вызвано проведением переписи населения в Вятской провинции в 1743–1744 годах. Церковные власти добивались переписи всех крестьян, проживавших на их землях, как крепостных. Крестьяне воспротивились этим уловкам монахов и поднялись на борьбу. Первые выступления произошли в 1744–1745 годах, но наибольшей силы достигли в 1748–1751 годах. В эти годы волнения охватили ряд волостей Вятской провинции, где имелись монастырские вотчины: Верхошижемскую, Косинскую, Ошетскую, Васильковскую, Ситминскую, Пышилинскую, Верхочепецкую, Кырмыжскую, Бобинскую, Вишкильскую, Курчумскую, Сунскую, Кырчанскую, Нолинскую, Ситминскую и другие. В волнениях участвовало, по официальным данным, 11 582 души мужского пола, но фактически — не менее 17 000 душ. До тех пор на Вятке еще не было такого массового крестьянского движения.

Крестьяне массово не повиновались Архиерейскому дому, не выполняли барщину, оброчную и другие феодальные повинности, настойчиво требуя объявить их государственными крестьянами с закреплением за ними земель, которыми они пользовались. В отдельных случаях крестьяне громили церкви и монастырское имущество, растаскивая зерно, сено, скот. В результате этих волнений хозяйственная деятельность прекратилась, и для уборки хлеба церковникам приходилось нанимать вольных работников.

Но среди крестьян не было единства: часть из них стремилась сохранить мирные отношения с монастырскими властями и по-прежнему выполняла все их поручения. Таких считали предателями и расправлялись с ними, отнимая у них хлеб, скот и угодья. При этом происходили немалые драки; в Кырчанской вотчине насмерть забили крестьянина.

Церковные власти попытались сначала собственными силами восстановить порядок в своих вотчинах, но это им не удалось. На помощь духовным феодалам пришли гражданские власти. Из солдат Вятского гарнизона и вооруженных монастырских служащих был составлен карательный отряд и направлен в места с наибольшей напряженностью. Один из отрядов под командованием келаря Трифонова монастыря Иоанна, секретаря Вятской духовной консистории В. Можайтинова и капрала П. Трубникова весной 1751 года произвел расправу в Курчуме, Суне и Нолях. Было схвачено и подвергнуто экзекуции несколько десятков крестьян, в том числе жестоко избито 158 человек — «зачинщиков» и «пособников». В Суне крестьяне, вооружившись кольями, пытались оказать сопротивление, но были сломлены.

В некоторых случаях доходило до вооруженных схваток между крестьянами и драгунами. Но силы были слишком неравны, и крестьяне в очередной раз были вынуждены подчиниться. На места выезжали чиновники, чтобы расследовать причины восстания, но монастыри всячески противились вмешательству властей в дела своих вотчин. Чтобы покончить с волнениями, Сенат в октябре 1751 года направил в Вятку специальную комиссию во главе с статским советником И. Л. Полянским. Вместе с ним на Вятку был направлен и землемер, асессор Петр Азарьев, для размежевания церковно-монастырской земли и черносошной. Комиссия прибыла в марте 1752 года и приступила к следствию.

Крестьяне подавали в комиссию челобитные, доказывая, что они и их предки были черносошными крестьянами, а архиерейский дом и монастыри владеют ими незаконно и насильственно обратили их в крепостных. Таких челобитных было сотни. Для разбирательства их Сенат дал указание Полянскому руководствоваться официальными данными переписных книг и материалами ревизий. Это привело к тому, что сенатская комиссия отказала большинству челобитчиков в их иске и в итоге закрепила за монастырями и архиерейским домом 11 582 человека мужского пола.

Волнения, продолжавшиеся 15 лет, имели большое значение в истории русских крестьян и повлияли на ускорение секуляризации церковного имущества, крестьян и земли. Окончательно проведенной в 1764 году по этой реформе, все вотчины монастырей, архиерейских домов и церковных организаций изымались из-под власти духовных феодалов и передавались в ведение Коллегии экономии, то есть фактически становились государственными, приравниваясь к черносошным.

Перепись в 18 веке

В 1764 году у монастыря было вотчин:

— Куменская — в ней четыре села: Куменское, Рыбовское, Верхокуменское, Верхоивкинское. С деревнями в них числилось 3001 душа мужского пола.

— Ошетская — в ней два села: Ошеть, Верхосунье, с деревнями. В них числится 3936 душ мужского пола.

— Курчумская с Екатерининской — с деревнями. В них числится 3736 душ мужского пола.

— Сунская — село Вознесенское с деревнями. В них числится 3754 души мужского пола.

— Кырчанская — три села: Кырчаны, Ноли, Лудяна, с деревнями. Числится5022 души мужского пола.

— Ситминская — 150 душ.

— Тимирёвская — 270 душ.

— Слободской уезд — в нём Вобловицкая, Нагорская, Мулыно, Синегорье. Всего 1764 души.

— Лекомская — 555 душ.

Всего 25 636 душ мужского пола.

По переписи 1678 года больше всего крестьян числится в Сунской волости — 2157 душ.

По переписи Караулова (данные А. Спицина):

— 1654 год — в монастыре 811 дворов,

— 1662 год — 573 двора,

— 1678 год — 995 дворов, 4065 душ мужского пола.

В то же время по переписи Петра I:

— 1719 год — числится 1270 дворов, 14 452 души,

— 1722 год — числится 5264 двора, 25 636 душ мужского пола.

Царская ревизия выявила более чем трёхкратное занижение числа крестьян, показанных в переписях.

Отсюда хорошо видно, как в монастырях проходили переписи.

В 1764 году проведена секуляризация монастырского имущества и крестьян. При Триумфальном Успенском монастыре числилось служек:

Управляющих — 16, иконописцев — 3, псаломщиков — 2, поваров — 4, пивоваров — 3, садовников — 3, хлебопёков — 5, чеботарей — 3, печников — 4, бочар — 6, чанников — 2, портных — 3, столяров — 8, кисельников — 1, плотников — 4, слесарь — 1, кузнецов — 3, молотников — 3, звонарь — 2, портомойщица — 1, летние и зимние рабочие — 22, часовод — 1, мельник — 1, огородник — 2, оконник — 2, сторож — 2, сторож при воротах — 3, истопники — 6, конюхи — 14, рыбаки — 22, починка снасти — 3, вотчинные старосты — 13, караул рыб-сад — 2, просфорник — 1, парадный служка — 1.

Более ста служек, которым выплачивалось жалованье 439 рублей и хлеба 1240 четвертей.

При монастыре отставных воинских чинов: пять капитанов, четыре поручика, шесть подпоручиков, 17 капралов, 12 унтер-офицеров, два сержанта и 54 рядовых. Им платили 1035 рублей 22 копейки, 630 четвертей ржи, 39 копен сена, три четверти крупы.

В 1700 году, после смерти Патриарха, Пётр I не разрешил проводить церковный собор для избрания нового Патриарха, а назначил местоблюстителя. В Вятке тоже был назначен новый глава церкви — Дионисий.

В 1703 году все монастырские и церковные земли были переданы на оброк в Монастырский Приказ, а монахи стали получать жалованье.

В 1710 году Вятка вошла в состав Сибирской губернии, губернатором стал князь Гагарин. В 1717 году его повесили.

В 1715 году Вятка стала Камендантом.

В 1719 году была проведена первая перепись, которая не сохранилась.

В 1722–1723 годах была проведена первая ревизия, которую осуществляли военные. Она насчитала 111 491 душу мужского пола. Эту ревизию военные провели потому, что получали процент от налога на каждую душу на свое содержание, а поскольку считали, что предыдущие ревизии проводились некорректно, они провели свою.

В 1720 году монастырям вернули вотчинные земли.

В 1721 году был создан Церковный сенод.

II. СЕЛО ВОЗНЕСЕНСКОЕ (СУНА)

Датой рождения села считается грамота царя Алексея Михайловича Романова от 15 сентября 1650 года о пожаловании земель в районе реки Суна и её притоков Успенскому Хлыновскому монастырю. На берегах этой реки монахи впоследствии построили первую деревянную церковь, и появилось село Вознесенское, под которое они и получили эти земли. Вознесенское стало административным центром Сунской монастырской вотчины.

Формирование административной территории Суны началось тогда, когда ближайшие деревни Нагорская и Погойская включили в межевые границы села. По данным 1873 года, в Погойской, стоящей на почтовом тракте к северу от Вознесенской церкви, в полверсте от волостного правления, насчитывалось семь полукаменных и сорок деревянных домов, здесь были салотопенный завод, сапожная мастерская и два питейных заведения. Деревня Нагорская, ставшая улицей с таким же названием, насчитывала около сорока деревянных домов и хлебозапасной общественный магазин.

Согласно владенной записи от 1 января 1884 года, в селе Суна насчитывалось 76 ревизских душ мужского пола. В 1929 году, в связи с образованием Сунского района, деревни Погойская и Нагорская официально вошли в состав Суны, ставшей районным центром. В настоящее время Нагорская и часть примыкающих к ней земельных угодий образовали улицы 1-я, 2-я, 3-я Нагорная. Погойская составляет северный отрезок улицы Советская, включая дом №71; другая часть улицы, включая дом №73 и далее по дороге на Киров, отошла к вновь образованному в 1978 году поселку сельского типа Большевик, выделенному из состава поселка Суна.

Позднее в состав Суны вошла деревня Борши с 29 жилыми домами, с кирпичным сараем и тремя маслобойками. Теперь на месте этой деревни находится садоводческое товарищество. Деревня Тоскуй тоже вошла в состав Суны.

По данным РГАДА, в 1649 году была дана грамота архимандриту Успенского монастыря Иоакиму с братией от патриарха о возведении храма Вознесения с двумя пределами и поселении крестьян для освоения вотчинной монастырской земли — дикого раменья, находящегося в Березовском стане. Обширная территория этой земли включала в себя современный Куменский район и половину Нолинского.

В 1662 году в Вознесенском погосте насчитывалось 11 дворов крестьян, переселённых монастырем из своей северной вотчины. Через 15 лет было уже 23 двора, а затем резко сократилось к 1702 году до одного двора, обслуживающего водяную мельницу, состоящую из двух клетей, то есть двух амбаров, поставленных по обе стороны от плотины. Значительный прирост населения произошёл в 1720 году, когда Сунская волость Вятской провинции входила в состав Сибирской губернии. Тогда в 60 дворах монастырских крестьян проживало 200 человек. В то время появились и черносошные крестьяне. К 1763 году в селе проживало 185 ревизских душ. К началу 1870-х годов в селе насчитывалось 48 домов, а численность населения составила 225 человек. Приход Вознесенской церкви распространялся на 15 вёрст, в него входило 126 селений общей численностью 12,5 тысячи человек. В 1880 году в селе насчитывалось до 424 человек, 52 дома. В приходе было 110 селений, 10,5 тысячи человек. Численность приходских крестьян сократилась в связи с вновь открывшимися приходами, куда и отошли крестьяне, зато население прихода значительно увеличилось. В приходе Вознесенской церкви к лету 1902 года проживало 4500 мужчин и 5029 женщин, приверженцев старой веры было 89 человек. По клировой ведомости за 1908 год численность прихожан составляла более 9800 человек, из которых мужчин 4710, женщин 5159. К 1912 году, в связи с образованием двух новых приходов в сёлах Плелое и Коркино, количество прихожан Вознесенской церкви сильно изменилось: осталось 81 селение, 9800 человек, и радиус до 10 вёрст в округе.

Первый проект упорядочения планировки в Суне был составлен и утверждён правительством в 1845 году. Новое перепланирование села совместно с привлечением к нему деревень Нагорской и Погойской, выполнялось с целью объединения трёх селений в одно, и было утверждено 4 октября 1869 года. Составленный план отправили в волостное правление на представление жителям для рассмотрения. Однако крестьяне не приняли проект и не стали утверждать, не согласившись на объединение трёх селений. Потому что в генеральном плане межевания, составленном ранее, не было показано межи, разделяющие земли каждого населенного пункта, и не было учтено, что жители Суны имели 14 одворичных мест в тех деревнях. Действительно, обе деревни находились рядом с селом, фактически были слиты с ним, разделялись только по сторонам улиц. Поэтому все три селения были размежованы в одну дачу без обозначения границ между ними, в результате чего невозможно было документально подтвердить, какому домохозяйству принадлежит какой надел и в каком размере.

Претензии крестьян о несоответствии плана местности были изложены в рапорте, представленном 30 сентября 1870 года волостным старшиной Н. Симахиным в Вятское губернское строительное отделение. Как оказалось, по генеральному плану все фактически существовавшие дома были показаны не на своих местах и в процессе реализации должны были переноситься на другие места. Не приступая к разверстке одвориц, крестьяне решили ходатайствовать об отмене плана перед администрацией губернии. Рассмотрев ходатайство в губернском правлении, приняли решение составить новый план с показом границ между селениями и учетом индивидуальной разверстки одвориц. Исполнение поручили сверхштатному технику из Уржумского земства Н. Капатччио с привлечением уездного землемера.

По справке исполняющего должность губернского инженера М. С. Купинского от 9 ноября 1870 года исполнителю было предписано обозначить на плане карандашом, как именно жители полагают назначить линии улиц, и затем составить от них приговор, который представить вместе с планом в губернское правление.

В генеральном плане с Суны с деревнями Нагорская, Погойская, подготовленном техником Капаччио в октябре 1875 года, было представлено в губернское правление на рассмотрение и утверждение. Согласно протоколу строительного отделения от 13 ноября 1873 года, до утверждения проект должен был пройти предварительное рассмотрение в губернском присутствии по крестьянским делам. Судя по резолюциям присутствия от 14 апреля 1879 года, план, утвержденный губернатором 20 октября 1875 года, долго рассматривался, но согласования не прошел.

В присутствие поступила жалоба от крестьянина из деревни Нагорская Е. С. Популоева и отставного унтер-офицера, жителя Суны С. М. Хлебникова, по поводу неправильного планирования поселений. Другой сунский крестьянин Е. Г. Камаров был недоволен медленной графической доработкой плана в чертежном правлении и подготовкой его к утверждению, что препятствовало жителям селения производить индивидуальное строительство.

Разбирательства жалоб, которыми поручено было заниматься уездной земской управе, заняли много времени и потребовали нового рассмотрения и сверки всей исходной разрешительной документации. 26 июня 1876 года крестьяне подготовили докладную на имя губернатора Н. Т. Троицкого и председателя губернского строительства. Записку подписали Н. М. и Н. А. Михайловы, С. М. Хлебников, М. Т. Жданухин, М. Телицын, Н. А. Шихалеев, М. П. Чепурных, И. К. Ложкин, Д. М. Ложкин, Д. М. Стародумов, Д. И., М. Д. Степановы, В. П. Никулин и другие жители села и прилегающих деревень. В записке были подробно изложены все замечания крестьян, касающиеся общего генерального плана. В частности, там отмечалось, что топографический план, полученный из губернской чертежной, не соответствует во многих деталях черновому плану съемки на местности, которые предъявляли крестьянам для освидетельствования. В результате составитель настоящего генерального плана не учел фактическую планировочную ситуацию и совсем изменил его против приговора, назначив без нужды 69 домов под слом. Крестьяне, грамотно ссылаясь на статьи Строительного устава, указали, что планировка не учитывает неудобств гористой местности и крутизны участка при назначении прогалин, несообразно местности грунта, и назначил некоторые одворичные места на близком расстоянии от храма с северной стороны на свободном участке, который служил общественной безопасности от пожаров.

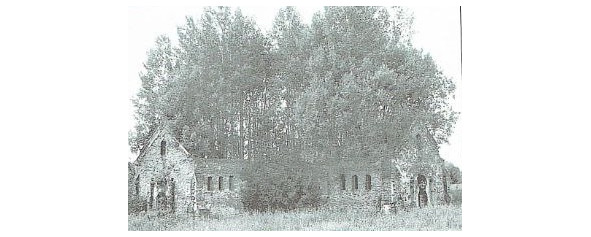

Все неточности и накладки генерального плана с указанием номеров одвориц и их домохозяев, имевших претензии к плану, спорные размеры и линии были названы и подробно изложены в этой записке. В конце записки крестьяне были вынуждены просить о составлении нового объединённого плана. Через три года обращений с жалобами на имя губернатора и споров между крестьянами по вопросам распределения огородов, одвориц и правильного размещения домов разногласия вспыхнули с новой силой. Свое право на землю отстаивали и священнослужители Вознесенской церкви, запросившие в губернском правлении генеральный план межевания села и его корректировку в 1882 году для подачи иска на крестьянина Шатунова, самовольно построившего дом на церковной площади. В 1886 году при посредничестве Нолинского уездного присутствия по крестьянским делам в селе провели владенные записи, распределив и документально закрепив между жителями все усадебные места в подворное владение служителям Вознесенской церкви. Участок, отведённый заявленному количеству земли, был рассчитан на шесть членов причта. После этого любые перераспределения земли без согласия домохозяев были запрещены. В центре села стоит церковь Вознесения. Вторая, сохранившаяся каменная церковь, построенная в 1850–1863 годах на кладбище в заречной части за лесом, была освящена в 1865 году в честь всех святых. Служба в ней проходила только в престольные праздники пять раз в год после закрытия Всехсвятской церкви до её разборки в 1952 году. В здании церкви до этого размещался Сунский МТС, однако никаких иных сведений об этой церкви нет, кроме одной записи в журнале земства о случае взлома церкви в октябре 1907 года с целью хищения дневной выручки. Осенью, ночью, преступники пробили стену под окном алтаря и проникли в храм. Следы взлома обнаружил староста Вознесенской церкви Иван Четвериков и крестьянин Константин Степанов, которые сообщили о происшествии священнику Александру Домрачеву. Скорее всего, злоумышленниками были не местные жители, ведь они наверняка знали, что после службы вся церковная утварь и деньги уносились в главную церковь. Прокурор прекратил дело из-за отсутствия доказательств вины подозреваемых. 30 апреля 1881 года прихожане Вознесенской церкви на общем собрании выказали желание построить часовню в память мученической кончины императора Александра II. Выборный от прихожан, крестьянин Иван Телицын, ответственный за благоустройство храма и активный жертводатель на богоугодные дела, получил разрешение от настоятеля Виктора Ардашева на установку часовни-столбовки с иконой и кружкой для сбора пожертвований на месте предполагаемой закладки часовни. Это было сделано без согласования с епархией. В ноябре того же года решением архиепископа Аполлона настоятель был оштрафован за самовольность возведения часовни, и ему запретили продолжать строительство. За два с половиной месяца в кружке набрали всего девять копеек. 29 июля 1889 года в селе выделили участок для строительства каменной часовни в память о коронации императора Александра III. Строительство памятной часовни, как выяснилось, было давнишним желанием прихода Вознесенской церкви и получило полную поддержку жителей села, которые предоставили место под постройку. Проект, одобренный епископом Вятским и Слободским Макарием, был рассмотрен строительным комитетом губернского правления в августе 1886 года и утверждён в октябре того же года. Средства на строительство предоставил псаломщик Михаил Чернышов, который предложил идею постройки часовни. Однако реализация проекта не произошла, возможно, из-за перевода псаломщика в другой приход в начале 1890 года.

Уже давно при церкви работал местный крестьянин Камаров, мастер на все руки, выполняющий все порученные работы, и он пользовался уважением. Летом 1905 года ему поручили побелку фасадов церкви, покраску крыши и ремонт некоторых церковных построек. Камаров получил эту работу без торга и одобрения приходских попечителей, но с разрешения епархии. Это не понравилось крестьянину Стародумову, который написал жалобу на имя епископа Филарета, обвиняя священников Вознесенской церкви, А. Вифанского и старосту Чепурина в самоуправстве. Стародумов привел в свидетели своих односельчан А. Шутова и С. Худякова, призывая их подтвердить обвинение. Расследование показало, что Стародумов имел лишь незначительные навыки в строительстве, а его представленные им товарищи вовсе не были специалистами, а также имели сомнительную репутацию в обществе. Подача жалобы епископу была вызвана завистью к Камарову, который честно трудился и неплохо зарабатывал. Кроме того, выяснилось, что на Стародумова ранее подавали в суд за недобросовестную работу. Он подал вторую жалобу, в которой заявил, что Камаров согласился работать за 420 рублей и несколько десятков пудов ржи. В ходе расследования выяснилось, что Камарову выплатили только 250 рублей, а о дальнейшей судьбе этого дела ничего не известно. Вопрос со Стародумовым и епархией был закрыт. В мае 1889 года прихожане выбрали на должность старосты Вознесенской церкви крестьянина Ивана Мартемьянова. Старостой кладбищенской церкви тогда же стал крестьянин А. В. Шутов. Оба кандидата, будучи избранными, отличались положительным поведением, хорошей жизнью, трезвенностью и неподверженностью суду и арестам. Они не участвовали в продаже спиртного. В начале 1907 года на должность старосты был выбран крестьянин А. Шатунов, но волостное правление отклонило эту кандидатуру. Оказалось, что Шатунов неоднократно привлекался к ответственности за несанкционированную продажу вина, а при его выборе на должность старосты присутствовали не все прихожане. Рассматривая этот вопрос, епархия решила оставить этот вопрос без утверждения. Сохранившиеся здания возле храма включают полукаменные дома на западной стороне нижней части улицы Советская — номера 24 и 30, а также несуществующие дома под номером 26, похожие по архитектуре. Эти здания, возводимые за счёт церковной казны, использовались не только для проживания, но и для размещения церковно-приходской школы на улице Советская, 22, где в 1870-е годы располагались церковно-приходская и земская школы. Это здание было построено для младшей приходской школы Вознесенской церкви. В те же годы настоятель храма Виктор Всеволович Ардашев заключил контракт с земством, сдавая помещение местному врачу в своем новом доме. Ещё одним казённым зданием является южный флигель Вознесенской церкви, расположенный в трёх саженях от храма, где проживал мировой судья. Дом, в котором проживал священник Попов, был куплен приходом в апреле 1868 года для священника А. Вифанского. В апреле 1871 года сунский крестьянин и волостной староста Дмитрий Михайлович Стародумов написали докладную на имя губернатора В. И. Черикова, в которой содержалась жалоба на благочинного священника Ардашева, который, по неясной причине, построил дом на участке, отведённом старшине приговором сельской общины в 1866 году. Стародумов утверждал, что Ардашев строил дом самовольно на нижней стороне почтового тракта напротив участка, права на который оспаривал Ардашев с другим священником Михаилом Фармаковым.

Будучи главой волости, Старадумов завел судебное дело на благочинного, но окончательного решения не получил. Фармаковский в декабре 1874 года обращался в консисторию с ходатайством принять свой собственный дом в церковную казну на условиях возмещения, надеясь впоследствии компенсировать свои затраты. Дом со службами оценили в 3000 рублей, а священник уступил его вдвое дешевле, получив сумму в виде билета Вятского банка Веретенникова. У Фармакова осталась только кладовая на церковной площади, а у священника Чермных был дом с усадьбой на церковной земле. В 1870 году в распоряжении церкви находился кирпичный сарай, используемый для производства кирпича во время расширения храма. Возможно, кирпич шёл и на продажу крестьянам для домашних нужд, пополняя церковную казну. В октябре 1875 года председатель сунского попечительства, священник Ардашев, благодаря ходатайству перед уездным земством, получил 25 рублей на благоустройство родника, который был полезен для села в случае пожара и необходим для больницы при стирке белья. Весной 1890 года приход начал строительство нового полукаменного дома для священника Александра Веснина и других членов притча. В ноябре 1900 года, связанное с переводом Веснина в село Плелое, часть дома освободилась, и свободную площадь сдали в аренду на три года земскому начальнику К. А. Шумейко за 189 рублей в год. Вместе с домом в аренду сдали и приусадебный участок и надворные постройки. Перед этим в доме сделали ремонт за 500 рублей, частично используя средства церковно-приходского попечительства согласно условиям аренды. Договор предусматривал, что капитальный ремонт дома, если понадобится, будет осуществляться за счёт церковных средств. Вифанский священник, вынужденный уйти в отставку из-за состояния здоровья в ноябре 1997 года, обратился в духовную канцелярию с просьбой занять один из церковных флигелей. Хотя священник рассчитывал на занятие южной кирпичной комнаты, она была передана в аренду земской женской школе, хотя плата за аренду не взималась. В итоге настоятель предложил земству освободить здание. Когда просьба консистории в уездную земскую управу показала, что церковный дом был передан для размещения школы для девочек с 1 сентября 1907 года, священник Селивановский предложил снять с себя ответственность за договор, поскольку не уведомлял других членов причта о сдаче здания в аренду.

Благодаря удачному расположению Суны на оживлённом почтовом тракте, село стало одним из важных духовных, административных и торговых центров Нолинского уезда. Здесь разместились волостная управа, полицейское отделение, станового приюта, благочинный священник, земская больница, почтовая станция с постоянным двором, а также ямаская почтовая станция, где содержались местные крестьяне. В 1879–1880 годах они взяли почтовую станцию в аренду на три года, оплачивая 177 рублей 50 копеек за пару лошадей ежегодно. В 1880 году они снова обратились в земскую управу с просьбой увеличить число лошадей с пяти до шести, аргументируя это большим разгоном. В 1913 году они опять обратились с ходатайством об увеличении количества лошадей до двенадцати, мотивируя это возросшим объёмом перевозок. В 1897 году губернатор Николай Михайлович Клингенберг предложил установить в Суне телеграфную станцию, но на уездном земском собрании решено было отложить обсуждение этого вопроса, считая, что организация станции может привести к излишним расходам и проблемам для управления. Развитие торговли в селе и создание мест для её проведения тесно связаны с местной духовной властью. Первые торговые ряды, встроенные в нижнюю часть высокого церковного комплекса, появились в 1814 году. Рядом с церковью стояли 12 деревянных лавок, принадлежащих церкви и сдававшихся в аренду. В 1844–1845 годах комплекс дополнился двухэтажным каменным корпусом. В 1870 году протоиерей Виктор Ардашев просил уездную земскую управу подтвердить даты проведения ярмарок в Суне: Алексеевской ярмарки с 10 по 18 марта, Воскресенской ярмарки в среду и четверг на седьмой неделе после Пасхи, Богородицкой-Тихвинской ярмарки с 20 по 28 июня и Дмитриевской ярмарки с 22 по 27 октября. Эти ярмарки приносили приходу годовой оборот от 13 до 28 тысяч рублей. Управа, рассмотрев предложение, сочла, что от этого не будет никакого ущерба, и дала своё согласие.

В связи с ростом торговли и недостаточной инфраструктуры для ведения торговли в Суне, представители Вазнесенской церкви в сентябре 1883 года направили в консисторию обращение с просьбой воздействовать на администрацию губернии и Нолинское присутствие по крестьянским делам, чтобы утвердить использование пространства церковной площади. Целью было установление межевых знаков и разграничение территорий, чтобы избежать конфликтов и возможных пожаров, вызванных теснотой и перегрузкой площади в праздничные дни.

Одним из этапов развития территории было удаление незаконно построенных объектов частной собственности, что позволило очистить территорию для более организованной торговли. Ограничение застройки и уплотнение пространства на церковной площади предотвращало возможные пожары, угрожающие самому храму.

Торговля

К концу 1890 года в Суне проходило пять ярмарок, которые длились целую неделю каждый. Обязанность охранников храма заключалась в установке временных лавок и балаганов для приезжающих торговцев, которые арендовали места у церкви. В 1893 и 1897 годах крестьяне составили несколько петиций с просьбой сократить продолжительность Тихвинской ярмарки с восьми до пяти дней, а затем и до трёх дней с 24 по 26 июля, чтобы усилить значимость более известной и популярной Василенской ярмарки. Крестьяне считали, что уменьшение сроков ярмарки уменьшит участие мелких торговцев, которые страдали от высоких налогов и могли избегать посещения Суны. Однако сокращение сроков не произошло, и участники продолжали платить торговые сборы, предпочитая поддерживать рынок.

Торговля в воскресенье велась на выходных днях, когда торговые ряды и весы отдавались в аренду храму. Вырученные суммы направлялись в церковную казну и шли на поддержание храма. Деньги первоначально собирались в волостной кассе, а затем передавались в церковь. Это изменение порядка было внесено для соблюдения религиозных традиций и предотвращения оттока покупателей в другие села.

После 1872 года благочинному пришлось обращаться в губернское управление по крестьянским делам для получения соответствующего распоряжения. Решение основывалось на заключении соглашений с различными приходскими общинами и членами общества. Часть доходов от сдачи в аренду базаров поступала в церковную казну. Одной из условий сделки было перемещение базаров на субботу, чтобы уменьшить давление на воскресенские базары в соседних селениях. Это должно было способствовать увеличению посещаемости Суны воскресными службами.

В течение 1910 годов в Суне существовало 16 торговых заведений, общий оборот которых составлял до 92 тысяч рублей в год. Основные предприниматели были крестьяне А. М. Буторина, М. Н. Шихалеева, А. С. Шатунова, И. С. Телицына, Г. С. Горохова, А. Н. Блинова, А. М. Степанова (из деревни Нагорной), В. Шутова, В. М. Макарова. Винные и пивные лавки принадлежали Г. С. Горохову и А. Н. Блинову.

В связи с развитием торговли и нехваткой инфраструктуры для её ведения в Суне, представители Вазнесенской церкви в сентябре 1883 года направили обращение в консисторию с просьбой воздействовать на администрацию губернии и Нолинское присутствие по крестьянским делам, чтобы утвердить использование пространства церковной площади. Целью было установление межевых знаков и разделение территории, чтобы предотвратить конфликты и потенциальные пожары, возникающие вследствие перенасыщенности и тесноты площади в праздничные дни.

Одной из этапов улучшения территории было устранение незаконно построенных объектов частной собственности, что позволило освободить пространство для более организованной торговли. Сокращение плотности застройки и уровня заполнения площадки могли снизить риск возникновения пожаров, угрожающих самому храму.

На почтовом тракте, проходящем через Суну, существовал самый сложный участок, расположенный на уровне низкой поймы реки. Здесь необходимо было проводить постоянное обслуживание дорог, поддерживание уровня дренажной системы, укрепление берегов и устранения последствий разрушений моста и переправы. Эти задачи включали в себя содержание моста и мостового перехода, а также проведение ремонтных работ. Постоянное внимание уделяли содержанию моста и конструкции мостов, чтобы обезопасить их от разрушения льдом и потоками.

В 1893 и 1897 годах крестьяне дважды составляли петиции с просьбой сократить сроки проведения ярмарки в Тихвине с восьми до пяти дней, а затем до трёх дней с 24 по 26 июля. Крестьяне полагали, что сокращение срока ярмарки позволит привлечь больше участников, избегая чрезмерных сборов налогов, которые мешали мелочным торговцам участвовать в ярмарках. Однако сокращения сроков не произошло, и торговля продолжала развиваться в прежних объёмах.

Торговля в выходные дни проходила на рынке, где ряды и весы сдавались в аренду храму. Вырученные средства поступали в церковную казну и использовались на нужды храма. Изначально деньги собирали в волостной кассе, а затем передавались в церковь. Эта практика была направлена на соблюдение религиозных обычаев и предотвращение оттока покупателей в другие села.

После 1872 года, когда возникла необходимость в получении разрешения на выполнение строительных работ, благочинный обратился в губернское управление по крестьянским делам. Решение основывалось на соглашениях с разными приходскими общинами и участниками сообщества. Часть дохода от аренды базаров шла в церковную казну. Одно из условий заключённых сделок было перемещение базаров на субботы, чтобы избежать конкуренции воскресных рынков в других населённых пунктах.

В период 1910 годов в Суне функционировали 16 торговых точек, общая сумма оборота которых составляла до 92 тысяч рублей в год. Основными предпринимателями являлись крестьяне А. М. Буторина, М. Н. Шихалеева, А. С. Шатунова, И. С. Телицына, Г. С. Горохова, А. Н. Блинова, В. Шутова, В. М. Макарова. Виночные и пивные лавки принадлежали Г. С. Горохову и А. Н. Блинову.

В 1914 году в обсуждении вопроса о налогообложении сельских площадей присутствовала делегация из Нолинской земской управы. Была предложена классификация участков рынка на четыре категории, из которых самые прибыльные — Суня и Верхосунское. Остальные участки были отнесены ко второй категории, что отражало различную степень их экономической значимости.

Эта работа была направлена на улучшение структуры торгового процесса и предотвращение конфликтов, возникающих из-за тесноты и загруженности рынка.

Мост

В ожидания сильного разлива реки весной 1873г. конструкцию моста усилили: положили на настил два мельничных жернова по 30 пудов каждый, однако это не помогло. Бурным потоком сорвало настил и унесло, оставив только свайные опоры. Это произошло из-за того, что настил не был достаточно закреплён прочными железными тяжами. Ледорезы тоже не выдержали нагромождения ледяных торосов, толщина которых достигала двух аршин. Конструкций свайных опор устояли, но их первый ряд наклонило под напором льда. Разрушительные действия воды и льда было усиленно брёвнами от двух снесённых мельниц с амбарами, располагавшимся выше по течению. Тогда к работам по устройству новых ледорезов снова привлекли подрядчика Стяжкина.

Типовой плоский ледорез длиной от 4 сажен 2 аршина и 6 вершков до 5 сажен 1 аршина, в основе имело сложную конструкцию состоявшую из двух рядов брёвен, забитых в дно реки, с наружи сваи обколачивались тёсом, а пространство между ними, в отдельных случаях, засыпались камнем. Чаще всего прочность ледореза при ударе льдины обеспечивало устройство внутренних продольных подкосов и металлических тяжей. В верхней части сваи жестко схватывались пуском брусьев, создававших наклонное клиновидное режущее ребро, обитое кованными пластинами. Чертежи таких ледорезов для защиты узких опор моста находились в составе опубликованных образцовых проектов. Сообщение о семи ледорезах, которые требовалось соорудить в 1870г непосредственно перед опорами моста, могли устанавливать четыре такие сооружения и ещё три выступающие перед ними на определённом расстоянии. Распределение всех семи ледорезов в один ряд не соответствовали ширине реки даже с условием увеличения её русла в те годы. Принимая пролёт устоев моста в среднем по две сажени, можно судить о длине моста в пределах 10 сажен и ширины не более 3 сажен между перилами. Устои собирались из нескольких деревянных свай забитые в один ряд с шагом не более 1 аршина. Обвязывались по верху брусом и укреплялись схватками из толстых досок в наклонном положении конструкция пролётов моста собиралась из бревенчатых прогонов, усиленных за счет сплачивания по два, а у опор и по три элемента. Настил собирался из толстого тёса, плотно уложенного в два ряда в разбежку. Перила высотой не менее 1 аршина крепились подкосами с поперечным прогоном, по которым накладывался настил. Наиболее тщательно выполнялись береговые устой и укрепления откосы берегов в этих местах. Как долго простоял этот мост — неизвестно.

Новый капитальный мост через Суну на каменных устоях с деревянными пролётами был построен в 1905г -1906 гг. его длина состояла 21,33 сажен ширина 4 сажени высота от поверхности воды до верха настила 6 аршин фактическая стоимость работ с материалами 2909 руб.. Работы производил Е.Г.Шалаев. Сэкономили 91 руб. земской сметы. Объект приняли в ведение губернского земства 26 июня 1906г. гласный А.Т.Пестриков и уездный техник В.П.Королёв. Этот мост тоже снесло в 1915г. и его пришлось восстанавливать тем же летом.

Каменные быки устой переложили до середины высоты, соорудили пролёты и поправили облицовку насыпей при въезде на мост затратив на всё 500 руб.

Мукомольная мельница

Выше по течению реки от моста стояла мукомольная мельница.

Казенная, с двумя амбарами, в каждом из которых было по три постава. Стояла выше по течению реки на незначительном расстоянии от моста. Занимала площадь с принадлежащими ей участками от 0,99 десятин. В 1866 -1878гг. мельницы находилась в арендном пользовании Ивана Владимировича Прозорова — крестьянина пластиниской волости Вятского уезда. Арендатор вложил свой средства — перестроил плотину значительно повысив эффективность работы мельницы. Вместе с отцом, а потом и самостоятельно, мельницу арендовал сын Прозорова Дмитрий. Мельничная плотина была заложена в русле реки, что противоречило строительным правилам. Проходя через шлюзовые ворота, вода направлялась в сторону правого берега и постепенно подмывала его. В период весеннего паводка под напором потока талой воды под берегом создавался водоворот, который усиливал подмыв и сползание грунта. Ситуация усугублялась тем, что в близи кромки берега пролегала трактовая дорога, поэтому в арендном контракте заключённом Прозоровым был прописан пункт, обязывавший содержателя мельницы перенести плотину во избежание значительного потопа берегов и разрушения полотна дороги. Весной 1873г. вовремя наиболее сильного половодья случился огромный обвал берега на участке почтовой дороги, на против здания волостного правления. В связи с этим созвали экстренное волостное собрание, чтобы найти способ ликвидировать последствия подмыва. Было высказано мнение перенести плотину, однако это мнение не поддержали. Стоимость мельницы составляла 5 тысяч руб. А отказ от неё или остановка на время реконструкции привели к огромным убыткам земской казны. Техническое решение проблемы нашли в эффективном укреплений правого берега реки ниже мельницы на участке прохождения тракта, подверженном разрушению. Для производства работ выделили 900 руб. и провели торги. Позднее, в 1905г. в процессе берегоукреплённых работ берег обложили камнем. На дорожные работы 1888г. в Суне уездным земством было выделено 5912руб. 5 коп., часть которых была израсходована на строительство нового моста, ледорезов и укрепление берега реки. Мост и ледорезы строил подрядчик Шибанов, взявший эту работу с торгов за 1469 руб. 95 коп.

Медицина в Суне. История Сунской больницы

В весенний период в Суне ежегодно действовала переправа. Лодки приобретались за счет земских средств, выделяемых на ремонт моста. А наем и оплату лодочников брал на себя крестьянин Шуплецов, который служил смотрителем в земской больнице, в срочной переправе через реку часто нуждались её пациенты. В 1867г. на уездном земском собрании приняли решение организовать в Суне медицинский участок, к которому были приписаны Кырчанская, Семериковская, Екатерининская, Дворищенская, Буйская и Верхосунская волости и через год в Суне была открыта больница. Под помещение больницы арендовали двухэтажный дом с мезонинном, принадлежащий священнику М.Ф.Фармаковскому за 120 руб в год. Сначала в больнице поместили 18 больных, но при ремонте увеличили ещё на 15 мест. В сентябре 1868г. Фармаковский уведомил земство, что на следующий год он намерен сдавать дом под больницу за 300 руб. в год, но при этом он принимает на себя всю работу по ремонту и содержанию здания. Одновременно священник предложил выкупить другой его дом в Суне за 2000руб. В октябре того же года этот дом был куплен земством и в него перевели больницу. Второй дом священника тоже был двухэтажный с мезонинном и по планировке был удобен для проживания большой семьи, но размещение в нем лечебного заведения требовало больших затрат. Но выбора не было поэтому на первом этаже разместили кухню, комнату смотрителю, а на втором больные: мужское и женское отделения были разделены капитальной стеной, но вход на этаж был общим. Мезонин служил сушилкой и складом для аптеки. В 1872г. земство выделило 200 руб. на перестройку бани и штукатурку палат. Комиссия губернского земства при ревизии помещения приняла решение — построить в Суне новое больничное здание, а нынешнее на то время больничное здание передать под школу. За неимением больших средств подготовили запрос в губернскую управу о выделении средств, а для временного обустройства больничного здания решили построить отдельный флигель, в котором планировалось разместить кладовую и комнату для смотрителя, а на первом этаже дома устроить приёмный покой. В июле 1873г. техник Капаччино и член управы Кропачев подписали акт приёмки больничного флигеля, в котором во избежание первичного задания поместили приёмный покой и аптеку. Расход средств составил 199руб. 99 коп. признали правильным и объявили благодарность гласному земского собрания Фармаковскому за содействие при больничных проектах. Тогда же и произвели ремонт крыши на здании больницы и службах, отремонтировали кухонную печь и потратили на всё 300 руб. Флигель стоял на красной линий застройки улицы на небольшом расстоянии от здания больницы. За флигелем в глубине территорий большой усадьбы находился погреб. Между флигелем и погребом соорудили навес, где хранили дрова для отопления больницы. На территории больничного участка, огороженного глухим забором, выполнили планировку и благоустройство. Одновременно гласные уездной управы рассмотрели проект нового здания больницы составленный Копаччио. По рекомендации медицинского персонала, который на тот период составлял: врач А.И.Дьяконов, два фельдшера и смотритель Шуплецов. Кроме основного состава было: два участковых фельдшера, два оспа-прививателя, два акушера. Врач дьяконов, заступивший на службу в Сунскую больницу 11 июня 1872г. является выпускником Казанского университета и стипендиатом вятского губернского земства. Благодаря разумной деятельности врача за год его службы в больнице произвели не только ремонт и строительство, навели общий лечебный порядок, отмеченный ревизией губернского земства. Положительно отозвалась и о смотрителе больницы Шуплецове, который был награждён денежной премией за честность и добросовестность по службе.

По вниманию к местным условиям и преимуществам в санитарном отношении комиссия посчитала целесообразным строить новое здание больницы в деревянном исполнении на кирпичной основе. План здания согласовали, поручили инженеру составить техническую смету на строительство и начать заготовку материала, не дожидаясь согласования проекта в губернском правлении. Вероятно, строительство отложили из-за нехватки средств, так как в октябре 1876г. врач Дьяконов вновь ходатайствовал о необходимости капитального ремонта старого здания больницы. По его мнению, надо было полностью заменить крышу, перекатать сруб, пристройки подвести под неё фундамент, утеплить мезонин и отхожее место построить новую баню. В управе решили убедиться в обоснованности такого большого ремонта и предложили земскому архитектору Шмакову осмотреть дом и оценить стоимость предстоящего ремонта. Обследовав здание, Шмаков заявил, что стоимость ремонта обойдётся в 2000 руб., но даже в этом случае едва ли можно будет сказать, что помещение годно для больницы. Техническое состояние плохо отапливаемых и плохо проветриваемых помещении старого дома было запущенно. На стенах и потолке появилась сырость в углах, плесень, холодное отхожее место в сенях представляло собой совершенное решето и по мнению архитектора и мед персонала, могло бы служить сушилом для белья, но не больничной ретирадой. Особенной ветхостью отличалась пристройка, у которой сгнили нижние венцы и пол печи провалилась. Без особой гнили и плесени остался только маленький кабинет. Обсудив на земском собрании доклад архитектора в управе посчитали, что при таком состоянии больницы приносится несомненный вред больным. А ремонт и содержание такого помещения является не рациональным и с напрасной тратой средств. На этом оснований решили с 1 января 1878г. закрыть больницу в Суне и Лудяне Экономической оставив только совместный Лудяно–Сунский медицинский участок, а центр медицинского округа перенести в Верхосунье. Такое распределение лечебных пунктов не охватывало все население медицинской помощью. В расчёт принималось просто соседство и близость волостей.