Бесплатный фрагмент - Россiяне на Сандвичевыхъ островахъ (1815-1817), или Похожденiя доктора Шеффера

Документальная историко-авантюрная трагикомедия в четырёх актах

Моему сыну Володе

DRAMATIS PERSONÆ

Действующие лица

Георг Антон Алоизиус Шеффер (он же Егор Николаевич фон Шефер) (1779 — 1836) — российский подданный германского происхождения, коллежский асессор, врач на службе Российско-Американской Компании, «покоритель» Сандвичевых (Гавайских) островов.

Каумуали‘и (он же Томари; он же Тамурии etc.) (1780 — 1824) — король островов Кауа‘и и Ни‘ихау, вассал Камехамехи.

Камехамеха I Великий (он же Тамеамеа, он же Томи-оми, он же Майха-Майха etc.; он же «Одинокий») (17?? — 1819) — король объединённых Гавайев; «Наполеон Тихого океана».

Александр Андреевич Баранов (1747 — 1819) — главный правитель Русской Америки, коллежский советник, кавалер, «начальник Аляски».

А также:

Тимофей Никитич Тараканов (1774 — 18??) — курский крепостной, промышленник РАК и помещик на сандвичевом острове Атувай (Кауа‘и).

Джон «Олохана» Янг (1742 — 1835) — англичанин, бывший матрос, главный советник Камехамехи, королевский губернатор Большого острова Гавай‘и.

Яков Аникеевич Подушкин (178? — 18??) — лейтенант флота, кавалер, капитан на службе РАК.

И другие…

В эпизодах:

государь-самодержец Александр I, санкт-петербургские сановники и чиновники, немецкие инженеры, офицеры и матросы Императорского Флота, аляскинские и калифорнийские служащие Российско-Американской Компании, русские промышленники, бостонские капитаны, зверобои-алеуты и, наконец, канака и хаоле — коренные и пришлые жители Сандвичевых островов.

Места действия:

Европа — Россия — Аляска — Гавайи

Времена действия:

первая четверть XIX века — первая четверть XXI века

ПРЕЛЮДИЯ

Рейд Ваимеа — вторник, 31 января 1815; ночь

…В тропическую зимнюю ночь последних суток первого месяца срединного года второго десятилетия XIX века нашей эры внезапный шторм, налетевший с зюйд-веста, со всей своей тихоокеанской мощью обрушивается на парусник, стоящий на якоре близ устья реки Ваимеа — у берегов далёкого, загадочного и прекрасного острова Кауа‘и. Корабль называется «Беринг» — в честь великого русского датчанина, командора Витуса, — и принадлежит могущественной Российско-Американской Компании. Удар стихии настолько силён, что судно опрокидывается на бок, и сотни пудов груза — порох, оружие, сандаловое дерево и, прежде всего, драгоценная пушнина, — оказываются в воде.

Это кораблекрушение, к счастью, обошедшееся без человеческих жертв, станет первым событием в цепи удивительных приключений, в результате которых едва не случится немыслимое: райские Гавайские острова чуть было не станут… русскими.

Сложись обстоятельства несколько иначе, окажись на ключевых ролях этой истории совсем другие люди, и Сандвичев архипелаг, возможно, перешёл бы под протекторат России, и холодная евроазиатская империя, увеличив свои и без того исполинские размеры, заполучила бы тропическую тихоокеанскую колонию. Бурый медведь сожрал бы рифовую рыбку.

Но этого, слава богу, не произошло.

Вот тут сразу, с первых же строк своего повествования, автор намерен заявить во всеуслышание: хоть он и максимально далёк от какой бы то ни было политики, и как бы он этому не противился, но злободневные параллели с сегодняшними (середина второго десятилетия XXI века) околороссийскими реалиями, наверное, неизбежны. Однако я постараюсь сделать всё от себя зависящее, чтобы на страницах этой книжки никак не связывать русскую авантюру на Гавайях двухсотлетней давности с нынешней ситуацией вокруг, скажем, «острова Крым» — ни косвенным намёком, ни прямым сравнением.

Тем не менее, у кого-то из почтеннейшей публики подобные ассоциации, возможно, всё же возникнут — и в этом случае пусть каждый решает сам: насколько хорошо (или плохо) то, что Гавайи-не-наши. Точка.

Между прочим: то, что будет происходить в течение четвёртой «пятилетки» XIX века на четырёх островах Гавайского архипелага, а также в Русской Америке и в сиятельном Санкт-Петербурге, никак не напоминает патриотический эпос (или попытку вероломного аншлюса — кому как угодно). Сегодня, с расстояния двух столетий, этот сюжет выглядит не иначе, как забавное и странное недоразумение, как пародия и на «цивилизаторскую миссию», и на «колониальный захват». Бурное и буйное действо, развернувшееся на экзотических гавайских подмостках в 1815—1817 годах, больше похоже не на «широкое историческое полотно», а на неудачную импровизацию. Не на героическую оперу, а, скорее, на комическую оперетку. Или на водевиль. Как писал классик: «местами даже фарс».

Сценические аллюзии очевидны. Чем пристальнее я вглядываюсь в российско-гавайское приключение моего героя доктора Шеффера, тем больше мне хочется отложить в сторону лупу исследователя и подзорную трубу путешественника — и взять театральный бинокль.

И вот почему.

…Начиная ещё с XVII века театры Европы — как богатые и помпезные, так и бродячие и площадные, — с оперативностью газет живо откликались на все более или менее скандальные и сенсационные новости. Умельцами быстренько стряпались пьески на злобу дня, актёры репетировали стремительно, и уже через неделю-другую, не позже, почтеннейшая публика имела удовольствие лицезреть «шоу» об очередном недавнем событии, о котором судачили все. Особым успехом пользовались спектакли о географических открытиях той великой эпохи — о тяжёлых, полных невзгод и опасностей плаваниях в далёких морях, о диковинных землях и островах, о кровожадных пиратах и благородных героях, о дикарях-людоедах и прекрасных полуобнажённых туземках, о страшных чудовищах и местных языческих богах.

В картонных декорациях, изображающих очередной вновь открытый остров-рай, в окружении фикусов, замаскированных под кокосовые пальмы, под фальшивые фанфары и гром небесный, издаваемый за кулисами листовым железом, при свете факелов, капающих горячим маслом в первые ряды партера, по подмосткам Старого Света прыгали, скакали, вопили, пели, сражались и любили вымазанные сажей аборигены в набедренных повязках из соломы, нарумяненные отважные капитаны в париках и треуголках, босые оборванцы-матросы с эспадронами и мушкетами, пленительные одалиски практически без одежды и зловещие «силы природы» в немыслимых костюмах и в жутких масках.

Так, преломлённая в призме театрального искусства того времени, до людей доходила Правда — о реальных, невыдуманных приключениях в дальних краях, о подлинных драмах заморских путешествий, о страстях человеческих, бушующих на другом краю Земли. Даже в самых просвещённых городах Европы и Америки читать умели далеко не все, книги и газеты многим были не по карману, и подобные общедоступные зрелища служили народу своеобразным источником информации — ярким, шумным, захватывающим, в чём-то пугающим, а в чём-то и гомерически смешным.

Например, доподлинно известно, что на протяжении полувека до описываемых событий на подмостках Британии гремели спектакли о свежайших сенсациях, пришедших с Южных Морей: об открытии райского Отахеите — Таити (1767), о трагической гибели великого капитана Джеймса Кука на Сандвичевых островах (1779), о легендарном мятеже на «Баунти» (1789), о славной победе и героической смерти адмирала Нельсона при Трафальгаре (1805), о чудесном обнаружении острова Питкэрн (1808—1814) — etc., etc., etc…

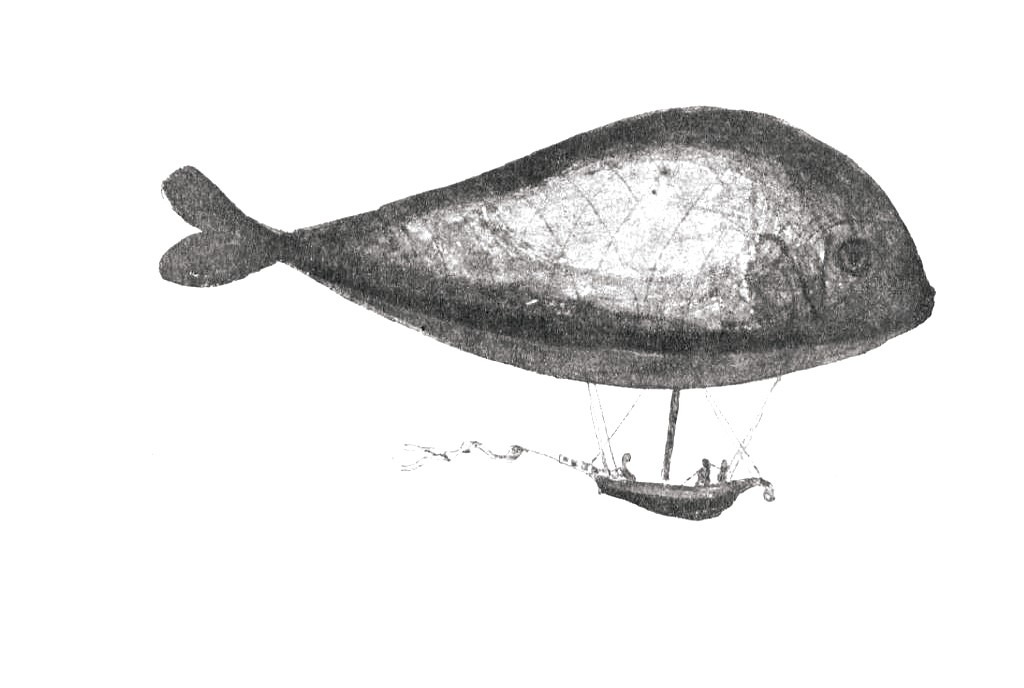

На каждую из подобных премьер зазывала, манила, влекла обязательная афиша — с кричащими заголовками, пикантными обещаниями и скандальными подробностями. Можно не сомневаться: если какая-нибудь труппа Российской Империи вознамерилась бы создать спектакль о миссии Шеффера на Гавайях, то его «постер» в духе времени выглядел бы примерно так — см. иллюстрацию.

Да простит меня придирчивый читатель: описывая — а значит, и переживая вместе со своими героями, — события российско-гавайской эпопеи 1815—1817, автор не может удержаться от соблазна вспомнить свою первую профессию и немного поиграть в «театральщину». Использовать в качестве основного стилеобразующего «камертона» своего рассказа именно эту интонацию — старинной костюмной пиэсы, преисполненную как упоительного наива и трескучей высокопарности, так и саркастичной иронии. Ибо сегодня, с двухвековой дистанции, к «фиоритурам» Шеффера и Ко невозможно относиться без улыбки.

Судите сами. Одно перечисление реальных фамилий некоторых действующих лиц — Баранов, Подушкин, Тараканов etc. — у вашего покорного слуги, простите, вызывает устойчивые ассоциации с Гоголем, Салтыковым-Щедриным или даже с Козьмой Прутковым. Да и сюжет, в котором вышеупомянутые персонажи участвуют, тоже, по-моему, вполне достоин пера великих сатириков. С вашего позволения я продолжу эту аналогию и дальше — и мы увидим, что некоторые характеры и повороты этой истории будто придуманы самим автором «Ревизора», «Мёртвых Душ» и «Записок Сумасшедшего».

То же касается и жанра всего повествования.

Во всём мире исторический эпизод, описываемый в этой книжке, называют «гавайской авантюрой русских» (или «русской авантюрой гавайцев»). Или «аферой доктора Шеффера» — по имени главного героя.

Георг Антон Алоизиус Шеффер (он же Егор Николаевич фон Шефер, он же — впоследствии — Жоржи Антониу) стал протагонистом этой истории, в общем, случайно. Провидению-режиссёру почему-то так было угодно — волей высокопоставленного местного начальника — выдвинуть на авансцену спектакля человека из задних рядов; статиста, не очень готового к первым ролям. Хотя и стремившегося к ним иногда.

Являясь — по глубинной сути своей — замечательной помесью Чичикова и Хлестакова (а иногда и Поприщина), Егор Николаевич Шеффер, конечно, абсолютно русская фигура, словно вышедшая из-под пера Гоголя. Хотя при этом он — стопроцентный этнический германец (франконец), взращённый европейской культурой и цивилизацией. Тевтонец — но с российским характером. Немец с русской душой. Что толкало вас прочь от родных земель, ваше благородие коллежский асессор герр доктор Шеффер?

Питая склонность ко всякого рода каламбурам и прочему коверканью слов, автор — в шутку, неофициально и «средне-орфографически» (если так можно выразиться) — предложил бы именовать гавайское приключение немецкого доктора, состоящего на российской службе, не иначе, как… «ШЕФЕРА».

Афера + Шеффера = шефера. Именно это сложносочинённое словечко со всей его шипяще-фыркающей фонетикой, на мой взгляд, вполне точно отражает суть происходящего. И даже претендует на то, чтобы стать особым поджанром (по аналогии со своим синонимом — термином «прохиндиада»): повесть-шефера, например?

Конечно же, я это не всерьёз. Дабы не отпугнуть читателя незнакомым выражением, а, напротив, привлечь интригующим, в качестве определения жанра автор и сочинил этот длинный и витиеватый подзаголовок, напоминающий не только об удивительных романах Даниеля Дефо, Джонатана Свифта или Жюля Верна, но и о тех самых постановках театра эпохи ампир — в духе времени: «Документальная историко-авантюрная трагикомедия в четырёх актах — с экзотическими дальними странствиями, с дерзновенными прожэктами, коварными интригами, пальбой и всякими глупостями, но, к счастью, без геополитических последствий».

Назвать книгу я поначалу намеревался «Атувай». Так многие в конце XVIII — в начале XIX веков именовали Кауа‘и — гавайский остров, на котором, в основном, и происходит действие. Кстати, именно так — «Атувай: Россияне на Сандвичевых островах (1815—1817)» — мой замысел и обозначался в конкурсе грантов Программы Фулбрайт, в котором стал одним из победителей, и о котором я расскажу отдельно и подробно — позже.

Однако события «шеферы» разворачивались не только на Атувае — а ещё и на Овиги (Большом острове), Вагу (О‘аху) и немного на Онегае (Ни‘ихау). При всей моей страстной любви к Кауа‘и, остальные Гавайи я обожаю не меньше — и потому озаглавливаю книжку именно так:

(Да не покажутся дотошному читателю эти даты — вкупе с заголовком — надписью на надгробной плите неудавшейся авантюры)

Обратите внимание на дореволюционную орфографию. Автор намеревается обильно цитировать большое количество исторических документов — причём так, как они есть: с ятями, ерами, фитами и ижицами. Тѣхъ, кого подобный пріёмъ съ непривычки настораживаетъ, я призываю не спѣшить — и, съ упоеніемъ наслаждаясь стариннымъ правописаніемъ, совершить языковое путешествіе въ прошлое. Увѣряю васъ: уже черезъ пару страницъ вы перестанете спотыкаться о закавыченный текстъ, набранный другимъ шрифтомъ, начнёте чувствовать вкусъ времени и — хотите вѣрьте, хотите нѣтъ, — услышите живой голосъ давно ушедшей эпохи…

***

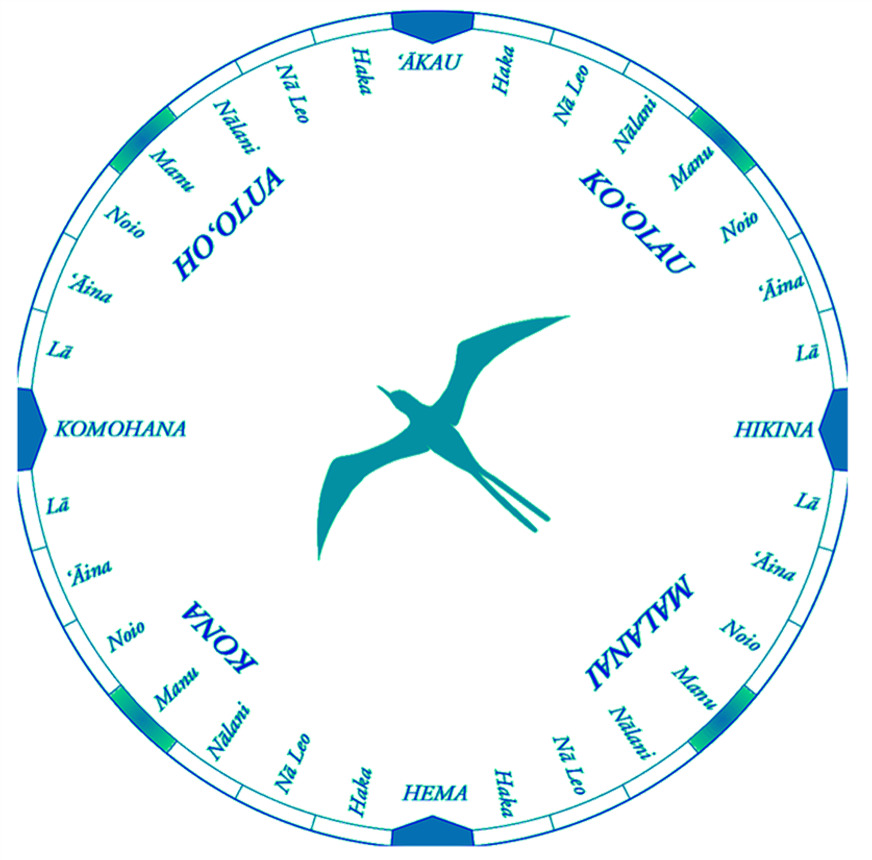

Теперь — кое-что о гавайских именах и названиях.

Во-первых. Жёсткое русское — но при этом традиционно-общепринятое — слово «Гавайи» фонетически, конечно, имеет мало общего с современным названием Большого острова, от которого своё имя получил и весь архипелаг, — звукосочетание Hawaii (или, строго говоря, Hawai‘i) произносится гораздо нежнее, я бы сказал, с придыханием: [hə’wɐ (ɪ) ʔi] — Хоуай‘и. То же самое относится и к остальным гавайским именам и названиям: не Гонолулу, а, разумеется, Хонолулу, не Вайкики, а Уайкики — и тому подобное.

Но, являясь законопослушным адептом Большого Орфографического Словаря Великого и Могучего (и в соответствии с примкнувшим к нему вокабулярием устоявшихся русскоязычных транскрипций географических наименований мира), автор вынужден каждый раз — не без вздоха — записывать названия основных гавайских мест-достопримечательностей в точности так, как они вот уже много лет привычно запечатлены на отечественных картах и глобусах — не с лёгким «ха», а с грубым «гэ»: Гавайи, Гонолулу и т. д.

Во-вторых — удивительная вещь. Когда в первый раз сталкиваешься не с современными, а со старинными написаниями-произношениями гавайских имён и названий, то поначалу недоумеваешь: раньше, скажем, остров, который мы сегодня знаем как Кауа‘и, именовался… Атувай (причём не только в русском языке: сравните, например, с английским Atooi). Нынешний О‘аху (O‘ahu) был Вагу (Wahoo), Кахо‘олаве (Kaho‘olawe) — Тагураве (Tahoorave), Лана‘и (Lana‘i) — Ренай (Renay), Молока‘и (Moloka‘i) — Морекай (Morekay) и так далее.

С людьми — та же история: имя его величества короля Камехамеха (Kamehameha) при жизни писалось-произносилось приблизительно как Тамеамеа (Tameahmeah), а, допустим, вождя Каумуали‘и (Kaumuali‘i) все звали аж… Томари (Tomaree).

Что такое? Откуда такие серьёзные расхождения? У первых европейцев, посещавших архипелаг, была массовая аберрация слуха?? И они вместо произносимого местными жителями звука «K» в словах упорно записывали «T»??? А вместо «L» — «R»?!.

На самом деле в былые времена на разных Сандвичевых островах одни и те же слова и понятия звучали немного по-разному — да простят мне профессиональные лингвисты следующую дилетантскую сентенцию: западная часть архипелага (Кауа‘и и Ни‘ихау), как сказали бы в России, «тэкала» (по аналогии, например, с «аканьем» или «оканьем»), а восточная (Гавай‘и, Мауи и даже О‘аху) — соответственно, извините, «кэкала». То есть уроженцы Большого острова говорили «Каумуали‘и» и «Кахо‘олаве», а жители Кауа‘и-Атувая то же самое называли «Томарии» и «Тахуураве». Такие вот разные были «акценты» (или, точнее, диалекты).

Однако сегодня звуков «T» или «R» в официальном гавайском языке нет. Вместо них повсеместно — в произношении и написании традиционных и древних слов — используются только «K» и «L». Как так произошло?

Дело, оказывается, вот в чём. Зайдём чуть издалека.

В полинезийских языках, как известно, набор произносимых сочетаний — в целом — ограничен. Как в русском, скажем, нет английских th и ng, в английском — русского ы, а, допустим, в японском — практически всемирного l (л), так и в исконных наречиях потомков покорителей Великого Пасифика отсутствуют многие привычные европейцам звуки: например, шипящие. Вообще, речь океанийских народностей удивительно певуча — послушайте хотя бы таитянские песни или даже знаменитую маорийскую хаку.

Но по поэтичности и плавности (да и по простоте) все полинезийские языки, совершенно бесспорно, превосходит один — гавайский. В алфавите канака всего… 13 букв: пять гласных и восемь согласных, включая так называемую «гортанную смычку» — окина (обозначаемую перевёрнутым апострофом -»).

Вопрос: откуда он взялся, этот гавайский алфавит, — ведь у древних полинезийцев не было письменности?

Ответ: как и почти во всех подобных случаях — и Сандвичевы острова не исключение — внедрением грамотности занимались христианские миссионеры. Они появились на архипелаге всего через год после завершения той истории, которая описывается в этой книжке, — и вот уже в 1826 году девять протестантских священников из Новой Англии, собрав специальный комитет и руководствуясь опытом коллег, проведших аналогичную работу на Таити и в Новой Зеландии, голосованием (!) выбирают буквы, которые, на их взгляд, оптимально подходят для алфавита гавайского языка: чтобы первым делом напечатать на нём, разумеется, Библию.

Следуя — скорее всего — гуманистическим понятиям, преподобные отцы решают сделать письменность сандвичан такой же простой, каким кажется и их язык, — оставить в алфавите только самые необходимые буквы. Но как быть с вышеупомянутой разницей в произношении восточных и западных островитян?

Увы, в результате её попросту игнорируют: в процессе выборов большинством голосов побеждают «K» и «L». А проигравшие «T» и «R» исчезают из гавайского алфавита — и из официальных-традиционных слов.

Так что ваш покорный слуга — как бы ни хотелось ему, скажем, называть вождя Каумуали‘и гораздо более точным (в историческом и фонетическом смыслах) именем «Томарии» и т. п. — и в этом случае станет придерживаться орфографии, общепринятой в наши дни, используя устаревшее написание лишь в цитатах.

Впрочем — должен предупредить не самых терпеливых читателей: до собственно Сандвичевых островов (Гавайев) мы с вами — и с нашим героем — доберёмся не сразу. А ближе к середине книжки. Так интереснее!

***

В кино всех тех, кого хочется поблагодарить за помощь в создании фильма, обычно перечисляют в самом конце — в так называемых «финальных титрах»: в зале зажигается свет, и публика, не торопясь, организованно движется к выходам — мало кто вчитывается в имена и фамилии, начертанные мелкими буквами (киношники цинично называют этот ползущий вверх список «братской могилой» или «барабаном»). У нас не синематографъ, а книжка, изредка прикидывающаяся старинным спектаклем, титров тут нет, и людей, которые посодействовали её появлению, признательный автор искренне ценит и любит. И потому размещает их, так сказать, «во первыхъ строкахъ своего повѣствованія» — как членов одной большой команды: с благодарностью и почтением.

Итак…

Отдельное MAHALO NUI LOA & ALOHA — Большое Спасибо и Алоха:

в первую очередь — всем сотрудникам Программы Фулбрайт (Fulbright Program), без которой проект остался бы неосуществлённым,

в частности — отзывчивым Джоэлу Эриксону (Joel Ericson), Сесилии Кочински-Молдер (Cecilia Kochinsky-Malder) и их российским коллегам, из личной скромности пожелавшим остаться неназванными;

замечательному коллективу Общественного Колледжа Кауа‘и (Kaua‘i Community College), особенно — его директору доктору Хэлен Кокс (Dr. Helen Cox), а также координатору департамента международного образования Киоко Икеда (Kyoko Ikeda);

добрейшему Валерию Павловичу Николаеву, кандидату исторических наук и заведующему Сектором Южнотихоокеанских исследований Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института Востоковедения РАН, снова поддержавшему очередной утопический проект автора;

незабываемой Патришии Полански (Patricia Polanski) — легендарной хозяюшке знаменитого Русского Архива Гавайского Университета в Маноа (University of Hawaii at Manoa), оказавшей неоценимую помощь;

чутким сотрудникам Библиотеки Бэнкрофта Калифорнийского Университета в Бёркли (Bancroft Library of the University of California at Berkeley);

участливой Джоди Маттос (Jodie Mattos) — консультанту Библиотеки Хэмилтона (Hamilton Library) в UH Manoa;

великолепной Алете Каохи (Aletha Kaohi) — хранительнице небольшого музея при West Kaua‘i Visitor Center и Президенту общества «Друзья Короля Каумуали‘и» («Friends of King Kaumuali‘i»);

дотошным, въедливым и усидчивым специалистам Игорю Лукоянову, Ольге Дёгтевой и Наталье Плешевене, порознь совершившим совместный подвиг — по словечку расшифровавшим «архив Шеффера»;

всем русскоязычным кауайцам —

удивительной семье Тэйлоров (Taylors) — Люсе, Тому и Амелии, их многочисленным рыбкам и птичке, приютившим нас в своём гостеприимном доме;

прекрасной Елене Андертон, с ветерком прокатившей нас (и не раз) на экскурсии по острову;

милым Кимо и Наташе Перри, их дочерям и — собакам;

очаровательной Алине aka «Malina Kalina», её мужу и друзьям;

интеллигентнейшему Биллу Анастосу, его семье и другу Майклу;

дружной семье Бродских — Никите, Ирине, Артёму и Полине — за чудесный кауайский денёк, проведённый вместе;

страстной энтузиастке гавайской хулы Анастасии Капуакеа Каиви;

душевной Ольге Сиделевой, её дочери Маше и их коту Зюзику — за сердечный приём и весёлую компанию на Большом острове;

неунывающей супружеской паре Кириллу Винникову и Ирине Разуван — моим новым друзьям в Гонолулу;

а также всем остальным членам Русского Клуба при Гавайском Университете в Маноа — Брин Хаук (Bryn Hauk), Элизабет Нильсен (Elizabeth Nielsen), Дмитрию Егорову, Екатерине Гончарук, Елене Седовой, Анастасии Костецкой и многим другим;

известному историку архитектуры и «со-фулбрайтовцу» Александру Молодину, специалисту по Форту Элизабет;

а также художнице Ольге Кот;

безотказной Марии Козловской-Уилтшир, как всегда выручившей меня с английским языком;

талантливейшему Михаилу Шприцу, поддержавшему в нужный момент морально и организационно;

и, наконец, моей бессменной музе-вдохновительнице, любимой спутнице-попутчице и самоотверженной художнице этой книги — Марии Ашихминой (Maria Ashikhmina).

***

Однако авторское вступление затянулось. Шурша программками, почтеннейшая публика уже расселась по своим местам и нетерпеливо покашливает; какофония настраивающегося оркестра умолкает; в зале гаснет свет, и вот со сцены уже доносится скрип снастей старинного парусника, шум ветра и плеск могучих волн…

Пристегните ремни — занавес открывается!

АКТ I

В котором мы знакомимся с главным героем нашего повествования — немецким лекарем по имени Георг Антон Алоизиус Шеффер: переезжаем с ним из Германии в Россию, участвуем в небывалом секретном предприятии во время войны 1812 года и — отправляемся в кругосветное плавание…

Ново-Архангельск (Ситка) — четверг, 5 октября 1815

Сцена представляет собой палубу парусника: обшарпанное двухсоттонное судёнышко с романтическим именем «Изабелла», отчаянно скрипя снастями, под завывания холодного ветра покидает промозглую гавань столицы так называемой Русской Америки — порт Ново-Архангельск (что расположен на аляскинском острове Ситка).

На вантах деловито снуют матросы, привычно подгоняемые стоящим на мостике капитаном — американским шкипером по фамилии Тайлер (Tyler). Корабль только что выкуплен им самим у хозяев этих неприветливых субарктических мест — промысловой «фирмы» под названием Российско-Американская Компания, и путь он держит в далёкий китайский Кантон: торговать драгоценной пушниной.

Впрочем, по дороге «Изабелле» надлежит сделать изрядный крюк и зайти не куда-нибудь, а на райские Сандвичевы острова, лежащие почти в двух с половиной тысячах миль к югу, в благодатных тропиках, — и не только для того, чтобы, как обычно, пополнить запасы пресной воды и продовольствия. Ибо имеется у капитана Тайлера секретное предписание (причём устное), о котором на борту знают всего двое — он сам и ещё один человек.

Этот главный пассажир тоже находится сейчас на верхней палубе — и вовсе не потому, что как-то участвует в управлении судном: напротив, он — сухопутная душа до мозга костей, и начинающаяся ненавистная качка уже готова вывернуть его наизнанку, но он мужественно терпит. Не впервой. С плохо скрываемым унынием смотрит он на удаляющиеся очертания серого Ново-Архангельска (какой-никакой цивилизации) и, должно быть, думает, невольно перефразируя классика: «И какой чёрт занёс меня на эти галеры?!.».

И действительно: какие такие выкрутасы Судьбы (называй её хоть Фортуной, хоть Провидением) закинули этого образованного человека, уроженца культурнейшей страны, сюда — почти на самый край Земли??? Почти — потому что к самому-пресамому что ни на есть краю он как раз сейчас и направляется. Каким невероятным образом случилось так, что цепочка событий привела его на этот корабль, — и зачем ему на этот дикий далёкий архипелаг?..

Впрочем, этот человек старается бодриться: не на каторгу он едет, и не в ссылку. А на легендарные острова посреди тёплого океана. Не беглецом и не изгнанником — а, можно сказать, чрезвычайным и полномочным послом. С секретной и ответственной дипломатической миссией! Которая, по сути, есть не что иное, как шанс для него — проявить себя, выслужиться, отличиться. И может быть даже разбогатеть и войти в историю.

Только почему — несмотря на возможные перспективы — всё равно так тоскливо на душе?..

…Вот как-то так — примерно — автор и фантазирует себе первые минуты пребывания своего героя в новой роли (парламентёра-инкогнито) на борту судна, направляющегося к Сандвичевым островам. Что ж — пора приоткрыть завесу таинственности и познакомить читателей с основным действующим лицом сего повествования.

Барабанная дробь! Разрешите представить: Георг Антон Алоизиус Шеффер. Он же — коллежский асессор и официальный комиссионер Российско-Американской Компании: доктор естествознания и медицины Егор Николаевич фон Шефер (здесь с одной «ф»). Ему 36 лет, он плешив и рябоват, с вьющейся бородкой и живым взором. И история, приведшая его на борт «Изабеллы», — действительно из ряда вон.

Встречайте!

Аптекарь из Мюннерштадта

Сегодня об этом персонаже по-прежнему известно — увы — совсем немного. Как и полагается «международному человеку-загадке», его биография пестрит белыми пятнами и противоречащими друг другу сомнительными фактами. Одни источники утверждают, например, что Шеффер закончил престижнейший Гёттингенский университет, другие — что недоучился даже в медшколе провинциального Вюрцбурга. Кто-то объясняет его неплохое знание русского языка врождённым даром полиглота, кто-то — тем, что, якобы, его мать была из России (?!). Когда точно он впервые появился в Москве — в 1808-м или в 1810-м? И так далее…

Вопросов много. А достойных доверия ресурсов, из которых можно почерпнуть истину о ранних годах Шеффера, к сожалению, катастрофически мало. Будущим настырным исследователям его судьбы ещё предстоит тщательно просканировать архивы Германии, России, США и Бразилии.

Тем не менее. В 2012 году американский учёный, профессор славистики Университета Аризоны досточтимый Ли Б. Крофт закончил первое полномасштабное жизнеописание Шеффера — удивительную трёхтомную (!) биографию, выполненную в жанре, который сам автор определяет как faction (как это перевести на русский — факция?..): от слова «факт». Отличие от fiction (вымысел) не только в одной букве — уважаемый доктор филологии сочинил три полнометражных романа, связывая разрозненные, но задокументированные эпизоды жизни Шеффера… беллетристикой в духе немецкого романтизма.

Увлечённо складывая паззл своего повествования, мистер Крофт щедро дополняет реальные события вымышленными им самим — и обильно украшает текст сценами с диалогами (прямой речью, репликами персонажей), написанными наивным слогом сентиментальной прозы конца XVIII — начала XIX веков. А чего стоят названия каждого из томов (вместе с обложками): «Убийство Наполеона с воздуха», «Армрэстлинг с Камехамехой», «Доставка немцев в Бразилию»…

Это невозможно читать без упоения: горячий поклонник Шеффера, его личности и деяний, профессор Крофт портретирует своего героя в традициях «Бури и натиска» — как образованного и благородного бунтаря, современного рыцаря, мудрого и неистового. Скажем, в книге первой, повествующей о юности будущего «покорителя Гавайев», протагонист Крофта — Георг Шеффер — организует в анатомическом театре опыт по исцелению буйнопомешанного электрошоком, застреливает на дуэли высокопоставленного офицера, посягнувшего на руку и сердце его, Шеффера, возлюбленной (после чего впавшие в немилость молодожёны вынуждены покинуть город), спасает из огня своего лэндлорда (который потом обвинит его в поджоге). В России сам царь Александр I жмёт ему руку и прислушивается к его мнению — etc., etc., etc…

Имели ли место эти остросюжетные события на самом деле, в действительности? И насколько литературный герой Крофта близок к своему прототипу — реально существовавшему человеку по имени Георг Антон Алоизиус и так далее? Я не знаю. Перефразируя название известнейшего произведения И. В. фон Гёте, ваш покорный слуга — с иронией, но и не без заслуженного пиетета, — дал бы творениям достопочтенного американского коллеги подзаголовок «Старания молодого Шеффера». Впрочем, повторяю, надо отдать должное аризонскому учёному — он собрал действительно большое количество материалов, так или иначе связанных с биографией нашего героя.

Конечно, считать этот труд Ли Б. Крофта источником сведений о прошлом Шеффера нельзя, но почерпнуть оттуда кое-какие любопытные детали — в чём-то согласиться, а в чём-то и поспорить с уважаемым автором, — можно и нужно. Danke schöne.

Итак. Доподлинно известно, что наш герой явился на свет 27 января 1779 года практически в самом географическом центре так называемой Священной Римской Империи Германской Нации: в старинном нижнефранконском городке Мюннерштадт (тогда относившемся к Вюрцбургскому княжеству-епископству, а ныне входящем в округ Бад-Киссинген федеральной земли Бавария).

Георг Антон Алоизиус стал самым младшим и четвёртым — последним выжившим — ребёнком в типичной бюргерской семье: родители, набожные католики Николас и Маргарита (в девичестве Кантц) Шефферы держали средних размеров ферму с мельницей, а также винокурню с пивоварней.

В Мюннерштадте Георг проведёт в общей сложности более двадцати лет своей жизни — всё детство, отрочество и начало молодости. Этот прелестный и тишайший городочек и по сей день умиляет редких туристов, оказавшихся там проездом: фахверковые дома, черепичные крыши, булыжные мостовые, незыблемый как само время бой часов на башне кирхи и — гегемония цветов и зелени.

Мне довелось побывать на родине Шеффера в конце мая, когда весь Мюннерштадт и окрестности неистово распускались белой сиренью, благоухающей до головокружения. Что-то мне подсказывает: точно такая же тишь-да-благодать царила здесь и за двести с лишним лет до моего визита — во времена, когда юный Йорг бегал по этим улочкам.

Мюнхен той поры — город неспокойный: раздробленная Европа уже десять лет воюет против революционной Франции, и на богатую, но довольно беззащитную Баварию претендует могущественная Австрия. Год, когда молодой Шеффер прибыл на берега Изара, отмечен двумя событиями, которые, конечно, так или иначе повлияют на судьбу начинающего аптекаря: в феврале 1799-го полноценным хозяином мюнхенской резиденции Баварских правителей становится новый курфюрст по имени Максимилиан IV Иосиф; а в ноябре — точнее, 18 брюмера, — в далёком Париже происходит государственный переворот. В результате которого главой Франции — Первым Консулом — себя провозглашает 30-летний генерал Наполеон Бонапарт.

И тот, и другой незамедлительно начинают реформы. Макс Иосиф — либеральные, на локальном уровне. Корсиканец — деспотичные и глобальные, с прицелом на перекраивание существующего миропорядка.

При Наполеоне резко усиливается «закручивание гаек» — но при этом стремительно и мощно крепнет национальное самосознание французов. Начинается новая война — но благосостояние граждан растёт. Европа на пороге невиданных доселе потрясений — но популярность молодого харизматичного генерала-диктатора набирает обороты с пугающей силой.

Ваш покорный слуга знает по себе: юноше, только что вырвавшемуся из душной и сонной провинции, учиться в большом городе, жить в перестраивающемся обществе, дышать воздухом весны и надежды — пусть и голодновато и тревожно иногда, но зато невероятно увлекательно. Эх, где мои двадцать лет!

Йорг Шеффер, однако, проучившись подмастерьем аптекаря года два, не остаётся в Мюнхене — а возвращается в родной Мюннерштадт. Не удалось закрепиться, найти работу? Или это зов души, тяга к пенатам? Привычная сельская тишь надёжнее и сытнее столичных бурь и гроз?

В Мюннерштадте Шеффер не только трудится на родительской ферме, но и работает в местной аптеке. Страстно увлечённый гомеопатией, молодой фармацевт собирает коллекции трав и безостановочно экспериментирует с ними — пытаясь (как и положено любому начинающему лекарю) создать свой уникальный эликсир, свою панацею. Крофт утверждает: успехи не заставили себя долго ждать, и к юному целителю потянулись люди.

Тем не менее, примерно через три года, в 1804-м, двадцатипятилетний аптекарь Шеффер снова собирает вещички и уезжает — на сей раз в соседний Вюрцбург: учиться на доктора в медшколе при большой местной больнице имени Святого Юлиуса («Юлиусшпиталь»).

Интересовала ли дворцово-замковая архитектура Шеффера? Не знаю. Свернув с украшенного скульптурами святых Старого Моста, я прогуливаюсь по тихим узким улочкам неподалёку от Юлиусшпиталь. И пытаюсь ощутить эти места нутром своего героя, о котором много думаю. И мне кажется: в отличие от большого, шумного и пёстрого Мюнхена неспешный Вюрцбург, должно быть, предстал взору провинциального студиозуса Шеффера благочинным, академическим и — уютным. Соразмерным его душе и амбициям.

Не случайно именно здесь наш герой женится. Избранницей ученика лекаря становится некая Барбара Хинденахт, юная дочь вюрцбургских купцов-виноделов — девушка хорошо воспитанная и образованная.

Крофт пишет, что венчание молодых состоялось в начале октября 1806 года — в те самые дни, когда Вюрцбург впервые посетил сам Император Французов Наполеон I Бонапарт: недружная «компания» соседствующих немецких королевств, княжеств и курфюршеств, ранее именовавшаяся не иначе как Священная Римская Империя Германской Нации, только что — буквально неделю назад! — приказала долго жить, а сменивший её Рейнский Союз (в который вошло быстро образованное Великое Вюрцбургское Герцогство) стал сателлитом тирана-корсиканца. В Европе вновь разразилась очередная наполеоновская война, одним из основных театров которой вполне могла стать Бавария.

Неудивительно поэтому, что, как только Шеффер получил лицензию врача (1808), он вместе с молодой женой покинул насиженный, но небезопасный Вюрцбург. И двинулся на европейский восток — подальше от пылающего континентального пожара. Туда, где его — как ценного специалиста — не могли бы призвать в действующую армию ни «наполеоновцы», ни их противники.

Понятное дело: 29-летний женатый лекарь не хотел воевать. Он хотел — как и все мы — жить мирно и счастливо. Вне зависимости от взбесившихся политиков и вояк.

Пфальцский Кайзерслаутерн… Венгерский Дебрецен, тогда принадлежавший Австрии… Польский Самбор, ныне относящийся к Украине… В каждом из этих трёх — отнюдь не столичных — городах развалившейся империи Шеффер открывал частную врачебную практику. Но вскоре оставлял, вновь садился с женой в кибитку и кочевал дальше на восток, ещё глубже в глушь, прочь от центров европейской цивилизации — «…Что ищет он в стране далёкой? Что кинул он в краю родном?..».

Так наш герой оказался в России. И она приняла его — надо признаться безо всякой иронии — с распростёртыми объятиями.

«Немчура»

…Немцы — как и французы, евреи, голландцы, шведы, британцы, китайцы и другие иностранцы — селились на Руси испокон веков. Начиная с далёких домонгольских времён, с эпохи Ганзейского союза уроженцы Швабии, Баварии, Саксонии и Пруссии — в основном купцы и ремесленники — приезжали сюда навсегда: жить, трудиться и умирать. Так было и при Великом княжестве Московском, и при Русском царстве, и с самого зарождения Российской Империи.

Поток иммигрантов из Западной Европы особенно усилился после того, как в 1763 году её величество самодержица Екатерина Вторая (сама, как известно, этническая пруссачка и уроженка Померании) издала Манифест «О дозволеніи всѣмъ иностранцамъ, въ Россію въѣзжающимъ, поселяться въ которыхъ Губерніяхъ они пожелаютъ и о дарованныхъ имъ правахъ». Политику гостеприимства продолжили и сын императрицы Павел I, и её внук Александр I, — всем толковым переселенцам гарантировались всемерное вспомоществование, налоговые льготы, освобождение от призыва в армию, воля вероисповедания и даже — до 1810 года — денежные ссуды:

«…7. Со дня прибытія на границу начинается выдача кормовыхъ денегъ по 10 копъ. взрослой и по 6 копъ. малолѣтней душѣ въ сутки, до самаго того времени, пока прибудутъ на поселеніе; и сіи деньги употребляются на счетъ безвозвратныхъ издержекъ. Однако жъ когда кто захочетъ выѣхать изъ Россіи, то и оные возвратить долженъ…».

Огромная евроазиатская страна заманивала культурных и работящих людей под своё необъятное крыло, суля им молочные реки да кисельные берега, — и сотни иноземцев не без опаски, но всё же приезжали сюда на поселение. Георг и Барбара Шефферы, прельстившись, очевидно, на рекрутскую неприкосновенность и «кормовые» деньги, стали одними из них — и в 1810-м выбрали для поселения Москву.

Наш герой всю жизнь явно недолюбливал большие города, но тут сделал исключение. Впрочем, хотя «белокаменная и златоглавая» экс-столица тогдашней России-матушки никак не может быть отнесена к задворкам Старого Света и к материковому захолустью, но, честно говоря, и на роль законодателя евромод пряничный, самоварный и колокольный «третий Рим» в начале XIX века никоим образом не претендовал. Второй город Империи в ту пору — в отличие от чинно-сиятельного и холодного Санкт-Петербурга — по-русски удалой, горячий, шебутной. Живой.

И — абсолютно экзотический для немецкого лекаря: можно себе представить, какое впечатление на Шеффера произвели и ухарский вид московитов, и местные трескучие морозы и, скажем, архитектурный ансамбль вечно грязной и вечно шумной рыночной Красной площади — странная квази-готическая крепость под названием Кремль и причудливый Храм Василия Блаженного, похожий на торт безумного кондитера… Может быть, именно здесь, в первопрестольной, у нашего героя пробудился доселе дремавший интерес к диковинным местам планеты?

И ещё одна важная вещь, которая, скорее всего, сыграла решающую роль в выборе Шеффером страны эмиграции. Именно в Москве он почувствовал, что вокруг — долгожданная мирная жизнь: в отличие от давно воюющей Европы Россия сражалась с Наполеоном в составе коалиции далеко от своей территории, и ничто здесь не предвещало того, что сюда когда-либо могут войти вражеские войска.

1810-й, живи и радуйся…

Чета Шефферов поселилась, разумеется, в Немецкой слободе — мастеровом эмигрантском квартале на берегу Яузы, где вот уже более двух столетий жили выходцы из Северной Европы. Судя по всему, проблем с поиском работы у дипломированного доктора не было — врачи-иностранцы ценились высоко. Немногочисленные документы свидетельствуют, что Г. А. Шеффер поступил на медслужбу в московскую полицию. Согласно тогдашним законам, он принял российское гражданство и — как многие другие иностранцы — стал именоваться по-местному: Егор Николаевич фон Шефер.

Дворянскую приставку к фамилии новоиспечённый имперско-подданный присовокупил, разумеется, по собственной инициативе — для благородства и солидности.

Профессор Крофт с энтузиазмом живописует то, как Егор Николаевич усердно и неустанно трудится (в частности, контролирует не что-нибудь, а регулярную сливную канализацию в общем отхожем месте больницы, где лечатся заразившиеся холерой), много зарабатывает, едет в «командировку» в Константинополь (за опиумом для лекарств -!), со стремительным успехом учит русский язык, обзаводится друзьями не только среди соотечественников, но и среди аборигенов, и даже становится желанным гостем в доме самого Николая Михайловича Карамзина (!?) — известного писателя и автора «Истории Государства Российского»…

Имеют ли эти картины, с упоением нарисованные почтенным аризонским исследователем, что-либо общее с действительностью? Я не знаю. Почему нет? Хотя, если честно, мне очень трудно поверить в то, что Шеффер был так блистателен, самоотвержен и не по годам мудр, каким его с любовью изображает мистер Крофт: гавайский дневник доктора наглядно демонстрирует совсем иные его качества. Впрочем, об этом — не сейчас, позже, в своё время.

Не успел наш герой освоиться в Москве и насладиться мирной сытой жизнью, как над Россией начали сгущаться тучи. После Тильзитского мира 1807 года (который по очевидной аналогии можно именовать и «пактом о ненападении») война с Наполеоном, ещё недавно казавшаяся абсурдом, вдруг с каждым днём стала обретать всё более реальные очертания — Александр I всячески избегал соблюдать договорённости насчёт континентальной блокады Британии. Особенно ситуация усугубилась после того, как Двор Его Императорского Величества дважды (!) — в 1808-м и в 1810-м — отказал жаждущему августейшего брака корсиканцу в женитьбе: сначала на одной сестре царя — великой княжне Екатерине, а потом и на другой — Анне. Взбешённый Бонапарт поклялся «раздавить» Россию.

Именно в эти предгрозовые дни — весной 1812 года — в жизни Шеффера произошло событие, которое внезапно (но при этом закономерно?) изменило всю его судьбу. Бесповоротно и навсегда. В один прекрасный (или ужасный?) день 33-летний немецкий доктор на одной из московских улиц неожиданно повстречал одного человека — из своего детства.

Звали этого знакомца Франц Леппих, и личность это была весьма примечательная.

Нечаянная встреча

Они учились в одной школе (и даже, скорее всего, в одном классе — Франц был старше Георга всего на три с половиной месяца) — в старинном мюннерштадском Гимназиуме Августинцев. В тринадцатилетнем возрасте, однако, юного Леппиха из школы выгнали — с формулировкой «wegen muthwilliger Streiche», (что можно перевести как «за бессмысленные шалости»), и он вынужден был вернуться на родительскую ферму в деревушку Мюдесхайм, расположенную в тридцати милях к юго-западу от alma mater. Бывшие однокашники потеряли друг друга из виду на двадцать с лишним лет, и, случайно столкнувшись в Москве, вряд ли узнали друг друга сразу.

Подробности этой нечаянной встречи нигде не зафиксированы и потому, наверное, навечно канули в Лету. Но — прошу прощения — очевидно, под влиянием «метода» Ли Крофта (который, кстати, со мной не согласится, ибо считает, что Леппих и Шеффер не были знакомы с детства), — я не в силах противостоять невинному соблазну пофантазировать: как эти двое могли бы пересечься на самом деле, в реальности.

Итак, майский день (а, может быть, вечер или утро) 1812 года, улицы Москвы. По тротуару в суетливо-деловитой толпе навстречу друг другу движутся два иностранца — по европейскому платью понятно, что оба из категории людей, которых местные жители со свойственной им фанаберией называют насмешливым термином «немчура». Чужак чужака видит издалека, но, если один из них (Шеффер) готов поприветствовать собрата прикосновением к козырьку своего докторского картуза, то второй, маленький толстенький в цилиндре (Леппих), почему-то отводит взгляд.

Поравнялись. Разминулись. Идут восвояси дальше. И вдруг первый останавливается: он вспомнил! Вспомнил, где и когда видел этого человека: родной Мюннерштадт, милый Гимназиум! Вне всякого сомнения: Шеффер изумляется тесноте мира, а его прекрасная память даже подсказывает ему фамилию и имя бывшего однокашника — и он тут же окликает его в толпе: Леппих??? Франц?!.

Подобное развитие событий, должно быть, никоим образом не устраивает опознанного — потому что он, вообще-то, по документам никакой не Франц и тем более не Леппих. Scheiße…

Не оборачиваясь, человечек в цилиндре опускает голову ещё ниже и ускоряет шаг — чтобы скрыться, раствориться, исчезнуть в толпе. Но Шеффер неугомонен: движимый приступом ностальгии и чувством школьного братства, он устремляется вслед за посланцем из детства — чтобы нагнать, остановить, обнять. И при этом, конечно, кричит на всю улицу: Франц! Леппих!!!

Никогда ещё Леппих не был так близок к провалу. Он резко сворачивает в первую попавшуюся подворотню. Шеффер за ним. Там, в глухом и тёмном закоулке, наверное, и происходит контакт. Прижав настырного соотечественника к стенке (и даже — возможно — прикрыв ему ладонью рот), Леппих шёпотом выясняет: кто тот такой, и откуда он, чёрт подери, знает его настоящее имя.

И только услышав истинную правду, и тоже признав в этом оплешивевшем лекаре повзрослевшего паренька из мюннерштадтской школы, и немало подивившись случайной встрече, Леппих, должно быть, — и то не сразу, а лишь через несколько дней, после соответствующей проверки, — признается, наконец, Шефферу, с какой фантастической миссией он прибыл в Москву инкогнито, под именем некоего Генриха Шмидта.

Война неизбежна, — втолковывает «герр Шмидт» земляку, — необходимо действовать! Я только что из Франции! В этом месте Шеффер, скорее всего, обмирает: Леппих — наполеоновский шпион??? Диверсант Бонапарта?!. — Да нет же! — кипятится Франц-«Генрих» на непонятливого собеседника. — Наоборот!!.

…Однако, стоп. Наверное, пора придержать коней. — Уймите свою необузданную фантазию, господин автор, — я так и слышу строгий голос учёного критика. — Шеффер всё-таки не глава Одесской бубличной артели «Московские Баранки» Кислярский, Леппих — не Остап Бендер, а дело, им задуманное, отнюдь не «Союз Меча и Орала». Прекратите балаган!

Конечно-конечно. Вы правы. Так или как-то по-другому проходила эта судьбоносная встреча — мне, увы, неведомо. Но сверхсекретная миссия, приведшая инженера Леппиха в предвоенную Россию, всё же — на мой субъективный взгляд — не может не вызвать изумлённую улыбку. Или весёлую оторопь, если хотите.

В общем, так: по заказу царского двора Леппих тайно строил… боевой дирижабль — для бомбардировок Наполеона с воздуха. Ни больше, ни меньше.

…Неугасимая страсть к «бессмысленным шалостям» двигала Францем Леппихом всю его жизнь: недоучившийся школяр всё время что-то изобретал. В молодости его влекла музыка — и на рубеже веков он создал удивительный инструмент: панмелодикон (нечто среднее между шарманкой и клавесином). Всеевропейские гастроли с этим конкурентом и ровесником хорошо всем нам знакомого пианино в 1811 году привели его творца в Париж, где он сначала подарил своё детище французской императрице Марии-Луизе Австрийской, а потом добился аудиенции и у её мужа — Наполеона Бонапарта.

Леппих предложил завоевателю Европы дерзновенный прожэкт по созданию немыслимой доселе вещи — военно-воздушного флота. Он обещал в кратчайшие сроки построить пилотируемый летательный аппарат, способный поднять в небо тяжёлые бомбы — чтобы сбросить их в нужное время и над нужным местом: на неприятеля. Однако корсиканец прогнал фантазёра взашей, обозвав шарлатаном и запретив появляться во Франции.

Гонимый Леппих затаил смертельную обиду. Вернувшись в Германию, он знакомится с российским послом по фамилии Алопеус, и тот, потрясённый идеей, делает всё, чтобы переманить изобретателя под крыло двуглавого орла. Расписывая в секретном послании царю Александру I заоблачные перспективы замысла и исключительные достоинства его автора-«механика», Алопеус, в частности, пишет:

«…Дабы узнать механизмъ птичьяго полета, Леппихъ тщательно ихъ наблюдалъ, разбиралъ перья и крылья ихъ и послѣ многихъ поисковъ нашелъ, что птицы маханіемъ крыльевъ своихъ дѣлаютъ въ атмосферѣ пустоту, которая принуждаетъ ихъ стремительно расширяться въ облегченномъ пространствѣ…». Убедительно написано, не правда ли?

Сработало: самодержец даёт добро на секретную операцию. Его Императорское Величество берёт дело под свой личный контроль и поручает его московскому гражданскому градоначальнику графу Н. В. Ростопчину: «…Я желалъ бы, чтобы Леппихъ не являлся въ вашъ домъ и чтобы вы видѣлись съ нимъ гдѣ нибудь такъ, чтобы это не было замѣтно. Будьте внимательны къ нему и облегчите ему, во сколько это будетъ отъ васъ зависить, привесть въ исполненіе это дѣло, удаляя всѣ препятствия…». И вот уже в мае 1812 года в Москве появляется загадочная компания из немецких мастеровых во главе с таинственным «герром Шмидтом».

И надо ж такому случиться, что здесь, в этом чужом и странном городе — древней столице России, Леппих в первые же дни своего пребывания совершенно непреднамеренно встречается с приятелем из далёкого детства — с Иоргом Шеффером! Это судьба, — должно быть, подумал изобретатель.

И… предложил бывшему однокашнику: давай работать вместе.

Нет, в постройке летучего корабля медики Леппиху не нужны — ему до зарезу не хватает энергичного управляющего, способного общаться и на родном немецком, и на этом непостижимом русском. Шеффер — идеальная кандидатура!

И наш герой… соглашается. Он бросает и частную практику, и прибыльную службу в госпитале, — и в предприятии Леппиха с личного согласия царя (!) получает конспиративную должность, именуемую витиевато: «директор физических и химических принадлежностей». Солидный врач буквально в мгновение ока превращается в ушлого снабженца. Говоря современным языком — в менеджера, способного организовать и «достать» что угодно хоть из-под земли.

Сия удивительная метаморфоза, конечно же, не случайна: тогда, в тот майский день на московской улице не просто столкнулись приятели детства, земляки и однокашники — а сошлись две родственные души. Леппих не только взял Шеффера на высокооплачиваемую секретную работу, но и распахнул пред ним зияющие бездны и головокружительные высоты того рискованного, но упоительного мира, имя которому — Das Abenteuer.

Авантюра!

Das Abenteuer

Нет, «герр Шмидт» вовсе не был жуликом и шарлатаном. Авантюрист — да, но не аферист. Не стоит ставить его в один ряд с такими обаятельными мошенниками прошлого XVIII столетия, как Алессандро Калиостро, Джиакомо Казанова или граф Сен-Жермен. Леппих, скорее, относится к категории энтузиастов-кустарей (они же — «сумасшедшие профессора» и «самоучки с мотором») — таких, как, скажем, легендарный доктор Эммет Браун из «Back to the Future» или инженер МакКракен из «Сибирского Цирюльника». Чудак-человек, в общем.

В отличие от алчущих хитрецов-выдумщиков, для которых любой сенсационный прожэкт — в конечном итоге — есть лишь один из многочисленных способов легального «отъёма денег», романтики-кулибины a la Леппих своей главной целью всегда ставят либо революционное открытие в науке, либо сотворение небывалого чуда техники. Не всегда у них это выходит, и безумные эксперименты частенько завершаются позором, посмешищем, скандалом или даже катастрофой, но уж если по-лу-ча-ет-ся — тогда слава, богатство и место в истории им обеспечены: вспомните легендарных чудаков, оказавшихся гениями, — Колумб, Гутенберг, Галилей, Александр Белл, Менделеев, братья Люмьер, Эдисон, Кусто, Рубик или хотя бы Стивен Джобс. А из «созвучных» Леппиху воздухоплавателей — это братья Монгольфье, граф Цеппелин, братья Райт и, скажем, Сикорский.

Можно не сомневаться: новый босс Шеффера в первую очередь мечтал не о баснословных гонорарах, а о всеобщем признании. Он, похоже, действительно хотел потрясти мир своей летающей адской машиной. И заодно Наполеону отомстить.

О чём, поступив на работу к Леппиху-«Шмидту», начал грезить наш герой, — разберёмся чуть позже.

…Ночь на 24 июня 1812 года. Форсировав пограничную реку Неман, войска Великой Армии вступают на территорию России — начинается Отечественная война. К тому времени вот уже почти месяц в подмосковной усадьбе Воронцово в условиях беспрецедентной секретности полным ходом идут работы по строительству аэростата: пять десятков рабочих и несколько немцев-мастеровых под руководством «Шмидта» конструируют нечто совсем небывалое.

Представьте себе: пятидесятифутовая (15-метровая) лодка-гондола, рассчитываемая на подъём до 10 человек со взрывчаткой, должна была жёстко крепиться под огромным надувным баллоном, странная и причудливая форма которого напоминала то ли какой-то экзотический фрукт, то ли гигантскую улитку. Крофт считает, что больше всего этот пузырь походил на исполинскую рыбину.

Предполагалось, что плыть по воздуху это чудо-юдо будет при помощи «крыльев-плавников» — широколопастных перепончатых вёсел, приводимых в движение… мускульной силой (?!): двум группам мужчин надлежало «грести» ими по командам капитана.

Этот замысел лишний раз доказывает, насколько энтузиаст Леппих ничегошеньки не смыслил ни в аэродинамике, ни в элементарной механике. Сегодня любой школьник, заслуженно подняв на смех саму идею, скажет: даже если аэростат и поднимется над землёй (благодаря горячему газу в баллоне), то уж точно никуда не полетит — лишь будет, вися на месте, на редкость беспомощно и глупо махать своими «клешнями». Образованные люди понимали это и тогда, в 1812-м, но их робкие голоса тонули в патриотическо-верноподданническом гуле чиновников: полетит, никуда не денется — ведь этот прожэкт поддержал сам государь!

В наши дни крылатый «пепелац» Леппиха (особенно если приделать к нему паровой двигатель) может вызвать восторг лишь у горячих поклонников стиля steampunk. Но двести с лишним лет назад на утопический замысел маленького «герра Шмидта» царская казна выделяла огромные деньги.

На которые закупались десятки аршин тафты (для баллона), лучшая англинская сталь (для крыльев-вёсел), сотни литров серной кислоты и купоросного масла, а также тонны железных опилок (для газа) — и прочая, прочая, прочая. Руководил поставками он — наш герой: директор физических и химических принадлежностей Егор Николаевич фон Шеффер.

Несмотря на строжайшую секретность, по мере продвижения французских войск к первопрестольной по городу начали ползти слухи: вскоре чуть ли не вся Москва знала, что в усадьбе Воронцово строится какое-то фантастическое оружие против Наполеона. Сохранилось одно замечательное свидетельство этой «супер-конспирации», имеющее прямое отношение и к немецкой поговорке «Was wissen zwei, wisst Schwein» («Что знают двое, то знает свинья»), и к самому Шефферу.

Некто Василий Шнейдер, молодой человек тевтонских кровей, 18-летний студент Московского университета и репетитор юного Саши Грибоедова (будущего автора «Горя от ума») в июле приснопамятного 1812-го столовался у купца по фамилии Данкварт — одного из поставщиков тафты для Леппиха. Однажды любознательный Вася уговорил своего опекуна взять его с собой — туда, за плотное кольцо охраны, внутрь загадочной воронцовской усадьбы, — под видом простого подмастерья. Шнейдеру довольно легко удалось проникнуть в святая святых — в павильон, где строился летучий корабль.

«…Пока мой хозяинъ находился въ саду, а я разсматривалъ окружавшіе меня предметы въ домѣ, ко мнѣ подошелъ живой, нѣсколько рябоватый господинъ и съ улыбкой сказалъ: «Вы слишкомъ любопытны, молодой человѣкъ». Я отвѣчалъ, что пріѣхалъ съ Данквартомъ и что я его рабочій. «Рабочій! — замѣтилъ онъ, — а кто каждый день гуляетъ по Ордынкѣ съ Грибоѣдовымъ и Панинымъ? Вы изъ университета». Я покраснѣлъ и смутился до такой степени, что, кажется и не нашелся, что отвѣчать.

Моя молодость и смущеніе, вѣроятно, произвели хорошее впечатлѣніе на моего собесѣдника; онъ улыбаясь сказалъ мнѣ: Ну, нѣмецъ нѣмца не выдастъ, только никому ни полслова не говорите о томъ, что вы здѣсь были и что услышите». Это былъ докторъ Шефферъ, который и разсказалъ мнѣ, что здѣсь приготовляется воздушный шаръ, котораго движенія посредствомъ крыльевъ можно направлять по произволу. Онъ подыметъ ящики съ разрывными снарядами, которые, будучи сброшены съ высоты на непріятельскую армію, произведутъ въ ней страшное опустошеніе…».

Поразительно. Во-первых, это чуть ли ни единственный словесный портрет Шеффера, дошедший до наших дней: «…живой, несколько рябоватый господин…» с улыбкой.

Во-вторых, труднообъяснимый факт: получается, если верить Шнейдеру, леппиховский директор физ- и химпринадлежностей почему-то знал (как минимум в лицо и по фамилиям) ничем в ту пору особо не прославившихся юношей — и 19-летнего Панина, и 17-летнего Грибоедова!? Значит ли это, что наш герой не только имел какое-то касательство к университету, но и был знаком с упомянутыми студентами лично? И что он делал на Ордынке — к кому там ездил?? Во всяком случае, осведомлённость и наблюдательность Шеффера впечатляют…

И третье. «…Немец немца не выдаст…». Кроме первого встречного тевтонца Шнейдера — делился ли Егор Николаевич (с улыбкой или без) ещё с кем-либо из соотечественников — или не соотечественников — сведениями, вообще-то являющимися государственной тайной? И, если да, — как часто это случалось??.

Вот сколько вопросов вызывает коротенькое упоминание нашего загадочного героя с мемуарах почтенного профессора В. В. Шнейдера (надеюсь, память не подвела уважаемого мэтра и никого не перепутала, а его воображение — ничего не приукрасило)…

Кому война — а кому мать родна

…Между тем Наполеон почти беспрепятственно приближается к Москве. Нешуточная тревога горожан растёт с каждым днём, а вместе с ней — и надежда на засекреченное супер-оружие. Но в Воронцове, несмотря на кипучую энергию Леппиха & Co, ничего не получается: крылья постоянно ломаются, пробные мини-баллоны лопаются, газ взрывается. Наконец, в нервной спешке назначаются генеральные испытания, и московский градоначальник даже анонсирует их, расклеив 22 августа объявления («ростопчинские афишки») на всех столбах:

«…Здѣсь мнѣ поручено отъ Государя было сдѣлать большой шаръ, на которомъ 50 человѣкъ полетятъ, куда захотятъ, и по вѣтру и противъ вѣтра; а что отъ него будетъ, узнаете и порадуетесь. Если погода будетъ хороша: то завтра или послѣ завтра ко мнѣ будетъ маленкой шаръ для пробы. Я вамъ заявляю, чтобъ вы, увидя его, не подумали, что ето отъ злодѣя, а онъ сдѣланъ къ его вреду и погибели…».

Однако никакого шара в небе москвичи так и не увидят — ни назавтра 23-го, ни послезавтра 24-го: оба раза экспериментальные взлёты отменяются из-за серьёзных технических неполадок.

А ещё через два дня — 26 августа 1812 года — всего в ста с небольшим вёрстах к западу от Кремля грохочет одна из самых страшных битв XIX века: Бородинское сражение.

Чудовищные — и примерно равные — потери с обеих сторон, но назвать это «кровавой ничьей» не поворачивается язык: войска Наполеона всё равно продвигаются дальше, а русские опять отступают. Хаос стихийной и панической эвакуации достигает своего апогея: сотни и тысячи повозок, кибиток и экипажей, тесня друг друга, устремляются прочь из города. Дабы успокоить народ, государева пропаганда спешит громогласно объявить о «бородинской победе», но на знаменитом Совете в Филях только что произведённый в фельдмаршалы главнокомандующий Кутузов ради сохранения армии принимает-таки тяжелейшее решение — сдать Москву.

В тот же самый день — 1 сентября — команда Леппиха покидает Воронцово. Собирались в бешеной спешке: то, что не смогли погрузить в обоз, — бросили прямо тут, на месте, в усадьбе. И, разумеется, подожгли.

Минуя основные потоки бесчисленных беженцев и отступающих войск, прочь от пожара уезжает караван из 130 (ста тридцати!) подвод с эвакуируемым оборудованием для летучего корабля. Руководит спасением, конечно, директор-снабженец — Георг Шеффер. Ему надлежит сопроводить ценный груз сначала до подмосковной Коломны, а оттуда — по Оке да Волге — в Нижний Новгород.

Уже на следующий день, 2 сентября, в опустевшую и пылающую Москву входит Наполеон Бонапарт. Через некоторое время его разведка докладывает ему в Кремль: в подмосковной усадьбе обнаружены обугленные останки какой-то адской машины и неопознанный труп русского офицера. Судя по найденным документам, во главе секретной лаборатории стоял некто Шмидт. Должно быть, англичанин, — заключает специальная французская комиссия…

И снова загадки: что за «русский офицер»? Чьё тело осталось гореть в усадьбе вместе с купоросом и тафтой? И какие такие смертельные страсти полыхали там во время суматошного отъезда?..

Шеффер, наверное, пребывает в шоке. Раньше ничего подобного — ответственнейшую эвакуацию секретного завода! — скромному врачу осуществлять не приходилось. Только-только оседлая жизнь Егора Николаевича наладилась, и они с женой, скорее всего, уже подумывали — а не пустить ли корни в благополучной Москве, как нá тебе: опять садись в карету (а потом и на баржу, mein Gott) и с нажитым скарбом кочуй по воюющей стране дальше…

Несмотря на то, что жестоко разочаровавшийся в Леппихе московский градоначальник Ростопчин в письме Государю открытым текстом гневно аттестует немецкого изобретателя не иначе, как «…сумасшедшiй шарлатанъ…», Александр I августейшей волей распоряжается продолжить прожэкт — и поручает его кураторство не кому-нибудь, а самому начальнику Императорской Канцелярии: всесильному и влиятельнейшему вельможе генералу графу А. А. Аракчееву.

Леппиху, а за ним и Шефферу с его ста тридцатью подводами оборудования приказано передислоцироваться поближе к северной столице — в городок Ораниенбаум под Санкт-Петербургом. Там, на территории знаменитого дворцово-паркового ансамбля, принадлежащего лично Его Императорскому Величеству (!), «герр Шмидт», получив очередной транш финансирования, спешно возобновляет работы: нужно уничтожить Наполеона, пока он засел в Кремле!

Надо ли, предсказуемо забегая вперёд, говорить о том, что «аэростат для супостата» так никогда и не взлетит? В это трудно поверить, но ещё целых полтора года — до весны 1814-го! — Леппиху удаётся морочить головы и окружающим, и российским чиновникам, и себе самому: маленький полненький немец с фанатичным упорством продолжает совершенствовать свой нелетательный аппарат.

Главная мишень — Бонапарт — уже давным-давно покинула Москву, уже разгромлена Великая Армия, и русские войска приближаются к Парижу — а в сонно-чинном Ораниенбауме «герр Шмидт» всё творит и творит невесть что.

В конце концов, даже самые преданные сторонники леппиховской затеи (в том числе и Покровитель Номер Один) понимают: хватит, чересчур, довольно. Финансирование прекращается, и — начинается расследование. Но до ареста изобретателя дело не доходит: предположительно в апреле 1814 года — как раз в те самые дни, когда Россия (да и вся Европа) празднует падение Парижа и отречение Наполеона, — Францу Леппиху удаётся под шумок бежать в Германию.

Finita la comedia…

***

…А где же наш герой — Егор Николаевич Шеффер? В ту пору его тоже нет в России — причём уже давно: невероятно, но в апреле 1814-го доктор… пересекает экватор. Да-да.

Примерно за полгода до бесславного краха всего предприятия дорожки «герра Шмидта» и его подчинённого директора по неизвестным причинам разошлись. Словно предчувствуя, что мыльный (точнее, газовый) пузырь концессии вот-вот лопнет, наш герой вовремя умыл руки и — устроился на другую работу: каким-то немыслимым образом Шеффера взяли на службу в… могущественную Российско-Американскую Компанию. В качестве корабельного врача он был зачислен в экипаж шлюпа «Суворов», готовящегося к отправлению к далёким-предалёким берегам Русской Аляски. Как ему это удалось??

И вообще — что случилось тогда, ранней осенью 1813-го? Шеффер и Леппих поссорились? Егор Николаевич разочаровался в изобретателе и добровольно оставил должность? Или наоборот: «герр Шмидт» из-за чего-то уволил своего директора-земляка-однокашника?

Признаюсь честно: вашему покорному слуге — хоть убейте — внезапное участие Шеффера в кругосветном путешествии кажется (уж простите) элементарным бегством. Управляющий-снабженец, через руки которого проходили огромные деньги (а на строительство аэростата из госказны была выделена в общей сложности баснословная сумма — 185 тысяч рублей!!), ни с того ни с сего бросает не только прибыльную работу, но и жену Варвару Вольфганговну — возможно даже, если верить Крофту, с ребёнком, — и вдруг отправляется за тридевять морей -??? С какого — извините — перепугу?..

Похоже, «перепуг» действительно имел место быть. Ростопчин, отчитываясь перед строгим Аракчеевым за траты «герра Шмидта», писал, в частности:

«…Изъ числа тѣхъ людей, коихъ употреблялъ здѣсь Леппихъ, полицейскій лекарь Шефферъ и жидъ Лейба, бывшіе одинъ учредителемъ, а другой экономомъ, навѣрно весьма много дѣлали злоупотребленій въ закупкахъ, не отдавая никому въ нихъ отчета, а Шефферъ въ Нижнемъ-Новгородѣ при расплатѣ съ мастеровыми сдѣлалъ имъ многія притѣсненія, въ чемъ они приносили жалобу…».

Значит ли сие свидетельство то, что у нашего героя рыльце было в пушку? И именно из-за этого произошёл разрыв с Леппихом (помните: «немец немца не выдаст»? )? Или прижатый к стенке московский градоначальник валил вину за растраты на других? Я не знаю. Тёмная история.

Так или иначе, факт остаётся фактом: ненастным октябрьским днём 1813 года 34-летний Егор Николаевич Шеффер в должности судового лекаря вместе со всем остальным экипажем находится на борту шлюпа «Суворов», отправляющегося в кругосветное путешествие к берегам Аляски.

Начинается новый — немыслимый и головокружительный — виток его судьбы. Проследуем же вместе с ним.

Поехали! Поднять паруса! Русская Америка ждёт…

***

Почтеннейшая публика! Пока наше повествование лишь набирает обороты, и главный герой только начал свой путь к берегам Аляски, давайте прервёмся ненадолго — и вспомним: что же это было за место такое — «Русская Америка»?

Любой читатель этой книжки подобен театральному зрителю: в перерыве между действиями каждый волен выбирать: идти ему в буфет — или от нечего делать прочесть спецдопинформацию, вывешенную на красочных стендах в фойе. Те, кому не терпится продолжить путешествие с Шеффером, могут смело пролистывать несколько страниц вперёд — к началу второго акта. Остальных же ждёт краткий, но, смею надеяться, увлекательный экскурс в раннюю историю Российско-Американской Компании.

Итак…

Антракт

РУССКАЯ АМЕРИКА

…«Подъ Высочайшимъ Его Императорскаго Величества покровительствомъ Россійская Американская Компанія» (таково было официальное наименование) — или сокращённо РАК — была учреждена за полтора десятилетия до начала нашей истории: 8 июля 1799 года в Петергофе сам царь Павел I поставил свою подпись под документом о создании уникальной корпорации. Купеческое промыслово-торговое объединение, к тому времени существовавшее уже не один год, получало не только статус полугосударственного акционерного общества, но и монополию на освоение Аляски.

Созидаемая по образу и подобию богатейшей и эффективнейшей Британской Ост-Индской Компании, РАК была призвана не только озолотить основных пайщиков (в число которых уже в 1802 году вошли и члены августейшей фамилии — во главе с самодержцем Александром I), но и именем короны стяжать под стяг Российской Империи новые земли северо-запада Америки.

Указ Павла о создании РАК узаконивал геополитическое и экономическое понятие, много лет до этого существовавшее как бы негласно, частным образом: Русская Америка. Отныне промысловые поселения соотечественников на островах юго-западной Аляски официально входили в зону государственных интересов России и становились частью её и без того огромной территории.

Что за поселения? Что за промысел? Вообще, с чего всё началось? Кто они были — первые россияне на Аляске?

Русские открывают Америку

…До сих пор в самых разных изданиях всплывает легенда о том, что первыми из Руси-матушки в далёком XVI веке до американского континента якобы добрались… новгородцы, бежавшие от опричнины Ивана Грозного.

Можно ли поверить этому дерзкому предположению? Не знаю…

Также очень давно ходили слухи, что первыми россиянами, достигшими Аляски с запада (с Камчатки да Чукотки) были люди, ещё аж в октябре 1648 года отставшие от легендарного вояжа Семёна Дежнёва.

Этот колымский казак и сборщик ясака, идя с небольшой флотилией вокруг Чукотки на Камчатку в поисках не обложенных данью туземцев и нетронутых пушных угодий, в жуткую ледяную бурю потерял два коча с экипажами. Путешествие продолжилось без них, и Дежнёв, хоть и не открыл Америки, зато первым в истории прошёл из Северного Ледовитого океана в Тихий — через фактически обнаруженный им Берингов пролив.

Есть гипотеза: те, кто бесследно исчез в тот роковой шторм, выжили. По воле волн их выбросило на аляскинский берег, где они и основали первое русское поселение в Америке.

Тоже прекрасный сюжет, не правда ли?

Сегодня считается общепринятым фактом, что русские открыли Америку почти на два с половиной столетия позже Колумба (и, так сказать, «с другой стороны» — с запада) — 21 августа 1732 года.

В тот день бот «Святой Гавриил» под командованием штурмана Ивана Фёдорова и геодезиста Михаила Гвоздева, двигаясь в неизвестность, — на восток от мыса, позже названного в честь Семёна Дежнёва (самой восточной точки евроазиатского материка), пересёк пролив, ведущий из Северного Ледовитого океана в Тихий. Вскоре люди увидели впереди Большую Землю.

Судёнышко бросило якорь в четырёх верстах от ближайшего выступающего в море куска суши (который, как потом выяснилось, оказался самой западной оконечностью американского континента — эскимосским мысом Ныхта).

Из-за сильного ветра русские мореходы высаживаться на берег не решились и быстро снялись с якоря; однако вскоре с близлежащего острова к ним пожаловали гости.

Вот как описывает первую историческую встречу представителей России и Америки «Промеморія канцеляріи Охотскаго порта»:

«…пригребъ къ боту чюкча въ маломъ ялыче, по ихъ называетца кухта, а отъ боту былъ въ разстояніи саженъ въ шести, и онъ де, Гвоздевъ, ево чрезъ толмача спрашивалъ о Большей Земли: какая земля, и какіе на ней живутъ люди, и ѣсть ли лѣсъ, также и рѣки, и какой звѣрь. И онъ де, чюкча, сказывалъ толмачу и называлъ Большей Землей, и на ней де живутъ ихъ же чюкчи, и лѣсъ де имѣетца, также и рѣки, а про звѣрѣй сказывалъ, что имѣетца алень дикой, куницы, и лисицы, и бобры решные…».

Поразительно, но этот самый «чюкча» в «кухте» с острова Укивок, самый первый встреченный абориген соседнего, но доселе неведомого россиянам материка, при первом же контакте — невольно и сам того не ведая — подсказал русским то, за чем, собственно, они сюда вскоре и пожалуют, причём надолго: «…и куницы, и лисицы, и бобры…». Пушнина!

Однако высадиться на берег людям Гвоздева и Фёдорова не удалось. Поэтому русскими первооткрывателями Америки считаются не они, а те, кто первыми ступили на её землю — участники так называемой Второй Камчатской экспедиции (1741—1742) под командованием Витуса Беринга и Алексея Чирикова.

Тут мы сразу сталкиваемся с одной прелюбопытной загадкой, которая до сих пор не даёт покоя многим учёным и любителям истории.

Дело в том, что оба пакетбота экспедиции, «Св. Павел» (Чириков) и «Св. Пётр» (Беринг), потеряв друг друга в тумане 20 июня 1741 года, подошли к берегам Аляски — спустя почти месяц — в разных местах, но практически одновременно: 15 и 16 июля соответственно. «Чириковцы» бросили якорь предположительно у нынешнего острова Якоби в архипелаге Александра, «беринговцы» — в 268 морских милях (496 км) северо-западнее: у острова Каяк.

Многие российские исследователи сходятся во мнении, что первой на сушу острова Святого Ильи (как окрестил открытую землю умирающий Витус Беринг) 20 июля 1741 года ступила нога члена экипажа «Св. Петра» флотского мастера по имени Софрон Хитрово, посланного с командой из пятнадцати человек на разведку.

Западные же историки и географы отдают лавры российского первооткрывателя Америки… немецкому учёному, адъюнкту Санкт-Петербургской Академии Наук и врачу-естествоиспытателю экспедиции ботанику Георгу Вильгельму Стеллеру, который вместе с казаком Фомой Лепёхиным высадился следом за матросами. И, между прочим, не просто высадился, а за несколько часов пребывания умудрился описать немыслимое количество образцов местной флоры и фауны, да ещё и внимательно осмотрел оставленные впопыхах жилища аляскинских аборигенов.

Но! Ещё 17 июля — то есть за три дня до высадки «беринговцев» — схожую попытку ступить на американскую землю предприняли и «чириковцы». Командир «Св. Павла» тоже отправил людей на разведку — вооружённую группу из 11 моряков во главе с молодым штурманом Аврамом Дементьевым. В густом тумане и при высокой волне лангбот (баркас) с десантом скрылся за прибрежными скалами и — исчез: ни условленной ракеты, ни выстрелов, ни огней… Тишина.

Прошло несколько дней, и встревоженный не на шутку Чириков посылает на поиски пропавших ещё четверых — на малой шлюпке. Не вернулись и эти. Больше шлюпок у «Св. Павла» не оказалось, и после мучительного колебания командир принимает решение: сниматься с якоря и идти, как и было запланировано, назад — на Камчатку.

Что случилось с людьми Чирикова у берегов острова Якоби — остаётся загадкой по сию пору. Куда они исчезли — причём бесследно? Почему опытные вооружённые моряки не подали заранее оговоренного сигнала, не выстрелили, не развели огонь, не закричали, в конце концов?

Внезапное крушение? Бесшумное и незамеченное нападение местных жителей — тлинкитов? Тщательно скрываемый заговор с целью коллективного дезертирства? Похищение инопланетянами? Версий много — ответов нет.

Тайну пропавших «чириковцев» пытались разгадать многие. В том числе — знаменитые капитаны англичанин Джеймс Кук и француз Жан-Франсуа де Лаперуз, побывавшие в этих местах в 1778-м и в 1786-м годах соответственно. Долгое время по всей Аляске и северо-западу Канады ходили слухи о странных русобородых и голубоглазых людях, носящих меховые одежды, напоминающие русские камзолы, и живущих где-то в глубинах материка. Некоторые — в том числе и местные жители — полагали, что эти пришлые чужаки есть не кто иные, как потомки людей Дементьева, ушедших в леса и основавших там свою русскую колонию.

Таким образом, пропавшие «чириковцы» тоже вполне могут претендовать на лавры первых русских поселенцев в Америке — пока не доказано обратное…

Мягкая рухлядь

Русские начали осваивать Америку практически сразу после возвращения Второй Камчатской экспедиции — и в самых первых рядах были те, кто за два прошедших столетия покорил сначала Сибирь, а потом и Камчатку с Чукоткой: купцы и промышленники.

Сегодня, в XXI веке, это понятие — «промышленник» — ассоциируется у нас с индустриальными воротилами, владельцами заводов-газет-газопроводов, чуть ли не с олигархами. Но два с половиной столетия назад оно имело несколько иной смысл: промышленник — от слова «промысел». Промысловый человек; охотник, ремесленник, добытчик.

Захватывающие дух легенды и слухи о баснословном богатстве дальних краёв манили, влекли, тянули этих людей всё дальше и дальше на восток — к неведомым землям и безвестным водам, в тайгу и тундру, в горы и через океан, невзирая на холод и грязь, цингу и хищников, дикие народы и лихие банды. Вовсе не кисельные берега да молочные реки искушали их, и совсем не за туманом и за запахом хвои шли они туда, где восходит солнце, — хотя сказочная романтика им тоже не была чужда. Мечта о лучшей доле (которую, впрочем, можно назвать и «неуёмной жаждой наживы») — вот что двигало ими. И делало промышленников первооткрывателями, и превращало беглых каторжников в пионеров-первопроходцев, купцов и приказчиков — в следопытов и зверобоев, а, скажем, лютых сборщиков ясака — в легендарных путешественников.

Золото. Медь. Алмазы и изумруды. И прочая-прочая-прочая. Но в первую очередь — кое-что совсем иное. Не холодный металл или мёртвые камни, а нечто — точнее, некто — живой и тёплый. Мягкий и пушистый.

Симпатичный и забавный зверёк из семейства куньих. Или псовых. Куница, белка, горностай, норка, песец, выдра и, конечно же, знаменитый соболь. Шкурки этих животных — легендарные меха России — пользовались колоссальным спросом, особенно в Китае; торговля пушниной (или «мягкой рухлядью», как тогда называли) приносила баснословные барыши, и потому именно они, эти милые животные, и привели купцов да промышленников через огромный евроазиатский материк к Великому Тихому Океану.

И там, на дальневосточных берегах, повстречался им тот, кто заставил их забыть о сухопутном соболе и повёл ещё дальше — через океан, в Америку.

Enhydra lutris. Он же камчатский бобр. Он же морская выдра. Он же — его величество калан. Удивительное животное, напоминающее деловитого, строгого, но в глубине души доброго усача-бобра из советских мультфильмов.

Мех калана, обитающего в прибрежных водах тихоокеанского севера (Камчатка, Алеутские острова и Аляска), — необычайно густой, тёплый и красивый, «тёмный с серебристым отливом», — потом украсил сотни тысяч шуб по всему миру, обогатил не одно поколение пушных торговцев, стал причиной чуть ли полного истребления самого животного и — безо всякого преувеличения — создал Российско-Американскую Компанию.

То есть Русскую Америку.

Именно «бить морскаго бобра» отправились русские, как только узнали об открытиях Второй Камчатской экспедиции Беринга и Чирикова. Да и как можно было устоять, когда слух прошёл, что каланов этих на островах — видимо-невидимо, что зверь там непуганый, сам в руки плывёт, а мех у него отборный, высший сорт. Пушное Эльдорадо!

Единственная загвоздка — аборигены. Алеуты, эскимосы, колоши и другие. Но с «туземцами» у промышленников всегда был разговор короткий.

И началось.

Огнём и топором, свинцом и водкой русские покорители Америки «укрощали» беззащитные северные народы — чтобы использовать как рабов. И заставляли их тоннами забивать каланов, моржей, котиков, лисиц, евражек и прочих местных жителей. Добыча исчислялась сотнями тысяч шкурок, прибыль — десятками миллионов рублей. Человеческие жертвы тогда не считал никто.

С 1743 года в жесточайшей (и подлейшей) конкурентной войне с себе подобными русские зверобойные артели, то объединяясь, то размежёвываясь, упорно продвигались на восток: сначала ближние Алеутские острова, потом дальние, а потом и те, что вплотную примыкают к Большой Земле — континентальной Северной Америке.

В 1784-м на острове Кадьяк строится первая русская колония на Аляске: Гавань Трёх Святителей. Не временная промысловая база или зимовка, а самая настоящая фактория.

И основал её человек, сделавший всё возможное и невозможное для создания Российско-Американской Компании, но в результате так и не доживший до этого, — великий и ужасный Григорий Иванович Шелихов (1747—1795).

Шелихов и Ко

Уроженец уездного курского городка Рыльска, этот купеческий сын и предприимчивый приказчик очень скоро после своего приезда в Охотск стал крупнейшим воротилой пушного бизнеса сначала на Дальнем Востоке, а потом и во всей Русской Америке. Умный, хитрый и беспощадный, Шелихов был удачлив, стратегически расчётлив в делах и хладнокровно жесток с конкурентами и местными жителями.

Чего стоит только один факт, подтверждающий последний пункт: при основании поселения на Кадьяке русские «конкистадоры», открыв по приказу Григория Ивановича огонь из пяти пушек, в результате истребили более тысячи эскимосов-сугпиак (включая стариков, женщин и детей); и ещё несколько сот взяли в рабство. Эта кровавая баня — впрочем, одна из многих подобных, — вошла в историю как «Аваукская резня».

За десять лет Шелихов создал то, что позже — уже после его скоропостижной смерти — станет Российско-Американской Компанией: могущественную торгово-промышленную империю, богатеющую день ото дня. И активно лоббирующую свои интересы на самом высоком уровне.