Роман «Арбат»

(сцены из жизни художников)

Часть I. Соприкосновение

Рецензии :

Роман «Арбат» посвящен интереснейшему и фактически не описанному в нашей литературе явлению духовной жизни России конца 80-х — начала 90-х годов XX века.

Повседневная жизнь артели арбатских художников, живущих в старинном здании на Староконюшенном переулке, неповторимая атмосфера их творческих будней и дружеских вечеринок, путешествия с диггерами по подземельям Москвы, поездки на пленэр и т. д. — всё это представлено в романе с истинным знанием среды и подчинено увлекательно построенному сюжету.

Второй, философско-религиозный план романа — история молодого художника по прозвищу Голубые Мечи, призванного противостоять силам зла и запечатлеть облик Махди (двенадцатого имама), который должен стать предтечей второго прихода Иисуса. То, как подается автором этот тонкий эзотерический материал — не только свидетельствует о знании восточной философии, в частности, ислама и зороастризма, но и дает возможность читателю взглянуть на события сегодняшней истории через призму многовековой мудрости, накопленной человечеством в области философии и религии.

Роман А. Санрегрэ «Арбат», на мой взгляд, является самоценным литературным произведением, художественная концепция которого привлечет всех, кто любит искусство и стремится к духовному совершенствованию.

Хайченко Е. Г.

Профессор кафедры зарубежного театра

РАТИ (ГИТИСа)

Проректор института современного искусства

Ведущий научный сотрудник

Государственного института искусствознания

Вы не задумывались, почему в современном мире наблюдается такой всплеск интереса к магии, астрологии и эзотерике? Наиболее популярные журналы и газеты буквально пестрят объявлениями об услугах доморощенных колдунов и магов. Особенно печально, что эта деятельность наносит ущерб здоровью и психике непросвещенных людей и часто — удаляет их от Бога. Вместе с тем если есть предложение таких услуг — значит есть и гигантский спрос: современный человек изменился и требует сакральных знаний, которые были переданы пророками человечеству, но так и не дошли до людей, будучи монополизированы клерикалами и тайными обществами.

Роман А. Санрегрэ «Арбат» — в этом отношении знаковое произведение современной российской духовной литературы, в котором автор на основе анализа наследия Заратустры (к сожалению, до нас дошли лишь фрагментарные сведения о его белой магии) дает оригинальную интерпретацию духовной и энергетической организации нынешней человеческой популяции, населяющей планету Земля. В книге помимо занятной интриги и прекрасного литературного языка на протяжении всего повествования щедрой рукой разбросаны философские идеи (также почерпнутые в зороастризме), которые интересны для каждого мыслящего человека: как и когда зарождается душа в человеке, на чем основаны «сверхъестественные» способности людей, что такое творчество с точки зрения биоэнергетики и энергоинформационного обмена.

Загрядский В. А.

Президент Ассоциации специалистов традиционной народной медицины и целителей (ОПМАСТНМиЦ), академик Российской Академии космонавтики, РАЕН, д.м.н., профессор.

Удар приняв, мой друг, не торопись

щеку другую подставлять…

Тем более — других учить,

к безропотности призывать…

Коль пред тобою зло — и в том уверен ты,

ответь: зло наказать способен ты?

А. Санрегрэ Сонет 4

Глава 1

Появление Голубых Мечей на Арбате. Знакомство с Николаем Викторовичем и Альтманом.

Был солнечный мартовский день. Яркое солнце и вешняя талая вода заполонили арбатские переулки. Неугомонное чириканье воробьев и воркование голубей где-то вверху, под крышами домов, дополнялись шумом просыпающегося большого города. Торговцы расставляли свой товар на раскладных столиках, посматривая на часы в ожидании первых посетителей.

Голубые Мечи вышел по Староконюшенному переулку прямо в центр Арбата и остановился, чтобы перевести дух, сняв с плеча тяжелый холщовый мешок с картинами. Перед ним стоял желтый одноэтажный домик — магазин «Цветы». Молодой художник облюбовал это место, чтобы выставить свои картины на широком мраморном подоконнике, защищенном сверху от непогоды закругленными маркизами. Оглядевшись по сторонам, он бережно распаковал свои детища, постелил на мрамор грубую холстину и принялся расставлять картины в соответствии с внутренним, понятным только самому художнику, эстетическим порядком. Важна была каждая деталь: как падает свет, каким должен быть наклон полотна, с какой точки зритель приближается к картине и т. д.

Через несколько минут «развеска» была завершена, и удовлетворенный хозяин, поставив шезлонг и усевшись в нем так, чтобы бледное лицо хоть немного могло позагорать под лучами весеннего солнца, сладко затянулся сигаретой. Нервная дрожь первого в его жизни вернисажа под открытым небом постепенно стала отступать. Однако в глубине души все еще оставался холодок: как встретят его живопись люди, не прогонит ли кто-нибудь с этого места, да и вообще — неужели на самом деле можно вот так просто прийти и в самом центре Москвы продавать свои картины? И хотя на эту арбатскую панель его привела нужда — в тот момент он, как это ни парадоксально, о деньгах не думал, как собственно и тогда, когда писал эти картины, и даже внутренне краснел от одной только мысли, что придётся называть какие-то цены и торговаться. Продавать он не умел, ему просто позарез нужны были хоть какие-то деньги, чтобы выжить и написать новые сюжеты, которыми переполнялась душа.

Это было 4 марта 1988 года, когда над Россией с ее необъятными просторами, и в особенности над центром Москвы на Арбате, ощутимо почувствовались первые дуновения ветра перемен. Что принесут они людям огромной страны? Как изменят их жизни и их самих? Как распорядится каждый из них предоставленной свободой? Что ждёт их там — впереди? А пока первые порывы этого ветра трепали на солнце русые волосы художника, заснувшего в своем старом шезлонге. Андрей Сафонов (именно таково имя нашего героя, прозвище Голубые Мечи ему дадут несколько позже новые друзья, с которыми его познакомит Арбат) беззаботно спал в кресле, сраженный усталостью последних бессонных ночей и нервным напряжением, вызванным отчаянным шагом в его жизни — выходом на вернисаж под открытым небом со своими картинами. А тем временем над Арбатом стайками пролетали ожившие от морозной спячки московские голуби, а еще выше — в голубой лазури неба над колокольнями и башенными кранами — проплывали огромные белые облака…

В фиолетовом мареве закатного неба над пустынным плоскогорьем обозначились первые звезды. Вдали всё более ярким пятном пульсировало золото купола мечети аль-Акса на фоне погружавшихся в вечернюю бирюзу оранжевых строений. Восходящие потоки воздуха от нагретой в течение знойного дня земли делали очертания пейзажа дрожащими, и они постепенно исчезали в быстро сгущавшихся сумерках. Безветрие и мертвая тишина лишь изредка нарушались пролетом одинокой вечерней птицы или блеянием овец в долине.

Татьяна отложила заскорузлые кисти и палитру в сторону, смахнула пряди волос со лба и, прищурившись, долго всматривалась в пейзаж. Она делала по холсту, наверное, уже двадцатую прокладку — на сей раз к написанному больше нечего было добавить, наконец-то переход от одного цветового пятна к другому удерживал внимание зрителя. Самые искушенные искусствоведы никогда не поверили бы, что автор этого полотна никогда не был в Иерусалиме, а видит его постоянно практически воочию в своих ночных видениях.

Забытьё Голубых Мечей было прервано нараставшим шумом оживлявшегося Арбата. К своему удивлению, он обнаружил, что вокруг его холстов стояла уже достаточно внушительная толпа зрителей, время от времени бросавших недоверчивые и оценивающие взгляды в его сторону, как бы сопоставляя картины и облик странного субъекта, спавшего в замызганном кресле. Первыми к художнику стали подходить женщины бальзаковского возраста, желая узнать, является ли он автором и что хотел отобразить в своих работах.

— Скажите, пожалуйста, — поинтересовалась женщина с голубыми глазами приблизившись к шезлонгу и указывая на картину с изображением короля Артура, — этот меч… почему он воткнут в камень?

— А кто этот рыцарь? — спрашивала другая.

— А почему здесь разбивается кувшин? — указывал зонтом пожилой мужчина на картину по сюжету Благовещения, на которой за спиной архангела Гавриила автор, действительно, изобразил разбивавшийся кувшин как символ драматической развязки непорочного зачатия.

Набравшись терпения и понимая, что здесь, на улице, не в пример выставочным залам и галереям, по всей видимости, нужно «опуститься» до зрителя и немного разжевать эстетику своих художественных «блюд», Андрей поначалу принялся давать некоторые пояснения, однако уже через час понял, что надолго его не хватит. Мало того, он стал чувствовать какое-то самоопустошение в результате этих вербальных контактов. «По сути, — думал он, — мало того, что вышел на панель, ещё вынужден каждому поперечному рассказывать о самом сокровенном, что вынашивал в ходе написания картины».

Постепенно наплыв посетителей стал нарастать. Состоятельные пары, не спеша прогуливавшиеся по весеннему Арбату, чередовались семейными группами, короткими перебежками передвигавшимися от ларька к ларьку, а также стаями молодёжи, шумно рассекавшими арбатскую толпу в разных направлениях. Притулившись на парапетах и ступенях бутиков, бродячие музыканты заполнили воздух звуками разнообразных инструментов и пением уже нетрезвых голосов. Музыка и песни были слышны повсюду, и от этого возникало ощущение праздника. Вдали — около ресторана «Прага» — загрохотал весёлый джаз-банд. Прямо напротив магазина «Цветы», прижавшись к фонарному столбу, девочка лет десяти играла на флейте классические пьесы, время от времени робко перелистывая ноты на деревянном ящике.

Взгляд Голубых Мечей выхватил из скопления людей, находившихся около его холстов, фигуру высокого худого мужчины с репортерской сумкой на плече. Он подходил ранее, а теперь задержался уже на добрых полчаса, рассматривая картины с разных точек: то присев на корточки около них, то отойдя на некоторое расстояние, когда толпа рассеивалась. Подойдя наконец к Андрею, он энергично пожал ему руку и представился:

— Николай Викторович, журнал «Чудеса и приключения». Разрешите сфотографировать ваши картины?

— Пожалуйста, — выдавил из себя Голубые Мечи неожиданно охрипшим голосом. С удовлетворением он отметил профессионализм, с которым журналист достал свой аппарат и быстро, оттирая зевак, принялся фотографировать картины.

— Вы знаете, я не из праздного любопытства, — как бы извиняясь, начал Николай Викторович, — я хотел бы написать статью о вашем творчестве. Кстати, я бы не рекомендовал разрешать незнакомым людям снимать ваши картины. Они — ст`оящие. На Арбате подобных я не видел.

— Это потому, что профессиональные художники сюда не приходят, — скромно начал заступаться за всю художественную братию Андрей, — я вот первый раз сегодня вышел.

Они разговорились. Николай Викторович делал пометки в маленьком блокноте, деликатно вытягивая из художника понемногу необходимый материал для статьи. Как выяснилось, он в детстве тоже бредил рыцарской тематикой, зачитываясь произведениями Вальтера Скотта, Стивенсона, древними скандинавскими сагами о боге Одине, легендами о рыцарях Круглого Стола, описаниями походов крестоносцев в Палестину… Он был интересным собеседником, хорошо владел знаниями символики раннего христианства, на которой развилось искусство средневекового Возрождения. Как и Голубые Мечи, он предпочитал духовную мощь и внутреннюю силу раннего Северного Возрождения напыщенному и пёстрому позднему итальянскому «чинквеченте». Он рассказал о своей поездке в Германию, и, в частности о посещении знаменитого Эйзенхеймского алтаря в Грюневальде. Революционная по тем временам роспись этого собора была прямым протестом против погрязшего в роскоши Юлия II, изображая «мир, который сошел с ума…». Это был диалог двух людей, с полуслова понимавших друг друга и в художественном плане — единомышленников.

Невольно Голубые Мечи боковым зрением отметил молчаливое участие в их разговоре третьего лица. Это был со вкусом одетый пожилой мужчина с седой шевелюрой и такими же серебристо-снежными усами, который, судя по всему, давно уже слушал их беседу. Не по-московски загорелое лицо и одежда выдавали в нем человека, недавно приехавшего из-за рубежа. Однако заговорил он практически без акцента:

— Извините, что вмешиваюсь в вашу интересную беседу, можно вас на минуту, — и жестом попросил Андрея подойти поближе к картинам. Николай Викторович тактично отошёл в сторону и закурил.

— У вас есть каталог или фотографии ваших остальных работ?

У Голубых Мечей не было каталога, лишь альбом с фотографиями отдельных картин. После беглого просмотра портфолио мужчина кивнул в сторону стоявших под навесом картин:

— А эти работы сколько стоят?

— По тысяче каждая, — набрав воздух в лёгкие, разом выпалил художник, отводя взгляд в сторону. Несомненно, разговор с Николаем Викторовичем прибавил уверенности и даже некоторой наглости. Ему теперь было всё равно, что ответит покупатель.

— Ого, а мне говорили, что на Арбате невысокие цены, — искренне удивился Седой и откинулся назад, широко расставив ноги и глубоко запустив руки в карманы бежевого кашемирового пальто. По-хозяйски осмотрев все картины еще раз, он решительно прочеканил:

— Молодой человек, я неплохо разбираюсь в живописи. У меня большая коллекция и здесь, в Москве, и за рубежом. Я точно скажу, сколько на сегодняшний день вы можете получить за эти картины. Предлагаю прямо сейчас наличными три тысячи за все пять холстов, только необходимо снять рамы: они никуда не годятся.

Прикинув в уме, во что обошлись рамы, которые делал столяр из мастерских Большого Театра, Голубые Мечи, ничтоже сумняшеся, согласился, но как затравленный зверь посмотрел в сторону Николая Викторовича, опасаясь, что тот услышит, как легко художник согласился на столь низкую цену. К счастью, тот стоял достаточно далеко и оживлённо беседовал с полной дамой, которую на тонком поводке вывел прогуляться по Арбату черный карликовый пудель.

Обрадованный седовласый покупатель вытащил из внутреннего кармана бумажный конверт с деньгами и, повернувшись к стене, быстро отсчитал нужную сумму. Предусмотрительно вложив конверт с деньгами в свежий номер «Московского комсомольца», он протянул его художнику:

— Здесь вся сумма Чтобы не привлекать внимание милиции, поместите все холсты без рам в свой мешок, и не сочтите за труд — поднесите вон к той машине Алексею, моему водителю, — он указал в сторону запаркованной на углу Староконюшенного переулка темной иномарки, — А я с женой вернусь через десять минут.

С этими словами он крепко пожал руку художнику и пошел по направлению к «Праге».

Еле справляясь с дрожью во всем теле, Голубые Мечи быстро положил газетный свёрток в спортивную сумку. Он достал отвертку, плоскогубцы и принялся методично отделять рамы от подрамников, стараясь не повредить холсты. Через десять минут всё было готово. Оглянувшись по сторонам, художник с сожалением отметил, что Николая Викторовича уже не было.

Аккуратно погрузив все картины в багажник старенького «Ягуара», седоволосый записал координаты художника и дал ему свою визитную карточку, на которой были лишь несколько телефонов и имя владельца, выведенное тиснёными вензелями: «Альтман Александр Лазаревич». Единственная просьба автора — дать возможность в дальнейшем сфотографировать картины для каталога — была встречена Альтманом с энтузиазмом. Он пообещал, что предоставит их в любое время не только для фотосъемки, но и для солидных выставок по первой просьбе автора.

— Вы мне понравились… от вас исходит хорошая энергия, — сказал Альтман на прощание, усаживаясь на заднее сидение автомашины, где его ожидала миниатюрная брюнетка. По своему облику и возрасту она больше походила на дочь, нежели жену седоволосого коллекционера.

Связав рамы проданных картин веревками и водрузив их на плечо, Голубые Мечи подхватил сумку с шезлонгом и направился к метро…

Только вечером, добравшись до мастерской на окраине города и устало упав на жесткую тахту, он раскрыл сумку и вытащил заветный газетный сверток. Ему не терпелось открыть конверт и пересчитать деньги еще на Арбате. Однако многолюдность толпы, среди которой могли быть «люди в штатском», а также солидность покупателя подсказывали ему, что не стоит волноваться по поводу содержимого конверта. Он быстро раскрыл его — и ахнул… Это были не рубли, а доллары — три тысячи долларов! Новенькие, пахнущие краской купюры весомой колодой лежали в его ладони.

Новые творческие горизонты рисовались ему, когда он, расстелив постель, залез под одеяло и уставился в закопчённый потолок, разглядывая на нём еле различимые трещины и пятна. Постепенно замысловатые узоры на потолке стали сплетаться в причудливые очертания пейзажей и таинственных фигур, сменявших друг друга. Усталые веки сомкнулись, а фантастические картины продолжали чередоваться в его сознании, наслаиваясь на цветовые ощущения истекшего дня, перемежаясь со звуками и запахами весеннего Арбата. Он глубоко и радостно вздохнул… и заснул крепким сном.

Глава 2

Встреча с Вождём, Царевичем, Горбачевым, Цыганом

На следующее утро Андрей несся на Арбат на крыльях любви. Любви к жизни, свободе и искусству. Он был готов обнять и расцеловать всех людей, стоявших на платформе метро, по-братски плотно зажавших его в вагоне, толкавших на эскалаторе и на выходе станции «Арбатская».

Сам Арбат, как и все праздные люди, только просыпался после бессонной ночи, лениво потягиваясь и приводя себя в порядок. Дворники в оранжевых безрукавках суетливо работали мётлами, «сбивая с ритма весь квартал». Уборочные машины подметали асфальт от остатков льда и снега. Стояла на редкость дружная весна. На солнечной стороне улицы в нескольких окнах женщины протирали стёкла и рамы.

Расставив на подоконнике цветочного магазина свои новые картины, Голубые Мечи взял в ближайшем ларьке кофе, бутерброды и, поглядывая издали на свой маленький «вернисаж», принялся завтракать.

Из соседнего переулка, тяжело груженный двумя мешками с картинами, появился огромный черноволосый мужчина в сопровождении двух человек, которые также несли большие холсты. Они двигались в направлении цветочного магазина и остановились чуть левее экспозиции Голубых Мечей — около обшарпанной красной кирпичной стены. Ловкими привычными движениями его спутники вытащили из ниш между кирпичами длинные ржавые гвозди, старенький молоток и стали развешивать картины. По всему было видно, что они уже не первый день на Арбате.

Тем временем черноволосый подошел к картинам Голубых Мечей и принялся их рассматривать.

— Твои? — спросил он у вернувшегося к своему шезлонгу Андрея. Тот кивнул ему молча, вынул пачку «Марлборо» и машинально протянул коллеге.

— Спасибо! — ловким движением достав сигарету из пачки и зажигая спичку, черноволосый наклонился к Голубым Мечам, закрыв большими ладонями огонь от ветра. Круглое скуластое лицо и узкие глаза выдавали в нем выходца из Якутии или Бурятии. Чёрные как смоль волосы разметались по плечам. Тёмная широкополая шляпа явно была арбатским трофеем, скорее всего заполученным от чужеземных туристов. Иностранцы всё чаще заходили на Арбат, превращавшийся в одну из достопримечательностей столицы. Серое потёртое пальто было этому колоритному гиганту явно мало и практически не сходилось на груди. Впрочем, пуговиц на нём всё равно не было. Ярко-белый свитер с высоким отворотом добавлял экзотичности облику хозяина, дополнительно защищая его от мартовских заморозков и ветра. Он удачно контрастировал с чёрной шевелюрой, освежая лицо художника, уставшее от бессонных ночей в прокуренной мастерской. Тёмно-синие вельветовые штаны и стоптанные ботинки, заляпанные разноцветными каплями масляной краски, завершали одеяние арбатского исполина.

— Вождь, — представился черноволосый, улыбнувшись всем лицом и, чувствуя замешательство Андрея, добавил: — Или просто Сергей Васильев.

— Вождем его прозвали потому, что он похож на того индейца, который у Милоша Формана в конце фильма «Полет над гнездом кукушки» унитаз выворачивает, — пояснил подошедший худой парень в шинели — А я Валера.

— Не Валера он, а Царевич, его тут все так зовут, правда, не знаю почему, наверное, на мультик похож, — шумно выразил свое несогласие Вождь и начал, как в замедленном кино, изображать апперкот. Царевич был худым, коротко стриженым парнем лет двадцати. Под расстёгнутой шинелью на нём был длинный, почти до колен чёрный свитер, вытертый и вытянутый местами, отчего скорее напоминал кольчугу из шерстяных узелков. Чёрные джинсы и стоптанные кирзовые сапоги на несколько размеров больше усиливали ощущение пренебрежения этого человека к одежде. В чертах его лица: гордом взлёте бровей, прямом, чуть с горбинкой, носе и презрительном изгибе губ — чувствовались сила воли и даже аристократизм, которые только усиливались ветхостью и убогостью одежды, в которую Царевич был облачён.

Он быстро подхватил игру Вождя и так же медленно, как в балете, кошачьим движением нанёс приятелю прямо в живот удар ребром стопы — йоко-гери. Девственная белизна свитера была нарушена грязным сапогом Царевича, и, начав всерьёз меряться силами, оба повалились на кучу грязного талого снега.

Третий участник их компании, который представился как Горбачёв (в то время, на заре горбачёвской эры, это действительно показалось Андрею остроумным, однако, как потом выяснилось, это была его настоящая фамилия), некоторое время осуждающе смотрел на них:

— Эээх, балбесы!

Затем, недолго думая, он слепил снежный комок и метров с десяти точно попал в копчик нагнувшемуся за своей шляпой Вождю.

Вождь, Царевич и Горбачёв — герои Стены, где они развешивали свои картины — стали первыми друзьями Голубых Мечей» на Арбате.

Холсты Вождя были масштабными, как и он сам: метр на два, а то и два на три метра. Живопись была мощная — крупный мазок, большие цветовые пятна. Чувствовалась Суриковка, из которой, правда, как потом рассказали друзья, его отчислили с третьего курса за прогулы, пьянки и дебоши в общежитии. Сам Васильев был родом из Якутии (тут интуиция Андрея не подвела). Писал он гигантскую сирень, парадные, во весь рост, портреты, мазистые натюрморты, чувственные этюды обнажённой натуры. Во всём чувствовалась неуёмность и широта его натуры.

У Царевича, напротив, в основном превалировали мрачные пейзажи, в которых на первом плане, как правило, были изображены развалины средневековых готических сооружений, металлические кровати, между которыми бродили люди-призраки в коричневых капюшонах, держа в руках свечи. А на фоне — обязательно серое стальное море, придавленное грозовым небом, и только на горизонте — просвет или иногда одинокий белый парус…

Писал он на старых деревянных спинках от кроватей, панелях тумбочек и шкафов, потому что денег на холст или картон не было. К тому же полированные боковые части этих элементов мебели создавали естественное обрамление его необычных картин. Он отправлялся на свалки, а также выискивал выброшенные обломки мебели в арбатских двориках. Как правило, это была старая, высушенная годами мебель, нуждавшаяся в дополнительной обработке. Он грунтовал её поверхность или, когда не хватало времени, писал прямо по старой полировке.

Горбачёв по натуре был прагматик и до этого работал кем придется: грузчиком, посыльным, занимался частным извозом. И только с «приходом демократии», когда свои произведения было разрешено продавать сначала в Битцевском парке, а затем в Измайлово и на Арбате, он решил «попробовать» себя в живописи. Сначала он рисовал разноцветные кубики величиной в один-два квадратных сантиметра, по нескольку сотен на каждой картонке. Затем начал писать натюрморты и бытовые сценки, беря уроки у Вождя и работая с ним в его мастерской. Он обожал Васильева и повсюду следовал за ним, держась при этом с достоинством и достаточно независимо. Обладая недюжинным здоровьем и будучи в состоянии выпить ведро водки, он зачастую после очередной попойки взваливал быстро хмелевшего Вождя на плечи и тащил его в мастерскую — благо, это всё происходило недалеко — на самом Арбате.

Этот день Голубые Мечи запомнил на всю жизнь: герои Стены дополняли не только друг друга, но и его самого. Будучи достаточно замкнутым, он был рад новому знакомству. Эти художники несли в себе такой заряд энергии и безудержного веселья, когда собирались вместе, что хотелось без оглядки слиться с ними, забыть о мелких рутинных проблемах. Дух Арбата жил в них, и Андрей начинал ощущать, как этот непередаваемый дух Арбата вселялся в него… и это — навсегда.

Подход каждого потенциального покупателя к холстам у Стены завершался тем, что зритель невольно проникался атмосферой их общения, втягивался в неё и уходил, если не купив картину, то «заражённый» творческой средой, арбатской свободой общения непосредственно с авторами выставленных картин. Это в дальнейшем, как правило, приводило его к Стене вновь и вновь. Те из посетителей, которые покупали картины художников, затем приезжали неоднократно, приобретая новые холсты или приводя знакомых, благо диапазон живописи, каждый день выставлявшейся у Стены, был достаточно широк.

Голубые Мечи быстро сдружился с этой троицей. После полудня мартовское солнце стало по-настоящему припекать, и все вместе они принялись дружно «разминаться» пивом под весёлые прибаутки и разделывание воблы на газете прямо на мостовой. Время от времени к ребятам «со Стены» подходили художники, выставлявшие свои картины на других отрезках Арбата, портретисты, работавшие у театра имени Вахтангова и «Праги». Начинало темнеть. Мартовский холод быстро спускался в переулки Арбата. Друзья стали бросать жребий, кому идти за водкой. Необходимо отметить, что в тот период ещё чувствовались отголоски кампании по борьбе с пьянством и алкоголизмом — достать водку, особенно после семи вечера, было делом нелёгким.

Чувствуя необходимость «прописаться» в новом коллективе, Голубые Мечи выступил с «конструктивным предложением», которое было принято товарищами с пониманием. Горбачёв и Царевич, запихнув за пазуху деньги, выданные Андреем для осуществления ответственного задания, оглянулись по сторонам, как народовольцы-химики, и скрылись в сумерках в направлении Смоленского гастронома.

В течение продолжительного времени, пока они отсутствовали, Вождь успел продать иностранцам две маленькие картины Царевича. После долгого шушуканья с другим покупателем снял со стены свой огромный натюрморт с букетом роз и принялся откреплять холст с подрамника.

Позади послышалось шумное приближение целой компании. Это были Царевич с Горбачёвым в окружении двух девушек и крепкого парня с гитарой. Одна из девушек была тёмнокожей, но говорила без малейшего акцента.

— Анжелка! — завопил на весь Арбат Вождь, сгребая афро-россиянку в охапку.

Он поднял ее, как пушинку, и закружил, распугивая прохожих. Круглая, как шар, прическа тёмнокожей девушки, действительно, делала ее похожей на Анжелу Дэвис. Она махала в воздухе ногами, визжа и умоляя якута вернуть её на землю. Парень с гитарой подошел к «Голубым мечам» и протянул руку:

— Сергей, а это — Алёна-портретист.

Худенькая Алёна с этюдником через плечо и початой бутылкой пива в руке сделала легкий реверанс и улыбнулась.

— Ну, это дело надо обмыть, — Вождь мягко приземлил Анжелу, удерживая стройную тёмнокожую девушку левой рукой. Одновременно он запустил правую пятерню в большой пакет, который цепко держал двумя руками Горбачёв.

— Сегодня гуляют все! — громко декларировал он, извлекая литровую бутылку «Столичной» и озираясь по сторонам в ответ на беспокойные взгляды прохожих, напуганных его громоподобным голосом.

— А где мои малявочки? — робко поинтересовался Царевич судьбой двух своих картин.

— Их милиция конфисковала и искала автора, — тупо пошутил Вождь, вынув из кармана брюк «дубликатом бесценного груза» две помятые пятидесятидолларовые бумажки.

— Цыган, помогай! — обратился Горбачёв к Сергею с гитарой.

Сам он вместе с Царевичем принялся снимать оставшиеся картины со стены, передав пакеты со снедью Анжеле и Алёне. Вскоре, оказав помощь и Андрею в упаковке его картин в мешок, вся компания отправилась в мастерскую к Вождю.

Глава 3

Квартира «Синяка». Встреча с Ольгой. История про «Трёх медведей».

Логово якута оказалось совсем рядом — на шестом этаже здания, стоявшего прямо на углу Староконюшенного переулка и Арбата. Крыша этого дома, увенчанная высоким куполом, напоминавшим планетарий, была видна из любого конца улицы и являлась хорошим ориентиром. Войдя в подъезд, пропитанный сыростью, запахом человеческой и кошачьей мочи, шумная толпа стала грузиться в видавший виды лифт, жалобно скрежетавший всеми своими частями от натиска молодёжи. Набив лифт до отказа картинами и усадив туда девчонок, ребята бодро пошагали через две ступеньки на шестой этаж.

Дверь на три звонка отворило существо женского пола неопределённого возраста по прозвищу «Синяк». Эту кличку художники дали ей за то, что, не просыхая от алкоголя ни на минуту, эта женщина при дневном свете имела иссиня-фиолетовую физиономию. Иногда её лицо, помимо перманентно синего цвета, мейкировалось легкими разноцветными фингалами (попеременно то слева, то справа), поставленными собутыльниками-«визажистами». Но в целом это была достаточно беззлобная, но стойкая женщина. «Вольно и невольно», в результате многочисленных разводов с предыдущими мужьями, скандалов и мордобоя с соседями, она осталась единственным старожилом в огромной шестикомнатной коммуналке общим метражом около ста сорока метров и теперь сдавала её художникам под мастерские.

Шумная толпа побросала картины в гигантской прихожей, напоминавшей скорее камеру хранения арбатских шедевров, чем жилое помещение. Несмотря на огромное количество холстов и всякого хлама, сваленных около окон, размеры этой комнаты и длинного коридора, уходившего направо, практически позволяли кататься по ним на мотоцикле. Этим, по всей видимости, и занимался четырнадцатилетний сын Синяка — Антоша, который к моменту прихода художников практически полностью разобрал своего «стального коня» со сверстниками, разбросав его закопчённые конечности по всей прихожей.

Старинные потолки, четыре с половиной метра, с торчавшей из разломов обвалившейся извёстки деревянной обрешёткой и остатками массивной лепнины, а также трапециевидный эркер с высокими окнами и мраморными подоконниками делали эту комнату торжественной и зловещей одновременно. Некоторые окна были разбиты и заделаны на скорую руку фанерой, из-под которой на подоконники высыпались струйки снега. Грязные подтёки воды с чердака застыли сталактитами грязных сосулек под потолком. Однако сквозь уцелевшие стёкла окон открывался замечательный вид на угол залитого золотистым светом ночных фонарей Арбата и Староконюшенного переулка, а выше — через аптеку напротив — на светившиеся вдали колокольню Ивана Великого и рубиновые звёзды Кремля.

Весёлая компания устремилась по длинному коридору в следующую за прихожей комнату, в которой обитала Синяк. Это было квадратное, метров тридцать, помещение с большим столом посредине, над которым, похоже еще со сталинских времен, висел огромный оранжевый абажур с бахромой. От его света всё помещение наполнялось каким-то несказанным уютом и теплом, которые помнят русские люди, заставшие тот период. При малейшем колебании розовые блики лампы гуляли по комнате. Удерживая интерьер в полумраке, абажур позволял свечению лампы падать лишь строго вниз, заливая ярким светом всё, что располагалось на столе. Далее же, ближе к углам комнаты, освещение становилось мягче, выхватывая из темноты очертания мебели и стоявшие у окна огромные деревья-фикусы в кадках.

Такой абажур весьма располагал к неспешному и приятному общению: лица сидевших вокруг стола попадали в тень и свет не так сильно бил по уставшим за день глазам. Вместе с тем из любой точки комнаты хорошо было видно, что происходит за столом: например, сколько водки осталось в бутылке или поровну ли налита она в стаканы…

Тем временем компания по-деловому разбилась на две группы. Прекрасный пол, прихватив с собой Горбачёва, удалился на кухню нарезать колбаску, хлеб и открывать консервы. К ним присоединились две «поклонницы» Вождя — Ляля и Оля, спавшие до этого в обнимку на его тахте в соседней комнате, являвшейся мастерской якута.

Ляля, как объяснили потом ребята, была за последний месяц самой близкой подругой Вождя, выполнявшей по совместительству роль натурщицы и материализованной музы художника. Он постоянно писал её обнаженной, закрываясь в мастерской иногда целыми днями. Это была девушка невысокого роста лет девятнадцати с карими глазами и длинными светлыми волосами. Увидев её, любой мужчина, тем более художник, понял бы Васильева: её полную грудь не мог скрыть даже пушистый чёрный кардиган и широкая коричневая блуза, надетая поверх потёртых джинсов.

Ольга, являвшаяся её школьной подругой, работала на телевидении. Как поведал Андрею Царевич, после любовной ссоры со своим сослуживцем по работе она взяла отпуск и перебралась на время к Ляльке, чтобы залечить раны «душевной драмы». Живописный беспорядок коротко постриженных светло-русых волос гармонировал с её стройной спортивной фигурой. Голубые глаза, прямой тонкий нос и удлиненное лицо создавали образ хрупкого интеллектуального существа, случайно оказавшегося в этом арбатском бомжатнике.

На ходу застёгивая джинсы и извиняясь за свой внешний вид, Ольга последовала вслед за Лялей на кухню, чтобы помочь накрыть на стол.

Тем временем мужчины, руководимые Синяком, сконцентрировались вокруг стола под абажуром, расчищая на поверхности замызганной клеёнки пространство для импровизированного ужина. В ярком свете оранжевого абажура, подобно шахматным фигурам, сначала появились «ферзи» — запотевшие с холода бутылки водки. Вслед за ними были расставлены фигуры «полегче» — пузатые бутыли портвейна и целая батарея пива… Затем ровными рядами выстроились несколько свежесполоснутых лафитничков и мутных гранёных стаканов.

Через некоторое время этот чисто мужской натюрморт был украшен двумя банками венгерских огурчиков и лечо, которые Царевич открыл локтем. Накромсанная крупными кусками докторская колбаса из знаменитой когда-то арбатской «Диеты» и початая банка с горчицей переполнили терпение Вождя, который решительным движением взял первую бутылку водки и зубами сорвал «бескозырку» на «Столичной». Разлив был быстрым и безукоризненно точным: никто не был забыт, и дозы были выверены как в аптеке.

Цыган, развалившись по-хозяйски в кресле на расстоянии вытянутой руки от рюмок, настраивал гитару, небрежно поддерживая уголками губ сигарету, пепел которой догорел уже до половины. Смуглое лицо с прямым и длинным носом, а также шевелюра густых вьющихся чёрных волос, действительно, делали Сергея похожим на цыгана. Однако, как потом узнал Голубые Мечи, он на самом деле не относился к «малому египту» (т.е. цыганам), хотя прекрасно играл на гитаре и великолепно пел. Эту кличку ему дали ребята на Арбате по его фамилии. Ничего не поделаешь — Nomen est Omen! По всей видимости, когда-то люди неслучайно дали такую фамилию его предкам… Несмотря на атлетическое сложение, у него были длинные и тонкие пальцы, которые выдавали в нём человека искусства — музыканта и художника.

Кутаясь в шаль и улыбаясь широкой, не сходившей с сизого лица улыбкой, Валя Синяк одобрительно следила за чёткими действиями ребят и уже пускала пузыри в предвкушении хорошей поддачи.

Радостное известие, принесенное Горбачёвым с кухни о том, что селедочка с лучком уже практически готова, а картошка в мундире «на подходе», мужская братия встретила дружным вставанием и, шумно чокаясь «за удачу» и «за Синяка», махнула по первой, не дожидаясь девчонок.

Синяк со словами: «Дамам можно сидя!» выпила из своей персональной эмалированной кружки и смачно крякнула, подцепив гнутой вилкой кильку в томате из банки, которая стояла на столе ещё до прихода честной компании. Вождь, не успев прожевать солёный огурец, нанизал на вилку огромный, как мухомор, кусок докторской и презентовал его через весь стол Синяку. Брызгая слюной на Царевича и Горбачёва, он воскликнул:

— Валя, ну почему я в тебя такой влюблённый!

Глаза Вали Синяка засветились искорками вселенской любви после первого разлива. По-прежнему продолжая улыбаться, она молча подставила свою кружку для новой порции водки.

Далее последовал торжественный внос дымящейся картошки, селёдочки, яичницы и прочей незатейливой гастрономической импровизации. Художники с гиканьем встретили возвращение девчонок с кухни. Путь к сердцу мужчин был проложен на скорую руку, но умело — и все шумно выпили за это.

Голубые Мечи быстро хмелел не столько от водки и выпитого перед этим пива, сколько от дружеской обстановки за столом. Комната то и дело взрывалась от хохота: Горбачёв рассказывал историю о том, как он неожиданно для себя продал копию незабвенной картины Ивана Ивановича Шишкина «Утро в сосновом лесу» северным корейцам.

— … Я им толкую: животных, мол, не рисую. А они мне: а лес? Лес, говорю, пишу, но сейчас у меня ничего такого не осталось… а потом сам вспоминаю, что у Петровны в чулане уже год лежат эти «Медведи» — только место занимают, ядрён корень! Полтора метра на два. Я по ним еще летом прокладочку сделал и холст в двух местах подклеил…

— А дальше что? — нетерпеливо спросила сидевшая на колене у Вождя маленькая, но местами пухленькая Ляля, судя по всему далёкая от искусства. Однако чувствовалось, что Шишкин и особенно его «Три медведя» (как их называют в народе) были ей близки.

— Ну, тащу их к Петровне. Она пока чайку сообразила, я этих «Медведей» быстренько пиненом протёр от пыли, в мольберт зарядил и тряпочкой так аккуратненько прикрыл. В этот момент Горбачёв был удивительно похож на главный персонаж картины Перова «Охотники на привале»: широко раскинув руки и растопырив для пущей убедительности пальцы, он горящим взглядом охватывал всех собравшихся за столом. Его чуть горбатый нос, лукаво поднятые брови и две «дымящиеся» от пламенного взора глубокие глазные впадины говорили об азартном и увлечённом характере. Мощные надбровные дуги и точёные, как из кремня, скулы свидетельствовали о недюжинной воле и целеустремлённости. Длинные, местами слипшиеся, тёмно-русые волосы были откинуты назад, придавая его облику несколько демонический вид. Старенькие чёрные штаны, разорванные местами, были подпоясаны толстым темным шнуром, завязанным сбоку тугим узлом, отчего Горбачёв ещё больше походил на героя каких-то охотничьих сказок.

— А они что? — затаив дыхание, поинтересовалась Синяк, делая умное лицо.

— Они заахали, сказали, что это — как раз то, что они уже давно искали на Арбате. Спросили, я эту картину написал сам или нет. Ну, я честно сказал, что эту картину — написал самолично.

— А они купили? — не выдержал Цыган.

— Согласились купить за пятьсот баксов, только попросили ещё несколько медведей подрисовать…

— А ты?

— Я им так чётко высказал: «Это денег дополнительных будет стоить». Они мне: мол, Сколько?. А я, не будь дурак: «По пятьдесят долларов за штуку!»

— Ну а дальше, дальше что было? — вся компания уже начала давиться от хохота.

— Ну а дальше — мы с ними по рукам ударили, я им говорю: «Приходите завтра к полудню, работа будет готова». А сам — к Вождю: мол, так и так, давай акрилом, чтоб долго краске не сохнуть, рисуй, ебёнть, этих медведей.

Тут все взоры обратились к Вождю, и тот охотно продолжил повествование о северных корейцах и медведях:

— С первым медведем, конечно, пришлось повозиться, но потом, как этот, — пальцем указывая на Горбачёва, — мне сказал, что платить будут за каждого медведя, я разошелся и штук восемь их забабахал.

— Ну а корейцы что? — раскрыла рот Оля.

— Корейцы пришли вовремя, да как увидели столько медведей — им аж дурно стало. Перебор, говорят, давай убавляй! У меня даже в глазах потемнело. А самый старый, такой толстый кореец всё причмокивал: «Йой, йой, йой» — да и забрал за восемьсот пятьдесят…

— А почему за восемьсот пятьдесят, а не за девятьсот? — быстро в уме подсчитала Синяк.

— А потому, что он за двух маленьких согласился только по двадцать пять долларов заплатить, — захохотал Царевич, стоявший в дверном проёме со стаканом в руке и любовно поглаживавший купол своей короткостриженой головы.

Римский профиль и чуть поднятые вверх уголки глаз делали его лицо одновременно и античным, и авангардно-стильным для того времени, когда короткие причёски ещё только входили в моду, и их позволяли себе только люди, опережавшие моду. Огромный, заплатанный на локтях тёмный свитер был явно с чужого плеча и спускался почти до колен, а выглядывавшие из-под него тонкие длинные ноги в узких джинсах делали всю его фигуру похожей на какое-то большое насекомое с оторванными крыльями.

Обнимая его сзади за талию, к нему прижималась Анжела, которая хотя и была на полголовы выше Царевича, но из-за своей худобы и природной стройности смотрелась с ним очень гармонично. Она сняла свой широкий белый свитер, оставшись в лиловом топике с узкими бретельками и тёмно-красных брюках в обтяжку, которые эффектно сочетались с шоколадным отливом её смуглых плеч и ярко-фиолетовой помадой, подчёркивавшей чувственную полноту губ…

Тем временем портретистка Алёна, развивая бессмертную тематику И. И. Шишкина и «Медведей», уточнила:

— Смех смехом, а Шишкин на самом деле столько с этой картиной мучился… Медведей-то он рисовать не умел, да и не думал он их вовсе изображать. А какой-то покупатель попросил… Художник Савицкий, по-моему, к нему в мастерскую пришел и дописал медведей. А народ только эту картину в основном и вспоминает: «Шишкин — да это тот, который „Трех медведей“ написал!» Хотя там, на самом деле четыре медведя изображены… и картина-то называется совсем по-другому: «Утро в сосновом лесу»…

Цыган, у которого Алёна сидела на подлокотнике кресла, отложил гитару в сторону, обнял её правой рукой за талию и, привлекая к себе, нежно сказал:

— Всё-то ты знаешь, везде-то ты побывал, Василий Иванович! Такой исторический экскурс — достоин Третьяковской галереи… Чтобы народ всю правду о своих любимых «Трех медведях» знал…

Алёна, не сопротивляясь, скатилась с подлокотника кресла на колени к Цыгану и, устроившись поудобнее, обвила руками его шею. Несколько смутившись оттого, что все перевели взгляды именно на неё, она капризно скривила брови и маленькие губки. Затем артистично взяла со стола свой бокал и высоко подняла, мысленно чокаясь с каждым присутствующим. Её светло-русые волосы были стянуты в тугой валик на затылке, отчего и без того длинная шея казалась лебединой. Бордовый свитер, надетый на голое тело, и голубые джинсы очень шли ей и смотрелись контрастно на фоне одетого во всё чёрное Цыгана.

— Не знаю, как Щишкин, но то, что Горбатый, — Вождь запустил руку в длинные волосы Горбачёва, — у нас теперь самым большим специалистом по медведям станет, — это факт! Он уже вторую копию «Медведей» пишет, но моих шедевральных восемь медведей — теперь уж никогда повторить не сможет!

Уязвлённый Горбачёв скрылся в тёмном коридоре и достаточно быстро появился вновь, радостно неся новую версию «Медведей». Равнодушно на это нельзя было смотреть, и вся компания дружно грохнула от хохота: «олимпийские миши» ползали по деревьям, широко улыбаясь в ожидании появления на Арбате новых посланцев Северной Кореи.

Глава 4

Опохмелительный этюд. Грибник.

Утро для Голубых Мечей было мучительным: голова раскалывалась от дикой смеси выпитого накануне. Ему смутно вспоминались не только водка и пиво, с которых всё началось но и принесённые кем-то по капризу дам вермут и шампанское, а также портвейн, на этикетках которого были нарисованы тёплые пейзажи Крыма. Эти изображения и остались последним, что он, собственно говоря, помнил о вечеринке…

Он был под впечатлением картин Вождя в его мастерской, которая располагалась в конце коридора. Развешанные по стенам большие полотна выхватывались из полумрака лампой, которая нависала над огромным деревянным станком посредине мастерской. Потом зажгли свечи, курили по кругу «косяки», ловко скрученные Царевичем, и долго пели под гитару…

Ему не хотелось просыпаться: так интересно было досмотреть красивый сон, который он никак не мог вспомнить. Веки сомкнулись, и он опять погрузился в сладкую утреннюю дремоту.

Каменистая дорога пролегала через апельсиновую рощу. Седоволосый старик, с головой накрытый от знойного солнца белой куфией, продавал у родника сочные и холодные от ледяной воды дикие апельсины.

Убыстряя шаг и с трудом сдерживая учащающееся дыхание, Татьяна стала спускаться по белым плитам-ступеням, углубляясь в прохладу изумрудной зелени хмеля и дикого винограда. Повеяло сыростью, и скоро каменистая тропинка привела ее к роднику Афродиты. С вертикальной скалы тоненькие струи живительной влаги ниспадали вниз — в естественную каменную купель с кристально чистой водой. После слепящих лучей солнца бирюзовые и лиловые тона купальни Афродиты с нависавшей над ней густой зеленью листвы давали отдых глазам и телу. Вокруг не было ни души. Лишь птицы дружелюбно порхали с ветки на ветку и скакали по тёплым каменным плитам. Не в силах совладать с собой, она робко оглянулась, скинула лёгкую одежду и вошла в воду…

Сон Голубых Мечей был прерван грохотом падения Горбачёва с огромной кровати, на которой в обнимку лежали Вождь, Ляля и Оля. Женская часть этого трио явно не желала «новых членов в свой коллектив». Они безжалостно вытолкали ногами и руками обнажённого Горбачёва, безуспешно пытавшегося пристроиться сбоку к тёплой компании. Упав с кровати на пол, Горбачёв так и остался лежать в живописной позе, прикрытый лишь газетой «Труд».

С неимоверными сложностями найдя свои ботинки, но не будучи в силах справиться с длинной шнуровкой на них, Голубые Мечи нащупал какие-то разорванные домашние тапочки и прошлёпал в ванную. Эта комната, как и все остальные, представляла собой ещё один шедевр архитектуры середины девятнадцатого века. Она была правильной овальной формы с полукруглым окном над просторной ванной. Мраморные львы с вмонтированными в них кранами (один над самой ванной и другой над умывальником) придавали комнате аристократический вид. Несмотря на запущенность интерьера, уродливую газовую горелку для подогрева воды, которая портила старинный, местами обвалившийся флорентийский кафель, подвешенные под потолок лыжи, санки, тазы и корыта, комната эта по-прежнему хранила непередаваемый дух старой арбатской эпохи.

Казалось, мраморные львы с частично отбитыми носами и клыками помнили всех посетителей этой комнаты и могли бы многое поведать, будь тот, кому адресовано их повествование, в состоянии понять их красноречивое молчание. Большие, чуть раскосые глаза львов с любопытством смотрели на нового посетителя. Глубоко вырубленные в мраморе зрачки неотрывно следили за ним, в какую бы часть ванной комнаты он ни перемещался. Это был известный приём, часто применявшийся старыми мастерами. Достаточно поместить зрачок в центр глаза — создавалось ощущение постоянного неотрывного взгляда, преследующего зрителя в любой точке. Превозмогая утреннюю лень, Андрей, по-солдатски широко расставив ноги, ополоснулся по пояс ледяной водой, громко фыркая и бодро напевая какую-то песенку. Его правая рука потянулась к футболке, которой он был намерен протереться но, к своему удивлению… нащупала пушистое махровое полотенце… В дверях ванной стояла Оля, задумчиво улыбавшаяся и наблюдавшая за ним.

— Доброе утро, monsieur, — на французский манер сказала она.

— Merci bien, mademoiselle, — принимая полотенце, подхватил он интригу общения — C’est tres jolie `a vous!»

— Pas de quoi — игриво ответила Ольга, наклонив голову и заглядывая ему в глаза.

Андрей почему-то был уверен, что Ольга знает французский. Но её прекрасное произношение удивило его. На секунду их взгляды пересеклись. Андрею показалось, что он тонет в бездонных голубых глазах. Они лучились в утреннем солнце, переливаясь множеством лазурных и изумрудных оттенков. Взгляд Ольги скользнул по его раскрасневшемуся от холодной воды торсу. Она нежно сняла безымянным пальцем левой руки каплю влаги с плеча юноши и медленно поднесла к губам.

Их взгляды пересеклись вновь, но, не желая затягивать неловкую паузу, Ольга со смехом выдернула полотенце у молодого художника и вытолкала из ванной. Утреннее кокетство обаятельной девушки пробежало приятной волной по телу. Оставшись в одних джинсах, он направился, пританцовывая, к кухне в надежде приготовить кофе и принести его даме прямо в ванную.

Эти возвышенные помыслы были неожиданно прерваны зрелищем, которое он застал на кухне. На старом покошенном табурете посреди закопчённого помещения сидел человек в военной форме периода Великой Отечественной войны, Выцветшая гимнастёрка была уже практически бежевого цвета, видавшие виды брюки-галифе заправлены в яловые сапоги. Широко расставив ноги и наклонившись над не менее выцветшим вещмешком, человек из прошлого сортировал какие-то диковинные грибы и коренья.

— Познакомьтесь, — широко улыбаясь, не вынимая «Беломор» изо рта, сказала Валя Синяк, — это Грибник.

— Иван Семёнович, — протягивая жилистую руку Голубым Мечам, промолвил Грибник.

— Он круглый год по грибы ходит. Смотри, какие диковины где-то под Белгородом накопал, и это ж всё за валюту у него японцы покупают, -Синяк держала в руках чагу и сморчки.

— А-аа, — одобрительно протянул Грибник, — они в этом деле понимают, настои всякие делают. У меня уже почитай три года несколько клиентов из их посольства постоянно заказывают это… — он ткнул маленьким острым ножиком в разложенные на газетах грибы.

Голубые Мечи с интересом рассматривал Грибника и его добычу. Помимо грибов, кореньев и чаги, на полу лежал большой целлофановый пакет с огромным шматом парного мяса, из которого сочилась алая кровь.

— А это сохатого ребята завалили… Вот, угостили, — поймал любопытный взгляд Андрея Грибник, кивая на свёрток, — Сейчас мы с Валей котлеты будем крутить.

Несмотря на глубокие морщины, лицо Грибника было свежим, даже немного загорелым. Загар сходил на нет уже ближе к расстёгнутому вороту гимнастёрки, в разрезе которого виднелся крестик и ладанка на чёрном шнурке. Дымчатые волосы на висках серебрила седина. Весь он был крепко сбитым и поджарым, словно вытесан из дерева.

Андрей начал таинство приготовления волшебного напитка в эмалированном кофейнике, бухнув в него для верности побольше молотого кофе «Арабика». Отыскав среди горы грязной посуды две чашки и тщательно отмыв их вместе с ложками от многослойной грязи, он поставил их вместе с кофейником на старый поднос. С похмелья немного покачивало. Однако он, как моряк, широко расставляя ноги, осторожно понёс импровизированный кофейный сервиз на кончиках пальцев в мастерскую Вождя.

В углу мастерской Васильева на большой тахте мирно спали Цыган и Алёна. До утра играя на гитаре и распевая песни, обитатели этой комнаты позже всех легли спать. Несколько толстых свечей в тяжёлых кованых напольных подсвечниках беззвучно догорали в утренних лучах солнца. Раздвинув ветхую китайскую деревянную ширму так, чтобы солнце не мешало им спать, Андрей загородил спавших от остального пространства мастерской. Он сгрёб в сторону живописный натюрморт из старинных бутылок и остроконечных морских раковин, стоявший на круглом столе в углу, и освободил пространство для подноса с кофе.

В этот момент открылась дверь ванной комнаты и оттуда вышла Оля. Жадно вдыхая запах кофе, она закрыла глаза и, вытянув вперёд руки, как «зомби» двинулась к столу. Волосы были перетянуты полотенцем наподобие тюрбана. Только сейчас Андрей понял, чем был вызван таинственный вид девушки: кроме легких тапочек и его футболки на ней больше ничего не было…

Она медленно села к нему на колени. Жадно втягивая ноздрями плывший по мастерской пряный запах кофе, медленно сделала глоток и потянулась к первой утренней сигарете. Стараясь до конца оставаться джентльменом, молодой художник ловким плавным движением извлёк из кармана джинсов зажигалку. Сделав затяжку, Ольга передала сигарету ему. Начало было более чем многообещающим… Левая рука Андрея робко обнимала ее талию. Под хлопковой тканью нежное тело дышало влагой…

— О…«Автопортрет с Саскией», Рембрандт! — шумно вошёл в мастерскую «Вождь». Он был в халате и шлёпанцах. В глазах его Андрей не прочитал ни капли ревности. Васильев бесцеремонно схватил первый попавшийся немытый бутафорский сосуд, плеснул туда кофе и сделал несколько жадных глотков.

— Хорошо у вас тут, — взглядом он кивнул на кофейник и ширму, за которой сладко спали Серёга Цыган и Алёна, подошел к кровати и, взяв гитару, лежавшую у них в ногах, принялся, невпопад перебирая струны, что-то напевать, взирая на Ольгу, живописно сидевшую на коленях у Андрея.

Вдруг Вождь прервал свое античеловеческое музицирование и замер на мгновение. Затем ринулся в угол мастерской, где стояли картины, и вытащил оттуда здоровенный холст с незаконченным натюрмортом. Развернув против света большой академический станок, являвшийся настоящим украшением мастерской, он вставил в него холст. Схватив большой шлиц, взлохмаченный Васильев принялся мощными мазками набрасывать сидящих в прежней позе Ольгу и Андрея. Левая рука гиганта-якута была некоторое время вытянута к ним с поднятым указательным пальцем. Этим жестом он как бы просил их не шевелиться. Так прошло минут десять-пятнадцать. Движения его стали более решительными. Мощные мазки шлицем были похожи на глухие удары барабана. Холст тяжело гудел под его рукой.

Вождь то отходил на некоторое расстояние, прищуривая глаза, то радостно набрасывался на холст вновь, молниеносно размешивая краску на большой овальной палитре, находившейся рядом на табурете. Краска разлеталась в разные стороны, забрызгивая халат и пол вокруг. Несколько капель попало на круглое смуглое лицо якута, но он не замечал этого в порыве вдохновения.

Ольга, слегка наклоняясь, чтобы отпить немного кофе, тут же возвращалась в прежнюю позу, виновато моргая глазами. Голубые Мечи восторженно следил за Вождем, видя по его глазам, что набросок получается. Когда Ольга в очередной раз нагнулась, Васильев набросился на неё в гневе:

— Всё, ты провинилась, снимай майку и тюрбан этот дурацкий.

Видя, что он не шутит и вот-вот вцепится в неё своими заляпанными краской руками, Ольга повиновалась, и остатки её одежды были сброшены на стоявшее рядом кресло. Надо сказать, что сделала она это не без удовольствия, сжигая замершего в прежней позе Андрея своим вызывающим взглядом.

— А ты, давай тоже… раздевайся, — потянула она за ремень на его джинсах, пытаясь одновременно расстегнуть застёжку-молнию. Ну… так нечестно, — встретив машинальное сопротивление Андрея, она обидчиво скривила маленький ротик, ожидая поддержки у Вождя.

— Ну ладно, садись быстрее, — Васильев неистово махал кистью, ещё больше разбрызгивая краску вокруг.

Дело пошло веселее: Вождь, подобно якутскому шаману, бесновался около холста, стремясь не упустить прилива вдохновения. Для удобства он взял палитру в левую руку, и «полёт» кистей ускорился. Голубые Мечи, стараясь совладать с возбуждением, вновь обнял Ольгу за талию и пытался придать своему лицу как можно более беззаботное выражение. Странное дело, но беззастенчивость её поведения лишила ситуацию какой-то интимной тонкости. Вместо этого в нём загоралось животное чувство. Осязание женщины, находившейся рядом, всё более возбуждало его. Жаркое тепло, зародившееся где-то под солнечным сплетением, теперь уже разливалось по всему телу, и, видимо, это стало передаваться Ольге. Повиливая бедрами, она плотнее прижалась к его животу, и долго так позировала Васильеву, практически не меняя позы.

Ситуацию разрядили вошедшие Царевич и Анжела.

— Вот это мы нормально отдыхаем, — задорно приветствовал всех Царевич, — ещё и десяти утра нет, а Вождь уже нетленку «забабахивает»!

— Оль, а ты так не замёрзнешь? — спросила Анжела.

Экзотический туалет Анжелы тоже был достоин кисти живописца: он состоял лишь из топика и узкого полотенца, затянутого вокруг бёдер наподобие туники. Острые соски весело подрагивали под тонким шёлком при каждом движении пластичной афро-россиянки.

— Ну что ты, он такой горячий… — рука Ольги, лежавшая до этого на плече Андрея, скользнула вниз по спине, как бы невзначай плотнее прижимая полный бюст к его груди.

Тем не менее Анжела заботливо прикрыла фрамугу и подняла портьеру на подоконник, чтобы тепло от старинных батарей полнее согревало обнажённую натурщицу.

— Отойди от света! Идите все… сами знаете куда, — зарычал неистовый Васильев, указывая кистью на выход из мастерской.

— Да ладно, мы тут в углу тихонечко посидим, мешать не будем, — Царевич забрал с подноса на столе кофейник и, отпивая прямо из его носика остатки кофе, плюхнулся в кресло, усадив Анжелу себе на колени:

— Эй, Андрюха, с непривычки, наверное, всё затекло? В этом деле практика нужна, а то так можно статический вывих получить!

Анжела и Ольга переглянулись и ухмыльнулись.

— Между прочим, — продолжал делиться своими знаниями по затронутой теме Царевич, — скульптор Мухина, когда лепила рабочего и крестьянку с серпом и молотом, всё никак не могла побороть его могучую эрекцию. Натурщицу для крестьянки такую фигуристую нашли, что у этого натурщика постоянно от неё возбуждение наступало. Ничего с этим поделать не могли. Потом Мухина придумала: между ними простынку натягивала, чтоб он эту самую крестьянку не видел.

— Да ладно, болтать-то, — махнула рукой Анжела.

— Нет, он правильно говорит, — вмешался Васильев, не отрываясь от работы, — у этого натурщика была поистине гигантская грудная клетка… Да и всё остальное… Кто его только не лепил, все наши академики с ним работали. Он потом целую книгу воспоминаний издал — и там этот эпизод, действительно, описан.

— А я в это очень даже верю, — вновь кокетливо повиливая бедрами Ольга ещё плотнее прижалась Ольга к Андрею. Голубые Мечи густо покраснел, закатив глаза, и все дружно расхохотались. Провокационно наполовину расстёгнутая до этого Ольгой «молния» на его джинсах окончательно разошлась, и он с трудом застегнул её под восторженное гиканье художественной братии.

— Ребятушки, добро пожаловать к столу, — в мастерскую вошла Синяк с дымящейся картошкой в кастрюле. Увидев происходившее действо, она раскрыла рот от изумления:

— Батюшки мои, ну ты, Васильев, и талантище! Жуть люблю смотреть, как он пишет!

— Все, достаточно для начала, — тяжело выдохнув, сказал Вождь, — пойдемте, закусим чем Бог послал.

Он отошёл от мольберта на три шага, прислонив кулак с зажатой в нём кистью ко лбу. Сильно прищурившись, Васильев вглядывался в холст, уже не обращая внимания на натуру. Затем сделал несколько завершающих ударов кистью и, отшвырнув палитру в сторону, принялся оттирать пятна краски с халата, рук и ног.

Разминая затёкшие конечности, Голубые Мечи подошел к станку и взглянул на холст. Увиденное превзошло все его ожидания: это был не набросок и не шарж… Перед его глазами предстал практически завершённый этюд. Работа была совершенна по цвету. Автор сумел взять от обнажённой постановки самое главное — тональное и цветовое отношение двух тел. Мужской торс, как и тело девушки был тоже изображен обнаженным, (таким домыслил его автор). Тела были настолько колоритно высвечены и переплетены в нежных лучах утреннего солнца, исходивших от окна, что казались живыми, плоть их дышала. Одновременно создавалось ощущение уюта комнаты: тёплые тона интерьера дополняли нежность объятий, переданную художником. Чувство этой теплоты было особенно явственным на фоне холодного, хотя и солнечного, пейзажа за стеклом.

Крепко пожав руку автору, Андрей обнял Вождя. В этот момент в душе его сложилось отчётливое ощущение, что в нем нет ни капли зависти или ревности к этому человеку, и он чувствовал, что это полностью взаимно.

Глава 5

Ночное явление в мастерской.

Последующую неделю Голубые Мечи практически не возвращался домой, а провёл её с новыми друзьями на Арбате. Дня три компания дружно уплетала жёсткие, но потрясающе вкусные котлеты из лосины, приготовленные Грибником. Каждое утро за картинами приходил хромоногий Саша, сын Петровны, которая была подругой Синяка, и вместе с Антоном и другими подростками уносил шедевры художественной братии для развески на Арбате. Заработанные деньги постепенно уже давали возможность художникам перейти к работе в мастерской, а не стоять целыми днями со своими картинами на улице.

Валя Синяк согласилась сдать Голубым Мечам сравнительно небольшую комнату (метров двадцать) справа от ванной комнаты в конце коридора — напротив мастерской Васильева.

Март и апрель были на редкость удачными, продавцы по нескольку раз в день приводили покупателей-иностранцев в квартиру Синяка. Васильев, быстро опрокинув стопку, бежал в мастерскую и изображал «активное творчество». Иностранцам нравилось бывать непосредственно в мастерских художников. К тому же было намного спокойнее принимать от них деньги в квартире, не опасаясь переодетых в штатское сотрудников «горячо любимого» всеми художниками Арбата пятого отделения милиции. Арбатские стражи порядка таскали авторов и продавцов картин в участок «за нарушение правил торговли», но особенно рьяно охотились за теми, кто принимал за свои картины валюту от иностранцев. Сопроводив «нарушителей» до первой же подворотни, милиционеры великодушно отпускали их, соглашаясь не составлять протокол. При этом они оставляли у себя подчас не только доллары и рубли, но и сами произведения искусства, понравившиеся им. Особенно обнажёнку.

Голубые Мечи затеял небольшой ремонт в новой мастерской: сорвал вместе с Царевичем и Цыганом обои, а также принялся скоблить старинный паркетный пол. Под несколькими слоями обоев нашли наклеенные газеты, датированные 1875 годом. Царевич, сгорбившись и не выпуская бычка изо рта, внимательно рассматривал пожелтевшие «Петербургские ведомости», прижимая местами оторванные клочки газет к стене пальцами.

— Ну, эту прелесть мы тебе оставим… для связи времен, — он вопросительно посмотрел на Цыгана, откинувшегося в кресле-качалке и утиравшего пот со лба, и получив одобрительный кивок, повернулся к Голубым Мечам:

— Чтоб лучше творилось на новом месте!

Андрей также был восхищен увиденным. Старые пожелтевшие газеты царских времен, сохранившиеся под толстым слоем «советских» обоев, несли в себе, как ему казалось, глубокий символический смысл. Они были наклеены так прочно, что не смывались водой и плохо отскабливались от стен, в то время как обои и газеты более позднего периода отслаивались легко. Наверное, как и всё, что делалось при «советах», вершилось наспех и временно, в надежде на то, что по-настоящему, накрепко, можно будет всё сделать когда-то потом — с наступлением «светлого будущего».

Закончив косметический ремонт и дождавшись, когда новые обои через несколько дней окончательно просохли, Голубые Мечи приступил к мытью окон и стал потихоньку перетаскивать свой скарб в новую мастерскую. Собственно, кроме раскладушки, этюдника, кучи кистей, холстов и коробки с красками, у него практически никакого имущества не было. Пара свитеров, джинсы да чёрная военная куртка. Книги по искусству он решил пока не перевозить — слишком тяжёлые. Взял только любимых «Джотто», «Мазаччо» и потертый альбом «Галерея Уффици».

Первая ночь, проведённая в новой мастерской после ремонта, запомнилась Андрею надолго.

Он несколько часов ворочался на продавленной раскладушке, обдумывая композицию картины Мадонны с младенцем, которую он уже давно хотел написать. Его не устраивали слащавые традиционные сюжеты Итальянского Возрождения, авторы которых, в погоне за фактурой тканей и экспрессией женских торсов, зачастую выхолащивали саму идею Непорочной Девы, её бесконечной любви и самопожертвования ради людей. Одну за другой он отвергал приходившие к нему в подсознании композиции будущей картины.

Наконец, около четырёх утра художник погрузился в глубокий сон… и вдруг неожиданно проснулся — от ощущения, что он в мастерской не один…

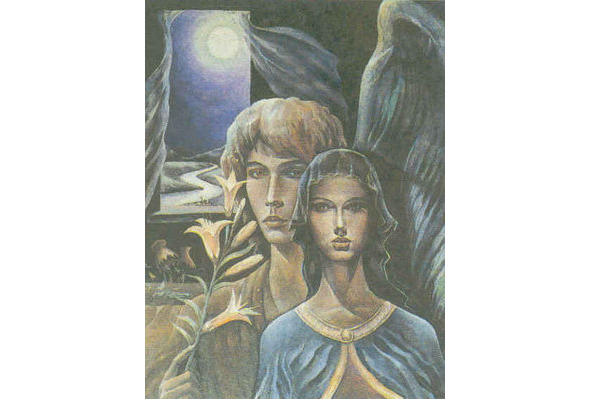

Открыв глаза, Андрей почувствовал холодный озноб по всему телу. В левом тёмном углу, рядом с портьерой, у окна безмолвно стояла высокая мужская фигура, укутанная в светлые одеяния. Она не была рельефна — она белела в темноте, как висевшее в пространстве пятно…

Голубые Мечи закрыл глаза и открыл их вновь: фигура находилась на том же месте… Это не было галлюцинацией, вызванной испарениями красок. Он явственно различал очертания плеч, скрытых под складками мантии, капюшон, закрывавший лицо…

Поначалу ему казалось, что она была перетянута путами, теперь же было отчётливо видно, что верёвки исчезли, и руки таинственного посланца скрещены на груди. Сам он был чуть сгорблен и стоял, развернутый правым боком к центру комнаты.

Не произнеся ни слова, Андрей мысленно обратился к незнакомцу… и тут же получил безмолвный ответ: левая рука фигуры медленно поднялась на уровне плеча, закрывая широкими складками плаща часть стены в углу. Затем таинственный незнакомец поднял руку выше — и из-под складок его одеяния взору художника предстала светящаяся картина.

…Из тёмного мрака по Млечному Пути миллиардов колеблющихся огоньков величественной поступью спускалась совсем юная девушка, бережно державшая на руках младенца. Достигнув крон деревьев, она на секунду остановилась и посмотрела на малыша. Тот держал в левой руке маленькую зажжённую свечу и всецело был поглощён наблюдением за её светом. Затем дева продолжила спуск — и вошла на большую поляну, озарённую бесчисленным количеством мерцающих свечей. Ступая по ним, она вышла на передний план и остановилась, прижимая ребёнка к груди. Над их головами отчетливо был виден светящийся подобно нимбу терновый венец…

Голубые Мечи благодарно закрыл глаза и погрузился в сон.

Глава 6

Собор князей Тьмы в пещере Джетта Гротто. Асмодей и Лилит. Вельзевул, Астарот и Велиал. Подношения демонов, оргия. Пророчество о Махди. Забавы Асмодея и демоницы Веррье.

Шелест крыльев под сводами гигантской пещеры Джетта Гротто возвестил о прибытии повелителя демонов Вельзевула со своей свитой. Все остальные князья Тьмы были в сборе и явно тяготились привычкой Повелителя Мух нарочито опаздывать даже на самые важные собрания Магистров.

На своих паучьих лапах, с тремя головами, человечьей, кошачьей и жабьей, старец был страшен и несколько неповоротлив одновременно. Но каждый знал, что это ощущение обманчиво. Он представал в своём истинном обличье только перед самыми приближенными демонами, не боясь казаться им старомодным. Стоило ему почувствовать что-то неладное, он мгновенно преображался и проявлял своё могущество во всей первозданной силе.

Вельзевул был основным идейным вдохновителем, теологом и живым воплощением религии рыцарей чёрного братства. Ходячей реликвией, которую они оберегали и в то же время боялись. Ему прощали чудаковатость и странные привычки: сидеть под Деревом Смерти и звонить в Колокола Семи Смертных Грехов, которые могли напугать разве что простых смертных, и без того запуганных многочисленными запретами.

Сила и могущество Вельзевула коренились в безраздельном влиянии, которое он имел на Императора Люцифера — Рафаэля Блистательного. Вместе с Левиафаном, они трое стояли у истоков великого заговора серафимов, перевернувшего старый порядок. Они увлёкли своими идеями Сатанаэля, который убедил Отца-Создателя в необходимости отказаться от идеи единородного человека и приступить в неслыханному эксперименту — созданию двух начал: мужчины и женщины на Земле.

Наделив их мужским и женским «фарр», а также способностью к «вселенской любви», тот в свою очередь не только сделал людей «подобными богам», но и невольно положил начало разрушительному кровосмешению божественных существ, окружавших Создателя, с земными людьми. В итоге это привело к драматическому изменению баланса между силами Света и Тьмы, поставившему под вопрос весь замысел и суть божественного чертежа.

Каждый знал, что по рангу дряхлый Вельзевул в иерархии высших сил Тьмы стоит на следующей ступени после Люцифера и Сатанаэля, но на самом деле по коварству и изобретательности — ему нет равных.

Его помощник Инфериус, подобострастно пригибаясь и расчищая проход для своего хозяина, подвёл старца к малому трону. Свита несла многочисленные напитки и яства, без которых Вельзевул не мог обходиться. Он что-то ел или жевал постоянно, любя говорить, что это помогает ему думать.

— Император выразил сожаление, что не может присоединиться сегодня к нашей встрече, — все три головы Повелителя Мух окинули присутствующих пристальными колючими взглядами… По залу прошёл лёгкий ропот.

— Поэтому все вопросы, которые нам сегодня предстоит рассмотреть, вы можете обсудить непосредственно со мной. Паучьи лапки «кардинала» ловко вскарабкались на малый трон, куда он поместил своё толстое мохнатое брюшко.

— Лучезарный Сатанаэль также может прибыть только завтра, ваше святейшество, — громогласным голосом возвестил любимчик Вельзевула, неунывающий Асмодей. Он, как и все остальные князи Тьмы обязан был являться на встречи Магистров в человеческом облике, однако, пользуясь симпатиями верхушки триумвирата, постоянно забавлялся тем, что позволял себе «мерцать» — переливаться фантастическими вспышками из своего естественного образа в обличие других лиц, о которых шёл разговор. Вот и сейчас его строгий тёмный камзол, расшитый серебром, и фиолетовый плащ озарялись оранжевыми всполохами, а густые тёмные кудри время от времени зажигались огненной шевелюрой, в которой нетрудно было распознать Сатанаэля. Образованность и острота ума, тонкое восприятие искусства, а также непреодолимая тяга к драгоценностям, особенно необычным камням, поражали старших по рангу и вызывали зависть остальных Магистров.

Асмодей с гордостью носил на правой руке магический перстень царя Соломона, который в своё время выманил у последнего в обмен на секрет червя Шашура о том, как рассекать камни. Поистине энциклопедические знания в сфере астрономии, геометрии, математики и прикладных искусств, умение давать правильные ответы на любые вопросы, заглядывать в «Книгу Судьбы», способность делать людей и предметы невидимыми, а также разыскивать клады — снискали ему известность среди различных народов. Поэтому у него, как ни у кого в иерархии тёмных сил, было много имён и прозвищ. На древне-персидском его звали Айшма-дэйв («дух гнева»), в Индии и внутренней Монголии — Синодай, у мусульман — шайтан Сахр, отобравший у повелителя джиннов Сулеймана (Соломона) его трон на сорок дней.

Изменчивый и постоянно перевоплощавшийся Асмодей был олицетворением похоти. Немногие в царстве Луны догадывались о причинах того, почему ему так благоволила верхушка. Он был первым плодом кровосмесительного грехопадения между ангелами и земными людьми: Сатанаэлем и первой созданной женщиной, в которую тому было поручено вдохнуть «фарр», — Лилит. Творение было столь совершенным, и Сатанаэль вложил столько души в него, что, влюбившись в прекрасную Лилит, он нарушил запрет Отца, предав бесконечным мучениям и терзаниям доселе гармоничный мир, созданный Творцом. Ещё более исковерканной была жизнь самого незаконнорождённого Асмуса (как его называли в детстве). Страсть и желание отмщения, переполнявшие душу, вели его по жизни. Будучи изгнан архангелом Рафаилом из рая и превращён в верховьях Нила в змею, он всё-таки смог жестоко отплатить за своё унижение. Обученный Лилит и Сатанаэлем искусству соблазна и искушения, он стал Змеем-Искусителем, сыгравшим роковую роль в первородном грехе Адама и Евы, за который все последующие тысячелетия пришлось расплачиваться человечеству.

Лилит не любила посещать собрания Магистров. Она незримо была представлена на них своим сыном Асмодеем, ставшим впоследствии её супругом. Он был достаточно умён и прозорлив, чтобы повернуть любое обсуждение в нужное ему и его клану русло.

Тем временем под сводами пещеры прозвучал гонг Великого Канцлера и Председателя Верховного совета демонов Адрамелеха. Он возвестил о начале заседания. Пещера Джетта Гротто была излюбленным местом собраний Магистров. Расположенная в Финикии (ныне — Ливан), в живописных горах, нависавших над Бейрутом (в древние времена — Библос), эта система пещер была удобна со всех точек зрения. Верхние гигантские залы вмещали большое количество гостей. Пожалуй, ни одна из пещер мира не была столь огромна и изящна одновременно.

Многочисленные боковые провалы, камерные подземелья, примыкавшие к основным залам, а также замысловатые переходы и лазы, соединявшие их с нижней подводной пещерой, позволяли различным группам проводить кулуарные встречи после пленарных заседаний, а также спускаться вниз для отдыха. Подводная река уносила свои воды внутрь горного массива — к глубинным, подземным озёрам, и далее — непосредственно в Средиземное море и прилегающие ущелья ливанских горных массивов. Стены пещеры Джетта Гротто видели многое и многих. Базальт и диабаз хранили информацию для будущих поколений. Открытие системы пещер англичанами в пятидесятые годы двадцатого столетия не повлияло на привычки сил Тьмы собираться здесь. Подобно излюбленным местам, где проводились их встречи, эта пещера оставалась ареалом обитания Зла, была полностью в их власти и распоряжении. И если поначалу некоторых представителей тёмных сил раздражало появление в этой пещере отдельных исследователей, а затем и целых туристических экскурсий, то позднее они даже стали получать удовольствие от того, что могли проводить свои встречи, несмотря на присутствие рядом с собой в параллельном мире туристов-ротозеев. Силы Тьмы оставались невидимыми и неосязаемыми, хотя те проходили сквозь них. К тому же большой заряд негативной энергии, которым были пропитаны стены этого прекраснейшего из подземных сооружений, не мог не воздействовать на каждого, попадавшего сюда. Люди уходили подавленными, терявшими веру в свои прежние убеждения…

С отчётным докладом выступил Астарот, главный казначей ада. Чёрно-белые тона его одеяний подчёркивали торжественность момента. Подготовленный его помощниками Саргатанасом и Небиросом финансовый баланс был рекордным за последние двадцать лет. Поступления «фарр» от новых видов деятельности тёмных сил росли в геометрической прогрессии. Это вело к укреплению его, Астарота, личных позиций в Верховном совете. Все знали, что он спит и видит, как оттеснить престарелого Вельзевула в глазах Люцифера и занять его пост в империи. Согласно географической иерархии, Астарот отвечал за Запад. А именно там, особенно в Америке, успехи империи были наиболее внушительными за последние годы.

— Распространение разработанных нами «альтернативных» идеологий и сект в Западном полушарии свело до минимума позиции традиционных религий в этом регионе, — громогласным голосом вещал он. — Это позволяет нам в нынешних условиях контролировать в той или иной степени генерирование «фарр» практически каждым индивидуумом. Практически восемьдесят процентов «светящихся» в Западном полушарии работают полностью по заданной нами программе.

— А как это отражается на выработке ими «фарр»? Меня интересуют абсолютные цифры, любезнейший герцог, а не риторические рассуждения, — скрипучим голосом перебил его Вельзевул, явно пытаясь сбить волну пафоса в выступлении Астарота.

Тот, ничуточки не смутившись, учтиво ответил:

— Ваше Святейшество, Вы абсолютно правы — «светящиеся» вырабатывают подавляющее количество «фарр» в этом регионе — цифры в разбивке по типам «светящихся» и видам производства «фарр» приведены на странице одна тысяча девятьсот восьмой отчёта, розданного нашими помощниками перед началом заседания.

— Каковы основные наиболее доходные статьи по Западному полушарию? — нетерпеливо задал явно подготовленный заранее вопрос друг и соратник докладчика Асмодей. Именно в содружестве с ним Астарот разработал за последние годы целый ряд программ в Америке, которые дали поразительные результаты. Целью друзей было добиться для Астарота полного курирования всего Западного полушария, а в дальнейшем и Европы. Это означало, что полмира перейдет к ним под контроль.

— Ну, прежде всего, — Астарот ещё раз учтиво поклонился в сторону Вельзевула, — это традиционная линия на проведение массовых стихийных бедствий (тайфунов, наводнений и т.д.) — надёжное и проверенное средство, заставляющее людей страдать и вырабатывать большие количества «фарр» — душевной энергии. Очень успешной была в этом году программа засухи и стихийных пожаров. Это, кстати, относится и к другим регионам мира. Но основной прирост валового продукта мы получили от новых технологий влияния на психику и переживания людей. К ним в первую очередь относятся программы воздействия через Интернет, развитие шоу-бизнеса, телевидения. Неожиданный эффект мы получили от распространения экстремальных видов спорта хотя абсолютные цифры пока незначительны, по темпам распространения эта эпидемия намного опережает СПИД. Надо сказать, что психоз, вызываемый реальной угрозой жизни, — наиболее эффективный путь к инициации мощных выплесков «фарр». И в этом отношении любые эпидемии заболеваний локализуются быстрее, чем социальный удар по психике. Закрепление природных страхов, а также культивирование новых являются проверенным средством постоянного увеличения прироста «фарр» в различных регионах. Так, например, угроза терроризма или войны, вернее её массированная инициация по телевидению или радио, неизмеримо труднее искореняется из психики, чем угроза СПИД или других болезней, хотя, подчас эпидемии гриппа уносят намного больше жизней, чем мировая война. При этом все последующие поколения постоянно вспоминают именно войну, но не эпидемию.

— Хорошо, с западным направлением более-менее понятно — вновь перебил Астарота Повелитель Мух, — а что у нас происходит на восточном?

Великий теолог решил повернуть ход обсуждения в сферу своих интересов и компетентности.

— Прежде всего, Ваше Святейшество, здесь нужно отметить прозорливость Ваших рекомендаций по инициации войны религий. Ни засуха и другие стихийные бедствия, ни болезни не дали на Ближнем и Среднем Востоке таких впечатляющих результатов, как религиозные и национальные распри. Это даёт нам основания активнее там присутствовать. Регион, ставший некогда колыбелью мировых религий, на глазах превращается в их могилу.

Сказанное вызвало удовлетворённую улыбку-оскал на триедином лике Вельзевула. Его жабья морда поглотила очередной бокал вина. Он оглядел всех присутствующих торжественным взглядом и перешёл к следующему вопросу повестки дня:

— Предлагаю заслушать доклад министра юстиции Велиала.

Не любившего перевоплощаться в безобразных чудовищ, а предпочитавшего являться в человеческом обличии, мягкотелого Велиала Вельзевул использовал как противовес укреплявшему свои позиции Астароту и всегда хвалил «адвоката ада» Велиала на собраниях, пытаясь разжечь вражду между ним и сторонниками Астарота. Однако пламя вражды не разгоралось. Внутренняя пустота, отсутствие необходимых волевых качеств, а также содомитские наклонности Велиала вызывали у Астарота лишь презрение и сарказм. Он не видел в Велиале достойного противника.