- Все

- Экономика и бизнес

- Промышленность

- СМИ и индустрия развлечений

- Издательская деятельность и журналистика

Бесплатный фрагмент - Родоман

Памяти Бориса Родомана

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Что нашёл у себя в архиве, то и нашёл: в отличие от Родомана, я к своим архивам отношусь кое-как. Самое главное, конечно, некролог Бориса, написанный по его просьбе и одобренный им ещё летом 2012, кажется, года. Некролог был случайно опубликован, кого-то всполошил, Борис после этого загремел в больницу, чуть там не отбросил копыта, я испугался и с испугу написал некролог на себя, после чего тут же посыпался в кардиореанимацию и зарёкся писать некрологи, особенно на ещё живых.

Александр Левинтов

Потаённая дорога

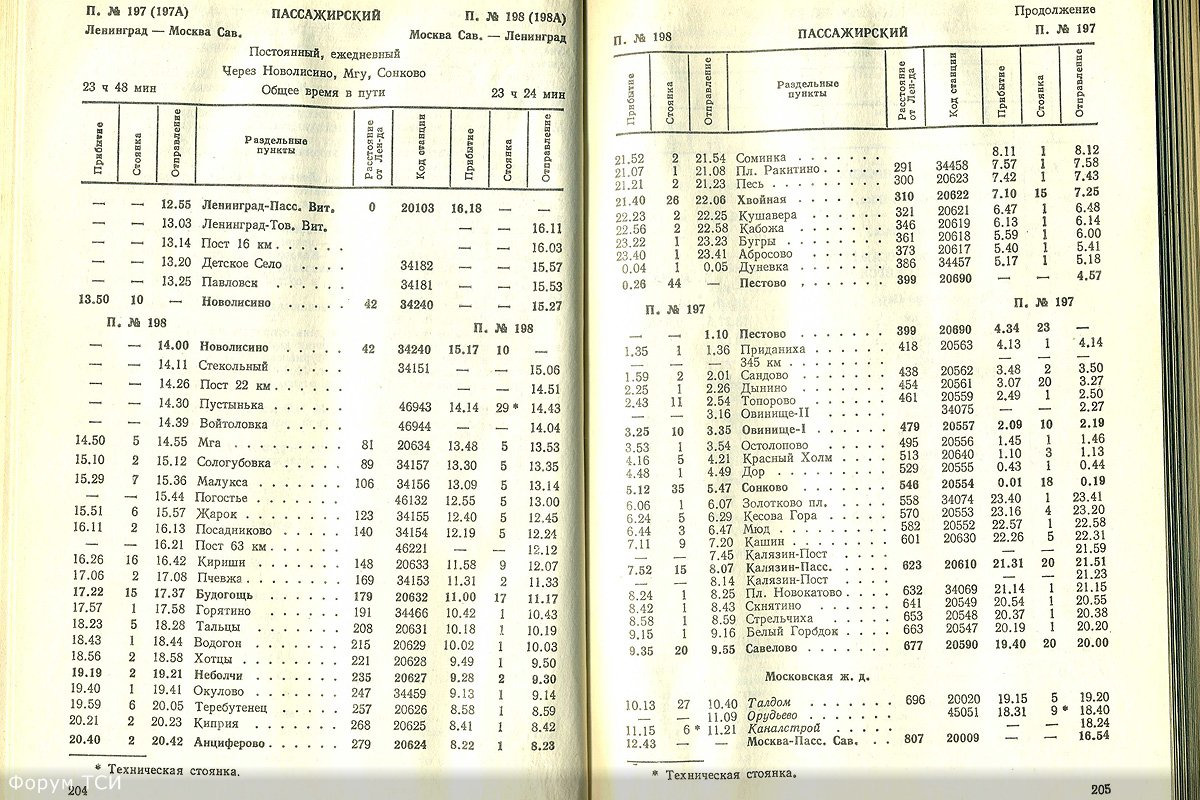

Однажды ещё холодным апрелем 1995 года мы, два географа-любителя транспортных приключений на свою голову, Борис Родоман и я, сели на Витебском вокзале в поезд №197 Ленинград-Москва, в общий вагон, поскольку других в этом поезде нет, и отправились в путешествие длиной в сутки без копеек (на паровозной тяге, помню, он шёл 29 часов). Надо сказать, что все поезда, направляющиеся в Москву, имеют чётные номера, все, кроме поездов Октябрьской железной дороги. Это — единственная и последняя реальная память о том, что когда-то Питер был столицей нашей родины, непрерывно меняющей свои очертания.

Приезжаешь в какую-нибудь лапландскую столицу Рованиеми — бац! а это больше ста лет было нашей родиной, сынок! Или в Ситку на Аляске, или в Далянь в Китае, или в Варшаву — чего только не было нашей родиной.

Поезд этот имел несколько народных названий. Наиболее ходовыми были «Бутырка» (раньше Савёловский вокзал назывался Бутырским, в Москве все девять вокзалов успели за свою недолгую историю поменять названия, некоторые даже не единожды). Ещё его называли «Шестьсот-весёлый», потому что изначально он, как и прочие почтово-багажные поезда имел номер более шестисотого, а именно №651\652, и были те поезда сверхмедленные, как годы сталинских пятилеток. Было и такое — «Трамвай №600». Но самое меткое — «Чёрная стрела». Поезд этот — мой одногодок. Железную дорогу начали строить в 1942 году, потому что немцы перерезали основную дорогу между Москвой и Ленинградом. А поезд этот был пущен в 1944 году.

Мы, зная, что путь предстоит недальний, но долгий, запаслись в Питере какой-то сухостойной закуской (тогда с едой было строго, почти ничего, а из этого ничего почти ничего съедобного) и выпивкой, как алкогольной, так и безалкогольной. Рассчитывать на вагон-ресторан и пристанционную закуску мы не стали и правильно сделали — ничего такого и не было, на станциях можно было прикупить только курево и выпивку — самого омерзительного сорта.

Почему-то запомнилось, что ехали мы в основном в темноте или сумерках: реденькие чахлые огоньки, ещё более чахлые леса, унылые болота и пустоши.

Заселение этих мест началось в 40-е годы 19 века, когда строили Николаевскую железную дорогу Санкт-Петербург — Москва. Как строили, очень достоверно и реалистично описал Некрасов в своей поэме «Железная дорога». Как это принято до сих пор, строили сволочи — насильственно сволоченные крестьяне. Те, кто выжил, а таких было явно меньше тех, кто помер, по домам не отправили, чтобы не множить страшные рассказы об этой дьявольской затее и смуту. Их заселяли вдоль дороги, но в стороне от трассы, на расстоянии от нескольких километров до нескольких десятков километров.

А потом сюда выселяли ссыльных, потом раскулаченных (была такая льготная категория раскулаченных, которых сгоняли и высылали неподалёку). Потом пошли расконвоированные ГУЛАГА и те, что во время войны строили бутырскую дорогу. Словом — места потомственных ссыльных и обиженки. Очень опасные места, прямо сказать — разбойничьи. Я такого непрерывного и обыденного мата ни на каких северах и в Сибири не слыхал.

Хорошо, что у нас не было никаких вещей, включая и носильные (я имею в виду, что верхняя одежда на нас, особенно на Родомане, никакого разбойного аппетита не вызывала.

Ну, и помимо мата, висел в вагоне тяжёлый табачный дух, хоть святых выноси.

Конечно, алкоголя нам не хватило — приходилось угощать постоянно меняющихся попутчиков. Народ продвигался на одну-две-максимум пять станций (и, разумеется, безо всяких билетов): поговорить удалось с массой людей, но все эти разговоры, а равно и люди, были монотонны как болотные почвы: мат-перемат, покорёженные судьбы, невероятная злоба на окружающий и действительно недобрый мир.

Жизнь наша так странно устроена, что иногда приходится пить, не закусывая, и даже есть, не выпивая. Так мы, без всякой закуси, и доехали до Москвы, ошарашенные и под сильнейшим впечатлением.

Поезд этот отменили в 2001 году из-за потери пассажиропотока, а, если называть вещи своими именами, из-за обезлюдивания этих потаённых мест: разбежались людишки, потому что: работы нет, выпивки нет, закуски нет, жизни нет, вообще ничего нет.

История, конечно, неприглядная, но это — наша история, а не копия европейской или глобализационной. И другой истории у нас нет, эту бы как-то сохранить.

Борис Родоман

Этот очерк я пишу не по просьбе, но по предложению Владимира Каганского, любимого и преданного ученика Бориса Родомана.

Когда-то, лет десять тому назад, я писал подобный же текст. Тот текст Борису не понравился: много выдуманного, а он — сторонник твёрдых и проверенных знаний и фактов.

Шутя, я как-то предложил ему написать про него некролог, но эту идею он отверг с негодованием.

И вот теперь — ещё одна попытка выразить Борису Родоману свои чувства признательности, почтения и восхищения. Но прежде — пара замечаний.

В географии у меня было несколько учителей: Виктор Палеев, Игорь Никольский, Иван Белоусов, Евгений Лейзерович, Алексей Минц, Борис Родоман, Георгий Лаппо, Фёдор Дьяконов. Дали они мне разное и отношения у меня к ним — разные. Самые близкие и тонкие — с Евгением Лейзеровичем. Он, в частности, говорил мне: 80-летие — последняя репетиция перед похоронами. И фотография с этого юбилея потом пойдёт в некролог, и всё, что о тебе говорят, потом будет повторено уже у гроба. Я думаю, это справедливое и верное замечание, но оно не касается Бориса Родомана: пока он с нами, мы ещё недопонимаем, с чем имеем дело. Тот же Лейзерович внушил мне высокий градус недоверия к будущему. Благодаря ему я придумал сентенцию: «О будущем — ничего или хорошо и не чокаясь». Поэтому в этом тексте воздержусь от прогнозов.

И второе. Несмотря на то, что мы с Борисом знакомы с 1968 г. и иногда бывали очень теплы и близки, ни я, ни Борис в географии не считаем себя парой «учитель — ученик», как и никогда мы не были друзьями, но Борис Родоман для меня — учитель в науке и образец учёного. Это очень редко — видеть перед собой образ учёного, к которому тянет и которому хочется соответствовать. У меня в компьютере хранятся четыре интервью с Борисом Родоманом, своеобразный автопортрет этого человека и эпохи, прожитой им.

В этом небольшом очерке я хотел бы выделить четыре важнейших свойства Бориса Родомана как учёного.

Память. Мнемозина, богиня памяти, недаром — мать муз. Творчество, любое творчество, тем более научное, держится на памяти. Чем больше помнишь и знаешь, тем больше шансов быть учёным, а не аналитиком или компилятором. При этом, научное творчество (и, наверное, любое другое) держится на вдохновении и «забывании» всего предыдущего. Есть даже такое предположение, что именно в процессе забывания и происходит появление нового, а, может, наоборот, в процессе появления нового происходит «забывание». Такой своеобразный поршневой эффект. И тот, кому есть, что «забывать», обладает творческим потенциалом в меру объема знаний, способных к вытеснению.

Строго говоря, с памятью у Родомана неважно. И, зная это, он придумал для себя координатную систему знаний, где, как орнамент на ковре, любое событие и явление имеют чёткие пространственно-временные координаты и потому он никогда не путается ни в датах, ни в местах. Эта привычка держать весь универсум знаний в чётко заданной системе сделала для Родомана прошлое настоящим: для него самые дальние события и случаи не теряют своей актуальности и важности.

Борис Родоман обладает памятью пентиума в последней версии. Он может вспомнить самые мельчайшие детали давно ушедших времён и событий и это — его теоретический, творческий потенциал.

А память формируется и тренируется в записях. Надо тщательно вести записи: дневников, наблюдений, размышлений, чтобы стать аккумулятором памяти. Этому учит опыт Родомана.

Честность ученого — в его правдивости, а не в поступках. Честность, вызывающая уважение своим бесстрашием. Доходящая до цинизма честность вызывает — у кого оторопь, у кого — восхищение. Да и что такое цинизм? Сократ и Диоген Синопский были циниками: один клялся собакой (kyōn, kynos по-гречески, собственно, отсюда и киник, или циник), другой занимался онанизмом на площади при всех. Но их цинизм вовсе не в этом, оба говорили честно и правдиво, не приукрашивая свою речь вежливыми и политкорректными оговорками. Честность перед собой и перед людьми открывает уста, делает речь понятной и доступной всем, как бы ошеломительно и парадоксально ни было содержание.

И это всё делается с полной невозмутимостью и спокойствием, с достоинством. Это — не кривлянье, шутовство, ёрничество — это то, что называется голой правдой, без прикрас и драпировок.

Быть честным, по Родоману, значит не трусить перед авторитетами и начальством. Да и какие авторитеты, какое начальство может быть перед творческим учёным? Смешно…

Оригинальность. Видящие Родомана впервые сразу отмечают — он не от мира сего: ни внешне, ни по разговору. Он всю жизнь был и остаётся не от мира сего и никак не вписывается в окружающую его социальную среду. Между прочим, это — трагедия. Я уже дважды видел, как он не смог вписаться в общий контекст и честно, мужественно отказался от дальнейшего сотрудничества.

Быть оригинальным значит обрекать себя на вечное одиночество, не уметь быть подчинённым или начальником, быть неуправляемым и неуправленцем, быть только самим собой и более никем. Аскеза оригинальности — не выпендрёж, а тяжкая и долгая, вечная ноша. Быть оригинальным — значит искренне любить себя и верить себе, а многие ли из нас на это способны?

Чувство юмора. Несмотря на видимое однообразие, глухость и монотонность речи, а, возможно, именно благодаря этому, речь Родомана полна юмора. При этом он ревниво следит, доходит ли до аудитории, хоть до кого-нибудь, его юмор. Он ценит свои шутки и дорожит ими, порой не меньше, чем изрекаемыми истинами и идеями, тем более, что часто эти идеи облачены, как в броню, в шутку.

Но, надо признать, несмотря на все его усилия быть злым, шутки Родомана очень добры. Они не жалят и не оскорбляют, в них гораздо больше литературной игры, чем пафоса злости, и именно эта литературность делает его юмор интеллигентным и мягким.

Ну, вот, портрет опять получился незаконченным и неполным. И понятно, почему. Даже такой учёный, как Родоман, пока жив, ещё не состоялся до конца и нельзя создать портрет в перфекте о том, кто находится в имперфекте, кто не зазеленел при жизни в бронзе славы и почитания.

Мы все надеемся услышать от него новое слово. Услышать и вместе с ним порадоваться этой новизне.

2011

Липец и Родоман

Не встречал среди географов двух таких несхожих между собой друзей-приятелей, старинных и закадычных.

Пат и Паташон: Родоман — худой и длинный, скорее унылый и задумчивый, Липец — мелкий, юркий, шустрый, приветливый, улыбчивый, совершенно бесконфликтный.

Липец любит играть в шахматы и умеет это делать — Родоман, кажется, с детства ни во что не играл и уж тем более избегает всяческих единоборств.

Липец любит поесть и умеет готовить, тонко разбирается в винах и имеет вкус к ним — Родоман только в самые последние годы жизни стал что-то различать в еде, а к винам имеет сугубо механический подход: пьёт, потому что жидкое.

У Липеца сугубо еврейский юмор, окрашенный самоиронией, мизантроп Родоман ироничен и саркастичен, но ничего реверсивного относительно себя не допускает.

Первое, что делает Липец на первой же железнодорожной станции — скупает все газеты, а потом жадно читает их (Липец умер и больше газетных киосков в стране нет), Родоман за полвека нашего знакомства не прочитал ни одной газеты, но, наверно, читал в детстве, например, сидя в туалете и страдая хроническим запором или от газетной лжи. Кстати, Липец также не верил ни одному газетному слову, включая прогноз погоды.

Липец был хорошим организатором и администратором, умеющим находить компромиссы, ловко устраивая и проводя различные научно-географические мероприятия любого масштаба, Родоман откровенно чурался и избегал всякого руководства людьми, я не помню его сидящим в президиумах и не представляю его себе членом какого-бы то ни было коллектива — он откровенный индивидуал.

Липец любил и был весьма почтителен со своей супругой Лерой — Родоман откровенно костерит свою жену и при этом удивляется, чего это она его не любит. Родоман — типичный и удачливый бабник, вечно окружённый почитательницами и читательницами, Липец — ярко выраженный однолюб, зато Родоман умудряется хранить верность своим многочисленным пассиям десятилетиями — и те отвечают ему той же монетою.

Липец умер мгновенно — взлетая по какой-то лестнице на очередное заседание, Родоман на моей памяти умирает с 1968 года и всё никак не умрёт, слава Богу. Смерть Липеца сильно и долго переживалась Родоманом как личная утрата — не было для него человека ближе Липеца.

Липец всегда был аккуратно и прилично одет — Родоман ходит в каких-то изношенных, с огромными английскими булавками, плащах и куртках, затоптанных кедах и небрежных штанах, которые только издали кажутся брюками. Однажды он, уже на восьмом десятке лет, приобрёл пальто (кто-то ему купил, не сам же), в нём приехал к нам в гости и, повертевшись в прихожей, заявил: «вот в нём меня и похороните».

Что же их объединяет?

Оба — глуховаты.

Энциклопедичность знаний — не понимаю, зачем им столько знать и помнить в Интернет-условиях? Оба — авторитетные географы и доктора наук, влюблённые — каждый в свою географию. При этом их объединяло отсутствие малейшей зависти к успехам и достижениям другого, а потому — глубокое и взаимное доверие.

Жажда до путешествий — за участие в работе «Города долины реки Вуоксы» я расплатился с обоими путешествием по Финляндии и вообще за участие в региональных и муниципальных работах платил им не столько деньгами, сколько командировками, поездками, а, главное, путешествиями. Как следствие — оба весьма неприхотливы к житейским условиям и обстоятельствам, безразличны к структурам повседневности и их отсутствию.

Вкус к жизни, в частности, оба — любители бани: в каких причудливых местах и ситуациях мы только не парились! При этом было видно, что более всего их радовала и баловала чистота тел после бани, а не сама баня.

Оба — жадные читатели географических карт, видящие и высматривающие в них куда больше нормального человека, пусть даже и с географическим образованием.

А ещё их объединяет дружеское отношение ко мне, за что я им искренне благодарен и признателен.

2023 г.

Всю жизнь опережая жизнь

к 80-летию Бориса Родомана

Отмечая несомненные заслуги Бориса Борисовича Родомана перед наукой, можно перечислить многочисленные публикации и регалии юбиляра, я бы предпочёл дать своё понимание научного вклада своего коллеги и учителя.

Большинство ученых географов озабочены злобой дня и сегодняшними проблемами. По-видимому, это имеет некоторый смысл в эпоху жажды быстрых и скорейших результатов, внедрения научных исследований в и без того опостылевшую практику; во всяком случае, это считается мейнстримом науки, если не задумываться об истоках мейнстрима: а, собственно, с чего, где и когда он начинается?

Есть, однако, небольшая группа ученых не от мира сего дня, не озабоченных и неозадаченных происходящим вокруг и окрест них, сосредоточенных на собственной имманентности и прислушивающихся к миру, только если наличествует в этом мире отзвук на их внутреннее состояние. Эти ничего не изучают во внешнем мире, но познают свой внутренний мир в нем. В этой малой группе совсем крошечную часть составляют те, кто, волей или неволей, сознательно или интуитивно, но определяют будущее науки и являются таким образом ключами, с которых и начинаются все мейнстримы и которыми открываются двери предстоящих перспектив. Величие этих малых величин заключается именно в том, что они и есть источники будущего.

Среди них уже более полувека маячит сутулая фигура Бориса Борисовича Родомана, проживающего жизнь, опережая жизнь.

Ландшафтное единство

Еще будучи студентом, он восстал против разделения географии на физическую и экономическую, а, следовательно, посягнул на святая святых марксистко-ленинской научно-философской методологии, утверждавшей тогда (позже пришлось это проглотить и не вспоминать), что законы природы протекают м-е-д-л-е-н-н-о-м-е-д-л-е-н-н-о, а общественные законы — быстро-быстро (вообще-то, как потом выяснилось, законы напрочь лишены текучести), а потому общество не зависит от природы и даже может «не ждать милостей от природы, а взять их — наша задача».

В те времена (середина 50-х) процветала идеология ПТК и ТПК [Колосовский 1947, Колосовский 1958, Колосовский 1969], критерием существования которых является «достижение максимального народнохозяйственного эффекта при минимальных затратах», то есть грабежа природных, интеллектуальных, культурных и трудовых ресурсов.

Студент Родоман ничего этого не понял, пафоса созидательного ограбления не принял, но, по счастью, отчислен не был, несмотря на многочисленные академические задолженности, и даже смог получить диплом. Смотрелись его воззрения и взгляды малопонятным, но безобидным чудачеством, хотя дальновидные Н. Н. Баранский и Ю. Г. Саушкин поняли: возможно, за ним будущее. Его защитники и покровители потом, в первой половине 60-х, встали в кипучем споре географических детерминистов и индетерминистов (знаменитая защита докторской диссертации В. А. Анучина, основные положения которой изложены в работах [Анучин 1969, Анучин 1972]) на сторону первых. Победив и формально и по содержанию, детерминисты по сути открыли для географии новый мейнстрим, а именно — экологический. Настолько, что на Всемирном географическом конгрессе в Москве летом 1972 года официально было объявлено, что экология — столбовая дорога всей будущей географии.

Теоретическая

математическая география

В те же 50-е годы на Западе начала бурно развиваться теоретическая, конструктивная и математическая география [Бунге 1967, Hӓgerstrand 1953, позже Изард 1967, Хаггет, Чорли 1967, Хаггет, Чорли 1969, Хаггет 1972 и др.] (всё это считалось одним и тем же, по крайней мере, у нас). Сами мы долгое время никак не могли пройти дальше дробей и пропорций, а также таблицы умножения под названием «транспортная задача» — перемножение веса грузов на расстояния их перемещения, однако утешали себя тем, что на Западе, в условиях хаоса рыночной экономики, невозможно планировать, а у нас — всё закономерно, планомерно и пропорционально, к тому же западные ученые лишены такого отличного и надежного средства, как марксистко-ленинская научно-философская методология, а потому вынуждены изощряться в методах, а вот теоретические и фундаментальные исследования — наша грядка, на которой, кроме нас, — никого.

Б. Родоману повезло дважды: во-первых, он проходил в школе логику (вскоре ее, вместе с психологией, как подозреваемых в буржуазности, в школе отменили), а, во-вторых, он ее понял и стал применять и употреблять в географии. И при этом настолько успешно, что, с одной стороны, не сел за протаскивание в советскую географическую школу чуждых ей веяний загнивающего капитализма, а, с другой, даже ведшего в 1967—68 годах летнюю школу «Математика в географии» (так в августе 1968 года в Сваляве автор и познакомился с Б. Б. Родоманом).

В кильватере западной конструктивной географии и работ Б. Б. Родомана по логизированию и абстрагированию в географии начались бурные и весьма изощрённые математические модели и расчеты, призванные оптимизировать, максимизировать, минимизировать и повышать экономическую эффективность — в условиях отсутствия экономики как таковой (советский способ управления к экономике относился в редких случаях и использовал ее либо в подручных целях, либо в декоративных; так, например, географам и экономистам так и не удалось обосновать экономическую целесообразность строительства БАМа и большинства других великих строек коммунизма просто в силу внеэкономичности этих проектов) и в ущерб другим, не менее важным эффективностям и эффектам: социальным, демографическим, культурным, экологическим и т. д.

Картоиды как абстрактная эстетизация ландшафта

А Б. Б. Родоман пошел дальше [Родоман 1999, Родоман 2007].

Это кажется маловероятным, особенно у нас, но «красота спасет мир» — и Родоман создает новый картографический жанр, картоиды, которые призваны не заполнять пространства и, следовательно, не заниматься членением территории по морфологическим признакам, а рассматривать пространство структурно, в абстрактных гармониях, стало быть, скорее зонируя, чем районируя.

Возник тот самый случай, который описан Г. Галилеем: «Если факты противоречат моей теории, то тем хуже для фактов». Картоиды Родомана — отражения не действительности, а эстетических установок автора картоидов. На сегодня их набралось уже несколько десятков, если не сотен.

Эстетизация ландшафта, предпринятая Родоманом, не имеет ничего общего с эстетикой и романтизацией географической профессии, процветавшими в еще незавершившийся послевоенный период: ни о каких песнях, кострах, трудностях и прочем ур-дур-патриотизме речи не идет. Более того, уверен, что эстетизация ландшафта (а не деятельности), выражаемая в картоидах, сознательно противопоставлялась Родоманом толпотворению. Картоиды Родомана — акмеистика в чистом виде.

Вполне возможно, они, картоиды, когда-нибудь лягут в подоснову ландшафтного проектирования, но пока можно лишь утверждать: эстетические и ценностные основания теософа Д. Л. Арманда [Арманд 1964, Арманд 1975] и особенно А. Д. Арманда, ориентированного на дзен-буддизм [Арманд 1983, Арманд 2008] с его эстетикой опрокидывания на нашу грешную небесных гармоний «ин-янь» возникли во-многом благодаря абстрактному эстетизму картоидов Родомана.

Туризм и рекреация — не подспорье, а смысл существования

Будучи географом, то есть профессиональным путешественником и туристом, Родоман значительно обогнал своё время, время развития туризма как сочетания спорта, патриотического воспитания, коллективизма, столь милого любому тоталитарному режиму, и краеведения (довольно быстро эти ценности сменились идеями любви и дружбы, а также выпивки и пьянки). Помимо и независимо от перечисленного выше, он придает рекреации и туризму новый смысл, обогащая тем самым понятие рекреации.

Если понимать под индустриальным обществом общество трудолюбивых, а так оно и было в период Реформации — Лютер оставил мирянам только одну аскезу, аскезу трудолюбия, называемую по латыни industria [Вебер 1990], то первым вошел в постиндустриальное общество, пожалуй, Б. Б. Родоман [Родоман 2004], своим поведением и образом жизни заявивший: туризм и рекреация — важнее стуло-часов, трудов и работ. Смысл жизни — вовсе не в трудоднях, карьерах и трудовом стаже. В конце концов, на Страшном Суде с нас спросится не только за это и не только за грехи — кто тут безгрешен? — а за то, насколько мы выполнили свое творческое предназначение, не зарыли ли мы свой талант в землю, не изменили ли Образу Божию, образу Творца.

А что такое рекреация как не восстановление креативного, творческого потенциала человека? Мы занимаемся туризмом и рекреацией, утверждает Б. Родоман, в поисках вдохновения и новых творческих сил. Мы созерцаем мир и природу, выявляя красоту мира и природы, их гармонию — и потому нас так коробит индустриальное, городское и бытовое свинство, нарушающее красоту и гармонию мира.

Его не интересовала география рекреации и туризма как ещё одной отрасли народного хозяйства, а это значит, его не интересовало размещение (а, следовательно, и районирование), потоки и связи, ресурсы, продукты, показатели и измерители рекреации: средняя продолжительность и протяженность туристических маршрутов, плотность тел на пляже (между прочим, согласно СНИПам по рекреации на одного отдыхающего полагается 20 погонных сантиметров пляжа). Творческая и рекреационная сила вина выражается вовсе не в градусах и гектолитрах, а в качестве вина, рекреационный и творческий потенциал прибоя — не в силе волнения, а в конкордансе созерцаемого и созерцающего, в резонансе и синхронии дыхания человека и океана, в совпадении мыслей, переживаний и звуков, издаваемых внутренним голосом и Солярисом.

Чем рекреационная деятельность отличается от креативной и вообще любой иной интеллектуальной? В интеллектуальной, например, научной деятельности мы напряженно, но отстраненно всматриваемся в объект своих интеллектуальных, когнитивных, эпистемологических усилий — в рекреационной деятельности мы погружаем себя в объект восприятия, мы начинаем проживать, сосуществовать с ним. Включение себя, слияние себя с внешним миром имеет очень важное следствие.

Внешний мир, согласно Г. Галилею [Галилей 1948], мы не можем воспринимать, не идеализируя его — таково имманентное свойство человеческого сознания. Себя же мы не можем воспринимать неэтически [Лефевр 2003a, Лефевр 2003b], не делая выбора между Добром и злом, порой мучительного выбора.

Это означает, что только в рекреационной деятельности непременным условием ее существования является жёсткий, на идеальном и принципиальном уровне этический самоанализ.

И в этом смысле рекреация имеет мало общего с релаксацией, ремиссией, ресторацией и прочими ре-мирами.

В последние пятнадцать лет Б. Родоман много путешествует по миру, он — практикующий путешественник. Он делает это профессионально и совершенно по-своему, неповторимо и неподражаемо.

Рекреация и туризм, по Б. Родоману, — противопоставление и протест против индустриальной оседлости. Перемещение человека в пространстве несет само в себе удовольствие, удовлетворение и оправдание. Потому что путешествие — это всегда саморазвитие человека: возвращаясь в конце путешествия в начальный пункт А, мы обнаруживаем, что мир стал немного неузнаваемым, он изменился — и лишь в рефлексии путешествия нам становится понятным: это не наш оседлый мир изменился — это мы изменились сами в ходе путешествия. И дело вовсе не в новых фактах или новой информации, полученной в ходе путешествия — в конце концов, благодаря путешествиям мы проживаем крупицу жизни, недожитой номадом Авелем.

Региональные исследования в нерегиональной среде

Чтобы заниматься экономической географией в СССР, стране с отсутствующей экономикой по понятию экономики (как нормирующей рефлексии отношений между хозяйствующими субъектами), необходимо было прищуриться на свою собственную научную честность и совесть, делать вид, что занят делом.

Совсем иная ситуация с региональными исследованиями в нерегиональной среде.

Регион как современное географическое понятие начал формироваться лишь во второй половине 20-го века. В отечественной географии регион и район были полной синонимией [Алаев 1983, Некрасов 1975] почти до самого конца 80-х. Перестройка сильно придвинула СССР-Россию к мировому сообществу и мировой истории. В стране началось эмбриональное формирование регионов — не продуктов членения территории (районы), а региональных субъектов, начавших ощущать собственную волю, собственную политическую энергию, собственные интересы, стремление к независимости и самодостаточности, в отличие от самообеспеченности [Ленин 1967], к поиску собственной миссии и своего места в мировом сообществе.

Фундаментальной особенностью отечественного процесса регионообразования являлось то, что в нем самым активным элементом, фактически — инициатором выступали исследователи регионов и регионообразования. Это был тот редкий в истории случай, когда наука и проектирование выступали не в качестве вспомогательных и обслуживающих средств, а как самостоятельная конструктивная сила. Одновременно и параллельно началась муниципализация российских городов, понимаемая в шести седьмых мира как самоуправление свободным от государственного гнета и государственной зависимости городом.

Второй фундаментальной особенностью регионализации страны и муниципализации ее городов стало то, что внедрение научных и проектных идей осуществлялось не капитальными вложениями и инвестициями, а благодаря образованию, то есть непосредственной передачей, трансляцией интеллектуальных результатов и продуктов от разработчиков местному населению: бизнес-сообществу, политическим лидерам и молодежи.

Без особого энтузиазма и слабо веря в успех и будущее, Б. Родоман включился в эти исследования и разработки, а также в образовательные демонстрации в рамках Лаборатории региональных исследований и муниципальных программ. Он участвовал, в частности, в разработке «Муниципальной программы и программы развития туризма в г. Шлиссельбурге» и «Программы регионального развития городов долины реки Вуоксы» в первой половине 90-х годов прошедшего века.

К сожалению, пессимизм Б. Родомана получил полное подтверждение.

После государственного переворота и штурма здания российского парламента (сентябрь-октябрь 1993 года), а также с началом Чеченской войны (декабрь 1994 года) в стране было восстановлено самодержавие, но, в отличие от монархического, совершенно нелегитимное. Самовластие естественным образом оказалось сопряженным со свертыванием регионализации, муниципализации, любых проявлений самоуправления, а также нарушением основных гражданских свобод и прав человека.

Все региональные и муниципальные разработки оказались в невостребованном депозитарии до лучших времен, которые, надо честно признать, скорее всего, никогда уже не придут.

Одухотворенный ландшафт

Поэтизация ландшафта

Публикация [Родоман 2004] открыла возможности работы Б. Родомана в Институте природного и культурного наследия РАН. Сегодня ведущей темой его экспедиций и исследований стала одухотворённость ландшафта. Эта тема всё ещё рассматривается многими как нечто вычурное или метафора. Собственно, сегодня происходит то, что происходило и всегда с Б. Родоманом — он вновь опережает время и жизнь.

Это можно было бы назвать неоязычеством, если бы не одно обстоятельство. Ветхий человек и язычник, одухотворяя, одушевляя и поэтизируя окружающий его ландшафт, населяя его богами, нимфами, демонами, духами, эльфами, саламандрами, сильфидами и прочими существами, пытается мифологизировать, то есть найти сокрытый, потаённый, но истинный смысл внешнего мира (myth по-гречески означает «рассказ об истинном»), диктующего человеку его поведение, его жизнь и судьбу, но не вмешивающегося во внутренний мир человека.

Сегодняшняя ситуация заключается в том, что мы не только допускаем в себя поэзис мира и находим в ландшафте источники своего вдохновения, не только увлечены самопоэзисом, но и пытаемся искусственно-техническими средствами вдохновить сам ландшафт, раскрыть его поэтический потенциал и талант, подчеркнуть его вдохновенные смыслы. Мы сами становимся демиургами красоты и поэзии ландшафта.

Я думаю, в архитектурно-планировочной деятельности требования на поэтизацию ландшафта станут такими же обязательными и даже обыденными, как сегодняшние требования к инженерной инфраструктуре, функциональному зонированию и другим, весьма прозаическим вещам.

Литература

Алаев Э. Б. Социально-экономическая география. Понятийно-терминологический словарь. М.: Мысль, 1983.

Анучин В. А. Проблема синтеза в географической науке//Вопросы философии. 1964. №2. С. 35—45)

Анучин В. А. Теоретические основы географии. М.: Мысль, 1972.

Арманд А. Д. Два в одном: Закон дополнительности. М.: URSS, 2008.

Арманд А. Д. Ландшафт как конструкция//Известия ВГО. 1983. вып.2. С. 120 — 125.

Арманд Д. Л. Наука о ландшафте (Основы теории и логико-математические методы). М.: Мысль, 1975.

Арманд Д. Л. — Нам и внукам, М.: Мысль, 1964.

Бунге У. Теоретическая география. М.: Наука, 1967.

Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. М.: Прогресс, 1990.

Галилей Г. Диалог о двух главнейших системах мира — птоломеевой и коперниковой. М.-Л.: ГИТТЛ, 1948.

Изард У. Методы регионального анализа. М.: Прогресс. 1967.

Колосовский Н. Н. Производственно-территориальное сочетание (комплекс) //Вопросы географии №6 География хозяйства СССР. 1917—1947, М.: 1947.

Колосовский Н. Н. Основы экономического районирования. М.: 1958.

Колосовский Н. Н. Теория экономического районирования. М.: 1969.

Ленин В. И. — Набросок к плану научно-технических работ// ПСС. М.: Издательство политической литературы, 1967. 5 изд. Т. 36.

Лефевр В. А. Алгебра совести. М.: Инфо-Гнозис, 2003.

Лефевр В. А. Рефлексия. М.: Инфо-Гнозис, 2003.

Некрасов Н. Н. Региональная экономика. М.: Экономика, 1975.

Родоман Б. Б. География, районирование, картоиды: Сборник трудов. Смоленск: Ойкумена. 2007.

Родоман Б. Б. Под открытым небом. М.: Российское гуманистическое общество, 2004.

Родоман Б. Б. Территориальные ареалы и сети. Очерки теоретической географии. Смоленск: Ойкумена, 1999.

Хаггет П., Чорли Р. Модели в географии. М.: Прогресс, 1967

Хаггет П., Чорли Р. Сетевой анализ в географии. М.: Прогресс, 1969.

Хаггет П. География: современный синтез. М.: Прогресс, 1972

Hägerstrand. T, Innovations för loppet ur korologisk synpunkt. C.W.K Gleerup, Lund, Sweden, 1953.

2011 г.

Памяти Бориса Родомана

Этот текст был написан загодя, за несколько лет до смерти Бориса Борисовича Родомана, согласован с ним и одобрен им. Как человек сугубо рациональный и романтичный, он хотел знать, что будет написано, когда он уже не сможет ничего исправить или опровергнуть.

Да, конечно, он, прежде всего, ученый — и воздать должное его таланту и кропотливому трудолюбию учёного необходимо — его и трудно представить себе в каком-либо другом качестве, но для меня и многих его потеря — это потеря человека: ироничного, влюбчивого, самокритичного, ранимого, порой робкого, но чаще — бестрепетно бесстрашного, умеющего в тусклых интонациях и отрешённостях говорить удивительные, потрясающие вещи.

Он не любил людей, считая, с одной стороны, что не за что, а с другой — что это обязанность Бога и президента, а вовсе не ученого. Но он чутко чувствовал природу и был неутомим в любви к ней. Он любил её ландшафтно, целиком, а не деталями, пейзажно, а не натюрмортно — он чувствовал единение своей жизни с жизнью природы. На подмосковной лыжне он был также естественен, как на высокогорной тропе в Гималаях, в амазонской сельве, на мягких карпатских склонах и среди галапагосских игуан.

Он превратил свою жизнь в путешествие, и не уставал путешествовать, и говорил себе и друзьям: «я поеду…» — пока не умер.

Он создал внутри себя мир, который превращал хаос бытия в упорядоченный космос существования, бытия по сути. Этот космос вполне адекватен его сознанию. Он жил в сотворенном им самим мире — счастливо и спокойно. Нам, живущим в творимом, а потому несовершенном мире, это чуждо и непонятно. Вторжения внешнего мира, признаться, его иногда сильно раздражали, но больше его раздражала человеческая глупость, особенно всяких начальников, от маленьких до очень маленьких.

Редкий случай в нашей науке — он был честен. Это сближает его с Сократом. «Клянусь собакой», они оба ни разу не предали себя. Однажды я предложил ему принять участие в работе по Кобрину. Мы съездили туда, а потом он честно сказал: «не моё, делать это не буду».

Его наследие — не только статьи и книги, опубликованные и неопубликованные, не только восторженные ученики и пылкие враги: всё это, увы, преходяще; главное его наследие — идеи, а они нетленны.

Июнь 2012

Беседа с высоты птичьего полёта

Борис Родоман — выдающееся событие в отечественной и мировой географии. Независимо от того, разделяют или не разделяют его взгляды, всеми признается его несомненный огромный вклад в науку, его научный авторитет.

В чем наиболее заметные заслуги его идей?

Первая и самая важная: Борис Родоман первым, еще будучи студентом Геофака МГУ в 50-е годы, выдвинул требование на отношение к географической среде как единому объекту географических исследований. Это было, при всей очевидности идеи нам, современным людям, и новым, и даже опасным: в науке господствовала сталинская доктрина «законы природы действуют медленно, социальные законы мгновенны». Это породило непреодолимый тогда барьер между экономической и физической географией. Экономико-географы видели природу только на горизонте своего зрения и внимания как на некую декорацию разворачивания человеческой деятельности, физико-географы всячески уклонялись от любых антропогенных факторов и тщетно искали «чистые» от человека ландшафты и элементы природной среды. Естественно, такой подход приводил к узкой специализации, междисциплинарной глухоте и воинствующему взаимонепониманию. Всякая попытка синтеза сразу рассматривалась как геттнерианство, геополитика и, в конечном счете, фашизм.

На этом фоне позиция Родомана была гласом вопиющего, но ему повезло — его по достоинству оценили и взяли под свою защиту тогдашние суперавторитеты Н. Н. Баранский и Ю. Г. Саушкин.

Вторая, не менее важная идея: человек, по Родоману, познает ландшафт прежде всего чувственно. Эстетически и только затем (и вовсе необязательно), мыслительно, конструктивно, проектно. Удивительно, но обладая строгой математической логикой (нам, молодым, он проводил в 60-е летние школы «Математика в географии»), он оказался пионером поэтической географии, ландшафтоведения как нравственной дисциплины. Эстетический взгляд на ландшафт позволил не только расширить рамки географии, уже не только науки, но и искусства, художества, поэзии, но и создать удивительное и уникальное средство познания ландшафта — картоиды поляризованного пространства.

Идеи Бориса Родомана оказались весьма привлекательными. За ним потянулся длинный шлейф учеников, последователей, почитателей, даже фанатов. Не замечая этого, он так до сих пор и остается в убеждении, что является одиночкой.

В 2011 году Борису Родоману, теоретику географии и родоначальнику географии туризма и рекреации, исполняется 80 лет. Это обстоятельство и стало поводом для нашей встречи и беседы.

Мы сидим втроем на кухне у Бориса Родомана. С высоты 17-го этажа открывается дивный вид на Лихоборы, Тимирязевский парк и островершинный хребет многоэтажного башенного горизонта. Борис не любит эти современные «байконуры», лишившие Москву своего лица, сделавшие город глобалистским ералашем.

Двадцать лет тому назад существовал маленький клуб «Московские географы-философы — любители крымских вин». В память об участии в этом клубе мы пьём крымский «херес», вино мужское, творческое, очень адекватное нашей беседе.

Александр Левинтов: В каком ряду отечественных географов ты сам себя видишь — в прошлом и в будущем?

Борис Родоман: Постановка того или иного человека в ряд при его жизни — бессмысленна. Это делает следующее поколение. Должно пройти время. Сейчас я себя ставить не могу никуда. Мне кажется, что я мало известен, и мой социальный статус — как вообще в жизни, так и в науке — очень низок. Не следует забывать, что я не занимаю никаких руководящих должностей, у меня никогда не было аспирантов, я нигде не читаю лекций — разве что иногда, эпизодически. Я вообще одиночка. Если бы я не был всё-таки вписан в профессиональное сообщество, то я бы вообще нигде не котировался, а был бы просто как какой-то сумасшедший. Я, конечно, вырос среди географов, они создают мне ауру… Но вообще я не возьмусь сам себя оценивать, это дело других людей.

Однако хочу добавить, что хотя, строго говоря, я не считаю себя экономико-географом, я вырос на этой кафедре — поэтому, может быть, формально меня можно отнести к экономико-географам.

Ольга Балла: Я бы хотела спросить о гуманитарной географии, в которой вы работаете. Видите ли вы её как уже сложившуюся дисциплину — или она ещё в стадии становления? В чём вы усматриваете задачи гуманитарной географии — и вообще, и первостепенные задачи географии?

Б.Р.: Гуманитарная география, безусловно, складывается сейчас, и надо сказать, что это — личное, авторское творение Дмитрия Замятина (сноска: строго говоря, гуманитарная география или география человека возникла еще в конце 19 века во Франции благодаря усилиям Видаль де ля Бланша (1845—1918); в современной мировой географии гуманитарная география безусловно представляет собой мейнстрим; около двадцати лет курс «Гуманитарная география» читает А. Левинтов). И я вижу это направление перспективным именно благодаря его колоссальной работоспособности и энергии. Думаю, что у Замятина есть силы, что он, в отличие от меня, не отвлекается на посторонние вещи, а очень много работает, — и он, конечно, это направление создаст и сплотит.

Однако сам по себе термин «гуманитарная география» — это как бы отделение от остальных, сложившихся ветвей географии: социально-экономической географии, физической… — как бы противопоставление себя им. Это уже проблематично. И понятно, что это название, возможно, даже не будет принято большинством географов. Но направление это, безусловно, перспективное.

А что касается второго вопроса, это как раз и надо спросить у самого Замятина. Я очень люблю Институт наследия, в котором я сейчас служу, и своих коллег там, но я всё-таки сам по себе. Я бы сказал даже так: я сам являюсь объектом наследия…

О.Б.: То есть, вы с гуманитарными географами сотрудничаете, но себя к ним не причисляете?

Б.Р.: Я бы так не сказал! Я причисляю себя и к ним, и не к ним. Области моих занятий пересекаются, как круги, и в какой-то степени я к гуманитарной географии, конечно, принадлежу. Сам Замятин это признаёт. А с другой стороны, я принадлежу ещё к чему-то. Впрочем, то же самое я бы сказал о каждом учёном.

О.Б.: Удовлетворяет ли вас положение этой науки в современном обществе? Слышат ли гуманитарных географов те, к кому обращены их послания?

Б.Р.: Ну, знаете, в наши дни, о любой науке, о любом её направлении можно сказать, что общество его не слышит. Во всяком случае — слышит недостаточно. Всегда можно слышать лучше.

О. Балла: Кто были ваши учителя в профессии?

Б.Р.: У меня был один, главный учитель — он считается таковым почти официально — Николай Николаевич Баранский. Он, правда, был скорее моим покровителем, чем научным руководителем. Под влиянием своего однокурсника, Юры Макарова, я решил, что мне стоит заняться теорией географических описаний — ответить таким образом на призыв Баранского, который мы с Юрой, прочитали, кажется, в сборнике «Вопросы географии». И после путешествия в Крым я, вместо курсовой работы — отчёта о крымской практике, — написал сочинение, посвященное теории географического описания –тому, каким должно быть комплексное географическое описание.

А к концу учебного года, случайно, о моём существовании стало известно факультету и кафедре, — до этого я был рядовым студентом. Когда я признался, что у меня никакой курсовой работы нет, а есть только вот такое сочинение, — мне сказали: покажите-ка его руководству кафедры. И я показал работу профессору Саушкину. Тот был учеником Баранского и отвёл меня к нему. Таким образом состоялось открытие меня Баранским, который впоследствии стал как бы моим покровителем.

Характерно, что о моих тогдашних работах он иногда говорил: «Я, откровенно говоря, не понимаю, о чём вы пишете, но чувствую, что это очень интересно.» Такое отношение к ученикам, я считаю, очень ценно: наука развивается, и понятно, что новое поколение приходит к новым идеям, которые старшему поколению непонятны. Оно должно быть терпимо к младшему поколению; чувствовать, даже интуитивно, что здесь — не всё вздор, что в этом что-то есть. Я и сам стараюсь в себе сохранять такое же отношение к учёным молодого поколения, среди которых есть и такие, которых я тоже не понимаю. Но я с какого-то боку высоко ценю их деятельность.

ОБ: Вы назвали себя мыслителем-одиночкой. Но мне всё-таки хотелось бы прояснить культурные координаты этого одиночества и спросить: сотрудничество с представителями каких специальностей кажется вам для вашей работы приоритетным?

Б.Р.: Сейчас я задам этот вопрос Александру Евгеньевичу. Саша, как ты думаешь, я сотрудничаю с кем-нибудь?

АЛ: Конечно.

Б.Р.: С кем же?

АЛ: С философами, например. С ландшафтоведами. … Борис, когда я говорю о сотрудничестве, то имею в виду, что ты пользуешься их трудами, а они — твоими…

О.Б.: Я же имела в виду скорее диалог, в котором происходит обмен мнениями и опытом.

Б.Р.: Разделим эту проблему на две части. Вот ты, Саша, говоришь, что я пользуюсь их трудами, а они — моими. Да, я их трудами пользуюсь. А вот они моими — нет.

Физико-географы, ландшафтоведы не обратили на мои схемы форм районирования никакого внимания. А я ведь с самого начала создавал свои концепции районирования именно для них (как мне, по крайней мере, казалось), на их материале, а не на материале социально-экономической географии, потому что в экономической географии районирование очень простое. В физической же географии схемы очень сложные. Там выделяются страны, районы, местности, урочища, они между собой пересекаются, каждое пересечение — новый район, который можно затем подвергать классификации. Так вот, я заглянул ландшафтоведам через плечо, посмотрел, чем они занимаются, какие они карты чертят — и создал своё направление. Они на это не обратили внимания совершенно.

Что касается ссылок на меня сейчас, то они наполовину представляют собой нагромождение ссылок, которые пишут диссертанты и аспиранты — просто потому, что им положено в начале перечислять огромное количество имён. Я тут как-то с удивлением увидел в интернете, что меня уже причисляют к пионерам количественных методов в географии и чего-то ещё. Но они просто не разбираются. Пишут подряд фамилии, которые слышали на лекциях… Нет, такого рода признание и такого рода использование меня нисколько не радует.

А сотрудничество — да, я варился в некоторых семинарах, в неформальных школах. Что касается той методологической деятельности, в которую меня пытались вовлечь, и в которой подвизался, в частности, Левинтов — с этим у меня не вышло. Несколько раз я ездил с ними куда-то — нет, не пошло. А ещё был такой семинар, который можно упрощённо назвать «Биология и культура», под руководством замечательного петербургского универсального учёного Сергея Викторовича Чебанова, — в нём многие годы я участвовал. Там все понимали, что я говорю, а я наполовину понимал то, что говорят они. Правда, потом они всё больше сдвигались в сторону теологии. Сейчас я с ними разошёлся. То есть, не в принципиальном смысле — просто уже как-то не поддерживаются отношения.

Я бы сказал, что мои отношения с такого рода неформальными колледжами, с различными журналами, включая, кстати, и журнал «Знание-Сила», похожи на любовный роман, который внезапно начинается — и потом почему-то прекращается. Так и со «Знание — Силой»: тоже у меня была такая любовь, но прекратилась. Я не могу сказать себе: «Я давно не писал в этот журнал, дай-ка напишу!» — это вообще непредсказуемо.

Что касается семинаров, — конечно, моё пребывание в каждом из них не вечно. Но я повторяю, что семинар Чебанова для меня имел колоссальное значение. Я почерпнул там множество идей благодаря тому, что там был симбиоз экономистов и биологов. Там были такие яркие личности, как, например, Симон Кордонский, который написал теорию административного рынка, а теперь — книгу о сословной структуре российского общества. Он утверждал, что каждый из нас de facto приписан к определённому сословию и делает то, что членам этого сословия положено — получает свою долю пищи от нефтяной трубы и пока он не вылезает за определённые рамки, его терпят. Так существует и наша собственная наука, и наш институт: мы тоже, согласно Кордонскому, принадлежим к своему сословию и делаем, что нам предписывается.

АЛ: А с философами ты ведь тоже сотрудничаешь?

Б.Р.: С философами… Ну, трудно сказать. Я общался с ними, когда у меня ещё были хорошие отношения с Шупером, который старался сближать нашу географическую науку с философами. Создавалась довольно благоприятная атмосфера, в которой и мои доклады, видимо, понимались и благосклонно воспринимались философами. Не знаю, можно ли отнести к философам науковедов, — вообще-то они от философов отделились, — но с науковедением у меня тоже был контакт. Мы с Володей Каганским ездили в Новосибирск, там были такие науковеды, как Соколин (?), Розов, Сычёва… Поскольку им надо было изучать науки в качестве объекта, они, после того, как изучили физику, химию, обратили внимание на географию. Стали в ней тоже что-то искать: стандартная ли это наука; чем она отличается; имеют ли такие науки право на существование… Появились новые теории наук, представления о том, что науки могут быть разного типа, и вот география — одна из них. А мы идём навстречу, подсказываем, как мы видим географию.

С Институтом истории естествознания и техники мы соприкасались. Я даже читал лекции по науковедению, потому что меня волновала моя собственная судьба, и я пытался доказать, что учёный –тоже творческая личность. То есть, он обладает определёнными особенностями, с которыми общество должно считаться и не заставлять его работать локтями или задницей, ходить на работу и расталкивать сослуживцев, делая карьеру; что учёный не стремится к власти, и что учёный не нуждается в директоре и сам никогда не будет директором.

Соприкасался я и с определёнными группами людей, кружками. Прежде всего это была группа Чебанова. Потом, если говорить о том, что ближе к профессии, — я много лет участвовал в работе так называемых российско-эстонских школ по охране природы. Результатом всегда был сборник трудов. Половину участников там составляли учёные из Эстонии, а половину — из других республик, особенно из России. Мы собирались то на территории остального Советского Союза, то на территории Эстонии. Это всё уже кончилось. Наше поколение там уже сошло со сцены, но недавно я увидел в Интернете, что меня в Эстонии, оказывается, кто-то помнит. Тем более, у меня было много научно-популярных работ, опубликованных на эстонском языке.

А.Л.: Есть позиция научная и гражданская. У тебя есть обе — или гражданскую ты игнорируешь?

Б.Р.: Нисколько. Гражданская позиция у меня есть. Но я, как человек, поживший при советском режиме, несколько трусоват, понимаю, что выходить на площадь мне незачем, и никогда не буду этого делать. А моя оппозиционность по отношению как к той власти, которая была у нас при так называемых коммунистах, и к той, которая есть сейчас, — совершенно одинакова. Я никогда не кричал «Ура, ура!», никогда никого не поддерживал, никогда ни на кого не возлагал надежд. Абсолютно ни на кого. Я и в 90-х годах ко всем относился страшно скептически. А власть — всякую — я вообще не люблю.

О.Б.: Власть вообще, как явление?

Б.Р.: Ну, видите ли, я считаю, что власть — это в принципе негуманно, это насилие человека над человеком. Вот анархисты говорят, что должны быть только договорные отношения. Да, договорные отношения — это идеал. Но с другой стороны, демократия рождалась как взаимоотношения внутри элиты. А остальная масса была всё-таки на положении животных, которыми надо управлять. Вот и сейчас демократизировавшиеся элитарные деятели как-то нами управляют.

Представить себе демократию для всех сейчас трудно — это будет скорее анархия, вроде того, что происходит сейчас в той же Киргизии и у нас всегда может произойти. У меня скептическое отношение к демократии, хотя в целом я, конечно, её одобряю. С другой стороны, я поддерживаю концепцию Вячеслава Шупера о том, что настоящая демократия должна быть элитарной. Может быть, конечно, я немного искажаю его взгляды. Но во всяком случае, демократия, основанная на равенстве — на равенстве дурака с образованным человеком, на равенстве рядового избирателя с тем, кто имеет опыт управления государством –это просто бессмысленно. Демократия, в которой голоса одинаковы — приведёт человечество неизвестно куда.

А в науке существует своя форма демократии. Мне больше нравится та её форма, что существует в классической науке. С одной стороны, там есть равенство: в дискуссии и студенты, и профессоры совершенно равны. С другой стороны, там есть и резкое неравенство: людей оценивают по их достижениям, по гамбургскому счёту. Вот такая демократия мне больше нравится, хотя я полагаю, что для всего народа она невозможна.

Многие интеллектуалы, в том числе основатели марксизма, навязывали в качестве идеала всему человечеству то, что было необходимо им самим, в их собственной жизни. Например, коммунистический принцип: «от каждого по способностям, каждому по потребностям» — это что такое? Это схема меценатства, когда средневековые короли и князья Германии окружали себя учёными и поэтами типа Гёте или Эйлера и предоставляли им возможность свободно трудиться.

А.Л.: Алексис де Токвиль в своё время говорил, что демократия держится не на равенстве, а на свободе. И что свобода и равенство — вещи несовместимые…

Б.Р.: Да, это очень даже похоже на правду. И кроме того, демократия, как некоторые считают, должна защищать меньшинство от большинства, — хотя правящая элита — это тоже меньшинство. Так что в самом её замысле есть определённое противоречие.

А.Л.: Как ты думаешь, Борис, какие принципиальные изменения в мире произошли на твоей памяти, в течение твоей жизни?

Б.Р.: Ну, по-моему, они очевидны: это некоторые шаги в сторону научно-технического прогресса. Достаточно вспомнить, что меня из родильного дома везли на извозчике. — Но прежде всего это, конечно, революция в сфере электроники, компьютеры… Впрочем, как и любое достижение прогресса, всё это — палка о двух концах. Неизвестно, к чему это ещё нас приведёт.

А.Л.: А какие принципиальные изменения мы находишь вероятными уже за пределами твоей жизни?

Б.Р.: Метод экстраполяции очень ненадёжен. Хотя, конечно, писатели-фантасты и социологи прошлого предвидели почти всё, что у нас есть сегодня: и возможность говорить на расстоянии, — радио, мобильный телефон, — и полную автоматизацию, в том числе умственного труда… Но у меня, видимо, нет достаточной фантазии, чтобы что-то такое предвидеть. А вот ворчать на тему о том, что человечество развивается по самоубийственному пути, исходя из экологических проблем и вообще из всего, что происходит сейчас с обществом всеобщего потребления — можно, конечно, но мне бы не хотелось. Поэтому на этот вопрос я бы отвечать не стал.

АЛ: Тогда я спрошу о тебе самом: есть ли что-либо, что ты хотел бы ещё изучить, исследовать?

Б.Р.: Никаких бросков в сторону от того, чем я занимался до сих пор, у меня никогда не было, и теперь уже ясно, что и не будет. Мои интересы ветвились и расширялись — их можно изобразить в виде кроны дерева. Если эта крона растёт, то поверхность её соприкосновения с окружающим увеличивается.

Поэтому когда некоторые считают, что Родоман занялся не своим делом, что он пишет почти порнографические сочинения, — это всё неправда. То есть, на самом деле это — никакое не хобби, с помощью которого я отдыхаю от своей профессии. Это — развитие моих обыкновенных интересов. География связана с туризмом. А туризм — это же люди, их взаимоотношения, в том числе и любовь, это и психология, в частности, психология путешественника. Поэтому у меня есть статьи, которые, может быть, и не будут признаны профессионалами, — по социологии, например: «Формирование ролей в неформальном коллективе». Это чисто социологическая статья, там рассматриваются различные роли — примерно сто ролей там описано: роль лидера, роль оппозиционера… — на примере туристского коллектива, да и любого коллектива, где люди просто собираются, даже для какой-нибудь пьянки или на дачу в гости поехать. Но это же совсем не посторонние для меня темы.

Практически от каждой своей работы — в том числе от такой, которая даже шокирует других, они не понимают, почему я об этом пишу, — я могу протянуть нить к своим профессиональным интересам.

А.Л.: А есть ли что-нибудь, чего ты не докричал человечеству?

Б.Р.: По-моему, нет. Ну, мысли ещё приходят в голову, и книги ещё возможны. А вообще я сейчас озабочен публикацией своих ранних работ. Дело в том, что меня и прежние публикации не слишком удовлетворяют: они выходили малыми тиражами; сейчас всё это уже библиографическая редкость. Интернет меня тоже не очень удовлетворяет, потому что он полон хулиганских, хамских комментариев…

О.Б.: Что из сделанного вами на сей день кажется вам самым важным?

Б.Р.: Когда-то я воображал, что на моём надгробном памятнике, который должен иметь форму не плиты, а куба, что само по себе очень дорого, потому что мраморный куб 1 х 1 х 1 метр — это чудовищно дорого, — можно было бы изобразить три чертежа. Они, собственно говоря, присутствуют и в моих книгах, и на их обложках.

Первый — это так называемые основные процессы пространственной дифференциации: чертёж, который показывает формирование всего сущего. Эта схема пока не получила никакого отклика в литературе, — хотя её развитием является многое, что теперь называют моей теоретической географией.

На втором месте у меня должна стоять схема, которая называется «Формы районирования». Районирование я рассматриваю как подобие классификации, и на вторую грань куба я поместил бы рисунок, изображающий эти процессы.

Третье — так называемая поляризованная биосфера, поляризованные ландшафты. Это такая утопическая схема желательного территориального симбиоза природы и общества, где, с одной стороны, — антропогенные транспортные сети и города, а с другой — природные заповедники и парки. Они пересекаются, вкладываются друг в друга, взаимодействуют как равноправные партнёры.

А с четвёртой стороны я хотел бы написать: «Правительственных наград не имел».

Июль 2012

Александр Левинтов, Борис Родоман

БЕСЕДЫ О НЕДАВНЕМ ПРОШЛОМ

Интервью с Борисом Родоманом

Первое интервью

А. Л. Как и почему ты стал географом?

Б. Р. Любовь к путешествиям и к географической карте привела меня к географии. Мне посчастливилось, что мои родители хорошо повозили меня по нашей стране. Началось с поездок к родственникам на Украину, откуда вышли все мои предки и по маминой, и по папиной линии. Но главное, что мой отец был актёром и режиссёром драмы. Он работал в разных театрах и исполнял либо первые роли во второстепенных театрах, либо второстепенные роли на первостатейных сценах, вроде МХАТа. В конце тридцатых годов отец служил в театре речного флота, а потом в том же театре водного транспорта, после того как речной и морской наркоматы (министерства) были объединены. В 1938 г. артисты шли с гастролями по рекам и каналам от Архангельска до Астрахани на барже «Немирович-Данченко», специально построенной для актеров, она отличалась от парохода только отсутствием двигателя; такие же каюты, салон, кают-компания. Я и мама присоединились к ним в городе Горьком — ныне, присно и во веки веков Нижнем Новгороде, так что вторую часть этого круиза мы проделали всей семьей. Два месяца мы шли по Волге, останавливаясь в городах по две недели на гастроли. Так в детстве, на восьмом году жизни, мне посчастливилось увидеть бóльшую часть Волги. Я её, конечно, запомнил хорошо; она была тогда настоящей рекой, а не каскадом водогноилищ.

На следующее лето аналогичным образом, но уже без гастролей, а просто по бесплатному билету, мы шли по воде от Киева до Херсона, от Херсона до Одессы, от Одессы до Батуми и от Батуми до Феодосии, где жил дядя, брат моей матери. И каждый день этого путешествия по воде я всю жизнь помню.

Дальше мне пришлось быть в эвакуации. Нас везли в товарном вагоне — мы эвакуировались с эшелоном Наркомзема, где работала моя тётка, старая большевичка. Я эвакуировался с матерью и тёткой, а отец оставался в Москве защищать нашу жилплощадь от захвата соседями по коммунальной квартире, которые с надеждой ждали прихода немцев. Соседи, непременно воспользовались бы нашими двумя комнатами, если бы отец уехал. Так что он был в Москве в самые критические дни её осады. Кроме того, он ездил на гастроли по прифронтовой полосе и в госпиталях, где однорукие раненые объединялись в пары, чтобы аплодировать артистам.

Мы ехали в Сибирь в товарном вагоне двенадцать дней. И я как любитель путешествий не пропускал ни одного часа, чтобы ни смотреть в маленькое верхнее окошко, стоя на чемоданах, когда поезд шёл. А когда он стоял, я, сидя на тех же чемоданах и мешках с вещами, читал роман американского писателя Дж. Стейнбека «Гроздья гнева», напечатанный в «Роман-газете». Мы везли много вещей, даже библиотеку. Книги в те годы были вещами первой необходимости. А в остальное время я смотрел в форточку. Я построил себе из чемоданов сиденье, и всю эту железную дорогу видел. Дорога была красивая, через Чусовую, Нижний Тагил. На остановках мы мылись холодной водой в горных реках. Как сейчас помню на ходу промелькнувшую надпись «Европа / Азия». Потом, после года и двух месяцев пребывания в Омске, нас послали ещё дальше, в село Колосовку бывшего Тарского округа. Мы шли до Тары на пароходе по Иртышу. Вот это был такой замечательный задел путешествий.

Когда я вернулся из эвакуации, у меня начался период малых путешествий. Сначала я объездил на трамвае всю Москву, естественно, нанося эти маршруты на план города; обошел пешком все главные улицы. Потом, будучи девяти-десятиклассником, я расширил эти маршруты до всего Подмосковья.

Таким образом, в географию меня привели, во-первых, любовь к путешествиям и, во-вторых, любовь к географическим картам. У меня постепенно накапливались разные карты. В эвакуации, например, одной из моих самых любимых была карта США. Правда, она была политико-административной, и я плохо представлял себе рельеф, но зато знал уже тогда все штаты и районы. Я путешествовал по этой карте, и тогда знал, безусловно, больше североамериканских топонимов, чем сейчас. Эти две вещи, путешествия и карта, удачно соединились, хотя я не могу сказать, что в школе география была моим любимым предметом, я больше любил историю. После школы я поступил на Геофак не сразу, моя первая попытка была поступить в Институт востоковедения, потому что у меня ещё много филологических и лингвистических интересов, а там был страноведческий факультет, чтобы соединить и то, и другое, на китайское отделение. Но меня туда, естественно, не взяли, и у меня год пропал. Зимой 1949/50 г. я нигде не учился и не работал, а следующей осенью поступил на Географический факультет МГУ, о чём не жалею.

А. Л. Кто были твоими подлинными учителями в географии? Но не обязательно географы. Я, например, полюбил географию благодаря Гейне и его «Путешествию по Гарцу» и Диккенсу с его описанием путешествия по Италии.

Б. Р. Я могу сказать, что моим учителем был Николай Николаевич Баранский, но, скорее, заочно. (Хотя впоследствии я с ним немного общался и лично, но не в учебной аудитории). Дело в том, что ещё на первом курсе я не представлял себе, чем я буду заниматься. Начнём с того, что при поступлении в Университет я подавал заявление на геоморфологию; она казалась мне самой географичной из множества отраслевых географий. Нас разделили на специальности только на втором курсе. В начале второго курса мой однокурсник Юра Макаров, родом из Куйбышева, т.е. из Самары, впоследствии туда же и вернувшийся на работу (он — автор нескольких книг, так что он там, в провинции же, и состоялся), мне сказал, что нужно заниматься географическим описанием и познакомил меня с работами Н. Н. Баранского. Так, начиная со второго курса, я уже загорелся идеей комплексных географических характеристик, а также единой географией. Предстоящий выбор специальности и разделение географии на физическую и экономическую, как она тогда называлась, мне не нравились, это разделение проходило буквально через моё сердце, потому что мне не хотелось брать то или другое по отдельности, география для меня всегда была едина. Конечно, это было связано с образом ландшафта, с путешествиями. Поэтому я и ухватился за идею Баранского о комплексном географическом описании. Дальше, когда у нас была студенческая практика в Крыму, когда мы пересекли пешком Крымские горы, а я потом один объехал весь полуостров на семнадцати попутных машинах, — я, составляя отчёт, понял, что содержание его мне не интересно, а меня больше интересует методология, каким должно быть комплексное географическое описание. И вот на эту тему я и написал совершенно самостоятельно свою первую работу, которую потом показали Н. Н. Баранскому, и она была зачтена мне как курсовая работа. А на самом деле, когда я её писал, как бы тайно, получилось, что у меня до конца учебного года вообще не было никакой курсовой работы. Тогда это было возможно, потому что формальностей было меньше, и, между прочим, я ухитрился окончить Геофак и получить диплом, так и не сдав некоторых обязательных экзаменов по предметам, которые мне не нравились. И вот, весной 1952 г., когда меня профессор Н. Н. Степанов (один из двух наших славных географов, проживших сто лет), случайно спросил, какая у меня курсовая работа, я ответил, что никакой нет. Это было тогда, когда другие уже защищали свои курсовые работы, т.е. в апреле. Он ахнул: «Как же так?», а я сказал, что вместо курсовой работы пишу всю зиму одно сочинение. «Скорее покажите его руководству кафедры!» Я показал Ю. Г. Саушкину, он передал Н. Н. Баранскому, и так я въехал в географическую науку с темой «Принципы комплексного географического описания».

А. Л. Интересно… А что значит, быть учителем в науке? Не в образовании, а в науке?

Б. Р. Для меня только одна сторона понятия «учитель» ясна: мне нужны были покровители. Н. Н. Баранский меня просто защищал. Ведь благодаря таким людям, как Н.Н.Б, а затем уже его фаворит и ученик Ю. Г. Саушкин, я довольно свободно жил в советское время, пользовался невиданной академической свободой, да и просто личной свободой. Я писал, что хотел, и делал, что хотел (из того, что мог). И всё, что я писал, как бы для себя и с большим удовольствием, всю жизнь прекрасно укладывалось в мой план научной работы. Так было в годы, когда я работал в Университете. В «родной» Университет на работу я попал не сразу, меня распределили в издательство «Географгиз», прекрасно понимая, что в аспирантуру мне дороги нет, потому что она предназначена только для комсомольских работников и агентов КГБ, что, видимо, тогда было одно и то же. Никто даже не говорил, что меня оставят в аспирантуре, но взяли в Географгиз как любимого ученика Н. Н. Баранского, который до того был недолгое время директором этого издательства, если мне не изменяет память, в 1946 г. Там сидели все его ученики, поэтому меня взяли туда как уже готового сотрудника, с определённой репутацией, которую я, конечно же, мгновенно оправдал. Работа в Географгизе была для меня великолепной школой, я сразу стал и научным и литературным редактором, с самого начала, а у меня с русским языком с детства всё было очень хорошо. Я также прошёл корректорские курсы и познакомился с полиграфической техникой того времени. В общем, это была большая школа, а меня особенно и не загружали работой, так как нормы ещё не применялись, но важно было качество. Я редактировал не только тексты, но и карты, внёс вклад в их совершенствование.

Так вот, Николай Николаевич Баранский, а также впоследствии Юлиан Глебович Саушкин, были моими покровителями. Это — единственный вид руководства, который я перенял. У меня под научным руководством были три или четыре талантливых студента: Володя Каганский, Миша Крылов, немногие другие, я чаще выступал в качестве оппонента на защитах — моя задача была не мешать им и, если надо, защищать, если кто-то сомневается в правильности выбранного ими пути. Защищать, разве что, авторитетом, но никак не властью или иным служебным влиянием, поскольку этими атрибутами я никогда не обладал; мой «социальный статус» в общепринятом смысле слова был и остаётся предельно низким. Вот, собственно, и всё. Я не могу сказать, что сам я нуждался в каком бы то ни было руководстве.

А. Л. Что принципиально нового произошло в мире за твою жизнь?

Б. Р. Известные шаги научно-технического прогресса. Меня из родильного дома везли на извозчике. Состоялся прогресс в области транспорта и связи, за которым тянется всё остальное и который сам является, конечно же, отрыжкой гонки вооружений. Это первое.

Второе. Культура стала настолько плюралистичной, что теперь нельзя быть в её центре и воображать, что ты известный ученый или известный поэт, общаешься со всей отечественной культурой. Теперь общество раздроблено на множество субкультур, и они могут вовсе не пересекаться между собой. Поэтому можно сокрушаться, что я нахожусь в какой-то очень провинциальной, периферийной сфере человеческой деятельности, культуры и науки, но это так.

А. Л. Хорошо. А что такого принципиального произошло в науке за десятилетия твоего пребывания в ней?

Б. Р. Появилась кибернетика, электроника и их плоды. Это же настоящий переворот. Но если говорить о нашей, географической науке, то она очень мало меняется. География — очень консервативная наука. В ней новое — это хорошо забытое старое, к которому надо всё время возвращаться: простые различия, ценность изменений при перемещении от места к месту, важность сочетания визуального восприятия с другими методами исследования. Всё это как-то удивительным образом сохраняет свою актуальность и свежесть. Добавилось изучение географических образов, пространственного поведения и менталитета людей, но география «вещественной реальности» от этого нисколько не устарела.

А. Л. В двух-трех тезисах: что ты успел и смог сделать в географии?

Б. Р. Первая моя работа была о «формах районирования», где оно рассматривалось как метод исследования и систематизации аналогично классификации. Я копался с этой темой много лет. Конечно, её части вошли и в другие мои работы, я считал это своей основной работой, чисто научной и даже довольно сложной. Некоторые вещи были для меня очень головоломны, поскольку граничили с математикой. Надо сказать, что монографии на эту тему в чистом виде я так и не написал, не хватило сил, всё разошлось по статьям, теперь я готовлю сборник статей отчасти на эту тему «География, районирование, картоиды» — третий том моей трилогии «Теоретическая география и культурный ландшафт». Сейчас у меня вряд ли найдутся силы написать новую монографию.

Что касается конкретной географии, то мне тоже хотелось бы написать книгу по определённому району. То, что мы с Мишей Сигаловым написали, толстую книгу «Центральная Россия. География, история, культура», меня не вполне удовлетворяет, потому что моя география основывается на визуальных представлениях, и при мысли, что есть какой-нибудь район или город, где я не был, я раскисаю, мне кажется, что я не имею никакого морального права о нём писать, потому что если это прочитают люди, которые там были и, тем более, постоянно там проживают, то они сразу найдут у меня не простительные с их точки зрения ошибки. Потом, конечно, — оторванность от фотографии, от космической съёмки, от всего, без чего нельзя иметь точное представление о Земле, меня сковывает.

В общем же, нельзя сказать, что я чего-то такого не осуществил: по-видимому, я ставил перед собой только посильные задачи, у меня не было очень далёких замыслов, хотя, впрочем, если сейчас вспомнить, я когда-то хотел написать книгу по общей теории классификации, но затем, когда я вращался на семинарах по классификациям, я понял, насколько мала и ничтожна та часть темы, которую я мог бы поднять. Посягать на общую теорию я бы не стал. В общем, я написал то, что хотел написать, а теперь ждать от меня чего-то принципиально нового, пожалуй, не стоит. Сейчас задача состоит в том, чтобы хоть кое-что из ранее написанного популяризировать и продолжать совершенствовать в разных направлениях.

А. Л. У тебя, как ни у кого, огромное количество учеников и последователей.

Б. Р. Что-о?! Первый раз слышу! Ну, хорошо, спрашивай дальше.

А. Л. Ты мог бы назвать трёх самых лучших своих учеников и последователей?

Б. Р. Общепринято считать, что мой ученик — Володя Каганский, и он этого не отрицает. С другой стороны, он многое почерпнул на теоретических семинарах, например, по биологии, независимо от меня. Дальше я кого-либо назвать затрудняюсь… Есть несколько человек, которые меня понимают, но я не могу назвать их своими учениками. Сколько учеников? Ха-ха! Раз-два, и обчёлся. Но, если взять людей того же поколения, рождения конца 40-х и 50-х, тех, кто меня знает и любит, ну, тогда можно упомянуть и Сергея Тархова — он мои работы хорошо понимает, и его метод мышления мне ясен. Мне кажется, что мои работы по теоретической географии понимают не более трех — пяти человек, остальные же знают понаслышке. Надо сказать, что каждый аспирант в своей работе должен упомянуть побольше «известных» учёных своего и смежного профиля. Меня тоже упоминают довольно часто, но преимущественно «соискатели».

Зачислять кого-либо в мои ученики — значит объявлять человека моей интеллектуальной собственностью и отчасти брать на себя моральную ответственность за его научное направление. Сам я на такую наглость не решаюсь. Давайте считать моими учениками только тех, кто сам себя так называет настойчиво и во всеуслышание. Такие талантливые учёные младшего (по сравнению со мной) поколения, как Д. Н. Замятин, В. Л. Каганский, М. П. Крылов, Т. Г. Нефёдова, С. А. Тархов, В. А. Шупер несомненно находились в своё время под немалым влиянием моих работ, но у каждого из них есть ещё как минимум по два-три «учителя» не меньшего ранга, чем я, притом из самых различных сфер, даже далёких от географии.

Мне кажется, ты, Саша, очень преувеличиваешь моё значение в науке. Мировая наука едина, но я в неё не вписался. У меня после 1983 г. не было ни одной зарубежной публикации на английском языке. А кого нет в англоязычных журналах и в Интернете — того, можно считать, нет вовсе. По-видимому, моё околонаучно-литературное творчество — этнографический феномен больной русской культуры и вместе с нею исчезнет, как и вся «the rousskaya intelligentsia».

Число людей, верящих в существование «научной школы Б. Б. Родомана», можно пересчитать по пальцам, и ты, видимо, один из них, это приятно, но и грустно. В конце концов, нельзя сбрасывать со счёта и формальную сторону. Даже работая в Университете, я практически ничего не преподавал и уж точно никогда не имел аспирантов. Но я и не собирал в своей квартире и на кухне каких-то учеников, как это было очень модно в последние советские годы. Меня, в сущности, дважды изгнали из формального научного сообщества: в 1984 г. я вылетел с Геофака МГУ с треском, но и двадцать лет спустя не вписался в академическую географию. Я веду образ жизни отшельника, писателя-одиночки, не имеющего обратной связи с читателями, большей частью предполагаемыми и воображаемыми. Мои научные книги не продаются в магазинах, их нет в казённых библиотеках, это чистейший самиздат, которого много в наши дни: сам автор печатает и раздаёт своим приятелям в качестве сувениров. Десятки не розданных пачек с этими книгами пылятся в моей комнате, дожидаясь, когда их выбросят на свалку.

А. Л. Что такое ученик в науке?

Б. Р. Ах, я же сказал, что для меня эта тема не актуальна! В силу ли моего индивидуализма или неблагодарности этот сюжет меня мало волнует. Приходится сейчас на ходу что-то для тебя придумывать, какие-то ответы, но мне кажется, что они не будут интересными.

Ученики, ученицы… Ну, вот, например, женщины. Они хотят, чтобы учитель говорил им, как делать, чтó делать. У меня самого таких учениц (наверно, к сожалению) не было; всю жизнь завидовал учёным, которые их имели; на эту тему написал трактат «Шеф и его подруга: Любовь на кафедре и в лаборатории». С другой стороны, такие мои вроде бы «настоящие ученики», как В. Л. Каганский, в руководителях-няньках не нуждались, как не нуждался и я в своё время. Я ведь не могу сказать, что Н. Н. Баранский меня понимал. Интересно, что он мне однажды сказал: «Я не понимаю того, что вы пишете, но я чувствую, что это ценно, что это очень оригинально». Вот такую преемственность, хотя она односторонняя, я принимаю. И теперь я тоже могу сказать о моих коллегах младшего поколения, погрузившихся в гуманитарный постмодернизм. Я кое-что заимствовал из трудов Н. Н. Баранского, но он для меня не столько экономико-географ, сколько человек, который транслировал нам географическую методику Альфреда Геттнера. Он в свое время Геттнера читал, и не только его. Н.Н.Б. всё это как бы перевёл на нашу действительность, а я кое-что подхватил. Это очень ценно, чтó он говорил о географической специфике, о географическом мышлении, о географической карте. А всё, что он говорил об экономической географии как таковой, тó я не очень понимал и не любил, тем более, что от нас скрывали главные отрасли советского хозяйства — военно-промышленный комплекс и ГУЛАГ. А какая может быть экономгеография, когда засекречено главное? Поэтому доверия к экономической географии у меня не было. А Н. Н. Баранского я ценю за его толерантность в отношении разных своих учеников. Он очень гордился их разнообразием. Среди них были такие, как В. М. Гохман и Б. С. Хорев, из женщин — ныне здравствующие Галя Сдасюк и Юля Ласис.

Учёный, ученик… Старомодные слова, не подходящие для нашего времени. От них пахнет Средневековьем, схоластикой, розгами.

А. Л. Какой ты видишь географию через сто лет, когда тебя точно уже не будет?

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.