Прошу

Мне бы хватило малости:

сколько ни протяну:

дай ещё миг, пожалуйста —

соли морской вдохнуть.

Прежде чем успокоиться,

час до рассвета дай,

чтоб на каштане горлица

в горле катала май.

Пухом ли в землю, в урну ли —

дай мне хотя бы день

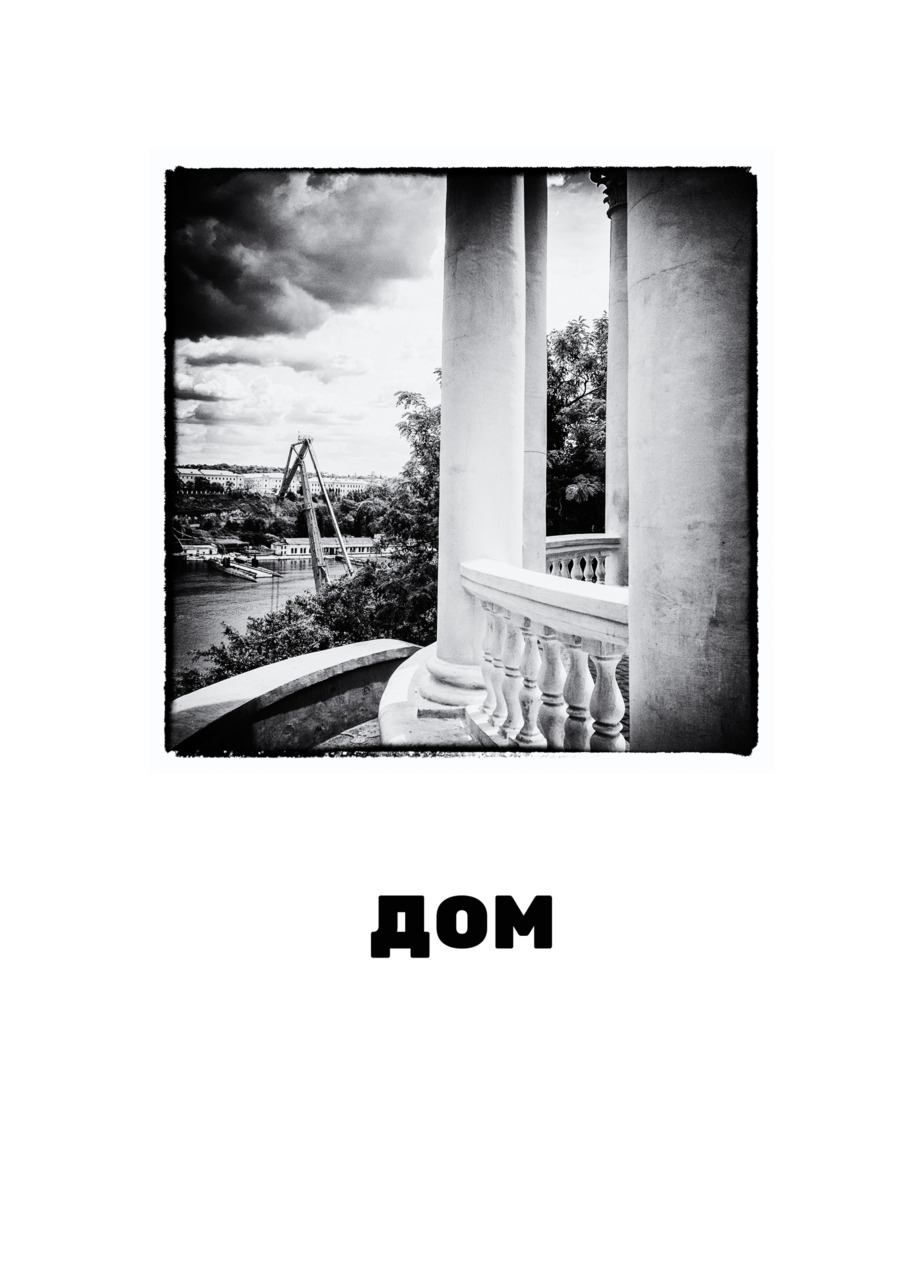

дома.

Волну лазурную

с чаечкой набекрень.

«Яблочко» с выходом

Сколько лет бы с детства ни минуло,

а душе в разлуке не зачерстветь.

Прогуляйся стеночкой Минною

в одиночестве.

Ветер с моря, камень горячий бел,

съеден и туманом, и бурями.

Слива-дичка зреет. Иди себе,

знай, покуривай.

Тюлькин флот на привязи мается.

Цепи якорные заржавлены.

Мачты держатся всеми пальцами

за державное.

Жить и жить бы здесь с мамой, с папою,

а не так — от случая к случаю…

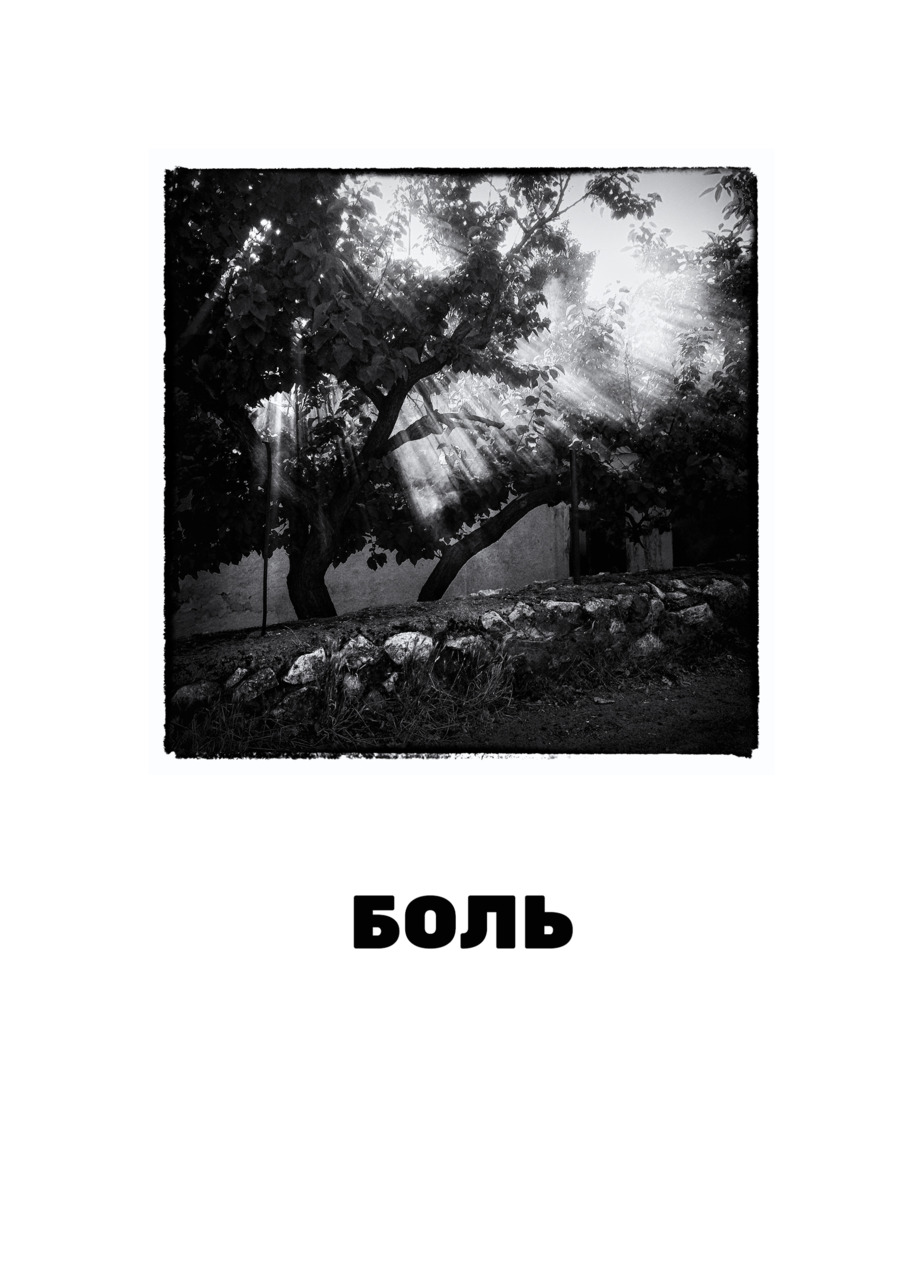

Ежевикой сердце царапает

боль колючая.

Воробьи на стеблях цикория

машут крыльями — ой, щекотно им.

Да у тебя самой вся история

перелётная.

Ты гуляй, покудова алый шар

в тучи за маяк не закатится.

Посиди на камне — да жаль, шершав,

мнётся платьице.

Долг

Послушай, тебе говорили

взахлёб и почти не дыша,

про мачты, ревущие крылья

и тонущий солнечный шар,

про вытертые башмаками

ступени, что к пирсу ведут,

про то, что разобран на камень

твой Лазаревский акведук,

про то, как внезапно и резко

хватает жара за плечо,

про стайку девчонок соседских,

что лазают за алычой,

про чаек, гогочущих с крыши,

про то, как чернеют, тихи,

от павших шелковиц и вишен

отбитых дворов языки,

про то, что затягивать раны

и память узлами нельзя?

А я говорить не устану:

ведь кто-то же должен сказать.

Мрамор

Каким же ветром мраморного льва

внезапно занесло к аэропорту?

Лаская гриву, шелестит трава.

Он дремлет, положив на лапы морду,

и мрамор шёлков, сумраком ночным

укрыт от слишком пристального взора.

Лев нежится. Мы с ним вдвоём молчим,

ловя под лавровишней слабый шорох,

с каким небесный круг в созвездье Льва

приходит, звякнув дверью потаённой.

И волосы мои поцеловав,

застынет воздух.

Пояс Ориона

застёгнут на три дырочки.

Луна,

рождённая вот-вот, перед рассветом

свой парус тонкий выгнула, полна

невидимого солнечного ветра.

При лунном свете мрамор как живой:

не тень скользит — то лев чуть слышно дышит,

касаясь августейшей головой

пускай не лавров, ладно — лавровишен.

Прими свой Крым и вечным, и живым,

открыв его небесные ворота,

когда тебя таврические львы

встречать выходят чуть не в зал прилёта.

Медь

За «Рио-Ритой» в парк Победы

июльским вечером приеду.

Ах, трубачи, поддайте меди,

а я отсыплю серебро.

Кружатся над софорой пчёлы

под выкрики трубы весёлой,

и крутобокая валторна

отставит в сторону бедро.

Дыши,

«Рио-Рита»,

котомка травами набита,

под шляпой-соломкой

почти не видно седины.

…Помнишь май у театра

и те весенние объятья?

Кто только с фронта, кто от парты

встречались в шесть

после войны.

Расселены полуподвалы.

Из общежитий, коммуналок

она лилась ещё, звучала,

но разъезжались кто куда.

Мелькали и терялись лица

друзей, и веера альбиции,

что летом розовым пушится,

смахнули прежние года.

Гори,

«Рио-Рита»,

у мамы платье в розах сшито,

и галстук в полоску

на фотоснимке у отца.

Королёк над лавандой,

балкон, увитый виноградом,

и комендантские наряды,

и ламца-дрица-и-цаца.

На танцплощадках-сковородках,

куда сбегали одногодки

в клешах и юбочках коротких —

и были ночи коротки —

забыта, смолкла «Рио-Рита»,

иными песнями забита.

И новые возили ритмы

из дальних рейсов моряки.

В толпе курортной и случайной

я поймана твоим звучаньем.

В футляре мелочь забренчала,

а в знойном мареве плывёт

на расстоянии ладони

весь из винтажных кинохроник

сверкающий легкомоторный

и прямокрылый самолёт.

О, этот флёр воспоминаний…

Софора мусорит цветами,

и барабанщик барабанит,

и трубачей картава медь.

И голоса жужжат, как пчёлы,

что собирают мёд софоры.

И перехватывает горло.

И слов не помню, жаль.

Не спеть.

Слабо

Слова на ветер? Ковыля

седой загривок. Степь пожухшая.

Родная скудная земля,

ты говори, а я послушаю.

Твой ветер скажет мне о том,

что голос — выдох, вдох — молчание,

так помолчи! — но сам потом

взовьётся, снова отвечая мне,

что после скоротечных гроз

отцу на даче что-то личное,

напившись, благодарный дрозд

поёт над грядами клубничными.

Пусть голос слаб, пусть выдох — блажь.

Тяну как есть, и делать нечего.

Цепляй слова, мой карандаш —

и хоть цикадой, хоть кузнечиком…

Млечно

На город туман опустился впотьмах.

Туман молоком заливает дома,

и каплями жёлтого масла

уже растворяются в нём фонари

да теплится пара окон изнутри:

погасли… и это погасло…

И где тут вперёд и куда тут назад?

И папе бы время опрыскивать сад,

да только беда — нездоров он.

Пахнуло весной из февральских окон,

и поит миндальным своим молоком

голодную землю корова.

И влажно дыханье её у щеки,

глотает дорогу и съела шаги:

вот чайка заплакала где-то,

а где она, чайка — поди отыщи,

и сливочной пеной цветы алычи

стекают на кончики веток.

Широкие лапы до самой земли

у кедров атласских, намокнув, легли

и головы свесились набок.

А чайка всё плачет и плачет вдали.

Хлебни этот белый и стылый налив:

он горек, и солон, и сладок.

На город, который с рожденья знаком,

который и любит, и нянчит тайком —

уж больно характер суровый —

украдкой глаза осушая платком,

смотри: ты впитала его с молоком

телком от туманной коровы.

И якорь рога выставляет вперёд,

и месяц по небу триерой плывёт

над млечным сиянием бухты,

в тумане курантов звенит бубенец,

дышать тяжело, а когда наконец

заплачешь — и легче как будто.

Гроза

Раздумывает — сохнуть ли? — трава,

пока ещё не колются колосья,

и мнётся мак, и шёлков, и кровав,

то выгибаясь, то кидаясь оземь.

Медовый дрок, пуховый тамариск

пронзительней в лучах на фоне тучи.

С изнанки тополиный замшев лист,

и у платанов кроны ветер пучит.

Сгустилось время поздних майских гроз.

И так они желанны, эти грозы,

пока сочится смолкой абрикос

и бронзов жук во рту у чайной розы.

От молнии, шарахнувшейся вниз,

гремуча смесь пыльцы, озона, пыли.

Вскипел асфальт от пузырей и брызг,

и в ужасе кричат автомобили.

И треск, и трепет. Ливень наконец

припал к земле — и жадную целует.

Так долго шёл к тебе, и вот он здесь.

Он ломится вовсю, напропалую,

раздвинув лозы, стебли и листы —

не груб, но так настойчив, так поспешен,

так полон жизни, что от полноты

полопается шкурка у черешен.

Царапины

На пустыре вольготно ежевике:

дожди прошли, она и зацвела.

И на цветах дрожат в горячем блике

двух бабочек сложённые крыла.

Задень её — и не избегнешь плена,

и каплю крови вытрешь рукавом:

она когтит плечо или колено

любым назад отогнутым шипом.

И кобальтовый шершень пулей дикой,

и медленного золота пчела,

и бабочки кружат над ежевикой,

не в силах оторваться от тепла.

Её крючки — на листьях по изнанке.

Её железо зреет в лепестках.

Ты не завидуй бабочке-белянке:

ей мёд, а у тебя шипы в руках.

Как ни уйдёшь — со стоном или криком,

земельным комом, прахом и золой —

а поутру очнёшься ежевикой,

и бабочкой, и бликом, и пчелой.

Держи

Держи траву в степи сухой, как порох,

держи над садом персиковый дух

и синих пиний шум, среди которых,

набрав шалфея с розмарином ворох,

я к морю на закате добреду.

Держи, волна, неси меня в объятьях

навстречу солнцу, жгучему углю.

Прими как есть, без золота и платья.

Как жаль, что лишь теперь могу сказать я,

что я с тобой и я тебя люблю.

Держи меня, как малых держат дома,

как помогает якорь кораблю.

Пусть рыжая бесстыжая текома

протянет губы трубочкой в истоме,

чтобы отдать заветное шмелю.

Жажда

Сними три шкуры здесь и семь потов пролей,

а всё равно не сделаешься ближе

своей слоистой и просоленной земле,

которую прибой с шипеньем лижет.

Пилить цикадам — не перепилить:

тут запах загустел, и вязнут звуки

в траве пластом и в глинистой пыли,

а ветер туго спеленает руки.

Сорока зноем наполняет клюв

и тащит, приоткрыв его, вприскочку.

Кефалям чайка гаркает: ловлю! —

выхватывая их поодиночке.

Ты низкой ласточкой с попискиваньем «пить!»

ныряй в седые травяные волны,

и дождь, что с запада несёт, не торопи.

Вдохни: пусть этот жар тебя наполнит.

И степь сама тогда пожалует сполна

в пылу борьбы текучести и тверди:

под суховеем с моря горько-солона —

и можжевелует, полынит и бессмертит.

Касание

На цыпочки встать и потрогать макушку лета,

пока она густо-зелёная и живая.

А лето дождя пригубило, играет светом,

по ободок горизонта его наливая.

И каждый глоток — беспримесный, не палёный:

не утолишь, так хоть отдалишь печали.

Но зреют, зреют на круглоголовых клёнах

крылатки — зародыши ангелов. Или чаек.

Смакуя

Почувствуешь каждым нервом и волоском:

томительный день истёк — а ведь только начат…

Рыбьим скелетиком с краю на блюде морском

овальном белеет фрегат и его три мачты.

Закат по воде чешуёй словно жар горит,

и след Черномора на пирсе ещё не высох,

и ветер ему доносит: богатыри

посеяли булавы на каштанах и кипарисах.

Смыкаются море и небо, как мидия.

Дай ещё!

Всего-то и было сказки — укус,

а казалась длинной.

Но лето созрело ворсистым персиком и течёт

сквозь пальцы,

и мякоть отходит от косточки,

от сердцевины.

Бархатный сезон

Настоящий бархат — ночью,

после двадцати шести.

Тёмных водорослей клочья

шторм успеет нанести.

Шёл бурун в кипящей пене,

обнимал мои колени,

обдавал до головы.

И галдела, и стучала

галька, и носилась чайка

над разливом меловым.

Остывать и правда рано:

август, день сороковой.

Греет щёку вздох леванта —

здешний, радостный, живой.

Так теснит дыханье в Ласпи,

так огромно это счастье —

от морских ослепнуть вод,

захлебнуться долгим вдохом,

слышать ветра свист высокий,

пёстрых сарычей полёт.

А потом над бухтой длинной

солнце катится к земле:

ремонтантная малина

в неге, в дымке, в киселе.

Глажу бархат против ворса.

Вижу горы над Форосом.

Пропадай, моя душа:

словно море, бьётся сердце,

и смотреть — не насмотреться,

и забудешь, как дышать.

Накоротке

Отвыкну здесь держать дистанцию.

Так исподволь,

за кнехт канатом примотав,

швартуют к пристани

усталый катер, а с бортов

покраска лущится.

Прохожий запросто готов

болтать на улице.

Тропинку тайную наверх

укажет пальцем, и

отгонит шершня: по жаре

смертельно жалится.

Как быть с тобой, перетерев

о всякой всячине?

Глазами рыжих фонарей

блестишь собачьими,

и в том же стиле, поперёк,

на водной станции

гребёт на берег паренёк.

И вся дистанция.

Бухта символов

Первый рейс отменён. Всё свежей на рассвете,

и дельфин-азовки гонят рыбьи стада.

А как выйдешь из бухты — закрутится ветер,

вот и катер танцует то туда, то сюда.

Горизонт растворился: нерезкий, нечёткий,

дымка к морю стекает седловиною гор.

Тесен рыбий садок. И подводные лодки

Полифем не пускает из пещер на простор.

Экий ласковый день на прощание выпал.

Запах мидий повсюду. И бронзовый кот

всё несёт Куприну серебристую рыбу,

да мешают туристы, разный праздный народ.

Как ныряльщик ЭПРОНа —

плакатный, плечистый, —

головой Дели-Христо подпирает закат:

батарея Драпушко, где артиллеристы,

что громили линкоры, навечно лежат.

Рыбаки, зазывалы, капитаны, салаги,

пёстрый ворох байдарок. Золотой Сюмболон.

На ветру распуская разноцветные флаги,

листригонят по кругу, провожая сезон.

Спят обломки зубов в челюстях Феодоро:

генуэзская хватка, крепко стиснутый рот.

Горловиной снуёт вереница моторок,

заклиная за рейдом смотрящий вельбот.

В балаклавских лучах напоследок погрейся:

и вернуться недолго — тосковать нелегко.

Где-то там у причала до нового рейса

ждут «Поэт Андрухаев»

с «Лейтенантом Гринько».

Предчувствие

За трепетанье листьев на ветру,

бурление теней в потоках света,

сорочьей пары шумную игру

и васильки в овсах за день до лета,

за соль и корку хлеба на столе,

за каждый час, пока родные с нами,

за розу на обломанном стебле,

что я спасу, размножив черенками —

я наперёд тебя благодарю —

за всякий миг негаданного счастья,

за свет и воздух, коим к сентябрю

я так и не сумею надышаться.

По старому стилю

Набрать побольше воздуха

уже не получается.

Дары, похоже, розданы.

Садятся в воду чаицы.

Им в мареве постанывать

над сонной Балаклавою.

Верха сетей расставленных

обсижены бакланами.

Как будто ветру молятся —

а это крылья сушатся.

Ступени в пятнах кольцами

от падалицы грушевой.

А к пальцам льнут инжирины,

лоснятся виноградины,

попробуй задержи меня,

спеши меня порадовать,

пока не улетела я.

Вцепились в камни каперсы.

И солнце угорелое

стремглав под гору катится.

И переполнен жалостью

вечерний возглас горлицы.

А лето всё кончается

и вот сегодня кончится.

Мальчик и его собаки

Выводит двух собак.

Одна — совсем щенок,

второй — терьер.

Степенный, с жёсткой шерстью.

Щенок же скачет: шлейка, поводок —

не сиганул бы под колёса с места.

Из окон занавески пузырём.

Воркуют голуби.

Метлой царапнет дворник.

Всем не до них, гуляющих втроём.

Панельный дом.

Звенящий день.

Обычный вторник.

Такая тишь!

Разнежась, млеет двор.

Замру в тени.

Меня не замечают.

На чьей-то кухне слышен разговор,

и ложечка бренчит о чашку с чаем.

Ещё не вышли взрослые пока

с ключами от машин, авоськой, пивом.

Он бублик-хвост поправит у щенка —

не встал?

Вот так, прямей держи, не криво.

Терьер, обнюхав вишню, подбежит —

и бережным, не нарочитым жестом

он гладит спину, треплет от души

пса по седой и клочковатой шерсти.

На вид лет шесть: не школьник, детвора.

А сколько силы в нём, в душе и в теле —

я видела: он на руки вчера

схватил сестру, что падала с качелей.

Не двигайся. Боясь дышать, лови

нечаянные, тайные мгновенья,

когда мужчина учится любви,

прижав щенка к ободранным коленям.

А что потом?

Присяга?

Институт?

Храни его, судьба,

что б там ни стало

с мальчишками, которые растут

в ничем не примечательных кварталах.

Нести любовь,

не расплескав за много лет

в огромной жизни,

где обиды, боль и враки…

Сентябрь.

И в слепящий белый свет

уходят мальчик и его собаки.

Слеза

Вьются, не напьются осы,

наводнив собой базар,

полосатее матросов

и хищней, чем их глаза.

Виннным духом бродит осень,

выгибается лоза.

Ветер, высохшие космы

трав да скудная роса.

Отнеси меня обратно,

опусти на край земли —

там, где солнечные пятна

на морскую гладь легли,

где сегодня, вероятно,

гомонили Васили,

где развалы винограда

и туманы-кисели.

Ветер юга, ветер вольный,

отнеси меня домой,

где грохочет пушка в полдень,

где ещё привычен зной.

Я тоскую. Я же помню

голос твой и трепет твой,

черепицу красных кровель,

кипарис над головой.

Неуёмный, раскалённый,

обрывая провода

и листву с берёз и клёнов,

ты ко мне летишь сюда.

Мне бы синей и солёной —

за неё я всё отдам —

но с небес холодных, сонных

только пресная вода.

По живому

Чем, Севастополь, ты зацепишь в этот раз,

когда кусает ветер треснувшие губы?

Когда, царапая незащищённый глаз,

оскалят зубы парусов твои яхт-клубы?

Грозят занозами заборы здешних бухт,

где для меня уже не будет дня как прежде,

где, обречённые на общую судьбу,

стареют борт о борт «Романтик» и «Надежда».

И проступает — утирай, не утирай —

в глазах непрошеная влага колкой соли.

Почтовых ящиков щербатый ржавый край

не скроет писем. А они не вскроют боли.

Так остро пахнет здесь, к чему ни прикоснись:

ореха палый лист, стволы в лишае струпьев…

И как сожжённая вдали от дома жизнь,

клубится пепел на кострах горящих скумпий.

И режет правду свет. И правда же — дотла…

И жгучей серой осыпают землю кедры.

И сквозь ноздрю известняка торчит игла,

вся в каплях крови — куст и ягоды эфедры.

Пусти, зизифус, ты разделся донага,

дай мне сойти к мазутным водам вниз по склону:

там горький дым углей чьего-то очага,

который стелется над балкой

А-

пол-

ло-

но-

вой.

Воздух плотен, в нём смятение и вой —

гудка профундо и сирены окрик птичий.

И точит ветер, скрежеща над головой,

кривые черные ножи твоих гледичий.

Блик

Всё это — зимний дым. Упавший за ночь иней

восходит, завихрясь под солнечным лучом:

в тумане Чатыр-Даг с его прямым плечом,

и медные дубы, и горы голубые.

А круглое стекло светло и горячо.

В иллюминатор целься, солнце над проливом,

мне виден с высоты лежащий в море блик.

и Крым, воздушный змей,

взлетает ромбом синим

и за плечом моим парит в небесном дыме,

лишь ниточкой-мостом держась за материк.

Шторм

Косые лучи клинками

кромсают громады туч.

И жалит, и проникает

до белого каждый луч.

И тросы, и цепи стонут.

Посмотришь на берег, вниз —

скелеты морских драконов

шеями переплелись.

Валы травяного цвета,

и пена на удилах.

А горизонт фиолетов,

его оседлала мгла.

Каштанов, айвы, орехов

вокруг полегли войска,

и сброшенных их доспехов

поскрипывает труха.

И мельниц воздушных мелют

гремящие жернова.

И разрывая землю,

пробилась в ноябрь трава.

На звук

Любить — так до слёз:

на прощанье дождя закати,

чтоб влажная почва хватала верней за подошвы,

и не продохнуть от акаций,

и слева в груди

тянуло.

И чтобы разлука — на миг и не дольше.

Сигналь мне отсюда неведомой птицей в ночи,

которая коротко и монотонно звучит,

как будто у нашего дома на тёмных ветвях

включают сонар.

Акустический якорь.

Маяк.

На звук и вернусь, подожди.

Пробираясь меж туч,

небесный автобус трусит

по наезженной выси.

Вернусь — и увижу,

как белка и солнечный луч

играют в пятнашки

на древнем стволе кипариса.

Тоннели

Пол-срока — здесь, и даже боле.

Но всякий раз, когда пейзаж

под шпалы подсыпает соли,

и ты опознаешь Сиваш,

пол-возраста — долой! От дыма

першит в носу, глазам — теплей.

Полусухие реки Крыма

настояны на кизиле.

Домчать до них, и ледяную

настойку эту пить с руки!

Летят одесную, ошую

лишь волны и солончаки.

За край небесного порога

в рассвет уходит, далека,

чумацкая Батый-дорога,

просыпав звёзды из мешка.

Ни сон, ни явь. Лишь брёвен точки

на мелководье. Не дыша,

глазами провожаешь строчки

линялых джинсов Сиваша.

Стучат колёса. Ждут тоннели.

Ты помнишь: шесть! Их будет шесть.

На Сиваше светлеют мели

и ковыля степного шерсть.

И с каждым новым оборотом

железных сдвоенных колёс

над ухом тихо шепчет кто-то:

прости, что солоно пришлось.

Ищу Сиваш из самолёта.

Тоннели ждут.

Скорей бы мост!

Южак

Море под южаком

кажется наждаком.

Лижет шершавым своим языком,

морщится: вдруг чужая?

Не говори, южак:

вроде и не чужак,

и не своя, не в доску, а так —

изредка приезжаю.

Что же ты сгоряча?

Будет тебе серчать!

Видишь — бретелька ползёт с плеча,

выйдет на снимке криво.

Встречный поток упруг,

и, подхватив игру,

чайка ложится ветру на грудь,

просто шагнув с обрыва,

виснет у самых ног.

Резок твой свист, высок:

что мне морзянка стучит в висок,

ритмы каких элегий?

Вот бы взлететь вдвоём,

сверху увидеть дом,

взглядом окинуть весь окоём

от Кальфы и до Омеги…

Не вышибай слезу,

ладно? Брожу внизу.

Пробую выманить здесь, на мысу,

крабов из их пещерок.

Гладь, не толкай, южак.

— Бабушка, это рак?

Тащит к воде на красных ногах

раковину отшельник.

Словно удар под дых:

прядей полно седых.

Что ж ты теперь заметаешь следы

пылью по ржавой глине,

солью по волоскам,

пеной по облакам?

Гонишь волну за мной по пятам

наискось, валом длинным.

Что мне с твоих даров?

Просто не будь суров,

тронь восьмигранник Башни Ветров —

и поминай как звали…

Створку не рви из рук:

сонно вздыхает внук.

Время заходит на третий круг

раковиной спирали.

Мой свет

Так смутно, ни тьма и ни свет,

разлито сияние,

что чудятся тени карет

в Приятном Свидании.

По правую руку луна —

приплюснутой дыней.

Тумана лежит пелена

над каждой долиной.

Не воздух, а толща слюды,

лишь контуры зданий,

и духи небесной воды

танцуют в фонтане.

Огни в запотевшем окне

летят, негасимы,

и маслянен вкус в полусне

холодного дыма.

И нет на прощание, нет

ни слов, ни желаний,

но надо проститься, мой свет,

до новых свиданий.

Зоря

На кораблях играют зорю,

звук бронзовеет над водой,

и серебрится край у моря:

светлей небес, почти седой.

А Корабелка ловит рыбу

и окунает в воду чад.

Крошатся каменные глыбы,

и чайки — как без них? — кричат.

Над бедной нашей стороною

прошепчет бриз: Господь велик.

И солнце прячет за волною

свой умиротворённый лик.

Подай мне, Отче, соль и камни,

и птиц, и рыб, и новый день:

и я приму его, пока мне

играют зорю по воде.

Исход

Мимо старых домов, где рукою — до потолка,

их заборов из трещин времени, камня голого,

мимо рынка, где — крюк за жабры —

висит калкан

и капуста с прилавка роняет внезапно голову,

по брусчатке улицы — улица невелика —

мимо спелой хурмы: как пылают её шары

во дворах, и смотри, есть ещё

фонтан на Воронина,

мимо ящиков почты, что свалены до поры

на крыльцо при ремонте дороги,

и их не тронули,

здесь уже не живут, ведь вход перекрыт,

мимо портика с флагами,

датами Крымской войны,

виноградной лозы, колонн, белья по балконам

до больничных ворот, где были мы рождены,

чтоб расти в общежитиях, школах и на бастионах

нашей пусть и неласковой стороны,

мимо тени былого флота, его моряков,

кораблей, что теснились, забив заводскую бухту,

мимо чёрных орудий сражавшихся здесь полков

из больничных ворот и уйдём на смену,

когда наутро

позовёт нас одна из труб заводских гудков.

Сталь

А дядя Боря двоится, лицо заслонив рукой.

Ты из какого подъезда:

из первого? из четвёртого?

Оба из токарей. Оба ушли на покой,

он теперь вечный — для Репина и для Прокопова.

Не различаю, где чьё лицо, но вижу ладонь:

въелась окалина. Шрамы, мозоли. Труженик.

В детстве играли мы воронёной и золотой —

вся в побежалости —

острой, как бритва, стружкой.

Куколка, он говорит мне, полвека стаж,

а погляди, что потом насчитали в пенсию.

Как там отец? А цех-то станочный наш

весь на металл порезали,

вот ведь какая песня…

Гиблый завод полувыпотрошен как кит

и истекает временем сквозь глазницы.

Выброшен был на сушу, так и лежит.

И дядя Боря в глазах у меня двоится.

И вот они оба стоят у своих станков,

и нечего им терять, кроме своих оков,

там, где так больно дышит ртом

воронёный век,

и золотые руки совсем ничего не весят,

где отработан, как инструмент, человек

марочной стали

эр бэ восемнадцать десять.

Взгляд

Даны мне были мамины глаза

густого цвета переспелых вишен.

Нам говорили: ваши голоса

не различить — одно и то же слышим.

Одной и той же звуковой волной

дыхание несёт, пока нас двое.

Но этот разговор меня со мной

в любой момент прервёт гудок отбоя.

А дальше будет просто тишина,

и не соприкоснуться голосами.

Не голосить. Не плакать. Я одна,

но я смотрю на мир её глазами.

Прочь

Такого не могло случиться,

глазам не верится — но вот

сидит кладбищенская птица

среди могил и к людям льнёт.

Пока мы красили ограду

и обновляли цветники,

она сновала где-то рядом

на расстоянии руки.

Она не издала ни звука,

топорща серое перо.

Нахохлилась. Ржавела грудка —

как пламень лёг на серебро.

Клонились сосны, долу глядя:

иголок брошенных не счесть.

И ветер расчесал на пряди

стальную облачную шерсть.

Твой восковой точёный носик

завис над лужицей воды.

Какие знаки ты приносишь,

какой мне ждать ещё беды?

Тщедушно пепельное тело.

Пошевелюсь, боясь смотреть:

зачем ты на меня глядела

глазами бисерными, смерть?

Проверь окрестные могилы,

а в дом ко мне повремени.

За кем ты нынче приходила?

Чьи сочтены земные дни?

Молю: уйди, не жди, не трогай!

Шмыгнув, следишь из-за ствола.

Я только сутки как с дороги.

Я как могла тебя гнала.

А ты всё рядом, всё по кругу,

лишь повернись к тебе спиной.

И шквальное дыханье юга

несётся из дому за мной.

Вата

Его почти оставил слух.

По молодости боксом

грешил — и сиживал в углу

с разбитым в юшку носом.

Он в парашюты был влюблён,

в прыжке сломал колено.

Не слышит правым ухом он.

Немного слышит левым:

по большей части — тишину,

когда один на даче.

Он тонет в ней, идёт ко дну,

артачится и прячет

в футляр дурацкий аппарат —

и хорошо, что тише.

А в море камешки шуршат,

но он и их не слышит.

Кивком приветствует его

сосед-инсультник снизу.

По вечерам орёт футбол,

зажатый в телевизор.

Он дремлет в кресле, смежив глаз,

и будущее глухо.

Ложится рано — прислонясь

к подушке левым ухом.

Братья и сестры

Не знаю, сколько братьев и сестёр

образовалось у меня по крови.

Для мамы жизнь её с недавних пор

заключена в коротком, ёмком слове.

Наверное, вас сотни. И сейчас,

поддерживая, каплет, каплет в вену

возможность быть: для каждого из нас

прожитый мамой день и час бесценны.

И я за всех, за каждого молюсь,

и шепчут мамины синеющие губы:

вы дарите мне время.

Резус плюс.

храни вас Бог,

родные

первой группы…

Благословен стократ

дающий кровь:

сестра и брат,

надежда и любовь.

Свет

Меченый золотом,

словно осыпан пшеном, скворец

выйдет пешком пропитанье искать в траву.

Персик обнимет вишню: Христос воскрес!

Выдохнет мама: а думала — не доживу…

Раму погладит такой восковой рукой —

не задержать проходящий навылет луч.

Это зияет замочная скважина: дверь в покой,

только к нему ещё не подобрали ключ.

Где мама

И кот за кошкой, и голубь за голубицей…

Весну — кто бы думал —

приносит северный ветер.

Ночью штормило, гроза, в пол-неба зарницы:

даже окно распахнуло перед рассветом.

Больничный корпус как рубка, на море окна.

Корабль.

Для сходства — труба над котельной ржавой,

лесенки-трапы во двор с голубями.

Полвека словно

и не прошло, как здесь мама меня рожала.

Разное было потом:

то мне — коктейль кислородный,

то ей по «скорой» пришлось

к хирургу под скальпель.

Теперь на двоих с отцом

они смотрят на море в окна:

гемоглобин у мамы и пневмония у папы.

На абрикосах бутоны кровавые съело туманом,

а я всё мечусь угорелой кошкой

из дому в больницу.

Домой возвращаюсь, а дома ни папы, ни мамы.

Только их вещи. Самая жуткая из репетиций.

Папу, быть может, выпишут завтра.

Сглазить негоже,

стирать — постирала, а пол не мою упрямо.

…Соседка под окна выходит и кормит кошек,

«где мама?..» — зовёт их.

А мне по сердцу ножом — где мама?..

Птахи

Господи, выдохну, дай мне знак. И он подаёт:

парой пошлёт синиц на ветви ореха.

Свищут, друг дружку кличут, и всё вдвоём,

мечутся, словно латают в листве прорехи.

В сквере больничном, который мне так знаком,

вновь угнездились на лавочке папа с мамой.

Сойки на пару явятся. Нелегко

видеть твоё посланье о том же самом.

Господи, их друг от друга не оторвать,

если любой пичуге нужна пичуга.

Господи, как я часто была неправа,

что же теперь уповаю на знак, на чудо?

Господи, подержи их в руке своей,

прежде чем упорхнут к твоим высям горним:

перепёлок средь терниев перекати-полей,

что не бездомны, пока ещё держат корни.

Сад

На себя открою шаткую калитку.

Отведу руками виноградный лист

да смету с дорожки спящую улитку.

Соберу кизил. И груши удались.

Ничего, что год опять без абрикосов,

вымерзали и инжир, и розмарин.

А сосед напротив пристаёт с вопросом —

мол, продай участок — и не он один.

Всё бы деньги делать ушлым этим, резвым,

не до грядок им теперь, не до лопат.

Я вчера тут поработал плоскорезом:

знаешь, всё-таки полегче, чем копать,

но плечо потом артритное заныло,

под лопаткой колет, отдаёт в груди.

Виноград бы обиходить надо было…

Только жаль, себя нельзя омолодить.

Сад обрежьте — что иначе скажут люди?

Не поранься о секатор на крыльце.

Ты выхаживай, когда меня не будет,

новый персик сорта «Память об отце».

Двое

Расслоение белой линии живота:

вот и всё, что осталось ему от мамы.

Он её, эту грыжу, заполучил, когда

на руках свою мать носил

от кровати к ванной.

Он мне косы — в саду завидовали бантам,

пианино тащил в шесть лет: на, учись, хотела?

Он жену по врачам, а сам наотрез — куда там,

лишь живот выпирает сильнее

под майкой белой.

И ещё один рядом был: на себе волок,

помню только звёзды в глазах и морозный ветер.

Хорошо, что сегодня, назавтра привёз бы в морг,

скажет позже хирург, упустивший в вену катетер.

Станет мужем, отцом хорошим,

кто был хороший сын,

тот, кто вынесет всё,

в них и сила твоя, и правда —

ты уже показал мне, Господь, обоих мужчин,

что носили меня на руках.

И других не надо.

Хрип

Далёкий гром и звон колоколов

венчают полдень.

А в старом здании из всех углов

хрипит и стонет.

Как много влаги в вате облаков,

как мало в ветре.

Больничная палата стариков

теснее смерти.

Ползёт гроза над Розой Люксембург

и над Рабочей,

и в небесах рокочет хриплый звук.

А этой ночью

здесь чья-то мама выгорит дотла

в углу, в котором

твоя на койку узкую легла

из коридора,

казённого белее полотна,

что шьют и порют.

Дай Бог, чтоб смерть была им не длинна,

а ровно впору.

Ключи

Вновь на Петра и Павла гремят ключами:

небом лежит дорога, пора приспела.

Твой самолёт высоту наберёт с рычаньем —

чисто душа, отрываемая от тела.

Часто дышать и слушать, сплетая пальцы.

Тучи взбивают Павел и Пётр, дождями стелют.

Иллюминаторы стиснут земное в пяльцы:

город, горящий огненной канителью.

Море видать под луной на Петра и Павла,

ветер степей, обнимая, пахнёт лавандой.

Что озираешься, будто с небес упала,

наперебой переспрашивают цикады.

Жаркий рассвет накрывает меж сном и явью.

Дверь отвори, губу закусив до крови.

Только не думать бы, сколько убавил

Павел,

только не слышать бы звяканье связки

в руке Петровой.

Запахи

Млечным младенчеством, сонным и жадным,

хлебной опарой, зерном на току,

пахнет мускатом лозы виноградной

знойная женщина в самом соку.

Пусть жестковата махра полотенца:

мокрую прядь убирая с лица,

палец скользит её, весь в заусенцах,

с незагорелой полоской кольца.

Разве забудешь такие объятья?

Сможешь ли выкинуть из головы

запах её креп-жоржетовых платьев,

«Рижской сирени» и «Красной Москвы»,

дух от простынок полынный и горький,

мыло и пудру, и утренний свет?

Тальк и клеёнка.

Зелёнка и хлорка.

Но не утрата.

Пока ещё нет.

Матерня мова

А бредить — на исконном языке,

прикушенном с ухода самых близких.

Ей, стиснутой у Господа в руке,

осталось умирать на украинском,

когда феназепам и фентанил,

каких она не выговорит сходу,

когда вдохнуть не остаётся сил,

и губы ловят судорожно воду,

когда отёкшей согнутой ногой

собьёт простынку, снова пить попросит,

в железной койке выгнется дугой

и выдохнет на материнском:

досыть!

Кататония

в этой самой больнице

у неё принимали долгие роды

из подушки давали дышать кислородом

надо ж — пешком по городу ночью

идти беременной

акушерки умаялись ждать воскресения

и меня записали в журнал субботой

не всё ли равно кто там

когда родится

позже в той же больнице

тогда ещё современной

послевоенной

спасали переливанием из вены в вену

прямо от операционной сестры

кедры и розы под окнами как эти иглы остры

на проводах рассаживаются птицы

завотделением терапии злится злится

последние полтора года

маму сюда ежемесячно как на работу

если гемоглобин сорок

кровь прокапать хоть что-то

вами должна заниматься ваш гематолог

а она я одна на город в полмиллиона душ

анемия не онко у меня же полно тяжёлых

я и так назначала кучу бесплатных уколов

если их нет в аптеке дождитесь квоты

господи шепчет мама когда ж я уйду

у завотделением не рот а одна помада

чёрным-чёрным закрашена седина

снова ко мне вам не ко мне надо

господи говорит мама

никому-то я не нужна

молится мама дома боится

господи не приведи мне больше больницы

фиброз

сублейкоз

лейкоз

опиоиды

яд трансдермально с квадратиков целлулоида

вилла онейро по полису ОМС

нашей люмпенской как-бы-ниццы

почему

я

здесь

в окна палаты лезет пузатым тюлем

ветер ни капли прохлады конец июля

так и сгоришь довольно одной искры

боже остры твои иглы как же они остры

красным огни за огнями цветут над бухтой

детские страхи проснутся под гром салюта

взрывы бомбят война

я здесь одна

почему я совсем одна

где тут спрятаться

люди люююююююююди

зачем здесь капельница

не помогают чужие эритроциты

гаснут

кровь перелита

напрасно

завотделением злится

а медсестра которой мама

в школе химию преподавала

бежит со шприцем

сейчас сейчас марьиванна

медицина отчаяния

дексаметазон

на пару часов сон

завтра на полчаса

послезавтра на десять минут

выпрошенная таблетка иначе не засыпает

иди сам

немного поспи папа

чем тут

помочь

я подежурю в ночь

бьётся в кровати катетер из вены сорван

из-за отёков не невесома

не узнаёт

ни имена ни лица

будит крича пол-больницы

дерётся когда даю кислород

кто ты

эй ты

дай мне сесть дай мне лечь дай мне воды

рот

вытянут трубочкой как у плодов граната

изогнута шея

скрючены пальцы синдром руки акушера

антинатальна её палата

роды наоборот

папа вернётся наутро а мама

как только вынести смог

морг

яма

ехала к папе поездом

год назад бы сказала к родителям

корпус больницы в лесах строительных

слева над Ушаковкой вдали

ремонтируют век её не увидеть бы

лучше б совсем снесли

Девять дней

Как безнадёжно, как страшно она умирала.

Разум ей изменил и тело её предавало.

Мало-помалу жизнь её утекала

от самых Петра и Павла и до Ильи.

Все, у кого для прощанья остались силы,

все, кого в жизни она как могла любила,

те, с кем за многие годы разное было —

женщины и мужчины — все перед ней прошли,

кто её прежде знал, молодой, горячей,

кто для неё когда-то хоть что-то значил,

стоя на жарком ветру, и молясь, и плача,

черпали с края могилы горсти сухой пыли.

Дайте воды, бо я дуже людина хвора,

дайте повітря! Звонки и носилки «скорой»,

мертвенный свет больничного коридора —

всё, что могли мы. А много ли мы могли?

Мать и отец почудятся,

братья, сестра приснится…

Господом Богом просила всех, небесной царицей,

дай менi руку, кричала, витягнить менi звідси,

ось де прохладно постелить менi на землi.

Врач, не таясь, говорил: конец. А она стонала,

только смеркалось — меня уже не узнавала,

именем дочери не родившейся называла,

всё повторяла в ужасе: Лизонька, Лиза, Ли…

Здесь, на земле, не нашлось для неё лекарства.

Ныне, в девятый день,

начинается круг мытарства.

Боже, прими её душу, открой ей царство,

дай ей прощенья, муки её не дли.

Будь милосерден: видишь, с неё довольно!

Пусть никогда ей больше не будет больно,

если грешила, вольно или невольно,

слёзы отри ей, печаль её утоли.

Не за себя молю: мне самой ничего не надо.

Дай же ей место покоя, место прохлады,

ей ведь ещё со мною хватило ада

за три недели —

с Петра и Павла и до Ильи.

Сорок дней

С тех самых пор и не было дождя.

Но лишь канун сороковин нахлынул,

завыли ветры. Тучи, приходя,

тащили влагу на понурых спинах.

Весь август — злой, невыносимый зной.

Глаза сухи, и с неба ни слезинки.

Хватало пекла, и не мне одной:

морг, отпеванье, кладбище, поминки,

бумаги и казённые дела.

И полнится луна, и убывает:

Ни на секунду жизнь не замерла.

А ты с портрета смотришь как живая.

Мы взяли фото из буфетной дверцы,

добавив слева ленточку — на сердце.

Я вспомнила места, где мы с тобой

ходили вместе. Знаешь, их немного.

Всё тот же запах соли и прибой,

всё та же в соснах пыльная дорога.

И так же гасли ночью этажи,

деревья и клонились, и шумели,

цикады цыкали и шастали ежи,

и только сон ко мне не шёл в постели.

А сверху в телефон кричал сосед

(Наташу помнишь? Рак, он быстро убивает):

я был на кладбище, я был, там мамы нет! —

и я внизу кивала, понимая.

Так трудно быть теперь немой и стойкой,

смирить гордыню, ярость побороть,

черствея, как отрезанный ломоть

поверх налитой поминальной стопки.

А папа жжёт ночник, не может спать.

Покуда чайки лаются на крыше,

он смотрит на соседнюю кровать

и стонет, думая, что я его не слышу.

Нет, не болел — недомоганье просто.

Всё ждёт, не веря: ты вот-вот войдёшь.

И в небе опрокинут звёздный ковш

вселенским знаком вечного вопроса.

Тебя он видел пару раз во сне,

день на шестой и накануне ливня.

Ты только мне не снишься. Ты не снишься мне.

Как мне уехать от него, скажи мне.

Двери аэропортовской едва

сомкнутся лезвия — и сорок дней подбито.

И по глазам ударит красная Москва:

как будто с ходу резанули бритвой.

Орешник

Белеют косточки плодов

у ног черешен.

Забыв угрозы холодов,

зацвёл орешник.

День прибывает на глазах,

питаясь ночью.

И скоро чёрная лоза

слезу заточит.

Горит закатный Чатыр-Даг

в одеждах снежных,

а здесь в долинах, юн и наг,

зацвёл орешник.

И птицы белые в полях,

и пашни строчки.

У кизила и миндаля

набухли почки.

Пирамидальных тополей

седые свечи.

Под небом родины моей

цветёт орешник.

Покуда спит туман в садах,

крупнеют звёзды.

Сквозь ветви чёрные звезда

на абрикосе

горит, предвосхищая цвет.

О жизни вечной

напомнив, в преющей листве

взошёл подснежник,

посажён маминой рукой.

И в знак надежды,

что ей покойно и легко,

цветёт орешник.

Черешни

Папа скажет: стоят как невесты —

про черешни в цветущем саду.

И на ветках кипению тесно,

и витает дурманящий дух.

Папе вторит усердная птица —

роет землю, улиток клюёт.

И в тени, распластавшись тряпицей,

шило-клюв задирает удод.

За калиткой, кривой и скрипучей,

где работы в избытке для двух,

обрезаю засохшие сучья

и сжигаю сухую траву.

В облаках, набухающих тестом,

солнце прячет лучи — потому

их, пронзающих землю отвесно,

видно только в апрельском дыму.

Как созреет — окрасится алым

сочных ягод черешневых гроздь.

Мама их как вчера собирала.

А теперь тут лишь папа. Да дрозд

распевает. О камень лопата

загремит. Полетят лепестки.

Посадивший черешни когда-то

им приствольные правит круги.

Я корней оживающих шёпот

слышу словно подземную дрожь:

ты забыла такие заботы.

Так ли трудишься? Так ли живёшь?

Эх вы, рано созревшие дети,

сладким соком измазанный рот…

По ветвям, как сосудам в плаценте,

бродит кровь, чтобы вырастить плод.

Время вспять обращается, к детству.

Ствол шершавый рукой обниму,

прирастая к родимому месту:

под черешнями.

С папой.

В Крыму.

Маки

Ветер мая — шёлк по коже.

Маков степь полным-полна.

В дымке Чатыр-даг, похожий

на лежащего слона.

На отвалах серых сланцев,

в рыжей глине, на скале,

в колосках у автостанций —

волны маков, осмелев,

долетают до обочин,

вслед автобусу глядят.

А в саду, большие очень, ждут

горячего дождя.

Брызнет — и как не бывало.

Я приехала к отцу.

Мак пылает жарко-алым,

сеет синюю пыльцу,

сеет сонную. Лиловым

венчика горит неон,

а за ним многоголовый

розовый встаёт пион.

Подоспевшая черешня,

светом жимолость пьяна,

и на зелень белым плещет,

расцветая, бузина.

Ноет сердце без причины,

перехватывает дух.

Млеет мак. И спит мужчина,

поработавший в саду.

Восьмёрка

Я слышу крыльев плеск и свист:

одна из серых голубиц

на виноград слетает вдруг.

Её полёт рождает звук:

поёт крыло у крупных птиц.

Её крыло за каждый взмах

по воздуху рисует знак —

восьмёрка лёжа на боку.

Конечно, знак.

Пусть будет так.

Томится виноград в соку,

набравший сладость к октябрю,

и тени от него легли.

Тепло исходит от земли.

А я молчу.

И я смотрю:

две перекрещенных петли,

а в точке между них покой.

Я повторяю этот знак,

водя по воздуху рукой.

Замах крыла,

ещё замах…

И в свисте слышится укор:

зачем, зачем решила я

покинуть в юности края,

где горлицы,

и дом, и сад?

Петля вперёд.

Петля назад.

Пора, пора под виноград,

горящий светом на лозе.

Пора вернуться.

Насовсем.

Григоровка

Не напомню: ведь расстроится

мама в кресле под окном.

А была престольной Троица

в церкви там, где мамин дом.

Там, где тихая — ещё мелка —

золотится поутру,

крутит петли Котлюбаевка,

воды унося к Днестру.

Где солома крыши вымокла,

где над печкой хлебный дым,

где свивала домик иволга

под листвою у воды.

Где бумаги довоенные,

что сгорели у румын

вместе с храмом в отступление,

выправляли по живым.

К маме гость командировочный

завернул лет семь назад:

не с корыстью, не за помощью,

а приветы передать.

Про учительницу старую

говорили допоздна:

дочь в столицу по базарам, а

та теперь совсем больна —

о невестках да о шуринах,

этих вспомнили и тех:

свадьбы для родных-двоюродных —

стол на сотню человек.

Где они, где те застолья?

Где садов соседских сласть?

Вырубали их — и солью,

чтоб у дома плитку класть.

Гость заезжий и посетовал:

где-то на краю села

заросла могила дедова,

подчистую заросла.

И никто к ней не притронется —

ни родной души вокруг.

Только там, подальше, в Броннице

старший сын лежит и внук.

Ты не плачь, и я не вечная —

с коцюбы как сивый дым —

скажет мама, значит, встречу их,

поскорее бы к своим.

Пригревает солнце крымское,

закрываются глаза.

Снится детство украинское

и на Троицу гроза.

Может, в церкви кто помолится

за родню и земляков?

Под окном горюет горлица:

всё зовёт Гоцуляков.

Мытарства

Помню литые, долгие дни

дочкиных тех каникул.

Папа сказал: уж ты извини,

нынче я без клубники.

…В Харькове душно. Плацкарт, стомлён,

ждёт обирал. Таможню.

Сумки видкрыйте! И тычет он

в банку: о це — не можно!

Я же везу три литра всего,

думал, гостинец внучке,

что ещё крымского, своего?

Мытарь царапнул ручкой

строчку в блокноте. Замер вагон:

муху слыхать в полёте.

Я к нему как к человеку. А он:

швыдче! Або выходьте!

И проводник, опустив глаза,

(сам — на базар черешню):

батя, мол, слушай, теперь нельзя…

Сыдячи в Крыме — ешьте!

Как сыпану на перрон: да на!

Хочешь — подымешь с полу.

Выронил банку в сердцах: со дна

аж отлетел осколок…

Грядки, покуда хватает сил.

Гордость сынов крестьянских.

Ни у кого ни о чём не просил

выросший под Бердянском,

ведавший голод, стрельбу-войну,

суржик и мову: мамо!

Только разбили его страну,

да на осколки прямо,

чтобы из Харькова танки шли

в край, где печёт подошвы

пласт опалённой степной земли,

где, отзываясь прошлым,

снова грохочет беда-война,

и паренёк загорелый

горстку клубники возьмёт со дна

банки под артобстрелом.

Грядки в пороховом дыму.

— Сколько, бабуль?

— Нисколько!

Внуку гостинец бы своему…

Сладкая.

Без осколков.

Вишенное

Речь моей мамы как вишен созревших сок.

Вишен на Винничине, что снятся и мне.

Лепят в стодоле ласточки под потолок

гнезда.

Діду Іван вiвци жене…

Вижу во сне: дед Иван мелет в стодоле хлеб.

Сыплется с жерновов ржаная мука.

Вижу во сне на стерне бабы Софии серп,

ранку на левой ноге.

И поверх — лист подорожника…

Белый, как вишен цвет, уже мамин висок.

Маме моей скоро восемь десятков лет.

Я, говорит, туда не поеду.

Всё.

Надо же было дожить до поры, пока станешь сед,

думая, что в Украине все такие, как я,

думая, что украинцы — одна семья.

Я не хочу больше знать их.

Только не с ними.

Нет.

Не с палачами.

Не с катами.

Вони мені — не братья!

Пусть как от вишен оскомина,

но повторю: к кому?

К этим песиголовцям?

Вони же вбивають.

Жгут!

Были мы под фашистами.

В детстве.

И потому

к ним — не поеду.

А наши в могилах.

Пусть подождут.

Так говорит моя мама, и речи её темны,

словно вишнёвый сок, но боли не утолят.

Бьётся в падучей родная её земля —

там, где к погостам крестами

родичи пригвождены —

От Приднестровья до Приазовья.

Кров'ю гірчить.

И не идёт ко мне сон: я слышала, как звучит

маминым стоном в ночи

память былой войны.

И я не могу молчать.

И ты не молчи.

Без просвета

Я научилась спать и в самолётах,

но не до сна. Очнись и посмотри:

ты как дыра. Чернеющее что-то,

а по границе — яркий свет зари.

Мне путь домой по воздуху не длинен,

хоть дожила до сумрачной поры,

когда пилот обходит Украину,

чтоб над проливом вырулить на Крым.

Ты флагом так трясла, как синим небом

и спелостью подсолнухов внизу,

что и радары становились слепы,

и птицы с неба падали в грозу,

и заморозок шёл над головами

подсолнухов, ростки к земле клоня.

И флаг твой почернел и окровавел:

смешался с хаки. Цвет перелинял.

Как раньше сбила «Ту», так сбила «Боинг».

И над тобою прекратился свет.

Ведь Бог — он выше нас. Но не с тобою,

не с буковиной пущенных ракет.

Трясись, визжи и кутай в тряпку плечи,

противная и сердцу, и уму,

пропащая, как авиадиспетчер.

Не сторож боле брату своему?

Так не тянись за газом или хлебом,

спасателя не жди или врача.

Над Украиной — проклятое небо,

кромешное, как маска палача.

Крест-накрест

Отчего такие широченные,

Николаев, улицы твои?

Так по ним же сосны корабельные

к верфи вереницами везли.

Кто екатерининскими милями

мерил Новороссию насквозь?

Воронцов, Потёмкин.

Не забыли мы,

то, что вам осилить довелось.

Ставила заводы в тех губерниях

флоту в помощь крепкая рука —

Ткацкие, канатные, литейные…

Нынче бы сказали: ВПК.

Подпирали небо мачты с реями,

разбегались волны за бортом.

На корме Андреевские реяли

флаги бело-синие крестом.

Шли в походах дальних зимы с веснами,

и в Синопе полыхал пожар.

Паруса «Двенадцати апостолов»

слали с верфи в бухту Ахтиар.

Моряки и кораблестроители:

поровну и боль, и труд, и честь.

Из Одессы Севастополь видели,

коль на Оперный с биноклем влезть.

…Из Одессы и из Николаева

отступали в страшную войну

в Крым — и вместе их освобождали вы,

из обломков подняли страну.

Папа помнит: жизнь послевоенная

и командировка в Ильичёвск.

Кое-где ещё румыны пленные,

и пора не сытая ещё.

Там он и поспорил с одесситами:

чей, мол, город чище и белей.

«Да у вас тут мусор!» — вон лежит она,

глянь — бумажка в двадцать пять рублей!

Подобрали. И за дружбу пропили

столько лет назад — уже не счесть.

…Там теперь не так, как в Севастополе.

Будет ли по-старому — Бог весть.

Как бы ни старались, чтобы треснуло,

прогнило и поросло быльём,

а у нас вчера встречали «Эссена».

Продержитесь, братцы. Доживём.

Аллея городов-героев

Свечи на каштанах, жжёт акация.

У гранитной стелы кровь гвоздичная.

Одесситы не зовут на акцию.

Говорят: второго — это личное.

Ветераны. Бывшие блокадницы.

Ополченцы с флагом Новороссии.

Журналисты с микрофоном тянутся —

им всё комментарии, вопросы бы…

Да вопросов — море. Вот ответов нет.

Над аллеей тень такая зыбкая.

И над Графской чаек носит ветрами,

словно ленточки за бескозырками.

Друг гитару взял, но не настроен он

петь. Молчит под чёрными плакатами.

…Звали наши города героями.

Думали, что после сорок пятого

если и огни, то только вечные.

Что в Одессе май, что в Севастополе.

Тень каштана пятернёй на плечи нам

упадёт: да как же вы прохлопали?

Что же вы беды в упор не видели

в череде то митингов, то праздников?

Недобитки у освободителей

внуков уничтожили и правнуков.

…Горсовет напротив. Но ни лацканов,

ни чиновных гласов — не забудем, мол…

Лишь за сквером, сторонясь опасливо,

догорает дерево иудино.

Корни

Нет, неправда,

что эти стволы не имеют корней.

Как бы их ни косили

морские сраженья и войны,

в Севастополе на Корабельной

моей стороне

спят поныне луганские пушки

системы Гаскойна.

Сколько ядер отлито для флота,

для русской земли,

сколько залпов победных

давали в боях каронады…

С моряками орудия эти

на берег сошли

и держали Малахов курган

до последних отрядов.

Их отсюда тащили враги

после Крымской войны

как трофей: до колоний,

до самых канад и австралий.

И спасая, тогда корабелы

родной стороны

вместо кнехтов стволы

у разбитых причалов вкопали.

А потом на вершину обратно

внесли на руках,

чтобы дети гордиться могли,

чтобы были достойны

не медалей, не званий —

стволов о двуглавых орлах

и корней Новороссии:

пушек системы Гаскойна.

Песиголовцы

Этот страх с малых лет знаю.

Книжка та на мове — от мамы:

вон выходят ночами з гаю

люди с волчьими головами.

Как по воду пойдёшь к речке,

слева-справа шуршит сорго.

Вроде дом твой и недалече,

ну а если почуешь волка?

Мама слышит своих старших,

тёмный шёпот их о Волыни:

тихо, тихо кажи! Нащо?

Зачекай, не лякай дитину…

У моей бы спросить свекрови —

это после войны было —

как жених захлебнулся кровью

и нашёл в тех лесах могилу.

А они чёрта с два сгинут.

А они обойдут капканы —

и воткнут топоры в спину,

если помните про Галана.

А они уползут в схроны

да и пересидят где-то.

Выйдут оборотни в погонах

или даже при партбилетах.

Матереют теперь, звереют,

воют в городе и в деревне.

Не таятся ни днём, ни ночью,

и рисуют крюки волчьи.

Не смотри, что они сами

называют себя псами.

Брешут, точно, да что толку?

Видишь: волки — и есть волки.

Кто щадил их и кто плодил их,

столько лет охраняя норы?

Кто им дал осквернять могилы?

Кто им пули даёт и порох,

смолоскипу и керосина?

Хто бажав створити як краще?

Тихо, тихо кажи! Нащо?

Де загине твоя дитина?

Кто говорил

Мужчина любит борщ. И мотоцикл.

И внедорожник с колесом на дверце.

Чихает разве только от пыльцы.

От разговоров с ним тепло на сердце.

Мужчина ясноглаз, светловолос.

Он искренен. Настойчив — без нахрапа.

Он строит дом, корабль или мост

И снежным соснам пожимает лапы.

По льду — с восторгом, на санях с горы

летит, ликуя, и не знает страха.

По вечерам сквозь тёмные дворы

гулять с ним ходит добрая собака.

И вдруг от пары слов его в груди

запнулось сердце. Обратилось в камень:

игрушки по машинам рассадил

и походя назвал бойовиками.

И при отъезде — что-то про АТО,

завидев сквозь метель часы вокзала.

— Кто говорил с тобой об этом? Кто???

— В садочку вихователька казала…

Стою немая. Поздно объяснять,

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.