Бесплатный фрагмент - РесурснаЯ жизнь

Посвящается моей маме.

Она первая разглядела во мне психолога и привела в эту сферу. А еще она видела меня любой и всегда рядом.

ОТЗЫВЫ

Наука — это обоснованно и… часто непонятно.

Практика — это востребованно и… не всегда доказательно.

Популярная психология — это ярко и… зачастую неправильно.

Книга Натальи Бурмистровой — это труд востребованного психолога-практика с сильным научным прошлым, написанная ярким и понятным языком.

Получил удовольствие, читая ее. И вы, уверен, получите!

Александр Рикель.

Кандидат психологических наук.

Заместитель декана факультета психологии МГУ.

Бизнес-тренер

Вы держите в руках книгу, написанную замечательным человеком, психологом с большим опытом работы, который обладает совершенно удивительной способностью: писать просто о сложном, так, чтобы увлекло с первых строк и невозможно было остановиться, не перелистнув последнюю страницу.

Если вам кажется, что вы знаете про ресурсы все и даже больше, книга вас приятно удивит своей глубиной и вопросами смысла, ценностей, выбора и нашего уникального способа жить эту жизнь.

Эта книга — вдохновляющий гид по формированию устойчивого ресурсного состояния, необходимого каждому, кто стремится жить гармоничную и наполненную жизнь.

Светлана Колосова.

Практикующий психолог-психоаналитик.

Преподаватель базовой кафедры

Московской Международной Академии

Тема ресурса — не новая, но как же «вкусно» удалось автору описать и подать ее. Практично, глубоко и увлекательно.

Думаешь, что читаешь чьи-то истории, но на самом деле узнаешь в них себя. Примеры из консультирования, упражнения и вставки про дайвинг разбавляют теорию и психологические подходы к пониманию ресурса.

Эта книга отлично «заряжает» и дает инсайты для жизни и работы.

Юлия Карасева.

Основатель и генеральный директор

well-being компании Inbalansy.

Коуч.

Психолог.

HR-эксперт

ОБ АВТОРЕ

Психолог, кандидат психологических наук с практическим опытом работы 19 лет. Закончила с красным дипломом Психологический факультет МГУ, кафедру социальной психологии. Диссертацию защищала под научным руководством директора Института психологии РАН А. Л. Журавлева.

13 лет работала педагогом-психологом в системе образования, руководила Психологической службой образовательного комплекса.

16 лет практикует частно. Создатель команды специалистов, оказывающих профессиональные психологические услуги.

Также сотрудничает с компанией Inbalansy, предоставляя тренинговые услуги для бизнесов. Конфиденциальность позволяет сказать, что это ведущие российские и иностранные компании в банковской, промышленной, фармакологической и других сферах.

Ежегодно после окончания ВУЗа обучается по разным направлениям психологической науки и практики. В том числе — арт-терапия, расстановки, канистерапия, телесные практики и другое. Сейчас проходит обучение при Ассоциации Экзистенциального Анализа.

В браке 17 лет, воспитывает двоих дочерей.

Увлекается фридайвингом. Покоритель глубины в 33 метра и задержки дыхания на 5 минут. Мечтает как можно чаще наблюдать подводный мир и его обитателей в их первозданной красоте и свободе.

ПРОЛОГ

Чувствую, как стены сжимаются вокруг меня, а в помещении становится нечем дышать. Не лучшая затея: расплакаться на глазах у всего коллектива.

Август 2018 года. Мне 31 и я — руководитель психологической службы Образовательного комплекса. В моей команде 7 человек, я — кандидат наук, но главное — за плечами 12 лет практики.

У меня неплохая зарплата, статус, уважение руководства и коллег. Дома меня ждет муж, двое дочек и обаятельный золотистый пес. Что еще нужно для счастья?

Но, несмотря на все это, я сижу на первом в учебном году рабочем совещании и едва сдерживаю слезы.

Уже час руководитель рассказывает о том, что необходимо сделать в ближайшую неделю, как это важно и какие последствия будут, если мы вдруг решим после отпуска легкомысленно отнестись к этим поручениям.

Потом объясняет, что нас ждет в течение года: требования, ограничения, санкции. Ничего нового: система работает стабильно и из года в год без существенных изменений. Но мой мозг усиленно не хочет воспринимать информацию, а тело кричит, что не собирается даже тут находиться.

Я чувствую, как меня накрывает паника. Солнце уверенно печет мне спину, напоминая, что за окном все еще лето, которым неплохо было бы успеть насладиться. Я вспоминаю отпуск и поездки за последние пару месяцев. Это было так наполняюще: на отдыхе я пропиталась ресурсом настолько, что он буквально сочился из меня. Как я могла дойти до такого состояния в первый же рабочий день?

Как психолог я давно знаю прописную истину, известную многим: важно восстанавливать силы. После непростого рабочего года я решила летом отдохнуть по полной программе.

Лучше всего меня наполняют новые впечатления, поэтому поездок было запланировано целых три, две из них — на море. А я всегда говорю, что море — лучший психолог. И не спорьте.

Что пошло не так в тот момент на совещании, я не осознавала. Но достаточно неплохо это понимало мое тело: оно рвалось за пределы здания, стремилось убежать подальше и сдерживало слезы. Это достаточно явно транслировало мне мысль: «Наташа, мы не хотим здесь находиться». Оставалось только ответить на вопросы «Почему?» и «Что теперь с этим делать?»

В тот год я еще не знала, что наполнение и восстановление — это лишь верхушка айсберга. Я еще не вникла в то, что тема ресурса и управления состоянием намного глубже и объемнее.

Еще не знала, что именно эта ситуация откроет мне глаза на то, что необходимо начать разбираться со своей жизнью комплексно: знать не только про наполнение, но и про траты сил, понимать, как достичь баланса лично для себя.

Я еще не успела увлечься темой управления ресурсом на практике и сформулировать свой подход через работу со многими клиентскими кейсами.

В тот год я просто сидела на совещании и думала, как бы не разрыдаться от разочарования и обиды: «Где же мои силы, которые я с таким трудом восстанавливала и накапливала?»

В этот день начался мой большой путь к себе настоящей.

Почему вообще стоит говорить о ресурсе? Помимо очевидного: что лучше иметь силы, чем не иметь их. На мой профессиональный вкус тема ресурса и нашего состояния лежит в основе всех других психологических тем, и со всеми из них перекликается.

Возьмем для примера тему отношений.

Юноша любит девушку, она в поиске себя, поэтому его отвергает.

У юноши нет запроса на ресурс, у него потребность либо вернуть любимую, либо как-то пережить расставание. Но и на то, и на другое ему нужны силы.

Если возвращать девушку, то нужно придумывать какие-то действия, принимать решения. Некоторые из них обернутся неудачей, ее придется выдерживать.

Переживая расставание, юноша будет испытывать не самые приятные эмоции, а желания, наоборот, не будут появляться. Не будет ничего хотеться, привычные вещи перестанут радовать, приятным эмоциям взяться будет просто неоткуда.

Рано или поздно юноша придет к психологу с тем, что ему уже надо определиться: отпустить эти отношения или бороться за них. Но даже на это решение и терапию по поводу него молодому человеку нужны будут силы, и тогда психолог все равно начнет с темы ресурса, работы с состоянием, из которого юноше будет легче делать выбор и действовать.

Я уверена, что многие коллеги знают и практикуют приемы, о которых пойдет речь в книге. Но буду рада, если проделанная мной работа будет полезна как структура для практиков и как маршрутная карта по поиску себя для широкого круга читателей.

Мы будем говорить о том, как прийти к своему ресурсному состоянию и уметь возвращаться к нему в случае необходимости.

КАК РАБОТАТЬ С КНИГОЙ

Книга состоит из двух частей.

В первой мы с вами погружаемся в тему ресурса с проверенными коллегами из науки и практики и уточняем это понятие. Думаю, вы заметили, что слово «ресурс» ушло в широкие массы и обросло некоторыми мифами не на пользу себе.

Вторая же часть представляет собой практическую структуру по работе с управлением своим состоянием. Эта структура родилась у меня непосредственно в практике и представляет собой метафору сосуда.

В этой части три блока, каждый из которых представлен теоретическими рассуждениями, примерами из моей биографии, рассказами о том, как я на практике собственной жизни проживала ту или иную особенность управления своим состоянием, клиентскими историями, упражнениями и заданиями для вас.

Считаю важным озвучить, что все примеры моих клиентов публикуются анонимно (даже если сам герой настаивал на обратном) и только после получения согласия.

Возможно, вы, дорогие читатели, в своих жизнях сталкиваетесь с похожими ситуациями, а значит — описанные истории помогут вам не допустить некоторых ошибок, а где-то и подскажут верный путь.

Ни одна теория не приводила к изменениям. Нечасто люди учатся и на чужих примерах. Поэтому в книге вы найдете упражнения с заданиями для практической проработки некоторых моментов для ваших ситуаций. Я предлагаю сделать эти задания прямо на страницах книги или в блокноте, который будет вам приятен (чтобы книгой можно было поделиться с близкими и дорогими людьми).

Работать с текстом вы можете по порядку или непоследовательно. В Части 1, после погружения в тему, я представлю вам структуру системы управления ресурсом, и вы сможете примерить ее на себя.

Возможно, вы захотите пропустить разделы, где описано то, что вам знакомо и уже работает в вашей жизни. Ведь время — тоже ресурс, и мы можем распределять его в соответствии с нашими задачами и приоритетами.

Если какой-то раздел вызывает у вас наибольший интерес, начните с него, а потом вернитесь к общей канве повествования.

Материал расположен от простого к сложному, поэтому пропуски допустимы. Сфокусируйтесь на самом важном для вас в данный момент.

Рассказать о найденных (не хотелось бы, но вдруг) опечатках, а также задать вопросы по теме, поделиться вашим опытом управления ресурсом и впечатлениями от прочтения книги вы можете, написав мне в Telegram: @psychologist_burmistrova.

Своим письменным творчеством я делюсь в Telegram-канале.

ЧАСТЬ 1. СОСУД ЖИЗНИ. РЕСУРС КАК СИСТЕМА

Хочется начать с реабилитации понятия «ресурс».

Когда я начала активно развивать свою частную практику, я проводила приветственные бесплатные консультации. Очевидно, хотела показать себя как специалиста, доказать, что могу быть полезной в решении запроса клиента, и договориться о сотрудничестве на возмездной основе.

Вот в пору таких встреч забрел ко мне некий мужчина. Включив камеру, я увидела немного лохматого человека в очках и домашнем халате. Он улыбнулся мне сквозь недельную щетину, а я спросила, с чем он хотел бы поработать.

Мужчина без обиняков заявил, что просто хочет воспользоваться моим опытом, сравнить меня и себя и понять, может ли он называть себя психологом.

Уже на этом этапе я начала путаться, но предложила сделать нашу консультацию профориентационной: этаким поиском себя как специалиста. Он согласился.

В процессе разговора выяснилось, что психологического образования у мужчины нет, курсов переподготовки — тоже. Зато есть большой практический опыт работы с женщинами. Им плохо, а он им помогает. Чувствует он их. Как именно он это делает, я не до конца поняла, но мужчина отмечал, что после сеансов дамам становилось лучше.

«Вроде как я с ресурсом работаю, значит, наверное, могу назвать себя психологом…»

Я ему рассказала про науку психологию и где ей обучают, про ценность жизненного опыта я, конечно, тоже озвучила свои мысли. Но вот как назвать специалиста, который только на житейское знание опирается, я так и не придумала.

От плана систематизировать опыт и обогатить его научными основаниями мужчина отказался сразу. Думаю, ему не понравилась наша консультация.

Спустя 10 лет, когда в Telegram стали появляться истории людей из списка контактов, про которых вы уже и забыли, что они были в вашей жизни, у меня выскочили истории этого мужчины.

Из них я узнала, что он стал «психологом» (простите, в этой ситуации без кавычек не могу оставить слово).

Нет, он не получил образование и не прошел переподготовку — документов об этом как не было, так и нет. Но, как и планировал, он просто назвал себя психологом.

А потом еще и более удивительными словами: «Мозгоправ, который убирает любые 20 проблем за 15 часов работы». Волшебник просто. С темой ресурса, конечно, он тоже работает. Не сомневайтесь.

И это отличный пример использования слов не по назначению. И понятия «психолог», и понятия «ресурс».

И много где еще, я уверена, вы в своем опыте встречались с тем, что люди используют слово «ресурс», понимая его по-разному, напускают на него всякого наносного и даже мистического. А потом у широкой общественности это слово начинает вызывать недоверие, а порой и раздражение.

Хотя вернее было бы отнести это недоверие к людям, спекулирующим на понятиях, а не к самому слову.

Когда я спрашиваю своих читателей или клиентов о том, как они понимают слово «ресурс», получаю такие ответы:

Как будто попадался термин, но ни одного определения не помню. Ресурс — это такая штука, которая парит где-то в ноосфере, про него все знают, но никто ничего не читал.

Когда я рассказываю подруге про ресурс, она мне говорит, что для нее ресурсы — это нефть и газ. А у человека — рабочее состояние или нерабочее, то есть есть силы или нет.

В этой части книги мы с вами поговорим про ресурс в разных аспектах и договоримся о том, что мы будем подразумевать под этим словом в данной работе.

Мне бы хотелось договориться о формулировках и снять с этого слова весь флер житейской психологии, вернуть ему законный научно-практический облик.

На самом деле это понятие, конечно, широкое и переплетается со многими психологическими темами.

Хочется вместе с вами погрузиться в глубины контекста и расширить наши представления и понимание термина. Но при этом не хочется «загрузить» вас информацией, дорогие читатели, так, чтобы вы стали докторами и магистрами психологии.

Нужно, чтобы вы могли основательно защищать свою позицию и представления в кухонных или интернет-дебатах.

Поэтому мы обратимся к моим коллегам, но не в рамках пересказа вам их глобальных научных трудов, а в рамках непринужденных бесед, обсуждения вопроса за чашкой кофе.

Хорошо, когда ресурс — это что-то естественное и легкое, правда?

Изменения в психологии на срезе последних 20 лет

Это хорошо, что научные понятия уходят в широкое употребление

Конечно, когда я думаю про научность и исследование какого-то вопроса, вспоминаю родной Университет.

20 лет назад, когда я связала свою жизнь с психологической наукой, дела в этой самой науке обстояли совсем не так, как сейчас.

В старших классах я ходила в Школу юного психолога при МГУ. Там студенты знакомят школьников с выбранной отраслью знания, ведут занятия, делятся опытом. С точки зрения выбора профессии это было очень полезно.

Мы с ребятами выходили с факультета и, сидя на Манежной площади (факультет психологии находится в старых зданиях Университета), обсуждали, что узнали про эмоции, пытались выговорить слово «фрустрация» и чувствовали себя ужасно взрослыми.

Хотя, честности ради, скажу, что чаще мы пели под гитару что-то из репертуара «Арии» и «Короля и Шута», и к нам в этом веселом занятии присоединялись те самые студенты, которые только что вели у нас занятие.

В любом случае именно тогда я соприкоснулась с психологией и поняла, что она «живая», что развивают любую науку люди. И, конечно же, то, что эта наука может стать делом всей моей жизни.

Тогда мало где обучали психологии. Факультет Московского Университета славился своей долгой историей и фундаментальностью образования. Курсов по этой науке не существовало в помине, а консультированием частных лиц среди моих однокурсников хотели заниматься всего пара человек, потому что это было не самое распространенное и востребованное занятие для специалиста того времени в нашей стране.

Тогда психология в основном развивалась на практике в теме возрастной психологии, в частности — образовательного процесса, педагогики, и активно входила в корпоративный мир, в развитие коллективов и людей как профессионалов.

На кафедру социальной психологии, которую я заканчивала, был один из самых больших конкурсов. Конечно, это направление развивается и сейчас, количество тренингов, программ, консультирования бизнес-процессов продолжает увеличиваться.

И в это же время начал стремительно расти интерес к обычному человеку. Причем не только в рамках его обучения и взросления, но и в другие периоды жизни.

Если на Западе уже тогда было нормой консультироваться с психологом в трудные периоды жизни (развод, смена работы, кризисы в отношениях) или даже иметь своего психолога и посещать сеансы психотерапии регулярно на протяжении долгого времени, то в нашей стране это еще не было так широко распространено.

Взрослые обращались в основном по поводу детей и, как правило, это были разовые консультации. 19 лет назад, когда я только начинала практиковать, 100% запросов ко мне сводились к психологической помощи детям.

Конечно, это было связано и с тем, что я работала в системе образования. Но в тоже время психологическое взаимодействие со взрослыми людьми без психических расстройств было, действительно, не широко распространено. В то время как за последние 10 лет мы наблюдаем стремительный рост такой работы, интерес к ней и повышение ее актуальности.

В практику вошли запросы от взрослых людей, которые хотят наладить отношения с собой и близкими, а также мои любимые ситуации в стиле «Что-то мне плохо, но я не знаю, почему».

Я не просто так рассказываю вам про Университет и становление научной и практической психологии.

Для понимания термина «ресурс» важно понимать контекст, за которым я обратилась не только к книгам и статьям коллег, но и провела непосредственные беседы, чтобы узнать позицию и личное мнение уважаемых в сфере психологии людей.

Благодарна всем, кто обсудил со мной вопрос управления силами и состоянием сквозь призму своего научного и практического опыта. И, как вы догадываетесь, для начала я отправилась в стены Alma Mater.

На факультете психологии МГУ решила обратиться к своему коллеге — Александру Марковичу Рикелю, доценту кафедры социальной психологии, кандидату психологических наук. Мы с ним вместе поступали на психологический факультет, а по окончании обучения он остался там работать. Сейчас Александр Маркович — заместитель декана.

Он начал беседу основательно:

— Сразу скажу, что это не моя сфера научных интересов или практики, в этом смысле мне сложно комментировать (Александр занимается коммуникацией между поколениями).

— Знаешь, мне кажется, что широкому кругу читателей, чтоб погрузиться в тему, войти в нее, это как раз то, что нужно.

— Тогда первое, что приходит мне в голову: ресурс относится к психологии саморегуляции, функциональных состояний, стресса.

— Это сейчас актуально на факультете?

— Да, исторически это ассоциируется у нас с кафедрой психологии труда.

— Той, которая занималась психологией управления персоналом и подобным?

— Именно. Хотя, если мы говорим про ресурс, как его видят в популярной психологии (в хорошем смысле этого слова), — ресурс шире, чем то, что я сказал. Там уже про гармонию, положительное состояние. Ты про это же пишешь книгу?

— Практически. Но мы точно будем заходить в более широком контексте, чем просто совладание со стрессом.

— Я, кстати, не вижу ничего плохого в том, что психологические термины уходят в широкое употребление. С их помощью можно создавать коммерческие продукты, популяризировать важные вещи. Не знаю, как быстро на них будет проходить мода, но суть за ними стоит вполне понятная, поэтому почему бы и нет.

— А то, что ушедшие понятия таким образом становятся «попсовыми», им не вредит?

— Да, у некоторых людей эти термины будут вызывать отторжение, типа «Ой, все, я не в ресурсе», но это же не отменяет правильного содержания, которое за ними стоит.

— А наблюдаешь ли ты исследовательский интерес к этому понятию среди студентов, аспирантов и коллег?

— Я не встречал кандидатских работ и дипломов по этой тематике, но это и не мой вопрос, так что поинтересуйся еще у кого-нибудь.

— Рада была слышать тебя. Спасибо за помощь!

Тут мы с вами понимаем, что есть разделение. Практики будут подходить к теме с одной стороны, ученые — с другой, а исследователи будут открывать новые направления.

Вопрос грамотного научного исследования всегда ассоциировался у меня с самым молодым доктором наук в бытность моего обучения — Инной Борисовной Бовиной. Многие считали ее строгой не по годам, но мы с подругой всегда знали, что это скорее основательность и заинтересованность в качественном результате. И я до сих пор разделяю такой подход.

Сейчас Инна Борисовна работает в МГППУ, занимается в том числе исследовательской практикой студентов. Мы долго были не на связи, в этом плане я испытывала некоторую неловкость, когда писала ей на почту. Ответ пришел через 20 минут. Восхищаюсь ее открытостью и организованностью.

Так вот. Знаете, что отличает хорошего исследователя?

— Вы можете забыть все, что я вам сейчас рассказываю, — говорила нам Инна Борисовна, когда мы сидели у нее на семинарах. — Ваше хорошее образование и профессионализм будут заключаться в том, что вы сумеете анализировать взаимосвязи и находить нужную информацию.

Поэтому в ответном письме я получила ценнейшие точные рекомендации, где искать информацию (со ссылками и адресами). Инна Борисовна направила мне недавние выступления Д. А. Леонтьева на конференции, анализ этих докладов как раз обогатит нашу с вами теоретическую часть. А также письмо натолкнуло меня на поиск актуальных кандидатских работ по теме. Обо всем этом мы с вами еще поговорим чуть дальше, следуя логике повествования этой части.

Понятие в научных трудах

Жизнь как диалог с обстоятельствами

Сейчас с ресурсом не работает только ленивый психолог. Разница в подходе: психологи-однодневки и фундаментальные специалисты с классическим образованием. Симптоматическое лечение или глубокий подход.

Мне кажется, что тема ресурса — это в первую очередь прикладная область знания. То есть это та тема, которая выросла из практики. С какими формулировками могли обращаться люди к психологам, чтобы специалист понял, что работать надо с темой ресурса? Приведу реальные выдержки из запросов клиентов.

«Нет сил и желаний».

«Голова как в постоянном тумане, путаются мысли, забываю очень много слов».

«Не хочу ни с кем общаться, меня все раздражают».

«Постоянная сонливость».

«Ощущение, что всем от меня постоянно что-то надо».

Это достаточно распространенные запросы. И сейчас с этими темами работают очень многие.

На просторах социальных сетей вы найдете большое количество рекомендаций на тему того, как помочь себе, как наполниться энергией, как воодушевиться на лучшую жизнь и быть «ее автором».

Причем многие из этих рекомендаций будут исходить даже не от психологов. Или от людей, которые только называют себя психологами.

Есть люди, на основании прожитого ими опыта решившие, что они владеют вопросом и могут научить других справляться так же, как когда-то справились они. И, знаете, я не отрицаю, что для них в конкретной ситуации рекомендованные подходы сработали наилучшим образом. В этом плане они не врут.

Но мы все разные, и ситуации у нас разные. Уверены ли мы, что чужой опыт будет нам по размеру? А что, если он — как туфли, которые малы, «натрет» нам мозоль на душе? И станет только хуже?

К сожалению, на чужом опыте мы можем получить только пример того, что с этим можно справиться, надежду на исцеление. Но психологи-однодневки могут не видеть глубины и всех оснований этой темы и вашей ситуации в частности.

Научный подход нужен не для того, чтобы психолог «позвенел регалиями», а для того, чтобы вы могли быть уверены, что маленькая, но значимая деталь вашего вопроса не будет упущена, а ее отсутствие и пренебрежение ею не разрушат весь механизм вашей жизни и личностного устройства.

Научность в подходе к теме нужна не для того, чтобы усложнить вопрос и запутать вас. Она необходима, чтобы мы разобрались и работали над вопросом систематически, а не симптоматически.

Конечно, мы понимаем, что психологи-практики сталкиваются с этой тематикой чаще ученых. И вопрос управления ресурсом вырос именно из практической работы.

Но я уверена, что практический опыт обязательно требует научного осмысления. И, несмотря на относительную молодость темы ресурса в психологической науке, мы видим много смежных понятий у классиков отечественной и зарубежной психологии.

Например:

— внутренние возможности и потенции (С. Л. Рубинштейн, 1940);

— актуальные и потенциальные характеристики субъекта деятельности (Б. Г. Ананьев, 1968);

— потенциальный резерв развития (А. В. Запорожец, 1978);

— запас прочности (Т. А. Цецорина, 2002);

— личностный потенциал (Д. А. Леонтьев, 2011);

— поток (Михай Чиксентмихайи, 2011).

Конечно, на фамилию Леонтьева у любого выпускника психологического факультета МГУ выработан условный рефлекс. Мы все с большим уважением относимся к этой семье.

Алексей Николаевич Леонтьев основал факультет психологии, отделив его от философского факультета МГУ. Он — автор известного современного отечественного подхода в психологии теории деятельности (не только же западным коллегам что-то придумывать, у нас тоже есть свои мэтры).

Сын и внук Алексея Николаевича — тоже известные ученые-психологи.

А Дмитрий Алексеевич — наш с вами современник. И как раз сфера его научных интересов связана с содержанием нашей книги.

Помню, я очень гордилась, когда приобрела его книгу «Психология смысла»: «Я знаю автора!» Мы читали введение Д. А. Леонтьева к книге В. Франкла «Сказать жизни „Да!“. Психолог в концлагере».

Уже долгие годы она — бестселлер у нас в стране, но тогда мы только открывали для себя тему смыслов, а Дмитрий Алексеевич был нашим проводником.

Моя мама (один из ведущих авторитетов в моей жизни) сказала: «Книга Франкла — это то, что по психологии должен прочитать каждый».

Мы с вами еще обязательно обратимся к теме смыслов и неизбежно будем говорить про ее автора. Но сейчас предлагаю вернуться к теме ресурса и обратиться к работам Дмитрия Алексеевича.

Из актуального давайте посмотрим упомянутое уже выше выступление на 16-м Санкт-Петербургском саммите психологов с докладом «Жизнь в ненастную погоду: ресурсы жизнестойкости».

Здесь мы видим научный обзор способности человека адаптироваться к внешним изменениям к худшему.

Думаю, неудивительно повышение интереса психологов к теме проживания кризисов человеком. За последние годы количество стрессовых факторов, актуальных для широкого круга людей, существенно выросло. Опросы, которые проводились весной 2024 года в центральном регионе, где в марте произошел теракт в Крокус Сити Холле, показывают пост тревожности населения с 34% до 42%.

Также мы видим статистику Фонда развития бизнеса и ВЦИОМа, начиная с 2022 года. По их данным от 48% до 52% населения России испытывали стресс и тревогу. Авторы исследовательских статей отмечают, что внешние события и перемены закономерно будут приводить к росту этих показателей.

А мы с вами знаем, что в последние годы таких событий в нашей стране и мире было немало, и нам важно адаптироваться и продолжать жить.

И вот в основе наших адаптивных способностей лежит понятие жизнестойкости. Д. А. Леонтьев, ссылаясь на Сальваторе Мадди (американский психолог, известный своими исследованиями в области психологии стресса, устойчивости и мотивации), говорит о трех компонентах жизнестойкости:

1. Включенность. Стремление и способность быть в гуще событий.

2. Контроль. Готовность взять на себя то, что от нас зависит.

3. Принятие риска. Действия, на которые мы способны при отсутствии гарантии положительного результата.

Примерьте на себя эти компоненты. Уверена, что у вас были периоды в жизни и задачи, когда все три сходились в одной точке. Что бы вы могли сказать про наличие у вас ресурса в те моменты? Уверена, он был на высоте: берем и делаем.

И даже неважно, хорошо ли тогда в жизни было в плане обстоятельств или были некоторые сложности. В целом залог успеха был именно в вашем состоянии и самоощущении: в вашей способности активировать как раз эти качества и благодаря им справляться с текущими вызовами.

Очень часто, когда мы в ресурсе или жизнь воспринимается нами как хорошая, мы не думаем о том, как попали в эту счастливую точку. Бывает даже, что в такие периоды мои клиенты хотят отменить встречу, потому что вроде как не на что жаловаться на консультации.

Обычно я не поддерживаю такие решения. Нам важно обсудить, что именно тут «хорошо», то есть прояснить ценности и прочувствовать, какой жизнью вы хотите жить, а также обсудить, как мы в это «хорошо» попали — что способствует достижению такого состояния.

Но, как правило, жизнь нас надолго в таких благостных периодах не оставляет. Дмитрий Алексеевич пишет в статье: «Мир на нас давит». Это правда, и многие из вас прямо сейчас чувствуют давление каких-то обстоятельств.

Можно сказать, что мы с вами, как питерские атланты, «держим небо». И это непростая задача, на которую тоже нужны силы — ресурс.

В статье приводится определение жизни Андрея Синявского. Жизнь как диалог с обстоятельствами.

И только в такой активной диалогической позиции вы можете не подчиняться внешнему, а контролировать его, насколько это возможно. То есть при создании своей философии, выработке вашей позиции при любых обстоятельствах вы обретаете точку опоры и можете жить ресурсно.

«Но и на занятие позиции, — скажете мне вы, — тоже порой нужны силы». И будете правы.

Дмитрий Алексеевич, говоря о ресурсах личности, в первую очередь упоминает:

1. Смысл. Это ощущение, что наша текущая жизнь связана с чем-то еще: с жизнями других людей, с прошлым, настоящим или будущим, с миром в целом или даже со Вселенной. Но смысл есть не у всех и не в любой период жизни. И это нормально, хоть и болезненно. Иронично в докладе звучит фраза: «Со смыслом любой дурак может жить, а вы попробуйте жить без смысла». В такие периоды смысл можно искать: в религии, науке, достижениях, отношениях, творчестве, в себе. Мы с вами на страницах этой книги вернемся к теме смысла еще не раз.

2. Целенаправленность как ваше личное направление движения тоже будет ресурсом. Когда у вас есть своя цель, вы не поддаетесь влиянию и манипуляциям извне, вы свободнее от внешнего контроля и воздействия. Это тоже придает сил при прохождении трудных жизненных периодов.

3. Витальность. Энергетические ресурсы в самом себе. Витальность связана с поиском ресурсов «живого» в себе. Это те самые жизненные силы, без которых у нас появляется ощущение замирания, апатии или даже безжизненности.

Что будем понимать под ресурсом мы с вами?

Думаю, что локально — витальность. То есть то, что делает нас живыми, позволяет течь энергии внутри нас, связывает нас с нашими удовольствиями и хорошим самоощущением.

Но глобально, на мой вкус, к этой же витальности мы придем и через смысл: я знаю, ради чего живу, и благодаря этому чувствую жизненные силы. И через целеполагание таким же образом. То есть ресурс — глобально все, что придает нам сил жить эту жизнь, наша наполненность.

Центральное место в статье занимает мысль о том, что трудные времена неизбежны, жизнь может быть очень разной. И вот наша жизнестойкость — это именно то, что помогает нам справиться. Согласитесь, очень похоже на то, что мы считаем ресурсом.

Жизнь подбрасывает нам задачи, а мы на них реагируем, принимая те или иные решения.

В экзистенциальной психологии этот процесс описывает всю нашу жизнь целиком. По сути, жизнь — это диалог с миром, где мир запрашивает («Ну и что ты будешь делать вот с таким вот вопросиком?»), а человек — отвечает.

В экзистенциальном анализе также звучит понятие витальности. Насколько ты наполнен жизненными силами.

И вот тут уже появляется слово «наполненность», которое соотносится с метафорой сосуда, мы о ней всю книгу будем говорить.

И чтобы понять, что такое витальность в контексте наполненности, представьте себе две банки: одна на 1, вторая — на 3 литра. Сможете ли вы засолить в них одинаковое количество огурцов?

Как банки разного объема не могут быть одинаково вместительными, так и люди с разной врожденной витальностью не могут быть одинаково активны и продуктивны. Кто-то более энергичен, а кому-то после пары дел важно иметь пространство для восстановления сил.

С одной стороны, такое распределение выглядит несправедливым, а с другой — это просто данность. И мы можем, поняв себя, научиться управлять своими силами так, чтоб было хорошо именно нам. Независимо от изначальных объемов нашего сосуда.

Логично, что, дойдя до этой грани темы ресурса, я обратила свой взор на коллег — экзистенциальных аналитиков.

Экзистенциальный взгляд на ресурс: от теории к практике

Хороша та опора, которая держит

Свет в кабинете был приглушен, что создавало теплую домашнюю атмосферу. Полка с полезными книгами, два уютных кресла, разделенные журнальным столиком. На столе — георгин.

Это слово всплыло у меня из далекого дачного детства, когда бабушка выращивала на шести сотках, полученных учеными от институтов, все, что поможет пережить зиму. И, хотя георгины практического применения в переживании сложных зим в девяностые не имели, они все же росли на клумбах вокруг теплиц.

— Это георгин? Или все-таки хризантема? — спросила я.

— В магазине фигурировала как хризантема, но слово георгин мне очень нравится, — ответила Любовь.

Любовь Скрипниченко — экзистенциально-аналитический психотерапевт, ведущая образовательных программ, в одной из которых я как раз сейчас обучаюсь.

Думаю, не только психологам свойственно регулярно повышать свое профессиональное мастерство. Вот и я стала учиться при Ассоциации экзистенциально-аналитических психологов и психотерапевтов.

Глубина их подхода к психике человека и точность формулировок поражают. Подход вырос из философии экзистенциализма, которая осмысливала обычную жизнь человека — экзистенцию.

При Ассоциации много психологов, работающих с людьми каждый день. Мне показалось, что это отличное пересечение теории и практики. И, конечно, я решила обсудить тему ресурса в рамках и этого подхода психологии.

— Как вы для себя понимаете термин «ресурс»? — начала я.

— Когда слышу это слово, понимаю, что человеку нужны какие-то средства для того, чтобы он мог проживать свою жизнь исполненно, хорошо внося себя в этот мир и хорошо соотносясь с собой. Вот тогда я понимаю, что тут речь идет о ресурсе. И, когда я так на это смотрю, тогда ресурсом в экзистенциальном анализе может быть все.

— Можете привести пример?

— В каких-то ситуациях мне нужны опоры, чтобы я смогла дать ответ этой жизни, чтобы потом стоять за этот ответ, чтоб мне не было стыдно за то, как я это сделала. Иногда мне нужны просто силы, внутренняя энергия: тогда я буду искать отношения, ценности, которые меня зарядят этой энергией.

— Меня, например, книги очень заряжают.

— Да, у каждого ценности свои, и мы находим их в разные периоды жизни.

— А что еще может быть ресурсом в экзистенциальном анализе (ЭА)?

— Например, хороший разговор с собой, он тоже наполняет меня силой. Такое обращение к себе, понимание себя, поддержка себя, где-то даже умение постоять за себя. Это тоже дает возможность что-то сделать.

— А ведь бывают ситуации, когда сделать ничего нельзя…

— Это правда. Тогда на помощь может прийти просто смысл. И он поможет мне встать через мое «не могу», «не нравится» и сделать хоть что-то.

— Многие задаются вопросом: «Где взять ресурс?», но ведь важно еще и то, где мы его расходуем так сильно, где теряем. Как наш ЭА подходит к этому вопросу?

— Если живешь, используя экзистенциальные установки, то мало расходуешь этот ресурс.

— А что это за установки такие?

— Например, одна из них звучит так: если делаешь что-то, что ты можешь, это уже не может быть мало или плохо. Оценку чему-то как плохому или недостаточному дает наш ум или эго, но для жизни это не так. Жизнь требует от нас только то, что мы действительно можем. Или, например, экзистенциальная скромность, экзистенциальная открытость — они позволяют быть в ресурсе. Это гармоничные отношения с жизнью.

— То есть это про то, чтобы изначально не требовать от себя невозможного и непосильного? Это будем считать скромностью и открытостью?

— Да, открытость опыту. Такому, который от нас не зависит. Мы не всесильны.

— А как бы вы рекомендовали читателю искать ресурс? Ведь бывают периоды, когда мы не видим даже того, что лежит буквально перед нами, не замечаем каких-то радостей, моментов.

— Думаю, что тут поможет как раз та же открытость по отношению к себе, выстраивание хорошего диалога с собой. Так постепенно ты найдешь свои ресурсы. А еще, когда есть такой контакт с собой, ты не позволишь себе дойти до полного истощения, никогда не перешагнешь через себя, просто не сможешь этого сделать. Важно видеть, чувствовать себя и действовать, исходя из этого.

Когда я вспоминаю этот разговор, неизбежно обращаюсь к теме выдерживания.

Бывает, что происходит что-то, от нас не зависящее, что-то, выбивающее почву из-под ног. Тогда нам хочется придумать, что же такое мы можем вот прямо сейчас сделать, чтобы нам стало легче. Что я сделаю? Как решу эту ситуацию? Я пойду туда или сюда? Я буду злиться на кого-то и направлю эту злость на ситуацию или буду безвекторно разбрызгивать эмоции вокруг себя?

Мы ищем быстрых ответов, чтобы снова почувствовать себя хорошо. Но правда в том, что бывают случаи, где такое поведение неуместно, ситуации, которые мы не можем изменить в моменте.

Бывают обстоятельства, которые мы иногда не можем даже принять. И тогда в экзистенциальной психологии на помощь нам приходит выдерживание. Мы просто находимся в какой-то ситуации. Мы живем в ней. Мы понятия не имеем, что с ней сделать. Мы не примирились с ней. Мы потеряны. Но мы остаемся стойкими. Это и есть выдержка. И на это (хотя внешне кажется, что мы не делаем ничего) нужно колоссальное количество сил.

В этих ситуациях мы не можем наполниться ресурсом. Мы не в состоянии трансформировать свою жизнь так, чтобы ресурс не утекал. И уж тем более, чтобы он самообновлялся. Нам остается только набраться мужества и продолжать стоять. Мы можем только придумать, как хотя бы немножко помочь себе, чтобы держать навалившееся на наши плечи. Чтобы стало чуточку легче.

Давайте в этой связи поговорим про термин, который, на мой вкус, предшествует понятию ресурса.

Это опора — то, что нас держит, то, что не дает нам свалиться в пучины отчаяния, то, что в экзистенциальной психологии подхватывает нас в сложных ситуациях.

И вот тогда, когда мы уже не упали, тогда мы начинаем восстанавливаться, тогда возвращаем себе ощущение, что нам нравится быть в этой жизни. Но сначала нам нужно выдержать удар.

Когда рассказываю про опоры, я обычно говорю: «Представьте, что вы падаете». В некотором смысле так мы себя и ощущаем, когда в жизни происходит ситуация, выбивающая у нас почву из-под ног.

И вот вы летите вниз. Рядом — крепкая ветка дерева. Это внешняя опора.

Иногда психологам приписывают убеждение, что важно искать именно внутренние опоры. Это важно, но есть нюанс. Вот при этом падении, если вы решите искать внутренние опоры, то проигнорируете крепкую ветку, не схватитесь за нее, а продолжите лететь вниз, надеясь отрастить собственные крылья.

Иногда в жизни это получается, а иногда не зазорно принять помощь со стороны. Подводя итог этого примера, я всегда говорю: «Хороша та опора, которая держит».

Поэтому нам с вами важно знать свои и внутренние, и внешние опоры. Уметь выбирать актуальную в зависимости от обстоятельств.

Экзистенциальный анализ дает совершенно потрясающую классификацию опор. Предлагаю вам, читая ее, свериться с тем, чем наполнены для вас предложенные категории в настоящий момент жизни. Проведем такую ревизию опор (я оставила для вас пустые строки).

ВНУТРЕННИЕ ОПОРЫ

1. Физические, тело.

Тут и наша способность дышать и управлять дыханием, ходить, видеть, плавать. На этом уровне мы можем отправить себя на массаж или спорт, сводить себя в баню или уложить спать.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

2. Мои чувства и умения.

Здесь как раз те самые внутренние резервы организма: что я могу, какие у меня есть навыки, что я знаю о своих эмоциях и чувствах. Я могу положиться на свою любовь к чему-то или кому-то, а может, меня будет удерживать даже злость.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3. Право постоять за себя.

Это такое приятное ощущение того, что вы на своей стороне, чувство, что я себя не брошу, что бы ни случилось, я буду рядом с собой, без обвинений и самобичевания, найду способ помочь себе. Вспомните такие ситуации.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

4. Смыслы, опыт.

Я уже с чем-то справлялся, я знаю, зачем делаю это сейчас, предполагаю, к чему хочу прийти. Это та самая внутренняя философия и что-то глобальное внутри нас вроде убеждений. Во что вы верите?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

ВНЕШНИЕ ОПОРЫ

1. Предметы, вещи, структуры, расписание.

Самые простые представители внешнего физического мира. Это может быть и определенный порядок в доме, талисман или стол, на который вы оперлись, узнав плохие новости.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

2. Отношения

Здесь, мне кажется, важно подчеркнуть, что не нужно абсолютизировать. Во всем мы редко на кого можем положиться. Но коллега может принести кофе и улыбнуться, а сосед с собачкой отвлечет от проблем непринужденной беседой.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

3. Люди, с кем я могу быть собой настоящим.

Вот тут уже в опорных отношениях появляется глубина. Это те отношения, где мы получаем опыт принятости, близости, где мы можем разрешить себе большую включенность и открытость.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

4. Что-то большее в мире.

Это природа, законы мироздания, религия, глобальный порядок вещей. Помню, в Новоафонской пещере, слушая про то, сколько лет формировался ее самый крупный зал, я испытала какую-то невероятную связь с миром, наполнившись силами за считанные минуты.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Управление ресурсом на практике

Быть все время включенным — не значит быть эффективным и надежным

Мы рассмотрели немало понятий, с которыми перекликается тема ресурса. Научный интерес к состоянию человека, управлению этим состоянием не ослабевает. Но ситуация в психологической науке и практике стремительно меняется, отвечая задачам современности. Поэтому растет актуальность новых исследований и наблюдений в области ресурса и управления состоянием.

Актуальные исследования мы можем посмотреть в кандидатских диссертациях и вышедших книгах.

На сайте с диссертациями я нашла не так много работ.

Например, «Ресурсы личности и их реализация в пространстве психологического образования» А. А. Маленова, «Психологические ресурсы устойчивости личности к стрессу в организациях разных сфер и видов деятельности» Ю. К. Вольвич, «Личностно-психологические ресурсы социальной адаптации кадровых военнослужащих на разных этапах жизненного пути» К. С. Вызулиной.

В целом по данной тематике выходило по одной исследовательской работе в 2—3 года. Много ли это? И что можно сказать, глядя на темы?

Тема ресурса нужна и важна и авторы подступались к ней на разных выборках (участниках исследования). Открою вам тайну. Ученые пишут не всегда про те категории общества, которые им наиболее интересны или актуальны, а про те, к которым у них есть доступ.

Выборки для научных работ нужны достаточно большие, а значит — нужно найти всех этих людей, а также убедить их опросники заполнить и всяческое участие проявить. Поэтому часто пишут про тех, к кому автору проще дотянуться.

Мне кажется, что поэтому про реальное положение вещей нам больше скажет практика — та самая работа в полях.

Кто больше работает с темой ресурса?

В основном это психологи, связанные с бизнесами и орагнизациями. Там есть сотрудники — люди со своими сложностями и ситуациями, которые должны быть работоспособны и эффективны, а еще устойчивы к стрессу. Об этом хорошо могут рассказать психологи-тренеры, HR, руководители фирм. Я решила обратиться с вопросами к человеку, объединяющему в себе все эти характеристики.

Юлия Карасева — основатель и генеральный директор компании Inbalansy, бизнес-коуч, эксперт по оказанию первой психологической помощи.

А еще она обучалась в Австралии в Международной академии коучинга Mental Health First Aid International и у наших американских коллег.

Поэтому мы с вами можем не только погрузиться в практический опыт работы с ресурсом, но и сопоставить отечественный и зарубежный подходы.

Сейчас Юлия живет в Австралии и я представила, что наша встреча проходит там. Могу себе это позволить, ведь мы — однокурсницы, вместе заканчивали кафедру социальной психологии МГУ, а сейчас я работаю над некоторыми проектами Inbalansy, разрабатываю и провожу тренинги.

Юлия занялась дайвингом, и мне, как фридайверу, это нравится. Я за содружество в рядах подводных людей. Все это натолкнуло меня на мысль вообразить, что наш разговор проходит в необычных условиях.

Мы выходим после погружения на один из австралийских пляжей, волна мягко накатывает на песок. Когда ты снял гидрокостюм, а пыл обсуждения тех, кого ты встретил под водой, уже остыл, остается место для других разговоров.

— Юль, давно у нас не было тренингов про ресурс.

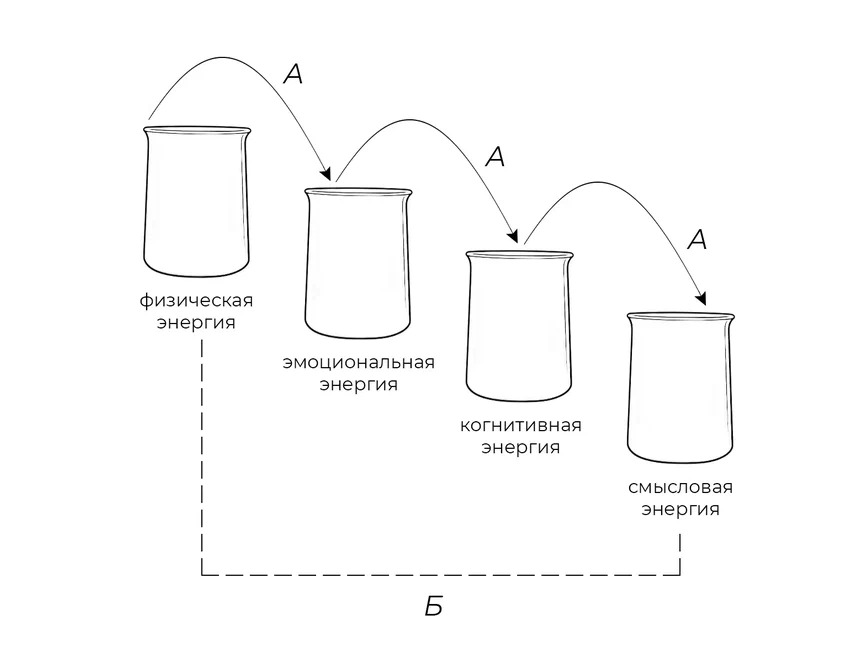

— Да, но это временно. Тема управления энергией очень востребована. Мне в связи с ней вспоминается всегда Джим Лэер с его концепцией ресурсного состояния и управления энергией, где он говорит про четыре взаимосвязанных источника энергии: физический, эмоциональный, когнитивный и духовный. Ты про них знаешь, ты же регулярно ведешь эту тему.

— Да, я понимаю, про что ты.

сосуда энергии.

Физическая энергия. Все начинается с нее. Сон, сытость, хорошее самочувствие, достаточная физическая активность — основа нашего хорошего самочувствия. И если с ней все в порядке и сосуд наполнен, то мы можем переходить ко второму виду энергии (рис. 1. Линия А).

Эмоциональная энергия связана с нашей способностью к саморегуляции, к тому, чтобы обходиться со своими эмоциями, проживать их, выражать их в соответствии с ситуацией, быть в хорошем настроении, справляться со стрессами, лучше взаимодействовать с другими людьми. Когда мы наполнены и здесь, можем перейти к когнитивной энергии (рис. 1. Линия А).

Когнитивная энергия позволяет нам лучше мыслить, решать задачи, находить ответы, анализировать. Это те вопросы, которые связаны с работой нашей головы.

Духовная энергия связана со смыслами, пользой, нашими выборами в связи с тем, что важно и ценно в жизни.

И в рамках этой концепции, если у нас в каком-то сосуде возникла сложность, то дальше энергия не течет. Если человек болеет, то настроение у него не очень, голова не работает и не до духовных свершений ему.

— Юль, как раз, когда рассказываю эту концепцию на тренингах в нашей стране, рисую линию от духовной энергии к физической, как бы закольцовываю (рис. 1. Линия Б). Потому что есть ощущение, что вот этот поиск смысла и нахождение его иной раз могут и физических сил добавить, и наполнить радостью. У западных коллег такое есть?

— Интересный вопрос. В рамках этой концепции — нет, это твое усовершенствование. Но мы и в других вопросах замечаем, что в нашей стране бОльшее внимание теме смыслов уделяется, людям важно вот это «зачем», свойственно думать об этом. Уверена, что и на теме ресурса это отражается.

— Согласна. А какие нюансы важны в западных подходах?

— Например, вопросы вовлеченности и включенности. То, что касается работы. Вовлеченность в рабочий процесс — один из показателей работы персонала, когда он эффективен. Ресурсность тоже связывается с эффективностью. Тогда мы говорим, что внутренний ресурс мы направляем на включенность и на то, чтобы лучше справляться с задачами.

— А если человек неэффективен, это указывает на снижение ресурса?

— Да, это вопросы усталости, упадка сил, снижения той же вовлеченности. Тут будет ощущение апатии и такие сложности в работе, как эмоциональное выгорание или хроническая усталость.

— А как обычно звучат вопросы из практики, по которым мы понимаем, что важно предложить сессию про ресурс?

— «Нет желаний», «Просыпаюсь уже уставшим», «Нет энергии», «Нет возможностей и понимания, как быть дальше».

— Ну тут, насколько я знаю, мы и индивидуально работаем в рамках программы поддержки сотрудников как психологическим консультированием, так и коучингом.

— Да. И HR продвигают темы самоподдержки, заботы о себе через корпоративные программы.

— А по теме потери энергии в рамках корпоративной практики что хочется сказать?

— Помню, ты хотела описать в книге, как работаешь с этим в рамках консультирования. Поэтому про это не буду. Добавила бы только про наши программы по digital-гигиене. Постоянная включенность в коммуникацию, общение в мессенджерах, по почте, наша доступность ежеминутная — они часто не на пользу ресурсу. Тут важно уметь выключаться и восстанавливать себя.

— Даже компьютеру иногда нужна перезагрузка.

— Да, есть в практике сейчас большой запрос от компаний научить сотрудников этому, чтобы не думали они про работу все время. Ведь быть все время включенным — не значит быть эффективным и надежным.

— Юля, спасибо. Это ты здорово подсветила. Уверена: баланс важен для ресурса.

Как вы догадываетесь, психологи в частной практике сталкиваются с темой ресурса не реже. Когда-то давно я поняла, что, если мой клиент не умеет управлять ресурсами и своим состоянием, то нам с ним другой темой заниматься просто рано.

Психологическая работа тоже требует сил, включенности, и может даже истощать. А если клиент не знает, как себе помочь? Моя ответственность — научить, и часто мы начинали именно с работы с ресурсом. За много лет практики у меня сложилась своя система, которая и легла в основу этой книги.

Но прежде чем начать писать свой труд, мне хотелось провести исследование полок в книжных магазинах.

Сейчас много работ по управлению физическим состоянием. Не спорю, на наш уровень энергии будет влиять уровень гемоглобина и железа, наличие витаминов группы В и витамина D.

Примерами таких книг могли бы быть «Устала уставать» Х. Филлипс и «Человек уставший» С. Рокед. Если вам актуальна физиологическая составляющая вопроса, то они помогут.

Также вы можете найти книги про отношения с собой: «К себе нежно» О. Примаченко, «Купи себе эти чертовы лилии» Т. Шустер, «Ты вся светишься» Л. М. Сейлер.

Для меня это литература с советами и идеями, личным примером подхода к жизни и обращения с жизнью и собой. Авторы этим делятся. Это вроде бы и книги про ресурс, но скорее воодушевляющие на то, чтобы позаботиться о себе, а не дающие инструкцию, как это сделать.

Часто говорю, что с тенденцией к популяризации психологии только ленивый не знает, что делать.

Люби себя, прости родителей, прими то, что не можешь изменить — и будет тебе счастье и вселенская гармония.

Такие фразы любят те, кто к этому пришел и включил в свою жизнь, и ненавидят все остальные. Потому что «все понятно, а делать-то что?» И вот я говорю, что мало знать пункт назначения, важно суметь к нему прийти. Иногда (почти всегда) нужен проводник.

В данных вопросах это психолог, он знает маршрут и поможет пройти дистанцию именно вам. Просто знать направление движения часто недостаточно, важно адаптировать этот путь для каждого с учетом его индивидуальных особенностей.

Может ли книга быть проводником? Иногда — да. И я видела примеры таких книг в разных тематиках, но именно про ресурс мне особенно нечего посоветовать почитать, когда клиенты и близкие спрашивают.

Единственное, что я нашла, когда уже завершила свою рукопись, — книгу А. Владимирской «Уставшие». Вот здесь — и системный подход, и инструкции, как справляться, и практический опыт. Тема, близкая к теме ресурса, — выгорание в профессиональной деятельности.

Книга, которую вы сейчас держите в руках, тоже полна практических рекомендаций и основана на многолетнем опыте работы с реальными людьми.

Просто ее тематика шире и посвящена вашему состоянию в целом, независимо от сферы жизни, которая привела вас в ту или иную точку. Мне казалось важным создать широкоприменимую и в тоже время очень структурную и практикоориентированную работу.

Уверена, что она не станет панацеей для всех. Важно отметить, что в вопросах депрессии, в случаях хронического стресса, в глобальных жизненных трагедиях ее может быть недостаточно.

Но если кого-то из вас она поддержит, даст инструменты, структуру и понимание, как подступиться к управлению своим состоянием, значит — все не зря.

Моя концепция работы с ресурсом

Воду в решете не носят

Я уже упоминала, что был у меня в практике период, когда приходили люди с разными запросами, но все как один — без сил.

Я им говорила: «Важно сначала работать с ресурсом, а уж потом увеличивать доходы, мириться с девушкой, менять работу, заводить детей и налаживать отношения с родителями». Но некоторым все равно казалось, что надо быстрее бежать основную проблему решать. Вот тут-то я и начала оформлять свою метафору ресурса как сосуда жизненных сил.

Представьте, что вы — этот самый сосуд, а ваши повседневные дела — это растения. Вы хотите, чтобы они росли, цвели, пахли и даже давали плоды. И фокусируетесь на растениях.

А я вас спрашиваю: «Что у вас в сосуде? Сколько воды? Поливать чем будете?»

Вы мне говорите: «Нет воды, но растения я все равно хочу сажать и выращивать».

И на что мы в этой ситуации рассчитываем? На случайный дождь или живучесть ваших подопечных? А если вы сначала настроите систему полива, то вам и засуха нипочем, и в вашем садоводстве чуть больше будет зависеть от вас.

Обычно эта метафора срабатывала. Мы уделяли пару сессий управлению силами, энергией, а потом переходили к основному запросу. И это работало быстро, а некоторые ситуации клиенты решали даже уже и без меня, как только у них появлялись на это силы.

С годами практики метафора развилась в систему управления ресурсом. Я ее даже «водопроводом» иногда называю. Но, как мы уже договаривались, не так важно наименование, как то, чтобы мы понимали смысл и умели применять это в жизни.

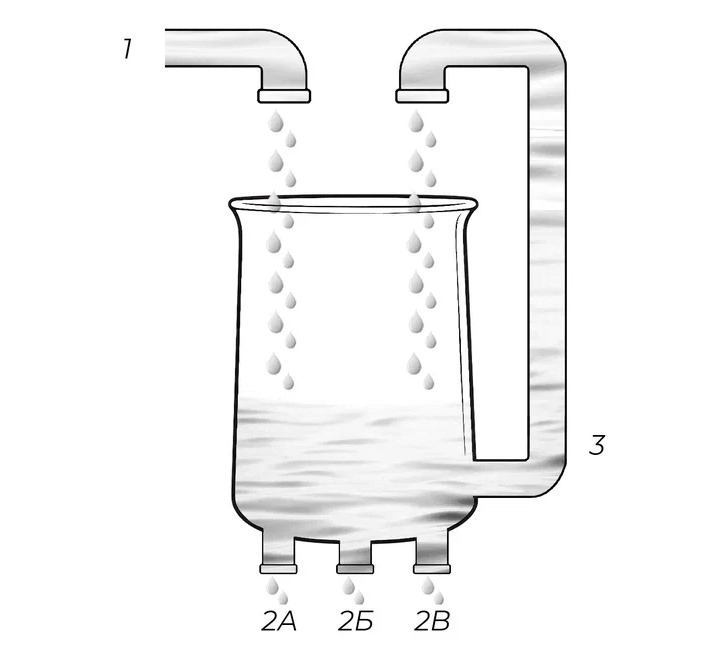

ресурсом («водопровод»).

Итак, вы — сосуд. Какой? Опишите себя.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

В этом месте люди, которые подозревают у психологов наличие хрустального шара или всевидящего ока, уже спрашивают: «Если я греческая амфора — это что значит?»

Психолог, за неимением магического инструмента, но опираясь на свой опыт, никогда вам честно не признается, что понятия не имеет. Он скажет: «А что это значит для вас? Что вы чувствуете, когда представляете себя амфорой?» И да, даже на этом этапе работы с метафорой уже можно сделать какие-то выводы про ваше состояние. Но нам, конечно, важно пойти дальше.

Обычно я предлагаю примерно оценить, насколько вы полны. Субъективно. Можно в процентах.

Например, сосуд на нашей картинке заполнен процентов на 40. То есть он уже ближе к опустошению. Но важна динамика. Потому что, если вчера в нем было 30%, то сосуд наполняется. А если вчера было 50% — опустошается. И в зависимости от этой динамики вы понимаете, правильной ли дорогой идете, товарищи.

Но и это еще только самое начало вашей трубопроводной системы.

Каким образом ваш сосуд наполняется? Откуда берется вода для полива растений (ваших важных ежедневных дел)?

Это труба под номером 1.

Сюда может относиться многое. Это ваши способы восстановления: дыхательные практики и спорт, отпуска и встречи с друзьями, бодрящий кофе и уютный плед, вечера у камина, празднования успехов и т. д.

И для управления ресурсом важно знать, где эти трубы, регулярно их прочищать, знать, когда и из какой будет подаваться вода для полива.

Бывает, что трубы засоряются, и тогда привычные способы восстановления сил не работают, ничего не радует, и сложно сказать, как выйти из апатии. Тогда мы чистим трубы и восстанавливаем их функционирование, а может, даже меняем.

Стратегиям и тактикам наполнения (работе трубы 1) посвящен раздел «Наполнение» Части 2.

Напомню, что вы можете работать с материалом книги в любом порядке и, если с этими трубами вы знакомы и у вас система восстановления сейчас хорошо функционирует, можно переходить к трубам 2 и, соответственно, к разделу «Ресурсные дыры» Части 2.

Ведь ваши силы не только приходят, но и уходят. Иногда незаметно, опустошая наш сосуд полностью.

В этом проявляется работа труб 2.

Для иллюстрации вторых труб я обычно прибегаю к личной истории, с которой начала эту книгу. В тот год я восстановила ресурс максимально. Мне казалось, что сосуд полон на 100%, хотя я обычно говорю, что и 70—80% — это хороший уровень функционирования.

Мы с семьей тогда съездили на танцевальный фестиваль в Сочи, потом отдохнули на море в Новороссийске, затем у нас было турне по Волге. Владимир — Казань — Нижний Новгород.

В Казани мы жили в пригороде, домик стоял на берегу озера, окна были в пол и можно было любоваться закатом над озером со второго этажа, а завтракать прямо на пирсе, куда к нам приплывала местная выдра. Дети даже дали ей какое-то имя, но ни я, ни выдра его не запомнили.

А потом мы были на Крите. И я тогда забронировала такой комфортный отель, что мы спустя 8 лет его вспоминаем: массажи, детская анимация, питание, как в мишленовском ресторане.

Мы ездили по разным пляжам, лазили по каньонам и пещерам, посещали маленькие аутентичные городки, ели мороженое с видом на море, считали местных козочек, мимо которых проезжали на машине. В общей сложности за отпуск вышло 96.

Наполнились больше, чем могли ожидать. Казалось, что мой сосуд переполнен. Но в первый рабочий день я вдруг оказалась опустошена, хотя вряд ли успела бы устать.

Что случилось?

Мой сосуд был дырявым. И вся накопленная энергия утекала, словно сквозь пальцы.

И я поняла, что воду в решете не носят.

Когда анализировала клиентский опыт, осознала, что дыр, куда утекает энергия, у нас три:

1. Незавершенные дела.

Скажем, вы начали что-то делать. Соответственно, открыли трубу, вода (читай — энергия) пошла. Но дело не закончено, труба не закрыта. Да, вы можете его даже не делать, вроде энергия не должна бы тратиться. Но вы о нем думаете. И этого достаточно для того, чтобы труба оставалась открытой, а силы потихоньку уходили.

2. Токсичные люди.

Думаете, в обычной жизни их просто так называют «энергетическими вампирами»? Думаю, это емкая и небезосновательная метафора.

После общения с такими людьми вы опустошены. Либо вы сами потратили все силы на то, чтобы говорить с ними или даже просто выдерживать их воздействие на вас, либо они этими вашими силами «подпитались», манипулируя и самоутверждаясь за ваш счет.

3. Непрожитые эмоции и чувства.

Обида, стыд, злость, печаль… Мы не можем от них освободиться, а они неприятны для проживания. Находясь в них, мы тратим очень много сил на переживания и обдумывания, на попытки от них избавиться и не чувствовать.

Со всеми этими «ресурсными дырами» мы с вами подробно познакомимся во второй части книги.

Логично, что где-то силы тратятся, а где-то — прибывают. Иногда это происходит без нашего участия, будто само.

Третья труба — это круговорот.

Вот есть же круговорот воды в природе. Представьте: вы из своего сосуда дела-цветочки поливали, вода напитала их, а потом испарилась, ушла в облака, а потом облачко стало тучкой и разрядилось дождем прямо над вашими делами-растениями.

Такая приятная самоокупаемость. Так и первые трубы к поливу можно будет не привлекать, не искать дополнительные источники сил.

Как это работает в жизни?

Есть у вас какое-то дело. Вы, понятно, в него силы вкладываете. Но дело хорошее, и приятно вам, когда оно получается и приносит свои плоды. И вот ваша энергия вам возвращается, а иногда и с процентами. Такие вложения и дела обогащают нас силами. И круговорот как раз работает очень хорошо.

Я обычно в таких ситуациях говорю, что человек организовал свою жизнь так грамотно, что все работает само, как часы. Он живет своей жизнью, так, как ему хорошо. В семье все благополучно, работа радует, хобби приносит удовольствие, и на него есть время, есть кому помочь и это в радость. Получается самореализовываться и все это субъективно значимо для него, то есть имеет ценность и смысл.

Но так бывает не всегда. И, достигнув этого один раз, мы не получаем гарантий, что так и останется. Мы к такой системе стремимся и, в общем-то, стараемся балансировать.

— Бывает, что вы в дело вкладываете силы, а они где-то в пути по третьей трубе утекают. Например, начальник обесценил ваш вклад в общее дело и потраченные на новый проект силы не вернулись.

— Или вы занимались всю неделю работой, которая на деле оказалась никому не нужна или вы сами в ней особо смысла не увидели.

— Или спортом занимаетесь просто, чтобы похудеть. Вес не уходит, а процесс вам не нравится. Сколько сил ухнули… а все впустую.

Вот про это в разделе «Самовосполнение ресурса» Части 2 и поговорим.

К тому времени мы уже уйдем от стандартных схем и приемов, там будет больше про размышления и выстраивание честного внутреннего диалога с собой.

Но давайте по порядку.

Что же такое «ресурс»?

И прежде, чем начнем наш путь, давайте подытожим, что будем понимать под словом «ресурс» в данной книге.

Мы рассмотрели синонимичные понятия: «энергия», «сила», «наполненность». Будем использовать их наряду с «ресурсом», понимая примерно одно и то же — то, что дает нам возможность справляться с жизненными обстоятельствами и продолжать жить и принимать решения, действовать и при этом хорошо себя ощущать.

И очень важно сейчас отделять «ресурс» от других понятий. Обратите внимание, как пишет об этом одна из читательниц моего канала в Telegram.

Ресурс скорее не как силы ощущается, а именно как наполненность. Для меня нет сил — это когда депрессия, то есть ты не хочешь и не можешь, а все остальное так, некоторая усталость.

А вот ресурс, когда есть, — это ты чашечка с чем-то (коньячок, чаек, кофеек — по настроению), которая хочет (!) созидать. Даже если внутри мало, то она все еще пытается поделиться, наполнить кого-то или что-то, а вот если внутри пусто, то поделиться ей нечем, надо что-то налить в себя.

И вот тут мы видим важную грань между нересурсным состоянием и депрессией. Безусловно, депресии и депрессивным эпизодам будет свойственна нересурсность, бессилие, апатичность.

Но депрессия — это заболевание. Ни простыми, ни даже очень хорошими техниками управления ресурсом его, к сожалению, не вылечишь.

Безусловно, на определенных стадиях терапии депрессии могут быть полезны эти техники, приемы и подходы, но это лишь вершина айсберга, и под водой будет оставаться еще очень много нюансов. Это и необходимый прием препаратов, и посещение врача, и регулярная терапия с поиском опор и регулированием отношения к себе и к миру.

Поэтому я надеюсь, что вы слышали о том, что не нужно людям в депрессии рекомендовать взять лопату и занять себя делом (и все как рукой снимет).

Вот также не нужно и книгу эту им предлагать как панацею решения всех их проблем.

Если у человека синдром хронической усталости или затяжное выгорание, то, скорее всего, у этого есть причины и серьезные основания в обстоятельствах жизни, и тогда мы не можем ограничиться только прочтением этой книги.

Нам мало будет просто наполниться, нам нужно будет понять, куда уходит наша энергия. Потому что, наполнившись, человек через какое-то время окажется снова в той глубокой яме, в которой находится сейчас.

И тогда нам нужны не только приемы саморегуляции, но и конкретные решения, которые будут менять жизнь в целом. Возможно, к этим решениям подтолкнут размышления из второй части этой книги.

Чем сложнее ситуация, тем более комплексный и системный подход к работе с ней нам нужен. Мы не ждем, что какие-то действия, упражнения, рекомендации или отдельные фразы помогут нам сами по себе.

Они помогут в системном комплексе, когда вы подберете из того, что здесь представлено, то, что будет откликаться и работать именно для вас. Вся психология, как правило, работает системно. И очень индивидуально.

Книга будет полезной для тех, кто периодически чувствует усталость и опустошение, сталкивается с резкой потерей энергии, хочет наладить свою жизнь так, чтобы была возможность самовосстанавливаться и саморегулироваться. Чтобы ресурс и его возобновление были тем самым потоком, о котором писал Михай Чиксентмихайи.

В общем, мы с вами пройдем от простого к сложному, или от конкретного к абстрактному, или от точечного к глобальному.

Как бы вы этот путь ни описали, приступаем.

ЧАСТЬ 2. КРУГОВОРОТ. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЖИЗНЕННЫХ СИЛ

Наполнение

Вода прибывает: где я беру силы и энергию

Логичнее всего начинать тему управления ресурсом со стратегий наполнения. Ибо как можно распределять силы, которых нет? Сначала было бы неплохо, чтобы они появились.

Кто-то из вас умеет делать это интуитивно, знает, что для него хорошо и что можно сделать, чтобы восстановиться. Кто-то почитал литературу по теме и научился находить эти способы наполнения. А кто-то пока и не умеет, и не нашел. Все просто само получается.

А бывает, что и не получается. Бывает, что все знал, и все работало, но потом что-то пошло не так, и не можешь себя собрать.

Когда мы сталкиваемся со сложными ситуациями, когда устаем, бывает, что привычные системы работают не так, как раньше. И тогда нам приходится снова искать к себе путь. Когда что-то перестает работать автоматически, мы вынуждены снова направить туда фокус своего внимания.

Вот задумываетесь ли вы, как ходите? Какие мышцы срабатывают, когда поднимаете левую ногу, какие — когда ставите? Ждете ли вы, прежде чем поднять правую, и как это происходит? О, в обычной жизни это бы даже вам мешало. Путь до работы с таким уровнем осознанности при ходьбе мог бы занять слишком много времени.

Но совсем другое дело, если вы восстанавливаетесь, например, после перелома. Тогда вы каждый шаг взвешиваете, наблюдаете, можете ли наступить на стопу полностью, сколько можете пройти до появления боли и усталости.

Так же и с ресурсом: пока все работает привычно, вы и не задумываетесь, восстанавливает ли встреча с друзьями силы. Вы идете и весело проводите время. Ну или не весело и силы тратятся. Но ничего страшного, ведь у вас их достаточно и в целом «само пройдет». Про восстановление ресурса мы, как правило, начинаем задумываться, когда сил нет. Когда ощущаем опустошение.

Часто такое состояние мы выражаем при помощи метафор:

«Выжат как лимон»;

«Исчерпал себя»;

«Я на дне».

Уверена, что многие могут вспомнить такие периоды в своей жизни.

Вот чем делятся и как описывают периоды, когда совсем нет сил, мои читатели и клиенты.

Когда меняла работу (основная проблема была либо с ценностями, либо с людьми), я очень долго терпела, заставляла себя любить, ценить и т.д., а потом наступал предел и я параллельно работала, ходила по собеседованиям, потом переходила в новое место. Там новые люди, абсолютно новая работа и задачи, с которыми никогда не сталкивалась и знать не знаешь, что с ними делать.

Кризисы в отношениях. Все отношения были очень долгие и довольно глубокие. Как только появлялось ощущение, что что-то не так, я пыталась выяснять, но всегда был ответ: «Все нормально». Меня знатно «колбасило», потому что я чувствую одно, а говорят мне другое. Это очень долго тянулось, прям очень-очень долго, а для меня отношения и семья связаны и очень важны, поэтому рушились основы ценностей.

Огромный кусок ресурса ушел в молодости, когда человек выбрал не меня, побоявшись родителей, которые были против наших отношений. Чувство, что тебя то ли предали, то ли ограбили, то ли и то, и другое.

Самые сложные по ресурсу периоды:

— когда нестабильно и неопределенно. Много тревоги. Мало опор;

— или про перемены в жизни, особенно внезапные;

— когда рушится что-то привычное;

— когда нет рядом поддерживающих людей.

Мы с вами будем разбирать дальше, что сжигает наш ресурс, куда утекают силы. Этому посвящен раздел «Ресурсные дыры». Здесь мы пока говорим о том, что некоторые периоды закономерно выбивают нас из привычного ритма, из устоявшихся состояний.

Как правило, это периоды:

1. Связанные с переменами.

Даже перемены к лучшему будоражат психику и могут приводить к опустошению. Не удивляйтесь и не ждите от себя многого. В периоды перемен меняется система опор. Помните, мы про них говорили?

Например, вы давно хотели переехать, это желанная смена места жительства и она точно к лучшему. Но легко ли вам будет в первое время найти любимую чашку, чтобы организовать привычный и такой наполняющий ритуал утреннего кофе?

2. Связанные с потерями.

Потери близких, значимых вещей, ожиданий.

Иногда нам кажется, что мы ничего не теряем, ничего не происходит. Но на деле изменения происходят внутри нас и мы перестаем чувствовать себя в безопасности или теряем надежду на какой-то исход значимой ситуации в будущем. Психика и это проживает как потерю, болезненно реагируя и теряя силы.

3. Связанные с утратой опоры.

Когда землю буквально выбивает из под ног, логично, что все силы уходят на то, чтобы выстоять.

Например, кто-то близкий перестал вас поддерживать, или начальник отменил обещанное вознаграждение.

И это не только про внешнюю поддержку. Это и про внутренние опоры. Вы всегда рассчитывали на свою способность аналитически мыслить, но, к сожалению, заболели, высокая температура. И все силы уходят на то, чтобы просто держать глаза открытыми, где уж там взяться за годовой отчет. Вы уже не можете опереться на свои способности.

Бывают периоды, когда логично быть не в силах, не в ресурсе. И это не про то, что с вами что-то не так и вы не умеете управлять своей энергией.

Кажется, что все такие бодрые и молодцы, а вам нужно «срочно с собой что-то делать» и «брать себя в руки». Бывает, что ничего с собой делать не надо. Разве что отстать от себя и признать, что сейчас нет сил. Да, так тоже бывает.

Я знаю, что, дав себе побыть в этом состоянии, даже, возможно, пожалев себя (хотя мне больше нравится слово «сочувствие»), вы в какой-то момент решите, что достаточно. И сами захотите что-то предпринять.

И вот тогда нам из этих состояний будет важно как-то выходить. Вот тогда мы и начнем осознанно применять свои навыки восстановления и наполнения. И да, сначала они могут и не сработать. Давайте последовательно с этим разберемся.

Эта часть книги будет посвящена различным стратегиям наполнения и восстановления своего рабочего состояния. Если вы сейчас полны сил и энергии, то, скорее всего, они вам не так актуальны.

Тогда вы можете перейти к следующему разделу или прочесть этот без ожидания «вау-эффекта». Так скажем, закрепить работающие на данном этапе навыки.

Возможно, приведенная здесь информация, даже если и будет новой, не будет актуальной на данном этапе. Но зато вы будете знать, к чему вернуться в случае необходимости.

Стратегии

Часто восстановление ассоциируется с отдыхом.

Люди трактуют свое опустошение и нересурсное состояние как усталость, а значит, чтобы она прошла — нужно просто отдохнуть. Все очень логично. Если сил у вас нет действительно от усталости. Потому что так бывает не всегда, и дело может быть в другом (но об этом позже). И хорошо, если отдохнуть для вас просто. Ведь бывает, что отдыхали, как нам кажется, отдыхали, но отдохнувшим себя не почувствовали.

Недавно столкнулась с мнением, что для качественного отдыха нужны три компонента:

— отсутствие ответственности;

— отсутствие конкуренции;

— наличие большего, чем обычно, числа удовольствий.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.