Rapid foresight Дмитрия Пескова

директор направления «Молодые профессионалы»

Агентства стратегических инициатив

2010 год.

Рождение метода.

Первый прототип. Первое применение

18 апреля 2017 года

«В истории развития Rapid Foresight было много всего, но основные вехи такие. Идея родилась в ходе подготовки к EduCamp 2010, рамку которого придумал Павел Лукша в начале августа 2010 года. На ранней стадии в обсуждениях и подготовке, помимо указанных в «Методичке 0.4» персонажей (Дмитрий Песков, Павел Лукша, Илья Савчук, Михаил Кожаринов, Екатерина Лукша (Лявина), Дарья Иванюшина), участвовали Ростислав Вылегжанин и Андрей Михеев.

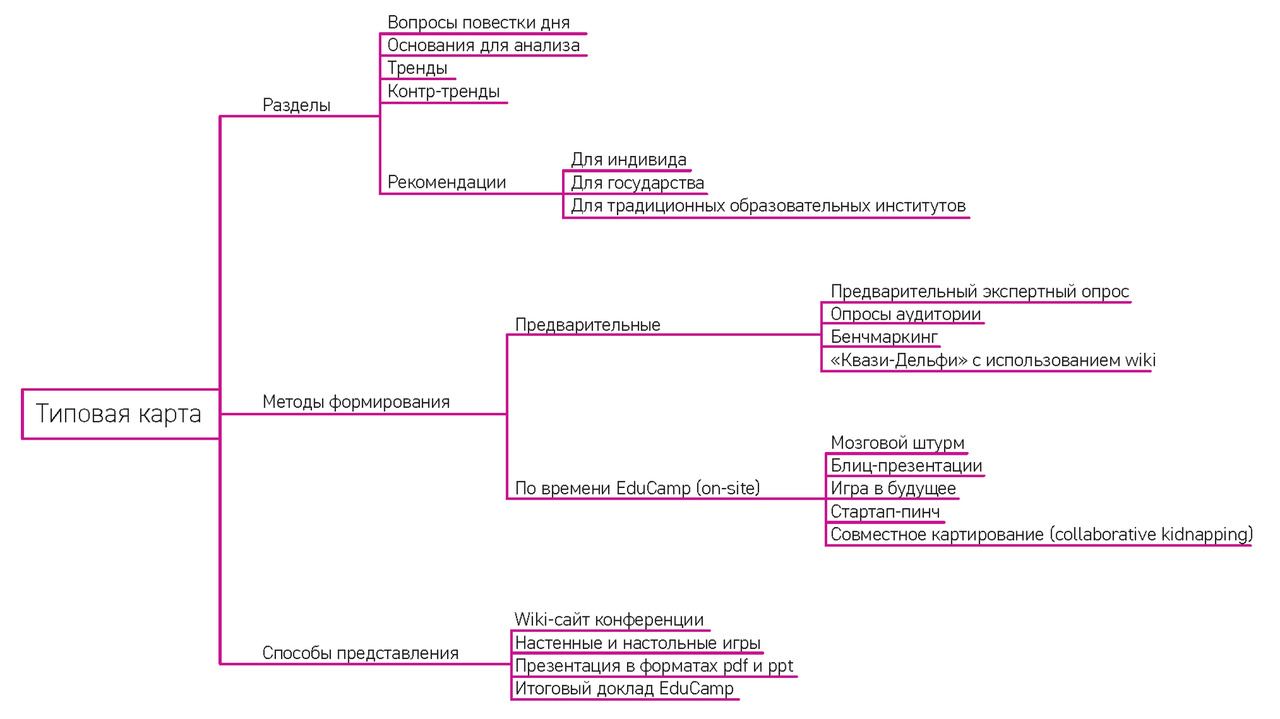

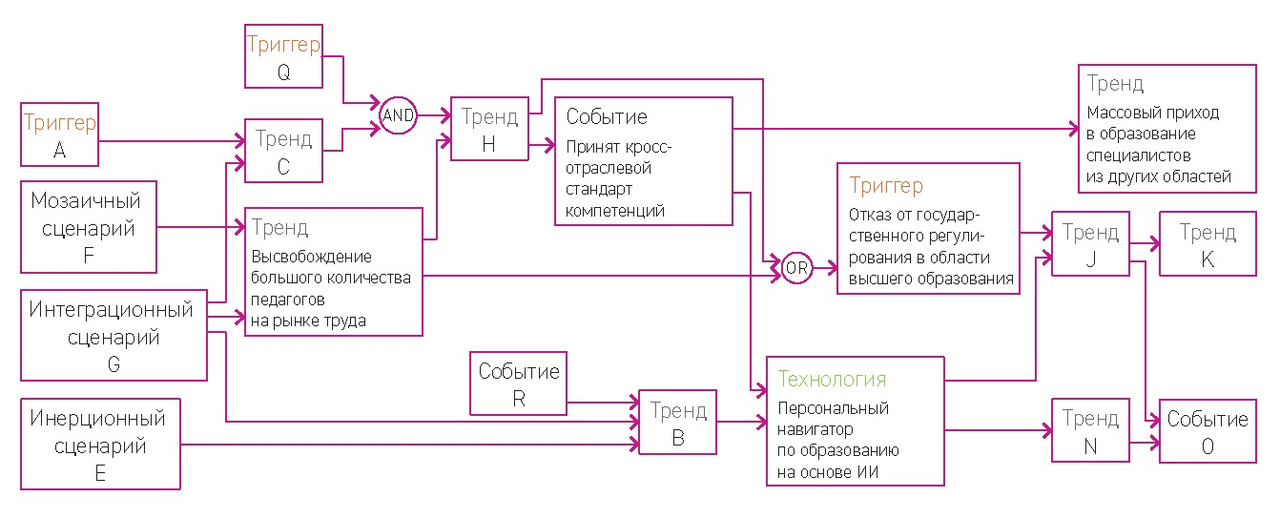

29.08.2010 в обсуждении родилась идея провести образовательный форсайт. Я взялся за методическую часть. 27.09.2010 разослал программу работ по форсайту на 6 страницах. Идея метода была собрана в Mindmeister и Flying Logic. Первые скриншоты ниже.

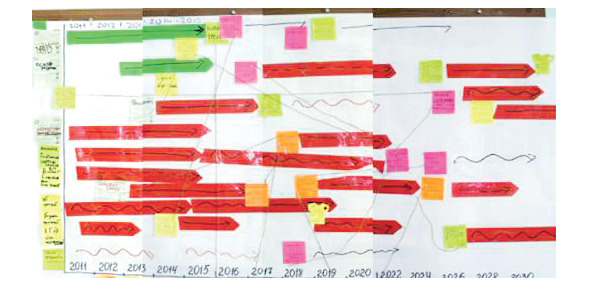

С 17 по 20 октября прошел EduCamp с форсайтом. Основные карты были сделаны на рулонах обоев и подручных товарах ближайшего хозяйственного магазина. После форсайта Павел Лукша с участием коллег сделал (блестящую) итоговую содержательную сборку.

29.11.2010 года ночью придумался термин, и утром я разослал первую «Методику RF» на двух страницах: ниже на скриншотах.

2011–2012 годы

Проверка на прочность. (Форсайт «Россия», Школа форсайт-модераторов (РУС) и «Форсайт-пароход — 2012»)

4 апреля 2012 года

«В этом году у нас грандиозные планы по развитию форсайтных методик и техник. Для создания школы прогнозирования и управления, основанной на распределенной работе, нам понадобится несколько тысяч образованных специалистов — форсайт-менеджеров. Как мы ласково называем наших будущих коллег: Федоров Михайловичей, ФМ. Уверены, что это будет крайне востребованная принципиально новая профессия, нужная стране, которая почти не умеет работать со своим будущим. Собственно, уже сейчас мы постоянно ощущаем гигантский неудовлетворенный спрос со стороны крупных и средних компаний, государственных структур, вузов, региональных властей.

7—8 апреля стартует первый модуль совместного проекта АСИ и РУС — Школа ФМ.

Базовая методология любого форсайт-метода включает четыре уровня деятельности:

настоящее (работа с карточками, высказывания участников, модерация);

1. Мир, в котором работают форсайты.

будущее (предсказательные методы, работа с перспективами и т.д.);

2. Форсайт как инструмент, виды, применимость.

планирование (стратегический анализ, определение приоритетов);

3. Rapid Foresight как прикладная технология: инструмент прогноза, управления, стратегии, образования, оценки.

нетворкинг (инструменты, направленные на создание диалога и соучастие участников форсайта).

4. Практическое использование инструментов в управлении проектами, карьерном продвижении.

Отбор проводит РУС, до сентября мы еще сможем провести два-три таких курса. Мест, наверное, уже нет, в мае сделаем второй набор, в августе для всех выпускников школы и специалистов по теме будет ключевое мероприятие. Бронируйте первую неделю августа, это будет незабываемо».

18 апреля 2012 года

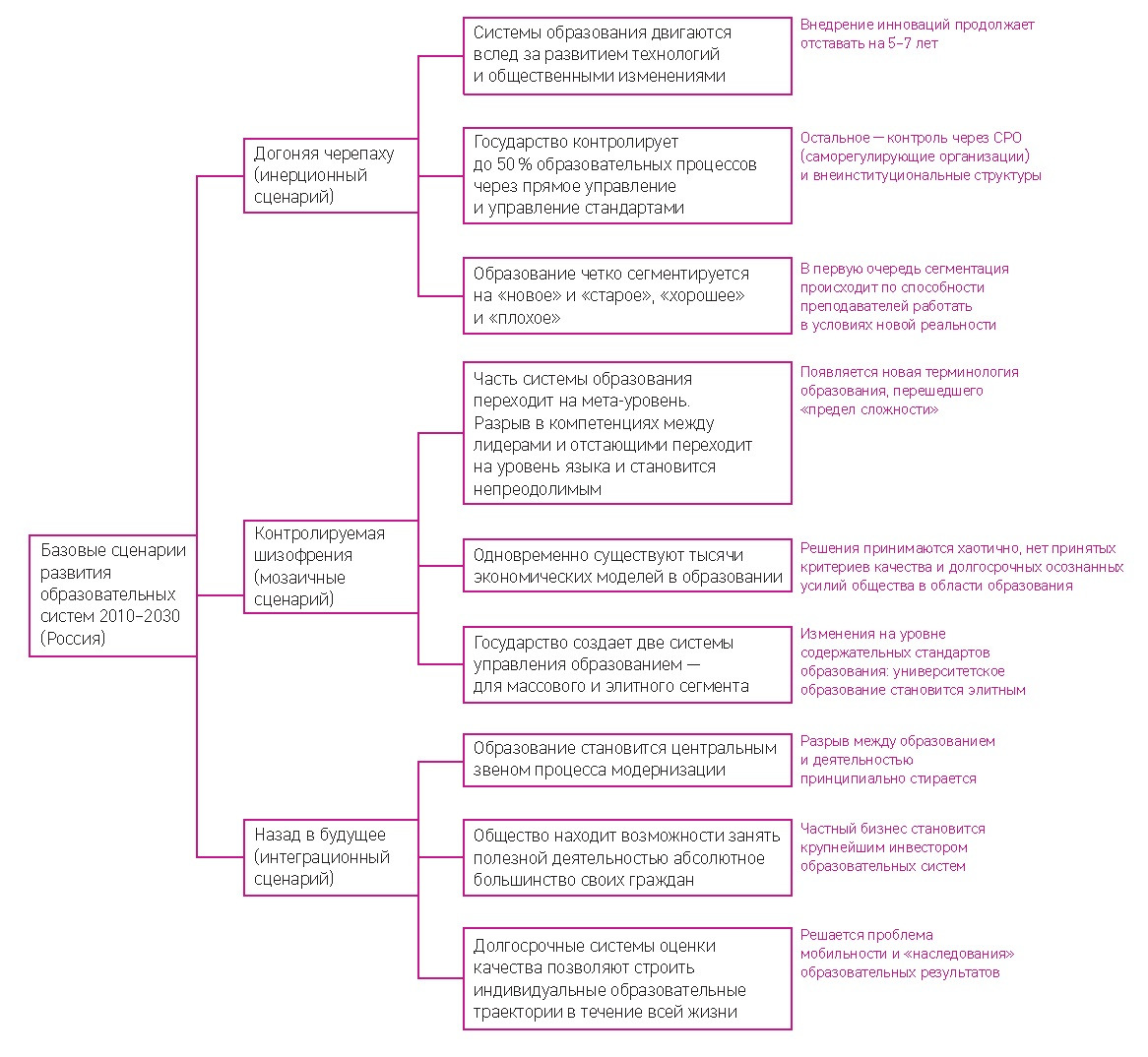

«То, что мы называем «открытыми результатами» форсайта. Это прогноз 2010 года, ситуация на 2012 год спрогнозирована абсолютно точно. Далее, думаю, будет сказываться эффект «притяжения будущего», в т..ч. и нашими усилиями. Так что нашим критикам: покажите свой прогноз из 2010-го, публично доступный — тогда и поговорим.

2011

Первые модели образования внутри социальных сетей на российском рынке.

2012

«Большой заказ» для крупных корпораций в связи с необходимостью восстановления конкурентоспособности и приходом новых технологий. Множество новых образовательных форматов. Массовое формирование отраслевых компетентностных стандартов.

Появление на рынке «розочек» — персональных карт компетенций.

2013

Интернет-поисковики формируют библиотеки образовательного контента с индивидуальными треками.

Альтернатива системе тендеров и конкурсов. Государство задействует принципы викиномики в образовании. Появление экспертных сообществ формируемых по рейтинговым принципам. Государство выкупает лучшие рейтинговые методики и публикует под лицензией Сreative commons, обеспечивая быстрое распространение инноваций.

2014

Появление моделей страхового образования. Распространения моделей долгосрочных кредитов, привязанных к уровню сертификации. Прямая конкуренция государственных и глобальных образовательных стандартов. Начало учебных программ в университете Сколково: работающий прототип интеграции образования и венчурной экономики. Технологии сверхбыстрого обучения широко используются в Олимпийском университете для подготовки к Сочинской Олимпиаде.

2015

Распространение учебных систем на основе AR (Augmented Reality). Электронные учебники становятся стандартом в школе. Поляризация школьного сообщества. В социальных сетях появляется практика «общественных коалиций», на программном уровне поддерживающая проведение кампаний и закрепляющая обязательства участников».

10 сентября 2012 года

«Интересно наблюдать, как вокруг и частично в результате деятельности АСИ возникают новые рынки. В нашем случае все, что мы делаем. — это конструируем возможности, инфраструктуру рынка компетенций в стране. Программа „глобальное образование“, внедрение World Skills, дорожные карты по НСКК, карьерные траектории, открытые конкурсы, чемпионаты, форматы работы с бизнесом, форсайты, классификаторы новых профессий — все это можно рассматривать как структурные элементы такой системы. Понятно, почему такой рынок не может сложиться сам по себе — давление государства как работодателя 60% рынка квалифицированных кадров приводит к его чудовищной деформации. Мы вынуждены учитывать ситуацию — и проектировать параллельные изменения, в котором трансформация самого государства задает темп и ограничения нашей деятельности».

28 сентября 2012 года

«На промышленном форсайте мы обсуждали тему отрицательной стоимости компетенций. Действительно, прокачанная компетенция прошлого технологического уклада может иметь измеряемую отрицательную стоимость в десятки миллиардов долларов. Например, в геологоразведке сильнейшие компетенции специалистов лицензирующих органов по работе с бумажными картами и документами наносят России экономический ущерб в миллиарды, делая малые и средние компании неконкурентноспособными благодаря избыточной нагрузке на документооборот. Крутые компетенции „кульман-конструктора“ профессуры российских вузов делают невозможным появление нового поколения российских инженеров, способных проектировать и работать в цифровой среде. Избавиться от устаревших или избыточных компетенций гораздо сложнее, чем научить заново — носители компетенций ими заслуженно гордятся и не готовы отказываться от того, что они умеют по-настоящему хорошо».

31 января 2012 года

«На наших глазах разворачивается уникальный эксперимент по сверхбыстрому внедрению социальной технологии. Для Форсайт „Россия“ я радикально упростил RF-технологию, сделав ее транслируемой. Форсайт стал технологией эффективной коммуникации людей с разными взглядами по поводу общего будущего. Одна федеральная сессия, технический и содержательный райдер, мотивирующий ролик, вебинар по технологии проведения — и резкий старт: в ближайшую неделю форсайт-сессии пройдут в 10—15 крупнейших городах России. Понятно, что будут ляпы, огрехи, и т..д., но механизм заработал. #потом про это напишут книги».

2013–2014 годы

Опытно-серийное производство («Форсайт-флот 2013», 2 теплохода, школа для первой сотни модераторов)

12 мая 2013 года

«Финско-американские коллеги сделали обзор мировых state-of-the-art техник стратегических форсайтов. Хорошая основа для бенчмаркинга:

1. Мы используем в RF (rapid foresight) примерно 80% техник и еще 40% собственных разработок, не сводимых к перечню.

2. Важнейшим недостатком (впрочем, возможна адаптация под задачи книги) является подача техник параллельно, без выстраивания паттернов последовательного использования.

3. Авторы в основном минимально используют достижения психологии и учета особенностей аудитории (или осознанно их не показывают), отчего предложенные методы хорошо сработают в группе одинаково продвинутых и нацеленных на создание market-value продуктов, но не будут работать при «форсайтировании» сложных процессов.

4. Просто прочитать и начать использовать техники недостаточно — нужно иметь крайне широкую гуманитарную и техническую подготовку, чтобы не превратить результат в «веселые картинки», как часто случалось в 2012 году с региональными версиями «Форсайт-России» или с товарищами, которые поучаствовали в одной-двух форсайт-сессиях и пошли продавать их на рынке под нашим брендом.

5. При проектировании работ по Форсайт-флоту имеет смысл создать отдельную методическую группу, которая бы собрала нашу группу «шорткатов» на основе наработок времен первого «Метавера» и выпустила книгу форсайтных методик параллельно с английской версией глобального доклада «Образование 2030». К сожалению, нам пока не хватает ресурсов на выделение лидера такой группы под единственную задачу — хотя именно здесь секрет правильного разделения труда».

13 мая 2013 года

«О стратегии… Наша работа собирается из пяти элементов, которые собираются последовательно, из будущего в настоящее: образа будущего (целеполагание); дорожной карты достижения образа (стратегирование); проектов, которые наполняют дорожную карту, делают ее реальной (управление); лидеров, способных реализовывать проекты (talent management); и ресурсов, необходимых лидерам (фандрайзинг). Цепочка достаточно короткая: форсайт — дорожная карта — проект — лидер — ресурс, однако необходимы все 5, иначе не заработает».

8 мая 2013 года

«Первые публичные подробности о Форсайт-флоте 2013 года. Модель пока прорабатывается. Ключевые партнеры — РВК, ГУ-ВШЭ, ЦСР «Северо-Запад», ABRT. Есть место еще для одного-двух партнеров по стартап-направлению.

Цель — разработка стратегии и сообщества по реализации стратегии развития человеческого капитала в России. Мы прорабатываем конкретные связки «форсайт — дорожная карта — проект — лидер + команда-ресурс» по образованию, здравоохранению, территориальному развитию. На флоте можно будет прокачать свой проект, найти инвестора, партнера, обсудить его риски, проговорить неформально с экспертами и чиновниками, собрать команду — и даже немного отдохнуть».

24 июня 2013 года

«Отбор кадров по нашим методикам дошел до Самарской области. 20 вакансий сразу — это сильно. Спасибо Открытому правительству и кадровому форсайту прошлого года — идея оказалась своевременной и жизнеспособной даже без прямой поддержки „сверху“».

19 июля 2013 года

«Одна из относительно простых форсайт-техник, позволяющих определить время и место изменений, состоит из аналитических связок: поиск — перенос — бенчмарк — „стресс-тест“ — цикл 1 — цикл 2. При должном уровне компетен с циклами. Страны воспринимают новации на рынках труда в двух разных циклах: политическом и поколенческом. Относительно небольшие, моноэтничные, с прокачанными экономиками страны способны воспринять серьезное изменение или даже смену модели за 1—2 политических цикла. Сложные и слабые страны, страны „с нагрузкой“ — за 1—2 поколенческих цикла. То есть для Финляндии общее время „восприятия нового“ составит 8 лет, например, а для России — 24 года».

26 июля 2013 года

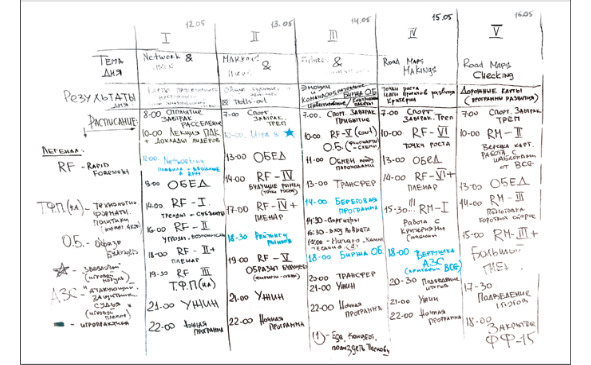

«Форсайт-флот начнется с общего моделирования будущего, проходящего в трех плоскостях: 2010-х, 2020-х и 2030-х годов. Плоскости будут совпадать с палубами теплоходов. В моделировании будут использованы карты будущего, собранные на основе мировых и российских форсайтных разработок. Они не претендуют на истину (!), но являются вводными для игрового моделирования»

16 августа 2013 года

Что для нас Форсайт-флот? Некоторые ответы, которые дали по окончании Форсайт-флота его участники (с теплохода «Коротков», участники теплохода «Маяковский» тоже будут). «Больше внимания уделю долгосрочной стратегии компании с учетом трендов, которые были обозначены во время сессии Форсайт-флота». «Начну реализовывать проект об отраслевом СРО. Идея родилась 1,5 года назад, сейчас подтвердил, что это нужно начинать реализовывать». «Буду думать о проектах на стыке отраслей (логистики/ИТ и др.)». «Именно этот #Ффлот вдохновляет меня еще с большими усилиями продолжить продвижение моих проектов, связанных с организацией и исследованиями в области локальных сетевых экономик». «Потенциал людей на теплоходе позволяет решать и воплощать практически любые замыслы и идеи. Считаю, что это уникальный набор компетенций и инструментов, который может быть использован. Было бы крайне интересно объединить и классифицировать всех участников на одной площадке, за счет чего все участники могли бы быть друг другу полезны». «Мой город войдет в пул пилотных городов при разработке инвестиционного стандарта города и повысит свою инвестиционную привлекательность». «Стану общественным представителем АСИ в своем регионе». «Зарегистрируюсь на сайте Росимущества в качестве кандидата на позицию корпоративного директора в компании с госучастием». «Усилю изучение английского языка». «Зарегистрирую на сайте АСИ проект „Модернизация ЖКХ“ и начну его реализацию, август 2013 г. —2016.г. По итогам #ФФлот буду применять эту технологию для актуализации стратегии социально-экономического развития региона, оценки развития roadmap межрегионального сотрудничества. На форсайте я еще раз убедился в необходимости усиления работы в области внедрения механизмов электронной демократии и изменения форматов управления городом. Интересен также механизм продвижения регионов и городов. Кое-что буду реализовывать в городе уже в ближайшие годы, в том числе через доработку стратегии развития города до 2032 г.». «Нашел партнеров, будем совместно реализовывать проекты. Понял, что занимаюсь очень актуальным и перспективным делом».

17 сентября 2013 года

«В каком-то смысле форсайт — это антиистория. Одной из проблем внедрения навыков управления будущим является их антиисторичность. Чем глубже в человеке привычка искать исторические аналогии, погружаться в культурный контекст, выводить развития из социально-экономических отношений — тем слабее он чувствует и понимает современность — и будущее. В этом смысле самые плохие управленцы современности — это российские гуманитарии, травмированные хорошим советским образованием.

Особенно это проявляется в дискуссиях «об основаниях» образования. Да нет в современном образовании системных «оснований», которые бы опирались на собственно систему образования. 80% оснований образования лежит вне системы образования.

Искусство — и, когда у нас получится,. — технология работы с будущим — лежит в умении делать реинжиниринг, идти из точки в будущем к настоящему, а не протягивать тенденции из прошлого. Это работает не во всех областях, но по мере разрастания технологической революции начинает работать и в традиционных сферах.

В момент технологической революции — все становится прошлым. Принять банкротство своих собственных, разделяемых локальным большинством, представлений — горько, болезненно, неприятно. Вызывает внутреннее отторжение, хочется искать и находить аргументы в свою правоту, придумывать самооправдания и заниматься эскапизмом. Глубоко внутри чувствуя свой проигрыш, будучи неспособным предложить, создать и разделить содержательную альтернативу с активным сообществом, способным не только тратить дотации, но и создавать новые продукты.

Но чем приятнее аргументы и ярче эскапизм — тем скорее локальное большинство становится глобальным меньшинством — проигрывая будущее тем, кто принял тезисы технологического перехода и сделал их правилами государственной экономики, общественной философии и персональной карьеры».

2015–2016 годы

Масштабирование методики, предел сложности

18 октября 2015 года

«3 разъяснения по стратегии и методологии НТИ (Общее резюме: кто рано встает, тому форсайт подает).

1. Как создать новую ДК НТИ?

Просто. Надо обладать компетенцией и желанием, пройти 7 фильтров НТИ, пройти отбор на форсайт-флот, сформировать группу, сформировать план действий и пройти 9 кругов бюрократического взаимодействия. Зато потом получить шанс сформировать вокруг себя новую отрасль.

2. Как присоединиться к уже действующей ДК НТИ?

Это как решит сама рабочая группа. Создание новых продуктов идет по гейтовой системе. Не успели, вовремя не приняли логику НТИ — остались на обочине. Или вас нашла сама группа, потому что вы ей очень нужны. Мы не вмешиваемся, АСИ не пастух

3. Почему финансовые преференции именно этим 4 дорожным картам, если на флоте их было больше 10? Давайте мы подпишем с АСИ соглашение и начнем проект? См. резюме. Признаком силы руководителя группы и самой группы является сильная проработанная дорожная карта. Есть продукт — мы работаем. Нет продукта — не работаем. Не нравится атмосфера/руководитель/название — не вопрос. Делаете свою версию дорожной карты, собираете сильную команду, демонстрируете прототипы — меняем руководителя, делаем ставку на вас. Никому не запрещено.

P.S. «У Вас все неправильно, вы яйцо не с той стороны разбиваете». Да не вопрос. Сделайте правильно. Напишите свою стратегию, свою систему критериев, соберите свою команду — и сделайте без нас и этого неповоротливого государства. На новых рынках это вполне возможно. Не тратьте время на общение, работайте».

21 ноября 2015 года

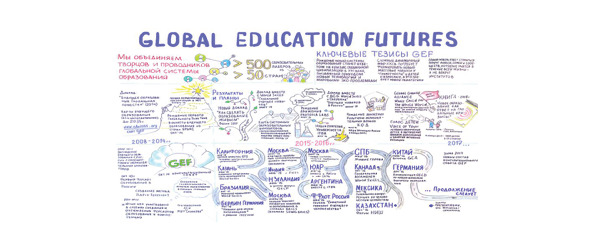

«За последние 5 лет мы осознали три ключевых ограничения. Первое — ограничение успешности. На концептуальном уровне форсайт сработал так, что практически все наши прогнозы стали рабочими инструментами изменений и формирования государственной политики. Мы четко понимаем, что в этой сфере будет происходить в ближайшие годы, и даже понимаем, какие из реформ будут успешными, а какие — нет. Мы называем это семантической колонизацией будущего. Заниматься углублением, расширением этой повестки можно и нужно, но это уже тот случай, когда 80% усилий будет давать 20% результата. Во всяком случае начиная с 2013 года мне в этой сфере стало скучно — новых интересных находок смыслов не происходит, все уходит в аналогии прошлого или попытки найти новое прилагательное, которым можно пометить слово «образование». Была надежда на то, что мы поищем в мире нечто удивительное, чего мы не увидели в России,. — но за все время проекта GEF это не случилось. Задача исчерпана. Новое можно искать в нейро, в городах, в тысяче других мест — но его там (пока) нет. Почему, объясню позже.

Второе — ограничение полномочий и потенциала. На уровне воплощения концептов мы работаем, но у этой работы есть предельное ограничение — наш мандат. Есть государственный орган, осуществляющий функцию регулятора — Министерство образования и науки. Мы плодотворно взаимодействуем (в разных залогах), но не можем его подменять. Можно ли работать на уровне реализации отдельных проектов развития? Да, и мы это делаем, но, как показывает многочисленная практика, система образования не содержит в себе достаточного потенциала для проведения изменений. Для управления изменениями в системе образования должно появиться поколение успешных профессионалов и поколение успешных технологий. И это гораздо важнее управления останками бюджетного финансирования или прописывания новых правил регулирования нерегулируемого процесса.

Третье — ограничение надсистемы. Система образования является информационной системой, которая управляется всеми законами информационных систем. Государство и отдельные «инноваторы» пытаются ее регулировать, навязывая отдельные понятия («компетенции», например), но не задавая общего языка описания и не предлагая информационную основу (язык низкого уровня). Понятно, что даже (или особенно) умирающая социальная система с упоением отторгает навязываемые ограничения прозрачности и эффективности. В этих условиях качественное образование уходит в онлайн, дом или кружки. Неудивительно, ведь «Вы испытываете ужас перед собственными детьми, потому что они чувствуют себя как дома в мире, в котором вы всегда будете иммигрантами». Но регулятор (скорее даже набор регуляторов) и не может это сделать, ведь он (как и государственный голем в целом) этого языка не знает и не понимает. Эта проблема является скорее общемировой, чем российской, хотя отдельные страны с отдельными практиками описания новой реальности существуют, сами практики скорее описывают реальность начала двухтысячных, то есть прошлую эпоху. Поэтому вливать вино молодое в мехи ветхие можно, но бесполезно.

А вот в технологических сферах все по-другому. Там рождаются решения, которые формируют фронтир и — что гораздо важнее — обеспечивают технологические решения тех задач, которые мы ставим в рамках наших форсайтов. Можно сколько угодно произносить слова «паспорт компетенций» и «образование в течение всей жизни», но с государственным регулированием и на технологиях http \ html это невозможно реализовать на практике. А вот на технологиях blockchain, которые мы прорабатываем в рамках группы Finnet НТИ — впервые возможно. Здесь и находится то новое в образовании, что по-настоящему возможно: с новым поколением ИТ-профессионалов, технологиями под задачи строительства новых отраслей и с минимальной ролью государства. Это нам интересно. Здесь «можно грабить кОрованы». Караваны смыслов».

14 марта 2016 года

«Форсайт-флот 2016. 15—19 мая 2016 года. Самара — Астрахань, 700 участников.

4 теплохода. Первый будет посвящен бизнесу, основная квота уйдет компаниям, которые уже активно работают над НТИ. Как выходить на новые рынки, на какие технологии делать ставки, как радикально снижать издержки, делать проекты, масштабироваться, работать с государством, искать таланты, искать новые бизнес-модели и модели финансирования — в общем все то, что составляет так называемый «ген НТИ». Подавляющее большинство таких компаний конкурируют на глобальных рынках и не топчут друг другу ноги на рынке российском. У них высочайший потенциал обмена лучшими практиками и образования альянсов. На них мы и делаем ставку.

Второй — государство. Как регион может выстроить систему стимулирования роста таких компаний у себя. Как выглядит условный «департамент развития», что надо в ноль сократить, а что создать, чтобы помогать, а не мешать высокотехнологичному бизнесу с потенциалом экспорта. Что такое университет (факультет, программа, кафедра) НТИ в инженерном вузе и куда деть ненужные гуманитарные программы. Что такое правильный «институт развития» в логике НТИ, помимо раздачи остатков бюджетных средств?

Третий — общество. Как «перепрыгнуть колею»? Какие кампании нужны, чтобы от идеи «робот — это опасно» перейти к модели «человек за рулем, штурвалом и скальпелем — преступно»? Что мы должны сказать сотням тысяч юных инженеров в наших кружках, чтобы они создали то, что у нас не получилось? Как звучит лозунг начала 1920-х «Даешь крылья» через сто лет? Как сделать так, чтобы у нас снова появилась мечта?

Четвертый — мир. НТИ в варианте Северной Кореи нам не нужна. Куда идут наши конкуренты? Какие ограничения накладывает геополитика? С кем мы можем строить настоящие альянсы, а с кем — временные? Где заканчивается пространство возможного и какие тренды нам не остановить, хотя и хотелось бы? Что мы можем предложить на глобальном рынке идей и на чем заработать? Как перестать беспокоиться и начать жить в мире?»

10 июня 2016 года

«По итогам шестилетней эксплуатации метода RF (Rapid Foresight) могу еще раз подтвердить, что основная его особенность — не в скорости и дешевизне, и не в размере карточки на стене. RF, в отличие от всех остальных методов, формирует образ будущего вместе с сообществом, заинтересованным в его достижении. И потом успешно продает его всем заинтересованным сторонам. Я долго искал образ, метафору, историю этого момента, который внутри метода RF называется magic, в котором и происходит семантическая колонизация будущего. И, наконец, нашел)))».

31 октября 2016 года

«Всего три года назад инфраструктуры WorldSkills в России не существовало. Само слово знало не очень много людей, понимало и того меньше. Предстояло невозможное: вложить в словосочетание нужные смыслы, развернуть деятельность по всей стране, получить поддержку и одновременно «продать» эксперимент, нашу убежденность в будущем — продать на глобальном уровне как лучшую практику.

Поворот случился именно тогда, три года назад, когда Совет директоров WorldSkills впервые оказался «обработан» методикой Rapid Foresight в нашей, самой первой, Точке кипения. Дальше поехало».

31 декабря 2016 года

«@Павел Лукша: (1) нам удалось создать прецедент появления группы разработчиков видения будущего образования не из «клуба развитых стран», которую начинают признавать создатели мировой повестки образования, (2) нам удалось предложить видение образования, которое носит «подрывной» (disruptive) характер, предлагает определенную версию техно-гуманитарного баланса (а не создано с перекосом в технологии, чем страдал наш первый вариант глобального форсайта) и потому постепенно становится новой точкой кристаллизации сообществ, которые ищут в образовании новую парадигму, (3) на базе этого видения — и это лучшее подтверждение, что мы не галлюцинируем, а действительно находим «катализирующие смыслы» — за 2016 год появилось уже три движения, два международных и одно российское.

В 2017—2018-м нам предстоит, во. первых, качественно оформить все то, что мы наработали (а то сейчас есть такой эффект, что все смотрят на палец, а не на Луну), и, во. вторых, сделать следующий шаг — в частности, развернуть практики диалога с детьми о будущем образования, картировать мировую систему образовательных инноваторов, запустить несколько надправительственных соглашений etc. Интересно, что непрямыми путями реализуется все то, что группы, работавшие с нами в начале пути в первой половине 2015 года, наметили в качестве необходимых действий ближайших лет. Тогда, в 2015-м, я даже не понимал, как перейти из этого образа будущего в действие. Теперь, на стыке с 2017-м, действия начинают складываться как плотная ткань совпадающих событий».

2017 год

Тиражирование методики

(онлайн-курс и «Форсайт-навигация»)

22 апреля 2017 года

«Сетевое партнерство Конструкторы Сообществ Практики (КСП) совместно с Агентством стратегических инициатив представляет новую версию Методички Rapid Foresight 0.4 (под редакцией Алексея Яцына (Alexey Yatsyna)!

Методика разработана: Дмитрий Песков (Dmitry Peskov), Pavel Luksha, Илья Савчук, Михаил Кожаринов. Визуальный интерфейс: Katerina Luksha, Алина Зотова (Alina Zotova), Дарья Иванюшина (Daria Ivanyushina).

Соавторы методики: Денис Коричин (Denis Korichin), Тимур Щукин (Timour Shchoukine), Алексей Яцына (Alexey Yatsyna), Георгий Гофбауэр (George Gofbauer), Kristina Roppelt, Дмитрий Забиров (Dmitry Zabirov), Дмитрий Судаков (Dmitry Sudakov), Юлия Гудач (Yulia Gudach), Елена Стасова, Артем Волков (Artem Volkov), Mikhail Burenkov, Виталий Андриянов (Vitaly Andriyanov), Анна Старикова (Anna Starikova), Сергей Бантос (Sergey Bantos), Евгений Нилов (Evgenii Nilov), Павел Сурков (Pavel Surkov).

Отдельное спасибо всем участникам-экспертам форсайтов и выпускникам форсайт-школы за ваш вклад в развитие метода!».

Ссылка на методичку: https://yadi.sk/i/dmBvz0V53HEd4F

26 апреля 2017 года

«Когда в прошлом году после Форсайт-флота я сказал, что этот ффлот — последний, и предложил участникам вместо критики наших усилий сделать свои форматы, то произошло ожидаемое: слабые отвалились, сильные приняли вызов. Результатом стала первая Форсайт-навигация 2017 года, которую делают самые сильные региональные команды, при нашей исключительно методической помощи. Метод сработал — эффект больше, затраты меньше. Завтра и послезавтра в Питерской Точке кипения (кстати, год назад ее еще даже в задумке не было) мы проведем для нашего актива ярмарку размещения людей и повесток в Навигации».

9 ноября 2017 года

«Итак, Университет «20.35» открыт. Можно, наконец, рассказать людям правду)))

19 января 2008 года у меня появился план (на схеме). Захотелось сделать метауниверситет.

24 июля 2009 года концепт университета и его основные процессы были представлены на TEDx Nizhniy Novgorod.

Попутно пришлось организовать первый форсайт-флот.

https://www.seonews.ru/re…/icamp-russia-eto-i-est-buduschee/

Потом еще много чего пришлось организовать.

11 декабря 2014 года зарегистрировал домен 2035.university.

24 декабря 2014 года домен стал фоном «13-й лекции о будущем».

http://archive.asi.ru/news/25730/

7 ноября 2017 года для объявления о старте Университета «20.35» я без изменений использовал презентацию от 24 июля 2009 год

https://fr.slideshare.net/MetaverMedia/metaver-te-dx

Метауниверситет (метавер) 20.35 начал работу:

https://www.facebook.com/youngprofs/videos/1158144437653726/

Проектом NOMOS: конструированием стека протоколов для организации научной деятельности нового поколения, с участием более 150 ведущих исследователей из университетов, РАН, ФАНО, Сколтеха и зарубежных центров.

Новым типом лекции как коллективного действия с участием ведущих мыслителей, роботов, слушателей в зале и онлайне и искусственных интеллектов.

https://www.youtube.com/watch…

Самым большим в истории хакатоном с использованием датасетов в образовании «Собери университет» с одновременным участием более 100 команд в Питере, Москве, Владивостоке, Томске, Ульяновске и Махачкале.

https://www.facebook.com/youngprofs/videos/1158244730977030/

http://xn.90aihcg1anaka9m.xn — p1ai/

Стартом принципиально новой для России системы технологических конкурсов «Зимний город» и «Первый элемент» как совместного действия РВК, Сколково и АСИ.

http://www.rvc.ru/press-service/news/company/114775/

Эксклюзивным образовательным форматом для команды АСИ и 9 российских губернаторов и стартом проекта по управлению повесткой развития «Регион 2035». (Подробности раскрывать пока не будем).

Представлением открытой методики по конструированию аналогичных мероприятий и проектированием Форсайт-навигации 2018 года, в котором приняли участие около 300 лидеров движения из 29 регионов.

Проектированием расширения сети Точек кипения как распределенной инфраструктуры Университета 20.35: с 7 до 21 в следующем году.

Проработкой условий конкурса по созданию сети центров компетенций НТИ по сквозным технологиям в ведущих университетах и научных центрах.

Работой штаба «кружкового движения» с сотнями кружков по всей стране.

Лекциями, семинарами, тренингами для нескольких тысяч участников проекта «20.35».

Множеством (десятками) других, не менее важных событий, о которых просто не успеваю рассказать.

Многотысячным финалом WorldSkills Hi-Tech с участием топ-менеджеров, рабочих и инженеров ведущих российских промышленных и оборонных предприятий в Екатеринбурге.

В общем совместным действием нескольких тысяч светлых и талантливых людей, которые приехали со всей страны и со всего мира в Санкт-Петербург и Екатеринбург в столетие русской революции. Без официальных речей, фуршетов и тостов, понтов и бюджетов.

Надо сказать, в процессе подготовки к запуску за эти 9 лет мне многому пришлось научиться.

Но в 2010 году появился Rapid Foresight как продукт и прошли первые продажи, в 2012 году заработала форсайт-школа, в 2014 году началась Национальная технологическая инициатива, в 2015 году мы перестали упираться в ресурсные ограничения, в 2017-м стало понятно, что мозаика технологий собрана, и принятый план университета подразумевает полноценную работу, начиная с 2020 года.

Осталась только одна вещь, которой я так и не научился. Какой мерой благодарить людей, сделавших все это возможным?

Впрочем, до 2035 года еще есть немного времени. Надеюсь научиться и этому».

Об истории Rapid foresight

профессор практики Московской школы управления «Сколково»

Впервые методику Rapid Foresight мы собрали летом 2010 года, во время проведения EduCamp 2010. Это был первый в стране форсайт про будущее образования на горизонте до 2030 года с участием 800 человек, и проводила его группа «Метавер». К этому времени у Дмитрия Пескова в МГИМО был большой опыт проведения баркемпов. Я неоднократно участвовал, как аналитик, в классических форсайтах, которые проводила Высшая школа экономики для Министерства связи по информационным технологиям будущего. В нашем понимании классический форсайт был большой аналитической базой, длительным и довольно громоздким процессом. Мы не хотели чего-то большого и громоздкого, мы решили, что надо сделать более легкий, быстрый и понятный формат, сделать игру. Карточную игру, построенную примерно в той же логике, что и Magic the gathering, где собираются колоды карт. Мы попытались создать игру, которая будет описывать, как люди переходят, условно говоря, к следующему общественному укладу, к будущему. Работали разные группы, и это было чем-то похоже на форсайт: трехдневное мероприятие, собранное вокруг мини-исследований будущего.

Дмитрий Песков вел группу по новым технологиям, их влиянию на образование, я — по мегатрендам. В течение двух дней мы делали карты, каждый делал свою версию того, как надо делать игру. Получившиеся карты частично совпали, частично нет, но появились общие контуры, первый прототип, на котором мы придумали первую методику Rapid Foresight.

На этой методике я собрал первую версию Форсайта в сфере образования, которую мы провели, обсудили с участниками и остались довольны результатом. И Rapid Foresight так и мог остаться разовой игрой. Но, благодаря Дмитрию Пескову, нашими результатами, результатами Форсайта образования 2030, заинтересовалось большое количество людей. И у всех был вопрос: а как, собственно, эти карты будущего образования были собраны? Появились заявки повторить метод, но уже на другом материале. Так мы поняли, что собрали не только первый форсайт в сфере образования, но и создали новый метод.

Получается, что Rapid Foresight возник почти случайно. Но если посмотреть на все более-менее интересные живые форматы коллективной работы, которые приносят хорошие результаты, их ведь никто и никогда специально не проектирует. Так, появился, например, ставший классическим World Cafe. Наша методика — это игры на креативность, игры с дизайном мышления. Ее суть — быстрая генерация идей. «Быстрый» — ключевое слово, чтобы люди не успели критически осмыслить всё и поставить себе внутреннего цензора. Для проектирования будущего, разработки прорывных решений это очень важно. Поэтому для нас был и остается важным скоростной режим работы.

Классические форсайты не дают эффекта включенности в будущее. Еще за год до появления Rapid Foresight у меня возник некий внутренний запрос на методику, которая позволяет коллективно переходить в будущее сразу без подготовки: люди приходят на мероприятие и там начинают жить в другом времени. Поэтому к появлению Rapid Foresight я был внутренне готов, и в процессе разработки этой игры по сути реализовал свой запрос годичной давности.

Существенная доработка метода Rapid Foresight была связана с 2011 годом, когда возникла необходимость, в том числе связанная с событиями на Болотной площади, конструктивного общественного проектирования содержательной повестки будущего. В январе 2012 года ребята из Российского управленческого сообщества решили провести «Форсайт Россия»: собрать в разных регионах бизнесменов и коллективно создать видение будущего страны. Организаторы пошли по разным группам, которые проводили форсайты, но их не устроила тяжеловесность, длительность и очень высокая цена полученных предложений. А мы, тогда проектная группы «Метавер», были молодые и легкие, мы были готовы двигаться быстро, много проектировать и изобретать, на основании полученного ранее опыта, мы многое понимали про коллективную работу большого числа участников. Позиция, которую мы занимали,. — уже классика, disruptive innovation (подрывные инновации). Они как раз и отличаются тем, что можно достичь результата, но быстрее, лучше и во много раз дешевле.

Буквально через два дня мы провели вебинар — фактически прототип форсайта, за три часа рассказали людям методику. В течение месяца они, координируясь через социальные сети, собирали в режиме краудфандинга небольшие суммы, чтобы арендовать зал и встретиться. Не было никаких государственных денег и грантов, люди сами все делали, на своей энергии. По результатам вебинара мы тогда получили множество восторженных отзывов и готовность «быстренько понаделать форсайт у себя», в регионах. Этого допускать было нельзя, знакомство с методом — не равно владению им. Так мы создали самую первую форсайт-школу и провели ее на базе Российского управленческого сообщества. В школе прошли обучение около 60 человек. И в качестве ударного завершения этой учебы, практического применения полученных знаний мы придумали и провели в 2012 году первый «Форсайт-пароход», который затем превратился в «Форсайт-флот», а в 2017 году — уже в «Форсайт-навигацию».

Методика после этого несколько раз модернизировалась, накапливался большой опыт многих тысяч людей и команд, которые проводили форсайты на основании RF. Есть уже пятая версия методички, есть методичка, адаптированная к проведению Rapid Foresight за пределами России.

Конечно, этот метод требует постоянной критической оценки, как и его использование. Важно, чтобы коллективное проектирование будущего было живым процессом, а живой процесс очень часто противоречит заранее заданным требованиям. У меня есть мнение, что массовое тиражирование методики стало приводить к некоей механистичности. На «Форсайт-флоте» в 2016 году я специально запретил людям использовать форсайт, запретил определять, какие у них цели, тренды. Я говорил им: «У вас сейчас такой счастливый момент, что от вас начальство ничего не хочет, вы можете просто как свободные люди поговорить». И вот они, бедные, страшно от этого мучились. Правда, спустя полдня они «поймали волну», и началась очень продуктивная работа. Форматы диалога, работа с телесностью, моделирование ситуаций, динамики будущего — через невербальный театр. Если бы люди не упирались в воспроизводство только одного метода, а начали вокруг него щупать, экспериментировать, можно было бы столько всего интересного наработать.

Cейчас мы хотим перезагрузить метод, сделать соответствующим 2017 и 2018 годам. Методика не виновата в том, как ее применяют, как пианино не виновато, что на нем играют одни и те же гаммы вместо живой музыки. Кроме пианино эту музыку можно ведь сыграть на разных инструментах. Есть много звуков, которые из пианино никогда не извлечешь, для этого нужен тромбон или ударные. А значит, нужно сделать оркестр. Модераторы или группа модераторов должны быть дирижерами этого оркестра и уметь играть разную музыку.

Не нужно отрабатывать обязательную программу, нужно пойти туда, где группа наиболее интересно себя проявит. Да, есть жесткая структура как основа, но вокруг нее люди наворачивают что-то свое. Вот это — импровизация. И это, на мой взгляд, задача форсайт-школы — дать людям возможность выйти за пределы жесткой механической конструкции. А для этого необходимо, чтобы лидеры школы выпрыгнули за жесткую механическую конструкцию у себя в голове.

Методология Rapid foresight. Версия 0.4

Слово редактора

Моя первая форсайт-сессия состоялась 4 года назад. 13 марта 2013 г. мы проводили сессию территориального развития для города Жуковского. Сегодня даже сложно представить, но мое обучение состояло из 15-минутного объяснения Дениса Коричина, что и как необходимо делать, и я пошел «к стенке» вторым номером с Тимуром Гафитуллиным, а на следующий день уже вел группу.

Тогда мы очень многого не знали о Rapid Foresight. Не было ни чеканных формул, ни способа выявления проекта развития, ни требований к сборке, ни десятков приемов работы с группой… Все делалось наживую, в ходе сессии, здесь и сейчас. Каждая сессия продвигала нас вперед к пониманию того, чем же мы все-таки занимаемся и как работать с будущим.

И именно тогда мы договорились, что разбор произошедшего на сессии, выявление и описание (фиксация) полезных приемов работы, удачных формулировок, емких и точных определений — это обязательный элемент нашей практики. Собственно, это и есть наша практика — практика инструментов и методов коммуникации.

С того момента мы — «Конструкторы сообществ практики» — старались каждый раз не просто выполнить работу по методике, но и критически ее переосмыслить. Так выкристаллизовалась предварительная работа по проектированию сессии, так в методике появлялись и пропадали отдельные карточки и такты работы, так мы сами становились частью проведенных форсайт-сессий и формировали свою позицию к окружающему миру.

Первую методичку я увидел только через полгода, в ходе Форсайт-флота 2013. Но реальная потребность в письменном тексте появилась намного позже — задача массовой трансляции знания и методической поддержки практики большого числа людей встала перед нами на форсайт-школе 2015 г.

Почти год ушел на сбор материала, переосмысление того, что было в методике раньше, изменение структуры документа, закрытие «белых пятен», того, что раньше подразумевалось, но не описывалось. А на форсайт-школе 2016 г. эта версия прошла вычитку и корректуру силами самих участников.

Сейчас вы держите в руках версию 0.4. Как и все предыдущие версии, она имеет одного сборщика, но десятки тех, кто внес свое содержание в работу. Как и все предыдущие версии, это результат коллективной практики более чем полутысячи форсайт-групп за эти годы.

Однако работа продолжается, каждый день проводятся новые сессии, появляется новый опыт. И каждый из вас может (и должен) стать участником пополнения методического багажа, а кто-то, я уверен, возьмется за следующую версию документа. Надеюсь только, что я никогда не увижу версии 1.0 — ведь это будет означать конец живой практики.

Алексей ЯЦЫНА,

партнер «Конструкторы сообществ практики» (КСП)

Соавторы методики. развитие Rapid FoResight

Методика разработана в сентябре-октябре 2010 г., тогда соавторами методики являлись:

• Дмитрий Песков

• Михаил Кожаринов

• Павел Лукша

• Илья Савчук

Разработчики визуального интерфейса (2010–2011 гг.):

• Екатерина Лукша (Лявина)

• Дарья Иванюшина

• Алина Зотова

Первый кейс использования — «Форсайт образования 2030» на EduCamp в 2010 г.

Первый кейс использования в образовательных программах — Молодежная программа ОАО «Россети» в МШУ СКОЛКОВО, май–июнь 2011 г.

Первый проект для отраслевых пользователей — форсайт центров компетенций для автомобильной промышленности по заказу Минпромторга России, август 2011 г.

Первый «гражданский» форсайт — «Форсайт Россия» совместно с Российским управленческим сообществом (в 28 регионах России), январь–февраль 2012 г.

Соавторы методики (2011–2017 гг.):

• Денис Коричин

• Елена Стасова

• Тимур Щукин

• Артем Волков

• Алексей Яцына

• Михаил Буренков

• Георгий Гофбауэр

• Виталий Андриянов

• Кристина Роппельт (Кашфуллина)

• Анна Старикова

• Дмитрий Забиров

• Сергей Бантос

• Дмитрий Судаков

• Евгений Нилов

• Юлия Гудач

• Павел Сурков

Существенные вехи развития методики:

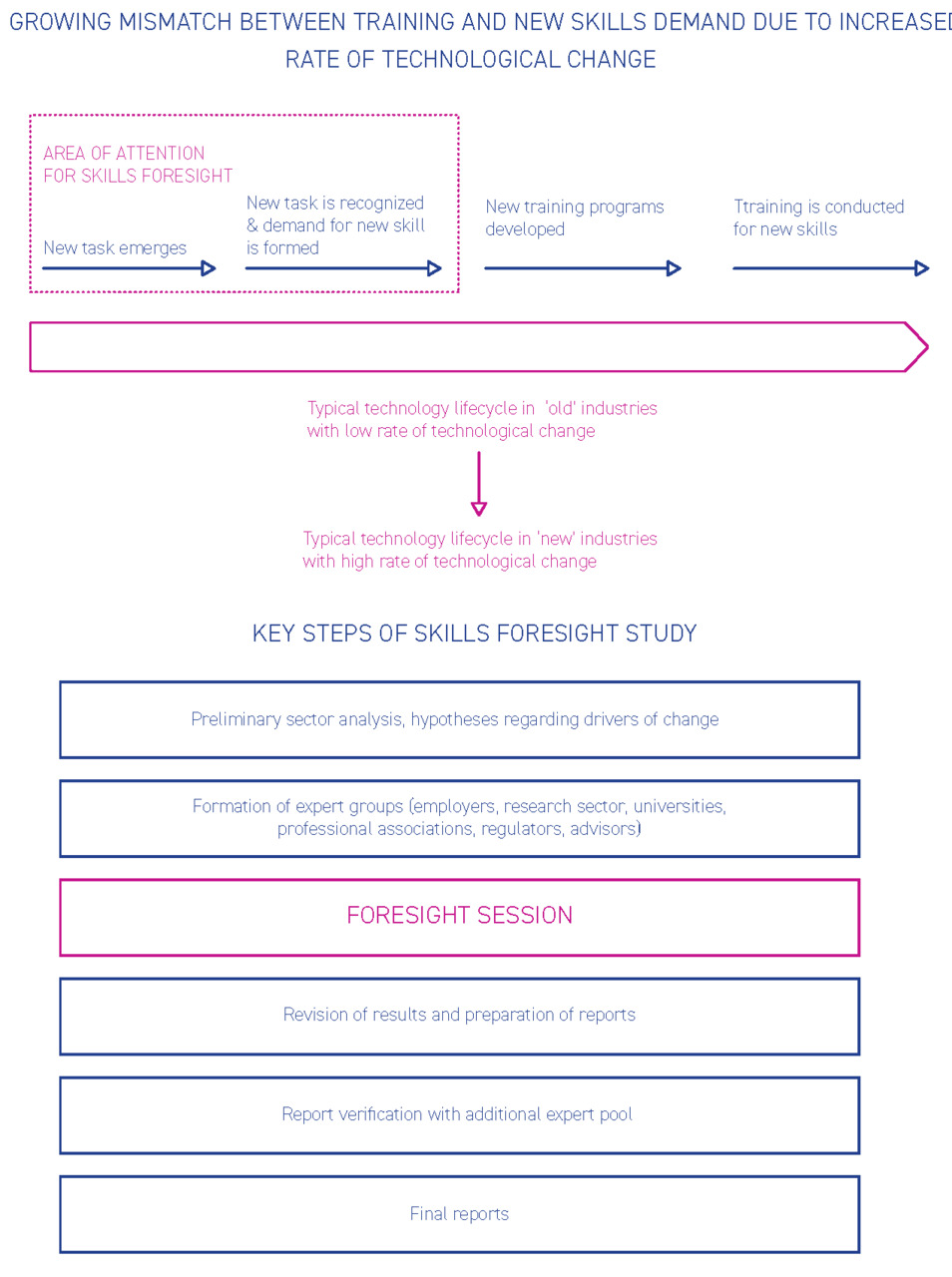

Методики отраслевого форсайта и форсайта компетенций (Павел Лукша, Денис Коричин, Екатерина Лукша), весна–лето 2012 г.

Развитие территорий — методика СПУРТ (Денис Коричин и команда), весна 2013 г.

Международная апробация методики — совместный проект Международной организации труда и МШУ «Сколково» (Павел Лукша, Дмитрий Судаков, Максим Афанасьев), осень 2013 — осень 2014 гг.

Технологизация методики и проверка на масштабируемость для проведения форсайт-флотов (синхронное действие на четырех теплоходах с общими экранами и сшивками содержания разных форсайт-групп), февраль 2015 — апрель 2017 гг. (участники сетевого партнерства «Конструкторы сообществ практики» (КСП)).

Отдельное спасибо всем участникам-экспертам форсайтов и выпускникам форсайт-школы за ваш вклад в развитие метода!

Структура документа

Документ построен таким образом, чтобы дать возможность каждой группе читателей сосредоточиться на необходимой им информации.

Шаблоны и примеры материалов и документов, используемых в ходе форсайт-сессии, размещены в конце документа.

Введение в форсайт

Раздел посвящен ответам на следующие вопросы:

1. Что такое «форсайт»? Чем форсайт отличается от других методов работы с будущим?

2. Какие существуют методы форсайта и в чем их ключевые отличия?

3. Что такое Rapid Foresight?

Форсайт — определения

Форсайт (от англ. Foresight — «взгляд в будущее, предвидение») — это социальная технология, формат коммуникации, который позволяет участникам договориться по поводу образа будущего, а также, определив желаемый образ будущего, договориться о действиях в его контексте.

Rapid Foresight (RF) — это инструмент для прогнозирования и формирования будущего, позволяющий получать за короткий срок прогнозы высокой точности относительно будущего, путей их достижения и объединять людей для реализации их представлений о будущем.

Rapid Foresight (быстрый форсайт) — российская версия форсайт-методики, разработанная группой RE-ENGINEERING FUTURES (http://refuture.me/), позволяющая достигать репрезентативных результатов в более короткие сроки, чем классические технологии форсайта.

Что такое «форсайт»?

Когда мы произносим слово «форсайт», то имеем в виду одно из нижеследующего.

• Способ организации своей деятельности — выстраивание проектов изменений; вложение своего времени и усилий, поддержка людей и их активности, которые продвигают к желаемому образу будущего.

• Способ мышления — от будущего к настоящему, от образа будущего к сегодняшней ситуации через точки необходимого приложения усилий.

• Технология (способ) организации групповой работы — определенные правила проведения работ по формированию образа будущего и способа его достижения, которые включают в себя правила сбора участников работы; процедуры и шаги проведения групповой работы; правила и техники модерации; способы достижения и фиксации договоренностей; способы упаковки и презентации материалов для представления другим заинтересованным лицам.

• Продукт — конкретный документ (прогноз, дорожная карта), который становится справочником, поддержкой или даже руководством при принятии решений, ориентированных на значительный масштаб и длительные сроки.

Произнося cлово «форсайт», чаще всего имеют в виду именно проведение работы по выработке образа будущего и проектов по его воплощению. В случае с Rapid Foresight это будет форсайт-сессия.

Введение в форсайт

Базовая методология любого форсайт-метода включает четыре уровня деятельности:

• настоящее (работа с карточками, высказывания участников, модерация);

• будущее (предсказательные методы, работа с перспективами и т.д.);

• планирование (стратегический анализ, определение приоритетов);

• нетворкинг (инструменты, направленные на создание диалога и соучастие участников форсайта).

Базовые принципы форсайта:

• будущее зависит от прилагаемых усилий, его можно создать;

• будущее вариативно — оно не проистекает из прошлого, а зависит от решений участников и стейкхолдеров;

• есть области, по отношению к которым можно строить прогнозы, но в целом будущее нельзя предсказать достоверно, можно подготовиться или подготовить будущее таким, каким мы его хотим видеть.

Важными элементами специфики форсайт-подхода является также то, что он работает с отдаленным будущим (от ближайшего до удаленного на 15–20 лет) и учитывает альтернативные сценарии развития, имеет дело не только с возможными, вероятными и желательными событиями, но и с так называемыми дикими картами — маловероятными событиями, которые потенциально могут оказать значительное влияние на будущее исследуемой сферы.

Вариантом работы с «дикими картами» является, например, Emerging Issues Analysis — методология поиска тех «семян» изменений в настоящем, которые в будущем способны повлиять на развитие событий.

«Будущее многовариантно, и многое зависит от того, куда пойдет большинство. всегда есть „повстанцы“ и „революционеры“, которые делают технологические революции, но человечество, как правило, реагирует на мейнстрим — основное течение в технологическом развитии. А представление о мейнстриме дают те, кто реально „играет“ на технологическом рынке. Именно поэтому форсайт нужно строить ежегодно, чтобы отслеживать, как меняется их совместное видение».

Мышление о будущем: виды, подходы, особенности

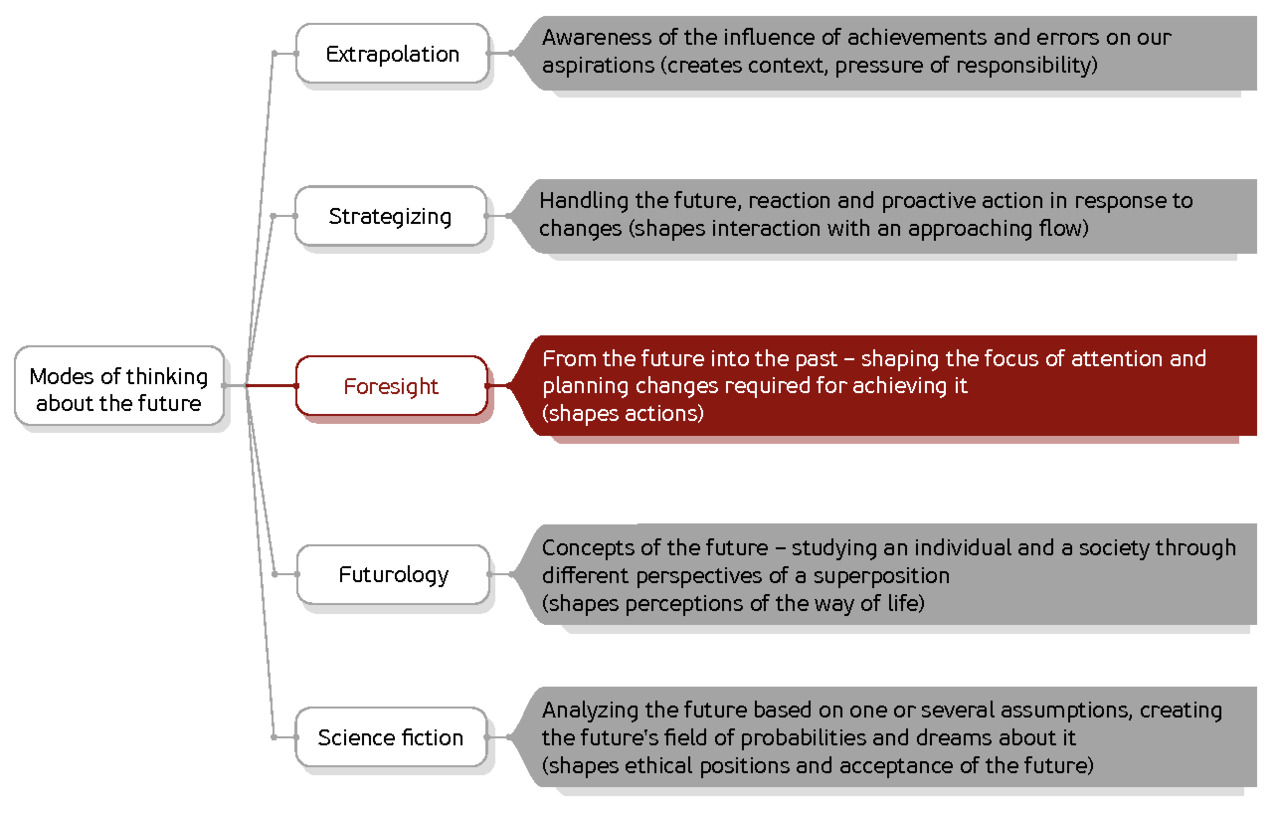

Форсайт — это один из подходов к работе с будущим, но не единственный. Обобщенно таких подходов можно выделить пять.

Сегодня все перечисленные подходы существуют, развиваются и используются параллельно. Более того, результаты применения одних инструментов (например, экстраполяций) активно используются при работе с другими инструментами (например, в форсайте или футуристических прогнозах).

При этом вопросы, которые должен задавать себе аналитик и прогнозист при использовании любого подхода, одинаковы.

• Каковы ограничения подхода? (По объекту изучения, по временному горизонту, по масштабу явления, по способу и месту применения результата.)

• Как сделать так, чтобы, выполнив правильные технологические шаги, еще и получить правильный, то есть применимый в работе результат?

• Какие условия должны выполняться, чтобы и технология была строго соблюдена, и результат был адекватным?

• Как формируется образ будущего и насколько он объективен, то есть напрямую следует из построенной модели, а не подменен «между делом» на набор беспочвенных мечтаний? Что вообще является источником образов будущего?

• Какими знаниями, опытом, навыками, информацией должны обладать участники работы, чтобы сформировать рабочее представление о будущем?

• Насколько жестко должна соблюдаться технология выполнения работы?

В случае форсайта, где, в отличие от других подходов, все строится на участии большого количества людей, ответы на эти вопросы становятся еще более критичными для получения результата.

Форсайт — история, распространение, применение, текущее состояние

«Форсайт — это, прежде всего, инструмент коммуникации людей по поводу своего будущего. Чем больше влияние людей на это будущее, тем более сильный случается форсайт. В ситуации, когда борются много разных структурированных образов будущего, важны люди, которые за ними стоят. в ситуации, когда конкурирующих образов будущего немного или практически нет, вы способны входить в будущее и формировать его не за счет ваших капиталов, власти, силы, связей, а за счет создания своей повестки дня».

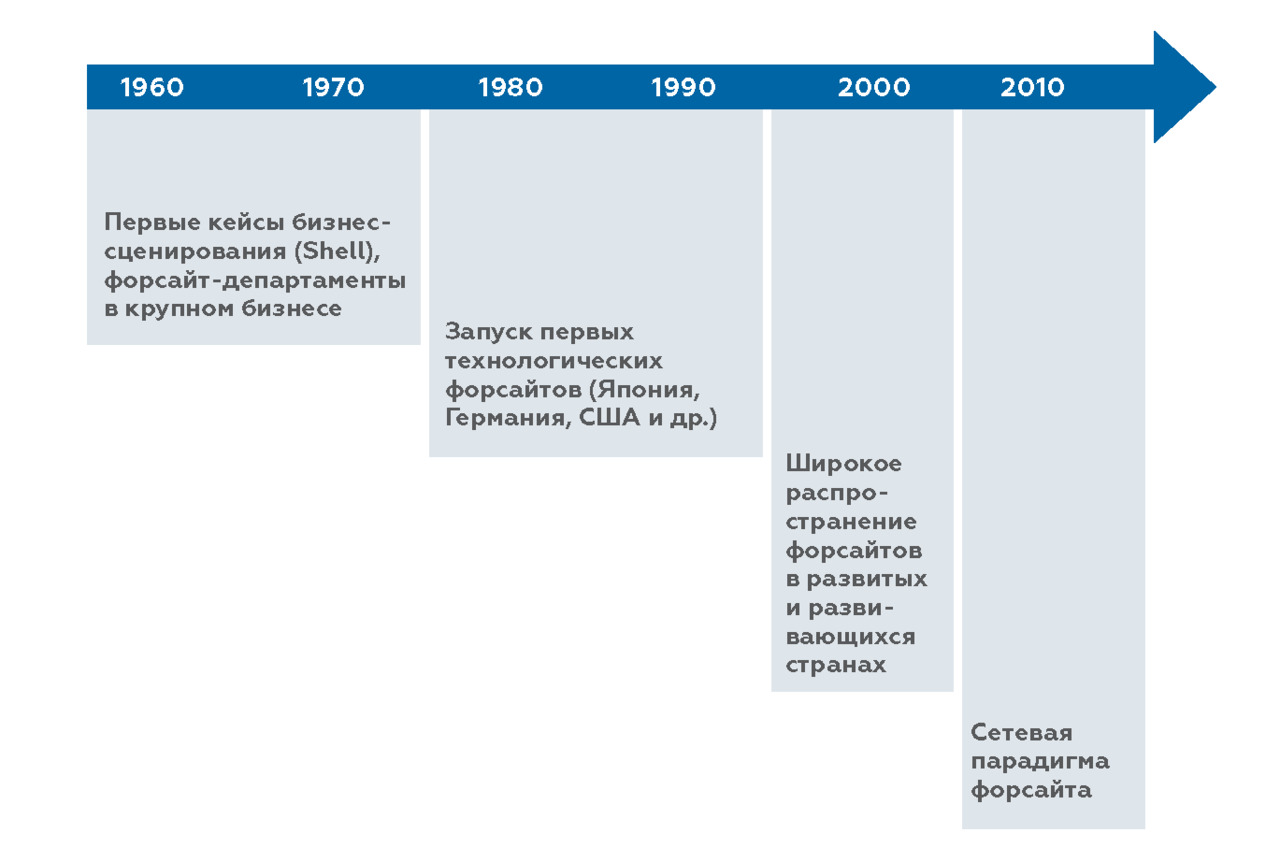

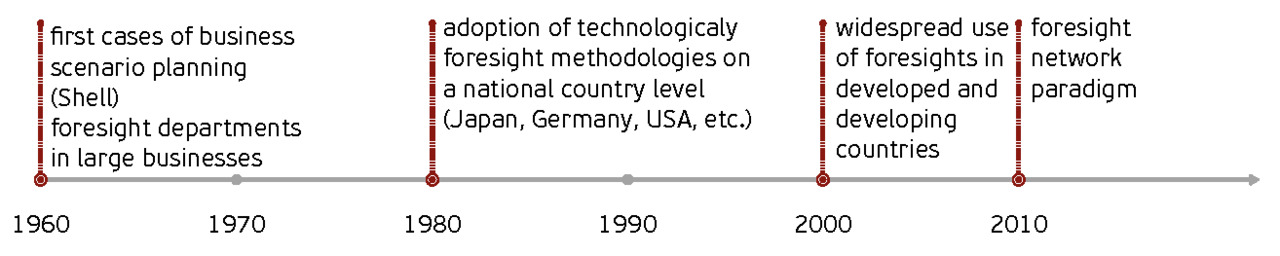

В 1950-х гг. начинается разработка корпоративных форсайтов в лице «РЭНД Корпорейшн». С тех пор форсайт-технология активно используется как в сфере бизнеса, так и в сфере государственного управления. За это время он стал мощным инструментом определения стратегий формирования будущего как в крупных корпорациях, «отвечающих» за целые технологические отрасли, так и в области государственного управления, науки и развития гражданского общества.

В 1970-е гг. форсайт появляется в Японии. В 1980-е и 1990-е гг. в ЕС начали проявлять себя и осознаваться проблемы фрагментарности НИС, слабые взаимосвязи между различными институциональными структурами, проблемы трансферта технологий и коммерциализации НИОКР, выполненных в государственных научных организациях и в университетах, проблема формирования научных и технологических приоритетов.

Термин «форсайт» начал использоваться достаточно часто лишь с конца 1980-х гг.

С начала 1990-х гг. многие развитые государства, такие как, например, Великобритания, Германия, Франция, Нидерланды, Австрия и другие, запустили программы в области технологических форсайтов. Южная Корея и Индия также применили подобные программы. У каждой страны существуют различные ожидания в зависимости от особенностей политической и экономической среды, а также от уровня технологического развития.

В Европейском Союзе в марте 2000 г. была принята так называемая Лиссабонская стратегия, в которой в благожелательной форме было высказано предложение всем странам ЕС шире использовать инновационный инструмент прогнозирования — форсайт, с помощью которого можно определить перспективы развития научно-технической сферы.

Разные страны делают разные акценты на ожидаемые эффекты форсайт-подхода: технологические эффекты в экономике и общественной жизни, маркетинге, промышленности и телекоммуникациях, в экологии и устойчивом развитии; возможность создания новых технологий и технологического рывка. Как правило, технологические форсайты опираются на ранее сформулированные цели и ориентиры государственного развития.

Традиционно различные форсайт-методы считаются частью «исследования будущего» (future studies) и построения стратегий будущего. Способность строить жизненные стратегии является неотъемлемой характеристикой не только человека, но и многих животных, однако сознательная выработка согласованной коллективной стратегии деятельности на основе разделяемого группой образа будущего является исключительно человеческой способностью. Стратегическое мышление, принятие решений по стратегии, а также воплощение в жизнь этих решений — вот три базовых шага работы с будущим.

Форсайт является методом, который относится к «стратегическому мышлению» и в меньшей степени — к принятию решений на основе построенной стратегии. Смыслом форсайта является расширение восприятия доступных стратегических возможностей организации или сферы деятельности, представляемой участниками процедуры форсайта.

В настоящее время разработано и используется множество инструментов форсайта:

• дельфи

• сценирование

• SWOT

• мозговые штурмы

• фантастика и футурология

• обратный (или ретро) прогноз

• панельные дискуссии

• эссе

• обзор литературы

• анализ патентов

• игровые симуляции

• структурный, многокритериальный, кластерный и другие виды

анализа

• метод критических технологий

• промышленно-технологический форсайт (ЦСР, НИУ ВШЭ)

• «Неизбежное будущее» (группа «Конструирование будущего»)

• и другие

Как правило, каждый форсайт-метод — это комбинация из многих инструментов.

При этом особенностями «классического» подхода к проведению форсайта являются проведение большого объема анализа (анкетирование, эссе, анализ данных и т.д.), большого количества обсуждений в небольших фокус-группах или сбор индивидуальной обратной связи. Это делает проведение такого форсайта длительным и дорогим упражнением.

Основные достижения форсайт-методологии по регионам

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ

• Выполнено несколько сотен форсайтов разного уровня.

• Создание дорожных карт технологического развития: энергетика, нанотехнологии, биотехнологии, медицина, робототехника и пр.

• Германия: приоритеты научно-технического развития

с 1991 г.

• Методы: анализ литературы, семинары о будущем, сценирование.

• 7-я рамочная программа (и приоритеты 8-й).

ЯПОНИЯ

• Ключевой метод координации научно-технологических исследований государства и корпораций.

• С 1971 г. каждые 5 лет публикуется список приоритетов с учетом прогнозов на 30 лет.

• Основной метод: дельфи-опрос специалистов (методическое ядро — 150–200 человек, участие в опросах — 2–2,5 тыс. специалистов).

• Порядка 10–15 тематических разделов, 100–150 приоритетных направлений, 700–1000 тем.

ЮЖНАЯ КОРЕЯ

• Первые форсайты технологического развития — середина 1990-х гг., первые дорожные карты — начало 2000-х гг.

• Форсайт «Корея-2030» (в 2003–2004 гг.) для науки, здравоохранения, транспорта и пр.

• Специальные форсайт-отделы в ведущих технологических компаниях (Samsung, LG).

• Создание стратегических «отделов будущего» в министерствах и ведомствах.

ЮАР

• Сценарии Mont Fleur (1992 г.) — образ ЮАР-2002 дал возможность найти компромисс в постапартеидный период (способствовал первым выборам с равным доступом в 1994 г.).

• Форсайт как один из инструментов национальной научно-технологической политики (использовался только в конце 1990-х гг.) не помог выбрать приоритеты, но помог интеграции научного сообщества.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

С момента проникновения этого понятия в нашу страну в конце первого десятилетия XX в. проведено несколько сотен форсайт-сессий. В настоящий момент в нашей стране применяются следующие методики форсайта: промышленно-технологический форсайт (НИУ ВШЭ и др.), сценарная методика «неизбежное будущее» (группа «Конструирование будущего»), а также — с 2008 г. — Rapid Foresight.

Самыми значимыми результатами работы являются:

• «Форсайт-образование 2035», который породил целый ряд проектов (Global Education Future, Атлас новых профессий, участие России в WorlsSkills и создание FutureSkills, популяризацию и переход в широкую практику ряда экспериментов в области образования и т.д.) (по Rapid Foresight).

• «Форсайт Национальной технологической инициативы» — работа над созданием в России новых отраслей, в которых наша страна имеет высокие шансы занять одно из ведущих мест к 2035 г. (по Rapid Foresight).

• «Форсайт-флот» с 2012 г. — ежегодная масштабная сессия, позволяющая «сверять часы» и запускать новые проекты (по Rapid Foresight).

• Прогноз научно-технологического развития России-2030.

Форсайты проводились и разрабатывались для отраслей (в том числе крупных отраслеобразующих корпораций) и территорий (в том числе имеющих выраженную специфику).

В настоящий момент форсайт является признанным инструментом работ на уровне государства, бизнеса и сообществ.

Rapid Foresight — введение в подход

История разработки

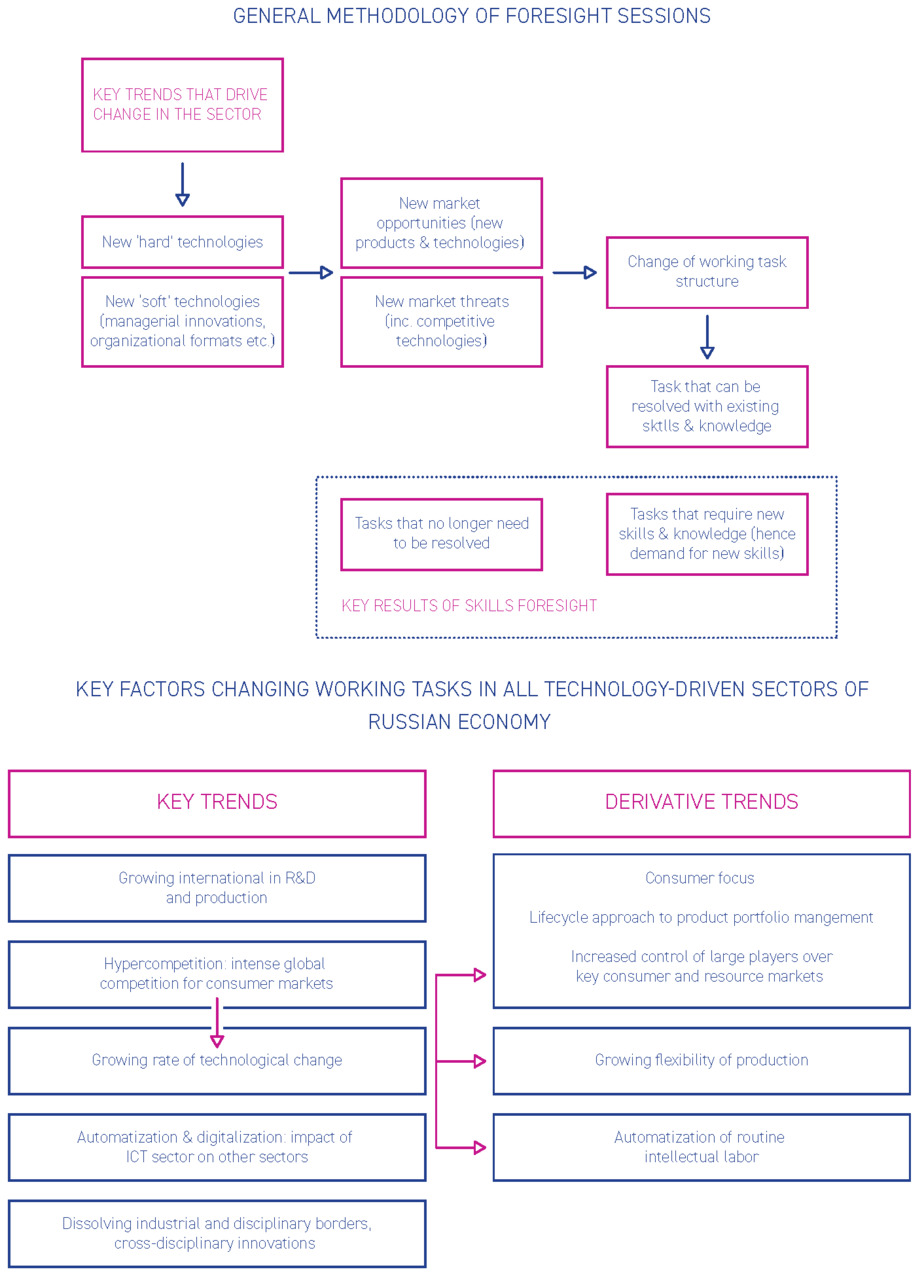

В 2008 г. в рамках движения «Метавер — образование будущего» была разработана и апробирована методика быстрого проведения форсайт-проекта, не требующая таких внушительных бюджетов, как классические форсайт-методы, и позволяющая достичь сравнимых и часто лучших результатов, чем даже комбинация нескольких методик из арсенала классических методов форсайта. Эта методика получила название Rapid Foresight, или «скоростной форсайт» (RF). Получение значимого и верифицированного результата в рамках этой методики занимает дни или даже часы, в отличие от многомесячных исследований, требуемых при других методиках.

C 2011 г. методику RF развивает группа RE-ENGINEERING FUTURES (RF GROUP) (http:// refuture.me), которая занимается расширением областей применения метода и сама реализует выработанные в ходе ряда форсайт-сессий представления о будущем в областях развития человека и общества, образования и развития компетенций, управления сложными системами.

C 2012 г. Rapid Foresight стал применяться в работах «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов» как инструмент определения пространства для наиболее эффективной реализации проектов и инициатив. Тогда же методика выходит на государственный уровень — в сессиях начинают принимать участие представители органов государственной власти, ведущие бизнесмены, руководители общественных организаций и институтов развития.

С 2012 г. проводится форсайт-школа, которая выросла из трехдневного семинара в полуторамесячную специализированную интенсивную подготовку ведущих форсайт-сессий.

Текущее состояние

«Инструмент форсайта помогает понять, что будет происходить в будущем с точки зрения того, что будущее объективно связано с тенденциями, например, демографическими, и с тем, какие планы и намерения имеют участники конкретной области. их планы, в свою очередь, связаны с тем, что на рынке идут какие-то объективные изменения.

Если сегодня мы видим какую-то объективную тенденцию или общественный запрос, то будет и логическая последовательность того, как станут разворачиваться события. Вот форсайт — это инструмент, который позволяет через экспертные сессии понять, как может выглядеть карта событий будущего и что в связи с этим могут делать конкретная компания, университет или отдельный человек — какой может быть его персональная стратегия.

Например, если увеличивается доля пожилого населения в стране, то оно начинает формировать спрос на продукты, связанные со здоровьем и соответствующим досугом. В экономике идут большие объективные процессы, которые меняют структуру спроса. Возникает запрос на новые продукты, а это, в свою очередь, порождает ответ от тех, кто работает на этом рынке. Они начинают разрабатывать и привносить новые решения — и так далее».

Сегодня методика Rapid Foresight признана на международном уровне — по линии международной организации труда проводились сессии во Вьетнаме, в Армении, Танзании, а проект Global Education Future (http://edu2035.org) привлек к участию ведущих экспертов в области образования со всего мира.

На текущий момент полноценно действующими форсайтами, начатыми в Российской Федерации, являются:

• Global Education Future — всемирное обсуждение будущих форматов образования;

• Национальная технологическая инициатива — утвержденная Президентом РФ работа по созданию перспективных отраслей, где Россия сможет претендовать на лидерство;

• Форсайт-образование-2030;

• Атлас новых профессий (форсайт-компетенций);

• Участие России в движении WorldSkills и инициатива по созданию системы FutureSkills.

Только в 2016 г. в России было проведено более 100 форсайт-сессий, среди которых — отраслевые сессии (Форсайт НАКС, Форсайт детства), сессии для крупных компаний (Р-Фарм, Ланит), сессии по развитию профессиональных отраслей (Форсайт HR, СРО, VI международный форум «Россия — спортивная держава»), сессии территориального развития (г. Обнинск, ЯНАО), сообществ (Молодежное предпринимательство, Дальневосточный форум «Амур»), университетов (ДВФУ, Московский политехнический университет).

Метод постоянно обновляется и достраивается. Выделяются два ключевых направления разработки:

• Разработка интерфейсов встраивания результатов RF-сессии во внешнюю среду, включая согласование метода с другими инструментами работы с будущим (например, дорожные карты), социологические исследования, бенчмаркинг с другими странами.

• Технологизация элементов работы самой RF-сессии (например, разработка шаблонов постановки на сессию для модератора, шаблонов описания инициативы, шаблонов конвертации проектов изменений в дорожную карту).

Кроме того, в 2015 г. были опробованы варианты проведения форсайт-сессии с участием подростков 12–14 лет (Сочи/Артек), сессии в форме игры (секция «Молодежное предпринимательство» на Всероссийском cтуденческом форуме-2015), методы сверхбыстрого получения результата (до 2 ч), подключение дистанционно групп онлайн и другие способы.

Rapid Foresight как методика

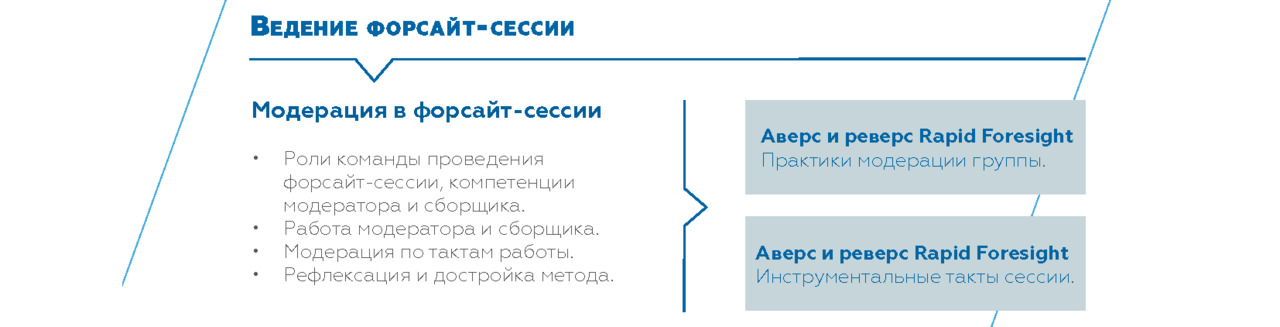

Раздел посвящен ответам на следующие вопросы:

1. Что такое Rapid Foresight?

2. Что отличает Rapid Foresight от других методик работы с будущим?

ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП RAPID FORESIGHT

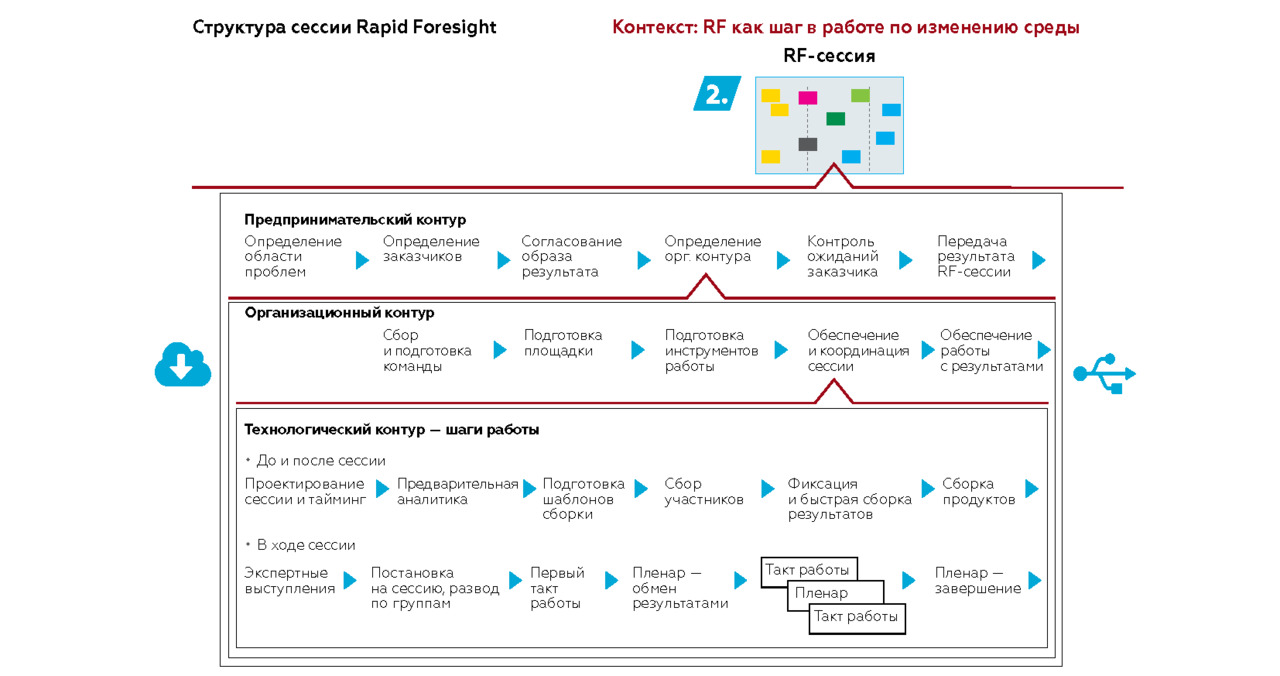

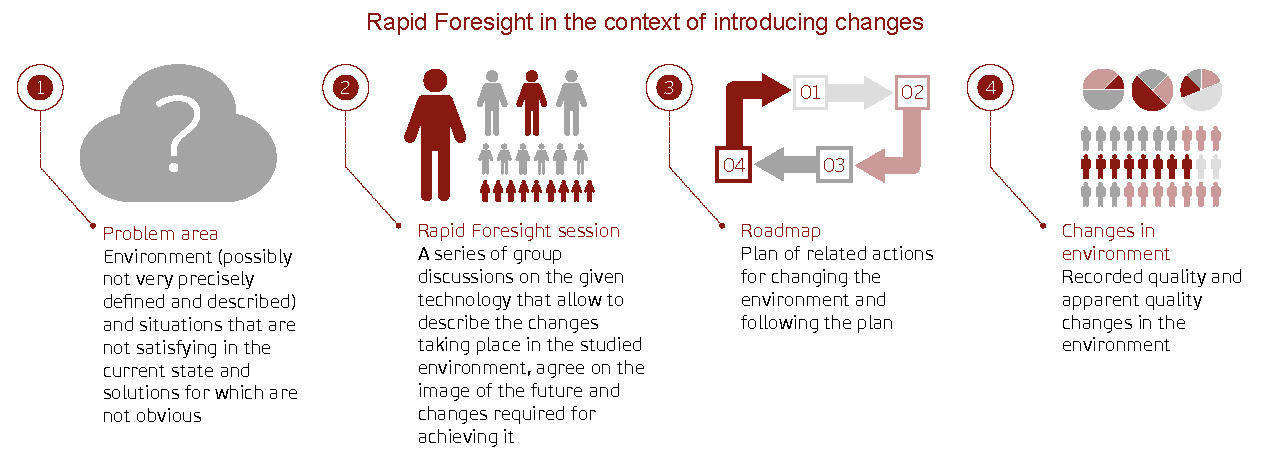

Rapid Foresight — это система связанных действий, которые ведут в конечном итоге к изменению окружающей среды.

Задача форсайта — создать (сформулировать, сформировать) образ будущего и генеральный вектор развития, а также породить серию согласованных проектов и программ изменений (реализуемых различными заинтересованными сторонами) по достижению этого образа будущего.

Отдельные форсайт-сессии в таком случае становятся вехами-сверками темпов сонаправленного движения по выбранному вектору и внесению необходимых обновлений и корректировок в соответствии с общей повесткой.

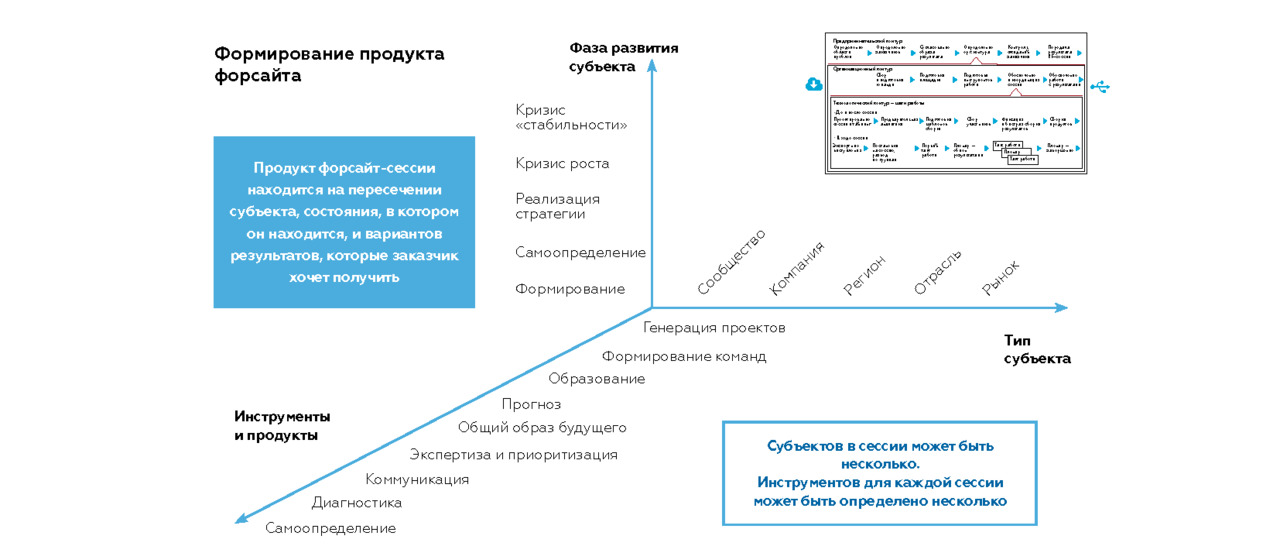

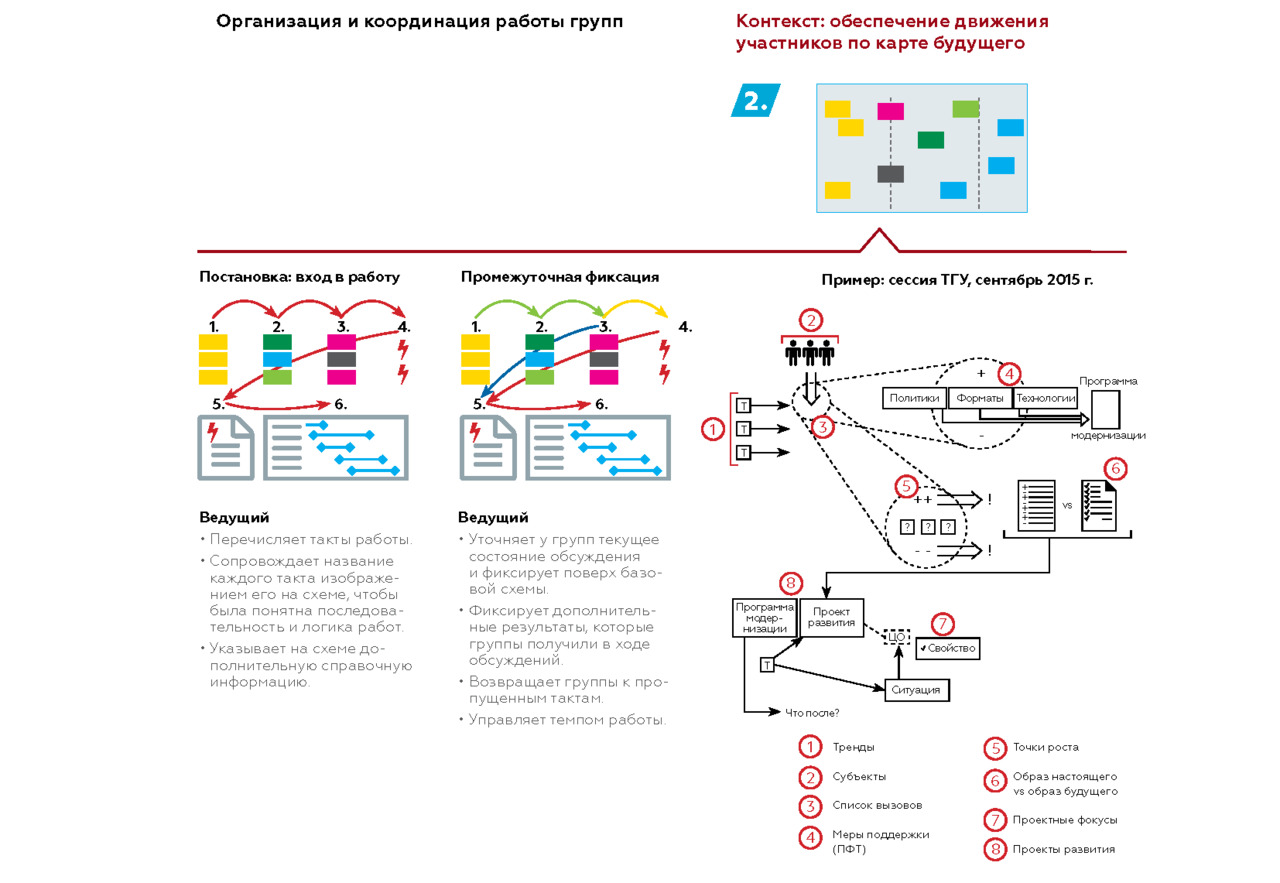

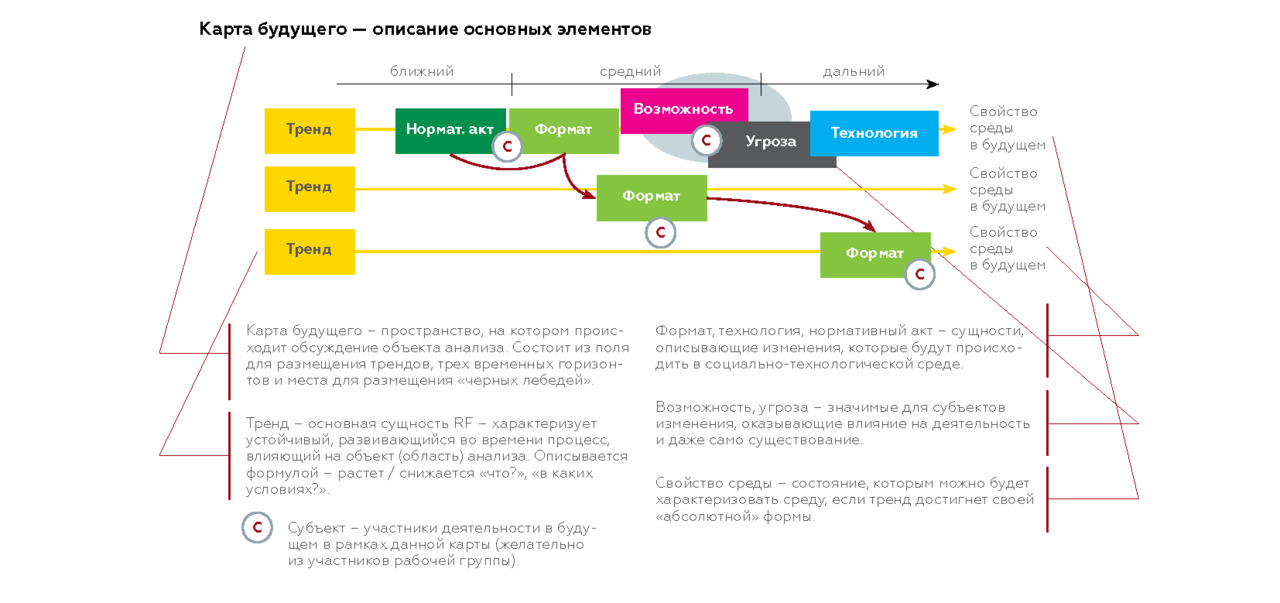

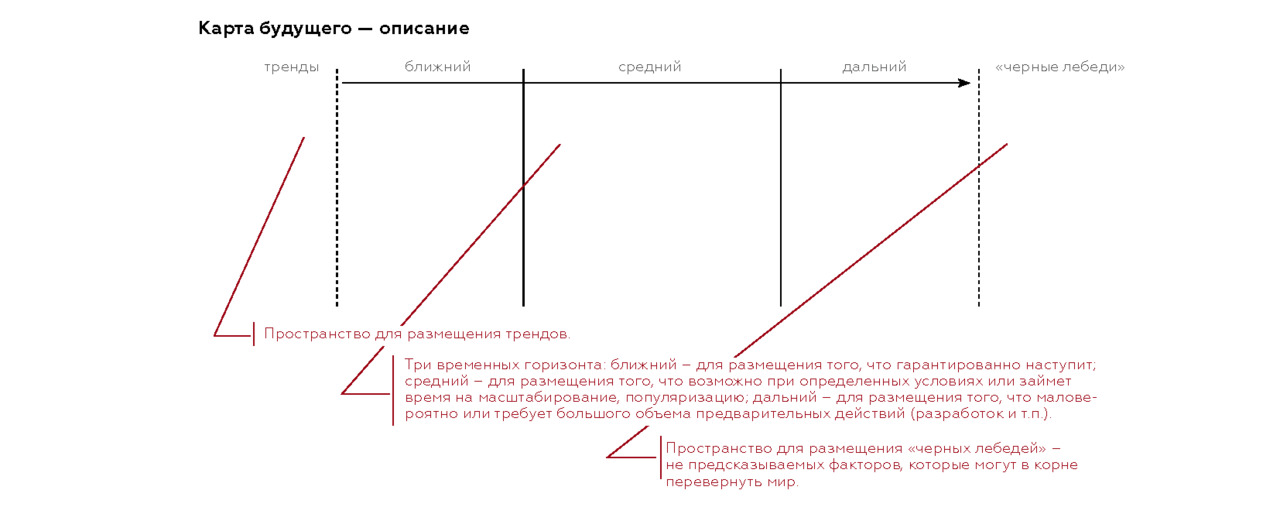

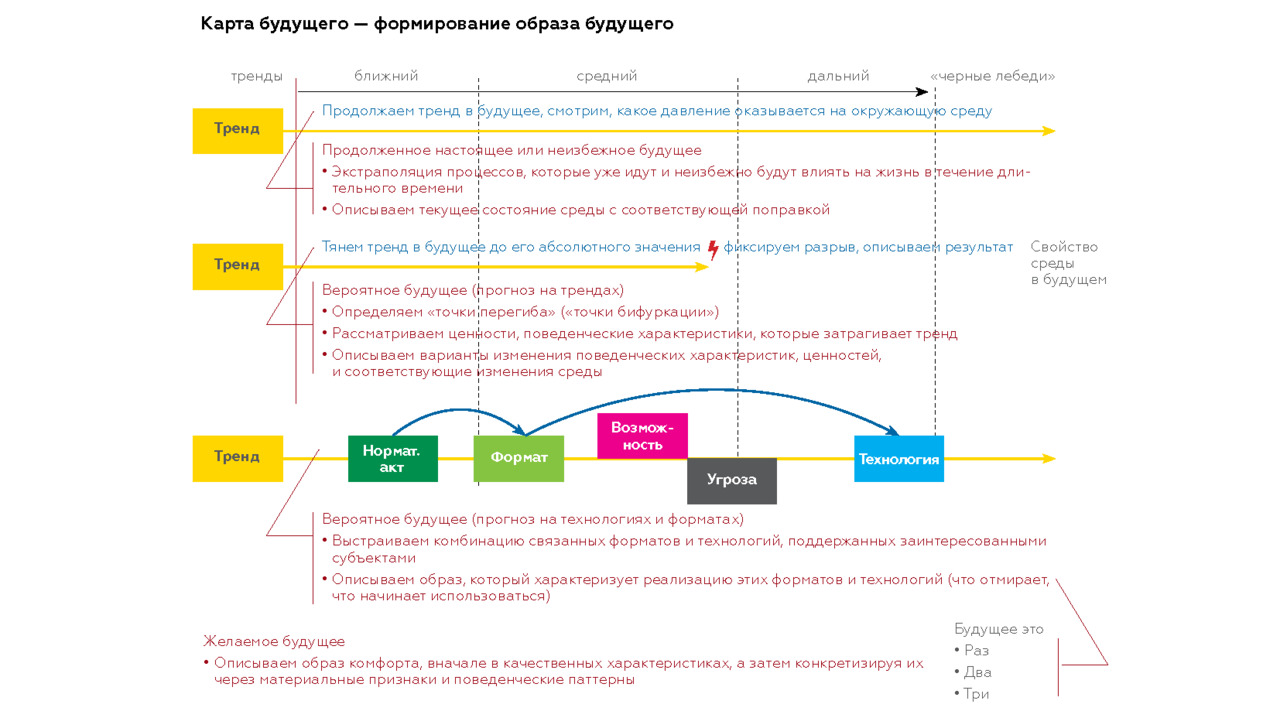

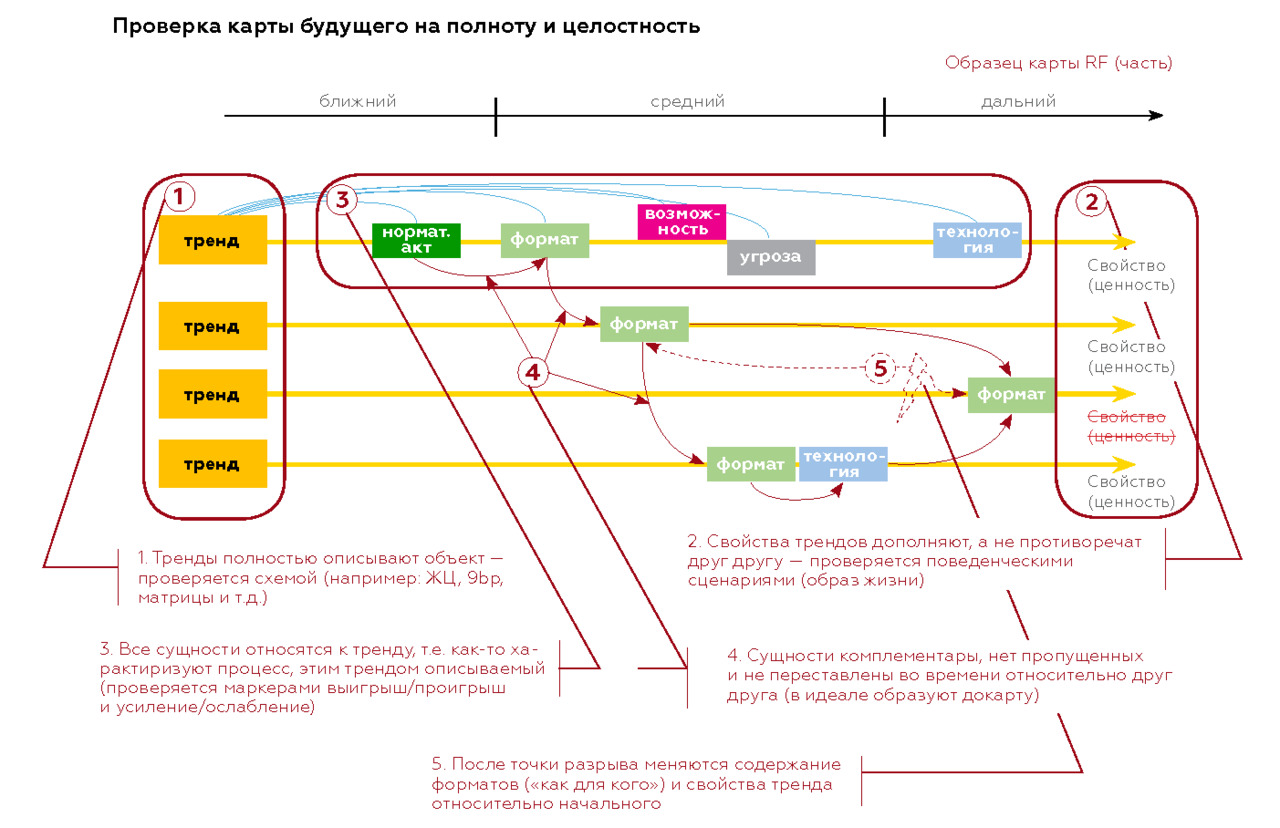

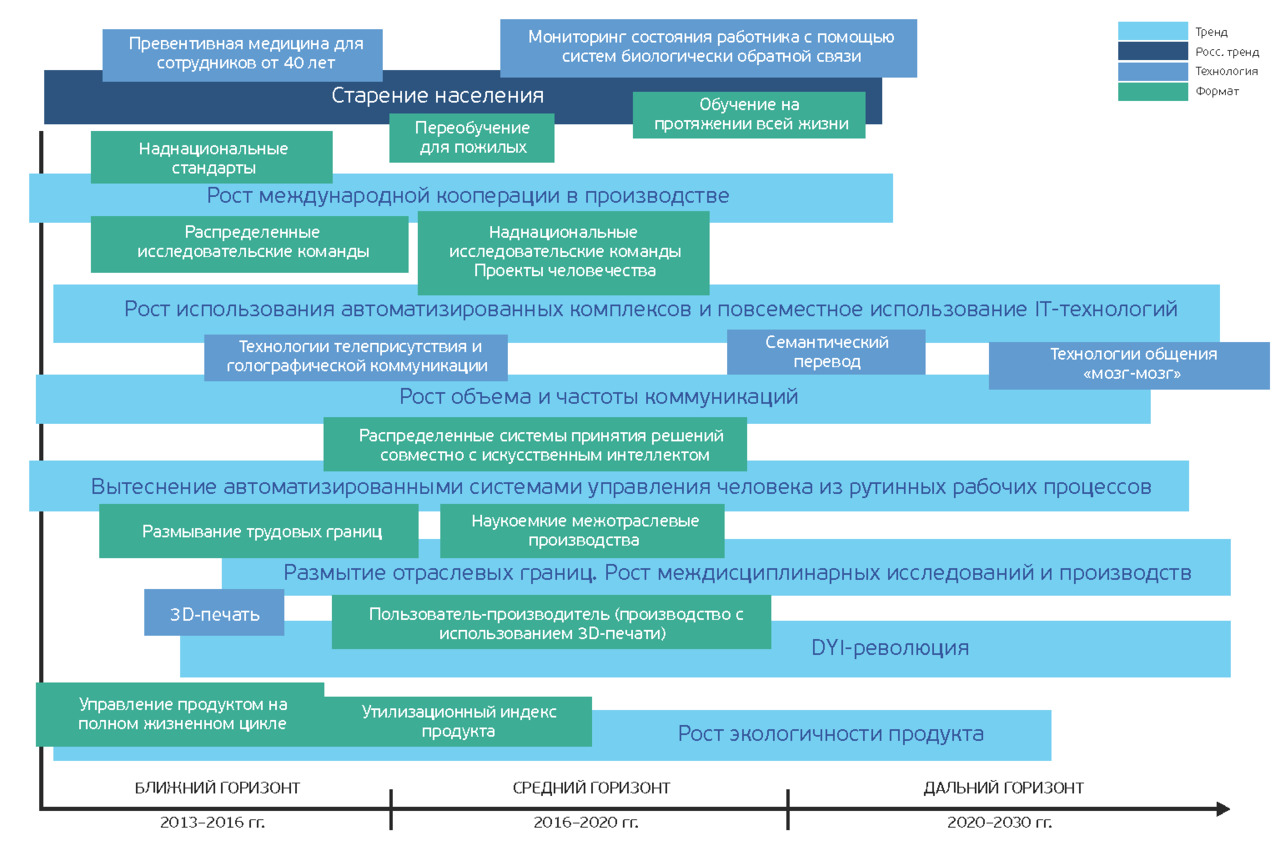

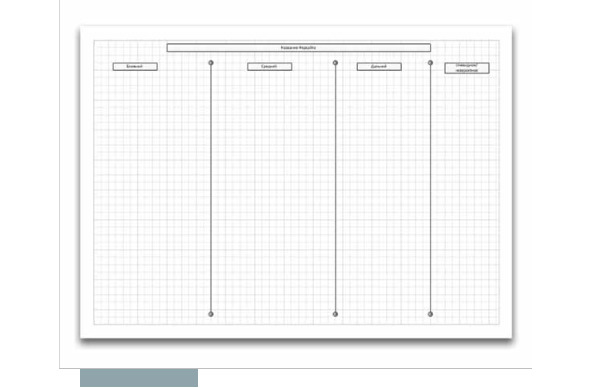

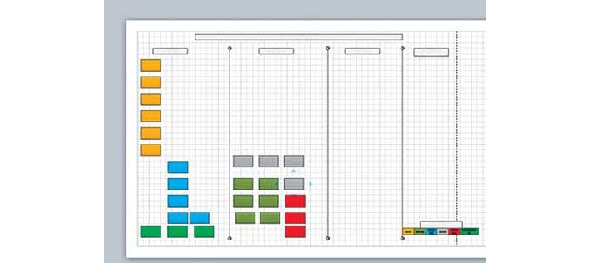

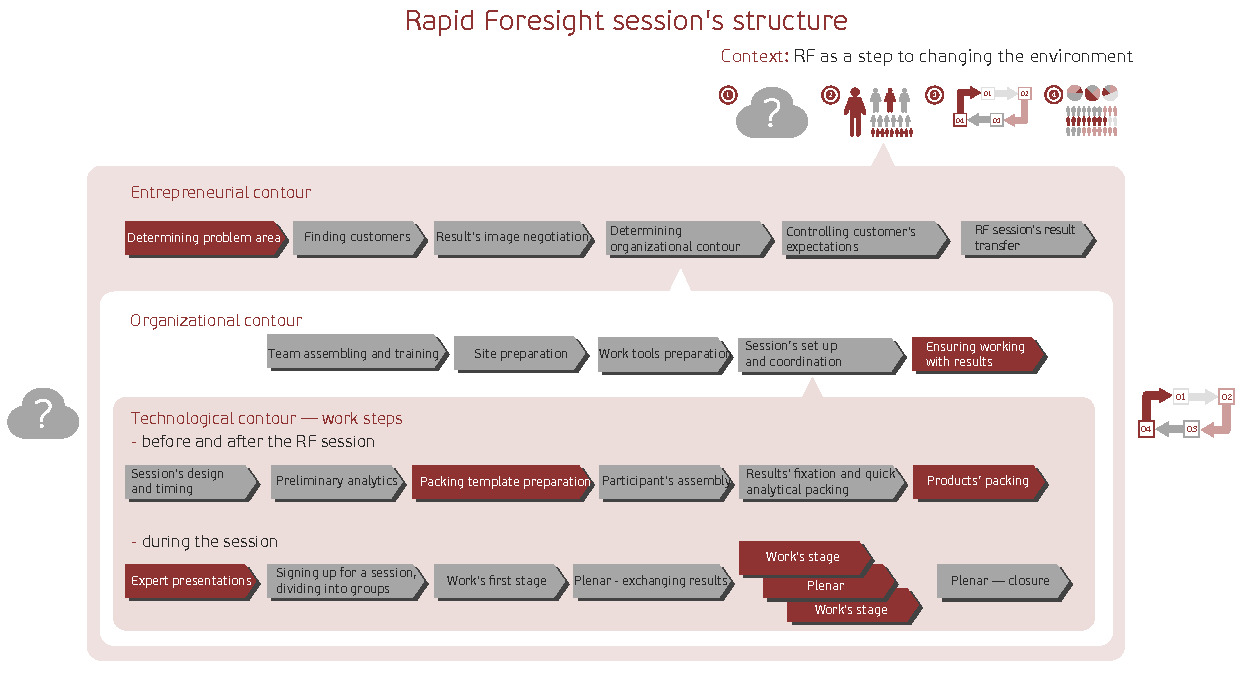

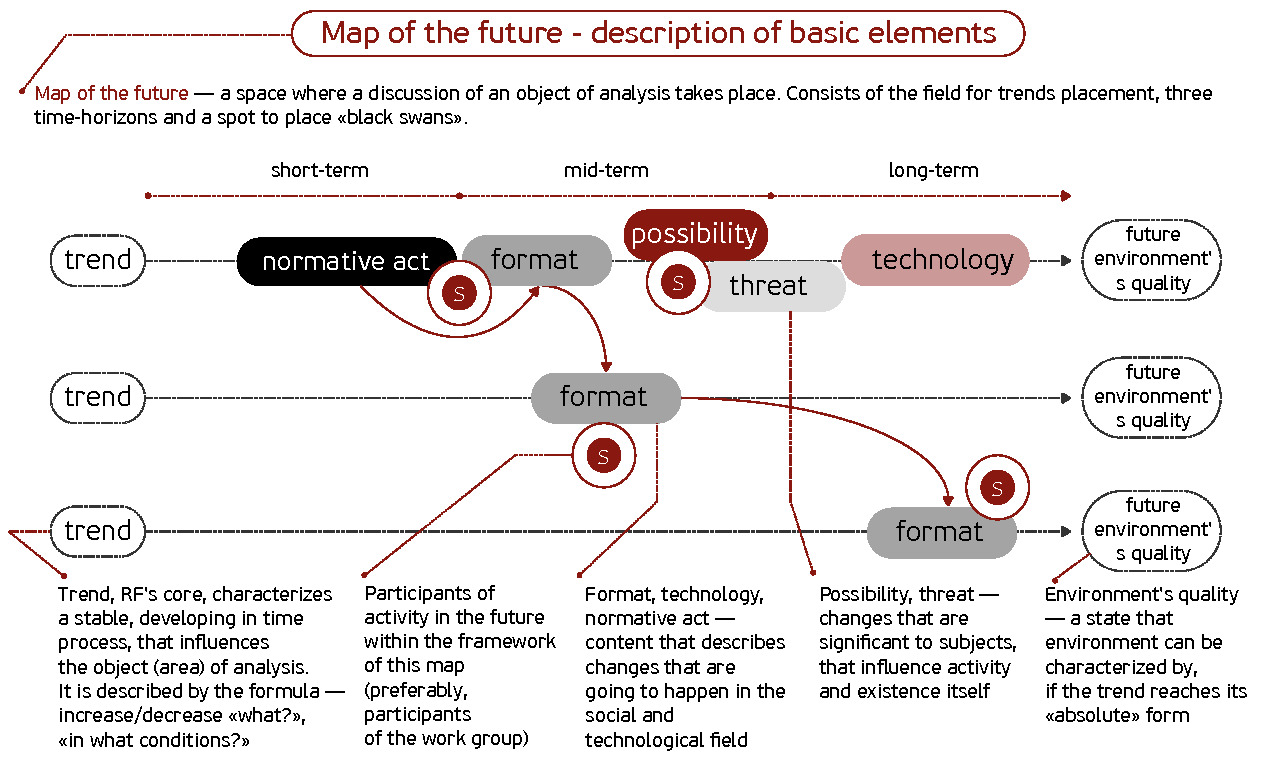

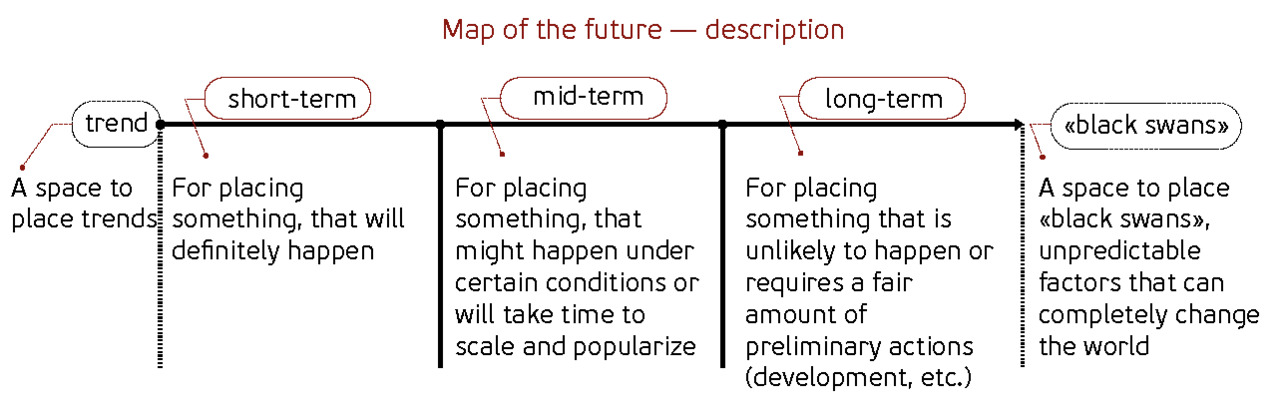

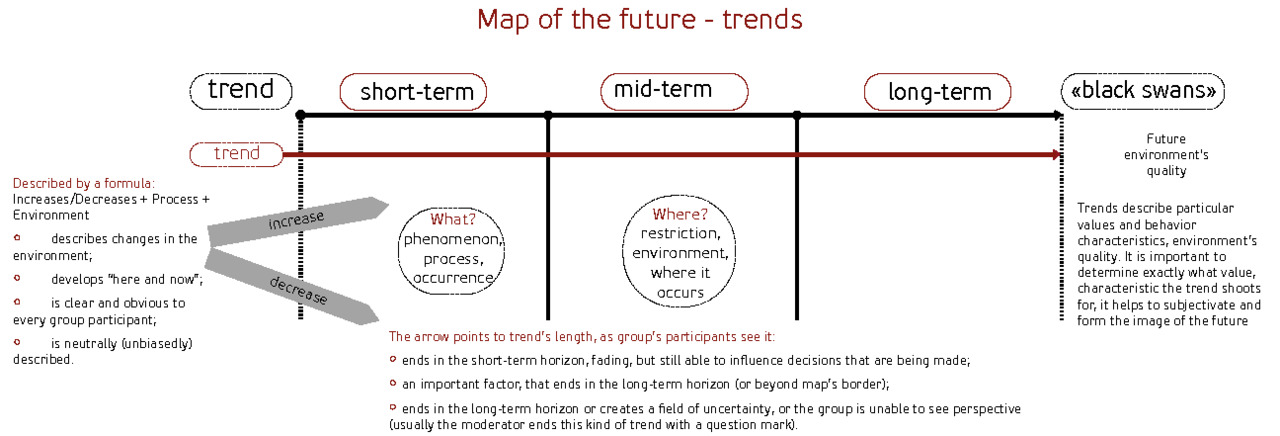

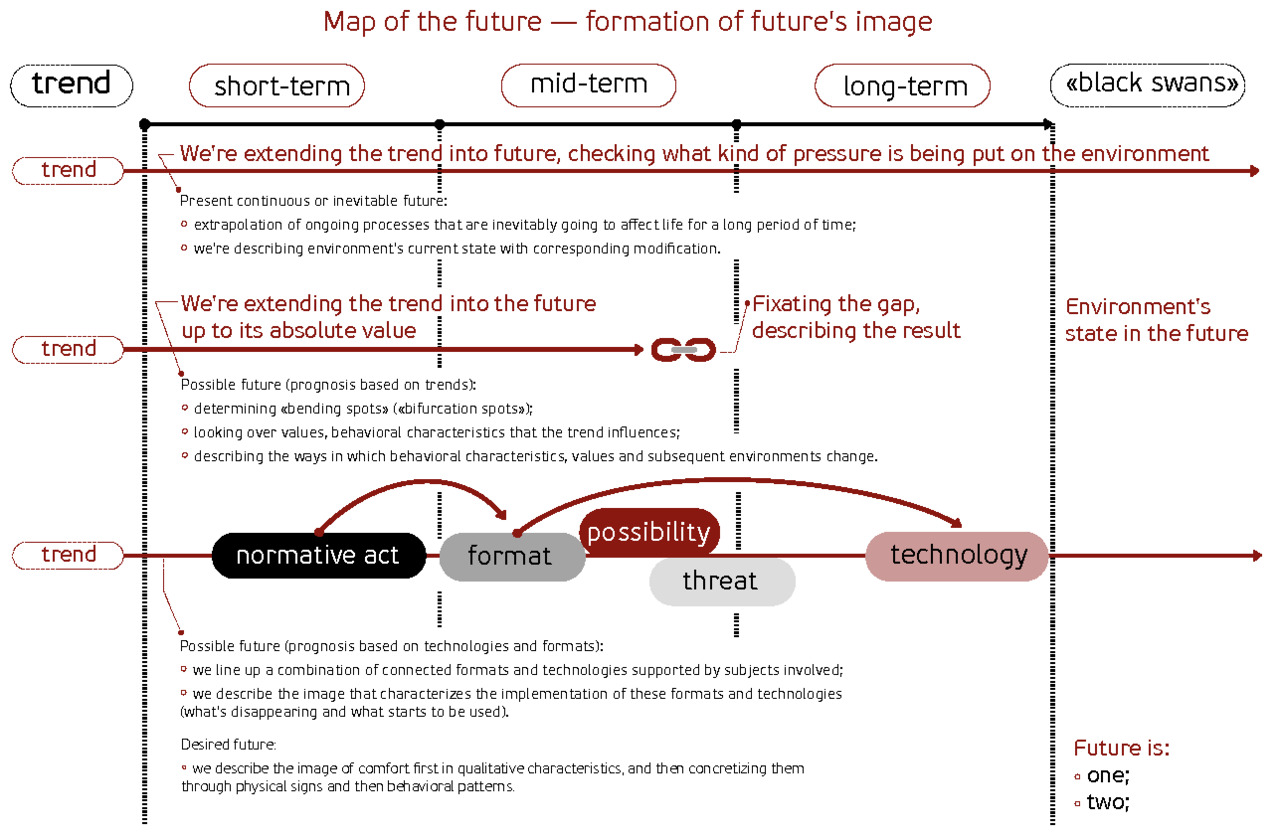

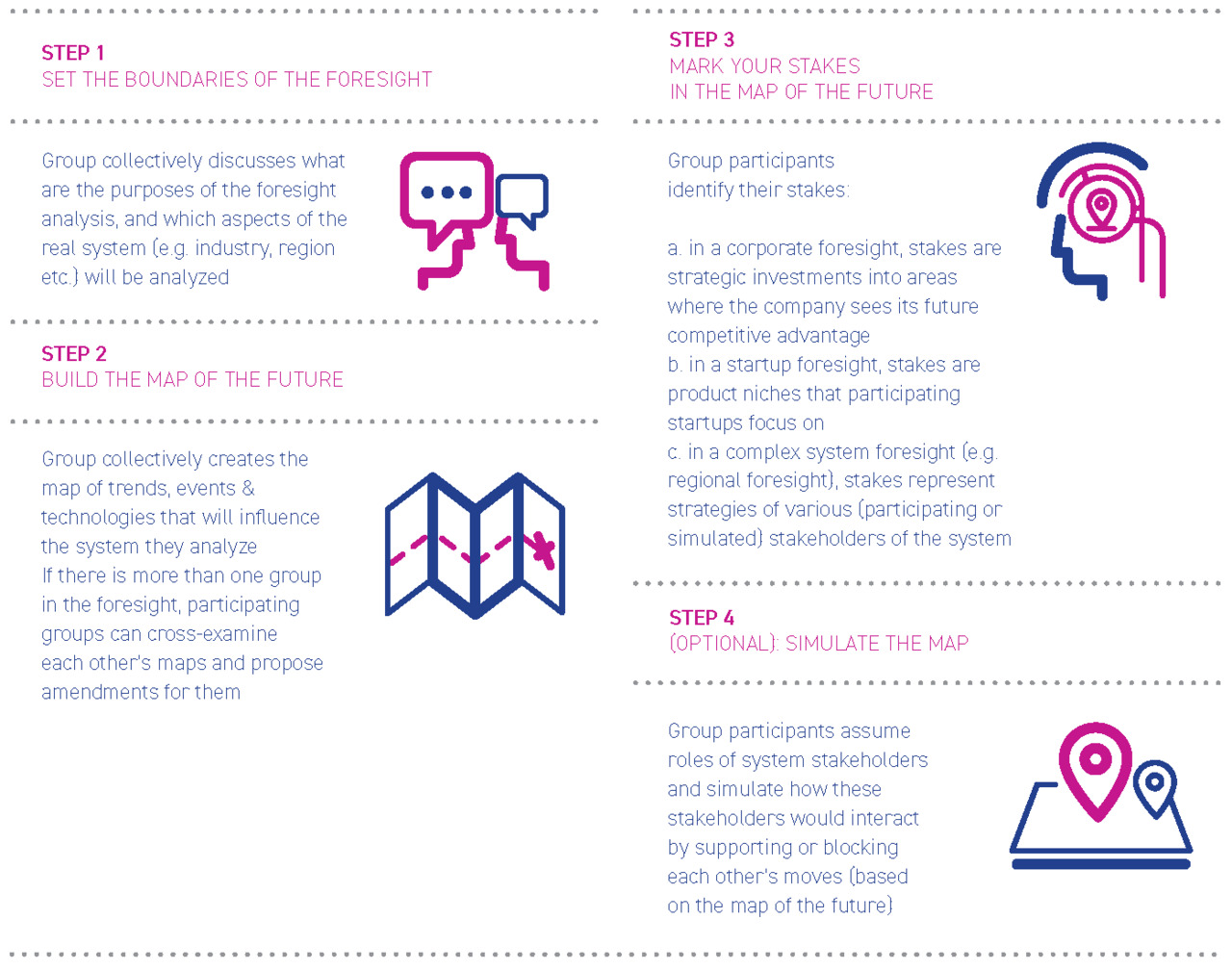

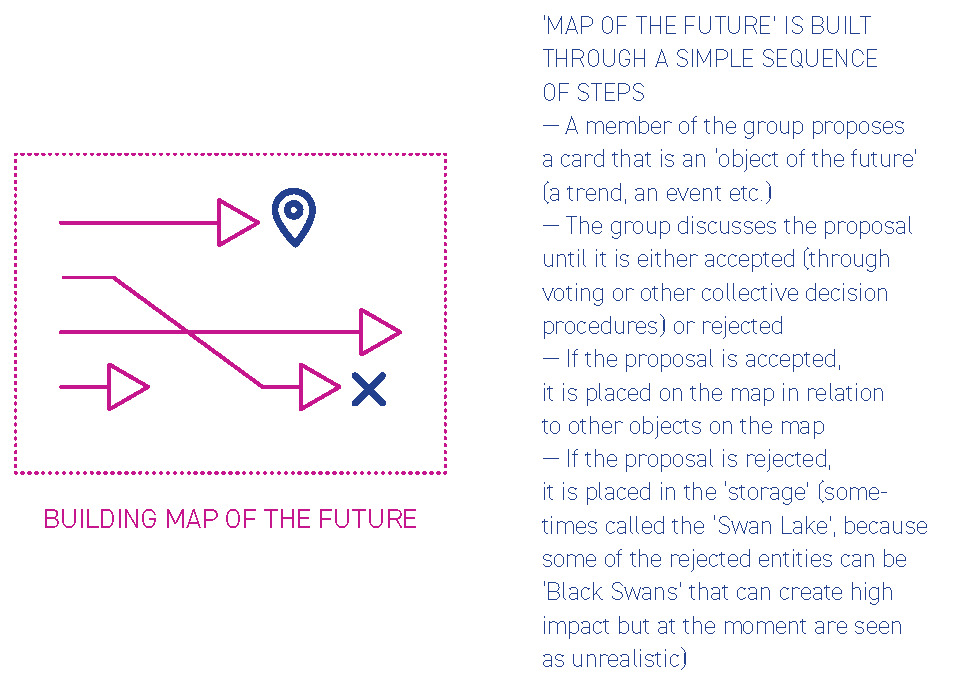

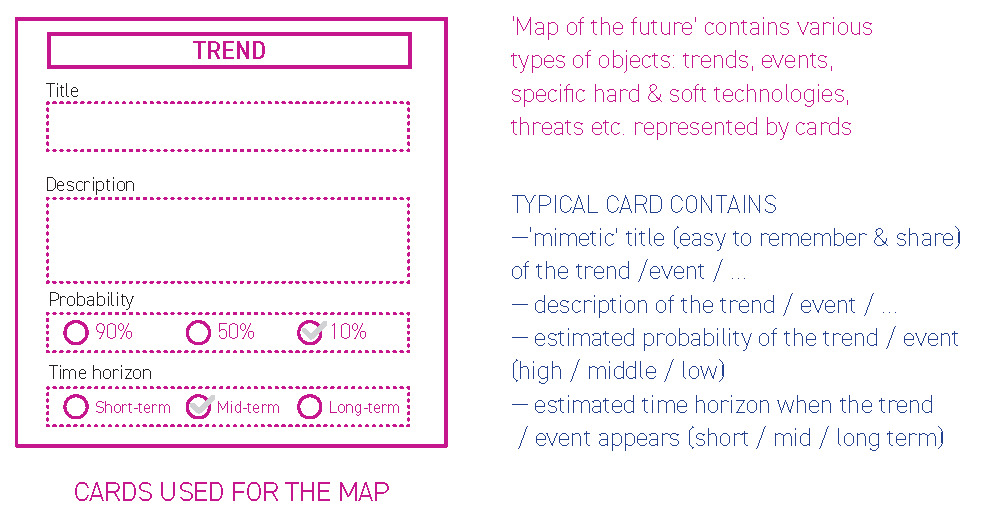

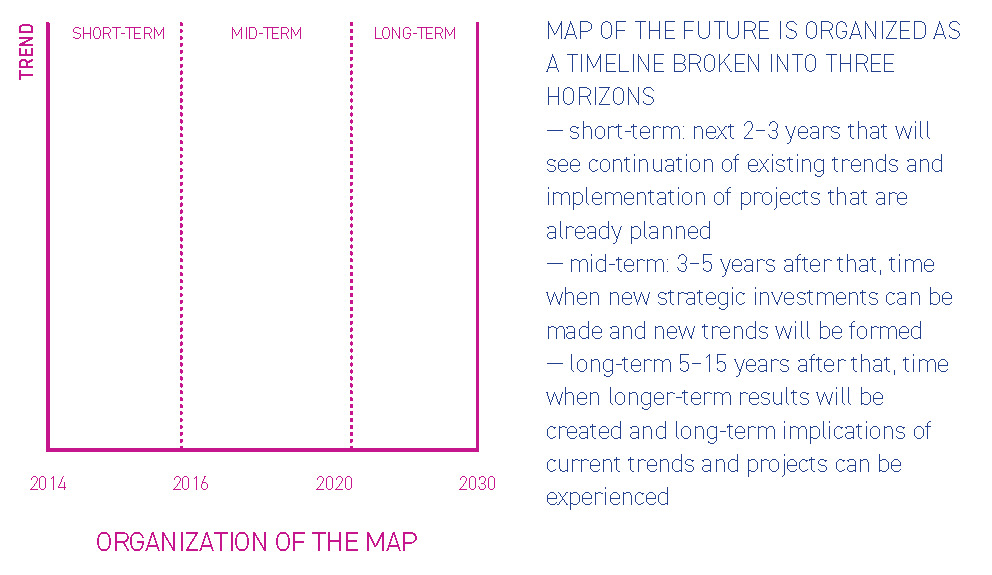

Систему Rapid Foresight можно представить в виде четырех последовательных шагов

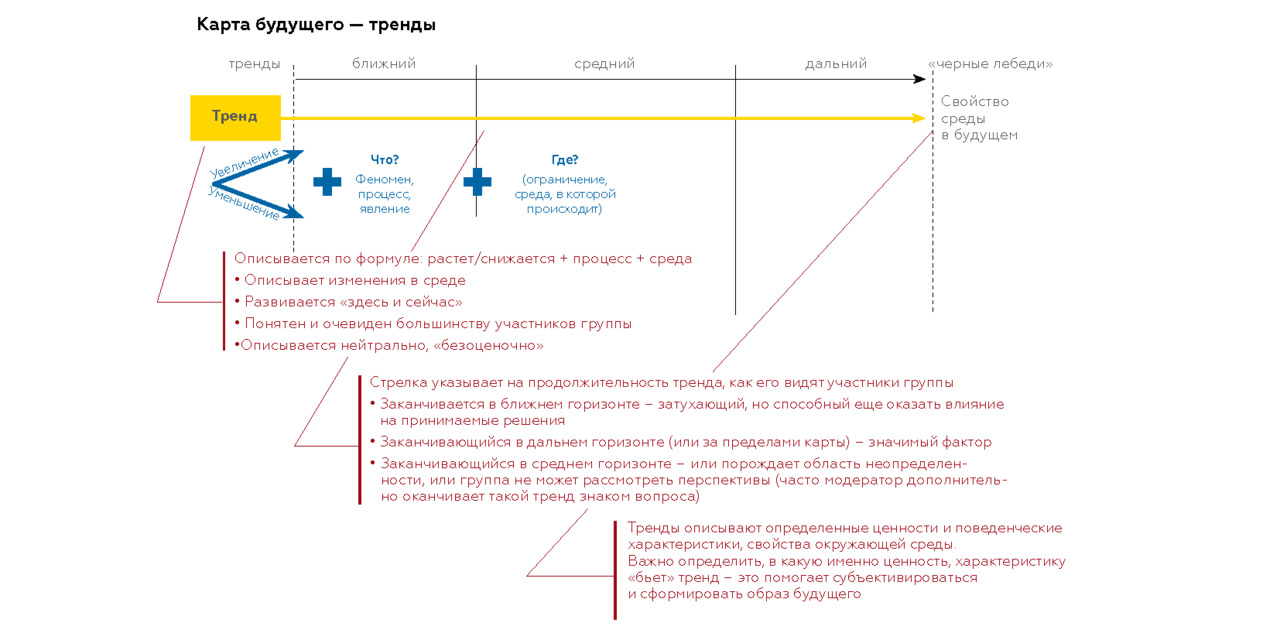

Это упрощенное представление, которое состоит в том, что на рисунке обозначена ситуация одной сессии. В жизни по одной и той же или близким темам проводится много сессий (с разными заказчиками, разным составом участников, разными требованиями к результату) и формируется сеть, среда, облако представлений о будущем, проектов и акторов, действующих в сторону его воплощения. Основой методики является проведение форсайт-сессии: совместная работа участников на карте будущего, опорной схеме, размещенной на большом листе бумаги (в будущем — на интерактивной проекции или электронной доске) и содержащей в себе три части — три горизонта событий: ближний (на 5 лет вперед), средний (на 10 лет вперед) и дальний (на 15–20 лет вперед).

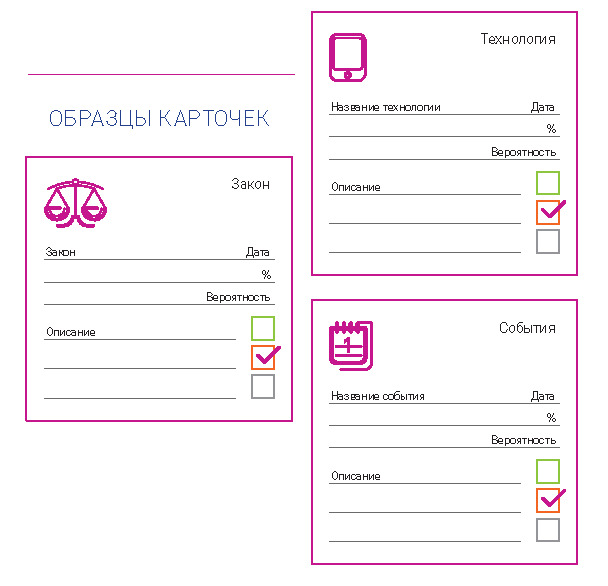

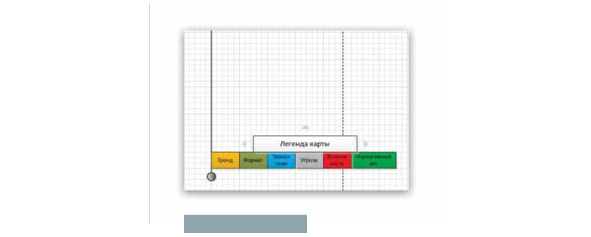

При участии модератора на карте будущего участники размещают карточки-сущности: тренды, технологии, форматы, угрозы и иное, постепенно создавая образ той сферы, в которой совершается работа.

Функции Rapid Foresight

Rapid Foresight имеет одновременно четыре основные функции:

• прогнозирование — формирование быстрого коллективного взгляда на вероятные варианты развития предмета исследования;

• проектирование — выбор оптимальных путей развития предмета, в том числе инструментов его изменений;

• программирование — формирование проектных флэш-групп, готовых продвигаться по направлению к обозначенным результатам;

• проецирование — формирование коллективного языка и вариантов понимания обсуждаемого предмета.

Именно готовность участников форсайт-сессий продолжать коммуникацию и совершать совместные действия в направлении желаемого будущего отличает Rapid Foresight от большинства других методик прогнозирования, в которых аналитики отделены от акторов.

Результатом форсайт-сессии по методу RF является карта будущего — визуально богатое пространство, позволяющее увидеть как целое всю предметную сферу, образ ее будущего, а также различные способы и пути достижения тех или иных желательных и нежелательных состояний и факторы, влияющие на вероятность воплощения того или иного варианта развития событий. Карта будущего может быть легко трансформирована участниками в целеориентированную дорожную карту — не просто и не только визуальный образ совместного будущего, включающий ключевые тренды, прогноз развития технологий, события, стратегические развилки, но и точки принятия решений и запуска конкретных социальных, технологических действий или проектов, план законодательных и лоббистских мер.

Последовательность шагов в Rapid Foresight

С точки зрения последовательности шагов в Rapid Foresight выделяют следующие.

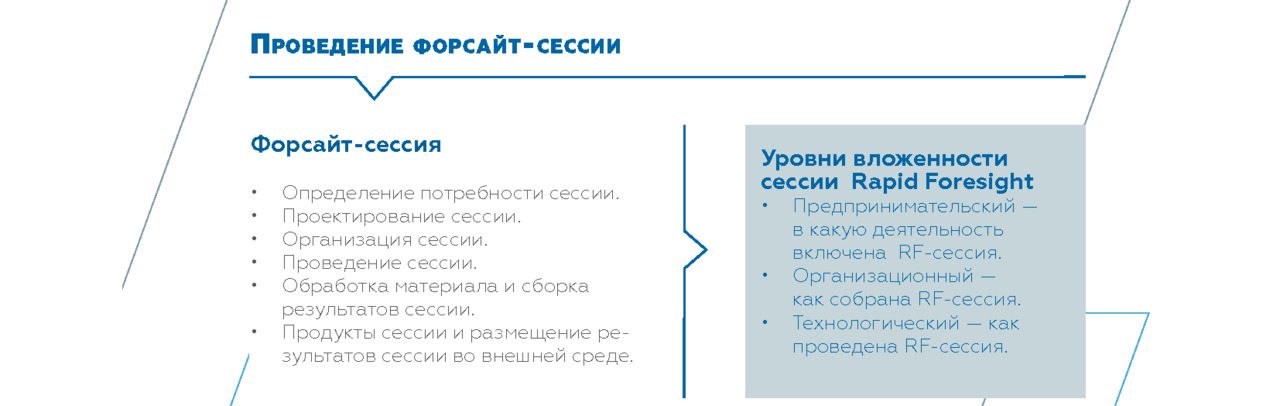

Префорсайт (Pre-Foresight)

Подготовка форсайт-сессии является важной частью получения качественного результата и включает в себя:

• обзор источников по предмету работы (в том числе предыдущие форсайты по этой и смежным темам, поиск международного опыта, поиск по научным и научно-исследовательским публикациям);

• сбор и анализ статистических данных (в том числе проведение экстраполяции, корреляционного и регрессионного анализа);

• анализ высказываний признанных лидеров мнений в данной области (ведущих ученых, евангелистов, предпринимателей);

• анализ общественного мнения (форумы, социальные сети, запросы в поисковых системах);

• данные, публикуемые экспертными институтами и think tanks (например, обзоры Gartner).

Формирование группы участников (group selection)

Подготовка форсайт-сессии обязательно включает в себя определение состава экспертных групп, в ходе которого подбираются наиболее компетентные участники, представляющие различные субъектные позиции в контексте предмета форсайт-сессии.

Здесь могут применяться следующие подходы:

• экспертиза заказчика, его предположения о людях, имеющих необходимую экспертизу;

• составление списков, рейтингов и рэнкингов по данной теме (самые большие, быстрые, эффективные и т.д.);

• поиск авторов публикаций по теме (включая социальные сети и блоги);

• библиометрия и анализ патентов (в редких случаях).

Часто опытные модераторы форсайт-сессий способны подсказать кандидатов, которых можно пригласить к участию в данной работе, так как они уже принимали участие в форсайт-сессиях ранее и, возможно, уже включены в какие-либо проекты изменений.

Генерация —

собственно форсайт-сессия, которая включает в себя такие наиболее эффективные инструменты групповой работы, как:

• мозговые штурмы;

• проработка сценариев (во время работы с картой);

• метод свободных ассоциаций;

• экспертные панели (которыми фактически частично является работа в группах);

• научная фантастика (в генерации карточек участники часто опираются на образы из фантастики, обсуждая возможности и условия реализации данных «прогнозов»);

• опросы, (правда, только в рамках модерируемой группы);

• верификация результатов (карты) предыдущих форсайт-сессий;

• голосование участников сессии.

Действия (аction)

Общественный формат проведения форсайт-сессии является естественным для RF-подхода. Наиболее частым результатом форсайт-сессии служит набор инициатив (проектов изменений), которые могут быть представлены в виде дорожных карт.

Кроме того, участники, как правило, договариваются в ходе сессии о следующих (ближайших) активностях по реализации инициатив и старту проектов изменений, о которых они договорились в ходе совместной работы.

Отслеживание этой активности, поддержка с помощью IT-инструментов, работы модераторов, предоставление площадки для коммуникации является важной составляющей форсайта, фактически единственным залогом того, что результаты сессии не будут забыты.

Также результатом форсайт-сессий является появление лидеров, готовых развивать конкретную тему (инициативу, проект изменений, пакет проектов).

Обновление (renewal)

В Rapid Foresight заложено сразу несколько инструментов постоянного обновления методики, а именно:

• проектирование каждой форсайт-сессии требует от команды организаторов (модераторов) ревизии имеющихся у них в наличии инструментов, их применимости в конкретной ситуации, а значит, осознанного пользования методикой;

• рефлексия как обязательный элемент работы требует анализа, фиксации и публикации методических находок и доработок, полученных в ходе отдельной форсайт-сессии;

• регулярное обновление карты будущего — отдельный и очень важный инструмент в задачах управления большими системами (например, карта будущего форсайта образования пересматривается и обновляется ежегодно).

Таким образом, Rapid Foresight является одним из наиболее эффективных методов, способных работать сразу со всеми пятью этапами форсайт-работы и обеспечивающих результаты на каждом из них.

Элементы Rapid FoResight-сессии

«У каждого из нас есть свой кусочек видения будущего, некий свой пиксель, поэтому задача заключается в том, чтобы выложить из этих маленьких картинок общую линию горизонта. Поэтому мы часто называем форсайт пиксельным видением».

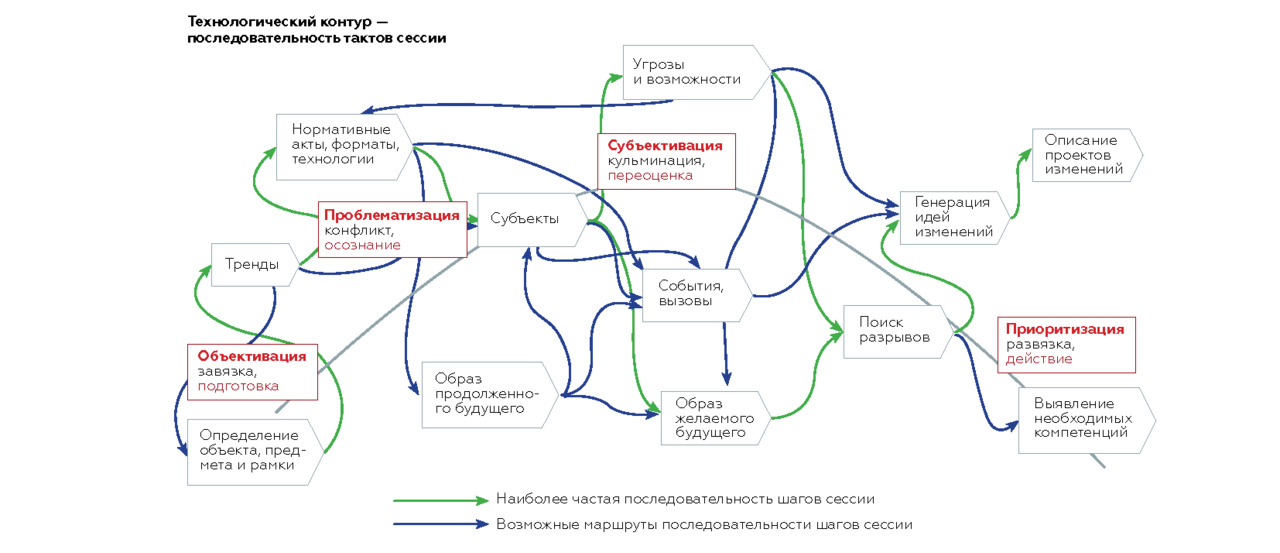

Сессия Rapid Foresight состоит из трех проекций, совмещение которых и дает полную, объемную картину будущего:

• определенная последовательность шагов по проведению форсайт-сессии, выполнение которых гарантирует получение необходимого и достаточного содержания, чтобы участники работы могли уверенно ориентироваться в ближнем и среднесрочном горизонтах;

• практика модерации и работы с участниками, которая позволяет проводить форсайт-сессии с самыми разными (и широкими) слоями населения;

• практика сборки результатов групповой работы, которая позволяет быстро упаковывать полученное содержание в отторжимый от группы результат.

Поэтому для получения качественного результата важно и соблюдение технологии работы (последовательность шагов, использование карточек), и выполнение практики модерации (настрой группы на работу, выявление содержания).

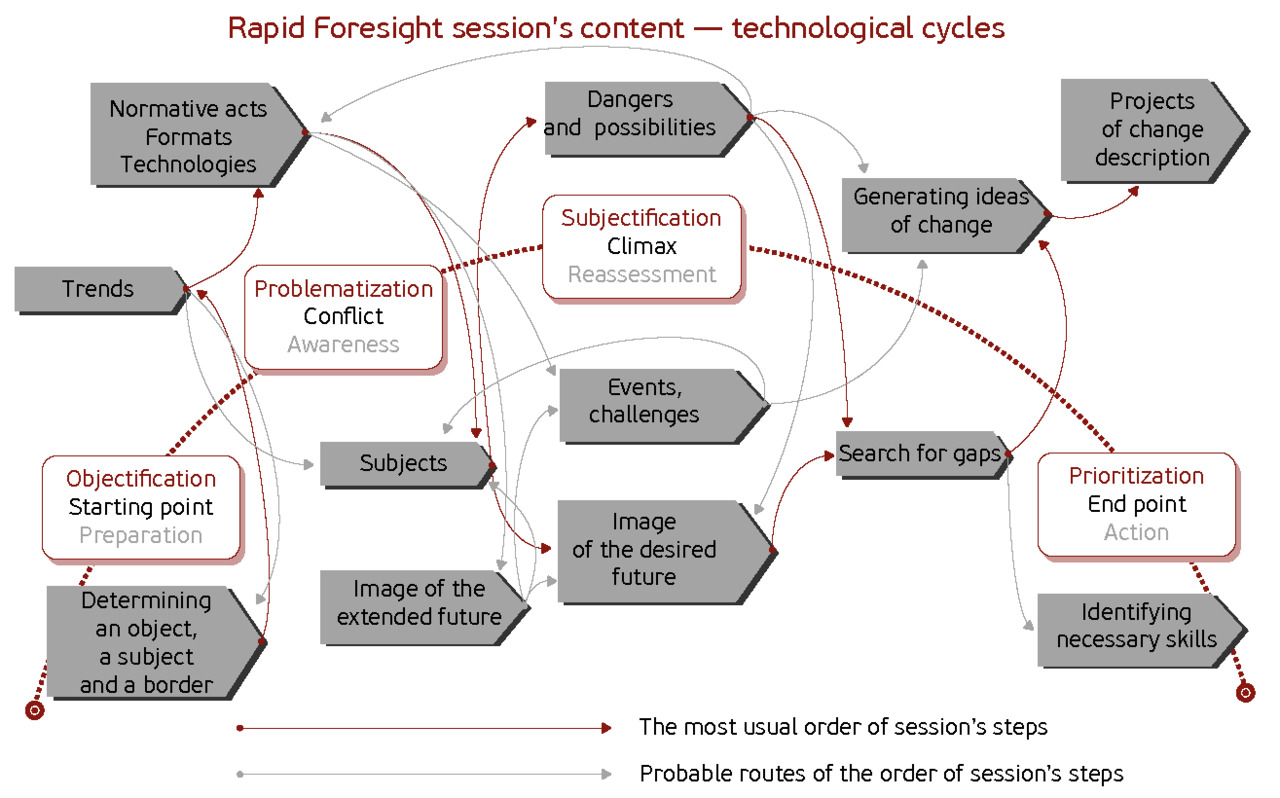

С точки зрения работы с содержанием Rapid Foresight включает в себя следующие шаги в ходе работы группы (проведения сессии):

• анализ ситуации — определение рамок (границ) рассматриваемого объекта, трендов, описывающих наиболее вероятное развитие ситуации;

• объективацию — описание действующих в рассматриваемых рамках технологий, форматов, законодательных ограничений, картины предопределенного будущего («продолженного настоящего»);

• проблематизацию — выявление на карте будущего областей дискомфорта для участников;

• субъективацию — самоопределение и выбор наиболее благоприятного образа будущего, в том числе нахождение своего места в этом будущем;

• приоритезацию — выбор участниками тех проектов изменений, которые наиболее, по их мнению, способствуют реализации их ожиданий от будущего.

Процесс форсайта включает в себя опредмечивание (то есть конкретизацию) и внесение в карту проектов и событий, приводящих к тем или иным последствиям. Самая лучшая ситуация, когда в ходе сессии какие-то сущности (тренды, форматы, события, угрозы, возможности) воспринимаются отдельными участниками как их личные цели или желательные для предметной сферы состояния. В этом случае проекты и события, появляющиеся на тех трендах и технологических, форматных линиях, которые ведут к желаемому состоянию, становятся фактически этапами его воплощения.

Субъективация

Субъективация — присвоение участником будущего, нахождение в этом будущем своего места и формулировка отношения (позиции) к этому будущему, а значит, и готовности действовать либо по реализации своего ожидания, либо для противодействия негативным для участника (субъекта) явлениям.

Субъективация становится явной в момент, когда участники явно артикулируют, какие интересы они представляют и защищают. Зачастую субъективация становится внутренним диалогом участника сессии с самим собой, причем происходящим на протяжении всей сессии. Проявлениями этого диалога становятся повышенная эмоциональность участника, желание детально прорабатывать конкретные тренды, форматы, технологии, отстаивание формулировок, попытки встать в сомодерацию, избегание работы с определенными трендами, неготовность признавать «разрывы» и др. Опыт показывает, что преобладание общих трендов, несмотря на их безусловное право на существование, никак не приближает участников к решению задачи субъективации. Такие тренды, как правило, интуитивно ощущаются и разделяются всеми, а значит, почти никак не приводят к осознанию точек разрыва (роста). Один из важнейших навыков модерации — умение разорвать тренды, которые участники тянут на более дальний горизонт, чем выбран в рамках сессии, а также «докручивать» тренды в сторону большей проблемности.

Особенности методики Rapid Foresight

«К будущему надо готовиться. Готовиться — значит вовремя увидеть старт, рост какого-либо начинания и быть максимально гибким и мобильным».

Методика Rapid Foresight и форсайт-сессия имеют целый ряд особенностей:

• совместная работа экспертов ведется не с текстами, а с образами и схемами;

• работа с простыми материалами: шаблоны дорожных карт, карточки событий;

• отсутствие опросников и лишних бумаг;

• визуализация, инфографика и наглядность.

Работа экспертов друг с другом также происходит вокруг общих образов и схем, в отличие от, например, метода экспертных панелей и дискуссионных круглых столов. Работа, таким образом, становится по-настоящему совместной и коллективной, а также благодаря опоре на тщательно спроектированные инструменты поддержки мышления о будущем в виде карт и схем выходит за пределы привычных для каждого участника форсайта субъектных позиций и способов мышления, создавая уникальные условия для наполнения новым содержанием.

В части получаемого результата такими особенностями являются:

• создание карты будущего и дорожной карты;

• быстрота и высокая достоверность результатов;

• емкий и адаптируемый результат;

• возможность привлекать к работе широкую аудиторию, а не только профильных экспертов.

В части процесса проведения форсайт-сессии:

• управленческий, а не аналитический подход (видение тренда важнее знания о количественных изменениях параметра);

• дискуссионная и проектная логика, мозговой штурм, игровые методики;

• простые технологические шаги, которые может освоить практически любой человек.

Технология форсайта является проактивной по отношению к будущим событиям. Это означает, что авторы и участники форсайта не просто по отдельности оценивают вероятности и риски возникновения тех или иных условий, как, например, принято в дельфи-методе, а занимают активную позицию и совместно проектируют свою текущую и будущую деятельность таким образом, чтобы усилить положительные тренды, увеличить вероятность желаемых событий и погасить отрицательные, нежелательные тренды.

Поэтому особенностями также являются:

• прямая коммуникация «лицом к лицу»;

• развитие стратегического мышления у участников;

• возможность самоопределения участника прямо в ходе сессии.

Преимущества методики Rapid Foresight

«Управление будущим из прерогативы очень специальных людей — правителей и их советников — превращается в дело каждого человека. каждый становится собственником какого-то кусочка будущего. и те люди, которые обладают компетенцией выстраивания дальних территорий, пониманием того, куда они идут и зачем, имеют колоссальное преимущество перед теми, кто не обладает. Потому что из этого будущего они могут действовать в настоящем, понимая, куда они идут. Люди, которые действуют из будущего, как бы тихой сапой меняют правила под себя».

Первое преимущество — это возможность участия каждого человека в проектировании будущего, если он сам занимает активную позицию и готов предпринимать шаги для реализации своего видения будущего. Rapid Foresight как инструмент прогнозирования и планирования будущего, достижения консенсуса по программе ближайших действий понятен подавляющему большинству участников (самые разные социальные страты, самые разные социальные составы участников) и не предъявляет специальных требований к уровню подготовки, образованию, владению специальными инструментами к участникам форсайт-сессии.

Второе преимущество — это скорость разработки образа будущего и генерации инициатив по его достижению. Нормальная продолжительность форсайт-сессии по методике Rapid Foresight — 2–4 дня. Однако часто работа проводится в один день, и даже этот срок позволяет получить результаты достаточного качества, а главное — достичь согласия участников по поводу образа будущего.

Третье преимущество — это в разы меньшие по сравнению с большинством других методик затраты на формулировку образа будущего и генерацию проектов изменений.

Четвертое преимущество — это высокая точность прогноза. Ведь авторы прогноза сами же и начинают приближать желаемое для них будущее, делая его более вероятным.

Пятое преимущество — методика является масштабируемой, позволяющей получать согласованное видение будущего как в масштабе одной проектной команды, так и в масштабе государств и межгосударственных организаций. Методология позволяет даже создание личного форсайта — для проектирования индивидуального будущего. С момента своего создания методика продолжает совершенствоваться год от года.

Отличие форсайта от прогноза

Прогноз — это:

• «грибы» (куда дует ветер — туда и внимание);

• «палец эксперта» (директива прогноза);

• исследования рынка (долгие и затратные);

• волевое решение (вероятность наступления события оценивает один человек).

Форсайт — это:

• совместная работа (авторы — всегда несколько человек);

• карта будущего (не директива, а перспектива);

• ставки участников (вероятность наступления события оценивают несколько человек);

• проверка реальностью (корректировка «на ходу»).