Бесплатный фрагмент - Раймондо Монтекукколи. Теория военного искусства

Введение

Перекрещенные меч и перо с надписью «In utrumque paratus» под портретом нашего героя, помещенным в панегирике Агостино Парадизи («Elogio del Principe Raimondo Montecuccoli»), подчеркивали его заслуги как в области практики ратного искусства, так и в теории. Ныне существует мнение, что «самый важный вклад» Монтекукколи внес в области военной мысли, а не в области командования, и что именно его «теоретическое видение и концептуальная основа» снискали ему всеобщее восхищение и признание. Раймондо считается основателем военной науки Нового времени, «современным Вегецием», первым теоретиком Нового времени, который «попытался провести всеобъемлющий анализ войны во всех ее аспектах», самым важным австрийским военным теоретиком вплоть до эрцгерцога Карла и, наконец, самым влиятельным военным мыслителем между Макиавелли и Клаузевицем.

Но прежде, чем перейти к идеям и взглядам Монтекукколи на военное искусство, следует сказать несколько слов о его личности, характере и военной карьере в целом.

Личность и характер

Современники почти единодушно описывали Раймондо как человека высокого роста, хорошо сложенного и приятной наружности, с черными, но со временем поседевшими волосами, с приветливыми чертами лица, «с проворным телом», энергичным и неутомимым для тяжелой работы.

Что касается характера, здесь мнения современников несколько расходились. Так, Гуальдо Приорато, протеже Монтекукколи, набросал в 1674 г. портрет панегирического свойства: «удивительного склада ума, он объединил теорию с опытом 48 лет [к 1674 г.] непрерывной практики и командования. Пройдя все военные чины, он знает обязанности и должность каждого [чина]. Он изучал лучших авторов…, видел почти всю Европу и познакомился с качествами каждой нации. Он служил под командованием самых знаменитых воинов, против самых храбрых и свирепых народов и прославленных полководцев века. Короче говоря, хороший солдат и превосходный политик.

…[О том,] каким бесстрашным он показывал себя… в самых трудных ситуациях, стойким в неудачах…, осторожным в переговорах, смелым в исполнении, скромным в победах, свидетельствуют не только его подчиненные, но и те, против кого он воевал. Зрелость его совета, доблесть его меча, заботливость его души и живость его гения неоднократно восхвалялись во многих письмах, написанных ему собственноручно императорами Фердинандом III и Леопольдом [I]. Он никогда не берется за дело, если сперва не вычислит, посредством осторожного анализа, предполагаемый результат. В каждой трудности он находит обходные пути, чтобы преодолеть ее или, по крайней мере, облегчить. Его любят солдаты, ибо и он полон любви к ним; ему аплодирует народ, потому что его командование осмотрительно и мягко. Он презирает всякий излишек, всякую прибыль, всякий частный интерес; единственное направление всех его помыслов — усердие в служении Императору. Наконец, он — человек, посланный Богом для славы и всеобщей пользы всего христианства».

А вот портрет от явного недоброжелателя, относящийся к 1677 г.: «Оживший Эскуриал — никто не имеет больше частей вместе, чем он, хотя по отдельности можно найти в другом нечто более цельное. Конде и Тюренн превосходят его как полководцы. Но после них [он] — абсолютно величайший в этой области. Человек мира (l’uomo del mondo) … Его сильная сторона — марши, в них он понимает лучше, чем кто-либо. Он охотно избегает столкновений издалека, но не боится их вблизи. Он понимает в высшей степени все, что касается военной экономики и содержания армии. Снисходителен в дисциплине, отличается большой умеренностью. В остальном — ум политика, эрудиция…, галантность; все качества придворного и кавалера… Монтекукколи — итальянец, а значит, он способен запомнить оказанную ему любезность, а, запомнив, он может заплатить за нее сотню дублонов, и это будет для него пустяком».

Шаваньяк, служивший под началом нашего героя в Голландской войне, вспоминал его так: «Монтекукколи, знаменитый полководец, являлся… человеком весьма искусным во всех науках, и …я не могу… не признать, что он рожден для великих дел. Он был вежлив, услужлив и, несмотря на слухи о его [сомнительной] храбрости, могу сказать, что за то время, что я служил с ним, я всегда признавал в нем твердость в опасности, благодаря которой он отдавал свои приказы с большой ясностью».

Другой современник представил его как «мудрого, предусмотрительного и сочетающего с многолетним опытом все, чему он смог научиться благодаря чрезвычайному усердию в чтении, способного как к политическому управлению, так и к военному, учтивого, честного…».

Венецианские послы характеризовали Монтекукколи как «кавалера, в котором восхитительно сочетаются знания, литература, вежливость и честь», «человека… приобщенного к наукам и любознательного к тому, чего может быть достоин возвышенный талант», «обладающего большими талантами и доблестью, ученого человека, отличающегося необыкновенной смелостью и благоразумием». Они также полагали, что «благодаря своему редкому примеру, гениальности, необыкновенному благоразумию, высочайшей эрудиции и военному таланту, должен считаться одним из самых возвышенных умов и знаменитых полководцев века». Венецианский посол в январе 1671 г. свидетельствовал: «В военном деле… он достиг выдающихся знаков отличия и чести; в последней войне с османами в Венгрии он заставил [злые] языки признать, что является благоразумным и доблестным командующим. Он дополняет военное искусство [чтением] основательной литературы».

Наконец, один из самых ранних биографов Монтекукколи дал ему следующую характеристику: «Одаренный превосходным и живым умом, а также редким и тонким суждением, он совершенствовал их, постоянно размышляя, пересматривая и рассуждая. Он был умеренным в еде, скромным в одежде, хорошим экономом в расходах, строгим в поведении, но без суровости. Он был… требовательным, и требовал от других исполнения их обязанностей, так же как точно исполнял свои собственные, даже в мелочах. В военном деле он установил для себя такое правило: ничего не отдавать на волю судьбы и не полагаться на помощь со стороны. Опираться только на благоразумие и хорошо продуманные советы. Он был заботлив и бдителен в обеспечении солдат удобствами, и как заботливый отец пекся об их благополучии; но он являлся столь же строгим судьей в наказании за богохульства и военные оскорбления».

Как можно видеть, почти все из процитированных авторов подчеркивали ум Раймондо, его начитанность, тягу к знаниям и «ученость». Известно, что Монтекукколи располагал большой библиотекой и занимался коллекционированием картин. Кроме родного итальянского, он знал несколько языков: немецкий, латинский, французский, испанский, «сносно владел» венгерским языком и, возможно, также «овладел азами турецкого языка». Лураги добавлял к этому перечню древнегреческий и английский, предполагая, что всего наш герой якобы мог знать до 10 языков. Эти знания существенно помогали Монтекукколи для коммуникации с союзниками и при исполнении дипломатических миссий: например, он переписывался с Чарнецким и Яном Казимиром на латыни, с курфюрстом Бранденбурга — на немецком и французском, с Лизолой — на французском. Однако большинство своих сочинений он написал все же по-итальянски.

Разносторонне одаренный литератор, Монтекукколи пробовал себя как поэт и прозаик: трактат «О блаженстве», новелла «Несчастная, но правдивая история о любви Мориндо к Арианне», «Высшее благо человека в этом мире состоит в любви», «О естественном праве», ода о смерти Густава Адольфа, гимн эрцгерцогу Леопольду Вильгельму, поэмы «О стоической добродетели» и «Императорскому Высочеству», а также несколько сонетов.

Длительное участие в публицистической войне отточило его язвительный слог и сделало его перо особенно ядовитым. В своих ответах на порочащие его работы Раймондо Монтекукколи позволял себе смесь иронии и сарказма, обличая своих критиков в некомпетентности. В этих работах, а также во второй книге «Афоризмов», обидчивый, чувствительный, в чем-то импульсивный темперамент Раймондо предстает пред нами во всей красе. Не была чужда ему и та эмоциональность, которая, согласно заезженному стереотипу, якобы присуща всем уроженцам Апеннинского полуострова.

Историки особенно подчеркивают его колоссальную работоспособность: «никто не мог или, возможно, не был склонен работать до поздней ночи так, как это делал Монтекукколи». Сам Раймондо вполне отчетливо осознавал свои преимущества перед другими, о чем не стеснялся хвастаться: «Путешествия, которые другие привыкли совершать за 15 и 20 дней, я всегда совершал за 8 и 10. Если другие привыкли спать целиком всю ночь, то я (по обычаю с отрочества, который потом вошел в привычку) никогда не сплю больше, чем полночи. Время, которые другие проводят в азартных играх и других развлечениях, я использовал для размышлений и занятий своим ремеслом. Те возможности, которые другие видят [только в момент], когда они представляются, я узревал даже тогда, когда они не представлялись. Потому что я не ждал, пока они придут ко мне, но искал их и шел, чтобы встретить их снова, и я мог бы составить их длинный перечень. Это те вещи, которые укорачивают искусство, которое само по себе длинное, и могут сделать человека на несколько лет старше».

Отмеченное хвастовство, кстати, не являлось в тот период чем-то уникальным: Раймондо Монтекукколи, согласно Кауфманну, можно назвать типичным примером «человека эпохи барокко», в котором неуверенность и страх собственных недостатков сочетались с пышностью и позерством. Историки уже давно зафиксировали у него манию «записывать… все и вся, чтобы иметь документальные свидетельства каждого момента своего официального и интеллектуального существования…».

Одной из главных черт его характера можно назвать и зависть. Нельзя не отметить то, как ревниво относился Монтекукколи к успехам конкурентов по военной и придворной службе (например, когда Суша произвели в тайные советники). Письмо 1644 г. свидетельствует и об «интернациональном» характере его зависти, поскольку он следил и за карьерным ростом не только императорских, но иностранных генералов. Его болезненная зависть к успехам конкурентов объясняется в литературе скрытой неуверенностью в себе. Историк Кауфманн приписывал Раймондо страх оказаться в невыгодном положении и относил его зарождение ко времени пребывания в шведском плену, с чем, пожалуй, можно согласиться. В «Цибальдоне» Монтекукколи поместил цитату из Фрэнсиса Бэкона: «Чтобы сделать свое состояние… недостаточно знать себя, необходимо также найти способ показать себя в выгодном свете». Необходимость напоминания о себе, признания собственных заслуг и получения должного вознаграждения проходили в условиях сильной конкурентной борьбы при дворе, где в ход пускалось все: от громкой саморекламы и заручения протекциями до интриг и клеветы против соперников. В силу этого, отмеченное у Раймондо историками «совершенно ненасытное стремление к продвижению по службе, возвышению и материальному признанию» вряд ли выделяет нашего героя среди остальных карьеристов эпохи.

Вместе с упреками в зависти обычно отмечается и «безграничный эгоцентризм» Монтекукколи, но это качество в принципе присуще тем, кто хочет добиться больших высот. Добавим сюда и самолюбие, корни которого прорастают из не самого высокого происхождения (граф из небольшого итальянского герцогства). В свои путевые дневники он с тщательной педантичностью заносил любую оказанную ему почесть, знак уважения и т. п.

Наконец, Раймондо отличался крайней степенью недоверчивости и подозрительности. Именно его маниакальная осмотрительность принесла ему прозвище «100 глаз» («centum oculi»).

Замечания о военной карьере Раймондо

Послужной список Монтекукколи впечатляет. За более чем 50 лет службы на ратном поприще он принял участие в 5 «самых тяжелых и знаменитых войнах Европы», 31 кампании (в том числе 9 — в качестве командующего армией), руководил войском в 3 сражениях разного масштаба (Нонантола, Могерсдорф, Альтенхайм), частью войск — в нескольких полевых битвах, десантных операциях и осадах. При этом ему довелось сражаться с сильнейшими армиями той эпохи: шведской, французской и османской. Он занимал несколько важнейших военных должностей Австрийской монархии и достиг вершины военной иерархии, став генерал-лейтенантом. Бóльшим достижением сможет похвастаться лишь принц Евгений Савойский, когда добавит к титулу заместителя императора еще и звание имперского генерал-фельдмаршала.

Нельзя не отметить и последовательное прохождение Монтекукколи всех основных ступеней военной иерархии, начиная с самой скромной позиции. На пути с своему первому серьезному званию — полковника кирасирского полка, — он успел послужить простым пикинером, мушкетером и кроатом, фенрихом, командиром пехотной и кавалерийской рот, обристфельдвахтмейстером и подполковником (обристлейтенантом).

Раймондо стал полковником в 26 лет, тогда как, согласно статистике, большинство офицеров во время Тридцатилетней войны, впервые вставшие во главе полков (88 из 153), добились этого в возрасте 26–35 лет (а до 21 года, например, всего 3 человека — Тюренн, Бернгард, Дуглас). Таким образом, Монтекукколи опережал большинство, и в целом это являлось выдающимся достижением. По замечанию Кауфманна, подъем Раймондо по карьерной лестнице, учитывая его относительно скромные финансовые ресурсы, произошел за удивительно короткий срок.

Стоит, однако, учесть, что Монтекукколи получил кирасирский полк в тот момент, когда их количество в императорской армии заметно выросло по сравнению с началом войны, чтобы достигнуть абсолютного максимума в 1641 г. (61 штука). В 1635 г. кирасирский полк Монтекукколи был всего лишь одним из 51 (в предыдущем, 1634-м, таковых насчитывалось 38), а если брать все кавалерийские полки, включая драгун, — из 93 полков. Очевидно, получить полк в этот период стало куда проще, чем в предшествующий период, когда количество кирасирских полков колебалось всего лишь от 2 до 13, а общее число кавалерийских полков еще не превысило 27.

Шведский плен несколько затормозил получение им первого генеральского звания, однако в дальнейшем Раймондо наверстал упущенное. Если сравнить его генеральскую карьеру (от генерал-фельдвахтмейстера до фельдмаршала) с карьерой других императорских генералов его эпохи, то выяснится, что Монтекукколи продолжал продвигаться по службе по графику, опережающему среднюю тенденцию, а стало быть, не имел особого повода жаловаться на задержку в чинах. В связи с этим интересно взглянуть на статистику, собранную историком Фрицем Редлихом, который подсчитал возраст 138 офицеров Тридцатилетней войны на момент получения генеральского чина. В возрасте до 26 лет генералами стали всего 7 человек (включая Тюренна), с 26 до 30 лет — всего 9. А самыми распространенными категориями стали возрастные интервалы от 31 до 35 и от 36 до 40 лет. Раймондо стал генерал-фельдвахтмейстером в 33 года, в то время большинство остальных в его эпоху достигали этого звания примерно в 37–39 лет. Можно сказать, что Монтекукколи немного задержался в следующем ранге — фельдмаршал-лейтенанта, в то время как некоторые генерал-фельдвахтмейстеры эту ступень попросту перепрыгивали (Лобковиц, Дель Борро, Аннибале Гонзага, Мартин Максимилиан фон дер Гольц, Франсуа-Анн Бассомпьер). Однако и в данном случае Раймондо опережал общую тенденцию, поскольку средний возраст получения звания фельдмаршал-лейтенанта в тот период слегка переваливал за 40 лет. Генералом кавалерии Монтекукколи стал в 39 лет, примерно на 2 года раньше среднего возраста получения этого звания (включая генерал-фельдцейгмейстеров) другими. Стоит отметить, что «перепрыгивание» через звания генерала кавалерии или фельдцейгмейстера на пути к фельдмаршальскому рангу тоже случалось, но в исключительных случаях (Иоганн Кристоф фон Пуххайм), а также при принятии на службу полководца, который уже добился высокого звания в другой армии (Франц фон Мерси, Франц Альбрехт Саксен-Лауэнбургский, Петер Меландер). Раймондо достиг фельдмаршальского чина в 49 лет, отставая от общей тенденции примерно на 3 года, но причина очевидна — девятилетний мирный период между двумя войнами (1648–1657 гг.) не способствовал продвижению. Наконец, Монтекукколи стал императорским генерал-лейтенантом в 55 лет, в то время как Тилли — в 71, Бюкуа — в 48, Коллальто, Галлас (в первый раз) и Пикколомини — в 49, Карл V Лотарингский — в 37, Людвиг Вильгельм Баденский — в 47, Евгений Савойский — в 45.

Будучи президентом Придворного военного совета, Раймондо по-прежнему возглавлял императорскую армию в походе, что является уникальным явлением в истории Австрийской монархии XVII в., а в следующем веке такое удастся повторить только принцу Евгению Савойскому и фельдмаршалу Дауну.

Немаловажен и тот факт, что Монтекукколи всю свою долгую карьеру не менял место службы (за исключением небольшой отлучки в 1643 г.), в то время как десятки императорских генералов по нескольку раз (и туда, и обратно) совершали переходы на службу как к дружественным государям (Испания, Бавария, Дания и т.д..), так и к врагам (Франция и Швеция). Вот почему Вольтер подчеркивал, что имя Раймондо «представляет само понятие верности». Итальянский литературный критик Джулио Марцот конcтатировал отсутствие у Монтекукколи «истинного чувства национальной принадлежности… Преданность государю заменяет в Монтекукколи любовь к своей земле и итальянской нации». Томас Баркер назвал Раймондо «самым верным слугой несколько коррумпированного и неэффективного абсолютистского государства» и считал, что, за возможным исключением герцога Карла Лотарингского и дипломата Франца фон Лизола, «ни один другой человек между временами Валленштейна и Евгения Савойского не оказывал таких важных услуг династии». Наряду с Евгением Савойским, Раймондо стал наиболее известным представителем нового типа императорских генералов, разделявших идеалы служения государю и пришедших на смену военным предпринимателям с договорными отношениями. Монтекукколи тоже поначалу выступал как наемный офицер, но со временем превратился в «опору централизованного бюрократического государства». Как государственный деятель и полководец, он, несомненно, внес весомый вклад в развернувшийся во второй половине XVII в. процесс превращения Австрии в великую державу.

«Nachlass»

Раймондо написал десятки работ по самым разнообразным аспектам военного искусства, от небольших докладов и записок до объемных трактатов. В этом творчестве, помимо чисто научного интереса к изучению военного дела, им двигало стремление сформировать и поддержать свою военную репутацию. Вместе с тем, большинство своих работ Монтекукколи писал без цели публикации, по крайней мере, прижизненной — сокровищницу военной мысли, согласно цеховому «ремесленному менталитету» той эпохи, надлежало хранить втайне от потенциального противника. Согласно Лураги, даже после его смерти Вена долгое время считала его сочинения военной тайной, не подлежащей разглашению. В отсутствие публикаций, Раймондо рассылал копии своих наиболее важных работ влиятельным лицам, в первую очередь — герцогам Модены и императорам Священной Римской империи.

Как военный теоретик Монтекукколи дебютировал довольно рано — уже в 30 лет, и продолжал творить почти вплоть до самой смерти. В течение этого 40-летнего периода происходило неизбежное изменение воззрений — в целом не радикальное, но в некоторых аспектах весьма заметное. Как справедливо заметил Пьеро Пьери, Раймондо-теоретик долгое время оставался известен почти исключительно на произведениях последнего периода своего творчества, что не позволяло проследить истоки и эволюцию его военной концепции. Итальянский историк в нескольких своих работах исправил это упущение, а заодно предложил следующую периодизацию творческой деятельности Монтекукколи:

1) 1639–42 гг. — период пленения в Штеттине. В это время появились: первый трактат «О битвах» и трактат «О войне». Основополагающее значение для доктринального формирования Монтекукколи, согласно историку Пьери, имел военный опыт периода 1631–39 гг., от битвы при Брейтенфельде до сражения у Мельника; схожего мнения придерживался и Баркер. В данный период на тактические взгляды Раймондо сильное влияние оказал Густав Адольф, а в стратегической — Банер, Юлий Цезарь и Александр Македонский.

2) 1648–54 гг. — Монтекукколи стал генералом и членом Придворного военного совета. Написаны «Военные таблицы», а также опубликованы «Военно-математические эссе».

3) 1665–70 гг. — уже в статусе победоносного главнокомандующего, овеянного славой в войнах против шведов и турок, Раймондо подготовил «Войну против турка в Венгрии» и ряд других работ.

Историки вслед за Пьери в целом приняли данную периодизацию, иногда с небольшими поправками. Так, Лураги расширил продолжительность второго периода творчества Монтекукколи (начальную — на 1645 г., конечную — до 1653 г.), а также выделил еще один период, приходящийся всего на один –1673-й — год.

Если же говорить о классификации военно-теоретических работ Раймондо, здесь весьма интересной представляется та, что предложила историк Б. Хойзер. Основываясь на характере предполагаемого противника, работы Монтекукколи можно разделить на те, что посвящены: 1) регулярным войнам с равными по положению христианскими государствами; 2) мятежам; 3) войнам с турками. В этом плане в творчестве Монтекукколи четко прослеживается сильный перекос в сторону первой категории. Вместе с тем, стоит отметить, что многие его работы, как, например, «Афоризмы» или трактат «О войне», затрагивали сразу как минимум две из трех категорий.

Ниже будут рассмотрены основные и наиболее важные труды Монтекукколи в качестве военного теоретика (работы по фортификации затронуты в соответствующем разделе).

Трактат «О войне» и пекорины

Свое первое большое военно-теоретическое сочинение Раймондо написал в период пребывания в шведском плену, в Штеттине, в 1639–1641 гг. Страдающий от вынужденного бездействия пленник решил систематизировать свои знания о войне и сделал это, в первую очередь, для себя, в чем он признавался в предисловии к читателю: «Если кому-нибудь случится читать эти страницы наугад, он с первого взгляда поймет, что я писал их не для него, а для себя, и что, не имея иной цели, кроме как доставить удовольствие и пользу своей душе, я направил всю форму этого труда только к этой цели…». Несмотря на такое заявление, Монтекукколи впоследствии сделает копию трактата для герцога Моденского, с картами и иллюстрациями.

Раймондо важно подчеркнуть новизну и принципиальное отличие своего труда от предшественников: «Многие [авторы], как древние, так и современные, писали о войне, но большинство из них не выходили за пределы теории; а если некоторые и имели практику в сочетании с умозрением, как Баста, Мельцо, Роан, Ла Ну и т. д., или занимались военным искусством, то они делали это так, что они либо постигли только одну часть этого обширного поля, либо остановились на общих чертах, не дойдя до частностей специальных искусств…; а между тем именно они и составляют совершенство полководца, потому что никогда нельзя в совершенстве постичь целое, составные части которого неизвестны». При всем при том, Монтекукколи не гнушался подкреплять свои идеи авторитетом перечисленных им в самом начале авторов, заимствуя подчас целые абзацы.

Таким образом, без лишней скромности и тени сомнения, императорский полковник считал, что к своим 30 годам, не имея опыта командования армией, он соединил в себе обе стороны — теоретическую и практическую. Мало того, его труд претендовал не только на всеохватность, но на глубину постижения военного искусства: «Здесь все военное искусство выделено в своих частях, и каждая часть в отдельности…». Стоит признать, что многие аспекты, затронутые в трактате «О войне», в дальнейших его трудах не получили столь пристального рассмотрения, как например, размещение войск на квартирах или устройство лагеря.

В самом начале трактата заявлено о замысле написания еще более амбициозного сочинения из 9 пекоринов (от ит. pecorino, «овечий» — большие тетради, переплетенные из овечьей кожи), и приведено их краткое содержание. Пекорины №№1—7 посвящались проблемам фортификации, обороне и взятию крепостей, артиллерии, прочей осадной технике и механике; пекорин №8 рассматривал фейерверки, а №9 — сражения. Ни один из этих пекоринов не сохранился, однако, как справедливо подозревал Лураги, все они, кроме первого и последнего, могли остаться лишь неосуществленными проектами. При этом пекорин №9 явно послужил основой для трактата «О битвах», о чем сам Монтекукколи сообщал уже в момент написания трактата «О войне». По мнению того же Лураги, пекорины кажутся «скорее дополнительными, чем подготовительными» материалами к трактату «О войне». Согласно Теста, Раймондо изменил первоначальный замысел и так и не написал пекорины с 3 по 8, разобрав содержащиеся в них вопросы в более кратких «Военных таблицах». Однако стоит отметить, насколько подробно Монтекукколи поначалу намеревался разобрать техническую сторону военного искусства.

Возвращаясь к собственно трактату «О войне», отметим то, как его молодой автор, подчеркивая свой опыт и позиционируя себя как практика в противовес многим «чистым» теоретикам, в то же время скромно отказался от описания собственных успехов и саморекламы. «И хотя я, как участник, а иногда и как начальник, участвовал почти во всех действиях, происходивших в германских войнах, которые я привожу в подтверждение наставлений, в любом случае, мне не казалось соответствующим морали обычаев называть себя или публиковать свои деяния. Потому что мне нет нужды напоминать о себе тому, кому я пишу… а также потому, что меня тронул пример Басты и Роана… которые в своих сочинениях не рассказывали ни об одном из своих деяний». Самовосхваление, по мнению Раймондо, позволено только таким, как Юлий Цезарь, который являлся «самым великим полководцем в мире и самым красноречивым, а потому неподражаемым как в написании вещей, достойных быть совершенными, так и в совершении вещей, достойных быть написанными». Вместе с тем, Монтекукколи извинился за свой стиль, называя его не очень аккуратным, «но я уделял больше внимания вещам, чем словам…».

Трактат «О войне» состоит из 3 неравных по объему частей: 1) о том, как приступать к войне; 2) как ее вести и 3) как ее закончить.

В первой части дано определение войне, перечислены ее разновидности и причины, проблемы коалиционных войн, восстаний, заговоров и переворотов против государей, подготовка к войне, призыв на службу, соотношение родов войск в армии и их вооружение, боевые порядки и тактика. Вторая и самая пространная часть описывает ведение наступательных и оборонительной войны, организацию марша, дисциплину, снабжение, размещение войск, ведение битвы; кроме того, обстоятельства написания трактата сказались на появлении отдельной главы о военнопленных. В третьей, самой краткой части, речь идет о заключении мира, демобилизации войск и способах сохранения завоеванных территорий. В историографии также отмечается неустанное внимание Раймондо к дипломатическим и юридическим аспектам. Изложение при этом не всегда внутренне упорядочено и не лишено многочисленных повторов, о чем сам автор честно предупреждал в предисловии.

Предпринятая императорским полковником попытка подробно охватить все аспекты войны снискала неоднозначные оценки в историографии. Если Лураги оценивал данный трактат как «первый крупный систематический труд, в котором Монтекукколи полностью излагает свои мысли о войне, рассматриваемой как глобальное явление, вписанное в сам контекст истории и социальной эволюции…», то Пьери критиковал автора за «сплошной схематизм, деление и подразделение, иногда мелочное и педантичное». Кауфманн подчеркивал основополагающую роль трактата «О войне» во всем последующем творчестве Монтекукколи и его военном мышлении. Во всех дальнейших работах Раймондо будет лишь дополнять или сжимать свои первоначальные выводы, сделанные из опыта Тридцатилетней войны.

Первый трактат «О битвах»

Из-под пера Монтекукколи вышли два разных трактата с одинаковым названием «Delle battaglie», отделенные друг от друга несколькими десятками лет. Разумеется, данное обстоятельство не могло не привести к путанице, и долгое время первый, более объемный, трактат считался не более чем черновиком второго.

Уже в трактате «О войне» упоминалось о существовании труда «Discorso delle battaglie» или просто «Delle battaglie», который входил в несохранившийся пекорин №9. Содержание пекорина таково: «I. О соображениях перед битвой, как нужно учитывать время, место, боевой порядок…; дополнения к битве, такие как молитвы, увещевания, знаки битвы. II. Как действовать в сражении, как каждый должен выполнять свою задачу, как беспокоить вражескую армию в бою. III. После битвы рассматривается вопрос о том, есть ли сомнения в победе, кто проиграл, а кто победил».

Следовательно, в момент составления «О войне» Раймондо уже имел начальный вариант другого трактата, посвященного сражениям. Известно также, что при отбытии в Италию на войну за герцогство Кастро, он приказал изготовить копии этого трактата. С учетом того, что некоторые фразы из приведенного содержания дословно или почти дословно совпадают с оглавлением сохранившегося первого трактата «Delle battaglie», родилась логичная гипотеза о тождественности этих сочинений. Однако австрийский историк Курт Пебалл продемонстрировал вспомогательный и второстепенный характер девятого пекорина по сравнению с данным трактатом. Основываясь на этом, Лураги предположил, что в 1645 г., будучи в Хоэнегге, Монтекукколи предпринял переработку первоначального трактата из девятого пекорина, и так возник сохранившийся до наших дней первый трактат «О битвах».

По сравнению с другими сочинениями Раймондо, трактат характерен почти полным отсутствием внутреннего деления. Обычно привыкший к тщательному разбиению и упорядочиванию, автор сделал лишь 3 подзаглавия («Порядок и расположение войск», «Желая помешать вражеской армии в бою…», «После битвы следует принять во внимание…»). Американский историк Баркер при издании своего перевода трактата произвольно разделил его на 5 разделов: 1) то, о чем следует подумать до битвы; 2) как составлять боевой порядок; 3) атрибуты битвы; 4) то, о чем следует думать во время битвы; 5) и после битвы.

В этом произведении Раймондо последовательно рассмотрел условия для вступления битву, все ее стадии, боевые порядки, роль и вооружение пехоты и кавалерии и т. д.

Несмотря на свой скромный чин и достаточно молодой возраст на момент написания трактата, Монтекукколи легко поднялся в своих рассуждениях до уровня командующего армией и уже с этой высоты, как ровня Густаву Адольфу, Валленштейну и Тилли, разобрал их ошибки и достижения. Согласно Лураги, соображения Монтекукколи относительно обязанностей военачальника почти на два столетия опередили идеи Клаузевица. Баркер охарактеризовал трактат как «отличное зеркало характера боя во втором десятилетии Тридцатилетней войны» и рекомендовал читать его вместе с «Симплициссимусом» Гриммельсхаузена.

Трактат «О битвах» вместе с написанным в тот же период «О войне» показал нашего героя вполне сформировавшимся теоретиком, понимающим войну на всех ее уровнях и во всех деталях. Три года томления в шведском плену, конечно, притормозили рост Раймондо в чинах, но невероятно продвинули его в плане осмысления современной ему войны. Пьери характеризовал первый период творчества Монтекукколи скорее как время сбора материала и получения данных, а не формулирования принципов, хотя уже очевидна попытка подняться от простой казуистики и предвзятости к «общему правилу, определение которого в каждом конкретном случае зависит от интеллекта и интуиции полководца».

«Военно-математические эссе» и «Военные таблицы»

«Saggi matematici militari» остаются единственным прижизненно опубликованным сочинением Монтекукколи на военную тематику. Небольшое по объему, оно появилось в 1654 г. в составе большой книги Беттини «Apiariorum philosophiae mathematicae tomus tertius…». Марио Беттини (1582–1657), итальянский математик, астроном и иезуит, являлся другом Раймондо. Он написал несколько трудов по прикладной математике, а также политические трактаты и театральные драмы, а также преподавал военную архитектуру в родной Болонье и касался проблем фортификации. Отсылая свои «Эссе» Беттини в 1652 г., Монтекукколи в сопроводительном письме указал: «В соответствии с просьбой Вашего превосходительства, я прилагаю здесь, в качестве образца, несколько военно-математических вещиц, которые… подтверждены авторитетом самых изысканных умов и самой современной практикой. Они касаются фортификации и артиллерии, главных предметов в армии, вокруг которых вращается математика…».

Первое эссе рассматривает проблемы фортификации крепостей, второе — укрепление лагеря, третье — подведение апрошей, четвертое — классификацию артиллерии.

«Военно-математические эссе» послужили предварительным эскизом для другого, более известного труда Монтекукколи, «Военные таблицы» («Tavole militari»).

Появление первого наброска «Таблиц» относится к 1644–1645 гг., в период пребывания автора в замке Хоэнегг. И только к марту 1653 г. Раймондо подготовил окончательный вариант рукописи, который уже не являлся простой копией первого наброска, а был переработан и дополнен. Судя по всему, Монтекукколи работал над трактатом неспешно, в течение нескольких лет, в моменты пребывания в своем австрийском имении. Он назвал этот труд «отчетом о своем безделье».

Долгое время «Военные таблицы» были известны под неправильным названием «Dell’arte militare», и только издание под редакцией Лураги в конце 1980-х гг. устранило эту ошибку. Сочинение состоит из 20 небольших статей, снабженных многочисленными рисунками и схемами. Автор посвятил свой труд императору Фердинанду III и так описал свою задачу: «Я попытался методично сузить в кратких терминах обширную область той дисциплины, которая является единственным искусством, ожидаемым от монархов; которое дает и отнимает короны; которая имеет в своем распоряжении Религию, Родину и самих королей…». В отличие от многих других трудов, Монтекукколи взял за основу только современные ему конфликты, фактически признавая, что для формулирования принципов военного искусства можно обойтись без опыта войн прошлого: «Однако я не хотел касаться какого-либо другого примера, кроме того, который дала миру современная война… потому что только в ней мы видели множество и разнообразие столь многих и таких вещей, которые сами по себе достаточны, чтобы сформировать искусство и составить его правила».

Собственно таблицам предшествует краткое изложение автором своей военной системы. Первые таблицы посвящены экскурсу в геометрию и алгебру, начиная с азов, с простейших операций (сложение, вычитание, умножение, деление), но заканчивая уже тригонометрией, квадратными корнями и тангенсами. Этот экскурс рассматривается как руководство для штабных офицеров, поскольку Раймондо считал важным, чтобы каждый офицер знал основы арифметики и геометрии, без чего невозможны никакие научные знания в области артиллерии, фортификации и топографии. Вот почему первые таблицы, с изобилием геометрических фигур, напоминают соответствующие школьные учебники (захватывая при этом тригонометрию).

После математического экскурса следует раздел про армию и ее составляющие (с акцентом на артиллерию), про марш, квартиры, полевые сражения. Очень большое внимание (9 таблиц — почти половина) сосредоточено на проблемах фортификации и крепостной войны.

«Таблицы» представляют собой попытку максимально «математизировать» войну, или, по выражению Кауфманна, «систематизировать свою фундаментально схоластически-философскую доктрину войны по образцу математических наук». Кауфманн назвал «Таблицы» «кратким учебником по военному искусству…, не имеющим аналогов по своей плотности и ясности». Австрийский историк выделил 3 характерных элемента исследовательской работы Монтекукколи: 1) поиск «формулы», «максимы», которая прослеживается в каждой «сколько-нибудь примечательной войне»; 2) намерение построить из этих «основных доктрин» соответствующую логическую схему, которая позволила бы компетентному человеку сделать «бесчисленные выводы»; 3) стремление осуществить это построение с математической точностью, что стало фактически новым и в то же время характерным для всей работы Раймондо по военной теории.

Лураги рассматривал «Таблицы» как второй фундаментальный этап мысли Монтекукколи и отмечал его амбициозную цель — создать «науку о ведении войны, основанной на математических принципах», а также «основать военное искусство и науку дедуктивным методом на аксиомах универсального характера, укорененных, однако, диалектически в практическом опыте…». Итальянский историк считал данный труд возвращением к научному способу ведения войны, разработанному и опробованному ранее в Италии и практиковавшемуся Густавом Адольфом, Морицем Оранским и Валленштейном, а также «поворотным пунктом, знаменующим переход от способа ведения войны XVII века» к войне новой эпохи, представленной именами Вобана, Пюисегюра, Фридриха Великого, Гибера и Наполеона.

По некоторым данным, «Военные таблицы» стали распространяться в рукописном виде, что вывело репутацию Монтекукколи как ученого генерала за пределы Центральной Европы. «Таблицы» подвели черту под вторым периодом военно-теоретического творчества Раймондо, и, согласно спорному заявлению Лураги, тот уже в 1653 г. являлся «самым влиятельным военным мыслителем в Империи, если не в Европе».

«Цибальдоне»

«Zibaldone» представляет собой большой фолиант объемом 917 страниц, написанный рукой Монтекукколи, составление которого датируется 1650–1654 гг. Слово «zibaldone» означает книгу, в которой рассматриваются «самые разнообразные темы без порядка и разделения». Это своего рода хрестоматия, личный справочник Раймондо, где собраны отрывки из 69 произведений различных авторов, изданных в XVI — начале XVII вв. Хрестоматия рассматривается как «исключительно важный ключ к интеллектуальному развитию» Монтекукколи, который послужил инструментом для поиска истины и свидетельствовал о его широчайшем кругозоре.

Как уже признавали историки, примечательным здесь является тот факт, что среди использованных авторов не обнаружилось ни одного античного. Кроме того, отметим крайне малое число сочинений на военные темы (можно перечислить разве что произведения Макиавелли, «Совершенного полководца» Роана и «Aphorismi Politici et Militares Danaei»), зато множество трудов по политической философии и естественно-научным дисциплинам, равно как и лженаукам — по алхимии и астрологии.

«Zibaldone» до сих пор не издан, поскольку Раймондо, по сути, не является настоящим автором, но лишь автором-составителем. Его роль проявилась в составлении указателей (алфавитного и использованных авторов) и в структурировании материала по разделам: история государства и права; философия и естественные науки; грамматика, риторика и литература; астрономия, астрология, математика, политология, религия и т.д.; наконец, вопросы чести и рыцарского достоинства, а также турниры.

«О войне против турка в Венгрии» (= «Афоризмы»)

«О войне против турка в Венгрии», более известный как «Афоризмы» — второй крупный труд Монтекукколи, сопоставимый по объему с трактатом «О войне». Стоит отметить, что военно-теоретическое осмысление принципов борьбы с турками заняло у Раймондо почти десятилетие и прошло несколько этапов: от докладов 1662 г., рожденных в полемике с венграми, к «Discorso della Guerra contro il Turco» 1664 г., и, наконец, к «Афоризмам».

Сам Монтекукколи датировал завершение «Афоризмов» 1670 г., а первый черновик относится к 1668 г. Трактат состоит из 3 книг:

1) «Aforismi dell’arte bellica in astratto» («Афоризмы военного искусства в абстрактном виде») — изложение общих, универсальных принципов военного искусства, взятых из опыта. Эта часть первоначально называлась «Dei Principii e degli Assiomi». Она разбита на 6 неравномерных по объему глав, с явным перекосом в пользу проблем подготовки войны («Dell’apparecchio») и фортификации. В противовес этому, на вопросах ведения полевых сражений Раймондо остановился очень кратко. Содержание этой книги в историографии иногда именуют «примитивным синтезом».

2) «Aforismi riflessi alle pratiche delle guerre prossime addietro dell’Ungheria» («Афоризмы, отраженные в практике минувших войн в Венгрии»). В этой книге автор перешел от теории к практике и от первого лица подробно описал свои кампании 1661–1664 гг.

3) «Aforismi applicati alla guerra possibile col Turco in Ungheria» («Афоризмы применительно к возможной (или вероятной) войне с турками в Венгрии»). Приобретенный в борьбе с Портой опыт сообщил автору новую пищу для теоретических размышлений в третьей книге: доскональный анализ сильных и слабых сторон военной машины турок, оценка того, что могут им противопоставить христианские войска, а также рекомендации и вполне отчетливый план по ведению новой — будь то оборонительной или наступательной — войны с ними. Весь материал последней книги сгруппирован в 6 глав с теми же названиями, что и в первой книге, т. е. читателю продемонстрировано, как общие принципы работают в конкретном случае. Автор тем самым пытался показать, что его теория военного искусства, сформулированная на основе опыта войн между христианскими государствами Европы, поистине универсальна и вполне применима даже к такому необычному врагу, как турки. Следовательно, однажды сформулированные принципы остались для Раймондо непогрешимыми, и в этом «Афоризмы» резко разошлись, например, с трактатом Макиавелли о военном искусстве, составленным в форме диалога между Козимо и Фабрицио Ручеллаи и Фабрицио Колонна.

По справедливому мнению Пьери, именно первая книга «О войне против турка в Венгрии» больше всего подходит под определение афоризма, поскольку вторая книга — описательная, а третья, по сути, — проект войны, основанный на уже установленных в начале принципах.

Оригинальность «Афоризмов» заключается и в том, что к жанру строго военного трактата в этот раз добавились военные мемуары. Таким образом, Раймондо отказался от принципа, громогласно задекларированного в трактате «О войне» — не писать о собственных подвигах. Возможно, в собственных глазах он уже достиг или превзошел уровень Юлия Цезаря, чтобы позволить себе такое. Но самое главное — автор пытался оправдаться перед императором Леопольдом I за свои действия в войне против турок и ответить на потоки критики, регулярно изливавшиеся на него во второй половине 1660-х, в том числе в работах Андтлера, Сагредо, Нитри. Уже в предисловии Монтекукколи обрушился на своих критиков и высмеял лишенную здравого смысла болтовню писак, называющих себя историками, неспособных к постижению истины вещей и сущности взаимосвязей (а именно в этом ему виделась задача настоящего историка). Его раздражала наглость своих критиков, которые не имели достаточной компетенции и прав для вмешательства со своими замечаниями. Про таких лиц он говорил с откровенным презрением: «Жаль историю, которую они не стыдятся профанировать, покуда писательство принадлежит шарлатанам или простым людям. И как эти простые людишки (uomiccioli privati) могут судить о государственных делах? Те, которые никогда не видели армий, военных? Никогда не были при дворе…?».

В своем нарративе о кампаниях против турок Монтекукколи представил себя в лучших традициях мемуарной литературы: безупречный и не допускающий ошибок полководец, эксперт в своем деле, идущий к победе вопреки превосходству противника, проблемам с продовольствием и боеприпасами, интригам некомпетентных и непослушных союзных генералов и т. д. Однако надо отдать должное дотошности Раймондо как военного историка — при описании военных действий 1661–64 гг. он привел большой массив данных, включая информацию о боевом составе и численности войск, анализ стратегической ситуации, отрывки из документов и т. д. Лураги восхвалял эту часть в качестве образца военно-исторического анализа. С другой стороны, несколько монотонное повествование разбавлено яркими эмоциональными моментами — тем самым Монтекукколи предлагал своему читателю (императору) оказаться на его месте и лучше понять испытанные им затруднения.

Так мемуарный этюд, помещенный между двумя теоретическими частями, приобрел в «Афоризмах» центральное во всех смыслах значение.

В целом, «Афоризмы» можно рассматривать как полноценное «теоретическое изображение войны в западном стиле второй половины XVII в.».

Предполагается, что Раймондо планировал сделать «Афоризмы» достоянием общественности: по замечанию венгерских историков, рукопись сохранилась в Венском военном архиве «в аккуратно вычищенной копии, которую Монтекукколи тщательно вычитал», а структура работы «не позволяет предположить, что он был написан для узкого круга лиц, принимающих политические решения…». Известно, что он отослал один экземпляр трактата герцогу Моденскому, а в феврале 1671 г. передал окончательный вариант рукописи главному адресату — Леопольду I. Вместе с тем, при передаче в марте 1672 г. двух книг «Войны против турок» бургграфу Богемии Мартиницу, Монтекукколи просил его «не делать копий или выдержек» из своей работы, так как она «еще не представляется полной, ввиду того, что она была написана в 1670 г. и что за это время волнения в Венгрии сделали необходимыми изменения и дополнения». Даже всеведущие венецианские послы смогли собрать лишь весьма скудную информацию: «в прекрасном манускрипте он [Раймондо] оставил императору память обо всем, в чем его великий опыт и умение доказали успешность обращения с оружием, а герцог Лотарингский, его последователь и исполнитель его наставлений, с большим мастерством использовал его [манускрипт] во многих выигранных сражениях».

Помимо самооправдания, Раймондо использовал «Афоризмы» для пропаганды своих идей на строительство австрийских вооруженных сил. В этом плане «Афоризмы» предстают как аргументированное письмо императору против проводимой им политики сокращения армии. Преувеличивая османскую угрозу, Монтекукколи намеренно идеализировал государственное устройство турок и их военную машину. При этом он воспроизвел комплекс расхожих клише о турках, сформировавшихся у европейцев, с целью критики институтов собственного государства. По замечанию принца де Линя, «кажется, [Раймондо] говорит так много хороших слов о турках только для того, чтобы больше набить себе цену».

«Афоризмы» стали самой известной книгой Монтекукколи, его «визитной карточкой» как военного мыслителя. Напомним, что всеевропейская слава нашего героя в этом новом качестве началась именно с публикации в 1704 г. «Афоризмов», которым удалось прослыть «самой популярной военной книгой в первой половине XVIII в.». Эта работа часто признается как его «opus magnum», хотя не все историки считают ее самой важной в его наследии. Однако, как справедливо отмечал Лураги, «Афоризмы» станут последним трудом Раймондо, обобщающим всю его военную доктрину.

Предпринятая в «Афоризмах» попытка свести военное искусство к общим принципам получила противоречивые оценки. По мнению Пюисегюра, то, что Монтекукколи сообщал в «Афоризмах» суть лишь сентенции. Там есть много полезного, и хотя войны в Венгрии специфичны, «Афоризмы» могут быть использован повсюду. Тюрпен де Криссе, другой французский теоретик XVIII в., полагал, что «принципы, заложенные Монтекукколи для ведения войны против турок, могут быть применены ко всем странам и против всех государств…». Итальянский историк Цанелли усматривал в «Афоризмах» одну из немногих и успешных попыток создания целостного организма военных доктрин: «Это энциклопедия войны, синтез военной науки XVII века… Широкая культура является главной основой величия написания «Афоризмов»: в ней, или в духе, который ее питает, кроется причина их научной ценности…». Неувядающая значимость «Афоризмов», согласно все тому же историку, обнаруживается в сфере практической стратегии, политики и философии войны. Согласно Банкалари, сочинения Раймондо, «так сказать, сотканы из двух видов пряжи. Абстрактная часть придает трудам их высокую, неизменную ценность; конкретная делает их исторически интересными». Более того, Монтекукколи подготовил почву для Клаузевица, а некоторые его умозаключения более правдоподобны и гораздо теснее связаны с результатами опыта, чем у прусского военного теоретика.

Однако в историографии есть и довольно сдержанные оценки этого труда. Например, как «скорее серию советов, собрание желаний, предложений, чем изложение военного искусства того времени». Немецкий историк Теодор фон Бернхарди, оценивая «Афоризмы» с точки зрения изучения войны в целом, отмечал: «Работа Монтекукколи, в целом эпиграмматическая, содержит лишь аллюзии и намеки, которые, однако, не только очень остроумны, но и обнаруживают всестороннее и глубокое понимание всех элементов, из которых вытекает решение на войне… Но как бы метко ни были оценены многие из его высказываний, они не организованы методически; действительно, его доктрины не продуманы до конца, не прослежены до их конечной, фактически решающей основы, не объединены в органическое единство». Австрийские генштабовские историки конца XIX в. полагали, что «каждая из его [Раймондо] мыслей верна сама по себе, только отношения их к… фактам войны не доведены до должного уровня». Даже один из главных почитателей Монтекукколи, Лураги, признавал, что тому все же не удалось разработать «глобальную науку» войны, хотя он подошел в своей попытке ближе, чем любой другой, а своей концепцией глобальной стратегии даже намного опередил Клаузевица.

«О военном искусстве»

Трактат «Dell’Arte militare» с подзаголовком «Афоризмы, примеры, причины, власть военного искусства вообще» Раймондо начал в ноябре 1673 г., но так и не успел его завершить. Сохранившийся черновик является фактически сборником заготовок — заметок и цитат из произведений разных авторов для написания полноценного произведения.

В начале трактата помещен краткий словарь («Vocaboli») — примерно 100 слов, без каких-либо пояснений и дефиниций. За ним следуют идеи, почерпнутые автором при чтении Ксенофонта о 7 заботах главнокомандующего, к каждой из которых дан небольшой комментарий. Завершается труд 235 афоризмами, выделенными автором при чтении сочинения римского историка Луция Аннея Флора.

Набросок трактата готовился в разгар войны с Францией, а именно сразу после триумфального окончания кампании против Тюренна в 1673 г., что не могло не отразиться на содержании труда. По утверждению Лураги, Монтекукколи серьезно задумался о принципах решительной войны с западным противником, изучал военную историю и стратегическую географию Франции. Раймондо даже прикинул в общих чертах план наступления на Париж, в чем якобы опередил Мольтке Старшего в его концепции «la manovra convergente». Лураги также обнаружил в трактате идеи, на которых будет основана последняя кампания Монтекукколи против Тюренна и Конде в 1675 г.

Второй трактат «О битвах»

Спустя десятки лет после своего первого размышления о битвах, Монтекукколи снова обратился к тому, что он называл самой почетной частью войны. Новый трактат получил такое же название («Delle Battaglie») и привел к путанице с первым трактатом. Хотя сама рукопись трактата в венском архиве датирована 1673 годом, ряд авторских ремарок свидетельствует о том, что работа началась где-то вскоре после окончания Тридцатилетней войны. Так, Монтекукколи ссылался на «опыт 22 лет войны в Германии», имея в виду свой личный опыт, что указывает на период после 1648 г., ибо его служба фактически началась с 1626/27 г. Упоминание о битве при Лансе, где Конде победил испанцев, как о «свежем примере», также смещает время написания труда на период после окончания Тридцатилетней войны. Лураги относил начало составления трактата (как минимум, написание предисловия) к 1651 г. В письме к Марио Беттини в июле 1652 г. Монтекукколи сообщал о том, что на тему сражений он написал «полный трактат», который он обещал отослать «в свое время и в более подходящих обстоятельствах». Здесь речь явно шла о втором трактате «О битвах», а не о первом, поскольку некоторые фразы из письма к Беттини и из предисловия ко второму трактату (про частоту полевых сражений в Германии, про то, что битвы — самая необходимая и почетная часть войны) очень похожи.

Второй трактат «О битвах» получился заметно короче первого: изменилась структура, уже отсутствовало столь глубокое погружение в нюансы элементарной тактики, а некоторые аспекты оказались и вовсе опущены. В нескольких местах Монтекукколи просто повторил уже сказанное им ранее в «Афоризмах», хотя и в более развернутом виде. Что примечательно, все основные примеры автор по-прежнему брал преимущественно из опыта Тридцатилетней войны; войны 1650-х и 60-х гг., участником и свидетелем коих ему довелось быть, почти не получили отражения. И лишь в самом конце работы дают о себе знать реалии начала 1670-х, в связи с чем подбирается наиболее подходящий боевой порядок для битвы с французами.

Значение второго трактата о битвах оценивается высоко, по крайней мере, итальянскими историками. Так, тот же Лураги, называя это произведение «последними словами Монтекукколи-тактика» и его «доктринальным завещанием» (вместе с «Dell’Arte militare»), не скупился на похвалы: «Здесь можно найти все, о чем теоретизировал Жомини, все, что осознали Фридрих Великий и „Каменная Стена“ Джексон, изложено с предвидением и ясностью идей, что не может не удивлять… И, как он… на десятилетия впереди своих учителей, Густава Адольфа и Валленштейна, так он и превосходит свое время, предвосхищая не только Наполеона, но и (говоря всегда об общих принципах) кондотьеров будущего, вплоть до нашей эпохи и даже дальше».

* * *

Таковы главные военно-теоретические произведения Раймондо, беглый обзор которых позволяет понять широкий спектр затрагиваемых им вопросов — о сущности военного искусства и науки, обороне государства в целом, подготовке и ведении войны и битвы, комплектовании и вооружении армии, обучении солдат, строительстве крепостей и т. д. Вместе с тем, следует отметить отсутствие у Монтекукколи какой-либо специальной работы по артиллерии, хотя он в силу должности главного ланд- и хаус-цейгмейстера вплотную занимался как чисто техническими нюансами, так и так вопросами применения орудий в бою. Роль военного флота, проблемы ведения войны на море и осуществления десантных операций и вовсе выпали из его поля зрения, несмотря на богатый опыт, приобретенный в войне против Швеции, и развернувшиеся на его веку схватки между морскими державами.

Истоки военной теории Монтекукколи

Важнейший вопрос о генезисе военного мышления Раймондо уже подробно поднимался в работах историков Пьери, Лураги и Баркера. Лураги выделил 4 основы формирования Монтекукколи как военного теоретика: 1) военный опыт; 2) школа великих полководцев; 3) традиция великого итальянского искусства и военной науки с XV по XVII вв.; 4) культурное наследие эпохи Возрождения. Объединив два последних пункта в один, стоит остановиться на этих истоках чуть подробнее.

1) Культурное наследие античных, средневековых и современных авторов

Роль теоретического багажа для успешного командования армией подчеркивается подчас столь высоко, что, например, согласно Цанелли, величайшие полководцы появились только тогда, когда военные библиотеки стали всеобщим достоянием образованных людей. Такое, по мнению итальянского историка, случилось в Италии, где сложилась неороманская военно-историческая эпоха, предшественником которой являлся Макиавелли, а «апостолом» — Монтекукколи.

Литературное наследие Раймондо демонстрирует его большую любознательность, выходящую далеко за пределы сугубо военной сферы, тот широкий энциклопедизм, обусловленный стремлением изучить все области человеческого знания на предмет их полезности для военных целей, равно как и подтвердить свои военные концепции посредством данных из других наук. Обучение, полученное им в Италии, сделало из Монтекукколи защитника универсальных ценностей итальянской культуры, которая научила его изобретательности и конкретности. Известно также, что он поддерживал личные контакты с учеными своего времени — Иоганном Глаубером и Лейбницем. В силу этого Раймондо признают подлинным интеллектуалом в традициях Возрождения, одним из «самых многогранных умов в истории» и первым военным представителем «esprit polytechnique», предвосхитившим тенденцию к «интеллектуализации войны» в эпоху Просвещения.

Несмотря на то, что личная библиотека Монтекукколи утрачена, установить многие из прочитанных им книг достаточно легко. В трактате «О войне» он привел список из 46 использованных авторов, иногда с указанием конкретного труда, но чаще всего просто имя. В «Цибальдоне» перечислены около 40 авторов (включая анонимные труды). В «Афоризмах» процитированы 42 автора. Разумеется, многие авторы повторяются, но если добавить к ним еще несколько имен, упомянутых в других работах, то в сумме получается около 100. К сожалению, Баркеру и Лураги не удалось доподлинно идентифицировать всех упомянутых Раймондо авторов; в связи с этим постараемся дополнить их изыскания.

Что касается классификации авторов, Баркер разделил 42 из 46 перечисленных в трактате «О битвах» авторов (четверо остались неидентифицированными) на 6 категорий: средневековые и ренессансные (5), античные (15), современные научные (4), современные военные (9), политико-правовые (5) и современные исторические. Упрощая классификацию, мы разделили книги этих авторов условно на «военные» и «невоенные», с разбивкой по эпохам.

Античные авторы:

К началу XVII в. в Европе было издано множество сочинений античных классиков, в том числе в переводе на итальянский, и, судя по всему, знакомство Монтекукколи с греческими авторами состоялось именно через эти переводы (римских он читал на латыни). Среди упомянутых им «военных» античных авторов: Геродот, знаменитый греческий автор V века до н.э., «отец истории», источник по истории греко-персидских войн; Фукидид, греческий историк V века до н.э., автор «Истории» — источника по Пелопоннесской войне; Ксенофонт (ок. 430 — ок. 355 гг. до н. э.) — древнегреческий писатель и историк, автор трудов «Анабасис» и «Греческая история»; Квинт Курций Руф, римский историк, чей труд по истории Александра Македонского многократно переиздавался в XVI — начале XVIII вв. под названием «De Rebus Gestis Alexandri Magni»; Юлий Цезарь, римский государственный и политический деятель, полководец, писатель, чьи «Записки» о Галльской и Гражданских войнах Монтекукколи активно использовал; Элиан, греческий писатель, автор трактата «Тактическая теория» (начало II века н.э.) — справочника по военному делу эллинистической эпохи; Эней Тактик (IV в. до н.э.), автор трактата «О перенесении осады»; Фронтин, римский политический деятель, полководец, администратор, ученый и писатель I века н.э., автор трактата «Стратегемы (военные хитрости)»; Марк Юниан Юстин, римский историк, автор эпитомы труда Помпея Трога о царствовании Филиппа Македонского; Флавий Вегеций Ренат, позднеримский военный писатель, автор трактата «De re militari» (конец IV — начало V вв.), который в течение на нескольких столетий стал «оракулом» для военных Западной Европы; Онасандр — греческий писатель I в. н.э, автор трактата «Strategikos» (наставление военачальнику); Полибий — греческий историк II века до н.э., автор «Всеобщей истории» — источника по истории Пунических и некоторых других войн; Полиэн — греческий писатель II века н.э., автор трактата «Стратегемы» («Военные хитрости»); Плутарх — греческий писатель и философ сер. I — начала II вв. н.э., автор «Сравнительных жизнеописаний»; Гай Саллюстий Крисп — историк I века до н.э., автор работ «О заговоре Катилины» и «Югуртинская война»; Луций Анней Флор, римский историк II в. н. э..

В «Афоризмах» также несколько раз процитирован Лев Мудрый, автор «Тактики»; это единственный названный напрямую византийский автор. По наблюдению Йэнса, именно византийского императора, наряду с Макиавелли, Раймондо наиболее плодотворно использовал среди всех трудов своих предшественников.

Из невоенных авторов отметим Аристотеля (384–322 гг. до н. э.), древнегреческого философа и учёного-энциклопедиста, основателя перипатетической школы. Из сочинений Аристотеля Монтекукколи читал как минимум «Метафизику», «Риторику», «Политику», «Никомахову этику», «Физиогномику». Оценка воздействия идей греческого философа на Раймондо противоречива: от признания фундамента его идей «аристотелевским» (Грасси) до утверждения, что методологически на нашего героя гораздо больше повлияли Галилей и Кампанелла (Лураги). Несомненно, на подход Монтекукколи оказал ощутимое влияние аристотелевский силлогизм. Согласно Мартелли, Раймондо был воспитан в христианском аристотелианстве, и именно к этому философу он обращался на позднем этапе творчества для решения любых категориальных проблем. Аристотелевская мысль вместе с научным эмпиризмом обусловила его концепцию военного искусства и политики. По наблюдению Пьеро дель Негро, последовательность чувства–память–опыт–всеобщий разум прямо отсылала к аристотелевской эпистемологии.

Наконец, Монтекукколи несколько раз цитировал Библию и Иоанна Златоуста (ок. 347–407).

Обращение к античному наследию являлось само собой разумеющимся для европейских военных теоретиков раннего Нового времени. Мало того, греческому и римскому войску могли посвящаться целые трактаты, или, по крайней мере, специальные разделы в трактатах (Липсий, Патрици, Прэссак). Чрезмерное внимание таких теоретиков к античности впоследствии сурово осудил Гибер: «беспрестанно цитировали античных авторов, не замечая, что их от нас отделяют 2000 лет…». Раймондо стал как раз одним из тех, кто заметил данное обстоятельство, и такого преклонения перед военным делом античности, как, например, у Липсия или Макиавелли, у него не наблюдалось: «как презирать благоразумие древних во всех отношениях — акт профанной горделивости, так и привязывать себя навечно к их институтам — абсурдный вид благоговения». Как отмечалось выше, в предисловии к «Военным таблицам» он фактически признал, что для формулирования правил военного искусства достаточно опыта современных ему войн, а в «Цибальдоне» не включил ни одного античного автора. Согласно наблюдению историков, Монтекукколи по факту мало пользовался трудами античных теоретиков, а цитаты из них выступали лишь предлогом для его размышлений. В связи с этим важно отметить, что некоторую практическую информацию, например, о древнем вооружении, он черпал не напрямую у греческих или римских классиков, а у современных ему авторов (Липсий, Прэссак, Патрици, Роан), в чем он, собственно, сам признавался.

Разумеется, Раймондо был далек от игнорирования античности: «временами я касался некоторых случаев использования [опыта] античных войн, потому что подражание им иногда может пробудить дух к изобретению других подобных вещей, которые могут быть сведены к практике сегодняшнего дня, а также… послужить источником обучения». Однако, когда Монтекукколи приводил примеры из древней истории, то, по верному замечанию Баркера, он выбирал лишь то, что гармонировало с его личным опытом; к тому же, по словам самого Раймондо, «использование примеров опасно тем, что лица и места часто различны, хотя события кажутся похожими».

Конкретное влияние античной литературы на Монтекукколи проявилось, например, в структуре первого трактата «О битвах» (что делать до, во время и после битвы), которая явно позаимствована у Вегеция. Рассуждения о врождённых и приобретённых качествах генералов он взял у Онасандра, а определение универсальной диспозиции — у Секста Юлия Фронтина.

Средневековье и раннее Новое время (до начала XVII в.)

Среди «невоенных» авторов этого периода следует упомянуть следующих: Филипп де Коммин (1447–1511), государственный деятель, дипломат, сначала на службе у Карла Смелого, затем — Людовика XI, автор «Мемуаров» (изданы в 1524 г.), признанных одним из лучших образцов жанра мемуаристики; Фрэнсис Бэкон (1561–1626) — английский философ, основоположник эмпиризма; Джироламо Кардано (1501–1576) — итальянский математик, инженер, философ, медик и астролог; Джон Барклай (Бёркли, 1582–1621) — шотландский поэт, сатирик, латинист, автор романа «Argenis» (1622 г.); Георгий Агрикола (Георг Бауэр, 1494–1555) — немецкий ученый, врач, историк, философ, которого называют «отцом физической геологии и минералогии»; Сципион Аммирато (Scipione Ammirato, 1531–1601), итальянский историк, автор труда по истории Флоренции и о Таците («Discorsi sopro Cornelio Tacito»); Иоганн Слейдан (Johannes Sleidanus, 1506 — 1556) — немецкий историк, переводчик и дипломат (Раймондо ссылался на его работу «Commentariorum de statu religionis et reipublicae Carolo V Caesare, Libri XXVI», ценный источник истории Реформации); Иоганн Фаульхабер (1580–1635) — немецкий математик, автор многочисленных трудов по алгебре и геометрии; также работал в качестве инженера-фортификатора и увлекался астрологией.

Спорным остается вопрос о влиянии на Раймондо знаменитого итальянского физика, механика и астронома Галилео Галилея (1564–1642), поскольку он «совсем не любил тех «философов [его] времени», которые «извлекли из гроба уже похороненные мнения атомов и движения земного шара». Тем не менее, именно в галилеевском методе исследования измерения явлений берет свое начало геометрически-пропорциональный ансамбль, наблюдаемый в архитектурной планировке Монтекукколи.

Несколько упомянутых Монтекукколи имен вызвали у историков затруднения с точной идентификацией. Во-первых, это некий Daniel Mogling, автор труда, который Лураги расшифровал как «Mechanics of far bunghammers». По мнению итальянского историка, Мёглинг, «судя по названию его работы и языку, очевидно, англичанин, занимавшийся практической механикой». В данном случае итальянский историк неправильно дешифровал Раймондо, сочтя, что труд написан на английском. На самом деле, речь идет о «Mechanischer Kunst-Kammer… Von Waag, Hebel, Scheiben, Haspel, Keyl und Schrauffen. Begreiffend die wahre Fundamenta aller Machination…», работе по механике, изданной в 1629 г. Ее автор — Даниэль Мёглинг (Daniel Mögling, 1596–1635) — немецкий алхимик и розенкрейцер.

Во-вторых, некий Якопо Страда Росберг (Jacopo Strada a Rosberg). Лураги считал, что это историк, писавший о римских императорах и умерший после 1629 г. Как кажется, Монтекукколи имел в виду другого человека — уроженца Мантуи, жившего в 1507 — 1588 гг., автора работы «La première [et seconde] partie des desseins artificiaulx de toutes sortes des moulins à vent, à l’eau, a Cheval & à la main, avec diverses sortes des pompes & aultres inventions…» (1617 г.). Книга посвящена устройству мельниц и иллюстрирована сотней гравюр. Раймондо мог опираться на него в своих подробных расчетах о производительности мельниц.

Среди «военных» авторов следует в первую очередь назвать Никколо Макиавелли (1469–1527), итальянского мыслителя, философа, писателя, политического деятеля. Макиавелли рассматривается как «первый, кто попытался обобщить рациональные принципы военного искусства и науки». Ярый ненавистник наемничества, он сформулировал основные принципы обороны страны гражданами и положил начало дискуссии о горожанине и крестьянине как защитниках отечества. Несмотря на встречающееся в литературе мнение о том, что XVII в. Макиавелли уже не оказывал никакого влияние на науку о войне, Раймондо почерпнул у знаменитого флорентийца непредвзятый анализ политической реальности своего времени и соответствующих методов; абстрактный принцип гражданина-солдата и национальной армии, который, впрочем, он счел возможным на практике только в исключительных случаях; идеи о качествах военного лидера; тезис о неизменности военного искусства даже после появления артиллерии; определение отношений между войной и политикой; концепцию современной кавалерии; тезис об обороне как о самой сильной форме войны, при условии последующего контрнаступления.

Историк Баркер отметил влияние Макиавелли и в сугубо тактическом плане, например, в вопросе о глубине боевого построения. В «Военном искусстве» Макиавелли, ссылаясь на опыт римских легионов, рекомендовал боевой порядок из трех линий: «При таком порядке троекратного возобновления боевой линии поражение было почти невозможно, потому что счастье должно изменить тебе три раза подряд, а доблесть врага должна быть такова, чтобы трижды победить».

Эту идею подхватил и Монтекукколи в первом трактате «О битвах»:

«Пусть армия никогда не сражается вся целиком, но так, чтобы она могла привести себя в порядок, чтобы сражение могло повториться два или три раза…».

Влияние Макиавелли особенно сказалось в трактате «О войне», где, по мнению Лураги, оно является повсеместным и доминирующим. С другой стороны, в первом трактате «О битвах», по предположению Баркера, Раймондо пользовался идеями Макиавелли «скорее косвенно, чем напрямую».

Вторым важным автором этого периода для Монтекукколи стал Юст Липсий (1547–1606), фламандский гуманист, историк, филолог и основатель неостоицизма. Его труды оказали большое влияние на международную политическую и административную элиту и были переведены на множество языков и многократно переизданы. В историографии подчеркивается огромное влияние Липсия и на героя данной книги, который ссылался на такие труды, как «Politicorum sive civilis doctrinae libri VI» и «De militia romana». В предисловии к трактату «О войне» заявлялось: «я часто любил подражать Липсию, излагая свои чувства словами других…». По наблюдению Кауфманн, в «религиозно-философской (призыв к «мужественному действию» был центральным элементом Нового стоицизма) обоснованной концепции труда и долга» Липсия кроется главная причина необычайного стремления Раймондо к деятельности.

В «Politicorum sive civilis doctrinae libri VI» (1589 г.) Липсий изложил свою теорию государства, построенного на двух столпах — vis (военная сила, насилие) и virtus (нравственное отношение, морально обоснованная эффективность). Считается, что из данного труда Монтекукколи почерпнул «всестороннее и систематическое изображение войны в политических рамках, вытекающее из политических мотивов и направленное на политические цели», что особенно отразилось в первой части трактата «О войне». Ему явно импонировали идеи Липсия о монархической форме правления, сдержанной строгой законностью с сильным военным акцентом. Кроме того, Раймондо согласился с Липсием в вопросах отказа от наемничества и перехода к постоянной профессиональной армии, необходимости специального налога для ее содержания, наличия резервных войск, разбросанных по крепостям, необходимости строгой «disciplina militaris», адекватной системы поощрений и наказаний, строевой подготовки и регулярной муштры, важности наличия у главнокомандующего определенных качеств и т. д. В работе «De militia romana» (1595 г.) римская армия ставилась Липсием в пример для реформы современного войска. Монтекукколи ссылался на этот труд при разборе проблемы взаимоотношения пехоты и кавалерии, набора войск и т. д.

У итальянского писателя Джованни Баттиста Николуччи по прозвищу Пинья (Pigna, 1529–1575) Раймондо мог почерпнуть темы, связанные с совместимостью между воинской профессией и исповеданием христианской веры, а также привить существенное недоверие к небольшим крепостям.

Среди других условно военных авторов выделяются:

Жан Фруассар (около 1337 — после 1404 или 1405) — французский историк, писатель и поэт, автор «Хроник» по истории Столетней войны Ангиии с Францией.

Джулио Чезаре Бранкаччо (1515–1586) — итальянский придворный, кавалер, писатель. Автор труда «Della nuova disciplina & vera arte militare» и комментированного перевода «Записок» Юлия Цезаря.

Франческо Патрици (о) (1529 — 1597), итальянский философ и гуманист, автор «La Militia romana di Polibio, di Tito Livio e di Dionigi Alicarnaseo» (1583 г.); другая его работа, «De institutione reipublicae» (1594 г.), проповедовала обязательное военное обучение для всех молодых людей.

Франсуа де Ла Ну (или де Лану, François de La Noue, 1531 — 1591), участник религиозных войн во Франции на стороне гугенотов и войны во Фландрии на стороне Республики Соединенных провинций. В своих «Discours politiques et militaires», 1587 г. Ла Ну рекомендовал, среди прочего, сохранять сильные пехотные контингенты в мирное время, поскольку основательная военная подготовка кадров не могла быть предметом импровизации.

Диего Уфано (Diego Ufano,? — 1613 г.), испанский артиллерист, участник 80-летней войны Испании с Голландией, автор «Tratado dela artilleria y uso della platicado». В этой работе разобраны история и классификация артиллерии, технические аспекты ее изготовления, тактические проблемы ее применения. Трактат Уфано снискал популярность и был переведен на несколько языков.

Джорджо Баста (1540/50–1607), итальянский генерал, теоретик и дипломат, военный наставник Эрнесто Монтекукколи и Валленштейна. Участвовал в войне Испании с Голландией под командованием Альбы, дона Хуана Австрийского и Фарнезе. Затем перешел на императорскую службу, сражался против турок в Долгой войне, на которой дослужился до главнокомандующего армиями Венгрии и Трансильвании, заслужив репутацию одного из лучших полководцев императора. Известен среди прочего тем, что именно по его приказу был убит валашский господарь Михай Храбрый. По окончании войны Баста оставил службу и написал 3 трактата: «Il mastro di campo Generale», «II governo della Cavalleria leggiera», «Del governo dell’artiglieria», а также работу «Fattioni occorse nell’Ongaria nel 1597, et la Battaglia di Transilvania contro il Valacco 1600». В работе «Il mastro di campo Generale» Баста рассказывал об обязанностях этой должности заместителя генералиссимуса, т.е. фактического командующего армией, разделяя ее политическую и военную стороны. Опыт войны Баста в Венгрии нашел отражение и в рассказе о тактике турок и советах по борьбе с ними. Влияние идей Баста на Раймондо прослеживется и в рассуждении о преимуществах копья.

Лодовико Мельцо (1558–1617), участник испано-голландской войны под командованием Алессандро Фарнезе и эрцгерцога Альбрехта, дослужился до заместителя командующего кавалерией в армии Фландрии. Автор «Regole Militari sopra il Governo e Servitio particolare della Cavalleria» (1611 г.) — сводного трактата о кавалерии, в котором рассмотрены организация, структура, тактика этого рода войск.

Иоганн Якоб фон Валльхаузен (Johann Jacobi von Wallhausen, ок. 1580 — 1627), военный писатель и основатель первой в Европе военной академии (в Нассау-Зигене). Он обучался военному искусству в Нидерландах. Среди его работ — «Kriegskunst zu Fuß» (1615 г.), «Kriegskunst zu Pferdt» (1616 г.), «Archiley-Kriegskunst» (1617 г.), «Corpus militare» (1617 г.) и «Defensio Patriae oder Landrettung» (1618) г.

Феретти. В отношении данного автора есть сразу три примерно равнозначных по вероятности гипотезы. По предположению Баркера, Монтекукколи мог иметь в виду Доменико Феретти (Domenico Ferretti, 1489—1552) — тосканского гуманиста и политического деятеля, состоявшего на службе у Франциска I. Лураги предложил еще 2 варианта: «Джулио Ферретти из Равенны, опубликовавший в 1562 г. трактат о военных „советах“, либо Франческо Ферретти из Анконы, опубликовавший в 1568 г. трактат „Della osservanza militare“)».

Стоит сказать и про одно знаковое сочинение, которое так и не было напрямую упомянуто Раймондо — «Arte militare terrestre e marittima…» (1599 г.) Марио Саворньяно. Автор разделил военное искусство на две составные части: военные ресурсы (apparecchi), т.е. сфера подготовки, и действия (attioni), т.е. сфера исполнения. К «apparecchi» он отнес людей (офицеры и рядовые), инструменты (оружие, лошади и т.д.), продовольствие и деньги. К «attioni» относятся марш, расположение лагерем и сражение. В отношении сражения автор рассматривает как предшествующие, так и относящиеся непосредственно к нему явления. Многое из предложенной Саворньяно структуры военного искусства, включая разделение войны на наступательную и оборонительную, будет использовано и/или дополнено Монтекукколи, хотя он так и не упомянул этого автора.

Современные авторы.

Из «невоенных» современных авторов огромное влияние на Раймондо оказал Томмазо Кампанелла (1568–1639), философ-утопист, теолог, писатель и поэт. По обвинению в антииспанском заговоре провел 27 лет в тюрьме, где и сочинил свои главные произведения. По уверению Лураги, в Кампанелле Монтекукколи нашел своего «величайшего учителя…, заложившего основы для появления картезианской математической логики». Влияние на Монтекукколи данного мыслителя подчеркивает тот факт, что в «Цибальдоне» более четверти всех использованных работ (и примерно 353 страницы) приходятся на Кампанеллу. В частности, Раймондо ознакомился с «Испанской монархией», «Метафизикой», «Моралией», «Грамматикой», «Логикой», «Поэтикой», «Экономикой», «Политикой», «Апологией Галилея», «Психологией» и другими. Помимо всего прочего, Кампанелла увлекался астрологией, посвятив ей отдельное сочинение, также упомянутое Раймондо в «Цибальдоне».

В методологическом отношении на Раймондо оказала воздействие логическая структура мысли Кампанеллы, акцент на эмпиризм, некоторые философские идеи и размышления об иррациональности. В сугубо военном отношении Монтекукколи сослался на идею Кампанеллы о том, как «постоянно иметь в избытке верных солдат».

В числе других «невоенных» современных авторов: Валериан Магни (Valerianus Magnus, 1586–1661), священник-капуцин, дипломат и миссионер; Авраам Закут (Zacutus Lusitanus, 1575–1642), автор трудов по медицине; Лазар Ривьер (1589– 1655), французский автор трудов по медицине; Даниэль Швентер (1585–1636), профессор иврита, восточных языков и математики, написавший трактат по криптологии «Steganologia» (1620 г.); Ян Амос Коменский (1592–1670), чешский педагог-гуманист и писатель, считается основоположником современной педагогики как науки (Монтекукколи заинтересовал его учебник «Физика», 1633 г.); Вирджилио Мальвецци (1595–1654), итальянский писатель (Раймондо упоминал его биографии древнеримских царей Ромула (1629 г.) и Тарквиния Гордого (1632 г.)); Роберт Фладд (Robertus de Fluctibus, 1574–1637), английский писатель, философ, медик, мистик, алхимик; Георг Шёнборнер (1579–1637), ученый-правовед, среди трудов которого Монтекукколи выделяет «Politicorum libri septem» (1610 г.), т.н. «энциклопедию политической науки».

В числе «военных» авторов:

Карлос Колома (Carlos Coloma de Saa, 1566–1637), испанский военачальник, дипломат и переводчик, автор истории войн в Нидерландах в конце XVI в. («Las Guerras de los Estados Bajos: desde el año de 1588 hasta el de 1599», 1625 г.). Помимо участия в войне во Фландрии, Колома отличился в Тридцатилетней войне, воюя против французов в Италии.

Дю Прэссак (Du Praissac), автор работы «Les Discours militaires» (1614 г.). Раймондо позаимствовал у него, среди прочего, дихотомию «аппарат» и «действия» и их структуру. Монтекукколи рекомендовал читать Прэссака и при разборе качеств, необходимых для главнокомандующего. По замечанию Баркера, дю Прэссак, являлся особенно важным источником для Раймондо, который взял у него способы построения батальона.

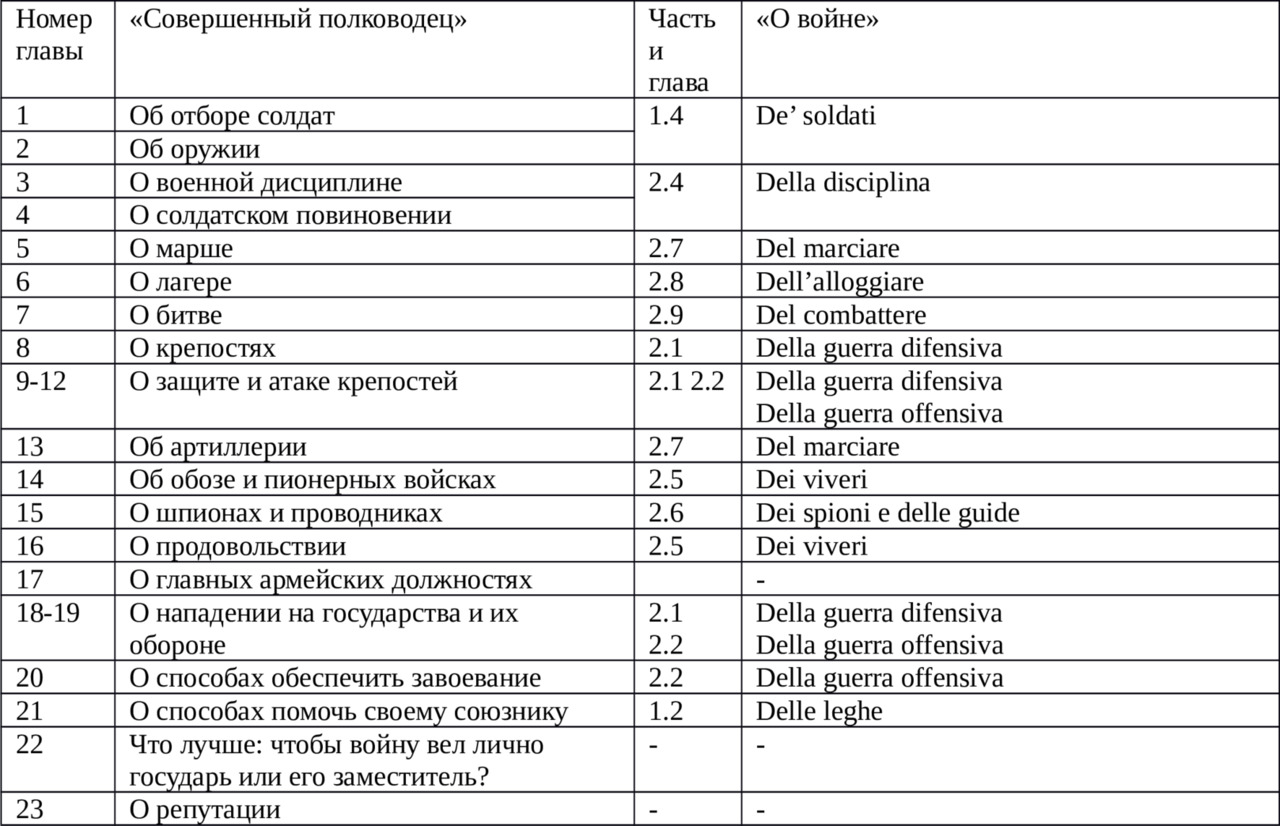

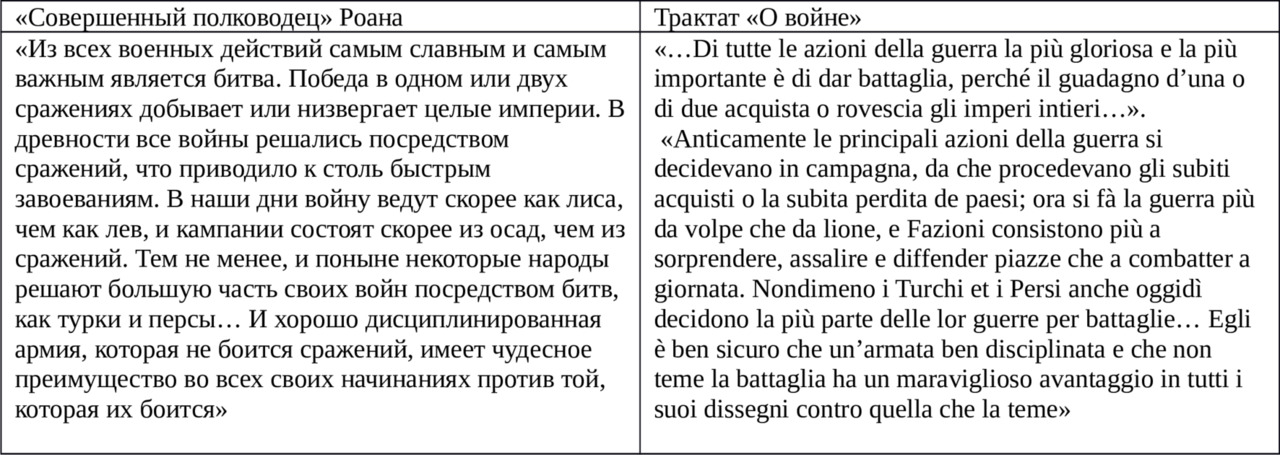

Анри де Роан (в отечественной традиции — Роган, 1579–1638), крупный военачальник и дипломат, автор трактата «Le parfait capitaine» («Совершенный полководец», 1636 г.). Трактат представлял собой всеобъемлющую доктрину, защищающую наступление и анализирующую условия победы. В нем автор определял войну как науку, аксиомы и теоремы для которой сформулировали великие полководцы. Чтобы стать великим полководцем, требовался долгий опыт, а не чтение книг или «хорошие слова». Для самого автора идеалом полководца выступал Юлий Цезарь. Кроме того, Роан уделял большое внимание шпионажу и снабжению продовольствием. От офицера требовалось быть образованным, быть в курсе новинок в области вооружения и тактики.