Бесплатный фрагмент - Радости и горести Александра III

Серия «Уютная история»

От автора

Для России Александр III — как король Артур для Англии. Личность мощная и овеянная мифами. Венценосный герой, ушедший из жизни в расцвете сил и превратившийся в легенду. Символ нации, воплощающий лучшие качества своего народа.

Почитаемый до революции и осмеянный при советской власти, сегодня Александр III вызывает живой интерес. Царь-богатырь, который, словно в сказке, «от русской земли сил набирается», олицетворяет возвращение к истокам, о котором столько сейчас говорят.

«При Александре II Россия была какой-то приниженной страной, и никому не могло прийти в голову гордиться тем, что он русский, — писал более века назад Лев Тихомиров, бывший народоволец, ставший ярым монархистом. — При Александре III произошло превращение. Россия стала вставать в вице громадной национальной силы. Император Александр III умел вызвать в России высокий подъем национального чувства и сделаться представителем национальной России».

Каждый день Александр Миротворец выходил на бой за спасение исконного самодержавия от демократических веяний нового времени. Бой слишком трудный — не потому ли, что сама цель была ошибочной? Но император свято в нее верил.

Особую убедительность образу Александра III придает его глубокая внутренняя порядочность. Он не просто провозглашал традиционные ценности, он жил ими. На досуге бродил по лесам, собирая грибы в корзинку, носил простую штопаную одежду, хрустел сушками по утрам. Государь хранил верность жене, уважал своих родителей и старался вырастить собственных детей достойными людьми. «Безукоризненность частной жизни ставит его выше всех предшественников», — признают иностранные корреспонденты.

Несмотря на тесные связи со всеми королевскими домами Европы и регулярные поездки к близким родственникам в Данию, из всех городов мира больше всего Александр Александрович любил старую патриархальную Москву. Царь даже бороду отпустил, чтобы походить на своих предков, возродивших белокаменную столицу из руин Смутного времени.

Борода самодержцу очень шла. В отличие от своих субтильных предков, за исключением разве что Петра Великого, Александр III был настоящим гигантом ростом 190 сантиметров и весом около 120 килограммов. «Он был силы необыкновенной, мог сплюснуть серебряную мелкую монету в трубку и перекинуть мяч из Аничковского сада через крышу дворца, — вспоминал его адъютант, граф Шереметев. — Однажды кто-то проезжал на конке мимо Аничковского дворца и видел, как он выворачивал в саду снежные глыбы. „Ишь силища-то какая!“ — с уважением сказал сидевший тут же мужичок». До революции был популярен рассказ о том, как, увидев Александра III на перроне прогуливающимся в ожидании поезда, некий крестьянин простодушно воскликнул: «Вот это царь так царь, черт меня подери!»

Но все же Александр Александрович был не сказочным героем, а обыкновенным человеком, пусть и с очень сильной волей. Дома он снимал свою «броню», и родные радовались его доброй улыбке. Об этом мы и поговорим в этой книге — не углубляясь в политику.

Будучи автором исторического блога, я получаю множество вопросов о характере Александра Александровича, его семье и разных мелочах, составлявших повседневную жизнь государя. Из этих небольших фрагментов складывается объемный, живой портрет одного из самых интересных правителей России.

В обновленное издание книги вошли недавно опубликованные дневники и письма императора, фотографии из Королевского архива Великобритании. Особое внимание уделено императрице Марии Федоровне.

О серии

Серия «Уютная история» рассказывает об эпохе Романовых сквозь призму человеческих судеб и отношений. Книги серии основаны на самых популярных материалах блога «Уютная история», выходящего с 2019 года в разных форматах и заслужившего признание десятков тысяч читателей, зрителей и слушателей. Статьи, заметки, ответы на вопросы подписчиков дополнены новыми фактами, обнаруженными автором в архивах России и Европы, и сформированы в единое увлекательное повествование. В каждой главе вас ждут иллюстрации, в том числе редкие фотографии из личной коллекции автора, помогающие полностью погрузиться в прошлое.

ПРОЛОГ

В 1898 году Петербург наполнился слухами о возвращении Александра III. «Это он, это точно он», — шептались во дворцах и голосили в кабаках. Те, кто знал царя лично, подтверждали: «Сходство поразительное».

Наконец, пересуды дошли и до Николая II.

— Говорят, ваш батюшка вернулся, — доложили императору.

— В каком смысле? — озадачился Николай Александрович.

— В художественном, — пояснили приближенные. — В образе Ильи Муромца. У Третьякова в Москве — новое приобретение. Во всю стену полотно! И главный богатырь на нем — точь-в-точь покойный государь.

По личному распоряжению Николая II картину доставили в Петербург. 4 февраля 1899 года в залах Императорской Академии художеств открылась первая персональная выставка работ Виктора Михайловича Васнецова. Центральным произведением на ней стала монументальная картина «Богатыри».

Молодой император посетил выставку 12 февраля и долго рассматривал могучую фигуру Ильи Муромца. Богатырь и правда удивительно напоминал Александра Александровича — окладистая борода, широкие плечи, спокойный и уверенный взгляд честных глаз. С таким — как за каменной стеной, не пропадешь.

Рядом художник Васнецов горячо, увлеченно объяснял, что Муромец — образ собирательный, а изначально списан с землепашца Ивана Петрова из Владимирской губернии… Но Николай слушал невнимательно. В памяти одна за другой вспыхивали другие картинки: крушение императорского поезда в Борках ровно десять лет назад… отец сам вытаскивает людей из-под обломков… борода вся в осколках стекла, мундир в крови и земле, спина повреждена, но Папа раздает указания, руководит лечением пострадавших, организует спасательную операцию…

Истинный богатырь.

Таким Александр Александрович был в глазах сына, таким он остался и в памяти народной.

ЧАСТЬ 1. ИМПЕРАТОР

«И тяжело, и жутко, а от судьбы не уйдешь». Как закалялся характер Александра III

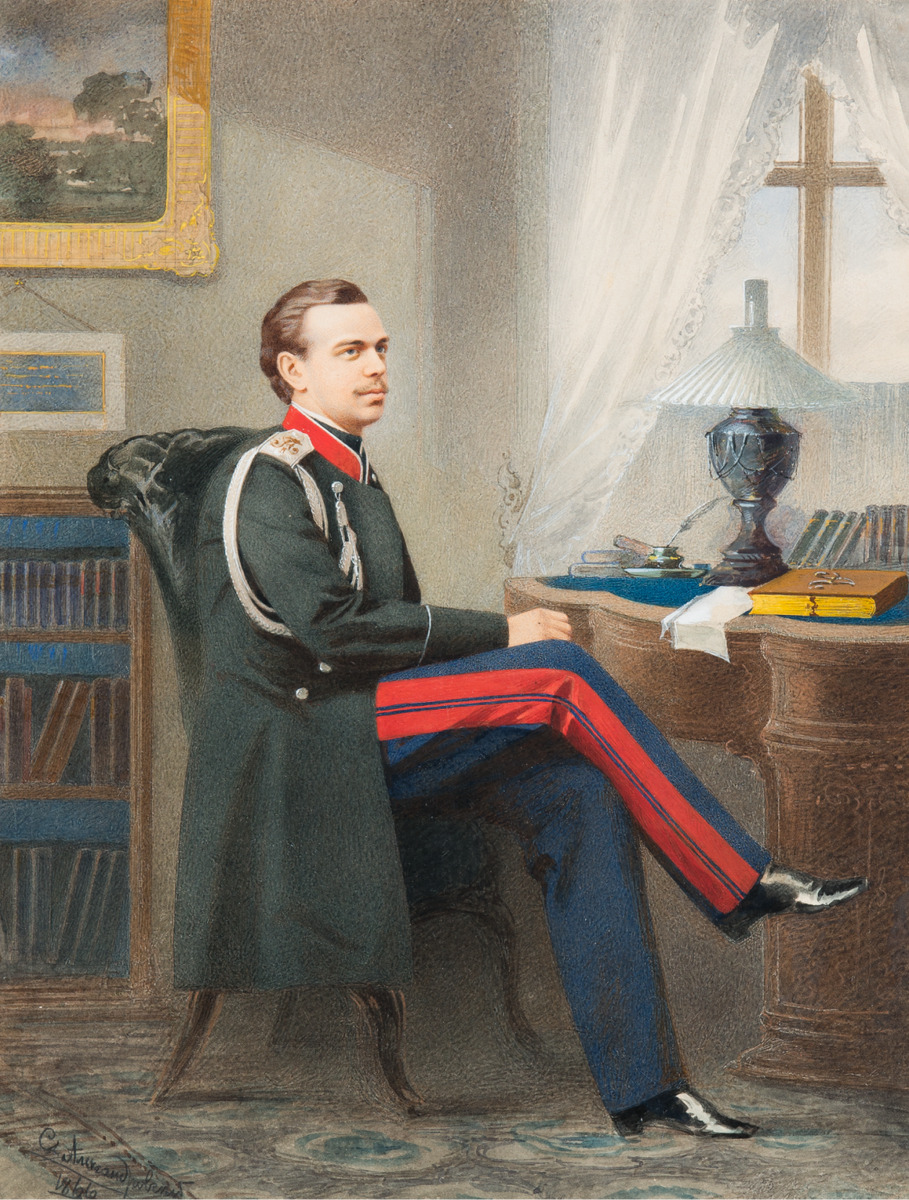

Юный великий князь Александр терялся на фоне более ярких братьев. Был он эдаким Митрофанушкой, застенчивым и неуклюжим недорослем, не умел подать себя и был вполне счастлив на своем неприметном месте шефа Астраханского карабинерного полка в звании полковника. Однако несколько трагедий, случившихся одна за другой, навсегда изменили жизнь Александра. Все как в сказке, когда самый скромный герой получает царство и руку красавицы в придачу — но только после трудных испытаний.

«Старший умный был детина, средний сын и так и сяк…»

У императора Александра II и его жены Марии Александровны было шестеро сыновей и две дочери:

— Александра (1842—1849);

— Николай (1843—1865);

— Александр (1845—1894);

— Владимир (1847—1909);

— Алексей (1850—1908);

— Мария (1853—1920);

— Сергей (1857—1905);

— Павел (1860—1919).

Гордостью всей семьи был старший Николай — талантливый и обаятельный наследник, обещавший стать первым философом на русском троне. Воспитатели Николая не могли на него нарадоваться: «Самые отвлеченные мысли, категорический императив Канта, философское учение Гегеля, легко усваивались даровитым юношей, — вспоминал преподаватель государственного права Борис Николаевич Чичерин. — Центром этого маленького мира был прелестный юноша с образованным умом, горячим и любящим сердцем, веселый, приветливый, обходительный, принимающий во всем живое участие, распространяющий вокруг себя какое-то светлое и отрадное чувство».

А вот Александр, второй сын императора, доставлял учителям одни разочарования. «Он старается и готовит свои уроки по своему разумению совестливо, — писал воспитатель Александра, граф Борис Алексеевич Перовский. — Но он не по летам ребенок; заслужив дурную отметку там, где он ожидал лучшего, он расстроен на весь день, и последующие уроки, даже те, которые были приготовлены очень порядочно, выходят от его малодушия дурными».

Перед старшим братом Александр благоговел, уважал его безмерно. Писал Николаю очень трогательные послания — как, например, в феврале 1864 года: «Милый брат, Никса, благодарю тебя очень за твое милое письмо, полученное на той неделе. Прости, что не отвечал тогда же. Но я писал Мамá. Потом пост, покаяние, вспоминание всех грехов на исповеди и потом чудная минута причащения. Милый мой друг, при этом случае прошу у тебя от всего сердца прощения, если я когда-нибудь причиню тебе какое-нибудь огорчение. Надеюсь, что мы не имеем ничего дурного друг к другу, и я одного прошу у Бога — это то, чтобы мы всегда оставались в тех отношениях друг к другу, как прежде и в настоящую минуту. Не говорю о том, как я сожалею, что мы должны только мысленно обняться, а не на деле… Вспомни обо мне, когда будут петь „Ныне силы небесные с нами невидимо служат“. Когда это поют, я готов плакать как ребенок, так на меня действует этот напев».

Николай отвечал Александру искренней любовью, защищал его перед всеми: «Вы моего брата Александра не знаете: у него сердце и характер вполне заменяют и даже выше всех других способностей, которые человеку могут быть привиты. <…> В нас всех есть что-то лисье, Александр один вполне правилен душой».

Третий сын императора, Владимир, по-домашнему Боба, на два года младше Александра и на четыре — Николая, отличался большой живостью и честолюбием. Робкого и неуклюжего Александра он дразнил то мопсом, то бычком, то бульдожкой. А Николаю страшно завидовал. «Владимир рано стал задумываться о том, что стоит третьим в ряду наследников престола, и это его, с одной стороны, глубоко удручало, а с другой — вселяло определенные надежды. Недаром в детстве, поссорившись со старшим братом, он кричал, что, если тот умрет, императором станет он, Боба. Конечно, это была детская глупость, но из нее впоследствии выросло мировоззрение».

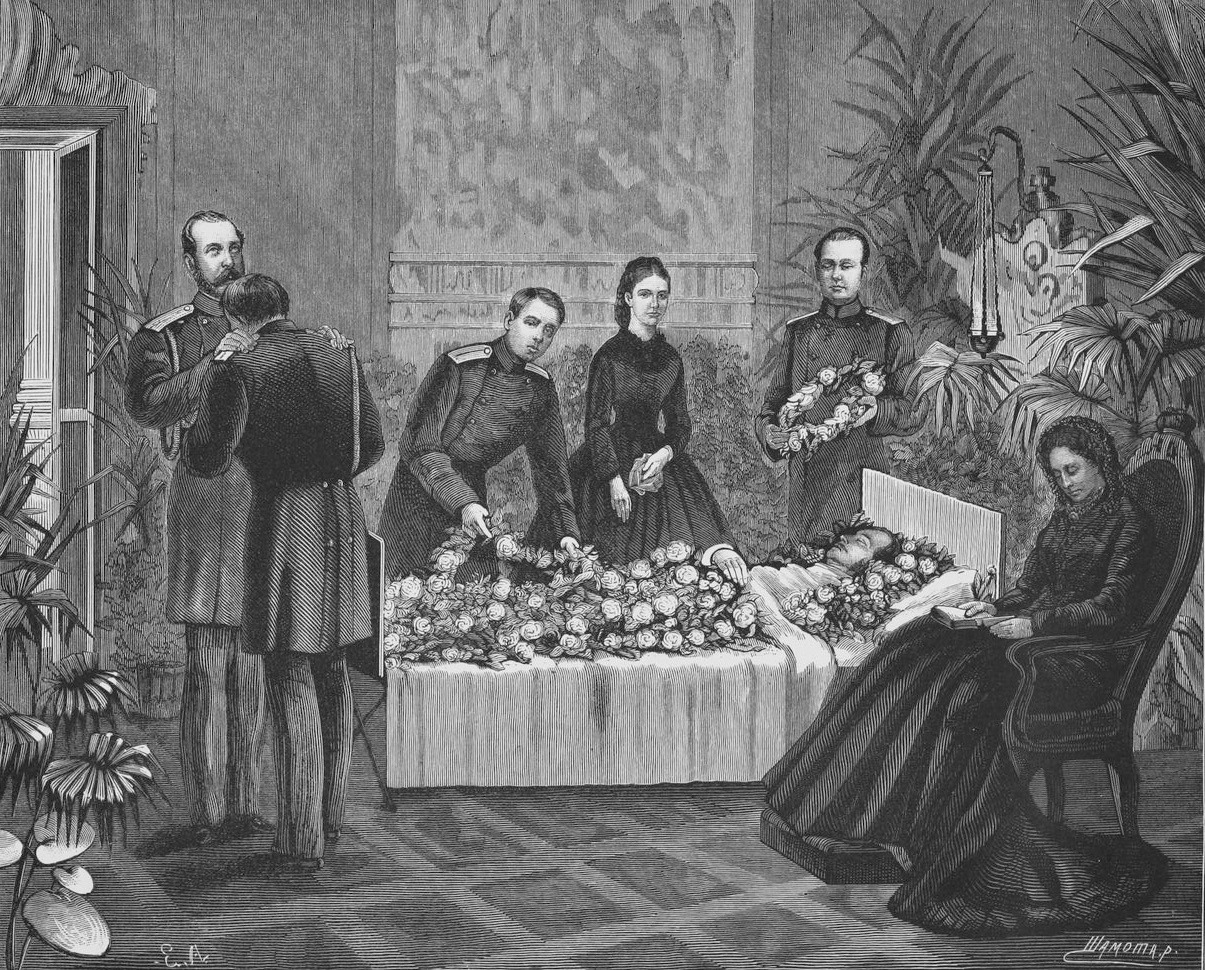

Первое испытание — внезапная кончина брата

В 1865 году во время путешествия по Европе цесаревич Николай заболел. Диагноз оказался страшным — туберкулезный менингит: воспаление спинного мозга под воздействием туберкулезных палочек. Предполагают, что тяжкая и неожиданная в столь юном возрасте болезнь стала последствием падения с лошади: за несколько лет до этого Николай Александрович упросил родителей купить ему английское седло нового фасона, решил его испытать и упал с коня.

Вся семья экстренно выехала в Ниццу. Близкие едва успели попрощаться с Николаем. Он скончался 12 апреля.

Александр сквозь слезы слушал манифест отца о назначении его цесаревичем: «Приехать Великим князем, а уехать наследником тяжело, и в особенности лишившись самой моей верной опоры, лучшего друга и любимейшего брата, — писал Александр своему другу Владимиру Мещерскому. — Я одно только знаю, что я ничего не знаю и ничего не понимаю. И тяжело, и жутко, а от судьбы не уйдешь. Прожил я себе до 20 спокойным и беззаботным, и вдруг сваливается на плечи такая ноша».

20 июля 1866 года в Зимнем дворце состоялась присяга нового цесаревича. Александр записал в дневнике: «Страшно было выходить посреди церкви, чтобы читать присягу. Я ничего не видел и ничего не слышал; прочел, кажется, недурно, хотя и немного скоро».

Учителя новоявленного цесаревича пришли в ужас, узнав, что их ученик получит русский престол.

Профессор экономики и философии Александр Иванович Чивилёв: «Как жаль, что Государь не убедил его отказаться от своих прав. Я не могу примириться с мыслью, что он будет править Россией».

Историк и литератор Евгений Михайлович Феоктистов: «Нельзя отрицать, что в интеллектуальном отношении Государь Александр Александрович представлял собой весьма незначительную величину — плоть уж чересчур преобладала в нем над духом».

Генерал-адъютант Борис Алексеевич Перовский: «Когда дело доходит до ответа и Александру Александровичу надо говорить, в особенности же когда дело касается понятий несколько отвлеченных, в таком случае он впадает в крайнее затруднение, мешается и не находит или не решается находить выражений для объяснения самой простой мысли. Все это происходит от непривычки вести и поддерживать серьезный разговор».

Правовед Константин Петрович Победоносцев: «Сегодня, после первых занятий с цесаревичем Александром, я пробовал спрашивать великого князя о пройденном, чтобы посмотреть, что у него в голове осталось. Не осталось ничего — и бедность сведений, или, лучше сказать, бедность идей, удивительная. Все сообщенные мной реальные сведения прошли мимо, понятия не уложились в голове… Ответы его были вовсе детские».

Последняя оценка чрезвычайно интересна, ибо в дальнейшем именно Победоносцев станет главным поставщиком идей и советником императора Александра III.

Второе испытание — женитьба по приказу

Отец-император Александр II много сил положил на то, чтобы устроить брак своего старшего сына Николая с дочерью датского короля Кристиана IX. Сначала речь шла о старшей принцессе — Александре, первой красавице Европы. Но тут русского царя опередила английская королева Виктория, сосватавшая Александре своего сына Эдуарда, принца Уэльского.

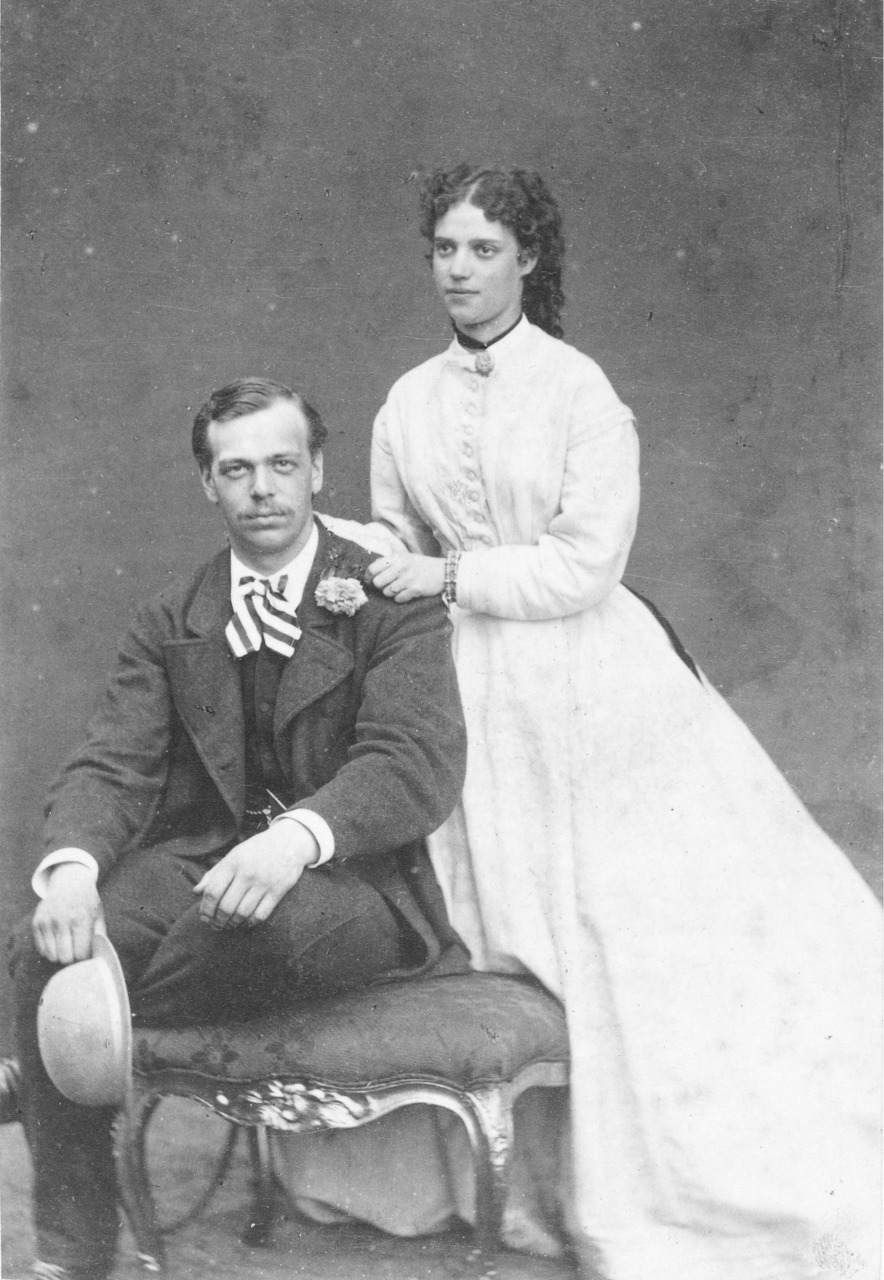

Тогда император обратил внимание на следующую по старшинству принцессу. Жизнерадостная Дагмар вполне приглянулась цесаревичу Николаю, и в 1864 году наследник с ней обручился. А через несколько месяцев скончался. Дагмар осталась без жениха, а Россия — без выгодного политического союза.

Новоявленный цесаревич, бедняга Александр, не сразу понял, что вместе с прочими обязанностями наследника ему досталась и матримониальная кабала. Как быть? Ведь Александр обожал свою возлюбленную — княжну Марию Элимовну Мещерскую, с которой он познакомился в 1864 году, когда ему было 19 лет, а ей — 20. Их роман был нежным и романтичным, как первые цветы в Павловском парке.

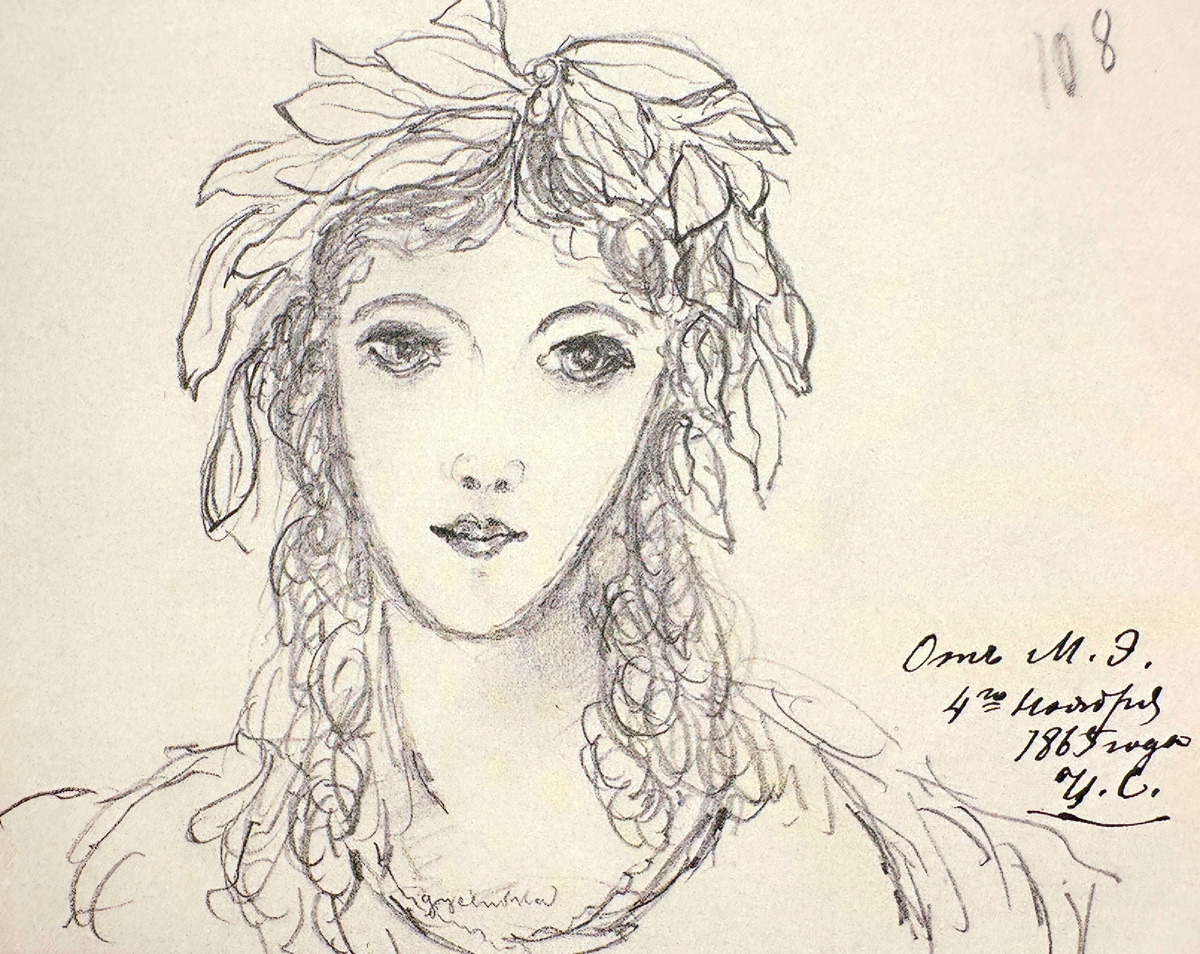

Граф Сергей Дмитриевич Шереметев вспоминал: «В то время в полном расцвете красоты и молодости появилась на петербургском горизонте княжна Мария Элимовна Мещерская. Она была тогда почти сиротой, не имея отца и почти не имея матери… Прибыла в дом Барятинских девушка еще очень молодая, с красивыми грустными глазами и необыкновенно правильным профилем».

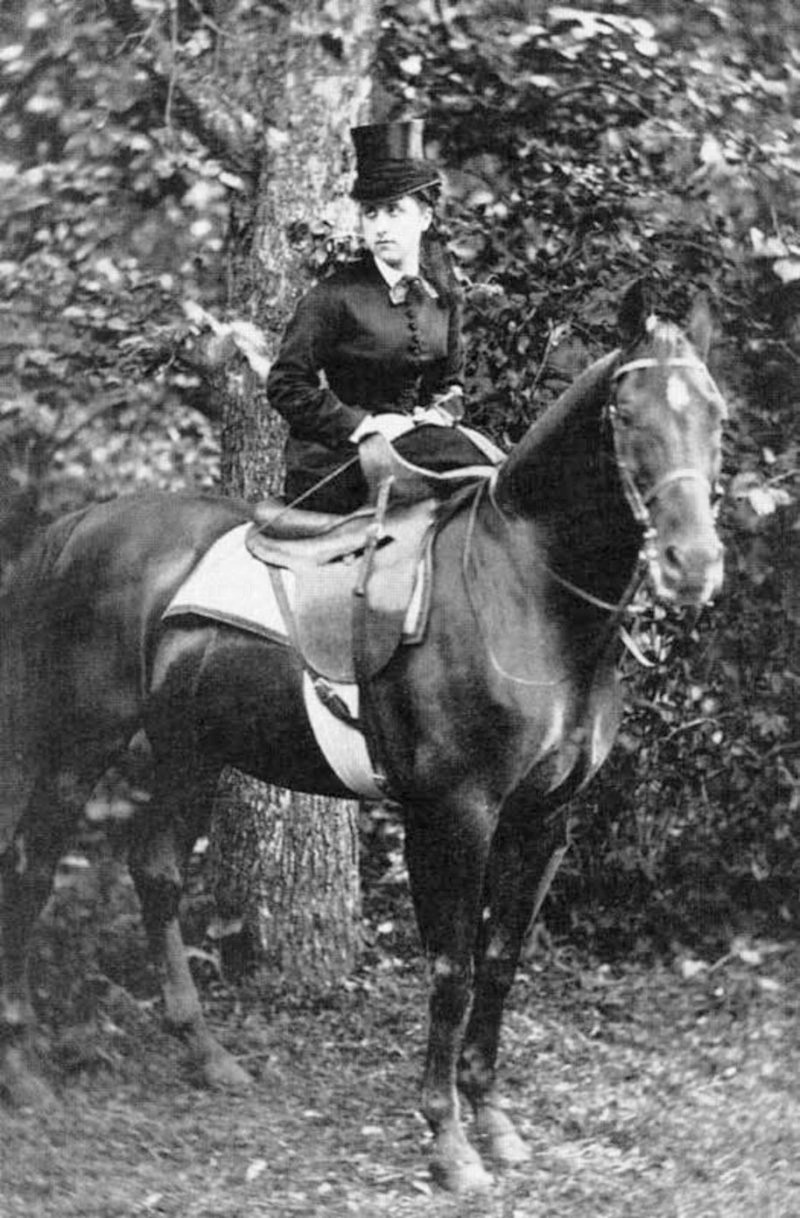

Мария стала фрейлиной императрицы и непременной участницей всех придворных собраний. Цесаревич видел княжну каждый день и всегда старался сесть с ней рядом, будь то игра в лото или карты «мистигри», рисование или музицирование. Влюбленным помогала лучшая подруга Марии — фрейлина Александра Васильевна Жуковская, дочь поэта. Девушки вместе ждали цесаревича на Английской дороге — самой длинной аллее Павловского парка, затерянной среди густых лесов с укромными полянами.

Когда Александр стал наследником, его невинные свидания с княжной были вынесены на семейное обсуждение. Родители приказали цесаревичу немедленно прекратить всякое общение с Мещерской.

Печальный разговор с Марией состоялся 19 июня 1865 года на Английской дороге. Шел сильный дождь, влюбленные спрятались от него под деревом.

О самых потаенных чувствах цесаревича узнаем из его дневника — верного «журнала»: «Я давно искал случая ей сказать, что мы больше не можем быть в тех отношениях, в каких мы были до сих пор. Что во время вечерних собраний мы больше не будем сидеть вместе, потому что это только дает повод к разным нелепым толкам, и что мне говорили уже об этом многие. Она совершенно поняла и сама хотела мне сказать это. Как мне ни грустно было решиться на это, но я решился. Вообще в обществе будем редко говорить с нею, а если придется, то о погоде или о каких-нибудь предметах более или менее неинтересных… На прощание мы обругали порядком высший свет за его интриги, я сел верхом и, простившись с милыми собеседницами, отправился на рысях домой».

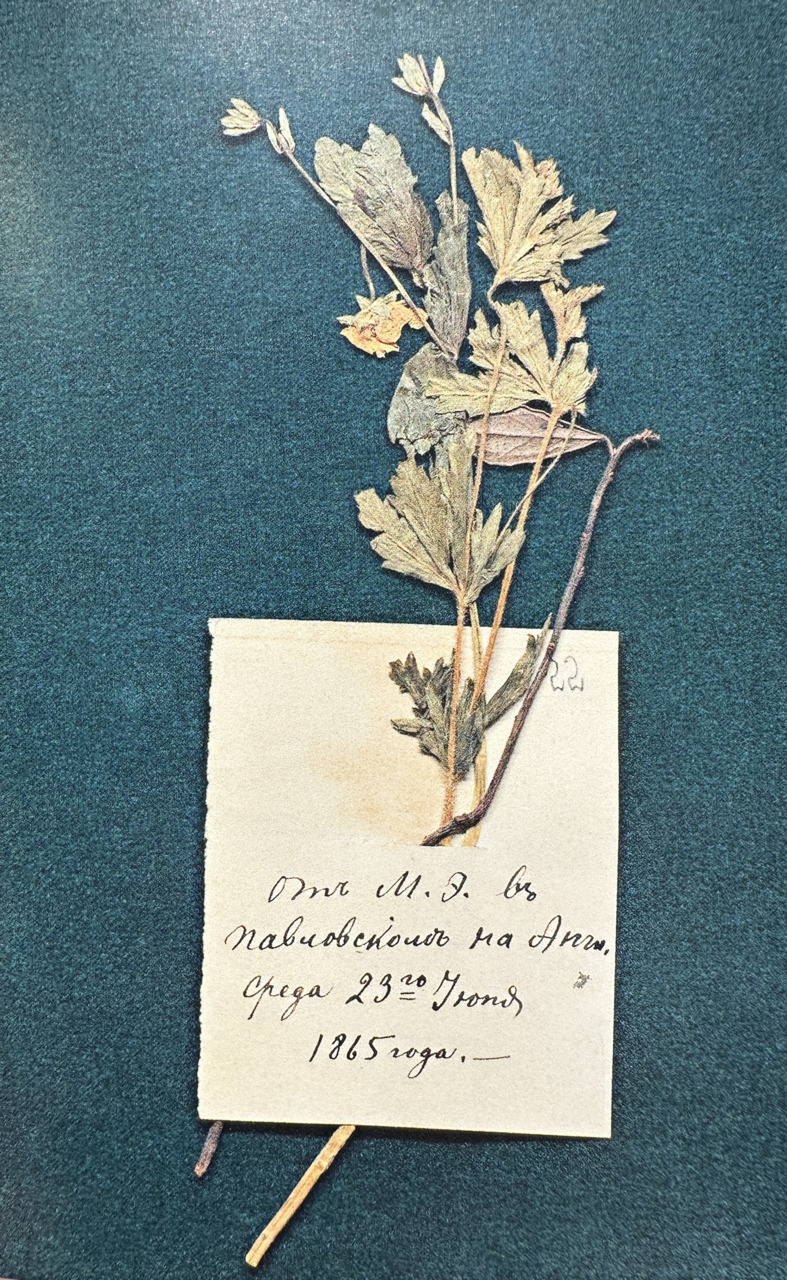

Однако влюбленных по-прежнему тянуло друг к другу, и даже с большей силой, чем раньше. Первой не выдержала Мария. 23 июня она в отчаянии попыталась вывести отношения с цесаревичем на новый уровень, но Александр, будучи слишком наивным и порядочным, попросту не понял ее намеков. События разворачивались все на той же Английской дороге.

Из дневника цесаревича: «Пока я сидел в шарабане и разговаривал с Александрой Васильевной, Мария Элимовна сорвала какой-то белый цветок и поднесла мне, уверяя, что это символ невинности и чистоты душевной, я его разорвал, она непременно хотела отыскать другой, но нигде не могла найти… Она поднесла мне другие, объясняя прелесть их. Не знаю, что с ней было, но она была в таком странном настроении духа и так настойчиво объясняла каждый цветок, облокотясь на мой экипаж, что я бы принял ее за сумасшедшую, если бы не знал ее ближе. Она сказала мне шутя: „Возьмите меня с собою“, я подумал про себя: „Хорошо было бы, если это было возможно“».

Через два дня сдался и сам цесаревич: «А все-таки Марии Элимовны не достает, так привык видеться с ней каждый вечер, а иногда еще и утром».

Лето сменяется осенью, а затем и зимой; свадьба с Дагмар все откладывается, а цесаревич никак не может перестать думать о Марии. Он приносит ей букет маргариток и читает вслух «Дон Кихота», катает ее на «волшебном катке» под луной и называет «дусенькой»…

В марте 1866 года цесаревич посвящает княжне популярный романс:

Тебя одну повсюду видеть,

Тебе всю душу перелить,

Весь этот мир возненавидеть,

Чтобы тебя одну любить.

Мария всеми способами пыталась удержать любимого — и ей это почти удалось. Ревность едва не заставила цесаревича отказаться от престола.

Началось все 18 апреля, на большом императорском балу: «После ужина решился пойти вальсировать с Марией Элимовной, и это было единственное утешение на балу. После 2 туров она мне сказала: „Знаете, что было со мной сегодня на балу? Витгенштейн решился просить моей руки“. Я чуть не упал, услыхав это. Но она просила никому не говорить об этом и сказала, что она хотела, чтобы я первый это узнал. После этого я был как сумасшедший, но, к счастью, бал скоро кончился, и мы, простившись с Мама и Папа, пошли домой. Было уже 2 часа, курили еще у меня с компанией, но мне было не до разговоров, я был так убит морально и физически после этого проклятого бала. Как будто нарочно Мария Элимовна была так убийственно хороша сегодня вечером, так, что многие мне говорили, как будто для того, чтобы еще больше меня тревожить. Что со мной было, когда я видел милую Марию Элимовну под ручку с Витгенштейном, я не могу пересказать, я был готов на все, только чтобы помешать этому браку».

Меньше чем за месяц Александр довел себя до ужасного состояния. Запись от 15 мая: «Я хочу отказаться от свадьбы с Dagmar, которую я не могу любить и не хочу. Ах, если бы все, о чем я теперь так много думаю, могло бы осуществиться?! Я не смею надеяться на Бога в этом деле, но может, и удастся. Может быть, оно будет лучше, если я откажусь от престола. Я чувствую себя неспособным быть на этом месте, я слишком мало ценю людей, мне страшно надоедает все, что относится до моего положения. Я не хочу другой жены, как Мария Элимовна. Это будет страшный переворот в моей жизни, но если Бог поможет, то все может сделаться, и, может быть, я буду счастлив с Дусенькой и буду иметь детей. Вот мысли, которые теперь меня все больше занимают, и все, что я желаю. Несносно, что поездка в Данию на носу и преследует меня, как кошмар!»

18 мая цесаревич, весь взвинченный, отправился к отцу — отказываться от престола ради любви.

Момент оказался крайне неудачным. Император и сам был весь на нервах. На днях в газетах по всему миру напечатали скабрезную историю о свиданиях цесаревича с княжной Мещерской. И только что царь получил письмо от датского короля с вопросом, правда ли это.

Александр предложил ответить датскому королю утвердительно, чем рассердил отца еще больше. Цесаревич робко сообщил, что подумывает отречься от будущего трона. И предложил отцу назначить наследником Владимира, тем более что Боба горел желанием покрасоваться в короне. Император разъярился. Напомнил цесаревичу о декабристах — восстание случилось именно из-за передачи трона «через одного», когда наследником Александра I Павловича стал не следующий по старшинству брат Константин, а средний — Николай. Романовых тогда едва не свергли с престола, и это стало хорошим уроком для всех последующих правителей.

Жесткий разговор завершился криком отца: «Убирайся вон, я с тобой говорить не хочу!»

«С тем я и вышел, — записал в дневнике Александр. — Но что происходило у меня в груди, этого описать нельзя. Грусть, тоска, раскаяние… Милая, милая Дусенька, что я с вами сделал, до чего я довел дело! Ах, чем это все кончится… Молясь вечером, я рыдал как ребенок, так все это последнее время меня перевернуло».

Только теперь Александр понял, что обратной дороги нет. 29 мая он попрощался с Марией по-настоящему: «Мы зашли в одну маленькую комнату. Решительно никого не было во всем этаже, и он всегда пуст. Там она бросилась ко мне на шею, и долго целовались мы с ней прямо в губы и крепко обняв друг друга. Она мне сказала, что единственного человека, которого она любила в свою жизнь — это меня, и прибавила: „Нужно же было, чтобы единственного человека, которого я люблю, это вы“. Я взял ее за щеку и поцеловал. Потом еще немного поговорили, и оба были в сильном волнении. Здесь я в первый раз увидел, что значил любовь женщины и как она может любить. Обнявшись в последний раз, мы расстались».

По приказу императора княжна Мария Мещерская переехала в Париж, где она познакомилась с молодым богачом Павлом Демидовым. Свадьба состоялась 7 июня 1867 года. По этому поводу цесаревич Александр записал в дневнике: «Узнал вчера новость, которая меня очень обрадовала, а именно что М. Э. Мещерская выходит замуж за Демидова, сына мадам Карамзиной. Дай Бог ей всякого счастья, я это ей желаю от всего сердца, она заслуживает это».

Мария ушла из жизни через год — на следующий день после рождения сына. Накануне кончины она призналась своей подруге Александре Жуковской, что «никого и никогда не любила, кроме цесаревича».

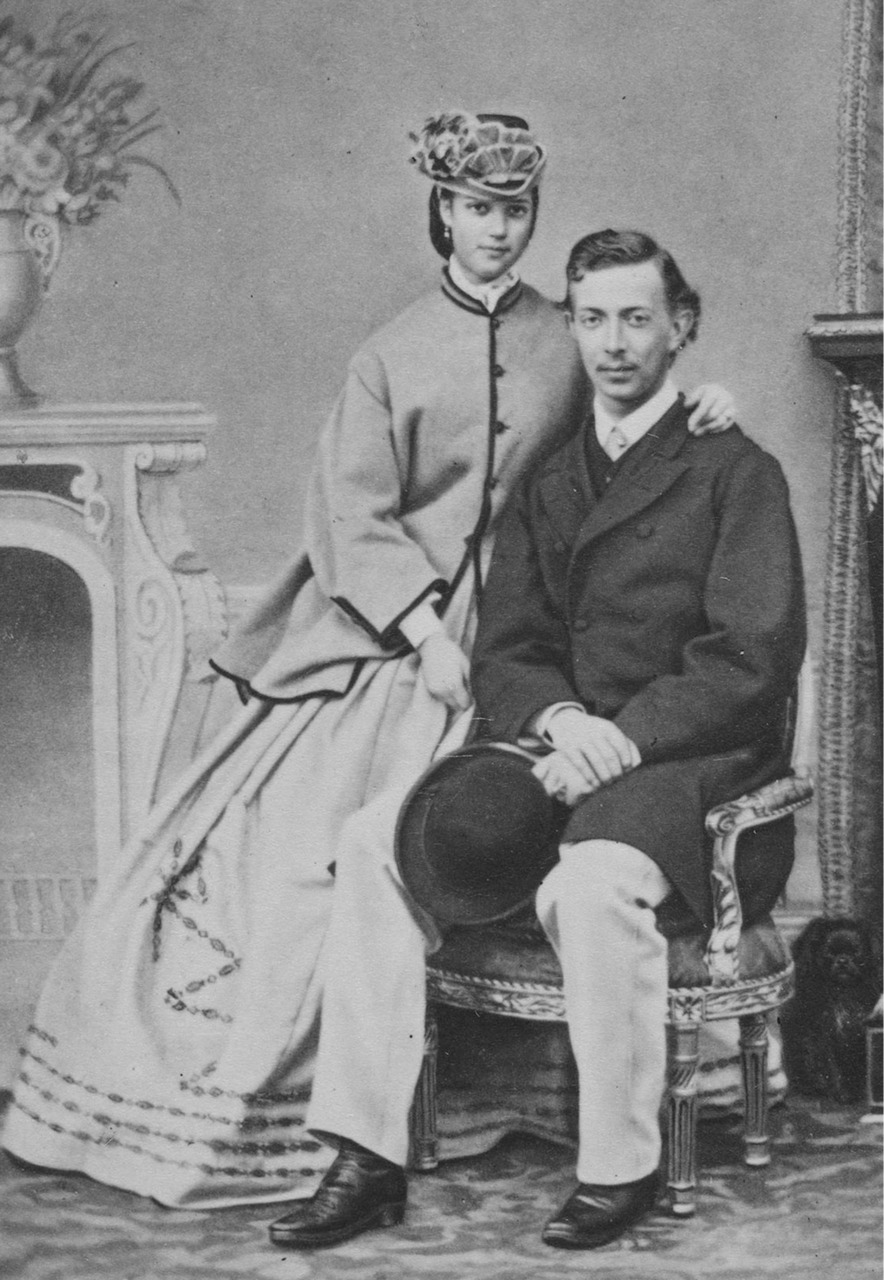

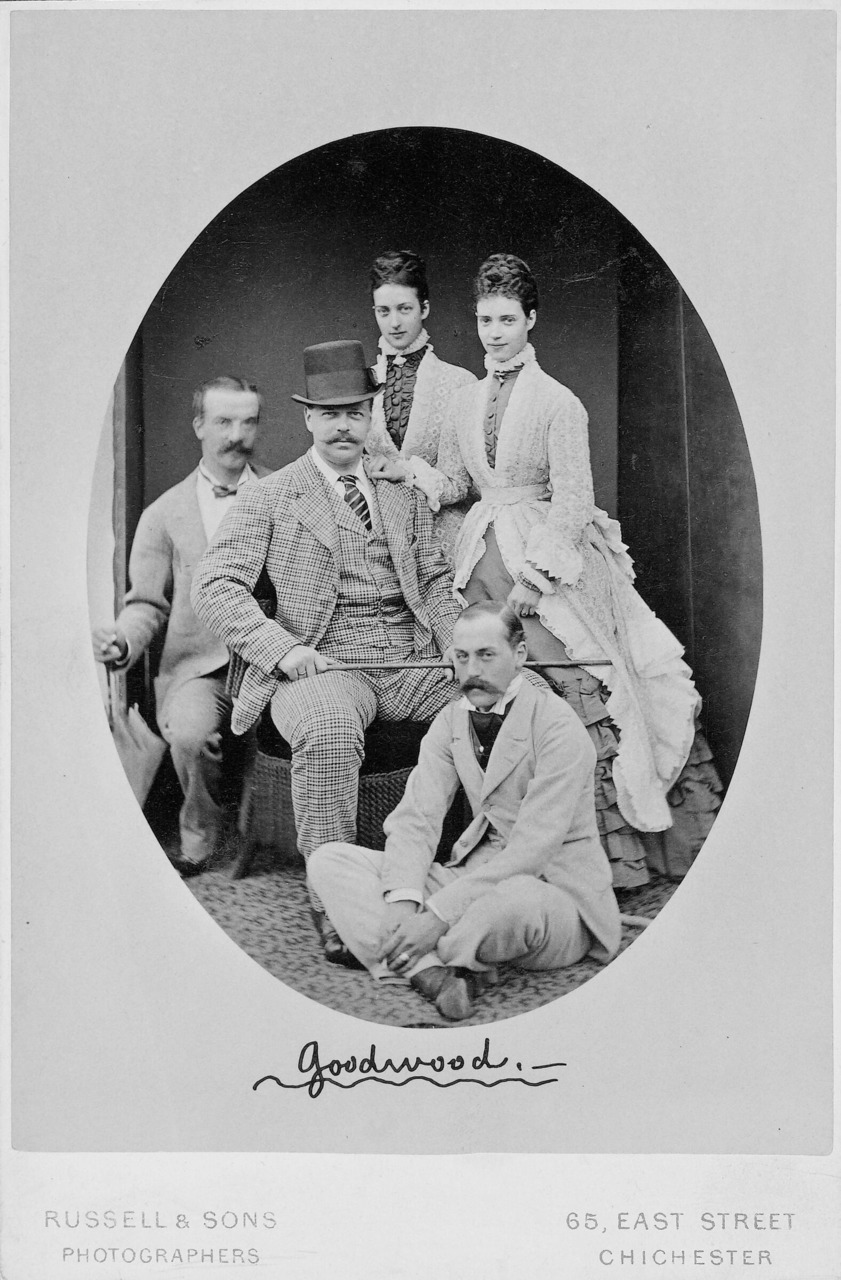

Итак, Александр покорно отправился в Копенгаген. «Это сватовство напоминало какой-то мещанский водевиль, — рассказывает историк Елена Майорова. — Родные невесты окружают колеблющегося жениха вниманием и заботой; король Христиан, сановитый и рассудительный, спрашивает его совета по политическим вопросам; братья принцессы показывают ему свои охотничьи ружья и рассказывают веселые истории, в центре которых — добросердечная умница Дагмар; сама невеста, смышленая, изящная и полная обаяния, преданно заглядывает в глаза и очаровательно краснеет… Сопровождаемый всей королевской семьей Александр торжественно препровождается в покои Дагмар. Под разными предлогами брат Алексей и родные принцессы удаляются, а младшая сестра Тира для верности запирает снаружи дверь на ключ. По воспоминаниям самих героев, в запертой комнате они рассматривают альбом Дагмар с фотографиями Никсы. На парных снимках видно, как сильно они влюблены друг в друга. „Может ли она когда-нибудь кого-нибудь снова полюбить?“ — спрашивает Александр, и умненькая девушка отвечает: „Никого, кроме его брата“ — и крепко целует молодого человека».

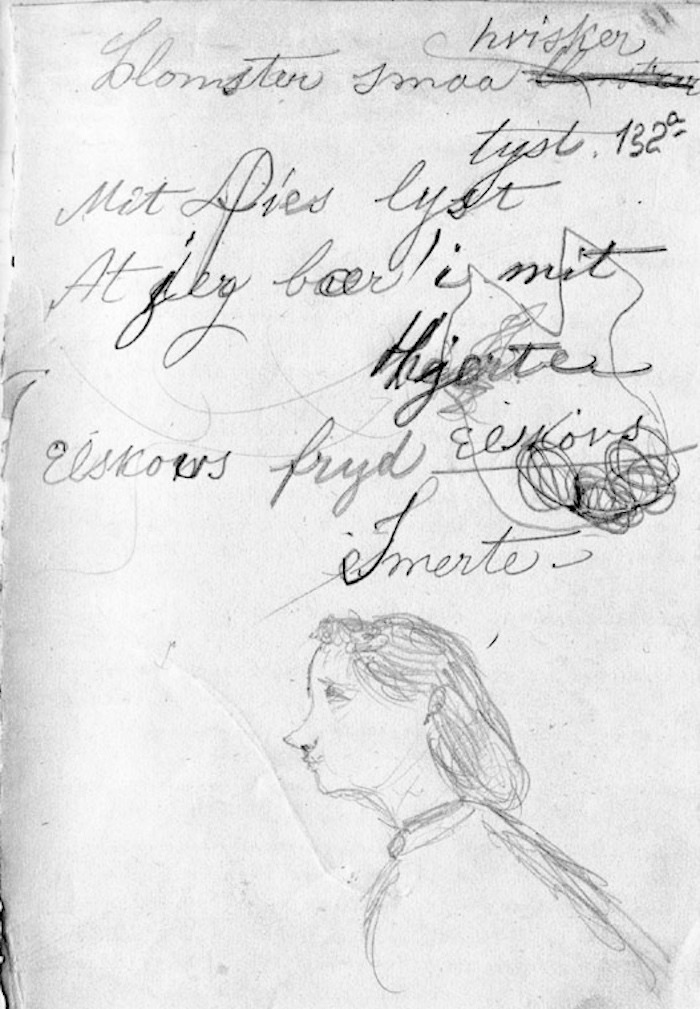

«Слезы и у меня, и у нее», — записывает в своем дневнике Александр 11 июня 1866 года. А рядом, на соседней странице, Дагмар рисует карандашом свой автопортрет и быстрой рукой набрасывает четверостишие:

Цветы тихо шепчут

О главном в моей жизни —

Что я ношу в своем сердце

Радость и боль любви.

Несмотря на страдания из-за разрыва с Марией Мещерской, Александр сумел взять себя в руки и настроиться на семейное счастье с Дагмар. Какая хорошая запись в его дневнике накануне свадьбы: «Итак, это последняя ночь, которую я провожу один. Следующая будет иначе и получше этой. Не жалею я расстаться с холостой жизнью, тяжело было последнее время одному, без подруги и жены».

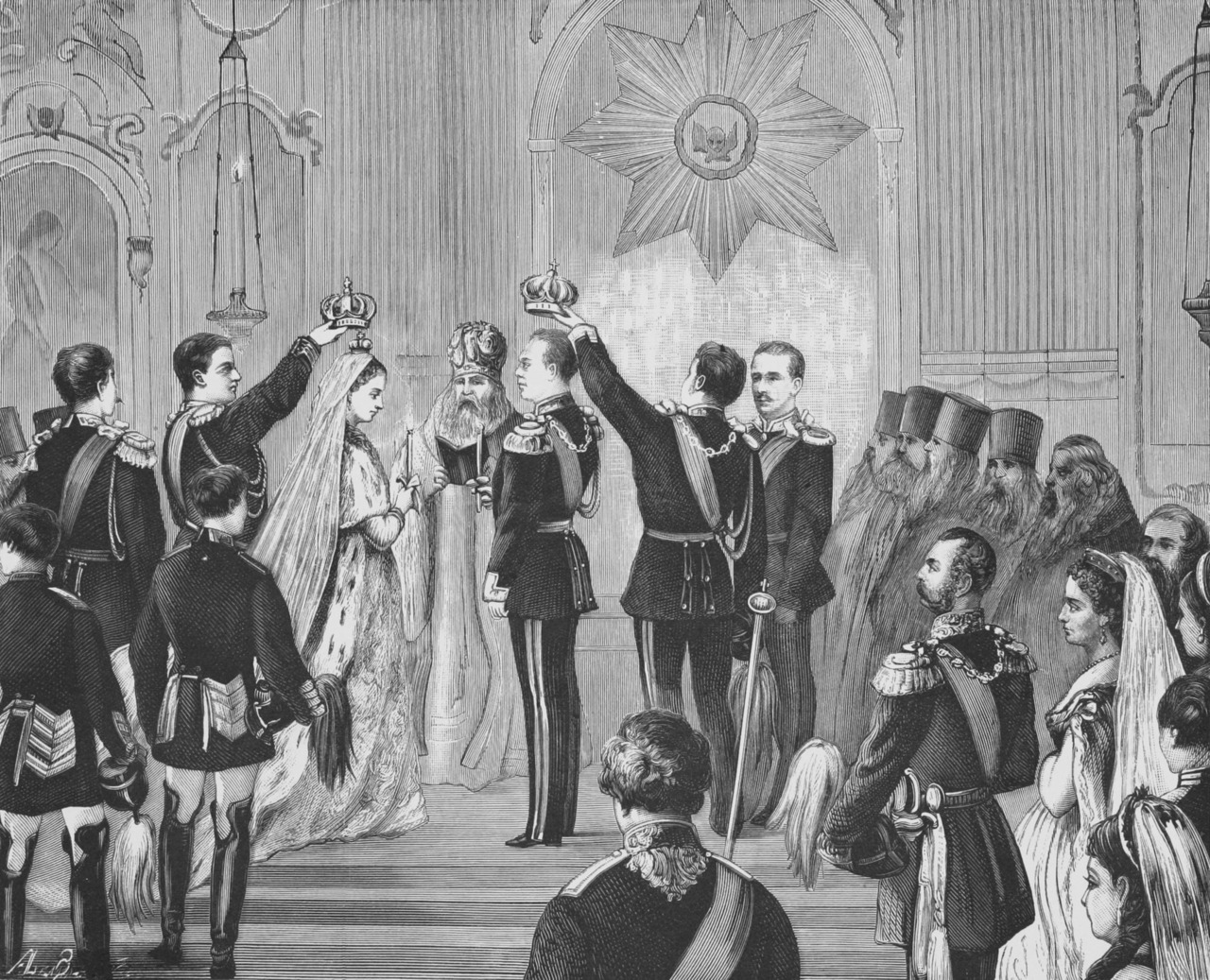

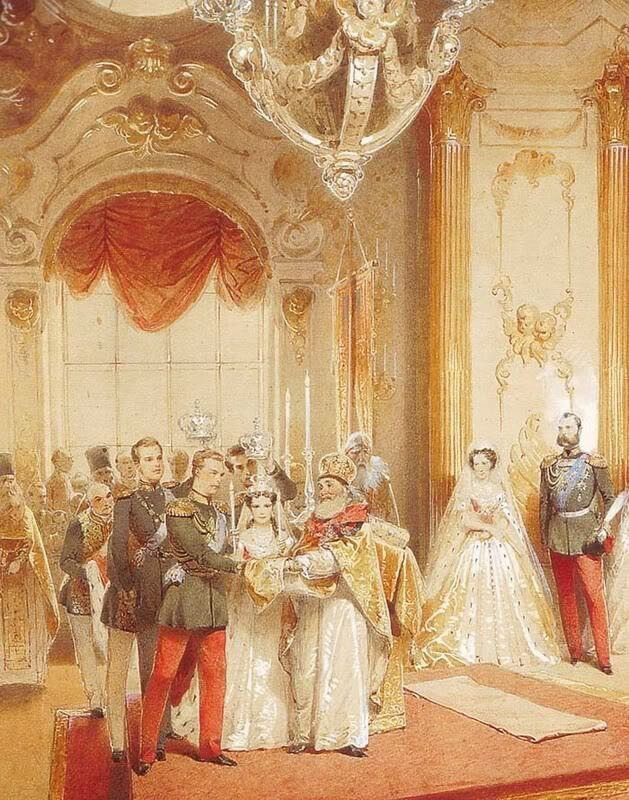

Наступил день свадьбы — 28 октября 1866 года.

Записи Александра полны волнения: «В ¼ 1 пошел к Папа и там долго прождал, пока мне не пришли сказать, что туалет невесты кончен. Потом мы тронулись в церковь. Придя, Папа взял меня и Минни за руки и повел на возвышение перед алтарем. Тогда начался обряд свадьбы… Такое приятное и вместе с тем необыкновенное чувство было думать, что наконец я женат и самый главный шаг в жизни сделан. Из церкви возвратились домой. Я выбрился, а потом отдыхал перед обедом. В 5 был большой обед в Николаевской зале, с музыкой и пением. Душка Минни была особенно хороша сегодня весь день».

Далее последовали долгие светские церемонии, без которых наследнику престола было не обойтись. Молодожены принимали дипломатов в Концертной зале, танцевали полонез в Георгиевской зале («народу масса и жара страшная»), потом отправились в золотых каретах в Аничков дворец, приветствуя по дороге восторженную толпу. Далее — утомительный ужин в Желтой гостиной Аничкова дворца, и наконец ближе к полуночи все разъехались, остались только родители молодого мужа — император Александр II и императрица Мария Александровна.

«Папа был у меня в кабинете, а Мама осталась с Минни. Когда я был готов и надел свой серебряный халат, то пошел в кабинет. Сидел с Папа и разговаривал в ожидании конца туалета моей душки Минни. Такого чувства уже больше никогда не будет, как в этот вечер. У меня была совершенно лихорадка, и я насилу стоял на ногах. В ¾ 1 Мама взошла в кабинет. Я встал, крепко обнялись с Папа, просил еще раз его благословения, потом обнялись с Мама, которая тоже со слезами на глазах благословила меня и сказала, что я могу идти к Минни, что она готова и все уже вышли. После этого, окончательно простившись с ними, пошел к Минни и запер за собою дверь.

В ее комнатах уже все было потушено. Взошел в уборную, запер дверь и потом взялся за ручку двери в спальню. Сердце просто хотело выскочить. Потом запер за собою обе двери в уборную и пошел к Минни, которая лежала уже в постели. Нельзя себе представить чувство, которое овладело мною, когда я подошел к своей душке и обнялся с нею. Долго мы обнимали друг друга и целовали… Здесь дальше я не буду распространяться… Много и долго разговаривали. Много было вопросов и ответов с обеих сторон. И так мы первую ночь провели больше в разговоре и почти совсем не спали».

На следующее утро новобрачные впервые сели пить кофе в кабинете цесаревича. Потом это стало доброй семейной традицией. А в тот день — «приятное было чувство в первый раз пить кофе вдвоем с своей женой».

День прошел в обязательных визитах, и к вечеру юная цесаревна так устала от всех свадебных волнений и хлопот, что заболела. У Минни начался сильный жар, и Александр «не скоро мог заснуть, потому что беспокоился о ней».

Весь следующий день Минни страдала от сильной головной боли и лихорадки, время от времени проваливаясь в тяжелую дрему. Встревоженный Александр вызвал врача, а затем полночи «прикладывал к голове Минни лимон, чтобы освежить хотя немного голову, которая очень сильно болела у нее».

Спустя пару дней цесаревна поправилась. Молодожены подолгу пили чай, часами разговаривали «в нашем любимом углу, в окошках», ссорились понарошку: «Я ее упрекал, что она меня очень мало любит, за что Минни очень рассердилась и обиделась, но мы скоро помирились».

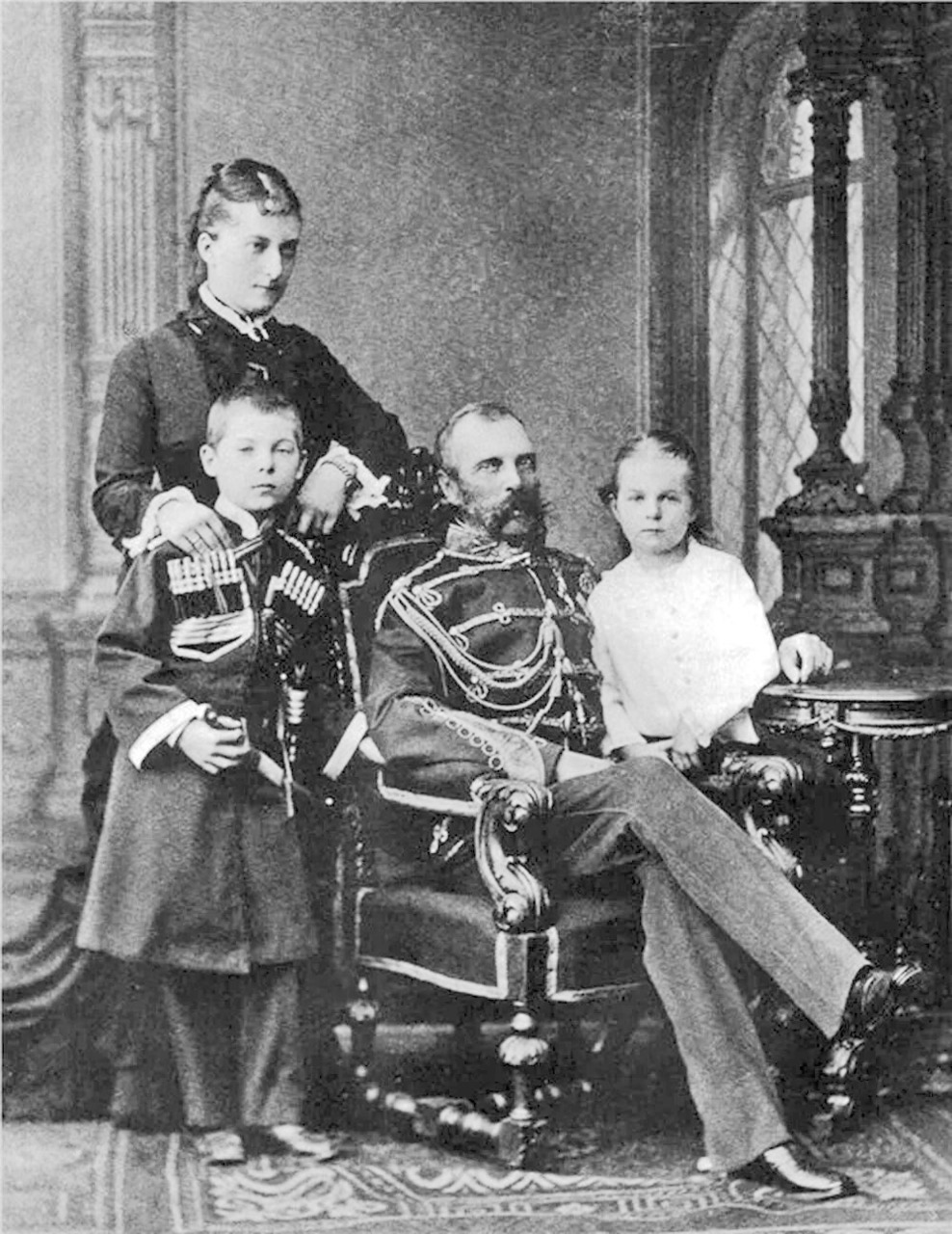

Через два года, когда у счастливой пары уже родился первенец — Николай, Александр записал в дневнике: «Сегодня ровно 2 года нашей свадьбы, они пролетели ужасно скоро, но зато счастливо, и мы не можем достаточно благодарить Господа за все Его благодеяния. Молим теперь, чтобы Господь благословил нашу жизнь и в будущем, как в прошедшем, и большего мы не смеем и желать. Я счастлив, благодарен и спокоен, и больше нечего говорить об моем семейном счастье, так я им доволен».

Третье испытание — боль матери

Тем временем, в семье Романовых разгорался скандал. Отец-император, так важно рассуждавший о священном долге монарха перед обществом, позабыл обо всех приличиях и безрассудно влюбился в юную княжну Екатерину Долгорукую. Александр II поселил фаворитку в Зимнем дворце, рядом со своей законной супругой.

Это был «секрет Полишинеля» — о страстном романе императора судачили не только в петербургских салонах, но и на городских площадях. Государь сильно изменился внешне, страшно похудел, в буквальном смысле заболел любовной лихорадкой. Пока он заводил детей с Екатериной, Мария Александровна тихо угасала в своих комнатах от хронического воспаления легких.

Вся страна сочувствовала императрице, сделавшей много добра простым людям. Безнравственность Помазанника Божия оскорбляла народ, давала благодатную почву для роста революционных настроений. Анархист Петр Кропоткин писал: «Хорошо известный русский врач, теперь уже умерший, говорил своим друзьям, что он, посторонний человек, был возмущен пренебрежением к императрице во время ее болезни. Придворные дамы, кроме двух статс-дам, глубоко преданных императрице, покинули ее, и весь придворный мир, зная, что того требует сам император, заискивал пред Долгорукой».

Мария Павловна, жена великого князя Владимира, жаловалась на Екатерину: «Она является на все семейные ужины, специальные или частные, а также присутствует на церковных службах в придворной церкви со всем двором. Мы должны принимать ее, а также делать ей визиты… И так как ее влияние растет с каждым днем, просто невозможно предсказать, куда это все приведет. И так как княгиня весьма невоспитанна, и нет у нее ни такта, ни ума, вы можете легко себе представить, как всякое наше чувство, всякая священная для нас память просто топчется ногами, не щадится ничего».

Цесаревич до глубины души жалел мать, отчаянно стыдился отца и даже решил поговорить с ним по-мужски. «Однажды, сорвавшись, он выпалил, что не хочет общаться с „новым обществом“, что Долгорукая „плохо воспитана“ и ведет себя возмутительно. Александр II пришел в неописуемую ярость, начал кричать на сына, топать ногами и даже пригрозил выслать его из столицы. Чуть позже жена наследника великая княгиня Мария Федоровна открыто заявила императору, что не хочет иметь дела с его пассией, на что тот возмущенно ответил: „Попрошу не забываться и помнить, что ты лишь первая из моих подданных!“ Бунта в собственной семье государь потерпеть не мог и был готов подавить его любыми средствами», — пишет историк Леонид Ляшенко.

Впечатлительный цесаревич, шокированный непорядочным поведением отца, дал себе зарок — никогда не причинять своей супруге такую боль, которую испытала его мать. Записал в дневнике: «Бог дарует мне любить мою любимую женушку все сильнее. Я часто чувствую, что я недостоин ее. Но, даже если это так, я буду делать все, чтобы стать ее достойным». Александр сберег свое слово. Он хранил верность своей милой Минни на протяжении всех двадцати восьми лет семейной жизни.

Скромное семейное гнездышко

После свадьбы молодожены поселились в симпатичном Аничковом дворце. Несмотря на то, что брак этот был договорным, оказалось, что стеснительный Саша и энергичная Минни прекрасно подходят друг другу. И все же первые месяцы выдались для них непростыми. Сколько бытовых вопросов нужно решить! И главный из них — как обустроить свой дом?

Апартаменты с видом на Невский

Аничков дворец был свадебным подарком от отца-императора Александра II. Не слишком большой, но уютный особняк на углу Невского и набережной Фонтанки. После завтрака цесаревич садился у зеркального окна с видом на проспект и с любопытством наблюдал за обычной городской суетой. «Любил он рассматривать проходящих и едущих по Невскому и делал свои замечания, — рассказывал его адъютант, граф Шереметев. — Он следил за переменою вывесок и магазинов и осенью всегда сообщал об этих переменах. У этого заветного окна припоминается многое в разное время. Менялись люди, менялось время, а уютный уголок этот со своими приветливыми хозяевами оставался все тем же».

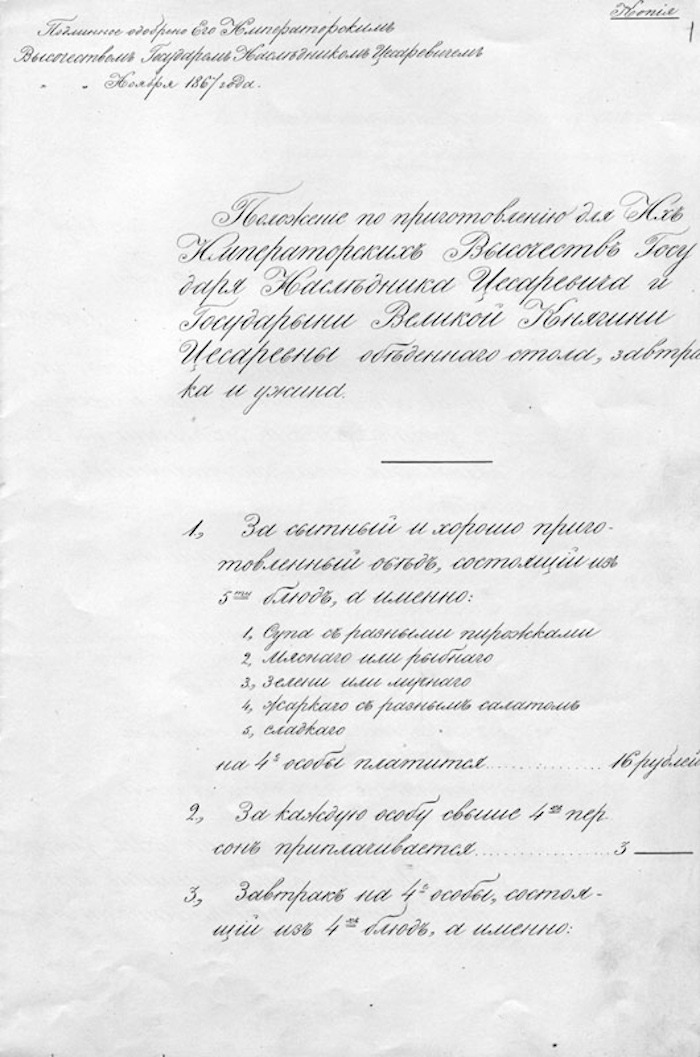

Меню семейного завтрака утвердили не сразу, а только к ноябрю следующего, 1867 года. Этот документ назывался «Положение по приготовлению для их императорских высочеств государя наследника цесаревича и государыни великой княгини цесаревны обеденного стола, завтрака и ужина» и подробно описывал все приемы пищи в Аничковом дворце. Завтрак состоял из четырех блюд: суп с пирожками, мясное, антре (закуски) и сладкое. Ужин также включал четыре блюда, а вот обед был более насыщенным, целых пять блюд: суп с разными пирожками, мясное или рыбное, мучное или зелень, жаркое с разными салатами, сладкое.

Впрочем, первое время после свадьбы Саше было совсем некогда сидеть за столом или в любимом кресле у окна. Полистаем дневник цесаревича за этот период. Наследник ошеломлен количеством свалившихся на него семейных обязанностей и расстраивается, что на него обижаются родители.

«28 ноября. Понедельник. Встал в 8 ½ и пошел к себе. Одевшись, пошел пить кофе к себе в кабинет, потом курил и дописывал свой журнал. В ¼ 10 зашел к Минни и вытащил ее из кровати и понес в уборную, потом поздоровавшись, ушел к себе. В ½ 10 пришел ко мне Победоносцев. Наконец снова начал свои занятия, уже я начинал скучать безделием, хотя до сих пор, право, немного было у меня свободного время. Такое глупое и бестолковое житье было в эти 4 недели. Почти все время прошло между глупейшими балами, парадами и разводами. Кроме того, требуют, чтобы каждый день ездили в Зимний здороваться. Теперь надо рассчитывать свое время по часам и снова соображать, что делают в Зимнем. Я думал, ну Слава Богу, теперь поживем спокойно и можно будет провести время приятно. А вышло совершенно наоборот, хуже чем когда-либо; постоянные неудовольствия, бранят, то за то, что опоздали, то за то, что не приехали поздороваться в Зимний. Вот тебе и жизнь! Я понимаю, что видеться с своими родителями необходимо и даже сам этого желаю, но навязывать это как обязанность, это нестерпимо. Теперь решительно не знаю, как быть с этим визитом в Зимний? У меня и у жены занятия начинаются в 10 и до ½ 1. В 1 час мы завтракаем, потом кто-нибудь всегда приезжает. В 2 ч. Мама не бывает дома. Мы едем кататься или гулять, надо ловить время, когда Мама приезжает домой. Обедаем около ½ 6, иногда бывают гости, остаемся до 8 дома. Ехать после обеда несносно, потому что хочется отдохнуть и быть наконец вдвоем с женой, чтобы поговорить и провести хоть несколько времени одним. Или едем в театр, опять неудобно и опять помеха. Хорошо, когда мы обедаем там, ну тогда и спокойно, но нельзя же каждый день обедать не дома. Кроме того, я каждую неделю езжу 3 раза утром в Зимний для докладов; кажется, достаточно; нет, изволь отыскать время и являйся каждый день. Несносно и грустно, что не дают покоя. Победоносцев был у меня часа полтора. Сговорились с ним о занятиях с женой».

и Государыни Великой Княгини Цесаревны обеденного стола, завтрака и ужина». Ноябрь 1867 года

Есть идея — есть «Оутсман и Ко»

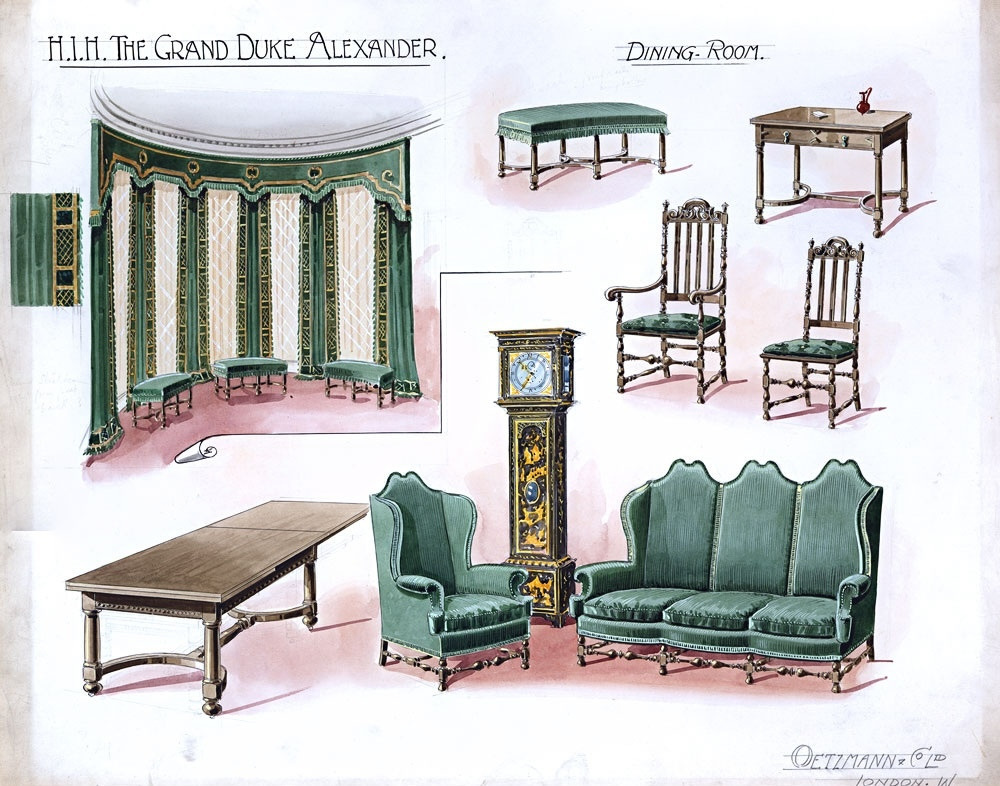

Самым сложным оказался мебельный вопрос. Отец выделил молодоженам средства на обустройство дворца, но цесаревич не хотел тратить их на пустую роскошь. Его молодая супруга придерживалась того же мнения. Мария Федоровна привыкла к экономии — долгое время ее семья жила на скромное жалованье офицера датской армии, и лишь совсем недавно, благодаря невероятному стечению обстоятельств, ее отец стал королем Дании.

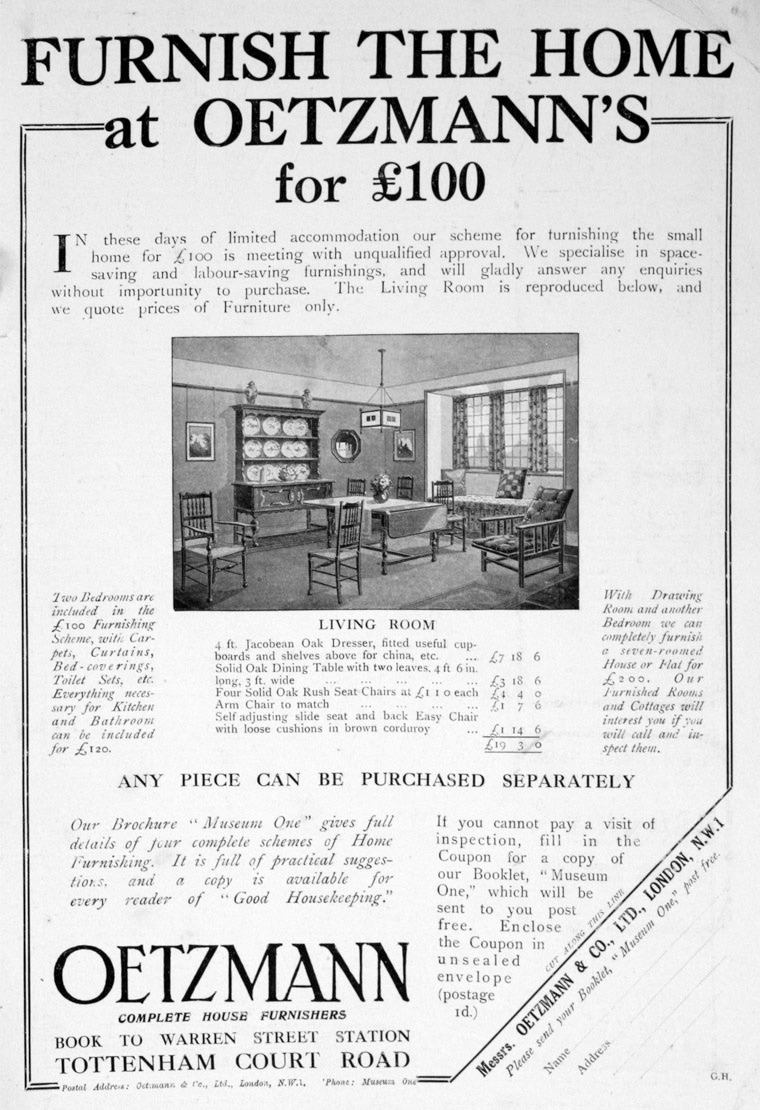

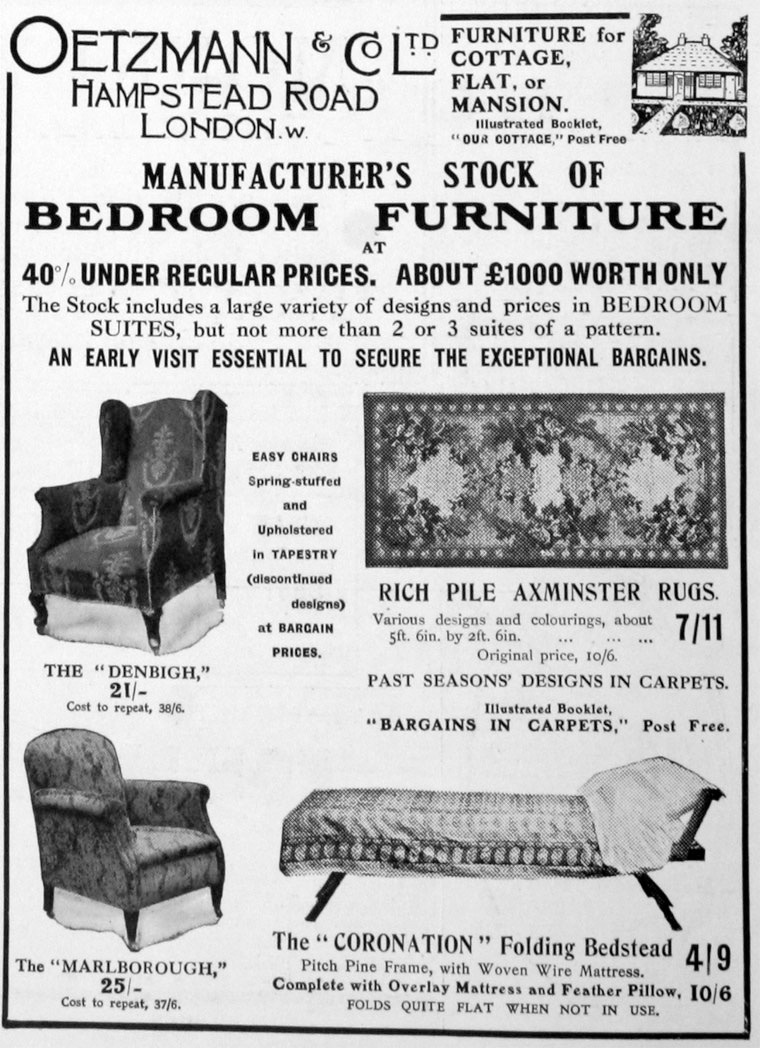

Хороший вариант подсказала сестра Марии Федоровны, принцесса Александра, которая три года назад вышла замуж за принца Уэльского Эдуарда и переехала в Англию. Александра посоветовала обратиться в лондонскую фирму «Оутсман и Ко», предлагавшую недорогую, вполне качественную мебель для среднего класса. Реклама этой фирмы была повсюду. Компания постоянно устраивала распродажи, предлагала выгодные варианты покупки в рассрочку — словом, все для клиента!

В магазинах «Оутсман и Ко» можно было приобрести что угодно: от кроватей и кресел до ковров и посуды. Растерявшимся клиентам выдавали специальное «Руководство по меблировке дома», чтобы покупателям легче было ориентироваться в богатом ассортименте фирмы.

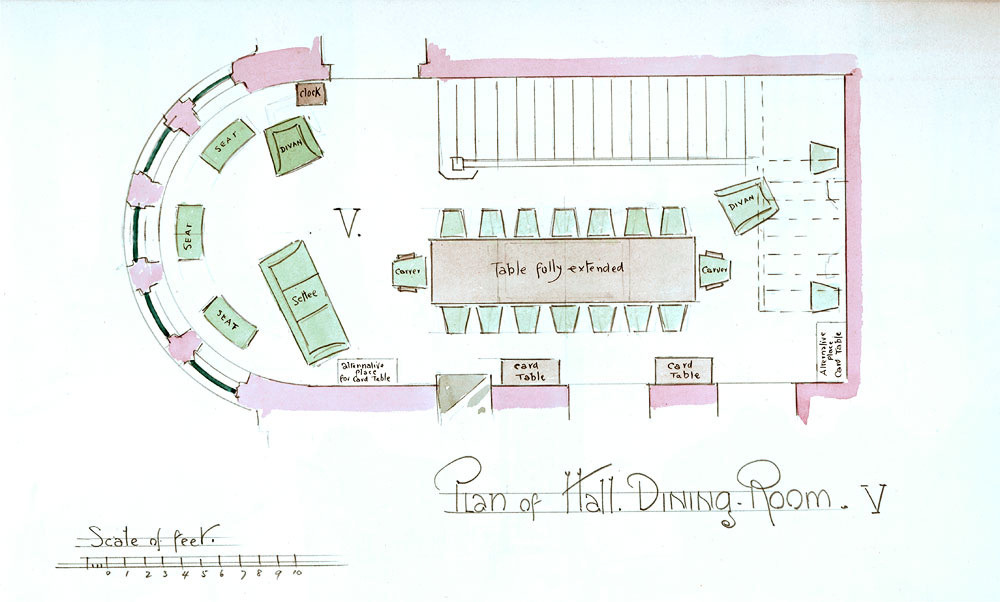

Цесаревич все-таки не стал приобретать готовую мебель, а заказал этой фирме изготовление нескольких предметов для столовой по индивидуальным чертежам.

Эти эскизы до сих пор хранятся в Государственном архиве Российской Федерации. На них мы видим интересные решения — тройное кресло-диван, стулья с подлокотниками и без, раскладной стол, полукруглые банкетки для эркера. Были и более бюджетные предложения: например, заменить тройное кресло обычным диваном, а фигурную спинку хозяйского кресла — более простой в изготовлении. Кстати, этот дизайн мягкой мебели для цесаревича потом ушел в массовое производство и активно использовался в рекламе фирмы.

А вот обстановку для своего кабинета цесаревич заказал у российских мастеров. Лепной плафон с разделкой под дуб исполнил Александр Дылев, сын бывшего ярославского крепостного; резную мебель дубового дерева в стиле Людовика XIII поставила фирма «А. Тур и сыновья». У этого же мебельного фабриканта Карла Тура цесаревич заказал и переобивку своих любимых зеленых стульев для уборной. Получилось красиво, лучше чем новые!

Свой первый Новый год в качестве супругов Саша и Минни встретили так же скромно и мило. Запись в дневнике цесаревича от 31 декабря 1866 года: «Сидели в моем кабинете. Бедная Минни получила от своей матери мал. письмо, в котором только она бранит и делает выговор своей дочери, что она мало пишет и совсем не нуждается в письмах к матери. Это было так больно бедной душке, что она бросилась ко мне и зарыдала. В 11 она пошла раздеваться и я также, а потом встретили в 12 ч. новый год с пуншем в руках. После этого легли спать и скоро заснули».

Домашние питомцы

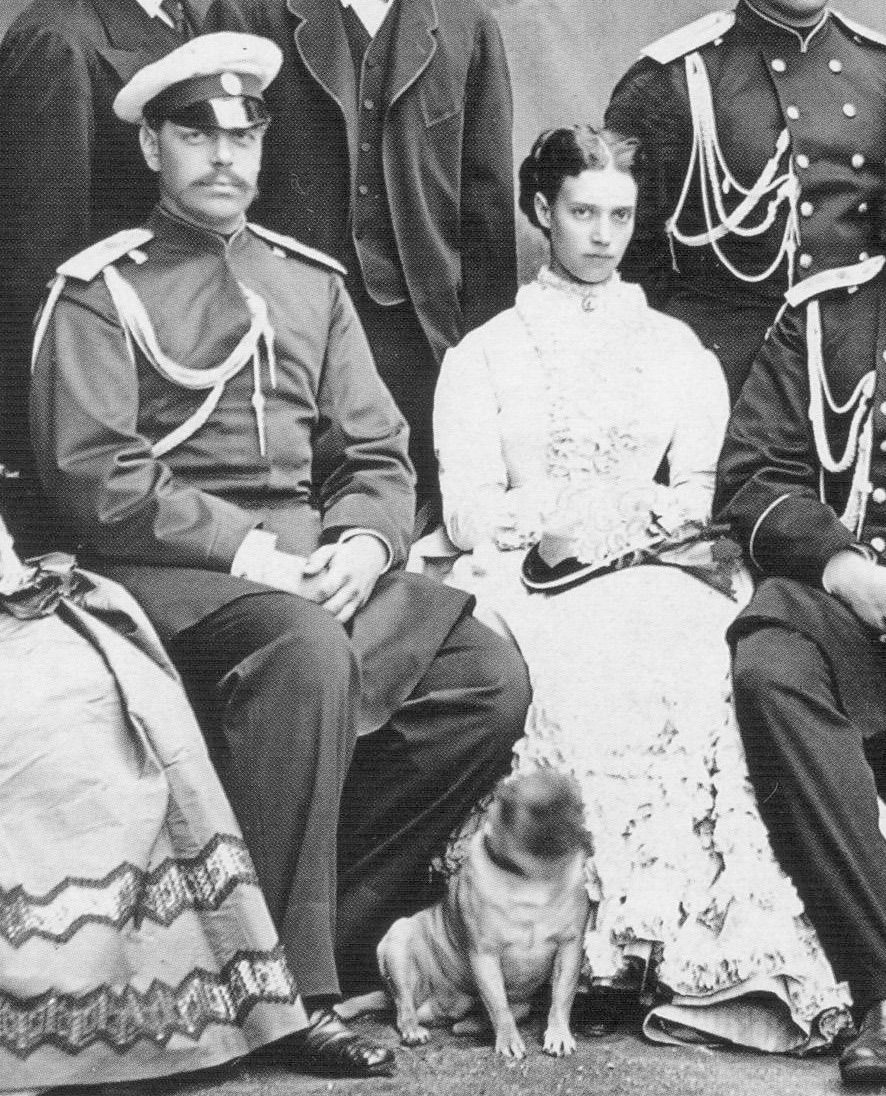

Пока у цесаревича не появились дети, свою любовь он отдавал пушистым друзьям. С особой теплотой Александр Александрович всегда относился к мопсам.

Чаще всего на фотографиях встречается забавный белый мопс с черной мордочкой. Кличка его неизвестна, но, очевидно, принадлежал он все-таки самому цесаревичу, а не его супруге, поскольку мопса можно найти даже на юношеских снимках Саши.

По воспоминаниям его младшей дочери Ольги, иногда отец отпирал особый ящичек в своем письменном столе и, радостно поблескивая глазами, доставал оттуда свои «сокровища» — коллекцию миниатюрных животных из фарфора и стекла. «А однажды Папа показал мне очень старый альбом с восхитительными рисунками, изображающими придуманный город под названием Мопсополь, в котором живут Мопсы, — с улыбкой рассказывала Ольга Александровна. — Альбом с рисунками, изображающими Мопсополь, представлял собой совместное произведение Александра III и его старшего брата Николая. У жителей города были лица, похожие на морды мопсов. Оба Великих князя нашли в себе, очевидно, достаточно вкуса, чтобы не сделать свою сатиру слишком уж очевидной, и предпочли вместо бульдогов изобразить мопсов. Рисунки относятся к 1856 году, когда Александру III, тогда еще Великому князю, было одиннадцать лет, и когда все россияне были ожесточены против Великобритании и Франции, затеявших Крымскую войну. Показал он мне альбом тайком, и я была в восторге от того, что отец поделился со мной секретами своего детства».

Потом с песиком играли дети Александра Александровича. Сохранилось фото собаки, прижимающейся к ногах великого князя Михаила, рядом — великая княжна Ксения.

А Ольга, как и ее отец, рисовала своих питомцев. Акварель великой княгини «Собаки у камина» пронизана любовью, теплом и уютом.

Нельзя не упомянуть самую известную собаку Российской империи — Камчатку, которая появилась в семье Александра III уже после его восшествия на престол. В июле 1883 года матросы крейсера «Африка», вернувшегося с Тихого океана, подарили царю белую камчатскую лайку. Ее так и назвали — Камчатка. Лайка сопровождала императора повсюду, даже в морских путешествиях. Государь лично выгуливал ее в дворцовых парках и часто упоминал в письмах.

В октябре 1888 года Камчатка погибла в железнодорожной катастрофе в Борках. Царь очень горевал по любимой собаке, навсегда сохранил ее ошейник. Писал жене спустя несколько лет после трагедии: «Сегодня я воздержался кого-либо приглашать. Была закуска у меня в кабинете, и я ел один. В подобных случаях страшно недостает хотя бы собаки; все же не так одиноко себя чувствуешь, и я с таким отчаянием вспоминаю моего верного, милого Камчатку, который никогда меня не оставлял и повсюду был со мною; никогда не забуду эту чудную и единственную собаку! У меня опять слезы на глазах, вспоминаю про Камчатку, ведь это глупо, малодушие, но что же делать — оно все-таки так! Разве из людей у меня есть хоть один бескорыстный друг; нет и быть не может, и Камчатка был такой!»

Первые надежды и печали

Первые пятнадцать лет после свадьбы стали самым светлым периодом жизни цесаревича. После 1865—66 годов, переполненных различными потрясениями, наступило относительное затишье. Александр постепенно привыкал к своему статусу наследника, приобщался к государственным делам. Но никуда не торопился — отец-император был еще молод и полон сил, а значит, о воцарении можно было пока не волноваться, престол скрывался за далеким горизонтом. Российскую корону Александр называл «ужасной обузой» и твердил, что хочет ее от себя «отдалить, сколько возможно».

Впереди цесаревича ждало последнее и самое страшное испытание — гибель отца от рук террористов… Но никому не дано знать свою судьбу.

Чутье на куриозы

В эти годы Александр много времени уделял своим хобби — игре на тромбоне и коллекционированию дневников участников былых событий. Цесаревич очень увлекся русской историей, интересовался древней столицей страны — Москвой, внимательно изучал жизнеописания правителей допетровских времен, в особенности Алексея Михайловича.

«Никогда не менялось чувство его к Москве, — отмечал адъютант Александра III, граф Сергей Дмитриевич Шереметев. — Он любил Москву, как не любил ее никто из царей XIX века! Все в ней было ему дорого, но он скорбел о том, что никогда не приходилось ему „спокойно“ жить в Москве, без торопливости и суеты, без приемов и вечного представительства. Он дорожил другою Москвою — не парадною, не официальною, и этой другой Москвы ему не давали. <…> Сколько раз уже по воцарении слышал я от него, что его давнее желание — пожить в Москве, провести в ней Страстную неделю, поговеть и встретить Пасху в Кремле! <…> Вообще он охотно начинал разговоры на исторические темы, всегда бывало интересно его слушать, но для таких разговоров не нужно было дамского общества. В нем была жилка старьевщика-собирателя. Он любил то, что называется bric-à-brac, и во дворце всегда бывало отдельное помещение, род кладовой, куда складывались случайные покупки, куриозы, всякое старье. Иной раз подносили ему интересные вещи, так например, часы, принадлежавшие Артамону Матвееву (из дома Тучковых). Он рассматривал подробно все, что казалось ему интересным, и вкус свой развил с годами. У него было чутье собирателя».

Тревоги молодого отца

Все дети Александра III, кроме самой младшей — Ольги, родились до его восшествия на престол:

— Николай — 6 мая 1868 года;

— Александр — 26 мая 1869 года;

— Георгий — 27 апреля 1871 года;

— Ксения — 25 марта 1875 года;

— Михаил — 22 ноября 1878 года;

— Ольга — 1 июня 1882 года.

В первые же годы семейной жизни молодоженам пришлось пережить две страшных потери.

Через несколько месяцев после свадьбы Мария Федоровна сообщила супругу чудесную новость — у них будет ребенок! Александр Александрович затрепетал от радости и волнения. Сразу же согласился на поездку в Данию, к родителям жены, отмечавшим в конце мая 25-летнюю годовщину свадьбы. В последнее время цесаревне сильно нездоровилось, и молодой супруг отчаянно желал ей помочь. Самолично выбрал тестю с тещей подарок — роскошный серебряный сервиз в русском стиле с затейливыми украшениями. Свадьба-то серебряная!

Оказавшись в кругу родных, среди знакомых датских пейзажей, цесаревна приободрилась. Приятно было отдохнуть от бесконечной серой петербургской зимы, от условностей высшего света, от всевидящих глаз придворных интриганов.

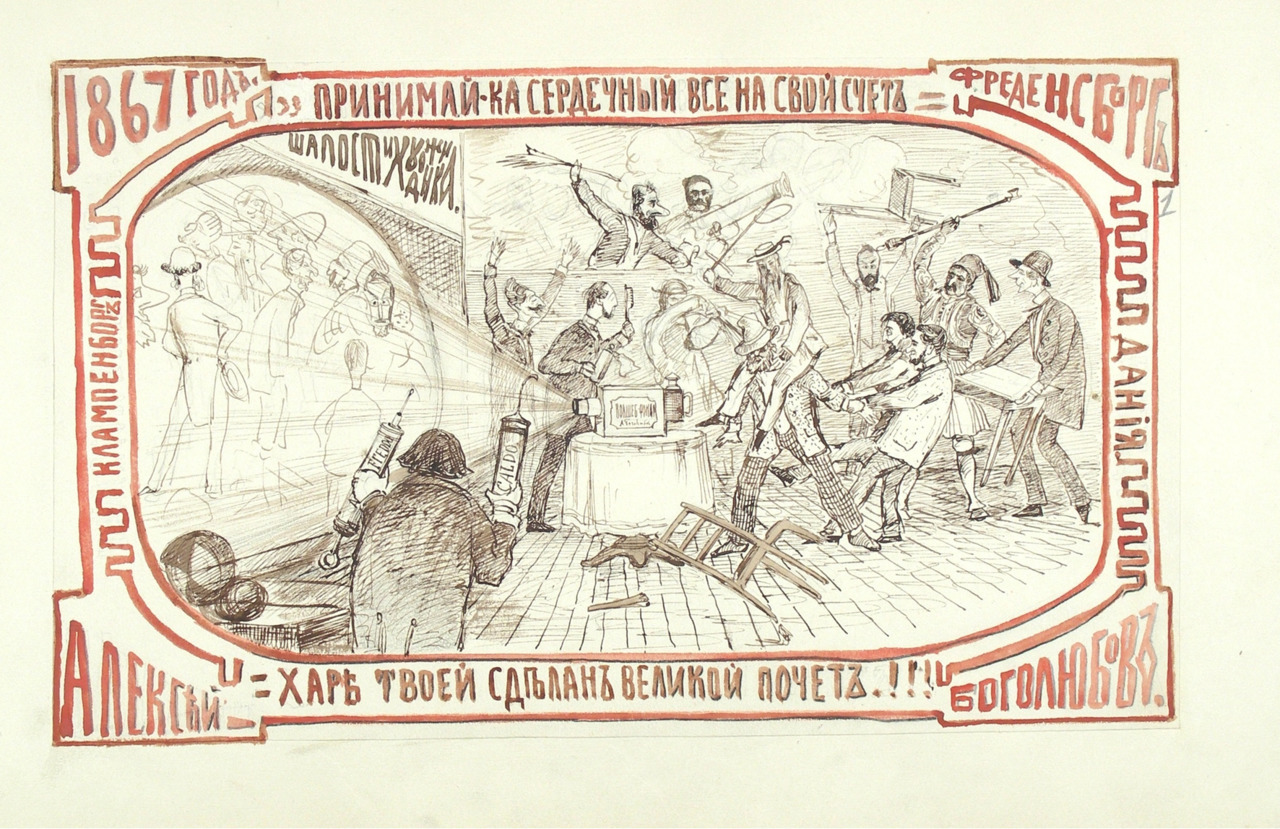

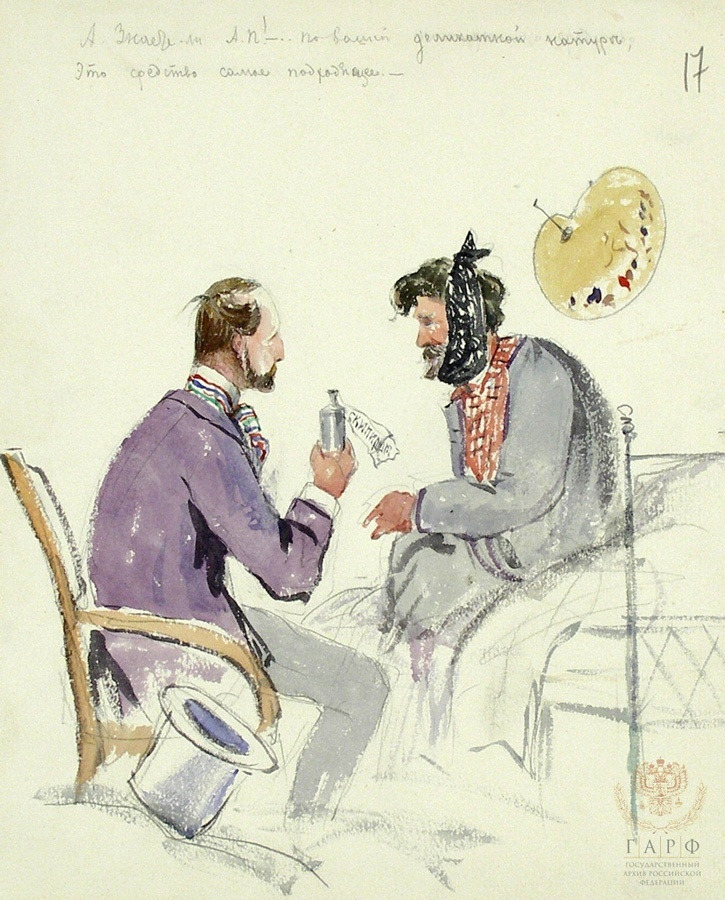

А какой сюрприз сделал всем Саша! Цесаревич прихватил с собой в поездку своего веселого наставника по живописи — Алексея Петровича Боголюбова, которому было дано особое задание: «делать для развлечения карикатуры на всех и всё» — кроме высочайших особ, конечно, чтобы нечаянно не оскорбить сильных мира сего. Почти ежедневно листок с новыми карикатурами ходил во Фреденсборге по рукам, вызывая всеобщее оживление и смех. Особенно всех забавлял эпиграф: «Принимай-ка, сердечный, все на свой счет. Харе твоей сделан великий почет!!!»

Цесаревич старательно вклеивал все шаржи в альбом под названием «Шалости художника», а потом «угощал» гостей тестя этой любопытной коллекцией. Так, например, 26 августа 1867 года Александр Александрович записал в дневнике: «Показывали тете Аугусте альбом с карикатурами Боголюбова».

«Надо сказать, — отмечает исследователь Елена Чиркова, — что карикатуры и шаржи были давним пристрастием художника, еще со времен учебы в Морском корпусе. За юмористическое изображение экзаменационной комиссии во главе с директором И. Ф. Крузенштерном он едва не был исключен из корпуса».

Помимо карикатур, Боголюбов писал виды Фреденборга, которые очень нравились не только цесаревичу, но и всей семье. Из дневника Александра Александровича от 17 июля 1867 года: «Зашел к Боголюбову смотреть, что он сделал в Копенгагене. Вернувшись домой, читал, а потом пришла Минни, которой я показал вид Боголюбова из ее бывшей комнаты, она осталась очень довольна». По заказу цесаревича художник написал пейзаж ко дню рождения королевы-матери. «Прелестная картина отлично удалась», — радовался Саша, и 26 августа «поднесли ее с Минни королеве, которая осталась очень довольна и благодарила Алексея Петровича».

Совершенно успокоившись благодаря стараниям мужа, Минни беззаботно танцевала на праздничных балах и даже возобновила свои любимые конные прогулки — она была искусной наездницей. Увы! Верховая езда в ее положении привела к печальным последствиям. Цесаревна потеряла ребенка и долгое время не могла восстановиться после этого происшествия. Супруги вынуждены были задержаться в Дании, что вызвало неудовольствие императора Александра II.

«Подобные долгие пребывания ваши за границею не должны впредь часто повторяться, — писал он сыну в конце августа 1867 года, — в России оно крепко не нравится, а вы оба принадлежите ей и должны помнить, что вся жизнь ваша должна быть посвящена вашему долгу, т.е. службе России».

Однако цесаревич не желал подчинять свою жизнь общественному мнению: «Я думаю, милый Па, — писал он в ответ, — что ты будешь совершенно согласен со мною, что жена должна мне быть так же дорога, как и матушка Россия, которую я люблю всею душою, и постараюсь ей служить, сколько у меня хватит силы и разума. Поэтому, милый Па, я решился, несмотря на то, что в России этого не любят, просить тебя позволить нам остаться здесь дольше только для моей душки жены, о которой я больше всего думаю на свете, и для которой я должен делать все, что могу, чтобы она была здорова».

Позже друг цесаревича, князь Мещерский, упрекнет его: «Я слышал от многих, что 3-месячное пребывание в Дании наследника в первый же год его свадьбы оскорбило Россию. Казалось бы, что тут дурного, отдаться семейной радости и простому удовольствию семейной жизни; а между тем дурное то, что он совсем позабыл о себе как о наследнике и, следовательно, позабыл о России».

Но цесаревич искренне любил свою страну. «Я исключительно служу и буду служить Папа и Родине, которым я принадлежу всецело, и которым я готов пожертвовать всем!» — заверял он императрицу Марию Александровну. Со временем наследник нашел правильный баланс между семьей и работой, хоть это оказалось и непросто.

Рождение первенца

Ах, как трудно было сосредоточиться на государственных обязанностях, когда на свет появился долгожданный первенец!

Рождение ребенка в семье монарха — событие особенное. В европейских королевских домах этот процесс еще со времен Средневековья был публичным. Государь и придворные должны были убедиться, что наследника не подменили. Так, например, во время появления на свет первой дочери Людовика XVI в комнату королевы Марии Антуанетты набилась такая толпа, что «казалось, будто находишься на рыночной площади». «Когда младенец появился на свет, все зааплодировали, — рассказывает историк Елена Морозова. — В комнате стояла невыносимая духота, и ослабевшая королева, едва услышав крик младенца, потеряла сознание. Младенца сразу унесли в соседнюю комнату, Вермон потребовал горячей воды, чтобы сделать кровопускание, но пробиться через толпу не удалось, и хирургу пришлось обходиться без нее. Брызнула кровь, и стоявшая рядом принцесса де Ламбаль упала в обморок. Говорят, король совершил поистине героический поступок: растолкав собравшихся, он подбежал к окну и распахнул его. Кровопускание и свежий воздух привели королеву в чувство».

В семье Романовых эту традицию ввела Екатерина II, присутствовавшая при рождении всех своих внуков, хотя наблюдать за страданиями невестки ей было крайне тяжело: «Были минуты, когда мне казалось при виде ее мук, что мои внутренности тоже разрываются», — признавалась государыня. Последующие российские императоры также приезжали к своим невесткам, как только у тех начинались схватки. Однако придворных вокруг было на порядок меньше, чем у Марии Антуанетты. Петербургский врач, специалист в области акушерства и гинекологии Аркадий Танаков сообщает: «Во время рождения наследника престола предполагалось обязательное присутствие возле роженицы официальных лиц, удостоверявших факт рождения царского ребенка. Во времена Екатерины Великой эти функции выполняли петербургские нотариусы. В конце XIX — начале XX веков в опочивальне императрицы во время родов должен был находиться министр двора, хотя это требование почти никогда не выполнялось. Как правило, министр ожидал в одной из комнат недалеко от опочивальни, где император показывал ему новорожденного».

Утром 6 мая 1868 года Александр Александрович отправил родителям короткую записку: «Милая Душка Ма! Сегодня утром около 4-х часов Минни почувствовала снова боли, но сильнее, чем вчера, и почти вовсе не спала. Теперь боли продолжаются, и приходила m-me Михайлова, которая говорит, что это уже решительно начало родов. Минни порядочно страдает по временам, но теперь одевается, и ей позволили даже ходить по комнате. Я хотел приехать сам к тебе и Папа, чтобы сказать об этом, но Минни умоляет меня не выходить от нее. Дай Бог, чтобы все прошло благополучно, как до сих пор, и тогда-то будет радость и счастье!»

Этот день цесаревич подробно описал в своем дневнике: «Мама с Папа приехали около 10 часов, и Мама осталась, а Папа уехал домой. Минни уже начинала страдать порядочно сильно и даже кричала по временам. Около 12 ½ жена перешла в спальню и легла уже на кушетку, где все было приготовлено. Боли были все сильнее и сильнее, и Минни очень страдала. Папа вернулся и помогал мне держать мою душку все время. Наконец в ½ 3 пришла последняя минута, и все страдания прекратились разом. Бог послал нам сына, которого мы назвали Николаем. Что за радость была — это нельзя себе представить, я бросился обнимать мою душку жену, которая разом повеселела и была счастлива ужасно. Я плакал как дитя, и так было легко на душе и приятно. Обнялись с Папа и Мама от души. <…> Мама и Папа приехали еще раз около 9 часов. Мы пили чай и разговаривали с Минни до 11 часов, и я ходил несколько раз любоваться нашим маленьким ангелом, и его приносили тоже к Минни. Легли спать с моей душкой в 12 ½ часов».

А вот запись из дневника Марии Федоровны: «Император держал одну мою руку, Саша не выпускал из рук другую, а императрица время от времени подходила и целовала меня. Наконец все закончилось, и крик младенца в 2½ сообщил о рождении нашего ангелочка сына. Никогда в жизни не забуду я этот счастливый миг. Как только не благодарила я Господа нашего за то, что все закончилось и что Он подарил нам сына. Милый Саша, который все это время сдерживал себя, теперь рыдал, как ребенок. И мы все поздравляли друг друга: родители — бабушку и дедушку, те — нас, и я подумала о моих любимых родителях».

Конечно, Николаем новорожденного назвали в честь горячо любимого покойного брата цесаревича. Император Александр II в письме Кристиану IX сообщил: «Вы наверняка поймете, почему мы дали ему это имя, которое вдвойне дорого нам».

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.