Гибернация

Весенний ветер, непривычно теплый после долгой зимы, шумел в кронах тополей, гонял по асфальту мелкий мусор и ласково оглаживал Хью по щекам. Он запрокидывал голову и смеялся — долго, беззаботно, как самый счастливый человек на планете, которому ничего не нужно, кроме этой улицы из далекого детства, заросшей старыми узловатыми тополями, залитой весенним солнечным светом…

Отказ системы.

Безоблачное небо дрогнуло, подернулось рябью и рассыпалось, разорванное безжалостно чьей-то невидимой рукой. Хью с трудом приоткрыл глаза. Его окружала непроглядная темнота с редкими проблесками огней, и на секунду ему показалось, что небо просто уступило место гигантскому черному космосу и вокруг осталась лишь бесконечная пустота, полная звезд. Иллюзия продлилась пару мгновений, после чего Хью понял, что что-то не так. В носу и в горле царапало и саднило, словно туда напихали мелкого песка, руки и ноги отказывались слушаться, а ухо улавливало отдаленный писк зуммера — отвратительный, режущий слух.

Отказ системы.

Хью попытался сделать вдох и закашлялся. Стеклянный купол капсулы с тихим щелчком раздвинулся, полутемную каюту заливало голубоватое приглушенное сияние от резервных светильников, спрятанных в нишах под потолком.

«Какого хрена вообще происходит?!»

Хью с трудом привстал и, дезориентированный, едва не вывалился из спального отсека, вовремя схватившись за поручень. Сознание возвращалось медленно, и где-то на его задворках шевелилась неприятная тревожная мысль о том, что все пошло не по плану. Такая притягательная и одновременно такая далекая улица с тополями манила, заставляла снова закрывать глаза — как будто еще немного, и он вновь почувствует острый, резкий запах свежих весенних почек, увидит обертку от шоколадки, брошенную на землю, останется наедине с весной без этого мерзкого, глупого ожидания и тревоги, от которой некуда скрыться.

«Мне надо посидеть. Еще немного посидеть».

Перед подписанием договора безукоризненно вежливые представители Корпорации предупреждали о том, что пробуждение принесет «незначительные неприятные ощущения». Хью с удовольствием бы засудил за дезинформацию этих улыбчивых людей с красивыми лицами и идеальными манерами — то, что с ним происходило, совсем не напоминало «неприятные ощущения», особенно «незначительные». Если только не найдется идиотов-оптимистов, которые назовут так состояние после того, как тебя провернули через мясорубку, как мясо для бифштекса.

Мысль о еде была определенно лишней. Хью почувствовал, как откуда-то изнутри поднимается тяжелая волна дурноты, и перевалился через край койки, отрывая от груди крошечные серебристые датчики. Желудок скручивало болезненными спазмами, и казалось, что его выворачивало наизнанку целую вечность — а может быть, всего несколько секунд, пока не закончились силы, а в глазах не замелькали мелкие искры, похожие на рой назойливых мух. Хью сполз на пол, с отвращением глядя на резко пахнущую желтоватую лужу, которую только что сам же и исторг, и сглотнул. Тело била крупная дрожь.

«Когда вы проснетесь, все, что вам потребуется, будет в каюте, — щебетала девушка в форменной амуниции. — Вода, протеиновые батончики, теплая одежда…»

Он проморгался, пошарил вокруг себя, припоминая инструктаж, нашел заветную флягу с водой и судорожно сделал несколько крупных глотков. Самочувствия это не улучшило, но хотя бы избавило от едкого привкуса недавней рвоты — лучше, чем ничего. Он поднялся, сделал несколько нетвердых шагов к панели коммуникатора и нажал кнопку вызова. Панель заморгала, будто тоже только что очнулась после долгого сна, и вновь погасла. Хью обескураженно потыкал в бесполезную кнопку вызова еще несколько раз. Коммуникатор молчал.

Хью сделал пару глубоких вдохов и выдохов. Никто не обещал ему, что выход из стазиса будет легким, сколько бы денег ни пришлось отдать за место на корабле. При мысли, что привилегированных толстосумов, соблазненных предложением Корпорации отправиться на орбитальную станцию и спасти свои задницы, точно так же тошнит в удобных каютах, он даже развеселился. Веселье, правда, получилось ненатуральным — Хью выдавил из себя только кислую кривоватую улыбку. Радоваться было нечему, по крайней мере, пока.

В стальном контейнере у койки нашлись папка с документами и костюм из мягкого кремового флиса с логотипом Корпорации. Натянув одежду, Хью пролистал бумаги и поморщился — на глаза попался контракт, подтверждающий, что Хью Дайсон предоставляет в пользование Корпорации все свое имущество с правом выставить недвижимость на торги и переводит исполнителю содержимое личных банковских счетов. Он раздраженно захлопнул папку. Ради шанса покинуть Землю и выжить он отдал все свое состояние и теперь был твердо намерен выяснить, что происходит, сколько времени продлился полет и какого дьявола, в конце концов, молчит коммуникатор?!

Дверь каюты бесшумно отъехала в сторону. Он осмотрелся. Пассажирский отсек выглядел точно так же, как в тот знаменательный день, когда их погружали в стазис — разве что никто не сновал по коридорам, не зачитывал инструктаж и не желал пассажирам приятного полета. Было тихо. Пожалуй, даже слишком тихо. Ни гула двигателей, ни писка датчиков. Ничего.

Хью неуверенно подошел к ближайшей каюте в надежде, что пробудился весь отсек и сейчас всем остро требуется уборщик, нормальный ужин и порция виски. Каюта была закрыта. Он прислушался. Никаких признаков жизни, только гулкая тишина — как во второсортном фантастическом фильме, из тех, что он никогда не согласился бы смотреть и считал потерей времени. В голове промелькнуло, что возможность смотреть фильмы осталась в прошлой жизни, и если бы был шанс туда вернуться, он согласился бы даже на дрянные ужастики — просто чтобы почувствовать себя обычным человеком, твердо стоящим на земле. Если предположить, что она все еще существует, в чем он изрядно сомневался — незадолго до отлета прогнозы звучали неутешительные, мировые державы готовились применить ядерное оружие, и единственным спасительным островком оставалась станция. При условии, разумеется, что у желающего спастись будет достаточно денег, чтобы приобрести билет в один конец.

Шлюзовые перегородки в дальней части коридора оказались наглухо задраенными. Инструктаж требовал связаться с экипажем в случае экстренной ситуации, но попытки Хью воспользоваться связью потерпели поражение — ни один из коммуникаторов не работал. Удача улыбнулась Хью, когда он пошел в другую сторону — перегородка в дальней части коридора была приоткрыта, он с облегчением протиснулся через узкую щель, пересек технический туннель и оказался перед аварийным люком. Неплотно закрытым аварийным люком, из-за которого брезжил дневной свет. По спине пробежал холодок, а тошнота, едва унявшись, снова угрожающе качнулась где-то внутри — паническая и лихорадочная.

Дверца люка со скрипом поддалась, и Хью от неожиданности зажмурился — ему в глаза ударил ни с чем не сравнимый, слепящий солнечный свет. Невозможный свет. Которого не должно было быть. Царапая ладони об шершавую сталь, он осторожно выбрался наружу. Вокруг расстилался безмолвный пустырь. Сквозь трещины в асфальте пробивалась буйная растительность — какие-то колючие кустарники, колоски, мелкие белые цветы, которых Хью никогда не видел. И чертополох. Он озадаченно присел на корточки и коснулся пушистого лилового шарика — такие же в изобилии росли на заднем дворе его родителей, когда они жили на той самой улице, засаженной старыми тополями… Чертополох мог расти только на Земле — и это совершенно не вязалось с реальностью.

Как загипнотизированный, Хью зашагал вперед, пробираясь через сорную траву, пока не наткнулся на стальную сетку с шапкой из ржавой колючей проволоки. Нужно было оглянуться, но что-то заставляло идти вперед, как будто оставшееся за спиной принесет только страх и безумие — и все же он оглянулся. Исполинский корпус корабля, тронутый коррозией, возвышался над покосившимися ангарами, безмолвный и тяжелый, как мифическое чудовище, уснувшее мертвым сном.

— Но… — Хью прижался затылком к холодной грязной сетке, — но ведь… Я же должен быть в космосе… Земля ведь…

— Чего ты там бормочешь? — раздался хриплый голос где-то совсем близко. — Как впервые видишь эту дуру железную, ей-богу.

Хью резко обернулся. Рядом, опираясь на какие-то странные инструменты, стоял небритый загорелый мужчина с обветренным лицом, одетый в грязную спецовку. Он лениво ковырял в зубах какой-то тростинкой и явно смотрел на Хью с любопытством — так, как смотрят на зверьков в зоопарках.

— Чудной ты какой-то. Откуда взялся? Из какого поселения?

— Поселения? — Хью непонимающе моргнул и махнул рукой в сторону корабля. — А… а это что?

Мужчина хмыкнул.

— Да лет тридцать тут стоит уже эта ржавь. Серьезно, впервые видишь? Перед войной, поговаривали, кто-то хотел на таких делать ноги с планеты, да только не вышло у них ничего. Война-то уже закончилась, а вот этих… — он чиркнул спичкой и закурил, выпуская Хью прямо в лицо клубы вонючего дыма. — Денег, во. Денег у них не хватило на запуск. Еще где-то четыре таких же стоят — то ли законсервировали их, то ли позднее собирались лететь… Короче, кормили дельцы обещаниями своих богачей-пассажиров, да только никто никуда не полетел.

Он ухмыльнулся и сделал еще одну затяжку. Хью судорожно вздохнул.

— В каком смысле не полетел?..

— Ну, ты точно чудной, — ругнулся незнакомец. — Сказано тебе один раз — так и стоит с тех пор.

— А война?

— А что война? — он сплюнул себе под ноги. — Как развязали, так и закончили. А нам сейчас все дерьмо разгребать. Так все-таки, с какого ты поселения?..

Хью, казалось, не слышал его. Он сделал несколько шагов в сторону и невидящим взглядом смотрел на чертополох. Обыкновенный земной чертополох, которым заросла заброшенная база.

— А космос? Как же космос? Как же мы?

— Да дался тебе он, — раздраженно хлопнул его по плечу незнакомец. — Наверх-то посмотри, чем тебе не космос?

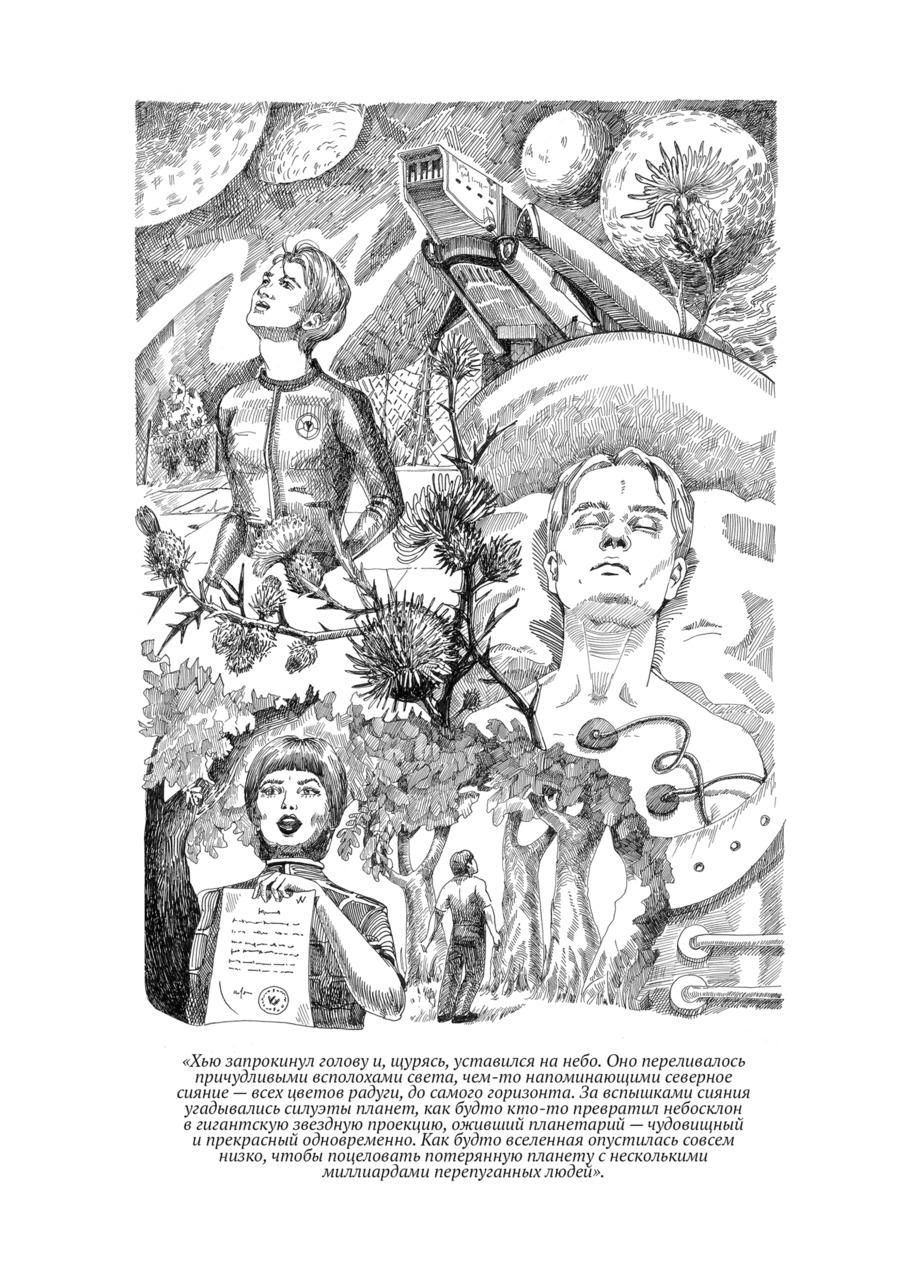

Хью запрокинул голову и, щурясь, уставился на небо. Оно переливалось причудливыми всполохами света, чем-то напоминающими северное сияние — всех цветов радуги, до самого горизонта. За вспышками сияния угадывались силуэты планет, как будто кто-то превратил небосклон в гигантскую звездную проекцию, оживший планетарий — чудовищный и прекрасный одновременно. Как будто вселенная опустилась совсем низко, чтобы поцеловать потерянную планету с несколькими миллиардами перепуганных людей.

— Аномалия после войны появилась, — буркнул мужчина. — Да и не она единственная… Пойдешь со мной — остальное покажу. Рабочие руки нам нужны. Много.

Хью медленно пошел вслед за спутником, не в силах оторвать взгляда от сияющего неба.

Придет новый дождь

Бездна бездну призывает голосом водопадов Твоих; все воды Твои и волны Твои прошли надо мною.

Псалом 41

— Приглуши свет, Уэн. Прямо в глаза светит. Раздражает.

Пышная шапка пепельных кудрей со стальным отливом спряталась под одеялом. Голос ее обладательницы звучал капризно и раздраженно, но Уэн знал, что Хоэль разыгрывает очередной спектакль. На самом деле ей нравилось. Нравился этот вечер, нравились мерцающие над головой россыпи звезд — пусть это и была лишь голограмма, имитация, умелая подделка настоящего Млечного пути. Иллюзия, которую Уэн подарил ей на Рождество, слегка покопавшись в хитроумном коде визуальных плат, выстилающих купол.

Базовые настройки голографического купола давали не самый широкий простор для фантазии. Безоблачное небо, закат, лунная ночь. По мнению конструкторов, этого должно было хватить для того, чтобы обитатели станции не слишком часто выли от тоски — что ж, их оптимизму нельзя было не позавидовать. Эти искусственные закаты, цветовую гамму которых Уэн уже успел изучить до последнего оттенка, вызывали тошноту. А вот звездное небо — нет. Уэн улыбнулся. Несколько несложных манипуляций, и он снова чувствовал себя дома, в Корнуолле. Неподалеку от родительской фермы было запущенное поле — прибегаешь туда ночью, падаешь спиной в мягкую густую траву, и смотришь в небо. Млечный путь опускался так низко, что его можно было пощупать рукой — в детстве Уэну казалось, что он обязательно должен быть прохладным, как мамина ментоловая мазь от головной боли. Если лежать долго, начинает казаться, что ты один-одинешенек во всей вселенной, и поля вокруг никакого нет, и планеты Земля со всеми ее огненными потрохами — тоже. Можно раскинуть руки и ноги и висеть в огромной темной пустоте, как в мягком одеяле, представляя, что вокруг — первозданный хаос, мир до начала времен, и ты в нем — звездная пыль.

Когда Уэн впервые попал в открытый космос, на переживания первопроходца не было времени — кейс с инструментами и нетерпеливое попискивание коммуникатора делали выход за пределы шаттла практически будничным. Тот же ремонт, те же микросхемы, только пайка другая и работать в перчатках скафандра неудобно до отвращения… И все же, когда работа была окончена, он обернулся. Космос смотрел на крошечного наглого механика равнодушно, бездыханно, и это даже отдаленно не было похоже на поля в Корнуолле. И Млечный путь уже давно остался позади.

Где-то в глубине души Уэн признавал, что на самом деле сделал подарок самому себе. Для Хоэль, которая никогда не видела Земли, звездное небо с его родины было не более чем романтическим сюрпризом, ярким пятном на однообразной ленте будней. И тем не менее Уэн был уверен, что ему удалось ее впечатлить.

— Не ворчи, душа моя. — Он вслепую нащупал пульт и пощелкал клавишей регулировки освещения. Лампы дневного света мигнули и погасли, уступив место приглушенному оранжевому. Синеватый свет, напоминающий о земных больницах, никогда Уэну не нравился. Лампы автоматически включались по утрам, сообщая о наступлении нового дня.

«…Семь тридцать утра по земному времени на Лебен-300.

Температура воздуха в жилом отсеке — двадцать четыре градуса выше нуля по Цельсию.

Уровень влажности в буферном отсеке — восемьдесят процентов.

Доброе утро, мастер Норвенн, желаю вам успешной работы и хорошего дня.

Напоминаю о том, что подходит к концу сто сорок седьмой день вашей смены.

Командование по-прежнему ожидает ваш рапорт за последний отчетный период.

Погода за бортом…»

Уэн отключил болтливого секретаря неделю назад. Отправлять отчеты было уже некому, а вежливые приветствия, одинаковые, как фабричные леденцы, нагоняли смертную тоску. Что до погоды за бортом… Уэн искренне не понимал, кому потребовалось вшивать в эту программу данные с метеорологических датчиков. На Лебен-300 погода всегда была одинаковой. Утренний дождь, дневной дождь, вечерний дождь. Ночью тоже шли дожди, а в те редкие моменты, когда с неба не обрушивалась стена воды, в атмосфере повисал тяжелый едкий туман, дышать которым не стоило.

* * *

Человеческая жадность, не имеющая границ. Вожделение, страсть, желание поглотить и присвоить все, чего может коснуться рука мыслящего существа. Люди вгрызались в тело планеты, безжалостно вскрывали каменные недра, разрывали сосуды подземных рек, бурили, брали пробы, экспериментировали, тестировали, высверливали сквозные кровоточащие черными водами дыры — все, чтобы убежать от смерти. Смерть распорядилась иначе, с убийственной иронией — люди, алчущие бессмертия, сами заглянули за ее порог. Возможно, если бы планета была мыслящей, она бы сейчас цинично ухмылялась, глядя на деяния человеческих рук.

Лебен-300 не была богата ни редкими металлами, ни драгоценными камнями. Ее недра скрывали куда более ценное сокровище — микроскопические вкрапления белоснежного песка, ради которого ежесуточно тонны породы ползли по цепным конвейерам, буры с каждым днем продвигались все глубже, а количество сгоревших трансмиссий исчислялось сотнями.

«Наступает новая эра нашей цивилизации — человечество нашло способ победить старение, — взволнованно бурлили научные сообщества. — Величайший прорыв, невообразимые возможности…»

Микроскопические дозы инновационной сыворотки, приготовленной на основе минералов, добытых на Лебен-300, дарили практически вечную молодость — человек, регулярно принимающий препарат, при желании мог замедлить износ организма и оттягивать смерть бесконечно долго — разумеется, с оглядкой на собственный кошелек. Долгожданный эликсир бессмертия, воспетый в мифах и легендах, стоил бесстыдно — если не сказать непристойно — дорого. Позволить себе такую роскошь могли единицы. Добыча минерала финансировалась частными корпорациями и сопровождалась колоссальными расходами и убытками — в советах директоров это тактично называлось «вынужденными рисками», дабы не отпугнуть спонсоров и акционеров. Разработки осложнялись погодными условиями — бесконечные ливни и высокая влажность приводили к поломкам оборудования, и нередко замену приходилось ждать месяцами, пока с Земли не прибудут новые технические челноки. Постепенно маленькая станция, построенная Корпорацией, разрослась до поселения, и на Лебен-300 начали подрастать дети, никогда не видевшие Земли и солнечного света.

Все погибли в тот день, когда произошел выброс на скважинах. В поисках глубоко залегающих месторождений буры достигли рубежей, которые переходить не стоило. Приборы засекли тысячекратное превышение концентрации токсинов в воздухе, и в конце концов отравленный туман убил даже тех, кому посчастливилось вовремя добраться до закрытых корпусов станции. Сизые тучи, плотно обнимающие Лебен-300, впитали в себя каждую молекулу яда, и теперь изрытая, растерзанная в поисках жизни каменистая глыба впитывала в себя только смертоносный ливень. Из четырех сотен поселенцев на планете осталось не более десятка, но через некоторое время не стало и их. Планета убила всех. Почти всех, кроме Уэна и Хоэль.

Им повезло. Многоступенчатая система воздушных фильтров в новеньком стерильном боксе лаборатории оказалась эффективнее, чем воздушные фильтры буферных отсеков. Когда над скважиной поднялось тяжелое багровое облако, электронная начинка томографа, устройство которого упорно отказывалось подчиняться банальной человеческой логике, интересовала Уэна гораздо больше, чем треск аварийного зуммера.

Они провели в лаборатории несколько дней, прежде чем поняли, что остались одни. Научно-исследовательский сектор с крошечными жилыми отсеками для техников и научных сотрудников стал их персональным Эдемом. Единственный островок жизни в царстве пустоты. Последний рубеж человечества в десятках тысяч световых лет от Земли.

«…Техногенное происшествие неизвестной природы. Проект Лебен-300 заморожен. Оборудование вывозу не подлежит. Станция законсервирована, канал связи отключен. Выживших нет».

* * *

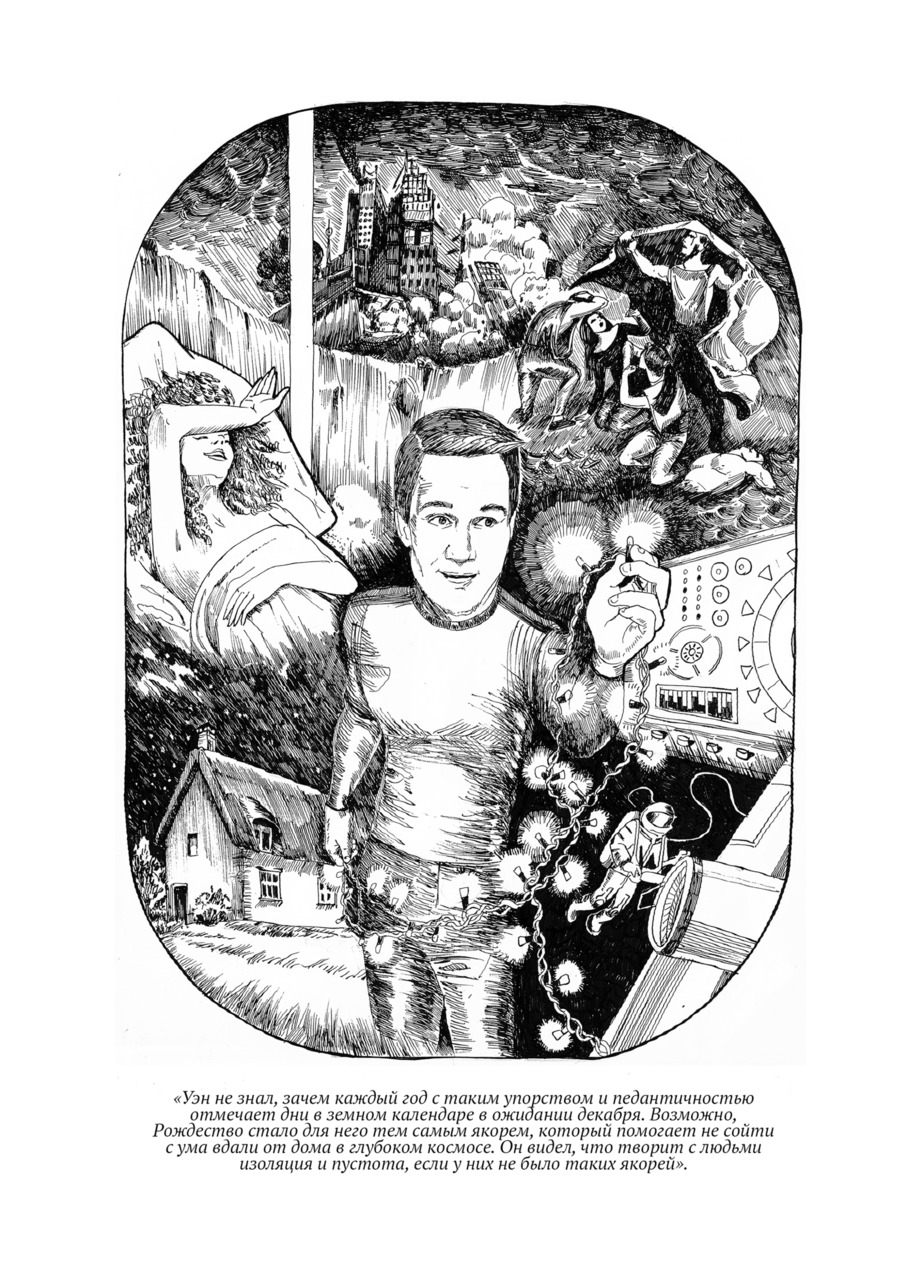

Уэн не знал, зачем каждый год с таким упорством и педантичностью отмечает дни в земном календаре в ожидании декабря. Возможно, Рождество стало для него тем самым якорем, который помогает не сойти с ума вдали от дома в глубоком космосе. Он видел, что творит с людьми изоляция и пустота, если у них не было таких якорей. Люди сходили с ума, постепенно погружались в пучину безумия — медленно, страшно, принимая за чистую монету галлюцинаторные видения спутанного разума. Но у Уэна было Рождество. Каждый год, в одно и то же время. И еще у него была Хоэль.

* * *

Хоэль потянулась и нехотя высунулась из-под одеяла, разглядывая таинственно мерцающий кусочек галактики на незримом потолке, скрытом за космической иллюзией. Над датчиками климат-контроля висела гирлянда из синтетической хвои, украшенная мелкими красными шарами. Она смотрелась странно, неуместно, словно кто-то создавал компьютерную игру и перепутал детали локаций — но она была.

— Выходит, ваш Бог родился, а потом умер для того, чтобы всех спасти, — она задумчиво начала выписывать пальцем круги над головой, словно вымеряя расстояние между искусственными звездами. — Какой же это тогда праздник? Смерть Бога не празднуют, ее оплакивают.

— Нет, Хоэль. Празднуют не смерть, а торжество жизни. «Смертию смерть поправ» — так, кажется… — Уэн вспомнил текст из прошлого, полузабытого и почти несуществующего. — А когда он родился, загорелась путеводная звезда. Надежда родилась, понимаешь, Хоэль?

— Вот бы для нас хоть что-нибудь загорелось, — грустно усмехнулась Хоэль и тряхнула серебристыми кудрями. — Но празднуй не празднуй, а надежды нет. Сколько мы, по-твоему, еще продержимся?

— Если не будет перебоев с аварийными генераторами, до следующего Рождества, — оптимистично заметил Уэн. — Он не умер — и мы выживем.

— А если нет?

— Ну… — Уэн замялся. — Тогда и проверим, правдивы ли устои незыблемой англиканской церкви из моего детства.

Он решительно отбросил одеяло, влез в форменные штаны и потянул за рукав куртку, на плече которой все еще белела нашлепка Корпорации. Бесполезная и бессмысленная.

— Вставай. Хочу тебе кое-что показать.

Млечный путь был не единственным рождественским чудом — пусть маленьким и рукотворным, но большего ему сейчас и не требовалось. Вчера вечером, когда Хоэль уже уснула, зарывшись в подушку, он распотрошил старые световые короба, без тени сожаления выдрал из них платы со светодиодами и, сам того не замечая, до глубокой ночи самозабвенно возился с добычей. Перепаивал, переплетал провода, зачищал, срезал лишнее. Это было первое Рождество после выброса. Уэн хотел хотя бы на мгновение ощутить себя дома. Не в жилом отсеке, не в каюте, не в спальной капсуле, а просто дома. А дом — там, где рождественские гирлянды.

Хоэль бесшумно подошла и обняла его со спины.

— Что это?

— Смотри. Сейчас увидишь. — Уэн зацепил клубок из разноцветных диодов на одном из тумблеров бесполезной, давно умолкнувшей коммуникационной панели. Свисающие провода отражались в тусклом сероватом экране. — Сейчас будет красиво. Ты такого еще не видела.

Он осторожно соединил контакты. Гирлянда мигнула, словно засомневавшись, и заискрилась белым и красным. Разнообразным выбором цвета станционные запасы похвастаться не могли.

— С Рождеством тебя.

Хоэль положила голову ему на плечо и рассеянно тронула конструкцию кончиком пальца. Провода качнулись, приоткрывая угол панели с равномерно пульсирующим зеленым сигналом. Она поморгала и выпрямилась. Мигал датчик входящей связи.

— Уэн. Что это?

Он смотрел на оживший коммуникатор несколько секунд и наконец улыбнулся.

— А это, Хоэль, наша Вифлеемская звезда.

Поиграй со мной

«Поиграй со мной. Поиграй. Неужели ты не хочешь играть? Поиграй с нами, Па-а-а-аш…»

Павел тряхнул головой. Странные полустертые воспоминания, больше похожие на видения, возникающие на границе сна и яви, отдавали тоской и наполняли вязкой тревогой. Заставляли нервно вышагивать по маленькой тесной комнате, считая шаги. Один, второй, третий, четвертый — так же, как теми бесконечно долгими зимними вечерами, когда за окном не было ничего, кроме непроглядной тьмы и пурги. Павел сосредоточился на счете, сделал несколько глубоких вдохов и выдохов, и охватившая тревога начала понемногу отступать. Крошечная спальня в старом доме на сваях напоминала кладовку с небольшим зарешеченным окном. В детстве на то, чтобы пересечь комнату, ему требовалось шесть шагов — если ставить ноги пошире. Сейчас хватило четырех. Что ж, в сорокалетнем Павле Анатольевиче никто, кроме него самого, не узнал бы щуплого белобрысого Пашку, которым он был давным-давно. В прошлой жизни.

* * *

— Ты только недолго там, — просила жена, собирая ему чемодан. — Сделаешь все — и назад. Хоть бы продать ее удалось, а то зря к черту на кулички поехал…

— Да кому она сдалась, каморка эта? — Павел раздраженно хмурился. — Еще лет десять, и поселок вымрет к чертям, все в города перебираются. Съезжу просто попрощаться, может, какие-то вещи свои детские найду. Привезу мелким, тебе покажу. Ностальгия, знаешь…

В небольшом доме барачного типа было всего несколько квартир, и обитали в них преимущественно одинокие старики. Баба Соня пережила всех своих соседей — шустрая, энергичная, сухонькая старушка, которая, казалось, всегда горела каким-то внутренним огнем, и где-то в глубине души Павел надеялся, что бабушка останется такой навсегда. Эту глупую, слегка наивную надежду он лелеял втайне от всех, даже от собственных детей, но в какой-то момент она ожидаемо разбилась об реальность бабушкиной кончины. Дожила баба Соня до девяноста четырех лет, ушла в трезвом уме и здравии, а квартиру на Каменном Переборе завещала единственному внуку.

Свои последние годы бабуля провела с правнуками — родственники перевезли ее поближе к себе, в большой город. Долго уговаривали: и медицина здесь лучше, и родня ближе, и жить интереснее, чем в глуши. Согласилась баба Соня и покинула старый дом в Каменном Переборе в надежде однажды вернуться. Не вернулась. Вместо нее обшарпанный, выкрашенный грязно-желтой краской порог спустя годы переступил Павел Анатольевич. Была у него не только смешная детская мечта о бабушкином бессмертии, но и страх, в котором он не признался бы ни одной живой душе — что на самом деле от мимолетной мысли о возвращении в этот дом его передергивало, а по позвоночнику пробегал противный колючий холод.

Когда Павел был маленьким и жил с бабушкой в старом доме на сваях, больше всего он любил слушать. Слушать, как потрескивает мерзлый наст за окном, как постанывают половицы, осыпается с мягким шорохом ветхая штукатурка, скрипят пружины продавленной кровати, на которой баба Соня переворачивалась с боку на бок. Был уверен: если перестать слушать, начнет казаться, что на планете умерли все, кроме него. Что мир вымерз насквозь, и в нем воцарились вечная темень, вьюга и ледяное крошево. Но однажды в уютное бормотание дома ворвалось нечто чужое, нечеловеческое, и вместе с ночью к Пашке стал приходить холодный, как северная пурга, сковывающий страх. Звуки дома никогда прежде не пугали его — они были знакомыми до последнего мышиного писка, говорили на родном языке. Но то, что пришло позднее, было иным, нарушило хрупкое равновесие — Пашка больше не чувствовал безопасности. Привычные шумы смешивались с чуждыми, а в каждой поскрипывающей половице он слышал едва заметный, сводящий с ума шепот.

«Паша, Паша, пойдем играть, Паша. Поиграй с нами, Паша. Нам скучно без тебя. Пойдем играть. Будет весело, Паша, обещаем, будет весело…»

Звуки, которые наполняли дом, всегда успокаивали. Этот же свистящий шепот, похожий не то на тоненькие человеческие голоса, не то на звериный писк, заставлял вздрагивать от каждого шороха, не смыкать глаз до самого рассвета, замирать от ужаса под душным ватным одеялом и гнать прочь мысли о том, что вот сейчас, еще секунду, еще мгновение — и крошечные цепкие пальцы начнут стаскивать одеяло, щекотать за ноги… «Пойдем играть, Паша».

Так было не всегда. Гостил у бабушки Пашка часто, а Каменный Перебор любил всем сердцем с его вечной мерзлотой, стелящейся по дорожкам поземкой, компотом из брусники, который старики заботливо заготавливали каждый год, заполняя душную пыльную кладовку батареями пузатых стеклянных банок. Отправляя внука за очередной банкой, баба Соня беззлобно подшучивала:

— Только фонарь-то захвати с собой. Фонарь не забудь, слышь? А то глядишь, в темнотищу-то залезешь, и как схватят тебя за ноги, как утащат…

— Кто утащит, бабушка? — недоверчиво склонял голову восьмилетний Пашка. — Нет же там никого, только заготовки твои.

— А вот кому надо, тот и утащит. Есть тут, кому, есть, не сомневайся. Ты малец еще, а я-то много на своем веку повидала, в темноте да пылище живут они, там их дом родной… Да не боись ты, не боись! — заметив перепуганное лицо внука, она ободряюще улыбалась, цокая языком. — Пока я туточки, никто тебя не тронет…

Пашка регулярно наведывался в чулан, каждый угол которого знал как свои пять пальцев, но постоянно нет-нет, да оглядывался по сторонам, а тяжелую деревянную дверь на всякий случай подпирал кирпичом, чтобы не закрылась ненароком.

Шутила бабушка частенько. Так часто, что со временем зловещие существа, которые могли появиться из кладовки и утащить человеческое дитя в неизвестном направлении, стали практически частью их жизни. Пашка, впечатлительный и любящий фантазировать, побаивался, но всерьез бабушкины сказки не воспринимал. До тех пор, пока существа с ним не заговорили.

* * *

Павел Анатольевич еще раз обошел по кругу свою детскую спальню, остановился перед кособоким деревянным комодом, пахнущим клеем и лекарствами, и открыл верхний ящик. Там он когда-то хранил свои детские дневники, рисунки и записки, о которых уже почти забыл. Из серой картонной папки выпало несколько тетрадных листков, изрисованных химическим карандашом. На всех — грубо выписанные резкими штрихами силуэты с неестественно изгибающимися конечностями, непропорционально длинными и худыми. На одном из листков — лицо.

— Ты ешь давай, ешь, — нетерпеливо подгоняла бабушка, двигая тарелку поближе к пятилетнему Пашке. — А то придут, заберут тебя. Как пить дать заберут! Вот кто кашу мою не доедает, того сразу — бац! И утаскивают. И никогда ты назад дороги не найдешь. Ложечку за маму, ложечку за дедушку, царствие ему небесное…

Пашка серьезно смотрел на нее, рассеянно водя ложкой по остывшей овсянке.

— А они правда существуют? Ты видала?

— А то как же, — баба Соня утвердительно кивала, постукивая желтоватым ногтем по столешнице, и комично хмурила брови. — Существуют, да еще как! Слыхал, как в чулане-то ночью скребутся? Скребутся да тянут к нам свои лапищи, а пальцы у них дли-и-инные… Ух, какие длинные. Не видала я сама, но ты уж поверь, знаю-знаю! Ждут они, значится, чтобы ты слушаться перестал. Как перестанешь слушаться, туточки они. Тут как тут. Хоп — и сцапали.

— А ты сама в чулане ночью была? — Паша ерзал на стуле, на всякий случай набрав побольше каши в ложку.

— А все тебе расскажи, — добродушно усмехалась баба Соня и ласково трепала его макушку. — Жуй-жуй давай, кто не жует, тот варенья не получит. В чулан-то мы впотьмах разве ходим? Вот то-то же, не ходим. В чулан мы днем ходим, да с фонарем. Днем они, значит, спят, да и света яркого боятся, а к ночи как выйдут, как начнут скрести да топать…

Убаюкивающий ласковый тон бабушки превращал каждую историю в жутковатую волшебную сказку-прибаутку, но Пашку это не успокаивало. Он верил безоговорочно, безотчетно — ведь баба Соня живет на свете бесконечное количество лет. Почти вечность. Наверное, даже когда мир только появился, она уже была. Бабушка никогда не будет врать. И уж она-то должна точно знать…

— И спать ложись вовремя. А не то услышишь их, и все, пиши пропало. Исчез наш мальчик. Вот у Маньки, соседки моей, внучок был. Был да сплыл. А куда делся-то? А незнамо. Вот так-то.

Бабушка шутливо щелкала его по носу, угощала вареньем и, напевая что-то под нос, шла мыть посуду и готовиться ко сну, оставляя его наедине со страхами, которые Пашка и сам-то до конца не понимал.

Павел вздрогнул и выронил листы. Глупости, которыми его беззлобно, шутливо припугивала в детстве баба Соня, начинали раздражать. Взрослый человек он, в конце концов, или тот самый пятилетний пацан, прячущийся под одеялом от несуществующих монстров? Где-то глубоко внутри он понимал, что вернулся сюда не за детскими вещами, не попрощаться со старой бабушкиной квартирой, а для того чтобы наконец поставить точку в собственных смутных и необъяснимых страхах.

Бабуля, без сомнения, болтала ерунду. Но врать самому себе он не мог: шепоты, которые в какой-то момент начали приходить по ночам, не были глупой сказкой.

«Поиграй со мной, Паша, поиграй…»

Под одежду заполз пронизывающий холод, от которого не спасла бы ни теплая куртка, ни горячая печь. Павел сунул за пазуху папку с рисунками, не отдавая себе отчета, зачем — он не горел желанием забирать их домой, — и медленно вышел из квартиры. Прошел по длинному полутемному коридору с вереницей разномастных дверей и клочками ободранных обоев — десять шагов, пятнадцать, шестнадцать… Остановился перед знакомой до последнего сучка и червоточинки дверью кладовки. Бояться было нечего — и все же озноб не уходил, сковывая по рукам и ногам, требуя развернуться и бежать со всех ног, сесть в теплую машину, завести двигатель и рвануть отсюда ко всем чертям. Павел приоткрыл дверь.

Старый чулан дохнул на него затхлостью, спертым воздухом и ощутимым запахом плесени. На полках, которые некогда ломились под тяжестью многочисленных компотов и солений, сиротливо притулились какие-то пустые жестянки. Павел шагнул внутрь, чувствуя себя донельзя глупо — как будто он вновь на мгновение стал Пашкой, который не мог доесть бабушкину овсянку с маслом. Его окружала темнота, полная тишины и пыли. Только она. Ничего больше. Он облегченно выдохнул и развернулся, чтобы выйти.

«Паша, ты вернулся! Ты вернулся к нам! Как мы рады, Паша, как же мы рады! Ты не поиграл с нами! Поиграй с нами, Паша, поиграй со мной, не бойся, дай руку, Паша-а-а-а…»

Знакомый шепот оглушил его, ударил по ушам, хотя был едва слышен. Павел замер в неестественной позе и почувствовал, как по телу разливается отвратительная, мерзкая слабость. «Ну нет же, нет, нет, нет, я же не за этим вернулся, только не это опять, не надо, пожалуйста!»

«Иди к нам, иди, мы так долго ждали тебя, Паша, подойди поближе, нам столько лет было не с кем играть…»

В голове вновь раздался бабушкин голос из далекого прошлого: «…Фонарь-то не забудь, слышь». Павел инстинктивно сжал в кармане автомобильный брелок с карманным фонариком. Преодолевая дурноту, он присел на корточки, заглянул под грубо сколоченные деревянные этажерки и, помедлив, направил фонарик в темноту. На толстом слое пыли отчетливо виднелась вереница крошечных следов, теряющаяся в пустоте. Мгновение — и он ощутил на своем запястье вполне осязаемые цепкие, холодные пальцы. Настоящие. До отвращения реальные, чем-то напоминающие крысиные лапки, но больше, длиннее. За рваным, подрагивающим кругом света под полками замаячили невнятные силуэты, похожие на обрывки темноты. Павел выронил фонарь, и тени вытянулись, начали выплясывать, словно хотели коснуться низкого потолка.

— Этого нет, — неуверенно пробормотал Павел, с трудом узнавая собственный хриплый голос. — Этого нет, ведь так? Такого ведь не бывает. Не существует. Быть не может.

«Ты столько времени верил в нас, Паша. Верил… Вера помогает сотворить плоть из ничего, Паша. Из небытия. Из ниоткуда. Даже из темноты. На одну ночь, или на всю жизнь. Твоя вера отделила нас от тьмы, Паша-а, и мы пришли к тебе. Играть. Иди же к нам, иди, ведь мы столько ждали…»

И холодные пальцы потянули его за собой.

Пыльца

Уставший и взмокший, лейтенант Марков покинул веранду, пригнувшись в дверях, чтобы не удариться о низкую притолоку.

— Нет здесь никого, — он хмуро обвел взглядом пустой двор и покосился на помощника. — Протоколируем. Картина та же. Жильцы на участке отсутствуют, следов борьбы не найдено, дело передается следствию. И поехали отсюда, достало меня продираться через эти заросли. Откуда они тут только взялись?.. Садоводы, мать вашу.

Марков сплюнул и зашарил в карманах в поисках последней мятой сигареты. Он злился. На кой хрен покупать дачу, если не собираешься за ней следить? Все домики в поселке, как на подбор, были пусты, а дворы заросли бурной растительностью и выглядели так, словно хозяев здесь не было по меньшей мере год… Но факты говорили об обратном. Недочитанные книги с загнутыми страничками на садовых скамейках, кружки с недопитым остывшим чаем, одежда, белье на веревках, разряженные мобильные телефоны. И сорняки. Везде эти проклятые сорняки — словно лес пытался поглотить несчастные сады и сделать их своим подобием.

Калитка хлопнула, хрустнул гравий, и на дорожке появился небритый взволнованный парень в старой олимпийке.

— Эй, погодите! А как же Тимоха?

— Кем приходитесь? — Марков устало обмахивался форменной фуражкой — жара стояла невыносимая.

— Да друзья мы… Меня Антон зовут. Это я вам звонил. Не мог с ним связаться целую неделю. Не из тех он, чтобы звонки друзей игнорировать, понимаете? Случилось тут что-то. Никого нет, никого, понимаете? — гость срывался на истерику. — Я хотел к соседям зайти — тишь. Тут домов-то всего ничего, три десятка, и все пусты.

— Я уже сказал: следов борьбы не найдено, состава преступления нет. Куда пропал ваш друг, а заодно и остальные жильцы кооператива — понятия не имею. Дрянная история, еще и жара эта… — Марков снова досадливо сплюнул под ноги. — И телефон его на столе лежал. Все ваши звонки будут зафиксированы и внесены в протокол.

— А посмотреть дадите?

— Улики? Шутите? Оформите заявление, и вам дадут знать о ходе следствия.

— А войти-то хотя бы можно?.. — Антон спрятал руки в карманы. — Посмотреть…

— Ладно, — сжалился Марков. — Иди. Мы все равно уже закончили.

То, что происходило (а точнее, не происходило) в этом дачном поселке, Маркову категорически не нравилось. Такие дела годами висели в отделе глухарями, мозолили глаза начальству, злили, выводили из себя слепыми пятнами на безупречной репутации следственного отдела. Как расследовать исчезновение нескольких десятков семей, если не понятно ни черта, а зацепиться не за что?

Бородатый тем временем успел обойти дом и вышел во двор с выражением крайнего недоумения на лице. Марков с помощником уже заводили полицейский «бобик».

— А вы… ничего странного не заметили? — он растерянно огляделся и уставился на Маркова.

— Не считая того, что все жители непостижимым образом исчезли неизвестно куда? — лейтенант саркастично скривился. — Кроме этого — ничего.

— Да нет… — парень махнул рукой. — Тим даже кактусы дома не держал. Не выживали они у него. Шутил, что у него природная несовместимость с комнатными растениями. А тут… Весь дом в оранжерею превратился! Я таких цветов-то знать не знаю, хотя вроде в ботанике раньше смыслил. Все стены затянуло, выглядит, как вьюнок, только вот не видел я такого вьюнка никогда.

— Решил на досуге заняться цветоводством, — хмыкнул Марков. — Всякое бывает, люди меняются. А вьюнок, если хотите, изучайте — мне все равно, у растений вещественных доказательств не испросишь. Запишите-ка свой номер телефона, с вами свяжутся для дачи показаний о пропавшем без вести…

Веранду буйным цветом оплетали тугие стебли цветущего плюща.

* * *

Все пошло не по плану с самого начала — с того самого момента, когда Тим получил письмо об отмене рейса, и теперь вместо того, чтобы потягивать апельсиновый сок в десяти тысячах метров над Землей, он, ругаясь под нос, ехал по тряской проселочной дороге в садовое товарищество «Звезда».

Друзья писали ободряющие письма. Лучше бы молчали. «Ты не переживай, не убежит никуда твоя Австрия, переждешь свой ремонт на природе, воздухом подышишь»…

В гробу Тим видал этот воздух, и эту природу, и эту разбитую дорогу, на которой норовила остаться несчастная подвеска его машины. Вместо прогулок по Вене его ждет дачный домик родителей, куда он последний раз наведывался в лучшем случае пару лет назад — заплатить за электричество, проверить замки и уехать. Оставаться в городе было еще хуже — в квартире царил полный кавардак, и жить бок о бок с бригадой мастеров, которые как раз занимались сносом стен, не улыбалось. Как ни крути, чертов дачный домик оставался единственным выходом.

— Кажется, повернуть нужно вот здесь… — бубнил Тим себе под нос. — Или нет? А, да чтоб тебя!

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.