Бесплатный фрагмент - Птичка польку танцевала

Некоторые эпизоды, названия и имена вымышлены.

Все характеры описаны в контексте реальных событий

Действие первое. Анхен

Поздно вечером в доходном доме недалеко от Владимирской в небольшой квартире на третьем этаже мотылёк порхал в круге света. Он подлетал к огню так близко, что его мохнатые крылышки становились прозрачными.

На диване, поджав ноги и завернувшись в шаль, сидела хорошенькая девочка с тёмными волосами. Она следила за мотыльком, играла бахромой шали и слушала сказку, которую ей читала мама.

— И вот у королевы родилась точь… Мошете себе представить, какой праздник устроили по случаю её рождения, какое множество гостей пригласили во творец, какие подарки приготовили!

От мамы пахло лавровишневыми каплями, на ногте у неё было синее пятнышко — недели две назад она ударила по пальцу, отбивая мясо на кухне. Мама не отличалась ловкостью, а кухарки в доме не было.

Анечка поглядывала на мамин широкий лоб с длинной тонкой морщиной, на её губы, которые то смыкались, то размыкались, то стягивались в кружочек. Вроде мама двигала губами так же, как Аня, папа и все остальные люди, а звуки получались другие. Вот странно… Из-за этого мама казалась беспомощной, словно она была не взрослой женщиной, а Аниной младшей сестрёнкой.

— И фошла старая фея. Старуха наклонилась над кроваткой младенца и, тряся головой, сказала, что принцесса уколет себе руку веретеном и от этого умрёт…

— Мамочка, а что такое веретено?

— Это такой палочка, шпиндль, чтопы телать… ган… нитки.

— Почему ты по-русски смешно говоришь?

— Потому что я немка.

— Почему ты немка?

Аня не первый раз задавала эти вопросы. Мама всегда отвечала одно и то же.

— Потому что мой фатер… Потому что мои родители немцы.

— А где они живут?

— В России. Вся деревня немцы. Главный там форштегер. Церковь там кирха… Твой гросфатер там кузнец — «шмит» по-немецки.

С улицы донеслись лошадиный цокот, грохот колес и грубый окрик извозчика, остановившего пролётку:

— Тпру!

Анечка быстро вскочила с дивана, бросилась к окну, чтобы посмотреть, кто подъехал к их дому. Это был не тот, кого она ждала. Разочарованно скривив губы, девочка вернулась в свой уголок на диване, снова закуталась в шаль.

— А мои бабушка и дедушка знают про меня?

— Да, — не сразу ответила мама.

— Странно… Почему же я их не знаю? — развела руками девочка.

— Ну… так получилось.

Женщина вздохнула. Ребёнку это знать не положено. Даже знакомым такое знать не положено. Хотя сюжет интересный, фильм можно снять.

Она часто ходила в синематограф. Там пахло аптекой и немного кондитерской, тапёр с неровно постриженным затылком стучал по клавишам пианино, пыльный шар света кипел над головой, и с перебоями жужжал проекционный аппарат. Механик крутил смешные сцены быстрее, сентиментальные — медленнее. На экране плакала Вера Холодная, бегали или дрались разные чудаки, изображали любовь парочки — более красивые и страстные, чем те, что сидели в зале. Зрители много разговаривали, то и дело аплодировали, а она, не отрывая глаз от экрана, доставала из рукава скомканный платочек, готовилась попереживать.

В кино про её собственную страсть главный герой тоже был бы красавцем. Он и сейчас хоть куда… Он — на сцене, она, конечно — в зале. Она и в жизни всего лишь скромная зрительница, которая восхищённо глядит на своего героя. Но вот чудо — он заметил её среди сотен других, остановил свой взгляд именно на ней.

Приезд гастролирующей труппы в провинциальный городок — это всегда смятение чувств. «Сегодня в театре состоится пьеса Вильяма Шекспира, любимца грязнухинской публики!». Обыватели глазеют на прогуливающихся по главной улице актёров. Театральные герои-любовники, гранд-кокет дамы выступают в своих лучших платьях, раздавая улыбки поклонникам и поклонницам.

А у тех сердца взбудоражено бьются. Чего ждут от актёров обитатели этого сонного местечка? Конечно, романа. Пусть и платонического, пусть и наполовину выдуманного. Им хочется тоже побыть героями и героинями. Потом труппа уедет в другой городок смущать новые сердца, зато поклонникам останутся воспоминания.

Гаснет луч забытого заката,

Синевой овеяны цветы…

Где же ты, желанная когда-то?

Где же ты, дарившая мечты?

Но бывают исключения… Плёнка жизни крутится. О, эти сладостные свидания тайком. Барышня мила и неопытна, а кавалер галантен и искушён в изображении чувств. Он целует её руку, пальчик за пальчиком, глядя прямо в глаза. И девушка почти теряет сознание от этой неторопливой ласки.

Распахивается дверь, в кадре возникает отец. Его усы топорщатся, глаза сверкают. Грозно жестикулируя, папаша наступает на любовников. Скандал в почтенном семействе! Тапёр берет трагические ноты. На черноте экрана повисают белые буквы: «СВЯЗАЛАСЬ С АКТЁРИШКОЙ!»

Девушка мечется по комнатам родительского дома. Её любимый покинул пределы их городка. Она напугана разлукой и, похоже, кое-чем ещё. Неужели… Да, этого следовало ожидать. На экране дрожит очередная виньетка: «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ ПРИНЕСЛА ПЛОД».

Взяв несколько промежуточных аккордов, тапёр переходит на увертюру. В ней слышны быстрый стук каблучков и загнанного девичьего сердца. Барышня бежит по перрону, в руках у неё чемоданчик. Вот она заходит в вагон, паровозный дым сменяется паром, снизу вылетает белое облачко и… пошли крутиться колёса.

В кино они крутятся не в ту сторону, но это сейчас неважно. Главное, что барышня едет, куда её влечет сердце. За двойным окном мелькают тёмные леса, полустанки, красивые станции, не очень красивые станции, большие и маленькие дома — они всё теснее стоят. Наконец в кадре появляется высокая башня с часами. Состав прибыл в столицу: «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НИКОЛАЕВСКИЙ ВОКЗАЛ». Прямо под его высокими сводами девушка падает в объятия любимого. Вокзальная публика — кто с осуждением, кто с пониманием — поглядывает на парочку.

На экране подрожала виньетка «ЧЕРЕЗ ДВЕ НЕДЕЛИ». Влюбленные идут венчаться. Оба так бедны, что у них нет денег даже на извозчика. Священник соединяет руки молодой четы, накрывает их концом епитрахили.

Эти кадры — самые любимые, она всегда задерживается на них, пересматривает, с улыбкой вглядываясь в подробности. Вот священник говорит важные церковные слова, а молодые слушают, склонив головы: «Жениху предписывается умножаться и ходить в мире, а невесте… заботиться о веселии мужа». Последнее время эти слова всё чаще всплывают в её памяти.

Батюшка, держа крест, обводит пару вокруг аналоя, за ними шаферы несут венцы. Молодые держат в руках горящие толстые свечи — символы чистоты и целомудрия. Уже заметна беременность невесты.

Проходит несколько месяцев, об этом сообщают очередные интертитры. В другом городе к церкви подъезжает пролётка, из неё выходит та же молодая пара. У них в руках корзина с младенцем, рядом с ними шагают двое очень нарядных, красивых людей — крёстная и крёстный.

Когда после обряда все выходят из церкви, какая-то нищенка тянет руку за подаянием. Но они беспечно проходят мимо старухи. Обиженная нищенка грозит своей клюкой вслед молодому семейству.

Празднование продолжается в нарядной, как бонбоньерка, квартире крёстной. «БАХ!» — вылетает пробка из бутылки с шампанским. Отец и крёстные музицируют, поют, танцуют, а в ушах у зрителей тренькает быстрый фокстрот, исполняемый тапёром. Пение с танцами похожи на настоящее представление. Иначе и быть не может, ведь веселятся профессиональные актеры, одни из лучших. Крёстная, так та вообще — примадонна в оперетте.

Новорожденная малышка агукает в своей корзине, дёргает ручками и ножками. «ОНА ТОЖЕ БУДЕТ АКТРИСОЙ!» Крёстная мать, захмелев, театральным жестом открывает шкатулку и неожиданно дарит молодым родителям крупную купюру.

И вдруг вместо фильма — серое полотно экрана. Если вставить плёнку по новой, кадры опять запрыгают и оборвутся на том же месте. А ведь какое интересное начало было. Но нечего больше показывать. Пошла просто жизнь: переезды, Анечкины болезни, бесконечные гастроли мужа. И ожидание, ожидание…

— Мама, я тоже немка?

Женщина улыбнулась, погладила дочь по волосам.

— Du bist deutsche, meine tochter.

— Почему говоришь по-немецки? — насупилась девочка. — Говори со мной по-русски, как папочка! Gut?

— Gut, gut… Но ты дольжна знать сфой язык.

Обе помолчали, прислушиваясь к звуку поздней пролётки. Она не остановилась, процокала вниз. Снова стало тихо, лишь далёкий трамвай сердито подал сигнал своей трещоткой. Анечка представила, как трамвай — штанга с колёсиком на проводе — едет по тёмной улице, и поздний пассажир выскакивает из него на ходу, не дожидаясь остановки у монастыря.

— А что там было дальше с той злой старухой? — спросила она.

Мама близоруко склонилась над книгой.

— И тогта старуха, тряся головой, сказала, что принцесса уколет себе руку веретеном и от этого умрёт…

— Я не хочу, чтобы она умерла! — расстроилась Анечка.

— Потожди… Но вот тут-то пришла юная фея и громко сказала: не плачьте, король и королева! Фаша точь останется жива.

Хлопнула входная дверь.

— Папочка!

Аня бросилась в прихожую. Редкие дни, когда папа бывал дома, становились праздником.

Недавно они вместе ходили на базар, там Аня видела распряжённых из возов огромных волов. На них — цоб, цобэ! — приезжали в Киев седоусые бандуристы и их чернобровые дочери с лентами, рушниками и вышиванками. Было Благовещение, оно совпало с Пасхой, и всюду красовались куличи, крашенки, а в развешанных на будочках клетках щёлкали и свистели птицы.

Папочка катал её на карусели, качал на качелях. Что за чудесный праздник он устроил дочери! Когда они возвращались домой в разукрашенной, звеневшей бубенчиками пролётке, на коленях у него стояла клетка с диким щеглом. Птичка была нарядная, настоящий щёголь с жёлтыми крыльями и в красной масочке. Дома они ещё раз послушали её милое пение, потом выпустили птицу в открытое окно.

Отец приехал навеселе.

— Вы ещё не спите, дорогие мои!

В одной руке он держал чемодан, в другой — какой-то деревянный шкафчик.

— Уф, еле дотащил.

Жена поспешила принять у него пальто. Он поцеловал её в щёку, а дочку поднял на руки.

— Ты моя любимая душечка!

Девочка счастливо засмеялась, прижимаясь к нему. От него пахло табаком и ещё чем-то чужим и в то же время приятным.

— Как гастроли? — недовольно спросила жена. Она уже унюхала исходящий от мужа запах дамских духов.

Он опустил дочку на пол.

— Очень удачно прошли! Два раза был аншлаг. Так что мы теперь с деньгами! — он был радостно возбуждён. — И я привез кое-что в подарок Анечке.

— Папочка, какой подарок? Какой? — девочка захлопала в ладоши, нетерпеливо запрыгала вокруг его вещей.

— А вот такой, моя принцесса!

Он открыл свой загадочный сундучок. Внутри оказались покрытый войлоком диск, хитрый механизм с иголочкой и маленький рупор.

— Граммофон!

Анечке сразу захотелось послушать.

— Тай папа отдых, — предупредила мать.

— Ничего, я не устал.

Отец щёлкнул замками чемодана, жестом фокусника достал оттуда пластинку.

— Шансонетки!

Он поставил её на диск. Покрутив ручку, завёл граммофон. Когда пластинка разогналась, плавно опустил на неё иглу. Послышалось шипение. Анечка, замерев посреди комнаты, вслушалась в звуки оркестра. Она покрутила головой, согнула коленки в такт музыке, воспринимая её всем своим маленьким телом.

Женский голос запел:

Не щекочи голубчик,

Не щекочи голубчик,

Не щекочи голубчик…

— Иглу надо заменить! — спохватился отец.

Он отыскал в чемодане жестяную коробочку — не больше леденцовой, с нарисованным на ней ангелочком. Открыв её, неловкими пьяными движениями перебрал запасные иглы.

— Ладно, потом! — папа захлопнул коробочку и завёл граммофон по новой. На этот раз не заело.

Не щекочи голубчик,

Меня не раздражай!

Ты, миленький амурчик,

Почаще приезжай!

Анечка начала танцевать, заламывая руки и кокетничая. Ей хотелось быть похожей на взрослую артистку. Она была такой крошечной, такой деликатно сложенной, с большими глазами и каштановыми локонами, спускавшимися до самой талии, с маленьким вздёрнутым носом и прекрасным цветом лица. Отец сидел, расслабленно помахивая ногой в лакированном ботинке, и с хмельной улыбкой смотрел на дочку.

— Запомните мои слова — эта барышня будет королевой сцены!

Он наконец заметил, что жена собирает на стол.

— Не надо, дорогуша, я совсем не голоден.

— Почему? — поджав губы, женщина замерла над столом.

— Поужинал в ресторане.

— Опять празтник? — ревниво спросила она.

— Ну да. Отмечали… Одна удачная гастроль закончилась, завтра другая начинается.

— Опять со своими тамочки?

— Зачем ты так? Эти дамы — тонкие ценительницы искусств и таланта.

— А мы с Анхен только ждать? — в её покрасневшем от обиды лице проступило что-то кроличье.

Анечка слушала их, испуганно присев перед граммофоном. Песенка закончилась, но пластинка всё крутилась, издавая слабый шум, словно кто-то маленький отбивал на ней неторопливую однообразную чечётку своими крошечными ботиночками.

Отец закатил глаза — ну вот, началось! А ведь он явился домой в прекрасном настроении. До чего надоели эти скандалы.

— Ну что ты опять, право дело… Ну нельзя артисту без гастролей. Гастрольная жизнь нелегка, ты должна это понимать. Или, может, я чего-то не знаю? Может, у нас под окном выросло волшебное дерево, на котором висят банкноты?

Женщина опустила глаза. Когда разговор заходил о деньгах, ей нечего было возразить. Покорности и расчётливости она научилась у своей немецкой матери.

Молча убрав нетронутую еду, она подошла к окну. Из черноты на неё посмотрело отражение — некрасивая тётка с толстой шеей. Она нелюбимая, скучная и никому не нужная — как те бабушки в чёрных платьях, которых водят на прогулку вокруг Сулимовской богадельни.

Её золотая сказка на серебряном экране закончилась, едва начавшись. И не выросло под окном никакое волшебное дерево, лишь старая липа стоит с пустым вороньим гнездом. В марте там выводила потомство ворона, из-под её крыльев высовывали свои голодные клювики воронята. Они дожидались папочку, а он нечасто прилетал, тоже безответственный попался.

* * *

Шло время. Пластинок в доме становилось всё больше, граммофон играл и играл, Анечка пела и танцевала.

И через год, и через два… И через восемь лет: в той же квартирке, обвязавшись шалями и распустив волосы, она изображала танец восточной красавицы.

Некоторые пластинки она покупала сама. На полочке в её комнате стояла латунная копилка, девочка отправляла туда пятаки, которые мама выдавала ей на завтрак в гимназии. Каждый месяц Аня вставляла в скважину копилки ключик и высыпала монеты на кровать — опять набралось на новую пластинку.

Пупсик, звезда моих очей!

Пупсик, приди на зов скорей!

Пупсик, мой милый пупсик!

Ты наш кумир! Тебе весь мир!

Граммофонные голоса стали её первой школой. К счастью, не последней. Другая шансонетка исполняла игривые куплеты «В штанах и без штанов» с мужским хором. Дуэт частушечников был не лучше:

Я ведь — Ванька! Я — Машуха!

Я те — в зубы! Я те — в ухо!

Настоящей звездой считалась Ленская. Говорили, что ей принадлежит огромный семиэтажный дом на Прорезной. Анечка мечтала петь, как эта Ленская.

Захочу — вот вам и ножка,

Захочу — ещё немножко!

Облик девочки пока состоял из острых углов, но она уже научилась этим смущающим изгибам. И призыву в глазах: «Я не женщина и не ребёнок. Я невинна… А может быть, и нет!»

Гимназическая классная дама Софья Эмильевна эти домашние танцы под граммофон точно бы не одобрила. Она с симпатией относилась к Ане, но все равно скривила бы губы: благовоспитанные девочки так не танцуют. «Это не комильфо», — говорила Софья Эмильевна на переменах, останавливая гимназисток, когда те носились по коридорам. А им очень хотелось побегать, ведь целых полтора часа просидели на уроке.

Хорошие манеры считались более важными, чем образованность. «Не комильфо» было много говорить, прихорашиваться на людях, путать столовые приборы, смеяться невпопад, сплетничать. Пусть этим занимаются простолюдинки.

Любимыми предметами гимназистки Пекарской были музыка, пение, гимнастика и танцы. А всякая там арифметика, иностранные языки (сразу три — немецкий, французский, польский), физика с космографией и вдобавок дамское рукоделие с вышивками и муслинами Анечку не интересовали.

Она училась в гимназии, основанной самой императрицей-матерью. Императрица иногда приезжала навестить своих подопечных. Избранные девочки стояли перед ней в рекреационном зале: коричневые платьица, белые парадные фартуки, белые манжеты и воротнички. Каждой отводилось место, где делать реверанс. Анечка тоже полуприседала, исподлобья поглядывая на важную гостью.

Лицо императрицы казалось застывшим, словно покрытым прозрачной эмалью. Её Императорское Величество даже не могла растянуть свой рот в улыбку. Живыми на её лице оставались только добрые и умные глаза. Они одни и улыбались девочкам, словно из-под маски. Императрицы стареют не так, как остальные женщины, думала Аня, пока однажды не подслушала тихий разговор классных дам о том, что Мария Федоровна делала в Париже омолаживающую операцию. Неужели вправду французы соскоблили с её лица почти всю кожу и покрыли его лаком?

После занятий в гимназии Анечка ходила в балетную школу на Рейтарской. Там под старыми каштанами стоял трёхэтажный дом с флигелем. По весне каштаны становились похожими на пышные подсвечники с горько пахнущими свечами-соцветиями. А зимой, спящие, они тихо скребли по крыше своими чёрными голыми ветками. Этот шум добавлялся к дребезжанию пианино.

Во флигеле проходили бесплатные занятия для талантливых детей. Маленькие балерины — кто в пышной юбочке до колена, кто в тунике с пояском — занимались прямо в центре зала. Балетных станков в этой школе не признавали. На банкетке лежала груда разноцветных кофточек. Балерины начинали упражнения закутанными в эти кофты. Потом, разогреваясь, сбрасывали с себя тёплые одёжки.

— Тандю!

Учительница выдавала команды на русском и французском, и ученицы отводили ноги, не отрывая носков от пола. Икры у этих маленьких киевлянок были крепенькие, тренированные на крутых городских спусках и подъёмах.

— Держать, держать осанку! Ещё раз! — приказала учительница. Со спины она выглядела юной, но лицо у неё было, словно печёное яблоко. Наверное, танцовщицы тоже стареют иначе, чем остальные женщины, думала Анечка.

— Так… Теперь рон де жамб…

Ученицы совершили круговые движения вытянутыми ногами.

— Переставь ногу! — заметила учительница одной девочке.

— Плие!

Ученицы стали совершать полуприседания.

— Пятки не отрывать! Я сказала, не отрывать! Все посмотрите, как Пекарская выполняет…

Это именно Аню она похвалила. Пекарская была лучшей ученицей и уже выступала один раз в балетной массовке в опере. Где-то у театрального задника, на котором ядовитой краской был нарисован Днепр, она выскакивала и пробегала через сцену. Ей казалось, что весь зал смотрит только на неё.

— Фондю!

Девочки не успели исполнить фондю — с улицы донеслись громкие хлопки. Они были похожи на взрывы фейерверка или на удары пастушьего бича. Но маленькие балерины сразу узнали стрельбу. Они уже привыкли к постоянной войне на окраинах города и разговорам взрослых про «наступают–отступают».

Недавно по Фундуклеевской в последний раз промаршировали, стуча своими коваными сапогами, немецкие полки. Пехотинцы в стальных шлемах и лягушачьего цвета униформе били в барабаны. За пехотой проехала, цокая по брусчатке, кавалерия и прогрохотали орудия. Немцы ушли из Киева и из России, потому что у них дома тоже началась революция.

Сейчас в городе звучал чужой галицкий акцент и раздавались лозунги про «незалёжность» и «ганьбу». Повсюду висели «жовто-блакитные» флаги с трезубцем, который сразу получил прозвище «дули». По улицам ходили черноусые гайдамаки из войска Петлюры. На спинах у них болтались разноцветные шлыки, а спереди из-под шапок свисали длиннющие иссиня-чёрные чубы. Гайдамаки выглядели так маскарадно, что киевляне спрашивали друг друга, не актёры ли это.

Некоторые петлюровцы таскали с собой стремянки. Они забирались на них, чтобы срывать русские вывески. Работы у них оказалось немало, ведь русские в Киеве являлись большинством. Уже было ясно, что это ненадолго. На смену Петлюре двигались красные.

Обычно бои шли под Киевом, но на этот раз стреляли в центре. Ученицы потянулись к окнам. Тонкие девичьи силуэты застыли у широких подоконников. Улица оказалась пустынной, и от этого стало ещё тревожнее.

— Так! — хлопнула в ладоши одна стройная фигурка. Обернувшись, она снова стала старенькой учительницей. — Война войной, революции революциями, а занятия продолжаются!

Как большинству киевлян, ей казалось, что если в будничной жизни всё будет находиться на своих прежних местах, то и хаос пролетит мимо. Но хаос не собирался лететь мимо. Раздался оглушительный грохот, с потолка посыпалась штукатурка. Второй разрыв снаряда был ещё сильнее и ближе. Петлюровцы уходили второпях, чем сильно расстроили киевских щирых украинцев.

На следующий день в город вошли красные. В полдень на Цепном мосту раздались их крики, загрохотали колёса, понеслись песни и звуки гармошек. Красные двигались по Крещатику в своих картузах, будёновках, папахах, кожаных куртках, шинелях нараспашку. Это было очень пёстрое войско. Они ехали на лошадях и тачанках с плакатами «Да здравствуют коммунары», у них были винтовки разных систем — и со штыками в виде кинжалов, и берданки.

— Товарищи, как же мы вас ждали! — сквозь слёзы горячо закричала молоденькая еврейка, размахивая красным платком.

Другие горожане робко стояли по краям улицы.

— Это который раз у нас власть меняется? — спросил мужчина в брезентовой куртке у другого — щеголеватого, с лакированными гамбургскими передами на сапогах.

— Так… Царское, временное, Рада, большевики, опять Рада, гетман, Директория, теперь снова большевики, — лакированный стал загибать пальцы, подсчитывая. — Красные третий раз заходят… Или четвертый? Запутался я… Немцы были, поляки были, большевики. Петлюра, Деникин…

Проезжавший мимо конник в малиновых рейтузах, мерлушковой папахе с красной лентой и с саблей на боку рявкнул на них:

— Ну и где ваши цветы? Белякам-то небось подносили!

И вправду, Киев совсем недавно радовался приходу белых. Он тогда вдруг сразу преобразился. Откуда-то появились улыбчивые лица и красивая одежда. На главной улице белогвардейцам приветственно махали господа в котелках и с крахмальными воротничками. А нарядные дамы с кружевными зонтиками, надушенные духами «Коти», подбегали к кавалеристам Деникина, совали им цветы и даже целовали их лошадей в морды.

— Ну? Чего молчите?

Испуганные зеваки отступили на несколько шагов.

— А чего радоваться-то… — осторожно произнёс мужчина в брезентовом, дождавшись, когда недовольный красноармеец отъедет подальше. — Вон, жиды радуются. Они страху натерпелись… Вся нищета с Подола радуется. А мне чего радоваться? Мне уже без разницы — белые, красные, синие или поляки… Все напиваются и безобразят.

— Не скажи, — возразил ему лакированный. — При немцах хоть порядок был.

— Да? А при ком календарь наш поменяли? При немцах твоих!

— Не, то при красных было.

— А я говорю, при немцах…

Концерты шли при любой власти. В тот вечер узкий и длинный, как коридор, зал городского синематографа был увешан коммунарскими лозунгами. Огней сначала не зажигали. Разноцветные лампочки рампы вспыхнули только после того, как за сценой ударили в гонг. Представление началось!

Артисты, среди них отец Ани, показывали фрагмент оперетты. На заднем плане танцевали две юных балерины, одной из них была Анечка. Из зала на сцену умильно глядела подруга отца. Последнее время эта женщина везде была с ними.

Сидевшие за дамой красноармейцы возмущались её большой шляпой, которая не только вызывала у них классовую ненависть, но вдобавок мешала смотреть представление. Они грызли семечки, зло сплёвывая шелуху.

— Ишь, барыня. Шла бы взад сидеть!

Подруга нервно повела плечами, но шикнуть на простолюдинов побоялась. Сейчас сила была на их стороне.

После выступления Аня, как всегда, взглянула на папу, ища его одобрения: «Очень хорошо, принцесса!» А он даже не повернулся к ней, послал воздушный поцелуй своей подруге.

Следующим выступал старик-куплетист в босяцком одеянии.

— Куплеты на злобу дня!

Он запел про город, всех жителей которого повесили на фонарях. На базаре, словно куколки, висели торговки. И на улице — все прочие профессии: сапожник, мясник, ювелир, портной, пекарь, гробовщик, дровяник, парикмахер, аптекарь.

Страшная была песня и почему-то смешная. Над этими куплетами раньше смеялись белые. Правда, в глазах у белых плавали печаль и злость. В этот раз зал вполне добродушно гоготал, пока кто-то с последнего ряда не крикнул тонким голосом:

— Зря смеётесь, хлопцы! Эта сволочь, он то же самое во вторник для Петлюры пел! Над нашей властью народной надсмехался.

Залу потребовалось совсем немного времени, чтобы перейти от благодушия к ненависти.

— Гоните его со сцены!

Но тонкому голосу этого было мало.

— Пока мы грудями за революцию шли, они тут обнахалились! До издевательства! Фильму свою про нашу ЧеКа тут намедни крутили, а вот эти все плясали.

В рядах произошло брожение, и зал потребовал сразу несколькими голосами:

— В расход гада!

Актёры оцепенели, а куплетист затрясся вместе со своей ветошью. Началась суматоха. Анечке захотелось подбежать к папе, вжаться лбом, почувствовать отцовскую руку на своей голове и не видеть, что произойдет дальше. Но её опередила та самая подруга. Она почти без чувств упала на папу, угодив ему в глаз краем своей шляпы.

Куплетиста поволокли к выходу. Он болтался в руках своих палачей, как тряпочный паяц. Его плешивую голову мотало из стороны в сторону, театральные лохмотья развевались среди солдатских шинелей. Вскоре с улицы раздались два выстрела, и сразу заголосила какая-то женщина.

Анечка смотрела, как разбегаются актёры, как папа и его любовница обнимают друг друга. Шляпа-абажур сползла даме на лицо, остались лишь щёки и искривленный страхом рот.

— Жорж, пообещай, что мы уедем отсюда! — неслись рыдания из этого мокрого рта. — Пообещай прямо сейчас ради нашей любви! Ты ведь знаешь, что я не вынесу этот ужас!

Отец гладил свою подругу по спине, успокаивая.

— Я знаю, я знаю…

Он легко давал обещания.

* * *

Со дня появления красных прошло три недели. Ранней весной на широком тротуаре Крещатика рядом с книжным магазином Идзиковского, что напротив Прорезной, группа буржуев неумело скалывала лёд ломиками. За ними присматривал молодой жгучий брюнет, одетый с комиссарским шиком. Всё на нём, кроме галифе, было кожаным — фуражка, куртка, сапоги.

С торца многоэтажного дома на углу резко идущей в гору Прорезной улицы на буржуев не менее строго взирал огромный красноармеец, изображённый в кубистическом стиле. Фасад того дома был опоясан красными транспарантами на двух языках — «Мир хижинам, война дворцам. Мир хатинам, вiйна палацам», и обвешан табличками с непонятными названиями советских учреждений: ПУОКР, Реввоенсовет, ПоАрм, Агитпроп, Политпросвет.

Вдруг улица притихла. По ней вели большую группу арестованных. Их было человек двести. Люди шли в той одежде, в которой их взяли — кто в пальто и шапке, кто в лёгком домашнем; некоторые несли наспех собранные узелки.

Конвоирами были китайцы. Киевляне со страхом смотрели на этих раскосых чекистов, которые не дорожили жизнью — ни чужой, ни собственной. Даже латышские стрелки, среди них почему-то было много немцев, не могли сравниться с ними в жестокости.

С винтовками наперевес, китайцы тесным кольцом окружали арестантов. На их одинаковых лицах не отражались никакие чувства. Китайцы были равнодушны к этой стране, в которую приехали ещё до войн и революций с единственным желанием — заработать. Просто в «Киевском коммунисте» были недавно напечатаны объявления о наборе в ЧеКа. Триста рублей хорошие деньги.

Процессия поравнялась с буржуями, и те прервали работу, всматриваясь в лица арестованных.

— Господи…

Высокая пожилая дама с муфтой в одной руке и ломиком в другой повернулась к мужу.

— Володенька, это же нашего Прокофия Ивановича повели! За что, за что старика арестовали? Ведь он честнейший человек, русский профессор!

Её муж горько усмехнулся.

— За это самое и арестовали, Тосенька.

Кожаному не понравилось, что они отвлекаются от колки льда, и он прикрикнул:

— Граждане буржуи, а ну-ка, хватит разговоры разговаривать!

Перед тем, как вернуться к работе, дама перекрестила воздух, посылая знамение арестованным.

Патриархальному Киеву, каким он был на протяжении веков, приходил конец. На Большой Подвальной перед дверями грязной гостинички «Версаль» теперь стояли пулемёты. Здесь была наспех устроена тюрьма. Каждую ночь в саду напротив «Версаля» прямо над обрывом раздавались выстрелы — это казнили арестованных. Перепуганные горожане шептались, что счёт убитым уже пошёл на тысячи.

А всего в двух верстах от этого страшного места по инерции кипела богемная жизнь. Киев уже год, как был приютом для сбежавшей из обеих столиц художественной интеллигенции. Сначала беглецам казалось, что дела в Петрограде и Москве наладятся через месяц или два. Но смутное время не кончалось.

Богема облюбовала подвалы двух гостиниц (ох, уж эти киевские гостиницы с французскими названиями) и превратила их в кабаре. Анечка бывала в обоих артистических подвалах с папой и его подругой. Чтобы попасть в первое кафе, надо было пройти через две очень разных двери. Одна, высокая и зеркальная, вела в вестибюль, возле неё стоял швейцар. А в самом вестибюле была неприметная дверца, за которой находились ступеньки вниз. Спуск по ним заканчивался в совершенно необыкновенном месте. Там светились цветные фонарики и повсюду стояли бочки. На маленьких все сидели, большие служили столиками, и на одной бочке красовалось одноглазое чучело.

Зимой в подвале выступал «салонный хор нищих». В нём участвовали лучшие артисты в масках «бывших людей», потерявших своё положение после революции. Ими управлял бойкий одессит с зачёсанной набок длинной чёлкой.

Ах, мама, мама, что мы будем делать,

Когда настанут зимни холода?

— хрипловато выводил регент. Хрипота и серьёзность соответствовали его маске.

У тебя нет тёплого платочка,

У меня нет зимнего пальта…

Киев уже признал своей эту песенку беспризорников — её пели на Крещатике, на Подоле, на Днепре.

В другом кафе над входом висела вывеска, на которой человек летел в ультрамариновом и розово-серебряном пространстве. «Войдя сюда, сними шляпу. Может, здесь сидит Маяковский». Конечно, это относилось к мужчинам. Папина подруга оставалась в своем неизменном абажуре. Наверное, она и спала в нём.

Художники, литераторы, артисты и музыканты выступали здесь за еду. Остроумцы обменивались шутками, то и дело раздавались взрывы смеха. Все блаженно заулыбались, когда актёр с большим жёлтым бантом запел про далёкие знойные страны, про негритосов и миллиардеров. Спрятаться от наступающей эпохи можно было только в выдуманном мире.

Очень высокий человек в бархатной блузе и клетчатых брюках, с длинными, как у дьяка, волосами читал свои стихи. В руке у него была дорогая трость с массивным набалдашником, на запястье — браслет из металлических звеньев. Он энергично жестикулировал, трость и блестящий браслет мелькали, гипнотизируя зал.

Сами зрители выглядели не менее странно в своих толстовках из фиолетового бархата и парчи. Из-под этих нарочито распахнутых толстовок сверкали белизной сорочки и выглядывали банты художественно завязанных галстуков. Сидели здесь и недавно вернувшиеся с фронта. Их серые шинели напоминали о жизни, которая творилась за пределами подвала.

Анечка пила чай с монпансье, наслаждаясь тем, как сладкие горошинки тают у неё за щекой. Она осторожно отламывала кусочки от принесённого с собой чёрного хлеба и время от времени спохватывалась, что предаёт свою маму. Ах, мама, мама, что мы будем делать…

Папина подруга была говорливой, отец рассеянно улыбался. Наверное, он уже тогда обдумывал, как бы уйти из семьи без лишних скандалов. Лучшим вариантом было уехать вместе с любовницей на гастроли и больше не возвращаться. Так он вскоре и поступил.

Вообще, многие убежали, а потом присылали в Киев письма, в которых радовались своей прозорливости. Дела в городе пошли совсем плохо. Киев одичал. Люди перестали следить за собой, боясь показаться буржуями. По Крещатику больше не ходили трамваи, и рельсы заржавели, на мостовой среди булыжников проросла трава. Извозчики тоже не ездили.

Киевские сады и парки вырубили. Не стало света, дров, даже вода не шла в квартиры. Предприятия не работали, и воздух сделался прозрачным до хрустальности, как за городом.

По квартирам ходили «коммунары», отбирая у киевлян последние вещи. Такой рейд пришёл и к Пекарским: наглые мужики стали рыться в ящиках комода, сворачивать постельное белье, скатерти. Они схватили мамины единственные полусапожки. Мама, беспомощно плача, тянула обувь к себе, но бородатый красноглазый мужик был сильнее. Анечка, сама не зная почему, бросилась в пианино, стала громко играть попурри из песен. Тонкие девичьи пальцы изо всех сил били по клавишам. Грабители замерли, потом попятились и, ничего не забрав, тихо вышли из квартиры.

Город разделили на коммуны, но дальше переписи голодных ртов дело не двинулось. Пшено и вобла были теперь главными в меню. Напечатанные большевиками продовольственные купоны дразнили обещаниями: на хлебном была изображена французская булка, на мясном — окорок, на сахарном — недостижимая, как грёза, голова сахара.

Спасала меновая торговля. На Еврейском базаре упитанные румяные крестьянки и их мужики за свою картошку, хлеб и молоко брали у горожан юбки, обивку с кресел, графины, стулья, ножи, столы, зеркала, гардины, даже ночную посуду. Их телеги были завалены изысканными городскими вещами. Но к весне у въездов в Киев встали вооруженные заградотряды. Крестьяне перестали приезжать в город, и киевлянам пришлось самим ехать в деревню за едой.

* * *

Анечка брела вслед за мамой по просёлочной дороге. У мамы, словно у простой крестьянки, вздымался на спине мешок, в нём лежали её лучшее платье с расшитым подолом, меховая муфта, три серебряных суповых ложки и кувшин в латунной оправе. Это были последние сокровища, всё, что они могли предложить в обмен на продукты. Пианино и граммофон были давно отданы за крупу.

Весна в деревне ощущалась особенно остро. По небу лениво плыли пышные облака, деревья стояли, словно в молоке. Показавшиеся вдали белые мазанки под крышами из ржаных снопов и плетни с глиняными горшками добавляли поэтичности этой пасторали.

Мать и дочь Пекарские уже приезжали сюда. Когда они в прошлый раз торговались в хате, крестьянка оттолкнула мамину руку с протянутыми советскими банкнотами и открыла свою шкатулку, в которой лежала пачка разноцветных керенок, украинок и деникинских бон. Она со смехом небрежно поворошила их, словно это были фантики.

— Це порожние бумажки! Нам не потрибно.

Зато эта баба охотно приняла городские вещи. Спрятав их в расписанную красными цветами скрыню, она сразу полезла за съестным в погреб, достала из печи горячий суп с галушками. На самом почётном месте среди кухонной утвари в её хате красовался ночной горшок.

Деревенские жили сытно, даже богато по сравнению с горожанами. И здесь было спокойнее, чем в городе. Но в этот раз сам воздух был почему-то наполнен предчувствием беды. На дороге показались тяжело гружёные мешками телеги. На одной колыхался плакат — «Все излишки государству». Телегами управляли понурые крестьяне, а на мешках сидели улыбающиеся красноармейцы с винтовками.

Мама остановилась, проводила подводы взглядом.

— Oh mein Gott, oh Himmel…

На деревенской улице, яростно сжимая кулаки, перемовлялись про новую власть мужики, и в голос плакали их жинки.

Аня с мамой направились к знакомой хате. Хозяйка, пригорюнившись, сидела на земле перед разрытой ямой. Рядом было разбросано подгнившее сено и валялись вилы.

— Здравствуйте, — сказала Аня. — Мы опять к вам.

Женщина приподняла голову.

— Ой, дивонькы… Ще на той недиле и хлеб, и сало, и пшено булы. Отримали мы за них рояль. Стоить в хате… И на кой он нам тепер потребен? Продразверстка, будь она неладна! Останний тайник наш раскопалы, всё забралы, бисовы диты.

Белоголовый сынок настойчиво подёргал её за рукав.

— Мам, а мам…

Но баба как будто не замечала его. Она бесцельно водила сжатым кулаком по своей испачканной юбке — вверх, вниз, вверх, вниз. Возле её ног пугливо клевала землю белая курочка. Женщина разжала свой кулак — там оказалось несколько зёрен.

— Курей всех похапалы! Вон, одна тильки сховалася.

— Мамо… — опять жалобно заныл мальчик.

— Ну шо?

— А батя повернёться?

— Вин повернёться, сынку, а може… Ох, не знаю я… И чоловика моего оны забралы!

Она вжала голову сына себе в живот и запричитала, раскачиваясь над разорённым тайником.

— Бидны мы бидны!

«А у нас даже зёрнышек нет», — с тоской подумала Аня.

На улице ругались между собой деревенские женщины. Одна дивчина кричала, что это им кара за то, что они барскую усадьбу пограбили и сожгли, а хозяйку и её Цыпочку убили. Цыпочка, похоже, была дочерью барыни. Другие бабы отвечали, что они никого не убивали. А что их мужья трошки добра принесли с той усадьбы, так все ж тащили.

У Ани закружилась голова, и она с удивлением заметила, что зелень деревьев вдруг стала яркой, как на дешёвой ярмарочной картинке с видами Малороссии. А фартук стоявшей у плетня дивчины — таким алым, что свело зубы.

Плетень надвинулся на девочку, ткнул в бок сучком-рогом. Схватившись за него, Анечка нащупала в кармане липкий кусок жмыха с сахаром, сунула его в рот. Жмых постепенно наполнил рот сладостью, ядовитая палитра утихла.

В тот день им всё же удалось раздобыть две буханки кислой черняшки. Часть хлеба они съели, едва он попал им в руки. Это была недолгая отсрочка голода.

— Я не знаю, как телать. Помощи ниоткута… — начала свои жалобы мать. — А твой папа с той тамочка…

— Ну мама… — устало укорила Аня.

Но та не умолкала.

— Фатер говорил: Ленхен, не ходи за ним, er wird sie unglücklich machen. Актёр — весёлый человек, но он сделает тебе отшень плёхо. Я не слышала майн фатер…

Нестарая ещё женщина, рано потерявшая красоту (вернее, отказавшаяся от неё), она жила прошлым. Но со своей четырнадцатилетней дочерью разговаривала, как со взрослой.

— Перестань. Ты же обещала! — теряя терпение, закричала Аня.

Мать замолчала и ещё сильнее сгорбилась под своим мешком. Дочь покосилась на неё — до чего же она похожа на испуганного ребёнка. Как отец смог бросить такую беспомощную? Неужели не догадывается о боли, которую причинил им обеим?

Папа исчез из жизни дочери, но остался любимым. А мама вызывала у Ани неловкость и только потом — все остальные чувства. Анечка уже решила, что никогда в жизни не станет никого любить. И уж точно не будет плакать из-за мужчин. Разве можно так унижаться? Пусть лучше они страдают.

В будущем она видела себя красивой и знаменитой. Только пока не могла разглядеть путь к своей мечте. Для начала надо было уцелеть в настоящем времени, где распускала поздние цветы голодная весна и горе накрыло всех с головой. Анечка пыталась зарабатывать восточными танцами. Ей казалось, она будет пользоваться успехом. Новости дойдут до отца, он поймёт, какая у него талантливая дочь, и вернётся домой. Но обмотанная шалями жеманная девочка не произвела впечатления на взрослых.

На железнодорожной станции плакала молодая баба. Вокруг неё стояла толпа. Сквозь рыдания баба рассказывала, что ехала с двумя тюками и грудным ребёнком. Сойдя с поезда, перетащила между вагонами первый тюк и ребёнка, оставила их у забора и побежала за вторым тюком. Когда она вернулась, у забора было пусто.

— Бог с ними, с вещами! Взяли бы их только, но дитятко мое не трогали! Зачем им младенец? — убивалась она.

— Во что твой ребёнок был завёрнут? — спросил её пожилой усатый мужчина, похожий на фабричного рабочего.

— В одеяльце и платок.

— Они хорошие были?

— Да почти новые.

— Ну вот. Из-за них и украли… А дитё им без надобности.

Баба с надеждой взглянула на говорившего:

— Мабуть, живым останется?

Мужчина крякнул и, потрогав усы, с сомнением покачал головой.

Молодая баба заплакала пуще прежнего.

— Не убивайся ты так, — сказал ей мужчина. — Оно, может, хорошо, что Господь его приберёт. Времена нынче такие, лучше вовсе на свет не родиться.

Издалека донёсся гудок паровоза, к станции приближался состав. Никто не знал, будет ли посадка, расписаний больше не существовало. Все, сразу забыв про несчастную бабу, приготовились с боем брать поезд. Паровоз сбавил скорость, но не затормозил. Это не остановило толпу. Люди стали на ходу цепляться, за что могли, пристраиваясь даже на тормозах и на сцепках между вагонами.

Аня вскочила на подножку, протянула руку семенившей рядом матери.

— Не могу… — пожаловалась та, задыхаясь, но всё-таки безвольно прыгнула. Она упала бы, если б не тонкая упрямая рука дочери.

В вагоне толкались мешочники. Спекулянты нагло пристраивали свои большие мешки на ноги и головы пассажиров. Мама уселась на самом краешке лавки. Аня встала рядом.

— Ой!

Она передвинула мешок — на полу между сапог и ботинок виднелись две чумазые мальчишеские физиономии. Под лавкой прятались беспризорники, у одного в руке был ножик. Мальчишки улыбнулись, нахально блестя глазами. В этот раз им не удалось поживиться, но они не унывали, в поезде было полно ротозеев с мешками.

Состав шёл так медленно, что можно было читать вёрсты на столбах. В просвете среди голов пассажиров ползли деревья, маковки далёких церквей, холмы. В вагоне пахло немытыми телами, кирзой, махоркой, чесноком, и ещё воняло от рябого солдата, который, устроившись на полу, перематывал свою портянку. Судя по остаткам узора, раньше она была частью обивки чьего-то дивана или кресла.

Рядом заплакала девочка лет четырёх. У неё был жар. Солдат попытался развлечь ребёнка.

— Погляди, вот домик. А вот труба, — сказал он, сложив ладони.

Девочка недовольно посмотрела на его оттопыренный, с чёрным ногтем палец и снова захныкала.

— Гражданочка, да она у тебя вся горит, — сочувственно сказал солдат её матери. — Пирамидону ей надо, в порошке или таблетку.

— Испанка чи тиф, — вмешался чей-то голос. Обе эпидемии случились совсем недавно. — Цей пирамидон, де вона визьме.

А мать девочки вдруг рассердилась на солдата.

— Кака я тебе гражданочка? Я мужнина законная жена!

Она достала из кармана обсосанный леденец с прилипшей трухой, облизала его и сунула дочери.

Блеснул Днепр. Поезд загрохотал по мосту. Сквозь ажурные ромбы ограждения замелькали изрезанный оврагами глинистый берег, ширь воды и пароход, разрисованный красными агитаторами. Потом поползли милые сердцу очертания городских крыш и трубы. Грохот сделался потише.

Больная девочка дососала свой леденец и показала матери палочку. Та развела руками.

— Нема больше…

Малышка снова монотонно заныла. Это было невыносимо.

— Вот мы тебя Лису Ляну отдадим, — грубо пошутили в вагоне.

Китайцем Ли Сю-ляном, который возглавлял особый батальон губчека, в Киеве пугали детей.

Матери девочки такая шутка не понравилось. Сердито подвигав свой забренчавший мешок — у неё там был то ли самовар, то ли пустые бидоны, баба огрызнулась:

— А сами тогда к Сорину катитесь. Вон добра у вас сколько, я погляжу. Пусть там проверят, откуда взяли.

— Шо за Сорин?

— Та чекист главный. Чи контрразведка, чи ЧеКа… Хрен редьки не слаще.

— Ниякий там головний не Сорин!

— А кто ж?

— Блувштейн. Ось як!

— Не бачу такого. Говорю тебе, Сорин!

— Так вин и е Блувштейн. Фамилию поменявши. Они там усе «русские». Мыколу-царя вбилы, календарь вкралы. Тильки лютый почався, и — здрасьте, будь ласка — завтра березень. Нехай гирше, аби инше… Селян обикралы! Кулак — вин же работяга! На кулаке спить.

— Они там вси москали! В Москви жидивске правительство, там воны дулю сосут, покушать немае чого, а на Украине им и хлиб, и сало, и квитки. Голопупы!

— А ну, рожи контрреволюционные, прекратить вредную агитацию! — рявкнул рябой солдат.

У него за пазухой мог быть маузер, и спор о составе киевской чрезвычайки тотчас затих.

В окне медленно проплыли знакомые акации и сараи — поезд приближался к городскому вокзалу. Слава Богу, путешествие прошло спокойно: никакие лихие атаманы и батьки не остановили, не ограбили пассажиров. Последний раз дёрнувшись, состав со скрежетом затормозил у дощатого, похожего на огромный барак здания.

Каменный вокзал так и не успели построить, а этот временный стоял так давно, что при нём выросло целое поколение киевлян. Анечка другого вокзала и не знала. Теперь он действительно стал бараком, в нём больше не существовало деления залов на классы. После революции всё превратилось в третий класс.

У перрона трепыхался наполовину сорванный плакат: «Самоплюи-щелкуны — враги народного здравия» — с карикатурами на плюющих шелухой. Советская власть на каждом шагу агитировала за просвещение и здоровый образ жизни. Это была вторая по значимости тема, после мировой революции.

Под плакатом сидели две спекулянтки с корзинками, в которых лежали куски бурого, неизвестно из чего сваренного мыла. Обе пялились на приехавших и лузгали семечки, мелко сплевывая под ноги.

Народ вылезал на дощатый перрон: бабы, солдаты в грязных шинелях, опростевшие горожанки, давно сменившие шляпки на платки. Одна такая дама торопливо вытирала белую пыль со своего чемодана, мука просочилась через замки. На всех лицах была написана одна забота — как выжить в мире, где не осталось ни хлеба, ни порядка.

Деревянный настил запрыгал под ногами. Чтобы сократить путь, самые ловкие пассажиры спускались на рельсы, пролезали со своими мешками между вагонами, переходили многочисленные железные пути. Туда же метнулась щуплая детская фигурка в разлетающихся лохмотьях, это был знакомый Ане беспризорник. За ним гнались два мужика. Они поймали его за составом, оттуда раздались голоса: злые — мужицкие, и умоляющий — мальчишки.

— Дяденьки, я не брал, отпустите!

Детский крик оборвался, а растрёпанные мужики, озираясь, выбрались из-за вагонов и быстро зашагали прочь.

— Анхен, meine töchterchen, как жить? — всхлипнула мать.

Как жить? Если бы папа вдруг появился рядом, Анечка прижалась бы к нему: «Мне страшно, я не могу заботиться о мамочке». Но он был далеко, а рядом лишь испуганно засуетилась мать, не привыкшая видеть дочку плачущей.

В центре Киева среди огромных зданий давно распустились тополя, расцвела сирень, и готовились выстрелить своими белыми свечами каштаны. Проснулись и вылезли из тёплой земли жуки. Один такой жук — тяжёлый, сильный — пролетел возле Аниного лица. Она вскрикнула, ощутив вибрацию его крылышек, мурашки пробежали по её коже.

Городская весна была расторопнее сельской. Природа жила по своим законам, ей не было дела ни до революции, ни до того, что на углу Фундуклеевской вдруг появилась синяя дощечка на русском, украинском и еврейском: «Улица Ленина» — так теперь называли Фундуклеевскую. Другие улицы тоже получили имена коммунистических вождей.

На Крещатике торговали книгами. В развалах прямо под ногами лежали переплетённые в кожу фолианты из усадебных библиотек. А у Дома печати небольшая толпа читала сводку: Красная Армия отступила на заранее подготовленные позиции. Это означало, что Деникин опять перешёл в наступление.

На здании городской думы больше не было золотого архангела с мечом и щитом, и вместо Столыпина чернел гипсовый бюст Карла Маркса. У Маркса было такое лицо, что, увидев его, маленькие дети плакали, а бабы испуганно крестились. Постамент памятника был испещрён похабными надписями. Непотребство постоянно закрашивали, но, исполненное углём или карандашом, оно появлялось снова.

Памятники-уродцы заполонили весь город. На Софийской стояли тоже наспех вылепленные Ленин и Троцкий. А самодеятельные художники не унимались. Радуясь лёгким деньгам, они размалевали городские трамваи и кузова грузовиков, придумали триумфальные фанерные арки с большими звёздами. Фанеры в городе было предостаточно. Под этими арками гордо проезжали конники и маршировали красноармейцы.

Купеческий сад теперь назывался Пролетарским. На Первомай там было обещано выступление Собинова. Анечке очень хотелось послушать оперного певца. Но вместо него в ракушке эстрады возник агитатор. Он говорил, говорил, говорил…

Сцена была украшена двумя фанерными фигурами: переделанного из Арлекина красноармейца, и такой же фанерной трудовой женщины с не по-пролетарски тонкими конечностями, бывшей Коломбины. Все настоящие Арлекины и Коломбины давно остались в прошлом вместе с шарадами, маскарадами и сытными пикниками у Днепра.

Агитатор, распалившись, стал кричать про подлую буржуазную сволочь, про мерзавцев панов и про золотопогонных негодяев. Анечка убежала тогда из сада, так и не дождавшись Собинова.

— Марья Николаевна пишет, в Ташкенте нет голод… — сказала мама.

Марьей Николаевной была одна приятельница, уехавшая из Киева. Её рассказ о новой жизни оказался цветастым, как восточный ковёр. Она писала, что всё в том знойном городе необыкновенно и похоже на сказку из «Тысячи и одной ночи». По улицам ездят двухколёсные телеги, в которых сидят чудные мужики с обвязанными головами. Журчат арыки, кричат ишаки, грохочут погремушками лошади, у них в хвосты и гривы вплетены колокольчики и ленты. Торговцы ходят с корзинами на головах. А в корзинах чего только нет — яблоки, разноцветный виноград, пышные лепёшки.

Узбеки выпекают свой хлеб в круглых печах, которые стоят прямо на улице. И тут же в огромном чане дымится рис с бараниной и необычными травками, аромат разносится по округе. Какой контраст с голодной жизнью киевлян!

Аня тронула мать за рукав.

— Давай уедем в Ташкент.

— Страшно…

— Здесь страшнее.

На Крещатике висела реклама уже не существующих молочарен, аптек, нотариусов, зубных кабинетов. Прежний праздный гомон больше не раздавался, торговля умирала. Кафе закрылись, осталось лишь воспоминание об их польском шике и щебетавших под полосатыми тентами гимназистках в соломенных шляпках. В ресторанах теперь работали дешёвые столовые для совслужащих.

А Деникин продолжал наступать. К концу августа у красных остался только один путь — вверх по Днепру. Отплывшие от пристаней пароходы забрали последние боевые отряды и партийное руководство. Их прикрывала красная Днепровская флотилия, которая стреляла из своих орудий по деникинцам, но попадало и городу.

С приходом Добровольческой армии обыватели первым делом разгромили сооруженные красными трибуны и разбили коммунарских кумиров, не упустив случая поглумиться над их гипсовыми головами. Белогвардейцы перевели стрелки часов обратно и вернули старый календарь. Коловорот власти, календарей, флагов и денежных знаков продолжился. Наверное, если бы солнце в этом несчастном городе вдруг взошло на западе, никто бы уже не удивился.

Начались самосуды. Больше всего доставалось евреям. Даже крестики, которые некоторые еврейские женщины надели поверх своих платьев, не защитили их. Жаждущая мести толпа в каждой узнавала зверя-чекистку.

Несчастные жертвы, пытаясь откупиться от погромщиков, клялись, что никогда не поддерживали красных. И вправду, многие киевские евреи, богатые или бедные, просто жили своей жизнью, принадлежа сразу двум мирам. Они работали, благословляли субботу, в дни поста ходили в синагогу, где, накинув на головы белоснежные талесы, бормотали свои молитвы.

Мы не должны вмешиваться в ход истории других стран, говорили набожные старики. Это не принесет добра. Они с осуждением смотрели на молодых вероотступников, так яростно бросившихся в революцию: натворят дел, а расплачиваться придётся всему народу.

По крайней мере, при красных не было погромов. Кто-то из старших даже надеялся, что именно их одержимые революцией дети устроят лучшее будущее для всех евреев.

Они всегда держали два календаря. Один был местный, другой — сохранившийся от страны, из которой их народ был изгнан почти две тысячи лет назад. Местный сошедший с ума календарь терял листки сентября 1919-го, а по древнему летоисчислению заканчивался 5679 год сразу с двумя месяцами Адар. Страшный високосный год…

Ночью Анечка проснулась от смутного беспокойства. В квартире было тихо. Лишь на кухне шипел пустой открытый кран — по ночам мама всегда сидела там «на плит», как она это называла: караулила воду, чтобы заварить свой чай из сушёных брусничных листьев.

И тут в окно прилетел вой. Он не затихал, становился громче. К нему присоединились другие плачущие голоса. Это кричали, поднимая тревогу, напуганные очередным рейдом еврейские семьи. Возникнув в одном доме, крик, как пожар, распространился на соседние улицы. Анечка зажала уши, но вой проник под кожу, завибрировал внутри.

Она бросилась на кухню. Там испуганная мама стояла с чайником в руке. Отсветы дымной коптилки блестели в её широко раскрытых глазах. Хотя кухня находилась в глубине квартиры, крик долетел и сюда. Теперь казалось, что воют Подол и Бессарабка, весь город. Мать с дочерью обняли друг друга, обе дрожали. Той ночью они приняли решение уехать.

После отца остался серый ребристый чемодан с рыжими заклёпками. Набитый вещами, он долго не хотел закрываться. Аня уселась на крышку, попрыгала на ней. Когда удалось защелкнуть замки, мама горестно вздохнула.

— O, zu viel хлопот! Такая длинная тарога.

Она не выговаривала слово «дорога», не давалось оно немцам.

Воодушевлённая Анечка вскочила с чемодана.

— Мамочка, мы уже решили!

Прошёл день, потом другой и третий, а мать всё откладывала отъезд. Ей не хотелось оставлять своё гнездо, пусть и давно холодное, пусть и разорённое.

Но они всё-таки бежали из города — утром первого октября, вместе с охваченной паникой толпой киевлян. Сначала на предрассветной улице раздался истошный вопль дворника:

— Большовыки идуть! На базари воны уже. Сюды подходять!

Из домов начали выскакивать испуганные жители. Прорыв красных был неожиданным и для них, и для белого командования. Ещё вчера вечером Киев казался прочно занятым Добровольческой армией.

Белые, поняв, что оборонять город не получится, решили отойти на левый берег Днепра. Вместе с ними уходили многие сословия: «буржуи», учителя и мастеровые, чиновники, бабушки в платочках. Людская масса устремилась по Крещатику. Некоторые были полуодетыми, без вещей, они даже не успели запереть свои квартиры.

Анечка с мамой влились в этот поток. Рядом ехали повозки, шагали целые семьи. Малышей несли на руках, а те дети, что постарше, бежали за взрослыми.

Слышались обрывки чужих разговоров. В них была ненависть к красным.

— Придут в пустой город.

— Пусть видят, как их тут любят!

Две простоволосые женщины шли за солдатами, причитая:

— Голубчики, возьмите нас!

А какой-то дряхлый старик, еле передвигая больные ноги, упрямо повторял:

— Не останусь с большевиками.

Моросил унылый дождик, и лишь изредка прорывались из-за осенних туч лучи солнца. Люди щурились на них, слабо улыбаясь этим прорывам света. Почему-то он давал им надежду.

Толпа устремилась на переброшенный через ширь Днепра Цепной мост. Это был путь с высокого городского берега на низкий хуторской и дачный, в Дарницу. Бесконечная человеческая масса двигалась под полукружьями арок моста, от стройной часовни на оставленном берегу. Говорили, что в тот день из Киева ушли то ли пятьдесят, то ли шестьдесят тысяч. Это был настоящий исход.

А на другом берегу в Дарнице какой-то генерал кричал, обращаясь к военным:

— Доблестные офицеры и солдаты русской армии! Сегодня, несомненно, сделана ошибка! Вы в ней не виноваты… Но от вашей доблести, от вашего мужества зависит ошибку исправить! Я приказываю вам взять Киев!

Он сорвал со своей головы папаху, обнажив крепкую лысую голову.

— Вперёд! С Богом! За Россию! Ура!

Вскоре зазвучала песня, подхваченная сотнями голосов:

Взвейтесь, соколы, орлами,

Полно горе горевать!

И войска, только что отступавшие, пошли обратно на правый берег.

На железнодорожной станции Дарницы стояли теплушки. Некоторые высокопоставленные беженцы быстро обосновались там со своими собаками и кошками, чайниками и пледами. Из одного вагона даже понёсся звук мандолины, приятный баритон запел цыганский романс.

На путях стояли промокшие женщины с детьми.

— Христа ради, пустите к себе хотя бы наших малых!

Баритон затих ненадолго, но дети так и остались под дождём.

Весь пристанционный посёлок был забит беженцами: они сидели в дачных садах, у железнодорожных путей, под заборами, в поле. Простой люд сооружал шалаши в лесу.

Раненные добровольцы тоже лежали прямо под открытым небом. Среди них мелькали серое платье и белая косынка сестры милосердия. То один, то другой раненый слабыми голосами подзывали девушку.

Здесь пока ходили редкие поезда, и киевляне начали осаждать железнодорожные кассы, чтобы взять билет хоть куда-нибудь.

— Мы обязательно уедем, — пообещала Анечка маме. Они прятались от дождя, прижимаясь к стволу старой сосны. Облезлые вековые деревья росли по обе стороны станции.

Мать устало провела ладонью по своему мокрому лбу.

— Анхен, умрём там или здест, нет разница.

Обе знали, что до Ростова ехать будет тяжко, а по Ташкентской дороге пассажирские поезда вообще не ходили.

— Не умрём! — уверенно ответила девочка. — Я буду зарабатывать. Только перестань всё время говорить о папе.

— Как ты зарабатыват?

— Так же, как раньше.

— Снова артисты! — печально вздохнула мать.

В своих робких мечтах она представляла, что её дочь станет детской садовницей в «киндергатн». Ведь малыши очень милые, они и вправду цветы жизни! Но ни мама и никто, даже сама Аня, уже не смогли бы перекроить так чётко обозначенную судьбу.

Действие второе. Звезда

В самом начале тридцатых годов улица Коровий вал, как и прочие улицы Москвы, ещё хранила приметы дореволюционного времени и недавней вольницы НЭПа. На домах висели старые названия с «ерами», всё вокруг было наполнено мелкими кустарно-кооперативными деталями. На первых этажах работали частные магазинчики и фотография. Но их фасады, вразнобой украшенные вывесками, уже начинали отражать происходящий в стране перелом.

Парикмахерская «Жорж» — модные серебряные буквы на чёрном стеклянном фоне — рекламировала окрашивание волос для мужчин, уход за красотой лица и маникюр для женщин, а также художественное исполнение постижа. В её витрине стояло зеркало с большой ромашкой, из центра которой улыбалась румяная упитанная пионерка. Прохожие бросали быстрые взгляды на свои отражения. Женщины сразу выравнивали осанку и на ходу исправляли им одним известные непорядки в причёсках.

Двое мужчин, которые не спеша шли по улице, тоже покосились на витрину. Хотя их мало волновало, как они сейчас выглядят.

Один, полный, изнывал от августовской жары. Он держал в руке свёрнутую трубочкой газету и, разговаривая, то размахивал ею, ударяя по своей ладони, то разворачивал и читал вслух. Что-то в газете огорчало его.

— Задрессировали… И цирк, и оперетта, и чтобы не как заграницей! Ты им и мещанский жанр сломай, и место расчисти для образцового советского зрелища. Да я уже всё, что можно, сломал и расчистил!

Его спутник согласно покивал, проблема была их общей. На ногах у этого мужчины светлели сандалии с перепонкой, похожие на детские.

— Мои девочки вместо бурлеска теперь показывают «снятие паранджи», «военный» и «канцелярский» танцы, — обиженно проговорил он. — Этим сказано, что они настоящие физкультурницы — не объекты эксплуатации. Ну куда ещё дальше?

Мужчины немного замедлили шаг перед витриной галантерейного магазинчика: там в окружении дамских комбинаций висел портрет Энгельса.

— Ладно, чёрт с ним, с этим Блинкиным, — махнул рукой полный, немного успокаиваясь. — Он больше ничего не умеет, как критиковать… А мы всё равно движемся вперед. Пусть и наощупь. Ты только вспомни, что в двадцатых было…

— А что было в двадцатых? — с усмешкой откликнулся его товарищ. — Балаган был с иностранцами… Эльрой, человек без рук. Гладиатор Цаппа. Капитан Гулинг и его морской лев…

— Не просто морской лев, — полный поднял вверх палец, — а в меру дрессированный! Ещё был этот, как его, ну, который курицу усыплял… Тарама? Ратама? И три иностранных девицы с апельсинами и плюшевыми игрушками. Чистый цирк и гросс халтура!

Оказавшаяся на их пути продуктовая лавка была полна товарами по нормальным ценам, и перед ней не стояла очередь. Всё объясняла вывеска — «Закрытый заводской распределитель номер 432». Для приятелей ничего удивительного в этом не было. При их театре тоже такой имелся и рангом повыше.

Оба ненадолго остановились перед витриной, чтобы рассмотреть торт с марципановым лозунгом «Дорогу мировому Октябрю» и портреты коммунистических вождей, выложенные из разноцветного мармелада. У Маркса на глазу сидела муха.

— Хотя насчет цирка было понятно, — снова заговорил полный. — Ведь мы и подчинялись тогда управлению цирков.

— Зато сейчас такой прорыв! — оживился его приятель. — Я имею в виду, в эстрадном плане. Так что не будем слишком строги к себе. Оставим это занятие нашим критикам.

— Критикам? Чтобы этот Блинкин опять написал? — полный развернул повлажневшую газету. — Односторонняя развлекательность и потакание обывательским вкусам!

— Как же это всё надоело, — вздохнул его собеседник. — Не лучше ли просто наплевать на них.

— А вот ещё… Вот, оно, вот! — полный ткнул в огорчившую его строчку. — Некритичное заимствование зарубежного опыта!

Так невесело беседуя, мужчины дошли до Калужской площади. Они перебежали рельсы перед длинной «Букашкой» с тремя вагонами и тут же едва не угодили под колёса автобуса. Автобус взвизгнул своими английскими тормозами, трамвай возмущённо зазвенел. К этим звукам добавилась пронзительная трель: стоявший в центре площади регулировщик в шлеме со звездой засвистел в спины нарушителям. Они энергичнее поспешили на другую сторону и затерялись там среди пешеходов.

— Что творится! Ещё лет пять назад везде можно было ходить, не торопясь, — пожаловался полный.

Возле стадиона завода имени товарища Сталина приятели снова перешли дорогу. На этот раз обошлось без происшествий — по улице двигались только несколько гужевых повозок. Мужчины оказались у входа в парк Горького. Главное здание входной группы было увешано плакатами, но это не мешало ему быть похожим на обыкновенный ангар.

— «Организуем весёлый отдых пионера и школьника», — по привычке озвучивать каждое печатное слово прочитал полный. Поблизости как раз гомонили, выстраиваясь в колонну, пионеры.

— «Выставка на шаландах „Ужасы войны“… Карнавал политмасок, перекличка фанфар, затейничество. И хорошее массовое пение». Хотя это не сегодня… Ну что, посетим комбинат культуры?

Он направился к круглому киоску, там продавали входные билеты. Порывшись в кармане, полный достал мелочь, рассмотрел её на ладони и крикнул:

— Костя, у тебя гривенник найдётся?

Купив билеты, они вошли в парк.

— Водички попить… Мозг плавится, — простонал полный, вытирая платком крупные капли на своей лысой голове. У него был диабет.

Он с тоской посмотрел на высокую башню спирального спуска.

— И охота кому-то в такую жару на коврике вниз ползти.

В парке были выставлены портреты Ленина, Сталина и Кагановича из живых цветов. Судя по тому, что вожди выглядели свежее многих отдыхающих, их изображения не только постоянно орошали водой, но и подновляли растениями из ближайшей минималистической клумбы. Там ждали своего часа цветы и листочки для глаз, волос, одежды, а также тёмная мята для фона, и росла грядка иссиня-чёрного сорняка для усов Кагановича.

— М-да, именно в этом направлении, — многозначительно изрёк полный после разглядывания портретов и клумбы, хотя было непонятно, что именно он имел в виду.

Неподалёку раздались бодрые визги — это начался очередной сеанс на параболоиде чудес. Попадая в ловушку его движения, люди оказывались то на стенах, то даже на потолке параболоида. В этой куче-мале мелькали руки, ноги и сумочки, задирались подолы, являя взгляду то какие-то невероятные кружева, то совершенно простецкие изделия «Мосбелья». Некоторые посетители выползали на четвереньках. А рядом, глазея на летающих граждан (больше всё-таки на гражданок), отпускала шуточки толпа зевак и дожидалась своей очереди новая партия желающих испытать удачу.

Приятели поулыбались на это веселье, но газетная статья по-прежнему не давала им покоя. Разговор пошёл по новому кругу.

— Вот ты говоришь не обращать внимания. Так сожрут нас сразу… — вздохнул полный.

— Блинкин первый и сожрёт! — закивал приятель, хотя именно он недавно предлагал наплевать на всё. — Щелкопёры! В газетах писать легко. Попробовали бы они сами что-нибудь создать.

— А знаешь, что… А пошёл-ка он, этот Блинкин! — решительно махнул рукой полный. Он направился к урне, швырнул туда газету и сразу успокоился. — Костя, давай просто отдохнём, без этих разговоров.

Они прогулялись по аллее с бюстами рабочих-передовиков. Там тоже было полно народа. Загорелые, в дешёвых белых брюках и платьях люди счастливо смеялись. Все были одинаково бедны, но в этом парке они чувствовали себя на экскурсии в прекрасном будущем.

Приятели вышли к реке. Шумная жизнь продолжалась и у воды. Там были огорожены бассейны, возле них стояли шезлонги, в которых лежали расслабленные полуобнаженные тела. На реке замер пароходик — ему мешали пройти купальщики и лодки.

Капитан пароходика, срывая голос, уже который раз кричал:

— Товарищи, немедленно освободите путь!

Никто не подчинялся. Наоборот, один нахал даже направился к носу парохода. У него на ногах были две маленькие лодочки, с их помощью он отталкивался длинными палками ото дна.

— Шагает, как водомерка! — заметил полный.

Мужчины нашли киоск «Мосминвод», взяли по стакану газировки, выпили её залпом. Потом купили в стоявшей поблизости кондитерской на колёсах по два пирожка с яблочным повидлом, вернулись к «Минводам», взяли ещё газировки и отошли в тенёк.

Теперь они пили не спеша, их глаза над стаканами с пузырящейся влагой стали спокойно-сосредоточенными. Настроение поменялось к лучшему. Пирожки оказались вкусными, и жара начала спадать — солнечный диск над парком культуры опускался всё ниже. Наступал вечер.

Полный икнул от газировки и вдруг ни с того, ни с сего сказал:

— Марлен Дитрих.

— И что?

— Ей многие подражают, но как-то нелепо получается. И всякие Блинкины говорят, что такая героиня нам не нужна. А ты попомни мои слова — появится у нас своя Марлен, вся страна по ней с ума сойдёт.

Костя хмыкнул. Единственное, что пришло ему в голову при словах о советской Марлен, был юмористический номер Рины Зелёной. Артистка танцевала канкан, изображая кафешантанную певицу: «Мне десять лет, я пионер! Ровесник я СССР».

— Мне нужна Марлен, Костя!

— И что ты будешь с ней делать?

— Хочу поставить такую вещь, чтоб была лучше заграничных. Чтобы вся Москва к нам ломилась! Вот только актрису не вижу. Нет, в мечтах-то я её вижу! Но в жизни…

— Ты это серьёзно? Ну хорошо… А Владимирова?

— Костя… — полный укоризненно покачал головой. — Мария — прекрасная характерная актриса. И всё-таки… Ты же сам всё понимаешь.

Но его приятель не унимался.

— И из «гёрлс» тебе ни одна не показалась? А как же Леночка? Ты её хвалил!

— Не обижайся… Леночка прелесть, но я хочу настоящую звезду… Может, и не найду никогда.

— Да я не обижаюсь, — обиженно поморгал светлыми ресницами Костя.

С той стороны, где находился Зелёный театр, зазвучала музыка и прилетела песенка. Там шёл концерт. Мелодия показалась знакомой. Поющий женский голос влёк к себе.

— Это не из этого ли? Ну, из этого… — полный пощёлкал пальцами и попытался что-то напеть.

Костя первым вспомнил название модного мюзикла.

— «Роз-Мари».

— Точно! Пойдём, посмотрим? — предложил полный. Он уже вернул пустые стаканы в киоск.

— Пойдём… — без особого энтузиазма согласился его спутник.

Полный вдохновлялся всё сильнее.

— Изменим курс нашего корабля, поплывём на голос прекрасной сирены!

Но его друг был настроен скептически. Костя даже усмехнулся:

— Ну что ж, давай сплаваем… Обнаружим очередной мыльный пузырь.

Они пошли, ускоряя шаг, по Нескучной набережной, в дальнем конце которой и находился театр. Там на построенной у воды эстраде играл наряженный в белые брюки джаз-бэнд а молодая актриса с веерами изображала индианку.

Зрители, а их на скамьях собралось множество, уже успели проникнуться необычными ритмами. Они с удовольствием слушали, как мяукает кларнет, как выбивается в солисты фортепиано, как томно постанывает азиатский барабан. Звуки вибрировали в густом воздухе, зависали в кронах старого ботанического сада и таяли там медленно, словно сладости в жаркий день. Но настоящий восторг вызывала «индианка» — обладательница лукавого сопрано и точёных ног.

— Костя, давай сюда! — позвал полный, тяжело плюхаясь на свободные места.

— Товарищ, вы мешаете, — прошипел веснушчатый морячок с большим биноклем. Он возмущённо отодвинулся от запоздавших зрителей.

Летний театр обычно не располагает к формальностям, но приятели послушно притихли. Они помнили содержание мюзикла, он был донельзя напичкан американской романтикой о ковбоях, золотоискателях, лесорубах и голубоглазых героинях. От слащавости сюжет спасала именно колоритная индианка. Шутка ли, эта краснокожая зарезала своего мужа Чёрного Орла. Убила его из-за белого любовника!

В сценарий дивертисмента убийство не входило. Артистка просто исполняла зажигательные песенки о вигвамах, о дикой девушке, о весеннем празднике тотема. О том, как всю ночь племя резвилось и кружило вокруг тотемного столба.

Каждый индеец обжёг своё горло огненной водой, после чего они ещё быстрее полетели над землёй. На этом месте барабан утробно загудел: «тотем-том-том, тотем-том-том», учащая пульсы и не давая передышки ни артистке, ни публике. Боже, что эта молодая женщина выделывала своими стрельчатыми ногами, всем своим безупречным телом! Даже принёсшийся с реки ветерок не смог охладить этот накал чувственности.

Её большие веера сделались похожими на крылья, а сама она — на экзотическую птицу, по какой-то счастливой ошибке прилетевшую в эти места. Зрители были взбудоражены. Она всех подчинила себе.

Полный тоже не сводил глаз со сцены. Профессионал в нём подмечал, что девушка хорошо владеет образом даже во фрагменте. Но при этом он погрузился в этот праздник, словно мальчишка! Такого с ним ещё не случалось.

Выступление закончилось, артистка раскланялась.

— Кто она? — спросил он, когда аплодисменты стали пореже. Только теперь у него на лице появилось то отстранённое выражение, с которым он обычно оценивал своих собратьев по цеху.

Костя одолжил программку у веснушчатого морячка и вслух прочитал имя солистки.

— Анна Пекарская.

Полный выхватил листок из его рук, чтобы убедиться лично.

— Пекарская. Первый раз о ней слышу… Вот Костя, вот скажи мне, только честно. Ты сейчас думаешь то же самое, что я думаю?

— Мог бы и не спрашивать.

— Уф, подо мной аж сиденье раскалилось… Мистика какая-то. Будто сама судьба нас подслушала, пока мы с тобой в кустах газировку пили.

Полный обмахнулся листком, жадно подставляя лицо движению воздуха.

— Товарищ, верните программу! — возмущённо потребовал морячок. — Купите себе свою и махайте, сколько пожелаете.

Публика пошла на выход, а полный и Костя двинулись в обратном направлении, к эстраде.

— Тотем-том-том, тотем-том-том… — замурлыкал полный, с неожиданной пластичностью пробираясь между рядами. — Уже вижу эту Пекарскую на нашей сцене. Ух! И «гёрлс» рядом с ней на подтанцовке!

— Конечно, на подтанцовке, — как-то бесцветно ответил Костя. — Я понимаю. Просто Леночка…

У него ещё теплилась надежда на карьерный взлёт талантливой Леночки. Но он услышал:

— Всем нашим звёздочкам придётся потесниться, потому что появится настоящая звезда! Впервые у меня сомнений нет! Только мандражирую я что-то… — признался полный, когда они проходили на задворки сцены. — Прямо, как будто снова гимназистом стал. Как будто известную приму иду уговаривать.

Они уже приблизились к грим-уборным, когда на их пути возникло неожиданное препятствие. Это был один из музыкантов.

— Товарищи, а вы куда?

Он стоял с банджо в одной руке и брезентовым чехлом в другой. В стороне другие участники джаз-бэнда тоже убирали свои инструменты.

— Здравствуйте, товарищ, — полный заговорил деловым тоном. — Нам бы с Пекарской побеседовать.

— Она не может выйти, она переодевается, — предупредил музыкант, сверля их взглядом. Он сжимал своё банджо, как меч.

— Мы подождём! А… подскажите-ка нам, будьте так любезны, как её по отчеству называть?

— Георгиевна… — не сразу сообщил банджоист, словно это был секретный код, и вдруг задал вопрос в лоб. — Вы случайно не собираетесь украсть нашу Аню?

Незваные посетители заулыбались, только усилив его подозрения. Он принялся сердито запихивать банджо в чехол.

— Приходят тут разные, пытаются разбить наш дружный коллектив, — громко сказал музыкант, обращаясь к своему инструменту. — Да только уходят ни с чем! Потому что предложить ничего приличного не могут. Зато у нас — популярность и напряжённый график! Гастроли по всей стране.

Его уверенность была напускной. Прежние незваные гости имели повадки мелких ловкачей, а за этими двумя — он сразу это почувствовал — стояло нечто серьёзное, в их умных глазах сквозила привычка к власти.

Неожиданно из актёрской кабинки появилась сама Пекарская. Она оставалась в костюме Ванды. Вблизи актриса была даже красивее, чем на сцене. Гармония её облика казалась охранной грамотой, выданной самой природой. И при этом в её лице было что-то от мудрой совушки, которая ничего не упускает в людских повадках.

— Анна Георгиевна, позвольте представиться, — подошел к ней полный. — Семён Федорович Турынский, режиссёр. А это, — он кивнул на своего спутника. — Константин Владиславович Степнович, наш балетмейстер.

Анна сразу узнала хореографа. В годы революции он выступал в артистическом подвале в Киеве. Но он, конечно, не помнил робкую девочку с леденцами и морковным чаем.

— Ну вот! Я не ошибся! — вмешался исполнитель на банджо. Его голос взял высокую ноту и зазвучал, как в древнегреческой трагедии. –Анна, они хотят украсть вас у нас!

Остальные музыканты, поняв, что происходит нечто чрезвычайное, тоже подошли к ним.

Директор рассмеялся.

— Не украсть, а… Анна Георгиевна, мы просто хотим вам сцену покрупнее предложить.

Пекарская улыбнулась, поиграла своим индейским пёрышком.

— И где же эта ваша сцена?

— Ох, самое важное я и не сказал! Мы из «Аркады».

Её ироничные глаза осветились радостью.

— Приглашаете меня на прослушивания?

— Нет, — покачал головой Турынский. — Я приглашаю вас работать с нами.

* * *

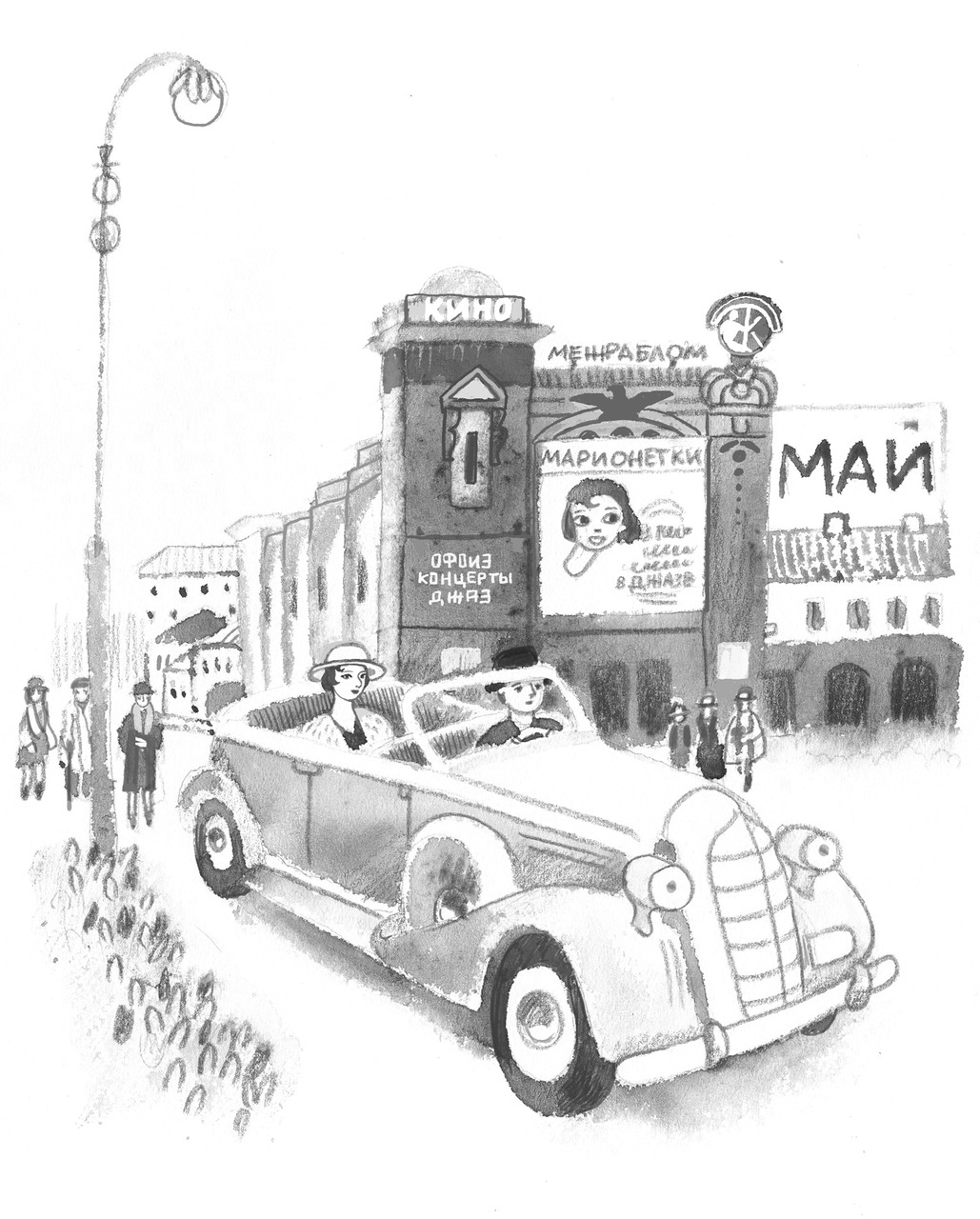

Жара не спешила уходить из Москвы. В конце августа немного полили дожди, но в сентябре лето вернулось, оказавшись по-бабьему щедрым. В тот день окна в театре на Большой Садовой были широко распахнуты. Грандиозное здание с большим куполом и псевдо-ампирными колоннами прежде было цирком. Теперь в нём размещался музыкальный холл «Аркада».

В полуподвале, если смотреть из сада, работали художники и декораторы. Перед их окном рядом с чахлым кустом шиповника обычно стояли мальчишки и взрослые бездельники. Склонив головы, они завороженно наблюдали, как после нескольких уверенных мазков на девственных листах будущих афиш появляются необычные шрифты, огромные лица с белоснежными улыбками и фигуры в разлетающихся одеждах.

В этот раз над подвальным окном замер лишь один любопытный старичок в тюбетейке. Засматриваться было особенно не на что: художник просто закрашивал имя на афише. Спектакль, поставленный по мотивам очередной американской пьесы, шёл уже полгода. Но старика привлекла интрига, скрытая за сменой ведущей актрисы.

— Что означает сей сон в книге живота нашего? — спросил он неизвестно кого. Его голова в тюбетейке мелко затряслась.

— Тэк-с, Владимирову в отставку.

Протянув руку к кусту шиповника, который собирался цвести по второму разу, старик сорвал сморщенный красно-бурый плод.

— Но ведь Владимирова огонь! Сплошной ба-бах! На трёх сковородках подогретая. И кто же будет вместо?

Ему пришлось ждать, пока подсохнет белая краска, и он воспользовался этой минутой, чтобы пофилософствовать.

— Держись, Владимирова. Главное не то, что судьба тебе приносит, а как ты к этому относишься… А впрочем, что тебе сделается? На метлу свою сядешь и дальше полетишь!

Тем временем художник взял тонкую кисточку, невесомым, как порханье бабочки, движением макнул её в чёрную скляночку и принялся так же легко выводить новое имя.

— Ан-на, — прочитал старик, давя пальцами ягоду шиповника. Он религиозно верил в звуки любого имени, считая, что они вызывают вибрации, определяющие судьбу человека.

— Пе-карская… Графит и акварель. Ручеёк журчит, камушки блестят. В какую речку ты бежишь? Это не из тех ли Пекарских, что под Белой Церковью жили? Дом с деревянными колоннами, барышня на выданье — хохотунья, с родинкой. Эх, гвоздичная водка у хозяйки хороша была!

Он закинул плод шиповника в рот и покачался на своей тросточке.

— Нет, те Пекарские уехать успели… Анна, Анна… Как там Достоевский сказал? Бедная девочка, ох, не позавидуешь… А кому сейчас позавидуешь?

Старик хохотнул, вдруг подавился и стал задыхаться.

— Всё… — отбросив палку, захрипел он. — Всё!

Художники, давно привычные к разным воплям над своим окном, наконец подняли головы. Они увидели грязные верёвочные тапки, потрёпанные штанины и лишь потом — их обладателя. Ещё один бывший.

— Дед, ты чего?

Старик откашлялся, плюнув шиповником.

— Ничего! Всё равно не поймёте. А девочку жалко!

Он поднял свою трость и побрёл восвояси, мимо лип, скамеек и летнего кафе с канатом, на котором раскачивались мальчишки. Стук его палки заглушила музыка из окон театра: оркестр заиграл мелодии американского варьете.

В «Аркаде» началась репетиция. Пекарская солировала, «гёрлс» были на подтанцовке, как и мечтал Турынский. Директор сидел в третьем ряду почти пустого зала, не скрывая своей радости. Волшебство, которое он задумал в один жаркий летний вечер в Зелёном театре парка культуры, теперь сбывалось на сцене его музыкального холла.

Пекарская приняла главную роль, как будто всегда ею владела. Никто ещё не видел такую Джинни — с ломаными линиями танца и роковой отстранённостью. И сразу стало ясно, что прежняя солистка была простоватой и тяжеловатой. А кордебалетные девушки с их полными короткими ногами вдруг показались обычными физкультурницами. Облик Анны на их фоне стал ещё более точёным и… совершенно инородным.