Бесплатный фрагмент - Психологическая помощь ВИЧ-инфицированным и их близким

«Психологическая помощь ВИЧ-инфицированным и их близким»

Моим родителям посвящается

ВИЧ… Как тяжелый вздох, как боль, что прячут в тень,

Ложится на сердца, меняя каждый день.

И близких боль пронзает, не зная слов порой,

Когда недуг стучится в дом, неся с собой конвой

Из страхов и сомнений, из тягостных минут,

Где кажется, что силы вот-вот совсем уйдут.

Но есть мост над обрывом, что светом озарен,

Где психолог ждет, кто болью изнурен.

От пациента робкого, кто ищет пониманья,

К специалисту, мудрому, хранящему знанья.

Он выслушает бережно, развеет мрак и ложь,

Поможет обрести покой, унять сердечный дрожь.

Здесь нет пути обратного, лишь шаг вперед, к себе,

К принятию, к прощению, к новой своей судьбе.

Не просто помощь книжная, а сердца чуткий зов,

Чтоб каждый, кто страдает, нашел источник снов —

О жизни полной, яркой, где страх уходит прочь,

И каждый новый день несет рассвет, а не лишь ночь.

(из моей головы)

ОТ АВТОРА

Дорогие читатели,

Эта книга — результат многолетнего пути, который я прошел на пересечении медицины и психологии, на передовой борьбы с ВИЧ-инфекцией. Мой опыт не ограничивается стенами кабинетов и страницами научных статей. Я — медик по образованию, психолог по призванию, и, что, возможно, самое важное, человек, который многие годы проработал аутрич-работником в СПИД-центрах и некоммерческих фондах. Это дало мне уникальную возможность видеть ВИЧ не просто как диагноз, а как сложную, многогранную реальность, проживаемую миллионами людей.

Я помню лица тех, кто приходил ко мне впервые, с глазами, полными страха и отчаяния после получения диагноза. Я видел их борьбу с отрицанием, стыдом, гневом. Я был свидетелем их пути к принятию, к регулярному приему АРТ, к обретению нового смысла в жизни. Я сидел с ними в группах поддержки, где они делились своими самыми сокровенными переживаниями, и видел, как сила сообщества исцеляет раны, которые не под силу никаким лекарствам.

Моя работа аутрич-работником научила меня, что ВИЧ — это не только вирус, но и глубокая социальная проблема. Я видел, как стигма и дискриминация разрушают жизни, лишают людей работы, жилья, семьи. Я сталкивался с невежеством и предрассудками, которые порой были страшнее самого диагноза. Но я также видел невероятную силу человеческого духа, мужество людей, которые, несмотря на все препятствия, выбирали жить, бороться и помогать другим.

Как медик, я понимаю важность точных научных данных, протоколов лечения и профилактики. Как психолог, я знаю, что без работы с душой, с эмоциями, с глубинными убеждениями, никакая терапия не будет по-настоящему эффективной. И как аутрич-работник, я на собственном опыте убедился, что только выйдя за рамки привычных кабинетов, только протянув руку помощи тем, кто находится на обочине, можно по-настоящему изменить ситуацию.

Эта книга — моя попытка объединить эти три измерения. Передать вам не только знания, но и то глубокое понимание, которое приходит с годами непосредственной работы с людьми. Она написана с искренним желанием разрушить барьеры между «нами» и «ими», между «специалистами» и «пациентами», между «здоровыми» и «больными». Потому что в конечном итоге, мы все — люди, и наша общая цель — построить мир, где сострадание и понимание станут нормой, а диагноз ВИЧ — лишь одним из аспектов жизни, а не приговором.

Я надеюсь, что эта книга вдохновит вас. Вдохновит специалистов на более глубокую и эмпатичную работу. Вдохновит людей, живущих с ВИЧ, на поиск поддержки и обретение сил. И вдохновит каждого читателя стать частью этого важного диалога, который, я верю, приведет нас к будущему без СПИДа.

С глубоким уважением и верой в каждого из вас,

Клинический (медицинский) и кризисный психолог

Александр Карачаров.

Предисловие

В мире, где медицинские и научные достижения стремительно меняют ландшафт борьбы с ВИЧ-инфекцией, казалось бы, должно оставаться все меньше места для страха, невежества и стигмы. Однако реальность такова, что, несмотря на революционные прорывы в антиретровирусной терапии, превратившие ВИЧ из смертельного приговора в хроническое управляемое заболевание, миллионы людей по-прежнему сталкиваются с невидимыми стенами предрассудков, дискриминации и глубокого одиночества.

Эта книга — не просто сборник медицинских фактов или психологических теорий. Это попытка создать мост. Мост между миром научного знания и миром живого человеческого опыта. Мост между специалистами, которые ежедневно находятся на передовой помощи, и людьми, живущими с ВИЧ, а также их близкими, которые проживают этот опыт каждый день. Я стремился написать руководство, которое будет не сухим учебником, а глубоким, практичным и написанным в хорошем литературном стиле произведением, способным говорить как к разуму, так и к сердцу. На страницах этой книги раскроется путь, полный сострадания и силы. Путь, где психологическая помощь ВИЧ-инфицированным и их близким становится не просто фразой, но мостом, соединяющим души.

На страницах этой книги я приглашаю вас в путешествие. Мы начнем с самого первого, часто травматичного момента сообщения диагноза, исследуя его психологические аспекты и этические стандарты. Мы погрузимся в тонкости комплексной психологической диагностики, научимся различать депрессию, тревогу и нейрокогнитивные нарушения, которые могут сопутствовать ВИЧ-инфекции. Мы рассмотрим разнообразные психотерапевтические подходы — от когнитивно-поведенческой терапии, помогающей изменить мысли и поведение, до терапии принятия и ответственности, учащей жить в согласии с ценностями, и экзистенциальной терапии, которая обращается к глубинным вопросам смысла жизни и смертности.

Мы расширим наш взгляд на семейные и групповые системы, исследуя динамику дискордантных пар и силу групп поддержки, где универсальность опыта становится источником исцеления. Особое внимание будет уделено специфике психологической помощи подросткам, женщинам, людям, употребляющим наркотики, подчеркивая их уникальные уязвимости и потребности. Мы подробно разберем психологические барьеры приверженности антиретровирусной терапии и роль психолога в формировании мотивации к лечению. И, конечно, мы не забудем о тех, кто находится на передовой — о профессиональном выгорании специалистов и жизненно важной роли супервизии.

Эта книга также является призывом к действию. Мы подробно остановимся на проблеме социальной стигмы и дискриминации, включая новый феномен «ВИЧ-инвизибилити», и обсудим, как медиа и просвещение могут стать мощными инструментами в борьбе с предрассудками. Мы поделимся примерами успешных информационных кампаний и предоставим слово тем, чьи истории меняют мир — людям, живущим с ВИЧ, их близким и помогающим специалистам. Их голоса, звучащие искренне и без прикрас, наполнят каждую главу жизнью и подлинностью.

В конечном итоге, эта книга — о диалоге. Диалоге между знанием и состраданием, между теорией и практикой, между теми, кто помогает, и теми, кто нуждается в помощи. Мы верим, что только через открытый, честный и эмпатичный диалог мы сможем разрушить стены стигмы, создать поддерживающее сообщество и приблизить будущее, свободное от СПИДа.

Мы надеемся, что эта книга станет для вас не просто источником информации, но и источником вдохновения, побуждая к действию и подтверждая, что каждый человек, независимо от его жизненного пути, заслуживает понимания, принятия и полноценной жизни.

С уважением и надеждой,

Клинический (медицинский) и кризисный психолог

Александр Карачаров.

Глава 1. Точка, где молчание прерывается

Воздух в кабинете врача становится плотным, густым. Время замедляется. Все звуки внешнего мира — гул компьютера, шум машин за окном, тиканье настенных часов — отступают на второй план, тонут в оглушительном звоне одного слова. Слова, которое было произнесено несколько секунд назад.

ВИЧ.

«Я помню только белые стены и губы врача, которые двигались, но я не слышал ни слова. В голове была одна мысль: „Это конец“. Не конец жизни, а конец… меня. Того меня, которого я знал». — Андрей, 34 года

Для медицины — это всего лишь аббревиатура, обозначающая вирус иммунодефицита человека. Для специалиста — это диагноз, требующий определенного протокола. Но для человека в кресле пациента — это слово, которое раскалывает жизнь на «до» и «после». В этот момент, в этой точке замирания времени, человек остается один. Один на один с диагнозом, который за десятилетия оброс мифами, страхом, осуждением и глубоким, пронизывающим молчанием.

Каждый год в мире происходят миллионы таких моментов. Миллионы личных историй начинаются с растерянности и ужаса. Несмотря на колоссальный прорыв в медицине, превративший ВИЧ-инфекцию из смертельного приговора в хроническое заболевание, с которым можно жить долгой и полноценной жизнью, психологическая реальность почти не изменилась. Диагноз по-прежнему ранит. Стигма по-прежнему изолирует. Страх по-прежнему парализует.

«Самое страшное в первые месяцы — это не мысли о здоровье. Это абсолютная, тотальная уверенность, что тебя больше никогда никто не полюбит. Что ты теперь „грязная“, „опасная“. Это клеймо, которое ты сам ставишь себе на лоб». — Марина, 28 лет

Почему так происходит? Почему, научившись контролировать вирус в крови, мы до сих пор не научились справляться с его тенью в нашей душе и в обществе?

Эта книга начинается там, где заканчивается тишина. Она написана для того, чтобы никто не оставался в этой точке один.

Два мира, одна реальность

Парадокс нашего времени заключается в том, что самая большая проблема людей, живущих с ВИЧ, — уже не сам вирус. Современная антиретровирусная терапия (АРВТ) позволяет снизить вирусную нагрузку до неопределяемого уровня. Это значит, что человек не только сохраняет свое здоровье, но и не может передать вирус другим людям половым путем. Это научный факт. Но он существует в одном мире — мире медицины и просвещенной части общества.

А рядом существует другой мир. Мир внутреннего опыта.

Клинический случай: На прием к психологу приходит Олег, успешный программист. Он уже пять лет живет с ВИЧ, терапию принимает идеально, вирусная нагрузка не определяется. Его запрос: панические атаки. В ходе беседы выясняется, что атаки случаются каждый раз, когда он собирается на свидание. Физически он здоров и безопасен для партнера, но психологически он живет в постоянном ужасе разоблачения, которое, как ему кажется, неминуемо приведет к отторжению. Его тело здорово, но его право на любовь и близость парализовано страхом.

В этом мире человек, живущий с ВИЧ, ежедневно ведет невидимый бой. Бой со стыдом. С тревогой. С мучительным выбором: кому сказать, а от кого скрывать? Этот бой требует огромного количества душевных сил.

Параллельно существует и мир помогающих практиков: врачей, психологов, социальных работников. Они находятся на передовой этой борьбы, но и их мир полон вызовов.

«Самый сложный момент в моей работе — это не объяснить схему приема лекарств. Самое сложное — это смотреть в глаза молодому парню, который задает тебе вопрос: „Доктор, а у меня… у меня теперь будет семья?“. В этот момент ты понимаешь, что его волнует не количество лимфоцитов. И твой ответ должен быть не только медицински точным, но и человечным. Нас этому не учили в институте». — Елена, врач-инфекционист с 15-летним стажем

Эти два мира — мир пациента и мир специалиста — вращаются вокруг одной реальности, но их орбиты слишком редко пересекаются на уровне глубокого, честного диалога. Пациенты не всегда знают, какую помощь они могут и должны просить. Специалисты не всегда обладают языком и инструментами, чтобы эту помощь оказать наиболее эффективно. В результате между ними образуется вакуум, который заполняется страхом, недопониманием и упущенными возможностями.

Наша цель: построить мост

Цель этой книги — построить мост через этот вакуум

Я хотел создать единое пространство, в котором опыт пациента встречается с экспертизой специалиста. Это не просто сборник советов для одних и не сухое руководство для других. Это — приглашение к диалогу, попытка создать общий язык.

«Мы добились того, что люди с ВИЧ могут жить. Теперь наша задача — добиться того, чтобы они могли жить счастливо, без стыда и страха. И этого не сделать одними лишь таблетками. Это работа для всего общества, и в первую очередь — для системы поддержки, которая должна видеть не диагноз, а человека». — Из выступления общественного деятеля

Для людей, живущих с ВИЧ, и их близких эта книга призвана стать путеводителем и источником силы. Она поможет вам найти голос, чтобы уверенно говорить о своих потребностях.

Для специалистов — эта книга станет не только набором современных инструментов. Она задумана как «переводчик» с языка симптомов на язык человеческих переживаний. Мы надеемся, она поможет вам глубже понять экзистенциальный контекст жизни ваших клиентов.

Эта книга — мост, построенный из знаний, эмпатии и историй

Как устроена эта книга: дорожная карта

Чтобы сделать путешествие по этому тексту максимально полезным, мы разделили его на три логические части.

Часть I. Жизнь с ВИЧ: Психологический путеводитель для пациентов и их близких. Здесь мы будем искать ответы на самые больные вопросы: «Как пережить первый шок?», «Должен ли я рассказать родителям?», «Как снова начать доверять людям и строить отношения?». Это ваш доверительный разговор с теми, кто понимает.

Часть II. Профессиональная помощь: Руководство для специалистов. Здесь мы отвечаем на профессиональные вызовы: «Каков протокол сообщения диагноза?», «Какие техники КПТ наиболее эффективны для работы с самостигматизацией?», «Как организовать междисциплинарную команду для ведения сложного случая?». Это ваша научная и практическая опора.

Часть III. Общий путь: Создание диалога и поддерживающего сообщества. В этой части мы ищем ответы на общие вопросы: «Почему стигма так сильна и что мы вместе можем с этим сделать?», «Как история активизма может вдохновить нас сегодня?», «Какова роль пациента в построении эффективной системы помощи?». Это наше общее пространство для действий.

В конце книги вы также найдете практичные приложения: глоссарий, списки литературы и контакты полезных организаций.

Приглашение к диалогу

Мы приглашаем вас в это путешествие. Мы просим вас использовать эту книгу не как конечную истину, а как начало разговора — с самим собой, со своими близкими, со своим врачом или психологом.

«Когда я впервые пришел в группу поддержки, я несколько недель просто молчал и слушал. А потом я впервые рассказал свою историю. И в этот момент что-то изменилось. Я увидел в глазах других людей не жалость, а узнавание. Я понял, что я не один. Диалог лечит. Возможно, не меньше, чем терапия». — Сергей, равный консультант

Для кого-то это путешествие станет путем к исцелению. Для кого-то — дорогой к профессиональному мастерству. Но какой бы ни была ваша роль в этой истории, мы надеемся, что эта книга станет для вас надежным спутником и опорой.

Давайте начнем этот важный разговор. Вместе. Прямо сейчас.

Часть I. Жизнь с ВИЧ: Психологический путеводитель для пациентов и их близких

Раздел 1. Диагноз: Точка отсчета

Глава 1. «У вас ВИЧ»: Первая реакция и кризисное состояние

Мир после этих двух слов не такой, как прежде. Он может казаться нереальным, словно вы смотрите немое кино о чужой жизни. Звуки становятся приглушенными, цвета — блеклыми. Или, наоборот, все чувства обостряются до предела, и каждый шорох, каждый взгляд прохожего кажется оглушительным и полным зловещего смысла. Возможно, вы вышли из кабинета врача и не помните, как добрались до дома. Возможно, вы сидите на краю кровати уже несколько часов, глядя в одну точку.

Если что-то из этого вам знакомо, знайте: вы не сходите с ума. Ваша реакция нормальна. То, что вы переживаете, — это острое кризисное состояние. Ваша психика столкнулась с информацией, которая угрожает вашему привычному миру, вашему будущему, вашему представлению о себе. И сейчас она пытается защитить вас так, как умеет.

«Я вышел от врача, сел в машину и просто закричал. Я кричал так, как никогда в жизни, до хрипоты, до боли в груди. Мне казалось, что если я перестану кричать, мир просто раздавит меня своей тишиной. Это был не гнев, не страх. Это был просто животный ужас, выходящий наружу». — Дмитрий, 41 год

Давайте попробуем вместе разобраться в том хаосе чувств, который, возможно, бушует внутри вас. Психологи часто описывают процесс переживания травмы или горя с помощью модели стадий. Важно понимать: это не четкая инструкция и не лестница, по которой нужно пройти от первой до последней ступени. Это, скорее, карта местности. Вы можете находиться на нескольких «территориях» одновременно, возвращаться к уже пройденным этапам или перескакивать через них. Цель этой карты — не загнать вас в рамки, а помочь сориентироваться и понять, что ваши чувства имеют название и не уникальны.

Карта чувств: Пять стадий принятия

1. Шок и Отрицание: «Этого не может быть»

Первая реакция психики на удар — амортизация. Шок — это защитный механизм, который не дает нам почувствовать всю боль сразу. Он может проявляться как внешнее спокойствие, оцепенение, ощущение нереальности происходящего.

«Я помню, как врач что-то говорил мне про анализы, про терапию… Я кивал, даже задавал какие-то умные вопросы. А внутри была абсолютная пустота и одна-единственная мысль, как заезженная пластинка: „Это ошибка. Они перепутали анализы. Завтра я пересдам, и все будет в порядке“. Я жил с этой мыслью неделю. Эта неделя была самой спокойной за весь последующий год». — Ольга, 32 года

Отрицание — это попытка сознания отгородиться от травмирующей реальности. «Это не со мной», «Врачи ошиблись», «Такого просто не может быть». Это нормально. Психика дает вам время, чтобы собраться с силами, прежде чем вы столкнетесь с реальностью лицом к лицу. Не вините себя за эти мысли.

2. Гнев: «Почему я? За что?»

Когда первый шок проходит, и реальность начинает просачиваться сквозь стену отрицания, на смену оцепенению часто приходит гнев. Это сильное, всепоглощающее чувство. Гнев может быть направлен на кого угодно:

— На врачей: «Плохо лечили! Не предупредили! Неправильно сообщили!»

— На партнера (реального или предполагаемого источника): «Это ты виноват (а)! Ты сломал (а) мне жизнь!»

— На судьбу, на мир, на Бога: «За что мне это? Чем я это заслужил (а)? Мир несправедлив!»

— На самого себя: «Какой же я идиот! Как я мог (ла) это допустить?!»

Гнев — это очень энергозатратное, но важное чувство. Это признак того, что вы начинаете бороться. Вы больше не пассивная жертва в оцепенении, вы полны энергии, пусть пока и разрушительной. Позвольте этому гневу быть, но постарайтесь направить его в безопасное русло. Кричать в подушку, рвать бумагу, заниматься спортом до изнеможения — все это лучше, чем срываться на близких или принимать разрушительные решения.

3. Торг: «Я сделаю все, только бы это оказалось неправдой»

На этой стадии мы пытаемся заключить сделку с высшими силами, судьбой или даже с самим собой. Сознание ищет лазейку, способ «отмотать все назад».

— «Я начну вести здоровый образ жизни, буду помогать всем вокруг, только пусть следующий анализ будет отрицательным».

— «Если окажется, что это ошибка, я больше никогда не… (вставить свой вариант)».

— «Может быть, есть какое-то секретное лекарство? Я заплачу любые деньги!»

Торг — это отчаянная попытка вернуть себе контроль над ситуацией, которая кажется абсолютно неуправляемой. Это этап надежды, пусть и магической. Он тоже пройдет.

4. Депрессия: «Все бессмысленно»

Когда отрицание, гнев и торг исчерпывают себя, и приходит полное осознание реальности диагноза, может наступить самый тяжелый этап. Депрессия. Но важно отличать клиническую депрессию (болезнь, которую должен лечить врач) от реактивной депрессии — горя по поводу своей утраты.

Вы горюете. Вы оплакиваете свою прошлую жизнь, свое чувство безопасности, свои разрушенные планы, свое представление о себе как о «здоровом» человеке. Это состояние может сопровождаться:

— Апатией, отсутствием сил и желаний.

— Слезами, казалось бы, без причины.

— Чувством безнадежности и отчаяния.

— Желанием изолироваться ото всех.

— Потерей аппетита и плохим сном.

«Был период, когда я просто лежала лицом к стене. Несколько дней. Телефон разрывался, а я не могла заставить себя даже протянуть руку. Не было ни гнева, ни страха. Была просто серая, вязкая, бесконечная пустота. И мысль: „Ну вот и все. Теперь так будет всегда“». — Анна, 26 лет

Это самая темная и болезненная долина на нашей карте. Очень важно не оставаться в ней одному. Если вы чувствуете, что это состояние затягивается на недели, если появляются мысли о самоповреждении или суициде — необходимо немедленно обратиться за помощью к психологу, психотерапевту или на горячую линию доверия. Это не проявление слабости. Это проявление мужества и воли к жизни.

5. Принятие: «Да, это случилось. Что я буду с этим делать?»

Принятие — это не радость и не счастье по поводу диагноза. Это не значит «смириться» и опустить руки.

Принятие — это трезвый взгляд на реальность и постановка вопроса: «Окей, это моя новая реальность. Как я буду в ней жить?»

Это спокойная, тихая стадия. Вы перестаете тратить колоссальную энергию на борьбу с фактом своего диагноза и начинаете направлять ее на конструктивные действия. Вы ищете информацию, начинаете лечение, думаете о том, как выстроить свою жизнь дальше. Принятие приходит не сразу. Оно приходит постепенно, с первыми шагами, с первыми маленькими победами над страхом.

Аптечка первой помощи: Что делать в первые дни и недели?

Карта есть. Но как пережить само путешествие, особенно его начало? Вот несколько практических советов, которые могут помочь вам удержаться на плаву прямо сейчас.

— Дышите. Буквально. Когда вас накрывает паника или отчаяние, сосредоточььтесь на дыхании. Сделайте медленный вдох на четыре счета, задержите дыхание на четыре счета и медленный выдох на шесть-восемь счетов. Повторите 5—10 раз. Это простое действие возвращает мозг из режима «бей или беги» в более спокойное состояние.

— Заземлитесь. Почувствуйте ногами пол. Потрогайте фактурную поверхность — стену, обивку кресла, свой свитер. Назовите пять предметов, которые вы видите в комнате. Это помогает вернуться в «здесь и сейчас» из водоворота мыслей о прошлом и будущем.

— Установите информационный карантин. Ваше первое желание — узнать все о ВИЧ прямо сейчас. Вы открываете поисковик и тонете в потоке страшных историй, устаревшей информации и откровенных мифов. Остановитесь! Это худшее, что можно сделать в состоянии шока. Дайте себе обещание: в ближайшие 24/48 часов не гуглить ничего о болезни.

— Найдите один надежный источник. Этим источником должен стать ваш врач-инфекционист или консультант в СПИД-Центре. Запишите все свои вопросы (даже самые глупые, как вам кажется) на бумагу и задайте их специалисту. Информация, полученная дозированно и от профессионала, лечит. Информация из интернета в первые дни — калечит.

— Сосредоточьтесь на одном шаге. Не пытайтесь спланировать всю оставшуюся жизнь. Это невозможно и только усилит тревогу. Ваша задача на сегодня — одна. Дойти до дома. Выпить чаю. Позвонить одному близкому человеку (если вы готовы). Записаться на следующий прием к врачу. Один день — один маленький, конкретный, выполнимый шаг.

— Позвольте себе чувствовать. Не запрещайте себе плакать. Не ругайте себя за гнев. Не пытайтесь «быть сильным». Ваши чувства — это пар, который выходит из кипящего котла. Если закупорить крышку, он взорвется. Дайте ему выйти.

Психология принятия диагноза

Новость о ВИЧ-положительном статусе — это практически всегда экзистенциальный удар, который разделяет жизнь на «до» и «после». Это событие запускает сложный и многогранный процесс психологической адаптации, который условно можно назвать «путем принятия диагноза». Понимание этого пути — ключ к оказанию своевременной и адекватной помощи.

Кризисное состояние: Шок, отрицание, гнев, торг, депрессия. Модель Кюблер-Росс в контексте ВИЧ

Классическая модель Элизабет Кюблер-Росс, изначально описанная для переживания горя утраты, оказалась чрезвычайно релевантной для понимания реакции человека на известие о тяжелом диагнозе. Важно помнить, что эти стадии не всегда идут в строгой последовательности, могут накладываться друг на друга, повторяться и иметь разную интенсивность.

Шок и оцепенение. Первая реакция — это защитный механизм психики. Человек может чувствовать себя оглушенным, дезориентированным. Информация не усваивается, кажется нереальной. Внешне это может проявляться как заторможенность или, наоборот, хаотичная активность.

Задача специалиста на этом этапе — не перегружать информацией, обеспечить безопасное пространство, дать простые и четкие инструкции («выпейте воды», «дышите»), подтвердить реальность происходящего мягко и без давления.

Отрицание. «Этого не может быть», «Врачи ошиблись», «Анализы перепутали». Отрицание — это попытка отсрочить столкновение с травмирующей реальностью. Человек может отказываться от повторных анализов, игнорировать рекомендации врачей, вести себя так, будто ничего не произошло.

Задача специалиста — не «проламывать» защиту, а с уважением отнестись к ней, постепенно предоставляя факты и информацию, фокусируясь на ближайших шагах (например, «Давайте просто поговорим о том, что означает этот результат анализа, если он все же подтвердится»).

Гнев. Когда отрицать реальность становится невозможно, на смену приходит гнев. Это мощная эмоция, которая может быть направлена на кого угодно: на предполагаемый источник заражения, на медицинских работников («плохо лечили», «не предупредили»), на общество, на судьбу, на самого себя. Гнев может быть иррациональным, но он является важным этапом переработки боли. Задача специалиста — контейнировать гнев, то есть выдерживать его, не принимая на свой счет. Важно легализовать эту эмоцию: «Вы имеете полное право злиться. Это действительно несправедливо».

Торг. Эта стадия характеризуется попытками «заключить сделку» с высшими силами, судьбой или врачами. «Я буду принимать все лекарства, только пусть диагноз окажется ошибкой», «Я изменю свою жизнь, стану лучше, только бы это прошло». Это магическое мышление, попытка вернуть контроль над ситуацией.

Задача специалиста — выслушать, не обесценивая надежды, но мягко возвращать клиента к реальности и обсуждать то, что действительно находится в зоне его контроля (например, начало терапии, забота о здоровье).

Депрессия. На этом этапе приходит осознание всей серьезности ситуации, потерь, связанных с диагнозом (привычный образ жизни, планы на будущее, возможно, отношения). Человека охватывает чувство безнадежности, отчаяния, печали. Это реактивная депрессия, нормальная реакция на ненормальные обстоятельства.

Задача специалиста — оказать максимальную поддержку, не пытаться «развеселить», а быть рядом в этом горе. Важно отслеживать глубину депрессии и наличие суицидальных мыслей, чтобы при необходимости направить к психиатру.

Особенности переживания кризиса у разных групп

Мужчины. Часто сталкиваются с давлением стереотипа «быть сильным», что мешает им обращаться за помощью и открыто говорить о своих чувствах. Кризис может усугубляться страхом потери маскулинности, сексуальной состоятельности.

Женщины. К общим переживаниям часто добавляется страх за репродуктивное здоровье, возможность иметь здоровых детей, а также более высокий уровень самостигматизации, связанный с ролью «хранительницы очага». Женщины, подвергшиеся насилию, могут переживать ретравматизацию.

Потребители инъекционных наркотиков (ЛУИН). Часто уже имеют опыт социальной изоляции и стигматизации. Диагноз ВИЧ может стать еще одним фактором, усугубляющим существующие проблемы (зависимость, проблемы с законом, отсутствие поддержки). В то же время, для некоторых он может стать поворотной точкой и мотивацией к изменению жизни.

Процесс принятия и адаптации: От диагноза к новой жизненной реальности

Принятие — это не радостное смирение. Это активный процесс интеграции диагноза в свою жизнь. Это точка, где человек перестает тратить энергию на борьбу с фактом болезни и начинает направлять ее на жизнь с болезнью.

Ключевые компоненты адаптации:

— Когнитивная переоценка: Изменение восприятия ВИЧ с «смертного приговора» на «хроническое заболевание, поддающееся контролю».

— Формирование новой идентичности: Человек — это не его диагноз. Важно помочь клиенту увидеть, что ВИЧ — это лишь одна из частей его личности, а не вся она.

— Поиск новых смыслов: Диагноз может стать катализатором для переоценки ценностей, поиска более глубокого смысла жизни, улучшения отношений с близкими.

— Активная жизненная позиция: Принятие ответственности за свое здоровье, формирование приверженности к лечению, планирование будущего с учетом новых реалий.

Практикум для психолога: Техники работы на стадии кризиса. Протоколы первого консультирования

— Установление контакта и обеспечение безопасности. Первое и главное — создать атмосферу доверия, принятия и конфиденциальности.

— Активное слушание и валидация чувств. Используйте техники отражения («Я слышу, как вы злитесь…") и нормализации («Многие люди в вашей ситуации чувствуют то же самое…").

— Кризисная интервенция. Оцените непосредственные риски (суицид, самоповреждение, агрессия). Разработайте «план безопасности» на ближайшие 24—48 часов.

— Психоэдукация. Предоставляйте информацию дозированно, простым и понятным языком. Отвечайте на вопросы честно. Развеивайте мифы.

— Фокус на ресурсах. Вместе с клиентом найдите его внутренние (сила воли, опыт преодоления трудностей) и внешние (друзья, семья, группы поддержки) ресурсы.

— Постановка краткосрочных целей. Помогите клиенту наметить 1—2 конкретных, выполнимых шага на ближайшее время (например, «записаться на прием к инфекционисту», «поговорить с одним близким человеком»). Это возвращает чувство контроля.

Глава 2. Что такое ВИЧ в 2025 году? Зажигаем свет в темной комнате

Если после постановки диагноза вы закрыли глаза и представили себе ВИЧ, что вы увидели? Скорее всего, ваш мозг подсунул вам кадры из прошлого: изможденные люди, больничные палаты, плакаты с черепами и лозунгом «СПИД — чума XX века». Эти образы, впечатанные в нашу культуру десятилетиями, — самый мощный источник страха.

А теперь давайте договоримся: мы возьмем эти старые, пыльные, выцветшие картинки и аккуратно уберем их в самый дальний ящик архива. Потому что они описывают реальность 1980-х или 1990-х годов, а мы с вами живем в 2025-м. Сегодняшняя реальность ВИЧ-инфекции не имеет с ними почти ничего общего.

Главный враг, который у вас сейчас есть, — это не вирус. Это мифы о нем. Знание — это самый яркий светильник, который мы можем зажечь в темной комнате, полной страхов. Давайте сделаем это вместе.

Миф №1: ВИЧ и СПИД — это одно и то же

Это самое важное и самое распространенное заблуждение. Давайте разберемся раз и навсегда.

ВИЧ (Вирус Иммунодефицита Человека) — это название вируса. Это микроскопический возбудитель, который, попадая в организм, начинает атаковать клетки иммунной системы, в первую очередь, клетки под названием CD4. Сам по себе вирус не вызывает никаких болезненных симптомов. Можно годами жить с ВИЧ и чувствовать себя абсолютно здоровым.

СПИД (Синдром Приобретенного Иммунодефицита) — это не болезнь, а стадия, или состояние, до которого может развиться ВИЧ-инфекция, если ее не лечить. Когда вирус разрушает так много иммунных клеток, что их уровень падает до критически низкой отметки, организм теряет способность защищаться от самых разных инфекций и опухолей. Эти сопутствующие заболевания (их называют «оппортунистическими») и представляют главную опасность.

Представьте себе замок (это ваш организм), который охраняет армия (иммунитет). ВИЧ — это вражеский лазутчик, который тайно ослабляет вашу армию, одного солдата за другим. Пока армия достаточно сильна, замок в безопасности. СПИД — это состояние, когда в армии почти не осталось солдат, ворота замка распахнуты, и в него может ворваться любой враг, даже самый слабый, — будь то грибок, бактерия или другая инфекция.

Ключевой вывод: Современная медицина не позволяет лазутчику (ВИЧ) разрушить армию (иммунитет). Поэтому у человека, который вовремя начал лечение, стадия СПИДа никогда не наступает. Сегодня диагноз «ВИЧ-инфекция» больше не является синонимом слова «СПИД».

Главное оружие: что такое АРВТ?

Итак, как же мы мешаем вирусу разрушать иммунную систему? С помощью Антиретровирусной терапии (АРВТ). Иногда ее называют ВААРТ (Высокоактивная антиретровирусная терапия), но суть одна.

Если говорить просто, АРВТ — это набор лекарств, которые блокируют способность вируса размножаться в организме. У вируса есть что-то вроде внутреннего «ксерокса», с помощью которого он создает миллионы своих копий. Препараты АРВТ ломают этот ксерокс на разных этапах его работы.

«Когда мне впервые дали таблетки, я смотрела на них с ужасом. Мне казалось, это яд, который я теперь буду пить всю жизнь. Мой врач тогда сказал мне фразу, которую я не забуду никогда: „Это не яд. Это телохранители для твоего иммунитета. Каждый день ты просто принимаешь на работу свою личную охрану“. Это полностью изменило мое отношение». — Светлана, 38 лет

Современные схемы АРВТ — это, как правило, одна или две таблетки в день. Ушли в прошлое времена, когда нужно было пить горсти лекарств по часам. Новые препараты эффективны, хорошо переносятся и имеют минимум побочных эффектов, большинство из которых проходят в первые недели приема.

Цель АРВТ — добиться неопределяемой вирусной нагрузки. Это значит, что количество вируса в крови становится настолько ничтожным, что самые чувствительные тесты не могут его обнаружить. Иммунная система при этом восстанавливается и начинает работать в полную силу.

Революция в сознании: Н=Н («Неопределяемый = Не передающий»)

А теперь — самая важная и, возможно, самая освобождающая информация во всей этой главе. Пожалуйста, прочтите этот раздел медленно и вдумчиво.

В течение многих лет ученые по всему миру проводили масштабные исследования (самые известные — PARTNER, PARTNER 2, Opposites Attract), в которых участвовали тысячи пар, где один партнер был ВИЧ-положительным с неопределяемой вирусной нагрузкой, а другой — ВИЧ-отрицательным. Пары жили обычной половой жизнью, в том числе без презервативов.

Результат этих исследований был однозначным и неопровержимым. За все время наблюдений не было зафиксировано НИ ОДНОГО случая передачи ВИЧ от партнера с неопределяемой вирусной нагрузкой.

Это позволило мировому научному сообществу сформулировать принцип Н=Н (U=U в английском варианте: Undetectable = Untransmittable).

Неопределяемый = Не передающий.

Что это значит для вас на практике?

— Если вы принимаете АРВТ и ваша вирусная нагрузка стала неопределяемой, вы не можете передать ВИЧ своему сексуальному партнеру. Вы не опасны. Вы не являетесь источником угрозы.

— Это не теория и не предположение. Это научный факт, подтвержденный крупнейшими мировыми организациями здравоохранения.

— Это дает вам возможность иметь здоровые, полноценные и безопасные сексуальные отношения.

— Это позволяет дискордантным парам (где один партнер ВИЧ+, а другой ВИЧ-) зачать и родить здорового ребенка естественным путем.

«Я несколько месяцев не мог прикоснуться к жене после диагноза. Мне казалось, я — ходячая бомба. Когда врач объяснил мне про Н=Н, я сначала не поверил. Я перечитывал исследования, искал подвох. И когда я наконец-то осознал, что это правда… я просто плакал от облегчения. Это было как выйти из тюрьмы. В тот вечер я впервые за долгое время смог обнять жену без страха». — Алексей, 45 лет

Осознание принципа Н=Н — это мощнейший удар по самостигматизации. Это возвращает вам право на любовь, близость и телесность.

Миф №2: С ВИЧ долго не живут

Это прямое наследие тех самых картинок из 80-х. Сегодня оно не имеет ничего общего с реальностью.

Благодаря АРВТ ВИЧ-инфекция перешла из разряда смертельных заболеваний в разряд хронических управляемых состояний. Примерно как диабет или гипертония. Да, это требует ежедневного внимания к себе и приема лекарств. Но с этим можно жить. И жить долго.

Современные исследования показывают, что молодой человек, который сегодня узнал о своем ВИЧ-статусе и сразу начал лечение, имеет такую же ожидаемую продолжительность жизни, как и его сверстник без ВИЧ. Вы можете строить планы на 30, 40, 50 лет вперед. Вы увидите своих внуков. Вы выйдете на пенсию.

Качество жизни — это не только ее длина. Это возможность работать, учиться, путешествовать, заниматься любимым хобби, создавать семью. С диагнозом ВИЧ все это возможно и доступно. Вам не нужно отказываться от своих мечт и планов. Вам нужно лишь интегрировать в свою жизнь одно новое условие — ежедневный прием таблетки, которая сохранит ваше здоровье на десятилетия вперед.

Давайте подведем итог. В этой главе мы заменили старые, страшные мифы на современные факты:

— ВИЧ — это не СПИД. СПИД — это предотвратимая стадия, которая не наступает при лечении.

— АРВТ — это эффективная и безопасная терапия, которая сохраняет ваш иммунитет.

— Н=Н — это научный факт. При неопределяемой нагрузке вы не передаете вирус половым путем.

— С ВИЧ живут долго и полноценно.

Возможно, сейчас вы чувствуете смесь облегчения и недоверия. Это нормально. Дайте этой новой информации время, чтобы она укоренилась в вашем сознании. Перечитывайте эту главу, когда вам страшно. Обсуждайте эти факты с вашим врачом.

Теперь, когда мы зажгли свет и увидели, что в комнате нет монстров, можно перейти к следующему, очень сложному и деликатному вопросу. Вопросу, который наверняка уже не раз приходил вам в голову: «А что теперь говорить людям?» Этому мы и посвятим нашу следующую главу.

Конечно. Мы подошли к одной из самых сложных и эмоционально заряженных тем. Эта глава требует максимальной деликатности, практичности и поддержки. Я сохраню литературный, эмпатичный стиль и вплету в повествование истории и цитаты, которые помогут читателю почувствовать себя менее одиноким в этом непростом выборе.

Глава 3. Кому, как и когда? Искусство и боль раскрытия статуса

Ваш диагноз — это теперь часть вас. Но пока он живет только внутри вашей головы и в медицинской карте, он похож на запертого в комнате зверя. С одной стороны, он надежно изолирован. С другой — он постоянно скребется в дверь, напоминая о себе и отрезая вас от остального мира. Открыть эту дверь и выпустить его наружу — один из самых сложных шагов на пути принятия.

Раскрытие статуса — это не просто передача информации. Это акт доверия. Это проверка отношений на прочность. Это риск, но одновременно и шанс на освобождение от бремени тайны. Не существует универсального ответа на вопрос «Кому и как говорить?». Есть только ваш путь, ваши отношения и ваше право контролировать свою личную информацию.

«Мой статус был моей самой главной и самой страшной тайной. Мне казалось, что эти три буквы — ВИЧ — написаны у меня на лбу невидимыми чернилами, и стоит мне только открыть рот, как все их увидят. Молчание было моей тюрьмой, но оно же казалось мне и единственной крепостью». — Кирилл, 29 лет

В этой главе мы не будем давать вам готовых решений. Вместо этого мы попробуем вместе разобраться в страхах, которые стоят за этим выбором, рассмотрим юридические и этические стороны вопроса и наметим несколько безопасных маршрутов для самых важных разговоров.

Главные страхи: Чего мы боимся на самом деле?

Страх перед раскрытием статуса — это не один страх, а целый клубок болезненных переживаний. Давайте попробуем его распутать.

— Страх быть отвергнутым. Это самый главный и самый глубокий страх. Мы боимся, что самый близкий человек — партнер, мама, лучший друг — увидит в нас не нас, а диагноз, и отшатнется. Что любовь превратится в брезгливость, а дружба — в осторожность.

— История: «Я три месяца собиралась рассказать все своему парню. Мы были вместе два года. Я репетировала речь, подбирала слова. Когда я наконец сказала, он долго молчал, а потом спросил: „А я мог заразиться?“. И все. Он не спросил, как я. Он не обнял меня. Он просто ушел. Это было больнее, чем услышать диагноз от врача. Но знаете что? Спустя год я понимаю: человек, который так легко отказался от меня, не смог бы быть рядом и в любой другой беде. Этот диагноз, как лакмусовая бумажка, показал мне его истинное лицо». — Ирина, 31 год

— Страх осуждения и обвинения. Мы боимся услышать в ответ: «Как ты мог (ла)?», «Ты сам (а) виноват (а)», «Нужно было думать головой». Этот страх особенно силен в разговорах с родителями, которые могут воспринять диагноз как отражение своих «ошибок» в воспитании.

— Страх жалости. Иногда жалость ранит не меньше, чем отторжение. Мы не хотим, чтобы на нас смотрели как на больных, несчастных, «умирающих». Мы хотим оставаться равными, сильными, любимыми. Превратиться в объект сочувствия — значит потерять часть своего достоинства.

— Страх потери конфиденциальности. «Я расскажу одному человеку, а завтра будет знать весь город». Этот страх абсолютно обоснован. Доверяя свою тайну кому-то, мы, к сожалению, теряем полный контроль над ней.

Осознание этих страхов — первый шаг к управлению ими. Вы боитесь не абстрактных вещей, а конкретных, очень человеческих реакций.

Закон и совесть: Что нужно знать

Прежде чем перейти к практике, коротко коснемся правовой стороны. Законодательство в разных странах может отличаться, но есть общие принципы.

— Медицинская тайна: Ваш диагноз — это врачебная тайна. Ни один медицинский работник не имеет права сообщать его кому-либо без вашего согласия.

— Обязанность перед партнером: Во многих странах законодательство обязывает человека с ВИЧ-положительным статусом предупреждать своего сексуального партнера о наличии у него инфекции перед половым контактом, который несет риск передачи. Невыполнение этого требования может повлечь за собой уголовную ответственность.

— Н=Н и закон: Важно понимать, что принцип «Неопределяемый = Не передающий» уже начинает влиять на судебную практику в некоторых странах, но пока он не отменяет законодательную обязанность информировать партнера там, где она существует.

Этический аспект сложнее. Даже если риска передачи нет (из-за Н=Н или использования презервативов), имеете ли вы моральное право умалчивать о статусе в близких, доверительных отношениях? Здесь нет правильного ответа. Это вопрос вашей совести и того, какие отношения вы хотите построить — основанные на абсолютной честности или на праве каждого иметь свои личные границы.

Практическое руководство к действию: Готовимся к разговору

Раскрытие статуса — это не спонтанный порыв, а хорошо подготовленный проект.

Шаг 1. Спросите себя: «Зачем я хочу это сказать?» Какова ваша цель? Получить поддержку? Предупредить партнера? Перестать врать? Честный ответ на этот вопрос поможет вам выстроить разговор.

Шаг 2. Выберите «кого» и «когда». Не обязательно рассказывать всем и сразу. Начните с одного человека, в чьей поддержке вы уверены больше всего. Выберите время, когда вы оба спокойны, никуда не торопитесь и можете поговорить наедине без помех. Не стоит начинать этот разговор в машине по пути на работу или во время семейного застолья.

Шаг 3. Подготовьте почву (и себя).

— Вооружитесь знаниями. Будьте готовы ответить на вопросы. Те факты, что вы узнали из предыдущей главы (про АРВТ, Н=Н, продолжительность жизни), — ваши главные союзники. Вы должны быть более информированы, чем ваш собеседник, чтобы развеять его страхи.

— Продумайте сценарий. Начните с «Я-сообщений». Не «Ты должен знать, что…», а «Мне нужно тебе сказать кое-что очень важное для меня», «Я доверяю тебе и поэтому хочу поделиться…».

— Отрепетируйте. Проговорите свою речь вслух перед зеркалом или запишите на диктофон. Это поможет справиться с комом в горле в решающий момент.

Разговор с сексуальным партнером

Это, пожалуй, самый сложный и самый необходимый разговор.

Случай из практики: Максим и Анна были вместе полгода. Максим узнал о своем статусе и был в ужасе от необходимости рассказать Ане. Он готовился две недели. Он выбрал вечер пятницы, приготовил ужин. Он начал так: «Аня, я очень тебя люблю. И именно потому, что я тебя люблю и доверяю тебе, я должен быть с тобой абсолютно честен. Недавно я узнал, что у меня ВИЧ». Он сразу же добавил, что принимает терапию, что его нагрузка скоро станет неопределяемой и что для нее нет никакого риска. Он дал ей время на шок. Первой реакцией Ани был испуг за себя. Они вместе поехали и сдали ее анализ (он оказался отрицательным). Потом было много разговоров, слез, вопросов. Но то, как Максим преподнес эту новость — с любовью, заботой о ней и полной информированностью — дало ей опору. Они до сих пор вместе.

Ключевые советы:

— Говорите о своих чувствах к партнеру.

— Сразу предоставьте факты о безопасности (Н=Н, презервативы).

— Будьте готовы к любой реакции, включая гнев и страх. Дайте человеку время.

— Предложите пойти к врачу или консультанту вместе.

Разговор с семьей и друзьями

Здесь нет юридических обязательств, только ваше желание быть понятым и получить поддержку.

«Я больше всего боялась реакции мамы. Я представляла себе обмороки, слезы, обвинения. Я позвонила ей и сказала: „Мам, нам надо поговорить. Можешь присесть?“. Я рассказала все как есть. Она помолчала, а потом спросила: „Таблетки тебе выдают? Деньги на хороших врачей нужны?“. В этот момент я поняла, что для нее я — все тот же ребенок, которого нужно в первую очередь накормить и позаботиться. Ее любовь оказалась сильнее ее страхов». — Катерина, 25 лет

Ключевые советы:

— Подумайте, кто из вашего окружения самый эмпатичный и здравомыслящий. Начните с него.

— Вы можете контролировать информацию. Например: «Я хочу поделиться с тобой кое-чем, но мне очень важно, чтобы это пока осталось между нами».

— Дайте им простые образовательные материалы (ссылку на проверенный сайт, брошюру). Это снимет с вас бремя быть единственным источником информации.

Раскрытие статуса — это марафон, а не спринт. Вы имеете право идти в своем темпе. Вы имеете право выбирать, кому открывать дверь в свою комнату, а для кого оставить ее закрытой. Каждый раз, когда вы решаетесь на этот шаг, вы не просто делитесь тайной. Вы боретесь со стигмой. Вы делаете мир чуточку более информированным и человечным. И самое главное — вы освобождаете себя, шаг за шагом, из тюрьмы молчания.

Раздел 2. Психологическая адаптация и ментальное здоровье

Глава 4. Внутренний шторм: Тревога, депрессия и ПТСР на фоне ВИЧ

Вы прошли через первые недели шока. Вы начали разбираться в фактах и мифах. Возможно, вы даже совершили один-два трудных разговора. Кажется, что самое страшное позади, и теперь должно стать легче. Но часто именно в этот момент, когда внешний кризис немного утихает, начинается внутренний шторм.

Жизнь с диагнозом ВИЧ — это не только прием таблеток и регулярные визиты к врачу. Это огромная психологическая нагрузка. Постоянное напряжение, связанное с необходимостью следить за здоровьем, страх перед будущим, бремя стигмы — все это не проходит бесследно. Исследования показывают, что люди, живущие с ВИЧ (ЛЖВ), значительно чаще сталкиваются с тревогой, депрессией и посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), чем население в целом.

Это не потому, что с вами «что-то не так». Это абсолютно закономерная реакция психики на ненормальные обстоятельства. Представьте, что вы несете тяжелый рюкзак, в который, помимо обычных жизненных забот, положили несколько увесистых камней: «диагноз», «стигма», «страх». Неудивительно, что идти становится труднее.

«Первые полгода я был образцовым пациентом. Таблетки по часам, все анализы в срок. Я думал, что справляюсь. А потом я перестал спать. Я лежал ночами и прокручивал в голове все возможные сценарии: а что если терапия перестанет работать? А что если обо мне узнают на работе? А вдруг я случайно кого-то пораню и заражу? Эти „а что если“ были как рой пчел в моей голове, от которого невозможно было отмахнуться». — Евгений, 35 лет

Давайте разберемся, как может выглядеть этот внутренний шторм, и научимся отличать обычную грусть от депрессии, а простое волнение — от тревожного расстройства.

Тревога: Постоянный режим «боевой готовности»

Тревога — это не то же самое, что страх. Страх конкретен: мы боимся пауков, высоты или результатов анализа. Тревога же разлита в воздухе. Это постоянное, мучительное ожидание чего-то плохого, даже когда реальной угрозы нет. В контексте ВИЧ она часто принимает особые формы:

— Тревога о здоровье (ипохондрия). Вы начинаете прислушиваться к каждому сигналу своего тела. Любой кашель кажется началом пневмонии, любое пятнышко на коже — саркомой Капоши (хотя вы знаете, что при работающей терапии это практически невозможно). Вы часами ищете в интернете симптомы, измеряете температуру по десять раз в день.

— Социальная тревога. Страх общения, связанный с раскрытием статуса. Вы избегаете новых знакомств, боясь, что отношения зайдут слишком далеко и придется все рассказать. Вы отказываетесь от встреч со старыми друзьями, опасаясь, что они «что-то заподозрят».

— Генерализованная тревога. То самое состояние, которое описал Евгений. Постоянное беспокойство обо всем сразу: о деньгах, о работе, о будущем, о здоровье. Психика находится в режиме постоянной боевой готовности, что невероятно истощает.

Случай из практики: Мария, 42 года, обратилась с жалобами на учащенное сердцебиение и головокружение. Она прошла всех врачей, кардиологи не находили никаких проблем. В разговоре с психологом выяснилось, что приступы случаются, когда она остается одна дома вечером. Это было время, когда она обычно принимала свои таблетки АРВТ. Сама таблетка стала для нее «триггером», запускающим каскад мыслей: «Эта таблетка здесь, потому что я больна -> Болезнь опасна -> Мое тело может отказать в любой момент». Ее тело реагировало паникой не на реальную угрозу, а на символ этой угрозы.

Депрессия: Когда мир теряет цвет

Мы все грустим. Грусть после тяжелого дня или плохих новостей — это нормально. Но депрессия — это не грусть. Это стойкое, всепоглощающее состояние, когда мир вокруг теряет краски, звуки и вкусы. Если в Главе 1 мы говорили о депрессии как о стадии горевания, то здесь речь идет о состоянии, которое может затянуться на месяцы и стать самостоятельной проблемой.

Главный признак депрессии — ангедония, потеря способности радоваться. То, что раньше приносило удовольствие — хобби, общение с друзьями, вкусная еда, секс — больше не радует. Все кажется пресным и бессмысленным.

Другие важные симптомы:

— Постоянное чувство подавленности, тоски, отчаяния.

— Нарушения сна: бессонница или, наоборот, постоянная сонливость.

— Изменения аппетита: его потеря или, наоборот, переедание.

— Хроническая усталость, упадок сил: даже простые действия, вроде похода в душ, требуют огромных усилий.

— Чувство никчемности, самобичевание, чрезмерная вина.

— Трудности с концентрацией внимания и принятием решений.

— Мысли о смерти или самоубийстве.

«Депрессия — это не когда тебе грустно. Это когда тебе никак. Это как быть за толстым стеклом. Ты видишь, что за ним светит солнце, люди смеются, жизнь идет. А до тебя доносятся только глухие отзвуки. Ты пытаешься дотянуться, постучать, но не можешь. И сил нет, и желания. Есть только вязкая, серая усталость от самого факта существования». — Из анонимного блога

Важно! Депрессия на фоне ВИЧ особенно опасна, потому что она напрямую бьет по вашей приверженности лечению. Когда все кажется бессмысленным, очень легко пропустить прием таблеток, а это может привести к развитию устойчивости вируса к лекарствам.

ПТСР: Когда прошлое не отпускает

Мы привыкли думать, что посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) — это удел солдат, вернувшихся с войны, или жертв насилия. Но травмой может стать любое событие, которое заставило человека почувствовать себя беспомощным и испугаться за свою жизнь. Постановка диагноза ВИЧ для многих является именно таким событием.

Симптомы ПТСР могут включать:

— Навязчивые воспоминания (флешбэки). Момент, когда врач произносит роковые слова, снова и снова прокручивается в голове с пугающей реалистичностью.

— Избегание. Человек старается избегать всего, что напоминает о травме: больниц, белых халатов, разговоров о здоровье, иногда даже приема лекарств.

— Негативные изменения в мыслях и настроении. Стойкое ощущение отчужденности от других, неспособность испытывать положительные эмоции.

— Повышенная возбудимость. Раздражительность, вспышки гнева, проблемы со сном, постоянное ощущение «взведенного курка».

Если вы замечаете, что воспоминания о дне постановки диагноза не просто грустные, а именно навязчивые и пугающие, и вы делаете все, чтобы о них не думать, — возможно, стоит обсудить это со специалистом.

Сигналы тревоги: Когда пора обращаться за помощью?

Никто не должен справляться с этим в одиночку. Но как понять, где граница между «просто плохим периодом» и состоянием, требующим помощи профессионала? Вот несколько «красных флажков»:

— Продолжительность. Ваше подавленное или тревожное состояние длится более двух-трех недель без улучшений.

— Интенсивность. Ваши переживания настолько сильны, что мешают вашей повседневной жизни: вы не можете работать, учиться, общаться с людьми, выполнять бытовые дела.

— Потеря контроля. Вы чувствуете, что не можете контролировать свою тревогу или тоску, что бы вы ни делали.

— Проблемы с приверженностью. Вы начали пропускать прием таблеток, потому что вам «все равно» или вы пытаетесь избежать мыслей о диагнозе.

— Физические симптомы. У вас появились панические атаки, постоянные боли, расстройства пищеварения, не связанные с другими заболеваниями.

— Мысли о самоповреждении или суициде. Это абсолютный и немедленный сигнал для обращения за помощью.

Если вы узнали себя хотя бы в одном из этих пунктов, пожалуйста, не откладывайте визит к психологу, психотерапевту или психиатру. Это не проявление слабости. Это проявление здравомыслия и ответственности за свою жизнь. Починить сломанную ногу мы идем к хирургу. Лечить душу и психику нужно идти к душевному доктору. Это так же естественно.

Признать, что внутренний шторм слишком силен, — это первый шаг к тому, чтобы найти тихую гавань. Тревога, депрессия и ПТСР — это не приговор и не часть вашей личности. Это излечимые состояния. В арсенале современной психотерапии и медицины есть эффективные способы вам помочь.

Но часто в самом корне этих состояний лежит нечто более глубокое. То, с чем сталкивается почти каждый человек с диагнозом ВИЧ. Это липкое, ядовитое чувство стыда. Именно о нем и о том, как превратить его в самосострадание, мы поговорим в следующей главе.

Основные психологические проблемы и коморбидные расстройства (информация для специалистов)

Жизнь с ВИЧ — это хронический стресс, который является фактором риска для развития или обострения различных психических расстройств. Их своевременная диагностика и лечение — неотъемлемая часть комплексной помощи.

Депрессивные расстройства: Диагностика, клиника и подходы к терапии

Депрессия — самое частое коморбидное расстройство при ВИЧ. Важно отличать реактивную депрессию (см. главу 3) от клинической депрессии.

— Диагностика: Используются стандартные критерии МКБ или DSM. Ключевые симптомы: стойкое снижение настроения, ангедония (потеря способности получать удовольствие), нарушения сна и аппетита, чувство вины, снижение концентрации, суицидальные мысли. Важно учитывать, что некоторые соматические симптомы (усталость, потеря веса) могут быть связаны как с депрессией, так и с самой ВИЧ-инфекцией.

— Подходы к терапии: Наилучшие результаты показывает комбинация психотерапии (особенно КПТ и интерперсональной терапии) и фармакотерапии. Важно тесное взаимодействие психолога и врача-инфекциониста/психиатра для подбора антидепрессантов, совместимых с АРВТ.

Тревожные расстройства: Панические атаки, генерализованное тревожное расстройство, социальная фобия

Тревога при ВИЧ часто связана со страхом перед будущим, побочными эффектами терапии, стигмой и раскрытием диагноза.

— Генерализованное тревожное расстройство (ГТР): Постоянное, неконтролируемое беспокойство по разным поводам.

— Панические атаки: Внезапные приступы интенсивного страха, сопровождающиеся сердцебиением, одышкой, головокружением.

— Социальная фобия: Иррациональный страх социальных ситуаций из-за боязни негативной оценки или случайного раскрытия статуса.

— Терапия: КПТ является методом выбора, обучая техникам релаксации, работе с тревожными мыслями и методам экспозиции (постепенное столкновение с пугающими ситуациями).

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) в контексте ВИЧ

ПТСР может развиться как реакция на само известие о диагнозе (шоковая травма). Также ВИЧ-инфекция может обострить ранее существовавшее ПТСР (например, у жертв насилия). Симптомы включают навязчивые воспоминания (флешбэки), избегание всего, что напоминает о травме, негативные изменения в мыслях и настроении, повышенную возбудимость. Работа с ПТСР требует специальных протоколов (например, EMDR, терапия пролонгированной экспозиции) и травма-информированного подхода.

Суицидальный риск: Оценка, превенция и интервенции

Риск суицида у людей, живущих с ВИЧ, значительно выше, особенно в период после постановки диагноза. Любые высказывания на эту тему должны восприниматься всерьез.

— Оценка риска: Прямо и открыто спросить: «Посещают ли вас мысли о том, чтобы причинить себе вред или уйти из жизни?». Оценить наличие плана, средств и намерений.

— Превенция и интервенции: Создание «плана безопасности» (что делать, когда приходят мысли; к кому обратиться), работа с безнадежностью, мобилизация социальной поддержки, немедленное направление к психиатру при высоком риске. Психолог не должен брать на себя полную ответственность, а действовать в команде.

Аддиктивное поведение: Взаимосвязь ВИЧ и зависимостей. Принципы «снижения вреда»

Употребление психоактивных веществ (ПАВ) является как фактором риска заражения ВИЧ, так и серьезным препятствием для успешного лечения.

— Взаимосвязь: ПАВ могут использоваться как способ справиться с эмоциональной болью от диагноза. В свою очередь, зависимость снижает приверженность к АРВТ и ухудшает общее состояние здоровья.

— Принципы «снижения вреда»: Если полный отказ от ПАВ в данный момент невозможен, фокус смещается на минимизацию негативных последствий (использование стерильных инструментов, безопасный секс, регулярный прием АРВТ даже на фоне употребления). Это прагматичный подход, который спасает жизни и позволяет сохранить контакт с клиентом.

Нейрокогнитивные нарушения, ассоциированные с ВИЧ (HAND): Диагностика, влияние на повседневную жизнь и психологическая поддержка

Даже при эффективной АРВТ вирус может оказывать влияние на центральную нервную систему. HAND — это спектр нарушений, от легких (проблемы с памятью, концентрацией) до тяжелых (деменция).

— Влияние на жизнь: Трудности в работе, обучении, планировании финансов, а главное — в соблюдении режима приема лекарств.

— Психологическая поддержка: Помощь в развитии компенсаторных стратегий (дневники, напоминания, органайзеры), работа с фрустрацией и тревогой по поводу нарушений, психоэдукация для близких. Важна своевременная нейропсихологическая диагностика.

Практикум для специалиста: Дифференциальная диагностика. Скрининговые шкалы и опросники

Использование стандартизированных инструментов помогает объективизировать оценку состояния клиента. Они не заменяют клиническое интервью, но являются ценным дополнением.

— Для скрининга депрессии: Госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS), Опросник здоровья пациента (PHQ-9).

— Для скрининга тревоги: Шкала тревоги Бека (BAI), HADS, GAD-7.

— Для скрининга ПТСР: Шкала для клинической диагностики ПТСР (CAPS), Опросник для оценки травматического опыта (PCL-5).

— Для оценки суицидального риска: Колумбийская шкала серьезности суицидальных намерений (C-SSRS).

— Для скрининга когнитивных нарушений: Монреальская когнитивная шкала (MoCA).

Специалист должен быть обучен правильному использованию, интерпретации и сообщению результатов этих методик клиенту.

Часть II. Профессиональная помощь: Руководство для специалистов

Раздел 4. Диагностика и консультирование

Глава 10. Первичное консультирование при сообщении диагноза. Протоколы и этические стандарты. Работа с острым горем и суицидальным риском

Введение: «Слово, меняющее жизнь»

«Когда мы слушаем с эмпатией, мы даем человеку пространство для существования». — Карл Роджерс

Представьте себе кабинет. Напротив вас сидит 25-летний Антон, который только что услышал свой диагноз. Его взгляд пуст, плечи опущены. Первые слова, которые вы скажете, могут определить весь дальнейший путь его принятия болезни… А теперь представьте другую сцену: та же ситуация, но ваш голос звучит уверенно и спокойно, вы внимательны к его реакции, каждое ваше слово пропитано сочувствием. Антон, хотя и потрясен, чувствует, что он не один.

Это не просто два сценария информирования, это две разных точки отсчета для жизни человека, получившего ВИЧ-положительный диагноз. Разница между ними — в подходе специалиста. Первичное консультирование — это не только информирование о диагнозе, но и фундаментальный шаг к формированию терапевтических отношений, а также отправная точка для процесса принятия болезни. От того, как будет построен этот первый диалог, зависит, сможет ли человек пройти через шок, отрицание и гнев к принятию и дальнейшей приверженности терапии.

Протоколы сообщения «плохих новостей»: Адаптация для ВИЧ-консультирования

Сообщение «плохих новостей» — один из самых стрессовых аспектов работы любого медицинского или психологического специалиста. Для эффективного и этичного ведения этого диалога существует международный протокол SPIKES. Детальный разбор этого протокола с акцентом на его адаптацию и практическое применение именно для психологов, работающих с людьми, получающими ВИЧ-положительный диагноз, становится краеугольным камнем данной главы.

— S (Setting up — Обстановка): Подготовка к беседе имеет решающее значение. Обеспечьте полную конфиденциальность (закрытая дверь, отсутствие посторонних), выделите достаточно времени, чтобы избежать спешки. Убедитесь, что обстановка комфортна и безопасна для пациента.

— P (Perception — Восприятие): Начните с открытых вопросов, чтобы понять, что пациент уже знает или предполагает о своем состоянии. «Что вы уже знаете о своем здоровье? Какие мысли возникали у вас после сдачи анализа?» Это поможет оценить его текущее восприятие ситуации и уровень ингниции.

— I (Invitation — Приглашение): Всегда спрашивайте разрешение на сообщение информации. «Готовы ли вы сейчас услышать результаты? Хотели бы вы, чтобы я рассказал вам о них подробнее?» Это дает пациенту ощущение контроля и уважения.

— K (Knowledge — Знание): Сообщение информации. Прямое, но при этом сочувственное и деликатное изложение фактов, без эвфемизмов, которые могут быть восприняты как избегание или неискренность. Используйте простой, понятный язык, избегая медицинского жаргона. Давайте информацию дозированно, проверяя, как пациент ее усваивает.

— E (Emotions — Эмоции): Работа с эмоциями. После сообщения диагноза у пациента могут возникнуть самые разнообразные и интенсивные чувства: шок, гнев, страх, отчаяние. Создание безопасного пространства для выражения любых эмоций — от слез и гнева до молчания. Ключевой аспект — валидация чувств пациента, демонстрация понимания и принятия его реакции. «Вижу, как это тяжело для вас. Ваши чувства абсолютно нормальны в такой ситуации.» Не торопите, дайте время.

— S (Strategy and Summary — Стратегия и Резюме): План на ближайшее будущее. Совместно с пациентом разработайте первые шаги. «Что мы будем делать дальше? Какие у вас есть вопросы?». Обсудите ближайшие медицинские обследования, возможность поддержки, контакты. Резюмируйте основные моменты, чтобы убедиться, что информация понята правильно.

Чек-лист для специалиста по протоколу SPIKES

S (Setting up):

— ✓ Обеспечена конфиденциальность?

— ✓ Достаточно ли времени для беседы?

— ✓ Обстановка комфортна и безопасна?

P (Perception):

— ✓ Задан вопрос о текущем понимании ситуации пациентом?

— ✓ Оценено восприятие пациента?

I (Invitation):

— ✓ Получено разрешение на сообщение информации?

K (Knowledge):

— ✓ Информация сообщена прямо, без эвфемизмов?

— ✓ Язык изложения простой и понятный?

— ✓ Информация дозируется?

E (Emotions):

— ✓ Пациенту дано пространство для выражения эмоций?

— ✓ Чувства пациента валидированы?

S (Strategy and Summary):

— ✓ Обсужден план дальнейших действий?

— ✓ Пациент понимает, что делать дальше?

— ✓ Предложена поддержка?

Этические столпы консультирования

Этические принципы являются фундаментом любой помогающей профессии, и консультирование по вопросам ВИЧ не исключение.

— Конфиденциальность: Подробный разбор юридических и этических аспектов сохранения конфиденциальности является обязательным. Психолог обязан гарантировать, что информация о диагнозе не будет разглашена без прямого согласия пациента. Однако существуют сложные этические дилеммы, например, ситуация, когда пациент угрожает намеренно заразить партнера. В таких случаях необходимо обратиться к законодательству страны и профессиональным этическим кодексам, возможно, проконсультироваться с юристом или супервизором для поиска решения, которое обеспечит безопасность других, не нарушая максимально возможно конфиденциальность пациента.

— Безоценочность: Как сохранять нейтральность и безоценочное отношение? Работа с ВИЧ-инфекцией неизбежно сталкивает специалиста с широким спектром социальных, культурных и личных предубеждений. Важно осознавать и работать с собственными предрассудками и стигматизирующими установками в отношении ВИЧ-инфекции и групп риска. Психолог должен создать пространство, свободное от осуждения, где пациент чувствует себя принятым и понятым.

— «Не навреди»: Этот принцип является основополагающим. Границы компетенций психолога должны быть четко определены. Если ситуация выходит за рамки психологической помощи (например, требуется неотложная медицинская помощь, есть выраженный психоз или высокий суицидальный риск), психолог обязан немедленно направить пациента к соответствующему специалисту — врачу-инфекционисту или психиатру.

«Всякое злодеяние рождается из невежества». — Сократ

Острое горе: «Когда рухнул мир»

Сообщение диагноза ВИЧ-инфекции часто переживается как потеря — потеря прежней жизни, здоровья, планов. Это вызывает острое горе. Краткий, но содержательный обзор стадий принятия горя по Э. Кюблер-Росс поможет специалисту ориентироваться в эмоциональных реакциях пациента. Важно сразу сделать оговорку, что эти стадии не всегда линейны и могут проявляться индивидуально, в различной последовательности и интенсивности: шок, отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие.

— Шок/Отрицание: Первая реакция может быть оцепенением или полным неверием. Человек может отрицать реальность диагноза. Техники «заземления» (например, фокусировка на дыхании, телесных ощущениях, окружающей обстановке) и нормализация реакции («Это нормально — чувствовать себя ошеломленным. Многие люди испытывают нечто похожее») помогут пациенту вернуться в реальность.

— Гнев: Гнев может быть направлен на себя, на систему здравоохранения, на партнера, который мог быть источником заражения, или на судьбу. Задача психолога — помочь пациенту безопасно выразить гнев, не подавляя его, но и не допуская деструктивного поведения. Это может быть разговор, где гнев признается и валидируется.

— Торг: Пациент может пытаться «договориться» с судьбой или врачами, искать альтернативные объяснения или решения.

— Депрессия: Чувство безнадежности, апатия, потеря интереса к жизни. На этом этапе особенно важно оказывать поддержку, предлагать ресурсы и, при необходимости, направлять к психиатру.

— Принятие: Со временем, при адекватной поддержке, большинство людей приходят к принятию своего статуса и начинают строить новую жизнь.

Пример из практики: 30-летний Алексей после получения диагноза на протяжении нескольких недель отказывался верить в это. Он пересдавал анализы в разных клиниках, искал ошибки, утверждал, что это «невозможно». Консультант, вместо того чтобы спорить, patiently слушал его, признавал его право на неверие, но при этом мягко возвращал к реальности, предлагая информацию о вирусе и его диагностике. Постепенно, видя готовность консультанта быть рядом без осуждения, Алексей начал оттаивать и в конечном итоге принял свой статус, перейдя к активному сотрудничеству.

Оценка и профилактика суицидального риска

Сообщение диагноза ВИЧ-инфекции является мощным стрессовым фактором, который может значительно повышать суицидальный риск, особенно в первые месяцы после постановки диагноза. Специалист должен быть бдителен и знать «красные флаги» — перечень вербальных и невербальных маркеров риска:

— Прямые или косвенные высказывания о желании умереть, причинить себе вред.

— Внезапное улучшение настроения после периода глубокой депрессии (может означать принятие решения о суициде).

— Раздача ценных вещей, прощание.

— Отчаяние, безнадежность, чувство бессмысленности существования.

— Изоляция, отказ от контактов.

— Усиление употребления психоактивных веществ.

Протокол оценки: Обучение корректному и прямому задаванию вопросов о суицидальных мыслях — это не только не опасно, но и жизненно важно. Это помогает человеку почувствовать себя услышанным и открывает возможность для помощи. Привести конкретные, этически выверенные формулировки для таких вопросов: «Иногда, когда люди оказываются в такой сложной ситуации, у них могут появляться мысли о том, чтобы причинить себе вред или не жить дальше. У вас бывало такое?» или «Насколько сильны эти мысли? Есть ли у вас конкретный план?»

План безопасности: В случае выявления суицидальных намерений необходимо немедленно составить «план безопасности» — конкретный, пошаговый алгоритм действий, разработанный совместно с пациентом на случай усиления суицидальных мыслей. Этот план должен включать:

— Контакты доверенных лиц (друзей, родственников), с которыми можно связаться.

— Телефоны горячих линий психологической помощи.

— Адреса ближайших медицинских учреждений или психиатрических клиник, куда можно обратиться.

— Копинг-стратегии, которые пациент может использовать для снижения напряжения (например, прогулка, прослушивание музыки, звонок другу).

Факт: Исследования показывают, что суицидальный риск значительно повышается в первые 3—6 месяцев после постановки диагноза ВИЧ-инфекции, что делает раннюю и адекватную оценку критически важной.

«Первые шаги на долгом пути»

Первичное консультирование при сообщении диагноза ВИЧ — это не просто процедура, а глубоко гуманистический акт. Владение протоколом SPIKES, осознание этических принципов, умение работать с острым горем и оценивать суицидальный риск — это ключевые навыки, которые превращают специалиста в надежного проводника в один из самых сложных периодов жизни человека. Ваша роль неоценима: вы несете не только информацию, но и надежду, поддержку и путь к принятию и полноценной жизни.

Глава 11. Комплексная психологическая диагностика. Оценка психического статуса клиента с ВИЧ. Дифференциальная диагностика

Введение: «Не только ВИЧ»

«Всякий, кто пытается изучить человека без учета его психического аспекта, не способен познать его полностью». — К. Г. Юнг

Представьте историю Ольги. Ей 35 лет, у нее недавно подтвердился ВИЧ-позитивный статус. Она жалуется на постоянную усталость, апатию, потерю интереса к любимым занятиям. Первый врач списал это на вирусную нагрузку и стресс от диагноза. Но внимательный психолог заметил нечто большее. Тщательная диагностика показала, что это не просто усталость, а маскированная депрессия, которая требовала отдельного вмешательства.

Этот пример ярко демонстрирует: ВИЧ-ининфекция редко приходит одна. Она существует в контексте личности, ее истории, сопутствующих состояний и уникального жизненного пути. Задача диагноста — не просто зафиксировать диагноз ВИЧ, но распутать этот клубок симптомов и состояний, чтобы увидеть за диагнозом человека. Комплексная психологическая диагностика необходима, чтобы отличить симптомы, связанные с ВИЧ, от проявлений других психических расстройств, обеспечивая тем самым наиболее эффективную и целенаправленную помощь.

Особенности оценки психического статуса (ОПС) у людей с ВИЧ

Оценка психического статуса (ОПС) у людей с ВИЧ имеет свои особенности, требующие особого внимания со стороны психолога. Детально рассмотреть, на какие аспекты психического статуса необходимо обращать пристальное внимание у людей с ВИЧ:

— Когнитивные функции: Память (кратковременная и долговременная), внимание (концентрация, устойчивость), исполнительные функции (планирование, организация, принятие решений), скорость обработки информации. Нередко даже на ранних стадиях ВИЧ могут наблюдаться легкие когнитивные нарушения, которые могут быть ошибочно приняты за стресс или депрессию.

— Аффективная сфера: Тонкие проявления апатии, ангедонии (неспособность испытывать удовольствие), хроническая тревога, раздражительность, нарушения сна. Эти симптомы могут быть скрыты за общей усталостью или кажущейся «нормальной» реакцией на стресс.

— Соматические жалобы: Часто пациенты с ВИЧ предъявляют множество соматических жалоб (головные боли, боли в мышцах, ЖКТ-расстройства), которые могут быть индикаторами психологического дистресса, депрессии или тревоги, а не только проявлениями вируса или побочных эффектов терапии.

Справка автора:

Сам вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) способен проникать в центральную нервную систему (ЦНС) на ранних стадиях инфекции, вызывая нейровоспаление. Современная антиретровирусная терапия (АРТ) значительно снизила частоту тяжелых форм нейрокогнитивных нарушений (таких как ВИЧ-деменция), но легкие и умеренные нейрокогнитивные нарушения, связанные с ВИЧ (НКН-ВИЧ), остаются актуальной проблемой. Некоторые препараты АРТ также могут влиять на ЦНС и вызывать нейропсихиатрические побочные эффекты (например, нарушения сна, кошмары, депрессивные состояния).

Дифференциальная диагностика: Депрессия vs. Тревога vs. ПТСР

Крайне важно уметь различать схожие по проявлениям, но различные по своей природе психические состояния.

— Депрессия: Подробный анализ специфики депрессивных состояний при ВИЧ-инфекции выявляет их уникальные черты, включая атипичные и соматизированные формы, когда вместо классической тоски преобладают физические жалобы. Ключевые диагностические критерии можно найти в МКБ-10/11 и DSM-5. Для скрининга и оценки выраженности депрессии рекомендуется использовать валидированные опросники, такие как шкала депрессии Бека (BDI) или опросник здоровья пациента PHQ-9.

— Тревожные расстройства: Часто встречаются у людей с ВИЧ. Это может быть генерализованное тревожное расстройство (постоянная тревога о здоровье, будущем, стигме), панические атаки (внезапные приступы интенсивного страха с физическими симптомами) или социальная фобия (страх осуждения и стигматизации из-за статуса).

— Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР): Диагноз ВИЧ для многих становится травматическим событием. Критерии ПТСР включают: флешбэки (навязчивые воспоминания о моменте сообщения диагноза), избегающее поведение (избегание всего, что напоминает о травме), гипервозбуждение (постоянная настороженность, раздражительность, проблемы со сном).

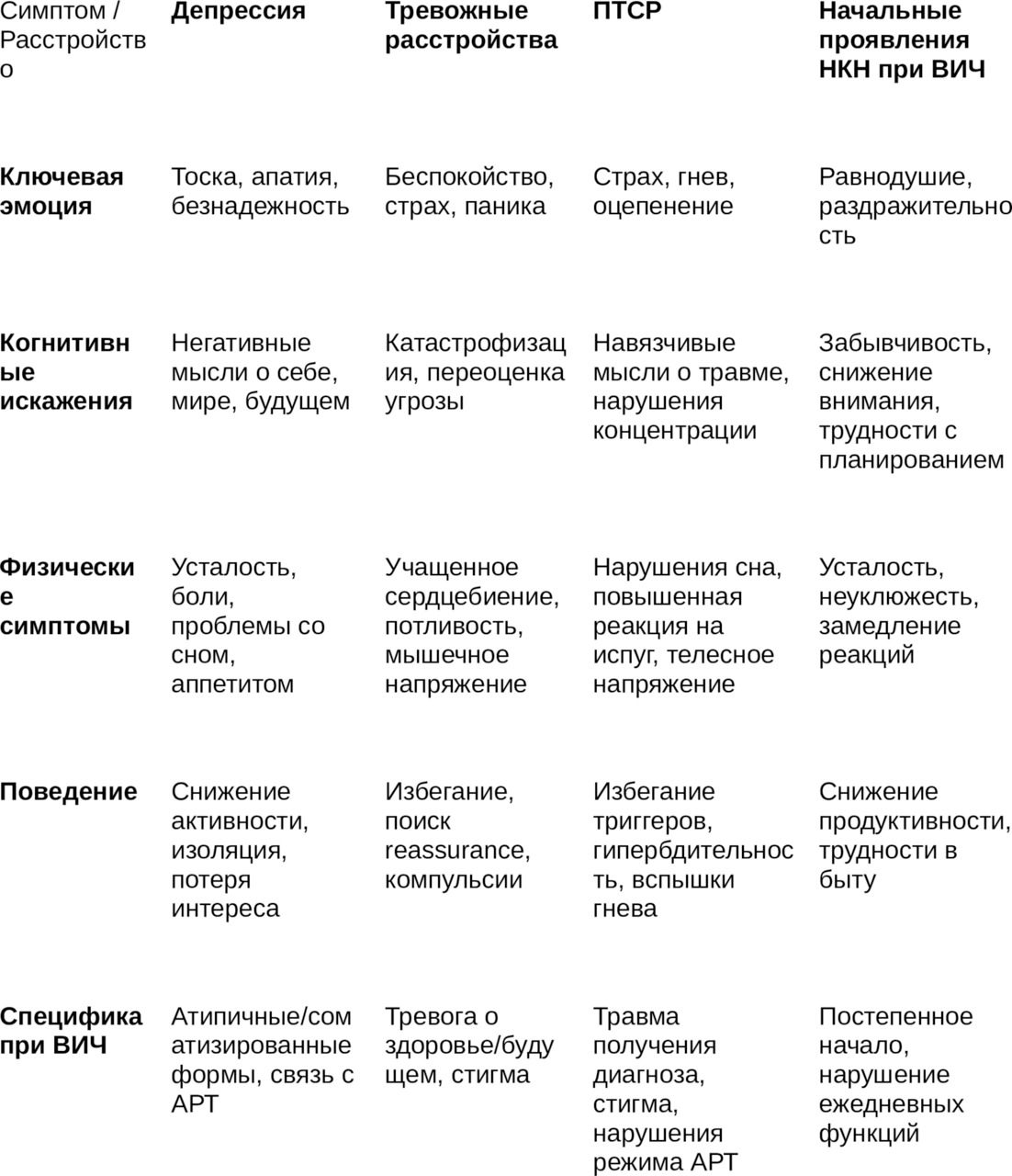

Сравнительная таблица дифференциальной диагностики

Скрытая угроза: Нейрокогнитивные нарушения, связанные с ВИЧ (НКН-ВИЧ)

НКН-ВИЧ — это спектр когнитивных нарушений, вызванных непосредственным влиянием ВИЧ на центральную нервную систему. Доступное объяснение патогенеза и клинической картины для психологов, не имеющих глубоких медицинских знаний: вирус проникает в мозг, вызывая воспаление и повреждение нейронов. Описать спектр нарушений: от бессимптомных форм (которые можно выявить только специальными тестами) до выраженной деменции (редкой сегодня благодаря АРТ). Чаще всего встречаются нарушения памяти, внимания, скорости мышления и исполнительных функций.

Какие скрининговые инструменты доступны психологу? Для выявления НКН-ВИЧ на ранних стадиях психолог может использовать скрининговые шкалы, например, Монреальскую шкалу когнитивной оценки (MoCA). Подробно рассмотреть ее применение, особенности интерпретации результатов и «красные флаги» — признаки, требующие немедленного направления пациента к неврологу для дальнейшей диагностики и лечения (например, быстрое прогрессирование нарушений, очаговая неврологическая симптоматика).

Пример из практики: 45-летний Сергей, ранее активный и организованный человек, стал жаловаться на апатию, забывчивость и трудности с выполнением рабочих задач, которые раньше давались ему легко. Он списывал это на депрессию после постановки диагноза. Психолог провел углубленную ОПС и заподозрил НКН-ВИЧ, поскольку симптомы не полностью соответствовали депрессии. Направление к неврологу и дальнейшие обследования подтвердили легкие когнитивные нарушения, связанные с ВИЧ, что позволило скорректировать терапию и начать когнитивную реабилитацию.

«От диагноза к человеку»

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.