Бесплатный фрагмент - Прошлый год наступит завтра

Сказки города Кашина

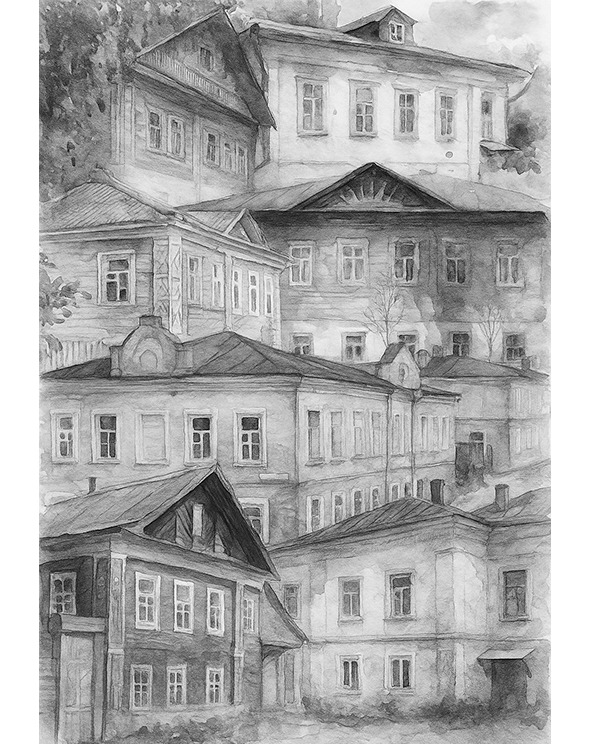

Эта книга о жильцах старого дома. Когда-то он принадлежал богатому купцу, а теперь это просто многоквартирный дом. Таких домов ещё много сохранилось в Кашине. В каком из них происходят описываемые в книге события — так ли уж это важно?

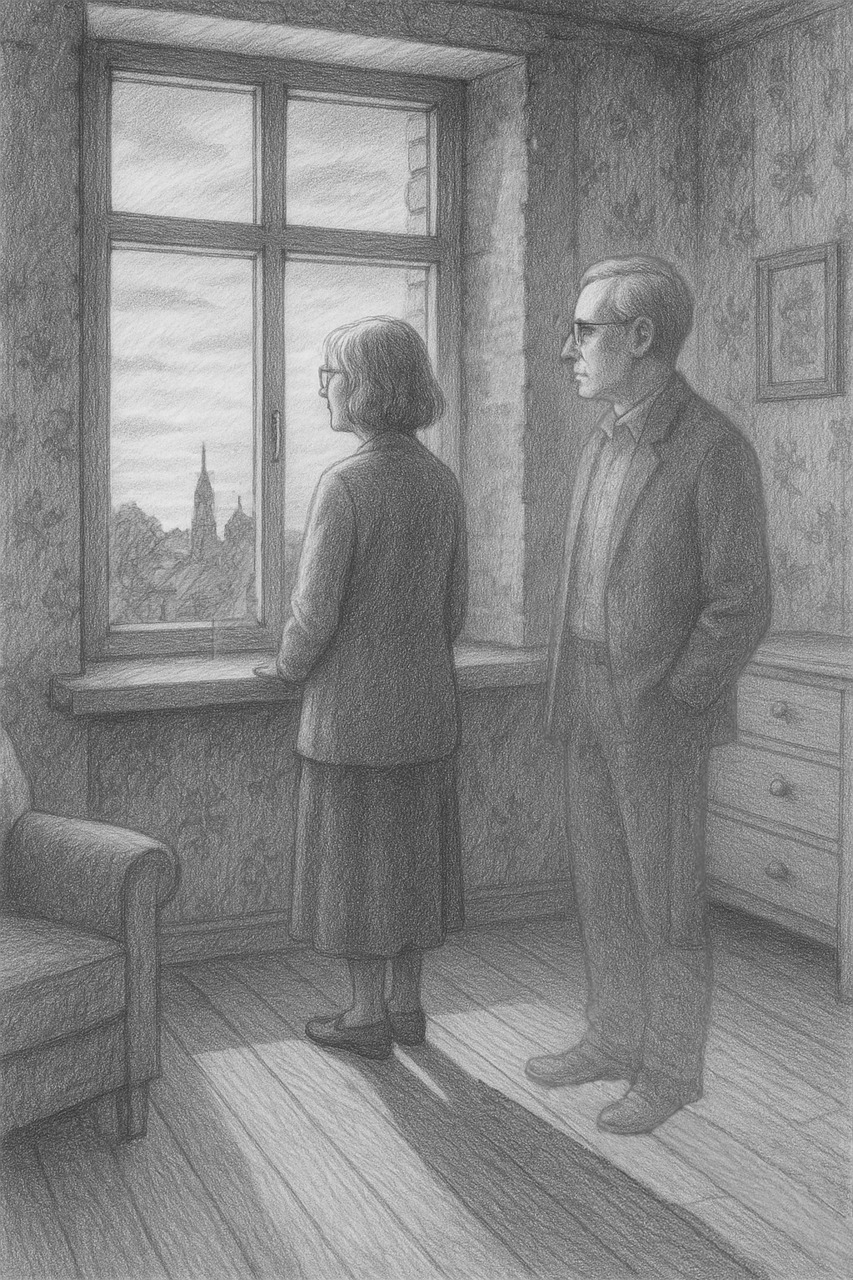

У окна

Они стояли у окна. Она — у самого подоконника, он — чуть позади. Солнце садилось, и последние лучи нарисовали на полу её тень. Тень получилась слишком длинной и не уместилась на полу целиком, а перешла на стену, переломившись на уровне шеи.

Он подумал, что бедняжке, наверно, неудобно изгибаться вот так, под прямым углом, но кого интересует мнение тени. Подумал — и забыл.

Она сказала, рассеянно глядя на закат:

— Вот ещё одно лето кончается…

Он промолчал.

— Скоро сентябрь, внук Витька пойдёт в первый класс. Жалко, что теперь нет формы, как в наше время. Я хотела купить ему костюм — пиджачок и брюки, но Катя сказала, что не нужно, он, дескать, не должен выделяться среди других мальчишек. Я не стала спорить, матери видней. Но мне кажется, ему бы очень пошло. В костюмчике он был бы так похож на тебя-первоклассника! Помнишь, как учительница привела нас в класс и стала рассаживать по местам: мальчик-девочка. Нас с тобой посадили за одну парту, а ты плакал и ни за что не хотел садиться с девчонкой.

Он усмехнулся и подумал, что, может быть, им тогда руководило предчувствие.

Потом-то привык и уже не пытался протестовать, тем более что, как оказалось, соседка ему досталась не такая уж и плохая: не вредина и не жадина, всегда делилась, если приносила что-нибудь вкусное на завтрак, подсказывала, когда он начинал плавать у доски, и списать домашку у неё было запросто. За это он великодушно прощал ей мелкие капризы, вздорные придирки и надутые из-за пустяков губы. Что с неё взять: девчонка!

— Ты помнишь школу?

Конечно, он помнил! Десять лет как-никак. Школа! Такой, наверно, ни у кого больше не было. Старинный купеческий особняк, резные двери, узорчатые решётки большого балкона, причудливая лепнина фасада. А какая лестница! Подниматься по ней разрешалось только учителям и ученикам выпускного класса.

В городе жила легенда, что купец, построивший этот дом, желая блеснуть перед другими богатством, просил у царя разрешения соорудить золотую крышу, на что царь обозвал его дураком. Дескать, я, царь, под обычной крышей живу, а ты чего удумал!

Ну да это, скорее всего, байки, а вот что купец тот на свои деньги замостил камнем городские улицы и построил три моста, это уже не легенда, а быль. А крыша… А что крыша? Ну была бы она золотая, сияла на солнышке в ясный день, и в пасмурный тоже глаз веселила. Купец бы, конечно, гордился, зато и люди ходили бы — любовались и тоже гордились перед жителями соседних городов: вот, дескать, какое чудо у нас: крыша из чистого золота! Где ещё, кроме нашего Кашина, такое увидишь?

— …дразнились: «Тили-тили тесто, жених и невеста!»

«О чём это она? Ах, ну да, конечно! Жених и невеста…» — Он криво улыбнулся.

В старших классах наступила пора первых влюблённостей, первых поцелуев, первых свиданий. И как-то так само собой получилось, что они стали встречаться после уроков, а едва окончив школу, поженились. Она потом говорила, что всегда знала: им суждено быть вместе. Суждено! Кому это, интересно, больше нечего делать, как только судить да определять чьё-то будущее? Разве можно угадать заранее, чьи жизни должны переплестись, а кому лучше было бы сразу разбежаться?

«Поторопились! — думал он. — Первая любовь, как первый снег — может остаться надолго, а может и растаять. Да и была ли любовь? Дружба — да, привычка быть рядом — да, но любовь…»

— …вот и получается, что я с тобой и в армии отслужила…

«Что, сегодня опять вечер воспоминаний? Любит она перебирать! Было и прошло. Всё рано или поздно проходит, никуда не денешься. А в армии, да, это она, конечно, молодчина…»

Когда после школы он провалил экзамены в институт и его услали служить в какую-то тмутаракань, она перевелась на заочный и прикатила следом, сняла по дешёвке квартирку рядом с их частью. В увольнительной солдатики не знали, куда податься в этой глуши: развлечений особо никаких, кроме единственного клуба со старыми советскими кинофильмами и танцульками по выходным. А его, лишь вырвется за КПП, жена встречает, обед на столе ждёт. Это было, наверно, самое лучшее их время!

После армии он поступил в институт, тоже на заочный, чтобы была возможность зарабатывать, ведь уже родилась Иришка и ожидалась Катюха. О собственной квартире они тогда только мечтали. Мыкались по чужим углам, потому что она не захотела жить ни с его, ни со своими родителями. Хотя почему — мыкались? Очень даже весело им жилось. Она любую комнатушку умела сделать уютной, чего-чего, а хозяйственности у неё не отнять.

— …а когда мы переехали в этот дом…

А когда переехали в этот дом, сколько было радости! Две комнаты с окошками на реку. Она сразу принялась сажать цветы в палисаднике, а он занялся обустройством. Ну это понятно: рамы покрасить (лучше бы новые, но это позже, когда деньжата будут), обои переклеить — девчонкам в комнату что-нибудь весёленькое. Да мало ли! И ничего, что вода в колонке, это поправимо, когда-нибудь подведём, какие наши годы!

— И ведь неплохо жили!

Это да, неплохо. Работу он нашёл интересную, как раз по своей специальности, и деньги хорошие платили, и команда подобралась — все молодые, энергичные, у всех идеи. А она бухгалтером работала. Потом, когда он потихоньку продвинулся по службе и впереди замаячили блестящие перспективы, она решительно заявила, что надоело ей целый день бумаги перебирать, а хочет она без помех заниматься исключительно домашними делами. Он не возражал, хочет — пожалуйста, лишь бы в радость. Но, наверно, это было самой большой ошибкой. Всё-таки должны быть у человека интересы кроме кастрюлек, постирушек, телевизора и пересудов с соседями! Заскучала она, а в хандре своей его винить стала, то не так и это не этак, чуть что — губы надула, по целым дням могла не разговаривать, всё хотела, чтобы он первый мириться начал, прощения бы попросил. А за что прощение-то?

Вот тогда и случилось. Налетело, закружило, заморочило…

— И чего тебе дома-то не хватало?

«Чего не хватало? Кто же скажет… — вздохнул он. — А вот только как будто в душной комнате приоткрылось окно и свежим ветерком потянуло. Никогда я на сторону не смотрел и за юбками не бегал, а тут словно течением меня захватило и понесло. И оказалось, что и не любил я по-настоящему, даже и не догадывался, что такое может быть. И ведь не красавица какая, не фотомодель — просто женщина. Ничего в ней особенного не было, но чувствовал я, что всё отдать не жаль, лишь бы рядом быть, в глаза глядеть, руки касаться, голос её слушать…»

— Сколько слёз я тогда потихоньку, чтоб дочки не видели, выплакала, всё понять не могла, как смог ты предать, изменить. Казалось бы, всю жизнь тебя знала — и на тебе! Видела я как-то вас вдвоём на улице. Как ты ей улыбался! Я уж и не помнила тебя улыбающимся, если только когда ещё в школе учились. А тут… Словно другой человек навстречу мне шёл.

Долго я переживала, а потом решила: не дам семью разрушить, дочек осиротить. Ты и не знал, что я к твоей зазнобушке ходила. Чего мне это стоило! Через гордость свою переступить, унижение своё признать, милости просить. Узнала я, где она работает, да и пошла. Как раз к обеденному перерыву угодила. Вызвала её в коридор, «Пойдёмте, — говорю, — присядем где-нибудь, побеседовать надо».

Привела она меня в какую-то комнатушку, дверь притворила. «Слушаю вас», — говорит. Ну тут я ей всё и выложила. Сказала, что понимаю, конечно, любовь у вас, чувства и всё такое, вот только у моего-то две дочки-школьницы, да и у вас семья, хоть детей нет, но муж имеется. Ну, допустим, отпущу я своего, где ж вы жить-то собираетесь? Не к супругу же бывшему под бочок нового муженька приведёте! Или у нас поселиться рассчитываете? Так я площадь делить не позволю. Не бывать тому, чтоб при живой матери мачеха в дом вошла!

Выслушала она меня, не подымая глаз. Молчит, а сама поникла и лицом-то словно осунулась. Потом повернулась и, так ни слова не говоря, вышла.

«Вот оно, оказывается, как было, — вяло подумал он, — а я-то всё никак понять не мог, почему она вдруг перестала отвечать на звонки, встреч избегала, а вскоре и вовсе пропала. Говорили, мужа оставила, одна уехала, а куда — никто не знал».

— Не сказала я тебе тогда ничего, ни словом не упрекнула, а сама, конечно, гордилась — и как не гордиться? — семью сберегла, отца дочкам вернула. Ты мне благодарен должен быть, ведь если бы не я…

«Если бы не ты! — вздохнул он. — Если бы не ты…»

— И вроде бы всё у нас наладилось. А прошло время, дочки выросли, семьи завели, остались мы вдвоём. Теперь бы и пожить можно было в своё удовольствие, съездить туда, сюда, ведь ездят же люди — и на море, и просто так города чужие посмотреть, так нет! Как подменили тебя: ничего тебе не хотелось, ничто тебя не радовало, — всхлипнула она. — Уж как я расшевелить тебя старалась, а тебе всё было безразлично. В книжку, бывало, уткнёшься — и как нет тебя. Целыми днями с кресла не вставал, разве что на крыльцо смолить выходил, по две пачки в день выкуривал. Здоровье у тебя в ту пору уже неважное было, курить доктора категорически запрещали, но ты словно специально убивал себя. Я видела это, да поделать ничего не могла.

«Как дочки-то разлетелись и вдвоём мы с тобой остались, тут-то пустота в душе у меня болеть начала. От головной боли можно таблетку принять, а от этой никакие лекарства не помогают. Пустота же: нет ничего, значит, и лечить нечего. А она, как чёрная дыра, всё в себя затягивает, душу мало-помалу разъедает.

Сложись всё по-другому, и у меня бы душа не болела, и ты бы другую долю нашла, ты же и хозяйственная была, и собой интересная, многие заглядывались. А дочек-то я бы не бросил, помогал бы им на ноги становиться, ничего бы не жалел. Захотели бы — приходили бы ко мне, со сводными братишками-сестрёнками дружили. И была бы у нас у обоих совсем другая жизнь. И я бы сейчас был… Был!»

— А знаешь, — тихо сказала она, а голос дрогнул, — когда тебя не стало, у меня словно прозрение наступило. Помню, как-то вечером перебирала я старые фотографии, искала подходящую для памятника. Искала и удивлялась, что же это такое: везде у тебя суровое лицо, ни на одном фото ты не улыбаешься! И вспомнила я ту твою улыбку, которую видела лишь однажды. Как ты улыбался той женщине! Мне ты так никогда не улыбался. И поняла я, какую ошибку совершила. Да, я сохранила семью, но тебя-то всё равно потеряла. Видно, не я была твоей судьбой. Может, не зря ты тогда, в первом классе, плакал и упирался, не хотел садиться со мной за одну парту! Конечно, что сделано, то сделано, но если ты слышишь меня сейчас, — прости!

«Прощение и раскаяние! Что толку в них теперь? — думал он, легко скользнув через подоконник за окно, где на смену закатным краскам уже пришли тусклые сумерки, и поднимаясь всё выше и выше. — За что ты просишь прощения? Ты любила меня, старалась быть хорошей женой, это я во всём виноват. Я плыл по течению, когда надо было идти наперекор. Нужно верить собственному сердцу, чтобы понять, на какой дорожке ждёт тебя твоя единственная и счастливая Судьба, а на какой подстерегает злая тётка Карма, расплата за неверно сделанный выбор, за неисправленную вовремя ошибку. Жаль, что понимание это приходит иногда слишком поздно…»

Дядьмиша

Михаилу снилась дверь. Вернее, так: ему снилось, что он обнаружил в своей комнате ещё одну дверь.

В комнату эту он вселился недавно. Она досталась ему после развода с женой. Развод, раздел, разъезд. Жена пожелала остаться в их недавно купленной квартире в многоэтажке, а ему было предложено переехать в прежнее жильё её нового супруга — вот эту самую комнатёнку в старом доме недалеко от реки. Собственно, можно было бы и поторговаться, уж больно неравноценными оказались варианты. Но после того, как жена ни с того ни с сего вдруг заявила, что уходит к другому и уже подала на развод, им овладела странная апатия, словно он внезапно полностью потерял способность испытывать эмоции. Наверное, так чувствует себя обречённый на удаление зуб, когда в десну вкололи обезболивающее. Зуб этот, бедолага, даже и не болел, и кариеса у него отродясь не бывало, но его почему-то объявили ненужным и решили заменить модным и более красивым имплантом.

Сравнение себя с зубом неожиданно понравилось Михаилу, он усмехнулся, примерив к избраннику бывшей своей, а теперь чужой жены, кличку «Имплант». Заклеймив таким образом соперника, он почувствовал облегчение, словно дурацкое словечко одарило его неким моральным превосходством и правом взирать на ситуацию свысока.

Он даже не удосужился взглянуть на своё будущее жилище, а просто взял отпуск и уехал на неделю из Кашина, предоставив все хлопоты по перевозке вещей, доставшихся ему после раздела, счастливым молодожёнам. Вернувшись, получил от Импланта ключи и записку с адресом и пошёл осваивать новую территорию.

Дом показался ему смутно знакомым, что было, в общем-то, неудивительно: наверняка ему случалось — и не раз — проходить мимо, городок-то невелик. Но когда Михаил, открыв скрипучую дверь, шагнул в полумрак, повисший за порогом, и вдохнул терпкий, сладковатый и горький одновременно воздух старого дома, то запах — потихоньку гниющих столетних брёвен? мышей? сырости? — разбудил где-то в самой глубине его памяти неясное видение чего-то дорогого, но почти стёртого за давностью лет. Дежавю мелькнуло и исчезло, прежде чем он успел осознать его. Пожал плечами и двинулся дальше по неширокому коридору, отыскивая нужную цифру — номер своей теперешней квартиры.

Комната выглядела совсем маленькой, возможно, из-за старинного шкафа, принадлежавшего, скорее всего, ещё купцу, дом этот строившему. Шло время, хозяева менялись, но шкаф оставался неколебим, как одинокий утёс среди волн, и не удивительно: никто даже и не пытался передвинуть эту громадину. Так он и стоял ровно посередине стены, сильно выдаваясь вперёд, и при небольшой — квадратов двенадцать — площади комнаты сложно было обогнуть его, не зацепив.

На свободном пространстве была кое-как расставлена остальная мебель: стол, диван-недомерок и пара стульев. На диване громоздилась пирамида из трёх объёмистых сумок — с такими в весёлые девяностые мотались в Польшу или Китай челноки за дешёвым ширпотребом. Сумки, надо полагать, содержали его личные вещи. А где же?.. Вот он! Вздохнул с облегчением, заметив на столе свой ноутбук, скромно выглядывающий из-за пары кастрюлек, чайника, нескольких чашек-тарелок и ещё какой-то кухонной утвари, выделенной ему в пользование сердобольной бывшей половиной.

Вздохнул и принялся разбирать и упорядочивать пожитки.

Месяца три прошло без событий и перемен. Рана, нанесённая предательством, понемногу затянулась, но досада осталась, а равнодушие ко всему, происходящему вокруг, превратилось в привычку. Дни пролетали, не принося ни радостей, ни огорчений. Уходил на работу, возвращался к своим пенатам, готовил немудрёный ужин, засыпал под бубнящий телевизор, просыпался, снова шёл на работу…

Как-то вечером, устроившись на своём узком, чуть пошире вагонной полки, и таком же жёстком диване, он в ожидании сна лениво скользил взглядом по противоположной стене, где в сумерках чёрным пятном выделялся шкаф. Вот ведь дурацкая мебель! Сколько раз, налетев на него, чертыхался и грозился выбросить, но не выбрасывал: рука не поднималась. В бездонной утробе этого громилы помещались и книги, и инструменты, и посуда, и весь его немудрёный гардероб. И куда всё складывать, если выбросить неуклюжего, но вместительного великана?

«Надо бы всё-таки сдвинуть его в угол, что ли…» — уже засыпая, подумал Михаил.

Ему снилось, что он передвигает шкаф, упираясь спиной в его чёрный деревянный бок, а согнутой в колене ногой — в стену, и матерно ругаясь при этом, что было удивительно: в обычной жизни он не употреблял обсценную лексику и брезгливо морщился, когда кто-нибудь из знакомых вворачивал в разговор крепкое словцо. Такая разборчивость перешла к нему от матери, всю жизнь преподававшей в школе русский и литературу и превыше всего почитавшей изящную словесность. Но во сне он в пылу единоборства со шкафом ругался как последний сапожник.

Когда победа была одержана и шкаф занял предназначенное ему хозяином место в углу, взору Михаила был явлен кусок стены, многие годы скрытый от глаз постояльцев: прямоугольник старинных обоев и — дверь. Обычная, довольно старая филёнчатая дверь, крашенная белой краской, местами уже облупившейся. Ни ручки, ни задвижки, ни замочной скважины.

Михаил осторожно толкнул дверь — она медленно, со скрипом отворилась. За ней оказалась довольно большая комната. Михаил огляделся. Насколько он знал, здесь не было жильцов, даже вход — последняя дверь в коридоре — за неимением ключа был заколочен доской, а в окне с мутными от пыли стёклами пророс какой-то упрямый вьюнок, дотянувшийся с земли и проникший в щель между рамой и косяком. И тем не менее комната явно была обитаема.

Старая мебель. Не старинная, а старая, такая была в ходу в дни его детства: кровать, застеленная покрывалом с кружевным подзором, на ней пирамидка подушек под вышитой накидушкой, детская кроватка с решётчатыми стенками, трёхстворчатый шкаф с большим зеркалом вместо средней дверцы, круглый обеденный стол, над ним — красный матерчатый абажур с кистями, у стола шесть венских стульев с гнутыми спинками. На миг в душе мелькнуло какое-то неясное видение, совсем как в тот раз, когда он впервые перешагнул порог этого дома, но смутный образ чего-то знакомого растаял, не успев кристаллизоваться и стать воспоминанием.

На полу, в обнимку с плюшевым мишкой, сидел мальчонка лет трёх. Он, видно, недавно плакал, потому что на щеках блестели дорожки слёз. Малыш уставился на Михаила, открыв рот и всё ещё тихонько всхлипывая.

Ну дела… За три месяца, прожитых в этом доме, Михаил так и не свёл близкого знакомства ни с кем из соседей, «здрасьте — до свиданья» — вот и весь разговор, но что ни у кого из жильцов ни на его, ни на втором этаже не было детишек, за это он мог поручиться!

— Ты кто? — прозвучал тревожный вопрос маленького человечка.

— Я дядя Миша, твой сосед. Я вот там, за стенкой, живу, — махнул рукой в сторону своей комнаты. — Ты чего плачешь?

— Мамы долго нет, — малыш снова всхлипнул, и глазёнки наполнились готовыми покатиться слезами, — я боюсь!

— Не бойся, я же с тобой! А мама скоро придёт, она, наверно, в магазине в очереди стоит, — сказал первое, что пришло в голову. Заметил брошенную на столе книжку про колобка, спросил, усаживаясь в кресло: — Хочешь, я тебе сказку почитаю?

Мальчонка кивнул и вскарабкался к нему на колени.

— А тебя-то как зовут?

— Михасик.

— Тёзки, значит, мы с тобой, — улыбнулся Михаил, открывая книжку. — Ну, Михасик-карасик, слушай… «Жил-был старик со старухою. Просит старик: «Испеки, старуха, колобок». — «Из чего? Муки-то совсем у нас нету». — «А ты по коробу поскреби, по сусеку помети, авось и наберёшь»…

За дверью — не той, через которую он вошёл, а за другой, ведущей, очевидно, в коридор, прозвучали торопливые шаги.

— Мама идёт! — радостно закричал Михасик, соскакивая с его колен.

Михаил отложил книгу, поднялся и отступил к стене. Ему не хотелось встречаться с матерью мальчугана. Мало ли что она подумает, увидев в своём доме незнакомого мужчину, ещё, пожалуй, за вора примет. Толкнул осторожно дверь — и проснулся.

Полежал немного, вспоминая сон. Михасик-карасик! Так его называла мать, когда он был совсем маленьким. Они тогда жили вдвоём, потому что отец — он работал машинистом на железной дороге — часто и надолго уезжал. И у них тоже был сосед дядя Миша (а попросту — Дядьмиша), который играл с ним, когда мама уходила на работу, а он оставался один и начинал плакать. И ещё были пирожки. Какие-то смешные, но очень вкусные пирожки, их пекла соседка из квартиры напротив. Как же её звали? Нет, не вспоминается! А мама почему-то всегда сердилась и называла его выдумщиком, когда он рассказывал ей о Дядьмише.

Вскоре они переехали на другую квартиру, он больше никогда не видел дядю Мишу и постепенно забыл его. И сейчас бы не вспомнил, если бы не сон. Сколько ему тогда было? Года три-четыре, не больше, а вот надо же — запомнилось. Странная штука — память!

Глянул на часы — рано ещё! Поворочался и уснул.

Неизвестно, что сказал бы по этому поводу какой-нибудь учёный-сомнолог, но только с тех пор сон о маленьком мальчике, живущем в комнате за стеной, снился Михаилу снова и снова. Не повторялся, нет, события в его снах потихоньку развивались, как если бы он смотрел сериал, и не просто смотрел, но и сам становился действующим лицом. Каждый раз, уснув, он открывал дверь и попадал всё в ту же комнату, и каждый раз, выходя из неё, просыпался. Как-то он попытался выйти в коридор, но у него ничего не получилось, то ли та дверь была заперта снаружи, то ли по какой-то иной причине. Впрочем, у снов свои законы.

Однажды Михасик спросил:

— А ты по правде есть, Дядьмиша?

— Как это? — не понял он.

— Мама сказала, что я всё выдумываю и тебя нет, потому что за этой стенкой никто не живёт.

Михаил растерялся. Мама мальчика, которого он видит во сне, объявила его несуществующим! Забавно. Но надо было что-то ответить, и он сказал:

— А Дед Мороз есть?

Малыш кивнул:

— Есть. Он мне подарки под ёлку кладёт.

— Ну вот видишь, и я тоже есть: мы же с тобой играем.

На этом трудный вопрос был закрыт.

Так уж выходило, что во всех снах Михаил заставал Михасика одного, когда же в коридоре раздавались шаги и в замке начинал поворачиваться ключ, он успевал выскользнуть в свою дверь, неизменно при этом просыпаясь. Он не удивлялся такому порядку: Карлсон, живший, как всем известно, на какой-то шведской крыше, тоже навещал Малыша исключительно в отсутствие домашних. Но как-то раз, открыв дверь, Михаил увидел своего маленького приятеля, сидящего за столом, с пирожком в одной руке и чайной чашкой в другой, а рядом с ним — девушку в линялом домашнем халатике, тоже с чашкой и пирожком. Михаил опешил от неожиданности и собирался уже отступить за свою спасительную дверь, но Михасик заметил его и восторженно закричал:

— Ура! Дядьмиша пришёл! Дядьмиш, иди с нами чай пить, тётя Лёля, она внапротив живёт, пирожков напекла. С лягушками!

Девушка за столом засмеялась:

— Не с лягушками, дурачок, а с помидорками! — Повернулась к оторопело застывшему на пороге Михаилу, улыбнулась: — А вы и есть таинственный дядя Миша? Садитесь с нами, сейчас я вам чаю налью.

От её улыбки ему вдруг стало так тепло и хорошо, что, забыв о неловкости, он подошёл и, сев на свободный стул, спросил только:

— А почему пирожки у вас с лягушками?

Тётя Лёля, которой по возрасту никак не подходило важное «тётя», опять засмеялась:

— Это Михасик их так прозвал, потому что я в начинку кладу нарезанные незрелые маленькие помидоры, а они же зелёные. Ну и сахар ещё. Сладкие пирожки, попробуйте!

Они ели пирожки с лягушками, запивали их чаем, а довольный Михасик, болтая под столом ногами, гордо лопотал:

— А мама мне не верит! А Дед Мороз есть, и Дядьмиша есть! Ты же видишь, Тётьлёль: он есть, ведь он же пирожок ест, а если кого нет, тот и пирожки есть не может! А мама всегда с капустой печёт, вкусные тоже, но с лягушками гораздо веселее!

И было так спокойно, весело и вкусно, что не хотелось пускаться ни в какие объяснения. Да и что тут объяснять? Не скажешь же: я, дескать, пришёл с работы и лёг спать, а тут мне снится, как вы чаёвничаете, и пирожки ваши с лягушками такие удивительные, и вообще очень всё удачно сложилось, а то я так сегодня устал, что поужинать забыл. Тем более что смешливая Тётьлёля в простеньком домашнем халатике, перехваченном в талии узким пояском, с тёмными косами, уложенными на затылке корзиночкой, и озорными карими глазами, вовсе не удивилась его внезапному появлению из-за стены, «за которой никто не живёт», не начала выпытывать, откуда он взялся, а просто налила чаю и предложила пирожок.

В самый разгар этого безумного — безумно прекрасного! — чаепития в коридоре зазвучали шаги, и тётя Лёля, став вдруг серьёзной, сказала:

— Вам, наверно, лучше уйти.

Он ответил, поднимаясь со стула:

— А можно я опять приду, когда будут пирожки с лягушками? — и добавил, вспомнив, как говаривал почтальон Печкин: — Очень они у вас замечательные!

Она засмеялась, а он шагнул к своей двери — и проснулся.

Хороший какой был сон! По-домашнему уютный и тёплый. Во рту всё ещё явственно ощущался вкус пирожков с лягушками. Что-то такое вспоминалось ему недавно…

Отличные пирожки у этой тёти Лёли! Лёля… Смешное, какое-то игрушечное имя. А как же будет полное? Ольга? Елена? Ему хотелось, чтобы она оказалась именно Еленой: Ольгой звали его бывшую, которая теперь пекла пироги для Импланта — всегда одни и те же, с рисом и яйцами. А мама делала пирожки с капустой. «Но с лягушками гораздо веселее!» — вспомнилось ему, и он тихонечко засмеялся.

Итак, в его многосерийный сон добавился новый персонаж: весёлая, приветливая и удивительно симпатичная Тётьлёля, что живёт «внапротив», как сказал Михасик. Не каждый раз, но довольно часто он, открывая во сне дверь, заставал её — неизменно с пирожками и чаем — и радовался этим встречам, как праздникам. Наяву сам посмеивался над собой, — что может быть нелепее, чем увлечься собственным сновидением? — но ждал прихода вечера, чтобы уснуть и увидеть Тётьлёлю — Елену? Ольгу? — снова.

Михаил уже знал, что она только что окончила институт, получила диплом инженера и распределение в родной Кашин на завод электроаппаратуры.

— Вам надо было не в инженеры идти, а в кулинары, — заметил он как-то за чаем, рассеянно наблюдая, как Михасик возводит на полу башню из кубиков, — пирожки у вас хоть куда, а вот в цеху я вас совершенно не представляю. Да и слово «инженер» вам совсем не идёт.

— А вы кто по профессии? — спросила Тётьлёля.

— Я… — начал он и осёкся: программист — тогда, наверное, и слова-то такого не слыхали! — Я машинист, на железной дороге работаю.

— Всё вы врёте, — вздохнула она, — не можете вы машинистом быть, вы же не настоящий.

— Что значит «не настоящий»? — запротестовал было Михаил. — Я же ваши пирожки ем, значит я есть, спросите у Михасика.

Но Тётьлёля приложила палец к губам и кивнула на малыша, всё ещё занятого своими кубиками.

— В той комнате никто не живёт, — тихо сказала она, — нет в нашей квартире никакого дяди Миши. Мне очень жаль…

— Мой папа тоже машинист! — гордо заявил Михасик, водружая на вершину своей постройки красную звезду. — Он по всей стране поезда водит. Ему скоро новую квартиру дадут! Большую! А когда мы переедем, ты будешь приходить ко мне в гости, Дядьмиша?

Переедут? И этот удивительный сон перестанет ему сниться? И он больше никогда не увидит смешного маленького Михасика, так похожего на трёхлетнего него самого? И никогда больше…

Проснулся, холодея от этого «никогда больше». Никогда! Михасик на новом месте скоро найдёт себе новых — настоящих! — друзей и постепенно забудет Дядьмишу, приходившего, чтобы он не боялся оставаться один, из-за стены, за которой никто не живёт. Но он, Дядьмиша, запутавшийся в собственных снах, получается, что это он теперь остаётся один? А он даже не успел сказать, что…

Да что это, в самом-то деле! Нельзя же всерьёз переживать из-за дурацких снов! Тётьлёля, ты была права, он не настоящий, и теперь вы никогда больше не встретитесь, а он так и не узнает, как же тебя всё-таки зовут: Елена или Ольга. Тётьлёля…

За окном чуть начинало светлеть. Понимая, что уснуть уже не удастся, поднялся, стал одеваться. Натягивая футболку, больно ударился о проклятый шкаф. Торчит тут посередине, громила чёртов! Давно надо переставить его в угол! Упёрся спиной в чёрный деревянный бок, а согнутой в колене ногой — в стену и, ругаясь в сердцах, как последний сапожник, попробовал сдвинуть эту громадину. Ага, пошёл!

Приналёг ещё — и побеждённый шкаф встал на предназначенное ему место в углу комнаты, а Михаил, растирая натруженную спину, упорно смотрел в пол, не решаясь взглянуть на освободившийся кусок стены, повторяя про себя: «Нет там ничего! Нет и не может быть, идиот!»

Вздохнул, как перед прыжком в холодную воду, поднял глаза…

Перед ним в свете наступающего утра белела дверь. Обычная, довольно старая филёнчатая дверь, крашенная масляной краской, местами уже облупившейся.

Михаил осторожно толкнул её, и она медленно, со скрипом, отворилась…

Анна и зеркало

1.

Анна вздохнула и отложила карандаш. Нет, не идёт, хоть ты плачь! Собиралась закончить иллюстрации к новой сказке и вроде бы так хорошо представляла себе, что должно получиться, но стоило взяться за работу, как стало понятно: ничего не выйдет! И идея не ясна, и фигуры какие-то вялые, и вообще… Что — вообще? Да всё! Вообще всё в последние дни идёт наперекосяк.

Внезапно ожил, заливаясь бодрой трелью, мобильник. На экранчике высветилось: «Венька». Хотела отклонить вызов, но передумала — нет, лучше пусть считает, что она не слышит. Дождалась, пока телефон умолк. Ну вот и славненько!

Через пару секунд упрямый гаджет затрезвонил снова. Нажала зелёную и бросила, перебивая робкое Венькино «Аннушка…»:

— Просила же: не звони больше. Что непонятно?

Голос в трубке принялся что-то торопливо объяснять, но она уже дала отбой.

Встала, в сердцах оттолкнув компьютерное кресло, оно откатилось, прошуршав колёсиками по дощатому полу, и обиженно замерло в самой середине комнаты. Подошла к окну, с усилием потянула верхний шпингалет (нижний-то давно перестал закрываться), подёргала присохшую раму, открыла, вспугнув задремавшую было на стекле жирную осеннюю муху, и та с противным жужжанием принялась метаться по комнате.

С улицы ворвался ветер, словно дожидавшийся, когда же его впустят, настежь распахнул неплотно прикрытую дверь в коридор, подхватил разложенные на столе наброски, разметал их по полу.

В комнату заглянула соседка:

— Опять ты мне в стенку дверью лупишь? Сколько тебя просить: придерживай её!

— Случайно, тёть Шур. Я окно открыла, а дверь сама от ветра в стену стукнула.

— Сама! Ишь отговорку нашла! И что тебе приспичило окно отворять, не лето, поди, не жара.

«Господи, как же надоела эта чёртова бабка!» — не вслушиваясь в брюзжание старой карги, Анна захлопнула дверь, повернула ключ. Замок щёлкнул, отсекая возможность продолжения беседы. Старуха зашаркала прочь, продолжая что-то бурчать, за неимением слушателей адресуя своё недовольство пустому коридору.

Анна вернулась к столу, уныло посмотрела на раскиданные по полу наброски. Пусть валяются, всё равно не работается! Пойти, разве, побродить — глядишь, настроение вернётся.

Затренькал неуёмный мобильник. Пять сообщений в мессенджере — и уж конечно, все от Веньки! Выключила телефон и забросила в угол дивана.

Подошла к большому — до самого пола — зеркалу, покрутилась так и сяк, поправила волосы. Встретилась глазами с отражением, смотревшим на неё неприветливо и, как почему-то подумалось, с укором.

— Ты мне тоже не нравишься, — сердито сказала зазеркальному двойнику.

Отражение отвернулось, на секунду явив удивлённой Анне её собственный затылок. Анна тряхнула головой — наваждение рассеялось.

«Заработалась, так и свихнуться недолго! — подумала она. — И как же мне всё осточертело! Бросить бы всё и…»

Дальше «бросить всё» планы никак не выстраивались. Отвернулась от зеркала, прихватила ветровку, воткнула в уши пробочки-наушники и вышла, осторожно прикрыв дверь, чтобы снова не навлечь на себя гнев вредной соседки.

Отражение грустно смотрело ей вслед.

Простучали, удаляясь, шаги, скрипнули ступеньки, — восьмая и вторая, — хлопнула уличная дверь.

«Ну наконец-то, — подумала аннА, — ушла! Осточертело ей, видите ли! А мне каково? Вот мне, действительно, тошно: сиди тут, повторяй за ней! Нет уж, голубушка, с меня хватит».

Вытянула ногу, осторожно, как пробуют, холодна ли вода, прежде чем решиться зайти в речку, тронула пол. Переступила в комнату, оглянулась на оставленную раму. Тихонько коснулась зеркала — по его глади, как по воде, разбежались круги. Ощутила, как оно пытается вернуть её, втянуть в свою глубину, усмехнулась и отняла руку — поверхность зеркала, потревоженная её прикосновением, постепенно успокоилась, снова застыла.

Закрыла окно. Прошлась по комнате, собирая разбросанные листы, сложила аккуратной стопкой на столе. Бегло просмотрела наброски. Следя из зеркальной глубины за Анной, склонившейся над столом с карандашом в руках, она всегда представляла, как могла бы рисовать — сама, не повторяя чужих движений! Пожалуй, ничему другому она не завидовала так отчаянно, как способности переносить на бумагу порождения собственной фантазии.

Оглянулась в поисках кресла — ага, вот оно! — левой рукой притянула беглеца, а правой, ещё не усевшись как следует, уже правила набросок, оставленный Анной. Так, так и так… Неровные линии обретали уверенность, штрихи — выразительность. Тени, полутени… Вот здесь должен падать свет, а тут ляжет блик…

В комнате начали сгущаться сумерки, но аннА, увлечённая своим занятием, не замечала ничего. Отложив в сторону законченный рисунок, собиралась было приняться за следующий, но, услышав, как в замке начал поворачиваться ключ, поспешно бросила карандаш, вскочила и отступила к окну, притаившись за шторой.

Анна открыла дверь, щёлкнула выключателем, но свет не загорелся. Вот чёрт, опять забыла лампочку поменять! Подошла к столу, зажгла настольную лампу. Внимание привлёк рисунок — когда это она успела его закончить? Странно… Ей помнилось, как сквозняк раскидал наброски по полу, а она, уходя, не удосужилась их подобрать. Но окно закрыто, а листы — вот они, лежат стопочкой на столе. Она всё-таки их подняла, сложила — и начисто забыла об этом? Нет, точно, переутомилась!

«Надо сделать перерыв, завтра целый день отдыхаю, — решила Анна. — И всё-таки странно: этот рисунок… Хоть убей, не помню, чтоб я его дорисовала. Он у меня не получался, потому я и… а, ладно, неважно!»

Бросила ветровку на стул, раскинула диван, расстелила постель.

«Спать! Утро вечера мудренее, денёк побездельничаю, а там, глядишь, и…» — Анна зевнула, направилась было к столу выключить лампу, мимоходом скользнула взглядом по зеркалу — и резко остановилась: ей показалось, что… Но как такое может быть? Анна ошалело смотрела в зеркало на отражение своей комнаты: застеленный диван у стены, уголок стола, освещённый лампой под зелёным абажуром, — всё как обычно, но в этой зазеркальной комнате собственного её отражения не было!

«Сплю! — пронеслось в голове. — То-то и рисунок закончен, и окно закрыто».

Коснулась ладонью холодного стекла — и почувствовала притяжение, исходящее из его глубины. Испуганно отдёрнула руку. Да что же это?! Уловив какое-то движение за спиной, вздрогнула, хотела обернуться, но сильный толчок чуть не сбил её с ног. Пытаясь сохранить равновесие, качнулась к зеркалу, подняла руку, чтоб не удариться о стекло, но удара не последовало, словно перед ней не было никакого зеркала, а его рама была просто дверным проёмом, ведущим в соседнюю комнату…

2.

Зачем она это сделала, аннА не смогла бы объяснить, всё произошло как-то само собой: увидела Анну, стоящую у зеркала, и, повинуясь внезапному порыву, толкнула её в спину. Анна покачнулась, непроизвольно шагнула вперёд, стараясь не упасть, — этого оказалось достаточно, чтобы зеркало затянуло её в свою глубину. Ну что же, всё к лучшему — раз уж они поменялись местами, значит, так и было нужно! Взглянула на испуганное лицо Анны — лицо своего отражения! — пожала плечами:

— Ничего, голубушка, привыкай. Столько лет я повторяла каждое твоё движение, теперь твоя очередь. Ну-ка, посмотрим, как у тебя будет получаться.

Медленно подняла руку — но Анна не повторила её жест. Ладно, ещё разок! Опустила руку, повертела головой, наклонилась вправо-влево, выпрямилась… Нет! Анна, упрямо сжав губы, смотрела на неё в упор, и в этом взгляде уже не было страха, а была только отчаянная решимость. Вот, значит, как?

Немного подумав, аннА накинула на зеркало плед. Пусть упрямица посидит пока в темноте, а там видно будет.

Погасила лампу, разделась и легла, укрывшись одеялом. Немного поворочалась, лениво раздумывая в полудремоте: кем ей приходится девушка в зеркале — двойником или двойницей? Двойница! Смешное такое слово получилось! — аннА тихонько хихикнула — и уснула.

Утром аннА не сразу поняла, где находится, потом вспомнила всё, засмеялась и, вскочив, закружилась по комнате. Хорошо-то как! Она теперь не чьё-то отражение, она сама себе хозяйка! А что касается Анны, то так ей и надо, уж больно надоело смотреть на её плохое настроение. Пусть в зеркале посидит, полюбуется, как она, аннА, распрекрасно будет проживать её жизнь!

Нет, аннА не злорадствовала, но внезапно обретённая свобода кружила голову, а от открывшихся возможностей, о которых до сих пор она и мечтать не осмеливалась, сладко замирало в груди.

Оделась, убрала постель. Когда складывала диван, заметила мобильник. Вспомнила: вчера Анна его бросила, осерчав на что-то. Любопытно. Раз уж она собирается жить жизнью своей двойницы, надо вникать в проблемы Анны, ведь теперь это её — её! — проблемы. Нажала кнопку, экранчик засветился.

Без труда разобравшись с нехитрой наукой обращения с мобилой, аннА принялась читать недавние сообщения. Их набралось уже с десяток, и все от одного и того же отправителя — Веньки. Раньше он часто приходил к Анне. Смешной такой, веснушчатый и вихрастый, он читал ей свои стихи и подолгу с интересом разглядывал её рисунки. С его зеркальным двойником аннА даже успела сдружиться. Впрочем, тут без вариантов: раз у оригиналов всё складывается, то и отражениям судьба быть вместе.

Потом Венька пропал. Вот уже недели две. Теперь, читая в мессенджере его послания, аннА поняла: была какая-то ссора. Однако причину конфликта, ей выяснить так и не удалось.

Тем временем высветилось ещё одно сообщение: «Давай встретимся, надо всё-таки поговорить!» Не раздумывая, аннА написала: «Давай. Где?» Ответ пришёл почти в ту же секунду: «Где всегда — у Золотой рыбки. Через час, ладно?»

Ну вот! У Золотой рыбки! А что это? Кафе? Фонтан? Зоомагазин? Хотела переспросить, но подумала, что, раз он написал: «Где всегда», такое уточнение может показаться насмешкой.

«Ладно, найду! В крайнем случае, спрошу у кого-нибудь», — решила аннА и стала собираться.

Вышла на лестницу — и увидела внизу соседку, ту самую, которую Анна называла «тётя Шура». Старуха, видно, ходила к колонке за водой: в каждой руке у неё было по ведру, полному до краёв. То ли она стирку затевала, то ли генеральную уборку, бог весть, но воды ей понадобилось много, а ходить два раза туда-сюда не хотелось.

Как на зло, старушечьи силы иссякли ещё по пути от колонки к дому, и теперь, поставив свою ношу у подножья лестницы, бабка присела на нижнюю ступеньку, одной рукой держась за поясницу, другой за сердце. Анна сказала бы: «За то место, где у нормальных людей сердце». Не любила она соседку, впрочем, та отвечала ей взаимностью. Но аннА в тонкости их взаимных симпатий-антипатий посвящена не была и, увидев несчастную бабку, легко сбежала по лестнице, подхватила вёдра:

— Я донесу, тёть Шур, а вы поднимайтесь потихоньку.

Старуха подозрительно посмотрела на неожиданную помощницу, но ничего не сказала, только поджала губы и, вцепившись одной рукой в перила, тяжело встала со ступеньки и начала кое-как карабкаться наверх.

Поставив вёдра у соседкиных дверей, аннА вернулась было помочь старухе преодолеть лестницу, но та уже и сама управилась и теперь медленно брела по длинному коридору, придерживаясь одной рукой за стену.

— Вам нехорошо, тёть Шур? Может, врача?

— Не надо мне никакого врача, — отмахнулась соседка. Помолчала, пожевала губами и добавила: — А что вёдра донесла — спасибо, не ожидала я от тебя, прости уж старую! Мож, чайком тебя угостить по такому случаю, аль спешишь куда?

— Спешу, тёть Шур, извините, — ответила аннА уже на ходу. Возле лестницы обернулась и спросила: — А вы не знаете случайно, что это — Золотая рыбка и где она?

— Как это ты не знаешь? — удивилась бабка. — Почитай уж полгода, как её на набережной-то поставили, на Пушкинской, да не у моста, а в другом конце, ближе к больничным лавам. А ты желание что ль решила загадать, попросить чего у рыбки-то?

— Встреча у меня возле рыбки этой, — засмеялась аннА, — я про неё как-то и не слыхала, всё гадала, где это может быть, а переспросить было неудобно.

— Встреча-то небось с энтим, с лохматым твоим? Ну, беги, дело молодое…

Вечером аннА вернулась домой в отличном настроении. Новая жизнь в этом странном мире нравилась ей всё больше и больше. В зазеркалье, недавно покинутом ею, существовало только то, что отражалось в зеркале. Стоило выйти за дверь отражения комнаты (ну да, ещё и того кусочка коридора, что был виден зеркалу), — и надёжный, постоянный, устойчивый мир оригиналов исчезал, уступая место вечно волнующемуся и меняющемуся миру зазеркалья, куда люди могут только чуть-чуть заглянуть, если догадаются поставить два зеркала друг против друга.

Она, аннА, всегда хотела узнать, что же происходит за пределами комнаты, где находится её зеркало. Конечно, кое-какие уголки того загадочного мира ей удавалось увидеть, когда Анна отражалась в чём-нибудь — других зеркалах, витринах магазинов, оконных стёклах или в воде, но этого было мало! И вот теперь её желание исполнилось, она сможет взглянуть на все чудеса собственными глазами!

Решив встретиться с Венькой — настоящим! — она немного волновалась: сможет ли вести себя так, чтобы он не заподозрил подмены? Но Венька, обрадованный тем, что Анна наконец-то сменила гнев на милость и согласилась выслушать его, был просто не способен заметить разницу, если она и существовала. Едва поздоровавшись, он начал говорить — горячо и быстро, словно боясь, что она не станет слушать, а повернётся и уйдёт, на этот раз уже навсегда.

— Ты неправильно всё поняла! Я же совсем не то хотел сказать! Мне очень нравятся твои рисунки, и если я назвал их дурацкими, то только потому, что считаю — ты способна на большее, чем рисовать картинки к чужим фантазиям. Ты просто даром тратишь на это время и талант.

Он говорил, говорил, говорил — аннА слушала его и улыбалась. Она считала Анну капризной и взбалмошной: та и с соседкой, безобидной, в общем-то, старухой, умудрялась конфликтовать, и с Венькой поругалась. Было бы из-за чего ссориться!

— Я знаю, что была неправа, — сказала наконец аннА, прерывая поток Венькиных оправданий, — это я должна просить у тебя прощения. Давай забудем всё, как глупое недоразумение, и станем считать, что ничего не было, ладно? Пойдём лучше погуляем, все эти дни я почти никуда не выходила, сидела дома, думала о тебе и о нашей нелепой ссоре.

Это была почти правда — Анне и в самом деле было не до прогулок: она торопилась доделать срочный заказ от издательства, и ни на что другое у неё просто не оставалось времени.

Они бродили по городу до темноты, бесконечно кружа вдоль Кашинки, переходя по лавам с берега на берег. Иногда останавливались, глядя на неспешно текущую реку.

В зеркале холодной осенней воды отражался горделивый собор с синими куполами, облака в небе над ним, золото начинающих облетать деревьев и уже тронутая ранними заморозками, но упрямо не желающая желтеть, хотя и поникшая, трава. В подводной глубине слегка раскачивались тёмно-зелёные водоросли, среди которых шныряли стайки мелких рыбёшек. Утки, проплывая, оставляли за собой лёгкую волну, из-за чего отражения домов и деревьев дрожали, рассыпаясь пёстрой мозаикой.

Вернувшись домой, аннА заново переживала впечатления этого замечательного дня. Хотелось бы ей остаться здесь навсегда? Она задумалась. А почему бы и нет? В зазеркалье она, если захочет, сможет вернуться в любую минуту.

Покосившись на занавешенное пледом зеркало, вдруг ощутила раскаяние. Ей-то, конечно, весело, а вот Анне… Каково жительнице этого стабильного, незыблемого мира вдруг оказаться в переменчивом, трепещущем мире отражений?

«Ничего с ней не станется, — решила аннА. — Посидит немного и привыкнет, а как привыкнет, так и смирится. А я какое-то время обойдусь и без отражения, подумаешь!»

Утихомирив таким образом свою начинавшую бунтовать совесть, аннА присела к столу и, рассеянно перебирая рисунки, принялась вспоминать встречу с Венькой. Смешной он. И не совсем такой, как его зазеркальный двойник. Казалось бы, они должны быть абсолютно схожи, — но нет! Венька-отражение решительнее, энергичнее, увереннее в себе, но зато более упрям и самолюбив. Он никогда бы не стал в поисках примирения названивать или писать бесконечные послания в мессенджер, не начал бы извиняться, если не чувствует за собой вины. А Венька…

3.

А Венька пребывал в растерянности. Что это было? Обман зрения? Галлюцинация? Когда Анна, помахав ему на прощанье рукой, побежала по лавам, он вдруг увидел в реке… увидел… Нет! В том-то и дело, что он ничего не увидел. В зеркале холодной осенней реки чётко вырисовывались перевёрнутые лавы и — тоже перевёрнутые — идущие по ним пешеходы. Но отражения Анны там не было! Он даже тряхнул головой — не спит ли? — вот же она, торопливо идёт по лавам, обгоняет какого-то толстого лысого дядьку, но толстяк отражается в воде, а она — нет.

— Анна! — окликнул.

Она повернулась, ещё раз махнула ему рукой и побежала дальше. Венька растерянно глядел вслед. Мистика какая-то!

Он был уверен, что ему не показалось, но разум отказывался признавать то, что видели, вернее, не видели глаза. Пытался подыскать хоть какое-нибудь логичное объяснение — но сам понимал, что логика тут ни при чём. Ладно. Допустим, что есть какие-то неведомые ему физические законы, по которым такое может случиться. Мираж там какой-нибудь. Оптический обман. Допустим. Но было что-то ещё, что никак не укладывалось в его представление об Анне. Что-то ещё… Да! Прощаясь, она помахала ему рукой и потом ещё раз, когда он её окликнул. И в этом было что-то неправильное…

Прокрутил в памяти всю сцену: вот Анна ступает на лавы, кладёт левую руку на перила, слегка поворачивается, улыбается, машет ему… Машет правой рукой, — правой — потому что левой держится за перила. И второй раз — опять правой. Но Анна — левша!

Венька посмотрел на часы — поздновато, конечно, но ждать до завтра просто невозможно. С Анной — его Аннушкой — что-то не так, и он должен в этом разобраться, иначе не будет ему покоя.

Повернулся и побежал к дому Анны.

Окна занавешены, не разобрать — есть свет или нет. Взбежал по лестнице на второй этаж, нажал кнопку звонка. Глухо раздался слабый звяк — и смолк, судя по тишине за дверью так никем и не услышанный. Вспомнил: да, Анна жаловалась, что звонок никуда не годится, гостям приходится стучать, из-за этого у неё с соседкой вечные перепалки. Мысленно посочувствовал тёте Шуре: будешь тут возмущаться, если кто-то над ухом барабанит полночь-заполночь, но что поделать…

Постучал. Сначала осторожно, потом погромче. Прислушался — тишина. Спит? Опасливо покосился на соседкину дверь, не решаясь продолжать стучать: что если ему всё-таки примерещилось, и он зря шум подымает? Но тут за дверью прозвучали лёгкие шаги, щёлкнул замок — на пороге стояла Аннушка и недоуменно смотрела на него.

— Ты чего?

— Можно я войду? Всего на минутку! Мне у тебя одну вещь спросить надо.

Она нерешительно кивнула и посторонилась, пропуская нежданного визитёра. Венька прошёл в комнату, огляделся — и сразу увидел занавешенное зеркало.

— Так что случилось? — спросила аннА.

Он ещё секунду колебался: сейчас окажется, что все его тревоги и сомнения — полный бред, Аннушка рассердится, и состоявшееся было примирение покатится к чертям собачьим, но всё-таки сказал — тихо, так тихо, что сам едва услышал свой вопрос:

— Зачем ты закрыла зеркало?

— И только за этим ты примчался на ночь глядя? — попыталась изобразить удивление аннА, но голос дрогнул, и она замолчала, лихорадочно соображая: что могло его насторожить? Видя, что Венька ждёт ответа на свой вопрос, попробовала отшутиться: — Ты к зеркалу пришёл или ко мне?

Уловив неуверенность в её тоне, Венька решил идти напролом. Шагнул к зеркалу, сдёрнул покрывало. Он сам не знал, зачем это делает и что ожидает увидеть, — просто так уж всё совпало: река, в которой не отражалась Анна, и занавешенное зеркало.

Когда Венька сорвал плед, аннА даже зажмурилась, вот сейчас, сейчас он увидит эту упрямицу, которая не желает становиться её отражением, спросит: «Что это?» — и как отвечать?

Но он молчал. Тогда аннА робко приоткрыла глаза — и обмерла: Анны в зеркале не было…

4.

Когда аннА набросила на зеркало плед, для Анны, оставшейся по ту сторону стекла, не наступила темнота, и зазеркальная комната, в которой она находилась, не исчезла. Это противоречило всему, что Анна помнила из школьного курса оптики. Впрочем, в физике она никогда не была сильна.

Потрогала место, где только что в большом зеркале, как на экране, виднелась покинутая ею комната: стена как стена, никакого зеркала! Анна, пожала плечами, — приснится же! В том, что всё происходящее — сон, она уже не сомневалась: ну не может такая нелепость происходить наяву, а раз так, то и беспокоиться не о чем. Не раздеваясь, прилегла на диван и не заметила, как уснула.

Утром первой её мыслью было: «Господи, какая же чушь мне сегодня снилась!» Потянулась, открыла глаза — и оторопела: с комнатой явно было что-то не так. Вроде бы обстановка знакомая: стол, кресло, шкаф, вот только всё как будто… как будто перевёрнуто: то, что должно быть справа, находится слева — и наоборот, левая сторона комнаты стала правой. Так это всё-таки был не сон?! От этой мысли сердце сжалось и похолодело. Что происходит?!

Вскочила, подошла к окну, отдёрнула штору. На первый взгляд — ничего необычного. Но только на первый взгляд. Там, как и в комнате, лево-право поменялись местами, и это было не всё: заоконному пейзажу явно не хватало трёхмерности, он больше напоминал огромную фотографию.

Анна едва не закричала, но сдержалась и, кое-как справившись с приступом страха, решила не паниковать, а попытаться разобраться в происходящем.

Открыла дверь в коридор — и остановилась: коридора не было. Только маленький кусочек пола сразу за дверью, а дальше колыхалось, переливалось и мерцало туманное пространство. Хотела уже вернуться в комнату, но подумала: что там делать? Ждать, пока наглая двойница (что за странное слово пришло ей в голову?) передумает и впустит её обратно? А если та не пожелает возвращаться в своё зеркало, а захочет, заняв её место, остаться в настоящем мире навсегда? Нет, не будет она дожидаться, а станет искать выход — другой, раз уж тот, через который она попала сюда, теперь недоступен.

Повернула направо и осторожно попробовала идти вперёд, как если бы перед ней был не этот волнующийся и дрожащий морок, а знакомый и такой надёжный коридор. Шагнула, замирая от страха: а вдруг она сейчас тоже исчезнет, как исчез её привычный мир? Но ничего не произошло.

Анна прошла несколько шагов, стараясь придерживаться направления, в котором, по её мнению, должен был тянуться коридор. Так, где-то здесь должна быть дверь тёти Шуры. Хорошо бы попасть в комнату соседки, — возможно, там отыщется зеркало, через которое удастся вернуться. Анна неуверенно протянула руку, пытаясь нащупать дверную ручку, — напрасно!

Внезапно ей показалось, будто в сумерках, окружающих её, что-то переменилось, словно стало светлее. Анна оглянулась и увидела открытую дверь в комнату тёти Шуры и её саму, стоящую на пороге. Ну конечно! Как она сразу не сообразила! Если соседская дверь обычно находилась справа по коридору, то здесь, в зазеркалье, дверь должна оказаться слева. Она шла не в ту сторону! Анна почти бегом кинулась к светлому прямоугольнику, обозначившему вход в старухину комнату.

— Тётя Шура!

Соседка пристально взглянула на неё:

— Что ты здесь делаешь? Ты не из нашенских, как ты сюда попала?

Анна торопливо и сбивчиво залепетала в ответ. Старуха внимательно слушала, склонив голову к плечу, потом вздохнула и сказала, словно отвечая собственным мыслям:

— Напрасно она это затеяла, неча зазеркальным делать по ту сторону. Уйти-то ушла, а вот приживётся ли? — и, уже обращаясь к Анне, пояснила: — Я об отражении твоём говорю. Природа-то наша совсем другая, не для вашего плотного мира. А коли аннА там не приживётся, то и тебе тут долго не протянуть. Давно ты здесь?

— Со вчерашнего вечера.

— Ну и что дальше делать будешь? Как обратно ворочаться собираешься?

— Я думала, — неуверенно сказала Анна, — что смогу вернуться через вашу комнату. У вас ведь есть зеркало, тётя Шура?

Старуха усмехнулась:

— Есть. Да не про твою честь.

Анна совсем растерялась. Старая карга не хочет ей помочь? Может быть, обижена на что-то?

Попыталась вспомнить, из-за чего у них с соседкой случались в последнее время стычки. Вроде бы ничего серьёзного не было. Просто старуха не нравилась ей. Не нравилась с того самого дня, когда год тому назад Анна перебралась в освободившуюся после смерти деда комнату, избавившись таким образом от докучливой опеки со стороны матери.

Впервые они с соседкой столкнулись в коридоре, когда Анна с помощью Веньки перетаскивала в новое жилище свои пожитки. Старуха куда-то направлялась, но, увидев их, остановилась аккурат посередине коридора, почти перегородив проход, и хмуро уставилась на пришельцев. Анна, одной рукой прижимая к себе пакет с какой-то одеждой, а другой нашаривая в кармане ключи, на ходу пробормотала: «Здрасьте», — и поторопилась пройти, чтобы открыть дверь Веньке, нагруженному коробками с красками и карандашами. Соседка взглянула на неё исподлобья, поджала губы и ничего не ответила, только покачала головой. Веньке пришлось повернуться боком, потому что вредная бабка и не подумала посторониться, чтобы пропустить его. Уже закрывая дверь, Анна услышала, как старуха, уходя, бормочет: «Ишь, наследнички-то как торопятся жилплощадь занять! А деду за хлебом сходить, когда он хворый лежал, никто не спешил».

Надо сказать, бабкин упрёк достиг цели и испортил Анне настроение на остаток вечера. Ей никогда и в голову не приходило проведать старика, которого она знала только по фотографии в семейном альбоме. Там он, в военной форме, молодой, черноволосый, с лихими усами, стоял, облокотившись на спинку кресла, где, как на троне, восседала нарядная бабушка с годовалой малышкой на руках.

Из скупых рассказов матери Анна знала, что дедушка был офицером. В конце восьмидесятых, выполняя, как тогда писали в газетах, интернациональный долг, был тяжело ранен и попал в госпиталь почти без шансов остаться в живых. Но он выжил и вернулся домой. Вернулся не один, а, как с усмешкой говорила мать, с афганской женой. Позднее кто-то рассказывал, что женщина эта была медсестрой и выходила его, буквально вытащив с того света, хотя хирург, залатавший многочисленные дедушкины раны, вздохнул, закончив операцию: «Даром только время потратили, не жилец он».

История, конечно, романтическая, но бабушка считала, что ничто не может служить оправданием измене, и категорически пресекала любые попытки бывшего мужа, «подлеца и негодяя», повидать дочь. Дочери же (матери Анны), лишь только та подросла и подступила с расспросами, было сказано, что отец бросил их ради какой-то бесстыжей вертихвостки и потому недостоин, чтобы о нём помнили. Впрочем, все мужчины таковы — это убеждение переходило в семье от матери к дочери вместе со ставшей уже преданием историей о дедушкиной «подлой измене».

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.