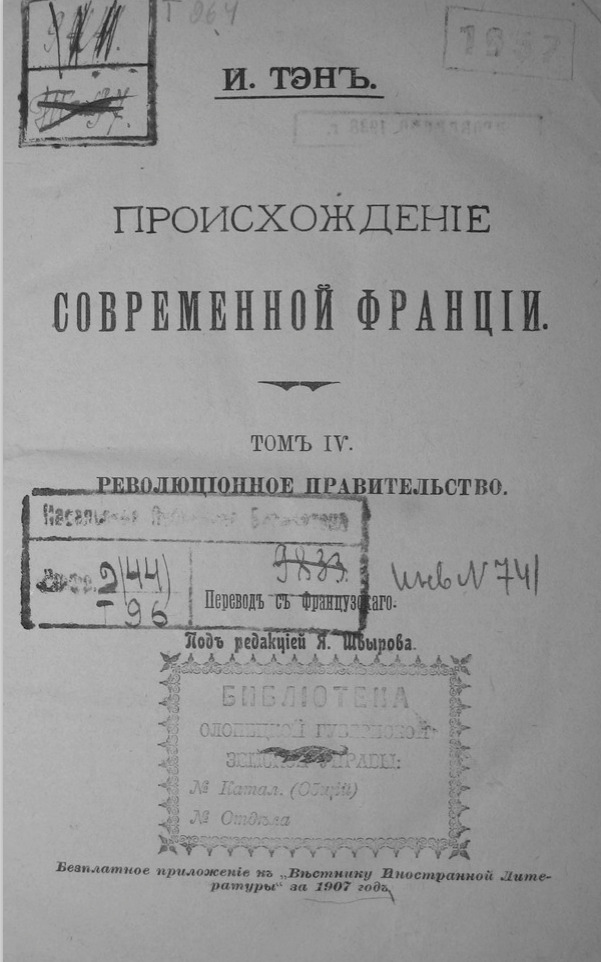

Ипполит Тэн, «Происхождение современной Франции»

Революция

Книга первая. Революционное правительство

Глава I. Слабость предшествующих правительств

Энергия нового правительства. Абсолютистские догматы и инстинкты якобинца. Контраст между его словами и действиями. Как он скрывает перемену своих убеждений. Конституция июня 1793 года. Обещания свободы. Первичные Собрания. Пропорция отсутствующих. Единогласие вотирующих. Мотивы, по которым они принимают конституцию. Давление на выборах. Избрание делегатов. Они приезжают в Париж. Меры предосторожности против них. Они заявляют свои якобинские политические убеждения. Их роль в празднике 10 августа. Их экзальтация. Маневры Горы. Вечер 11 августа в якобинском клубе. Заседание 12 августа в Конвенте. Делегаты берут на себя инициативу террора. Народ санкционирует диктатуру якобинцев. Последствия этого. Восстание в департаментах. Его основная слабость. Широкие слои населения относятся к нему с недоверием или же инертны. Незначительное количество жирондистов. Равнодушие их приверженцев. Колебания бежавших депутатов и восставшей администрации. Они не создают центрального правительства. Они оставляют в руках Конвента военную власть. Неизбежность усиления уступок с их стороны. Департаменты уступают один за другим. Перемена политических взглядов скомпрометированных властей. Бессилие и иллюзии умеренных. Последние местные сопротивления. Политическая ортодоксальность восставших городов. Они оговаривают свое подчинение одним только условием. Государственные соображения в пользу этого. Партийные соображения против этого. Подавление мятежа в городах. Бордо. Марсель. Лион. Тулон. Уничтожение партии жирондистов. Проскрипция правых депутатов. Заключение в тюрьму. Казнь двадцать одного. Казнь, самоубийство или бегство остальных. Учреждение революционного правительства. Его принцип, его цели, его способы действия, его орудия, его механизм. Комитет общественного спасения. Подчинение Конвента и министерства. Функции Комитета общественного спасения и Революционного трибунала. Административная централизация. Представители с полномочиями, национальные агенты и революционные комитеты. Закон об оскорблении величества. Восстановление прежних монархических учреждений.

До этого времени слабость законного правительства была чрезвычайна. В течение четырех лет ему везде и беспрестанно оказывали неповиновение. В течение четырех лет оно не осмеливалось силою заставить себе повиноваться. Стоявшие во главе правления люди, принадлежавшие к культурному классу, вносили с собой предрассудки и чувствительность своего века, находясь во власти царившего тогда догмата. Они подчинялись желаниям толпы и питая слишком сильную веру в права человека, слишком мало верили в права должностного лица; тем более, что из человечности они чувствовали отвращение к крови и не желая применять силу, шли на уступки. Так с 1 мая 1789 по 2 июня 1793 года они законодательствовали и управляли среди тысячи мятежей, которые остались почти все безнаказанными; и их конституции, — вредному созданию теории и страха, только и удалось превратить анархию произвольную в узаконенную анархию. Они умышленно и из недоверия к власти, привели ее в расстройство, превратили короля в декоративный манекен и почти уничтожили центральную власть. С верху до низу иерархии, начальство потеряло всякую власть над своими подчиненными, министр над департаментами, департамент над округами, округ над коммунами, во всех отраслях управления начальство, избираемое на местах своими подчиненными, очутилось в полной зависимости от них. И вот, так каждое место, занятое властью, очутилось в полной беззащитности, оно явилось как бы добычей для желающих им овладеть и в довершение всего декларация прав, провозгласившая «юрисдикцию лиц, давших полномочия над уполномоченными», пригласила нападающих броситься на приступ.

Тогда-то создалась крамольная партия, превратившаяся в конце концов в банду: при её криках, под её угрозами, в Париже и в провинции, на выборах и в парламенте, большинство умолкло, меньшинство вотировало, постановляло, управляло, законодательное собрание было распущено, король лишен престола, Конвент был искалечен. Из всех гарнизонов центральной крепости, монархических, конституционных, жирондистских, ни один не сумел защитить себя, переделать исполнительную власть, обнажить оружие, пустить его в ход на улице; все они при первом нападении, иногда только еще при первом словесном обращении, сдавали свое оружие и теперь цитадель вместе с другими общественными крепостями занята якобинцами.

На этот раз гарнизон совершенно другого рода. Из народной массы, мирной и культурной, Революция отобрала людей фанатичных, грубых, развращенных и поэтому потерявших всякое уважение к ближнему. И вот из кого состоит новый гарнизон, из ослепленных своими догматами фанатиков, из зачерствевших, благодаря своему ремеслу, мясников, из цепляющихся за свои места честолюбцев. По отношению к человеческой жизни и собственности эти люди не знают никаких стеснений, так как они приноровили теории, как им это было удобнее и достигли того, что верховенство народа превратилась в их собственное верховенство.

По мнению якобинца государство принадлежит ему, и он полагает, что государство заключает в себе все частное, и тело, и душу отдельных граждан; поэтому все ему принадлежит, только благодаря одному тому факту, что он якобинец и он вполне законно является и царем, и папой. Ему нет никакого дела до истинной воли французов, свой мандат он получил не вотумом, он получил его свыше, он ему дарован Истиной, Разумом, Добродетелью. Он один просвещенный человек, он один патриот, он один достоин начальствовать, и он в своей надменной гордости считает всякое сопротивление преступлением. Если большинство протестует, значит оно глупо или подкуплено, в обоих этих случаях оно заслуживает того, чтобы оно было сокрушено, и оно будет сокрушено.

И поэтому с самого начала якобинец ничем другим и не занимался, как восстаниями и насильственными захватами, грабежами и убийствами, насилиями над частными, должностными лицами, над собраниями, посягательствами на закон, на государство и нет насилий, которых бы он не свершил. Инстинктивно он всегда вел себя сувереном, он был уже им тогда, когда являлся частным человеком и членом клубов, теперь то он во всяком случае не перестанет им быть, раз ему принадлежит законная власть, тем более что он сознает, что погибнет, если ослабит бразды правления и что для спасения от эшафота у него только одно средство — диктатура. Такой человек не даст себя выгнать подобно своим предшественникам, напротив, он заставит себе повиноваться, во чтобы то ни стало, он не остановится перед тем, чтобы восстановить центральное правительство и орудие исполнительной власти, он присоединит местные механизмы, которые были ранее отделены от центрального правительства; он воссоздаст старую машину принудительной системы и будет ею управлять более грубо, более деспотично, с большим презрением к частным правам и к общественным свободам, чем Людовик XIV и Наполеон.

Однако ему остается согласовать свои будущие действия со своими недавними словами и на первый взгляд это кажется делом нелегким, так как произнесенные им слова заранее осуждают замышляемые им действия. Вчера он преувеличивал права управляемых, доходя до того, что уничтожал все права, стоящих во главе правления, завтра он преувеличит права правителей и уничтожит все права управляемых. Он раньше утверждал, что народ единственный властитель, а теперь он будет обращаться с народом как с рабом. Он говорил, что правительство только слуга, а теперь он даст правительству власть султана. Только что он объявлял преступлением малейшее функционирование общественной власти, теперь он будет наказывать как за преступление малейшее сопротивление общественной власти. Каким образом он оправдает подобную резкую перемену убеждений, и как он посмеет отрицать принципы, на которых он основал свою собственную узурпацию?

Он поостережется отрицать эти принципы, так как это значило бы довести до крайности уже восставшую провинцию, напротив, он будет их громко провозглашать и благодаря этому невежественная толпа, видя, что ей дают всю ту же склянку, будет думать, что в ней находится все то же лекарство, а между тем этикетка свободы будет скрывать истинное её содержимое — тиранию. В течение шести месяцев будут разбрасывать во все стороны этикетки, значки, тирады и выдумки шарлатанов, для того чтобы обмануть народ новой микстурой. Тем хуже для него, если она потом покажется ему горькой, рано или поздно ему придется проглотить ее по неволе.

Для начала создают наспех конституцию столь давно ожидаемую и столько раз обещанную: декларацию прав в тридцати пяти статьях, конституционный акт в ста двадцати четырех статьях, политические принципы и всякого рода учреждения, выборные, законодательные, исполнительные, административные, судебные. финансовые и военные.

Понятно новые законодатели и не думают создать машину, которая могла бы исправно действовать, об этом они совершенно не заботятся. Разве докладчик, Геро-де-Сешель не писал 7 июня, чтобы ему немедленно доставили законы, в которых он неотложно нуждался, именно неотложно, потому что он должен был выработать Конституцию и представить её в течении той недели, на которую приходится день 7 июня. Одного этого факта достаточно для суждения о рабочих и об их деле. Дело их — показное, рекламное, что касается рабочих, то одни, осторожные политики, стремятся только к тому, чтобы дать народу слова, но не дело; а другие, отвлеченные болтуны, или простые ротозеи, не умеют отличать дел от слов и думают, что, произнося фразы — творят законы.

Дело это не представляет ни малейшего труда: фразы выработаны заранее «Пусть махинаторы антинародных систем, говорит докладчик, с трудом измышляют свои проекты! Французам остается только заглянуть в свои сердца: они прочтут там одно слово — республика». Составленный по «Социальному договору», с греческими и латинскими заимствованиями, проект заключает в себе «в лапидарном стиле» популярные афоризмы, догматы и математические предписания Руссо, «аксиомы Разума и первые последствия этих аксиом», одним словом, прямолинейную Конституцию, которую придумывает каждый школьник по выходе из училища. Подобно объявлению, наклеенному на двери вновь открытого магазина, Конституция обещает покупателям все, что только они могут вообразить себе лучшего.

Угодно вам иметь права и свободы? Вот вам все права и все свободы. Никогда еще более определенно не заявляли, что правительство есть создание, слуга и орудие управляемых, оно создано только для того, «чтобы гарантировать им пользование их естественными и незыблемыми правами». Никогда более строго не ограничивали его мандата: «Право гласно заявлять свои мысли и мнения, путем прессы или всяким другим способом, право мирно собираться, свободно исповедовать веру по могут быть отняты у народа». Никогда граждан более не предостерегали против правонарушений и злоупотреблений общественной власти:

«Закон должен защищать общественную и индивидуальную свободу от гнета тех, которые управляют… Проступки уполномоченных народа и их агентов никогда не должны оставаться безнаказанными… Всякий человек узурпирующий суверенитет должен быть тотчас же казнен свободными людьми… Всякий акт совершенный по отношению к человеку, вне случаев и форм определенных законом, является актом произвольным и тираническим: тот, против которого употребляется насилие, имеет право отразить его силой же… Когда правительство нарушает права народа, восстание является для народа и для каждой части народа, самым священным правом и самой неотложной обязанностью».

К правам гражданским великодушный законодатель присоединил права политические и умножил предосторожности, чтобы удержать стоящих во главе правления в зависимости от народа.

Во-первых, их назначает народ путем прямых или почти прямых выборов: в своих первичных собраниях он избирает депутатов, муниципальные власти, мировых судей и избирателей второй степени; в свою очередь эти последние во вторичных собраниях выбирают должностных лиц округа и департамента, гражданских третейских судей, судей в уголовных, кассационных инстанциях и восемьдесят четыре кандидата, из среды которых законодательный корпус должен выбрать исполнительный совет.

Затем, полномочия, каковы бы они не были, предоставляются всегда только на очень короткий срок; один только год продолжаются полномочия депутатов, избирателей второй степени, гражданских третейских судей и судей какого бы то ни было наименования и рода; что касается муниципальных властей и администрации, департаментской и окружной, то ежегодно возобновляется половина их состава. Таким образом ежегодно 1 мая снова начинает бить источник власти и в своих, созываемых по собственному побуждению, первичных собраниях народ по своему желанию оставляет или меняет свой служебный персонал.

Наконец, даже когда служащие водворены и исполняют свои обязанности, народ может, если захочет, стать их сотрудником: ему предоставили средства «совещаться» со своими депутатами. По вопросам, представляющим временный интерес, или не имеющим большего значения депутаты издают декреты; но по вопросам, имеющим общий и постоянный интерес, они только вносят предложения и, если дело идет об объявлении войны, решение вопроса предоставляется народу. Он обладает правом приостанавливающего, а затем и окончательного вето и он пользуется им, как ему заблагорассудится. С этой целью он по собственному побуждению собирается в первичные собрания, и для созыва таких собраний достаточно требования одной пятой части граждан, имеющих право принимать в них участие. Раз собрание созвано, оно принимает или отвергает проект Законодательного Собрания. Если по истечении сорока дней в большинстве департаментов десятая часть первичных собраний отвергла проект, мы имеем дело с приостанавливающим вето. Тогда созываются все первичные собрания Республики и, если большинство первичных собраний снова выскажется в отрицательном смысле, народ этим накладывает окончательное вето на проект. Таже процедура необходима для изменения существующей Конституции.

Во всем этом план монтаньяров превосходит план жирондистов; никогда еще не придавали столь незначительной роли правящим, и столь значительной роли управляемым; якобинцы чувствуют к народной инициативе уважение, доходящее до щепетильности. Так в докладе Геро-де-Сешеля говорится: «Мы все имели одно и то же желание — достигнуть самого демократического результата. Суверенитет народа и достоинство человека были постоянно перед нашими глазами… Тайное чувство подсказывает нам, что наше дело быть может одно из самых популярных дел, которые когда-либо существовали». По мнению якобинцев, народ должен быть сувереном фактическим, постоянным, без междуцарствия, он должен иметь возможность вмешиваться во все серьезные дела, он должен обладать не только правом, но и возможностью подчинить своей воле своих уполномоченных. Тем более необходимо сговориться с ним по вопросу об учреждениях, которые ему теперь дарят. Вот почему Конвент, созывает уже 24 июня первичные собрания и вносит на их утверждение приготовленный им конституционный акт.

Нет никакого сомнения, что акт будет утвержден; уже заранее все подготовлено, чтобы получить согласие, и притом такое согласие как оно желательно, с внешней стороны добровольное и почти единодушное.

В действительности первичные собрания немноголюдны; в городах на баллотировку является только треть избирателей, а в деревнях четверть, или даже менее четверти. Искушенные опытом предыдущих собраний избиратели воздерживаются, так как они слишком хорошо знают, как проходят эти собрания, как на них первенствует якобинская партия, как она ведет избирательную комедию, какими угрозами и насилиями она заставляет несогласных с нею играть роль статистов или клакеров. Четыре или пять миллионов избирателей предпочитают, по обыкновению, воздержаться и не явиться на собрания.

Тем не менее большинство собраний созывается, причем их насчитывают до семи тысяч. Дело в том, что в каждом кантоне имеется своя незначительная группа якобинцев. С ними заодно действуют наивные люди, не потерявшие еще веры в официальные заявления и полагающие, что конституция, которая обеспечивает частные права и устанавливает общественные свободы, должна быть принята, кем бы она не была предложена, тем более что узурпаторы обещают сложить с себя власть. И действительно Конвент торжественно заявляет, что раз конституция будет принята, народ будет снова созван, для избрания «нового национального собрания, нового представительства, облеченного более недавним и более непосредственным доверием», что даст возможность избирателям, если они этого захотят, переизбрать честных депутатов и исключить мошенников.

После этого, даже в мятежных департаментах, большая часть жирондистского населения решается после долгих колебаний вотировать, но поздно, так в Лионе, в Кальвадосе, собрания происходят только 30 июля. Многие конституционалисты, или нейтральные уже раньше решились на это, одни из страха перед гражданской войной и из духа примирения, другие из боязни преследований и обвинения в монархизме. Вот еще одна уступка. В силу своей покорности в конце концов они, быть может, не дадут Горе никакого повода для насилий.

Один из политических деятелей того времени пишет в своих мемуарах: «хотя нас уверили, что мы будем проезжать только по городам приверженным Марату, мы, к величайшему нашему удовольствию, нашли, что почти все население было проникнуто отвращением к Марату. Оно правда приняло конституцию, представленную Комитетом общественного спасения, но исключительно из желания покончить со всем и притом на условиях не лестных для него, так как везде требовали возобновления Конвента и наказания за совершенные против него покушения». Это пожелание и другие аналогичные ему внесены в протоколы многих первичных собраний, например, в протоколах тринадцати кантонов департамента Эн. Кроме того, требовали восстановления Двадцати двух, уничтожение революционного трибунала, должностей комиссаров при армии в департаментах, учреждения департаментской гвардии для охраны Конвента, роспуска революционной армии и т. д.

Но напрасно полагали лишить Гору всяких поводов к насилию. Ведь с самого начала легко констатировать, как якобинцы понимают свободу выборов. Во-первых, все внесенные в списки и, главным образом, подозрительные должны голосовать и притом голосовать за, «в противном случае, говорит одна якобинская газета, им не придется более жаловаться на вполне обоснованную подозрительность, с которой будут к ним относиться». И вот они являются на собрания «вполне покорные и смиренные»; тем не менее их резко отталкивают, к ним поворачиваются спиной, их оттесняют в угол залы или к дверям, их громко оскорбляют. Очевидно, что после такого приема они будут вести себя смирно и не рискнут сделать ни малейшего замечания.

В Маконе, например, «несколько аристократов тихо шептались, но не осмеливались сказать — нет». Это было бы крайним безрассудством. Так в Монбризоне на шесть граждан, отказавшихся голосовать — за, будет сделан донос в протоколе собрания, и один депутат потребует в Конвенте применения к ним суровых мер. В Ножан-на-Сене смещают трех администраторов, виновных в том же проступке; несколько месяцев спустя проступок превратится в преступление, влекущее за собою смертную казнь, и будут гильотинировать людей «за то, что они голосовали против конституции 1793 года». Этими словами были мотивированы приговоры самими судьями.

Почти все неблагонамеренные люди предчувствовали эту опасность, вот почему почти во всех первичных собраниях предложение Конвента принято единодушно или почти что так. В Руане оказывается только двадцать шесть оппозиционеров; в Каене, центре жирондистской оппозиции, четырнадцать; в Реймсе — два; в Труа, Безансоне, Лиможе и Париже — ни одного; в пятнадцати департаментах число, голосовавших против, колеблется между пятью и одним; ни одного протестанта не оказывается в департаменте Вара. Может ли быть более назидательное согласие? Во всей Франции только одна коммуна Сен-Дуан, в глухом округе департамента Кот-дю-Нор осмеливается просить реставрации духовенства и назначения королем сына Капета.

Все остальные коммуны голосуют как бы по мановению жезла; они поняли секрет плебисцита, от них не требуют искреннего голосования, их заставляют произвести якобинскую манифестацию.

Член Конвента Шабо говорил следующее в заседании 11 августа 1793 года: «Я требую, чтобы вы объявили, что всякий не явившийся без основательной причины в первичные собрания, что всякий высказавшийся против конституции, лишается права быть выбранным на какие бы то ни было конституционные должности». Буайллона из Бельэрба арестовывают «за то, что он явился на первичное собрание кантона Воклюз и удалился, не приняв участия в голосовании».

Вся операция, предпринятая местными клубами, всецело проводится ими. Они пробили сбор у баллотировочных ящиков, они являются на собрания представляя из себя силу и играют на них главную роль; они назначают бюро, вносят предложения и составляют протоколы, и комиссары правительства усиливают их местный авторитет авторитетом центрального правительства. В Маконе, на собрании «они каждый параграф сопровождали речью к народу, эта речь вызывала бесчисленные аплодисменты и усиленные крики: да здравствует республика! да здравствует конституция! да здравствует французский народ!» Пусть берегутся равнодушные, не присоединяющиеся к общему хору, их заставляют голосовать «громким и отчетливым голосом», кричать вместе с другими, подписывать высокопарный адрес, которым местные якобинцы свидетельствуют свою благодарность перед Конвентом и подавать свой голос за выдающегося патриота, которому первичное собрание поручает отвести протокол в Париж.

Первый акт комедии кончен, начинается второй акт. Не без цели якобинская партия созвала в Париже делегатов первичных собраний; подобно последним они должны явиться для неё орудиями власти, основаниями диктатуры и поэтому необходимо подготовить их к этому.

По правде сказать, нельзя быть уверенным, что все согласятся на это, так как среди семи тысяч комиссаров, некоторые, избранные непокорными собраниями, привезли с собой вместо согласия — отказ; другим, более многочисленным, поручено высказать замечания и указать на пробелы. Очень вероятно, что посланные жирондистскими департаментами потребуют освобождения и возвращения своих изгнанных представителей, наконец значительное количество делегатов, принявших с полным доверием новую конституцию, желает, чтобы ее применили как можно скорее, и чтобы Конвент, согласно своему обещанию, удалился, чтобы уступить место новому собранию.

Необходимо заранее подавить все эти стремления к независимости или к оппозиции: в виду этого декрет Конвента «дает разрешение комитету общей безопасности арестовывать подозрительных комиссаров». Комитет должен наблюдать за теми, «которые взяв на себя особую миссию, задумают устраивать собрания, привлекать своих коллег и побуждать их к действиям противным их мандатам». Предварительно и до допущения их в Париж их якобинство будет проверено, подобно тюку на таможне, специальными агентами исполнительного совета, а именно Станиславом Майльяром, пресловутым судьей сентябрьских дней и его шестьюдесятью негодяями солдатами, кичащимися своим воинским званием, за которое они получали по пяти франков в день.

«По всем дорогам, в пятнадцати и даже двадцати лье от столицы» делегатов обыскивают; вскрывают их сундуки и распечатывают их письма. У парижских застав их встречают «инспектора», присланные коммуной под предлогом необходимости защитить их от распутных женщин и мошенников. Там ими всецело завладевают, ведут их в мэрию, выдают им билет на отвод квартиры и жандармский пикет разводит их по одиночке в предназначенное для них помещение. И вот они помещены подобно овцам в загоны. Протестанты не смеют пытаться ускользнуть и устроиться отдельно.

С одним из них, явившимся в Конвент с просьбой предоставить помещение для него и его единомышленников, обращаются самым ужасным образом, его называют интриганом, обвиняют в том, что он хочет защищать изменника Кюстина, записывают его имя и угрожают ему следствием. Злополучный оратор слышит, что упоминают уже об Аббатстве, и он должен считать за счастье, что ему не придется немедленно же отправиться туда. После всего этого вполне очевидно, что он более не пожелает ораторствовать и что коллеги его не раскроют рта, тем более, что на их глазах революционный трибунал заседает непрерывно, что на площади Революции гильотина водружена и уже работает, что недавнее постановление коммуны предписывает полицейским должностным лицам «иметь самый бдительный надзор» и настоятельно приказывает воинским частям высылать «постоянные патрули», что с 1 по 4 августа заставы были закрыты и что 2 августа при облаве в трех театрах арестовано и отправлено в тюрьму более пятисот молодых людей. Недовольные, если они имеются, быстро понимают, что ни место, ни момент не благоприятствуют протесту.

Что касается других, уже бывших якобинцами, партия позаботилась о том, чтобы еще более пропитать их якобинскими убеждениями. Затерянные в громадном Париже, все эти провинциалы нуждаются в том, чтобы ими руководили, как в моральном, так и в физическом отношении, к ним нужно отнестись «с гостеприимством во всей его полноте — этой самой нежной добродетелью республиканцев». Вот почему восемьдесят шесть санкюлотов, избранных секциями, ожидают их в мэрии, для того, чтобы быть их корреспондентами, быть может даже их поручителями и уже наверное их руководителями, для того, чтобы раздать им квартирные билеты, сопровождать их, помочь им устроиться, чтобы наставить их как прежде представителей откомандированных в 1792 году на праздник Федерации, чтобы помешать им завести дурные знакомства, чтобы ввести их во все кипучие собрания, чтобы наблюсти за тем, чтобы их разогретый патриотизм скоро принял оттенок парижского якобинства.

Театрам запрещено оскорблять их взоры и слух представлением пьес, «противных духу революции».

Кутон говорит в своем докладе Конвенту: «Вы оскорбили бы этих республиканцев, если бы допустили, чтобы в их присутствии продолжали играть бесконечное количество пьес, наполненных оскорбительным для свободы намеками».

Отдан приказ ставить три раза в неделю «такие республиканские трагедии, как Брут, Вильгельм Телль, Кай Гракх и другие драматические пьесы, пригодные к поддержанию принципов равенства и свободы». Раз в неделю даются даровые представления и со сцены раздаются высокопарные стихи Марии Шенье, для назидания делегатов, переполняющих ложи на счет государства.

На следующий день их приводят целыми толпами в трибуны Конвента, где пред ними развертывается та же трагедия, классическая и простая, напыщенная и требующая смерти, но только на этот раз это не изображаемая, но действительная трагедия и тирады произносятся не в стихах, а в прозе. Окруженные крикунами, которым платят деньги, наши провинциалы рукоплещут, кричат и приходят в восторг как накануне, по сигналу, даваемому клакерами и обычными посетителями.

А то еще прокурор-синдик Люлье созывает их в Епископский дворец «для братания с властями парижского департамента», то секция братства приглашает их на свои ежедневные собрания, то общество якобинцев утром предоставляет им свою обширную залу, а вечером допускает их на свои заседания.

Захваченные, таким образом, и находясь как бы под водолазным колоколом они дышать в Париже только якобинским воздухом. По мере того, как их водят из одного якобинского клуба в другой, и они дышат этим раскаленным воздухом, пульс их бьется быстрее. Многие из них были при приезде своем «людьми простыми и тихими», но их сбивают с толку, и они, не имея никакого предохранительного средства, быстро заражаются революционной лихорадкой.

7 августа дается финальный толчок. Под председательством департаментских и муниципальных властей, большинство делегатов является в Конвент, чтобы громко заявить о своих якобинских политических убеждениях.

«Скоро, говорят они, будут искать, где находилось на берегу Сены топкое болото, которое хотело нас поглотить. Пусть лопнут с досады монархисты и интриганы, но мы будем жить и умрем монтаньярами!»

Аплодисменты и лобызания.

Оттуда они отправляются в Якобинский клуб и один из них предлагает заранее составленный адрес, цель которого оправдать 31 мая и 2 июня, «открыть глаза» провинциальной Франции, объявить «войну федералистам».

«Да погибнут гнусные пасквилянты, оклеветавшие Париж!.. Нами здесь овладело только одно чувство; все души наши слились… Мы все образуем здесь одну громадную и страшную Гору, которая обрушится на всех роялистов и пособников тирании». Аплодисменты и крики. Робеспьер объявляет им, что они спасают отечество.

На следующий день 8 августа адрес передается Конвенту и по предложению Робеспьера Конвент объявляет, что он будет послан в армии, иностранным державам, во все коммуны. Новые рукоплескания, новые лобызания, новые крики. 9 августа по приказанию Конвента делегаты собираются в Тюйльрийский сад и разделившись на группы по департаментам, они изучают программу Давида, чтобы вполне проникнуться ролью, которую им предназначено играть на завтрашнем празднестве.

Странное празднество, на котором ярко сказывается дух времени. Это как бы опера, которую власти разыгрывают на улице, с триумфальными колесницами, курильницами, алтарями, ковчегом объединения, погребальными урнами и остальной классической мишурой. Гипсовые статуи изображают божества: природу, свободу, народ в виде Геркулеса. Все это одни только олицетворенные отвлеченности, как их рисуют на потолках театров. Ничего непосредственного, или искреннего. Актеры, которым совесть подсказывает, что они только актеры, оказывают почтение символам, которые, как им отлично известно, являются только символами и в этом механическом шествии восклицании, обращения жести, позы, заранее подготовлены как на сцене. Для умов, любящих истину и ненавидящих театральность это кажется шарадой, разыгрываемой картонными плясунами.

Но торжество это колоссально, оно рассчитано на то, чтобы но трясти умы и возбудить гордость физическим возбуждением всех чувств. Праздник этот стоил один миллион двести тысяч франков, кроме расходов по поездке семи тысяч делегатов. В этой грандиозной декорации делегаты опьяняются своей ролью так как, очевидно, они играют главную роль: ведь они являются представителями двадцати шести миллионов французов. Вся церемония только и имеет своей целью прославления их национальной воли, носителями которой они являются.

На Бастильской площади, где из обоих сосцов гигантского изображения природы изливается «вода возрождения», президент Гюро, совершив «возлияния», после приветствия новой богини передает кубок восьмидесяти семи старейшим по возрасту представителям восьмидесяти семи департаментов. Каждый из них «призываемый при звуках барабанов и труб» пьет поочередно из кубка и, после того как он его осушает, пушки грохочут, как будто бы он был королем; затем после того, как кубок осушает последний, восемьдесят седьмой представитель, гремит вся артиллерия. После этого кортеж приходит в движение, и в шествии делегаты опять-таки занимают почетное место. Старейшие, держа в одной руке оливковую ветвь, а в другой пику с флагом, на котором обозначено название их департамента, «соединены между собой тонкой трехцветной лентой» и окружают Конвент, как бы для того, чтобы показать, что нация поддерживает и ведет своих законных представителей. Сзади них остальные семь тысяч делегатов, тоже держащие в руках оливковые ветви, образуют вторую отдельную, самую грандиозную группу, на которую обращены все взоры, так как за ними идет смешанная толпа, в состав которой входит исполнительный совет, муниципалитет, судьи. Все они смешались с толпой в силу равенства. При каждой остановке делегаты сразу бросаются всем в глаза, благодаря своим отличительным признакам. При последней остановке, на Марсовом поле, они одни вместе с членами Конвента всходят по ступеням, ведущим к алтарю отчизны; на самой верхней ступени рядом с председателем Конвента становится старейший из них. Размещенные, таким образом, семь тысяч делегатов, окружающие семьсот пятьдесят членов Конвента, образуют «истинную Святую Гору». На вершине эстрады председатель обращается к восьмидесяти семи старейшим и вручает им ковчег, в котором хранятся конституционный акт и результаты голосования. Они с своей стороны вручают ему свои пики, которые он собирает воедино, в знак народного единства и нераздельности. После этого со всех сторон поднимаются приветственные клики, пушки усиленно грохочут, «казалось, и небо, и земля празднуют величайшую эпоху человеческого рода».

Конечно, делегаты вне себя от волнения, нервная система, напряженная до нельзя, слишком сильно вибрирует. Еще на площади Бастилии многие «охваченные пророческим духом» обещали конституции вечность. Они чувствуют, что «возрождаются с человеческим родом», они считают себя творцами нового мира, будущее в их руках, они считают себя богами, сошедшими на землю. В таком критическом положении рассудок их неустойчив, подобно испортившимся весам. Под напором фабрикантов энтузиазма их охватит внезапный поворот мыслей. Они считали конституцию панацеей, и они ее уберут как опасное лекарство в сундук, называемый ковчегом. Они только что возвестили свободу народа, и они же увековечат диктатуру Конвента.

Понятно, что поворот мыслей должен казаться непосредственным и рука стоящих во главе правления не должна быть видна. По обыкновению узурпаторов Конвент будет симулировать осторожность и бескорыстие. Поэтому на следующий день, 11 августа, тотчас же по открытии заседания он заявляет, что «миссия его окончена». По предложению Делакруа, единомышленника Дантона, он объявляет, что в самом непродолжительном времени будет произведена перепись населения и избирателей, для того чтобы иметь возможность созвать как можно скорее первичные собрания, он с восторгом принимает делегатов, принесших конституционный ковчег, он как один человек встает перед этим святым ковчегом, он терпеливо выслушивает делегатов, которые обращаются к нему с призывом и с указаниями на его обязанности. «Помните, говорит оратор делегатов, что вы отвечаете за этот святой ковчег перед нацией, перед миром. Помните, что вы обязаны скорее умереть, чем допустить, чтобы его коснулась святотатственная рука…»

Но вечером в Якобинском клубе, Робеспьер, после длинной смутной речи об общественной опасности, о заговорщиках, об изменниках, вдруг произносит решающее слово: «я чуть было не позабыл о самом важном соображении… Предложение сделанное сегодня утром направлено только к тому, чтобы членов настоящего Конвента сменили агенты Питта и Кобурга». Это ужасные слова в устах человека принципов и их тотчас же понимают все вожаки, крупные и незначительные, избранные тысяча пятьюстами якобинцев, наполняющих залу.

«Нет, нет!» восклицает все собрание. — Делегаты увлечены. «Я требую, говорит один из них, чтобы Конвент не был распущен до конца войны». — Вот оно наконец это пресловутое предложение, столь давно желанное и ожидаемое. Теперь клеветы жирондистов рассеются прахом, ведь доказано, что Конвент не имеет намерения вечно существовать, что он не честолюбив. Если он остается у власти, то только потому, что его удерживают, что народные делегаты принуждают его к этому.

Лучше того, они же укажут им, как им следует себя вести. На следующий же день, 12 августа, с рвением новообращенных они рассеиваются в зале заседаний в столь большом количестве, что Конвент, не имея возможности обсуждать дела, собирается на левой стороне залы и предоставляет им всю правую сторону. Все горючие материалы, сконцентрировавшиеся в них уже в течение двух недель, воспламеняются. Они более горячи, чем самые необузданные якобинцы, они повторяют нелепости Розы Лакомб и клубов, они выходят за пределы программы, начертанной им Горой.

«Теперь не время обсуждать, кричит один, из ораторов, нужно действовать. Народ должен восстать массами, он один может уничтожить своих, врагов… Мы требуем, чтобы все подозрительные люди были арестованы, чтобы они были посланы к границам и за ними последовала страшная масса санкюлотов. Там, в первых рядах, они будут биться за свободу, которую оскорбляют вот уже четыре года или же они будут уничтожены пушками тиранов… Их жены, дети, старики и немощные будут в качестве заложников охраняться женами и детьми санкюлотов».

Дантон пользуется моментом, со своей обычной прозорливостью, он находит слово определяющее положение: «Депутаты первичных собраний возбуждают среди нас инициативу Террора». Затем он нелепые предложения фанатиков сводит к практическим мерам: «Восстать массами, — да, но в порядке», призвав сначала первый разряд, молодых людей от восемнадцати до двадцати пяти лет, арестовывать всех подозрительных, но не посылать их против неприятеля, «они были бы в наших войсках более опасны, чем полезны; заключим их в тюрьмы, они будут нашими заложниками». Наконец, он придумывает занятие делегатам, которые теперь не нужны в Париже и могут пригодиться в провинции. «Сделаем из них представителей, как бы обязанных возбуждать граждан… Пусть им будет поручено вместе с добрыми гражданами и установленными властями, составлять описи хлебным запасам и оружию, набирать солдат и пусть Комитет Общественного Спасения направляет это великое движение… Они все дадут клятву вернувшись к своему очагу побудить к этому своих сограждан». — Всеобщие рукоплескания, все делегаты кричат: «Мы клянемся!» Вся зала поднимается, все сидящие в трибунах машут шляпами, и дают ту же клятву.

Дело сделано: подобие народного пожелания как бы санкционировало политику, принцип и самое название террора. Что касается инструментов, посредством которых произведена эта операция, то они теперь пригодны только на то, чтобы их послать на места. Комиссары, требований и вмешательства, которых могла бы еще опасаться Гора, высылаются в свои департаментские захолустья, там они станут её агентами и миссионерами. Не говорят уже больше о том, чтобы пустить в ход новую конституцию, она была только приманкой, обманом для того, чтобы половить рыбу в мутной воде: по окончании рыбной ловли ее положили на видном месте залы в маленьком ковчеге, рисунок которого был составлен Давидом. «Теперь, говорит Дантон, Конвент должен быть проникнут всем своим достоинством, так как теперь он облечен всей народной силой». — Другими словами коварство доканчивает то, что начато насилием, благодари майским и июньским покушениям суверенное собрание перестало быть законным, июльскими же и августовскими маневрами, оно вернуло себе внешность законности. Монтаньяры все еще ведут на цепочке Конвент. Для того чтобы извлекать из него пользу, они вернули ему его престиж.

Этим же ударом и теми же самыми выходками они почти обезоружили своих противников. При известии о 31 мае и 2 июне среди республиканцев культурного класса, среди того поколения, которое, воспитанное философами, искренне верило в права человека, поднялся громкий крик негодования; шестьдесят девять департаментских администраций высказали протест и почти во всех городах запада, юга, востока и центра, в Каене, в Алансоне, Эврё, Ренне, Бресте, Лориане, Нанте и Лиможе; в Бордо, Тулузе, Монпелье, Ниме и Марсели; в Лионе, Гренобле, Клермоне, Лонсе, Безансоне, Маконе и Дижоне, граждане собравшись в своих секциях вызвали или поддержали своим громким одобрением энергичные распоряжения своих администраторов. И администраторы, и граждане заявляли, что, так как Конвент не был более свободен, декреты его начиная с 31 мая не имели более силы закона, что департаментские войска двинутся в Париж, чтобы освободить Конвент от его противников и что его заместители приглашаются собраться в Бурже.

В нескольких местах от слов перешли к делу. Уже в середине мая Марсель и Лион взялись за оружие и стали преследовать своих местных якобинцев. После 2 июня Нормандия, Бретань, Гард, Юра, Тулуза и Бордо тоже вооружились. В Марсели, Бордо и Каене, уполномоченные на местах были арестованы или находились под надзором в качестве заложников. Инсургенты так убеждены в своей правоте, что уполномоченные правительства в Каене, Ромм и Приёр в письме к Комитету Общественного Спасения одобряют свой собственный арест: «Граждане-коллеги, этот арест может получить большое значение, послужить в пользу деду свободы, способствовать единству республики и возбудить доверие, если, как мы усердно вас просим, вы подтвердите его декретом, объявляющим нас заложниками… Мы заметили в населении Каене любовь к свободе, к правосудию и послушанию».

В Нанте народные власти и национальные гвардейцы, столь доблестно отразившие шесть дней тому назад вандейскую армию, осмелились на большее; они ограничили полномочия Конвента и осудили его вмешательство. По их мнению, посылка уполномоченных являлась «узурпацией, посягательством на народную верховную власть, представители были выбраны для того, чтобы творить законы, а не для того, чтобы приводить их в исполнение, чтобы подготовить конституцию и привести в порядок все общественные власти, а не для того, чтобы произвести замешательство и самим являться в их роли, для защиты и поддержки промежуточных властей делегируемых народом, а не для разрушения и уничтожения их».

Действуя еще смелее Монпелье приглашал всех представителей отправиться в главные города своих соответствующих департаментов и ждать там решения народного суда. Одним словом, в силу самого демократического догмата, членов Конвента, униженных и изуродованных, считали какими-то втершимися в народное доверие «прокурорами», призывали «рабочих народа вернуться к послушанию и обратить внимании на упреки, делаемые им их законным хозяином». Нация лишала места своих приказчиков столицы, она отнимала от них мандат, которым они злоупотребили и объявляла их узурпаторами в случае, если они будут упорствовать и не подчинят свой позаимствованный суверенитет «её бесспорному суверенитету».

На этот прямой удар, поражающий до самого корня, Гора отвечает таким же ударом, она тоже выказывает уважение к принципам и санкционирует свои действия народной волею. Она оправдывает и обеляет себя посредством внезапной фабрикаций ультра-демократической конституции, созыва первичных собраний, ратификации, даваемой собравшимся народом её действиям, созыва делегатов в Париже, посредством одобрения этих делегатов, обращенных в якобинство, ослепленных или приневоленных к этому. Она лишает жирондистов возможности приводить упреки, которые они раньше заявляли, лишает их популярности, которой, как они были убеждены, они уже добились, похищает у них аксиомы, которыми они размахивали, как знаменем.

Начиная с этого момента почва, на которой основывались оппозиционеры, ускользает из-под их ног, материалы, собранные ими, рушатся в их руках, их союз рассеивается, еще даже не собравшись и неизлечимая слабость партии проявляется вполне.

Прежде всего надо заметить, что в таких департаментах, как Париж, партия не имеет корней. Вот уже три года как люди рассудительные, серьезные, занятые, не чувствующие склонность к политике и не являющиеся профессионалами в этом деле, всего девять десятых избирателей, воздерживаются от участия в выборах и в этой массе жирондисты не имеют приверженцев. По их собственному признанию она остается привязанной к учреждениям 1791 года, которые они ниспровергли, если она их и уважает, то только как «необычайно честных безумцев». К тому же это уважение смешано с нерасположением, она ставит им в вину насильственные декреты, вынесенные ими сообща с Горой, преследования, конфискации, несправедливости и жестокости всякого рода, она все еще видит на их руках кровь короля, и они в её глазах тоже являются цареубийцами, анти-католиками, анти-христианами, разрушителями.

Конечно, они в этом уступают Горе, и вот почему в самом начале возмущения в провинции, многие умеренные республиканцы и даже роялисты идут за ними в секционных собраниях и протестуют вместе с ними. Но большинство останавливается на этом и быстро впадает в свою обычную инертность. Оно не согласно со своими вожаками, оно не питает к ним полного доверия, оно не чувствует к ним беспредельной любви, его недавние симпатии заглушены прежним злобным чувством. Рассеявшиеся по провинции жирондистские депутаты рассчитывали, что по их призыву поднимутся все департаменты и явятся по отношению к Горе республиканской Вандеей, но они везде встретили только вялое одобрение и спекулятивные пожелания.

Остается для их поддержки избранная часть республиканской партии, образованные или полуобразованные люди, честные и убежденные резонеры, которые проникнувшись догматами того времени, приняли в серьез философский катехизис. Являясь выборными судьями, администраторами департаментскими, окружными и муниципальными, начальниками и офицерами национальной гвардии, председателями и секретарями секций, они занимают почти все посты, предоставляющие власть на местах, и вот почему их единодушный протест показался сначала голосом Франции. В действительности он только крик отчаяния генерального штаба без армии. Назначенные под выборным давлением, они имеют чин, звание, должность, но не пользуются ни кредитом, ни влиянием: за ними идут только те, которые выбрали их, десятая часть населения, меньшинство фанатиков.

К этому надо прибавить, что среди этого меньшинства много равнодушных людей. У большинства людей между убеждениями и действием дистанция большего размера; приобретенные привычки, лень, страх и эгоизм заполняют весь промежуток. Как ни веришь в отвлеченности социального договора, не так-то легко решиться действовать в пользу отвлеченной цели. Беспокойство охватывает тебя в момент выступления, находишь дорогу, по которой нужно идти, крайне опасной и неясной, колеблешься, не решаешься двинуться, чувствуешь себя домоседом, боишься зайти слишком далеко. Один человек охотно дающий слово, дает менее охотно деньги; другой, охотно дающий деньги, не расположен жертвовать своей особой, и это относится как к жирондистам, так и к умеренным фейльянам.

«В Марсели, говорит один депутат, в Бордо, почти во всех главных городах, собственник, ленивый, беспечный, робкий не мог решиться покинуть на мгновение свой домашний очаг, он поручал наемникам взяться за оружие и выступить за него». Одни только федералисты Майенн, Иль-Виллен и, в особенности, Финистера были «хорошо воспитанными молодыми людьми, вполне понимавшими распрю, которую они намеревались вести». В Нормандии центральный комитет принужден по неволе набирать платных рекрутов, а именно артиллеристов, из среды людей, бывших некогда якобинцами, способных на всевозможные преступления, грабителей и трусов, которые обратятся в бегство при первом пушечном выстреле.

Когда в Каене Вимпфен собрал восемь батальонов национальной гвардии и вызвал добровольцев, готовых идти на нее, на его вызов из рядов вышло всего семнадцать человек; на следующий день официальная реквизиция дает только сто тридцать солдат. За исключением Вира, выставившего около двадцати человек, остальные города отказываются выставлять солдат. Одним словом, войско не образуется.

С другой стороны, в качестве честных и логически мыслящих людей, инсургенты чувствуют колебание и сами ограничивают свое восстание. Стоящие во главе их беглые депутаты считали бы себя виновными в узурпации, если бы они подобно Горе в Париже, образовали в Каене верховное собрание. Их права и обязанности, по их мнению, сводятся к тому, чтобы свидетельствовать о 31 мае и 2 июне, призывать народ, быть красноречивыми. Они не имеют законных прав, чтобы взять в свои руки исключительную власть. Во главе управления в департаменте стоят местные власти, избранники секций, вернее департаментский комитет. А они печатают записки, пишут послания, и крайне корректно ждут, чтобы суверенный народ, уполномоченными которого они являются, снова посадил их на старые места. В лице их, он был оскорблен, он должен поэтому отомстить за это оскорбление. Раз он одобряет своих уполномоченных, он должен вернуть им их места, раз он хозяин дома, он должен добиться чтобы его авторитету в доме все подчинялись.

Что касается департаментских комитетов, то правда, они, в пору увлечения, задумали образовать новый Конвент в Бурже, путем созыва кандидатов в депутаты или же национальной комиссии из ста семидесяти членов. Но для этого не хватает времени, не хватает средств для осуществления проекта, и он остается висеть в воздухе, как пустая угроза. Через две недели он рассеется как дым, департаментам только удается объединиться в группы, они больше не будут думать о создании центрального правительства и благодаря только этому факту, они сами явятся виной того, что мало по малу перестанут играть какую бы то ни было роль.

Хуже того, сознательно и из патриотизма они сами готовят себе поражение, они воздерживаются от того, чтобы обратиться к армии и убрать ее с границ, они не отрицают у Конвента права заботиться, как он этого желает, о национальной защите. Лион пропускает транспорт ядер, которыми впоследствии будут обстреливать его защитников, власти Пюи-де-Дома в конце концов высылают против Вандеи батальон, образованный ими для действия против Горы. Бордо выдает уполномоченным Конвента Шато-Тромпетт, свои военные припасы и беспрекословно, с полной покорностью оба бордосские батальона, охраняющих Блэ, уступают свою позицию двум якобинским батальонам. Можно быть заранее уверенным в своем поражении при такой манере вести восстание.

Но инсургенты отлично сознают ложность своего положения; они смутно чувствуют, что, признавая военный авторитет Конвента, они признают всю полноту его авторитета; незаметно переходя от уступок к уступкам, они катятся вниз по наклонной плоскости и в конце концов приходят к полному послушанию. Уже 16 июня «в Лионе начинают чувствовать, что не нужно разрывать с Конвентом». Пять недель спустя лионские власти торжественно признают «Конвент единственным центральным и объединяющим всех граждан французов и республиканцев пунктом» и постановляют, «что все исходящие от него декреты, касающиеся общих интересов Республики должны быть приводимы в исполнение». В виду этого в Лионе и в других департаментах администрация созывает первичные собрания согласно предписанию Конвента. В виду этого первичные собрания вотируют конституцию, которую предложил Конвент. В виду этого же, делегаты первичных собраний отправляются в Париж, как это приказывает Конвент.

Теперь дело жирондистов уже пропало; несколько пушечных выстрелов в Верноне и Авиньоне рассеивают единственные две вооруженные колонны, двинувшиеся в поход. Во всех департаментах якобинцы, ободренные уполномоченными Конвента, поднимают голову; везде местные клубы предлагают администрации подчиниться, везде администрация отменяет свои постановления, извиняется и просит прощения. По мере того, как подчиняется один департамент, другие, напуганные его дезертирством, становятся более расположенными к подчинению. К 9 июля насчитывают уже сорок девять подчинившихся. Многие заявляют, что с их глаз спала пелена, одобряют декреты 31 мая и 2 июня и, выказывая свое рвение, заботятся о своей безопасности. Администрация Кальвадоса объявляет бретонским федералистам, что «в виду принятия ею конституции она не может более допустить их пребывания в городе Каене», она предлагает им разойтись по домам, она тайно заключает мир с Горой, она извещает об этом депутатов, являющихся гостями только три дня спустя и при том извещает самым простым способом: она наклеивает на их дверях декрет, которым они ставятся вне закона.

Переодетые солдатами они уходят с бретонцами; по дороге они имеют полную возможность констатировать истинные чувства народа, который они считали проникнутым сознанием своих прав и политической инициативой. Мнимые граждане и республиканцы, с которыми они имеют дело, в сущности, бывшие подданные Людовика XVI, будущие подданные Наполеона, то есть администраторы и управляемые, дисциплинированные сердцем и подчиненные инстинктом, имеющие потребность в правительстве подобно тому, как овцы имеют потребность в пастухе и сторожевой собаке, переносящие и пастуха и сторожевую собаку, только бы они имели подходящий внешний вид, даже когда пастух — мясник, даже когда сторожевая собака — волк. Избегать изолированности, как можно скорее присоединиться к самой скученной массе, всегда держаться гуртом, поэтому следовать указаниям свыше, объединяющим рассеявшихся, таков инстинкт стада.

В батальоне федералистов начинают говорить о том, что раз конституция принята и Конвент признан, нечего более защищать Депутатов, которых они поставил вне закона. «Это значило бы составлять заговор». После этого депутаты отделяются от бретонцев, и их маленькая кучка продолжает идти отдельно. Так как их девятнадцать человек, решительных и хорошо вооруженных, власти местечек, через которые они проходят не оказывают им сопротивления. Для того чтобы воспрепятствовать им пройти, нужно выступить активно, а это слишком много для чиновника; впрочем, население относится к ним безразлично и даже с некоторой симпатией. Но их стараются удержать, иногда окружить, или застать врасплох, так как по иерархической цепи им передан приказа, арестовать депутатов, и каждый местный администратор считает себя обязанным играть роль жандарма. Поэтому беглецам, охваченным со всех сторон этой административной цепью, остается только бежать морем.

Прибыв в Бордо, они находят там других овец, приготовляющихся к бойне. Мэр Сэж проповедует примирение и терпение. Он отказывается от услуг четырех-пяти тысяч молодых людей, трех тысяч гренадер национальной гвардии, двух-трех сот всадников; добровольцев, объединившихся против якобинского клуба; он предлагает им рассеяться, посылает в Париж умилостивительную депутацию, чтобы добиться от Конвента забвения «минуты ошибки и прощения заблудших братьев».

«Льстили себя надеждой, говорит один депутат, очевидец этих событий, что быстрое подчинение успокоит неудовольствие тиранов и что они будут настолько великодушными, что пощадят город, более всех других отличившийся во время революции».

До самого конца жители Бордо сохранят эти иллюзии и будут являть свидетельство такого же послушания. Когда Тальен войдет в Бордо со своими 1.800 крестьянами и разбойниками, двенадцать тысяч солдат национальной гвардии, вооруженные, экипированные в полной форме, выйдут встретить их с дубовыми венками. Они молча выслушают его громовую и оскорбительную речь, и у командиров их без всяких протестов вырвут дубовые ветви, сорвут с них кокарды, эполеты. Батальоны тут же рассеиваются по приказанию Тальена, и вернувшись домой начальники и солдаты с опущенной головой выслушивают прокламацию, предписывающую «всем жителям без различия, в течение тридцати шести часов, под угрозою смерти, сдать оружие на крепостном валу: до окончания срока жителями сдаются тридцать тысяч ружей, сабли, пистолеты и даже перочинные ножи».

Здесь, как в Парнасе 20 июня, 10 августа, 2 сентября. 31 мая и 2 июня, как в провинции и в Париже во всех решительных фазисах Революции, привычка покорности и субординации, воспринятые при административной монархии и вековой цивилизации, притупили в человеке предвидение опасности, воинствующий инстинкт, способность рассчитывать только на себя, стремление к самопомощи. Когда анархия приводит подобную нацию к естественному состоянию, прирученные животные неизменно пожираются дикими зверями, естественные наклонности которых тотчас же сказываются, как только они вырываются на свободу.

Если бы люди Горы были государственными, иди только хотя бы умными людьми, они выказали бы себя человечными, если не из человечности, то хоть бы из расчета, так как в этой столь мало республиканской Франции было не слишком много республиканцев для основания Республики и благодаря своим принципам, своей культуре, своему социальному положению, своему количеству, жирондисты были избранной частью и силой, соком и цветом партии.

Когда Гора преследовала и казнила инсургентов Лозеры и Вандеи — это вполне понятно, ведь они развернули белое знамя, они получают своих начальников и свои инструкции из Кобленца и Лондона. Но ни Бордо, ни Марсель, ни Лион не являются роялистскими городами и не входят в сношения с заграницей.

«Мы — мятежники?! пишут лионцы, но у нас развевается только трехцветное знамя, белая кокарда, символ восстания, никогда не появлялась в наших стенах. Мы роялисты?! но ведь крики да здравствует Республика! слышатся со всех сторон и не побуждаемые никем в заседании 2 июля, мы все дали клятву преследовать всякого, кто бы предложил короля… Ваши представители вам говорят, что мы контрреволюционеры, а мы приняли конституцию. Они вас убеждают, что мы покровительствуем эмигрантам, а мы предложили им выдать всех, на кого они только могли бы нам указать. Они вам говорят, что улицы наши переполнены непокорными священниками, а мы даже не выпустили из тюрьмы тридцать двух священников, брошенных туда прежним муниципалитетом без всякого суда, без доноса с чьей-либо стороны, только потому что они были священниками».

Таким образом в Лионе мнимые аристократы были тогда не только республиканцами, но демократами и радикалами, верными утвердившемуся режиму, подчиняющимися самым худшим революционным законам. Совершенно такое же положение было в Бордо, Марсели, даже Тулоне. Восстание в Тулоне, в своем начале жирондистское, вспыхнуло 14 июля. Новая администрация Тулона пишет в своем послании к Конвенту следующее: «Мы желаем единой и нераздельной Республики; у нас не видно никаких признаков мятежа… Представители Баррас и Феррон гнусно лгут, выставляя нас контрреволюционерами, находящимися в сношениях с англичанами и фанатиками Вандеи». Администрация Тулона продолжает снабжать провиантом французские войска в Италии. 19 июля английская шлюпка, посланная для парламентерских переговоров, вынуждена была поднять трехцветное знамя. Вступление англичан в Тулон произошло только 29 августа.

Более того, население этих городов примирилось с событиями 31 мая и 2 июня. Так в послании жителей Лиона к народным представителям говорится: «Население Лиона всегда соблюдало законы и если подобно некоторым другим департаментам, департамент Роны и Луары ошибочно понял происшествия 31 мая, то он поспешил, как только он понял, что Конвент вполне свободен в своих действиях, признать его и привести в исполнение его декреты. И еще до сих пор все декреты, которые могут дойти до него распубликовываются и соблюдаются в его стенах». Перестали оспаривать узурпации Парижа, не требовали более возвращения исключенных депутатов. 2 августа в Бордо, 30 июля в Лионе, чрезвычайная Комиссия общественного спасения, сложила с себя полномочия: таким образом, не существовало более никакого соперничавшего с Конвентом собрания. Уже 24 июля Лион торжественно признал центральную и верховную власть и заявлял притязания только на свои муниципальные вольности. Администрация департамента Роны и Луары заявляет Конвенту: «Мы обращаемся к Конвенту с заявлением, что отрекаемся от сделанного и сказанного и препровождаем ему декларацию, выпущенную сегодня властями города Лиона. Раз мы подчиняется закону, мы должны пользоваться его покровительством. Мы просим Конвент обсудить наше отречение и взять обратно касающиеся нас декреты, так как у нас всегда были воззрения истинных республиканцев».

Более того, для разительного доказательства политической правоверности генеральный совет департамента установил гражданский праздник 10 августа, аналогичный празднику в Париже. Уже блокированные лионцы не позволяли себе никакого враждебного акта; 7 августа они вышли брататься с первыми войсками, посланными против них. Они уступали во всем, за исключением одного пункта, в котором не могли уступить не губя себя, я говорю об уверенности, что они не будут преданы без всякой зашиты неограниченному произволу их местных тиранов, грабежам, проскрипциям, мести их якобинской сволочи. В сущности, в Марсели, в Бордо, в особенности, в Лионе и Тулоне секции поднялись только для этого: внезапным и самопроизвольным усилием народ отвел нож, который горсть негодяев поднесла к его горлу, он не хотел подвергнуться сентябрьским избиениям, вот и все. Он открыл ворота только с тем, чтобы не предали его, связав по рукам и ногам, в руки убийц.

Этой незначительной ценой Гора имела возможность окончить гражданскую войну до конца июля, ей нужно было только следовать примеру Роберта Линде, который в Эвре, родине Бюзо, в Каене, родине Шарлоты Кордэ и центре бежавших жирондистов, водворил полный порядок, благодаря выказанной им умеренности и сдержанным им обещаниям. Очень вероятно, что средства, которыми умиротворили самую скомпрометированную провинцию, подействовали бы благотворно и на другие провинции, и благодаря этой политике к Парижу без боя присоединились бы столица центральной Франции, столица Юго-Запада и столица Юга.

Напротив, упорно навязывая им господство маратистов, рисковали бросить их в объятия врага. Не желая вновь попасть в добычу бандитам, ограбившим и разрушившим его, изнуренный голодом Тулон решился принять в свои стены англичан, и выдать им громадный арсенал южной Франции. Не менее терпя от голода Бордо мог соблазниться этим примером и потребовать помощи от другого английского флота. В несколько переходов пьемонтская армия могла дойти до Лиона: Франция была бы тогда разделена на двое, Юг был бы отрезан от Севера и этот проект — возмутить Юг против Севера — был предложен союзникам одним из самых дальновидных их советников. Если бы они последовали его совету, отечество, наверное, погибло бы.

Во всяком случае было опасно доводить инсургентов до отчаяния, так как люди с сердцем не могли колебаться между неограниченной диктатурой их торжествующих убийц, и выстрелами осаждающей армии. Лучше стоило биться на укреплениях, чем дать себя связать для гильотины. Они были притиснуты к эшафоту и единственным их выходом было защищаться до последней крайности.

Таким образом, благодаря своим требованиям Гора обрекала себя на необходимость приступить к осаде нескольких городов или к блокаде в течении нескольких месяцев. Так, республиканские войска вошли в Лион 9 октября, в Тулон 19 декабря. Бордо покорился 2 августа, выведенный из себя декретом 6 августа, осуждающим на изгнание всех пособников мятежа, город выгоняет 19 августа депутатов Будо и Изобо. Он снова покоряется 19 сентября, но возмущение населения так велико, что Тальен с тремя своими коллегами решается въехать в город только 16 октября. Горе приходилось убрать войска из Вара и Савойи, исчерпать свои арсеналы, употребить против французов сто тысяч солдат, которые были так необходимы Франции для действий против внешнего врага. Потребовалась армия в 70 тысяч для усмирения Лиона и 60 тысяч для усмирения Тулона и все это в тот момент, когда иностранцы овладевали Валенсиенном и Майнцом, когда в Лозер восстали тридцать тысяч роялистов, когда главная вандейская армия осаждала Нант, когда каждый новый очаг пожара грозил соединиться с пожаром, пылавшим на границе и с пожаром, постоянно охватывавшем католические местности.

Политический агент Шепи доносил из Гренобля относительно положения дела на границе: «Пьемонтцы завладели Клюзом. Большое количество горцев присоединилось к ним. В Аннеси женщины срубили дерево свободы и сожгли архив клуба и коммуны. В Шамбери народ хотел сделать тоже самое, но вооружили лежавших в больнице и, таким образом, его остановили».

Вылитым во время ведром холодной воды Гора могла еще потушить пламя, которое она зажгла в крупных республиканских городах, в противном случае ей оставалось только дать ему разрастись, разжигать его своими собственными руками, рискуя воспламенить отечество, не имея никакой другой надежды, как потушить пожар под грудою развалин, не имея никакой другой цели, как царить над побежденными, над пленными и над мертвецами.

Но именно это и составляет цель якобинца, так как он довольствуется только неограниченным подчинением, он хочет царствовать во чтобы то ни стало, какими бы то ни было средствами, на каких бы то ни было развалинах. Он деспот по инстинкту, и по своему существу, и догмат помазал его на царство; он король по естественному и божественному праву, подобно какому-нибудь Филиппу II испанскому, получившему помазание на царство от инквизиции. Вот почему он не может отступиться ни от малейшей доли своего авторитета, не нарушив принципа, или вступить в переговоры с мятежниками, за исключением случаев, когда они сдаются на полную его милость. Уже одним тем, что они восстали против законного суверена, они стали изменниками и злодеями. Есть ли более ужасные злодеи, чем эти лжебратья, которые оказали сопротивление в тот момент, когда партия после трех лет ожидания и усилий наконец-таки захватывала в свои руки власть!

В Ниме, Тулузе, Бордо, Тулоне и Лионе они не только предотвратили переворот, имевший место в Париже, но они сокрушили зачинщиков, закрыли клуб, обезоружили фанатиков, арестовали главных маратистов. Более того, в Тулоне и Лионе пять или шесть погромщиков или зачинщиков убийств, Шалье и Риар, Жассо, Сильвестр и Лемайль, преданные суду, были присуждены к смерти и казнены, после судебного процесса, проведенного с соблюдением всех формальностей.

Вот преступление, искупить которое невозможно, так как в этом процессе затрагивается Гора. Принципы Сильвестра и Шалье — её принципы. Они попытались сделать в провинции то, что она сделала в Париже, если они виновны, значит виновна и она, она не может согласиться на их наказание, не давши согласия на свое. Поэтому она должна провозгласить их героями и мучениками, она должна канонизировать их память, она должна отомстить за их мучения, она должна продолжать их посягательства, она должна предоставить должное место их сообщникам, она должна их сделать всемогущими, она должна отдать каждый мятежный город во власть его черни и злоумышленников.

Какое значение имеет то обстоятельство, что якобинцы находятся в меньшинстве, что в Бордо на их стороне стоят только четыре секции из двадцати восьми, что в Марсели за них стоят только пять секций из тридцати двух, что в Лионе у них всего только тысяча пятьсот приверженцев. Но голоса идут не на счет, а на вес, так как право основывается не на количестве, а на патриотизме и суверенный народ состоит только из санкюлотов. Тем хуже для городов, в которых контрреволюционное большинство так значительно, тем более они опасны. Под их республиканскими проявлениями скрывается враждебность прежних партий и подозрительных классов, умеренных, фейльянов и роялистов, купцов, юристов, и рантье и «мускусников». [1] Это гнезда гадов, остается только их уничтожить.

И действительно, подчиняются они или нет, их уничтожают. Изменниками отечеству объявляются не только члены департаментских комитетов, но, например, в Бордо, все те, «которые принимали участие или соглашались с действиями Комиссии общественного спасения», в Лионе все администраторы, чиновники и офицера, принимавшие участие в созыве или допустившие созыв конгресса департамента Роны и Луары, более того, «всякий человек, сын которого или приказчик, или слуга, или рабочий носили оружие или способствовали усилению средств сопротивления», то есть вся национальная гвардия, которая вооружилась и почти все население, которое пожертвовало деньгами или вотировало в секциях.

В силу декрета все диссиденты объявлены «вне закона», то есть их можно гильотинировать, для этого достаточно просто удостоверения их личности, и имущество их конфискуется. Поэтому в Бордо, где не было дано ни одного выстрела, мэра Сэжа, главного виновника подчинения, тотчас же ведут на эшафот без всяких формальностей и за ним следуют еще 881 человек среди мрачного безмолвия смущенного народа.

«Казнь мэра Сэжа, которого народ очень любил за расточаемые им вокруг себя благодеяния, говорит Дегранж, сильно опечалила народ, но не было слышно ни одного преступного ропота». «Несколько времени тому назад, пишет Жюльен Комитету общественного спасения, мрачное молчание во время заседаний военной комиссии было ответом народа на смертные приговоры, выносимые заговорщикам. То же самое безмолвие сопровождало их на эшафот. Казалось, вся Коммуна втайне сокрушалась об их казни».

200 крупных негоциантов арестовывают в одну и ту же ночь, более 1.500 человек бросают в тюрьму, облагают данью всех состоятельных людей, даже тех, к которым нельзя было предъявить каких бы то ни было политических обвинений. «Богатые эгоисты» обложены штрафом в девять миллионов. Например, один обвиненный «в беспечности и политической умеренности», принужден внести 20 тысяч франков, за то, что он не впрягся в колесницу Революции». Другой «обвиненный в том, что он выказывал презрение своей секции и беднякам, так как жертвовал всего 30 ливров в месяц», облагается штрафом в 1,2 миллиона ливров и новые власти, мэр-мошенник и двенадцать негодяев, составляющих революционный комитет, торгуют жизнью и имуществом граждан.

«В Марсели, говорит Дантон, нужно дать хороший урок купеческой аристократии, мы должны выказать себя столь же справедливыми по отношению к купцам, как к дворянам и священникам». После этого 12 тысяч человек попадают в проскрипционные листы и имущество их продается с торгов. С самого же первого дня гильотина усиленно работала, тем не менее депутат Фрерон держится того мнения, что она действует медленно и находит средство ускорить её действие.

«Военная комиссия, которую мы учредили вместо революционного трибунала, пишет он сам, действует, необычайным темпом против заговорщиков… Они падают подобно граду под мечем закона. Четырнадцать человек уже заплатили своей головой за свои гнусные измены. Завтра должны быть гильотинированы еще шестнадцать, почти все начальники легионов, нотариусы, секционеры, члены народного трибунала; завтра три купца будут также танцевать карманьолу». Всё должно погибнуть, и люди, и вещи, он хочет разрушить город и предлагает засыпать порт, с большим трудом удается его остановить, и он довольствуется тем, что разрушает «гнезда аристократии», две церкви, концертную залу, окружающие дома и двадцать три здания, в которых заседали мятежные секции.

В Лионе, для того чтобы увеличить добычу, представители смутными обещаниями постарались сначала успокоить промышленников и негоциантов, которые снова открыли свои магазины и вынули из тайников драгоценные товары, приходные книги. Немедленно, выставленная на показ добыча захватывается; составляют «список всего имущества, принадлежащего богатым и контрреволюционерам», «конфискуют их в пользу патриотов города», налагают, кроме того, штраф в шесть миллионов, который должен быть уплачен в течение недели теми, которых еще может пощадить конфискация, провозглашают принцип, что излишек каждого человека — естественное наследие санкюлотов и что, если он сохраняет что-либо свыше самого необходимого, он совершает воровство и наносит ущерб нации.

Согласно этому правилу, благодаря общему и производящемуся в течение шести месяцев грабежу все имущество города с 120 тысяч населением попадает в руки его подонков. Тридцать два революционных комитета накладывают печати на секвестрированные дома и магазины, не составив инвентаря, выгоняют оттуда жен, детей, слуг, «чтобы не иметь свидетелей», оставляют у себя ключи, чтобы входить и выходить, когда им вздумается или устраиваются там, чтобы проводить время в оргиях с девками.

В то же самое время гильотинируют, расстреливают из ружей, обстреливают картечью; официально революционная комиссия сознается в 1.682 убийствах в течение пяти месяцев, а близкий к Робеспьеру человек утверждает, по секрету, что их было 6 тысяч. Кузнецы приговариваются к смертной казни за то, что они подковывали лошадей лионской кавалерии, пожарные, за то, что они потушили пожар, вспыхнувший от республиканских бомб, одну вдову приговаривают к смерти за то, что она платила военную контрибуцию во время осады, рыбных торговок за то, что они отнеслись к патриотам без должного уважения. Это попросту организованные, узаконенные сентябрьские избиения, длящиеся продолжительное время. Авторы их так отлично понимают это, что, не скрывая — так и называют события в своей публичной переписке.

В Тулоне положение еще ужаснее, там убивают массами, почти на удачу. Хотя самые скомпрометированные жители в количестве 4 тысяч и бежали на английские суда, тем не менее, по словам депутатов, виновен весь город. Фрерона встречают четыреста портовых рабочих. Тот, в виду того, что они работали во время английской оккупации, на месте предает их смертной казни. Отдается приказание «добрым гражданам отправиться на Марсово поле под угрозой смерти», туда являются 3 тысячи человек. Фрерон, окруженный пушками и войсками, является верхом, с сотней маратистов, бывших сообщников Лемайля, Сильвестра и других заведомых убийц — это его местные пособники и советчики. Он предлагает им выбрать в толпе кого они пожелают, по своему капризу, руководясь жаждой мести или завистью. Всех указанных ими выстраивают вдоль стены и расстреливают. На следующий же день операция возобновляется и продолжается в последующие дни. Фрерон пишет 16 нивоза, что уже расстреляно 800 тулонцев. «Расстрелы, пишет он в другом письме, и расстрелы, пока совершенно не будет изменников». Затем в течение трех следующих месяцев гильотина кончает с 1.800 гражданами; одиннадцать молодых женщин сразу поднимаются на эшафот во славу Республики, девяносто четырехлетнего старика приносят туда на носилках. С двадцати восьми тысяч численность населения падает до шести или семи тысяч.

Всего этого не довольно. Необходимо, чтобы оба города, осмелившиеся выдержать осаду, исчезли с лица земли. Конвент объявляет, «что город Лион будет уничтожен, все здания, где обитали богачи будут срыты, останутся только дома бедняков, дома убитых и изгнанных патриотов, здания специально занятые для целей промышленности, памятники, посвященные человечеству и народному просвещению». Точно также и в Тулоне «дома в городе будут срыты, оставлены будут только помещения, необходимые для военных целей, нужд интендантства и снабжения провиантом». Поэтому в Варе и соседних департаментах набираются 12 тысяч каменщиков для срытия Тулона.

В Лионе 14 тысяч рабочих разрушают замок Пьер-Ансиз, чудные дома Белькурской площади, Сен-Клерской набережной, Фландрской, Бургиевской и многих других улиц. Вся эта операция обходится в 400 тысяч ливров в декаду. В шесть месяцев Республика тратит пятнадцать миллионов для уничтожения ценностей в триста или четыреста миллионов, принадлежащих Республике же. Со времени монголов пятого и тринадцатого веков мир еще не был свидетелем таких громадных и безрассудных разрушений, такой ярости против самых полезных созданий человеческой промышленности и цивилизации.

Со стороны монголов, бывших кочевым народом, эти разрушения еще понятны, они стремились превратить землю в обширную степь. Но разрушить город, арсенал и порт которого сохраняется, уничтожить людей, стоящих во главе промышленности и их дома в городе, в котором сохраняют рабочих и мануфактуры, сохранить родник, уничтожив ручей, или наоборот сохранить ручей, уничтожив родник, столь нелепый проект мог родиться только в голове якобинца. Голова его так разгорячена, что он не сознает противоречий, жестокая глупость варвара сталкивается с idée fixe инквизитора, на земле есть место только для него и для подобных ему правоверных. С нелепым мрачным пафосом он объявляет об уничтожении еретиков. Не только вместе с ними будут уничтожены их памятники и жилища, но даже последние слезы их будут истреблены и имена их будут вычеркнуты из людской памяти.

«Название Тулон будет уничтожено, эта коммуна будет отныне называться Пор-ла-Монтань». «Название Лиона будет вычеркнуто из ряда названий городов Республики, отныне собрание сохранившихся домов будет называться — Освобожденный город». На развалинах Лиона будет воздвигнута колонна со следующей надписью: «Лион вел войну против свободы, Лиона больше нет». Депутаты-уполномоченные хотели также уничтожить название Марселя. «Название Марсель, которое носит еще этот преступный город будет изменено. Национальному Конвенту будет предложено дать ему другое название. Временно он будет лишен всякого названия». Действительно в нескольких позднейших актах Марсель называется Коммуна без названия.

Это делается не для того, чтобы пощадить в Париже вожаков восстания или партии, депутатов, генералов или министров; напротив, — крайне необходимо довести до конца подчинение Конвента, заглушить ропот правой стороны, заставить замолчать Дюкоса, Бойе-Фонфреда, Вернье, Куэ, которые все еще говорят и протестуют. Вот почему каждую неделю приказы об аресте или смертные приговоры, посылаемые с вершины Горы поражают большинство, подобно ружейным выстрелам произведенным в толпу. 15 июня — приказ об аресте Дюшателя; 17 — Барбару; 23 — Бриссо; 8 июля — Деверите и Кондорсе; 14 — Лоз-Деперре и Фоше; 30 — Дюпра младшего, Валле и Менвиелля; 2 августа — Руйе, Брюнеля и Карра-Карра; — Лоз-Деперре и Фоше, бывших в числе присутствующих в заседании, арестовывают тут же. Это весьма ощутительное предупреждение, нет более действительного, чтобы сокрушить не желающих подчиниться.

Обвинительные декреты вынесены — 18 июля против Кустара; 28 июля против Женсонне, Ласурс, Верньо, Моллево, Гардиена, Гранжнева, Фоте, Буало, Валазе, Кюсси, Мейллано. Каждый из них знает, что трибунал, перед которым они должны явиться, это прихожая гильотины.

12 июля объявлены приговоры Биротто; 28 июля Бюзо, Барбару, Горсасу, Ланжюине, Саллю, Луве, Бергоену, Попону, Гуаде, Шассе, Шамбону, Лидону, Валади, Дефермону, Кервелегану, Ларивьеру, Рабо-Сент-Этьенну и Лесажу; все они объявлены изменниками, поставлены вне закона и их поведут на эшафот без всякого суда.

Наконец 3 октября в самом собрании удачным ловом захватывают всех тех, которые кажутся еще способными быть хотя бы сколько-нибудь независимыми. Предварительно докладчик Комитета общественной безопасности отдает приказание закрыть двери залы, затем после высокопарной и клеветнической речи, продолжающейся два часа, он прочитывает два проскрипционных листа: сорок пять более или менее выдающихся депутатов Жиронды будут тотчас же преданы революционному трибуналу; другие семьдесят три депутата, подписавшие тайные протесты против 31 мая и 2 июня будут заключены в арестные дома. Никакое обсуждение не допускается, большинство даже не осмеливается высказать свое мнение. Некоторые из опальных пытаются оправдаться, но якобинцы отказываются их выслушать. Одни монтаньяры имеют права голоса и при том пользуются им для того, чтобы внести добавочно в проскрипционные листы своих личных врагов: так Левассер вносит Виже, Дюруа — Тишу.

По мере того, как их вызывают по фамилиям все несчастные присутствующие покорно «толпятся у решетки, подобно овцам предназначаемым к отсылки в бойни», тут их разделяют на две части, с одной стороны, семьдесят три, с другой десять или двенадцать, которые, вместе с уже находящимися в тюрьме жирондистами, составят сакраментальное и популярное число двадцати двух изменников, смерть которых является необходимостью для якобинского воображения.