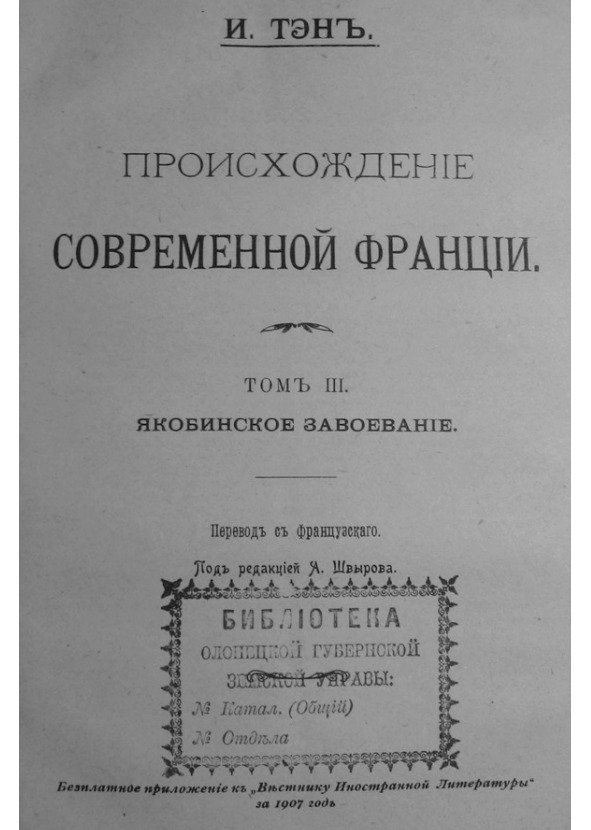

Ипполит Тэн, «Происхождение современной Франции»

Том 3. Якобинское завоевание

Книга первая. Якобинцы

Глава I. Образование нового политического органа

Принцип революционной партии. Его применение. Нарождение якобинцев. Основы их духа, рассматриваемые по отношению всего человечества. Во всяком обществе встречаются и дают себя чувствовать гордость и эгоизм. Как они обуздываются в хорошо устроенных обществах. Как они развиваются при новом режиме. Влияние, оказываемое средой на воображение и честолюбие. Утопические стремления, распущенность слова, извращение понятий. Свободные места, развитие алчности, развращенность сердца. Психология якобинца. Его духовный облик. Преобладание формул и отсутствие дел. Нарушение умственного равновесия. Признаки этого нарушения в революционной литературе. Язык и состояние ума якобинца. Почему такое настроение вредно. В чем заключается его сила. Вызываемые им иллюзии. Что обещала теория. Как она льстила уязвленному самолюбию. Преобладающая страсть якобинца. Признаки этой страсти в его литературе и его поведении. С его точки зрения он один добродетелен, а его противники негодяи, из чего следует, что он должен избавиться от них. Завершение формирования характера. Потеря здравого смысла и извращение нравственного чувства.

В таком разлагающемся обществе, где народные страсти являются единственной реальной силой, власть захватывает обыкновенно та партия, которая, льстя им, подчиняет их своей воле. Поэтому наряду с законным правительством, которое не в силах было ни умерить их, ни удовлетворить образуется незаконное правительство, поощряющее их, возбуждающее и руководящее ими. По мере того, как первое разлагается и слабеет, второе, крепнет и организуется, пока, став наконец в свою очередь законным, занимает место первого.

Сначала, чтобы найти оправдание для всех чрезмерных притязаний и волнений народа, выдвинули на первый план теорию и не на скоро придуманную, поверхностную и не устойчивую, но глубоко проникшую в общественную мысль, вскормленную упорным трудом предшествовавшей ей философии, представлявшую из себя нечто вроде живучего и крепкого корня, из которого выросло новое конституционное дерево: это принцип народовластия. Понятый буквально, он обозначает, что правительство представляет из себя лишь доверенное лицо, простого слугу. «Мы его учредили и как до, так и после учреждения его, остаемся его повелителями». Между нами и им «никакого договора», на неопределенное или, по крайней мере, продолжительное время, который не мог бы быть уничтожен по взаимному соглашению или вследствие измены одной из сторон. «Каково бы оно ни было, и чтобы оно не делало, мы ничуть не зависим от него, а оно всецело зависит от нас; мы всегда свободны изменить, ограничить, отнять, когда нам вздумается, власть, хранителями которой мы его сделали. В качестве первоначальной и неоспоримой собственности забота об общественном благе принадлежит нам и только нам, а если мы передаем в их руки, то следуем примеру королей, временно облекающих властью министра; последний всегда готов злоупотреблять ею и наш долг наблюдать за ним, предостерегать, останавливать, обуздывать, а в случае нужды прогнать. В особенности мы должны опасаться хитрости и приемов, при посредстве которых оно под предлогом общественного спокойствия, пожелает связать нам руки. Основной закон, которого не могут уничтожить никакие изданные им законы, запрещает ему посягать на наше верховенство, а оно посягает на него, когда пытается стеснить, ослабить или помешать проявление его. Правительство, даже конституционное, превышает власть, когда оно обращается с народом как с развенчанным королем. Когда оно подчиняет его законам, не утвержденным им самим, когда оно разрешает ему действовать лишь через своих уполномоченных, надо чтобы он мог самостоятельно и непосредственно действовать, собираться, обсуждать общественные дела, рассматривать, контролировать, порицать действия своих избранников, влиять на них своими указаниями, исправлять их промахи своим здравым смыслом, уравновешивать их безволие своей энергией, вместе с ними держать руку на руле, порою устранять их от него, решительно выбрасывать их за борт и спасать корабль, направляемый ими на подводные камни.

И действительно такова доктрина народной партии, которую 14 июля 1789 года и 5 и 6 октября она применила на практике, а Лустало, Камилл Демулен, Фрерон, Дантон, Марат, Петион, Робеспьер не переставали провозглашать в клубах, на столбцах газет и в Собрании. По их мнению, все власти как местные, так и, центральные всегда являлись узурпаторами. Что мы выиграем от свержения деспотизма, если взамен его создадим новый. Мы не подчиняемся больше «аристократии наших уполномоченных» В Париже уже «собрание граждан ничего не значит, а муниципалитет составляет все». Он посягает на наши неоспоримые права, отказывая округам в праве отзывать по желанию своих избранников, являющихся их представителями в Ратуше, издавая постановления не санкционированные избирателями, препятствуя гражданам собираться, где им вздумается и рассеивая собрания, устраиваемые на чистом воздухе в Пале-Рояле: «солдатчина там вытесняет патриотизм» и мэр Байльи, облекающийся в ливрею, присваивающий себе жалованье в 110 тысяч ливров, раздающий капитанские чины, обязывающий разносчиков иметь бляхи, а газеты выходить за подписью, является не только тираном, но лихоимцем, вором, преступником, нарушающим народные права.

Еще большие злоупотребления властью позволяет себе Национальное Собрание: присягать Конституции, как оно это делает, навязывать нам, свое творение, не считаясь с нашими верховными правами, не обращая внимания на наши точные предписания, это значит не признавать нашего верховенства, это значит «издеваться над величием нации», подменять волю народа волею тысячи двухсот человек: «наши представители не оказали нам должного уважения». Это уже не в первый раз, да конечно и не в последний. Они неоднократно превысили свои полномочия; они обезоруживают, лишают голоса и свободы действий своего законного повелителя, они именем народа издают декреты против народа. Таков их военный закон, изданный, «чтобы подавить возмущение граждан», т.е. отнять у нас единственное средство, которым мы располагаем против заговорщиков, воров и изменников. Таков декрет, воспрещающий все коллективные петиции и воззвания. «Бессмысленный декрет и неприменимый», являющийся самым страшным посягательством на права нации. Таков прежде всего избирательный закон, требующий от избирателей небольшой ценз, а от кандидатов в народные представители бо́льший ценз, закон «освящающий аристократию богатства». Бедняки, исключенные декретом, должны отказаться признать его, заставить властей занести себя в списки и без стеснения вотировать, ибо естественный закон выше писанного и миллионы граждан несправедливо лишенные голоса совершили бы лишь «справедливое возмездие», если бы выходя из залы заседания, взяли за горло вождей самозванного большинства и сказали им: «Вы вычеркнули нас из общества, потому что вы были сильнее нас в зале; мы же в свою очередь вычеркиваем вас из числа живых, так как мы сильнее всех на улице. Вы нас убили граждански, а мы вас убиваем физически».

Таким образом, с этой точки зрения, всякий мятеж становится законным. Робеспьер с трибуны оправдывает жакерию, отказывается называть разбойниками поджигателей замков, признает законными восстания в Суассоне, Нанси. Авиньоне и Колониях. По поводу двух повешенных в Дуэ, Демулен замечает, что это было дело рук народа, соединившегося с войском. «Поэтому я утверждаю, не боясь ошибиться, они узаконили мятеж»; они были виновны и потому — прекрасно сделали, повесив, их.

Но вожди революционных партий не только оправдывают убийства, они подстрекают к ним. Демулен «в качестве главного прокурора Лантерны, выражает желание, чтобы во всех восьмидесяти трех департаментах ежемесячно производилось хотя бы одно вздергивание на фонарь», а Марат в своей газете непрерывно бьет тревогу: «Когда общественное благо в опасности, дело народа отнять власть из рук, которым он сам вручил ее… Арестуйте австриячку и её шурина… Захватите всех министров и их чиновников, заключите их в кандалы, наблюдайте за главой муниципалитета и помощниками мэра, не выпускайте из рук генерала, задержите генеральный штаб… Наследник престола не имеет права обедать, когда вы голодаете. Собирайтесь в полки, предстаньте пред Национальным Собранием и требуйте, чтобы оно немедленно назначило вам из национальных сумм приличное содержание. Требуйте, чтобы государственные налоги употреблялись на пользу бедных государства. Если вам в этом откажут, собирайтесь в армии, делите между собою земли и богатства злодеев, которые закапывают свое золото, чтобы голодом принудить вас снова подпасть под их иго… Теперь уж пришла пора снять с плеч головы министров и их сподвижников, Лафайета, всех злодеев генерального штаба, всех начальников анти-патриотических батальонов; Байльи, всех контрреволюционных муниципальных чиновников, всех изменников из Национального Собрания».

Правда среди мало-мальски развитых людей Марат пользуется репутацией сумасшедшего, ненормального человека. Однако таково последнее слово теории, в политическом здании над властями уполномоченными, утвержденными и законными, она утверждает анонимную власть, бессмысленную и жестокую, произвол которой неограничен, главенство неоспоримо, а вмешательство смертоносно, — это народ, подозрительный и жестокий султан, который назначив своих визирей, держит наготове руки, чтобы управлять ими и отточенную саблю, чтобы снести им головы.

Что эту теорию мог создать в своем кабинете глубокомысленный политик — это вполне понятно, бумага все стерпит, а абстрактные люди, бессмысленные идолы, философические марионетки, как те, которые он изобретает, годятся для всяких комбинаций. Что ее воспринимает и проповедует в своем погребке, полубезумный фанатик — это также легко объяснимо; он находится во власти фантомов, он живет вне реального мира, наконец ведь среди постоянно подымающейся демократии, это он является неизменным доносчиком, зачинщиком всех бунтов, подстрекателем всех убийств и под именем «друга народа», становится властителем жизни, настоящим повелителем. Что обреченный податями, несчастный, изголодавшийся, поучаемый ораторами и софистами народ единогласно принял и стал применять на практике эту теорию, это еще тоже понятно: под влиянием чрезмерных страданий пользуются всяким оружием, а для угнетаемого то ученье истинно, которое помогает ему избавиться от угнетения. Но что политики, законодатели, государственные мужи, наконец министры и главы правительства стали последователями этой теории, что они все более подчинялись ей, по мере того как она становилась более разрушительной, что они в продолжение трех лет изо дня в день, видя как под её ударами рушился общественный порядок не могли понять, что это она была орудием такого страшного разрушения, что при свете горького опыта, они вместо того, чтобы признать пагубность её, превозносили её благодеяния, что многие из них, целая партия, почти все Собрание, почитали ее как догмат и до конца применяли с непреклонностью и энтузиазмом глубокого убеждения; что попав, благодаря ей, в узкий проход, постепенно все более суживающийся, они неизменно шли все вперед, по пути уничтожая друг друга, что дойдя до конца, они в воображаемом храме своей мнимой свободы очутились на бойне; что в кругу этой народной резни они по очереди бывали то мясниками, то убойным скотом; что на своих правилах всеобщей, абсолютной свободы они воздвигли достойный Дагомеи деспотизм, судилище напоминающее инквизицию, человеческие гекатомбы, равные приносившимся в древней Мексике; что посреди своих тюрем и своих эшафотов они ни на минуту не переставали верить в свою справедливость, свою гуманность и свою добродетель и в своем падении считали себя мучениками; это положительно странно, — такое заблуждение ума и такая чрезмерная гордость никогда не встречаются и для порождения их потребовалось небывалое стечение обстоятельств, какое случается только однажды.

Однако как чрезмерное честолюбие, так и догматические рассуждения не редкость среди людей. Эти два корня якобинского ума встречаются везде, скрытые и вечные. Но обыкновенно они обуздываются хорошо устроенным обществом. Они везде стараются сорвать почать исторических наслоении, придавливающих их всей своей тяжестью. И теперь, как и в старину в студенческих мансардах и меблированных комнатах богемы, в уединенных кабинетах врачей без практики и адвокатов без клиентов встречаются Бриссоны, Дантоны, Мараты, Робеспьеры и Сен-Жюсты в зародыше, но вследствие недостатка воздуха и места на солнце они не могут развиваться. Когда двадцатилетний юноша вступает в свет, то, что он встречает поражает его ум и его гордость. Во-первых, каково бы ни было общество, в которое он вступает, оно ошеломляет чистый разум, ибо оно не построено законодателем-философом согласно ясному принципу, а создано целым рядом поколений, устраивавших его, сообразуясь со своими многочисленными и изменчивыми потребностями. Это создание не логики, а истории; и молодой мыслитель пожимает плечами, глядя на это старое зданье, кладка камней которого произвольна, архитектура беспорядочна, а заплаты на котором так заметны. Во-вторых, как бы не были не совершенны все эти учреждения, законы и нравы, все же они уже существовали до него, не он призвал их; другие его предшественники избрали их и заключили его в определенные нравственные, политические и социальные рамки. Хоть они и не нравятся, он должен, как упряжная лошадь, идти между двумя оглоблями в надетых шорах. И наконец, какова бы ни была организация она всегда по своему существу иерархична, и ему выпадает роль подчиненного, все равно солдата ли, капрала или сержанта.

Даже при самом либеральном образе правления и там, где высшие должности доступны каждому, на пять или шесть человек управляющих и командующих другими приходится сто тысяч таких, которыми командуют и управляют и пусть сколько угодно твердят всем новобранцам, что в их сумке спрятана, маршальский жезл Франции, девятьсот девяносто девять раз на тысячу, они перерыв свои сумки сразу убеждаются, что, никакого жезла там нет. Поэтому вполне понятно, что у него является искушение освободиться от железной дисциплины, которая должна отныне сковать ого. Понятно также, что, презрев градации, он усваивает теорию, подчиняющую его произволу товарищей и наделяющую его властью над собственным начальством. Тем более, что нет более простой и легче усваиваемой доктрины как эта, это единственная, которую он при всей своей неопытности в состоянии понять и сразу начать применять. Вот почему большинство молодых людей, в особенности, из начинающих свою карьеру по выходе из школы более или менее якобинцы, это «болезнь юношеского возраста».

В хорошо устроенном обществе болезнь эта протекает легко и быстро излечивается. Там общественные учреждения прочны и хорошо охраняются, недовольные очень быстро убеждаются, что они слишком слабы, чтобы поколебать их и что, сражаясь с их защитниками, они рискуют потерпеть поражение. Затем они, наворчавшись вдоволь, в свое время, впоследствии тем или иным путем вступают в строй и бывают довольны или, по крайней мере, примиряются. В конце концов они из подражания, в силу привычки или по расчету начинают находить нормальным, существующий порядок вещей, который охраняя общественные интересы, в тоже время защищает и их частные. В большинстве случаев лет через десять молодой человек достигает известного чина и постепенно подвигается вперед в своем учреждении, которое он уж не собирается разрушать на глазах у городового, которого он теперь тоже не проклинает больше. Он начинает даже находить полезными и городового, и учреждение, в котором служит и глядя на то, как тысячи индивидуумов, толкаясь стремятся взобраться повыше по социальной лестнице, он приходит к заключению, что самым худшим бедствием было бы отсутствие рогаток и охранителей.

Но тут и источенные червями рогатки лопнули все сразу, а прекраснодушные, бездарные, испуганные блюстители дали всем полную свободу действий. Тотчас же в распавшемся обществе воцарились неурядица и полная шума и крика суматоха; все без толку толкались и возбужденно поздравляя друг друга с приобретенной свободой, громко требовали новых рогаток, лишь бы только они были такие же хрупкие, как и прежние и новых блюстителей порядка, если возможно таких же слабых, безоружных и инертных как старые. Так и сделали, а естественным последствием этого явилось то, что люди, прежде занимавшие первые места, теперь отодвинулись на последние; в общей сумятице и неурядице, воцарившейся везде и именуемой полным благоустройством, многие были умерщвлены, а деревянные башмаки и грубые сапоги продолжали топтать красные каблуки и изящные туфельки. Теперь догматический ум и безграничное честолюбие могут составить карьеру, ибо нет большие прежних учреждений, препятствующих им, ни физической силы, обуздывающей их. Напротив, своими теоретическими декларациями и практическим применением их новая Конституция приглашает их занять почетное место. Ибо, с одной стороны, она считает себя основанной на чистом разуме и выступает с целым рядом отвлеченных принципов, из которых якобы строго вытекают все её подлинные предписания, другими словами, она подчиняет все законы — болтовне говорунов, давая им возможность перетолковывать их и нарушать по своему усмотрению. С другой стороны, на деле, она вручает власть выборным людям, а клубам разрешается контролировать действия правительства, это значит давать простор самомнению честолюбцев, которые пробираются вперед, считая себя одаренными необыкновенными способностями и порицают своих правителей из желания занять их место. Всякий режим представляет из себя среду, оказывающую влияние на рост человеческих растений, способствует развитию одних и заглушая другие. Этот именно оказался наиболее благоприятным для зарождения и произрастания политиков из кафе, клубных болтунов, уличных ораторов, явных мятежников, диктаторов комитетов, словом, революционеров и тиранов. В этой знойной тепличной атмосфере химеры и самомнение принимают чудовищные размеры и в течении нескольких месяцев пылкие умы превращаются в пламенные страсти.

Проследим какое действие оказывает эта невероятно высокая и нездоровая температура на воображение и честолюбие. Старое здание разрушено, а новое еще не воздвигнуто; нужно перестроить общество снизу до верху; все благомыслящие люди призваны к работе, а так как, чтобы начертать план, достаточно применить любой простой принцип, то первый встречный в состоянии выполнить это. С тех пор на собраниях секций, в клубах, на столбцах газет, в брошюрах, в смелых и пылких головах кишат политические грезы. «Нет ни одного приказчика, ни негоцианта, созданных чтением Элоизы, ни одного школьного учителя, переведшего хотя бы десять страниц из Тита Ливия, ни одного артиста просмотревшего Роллена, ни одного остроумного литератора ставшего публицистом, заучив наизусть логогрифы Социального Контракта, которые не учреждали бы Конституции… Так как нет ничего легче как совершенствовать воображаемое, то все пылкие умы стали увлекаться и работать в этой идеальной области. Все начинается любопытством, а кончается энтузиазмом. Чернь прибегает к этой пробе, как скупец к обещающим ему золото опытом магии, и в этом пагубном ослеплении каждый надеется сразу получить то, что нигде не встречается, даже при наиболее либеральных правительствах, а именно: идеальное совершенство общественных форм, всеобщее равенство и братство, возможность приобрести все, чего мы до сих пор были лишены и наполнить свою жизнь удовольствиями и наслаждениями». Одним из последних и притом не малым является вера во все это; строят воздушные замки; при помощи восьми-десяти хорошо построенных фраз, взятых из этих катехизисов в шесть су, в громадном количестве расходящимся по деревням и городским предместьям, всякий провинциальный прокурор, сборщик податей у заставы, контролер контр марок или сержант из солдатской артели превращается в законодателя и философа; он судит Малуэта, Мирабо, министров, короля, собрание, церковь, иностранные кабинеты, Францию и Европу. Затем он по поводу высоких материй, которые ему прежде казались совершенно недоступными, делает запросы, пишет адреса, он болтает, его одобряют, он в восторге, что ему удается так хорошо рассуждать и выражаться таким высоким слогом. Теперь разглагольствование о вопросах, которых не понимаешь, стало приносить пользу и славу. «В одном парижском квартале в течение одного дня говорят больше, чем на всех политических собраниях в Швейцарии, в продолжение целого года — говорит один очевидец. «Англичанин будет шесть месяцев изучать то, что мы решаем в четверть часа» и повсюду в городских ратушах, в народных обществах, на партийных собраниях, в кабачках, на общественных прогулках, на перекрестках тщеславие воздвигает трибуны для словоизлияний. «Надо изучить неподдающуюся учету деятельность подобной машины у болтливого народа, у которого мания быть чем-нибудь преобладает над всеми остальными страстями, у которого тщеславие принимает столько различных форм, сколько сверкает звезд на небосводе, у которого для приобретения почестей достаточно самому провозглашать себя достойным их, у которого общество подразделяется на посредственностей и их поклонников, возносящих их под небеса, у которого так мало людей, довольных своим положением, у которого угловой лавочник больше гордится своими временными эполетами, чем великий Кондэ гордился своим маршальским жезлом, у которого постоянно вспыхивают беспричинные волнения, у которого все от полотера до драматурга, от академика до безобидного существа строчащего статейки в вечернем листке, от остроумного царедворца до его лакея-философа — все разыгрывают роль Монтескьё, с серьезностью ребенка, считающего себя ученым, как только ему удалось выучиться читать: у которого любовь к диспутам, спорам и софизмам убила осмысленные разговоры; у которого говорят, чтобы учить других, забывая что надо хоть иногда помолчать, чтобы в свою очередь научиться чему-либо; у которого, блестящий успех нескольких сумасшедших, перевернул вверх дном все сумасбродные мозги; у которого, придумав пару глупостей после прочтения книги, которую не поняли, тотчас же наделяют себя принципами; у которого плуты проповедают нравственность; падшие женщины патриотизм; а самые безнравственные люди толкуют о человеческом достоинстве; у которого рассчитанный слуга вельможи воображает себя Брутом».

Он, действительно, является Брутом в своих собственных глазах, а при случае он им станет на самом деле, в особенности, по отношении своего последнего господина, для этого ведь достаточно одного удара копья. В ожидании пока ему придется приступить к выполнению своей роли, он произносит слова из неё и воспламеняется своими тирадами; вместо здравого смысла он обладает теперь лишь трескучими фразами революционного жаргона и уменьем витиевато говорить, доводя до конца дело утопии, он облегчает свой мозг от последнего балласта.

Но новый режим не только извратил понятия, он вместе, с тем развратил чувства. «Из Версальского дворца и приемных царедворцев власть непосредственно без всяких переходов перешла в руки пролетариев и их льстецов». Весь состав прежнего правительства внезапно был удален и также внезапно, посредством всеобщего голосования, было учреждено новое правительство; при распределении мест предпочтение отдавалось не старшинству, способностям и опытности, а самомнению, проискам и умению обратить на себя внимание. Не только все законные права были уравнены, но все естественные подразделения классов были уничтожены, общественную лестницу опрокинули и перевернули вверх ногами, а первым актом обещанных преобразований «явилось превращение адвокатов в чиновников магистратуры; обыкновенных буржуа в государственных мужей; бывших разночинцев в благородных граждан солдат в офицеров; офицеров в генералов; священников в епископов; викариев в настоятелей; монахов в викариев; ажиотеров в финансистов; самоучек в администраторов; журналистов в публицистов; риторов в законодателей и бедняков в богачей. — При виде этого разыгрались алчные аппетиты. Изобилие свободных мест и ожидаемых вакансий возбудило жажду власти, подстегнуло честолюбие и зажгло надежды в умах самых бездарных людей. Дикое и грубое самомнение подавило у всех невежд и глупцов сознание собственного ничтожества. Они вообразили себя одаренными всесторонними способностями, ибо закон ничего не требовал от должностных лиц кроме способностей. Для честолюбивых людей открылись широкий перспективы: солдаты только и думали о том, чтобы стать офицерами, офицеры мечтали о генеральских чинах, подчиненные о местах начальников, вчерашний адвокат грезил о пурпуре, священник об епископском сане, самый легкомысленный писака надеялся сесть на скамью законодателей. Места и должности, освобождавшиеся, благодаря внезапному повышению разных выскочек, в свою очередь открыли широкие перспективы низшим классам. И так, благодаря изменению внешних условий, произошел переворот в душах. «Таким образом Франция превратилась в игорный стол, за которым при помощи болтовни, наглости и пылкости ума, каждый честолюбец мог бросать свои кости. При виде выдвигающегося из ничтожества общественного деятеля у каждого чистильщика сапог зарождается в душе стремление к соревнованию».

Ему достаточно лишь протолкаться вперед и пустить в ход локти, чтобы взять свой билет в этой «грандиозной лотереи народных богатств, повышений без права на них, успехов без таланта, величия без добродетели, щедро расточаемых народом должностей». Сюда стекаются все политические шарлатаны, а в первом ряду находятся те, которые искренне верят в чудодейственные свойства своих целительных средств и ищут власти, лишь затем, чтобы иметь возможность предложить обществу свой рецепт. В виду того, что они являются спасителями все места должны принадлежать им, а, в особенности, самые высокие. Они их добиваются, в случае нужды они возьмут их штурмом, чтобы сохранить их за собой, они пустят в ход силу и волей или неволей навяжут человечеству свою панацею.

Таковы наши якобинцы, они вырастают из общественного расклада, точно грибы из перебродившей почвы. Изучим теперь их внутренний строй, который у них существует вроде того, как некогда существовал у пуритан — достаточно прозондировать до глубины их ученье, чтобы проникнуть в их странную психологию с нарушенным умственным равновесием и извращенными чувствами.

Когда государственный муж, не совсем недостойный этого почетного званья, встречает на своем пути отвлеченную идею, например: принцип народовластия, то, приступая к осуществлению его, он прежде всего старается представить себе каков он будет применённый к жизни. Поэтому он, руководствуясь своими личными воспоминаниями и теми сведениями, какие ему удалось получить, представляет себе известную деревню, известное местечко, известный город в средней полосе, на юге, на севере, в центре страны, для которых ему надо издавать законы. Затем он, по мере возможности, представляет себе жителей, подчиняющихся этим законам, т.е. вотирующих, идущих на караул, платящих подати, ведущих свои дела. Судя по этим 10–12 группам, рассмотренным им в виде пробы, он по аналогии выводит заключение и для остальных — для всей страны. Само собою разумеется, что такое вычисление не легко, оно требует редкого таланта наблюдательности и тонкого чутья, ибо приходится делать точное вычисление с недостаточно понятными и не точно обозначенными величинами. И если какой-либо политик достигает желанного результата, то этим он всегда обязан исключительному дару предвиденья, который является плодом многолетнего опыта, соединенного с гением. Но все же, введя в жизнь свою реформу, он продолжает продвигаться ощупью; он почти всегда лишь пробует; он применяет новый закон лишь постепенно, частично и временно; он стремится предварительно испытать действие его; он всегда готов исправить, отменить или отложить свое нововведение, смотря по тому — благоприятны или неблагоприятны будут результаты испытанья. В его даже недюжинном уме представление о наклонностях и стремлениях управляемых им масс складывается лишь после тщательного исследования.

Но не таков якобинец. Его принцип — это геометрическая аксиома в политике, заключающая в самой себе доказательства своей непогрешимости, ибо подобно аксиомам элементарной геометрии, принцип этот состоит из сочетания нескольких простых мыслей и его очевидность сразу импонирует уму, привыкшему к логическому мышлению. Человек в широком значении этого слова, человеческие права, общественный договор, свобода, равенство, разум, природа, народ, тираны, вот понятия, заполняющие ум нового адепта этого учения, ясны ли они и понятны, или же наоборот представляют из себя набор туманных и трескучих фраз, это не важно. Как только он соединил их в нечто целое, они стали для него аксиомой, которую он тотчас же начинает при каждом удобном случае применять на практике, часто впадая в крайности. Реальные люди — он не обращает на них вниманья, он их не видит, да ему и не надо их видеть; с закрытыми глазами он прикладывает свою мерку к человеческой массе, которой он пытается придать желаемую форму; никогда ему не приходить в голову вообразить себе эту многочисленную, волнующуюся, сложную массу крестьян, ремесленников, мещан, священников, знатных современников, за их плугом, в их каморках, в их канцеляриях, в их ризницах, в их дворцах, с их закоренелыми верованиями, с их установившимися взглядами и наклонностями, с их насущными нуждами. Но все это не проникает в его мозг и не укладывается там, ибо все его извилины загромождены отвлеченным принципом, который расположился там и заполнил собою все место. Если текущий опыт при посредстве ушей и глаз насильно вводит туда какую-либо докучливую истину, то какой бы кричащей ее кровавой не была она, ей не пустить там корней, ибо он тотчас же старается избавиться от неё, уничтожить, задушить ее как клеветницу, отрицающую непогрешимость завладевшей им идеи. Безусловно такой склад ума ненормален, из двух сил, которые должны бы действовать согласно и вместе; одна атрофирована и гипертрофирована, недостает противовеса фактов, для уравновешения тяжести формул. Перегруженный, с одной стороны, и пустой с другой он изливается по наклонной стороне, такова неизлечимая болезнь якобинского ума.

В самом деле просмотрите подлинные памятники его мысли: журнал des Amis de la Constitution, газеты Люстало, Демулена, Бриссота, Кондорсэ, Фрерона и Марата, статейки и речи Робеспьера и Сен-Жюста, прения законодательного собрания и конвента, речи, рапорты и протоколы Жирондистов и Монтаньяров или для краткости сорок томов компилятивных выписок Бюше и Ру. Никогда еще так много не говорили, что бы так мало сказать, трескучая напыщенность затемняли истину своим однообразием и надутостью. Вот характерное доказательство этого — если бы историк стал искать среди этой нагроможденной кучи фраз точных указаний, он не нашел бы ничего, достойного быть отмеченным; прочитав целые километры бумаги ему лишь изредка удавалось бы натолкнуться на какой-либо незначительный факт, поучительную подробность или интересный документ, вызывающий перед его глазами чей-либо индивидуальный облик, знакомящий его с чувствами селянина или дворянина, ярко рисующий внутренность ратуши или казармы, описывающий муниципальный совет или восстание. Что бы разобраться в пятнадцати-двадцати типах и событиях, характеризующих данную историческую эпоху, нам приходилось и впредь надо будет искать их в другом месте, в переписке местных административных властей, в протоколах уголовных судов, в конфиденциальных донесениях полиции, в описаниях иностранцев, которые благодаря совершенно иному воспитанию проходят мимо слов к фактам и видят Францию по другую сторону Общественного Договора. Вся эта живая Франция, грандиозная трагедия разыгрываемая 26 миллионами лиц на сцене в 26 тысяч квадратных лье ускользает от якобинца; в его описаниях, точно также как и в его голове нет ничего кроме бессодержательных общих мест, вроде цитированных выше; они там развертываются по игре идеологии, иногда сплошной полосой, если писатель мыслитель по профессии как например Кондорсэ, но чаще всего оборванными и плохо связанными нитями, слабыми неплотными петлями, если оратор скороспелый политик или новичок в философии, какими являются большинство депутатов и клубных болтунов. Это смесь схоластики недоразвившихся педантов с напыщенностью бесноватых. Весь его лексикон состоит из сотни слов, а все его идеи сводятся к одной индивидуализации личности. Собрание равных, во всем похожих друг на друга, независимых человеческих единиц, заключивших между собою договор, вот их представление об обществе. Трудно представить себе более упрощенный взгляд на социальные отношения, но, чтобы дойти до этого нужно свести к нулю человеческую личность. Никогда еще до сих пор не оскудевали так политические умы и притом по собственной вине, ибо они из желания опроститься, систематически освобождаются от лишнего груза. В этом отношении они подчиняются духи времени, следуя по стопам Жан-Жака Руссо. Их умственный кругозор ограничен «Классической меркой», а эта мерка уже достаточно узкая у последних философов, в их руках еще более сузилась, затвердела и скорчилась до последней степени. В этом отношении Кондорсэ у Жирондистов и Робеспьер у Монтаньяров, оба чистые догматики и простые логики, являются лучшими представителями этого типа, достигшего высокой степени развития и являющегося олицетворением никогда не встречавшейся раньше скудости.

Разумеется когда является необходимость ввести какой-нибудь постоянный закон, т.е. приспособить общественную машину к характерам, нравам, жизненным условиям, такого склада ум является самым бесполезным и вредным, ибо он по своему строению близорук, притом помещенные между его глазами и внешним миром кодексы его аксиом, — заслоняет перед ним горизонт, поэтому он ничего не видит и не различает за чертой своей партии и своего клуба, а в этом узком кругу он помещает бездушных идолов своей утопии. Но когда дело касается взятия приступом власти или введения диктатуры, то его механическая прямолинейность не только не вредит ему, по напротив бывает полезна. Его не останавливает и не смущает, как государственного мужа, необходимость знакомиться с положением вещей, считаться с предыдущим опытом, просматривать статистику, высчитывать и предугадывать вперед в двадцати различных случаях ближайшие и отдаленные последствии своей реформы при столкновении её с интересами, привычками и страстями разных классов. Все это в глазах якобинца является устарелым и не нужным; он сразу решает какое правительство законно и какие законы полезны.

Строит ли он что или разрушает, он действует всегда по свойственной ему прямолинейностью, быстро и энергично; потому что если для установления что нужно двадцати шести миллионам живых французов необходимы долгие размышления и соображения, то для решения что нужно абстрактным теоретическим людям, достаточно одного поверхностного взгляда на дело. Теория подогнала всех под один шаблон, оставляя личности лишь элементарную волю, согласно такому толкованию, философский автомат желает свободы, равенства, народовластия, сохранения прав человека, соблюдения общественного договора, этого достаточно, отныне воля народа известна, она известна вперед, так что можно действовать, не спрашивая мнения граждан, можно не прислушиваться к их голосу. Во всяком случае их одобрение, несомненно, а если неожиданно они в нем откажут, то это будет доказательством их невежества, злобы или непонимания собственных интересов, а в таком случае не стоить считаться с их мнением и из предосторожности, чтобы не услыхать от них нежелательного ответа лучше всего подсказать им желаемый. На этот счет якобинец может быть спокоен, потому что люди, правами которых он распоряжается, не живые французы из плоти и крови, какие встречаются в селениях и на улицах больших городов, а люди в общем значении этого слова, такие какими они выходят из рук природы или просвещенные, чистым разумом, Он ничуть не стесняется с первыми: они ослеплены предрассудками, а их мнение одна болтовня. Но зато по отношению вторых совсем наоборот, якобинец питает глубокое почтение к неясным образам своей фантазии, к фантомам своего полного противоречий ума, и всегда готов подчиниться их воле, которую он сам им продиктует. С его точки зрения они реальнее живых людей, и он считается лишь с их мнением. Так что в худшем случае на него обрушится мимолетное негодование и отвращение слепого поколения, но за то его ждет в будущем благодарность всего человечества, возрожденного его усилиями потомства; людей, ставших благодаря ему тем, чем они должны бы всегда быть. Вот почему он далек от мысли считать себя самозванцем и тираном, а мнит себя спасителям отечества, естественным посланником истинного народа, уполномоченным исполнителем всенародной воли; он уверенно будет шествовать вперед окруженный свитой этого воображаемого народа; миллионы метафизических воль, созданных им по образу и подобию собственной, поддержат его своим единогласным одобрением, а он, прислушиваясь к внутреннему эху собственного голоса, будет воображать, что слышит доносящийся извне гул всеобщего одобрения.

Если какая-либо доктрина соблазняет людей, то это происходит не столько вследствие представляемых ею софизмом, сколько в силу расточаемых обещаний; она сильнее влияет на чувства, чем на рассудок; ибо если порою сердце становится рабом ума, то ум много чаще бывает рабом сердца. Нам обыкновенно нравится какая-либо система не потому что мы ее считаем правильной, но наоборот мы ее считаем правильной потому что она нам нравится, и у всякого политического ли или религиозного фанатизма каково бы ни было теологическое или философское русло, по которому он течет, первоисточником является жгучая потребность, затаенная страсть, совокупность глубоких и могучих желаний, которым эта теория дает выход. В душе каждого якобинца, точно также как и пуританина есть этот источник. У пуританина он образуется из угрызений встревоженной совести, которая рисует себе идеальную справедливость, становится не в меру суровой и умножает требования, якобы предъявляемые к ней Богом; если ее заставляют пренебрегать ими она возмущается, а стремясь заставить других подчиниться им, она бывает деспотически требовательна. Но все же её главное внутреннее побуждение: обуздание собственных страстей и потому доктрина пуритан носит скорее нравственный, чем политический оттенок. Совсем наоборот у якобинца, первое его побуждение не нравственного, а политического свойства, он преувеличивает не свои обязанности, а свои права, и его доктрина вместо того, чтобы стать тернием, пробуждающим своими уколами совесть, превращается в фимиам воскуриваемый его самолюбию.

Как бы ни было велико и ненасытно человеческое честолюбие, на этот раз оно было насыщено, ибо еще никогда до этих пор не предлагалось ему такой обильной пищи. Не ищите в программе партии тех ограниченных прав, которые может потребовать во имя своего человеческого достоинства гордый человек, т.е. полных гражданских прав с целым рядом политических свобод поддерживающих их и охраняющих, неприкосновенность имущества и личности, авторитетности закона, независимости судов, равенства всех граждан перед законом и налогами, уничтожения всех привилегий и произвола, избрания депутатов и распоряжения общественными суммами, словом всех тех драгоценных гарантий, которые превращают каждого гражданина в неприкосновенного властелина в своей ограниченной области, защищают его личность и собственность от притеснений общественного и частного грабежа, придают ему спокойствие и уверенность по отношению его конкурентов и противников и внушают ему доверие и уважение к его уполномоченным и государственному устройству. Малюэты, Мунье, Малледю Паны, сторонники английской конституции и парламентской монархии могут довольствоваться таким скромным даром, но теория не придает ему никакой цены, и в случае нужды готова растоптать его, как жалкую труху. Она обещает не независимость и неприкосновенность частной жизни, не право подачи голоса каждые два года, не просто лишь влияние, ограниченный и косвенный контроль общественных дел; нет, она обещает политическое господство, — другими словами, полную и неограниченную власть над Францией и французами. Все это не подлежит никакому сомнению, ибо, по словам Руссо, Общественный Договор требует, чтобы каждый общинник всецело отдавал себя со всеми своими правами общине, каждый обязан целиком отдать себя ей таким, каков он в данный момент, себя и все свои силы, ибо все принадлежащее ему составляет часть её. Таким образом, государство, являясь полноправным властелином не только всех имуществ, но также всех тел и душ, может на законном основании навязывать своим членам какие ему вздумается идеалы, мнения, симпатия, воспитания и религию.

Поэтому каждый человек на основании того, что он человек, по праву является членом этой деспотической власти. Следовательно, каковы бы ни были мое поведение, моя неопытность, мое невежество и ничтожество той роли, в которой я до сих пор прозябал, я получаю неограниченную власть над имуществом, жизнью и совестью двадцати шести миллионов французов и в свой доле я царь и папа! Но я им мог быть даже в большей степени, чем полагается на мою долю, если признаю целиком всю доктрину. Ибо королевское достоинство, которым она меня наделяет, она дарит лишь тем, кто также, как и я принимают весь Общественный договор без изъятия; те же, которые осмеливаются не признать, хотя бы одну какую-либо статью, лишаются своих прав, ибо нельзя пользоваться выгодами договора, отвергая его условия. Более того, установленный по естественному праву, он является обязательным для всех; не признающие его и не подчиняющиеся ему становятся злодеями, преступниками и врагами народа.

Прежде встречались преступления, именуемые оскорблением королевского величества, а теперь появились оскорбления народного величества, которое совершается, если оспаривают у народа делом, словом или помышлением хотя бы крупинку той более, чем королевской власти, которой он наделен. Так что догмат, провозглашающий народовластие, в сущности, порождает диктатуру немногих, а остальных осуждает на страдания и унижения. Кто не принадлежит к партии, находится вне закона. Это мы, пять или шесть тысяч парижских якобинцев, являемся законным монархом, непогрешимым первосвященником, и горе упрямым и нерадивым чиновникам, частным лицам, духовенству, дворянству, купечеству, богачам, всем равнодушным, которые своим сопротивлением или неполным послушанием, набросят тень сомнения на наши неоспоримые права!

Постепенно все эти заключения одно за другим начинают выясняться и очевидно, что каков бы ни был выводящий их логический аппарат никогда обыкновенному человеку, не отуманенному чрезмерной гордостью, не признать их безусловно. Ему надо быть очень высокого о себе мнения, что бы претендовать на иную форму участья в управлении страной, как подача голоса, чтобы вести общественные дела, столь же безцеремонно, как и свои собственные; чтобы присваивать себе и своим единомышленникам роль руководителя, цензора и повелителя своего правительства; чтобы возомнить, что при своем посредственном образовании и недалеком уме, со своими обрывками латыни и начитанностью, вынесенной из кабинетов для чтенья, со своими сведениями почерпнутыми в кафе и газетах, со своим опытом из клуба и муниципального совета, он может решать сложные и неясные вопросы, к которым люди, обладающие бо́льшим умом и бо́льшею опытностью подходят осторожно и неуверенно. Сначала это самомнение обнаруживается в нем лишь в зародыше и при обыкновенных условиях, не получая соответствующей пищи, оно осталось бы в состоянии застарелой плесени или же захиревшего недоноска. Но сердце не знает какие странные семена носит оно в себе и часто из слабых и невинных на вид зернышек, попавших в благоприятные условия, вырастают ядовитые наросты и гигантские растения. Всякий якобинец кто бы он ни был, адвокат прокурор, хирург, журналист, священник, артист или ученый третьего или четвертого разряда, — похож на пастуха, нашедшего в углу своей хижины документы, дающие ему право на престол. Какой контраст между его жалким существованием и тем значением, которым его наделяет теория! С какой любовью воспринимает он догмат, так высоко возносящий его в собственных глазах! Он усердно читает и перечитывает Декларацию Прав Человека, Конституцию, все официальные бумаги, дарующие ему эти почетные преимущества; набивает себе этим голову и сразу принимает высокомерный тон, приличествующий его новому высокому званию. Нет ничего надменнее и наглее этого тона. Прежде всего этот тон начинает проскальзывать в клубных речах и петициях учредительного собрания. Люстало, Фрерон, Дантон, Марат, Робеспьер, Сен-Жюст всегда говорят авторитетным тоном; это типичный тон партий, превратившийся в её жаргон, на котором говорят все её приспешники. Вежливость и терпимость, все, что носит хотя бы слабый оттенок внимания и уважения к другим, исключено из их речей, точно также как и из их поступков; узурпаторская и деспотическая гордыня создала язык по своему подобию и не только первые актеры, но и простые статисты стали щеголять на эстрадах громкими словами.

Все они в своих собственных глазах спасители, римляне герои, великие люди. «Я был во главе иностранцев — пишет Анахарсис Клоотц — на трибунах дворца, в качестве посла всего человеческого рода, и министры тиранов неуверенно и с завистью поглядывали на меня». При открытии клуба в Труа один школьный учитель советовал женщинам «внушать своим детям, как только они начнут лепетать, что они рождены свободными, равными по правам первым властелинам вселенной». Надо прочесть путешествие Петиона в королевском Берлине на возвратном пути из Варенна, чтобы иметь понятие какие размеры могут принять тщеславие педанта и глупая напыщенность нахала. Барбарду, Бюзо, Петион, Ролан и м-м Ролан не только в своих мемуарах, но даже в своих эпитафиях неизменно наделяют себя патентами на добродетель и если им верить, то все они герои Плутарха. Зарождаясь у Жирондистов и передаваясь Монтаньярам, самообожание возрастает с каждым днем. Двадцати четырехлетний Сен-Жюст, не имея никакого общественного положения сгорает от непомерного честолюбия. «Мне кажется — говорит Марат, что я исчерпал уж всевозможные сочетания человеческих мыслей в вопросах морали, политики и философии». С начала и до конца Революции Робеспьер остается в глазах Робеспьера единственным, единым безупречным, непогрешимым и недосягаемым, — никогда еще человек не держал так близко перед своим лицом кадильницы, наполненной фимиамом собственных похвал. Дойдя до таких размеров, гордыня может испить до дна теорию, как бы отвратителен не был её осадок и как бы пагубно не оказалось её влияние на тех, кто, не взирая на тошнотворность, упивается её ядом. Ибо раз он — сама добродетель, то преступно оказывать ему сопротивление. Согласно его толкованию, теории подразделяет французов на две категории: с одной стороны, аристократы, фанатики, эгоисты, развязные люди, словом, дурные граждане; с другой стороны, патриоты, философы, добродетельные люди, другими словами — члены партии. Благодаря такому разграничению, весь необъятный нравственный и социальный мир, разбираемый ею, сводится к одной готовой, вполне ясной и определенный антитезе. Теперь становится вполне ясным, каким должно быть правление: нужно только подчинить злых добрым или, еще проще, уничтожить злых, для достижения этой цели надо в широких размерах прибегать к конфискациям, арестам, к изгнаниям, потоплениям и гильотине. Но отношению изменников все дозволено и похвально: якобинец освятил свои убийства и теперь он убивает из человеколюбия. Так окончательно обрисовывается этот характер, схожий с характером богослова, из которого может выработаться инквизитор. Он складывается из ряда резких контрастов, это логически мыслящий сумасшедший, нравственное чудовище, воображающее, что действует согласно требованиям совести. Подчиняясь тирании своего догмата и своей гордости, он приобрел два недостатка: один — ума, а другой — сердца; он потерял здравый смысл и извратил нравственное чувство. Отдавшись всецело рассматриванию своих отвлеченных формул, он перестал замечать живых людей, а углубившись в самообожание, стал видеть в своих противниках и даже в своих соперниках злодеев, заслуживающих казни. Раз вступив на этот путь, он катится по наклонной плоскости и ничто не в силах удержать его, ибо, рассматривая все явления на изнанку, он извратил в самом себе все драгоценные понятия, указывающие нам путь к истине и справедливости. Ни единый луч света не достигает глаз, считающих свою слепоту ясновидением, ни один упрек не зарождается в душе, оправдывающей свое варварство патриотизмом и считающей свои преступления честно исполненным долгом.

Глава II. Образование партии

Её приверженцы. Они редко встречаются среди высших классов и среди серой народной массы. Они многочисленны среди мелкой буржуазии и верхнего слоя простонародья. Положение и воспитание членов партии. Возникновение кружков после 14 июля 1789 года. Почему они захирели. Убежище здравомыслящих и деловых людей. Число, не принимавших участии в выборах. Зарождение и распространение якобинских обществ. Их влияние на своих приверженцев. Их образ действии и их произвол. Как они понимают свободу печати. Их политическая роль. Их центральная точка соприкосновения. Происхождение и состав парижского общества. Оно присоединяет к себе провинциальные общества. Его вожди. Фанатики. Интриганы. Их цель. Их средства. Малочисленность якобинцев. Источники их могущества. Они организуют лигу. Они искренне верят в свою миссию. Они не испытывают угрызений совести. В партии первенство принадлежит группе, людей всецело подчиняющейся всем условиям.

Такие характеры встречаются во всех классах общества и нет ни условий, ни общественного положения, которые бы предохраняли от бессмысленной утопии и безумного честолюбия, поэтому среди якобинцев мы видим Барраса и Шатонеф-Рандона, двух аристократов, принадлежащих к одним из стариннейших во Франции родам; Кондорсэ — маркиза, математика, философа и члена двух известнейших академий; Гобеля, епископа из Лидды и викария базельского епископа; Геро-де-Сешенеля, протеже королевы и генерального адвоката парижского парламента; Ле-Пелетье де-Сен-Фаржо, первоприсутствующего и одного из богатейших землевладельцев Франции; Карла Гессенского, фельдмаршала, принадлежащего по рождению к царствующему дому; наконец принца крови, четвертое лицо в государстве, герцога Орлеанского. Но за исключением этих немногих перебежчиков, ни родовая аристократия, ни высшая бюрократия, ни крупная буржуазия, ни богатые землевладельцы, ни крупные промышленники, негоцианты и администраторы, ни вообще люди, принимающие или имеющие право принимать участие в управлении общественными делами, не пополняют рядов партии: они слишком дорожат старым зданием, даже пошатнувшимся, чтобы желать окончательного разрушения его, и как бы незначителен не был их политический опыт, они все же достаточно знают, чтобы понять, что нельзя построить обитаемый дом по начертанному на бумаге и основанному на чисто ребяческой теореме плану. С другой стороны, в низших классах, среди темной сельской народной массы теория эта, лишь превратившись в легенду, могла бы найти слушателей. Для всех арендаторов и мелких землевладельцев, прикрепленных к своей земле, для всех крестьян и сельских работников, мысли которых, огрубев от физического труда, не переступают деревенского горизонта и полны лишь заботой о насущном хлебе, отвлеченные доктрины являются совершенно непонятными. Если бы кто вздумал излагать им догматы нового катехизиса, то они их также мало поняли бы, как и догматы старого; у них отсутствует духовный орган, воспринимающий отвлеченные идеи. Сведите их в клуб, они там будут спать и чтобы разбудить их понадобилось бы объявить возрождение феодальных прав и десятины, но и в таком случае вы ничего не добились бы от них, кроме кулачной расправы, жакерии, а потом, когда захотели бы отнять у них или обложить налогом их хлеб, они оказались бы такими же неуступчивыми при республике, как и при короле.

Теория вербует своих адептов в других местах, среди мелкой буржуазии и в верхнем слое народа, но из этих двух нарастающих одна на другую и продолжающих друг друга групп, надо исключить людей, которые, пустив корни в своей профессии или в своем ремесле, не имеют ни времени, ни желания заниматься общественными делами, затем всех тех, кто, заняв хорошие места на иерархической лестнице не желают потерять их; почти всех людей хорошо устроившихся, степенных, женатых, зрелых и рассудительных, которых жизненный опыт научил относиться недоверчиво к себе и к разным теориям. Обыкновенно самонадеянность очень умеренно проявляется у средних людей, а умозрительные идеи оказывают на большинство из них очень слабое, поверхностное и непрочное влияние. К тому же в этой части общества, в течение веков, находившийся в зависимости ум, — в силу наследственности буржуазен, т.е. привержен к порядку, дисциплинирован, уравновешен и даже робок.

Остается меньшинство, очень незначительное меньшинство, подвижное и стремящееся к прогрессу: с одной стороны, люди, плохо пристроившиеся к своему ремеслу или своей профессии и занимающие в них второстепенное или подчиненное положение; люди, только что начавшие свою карьеру и находящиеся пока на нижних ступенях; кандидаты совершенно еще не успевшие устроиться; с другой стороны, все люди не уравновешенные, все выброшенные за борт общим переворотом: в церкви — закрытием монастырей и ересью; в судах, администрации, финансах, армии, в разных общественных и частных учреждениях — всевозможными перемещениями, нововведениями, применением новшеств, перемещением клиентов и патронов. Таким образом значительное число людей, которые при обыкновенных условиях спокойно и добросовестно занимались бы своим делом, превратились в непосед и политических авантюристов.

На первом плане стоят люди, которые, получив классическое образование, легко могут усваивать отвлеченные принципы и выводить из них заключения, но, не обладая соответствующей подготовкой, замкнутые в тесном кругу местных нужд, не способны ясно представить себе громадное, сложное общество и условия, в которых оно живет; все их дарования выражаются в умении составить речь, журнальную статью, брошюру, отчет; и все это в более или менее выспренном и догматическом стиле; некоторые же из них, более талантливые, бывают в своем роде очень красноречивы, но и только. В их рядах встречаются адвокаты, нотариусы, судебные пристава, отставные деревенские судьи и провинциальные прокуроры, которые занимают у них первые места и составляют две трети членов Законодательного Собрания и Конвента: хирурги и врачи из маленьких городков, как Бо, Левассер и Бодо; второстепенные и третьестепенные литераторы, как Барер, Луве, Гарат, Манюэль и Ронсен; профессора учебных заведений, как Луше и Ром; учителя, как Леонард и Бурдон; журналисты, как Бриссо, Демулен и Фрерон; комедианты, как Колло д’Эрбуа; артисты, как Сержан; священники оратории, как Фуше; лишенные сана иереи, как Лебон, Шасль, Леканаль и Грегуар; только что сошедшие со школьной скамьи студенты, как Сен-Жюст, Монэ де-Страсбург, Руссэлен де-Сент-Альбень и Жюльен де-ла-Дром, словом плохо возделанные и плохо засеянные умы, на которые достаточно упасть зерну теории, чтобы заглушить все добрые семена, и пышно разрослись, подобно крапиве. Присоедините к ним всех шарлатанов и авантюристов мысли, людей с взбалмошенными головами, фанатиков и мечтателей всех оттенков, начиная с Фоше и Клоотца и кончая Шальи и Маратом, наконец всю эту толпу выбитых из колеи бедняков и болтунов, которые волочат по улицам больших городов свои бессодержательные идеи и обманутые надежды.

На втором плане стоят люди, скудность образования которых делает их неспособными понимать отвлеченные принципы и выводить из них заключения, но у которых, зато, сильно развитый инстинкт пополняет недочеты элементарно грубых рассуждений. Их алчность, их зависть и их порочность ждали для себя от этой теории обильной пищи; и якобинское учение им было особенно дорого, потому что в его тумане, их воображение рисовало несметные сокровища. Они могут, не засыпая, выслушивать длинные клубные речи, могут во время аплодировать ораторам, могут вызвать движение в общественном саду и кричать с трибуны, могут составить протокол ареста и дневной приказ по национальной гвардии, могут усердно работать легкими, руками и саблями, но этим и ограничиваются их способности. К этой группе принадлежат приказчики, вроде Гебера и Анрио; писцы, как например, Венсен и Шометт; мясники, как Лежандр; почтмейстеры, как Друэ; столяры, как Дюплей; школьные учителя, вроде Бюшо, который был произведен на пост министра и многие другие в том же роде, почти полуграмотные, имеющие лишь слабое представление об орфографии, но обладающие даром слова, помощники учителей, унтер-офицеры, бывшие странствующие монахи, разносчики, трактирщики, мелочные торговцы, рыночные носильщики, городские ремесленники, начиная с Гоншона, оратора из Сен-Антуанского предместья и кончая Симоном башмачником из Тампля и Тришаром, присяжным революционного судилища, а также разные подмастерья, бакалейщики, портные, сапожники, продавцы вин, парикмахеры, артельщики, мастеровые и вообще люди, которые непосредственно примут участье в сентябрьских зверствах.

Прибавьте к этому весь грязный хвост народных волнений и народной диктатуры, хищных зверей вроде Журдана из Авиньона и американца Фурнье; женщин, которые, как Теруань, Роза, Лякомб и вязальщицы из Конвенции забыли свой пол; амнистированных разбойников и весь этот сброд, которому отсутствие полиции развязало руки; всех бродяг, не признающих никакой дисциплины; всех лентяев и тунеядцев, сохраняющих среди цивилизованной жизни атавистические дикие инстинкты и ратующих за власть народа, чтобы дать простор своим страстям к распутству, лени и жестокости.

Таким образом составляется эта партии, вербуя своих членов во всех слоях общества, но преимущественно подбирая их пригоршнями в тех двух группах, где догматизм и тщеславие являются обыденным явлением. Там образование приводит человека до порога или до центра общих идей, он чувствует себя стесненным в замкнутом кругу своей профессии или своего ремесла и стремится выбраться из него. Но его образование поверхностно или слишком элементарно, поэтому, перейдя черту своего тесного круга, он уже оказывается не на своем месте. Он замечает и распознает политические идеи, вот почему он считает себя способным, но он их воспринимает только в виде готовых формул, он может различить их лишь сквозь густой туман, вот почему он неспособный, а совокупность всех этих положительных и отрицательных качеств создает из него якобинца.

Естественно, что так настроенные люди должны сойтись, сговориться и соединиться, ибо они исповедуют один догмат, а именно принцип народовластия и преследуют одну цель — завоевание политического могущества. Общность цели делает их партией, а общность догмата — сектой, и их лига тем теснее сливается, что они одновременно являются сектой и партией.

Сначала их общество терялось среди массы других обществ. После взятия Бастилии со всех сторон стали возникать политические общества; надо же было заменить лишенное власти и ослабевшее правительство, позаботиться о безотлагательных общественных нуждах, вооружиться против разбойников, запастись зерном, оградить себя от всех посягательств со стороны двора. Во всех городских ратушах заседали комитеты; волонтеры образовали милицию, тысячи местных, почти независимых властей освободились от влияния центральной, почти упраздненной власти. В течение шести месяцев все занимались общественными делами, и каждый гражданин нес на своих плечах свою долю бремени управления государством. Это бремя всегда тяжело, но еще тяжелее становится оно в дни анархии, таково мнение большинства, но, однако, не все разделяют его. Впоследствии между людьми, обремененными этой обязанностью, образовался раскол и разделил их на две группы: одну громадную, инертную, разложившуюся, а другую маленькую, тесно сплоченную, деятельную, которые пошли по разным все более и более расходящимся дорогам.

С одной стороны, находились обыденные люди, трудящиеся и здравомыслящие, одаренные известной долей совести и не страдающие излишком самолюбия. Если они забрали в свои руки власть, то только потому, что она валялась на земле, выброшенная на улицу, но они пользовались ею лишь временно, так как сразу сообразили, да скоро и на деле убедились, что этот труд им не под силу, что это работа специальная, требующая соответственной подготовки и опытности. Нельзя так сразу стать законодателем или администратором, точно также как невозможно вдруг сделаться врачом или хирургом. Если бы непредвиденный случай принудил меня к этому, то я скрепя сердце поневоле взялся бы за дело, но я делал бы лишь самое необходимое и то только потому, чтобы не допустить больных собственноручно калечить себя; я боялся бы убить их неумелой операцией и с удовольствием вернулся бы к себе, как только они нашли бы кого на мое место. Затем я охотно подал бы свой голос наравне с другими за своего заместителя и из всех кандидатов я, по мере разумения, избрал бы того, кто казался бы мне самым добросовестным и сведущим. Но раз он будет избран и утвержден, я не стану претендовать на роль руководителя его: он у себя, в своем кабинете, и я не имею права ежеминутно врываться туда и требовать его к ответу точно малолетнего или поднадзорного. Не мое дело диктовать ему его предписания, так как очевидно он знает больше моего, во всяком случае, желая, чтобы у него была твердая рука, не следует постоянно угрожать ему, а что бы он сохранил ясность мыслей, не надо беспокоить его. Но пусть также не беспокоят и меня, у меня своя контора и свои бумаги или же своя лавочка и свои покупатели. Каждому свое, у всякого есть свое дело, а кто одновременно со своим делом берется за чужое, то обыкновенно портит и то, и другое.

Так думает к началу 1790 года большинство здравомыслящих людей, все те, чей мозг не отуманен манией честолюбия и доктринерства; тем более, что после шестимесячной практики они прекрасно знают каким опасностям, каким разочарованиям и каким неприятностям подвергается тот, кто берется управлять голодным и возбужденным народом. Тут как раз в декабре 1789 года был утвержден муниципальный закон и тотчас же во всей Франции были избраны мэры и чиновники муниципалитета, а в следующие месяцы начальники департаментов и округов. Наконец междуцарствие кончено, явились законные, облеченные народным доверием власти, обязанности которых строго определены, честные здравомыслящие люди спешат передать власть в руки тем, кому она теперь принадлежит по праву и, разумеется, они далеки от мысли требовать ее обратно. Их временные общества распадаются, как ненужные больше и если они основывают какое-либо новое, то исключительно с целью поддерживать установившийся порядок. Поэтому они основывают союз и в продолжение последующих шести месяцев обмениваются клятвами и обещаниями.

Закончив с этим, они после 14 июля 1790 года возвращаются к частной жизни, и я позволю себе утверждать, что отныне честолюбие большинства французов было удовлетворено, ибо они, продолжая повторять слова Руссо против общественной иерархии, в глубине души желали лишь уничтожения административных репрессий и свободного доступа ко всем высшим должностям. А они добились не только этого, но еще множества других вещей, а именно: титула державного властелина, уступчивости со стороны общественных властей, почета от всех говорящих речи и умеющих держать в руке перо, более того настоящего владычества, права избирать местные и центральные власти. Им было предоставлено право не только избирать депутатов, но и других должностных лиц всех степеней и разрядов: начальников палат, округов и департаментов, офицеров национальной гвардии, судей гражданских и уголовных судов, епископов и настоятелей церквей; даже больше того, чтобы сильнее подчинить избираемых избирателям они по закону избираются лишь на очень короткий срок, таким образом, избирательная машина почти каждые четыре месяца приводится в движенье и призывает властелина к применению его власти.

Это уж слишком и вскоре сам властелин пришел к заключению, что ему дают больше, чем ему надо, невозможно так часто вотировать, такая масса преимуществ становится каторгой, с первых же месяцев 1790 года большинство отказалось от права голосования и число отсутствующих получилось колоссальное. В Шартре в мае 1790 года на 1.551 правоспособных граждан 1.447 не явились на предвыборные собрания. В Безансоне при выборах мэра и муниципальных чиновников из 3.200 внесенных в списки избирателей отсутствовало 2.141 в январе 1790 года и 2.906 в следующем затем ноябре. В Гренобле в августе и ноябре того же года из 2.500 избирателей отсутствовало 2 тысячи. В Лиможе из приблизительно, такого же числа внесенных в список граждан вотировало всего 150 человек. В Париже в августе 1790 года из 81.200 избирателей не подают своего голоса 67.200, а спустя 3 месяца число отсутствующих достигает 71.408. Таким образом на одного голосующего избирателя приходится 4; 6; 8; 10 даже 16 воздерживающихся от голосования. Тоже явление наблюдалось при выборе депутатов. На предварительные собрания в Париже в 1791 году из 81.200 занесенных в списки не явилось 74 тысячи человек. В Дубсе на каждых четыре правоспособных гражданина не явилось три. В одном из кантонов Кот-Д’Ора к концу выборов возле избирательных урн осталось не больше 8 человек, а вторичные выборы отличались такой же малочисленностью. В Париже из 946 избранных выборщиков не более 200 подают свои голоса, в Руане из 700 только 160, а в последний день выборов всего 60. Одним словом «во всех департаментах, говорит с трибуны один оратор из пяти выборщиков второго разряда, едва лишь один исполняет свое назначение». Таким образом большинство устранилось от общественных дел и вследствие инертности, непредусмотрительности и усталости, из отвращения к сопровождающей выборы суете, из равнодушия к политике, из антипатии к имеющимся на лицо кандидатам, они уклоняются от возлагаемой на них конституцией обязанности. Поступая так, они, конечно, далеки были от мысли желать иного образа правления, потому что создание всякой новой лиги потребовало бы от них слишком много усидчивого и упорного труда. Естественно, что люди, которым некогда четыре раза в год опустить в урны свои бюллетени, не станут трижды в неделю посещать клубные собрания. Не желая вмешиваться в управление страною, они слагают с себя все свои обязанности, и раз они отказались от своего права избирать правительство, то конечно не станут пытаться руководить им.

Но не так поступают честолюбцы и догматики, придающие серьезное значение своему королевскому титулу: они не только голосуют на выборах, но еще стремятся сохранить за собой власть, которую они передают своим уполномоченным. С их точки зрения каждое должностное лицо их создание и подсудно им, ибо по закону верховенство народа никому не может быть передано народом, а на деле упоение властью так пришлось им по вкусу, что они теперь не в силах отказаться от неё. В продолжение шести месяцев, предшествовавших правильным выборам, они успели сговориться, сойтись и узнать друг друга, они стали устраивать тайные собрания и по мере того, как другие общества распадались и исчезали, как налет плесени на общественном организме, их жизненный союз укреплялся на освободившейся почве. Один из них был основан в Марсели в конце 1789 года, а в течении первых шести месяцев 1790 года почти у всех больших городов появились свои союзы: в Эксе в феврале, в Монпелье в марте, в Ниме в апреле, в Лионе в мае, в Бордо в июне. Но особенно они распространились после праздника федерации. После того как все местные группы слились в одну общую, сектанты тоже сплотились и основали свою лигу. В Руане 14 июля 1790 года два хирурга, тюремный капеллан, вдова-еврейка и несколько женщин или детей из их семейств основывают отдельное общество, они чистые и не желают, чтобы их смешивали с толпой. Их патриотизм высшего качества и они по-своему понимают общественный договор, если они присягают конституции, то обязательно с сохранением прав человека, они рассчитывают не только сохранить завоевания реформы, но и продолжать начатую революцию. Во время федерации они навербовали и обучили своих единомышленников. Эти последние разбрелись из столицы и больших городов, по местечкам, деревням и селам и повезли с собою инструкции и указания; им объяснили значение клубов, устройство их и повсеместно стали основываться общества по одному и тому же плану с тем же названием и тою же целью. Спустя месяц их было уже 60, через 3 месяца 122, в марте 1791 года 229, в августе 1791 года около 400. Не тут внезапно численность их возросла до невероятных размеров, так как два одновременных толчка разбросали их семена во все стороны. С одной стороны, в конце июля 1791 года все умеренные люди, друзья, порядка поддерживавшие до сих пор клубы, все конституционалисты и фельянтинцы [1] выступают из них и предоставляют их увлеченьям и грубости крайних, там политика опускается до тона казарм и кабаков, так что с тех пор, где только есть кабак и или казарма может быть основано политическое общество.

С другой стороны, как раз в тоже время были созваны избиратели для выбора нового Национального Собрания и назначения новых местных властей, таким образом, явилась перспектива новой добычи, и повсеместно стали возникать общества для захвата её. В течение двух месяцев было основано 600 новых; к концу сентября 1791 года их уж насчитывали 1.000; в июне 1792 года — 1.200, т.е. столько, сколько было всех городов и местечек. После низвержения престола, под влиянием паники, вызванной прусским нашествием и среди анархии равной анархии 1789 года, их набралось точно также как в июле 1789 столько же, сколько было общин, 26 тысяч — говорит Редерер — по одному в каждой деревне, где только имеется пять-шесть горячих голов и хоть один грамотный, могущий написать прошение.

«Нужно, писал в ноябре 1790 года один очень распространенный журнал, чтобы у каждой улицы, у каждой деревушки был свой клуб. Пусть каждый честный ремесленник собирает у себя соседей и пусть он при свете лампы, содержимой на собранные в складчину деньги, читает им декреты Национального Собрания, разнообразя свое чтение собственными замечаниями и рассуждениями соседей, а под конец собрания, чтобы несколько развеселить возбужденную чтением листка Марата аудиторию, пусть он заставит их повторить патриотические клятвы отца-Дюшена». Этому совету последовали и на собраниях стали читать вслух высылаемые из Парижа брошюры и катехизисы «Деревенскую Газету» (la gazette villageoise), Газету Монтаньяров (le journal de la Montagne), газету Дюшена (le Père Duchesne), Парижские Революции (les Révolutions de Paris), Журнал (le Journal) Лаклоса; стали распевать революционные песни. Если среди них встречался красноречивый оратор, бывший священник оратории, юрист или же школьный учитель, то он забрасывал слушателей потоком трескучих фраз, говорил о греках и римлянах, возвещал возрождение человеческого рода; один обращаясь к женщинам выражал желание «чтобы декларация нрав человека стала главным украшением их жилищ, и чтобы в случае войны доблестные патриотки, как новые вакханки шли во главе армии с распущенными волосами и тирсами в руках». — Рукоплещут, кричат, от урагана тирад разогреваются головы, а от соприкосновения друг с другом воспламеняются, еле тлеющие уголья, которые неминуемо потухли бы разбросанные отдельно, и ярко разгораются, когда их кладут все вместе. Между тем убеждения крепнут, нет ничего более действительного для укрепления их как партийное устройство. В политике, точно также как и в религии, если вера порождает церковь, то церковь в свою очередь поддерживает веру; в клубах, точно также как и в обителях, уверенность каждого отдельного лица в своей правоте поддерживается единодушием всех остальных и все слова и поступки их являются подтверждением его убеждений, тем более, что никем не оспариваемый догмат наконец становится неоспоримым, а якобинец вращается в тесном и тщательно замкнутом кругу, куда не может проникнуть ни одна противоречивая идея. Сотни дне лиц кажутся ему публикой, их мнение тяготеет над ним без всякого противовеса, и помимо их убеждений, которые в тоже время являются и его убеждениями, все остальные кажутся ему бессмысленными и даже преступными. Кроме того, при такой постановке дела, когда ему беспрестанно приходится слышать полные лести проповеди, он приходит к заключению, что он просвещенный, добродетельный патриот и это мнение не допускает никаких сомнений, так как раньше чем принять его в партию, проверяли искренность его любви к родине, в чем ему выдали печатное удостоверение, с которым он никогда не расстается. Он член избранного общества, а это избранное общество взяв монополию на патриотизм, везде возвышает голос, держится отдельно, отличается от остальных граждан своими речами и поведением. С первых же своих собраний клуб в Понтарлье воспрещает своим членам употребление общепринятых форм вежливости. «Надо при встречах с знакомыми, приветствуя их, воздерживаться от обнажения головы; надо при разговоре тщательно избегать слов «имею честь» и т. п. А главное надо проникнуться полным сознанием своего достоинства. «Разве знаменитая Парижская трибуна не приводит в трепет всех клеветников и изменников? А один вид её не повергает ли во прах всех врагов революции?» В провинции происходит тоже, что и в Париже и едва лишь основанные клубы сразу начинают обучать и организовать чернь. Во многих больших городах — в Париже, Лионе, Эксе, Бордо существует два соединенных клуба; один более или менее приличный, парламентский, состоящий большею частью из членов разных административных учреждений, которые преимущественно занимаются теоретическими рассуждениями на тему об общественном благе; второй деятельный, посвященный практической работе, в котором трактирные ораторы и рыночные краснобаи поучают рабочих, огородников и мелких мещан. Второй как бы является дополнением первого и поставляет ему людей для устройства восстания. «Мы вращаемся среди народа, пишет один из этих второстепенных клубов, — мы ему читаем декреты, мы предохраняем его от преследований и происков со стороны аристократии. Мы выслеживаем и пронюхиваем, все их замыслы и заговоры. Мы принимаем и наделяем советами всех тех, кто приходит к нам с жалобами; мы поддерживаем, их, требования, когда они справедливы; наконец, в известных случаях мы берем на себя заботу о деталях». Благодаря этим грубым, но обладающим, здоровенными легкими и кулаками помощникам, партия начинает приобретать влияние, захватив силу, она пользуется ею и отказывая своим, противникам, во всех правах, она предоставляет, себе все привилегии.

Рассмотрим образ её действий по одному примеру и в ограниченной области, а именно её отношение к свободе слова. В декабре месяце 1790 года некий инженер по имени Этьен, которого Марат и Фрерон в своих газетах обличали и называли полицейским шпионом, добивается наложения ареста на оба номера и подает жалобу на издателя, требуя публичного опровержения или же 25 тысяч франков в качестве возмещения убытков и проторей. Это возмутило обоих журналистов: по их мнению, они непогрешимы и неприкосновенны. «Очень важно пишет Марат, чтобы всякое сделанное на газетных столбцах обличение оставалось ненаказанным, и журналист обязан был давать отчет лишь обществу в том, что он делает или находит нужным сделать во имя общественного блага». «Вот почему, говорит Лангедок, Этьен — изменник». «Господин Лангедок, я вам советую замолчать… Обещаю вам обязательно повесить вас, если только это будет в моей власти». Однако Этьен настаивает и после первого решения предъявляет свой иск. Тут Марат и Фрерон начинают метать громы и молнии. «Мэтр Торильон, говорит Фрерон комиссару, — вы заслуживаете примерной кары на глазах у всего народа; надо чтобы этот позорный приговор был отменен». «Граждане! — пишет Марат — отправляйтесь толпою к Ратуше, не потерпите ни одного солдата в зале заседания». В день суда из небывалого снисхождения в залу ввели всего лишь двух гренадер, но и это было слишком много; толпа якобинцев орала: «Долой гвардию! Мы здесь повелители!» И два гренадера удалились. «Зато, торжествующе говорит Фрерон, — в зале находилось шестьдесят защитников Бастилии с неустрашимым Сантером во главе, готовых каждую минуту помешать ходу дела». И они на самом деле мешали ему, начали они с истца. Как только Этьен показался на пороге залы суда, на него набросились, хорошенько помяли ему бока и так отделали всего, что он вынужден был бежать в кордегардию. Он весь был покрыт плевками, «делались попытки обрезать ему уши», а его друзья получили «сотни пинков ногами». Кончилось тем, что он удалился и дело отложили.

Несколько раз оно снова назначалось к слушанию, и теперь все усилия были направлены к тому, чтобы заставить судей прекратить его. Некто Мандар, автор брошюры «О верховной власти народа» во время заседания поднимается с места и заявляет председательствующему на суде мэру Парижа, Байльи, что он обязан отказаться от ведения этого дела. Байльи уступает, прикрывая по обыкновению свою слабость благовидным предлогом. «Хотя, говорит он — судья может быть устранен от участья в деле только сторонами, но для меня достаточно услыхать мнение одного гражданина, чтобы подчиниться ему, потому я оставляю свое место». Что же касается остальных судей, которых продолжали осыпать угрозами и оскорбления, то они в конце концов тоже уступили и посредством софизма, очень характерного для этой эпохи, они в насилии, которому подвергался преследуемый, нашли оправдание своему отказу вершить правосудие. Этьен заявил, что он не может ни лично явиться в суд, ни прислать своего защитника, ибо для них это сопряжено с риском быть убитыми; на основании этого суд объявил, что Этьен, «не являясь в суд ни лично, ни через защитника, оказывает неповиновение суду и посему присуждается к уплате судебных издержек». Оба журналиста тотчас же начинают петь победный гимн, а их статьи, распространяемые по всей Франции, оповещают бессилие правосудия привести в исполнение свой приговор; отныне якобинец может безнаказанно клеветать, оскорблять, поносить через печать, кого ему вздумается, он недосягаем для суда, он выше закона.