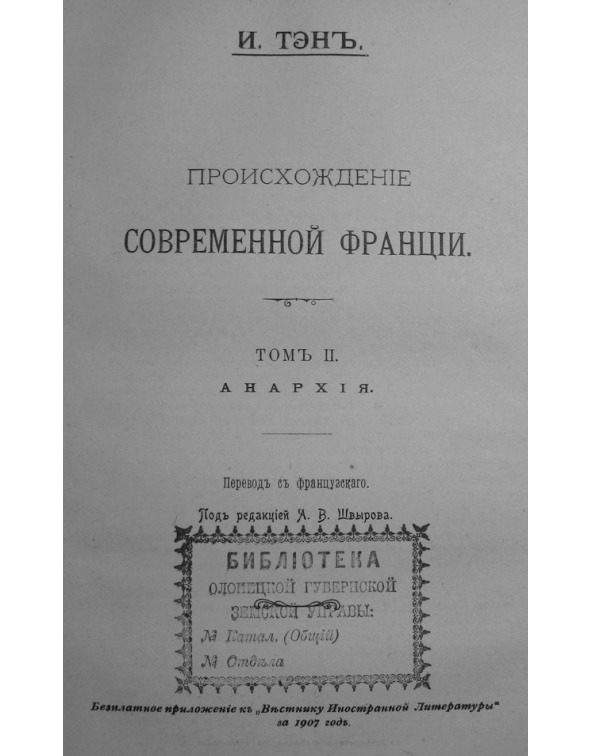

Бесплатный фрагмент - Происхождение современной Франции

Том 2

Ипполит Тэн, «Происхождение современной Франции», том 2. Анархия

Предисловие

Эта вторая часть Происхождения Современной Франции будет состоять из двух томов. Народные мятежи и законы, издаваемые учредительным собранием, приводят к окончательному уничтожению всякого правительства во Франции, — таково содержание этого тома.

На почве одного из крайних учении образуется партия; она захватывает власть и применяет ее, согласно своему учению, — таков будет предмет следующего тома.

Необходим был бы еще третий том, посвященный критическому рассмотрению источников, но мне не хватает места: я укажу лишь на правило, которое я соблюдал. Наиболее достоверным свидетельством является всегда показание свидетеля-очевидца, в особенности, когда этот очевидец человек достойный уважения, внимательный и умственно развитой, когда он записывает свое показание немедленно же на месте происшествия и под диктовку самих событий, когда ясно, что его единственною целью является сохранение или доставление сведения, когда его свидетельство не политическое произведение, задуманное для поддержания какой-либо партии или риторическое упражнение, подготовленное для публики, но судебное показание, секретное донесение, конфиденциальное сообщение, частное письмо или заметка, сделанная для памяти.

Чем ближе подходит документ к этому типу, тем больше он заслуживает доверия и тем доброкачественнее он, как материал. Я много нашел таких доброкачественных документов в национальном архиве, главным образом в рукописной переписке министров, интендантов, делегатов, лиц судебного ведомства и других чиновников, военных начальствующих лиц, армейских и жандармских офицеров, комиссаров собрания и королевских комиссаров, департаментских окружных и муниципальных властей, частных лиц, обращавшихся к королю, к национальному собранию и к министрам. Среди них люди всех сословий, всех положений, всех степеней образования и всех партий. Их сотни и тысячи, рассеянных по всей территории. Пишут они каждый особо, отдельно от других, не сговариваясь и даже не зная друг друга. Никто не поставлен так хорошо, как они для собирания и передачи точных сведений. Никто из них по стремится к литературному успеху; они даже и не воображают, что когда-либо их произведения могут попасть в печать. Они пишут, не откладывая, под непосредственным впечатлением местных событий. Это все показания первоклассные, из первых рук, с помощью которых надо проверять все остальные.

Для большей верности я, насколько возможно чаще, списывал их собственные слова. Таким образом, читатель, поставленный лицом к лицу с подлинным текстом, может сам обсудить этот текст и составить себе собственное мнение: ему будут представлены те же самые документы, как и мне, и он, если захочет, может вывести из них иное заключение, чем вывел я. Что же касается намеков, если он найдет их, это будет значить, что он сам вложил их туда, а если он будет применять свои выводы к чему-либо, то под собственною ответственностью. По моему мнению, у прошлого свои собственный облик и портрет, мною написанный, изображает лишь прежнюю Францию. Я рисовал его, не озабочиваясь нашими современными спорами, я писал, как будто предметом моим были революции во Флоренции или в Афинах. Это история и ничего больше, и, говоря без утайки, я слишком высоко ставил свое ремесло историка, чтобы рядом с ним, в тайне заниматься другим.

Декабрь 1877.

Книга первая. Самозародившаяся анархия

Глава I. Начало анархии

Первая причина, голодовки. Плохой урожай. Зима 1788/89 годов. Дороговизна хлеба и его плохое качество. В провинции. В Париже. Вторая причина, надежда. Раздвоение и ослабление административной власти. Расследования местных собраний. Народ начинает сознавать свое положение. Созыв Генеральных Штатов. Надежда родилась, совпадение первых собраний с первыми беспорядками. Провинция в первую половину 1789 года. Последствия голода. Вмешательство бродяг и разбойников. Последствия политических новшеств. Первая жакерия в Провансе. Слабость, репрессии или отсутствие её.

Ночью с 14 на 15 июля 1789 года герцог Ларошфуко-Лианкур приказал разбудить Людовика XVI, чтобы объявить ему о взятии Бастилии. «Что же это, бунт?» спросил король. — «Государь, ответил герцог, это революция». Событие было еще серьезнее. Не только власть выпала из рук короля, но она не попала и в руки Собрания; власть очутилась на земле, в руках у разнузданного народа, у буйной и чрезмерно возбужденной толпы, у сборищ, хватавших ее, как брошенное на улице оружие. В действительности, правительства уже больше не было; разваливалось целиком искусственное здание человеческого общества; все возвращалось к состоянию первобытной природы. Это была не революция, это было распадение (dissolution).

Две причины возбуждают и поддерживают всеобщий мятеж. Первая, это голодовка, непрекращающаяся в течении десяти лет; разрастаясь от насилий ею же самою вызванных, она доведет до безумия народные страсти и революцию заставит идти неверными, колеблющимися шагами.

Как полноводная река течет в уровень с берегами, достаточно малейшей прибыли воды, чтобы река разлилась. Такова в XVIII столетии народная нужда. Человек из простонародья, с трудом перебивающийся при дешевом хлебе, ощущает приближение смерти, когда хлеб дорожает. Под впечатлением этого ужаса возмущается животный инстинкт и всеобщее повиновение, обеспечивающее всеобщий мир, ставится в зависимость от каждого градуса увеличения или уменьшения суши или сырости, холода и тепла. В 1788 году, очень засушливом, урожай был плох, а вдобавок, накануне жатвы выпал страшный град в Парижском районе, от Нормандии до Шампаньи, опустошил шестьдесят лье самой плодородной земли и причинил убытков на 100 миллионов. Наступила зима, оказавшаяся самою жестокой за все время с 1709 году; Сена замерзла от Парижа до Гавра и термометр показывал 18,75° холода. [1] В Провансе погибла третья часть оливковых деревьев, а сохранившиеся так сильно пострадали, что их считали неспособными приносить плоды в течение двух лет. Подобное же несчастие случилось в Лангедоке, в Виварэ и в Севеннах; погибли целые каштановые рощи, погибли пшеничные посевы и горные пастбища; в долине разлив Роны продолжался два месяца. С весны 1789 года голод был уже повсюду и с каждым месяцем он рос, как прибывающая вода. Напрасно приказывало правительство фермерам, землевладельцам и купцам возить хлеб на рынки, напрасно удваивало оно ввозную премию, изобретало разные средства помочь делу, отягощало себя расходами, тратило 40 миллионов на поставку зерна для Франции. Напрасно частные лица, принцы, вельможи, епископы, монастыри, духовные общины усиленно раздавали милостыню, причем архиепископ Парижский задолжал 40 тысяч ливров, один богач роздал 4 тысячи ливров на другой день после града, один Бернардинский монастырь шесть недель кормил 1200 бедняков. [2] Их было слишком много; такой великой нужде не могли помочь ни общественная предусмотрительность, ни частная благотворительность.

В Нормандии, где последний торговый договор разорил фабрики полотен и сорок тысяч рабочих остались без работы, во многих приходах нищенствует четвертая часть населения. Здесь — «почти все обыватели, не исключая арендаторов и земледельцев, питаются ячменным хлебом и не пьют ничего кроме воды», там — «много несчастных едят овсяной хлеб, и другие питаются разведенными водой отрубями, от чего уже умерло много детей». «Прежде всего, пишет руанский парламент, необходимо удовлетворить нужду умирающего народа… Государь, большая часть ваших подданных не в силах платить за хлеб установившуюся цену и какой хлеб дают тем, которые его покупают!» — Артур Юнг, путешествующий в это время по Франции, слышит одни лишь толки о дороговизне хлеба и народном обеднении. В Труа хлеб продается по 4 су за фунт, то есть по 8 су, по теперешней ценности денег, безработные ремесленники переполняют благотворительные мастерские, где зарабатывают всего по 12 су в день. — В Лотарингии, по свидетельству всех очевидцев, «народ доведен почти до голодной смерти». В Париже, число бедняков почти утроилось; их тридцать тысяч в Сен-Антуанском предместье. В окрестностях Парижа зерна нет или оно плохого качества. В начале июля, в Монтеро рынок пустует. «Булочники не могли бы печь хлеба», если бы полицейские власти не повысили цену до пяти су за фунт; рожь и ячмень, которые удалось управляющему провинцией доставить, оказались самого плохого качества, подгнившими и могут вызвать опасные болезни, однако большая часть неимущих потребителей тяжелой нуждой вынуждена питаться этим испорченным зерном». В Вильнев-ле-Руа, как сообщает мэр, «рожь двух последних присылов так черна и щупла, что ее нельзя пускать в дело без примеси пшеницы». В Санси у ржи «такой затхлый вкус», что покупатели бросают в лицо суб-делегату поставленный им отвратительный хлеб. В Шеврезе ячмень пророс и скверно пахнет; «несчастные», говорить один из служащих, «должны очень страдать от голода, чтобы брать его». Чтобы печь из него хлеб, приходится по несколько раз очищать его». И тем не менее, этот хлеб, какой он ни есть, становится предметом бешеных вожделений: «его приходится раздавать не иначе, как через узкие окошки (guichets)» и, все-таки, лица, получившие свою порцию «часто подвергаются нападеньям и их грабят другие, более сильные». В Нанжиле судебным определеньем «каждому отдельному лицу воспрещено покупать на одном и том же рынке более двух мер». Словом, припасов так мало, что не знают, чем кормить солдат; министр двумя предписаниями, отправленными одно вслед за другим, приказывает скосить двадцать тысяч ржи до начала уборки. [3] И в мирное время Париж похож на голодающий город, в котором обитателям после долгой осады, пища раздается рационами; в декабре 1870 году голод был не больше и припасы были не хуже, чем в июле 1789 года.

«Чем больше приближались к 14 июля, сообщает очевидец, [4] тем больше возрастала голодовка. У каждой булочной теснилась толпа, которой чрезвычайно скупо раздавали хлеб… Большей частью это был хлеб черноватый, землистый, горьковатый; он вызывал воспаления горла и боли в желудке. В Военной Школе и в других складах я видел муку отвратительного качества; я видел груды муки желтого цвета, скверно пахнувшей, образовавшей такую твердую массу, что части её приходилось отрубать топором. Мне лично надоели затруднения при добывании этого несчастного хлеба, а тот, который подавали в столовых, вызывал у меня отвращение, и я совершенно от казался от питания хлебом. Но по вечерам я отправлялся в кафе Caveau, где по счастью, мне предупредительно оставляли по два маленьких хлебца, которые называются flûtes (флейты). Целую неделю я никакого другого хлеба не ел». — Но это средство доступно только богатым, что же касается бедняков, то для получения собачьего хлеба, они должны были ожидать очереди по десять часов. У булочных ожидающие очереди дерутся, «вырывают друг у друга куски». Никто больше не работает, «мастерские опустели». Иногда, прождав целый день, ремесленник возвращается домой с пустыми руками, если же он и приносит четырехфунтовый хлеб, то он обходится ему в 3 франка 12 су, из которых 12 су, это — цена хлеба, а 3 франка — стоимость потерянного дня. В длинном хвосте, извивающемся у дверей булочной, в головах у ничем не занятых людей бродят черные мысли: если нынче ночью у булочников не будет муки, чтобы печь хлеб, мы завтра останемся без еды! Это ужасная мысль и, чтобы бороться с ней правительству, нужна вся его сила, так как только сила и сила вооруженная, находящаяся на месте, видимая, грозная может поддержать порядок во время голода. При Людовике XIV и Людовике XV еще больше голодали и нуждались, но быстро усмиряемые бунты вызывали лишь частные и преходящие беспорядки. Одних бунтовщиков вешали, других посылали на галеры и, убедившись в своем бессилии, крестьяне и рабочие тотчас же возвращались, — кто в свою мастерскую, кто — к своей сохе. Когда стена слишком высока, никто и не подумает лезть на нее. — Но, вот, стена дает трещину и все её защитники — духовенство, дворянство, третье сословие, ученые, политики, и даже само правительство проделывают в ней широкую брешь. В первые обездоленные усматривают выход, бросаются в него, сначала отдельными кучками, потом всей массой и возмущение становится всеобщим, как прежде всеобщим было подчинение.

Дело в том, что через эту брешь, как луч света, проникает надежда, доходя понемногу до глубоких подземелий. Целые полвека она росла и её лучи, освещавшие сначала высшие классы в красивых покоях бельэтажа, потом буржуазию в первом этаже и на антресолях, проникли уже два года тому назад в подвалы, где работает народ и даже в глубокие подземелья и в темные закоулки, где скрываются от судебных преследований люди, стоящие вне закона, бродяги и преступники, отвратительные и кишащие грязью подонки.

К первым двум провинциальным собраниям, учреждённым Неккером в 1778 и 1779 годах, Ломени де Бриенн в 1787 году только что добавил еще девятнадцать; каждому из них подчинены собрания окружные, а тем, в свою очередь, собрания приходские и весь административный механизм переделан. Новые собрания распределяют подати и наблюдают за их поступлением, решают вопросы о всех общественных работах и заведуют ими, разрешают в качестве последней инстанции большую часть спорных дел. Интендант, суб-делегат, выборный утрачивают, таким образом, три четверти своего значения. Повсюду между этими двумя властями, с точно разграниченными областями, происходят столкновения; приказание становится нерешительным и повиновение ослабляется. Подданный не ощущает уже больше у себя на теле подавляющую тяжесть единой руки, которая, при невозможности какого-либо вмешательства или сопротивления, пригибала его, подталкивала и заставляла идти.

И в то же время, в каждом приходском, окружном и даже провинциальном собрании, рядом с вельможами и епископами сидят люди из простонародья, земледельцы и часто простые фермеры. Они слышат и запоминают огромные цифры податей, которые уплачиваются почти исключительно ими одними, цифры подушной подати, добавочной к подушной, поголовно, подорожной и, разумеется, по возвращении домой они беседуют об этом со своими соседями.

Все эти цифры появляются в печати; по воскресеньям после обедни и по вечерам в местном трактире деревенский прокурор толкует о них со своими клиентами, ремесленниками и крестьянами. И такие совещания не только разрешаются, их еще поощряют свыше. С первых же дней 1788 года провинциальные собрания синдикам и обывателям приходов предлагают производить местные расследования; желательно узнать их нужды, какая часть дохода идет на уплату каждого налога, сколько платит и что терпит земледелец, сколько в приходе привилегированных лиц, какое у них состояние, живут ли они в пределах прихода, на какую сумму изъяты они от уплаты налогов, и в ответах, редактирующий их, называет каждого привилегированного поименно, критикует его образ жизни, указывает его богатства, вычисляет убытки, причиняемые деревне его правом на изъятие от уплаты налогов, бранить податную систему и чиновников. Уходя с этих собраний, крестьянин подолгу обдумывает все, что он слышал. Он видит свои беды по каждую в отдельности, как представлялись они ему до тех пор, а все сразу, вместе с громадою бед, от которых страдают все другие крестьяне. Кроме того, он начинает разбираться в причинах своей нужды. Король добр, но в таком случае почему же его чиновники берут с нас деньги? Такой-то и такой-то, каноники и бары — не злые люди, но почему же заставляют они нас платить за себя? Представьте себе рабочую лошадь, которой внезапный проблеск разума показал бы весь лошадиный род, противопоставленным роду человеческому, и попытайтесь вообразить те новые мысли, которые пришли бы ей в голову во-первых, о кучерах и форейторах, взнуздывающих и секущих ее кнутом, а затем, о приветливых путешественниках и чувствительных дамах, жалеющих ее, но добавляющих к тяжести экипажа тяжесть своих вещей и свою собственную.

Подобным же образом, у крестьянина, сквозь смутные мечтания, медленно, мало-помалу пробивается новое представление, представление об угнетаемой массе, частицу которой составляет, и он сам, об огромном стаде, рассеянном повсюду, зашедшем далеко за пределы видимого горизонта и повсюду же оскорбляемом, обдираемом, вынужденном голодать. В конце 1788 года, в донесениях командующих войсками начинаешь различать повсеместные глухие раскаты грядущего гнева. Как будто изменяется характер людей, они становятся недоверчивыми и непослушными. И как раз, в это-то время, правительство, выпуская вожжи из рук, призывает их к управлению самими собой. В ноябре 1787 года король объявил, что он созовет Генеральные Штаты.

5 июля 1788 года он требует докладов по этому предмету от всех учреждений и лиц, считаемых компетентными. 8 августа назначается срок созыва. 5 октября он созывает нотаблей, чтобы обсудить с ними этот вопрос. 27 декабря он дарует третьему сословию право двойного представительства, потому что «задача третьего сословия сопряжена с благородными побуждениями и что за него всегда будет стоять общественное мнение». В тот же день он вводит в состав избирательных собраний большинство священников, потому что «эти добрые и полезные пастыри постоянно и непосредственно заняты благотворительною помощью народной бедноте», откуда следует, что они «близко знают народные нужды и беды». 24 января 1789 года он устанавливает порядок рассылки и форму повесток о созыве, а начиная с 7 февраля, одна за другой отправляются эти повестки о созыве на места. Через неделю все приходские собрания начинают составление списка своих ходатайств и раздражаются подробностями и перечислением всех нужд, которые им приходится письменно излагать. Все эти призывы и все эти акты — это удары, отзывающиеся на народном воображении. «Его величество, гласит регламент, пожелал, чтобы во всех концах его королевства и в самых малоизвестных поселениях каждый был бы уверен, что его желания и жалобы дойдут до короля». Итак, все это правда, все это верно, их приглашают, говорить, их призывают, с ними советуются, им хотят помочь; отныне их бедствия уменьшатся, начнутся лучшие времена. Больше они ничего не знают. Несколько месяцев спустя Артуру Юнгу крестьянка только и могла ответить, что «ей говорили, будто кто-кто из богачей хотел что-то сделать для её блага», но кто эти богачи, что и как они хотят сделать она не знала, это было слишком сложно, слишком недоступно её застывшему мозгу. Одна мысль там господствует: надежда на внезапной облегчение, уверенность в своем праве на это и решение всеми средствами оказать ему содействие, а отсюда — напряженное ожидание, подготовляющийся порыв, напряжение воли, ожидающей лишь случая, чтобы развернуться и начать действовать подобию неотразимой стреле, по направлению к неизвестной цели, которая сразу обнаружится. И эту цель внезапно указывает голод: необходимо, чтобы был хлеб на рынке, необходимо, чтобы арендаторы и землевладельцы его привозили; нельзя позволять скупщикам, правительству или частным лицам, все равно, переправлять его в другие места; необходимо, чтобы он был дешев, чтобы его продавали по таксе, чтобы булочник отпускал его по два су за фунт; необходимо, чтобы зерно, мука, вино, соль и предметы первой необходимости не облагались пошлиной; необходимо, чтобы не было никаких налогов, ни барщинных, ни церковных, ни королевских и муниципальных. И под влиянием этой идеи повсеместно, в марте, апреле, мае начинается бунт. Современники «не знают, что и думать о таком несчастий, они не могут понять откуда взялось это бесчисленное множество злодеев, которые без видимых руководителей, как будто сговорившись, предаются повсюду одним и тем же эксцессам, как раз в ту минуту, когда должны начаться заседания Генеральных Штатов». В том-то и дело, что при прежнем режиме пожар пылал при закрытых дверях; внезапно отворились двери, воздух проник внутрь и тотчас же пламя вырвалось наружу.

Сначала это только отдельные перемежающиеся вспышки пламени; их заглушают или они гаснут сами; но тотчас же, в том же месте или рядом эти вспышки возобновляются и их повторение, также как их многочисленность, указывают на огромное количество, массу и степень нагревания воспламеняющейся материи, готовой ко взрыву. За четыре месяца, предшествующие взятию Бастилии, можно насчитать более трехсот вспышек бунта во Франции. Ежемесячно, еженедельно повторяются они в Пуату, в Бретани, в Турени, в Орлеане, в Нормандии, в Иль-де Франсе, в Пикардии, в Шампаньи, в Эльзасе, в Бургони, в Нивернэ, в Оверне, в Лангедоке, в Провансе. 28 мая руанский парламент объявляет о случаях разграбления зерна, о «жестоких, кровавых стычках, в которых с обеих сторон погибло много людей», во всей провинции, в Кане, Сен-Ло, Мортене, Гранвилле, Эвре, Бернэ, Понт-Одемфре, Эльбефе, Лувье и в других местах, — 29 апреля, барон де-Безанваль, командующий войсками в центральных провинциях, сообщает: «Я повторяю г. Неккеру описание ужасного положения Турени и Орлеана; в каждом донесении из обеих этих провинций сообщаются подробности трех или четырех бунтов, с большим трудом, подавляемых войсками и полицией». И во всем королевстве картина одна и та же.

Обыкновенно, что совершенно естественно, во главе идут женщины; в Монлери они ножницами разрезали мешки. Еженедельно, в базарный день, узнавая, что краюшка хлеба поднялась в цене на три, на четыре, на семь су, они кричат и возмущаются: по этой цене, при незначительной заработной плате и когда не хватает работы, как им кормить семью?

Вокруг мешков с мукой и у дверей булочных собирается толпа, сначала кричат и обмениваются бранью, затем начинают наседать, собственника или продавца толкают, валят с ног, лавка наполняется народом, товар расхватывают по рукам, каждый хватает, что может и, заплатив или не заплатив, скорее бежит, унося добычу. Иногда все это устраивается по предварительному соглашению. В Брей на Сене 1 мая, обыватели соседних деревень, вооружившись ножами, палками и камнями, собрались в числе четырех тысяч и заставили земледельцев и фермеров, привезших зерно, продавать его по 3 ливра за буассо (около меры), вместо 4 ливров 10 су и грозили повторить это в следующий базарный день; фермеры больше не приедут, рынок будет пуст; необходимы солдаты, иначе обитатели Брея будут разграблены. В Баньоле, в Лангедоке, 1 и 2 апреля, крестьяне с палками, собравшись по барабанному призыву, «ходят толпой по городу, грозя предать все мечу и огню, если им не дадут хлеба и денег»: они отбирают зерно у частных лиц, делят его между собой, назначая самые дешевые цены и «обещая уплатить при следующем урожае»; они заставляют консулов установить цену на хлеб по 2 су за фунт и увеличить на 4 су поденную заработную плату. — Чаще всего действуют именно таким образом; не народ слушается властей, а власти повинуются народу. Консулы, советники, мэры, прокуроры, синдики, муниципальные чиновники приходят в замешательство и впадают в бессилие при яростных криках толпы; они чувствуют, что их толпа затопчет ногами или выкинет из окон. Другие, более стойкие, понимают, что бунтующая толпа безумна и не решаются проливать кровь; они уступают на этот раз в надежде, что к следующему базарному дню у них будет больше солдат и будут приняты более действительные меры предосторожности. В Амьене, «после достаточно серьезного народного возмущения», они решают забрать зерно у яковитов (монашеский орден) и продать его народу по цене на треть ниже действительной стоимости, причем место продажи окружают войсками. В Нанте, где в городскую ратушу врывается толпа, их заставляют понизить цену на хлеб на 1 су на фунт. В Ангулеме, чтобы избежать необходимости прибегнуть к оружию, они просят графа Артуа отказаться на два месяца от своего права обложения муки и устанавливают таксу на хлеб, обязуясь покрыть убытки булочников. В Селите с ними обращаются так скверно, что они уступают во всем; толпа разграбила их дома и повелевает; они при звук, труб объявляют, что все требования будут удовлетворены. В иных случаях толпа обходится без содействия властей и распоряжается сама. Если зерна нет на рынке, то отправляются его искать туда, где оно хранится, к землевладельцам и фермерам, не решающимся его везти из опасения грабежа; в монастыри к монахам, обязанным по королевскому указу хранить в амбарах годовой урожай; в склады, где правительство хранит свое зерно; к обозам, которые интендант отправляет в голодающие города.

Всяк за себя, — тем хуже для соседа. Обыватели Фужера избивают и изгоняют обывателей Эрнэ, явившихся к ним на рынок за покупками: такие же насилия производятся в Витрэ над обывателями Мэна. В Сен-Леонаре население задерживает зерно, отправляемое в Лимож, в Босте — зерно для Орильяка, в Сан-Дидье — зерно, отправляемое в Мулэн, в Турню — зерно для Макона. Конвой, назначаемый для сопровождения транспортов с хлебом, оказывается бесполезным, группы женщин и мужчин, вооруженных топорами и ружьями, устраивают засады в придорожных лесах и останавливают возы; приходится рубить их саблями, чтобы прокладывать себе дорогу. Напрасно уговаривают их, усовещают, обращаются к ним с добрым словом, напрасно предлагают продать им зерно за деньги, они отказываются уступить и кричат, что «транспорт не пойдет». Они заупрямились, их решимость та же самая, что у быка, ставшего поперек дороги и готовящегося боднуть вас. Зерно принадлежит им, потому что оно из их округа; всякий, увозящий или хранящий его — вор, этой мысли у них из головы не выбьешь. В Шантенэ, близь Манса, они не позволяют мельнику увезти только что купленное им зерно на мельницу; в Мондрагоне, в Лангедоке, они побивают камнями торговца, отправляющего в другое место свой последний товар; в Тьере рабочие толпой ходят по деревням, отбирая зерно; землевладельца, у которого находят запас его, едва не убивают, они пьют вино в погребах и не завертывают кранов у бочек, давая вину вытекать. В Невере, где четыре дня булочники не пекли хлеба на продажу, толпа взламывает амбары у частных лиц, у торговцев и у монастырей. «Испуганные торговцы отдают зерно по любой цене, большую часть его просто растаскивают бесплатно в присутствии сторожей» и во время этих буйных обысков много домов оказываются разграбленными. В это время горе всем, причастным к охране зерна, к покупке, торговле им и к переработке его.

Народному воображенью необходимы живые люди, на которых оно могло бы возложить вину во всех своих несчастьях и ответственность за них; для него все эти люди — стяжатели и враги общества. Около Анжэ разгромлен монастырь Бенедиктинцев, порублены его заповедные леса. В Амьене народ собирался громить, а может быть и сжечь, дома двух торговцев, построивших усовершенствованные мельницы — войска сдержали толпу, и она ограничилась лишь тем, что побила стекла в окнах, но и другие шайки разгромили и ограбили трех или четырех обывателей, заподозренных ими в стяжании. В Нанте народ послал некоего Жеспина обыскать дом, в котором он не нашел запаса зерна; поднялись крики: это укрыватель, соучастник! Толпа на него набросилась, его избили, изранили, едва не убили. Во Франции нет уже безопасности ни для имущества, ни для личности. Основное право, право на пищу, на питанье нарушается в тысячах мест, всюду оно в опасности, висит на ниточке. Всюду молят о помощи управители и суб-делегаты, заявляя о бессилии полиции и требуя войск. Против общественной власти ополчились не одни только негодующие, голодные слепцы, но и злодеи, побуждаемые дурными инстинктами, завистью и алчностью, пользующиеся всяким беспорядком; политическое движение освободили их от узды.

Мы уже знаем, как были многочисленны контрабандисты, фальшивые монетчики, браконьеры, бродяги, нищие, преступники, побывавшие уже в тюрьме, и насколько увеличилось их число за один голодный год. Все это готовые рекруты для каждого возмущения, и во время мятежа, и рядом с ним каждый из них набивает себе карманы. В округе Ко (Caux) и в окрестностях Руана, в Роншероне, Кевревиле, Преа, Сен-Жаке и других соседних местечках вооруженные разбойники вламываются в дома, преимущественно в дома священников, и тащат оттуда все, что им нравится. К югу от Шартра, триста или четыреста дровосеков из Беллемского леса, рубят топорами всех сопротивляющихся и заставляют отдавать хлеб по назначенной ими цене. В окрестностях Этампа пятнадцать разбойников забираются по ночам на фермы и грозя поджогом, заставляют фермеров откупаться. В Камбрези они грабят аббатства Висель, Верже и Гильманс, замок маркиза де Беслар, именье г. д’Иази, две фермы, воз с хлебом на Сен-Квентенской дороге и, кроме того, семь ферм в Пикардии. «Очаг этого возмущения находится в нескольких соседних деревнях на границе Пикардии и Камбрези, привыкших к контрабанде и к распущенности, связанной с этой профессией». Крестьяне дают себя увлечь разбойникам; человек легко скользит по наклонной плоскости воровства; полу честные люди, помимо своей воли замешавшиеся в мятеже, соблазняются безнаказанностью и добычей и охотно идут вторично на то же дело.

На самом деле их побуждает вовсе не крайняя нужда. Это «корыстная спекуляция, новый род контрабанды». Вывший карабинер, с саблей в руке, лесник и «человек восемь довольно состоятельных становятся во главе толпы, из 400 или 500 человек, отправляются ежедневно по соседним деревням и насильно заставляют тех, у кого есть пшеница, отдавать ее по 24 ливра» и, даже по 18 ливров за мешок. Некоторые из участников шайки, заявляя, что у них нет денег, уносят свою часть, не платя за нее. Остальные, уплатив сколько им нравится, перепродают свою часть с прибылью, взимая до 45 ливров за мешок, — операция очень выгодная, в которой корысть берет себе в пайщики нищету. Во время урожая следующего года соблазн повторяется; «Они грозили прийти жать наш хлеб, увести наш скот и собирались продавать мясо этого скота в деревнях по 2 су за фунт». Во всяком серьезном мятеже участвуют подобные вредоносные элементы, бездомники, преступники, разыскиваемые судами, дикие, отчаянные бродяги, сбегавшиеся, как волки, когда почуют добычу. Они-то и служат исполнителями и руководителями частной и народной мести. Близ Узеса двадцать пять замаскированных, с ружьями и палками, врываются к нотариусу, стреляют в него из пистолета, бьют его палками, грабят его дом и жгут его книги вместе с бумагами и документами графа де Рувр, которые у него хранились; семерых из этих людей арестуют, но народ вступается за них, бросается на полицейских и освобождает арестованных. Разбойников узнают по их действиям, по стремлению разрушать ради разрушения, по странному акценту, по дикому облику, по рваным отрепьям.

Из Парижа они являются в Руан и четыре дня хозяйничают в городе. Они взламывают лавки, берут выкуп с монастырей и семинарий; врываются в дом генерал-прокурора, издавшего приказ об их аресте, и громят мебель, зеркала, хотят разрушить дом до основания и выходят из него нагруженные добычей; затем они громят фабрики в городе и предместьях, ломают и сжигают машины.

Оки теперь стали вождями, так как при всяком сборище во главе становятся самые смелые и наименее совестливые; они-то и подают сигнал к погромам. Их пример заразителен: толпа двинулась, чтобы добыть хлеб, и кончает убийствами и поджогами; разнузданная дикость своими безграничными насилиями дополняет ограниченное возмущение нищеты.

Каков бы он ни был, этот мятеж, с ним можно было бы справиться, несмотря на голод и разбойников, если бы не одно обстоятельство, делающее его непобедимым: он уверен, что его разрешили те самые лица, которые борются с ним. Местами раздаются слова и совершаются действия с отпечатком страшной наивности; за пределами мрачного настоящего они открывают еще более грозное будущее. Уже 9 января 1789 года, в толпе, ворвавшейся в Нантскую ратушу и осаждавшей булочные, к кликам: «да здравствует свобода», примешиваются клики: «да здравствует король». Через несколько месяцев, в окрестностях Плафшеля, крестьяне отказываются платить десятинную подать под тем предлогом, что наказом их сенешальства требуется отмена этой подати; в Эльзасе, начиная с марта, «во многих местах» засвидетельствованы такие же отказы от уплаты десятинных; многие общины не хотят платить никаких налогов до тех нор пока их депутаты в Генеральных Штатах не установят точной цифры народного обложения. — В Изере общинами составляются, печатаются и публикуются постановления, прекращающие уплату сборов в пользу владельцев поместий и владельцы не решаются жаловаться суду на нарушение их прав. В Лионе народ уверен, что сбор всяких податей должен прекратиться; 29 июня, получив известие о соединении трех сословий, пораженный иллюминацией и проявлениями общей радости, он думает, что настали счастливые времена и воображает, что мясо будет продаваться по 4 су, также как и вино. Кабатчики распускают слух, что городские ввозные пошлины будут отменены, что король в ознаменование соединения сословий отменил уже их на три дня в Париже, и что тоже самое должно быть сделано и в Лионе. Толпа направляется к заставам, к воротам Сен-Клэр и Перрам, на Гильонверский мост, поджигает и разрушает конторы сборщиков городских пошлин, уничтожает счетные книги, громит квартиры сборщиков, грабит кассы и растаскивает вино из складов. Одновременно, по окрестностям распространяется слух о свободном привозе в город и следующие дни прибывает такое множество крестьянских возов с вином, что несмотря на восстановление стражи у застав, приходится 7 июля возобновлять операции городских сборщиков.

Тоже самое происходит в южных провинциях, где главнейшие сборы взимаются с съестных припасов; там уплата этих сборов прекращается тоже именем центральной власти. В Арле «народ, в своем ослеплении, уверил себя, что он теперь — все, и может все делать, в виду будто бы выраженного королем желания уравнять сословия»: так по-своему и на своем языке он толкует представление двойного представительства третьему сословию. Следствием этого являются угрозы разгрома города, если цена на припасы не будет понижена и пошлины на вино, рыбу и мясо не будут отменены. Кроме того, народ хочет назначать «консулов из своей среды» и епископ-владелец города, — мэр и старейшины, против которых возбуждают являющуюся толпами в город окрестных крестьян вынуждены, при звуке труб, возвестить, что все народные ходатайства удовлетворены. Три дня спустя они требуют сокращения на половину сбора за помол, вызывают на улицу собственника мельниц — епископа. Он болен, падает в обморок на улице и его усаживают на тумбу, где и заставляют тут же немедленно подписать акт отречения; вследствие этого арендная плата за его мельницу с 1.500 ливров понижается до 7.500.

В Лиму, под предлогом розысков зерен они врываются к контролеру и податным откупщикам, уносят с собой их книги, бросают эти книги в воду вместе с мебелью чиновников. В Провансе еще хуже, так как там в силу ужасной несправедливости и по невероятной непредусмотрительности источником всех городских доходов служит обложение муки; вследствие этого дороговизну хлеба приписывают налогам, фискальные агенты становятся врагами народа, а голодные бунты превращаются в мятеж против государства.

Там тоже политические новости являются той искрой, которая поджигает пороховой склад; повсюду народное восстание начинается в самый день созыва избирательного собрания: за пятнадцать дней в провинции вспыхивают от сорока до пятидесяти мятежей. Народное воображение, как воображение ребенка направилось прямо к цели: реформы объявлены, значить они уже наступили, а для большей верности их немедленно же осуществляют. Нас хотят облегчить, давайте же сами облегчать себя. «Это не изолированный мятеж, как обыкновенно, доносит командующий войсками, здесь все действуют сообща и по одному и тому же принципу. Все умы охвачены одним и тем же заблуждением. Народу внушено будто король хочет, чтобы все были равные, чтобы не было больше ни господ, ни епископов, никаких рангов, никаких помещичьих сборов и десятинных податей. Эти заблуждающиеся люди уверены, что они в праве так действовать и исполняют волю короля». Громкие слова произвели свое действие; им сказали, что Генеральные Штаты, переродят королевство, отсюда они вывели, что срок их созыва и должен быть сроком совершенного и полнейшего изменения всех условий жизни и распределений богатств. Вследствие этого восстание против дворянства и духовенства становится общим и сильно обостряется. Во многих местах заявляют, что это своего рода война, объявленная собственникам и собственности. В городах также как и в деревнях, народ продолжает заявлять, что он ничего не хочет платить, ни налогов, ни сборов, ни долгов.

Разумеется, первый удар направлен против налога на муку. В Эксе, в Марселе, в Тулоне, и более чем в сорока городах и местечках сразу его отменяют; в Опсе и Лионе от здания городских весов остаются лишь четыре стены: в Марселе разгромлены дома откупщика боен, в Бриньоне — дом управляющего кожевенною монополией. Решено очистить страну от чиновников монополии. Но это лишь начало: необходимо, чтобы подешевели хлеб и другие припасы, и это должно быть сделано немедленно. В Арле матросская корпорация под председательством консула де-Барраса только что выбрала своих представителей; перед закрытием заседания они требуют, чтобы Баррас понизил цену на съестные припасы и после его отказа открывают окно, говоря: «он в наших руках, выбросим его на улицу, другие там подберут». Остается одно согласиться. Издается соответственное постановление, которое при звуке труб объявляют на улицах и при объявлении таксы на каждый род припасов, народ кричит: да здравствует король и де-Баррас! Пришлось подчиниться грубой силе, но затруднения очень велики, так как за отменой налога на муку, города лишились доходов, а с другой стороны, обязавши булочников и мясников на понижение таксы, Тулон, например, должает по 2.600 ливров ежедневно.

Во время этого беспорядка, несчастие быть человеком, заподозренным в более или менее отдаленном содействии народной нужде. В Тулоне требуют голов мэра, установившего таксы, и архивариуса, хранившего платежные списки. Их топчут ногами и дома их разгромлены. В Маконе Систеронский епископ приехал в семинарию, его заподозрили в покровительстве стяжателю народного добра. Когда он садился в экипаж, толпа ему свистала, грозила его забросать грязью и камнями. Консулы и суб-делегат, прибежавшие его выручать, избиты и прогнаны. Несколько безумцев у него же на глазах роят для него могилу Только благодаря защите пяти или шести порядочных людей, ему удается сесть в экипаж, но у него несколько ран, нанесенных камнями, — одна из них в голову и спасается он только благодаря тому, что его лошади, напуганные градом камней, закусывают удила и несут вдоль по улице. К крестьянам и рабочим примешивается много иностранцев — итальянцев-разбойников и их действия, и речи возвещают начало грабежа. Наиболее, возбужденные говорят епископу: мы бедны, вы богаты; мы хотим взять ваше богатство себе. В других местах мятежники берут выкуп со всех состоятельных людей В Бриньоле 13 домов разгромлены снизу до верху и 30 домов на половину. В Опсе, защищавшийся де-Манферра, разрезан на мелкие куски. В Сейне уличная толпа под предводительством крестьянина собирается по барабанному призыву: женщины приносят гроб к дому одного из состоятельнейших обывателей, советуют ему готовиться к смерти и сообщают, что его похоронят с почетом. Он спасается бегством, его дом громят, громят полицейское здание, а на следующий день предводитель шайки заставляет главнейших обывателей давать ему деньги на уплату крестьянам, оставлявшим свою работу и «посвятившим целый день общественным делам». — В Пенье президента 80-ти летнего старика осаждает в его замке шайка в полтораста рабочих и крестьян; они привели с собой консула и нотариуса и заставляют президента подписать обязательство об отказе от всех своих сеньоральных прав и преимуществ. — В Санье толпа разрушает мельницы де Форбен-Янсона, громит дом его управляющего, грабит замок, снимает с него крышу, разрушает часовню, престол, решетки и гербы, врывается в погреба, разбивают бочки и уносит все, что можно унести. Вещи таскают в течение двух дней, маркиз несет убыток в двести тысяч экю. В Рие дворец епископа окружают кучами хвороста и грозят его сжечь: с епископа берут выкуп в 50 тысяч ливров и требуют, чтоб он сжег свой архив. Словом, мятеж имеет характер социальный, так как его жертвой становятся богатые и начальствующие при существовавшем общественном строе.

Как они действуют, можно подумать, что им знакомо учение «Общественного Договора». С судьями они обращаются как со своими слугами, сами издают законы, распоряжаются в качестве исполнителей и грубо, деспотично, без рассуждения устанавливают, то, что считают согласным с естественным правом.

В Пенье они требуют второго избирательного собрания и права голоса для себя. В Сен-Максимине они сами избирают новых консулов и судей. В Солье они заставляют заместителя судьи подать в отставку. В Бурже они превращают консулов и судей в городских курьеров и заявляют, что они сами господа и сами будут творит суд и расправу. И начинают судить по-своему, прибегая к грабежам, насилиям. У такого-то есть пшеница; он должен поделиться с тем, у кого её нет. У такого-то есть деньги; пусть он отдает их тому, у кого не на что купить хлеба. В силу этого принципа в Бурже они налагают на Урсулинок штраф в 1.800 ливров, отбирают 50 возов хлеба у епископа, 18 возов у бедного ремесленника. 40 — у другого, заставляют каноников и помещиков выдать своим арендаторам расписки в получении арендной платы. Затем, направляясь из дома в дом, они, с палками в руках, заставляют одних платить деньги, других отказываться от следуемых им получений, «такого-то отказаться от уголовного преследования, другого — от полученного им разрешения, третьего вынуждают вернуть судебные издержки, взысканные им несколько лет тому назад, отца разрешить женитьбу сыну». Все былые обиды приходят им на память, а известно как памятливы крестьяне. Став господами, они вспоминают все, что раньше терпели, они требуют возвращения всего с них полученного. У управляющего де-Моклисяна они отбирают все деньги в возмещение, за полученные им в течение пятнадцати лет сборы в качестве нотариуса. Бывший Бриньольский консул в 1775 году взыскал от 1.500 до 1.800 франков штрафами в пользу бедных; у него отбирают эти деньги из его личных средств. Но если вредными признаются консулы и судейские, то еще вреднее всякие документы на право собственности, платежные списки и другие бумаги, которые они пишут. Все старые бумажонки надо жечь, и жгут не одни только книги сборщиков податей, но, как в Уере, например, все архивы городской и нотариальный. Из документов хороши только новые, те, что приносят им выгоду.

В Бриньоле принудили владельцев мельниц составить купчую, по которой они уступали свои мельницы общине за 5 тысяч франков в год, уплачиваемых в течение десяти лет, без процентов, что их разорило. При виде подписанного, документа, крестьяне громкими криками выражали свою радость, и они преисполнились такого доверия к этому листу гербовой бумаги, что сейчас же отправились служить благодарственный молебен. Это грозные симптомы, указывающие на существование тайных стремлении твердой воли, на будущие действия возникающей новой власти. Если она восторжествует, то начнет с уничтожения старых бумаг, документов, контрактов, обязательств, уважение к которым внушается силой; пустив в ход ту же силу, она заставит подписать новые документы в свою пользу и писцы будут её депутатами, её администраторами, которых она будет держать под вечной угрозой своего грубого кулака.

Все это не беспокоит высшие сферы; находят даже, что бунт имеет свою хорошую сторону, так как заставляет города отменять несправедливые налоги; [5] смотрят снисходительно на то, как молодые люди, служащие в новой Марсельской гвардии, отправляются в Обань «требовать от властей и королевского адвоката освобождения заключенных». Снисходят и к неповиновению города Марселя, который отказался допустить следователей, специально командированных для производства следствия. Еще лучше, несмотря на возражения парламента, в Эксе объявляется общая амнистия; «исключают лишь некоторых главарей, которым, однако, дают свободно покинуть королевство». Кротость короля и военных начальников восхитит, по их мнению, народ, ибо это дитятко, которое грешит лишь по ошибке, надо верить его раскаянию, и как только он возвращается к порядку, принимать с отеческою любовью.

Истина же в том, что это дитя — слепой колосс, ожесточенный страданием, поэтому он и ломает все то, к чему прикасается, не только в провинции, где местный механизм после временного расстройства может быть исправлен, но и в центре он ломает главную пружину, которая дает движение всему остальному и от поломки которой останавливается вся машина.

Глава II. Париж до 14 июля

Рекруты для мятежных шаек из окрестностей. Вступление бродяг. Число неимущих. Возбуждение печати и общественного мнения. Народ принимает участие. Дело Ревельона. Пале-Рояль. Сборища уличные захватывают политическую власть. Давление на собрание. Измена солдатам. Дни 13 и 14 июля. Убийства Фуллона в Бертье. Париж в руках народа.

Действительно, конвульсивные потрясения сильнее всего в центре. Все здесь на лицо, чтобы усилить мятеж, нет недостатка ни в подстрекательствах, чтобы вызвать его, ни в многочисленных шайках, чтобы его устроить. Все окрестности Парижа ставят ему добровольных рекрутов. Нигде нет столько нищих голодных и возмущенных. Повсюду происходят грабежи, грабят зерно в Орлеане, Кане, Рамбулье, Жуи, в Пон-Сен Максансе, в Брей-на-Сене, Сансе и Нанжи. В Медоне пшеницы так мало, что приказывают всем, кто ее покупает, покупать в то же время равное количество ячменя. В Вирофлэ тридцать женщин, с мужчинами в арьергарде, останавливают на большой дороге возы, которые, как они предполагают, нагружены зерном. В Монтлэри семь бригад полицейской стражи рассеяны при помощи камней и палок. Громадная толпа, в восемь тысяч человек, мужчин и женщин с мешками в руках, набрасывается на зерно, привезенное на продажу, заставляют выдать за двадцать четыре франка рожь, стоящую сорок франков, грабят половину этой ржи и уносят ее, ничего не заплатив. Полиция упала духом, пишет уполномоченный, «решимость народа поразительна; я напуган тем, что слышал и видел».

С 13 июля 1788 года, когда прошел град, отчаяние овладело крестьянами: не смотря на всю добрую волю помещика, помочь им было невозможно. Никаких мастерских для работ не имеется сеньоры и буржуа, оставшиеся без доходов, не могут давать работу. Поэтому «голодный народ готов рисковать жизнью из-за пропитания». Смело, открыто он берет припасы там, где они имеются. В Гонфлан-Сэнт-Онорин, Эраньи, Невиле и Шевиньере, в Сержи, Понтуазе, Иль-Адаме, Прель и Бомоне, мужчины, женщины и дети, весь приход, шатаются по полям, ставят тенета, разрушают норы. Разнесся слух, что правительство, узнав о вреде, причиняемом зайцами и кроликами земледельцам, разрешило уничтожать их… И действительно зайцы уничтожали около пятой доли урожая. Сначала арестовывают девять человек из этих новых браконьеров, но потом их отпустили «в виду обстоятельств», и после этого в течение двух месяцев на землях принца де Конти и посланника Мереи д’Аржанто происходит настоящее избиение всякой дичи; за неимением хлеба, питаются дичью. По естественному увлечению нарушение права собственности переходит в нападение на самую собственность.

Около Сен-Дени, вырубается лес, принадлежащий аббатству, «окрестные фермеры увозят оттуда громадные возы дров и бревен, впрягая по четыре, по пяти лошадей». Обитатели Виль-Паризис, Трамблэ, Вергалана и Вильпинты открыто продают лесные материалы и грозят сторожам убийством. 15 июня, убыток оценивается уже свыше 60 тысяч ливров. Никто не обращал внимание, на то, что помещик был благодетелем вроде г. Таларю, который в предстоящем году кормил бедняков в своем поместье в Исси. Крестьяне разрушают плотину его водяной мельницы; парламент обязал их восстановить ее, но они заявили, что не только не послушаются, но, если г. Таларю восстановит плотину, они явятся в числе трехсот человек с оружием и разрушат ее вновь.

Для наиболее скомпрометированных Париж является самым близким убежищем, самые бедные и отчаянные начинают буквально кочевать. Вокруг столицы образуются шайки бродяг, как в странах, где человеческое общество не существует еще или уже перестало существовать. В первых числах мая около Вильжюива, около пяти или шести сотен бродяг собираются разгромить Бисетр и приближаются к Сен-Клу. Они являются издалека за тридцать сорок, шестьдесят лье, из Шампаньи и Лотарингии, из всей полосы, пострадавшей от градобитья. Все это носится вокруг Парижа и втягивается в него как в сточную канаву. Туда попадают несчастные вместе с злодеями, одни в поисках работы, другие за подаянием, третьи потому, что у них нет крова и на всех одинаково действуют нездоровые подстрекательства голода и уличных слухов. В последние дни апреля чиновники у застав отмечают появление «устрашающего числа плохо одетых людей с ужасными лицами». В первых числах мая замечают, что вид толпы изменился. Откуда-то появилось много чужого народа из разных местностей, большею частью оборванцев с большими палками. Один вид их дает представление о том, чего надо ожидать. Но и без этого притока сточная яма была уже полна до краев.

Подумайте о необыкновенно быстром росте Парижа, множестве рабочих, привлеченных разрушением старых улиц и новыми постройками, о всех ремесленниках, которых, застой в промышленности, повышение городских ввозных пошлин на съестные припасы, жестокая зима и дороговизна хлеба, довела до нищеты. Вспомните что в 1789 году насчитывалось «двести тысяч человек, не могущих доказать, что у них имеется собственность стоимостью пятьдесят экю», что с незапамятных времен они воюют с полицией, что в 1789 году имеется в столице 120 тысяч бедняков, что для того, чтобы дать им работы, пришлось устроить национальные мастерские, «что около двенадцати тысяч их держат на бесполезной работе колония Монмартрского предместья за плату по двадцати су в день, что набережные и порты переполнены ими, что городская ратуша осаждается ими, что они, собираясь вокруг здания судебной палаты, оскорбляют бездеятельный, безоружный суд», что каждый день они раздражаются у дверей булочных, где у них нет уверенности, что после долгого ожидания они получат хлеб. Вы уже заранее можете себе представить с какой яростью набросятся они на преграду, которая будет им указана.

Около двух лет уже им указывают эту преграду. Это — министерство, это — двор, это — правительство, это — старый режим. Кто протестует против этой преграды во имя народа, тот может быть уверен, что за ним последуют дальше даже, чем он захочет вести. Как только в каком-нибудь большом городе парламент отказывается регистрировать указы о податях, к его услугам всегда готов мятеж. 7 июля 1788 года, в Гренобле солдат забрасывают черепицами, и военная сила уступает. В Ренне, чтобы покорить взбунтовавшийся город, потребовалась сначала целая армия, а затем постоянное пребывание четырех полков пехоты и двух полков кавалерии под начальством маршала Франции. [6]

В следующем, году, когда парламент становится на сторону привилегированных, вновь разыгрывается мятеж, но на этот раз уже против парламента. В феврале 1789, в Безансоне и Эксе судей преследуют на улицах, осуждают в здании судебных установлений и принуждают скрываться и бежать. Если таково настроение в главных провинциальных городах, то каково же оно должно быть в столице? Для начала, в августе 1788 года, после увольнения Бриэння и Ламуаньона, толпа, собравшаяся на площади Дофина, учиняет самосуд, сжигает изображения обоих министров, разгоняет полицию и сопротивляется войскам. Целое столетие не было такого кровавого мятежа.

Два дня спустя, вновь вспыхивает бунт. Толпа направляется поджигать дома обоих министров и дом заведующего полицией Дюбуа. Очевидно, в невежественную и грубую массу проник бродильный фермент и новые идеи производят свое действие. Давно уже они незаметно проникали из одного слоя в другой и захватив аристократию всю образованную часть третьего сословия судебных деятелей школы, всю молодежь, они мало-помалу проникли в тот класс, который живет трудом своих рук. Вельможи, за туалетом осмеивали христианство и говорили о правах человека при своих лакеях, парикмахерах, поставщиках и при всей дворне. Ученые, адвокаты, прокуроры более резким тоном проповедовали те же теории в ресторанах, кофейных, на гуляньях и во всех публичных местах. Говорили при народе, как будто его там не было и от всего этого красноречия, изливаемого без всякой осторожности, брызги которого долетали до мозга рабочего, трактирщика, комиссионера, торговки и солдата.

Вот почему достаточно было одного года чтоб их глухое недовольство превратилось в страстную ненависть. Начиная с 5 июля 1787 года, когда король собирает Генеральные Штаты и спрашивает у каждого его мнения совершенно меняется настроение печати и устного слова. Спокойные беседы и рассуждения на общие темы превращаются в проповеди ради достижения практического воздействия, в внезапный призыв к приближающемуся выступлению, громкий и резкий, как звук трубы. Один за другим прорываются революционные памфлеты: «Что такое третье сословие» Сиеса, «Доклад французскому народу» Ижерутти, «Рассуждение об интересах третьего сословия» — Рабо-Сэнт Этиена. «Моя петиция» Тарже, Права Генеральных Штатов д’Антрага, немного позже: «Свободная Франция» Камилла Демулена и другие сотнями и тысячами повторяемые и развиваемые в избирательных собраниях, куда новые граждане являются ораторствовать и возбуждаться.

Всеобщий, повсеместный и ежедневно повторяющийся крик гулким эхом отдается в казармах, пригородах, рынках, мастерских и мансардах. В феврале 1789, Неккер признается, «что послушания нет нигде и даже на войска нельзя положиться». В мае рыночные торговки, затем торговки фруктами являются к избирателям, предлагая им поддерживать интересы народа и поют куплеты в честь третьего сословия. В июне памфлеты у всех в руках. Лакеи у дверей богатых домов и те зачитываются ими. В июле, когда король подписывает какой-то приказ, патриот-лакей обеспокоенный этим, читает его, заглядывая чрез плечо короля. Не надо делать себе иллюзий; не одна буржуазия восстает против законных властей и господствующего режима; весь народ это делает, — все ремесленники, лавочники, прислуга, рабочие всех разрядов и степеней и те, что стоят ниже народа: чернь, бродяги праздношатающиеся, нищие, вся масса, согбенная заботой о хлебе насущном, нигде не подымавшая глаз, чтобы всмотреться в социальный строй, последнюю нижайшую основу, которую она составляет, неся на себе всю его тяжесть.

Внезапно, эта основа делает движение, и вся нагроможденная на ней постройка колеблется. Это — движение раздраженного нуждою, подозрительного животного. Уколола ли его снизу чья-то подкупленная, скрывающаяся под покровом тайны рука. [7] Современники уверяли в этом и это вполне возможно. Но и шума, производимого вокруг страдающего животного, было бы достаточно, чтобы напугать его и объяснить его движение. 21 апреля начались избирательные собрания в Париже, они происходили в каждом квартале; собираются отдельно: духовенство, дворянство и третье сословие. Ежедневно в продолжении месяца по улицам проходят ряды избирателей, избиратели первого разряда, продолжают собираться и после избрания выборщиков: надо же народу наблюдать за своими уполномоченными и поддерживать свои права; хотя он и передоверил пользование ими своим избранникам, но собственность на них сохранил за собой и готов вмешаться, как только это ему заблагорассудится. Эта аргументация быстро завоевывает общее сочувствие и захватив собрания третьего сословия, сейчас же затем овладевает третьим сословием на улице. Ничего нет естественнее стремления руководить своими руководителями. При первом недовольстве, налагают руку на непокорных и ведут их под своей командой. В субботу 25 апреля [8] распространяется слух, что избиратель Ревельон, фабрикант обой в улице Сен-Анпцак, — «нехорошо говорил» в избирательном собрании Сент-Маргерит. — Говорить нехорошо, значит плохо отзываться о народе.

Что сказал Ревельон? Никто не знает, но общественное воображение с его ужасною способностью к вымыслу и свойственной ему определенностью само вырабатывает или принимает на веру убийственную фразу: — «Он сказал, что женатый рабочий с детьми может прожить на пятнадцать су в день». Это изменник, надо бежать к нему, надо сжечь его дом и убить его! Заметьте, что слух неверен, что Ревельон платит младшему из своих рабочих двадцать пять су в день, что он дает работу триста пятидесяти рабочим, что прошлой зимой, во время остановки работ, он не рассчитал ни одного рабочего и все время платил им тоже самое жалование, что он сам бывший рабочий, получивший медаль за свои открытия, что он добродетельный, почтенный, всеми уважаемый человек. — Но это ничего не значит; шайки бродяг, «чужих», только что, проникнувших через заставы, не вникают в дело так внимательно, а мастеровые, извозчики, башмачники, каменщики, котельные мастера, пильщики и продавцы статуэток, которых вызывают из их квартир, тоже ничего о нем не знают. Когда раздражение скопляется, то оно вызывается наружу случайно.

Как раз в это же время духовенство Парижа заявило, что оно отказывается от своих податных привилегии и народ, принимая своих друзей за врагов, приплетает в своих ругательствах духовенство к Ревельону. Весь воскресный день, благодаря досугу, брожение растет и в понедельник 27 апреля, день также посвященный пьянству и праздности, шайки начинают собираться на улицах. Очевидцы встречают одну из них на улице Сен-Северин «вооруженную дубинами»; она так многочисленна, что вся улица запружена и движение по ней прекращается. Со всех сторон затворяют ворота и магазины с криком: «Вот он мятеж», мятежники выкрикивают ругательства и проклятия по адресу духовенства, и увидав аббата, называют его «проклятым попом». — Другая шайка носит манекен Ревельона, украшенный лентой св. Михаила, производит суд над этим манекеном, сжигает его на Гревской площади и угрожает дому Ревельона; встреченная и не допущенная стражей, она вламывается в дом его друга и разбивает, и сжигает всю его обстановку. Только к полуночи удается разогнать толпу, и все думают, что с бунтом покончили. Но на следующий день он возобновляется с новой силой; так как кроме обычного подстрекательства — нужды [9] и распущенности является новое в виде борьбы за идею; им кажется, что они сражаются «за третье сословие». За такое дело все должны восстать и помогать друг другу. — «Мы погибнем, говорил один из них, если не будем поддерживать друг друга». Сильные этим убеждением они до трех раз подымаются в предместье Сен-Марсо за подмогой и на ходу, подняв палки, они насильно вербуют в свои ряды всех встречных. Другие у ворот св. Антония, останавливают публику, возвращающуюся со скачек, и спрашивают ее за кого она стоит: За аристократию или за третье сословие? Женщин заставляли выходить из экипажей и тем временем, толпа все увеличивается около дома Ревельона; тридцать человек стражи не могут отразить ее. Она проникает в дом и громит все: мебель, провизию, белье, книги, экипажи, до птичника включительно. На дворе все собирается в зажженные в трех местах костры. Пятьсот луидоров, деньги и серебряные вещи уносятся мятежниками. Многие проникают в подвалы, напиваются ликерами и винами, пьют даже лак из бутылок. Многие теряют сознание и тут же умирают в конвульсиях.

Против этого сброда, высылают полицию пешую и конную, сто кавалеристов, французскую гвардию и затем швейцарскую гвардию. Черепицы и кирпичи осыпают солдат, которые стреляют, построившись в четыре шеренги. Несколько часов, опьяненные вином и злобой, мятежники отчаянно защищаются. Более двух сот убитых, около трех сот раненых, но одолевают их лишь с помощью артиллерии. Почти всю ночь группы мятежников бродят по улицам.

В восемь часов вечера, на улице Виаль-дю Тампль, парижская гвардия еще стреляет, чтобы защитить ворота, в которые ломятся бунтовщики. В половине двенадцатого, они взламывают двое ворот на улице Сэнтонж и на улице Бретань, одни у колбасника, другие у булочника. Даже в этом последнем взрыве утихающего мятежа ясно различаешь элементы, вызвавшие мятеж и которые вызовут революцию. Есть голодные; на улице Бретань, толпа громит булочника и раздает хлеб женщинам, стоящим на углу улицы Сэнтонж. Есть бандиты: посреди ночи шпионы, забившись в ров видят кучку разбойников, собравшуюся за заставой Трона; их предводитель возбуждает их возобновить мятеж. На следующий день, на больших дорогах, бродяги говорят друг другу: Нам нечего делать в Париже, предосторожности везде приняты, пойдем в Лион. Есть наконец патриоты: в вечер мятежа, между мостами Шанж и Марии, босяки — носильщики гробов в одних рубашках, вымазанные сажей — с полною сознательностью громко просят милостыни и протягивая шляпу, говорят прохожим: «Сжальтесь над бедным третьим сословием». Голодные, разбойники и патриоты составляют одно целое и отныне нищета, порок и общественное мнение соединяются, чтобы составить всегда готовую на мятеж группу, которая по знаку агитаторов бросится туда, куда они ее направят.

Но агитаторы уже не прекращают своих собраний. Пале-Рояль, это клуб на открытом воздухе, где весь день и почти всю ночь, они настраивают и возбуждают друг друга, и толкают народ на буйство. За эту ограду в силу привилегий дома Орлеанов, полиция не смеет войти там слово свободно, и пользующиеся этой свободой как бы нарочно подобраны, чтобы злоупотреблять ею.

Это самая подходящая публика для такого места.

Сделавшись центром распутства, азартных игр, праздности и раздачи брошюр, Пале-Рояль привлекает к себе все беспринципное население большего города, которое, не имея ни своего дела, ни домашнего очага, живет только ради удовлетворения любопытства или ради удовольствия всех этих завсегдатаев кофеен и игорных домов разных авантюристов и забулдыг, затерявшихся или сверхштатных детищ литературы, искусства и адвокатуры, разных подьячих, студентов, праздношатающихся, заезжих иностранцев и обывателей меблированных комнат. А таких, как говорят, в Париже сорок тысяч! Они заполняют собою и сад, и галереи Пале-Рояля; среди них едва ли попадется хотя бы один член того класса, который известен под названием шести корпораций. Тогдашнее торговое и промышленное сословие делилось на 6 корпораций: 1) торговцы галантереей, 2) бакалейщики, 3) шапочники и шляпошники, 4) меховщики, 5) ювелиры и золотобойщики и 6) виноторговцы, 7) настоящий, основательный буржуа, которому занятие делами и заботы о семье придают серьезность и вес. Здесь нет места для трудолюбивых рабочих пчел; это сборище политических и литературных трутней. Они слетаются сюда со всех четырех концов Парижа, и их беспорядочный жужжащий рой усеивает землю, подобно разлетевшемуся улью. «В течение целого дня — пишет Артур Юнг [10] — в Пале-Рояле перебывает по меньшей мере десять тысяч человек»; толкотня такая, что яблоко, брошенное с балкона на эту движущуюся мостовую из голов, не долетело бы до земли. Можно себе представить состояние всех этих умов! Из всех лишенных балласта голов Франции это самые пустые, надутые разными спекулятивными идеями, самые сумасбродные и возбужденные. Среди этой смеси импровизированных политиков никто не знает того, кто говорит, никто не сознает себя ответственным за то, что говорит. Здесь совсем как в театре — незнакомый среди таких же незнакомцев, всякий ищет только сильных ощущений. Насыщенная страстями атмосфера заражает его: им овладевает вихрь громких слов, вымышленных известий, неистового шума и всевозможных эксцентричностей, в которых один старается перещеголять другого. В воздухе стоить гул от криков, слез, аплодисментов и топота, точь в точь, как на представлении какой-либо раздирательной драмы. Некоторые до того надсаживаются и разгорячаются, что умирают тут же на месте от внутреннего жара и истощения. Как ни привычен Артур Юнг к такому гомону политической свободы, однако, и он ошеломлен всем происходящим. По его словам, [11] «волнение умов превышает всякое представление… Мы воображаем себе, что книжные магазины Дебретта и Стокдейма в Лондоне запружены публикою; но это сущие пустяки в сравнении с книжными магазинами Десенна и некоторыми другими, где от дверей до прилавка можно пробраться лишь с великим трудом… Ведь что ни час, то новая брошюра. Сегодня их выпущено тринадцать вчера — шестнадцать, а за прошлую неделю — девяносто две. Девятнадцать человек из двадцати трактуют о свободе. А под свободою подразумевается: отмена привилегий, в том числе и монарших; применение «Общественного договора»; Республика или, еще того лучше, всеобщее уравнение; беспрерывная анархия и даже народное восстание — жакерия. Один из обычных ораторов Камилл Демулен, говорит о ней в таких выражениях: «Раз животное попало в западню, его следует убить… Никогда еще такая богатая добыча не давалась победителям. Сорок тысяч дворцов, отелей, замков, две пятых имущества всей Франции будут призом за храбрость. Те, кто считает себя завоевателями, будут покорены в свою очередь. Нация будет очищена». Вот заранее изложенная программа террора.

Все это не только читалось, но и декламировалось, выкрикивалось, обращалось в практические предложения. Перед кофейнями «обладатели громких голосов сменяются один за другим каждый вечер». [12] «Они вскакивают на стулья или на столы и читают кричащие памфлеты на злобу дня… Трудно себе представит, с какою жадностью ловится каждое их слово. Всякое смелое и особенно резкое выражение против правительства приветствуется громом аплодисментов… Три дня тому назад вокруг сада, среди дня, по крайней мере, двадцать раз прошелся какой-то мужчина с четырехлетним ребенком на плечах: мальчуган, с необыкновенно умненьким личиком, все время выкрикивал: „Декрет французского народа. Госпожа Полиньяк, высылается за сто миль от Парижа. Канде тоже, Конти тоже, д’Артуа тоже, королева…“ Нет я не могу повторить этих слов». Деревянный павильон посреди Пале-Рояля вечно битком набит народом, особенно молодежью, рассуждающею по-парламентски. Вечером президент приглашает присутствующих прийти подписать предложения, сделанные в течение дня, подлинники которых выставлены в кафе Фой. [13]

Они по пальцам высчитывают врагов отечества; «среди таковых на первом месте оба королевских высочества (брат короля и граф д’Артуа), трое светлейших (принц де Конде герцог Бурбонский и принц де Конти), фаворитка (г-жа Полиньяк), де Водрейдь, де ла Тремуаль, дю Шатле, де Билльедейль, де Барантин, де ла Галезьер, Видо де ла Тур, Бертье, Фуллон и даже Ленге». Громко требуют виселицу на Новом мосту для аббата Мори. Какой-то оратор предлагает «сжечь дом д'Эспремениля, его жену, детей, все движимое имущество, наконец, его самого; и это предложение проходит единодушно». Возражений не допускается; когда кто-то из присутствующих выразил ужас по поводу этих смертных приговоров, «его моментально схватили за шиворот, поставили на колени, потребовали от него публичного покаяния с лобызанием земли, затем подвергли экзекуции, потом окунули в бассейн и в заключение отдали в распоряжение толпы, которая стала катать его по грязи». На другой день за такой же проступок, какое-то духовное лицо мяли ногами и швыряли, как мяч из рук в руки. Несколько дней спустя, именно, 22 июня, происходили еще две подобные экзекуции. Властная толпа отправляет все функции верховной власти: она и законодатель, и судья, и палач. — Кумиры её священны; если кто-либо дерзнет отказать им в уважении, виновного судят как за оскорбление величества и карают тотчас же. В первую неделю июня одного аббата, дурно отозвавшегося о Неккере, подвергли сечению, женщину, осмелившуюся выругаться перед бюстом Неккера, отдали в распоряжение рыночных торговок, которые подняли ей юбку и высекли до крови. Военным в форме объявлена война. «Как только показывается гусар — пишет Демулен — раздаются крики: Вот полишинель! и каменотесы побивают его каменьями, вчера вечером два гусарских офицера, де Сомбрейль и де Полиньяк пришли в Пале-Рояль… В них тотчас же полетели стулья, и они наверно были бы убиты, если бы во время не успели убежать». Третьего дня «схватили полицейского шпиона, выкупали его в бассейне, затравили как зверя на охоте, замучили под палочными ударами и каменьями, вырвали глаз и в заключение, несмотря на мольбы о пощаде, снова бросили в бассейн. Пытка эта продолжалась с 12 до 5 с половиной часов, причем палачей было по меньшей мере тысяч десять». — Рассудите каково должно быть влияние подобного очага в такое время. На ряду с легальною властью создалась новая власть — уличная, действует площадное-законодательство, никому неизвестное, безответственное, необузданное, порожденное трактирными теориями, горячечными бреднями, балаганными подстрекательствами. И министрами, хранителями закона сделались те самые лица, которые собственными руками разрушали все в Сент-Антуанском предместье.

Это — диктатура разношерстной толпы. Её образ действий насилие, что вполне соответствует её природе: все что оказывает ей сопротивление, побивается ею.

Ежедневно на улицах и у дверей Собрания, версальская чернь оскорбляет тех, кого называют аристократами. [14]

В понедельник. 22 июня, «д’Эспремениль едва не убит: аббат Мори спасается от смерти только благодаря энергии одного кюре, который схватывает его в охапку и бросает в карету архиепископа Арльского». 23-го архиепископ Парижский и министр юстиции так изруганы, опозорены, оплеваны и оскорблены, что можно сгореть от стыда и негодования».

Кругом стоял такой гвалт, что Папоре, секретарь короля, сопровождавший министра, умер от разрыва сердца. 24-го епископ Бовейский едва не убит брошенным ему в голову камнем. 25-го архиепископ Парижский спасается только благодаря быстроте своих лошадей; толпа преследует его, забрасывая каменьями; дом его осажден, окна перебиты и, несмотря на вмешательство французской гвардии, опасность так велика, что он вынужден обещать, что присоединится к депутатам третьего сословия. Вот каким образом грубая власть черни содействует слиянию сословий; она столь же властно тяготеет над своими собственными представителями, как и над противниками. «Хотя вход в нашу залу и был воспрещен, — говорит Байльи, — но в ней всегда собиралось более шести сот зрителей» это придаточное собрание, зачастую подчинявшее главное собрание своей воле, держится не так, как бы подобало; почтительно и безмолвно, но шумно, суетливо, бестолково; здесь постоянно перебивают депутатов, поднимают руки при баллотировках, нарушают дебаты аплодисментами или свистками. Они отмечают и записывают имена оппонентов. Списки эти передаются носильщикам портшезов, стоящим у входа в зал и, через них, народу, ожидающему выхода депутатов; [15] с этой минуты лица, занесенные в списки, становятся общественными врагами. Затем списки отправляются в печать, а вечером в Пале-Росане по ним составляется реестр смертных казней. Под таким-то грубым натиском проходят многие декреты, между прочим, и декрет о Национальном Собрании, — и захватывается верховная власть. Накануне Малуэ предложил предварительно проверить на какой стороне большинство; но в туже минуту более трех сот голосов кричать «нет!» и толпа окружает его: «С галереи сбегает какой-то человек, набрасывается на Малуэ и, потрясая его за шиворот, орет: «Замолчи, скверный гражданин!» Прибежала, караул и освободил Малуэ; «но по залу пронесся террор, на несогласных посыпались угрозы, и на другой день нас осталось всего 90 человек». Тотчас же был составлен список их имен. Некоторые из депутатов города Парижа отправились вечером к Байльи один из них «очень честный человек и хороший патриот» предупредил Байльи, что его намерены поджечь; жена его только что разрешилась от бремени, и малейшая тревога в доме могла бы убить больную. Подобные аргументы действовали решающим образом. Действительно три дня спустя, на присяге в манеже для игры в мяч (Jeu de Paume) один только депутат, именно, Мартен д’От, осмеливается написать под своим именем; «не согласен». Обруганные многими из своих товарищей, «тотчас же выданный народу, толпившемуся у входа в зал, он спасается через потайную дверь, во избежание быть разорванным в клочья»: после этого он в течение нескольких дней не дерзал показываться на заседаниях. [16]

Благодаря такому вмешательству галереи, радикальное меньшинство, всего каких-нибудь тридцать членов, [17] руководит большинством и не позволяет ему освободиться. Когда, 28 мая. Малуэ просил тайного заседания для обсуждения соглашения, предложенного королем, галереи освистали его, а один из депутатов, Буш, сказал ему следующие слишком недвусмысленные слова: «Знайте, милостивый государь, что мы здесь совещаемся перед нашими повелителями и что мы обязаны отдавать им отчет в наших мнениях». Такова доктрина Социального договора, и по робости, из страха перед двором и привилегированными, по своему оптимизму и доверию к человеку, наконец, из чувства долга перед своими прежними убеждениями или просто по привычке, новые депутаты — провинциальные теоретики, не умеют и не решаются избавиться от тирании господствующего догмата. Отныне он издает законы и Учредительное Собрание, Законодательное Собрание, Конвент, одним словом, все собрания будут исполнять их до конца. Признано, что публика галерей представляет собою народ с таким же правом, как депутаты и даже с большим. А публика эта та же самая, что и в Пале-Рояле, то есть: заезжие иностранцы, праздношатающиеся, охотники до новостей, парижские репортеры, завсегдатаи кофеен и клубов, одним словом, всякие сумасброды из класса буржуазии, точно так же как толпа, угрожающая у дверей и швыряющая камни, состоит из сумасбродов, вышедших из черни. Таким образом, по непроизвольному подбору, партия, присвоившая себе власть, состоит исключительно из буйных голов и жестоких рук. Без всякого предварительного соглашения сам собою устроился союз этих опасных сумасбродов с еще более опасными скотами, идущими наперекор легальным властям, и все разрушающими на своем пути.

Когда какой-нибудь главнокомандующий на совете с генеральным штабом обсуждает план кампании, общий интерес не допускает нарушения дисциплины, ни одно постороннее лицо, ни один солдат или денщик не смеет нарушить какою-либо неуместною выходкой равновесие, которое военачальник обязаны сохранять со всею предосторожностью и полным спокойствием. Таково было настоятельное требование правительства; [18] но оно не привело ни к чему и правительству оставалось только действовать силою против постоянного возмущения черни. Впрочем, и сила постепенно ускользает из его рук, так как разрастающееся возмущение, как зараза, от народа передается войскам. 23 июня [19] два отряда французской гвардии отказались исполнять свои обязанности. Лишенные отпуска из казарм, 27-го числа нарушают приказ и с тех пор «каждый вечер их можно видеть в Пале-Рояле, расхаживающими в две колонны». Место им хорошо известно; это обычное rendez-vous проституток, у которых они состоят в любовниках или в сутенерах. [20] «Все патриоты льнут к ним; кто угощает мороженым, кто вином; их развращают на глазах у офицеров». Имейте в виду, что их полковник, дю Шатле, давно уже ненавистен им за то, что он утомлял их усиленным ученьем, допекал их унтер офицеров, упразднил школы, где воспитывались дети музыкантов, наказывал их палочными ударами, придирался ко всякой малости, к пище и содержанию. Полк этот потерян для дисциплины: у них образовалось тайное общество, и солдаты обязались ничего не предпринимать против Национального Собрания. Таким образом образовался союз между ними и Пале-Роялем. 30 июня одиннадцать из их вожаков, отведенные в Аббатство, (тюрьма для привилегированных, учрежденная при Сен-Жерменском Аббатстве) представляют письменное прошение о помощи: один молодой человек взлезает на стул перед кафе Фой и громко читает прошение. В ту же минуту шайка отправляется в поход, взламывает железными ломами решетку, торжественно выводит арестантов и устраивает им в саду праздник, предварительно оцепив сад солдатами, чтобы их снова не забрали.

Когда такое бесчинство остается безнаказанным, никакой порядок невозможен. Действительно, 14 июля утром, из шести батальонов пять отложились. Что касается до других корпусов, то и там не лучше, так как соблазны те же самые. «Вчера — пишет Демулен — артиллерия последовала примеру французской гвардии, осилила караул и вторглась в Пале-Рояль, чтобы примкнуть к патриотам. Простонародье прицепляется к военным и с криками: „Идем! Да здравствует третье сословие“! увлекает их в кабачок, где все вместе пьют за здоровье коммуны. Драгуны говорят офицеру, ведущему их в Версаль: „Теперь мы повинуемся вам, но когда придем в Версаль“ вы там скажите министрам, что если нас поведут против наших же сограждан, то первый выстрел будет в вас». Когда двадцать человек солдат привели в дом Инвалидов и заставили их спять курки и шомполы с хранящихся там ружей, которые народ покушался забрать, то они за шесть часов управились всего с двадцатью ружьями: очевидно им желательно было оставить оружие в целости в пользу черни, когда та явится грабить склад. Одним словом, большая часть армии изменила. Как бы ни был хорош начальник, но достаточно того, что он начальник, чтобы его считали за врага. Губернатор де Сомбрейль, которого эти люди ни в чем не могут упрекнуть, не сегодня-завтра увидим, как его канониры направят орудие против его дома и, пожалуй, собственными руками повесят его на решетке. Таким образом военная сила, употребляемая для подавления бунта, служит лишь к тому, чтобы пополнять собою ряды бунтовщиков. Хуже того, выставка оружия, которою рассчитывали сдерживать толпу, вызывает возбуждение, завершающееся бунтом.

Роковой момент наступил: это не то, что одно правительство падает, чтобы уступить место другому, а прямо-таки правительство перестает существовать, предоставляя господство деспотизму толпы, которую гонят, очертя голову, вперед, раздутый энтузиазм, легковерие, нищета и страх. [21] Подобно прирученному слону, в котором вдруг заговорили дикие инстинкты, народ одним жестом сбрасывает на землю своего обычного вожака и если позволяет другим взобраться на его шею, то разве только для виду, теперь ему не нужно вожака; он идет куда глаза глядят, лишенный разума и повинующийся только своим чувствам, инстинктам и желаниям. Очевидно, заботливая рука хотела только предупредить опасные скачки в сторону: король воспретил всякое насилие; офицеры запрещают солдатам стрелять, [22] но раздраженное дикое животное принимает все предосторожности для своих дальнейших преступных шагов; в будущем он намерено руководиться своею волею, а для начала оно давит своих сторожей.