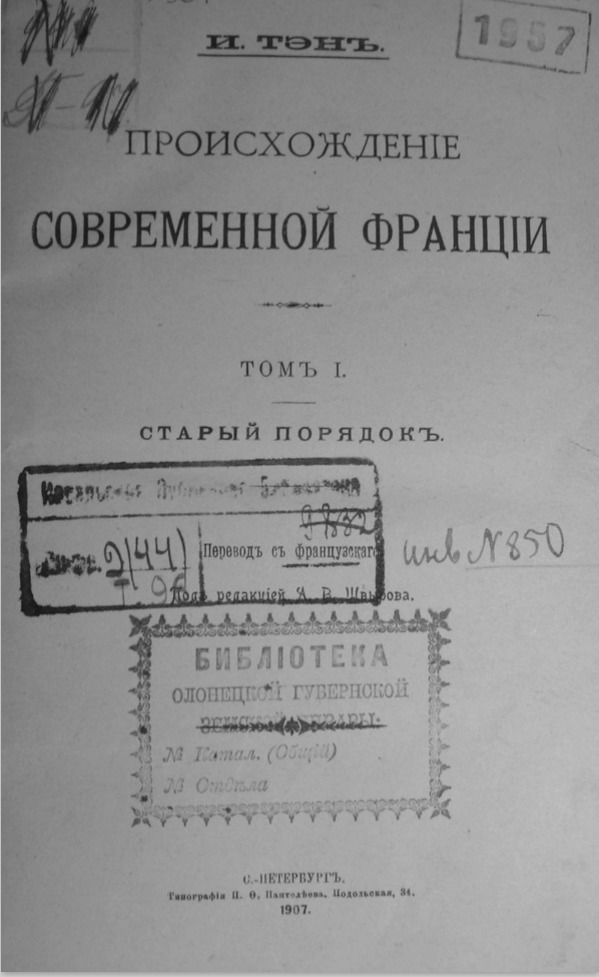

Ипполит Тэн, «Происхождение современной Франции», Том I. Старый порядок

Санкт-Петербург, Типография П. Ф. Пантелеева, Подольская 34, 1907.

Предисловие

В 1849 году, имея двадцать один год от роду, я получил избирательные права и находился в большом затруднении, так как должен был указать пятнадцать или двадцать депутатов; и даже более, согласно французскому обычаю, я должен был не только избрать людей, но еще выбирать ту или другую теорию. Мне предлагали стать роялистом или республиканцем, демократом или консерватором, социалистом или бонапартистом: я не был ни тем, ни другим и даже вообще не принадлежал ни к какой партии и по временам завидовал многим убежденным людям, имевшим счастие быть чем-нибудь. Изучив различные политические доктрины, я убедился, что в моем мозгу существует какой-то недостаток. Доводы, убеждавшие других, не имели в моих глазах никакого значения: я не мог понять, каким образом в политике можно принимать решения на основании собственных симпатий. Люди убежденные строили конституцию точно дом по самому лучшему, по самому новейшему и наиболее простому плану, так как к их услугам было несколько таких планов: отель маркиза, домик буржуа, квартира рабочего, военная казарма, фаланстерий коммунистов и даже шатер дикарей. Каждый о своем плане говорил: «вот настоящее жилище, единственное, в котором может жить здравомыслящий человек». Для моего здравого смысла довод был слаб: личные вкусы не представлялись мне авторитетами. Мне казалось, дом следует строить не для архитектора и не для того, чтобы это был только дом, но он должен быть приноровлен для собственника, который будет в нем жить. Спрашивать же мнения собственника, представить французскому народу на рассмотрение план его будущего жилища, — было до очевидности глупо; в подобном случае вопрос всегда вызовет ответ, и если бы даже ответь был независим, то все равно Франция смогла бы ответить не лучше меня: десять миллионов невежеств не создадут одного знания. Запрошенный народ может в крайнем случае сказать, какая форма правления правится ему, но никогда не будет в состоянии решить, в какой форме правления он нуждается; он сумеет это решить только после опыта: ему нужно время, чтобы проверить удобен ли его политический дом прочен ли он, способен ли противостоять непогодам, приноровлен ли к правам, занятиям, характеру, особенностям, странностям его обитателей. На опыте же мы никогда не были довольны нашим политическим домом: в продолжение восьмидесяти лет мы переделывали его тринадцать раз, и несмотря на все переделки, все еще не напали на ту форму, которая более всего удобна для нас. Если другие народы оказались счастливее вас, если заграницей некоторые политические жилища прочны и существуют бесконечно долгое время, то это потому, что они были выстроены совершенно иначе, на крепком первобытном фундаменте, опираясь на какое-либо древнее центральное здание, несколько раз изменяемое, но вечно оберегаемое, постепенно расширяемое, приспособляемое осторожно к нуждам жителей. Ничто у них не было построено сразу, по новой мерке, на основании лишь одних соображений рассудка. Быть может, следует допустить, что для подобного строительства иных средств и не имеется и что мгновенное изобретение новой конституции — жизненной, приспособленной к нуждам населения является предприятием, превосходящим силы человеческого разума.

Во всяком случае, я мог бы вывести свое заключение из всего сказанного, что если мы когда-либо и найдем, что нам нужно, то это совершится не в силу модных теорий. В самом деле, ведь нужно открыть, если только оно существует, а не голосовать. В этом смысле наши личные вкусы были бы совершенно излишни: природа и история уже наперед предрешили, что нам нужно; нам нужно приноравливаться к ним, так как, наверное, история и природа не станут приспосабливаться к нам. Социальная и политическая форма, которую может принять народ, не предоставлена на его усмотрение, но заранее определена его характером и его прошлым. Нужно, чтобы она до мельчайших подробностей соответствовала живым чертам, к которым ее прикладывают, иначе она зачахнет и распадется на куски. Поэтому, если мы найдем, то это может быть достигнуто лишь путем изучения собственного характера, и чем лучше будем мы знать самих себя, тем яснее увидим, что нам нужно. Таким образом следует отринуть обычные методы и определить характер нации, прежде чем сочинять для неё государственное устройство. Несомненно, что первая часть работы гораздо более длинная и более трудная, чем вторая. Сколько требуется времени, изучения, сколько наблюдений, подмеченных одно за другим, сколько изысканий в настоящем и в прошлом, во всех областях мысли и деятельности, сколько сложной продолжительной работы, чтобы составить точную и полную идею о великом, народе, прожившем века и живущем еще до сих пор! Но это единственное средство для возведения правильной постройки, основанной не на пустых умствованиях, и я обещаю себе, что, по крайней мере, я лично, если когда-либо и стану искать определенного политического мнения, то только после того, как изучу Францию.

Что такое современная Франция? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать, как развилась эта Франция или, что еще лучше, присутствовать в качестве зрителя при её образовании. В конце XVIII века она, подобно насекомому, которое линяет, претерпела метаморфозу. Её прежняя организация разлетелась во прах; она сама разрывает самые драгоценные ткани этой организации и падает в судорогах, кажущихся смертельными. Затем, после метаний в разные стороны и тяжелой летаргии, она возрождается. Но её организация уже не та: путем глухой внутренней работы, новое существо заменило старое. В 1808 году все её главные черты уже окончательно определились: департаменты. округи, кантоны и общины, ничто с тех пор не изменилось в её делениях и внешних связях: Конкордат, свод законов, суды, университет, институт, префекты, государственный совет, налоги, сборщики, счетная палата, единообразное и централизованное управление, его главные органы еще те же; дворянство, мещанство, рабочие классы, крестьяне, у каждого класса отныне положение, интересы, чувства, традиции те самые, которые мы видим и в настоящее время. Таким образом, новое существо сразу становится устойчивым и вполне развитым; его устройство, его институты определяют заранее круг, в котором будут вращаться его мысль и деятельность. Вокруг него, другие нации, одни осторожные, другие отсталые, каждая с большой осторожностью, некоторые с лучшим успехом осуществляют то же изменение, путем которого переходят от феодального существования к современному; развитие становится всеобщим и почти одновременным. Но при этой новой форме, как и при старой, слабый по-прежнему является жертвой сильного. Горе тем, медленное развитие которых отдает их соседу, освободившемуся ранее из своей куколки и ставшему вполне готовым к борьбе! Горе также тому народу, слишком быстрое и внезапное развитие которого нарушило равновесие внутренней экономической жизни и который в силу чрезмерности руководящего аппарата, вследствие изменения его коренных органов и постепенного уменьшения живительной субстанции осужден на безрассудства, на тщедушие, на бессилие среди своих более здоровых и более пропорционально развитых соседей! В организации, создавшейся во Франции в начале века все главные линии её истории были уже намечены, политические революции, социальные утопии, разделения классов, роль церкви, поведение дворянства, буржуазии и народа, развитие, направление или уклонение философии, литературы и искусства. Вот почему, когда мы хотим понять наше современное положение, взоры наши непременно обращаются к ужасному и вместе плодотворному кризису, посредством которого старый порядок породил революцию, а революция — новый порядок.

Старый порядок, революция, новый порядок, — я постараюсь точно описать эти три состояния. У меня хватает даже смелости объявить, что я не имею никакой другой цели; ведь может же историк относиться к своей задаче, как натуралист; я смотрел на свою тему, как на метаморфозу насекомого. К тому же, событие настолько интересно само по себе, что стоить потратить время на его наблюдение, и нет нужды стремиться исключить задние мысли. Освобожденное от всякой пристрастности любопытство становится научным, и целиком стремится к тем скрытым силам, которые руководили удивительным событием. Силами этими являются: положение, страсти, идеи, желания каждой группы, и мы можем распутать, даже почти измерить их. Они пред нашими глазами; нам не нужно пускаться в догадки, в сомнительные предположения, мы можем наблюдать самих людей, их внутреннюю и внешнюю жизнь. Французы старого строя еще у нас на глазах. Каждый из нас, в своей юности, мог посещать этих пережитков исчезнувшего мира. Некоторые из отелей еще существуют и теперь вместе с апартаментами и мебелью. При помощи их картин и эстампов мы можем проследить их домашнюю жизнь, мы видим их одежду, их манеры, их жесты. С помощью их литературы, их философии, их наук, их газет и их переписки мы можем восстановить весь ход их мыслей, до дружеской беседы включительно? Огромное число мемуаров, вышедших из общественных и частных архивов за тридцатилетний период, вводит нас в разные салоны, как если бы мы были повсюду знакомы. Письма и дневники иностранных путешественников проверяют и дополняют своими беспристрастными картинами те портреты, которые это общество выдавало за свои. Оно все сказало о самом себе, за исключением лишь того, что считало неинтересным для современников, за исключением того, что казалось техническим, скучным и ничтожным, за исключением того, что касалось провинции, буржуазии, крестьянина, рабочего, администрации и хозяйства. Я хотел пополнить эти пропуски и узнать всю Францию, а не только маленький кружок хорошо воспитанных и образованных французов. Благодаря любезности г. Мори и драгоценным указаниям г. Бутарика, я мог перелистать массу рукописных документов, переписку огромного числа интендантов, директоров, откупщиков, генералов, судей, должностных и частных лиц всякого рода на протяжении последних тридцати лет существования старого порядка, рапорты и мемуары о различных частях королевского дома, протоколы и записки Генеральных Штатов в ста семидесяти шести томах, переписку воинских начальников от 1789 и 1790 гг., письма, воспоминания и подробные статистические данные духовного комитета, корреспонденцию в девяносто четырех связках департаментских управлений и муниципалитетов с министрами от 1790 до 1799 года, рапорты государственных советников, посылаемых с различными миссиями в 1801 г., переписку префектов в эпоху Консульства, Империи и Реставрации до 1823 г., большое число других заметок, столь интересных и столь неизвестных, что поистине можно сказать, что история Революции кажется еще неизданной. По крайней мере только эти документы рисуют нам живые образы мелких дворян, провинциальных священников, монахов и монахинь, адвокатов, старшин и горожан, деревенских судей и синдиков, рабочих и ремесленников, офицеров и солдат. Только благодаря им мы можем видеть вблизи, со всеми подробностями образ поведения людей, внутренность пресвитерского дома, монастыря, городского совета, познакомиться с заработной платой поденщика, с производительностью поля, с податным обложением крестьянина, ремеслом сборщика, расходами помещика или прелата, с бюджетом, с образом жизни и церемониалом двора. Благодаря им мы можем назвать точные цифры, знать час за часом распределение дня, даже более, перечислить блюда на большом обеде, восстановить парадный туалет. Мы имеем, кроме того, приколотыми на бумаге и расположенными по числам образчики платьев королевы Марии-Антуанетты; с другой стороны, мы можем представить себе одежду крестьянина, описать его хлеб, назвать сорта муки, из которого он пекся, и вычислить до последнего сантима, сколько ему стоит фунт. С такими ресурсами становишься почти современником людей, историю которых пишешь и не раз в архивах, пробегая пожелтевшие листки с их старинным почерком, у меня являлось искушение заговорить громко с этими людьми.

Мантон-Сен-Бернар. Август, 1875 г.

Книга первая. Старый порядок. Строение общества

Глава I. Происхождение привилегий

Заслуги и вознаграждение духовенства. Заслуги и вознаграждение дворян. Заслуги и вознаграждение короля.

В 1789 году три рода лиц — духовные, дворяне и король, занимали в государстве первенствующие места, пользуясь всеми преимуществами, предоставляемыми им, властью, богатством, почестями или, по крайней мере, привилегиями, исключениями, милостями, пенсиями, преимуществами и прочим. Если они в продолжение долгого времени занимали это место, то значит, что они давно его заслужили. В самом деле, путем колоссального векового усилия, они постепенно воздвигли три главных устоя современного общества.

Из трех этих устоев самым прочным и самым древним было создание духовенства: в продолжение двенадцати веков и более оно трудилось в качестве архитектора и в качестве сапера, сперва одно, затем почти одно. В начале, во время первых четырех веков, оно создало религию и церковь: взвесим два эти слова, чтобы понять все их значение. С одной стороны, в мире, зиждившемся на завоевании, жестоком и холодном как стальная машина, осужденном благодаря своему строю отнимать у своих подданных всякую охоту к деятельности и всякое желание к жизни, оно возвестило «благую весть», обещало «царство Божие», проповедовало нежную покорность Отцу Небесному, внушало терпение, кротость, смирение, самоотречение, помощь ближнему, указало единственный выход, чрез который задыхающийся человек мог вдохнуть свежий воздух и увидеть просвет: вот религия. С другой стороны, в государстве мало-помалу вымиравшем, разлагавшемся, оно создало живое общество, руководившееся дисциплиной и законом, объединенное одною целью и доктриной, поддерживаемое преданностью вождей и послушанием верных, единственное, которое было в состоянии выдержать поток варваров, хлынувший чрез все бреши разрушавшейся Империи: вот церковь. На этих двух первых основах духовенство продолжало строить и начиная с нашествия варваров, в продолжение более чем пяти веков, оно спасает все что можно еще снасти от человеческой культуры. Оно идет навстречу варварам или приобретает их расположение тотчас же после их вступления; услуга огромная; будем судить о ней по одному факту: в Великобритании ставшей латинской как и Галлия, но завоеватели которой в продолжение полутора веков оставались язычниками, — искусства, промышленность, общество, язык все было разрушено; от подавленного и беглого народа, не осталось ничего кроме рабов; их следы нужно угадывать; низведенные на степень вьючных животных, они исчезают из истории. Такова была бы судьба Европы если бы духовенство не приобрело быстро в свою пользу жестоких дикарей, которым она принадлежала.

Обращенный германец дрожал от страха как перед колдуном видя перед собою епископа в золоченой митре, монаха «одетого в звериные шкуры, худого, покрытого грязью и пятнами гуще, чем хамелеон». В спокойные часы после охоты или пьянства, смутное понятие о чем-то таинственном и грандиозном, неопределенное чувство неведомой справедливости, пробуждение совести, случавшееся уже в лесах по ту сторону Рейна, пробуждалась в нем в виде внезапного беспокойства, каких-то грозных полу-видений. В момент ограбления святилища он задавал себе вопрос не упадет ли он на пороге сраженный ударом с перехваченным горлом. Убежденный собственным смущением, он останавливается, щадит землю, деревню, местечко, которые живут под охраной священника. Если вспышка животного гнева или первобытной жадности толкала его на преступление, на грабеж, то позже, после насыщения в дни несчастия или болезни, по настоянию своей сожительницы или жены, он возвращает в два раза, в десять раз, в сто раз награбленное им, он расточает дары и жертвы. Таким образом повсюду духовенство охраняет и увеличивает число своих убежищ для побежденных и угнетенных. С другой стороны, среди вождей с длинными волосами, наряду с королями, облеченными в меха, епископ в митре, аббат с тонзурой на голове присутствуют на советах; они одни владеют пером и умеют спорить. Секретари, советники, теологи, они принимают участие в издании эдиктов, в управлении государством, трудятся, чтобы ввести немного порядка в колоссальный беспорядок, стараются сделать закон более разумным и более человечным, стремятся создать и поддержать благочестие, просвещение, справедливость, собственность и в особенности брак. Несомненно, что их вмешательство воспрепятствовало Европе превратиться в монгольскую монархию. До конца двенадцатого столетия духовенство влияло на князей, обуздывая в них и в их окружающих грубые аппетиты, возмущение плоти и крови, рецидивы и припадки непреоборимой дикости, разрушавшей общество. В то же время в своих церквах и в своих монастырях оно хранило древние приобретения человеческого рода, латинский язык, христианскую литературу и богословие, часть литературы и наук языческих, архитектуру, скульптуру, живопись, искусство и промышленность, служившие для процветания культа, промышленность более драгоценную, которая кормит человека, одежду и жилище, особенно же лучшую из всех людских приобретений и наиболее противную бродячему характеру ленивого варвара грабителя, я хочу сказать, привычку и любовь к труду. В деревнях, обезлюденных римским фиском, возмущением багодов, [1] нашествием германцев, набегами разбойников, бенедиктинский монах строит из ветвей свою хижину среди сосен; вокруг него огромное пространство некогда культурное является теперь запущенными пустырями. Вместе со своими товарищами он обрабатывает вновь землю, приручает полудиких животных, устраивает ферму, мельницу, кузницу, очаг, мастерские для изготовления обуви и платья.

Согласно своему уставу, он ежедневно читает в продолжение двух часов, семь же часов тратит на ручной труд и соблюдает самую строгую умеренность в пище и питье. Благодаря своему разумному добровольному труду, исполняемому добросовестно, он производит больше, чем простой мирянин. Благодаря же скромному, сдержанному образу жизни он потребляет меньше, чем мирянин. Вот почему там, где мирской человек потерпел неудачу, он не только существует, но даже процветает. Он собирает угнетенных, кормит их, дает им работу, заставляет их вступать в брак; нищие, бродяги, беглые крестьяне собираются к его алтарю. Постепенно их стоянка превращается в деревню, затем в посад: человек начинает работать, как только может рассчитывать на жатву, и становится отцом семейства, когда считает себя в состоянии прокормить детей. Так образуются новые промышленные земледельческие центры, которые в свою очередь становятся новыми центрами населения. [2]

К хлебу телесному присоедините еще хлеб духовный, не менее необходимый; так как вместе с пищей нужно дать еще человеку желание жить или, по крайней мере, покорность, помогающую ему выносить жизнь, и поэтическую или трогательную мечту, которая заменяет ему отсутствующее счастье. До середины XIII столетия это доставлялось человеку почти исключительно духовенством. Своими бесчисленными легендами о святых, своими соборами и их архитектурой, своими статуями и их выражением, своими богослужениями и их еще прозрачным смыслом духовенство сделало доступным понятие о «Царстве Божием» и воздвигло идеальный мир на границе мира реального, как великолепный золотой купол на вершине нищенской хижины. [3] В этот кроткий божественный мир укрывалось скорбящее сердце, алчущее нежности. Здесь гонители падали сраженные невидимыми ударами; дикие животные становились кроткими; лесные олени приходили каждое утро, чтобы запречься в телегу святых; луг расцветал для них, как новый Рай; они умирали только когда того хотели. В то же время они утешают людей; доброта, благочестие, всепрощение источают их уста, как небесную сладость; воздев к небесам очи, они видят Бога и без усилий, точно во сне возносятся к свету, чтобы сесть одесную Его. Божественная легенда имела неоценимые достоинства в эпоху царства грубой силы, когда, чтобы переносить жизнь, необходимо было воображать себе другую и видеть ее духовными очами столь же ясно, как первую очами телесными. В продолжение более чем двенадцати веков духовенство питало ею людей и по величине награды можно судить о глубине благодарности; их папы в продолжение двухсот лет были диктаторами Европы. Духовенство устраивало крестовые походы, развенчивало королей, раздавало государства. Его епископы и аббаты здесь становились князьями и владыками, там — покровителями и истинными создателями династий. Духовенство держало в своих руках половину доходов, треть земель, две трети всех капиталов Европы. Не думайте, что человек бывает признателен без причины и дает без достаточных мотивов; он слишком для этого эгоистичен и слишком завистлив. Какое бы ни было учреждение, духовное или светское, какое бы ни было духовенство, буддистское или христианское, современники, сохраняющие его в продолжение сорока поколений, не могут быть дурными судьями; они не отдадут ему своего добра и своих богатств иначе, как за равное количество оказанных услуг, и чрезмерностью их преданности можно измерить колоссальность его благодеяния.

До сих нор против силы разбойников не было другого исхода, кроме убеждения и терпения. Государства, которые по примеру древней Империи пытались возвыситься до крепких зданий и противопоставить оплот беспрерывному нашествию, не могли удержаться на колеблющейся почве; после Карла Великого все распалось. Со времени битвы при Фонтанэ воинов нет; в продолжение полустолетия шайки из четырех-пяти сот разбойников безнаказанно убивали, жгли, опустошали всю страну. Но именно в этот момент разложения государства появляется военное сословие. Каждый маленький вождь прочно укрепился в области занимаемой или удерживаемой им. Он вполне владеет ею, как собственностью. Это его графство или посад, где он не отдает отчета даже и королю. Он вступает в борьбу, защищая его. В этот момент благодетелем, спасителем является человек, умеющий биться и защищать других и таков в действительности характер нового народившегося класса. На современном языке дворянин значит воин, солдат (miles), и ему суждено положить второй устой новейшего общества.

В десятом веке на его происхождение не обращалось внимания. Иногда это каровингский граф, получающий жалованье от короля, смелый владелец последних франкских земель. Здесь — воинственный епископ, отважный аббат, там — крещеный язычник, осевший на землю бандит, обогатившийся искатель приключений, мужественный охотник, долгое время питавшийся дикими плодами и своей охотой. [4] Предки Роберта Сильного неизвестны и позднее будут рассказывать, что Капетинги происходят от парижского мясника. Как бы то ни было, дворянином в то время называли храбреца, человека, умевшего владеть оружием, который во главе отряда вместо того, чтобы бежать и платить выкуп, собственной грудью защищал принадлежащий ему кусок земли. Чтобы нести такую службу не нужно иметь предков, необходимо лишь обладать мужественным сердцем и тогда сам становишься предком; общество слишком счастливо, благодаря благам, доставляемым им, чтобы справляться у такого человека относительно его титула. Наконец, после многих веков, в каждом кантоне образовался вооруженный отряд, способный дать отпор нападению кочующих народов; иноземцам теперь уже не так легко поживиться за чужой счет, та самая Европа, которая не могла противостоять флотилии двух парусных лодок, выбрасывает двести тысяч вооруженных человек на азиатский материк и отныне на севере, на юге, в борьбе с мусульманами и язычниками, вместо поражения она одерживает победы. Во второй раз вырисовывается идеальный образ, образ героя, который наряду с образом святого возбуждает новое плодотворное чувство и сгруппировывает людей в одно прочное общество. Чувство воинственности переходит от отца к сыну Каждый при рождении получает свою наследственную степень, свою местную службу, свою награду в виде имений, полную уверенность, что никогда не будет покинут своим вождем и обязанность умереть за своего вождя. В эту эпоху постоянных войн, мог существовать только один порядок, именно, быть постоянно готовым встретить врага, и таков был действительно феодальный строй; по одной этой черте вы можете судить, каким опасностям подвергал он и какие обязанности приходилось нести. «В то время, говорит всеобщая испанская хроника, короли, графы, дворяне и все рыцари, чтобы не быть застигнутыми врасплох, держали лошадей в зале, где спали с женой». Виконт в башне, защищавшей вход в долину или проход в ущелье, маркиз, заброшенный на выжженной границе спит с оружием в руке, подобно американскому поселенцу на Дальнем Западе, посреди дикарей Сиу. Дом его ничто иное как лагерь или убежище; пол большой залы устилали соломой или охапкой листьев: здесь он спал в обществе своих рыцарей, отстегнув меч, когда имел возможность уснуть; бойницы едва пропускали дневной свет, так как прежде всего заботились, чтобы в них не попадали стрелы. Все вкусы, все чувства подчинены службе; есть такие пункты европейской границы, где ребенок четырнадцати лет участвует уже в походе, где вдова обязана до шестидесятилетнего возраста снова выйти замуж. Людей, дабы пополнить потери в рядах, людей на сторожевые посты для несения службы — вот крик, исторгаемый в этот момент всеми учреждениями, подобно набатному призыву. Благодаря этим храбрецам, крестьянин находится под защитой; его уже не будут убивать больше, его уже не будут уводить в плен вместе с его семьей, целыми толпами, с ярмом на шее. Он уже отваживается заниматься земледелием, сеять, надеяться на урожай; в случае опасности, он знает, что найдет защиту для себя, для своего зерна и для своего скота за крепким тыном, у подножия крепости. Постепенно между военным предводителем и крестьянами окружных деревень устанавливается молчаливое соглашение, превращающееся в соблюдаемый всеми обычай. Они работают на него, обрабатывают его земли, починяют его экипажи, платят ему подати, иногда с каждого дома, иногда с каждой головы скота, иногда за получение наследства, иногда за продажу; ему ведь нужно кормить свое войско. Но получив свое, он совершает уже несправедливость, если, из гордости или зависти, отнимает у них еще что-нибудь. Что касается бродяг, нищих, которые в эту эпоху всеобщего беспорядка и опустошения приходят к нему искать убежища, то их положение гораздо хуже: земля принадлежит ему, так как без него она не была бы заселена; если он им отводит небольшой кусок, даже если он позволит им только поселиться, или даст им работу или семян для засеяния поля, они становятся его рабами: куда бы они не ушли, он имеет право схватить их, и они будут от отца к сыну его вечными слугами, употребляемые на ту работу, которую заблагорассудит дать им их повелитель, живущие на его полном иждивении, не имеющие права передать своим детям ничего, кроме лишь того, что после смерти отца они будут продолжать его ремесло. «Не быть убитым, говорит Стендаль, и иметь зимою теплое платье из звериной шкуры, являлось для многих людей высшим счастьем в десятом веке»; прибавим к этому, что для женщины высшим счастьем было избежать насилия со стороны какой-нибудь бродячей шайки. Когда представишь себе несколько яснее положение людей в ту эпоху, то начинаешь понимать, почему они с охотой приняли худшие феодальные права, так как то, что приходилось переживать ежедневно, было еще хуже. Доказательством служит то, что в феодальную ограду кинулись все, едва она была устроена; в Нормандии, как только Роллон разделил землю и повесил воров, люди из провинций стали стекаться к нему, небольшой обеспеченности было достаточно, чтобы населить страну.

Поэтому жили, или вернее, стали жить под гнетом тяжелой руки, закованной в железо, которая угнетала вас, но в тоже время и защищала. Повелитель и владетель, в силу этого двойного титула, помещик имеет в своем исключительном распоряжении степь, реку, лес, всю охоту; зло не столь большое, так как страна наполовину опустошена, и он все свое свободное время употребляет на уничтожение диких животных. Владея один доходами, он один только может построить мельницу, доменную печь, давильню для винограда, возвести мост, проложить дорогу, выкопать пруд, держать или покупать быков; чтобы возместить свои расходы, он берет за все это плату или же воспрещает пользование. Если он умственно развит или просто гуманный человек, если он хочет получить наибольшую выгоду из своих имений, он отпускает или разрешает уходить постепенно мужчинам на оброк в тех местах, где мужики или рабы плохо работают, вследствие тесноты населения. Привычка, необходимость, добровольное или принужденное приспособление оказывают свое действие: в конце концов, собственники, мужики, рабы и горожане, освоившись с своим положением, связанные одним общим интересом, образуют вместе одно общество, настоящее тело. Поместье, графство, герцогство становятся отечеством, которое любят со слепым инстинктом, которому преданы. Оно отожествляется с владельцем и его семьей; им гордятся, про него рассказывают; его приветствуют криками, когда его кавалькада проезжает по улице; из симпатии к нему радуются его пышности. [5] Когда он вдов и не имеет детей, к нему отправляют выборных с просьбой, чтобы он вступил вторично в брак, дабы его смерть не отдала страну на жертву войны претендентов наследников или соседей.

Так зародилось после тысячи лет самое могучее, самое жизненное из чувств, поддерживающих человеческое общество. Оно тем более драгоценно, что может быть увеличено, для того, чтобы маленькое феодальное отечество стало великим национальным отечеством, теперь достаточно, чтобы все владения объединились в руках одного господина, и чтобы король, предводитель дворянства, воздвиг на создании дворян третий устой Франции.

Он воздвиг этот третий устой, камень за камнем. Гут Капет положил первый; до него королевство не давало королю ни одной провинции, даже Лион; только он присоединил к титулу еще и владение. В продолжение восьмисот лет путем брака, завоевания, ловкости, наследования продолжалась эта работа по приобретению; даже при Людовике XV, Франция увеличилась Лотарингией и Корсикой. Из ничего король создал целое государство, включающее двадцать шесть миллионов жителей и являющееся отныне самым могущественным в Европе. В то же время он был начальником народной обороны, освободителем страны от иностранцев, от папы в XIV столетии, от англичан в XV, от испанцев в XVI. У себя в королевстве он вечно находился в разъездах, он разрешал судебные тяжбы, разрушал крепости феодальных разбойников, уменьшал гнет сильных, устанавливал порядок и мир: колоссальное дело, которое от Людовика Толстого до Людовика Святого, от Филиппа Красивого до Карла VII и до Людовика XI, от Генриха IV до Людовика XIII и Людовика XIV продолжалось беспрерывно до средины XVII века, когда был издан эдикт против дуэли. В то же время все полезные предприятия, выполненные по его приказанию или развившиеся под его попечением, дороги, гавани, каналы, приюты, университеты, академии, учреждения благочестия, воспитания, наук, промышленности и торговли носят его отпечаток и возвещают о нем, как об общественном благодетеле. Подобные заслуги требуют и соответственной награды: поэтому всеми допускается, что от отца к сыну, он заключает брак с Францией, что страна действует лишь по его вдохновению, что он предпринимает все ради её блага и все старинные воспоминания, все настоящие интересы подтверждают этот союз. Церковь освящает его в Реймсе, как бы восьмым таинством, которому сопутствуют легенды и чудеса; он помазанник Божий. Дворяне, но старому военному инстинкту преданности, считают себя его охраной и до 10 августа готовы дать убить себя за него на его лестнице; он от рождения их вождь. Народ до 1789 года будет видеть в нем отмстителя за несправедливости, охранителя права, защитника слабых, великого милостивца, всеобщее прибежище. В начале царствования Людовика XVI «крики, да здравствует король, начинавшиеся с шести часов утра продолжались почти беспрерывно до заката солнца». [6] Когда у него родился Дофин, радость Франции напоминала семейную радость, «прохожие останавливались на улицах и заговаривали друг с другом не будучи знакомы, знакомые же обнимались и целовались». [7]

Все в силу какой-то неопределенной традиции и уважения, вкоренившегося с незапамятных времен, чувствуют, что Франция — корабль построенный его руками и руками его предков, что поэтому постройка принадлежит ему, что он имеет право иметь там свой уголок, как каждый пассажир и что его единственная обязанность быть опытным и знающим, чтобы благополучно провести по морю великолепный корабль, так как под его парусом находится все общественное достояние. Под давлением такой идеи, ему разрешалось делать все; силой или добровольно он низвел к нулю древние авторитеты, превратившиеся отныне в какие-то отрывки, в одно воспоминание. Дворяне ничто иное как его офицеры или придворные. После заключения конкордата он назначает служителей церкви. Генеральные Штаты не созывались в продолжение ста семидесяти пяти лет; провинциальные штаты занимаются только отсылкой налогов; парламенты распускаются, как только они осмеливаются делать какие-либо представлении. Через свой совет своих управителей и делегатов он вмешивается, в каждое мелкое местное происшествие. У него четыреста семьдесят семь миллионов доходов. Половину он отдает духовенству. Наконец он полновластный владыка и заявляет об этом. Таким образом, имущество, освобождение от налогов, удовлетворение самолюбия, некоторые остатки юрисдикции или местной власти — вот все что остается прежним соперникам; взамен того они получают его предпочтение и милости. Такова вкратце история привилегированных классов, духовенства, дворянства и короля; ее необходимо напомнить, чтобы понять их положение в момент их падения; создав Францию, они наслаждались ею. Рассмотрим же ближе, кем стали они в конце XVIII столетия, какую часть сохранили они из своих преимуществ, какие еще услуги оказывают они и каких уже более не оказывают.

Глава II. Привилегии

Число привилегированных. Их имущество, капитал и доходы. Их льготы. Их феодальные права. Эти преимущества — остатки первобытной власти. Судить о них можно по местным и общим заслугам.

Их около 270 тысяч: в дворянстве 140 тысяч, в духовенстве 130 тысяч. Это составляет от 25 до 30 тысяч дворянских семей, 23 тысяч монахов в 2.500 монастырях, 37 тысяч монахинь в 1.500 монастырях, 6 тысяч священников и викариев в таком же количестве церквей и часовен. Если нужно представить все это более точно, то можно вообразить, что на каждой квадратной лье земли и на каждую тысячу жителей приходится одна дворянская семья, в каждой деревне один священник и одна церковь и каждые шесть или семь миль, одна мужская или женская община. Вот древние вожди и создатели Франции, — судя поэтому у них еще много имущества и много прав.

Следует всегда помнить, кем они были, чтобы понять, кто они еще теперь. Как ни велики их преимущества, это все же лишь остатки преимуществ более значительных Такой-то епископ или аббат, такой-то граф или герцог, преемники которых ездят на поклон в Версаль, был некогда равен Карловингам и первым Капетингам. Один из владельцев Монлери держал в страхе короля Филиппа I. Аббат Сен-Жермен де-Прэ владел 433 тысячами гектаров земли, т.е. площадью равной почти целому департаменту. Не нужно удивляться, если они остались могущественными и в особенности богатыми; ничего нет устойчивее общественной формы. После восьмисот лет, несмотря на многочисленные удары королевского топора и колоссальное изменение социальной культуры, древний феодальный корень был все еще крепок. Эго заметно прежде всего по распределению собственности. Одна пятая земли принадлежит короне и общинам, одна пятая — третьему сословию, одна пятая — земледельческому классу на рода, одна пятая — дворянству, одна пятая духовенству. Таким образом, если не считать общественных земель, то привилегированные классы владеют половиной государства. И это огромное пространство в то же время самое богатое, так как на нем находятся почти все роскошные постройки, дворцы, замки, монастыри, соборы и почти все драгоценные движимости, мебель, посуда, произведения искусства, шедевры, накапливаемые в продолжение веков. О них можно судить по любви к ним духовенства. Эти земли оценивались в четыре миллиарда; они при носили доход от 80 до 100 миллионов, не считая еще десятины, доходившей до 123 миллионов в год, в общем 200 миллионов, сумма, которую нужно увеличить в два раза, [8] чтобы она соответствовала теперешней; прибавьте к этому плату за требу и сбор. [9]

Чтобы лучше представить себе размеры этой золотой реки, познакомимся с некоторыми из её притоков. 399 духовных особ считают свой доход превышающим один миллион, а капитал достигающим 45 миллионов. Тулузский монастырь доминиканцев с 236 монахами владеет более 200 тысячами ливров дохода, не считая их монастырей, построек и в колониях земель, негров и других предметов, стоящих несколько миллионов. Бенедиктинцы Клюни в числе 298 человек имеют доход в 1,8 миллионов ливров. Бенедиктинцы Сен-Морэ в числе 1.672 человек оценивают в 24 миллиона движимое имущество их церквей и домов, а доход считают в 8 миллионов, «не включая сюда того, что поступает к аббатам и приорам», т.е. столько, же если еще не больше. Дон Роккур, аббат Клерво, владеет от 300 до 400 тысяч ливров дохода. Кардинале де-Роган, епископ Страсбургский, более миллиона. В Франш-Контэ, в Алзасе и Руссильоне, духовенство владеет половиной всех земель; в Гэно и Артуа тремя четвертями; в Камбрези 1.400 участков из 1.700. Велэ почти целиком принадлежит епископу Пюнскому, аббату из Шэз-Дьё, дворянскому роду Бриуд и помещикам Полиньяк. Каноники Сен-Клода в Юре владеют 12 тысячами рабов или крепостных. При помощи этого богатства первого класса, мы можем себе представить богатство второго. Так как на ряду с дворянами в него входят и все те, кто получил дворянство впоследствии, и так как в продолжение одного столетия финансисты приобретали или покупали дворянское звание, то ясно, что почти все огромные состояния Франции как древние, так и новые, переданы по наследству, получены в награду от двора, приобретены путем коммерческих операций; когда какой-нибудь класс находится на высоте, то он принимает к себе все, что поднимается или карабкается кверху. Здесь тоже есть колоссальные состояния. Высчитано, что уделы принцев королевской крови, графов д’Артуа и Прованса, герцогов Орлеанских и Пантьеврских, занимают седьмую часть всей территории. Принцы крови имели в общем доход от 24 до 25 миллионов; герцог Орлеанский, один владел 11,5 миллионов ливров ренты. В этом видны следы феодального строя; нечто подобное можно встретить теперь в Англии, в Австрии, Пруссии и России; в самом деле, собственность на много лет переживает обстоятельства, создавшие ее. Ее создала верховная власть; отделенная от верховной власти она осталась в руках некогда бывших тоже верховными. В лице епископа, аббата или графа, король уважал собственника, уничтожая соперника, и в собственнике сто признаков указывают еще бывшего или урезанного в своих правах государя.

Таково изъятие от уплаты налогов, полное или частичное. Сборщики не требуют от них денег, так как король чувствует, что феодальная собственность точно такого же происхождения, как и его. Если королевство — привилегия, то поместье — тоже; сам король никто иной, как самый привилегированный из привилегированных. Самый неограниченный и более всех пользовавшийся своим правом, Людовик XIV и тот выказал беспокойство, когда крайняя необходимость заставила его наложить на всех налог десятины. Договоры, прецеденты, обычай, установившийся с незапамятных времен, память о древнем праве удерживают еще руку фиска. Чем более собственник походит на древнего независимого короля, тем более широки его преимущества. То укрывается он недавним договором, своим чужеземным происхождением, своим родством с королем. «В Альзасе, владетельные иностранные принцы, Мальтийский и Тевтонский ордены пользуются освобождением от всех налогов». «В Лотарингии род Ремирмон пользуется привилегией лично назначать себе размер государственных налогов. [10] То его защищают провинциальные штаты или включение в дворянское сословие; в Лангедоке и Бретани только одни разночинцы платят подать. Повсюду его звание освобождает его, его замок и владения от уплаты налогов, — которые уплачивают только его фермеры. Даже больше, достаточно, если он обрабатывает землю сам или через своего управителя, чтобы его природная независимость сообщилась и этому клочку земли; как только он коснется земли сам или через своего работника, он ничего не платит за триста десятин, за которые в руках другого наложили бы две тысячи франков подати, и кроме того от налога освобождаются леса, луга, виноградники, пруды, земли принадлежащие замку, какой бы величины они не были». Поэтому в Лимузине и в других местах, где большею частью находятся луга и виноградники, он старается управлять сам, так как освобождается совершенно от сборщика податей. Таким образом после четырехсот пятидесяти лет деятельности, налог, это первое орудие фиска, самое тяжеловесное из всех, почти не коснулось феодальной собственности. [11] Спустя столетие, два новых орудия, подушная подать и двадцатая часть казались более плодотворными, но не осуществили ожиданий. Прежде всего, при помощи дипломатического искусства, духовенство отвратило и смягчило эти удары. Так как оно составляло корпорации и устраивало собрания, то могло вести переговоры с королем, откупаться, избежать установления размера налога посторонними лицами, заставить принять, что его взносы не уплата налога, но «добровольный дар», добиться в замен массы привилегий, уменьшать этот дар, иногда даже не делать его, во всяком же случае, сокращать его на 16 миллионов каждые пять лет, т.е. приблизительно на 3 миллиона ежегодно; в 1788 году было уплачено лишь 1,8 миллионов ливров, а в следующем 1789 году духовенство отказалось совершенно от уплаты. [12] Более того, так как оно занимает для взноса своего налога, а десятина, установленная на духовные имущества, не достигает суммы, чтобы погасить капитал и уплатить проценты по долгу, то оно сумело заставить короля прийти к нему на помощь и получает ежегодно 2,5 миллионов ливров; таким образом, вместо того, чтобы платить, духовенство получает и еще в 1787 году ему было выдано 1,5 миллиона ливров.

Дворяне же, не имея возможности собираться, иметь своих представителей, действовать общественным путем, действовали путем частным, у министров, управителей, субделегатов, откупщиков и вообще у всех лиц, облеченных властью; ради их звания им оказывалось снисхождение, уважение. Прежде всего их звание освобождает их, их людей, и людей их от несения службы в милиции, от постоя войск, от обязательных работ по исправлению дорог. Затем, подушная, установленная, согласно налогу, касается их совершенно нечувствительно. Кроме того, каждый из них, насколько может, восстает против суммы, которую на него наложили. «Ваше чувствительное сердце, пишет один из них уполномоченному, никогда не допустит, чтобы отец моего звания был бы обложен такою же податью, как отец простолюдина». [13] С другой стороны, так как каждый платит свою подать по месту жительства, нередко очень отдаленного от его земель, а об его доходах с движимого имущества ничего неизвестно, то он может платить сколько ему вздумается. Никаких расследований не производится, раз он дворянин; «к лицам привилегированного сословия относятся с бесконечной предупредительностью»; в провинции, говорит Тюрго, подушная привилегированных постепенно сводится к чему-то в высшей степени изменчивому, тогда как подушная податных почти равна податям». Наконец, «сборщики считали себя обязанными быть милостивыми по отношению к дворянам», даже когда они были должны, «что привело, говорит Неккер, к крупным недоимкам, числившимся за дворянами». Таким образом, не отражая нападения фиска с фронта, они просто уклонились от него, сделав это нападение почти безвредным. В Шампани, где «сумма подушных достигала до 1,5 миллиона ливров, дворяне уплачивали не более 14 тысяч ливров», т.е. «2 су и 2 динария за тот предмет, который стоит 12 су податному». По словам Калонна, «если бы уничтожили концессии и привилегии, то налоги приносили бы вдвое большую сумму». Самые богатые защищались наиболее ловко. «С уполномоченными, говорил герцог Орлеанский, я достигаю соглашения; я приблизительно плачу сколько хочу», и он высчитывал, что провинциальные власти, обложив его чрезмерным налогом, заставили потерять его 300 тысяч ливров дохода. Доказано, что принцы крови платили 188 тысяч ливров, вместо 240 тысяч. Собственно, при том строе, освобождение от налогов, есть последний обрывок верховной власти или, по крайней мере, независимости. Привилегированный уклоняется от налога не только потому, что он отнимает у него часть денег, но также потому, что он унижает его; налог является отличительным признаком разночинца, т. д. древней сервитуды, и потому дворянин противится фиску столько же из гордости, сколько и ради собственного интереса.

Последуем за привилегированным в его владения. Епископ, аббат, каноник, аббаттисса, — каждый из них имеет свое владение, как и светский помещик; так как прежде монастырь и церковь были маленькими государствами, подобно графству или герцогству.

Оставшаяся нетронутой по ту сторону Рейна и почти уничтоженная во Франции, феодальная постройка позволяет различать один и тот же план повсюду. В некоторых местах лучше укрытых или менее подвергавшихся нападениям, она сохранила всю свою старинную внешность. В Кагоре, епископ-граф города имеет право, когда он совершает торжественное богослужение, «положит на алтарь шлем, кирассу, перчатки и шпагу». В Безансоне архиепископ-князь имеет в своей свите шесть высоких должностных лиц, которые должны платить ему лен, присутствовать при его посвящении и при его похоронах. В Мандэ, епископ, сюзеренный владелец Жеводан, с одиннадцатого столетия избирает «советников апелляционных судей, комиссаров и синдиков страны», распоряжается всеми должностями «как муниципальными, так и юридическими» и отказываясь приехать на собрание трех орденов, «отвечает, что его положение, его владения и его ранг ставят его превыше всех мелочей его епархии и он не может председательствовать лично, так как, будучи сюзеренным владетелем всех земель и в частности баронств, он не может идти на уступки своим вассалам», одним словом, что он король в своей провинции. В Ремирмоне благородный глава каноников распоряжается «нижним, верхним и средним судом в пятидесяти двух поместьях», является представителем семидесяти пяти деревенских священников, председательствует в десяти мужских каноникатах, назначает в городе муниципальных властей, кроме того, назначает трех судей первой инстанции и апелляционного суда и местных чиновников. Тридцать два епископа, не считая монастырских глав, также представляют светскую власть, целиком или отчасти, в своем епископском городе, иногда и в прилежащем округе, иногда же, как например, епископ Сен-Кло, во всей провинции. Здесь феодальная твердыня сохранена во всей неприкосновенности; в других местах она несколько изменена, особенно в уделах. В этих владениях, охватывающих более двенадцати наших департаментов, принцы крови назначают лиц на судейские должности и на доходные места. Заступая короля, они имеют свои права как материальные, так и почетные. Они почти короли, так как получают не только все, что получил бы король как владелец, но еще и часть того, что получил бы он как монарх. Например, Орлеанский дом имеет право облагать налогом напитки, золотые и серебряные изделия, железное и стальное производство, карты, бумагу, крахмал, одним словом, все предметы торговли, которые более всего увеличивают сумму косвенных налогов. Ничего поэтому нет удивительного, если, находясь почти в королевских условиях жизни, они подобно королям, имеют совет, канцлера, двор, домашний церемониал, и, если феодальный строй облекается под их руками в роскошные одежды.

Перейдем к менее значительным лицам, к помещику средней руки, в его имение, в среду тысячи жителей, которые некогда были его рабами, к дворянину, живущему по соседству с монастырем или епископом и права которого переплетены с их правами. Как бы не унижали его достоинства, он все-таки стоит довольно высоко. Он все еще, как говорят интенданты, «первый житель»; это князь, которого мало-помалу лишили его общественных обязанностей и урезали в почетных и материальных правах, но который остался князем. В церкви у него своя скамья и он имеет право быть похороненным на клиросе; на стенах красуются его гербы; ему воскуривают фимиам и подают святую воду. Иногда, будучи основателем и строителем церкви он становится её патроном, избирает кюрэ, требует от него полного себе повиновения, — в деревнях по его фантазии служат позже или раньше приходские обедни. Если он носит какой-нибудь титул, то является главным судьей, и есть целые провинции, как, например, Мэн и Анжу, где нет лена без своего суда. В таких случаях он назначает уездного судью, актуариуса и других законников, прокуроров, нотариусов, сержантов, приставов, которые действуют и судят от его имени, разбирая в первой инстанции как гражданские, так и уголовные дела. Более того, от утверждает особый суд за лесные преступления и назначает штрафы, которые взыскивает лесной судья. Для преступников разного рода у него есть своя тюрьма и даже иногда виселица. С другой стороны, в возмещение расходов по судопроизводству, он получает имущество человека приговоренного к смерти и к конфискации в его владениях; он наследует побочному члену фамилии умершему без духовного завещания и не имевшего законных детей; он наследует местному уроженцу, законнорожденному, но умершему не оставив законных наследников и духовного завещания; он присваивает движимое имущество, живой и мертвый инвентарь, владелец которого неизвестен; он оставляет в свою пользу треть или половину находки и на берегу он берет себе имущество потерпевших крушение; наконец, что случается очень нередко в эту эпоху нищеты, он становится владельцем покинутых земель, которые не обрабатывались в течение десяти лет.

Другие преимущества еще яснее указывают, что некогда он управлял всем кантоном. Таковы, например, в Оверни, во Фландрии, в Гэно, в Артуа, в Пикардии, в Альзасе и в Лоррэне налоги за заботу, которые уплачивают ему за охрану жителей; налоги за стражу; пошлина, которую он берет с людей торгующих пивом, вином и другими напитками в розницу и оптом; сборы деньгами или зерном, которые уплачиваются ему, с каждого дыма, семьи или дома; кроме того, почти повсеместно в его пользу установлен налог на продажу и покупку земель, а также на каждую аренду, превышающую девять лет. Все это настоящие налоги, — земельные, на движимую собственность, на договоры, на наследства, установленные когда-то в виду общественных услуг, оказываемых дворянином и от которых он освобожден в настоящее время.

Другие доходы тоже нечто иное, как древние налоги, но за них он несет известные обязанности. Правда, король уничтожил многие из поборов, и продолжает уничтожать, но всё же остается еще много, приносящих доходы помещику, — таковы налоги на мосты, на дороги, на пруды, на суда, которые поднимаются или спускаются по реке. За починку мостов дорог и прочее они получают в общем налогов на девяносто тысяч ливров. Точно также за содержание рыночного барака и за даровое пользование весами и мерами, помещик устанавливает налог на товары, привозимые к нему на ярмарку или на рынок: в Ангулеме уплачивается сорок восьмая часть проданного зерна, в Конбурге, близ Сен-Мало, с головы скота, в других местах с количества проданного вина, съестных припасов и рыбы. Построив доменную печь, давильню для винограда, мельницу, бойню, он обязывает жителей пользоваться ими и платить ему и при этом уничтожает постройки, которые конкурируют с ним. Ясно, что эти монополии и пошлины восходят к тому времени, когда он имел абсолютную власть.

Он не только имел власть, но владел людьми и землею. Во многих отношениях он является собственником людей и теперь в некоторых провинциях. «В Шампаньи, в Сенонэ, в Марше, в Бублоннэ, в Пивернэ, в Бургундии, Франш-Контэ — почти повсеместно имеются следы бывшего рабства. Там можно встретить большое число рабов ставших, либо по собственному желанию или по желанию их господ». Там человек является рабом иногда в силу рождения, иногда из-за земли. Разные, крепостные крестьяне в количестве полутора миллиона людей, носят на шее обрывок феодального ига; в этом нет ничего удивительного, так как по ту сторону Рейна его носят почти все крестьяне. Некогда полный властитель и собственник их имущества и работы, помещик еще и теперь может требовать от них десять или двенадцать дней барщины в год и ежегодной подушной. В баронстве Шуазель близ Шомана в Шампаньи, «жители обязаны обрабатывать его поля, засевать их, собирать жатву и убирать зерно; каждый кусок земли, каждый дом, каждая голова скота оплачиваются налогом; дети наследуют родителям только в том случае, если живут с ними: если же они отсутствуют во время смерти, то все наследство переходит владельцу». Вот что на современном языке называлось поместьем «с хорошими доходами».

В других местах помещик получал наследство вместо братьев и племянников, если те не принадлежали к одной общине с покойным в момент его смерти, переход же из общины в общину делается лишь с его разрешения. В Жюре и Кеверне он может преследовать бежавших рабов и присваивать после их смерти все оставленное имущество В Сен-Клоде он приобретает это право на каждого, кто провел год и один день в черте его владений.

Что касается собственности земли, то тут еще яснее видно, что прежде она принадлежала ему вся. В округе, подчиненном его юрисдикции, общественные владения остаются его частным владением; дороги, улицы и общественные площади принадлежат ему. Он имеет право усаживать их деревьями и вырубать находящиеся там деревья. Во многих провинциях он заставляет платить население за разрешение пасти их скот в полях после снятия урожая и в разных пустошах. Речки не судоходные принадлежат ему вместе с островками и отмелями, имеющимися на них, а также рыбой. Он имеет право охотиться на всем пространстве своей юрисдикции, так что бывали случаи, что другой помещик бывал принужден открывать ему ворота своего парка, обнесенного оградой.

Для полноты картины сделаем еще один штрих. Этот глава государства, собственник людей и земли, был некогда возделывателем земли, живущим среди других, подвластных ему землепашцев; благодаря этому он оставил за собой некоторые преимущества эксплуатации. Таково, например, право продажи вина, еще очень распространенное, в силу которого он имеет привилегию продавать вино единолично, в продолжение первых сорока или тридцати дней после сбора винограда. В Турене, он имеет право посылать пастись свои стада на луга своих подданных. Такова, наконец, монополия, на основании которой тысячи его голубей могут свободно летать повсюду, собирая себе корм и которых никто не смеет тронуть пальцем.

Благодаря все тому же званию землевладельца, он собирает дань со всех земель, которые были им отданы когда-то в вечную аренду, делая поборы деньгами и натурой, столь же разнообразные, сколько разнообразны местные условия. В Бурбонэ он получает четверть жатвы; в Берри двенадцать колосьев со ста; иногда его должником или жильцом является целая община; некий депутат из национального собрания получал двести бочек вина с трех тысяч частных владений. В других местах он мог «удержать за собою все проданное поместье, с возвращением платы приобретателю, но за удержанием в свою пользу налога за совершение купчей крепости».

Заметьте, наконец, что все эти подчинения собственности образуют для владельца положение привилегированного кредитора, налагающего на своих подданных неделимый неоплатный долг. Вот феодальные права: чтобы представить их в одной общей картине станем изображать всегда графа, епископа или аббата X века, властелина и собственника своего кантона. Форма, в которую выливается тогдашнее человеческое общество, построена под давлением беспрестанной и близкой опасности, в виду защиты местности, вследствие подчиненности всех интересов, необходимости жить, желания сохранить за собою землю, прикрепившись к этой земле. Исчезла эта опасность, распалась и постройка. За плату владельцы позволили бережливому крестьянину воспользоваться несколькими её камнями. Они пострадали также оттого, что король присвоил себе общественную часть. Остается первобытный устой, древний фундамент собственности, земля предназначенная или уже исчерпанная на поддержку социального строя, который распался, одним словом, порядок привилегий подчиненности, причина и объект которых исчезли.

Этого всего недостаточно, чтобы признать подобный порядок вредным или даже бесполезным. В самом деле, вождь не несущий больше своей прежней службы, может исполнять другие обязанности. Назначенный для войны, когда жизнь была военной он может служить для мира в мирное время и для народа подобное изменение имеет огромное преимущество, так как сохраняя своих вождей, устраняется опасность, которая состоит в избрании новых.

Нет ничего более трудного как создать правительство, я говорю о правительстве постоянном, которое состоит в том, что несколько приказывают, а несколько повинуются, т.е. о совершенно противоестественном порядке вещей. Чтобы человек, сидя в своем кабинете, иногда дряхлый старик, располагал имуществом и жизнью двадцати или тридцати миллионов людей, большинство которых его никогда не видали; чтобы он приказывал им вносить десятую или пятую часть дохода, и чтобы они вносили; чтобы он приказывал им идти сбивать других или подвергать свою жизнь опасности, и чтобы они шли; чтобы они продолжали такой образ действия десять или двадцать лет, несмотря на все испытания, поражения, несчастия как французы при Людовике XIV, англичане при Питте, пруссаки при Фридрихе V, без волнений и внутренних восстаний: вот истинное чудо и, если народ желает оставаться независимым, он должен быть готов повторять такое чудо каждый день. Но эта преданность, это согласие не являются плодами рассуждающего разума; разум слишком слаб, слишком нерешителен, чтобы породить подобный энергичный результат. Предоставленное самому себе и низведение сразу к первобытному состоянию, человеческое стадо не знало бы, как поступить, и толклось бы без толку, пока, наконец, чистая сила не взяла бы верх, как в варварские времена, и среди шума и криков не появился бы военный вождь, который почти всегда был палачом. В деле истории лучше продолжать, чем начинать все сызнова. Вот почему, в особенности, когда большинство некультурно, полезно, чтобы вожди назначались вперед по наследственному обычаю и по специальному воспитанию. В таком случае народу не приходится их искать Они на лицо в каждом кантоне, их все видят, все признают; их узнают по их имени, по их титулу, по состоянию, по образу жизни, их власть уважают все. Власть эту в большинстве случаев они уже заслужили; рожденные и воспитанные, чтобы проявлять ее, они находят в традициях, в примере и семейной гордости предшественников, то, что воспитывает в них дух общественности; нужен лишь случай, чтобы они поняли обязанности, налагаемые на них их прерогативой. Таково обновление, вносимое феодальным строем. Таким образом бывший вождь все еще может сохранять за собою свое старшинство, благодаря оказываемым услугам и оставаться популярным, не теряя своих привилегий. Некогда бывший начальником округа, его охранителем, он должен теперь превратиться в помещика, благодетеля своего края, добровольным покровителем всех полезных предприятий, обязательным попечителем бедных, администратором и бесплатным судьей кантона, депутатом у короля, т.е. опять-таки защитником, как в древности, только поставленный в другие условия, приуроченные к новым обстоятельствам. Местный администратор, представитель в центре, вот его две главные функции, и если обратиться в другие страны, то можно увидеть, что он исполняет то или другое или же обе функции вместе.

Глава III. Местные обязанности, исполняемые привилегированными лицами

Примеры в Германии и Англии. Привилегированные лица не исполняют этих обязанностей во Франции. Помещики. Остатки феодального духа. Они не жестоки со своими крепостными, но не занимаются местным управлением. Их разобщенность. Мелочность и посредственность их благополучия. Их расходы. Они не в состоянии восстановить свой прежний престиж. Чувства крестьян к их местности. Помещики, не живущие в своих владениях. Колоссальность их состояния и их права. Имея бо́льшие преимущества, они должны нести бо́льшие обязанности. Причины их отсутствия. Влияние этого отсутствия. Апатия в провинциях. Состояние их земель. Они не творят милостыни. Нищета их крестьян. Требовательность их откупщиков. Их долги. Состояние их судов. Влияние их права охоты. Чувства крестьян в их местности.

Рассмотрим сперва местное управление. У ворот Франции есть местности, где феодальная подвластность более тяжелая, чем во Франции, кажется более легкой, так как на другой чашке весов благодеяния перетягивают гири. В Мюнстере в 1809 году Беньо встречает владетельного епископа, город, состоящий из монастырей и барских домов, где проживают несколько купцов, торгующих необходимыми товарами, очень небольшое число граждан, в окрестностях же рабы и крестьяне. Владетель удерживает для себя часы, их производства, а после смерти часть их наследства; если же они уходят, их имущество переходит к нему. Его слуги наказываются как простые мужики. Порка является обыкновенным наказанием, не считая других более тяжких. Но никогда наказанному не приходила в голову мысль заявить протест или подать в суд, так как владетель, наказывающий их, как отец, в то же время защищает их как отец, помогает им в несчастий и заботится во время их, болезни; он дает им приют под старость, охраняет их вдов и радуется когда у них много детей; вследствие этого они не чувствуют себя ни несчастными, ни беспомощными; они знают, что в крайней или непредвиденной нужде он всегда поможет им. [14]

В прусских штатах, в силу кодекса Фридриха Великого обязанности, налагаемые на феодальных подданных, были еще тяжелее, но вместе с тем были увеличены и обязанности феодальных властителей по отношению к своим подданным. Без разрешения владельца крестьяне не смели продать свое поле, заложить его или культивировать иначе; они не смели также переменить свою профессию и вступить в брак. Если они покидали поместья он мог преследовать их и привести обратно силою. Он имел право наблюдения над их частной жизнью и мог наказывать их за пьянство и леность. В юношеские годы они в продолжение нескольких лет были у него слугами, впоследствии же несли барщину, в некоторых местах три дня в неделю. Но по обычаю и по закону он должен следить за тем, чтобы они получали образование, помогать им в их нуждах, предоставлять им, насколько это в его средствах, ресурсы к жизни. Таким образом на него возложено управление, выгодами которого он пользуется, и под тяжелой рукой, угнетающей и в то же время поддерживающей их, живет сравнительно благоденствующее население.

В Англии высшие классы достигают тех же результатов только другим путем. Там также страна платит еще десятую часть в пользу духовенства; сквайр, дворянин владеет более обширными землями, чем его сосед-француз, и фактически пользуется большей властью в своем кантоне. Но его крестьяне, поселенцы и фермеры — не рабы и даже не вассалы; они свободны. Если он управляет, то лишь благодаря влиянию, а не приказанию. К нему относятся с уважением, как к собственнику и хозяину. Лорд, наместник, начальник милиции, администратор, судья, он полезен. В особенности потому, что от отца к сыну он здесь живет, родился в этом кантоне и находится в непрестанном общении с местным населением, благодаря своим делам, развлечениям, охоте, помощи бедным, благодаря своим фермерам, которых приглашает к своему столу, своим соседям, которых встречает в комитете или в vestry. Вот как поддерживается древняя иерархия: необходимо, чтобы она превратилась из военного кадра в кадр гражданский и нашла себе новое применение феодальному вождю.

Когда поднимаешься несколько выше в нашу историю, то там и сям можно встретить подобных же дворян. Таков был герцог Сен-Симон, отец писателя, настоящий властелин Блэ, уважаемый самим королем. Таков был дед Мирабо, в своем замке Мирабо в Провансе, самый высокомерный, самый невозможный из всех людей, «требующий, чтобы офицеры, которых он представлял в свой полк, были приняты королем и министрами», терпящий ревизоров только для формы, но героический, великодушный, преданный, отдающий свою пенсию шести капитанам, раненым под его командой, защищающий бедных, изгоняющий из своих земель прокуроров, намеревавшихся ввести там свою волокиту, «прирожденный защитник людей» даже от министров и короля. Однажды охранители табачной монополии остановились у его кюрэ; Мирабо изгнал их и преследовал с таким остервенением, что они с трудом спасли свою жизнь. Но, не довольствуясь этим, он написал письмо, требуя отставки всех начальников, обещая, что в противном случае все служащие будут спущены в Рону или в море. Для его успокоения к нему приезжал сам директор монополии». Видя, что его кантон не дает хорошего урожая, а его работники ленятся, он собрал всех жителей: мужчин, женщин, детей и в отвратительную погоду вышел во главе их несмотря на своими двадцать семь ран, и шею, поддерживаемую серебряной пластинкой и заставил за плату работать их, распахивать землю, данную им в аренду на сто лет, воздвигать огромные стены и усаживать оливами каменистую скалу. «Никто не смел ни под каким предлогом уклоняться от работ, если не был болен, и никто никогда не осмелился его обмануть». Это последние пни древности, узловатые, дикие. Их можно было встретить еще в отдаленных кантонах, в Бретани, в Оверне, и я уверен, что при надобности их крестьяне пойдут за ними как из уважения, так и из страха. Сила сердца и плоти порождает и сильных наследников, а изобилие энергии, проявляющееся вначале в насилиях, переходит в благодеяние.

Менее независимая и менее строгая родительская власть остается если не в законе, то в нравах. В Бретани близ Трегюйэ и Ланниана, говорит уездный судья Мирабо, «весь главный штаб береговой охраны состоит из родовитых важных людей. Я не разу не видел, чтобы кто-нибудь из них вспылил на солдата крестьянина и в то же время со стороны последних всегда чувствовалось сыновнее уважение… Это настоящий земной рай нравов, простота, истинное патриархальное величие: крестьяне, которые относятся к своим владельцам, как нежные сыновья к своему отцу, господа, которые говорят на своем грубом языке с крестьянами, улыбаясь в то же время, — здесь видна взаимная любовь между хозяевами и слугами.

Более к югу в Бокаже, в стране земледельческой, бездорожной, где дамы путешествуют верхом или в каретах, запряженных волами, где у господ нет фермеров, но двадцать пять или тридцать мелких поселенцев, первородство господ не угнетает низкорожденных. Можно жить вместе, когда живешь вместе с первого дня рожденья до самой смерти, по семейному, с общими интересами, с общими занятиями и удовольствиями, Так живут солдаты с их офицерами во время походов, в палатке и товарищеские отношения нисколько не вредят уважению. Помещик часто навещает их в их хижинах, разговаривает с ними об их делах, об уходе за скотом, принимает участие в их семейных радостях и горе, которые отзываются так же и на нем. Он бывает на свадьбах у их детей и пьет с гостями. По воскресеньям на дворе замка устраиваются танцы.

Когда он охотится за волком или оленем, священник объявляет об этом с кафедры, крестьяне радостно собираются в означенное место, встречают помещика, который расставляет их по местам, и все до единого соблюдают его приказания: вот солдаты и их командир. Позднее они сами выберут его в начальники национальной гвардии, в мэры общины, в вождя восстания и в 1792 году приходские стрелки пойдут во главе с ним против правительственных войск, подобно тому, как теперь идут против волка.

Таковы последние остатки старого феодального духа, напоминающие вершины гор, поглощенного водной стихией континента. До Людовика XIV такое положение было по всей Франции. «Провинциальное дворянство прежних времен, говорит маркиз Мирабо, пило слишком долго, дремало в старинных креслах, ездило верхом на охоту, с самого утра, собиралось в день Св. Губерта и расходилось только после Св. Мартина… [15] Это дворянство вело веселую и добровольно грубую жизнь, дешево обходилось государству и давало ему больше обработкой своих полей, чем даем в настоящее время мы своими изысканиями… Все знают как велика была привычка и, так сказать, мания подносить подарки своим господам. В мое время эта привычка прекратилась почти повсюду… Помещики больше были не нужны своим крестьянам, поэтому они были забыты, точно так же как забыли сами… Никто не признавал больше помещика на его земле, поэтому его все грабили. Повсюду, за исключением укромных уголков, взаимная любовь и союз двух классов исчез. Пастух отделился от стада, и пастыри народа стали считаться паразитами.

Последуем за ними сначала в провинции. Здесь живет только мелкое дворянство и часть среднего; остальное в Париже. То же самое произошло и с духовенством: аббаты, епископы и архиепископы не живут в своих резиденциях, викарии и каноники находятся в больших городах; в деревнях остались только приоры и приходские священники; по обыкновению весь главный штаб духовенства и светского начальства находится в отсутствии, живущие же на местах исполняют второстепенные или третьестепенные функции.

Как живут они с крестьянами? Достоверно лишь одно, тио чаще всего они не обращаются с ними ни жестоко, ни индифферентно. Отделенные от них рангом, они не отделены пространством; соседство же уже само по себе является связью между людьми. Я читал, но никогда не встречал в них деревенских тиранов, которых описывают декламаторы революции. Высокомерные в обращении с гражданами, они обыкновенно добродушно относятся к крестьянам…

«Если проехать по провинциям, — говорит один современный адвокат, — по тем местам, где живут помещики, то из ста вряд ли можно найти одного или двух, которые являются тиранами для своих подданных; все же остальные терпеливо делят общую нищету. Они ожидают сборщиков, вносят им налоги. Они укрощают и умеряют иногда слишком жестокие преследования откупщиков, управителей, дельцов».

Одна англичанка, видевшая их в Провансе после революции, говорит, что их ненавидели в Эксе и очень любили в их поместьях. «В то время как перед первыми гражданами они проходили, подняв высоко голову, придав своему лицу выражение пренебрежения, крестьянам они кланялись чрезвычайно вежливо». Один из них раздает детям, женщинам, старикам своего владения лен и пряжу для занятия в холодное время года и в конце года выдает премию в сто фунтов за два лучших куска полотна. Во многих случаях крестьяне добровольно отдают его земли за покупную цену.

Вокруг Парижа, близ Ромэнвиля, после ужасной бури 1788 года, помещики щедрой рукой раздают милостыню: «Очень богатый человек немедленно жертвует сорок тысяч франков окружающим его несчастным»; во время холодной зимы в Альзасе, в Париже подают все: «перед каждым отелем известной семьи горит большой костер, куда день и ночь бедные приходят греться. В деле милостыни провинциальные монахи, являющиеся свидетелями общественного несчастия, остаются верными духу своего учреждения. При рождении дофина августинцы Монморильона в Пуату заплатили из собственных средств подушную за девятнадцать бедных семей. В 1781 году в Провансе доминиканские монахи Сен-Максимэна давали пищу в своем округе, где ураган опустошил все виноградники и испортил оливковые деревья. «Шартрские монахи в Париже раздают бедным 1.800 фунтов [16] хлеба еженедельно. В продолжение зимы 1784 года монашеские ордены увеличили милостыню; их сборщики раздавали вспоможение бедным жителям деревень и, чтобы удовлетворить этим чрезвычайным нуждам, многие общины должны были еще больше умерить свои потребности». Когда в конце 1789 года поднялся вопрос об их уничтожении, я встречаю в их пользу большое число заявлений, написанных муниципальными чиновниками, нотабелями, массой жителей, ремесленников, крестьян и эти столбцы деревенских подписей поистине красноречивы. Семьсот семей из Като-Камбрези подают прошение о сохранении почтенных монахов и аббатов, аббатства Сент-Андре, их отцов и благодетелей, питавших их во время градабития». Жители Сен-Савена в Пиринеях «страдают со слезами жалости и горя при мысли, что будет уничтожено их аббатство бенедиктинских монахов, единственное благотворительное учреждение в их бедной стране. В Сьерке близ Теонвиля, «шартрский монастырь, пишут нотабели, является во всех отношениях Божией помощью для нас, так как является главным источником пропитания от 1.200 до 1.500 лиц, приходящих туда ежедневно. В этот год монахи роздали им из собственных запасов по шестнадцати фунтов зерна на дом». Каноники Домьевра, в Лотарингии, кормят шестьдесят бедных два раза в неделю; «их следует оставить, говорит прошение, «из жалости и сострадании к бедному народу, нужда которого превосходит всякое воображение; где нет монастырей и каноником там бедные взывают к милосердию». В Мутье-Сен-Жан близ Семюра, в Бургундии, бенедиктинцы из Сен-Мора поддерживают всю деревню и кормили жителей целый год в своей трапезной. Близ Морлея, в Барроа, аббатство Овей ордена Сито, всегда было для всех соседних деревень благотворительным учреждением. В Эрво-Пуату муниципальные чиновники, полковник национальной гвардии и большое число жителей просят сохранить каноников Св. Августина. «Их существование, — говорится в петиции, — положительно необходимо как для нашего города, так и для деревень, и их уничтожение явилось бы для нас неисправимой потерей». Муниципалитет и постоянный совет Суасона пишут, что дом Св. Иоанна в Виноградниках «всегда спешил помочь общественному горю. Он во время беспорядков принимал бесприютных граждан и давал им пропитание. Он нес все расходы по устройству выборов депутатов в национальное собрание. Он же в настоящее время дает помещение роте Армоньякского полка. Он всюду, где требуется самопожертвование».

В двадцати местах заявляется, что монахи — отцы бедным. В Оксерской епархии летом в 1789 году бернардинцы из Риньи «лишились всего имущества, помогая жителям соседних деревень: хлеб, зерно, деньги, все было отдано приблизительно двумстам человек, которые в продолжение шести недель ежедневно приходили к их дверям… Займы, авансы у откупщиков, кредит у поставщиков дома, все было использовано лишь бы облегчить участь народа».

Я опускаю много других не менее характерных черт; видно, что духовные или светские особы не были простыми эгоистами, когда жили в своих имениях. Человек сочувствует несчастью, когда является очевидцем; для уменьшения впечатления нужно находиться в отсутствии; сердце сочувствует, когда горе народится перед глазами. Кроме того, дружба сопутствует симпатии; нельзя оставаться равнодушным при виде горя бедняка, с которым в продолжение двадцати лет здоровался мимоходом, которого знаешь жизнь, который не представляется в воображении абстрактной единицей, статистической цифрой, но является страждущей душой. Тем более, что после выхода в свет сочинений Руссо и экономистов веяние гуманности, с каждым днем усиливающееся и превращающееся в универсальное, смягчило сердца. Отныне о бедных думают и даже считают честью думать о них. Стоит только прочесть тетради генеральных штатов, чтобы увидеть, что из Парижа филантропическое веяние распространилось до провинциальных замков и аббатств. Я убежден, что, за исключением затворников, охотников и пьяниц, увлеченных телесными упражнениями на путь чисто животной жизни, большинство помещиков походили, в стремлении или на деле, на дворян, которых выводил на сцену Мармонтель в своих нравственных сказках; мода требовала от них таких же поступков, а во Франции всегда следуют моде. В их характере нет ничего феодального, это люди «чувствительные, кроткие, очень вежливые, довольно образованные, поклонники общих мест и которые возбуждаются легко, живо, охотно, подобное любезному резонеру маркизу Ферьер, депутату от Сомюра, в национальном собрании, автора сочинения «О деизме», нравственного романа благожелательных мемуаров; который больше всего удалился от старинного деспотического темперамента. Они охотно бы облегчили участь народа и сами обращаются с ним насколько возможно лучше. Если они приносят вред, то не потому, что они злы; зло происходит от их положения, но не от характера. В самом деле, их положение дает им права, но не дает обязанностей, запрещает им нести общественную службу, оказывать полезное влияние, т.е. все то, чем они могли бы оправдать свои преимущества и завоевать симпатии крестьян.

Но на этой почве центральное правительство заняло их место. Уже с давних пор они не могут бороться с интендантом и слишком бессильны, чтобы защитить свой приход. Двадцать дворян не могут собраться для обсуждения какого-либо вопроса без специального разрешения короля. Если во Франш-Конте они собирались раз в год прослушать вместе мессу и пообедать, то лишь по терпимости, но даже и это невинное собрание происходило всегда в присутствии чиновника короля.

Отделенный от равных себе, дворянин был отделен также и от низшего класса. Управление деревней не касалось его, он не наблюдал ни за внесением налогов, ни за составом милиции; ремонт церкви, собрание и председательствование в приходских советах, устройство дорог, учреждение благотворительных мастерских, все это дело интенданта или коммунальных чиновников, которых интендант назначает и над которыми имеет надзор. Таким образом дворянин совершенно не участвует в общественных делах. Если бы случайно он захотел официально вмешаться и стал бы говорить от имени общины, королевские канцелярии живо заставили бы его замолчать. Начиная с Людовика XIV, все законодательство, административная деятельность были направлены против помещиков, с целью отнять от них плодотворные функции, оставив им лишь голое звание. Благодаря этому разногласию между обязанностью и званием, он, становясь бесполезнее, начинал больше гордиться. Его самолюбие, не имея возможности быть удовлетворенным на широкой деятельности, обратилось на мелочи; отныне он добивается внешних знаков почтения, а не влияния, и стремится первенствовать, но не управлять. [17] В самом деле, местное управление в руках жалких писак превратилось в рутинное бумажное дело и, понятно, не могло не казаться грязным для дворян. «Они оскорблялись собственным самолюбием, когда им предлагали отдаться этому делу. Устанавливать налоги устраивать милиции, скреплять акты рабства — дело синдика».