Бесплатный фрагмент - Проект ноосфера как упорядочивание

Теория развития как метод познания

Александр Лопин

ПРОЕКТ НООСФЕРА КАК УПОРЯДОЧИВАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Посвящается истинной вдохновительнице моих интеллектуальных исканий, моей жене Екатерине.

Мы живём в развивающемся мире. Развитие протекает как в форме спокойной эволюции, так и в форме кризисов и революций. Поэтому необходимо знание законов развития для успешного развития человеческого общества и человеческой личности. Современная глобализация человеческой деятельности вынуждает посмотреть на общество сверху как бы со стороны развивающегося мира для того, чтобы выработать самые общие теоретические позиции, столь необходимые для нового миропонимания. Новое видение мира нуждается в поиске нового знания, что требует, в свою очередь, нового познания, которое будет опираться на новую парадигму. В качестве такой парадигмы должна выступать теория развития, принятая в качестве метода познания.

Кризис человеческого общества проявляется в духовной сфере в форме потребительского отношения к жизни, фундаментализма и мракобесия. Общество попало в тупик потребления, потеряло ориентиры развития, а без развития оно обречено на загнивание и гибель. Кризисное состояние всякого общества преодолевается благодаря самодеятельности энтузиастов, действующих всегда в интересах развития общества. Общество в своём развитии подошло к такому рубежу, за которым его развитие уже не может быть осуществлено без сознательной деятельности энтузиастов, осознавших своё предназначение для развития общества и действующих в этом направлении в соответствии с новым знанием. Разрозненные действия энтузиастов, не осознавших ещё своего предназначения, гаснут и теряются в недрах общества. Настало время осознать энтузиастами своё предназначение, осознать свою деятельность как необходимое и достаточное условие развития общества и, следовательно. Настало время осознать энтузиастами главное условие существования общества и объединить свои усилия на основе теории развития. Ключом от будущего владеют энтузиасты, ибо они не боятся новизны, способны свободно мыслить и обладают свободой воли. Энтузиасты должны выполнить своё предназначение.

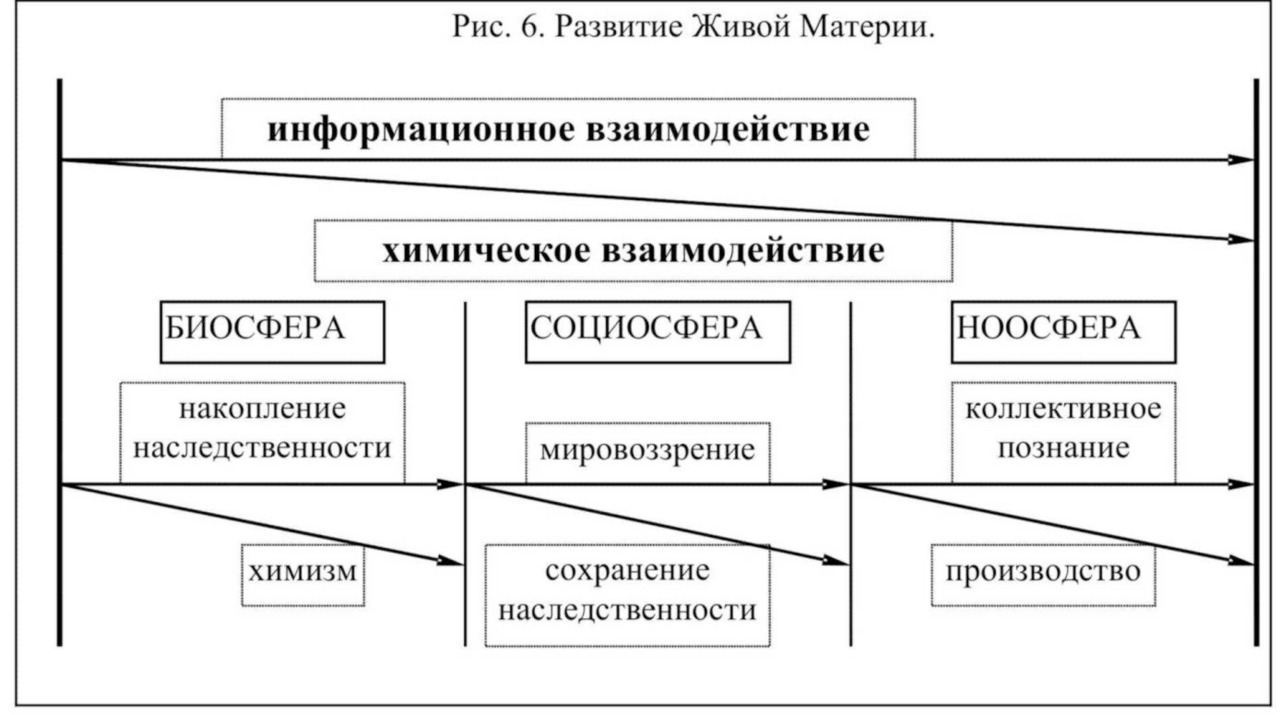

Принцип Маркса, восходящий к Платону, заключается в сознательном преобразовании общества на основе познания. Практика познания в силу этого принципа должна стать движущей силой развития общества. Следовательно, мы переходим к примату познания относительно производства, к примату познания относительно производства самого общества. В русле этого представления мы приходим к ноосфере, новой форме организации, предсказанной В. И. Вернадским и де Шарденом. Ноосфера представляет собой будущую новую форму движения Материи, которая возникнет вслед за биологической и социальной формами движения Материи. Она будет образована в результате разумного развития общества на основе познания и будет синтезом биологической и социальной форм движения Материи, взаимодействуя с ними в рамках Живой Материи. С позиции Живой Материи сущностью биосферы является стихийная добыча информации в форме наследственности, а сущностью социосферы — сознательная передача информации в форме культуры и наследственности биологического вида человека, тогда как сущностью ноосферы будет примат познания относительно сознательной передачи информации в процессе производства общества. В ноосфере добыча информации вернётся к примату над передачей информации.

Мировоззрение развития предполагает миропонимание, в котором сознательно проводится примат развития над связью всего со всем, над всеобщей взаимозависимостью. Диалектика или диалектическая логика отражает развитие, а догматизм или формальная логика имеет своим истоком всеобщую связь. Диалектическая логика не отвергает формальную логику, а использует её в качестве инструмента, так же как всякая наука использует в качестве инструмента математику.

Развитие есть создание нового порядка, который образует противоречие со старым порядком. Следовательно, сознательное управление развитием заключается в сознательном создании нового порядка.

Что есть сознание? Сознание есть продукт мировоззрения. Что такое мировоззрение? Мировоззрение есть продукт человеческих отношений посредством (или с помощью) абстрактного мышления. Поэтому требуется абстрактная картина развивающегося мира. Абстракции, идеи, понятия возникают в ходе общественной практики в рамках противоречия порядок — беспорядок.

Эта абстрактная картина развивающегося мира есть результат познания на основе новой теории познания, в которой теория развития является методом познания. Сознательное развитие требует осознания теории развития после чего произойдёт переход к субъектности практики познания над общественной практикой. Без свободы воли сознательное развитие не пойдёт. Свобода воли может быть только свободой мышления, но не всякого мышления, а мышления для развития общественных отношений.

Упорядочивание завершает этап развития.

Упорядочивание отношений доминирования (инстинкт доминирования) завершилось абсолютизмом в рамках феодализма, упорядочивание меновых отношений (инстинкт потребления) завершилось империализмом в рамках капитализма, упорядочивание трудовых отношений (инстинкт коллективизма) завершится коммунизмом в рамках коммунистического строя, упорядочивание познавательных отношений (инстинкт любопытства) завершится ноосферой в рамках Живой Материи.

СОДЕРЖАНИЕ

1 — «Теория развития» даёт метод познания. Истина в развитии. Всякий метод есть не что иное, как предвосхищенная сущность предмета исследования. Теория развития абстрагирована при рассмотрении эволюционного ряда форм движения Материи, а также истории их развития, и описывает взаимодействие противоположностей противоречия. Способ развития изолированного абстрактного противоречия приводит к абстрактной сети противоречий, а от последней совершается скачек к конкретной сети противоречий — теоретической модели развивающегося мира.

2 — «Мировоззрение развития» рассматривает историю человеческого общества как историю производства мировоззрения и смены одного мировоззрения другим: мифологического мировоззрения — религиозным, а последнего — пролетарским. Смена мировоззрений происходила согласованно с развитием движущего противоречия общества — противоречия потребления и производства при условии примата производства. Анализ этого противоречия для коммунистического строя, сконцентрировавшего противоречивость всего общества, позволил прийти к критике социализма, предсказать переход его к коммунизму в рамках коммунистического строя и вскрыть противоречивость коммунизма, которая будет заключаться в эксплуатации энтузиазма потребителями. Мировоззрение развития возникнет как итог обобществления эмоций и устремлений энтузиастов, направленных на развитие общества, в ходе развития трудовых отношений. Энтузиасты должны будут обратиться к познанию для развития общества. В итоге познание станет для разумных энтузиастов смыслом жизни.

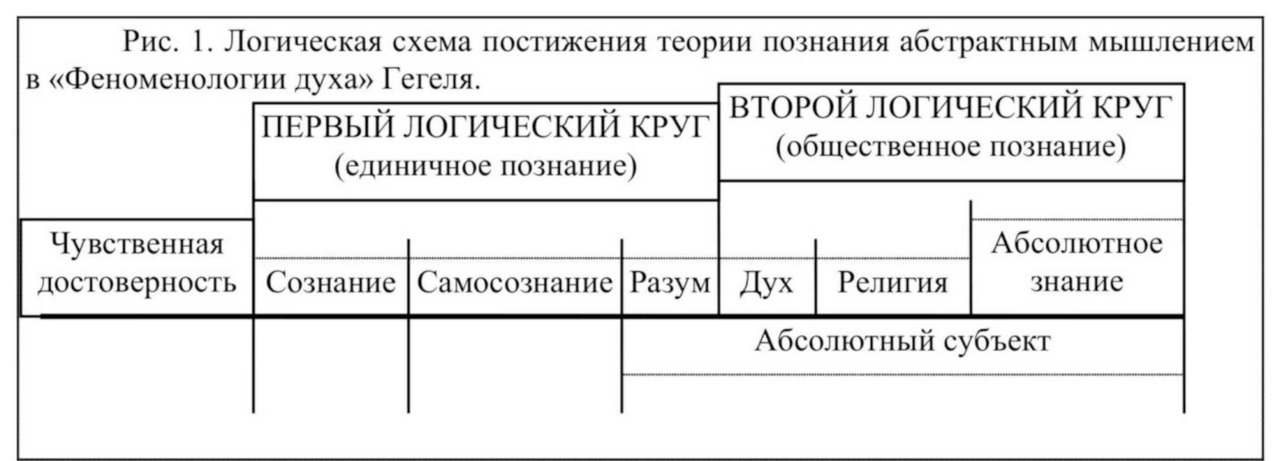

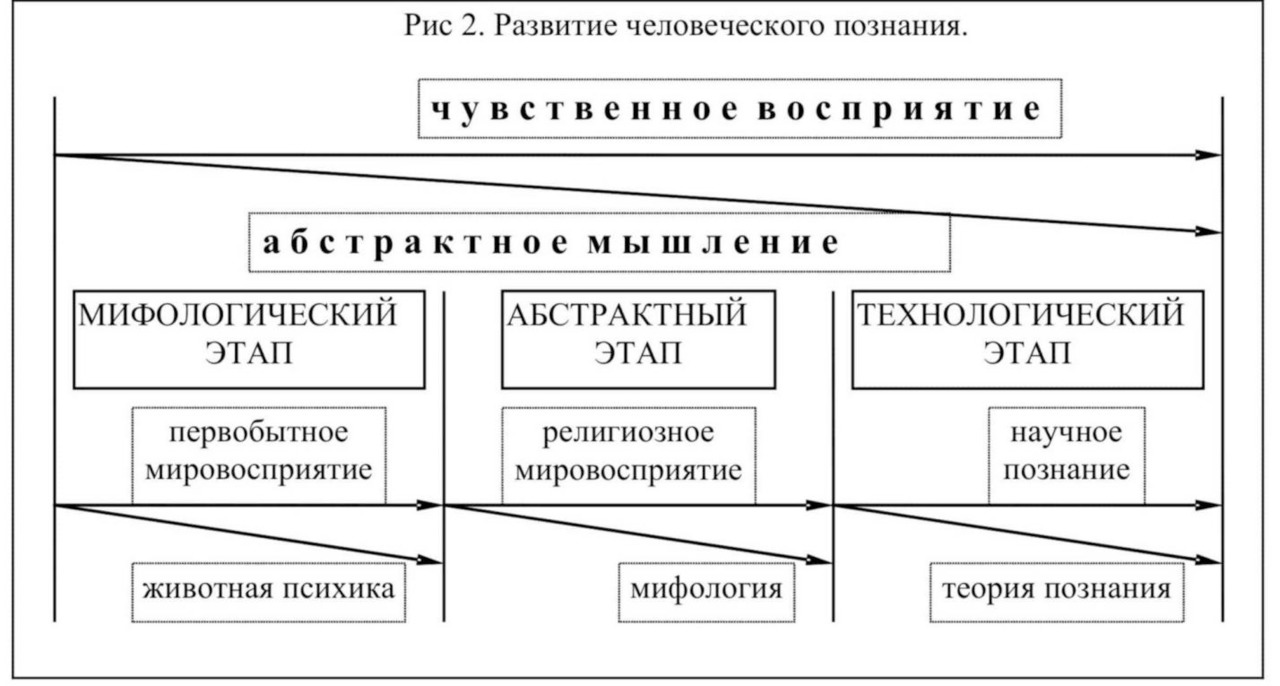

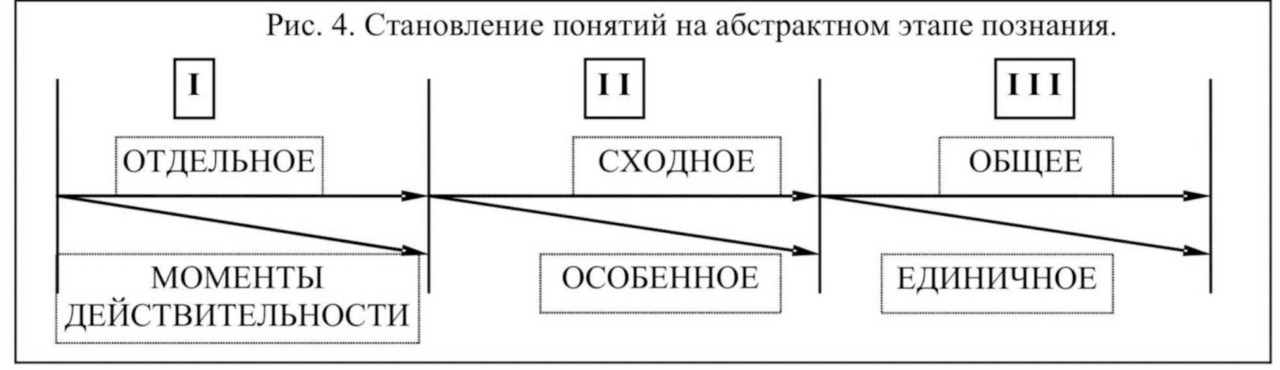

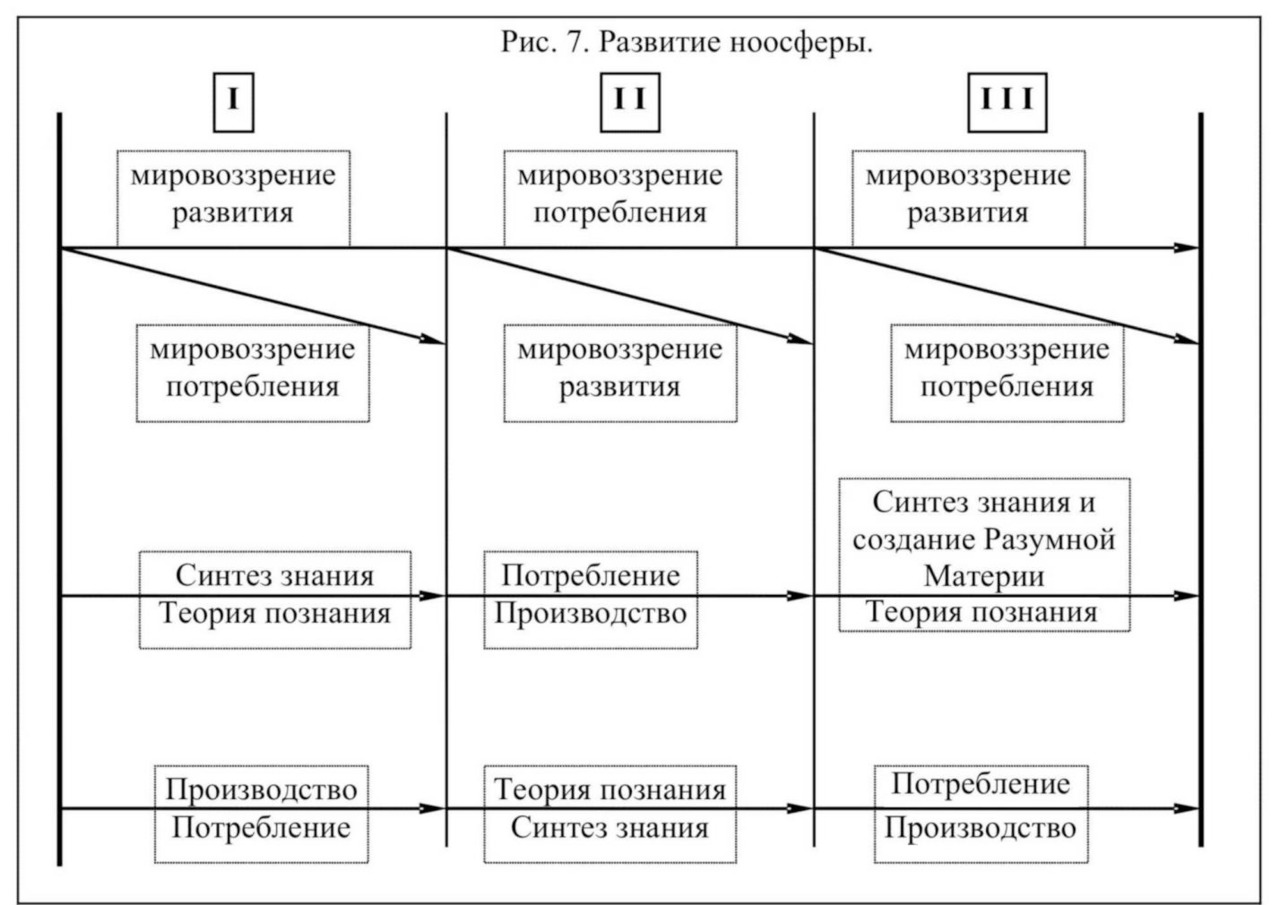

3 — В «Теории абстрактного мышления» критически рассмотрено постижение теории познания абстрактным мышлением, изображённое Гегелем в «Феноменологии духа». В отличие от системы Гегеля в качестве примата движущего противоречия познания: чувственное восприятие — абстрактное мышление, выступает чувственное восприятие. История познания должна завершиться синтезом конкретного знания. Синтез знания возможен только на основе теории развития и предполагает необходимость мыслить противоречиями. Для достижения этой цели открыты закономерности становления понятий и указан способ выработки понятий нового познания, использующего теорию развития в качестве метода познания. «Синтез знания» даст теоретическую основу для мировоззрения развития, а возникновение последнего сделает возможным существование новой, мировоззренческой, формы движения Материи, предсказанной Вернадским и де Шарденом под именем ноосферы. В ноосфере познание будет управлять производством, а мировоззрение развитие займёт положение примата в противоречии с мировоззрением потребления.

4 — «Государство и общество». Для победы мировоззрения развития требуется преодолеть противоречие общества и государства.

5 — «Практика познания» рассматривает проблемы мировоззрения развития со всех сторон.

6 — «Теория упорядочивания» объясняет развитие конкретной сети противоречий с позиции упорядочивания, то есть с позиции возникновения нового порядка. Поэтому теория упорядочивания есть теория познания, необходимая для революционной практики.

7 — «Проблема коммунизма» рассматривает проблему свободного труда.

8 — «Борьба иерархий как борьба инстинктов» рассматривает биологическую подоплёку развития человеческого общества.

9 — «Управление синтезом» объясняет развитие гармонии противоречия.

10 — «Развитие Материи» представляет собой основу для синтеза знания о развитии Материи и даёт прогноз дальнейшего развития.

11 — «Конвергенция вызывает дивергенцию» показывает, что развитие следует понимать как развитие сети противоречий.

12 — «Эксплуатация необходима для развития» обсуждает раздвоение трудовой деятельности.

13 — «Теория развития всего». Теория всего для развивающегося противоречивого мира может быть построена как противоречивое взаимодействие теории развития и теории упорядочивания. Эта теория всего есть итог обобщения хода развития человеческого познания.

14 — ПОСЛЕСЛОВИЕ

ТЕОРИЯ РАЗВИТИЯ

Теория развития абстрагирована в ходе рассмотрения эволюционного ряда, образованного действительными формами движения материи, и истории этих форм. Теория развития раскрывает способ взаимодействия противоположностей противоречия. Способ развития изолированного абстрактного противоречия приводит к абстрактной сети противоречий. От абстрактной сети противоречий совершён переход к конкретной сети движущих противоречий, которая является теоретической моделью развивающегося мира. Теория развития является методом познания.

Человек должен познавать истину.

Блез Паскаль

Введение

Познание направляется общественной практикой, хотя оно и шире её. В какой мере познание направляется практикой, в такой же мере оно идёт навстречу запросам общества и, таким образом, становится общественным познанием. Однако и сама общественная практика, то есть человеческая деятельность, превращается в истинно человеческую только после усвоения и сознательного применения теорий. Человеческая деятельность всегда совершается по плану. Однако теории имеют свойство устаревать, отставать от действительности. Поэтому развивающееся общество нуждается в усовершенствовании самого человеческого познания, которое производит теории, в сознательном применении теории познания.

Современное познание опирается осознанно или неосознанно на диалектическую теорию познания, основы которой заложили Гегель, Маркс, Энгельс, Ленин. Самой глубинной сущностью этой теории познания, её исходным пунктом, является следующее положение: истина в развитии — невозможно познать объект, не узнав, как он развивается. Опора на развитие в познании не отвергает учёта всеобщей связи всего со всем, но позволяет выделить в хаосе взаимосвязей главную линию — линию мирового развития.

Развитие противоречиво. Маркс, в отличие от Гегеля, стал рассматривать противоречие как конкретное противоречие, например, пролетариат и буржуазия, и не как тождество противоположностей, а как их борьбу. Энгельс предложил гениальное понятие «форма движения материи» и попытался создать диалектику природы. Ленин завершил основы диалектической теории познания тем, что подошёл к пониманию развития как к «раздвоению единого на взаимоисключающие противоположности и взаимоотношению между ними» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т.29, с.317) и выдвинул известные требования конкретного исторического подхода в познании.

Данная теория развития представляет собой непосредственное логическое продолжение указанных выше основ теории познания, так как раскрывает способ взаимодействия противоположностей в ходе развития противоречия. Но в действительности между основами теории познания и предлагаемой теорией развития пролегла целая историческая эпоха, на протяжении которой диалектико-материалистическая теория познания была вынуждена пойти по пути материалистической переработки всей предшествующей человеческой культуры, истории человеческой мысли. Решение этой задачи заставило теорию познания возвысить себя над научным познанием и приобрести форму жёсткой логической системы косных понятий, обслуживающей коммунистическую идеологию, что и привело теорию познания к отрыву от познания. Высшим теоретическим достижением так называемой диалектико-материалистической философии явилось осознание необходимости теории развития. Но построение теории развития требует разрыва со сложившейся системой косных понятий. Вот почему теория развития возникла вне системы косных понятий.

Ленин выделил в процессе познания три этапа: «От живого созерцания к абстрактному мышлению и от него к практике — таков диалектический путь познания истины, познания объективной реальности» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т.29, с.152—153). Познание развивающегося мира, следуя указанным путём, от чувственного восприятия спускается к теории развития, а затем, с её помощью восходит к конкретному знанию, которое становится частью практики.

Ленин указал также метод изложения теории развития, который заключается в том, что надо найти «самое простое, обычное, основное, самое массовидное, самое обыденное, миллиарды раз встречающееся, отношение» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т.29, с.318), которое содержало бы «все противоречия» изучаемого объекта, явления — в нашем случае — развития. Таким простым, обычным, основным отношением для развития служит, несомненно, «раздвоение единого» и последующее взаимодействие противоположностей.

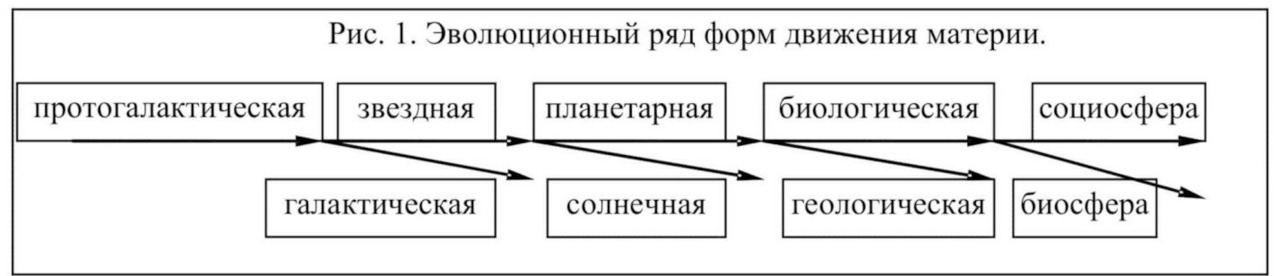

Эволюционная картина мира

Развитие с внешней стороны представляется в виде смены эволюционных форм. Если картина мира XIX века начиналась гипотезой происхождения планет и Солнца, то современные представления восходят к теории Большого Взрыва. Во второй половине ХХ века сложились устойчивые представления об эволюционном ряде саморазвивающихся материальных систем: галактик, звёзд, планет, биосферы и общества. Они являются формами движения материи (ФДМ). Указанные ФДМ уже в силу того, что эволюционируют, развиваются, существовали не всегда и возникли не одновременно — они образовались последовательно и взаимосвязано. Было время, когда существовала биосфера без общества, планета Земля без биосферы и т. д. Такое соотношение эволюционных форм, которое легко проследить и в истории общества и биосферы, подтверждает ленинскую формулировку развития: «раздвоение единого…”. Из ранее единой формы возникает новая форма, а та тем самым становится старой формой; дальнейшее развитие определяется «взаимоотношением» новой и старой форм (Рис. 1).

Один только факт возникновения новой ФДМ из недр старой вскрывает противоречивую сущность старой формы и противоречивость дальнейшего их сосуществования. Новая ФДМ могла возникнуть только при условии появления качественно нового типа взаимодействия, которое вышло из старого типа и вступило с ним в противоречие. Таким образом, понятие «ФДМ» также противоречиво — с одной стороны, это материальная система, а с другой — это способ или тип взаимодействия, с помощью которого новая материальная система отделяется от старой.

Хотя новая ФДМ не могла не появиться, она должна доказать свою жизненность в условиях взаимодействия со старой ФДМ. Это взаимодействие приводит к совершенствованию новой ФДМ. Следовательно, познание способа развития возможно только при совместном рассмотрении возникновения новой формы и взаимодействия её со старой, а также взаимоотношения нового и старого типов взаимодействия в рамках новой формы.

Принцип совместного рассмотрения может быть показан на примере возникновения социальной ФДМ и взаимодействия её с биологической ФДМ. Сущностью биологической ФДМ является смена биологических видов в условиях взаимодействия её с геологической средой. Смена видов приводит к накоплению наследственности. Возникновение качественно нового типа взаимодействия — коллективного труда — прервало смену биологических видов, сделав один биологический вид царём природы. В дальнейшем, по мере формирования труда, общество выделилось из биосферы. На первом этапе трудовая деятельность, выступающая как новое, играла непосредственную доминирующую роль по отношению к сохранению биологического вида человека и всему комплексу биологических отношений, выступающих в качестве старого. При этом биологические задатки человека видоизменялись, очеловечивались в соответствии с трудовыми отношениями, приобретали социальную форму. Когда общество достигло такого уровня, при котором задача сохранения биологического вида человека была решена, трудовые отношения были оттеснены на второй план биологическими, хотя и социализированными, отношениями. Это второй этап. Трудовые отношения контролировали общественную жизнь косвенно, посредством обмена товаров. Одновременно общество на втором этапе успело преобразовать биологическую ФДМ в своим интересах, создав искусственную биосферу, чем обеспечило в принципе возможность нормального развития биологических задатков всех индивидов. Поэтому стал возможен переход к третьему этапу, который характеризуется возвратом к явному примату трудовых отношений над биологическими. Такова схема развития общества, которая служит лишь иллюстрацией возникновения абстракций теории развития — новое, старое, примат — из истории, а также взаимоотношения этих понятий в ходе развития.

Теория развития изолированного противоречия

Развитие как таковое становится понятным в наиболее чистом и простом виде при рассмотрении взаимодействия друг с другом, переходов друг в друга, взаимопроникновения друг в друга понятий новое и старое. Всякое старое ранее было новым, также как и новое со временем станет старым. Появление нового происходит путём раздвоения предыдущего единства на новое и старое, в чем находит окончательное разрешение внутренняя противоречивость предыдущего единства.

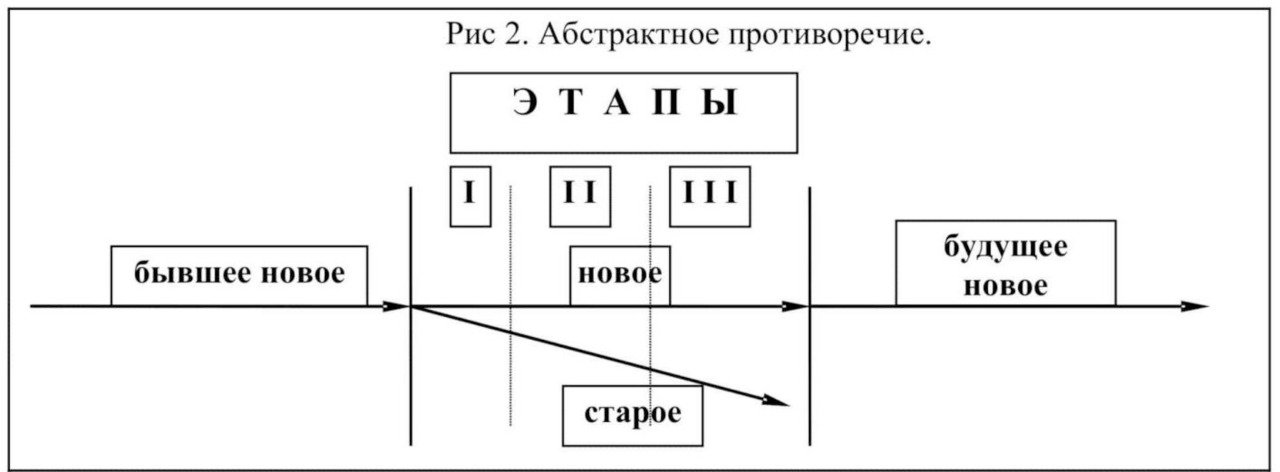

Развитие рассматриваемого изолированного противоречия определяется взаимодействием нового и старого при ведущей роли нового (Рис. 2). Новое вступает в противоречие на первых порах почти с тем же предыдущим единством, потерявшим лишь выделившееся из него новое. Дальнейшее взаимодействие должно доказать устойчивость нового, преобразовав тем самым предыдущее единство в старое. Богатство предыдущего единства по сравнению с новым заключается в том, что оно содержит больше возможностей, тогда как у нового то преимущество, что оно более организованно, включает больше возможностей, ставших действительностью. Организация нового приобретает устойчивость, иммунитет против хаотичного воздействия старого только в ходе развития противоречия.

Всякое противоречие проходит три этапа развития: первый — этап становления при непосредственном примате нового над старым, второй — антагонистический этап при косвенном примате нового над старым и третий этап — гармоничный — при зрелом примате нового над старым.

Возникшее новое имеет определённые преимущества перед предыдущим единством, иначе оно бы не возникло. Сущностью первого этапа является преобразование с помощью указанных преимуществ нового предыдущего единства в старое. К концу первого этапа все преимущества нового, которые не безграничны, оказываются исчерпанными. Однако их всегда достаточно для преобразования предыдущего единства в старое и придания содержанию старого формы нового. Форма предыдущего единства трансформируется в соответствии с требованиями и воздействиями нового, а содержание его остаётся без изменения. Изменение содержания старого влекло бы за собой его гибель, а вместе с ним и гибель нового, ибо старое служит необходимой основой для нового.

К концу первого этапа новое исчерпало свои преимущества, оно утеряло инициативу, которой владело с момента своего возникновения, поэтому на втором этапе новое вынуждено перейти к защите. Подспудные, имманентные законы самодвижения старого, но, что очень существенно, имеющие форму нового, вырываются на свободу, воспользовавшись ограниченностью преимуществ нового. Старое стремится играть определяющую роль в противоречии с новым, тем самым оно ставит новое под угрозу деградации и пытается поглотить его, низведя его до своего уровня. Старое играет роль необузданной стихии по отношению к новому; последнее должно противопоставить ей своё собственное усовершенствование. Только таким путём новое может сохранить определяющую роль в противоречии, спасая самое противоречие от распада и гибели. Более того, оно спасает от гибели и старое, ибо уже самое возникновение нового обнаруживает неспособность старого к саморазвитию, обнаруживает переход его к упадку.

Усовершенствование нового заключается в отражении им способа самодвижения старого. Усовершенствование нового как явление прогрессивное вызывается деградирующим воздействием старого. В этом сущность антагонизма второго этапа и объяснение невозможности плавного, постепенного, без скачка, перехода к третьему — гармоничному — этапу. В ответ на притязания старого новое совершенствует свою структуру, усложняется, что обеспечивает ему, в конце концов, успешное противодействие любым попыткам старого превзойти новое в рамках противоречия.

Взаимодействие нового и старого на втором этапе приводит их к окончательному и неразрывному срастанию. Всякому воздействию старого новое находит противодействие. Казалось бы, противоречие достигло гармонии. Однако несовершенство и противоречивость антагонистического этапа состоит в том, что новое потеряло инициативу и определяющая роль нового, примат нового проявляется косвенно, опосредованно, как реакция на случайные с точки зрения нового импульсы, воздействия старого. Переход к третьему этапу в силу указанной особенности взаимодействия противоположностей происходит скачком, революционно, путём раздвоения.

В недрах антагонистического противоречия в ответ на притязания старого захватить примат рождается гармоничное противоречие, повторяющее по способу взаимодействия противоположностей этап становления, но учитывающее также усовершенствования, достигнутые на втором этапе. Новое отразило в себе на втором этапе содержание старого, поэтому оно воздействует на последнее сообразно с законами его самодвижения, упреждая тем самым его негативное влияние. Таким образом, мы пришли к гармонии и, на первый взгляд развитие как таковое исчерпало себя. Но в действительности усовершенствованному новому досталось от второго этапа хаотичное, разнузданное старое, поэтому развитие на третьем этапе заключается в укрощении старого новым, осуществляемое посредством усложнения взаимодействия противоположностей и распространения гармоничного взаимодействия, то есть, зрелого примата нового, на все многообразие взаимоотношений нового и старого.

Так как переход на третий этап происходит путём раздвоения, то возникает противоречие двух типов взаимодействия старого и нового — противоречие антагонистического и гармоничного способов взаимодействия противоположностей противоречия или, другими словами, противоречие антагонистического и гармоничного типов противоречий. Развитие третьего этапа противоречия нового и старого происходит уже в рамках последнего противоречия.

На первой стадии гармоничного этапа явный примат нового, распространяясь на старое в рамках гармоничного противоречия, тем самым способствует примату гармоничного противоречия над антагонистическим противоречием. На второй стадии освобождение старого от явного примата нового в рамках гармоничного противоречия приводит к наступлению на последнее антагонистического противоречия. В этих условиях совершенствование гармоничного противоречия вызывается не столько внутренней его потенцией развития, сколько внешним разрушительным воздействием антагонистического противоречия. Вынужденное совершенствование способа воздействия нового на старое в рамках гармоничного противоречия происходит до тех пор, пока не возникнет качественно новый — новейший — тип взаимодействия, появление которого вызвано развитием не исходного противоречия, а движущего противоречия более высокого порядка. Происходит великое событие, но чем оно грандиознее, тем более скрыто его появление.

Последующее развитие третьей стадии гармоничного этапа протекает в условиях подспудного влияния взаимодействия новейшего типа. По мере выделения последнего и борьбы с ним самое гармоничное противоречие подходит к совершенству, а за ним и противоречие гармоничного и антагонистического типов взаимодействия нового и старого. В конце концов, новейшее взаимодействие вырывается на поверхность и формирует НОВЕЙШЕЕ, которое вступает с новым в противоречие, являющееся движущим для качественно нового образования. Только тогда будет исчерпана движущая сила развития рассмотренного противоречия нового и старого. Замечательно, что достижение гармонии третьего этапа исходного противоречия обязано влиянию новейшего типа взаимодействия, также как и соответствующее достижение примата гармоничного противоречия над антагонистическим, а объяснение появления новейшего типа взаимодействия заставляет выйти за пределы изолированного противоречия.

Теория развития абстрактной формы движения материи

Рассмотрим, как работает изложенный выше принцип развития на более сложном примере некоторой формы движения материи. Новая ФДМ возникла в результате образования нового взаимодействия в недрах старой ФДМ и раздвоения последней. Новая ФДМ смогла выделиться благодаря образованию нового содержания, унаследовавшего по необходимости старую форму. Отсюда возникает противоречие нового содержания и старой формы, которое является внутренним противоречием новой ФДМ. Противоречие материальных систем новой и старой ФДМ служит внешним противоречием новой ФДМ. Противоречия внутреннее и внешнее в свою очередь образуют интегральное противоречие, роль которого состоит в упорядочении развития составляющих его противоположностей в условиях примата внутреннего противоречия. Следовательно, развитие новой ФДМ отражается согласованным развитием внутреннего, внешнего и интегрального противоречий, которые являются лишь сторонами, моментами взаимодействия старого и нового.

Внутреннее противоречие раскрывает противоречие нового и старого с точки зрения взаимодействия формы и содержания. Новое содержание есть качественно новый тип взаимодействия, присущий новой ФДМ; оно служит самой глубинной, достаточной, основой развития нового. Форма, унаследованная от старой ФДМ, является пуповиной, связывающей новое с предшествующим развитием; она служит необходимой основой развития нового.

Вначале формой служит старое содержание, в том виде, как его наследует возникшее новое взаимодействие от старой ФДМ. На первом этапе она преобразуется в соответствии с требованиями нового содержания. На втором этапе преобразованная форма, можно сказать обновлённая форма, вырывается из-под жёсткой опеки нового содержания. Она стремится занять место нового содержания в противоречии, в чем проявляется стремление старого вырваться из-под власти нового. Это ему не удаётся потому, что воздействие старого облечено в обновлённую форму.

Новое содержание в процессе антагонистического взаимодействия усваивает в отражённом виде законы развития старого, которые преломляются через обновлённую форму. К концу второго этапа новое содержание, подстроившись под обновлённую форму, вполне усовершенствовалось для того, чтобы успешно противостоять домогательствам последней, то есть попыткам утверждения примата обновлённой формы. Но новое содержание настолько тесно срослось с обновлённой формой на основе неявного, косвенного, опосредованного примата, что переход к явному, зрелому примату возможен только путём революционного раздвоения. Раздвоение усовершенствованного содержания приводит к раздвоению внутреннего противоречия. Это раздвоенное внутреннее противоречие является движущим противоречием третьего этапа.

Внешнее противоречие — противоречие материальных систем новой и старой ФДМ — развивается иначе. На первом этапе происходит преобразование системы старой ФДМ под воздействием системы новой ФДМ. Эволюция материальной системы новой ФДМ определяется рассмотренным выше внутренним противоречием, а система старой ФДМ продолжает эволюционировать согласно имманентным законам, но при определяющем влиянии на неё материальной системы новой ФДМ. Последняя ещё не может использовать законы развития старой системы для удовлетворения своих растущих запросов. Система старой ФДМ, из которой вышла система новой ФДМ, пол воздействием чуждого, инородного воздействия материальной системы новой ФДМ, начинает распадаться, деградировать.

На втором этапе новая система вынуждена создавать для себя основу существования, приспосабливать систему старого к своим потребностям путём создания искусственной системы старого, используя законы развития последней. В течение второго этапа все новые и новые стороны, части материальной системы старой ФДМ входят в состав искусственной системы старого. Последняя, наконец, оказывается в состоянии полностью обеспечить потребности свободного развития материальной системы новой ФДМ. При этом материальная система новой ФДМ осуществляет явный примат над системой старой ФДМ с помощью искусственной системы старой ФДМ, органично вошедшей в состав новой ФДМ. Так как старая ФДМ взаимодействует с более ранней ФДМ и это взаимодействие обеспечивает необходимую основу существования новой ФДМ, то последняя на третьем этапе вынуждена предохранять старую ФДМ от деградации, вызываемой непрерывным разрушительным воздействием новой ФДМ на старую.

Интегральное противоречие синхронизирует, упорядочивает взаимодействие внутреннего и внешнего противоречий при определяющем значении первого из них. Преобразование старой формы новым содержанием на первом этапе неизбежно вызывает в качестве необходимого следствия возникновение материальной системы новой ФДМ и воздействие последней на материальную систему старой ФДМ.

На втором этапе указанное воздействие приводит к возникновению искусственной системы старого. Материальная система новой ФДМ вынуждена следовать законам самодвижения искусственной системы старого. Поэтому внешнее противоречие приобретает относительную независимость, а внутреннему противоречию приходится совершенствоваться. К концу второго этапа искусственная система старого в лоне новой ФДМ полностью удовлетворит потребности её роста. Внешнее противоречие отойдёт на второй план, а вся противоречивость развития сосредоточится на антагонизме внутри усовершенствованного внутреннего противоречия.

На третьем этапе после раздвоения внутреннего противоречия новая ФДМ раздваивается на две материальные системы, которые и образуют внешнее противоречие, а место внутреннего противоречия занимает, как указывалось выше, противоречие гармоничного и антагонистического типов взаимодействия нового и старого. В результате противоречие старого и нового на третьем этапе усложняется на порядок. Можно утверждать, что нет ничего более противоречивого, чем гармония.

Теория развития абстрактной сети противоречий

Открытие теории развития изолированного противоречия произошло при рассмотрении развития чувственно воспринимаемого эволюционного ряда форм движения материи и приложения к нему идеи развития. Применение к ряду форм движения материи абстрактного способа развития противоречия приводит к теории развития взаимосвязанных противоречий.

Любая вещь или явление многогранно и многообразно постольку, поскольку действует «великая всеобщая связь», «универсальное взаимодействие». Следовательно, вещь или явление служат пунктом приложения многих противоречий. Среди них различаются противоречия гармоничные и не достигшие гармонии. В ходе развития одни противоречия выходят на первый план, а другие отступают назад, но всегда существует главное или движущее противоречие, определяющее развитие данного объекта в данном его состоянии. Сеть противоречий образована движущими противоречиями.

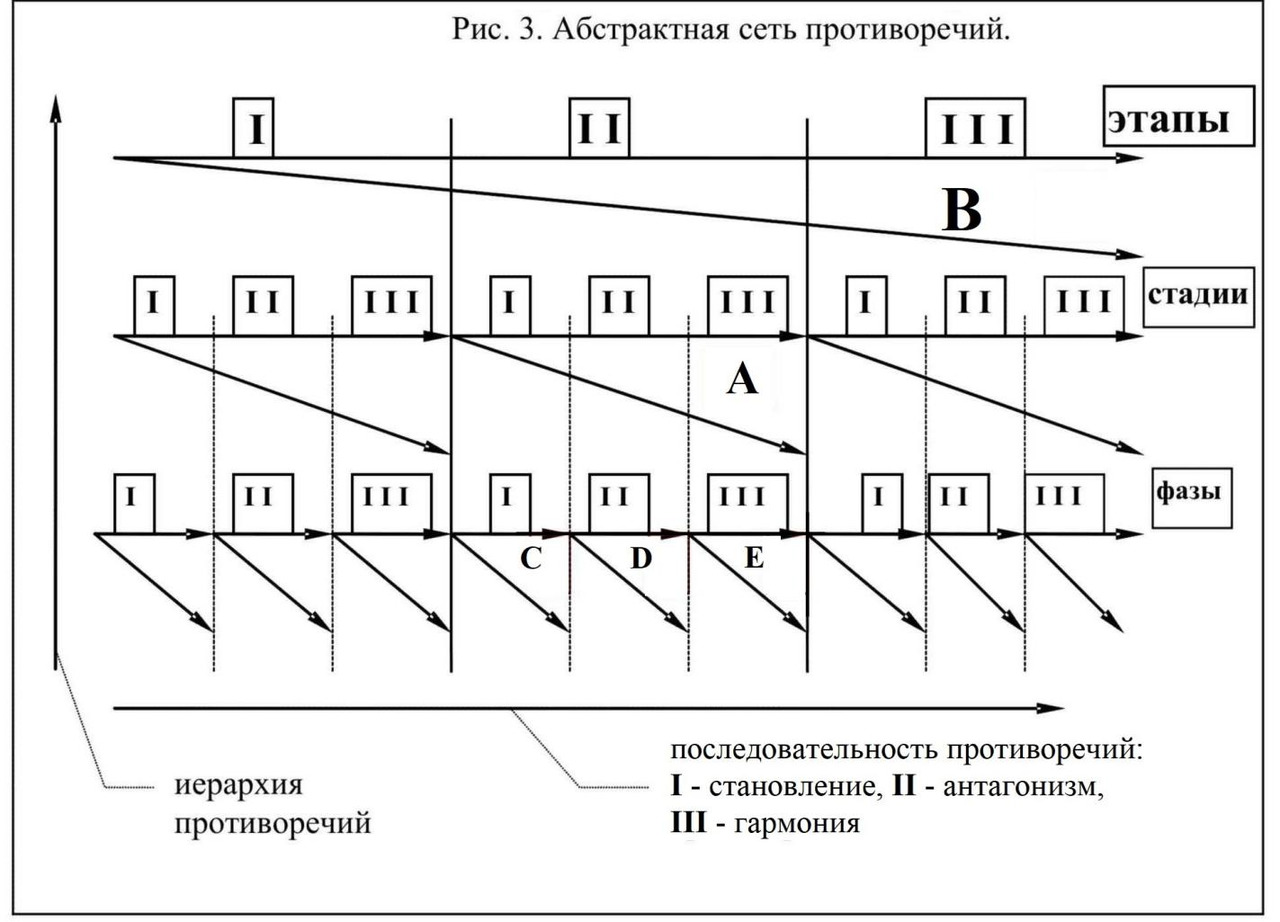

Согласно теории развития изолированного противоречия каждое противоречие делится на три этапа. Развитие каждого этапа в свою очередь также отражается присущим ему специфическим движущим противоречием. Новое противоречие возникает в процессе раздвоения определяющей противоположности старого противоречия. Отсюда следуют последовательный ряд однопорядковых противоречий и иерархия противоречий, образующие сеть противоречий (Рис. 3).

Сеть противоречий устроена таким образом, что развитие противоречия А соответствует одному из трёх этапов развития противоречия B более высокого порядка и одновременно соответствует трём противоречиям C,D,E более низкого порядка, которые являются тремя этапами развития противоречия А. На рисунке сеть противоречий для наглядности развёрнута в плоскости, однако правильнее представлять её в виде одной линии развития, обладающей структурой игрушки матрёшки: каждое противоречие объемлет три противоречия низшего порядка и вместе с двумя другими одно порядковыми противоречиями покрывается противоречием более высокого порядка.

Низко порядковые противоречия достигают гармонии раньше, чем противоречия более высокого порядка, хотя возникли позже последних. Это обстоятельство свидетельствует о существовании переломного пункта в развитии сети противоречий. В самом деле, сеть противоречий имеет нисходящую ветвь, когда рождаются противоречия все более низкого порядка, и восходящую ветвь, когда достигают гармонии противоречия все более высокого порядка.

Анализ сети противоречий приводит к идее о закономерном изменении самого способа взаимодействия противоположностей противоречия в соответствии с его положением в сети противоречий. Отсюда вытекает требование конкретного рассмотрения объекта исследования, которое одно только обеспечивает учёт всего многообразия его внутренних и внешних связей.

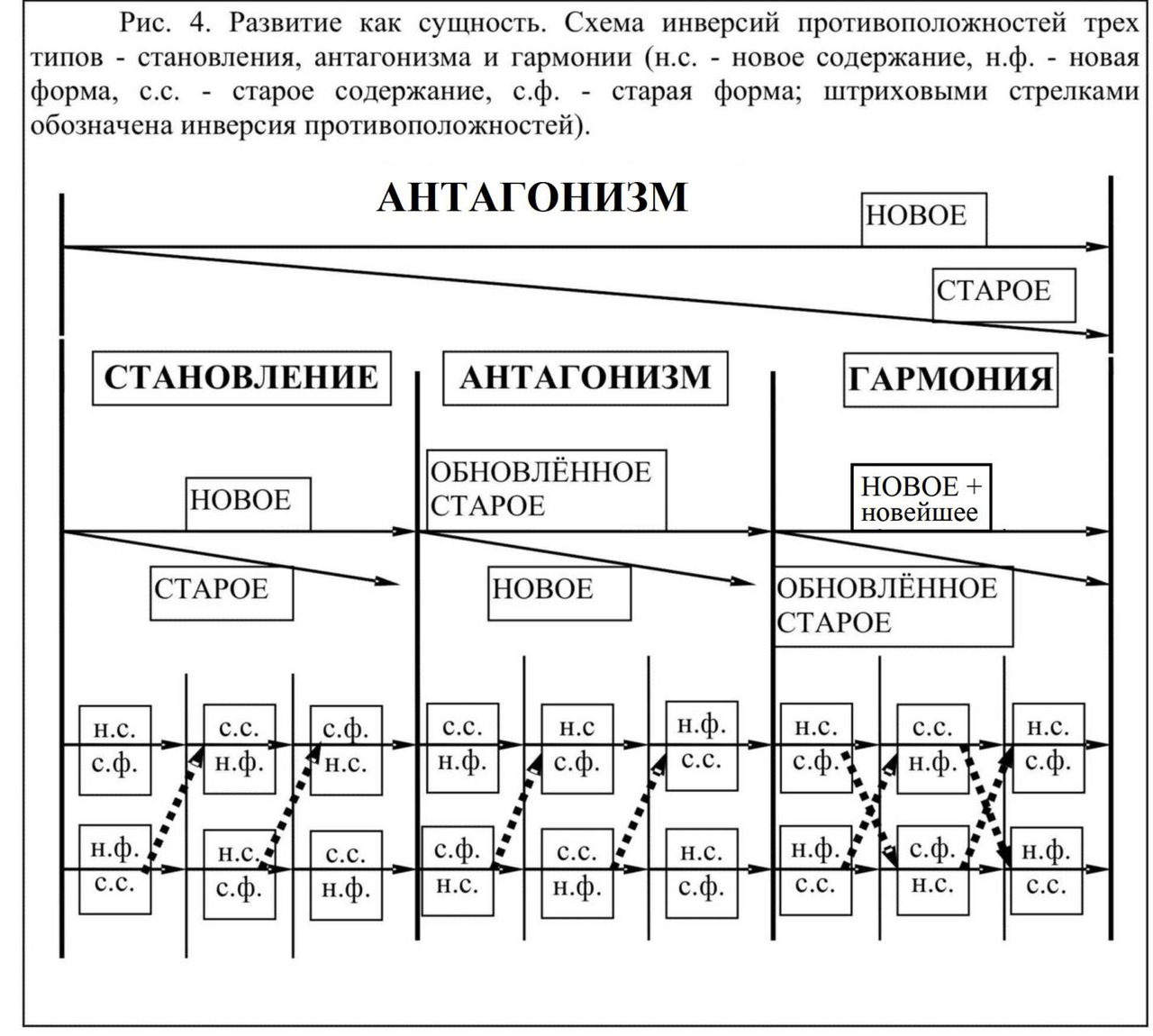

Абстрактная схема инверсии противоположностей противоречия

Способ развития проявляется двояким образом: как раздвоение развивающихся материальных объектов, что раскрывает развитие со стороны явления (См. Рис. 1), так и во взаимных переходах и противоречивом взаимодействии противоположностей движущего противоречия, что отражает сущностную сторону развития.

Взаимодействие противоположностей движущего противоречия в ходе его трехэтапного развития вызывает такие изменения этих противоположностей, что они могут становиться своими зеркальными отражениями. Другими словами, происходит инверсия противоположности противоречия. В инверсии противоположности проявляется её собственная противоречивость, которая восходит к противоречию более высокого порядка. Противоположности более высокого противоречия сами по себе противоречивы. Например, новая противоположность раздваивается на новое содержание и новую форму, а старая противоположность — на старое содержание и старую форму. Эти формы и содержания проявляются в противоположностях более низкого порядка.

Рассмотрение инверсий противоположностей удобно провести с помощью анализа взаимных переходов понятий содержание и форма. Обычно содержание управляет формой, но и форма оказывает преобразующее влияние на содержание.

Дальнейшее изложение лишь показывает способ абстрагирования схем инверсии на примере взаимодействия социального и биологического в истории человеческого общества, где социальное выступает в качестве нового, а биологическое — в качестве старого. Для определённости будем считать, что исходное противоречие нового и старого соответствует антагонистическому этапу более высокого противоречия.

Развитие на этапе становления начинается с примата нового содержания, подчинившего себе старую форму, над старым содержанием, управляемым новой формой. На первой стадии новое содержание, осуществляя свой примат, так изменяет новую форму, что вынуждает её уйти под сень старого содержания. Это вызывает при переходе ко второй стадии потерю примата нового содержания вместе со старой формой и переход примата к старому содержанию, которое вырвалось из-под контроля новой формы. В ходе этого взаимодействия новое содержание растрачивает свои преимущества и теряет свой примат относительно новой формы и старого содержания. При переходе на вторую стадию этапа становления происходит инверсия противоположности: новая форма vs старое содержание переходит в старое содержание vs новая форма. Поэтому на второй стадии примат принадлежит старому содержанию, контролирующему новую форму. Старое содержание, осуществляя свой примат, так изменяет новое содержание, что не позволяет ему контролировать старую форму. Это вызывает инверсию этой противоположности на третьей стадии и переход к ней примата относительно старого содержания, контролирующего новую форму. На антагонистическом этапе также имеет место две инверсии, а на гармоничном — четыре (Рис. 4).

Предлагаемая схема инверсий абстрагирована из истории человеческого общества. На этапе становления, на первой стадии труд играл роль нового содержания, а первобытная община, унаследованная от стада, играла роль старой формы. Новая форма — это биологическое видообразование человека, а старое содержание — биологическое размножение вида. На второй стадии размножение образовавшегося нового вида человека приобрело примат относительно труда и общины. На третьей стадии община контролировала трудовые отношения и тем самым обеспечила примат над сохранением вида.

На первой стадии антагонизма (рабовладение) община утеряла примат, а ведущее положение в противоречии заняло государство, опирающееся на кровнородственные отношения и принявшее на себя функцию сохранения вида. На второй стадии (феодализм) после инверсии труд стал контролировать общину и захватил примат над государством. Надо заметить, что феодальный рэкет, в конечном счёте, контролировала община. На третьей стадии (капитализм) после инверсии государство попало под власть меновых отношений и совместно с ними оно осуществляет примат относительно труда и общины.

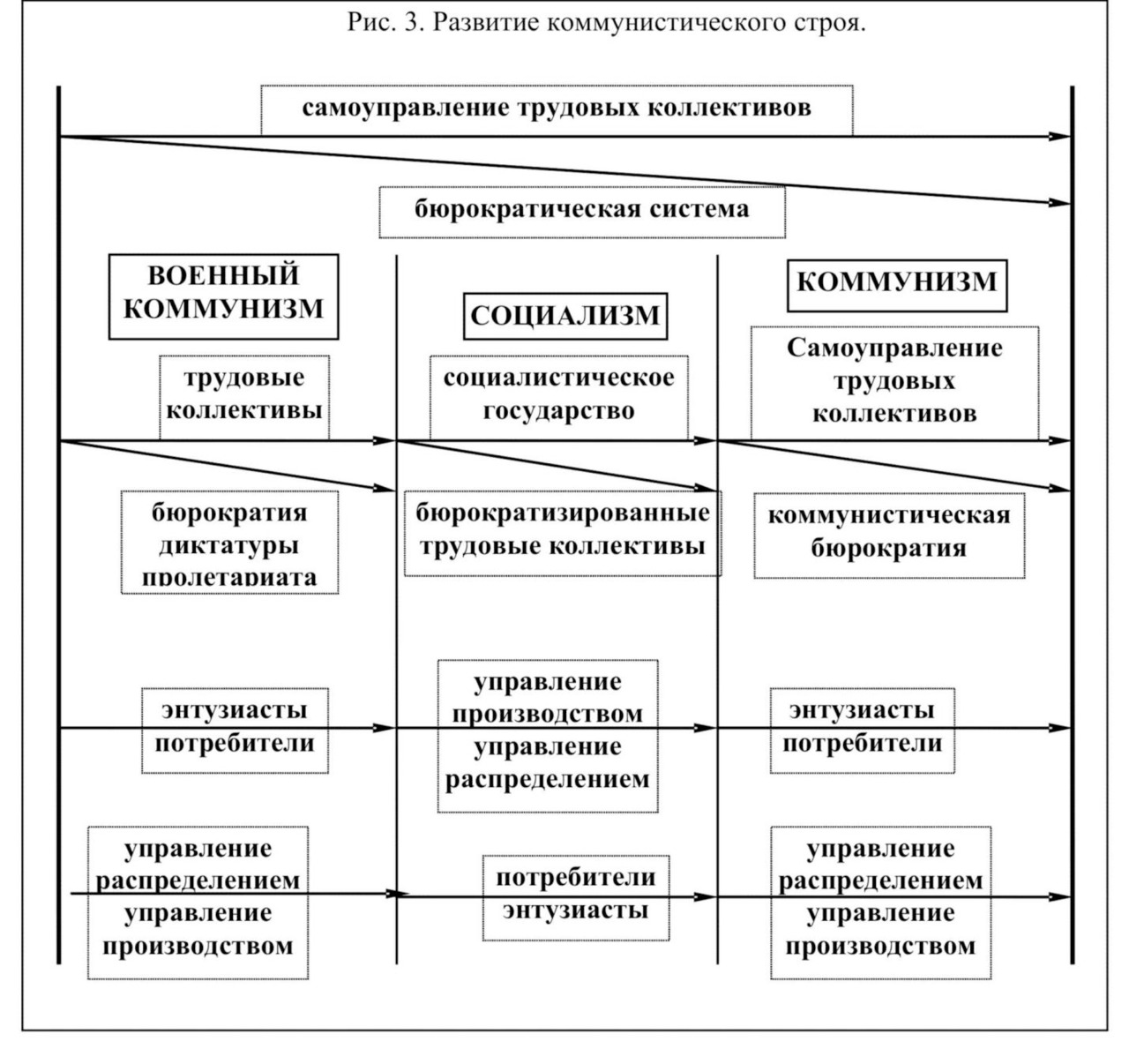

На первой стадии гармонии (военный коммунизм) трудовые отношения контролируют общину (трудовые коллективы) и осуществляют примат над системой распределения предметов потребления и государством. На второй стадии государство стало контролировать систему распределения предметов потребления и поэтому осуществляет примат над трудовыми коллективами и их трудовыми отношениями. Для будущей третьей стадии (коммунизм) предполагается возврат трудовых отношений к контролю над трудовыми коллективами и возврат к примату над государством.

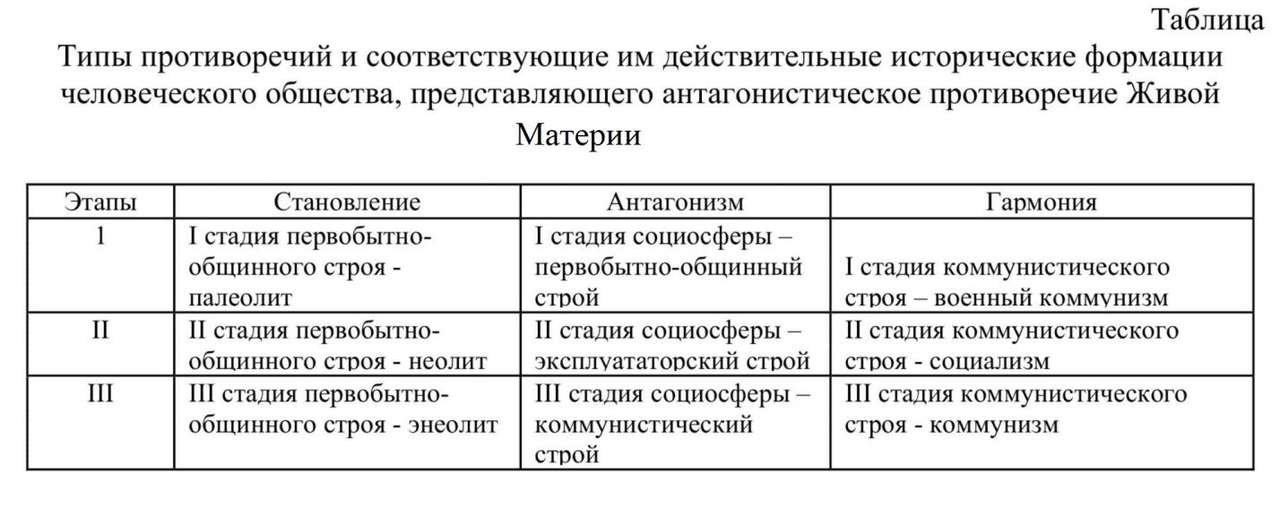

Приведённые схемы инверсии противоположностей являются достоверными только для исходного антагонистического противоречия, так как схемы инверсий абстрагированы из развития соответствующих действительных образований (таблица).

В таблице показана двухуровневая структура противоречий на основе антагонистического противоречия более высокого порядка. В итоге получается девять главных типов противоречий.

Точно также можно получить ещё по девять типов противоречий для двух других противоречий более высокого порядка — для становления (биосфера) и гармонии (Материя). Развитие каждого противоречия неповторимо в связи с уникальным положением его в сети противоречий, но учёт его положения в сети противоречий и учёт инверсий противоположностей должен позволить отражать понятиями в первом (во втором и т.д.) приближении закономерности развития конкретных образований.

Теория развития конкретной сети противоречий

Теория развития взаимосвязанных противоречий позволяет познанию опираться на всеобщую связь, тем самым освобождая в сфере познания всеобщую связь от жёсткого контроля со стороны развития. Здесь налицо антагонистическое соотношение развития и всеобщей связи в познании, когда развитие теряет непосредственный примат относительно взаимосвязи. Преодоление этого антагонизма, то есть революционный скачок познания к синтезу знания, заключается в познании действительной истории развития конкретных объектов.

Теория развития изолированного противоречия после учёта всеобщей взаимосвязи стала теорией развития абстрактной сети противоречий, следовательно, абстрактное изложение теории развития в главных чертах закончено. Теперь необходимо совершить восхождение от абстрактной схемы к конкретной, наполнить абстрактную форму конкретным содержанием. Другими словами, необходимо вернуться к чувственному восприятию, но это возвращение произойдёт на качественно новом уровне абстрактного мышления. Таким образом, абстрактное мышление вернётся к исходному пункту теории развития, эволюционному ряду форм движения материи, после чего теория развития как метод познания будет завершена.

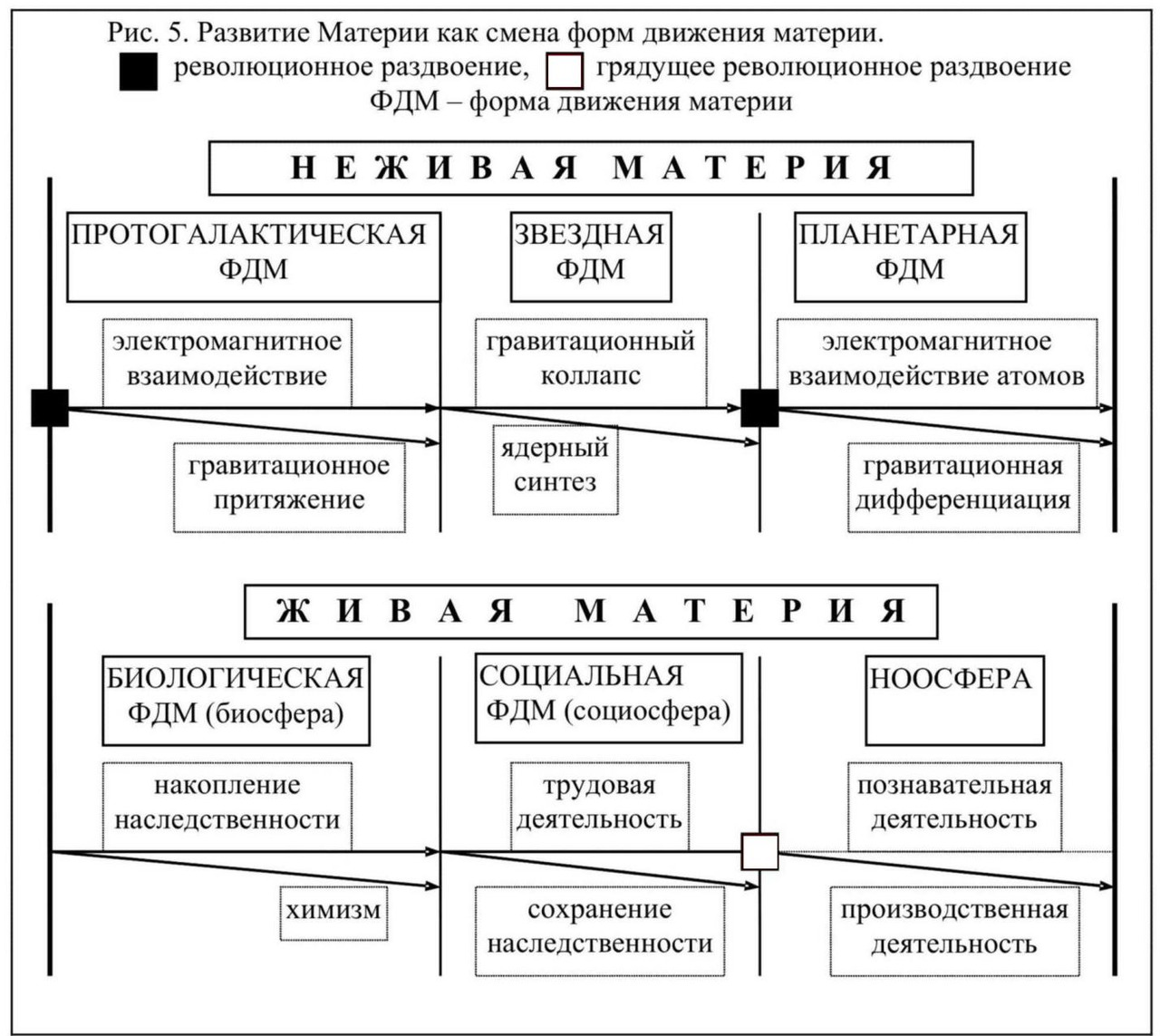

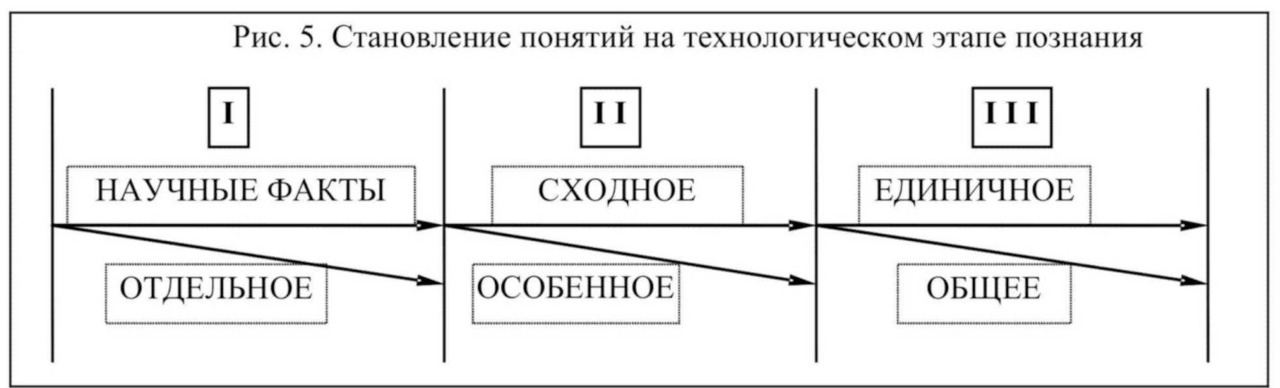

В эволюционном ряду форм движения материи на острие развития находится социальная форма движения материи (Рис. 5). Движущее противоречие социосферы есть противоречие трудовой деятельности и деятельности по сохранению биологического вида человека при условии примата трудовой деятельности или, другими словами, противоречие социального и биологического при определяющей роли социального. Трудовая деятельность обеспечивает сохранение биологического вида, но ею же общество ставит предел развитию биологической ФДМ, ибо сущность последней заключается в смене одних биологических видов другими, ведущей к накоплению наследственности в процессе взаимодействия с геологической средой, изменяемой в свою очередь биосферой. Образование нового биологического вида обязано добыче информации в ходе жизнедеятельности; последняя, в конечном счёте, есть химическое взаимодействие с геологической средой. Поэтому движущим противоречием биологической ФДМ является противоречие накопления наследственности и химического взаимодействия при определяющей роли первой противоположности.

Накопление наследственности биологической ФДМ перешло в сохранение биологического вида человека социальной ФДМ. Но добыча информации не исчезла — она превратилась в необходимое условие трудовой деятельности, в познание, хотя и не стала её достаточным условием. Она подчинена трудовой деятельности, осуществляется для трудовой деятельности, поэтому добыча информации выступает в качестве косвенного примата.

Добыча информации в условиях социальной ФДМ происходит косвенным путём, скрытно, вопреки передаче информации, вопреки господствующему мировоззрению. С другой стороны, существование биологического вида человека зависит от химического взаимодействия. Итак, обе рассматриваемые ФДМ суть два этапа движущего противоречия Живой Материи — противоречия добычи информации и химического взаимодействия, причём социальная соответствует антагонистическому этапу, а биологическая — этапу становления. Третьему этапу — гармоничному — указанного противоречия будет соответствовать грядущая мировоззренческая ФДМ или ноосфера с движущим противоречием: познавательная деятельность — производственная деятельности при условии примата познания.

Планетарная ФДМ, предшествующая биологической ФДМ, развивается в результате гравитационной дифференциации образовавшихся химических соединений (минералов). Гравитационная дифференциация началась ещё на стадии протопланетного облака и продолжается до сих пор в недрах планет. Плотность возникших соединений определяется характером химических связей атомов, значит в движущем противоречии планетарной ФДМ — химическое взаимодействие атомов и гравитационная дифференциация их соединений — примат принадлежит химическому взаимодействию.

В звёздах гравитационному коллапсу противостоит ядерный синтез, протекающий посредством электромагнитного взаимодействия. Подчинённую роль в данном противоречии играет ядерный синтез, который может возникнуть только после образования звёзд благодаря гравитации. Ядерный синтез, все более усложняясь, при благоприятных условиях может вырваться из-под гнёта гравитационного коллапса, противопоставив ему взрыв звезды. Поэтому в звёздной ФДМ проявляется антагонистический этап движущего противоречия Неживой Материи — гравитационного и электромагнитного взаимодействия при условии примата последнего.

Химическое взаимодействие атомов в планетарной ФДМ является частным случаем электромагнитного взаимодействия, поэтому противоречие планетарной ФДМ соответствует гармоничному этапу движущего противоречия Неживой Материи. Этап становления последнего противоречия принадлежит протогалактической ФДМ с движущим противоречием: электромагнитное взаимодействие элементарных частиц — их гравитационное притяжение.

Обе существующие формы Материи — Неживая и Живая — отвечают двум первым этапам противоречия более высокого порядка, которое является движущим противоречием Материи, противоречия идеального и действительного при условии примата последнего. Материя или Действительность ещё окончательно не создана, она не исчерпывается существующим, ибо развивается, однако уже выработано понятие, отражающее её сущность — действительное. Противоположное понятие — возможное — наиболее близко понятию идеальное. Идеальное — закон развития Материи. В Живой Материи на антагонистическом этапе Материи идеальное в форме информации стремится подорвать примат действительного, но добыча информации не может обойтись без действительного.

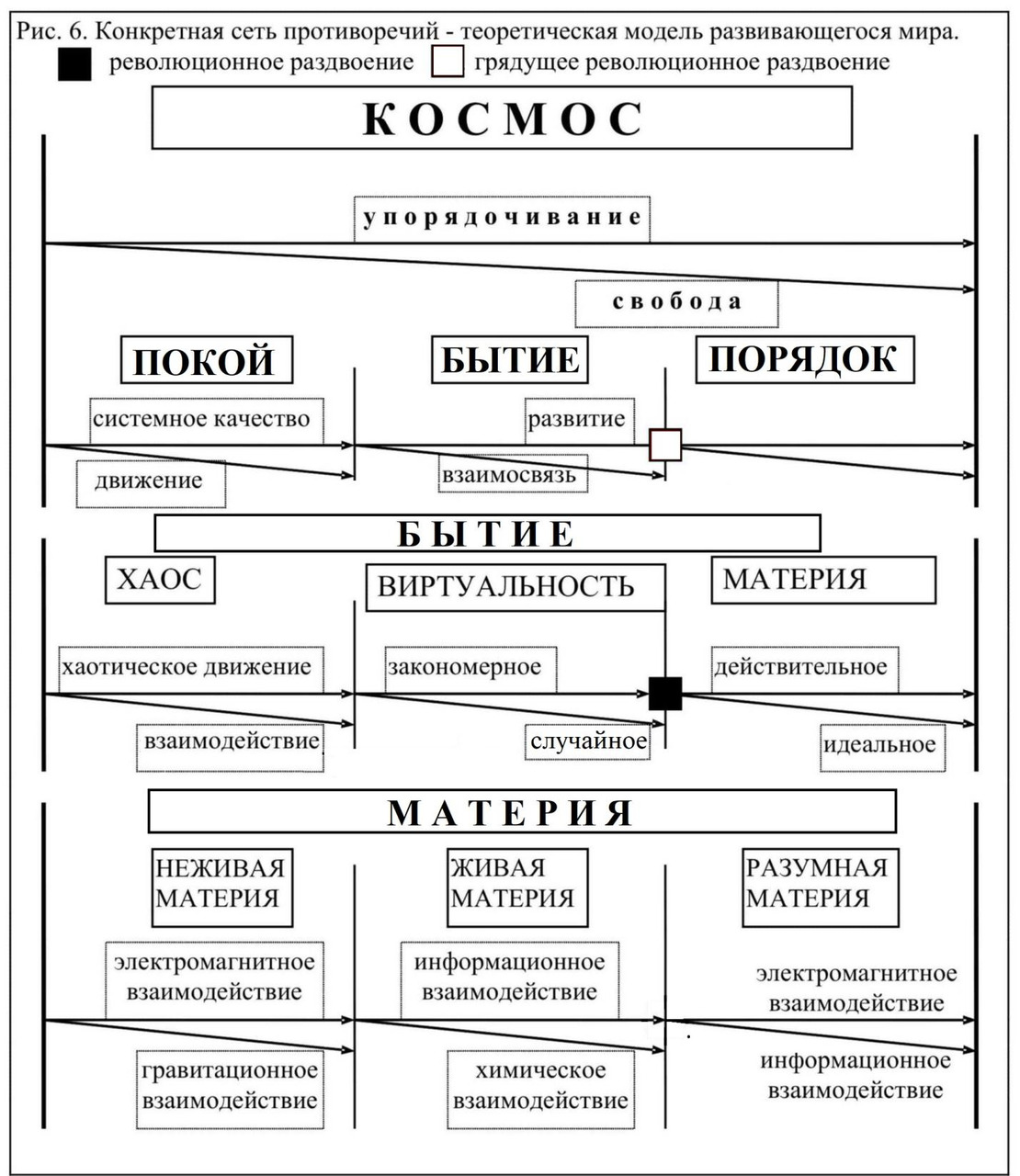

При образовании третьего этапа противоречия происходит революционный скачек с явным раздвоением. Материя, возникшая в результате Большого Взрыва, относится к третьему этапу БЫТИЯ, а первые два этапа соответствуют Хаосу и Виртуальности. Главной сущностью Виртуальности служит закономерное, которое контролирует противоречащее ему случайное. Виртуальность находится по ту сторону вакуума. В Виртуальности идеальные законы, вытекающие из всеобщей взаимосвязи, были преобразованы под воздействием случая в статистические законы; последние в Материи становятся законами развития (Рис. 6).

Первая форма БЫТИЯ — Хаос — послужила основой для возникновения Виртуальности; она отражается противоречием: хаотическое движение — взаимодействие. Выход на передний план закономерного на втором этапе, в Виртуальности, когда хаотическое движение исчерпало свой потенциал развития, свидетельствует о том, что взаимосвязь является подчинённой противоположностью движущего противоречия БЫТИЯ, тогда как ведущей противоположностью, несомненно, является развитие.

Три формы БЫТИЯ — Хаос, Виртуальность, Материя — соответствуют трём этапам движущего противоречия — противоречия развития и взаимосвязи при условии примата развития. Характер развития изменяется от хаотичного к идеальному, а от последнего — к действительному. Материя относится к гармоничному этапу этого противоречия, следовательно, опора познания на развитие получает теоретическое обоснование в рамках изложенной теории развития. Теория развития завершила здесь свой логический круг, вернувшись к исходной теоретической посылке о ведущей роли развития, абстрактно переработав по пути историю БЫТИЯ.

БЫТИЮ предшествует ПОКОЙ или ГОМЕОСТАЗИС, главной сущностью которого является системное качество, противостоящее движению. БЫТИЕ и ПОКОЙ объединены понятием упорядочивания или стремления к порядку, ибо развитие в БЫТИИ при всем своём неприятии всеобщей взаимосвязи и противодействии ей неизбежно приводит к ещё более сложной и прочной организации. Картина развивающегося мира ограничена рамками БЫТИЯ, тогда как с точки зрения стремления к упорядоченности развитие предстаёт необходимым, но не достаточным условием БЫТИЯ. Именно в этом пункте видна гносеологическая ограниченность развития, а вместе с тем и недостаточность теории развития для познания БЫТИЯ, то есть выявляется невозможность абсолютизации теории развития в качестве всеобщей теории познания.

В ПОКОЕ мы приходим к неподвижному перводвигателю (первотолчку) Аристотеля с тем отличием, что ПОКОЙ предстаёт не монолитным, а внутреннее раздвоенным на системное качество и движение. Именно это противоречие произвело, в конце концов, Хаос, открыв этим развитие БЫТИЯ. После завершения развития БЫТИЯ произойдёт скачкообразный переход к ПОРЯДКУ, в котором будет осуществлён возврат к ПОКОЮ на базе БЫТИЯ. Перечисленные три формы объединены понятием КОСМОСА.

В КОСМОСЕ упорядочивание осуществляет примат над свободой. В БЫТИИ, на антагонистическом этапе КОСМОСА, примат упорядочивания принимает косвенную форму, но свобода в форме роста беспорядка, роста энтропии, стремится утвердить свой примат. Поэтому упорядочивание в БЫТИИ происходит за счёт колоссального роста беспорядка, роста энтропии. Конкретная сеть противоречий показывает, что БЫТИЕ есть антагонизм КОСМОСА, МАТЕРИЯ есть гармония БЫТИЯ, а Живая Материя есть антагонизм МАТЕРИИ.

Развитие есть проявление упорядочивания, которое нарушает старую упорядоченность. Лозунг всякого развития — свобода, хотя развитие направлено на установление нового порядка.

Как будто бредят все освобожденьем,

А вечный спор их, говоря точней, —

Порабощенья спор с порабощеньем.

И.Ф.Гете. Фауст.

Теория развития станет в будущем одной из сторон более общей теории упорядочивания (теории создания). Если теория развития даёт ответ на вопрос — как возникает, то теория создания может ответить на вопрос — что возникает. Развитие с точки зрения теории упорядочивания — необратимый процесс перехода системы от более вероятных к менее вероятным, менее свободным состояниям. Упорядочивание находит в развитии противовес энтропии, ибо развитие, создающее более упорядоченные системы, есть антиэнтропийный процесс, хотя это упорядочивание происходит благодаря росту энтропии вне развивающейся системы. В этой связи познание, являясь антиэнтропийным процессом, необходимо развитию.

Возникает вопрос, может ли человеческое мышление объять, постигнуть, познать указанные выше формы мироздания. Так как Материя относится к гармоничному этапу противоречия развитие — взаимосвязь, то познать её может только развивающаяся человеческая личность с помощью теории развития. Существует гипотеза, что мышление происходит в рамках противоречия порядок — беспорядок. Если это так, то БЫТИЕ может быть познано с помощью теории упорядочивания, заключающей внутри себя и теорию развития. При этом мышление оказывается выше БЫТИЯ, ибо упорядочивание в БЫТИИ занимает положение косвенного примата, а в мышлении — непосредственного примата. Мышление, следовательно, способно постигнуть и ПОКОЙ и ПОРЯДОК.

Теперь необходимо вернуться из глубин предшествующего состояния мироздания к текущему моменту, проследив в истории конкретный ход раздвоения и взаимоотношения противоположностей.

БЫТИЕ вышло из ПОКОЯ в результате возникновения развития, захватившего примат относительно взаимосвязи. Этот примат в Хаосе принял вид примата хаотического движения относительно взаимодействия. Хаотическое движение создало Пространство. В Виртуальности развитие, приобретшее форму случая, подпало под контроль взаимосвязи в форме закона. Это второй этап, антагонистический, противоречия развития и взаимосвязи. В Хаосе впервые проявилась протоинерция, как отражение его связи с ПОКОЕМ. Хаотическое движение, порождающее Пространство, привело к раздуванию Хаоса из ПОКОЯ; это раздувание ограничивалось протоинерцией. В Виртуальности протоинерция перешла в свою противоположность — в отталкивание от ПОКОЯ, что привело к так называемому инфляционному раздуванию Виртуальности и почти полному поглощению Хаоса Виртуальностью.

По достижении некоего критического состояния произошёл Большой Взрыв с выделением из Виртуальности Материи, что означало в определённой мере возврат к Хаосу. Вместе с тем отталкивание раздвоилось на гравитационное притяжение и инерцию. Так как гравитация и инерция суть две стороны связи Материи с ПОКОЕМ, то они эквивалентны. Материальная масса есть мера инерции и гравитации, следовательно, масса — это свойство связи Материи с ПОКОЕМ.

Преодоление антагонистического противоречия закона и случая в рамках движущего противоречия БЫТИЯ (развитие и взаимосвязь) повлекло за собой революционное раздвоение Виртуальности. В последующем Материя взаимодействует с Виртуальностью. В Материи закономерное развитие достигло зрелого примата относительно всемирной взаимосвязи, что нашло своё выражение в возникновении Времени.

После Большого Взрыва электромагнитное взаимодействие захватило роль примата по отношению к гравитационному притяжению. Это противоречие оказалось движущим противоречием Неживой Материи. В ней действительное обладает непосредственным приматом относительно идеального. Протогалактическая ФДМ была преобразована в галактическую ФДМ после возникновения звёздной ФДМ. При возникновении планетарной ФДМ из звёздной ФДМ произошло революционное раздвоение Неживой Материи. Планетарная система изменила процессы в недрах звезды посредством гравитационного взаимодействия таким образом, что превратила её в солнечную ФДМ.

В Живой Материи, на втором этапе противоречия действительного и идеального, информация, представляющая собой действительную форму идеального, захватила примат относительно химизма, как одной из сторон электромагнитного взаимодействия. В биологической ФДМ этот примат проявлен в виде примата добычи информации относительно химизма. Возникшая на нашей планете биологическая ФДМ изменила химический состав атмосферы и постоянно его поддерживает. Она преобразовала планетарную ФДМ в геологическую ФДМ посредством постоянного воссоздания градиента химических потенциалов химических элементов между поверхностью и недрами Земли.

В социальной ФДМ химизм, приняв информационный облик в виде труда, эмоций и мировоззрения, подвергает угрозе примат добычи информации. На третьем этапе Живой Материи, в мировоззренческой ФДМ или ноосфере, познавательная деятельность станет определяющей в противоречии с производственной деятельностью. Тогда добыча информации добьётся явного примата относительно химизма.

От социальной формы движения материи (точнее сказать от феодализма) развитие начинает восходящий путь по сети противоречий. Последующее развитие будет заключаться в том, что преодоление одного антагонистического противоречия приводит к необходимости преодоления антагонистического противоречия более высокого порядка. В этом состоит величайшая трагедия развития Живой Материи. При этом надо помнить, что Материя в качестве гармонии возникла в результате Большого Взрыва из антагонизма БЫТИЯ.

Заключение

Теория развития является методом познания, инструментом или, скорее, машиной для добычи знания, как, скажем, бульдозер является машиной для добычи золота. Дело заключается в её освоении. При всей своей отвлечённости теория развития содержит внутренне присущее ей требование конкретности познания. Применение теории развития в качестве метода познания возможно потому, что любой объект исследования может быть противоречиво отражён понятиями новое и старое, следовательно, может быть представлен как необходимая часть истории развивающегося мира. Исторический подход в познании подразумевает выработку понятий, имеющих непосредственную связь с чувственным восприятием и отражающих противоположности движущих противоречий. Следует ясно осознавать, что окружающий нас мир и наш отражённый внутренний мир — результат предшествующего развития и основа дальнейшего развития. Поэтому любые исследования должны быть подчинены познанию истории объектов, а от истории — прямой путь к практике, к будущему.

МИРОВОЗЗРЕНИЕ РАЗВИТИЯ

История человеческого общества отражается последовательной сменой мировоззрений: мифологического религиозным, а последнего — научным. Смена мировоззрений происходит согласованно с развитием движущего противоречия общества — противоречия потребления и производства при условии примата производства. Рассмотрение противоречивого развития коммунистического строя привело к критике социализма и предсказанию перехода к коммунизму c противоречием энтузиазма против потребительства. Мировоззрение развития возникает как результат стремления энтузиастов к развитию общества. Оно открывает путь к мировоззренческой форме движения материи или ноосфере, которая сменит социальную форму движения материи на острие развития.

С «принципом развития» в XX веке…

«согласны все»…, но это поверхностное…

«согласие» есть того рода согласие,

которым душат и опошляют истину.

Ленин

Что есть мировоззрение

На первый взгляд мировоззрение, как таковое, предстаёт перед нашим мысленным взором системой понятий, отражающих взгляды людей на мир и место в нем общества и человеческой личности. Но система понятий, которая обычно принимается за мировоззрение, является лишь той понятийной основой, на которой происходит обобществление человеческих эмоций, тогда как именно обобществлённые эмоции, объединённое мировосприятие людей и есть мировоззрение. «Моё всеобщее сознание — писал Маркс в 1844 году — есть лишь теоретическая форма того, живой формой чего является реальная коллективность, общественная сущность… " (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. Т.42, с.118).

Объединение человеческих усилий на основе обобществления человеческих чувств есть главное условие существования человеческого общества. Чувства могут быть восприняты другим индивидом только посредством осознания их, то есть они должны быть отражены понятиями, должны пройти стадию абстракций. Но и понятия не возникают на пустом месте, из ничего — они всегда эмоционально окрашены, они отражают человеческие эмоции в первую очередь, а потом уже и другие стороны мира. Итак, мировоззрение есть обобществлённые человеческие чувства, человеческие устремления, человеческие отношения к окружающему миру и к себе, а это обобществление происходит на основе общепризнанной системы понятий.

Понятийную основу мировоззрения разрабатывает наука, которая сама зависит от господствующего мировоззрения, ибо последнее предоставляет ей теорию познания. Поэтому наука способна лишь обосновывать господствующее мировоззрение, но не способна даже теоретически его ниспровергнуть и в том случае, когда мировоззрение себя изжило и ведёт общество к гибели — мировоззрение погибает вместе с гибелью породившей его общественной формации. Последняя может избежать гибели, если найдёт в своих недрах силы, несмотря на сопротивление устаревшего мировоззрения, достаточные для создания нового мировоззрения, способного поддерживать жизнеспособность общества. Вопрос следует ставить более остро — необходимо создать такое мировоззрение, которое было бы способно изменяться сообразно с изменяющимися условиями. Нельзя преобразовать действительность, не изменив своего отношения к ней. Такое мировоззрение должно органично включать в себя теорию развития и познание.

Кризис социализма выявил деградацию господствующего в коммунистическом строе пролетарского мировоззрения. Деградация сопровождается отказом от идеи развития, вследствие чего оно превращается в мировоззрение потребительства. Но на развалинах пролетарского мировоззрения формируется также и другое мировоззрение — мировоззрение развития. Понятийной базы для его формирования пока нет, но уже возникла теория развития. С её помощью наука сможет создать соответствующую понятийную базу, именно та новая наука, которая воспримет теорию развития в качестве метода познания. Но прежде мировоззрение развития должно теоретически обособиться от господствующего мировоззрения потребления на основе теории развития.

Потребление и производство

Развитие человеческого общества описывается развитием движущего противоречия — противоречия производства и потребления. Это противоречие есть конкретное выражение противоречия социальной формы движения материи — противоречия социального и биологического. Общество представляет собой систему отношений между людьми, которая включает как биологические, но очеловеченные, отношения, так и чисто социальные, трудовые отношения.

Общество возникло вместе с производством. Тем не менее, существует теоретическая дилемма — производство для потребления или потребление для производства. В отличие от животных, чья деятельность состоит в простом удовлетворении биологических потребностей, человек может действовать присущим ему человеческим образом, не опускаясь до уровня животных, только после удовлетворения своих основных биологических потребностей. Следовательно, чтобы произвести, надо прежде потребить. Иными словами — чтобы быть человеком, надо накормить зверя, который скрывается внутри каждого человека. Но как раз этот последний процесс кормления зверя и требует производства человеческих условий, требует производства человеческих отношений, производства общества. Решающим доводом в пользу примата производства над потреблением с точки зрения развития служит главное отличие производства от потребления — потребление может взять только то, что уже имеется, а производство создаёт то, чего ещё не было, всегда создаёт новое.

Потребление всегда предшествует производству, поэтому оно служит производству, предназначено для производства. В самом деле, результатом потребления должно быть производство, ибо в противном случае человеческая деятельность вырождается в животное существование. Но, с другой стороны, итогом производства оказывается не самое потребление, а лишь возможность потребления. Именно благодаря этому обстоятельству производство управляет потреблением. Существование возможности потребления обеспечивает необходимую свободу для развития общества и является условием сохранения примата производства относительно потребления.

Производство как таковое двойственно. Впервые это осознал Маркс в 1841 году. Раздвоение производства понималось им как «отношение рабочего к продукту труда», с одной стороны, и «отношение рабочего к его собственной деятельности», с другой (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. Т.42, с.90,91). Таким образом, производство распадается на производство предметов потребления и производство трудовых отношений. Вслед за производством, по аналогии, предстаёт раздвоенным и потребление: на потребление трудовых отношений и на потребление продуктов производства.

Производство трудовых отношений происходит вследствие потребления продуктов производства, производство предметов потребления — вследствие потребления трудовых отношений, потребление продуктов производства — вследствие производства предметов потребления и потребление трудовых отношений происходит вследствие производства трудовых отношений. Следовательно, производство и потребление так тесно срослись, что разделить их можно только абстрактно (Рис. 1).

Противоречие производство — потребление есть конкретное выражение противоречия социальное — биологическое. Каждая из этих двух абстрактных сфер человеческой практики является противоречивой; её противоречивость восходит к более высокому противоречию Живой Материи — противоречию информационного и химического взаимодействия. Производство трудовых отношений и производство предметов потребления отражают ведущую противоположность этого противоречия — передачу информации в форме мировоззрения, а потребление трудовых отношений и потребление продуктов производства соответствует подчинённой противоположности — химическому взаимодействию, направленному на сохранение биологического вида человека.

Развитие противоречия потребления и производства в истории общества

На этапе первобытнообщинного строя общество потребляло только то, что было в природе — ресурсы биосферы и биологические отношения в стаде. Производственная деятельность заключалась, главным образом, в преобразовании биологической природы человекообразных обезьян в интересах общества, в преобразовании биологических отношений в трудовые отношения. Потребление последних обеспечивало более эффективную эксплуатацию биосферы. Таким образом, трудовая деятельность в качестве итога произвела человеческое общество (Рис. 2). Движущее противоречие общества на первом этапе приобретает такой вид: трудовой коллектив — его общественная организация. В трудовом коллективе осуществлялось производство предметов потребления и трудовых отношений, а общественная организация контролировала потребление продуктов производства и трудовых отношений, следовательно, общественная организация управляла отделением производства от потребления.

В развитии первобытнообщинного строя можно выделить три стадии — человеческое стадо, матриархат, патриархат. На первой стадии неоформленное производство общества играло роль непосредственного примата. На второй стадии производство общества оказалось в подчинении у потребления, причём на первый план вышло потребление трудовых отношений, специфических, принадлежащих сфере производства людей. Наконец, на третьей стадии после неолитической революции, создания искусственной биосферы (земледелие, скотоводство), производство вернуло себе примат благодаря выдвижению на передний план производства предметов потребления. Задача, предполагающая сохранение биологического вида человека, была выполнена.

На этапе эксплуататорского строя производство теряет непосредственный примат над потреблением, переходит к опосредованному примату. На передний план выходит потребление трудовых отношений и продуктов производства в рамках производственных отношений. Потребление управляло производством посредством обмена товаров. Производство трудовых отношений и предметов потребления находятся в сфере «производительных сил». В ней производство трудовых отношений занимает положение примата. Пролетариат осознал ведущую роль в общественной жизни производства трудовых отношение, что позволило ему сформировать пролетарское мировоззрение и установить диктатуру пролетариата. В коммунистическом строе производство трудовых отношений теряет ведущее положение внутри производства, хотя последнее занимает положение примата в противоречии с потреблением.

На этапе коммунистического строя происходит возврат к этапу первобытнообщинного строя с учётом опыта второго этапа человеческого общества. Поэтому обмен товаров, как оказалось, ликвидировать невозможно и государство диктатуры пролетариата было вынуждено взять его под свой контроль. Именно поэтому государство было вынуждено принять на себя функции обмена товаров и действовать по законам рынка, представляя собой противоречивое единство систем распределения и производства.

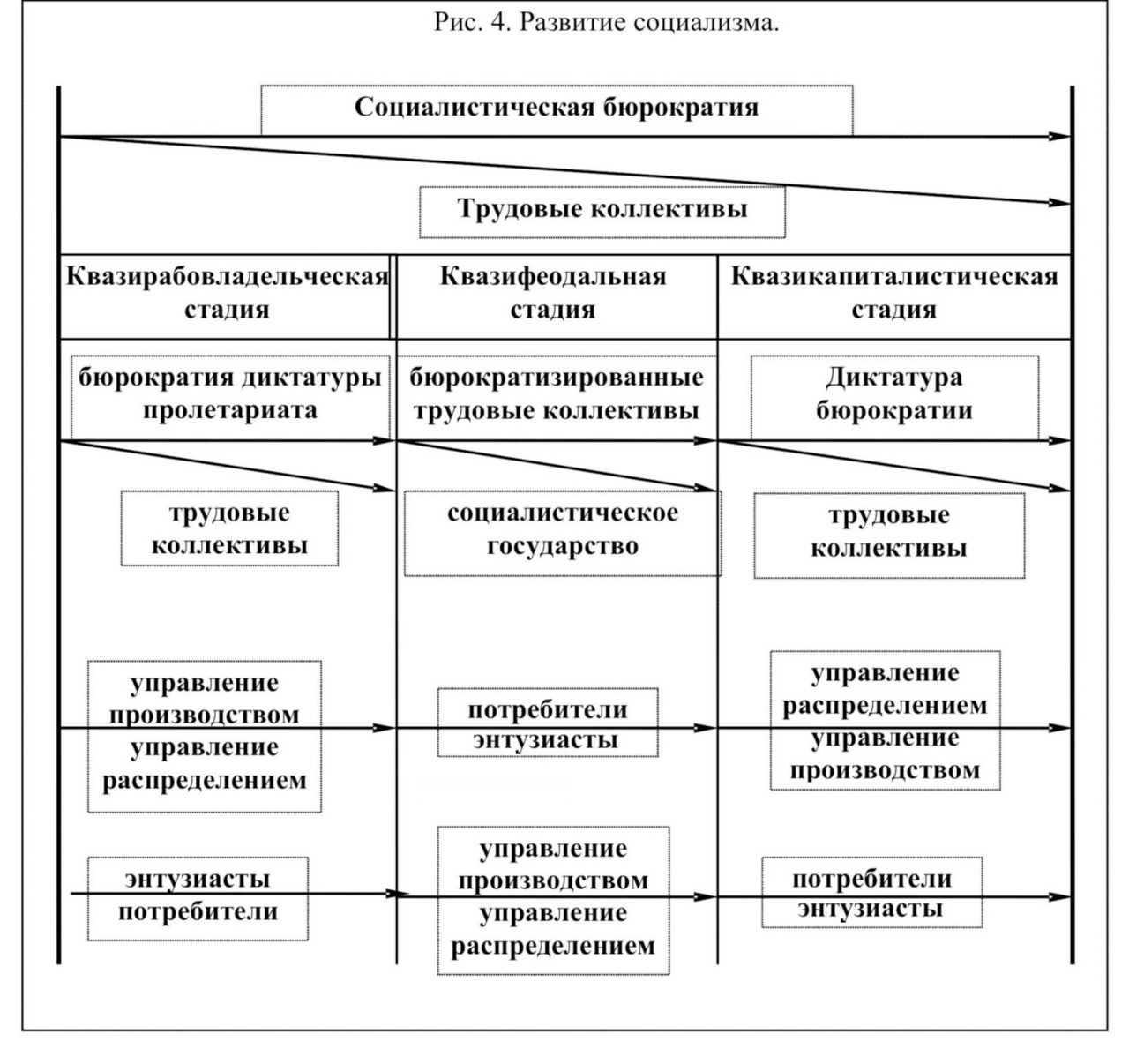

Самоуправление трудовых коллективов восходит к первобытной общине, а так как главным итогом самоуправления является производство трудовых отношений, то именно в нем коренится движущая сила развития общества. Итак, конкретным противоречием коммунистического строя является противоречие самоуправления трудовых коллективов и бюрократической системы диктатуры пролетариата. В трудовых коллективах происходит производство, а бюрократическая система управляет потреблением. Это противоречие, эволюционируя, раскрывает свои три стадии этапа коммунистического строя — военный коммунизм, социализм и, ещё не наступивший, коммунизм. На первой стадии самоуправление трудовых коллективов видоизменило государство, придав ему форму диктатуры пролетариата. На второй стадии государство, воспринявшее и проводящее в жизнь интересы трудовых коллективов, захватило примат в противоречии и осуществляет контроль над трудовыми коллективами путём их бюрократизации.

В конце концов, произошла полная, совершенная бюрократизации трудовых коллективов (советы трудовых коллективов под руководством администрации) и созданная бюрократическая система внутри коллективов замыкается на государство. Трудовой коллектив образует, таким образом, самое низовое звено государства. В результате диктатура пролетариата стала диктатурой бюрократии. Вырвавшаяся на свободу, предоставленная самой себе бюрократия приобретает тенденцию к явной, открытой деградации и уже не способна выполнять функции, возложенные на неё обществом.

Но бюрократизированные трудовые коллективы, со своей стороны, приобретают возможность использовать созданную внутри них бюрократическую структуру, вырвав её из-под контроля государства, для проведения своих собственных интересов; для того, чтобы на третьей стадии вновь взять верх над государством и заставить бюрократическую систему исправно служить интересам всего общества. Таким путём будет совершён переход к коммунизму, при котором объединённые самоуправляющиеся трудовые коллективы осуществляют явный примат над государством.

Эволюция мировоззрений в человеческой истории

Организация трудовой деятельности требует объединения человеческих действий, а последнее осуществляется благодаря объединению или обобществлению человеческих чувств. Но так как обобществление человеческих чувств идёт путём осознания их на базе общепринятой системы понятий, то становится необходимым возникновение этой самой системы понятий из человеческой практики.

На этапе первобытно — общинного строя абстрактное мышление людей ещё не доросло до самосознания. Поэтому роль системы понятий играла система символов и образов, непосредственно привязанных к определённым материальным объектам или действиям (обрядам). Эта система символов, образов, предметов и действий не что иное как мифология. Она вызывала у людей ответную реакцию в виде определённого эмоционального настроя и соответствующих ему определённых мысленных ассоциаций, поднявшихся затем, на этапе эксплуататорского строя, до уровня понятий. Мифология — это первобытное мировоззрение, под контролем которого происходило производство общества, потребление природы, а также отделение потребления от производства.

На этапе эксплуататорского строя возникло религиозное мировоззрение. Под его контролем происходило приспособление трудовых отношений первобытной общины к системе эксплуатации. Последняя представляет собой уже государственную систему отделения потребления от производства. При капитализме формой религиозного мировоззрения предстаёт буржуазное мировоззрение. Оно абсолютизирует человеческие отношения, вытекающие из обмена товаров, и включает меновые отношения с самим Богом.

Осознание неабсолютного характера меновых отношений между людьми и их бесчеловечности в условиях капитализма вызвало распад религиозного и возникновение пролетарского мировоззрения; таким образом, произошёл возврат к мифологическому мировоззрению, но на базе диктатуры пролетариата. Пролетарское мировоззрение содержит отрицание меновых отношений как антигуманных. Но это положение ошибочно, ибо обменом товаров управляет в конечном счёте потребительная стоимость, имеющая откровенно гуманистический, человеческий характер. Поэтому, пролетарское мировоззрение вынужденно включало их, хотя и в отрицательной форме.

Исторически пролетарское мировоззрение возникло в 19 веке в Западной Европе как отрицание буржуазного мировоззрения. И в этом качестве оно не могло привести к положительному результату — к диктатуре пролетариата. Однако именно оно в противоречивом взаимодействии с буржуазным мировоззрением создало то общество, которое процветает сейчас в развитых капиталистических странах. В Российской империи пролетарское мировоззрение смогло укорениться в период, когда совпали распад системы эксплуатации и распад первобытной общины; последняя до этого была законсервирована эксплуататорским строем. Страна превратилась в дикую орду:

«Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы,

С раскосыми и жадными очами!»

(А. Блок. Скифы.)

Было возможно организовать и упорядочить Россию только посредством внедрения пролетарского мировоззрения и установления диктатуры пролетариата.

Главная задача марксизма и пролетарского мировоззрения состоит в подчинении меновых отношений трудовым отношениям. Маркс предполагал упорядочить стихию меновых отношений с помощью государства диктатуры пролетариата. Так и случилось, но возникла проблема обуздания стихии бюрократической системы. Марксизм — ленинизм в качестве государственной идеологии на деле освящал государственную собственность, отрицая меновые отношения как антигуманные, и осуществлял идейный подлог путём отождествления общества и государства.

Пролетарское мировоззрение прошло определённую эволюцию. Вначале это был наивный коммунизм — вера в светлое будущее, которое наступит сразу же, как только будет установлена всеобщая социальная справедливость без рынка. Надо было только разделить все общественное богатство поровну. Эта вера сменилась верой в то, что такая социальная справедливость будет установлена бюрократической системой диктатуры пролетариата — нужно только подчиниться ей, отдаться ей, стать сознательным её рабом. В этом заключается разгадка терпимого отношения общества к государственному террору. (Во время репрессий 1937—38 годов случалось, что осуждённые «враги народа» приветствовали собственный смертный приговор. Раб системы был рад пожертвовать собой ради укрепления этой же системы. Такое поведение напоминает отношение к человеческим жертвоприношениям самих этих жертв у ацтеков).

В социалистическом обществе пролетарий — раб общества с самого начала, он раб диктатуры пролетариата. После всеобщей пролетаризации населения, которая была сделана снизу, как результат самодеятельности трудовых коллективов, каждый стал рабом бюрократической системы диктатуры пролетариата. Несогласных постоянно уничтожали. Человек признает себя рабом общества и за это общество постоянно поддерживает его. При социализме отношения раб — господин достигли уровня отношений личность — государство, тогда как человек может оставаться человеком только в рамках отношений личность — общество. Таково социалистическое мировоззрение — вера в справедливость и чудодейственность бюрократии. Оно освящает потребление продуктов производства и трудовых отношений под руководством бюрократии. Но в этой схеме узким местом оказались трудовые отношения, управлять производством которых бюрократия не может.

При социализме бюрократическая система диктатуры пролетариата усвоила рыночные отношения, отношения обмена товаров и тем самым подменила рыночные отношения властными отношениями. В результате деньги были отождествлены с властью (Д=В) (Деньги = Власть). Обмен товаров (Т) протекает в информационном поле господствующего мировоззрения: на первой стадии социализма по формуле Т — В — Т1, а на второй стадии: В — Т — В1. Наконец сейчас, на третьей стадии социализма, рабочая сила (РС) была низведена до уровня товара и обмен товаров происходит по формуле В — РС — В1.

Указанная деградация рабочей силы явилась закономерным следствием установки производителей на потребление. Хотя надо заметить, что господство бюрократической системы в обществе, препятствующей всякой самодеятельности внутри трудовых коллективов возможно только с одобрения потребителей. Итак, потребители и бюрократия — две стороны одной медали. Именно поэтому в социалистическом обществе (в отличие от капиталистического общества) обожествляется, выступает в качестве фетиша, власть государства, а не власть денег.

Рыночные отношения, усвоенные бюрократической системой, разлагают её изнутри. Сама власть становится товаром: сначала В — Д — В, а затем, в наше время, Д — В — Д. Данный обмен ограничен рамками бюрократической системы, рамками государства, можно сказать, рамками государственного бюджета. Открытие паразитизма бюрократической системы за счёт общества должно привести к размыванию веры в необходимость господства государства, должно вызвать распад социалистического мировоззрения и заставить найти путь выхода из создавшегося тупика потребления. Главным условием этого процесса будет свобода обмена информацией, как в своё время при возникновении пролетарского мировоззрения главным условием была свобода обмена товаров.

В этих общественных условиях социалистическое мировоззрение будет заменено мировоззрением потребления, в основе которого — вера в то, что потребление трудовых отношений ведёт к потреблению продуктов производства (труд есть первая жизненная необходимость). Это зрелое пролетарское или коммунистическое мировоззрение. Вот когда проявится основа пролетарского мировоззрения — инстинкт потребления. Пролетариат осознает себя в качестве потребителя трудовых отношений и порвёт с рабской зависимостью от бюрократической системы, ибо та не в состоянии обеспечить ему потребление трудовых отношений. Вследствие этого бюрократия, выказавшая свою несостоятельность в деле решения проблем развития общества, должна потерять ведущее положение относительно трудовых коллективов.

Потребление трудовых отношений должно быть обеспечено их производством. Трудность в том, что производство трудовых отношений раздваивается на воспроизводство их и на их развитие. Первый процесс состоит в повторении уже известного, достигнутого ранее, а второй — предполагает создание нечто нового, неизведанного. Потребители участвуют лишь в воспроизводстве трудовых отношений, а развитие трудовых отношений могут осуществлять только энтузиасты и происходит это вопреки бюрократии. До сих пор энтузиасты неосознанно развивали трудовые отношения. Переход к осознанному их развитию есть революция в рамках энтузиазма. Для осознанного развития трудовых отношений необходимо познание, независимое от бюрократической системы. Развитие трудовых отношений предполагает развитие человеческой личности, а последняя может существовать только в лоне мировоззрения развития. Поэтому итогом деятельности энтузиастов явится мировоззрение развития.

Мировоззрение развития невозможно оценить со стороны, на него невозможно взглянуть сверху, так как оно в данное время есть венец развития. Его можно познать пока только изнутри, вступив в него и восприняв его.

Энтузиазм и развитие общества

История человеческого общества — это история борьбы потребительства и энтузиазма, борьбы двух тенденций: стремления к консервации общественной системой и стремления к её развитию. Если историей эксплуататорского строя была история классовой борьбы, которая велась с целью ниспровержения системы эксплуатации, то история коммунистического строя есть история борьбы застоя и развития общества, борьбы энтузиазма и потребительства, борьбы развития трудовых отношений и воспроизводства их.

Развитие трудовых отношений заключается в том, что образуются новые формы взаимодействия людей в ходе трудовой деятельности, усложняется это взаимодействие, проникает все дальше вглубь человеческой природы, вовлекаются в трудовой процесс новые возможности человеческой личности. Оно делает человека богаче, разностороннее, наполняет его новым социальным содержанием. Это позволяет ему успешно управлять своей биологической формой и преодолевать её с тем, чтобы вырваться из тупика потребления, подстерегающего каждую личность, и, достигнув гармонии с обществом, стать счастливым.

Каждый человек объективно заинтересован в развитии трудовых отношений, также как и общество в целом, но далеко не каждый может участвовать в развитии трудовых отношений; это не мешает, впрочем, пользоваться плодами такого развития. В данном пункте возникает препятствие в виде потребления. Несмотря на то, что общество обязано своим существованием производству, любое производство, в том числе и развитие трудовых отношений, является в то же время и потреблением; более того, производство происходит, в конечном счёте, благодаря предшествующему потреблению, тогда как высший смысл человеческой жизни заключается в производстве. Человек может вырваться из плена потребительства только благодаря развитию; только в развитии может быть преодолена глубочайшая трагедия раздвоения человеческой личности на потребление и производство.