Бесплатный фрагмент - Приворот для неудачника

Приворот для неудачника

Повесть

Глава 1

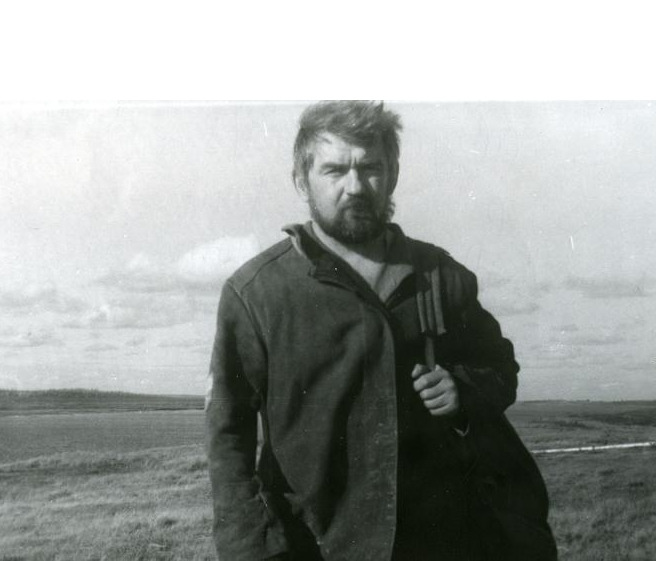

«Вахта сорок» -так называется общежитие вахтовиков линейно-эксплуатационной службы, или коротко — ЛЭС, где я сижу в теплом помещении и бездумно листаю старую подшивку «Огонька», терпеливо ожидая начальника Тухардской ЛЭС, Шайдарова Сергея. Сижу в ленкомнате общежития, которое находится в вахтовом поселке Тухард, а для вахтовиков роднее и привычнее сказать Факел.

Я ожидал Шайдарова с твердым намерением получить ответы на многочисленные вопросы, возникавшие в моей голове после встречи в городе, в управлении; достаточно их возникало и в вертолете, когда глядел через подмерзший иллюминатор на однообразно и бескрайне стелившийся под нами пейзаж. Первый — как тут жить? И живут ли вообще на этих блеклых стылых просторах, а если живут, то как это сказывается на человеке, и сколько он тут может просуществовать?

В управлении магистральных газопроводов Шайдаров удивил меня стремительностью передвижения и поразительной лаконичностью. Надеялся теперь в рабочих условиях поговорить без спешки, расспросить более основательно о специфике работы. Интересовала романтичная сторона моей деятельности, Шайдаров в коротком разговоре успел высветить невероятно притягательную картину человеческого жития в отдаленности от цивилизации. Сейчас задерживался, должен был прилететь откуда-то из глубин тундры. То и дело звонил телефон; слышал, как отвечала уборщица, мол, еще не вернулся, дикарь идет, мясо для бригад будет.

Ага! Дикарь — олень, и полеты связаны с добычей мяса. «Однако живут…» — восхищенно подумал я. На Сахалине мы частенько браконьерничали, полеты на предельно малой высоте — удовольствие летчику, и свежая оленина к столовскому рациону всегда была кстати.

Какие загогулины вытворяет судьба!.. Только что вспомнил Сахалин, до него десять тысяч километров, а не далее чем три часа назад я находился за сто восемьдесят километров от этой ленкомнаты, в заполярном городе Норильске.

За час, преодолев на вертолете немыслимый путь и попав, по меркам нормального человека, в другое измерение, я, обозревая в иллюминатор заснеженные просторы, еще не осознавал, что на долгие годы этот пейзаж станет для меня привычным и родным.

Двадцать лет назад вспыхнул тут первый газовый факел, вот и пошло… Факел. Для меня все происходящее в последний месяц — сон… Налет у меня, как вертолетчика, две тысячи часов, но за последние десять лет я только на фотографиях лицезрел винтокрылую машину, и сердечко замирало. А тут не только приблизился к знакомому до последней заклепки Ми-8, но поднялся вовнутрь, занял место на дюралевой лавке и пролетел пятьдесят пять минут, как пассажир, конечно, но сердце рукой придерживал. И произошло это событие вселенского масштаба лишь благодаря тому, что меня взяли на работу в то время, когда весь Норильский промрайон сокращался. Тогда я и поверил, что Бог есть! Прошел комиссию, получил спецодежду, приехал на автобусе в аэропорт Валек, дождался команды на посадку. И не перечислить всех дел, которые я совершал впервые в жизни, существуя на этом свете почти сорок лет.

Три года назад я впервые сошел с трапа самолета Ил — 62 в аэропорту Алыкель города Норильска, впервые не нашел работы, впервые.… Произошло со мной от этих «впервые» лишь то, что захлопнул, как раковина, створки чувств по всем уровням восприятия действительности, закаменел под воздействием внешних перемен, затаился в проявлениях эмоций: душу берег, сердце и ум — нет; спросил — ответили, пошел туда; спросил — ответили, пошел сюда; ну, и сам посылал… И так со мной происходило, пока не сел в вертолет, который доставляет вахтовиков к месту работы…

Никогда не забуду, как, дотащив рюкзак с вещами к посадочному трапу, пропустив всех спешащих на вылет, я остановился в смущении и растерянности, снял шапку, наклонил голову: «Ну, здравствуй, родной…» Глаза больно щипнуло: мороз за сорок и ветерок. В вертолет полез последним, робко устроился в середине на краешке сиденья, пролезть вглубь мешал запасной бак с топливом; присел, боясь вздохнуть.

Услышав вой турбины от запускаемого двигателя, глубоко и обреченно вздохнул, зажмурил глаза, и, может, впервые в жизни перекрестился, неловко ткнув себе пальцем в глаз. От болезненного тычка встрепенулся, и в мгновение все мое существо прониклось верой в происходящее, и тихий восторг наполнил мою душу. Забытые, далекие ощущения всколыхнули память; я воспрял, я понял — они всегда жили со мной и лишь ждали подходящего момента, и, дождавшись, оживили уставший мозг. И сами, пробудившись от привычных, до мельчайшего оттенка понятных и родных запахов, смогли воскресить в памяти несправедливо забытые ценности безвозвратно ушедшего времени. Всё мне знакомо тут! Все мое, все родное! Звуки вертолетного, гудящего от запускающихся агрегатов чрева, милы и желанны. И очертания грузовой кабины не забыты. И так естественны силуэты пассажиров, привычно устраивающихся на неловких сидениях…. Все это неожиданно ласково и ободряюще напомнило мне о том, что жизнь не кончилась…

При появлении чуть слышных звуков посвиста, сопровождающих раскручивание винтов, у меня защипало глаза, а как началась раскачка вертолета и щелканье тумблеров на панели, в кабине пилотов, я уткнулся носом в воротник куртки, слезы подступили… От избытка чувств поклонился всему миру, попросил прощения у мертвых и живущих и дал слово себе жить уже не хандря, не впадая в уныние, а этот день и час запомнить… Вытер рукавом куртки глаза, поднял голову, огляделся. Моя бесшабашная юность, моя суровая зрелость только что встретили меня и по-дружески приласкали. Да как же я!..

Ведь вахтовики меня приняли!.. Как я сразу этого не почувствовал? Внешне обидное равнодушие, но сказано главное: ты — мужик, такой же, как и мы, так что не жди особого внимания… Без любопытных взглядов и пустых расспросов приняли. Поерзал, освобождая плечи, сдавленные соседями; бородатый мужик в нагольном тулупе недовольно крякнул, но ослабил давление — сдвинулся; молодая женщина в собачьей рыжей шапке, в потрепанной мутоновой шубе тоже чуть потеснилась, кокетливо склонила голову.

— Первый раз на вахту?.. — сощурила темные глаза, казавшиеся шальными, диковатыми, наверное, из-за подтекающей в тепле туши. Внимательно кольнула меня острым взглядом, вроде, и в душу заглянула. — Привыкнешь! И старайся первым на посадку стать, не скромничай — затрут, — промокнула маленьким душистым платком глаза, покачала головой, увидев черноту на нем. — Вот, дура! Начепурилась, как на свиданку… — еще раз взглянув на меня, сняла шапку, рассыпав по плечам лавину рыжих волос.

Я невольно улыбнулся.

— Нечего ржать! Ты, в своей вязаной камилавке без мозгов останешься, закажи немедленно, собачью закажи! — шальные глаза на секунду потемнели. — Говорят, рыжие счастье приносят…

Я кивнул головой. Дама плотно навалилась на меня, наклонилась к уху; вертолет уже рулил на взлетку, вой двигателей мешал диалогу с настырной дамой, а она, в этой обстановке, с до боли знакомыми, родными запахами, мешала мне вполне отдаться воспоминаниям, заполнившим мою душу. Женщина дохнула мне в лицо легким запахом алкоголя.

— В тундру только первый раз так одеваются, — хохотнула, толкнув локтем в бок. — Сразу видать, что холостой, не боишься поморозить?.. — еще раз игриво толкнула вбок. — Присмотреть-то некому?

Минут десять я терпел армат духов и вина, ждал, пока Валя, так звали женщину, устанет надсаживать горловые связки, что и случилось. Уронив голову мне на плечо, она мирно засопела. Пахло от ее волос душистым мылом, мягкой чистой постелью, пахло от нее забытым домашним уютом.

То ли от разговора ни о чем, от тепла ли горячего тела, мягко прильнувшего ко мне, в моей душе наступило умиротворение и покой, на короткое мгновение почувствовал себя совсем маленьким, сидящим на коленях у матери, ощутил ласковое прикосновение её ладони к моей щеке. Даже руку поднял, потрогать… Опять чуть не прослезился, сердце зачастило, заметалось. Да ведь и есть, с чего… За долгие годы впервые я почувствовал, что не убоюсь мучительной ночи, что меня не устрашит кошмарный рассвет, и я смогу без страха устремить свои мечтания на неделю вперед, на месяц, год; я, наконец, смогу воспринять жизнь, как может ее воспринимать живое разумное существо. И я теперь не стыжусь прошлого, и настоящее мне уже в радость…

Глава 2

В беготне с оформлением по устройству на работу осознать, что же со мной произошло, и хоть немного заглянуть вперед, определиться с дальнейшим поведением, я мог лишь через ощущения и через всклик сердца: наконец-то!.. вроде, наладилось…

Понимание пришло позже. Но естественное состояние русского человека — подай мне все сразу. Русский мужик, по сути своей, есть и остается ребенком и романтиком до последнего вздоха. И мне хотелось поскорее испытать себя: узнать, смогу ли я жить один, жить в совершенно незнакомой обстановке, и не где-нибудь, а у черта на куличках, в тундре, за Полярным кругом, на территории полуострова Таймыр. О работе не беспокоился, работой испугать меня трудно. Вот терпение и созерцательность для русского человека — мучительное состояние, хотя и необходимое. Я русский, я не мусульманин, у них, что б ни случилось, один ответ: на все воля Аллаха.

А тут, какая еще созерцательность, какое уж терпение!.. Места себе не находил, услышав неделю назад раздумчивый голос начальника управления, господина… а тогда еще товарища Мищенко, соображающего, как помочь военному морскому летчику, согнувшемуся от жизненных тягот.

Начальника управления магистральных газопроводов отличала от прочих многих начальников, виденных мною, железобетонная уверенность в своей значимости. И действительно, его вид вызывал доверие, я бы сказал, вселял надежду: правильные красивые черты лица, кряжистая фигура, крупная голова с густыми волосами, тронутыми обильной сединой, ровно державшаяся на крепкой шее, говорили о том, что для этого человека нерешаемых вопросов не существует. И я с робкой симпатией проникся желанием, чтоб он помог мне. Ну, и речь… неторопливая, успокаивающая, раздумчивая…

«Точно, поможет…»

Мищенко сразу заявил, что работа есть, обходчик нужен, но не в Норильске, а в тундре, на Тухардской ЛЭС работа. Нахмурился: «И не то чтоб денежная…» Внимательно посмотрел на меня, отстранился, и как будто все сразу поняв, сочувственно пробурчал:

— Ну, если так хреново, то на данный момент она для тебя, может, и самая подходящая, и если согласен… то!..

…Я замер, почувствовав всю необычность и ждущие меня открытия уже в словосочетании незнакомых слов: Тухард, ЛЭС, обходчик, тундра. «Согласен! Согласен!..» — все кричало во мне, но лишь кивнул головой, враз очугуневшей от хлынувшего в нее жара. Мищенко добавил, что сегодня прилетел начальник Тухардской ЛЭС, и завтра я с ним должен встретиться тут же.

Наспех попрощавшись, выскочил на мороз, глубоко вздохнул, хватил горстью снег, приложил его к лицу, показалось — он зашипел и стал горячим: меня бил озноб, я подло и трусливо потел в предчувствии глобальных перемен, кошмарную ночь провел в попытке угадать, что меня ожидает на новой работе. А зря мучился, все до такой степени оказалось ново и необычно, что в избытке впечатлений через некоторое время начал я писать стихи, а потом осилил и прозу, но это уже отдельная история.

Искренне благодарен судьбе, позволившей встретиться с людьми, которые с теплом и пониманием приняли чуждого им по духу человека, запутавшегося в своих внутренних переживаниях, не оттолкнули, не добили, а поняли и помогли устроиться в этом сложном мире, помогли укрепить и тело, и дух, успокоить на время мятущуюся душу, осознать свое глубокое я…

Не сомневаюсь, что в делах и поступках героев еще не написанных произведений я предоставлю возможность узнать себя многим, с кем я работал бок о бок два десятка лет. О них сложнее писать в силу того, что мы долго и близко общались по работе. А работа вахтовая такая, что друг о друге мы знаем почти все: проблемы с детьми, усложнившиеся отношения с близкими и далекими родственниками… «северянин деньги лопатой гребет»… Всем нужно от нас одно… А нам что нужно? От меня лично — слова! Слова внимательного, бережного и всевидящего.

Все увидится по-другому по прошествии какого-то времени, за многие сотни километров от этого сурового края. И только там, среди цветов и зелени, под щебет птиц, вновь переживая пережитое и прожитое, отсеивая внешние проявления, я смогу понять этих людей, добросовестно и преданно трудившихся в лучшие годы их жизни, далеко не в лучших условиях. Чему они посвятили свою молодость, на что положили здоровье? На себя? Детям угождали, родных и близких кормили? И это присутствует… А может и на благо Родины они трудились? Родины интернациональной… и многострадальной?

Глава 3

На следующий день, увидев в автобусе, ехавшем на ГРС, высокого, красивого молодого человека с живыми быстрыми глазами, решил, что это и есть Шайдаров. Таким и должен быть настоящий вахтовик: тулуп нараспашку, шапка на затылке. Конечно, не в шапке и в тулупе дело…

У Кастанеды — Дон Хуан — индеец, житель лесов и прерий, вольный человек, учит белого друга, пришельца от цивилизации… учит умению затаиться, умению рационально расходовать силы. Мужчина — воин по своей сути, и долг его — защищать родной очаг, а это достигается непрерывной внутренней собранностью, напряженной готовностью в любое мгновение к бою, к схватке; его естественное состояние — немедленный отпор любой угрозе. Учит тому, что за успехом обязательно последует падение, счастье сменит горе, и лучше бы пониже уровни радости, тогда не так болезненны будут периоды несчастий. Но учит, что и горе проходяще, за ним придет успех… Выдержи, не сломайся в черной полосе жизни!..

Я примерил постулаты мудрого индейца к северянам, к тем, кто волею судеб подался за полярный круг. Северная природа экзаменует слабых и отсеивает их быстро и безжалостно, но слабость неискушенного юноши лишь в том, что хочется сразу заиметь много тут: полярки, деньги… Соответственно, все блага цивилизации подай мне и там, «на материке», и тоже в короткий срок. Но слишком непривычно холодно за полярным кругом, да к этой напасти еще и кислорода в атмосфере маловато. Вот и первостепенная задача: научиться в короткий срок умению беречь силы, научиться здоровье и молодой задор по крохам тратить.

Удержаться сложно первых три года, а далее перетерпятся и остальные, а сколько их, остальных… Это определяет для себя тот, кто терпит! Поэтому молодые в течение первых трех лет жизни на севере очень похожи друг на друга: быстротой мышления похожи, нетерпеливостью в движениях и речи; ну, а после трех лет работы похожи по-другому: во всем сосредоточены и неторопливы, мудрость обаяла разум раньше, чем седина усыпала голову.

Глава 4

…С Шайдаровым, как и предполагалось, мы встретились и переговорили в коридоре управления; он нетерпеливо представился, тут же потребовал трудовую книжку, небрежно заглянул в нее. Мне показалось, что он уже знал, что — там (в год я имел по три-четыре записи), и выдал неприятное резюме: пронзительно и лукаво всматриваясь в мои глаза, произнес раздельно и четко: «По своей воле от нас не уйдешь, или по тридцать третьей, или…» Над вторым «или» задумывался часто… Пришло время, я прочувствовал всем, что есть живого в человеке, это второе «или…», и как оно держит северянина за полярным кругом, и как он сам держится за это «или».

Ну, а Шайдаров стремительно перешел к короткому ознакомлению меня с будущей работой. Его уже не интересовало, что мне комиссию надо пройти, что я могу загулять, пропасть… как о решенном, спрашивал об умении готовить пищу, следить за собой, жильем, ладить с незнакомыми людьми… С природой на каком языке я… А с животными? Охотник? Рыбак? Что умею делать? С собаками, какие отношения?

— Нормальные… — успел ответить на последний вопрос.

Я шалел от тихого счастья. А Шайдаров, на прощанье, поплотнее нахлобучив на голову ушастую ондатровую шапку, хлопнув по ней ладонью, гордо заявил:

— Сам настрелял, — приостановился. — На Факеле «Вахту — сорок» ищи.

…Разговаривали мы с Шайдаровым слишком мало, чтоб я успел его расспросить о том, что ждет меня. В чем он преуспел, так это ошарашил незнакомыми экзотическими терминами, введя меня в состояние жгучего ожидания. Тогда показалось, что красуется парень, что термины: ЛЭС, УМГ, Вахта — сорок, ГТТ, Газ — 77, Нитка, Гребенка, Песец, Куропатка, — экзотика для пацанов, а вдохновенный, с романтическим уклоном словесный напор и быстрое исчезновение — пустой антураж.

До посадки в вертолет я находился в привычном состоянии тихой агонии, но, неловко ткнув пальцем себе в глаз, неожиданно выплыл из забытья и теперь воспринимал окружающее всеми органами чувств нараспашку, как новорожденный…

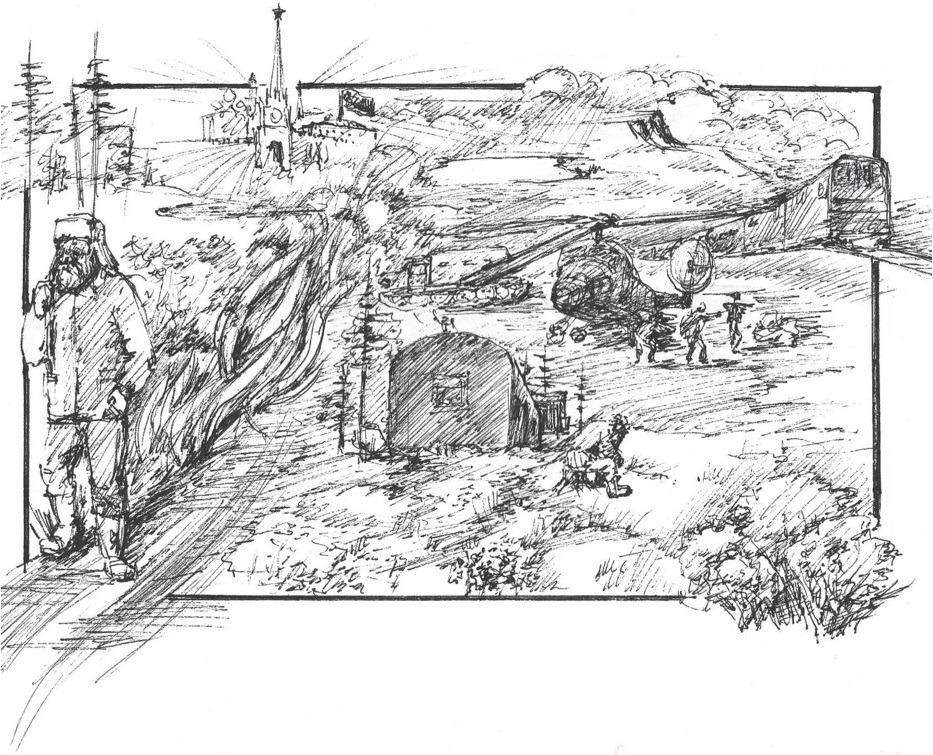

Глава 5

Вертолет пошел на снижение, сделал круг, наклонился, и я заметил какую-то похожесть на людское обиталище. Здоровенные емкости для топлива, заснеженные крыши бараков и длинных сараев торчали прямо из снега. Успокоил себя тем, что сверху всегда так земля видна: неказисто там все и затеряно выглядит. Пока я смотрел в иллюминатор, вертолет приземлился.

Валя толкнула меня:

— Выходи, мне дальше, летчики движки выключать не будут, не задерживай народ…

Не успел я оглянуться, как остался один; с минуту стоял, уткнув лицо в рюкзак: винтами снег так закрутило, что задохнулся. А когда протер глаза… трое сошедших со мной убежали в белую мглу. Покрутил в растерянности головой и замер.

Аэропорт… На картинках видел, а тут — наяву… игрушечное бревенчатое здание в два этажика, кругом снег, плотный, наглый, уверенный, что он хозяин на этих стылых просторах.

Пока стоял, оглядываясь, еще вертушка приземлилась. Ах, и красиво!.. Осев, распластавшись на снегу оранжевой тушей, лениво крутит винтами, гоня поземку… этот с выключением.

От вертолета спешит цепочка людей; наклонившись, отворачивая лица от ветра, подняв воротники курток, шуб, тулупов, тащат рюкзаки, мешки, узлы. Спрошу, куда мне идти… Для полного счастья оленей увидеть, на картинке помню… точно, стояли, с нартами и каюром. Пока водил глазами, и этот народ разбежался, и куда успели пропасть?

«Вахту сорок» нашел не сразу: гуляющих праздно — нет, зайти — спросить — некуда.

Сугробы, собаки, жуткий мороз… Наконец, добрался…

Длинное приземистое обиневевшее здание… С трудом открыл тяжёлую дверь, вошел, оббив валенки от снега, и сразу оглохнул от тишины и ослепнул от чистоты. Мавзолей…

С полчаса маялся у закрытой двери с надписью «Начальник Тухардской ЛЭС — Шайдаров». Ни души… Пришла уборщица, равнодушно спросила:

— На работу устроился? Обходчиком? Ничего работа… скучно и зарплата маленькая, — вздохнула. — А так, ничего работа… Пройди в ленкомнату, журналы полистай.

Три часа отсидел в ленкомнате. Тишина поразительная, стекая в раковину, шуршит на кухне вода. «Чтоб не перемерзла», — развеяла мое недоумение та же уборщица. Постукивает по плинтусам швабра, тепло, тихо и мирно до обморока, даже не верится, что тут вахтовики живут. В моем понятии, вахтовик, все равно, что зэка на поселении. Неказистое снаружи здание внутри удивило современностью отделки и рациональной планировкой.

— Недавно построили! Начальник у нас молодец, в первую очередь для людей старается, — с уважением заявила женщина, заметив, с каким вниманием я разглядываю обитые цветным пластиком стены. — В ванную пройди, в душевую загляни, а туалет, ну, загляденье, — и тут же заворчала, — тока мужик есть мужик, хоть золотой стульчак поставь, все одно испоганит, — сердито хлопнула входной дверью.

На прощанье предупредила:

— Смотри, они вчера залетели, если предлагать начнут, откажись, не успеешь и поработать — выпрет, он строгий насчет этого дела, — щелкнула себя по горлу, погрозила кому-то пальцем, — вам дай волю…

И вот, наконец, хлопнула дверь… раз и еще раз, забухали тяжелые шаги, голоса и смех наполнили здание. Народ вернулся с работ. Чуть посидев, я выглянул в коридор, никто на меня и не глянул, все деловито ходили туда-сюда по каким-то одним им ведомым делам. Молодые, пожилые, старые… скидывали ватники, валенки, волокли все это непреподъемное, промасленное, промороженное, в сушилку. Я почувствовал, как звонко пахнуло морозом, свежестью и чистотой от этой ветоши. Деловито и по-домашнему сновали мужики в душ, туалет, на кухню.

Остроносый, темный как грач парень на бегу запалено глянул на меня, в руках он держал две бутылки водки. Остановился, глубокомысленно хмурясь:

— Выпьешь?

Я растерянно покачал головой:

— Начальника жду, надо определиться, куда дальше.

— Сейчас, подожди…

Парень протопал до середины коридора, бутылки поставил на лавочку, стоявшую рядом с открытой дверью, просунув в нее голову, что-то спросил. Оглянувшись, махнул рукой:

— Иди быстрей, тут он, — забрал бутылки и, приостановившись возле меня, кивнул на них. — Болеешь или, правда, не пьешь? — ответа не стал ждать, чуть бочком побежал дальше, на ходу крикнул:

— Если передумаешь, в двенадцатую постучи, Парежева спроси.

В тот момент мне не верилось, что через некоторое время и я стану своим для многих, узнаю столько нового, необычного, отчего жизнь моя заиграет ярким живым светом, и день станет не так тягостен, а ночь мучительна будет только в полярную зиму. Но что это по сравнению с тем, что я приобрел! И главное, я ничего не потерял!

— К Палычу поедешь… — коротко глянул на меня Шайдаров. Я и через порог еще не успел переступить, поздороваться. — Садись, слушай!

Уселся на стул, смотрю во все глаза на него, надеясь определить, что это за чудо цивилизации. До неприличия молодой, уверенный в себе и уж очень энергичный. Ерзает так, будто старый стул, оглушительно скрипевший под ним, горячий или колючий; я невольно напрягся, ждал, что сию минуту начальник вскочит, крикнет: «Вперед!..» — и помчится по наиважнейшим делам, и я побегу вслед за ним. А он, откинувшись вместе со стулом к стене, устало потянулся, спокойно продолжил:

— На девяносто третий километр отправишься, позывной — «Юпитер», — посмотрел на меня, ожидая вопроса по поводу такого названия. Крякнул раздосадовано, — еще есть «Марс», ты там будешь работать, но стажироваться поедешь на «Юпитер», лучше Владимир Палыча работу обходчика никто не знает, грамотный… начальником цеха на Мессояхе работал.

Еще раз внимательно посмотрев на меня и поняв, что вопросов в ближайшую секунду ждать не приходится, а меня заклинило… облегченно вскочил, выхватил из-под стола теннисные ракетки и, крепко зажав в длинных пальцах белый мячик, бросился к выходу. Приостановился, ухватившись за косяк двери, оглянулся.

— Сейчас зам подскочит, с ним и поедешь… Все! Будь здоров…

Я, наверное, вид имел растерянный и глупый, если вошедший мужчина аскетического сурового обличья, посмотрев на меня, понимающе хмыкнул, мелькнувшая лукавинка в глазах сразу превратила его во вполне симпатичного, свойского мужика. Он быстро протянул сухую руку:

— Марсюков, замначальника ЛЭС. Готов? Если да, то поехали.

У меня не нашлось слов как-то выразить свое удивление: то сидел до геморроя три часа, выжидал чего-то, готовя вопросы, и — хлоп, топ… — поехали.

Марсюков за полчаса езды вышиб из меня не только вопросы, но и последние крохи городской пыли, и еще много чего вылетело из меня. Хитро и победоносно взглядывая вперед, зам не только резво управлялся с рычагами, но успевал в короткой остановке, ловко подхватив к плечу ружье, куда-то пальнуть в открытую дверь. Пальнул-то он раз пять, но чуть не на ходу, по-ковбойски выскочив наружу и заскочив назад, кинул в вездеход лишь одну куропатку. Я хоть и ошалел от невероятно романтического начала моей работы в Газпроме, ехидно хмыкнул: « Джигит механический, ё-моё…» Зам понимающе кивнул головой, думаю, другое послышалось, гаркнул, перекрывая грохот работающего двигателя:

— Дробь мелкая, не берет, рикошетит от перьев, вставлю сынуле, не те патроны подсунул. Услышанное повергло меня в тихий ужас: «Что ж тут за птица, если ее и дробь не берет?..»

Зам хлопнул дверью, швырнул шапку на капот движка, — от нее и от кучерявых волос валил пар — остервенело смахнул с худощавого остроносого лица капли пота. «Теперь вперед, без остановки, до победного!..» — хищно оскалился, рванул рычаги; газончик, как пришпоренный, прыгнул в белесое пространство.

Я вжался в сиденье; кусты, снежные бугры, на миг встав перед капотом машины, исчезали, как привидения, снежная пыль то и дело тучами взбивалась в лучах фар, застилая все пространство перед нами. Зам, напрягшись, скорость не сбавлял, газик надсадно рявкал, прыгал и вертелся как ужаленный, что-то объезжая, на что-то наезжая; и я скоро совсем ошалел от такой езды, лишь крепко держался руками за ручку и сиденье, отказавшись понять, куда и зачем меня везут.

Глава 6

В дальнейшем на вахту и с вахты меня часто доставляли на газончике, и такое вождение считается тут вполне умеренным. А в то время раздосадовано думал, что матерый тундровик решил поразить новичка, вызвать удивление и сразу, с первого дня, навязать почтение к суровым будням вахтовиков, для этого и продемонстрировал запредельные возможности техники, конечно, мастерство водителя, экзотику тундрового бездорожья, а заодно проверил на выносливость и пассажира…

Увы, суровые будни в действительности оказались намного суровее первого впечатления. Но лет через пять я признался себе, что прекраснее и романтичнее края в своей жизни не встречал. Ну, а тогда…

— Смотри, какая красотища!.. — крикнул мне «водитель», указывая кивком головы на возникший среди сугробов и редких голых деревьев занесенный по самую крышу домик.

— Ага… — буркнул я. — Деревья голые, нашел красу… пожар, наверное, опалил.

Вместе с уходящим чувством неблагополучного периода моей жизни, несчастности по судьбе (природа не терпит даже временной пустоты), в сердце поднималась тревожная волна едкого, радостного сарказма…

— Да ты что? — засмеялся зам. — Это лиственница, летом на нее посмотри, невеста!.. Все! Выгружайся, прибыли.

Газончик, ткнувшись носом в намет снега, остановился, Марсюков, хлопнув дверцей, вмиг оказался на снегу. «Ну, и ловок, черт, а ведь не молод…»

Я с трудом протиснулся в маленькую дверцу газона, Марсюков помог мне вытащить рюкзак, достал из кармана зеленых энцефалитных штанов сигареты, с наслаждением затянулся. Он стоял в лучах фары, подобранный, но и вместе с тем расслабленный, свой и близкий этому дикому, странному миру. Резкие черты лица озарились мягкой, добродушной улыбкой. Я с завистью смотрел на него, впервые мне захотелось немедленно породниться с незнакомым местом, так поразил меня этот взбалмошный человек, давно уже, до последней крупинки и искорки снега принятый и породнившийся с суровой, неземной, диковинной природой.

Я огляделся, задрав голову: полная, зловеще оранжевая луна, покачиваясь, тихо плыла по темному, звездному небосклону, краешком касались ее легкие серебристые облака. Удивился и размеру луны, и цвету, а еще больше тому, что тени от домика, бугорка, пенька, деревца неуловимо подвижны и завораживающе таинственно тут же замирают на голубых сугробах под моим внимательным взглядом. Домик обходчика занесен по крышу снегом, и крыша голубая, узкая темная тропка бежит к нему, и она голубая, светится голубое окошко; все кругом искрится и трепещет, как живое. Действительно, красотища… Сказка, да и только…

Зам деловито затоптал папиросу, вздохнув, полез в вездеход, на прощанье крикнул, хитро щуря глаза:

— Шагай, вон хозяин встречает, а я назад, некогда… Пацана кормить надо.

Взвалив на плечи рюкзак, я заковылял к занесенному по самую крышу строению и замер: чуть ощерив верхнюю губу, ко мне, не спеша, направлялся огромный пес.

— Ну, гад! — ругнулся я во весь голос. — Мог бы и предупредить, кто тут хозяин, — и вдруг я засмеялся… (нервы отпускают, голос прорезался…) Взглянув на пса, присмирел. «Материковские» собаки мелки, и то их опасаешься, а тут надвигается животина чуть не с теленка ростом.

— Не бойся!.. — крикнул мужчина, выглядывая в приоткрывшуюся дверь домика, — знакомиться будет.

— И как же это выглядит? — крикнул я, опасливо приостанавливаясь.

— Да ничего страшного, обнюхает — и шагай дальше.

Пес обошел вокруг меня, сморщил нос, глухо рыкнул и потрусил в сторону неказистого строения за сугробами, оттуда с заливистым лаем выскочила другая собака, помельче, но бойчее. Виляя хвостом и звонко взлаивая, она запрыгала вокруг, пока я соображал, как от нее отбиться, облизала меня до самого носа.

— Не обращай внимания! Иди!.. — громко кричал мужчина, — иди сюда, в домик!.. выстывает!

Я оглянулся, вездеход, оглушительно рявкнув, крутанулся и, вздыбив тучи снежной пыли, покатил в сторону поселка. Еще долго слышался в морозном воздухе звонкий лязг гусениц.

Пошел к домику, вблизи он оказался довольно обширным, новолуние позволяло рассмотреть многое: у крыльца расчищена площадка, снег утрамбован, стоят прислоненные к стене широкие лыжи, кучей лежат смерзшиеся сети. Рядом, стопкой, как поленья, сложены здоровенные рыбины.

— Налима на озере много, для собак ловим, а они зажрались, брезгуют, белую подавай, разморозить бы надо, да скользкие они, возиться неохота…

Мужчина все же вышел из домика.

— Максу можно пожарить — вкуснятина, — пояснил, — налимья печенка, а если брюшки в сметане пожарить, и язык проглотишь, — протянул руку. — Ну, летчик-налетчик, давай знакомиться, — крепко тряхнул мою. — Дергунов Владимир Павлович, — улыбнулся, — прошу жаловать, а любить… как получится.

Высокий, седой, с узким клинышком бороды, он напоминал Дон Кихота. Впечатление сходства со знаменитым идальго усиливала меховая безрукавка, небрежно свисавшая с плеч.

Мы вошли в домик, рюкзак я, было, оставил на полу в холодном коридоре, но Палыч подхватил его.

— Леди враз проверит, что для нее тут вкусного есть, и оглянуться не успеешь. Занеси да разбери.

Прошли через тускло освещенную кухню, у стенки стояла газовая плита, над горелкой чуть тлел фитилек огня, в углу, над жестяной раковиной, висел черный от старости рукомойник. Прошли в аппаратную, которая являлась одновременно и спальней Палыча; у перегородки стоит небрежно застеленная сереньким солдатским одеялом кровать, над ней, на полке, рация: светятся лампочки, в динамике уютно скворчит и пощелкивает. Посредине комнаты занял место стол, на нем чайник и кружки, открытая банка тушенки, масло на блюдечке, хлеб нарезан ломтями.

— Раздевайся, располагайся, а затем к столу, перекусим, чайку с дороги попьем, — пригласил Палыч. — Проходи в эту половину, тут и будешь спать, вон, две кровати, выбирай любую. У окна попрохладней, у стены лучше, но, может, и душно будет, — поежился. — Я вот мерзну, нездоровится, — улыбнулся. — Вчера менялись. Дома, как всегда, проводы. Хоть и летаю пятнадцать лет, а в ночь вылета не спишь как следует, потом дня два расходишься.

Я прошел в отведенное мне помещение, бросил на кровать, стоящую у стены, рюкзак, снял верхнюю одежду. К Палычу старался не поворачиваться, но он, взяв чайник, ушел на кухню.

Глава 7

Не знаю, как другие возвращаются к жизни, что они испытывают после утрат жизненных ценностей… не знаю. В голове у меня с треском перемалывалась настоящая действительность и кошмарное забвение последних лет, ввергая ум в сладкий сон нереальности происходящего, временами страх леденил сердце: сейчас проснусь, и все кончится. Недалекая примитивная ужасающая обыденность… и память о ней свежа. А ведь если подумать, ничего мистического! Происходят понятные житейские события, простые, привычные для большинства живущих…

Я плюхнулся на кровать, качнулся на пружинистом матраце. «Эх! Жаль, книг нет…»

Заглянул Палыч.

— Ну, что, устроился? Пошли чаевничать.

Не выдержав, я простонал:

— У Вас что-нибудь почитать найдется?

— О!.. — Палыч кивнул на большой ящик, стоявший на полке. — Напарник натаскал, потом посмотришь, идем.

Пили чай, исходя потом (я со счета сбился, какую кружку уже), и говорили, много говорили. О чем? О многом…

Спал я плохо, знобило, слишком сильны оказались первые впечатления, с трудом дождался рассвета, оделся и решил выйти наружу. Палыч, солидно похрапывающий, бодро произнес:

— Погоди, и мне пора вставать. Умоемся, перекусим, доложим на диспетчерскую, «Ласточке», сводку — давление газа в трубе, а потом прогуляемся, — кивнул головой в сторону двери. — Манометр на улице, смотреть там, туда бежать во всякую погоду; берегись, спросонья выскочишь, и все! На таблетки зарплаты не хватит. Четыре раза на диспетчерский пункт в город, о давлении в трубе, докладываем. С восьми утра и до двадцати вечера, через каждые четыре часа, — засмеялся, лукаво взглянув на меня. — Если справишься с этой задачей, остальные обязанности в удовольствие.

Всерьез смешок Палыча я не принял, а зря, впоследствии не раз мне попадало за пропуски доклада, причины разные бывали…

Почаевничав, доложив сводку, мы вышли на улицу, Палыч нес тазик с запаренной овсянкой, щедро приправленной кусками мяса. Я глянул жадными глазами на это мясо, быстро отвел в сторону: «Не дай бог, заметит Палыч…»

Он остановился посреди площадки: — Давай-ка, поближе познакомимся со старожилами.

Из-за угла с диким воем вылетела собака.

— Оголодала маленько… это Леди. Так, шкодная сучонка, тянет все подряд, ничего съестного без присмотра нельзя оставить, ну, а это Том… — потрепал по загривку сурового, серой масти пса, солидно протрусившего дорожкой вдоль сугробов. Пес виду не подавал, что голоден, косил взглядом на сучку, спешащую побольше заглотить каши, порыкивал, но терпел хозяйскую ласку. Палыч, наконец, отпустил пса.

— Ну, иди, иди, старичок. И тебе хватит… — пояснил: — Придерживаю, чтоб сучка поела, у них ведь просто, по праву сильного: если возьмется жрать, сколько влезет, столько и оприходует.

Он взял две пары широких лыж, прислоненных к стене домика, одну отдал мне: — Подгони крепления, — другую поставил на лыжню, уходящую в тундру, с кряхтеньем согнулся, завязал веревочки вокруг валенок. — Ноги вихляются, на днях соскочила и укатилась чуть не на километр, еле достал, ты тоже завяжи, — распрямился, облегченно вздохнул. — Залежался в городе, у телевизора с утра до утра, — подмигнул собакам. — А тут разбегаемся, сегодня хояйство наше посмотрим, завтра на ту сторону сходим, все пятнадцать дней будем сновать по тундре. А чистую теорию я тебе за чаем преподам… — чуть построжал: -Тома особенно не донимай — не любит; присмотрится, подойдет сам. Ну, поворчит денька три.

Палыч за три часа показал все, что находилось в ведении линейного обходчика: краны, задвижки, трубопроводы разного сечения: на 720 мм, 520 мм, 320 мм, опоры, расширительные камеры, рассказал об особенностях практической работы.

Палыч не спеша ширкал охотничьми лыжами, и тем не менее подвигался по лыжне довольно быстро, я через полчаса взмокрел. Стояла морозная, тихая погода, перед уходом в тундру я посмотрел на градусник, висевший за окном, стрелка замерла около отметки в минус сорок пять градусов. Но по моим ощущениям мороз куда меньше, да еще и мартовское солнышко; в распадке я скинул шапку и привычно хватанул ладошкой снега, намереваясь смочить пересохшие рот и горло.

— Ты что!.. — вскричал Палыч. — С ума сошел, ты ж на градусник смотрел, — укоризненно покачал головой. — Говоришь, на севере почти три года, эх, молодежь! Кто за вас думать будет? Шапку надень, прей, выгоняй дурь городскую, у нас и банька есть, — посмотрел на меня, — попариться не желаешь?

Я утвердительно кивнул головой.

— Завтра сходим на озеро, сетки проверим, перед этим снега в котел набросаем, горелку разожжем, веник у напарника есть, — мне показалось, с укором посмотрел на меня. — Попаришься, отогреешься телом, на душе легче станет, сердце, как молодое, застучит, — махнул раздосадовано рукой. — О чем говорю, вся жизнь у тебя впереди…

На следующий день, с утра, мы с Палычем сходили на озеро, проверили сетки. Я выполнял команды Дергунова: то лопатой откидывал снег, то колол пешней лед; с непривычки дыхание сбивалось, немела спина и пешня вырывалась из рук, но я старался. Лунку от снега и колотого льда очистил лопатой с дырками. Палыч, передохнув, скинул рукавицы, опустился на колени… «Неужели голыми руками в воду полезет?» — остолбенел я.

— А как по-другому? — уловил мое замешательство Дергунов. — Рыбу из сетки надо быстро выпутывать, рукавицы вмиг обмерзнут, за сеть цепляться начнут, намучаешься.

Он прихватил верхний шнур и начал выбирать сеть на лед. Я стоял и с трудом воспринимал происходящее: слишком нереальным казалось, чтобы на таком морозе, в застывшей, обмершей природе могло появиться что-то еще и живое. С человеком понятно, он — существо непредсказуемое, подневольное от своих прихотей, и сам не знает, где завтра может оказаться. Но когда увидел в темной воде метавшуюся большущую рыбину, потом еще и еще, я, заядлый рыбак, чуть в лунку не прыгнул… Ну, что сказать! Не веря глазам своим, взял в руки, поднял серебристую, широкоспинную, мордатую красавицу.

— Это чир, килограмма на два. Все, берись за шнур и тащи, будем сетку под лед заправлять.

Собрав в мешок десяток рыбин, мы пошли к домику, поднялись по тропке в чахлый лесок. С громким хлопаньем из кустов тальника поднялась стайка куропаток; я остановился, а куропатки, отлетев метров на двести, опустились в редкие кустики и тут же побежали, ловко тюкая клювами то в снег, то в веточки тальника.

— Ружьишко завтра возьмем, на шулемчик (суп, бульон) подобьем тройку.

Палыч шел впереди меня; поражало, что он может так спокойно говорить о том, что происходит вокруг… Небрежно кивнул головой в сторону заячьей тропы, пересекающей нашу.

— Петельки надо поставить, шкура хороша от радикулита, от ревматизма; на поясницу или суставы приложить, походить дня два, все боли как рукой снимет, а мясо с картошкой потушим, развелось их…

От избытка впечатлений у меня дрожали руки, слезились глаза, я кашлял, чихал.

Палыч, раздеваясь, посмеивался:

— Это ж надо, как в городских условиях одичал человек… Ну, приляг, переведи дух, а я схожу, посмотрю баню, потом рыбой займемся, — прищелкнул пальцами, — уху сварим, пожарим, посолим несколько штучек, дня через два повесим вялить, потом закоптим, — лукаво посмотрел на меня, добродушно рассмеялся. — Привыкнешь: надоест и рыба, и оленина, и охота обрыднет, и сетки проверять, как на каторгу ходить будешь.

Скоро он вернулся.

— Через часик можно будет идти, веник не оттаял — ледышка, оставили в ведре с водой, расп… и, не знаю, кто парился последним. Свет включается отсюда, ковшик возьмешь с собой, куда плескать, разберешься, — потер левую сторону груди: — Я не парюсь…

Палыч принес тазик, доску, большой нож, разделал рыбу, потроха собакам в кастрюлю бросил, рыбу помельче порезал на куски, чуть подсолил.

— Пока паришься, и уха будет готова…

Крупных рыбин посолил щедро, ровно сложил в тазик. Я наблюдал.

— Ты пока смотри, вникай, через три дня еще сходим, проверим, научу тебя делать сагудай, — посмотрел на меня. -Слышал о таком блюде? Можно с уксусом, можно с растительным маслом, можно в своем соку. Как понравится… — он выпрямился, отряхнул руки от соли. — Самая лучшая закусь, какая может быть на этом свете, это сагудай…

Глава 8

А потом я пошел в баню…

Утепленный минватой, обитый досками и затянутый рубероидом, десятитонник-контейнер с пристроенной раздевалкой оказался действительно баней. Я только приоткрыл дверь в раздевалку, как банные запахи из прокаленного жаром помещения неудержимой лавиной хлынули наружу, я заскочил вовнутрь, захлопнул наружную дверь, остановился, оглядываясь, нашел дверь в парилку, осторожно приоткрыл её. Чуть согнувшись, просунул голову, даже шапку не снял. Втянул ноздрями горячий воздух, нюхая его, как зверь, потом глубоко вдохнул.

Банные запахи не спутаешь ни с чем. Я задрожал, уловив запашок подпаленного листочка на каменке, терпкий аромат распаренного березового веника шел гуще всего, каленый каменный дух лишь щекотал ноздри. Заполняясь жадным нетерпением добраться до полка, до веника, захлопнул дверь и лихорадочно начал раздеваться. Вспомнил чьи-то хорошие слова о том, что Дух бани, переполнивший себя энергией от силы пламени, обязательно должен передать эту энергию человеку, которая вылечит все хвори тела и души.

Я успокоился и раздевался уже неторопливо, оттягивая удовольствие немедленно упасть спиной на горячие доски полка. Не спешил, предчувствуя и смакуя миг легкого опьянения от прикосновения веника к моему телу. Намеревался запустить березовый листочек в ковш с водой и выплеснуть его на каменку, а чтоб не обжечься рванувшимся паром, закрыв глаза, упасть навзничь… И запах малюсенького листочка вмиг преодолеет огромное расстояние, и перенесет меня в березовую рощу, томно и тихо дремлющую в полуденной жаре…

…За этот короткий миг я успею пройти по изумрудной травке, пусть она будет местами опалена солнцем. Я, конечно, увижу коричневую шляпку гриба, и сам гриб… Это будет подберезовик; чуть накренив большую шляпу, раздвинув частокол голенастых ног папоротника, разбежавшегося по поляне, он сидит, солидно упершись о землю крепкой ножкой, он тут, без сомнения, самый главный, он — хозяин леса. С его разрешения прикоснусь щекой к березовому белому стволу, мою кожу щекотнет отслоившийся лоскуток коры. А если веник дубовый, я также успею прогуляться по родной сторонушке, но берегом реки, в обхват обниму ствол кряжистого, старого дуба, потрусь щекой о серую растрескавшуюся кору, дохну на муравейку, бегущего по своим делам, но он не остановится, ему некогда…

Сдерживая нетерпение, я зашел в парилку; жара хватало, бока печки прокалились до вишневого цвета; вытащил из ведра березовый веник, большой и тяжелый, встряхнул его, опустил на каменку, плеснул на него кипятком; оглушительно зашипело, маленькое помещение заволокло паром, наощупь залез на полок, осторожно лег…

Пять лет я не парился, и, конечно, отхлестать свое тело, как в былые времена (гусарские), мне оказалось не под силу; один разок, как следует позлобствовал, на второй заход сомлел. Посидел в раздевалке, отдышался, потихоньку оделся и неспеша вышел наружу. Время остановилось, я не испытывал желания каким-то образом менять то, что имел сейчас.

Притворив дверь бани, уже привычно поднял взор и замер: гигантской разноцветной занавесью плыло по небу полярное сияние. Бегучий меняющийся цвет пролетал из одного конца неба в другое, ужасная глубина притягивала не только взгляд, казалось, и сам ты летишь вместе со всполохами радужного отсвета в бездонной реальности… Ошеломленный удовольствием и придавленный увиденным, я зашел в вагончик.

— С легким паром, — приветствовал меня Палыч. — Сейчас бы с устатку по соточке…

— Я и так пьянее пьяного.

— Так и нет ничего! — он с сожалением развел руками.

Глава 9

На следующий день я решил наладить отношения со страховидным псом. Том встретил мое осторожное приближение глухим ворчанием, на оленье мясное ребро, подсунутое под нос, даже не посмотрел.

— Да оставь ты его, — заметив мои безуспешные попытки подлизаться к Тому, улыбнулся Палыч, — побереги припасы, сам подойдет.

Оставив ребро возле Тома, я подошел к Леди. Та радостно запрыгала вокруг. Протянул руку, погладить… От неожиданного рыка за спиной испуганно замер. Сучка, поджав хвост, метнулась за угол.

— Вот так, знай, кто тут хозяин, — назидательно кивнул головой в сторону Тома Палыч. Пес подошел ко мне, остановился у ног, наклонил голову.

— Ты смотри… Значит, признал, быстро ты, старичок, сдался, и всего-то… ребрышко, — смеялся Палыч. — Стареть стал, сентиментальничает!

Я с почтением относился к Тому, старался подкормить старика. Ростом он оказался не так велик, как мне показалось в первую встречу… серой волчьей масти, суровый, сдержанный на ласки. Потом я много разных собак встречал в вахтовом поселке: и маленьких, умненьких, развеселых оленегонок, и лохматых, наглых, но добрых дворняжек. Собак на Севере хватает, лютая холодина, а плодятся, как в вольере. Конечно, люди виноваты, из добрых побуждений завозят за тридевять земель милую сердцу псину, но, оказывается, собаку в северных условиях содержать много хлопотнее, чем на материке, вот и бросают, убивать четвероного друга рука не поднимается, мол, другие-то живут… живут…

Палыч с сочувствием рассказывал о Томе:

— Досталось псу. Все было: водкой поили, окурки голодному в мясо втыкали, бросали, чтоб влет схватил. Всякие ухари у нас встречаются. А северные собаки, я тебя уверяю, особая порода, душа у них человеческая. Чтоб кого покусали — не слышал, а надо бы иногда. Сам знаешь — не найдешь вернее друга. А мы, людишки… — сердито поднял плечи, как будто озяб, ссутулился, — особенно вахтовики, тундровики хреновы, бездушные людишки. Чего только не творят с ними! И на шапки бьют, а если пес помоложе, то и в котел пустят, под спиртягу идет добро… от туберкулеза предохраняются…

Глава 10

На следующую вахту меня увезли на другую точку, позывной «Марс». Через полгода появился у нас Том. Забрал его к себе Саша: давнишний хозяин Тома и отныне мой напарник по работе вернулся из отпуска. Он работал с Лешей Акулинкиным, я один. Пса, конечно, встретил с радостью.

Саша и Леша на отгулы улетали в город, и я впервые остался в глубоком одиночестве. За пятнадцать километров от поселка, на высоком берегу реки стоит вагончик, недалеко трубы газопровода, краны, и ни души поблизости! Ждал этого дня с опаской и любопытством. В первый раз, оставляя Тома, смущенно покашливая, заглянув мне в глаза, Саша проговорил, мол, на материке климат другой, оттого и живет собака на улице, а тут, в пятидесятиградусные морозы да в метель приходится запускать барбоса в дом, так что, пожалей старика… Засмеялся: «Однако, оленегонки вон какие меховые, а спят в чумах… — добавил, — и не так одиноко покажется на первых порах»…

Сколько радости я видел в преданных глазах Тома, когда, приоткрыв дверь, свистел ему. Тут же заберется под кровать, снега не отряхнув, — а вдруг передумают… — и, пригревшись, осмелев, так завздыхает, так застонет, что впору заплакать от жалости и сострадания к нелегкой собачьей доле.

Судьба никогда не ошибается, а забросив меня в такие дали, имела определенный смысл: приостановить мое падение в преисподнюю, и чтоб я, в отдалении от мирской суеты, осмыслил прожитое от и до… — это в первую очередь, а потом и начать жить с позиций переосмысления. С того времени, когда помню себя, и вот до этого времени поднял из глубин памяти и переворошил все, с чем существовал, и на чем существовал. Много пришло в мою бедовую головушку мучительных откровений, и радостные озарения не минули её. Я благодарен тому счастью или несчастью, а они — друзья-товарищи, направившему мои стопы за полярный круг. Всевышний одарил за испытания (они неизбежны) работой, о которой не мечталось даже в самых смелых предположениях.

Человек пришел в этот мир для учебы, и я учусь. Насколько успешно? Кто знает? Наблюдая за природой, внимая ей, пытаюсь понять, если не понять, так хоть запомнить приходящие откровения, понимание придет позже. Смотрю на собаку, разговариваю, а глаза-то, глаза!.. Без сомнения, все понимает мой четвероногий друг. И заговорюсь иногда так, что вдруг мучительно покраснею, и неодолимый стыд за себя, за всех нас, человеков, многих и многих, цивилизованных, умных, честных, благородных и справедливых охватит меня, и я растерянно замолкаю…

С умилением смотрел я, как Том воспитывал нашу кошечку, Муську. Привезли мы ее из поселка совсем маленькой. Тяжко расти малышке без материнского молока и опеки. Волосенки у нее поредели, головка на спичечной шейке не держалась: чуть поднимет, а она вниз тянет, падает. Чем только не кормили нашу кошечку: сами жевали хлеб, мясо, да в зубастый ротик вкладывали… Думаю, налимьей печенкой и спасли ее. Так получилось что на Лешу и Сашу легла основная забота по уходу за кошечкой. И ожила малышка, запрыгала, забегала. Ох, и зверюга выросла, хозяйка всех немалых тундровых владений вокруг домика. Не одна пичуга и мышка закончила свой земной путь в Муськиной пасти.

Без смеха нельзя было смотреть на собаку и кошку. Уже окрепнув, спать и греться Муська лезла к Тому, пытаясь зарыться в густую шерсть. И ничего, морща нос, тяжело вздыхая, терпел. Игривая, веселая, она целыми днями носилась по домику; разыграется, Тома за хвост ухватит, куснет… И за морду могла царапнуть. Тот кряхтит, терпит, но на улицу идти не хочет. Когда становилось совсем невмоготу, поднимался, отряхиваясь, глухо взрыкивал, ничуть не пугая этим проказницу. На миг лишь замрет, вздыбив шерсть, дугой выгнув спину, и опять за свое — тормошит, трясет приемного папу-маму. Доведенный до предела Муськой, поскуливая, Том идет ко мне: открой, мол, дверь, пойду на мороз, проветрюсь.

Прожил пес на нашей точке около трех лет, благодаря Тому, я подружился с аборигеном Филимоном…

За год этот еще крепкий, хитрый кривоногий старик выудил из меня достаточно всевозможных припасов, продуктов, охотничьего снаряжения и много чего… Думаю, на целую зимовку для нескольких человек хватило бы. Никого и ничего старый ненец вроде бы и не боялся. С Томом до поры, напрямую, Филимон не встречался. Пес нервничал при появлении местных, злобно и оглушительно лаял, зубами норовил уцепить за полу малицы, и по совету Саши собаку я закрывал в другую комнату.

Филимона терпел я долго, присматривался, не мог определиться с характером деда, считая: если постигну суть души такого необычного, яркого человека, то и с остальным народом подружусь…

Приехала ненецкая семья впервые ко мне зимой; я глянул в окошко и рот раскрыл, одеты, как на картинках в книгах по географии. Названия одежды не сразу запомнил; сокуй, бокари, малицы сшиты из меха оленя, украшены орнаментом, расшиты бисером — красиво; олени, нарты, длинный хорей в руках у каюра, — все удивительно, все ново. При первом знакомстве аборигены ведут себя довольно нахально… так сказать, проверка на прочность; в подпитии бывают и нагловаты. Необходимо быстро адаптироваться к условиям, в которые тебя, нового человека, ставят изощренно, коварно и умно: не нервничай, но и не отступай, не поддавайся на провокационные выпады, и все наладится. Наверное, угадалась мне та линия, которая позволила подружиться со всеми, кто заезжал ко мне на точку. Не сразу, конечно, но оградил себя от разного рода посягательств. От белого русского человека в поведении требуется немного: он обязан быть человеком слова.

Присматривались ко мне и по-разному донимали… тот же Филимон, приехал как-то пьяный, требует горячего чая, и чтоб с сахаром, и чтоб хлеб с маслом.

Я ему в ответ: «Тут тебе не ресторан, а я не официант». Филимон ногами затопал… слюной брызжет, кулаки сжимает. Том отсутствовал, мышковал где-то, но голоса услышал. И как подслеповатый дед увидел чуть не за сотню метров наметом несущегося Тома? Минуту назад пьянющий, требовавший еще и вина, Филимон в несколько секунд оказался возле упряжки, мгновенно распутал оленей, подхватил под мышку хорей, лихо скакнул в нарты, но подвели неловкие кривые ноги, заплелись меховыми бокарями, и он упал с нарт, попав рукой в петлю сбруи. Олени рванули через кусты, дед, запутавшись в постромках, волокся за ними. Я схватил Тома, кинул в домик, закрыл дверь и бросился за упряжкой. Слава богу, олени сразу же и застряли в кустах; задыхающегося деда еле выпутал из непонятного мне обилия ременной упряжи, пригрозил, чтоб отныне наезжал только трезвым, сегодня успел, а завтра, кто его знает, пьяных мы с Томом не любим…

Подействовало… Думаю, и до этого Филимон больше куражился, чем пьян был, что ни говори, а скучно в тундре… поиздеваться над новым человеком — все какое-то развлечение. С дедом мы сдружились, не раз выручали друг друга провизией, делились хозяйственными мелочами; выпивая по два чайника кипятка с крепкой заваркой, говорили много и долго… интересный, мудрый старик.

На четвертый год, к весне, Том заметно сдал. Пес стал плохо есть, лежал в домике, тяжело, натужно вздыхая. В какой-то день, пошатываясь, он перешел в холодную пристройку. Теперь не вставал днями, и к пище не притрагивался, чуть попьет водички, подняв голову, опустит ее, и такая тоска в глазах… Сжав зубы, я уходил в тундру. До последнего дня по неотложным делам пес под себя не ходил, выбирался на улицу. Покидала его жизнь долго, уже и глаза затуманились, и дыхание стало редким и прерывистым, но, покачиваясь, поднимется, выйдет, справит легкую нужду и опять на смертное ложе…

Ночью шел по реке лед, шумела растревоженная вода, со стоном скрежетали избитые половодьем льдины. Долго не спалось, утром, встав, я осторожно открыл дверь, позвал: «Том, Том»… Нет, не шевельнул пес ухом, не дрогнула ни одна серая шерстинка…

Положил я Тома на тальниковые ветки, уложенные на старую, но еще крепкую небольшую льдину, оттолкнул ее от берега, долго стоял на берегу, провожая исчезающий в туманной весенней дымке ледяной катафалк…

Просто мечта

Рассказ

Очередной выпуск военных училищ происходит осенью, вот и наше летное училище не изменило этой традиции, мы покинули стены альма-матер глубокой осенью 1974 года.

Первый морозец сковал хрупким льдом небольшую лужу у проходной КПП училища. Я стоял с небольшим чемоданчиком и смотрел на эту лужицу… ступить на ледок или обойти? Не было в сердце ни радости, ни разочарования, только неясные вопросы и тревога. Как и любой человек, решив, казалось, трудную задачу и, предвкушая заслуженный отдых, успев только перевести дух, я вдруг понял, что этого отдыха не будет. Вот и небольшая лужица, как окошко в неизведанный мир, вдруг легла передо мною непреодолимой преградой. Где-то я слышал… решай задачи по мере их поступления. Глубоко вдохнув уже заметно освежающего разгоряченное горло воздуха, решительно шагнул вперед, ледок жалобно хрустнул, нога тут же испуганно отпружинила от съежившейся от холода серой земли, толкнула меня вперед, и я решительно зашагал к железнодорожному вокзалу.

После некоторых раздумий я выбрал для дальнейшего прохождения службы Дальний Восток, Приморский край. Тем более, желающих переместиться за десять тысяч километров оказалось мало. Хотя так завораживающе описывал прелести Приморского края капитан второго ранга, преподаватель морской тактики. Половина часа шла лекция, остальное время подполковник рассказывал об уссурийской тайге, о водах Тихого океана, и так завораживающе звучали его рассказы, что ни у кого не возникло сомнений, куда мы отправимся после выпуска.

На третьем курсе я благополучно женился, успел стать и папой. В штабе авиации получили распределение в далекий гарнизон, расположенный на берегу залива Петра Великого, предтечи Тихого океана. Поэтому добираться до гарнизона пришлось очень непросто. До Приморья двенадцать часов в воздухе, самолет Ил-18 — турбовинтовой, шум от моторов неимоверный, до самолета четыре часа на автобусе. Не описать всех трудностей, с какими мы столкнулись, добираясь с таким несмышленышем до места службы через всю страну. В гарнизон доставила нас дребезжащая, как старое ведро, и неимоверно раскачивающаяся электричка. Ночью выгрузились на каком-то полустанке, темно и тоскливо. Даже сквозь сумрак ночи выбеливались зябкие необъятные снежные просторы, темнели сопки. У их подножия взблескивали редкие огоньки. Тоскливо и грустно, но сын не давал нам загрустить, накопилась куча мокрых пеленок, успевали просушить в самых невероятных условиях: и на морском вокзале на батареях отопления, и на ветру из окна электрички. Предвкушая окончание пути, аккуратно перепеленали малыша у дежурной по станции; она растерянно стояла, наблюдая, как сын успел напрудить на пульт управления, и отчаянно закричала, когда он вознамерился обкакать и ее флажок. Парень натужился, громко затрещал…

— Да что ж такое, засранец тут! Это кого ж нам привезли? — рассмеялась. — Ну, защитничек! — покосилась на нас, добавила. — Папаша-то, чай, посправнее будет?

Наконец приполз дежурный автобус, в чистом морозном воздухе вонь от копоти солярного двигателя, сбивала дыхание. Загрузились быстро, еще быстрее выгрузились возле пятиэтажки, темень — хоть глаз коли. Но все ж увидели, что это недостроенное здание. Вопросов не возникало — быстрее бы определиться. Переночевали с грехом пополам, согревались электрообогревателем, при помощи его и пеленки сушили, даже перекусили. Утром в штабе полка получили дальнейшее указание — следовать в отдаленную часть на берег залива Петр Великий. Стояли у ворот штаба полка, растерянно оглядывая окрестности. Гарнизон, хоть был и заснежен, казался гол и суров. Съежившиеся могучие ветлы зябли под блеклым небосводом, прикрывая от нашего взгляда взлетную полосу. Урча, прополз снегоочиститель. Уже слышался звук запускаемых двигателей дежурного вертолета. Начинался рабочий день, мы стояли уставшие и безразличные, ждали будку, в которой нас доставят к окончательному месту службы. Кажется, нет предела человеческому терпению. Железная будка с трудом вместила офицеров, возвращавшихся в далекий гарнизон после какого-то совещания. Два часа тряслись по кочковатой промерзшей дороге.

Поселили нас в холостяцкое общежитие. Уже был вечер, комендантша нашла свободную комнату. Окно было без стекол. Тут же все исправили, молодые офицеры забегали жеребцами, окно заткнули подушками, притащили обогреватель, сводили меня в буфет, благо он еще работал. Когда я вернулся в комнату, сын радостно лепетал, свирепо суча ногами, и он устал до невозможности. В комнате тепло и уютно, мы перекусили, и встал вопрос с туалетом. Конечно, для жены это оказалось серьезной проблемой. Ребята показали мне это недоразумение, по-другому трудно сказать. Дощатое строение висело над глубоким оврагом, крепилось оно к рельсам. Мальчишку оставить нельзя, попросил однокурсника проводить супругу, посторожить. Он взял фонарик, как бы в овраг не упасть. Кто-то крикнул: «В туалет лучше ходить днем». Жена вернулась сама не своя:

— Ой, как страшно, ой, как мы будем жить! — запричитала молодая женщина, которая мужественно перенесла все трудности пути. А тут сдалась, но, опять же, сын не позволил долго причитать. Материнский инстинкт все личные проблемы отодвигает на потом, главное — ребенок. Захлопотала, заворковала, и все хорошо, парень успокоился, уснул. Уснули и мы. На следующий день переселились в гарнизонный домик, квартирка с отоплением, но без удобств, ведро для туалета самая неудобная роскошь. Но есть вода и электричество, отопление.

Первое время о любимом спорте не думал серьезно. Просто не хватало времени. Вновь прибывшие носились по гарнизону, высунув язык, друг за другом. Получали летную форму, сдавали зачеты на допуск к полетом. Постепенно мы снижали темпы адаптации, появилась возможность приглядеться к гарнизону. Домики гарнизона расположились в котловине между невысоких сопок, рядом небольшое озеро, кишащее гальянами и ратанами. Сопки густо заросли лесом. Чуть отступив от каменистой россыпи, раскинулась белая гладь залива. Я даже успел выйти на эту каменистую россыпь, постоял, всматриваясь в горизонт. Виднелась далекая гряда леса, зарево от большого города Владивосток ярко освещало небосвод. Красиво… и зимой красота, дух захватывает от осознания того, что ты на краю земли.

Чуть освободились от первоначальных забот. Хотелось узнать, как тут обстоят дела со спортом. Оказалось, в гарнизоне в приоритете у летчиков волейбол, потом бильярд. Волейбол я любил, но зима, снег на площадке… Бильярд в доме офицеров, хорошая игра, но к серьезным видам спорта я его не относил, да и помещение не топили, холодина жуткая, играть можно было только в перчатках.

Через некоторое время мне удалось раздобыть двухпудовую гирю… Демобилизовался офицер — крепко подпивал, скандалил с командирами, ну, они решили избавиться от скандалиста. Хотя, если он и спохватился, — не туда попал — легальными способами уйти из вооруженных сил было почти невозможно, тем более из авиации.

Хотя ошибаюсь, был у меня друг на первом курсе, Коля Белоусов. Коля искренне считал, что ошибся он, поступив в военное училище: военные летчики мало летают, ограничены в выборе летного задания, только от сих до сих. Внутренняя свобода руководила его поступками. Ему казалось, на гражданке он будет свободен в выборе своей деятельности. Он мечтал летать много, очень много, он просто бредил этим. И Коля упорно шел к своей мечте, летать как можно больше, написал рапорт на отчисление из училища. Лучший ученик курса теоретического обучения. Очень неохотно, но рапорт удовлетворили, чем он обосновал свою просьбу, я не знаю, но Колю отчислили со второго курса. Через два года, солдатиком, отслужив два года в армии, он поступил в гражданское Краснокутское летное училище. И если учесть, что до поступления в училище он отслужил в ВМФ полтора года, плюс, за его мечту отслужил срочную два года. Потеряв три с половиной года, он закончил Краснокутское двухгодичное училище и приступил к самостоятельным полетам где-то в Сибири. Для кого-то синица в руках — счастье, а кому-то и журавль в небе проходной этап. Получил ли Коля удовлетворение? Это его жизнь, мне не удалось задать ему этот вопрос, не пересеклись наши дороги. Так что рассуждения вроде того, что романтика подвела с жизненным выбором — поспешил, не подумал основательно — она имеет право на жизнь. Нам так отвечали государственные мужи, отвечали просто и доходчиво: государство на тебя столько сил и денег потратило, а ты?… Коля может и ошибся с выбором профессии, но не я.

Начитавшись книг, мечтал о военной профессии с юных лет, и хотелось мне быть и моряком, и летчиком. А судьба распорядилась, и стал я морским летчиком. Главное сильно хотеть, знал я этот постулат теоретически и вот оценил его, как свершившуюся несбыточную мечту детства и юности. Начитавшись книг, я с самозабвением вырезал из сосновой коры корабли, самолеты и играл в песке на краю картофельной ямы. Мои мечты, которым не суждено сбыться, — я так считал — не омрачали удовольствия от игр. Я не загадывал, кем буду, детские болезни, порок и ревматизм сердца не позволяли моим мечтам и хотелкам воплотиться в жизнь. А реально воплотить свое увлечение спортом в жизнь мне удалось.

Жили в сосновом лесу — последний дом на улице. Выбежал на крыльцо поутру, и звон птичьих голосов, запахи соснового бора накрывают тебя. Тут же, между двух сосен — лом, это перекладина, подтянулся, подъем переворотом и побежал в школу через сосновую рощу. Зимой на тропке можно было увидеть следы разных зверушек, даже следы лося не раз встречал, а уж лис, белок, зайцев видел видимо-невидимо. Тем более, я увлекался в это время книгами Бианки, и звериные следы читал с увлечением. Ружья не имел, поэтому чтение звериных следов было моим увлечением. Часто бродил на лыжах по заснеженному лесу, уходя далеко от дома.

В то время увлекался многими видами спорта, неплохо бегал на лыжах. Не было спортивной дисциплины, которая бы меня не интересовала; экономя на школьных обедах, я покупал книги по боксу, борьбе, штанге, легкой атлетике. Искал в библиотеках книги о спорте, у меня скопилось достаточное количество книг по многим видам спорта, спорт я боготворил и готовился после школы поступать на спортфак в пединститут.

Но кроме упорства, данных у меня к некоторым видам спорта было недостаточно, и, как ни странно, меня они увлекали особенно сильно. И к моему любимому виду спорта — тяжелой атлетике, я генетически подходил меньше всего: худощавый, высокий, с не очень хорошей координацией. В Твери на вступительных экзаменах в пединститут на спортивный факультет, а мы сдавали квалификацию на стадионе Химик и там же тренировались, услышал знакомый грохот падающей штанги. Как загипнотизированный подошел к зданию, пытался даже заглянуть в окна. Стоял, с дрожью в сердце слушал грохот железа за окнами, но так и не решился зайти. Кто ее знает, как бы сложилась моя жизнь, посвяти себя спорту. Но я выбрал летную карьеру, романтику, и даже не я выбрал, а она меня выбрала.

Прошла жизнь, и задать себе вопрос, ошибка ли в том, что не тот путь выбрал. И хотел бы исправить? Вопрос этот вполне естественен, и задать его себе, конечно, обязан всякое живущее на земле разумное существо, и вывод серьезный от этого вопроса напрашивается. Жизнь уже почти прошла, сожалеть о неверно выбранном пути можно, но бесполезно. Я думаю, весь наш земной путь предначертан. Нам не дано распоряжаться своей судьбой, хотелось бы попробовать, а что бы там было? Вздыхаю с сомнением. Мне кажется, ничего хорошего, слишком много оказалось у меня скелетов в шкафу. Я эту жизнь прожил очень трудно. И даже загадывать о другой не решусь.

На вступительных не написал сочинение, но успел сдать квалификацию, и когда забирал документы, вдруг, стоящий у стола подтянутый мужчина обратился ко мне с предложением подать документы на факультет физики-математики. Я не растерялся, хотя не был готов к такому вопросу. Равнодушно проговорил: «А я же не написал сочинение». «Пусть тебя это не волнует, ну? готов?» Я коротко ответил: «Нет, не готов!» Оказывается, был способен на решительные поступки, хотя всю жизнь считал себя мямлей. Конечно, глупо! Судьба давала шанс получить высшее образование, заняться любимым делом. Не оценил или не понял, что мне предлагали? Но кто знает, чем эти поступки нам аукнутся.

И с чего я решил лететь домой на самолете? Почему? Кто подсказал? Деревенский парень, видевший самолет только в кино и на картинках. В парке прочитал объявление, расписание на авиарейсы, нашел рейс в Великие Луки, посчитал деньги, чуть дороже, чем автобусом. Все было ново, интересно. Посадка в самолет, кукурузник показался большим и грозным, загудел, задрожал, покатился, плавно взлетел и ровный гул, дрожь ушла, я приник к иллюминатору, ох какие необыкновенные виды. Но укачало быстро, уже не до видов, выдержал приступы тошноты. А потом этот опыт пригодился. В армии тренировал вестибулярный аппарат, крутился, вертелся на тренажерах: колесо, лопинг.

Служил в десантных войсках в штабе дивизии телеграфистом ЗАС (засекреченная аппаратура связи). На стадион бегал каждую свободную минуту. Об училище не думал. Начальник штаба дивизии, майор Стекольников, моим земляком оказался… Тверской. Предложил поступать в вертолетное училище в Сызрань. Пятилетним мальчишкой я впервые увидел вертолет, ребята вертолетчики приземлились у нас в деревне на горе у гумна. Все сбежались к диковинной птице. Моя мама, задиристо посмотрев на земляков, подошла к летчикам, попросила покатать ее, молодые ребята, летчики, заулыбались,

— Не струсишь, не выпрыгнешь? Парашюта запасного нет…

— Ага, сами испугались? — отчаянно засмеялась мама.

— Ну, садись! — командир смешно пошевелил аккуратненькими усиками, откинул сиденье. Мама испуганно бросилась в толпу. Под общий смех и я бросился за ней. Этот эпизод остался в моей памяти на всю жизнь.

На предложение земляка я согласился, не мечтая поступить, даже не замирая сердцем, ведь оно у меня больное, и легкие не в порядке, но пару месяцев от службы отдохну, тоже неплохо. А получилось по-другому, благодаря спорту, сердце оказалось в норме без всяких отклонений. Да и ребят приехало, таких же, как я, деревенских, неопытных, много, и служивших в армии достаточно. Мы поддерживали друг друга, но и разбитные, городские волновались не меньше, все ж не на блины к теще приехали. И вот так, не веря в себя, прошел медкомиссию в училище, сдал экзамены, зачитали приказ о зачислении.

Лежа в койке, перебирал все перипетии, со мной произошедшие, вспомнил пророческие слова профессора-медика в Ташкенте, там проходил предварительную медкомиссию. Он давал заключение; узнав, что учился я слабовато, задумчиво проговорил: «Все у тебя есть, не сомневаюсь, летчик ты будешь хороший, но этого мало…» А чего мало? Теперь нахожу неочевидный ответ — добившись результата, я часто отступал, бросал когда-то увлекательное дело. Искал, за что бы снова взяться со рвением. В училище увлекся спортивной ходьбой, за лето выполнил первый взрослый разряд. Зам по физкультуре уговаривал заняться всерьез, но как-то не срослось. Не понимал тренировочного процесса. Со штангой все ясно, спортзал, тренировка. А тут, стадион, шоссе, а зимой? Хотя по шоссе разок прошелся. Ходили курсом на какое-то мероприятие за пятнадцать километров. Когда назад возвращались, я выпросил у старшего, зама по строевой, разрешение пройти вперед спортивной ходьбой. Попыхтел старательно, ребята подошли через час. Это вот по поводу, что легко дается? Пропадает интерес и задор.

А железки меня завораживали, они упирались. Не понимал ведь ничего в этом виде спорта. Даже собственный вес — сопливый вес, в армию шел пятьдесят восемь килограмм при росте сто семьдесят четыре сантиметра, какая штанга? Но дома еще начал упираться. Вначале утюг взялся на счет поднимать, потом швейную машинку, а потом с ребятами поехали на велосипедах на стрельбище. В десяти километрах от поселка военный городок, и у них в лесу оборудована стрелковая позиция. Полазили, посмотрели, набрали гильз, пуль, и я увидел сломанную тележку, которая возила мишени. Бегала она по рельсам с помощью железных катков с осью. Я быстренько доломал ее, пристроил на велосипед и через пару часов уже пыхтел на огороде, двадцать пять килограмм она весила. Первая моя штанга! Затем притащил от больничной полуторки передний мост. Машина военных лет, свое отслужила, ее разобрали, двигатель увезли, а рама с приводами ржавела на больничном дворе.

Все то, что походило хоть немного на штангу, я пристраивал для тренировок. Собирал железо по всей округе. Катки от трактора ДТ-54 повесил на железный лом, вот и штанга! Столько сил было затрачено, столько упорства приложено к овладению этим видом спорта, и ради чего? Кое-как научился делать жим, потом и рывок освоил, толчок плохо получался. Уже в военном училище более опытные товарищи — ходил в город на тренировки — неназойливо подсказывали, как правильно выполнять упражнения. А я еще и упертым оказался, все по-своему, по-деревенски, но постепенно все ж овладел техникой правильного подъема штанги. Видел, что одной упертости в тренировках не хватало, снаряд плохо слушался меня. Результаты были неплохие, но росли очень медленно. Но потихоньку, помаленьку дело пошло. Особенно удавался жим с груди.

Поехал на округ, потом первенство Поволжья, потом и Россия. Замахивался на рекорд России среди юношей по жиму. Командиры ворчали… «Ты же летчик, загрубляешься, чувствительность к управлению сложным летательным аппаратом пропадает. И пропуски занятий в училище твое карьере летчика пользы не принесут…»

Я слушал, но делал по-своему. А то, что штанга загрубляет, не в военном училище, а уже в боевом полку я почувствовал. Если полеты на следующий день после тренировки, управлять вертолетом сложнее. Особенно на висении работа ногами дается с трудом. Но это было позже. Месяца через три после прибытия в гарнизон, проходя мимо ремонтной базы, в кустах, увидел кучу старых аккумуляторов, остановился, осмотрел эту кучу, штук сто валялось. На каждом вертолете их стояло по два, негодные сбрасывали сюда, а потом увозили на утилизацию, поэтому с разбором надо было поспешить, свинца много, выплавлю диски.

Я задерживался после службы, разбивал аккумуляторы, набирал свинца в рюкзак, тащил домой. Дома плавил на плите в кастрюле, вставлял палку посредине — отверстие для грифа. Неделю труда, и у меня получилась штанга на шестьдесят килограмм и разборные гантели по тридцать килограмм. Кто может объяснить, что заставляло меня этим заниматься? Вроде бы пустая бесполезная трата времени! Но если на вечернем небе зажигаются звезды, значит это кому-то нужно. Только так можно объяснить мою блажь.

А затем я разжился настоящим снарядом. Однажды летом возвращался из города в гарнизон под утро, Погода была прекрасная, птички пели, кругом все благоухало невозможными запахами. И путь мой пролегал через спортивный лагерь, я не стал его обходить, пошел через него, кругом палатки, а посредине помост и штанга на нем, рядом блины. Потерял я разум, в течение часа я перетаскал все это хозяйство к дороге, пока спортсмены дрыхли, спрятал в придорожной канаве, прикрыл мхом, а вечером приехал на дежурке, все загрузил в кузов и… Снаряд, никелированный снаряд сто тридцать килограмм на полянке под окнами общежития!

Летом мы вылетали для полетов при минимуме погоды в отдаленные гарнизоны. Жили кто где. Мы в старой школе. Осенью перебазировались в гарнизон, подальше от береговой черты в глубине материка. Туда же привез и штангу. Но серьезно приступить к тренировкам не смог. Служба в части властно заняла и мое служебное время, и свободное время. Полеты на корабельных вертолетах являются одними из самых сложных полетов на летательных аппаратах. Полеты над морем вне видимости береговой черты и естественного горизонта являются полетами по приборам. Физически очень выматывают, а посадки на корабль… на ходу, да еще ночь. На долгие годы я отложил свое увлечение тяжелой атлетикой. Демобилизовавшись, приехал в город, где учился, где ходил в секцию, первым делом нашел эту секцию в школе, в подвальном помещении. Так увлекся тренировками, что даже праздники не могли меня заставить пропустить занятия, гости сидят за столом, а я… извините — меня ждут. Через пять лет я отправился на север за длинным рублем, какового я так и не увидел. Может где-то и есть места, в которых легко платят деньги, но мне такие не встречались. Я там в первую очередь отправился на поиски зала, где можно заниматься тяжелой атлетикой. Спортивный комплекс назывался «Заполярник», там был шикарный зал, где я обрел друзей, на первых порах они оказали мне неоценимую помощь. И с жильем помогли, и с работой. Вот так я пронес через всю жизнь это увлечение. Избавился от многих болячек, от радикулита, обрел верного помощника в борьбе с вредными привычками. На пенсии, вернувшись в родные места, занялся тренерской работой. В контейнере пришли вместе со мной гири, гантели, штанги, тренажеры, всего этого хватило, чтоб создать хороший тренажерный зал. Множество детей прошло через этот зал, надеюсь, и их детям будет знакома дорога в спорт.

Странная иллюзия

Повесть

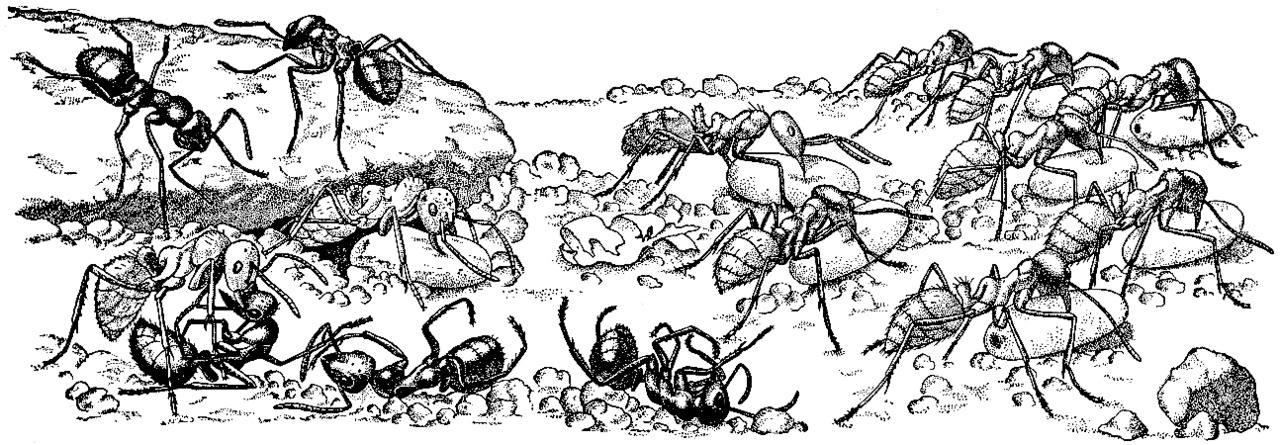

Он часто говорил, понижая голос, испуганно оглядываясь. Он говорил, что они не то и не те, какими видят себя, он упорно доказывал, что жизнь человечества — это совсем другая жизнь. А то, что их сейчас окружает, всего лишь иллюзия и совершенно неверное восприятие действительности органами чувств разумного существа. Две ноги, которыми они попирают землю, не две… а шесть, и рук столько же. И многое другое у них совсем не человеческое, а… а… муравьиное.

Над ним смеялись, издевались, иногда пытались понять и тогда водили к психиатру. Консилиум врачей его воспринимал очень серьёзно, абсолютно во всём больному верил и соглашался. Через месяц Рыжего Большого Муравья, как его прозвали, отпускали к родственникам. Врачи недоумённо пожимали плечами на затаённый вопрос встречавших. «Абсолютно вменяем. Попробуйте разнообразить рацион питания. Чаще выгуливать на природе, предпочтительны хвойные леса у больших муравейников. Тонко реагирует на запахи. Смог большого города на психику…» — тут выписывающий врач обычно запинался. Если пациент болен, то его место в больнице. Если нет, то он здоров и вполне может жить под своим именем. Но уже давно Рыжего Большого Муравья не называли гражданским именем Олег, для всех он удобно связывался с коротким, как выстрел, словом — Мур… раш.

Мураша на природу вывозить никто не собирался. Год он отмалчивался, отсиживался в малюсенькой комнате, которую после развода и ухода семьи старший брат смог выбить для него, имея влияние в горкоме, и в жилфонде заседал замом главы комитета по правам инвалидов-производственников. Он смог доказать, что пятнадцать лет работы на Байконуре изменили брата до состояния нечеловеческого. И внешне он очень изменился. Заимел Мураш огромные подвижные рыжие усы. Стал голенаст и проворен. Семейная наследственная прихоть — некоторая полноватость в районе брюшка — исчезла, обозначилась осиная талия. Брови кустились, выпячивая глаза из-подо лба. Брат мало говорил, ещё меньше слушал, но всё про всех знал. И не успев кто-либо что-то спросить, сразу же получал ответ.

…Однажды Мураш исчез. Комната оказалась запертой изнутри. Взломав дверь, все застыли на пороге. Полчища рыжих больших муравьёв носились по комнате, постепенно исчезая в щелях. Но когда муравьи пропали, пропала и обстановка комнаты. Поражённые свидетели наблюдали, как на глазах исчезли телевизор, холодильник и прочее. Только что они клубились рыжей ужасающей массой. И вот!.. нет их!.. Нет старых, тиснёных золотом, обоев, нет досок пола, нет штукатурки и краски. Абсолютно голая бетонная коробка…

Покрутив головами, повздыхав, пригласили представителей власти и родственников, составив акт о происшествии, подписали его и через некоторое время, восстановив за свой счёт жилое помещение, старший брат продал его. Новые жильцы о муравьях ничего не слыхали, жили себе поживали. Старший брат на вырученные деньги купил себе ярко красный «Жигуль». Вздыхая, крутил баранку. О Мураше он помнил, даже соорудил на кладбище памятничек, поминал брата в религиозные праздники, с любовью посматривая на «Жигули».

Как-то наехало в область множество разных делегаций: делились опытом ведения натурального хозяйства в условиях завершённого строительства социализма и незавершённого построения коммунизма. Весь наличный транспорт пришлось задействовать. Старшему брату, числившемуся пропагандистом, пришлось поработать немного, естественно, с хорошей оплатой шофёром у германских сельских пролетариев. Ребята хоть куда, по-русски знали: шнапс, яйко, сало, млеко. На своём же приусадебном участке всё это в избытке и продемонстрировал Старшой гостям.

Сегодня область, освободившись от делегаций, залечивала раны. Поддерживая гудевшую голову ладонью, Старшой жаловался братскому памятнику на неблагодарность руководства. Компенсировать убытки отказались, пообещали таким же образом для обмена опытом отправить к братским немцам на следующий год. Но этот год коту под хвост. Яйки подмели в течение недели подчистую, одна скорлупа осталась. Шнапсом и млеком заблевали все углы и закоулки. Сало с двух поросят умялось в бюргерское брюхо.

Ну, сидит брат, жалуется. Смотрит, бежит муравей по досочке, прихрамывает, за ним трое гонятся, покусать стараются. Вспомнил Мураша, взял соломинку, отгонять преследователей пытается. А никак не отбить рыжего, хромого, одного остановит, другие тут как тут. Увлёкся не на шутку человек, ругается, помочь изо всех сил старается одинокому бойцу. Раззадорился так, что в сердцах и рявкнул: «Ну, паразиты. Мне б ваши заботы, дал бы по мусалам, заобидели брательника!»

И уже держит в руках-лапках длинную пику. Старшой обороняет братишку-Мураша от нападавших. И тех он знает, хоть и в муравьином обличье. Огромными жевалами щёлкают, все из обкомовского гаража шоферюги, не один литр водки выпит с ними. Шерудит пикой Старшой, недоумевает, Мураша отбивает, чтоб порасспросить, а у того в руках сабелька, совсем и не сабелька — зубочистка.

Гришка, здоровый краснорожий бугай, машет палашом, привык с секретарём пасть драть почём зря, орёт:

— Ты с кем, Одинцов? За наших, ежели, руби этого падлу, если супротив племенной власти, сам на куски развалишься.

— Да я что? — отмахивался в растерянности от наседавших, вспомнив, что фамилия его Одинцов и зовут его Василий. — Обождите! — кричит, — дайте сообразить, что к чему.

— Нечего соображать, — машет зубочисткой Мураш, да так ловко, что шоферюге зама Лосева в лоб попал, отпрыгнул тот, матерится:

— Одинцов! Сволочь! Шеф с тебя шкуру спустит. Вяжи лазутчика, шпиона… Он Гордом чуть не взорвал.

— Не слушай их, Вася, этих жополизов, они из поколения ямщиков, приказчиков, половых. Мы не какие-нибудь. Наш Батя статский советник, не пристало ублажать всякую рвань.