Бесплатный фрагмент - Повесть и рассказ

Вовка. Фотограф

ВОВКА. ПОВЕСТЬ

ПРОЛОГ

Был нежаркий летний день. Я стоял на крыше кирпичной пятиэтажки, глядя сверху на широкую улицу, прорезающую густую зелень крон деревьев, из которой вырастали острова крыш соседних домов. Вдали виднелся отвратительный белый пузырь надувного ангара, какие сейчас надувают вместо того, чтобы строить нормальные спортзалы. Во всяком случае, мне он казался отвратительным и нешуточно раздражал.

По яркому голубому небу плыли редкие клочковатые облака, среди которых совершал странные суетливые эволюции старый самолет, каких, может, на весь мир осталось один — два, да и те в какой — нибудь коллекции авиараритетов. Ну да — двухмоторный Ли-2, круживший в резких кренах, взмывавший вверх, как лист бумаги на ветру и устремлявшийся к земле, выходя из пике в последний момент, вопреки всем законам аэродинамики. Вся эта суета напоминала бессмысленный полет насекомого. Что-то ещё напрягало… Точно. Шума двигателей слышно не было. Впрочем, машины по улице тоже ехали беззвучно. Может, я оглох?

Самолет подлетел ближе, и я рассмотрел потертый дюраль фюзеляжа с пупырышками заклёпок, увидел копоть на задней части мотогондол. И еще я увидел, что винты не вращаются, а винт правого мотора был искорёжен — непонятная сила вывернула его лопасти вперед. Самолет взмыл вверх и я подумал, что это неправильно — он должен был падать.

Тем временем самолет, снова снижаясь, быстро удалялся в сторону ангара и упал на него. Ангар с треском лопнул и загорелся, оседая и скрывая в складках силуэт самолёта. Слышались хлопки выходящего воздуха. Чей-то голос сзади меланхолично произнес:

— Ну вот, и правильно. Сколько раз предупреждать, не нужен здесь этот ангар…

Мне было неприятно на все это смотреть, и я закрыл глаза.

Я их снова открыл, потому, что уезжал в деревню в кузове грузовика, остановившегося у остатков ангара. Внизу, под бортом, стояла тётя Нина. Её я очень давно не видел и сильно удивился. Тёте Нине было уже за девяносто. Кажется, девяносто три. Не так давно я случайно встретил её дочку, с которой не виделся столько же, сколько с тётей Ниной, и она сказала, что, слава Богу, для своего возраста её матушка чувствует себя неплохо, но из дома давно не выходит. Но я не поэтому удивился. Я бы сейчас не дал тёте Нине больше сорока. Или пятидесяти. Бог их знает, этих женщин.

Она была худощавая, загорелая и добродушно улыбалась. Прекрасно выглядела. На ней было цветастое платье с треугольным вырезом по моде Бог знает, какой давности, а лоб прикрывали завитки темно-русых волос, большей частью собранных в пучок на затылке. Справа стоял мальчишка лет восьми, слева малыш лет трёх, мне показалось, что девочка, но я не был уверен. Все трое внимательно смотрели на меня снизу, запрокинув головы, а тётя Нина спросила со свойственной ей характерной энергичной интонацией, которую я сразу вспомнил:

— А где родители — то?

Я так понял, что она имела в виду моих родителей, которые умерли много лет назад — сначала отец, потом мать… Об этом она, конечно, должна была помнить, так как была вместе с мужем, однополчанином отца, на похоронах.

Мальчишка ни с того, ни с сего, негромко и как-то спокойно, нараспев, произнес:

— А что… Служба идет легко…

Я успел подумать: — Он что, суворовец? — и проснулся.

Была глубокая ночь. Почему-то я был взволнован и долго не мог уснуть. Я был абсолютно уверен, что каждое событие сна как-то связано с текущими событиями реального мира. Конечно, рациональных причин для такой уверенности быть не могло.

Я всегда любил стоять на низком мостике над какой-нибудь речкой, наблюдая поток воды там, внизу… Струящаяся поверхность, отделяющая мой мир от соседнего мира под ногами, живущего по своим законам, завораживает меня. Колышущиеся в струях бегущей воды водоросли, тени рыб в глубине, странные преломления света… Разные, разные миры. Я умру, если вдохну воду. Рыба умрёт, если её жабры осушит воздух.… Конечно, легко разрушить эту мистику, бултыхнувшись с мостка в воду, чтобы на несколько мгновений перемешать воду и воздух. Но разве можно что — нибудь понять, разрушая?

А ещё есть небо. Я знаю, что небо есть, но не вижу грани, отделяющей его от меня. Только я ведь не могу сказать, что живу в небе, как птица, значит, грань должна быть? Может быть, по этой грани скользят облака? Есть облака — я её вижу, нет облаков — не вижу. Иногда облака располагаются в небе разноцветными слоями, выявляя множество волшебных граней, сияющих в лучах заходящего солнца…. Эту мистику тоже легко разрушить, дав имена слоям атмосферы — тропосфера, стратосфера и даже ноосфера, смешавшая землю и небо и грозящая их опрокинуть в никуда.… Только означает ли — понять, дав непонятному название?

Есть моя жизнь, как и любая, имеющая видимые начало и конец, которые поэты назвали гранями бытия, нанизанными, как куски мяса на шампур, на ось времени. Жизнь.… Всего лишь название, вмещающее в себя кучу других названий, каждое их которых само по себе — грань. Может быть, на шампур нанизана луковица, вмещающая в себя сотни граней? Но луковицу можно проткнуть в любом месте, а лучше вовсе не протыкать. Шампур ведь никак не связан с природой луковицы. По крайней мере, я всё больше это подозреваю. Прошлое и будущее, как пятна света на песке в глубине воды меняются местами, врастая друг в друга тайными связями, ну никак не причинно — следственными, и я уже не знаю, что для меня важнее — будущее ли, прошлое, или те тени, что колышутся за невидимой гранью…. Ведь то, что я не понимаю их природы, вовсе не означает, что они не часть меня самого?

Да и вообще. Человек, родившийся много лет назад под моим именем — это я? Ведь тот человек и мир ощущал по-другому, и думал по-другому, и… связывает меня с ним только формальная нить памяти да официальные записи в государственных архивах. Или ещё что-то?

А моя бабушка, единственной школой которой была её собственная жизнь, иногда повторяла, выпив рюмочку на застолье:

— Гэй, гуляй, козак, не журись! Коли смерть прийдэ, тебе вже не будэ!

Да и опрокидывала вдогонку.

ПАСХА

К одна тысяча девятьсот шестьдесят первому году Генеральный секретарь ЦК КПСС дорогой товарищ Никита Сергеевич Хрущёв не только успел, от широкой души, или по другой какой напасти, подарить Украине Крым вместе со всем его офигевшим населением, но и пустил под нож двадцать полков одной только фронтовой авиации. Какие у него там были волюнтаристские резоны, один Бог весть. Вот только для Вовкиного отца этот секретарь навсегда стал просто Мыкитой. Именно так, через «Ы». А уж интонацию, с какой имечко произносилось, русскими словами лучше и вовсе не передавать.

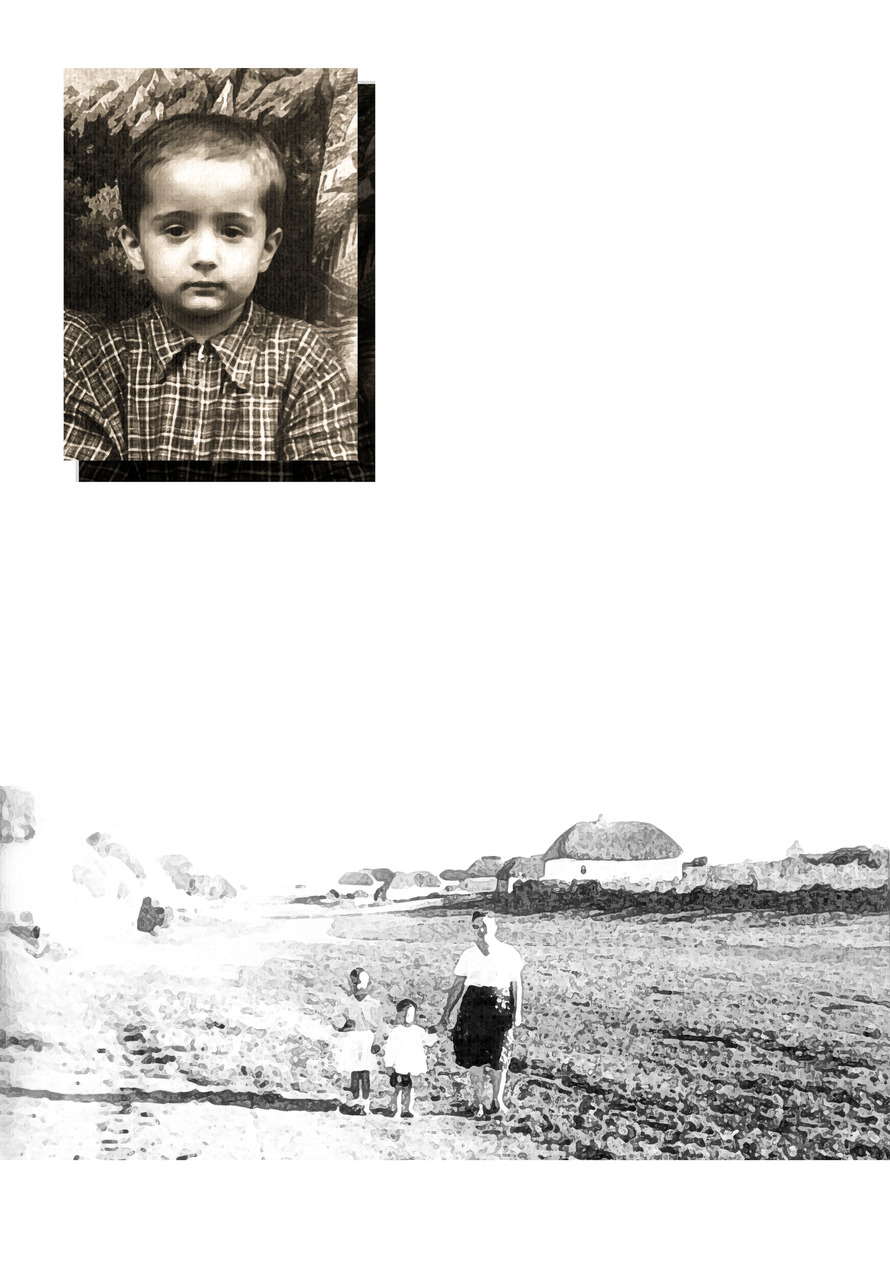

И что бы с того шестилетнему Вовке, смешному пацану с большой головой, тонкими ручками и ножками, и настырным характером, которому про того Мыкиту и знать не полагалось? А то, что отец Вовки ровно таким полком, державшим под строгим ядерным прицелом буржуинов с территории братской ГДР, до августа шестидесятого, и командовал. Ну, а коли боевая служба закончилась, пришлось семье сорока двухлетнего подполковника — орденоносца перебираться в Союз, поближе к родне, чтобы теперь, как наказали ему однополчане в прощальном адресе, отличаться на фронтах семилеток.

Погостила семья зимой у отцовской родни в разных городах на советской Украине, а вот обосноваться постановили отец с матушкой в большом южном русском городе, где уже жили их друзья — фронтовые однополчане. А ещё, отсюда не так чтобы далеко казалось и до родного села матушки, располагавшегося на самом краю Российской Советской Федеративной социалистической республики, и до родни отцовской — что лётчику двести или даже шестьсот километров? Так, приятное путешествие.

Места матушкины населяли потомки московских стрельцов и черниговских казаков, строивших крепости на засечной черте ещё по указу Алексея Михайловича, а потом и заселившие эти земли, навек отвоёванные у бродячих племён. Сами себя жители матушкиного села в основном определяли москалями, в соседних сёлах и хуторах жили по большей части хохлы, а земля была общей — русской. И если бы какой-нибудь очкастый Паганель с прыщом на носу и в шляпе попытался им объяснить, что они принадлежат разным нациям, ему пришлось бы ответить на вопрос, заданный хором и с пристрастием:

— Здурив, чы що?… Свихнулся?

Селянам ведь невдомёк, что такое научный метод, когда живое рассекают на куски, чтобы доказать, что эти куски разные.

Вовка, было, приезжал сюда с матушкой раньше, и даже крещён был здесь, точнее, в соседнем селе, потому, что прокатившаяся не слишком давно война смела местную церковь вместе с половиною хат и прочих построек. Только, по несамостоятельному малолетству, прежних своих посещений Вовка вовсе не помнил.

Так что, в этот раз доставили его сюда родители из далёкой Германии, где был он рождён в советском военном госпитале, на всё жаркое лето, как бы впервые. Вместе с ним приехал и старший брат Женька. А другой брат, Валера, ещё старший, жил здесь уже четвёртый год, и даже учился в местной школе, потому, что от мерзкого германского климата болел. Пока отец служил, Валерка, наоборот, на летние каникулы наезжал в Германию, чтобы пострелять на полковом стрельбище из автомата и меньше скучать по братьям и родителям.

Наступающим летом родители обречены были мотаться туда — сюда, чтобы до осени устроиться с жильём в городе. Посему присматривать за детьми предстояло матушкиным сёстрам, тётям Любе и Клаве, над которыми, как следует быть, существовал войсковой начальник — бабушка, Матрёна Фёдоровна. Да! Был ещё тридцатилетний сын тёти Любы — Санька, который, нагулявшись, недавно женился, завёл первое дитя и жил, как говорится, своим домом, на той же улице (по-местному, улица называлась «порядком»), через две хаты.

Приехали в самом начале апреля, под раннюю Пасху, которой предстояло случиться девятого числа. Воздух был наполнен острыми запахами весны, которые можно было почувствовать и в городе, но здесь они были как симфония в концертном зале против хриплой трансляции на длинных волнах.… Как обычно бывает на раннюю Пасху, было не по сезону тепло, и уже несколько дней, даже под утро, не подмораживало, а днём над заросшими терновником балочками и овражками, приютившими жалкие остатки снега, стояло густое влажное марево.

Вдоль «порядка» проходила грунтовая дорога — грейдер, по которой мотались в райцентр по — весеннему зелёные пятьдесят первые «газоны» — трёхтонки, и их бамперы и колёсные диски блестели свежей чёрной краской, наложенной в колхозных мастерских в порядке подготовки к посевной. Дорога спускалась в поле, начинавшееся метрах в трёхстах, терялась в глубокой балке, а потом взмывала по меловому бугру напрямик к синему небу, украшенному лёгкими, прозрачными, как мазок акварелью, облаками и таяла в далёкой перспективе.

По этой подразбитой дороге и приехала со станции семья подполковника, на таком же грузовике, но с тентом, деревянными лавками в кузове и стальной, выкрашенной кузбасс-лаком стремянкой, свисавшей с заднего борта, разделённого на две части калиточкой, как чёрный хвостик. В таком оснащении «газон» назывался грузовым такси. Такси подавалось к дневному поезду, следовавшему из областного центра через райцентр, и развозило приезжих по маршруту, проходившему столбовым грейдером через десяток сёл и хуторов. Приезжими были в основном жители этих же сёл, ездившие на районный или даже областной колхозный рынок, чтобы продать выявившиеся излишки подсобного хозяйства, да изредка их родичи, ставшие, по итогам заявленной партией смычки города и деревни, горожанами.

Всю дорогу со станции Вовка, ещё ощущавший едкий запах угольного паровозного дыма, подпрыгивая на широкой лавке, вертел головой. Кузов был наполнен в основном смешливыми румяными тётками в тёмных тёплых ватниках и разноцветных платках на голове, с какими-то сумками и алюминиевыми бидонами, распиханными под лавками. Тётки были дружелюбными, норовили погладить уворачивавшегося Вовку по голове, с интересом косились на военного в парадной шинели с золотыми погонами и оживлённо общались с мамкой, явно признав в ней свою и рассказывая о местных новостях. Разговаривали тётки не всегда понятно, а знакомые слова звучали порой как-то очень смешно. Когда было уже совсем смешно, Вовка плотно сжимал губы, чтобы не казаться невежливым, и так, с закрытым ртом, и хихикал, закрывая глаза и надувая щёки. Женька сидел с достоинством рядом с отцом, гордо поглядывая на него. Выглядел Женька, как и полагалось десятилетнему джентльмену, солидно — на нём было серое демисезонное пальто из ткани в рубчик и такая же кепка. Не то, что Вовка, одетый в надеваемую через голову тёплую курточку с капюшоном, смешно называвшуюся «анорак», и вязаную шапочку под капюшоном, обвязанным шарфом.

Гудел разными голосами мотор, через маленькие застеклённые окошки в тенте прорывались лучики солнечного света, выхватывая из тени легкие завитки тонкой пыли, казавшиеся то синими, то серыми, то золотыми. Пахло бензином, резиной, творогом, влажной тканью, еще чем-то непонятным, и все эти запахи, постепенно замещавшие паровозный запах, были свежими и приятными. Открытый проём над задним бортом был похож на экран, на котором невидимый киномеханик показывал редкий цветной фильм — бегущую дорогу, деревья, ярко — белые домики с соломенными крышами, стариков, греющихся на солнышке на лавочках у плетня, суетливых кур на обочине, собак, с весёлым лаем догоняющих машину и много чего ещё интересного. Когда мать склонялась к нему и говорила, что вот, уже скоро приедем, Вовка расстраивался. Ему не хотелось скоро.

Такси тормознуло у бабушкиной хаты, съехав с грунтовки на обочину, заросшую бурой прошлогодней травой, куда семейство и спустилось по стремяночке. Тётки опустили сверху сумки, здоровенный чемодан, имевший, словно корабль, собственное имя — «Большая Германия» и замахали на прощанье руками. Заскрежетала первая передача, машина дёрнулась и продолжила свой путь. Приехали.

Вовка увидел маленький домик, покрытый новой зелёной железной крышей, с двумя крошечными окошками, выбеленными мелом неровными и оттого живописными стенами и застеклённой дощатой верандой сбоку, окрашенной в голубой цвет. Перед верандой росло раскидистое дерево, в виду отсутствия листвы, непонятной породы. Под деревом примостилась лавка, состоявшая из двух корявых столбиков, вкопанных в землю, и прилаженной к ним сверху широкой доски. Домик казался игрушечным и Вовке понравился.

Весь порядок располагался выше проходившей вдоль него дороги, метрах в двадцати от неё и, чтобы подойти к дому, надо было подняться по склону небольшой горки. Никакого забора, отделявшего двор от улицы, не было, и по натоптанной в траве тропинке все прошли к закрытой деревянной двери в веранде. Рядом с дверью имелась ещё одна лавочка, поставленная так, чтобы к стене веранды можно было прислониться спиной. В скобах щеколды, предназначенных для навесного замка, торчала освобождённая от коры палочка, долженствующая обозначить отсутствие в доме хозяев. Матушка решительно выдернула палочку, положила её на лавку, откинула щеколду и распахнула дверь, пропуская детей вперёд, в тесный тамбур с двумя, никак не запертыми дверями, одна из которых была обита дерматином по чему-то мягкому. Через эту дверь вошли в горницу, длинную просторную комнату метров в восемнадцать, с белым потолком и стенами, и полом из выскобленных некрашеных досок. Весь дальний внутренний угол занимала большая, белая же печь с широким сводчатым устьем, закрытым железной заслонкой. На узком карнизе над устьем лежали два коробка спичек. Сбоку печи была пристроена угольная плита с двумя чугунными конфорками. Вовка сразу догадался, что это именно печь, потому, что такая же, только без плиты, была нарисована в книжке со сказкой «По щучьему велению», о чём сразу же с энтузиазмом и сообщил.

Мать присела на длинную лавку, стоявшую у стены почти на всю её длину, а потом ещё и заворачивавшую к печи буквой «Г», сняла причудливую германскую шляпку, открыв гладко зачёсанные тёмные волосы, собранные в плотный пучок на затылке, прикрыла красивые карие глаза, глубоко вздохнула и прислонилась к стене, рискуя испачкать модное пальто из тёмно-коричневого габардина. Женька остался у двери, ну а отец понёс вещи в большую комнату, «залу», располагавшуюся за дверным проемом в стене горницы, не обременённым собственно дверью. Вовка увязался за ним, чтобы осмотреться. Зала была обыкновенной комнатой с блестящим крашеным полом из широких досок, низким мазаным белым потолком, опиравшимся на неровные деревянные балки, в которых сквозь мел угадывался почти необработанный ствол дерева, освобождённый от коры и ветвей. Со средней балки на проводах свисал чёрный патрон с большой лампочкой. Стены тоже были белёными мелом, украшенным текстурой грубой кисти. «Зала» была меньше горницы, но по пропорциям ближе к квадрату. В углу, у окна в задёрнутых занавесках, располагалась большая никелированная кровать со множеством шариков на грядушках, с толстой периной и подушкой, убранными плотным тюлем. Рядом, по серёдке стены, стоял высокий комод, украшенный привезённым в подарок, когда-то раньше, немецким приёмником, прикрытым кружевной салфеткой. На стене над приёмником висела пластмассовая коробочка радиоточки. Ещё были квадратный стол в углу, укрытый плюшевой скатертью с чернильными пятнами, пара стульев, ножная швейная машинка на чугунной станине, зеркало на стене и широкая рама, за стеклом которой виднелось множество, больших и маленьких, фотокарточек, всё портреты — одиночные и групповые. За ещё одним дверным проёмом, теперь уже из «залы», пряталась маленькая, непропорционально длинная, комнатка шириной аккурат с печку, «кимната», где помещалась только кровать попроще, стул и тумбочка, зато отсюда можно было взобраться на широкую лежанку печи, где виднелись ватные одеяла и подушка без наволочки.

Везде было очень чисто.

Вовке больше всего понравилась горница, где он и обосновался. Кроме печи и лавки буквой «г», здесь был ещё длинный стол из скоблёных досок, на котором лежал большой нож со съеденным лезвием, скамья поменьше, чугунки на выступе печи, ещё что-то… А главное, табуретка, на которой стояло что-то блестящее, похожее на кастрюлю с выпуклой крышкой, какими-то рогами и ручкой, как у мясорубки. За ручку Вовка, немедля, ухватился и попытался её провернуть.

— Не крути, сломаешь! — прикрикнула мать.

— Ничего не сломаю! — огрызнулся Вовка, перестав, однако крутить, но и ручку не отпустив, — а что это? Что?

— Машинка такая, чтобы из молока масло делать.

— А как из молока делать?

— Ну, туда молоко наливают и крутят, и масло от молока отделяется, бабушка потом тебе покажет.

— Ты покажи!

— У меня ведь молока нет. Это сначала надо коровку подоить, потом молочко процедить, потом только в сепаратор налить.

— А где, где коловка? Как подоить?

— Ну дай отдохнуть, увидишь ещё.

Разговор зашёл в тупик. Вовка нерешительно держался за ручку сепаратора, отец о чём — то разговаривал с Женькой в «зале», и в это время послышался шум открывающихся дверей. В горницу вбежала невысокая черноглазая женщина похожая на цыганку, лет пятидесяти, с проседью в чёрных волосах, в крупных серебряных серьгах — колечках, в длинной цветастой юбке, из-под которой виднелись ноги в вязаных шерстяных носках, обутые в резиновые калоши, в телогрейке — безрукавке поверх ситцевой кофты, с ярким платком, накинутым на плечи. Это была крёстная Вовки, тётя Люба.

— О-ох, ох-ох!.. Ну, прийихалы наконец! А мы-то завтра ждали, на Пасху, думали! А Танькя из району прийихала, прибигла, говорить, ваши прийихалы! — приговаривала нараспев тётя Люба, обнимаясь со всеми по очереди, — Ну, да как вы, как доихалы? Как, крестничек, нравиться у нас у хате? Меня помнишь-то?

Тётя Люба низко наклонилась, приблизив улыбающееся лицо к лицу крестника и положив руку на его голову.

Опешивший от такого напора Вовка, давно отпустивший ручку сепаратора, прижался к матери. Он не любил излишнего внимания к своей особе и вообще не отличался общительностью. Вовку даже в детский сад в полку не смогли определить — он вырвал клок вот таких же чёрных волос у воспитательницы, взявшей его на руки, чтобы мамка смогла ретироваться, а потом, не переставая, орал несколько часов и бродил, закатываясь, у детсадовской ограды, отстояв-таки свою независимость от большого коллектива сверстников. Так и общался до отъезда только с братом да с другом Генкой.

Понемногу разговор вошёл в спокойное русло. Гости сняли верхнюю одёжку, повесив её на длинную самодельную деревянную вешалку, приколоченную у входа. Взрослые и брат, разговаривая, расположились за столом, Вовка же отошёл в сторонку и притронулся ладонями к боку печи, который оказался тёплым. Ладошки немного испачкались мелом, и пришлось быстро отряхнуть их о штаны, на пожарный случай возможного выговора.

— Мать до Молдаванки пошла, Санька на току, чинить позвали, сеять скоро… Так а я Танькю послала, придуть… Клаву в район послали на совещание, она завтра вернется, а я с Клавкой у той хате куличи ставлю, так она с Галюнькой осталася, а Валерка на уроках, скоро сам приде… — напористо частила тётя Люба.

Вовка ничего не понимал в оглашаемом перечне имён, прозвищ и событий, зацепившись только за имя брата, зато остальные кивали головами и переспрашивали, уточняя что-то. На самом деле, молодую жену Саньки звали Клавдией, как и младшую сестру матери, работавшую зоотехником. Галюнька была маленькой Санькиной дочерью, а Молдаванкой прозывалась престарелая бабушкина подружка, не из местных, может, и вправду молдаванка, прижившаяся на селе после войны.

Побродив по хате, Вовка, незамеченным, тихонечко прошёл у стеночки под вешалкой, осторожно приоткрыл дверь и выскользнул во двор.

Напротив входа располагался плетень немногим выше Вовки ростом, разделявший участки. В плетень было встроено плетёное же из прутиков сооружение, которое, если бы оно располагалось во дворце, следовало бы назвать альковом, с довольно широкой лежанкой из досок, покрытой набитым соломой матрасом и одеялом. Даже навес алькова был плетёным. На плетне навеса была закреплена старая, выцветшая клеёнка. Вовка присел на лежанку и принялся рассматривать гулявших по двору кур, которые, осмелев вскоре, начали, поквохтывая, ковыряться в прошлогодней траве прямо у его ног. Хотя анорак остался в хате и Вовка был в тонком полосатом свитерке поверх клетчатой рубашки, холода он не чувствовал. Перевалившее через полдень солнце изрядно припекало, и воздух был неподвижен. Обнаглевшая пёстрая курица, которая, по всему видно, была главной, копнула землю, смешно вывернула набок голову и, замерев, уставилась немигающим жёлтым глазом прямо на Вовку. Такое внимание показалось ему излишним, он, сначала, поджал ноги под лежанку, потом спрыгнул на землю и побежал вглубь двора. За хатой располагались два сарая — мазанки, так же, как и хата, выбеленных мелом, с распахнутыми дощатыми дверями. Вовка шагнул через порог из плохо отёсанной, выбеленной дождями деревяшки со стёртым притвором, в полумрак большого сарая с крышей из соломы и замер в ошеломлении.

Она была грандиозна. Она заполняла собой всё пространство. В её влажных выпуклых глазах с лиловым отливом отражался и сам Вовка на фоне светлого прямоугольника дверного проема, и кое — как освещенные пробивающимися через щели лучиками солнца, украшенные полустёртой побелкой стены из неровных деревянных столбов, соединённых чем — то похожим на плетень во дворе, и кривые жерди, на которых держалась крыша. А может быть, и весь мир.

Сарай был разделён на две неравные половины загородкой из жердей с широкой, подпёртой палкой калиткой. Пол за загородкой был выстлан истоптанным грязным сеном, и куча такого же сена занимала собой почти всё свободное от коровы место. Запах был острым, пряным и непривычным. Корова мерно жевала что-то, и слышались странные звуки — тихий хруст с влажным причмокиванием, глухое похрапывание… В такт мощному дыханию мерно вздымались бока, покрытые шерстью цвета топлёного молока. Несмотря на свою грандиозность, на огромные кривые рога и пасть, она источала миролюбие и доброту. Вовка протянул вверх руку, пытаясь дотянуться до влажного носа с мягкими губами, и огромная голова послушно склонилась, давая себя потрогать. Оправившись от потрясения, Вовка, оглядываясь, вышел наружу и осмотрелся.

Во втором, маленьком сарае, крытом несколькими листами позеленевшего шифера, слышалась какая — то возня. Внутри было совсем темно, плохо пахло и виднелась перегородка из грязных досок. Сквозь щели перегородки Вовка заметил быстрое движение какой — то серой массы, потом прямо на него уставился совсем человеческий тёмный глаз с редкими белыми ресницами и послышалось невнятное жуткое бормотание.

Вбежав в горницу и не закрыв за собой дверь, Вовка, тяжело дыша, прижался к вскочившей с лавки матери. Тётя Люба тоже вскочила, что-то запричитав, только отец и Женька с интересом повернулись, разглядывая сцену.

— Что, да что это с тобой? Ты где был? — испуганно спросила мать.

— Там… Там в домике… стлашный… смотлит… говолит что-то непонятно… — Вовка ещё не умел выговаривать букву «р».

Опытный Женька сориентировался первым и невежливо, и даже ехидно хихикнул. Женька был схож характером с тётей Любой, не упускавшей, бывало, случая над кем ни — будь подтрунить.

— Я знаю! Это он поросёнка испугался! Зорьки бы никто не испугался, а поросёнок в сарае бегает, как сумасшедший, и хрюкает!.. Поросёнка, поросёнка испугался! — начал дразниться Женька, но осёкся под строгим взглядом отца.

— Ну, не бойся, не бойся, — успокаивала мать, сама успокоившись и целуя сына в макушку, — поросёнок добрый, он тебя не хотел напугать…

— Нет, не доблый, нет хотел! А чего он смотлит? Какой это полосёнок?

— Саш, ты сходи, покажи ему этого поросёнка, а то приснится ещё ночью … — посоветовал отец.

— Ну, пойдём, посмотрим.

Мать взяла сына за руку и, в сопровождении Женьки, побежавшего вперёд, чтобы всем было понятно, кто знает дорогу, повела к хлеву.

— Показывай, в каком домике?

Вовка осторожно протянул руку в нужную сторону.

Остановившись в шаге от двери, чтобы не испачкать новое, собственноручно сшитое по выкройке из рижского журнала, красное платье с широкой расклешённой юбкой чуть ниже колен, она взяла Вовку на руки и постаралась поднять его повыше. Это было не очень просто, потому что, как и сёстры, Шура была невысокого роста.

— Вот, видишь, он там, за загородкой живёт. За ним там бабушка присматривает, кормит его каждый день…

На руках у матери вовкин страх совсем прошёл, и он с интересом рассматривал поросёнка. Поросёнок был ещё маленький, шустрый и любопытный, видимо, недавно взятый на откорм. Задрав голову, он смотрел на Вовку и смешно крутил мокрым розовым пятачком.

— Он холоший… И не стлашный совсем… А как его зовут?

— Ой, а я и не знаю…

— Ваською, внучок, Ваською… — послышалось за спиной, — Приихалы, слава те Господи!

— Бабушка! — закричал Женька и побежал обниматься.

Шура повернулась, поставила Вовку на землю и, не отпуская его руки, направилась к матери, так, что Вовке пришлось бежать.

Бабушке Матрёне Федоровне шёл семьдесят восьмой год. И, хотя глубокие морщины делали выдубленную солнцем и ветром, побитую чёрной оспой кожу на её лице похожей на кору дерева, а глаза были подёрнуты дымкой долгих, наполненных тяжкими трудами, лет, никто не посмел бы предположить, что эта женщина нуждается в помощи. От неё исходила мощная и добрая энергия, которую Вовка сразу почувствовал и доверчиво позволил обнять себя сильной руке с широкой твёрдой ладонью, огрубевшей от тяжелого крестьянского труда и похожей на узловатую ветвь дуба. Матрёна Фёдоровна выросла из земли, на которой жила, была её частью, и это придавало ей подлинное достоинство, которое ничто не могло поколебать. Она была ростом не выше дочерей, с правильными чертами лица, но коренаста, и, даже в свои годы, необычайно подвижна.

Глаза бабушки наполнились слезами, она постояла с дочерью и внуками с минуту, но более находиться без дела не могла. Тем более, что на шум вышел отец — в кителе с орденскими планками и значком лётчика первого класса…. К зятю бабушка относилась с уважением и даже любила его. По её мнению, он обладал всеми качествами настоящего мужчины — мало того, что военный, так ещё и аристократ — летчик, орденоносец, прошедший войну и выбравший её дочь. В общем — казак! Кроме того, с Донбасса. А бабушку с Донбассом связывало многое.

Какая там коса на какой камень нашла, не ведомо, но случилось ей, ещё до революции, крепко побить мужа и, с малолетней дочкой Любой, как раз на Донбасс и бежать. Не байка, про то вся округа знала… Как и то, что в юности Матрёна билась в кулачках на льду пруда вместе с парубками, а в зрелые годы, работая на ферме, легко забрасывала пятидесятилитровый бидон молока в кузов полуторки. А на Донбассе работа всегда была — кузница империи… Пробатрачив до самой революции, вернулась в родные места. Битый муж куда-то сгинул, и, уже после гражданской, вышла замуж снова, за вдовца, в соседнем хуторе. И снова беда — на второго мужа свояк донёс в тридцатом, сослали его за Урал, где скоро и отдал Иван Богу душу от тифозного мора, ну а хозяйство отобрали…. Годы голодные, детей, своих и мужа, шестеро…. Кормить нечем, пришлось привычно идти на Донбасс, на заработки, ну а там чёрная оспа, не побеждённая пока окончательно. Так что у зятя её будущего те же метки на лице имелись, что и у неё. Такая вот судьба….

— Ну, здраствуй, Миша, довго йихалы…

Обнялись крепко…

— Внучки, идыть у хату, скоро обидаты будемо. Шурка, пиды до выходу, набери картох, а я курку зараз зарублю… — проговорила бабушка, поправляя белый шерстяной платок, завязанный под затылком.

Всё пришло в движение. Мать побежала переодеваться в одёжку попроще, Матрёна Фёдоровна отправила зятя с детьми назад в хату и, уже через две минуты, несла на заклание приговорённую курицу. Тётя Люба разжигала очаг и заправляла керогаз, наполнив воздух в горнице прилипчивым запахом керосина.

Тем временем, во двор вбежал брат Валерка, крепкий, стриженный под полубокс мальчишка в форменной серой школьной гимнастёрке, подпоясанной офицерским ремнём, сопровождаемый весёлой крупной дворнягой с хвостом колечком и короткой шерстью — цветом почти в тон корове Зорьке. Валерка, бросив на лавку у входа пухлый потёртый кожаный портфель, побежал по кругу, разыскивать разбрёдшихся по хозяйству гостей. Валерке осенью должно было исполниться четырнадцать. Он вполне вжился в роль селянина, обзавёлся друзьями, и в разговоре иногда сбивался на принятую в здешних краях смесь русского с украинским, возможно даже, немного бравируя таким умением. Дворняга по имени Мушка сопровождала Валерку всюду, но в хату не совалась, терпеливо дожидаясь любимца у двери. Вовка, сразу почувствовав в старшем брате доброжелательного покровителя, старался держаться к нему поближе, тем более, что и Мушка ему приглянулась. Улучив момент, он обнял собаку за шею, та не возражала и даже лизнула в щёку.

— Ну что, сыны, пойдём, в сад, что ли, прогуляемся… — предложил отец, решивший понизить градус суеты в горнице, да и спокойно расспросить старшего о его житье — бытье. Отец уже снял китель и облачился в синий спортивный костюм с белой каёмочкой на отложном воротнике, который раньше надевал в поезде. Вовка первым выбежал во двор, и, пока остальные не вышли, увлечённо разговаривал с Мушкой, которая, сидя у лавки, наклоняла голову то в одну, то в другую сторону и вежливо смотрела в рот собеседнику, даже не пытаясь уйти.

Через пару минут вышел Женька, следом и Валерка с отцом. Старшие направились прямиком по тропинке, протоптанной между сараями, а Вовка приотстал — забежал ещё раз проведать Зорьку и помахать рукой Ваське, правда, издалека. Пришлось потом догонять…

За Васькиным сараем расположилась будка с нехитрыми удобствами, а за Зорькиным — остатки стога с потемневшим снаружи сеном. Со стороны, где сено каждый день отбирали, оно было светлым и чистым, и по дорожке из уроненных сухих травинок можно было прийти прямо к Зорьке.

Тропинка ровно тянулась по бугристой влажной земле прошлогоднего огорода с остатками стеблей разных полезных растений, сослуживших уже свою службу и готовых передать эстафету следующему помидорному, огуречному или картофельному поколению. Вовка бежал по ней и всё никак не мог догнать отца и братьев, маячивших впереди и изредка, по очереди, оглядывавшихся — где там младшенький? Иногда он останавливался, чтобы рассмотреть какой-нибудь засохший подсолнух или остатки забытой тыквы. Догнал компанию только у самого сада.

Сад возвышался за ровной, волнистой, чёрной с синеватым отливом землёй огорода, как остров с берегом из чистой, почти белой в ярком солнечном свете, плотно переплетённой сухой травы. С этого берега, окутанного облаком густого, пронзительно терпкого влажного запаха, спорхнула стайка воробьёв, что — то искавших в прошлогодней траве. Огромные вишни и яблони росли просторно и вперемешку, их стволы разветвлялись низко над землёй, отбрасывая прозрачные тени и словно приглашая подняться к небу, куда стремились, лишенные пока листвы, ветви с тёплой бугристой корой, где в яркой голубизне скоро бежали редкие, лёгкие прозрачные облака. Небо было накрепко связано с землёй густой сетью переплетённых ветвей, истончавшихся в волшебной перспективе и таявших в небе, там, высоко — высоко…. Вовка поспешил воспользоваться приглашением, начав карабкаться на ближайшую вишню, для чего обхватил ручонками ветку, и, раскачавшись, утвердил ногу в жёлтом ботинке на развилке ветви и ствола.

— Эй, герой! Забыл свой полёт? А ну давай, парашютист, спускайся, — негромко и иронично окликнул отец.

Вовка оттолкнулся ногой от ствола, демонстративно вздохнув, отпустил ветку и оказался на земле.

Чего уж там… Конечно, не забыл. Вовка не мог спокойно относиться к деревьям, хотя и находился с ними в двусмысленных отношениях. Полгода назад, еще в гарнизоне, он взобрался на такую же кустистую акацию, сорвался, и, пока летел вниз, зацепился за сухой сучок, где оставил клок кожи с левой коленки. Зато синяк на заднице с криком отнёс домой.

С отцом Вовка никогда не спорил, потому что относился к нему с уважением. Его отец был, конечно, особенный. Он редко повышал голос, его и так почему — то все слушались. И он был красивым: яркие жёлтые глаза с тёмной каёмкой, лицо в ямках — оспинах (не то, что гладкие, как сапог, румяные лица других дядек), седые пряди в зачёсанном назад волнистом чубе и на висках иссиня — черных волос, свёрнутый на бок в боксёрских поединках кончик прямого носа с лёгкой горбинкой. И смеялся он не обидно. Негромко, сдержано, слегка растягивая губы в улыбке, как бы про себя. Не говорил долго, больше слушал. Рядом с отцом было надёжно и спокойно. Сейчас он, отпершись спиной о ствол яблони, внимательно слушал оживлённый рассказ старшего о школьных событиях, которые Вовку, если вправду, пока не очень — то и интересовали.

— Вов, а Вов, иди — глянь чё есть! — послышалось из–за дерева, куда двумя минутами раньше ушёл Женька.

Женька напряжённо что — то жевал, протягивая Вовке раскрытую ладонь, на которой лежал округлый, полупрозрачный, с остро обломанным краем, коричневый с жёлтым отливом кусочек чего — то, похожего на стекло. Привычно ожидая подвоха, Вовка осторожно, двумя пальцами взял стёклышко, почти не ощутив веса.

— Да не бойся, это смола вишнёвая, знаешь, какая вкусная — будь спок! В рот клади!

Зубы от смолы сразу слиплись, но постепенно она размягчилась. Нельзя сказать, что вкус и вправду был каким — то особенным, так — слегка терпким, пресным и непонятным, но жевать оказалось интересно. Каждый раз зубы сначала не хотели размыкаться, а потом вдруг разлеплялись и рот открывался, неожиданно. Кусочек постепенно растворялся в ставшей обильной слюне, а аромат становился отчётливей.

— А где ты её взял, смолу эту?

— Вон смотри, видишь деревья, где кора тёмная? На этой коре надо искать…

Вовка принялся внимательно осматривать ближайшую вишню и вскоре заметил большую каплю, блестящую на солнце, которая долго не отковыривалась, а отковырнувшись, упала в траву. Вовка встал на коленки, чтобы найти каплю и увидел в траве какого — то продолговатого жучка, вяло шевелившего лапками, не трогаясь с места.

— Не стой на коленках, земля холодная, — по-взрослому назидательно, и поэтому обидно, проговорил Женька.

Храня независимость, Вовка напряжённо оставался в прежнем положении, давая понять, что жучок для него важнее неуместных нравоучений. И, хотя брат сразу забыл о сказанном, продолжив поиски смолы и явно намереваясь сделать запас, Вовка, давно засунув найденную янтарную каплю в рот, долго копался в траве. Потом, не отряхнув коленок, он бродил среди деревьев, дотрагиваясь до них и щурясь на солнце, запутавшееся среди ветвей. Сад Вовка полюбил сразу, за его вольную нерациональность, легко взявшую верх над скучной регулярностью стриженых немецких посадок. Наверное, акация, с которой он свалился, выросла тайком от немецких садовников, рядом с каким-нибудь секретным объектом.

Потом они, хохоча, толкались с Валеркой, Валерка картинно поддавался и с удовольствием падал на траву.

Вернулись часа через полтора.

Стараниями женщин, стол в горнице наполнился нехитрой снедью. На большой, маслянисто блестевшей чёрными обгорелыми боками сковороде, установленной на ощетинившийся жёлтыми языками пламени керогаз, скворчали куски курицы, где-то в глубине печи томился здоровенный чугунок с картошкой и из-под рушника явился испеченный ещё утром каравай белого хлеба. Посреди стола красовалась бутыль с мутноватой жидкостью, заткнутая обструганной кукурузной кочерыжкой. У печи суетилась молодая румяная русоволосая голубоглазая женщина с круглым лицом и весёлыми глазами.

С лавки торопливо поднялся Санька — тридцатилетний худощавый голубоглазый мужик, стриженый под бокс, в сером пиджаке поверх застёгнутой на верхнюю пуговку синей рубахи.

— Здорово, дядь Миш! Как доехали? — улыбаясь, хрипловатым звонким голосом проговорил Санька на правильном понятном языке.

Крепко поздоровались за руку.

— Здравствуй, Клава! Куда дочку дела?

— О-ох, да насилу угаманилася, у кимнате спить…. — Клава, как и муж, обходилась без украинских слов, но говорила протяжно и мягко, а если в конце слова случался звук «а», у неё иногда получалось «я», — Валеркя, братики — то у тебя как выросли!

— Ну, подходи, поздоровайся, это твой брат двоюродный, — позвал отец Вовку.

Вовка подошёл опасливо и тоже поздоровался за руку, молча протянув ладошку. Клава погладила Вовку по голове, пока тот, вывернув шею, ревниво смотрел, как в «зале» мать о чём –то оживлённо разговаривала с тётей Любой.

Хлопнула дверь и в горницу вбежала бабушка, держа в руках глиняный горшок с обвязанным белой тряпкой горлом, и было ощущение, что, когда она поставит горшок на стол, движение продолжится. Отец, улыбнувшись, шагнул навстречу.

— Матрёна Федоровна! Пасха ещё завтра, а мы уже разговляемся. Выходит, грешить будем? На столе места нет, хватит бегать!

— Грих гостей голодом мориты! З утра ни йивши!

— Ну всё, всё, давайте за стол… — настойчиво приобнял отец тёщу.

— И правда, мама, хватит уже всего, — подключилась, выйдя из залы и усаживаясь на лавку у стены мать, — Вова, иди ко мне, картошечка с маслицем твоя любимая, сейчас почищу, смотри какое маслице! В сепараторе такое получается…. Капустка вот… Курочку будешь?

Клава как раз устанавливала на стол отчаянно паривший чугунок с картошкой в мундире.

Масло в неглубокой эмалированной мисочке пахло кислым молоком, было похоже на продолговатый пирожок, какие дети лепят на речке из влажного песка, и Вовку заинтересовало. Он примостился возле матери и вытянул шею, чтобы лучше видеть, как она ловко управляется с горячей картошкой, сдирая тонкую жёлтую кожуру. Женька с Валеркой расположились на дальнем конце стола, чтобы не провоцировать старших на излишнюю заботу и вообще спокойно поговорить о важном.

Расселись. Булькнула самогонка, мужчинам в стограммовые гранёные стаканчики, женщинам — в кособокие гранёные же рюмочки из толстого стекла на низкой ножке, разлив по горнице кисловатый маслянистый запах.

— Ну, со свиданием!

Глухо звякнуло стекло, застучали по тарелкам тяжёлые стальные вилки, извлечённые, для особого случая, из кладовки. Помолчали, ожидая, пока тепло разольётся по телу, освобождая от напряжения долгого дня.

— Сало вкусное, давно такого не ели…

— Что ж, в Германии и сала нет? — отреагировал Санька, чтобы с чего-то начать.

— Есть, да пресное какое — то… Так, маргарин солёный…

— Ну, давайте ещё нальём.

— Не гони, крепкая…

Разговор потихоньку разгорался. Вовка болтал под лавкой ногами и вертел головой, рассматривая немногословную бабушку, говорливую тётю Любу, старавшегося выглядеть солидным Саньку, Клаву, с любопытством рассматривавшую гостей, старшего брата, которого и узнал не сразу — больно вырос с последней встречи…. Этот мир становился и его миром.

За окнами смеркалось, в горнице сделалось темновато, зажгли низко свисавшую к столу лампочку. Её тусклый свет иногда мерцал из — за гуляющих оборотов колхозного генератора и казался ненадёжным, как мир во всём мире, про который было написано на плакате в райцентре. Света хватало, чтобы осветить стол, но стены горницы словно отодвинулись, растворяясь в тени, и были заметны мерцающие красноватые отсветы остывающих где — то в глубине печи углей. Если бы какой — нибудь завзятый театрал заглянул сейчас в окошко, он увидел бы сцену: актёров, отбрасывающих длинные тени в круге света софитов, и декорации, искусно отодвинутые в сумрак, чтобы не отвлекать зрителя от действия.

— Дядь Миш, — прервал плавное течение нехитрой беседы уже захмелевший Санька, — вот вы полком командовали, так как вы думаете, правильно, что армию режут, соответствует это обстановке? Я, конечно, рядовой, но вот не уверен я…

Вовка не понял, про что Санька спросил, но увидел, что жёлтые глаза отца потемнели, губы плотно сжались, он склонил голову, плотно опершись локтями о стол, неподвижные пальцы сдавили ломоть белого хлеба. Ровное течение застольных слов прервалось вдруг, как прерывается иногда морось перед ливнем. Руки матери застыли на коленях.

— Раз партия приняла это решение, — отец говорил негромко, твёрдо, с ровными паузами между словами, явно не приглашая к дальнейшему обсуждению темы, — значит, были основания. Придёт время — их разъяснят. А про всё только бабы на базаре знают.

— Геть, Санька! Не мели спьяну! Закушуйтэ! — навела порядок бабушка.

Застолье вернулось к ровному течению.

Вовка уже давно клевал носом и зевал, широко раскрывая рот, голоса взрослых отзывались в его голове ровным гулом. Он сполз с лавки и потихоньку вышел из хаты, за ним вышла мать. Они присели на лавку у входа и долго смотрели на красное солнце, медленно оседавшее в розовую подвижную дымку на западе. Вовка уютно прилёг на тёплые колена матери и тихо заснул под её рукой. Взяв сына на руки, Шура отнесла его в залу, на кровать с блестящими шариками, где было постелено на двоих с Женькой…

Он проснулся от оживлённого куриного кудахтанья. В окошко залы, повёрнутое на восток и располагавшееся как раз у изголовья кровати, наискось бил яркий солнечный свет и, отражаясь от белой меловой стены, слепил глаза. Вовка закрыл их и с удовольствием обнаружил, что свет стал красным, но оставался по — прежнему ярким. В красном свете плыли смешные, красные же, червячки. Рассмотрев червячков, Вовка снова открыл глаза, прищурился и огляделся. Рядом с его подушкой лежала ещё одна, примятая и прохладная. В зале никого не было. На комоде громко тикал незамеченный вчера огромный будильник с двумя перевёрнутыми никелированными чашечками сверху и чёрными стрелками. На стуле рядом с комодом лежали его аккуратно сложенные вещи, а на полу стояли жёлтые ботинки. Полежав немного, Вовка выбрался из — под толстого ватного одеяла и, ощутив колючую прохладу, быстро охладившую разгорячённое тельце, как мог скоро оделся. Осторожно подойдя к порогу горницы, вытянул шею — здесь тоже никого. На столе стояло что — то, укрытое белыми полотняными полотенцами и ощущался сладкий вкусный запах. Впрочем, Вовка был не из тех, кого так уж легко приманить каким — то там вкусным запахом. За окнами разговаривали.

— Шурка, на йщо ты йих в магазин послала, е всё! Снидаты треба!

— Да не посылала я никого… Они сами пошли…

Вовка узнал голос матери и выбежал на улицу. Мать разговаривала с бабушкой, державшей в руках огромную, изрядно помятую алюминиевую кастрюлю.

— Доброе утро! Молодец…. Сам оделся! Только шнурки завязать надо, когда ж ты научишься, иди сюда скорей. И умываться пойдём.

Вовка проигнорировал приглашение, подбежал к бабушке и заглянул в кастрюлю. Кастрюля была пустой, только к стенке прилип кусочек варёной картошки. Бабушка засмеялась.

— Це я, внучок, Ваське йисты задавала.

— А Зольке, Зольке давала?

— А як же, и Зорьке, и курям, вси йисты хочут….

Шура присела, и, завязывая шнурки, изложила план действий:

— Ты, наверное, тоже есть хочешь. Папа с ребятами сейчас из магазина придут, будем завтракать. А пока давай умываться и… всё остальное…. Сегодня Пасха, праздник…. Бабушка с тётей Любой много вкусненького приготовили, ты такого никогда не ел!

— А Васька что ел?

— А ему специальную еду варят — картошка там… буряки, каша…. Бабушка рано поднялась, чтобы всех накормить — ещё солнышко не встало!

— А кулицы где?

Шура до войны закончила педтехникум и даже успела поработать учительницей, поэтому относилась к культуре речи уважительно.

— Правильно говорить — «куры». Наверное, со двора вышли. Ну, пойдём!

Вовка посмотрел в сторону выхода со двора. На «порядке», по вчерашним меркам, было оживлённо. Куры и вправду ковырялись у обочины грейдера. А ещё, в сторону центра, куда уехало вчерашнее такси, шла группа женщин в новых цветастых платках. У бабушкиной хаты они остановились, поздоровались с матерью — «Христос воскресе, Шура!», и мать, подойдя ближе, ответила весело — «Воистину воскресе!», слегка поклонившись.

— С праздником! Как дела у вас?

— С праздником! О-ох, да слава Богу! Грех помирать будет! — засмеялась старшая, — вси приихали?

— Все… Вот, младший, Вова… Поздоровайся!..

Вовка плотно сжал губы и набычился.

— Стесняется.… Батюшка-то приедет?

— Приедеть! От, встречать идем…. Де ж Михал Матвеич?

— Со старшими в магазин пошёл, повстречаетесь….

Вовка, по дороге к лавке, на которой стояло оцинкованное ведро с расположившимися рядом эмалированной кружкой и пластмассовой мыльницей, безуспешно размышлял, о чём таком говорила мать с весёлыми тётками…. «Христосе»… «Воскресе»…. «Встречати»… Между тем, с долженствующим приехать батюшкой его связывало совершённое года три назад таинство крещения. Таинство и в том смысле, что дома, в семье партийца, о нём говорить было не принято, только в фарфоровой шкатулке немецкого сервиза, как в катакомбах, хранился неровно отлитый оловянный крестик на шнурке из суровой нитки.

В округе, по итогам войны, оставившей в сохранности единственную церковь километрах в десяти, установился особенный пасхальный ритуал, наверное, не предусмотренный церковными канонами. Отдохнув после ночной службы, батюшка, на колхозном грузовичке, ездил по окрестным сёлам и хуторам, поздравляя желающих и даже заходя во дворы и принимая скромные подношения. Безбожная власть закрывала глаза и на грузовичок, и на хождения по дворам, присматривая только за партийными. Может, чтобы война с бабами не мешала свершениям семилетки, а может и потому, что священник был орденоносцем и проехал командиром танка аж до самого Берлина. Его даже бабушка уважала, относясь, вообще — то, к попам насмешливо и снисходительно — «Потим пип у церкви служыть, що по грошам тужыть».

Отец с сыновьями вернулся не очень скоро, потому что офицеры в форме, да ещё на Пасху, были на селе гостями совсем не частыми, так что Вовка успел и пообщаться с Зорькой и поздороваться с Васькой. Зато внимание к отцу и уважительные расспросы переполнили старших братьев гордостью и вернулись они в праздничном настроении.

Ничего особенного в магазине купить не удалось. Так, пара серых бумажных кульков с простецкими конфетами да банка крабов, которая уже год валялась на полке, оставаясь невостребованной.

Когда вошли в дом, полотенец на столе уже не было, зато взгляду открылись большой коричневый, с белым верхом, кулич, пара мисок с яркими красно — коричневыми яйцами, миска со сметаной, красиво кривоватый глиняный кувшин с молоком, а в центре, на фаянсовой тарелке, высился высокий жёлтый холм, посыпанный сахаром, с крестиком из вдавленных изюмин. Узнал Вовка только яйца, несмотря на их праздничный цвет.

— Ну, красота какая! Не постились, а разговляться будем, — усмехнулся отец, — проголодались?

— А как это — лазговляться?

— Ну, это такой праздник, — начала объяснять мать, покосившись на отца, — когда долго вкусного совсем не едят, а потом сразу много всего вкусного готовят, чтобы интереснее было… Вот… Когда вкусное начинают есть, это и называют — «разговляться» ….

Получилось совсем запутанно, но Вовку устроило, тем более, что отец уже нарезал ножом со съеденным лезвием кулич, а бабушка разливала молоко по кружкам:

— Христос Воскресе!

Начавшийся завтрак был совсем не похож на привычные. Кулич с молоком быстро насытил и пасху Вовка только попробовал, не впечатлившись.

— Возьми яйцо в руку, — скомандовал Валерка, — да не так, а чтобы кончик вверх был…

Валерка неожиданно стукнул по вовкиному другим яйцом, и оно треснуло.

— Во, ты выиграл! — Валерка быстро почистил своё треснутое яйцо, обмакнул его в горку соли и с аппетитом засунул в рот целиком.

Тут же подбежал Женька, и на этот раз не выдержало вовкино яйцо. Через пять минут на столе лежала горка красно — белой скорлупы, а братья тяжело выбирались из-за стола, распихивая по карманам оставшиеся яйца и торопясь к ведру с колодезной водой, стоявшему на табуретке у печи. До обеда оставался целый день, который следовало провести с толком….

Валерка вышел из горницы в «кимнату» и вернулся с воздушкой, привезённой из Германии ещё прошлым летом. Приклад воздушки отливал коричневым лаком, воронёная сталь поблескивала хищно и завлекательно, враз приковав внимание младших братьев.

— Пап, ты пульки привёз, а то почти совсем кончились?

— Привёз, привёз… Ну, ты как, охотился?

— Ещё бы! Осенью знаешь, сколько перепёлок набил! Мы пойдём в сад, постреляем.

— Добре. Вовку возьмите. Только аккуратно! Правило помнишь?

— Помню, «линия огня» ….

— Братьям разъясни, чтоб уразумели. Женька, Вовка! Валерий старший, слушаться его, как… Валер, экзамен примешь, и смотри там….

Шура забеспокоилась.

— Как ты их одних с ружьём отпускаешь? Вова маленький ещё… Я с вами пойду!

— Мам, не бойся, — в голосе Валерки неожиданно зазвучала солидная уверенность, — всё будет в порядке, я знаю правила.

— Одеяло серое возьмите, постелите там, земля холодная!

Компания направилась к двери в колонну по одному. Ружьё Валерка забросил за правое плечо, уверенно зажав ремень в кулаке. Женька держал под мышкой навязанное одеяло. Вовка выходил последним.

Когда дверь уже закрывалась, он услышал тихий голос матери:

— Как время бежит… Уже большой совсем.

— Да, я говорил с ним. Ему можно доверять, ты правильно не увязалась.

— Ну, вот что за выражение такое — «не увязалась»!?

Отец довольно хмыкнул. Вовка принял сказанное «большой» на свой счёт и преисполнился достоинства.

Воздух был неподвижен, солнце приближалось к зениту, облаков не было вовсе, быстро теплело. Сначала все трое чинно шли по тропинке, потом Женька и следом Вовка обогнали старшего и побежали вперёд. Валерка давно привык к самостоятельности и, шагая не торопясь, с удовольствием думал о том, что родители доверили ему братьев, и что он не подведёт. У него были силы для этого. Он чувствовал, что любит родителей, любит братьев, он был спокоен и наслаждался этим спокойствием. Зато младшие наслаждались навалившейся свободой, хоть и не знали толком, что с нею делать. Добравшись до сада они, немедля, вывалялись в траве, оставив на ней неразвёрнутое серое одеяло, потом полезли на дерево — Вовка пониже, насколько хватило духу, а Женька на самую высокую ветку, которая начала гнуться под его весом. Жизнь была прекрасна. Средство было важнее цели. Они не знали рецепт счастья — «будьте, как птицы небесные…», но пользовались им, так же, как и птицы — инстинктивно. Они наслаждались детством. Каждой порой в жизни можно наслаждаться, только люди об этом забывают, взрослея. Рецепт счастья становится цитатой из Евангелия. А Евангелие — частью ценного имущества на полке, лучше, если в золотом окладе.

Часа три спустя, расстреляв боезапас по разной ерунде, набегавшись и завершив яичные бои, они лежали на одеяле в сладостном безделье, конечно, если не считать делом выдавливание из себя пресного духа неметчины.

Валерка достал из кармана и принялся вертеть в пальцах занятную вещицу, формой и размерами похожую на пулю от трёхлинейки, даже побольше, только желтоватую и полупрозрачную, с белым налётом. Вовка сразу отреагировал:

— Это что… опять вишнёвая смола?

— Не, чёртов палец, — ответил брат, протягивая вещицу.

Вовка взял чёртов палец и посмотрел сквозь него на солнце. Внутри высветились прожилки — лучики, идущие от серёдки. Палец был тёплым и лёгким, не как пуля. Женька, перевернувшись на живот, покосился одним глазом, сморщив на солнце длинный нос с проявляющимися веснушками:

— А, видел я их… Их вон на той горе много, — он мотнул головой в сторону предполагаемой горы, — тёть Люба говорила, когда молния в мел попадает, такие получаются.

— Не… Василиваныч сказал, что здесь миллион лет назад море было, и в нём разные чудища плавали, потом умирали и на дно падали. И из их костей мел получился, потому что мел — кальций и кости из кальция. А некоторые скелеты окаменели, и эти штуки получились, — как — то безразлично возразил Валерка.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.