Бесплатный фрагмент - Перекрестки интересов

Как добиваться своего в сложных организациях

АВТОРЫ

Максим Вертоградский — консультант в области развития персонала и управленческих команд. Более 20 лет практического опыта в области HR, обучении и развитии персонала на руководящих позициях в компаниях: Сбер, Mercury, Мегафон, ADG group. Ведущий федеральных программ обучения Мастерской управления «Сенеж», проекта «Россия — страна возможностей».

Илья Бурмистров — эксперт в сфере e-commerce и цифровых технологий, совладелец бизнес-школы iWENGO и платформы Lennuf для запуска интернет-магазинов. Имеет 14 лет опыта в люксовом fashion-ритейле. За 8 лет обучил более 4000 предпринимателей и представителей крупных брендов e-commerce. Лауреат государственной награды за вклад в развитие предпринимательства.

Анна Петухова — девелопер и со-основатель туристического проекта «Люди-Рыбы». За плечами 15 лет в операционном управлении и маркетинге коммерческой недвижимости и общественных пространств. Сотрудничество с такими компаниями, как: Атриум, Афимолл Сити, Morgan Stanley Real Estate Investing, МосГорПарк, ADG Group.

Андрей Эрлих — эксперт в области корпоративных финансов с более чем 20-летним опытом работы на руководящих позициях. Занимал должности финансового директора и генерального директора в компаниях, работающих в сфере девелопмента коммерческой недвижимости и информационных технологий. Специализируется на стратегическом финансовом управлении, инвестиционном планировании, структурировании сделок и трансформации бизнес-моделей.

Оксана Петренко — более 25 лет опыта в HR, в том числе на руководящих позициях в качестве директора по персоналу в компаниях: Банк ВТБ, Евразийский банк развития, ADG group, VEON, BBDO, Freedom Holding Corporation. Консультант в области управления людьми и культурой.

Ольга Еремеева — более 20 лет опыт в качестве топ-менеджера и генерального директора в компаниях: Reebok, Рекламное агентство «Видео Интернешнл», IBS, Группа компаний Nidan, торговая сеть «Beщь!», Pandora. Предприниматель, основатель SMITcoaching, executive и бизнес коуч РСС ICF, ментор. Победитель конкурса «Деловые женщины — 2016» и финалист конкурса «Предприниматель года — 2016».

РЕКОМЕНДАЦИИ

Я помню ту эпоху — начало 1990-х, перестройку, когда на полках появились первые книги о власти, влиянии и управлении людьми. Одна из них с дерзким названием «Люди сделают так, как захотите вы» стала символом времени: времени перемен, амбиций и поиска новых правил игры. Сегодня, спустя десятилетия, когда шум от лозунгов утих, а рынок перенасыщен «мотивационными» пособиями без содержания, появляется книга, которая возвращает нас к сути — к реальному, рациональному и глубоко проработанному пониманию того, как устроено влияние в современных организациях.

Эта книга — «Перекрестки интересов» Максима Вертоградского. Зрелая, вдумчивая и прагматичная, без пафоса, без «воды», без клише. Только четкая структура, системный подход и более чем двадцатилетний опыт автора — тренера, консультанта, руководителя, наблюдателя и участника сложных организационных игр в компаниях России и СНГ.

Что делает эту книгу по-настоящему ценной? Она не обещает мгновенных побед или «секретных техник» манипулирования. Она учит видеть. Видеть невидимое: скрытые контуры власти, невысказанные договоренности, негласные иерархии, тонкие механизмы влияния, которые на самом деле определяют, кто что решает и как продвигаются идеи. В ней нет нравоучений — есть анализ. Нет пустых советов — есть инструменты.

Автор задает вопросы, которые рано или поздно возникают у каждого, кто хочет сделать карьеру:

— Как выстраивать коммуникацию так, чтобы вас слышали и шли навстречу?

— Откуда на самом деле берется власть — из должности или из связей, доверия, ресурсов?

— Как находить союзников в условиях скрытой конкуренции и бюрократических лабиринтов?

— Как не просто выживать в деловой среде, а управлять ею?

…и не только отвечает на них, но и предлагает задания для рефлексии и диалога с самим собой. Эта книга ─ возможность остановиться, взглянуть на свой путь, свои победы и поражения под новым углом.

Читая «Перекрестки интересов», вы словно садитесь у камина с опытным наставником, который не поучает, а делится тем, что узнал не из теорий, а из жизни. Из переговоров в кабинетах, из конфликтов в командах, из сложных решений, принятых под давлением. Он не дает готовых рецептов — он дает карту. А путь вы прокладываете сами.

Для руководителей — это шанс увидеть организацию «в разрезе».

Для специалистов — инструмент, который поможет стать заметным и влиятельным без формальной власти.

Для всех, кто хочет не просто работать, а двигаться вперед, — это руководство к действию.

Налейте себе чаю или чего-то покрепче. Откройте книгу. И приготовьтесь увидеть мир внутри компании таким, какой он есть, — сложным, неидеальным, но вполне управляемым.

Мария Тихонова, Организационный психолог, тренер-консультант, автор телеграм-канала «Время тренинга», экс-руководитель автора книги в компаниях ИНКОМ-Недвижимость и Mercury.

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Каждый, устраиваясь на работу, мечтает об успехе. Для всех он измеряется по-разному, но всегда важно заниматься интересным делом, развиваться и получать достойное вознаграждение за свой труд. За двадцать лет работы с людьми перед глазами эйчара проходят тысячи судеб. Какие-то задевают тебя совсем вскользь за просмотром резюме, а с какими-то твоя жизнь становится прочно связана узами дружбы на многие годы. Кто-то за несколько лет делает карьеру до топ-менеджера, а кто-то регулярно меняет работу и годами топчется на одной позиции. Причины успеха или неудачи в карьере могут быть самыми разными, и не на все можно повлиять. Поэтому особенно важно сосредоточиться на том, что в нашей власти — на нас самих и наших компетенциях. Приложив определенные усилия, каждый может развить и улучшить что-то в себе; вопрос лишь в правильном выборе направления.

В ответ на этот запрос был разработан тренинг «Управление деловым окружением», материалы которого легли в основу данной книги. А в 2022 году появились любопытные результаты масштабного исследования, проведенного командами МГУ и РАНХиГС. В нем оценивались компетенции более 46 тысяч российских руководителей — участников конкурса «Лидеры России». В ходе исследования была выявлена значимая связь между уровнем развития компетенций, связанных с социальным влиянием и коммуникацией, и уровнем управленческой позиции. Руководители высшего звена при взаимодействии добивались лучших результатов в совместной работе. Конечно, это далеко не единственная причина карьерного роста, но если сузить вопрос именно до компетенций — того, что каждый может развить в себе, — то социальное влияние и коммуникация являются ключом к успеху.

При всем многообразии литературы по теме взаимодействия большая ее часть касается преимущественно тактического уровня коммуникации: как убедительно донести мысль, понять собеседника, выступить публично, ответить на возражения или написать деловое письмо. Это полезные и необходимые навыки, однако существует дефицит инструментов для коммуникации стратегического уровня. Под стратегическим уровнем здесь понимается не обязательно уровень общения топ-менеджера; стратегический уровень коммуникации присутствует в повседневной работе каждого сотрудника любой организации. К таким вопросам, например, относятся: в каком формате лучше пообщаться — позвонить или написать; кого уведомить о вопросе и кого поставить в копию рассылки; что с кем и где можно обсуждать; какие задачи можно решать «через голову» руководителя, а какие — нет. Это лишь небольшая часть вопросов, ответы на которые вы найдёте в этой книге. Главное — научиться достигать целей, добиваясь, чтобы люди в вашем окружении делали то, что нужно.

Область знаний, которую мы затронем, занимает конкретное место в менеджменте и обычно называется стейкхолдер-менеджментом или управлением заинтересованными сторонами. Она является обязательной частью программ MBA. Однако основной фокус управленческого обучения чаще направлен на внешний круг организации, заинтересованными сторонами которой являются: клиенты, поставщики, акционеры, общество и государство. В проектном менеджменте этот вопрос также достаточно подробно освещен. Тема же управления заинтересованными сторонами внутри компаний в повседневной работе и стандартных процессах проработана слабо, хотя именно эти процессы занимают более 90% рабочего времени большинства сотрудников. Настоящая работа призвана по возможности заполнить этот пробел.

Основная ценность книги не только в практичности. Во-первых, здесь изложены системные представления о том, как устроена социальная структура организации, что позволит легче в ней ориентироваться. Во-вторых, приводятся принципы, руководствуясь которыми, вы сможете эффективно взаимодействовать с партнёрами. Кроме того, книга написана людьми с уникальным опытом — действующими топ-менеджерами, которые редко пишут книги. Их рабочее время расписано по минутам и очень дорого, поэтому тем ценнее то, чем они готовы поделиться. Я благодарен коллегам, что они нашли возможность выделить время и совместно поработать над этим материалом. Книга, которую вы держите в руках, — результат нашего успешного взаимодействия, и мы с радостью поделимся с вами опытом, как это делать.

Что вы найдете в этой книге, а чего здесь не будет

С одной стороны, материал книги интуитивно понятен. Готовясь к тренингу по данной теме, я каждый раз опасаюсь, что участники воспримут идеи как очевидные, и удивляюсь тому, что этого никогда не происходит. Иногда идея знакома слушателям, но системный взгляд оказывается новым. Искренне надеюсь, что и вы найдете здесь много полезного.

Здесь не будет советов в стиле гуру-менеджмента. Существенная часть материала — известные и проверенные управленческие инструменты, мы лишь покажем, как уместно использовать их во взаимодействии, а для самых любознательных дадим ссылки на источники. Авторские концепции, например матрица форматов коммуникации или модель делового окружения 360°, — это логичное развитие уже существующих идей.

В этой книге вы не найдете идеи из серии «в эффективных организациях должно быть так» — этим иногда грешит управленческое обучение. Познакомившись с тем, «как правильно», люди обнаруживают, что в их организации всё устроено иначе. Вопросы «как должно быть» или «как правильно» работать организации в этой книге по возможности избегаются. Наш фокус — Человек. Все, о чём пойдёт речь, любой из нас способен применить и улучшить свои результаты, независимо от того, являетесь ли вы руководителем высокого уровня или только начинаете строить карьеру. Несмотря на то, что рассматриваемые концепции в основном являются управленческими инструментами, нас интересует их применение не для управления коллективом или компанией, а для организации собственной работы.

Являясь сторонником как доказательной медицины, так и доказательной бизнес-литературы, я против всякого рода инфо-этнических способов отъема денег у доверчивых граждан. В тексте, где это возможно и важно, вы найдете ссылки на источники. Для понимания идей они не всегда обязательны, но я все же выбрал такой подход, чтобы не свалиться в морализаторство и популизм.

Еще на старте своей карьеры один из моих наставников дал неожиданный совет, который стал понятен не сразу. Он касался того, как правильно читать книги. Совет был следующим: прежде чем открыть книгу, нужно четко сформулировать цель — что именно ты хочешь из нее узнать. На первый взгляд это кажется нелогичным: как можно понять, что узнать из книги, если ты ее еще не читал? Или как можно искать что-то, чего в книге, возможно, нет? Однако, как бы парадоксально это ни звучало, это действительно так.

Изучение деловой литературы подчиняется тем же принципам, что и любая другая деятельность — в первую очередь важны цели. Если вы понимаете, зачем читаете книгу, вы найдете в ней ответы. Если же вы открываете её просто из любопытства, не имея ясной цели, то обычно не доходите до конца. Любопытство быстро удовлетворяется, а отсутствие четкой цели не позволяет сосредоточиться на материале.

Прежде чем перейти к основной части, предлагаю вам задуматься: на какие вопросы вы хотите найти ответы? Что станет для вас результатом прочтения? Как вы поймете, что это было полезно? Ответы на эти вопросы помогут настроить фокус внимания на те темы, которые действительно важны именно для вас.

В заключение хочу сказать: если вы планируете работать внутри организации, хотите сделать карьеру и увеличить доход, вы это сделаете и без данной книги. В чём я абсолютно уверен — инструменты, предложенные здесь, помогут сделать задуманное быстрее и с меньшим количеством ошибок.

ЧАСТЬ 1. ПОНИМАНИЕ ДЕЛОВОГО ОКРУЖЕНИЯ

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ

Характеристики делового окружения

С рождения каждого из нас окружают люди — семья, одноклассники, друзья. Работа и коллеги появляются сравнительно поздно, в большинстве случаев уже после 20 лет, когда мы заканчиваем вуз и начинаем официально работать. К этому моменту человек преодолевает основные возрастные кризисы и во многом уже сформировался как личность. Но что не менее, а может даже более важно, у него есть устойчивые представления о том, как устроена социальная группа. Загвоздка в том, что эти представления касаются семьи и учебной группы, а трудовые коллективы устроены иначе. Здесь нет родителей, учителей и друзей в привычном понимании, но есть клиенты, руководитель, коллеги по отделу, люди в смежных отделах. Со всеми этими людьми нужно как-то общаться, да и выполнять работу, желательно хорошо и без ошибок. В этот момент, за неимением лучшего, человек начинает переносить социальные навыки, полученные ранее в семье и вузе, на новую деятельность. Зачастую от того, какая была семья и опыт в вузе, зависит больше, чем непосредственно от знаний. Кстати, именно поэтому при собеседованиях с молодыми кандидатами полезно уделять большое внимание вопросам обучения в вузе и школе, а также расспросить про семью. Часто разговор на эти темы становится самой информативной частью собеседования.

Социальный контекст в бизнесе отличается от бытового, и в нем нужно не только адаптироваться, но и добиваться результатов. Итак, в чем же заключаются эти отличия?

Результат — высшая ценность

Компании по-разному формулируют стратегию, цели и имеют собственные представления о хорошем результате. Тем не менее в любой организации существует понимание того, что является целью и как оценить результаты работы. Высокое внимание к достижению целей для людей, воспитанных в парадигме современных семейных ценностей, ориентированных на личностное принятие и поддержку, непривычно. Если человеку повезло с руководителем, который знает теорию поколений, умеет поддержать и правильно настроить на работу, то есть шанс на быструю адаптацию. Но в любом случае, работать и получать удовольствие от работы — это не одно и то же, что и расти в карьере. Тебя похлопают по плечу и выслушают, а повышение получит тот, кто дает нужный результат. Результат — необходимое, хотя и недостаточное условие для карьерного роста.

Менеджмент любой организации, от бюджетной государственной до самой прогрессивной бирюзовой компании, молится на результативность. Работа может быть выполнена разными способами, но цели должны быть достигнуты. В семьях и даже учебных заведениях, хотя и уделяется внимание достижениям, это все же не возводится в ранг главной ценности.

Риск увольнения

Увольнение логично вытекает из систематического отсутствия результатов, о чем говорилось выше. Эта тема во многих смыслах экзистенциальная, как брак, развод, рождение детей, смерть близких родственников. По шкале стрессовых жизненных ситуаций она уверенно входит в число самых стрессовых. Здесь стоит разделять увольнение по собственному желанию и увольнение по инициативе работодателя. В данном случае имеются в виду не нормы трудового права, а увольняется ли человек сам или его увольняют. Для современного общества опыт изгнания из группы — редкость, и получить его может «посчастливиться» только на работе. Бывает, что увольнение становится отправной точкой для личностного роста. Никому не желаю быть уволенным, но этот аспект важно понимать. Из делового окружения можно быть изгнанным навсегда. В современной семье это сложно представить, все же у нас не родоплеменной строй. Даже отчисление из вуза за неуспеваемость — это другое дело, хотя тоже малоприятное. Не думаю, что хорошая идея начинать рабочий день в соответствии с кодексом самурая «Каждый день думай о том, что он может стать последним», но осознавать, что такая ситуация возможна, — полезно.

Нет друзей и родственников, есть только коллеги

А как же работа с родственниками? А как же друзья на всю жизнь, с которыми познакомился на работе? Да, такое бывает. Но как быть с первыми двумя пунктами — необходимостью показывать результат и возможностью увольнения? Рано или поздно люди оказываются перед выбором: закрыть глаза на неэффективность или испортить отношения. Когда игнорируется отсутствие результатов, это в конечном итоге приводит к неэффективности организации, ее банкротству и закрытию. Если такой вариант не устраивает, то отношения портятся или рвутся. В некоторых организациях существуют правила, когда просто запрещено принимать на работу близких родственников, не говоря уже о работе в прямом подчинении.

Понять, что коллега — это не мама, папа, друг и брат, а совсем новая рамка взаимоотношений, бывает не просто. И здесь как раз поможет модель делового окружения 360°. Тему ролей в деловом окружении мы подробно разберем в отдельной главе.

В широком смысле деловое окружение — это люди и система отношений между ними. Однако одна из целей этой книги — дать инструменты взаимодействия внутри организации, поэтому дальше под деловым окружением мы будем понимать сотрудников одной организации и систему отношений между ними.

Управлять — значит иметь цель, понимать и уметь влиять

Под управлением деловым окружением понимается целенаправленное влияние на свое деловое окружение. Чтобы это влияние было максимально эффективным, необходимо:

— Понимать свои цели как сотрудника организации. Цели обычно логично вытекают из вашей роли;

— Понимать то, как устроено деловое окружение, какие есть группы, роли и как они связаны в систему отношений;

— Владеть навыками влияния, чтобы коллеги делали то, что нужно вам для достижения целей.

По этой логике построено содержание данной книги. В первой части мы подробно разбираем, как устроено деловое окружение и вашу роль в нем; во второй части изучим стратегии и инструменты влияния; а третья часть будет касаться кросс-функционального взаимодействия как наиболее актуального формата отношений. Между частями книги вы найдете два бизнес-рассказа, которые помогут лучше разобраться в материале на примерах из жизни двух менеджеров — Лены и Костика.

Особенность подхода, который мы изучаем, состоит в фокусе внимания на действиях людей в организации, а точнее на взаимодействиях. Мы рассматриваем коммуникацию и взаимодействие с точки зрения поведения, а не формулировок тезисов, тональности вопросов, техник аргументации и тому подобных аспектов работы с информацией. Во-первых, на эту тему существует достаточно много отличной литературы; во-вторых, поведенческий аспект взаимодействия внутри организации не очень хорошо освещен. Мы постараемся восполнить некоторые пробелы в этой теме и дать системное понимание того, как нужно взаимодействовать со своим окружением, чтобы добиваться результата.

Как понять, что управление деловым окружением происходит эффективно? Для этого нужно понимать, что должно произойти, продолжиться, а что прекратиться в результате ваших действий. Это касается людей в вашем окружении и их поведения. Если в итоге вы оказываете влияние и люди поступают нужным образом — это и есть результат.

Один из первых запросов по данной теме от моих заказчиков касался деловой переписки. Когда мы разобрались с проблемой, выяснилось, что она состоит не совсем в переписке. Письма, которые сотрудники друг другу отправляли, были достаточно грамотно составлены, проблема была в том, что сотрудники недостаточно обсуждали рабочие вопросы в личном общении, а выносили их в переписку по e-mail. В итоге решение вопросов затягивалось, в копии оказывались десятки ненужных людей. Когда я начал готовить тренинг, то обнаружил, что при всем обилии информации по теме деловой переписки нет какой-то понятной модели принятия решения, которая однозначно могла бы дать ответ на вопрос — когда лучше встретиться, а когда написать. Такую модель пришлось разработать (матрица форматов коммуникации). Заодно выяснилось, что сотрудники не всегда правильно понимают, например, когда встречаться лично, а когда можно это сделать дистанционно, когда лучше пообщаться тет-а-тет или собраться группой. Все это лишь некоторые вопросы, которые требуют системного подхода, и мы их тоже обсудим.

Управление начинается в тот момент, когда вы хорошо понимаете, как устроено деловое окружение, по каким законам оно работает, что лучше сработает в той или иной ситуации.

Заинтересованные стороны — внутренние стейкхолдеры

Вслед за Эдвардом Фриманом, основоположником теории управления заинтересованными сторонами, стейкхолдеров принято определять как любые группы или индивидов, которые влияют на достижение целей организации или на которых влияет деятельность организации: акционеры, сотрудники, клиенты, поставщики, сообщества, правительства и другие заинтересованные стороны. В нашем случае мы будем фокусироваться на внутренних стейкхолдерах, которые имеются у каждого сотрудника организации: это руководители, подчиненные, заказчики, исполнители, члены команд и дальнее окружение. Именно эти люди и группы составляют деловое окружение, модель которого мы подробно разберем в соответствующей главе.

Подход, которого мы придерживаемся, основывается на идеях о том, что:

— у каждого стейкхолдера имеются свои интересы, которые необходимо учитывать и балансировать;

— присутствует взаимное влияние — одновременно влияете вы и влияют на вас;

— с каждым типом стейкхолдеров существует определенная рамка отношений — правила, которые определяются типом стейкхолдера и универсальны для любой организации.

Модель делового окружения 360° как раз описывает рамки этих отношений, что делает ее достаточно универсальным и практичным инструментом независимо от бизнеса, отрасли и других особенностей организации.

Деловое окружение 360°

Это ключевая модель данной книги. Она описывает структуру взаимоотношений между заинтересованными сторонами внутри организации.

В основе лежат представления о том, что отношения между сотрудниками определяются прежде всего:

— иерархией, люди могут находиться в отношениях подчиненности — это руководители с непосредственными подчиненными, либо в партнерских отношениях, когда отсутствует какая-то явная система подчинения;

— характером процесса создания ценности, в который включены сотрудники: цепочка, когда этапы работы выстроены линейно и последовательно, или мастерская, когда работа выполняется одновременно несколькими сотрудниками.

Таким образом, отношения с партнерами по взаимодействию могут характеризоваться одной из четырех базовых рамок: административного подчинения (I), функционального партнерства (II), командного партнерства (III), командного подчинения (IV).

Такой подход позволяет использовать универсальные принципы взаимодействия с деловым окружением независимо от отрасли бизнеса, функциональной специфики партнеров и содержания выполняемой работы.

Мы рассмотрели основные понятия, которые потребуются нам для освоения инструментов управления деловым окружением: характеристики делового окружения, управление деловым окружением, внутренние стейкхолдеры и модель делового окружения 360°. В следующих главах первой части книги мы изучим инструменты и модели, с помощью которых можно понимать и анализировать свое окружение.

ИЕРАРХИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ

Мало кто обращает внимание на интересный факт: существуют общие аспекты, в которых все организации схожи, от больших государств до небольших коммерческих компаний. На принципиальном уровне люди всегда создают схожие структуры для управления большими социальными группами. Всегда присутствуют одни и те же роли и связи между ними. Чтобы не превращать текст в курс социологии, любопытные читатели могут обратиться к классическим работам авторов, занимавшихся исследованиями вопросов социальной структуры в обществе.

В том, что люди объединяются в группы по какому-то общему принципу, нет ничего удивительного: пчелы всегда соберутся в улей, рыбы — в косяк, а волки — в стаю. Люди, собираясь вместе для решения общих задач, сформируют плюс-минус похожую структуру. Знать эти принципы важно, во-первых, для понимания своей роли, во-вторых, для понимания того, с кем и как вы взаимодействуете.

Что такое иерархия

Абсолютное большинство организаций в бизнесе — это иерархии. Несмотря на существование матричных, плоских, проектных и других современных видов организационных структур, на базовом уровне остается иерархия. Вот несколько основных признаков:

— Структурированное неравенство. У всех сотрудников имеются разные полномочия, возможности, доступ к ресурсам, власти и доходу. Основные ресурсы и полномочия централизованы и сосредоточены в руках небольшой группы, а иногда вообще одного человека, например, владельца. Как конкретно это устроено, поговорим чуть дальше.

— Культура, роли и правила. Они могут быть оформлены в виде регламента, презентации, прикольного видеоролика с мемами или даже существовать только в виде устной инструкции, но они всегда присутствуют. Человек в организации — это всегда какая-то роль с набором ожидаемых функций и правилами взаимодействия.

— Контроль. Высшие уровни контролируют и координируют деятельность нижестоящих уровней, обеспечивая соблюдение установленных правил и норм.

— Система наград и санкций. Она вытекает из неравенства, наличия правил и необходимости контроля. Всегда есть люди, которые обладают большим влиянием на вас, чем вы на них. Для поддержания структуры используются различные механизмы поощрения и наказания, которые стимулируют выполнение ролей и обязанностей.

— Конкуренция. Все описанное выше, особенно неравенство, порождает конкуренцию, так как у людей есть мотивация получать больше ресурсов, а эти блага распределены неравномерно и не бесконечны.

При всем разнообразии отраслей, бизнесов и организационных структур эти базовые механизмы неизменны, и это отличная новость, так как, если вы один раз разобрались, то в любой организации будете сразу стучаться в нужные двери.

Бывает ли все же как-то по-другому? Да, конечно. На этапе стартапа или в компании до 12 — 15 сотрудников иерархия может отсутствовать, но как только бизнес набирает обороты и растет численность персонала, все закономерности проявляются.

Существует ли корпоративная демократия? Не могу не упомянуть такого бизнесмена, как Рикардо Семлер, генерального директора компании Semco. Семлер известен своим инновационным подходом к управлению, включая радикальные демократические элементы. В Semco сотрудники участвуют в ключевых решениях компании и имеют возможность выбирать своих руководителей, сами решают, над какими задачами работать и многое другое. По мнению Сергея Бехтерева, Semco — одна из немногих организаций, которая достигла высшего уровня по модели спиральной динамики.

В 2011 году мне повезло лично познакомиться с Рикардо и побывать на его лекции. Несмотря на то, что он талантливый человек и новатор, его методы являются оригинальными способами вовлечения людей в работу, но не меняют иерархических основ его коллектива.

Руководство, Лидеры и Персонал

Как именно устроена иерархия организации?

Руководство: собственник, лица принимающие ключевые решения и доверенные лица

Руководство определяет стратегию организации — чем компания занимается, а чем не занимается, ключевые цели и другие основополагающие вопросы. В руках руководства находятся полномочия по распоряжению ключевыми ресурсами организации; именно руководство утверждает правила, по которым живет организация. Существует простой способ понять, кто в компании относится к этому уровню: выяснить, может ли этот человек принять решение в обход существующих правил. Допустим, мы не берем на работу иностранцев, но есть очень хороший кандидат из недружественного государства. Кто может согласовать такое решение? Нужно превысить запланированный бюджет — кто это согласует? Мы не ведем расчеты в криптовалюте, но есть очень выгодный поставщик, с которым можно расплатиться только так. Руководство несет основные риски организации: выживет ли она, будет ли эффективной, сможем ли выплатить зарплаты сотрудникам, кто несет ответственность перед законом.

В руководство обычно входит собственник, если он управляет организацией, генеральный директор и группа ключевых топ-менеджеров. Отдельную сложность составляют неформальные позиции: доверенные лица, консультанты, ассистент генерального директора. В семейном бизнесе человек может быть вообще не оформлен в компании, но быть одним из ключевых лиц, принимающих решения, например, мама владельца или глава национальной общины.

Поименное знание людей, входящих в руководство вашей организации, и понимание того, какие решения они могут принимать, является важной информацией для продвижения ваших предложений. Зеленый или красный свет всем важным проектам, идеям и запросам включает какой-то конкретный человек из представителей руководства компании. Эта информация не всегда открыта, но в целом ее не слишком сложно выяснить, работая внутри. В небольшой организации все руководство может состоять из одного человека. В случае больших и очень крупных компаний растет и количество представителей руководства; внутри этого уровня может возникать своя иерархия, группы влияния и т. д. Если вы рядовой сотрудник, эта информация скорее будет лишней, но для руководителя среднего звена крупной компании полезно понимать, что происходит этажом выше.

Лидеры

Если руководство определяет, что делает организация, то лидеры определяют, как она это делает. Лидеры создают и внедряют официальные правила игры, по которым живет компания. Лидерами чаще всего являются руководители среднего звена, не имеющие непосредственных исполнителей, с подчинением кому-то из руководства, или топ-менеджер, не входящий в руководство. Ключевая задача лидеров — организация работы по реализации решений руководства. Лидеры имеют полномочия принятия решений на тактическом уровне в рамках принятой стратегии. Они выстраивают процессы работы в организации, но сами напрямую не работают с исполнителями; они должны создать такие условия, чтобы исполнители могли выполнить работу.

Например, лидер должен подготовить и защитить бюджет подразделения. Утверждать бюджет будет кто-то из руководства, но после утверждения ответственность за работу с бюджетом перейдет к лидеру; исполнять же бюджет будет подчиненный лидеру персонал. В случае критических отклонений этот вопрос может снова подняться до руководства.

Именно лидеры выстраивают процессы и системы работы, поэтому здесь может оказаться высококвалифицированный специалист в какой-то области, например, ключевой разработчик продукта. К лидерам можно отнести людей, которые пользуются высоким авторитетом в коллективе, могут что-то поддержать или заблокировать, и их мнение важно. Такой сотрудник имеет потенциал вхождения в руководство со временем и при определенных условиях.

В небольшой компании лидером можно назвать, например, руководителя отдела, имеющего в подчинении исполнителей, с прямым подчинением кому-то из руководства. Но чаще — это уровень выше. Лидер не имеет возможности непосредственно погружаться в решение профессиональных вопросов реализации. Высокий профессиональный интерес к работе является одним из препятствий в карьере, которые не позволяют линейному руководителю вырасти в лидеры. Профессионализм, который на этапе работы исполнителем или линейным руководителем помогал, уровнем выше начинает мешать, заставляя скатываться обратно в операционные вопросы и упускать чисто управленческие системные вещи.

Персонал

Важно понимать, что к категории Персонала относится основная часть сотрудников организации. Персонал реализует решения, принятые руководством, по правилам игры, разработанным лидерами. Внутри этого уровня кроется великое многообразие конструкций; вся управленческая мысль направлена на то, как правильно организовать работу персонала. С точки зрения наших задач, разбор этого выходит за рамки данной книги. Замечу лишь, что в большинстве случаев заявленная и реальная структуры внутри как раз этой группы совпадают, и разобраться в этом можно, открыв корпоративный справочник контактов или презентацию с организационной структурой.

Как определить границу между уровнями персонала и лидеров? Самый верный критерий — это подотчетность. Лидер принимает задачи и отчитывается перед кем-то из руководства; в остальных случаях, даже руководитель среднего звена будет относиться к категории персонала. Из числа лидеров можно выпасть, даже оставаясь на той же должности. Это происходит не всегда вследствие ошибок. Возможно, в силу приоритетов для компании ваше направление было стратегически важным настолько, что необходимо прямое участие кого-то из руководства, а потом вопрос стал менее важен и такого вовлечения просто не требуется.

Все разнообразие организационных форм и структур мы можем как раз наблюдать на уровне персонала, этим организации будут отличаться друг от друга. В сути же своей любая организация будет иметь все три базовых иерархических уровня, потому что именно так устроена большая социальная группа. И по той же причине в основе треугольника Энтони, модели, описывающей три уровня принятия решений в организациях — стратегический, тактический и операционный, лежат все те же три уровня.

Задание

Для лучшего понимания данной темы я предлагаю вам выполнить небольшое практическое задание и составить карту руководства и лидеров своей компании. Это полезное упражнение, которое можно делать ежегодно или по ситуации, если происходят глобальные изменения.

1. Выделите основные блоки.

Обычно это крупные самостоятельные блоки в структуре компании. Принцип может быть разным, главное, чтобы он отражал реальную управленческую структуру. Например, функциональную — производство, коммерческий блок, логистика, финансы, операционное сопровождение, или территориальную, или продуктовую. Также полезно выделить высший уровень руководства, туда войдут люди, которые оказывают влияние на бизнес в целом.

2. Заполните именами по блокам, укажите уровень

Удобно сначала выписать все имена людей, которых можно отнести к руководству и лидерам. Затем отметить цветом тех, кто относится к руководству. Часто бывает так, что имена переходят в этот момент на высший уровень управления. Если сомневаетесь, то лучше ошибиться в меньшую сторону и пока не отмечать человека в категории руководства.

3. Добавьте больше деталей: структуру подчинения и полномочия

Можно соединить имена стрелочками или сгруппировать списками, как вам удобнее. Это нужно для понимания, кому подчиняются лидеры и какова структура руководства, так как в случае больших компаний на одном уровне вполне может быть определенная иерархия. Также полезно понимать, какими полномочиями обладает каждый член руководства, какие вопросы может решить.

В процессе выполнения вы обнаружите, что у вас недостает информации: где-то вы не знаете людей, где-то не понятно подчинение или полномочия. Это нормально. Теперь ваше внимание будет обращаться к работе этих людей каждый раз, как будет появляться повод или возможность. Держите файл с этой структурой в своих личных папках и периодически обращайтесь к нему, когда появляется новая информация, что-то уточняется или меняется. Структура руководства не меняется часто, это довольно стабильная система. Разобравшись один раз, дальше вы просто будете держать схему в голове без необходимости постоянно к ней обращаться.

Во второй части книги мы коснемся вопросов власти и влияния в компании, обсудим источники и стратегии получения власти. Вопросы иерархии и власти связаны непосредственным образом. И даже просто само понимание того, как устроена система власти в компании, дает вам серьезное преимущество перед теми, кто об этом просто не задумывается.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА

Если вы долгое время работаете в одной отрасли и несколько раз меняли место работы, вы, возможно, заметили, что даже компании-конкуренты могут значительно отличаться друг от друга. На первый взгляд, рынок тот же, продукт похож, специалисты часто переходят от одного работодателя к другому, однако компании остаются разными. А если сотруднику довелось сменить отрасль, он может испытать настоящий культурный шок, попав в новую компанию. Отличия могут касаться всего: от бытовых аспектов, таких как дресс-код, рабочее место, правила приема пищи, стиль общения и предпочитаемые модели смартфонов, до бизнес-процессов, включая правила бюджетирования, отчетности, деловую коммуникацию и даже преобладающие политические взгляды. Каждая организация — это уникальный мир со своими правилами, традициями и, что самое важное, собственной организационной культурой.

Понимание организационной культуры своей компании играет ключевую роль. Сотрудник, который хорошо разбирается в том, «как здесь все устроено», будет гораздо эффективнее, чем тот, кто этого не понимает. Именно поэтому многие компании уделяют особое внимание процессу адаптации новых сотрудников, помогая им освоиться в новой организации. Это не праздный вопрос: плохая адаптация — одна из главных причин увольнений в первые месяцы работы.

Организационная культура — одна из самых обсуждаемых тем, и по ней существует множество отличной литературы. Поэтому мы сосредоточимся на практическом аспекте этого явления — как быстро понять и адаптировать свою работу к условиям конкретной организации.

Как формируется организационная культура

Для понимания феномена культуры мы в основном будем использовать концепцию Эдгара Шейна, она проста, понятна и прошла многолетнюю проверку на практике.

Если попробовать простым языком описать, что такое организационная культура, то — это устойчивый групповой опыт. Этот опыт состоит из базовых представлений о реальности, которые группа усвоила в процессе решения проблем. Эти представления считаются действительными и передаются новым членам как правильный способ относиться к реальности и действовать в дальнейшем.

Рассмотрим пример из 1990-х годов. На сцене два стартапа по производству пельменей: «Сибирский пельмень» и «Пельмешка». На начальном этапе они кажутся практически идентичными — обе компании взяли кредиты, закупили оборудование, арендовали помещения и начали работу. Однако через несколько месяцев они столкнулись с проблемами: выручка недостаточна, операционные расходы растут, финансовая модель не выдерживает, и дело идет к закрытию. В этот момент ключевую роль начинают играть руководители.

Руководитель «Сибирского пельменя», Николай, — опытный, осторожный, структурированный и авторитарный лидер. Используя свое влияние, он берет управление в свои руки: внедряет меры по сокращению операционных расходов, повышает качество продукции и централизует принятие решений. Со временем его подход приносит результаты — финансовое положение стабилизируется, продажи растут, коллектив смотрит в будущее с оптимизмом, а Николая уважают и доверяют ему.

В «Пельмешке» ситуация развивается иначе. Там отсутствует единый авторитарный лидер, но есть несколько предприимчивых школьных друзей. Понимая, что дела с пельменями идут не лучшим образом, они занимают деньги у местных бандитов и запускают в гараже цех по сборке мебели. Это предприятие оказывается успешным, что позволяет покрыть долги по пельменям и инвестировать в пруд, где они начинают разводить рыбу и организуют платную рыбалку летом и прокат снегоходов зимой.

Прошли годы, представим, как могут выглядеть эти бизнесы сегодня. «Сибирский пельмень» превратился в крупнейший бренд замороженной продукции, производя вареники, блинчики и еще сотни наименований. На производстве внедрены инструменты бережливого производства, ERP и CRM-системы. Покупатели знают и любят этот бренд. Николай вышел на пенсию по состоянию здоровья, и теперь бизнесом управляет наемный директор, хотя Николай все еще участвует в некоторых решениях.

Что касается «Пельмешки», производство пельменей давно закрыто, кто-то из основателей живет за границей. Теперь это холдинг с разноплановыми активами: мебельная фабрика, агентство недвижимости, онлайн-сервис по продаже авиабилетов, сеть фитнес-клубов, продюсерский центр и многое другое. Группа владельцев расширилась, и точное распределение активов известно немногим, но ходят слухи о присутствии серьезных людей из администрации края в бизнесе.

Хотя истории вымышленные, наверняка вы узнали в них знакомые ситуации. Теперь представим, что вы устраиваетесь на работу в одну из этих компаний на должность руководителя проектов по цифровизации. Как будет строиться ваша работа в «Сибирском пельмене»? В первый год вы будете готовить обоснование с расчетами, обзорами решений и провайдеров, согласовывать действия со смежными отделами. Люди, которые, казалось бы, должны принимать решения, этого не делают. Проект переделывается множество раз, и в конечном итоге его утверждает владелец компании. Еще год уходит на пилотное тестирование. Только на третий год часть разработанного решения начинает внедряться на одном из производств.

А как будет в «Пельмешке»? В первый месяц после трудоустройства вы встречаетесь с одним из владельцев компании, который соглашается со всеми вашими предложениями и дает вам полную свободу действий. Воодушевившись отсутствием бюрократии, вы работаете не покладая рук и всего за пару месяцев переходите к внедрению. И тут неожиданно ваш проект замораживают, так как финансирование прекращено, а производство, для которого разрабатывалось решение, планируется к продаже. Встречаясь с одним из собственников, вы слышите, что все в порядке и вы делаете отличную работу. Вам предлагают заняться интернет-магазином по продаже спортивного оборудования, где ваши навыки как раз необходимы.

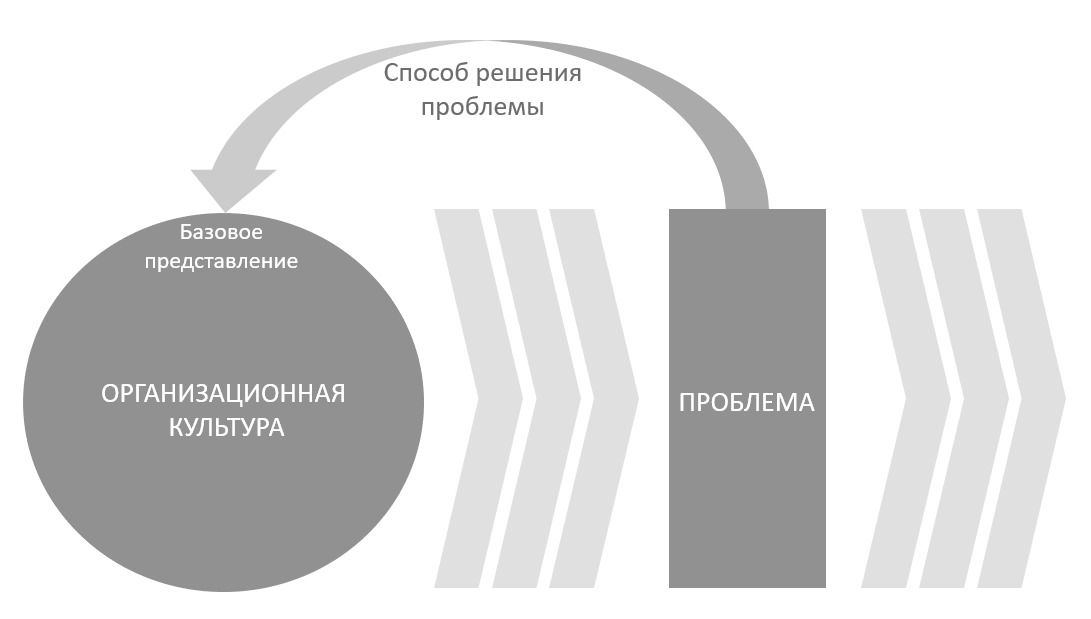

Как же получилось, что из таких похожих бизнесов в начале пути возникли настолько разные компании? Все дело в первых лицах компаний и сформировавшейся организационной культуре. Механизм следующий:

1. Компания сталкивается с вызовом, или препятствием которые серьезно ей угрожают.

2. Люди разрабатывают решение, которое принимается лидером и затем воплощается в жизнь.

3. Если решение сработало, и компания вышла из кризиса, то способ решения проблемы становится частью коллективного опыта. Люди об этом решении знают.

4. При следующей проблеме сотрудники с большей вероятностью прибегнут к уже опробованному решению, а также будут стараться использовать этот подход для решения других похожих проблем, формируя устойчивое поведение.

5. Со временем изначальное событие, которое привело к такой практике, может забываться, но этот опыт передается новичкам. Даже если со временем полностью сменится весь коллектив, такая практика становится общей для группы.

6. Со временем люди вырабатывают объяснительную базу для своих действий, но не всегда это обоснование отражает действительные причины ее появления.

Данная модель формирования культуры группы подробно описана в работе Э. Шейна, ссылка на которую есть выше. Этот механизм является одним из древнейших способов накопления опыта человеческими сообществами. Он возник еще в дописьменной и, возможно, даже в доречевой стадии нашей эволюции. Нужно понимать, что это инстинкт, практически как секс или голод: люди считывают и транслируют культурные коды группы, в которую входят, всегда и практически бессознательно. Группа, которая хорошо умеет накапливать и сохранять полезный опыт, теоретически более успешна.

В случае наших «пельменных королей» Николай своими решениями, а главное — действиями, которые привели к преодолению кризиса, продемонстрировал коллективу рецепт успеха. Первое: если уделить внимание качеству (продукта и процессов), можно преодолеть проблемы. Второе: лучше, когда он лично занимается важными вопросами. Со временем это стало так называемым базовым представлением группы о реальности. С точки зрения людей, которые работают в компании и приняли ее культуру, это аксиома: по-другому бизнес просто не работает. Это значит, что нужно все перепроверить, протестировать и убедиться в эффективности решения, но ответственность за его принятие возьмет на себя всемогущий Николай. А когда Николая не станет, новый руководитель, каким бы он не был, будет постоянно сталкиваться с «тенью» Николая, так как люди без его согласования просто не будут принимать решения.

В ситуации с «Пельмешкой» история пошла в другую сторону. Похоже, друзья-предприниматели разделяли принцип: «хочешь жить — умей вертеться». Их способ решать проблемы методом проб и ошибок через занятие различным бизнесом дал результат. Постепенно бизнес разросся: нежизнеспособные проекты отмирали, прибыльные оставались. В их картине мира упорное улучшение качества одного единственного продукта — это большие риски: а вдруг не пойдет? Лучше попробовать что-то еще — вдруг «тема зайдет». Заметьте, взгляд на бизнес в корне другой, чем у Николая, для которого как раз улучшение качества продукта и фокусировка на чем-то одном — менее рискованное и более прибыльное занятие. Сложно сказать, чем со временем будет заниматься коллектив «Пельмешки», но можно точно сказать, что они будут пробовать все, что сулит быструю прибыль.

Культурный код компании состоит из множества аспектов, которые не всегда легко расшифровать. Новый сотрудник постепенно знакомится с особенностями организационной культуры: сначала активно в первые месяцы работы, а некоторые аспекты могут проявиться только спустя год. Далее мы рассмотрим алгоритм расшифровки культуры.

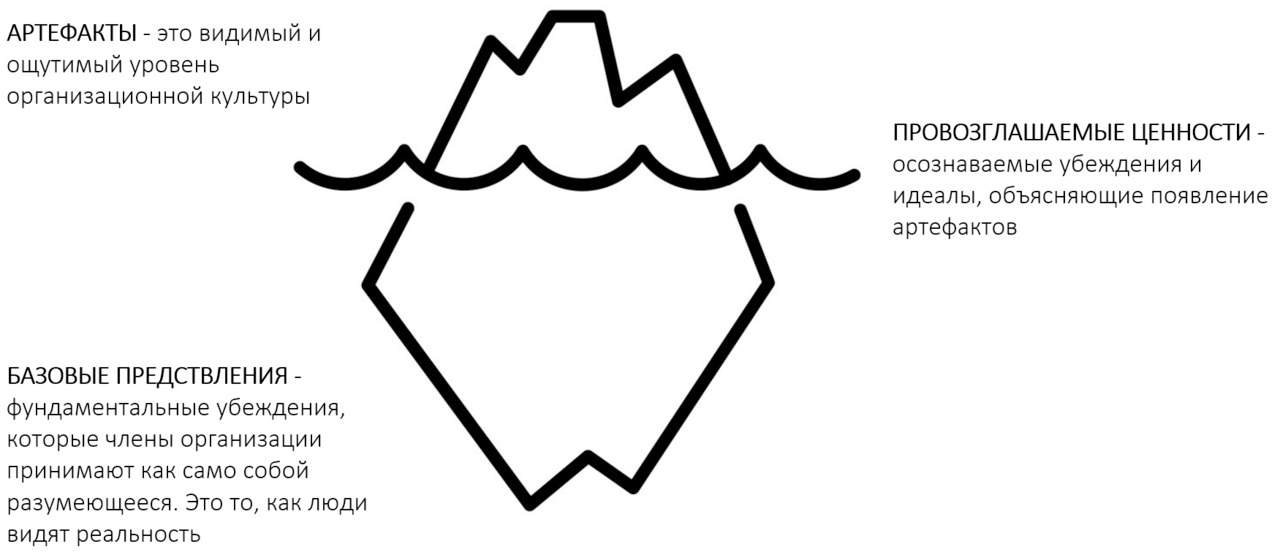

Как устроена организационная культура: артефакты, декларируемые ценности и базовые представления

Заходя в офис компании впервые, внимательно осмотрите его. Все, что вы видите, имеет значение и не случайно: это могут быть кабинеты или открытое пространство, одежда сотрудников, их приветствия, дизайн помещений, манера обращения и тон общения. Какие эмоции вызывает первый контакт? Все, что вы видите, слышите и чувствуете, — это артефакты организационной культуры. В этом наблюдении особенно важны элементы, которые удивляют своей самобытностью, поскольку они часто становятся ключами к быстрому пониманию культуры.

Артефакты — это видимый и ощутимый уровень организационной культуры:

— Архитектура и дизайн офиса: планировка рабочих пространств, оформление интерьеров и использование символов;

— Дресс-код: одежда и внешний вид сотрудников;

— Используемые в организации инструменты и технологии;

— Язык: организационный жаргон, сленг, специфические термины и выражения;

— Истории и легенды о значимых событиях или людях в истории организации, которые передаются из поколения в поколение;

— Ритуалы: регулярные мероприятия и традиции, такие как собрания, праздники и награждения;

— Нормы поведения: принятые в организации способы взаимодействия и общения;

— Логотипы, брендинг и другая визуальная символика;

— Награды и знаки отличия: символы признания и успеха, используемые для мотивации сотрудников.

Артефакты легко наблюдать, но не всегда легко интерпретировать. Они являются самой видимой частью организационной культуры, но для их правильного понимания необходимо учитывать более глубокие уровни культуры, такие как провозглашаемые ценности и базовые представления. Столкнувшись с артефактами культуры, чтобы понять их смысл, необходимо выяснить:

— Как сами сотрудники объясняют, почему у них что-то устроено так, а не иначе, — это и есть провозглашаемые ценности.

— Как люди представляют реальность, что для них является «само собой разумеющимся» — это базовые представления.

В одной из организаций, с которой мне довелось сотрудничать, частью коллективного мифотворчества была история о том, как в начале 1990-х открылся первый магазин компании, и один из ключевых топ-менеджеров в то время работал в нем продавцом. Этот рассказ был любим как самим топ-менеджером, так и сотрудниками, и его всегда приводили на вводном обучении для новичков. Эта история явно отражала культурный код компании и передавала важную информацию для сотрудников. Обычное объяснение заключалось в том, что компания предоставляет возможности для карьерного роста: если работать долго и продуктивно, можно добиться успеха — это уровень провозглашаемых ценностей.

На практике же карьерный рост в компании происходил несколько иначе. Действительно, некоторые люди, которые долго работали, продвигались по карьерной лестнице, но это касалось уровня персонала. Если же посмотреть на назначения на уровне руководства, то здесь правило не действовало. В этой категории были как сотрудники с многолетним стажем, так и случайные люди, появлявшиеся на короткое время. Причиной этого был собственник, который принимал решения о ключевых назначениях, хотя сам бизнесом не управлял. На уровне базовых представлений существовала идея, что управлять компанией могут только люди, лично знакомые с собственником и пользующиеся его доверием. Для сотрудников это было очевидной истиной, не требующей доказательств. Однако для тех, кто не знаком с культурой компании, это может не быть таким уж очевидным.

Если вы правильно определите базовые представления, существующие в организационной культуре компании, вы получите мощный инструмент для понимания принципов, на которых основаны принимаемые в компании решения. Это особенно полезно при решении комплексных вопросов, в которых участвуют многие члены команды. Дешифровка культуры — задача не из легких, но увлекательная и вполне осуществимая. Чуть ниже я представлю инструмент для дешифровки, а пока давайте более подробно разберемся с понятием провозглашаемых ценностей и базовых представлений.

Ценности представляют собой осознаваемые убеждения и идеалы, которые формируют основу для принятия решений и поведения в организации. Основные темы, которых касаются ценности, включают:

— Этические вопросы: что есть хорошо и что плохо, что является честным и справедливым, и в чем проявляется ответственность;

— Подходы к работе: отражают основные подходы к выполнению работы и достижению целей. Это могут быть ценности, связанные с эффективностью, качеством, инновациями и стремлением к совершенству, открытости к изменениям или, наоборот, стабильности и сохранению традиций;

— Социальные и психологические ценности: что является важным во взаимодействии с друг с другом, клиентами и обществом в целом, включая ценности, связанные с определенными качествами и компетенциями людей;

— Стратегия: долгосрочные цели и видение организации, включая ценности, касающиеся роста, лидерства на рынке, развития и конкурентоспособности.

Ценности могут быть провозглашаемыми, то есть официально заявленными, и фактически действующими, которые проявляются в реальных действиях и решениях. Эти два аспекта могут совпадать или нет. Важно понимать, что ценности — это осознаваемый уровень культуры. Если вы расспросите сотрудников, давно работающих в компании, что здесь считается важным и почему происходит именно так, они смогут сформулировать ценности компании. Возможно, даже некоторые из этих ценностей сформулированы на официальном уровне, приняты в виде документа и висят на видном месте. Это не всегда значит, что все они действительно являются частью культуры, но как минимум являются тем, кем мы хотели бы быть.

Базовые представления — это фундаментальные убеждения, которые члены организации принимают как само собой разумеющееся. Они редко осознаются, но оказывают значительное влияние на поведение и восприятие людей в организации. Это самый глубокий, мало осознаваемый и наиболее сложно меняемый пласт культуры компании. По сути дела, это ответ на вопрос об устройстве реальности: «как все устроено на самом деле». Базовые представления касаются следующих основных аспектов:

— Отношения со внешней средой и рынком: ресурсы ограничены и за них нужно конкурировать или рынок полон новых возможностей, нужно только найти свою нишу? Например, мы приспосабливаемся или активно влияем на рынок;

— Природа человека: какими являются люди? Например, в организации могут считать, что люди по своей природе ленивы и требуют контроля, или, наоборот, что они мотивированы и стремятся к самореализации;

— Что такое человеческая деятельность: работа — это способ получить доход или это неотделимая часть жизни?

— Как устроены человеческие отношения: как в организации понимаются отношения между людьми? Например, «человек человеку — волк», и организация будет поощрять конкуренцию, или, наоборот, сотрудничество и командную работу;

— Восприятие времени: это представления о том, как устроено время. Какой фокус внимания нам важен — прошлое, настоящее, будущее. Время циклично или линейно? В зависимости от этого организация может ориентироваться на краткосрочные быстрые результаты или, наоборот, на долгосрочные цели и устойчивое развитие.

Базовые убеждения могут показаться абстрактными, но, несмотря на это, они оказывают непосредственное и мощное влияние на работу компании. Например, в организации, где считается, что люди по своей природе эгоистичны и ленивы, будет существовать развитая система контроля за сотрудниками, множество формализованных процедур и строгая система штрафов. Попытки внедрить делегирующий стиль руководства, предполагающий высокую степень самостоятельности и свободы, столкнутся с серьезным сопротивлением.

Изменение организационной культуры — сложная задача, выходящая за рамки данной книги. Если вы не занимаете руководящую позицию самого высокого уровня, менять корпоративную культуру невозможно. Гораздо более разумной является стратегия «понять и адаптироваться» — конечно, если в целом вам подходит такая культура. Далее мы рассмотрим практические инструменты для расшифровки культуры, доступные каждому сотруднику в любой организации.

Дешифровка культуры компании

На своих тренингах я обычно предлагаю участникам выполнить упражнение, которое вы можете сделать самостоятельно:

1. Вспомните свой первый визит в офис организации, первые дни и недели работы. Что вам бросилось в глаза, удивило, вызвало вопросы или эмоции? Это могут быть любые аспекты работы — офис, график, отношения с коллегами, какие-то правила, традиции. Запишите все, что вспомните, важно фиксировать каждую деталь.

2. Дополните этот список фактами, которые кажутся вам особенными в вашей компании, удобно использовать перечень артефактов из предыдущей главы (офис, процессы, язык, стиль коммуникации и т. д.). Например, вы можете записать необычное начало рабочего дня, необходимость расписываться в журнале командировок, обращение на «ты» или бесплатные фрукты по утрам. Не страшно, если итоговый список будет большим; лучше записать лишнее, чем упустить что-то важное.

3. Обратите особое внимание на факты, касающиеся взаимодействия людей. Если их немного, то вспомните или понаблюдайте за тем, как люди взаимодействуют друг с другом и с руководством. Что бросается в глаза на собраниях, совместных мероприятиях, тренингах? Особенно важно то, как принято реагировать на успехи и неудачи — это ценная информация, которая может о многом рассказать.

Сейчас у вас получился список артефактов, и вы проделали важную часть работы, но основное и самое интересное еще впереди. Следующим шагом вам нужно сформулировать ценности организации. Обычно я начинаю с официально заявленных лозунгов, которые легко найти (а иногда просто невозможно не заметить).

4. Изучите корпоративные документы. Возможно, в организации есть отдельный документ, где сформулированы миссия, видение и ценности. Иногда в компании принят Кодекс деловой этики, в таком документе также могут содержаться провозглашаемые ценности.

5. Поговорите с «старожилами», теми, кто работает давно. Расспросите в неформальной беседе этих людей о том, почему у вас что-то принято, как так повелось, почему принято делать именно так. Какие качества людей и поведение они считают важными и принятыми в организации?

6. Запишите аргументацию, которую используют руководители для обоснования принимаемых решений. Бывает, что публичная аргументация расходится с тем, что вы слышите тет-а-тет или в неформальном общении. Это очень важно! Такие нестыковки как раз могут вывести на базовые представления.

Я предлагаю записывать все ценности, которые вы можете сформулировать, даже если вы видите, что они друг другу противоречат. На уровне декларируемых ценностей противоречия часто возникают, потому что есть то, что нам про себя хочется думать, а есть реальное положение вещей. Более того, именно эти противоречия являются ключом к пониманию культуры. Обычно в итоге получается список из 10–15 утверждений, содержащих выявленные ценности. Часто уже на этом этапе случаются инсайты о том, что является базовым представлением, зашифрованным в культуре.

7. Запишите повторяющиеся действия, связанные с проблемой. Скорее всего, вы будете интересоваться каким-то отдельным аспектом культуры; вряд ли вы захотите дешифровать всю культуру компании по всем вопросам — это не имеет практического смысла и вряд ли вообще возможно. Запишите действия, которые кто-то из сотрудников или группа сотрудников совершает (а это не нужно) или, наоборот, не совершает (а надо бы), и это расходится с ценностями компании. Зачастую такая упорно продолжающаяся практика является отражением какого-то базового представления. Теперь, сопоставляя эти действия с ценностями и артефактами, ответьте на вопрос: как видят реальность люди, что побуждает их поступать подобным образом? Поведение людей в группе — это функция от культуры этой группы. Какие-то разовые случаи нетипичного поведения возможны, но если это систематическое повторение одних и тех же действий, то, как говорил один герой известного мультфильма, «это жжж неспроста». Вы решаете уравнение, в котором неизвестным является базовое представление, но известны артефакты, ценности и поведение. На этом этапе идея или даже несколько идей, как правило, приходят в голову.

8. Проверка выводов. После проделанной работы полезно протестировать ваши выводы, чтобы понять, насколько они верны. Важен ваш личный эмоциональный отклик на идею, должна быть реакция инсайта, вроде «ну конечно же! теперь все становится на свои места!». Как бы складывается пазл, находится недостающий элемент общей картины. Стоит обсудить свои идеи в неформальной беседе с теми людьми, которые могут оценить их верность. Спросите, что они об этом думают, имеет ли это смысл для них.

Выполнение упражнения не означает, что вы полностью поняли культуру организации. Вы осветили в большой темной комнате участок пространства, который теперь стал лучше виден. Неизвестно, какого размера комната и что там есть еще. К сожалению, в этой комнате нет других источников света, кроме вашего фонарика. С другой стороны, у большинства членов группы нет и этого.

Для иллюстрации практической важности расшифровки организационной культуры приведу интересный пример. Несколько лет назад я сотрудничал с крупной компанией, у которой в Москве было несколько офисов. Все они были современными, расположенными в разных районах города и, на первый взгляд, не имели заметных различий. Везде находились различные подразделения, и казалось, что их размещение было рациональным: близкие по работе отделы и департаменты располагались рядом. Нашу команду пригласили в компанию по согласованию с руководством, поэтому нам предоставили несколько временных офисов для встреч и пообещали позже выделить постоянное место. Уже на первой неделе мы заметили любопытную закономерность: в один из офисов (назовем его Офис А) участники встреч приезжали лично и со стопроцентной явкой, тогда как в других могли подключаться дистанционно или вовсе пропускать встречи. Это могло бы навести на мысль, что в Офисе А располагается руководство компании, но это было не так. Хотя первые лица регулярно бывали там, основной офис высшего руководства находился в другом месте. Сначала это казалось удачным лайфхаком, и мы начали планировать встречи преимущественно в Офисе А. Первоначальную напряженность сотрудников на встречах мы списывали на особенности первого контакта и бюрократической культуры. Но в один момент неформальный разговор с одним из сотрудников открыл нам глаза: он признался, что, направляясь на встречу, думал, что его будут увольнять. Выяснилось, что в Офисе А долгое время находились Департамент безопасности, Департамент кадров и Служба внутреннего аудита и контроля, подчиненные вице-президенту по безопасности, чей офис тоже был здесь. Приглашение в Офис А обычно ассоциировалось с серьезными разговорами, которые могли касаться нового назначения, выговора или увольнения. Этот офис стал символом корпоративных «судьбоносных изменений», часто неприятных. На уровне базовых представлений сотрудников, вызов в Офис А воспринимался как потенциальная опасность.

Несмотря на то, что сотрудники видели повестку встреч, их инстинктивная реакция была закрываться и не говорить откровенно в стенах Офиса А. В результате мы изменили локации для встреч, и это положительно сказалось на качестве обсуждений. Хотя пришлось приложить больше усилий для сбора групп, это было лучше, чем иметь участников, находящихся в оборонительной позиции. В этом случае было мудрее «поймать ветер» и адаптировать стиль взаимодействия к культуре, нежели пытаться плыть против течения.

Подытожим, организационная культура — это не просто набор правил и традиций, это фундамент, на котором строится вся деятельность компании. Она формируется через опыт, который коллектив накапливает в процессе решения проблем и преодоления кризисов. Культура может кардинально отличаться даже в схожих по начальным условиям компаниях, и эти различия оказывают значительное влияние на их развитие и успех. Дешифровка организационной культуры позволит вам быть более эффективным, так как это влияет на все аспекты работы — от принятия решений до взаимодействия с коллегами и клиентами.

Каждая организация уникальна, но это создает определенные сложности в практическом плане, все уникальное достаточно сложно хорошо изучить, поэтому полезно иногда пользоваться определенными типологиями, чтобы быстро ориентироваться хотя бы в общих аспектах. Ниже мы разберем такую типологию — это «4F». Я рекомендую вам обратиться к первоисточнику для изучения данной модели, мы же сделаем очень краткий обзор и посмотрим на примерах как эту модель можно применять и зачем.

Типология 4F

Современные теории управления часто придерживаются идеи универсального образа эффективной организации. Кажется, что для достижения успеха компании должны всегда обладать продуманной стратегией, стремиться к росту, иметь упорядоченные процессы, проявлять лидерские качества, принимать быстрые решения и поддерживать вовлеченность и мотивацию сотрудников. Однако, несмотря на этот идеал, не существует единого подхода, который подходит всем компаниям.

Модель «4F», разработанная консультантами «ЭКОПСИ Консалтинг», предлагает типологию организаций, включающую в себя четыре главных вектора (по основным управленческим функциям): планирование, организация работы, принятие решений и координация, мотивация и контроль сотрудников. Эта модель полезна как для компаний, стремящихся осознать свой тип управления, так и для сотрудников, желающих быть более эффективными в условиях культуры своей организации.

Планирование: Стратеги — Оппортунисты

Стратегические организации тщательно разрабатывают планы и следят за их выполнением. Напротив, оппортунистические компании гибко реагируют на изменяющиеся условия и используют возникающие возможности.

Организация работы: Регламентация — Персонализация

Этот аспект отражает то, как компании структурируют свою деятельность. В одних компаниях обязанности четко распределены и определены процедуры принятия решений, что характерно для регламентированных организаций. В персонализированных компаниях подход гибко адаптируется к конкретным ситуациям и людям.

Принятие решений и координация: Директива — Консенсус

В директивных компаниях решения принимаются уполномоченным руководителем без консультаций, если только не требуется разделение ответственности. В консенсусных организациях решения обсуждаются и согласовываются с участием всех заинтересованных сторон.

Мотивация и контроль: Исполнение — Достижение

Некоторые компании ориентируются на исполнительность, контролируя процесс выполнения задач, тогда как другие поощряют достижения, оценивая конечные результаты, а не сам процесс.

Важно отметить, что организации могут быть как эффективными, так и неэффективными, и это не зависит от типа культуры организации. Если культура содержит в себе эффективные инструменты определенного типа, то и организация будет эффективной в целом.

Давайте вернемся к пельменным королям — «Сибирскому пельменю» и «Пельмешке». Как показала жизнь, обе организации выжили, просуществовали длительное время и сформировали свои специфические культуры. Обе компании начинали с небольшого производства пельменей, но за годы работы трансформировались в разные бизнесы.

Как организовано планирование в «Сибирском пельмене» и «Пельмешке»? Хотя обе компании имеют рыночную культуру, «Сибирский пельмень» делает ставку на долгосрочное планирование и завоевание рынка в отдельном конкретном сегменте. К планам и оценке рисков они подходят взвешенно и придерживаются намеченных целей. В «Пельмешке» подход отличается: когда бизнес не идет, планы могут легко отправиться в мусорную корзину, и компания займется другими проектами, если они сулят больше возможностей. «Пельмешка» — оппортунист, в отличие от «Сибирского пельменя», который, похоже, стратег.

Подход к организации работы в компаниях тоже разный. «Сибирский пельмень» уделяет пристальное внимание современным системам производства, внедряет IT-решения, применяет подходы бережливого производства. Все эти вещи невозможны без тщательного описания бизнес-процессов, чтобы свести к минимуму ошибки и человеческий фактор. Сила «Пельмешки» как раз в людях и их талантах. Похоже, компания толерантна к разным людям, и если вы толковый специалист, то есть шанс найти там свое место.

Принятие решений мы уже обсуждали выше: «Сибирский пельмень» — типичный представитель организации одного лидера, в отличие от «Пельмешки», которая является консенсусной компанией, где принято коллегиальное принятие решений. А вот в части мотивации и контроля компании отличаются не слишком сильно: в обеих ценится ориентация на результат, а не процессная ориентация, когда выполнение регламента важнее, чем получение результата.

Даже такой экспресс-анализ будет крайне полезен, когда вы знакомитесь с культурой компании и пытаетесь понять, как она устроена. Понимая этот профиль, вы сможете оценить, какое ваше предложение скорее будет принято, а какое — нет. Например, в «Сибирском пельмене» скорее будет поддержано предложение о сокращении издержек в производстве и сбыте, повышении качества продукции или введении нового продукта в линейке существующих, а в «Пельмешке» такое предложение хотя и будет одобрено, серьезно заниматься им никто не будет. С другой стороны, в «Пельмешке» предложение открыть новое направление в быстро растущем сегменте рынка может вызвать живой интерес, а в «Сибирском пельмене» этот вопрос будет перебрасываться от начальника к начальнику, пока не дойдет до первого лица, если вообще дойдет. Точно так же это работает и с другими рабочими вопросами: тип культуры накладывает отпечаток на все аспекты работы компании.

При всей своей простоте и высоком потенциале объяснительной силы рекомендуется использовать типологию 4F на первых порах работы. Если вам нужно качественно разобраться в уникальных особенностях организации, то лучше использовать модель Шейна «артефакты-ценности-базовые представления».

На этом мы заканчиваем обсуждение темы организационной культуры, но рекомендую для любознательных читателей также обратиться к темам жизненных циклов организаций и спиральной динамики, они расширят ваше понимание вопроса организационной культуры, но представляются несколько второстепенным в рамках данной книги.

БИЗНЕС-МЫШЛЕНИЕ

Эту главу хотелось бы начать с вопроса: понимаете ли вы, откуда у вашей компании средства для выплаты зарплат? Если вы можете объяснить, как ваша работа связана с доходами компании, это и есть работа бизнес-мышления.

Под бизнес-мышлением можно подразумевать разные вещи, поэтому уточним — это системное понимание деятельности организации, охватывающее ключевые аспекты, такие как: финансовая модель, стратегия и планы, операционные процессы и рыночная осведомленность. Уровень владения этими аспектами может варьироваться. Если для топ-менеджера требуется глубокое понимание, то рядовому сотруднику достаточно обладать базовыми знаниями. Однако это понимание необходимо. Для эффективного взаимодействия нужно хотя бы в общих чертах разбираться в бизнес-модели компании, даже без конкретных цифр. Например: «купили дешевле, привезли, растаможили, продали часть оптом, а часть в розницу через собственную сеть магазинов и маркетплейс, заплатили налоги, выплатили зарплату».

В компаниях с развитой системой обучения изучение бизнес-модели часто включается в адаптационные курсы, поскольку это помогает в процессе адаптации. Не всегда новые сотрудники приходят с опытом в данной отрасли, однако общее понимание необходимо. Вопросы бизнес-модели вашей организации, конечно, выходят за рамки этой книги, и мы не будем их обсуждать здесь. Но есть ряд общих принципов, на которых строятся бизнес-процессы, и их учет критически важен для выстраивания взаимодействия. Это особенно актуально при кросс-функциональном взаимодействии, когда необходимо наладить работу с коллегами из других подразделений.

Миссия организации: Клиент, Продукт и Способ продажи

Понятия «клиент», «продукт» и «способ продажи» мы будем понимать в широком смысле:

— Продукт — это то, что мы продаем, или ценность, которую создает компания. Продукт является результатом процесса создания ценности;

— Клиенты — это те люди, которые пользуются этой ценностью;

— Способ продажи — это то, как мы продаем наш продукт, или то, каким образом компания взаимодействует с клиентами.

Данный принцип применим как к коммерческим, так и к некоммерческим организациям. Невозможно продавать всё и всем; успешный бизнес всегда имеет ясное понимание относительно перечисленных вопросов. Выбирая место работы, полезно прояснить миссию организации еще на этапе отправки резюме. Насколько лично вам отзывается то, чем занимается компания? В предыдущей главе мы разобрали вопрос организационной культуры — это мощная сила, которая форматирует людей под себя, однако и человек должен принять определенные ценности, начать видеть мир так же, как видят другие члены коллектива. Если вам на базовом уровне бизнес не близок, то успеха не будет. Можно отработать полгода-год, но в конечном итоге вы не сможете принять культуру и смените работу.

У каждого из нас свои предпочтения и этические ориентиры. Например, мне было бы трудно работать в бизнесе, продукт которого наносит вред клиенту, даже если он осознанно его использует, как в случае с продуктами, связанными с курением и другими подобными. Трудно искренне работать на благо бизнеса, осознавая вред, который он может приносить пользователю. Для вас важными могут быть другие аспекты, такие как экологические или социальные. Мы все разные, и организации тоже.

Предлагаю выполнить небольшое задание: сформулируйте то, как в вашей текущей организации понимается продукт, клиент и способ продажи.

Поскольку у нас нет сейчас возможности проверить получившиеся ответы, обращаю внимание на несколько типичных ошибок, которые можно сделать в этом задании.

Продукт. Этот вопрос не так прост, как кажется на первый взгляд. Допустим, компания производит кухонную мебель. Кухонная мебель — это еще не продукт; продукт — это та польза и ценность, которую получает клиент, приобретая мебель. С премиальным дизайнерским продуктом это может быть «оригинальное жизненное пространство», а с практичным массовым сегментом — «удобство ежедневного приготовления еды по доступной цене». Продукт либо решает какую-то проблему клиента, либо несет дополнительную ценность.

Клиент. С формулировкой того, кто является клиентом, также бывают сложности. Мало что проясняют формулировки в демографическом ключе, типа «молодые женщины от 20 до 30 лет, которые живут в городе и работают в офисе». Важно, чтобы были обозначены их потребности, например, «стремящиеся окружить себя комфортом», или «которым важно бескомпромиссное качество», или «подчеркнуть свою индивидуальность», или «решить вопрос в кратчайшие сроки» и тому подобное.

Способ продажи. С этим обычно не возникает большой сложности, но понимать то, как продукт оказывается у клиента, нужно: через оптовых поставщиков, партнеров-франчайзи, собственную сеть, маркетплейсы и другое.

В некоторых компаниях, особенно с богатой историей и эффективным управлением, эти вопросы тщательно проработаны, и ответы на них обычно сформулированы руководством. Они могут быть изложены в разделах «Миссия и ценности» корпоративной политики, опубликованы на сайте или размещены на информационных стендах. Даже если в вашей организации такие документы имеются, я рекомендую выполнить это упражнение — оно полезно для формирования более комплексного понимания бизнеса.

Если в вашей компании нет официально утвержденной политики по этим вопросам, тем более стоит задуматься об этом. В любом успешном бизнесе существует понимание таких базовых вещей, однако оно не всегда оформлено в виде официального документа.

Процесс создания ценности

Как мы уже обсудили выше, каждая организация занимается созданием ценности, которую продаёт клиенту. Это означает, что внутри организации должен существовать определенный процесс её создания. Часто этот процесс называют «цепочкой создания ценности». Изначально автор этой концепции Майкл Портер описал процесс как линейный, хотя он может быть организован и по-другому. В любом случае, создание ценности — это основной бизнес-процесс, вокруг которого строятся все остальные процессы.

Цепочка создания ценности

Цепочка создания ценности — это концепция, разработанная для анализа и оптимизации различных бизнес-процессов, которые компания использует при создании продукта, начиная от начальной идеи и заканчивая доставкой конечному потребителю. Основная цель цепочки создания ценности — выявление и улучшение тех этапов, которые добавляют наибольшую ценность продукту, а также устранение или оптимизация процессов, которые не приносят значительной пользы.

Концепция цепочки создания ценности была популяризирована Майклом Портером, который предложил модель, состоящую из первичных и вспомогательных видов деятельности. Первичные виды деятельности включают в себя логистику, операции, маркетинг и продажи, а также сервисное обслуживание. Вспомогательные виды деятельности поддерживают первичные и включают инфраструктуру фирмы, управление человеческими ресурсами, развитие технологий и закупки.

Развивая бизнес-мышление, важно понимать, как организован этот процесс в вашей компании. Нет необходимости быть экспертом и разбираться в деталях каждого этапа, достаточно понимать на общем уровне, из каких этапов состоит процесс и кто за что отвечает. Такая информация полезна с нескольких точек зрения: вы лучше понимаете свою роль в общем процессе, роли других сотрудников и характер взаимоотношений между ними.

Возьмём, к примеру, розничный магазин у дома. Что может быть продуктом такого магазина? Скорее всего, это «самые необходимые товары ежедневного спроса в шаговой доступности». Клиентами, очевидно, будут все жители соседних домов, которым нужно «быстро купить что-то необходимое». Способ продажи — розничный магазин. Как выглядит процесс создания ценности такого бизнеса? Подходить к данному вопросу удобнее «с конца» и идти от клиента, отмечая, как к нему попадает товар. Все названия отделов и должностей приводятся весьма условно. В общих чертах цепочка будет выглядеть следующим образом:

— Касса: кассир обслуживает покупателей на кассе, отпускает товар;

— Торговый зал: мерчандайзер выкладывает товар в зале;

— Склад: кладовщик и грузчик принимают товар, делают ценники;

— Логистика: логист и водитель оформляют документы на товар, получают товар с распределенного центра или со склада оптового поставщика;

— Закупки: менеджер по закупкам формирует ассортиментную матрицу, выбирает оптовых поставщиков, заключает договора на закупку товара.

Это основные этапы, но также существуют вспомогательные функции, такие как работа с персоналом, финансы и IT-поддержка, которые обеспечивают поддержку всем этапам или их части.

Почему важно понимать цепочку создания ценности? Потому что именно по этой цепочке выстраиваются роли заказчика и исполнителя внутри компании. Первый заказчик — это сам клиент. Далее его представителем становится кассир, а затем эстафета передается мерчандайзеру, кладовщику, водителю, логисту и менеджеру по закупкам. Если в отделе несколько сотрудников, цепочка может существовать и внутри него. Например, грузчик принимает товар у водителя и передаёт кладовщику, который вводит его в систему. Оба работают в одном отделе, но находятся на разных этапах цепочки.

Вспомогательные функции обычно являются исполнителями по отношению к основным функциям. Например, отдел персонала подбирает работников по заявкам руководителей подразделений, а IT-поддержка решает вопросы пользователей по всей компании.

Понимание цепочки создания ценности позволяет вам лучше понять логику работы бизнеса и вашу роль в нём. Это критически важное понимание! Только осознавая свою роль и место в процессе, вы можете выстроить эффективное взаимодействие. В следующей главе мы подробно рассмотрим взаимоотношения между отделами в цепочке — что ожидается от заказчика и исполнителя.

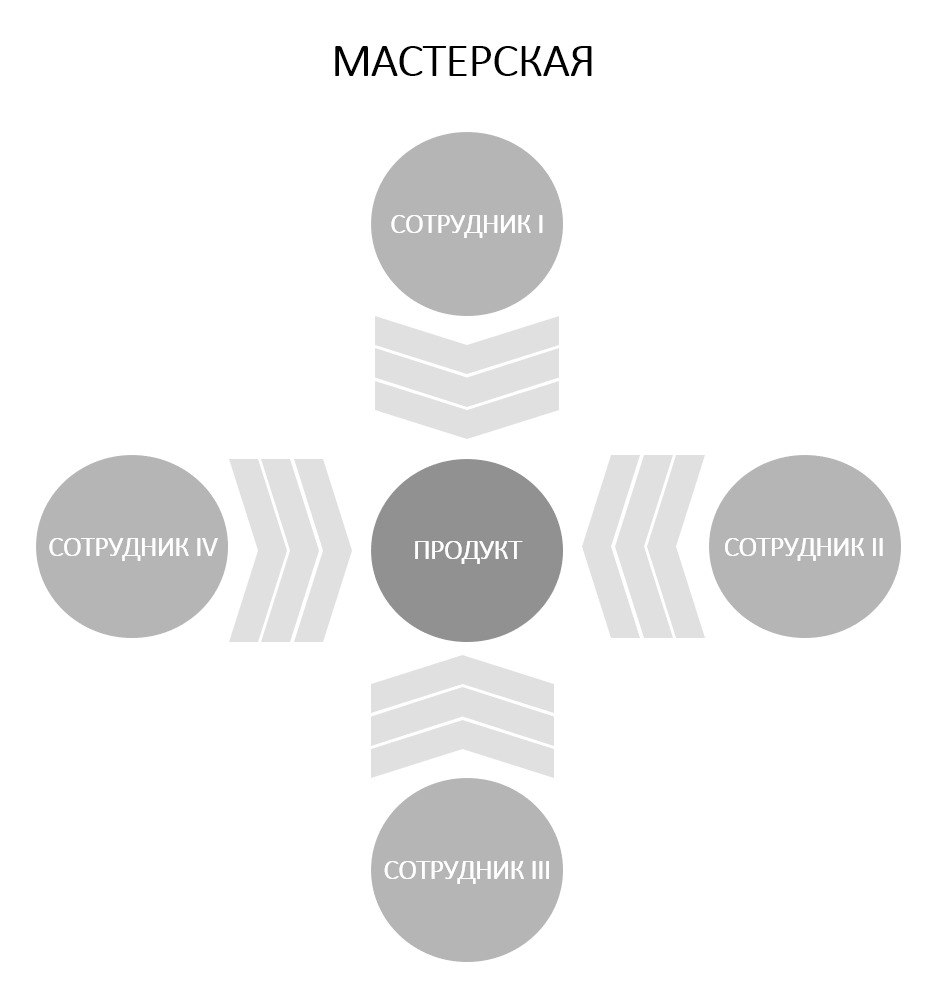

Мастерская создания ценности

Линейный способ организации работ, описанный выше, это не единственный возможный вариант. Стабелл и Фьельдстад (1998) выделяют еще два варианта создания ценности — это «магазин ценности» (value shop) и «сеть ценности» (value network). Причём последний вариант, по мнению самих авторов, касается клиентов и продукта, нежели способа организации работы сотрудников, а вот «value shop» действительно является частым способом организации работы.

Принцип мастерской используется в тех отраслях, где необходима одновременная командная работа над задачей. Если в случае с цепочкой мы имеем что-то вроде конвейера, когда этапы работы выстраиваются друг за другом, то в мастерской работа происходит одновременно.