Бесплатный фрагмент - Пентаграммы

Из предисловия к первому изданию

Работа над этой книгой продолжалась три года (до 1991-го), но, в известном смысле, так и не завершилась. Ибо, по логике созданной автором формы, «Пентаграмм» должно быть не три, а пять. Пять раз по пять десятков пятистрофных (или двадцатистрочных — идеальный объем в русской лирической поэзии) стихотворений.

Логика формы сдалась и рухнула под натиском свободного, может быть, даже лихорадочного поиска — поиска Родины, смысла, выхода из рутинного круга бесчеловечных решений.

Пентаграмма — попросту правильная пятиконечная звезда — издревле считалась магическим оберегом, спасающим человека от потустороннего зла (символическое и практическое значение перевернутой пентаграммы прямо противоположно). По необъяснимой (или напротив — вполне ясной и закономерной) геральдической иронии для России XX столетия этот знак сделался роковой веригой. Пентаграмма из позлащенного алюминия на погонах, из орденских золота и эмали на парадных мундирах, из «рубина» над башнями Кремля и, наконец, из крашеного железа над могильными холмиками — давила и по сей день продолжает давить на православную нашу землю отступническим отрицанием креста.

То, что «Пентаграмм» оказалось всего три (и в третьей разрушается пятеричная волнообразность в чередовании размера и ритма) — тоже, на мой взгляд, символично. Пентаграмму одолевает Троица.

Не надо думать, будто перед вами книга, исполненная поэтического ригоризма. Здесь пентаграмма проигрывает войну, «приняв» навязанную ей тактику игры — игры воображения и ремесла, формально строгой и трудной, а по существу оказывающейся игрой свободного духа.

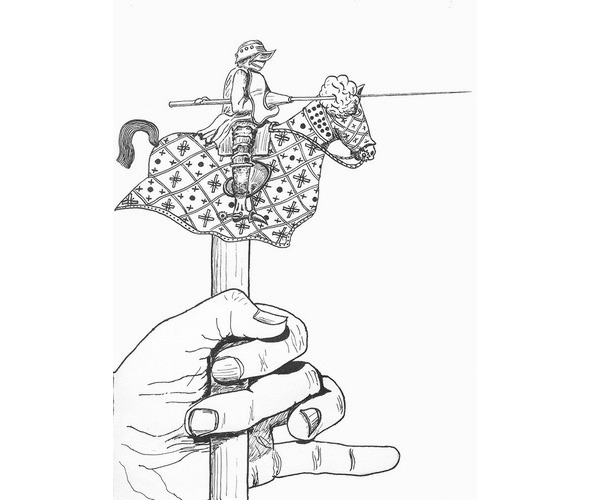

В стенах этого странного лабиринта разыгрываются удивительно разнообразные эпизоды. В них смешиваются и сменяют друг друга несовместимые, казалось бы, вещи: юмор и самоирония соседствуют с трагическим переживанием и стоическим монологом, проникновенные мысли — с детской наивностью и поверхностной стилизацией, Восток — с Западом, древность и средневековье — с новым временем и нынешним днем.

Вас. Кириллов-мл., 1993 г.

О новой редакции

Идея выпустить мою первую книгу стихов в новой редакции пришла мне в голову под влиянием нескольких одобрительных отзывов на «Пентаграммы». Сознавая вопиющее несовершенство этой книги, я, тем не менее, постарался в новой редакции сохранить ее основные свойства, связанные со временем сочинения. Стихотворений, которые я счёл необходимым выбросить из книги вовсе и заменить специально для этого сочиненными сегодня, не так уж много. Несколько стихотворений перекочевали в книгу из приложения к ней (среди них необыкновенно популярный «Нафталин»). Многочисленные, но не слишком масштабные изменения внесены в тексты чаще ради их формального усовершенствования, реже — по идейным соображениям.

Аркадий Застырец, 2015 г.

Пентаграмма I

Марии Аркадьевне Грачёвой,

верившей в меня на Земле,

любящей меня на Небесах

Ubinam aut quibus locis te positam patria reor?

(Где или в каких широтах, родина, тебя представить?)

Катулл, Книга стихотворений, 63, 55

Сон Пифагора

Итак, начнём. Луна, песок, Эллада.

У моря спит весёлый Пифагор.

Не истина, а жизнь ему отрада.

Горазд он жить с тех пор и до сих пор.

В красотах разноцветных геометрий —

Кошмарный ум, но линия легка,

Как ленточка, развившаяся в ветре,

И магия простого перстенька.

Итак, пора. В девятой ипостаси

Он спит себе с ухмылкой в бороде

И на ступнях сухое пламя гасит

В зелёной набегающей воде.

Расталкивая кручи кучевые,

Во сне он мчится с Коса на Кизик

И учит звёзд названия живые,

Небесных сфер прилежный ученик.

Тем временем, восстав, рассвета гидра

Глотает ночь, начав, конечно, с ног,

А в изголовье ржавая клепсидра

По капле точит вечности кусок…

Биармия

На стогнах града есть просторы

В сто вёрст и звёзд, и во сто крат,

Где снег размазывает горы

И дождь пьянит как виноград!

Фасады в воздухе распеты

Семь раз на семьдесят ладов,

И мнится свет чужой планеты —

В пучках неоновых цветов.

Вдали, таинственно размыта

Тумана белой бородой,

За полем Божеского жита

Спит колокольня над водой.

Спугнув дремавшую ворону,

Всё ярче, белая, видна,

В широких розвальнях по склону

Январских туч — скользит луна.

Мечта воспламеняет лица,

И улица внушает мне,

Что здесь навеки поселиться —

Равно что умереть во сне…

Венеция

В компании горьких пропойц

Лапландию я пересёк,

И, кажется, возле Надвоиц

Ко мне подошёл паренёк.

Сверкая серебряной пряжкой

И сдвинув берет набекрень,

Тряхнул он обтянутой ляжкой,

Колено поставил на пень

И молвил: «Синьор, не скупитесь,

Платите две тысячи лир

И смело в гондолу садитесь!»

«Ну что ж, молодой юкагир, —

Ответил гребцу я с усмешкой, —

Считай, что дела на мази:

Вот деньги, смотри же не мешкай —

До Пяльмы меня довези!»

Луна в Беломорском канале

Качала волну за кормой,

И Байрона вслух мы читали,

Карельской овеяны тьмой.

Тифлис

Через ночь — самолёт, нитка в чёрную бусину вдета,

И от глиняных вод на обрывистый берег Куры

Поднимается сноп оперённого горного света,

А навстречу ползут прокопчённые пылью ковры.

Лезут пластырем в окна латинские глупые буквы,

Точно бредит Тифлис перемётной цыганской сумой,

И Святая гора в мох и плесень развесистой клюквы

Погрузилась во сне необъятно широкой стопой.

И грузинская речь удивительней русскому вдвое

В те минуты, когда осенит, что считают рубли…

Под копытами древних коней не расплющатся с воем

И в куски под откос не покатятся все «жигули»!

Разве скрипнет зубами прохожий, хватаясь за ножны,

Разобрав неожиданно, что я глазами сказал, —

И опустит глаза, и плечами пожмёт осторожно,

Ненароком поняв, что предательски сломан кинжал…

Я сижу на траве, на проспекте Шота Руставели,

Надо мной облака бороздят океан синевы,

Тихо дети поют в осенённом крестами приделе,

И восходят по склону слепые крылатые львы.

Чудесное спасение II

Стук и звон — телега с клетью,

Переспрос — кого везут?

По кому изладил петлю

Неподсудный суд?

Видно волосы и спину,

Вкруг — холёные штыки.

И пугает мама сына:

«Бука, бука! Вон клыки!»

Угораздило связаться!

Восвояси уж нельзя.

Поздно, братцы. Тошно, братцы!

Вот и сказка вся…

«Не успели! Обманули!» —

Ударяет в голове.

Вдруг да на ухо шепнули:

«Прижимайся сам к себе!

Берегись и стань покорным,

Нам сподручней, нам видней».

В подворотне трое в чёрном

Стерегли коней…

Европейская стужа

Европейская стужа стара,

Как растрёпанный том в переплёте,

И седая сова на болоте

Коротает при ней вечера.

Разнесётся охотничий клик,

Пробегут с деревянной трещоткой

И горит в очаге за решёткой

Рукописный весенний дневник.

Мечет искры в проталину ветер,

Режут уголь, вздыхая, меха.

Шапка снега блестит на повети,

Под ножом ослепив петуха.

Копит солод морозный рябина —

Грозди с ночи темнее горят.

От солений — на зёрнышках тмина

Настоялся в сенях аромат.

«Дети, что же вы? Кланяйтесь деду!»

Входит облако инея в клеть

И басит: «Краем леса поеду.

Может, ёлочку вам приглядеть?»

Жажда

У буден моих, у магрибских верблюдов,

Нагружены мягкие кладью горбы,

И бронзово солнца библейское блюдо

В песке раскалённой недельной тропы…

Оно меня будит и, стало быть, будет

Щитом интересов большого купца,

Чьи верные слуги и добрые люди

Готовы меня подымать до конца.

Ты видишь того, что, рыдая, подпругу

Зубами рванул на себя второпях?

Он подал мне руку как старому другу,

Он думает, я разделю его страх.

Здесь каждый навечно записанный в стражу,

Войдя в самому себе праведный раж,

До смерти подставил плечо под поклажу

И всем говорит, что свобода — мираж.

Здесь каждый готов и равняется каждый

С рассветом в затылок на всех остальных,

И пламя меня пожирающей жажды

Противней проказы любому из них!

Русская душа

Застенчивый корнет

Поодаль Перемышля

Читает, став на свет,

Японские трёхстишья.

Поднёс листы к глазам

И взвешивает звуки:

«Конец осенним дням.

Уже разводит руки…»

Он сдерживает дрожь

И, строчки повторяя,

Разительно похож

Лицом на самурая.

А на краю леска

Четыре эскадрона

Ахтырского полка

Крушат Наполеона.

Погода хороша —

Хрустит мороз в мундире,

И русская душа

Куда французской шире!

Занавес над портретом

Погляди сюда, лиценциат,

Не води растерянно глазами.

Ты — модель, и кажется, не рад…

Почитай-ка что-нибудь на память.

Расскажи о чёрной ворожбе,

Если не боишься. Если хочешь —

О любви безумной, о гульбе,

Молодецких кознях среди ночи,

Как рога наставил старику,

Как отшила набожная баба,

Расскажи про гибель и тоску,

Про гашиш у старого араба,

Как ты солнце с Крюгером встречал,

Украшая ленточками флюгер,

Как тебя нашёл глазами Крюгер

И в костре на площади кричал…

Ярче свет на левой половине,

Волосок лежит на волоске,

Верный знак служенья медицине —

Матовые ландыши в руке.

Возвращение Синдбада

В ажурный двор несут букеты белых лент,

Самшитовый замок — на розоватом створе.

Как море далеко! И сладко вспомнить горе,

Качая на руках поющий инструмент!

В копчёное стекло жара подслеповато

Бессмысленно глядит на медленный фонтан

И в нежных облаках земного аромата

Любимая к тебе прильнула, капитан.

Твои мечты сбылись, и всё у них на страже

Ты видел этот сон на мертвых островах,

Где лишь сухой песок, холмы горячей сажи

И выступает соль под солнцем на камнях.

Ты видел этот сон в полуночном пожаре,

Объявшем твой корабль, и лёжа на шипах

Злой лихорадки, и — на греческом базаре

С дощечкой на груди и цепью на ногах.

И, отложив канун, ты трогаешь руками

Узор дарки, лицо, рябую мастабу —

И борода блестит, омочена слезами

Во сне и наяву, во сне и наяву…

Весть

Снег падает, волна о берег плещет,

Темней тавро в тугих морщинах лба,

Надрезанные чёрточками вещи

Цепляет кисть искусного раба.

Отброшен меч, от вражьей крови чёрен,

А враг, он — вот, в парчовым кушаке,

Красив, убит и страшно опозорен,

И голова — в запёкшемся песке.

Искусный раб, у сломанного стяга

На пышном трупе выложив листы,

Письмо рисует. Помыслы чисты,

И в полумраке светится бумага.

О хитрых планах войска из столицы

Он вяжет весть на топком берегу

К поджатой лапке выученной птицы

И засыпает в медленном снегу.

Разводит зубы смерть железным звоном…

Всё очень просто только на словах,

И пахнут иероглифы лимоном:

«Чжан Бао жив. Мы встретимся в горах».

Театр

Терпите: кажется, вот-вот

Настанет час перипетии.

Возможно, сцену вдруг зальёт,

Из раны хлынув, кровь витии.

А этот злой мятежный хор

Тиран с ухмылкой объегорит,

С судьбой в суде ещё поспорит

Зарвавшийся сановный вор.

Крепитесь, ждать не до утра —

Так лаконична наша пьеса…

Смеяться зрителю пора!

Вы плачете? Какого беса?

Вот жаль, вы не были вечор:

Мир не видал таких трагедий! —

Рыдая, зал обманом бредил…

Да поумнел, видать, с тех пор.

Патроны в ружьях холостые,

Речами усыплён народ…

Но стойте, кажется, вот-вот

Настанет час перипетии!

Весна

Неверского графа угрозы

Мне, право, теперь нипочём!

Французские, сука, берёзы

Висят над бурливым ручьем.

Крапиву качая и нежа,

Стеною идёт на восток

От Буржа до самого Льежа

Апрельского ветра поток.

Какие бурлят разговоры

На пьяных отважных устах!

Парижские, сука, жонглёры

Подружек ласкают в кустах.

Рассёдланы рыжие кони,

Распущены враз пояса,

В бредовом сливаются звоне

Рыдания, смех, голоса…

В восторге от собственной позы,

Клариса поводит плечом.

Неверского графа угрозы

Мне, право, теперь нипочём!

Шут

Пляшет шут на канате — на шее сидит обезьяна,

Пляшет шут и поёт, растянув намалёванный рот,

И хохочут в толпе, и кричат, балагуря вполпьяна,

А со лба у шута по щекам и за шиворот пот

Льёт и льёт, будто шут — рудокоп, размахнувшийся в штреке,

Иль степенный кузнец, из огня распластавший булат.

Он получит свой хлеб и сомкнёт потемневшие веки,

Но приснится шуту не Небесное Царствие — Ад!

Здесь припомнят ему ремесло оголтелые черти,

Станут в темя лупить, как на ярмарке бьют в барабан,

Вставят в задницу и — через челюсти вытащат вертел,

И на части разъяв, соберут из костей балаган.

Он во сне заорёт и откроет глаза до рассвета,

Слёзы вытрет ладонью и залпом — бутылку вина,

Перекрестится раз, пробормочет четыре куплета —

И ударится лбом в переплёт слюдяного окна!

И на площади в полдень он снова штаны потеряет,

Тощим низом блестя, всуе Бога помянет и Мать

И пойдет сквозь толпу на руках, про себя повторяя:

— Ничего, ничего. Кто-то должен за них пострадать…

Дант

За грядой гремящих льдин

Продуваемого взгорья

Снится радужный сатин

Итальянского приморья,

Где скрывает восемь лун

Апельсиновая зелень,

Черепаховый валун

Изумительно бесцелен,

И не в куколе без слов,

А богатый жадной речью,

Сдвинул шапочку овечью

Автор адовых кругов…

Если полночь — он астролог,

Если день — минералог,

Точно год разлуки, долог,

В точном слоге царь и бог!

Обладатель дорогой

Тетивы звенящих связок,

Мира целого изгой,

Как ведьмак из страшных сказок.

Семейный портрет

На сожжённом луною портрете

До сих пор не погасли глаза,

Как не гаснет в кольце бирюза…

Боже правый, несчастные дети!

Это было последней весной

Накануне кровавой эпохи,

И дела были плохи, ох, плохи!

Звёзды снова грозили войной.

В Петербурге уже забродили,

Закружили кошмарные сны,

Но на дачу детей вывозили,

Как всегда — на грибы да блины.

Вдруг отец по пути на Финляндский

В эту комнату всех поманил —

И осклабился Войно-Оранский

И про птичку сказать не забыл.

И застыли в магическом свете

Подбородком, лицом и плечом —

Боже правый! — несчастные дети

С гимнастическим белым мячом.

Бесплатная раздача

У волка голодный жонглёр на примете…

Зима. Что до лично меня —

Я слышу, как дышат спокойные дети

Игрушечным воздухом дня.

В окрестностях нету ни света, ни дыма,

И, грея лягушку в руках,

Волшебник по городу невозмутимо

В высоких идёт сапогах.

Сапожнику снится роскошная щётка,

Солдату — за подвиг медаль,

Волшебника разоблачает походка

И взор, улетающий вдаль.

На кровли земной черепичную чашу

Наносят белил облака,

А гномы мешают пшеничную кашу

И черпают из котелка,

Стараясь наполнить помятые миски

Всех страждущих грязных бродяг,

Чей гомон становится, тёплый и низкий,

Ответом на каждый черпак.

Завтрак

Разлито молоко,

И тянут время гири.

Выводит «Сулико»

Старик на гудаствири.

Весёлым помазком

Отец разводит мыло,

Под розовым цветком

Присевший на перила.

Взлетает белый креп,

Приоткрывая горы,

А мама режет хлеб

И жарит помидоры.

Взрывает разговор

По радио зарядка,

И шевелится двор,

Потягиваясь сладко.

И, распахнув окно,

Я, злой и долговязый,

Зову тебя в кино,

Мой ангел черноглазый.

Не горит

Хорошо, покуда не горит:

Не спеши, не складывай в тревоге,

Не решай, какой тебя кульбит

Выручит в навязанной дороге.

Не корми любимого кота

На прощанье, впредь и до отвала,

Не целуй нательного креста,

Опасаясь: вдруг осталось мало?

Не стругай для посоха ножом

Старую занозистую палку,

Что в руке топорщится ежом,

Лучше в печку сунь её, нахалку.

Башмаков с тоской не проверяй —

Не дырявы, а? Не промокают?

Не ищи, поскольку — не теряй

Тех вещей, что к месту привыкают.

Хороши на карте Кипр и Крит!

Лампа, свитер, тени снегопада.

Дети спят. Жена тиха и рада.

Хорошо, покуда не горит.

Лаборатория

На нитях серебра прозрачные шары

Свисают с потолка под брюхом крокодила,

Зеркальная стена понуро отразила

Дверной проём, лучи и танец их игры.

Гримасничает тролль с резиновым лицом,

Закрытый сургучом в замызганной реторте,

На маленьком станке соседствуют в супорте

Простой железный болт с брильянтовым резцом…

А книга на столе? Посмотрим, что за книга,

Смахнув кленовый лист небрежным рукавом…

На титуле — венок, разбитая верига

И римское число под ликторским пучком…

Заглавие… хлопок и туча серой пыли!

С испугу нетопырь подъял переполох,

И я со страху — в пот и в пояс адской силе,

Врага упомянув некстати, видит Бог!

Но вскоре осмелев, заглядываю в нишу

И белую сову вполголоса бужу:

— Есть кто-нибудь живой? — и кажется, что слышу,

Как чучело ворчит: — Ума не приложу!

Лекция о Ганнибале

На медном алтаре дымится туша…

Уже разъели с моря Карфаген

Любовь и соль — да он почти разрушен:

Кой толк с такими бухтами от стен?

Вручая жизнь воинственным прикрасам,

Чей — Пиренеи — временный причал,

Девятилетний храбрый Ганнибал

Простёр ладонь над раскалённым мясом.

Все планы, оговорки и причины,

Как шелест волн, с луною отойдут…

Тропою Марса шествуют мужчины —

Ни жёны их, ни матери не ждут.

Но Риму Ганнибал отворит жилы,

В родные бухты вломится спиной

И вновь бежит от суженой могилы

В малоазийский омут земляной.

В кольце врагов он твёрдо скажет яду:

— Мой Карфаген, я сдаться не могу…

И грянут перевёрнутому взгляду

Слоны и негры с кровью на снегу.

Визит

Bonjour, bonjour, месье Клодель.

Входите, сон к полудню сладок.

Простите в мыслях беспорядок

И пыль, и смятую постель.

А как же вы… Ах да, ключи!

Я сам их вам послал намедни.

Да, это мой сонет последний…

Вы правы, точные сычи,

Кричат слова последней строчки.

Я вижу сам, о чем и речь!

А мнил хрустальные звоночки,

Когда вечор собрался лечь.

По-русски? Пробовал «Улитку»

И в «Лебеде» «Осенний день»,

Тачал, тачал — да только нитку

Порвал, сшивая плоть и тень!

Но вы позволите умыться

И сюртуком сменить шлафрок?

За чаем проведём часок,

Другой… Куда вам торопиться?

Зимний танец

В холодной промоине пляшут

Над серой золой языки,

Январское облако пашут

Медведицы звёздной клыки,

И тонкую флейту настроив

Гремучей коробочке в лад,

Жонглёры Версаль себе строят

И роют под струнами клад.

И голосом в пламя напева

Ступает, махнув рукавом,

Небрежно одетая дева

В обнимку с улыбчивым львом.

Тоску разгонять мастерица,

Взлетев на невидимый стол,

Танцует — и вихрем кружится

Засаленный алый подол!

В глазах у весёлых сверкает

Горячими искрами мох —

И кажется, им потакает,

Как детям, Отец их и Бог.

Последнее письмо

Вот и всё. Наконец, обмануть остаётся природу.

Что ж, бывает и так. На судьбу обижаться смешно:

Не накликал беду, а глядел будто в чистую воду.

Ну, да что толковать! Иль не всё перед этим равно?

Я спокоен, хотя жизнь меня баловала дарами:

Вроде есть, что терять, и скорблю о жене и друзьях.

Но надеюсь, что им я оставлю на добрую память

Мирный опыт ума и любовь, а не низменный страх.

Способ выбран уже. Я сперва задержался на яде…

А потом показалось, что путь этот слишком уж скор.

Может, это каприз, но едва ли удастся с ним сладить:

Я хочу растянуть мой последний живой разговор…

Потому решено: не спеша отворю себе жилы

И ленивую кровь подгоню разогретым вином,

Постепенно теряя мои невеликие силы

Между зыбкою явью и вечным безоблачным сном.

Напоследок хочу всё о том же: как много усилий,

Сколько жарких страстей у людей отбирает тщета!

Но без этого жизнь — согласись, дорогой мой Луцилий! —

Может быть, совершенна, но и совершенно пуста.

Штурм

Кверху задранные лица

Льются, пенится поток,

В блеске солнечном ярится —

Бивень, хобот и клинок.

Никому уже не страшен

Ослепительный оскал,

И летят с осадных башен

Стрелы, пакля и запал.

В череп, спину, брат на брата!

Режь, руби, давай вперёд!

Полководец шлёт солдата

В створ обрушенных ворот.

Жёны мечутся и плачут,

Чуя силу позади.

Рвётся нитка на груди —

И шары по плитам скачут.

Дождались победы часа:

На три дня кругом одно —

Кровь, огонь, живое мясо

Да тяжёлое вино.

Переправа

Он был страшен, как шкаф в темноте,

Зашибала, водила, извозчик,

Морда — морды не выдумать площе,

И весло на холодном хвосте.

Под язык он ко мне влез украдкой,

Чтоб положенный вынуть обол,

Поискал-поискал, не нашёл,

Не побрезговал пресной облаткой.

Лодка носом надрезала вал —

Оказавшись под лавкой четвёртым,

Я настолько прикинулся мёртвым,

Что одними глазами дышал.

Наконец, под снопами косыми,

Тех лучей, что сиять не должны

Из-за возчика мощной спины

Вырос берег в непахнущем дыме.

Точно сталью в живот — стало дико.

Погоди, я колки подкручу…

Эвридика моя, Эвридика,

Я ли плавать тебя научу?

Функциональная миниатюра

Отшельник, чиновник и мальчик-слуга,

сосна на утёсе и низкое небо,

и негде взлететь птице гнева, и где бы

тут реки венозные скрыть кулака?

Уж как тяжела смертоносная сталь!

Я трогал не раз колоссальные бритвы —

кто их миновал, из безумия битвы

до смерти глядел в эту реанэмаль

и пальцами гладил разумного пса,

рисуя письмо в императорском стане…

Когда мы умрём и дрожать перестанем,

наш скрежет зубовный взорвут голоса!

Когда мы зайдём, умерев, за утёс

и вечность прижмётся щекой к изголовью,

и кисть невесомая впитанной кровью

окрасит далёкой воды купорос…

Когда оседлаем своих журавлей,

порхающих в танце на кромке вселенной —

агония канувших станет степенной

неспешной походкой бесстрашных людей.

Яшмовая сутра

Усильем смутных век

Глазам открыто утро,

Где светит первый снег

И яшмовая сутра,

Где молодой Урал

В туман вонзает скалы,

Никто не умирал,

Ничто не перестало.

Мой прадед, вняв стеклом

Взволнованному свету,

Листает за столом

Хрустящую газету.

На сковородке соль

Потрескивает рядом,

И генерал де Голль

Командует парадом,

Звон золотой струны

Страну Советов будит —

И не было войны,

И никогда не будет.

Пойман за чтением

Я не стану попусту гадать,

Лишь о том скажу, что знаю твёрдо,

Нарисую в толстую тетрадь,

Будто схему хитрого аккорда,

Шаг за шагом выверенный путь —

Маму, домик, дерево и птицу…

В книжке сладко мне перевернуть

За страницей мятую страницу,

Фонарём китайским осветив

Глубину событий невозвратных,

Паутинкой мыслей аккуратных

Заплетя спасительный мотив.

А потом по светлому пятну

На горбу ночного одеяла,

Обнаружат жизнь и старину,

Скажут: — Стой в дремоте у причала!

Отберут фонарь и в темноте

Напоследок, шёпотом, сердито:

— Школа ждёт, кофейник на плите,

Молоко вскипело и разлито!

Круиз

Над Австрией дожди. Дунай переползают

Коньячная мигрень и облаков гряда.

Я чувствую спиной, как с лошади слезают

Два Штрауса — отец и сын. «Сюда! Сюда!» —

Со стапелей вопят румынские поморы,

Да так, что, русским, нам ни слова не понять;

И в ящиках несут большие помидоры,

Бананы и абсент. Здесь главное — не спать!

Не просто крепок сон от воздуха свободы:

Пока рассудок спит, чудовища ползут

И, кожистым крылом нащупывая броды,

Заходит Люцифер в сверкающий мазут.

Mit lachen springen sing бродячие лютнисты,

И ворохом купюр наполнен их футляр.

Качает катера восторженная пристань,

И дышит ресторан, красивый, как пожар.

Не видит враг врага, и друг целует друга,

Под тентом на столе спит розовый Франц Хальс,

А Штраус-сын торчит на клавишах упруго,

И под его ребром клокочет венский вальс…

Рифмоплёт

Я увлечён бываю, как пчела —

Ковровым многоцветием июля,

Ища слова. Быстрей, чем в доме пуля,

Душа метнётся, глядь — уже нашла.

Но если ставни прежде распахну

В огромный день, в грозу и хищный ливень,

На юг и север, звёзды и луну,

На мамонта сорящий крошкой бивень,

На страшной битвы пламенный пейзаж,

Где бритвы молний даже не скорее

Атаки с фланга, залпа батареи,

На штурм идущих или абордаж…

На океана серое плечо,

Вертящее простором и ветрилом

То до ночи по-адски горячо,

То льдом границу ставя нашим силам…

Тогда — увы — иной раз не могу

Пригодные сыскать цвета и звуки

Вдали тепла, опешивший в разлуке,

Испуганный и бледный, ни гу-гу…

День 1964

Я помню плюшевую ширму

Хрущёвки нашей поперёк,

Когда в мой пятый день рожденья

Давали кукольный спектакль

Отец и мать, и дядя Йося,

Хромой и с чёрной бородой.

Я по двору ходил и детям

Билеты даром раздавал.

И вот их в комнату набилось

Числом не меньше сорока,

И бабушка взяла будильник

И подала им три звонка.

И я со всеми и с открытым

От счастья и восторга ртом

Над ширмы нежным плюшем видел

Двоих весёлых медвежат…

………………………………

Потом — конец, но деда Боря,

Когда уж начало темнеть,

Пришёл и мне вручил в подарок

Искрящий кремнем самолёт.

Comedie russe

Со мной наигрались вы всласть, и —

Опальное сердце, ликуй! —

Холодная оттепель страсти

Влепила мне вдруг поцелуй.

Стремительный шорох воланов —

И голос, ломаясь, дрожит:

— Надеюсь, месье Yemelianoff,

Мой слабости вам не профит…

— Ужель мне, радея о чести,

До старости тискать ваш бант

В своем захолустном поместье?

А старый маркиз-эмигрант…

Как будто не знаете сами!

Брильянтами вымостит путь

И синими станет губами

Слюнявить вам шею и грудь!

— О, нет! Je vous aime, умоляю!

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.