Бесплатный фрагмент - Память

Моим дорогим родителям посвящаю

Начало

Легенды и мифы

Родители не оставили письменных воспоминаний о своём детстве, мои сыновья мало знают о ранних годах жизни бабушки и деда, да и о моих тоже весьма приблизительно. Вдруг у многочисленных потомков, как и у меня с возрастом возникнет интерес к семейному прошлому. Чтобы удовлетворить их любопытство, да и самому попытаться понять, как повлиял на мой склад характера родительский дом, загляну назад в детство, попробую передать свои ощущения об атмосфере, в которой вырос, осмыслить, что от родителей, что их «генетическое» наследие, что своё, а что из накопленного навязано обстановкой. Уже не первый раз делаю попытки более подробно и честно без восхваления своих поступков изложить то, что знаю, помню и понимаю, переосмыслив небогатый семейный архив, старательно сохраненный отцом.

В советское время своих детей и себя тщательно оберегали от публичного изложения опасных подробностей своей и тем более родительской биографии: уничтожали фотографии, меняли место жительства, года и место рождения, стремясь избежать «поражения» в правах и «любопытства» карающего классового правосудия. Может, у них серьезных оснований для скрытия или искажения своих биографий не было, а редкое обращение к воспоминаниям о своём детстве, юности, самостоятельной жизни можно объяснить скорее тем, что до 12-ти лет я был мал для таких рассказов, а позже практически оторвался от постоянного общения с родителями. Война, затем военно- морское подготовительное и высшее училище с условиями казарменной жизни не оставляли времени для бесед с родителями об их прошлом, да и прошлое их так отличалось от моего настоящего. Если вспомнить, как отправляли людей на расстрел или в лагеря без всяких доказательств уже с 1917 года, начинаешь понимать долго существовавшее инстинктивное стремление оставаться безвестным.

Как и когда встретились в Ленинграде будущие родители, мне не известно. Остаётся домыслить это событие, копаясь в разрозненных биографических подробностях жизни каждого из них, и попытаться придумать подходящий сюжет этого события в духе сюжетов распространенных романов начала ХХ века.

Известно документально точно, Александр Верещагин родился в Петербурге, как следует из рукописной копии «свидетельства метрической книги церкви Святой мученицы царицы Александры при Александринской женской больнице и Родовспомогательном Заведении за 1896 год города С. Петербурга», где под род.№673 значится: «НОВГОРОДСКОЙ ГУБЕРНИИ ГОРОДА УСТЮЖНЫ У ДЕВИЦЫ МАРИИ АЛЕКСЕЕВОЙ ВЕРЕЩАГИНОЙ ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ РОДИЛСЯ НЕЗАКОННЫЙ СЫН АЛЕКСАНДР ДВАДЦАТЬ ВТОРОГО ФЕВРАЛЯ 1896 ГОДА И КРЕЩЕН 25 ФЕВРАЛЯ ТОГО ЖЕ МЕСЯЦА И ГОДА», (привожу дословно).

Рукописный документ сохранен отцом, когда и кем он выдан, копия умалчивает. Когда и почему молодая мать с ребенком вернулись в Устюжну, как жили? Ничего не узнаю, то ли отец не хотел, то ли не любил вспоминать свое раннее детство, но все его устные рассказы начинались с учёбы в реальном училище. Современникам напомню, что до революции после окончания начальной школы существовало два вида, два пути продолжения образования: гуманитарный- в гимназии, с техническим уклоном- в реальном училище. Скудные сведения о своей бабушке я нашёл в архиве отца в виде заверенной копии выписки из метрической книги Троицкой церкви Устюжны за 1912 год: «МЕЩАНСКАЯ ДОЧЬ ДЕВИЦА МАРИЯ АЛЕКСЕЕВА ВЕРЕЩАГИНА УМЕРЛА 6-ОГО, ПОГРЕБЕНА 8-ОГО МАРТА 1912года».

Отцу, оставшемуся без родительской поддержки, исполнилось 16. Странно, но именно в месяцы февраль и март в жизни нашей семьи с упорным постоянством весь ХХ век происходят все главные и трагические, и радостные события.

Далее мне известно документально: с 16 августа 1910 по июнь 1913 года Александр обучался и закончил, «при похвальном поведении», полный курс Устюжского реального училища, а с 16 августа 1913 по 7 июня 1914 учился и закончил дополнительный класс того же училища, готовясь к поступлению в Петербургский Университет.

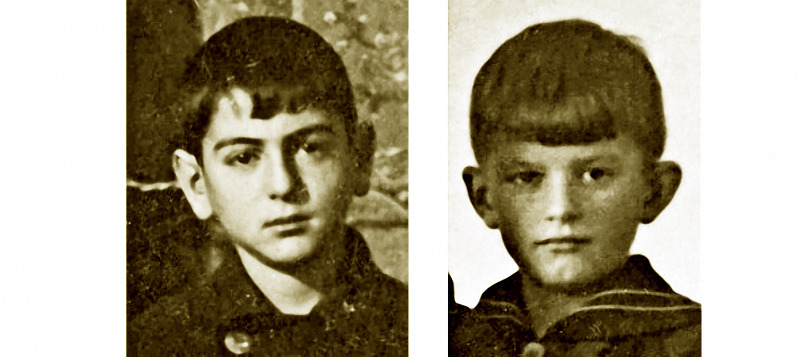

Копия аттестата реального училища и фотографии отца и его приятелей, выполненные на твердом картоне с недостижимым ныне качеством- это всё, чем я располагаю в своих поисках. Школьная учеба отца завершена, куда ему двигаться дальше, кем быть. По тогдашним законам ему дано право отсрочки от военной службы и открыта дорога к попыткам самостоятельного достижения успешного общественного положения. Годы юношества и учёбы пришлись на периоды болезни и ранней смерти его матери Марии Алексеевны в её 44-хлетнем возрасте. Глядя на фотографию семнадцатилетнего выпускника реального училища, отлично сидящую на нем форму, здоровую задорную физиономию подозреваешь, что не зря 13- 14-е годы ХХ столетия всегда служили мерилом к так и не достигнутому большевиками достойному уровню жизни народа. Сирота, сын чахоточной матери из провинциальной Устюжны, самоуверенный претендент на поступление в столичный Петербургский Университет. Никто из его более благополучных соучеников не занял почему то заметного места в кругу послереволюционных деятелей. Наглядный пример целенаправленного унижения и уничтожения новой властью слоя чересчур «образованных» людей предостерег многих от опасности слишком выдвигаться из серой массы, а успешно реализуемый на практике лозунг недопустимости частной собственности подавил личную активность и инициативу. Ясно лишь одно: нормальное развитие скоро и надолго прервалось. Многие не рискнули поднять голову выше общего уровня, сберегая собственное мнение лишь для разговоров на кухне, которые и там могли закончиться весьма печальными последствиями. Политики отец избегал и с детства, и много позже, но рано начал мечтать о достижении уважаемой профессии адвоката, несмотря на отсутствие у него каких либо протекций.

Судя по фотографиям, круг юношеских друзей и подруг отца был разнообразен и обширен, а их пожелания на обороте открыток так доброжелательны и искренни. Удивительным свойством сохранять и беречь дружеские связи я награждён, видимо, от отца. Мне это передалось совершенно бесплатно, по наследству как «родовой» признак.

Отец из юношеских воспоминаний поделился со мной всего двумя событиями. Во первых, «подработкой» в кинотеатре, где в его обязанность входил сбор с пола кинозала проигравших лотерейных билетов и передачи хозяину для продажи новым посетителям. Во вторых, попыткой распространения в Устюжне велосипедов английской фирмы «Энфилд». Оба приносили некоторые карманные деньги, но главное надежду получить столь желанный приз- велосипед, при условии удачно проведенной им рекламы и успешной продажи энного их числа. О первом событии он всегда вспоминал с юмором и с назидательной интонацией, чтобы предостеречь меня от опасного азарта успеха «на дурака», хотя до последних дней ежемесячно покупал по одному билету государственной спортивной лотереи, посмеиваясь над собой. Эти лотереи по результативности и безнадежности выигрышей напоминали ему годы юности и жуликоватого хозяина кинотеатра. О втором событии он вспоминал с явной гордостью, как о честно добытой награде. Легкодорожный велосипед «Энфильд» — символ первой и на очень долгое время единственной собственности Александра, позже уже Александра Алексеевича, намного позже уже и Павла Александровича, потом и Дмитрия Павловича служил каждым летом верным помощником мужскому корню семьи: отцу, сыну, внукам. Увы, не умеем мы дорожить вещественными символами, способными стать фамильной реликвией и по праву занять почетное памятное место над семейным склепом.

Конечно, этих скудных заработков, идущих на карманные расходы, после смерти матери не хватило бы для жизни и учёбы, если бы не вмешательство председателя опекунского совета Устюжны, земского врача Костина и его жены, усыновивших Александра. Долгие годы после революции, уже получив университетское образование, начав самостоятельную семейную жизнь, после моего рождения, рождения моих старшего и младшего сыновей отец продолжал поддерживать самые теплые благодарные отношения с семьей Костиных. Самого приёмного отца я, бывая до войны довольно часто в квартире Костиных на Гороховой улице, живым уже не застал, но его старенькую жену Надежду Романовну, их сына Володю, жену Володи, его внука и внучку хорошо помню. И до, и после войны отец разными способами поддерживал жену и детей своего сводного брата, репрессированного в 1936 году по обвинению в антисоветской деятельности за распространение анекдотов о Сталине в кругу своих соучеников, — инженеров- путейцев, выпускников престижного Петербургского вуза (этот круг составляли завзятые преферансисты, собиравшиеся за картежным столом в его большой Ленинградской квартире).

Столичный Петербург, скоро уже Петроград. Для поступления на юридический факультет необходимо сдать обязательный экзамен по латыни, ведь в аттестате реального училища только немецкий и французский. Об ужасе зубрежки и сдачи латыни, о полном отказе на это время от всех соблазнов столицы: увлечений театром, музыкой, фигурным катанием даже через много лет отец рассказывал мне с долей удивления к собственной стойкости, с долей назидания и с еще большей долей юмора. Трудности позади. Началась столичная жизнь студента. С деньгами туго, приемный отец умер, Костины уже в Петербурге, и материальное положение семьи резко изменилось. Сводный брат отца студент престижного путейского института, поступления средств, кроме старых накоплений врача, у семьи нет. Надежда Романовна щедро кормит обоих студентов воскресными обедами, но надо самому снимать жильё, питаться и одеваться, нужны книги, билеты на галёрку и прочая, прочая, прочая. Источников средств у Александра всего два: занятия с отстающими гимназистами (обеды там же) и помощь землячества. В советское и современное время «землячество» вещь незнакомая, но очень русская, ценная. Деньги для своих земляков- студентов собирали попечительские советы городов путем благотворительных пожертвований жителей. Оба источника скупы и не постоянны, а столичная жизнь дорога.

Передо мной листы университетской зачетки с перечнем курсов лекций и отметками о сдаче зачетов за семестры 1914-и 15 годов, дальше зачётов, увы, нет.

Из соображений ли материальных, патриотических или поражений на сердечном фронте, но после третьего семестра отец оставляет юридический и поступает в юнкерское училище (через 30 лет я почти повторил этот смелый ход по похожим причинам, хотя узнал о поступке в 1960, когда сам служил родине 10-ый год).

Дальнейшая история его жизни развивается намного хуже и опаснее чем в «доме Облонских». Революции в стране следуют одна за другой, худо в особенности для недоучившихся юнкеров, вывезенных на их юношеское счастье в Тифлис, а потом с началом наступления Красной Армии на Закавказскую республику, распущенных командованием с надеждой на собственную удачу юношей. Об этом времени отец рассказывал скупо, зато аккуратно сохраненные им многочисленные справки, трудовые книжки, пропуска и членские профсоюзные билеты позволяют почти (подчеркиваю- «почти») проследить какие профессии он освоил на пути целенаправленного движения к городу Петрограду. Этот путь занял пять лет, познакомив его и с бытом санитарных поездов, и со случайной преподавательской работой, и с симпатизирующими юноше машинистами паровозов, и с разнокалиберными местными властями. Машинисты паровозов- порода особая, независимая, почитаемая в любые времена любой властью. Это была элита специалистов, вызывавшая общее почтительное уважение во всех классах общества. Управлять огнедышащим громогласным опасным средством доверялось только профессионалам. Добрые знакомства с хорошими людьми научили отца всю жизнь поддерживать настоящие добрые дружеские связи. Они послужили ему опорой и в первый год возвращения в Петроград, где его сердечно встретили в семье машиниста Ерофеева (сын которого стал после Отечественной войны атташе по культуре во Франции, а внук известным современным писателем, мелькающим изредка на серьезном ТВ экране). Подозреваю, что и первые месяцы после моего рождения я провёл вместе с мамой в их квартире. До войны отец регулярно бывал у Ерофеевых в гостях вместе со мной, позже поручив и мне навестить жену машиниста в Москве в 1947 году. С единственным сыном машиниста- тогда студентом филфака ленинградского Университета я виделся всего один раз в 1938 перед его неожиданным отъездом в Москву для полного изменения профиля своего дальнейшего образования с филологического на дипломатический. Молодые, весёлые однокурсники целой группой приехали к нам на дачу, шумно играли в незнакомый мне волейбол, а я обмирал от счастья, что был ими замечен и принят в команду.

Все ближе и ближе интригующее меня время будущей встречи моих родителей.

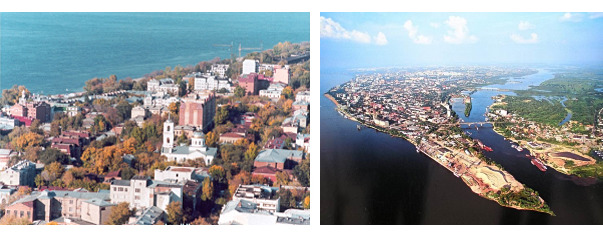

Вот он, Петроград. За плечами отца трудный жизненный опыт выживания в новых условиях со старанием соблюсти христианские моральные принципы, желание и жёсткая необходимость получения твердой профессии, перенесенная операция после вспышки туберкулеза, 27 прожитых лет и, похоже, наконец- то Университет. Наверное, с такими или близкими к ним мыслями начинался для отца 1923 год.

Среди прошедших после ухода из Университета лет едва ли было время для изучения теории права, но жесткой правовой практики было с избытком. Передо мной лежит документ: «Свидетельство Ленинградского Госуниверситета» за подписями: ректора, декана факультета советского права и секретаря президиума совета факультета о том, что «поступивший в 1923 году Александр Алексеевич Верещагин за время его пребывания студентом Университета к 25 ноября 1926 года выполнил все требования учебного плана и сдал все необходимые зачеты для завершения юридического образования».

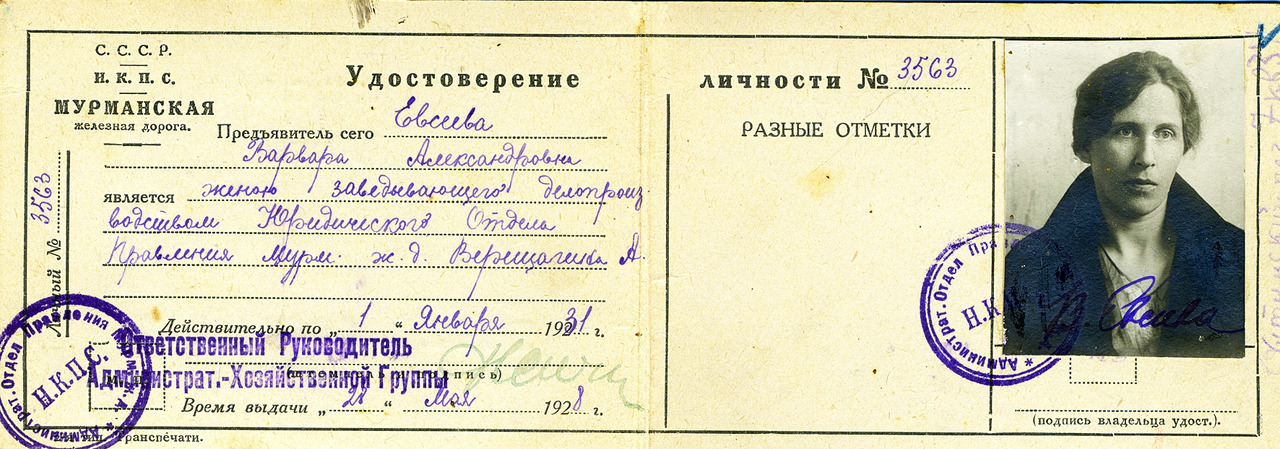

Итак, всего 10 лет для достижения цели, поставленной в семнадцать, но цели. теперь воспринимаемой по- другому: чтобы твердо стоять на ногах, иметь законное право создать и обеспечить семью. А дело, похоже, стремительно шло к тому: уже состоялось и успешно продолжалось знакомство с Варечкой Евсеевой- молодым врачом городской больницы, высокой, стройной, рыжеволосой волжанкой, смело смотрящей в будущее, как и у него не подкрепленное, но не обремененное родительским наследством.

Варвара Александровна Евсеева, в кругу подруг и близких любовно называемая Варечкой, родилась и выросла в собственном доме Самарского купца Александра Ивановича Евсеева, стоявшем на берегу реки Самарки вблизи её впадения в Волгу.

Семья, как водилось по тем временам, большая: двенадцать своих и трое приёмных детей. Из большой семьи мне удалось близко узнать только её сестер: старшую Олю, младших: Веру, Любу, Катю и приёмного брата Алёшу.

Бабушку смутно помню по её приезду в Ленинград, когда мне было года два- три, расскажу о них позже. Ни один из её родных шести братьев не пережил первой мировой и гражданской войн. Дед всем дочерям дал гимназическое образование, старшей Оле даже дополнительно музыкальное. Помню ее игру на пианино в нашей квартире в 1954, когда она вернулась из ссыльного лагерного небытия. Хорошо помню этот приезд. (До этого мы с мамой только однажды были у тети Оли году в 35-ом под Лодейным Полем, где её муж- инженер руководил строительством шлюза на Беломорканале.) Закончилась война, скончался, наконец, наш вождь и учитель, и три сестры: Оля, Варя, Катя вновь вместе, впервые вместе почти через 20 лет, ну. прямо по Антону Павловичу.

В семье Евсеевых строго придерживались обязательных православных правил: молитв утром, перед едой и сном, беспрекословному подчинению старшим, соблюдению традиций, но ветер перемен уже проник в атмосферу купеческой семьи вместе с гимназическим образованием и обожаемыми Варей книгами. Летнее время Варя проводила на даче родителей недалеко от Самары. Урожай яблоневого сада осенью ежегодно отдавали в наём каким то непонятным «молоканам», что по детским моим представлениям превращало мамин сад в гигантские дебри. Довольно большой сад дачных хозяев в Холуховичах мы с соседскими мальчишками обдирали дочиста сами. Других детских маминых впечатлений память не сохранила, как не сохранила в нашем доме ни одной её полной семейной фотографии. Все дочери деда отличались завидной независимостью в принятии решений, как строить свою жизнь, хоть бы это и грозило им лишением материальной поддержки и уж точно приданого. Отказ Варечки от выполнения воли отца, пожелавшего выдать ее за родственника- вдовца с тремя детьми, и наперекор ему поступившей в медицинский институт против его воли, привёл к отлучению ее от дома. Вот такой характер. Шел уже 1917-ый год. Работа санитаркой в госпитале давала ей некоторые средства, но оставляла мало времени для учёбы и сна, думаю, бабушка наверняка скрытно поддерживала строптивую Варечку в тайне от мужа, но об этом я могу лишь догадываться по намёкам маминых сестёр. В отличие от моего отца мама не хранила никаких бумаг, по которым можно проследить её дорогу в Петроград- Ленинград.

Есть сохраненная фотография с надписью: «третий курс, 21-ый год». Есть фотография группы врачей после окончания курсов усовершенствования в 25- 26-ом году в Ленинграде, была и пропала в период блокады брошюра с дарственной надписью от 25-ого года её автора- врача Тайца, получившего известность среди мамаш Питерских детей в предвоенные 30-е.

По этим скудным данным установить, когда же привлёк внимание Варечки будущий супруг, невозможно. Из маминых воспоминаний знаю, что она после учёбы в институте работала в составе отряда врачей в период вспышки холеры в Самарской губернии в тридцатые годы и после этого попала на курсы усовершенствования в Петроград. Остаётся только выдумывать, как своим красноречием и обаянием, буйными вьющимися чёрными кудрями, добротой и надёжностью молодой юрист покорил рыжеволосую романтичную Варечку. Александру за 30, Варечке уже 28. Семейный союз освящён гражданским браком. Тайна почему родители оформили официально свой брак только через восемнадцать лет, когда я поступал в Дзержинку. Что долго служило причиной: опасение отца попасть в число репрессированных с неизбежными последствиями для жены и ребёнка, несогласие с советской формой брака, тогдашнего равнодушия общества к официальному закреплению семейных отношений. Словом, где то в 1927 году у Варечки произошло событие, сохраненное справкой о преждевременных родах и гибели ребёнка, позволяющее мне вести отсчёт начала возникновения семьи с 1926- 27-ого года. В их распоряжении съемная площадь, прогулочный катер с подвесным мотором «Эвинруд», верный велосипед фирмы «Энфильд». Прошу обратить внимание: всё движимое имущество английского производства, что могло навести недремлющее око на мысль об опасном увлечении отца иностранной техникой. (Следует оговориться, так красиво и складно сочиненная история могла быт построена на частичной мистификации. Моему младшему сыну мама советовала не слишком доверять архиву отца- он был опытным и осторожным мужем, готовым надёжно защитить семью.)

Так начиналась семейная жизнь родителей, полная любви и самых «радужных» надежд. Хорошо известно, что истинная любовь не терпит промедлений и долгих размышлений. Девятого марта 1928 года произошло событие, по своему значению для молодой семьи равноценное падению тунгусского метеорита. Это подтверждалось неизменными ежегодными домашними праздниками, отмечаемыми наравне с государственными, отменой надолго в целях экономии празднования ими своих дней рождения и переносом «женского дня» (прошу понять правильно) на восьмое марта. Событие назвали Павлом, изменённое мамой на ласкательное «Пуся», прилипшее ко мне на долгие школьные годы. На деньги за проданный моторный катер сняли приличную комнату, купили кроватку и начали строить светлое будущее рыжему юнцу. По закону сохранения вещества- «сколько прибудет, столько же и убудет», молодая семья, надеясь только на свои силы, духовную помощь отмененного правительством бога, моральную поддержку близких и друзей пустилась в плавание по бурным просторам Ленинградского моря. Шура, как звала любимого мужа молодая мать, проявлял чудеса изобретательности в практическом приложении своего жизненного и юридического опыта, одновременно работая по совместительству в нескольких организациях сразу, консультируя органы домоуправления в разных районах, изыскивая пути улучшения условий жизни семьи, появляясь дома ближе к полуночи, сохранив этот режим на долгие годы. В стране твердый порядок и карточная система распределения еды, жилье только путём предоставления его органами власти методом принудительного «уплотнения» граждан, имеющих «лишнее» жильё, или хитрым путем личных уговоров и платы владельцу такового, боящемуся принудительного уплотнения, за согласие «добровольно» прописать к себе нового жильца на общенародную лишнюю площадь. Жизнь, наперекор трудностям, начинала устраиваться. Нашли няню Марусю, обожавшую малыша, терпевшую его капризы стойко, с уговорами ходившую за ним по комнате с ложкой каши. (Эта информация, по- моему, недостоверна, так как исходит от явно недоброжелательных родственников). Первоначально на лето очень выгодно, потрясающе дешево поселились вблизи города на даче. Все родственники: и ближние, и дальние, даже моя бабушка и мамина сестра Люба из Самары приехали, были допущены к любованию юным чудом. По традиции коренных петербуржцев и приобретенному своему опыту озаботились выездом на это лето и на все последующие годы на природу соразмерно ограниченным финансам. Благодаря няне облюбовали место вблизи города Луги, на хуторе с необыкновенным названием Холуховичи, на берегу реки Удрайки, впадающей в Лугу. Чтобы добраться до дачи надо ехать на телеге или двуколке по настоящей сельской дороге от железнодорожной станции Луга мимо деревни Вычелобок верст пять, что требует всего двух- трёх часов. Каждый год в первых числах июня, невзирая на поведение погоды и ошибочные обещания репродуктором безоблачных дней, мы выезжаем в Холуховичи. Прислушайтесь, как это звучит: ХОЛЛУУХООВИИЧИИ. Ждешь всю осень, всю зиму, терпишь с трудом весну, и, наконец, мама начинает готовиться к даче: не к отъезду, а к сборам необходимой одежды для жары, для дождя, для обязательного в июне похолодания; необходимых лекарств; необходимых продуктов на всё лето, ведь рядом никаких магазинов нет; необходимых постельных вещей. За неделю до отъезда куплены билеты на поезд до Луги, упакованы тюки и плетеная корзина огромного размера, сторговались с кучером телеги, что повезёт нас на вокзал. Наконец, постукивая колёсами, поезд мчит нас к долгожданной деревне. Район Луги давно облюбованное дачниками место: лучшие цены, лучшие яблоки, лучшие грибы и ягоды, поэтому на привокзальной площади Луги полно ожидающих телег, прибывших нервных дачниц и их мятущихся мужей- большой разъезд. Мы с мамой уже на повозке, папа с возчиком идут рядом с телегой пешком, изредка подсаживаясь. Подъезжаем к высокому деревянному мосту через Лугу, справа на высоком берегу дома и улицы большой деревни Вычелобок, отсюда до хутора совсем близко, и мне разрешают бежать, держась за повозку. Проехали мимо строящихся длинных сараев- птичий двор колхоза. Оставляя деревню в стороне, поворачиваем, еще совсем немного, и справа от дороги, за аллеей с двумя рядами тополей, блестящих серебристо- зелеными листьями, остатки большого барского дома. Первый каменный жёлтый этаж без дверей и окон, пустые дыры в стенах. Второго этажа почти не осталось. Не доезжая до развалин, сворачиваем на мало наезженную дорогу. Мимо стен кустов желтых акаций, мимо площади с двором еще пустующей риги, и прямо перед нами место летнего обитания на несколько лет. Хутор маленький, домов шесть, полновластных хозяев двое: пять колхозников и наш один- единоличник. Распаковываем вещи, отец уезжает обратно в город. Да здравствует лето.

Почти реальные факты

Деревня Вычелобок была жива ещё и после войны, туда даже автобус ходил, правда, эти сведения до перестройки. «Наш хутор» всего в двух- трех километрах. Комната светелка в три окна, выходящие в вишневый сад. Сам дом большой, добротный: тёплые сени, кухня с огромной русской печью, парадная «зала» в пять окон. Дом рубленый, снаружи оштукатурен и окрашен известью в небесно- голубой цвет. Павлуше сейчас уже за восемьдесят, а перед глазами тот дом, за ним большой яблоневый сад, спускающийся к реке, за садом баня на берегу Удрайки, впадающей в Лугу, мостик на противоположный берег из двух досок. За домом палисадник, где растут вишни, сливы, кусты смородины отделяют пасеку- любимое место возни отца в редкие его приезды к нам из города. Под одной крышей с домом «двор», где стоят телеги и бричка, перед самим домом площадь с сараями для коровы, овец и домашней птицы. Для хранения запасов кирпичная рига, вблизи глубокий погреб набит на лето снегом, под домом подвал, в который въезжают на телеге. Хозяйство большое, старшие дети: брат и сестра живут отдельно, двое младших с родителями. Совсем близко поле, которое мы застаем уже давно засеянным и к концу лета готовым к жатве. Пока я был совсем мал, молодые женщины брали меня на жатву с собой, поле на глазах покрывалось ровными рядами скирд. Пытаясь помочь, стараюсь ставить снопы в скирду, быстро устаю от жары, и меня укладывают тут же под кустом спать, напоив молоком. Молоко всегда, до теперешних дней, мой самый любимый напиток и еда, молоко парное, молоко топлёное, целой крынкой.

Хозяин наш бородатый, немногословный, хмурый, коренастый мужик, старшие дети красивые, рослые, темноволосые, бабы певуньи, идя с поля всегда заводят здешние песни на два голоса, очень красиво. Младшие дети, брат и сестра, помогают по хозяйству и лет на пять меня старше. За несколько приездов все стало знакомым: ловля уклеек в реке Удрайке, со страхом поиск раков голыми руками в норах под её берегом, набеги с ребятами в соседний колхозный сад за яблоками, вылазки в развалины бывшего господского дома, сохранившего таинственный первый кирпичный этаж и аллею серебристых тополей.

Там в траве мы наткнулись на огромную ароматную землянику непривычного вкуса. Росла она среди погибших кустов смородины и, как объяснила мама, называлась клубникой, такая росла в её саду на даче под Самарой. Эти одинаково таинственные незнакомые Самара и клубника почему- то были между собой накрепко связаны в моём представлении, как что то заморское, сказочное, вроде мандарин, появлявшихся у нас в доме только на Новый год.

Деревенские ребята знакомят с окрестностями хутора, местами, удобными для купания, таинственными холодными ручьями, бьющими в овраге, в воде которых в лучах солнца ярко сияют песчинки, по нашему общему мнению, настоящего золота. Наш берег реки порос ольхой и гибкими лозами пригодными только для изготовления удочек, противоположный, постепенно повышаясь, приводит к песчаной мелкой бухточке с пляжем- местом безопасного купания. Из одежды у мальчишек и девчонок одни трусы и то не всегда. Деревенские умеют вести себя в разных трудных ситуациях намного лучше городских. И умеют много больше. Научили, как правильно сделать удочку, насадить наживку на крючок, где лучше клюет. Вместе отправляемся на другую сторону Удрайки к железной дороге, тропинка ведет через чахлый сырой сосновый лес. Поход затеян, чтобы показать мне, как долго можно, балансируя, бежать по рельсе, теперь это становится общей забавой и спортивным единоборством, вообще- то незаконным, так как мама об этих походах не знает. Сразу на том берегу, метрах в пяти от реки, вырыт пруд, который весной в половодье сообщается с рекой, к осени нам видна и слышна в нем игра крупных рыб, но на удочки никогда не попадаются. Когда мужики осенью на одном конце пруда опустят бредень, а мы колотушками начнем бить по воде на другом, то в бредне живой вырывающейся из рук рыбы за пять- шесть заходов набирается несколько ведер. Попадает рыба и нам за участие. Долгое время трудно было привыкнуть к мытью в бане. Малыши вроде меня идут в баню последними вместе с женщинами, самыми первыми идут мужики, а потом наша очередь. Бревенчатый низкий дом, крытый соломой, стоит на самом берегу, раздеваются до гола в первой его половине, открывают дверь во вторую и на тебя набрасываются клубы горячего пара. Прямо на полу среди горы раскаленных камней клокочет чугунный бак с кипящей водой, кругом голые женщины и дети. Шумно и жарко. После походов в баню всякий интерес к девчонкам пропал окончательно. Не понять старших парней. Первый банный испуг проходит не сразу, но избежать обязательных еженедельных испытаний не удается, зато потом, когда привыкнешь, уже сам ждешь жаркого, немного страшного удовольствия.

Такая трудная в самом начале беготня босиком скоро становится единственно удобной. Кожа твердеет на подошвах, привыкает к мягкости земли и твердости обкатанных камней. Ребят и девчонок на хуторе совсем мало, а близких по возрасту можно посчитать по пальцам одной руки. Помню только одного «Сереженьку- золотую шишечку», как звала мальчишку его мать. Книги забыты, их заменяют мои пересказы местным друзьям прочитанных или услышанных в городе по радио приключений книжных героев. Время летит. Летом отца вижу редко, приезжает иногда из города всего на несколько дней, от станции Луга до хутора едет на своём любимом велосипеде, сопровождавшем его в поезде. Здесь у него два увлечения: возня с хозяйскими пчелами и походы за малиной. Уходит в лес один, рано, когда все еще спят и приходит к обеду с полной корзиной, веселый, довольный. Только раз поехали с ним вместе вдвоем за вишней. Наша (хозяйская) уже отошла, а маме захотелось заготовить варенья. Папа в седле, я на багажнике отправились в ближнюю деревню, рекомендованную нашей хозяйкой. Этой поездкой я страшно гордился. Далеко, вдвоем, и не просто для прогулки, а для самостоятельного сбора вишни прямо с тонких веток высокого дерева. Собирал и передавал отцу, крепко державшему меня за ноги. Собрали целое ведро. Вот какой помощник.

В один из приездов на хутор стало заметно, что обстановка в доме резко изменилась. Нет прежней спокойной размеренной устоявшейся жизни деревенского дома, хозяйка неприветлива и часто плачет. Хозяин настойчиво возмущенно расспрашивает о чём то отца, который избегает разговоров и непривычно отмалчивается. Идет сплошная всеобщая под лозунгом «смерть буржуям» коллективизация. А как ему объяснить горбатящему с утра до утра мужику почему отбирают его землю, хозяйство, нажитое трудом, почему забыт начисто такой привлекательный громкий лозунг- «землю крестьянам», за который он сообща так дружно разорил дом и хозяйство ближайшего барина.

В следующие свои приезды живем теперь в доме старенькой, совершенно одинокой хозяйки на другом конце хутора, наших старых хозяев нет, их поле не засеяно, сад и двор заброшены. За молоком ходим к хуторянам, а для еды покупаем впрок оптом на колхозном птичьем дворе худущих драчливых молодых петушков, «на откорм». Так и не сеял никто больше на этом поле, и стояло оно пустым, зарастая травой и быстро принявшимся кустарником. Похоже, последний раз были в Холуховичах летом 1937 года, а ясно помню всё до сих пор. Для меня память о деревне- полюбившийся с детства аккуратный, до блеска отмытый дом, хлопотливая хозяйка и хозяин, вечно неторопливый, занятый в конюшне или амбаре своими делами, продуманные предками устройство и распорядок жизни, и моя свобода, полная свобода. Привязанность к этим местам возникла много позже и передалась от материнского радостного восприятия духа тех мест, полюбившихся сразу. Лучше это ощущение любви и покоя передаёт её короткое письмо к отцу.

«Шурочка, дорогой, здравствуй. Вот уже 4 дня как живу на даче. Здесь чудесно, погода стоит жаркая, солнца хоть отбавляй. Все время проводим в саду или на террасе. Малыш в первый же день загорел. Сейчас мордасья круглая, вся красная одни только глазенки блестят. Чувствует себя здесь великолепно. Перед отъездом на дачу была в консультации, оспу ему советуют привить только осенью, т.к. сейчас жарко. Я тоже поправилась, только немного сожгла солнцем шею и руки, ну это конечно пустяки. Одно неприятно- мошки, едят нас вовсю. Говорят, что они через неделю, две должны пропасть. Каково то тебе, мой хороший, вероятно сейчас в Л де отвратительно. Скорее бы что ли ты приехал вздохнуть. Я купаться ещё не начала, думаю с конца недели начать. Пока живу на даче одна, Катя перебирается на этой неделе. Мы сняли дачу из 3-х комнат, мы это мы и семья наших квартирантов, по 50 руб. всего за дачу, 100 руб. в лето вся дача. У нас есть общая прислуга 6 руб. в месяц. Питаюсь я хорошо. С 1-ого июля, вероятно, Любонька приедет на месяц, закрывают диспансер. Мама приезжает дня на 3- 4-в неделю. Ну будь здоров целую тебя, пиши побольше, не хватает мне здесь только тебя, поскорее бы приехал, просто душа болит, замучаешь себя ты там в Л де. Пиши, как проводишь праздничные дни. Крепко целую, всем поклон, Твоя Ва. 18. 6. 28.»

Я не посмел изменить ни орфографии, ни пунктуации письма, найденного мною в бумагах отца, хотя оно явно и не относится к Холуховичам, оно передаёт отношения родителей друг к другу тогда и все последующие годы.

Когда убранные с поля снопы свозили в ригу, крытое помещение с утрамбованным земляным полом, начиналось одно из самых любимых мальчишками занятий- молотьба. На площадке перед током ставили железное чудовище, управляемое ременным приводом, ремень шел к шкиву столба врытого в землю. Шкив вращали лошади, идущие вокруг него, нам доверялось следить за ними и погонять лошадей. Молотилка оглушающе гремела, двое здоровых парней непрерывно забрасывали в ее жерло снопы, двое отгребали в сторону высыпающееся из молотилки зерно, женщины подбрасывали его деревянными лопатами в воздух, чтобы отвеять шелуху. Лошади шли ровно, молотилка гремела, люди сменяли друг друга, гора обмолоченного зерна росла, получалось, что главные во всем этом мы. Впечатления от первой встречи с совершенно другой жизнью: жатва, молотьба, езда на водопой верхом на лошади, купание, полная свобода, которая, наверно, может быть только в раннем детстве. Такие яркие, не повторившиеся потом никогда, ушедшие в далёкое прошлое.

Улица Рылеева, дом 7. Сказочные Рабиновичи

Пока Павлуша в первый свой приезд в деревню с мамой Варей набираются сил и сельских впечатлений, Шура в городе развил бурную деятельность, невероятную, несбыточную деятельность, в несколько раз превосходившую возникшую во время перестройки конца двадцатого столетия (вам не видать таких сражений). В итоге к моменту возвращения в город у нас уже была своя «собственная» комната в коммунальной квартире дома 7 по улице Рылеева. С ванной, кухней и туалетом в разных концах необозримых по длине коридоров, с соседями, о каких только можно мечтать, с мощеным булыжником двором, с церковным садом перед двумя узкими высокими окнами нашей комнаты. Вход в квартиру с черной лестницы, в самом начале попадаешь на кухню с гигантской, давно не работающей кирпичной плитой, уставленной на поверхности 4-мя примусами, которые прогресс постепенно сменяет на керосинки, а позже на керогазы. Всего в квартире четыре семьи, соседей семеро. Приняли нас хорошо, благодаря дипломатическому дару отца и спокойной благожелательности мамы. Как и все, или почти все коммунальные квартиры эта результат деления бывшей большой на несколько меньших. Вообще, весь дом по составу жильцов, их происхождению и их занятиям похож на Ноев ковчег. Кроме двух- трех семей петербуржцев, уцелевших в революцию и не сбежавших куда либо, полно приезжих: врачей, актеров, владельцев национализированных после НЭПА мелких и средних магазинов, лавок и лавочек, людей, просто ищущих приюта и работы в недрах бывшей огромной столицы, представителей среднего звена местной служивой и милицейской власти. Для мальчишек во дворе ежедневные бесплатные развлечения. Вот во двор не спеша выходит из дверей «парадной» в шубе с мехом во внутрь, с солидной палкой в руке «профессор», поддерживая под руку немолодую важную даму, дама тащит на привязи за собой озлобленную голую собачонку неизвестной нам странной породы. Их заботливо сопровождает, грозя нам, Альфонс Яковлевич, — дворник- поляк огромного роста, на ходу поддакивая и кивая головой «профессору». Вот из полуподвального помещения общей прачечной с тазами мокрого белья выходят женщины, горячая вода греется жадной дровяной печью и одному греть невыгодно. По чёрной лестнице белье поднимают на чердак для сушки. Теперь по очереди только следи, чтобы местные воры не забрались. Из прежних жильцов внимание мальчишек нашего двора приковано к преподавателю «правильной» театральной речи Сафарову, — солидному, не пожилому, важному, таинственному господину, одетому в строгие тёмные тона, ноги в огромных «буржуинских» ботах, головной убор единственного в районе фасона. Посетители педагога- яркие модные актрисы и невзрачно одетые молодые актеры, и те, и другие с папиросой в зубах и с видом инопланетян, сторонятся от нас как от шпаны.

Обитатели нашей коммунальной длиннющей квартиры представлены: моими родителями- (юристом и врачом); уплотненной нами семьей Владимира Савельевича Рабиновича- (начальника литейного цеха), его женой и дочерью, студенткой Университета, (начальник цеха в недавнем прошлом владелец реквизированного литейного завода в Харькове); семьей виолончелиста с женой, балериной кордебалета, и сыном Витей моих лет; одинокой девицей, которую каждый год сменяет похожая. Квартира- плод строительной деятельности первых её коммунальных обитателей. Из кухни с двумя окнами во двор дверь ведёт в первый коридор, длиной не меньше 10 метров и шириной 1,5, в его начале миниатюрный туалет, прообраз туалетов будущих советских квартир, явно отнявший кусок кухни. Коридор до предела сужен сундуками, шкафами и вешалками, высота доведена до 2,5 метров несколькими антресолями по его длине. Три двери ведут в комнаты двух соседей. За ними дверь во второй коридор, ширина в его начале 2,5м, увеличивающаяся плавно до 5м, длина 6, слева поместилась фанерная выгородка ванны с дровяной колонкой и умывальником. Уже в самом торце дверь в комнату с «венецианскими» окнами, смотрящими на Север, а из неё в комнату с кафельной печью, отапливающей обе, и двумя широкими окнами. В первой мы, во второй- Рабиновичи. Потолки высокие. Проход к ним отделён белой ширмой с фигурными накладными орнаментами, куплена на распродаже имущества бывшей знати. Обстановка нашей комнаты предельно проста: кровать с панцирной сеткой; оттоманка с тремя подушками и боковыми валиками; резной обеденный стол со стульями; резной туалет с двумя тумбами; белый комод и высокий тёмный фанерный «древтрестовский» шкаф. Интерьер дополняет сундук с музыкальным звоном при открывании замка, — бабушкин подарок к моему рождению. На узких окнах тяжёлые вишневые, шерстяные машинной вязки портьеры с бахромой и кистями, купленные на одной из гигантских комиссионных распродаж дворцового имущества в том же Царском Селе, придающие комнате необходимый оттенок солидности и некоторого достатка. Вскоре интерьер пополняется книжной этажеркой красного дерева и малахитовыми часами на ней. Правда, часы не ходят, но зелёные на красном дереве смотрятся очень красиво. С часами не везло. Те, что на стене, с красивым музыкальным боем, вдруг начинали звонить в любое время любое число раз, но только не то, которое нужно. Для борьбы с часами у папы знакомый мастер, который усмирял их. Лишь позже, влюбленный в маму, потом в свою жену и всегда в себя Павлуша сумеет понять и оценить по достоинству любовь отца к дому, заботу о нём и стремление немного приукрасить наш быт. Несмотря на то, что и отец, и мама постоянно работали, а отец в нескольких местах одновременно, с деньгами всегда было туго, но никогда это не было темой домашних споров или обид. Оба любили свои профессии, было и необходимостью, и нормой, что муж и жена оба работают, а это было возможно, если у ребенка есть няня, или бабушка, или детский сад, наконец. Мать отца умерла рано, мать мамы всегда жила в далёкой Самаре у одной из дочерей и с моей мамой, возможно, не слишком ладила. О детском саде ребенку служащих и не мечталось, так как графу «происхождение» родителей рабочей никак не назовешь, служащих же пруд пруди, потерпят. Няня Маруся после нашего переезда на Рылеева ушла, когда мне исполнилось неполных два. За год коммунального соседства с обожаемой мною семьей Владимира Савельевича и Беллы Израилевны Рабинович я так прилепился к сердцам тети Беллы и дяди Володи, потерявших своих детей во время петлюровских погромов в Харькове в революцию, что они (Белла) убедили маму- «не надо никаких случайных нянечек», она присмотрит в часы маминой работы.

Бывают все таки соломоновы решения. Всю свою нерастраченную любовь к детям Белла и Володя отдавали мне: угощение необыкновенными по вкусу и форме горячими пирожками и супами Беллы, а вкус гоголь моголя из ее рук на завтрак, а какао. А походы и поездки с дядей Володей в Летний сад к памятнику Крылову и в Царское Село, в его дворцы и обязательно в Пушкинский лицей, его вечерние чтения мне вслух стихов Пушкина, позже Лермонтова, рассказов Чехова и Толстого. Через короткое время, благодаря непрерывным подкормкам Беллы, я стал образцово упитанным, полненьким домашним мальчиком. Когда теперь я встречаю похожих детей, то нет сомнения, что у них в доме непременно есть любящая бабушка и наверняка с корнями из Израиля. Лучшими подарками ребёнку в доме считались только книги, отец и Володя тщательно искали старинные разрозненные издания и иллюстрированные однотомники классиков в букинистических магазинах.

Голубой, тисненый переплет однотомника Жуковского, серая бумага и такой же шрифт первого советского однотомника Пушкина, толстенный, рассыпающийся по листам том Крылова с огромными яркими иллюстрациями, тяжеленный в твёрдом переплёте однотомник Гоголя с такими живыми описаниями людей, с уморительно смешными рассказами и страшными повестями. Настояниями дяди Володи и из за желания ему угодить я к пяти годам бойко научился читать и читал все подряд, доставляя ему и себе удовольствие. Среди моих книг долго хранился юбилейный трехтомник Пушкина издания 1937 года, подаренный мне Володей на день рождения. Вторым сильным увлечением рано стало, как ни странно, пение. В доме музыкальных инструментов не было, родители пением не увлекались. Круглая черная тарелка репродуктора весь день звучала со стены бодрыми песнями, ариями из классических опер, голосами действующих лиц сказок, скучать некогда. К двум часам мама уже дома, обнимает, целует меня так будто не видела целую вечность. Становлюсь на стул и детским высоким голосом, повторяя услышанную арию герцога, самозабвенно пою: «…сердце красавицы склонно к измене…», не очень понимая смысл слов, и жду одобрения восхищенных слушателей, слушатели «восхищаются». Уверовав в мои «явные» музыкальные способности, взрослые начали всерьёз думать, что самое время заняться музыкальным образованием ребёнка. Повели проверять в музыкальную школу и там обнаружили на мою беду «идеальный слух», память и еще что то. Естественно, с такими задатками я был обречён стать соперником скрипача Хейфеца. Первая сложность-приобретения детской скрипки решена знакомым папе скрипичным мастером. Маленькая скрипка лежит в футляре, нагоняя на меня ужас извлекаемыми мною отвратительными звуками. Жизненные обстоятельства военных лет быстро разлучили меня со скрипкой, и Хейфец мог быть спокоен. Впечатления детских лет держатся в памяти очень ярко. Любовь к пению осталась самым главным увлечением на всю достаточно долгую жизнь. Не мудрено, ведь с 8 лет меня школил сам Свешников в детском хоре мальчиков при капелле. Уверовав в свои «необыкновенные» певческие данные, я до сих пор смело продолжаю (после лишней рюмки) терзать слушателей своим порядочно охрипшим голосом. Каждое новое впечатление от таланта хорошего певца воспринимается как дорогой подарок и надолго западает в душу. Если у тебя, в добавок к первым детским открытиям, вдруг неожиданно появляется ещё и теплое Черное море, южные горы, запахи юга- это любовь навсегда. Потом мечтаешь и ждешь, вновь ждёшь повторения сказки.

1931 год, мои родители едут «дикарями» в Сочи бесплатно, как члены профсоюза железнодорожников, железная дорога одно из мест работы отца, мама член семьи члена союза. За окном вагона все бежит и меняется, один день, еще один, и еще, и вот он, Юг. Все иное, на солнце нельзя не только уголком глаза посмотреть, даже выйти к нему на улицу страшно, а море…,, волны теплые, нежные убегают, и обратно к тебе назад, давай догоняй. Только через двадцать лет я снова увижу их. А тогда, глядя с ужасом на обожженную солнцем отцовскую спину, с которой мама хлопьями снимала кожу, испуганно прячусь от его ладоней, там, из пригоршней полных морской воды, лихорадочно рвется аналогия крошечной живой лошадки, без ног, зато с её мордочкой и хвостом колечком. Когда через 20 лет во второй раз увидел долгожданный юг, этих лошадок не было и в помине, не выдержали цивилизации, подохли.

Южный отдых отца и мамы недолог, мы снова дома. В домашних играх лучший друг и помощник: сосед по квартире- Витька Винтман, младше меня на год, читать не умеет, но умеет шумно бегать вдоль коридора, слушать мой пересказ книг, искать меня в шкафах и под кроватями. Мама Вити, доверяя мне старшему, оставляет нас дома одних и уходит гулять с левреткой по имени Логри- вреднейшей ябедой, которая на ее вопросы о нашем поведении за время отсутствия заливается визгливым лаем, выдающим все наши хулиганские проделки. После этого собачьего доноса нас разлучали и наказывали, и никакой Витькин рёв не помогал. Мы готовы были придушить эту мелкую вредину, если бы дала себя поймать. У Вити есть московская тетя Лолла, поражающая своей ослепительной красотой, фигурной прической, удивительным цветом и длиной ресниц, ароматом незнакомых духов, сразу наполняющим коридор и кухню, заграничными чемоданами с разноцветными наклейками. В каждый приезд она что нибудь обязательно Витьке дарит, в этот раз это была с полметра длиной жестяная копия паровоза, который сам ехал, если налить что то в его топку, зажечь и тогда из трубы шел пар, колёса вращались, паровоз двигался как настоящий. Без участия взрослых нас к нему близко не подпускали. Он вечно стоял днем на шкафу в ожидании прихода взрослых. Однажды, когда Витина мама ушла в парикмахерскую, мы точно знали. Значит, надолго, наше нетерпение пересилило все запреты. Из огромной бутыли мы залили в паровоз жидкость, напоминающую цветом ту, которую заливал Витин отец (дети очень наблюдательны), разлив порядочную лужу из за маленького размера входного отверстия. На кухне стянули коробок спичек, зажгли и ничего, жидкость не загоралась, сколько не старались. Нам теперь строго настрого запрещено встречаться друг с другом, Витькин ежедневный рёв слышен даже у нас в комнате, а Витина мама много лет потом напоминала, как мы тогда погубили месячную норму страшно дефицитного оливкового масла.

На этот день рождения я получил невероятный подарок. По просьбе отца замечательный дядя Володя заказал мастерам на его заводе настоящий педальный автомобиль: с открытым кузовом из гнутой толстой фанеры, мягким сидением, с настоящим рулем для поворотов, черным резиновым клаксоном и железными колёсами с литыми резиновыми шинами. Мы целыми днями гоняем на нём по бесконечным коридорам. Авто успешно переживет блокаду (дядя Володя её не переживёт) и кончит путь в 50-ых годах ХХ века, по моему остроумному замыслу развозя по танцевальному залу любовные послания девицам на вечерах отдыха моего факультета.

Стремление Владимира Савельевича обучению меня прелестям его любимой профессии- литейному делу вылилось в частые походы в заводской цех, наглядному там объяснению процесса изготовления форм и самого литья. Заботливый учитель заказал мастерам крошечные опоки, копии настоящих, принёс формовочную землю, и под его надзором мы отливаем по выходным на кухне из олова копии юбилейной медали войны 12-го года, барельефы юного Ленина и Наполеона по образцам настоящих медалей из отцовской коллекции. Белла Израилевна молча наблюдает за нашими занятиями, не одобряя, но не мешая, считая это очередным безвредным чудачеством любимого мужа. Добрая, чуткая Белла, никогда не повышавшая голос в кухонных спорах, сохранившая и после 50 лет стройную осанку молодой красавицы, смотревшей с её свадебной фотографии размера 2 на 1,5м, висевшей в комнате под стеклом в красивой тёмной раме вместо картины. Это было всё, что вывезли Володя и Белла из дореволюционного Харьковского прошлого. Володя любил читать мне вслух Пушкинские стихи, а стихи Шевченко читал и на украинском. Он же уговорил родителей повести меня на оперу «Наталка Полтавка» на гастролях Киевского театра, ставшую надолго одной из любимых. Изумительные украинские голоса, совершенно другое мягкое звучание. Гоголевские повести и стихи Шевченко предопределили мою привязанность к украинской культуре и образу жизни. Но больше всего Володя любил Чехова, знал наизусть все рассказы, достаточно было прочесть ему абзац, и он продолжит, а к молодому «Чехонте» меня приучал обязательным вечерним чтением.

Местом для самостоятельных гуляний служил двор. Мощёный булыжником он по форме напоминал букву «Е» с ножками разной толщины. В широкую часть вела с улицы подворотня, широкая и была основным местом игр, споров и драк. Это двор знакомил с другой жизнью, с непростыми правилами отношений и борьбы за место в мальчишеской стае. Играем в фантики, чижик пыжик, маялку, с девчонками в штандер и прятки, с мальчишками битой на деньги, все вместе до изнеможения, пока не позовут домой, в казаки- разбойники. Днём двор, вечером чтение, занятия с дядей Володей, придумывание Минюсей неожиданных шарад- всегдашнее её увлечение. В самый разгар игр заставляют идти спать. Вообще то кроме двора, книг и радио для меня подоконники в комнате Беллы одно из самых привлекательных мест, и для наблюдения за событиями в церковном саду, и для ловли слишком жадных прохожих. Если, лёжа на подоконнике, опустить на нитке привлекательный пакетик и, дождавшись желающего его поднять, дернуть приманку перед самым его носом!!!! Вы наверняка это пробовали? Любопытных в начале и разозленных потом прохожих в некоторые дни попадается до десяти, но это тайное, запрещенное Беллой очень интересное опасное занятие. Если заметит, то запретит бывать в её комнате. Обязательно запретит, но быстро простит. Ну как её не любить.

Как интересно устроен мир, Мир деревни- ежедневная свобода, беготня босиком в одних трусиках. Мир города- сплошные запреты: чулки с лифчиком, штаны на лямках крест- накрест, ботинки, да еще и с галошами. В городе конечно тоже интересно. Каждую осень на улицах прямо на мостовой сидят в старых одежках бородатые мужики, на ногах обмотки, в руках деревянная колотушка для заколачивания в землю булыжников. Рядом кучи песка и булыжников. Перекладывают мостовые, да так красиво и ровно, с уклоном к середине улицы для стока воды. Середина выделена двумя рядами самых крупных булыжников и прямая, как стрела. Можно стоять и смотреть подолгу на их работу, никогда не гонят. Но на Невском и Литейном проспектах мостовая особенная, из черных пахнущих дегтем деревянных шестигранных и плоских сверху и снизу большущих кубиков. Их укладывают аккуратно одинаково одетые рабочие и рядом всегда их «старший». Машины и подводы тут едут плавно, беззвучно, не так, как по булыжнику. Такая же мостовая на дворцовой площади и где то еще. Зимой на улице тоже интересно. Вдоль улицы через три — четыре дома стоят котлы, под которыми горят дрова и уголь. Дворники утром лопатами собирают и сбрасывают снег в котлы, горячий ручей бежит по мостовой, вскоре ночного снега как не бывало. Зато весной в талой воде ручья мы пускаем свои корабли, и самые удачные доплывают почти до площади перед собором. Еще город очень хорош в праздники. На домах красные флаги, по Литейному проспекту (тогда Володарского) идут разукрашенные колонны, выход с нашей улицы на проспект перекрыт грузовиками и милицией, перед Преображенским собором полно народа. На ручных тележках торгуют вкуснейшим разноцветным мороженым, китайцы продают яркие самодельные игрушки, из уличных репродукторов звучат марши. Конечно, я тут, вместе с кем ни будь из родителей. Но эти праздники все равно ни в какое сравнение не идут с двумя главными: Новым Годом и моим днем рождения. На Новый год за столом собираются самые близкие: тетя Катя с мужем; дочь маминой старшей сестры Ляля- студентка рабфака; наша семья. На столе горящие свечи, бутылка шампанского, разная еда и главное- мандарины. У каждого рядом с тарелкой листик бумаги и карандаш. За время, пока часы бьют полночь, всем надо успеть написать свое желание, сжечь, чтобы исполнилось, и съесть, запив шампанским, а мне клюквенным морсом. Все смеются, поздравляют друг друга, в этот вечер ложусь поздно, взрослые празднуют до утра. Утром под подушкой нахожу задуманное желание. Когда неожиданно власти разрешили в Новый год ставить украшенные елки, стало еще интереснее. Сам делаешь украшения, помогаешь их вешать. При свете свечей елка такая нарядная, и теперь находишь подарки уже под ней. Еще лучше мой день рождения, приходят знакомые с детьми, и все с подарками, а от отца и Володи всегда книги. До той поры, пока мы все были вместе, мой день рождения праздновался всегда, а на обложках книг оставались памятные шутливые или серьезные пожелания.

Счастливые довоенные

Мне уже 6 лет, нужно что то менять в моём воспитании, своеволие бьёт ключом. Не слушаюсь маму, даже грозный воспитательный «угол» не помогает. Только обидно и оскорбительно. Так бывает у кого есть свой «домашний» ангел, я знаю точно у меня был такой, правильнее сказать был долго. Но тогда он точно был и превратил дошкольные годы в ежедневную ожидаемую с утра радость. По совету маминой знакомой меня приняли в частную дошкольную группу. Представьте: две дамы средних лет ведут с детьми шести- семи лет регулярные занятия с 9.00 до 17.00: чистописание, чтение, арифметика, немецкий, пение, рисование, «тихие» игры, и все эти премудрости в виде шутливого соревнования: кто быстрее. Десяток детей под мудрым ежеминутным доброжелательным вниманием, первый опыт общения в коллективе согласно установленным и понятным правилам. Группа перемещалась из какой нибудь квартиры одного ученика в чью- то подходящую другую, обеды учительницы готовили для нас сами, за столом царил порядок и мир. Одна из наставниц, настоящая немка, особенно ко мне благоволила (мне действительно язык давался легко) и даже подарила два тома сказок Андерсена, изданных на красивом готическом шрифте в невероятно далекие годы. Я очень этим гордился, но от регулярного чтения сбежал. Жаль, её ожиданий свободного владения мною немецким языком, ни других ожиданий, я не оправдал. Два года, целых два года той удивительной жизни дали мне больше, чем первые 3 года обязательных школьных мучений. Доброй Вам памяти, первые талантливые наставницы. До конца третьего класса я был свободен от сидения над домашними заданиями. Знаний вполне хватало для положительных отметок в дневнике и школьном журнале. Правда, это приводило к регулярным замечаниям за поведение, так как на уроках всё уже было не интересно и можно было заниматься посторонними делами.

Школьная жизнь началась для меня в 1936 со второго класса школы, номер которой существовал долго только на бумаге и в проектах. Вновь принятых в неё учеников временно приютили в здании «первой образцовой» школы на Соляном переулке. Здесь царил еще старорежимный дух, мы чинно ходили парами под надзором учителей по длинному коридору с белоснежным изразцовым полом. Среди нас школа шла под кодом «первая изразцовая». Те же занятия, что и раньше, а обстановка другая и ребята совсем другие, учительница с громким командным голосом, и главное зло чистописание чернилами. Идёшь с портфелем, набитым учебниками, пеналом с карандашами, резинкой, ручкой с пером и запасными перьями. В руке мешочек с чернильницей непроливайкой и тряпицей для протирания перьев и рук. Вы не знаете, что такое писать ручкой с пером. Это адский труд. Во первых, через минуту указательный палец, потом большой почему то густо покрываются чернилами, на странице появляются кляксы, так выразительно называли капли, обязательно падающие с пера после каждого макания в стоящую на парте чернильницу. В дошкольной группе мы все задания писали карандашами, и я там считался одним из первых, так как писал без ошибок. А тут ничего не получалось. Очень затейливым по форме золотистым пером следовало выводить буквы строго по тетрадным косым линиям с наклоном и почти без нажима. Блестящим 86 пером выводить те же буквы, но уже изменяющиеся по толщине. Это было выше моих сил, так как требовало усердия и терпения, которых у меня и в помине не было, а чем чернильные буквы лучше карандашных, понять было просто невозможно. Вечерами отец показывал мне чудеса чистописания, какие красавцы буквы появлялись из его пера, а из моего одни уроды. Мама, видя, что слезы вот вот закапают, смеясь, уводила меня спать. В результате теперь мой почерк разбираю только я, и, слава богу, появился компьютер, изобретенный, наверное, таким же мучеником чистописания. Дни занятий долго делились по шестидневкам, пять дней занятий, шестой день выходной, никаких недель и буржуйских воскресений.

И следующий год мы учились опять в другой, тоже чужой школе на углу Литейного и улицы Пестеля, в сером стандартном здании против дома Мурузи. Таинственный «Мурузи» канул в неизвестность уже в 20-ые неблагополучные годы, знаменитый этот дом готов повторить его судьбу в первом десятилетии 2000 из за совершенно не профессионального бездарного строительства рядом с ним нового здания. Результат, конечно, тот же, что и с домом, где я сейчас живу, мой с одной стороны «осел» и дал трещины. С домом Мурузи все значительно серьёзнее. Ведь маразм крепчает с годами, а профессионализм слабеет. Но для меня было важно, что дом Мурузи-место обитания одного из первых друзей- соперников, друга по парте, общим интересам, а потом, как оказалось, по своеобразиям порядков военной службы. Вместе с Ильёй нас приняли в знаменитый детский хор Свешникова при Капелле, куда мы гордо ходили несколько лет, пока не начали ломаться голоса. Вместе с Ильей мы начали и бросили грызть ногти, закручивать себе вихры, собирать марки, придумывать игры, регулярно ссориться и тут же мириться.

На следующий год мы осваивали очередную чужую школу уже возле кинотеатра «Спартак», вместе с нами в очередную чужую школу перемещались и учителя, а «наша» еще строилась. Лишь в пятом классе обосновались в «своей» на углу улиц Некрасова и Маяковского. Она пахла свежей краской и новыми порядками, самой замечательной новинкой был директор, расположивший к себе неуправляемых пятиклассников сразу и навсегда какой то необъяснимой верой в его непререкаемое право руководить нами. Это был вождь, мы верили ему абсолютно, не понимая почему. Мир тесен, с дочерью бывшего любимого директора я встречался не раз после войны на весёлых домашних студенческих капустниках архитекторов, регулярно проходивших в квартире моих друзей. С началом занятий в школе интерес к дворовой компании зачах незаметно сам по себе. Прежняя стая стала не интересна и по возрасту, и по занятию, детство заканчивалось. Класс, как и государства, разделен на «своих» и «чужих» скорее интуицией, чем осмысленно. Среди «своих» начинают выделяться первые товарищи и уже потом друзья, без которых нельзя прожить и дня, не обсудить одну и ту же книгу, не разделить роли мушкетеров, не выбрать среди одноклассниц личных Дульсиней, которых друзья станут беззаветно охранять и спасать от нападений «чужих». Среди первых друзей были Сережа Кролик и Илья Данциг, среди подруг Ляля Иванова и 3 Наташи (Дмитриева, Туманович, Роскина), Других включали по настроению от прочитанных книг, из стихов поэтов производили для них нужные извлечения, а порой и изменения. Тщательно изучалась (по тем же романам) геральдика, и на своем деревянном «щите», и на послании Дульсинее наносился фамильный герб воздыхателя. При такой кипучей жизни, активно заполненной играми в церковном саду после школы, никакого свободного времени для домашних уроков оставаться не могло. К счастью для родителей на отметках это не слишком отражалось до поры до времени, вернее до шестого класса, избытка пятерок и четверок в дневнике уже не наблюдалось, в отличие от успехов у наших старательных Дульсиней. Дульсинеи бесконечно обожали нелюбимую мной классную руководительницу (мой неисправимый порок на долгие годы по отношению к начальникам).

Приклеивали к тетрадям чистенькие промокашки ленточками вызывающе розового цвета, на чистописании без клякс (!) выводили 86 пером каждую букву. Это выводило нас из себя и охлаждало наш любовный пыл. С любовными посланиями связано первое столкновение с общественным «остракизмом». Влюбленный Сережа «отредактировал» письмо Татьяны к Онегину, посвятив измененный текст Ляле. Я, верный оруженосец, путем сложных манипуляций таинственно и «анонимно» передал Лялиной неизменной наперснице и подруге Наташе Дмитриевой драгоценное послание. С трепетом мы замерли в ожидании. Результат предсказать невозможно, и первыми узнали о нем родители Павлуши и Сережи. Высоконравственные родители Ляли, усмотрев в письме признаки «посягательства» на честь дочери, или черт знает что еще, решили выставить на суд классных наставников десятилетних сексуальных извращенцев. Разум у взрослых все же возобладал, и нас почти простили, на всю жизнь насторожив против мам будущих возлюбленных и письменных излияний в любви. Та самая маленькая кучка одноклассников, уменьшаясь числом год от года, долго продолжала и все еще продолжает шествовать вместе, верная прежним принципам. При нынешней жажде к сенсационным заголовкам нищенствующих газет и шоу «бедствующего» телевидения неопалимая школьная дружба с почти регулярными встречами и взаимным вниманием друг к другу- бесплатный душещипательный сюжет. УПАСИ НАС ГОСПОДИ ОТ ЖУРНАЛИСТОВ. Особливо журналистов- депутатов. Пять долгих лет церковный сад Преображенского собора был для нас продолжением школьных занятий. Огражденный решеткой, где вместо столбов строенные чугунные морские пушки, снятые с побежденных вражеских кораблей, сад после уроков был нашим учителем и товарищем. Здесь за якорь цепями ограды проходили битвы с «чужими», здесь соревновались в быстроте бега наперегонки (Лена, в нашем обиходе Ляля, всегда выигрывала первенство). Здесь возникали и умирали симпатии к одноклассницам. Действующая церковь была любимым приложением к любимому саду, знакомая с детства ежедневным радостным колокольным перезвоном, но не своим истинным назначением. Ограда хорошо вписывалась в знакомую атмосферу зачитанных до дыр старинных исторических и героических романов. Дорога из за этого сада занимала, как правило, пару часов, взмокшие, возбужденные появлялись мы домой и получали заслуженные упрёки родителей, знавших, что завтра всё будет так же. Подозреваю, что эти романтические годы стали основой наших будущих дружеских взаимоотношений с людьми, в том числе и другого пола.

А во внешнем мире всё было сложно и не всегда понятно. Войны: Халхин Гол, Хасан, поиск на уроках вредительских знаков на печатных обложках тетрадей; замазывание чернилами в учебниках чьих то фотографий; убийство популярного вождя Кирова, памятное скорой после этого отменой карточек на продукты; долгие трансляции по радио процессов врагов народа; исчезновение наших одноклассников из за ареста их родителей. В доме эти события при мне открыто не обсуждались и осторожно обходились молчанием, некоторое время отец не ночевал дома.

Друг Сережа в четвертой четверти ушел из школы (арест его родителей), по той же причине исчезла моя первая Дульсинея, Наташа Туманович, рано сформировавшаяся высокая, сероглазая, белокурая девочка с красивой косой и задумчивым взглядом, почти никогда не принимавшая активного участия в наших играх в церковном саду. Уход Сережи- первая ощутимая потеря детства. Мы жили в одном доме, встречались во дворе, а после школы практически ежедневно дневали в его квартире. Прекрасная библиотека его родителей осваивалась нами последовательно от одного края полок до другого. Читалось всё подряд, без запретов, единственное ограничение- не интересно. Издания дореволюционные, шрифты, бумага, иллюстрации- все лучшего качества. Русская, французская, английская классика, Шекспира с его жестокими пьесами проглотили практически целиком, сейчас под угрозой пистолета не согласился бы их читать. Конечно, приключениям мы отдали дань полностью. Это был непрерывный книжный голод. А строгие книжные застекленные шкаф остались в памяти предметом несбыточных мечтаний иметь такие же для своих книг. Сестра Сережиной матери после ареста его родителей забрала Сережу к себе, перевела в другую школу. Несколько месяцев мы ходили к нему домой. На улицу, идущую от Мойки к Конюшенной. С нового учебного года встреч почти не было, на душе мучительное чувство предательства. Общаться по- прежнему не получалось, как бы виноваты мы перед ним тем, что у нас всё осталось по- прежнему, а у него… Ощущение, как при встрече с близкими умершего, помочь невозможно, утешать бесполезно и трудно.

Самое обсуждаемое событие в мире- жестокая война с фашистами в Испании, наша добровольная помощь, встречи детей, прибывших из Испании, бомбежки немцами мирных испанских жителей, подвиги наших летчиков, героически проявивших себя ранее при спасении челюскинцев. Яркие злые статьи Кольцова в защиту испанцев. В школе мы уже как взрослые, готовимся к сдаче первых годовых экзаменов, не хочется провалиться.

Не ездим в Холуховичи, второй год дача в Тайцах, соседи настоящие родственники Пушкина, дети почти мои одногодки, — Маша и Петя.

Играем с Петей в индейцев, все трое азартно в крокет с обеими мамами. Тайцы- место голое и некрасивое, знаменито тем, что отсюда начинается сток воды для Петергофских фонтанов. Новым впечатлением стал пуск первой загородной линии электрички, удобно, просторно и быстро. Теперь и папа бывает на даче каждый выходной. Лето промелькнуло мгновенно, не оставив больших впечатлений. В городе загружен доверху занятиями скрипкой, игрой в школьном драмкружке и новыми книгами; в число друзей вместо Сережи очень быстро вошел Вадим. Новое увлечение- кружок по истории искусства при Эрмитаже, и еще более новое: походы с родителями в театры, приезд МХАТА со спектаклем «Синей птицы». Любимые прогулки с отцом по набережным, улицам и Невскому по выходным дням со знакомством с архитектурой фасадов и его рассказами об архитекторах дворцов и частных домов, фамилиях и заслугах их владельцев. В молодости, в дореволюционные годы занятий в Университете, отец увлекался искусством, спортом: коньками, велосипедом, водным спортом. Коньки лежали в ящике шкафа без применения, тяжелые массивные шведские фигурки, велосипед был рабочим конём, постоянным ремонтным занятием, школой обучения меня стремительной езде. Отец довольно быстро поставил меня на коньки, и теперь зимой на дорожках и площадках Таврического сада я осваивал «фигурки» и «бегаши» до позднего часа, ожидая выговора дома. Велосипед сдался не сразу, зато потом такое удовольствие и азарт от быстрой езды. В отце удивительно сочетались самые различные увлечения: умение работать с деревом, переплетать книги, готовить восковой состав и натирать до зеркального блеска наш пол, собирать марки, открытки и старинные медали. А его любовь к балету, серьёзной музыке, старой архитектуре, истории города и вдруг возня с пчёлами, походы в лес за грибами, за малиной. Увлечение марками заразило и меня, когда я стал обладателем отцовского альбома, торжественно врученного мне на девятилетие. Вместе со мной это увлечение захватило друзей, опустошая наши небогатые финансовые источники для покупки марок. На углу Невского, почти рядом с Литейным старейший магазин марок с ценами за серию несбыточными, часами простаивали мы у его стендов, разглядывая недоступные шедевры. Взрослые тоже подолгу стоят у витрин, почёсывая затылки, и не спешат раскошеливаться.

Теперь окончательно мой близкий друг и самый опасный соперник в учёбе и внимании ко мне со стороны девчонок- Илья, в его уютном доме и в нашей дружеской «переписке» зовущийся до сих пор Люликом. Его родители приучили нас к азартной совместной с ними игре, без скидок на возраст, путём придумывания наибольшего числа разных слов из букв слова заданного. Вскоре мы достигли солидных успехов, тренируясь на уроках, не требующих устного участия, что не было одобрено учителями. Некоторые придуманные примитивные слова оценивались презрительно, некоторые как настоящая ценная находка. Почти во всём, что доставляет радость в конкурентной мальчишеской борьбе, мы с ним шли почти ровно, но в одном соревновании я был бессилен- внешность! Орлиный нос Ильи, волосы с блеском антрацита, жгучий взгляд, глаза с длиннющими чёрными ресницами, таинственная бледность- бесспорный Арамис. При таких данных мне- обладателю непокорной рыжей шевелюры, курносого носа, обильно усыпанного веснушками, размножающимися независимо от сезона, ничего не оставалось, как попытаться взять слабый реванш на «церковном» спортивном ристалище перед взорами наших Дульсиней. Самолюбивый Арамис эти жалкие мои попытки превзойти его в глазах Дульсиней быстро обезвредил, начав ежедневные нападения на меня и наших дам угрозы улицы Рылеева- Зеленцова старшего, подкупив его своими подсказками безнадежно отстающему младшему брату, нашему однокласснику. Теперь в глазах дам мой рыцарский престиж был подорван окончательно трусливым улепётыванием от кулаков уже поджидавшего меня после уроков Зеленцова. Пришлось заключить позорный мир и откупиться, призвав на помощь главного хулигана моего двора, заплатив ему двумя редкими марками. Вторым, а может и первым, в глазах наших всегдашних Дульсиней, конечно, был безупречный Вадим, и мне оставалась незавидная роль воздыхателя.

Новый триумвират в составе Ильи, меня и Вадима удобно обосновался в трехкомнатной квартире родителей Вадима на углу улиц Рылеева и Маяковского, вблизи от школы и наших домов, под недреманным оком его мамы.

Достоинств у нового тройственного союза было много. Большая комната Вадима, настоящая казачья сабля отца, атлас мира невероятной полноты, покупка его отцом недоступных книг в доме офицеров. Доброта мамы Вадима вполне компенсировала её занятия с нами ПВХО, винтовкой и вступления в пионеры, отмеченное неудобством ношения галстука и ее праздничным пирогом. Нам с Ильей долго бы оставаться за пределами пионерской организации из за плохого «уровня поведения». Как активный член родительского комитета Вадина мама пользовалась безусловным авторитетом классной руководительницы, и почти последними из классных грешников мы все же влились в стройные ряды юных ленинцев под ободряющие звуки горна и барабана. Так завершился 1937 и начался 1938 учебный год: потерями навсегда и приобретениями надолго.

1937 год стал для моей семьи годом приобретений. Помню последнее лето в Холуховичах. Мама беспокоилась, что папа долго за нами не едет, в телеграммах объясняя ей причину задержки незаконченной перепланировкой новой квартиры. Не выдержав ожидания, сама наняла возчика с телегой, погрузила все вещи- несколько корзин. Раньше мы уезжали без вещей, этим занимался папа. Посадили меня на телегу и отправились на станцию Луга. Вновь домашний ангел не подвел, перед въездом на высокий мост молодая лошадь шарахнулась в сторону, телега пошла под откос, и я тоже, к счастью, лошадь протащила телегу дальше места моего падения, иначе плохо было бы Пусику. Заново погрузились. Пешком перешли мост, испуганный возчик виновато топтался перед снежно- белой мамой. Это и был год нашего переезда от Беллы и Володи в новую, стараниями отца созданную двухкомнатную коммуналку в том же доме 7. Мы уехали от Рабиновичей, которых «уплотняли»» своим присутствием долгих шесть лет. Уехали просто в другую парадную. Для родителей были явные плюсы, для меня очевидные потери: нет Витьки Винтмана для разрядки, нет коридоров для беготни, правда обедать можно теперь на своей кухне, а не в комнате, как раньше. Отец проделал труднейшую работу за три месяца. Из двух комнат последнего этажа сумел сделать квартиру с входом с парадной лестницы. В 15 метровой одинокий красавец Юрков, большую отец перекроил в 40 метровую жилую, 10 метровую кухню и прихожую. В бывшей прихожей разместились ванная и туалет. Скольких сил стоило, чтобы добиться перепланировки, не говоря о строительстве, я понял лет через 60, когда встретился с несравнимо более простой ситуацией. А тогда с удовольствием завел аквариум, мама весь подоконник заняла цветами, огромное окно выходило на юго восток, и мы впервые наслаждались солнцем каждый день. Оказалось, это было подготовка к будущему рождению моего долгожданного младшего брата. (А когда у меня родился сын, я, увы, за целый год после рождения и ожидания приезда жены с сыном в только- только оживающий после полного разрушения Севастополь удосужился найти для них комнату только перед самой встречей. Комната была такая, что из за недостатка места малыш спал на чемодане, выполнявшем днём роль стола. Счастье, что ни отец, ни мама не видели этого позора.)

А сейчас в новой квартире я осваивал её уголки, еще не подозревая, что семья ждёт прибавления. После церковного сада самым излюбленным местом для игр в казаков разбойников были подвалы нашего дома, они тянулись от улицы Рылеева до параллельной ей Артиллерийской. Мы знали все входы и выходы каждой клетушки в подвале, через какое из подвальных окон можно вылезти на любую из двух улиц, какие таинственные богатства хранят забитые до отказа клетушки. Игры продолжались долго, составы команд и их лидеры рождались в спорах, отвергнутые участники подолгу хранили обиду на главаря, и задобрить их стоило усилий, а то потом и совсем команду не соберешь. Одна из этих игр уложила меня в постель на три недели с опухолью колена. Разбойники опрокинули тяжеленную дверь, когда я проходил мимо их убежища. Три недели запомнились благодаря прочитанному от корки до корки фолианту о древнем Египте. Отец принёс от знакомых. Более полных знаний о времени фараонов и большего восхищения от снимков искусства Египта я никогда и нигде больше не получал, даже при занятиях в Эрмитаже. С каждым годом круг моего обитания все более расширялся: коридор, двор дома, церковный сад, сад Таврический и Михайловский, Марсово поле, набережные до памятника Петра.

Событием для горожан стало появление первой линии троллейбуса с малым количеством машин, весь маршрут от площади Восстания до Большой Морской за 15 минут, на остановках очереди, так много желающих прокатиться в плавном, бесшумном вагоне. Ведь основным транспортом был трамвай, рельсы которого змеились по проспектам и улицам от края до края города. Звонкий, демократичный транспорт, любимый за спортивную лихость прыжков с него и на него на ходу, постоянный источник анекдотов, карикатур, сатирических рассказов. Грузовые и легковые авто были редкостью. Они представлялись нам выходцами из другого мира, в котором были другие правила, откуда ночами появлялись машины, увозящие соседей и знакомых в мир без возврата. Среди мальчишек нашего двора существовало твёрдое мнение. Значит поймали очередного шпиона или врага народа, о котором репродуктор ежедневно предупреждал убедительным голосом: «Эти люди пригрелись на груди трудового народа», то есть на груди людей похожих на дворника Альфонса Яковлевича, носившего по квартирам вязанки дров из штабелей, исчезавших к весне. Вопросы у нас были, но правдивый репродуктор и возмущения собраний трудового народа, о которых он рассказывал очень убедительно, успокаивали. Просто отец Сережи ловко скрывал желание гибели народа и страны, а мы этого желания не заметили. Следовало быть бдительным, настоящим ленинцем, как учил нас красивый старшеклассник, комсомолец- пионервожатый Валера Певцов на сборах пионеротряда. «О великий могучий», на нём все звучит убедительно в устах опытных специалистов. И никакие редкие призывы «люди будьте бдительны» не избавляют от ошибок, уж очень хочется верить в прекрасное и так не хочется не доверять. Валера Певцов верил искренне и погиб, пройдя добровольцем всю войну, 9-ого мая 1945 года при освобождении Праги. И откуда это всегдашнее доверие у нашего вообще то недоверчивого к властям народа.

Событием для горожан стало появление первой линии троллейбуса с малым количеством машин, весь маршрут от площади Восстания до Большой Морской за 15 минут, на остановках очереди, так много желающих прокатиться в плавном, бесшумном вагоне. Ведь основным транспортом был трамвай, рельсы которого змеились по проспектам и улицам от края до края города. Звонкий, демократичный транспорт, любимый за спортивную лихость прыжков с него и на него на ходу, постоянный источник анекдотов, карикатур, сатирических рассказов. Грузовые и легковые авто были редкостью. Они представлялись нам выходцами из другого мира, в котором были другие правила, откуда ночами появлялись машины, увозящие соседей и знакомых в мир без возврата. Среди мальчишек нашего двора существовало твёрдое мнение. Значит поймали очередного шпиона или врага народа, о котором репродуктор ежедневно предупреждал убедительным голосом: «Эти люди пригрелись на груди трудового народа», то есть на груди людей похожих на дворника Альфонса Яковлевича, носившего по квартирам вязанки дров из штабелей, исчезавших к весне. Вопросы у нас были, но правдивый репродуктор и возмущения собраний трудового народа, о которых он рассказывал очень убедительно, успокаивали. Просто отец Сережи ловко скрывал желание гибели народа и страны, а мы этого желания не заметили. Следовало быть бдительным, настоящим ленинцем, как учил нас красивый старшеклассник, комсомолец- пионервожатый Валера Певцов на сборах пионеротряда. «О великий могучий», на нём все звучит убедительно в устах опытных специалистов. И никакие редкие призывы «люди будьте бдительны» не избавляют от ошибок, уж очень хочется верить в прекрасное и так не хочется не доверять. Валера Певцов верил искренне и погиб, пройдя добровольцем всю войну, 9-ого мая 1945 года при освобождении Праги. И откуда это всегдашнее доверие у нашего вообще то недоверчивого к властям народа.

Несмотря на походы по городу, знал я его в местах, ограниченных Невой и Невским проспектом, Потёмкинской улицей и зданиями Сената и Синода. Бывал не раз в здании музея горного института, Кунсткамеры, биржи и зоологического музея, на Петроградской стороне бывал в зоологическом и ботаническом саду, безуспешно второе столетие ожидающих переноса в более достойное место, был на Елагиных островах.

Об Охте и Выборгской стороне знал только по революционному фильму. Фильмы уже начали своё наркотическое воздействие на жадный ум по всем направлениям: развлекательным, идейным, познавательным. Твердо знал, что без всяких сомнений наша страна, наша столица, наша армия и вообще всё наше самое лучшее в мире, самое справедливое, и мы никому его никогда не отдадим, что подтверждали давние и ближние боевые победы. Фашисты были главным злом, о котором ежедневно говорило радио, перед фильмами показывали бомбежки Испании, добровольцы рвались в Испанию, собирались деньги в помощь испанским детям, и вдруг после захвата фашистами Чехословакии и Австрии, после войны с Абиссинией и нападения фашистов на Польшу, Францию, Скандинавию о них замолчали. Не просто замолчали, а даже заключили мирный договор.

Мы ввели войска в Прибалтику, чтобы спасти её от вторжения фашистов, отмечено появлением в доме конфет в удивительно красивых фантиках (так называлась в мальчишеском кругу обертка, обмениваемая и разыгрываемая по жестким правилам). Спасение братских западных белорусов и украинцев подтвердило нам наше стремление служить добру и миру. Чтобы обезопасить Ленинград от возможных происков финских фашистов, мы победили Финляндию. Первые затемнения, первые неожиданности и сомнения в абсолютной победоносности Красной армии. Немцы захватывали одну страну за другой за считанные недели, а мы за месяц у финнов несколько километров. Кто виноват? Неужели фашисты везде, их так много? Тогда и у нас где то затаились фашисты и ждут подходящего часа. Такие мысли и настроения бродили не только в очередях домохозяек и домработниц. В памяти были свежи показательные процессы «над подлыми врагами народа, за жалкие гроши (дословный текст газет) продавшихся вражеским разведкам». Но дома удивительно спокойно.