Бесплатный фрагмент - Отрезки

Предисловие

Взывай, если есть отвечающий тебе.

Книга Иова

Никто пути пройденного у нас не отберёт

Из песни

Даже и не думал делать книгу из этих моих мыслей бездельных. Так ведь Слава стал внушать: «Пиши, пиши!». Он умеет уговаривать, убеждать. Ты, говорит, Шукшин. Да ладно, неудобно даже. Тоже мне, сравнил!

Слава –это Вячеслав Иванович Лысаков, мой старинный и добрый друг, удивительный человек! Он никого не боится, он видит цель и идёт на неё, как противолодочный корабль. Он рыбаком ходил на Камчатке, он много чего ещё в жизни сделал. Он, например, депутат Государственной Думы VI и VII созывов. Именно он придумал скидку в 50 процентов для быстрой оплаты штрафа. Он провел порог в 20 километров при фиксации камерами нарушения скорости. Номера теперь не снимают — тоже его идея и инициатива. Он придумал закон против бессовестной эвакуации. Он — за справедливость!

Мы с ним когда-то «бунтовали». Когда решили запретить японские праворульки, то он полстраны вывел на улицы.

Поразительно, но он никогда не менял свой номер телефона, даже когда стал депутатом и его телефон знает полстраны.

Ну вот я и решил сделать эти записочки. Про то, что чаще всего вспоминается.

Если бы люди жили вечно…

Вот если бы люди жили вечно…

Я давно занимаюсь поиском своих корней. Копаю ревизские сказки, исповедальные ведомости. Кое-что нашёл.

Вот так примерно:

— мой отец Михаил Ефимович, г.р. 1930, мама — Зоя Ивановна 1937 г.р.

— дед Ефим Евдокимович 1896 г.р., жена Прасковья Кузьминична, 1898 г.р.

— прадед Евдоким Макарович 1864, Анастасия Ивановна, 1871;

— прапрадед Макар Титович 1837, Татьяна Ефремовна, 1835;

— прапрапрадед Тит Васильевич 1810, Татьяна Никифоровна, 1800;

— прапрапрапрадед Василий Андреанович 1787 г.р., умер в 1835 г, жену его пока не нашёл;

— Андреан родился примерно в 1750 году.

Вот представьте всех их вместе. За столом. И я с краешка, а за мной моих два сына. И стали бы друг другу рассказывать.

Они бы про войну с французом, с турками, с немцем. А мы бы с отцом и дедом им про Великую Отечественную. Они бы, наверное, удивлялись и головой качали: «Как же так? Снова с немцами?».

А Василий Андреанович бы спросил: «А хранцузы на чьей стороне? А поляки?». А Макар Титыч рассказал бы про своих друзей, которых поубивало в Крыму.

Много там наших деревенских погибло, у меня даже медаль старинная есть за Крымскую войну. Рассказал бы про солдаток деревенских, как им тяжело с детишками.

Короток век.

Был бы папа жив…

«Был бы папа жив, всё было бы по-другому» — неожиданно сказала мама. Мы не беседовали, мы просто сидели каждый за своим делом. Как будто выскочила какая-то её мысль из очень старого, скрытого от других внутреннего разговора. Я-то уже взрослым мужиком был, маме около 70-ти. Как-то с удивлением услышал её слова. Она, мама, ведь такая — никогда не жаловалась, никого не корила. И вдруг такое признание. И вдруг такое ощущение, что она про эти слова думала всю свою жизнь. Столько в ней печали было. Она и не мне вовсе сказали их.

Её папа, мой дед Беляшкин Иван Алексеевич был повторно, после Финской войны призван 14 июня 1941 года. У него уже две дочки — Зоя и Нина. Он — кузнец, спокойный, добрый, улыбчивый. Его дивизию отправили на Белорусский фронт, под Могилев. Там он и погиб в июле 41-го. Это рассказали его товарищи уже после войны. А моей бабушке письмо — первое и последнее — пришло в январе 42-го.

«Всё было бы по-другому». Столько надежды и горечи в этих маминых словах.

Был бы мир. Папа бы придумал что-нибудь. Он бы любил свою старшую дочь. А она бы его любила. Да вот не вышло. Мама, миленькая, как же мне тяжело до слёз воспринимать это! Мы-то все пользовались твоей добротой, твоими ласковыми словами. Твоей доброй улыбкой, как у деда, а оказалось, что именно тебе не хватило этой отцовской любви. Ничто не заменит ласку отца — ни хорошие дети, ни добрый муж.

Не вернуть. Не вернуть те годы моей глупой молодости, когда слова мамы я бы мог как-то смягчить. Слишком поздно ты мне их сказала. Или нет? Не поздно?

Она помнила своего папу всю свою жизнь. Что там в деталях уже и не спросишь. Помнила какой-то внутренней памятью, без мелочей, а сразу большим, красивым образом папы, который был добрым и улыбчивым. И ей всю жизнь не хватало этого образа, живого образа. Ушёл на войну, как приговор. Пропал без вести. И брат его Николай пропал. А мама их, моя прабабушка Паруня, умерла после этого, ослепла совсем.

Сколько горя в одной смерти. Всего лишь в одной. «Был бы жив…».

Я родился в 59-м. То есть моему деду было бы 48 лет, всего 48 лет! К 50-ти он бы уже играл со мной, я бы ходил к нему в кузницу, он бы учил меня какими-нибудь своими премудростями. А может рассказывал бы интересные истории. «Всё было бы по-другому».

А потом я стал офицером, деду было бы 71. Всего-то. Он бы гордился этим, ждал бы меня в гости: «Был бы папа жив, всё было бы по-другому».

А когда у меня родился сын, деду было бы всего 79 лет. Он бы гладил по голове моего сына, своего внука и улыбался.

Но он погиб. Пропал без вести. Я нашёл твои последние следы, дед. Погиб ты в концлагере. Погиб от тяжёлого ранения в живот. Лагерь располагался на цементном заводе. Располагался — слово очень уютное, не для концлагеря. Мерзавцы и нелюди там этот лагерь устроил. Вы были когда-нибудь на цементном заводе? Вы ощущали когда-нибудь в глазах и на зубах пыль цементного завода? Там умер мой дед, которому было всего 30. Дед, который никогда не увидел своего внука.

Зоя Ивановна (18.12.1937 — 5.03.2013)

«Был бы папа жив, всё было бы по-другому».

Да, мама, ты права. Этот огромный кусок счастья у нас с тобой отобрали. Сначала у тебя, а потом и у меня, и у моих детей. А «всё было бы по-другому».

Не вернуть, не выправить. Не изменить.

Можно только думать об этом. Помнить об этом. Была бы мама жива…

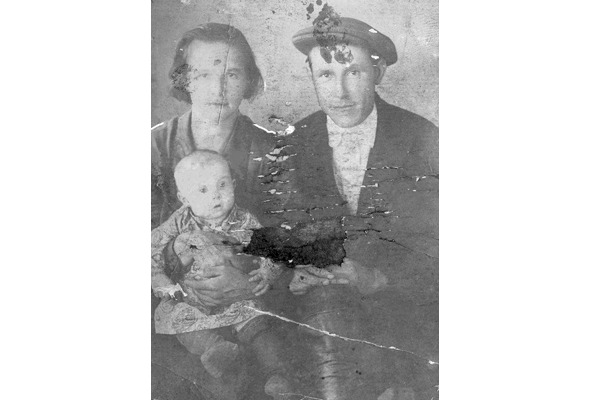

Мой дед Беляшкин Иван Алексеевич (2.4.1911—07.1941) с бабушкой и мамой. Пропал без вести там, на реке Сож в Кричеве под Могилевом в июле 1941 года. Я выяснил потом — он погиб от тяжёлых ран в плену. Содержали их фашисты на цементном заводе.

Про лесовозы

«Чего ты стращаешься, палИ в лес!» — это Вовка. Мы играем в шоферОв. «Играть в машинки» — это как-то по-детски, а вот «играть в шоферОв» гораздо серьёзнее и сложнее. Со стороны вроде бы всё тоже. В руках маленькие автомобильчики, часто самодельные. А вот суть игры совсем другая. С самого начала надо выбрать на чём ты будешь ездить. Одно дело на «газоне», а другое дело на лесовозе. На газоне полегче, хотя вон отец навалит целый стог сена в кузов, прижмёт его сверху бревном-прижимом и по любой грязи, когда из-за сена и в окно ничего не видно, ездит. Но всё равно на лесовозе как-то всё по-настоящему. Ну вот чего ты будешь делать, если полуось слетит? Это дядя Боря рассказывал мужикам, а мы подслушивали: «Полуось слетела, а я с лесом». Дядя Боря сильный, большой, он не только полуось починит, но даже и целую ось.

Так вот что ты будешь делать? Ну правильно — Вовка заводит свой лесовоз из деревянных чурок и «палит в лес». В лесу — я, у меня тоже лесовоз, это у меня теперь полуось слетела. Как дядя Боря полуось чинил мы не поняли, но ясно, что он доставал ключи на десять, на четырнадцать, и даже на двадцать семь — ого! Мы все эти размеры знали не хуже таблицы умножения. — Вовка, подожди я сейчас у папы на 22 возьму!

— Ладно, я пока на бонах постою.

Вот кто не играл в шоферОв, ничего, скорее всего не понял. Ну, сперва, правильно надо говорить «шофера». В школе нас постоянно поправляли — «шофёры». В городе может и шофёры, а у нас шофера. Кроме исключительных случаев, когда отец, например, говорит: «Я шофёр 1-го класса» — это другое, это только рот открываешь и смотришь на него восхищённо. Ничего себе! Но почему первого класса? Это я сейчас в первом классе, а потом буду во втором, в третьем. Может я буду шофёром 10-го класса?

А в лесу всё-таки все шофера.

«Боны» — это такая дорога из тёсаных брёвен. Ох по этим бонам и гоняют шофера! Огромный ЗИЛ-157 (кстати, не знать марки машин просто стыдно и позорно — КРАЗ, МАЗ, ГАЗ, ЗИЛ и даже «Колхида» — они даже по звуку все отличаются) с прицепом и лесом несётся так, что я его на даже на велосипеде не смогу догнать, а ведь велосипед у меня тоже ЗИЛ.

Лучший момент для всех пацанов — это когда шофера после рейса, а кто-то успевал и по два рейса сделать, соберутся где-нибудь в укромном уголочке, поставят ящик, лучок, ну бутылочку там. «Серёжка, сбегай к тёте Гале, пусть пару огурчиков даст». Ура! Нас заметили, нас, можно сказать, в компанию пригласили! Я даже и спрашивать не буду у тёти Гали, я и сам нарву, я знаю где через забор можно перелезть! А-то там начнётся: «Да, поешьте хоть. Целый день где-то носитесь».

А потом самое интересное. Разговоры про полуось, про сменщиков, про войну (шофера все совсем не старые, а многие из них воевали), про Сталина. Вот говорят нынче, что фронтовики не любили рассказывать про войну. Ну а что вам расскажешь? Вы или напугаетесь, или не очень-то поймёте. Они рассказывали друг другу, а значит и нам пацанам. Хотя мы сидели за их спинами, они нас вроде и не замечали. Как мы комаров не замечали, а только сидели и слушали. Надо же быстро понять, что они рассказывают, а начнёшь дурацкие вопросы задавать, ещё прогонят. Половину не понимали, но суть уж точно схватывали. Как Василий Степаныч, например, на танке в немецкую деревню въехал. Значит победил! Завтра надо будет маме рассказать: «Он так фрикцион — рррраз! Потом слева — ба-бах! А он орудие (не пушка, а орудие надо говорить) повернул и ба-бах туда бронебойным!». Не забыть бы.

Мы завтра обязательно в это поиграем! Я уже сделал Т-34, он не очень похож, гусеницы плохо получаются, ну и ладно — без гусениц будем.

И было счастье, когда отец брал с собой в лес. Как же здорово сидеть в кабине! Зимой — теплота! Под звук мотора даже засыпаешь. А летом делали полезное дело — слепней из кабины выгоняли, чтоб отцу не мешали, да и нам тоже. И запомни — нельзя руку на рычаг класть! Папа иногда на плохой дороге так сильно и резко начинает переключать коробку передач, что, кажется рычаг оторвётся. Вместе с твоей тоненькой ручкой. Вот бы мне такие мускулы, как у него! А-то дедко Иван смеётся, как макаронины, говорит.

Обед — целая история. Можно мамины приготовления положить на двигатель, они быстренько согреются и едим, сидя на крыле. Мама как-то получается, что в рейс даёт самое вкусное. Дома не то. Я в рейсе даже сало ел!

Или приедем на делянку, а там столовая. А там… Как объяснить? Со одной стороны треск трелёвочных тракторов, это «жжжж» бензопил, запах сосновых опилок, леса, солярки, громкие крики взрослых. А с другой — безумно вкусные котлеты! Рецепт, ясное дело, утерян, никогда я не ел больше таких котлет. Думал, дай мне целую кастрюлю таких я съем сразу все. Поварихи все очень добрые, но всё равно целую кастрюлю не даст, даже и не проси. Ну две штучки.

Много чего забыл, а вкус котлет — нет.

Давно это было, очень давно. Я уже езжу на гибридном автомобиле с кондиционером и всякими гидро и электроусилителями. Но я так и не могу не пропустить эти огромные трейлера на дороге. Люблю и уважаю их. Не могу не пропустить, когда они разворачиваются всем свои огромным телом. У меня когда-то почти такой же был, только из деревянных чурок. Мне они напоминают корабли, такие же большие, несуетливые бродяги, нынче здесь, завтра там.

Чего стращаться-то? Чего пугаться?

Отец

Он стоял возле колодца, на тропинке. Стоял и плакал без звука. А я уезжал в Москву. Он стоял с палочкой, нога уже совсем плохо ходила, опущенные плечи, фуфайка поверх одежды. Осень. Я пытался улыбаться, показать лицом оптимизм. А он молчал. Обнялись, он плохо побритой щекой прижался ко мне. Я поехал, а он стоял и с трудом махал мне рукой.

Это был последний раз, когда я видел отца.

Мне трудно про него писать. Выдумывать не хочу, пытаться что-то вспомнить тоже — вдруг что-то очень важное забуду.

Был отец — уже больной, уже слабосильный, но он всё равно нас объединял. Корнем был.

Ушёл корень, а мы перестали что-либо понимать без него. Или только я перестал. Не пишем. Не звоним. Да, дела! Забываем всё. Как и все.

Хотя последний год он разговаривал очень мало. Молчал с какими-то своими мыслями. Не помогали даже каких-нибудь пятьдесят граммов коньяка.

За всю мою с ним жизнь он не сказал мне ни одного плохого слова. Даже если я был виноват. Даже если не находил время для помощи ему. Сейчас всё больше и больше понимаю его. Отец, прости, что не помог так, как сейчас бы сделал. Никогда не думал о его смерти, просто в голове это никогда не ложилось. Вот же он, рядом.

Работал отец. Учился. Все его рассказы про себя были всегда про какую-нибудь работу. Как он со свои отцом, мои дедом Ефимом, куда-то ездил, как делал кадки, как шил обувь. Война, да после войны. Как он обрадовался, когда его призвали в армию — впервые тогда наелся досыта. Уже гораздо позже рассказал про своё участие в Тоцких испытаниях водородной бомбы.

Дома он был молчалив, иногда я даже обижался на него. Вечером ходит, ходит, молчит. Утром будит:

— Поехали!

— Пап, куда?

— Сено косить.

Значит он вечером всё это планировал, обдумывал варианты. Хоть бы слово сказал. «Весь в Авдониных» — так мама говорила. Авдоня, это Евдоким, так моего прадеда звали. И так нас иногда в деревне величали: «Авдонины». Хоть Евдоким жил в 19, да чуть в 20 веке.

Но никогда не молчал за рулём, ездил он всю жизнь. Говорит и говорит. Почти и не слышал никого. Но был внимателен. Про него говорили: «Один глаз спит, а другой смотрит». А иногда молчит, молчит, а потом вдруг неожиданный вывод: «Значит онА виновата». Приговор. И ведь справедливый приговор. Без обжалования.

Строгий ли он? Нет, совершенно не строгий. Но такое ощущение, что свою жизнь, свои отношения он строил по каким-то древним, не им заведённым правилам. Вот так вот надо и всё! Так мы живём!

Но ни одного плохого слова про меня не сказал. Никогда.

А ещё он был известным во всей округе гармонистом. Свадьба, проводы в армию, ещё какое-нибудь событие: «Ефимыч, выручай». И он играл. Очень увлечённо, как-то не видя никого и не очень-то слыша за гармонью. Ни один концерт в клубе без него не проходил.

Любил автомобили, выписывал кучу автомобильных журналов, умел их ремонтировать. Водил так, как никто не умел. «Газон» со стогом сена, надо задним ходом заехать через узкий, извилистый проулок, без зеркал, конечно, за сеном-то не видно ничего. Походит, походит, что-то глазом померяет — р-р-р-аз и на месте с первого раза.

Купили ему с братом старенький автомобильчик, звоню:

— Мам, а где папа?

— Побуксовать куда-то поехал.

Вся жизнь, как ступеньки к хорошей жизни. Не успел закончить школу во время войны и потом уже учился в вечерней школе. Помню это — на велосипед и в школу. Потом в техникум. Помню почти все его курсовые и дипломные работы, я сидел рядом под зелёной лампой и смотрел, что он там чертит. И я чертил что-то, как будто тоже дипломную работу делал вместе с ним.

Много лет крутил баранку, но вот стал сначала главным механиком, а потом главным инженером автопредприятия. Водил автоколонны на уборки урожая. Да вот пробежала рядом одна беда на такой уборке, погиб водитель. Райком наказал — ему дали новую для района задачу — создать автошколу.

Выбирай помещение, ищи стройматериалы, ищи рабочих, запчасти, машины. И сделал мой Михаил Ефимович первый филиал автошколы в Ковернино, в здании бывшего кинотеатра. Класс устройства автомобиля, класс ПДД. Да и машинки все новые, сам за ними на завод ездил.

Курсантов набирали в колхозах, в леспромхозе, от военкомата. Часто не самых дисциплинированных, часто, чтоб от тюрьмы спасти. И сейчас помнят отца, помнят добрым словом. Сотни человек, считай, весь район. Таких автошкол нет теперь, он и учитель, и воспитатель. Да и не учат так сейчас: «Обгоняешь большую машину, так если на встречу вдалеке такой же грузовик, то знай, что найдётся такой же умники с той стороны». Простые шофёрские правила жизни.

Потом уже на пенсии попреподавал малость, да бросил всё, корову продали, мотоцикл с коляской купил (всю жизнь мечтал, да всё откладывал) и стали просто жить. Мои отец, да мама.

Да и про других людей он никогда плохо не говорил. Всё больше за справедливость. Бабка Паня: «Ты пОшто (у нас так говорят — «пОшто) Ваньку с Колькой разнимать полез? Надо вот теперь ему рубаху зашивать, нажаловался он».

Значит разнял всё-таки.

Он был роста-то не слишком большого, да и плечи самые обыкновенные. А вот руки: вот если толстую верёвку взять, сложит в пятеро, или всемеро, а потом скрутить, да малость глиной обмазать для твёрдости — вот такие у него были руки. Берёт косу, так она как в станке каком зажимается.

Как-то приснился он мне. Будто я чего-то купил, а у меня денег нет. Так он мне дал десять рублей. Проснулся я — так что ж я тебе должен теперь, отец? А как отдать-то?

А за что должен-то? Да за всё, наверное. За то, что слова плохого мне никогда не сказал. За то, что не стал уговаривать не идти в военно-морское училище, когда многие и пугали, и отговаривали. За то, что позволял петь, когда петь хотелось, играть, когда играть хотелось, за то, что показал мне, что такое труд физический. Ничему и не учил специально, а научил многому.

А помнишь, пап, как ты нам танки из пластилина сделал? Какие это были замечательные, мощные танки! А чтоб пластилин не стачивался и не пачкал, на месте колёс ты прикрепил канцелярские кнопки. А на месте пушек — спички, только без головок. Помнишь?

А ещё помнишь, как мы с тобой реку на ЗИЛе форсировали? А помнишь, как на лесосплав лес возили? А делянки леспромхозовские с самой вкусной кашей в вагончике? Как ты привозил из леса извалявшееся сало в хлебных крошках «от бабушки лесной»? А помнишь, как мы шли по улице, ты громко что-то рассказывал, нас милиционер остановил.

— Ты чего ругаешься?

— Это я начальство ругаю.

— А-а! Тогда можно.

Посмеялись.

А помнишь, как мы с тобой в драмтеатр ездили? Ну там «Аленький цветочек» был?

А помнишь, как ты мне настоящую хоккейную клюшку купил?

Папа, помнишь? Помнишь?

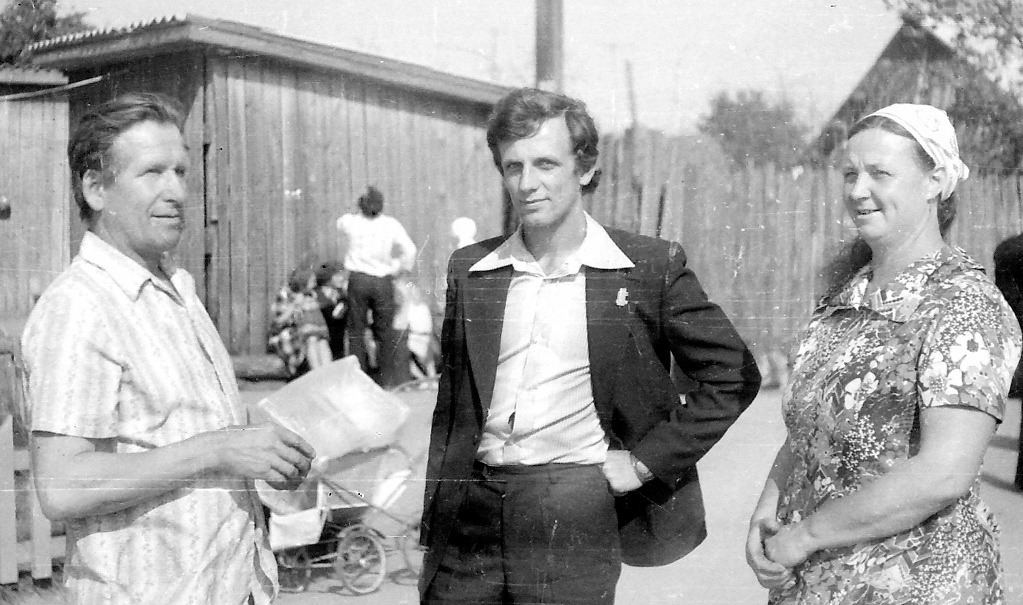

Курочкин Виталий Михайлович (3.01.1958), Курочкин Сергей Борисович (3.02.1959), отец, Курочкин Григорий Васильевич

И мы поехали!

И мы поехали! С отцом. Дорога дальняя — в Йошкар-Олу, там у нас родственники. Да вот ругаю я себя. До сих пор.

Договорились с родственниками. Сколько же можно мучиться? У отца проблема с зубами, а в посёлке только и умели, что рвать их. А надо вставить, или что-то другое придумать, да чтоб красиво было, а «не как у Коли», друга моего (это мама так задачу поставила). Ему вставили, так передние зубы, как у акулы вперёд выглядывают. Ну куда с такими зубами пойдёшь!

Родня-то нам близкая, есть знакомый врач-стоматолог, он примет и всё сделает. Они даже холодильник когда-то давно нам там купили и прислали по железной дороге, у нас не купить было. До сих пор работает!

Весь путь мы расписали, разузнали, позвонили, куда и когда какой транспорт уходит. Позвонили — это надо у шоферов с автопредприятия найти номер телефона, сходить на ферму и дозвониться.

Школьные карты, какие были, просмотрели. Сначала самый лёгкий путь — до посёлка. Потом рейсовый автобус до Горького. Там над пересесть на пассажирский поезд, доехать до какой-то узловой станции, забыл уже название, пересесть на мотовоз, дизельный.

А в Йошкар-Оле нас встретят — или дядя Коля, или Юра, или Сергей.

В каком же это году было? В девяносто четвертом? Вроде да.

Мне-то легко, мне хоть куда. Тем более, что не видел родных много лет, всё служил черт знает где. Мама дома осталась.

Отец приободрился в автобусе, мечта-то ведь какая– зубы сделать! И поговорили обо всём, и обсудили. В пассажирском поезде тоже всё хорошо и гладко. Едем, да чаи пьём.

Показалось, что быстро доехали.

«На узловой станции надо быстро через пути перейти, а-то опоздаете на мотовоз» — так тётя Нина инструктировала. Так что, папа, давай шевелиться!

Ноги у него были неважные, мучился уже много лет. С палочкой ходил.

Выскочили мы с пассажирского и с платформы на пути. Я-то и не переживаю, успею. А отцу каждый рельс, как барьер для прыжков.

Годы бегут. Сейчас-то всё острее думаешь о своей вине перед отцом. Эгоизм этот чёртов, эгоизм молодости. Ничего я ему не говорил, не упрекал. Но ведь до сих пор же помню свои мысли: «Да что же он медленно так!». Ну, опоздаем же! А тётя Нина говорила…

Я уже стал придумывать, где ночевать будем. О отец — еле-еле.

— Держись за меня!

— Нет, я сам!

Сам он, понимаешь!

Ругаю себя до сих пор. За иронию ту невысказанную. За высокомерие своё молодое. Так и стоит перед глазами: сначала палочка вперёд, потом упор на одну ногу, потом шаг второй. Один рельс. Снова палочка вперёд.

Ну точно опоздаем!

Большая узловая станция. Путей этих штук двадцать. Я ж помню ту, отцовскую походку: бодрая, сосредоточенная, ту, которая лет десять до этого была. И сам старался так ходить.

Уже три пути перешли. Палочка вперёд, затем левой ногой, потом правой.

Точно опоздаем.

Сейчас-то и сам понимаешь, как отец старался, как он тоже спешил. Ни слова жалоб от него. Да он и не жаловался никогда, даже стеснялся своих болезней. Это же нынче мы любим про таблетки поговорить, а они как-то без таких разговоров обходились. Он просто шёл к своей цели. И по жизни так делал.

А я нетерпеливо ждал его. За эту вот нетерпеливость и мучаюсь, да вот ругаю себя. До сих пор.

Мы успели. Всё, папа, можем ехать спокойно. Ты всё-таки молодец!

И подремали в тёплом и медленном мотовозе, и приехали, и встретили нас. И зубы, в конце концов сделали просто великолепно.

А вот ругаю я себя. До сих пор.

Прости меня отец! Годы идут и всё больше понимаю тебя, да всё больше поражаюсь твоей силе. Другие вы были. И времена другие и вы другие. А мы и тогда куда-то торопились всё и сейчас.

Про любовь

Папа и мама старенькие уже были. А позади огромная и сложная жизнь. И ругались, и мирились. Как все.

Я в отпуске, 6 часов утра, рано проснулся, наслаждаюсь после Дальнего Востока. Слышу отец идёт: «Папа, ты чего так рано встал?» Он: «Так Зоя уже встала, чего ж я лежать-то буду. Пойду, чем-нибудь тоже займусь».

Зоя — это мама моя.

Вместе просыпаться — это любовь!

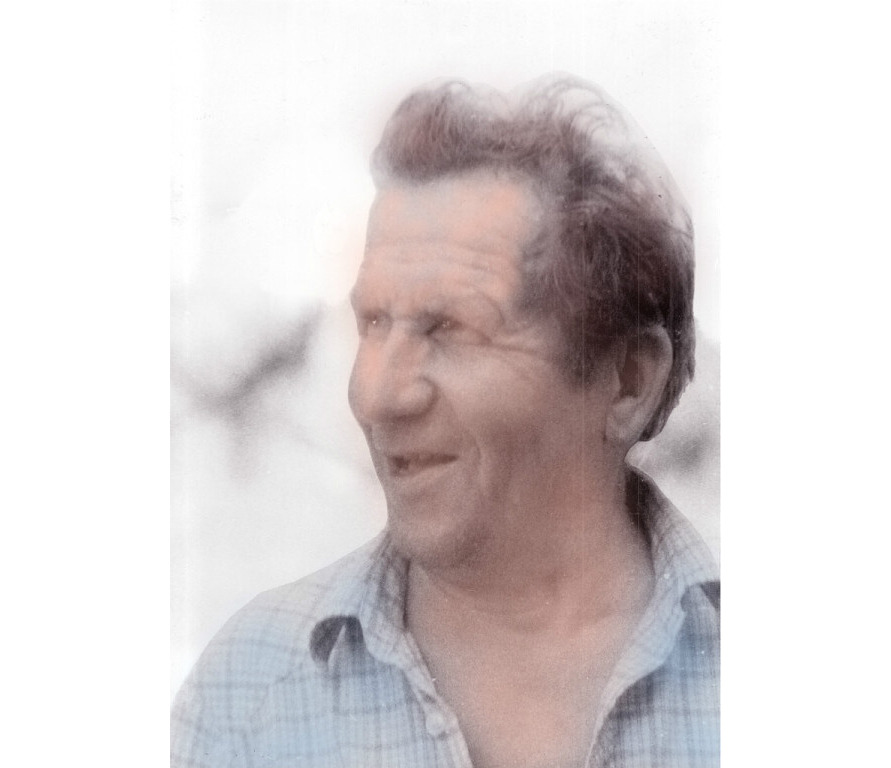

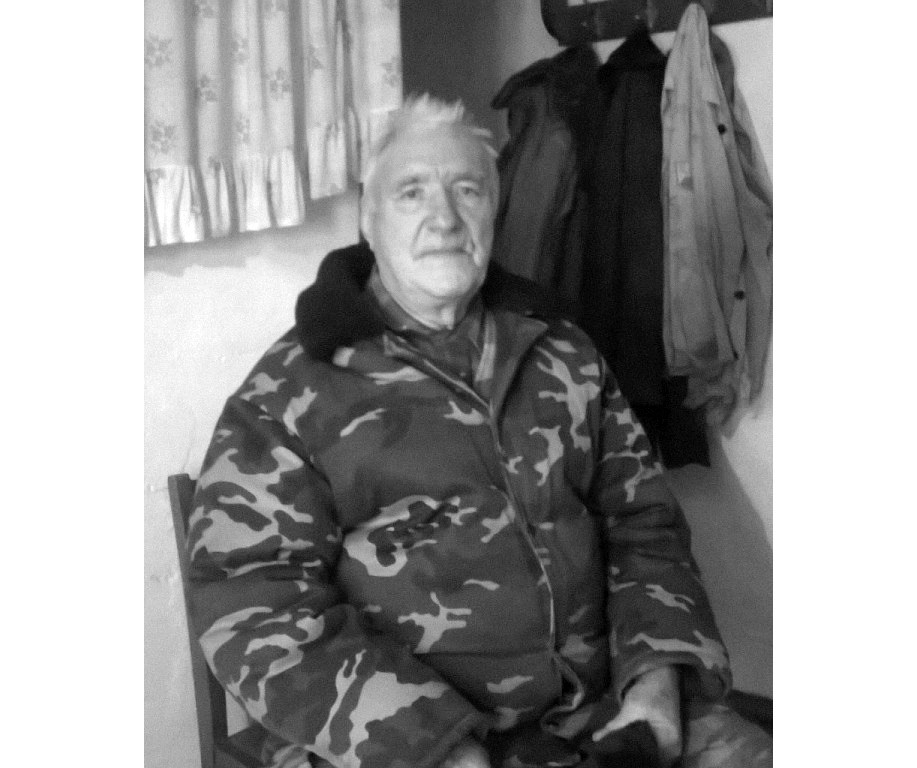

Курочкин Михаил Ефимович (25.07.1930—7.04.2007)

Звуки

Сейчас деревни стали тихими. Чуть стемнело и всё, только если голодная собака где-то залает.

А раньше-то!

Утром сквозь сон слышишь, как мама дойником гремит. Ну, не гремит, а звук очень живой. Но у меня возле печки тепло и я снова засыпаю.

Но потом — тук-тук, тук-тук. Наши радисты бы сказали «ти-ти, ти-ти». Это пастух с дальнего конца с барабанкой — дощечка такая звонкая у него на груди висит. Ну и коровы пошли — му, да му.

Кто-то на колодец пришёл, слышно, как проворачивается цепь: вниз быстро, как кузнечик, а обратно с полной бадьёй — медленно.

Петух. Ну, петух начинает рано. Выходишь во двор и он обязательно отметится своим криком. Я в детстве его передразнивал: «Тут-та воррры!» — последний звук он, как настоящий певец, тенором, с переливом, с отсечкой: «Воррры-х!»

Отец пошёл машину заводить. Летом-то проще: дверь скрипнула, потом грохнула по-танковому, потом слышно, как отец нажимает на стартер и всё — пора вставать.

А зимой с машиной целая история. Вечером воду слил. Утром надо согреть пару ведёр или на печи, или на плите. Или сбегать на ферму — там всегда есть кипяток, но шоферов было много и давали не всем и не всегда. Но это далековато — километра два.

Отец как-то не остерегался шума. То радио включит — «С добрым утром, с добрым утром и с харо-о-ошим днём» — поют там. Больше никаких других передач не помню. А радиола у нас была крутая — «Муромец». До сих пор жива.

В инструкции написано: «Требуется регистрация в военном комиссариате».

И дверью отец громко хлопает. А она у нас толстая, рассчитанная на очень морозную зиму: «Бум-м-м» — зашёл, «Бум-м-м» — вышел.

Хорошо в деревне жить. Когда дом полон людей, когда есть мама и отец, бабка Паня (бабушка Прасковья Кузьминична). Мы бабушек звали «бабками», а дедушек — «дедко».

«Дедко, ну привези мне гороху!». Сейчас дом пустой. Каждый уголочек что-то помнит. Даже гвоздь жалко вытащить — на него отец рукавицы вешал. Так и кажется, что или он, или мама сейчас зайдут…

Каждый шаг помню по звукам: открывается дверь на веранду с тоненьким и тихим визгом. Щёлкнул древний-древний замок-защёлка, ещё мой дед ковал. туп-туп — это ступени.

С тихим шуршанием открывается и закрывается вторая дверь, из сеней, бдын-бдын — это половицы в коридоре и чуть-чуть вёдра на лавке. И снова «Бум-м-м!».

Часто кто-то в гости заходит. Дом у нас большой, только и слышно «Бу-бу-бу!». Это дядя Боря пришёл. «Да-да-да!» — это тётя Нюра, соседка и родственница от прапрапра… деда. Когда-то наши рода разделились. Мы Титовы (на первый слог), а они — Китуховы.

Были братья Тит и Кит. Мой прапрадед Макар Титыч. Или Макар Титов сын. А Прадед Евдоким Макаров. А уж дед — Ефим Евдокимович Курочкин. Такая вот пёстрая генеалогия.

Эх, звуки-звуки. Часто они мне просто снятся сейчас…

Два самых важных дела

Два самых важных дела — помолиться и послушать хорошую музыку.

В молитве ты скажешь всё, что не скажешь другому человеку, попросишь для себя самое важное, самое главное.

Ближе всего к молитве обращение к маме, когда тебе совсем мало лет, когда ты только познаешь мир и людей. Когда первые обиды рушат этот мир в отчаяние, в слёзы. Ты даже не спрашиваешь у мамы, что же теперь делать. Ты просто говоришь о самом факте, о смысле обиды. А уж мама тебе подскажет. Обязательно подскажет, она ведь всё может!

Так и в молитве. Ты не спрашиваешь Господа Бога, что тебе делать, ты просто молишь — помоги, Господи!

Бабка Паня, Прасковья Кузьминична молилась много, читала много. Иногда молилась всю ночь. Она до революции закончила церковно-приходскую школу в Марково, знала все молитвы наизусть.

Кто-то со зла нет-нет, да и скажет: «Сектантка». А она всё потом говорила -какая, мол, я сектантка. Обижалась на это слово. Так и повторяла несколько раз про себя, вроде как удивлялась. И книги у неё были толстенные, в деревянной обложке. И обычные книги читал, газеты.

Младшего брата покрестила сама, всё умела.

Так что и мы все крещённые, хотя отец был коммунистом. Не видели наши предки в этом противоречия — ну партия и партия, а Бог он всё равно присматривает. И церковные праздник все отмечали.

И как-то раз мы с ней съездили в настоящую церковь в Арзамасе — огромная, красивая. Двести с лишним километров дороги на перекладных только в одну сторону. Ближе церквей не было. А билетов-то на автобус нет.

Приехали в Горький, пришли в кассу на автовокзале, а там народу видимо-невидимо, а мест в автобусе нет. Она в слёзы — куда я ребятишками-то денусь в городе? Так она радовалась, когда и билеты добрая тётенька в окошке достала, и когда в церковь пришли!

Так и жили с песнями, да молитвами.

Не застал я голода. Иногда мама делал крошонку — это когда в тарелку с молоком нащиплет белого хлеба — ох и вкусно! Уж не знаю, где они доставала муку и прочие дела. Но пироги — с брусникой, с грибами, с картошкой — были всегда. А разве найдёшь нынче своё домашнее сливочное масло? А сметану? Масло-то просто золотое, солнечное, и запах и вкус совершенно не тот.

Я сбивал его. Все руки уже болят, терпения уж нет, а оно не сбивается и не сбивается.

Глянешь искоса на бабку — может она видит, что мне надоело же сбивать, вдруг скажет, сама, мол, досбиваю. Нет! И трясёшь это проклятую бутыль! Ну и вот комок, наконец-то, появился. Всё, я пошёл гулять, бабка!

«Бабка» у нас вместо «бабушка», а «дедко» вместо «дедушка».

Может из-за бабкиных молитв у меня такие мягкие воспоминания про свою деревенскую жизнь? Молитва она же веками живёт.

Это же самые важные дела — помолиться и послушать хорошую музыку.

Кто-то начнёт — какая в деревне хорошая музыка? Откуда? А вот такая!

Отец радиолу «Муромец» купил ещё до моего рождения. Пластинок две коробки. А потом мамин брат Юрий Иваныч пришёл с Черноморского флота и привёз в подарок две тоненьких, гибких пластинки — на одной Высоцкий, а на второй — «Поёт морзянка за стеной весёлым дискантом» и «Здесь одни пингвины прежде жили». Как эта морзянка мне нравилась! Может и захотел тогда стать моряком? Как же красиво пел Трошин! «Четвёртый день пурга качается над Диксоном…». А ещё маме Юра привёз платок из Египта, ох и красивый!

А отец играл на гармошке, у него любимая песня «По диким степям за Байкалом» — это он так пел «За Байкалом». И бабка всегда её очень внимательно слушала, тоже нравилась.

Она не пела, не помню ни разу. Только молитвы таким приятным распевом: «Присущему во гробе живот даровал».

А мама пела всегда.

Пела, когда мыла посуду, когда шила, или вязала. У неё самая любимая «Жила там когда-то давненько девчонка по имени Женька». Она красиво пела, очень красиво. Ещё «Ой ты, рожь! Я без рыданий слушать эту песню не мог.

А меня всегда просила спеть «Мамину пластинку». Помните: «Мамина пластинка, выщербленный край»?

Мы как-то легко запоминали музыку, именно музыку, а не только песни. Я хоть сейчас смогу спеть арию мистера Икса. Или Мефистофеля: «Лю-ди гиб-нут зааа металлллл».

Думаете, коль в деревне, то кроме журнала «Крокодил» ничего и не видели тогда? Так ведь к нам в деревню и областной драмтеатр приезжал, а в районном Ковернино кто только не был! Вот — Алексей Смирнов, Федя. Моргунов- Бывалый. Борис Штоколов.

А мама выписывала «Кругозор и кучу других журналов. Мало кто помнит журнал «Сельская молодёжь», а там ведь тоже были гибкие пластинки, даже побогаче в репертуаре. Например, рок-опера «Орфей и Эвридика: «Орфей полюбил Эвридику — какая старая история!». Градский: «Не знаю, как тебя зовут, с кем ты живёшь, не ведаю».

Да уроки музыки в школе очень любили, там же двойки не ставили. А учитель Владимир Григорьевич был очень музыкальным!

Вот оттуда и знали всё это.

Это уж потом, когда стал учится в Ленинграде я стеснительно пытался выговорить перед городскими: «Дип Пёрпл». А они: «Да не стесняйся, завтра мне чувак их диск привезёт». Да, таких дисков в деревне было не достать. Зато я знал наизусть песни «Битлз».

Хорошая музыка она и в городе, и деревне хорошая.

И молитва.

Два самых важных дела — помолиться и послушать хорошую музыку.

Боженька

Что удивительно? С верой всякие бездельники и наглецы борются всегда. Я даже не говорю про свою жизнь, но почитаешь, поговоришь, поузнаешь и сразу ясно — всю жизнь безбожники бьются с верой. Почему вот не наоборот? «Боженька накажет» — говорила бабушка.

А вера всё равно жива, здорова и непреклонна. В чём тут загадка, я не знаю.

Вот староверы у нас есть — никакой поддержки от государства, а живут такие верующие уже сотни лет. И хранят. И множат. И вызывают гордость, удивление и надежду.

Как так получается? Боженька накажет!

Моя бабушка — православная. Как и я, как и моё отец, мама, деды. Бабушка при царе закончила церковно-приходскую школу, хорошо читала, писала и знала огромное количество молитв. Она очень почитала символы церкви. Почитаю и я. Но не буду про себя рассусоливать, не очень хорошо это про себя хвастать.

Бабушка Прасковья застала начало 20-го века, красоту новых церквей, всё это помнила и знала. Потом было время богоборчества, церкви ломали и переделывали. Церкви-то строили очень добротно, вот они и годились на всякие нужды — и клуб, и котельная, и склад, и какой-нибудь штаб народной дружины.

Но мой отец, коммунист, был бабушкой крещён, знал молитвы! Власть говорила: «Не положено!». Ну хорошо, не положено, так не положено. Нельзя, так нельзя. И крестился втихаря, и верил, не очень пугаясь окриков — ну чего с власти-то взять, работа такая. А у нас Вера.

У нас в доме в красном углу всегда был иконостас. Иконы красивые — «золотые», медные, с голубой красочкой. А чуть ближе стол, как положено. Сидим под иконами с братом и вот хохочем-заливаемся. Бабка Паня (у нас говорят не «бабушка», а «бабка». Дедко) нам грозит — не гневите Боженьку, что вы так расшумелись! А нам ещё смешнее. Ну кто нас накажет-то, папа-то на работе, а бабка добрая! И тут от иконостаса отрывается палочка и падает нам обоим по кумполу! Потихоньку нас Боженька наказал, напомнил, но как-то всю жизнь помню это и не могу выбросить старую икону, не могу и всё тут. Боюсь.

Иконы у нас разные. Старинные. На одной нацарапано «Евдоким Макаров-Курочкин Михаил Архангел…» и дальше неразборчиво. Год 1862. Икона моего прадеда. Так иконописцы оформляли бухгалтерию на изготовление икон — царапали ножичком на обратной стороне доски. И я представляю, как Евдоким Макарыч выбирал сюжет иконы, выбрал «Чудо в Хонех», доставал деньги, ждал, интересовался. Может кто болел тогда и так хотел помочь больному мой прадед, трудно теперь сказать. И вот прошло две, а может и не две, с десяток войн, а икона та жива.

Есть иконы золотистые-золотистые. Бабка Паня их раньше чистила каким-то вонючим составом, они блестели. Бабки давно нет, никто не чистит иконы, а они всё раво блестят. Вот не запомнил я тот состав.

Виталий, Михаил Ефимович, Прасковья Кузьминична, мама, я, Галя, Валя, вверху тётя Аля Самсонова (Курочкина), Фёдор Ефимович и Валерка на шее.

Есть иконы тяжёлые, металлические. Ого — килограмма по два будут! Они подкрашены голубой красочкой, говорят, что у нас от старообрядцев такая традиция так и сохранилась — подкрашивать голубым.

Иконы разнообразные. Икона — это ведь для нас очень важно. Они такие же разные, как и мы сами по себе. Если чуть подзадуматься над этим иконным символом, то уж очень глубокая мысль получается. Вот, например, получается, что самая старая вещь в доме у нас — икона, да ещё книги церковные в деревянной обложке, их много. Всё остальное сгнило, сгорело, исчезло, забыто.

Уйду когда-то и я. А икона Михаила Архангела «Чудо в Хонех» сохранится. И сохранится медный тяжеленный крест. Ого, нет, не два, а точно три кэгэ! И перейдёт моим потомкам. И так будет очень и очень долго, почти вечно, хотя Господь Бог не разрешает вечное существование без перемен к лучшему. И никто не знает, где они закончат своё путь, не известна их дорога.

Нет, невозможно одному человечику придумать такой силы веру и воплотить её в жизнь. И даже сотне таких настойчивых. Это просто нереально! И разветвить эту веру на несколько огромных потоков. И связать это с надеждой, с поклонением, с желанием, чтоб твои дети тоже верили в это.

Да просто икону нарисовать и то страшно. Ну попробуй без благословления, коль ты такой смелый! Руки-то задрожат, кисточка-то выпадет. Накажет Боженка-то!

Дядя Афоня, лесник

«Привет, Ефимыч!» — это дядя Афоня, наш лесник. Нет, не так, он говорит: «Прив-е-е-ет, Ефимыч!». В городе лесничий, а у нас лесник — человек в деревне очень важный, уважаемый и нужный. От него зависит и сколько ты дров заготовишь, и сено. Да и так по жизни — его все знают. он всех знает. Чуть что он поможет обязательно. Такой вот человек. Ну и отца весь район знал. Все шофера, считай, его ученики — первую автошколу создал. И сейчас иногда мужики встречаются: «А я у твоего отца учился», хотя и нет моего папы уже больше пятнадцати лет.

В деревне надо помогать, дружить, иначе никак. Вот так и дружил отец с дядей Афоней.

Я люблю что-то писать про людей, вспоминать. Правда часто в голове многое запутывается и уж сам себе не веришь — было не было. А вдруг совру как-то, вдруг спутаю с кем-то, что тогда скажут люди? Да ладно, кто скажет-то? Мало кто помнит, мало кто знает.

Дядя Афоня воевал, воевал хлёстко, геройствовал. Азартный был, разговорчивый. Пришёл с войны с медалями. И пошла работа, да любовь, планы. И случилось всё-таки… Ну бывает так. Нашёлся вот такой ловелас, уж не знаю, что там произошло. Дядя Афоня пистолет с войны принёс, ну и застрелил обидчика. Отсидел, вернулся к своей ненаглядно, да так и жили до конца жизни. А кем работать? Ну вот — давай лесником. Помогать будешь лес сохранять. В деревне иначе никак — надо помогать, дружить.

Сейчас бы журналисты развели муру, типа, неоднозначный человек был. А чего это неоднозначный-то? Очень даже однозначный.

Приедет к нему отец: «А где Афоня?» — у жены спрашивает. «Да в лес ушёл, ещё солнце не взошло, ищи где-нибудь в Понуровском лесу». А это километров двадцать от дома, вот Афоня и бегал так по лесам, присматривал, каждое деревце знал, хоть молодое, хоть старое, хоть совсем упавшее от болезни какой-нибудь.

И нашли мы его как-то под кустом, болезни-то всё равно никуда не денешь, Отец его в машину, довезли до больницы — прободная язва. Не зря дядя Лёня, тоже фронтовик, сказал в лесу: «Ничего ему не давайте, вроде похоже язва у него открылась». И так радовался Афоня, что снова жив остался.

А мы любили этих мужиков. Кто там по срокАм мерит, лишь бы помогал, умел что-то, пил бы в меру, не дрался бы понапрасну.

Хлеб у нас пёк Коваль. Как его звали как-то и не удержалось в голове — Коваль и Коваль. «Толюшка, сходи за хлебом» — это мама. «К Ковалю?». «К Ковалю».

Придёшь, а там народ- у-у! Человек сто, стоят, ждут, когда хлеб испечётся. Стоять надо с час теперь. Не очень-то охота стоять в этой очередище, но уж больно хлеб вкусный, ржаной, чёрный. Если с молоком, да ещё тёплый, то просто объешься. И вот хлеб готов, вытаскиваю его в окошко — раз, раз и вся очередь как-то быстро всё купила и рассосалась. К молоку, наверно, хлеб по домам понесли.

Вот Коваль сидел, говорят: «Там и научился». Мы немножко побаивались его — большой, черноволосый, густобровый, голос такой хриповатый, громкий.

Мы-то всех мужиков знали. Знали, что в деревне надо помогать, дружить, иначе никак. Сломался клинок на велике — куда идти? Пошли к Порше. Все взрослые его называли Поршей, Порфирий значит, ну и мы, пацаны его тоже Поршей звали. Токарь был классный — и металл подберёт, и клинок выточит. Всё умел по железу — и варить, и резать, и точить. И ни копейки с нас не брал.

— Дядя Боря, дай бензина немного.

— Груша под сиденьем, сумеешь?

— Конешно!

И сосёшь этот бензин прямо из бензобака себе в мопед. Кто не знает по своей молодости — груша, это такая резиновая трубка со специальным пузырём посередине, что как насос работал. Но мы и без этого пузыря умели бензин из бака шлангом высасывать, мы ж видели, как шофера это делают, тут главное бензина этого не наглотаться. Да и наглотались бы ничего страшного, только матери ругались.

Бензин стоил тогда шесть копеек что ли, так что не критикуйте. Он в каждом сарае у мужиков есть. В деревне надо помогать друг другу, иначе никак. Все знали, у кого в сараях что есть, что у кого можно попросить для дела. Никогда не отказывали. Только одно условие — взял, верни.

Можно даже мотоцикл попросить. Проинструктируют: «Не пересоси только, а-то будешь тащить потом на себе».

Дядя Лёня Курочкин (хоть и однофамилец, но не родной нам, его жена моя тётя) как-то взял мопед в райцентр съездить. Да выпил там маленько. Обратно доехал нормально, только вот не заметил, что шина на переднем колесе спустила, потом и совсем соскочила, на ободе приехал. Ну посмеялись, да и забыли. Как не дружить в деревне, иначе-то никак.

Вот начинаю вспоминать всех наших мужчин, куда же они все подевались? Как это и незаметно совсем. Коля Смирнов по прозвищу Сиклок, маленький, шустренький. На тракторе разбился.

Дядя Боря — большой, добрый, на артиста Алексея Петренко похож, только поулыбчивее. Ну он прожил огромную жизнь, больше 80-ти. И моряком был, и санитаром, ну а по большей части шоферил.

Куда вы все уходите-то? И стоит моя деревенька, ждёт чего-то. Поможет ли кто, родятся ли новые такие же мужики? А может даже и лучше? Ждёт! Может от газа мужики-то появятся, вернуться все — Афони, Борисы, Порши, Ковали, Михаилы…

Справа Курочкин Борис Александрович, второй справа Карпин Степан.

Дядя Боря

Дядя Боря очень крепкий мужик! Если уж за какое-то дело берётся, то любо-дорого посмотреть. Как-то так всё ухватисто, по-серьёзному. И все дела у него делаются от начала до конца! Ну вот снег выпал. Кто-то нехотя берёт лопату и начинает грести тропинку, хотя бы на полметра шириной, лишь бы из дома выйти. Борис Александрович имеет набор лопат и чистит весь свой подход к дому, метров на пять шириной.

А весной он «копается в огороде» — это он так говорит. Сажает картошку, капусту, помидоры и огурцы — всё, что положено в деревне. И если зайдёшь к нему в гости, то он обязательно тебе всё покажет. Нет, не ради бахвальства, а чтоб разговор начался, тема появилась. Ведь всегда есть, что обсудить.

Стоп! Давайте я сразу, чтоб интригу не разводить — дяде Боре, Борису Александровичу 80 лет. Писатели умеют вставлять всякие хорошие и удобные фразы, типа «он из той породы людей». Вот и дядя Боря — из той самой породы, которая росла и работала после войны. Они всё умеют, они привыкли своими руками рубить лес, строить дома. Несколько лет он прорыбачил на Северах. Потом практически всю жизнь в местном леспромхозе.

Молодые-то сейчас и не поймут, что такое леспромхоз, так что поясню, как сумею. Страна после войны строится. Нужны миллионы кубометров леса — на дома, на шпалы, на всякие строительные леса. Нужна стране бумага. И всё это надо заготовить и вывести, потом посадить, свеженькие сосенки.

Вот и дядя Боря полжизни вывозил лес, «хлысты» по-местному.

За сутки можно сделать и два, и три рейса, а это ни много, ни мало километров пятьдесят по тайге в одну сторону на ЗИЛ-157. Мы с пацанами на этом ЗИЛе передачи переключали вдвоём двумя руками, а прокрутить баранку нам сил вовсе не хватало. Тяжёлая машина.

Я как-то опять нить теряю. То про снег начинаю, то про лес, теперь вот про лесовозы. Попробую сначала начать.

Итак, дядя Боря показывает тебе твой огород, что б беседа возникла. А ты должен суметь и вопросы неглупые задать, и как-то слегка похвалить его, типа: «Эх, дядя Боря, я вот и половину твоего не успеваю сделать».

Такое вот будет удачное начало. И тогда мы идём в дом. Когда-то на этом месте стоял другой дом, но он сгорел во время большого пожара году в 68—70. И тогда мужики всем гуртом, всей деревней до осени всем поставили новые дома. Дом хороший, уютный какой-то.

Дядя Боря живёт один, жена тётя Галя умерла несколько лет назад, но у него очень чисто, опрятно, половики на полу. У стола просто поразительный шкаф — резной, темное дерево, древний очень. И хозяин обязательно предложит стопочку, ну а как же — чай гость! Это у нас так говорят «чай». Я не знаю, как это «перевести» на обычную речь. Наверное «ведь». Ты, чай, в институте учишься? Ты, чай в лес ходил, есть ли грибы-то? Чай нашёл грибов-то?

У нас очень много таких слов, мы очень любим вставлять всякие междометия-междусловия. Дразнятся: «ШОООфер, ОстОнОви машину-ТО, я сОйду». В городе бы сказали: «Тормозни». Или слушаешь женщин: «Она кака-то не така». Приезжие говорят, что у нас певучий говор. Не знаю, мы привыкли.

Дядя Боря и слушать любит, и рассказать умеет. Например, как они с моим отцом машину ЗИЛ-157 потеряли. Как-как? Загнали трёхоску в овинную яму, чтоб никто не похулиганил и пошли по девкам. А утром эту яму и найти не могут.

И таких историй не перечесть! Я очень любил с ним на сенокос ездить. Покосы нам не давали, мы не колхозники, вот и ездили мы с отцом за многие километры к леснику дяде Афоне — у нас, сами понимаете, говорят Офоня (дружил он с моим папой), чтоб он нам в лесу дал покосить. Звали мужиков в помощь и за сутки машину травы набивали, а сверху бревно-прижим.

Мы с дядей Борей наверх этого огромного стога и так возвращались домой. Машину трясёт и подкидывает, а мы, как на матрасе, только надо за прижим держаться, иначе тебя выкинет на ямке. Вот уж тогда я наслушался его рассказов.

Как, например, они решили с отцом срезать лишние пять километров между Чащёвкой и Большими Мостами и проехать по болоту. Как потом тракторист удивлялся: «Да, как же вы, мужики, до сюда-то доехать сумели?». А дядя Боря: «Жалко у нас лебёдки нет, у нас сил-то больше, чем в твоём тракторе».

А мне чего рассказать? Про службу что-ли свою? Да как-то у меня не так интересно, как у него. Волной выше сельсовета его не удивишь. Про начальников своих что ли? Про ракеты межконтинентальные? Так что я больше слушаю.

«Он из той породы людей…». Знает много, повидал страшно много. У нас с ним есть общий предок. Его отец сгинул где-то в лагерях. А его дед с моим прадедом — родные братья. Логин Макарович и Евдоким Макарович.

Вот и слушаешь, слушаешь его. Что-то знали они, наши отцы, то, что нам уже неведомо скорее всего. Иначе как объяснить, что не было у них ни электрических рубанков, ни автомобилей с гидроусилителями, а они не просто жили, они и детей кучу народили и в люди вывели. А мы? Мы как-то жаловаться больше привыкли.

Потеряли мы какую-то нить, связь со своими радостями и горестями, не понимаем их простую ценность. А они видели результаты своего труда, знали, как помогать соседу или другу. Потому что знаешь и надеешься только на то, что ты сделал для людей. Ну а не сделал, то уж не обижайся. Драться они тоже умели.

Вся-то жизнь из таких вот мелочей состоит, которые они берегли и ценили.

«Из той породы людей…». А может она не делась никуда эта порода? Сын приехал, пошли к дяде Боре, он подарил сыну катушку индуктивности для каких-то ребячьих опытов. Запомнит мой сын? Обязательно запомнит!

«Он из той породы людей…». Хорошая фраза!

Как я тащил кукан

Было мне лет семь. Школьник на каникулах. Собрался на рыбалку. До Узолы километра три, не больше. Тут самое главное, увидеть стаю пескарей с берега и только закидывай. И такая удача! Жирные, огромные пескари. Их никто, кроме кошек и меня дома не ел, но ведь азарт!

Бабушка Прасковья Кузьминична (в деревне говорили «бабка Паня», а дедов называли «дедко», дедко-бабка), ставила противень с пескарями в русскую печку и такая вкуснотища получалась.

И мы, пацаны, питались таким вот деликатесом. Пескари съедались с чешуёй и плавниками, как семечки.

Обычно-то мы бегали на речку компанией, а тут я чего-то один решил. Может кто-то уже не знает, как раньше ловили рыбу?

Удочка из ивы или другого подходящего дерева. Главное, чтоб длинная пусть и кривая. Леска обматывалась вокруг этого удилища. Поплавок из винной пробки. На грузила мы брали (нет, не воровали, у дяди Яши Грошева их много было, просто его дома не бывает, когда мы с Валерком Акуловым берём дробинки. Был бы дома, мы бы обязательно спросили) охотничью дробь. У него был ещё и порох, но порох надо воровать — не даст, хотя ни разу не спрашивали.

В этот поплавок в транспортном положении втыкается крючок. А для рыбы вырезаешь кукан — палочка с крючком на конец. Или две палочки, связанные леской. Под жабры вставляешь одну палочку или конец крючка, а в другую палочку рыбка упирается. Так и висит на жабрах.

И такое везение мне было в тот раз! Я поймал аж 54 штуки! Считать надо обязательно, чтоб завтра пацанам рассказать. Они, конечно, расспросят — а где ловил, а на что ловил? А Серёга всё равно не поверит: «Знаешь- скажет он — я в прошлую субботу 200 штук поймал».

И вот уже солнце уходит потихоньку. Иду домой. Я не ел целый день, ну парочку ракушек на костре зажарил и всё (у них там нога съедобная, кто не в курсе). Воду давно выпил. Лето, комары и жара.

Тащу этот чертов кукан с 54-мя пескарями. Один черт кот сожрёт! Ему что 54, что 154! Не будет ведь бабка Паня вечером их в печи сушить!

Иду. Босиком. Босиком по твёрдой, как бетон нахоженной тропинке. Топ-топ, пятками по жёсткой земле. Силы у меня кончаются. Пить хочу. Иду. Топ-топ. Остался километр. И тут… крючок вываливается из поплавка-пробки, часть лески раскручивается и, вот же, зараза, крючок намертво цепляется за штанину в самом низу.

Если сяду, то уже не встану. Вытащить проклятый крючок нет сил. Кого мы зовём в трудную минуту? Маму, конечно! «Мама, мама» — да не слышит она, далеко ещё брести. И пошёл. В левой руке чёртов кукан с 54-мя пескарями, кажется парочка уже оборвалась дорогой.

В правой — удочка с крючком, который тянет с каждым шагом штанину, меня и удочку назад. Так и иду. Дядя Боря про такую походку говорил: «Рупь-пяяяять!».

Так и дошёл, сел на крыльцо и заплакал (в деревне говорили «заревел», у нас не плакали).

И тут вышла мама! И мне стало себя совершенно жалко!

Мама, мама. Сегодня ей исполнилось бы 85 лет. Мама всегда самая лучшая!

Камень

Это камень там, у пруда лежит давно, да и сейчас лежит. Это и не камень на самом-то деле, а жернов мельницы — каменное колесо с дыркой посредине, диаметром метра два и толщиной с полметра. Пруд находится как раз в середине деревни, мост через этот пруд, речка Талка. Талка, потому что там течение быстрое и считалось, что она никогда не замерзает, талая. А Талицы от Талки. В те времена в этой речке женщины бельё всю зиму полоскали. А деревне лет триста. Мой прапрадед Андреан жил там ещё при Петре Великом.

Когда-то там была мельница, никто не помнит, когда и кто был её хозяином, просто говорили: «Мельница там была». И вот этот камень был нашим самым важным местом. Там мы даже не дрались с пацанами из Малых Талиц (мы-то из Больших Талиц, огромная разница для нас). Хотя обе Талицы — это бок о бок три улицы. Но дрались мы всё равно часто, нам казалось, что именно мы за справедливость.

Пруд иногда чистили. Иногда — это один раз огромным экскаватором. И стал он очень глубоким, в некоторых местах до трёх метров. И очень холодная вода, я ж говорю — в Талке течение быстрое, а в пруду ключи били, их даже ногами нащупать можно было. И выныривал очередной пловец с круглыми глазами и кричал в тридцать третий раз: «Я ключ нашёл!». А мы в тридцать третий раз восхищались.

Родители нас из дома отпускали рано… Ну как отпускали — их летом никто и не спрашивал. Проснулся, молока попил, услышал, как Валерка зовёт и убежал как был. Нас и не искали, знали — есть захотят, придут. Или покормит кто-то. Да мы и сами себя умели кормить — то ракушек наловим и пожарим, то сыроежек наедимся. Только нельзя красные сыроежки есть, а другие можно. Красные они горькие. А уж если удастся рыбы наловить, то жареный на костре пескарь всю твою братию накормит. А домой возвращались, когда даже тропинки не видно, темно. И только одно страшило — сейчас мама заставит ноги мыть, а мне бы спасть, спать, спать.

На драки мы никогда не жаловались. Чего там жаловаться — ну подрались, ну помирились и пошли купаться. А там — камень лежит.

И купались до одури. Из воды один за одним появлялись трясущиеся синие детские тельца. Зуб на зуб не попадал. Ноги в коленях не разгибались от холода. А из прудика пацаны снова зовут понырять. И снова синее тельце в сатиновых трусах прыгает в воду.

И вот это камень. Значит, если диаметр его два метра, значит площадь его будет пи на Д, то есть метров 6 квадратных. Мы же зимой в школе учились и умели это всё считать. Камень очень сильно нагревался от солнца и мы, как кильчонки распластывались на нём. Ох и тепло, ох и хорошо! Порядок такой — губы покраснели, всё — давай с камня. «Да у меня ещё трусы не высохли!» — ну это серьёзный аргумент, полежи ещё. Там была такая вот справедливость. Нас, пацанов было очень много, человек по 15 училось в каждом классе только наших. А ещё автобазовские, а ещё и городецкие, и заволжские летом гостили. И девчонки. Девчонок было тоже много. Вот пишет кое-кто — у девчонок своя компания, свой уголок. Нет уж — мы как-то вместе уживались. Без них, без девчонок, было скучно и мы начинали заниматься всякой ерундой — плавить свинец, разбивать взятые в леспромхозовском гараже аккумуляторы, иногда курили всякую ерунду.

Вот написал «курили», а ведь кто-то подумает, что и правда курили. Всё же просто — сорвал крупную травинку с дырочкой посредине, зажёг её с одного конца и, типа, курю. Это же ритуала, как Гойко Митич курил трубку мира. За спичками родители всегда следили, только у Кольки Егорова они и были.

Вот мы без девчонок так и развлекались. А-то начинали строить всякие бомбочки, ракетницы и взрывалки. С девчонками мы тоже этим занимались, но они как-то делали нас значительно взрослее в наших собственных глаза, значительно умнее и сильнее.

Мы даже их предупреждали: «Светка, ты там не стой, ракетница туда упадёт». «Ракетницами» мы называли всё, что шипит, горит и взлетает. Чаще всего, это латунная гильза от ружья, набитая всякой пластмассой. Её надо забить в пень и поджечь. Мы показывали им какие мы ловкие и умелые, а их очень интересовал результат. И бегали, прыгали и кричали от восторга они гораздо активнее, чем мы. А мы потом девчонок провожали домой всей кучей, в одиночку, в паре, считалось смешным и стыдным, типа «тили-тили тесто…». Мне уже много лет и сейчас я думаю, что мы всех своих девчонок очень любили. Ну куда же без девчонок!

А однажды мы нашли возле камня кучу денег! Серьёзно — кучу! Видимо кто-то из взрослых там купался и из штанов повыпадали деньги. Поделили по-честному, каждому досталось по 25 копеек. А всего значит там было рубль 25!

Как же я мечтал когда-нибудь напиться лимонада! И я пошёл и потратил свою долю на целую бутылку (22 копейки, потом сдам пустую и получу ещё 12 копеек). И ушёл с этой й бутылкой на зАдворку — у нас так говорят, с ударением на первом слоге — это там, за огородами, это уже не на улице. Вся бутылка моя, а-то бабка Паня — у нас не говорят «бабушка», у нас говорят «бабка», «дедко» — никогда не разрешала пить прямо из бутылки, а только маленький стакашек.

Как я пил! Последние полбутылки с газами выходили через нос, может и через уши, но я допил её! И ту мне стало плохо, живот болел и разрывался. И я пошёл и сдался бабке Пане, только договорился с ней, что она маме не расскажет. И вылечила она меня — пожалела, как только она умела и положила спать.

А утром вся планета с деревней Большие Талицы закрутилась в тех же сценариях.

А тот камень и теперь там лежит.

Саша Харичев, Коля Егоров, Света Самсонова, Оля Самсонова, я, Виталий

Как мы покупали ударную установку

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.