Бесплатный фрагмент - От предков Великой Державы к достойным потомкам России

80-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне

Луч солнца пролил с неба теплых красок на пшеницу.

В этот день особо вкусно тянет хлебом с молоком.

Над землею мирной снова пролетают клином птицы.

Славен ратный подвиг парня, скоро будет дома он…

Славяна Бушнева

От автора

Наши отцы-деды остались в прошлом, 20-м веке (странно звучит). Многие давние замыслы человечества были реализованы при социализме ИМИ, благодаря созидательному, самоотверженному труду, организаторским способностям, умению слушать и слышать других, оставив добрую светлую память о себе.

ПАМЯТЬ — это МЫ САМИ. А дети и внуки живут в новой реальности, в загадочном 21 веке, и от них зависит, какую ЭСТАФЕТУ они ПРИНЯЛИ от своих доблестных дедов-отцов. Верю, что с честью и достоинством. И решать проблемы страны будут, опираясь на голос СЕРДЦА и РАЗУМА, следуя заветам своих предков. И смогут защитить СВОЙ ДОМ от злобы, ненависти, разрушения, оставив детям БУДУЩЕЕ.

В книге «От предков Великой Державы к достойным потомкам России» собраны разные истории, но объединяет их одно — бескорыстная любовь, вера, сила духа и стремление к мирной жизни, за которую не жалко отдать всё…

Мой дедушка — один из многих солдат Победы

Очередной май на подходе, в нём не только радость Победы, но и тени ухающих взрывов, эшелонов, грязных просёлочных дорог, чавкающей под ногами грязи, крестьянских изб, сразу ставших тёмными и неприветливыми, и эхо дорог войны…

Сколько их было: горестных и победных. Шли в бой солдаты на смерть, чтобы уничтожить врага.

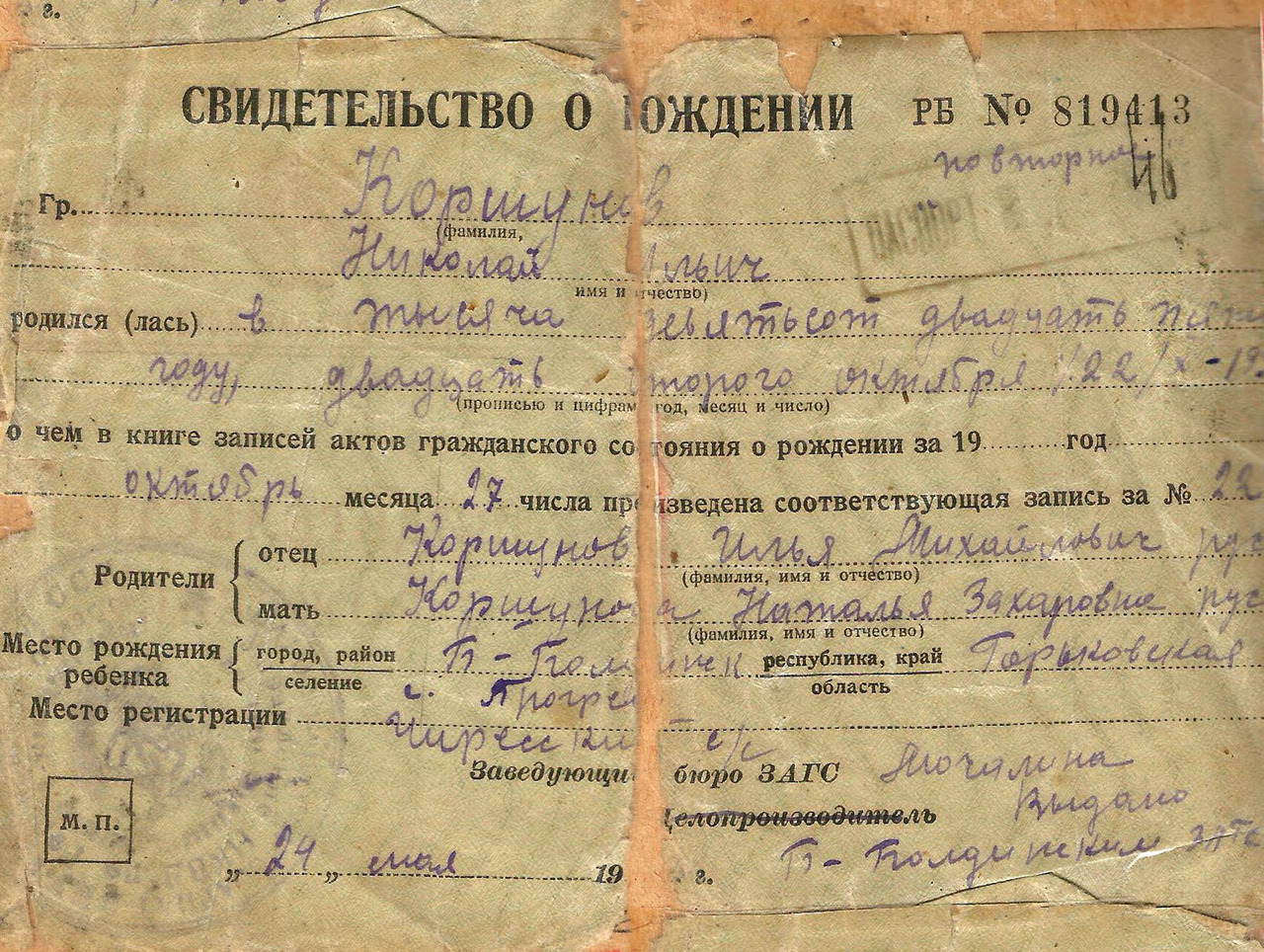

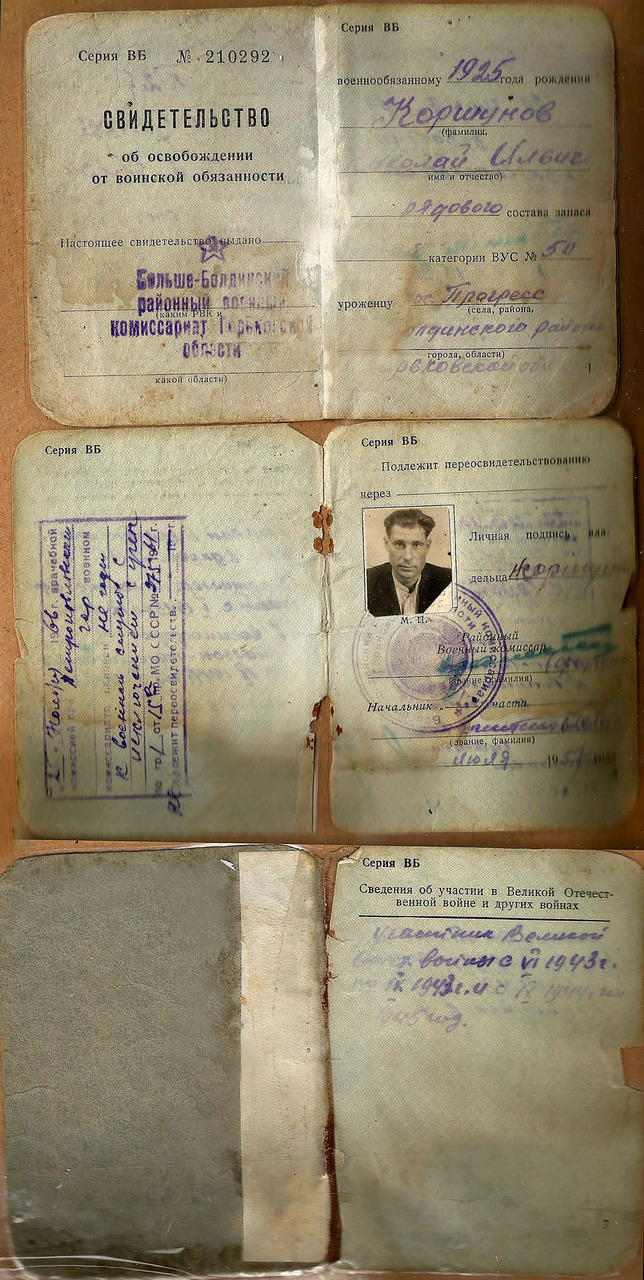

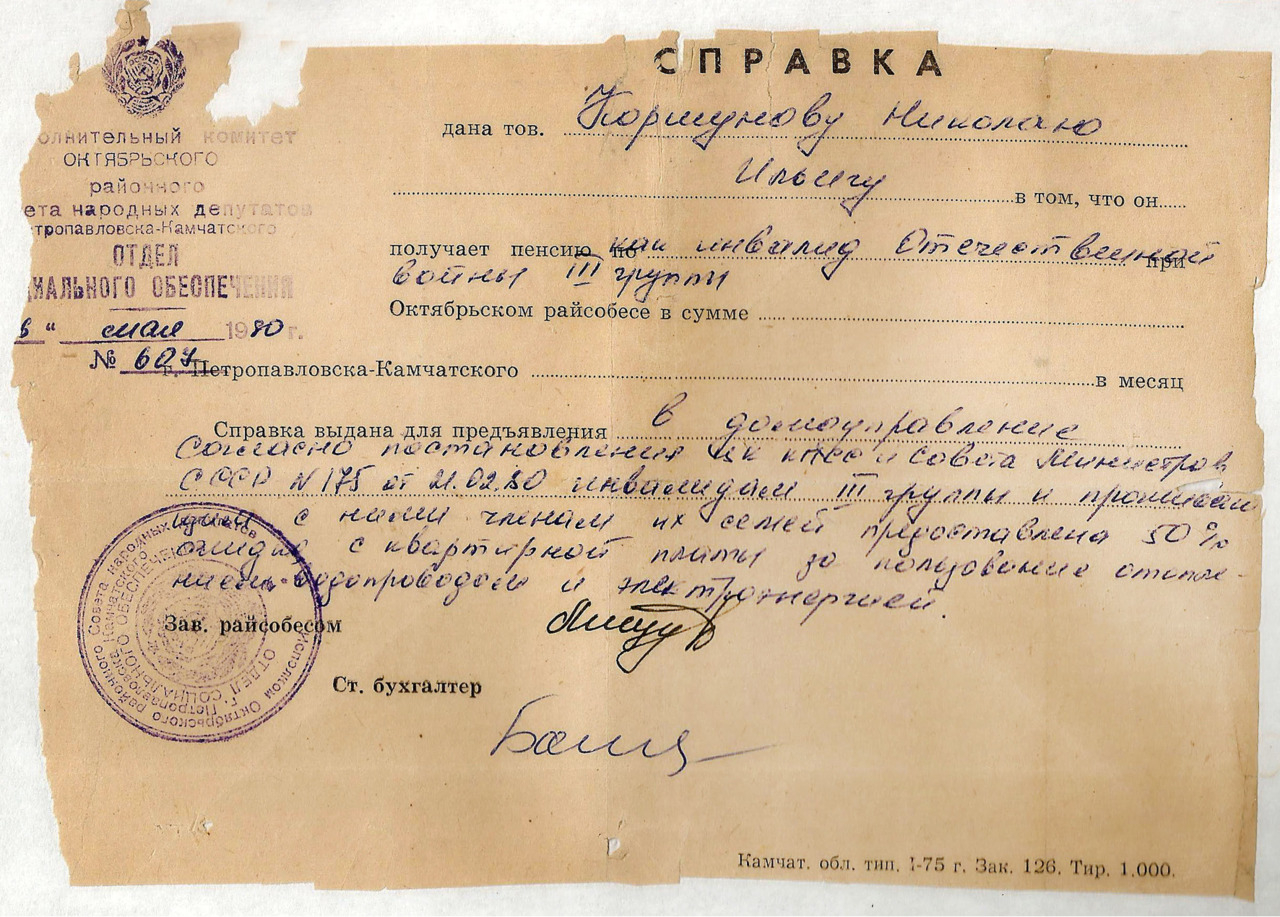

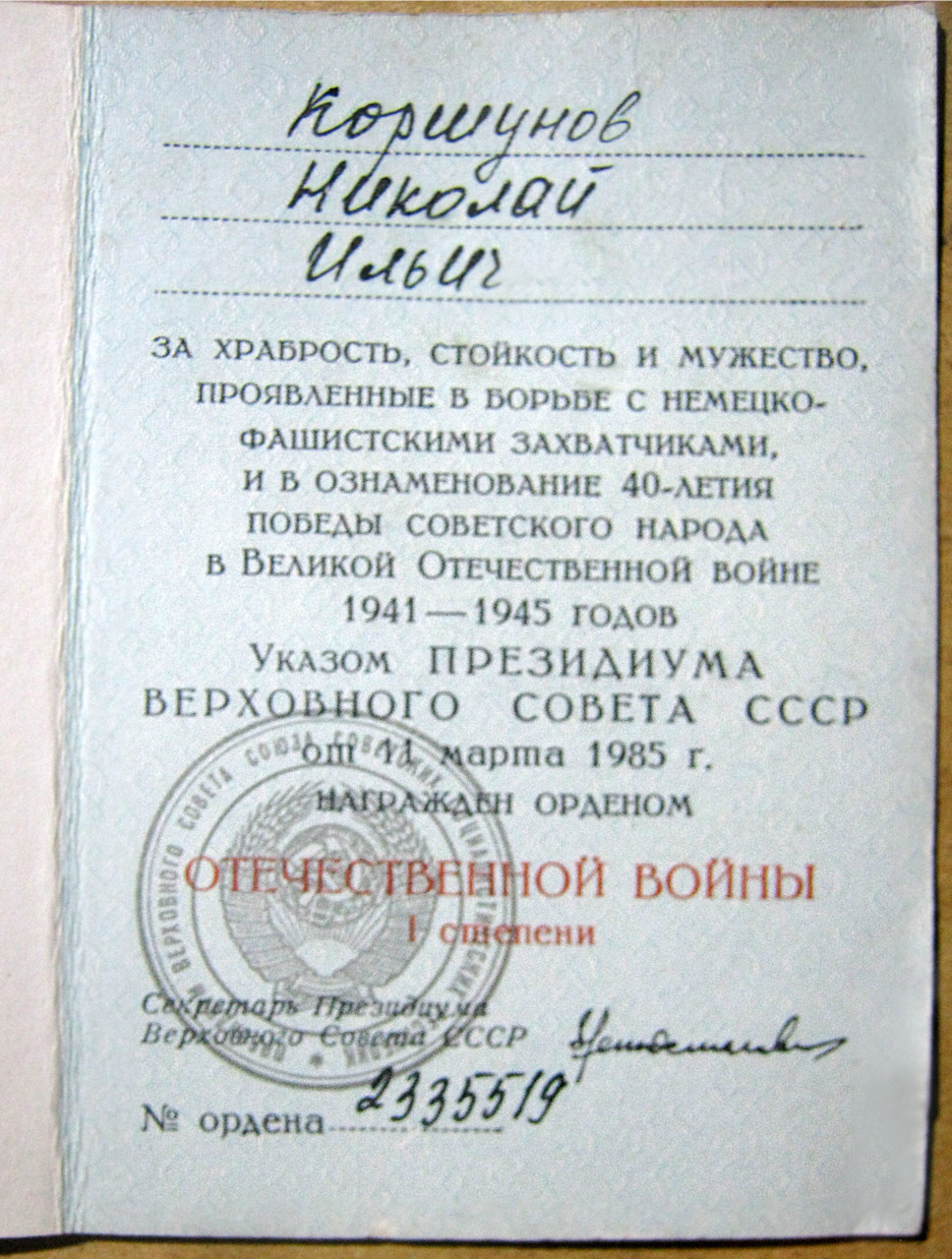

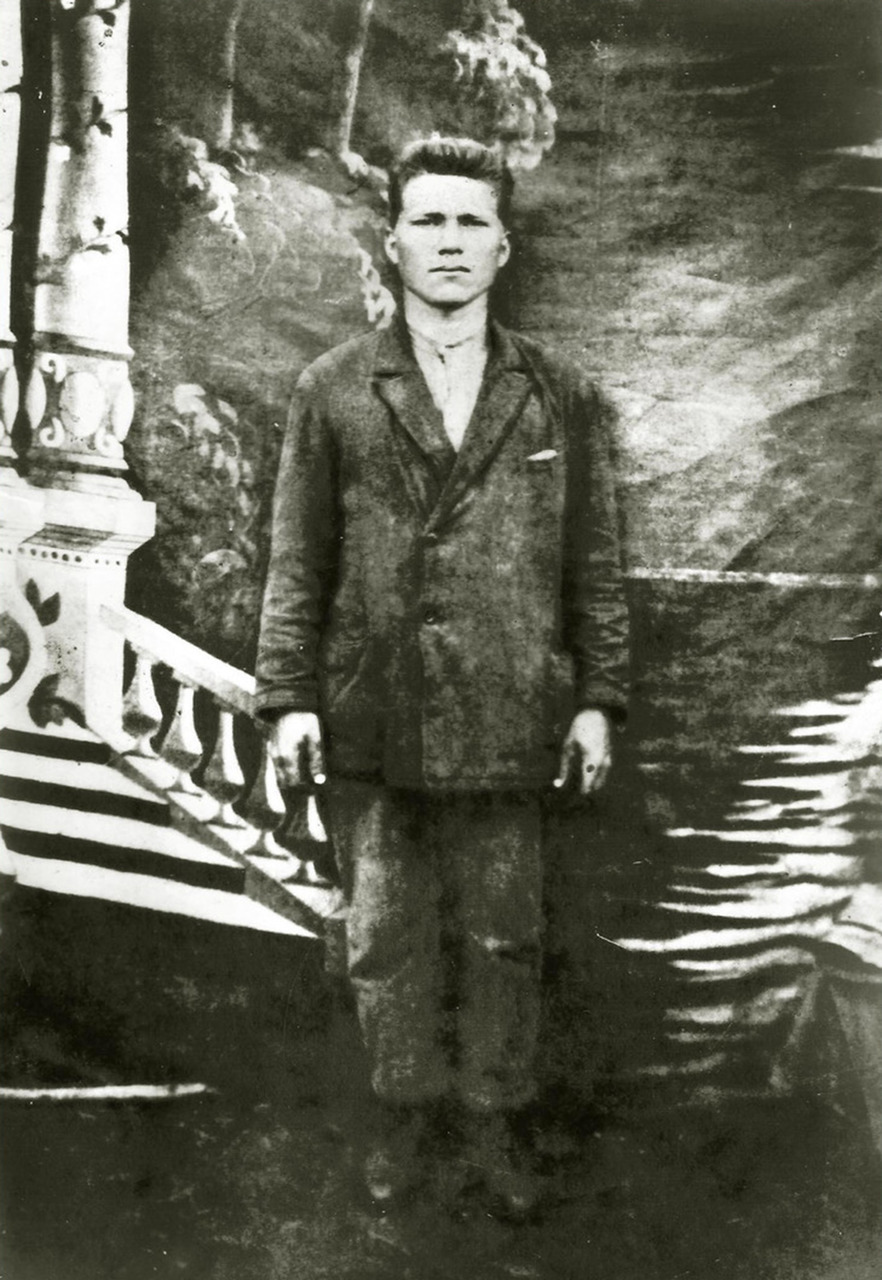

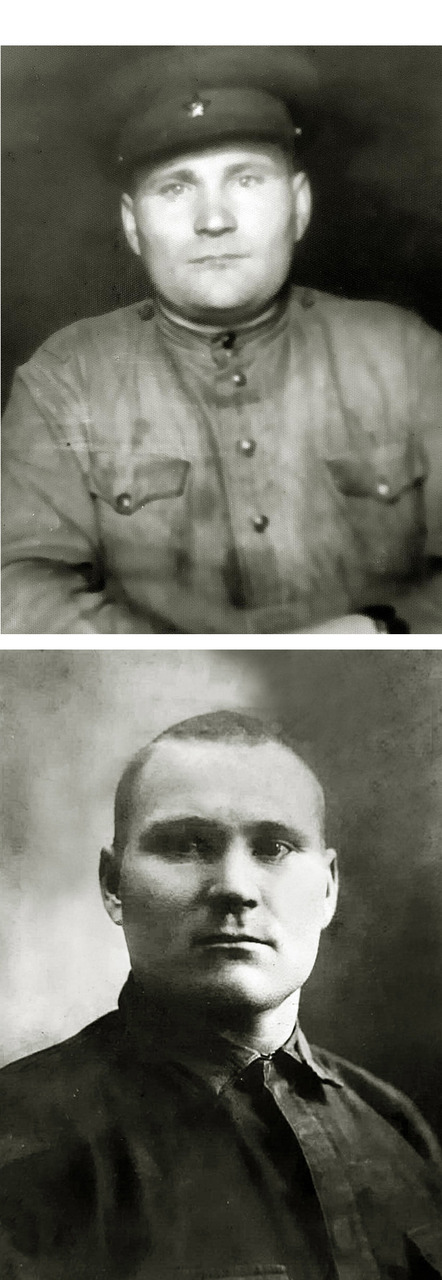

Мой дедушка, Коршунов Николай Ильич (22.10.1925 — 13.09.1988) — один из многих солдат Победы. Тогда 17-летним юнцом добровольцем уходит на фронт в январе 1943 года. Был тяжело ранен в сентябре 1943 года.

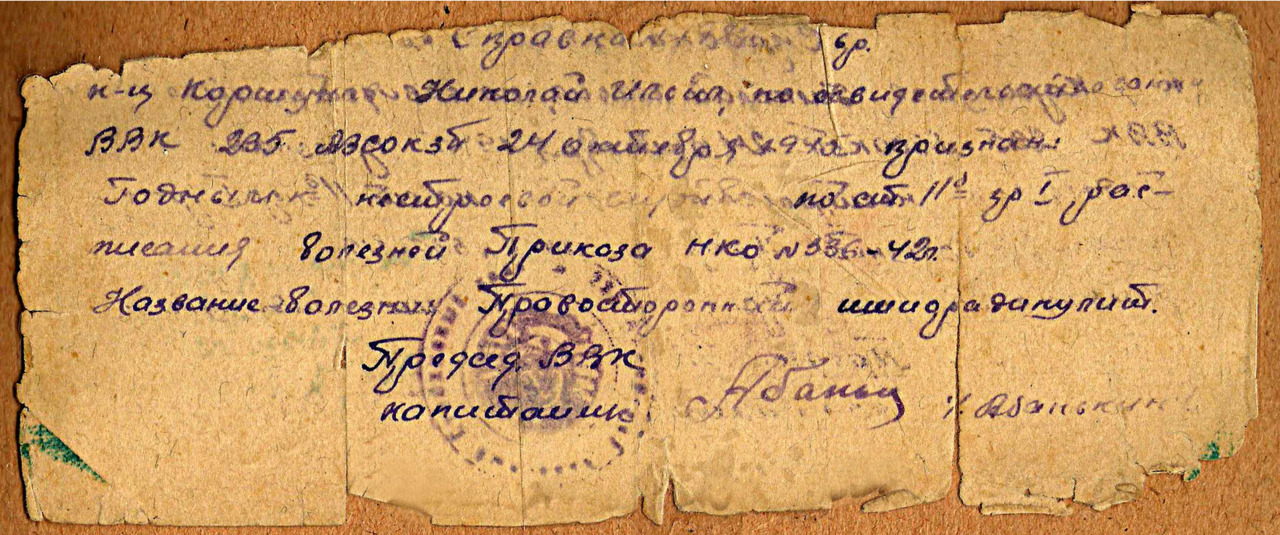

После ранения решением военной медицинской комиссии дедушка был комиссован и уволен в запас.

Но, пробыв дома месяц, он добивается через Большеболдинский райвоенкомат снова отправки на фронт. В этот раз служит в военно-дорожном отряде 15-го артиллерийского 3-го Украинского фронта под командованием генерала Ф. И. Толбухина почтальоном-телефонистом. После полученной контузии в октябре 1944 года, поправившись, вернулся в свою часть.

Воевал под Краковым в Польше, освобождал Венгрию, Румынию, Югославию, Болгарию. День Победы встретил в Австрии.

Дедушку демобилизовали только в ноябре 1945 году и направили на обучение в школу милиции. Ему было 20 лет.

Работал в милиции в селе Большое Болдино Горьковской области. 1963 году перебрался с семьёй на Камчатку, где и прожил остальные 25 лет своей жизни.

Награжден орденом «Отечественной войны I степени», медалями «За Победу над Германией», «За боевые заслуги».

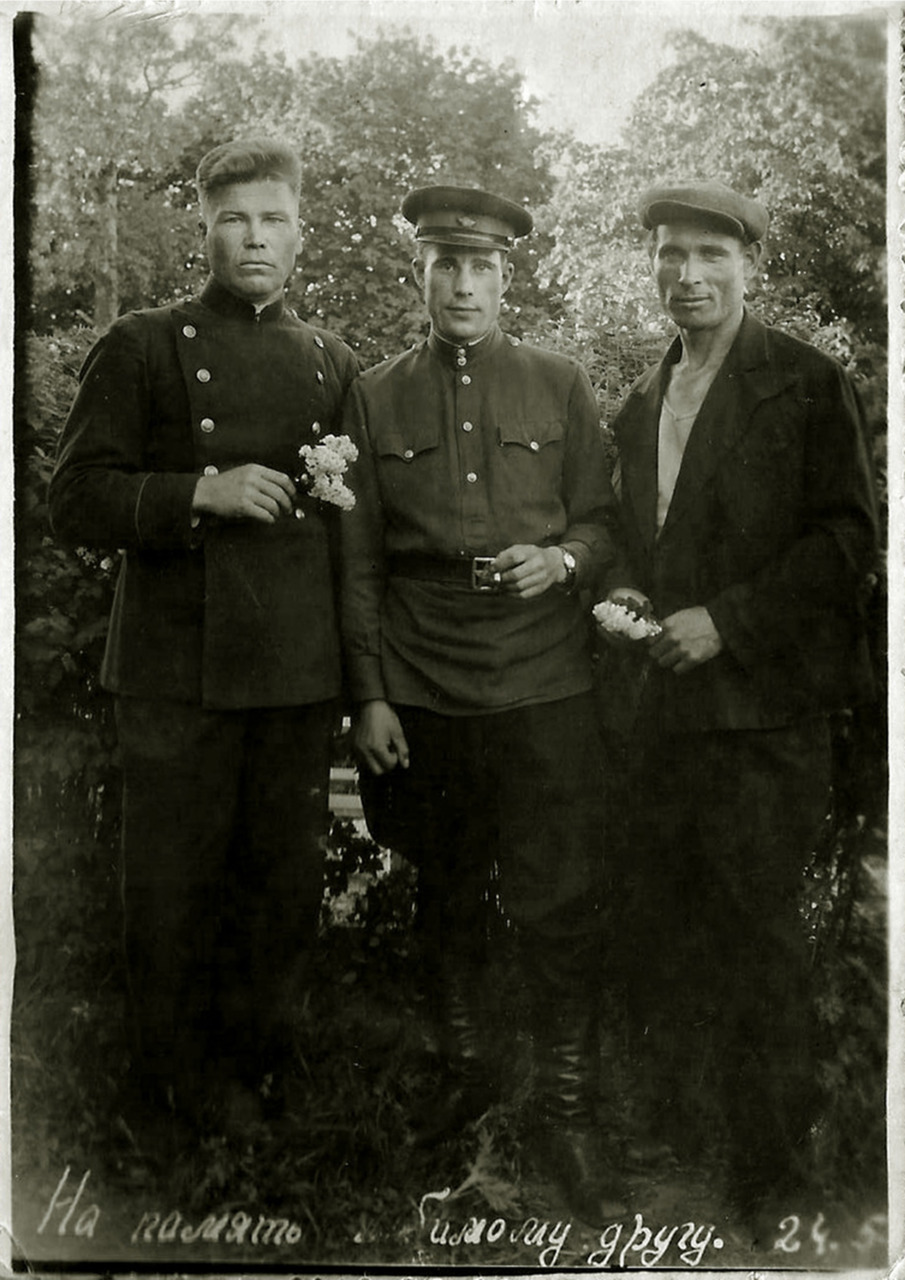

Каждый последующий май его лицо будет озаряться салютом Победы, разноцветные огни которого разрывают тёмное весеннее небо, отсчитывая время от мая 1945 года. В эти дни с особой теплотой мой ветеран вспоминал своих друзей-сослуживцев.

В 1986 году, когда я родилась, дедушка был ещё жив; его память возвращала нас, его родных, ко всему пережитому — горькому и счастливому.

«Услышав слово «Победа», — вспоминал он, — воины палили вверх из винтовок автоматов и пистолетов, обнимались». А после взрыва безбрежной радости, не торопясь, не пряча цигарку в рукав, как это было в окопах, сидели на солнышке, курили, мечтая о скором возвращении домой».

В год 40-летия Победы дедушка праздновал свой 60-летний юбилей.

Плохо ему спалось последние годы. Ранения и контузия давали о себе знать. Давило сердце, одолевали думы нашего ветерана. О чём он думал в бессонные, беспокойные ночи? Что вспоминал, кому мысленно кланялся?

40 лет, в восприятии ветерана войны (а мой дедушка Николай был ещё и инвалидом I группы Великой Отечественной войны) это меньше, чем те четыре года, когда время, жизнь, чувства были спрессованы, потому что с сумасшедшей скоростью планета вращалась тогда по направлению к катастрофе. Он помнил те четыре года лучше, чем последующие сорок, потому что был родом из войны; в ней прошёл школы и университеты, из ее огня вынес эталоны жизни и смерти во имя Родины.

Да, памятью он был там, но делами здесь, в гуще современной жизни, двадцать пять лет которой проработал в «Камчатрыбпроме» плотником.

Часто заглядываю в «дедушкин альбом», вижу его бывших друзей-однополчан юными, доверчивыми, жаждущими любви и счастья. Вокруг рвётся воздух от мин и бомб, дыбится земля, а они танцуют и женятся — истинная сила Духа и вера в Великое дело — мир для своих детей.

Снова почищу орденоносный дедушкин пиджак, который торжественно висит на одёжном плечике; он его надевал каждый год в свой звёздный час — День Победы, и снова думаю о том, что немногие ветераны дожили до своего звёздного часа. Дедушка Коля (Ильич, как звали его все) прожил всего 62 года.

Его родная сестра Коршунова Ксения Ильинична совсем юной ушла на фронт. Вернувшись стала радоваться мирной жизни. Она часто навещала брата и они подолгу сидели за тихими разговорами вполголоса, вспоминая тех, кто навсегда остался там…

Два дня за жизнь

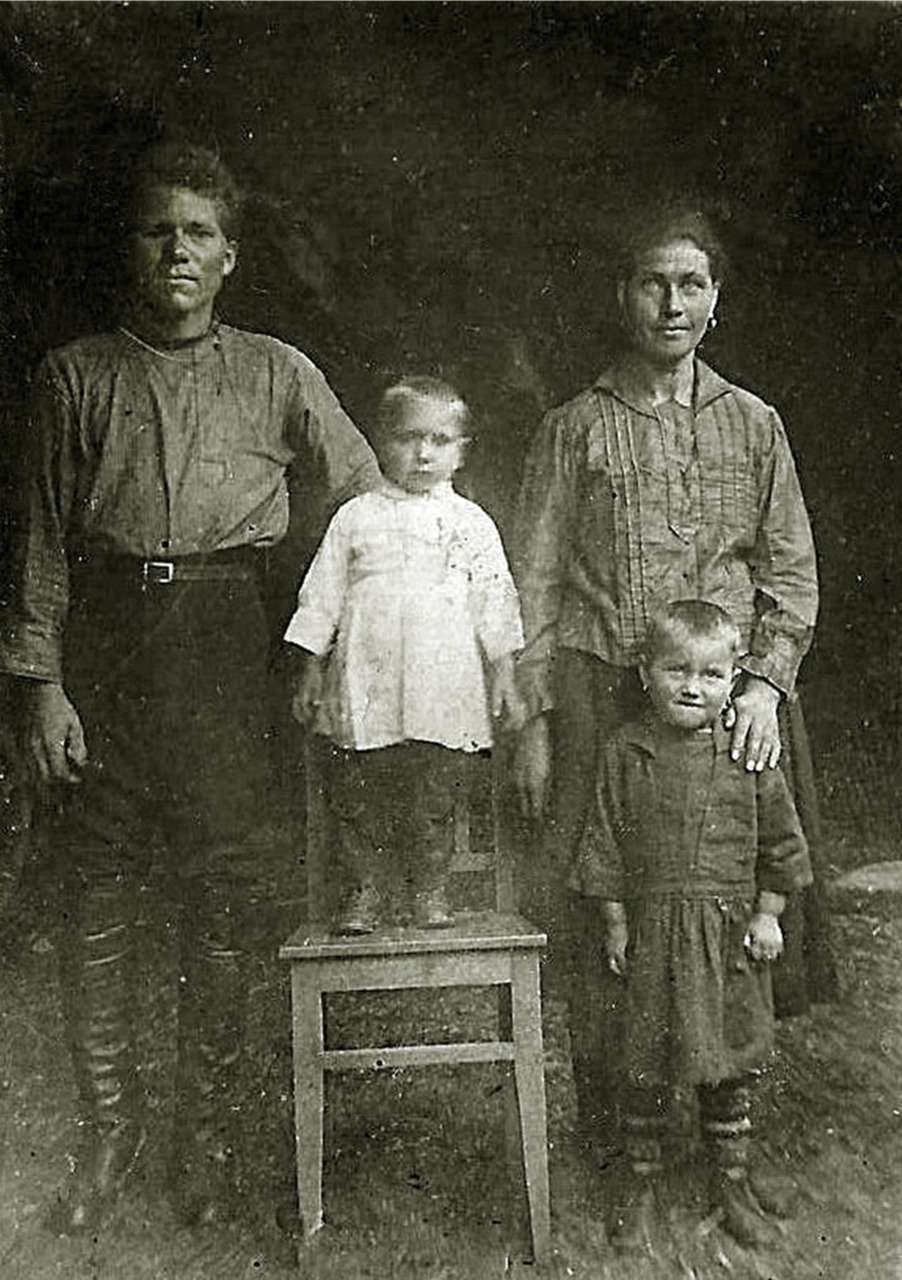

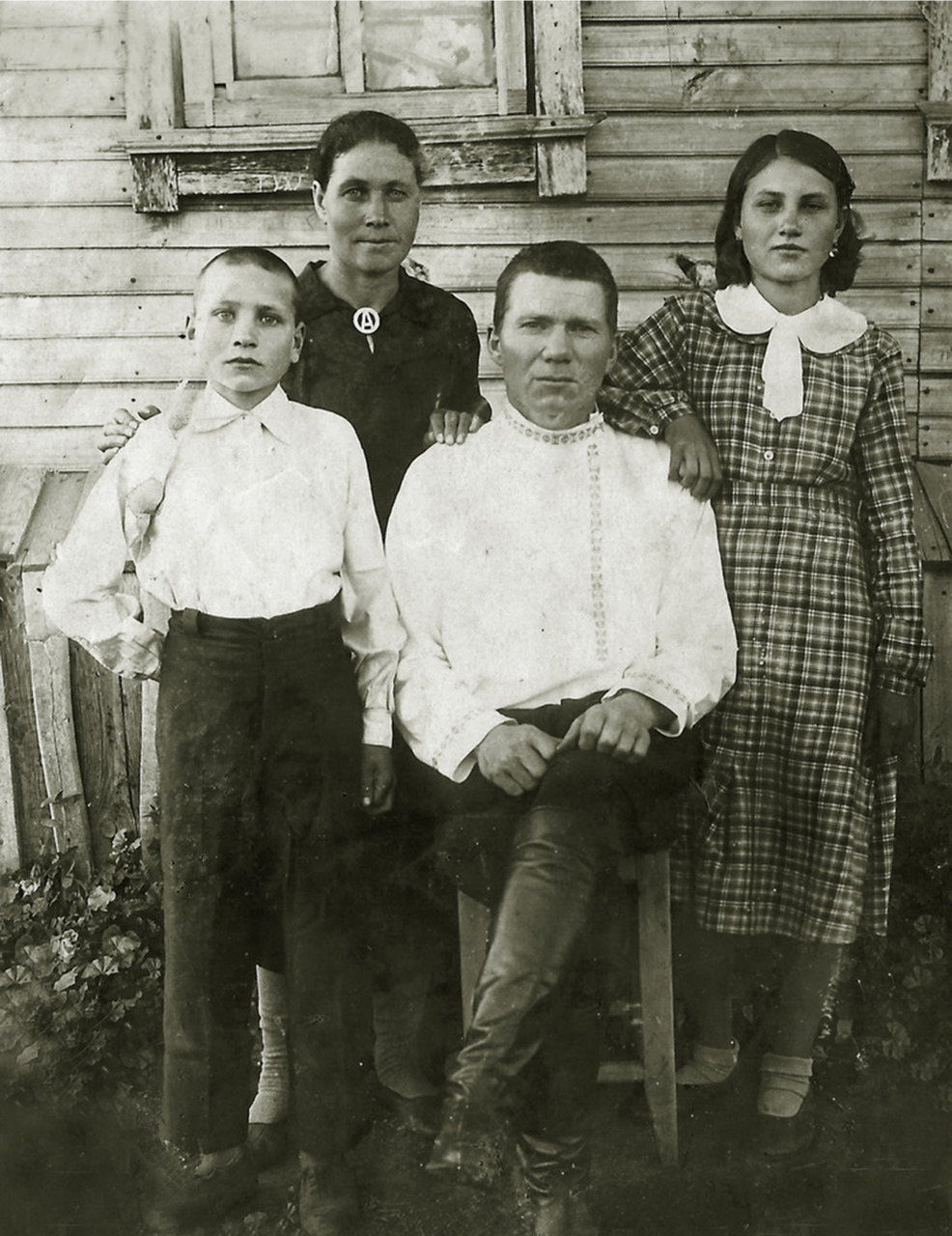

Мой прадедушка Ледяев Дмитрий Федосеевич (1905—19.12.1943) был душой нараспашку, ни от кого ничего не таил, был словоохотлив и положителен, но немного простоват, по сравнению с остальными детьми в многодетной семье Федота. Поэтому доля свадебного приданого ему досталась скромнее, чем другим. Бесхитростным достаётся меньше — закон жизни, но Дмитрий был рад и этому — возможности шить в отцовской артели. Его супруга Евдокия не роптала, ведь за открытость и честность приглянулся ей Дмитрий.

Прожив 20 лет душа в душу, не чаяли, что грянет война. Дмитрий, как портной, получил бронь (от участия в военных действиях) и был призван на службу шить обмундирование для нужд армии.

Вот и долгожданный день побывки, и Дмитрий приехал к семье в село Большое Болдино. Дети радовались, жена тихо утирала слезы счастья. Время быстро пролетело, и Дмитрий засобирался обратно.

— Митя, куда собрался? Погодь! — зашел в избу Александр, старший брат Дмитрия.

— Пора мне уж!

— Останься еще! Мой друг в милиции служит у нас здесь, напишет тебе справку об отсрочке на два дня. Так можно! Побудешь с детьми да с нами!

— Точно знаешь? Конечно, побыл ещё бы, — Дмитрий недоверчиво посмотрел на брата.

— Не сомневайся, договорюсь!

Так ещё два дня сверх срока Дмитрий задержался в дорогом сердцу доме родного села.

Через два дня пошли они с братом к знакомому милиционеру за справкой, но его не оказалось на месте — срочно вызвали в Горький по делам.

Дмитрий вернулся в часть, к которой был прикреплен, и сразу арестован «за неявку вовремя», то есть дезертирство. Оправдаться он не смог: не было документа, подтверждающего причину его двухдневного отсутствия. Так Дмитрий попал в штрафбат и был отправлен на передовую военных действии в Белоруссию, где в первом же бою был убит при наступлении.

Если бы ни обещание брата, он бы вернулся вовремя — и судьба бы могла сложиться совсем по-другому — так и продолжал быть шить шинели в части до окончания войны.

Но ценой за два дня в кругу семьи оказалась его жизнь…

Несмотря на эту «неоднозначную» историю, как скажут некоторые читатели, для меня прадедушка — герой. Ведь он отдал жизнь в числе многих за нашу мирное будущее.

Его имя в памяти народной: к 100-летию со дня рождения Ивана Егоровича Клюева — кавалера Ордена Трудового Красного Знамени, Отличника народного просвещения РСФСР

О своём отце Иване Егоровиче Клюеве рассказала его дочь — Благова Ольга Ивановна — краевед, общественный деятель, организатор Большеказариновского музея местного значения «Живая история» (2003 — 2005 — 2011 гг.)

Память — ёмкое слово. Этот рассказ — о человеке, память о котором преодолела пределы Большеболдинского административного округа, но в первую очередь она жива среди жителей села Большое Казариново — именно здесь осталась значительная часть его души и сердца.

Большое Казариново (прежнее название — Нефедьево, позже — Новое Казариново) расположено в двух километрах от районного центра и имеет более чем четырехсотлетнюю историю (первое упоминание — 1606 год). За время своего существования село постоянно менялось, разрасталось, но особенно сильно оно изменилось и расцвело в 60—80 годы ХХ столетия, когда руководил колхозом «Борьба» кавалер Ордена Трудового Красного Знамени, Отличник народного просвещения РСФСР Клюев Иван Егорович. Из поколения в поколение передаются в селе воспоминания, рассказы, байки о нем. Добрая народная память, какую по блату да по знакомству не обретешь, неоднократно собирала большеказариновцев всех воедино в школе или сельском доме культуры в его памятные даты, чтобы поделиться воспоминаниями, отдать дань уважения и сказать ему многократное спасибо.

Воспоминания сельчан, коллег, соратников были настолько искренними и трогательными, что появилось желание записывать их. И не потому, что Иван Егорович — мой отец и крепкий фундамент, опора для всей нашей большой семьи, а потому, что он олицетворяет целую эпоху, целую большую плеяду настоящих тружеников и патриотов нашей земли — председателей колхозов 60-80-х годов ХХ века. Об этой плеяде послевоенного времени я знала не понаслышке: знала многих лично, горевала вместе с родителями и земляками в дни проводов их в последний путь.

Председатели колхозов с большой буквы: Куринов Ф. И., Мараков В. Н., Кочетов В. А., Клюев И. Е. и другие уходили один за другим в расцвете сил. О некоторых из них написано в книгах М. И. Храмова, Л. Н. Ягодина, но особенно пронзительно, на мой взгляд, передана суть председательства (как ремесла, миссии) в очерке «Село прощалось с председателем» Александра Сергеевича Чеснова — Почетного гражданина Большеболдинского района, члена Союза журналистов и Союза писателей РФ: «Это было удивительное племя людей, словно вырубленных из особой, крепчайшей породы. В деревнях и селах они были царями, богами, скорой помощью и службой спасения…, о каждом из которых можно, да и нужно книгу написать».

Подписываюсь под каждым словом нашего писателя-земляка: память о таких людях не должна ограничиваться узким кругом родственников, знакомых и меркнуть с годами.

С фиксацией воспоминаний очевидцев о Клюеве Иване Егоровиче на протяжении более двух десятков лет, пришло понимание, что, таким образом, мало помалу зарождалась рукописная книга, которой было дано рабочее название «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Воспоминания». В ней нет ничего личного — лишь высказывания коллег, соратников, друзей, большеказариновцев о Клюеве, об истории села Большое Казариново. Именно они и легли в основу этой книги.

Здесь изложены тесно переплетенные историко-биографические факты из жизни отца. При этом они неразрывно связаны с историей села Большое Казариново 60-х годов ХХ столетия.

Стенограммы аудио- и видеозаписей о давно минувшем прошлом велись мной и ложились на бумагу первоначально исключительно для семейного архива. И вот, сейчас, в канун 100-летия со дня рождения Ивана Егоровича Клюева (16.02.2025),настало время собрать все воедино и написать о его гражданском и трудовом подвиге длиною в жизнь, о народной памяти о нем.

Многих из авторов нижеприведенных воспоминаний, к сожалению, нет уже с нами, а некоторые из них и сами стали в нашей памяти легендами.

Иван Егорович родился 16 февраля 1925 года в селе Юрьево Гагинского района Горьковской области. Он был восьмым (предпоследним) ребенком в крепкой по тем временам, зажиточной многодетной семье Прасковьи Ивановны и Егора Демьяновича Клюевых.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.