Бесплатный фрагмент - Острова детства

Острова детства

Дорогой остров.

Мчалось крутыми дорогами

Весёлыми, босоногими,

Срывало клевера бутон,

С разбегу падало ничком

В рапунцелий перезвон.

Широко открывало рот,

Ловя снежинок хоровод.

А потом неслось вприпрыжку

Поймать зайчишку,

Солнечного задорного смешного.

Плакало слезами —

Затопленными обидами глазами.

Колокольчиками переливчатыми звенело —

Громко, не стесняясь, пело.

Песня та под облака летела.

Отшумело-пропело, детство отзвенело…

Унеслось на крыльях быстрых.

Спряталось в одуванчик пушистый,

Под подорожника листок,

Оставив в сердце остров-уголок.

Туда не приехать как-то вдруг:

Можно лишь в глубину нырнуть,

Погрузившись в тепла круг.

Там хорошо в воспоминаньях утонуть,

Но время вспять не повернуть…

И пусть только в мыслях порой,

На него мы вернёмся с тобой.

Близкий он и родной —

Далекий, босоногий, искренний.

И скажу без кокетства:

Самый он дорогой — Остров нашего Детства.

Новогодний мандарин

— Сашка, ты меня не слушаешь!

Сашка сидит, повернувшись к стене лицом, и молчит.

— Я сегодня гуляла в парке с дедушкой.

— И что? — вяло спрашивает он.

— Ну, это тот парк, что рядом с рынком. Там ещё качели есть!

— Ты качалась?

— Ага!

— И не страшно было упасть?

— Нет! — бодро отвечаю я, а потом вспоминаю, как вцепилась руками в веревки, на которых висят качели, и, зажмурив глаза, ждала, пока дедушка их остановит. — Вообще-то, немного страшно было, — сознаюсь я.

— А потом что? — заинтересовавшись спрашивает Сашка

— А потом пошёл снег, и мы с дедушкой отправились домой.

— И всё? — разочарованно вздыхает.

— Саш, в снежки я не играла, у меня же горло может заболеть.

— А какая связь-то?

— Какая-какая, будешь бегать, вспотеешь, потом ветром продует, и опять горло красным будет. Так мама говорит

— Бегать… — повторяет Сашка

Сашка — мой сосед по коммунальной квартире. У нас она большая, трёхкомнатная. Самая большая комната у Сашки с мамой Ниной. Мне она кажется огромной, даже бегать можно, что мы и делаем, когда играем в прятки. Сашка водит, а я прячусь.

В маленькой комнате напротив живут дядя Вася со своей женой, он много и надрывно кашляет, так, что все соседи слышат: у него силикоз. Страшное и непонятное слово. Мама сказала, это когда в легких много грязи и трудно дышать. Дядя Вася работал на шахте, и эта грязь у него в легких застряла.

Наша комната тоже большая, и папа разделил её шкафом на две половины: за шкафом живу я, в своем маленьком детском уголке, с кроватью и столиком-партой.

Сашка ездит на коляске. У него что-то с ногами. Они у него худенькие-худенькие. Да и сам он худощав. А вдоль груди у Сашки огромный шов. Иногда он дает его потрогать, и я, замерев от важности момента, боязливо трогаю его указательным пальцем.

— Видишь? — гордо говорит он.

— Ага, — полуоткрыв рот выдыхаю я. — А откуда он у тебя? — не могу справиться со своим любопытством.

— Меня зашивали, — на этом заканчивает свои объяснения мой друг.

Иногда по ночам Сашка плачет, потом его плач переходит в стон, а затем резко обрывается. Мне становится страшно, и я из своего угла иду к родителям. Мама не спит тоже. Она обнимает меня и с горечью произносит:

— Бедный ребёнок…

— А почему он так плачет? — задаю я этот вопрос маме — у самого Сашки, такого сильного и уверенного днём, мне почему-то стыдно спросить об этом.

Мама печально смотрит в мои глаза:

— Бывает, что дети рождаются особенными, и им гораздо тяжелее жить, чем совершенно здоровым. Нет, они такие же: им хочется играть, веселиться, шалить и хулиганить. Но им это сложно делать.

— Да, — соглашаюсь я. — Сашке и на улицу-то не выйти! С нашего третьего этажа попробуй спустись на коляске! Мам, а он выздоровеет? Может, ему кушать нужно, как и мне, побольше?

Мама вздыхает — она меня никогда не обманывает, и я вижу, что ей тяжело говорить на эту тему.

— Не знаю, — наконец произносит она, — но медицина не стоит на месте, и со временем всё может измениться.

— Вот как и мне, гланды если вырежут, я болеть перестану. Да? — требую конкретики я.

— Ну, почти так. Только гланды тебе вырезать не будем.

— Понятно, значит я тоже всё время буду болеть, а мороженое мне можно будет есть только тёплым, — обречённо вздыхаю я. Я уже слышала, что после того, как гланды вырежут, сразу можно целую порцию мороженого съесть, холодного, покрытого шоколадной глазурью, и проглатывать его целыми кусками! А не так, как сейчас я ем: из сливочно-молочной лужицы растаявшего мороженого извлекаю такой же подтаявший шоколад. Мечта рухнула, и я вяло ползу в свой уголок за шкафом, чтобы, пережив и это горе, забыться сказочным сном.

Cегодня у нас с Сашкой двойной праздник: суббота! Это значит, что он идёт гулять во двор, а мне предстоит вечернее купание, точнее, сегодня наша очередь мыться, нашей комнаты.

После обеда тётя Нина берёт одетого по-зимнему Сашку на руки, крепко прижимает к себе, а его большие счастливые глаза смотрят на меня через плечо матери:

— Ты идёшь на улицу? — спрашивает он меня. — В снежки поиграем!

Я иду за ними со своим отцом. Отец несет инвалидную коляску. Он мог бы и Сашку вынести, но тот не даётся — разрешает нести себя только маме.

Во дворе уже гуляют ребята, но мы с Сашкой не спешим к ним присоединиться. Димка — наш дворовый заводила, забрасывает Сашку снежками, он не успевает уворачиваться от его бросков, сидя на коляске, и оказывается засыпанным снегом. Я варежкой вытираю его мокрое лицо и вытаскиваю снег из-под шарфа.

— Перестань! — кричу я Димке, и тут же получаю снежком по голове.

Димка смеётся и убегает.

Мне больно и немного обидно. Я строю план, как в следующий раз забросаю Димку снегом, отомщу обязательно! И таких планов у меня много. Но Димке всегда удаётся избежать моей мести.

— Давай пойдём за ворота, — предлагаю я Сашке. — Там спокойней!

И я увожу коляску за угол дома, ближе к саду. Дети не любят это место: на сад выходят окна сварливой бабы Любы, а она не любит детских криков, шума и тут же может закатить скандал. Между собой мы называем ее Бабой-ягой. Но мы с Сашкой гуляем тихо, и баба Люба нам не страшна!

Снег мягко кружится и падает на землю. Уже вечереет, в декабре мгла сгущается быстро, и уже в четыре часа дня наш двор оказывается полностью погружённым в ночь. Загораются фонари, и в свете фонарей снежинки кажутся блестящими мошками, суетливо летящими на свет. Сашка открывает рот и высовывает язык. Снежинки, медленно танцуя, пропадают, тают у него на языке. Я тоже хочу попробовать эту блестящую красоту на вкус, но не решаюсь: моё красное воспалённое горло, как домоклов меч, весит над моей головой, не оставляя места для детской бесшабашности.

— Вкусно? — выдавливаю я из себя.

— Очень! — дразнит меня Сашка.

— А холодно? — с затаённой надеждой на индульгенцию от себя самой спрашиваю я.

— Да ты что? Какой холодно? Даже горячо, попробуй, как язык колит! — искушает он.

И я широко раскрываю рот и ловлю эти падающие, сверкающие пылинки звёзд своим обнаглевшим от неожиданного счастья языком.

— Эй, хватит! — кричит мой друг. — А то на самом деле заболеешь! Давай лучше снежную бабу слепим!

— Давай! — весело соглашаюсь я.

И начинаю катать снежные шары. Сашка меня страшно критикует: то шарик кривой и неровный — «разве бывают такие бабы!?»; то слишком маленький шар, и бабка моя «совсем не бабка, а так, малохольная старушка». Варежки у меня промокли и местами обледенели. Я смотрю на творенье рук своих и остаюсь вполне довольной результатом: два шара почти одинакового размера ловко стоят друг на друге, а сверху — шар поменьше, голова с чернозёмными глазами и кривенькой ухмылкой-палочкой.

— А нос где? — не унимается Сашка

— Дома остался, — смеюсь я, а краем глаза вижу, как Сашка, поковырявшись в кармане, извлекает морковку.

— Возьми и закончи свое творение! — милостливо разрешает он.

Снежная баба с ярко-оранжевым носом выглядит вполне симпатично.

— Эх, жаль, мандаринов в этом году нет, — неожиданно вздыхает Сашка.

— Ты их очень любишь?

— Есть мне их нельзя — у меня аллергия. А вот из их шкурки можно фигурки на ёлку вырезать! Да какие завиточки и крючочки получаются!

— А если я достану мандарины, ты меня научишь вырезать фигурки? — спрашиваю я.

— Да где ж их достать? Вон мамке и заказ уже на работе выдали: конфеты, шпроты, а мандаринов нет.

— А нам завтра бабушка принесёт гостинцев. Она в магазине работает. Если будут мандарины, я тебе принесу! И украсим ёлку вместе.

— Не, у нас и ёлки не будет, — вздыхает он.

— У нас тоже! Но дедушка в лесу веток еловых обещал набрать.

Тут мы замолкаем: из-под арки появились мать Сашки и мой отец:

— Ну, вы и заигрались! Быстро домой, пока окончательно льдом не покрылись! А некоторым уже и мыться пора.

Последнее замечание адресовано мне.

Квартира встречает нас духотой — из кухни валят клубы пара. Да-да, моюсь я на кухне! Ванной у нас нет, а в баню я ходить не люблю. В бане у меня всегда присутствует ощущение брезгливости от близости чужих, неприкрытых тел с отвисшими животами и грудями. Глядя на них, я с ужасом думаю, что когда-нибудь ЭТО у меня тоже вырастет! И что с этим делать?!? Как жить? Как бегать и играть с мальчишками???

Поэтому моя мама субботними вечерами, предварительно договорившись с соседями, достает эмалированный таз. Ставит чайники-кастрюли на газовую плиту, сдвигает кухонные столы к стенам кухни, оставив в центре помещения наш стол, водворяет на него таз, а в таз помещает меня. И льются на меня сверху потоки щедрые то горячей, а то холодной воды, и ору я, когда злое мыло проникает в мой тщательно захлопнутый глаз, ну как только оно туда умудрялось попадать? До сих пор не понимаю! Только вот, как бы я не жмурилась, результат встречи глаза с мылом был предопределен. Наконец, чистое до хруста моё тело мама тщательно заворачивает в банное полотенце и я, вырвавшись из его мягкого объятия, несусь в нашу комнату, чтобы, посмотрев «Спокойной ночи, малыши», нырнуть в свой уголок и ждать наступления предпраздничного завтра.

Меня будит заливистая трель звонка. Раз, два — считаю я. Два! Значит, к нам пришли! Глаза мои пока закрыты и продолжают досматривать ночной сон. Слышу, как мама бежит в коридор и через некоторое время возвращается.

— Вставай! Нам гостинцы!

Мама открывает большой пакет и достаёт оттуда свёртки. Один свёрток подмокший. Это икра чёрная и очень полезная. Второй свёрток, поменьше — икра красная, тоже полезная. Батон колбасы высится над этим полезно-дефицитным изобилием. А на самом дне — яркие весёлые мандаринки, наполнившие своим светом нашу комнату, на некоторых из них шкурка слегка помята невежливым колбасным батоном и источает особый, легкий, пробуждающий к жизни аромат! Этот аромат и мои мысли разбудил! Сашка! Будут тебе мандарины!

— Ты куда это собираешься?

— Мам, я ненадолго, только к соседу забегу!

— Стоп. Пока не съешь бутерброд с икрой, никуда не пойдёшь!

Икру я люблю не очень. Собственно, как мама говорит, с едой у меня сложные отношения. И почему бы икра должна стать исключением?

— Она полезна, — железным, не терпящим возражений тоном произносит мама, — для роста костей и суставов!

Последнее фраза особенно четко отражается в моём пробуждённом мандаринами мозге, и я вдруг понимаю, насколько этот продукт может быть ценен для здоровья моего друга.

Тороплюсь, проглатываю впопыхах бутерброд и, воспользовавшись тем, что мама ушла на кухню, хватаю кусок бумаги, щедро шлёпаю в него икру — чёрно-красную смесь. Заворачиваю трофей. А по карманам распихиваю мандарины.

— Сашка! — истошно ору я и стучусь в комнату соседей.

— Ты чего так кричишь? — спрашивает удивлённая тетя Нина. — Сашка ещё спит. Ну проходи, если тебе так надо. По-моему, ты всех на ноги подняла своим криком.

Говорит, а сама улыбается, видит, что у меня кулёк в руках и карманы оттопырены.

— Сашка, ешь! — тычу я ему полусонному в нос кулёк с икрой. — Это костям помогает!

— Что? — никак не может проснуться он.

— Да ешь же быстрей! Бегать потом будешь! — от счастливого нетерпения я готова весь кулек засунуть Сашке прямо в лицо.

Он подхватывает пальцами икринки, кладет их в рот и тщательно разжёвывает, как таблетку.

— Ну что? — тороплю я его. — Теперь можешь сам встать?

Сашка чуть подтягивается на руках и пробует поставить ноги на пол. У него не получается, и он падает на кровать.

От досады на мои глаза наворачиваются слёзы.

— Да ты чего, перестань! Сразу не бывает, надо же долго есть! — уверяет он меня.

— Ты только ешь, а я ещё потом принесу икры!

Тут я вспоминаю про мандарины.

— На, гляди, — вываливаю я содержимое карманов на его кровать. Маленькие солнышки, почувствовав свободу, катятся по покрывалу, падают с кровати на пол, брызжат мандариновым соком, окутывая нас волшебным туманом.

— Здорово! — заворожённо смотрит на них Сашка. — А ты уже своё желание Деду Морозу загадала?

— Нет, — пугаюсь я. — Что, уже опоздала?

— Давай вместе загадаем!

— Давай! — весело соглашаюсь я и зажмуриваюсь, думая, что именно так Деду Морозу моё желание покажется самым настоящим!

Сашка тоже жмурится.

— Ты чего загадала? — спрашивает он.

— Секрет!

— Подумаешь! И я тебе не расскажу, — дуется он.

— Я щенка голубого хочу, — обманываю я его.

— А я, что бы икры было побольше!

И мы вместе смеёмся.

Куль с мякиной

— Юлька, иди скорее сюда! Сцена уже готова!

Мне 6 лет. Отец и мать молоды, энергичны и еще невозможно как красивы. Ослепительны, да-да!

«И откуда только я у них появилась, где они меня взяли, невзрачную такую, в какой червивой капусте откопали?» — не перестаю удивляться я, думая о своей ничем не примечательной заурядной внешности гадкого утенка: маленькая, на лице пришлепан широкий нос, который мне уже не нравится, к тому же худющая, «ноги, как у Буратино,» — повторяет дед, каждый раз, когда я попадаюсь ему на глаза. А попадаюсь ему я очень часто: живём мы по соседству. Так что образ буратино прочно закрепился в подкорке моего впечатлительного детского организма.

Правда, сегодня у меня банты красивые! Радуюсь я, и эта мысль меня бодрит. К нам пришли гости, и моя красота случилась именно в этой связи.

Отец отрывает меня от грустно-веселых размышлений и зовёт выступить перед гостями на импровизированной сцене: стихи почитать.

Сцена, конечно, это громко сказано. Отец берет табурет и ставит его посреди комнаты, прямо напротив стола, за которым примостились гости: тетя Надя и дядя Толя, спешно дожевывающие угощения и вежливо ждущие начала выступления в надежде, что это не надолго и не слишком утомительно. В общем, культурные люди.

Стихи я люблю нежно и преданно. Мне нравится, как они звучат, словно песня без музыки, я слышу их ритм и биение строк. А особенно мне полюбилась одна поэтесса, которая часто читает свои стихи по телевизору. Она необыкновенная: у нее небесный голос и глаза ангела. Моей маме она тоже очень нравится. Вот сегодня я и намереваюсь всех удивить, прочитав ее стих, да еще сделаю это так, как она, в ее манере!

Все это проносится у меня в голове за долю секунды, и я уже мчусь на зов отца, готовая водрузиться на табурет.

Папа придерживает табурет, пока я неловко на него забираюсь, один бант потерян при подьеме, но меня это не сильно огорчает: я готовлюсь и шепчу про себя стихи, у актера, у поэта, по-моему, важно его внутреннее состояние, а не внешний блеск. А внутренне я нашпигована стихами, дай бог как!

Наконец, табурет покорен и я, взгромоздившись на его вершину, неуверенно переминаюсь с ноги на ногу, все время стараясь поймать взгляд отца: «ну, ты не уходи далеко, а то мало ли что,» — написанно на моем откровенном лице.

Папа для поддержки похлопывает меня по спине: «не бойся, я с тобой!» — читаю я по этим хлопкам.

Еще несколько секунд проходят, пока я привыкаю к новому ракурсу: не как обычно снизу-вверх, когда мой взгляд упирался в животы присутствующих, а для того, чтобы познакомиться с обладателем внушительного пузика лично, нужно было обязательно запрокинуть голову наверх и увидеть вначале двойной подбородок говорящего, затем разглядеть спрятавшийся за подбородком и упирающийся в щеки рот и нависшие над ним живописные ноздри, а потом уже попытаться заглянуть в глаза, снисходительно опущенные по направлению к полу, чтобы отыскать там меня.

Теперь положение иное: я — лицом к лицу! И даже чуть выше. Гости продолжают трапезничать, периодически подмигивая мне: мол, ну давай, не стесняйся! Все свои.

Я вижу их головы и частично лица: прически-нахлобучки у дам и осенние проплешинки в шевелюрах кавалеров, напоминающие мне плохо скошенную на полянках траву, сказочные глаза женщин, в подведенных стрелках ресниц, как у дам из телевизора, подлинневшие вдруг носы, окончательно потерявшие ноздрястость, и вполне симпатичные, жующие рты под ними.

Выдержав театральную паузу, я выливаю на их головы весь свой младенческий стихотворный репертуар про жучков, которых не хочу держать в руках, про бычка, который боится, но идет, про плачущую Таню возле упавшего в речку мячика.

Гости ободряюще аплодируют, кивают головами, дескать, какая хорошая правильная девочка растет. Я вижу, как в этот момент мамины глаза размягчаются, превращаясь из темно-коричневых в медово-карие, и она улыбается, показывая ряд ровных жемчужных зубов. Я довольна собой. И перехожу к любимому, философскому репертуару про пингвина, чем-то этот стих мне близок, и даже в суровые моменты стояния в углу (не частые: я же — правильная девочка!) я перечитываю его себе для бодрости. Такой вот стих непонятого, но упорного духа, каким он мне себе представляется, и читаю я его очень прочувствованно, с пафосом:

Говорит пингвин пингвину:

— Ты похож на куль с мякиной!

— Нет, дружочек, это ложь!

На тебя я вот похож.

Гости, немного задумавшись, опять одобрительно кивают головами, не переставая сыпать комплиментами в адрес умного дитятки, а я готовлю главный сюрприз и, набрав побольше воздуха в легкие, вытянув кисть руки в пространство перед собой, с внезапно дрогнувшего и слегка покачнувшегося табурета, начинаю:

Не уделяй мне много времени

Вопросов мне не задавай…

Ложка с салатом удивленно застыла на полпути ко рту: тетя Надя посмотрела на меня с некоторым любопытством.

Глазами добрыми и нежными

Руки моей не задевай…

Неумолимо продолжала я дрожащим голосом Беллы Ахмадулиной. Тут уж и дядя Толя вынужденно застыл с неопрокинутой рюмкой в руке.

И не ходи за мной по лужицам..

Трагизм в моем шестилетнем голосе крепчал и готов был достигнуть апогея при прочтении этих строк, особенно мне нравившихся: по лужам, босиком, я так и видела как он бежит, и вода из луж брызжет во все стороны, а он пытается наступать только в ее следы, и у него это не очень получается. Я приподняла обе руки, пытаясь помочь ему, ходящему за мной по лужицам по следу следа моего:

Я знаю больше не получится

Из нашей встречи ничего!

И в этот торжественный момент почва в виде табурета окончательно выбилась у меня из-под ног, и если бы не вовремя распростертые в мою сторону объятия отца, не известно, как закончился мой полный драматизма стихотворный монолог.

Всхлипнув от пережитого провала в бездну, но, как настоящая актриса не сбившаяся с роли, я невозмутимо, вцепившись в спасительную шею отца, закончила:

Ты думаешь, что я из гордости

Хожу с тобою не дружу?

Я не из гордости- из горести

Так прямо голову держу.

Возникшую тишину, нарушил насмешливый басок дяди Толи:

— Гляди, Борис (так зовут моего отца), а дочка-то по твоим стопам в актриски побежит.

И тут уж все загоготали.

Ошарашенная падением со сцены-табурета, с одной стороны, и смущенная неожиданной для меня реакцией гостей, с другой: я-то ожидала как минимум стройного плача — некоторое время молча смотрю вокруг, пытаясь понять, что сейчас произошло? Я, например, слушая стихи прекрасной поэтессы в ее собственном исполнении застывала в экстазе, со слезами, готовыми щедро излиться из моих очей. Именно такой реакции я ждала от взрослых, ну, или хотя бы удивления!

Гордая и непонятая зрителями покинула я авансцену. И протопав с деревянной прямой спиной десять шагов до двери, распахнула ее и бросилась в сторону туалета, чтобы заперевшись, выплакать свой не оцененный никем дар чтеца-трагика.

Пройдет немного времени, и мы переедем из нашей коммунальной квартиры на Варшавке в блочную девятиэтажку в Орехово-Борисово. Я пойду в новую школу, у меня появятся новые друзья. Но моя склонность к драматическому осмыслению жизни, как и постоянно досаждающий мне тонзилит, сохранится. И, заимев в новой квартире отдельную комнату, стол, стул и перо (ручку), вечерами я начну корпеть над своими стихами, продолжая декламировать их в так полюбившийся мне манере Беллы Ахатовны. Уже в то время мне захочется иметь свой томик стихов, который можно будет поставить рядом с любимыми томиками стихов Есенина, Цветаевой, Заболоцкого, Бальмонта, Ахмадулиной.

И к своему девятилетию, заручившись помощью мамы, мы вместе склеили своеобразный альбом стихов, оформив его в виде книги с фотографией автора на титульной странице, на которой я с теми знаменитыми бантиками, мечтательным взглядом куда-то вверх, в неведомую обывателю даль, с переплетенными пальцами рук, как и положено поэтессе в постоянном душевном кризисе, а именно так мне виделись настоящие поэты, с оглавлением в сборнике и ценой: 5 копеек за штуку.

5 копеек! Именно такая нужна была сумма, чтобы проехать на метро до цирка! Сейчас, наверное, и не вспомню, почему меня волновала исключительно стоимость проезда на метро, и совсем не заботил вопрос о стоимости билета в цирк. Видимо, мне казалось, что когда доберешься до места, то в цирк попадешь неминуемо, ну просто обязательно и точка.

Встреча с цирком состоялась, безусловно, а маленький самодельный томик с моими стихами и по сей день хранится у нас дома, в старой квартире в Орехово-Борисово, как своеобразная семейная реликвия. Фрагмент одного из написанных стихотворений, разумеется, самого задушевного, до сих пор остался в лабиринтах моей памяти:

Марина, как я буду жить

И летний зной переносить,

Ведь ты уехала, дружище!

Я обижала вас, я знаю,

Но ты простишь меня —

Я злость на ком-нибудь срывая

Порою обижала Вас…

Так любимый мной трагизм, который впитался в меня со строками Ахмадулиной, проник под кожу и сформировал в хрупком детском воображении образ поэта-мученика и, четко следуя ему, сила моих эмоциональных переживаний, столкнувшись с законами стихосложения, вступила с ними в недюжую борьбу, пытаясь прийти к консенсусу, заставляя меня хаотично метаться, переходя с пустого «Вы» на сердечное «Ты».

Ограничившись первым и последним томиком стихов, мне пришлось спрыгнуть с дружелюбной спины Пегаса.

На пороге замаячили серьезные перемены по случаю вступления юной девы в подростковый дерзко-прыщавый и нигилистский возраст, где романтика пыталась выжить, зацепившись за бревно нахлынувшего цинизма всезнания, и где поэзия задохнулась в прозе жизни.

***

Пройдёт много-много лет, и я снова, театрально вытянув кисть и глядя в небеса полными глубокой печали глазами, вопрошаю:

— Господи, ну в кого ты такой упрямый (неряшливый и далее по списку).

И тонкий голос откуда-то из партера робко произносит:

— Говоит пингвин пингвину:

Ты похож на куль с микиной…

И возвращает меня с авансцены на землю. Я опускаю очи долу, вижу сосредоточенные на моей персоне карие глазки сына, обнимаю его, и мы хором завершаем:

— Нет, голубчик, это ложь

На тебя я вот похож!

Острова детства

— Лариска!!! — кричу я что есть мОчи. — Лариска!!!

Она меня не видит и идет со своей мамой мимо парка, в котором мы гуляем с дедушкой и где я качаюсь на качелях. Градус моего отчаяния нарастает: я вижу, что пройдет еще одна минута, и она скроется в парадном своего подъезда.

— Ларис!!! — делаю я последнюю попытку докричаться до подружки и неожиданно для себя прыгаю с взлетевших качелей, проваливаясь в воздушную бездну, в надежде догнать Лариску у дома.

Через секунду я сижу на земле, а еще через долю секунды чувствую удар по голове и вижу испуганные глаза дедушки, который быстро хватает меня за руку и тащит к себе.

Мне совсем не больно и не страшно, только почему-то стало очень тепло голове, и косынка стремительно стала мокрой.

— Пошли скорее домой, — слышу я голос дедушки и не могу понять: чего он торопится? Мне же надо Лариску догнать.

— Эх, дурында, ты чего прыгать-то вздумала? — хватает он меня на руки и по его перепуганным глазам понимаю, что со мной что-то не так, да и косынка какая-то тёплая.

— Дедушка, у меня там что, кровь? — трогаю я рукой голову и смотрю потом на красную липкую ладошку.

Бабушка с утра одела на меня белую косынку с клубничками, а сейчас она из клубничной поляны превратилась в клубничное варенье, наверное. Почему-то именно эта мысль пугает меня: я испортила косынку!

А потом был травмпункт, где заботливая медсестра, делая укол и перевязку, удивлялась моему терпению и отсутствию слёз.

Бабушка в это время пила какие-то капли, которые ей щедро из пузырька налила медсестра, а дедушка все твердил:

— Что ж я Бориске-то скажу? (Борис — это мой папа)

— Да всё же хорошо, дедуль, — успокаивала я его, кивая своей перевязанной головой. А перевязали меня славно, почти как в фильме про Пашку Корчагина. И я уже представляла, как буду играть с мальчишками в партизан во дворе, и все мне будут завидовать: это же не просто разбитая коленка или локоть! Это целый белый шлем на голове! Раненый партизан!

И Сашке — соседу по коммуналке будет, что показать, правда, его шрам можно потрогать, а мой — пока нет.

Но у мамы с папой на этот счёт были другие мысли. И они совсем не обрадовались, увидев меня вечером после работы, а даже наоборот, мама чуть не заплакала, а папа все вздыхал: «как такое возможно?»

— Ну мне ведь совсем не больно! Просто Лариска меня не слышала и не видела, а я хотела с ней погулять, — пыталась я обьяснить свой поступок взрослым.

— Никогда так больше не делай! — осторожно гладила меня мама по бинтам на голове. — Хорошо, что железный болт прошелся наискосок и только чуть-чуть задел…

— А что бы было, если б ни чуть-чуть? — пыталась разузнать я.

— Больница, операция, да мало ли что еще! — начинала сердиться мама.

— Больница… — это плохо, — соглашалась я, — там надо лежать, и скучно, и пахнет лекарствами, и родителей нет. Никуда не годится!

В больнице я никогда не лежала, но мне казалось, что там — именно так.

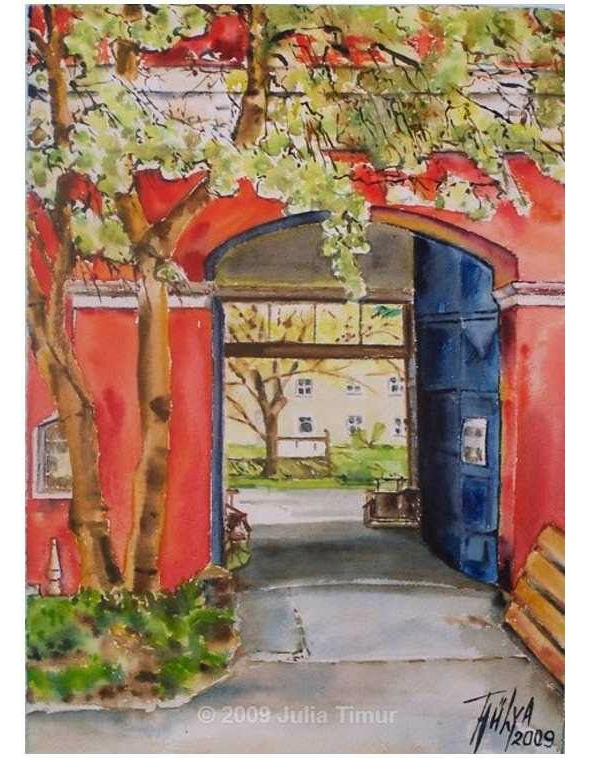

Я иду по улице детства и слышу голоса моих друзей и подруг — они настойчиво звучат у меня в сердце, вызывая воспоминания. Наконец захожу под арку перед нашим домом, надеясь, что дом не снесли. Невольно закрываю глаза, глубоко вздыхаю и решаюсь посмотреть: вот он — наш двор, где мы играли, росли, ждали родителей с работы, потом все вместе ходили в школу. Маленький, какой же он маленький! А вот и мой дом! В детстве окна моей квартиры на втором этаже казались вознесенными далеко к небу, а сейчас я не понимаю, что произошло: не мог мой дом быть таким маленьким! Окна нашей квартиры, как чужие люди, смотрят на меня своими слепыми безжизненными глазницами.

И тоска наваливается на меня, придавливает своим тяжелым камнем, тоска по ушедшему детству, или скорее тем людям, которые ушли по улице детства во взрослую жизнь, а некоторые — по радуге в самое небо, оставив навсегда след в моём сердце.

Сашка, Димка, Лариска, Машка, где вы?

А ведь скоро день рождение у Димки, и как я с перевязанной головой туда пойду? Эта мысль меня волнует сильнее всего.

Димка — это мой сосед с первого этажа. А я живу на втором. Димка заводила и хулиган немного. Все мальчишки его боятся, а поэтому слушаются. Он сильный и хорошо дерется. Наверное, он мне немного нравится, ну совсем чуть-чуть, и это так здорово, что тетя Люба — Димкина мать — пригласила меня на его день рождения!

Она сказала, что день рождения через три недели. А я никак не могу понять: три недели — это сколько? И все время с этим вопросом пристаю к своей маме. А мама в ответ показывает мне пальцы на двух руках, а потом это еще разок повторяет. Получается, два раза по десять пальцев!

Первые разочарования, первые радости и горести — и это тоже улица детства, широкая, с большим проспектом Надежды, который с годами суживается до небольшого переулка, в который мы периодически ныряем, чтобы набраться сил и воспрять, прикоснувшись к ушедшему теплу.

Мама одевает на меня новое, купленное в центральном универмаге платье. Бинты мне сняли, и мама пытается завязать мне хвостики. Я очень нравлюсь себе в зеркале и, прихватив подарок для Димки, спешу на его день рождения. Все гости в сборе, народу очень много, и Димкина мама сажает меня на единственно свободное место у открытого окна.

Я сразу возражаю, говорю, что боюсь простудиться.

Димка смотрит на меня и громко произносит:

— Если ты такая больная, зачем пришла?

Дети начинают смеяться, а я, запылав щеками и сдерживая слёзы, пробираюсь от окна к двери сквозь сидящих и смеющихся за столом ребят.

Димкина мама ругает сына за грубость, но я уже бегу по лестнице наверх, в свою квартиру, мне стыдно и обидно одновременно. Я должна срочно поговорить с Сашкой — тоже моим соседом: мы живем с ним в одной коммуналке. Я стучу в его дверь. Но никто не открывает, и я вспоминаю, что Сашка теперь в интернате. Что это такое, я не знаю, но приезжает Сашка оттуда только в выходные дни. Его мама — тетя Нина — вышла на работу, а смотреть днем за Сашкой, который перемещается только на инвалидной коляске, некому.

— Ты чего так рано? — удивляется мама моему стремительному возвращению с праздника.

Но я бегу мимо нее в свой уголок за шкафом. Там меня ждет еще один мой друг — голубой щенок, которого родители подарили мне на день рождения.

— Меня прогнали с дня рождения, — жалуюсь я голубому щенку.

Он весело смотрит на меня

— Обещай, что ты его покусаешь! — щенок также весело смотрит на меня. — Эх, ты! — вздыхаю я.

— Давай поговорим, дочка, — слышу мамин голос.

— Давай, — тут же соглашаюсь я и сглатываю комочек в горле. Мне очень нужно поговорить!

— Мам, почему люди смеются над другими? Это же совсем не весело, когда другому плохо.

— Конечно, не весело, но они это делают не думая, — вздыхает мама, — просто потому, что им в данный момент хорошо.

— А мне плохо и стыдно. Но почему я всегда болею? — вдруг спрашиваю я.

— Когда дети растут, они часто болеют. Ты вырастешь, станешь сильнее и перестанешь болеть так часто.

— А когда я вырасту, мам?

— О, это произойдет очень быстро! Ты и сама не заметишь!

— Как это, не замечу?

— Ты заметила, как научилась ходить, как потом стала бегать, есть самостоятельно? — улыбается мама.

— А я что, раньше этого не умела? — искренне удивляюсь я.

И почему-то нам становится весело. И я уже почти простила Димку: ведь, в сущности, он и не так плох — вырастет и перестанет быть грубияном!

А я иду дальше дорогой воспоминаний. Дохожу до соседнего дома и слышу Машкин голос: «А мы на следующей неделе переезжаем!»

— Почему? — спрашиваю я.

— А ты что, не знаешь, что наши дома ломать будут, — как военную тайну выдает мне Машка эту информацию, сделав заговорщическое лицо, выпучив при этом и без того большущие глаза.

— А с нами что будет? Мы-то не переезжаем, — пугаюсь я.

— Ну, не знаю! Ты мне потом расскажи, что тут будет. Я-то уже уеду, — просит Машка.

— А как же я тебе расскажу, где я тебя найду? — удивляюсь я.

— А ведь точно! Это что же, мы теперь не увидимся?!? — на глаза Машки наворачиваются слёзы.

— Выходит, что так! — я тоже готова разрыдаться.

— Я буду приезжать! Папу попрошу, что бы он меня к вам привозил, — обещает Машка, и мы обнимаемся, как будто прямо сейчас расстанемся на веки вечные.

— Вы чего это? — спрашивает вездесущий Димка, появившийся не пойми откуда.

— Машка переезжает, а нас будут ломать, — путанно объясняю я ему.

— Как ломать?

— Вот так, прям с нами! — говорю я

— Не поймешь вас, девчонок, пойду у отца спрошу! — убегает к себе домой Димка.

Дом жив, пока в нем живут люди, наполняя его своими голосами, шумом звонков и открывающихся дверей, смехом, слезами, бесконечными желаниями, как сейчас скажут, — энергетикой. Унылое впечатление производит заброшенный дом, словно одинокий и всеми покинутый старик, душа его еще жива, но изношена до предела и скрипит, как потертая половица или вдруг распахнутая сквозняком оконная рама: звуки есть, но они тревожны и скорее напоминают жалобы. Дом покинут и ненужность его очевидна.

— Мам, а что такое «ордер»?

Мне это слово напоминает слово «орден», ведь ордена вручают, а что и ордер вручают, я узнала от папы. И мне немного смешно: орден — красивый и его можно повесить прямо на рубашку, а от этого ордера-бумажки, какая может быть польза, и зачем его вручать?

— Это путёвка в новую жизнь! — смеется мама.

— А мы по этой путёвке навсегда поедем или как в Крым, на лето?

— Навсегда! У тебя там будет своя комната, и кухня будет только нашей, и ванна с туалетом! — продолжает описывать очевидные преимущества новой жизни мама.

— Это хорошо, но всё равно грустно.

— Ну почему, дочка?

— А как же мои друзья?

— На новом месте встретишь новых друзей!

— Встречу, — повторяю я.

Южный берег Крыма и Черное море — это счастье! И городские родители, лишенные бабушек и дедушек, проживающих в экологически чистых деревнях и летом ждущих к себе в гости внуков, в погоне за солнцем, морем и чистым воздухом стремятся вывезти своих дорогих бледнолицых чад, которые за нескончаемый зимний период: осень-

зима–начало весны, — забыли вкус южных фруктов, к нему, к морю, во что бы то ни стало и во что бы это ни обошлось.

И моя семья — не исключение. Ежегодно мама устраивала зимние переговоры-переписки с таинственной бабой Зоей, имеющей счастье жить в Алупке, в небольшом доме, из которого до моря можно добраться пешком. Каких-то сорок минут! Сущий пустяк! Зато во время пешеходной прогулки мы имеем чистейший воздух южного берега Крыма, в меру увлажненный и приправленный эфирными маслами стройных кипарисов и эвкалиптовых деревьев.

К этому южному счастью мы едем в плацкартном вагоне поезда «Москва- Симферополь», ритмично покачиваясь в такт стучащих по шпалам колес, под позвякивание чайных стаканов, бьющихся о подстаканники и иногда выплескивающих наружу волну черного чая, тем самым своеобразно напоминая нам о конечной цели нашего путешествия: мы едем к Черному морю!

И ни по чем нам мирный храп соседа с верхней полки, разморенного дорогой, с выступившей испариной на толстокожем лице, и его свесившаяся в коридор на уровне лба пассажиров, проходящих в сторону туалета, мозолистая стопа, увенчанная короной из пальцев-колбасок с толстенными ногтями, изъеденными грибком.

На одной чаше весов пассажиров — сила желания попасть в туалет по большой или малой нужде, на второй — препятствие в виде газовой бомбы, норовящей угодить прямо в нос страждущего облегчиться. Мне легко: я маленькая, и юрко пробираюсь внизу между полками, не рискуя встретиться со стопой-препятствием.

У меня другие сложности: удержаться на бултыхающемся из стороны в сторону и источающим зловония унитазе, зажав одной рукой нос, а второй — вцепившись в дверную ручку, постоянно стремящуюся открыться и любезно впустить вовнутрь толпу ожидающих своей очереди в коридоре. Я неловко балансирую, усевшись верхом на клозет, словно наездница в цирке, рискуя либо провалиться в сердцевину зловоний, либо удариться чем придется о раковину.

Мама периодически взволнованно стучит в дверь, интересуясь, как я там, и одновременно напоминая об ожидающих, а я каждый раз отнимаю руку от носа, разжимаю ноздри, чтобы ответить ей, тут же задыхаюсь от нахлынувших запахов и испытываю приступ тошноты.

А за окном вагона пролетают чудеснейшие пейзажи, платформы-остановки с бабульками и дедульками, расставившими свои заманчивые сети с продуктами, предназначенными для изголодавшихся в дороге путешественников, уничтоживших по мере продвижения поезда на юг свой домашний запас провианта, с вожделенными южными спелыми фруктами –мечтой городского жителя. Последние выскакивают из поезда на полустанках, чтобы затариться продуктами и успеть обратно заскочить в поезд, пока он не начал движение, о чем постоянно извещает проводница.

Прибыв в Симферополь, мы пересаживаемся с поезда на рейсовый автобус, который мчит нас к бабе Зое, в прекрасную и долгожданную Ялту!

Баба Зоя деловито встречает нас на пороге дома, жалуясь на рост количества отдыхающих летом горожан и на недостаток места в ее домике, кивая головой в сторону новых пристроек к дому — сараев без окон, которые мы уже заметили на подходе к ее дому.

Помимо заранее оговоренной в переписке оплаты за жилье мама щедро высыпает на стол перед бабой Зоей московские гостинцы: пару палок колбасы, несколько банок тушенки, россыпи дефицитных конфет, которые строго, поштучно, выдавались мне в дороге.

Баба Зоя вмиг сметает дары волхов со стола в непонятно откуда появившийся пакет и протягивает нам ключи от дома, от маленькой каморки с одной кроватью и раскладушкой, но с целым окном, за которым виден уголок ее сада!

«Да, осталась последняя комнатка в домике, да, потому что еще зимой списывались, ага, удобства во дворе, мыться раз в неделю по очереди, знаете же, что у нас, у крымчан, вода — дефицит, не то, что в ваших московиях. Ну ничего, море-то зачем? И так чистыми будете. И после восьми вечера никуда! Дом я закрываю. А что делать? Народу понаехало разного из городов ваших, хулиганят, а вы уж тут не шумите, потихонечку живите. Да, за ребенком своим следите — в саду ничего рвать нельзя! Баба Зоя все на базар несёт, вот там и купите. Ой, бледненькая-то какая она у вас и худющая, не больна ли чем? Нет, ну и хорошо! У нас загорит и оздоровится. К нам поэтому все и едут ваши, из городов, чтобы здоровья набраться, воздухом нашим подышать, в море нашем искупаться. Желающих много, мест все меньше, приходится строить и достраивать (баба Зоя еще раз кивает головой в сторону сарая), а это тоже затраты! Вот и крутимся. А ведь это в конечном счете — забота о вас, что бы отдыхалось вам хорошо. Ну, и вы видите себя смирно, тихо и отдыхайте. За здоровьем же приехали». Закончила баба Зоя свой монолог, в который моя мама успевала вставлять лишь утвердительные кивки головой.

Баба Зоя, баба Зоя… и где теперь она, наша крымская баба Зоя?

Мир детства — прозрачный и кристально-чистый, резонансный к любому прикосновению: нежному и грубому, — стремительно меняющийся в своих крайностях от неудержимого смеха до самых искренних слез негодования, в котором сказка и быль настолько переплетены между собой, что можно одновременно оказаться в двух реальностях: настоящей и выдуманной. Только в детстве можно поиграть со своими любимыми книжными героями, напроказничать с Карлсоном и улететь на Луну с Незнайкой, а потом вернуться на ракете домой, чтобы позавтракать в их веселой компании. Только в детстве деревья высокие, улицы широкие, а дороги бесконечные и все-все кажется огромным!

Воспоминания о детстве всплывают в нашей памяти фрагментами — волшебными островами, образующими целый Архипелаг, в котором все части связаны между собой солнечной разноцветной радугой. И мы бежим по этой радуге от острова к острову, чтобы, напитавшись солнечным теплом, вернуться обновленными и безвозвратно повзрослевшими…

Школьные годы чудесные!

Сашок

Мы сидим на скамейке рядом, бок о бок, вернее, проведя условную границу отчужденности, поодаль. Ты говоришь о своей жизни, работе, делах, о дочке, которая растет умницей и красавицей. Говоришь, говоришь, ты никогда не спрашиваешь, как я? Ты понимаешь, что я не отвечу: я улыбаюсь и отклоняю любые вопросы о моей личной жизни. Не потому, что скрываю, а потому, что твои внезапные появления в моей жизни как раз приходятся на кризисы твоей личной жизни: такой спокойной, уютной и обеспеченной — такой, о какой мечтала для тебя твоя мама, — и на новые периоды в моей: новая работа, новый роман. Впрочем, живем мы не так далеко друг от друга, и ты волей-неволей становишься свидетелем происходящего на моей территории.

А еще по старой привычке, ты ежегодно поздравляешь меня с восьмым марта. Почти каждый год. Почти, потому что последние пять лет я живу в другой стране, и наша встреча здесь — неслучайность. Когда ты всей семьей собрался на отдых к морям, ты тоже по старой привычке позвонил моим родителям и уточнил место на глобусе, где теперь обитаю я. Мое новое место проживание совпало с местом, куда ежегодно устремляется поток туристов из России, как и в былые, советские времена, предпочитающих летом отдых у моря, правда, теперь выбирая заморскую здравницу: практично, недалеко, всё включено!

И вот мы оказались на одной скамейке, но через условную границу.

— Хорошо выглядишь, — вдруг говоришь ты, перестав перечислять проблемы, возникшие в твоей жизни за последний год.

— Это все спорт и шведский стол! — отшучиваюсь я. — А приходите-ка к нам на ужин с женой и дочкой!

На твоем лице отразилась серьезная внутренняя работа.

С моим мужем ты знаком, а вот я с твоими домашними — нет.

В моих глазах чертики, а в твоих — усталость и нерешительность. Ты изменился, покруглел немного, отпустил животик для солидности, твои вечные юношеские прыщи-оспины вместе с максимализмом и настырностью покинули тебя. Кот домашний средней пушистости. Из синих глаз ушла колкость, на ее месте возникла домовитость и покой: ты переболел и выздоровел, чему я очень рада!

— А что? — наконец отвечаешь ты. — Давайте встретимся!

Понимая нелепость этой идеи.

Мы познакомились в школе. В те годы я была выдающимся своим ростом подростком с прыщавой наличностью, декорированной появившимися в то время маскирующими средствами, переживающим по поводу некоторых, не сильно округлившихся частей своего тела, и поэтому дефицит женственности восполняющим ярко накрашенными ресничками. В школе, конечно, красить ресницы было запрещено. Но, учитывая мой пылающий пятерками дневник и в остальном отличное поведение, учителя смотрели сквозь пальцы на этот мой маленький дисциплинарный недостаток.

К тому моменту, как я перешла в восьмой класс обычной средней школы, замки железного занавеса приоткрылись, и население рьяно начало изучать иностранные языки. С английским в школе у меня было совсем не плохо, но мама, уловив современную тенденцию, решила закрепить мои знания частными уроками. В этой связи два раза в неделю после школы я стала брать уроки английского у нашей школьной учительницы. Татьяна Викторовна загружала меня по полной программе и, помимо грамматики, заставляла заучивать стихи Роберта Бернса, а иногда сонеты Шекспира. Ей казалось, что так она расширяет мои языковые возможности. И когда они расширились до невозможности, она решила поделиться достигнутыми совместными успехами со своим выпускным классом, успехи которого хромали на две иностранные ноги.

— Ты справишься! — подбодрила она меня и выставила перед старшеклассниками, предварив мое лирическое выступление фразой, гарантировавшей их безмерную любовь:

— Учитесь, лентяи, как надо относиться к подготовке домашнего задания и одновременно заниматься английской литературой!

10 «Б» выстрелил в меня тридцатью парами насмешливых глаз. Зацепившись за немного сочувствующий взгляд на последней парте (или мне так показалось в тот момент, так как моя близорукость и намеренно забытые очки, дабы не видеть своего триумфа, несколько искажали удаленную действительность), я начала:

o my loves like a red red rose that newly sprung in June…

А дальше понеслось: я отцепилась от спасительного взгляда и, почувствовав, что аудитория окаменела то ли от моей откуда-то взявшейся уверенности, то ли под строгим царственным взглядом Татьяны Викторовны, выдала им еще и Шекспира.

Не могу сказать, что мне аплодировали, но покидая класс, я заметила некоторый интерес, появившийся в глазах, внимавших английским поэтам. В тот момент я еще не подозревала, что начнется нездоровая амурная лихорадка, вызванная торжеством интеллекта, поскольку до этого дня внешних необыкновенных особенностей я у себя не замечала. Да и мои одноклассники, придавленные моим физическим ростом и отличным дневником, не совершали особых любовных поползновений.

Амурная эпидемия, охватившая 10 «Б», добавляла мне уверенности. Я даже по-другому смотрела на себя в зеркало, часто оставаясь довольна увиденным в нем. Придирчивость отошла на второй план, ровно как и критическое отношение. Расцветали девочки, забытые зимой — полностью можно было отнести к моей персоне. Из школы меня провожал то один, то другой мальчик из того злополучного класса; кто-то бренчал на гитаре под окнами, кто-то просил подтянуть его по английскому. Из состояния эйфории меня вывела плачущая Татьяна (девочка из того же 10б), требующая вернуть ей ее Валеру. Прослыть вероломной и «красть» чужих женихов мне совершенно не хотелось.

Любая эпидемия, внезапно начавшись, так же нежданно и заканчивается при помощи прививок, профилактических мер и во время принятого лекарства. Однажды, оглянувшись вокруг, я увидела только Сашку — неизвестный вирус поразил его надолго и вызвал хроническое расстройство, характеризующееся периодами то нестойкой ремиссии, то нового обострения. Ответить ему тогда взаимностью я не могла. Сердце мое было занято…

Эх, это первая и такая странная любовь, рубцом оставившая след в моем сердце и долго не разрешавшая ему полюбить снова.

А мы, спустя 20 лет, сидим с Саней на строго разграниченной скамейке, далеко от нашей школы, наших встреч в прошлом. Солнце нещадно палит и высвечивает проплешины в его когда-то богатой иссиня черной шевелюре, синие глаза смотрят мимо меня, в то пространство, которое отдалило нас друг от друга, он спокоен, мы уже давно чужие люди, связанные когда-то непонятным вирусом, поразившим только одного из нас.

С праздником

С утра стою у зеркала и рассматриваю себя:

— Мам, по-моему, один хвостик выше другого получился.

У меня хвостики на голове всегда почему-то несимметричные. И сегодня, несмотря на праздник, один хвостик на другой задорно сверху смотрит. Зато резиночки праздничные, вишенками украшенные.

— Мам, можно я без шапки пойду — на улице солнце.

— Это самое опасное время. Подует ветерок, и заболеешь! Надень косынку, чтобы хвостики не примять, коли шапку надеть не хочешь!

«Ну да, они из-под косынки баранками торчать будут: настоящая праздничная девочка- бублик,» — вздыхаю я про себя, а вслух произношу:

— А хоть колготки новые можно надеть? — не теряю надежды на красоту.

— Надевай, только теплые штаны не забудь сверху. В школе их в мешок для сменки положи.

Вот они — мои меховые трусы: тёплые, холодонепроницаемые! Придется их в раздевалке незаметно стащить с себя, чтобы девчонки не смеялись.

Гордо подняв голову в предвкушении праздника в школе, выбегаю на улицу! Там сегодня тепло и солнечно. Мужчины спешат на работу. Женщины по-особому красивы: реснички, щечки, губки, коротенькие по случаю юбки и высоченные каблуки. Как они на них по снегу и льду передвигаются? Недоумеваю я. Ну, наверное, когда вырасту, тоже смогу, хотя нет! Мне и на коньках-то сложно: все время падаю, а тут… каблучок тоненький, длиненький, как же он их держит? Да еще и бегут они так странно, из стороны в сторону качаясь. Красиво! А вот и мужчины, некоторые уже с цветами. В школу, наверное, поздравлять или на работу…

— Юлька, стой, — слышу я голос соседа Пашки. — Дай я тебе ранец до школы донесу!

— Паш, а зачем? Я его каждый день таскаю, и вроде ничего…

— Да ты что! Сегодня праздник — нельзя сегодня. С праздником тебя, кстати! — Пашка вытаскивает меня из ранца и, смущаясь, впихивает мне в руку гвоздику. — Это тоже тебе, — тихо, себе под нос, говорит он, но всё-таки так, что бы и я услышала.

— Спасибо, — улыбаюсь я и подтягиваю съехавший набок платок, а вместе с ним и сползший хвостик. Видимо, Пашка, когда освобождал меня от тяжести ранца, случайно мою прическу примял.

— Ой, мой хвостик!

— Извини, давай поправлю, — Пашка неловко, выдрав мне пару волос, соорудил новый хвост, оставив то там, то тут висячие пакли.

— Во, лучше, чем было! — подытожил он.

— Какой хороший все-таки праздник: мальчишки внимательные, — счастливо смотрю я на Пашку.

— А хочешь, я тебе и завтра портфель до школы донесу? — раззадорился мой сосед.

— Хочу! А что, ты так каждый день будешь делать? — удивляюсь я.

— Не знаю пока, — озадачен Пашка. — Ну вот, мы уже в школу пришли. Держи свой ранец!

Пашка, бросив ранец к моим ногам, быстро поднялся по ступеням лестницы и исчез за школьными дверями.

А я все думаю, как штаны меховые незаметно снять? И эта мысль мне прямо не дает покоя. Забившись в угол раздевалки, задираю подол формы и только собираюсь дернуть за резинку злосчастные меховые рейтузы, как вижу идущего Лешу Лебедева — мы с ним за одной партой сидим. Лешка тоже какой-то озадаченный, и все прижимает к себе портфель, озираясь с опаской по сторонам. И тут меня замечает. Я, естественно, форму вниз одергиваю, но теплые штаны уже спущены и повисли на коленях. Идти не могу, так и стою в углу у стенки.

— Привет, Юлька, с праздником тебя, — смущенно лопочет Лебедев, а потом, помолчав, добавляет:

— Как хорошо, что я тебя здесь встретил!

Быстро открывает портфель и протягивает мне свёрток:

— Держи, это тебе!

А я подойти к нему не могу, чтобы взять свёрток, и так и стою беспомощно в углу.

— Бери, это тебе! — уже настойчиво повторяет он, но, не дождавшись моей реакции, кладет сверток и, наконец, уходит.

Обескураженная обильным вниманием неожиданных кавалеров, с окончательно съехавшим на бок хвостом и упавшими меховыми штанами, подхожу к свертку: большой и внушительный. Что же там? Но посмотреть не успеваю: звенит звонок, и я бегу в класс, на ходу выпрыгивая из штанов — тут не до конфузов! — и молниеносно запихиваю их в ранец, а растрёпанный хвостик стягиваю резинкой уже перед классной дверью.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.