Бесплатный фрагмент - Оправа для бездны

Кодекс предсмертия. Книга вторая

Пролог. Голос и тени

«… когда сайды разорили Храм Исс и с юга на земли баль двинулись воины и колдовские исчадия Суррары, начался исход мертвецов. Первыми отправились в сторону ненасытной Суйки, в древности называемой Айсил, герои, погибшие в битве на священном холме, и поверженные ими враги. Они поднялись и пошли на север, обращая незрячие, залитые кровью очи в сторону города умерших, словно властный голос призывал их. Вряд ли их тела добрались до цели ужасного похода, потому что члены их были истерзаны, уже мертвых их жгли и рубили на части обуянные ужасом сайды, но за ними пошли и другие. Все, кого настигала смерть, подчинялись неведомому зову. Убивавшие друг друга шли плечом к плечу. Простившиеся с жизнью в собственной постели или на поле битвы вставали на ноги, поворачивались в сторону города умерших и отправлялись в последний путь. Никому они не причиняли вреда, хотя ужас от смертного шествия полз над землями Оветты, как осенний туман над бальскими болотами, и только маги Суррары пытались остановить исход мертвых, пока не прозрели собственное бессилие. Откуда бы ни начинали последний путь мертвецы, рано или поздно их плоть успокаивалась, но имеющие дар видели холодные тени, летящие к цели из праха. И этот полет можно было ускорить, но остановить — нельзя. И были смертные тени тех ужасных лет подобны каплям сока ядовитого дерева, которые падают в горло сосуда, пока не наполнят его…»

Хроники рода Дари, записанные Мариком, сыном Лиди.

Где она, былая легкость? Где ветер, бьющий в лицо? Где жар разгоряченного коня, несущего молодого хенна по весенней степи? Где юная жадность, которой всего было мало; и пищи, и золота, и гибкого сладкого тела, притиснутого к ковру, и снова ветра, ветра, ветра.… Где запах свежей подорожной травы? За дымкой времени, которая тает быстрее, чем затихает стук копыт? За лигами покоренных земель? Так неужели запах родной степи не долетит до все еще жадных ноздрей, ведь с запада несутся тучи, с запада! Вот только роскошный шатер великого тана стоит не в степи, а в парадном зале разоренного дуисского дворца. Не выйдешь наружу, не глотнешь полной грудью дикого ветра. Сидишь тут, как ярмарочный шут за цветастой занавеской!

Великий тан раздраженно покосился на замерших у полога, вооруженных кривыми церемониальными мечами полуобнаженных рабов, толкнул пяткой распластавшуюся у ног невольницу. «Тщ-щ», — то ли дунул, то ли свистнул. Поняла. Поползла прочь, как учила смотрящая за рабынями мамка. Старательно поползла, приподнимая над подушками и чеканными золотыми кувшинами округлые ягодицы, раскрываясь, как речная раковина, только ничего не отозвалось в чреслах у тана. Если уж мастерица обольщения — лучшая хеннская танцовщица, укутанная в полупрозрачную ткань, не смогла разбудить утраченную похоть, то куда уж неумелой радучской девчонке.

— Свитак! — раздраженно окликнул слугу тан, наклонился, проклиная слабый обвисший живот, подтянул к себе хрустнувшую сушеной травой подушку. Распустил витой шнур, вытащил крошащиеся в пальцах стебли, засопел, чихнул от пыльцы, но запаха не почувствовал. Стиснул зубы. Отчего же немощь опережает смерть? Или просто вышло его время и он, тан Каес, покорившей все рода великой степи, так и не смог покорить собственную судьбу? Что же он тогда делает? Испытывает ее терпение?

— Свитак! — громче повторил оклик тан, хотя уже знал, что рядом верный слуга, склонился над ухом — достаточно близко, чтобы услышать шепот, достаточно далеко, что бы не осквернить дыханием обоняние тана.

— Я здесь, всемилостивейший, — звякнул серебряными подвесками седой раб.

— Где сыновья?

— Хас с тысячью в горах учи, ловит их самонадеянного князька. Кеос на пути в Томму с богатым обозом и тысячами рабов. Раик в Бевисе. Нок в Етисе. Фус…

— Знаю об этих! — раздраженно оборвал слугу тан. — Лек где?

— Твой младший сын здесь, всемилостивейший, — поспешил успокоить хозяина слуга. — Так же как и старший Аес.

— Зови его, — махнул рукой Каес. — Лека зови. И так, чтобы Аес не видел. Или нет, пусть видит! И открой же, наконец, все двери и окна этого проклятого дворца!

— Слушаюсь, всемилостивейший, — метнулся в сторону слуга.

Тяжело вздохнул тан. Знал, что давно уже были открыты все окна и двери во дворце радучского короля, над головой сияли дневным светом проемы разбитых витражных фонарей, но не хватало Каесу ветра. И в шатре, верхушка которого была снята, словно не осень подступала к Оветте, а лето, и даже на ступенях дворца, с которых открывался вид на каменные холодные дома покоренного Дуисса. Не хватало Каесу ветра, словно кто-то вставил ему в ноздри тростниковые трубки, а горло захлестнул поясным платком. Год уж как утихли пожары и перетлели костры, сложенные из тысяч и тысяч трупов, но не мог отдышаться великий тан хеннов. Или это запоздавшее проклятье покоренных родов? Так ведь никого из танов не душил Каес, каждый из его соперников принял смерть от меча, как и требовали законы степи. Но не могли же проклясть его жалкие белолицые выродки, которых он уже перерезал без счета?

— Я пришел, отец, — раздался спокойный, чуть насмешливый голос и крепкая рука сдвинула цветастый полог. — Звал?

Ни на одного из братьев не походил Лек. Слишком много взял от матери — дикарки-корептки. Взгляд был жестким, как у отца, да цвет кожи, а темные волосы, прямой тонкий нос, скулы, все казалось чужим. Но злые взгляды остальных сыновей, смешанные со страхом и подобострастием казались чужими еще более. Одно раздражало Каеса, никогда улыбка не сходила с тонких губ младшего сына. Такая язвительная улыбка, что старшие братья не единожды пытались отсечь ее от туловища наглеца вместе с головой. Но выкручивался пока младший. Боги ему покровительствуют или собственная чрезмерная наглость дорогу торит?

— Садись, — махнул рукой на подушки перед собой тан. — Садись и говори.

— Какие слова ты хочешь услышать от меня, отец? — ухмыльнувшись, спросил сын. — Я должен слушать тебя!

«Красив, — подумал Каес. — Оттого и не любят его братья, что он не похож на них. Или и в самом деле, правда, что боятся они младшего»?

— Послушаешь еще, — почти равнодушно произнес Каес. — Свои слова пока скажи. Те, которые уже год на губах твоих висят.

— Почему мы остановились? Этот вопрос ты чувствуешь, отец? — рассмеялся Лек и продолжил через мгновение. — Отчего, покорив всю Оветту, стоим уже второй год с этой стороны реки? Отчего не разбили войско сайдов до того, как оно успело укрыться за стенами Борки? Почему, наконец, не разберемся с жалкими риссами, что выбрались из-за пелены и заняли Дешту? Неужели так боимся колдунов Суррары?

— Это все, о чем бы ты хотел спросить? — после долгой паузы проговорил Каес и раздраженно вогнал причудливый кинжал в ножны.

— Ты злишься? — поднял брови Лек.

— Да, — коротко бросил Каес. — Злюсь, потому что ты не спрашиваешь главного!

— А ты можешь ответить? — удивленно наклонил к плечу голову Лек, но тут же вновь оскалил зубы. — Я думал, что главный вопрос следует задавать старшему шаману, но он… не любит меня.

— Разве ты женщина или ребенок, чтобы любить тебя? — сам расхохотался в ответ тан. — Ты же смеешься над ним! Зачем ты на празднике первой травы вытащил горючие порошки из-под войлока? Захотелось пошутить над стариком?

— Ты вспомнил давнюю историю, — Лек презрительно скривил губы. — Тогда мне было всего лишь десять, и я не знал, что шаману дозволительно обманывать хеннов. Я был уверен, что боги и в самом деле бросают на его войлок пригоршни звезд. Он жульничал!

— Они бросают, — проворчал Каес, покусывая верхнюю губу. — Но сюда! В голову! Или ты думаешь, что Кирас слабый колдун?

— Пока что мне не приходилось почувствовать его силу, — уклонился от ответа Лек.

— Он злопамятен…. — с трудом дотянулся до собственной пятки Каес и поскреб ее желтыми ногтями. — К тому же он не любит не только тебя. Кирас вообще никого не любит. Впрочем, он не смог бы помочь тебе с ответом, даже если бы любил тебя как родного сына. Нет, Лек. Конечно, духи, с которыми советуется Кирас, могут ему что-то подсказать, но они не могут знать дня моей смерти. Я — великий тан, а не пастух!

— Я сам мог бы сказать кое-что об этом, — стал серьезным Лек. — Конечно, если ты согласен слушать меня.

— А ты думаешь, что я позвал тебя развлечься с наложницами? — поднял брови Каес.

— Зачем мне знать день твоей смерти? — сузил глаза Лек. — Чтобы лишиться покоя? Я даже не хочу знать дня собственной смерти. Тот, кто знает конец пути, отсчитывает шаги, тот, кто не знает его, дышит и радуется.

— А разве тебе не интересно, чье имя выкрикнут глашатаи, когда я оставлю владычество над степью? — прищурился отец. — Неизвестность не лишает тебя покоя? Все твои братья отметились в чаше для пожертвований Кираса! Некоторые не единожды! А кое-кто осмелился поинтересоваться, можно ли ускорить мое путешествие за полог смерти?

— Когда-нибудь я с интересом прислушаюсь к крику глашатая, но не собираюсь задумываться об этом теперь, — качнул головой Лек. — Тем более, что война не окончена и пройти тропою смерти может любой из твоих сыновей, в том числе и я. Думаю, что мои шансы на скорую смерть даже предпочтительнее прочих…

Лек склонил голову и добавил после паузы.

— И еще я думаю вот о чем; когда единый вяжет на своей плетке узлы, отмеряющие рождение и смерть, ему все равно, чьи волокна трепещут в его пальцах — пастуха или великого тана.

Тан раздраженно пожевал нижнюю губу. Улыбка вернулась на губы младшего сына, но глаза его были серьезны. Страшные у него были глаза. Наверное, такие же глаза были и у молодого Каеса, когда он превращался из простого пастуха в тана своего рода, но тогда он не мог их видеть, не водилось никаких, даже бронзовых зеркал в кочующем по степи племени.

— Тогда что же еще может сказать тебе шаман? — презрительно скривил губы тан. — Почему мертвые поднимаются и бросаются в воды Лемеги? Этого и шаман не знает. Одно ясно, колдовство это. Безумное колдовство. Но я не верю глупостям, что колдуны-риссы, вышедшие из-за пелены, или конг Скира собирают армию мертвых, чтобы противостоять воинам степи. Это невозможно.

— Я не об этом, — покачал головой Лек. — Я знаю, что докладывают тебе лазутчики. Заклятье древних колдунов, которых сайды и баль считают богами, разрушено, и город умерших призывает к себе тех, над кем властвует. Оттого же рассеялась пелена, выпустив из Суррары рисское воинство. И мне не только известно, что подобной магией не владеет ни один хеннский шаман, она не подвластна и сайдам. Но мой вопрос не об этом. Кто зовет тебя, отец?

— Ты слышишь? — поразился Каес.

— Да, — коротко ответил Лек.

— Ты слышишь… — задумался тан и снова потянул за витую шнуровку, снова поднес к носу сухую траву.

— Я слышу голос, который призывает тебя идти до предела земли, чтобы полить ее кровью, — расправил плечи Лек. — Не до пределов города умерших, хотя голос и раздается оттуда, а дальше, до границ, до площадей самого Скира. Я слышу голос, который призывает тебя завалить Оветту трупами втрое против уже исполненного. Я слышу голос, который обещает тебе силу и молодость. Кто это? Что за магия приносится ветром? Кто зовет тебя, отец? Это человек или…

— Так ты слышишь… — потрясенно пробормотал Каес. — Шаман не слышит, а ты слышишь…. И я слышу. Поэтому и стою тут, не перехожу берег Лемеги. Думаю и… жду! Никто и никогда не приказывал Каесу!

— Разве это приказ? — не понял Лек. — Это зов. Но не следует ли откликнуться? Или тебе жалко недостойных сайдов, что убежали за Лемегу, что скрываются за борскими башнями, что ушли в горы? Или ты не хочешь вернуть силу и здоровье?

— У меня еще достаточно сил и здоровья! — прошипел Каес.

— Откликнуться можно и для того, чтобы уничтожить зовущего! — склонил голову Лек. — А что если это голос судьбы?

— У судьбы нет голоса, — медленно обронил Каес. — Собирайся.

— Куда ты отправляешь меня, отец? — вновь заискрился добродушием Лек.

— В Риссус, за бывшую пелену. Гонца прислали колдуны, хотят что-то предложить. Или ты думаешь, что они просто так вывели к Деште только жалкие пять тысяч воинов? Не столь они глупы, чтобы бросить собственное царство под копыта степной коннице в угоду скирскому конгу! Собирайся, Лек. Как соберешься, придешь сюда. Мне нравится говорить с тобой.

Сын поклонился и шагнул к пологу. Тан перевел взгляд на лицо рослого раба-великана, который, как и все телохранители, был лишен языка. Лоб и щеки несчастного, мгновенно покрылись каплями пота. Ужас сковал лицо. Точно так же тана боялись и его сыновья. Все, кроме Лека. Значит, он слышит…. Значит, сумеет противостоять шаману. Выходит, именно младшему сыну сменить его в главном шатре. Сыну наложницы. «Нелегко тебе придется, Лек», — прошептал Каес и закричал в голос. — Свитак!

— Да, всемилостивейший!

— Не забыл? Всю округу переверни, но хорошего лекаря или местного мага найди!

— Так порезали всех магов и лекарей, — пролепетал Свитак. — Сам старший шаман казнями руководил.

— Ищи, Свитак, — утомленно повторил Каес. — Плох тот лекарь или маг, что дает лишить себя жизни. А мне хороший нужен! Понял?

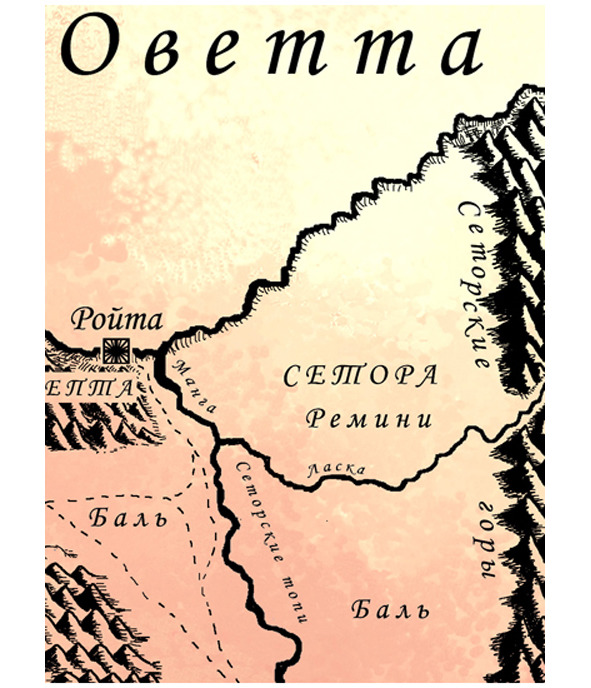

Башни Борской крепости были столь высоки, что, по рассказам самозваных знатоков, если бы при осаде крепости кому-нибудь из защитников вздумалось плеснуть горящей смолы с самого верха, то до осаждающих долетели бы скорее всего еще горячие, но уже твердые комья. Вот только никому и в голову не приходило заняться чем-то подобным, поскольку никто и никогда не пытался овладеть неприступным укреплением, оседлавшим узкое горное плато, по которому проходила единственная дорога из Оветты в Скир. В последние месяцы на этой дороге путников было немного. За два года, прошедшие с тех пор, как сайды покинули Дешту и отступили за крепкую борскую стену, те, кто хотел укрыться в скирских пределах, — уже укрылись. Беженцы со всей Оветты, которые не решились искать спасения в южных горах, не рискнули переправляться через широкую Мангу и идти через непролазные топи в дикие восточные леса, принадлежащие племенам неуступчивым ремини, а также потрепанные отряды воинов покоренных хеннами королевств и последние переселенцы из Дешты и ее окрестностей с повозками со скарбом, на которых порой вместе сидели и знатные горожане и нищие, — почти иссякли. Те, кто не дошел до Скира, либо откочевали в пределы маленького королевства рептов, увеличив население единственного рептского города Ройты в три раза, либо остались жить там, где жили, надеясь, как и сотни поколений их не единожды обиженных хеннами предков, что прокатит мимо неминуемая погибель, а если и зацепит, то не слишком больно. Те же, кто решились встать под руку скирского конга, теперь спешно рубили деревеньки в некогда заповедном лесу близ Скомы, собирали в осень овощи с выжженных по весне полей, отрабатывали приют сайдскому королевству, устраивая засеки на лесных и горных тропах, поднимая и укрепляя стены Скира, Ласса, Омасса, заготавливая камни, дрова, смолу для обороны крепостей. Скир ждал войны. Давно уже ждал, с тех пор, как рассеялась пелена на границах Суррары, и рисские воинства смяли малочисленные отряды бальских воинов и заняли внезапно и странно опустевшие земли баль вплоть до храма Сето. С тех пор, как орды серых вытоптали Гивв, сожгли Крину и Оветь и хлынули на земли Радучи. Даже раньше. С тех пор, как мертвые двинулись к Суйке. Впрочем, что мертвые? Человек ко всему привыкает. Тем более, что, как казалось страже, в Суйке мертвецов не прибывало, потому как ни один из неупокоенных борских укреплений не миновал. Правда, одно время специальные команды орудовали на подступах к башням, цепляли баграми пошатывающихся трупаков и подтаскивали их к огромным кострам, трое стражников и теперь поддерживали огонь на одном из почерневших кострищ, но мертвецы почти пропали. Гнили, наверное, по лесным дорогам, не успев добраться до неприступных башен в отведенный ужасным колдовством срок, или вовсе их не стало. Ничего, война лишь притихла, с лихвой временную недостачу вернет.

Скирский сотник стоял в надвратной башне, не сводя глаз с дороги. Он легко различал среди редких путников торговцев солью и бесшабашных охотников, бортников и крестьян из ближних деревень, торопящихся сбыть урожай за серебро или медь, нищих и немощных, рассчитывающих на пропитание и защиту за высокими стенами, но выглядывал всадников, сторожевых, что должны были заведомо предупредить о приближении врага, или лазутчиков, чья задача была заметить врага еще раньше. Но на дороге, продуваемой неожиданно холодным ветром, тех, кого он ждал — не было. Пока не было. Война нависла над Скиром, как грозовая туча, цвет и тяжесть которой не оставляли сомнений — вся прольется на головы, ни капли не пронесет мимо, но пока еще грядущая беда все откладывалась и откладывалась.

Ярусом ниже в тесной, но уютной, затянутой шкурами и войлоком потайной комнате держал в ладонях чашу разогретого цветочного вина главный маг Скира — Ирунг. Лето подходило к концу, и пусть дули уже холодные ветра, до настоящих холодов еще не дошло, но маг все никак не мог согреться, словно холод пропитал самую сердцевину его костей. Ожидание неминуемой войны затянулось. Сначала отсрочка радовала и его, и нового конга, потом она стала беспокоить, затем уже раздражать, а в последние месяцы так и вовсе выводить из себя. К счастью, Седду было, чем себя занять, войско сайдов выросло за счет остатков разбитых воинств прочих королевств Оветты, и избранный на место прежнего конг Седд Креча усердно пытался возродить в истерзанных солдатах боевой дух. А уж Ирунг… А что Ирунг? Он устал так, как не уставал никогда в жизни. И главной причиной его усталости была не армия серых, замершая за пологими берегами великой Лемеги, а язва на теле Скира — Суйка. Именно туда рвались ожившие мертвецы или, как их стали называть в народе, топтуны, и именно оттуда, о чем пока еще мало кто знал, исходили те беды, что понемногу охватывали земли Скира и грозилась захватить всю Оветту. От Скочи до Борки, от морского берега и до быстрых вод своенравной Даж ни один сайд не мог, выйдя из дома, чувствовать себя в безопасности, если только его не охранял десяток стражников. Из вечерней и ночной мглы появлялись словно сошедшие с ума разбойники и уничтожали людей и домашний скот. Если и удавалось кого из них порубить, то их число прибывало вдвое за счет вчера еще безобидных нищих и благонравных крестьян. Многие сотни конга прочесывали окрестности, но лихие людишки словно возникали из ниоткуда, и Ирунг был уверен, что если бы не колдуны, которые день и ночь жгли ритуальные костры на границах Суйки и раздавали амулеты сайдам, все было бы еще страшнее. Хотя, что может быть страшнее войны, которая казалось столь близкой, что слышались Ирунгу уже и запах горящей смолы, и звон мечей, и удары стенобитных орудий? В настоящей войне колдун плохой помощник воину. Главный маг Скира слишком хорошо понимал, что магия хороша для ворожбы или против своего же брата ворожея, а против вражеского войска она как перо на обратном конце стрелы — точности добавить способна, а силы нет. Может, оно и к лучшему? А вдруг возьмут враги Борку? Скалы вокруг, да пропасти, но нет непроходимых гор. Что тогда? Хенны будут разбираться с суйкской мерзостью?

В дверь постучали, затем она скрипнула и в проеме показалось испуганное лицо старшего стражника.

— Мудрейший! Нищенка какая-то вонючая подошла к воротам. Требует встречи!

— Она сказала слово? — нахмурился маг.

— Сказала, — неуверенно пробормотал стражник.

— Так чего же ты ждешь, дурак? — раздраженно повысил голос маг.

Стражник исчез и через время, достаточное, чтобы скатиться кубарем с лестницы на первый ярус, а затем не бегом, но быстро подняться наверх, дверь скрипнула вновь. Ирунг поморщился. От закутанной в лохмотья фигуры действительно пахло гнилью.

— Ну? Брось маскарад, Мэйла. Что скажешь?

Нищенка выпрямилась и неожиданно оказалась высокой, крепкой и стройной. В лохмотьях мелькнуло немолодое, но очерченное резкими линиями лицо.

— Я нашла ее, Ирунг.

— Мать или дочь?

— Дочь.

— Где?

— За Мангой. В самой гуще сеторских лесов. Но близко подбираться пока не стала, слухами довольствовалась. Спугнуть побоялась. Уж больно тамошние ремини стерегут свои земли. Да и часть ушедших за реку баль осела поблизости.

— Уверена, что она?

— А кто же? Появилась три года назад. Словно ниоткуда вынырнула. Молода. Красоты, по словам рептов, что руду с восточных гор везут, необыкновенной. Но не тем славна стала. Врачует она. Всякого, кто обратится. Я видела шов у одного охотника, которому она руку зашивала. Так врачевать в твоем храме учат, мудрейший.

— Значит, дочь осталась… — задумался Ирунг, хлебнул вина и потер пальцами оплывшую переносицу. — Как же она матушку свою пересилить смогла?

— А кто сказал, что она ее пересилила? А если случай помог? У храма Исс она не одна была. Не устояла бы она против матери. Эх… Надо было сразу ее искать…

— Не ты ли искала? — презрительно усмехнулся маг.

— Те мертвецы, что от алтаря вышли, черными были, как уголь! — скрипнула зубами Мэйла. — Я мужские тела от женского тела едва отличила, куда уж мать от дочери? В снег она зарылась тогда или заклятье ее откатило в сторону, не знаю. В том мареве, что вокруг сгинувшего алтаря поднялось, я бы и рук своих не разглядела! Что теперь делать-то? Я ведь могу подобраться. Я бы и мать ее достала с пятидесяти шагов, а уж девчонку-то… От самострела никакая магия не спасет…

— Нет, — пробормотал Ирунг. — Она мне живая нужна.

— Зачем? — не поняла Мэйла. — Алтарь Исс она сожгла, пелену сдернула с Суррары, что ты еще от нее хочешь, кроме мести?

— Мести? — Ирунг словно очнулся от собственных мыслей, посмотрел на Мэйлу с раздражением. — О мести забудь. И я не о мести думаю теперь, а чтобы сайдов со Скира или хеннской, или суйкской гребенкой не вычесало. И тут Кессаа могла бы помочь. Зеркало с ней пропало. Зеркало Сето. Многое можно было в том зеркале увидеть, понять многое можно. Но даже если и ничего увидеть нельзя, так уж главное давно увидели. Кессаа может Оветту от погибели избавить. Так что, никакой мести. Поговорить мне с ней надо.

— Поговорить? — подняла брови Мэйла. — Это вряд ли. Мало того, что она говорить со мной не станет, убить попытается! Выманить ее из-за Манги надо! Спугнуть или привлечь чем! И проследить. И только тогда уж живой брать. Только вот чем приманить ее, я не знаю.

— Приманить? — задумался Ирунг. — Приманил бы, кабы наживка была. Правда, есть человек, с которым она увидеться захочет. Но хозяин его под другое дело слугу своего заточил…

— А кто хозяин-то? — брякнула Мэйла и тут же прикусила губу, но Ирунг почему-то не разозлился, только холодом улыбку наполнил.

— Тебе ли не знать? Седд Креча. Бывший наниматель твой и нынешний враг. Отец этой девчонки. Ладно, наживка — наживкой, но и без тебя я не обойдусь. Если для разговора ее мне связанной принести нужно будет, спеленаешь и принесешь. Пусть даже для начала и спугнуть ее придется. Только зеркало уж постарайся не упустить. Если оно у нее в руках, конечно….

Правитель Суррары Зах стоял на ступенях алтаря Золотого Храма Риссуса и ощупывал сухими пальцами выемки в священном камне. Старший жрец старательно жмурился внизу, всем видом показывая, что не упустит ни вздоха всесильного. Зах досадливо поморщился. Все-таки этот изворотливый недоумок за все семьдесят лет своей никчемной жизни так и не поверил или не осознал, что именно Зах был свидетелем того, как сам Сурра опустил на алтарь зеркало судьбы и кинжал силы, которые погрузились в камень, словно легли на ком гончарной глины. Зеркало судьбы и теперь мутно чернело неровным осколком, как высохшее пятно крови на уступе скалы. А кинжала не было, потому как проклятый в столетьях отступник не вернул его на место.

Зах провел пальцами по длинному отпечатку, нащупал рельеф, изображающий снежный кристалл на рукояти. Как сохранять спокойствие, если кинжал уже сотни лет служит знаком силы нечестивым сайдам? Ну, ничего, те преграды, которые отделяют Суррару от святыни теперь ничто по сравнению с рассеявшейся пеленой. Маг глубоко вдохнул и провел рукавом по осколку. Зеркало было залито кровью. Почерневшей и окаменевшей за те же столетия кровью Сурры. Может ли хоть что-то сравниться с этими ценностями? Скоро и кинжал силы окажется на своем месте. Вряд ли хенны посчитают его слишком большой платой, если он — Зах, предложит им ключи от неприступной Борской крепости. Кинжал силы и право на одного пленника. Зах не может ошибаться, выматывающий нутро зов идет из Скира. Не тот зов, что заставляет мертвецов брести к северу, а правителей хеннов проливать кровь и громоздить отрезанные головы, а другой. Тот, который приказывает ему выбить священный осколок из камня и нести его туда же, где хранится священный кинжал. Неужели давний враг все еще жив? Наверное жив, если Сурра в тот страшный далекий день, когда его кровь начала заливать зеркало судьбы, так и сказал — или я, или он. А Сурры нет…. Сурры нет, а враг жив. И недостойный, который должен был уничтожить врага, тоже жив. Мерзкий трус!

— Вы что-то сказали? — подобострастно прошипел снизу жрец.

— Готовься, — холодно ответил Зах. — Скоро он придет.

— Кто, — согнулся в почтительном поклоне жрец.

— Варух, — твердо сказал Зах. — Я зову его.

— Вы по-прежнему уверены, что он жив? — позволил себе усомниться жрец. — Прошли тысячи лет! Ведь он не был богом? Зеркало судьбы вросло в камень! Скорее я поверил бы, что живы Сето или Сади!

— Готовься, — повторил Зах. — Я тоже не был богом, но я жив. Варух придет. Он всего лишь служка. Он не сможет мне противиться. Он жив. И не только он….

Часть первая. Марик

Глава первая. Сын Лиди

Старый Лируд всегда говорил медленно. Если требовалось что-то сказать, он прищуривался, откашливался, переводил дыхание и произносил нужные слова, нимало не заботясь о том, слушает ли его юный подопечный или нет. Именно так, не изменив голоса ни на тон, однажды он сообщил Марику, что отца у того больше нет. «Как нет»? — воскликнул мальчишка, который только что прибежал к престарелому опекуну, чтобы сообщить удивительнейшую новость — умерший вчера старик Милди неожиданно поднялся во время погребальной церемонии и, не отвечая на оклики оторопевших родных, поплелся куда-то на запад, явно не замечая не только глубокого снега, но и того, что на его лицо напялена похоронная маска, но Лируда странное повеление покойника не заинтересовало. Он повернулся и взглянул Марику в глаза, чего не делал почти никогда, а потом медленно повторил.

— Твоего отца больше нет, парень.

— С чего ты взял? — скривил губы Марик.

— Эмучи сказал мне.

Старик сдвинул рукав на правой реке и Марик увидел проступившее на предплечье имя — «Лиди». Кровяные точки составили его.

Марику тогда едва исполнилось четырнадцать. Он уже привык, что видит отца раз в два или три месяца, что ложится спать и просыпается под одной крышей со слегка придурковатым стариком, которого, впрочем, боится даже деревенский колдун, и который, если верить слухам, когда-то обучал колдовскому мастерству самого Эмучи, но ни на мгновение Марик не допускал и мысли, что отец, бывший без сомнения лучшим воином баль, уйдет за темный полог, не обернувшись и не окликнув единственного сына.

— Ты понял? — спросил Лируд, снова уставившись мутными глазами в заснеженную пустоту.

«То, что старик выбрался из теплой избы и уселся на пороге, не замечая холода, само по себе чудо сравнимое с посмертными чудачествами Милди», — уже потом подумает Марик, но в тот миг его мысли остановились. Он качнулся на затянутой льдом тропинке, поскользнулся, едва не упал и устоял на ногах, лишь ухватившись за промасленный тотемный столб.

— Иди, — разрешил старик. — Поплачь. Твой отец достоин слез горя. Я не знал воина баль лучше чем Лиди из рода Дари. Разве только знаменитый Зиди мог сравниться с ним. Но и Зиди теперь уже нет, и кто теперь помнит о нем? И Эмучи больше нет, а ведь я знал его так же, как и тебя. Иди, парень, поплачь. Воин не должен стыдиться слез. А ты станешь воином, если захочешь.

Марик плакал недолго. Пожалуй, он не плакал ни одного мгновения, слезы намочили его щеки самовольно. Они вытекли из глаз без рыданий и всхлипов, как избыток влаги, припасенный для увлажнения глаз, и исторглись наружу кратчайшим путем, потому как причина удерживать их внутри иссякла, а иных поводов для слез в будущем не предвиделось. Все остальное вовсе могло обойтись без слез. Еще не понимая, что он остался один, Марик вдруг почувствовал холод, который подбирался к нему не из-за заснеженных пространств, а изнутри. Имена Эмучи и Зиди значили многое, но оставались всего лишь именами, а отец, несмотря на редкие встречи, был частью его жизни. Он казался Марику похожим на прочный столб, на котором держится нехитрое походное жилище охотника. Сруби его — и ничто не защитит от дождя, снега, холодного ветра.

Марик пролежал в промерзшей кладовой, устроенной между желтыми стволами вековых сосен, до вечера, потом набил рот моченой болотной ягодой, скривился от невыносимой кислоты, запустил палец в туесок с медом, облизал его, выполз через узкий лаз, спрыгнул на снег и вышел к берегу узкой речушки, чтобы умыться. Морозец сопровождал его шаги скрипом, ветер обжигал лицо, но боли не было. Ее не было даже в сердце, где, как говорил Лируд, она имела свойство скапливаться и откуда никогда не растрачивалась полностью. Место боли занимала холодная пустота. Или именно эта пустота и была болью.

Марик пробил ногой тонкий прибрежный лед, умылся и пригляделся к кажущейся черной в зимних сумерках воде. Речка Мглянка, изгибаясь между заснеженными кустами, убегала на север. Где-то через сотню лиг она впадала в полноводную Ласку, а потом, сплетаясь с ней струями, бежала на запад вплоть до величественной Манги, чтобы вновь повернуть на север, но уже к океану. Именно за Мангой, на исконных бальских землях месяцами пропадал его отец. Там в заповедных лесах почти не осталось поселений. Женщины, дети и старики баль уже давно перебрались в долину Мглянки — в земли, выторгованные по слухам у лесных племен ремини еще самим Эмучи, но воины продолжали охранять последние бальские угодья. От сторожевых башен на севере, которые смотрели на давно уже ставший сайдским храм богини Сето, до сторожевых башен на юге, стерегущих мутную колдовскую пелену и таинственную Суррару, скрывающуюся за ней.

Марик вернулся в избу в темноте. Лируд сидел у завешенной мхом стены неподвижно. На темном столе подрагивал огонек лампы, освещая блюдо с печеными овощами. Марик пригляделся к лицу старика, но так и не понял, спит ли он или высматривает что-то в противоположном углу, поэтому молча подбросил поленьев в остывающее печное нутро и бездумно уставился на огонь.

Еще утром он был сыном лучшего воина баль и вдруг стал круглым сиротой, последним отростком рода Дари. Вот только ушедший в небытие род вряд ли бы стал гордиться собственным последним побегом, потому что мать Марика была безродной сайдкой, и он сам с удлиненным лицом и светлыми, почти рыжими волосами больше походил на сайда, чем на баль. Кроме всего прочего у него не было ни собственного меча, ни кольчужного или хотя бы кожаного доспеха, ни лошади, ничего, что могло бы свидетельствовать о доблести предков Марика и поддержать его самого среди подобных друг другу черноволосых отроков, которые и так косились на сверстника, словно то, что Марик был рожден мертвой женщиной, оставило на нем невыводимую печать.

— Неправда, — раздался глухой голос. — Она не была мертвой.

Марик вздрогнул. Он уже уверился, что Лируд уснул, поэтому скрипучий голос показался ему голосом пробудившегося от многовекового сна лесного духа.

— Она умерла, едва ты родился, хотя смерть спеленала ее в кокон еще до твоего рождения, — сказал Лируд. — Но сердце ее билось. Она сама остановила его, когда посчитала нужным. Не каждый воин способен на такое.

Старик вздохнул и со стуком положил на стол угловатый кулак.

— Это случилось еще за рекой, в нашей старой деревне. Вырвавшийся из-за пелены юррг напал на женщин в поле. Твоя мать была на последнем месяце, стягивала медоносные корни в пучки. Юррг распушил иглы, разорвал пятерых, ранил воина, ей же успел только разодрать руку и бок, когда мужчины все-таки сумели убить зверя. Твой отец нанес ему главный удар. Но даже он не справился бы, если бы юррг не был молодым и слабым. Взрослый зверь обычно уносит с собой не меньше десятка жертв, даже если крепкие воины встречают его. Этот же убил только пятерых и шестой твою мать, Марик. Но не тебя, хотя ты уже давно толкался ножками в ее животе. Она перетянула кровоточащее плечо той же бечевой, которой вязала корни, и крикнула, чтобы позвали меня. Я едва успел. Я пытался вызвать роды, когда яд уже разбежался по ее сосудам. Твоя мать сама начала превращаться в юрргима. Ее мышцы окаменели, но ее дух не был сломлен. Она всегда была упряма; и когда скирские таны разорили оружейную лавочку твоего деда и нищета взяла ее за горло, и когда увидела на дештской ярмарке твоего отца, и когда ответила на его взгляд, и когда решилась пойти с ним в лес, и когда отстаивала среди плохо принявших ее женщин достоинство твоего рода, Марик…. Она была точно такая же, как и ты теперь. Гордая, но веселая. Говорливая, но скрытная. Мне пришлось рассечь ей живот, чтобы достать плод, но она даже не пикнула. А когда услышала твой голос, уверилась, что ты жив, то остановила свое сердце. Она сама убила себя. И ушла непобежденной….

— А как же… — потерянно прошептал Марик.

— Да, — дрогнул подбородок старика. — Ты тоже был отравлен. У меня не оказалось снадобья от яда, некогда было искать нужную траву, время ускользало, словно вода из раскрытой ладони, но ты вылечился сам. Или же твоя мать как-то сумела ослабить яд, бегущий вместе с кровью к ее плоду. Так бывает. Почти так. Я знал случай, когда мать, спасая дитя, убила голыми руками серого волка. Ты выжил. Сначала ты был горячим как седой уголь в едва прогоревшем костре, потом холодным, как вода в роднике. Ты не плакал, а хрипел. В твоих глазах стояла боль, но ты выжил! Ты очень удивил меня, парень, и я остался присматривать за тобой. Правда, ни одна кормилица в деревне не решилась дать тебе грудь, поэтому ты был вскормлен звериным молоком.

Марик судорожно выдохнул. Он выжил, чтобы стать изгоем. Неужели истории рождения было достаточно, чтобы его невзлюбили в деревне? К чему его веселость и говорливость, если никто не хочет веселиться и делиться с ним деревенскими новостями? Почему злобные слова и через четырнадцать лет звучат ему в спину? Или он виноват в том, что бальские старики, женщины и их дети живут на берегах узкой чужой реки, близ огромного болота, а их мужья и отцы продолжают оборонять почти уже брошенные земли? Или вся его вина в том, что он не похож на других и когда-то вкусил звериного молока? С малых лет он слышал презрительное прозвище «сукин сын» — хотя оно и передавалось из уст в уста вполголоса. Лируд говорил ему, что ложь лучше всего не замечать, особенно если она оскверняет уста глупца. Но Марик слышал и другие слова. Слышал и не единожды, забыв увещевания опекуна, бросался в драку с двумя, тремя, четырьмя и большим количеством обидчиков и никогда не давал воли слезам, даже когда его избивали в кровь. Впрочем, последнее случалось все реже и реже. Ему уже позволяли смеяться и болтать, когда он сам этого хотел, но теперь его не любили еще и по причине страха, который он вызывал. За глаза его звали придурковатым болтуном. И сумасшедшим выродком. И приемышем полумертвого старика Лируда. И колдовским выкормышем. И твердолобым пнем. И упрямым зверьком, потому что, не будучи первым в детских играх, он все чаще становился первым в играх юношеских. Именно из-за порой необузданного упрямства и удивительной терпимости к боли. Или его ненавидели именно за это? Именно потому, что другие давали слабину тогда, когда их юный соперник только крепче стискивал зубы? Что ж, он и вправду не уступил бы теперь и взрослому воину, но ради чего он старался? Его никогда не признают ровней. До тех пор, пока был жив отец, Марик находился в уверенности, что рано или поздно тот приведет его на священный холм и вручит ему меч воина, и он станет равным среди равных, потому что воины равны между собой. И что же теперь? Тут уж смейся — не смейся….

— Четыре года, — проговорил колдун после долгой паузы. — Четыре года или чуть больше я еще продержусь, парень. Тебе не будет легко, но теперь всем будет трудно. Я не видел, но знаю. Я не получал вестей, но уверен в том, что тебе скажу. Колдовская пелена пала. Суррара выхлестнула из границ, определенных для нее богами. Зло, которое скопилось за пеленой, пытается затопить всю Оветту. И все-таки не зря было потрачено золото Храма Исс. Надеюсь, что хотя бы до моей смерти непроходимые болота Манги укроют остаток лесного народа. А через четыре года ты станешь воином. Я тебе обещаю. Только и ты продержись. Это не просто, но тебе по силам. Всегда поступай только так, как поступил бы и твой отец, и все получится. Главное — понимать, чего ты хочешь добиться. Ведь ты хочешь стать воином, парень?

Марик продержался. Продержался, хотя последующие четыре года обратились бесконечной чередой тяжелых дней, состоящих из повседневных забот, изнурительного труда на отнятых у леса крохотных полях, опасной охоты, которой в обычные времена занимались только взрослые мужчины, дозоров на тайных тропах в непроходимых чащах на краю бескрайних болот и тяжелых упражнений с оружием, на которых настаивал однорукий староста деревни — седой воин Багди. Вряд ли он мог сделать из осиротевших юнцов настоящих воинов, а отцов потеряли или все еще не дождались больше половины семей деревни, староста хотел дать им возможность выжить. Хотел, чтобы их будущее зависело только от их доблести, а не от недостатка воинского умения.

А будущее казалось зловещим. Сначала деревню обдало ужасом от немыслимого колдовства, когда вслед за Милди и прочие старики и старухи, умирая, стали подниматься на ноги и уходить к западу. Их попытались связывать и сжигать на кострах, но судороги мертвых тел показались деревне еще более ужасными, чем шествие мертвецов к Манге, староста обреченно махнул единственной рукой и, посоветовавшись с колдуном, приказал не удерживать мертвых, тем более что вряд ли кому из неупокоенных удалось бы пересечь трясину. Затем из-за реки вернулись несколько израненных воинов и рассказали о нападении сайдов и разорении ими Храма Исс. Именно там погиб отец Марика, приняв, как рассказали выжившие разведчики, вместе с другими воинами в смертной схватке кровь юррга, ту самую, каплями которой при рождении был отравлен и Марик. Вскоре до деревни дошли известия об исчезновении южной пелены и захвате риссами и ведущими их колдунами Суррары и бальского леса, и земель сайдов и корептов от гор на юге до гор на севере и от полноводной Манги на востоке до столь же полноводной Лемеги на западе. Разочарование и боль утраты истерзанной врагами родины, захлестнули многих. Староста даже посылал гонцов в соседние деревни, кричал о том, что вот-вот уцелевшие баль соберут военный совет, изберут правителя, которого не было со времен потери столетия назад древней Дешты, и который станет полновластным князем всех баль и поведет их на войну за освобождение исконных земель, но вскоре пришли новые известия и все досужие разговоры прекратились сами собой. Сначала в деревне появились уцелевшие защитники южных сторожевых башен, которые, впрочем, вскоре отправились дальше на восток к Сеторским горам, где по слухам совет старейшин собирал бальское войско. Некоторые даже начали поговаривать, что и ремини готовы влиться в ряды лесной армии, которая, впрочем, так и не появилась. Затем с запада потянулись пробившиеся через необузданные пороги Ласки редкие беженцы-чужеземцы и до деревни докатились слухи об ордах серых, захватывающих одно за другим королевства Оветты и движущихся к берегам Лемеги. Старики принялись обсуждать возможность того, что серые степняки хенны, северяне сайды и южные риссы из Суррары истребят друг друга, и некоторые из юнцов даже начали поднимать голос, что нечего ждать совершеннолетия, они и так достойны стать воинами, чтобы вернуть баль исконные земли, но потом вдруг все успокоились. Нет, редкие покойники продолжали уходить к западу, вот только иссякли беженцы, да и новостей с равнины стало приходить все меньше. Истерзанная, но еще живая Оветта притихла. Сайды ушли на север и затаились за борскими укреплениями. Хенны встали за Лемегой и против тревожных ожиданий почему-то не торопились переправляться на восточную равнину. Беженцы, что не добрались до Скира, по слухам осели в Деште и столице рептов Ройте. А вышедшие из-за пелены риссы, с которыми баль воевали столетия за столетиями, стали действовать спокойно и расчетливо. Малыми силами они захватили земли баль, сайдов и корептов, но вели себя на этих землях как облеченные, но не утружденные властью гости. Израненная плоть обитаемого мира замерла в надежде перевести дыхание, и укрытая посередине реминьской земли в скудных мглянских лесах деревня тоже постепенно успокоилась и плавно погрузилась в трудности обыденной крестьянской жизни.

В этом успокоении даже и на Марика стали обращать меньше внимания, потому как несколько воинов-дучь из числа беженцев осели в деревне, сошлись с овдовевшими бальками и на их фоне и белизна кожи и цвет волос «звереныша» перестали бросаться в глаза. Да и усердный труд последнего из рода Дари если и не принес ему всеобщего уважения, так уж примирил с его болтовней и беспричинной веселостью многих. А когда в очередную зиму Марик одного за другим взял трех медведей, повышать голос на него перестал даже однорукий Багди. Староста окончательно погрузнел, приобрел синевато-лиловый нос и уменьшил количество дозоров. Со временем он перестал устраивать на деревенской поляне ежедневные бои между вооруженными деревянными мечами и шестами юнцами и даже понемногу начал обсуждать со стариками возможность первого посвящения в воины с упрощением древнего обряда, но Марик не прислушивался к разговорам. Где бы ни проводился обряд; в оскверненном врагами храме или на лесной поляне, на убранном к зиме поле или в глухой чаще — у него не только не было меча, которым отец должен был срезать прядь собственных волос, чтобы поручиться за нового воина, у него не было и самого отца, и матери, которая могла бы, в крайнем случае, заменить отца, бросив в огонь прядь со своей головы. А уж Лируд, если бы и дошел до костра, ничего бы не сумел срезать с покрытой старческими пятнами лысины. У Марика не было ничего, кроме упрямства и жажды к жизни. Упрямство он испытывал на вытоптанной поляне, когда до изнеможения повторял приемы владения мечом и копьем, тянул тетиву лука, лазил по деревьям, сходился в схватках с ровесниками на поясах или на кулаках, днями уговаривал седых ветеранов или пришельцев из Радучи поделиться не до конца растворенным в старости и немощи воинским умением и смеялся над собственными неудачами. Жажда жизни обращалась любопытством, которое утолял Лируд.

Каждый вечер, пока Марик, морщась от усталости и многочисленных синяков, растапливал печь и готовил нехитрую еду, Лируд говорил. Он рассказывал предания баль, корептов и других народов, порой нес, на взгляд парня, полнейшую чушь, затем вдруг начинал перечислять рода баль или Скира или описывать битвы не просто прошедших веков, а забытых тысячелетий. Рассказы о богах и духах сменялись подробными описаниями свойств трав и камней. Порой разговор плавно перетекал в составление лекарственных снадобий. Марик двигал лавку, тянулся к подвешенным на стропилах пучкам сухой травы, кипятил воду, дробил в каменной ступке нужные зерна, орехи, а то и минералы, затем смешивал, процеживал, снова кипятил, выпаривал, сушил и повторял все то же самое снова и снова. Частенько Лируд заставлял Марика раздеться и начинал выкалывать шипом иччи на теле парня какие-то узоры, которые исчезали, едва заживали шрамы. Марик привычно терпел боль, помня слова старика, что невидимые татуировки должны будут уберечь его от колдовства, болезней и прочих пакостей, но затем Лируд доставал из корзины ветхие свитки и понуждал Марика читать непривычные сайдские слова, а затем повторял уже рассказанные истории по-сайдски и требовал пересказа, безжалостно поправляя произношение трудных мест.

— Зачем мне все это? — раздраженно спросил Марик, когда ему исполнилось семнадцать. — У меня все уже перемешалось в голове. Я не помню и четверти рассказанного. Да разве воину это все нужно? Или ты хочешь сделать из меня колдуна?

— Нет, — разомкнул губы Лируд, когда Марик вовсе отчаялся уже дождаться ответа. — Колдуна я из тебя сделать не смогу. Для этого нужен особый дар. У тебя такого дара нет. Ты, сможешь, конечно, перещеголять нашего деревенского умельца, чутье у тебя есть, такое, что даже я удивляюсь, но тебе это не нужно. Я хочу, чтобы ты выжил. Ты не резв от природы, не чрезмерно высок ростом, не очень-то прозорлив и хитер, у тебя нет тонкости и силы знахаря или чародея, но ты крепкий корешок, о который споткнется еще не один враг. Не зря же судьба уберегла тебя от неминуемой смерти? Разве закаливает кузнец обычный гвоздь той закалкой, которую требует лучший меч? Я думаю над этим…. В тебе есть что-то важнее быстроты, силы, хитрости и чародейской начинки. Я это почувствовал еще тогда, когда подкладывал тебя к животу собственной собаки и с тревогой ощупывал твои ручки и ножки. Уж не знаю, сколько любви и удачи успела передать тебе мать, пока носила тебя в животе, но ни того, ни другого все равно не хватило бы, чтобы удержаться на краю пропасти и не стать юрргимом. Тебе это как-то удалось.

— Это просто, — неожиданно буркнул Марик. — Насколько я понял, мать тоже не стала юрргимкой? Ведь ее мышцы окаменели под действием яда юррга, но она не потеряла разум, не набросилась ни на кого, не убила?

— Она убила себя, едва услышала твой голос, — кивнул Лируд. — А ведь воины, включая твоего отца, уже стояли над ней с копьями, чтобы защитить деревню от колдовского безумства. Хотя, когда она сама попросила о смерти, отец твой не смог нанести удар. Да и другим не дал этого сделать…. Но она справилась…. Ведь и за тобой приглядывали еще полгода, пока ты не соизволил встать на слабые ножки.

— Почему ты возишься со мной? — скривил губы Марик в усталой усмешке. — Я не твоего рода. Для деревни я чужак. Мало того, что моя мать безродная сайдка, которую отец подобрал где-то у стен Дешты только потому, как кричали мне наши старухи, что она отказалась продавать себя, даже не имея для продажи ничего другого. Моего отца боялись, но не любили, слишком многих он победил на турнирах, что проводились когда-то на священном холме, он был жестоким вожаком, не щадил воинов.

— Кто тебе рассказывал об отце? — нахмурился Лируд.

— Багди, — пожал плечами Марик.

— Твой отец спас его, — нахмурил брови старик. — Багди до сих пор сомневается, что меч твоего отца не зря отрубил ему руку. Ведь это и его тогда цапнул юррг. В один день с твоей матерью. Багди думает, что отец отомстил ему за то, что он проглядел юррга. Твой отец очень любил твою мать, но не потому, что она отказалась себя продавать, пусть и не продавала себя никогда, не верь грязным языкам деревенских старух. И не потому, что она пошла в лес. И не потому, что смогла жить в лесу, хотя все ее предки, которых она помнила, пусть и не могли похвастаться знатностью, но жили в городе и занимались тем или иным ремеслом. Твой отец ее просто любил, а раздраженные бальки… Понимаешь, каждая из них хотела бы оказаться на ее месте…

— Что же это такое — любовь? — спросил Марик.

— Подожди, — первый раз на памяти Марика улыбнулся Лируд. — Разве можно объяснить, что такое Аилле, слепому? Подожди, когда твои глаза откроются. А слова Багди… Хороший человек — не всегда умный человек, Марик. Воинов не щадят. Щадят пленных, женщин, стариков, детей. А воинов берегут.

— Почему ты возишься со мной? — вспомнил и повторил вопрос Марик.

— Это ты возишься со мной, — не согласился Лируд. — А я делаю то, что должен. И стараюсь делать это хорошо. И отец твой поступал точно так же, поэтому и навещал тебя редко, и ты должен поступать точно так же. Делай то, что должен. И делай хорошо.

— Но что я должен? — в отчаянии воскликнул Марик.

— А вот это самое сложное, — вздохнул Лируд. — Некоторые до смерти так и не смогли этого понять. Поэтому доставай-ка свиток с текстом о свойствах камней, да и не слишком сетуй на память, уверяю тебя, те зернышки, что я разбрасываю, обязательно всходят. Да поторопись, год еще остался, не больше. И снимай порты. Надо покрыть татуировкой еще и ноги, чтобы они не подводили тебя.

Год прошел, как один день пролетел. Весна накатила стремительнее, чем обычно. Аилле едва растопил снег, а на взгорках уже поднялась трава, да и деревья поторопились одеться в светло-зеленую дымку клейкой листвы. В чащах засвистели птицы, а на перекатах речушки засверкала чешуей нерестящаяся рыба. Багди, наконец, уговорился со старейшинами и колдуном насчет обряда, приказал обновить краску на тотемных столбах, и точно в полдень колдун собственноручно запалил заранее сложенный костер. Вся деревня собралась посмотреть на обряд, и стар и млад окружили поляну плотным кольцом. Даже дети замерли неподвижно, младенцы притихли на руках. Четыре года не было посвящений в деревне, с той самой зимы, как сайды осквернили священный храм, оттого и выстроились теперь у столбов четыре десятка молодых баль, готовых стать воинами. За спиной каждого стоял или отец, или дед, или мать. В руках старших тускло сверкали мечи. Только за спиной Марика никого не было. Да и сам он, стоял в стороне; ни среди толпы, ни среди ровесников, одетый в обычную куртку и холщевые порты, а не в кожаные штаны и праздничную рубаху до колен. Кое-кто из его недавних соперников косился на него с торжеством, но Марик не замечал ничего. Он стер с лица свою обычную улыбку и просто смотрел на огонь.

Деревенский колдун затянул весеннюю песню, закружился, обрызгал медовым настоем толпу, а потом побежал вдоль столбов и посвящаемых с широкой кистью, касаясь попеременно то резных деревянных, то румяных живых ликов, оставляя капли хмельного напитка на скулах. Сомкнувшись в кольцо за молодыми теперь уже почти воинами, вслед за колдуном медленно двинулись зрители, подхватывая горловым гудением размеренный ритм бега. Выпятил живот и расправил грудь староста, готовясь высыпать в огонь перебитую с солью хвою из заповедного, оставленного баль за Мангой леса. Понеслось гудение к небу, забилось в ушах ритмом, но не прибило к земле, а словно приподняло над ней. Каждое слово из тех, что выкрикивал колдун, Марик знал наизусть. Сотни раз шептал их про себя, но лишь теперь ему показалось, что Единый, которого поминали баль перед каждым делом, пусть даже походом за водой к реке, слышит его. Не может он не слышать, или не говорил Лируд, что, как не оставляет детей своих мать Оветта, из которой родится все — и деревья, и трава, и зверь, и человек, и горы, даже моря вытекают из Оветты плотью широких рек, так не оставляет их Единый, который не только несется над головой с ветром, не только сверкает в искрах небесного и земного огня, но и составляет существо каждого, кто видит и слышит? Слышит и отвечает. Ни словом, ни жестом, а судьбой каждого, кто жаждет отзвука.

— Умм! — зарычал в небо колдун. Замер в полуобморочном состоянии круг. Староста шагнул вперед и высыпал в костер приготовленную смесь. И одновременно с ним шагнули из-за спины молодых воинов их старшие, срезали по пряди волос и бросили их во взметнувшееся пламя, воткнув перед каждым претендентом в землю меч.

— Умм! — снова закричал колдун. Прокашлялся Багди, готовясь гаркнуть что-нибудь торжественное и утереть единственной рукой стариковскую слезу, но вместо этого выпучил глаза и ухватил самого себя за толстую губу. Замер и колдун, с трудом удержавшись, чтобы не упасть. Круг жителей деревни разорвался и в освещенном вечерними лучами Аилле прогалке встал Лируд, старый и ветхий, как высохший можжевельник, с которого вот-вот осыплются иглы. Ветхой казалось его одежда, просвечиваемая лучами насквозь, ветхой казалось его борода, потому как ветер колыхал ее, словно она была слеплена из древесного пуха, ветхим был он сам, потому что выглядел мертвее мертвого. Выглядел мертвым, но пока еще был живым.

Поймав изумленный взгляд старосты, Лируд удовлетворенно кивнул и на дрожащих ногах двинулся к Марику. Тишина нависла над поляной. Только костер потрескивал за спиной старика, когда он остановился перед подопечным и вытянул из-за пояса кожаный кисет. В тишине Лируд распустил шнур и вытащил из кисета прямой и темный локон. Поднял его над головой.

— Баль! — голос Лируда был глухим и слабым, но Марик был уверен, что каждое слово ловится ушами зрителей, как сверкающая песчинка в долбленке пальцами мойщика золота. — Баль. Это локон с головы Лиди, лучшего воина нашей деревни, отца вот этого парня. Когда он уходил последний раз, то попросил меня об одолжении. Лиди попросил меня, чтобы я представил Единому будущего воина — Марика из рода Дари.

— У него нет меча! — выкрикнул староста.

— Он добудет себе меч, — сказал Лируд.

— Только воин может добыть себе меч, тот, кто только собирается стать воином, должен получить оружие при посвящении! — не унимался староста. — Меч должен быть подарен старшим рода или выкован заново! А кузнеца у нас в деревне нет. А в соседней деревне кузнец не возьмется, а…

— Замолчи, Багди, — поморщился Лируд и староста вдруг испуганно замычал, пытаясь расковырнуть сомкнувшиеся губы толстыми пальцами. — Хотя бы до завтрашнего утра избавь достойных жителей нашей деревни от глупых слов. Или ты не знаешь, что даже десятилетним мальчишкам не требовалось посвящение в воины, чтобы стать ими, когда на деревни баль накатывались сайды или риссы? А много ли посвященных воинов было среди тех бальских женщин, что обороняли сторожевые башни баль в прошлые годы? Ты–то хоть объясни это нашему умнику! — раздраженно обернулся Лируд к оторопевшему колдуну. — Ладно.

Старик махнул дрогнувшей рукой и бросил прядь волос Лиди в огонь. Не заметил Марик колдовства. Ни губы у старика не шевельнулись, ни пальцы не щелкнули, а только пламя на мгновение взметнулось едва ли не выше окружающих поляну сосен. Судорожным вздохом ответила толпа жителей деревни. Заерзали с ноги на ногу молодые воины.

— У меня нет меча, парень, — сказал Лируд. — Но реминьский кузнец Уска из рода Барида сделает для тебя меч. Должен он мне. Не денег, но дело должен. Скажи, что я попросил. Найдешь его в четырех дня пути от впадения Мглянки в Ласку. Вверх по течению пойдешь. За желтым утесом он живет, поднимешься на него и крикнешь.

— Мне… — Марик судорожно сглотнул. — Мне нечем заплатить.

— Есть чем, — улыбнулся Лируд и Марик вдруг почувствовал, что старик умирает. Остаток жизни, растянутый мудрецом на последние четыре года, истончился до толщины волоса. — Отработаешь. Уска не берет работников, скажешь, что обет возьмешь на себя, дело, которое он назначит. А если упрется кузнец, попроси Анхеля слово замолвить.

— Кто это, Анхель? — не понял Марик.

— Тот, кто может уговорить Уску, — с трудом выговорил Лируд, почти закатывая глаза и кусая губы. — Он тоже мне должен….

— Когда мне идти? — прошептал Марик.

— Теперь и иди, — ответил старик и умер.

Глаза его закатились, под оханье женщин и крики детей кровь побежала из ноздрей и уголков рта, но Лируд удержался на ногах и, качнувшись, двинулся к костру уже знакомым многим, внушающим ужас шагом. Сотни глоток выдохнули одновременно, раздался плач, но уже через мгновение толпа повалила прочь. Никогда еще живой человек не превращался в движущегося мертвеца на глазах целой деревни, не валясь с ног. Никогда еще мертвец сам не всходил на погребальный костер.

«Он оказался сильнее даже этого колдовства»! — подумал Марик, оглянулся на замерших у тусклых клинков растерянных ровесников и побежал к избе, чтобы собраться в далекий путь. Не ощутил он радости от обряда, только ветер почувствовал. Ветер перемен.

Глава вторая. Речной дух

— Ну и как, рыбачок? — ровно через две недели словно ударом хлыста обжег голос. — Все разглядел?

Марик вздрогнул, обернулся, чувствуя, как краска заливает щеки и сердце выпрыгивает из груди, но тут же замер вновь, как стоял, окаменев, долгие мгновения, когда, высматривая под кустами рыбу, увидел на мелководье танцующий речной дух. Именно дух, вряд ли кто-нибудь смог бы разубедить баль в пришедшей на ум догадке, хотя никогда Марик не встречал ни только духа или иной колдовской твари, но даже и магии никакой не видел, исключая легкий дождичек, на который у деревенского колдуна пота уходила вдвое от влажного прибытка с неба. Дух, кто же еще, ведь не может человек летать над водой, едва касаясь ее пальцами ног, не может изгибаться в неминуемом падении, но не падать, не может так двигаться, что движения сливаются в неразличимые вихри. Тут и деревенский староста речи бы лишился и вовсе не по предсмертному велению мудреца Лируда. А уж если бы враг подобрался в такое мгновение, тут бы и закончился поход будущего воина за полагающимся ему мечом.

Вот только не походил незнакомец на врага. Хотя, кто может угадать врага или друга в незнакомце? Мгновением раньше за спиной, а теперь уже перед лицом Марика стоял воин ремини и презрительно улыбался. Настоящий ремини — ростом ниже среднего, с темными с зеленой искрой длинными волосами, черными большими глазами, в темно-зеленых рубахе и портах. Воин, а не охотник, пусть даже румяный, невысокий и полный, почти толстый, потому что, кроме лука в руках, на поясе у него висел то ли короткий меч, то ли тесак в кожаных ножнах, а копья или дротика не было вовсе. Кто же охотится с мечом? Без копья в лес вовсе соваться не следует, и ту добычу, что с луком добудешь, от крупного зверя не убережешь. Другое дело, что добыча разной бывает. Не самому ли Марику пришла пора в учет пойти? И хоть вполсилы натянутая тетива тугого реминьского лука насмешливо подрагивала и стрела смотрела в воду, но твердый взгляд толстяка ясно давал понять — явный недостаток удачи случился у его встречного. Как он сумел подойти так близко? Ни один зверь не мог подобраться неслышно к Марику!

— Такушки-такушки, — нараспев продолжил воин, неуловимо коверкая бальские слова. — Судя по перьям и меховым лоскуткам, украшающим одежду, ты, дорогой мой, с юга, хотя личина и стать у тебя сайдские. Старшим в доме стал четыре года назад, значит, потерял отца, успел взять трех медведей, чему я никогда не поверю, а так же пяток волков, в чем позволь мне также усомниться, и другого зверя без счета, но все еще не воин, хотя лет тебе уже полторы дюжины. Впрочем, ты ведь не убил ни единого врага? Или у баль в воины посвящают без испытаний? Да-да. Припоминаю. Танцы вокруг костра…. Значит, еще и не муж? Детей, выходит, тоже нет? И плоти девичьей отведать тоже не успел? Или как? По хвосту белки, который ты прицепил над правой ключицей, надо думать, что нет. Голову сломаешь, пока все эти бальские мозаики выучишь. Лучше бы ты, парень, грамоте обучился, чем столь никчемному ремеслу. Лоскутки к курткам, если блажь такая мужчине в затылок вдарит, должны женщины пришивать. Пришивать, да колдуна деревенского кликать, дабы мужа от недоумства излечить. Хотя, ведь нет у тебя никого? И колдуна позвать некому? Нет, все-таки не понимаю я, зачем каждому встречному являть собственную подноготную? Можно было бы еще и имя выкрикивать на ходу. Или у тебя язык к нёбу присох? Ну, что делать с тобой, блуждало чужеземное? Получается, сразу скажу, постыдная история. Ведь ты — сын погибшего воина, сам почти воин, но, тем не менее, позволяешь себе подглядывать за купающейся женщиной. Или куртка на тебе чужая, лоскутки все эти и шкурки не твои и ты не почти воин, а малец — хоть и горячий, но неразумный?

Марик, чувствуя, что на лбу выступили капли пота, судорожно дернул подбородком, оглянулся. Словесные кружева, что неторопливо и с наслаждением выписывал толстячок, сплелись в его голове в неразличимый узор, отчего в висках застучала недостойная бальского воина злость. Между тем утренний Аилле уже начал разгонять тени среди кустов, далекие Сеторские горы окрасились розовым, мель блеснула рябью ярких лучей, но от речного духа уж и всплеска не осталось. Сгинул он, исчез, растаял, как колдовской морок. Или его этот розовощекий спугнул? Как он смеет насмехаться над незнакомым человеком? Эх, не заберись Марик за последние две недели так далеко на чужие земли, не вытерпел бы, наказал за насмешку, тем более что как бы ни был тих и удачлив этот упитанный ремини, не может он оказаться быстрее сына Лиди! Не стоит ли отнять лук, да тетиву на нос ему намотать? А вдруг он из нужной деревни? По всему выходит, что недалеко уже до реминьского поселка осталось. Не нужный ли утес возвышается в отдалении над заросшим кустами берегом? Или поостеречься? Обидишь местного — все тогда кувырком полетит!

— Потерял что-нибудь или представление не понравилось? — ехидно осведомился ремини.

— Я смотрел на речного духа! — напряг скулы Марик. — Женщины не танцуют в воде. Они купаются. Женщины вообще не танцуют… так.

— Разбираешься? — отпустил стрелу ремини, чтобы почесать нос.

— В чем? — презрительно усмехнулся Марик, тут же передумав наказывать глупого и неосторожного лучника.

— В женских танцах! — снова ухватил стрелу ремини. — Часто ли женщины для тебя танцевали, что ты так уверен в их неумении? Наверное, только в сладких снах?

— Да я… — положил ладонь на поясной нож Марик.

— Вижу-вижу! — сделал шаг назад воин. — Ну, точно. Хвост белки. Полоски волчьей шкуры на плечах. Взрослый парень,… судя по куртке. Ладно. Речной, как ты говоришь, дух, хм, рассеялся, так что давай, выкладывай, что забыл на землях ремини? Баль не должны пересекать реку Ласку. Ваши земли южнее, наши севернее.

— Река общая? — гордо выпрямился Марик.

— Общая, — с интересом кивнул воин.

— Тогда, что пристал? — Марик раздраженно отбросил выдавший его хвост белки на плечо. — Я еще не ступил на ваш берег.

— Ну, так ступишь ведь? — расплылся в улыбке ремини. — Или обратно поплывешь? Сапоги-то, зачем тогда к поясу подвязал? Оставил бы их на том берегу! И мешок тоже! Слушай, а может быть, ты сам речной дух?

— Нет, — отрезал Марик, с досадой оглядываясь. Мель заканчивалась уже на трети реки, а дальше, вплоть до южного берега, не меньше чем на сотню локтей шумел плес. До переката, по которому он перебрался на этот берег, возвращаться придется пол-лиги вниз по течению. Да и не хотелось обратно топать, рядом была нужная деревня, рядом!

— Что молчишь, отрок-переросток? — ухмыльнулся ремини. — Только, если думаешь, что можешь отнять лук и хорошенько меня поколотить, лучше не пытайся. Не успеешь.

Сказав эти слова, толстячок мгновенно отправил стрелу в струящиеся между босых ног баль речные волны. Марик хмуро бросил взгляд на тут же появившуюся на клееном изгибе новую стрелу и подхватил подрагивающее над водой оперенное цевье. Отраженным лучом Аилле блеснула пронзенная серебристая рыбина.

— Пошли, — беззаботно развернулся к берегу ремини. — Перекусить нам с тобой хватит. А то проголодался я, пока за твоей рыбалкой наблюдал. Не рыбак ты, парень, не рыбак. Пошли, не бойся, я тебя приглашаю на наш берег. Ты ведь к кузнецу Уске рода Барида идешь?

— А об этом как ты узнал? — удивился Марик, ступая в прибрежный ил. — Тоже по куртке?

— Сообразил! — хихикнул ремини, раздвигая кусты и выбираясь на берег. — Ну, ведь не за невестой же ты к ремини пожаловал? Мы наших девчонок пришлым не отдаем. Нет, куртка твоя, парень, тут мне не помогала. Дело в другом. Сколько себя помню, баль приходили к ремини только по одному поводу — за оружием. Особенно в прошлые времена молодые баль частенько по течению Ласки поднимались. Правда, с отцами. И то понятно, никто лучше нас с железом не управляется!

— Так уж и никто? — скривился Марик.

— Точно тебе говорю! — невозмутимо кивнул ремини и продолжил. — Теперь ходоков за мечами стало меньше. Или отцы повывелись, или оружия много освободилось. Или и то, и другое. Ты первый за последний год. Меча у тебя нет. Так? Так. А баль, вставший на путь воина, но не имеющий меча, это непорядок. Ваши-то кузнецы, я слышал, почти все за Мангой полегли? Беда беду за собой тащит. Меня Насьта зовут. Я, кстати, сын кузнеца. Лучшего кузнеца ремини, заметь! Я уже говорил, голубоглазый, что ни один иноземный меч не сравнится с мечами, что способны выковать реминьские кузнецы? Говорил или нет?

«Вот демон! — выругался про себя Марик. — Хорошо, что не попытался наказать наглеца. Хотя, накажешь его, как же. Ловко с луком управляется!»

— Только вот что скажу тебе еще, невезунчик, не примет отец у тебя заказ. Четыре года уж, как ни одного заказа не принял. Правило такое. Ремини не воюют. Никогда. И как война где по соседству начинается, оружие для чужих не делается. Нам на себя чужую обиду тянуть — интереса нет. Никто еще не пытался ремини завоевать, так зачем злить чужих богов? А сейчас большая война будет, хенны ведь могут и через Мангу перейти. Особенно, если Борские башни сковырнуть не удастся! Впрочем, что я тебе рассказываю…

— Как же вы раньше мечи ковали? — зло прищурился Марик. — Война с сайдами у баль то и дело и раньше вспыхивала, а с риссами из Суррары так вовсе не прекращалась! Те войны, выходит, не мешали вам оружием торговать?

— Разве то были войны? — отмахнулся ремини и присел на траву, чтобы натянуть сапоги. — Ни сайды, ни риссы на этот берег не собирались, а хенны могут и перемахнуть через речку-то! Да и чего от риссов теперь ждать, только Единому известно. Хорошему колдуну сказать, когда меч выкован, все равно, что до ветру сходить, тем более что каждый кузнец знак на меч ставит. Тебе какой меч-то нужен?

— Настоящий, — упрямо дернул подбородком Марик. — Бальский! Но именно такой, которого ни баль, на сайды, ни дучь сотворить не могут! Чтобы панцири сайдские рубил!

— И камни, — с умным видом кивнул Насьта. — И гвозди в пучках. А также, чтобы ямы копал и смолу на смолокурнях размешивал. По вечерам отправлялся прогуляться во вражеские крепости, а по утру с докладом и добычей к владельцу возвращался. Как зовут-то?

— Марик, сын Лиди из рода Дари, — скупо обронил баль, отвязывая с пояса обувь.

— Подожди, — нахмурился Насьта. — Так ведь делал когда-то отец меч для Лиди из рода Дари! Я-то, конечно, тогда еще вовсе не родился, но все отцовские мечи по заказчикам наперечет знаю!

— Отец погиб при разорении сайдами Храма Исс! — гордо произнес Марик.

— Понятно, — уважительно кивнул Насьта и подхватил все еще трепещущуюся добычу. — А как баль рыбу едят? Сырьем или готовят на огне?

— А ремини как? — прищурился Марик.

— А сейчас увидишь! — усмехнулся Насьта и погрозил баль коротким пальцем. — И попробуешь! Ну-ка, устрой-ка костерок!

Костер запылал быстрее, чем ремини приволок с берега плоский речной камень. Однако и толстяк оказался шустрым, тут же выпотрошил рыбу, выдрал ей жабры и, засунув внутрь пучок колючей травы, на этом же камне и испек. У Марика еще порты от колен высохнуть не успели, когда он с опаской принял из рук Насьты глянцевый лист речного холщевика со своей частью завтрака, но уже через мгновения баль тщательно обсасывал тонкие кости. Утренний голод не растворился полностью, но надежно притаился до обеда в отдалении, и даже новый курносый знакомец перестал казаться Марику вздорным шутником. Баль вытащил из мешка мех с медом, глотнул сладкого напитка и бросил мех ремини.

— Отчего не боишься меня? — спросил Марик, вытирая пальцы об траву. — Отчего есть со мной сел?

— Это просто, — махнул рукой Насьта и, чмокнув губами, скривил уморительную рожу. — Отец мой тебе бы лучше объяснил, но и я попробую. Пойми, парень, когда человек ест, он не врет. Понял?

— Нет, — насторожился Марик.

— Поймешь, — хихикнул Насьта, поднимаясь. — Хочешь узнать врага, пригляди за ним, когда он не врет. Когда ест, спит, когда любит женщину. Все о нем поймешь. Но ты не дуйся, это ведь и друзей касается. Хотя, насчет женщины в твоем случае я погорячился. Ну, ладно, ладно! — замахал руками ремини в сторону вспыхнувшего Марика. — Речной дух, значит речной дух. Не злись! Нам, сотрапезник мой, дружить придется. Ты же за меч кузнецу отрабатывать собирался? Конечно, если у тебя кошелек не набит золотом!

— А если набит? — нахмурился Марик.

— Золотом? — расплылся в улыбке Насьта.

— А хоть бы и так! — обозлился Марик.

— А ну-ка достань, — сорвал ремини с баль суконную шапку и забросил ее на куст.

— Смеешься? — разъярился Марик, упершись злыми глазами в подбоченившегося толстяка, но тут же вспомнил о том, что тот сын кузнеца и, едва не выбранившись, одним прыжком снял шапку с ветки.

— Ну вот, — еще шире улыбнулся Насьта и перечислил. — Не звякнуло ничего! Ни золота, ни серебра, ни меди, если только не спрятана где-нибудь одна монетка под стелькой сапога или в поясе. В мешке два-три ломтя валенного мяса. Деревяшка с солью. Огниво. Плащ или тонкое одеяльце. Медная жестянка в чехле с водой и пяток луковиц. Мех с медом вот еще. Был! Да и из оружия — то ли копье, то ли рубило, чтобы верхушки ореховых кустов подрубать, да два ножа. Один за поясом, второй в сапоге. Вот и все твое богатство. Угадал?

— Как узнал? — поразился Марик.

— Услышал, — потрепал себя за ухо Насьта и тут же дернул за нос. — И унюхал. Ты мне лучше скажи, что за заступ на твою оглоблю насажен?

Марик хмуро переложил копье за спину. И так уж замучили насмешками в деревне. И что с того, что оно короче обычного не меньше чем на два локтя, а наконечник длиннее раза в три? Кому как удобно, тот так и приспосабливается.

— Не обижайся, — пожал плечами Насьта. — Вины твоей в том нет, только твое оружие дрянь. Не по балансировке, я смотрю, ты изрядно заклепок на комель налепил, по железу дрянь. Ни упругости в нем нет, ни твердости. Один вес.

— Зато его о любой камень поточить можно! — в запальчивости повысил голос Марик.

— Или затупить, — кивнул Насьта и причмокнул. — Нет у тебя денег, богатенький Марик, а хороший меч дорого стоит. Год придется работать за него. Или два. Готов?

— А что мне готовиться, если отец твой меч ковать не станет? — нахмурился Марик.

— Тут, светлолицый, дело такое, — Насьта поскреб подбородок толстым пальцем. — Оно ведь как — я то сам не кузнец. Нет у меня такого таланта, понимаешь ли. Поэтому за отца тебе говорить не стану, хотя предполагать могу. Он сам тебе отказать должен! А ему, знаешь ли, отказать легче, чем окалину обстучать!

— Что ж, тогда с отцом твоим я и буду говорить, — оборвал ремини Марик. — Заодно и спрошу у него, отчего, если я нарочных к Уске не посылал, сын его меня на краю реминьских земель ждал?

— Есть такая странность, — согласился Насьта. — Я и сам, когда встречать тебя вышел, не верил, что встречу. Так не отец меня к тебе навстречу послал.

— А кто же? — удивился Марик.

— Захочет — сам скажет, — подмигнул Насьта. — А не захочет, так и я не скажу. Вот такушки, копейщик бальский!

Поморщился Марик. Привык он уже сам с собой разговаривать, но на беседу с болтливым ремини, который загадками изъясняется, никак не рассчитывал. С непривычки даже голова заболела.

— Выходит, надо идти в вашу деревню, чтобы только отказ получить? — уточнил баль.

— Только, да не только, — пожал плечами Насьта. — По-всему выходит, что не должен отец за твой заказ взяться. Но тут вот какая канитель приключается, человек, который меня на встречу с тобой направил, сказал, что не откажет отец тебе. С одной стороны — не верю я в это. Ведь точно знаю, что откажет. А с другой — я ведь и во встречу эту не верил. Можно сказать, что глаза вытаращил, когда на указанном месте указанную личность застал. Так что, давай сначала, как у нас говорят, веточек сухих наломаем, потом будем кресалом щелкать. Одно скажу, отец мой и вправду лучший кузнец по эту сторону Манги, но упрямец он тоже главный с этой стороны.

— Неужели? — усмехнулся Марик. — Может быть, удастся все-таки его переупрямить?

— Ну, тебя я не испытывал, а отец… — Насьта хитро прищурился. — Сам увидишь. Ну, ты идешь, или будешь речного духа дожидаться?

— А далеко ли до вашей деревни? — спросил Марик, возвращая на потухшее кострище срезанный кусок дерна. — И почему мне никто из наших стариков толком и объяснить не смог, что за деревни у ремини? И почему вас иногда называют болотными людьми? А еще говорили, что троп в ваших лесах нету?

— Тропы есть, — одобрительно кивнул Насьта на скрытый след от костра. — Только не на всякий глаз. Насчет болота поговорим еще, но болото я тебе обещаю. А до деревни ни далеко, ни близко. Да и не деревни у нас, хотя того тебе и знать не положено. Тебе какая разница? Все одно, в наши селения чужаков не пускают. И до околицы не дойдешь. И те, кто золотом платил, и кто по году за мечи в былые годы отрабатывал, никто в селения не заходил.

— Заплывал, что ли? — усомнился Марик. — Или по деревьям скакал?

— Может, и скакал, — легко согласился Насьта и двинулся в сторону от реки. — А может, в сеторских горах в штольнях руду кайлом колупал. Тебе что больше подходит?

— Увидим, — огрызнулся Марик.

Не понравились ему последние присказки Насьты, да и не хотелось болтать на ходу. На ходу, да еще в чужой стороне слушать надо было, а не болтать. К тому же, как-то слишком уж с этим Насьтой везением начало попахивать, а насчет везения еще отец во время коротких встреч присказывал — везенье, что конь, узды требует. Впрочем, пока о везении говорить не приходилось — то, что проводник отыскался, хорошо, конечно, так ведь он в чащу Марика повел, а, по словам деревенских стариков селение, где знаменитый реминьский кузнец Уска по наковальне стучал, строго вверх по течению Ласки достигать следовало. Да и что за человек такой, что сумел приход Марика к отмели предсказать?

— Ты головой не верти, ушами слушай, да жмурься, а то сучок зрачком словишь, — остановился перед стеной хмельной колючки Насьта. — Глазами все равно ничего не увидишь. Ну, не хмурься! Баль, конечно, к лесу привычны, но для баль лес, что одёжа, а для ремини, что кожа. Тем более что ты и по виду не больно на баль похож. Наверное, когда по лесу идешь, треск веток за лигу слышен?

— Отойди на лигу, да послушай, — сузил глаза Марик.

— Если я на лигу отойду, ты не только меня никогда не найдешь, но и отца моего, — усмехнулся Насьта.

— Кузню не спрячешь, — твердо сказал Марик. — Кузнец в нору не заберется, а на равнине его молоточек выдаст. Я, кстати, еще слышал, что ремини в дозоры не ходят, магия, говорят, их селения охраняет? Правда, что ль, что без приглашения никто подойти к ним не может? О какой околице ты толковал?

— Интересно, — буркнул Насьта и продолжил, уже скользнув между колючими кустами. — Насчет молоточка интересно. И насчет магии. Что ж ты-то без приглашения в путь отправился?

— Есть у меня приглашение, — не согласился Марик. — Только я о нем не с тобой говорить буду, а с отцом твоим!

— Так и я о том, — буркнул через плечо Насьта.

— Почему же от реки уходим? — снова окликнул проводника Марик, когда тот к старой заросшей мхом болотине свернул. — И откуда купальщица в глухом месте, если до околицы вашей через колючки продираться надо?

— Ты слышишь, как кузнец работает? — разозлился Насьта.

— Нет, — прислушался Марик.

Только птицы щебетали в листве, да пока еще близкая река шелестела за спиной.

— Ну, так иди за мной. Тут река петляет. С непривычки заблудиться можно. А уж о купальщицах вообще разговора нет, — речной дух, значит, речной дух. Пуганый ты какой-то, парень! Зачем тебе меч?

— Пуганый — не руганный, — огрызнулся Марик и дальше пошел молча.

Глава третья. Арг

О том, что Насьта петляет если не на одном месте, то уж в пределах полутора десятков лиг, Марик понял уже к полудню, но не сказал ремини ни слова, тем более что ни свернуть в сторону, ни даже идти рядом с проводником по причине узости тропы не было никакой возможности. Спутники то пробирались через зловещую топь, то шли вдоль болотистой речушки, стараясь не разодрать одежду о тянущийся из непроходимой чащи колючий кустарник, то снова приближались к топи, то прорубались через заросли обжигающей травы, то петляли звериными тропами через буреломы и сухостой. В пасмурный день Марик, пожалуй, заблудился бы уже к вечеру, но Аилле пробивал весенними лучами даже самые густые кроны, и когда Насьта дал команду разжигать на крохотной полянке костер, баль уже примерно знал, что болото протянулось с севера на юг на десяток лиг, но перейти его можно только в двух местах. Хотя и переходить его особой нужды не было, потому как чащи к западу от болота действительно ни путнику, ни охотнику доставить удовольствие не смогли бы, а топкая речушка, что вытекала из этого самого болота, через десяток лиг обязательно должна была привести к спокойному течению Ласки. Насьта, вгрызаясь в протянутый Мариком кусок вяленого мяса, попытался шутками да прибаутками разговорить баль, но тот сказался уставшим, что было не так уж далеко от истины, насторожил вокруг полянки шерстяную нитку, намотал ее на палец и крепко уснул.

— Чем от мошек спасаешься? — удивленно воскликнул поутру Насьта, явно ожидая увидеть покусанную и опухшую физиономию спутника.

— Чем и раньше, — пожал плечами Марик, сматывая поблескивающую каплями росы нитку. — Это что за травка?

Он вытащил из-за пазухи глянцевые листья.

— Заметил, — покачал головой Насьта. — Я такой же куст печальника еще до полудня на пути вырвал. А больше он и не попадался нам. Где нашел?

— Далеко отсюда, или ты думаешь, что я до тебя в лесу мошек кормил? — усмехнулся Марик. — Нет, оно конечно, для баль-то лес что одёжа, а не кожа, как для ремини, вот комары одежду-то прокусить и не могут. У нас этот кустик мухобоем называют. Есть будешь?

— Пойдем, — удивленно хихикнул ремини. — С утра хорошо идется, Аилле согреет, тогда перекусим. Только не трещи сучьями, как медведь с недосыпа.

Насьта действительно двигался не в пример тише и ловчее Марика. Ни разу ни сучок, ни шишка не хрустнули у него под ногами, порой баль казалось, что и колючие ветви кустов сами расходятся в стороны, чтобы пропустить в неприкосновенности розовощекого крепыша. Вот только зря ремини рассчитывал, что рано или поздно выведет чащобными кругалями терпеливого баль из себя, не знал он, что такое придирки однорукого старосты, колкости и насмешки ровесников и скрупулезность старика-опекуна. Скорее из себя постепенно стал выходить сам ремини. И то верно, ведомый Насьтой светлокожий и светловолосый баль не сказал со времени разговора на берегу Ласки ни единого лишнего слова. Вот только Марик словно не замечал недовольного пыхтенья проводника. Баль было чем заняться, он старательно копировал и заучивал движения и жесты Насьты, и чем дольше продолжался странный поход, тем лучше у него это получалось. Вскоре он и сам смог идти бесшумно и легко. Насьта даже все чаще стал оглядываться, не отстал ли от него Марик? На середине очередного перехода через болото ремини остановился, раздраженно фыркнул, потянулся и снял с почерневшей коряги фляжку.

— Когда догадался? — с интересом вгляделся в Марика.

— Вчера еще, — серьезно ответил баль.

— А чего ж не сказал? — поднял брови Насьта.

— Так ты проводник! — поймал брошенную фляжку Марик, вытащил пробку и сделал глоток воды. — А что если ты не меня путаешь, а еще кого?

— Кого здесь еще путать? — разочарованно махнул рукой Насьта. — Испытываю я тебя! Или уже себя? Эх! А если бы мы не вернулись этой тропой? Не жалко было посудинку бросать?