Посвящается А. П. Левичу

Фото Юрия Александровича Лебедева, 2010 год

О книге

Аннотации

1. Краткая (для обложки / каталога)

Огонёк времени — книга о том, как смысл формирует судьбу. На стыке науки, философии и личного опыта автор исследует природу времени, предвидение и изменённые состояния сознания.

2. Популярная (для широкого читателя)

Огонёк времени — маленькая светящаяся точка в истории нашего сознания. Эта книга рассказывает, как смысл и образы становятся событиями, как изменённые состояния сознания (ИСС) открывают двери в иные измерения времени и почему предвидение может быть не чудом, а практической способностью.

3. Научно-популярная (для интересующихся будущим науки и культуры)

Что изменится, если мы поймём время глубже? Огонёк времени показывает, что знание о природе времени способно преобразить науку, культуру и само человеческое существование. Предвидение, ИСС, квантовые гипотезы и новые методы науки соединяются здесь в проект будущего, где человек учится не только измерять время, но и взаимодействовать с ним.

4. Академическая (для специалистов)

Автор предлагает междисциплинарный анализ феноменов времени, предвидения и изменённых состояний сознания. В диалоге философии (Платон, Бергсон, Юнг), когнитивной науки и психотерапии формулируется концепция «точки конверсии» и рабочая гипотеза «конденсата временной кристаллизации» (КВК) — особой информационно-нейрофизиологической фазы, где смысловые структуры получают статистическую связь с будущими событиями. Представлены методики (АТ, маскотерапия), протоколы проверки и предложения для экспериментов.

5. Методологическая (о новых методах науки)

Огонёк времени ставит вопрос и о новых методах исследования. Как изучать уникальные случаи — предвидение, сны, судьбы людей и обществ — если классическая наука требует повторяемости? Автор предлагает основы «новой науки времени», где важны пререгистрация, живые реестры и когнитивные протоколы. Книга открывает путь к философии науки, ориентированной на уникальное и будущее.

6. Литературно-философская (о смысле книги как текста)

Эта книга — не только исследование, но и исповедь исследователя. Огонёк времени — это путь между разумом и воображением, где смысл становится дыханием мира, а время проявляется как зеркало души. На пересечении науки и мифа, философии и личного опыта рождается новое понимание: время — это собеседник, проводник к вечности.

7. Личная (от автора к читателю)

Эта книга родилась из моих встреч со временем — в снах, в диалогах с пациентами, в научных спорах и в тишине аутогенной тренировки. Я писал её как исследователь и как человек, для которого время — живая реальность, полная боли и надежды, утрат и прозрений. В этих страницах — мой опыт, мои вопросы и мои огоньки надежды. Я приглашаю вас вступить в разговор: о будущем, о смысле, о нашей человеческой судьбе.

Введение

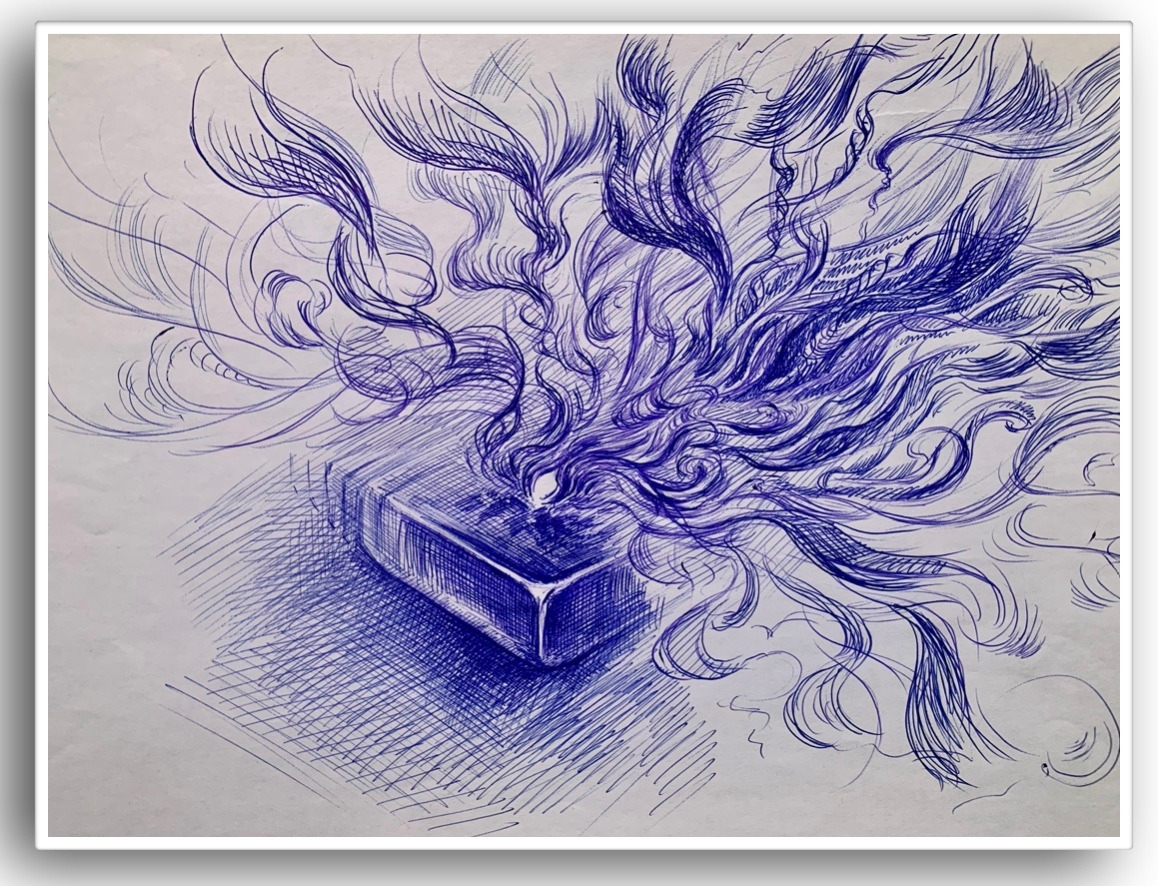

Всю жизнь время было для меня не только теоретическим вопросом — оно приходило в переживании. Более двадцати лет назад, в одном из полуснов, ко мне пришло видение, которое с тех пор стало осью моих размышлений и практик. Я увидел не линию часов и календарей, а складку пространства, где соседствовали два мира: материальный — с вещами, событиями, телами, — и мир образов — идеальный, платоновский, состоящий из смысла и архетипов. Между ними светился маленький огонёк, словно от свечи. Это был не просто символ: в нём происходил обмен — идеи переплавлялись в материальные сущности, а материя, словно в кузнице, рождала образы и понятия. Процесс этот оказался непрерывен, подобен обмену веществ в живом организме; каждое движение смысла отзывается в мире событий, и каждое событие несёт в себе зародыш образа.

Позже, снова в полусне, мне открылось ещё одно простое, но важное различение: у нас в опыте есть два чувства времени — исчисляемое (то, что меряют часы и приборы) и неисчисляемое (то, что мы переживаем как длительность, смысл, кайрос). Они сосуществуют в каждом из нас и порой конфликтуют: одно даёт нам план, договорённость и порядок; другое — глубину, интуицию и возможность видеть мир не только как последовательность событий, но как ткань смыслов. На границе этих режимов и возникают особые состояния — пороги, где ощущение времени меняет свою природу.

В моей клинической практике и в работе с людьми, которые приходили ко мне за помощью, я встречал ещё третью форму — безвременье. Это опыт, когда привычные опоры прошлого и будущего исчезают; не вечность платоновского типа, не упорядоченная «вечность», а состояние, в котором смыслы размываются, а личность временно теряет опоры. Пациенты описывали такие переживания как «выпадение» из времени, и для некоторых это становилось травматическим — они теряли ориентацию, страховали себя ритуалами или замыкались в догмах. Понимание безвременья, его природы и способов безопасного вывода из него заняло важное место в моей терапии: оттуда родились методы поддержки и интеграции — в том числе маскотерапия, которая помогает вернуть человеку границы «я» при сильных переживаниях ИСС.

Мои годы практики — аутогенная тренировка с двадцати лет, многолетняя психотерапевтическая работа, семинары и клинические случаи — шли рядом с научными и организационными усилиями. Я сотрудничал с Институтом исследований природы времени под руководством Александра Петровича Левича и был инициатором создания Международного «Центра предвосхищения» (2008–2018). Там мы формировали базы данных, обсуждали методики проверки предвидений, искали баланс между эмпирией и осторожной интерпретацией. Всё это — дневники, записи ИСС, коллективные обсуждения — стало материалом для этой книги.

В настоящей работе я пытаюсь обобщить многолетний опыт и знания и двигаться дальше: совместно с инструментами искусственного интеллекта я формулирую рабочую гипотезу, которую называю конденсат временной кристаллизации (КВК). КВК — это образ и одновременно экспериментальная идея: локальная фаза упорядочения, когда смысловые структуры и нейрофизиологическая когерентность создают условия, при которых образ может приобрести связь с вероятным будущим. Я сознательно не претендую на окончательную формулу; формулирую гипотезу, описываю методику её проверки — протоколы записи, критерии верификации, нейрофизиологические метрики — и приглашу коллег по науке и практике к совместной работе.

В этой книге я соединяю несколько слоёв: личный опыт и наблюдения терапевта; философские размышления о времени (от Платона до современных мыслителей); научные данные о восприятии времени, ритмах мозга и изменённых состояниях сознания; и методологию — как фиксировать, как проверять, как этично работать с информацией о будущем. Я обращаюсь одновременно к простому читателю и к специалисту: к тому, кто хочет понять, что с ним происходит в состоянии вдохновения или тревоги, и к тому, кто изучает время в лаборатории, пишет статьи по когнитивной науке или разрабатывает технологии, связанные с квантовыми системами и ИИ.

Позвольте коротко обозначить основные понятия и темы, которые будут часто встречаться в книге:

— Исчисляемое время — метрическое, приборно-определяемое;

— Неисчисляемое время — длительность, смысл, субъективный поток;

— Точка конверсии — порог/площадка, где смысл превращается в потенциальный сигнал события;

— Конденсат временной кристаллизации (КВК) — рабочая гипотеза о локальной фазе упорядочения смысла и нейрофизиологической координации;

— Изменённые состояния сознания (ИСС) — практики и состояния, открывающие доступ к неисчисляемому;

— Безвременье — состояние выпадения из привычных временных опор;

— Маскотерапия и практика интеграции — клинические методы для безопасного входа и выхода из ИСС.

Где и как это применимо? На личном уровне — в терапевтической работе: понимание режимов времени помогает вернуть человеку опору, различить тревогу от озарения и аккуратно интегрировать переживаемое. В социальной и общественной жизни — в принятии решений, стратегическом планировании, кризисном управлении: если предвидение становится дисциплинированным инструментом, оно может повысить устойчивость сообществ; в то же время оно требует этики и контроля. В науке и философии — КВК предлагает мост между феноменологией смысла и формальными моделями времени; в технологиях — идеи о временных фазах и когерентности информации могут дать новые подходы к анализу данных и взаимодействию с ИИ.

Я пишу прямо и честно: в этой теме много тонких границ. Я задаю вопросы, но и сохраняю чувство переживания — то, что нельзя свести к графикам и формулам, но что проявляется в опыте. Моя просьба к вам, читатель: подходите к материалу с любопытством и критикой одновременно. Фиксируйте свои сны и отмечайте мгновения, применяйте предложенные протоколы аккуратно, и помогайте нам вместе превращать огонёк времени в ясный инструмент понимания — не для господства над будущим, а для более честного и бережного отношения к нему.

С.А.Кравченко

Август 2025 года

Часть I. Время в человеческом опыте

Глава 1. Время в мифах, религиях и философии — от Платона до Хайдеггера

«Время есть движущийся образ вечности.»

— Платон

История человечества — в значительной мере история наших попыток понять время. С первыми календарями и жертвоприношениями люди пытались не просто отмечать ритмы природы, но рационализировать и обрести власть над тем, что ускользает: над пробуждением и засыпанием дня, над сменой сезонов, над тем, что ведёт всё живое к концу. В этих попытках родились мифы, ритуалы и философские учения — разные ответы на один и тот же вопрос: что такое время и как с ним жить?

Мифы и религии: персонификации и ритмы

В мифическом воображении время часто становится лицом. У древних греков есть два заметных образа. С одной стороны — Хронос (Chronos), жестокий повелитель, который пожирает своих детей и символизирует неумолимое, разрушающее течение. С другой стороны — Кайрос (Kairos), «мгновение», удачный шанс, качественное время действия: не тот, что измеряют часы, а тот, что чувствует душа. Эта пара — хронос и кайрос — остаётся одним из ключевых инструментов для различения двух модусов времени, к которым мы постоянно возвращаемся в практике и теории.

В египетских мифах время имеет циклический характер: каждое утро бог Ра восстаёт, побеждая тьму, и этот ритуал является актом восстановления мирового порядка. В индийской традиции Кала (время) одновременно уничтожает и создаёт; в «Бхагавад-Гите» встречается идея времени как силы разрушения и трансформации — время поглощает формы, чтобы родить новое. В моих собственных наблюдениях именно эта двойственность — разрушение-творчес

«Время есть движущийся образ вечности.»

— Платон

тво — часто проявляется в образах ИСС: «прошлое» распадается, освобождая место для «нового».

Для монотеистических традиций (иудаизм, христианство, ислам) характерен линейный смысл времени: мир имеет начало и направление, история движется к цели. В христианстве это находит своё выражение в идеях о спасительной истории и воскресении; Августин изумляюще ясно сформулировал парадокс человеческого переживания времени: «Что же такое время? Если никто меня об этом не спрашивает — я знаю. Но если хочу объяснить спрашивающему — не знаю». Его мысль подчёркивает: время одновременно данность опыта и проблема языка.

Буддизм, напротив, акцентирует непостоянство (анитья) и указывает на иллюзорность фиксации «я» во времени: освобождение связано с переживанием настоящего, с выходом за круг сансары. В традициях мистики (и восточной, и западной) часто фигурирует образ «вневременного настоящего» — состояния, в котором время как смена исчезает и остаётся чистое присутствие.

Философская традиция: от образа вечности к экзистенции

Философы развивали и усложняли эти представления. Платон в «Тимее» называл время «движущимся образом вечности»: идеальное вне времени, чувственное же — его отражение, подверженное изменению. Аристотель дал известное определение: «время — это число движения относительно до и после» — вкладывая в понятие привязку к изменению и счёту.

В Новое время возникает спор о статусе времени: Ньютон трактовал его как абсолютный фон, равномерно текущую «субстанцию», независимую от мира; Лейбниц считал время лишь отношением между событиями, производным от взаимных отношений вещей. Этот диалог — о том, есть ли у времени своя «реальность» или оно возникает в соотношениях — сохраняет актуальность и сегодня.

Кант предложил радикальную идею: время (как и пространство) — форма нашей чувственности, априорная структура, в которой мы конструируем опыт. Это сдвиг: время уже не только свойство мира, но и условие нашего познания. В XX веке Гуссерль углубил феноменологию внутреннего времени, исследуя поток переживания — «протяжение» сознания, которое нельзя свести к механическим делениям. Анри Бергсон противопоставил «жизненную длительность» (la durée) механическому времени: для него настоящее — не сумма мгновений, а спаянный поток переживания.

Мартин Хайдеггер в «Бытии и времени» переместил внимание на экзистенциальную сторону: время — не фон существования, а способ бытия человека. Он показал, что человеческое «бытие-там» (Dasein) всегда «устремлено к будущему», но при этом пронизано бытием-к-смерти; понятие «бытия-к-смерти» (Being-toward-death) выводит время в центральную категорию экзистенции. Для Хайдеггера временность — это горизонт, через который раскрывается смысл бытия.

Современные вопросы: термодинамика, стрелы и относительность

Классическая физика видела время как параметр, измеряемый равномерно; XX век перевернул это представление. Относительность Эйнштейна связала пространство и время в единую ткань — пространство-время — где локальные часы идут по-разному в зависимости от скорости и гравитации. Здесь уже нет единого «внешнего» течения: время локально. Другой важный контекст — термодинамика: понятие «стрелы времени» (направленность от порядка к энтропии) объясняет, почему мы помним прошлое, а не будущее; Болцман и его последователи связали историческое ощущение направления времени с вероятностью и хаосом.

Эти научные открытия дают современному мышлению две важные установки: 1) время может быть локальным и относительным, 2) его направление связано с информацией и термодинамикой. Для нас это важно, потому что это раскрывает возможности для более сложной модели — где время не только «бежит», но и «формируется» в конкретных условиях.

Заключение и переход к практике

Сквозь мифы, религии и философию проходит постоянная мысль: время — не пассивный фон, а активный соавтор человеческой жизни. Изучив эти традиции, мы видим набор ключевых образов и понятий, которые я использую в этой книге: хронос и кайрос, длительность и счет, линейность и цикличность, «вневременное присутствие» и экзистенциальная темпоральность.

Но я хочу идти дальше — не ограничиваться историей идей. Мой клинический и исследовательский опыт (ИСС, практика маскотерапии, Центр предвосхищения, сотрудничество с Институтом Левича) показывает: в человеческом опыте время проявляет иные качества — пороги, точки конверсии, моменты, когда смысл и событие начинают вести диалог. В следующих главах мы перейдём от истории представлений к описанию тех феноменов времени, которые можно наблюдать и проверять в практике, и к рабочей гипотезе — конденсату временной кристаллизации (КВК) — как попытке связать феноменологию смысла с нейрофизиологией и теоретической физикой.

Глава 2. Психология времени: субъективное и объективное измерения

«Мнимое настоящее — это краткая длительность, которую мы непосредственно и непрерывно переживаем.»

— Уильям Джеймс

Время — одна из самых надёжных и одновременно самых ускользающих категорий человеческого опыта. Оно кажется настолько самоочевидным, что мы редко останавливаемся, чтобы его описать; стоит попытаться — и простая картина растворяется в слоях теории, феноменологии и личного переживания. Я всегда считаю полезным держать рядом две оси — объективную (то, что меряют часы и уравнения) и субъективную (то, что переживает человек). Но их разделение — условно; и попытка соединить их даёт больше, чем простое суммирование.

Объективное время — не самое «простое» из реального

Традиционная классическая физика думала о времени как о фоновой, равномерной шкале, одинаковой для всех — это был «ньютонианский» образ. XX век внёс коррективы: теория относительности Эйнштейна показала, что «одинаковость» времени — иллюзия; ход часов зависят от скорости и гравитации — время становится локальным и относительным. Для практики это означает простую мысль: нет единой всемирной «стрелы», есть локальные ритмы и связи.

Дальше — квантовая область и космология — где привычное «до и после» иногда теряет очертания: порядок микрособытий может быть не строго детерминирован, а интерпретации, как у Эверетта (многомировая интерпретация), предлагают мысль о разветвлении реальностей. В теоретической физике время может быть и многомерным, и частью более сложной структуры, чем та, к которой мы привыкли. Для нас, практиков, этот набор идей важен не ради абстрактности, а потому, что он открывает пространство для модели, в которой «время» может перестраиваться локально — то, что позднее я назвал рабочей гипотезой КВК.

(За этим абзацем — серьёзная научная литература по относительности и современным гипотезам: Эйнштейн по пространству-времени и современные обзоры по временным структурам.)

Субъективное время — мир переживания

Субъективное время — это то, что мы ощущаем: растянутость минуты в тревоге, «пролет» часа в потоке творчества, груз воспоминаний, который делает прошлое тяжёлым. Эта область тесно связана с памятью, вниманием и эмоциями — но ещё глубже — с состоянием сознания. Изменение состояния (медитация, гипноз, аутогенная тренировка, сенсорная депривация, психоделические сессии) меняет не только содержание переживания, но и саму метрику времени, по которой мозг выстраивает события. Исследования показывают: опытные медитаторы регулярно сообщают о «замедлении» времени и увеличении плотности переживания настоящего. Это не просто поэтическое описание — эмпирические работы фиксируют устойчивые изменения субъективного времени у практиков осознанности. (Frontiers, PubMed)

Нейронаучные данные дают нам рабочие инструменты: есть сети мозга, которые связаны с саморефлексией и «фоновой» активностью — прежде всего Default Mode Network (DMN). При погружении в цельную задачу или в медитативное состояние активность DMN снижается; при психоделическом состоянии её организация перестраивается. Это коррелирует с утратой обычной саморефлексии и с изменением ощущения времени. Такие наблюдения связывают феноменологию переживания с конкретными нейрофизиологическими маркерами. (PNAS, annualreviews.org)

Психоделики — отдельный кейс, который на наших глазах возвращается в научный дискурс. Под влиянием псилоцибина и аналогичных веществ у людей часто нарушается привычная шкала времени: ощущение «растяжения» или «расплывания» времени, потеря границ «я», усиление сенсорной связности. Нейровизуализация показывает, что в такие моменты происходит перестройка функциональной связанности мозга и увеличение репертуара динамических состояний, что даёт физиологическую опору переживаемому «размыванию» времени. (PubMed, PMC)

Экстремальные переживания: околосмертные опыты и «вечное настоящее»

Опыт людей, переживших клиническую смерть или глубокие околосмертные состояния, часто содержит отчётливые временные феномены: «жизнь как в микромгновении», присутствие множества образов и событий в одном «сейчас». Большое проспективное исследование AWARE фиксировало широкий спектр когнитивных переживаний у переживших остановку сердца; часть сообщений указывает на сохранение или возобновление сознания в условиях, которые традиционно считаются анатомически несовместимыми с осознанностью. Эти данные не толкуют «безвременье» однозначно, но показывают: в экстремальных условиях субъективное время может сильно отличаться от линейной модели. (PubMed)

Память рода и неосознаваемые слои опыта

Наше ощущение прошлого — не только личная автобиография. Современные биологические исследования указывают на механизмы наследования, которые влияют на реакции потомков: классические эксперименты с передачей специфических пуг-реакций (или реакций испуга, вздрагиваний) через поколения указывают на эпигенетические следы опыта. Это не доказывает «память предков» в мистическом смысле, но даёт научный контекст для понимания того, почему в коллективных и архетипических образах прошлое бывает живее, чем простое воспоминание. Для психолога это означает: представления о прошлом могут приходить из глубинных, межпоколенных слоёв психики, а не только из личной памяти. (PubMed, PMC)

Внимание, интенциональность, и «где держится настоящее»

Традиционно психологи говорили: «внимание удерживает нас в настоящем». Я предпочитаю более точную формулировку: настоящее удерживает интенциональная направленность сознания — способность указывать «на» значимую точку мирa. Это понятие — из феноменологии — помогает объяснить, почему некоторые объекты времени (например, воспоминание о дорогом человеке или предчувствие опасности) становятся центром, вокруг которого упорядочивается всё переживание. Именно эта направленность объясняет и эффективность терапевтических методов: изменение интенциональности (переориентация внимания, символическая переработка) меняет качество времени, в котором живёт человек.

Интеграция: граница между измерениями размывается

Если объединить научные и феноменологические наблюдения, становится очевидным: граница между «объективным» и «субъективным» временем — условна. Физика показывает локальность и относительность времени; нейронаука показывает, что состояние мозга изменяет нашу метрическую систему переживания; психология и эпигенетика указывают на глубокие влиятельные слои памяти и смысла. Вместе они дают основание думать о том, что время — не единый фон, а многослойная ткань, которую можно исследовать и, в определённых условиях, перестраивать.

Переход к следующей главе — опыт выхода за пределы времени

Если физика и когнитивная наука дают рамки и инструменты, то возникает естественный вопрос: можно ли пережить это на собственном опыте — целенаправленно или спонтанно? Я не ограничиваюсь теорией: в следующей главе я опишу свой собственный опыт выхода за пределы привычной временной шкалы, методику вхождения в ИСС (аутогенная тренировка и другие практики), клинические наблюдения и те проверки, которые делают предвидение и ИСС предметом дисциплинированного исследования.

Основные источники и опоры (выдержки для специалиста и ссылки для дальнейшего чтения):

— Wittmann, M. «Subjective expansion of extended time-spans in experienced meditators» (Frontiers in Psychology, 2014). (Frontiers, PubMed)

— Raichle, M. E. et al. «A default mode of brain function» (PNAS, 2001) и обзорные работы о DMN. (PNAS, annualreviews.org)

— Studies on psilocybin and brain dynamics (e.g., increased repertoire of brain dynamical states under psilocybin; Carhart-Harris et al., various studies). (PubMed, PMC)

— AWARE studies on awareness during resuscitation (Parnia et al.). (PubMed)

— Dias, B. & Ressler, K. J. «Parental olfactory experience influences behavior and neural structure in subsequent generations» (implications for transgenerational epigenetic memory). (PubMed, PMC)

Глава 3. Изменённые состояния сознания и выход за пределы времени: опыт автора

«Если бы двери восприятия были очищены, всё предстало бы человеку таким, как оно есть — бесконечным.»

— Уильям Блейк

Изменённые состояния сознания (ИСС) для меня — не поэтическая метафора, а рабочая лаборатория. В них привычный ход времени распадается и отстраивается заново; в них исчезают границы «я», и прошлое, настоящее и будущее могут оказаться переплетёнными в одном переживании. Я приходил к этому постепенно — через практику, наблюдения и тысячи часов записи — и хочу описать здесь не только ощущения, но и то, как их можно сомерить с современными представлениями науки.

Моё знакомство с темой началось в двадцать лет с аутогенной тренировки. Эта методика стала моим ключом к внутренним состояниям: регулярная практика привела к устойчивым сдвигам восприятия, к возможностям входа в то, что я позже стал называть «точкой конверсии». Однажды во сне пришли числа — и их последовательность почти совпала с выигрышной комбинацией лотереи «Спортлото». Я проснулся, колеблясь, стоит ли записать их — и это колебание затуманило память; позже, через годы, похожий эпизод повторился с лотереей «Столото»: образ был, выигрыш имелся, но в обеих ситуациях вкралась ошибка — и я вынес из этого важный урок: сам факт переживания не даёт автоматической гарантии точности. Фиксация, протоколы, верификация — вот что отличает случайный образ от надёжного сигнала.

Заполярье стало моей «полярной» лабораторией времени. В длинных ночах, в тишине снега и ветра, я много читал и много писал — Юнга и Грофа, книги о коллективном бессознательном и о трансовых переживаниях. Груф (Stanislav Grof) дал мне карту состояний и практик, что позволило осмыслять переживания вне обычной когнитивной схемы. Кастанеда мне тогда казался скорее литературной реконструкцией, но в работах Грофа и Юнга я находил клинические и концептуальные опоры для того, что видел сам. (Holotropic Bohemia, SCIRP)

Практики, которыми я входил в ИСС, были разными: аутогенная тренировка, долгая сенсорная депривация, периоды целенаправленного переутомления при моих полярных экспедициях, медитации и целенаправленные ролевые техники. Каждый путь показывал одно и то же: временная структура переживания перестраивается — ритмы сознания меняют отношения между «до» и «после», и на место линейного хода приходит плотная ткань «настоящего», в которой прошлое и будущее присутствуют одновременно в разных качествах.

С современной нейронаукой эти наблюдения не противоречат друг другу — они дополняют друг друга. Есть надёжные данные, что «фоновые» сети мозга (особенно Default Mode Network) меняют свою активность в состояниях покоя, медитации и под воздействием психоделиков; эти перестройки коррелируют с изменением саморефлексии и восприятия времени. Raichle и его коллеги описали DMN как режим, присутствующий в покое и связаный с автопоэтическими процессами сознания; при переходе в задачи или в иные состояния его конфигурация изменяется. (PNAS) Более того, исследования медитативных практик показывают, что опытные практики регулярно ощущают «растяжение» времени и большую плотность настоящего. (PMC) Подобные перестройки фиксируются и при изучении эффектов психоделиков: они меняют функциональную связанность и динамическую сложность, что сопровождается отчётливыми трансформациями временного ощущения. (PNAS, PMC)

Я не возвожу ИСС в святилище истины: они — инструмент, и, как всякий инструмент, требуют знаний, техники и страховки. В клинической практике я неоднократно видел обратную сторону: для некоторых пациентов спонтанные «выпадения» в безвременье становились травмой. Люди теряли опоры, ощущали тень смерти, видели картины катастроф — переживания, которые разрушали их структуру жизни и вводили в депрессию или психоз. Эти наблюдения привели меня к двум важным выводам: 1) сопровождение и интеграция — обязательны; 2) нужны предохранительные техники, дающие опору личности при возвращении в обычное время.

Маскотерапия стала для меня именно таким страховочным «арсеналом». Под руководством её основателя Г. М. Назлояна я изучал и практиковал маскотерапевтическую работу долгие годы — вплоть до его кончины — и применял её как стабилизирующий элемент при работе с клиентами, пережившими глубокие ИСС. Маскотерапия в моём опыте — не просто творческая игра, а метод, позволяющий символически закрепить пережитое, вернуть границы «я» и дать образу безопасную форму интеграции. (Я изучал метод под руководством Назлояна и применял его в клинической практике.)

Переезд в Москву и встреча с Александром Петровичем Левичем, инициатором Института исследований природы времени, придали моей работе научный и организационный размах. В институте и позднее в созданном нами Международном Центре предвосхищения мы занялись систематизацией: сбором дневников, формализацией протоколов входа и выхода из ИСС, тестированием критериев верификации предвидений и применением экспертных систем и ИИ для анализа большого корпуса сигналов. Практика показала, что надёжность предвидения растёт с дисциплиной протокола: временные метки, независимая верификация, консенсус экспертов и статистические проверки снижают долю ошибочных интерпретаций.

Научно-теоретически я выдвинул гипотезу, которую назвал конденсат временной кристаллизации (КВК): в определённых условиях сознание и семантическая структура переживания достигают такой когерентности, что в «точке конверсии» образ приобретает повышенную статистическую связь с вероятным будущим. Это не алхимия и не магия — это рабочая модель, проверяемая через нейрофизиологию, семантический анализ и верификацию по базам событий. КВК — попытка связать феноменологию ИСС с реальными маркерами (ритмы theta/alpha, изменение организации DMN, показатели сложности и синхронности), и с методикой: протоколы, слепая проверка и ИИ-поддержка.

Важно подчеркнуть: я не утверждаю, что ИСС дают «правду» автоматически. Они дают возможность заметить сигналы и смыслы, которые вне практики остаются незаметными. Наша задача — вырастить надёжную методологию — как археолог чистит и фиксирует находку, прежде чем показывать её миру.

Наконец — философский штрих. Те, кто исследует сознание и время, часто спорят о границах научного объяснения. Я предлагаю практический компромисс: сохранять скепсис и методичность, но не закрывать дверь для феноменологии. Изменённые состояния дают доступ к опыту, который нельзя редуцировать заранее; наука снабжает инструменты для его фиксации и анализа; психотерапия предлагает способы интеграции и защиты личности. В этой тройке — эмпирия, теория и клиническая этика — я вижу путь, по которому можно идти аккуратно и смело одновременно.

Основные научные опоры, на которые опираюсь в этой главе:

— Stanislav Grof — работы по холотропному дыханию и картографии неординарных состояний сознания. (Holotropic Bohemia)

— C. G. Jung — концепция синхроничности как смысловой корреляции без явной причинно-следственной связи. (SCIRP)

— Raichle M. E. et al. — «A default mode of brain function» (описание DMN). (PNAS)

— Wittmann M. — исследования субъективного расширения времени у медитирующих практиков. (PMC)

— Современные обзоры по психоделикам и перестройке функциональной связанности (Carhart-Harris и др.). (PNAS, PMC)

Часть II. Время в науке

Глава 4. Классическая физика и «стрела времени»

«Энтропия Вселенной стремится к максимуму.»

— Рудольф Клаузиус

Когда я говорю с людьми о времени, первое сопротивление обычно появляется на уровне образа: многие всё ещё мыслят время как ровную реку, неспешно уносящую нас из прошлого в будущее. Этот ньютонианский образ — «абсолютного, истинного и математического времени», как писал Ньютон — удобен и прост. Он даёт нам шкалу для расчётов, часы и календари, по которым строится общественная жизнь. Однако реальность оказалась хитрее, и уже в XIX–XX веках нам пришлось принять: время не обязательно такое простое.

Стрела времени — от опыта к закону

Идея «стрелы времени» хорошо переводит научную проблему в образную плоскость. Артур Эддингтон, ещё в начале XX века, предложил эту метафору, чтобы подчеркнуть одну простую мысль: мир выглядит направленным — мы помним прошлое и ожидаем будущее; стакан, упавший на пол, не складывается заново; повара не возвращают густую похлёбку обратно в кастрюлю. Почему так? Ответ классической физики дал нам в формуле термодинамики: второе начало, рост энтропии, — и вместе с ним статистическая картина Лудвига Больцмана, объясняющая необратимость как дело вероятностей.

Здесь важно остановиться: микроскопические уравнения механики обратимы — их можно формально прогнать в обратном направлении, и они будут правы. Тем не менее макроскопическая картина — та, которую видит человек в своей жизни — закономерно нереверсивна. В этом месте физика встречается с философией: стрелу времени можно объяснить через статистику (упорядоченный набор микростанов — редкость; хаос — обыденность), но остаётся вопрос о том, почему в наших конкретных условиях начальное состояние часто оказывается более упорядоченным, чем последующие.

Против этой статистической картины ставили вызов Лошмидт и Пуанкаре: если уравнения обратимы, почему не наблюдаем обратных процессов? Почему не говорим о возвращении? Ответ включает в себя идеи о начальных условиях Вселенной и о масштабах вероятностей — вопрос не только математический, но и космологический. Так или иначе, в человеческом опыте «стрела» ощущается как факт — и её связь с энтропией даёт нам первое, физическое основание для необратимости.

Человек, память и направление — где «стрела» встречается с жизнью

Для психологии и для моих клинических наблюдений важно, что физическая стрелa оказывается тесно связана с информацией: рост энтропии похож на потерю информации о первоначальном порядке. Мы помним прошлое потому, что в нем записаны структуры — отпечатки упорядоченных состояний; будущее же богато возможностями, но бедно детерминированностью. В этом контексте память выступает как локальный «ретранслятор» порядка: она сохраняет последовательность событий и тем самым поддерживает субъективную направленность времени.

Однако человеческий опыт даёт и другие голоса. В глубокой печали прошлое тянет, в экстатическом творчестве настоящее растёт в бесконечность — и кажется, что стрелa временная временно притупляется. Эти феномены не противоречат физике; они указывают на то, что у времени есть как объективные, так и субъективные «грани» — и на том месте, где они встречаются, рождается поле для психологического и философского исследования.

Юнг и архетипическое время: круги смысла

Здесь я делаю шаг от физики к психологии, но не к антинаучной мистификации: Карл Густав Юнг вводит понятие архетипов — базовых универсальных структур смысла, «первичных образов», которые проявляются в мифах, снах и ритуалах. Для Юнга время не просто линейно: архетипы действуют «вне времени» и одновременно влияют на прошлое, настоящее и будущее, создавая повторяющиеся мотивы и циклы в жизни человека и коллективов.

Юнгианская перспектива даёт другую «стрелу»: не стрелу энтропии, а стрелу смысла. Там, где физика говорит о направлении изменения порядка, психология показывает, что человеческая история полна «возвращений» — повторяющихся символов, повторяющихся драм, которые не подчиняются простому закону вероятности. Эти повторения — проявления коллективного бессознательного, и в терапии они часто выглядят как «повторяющиеся сюжеты», которые необходимо распознать и переработать.

В моём опыте работы с пациентами архетипическое время проявляется ярко: символические повторения, неконтролируемые возвращения старых сюжетов, «как-будто-бы» ощущения, когда прошлое возвращается и «оживляет» настоящее. Это не противоречит физике — это другой уровень описания реальности, и оба уровня важны.

Соединение граней: энтропия, информация и смысл

Если мы попробуем связать ньютонианско-термодинамическую картину со юнгианской, увидим интересную возможность. Энтропия — мера неопределённости; смысл — локальное снижение неопределённости, акт упорядочивания информации. Когда коллективные архетипы срабатывают, они конденсируют смысл, создают устойчивые формы поведения и восприятия. В условиях, когда смысл локально высок, субъективное время приобретает другую плотность: память становится насыщенной, предвидение — значимым. Именно на этой «границе» — где статистика встречается с семантикой — я позже помещу понятие точки конверсии и рабочую гипотезу КВК (конденсат временной кристаллизации).

Практический и этический смысл «стрелы»

Понимание стрелы времени важно не только для физиков и философов — оно влияет на практику: терапевтические подходы, организационные решения, управление рисками. Если время в макроуровне тяготеет к большей неопределённости (энтропии), то люди и сообщества нуждаются в способах локально поддерживать порядок — внешне (структура, правила) и внутренне (символы, ритуалы, маскотерапия). В моём опыте восстановление личностных границ и интеграция пережитых ИСС проходят через работу с символами и смыслом — тем самым человек получает инструменты для навигации в мире, где стрелa времени остаётся реальной, но её эффекты можно смягчать и направлять.

Заключение и переход

Классическая картина «стрелы времени» даёт нам фундамент — термодинамический и статистический — для понимания необратимости. Юнгианская перспектива расширяет эту картину, вводя измерение смысла и архетипов, которые создают циклы и повторы в человеческой жизни. Вместе они подсказывают нам: время многослойно, и чтобы понять его, нужно уметь переключаться между уровнями описания.

В следующей главе мы перейдём к революции ХХ века: к Эйнштейну и идее пространства-времени, где «локальность» и «относительность» времени обретают конкретную математическую форму. Для нашей темы это важный шаг: он показывает, как физика раздвигает границы возможного, а мы — практики и философы — можем поднять инструменты и услышать, какие новые вопросы ставит перед нами сама ткань реальности.

Глава 5. Эйнштейн, относительность и пространство-время

«Различие между прошлым, настоящим и будущим — не более чем настойчиво удерживаемая иллюзия.»

— Альберт Эйнштейн

Начало XX века изменило моё представление о том, что такое «время» — так же радикально, как когда-то пламя изменяет облик металла. Альберт Эйнштейн показал, что время нельзя больше рассматривать как единый, универсальный фон. Вместе со пространством оно образует единое четырёхмерное полотно — пространство-время, и свойства этого полотна зависят от движения и массы. Это не художественная метафора, а математика с реальными следствиями: часы, идущие рядом, могут считать разное «время».

Я люблю две афористичные формулировки Эйнштейна; первая — её часто цитируют в классическом переводе:

«Время — это то, что измеряют часы».

Простая фраза, но по-моему, чрезвычайно важная: она напоминает, что «время» в физическом смысле определяется поведением конкретных систем (часов). Вторая, более рефлексивная мысль — о природе пространства и времени как форм нашего мышления — заставляет нас вспомнить, что многие понятия, которые мы считали абсолютными, могут оказаться условными в другом контексте. Наконец, его знаменитая оговорка о прошедшем, настоящем и будущем — «для нас верующих физиков различие между прошлым, настоящим и будущим есть лишь упорная иллюзия» — провоцирует философские вопросы, которые мы здесь не избегаем.

Что значит «относительность» на практике

В специальной теории относительности Эйнштейна центральна идея: законы природы одинаковы во всех инерциальных системах, а скорость света — константа. Отсюда вытекает разрушение абсолютной синхронности: два события, одновременные для одного наблюдателя, могут быть не-одновременными для другого, движущегося относительно первого. Впечатление «одного времени для всех» исчезает: время становится локальным, «собственным» для каждого мира-линии (worldline).

В общей теории относительности пространство-время становится динамичным: масса и энергия искривляют ткань, и это искривление влияет на пути, которыми идут объекты и свет, а следовательно — на ход локальных часов. Практически это не абстракция: эксперименты с точными атомными часами подтверждали замедление хода часов при увеличении скорости и вблизи массивных тел; глобальная система GPS работает лишь потому, что инженеры учитывают поправки как специальной, так и общей теории относительности.

Ещё один понятный образ — «собственное время» (proper time): это то «время», которое регистрирует конкретная часовня (часовой механизм, наблюдатель) вдоль своего пути в пространстве-времени. В терминах физики у каждого мира-линии своя собственная метрка — и она может отличаться от метрки другой линии, даже если линии начинались рядом.

Парадоксы и интуитивные встряски

Особую популярность получила мысл experiment — «парадокс близнецов» — когда один близнец уезжает на большой скорости и возвращается «младше» второго. Решение парадокса лежит в асимметрии событий (ускорение, смена инерциальной системы) и в том, что правильная модель требует учета не только скорости, но и геометрии траектории в пространстве-времени. Я часто возвращаюсь к этому примеру при обсуждениях с людьми: он хорошо показывает, насколько наш интуитивный «общечеловеческий» момент времени отличается от физического proper time.

Что это значит для нашего понимания времени как феномена?

Для меня как исследователя сознания и практиков ИСС есть несколько важных выводов.

— Локальность и множественность «времён». Относительность вводит мысль о том, что «время» — не единое свойство Вселенной, а множество локальных параметров, зависящих от траекторий и условий. Это созвучно моему разделению на исчисляемое и неисчисляемое время: физика показывает, что и «исчисляемое» само по себе не единственно.

— Право на корректный «порядок». Представление об однозначном порядке событий распадается — и это освобождает нас методологически: переживания, в которых порядок «прошлое–настоящее–будущее» меняется, больше не выглядят автоматически парадоксальными. Они укладываются в шире представление о локальных временных шкалах.

— Точка контакта науки и феноменологии. Если в физике «собственное время» — это инвариантная метрика вдоль траектории, то у субъекта есть собственное ощущение времени, тоже «инвариантное» для него самого. Здесь возможен диалог: биологические ритмы, нейрофизиологические маркеры и психические состояния — все они могут рассматриваться как «локальные часы» субъекта. Гипотеза КВК, в которой семантическая и нейрофизиологическая когерентность создаёт локальную «кристаллизацию» времени, в этом ключе читается как предложение, что в определённых условиях сознание может синхронизировать свои «часы» с информационно-значимыми паттернами реальности и тем самым повысить корреляцию с вероятностями события.

— Переосмысление причинности. Относительность не отменяет причинности, но усложняет её вид: «зависимость времён» заставляет нас внимательнее относиться к понятиям односторонней причинности и порядку событий, что также совпадает с феноменами синхроничности и предвидения — где связь между смыслом и событием может быть не линейной.

Этические и практические следствия

Для практики психотерапии и работы с ИСС это имеет следующие следствия. Во-первых, понимание локальности времени усиливает моё требование к точной фиксации: временные метки, контекст, состояние субъекта — всё это важно, потому что «часы» субъекта и «часы» внешней верификации могут идти по-разному. Во-вторых, относительность подсказывает осторожность при интерпретации «видений» и образов: совпадение по содержанию не всегда означает совпадение по одной и той же временной шкале. Наконец, теоретическое признание множественности времён даёт этическое основание для уважения субъективных переживаний; они перестают быть «ошибкой восприятия» и становятся предметом исследования.

Конец одного полотна — начало следующего

Эйнштейнова революция открыла дверь, за которой пространство и время перестали быть статичными сценами для действия. Оно стало плетением, которое реагирует и отвечает на массу и энергию. Для меня это не только физическая истина — это приглашение мыслить время как динамический ресурс, как пласт, который может локально уплотняться и редуцироваться, как кристалл, образующий узор в потоке. Именно от пространства-времени Эйнштейна ведёт путь к тем идеям, которые я исследую дальше: к квантовым феноменам, к временнЫм кристаллам и, на другом конце спектра, к феноменам сознания, где время перестаёт быть только измерением и становится средой смысла.

В следующей главе мы погрузимся в квантовую физику и квантовую запутанность: туда, где понятие времени вновь подвергается испытанию, и где появляются на удивление плодотворные аналогии с тем, что я наблюдал в ИСС.

Глава 6. Квантовая физика и квантовая запутанность

«Запутанность — характерная черта квантовой механики.»

— Эрвин Шрёдингер

В начале XX века физика столкнулась с тем, что по-человечески выглядит почти мистикой: микромир оказался устроен иначе, чем мы привыкли думать на основе повседневного опыта. Кванты, суперпозиции, скачки вероятностей — все это изменило наш язык о реальности. Для темы времени особо важен феномен квантовой запутанности: когда две (или более) системы становятся частью единого целого, измерение состояния одной мгновенно кореллирует с состоянием другой — независимо от того, как далеко они разделены.

Хочу подчеркнуть сразу две вещи, которые часто путают в популярном рассказе. Первая: запутанность — экспериментально подтверждённый факт (классические опыты — Aspect et al., 1982; многочисленные последующие работы устраняли различные «лазейки» в тестах неравенств Белла). Вторая: это не про передачу полезной информации быстрее света — теория и эксперименты согласованы с запретом на суперсветовую передачу сообщений. Запутанные корреляции реальны; передавать по ним управляемое сообщение нельзя. Эта тонкая, но принципиальная разница мы должны держать в уме, когда делаем метафоры и когда предложение переносим в область психологии.

Что показали опыты и зачем нам это знать

Серия экспериментов, в которых ключевую роль сыграли Aspect (1982) и гораздо позже «безлазейковые» проверки (Hensen et al., 2015 и др.), показала нарушение неравенств Белла — то есть квантовая механика требует от нас отказаться либо от локальности, либо от реалистического представления о свойствах частиц до измерения. Практически это значит: природа на фундаментальном уровне устроена иначе, чем мы интуитивно предполагаем; связи возможны «за пределами» локального пространства-времени в том смысле, что корреляции нельзя объяснить привычными локальными моделями.

Эти открытия породили технологический рывок: квантовая криптография (BB84 и последующие реализации) предлагает способы защищённой передачи ключей; квантовые вычисления используют суперпозицию и запутанность для решения задач, недоступных классическим машинам; и уже появляются квантовые сети — зачатки будущего распределённого квантового интернета. Практика и теория идут рядом: мы видим, что принципы квантовой механики работают в инженерных системах и могут быть использованы для новых классов технологий.

От физики к сознанию — где здесь разумная осторожность?

Для меня, как для исследователя времени и ИСС, естественно задаваться вопросом: если в физике есть нелокальные корреляции, не служит ли это метафорой (или даже моделью) для понимания глубинных связей между индивидуальными сознаниями? Этот вопрос звучит заманчиво и часто подогревается в публицистике и паранаучных дискуссиях. Но здесь нужна точная оговорка: перенесение понятий из одной предметной области в другую требует аккуратности. Квантовая запутанность — строго формальная вещь в контексте микроскопических систем; любая гипотеза о её роли в работе мозга или в связи сознаний должна выдерживать строгую эмпирическую проверку и уважать ограничения физики (включая запрет на суперсветовую передачу информации).

Тем не менее несколько исследовательских линий и гипотез заслуживают внимания и обсуждения — как плодотворные, пусть и спорные направления.

Теории и гипотезы (коротко и с пометкой «спорно» там, где нужно)

— Orch-OR (Penrose & Hameroff). Гипотеза предполагает, что микроквантовые процессы в микротрубочках нейронов могут участвовать в возникновении сознания и что квантовая когерентность в таких структурах имеет функциональное значение (Penrose, 1989; Hameroff & Penrose, 2014). Это красивая и амбициозная идея, но она остаётся спорной: критики указывают на проблемы с сохранением когерентности в «тёплой и шумной» среде мозга (см. оценку Tegmark и др.).

— Глобальное или коллективное сознание. Проекты и идеи (от парапсихологических инициатив до работы типа Global Consciousness Project) утверждают, что большие коллективные события проявляются в статистике случайных генераторов и что некая «связь» между сознаниями возможна. Эти проекты дают интересные данные, но их интерпретация остаётся предметом жарких споров и требует строгих пререгистрированных протоколов и репликаций.

— Квантовые аналоги в когнитивных моделях. В когнитивной науке появляются модели, использующие математику квантовой теории (не подразумевая квантовые процессы в мозге) для описания иррациональных вероятностных сдвигов, суперпозиций смыслов и эффектов контекстуальности в принятии решений. Здесь «квантово» — чаще математическая метафора, дающая гибкие инструменты для моделирования когнитивных феноменов.

Изменённые состояния сознания и квантовые метафоры

Я часто встречаюсь с тезисом: «ИСС показывают, что сознание выходит за пределы времени; может быть, на этом уровне действует некая квантовая логика». Я отношусь к этому с уважением и скепсисом одновременно. С одной стороны, ИСС действительно демонстрируют феномены синхроничности, мгновенных озарений и переживаний «вневременья» — и образ запутанности как единства разбросанных точек кажется удачным. С другой стороны, сказать, что это доказательство квантовой природы сознания — преждевременно. Нам нужны прецизионные эксперименты: гипотезы, пререгистрация, статистическая верификация и независимые репликации.

Практическая программа, которую я предпочитаю, выглядит так: использовать квантовую физику как источник методологических и математических идей (новые понятия корреляции, нелокальности, контекстуальности), но конструировать тесты на уровне поведения, нейрофизиологии и семантики, которые можно объективно верифицировать. Например: можно изучать, как моменты сильной семантической коherентности в группе (на основе NLP-анализа его речевых описаний) коррелируют с изменениями межсубъектной нейронной синхронности; можно использовать рандомизированные и слепые протоколы, чтобы проверить, повышает ли групповая настройка вероятность совпадений предвидения выше случайного уровня. Это — земная наука, даже если её вдохновляют небесные метафоры.

Примеры технологического и методологического применения

— Квантовая криптография и безопасность — здесь практический эффект уже налицо: принципы квантовой механики используются для генерации и распределения ключей, чья подслушиваемость легко выявляется. Это важный пример того, как фундаментальная физика быстро трансформируется в прикладные технологии.

— Квантовые вычисления и анализ данных — способность квантовых устройств эффективно исследовать большие пространства состояний обещает инструменты для сложного анализа паттернов в больших базах предвидений и дневников ИСС. Это реально: ИИ + квантовые алгоритмы могут ускорить выявление структур и паттернов, которые человеку трудно увидеть.

— Гипотетические эксперименты по «интенциональному влиянию» — строго контролируемые, пререгистрированные тесты на влияние человеческой интенции на статистику квантовых исходов — крайне спорные, но при правильной методологии могли бы пролить свет на границы возможного (и обычно дают нулевой результат при адекватном контроле).

Нейрофизиология: где квантовое остаётся метафорой, а где даёт реальные маркеры

Пока что основная, надёжная связующая линия — не прямая «квантовая микроплата мозга → субъективное переживание», а то, что квантовые идеи подсказывают новые способы говорить об информации, корреляции и контекстуальности. На уровне мозга мы имеем убедительные маркеры ИСС: ритмы (тета, альфа), перестройку DMN, изменение фазовой синхронности между областями. Эти биофизические маркеры — то, что можно регистрировать и анализировать, и на их базе выстраивать гипотезы. Именно такие многомodalные протоколы — EEG/fMRI + семантический анализ записей предвидений + статистическая верификация — дают путь от метафоры к научной проверке.

Этические замечания и методологические правила

Когда мы говорим о тонких гипотезах (квантовое сознание, глобальная сеть сознаний), нужно помнить об ответственности. Такие идеи легко становятся поводом для спекуляций, манипуляций и ненаучных утверждений. Я настаиваю на трёх правилах: (1) пререгистрация экспериментов и критериев верификации; (2) слепая верификация и независимая репликация; (3) внимательная этическая оценка воздействия на участников (особенно при работе с ИСС).

Заключение — метафора и метод

Квантовая запутанность — не готовая инструкция по пониманию сознания, но это мощная концептуальная площадка. Она напоминает нам, что мир на базовом уровне связан иначе, чем кажется, и что наши привычные причинно-следственные интуиции — не всегда универсальны. Как практик, я беру от квантовой физики не догму, а методологическую смелость: использовать нелокальные идеи как источник новых гипотез, но проверять их приземлённо — через данные, протоколы и репликации.

Глава 7. Концепция «кристалла времени» и современные исследования

«Время — это способ природы не позволить всему происходить одновременно.»

— Джон А. Уилер

В последние десятилетия я всё чаще обращаю внимание на те области физики и техники, где время перестаёт быть фоном и сам становится объектом свойства материи. Концепция «кристалла времени» — одна из таких идей, которые оказывают тяжёлое, но тонкое влияние на моё мышление как исследователя ИСС и как человека, ищущего мосты между смыслом и событием.

Что такое «кристалл времени»? Кратко и по существу

Идея появилась в работах Фрэнка Вильчека в 2012 году: если обычный кристалл нарушает пространственную симметрию, выстраивая атомы в периодическую решётку, то можно ли представить систему, которая спонтанно нарушает симметрию времени и демонстрирует периодичность в самом течении времени? Такой объект получил название «временной кристалл» (time crystal). По замыслу, в фундаментальном состоянии система может демонстрировать упорядоченные колебания во времени, не потребляя внешней энергии в стационарном режиме — поведение, которое в классическом представлении казалось невозможным. Вильчек писал об этом как о новом состоянии материи, «где симметрия времени нарушается так же, как в обычных кристаллах нарушается симметрия пространства».

Практически идея оформилась экспериментально: начиная с 2017 года независимые группы продемонстрировали дискретные временные кристаллы в управляемых квантовых системах (ионные ловушки, сверхпроводящие кубиты и др.). Эти работы показали возможность устойчивой периодичности во времени в открытых, драйвируемых квантовых системах — феномен, который теперь изучают как новую фазу материи.

Почему мне это важно как психологу и исследователю ИСС

На первый взгляд, кристаллы времени — чистая квантовая физика и инженерия. Но меня интересует не только технология; меня интересует идея, что время локально может уплотняться в устойчивые формы — «точки», «ритмы», «структуры», которые удерживают смысл и служат опорой для событий. В моих терминах это — прямая метафора и возможная модель для точки конверсии и для рабочей гипотезы КВК (конденсат временной кристаллизации): локальная упорядоченность смыслов и нейрофизиологической координации, где семантика «кристаллизуется» и получает повышенную статистическую связь с вероятным будущим.

Если в квантовой системе колебание во времени становится устойчивым и автономным, то можно представить аналогичную локальную автономию в сетях сознания: фазы повышенной смысловой когерентности, которые «держатся» и дают событиям форму. Это — не доказательство. Это — гипотеза, методологическая подсказка: изучать, моделировать, экспериментировать.

Научные достижения и ключевые работы (коротко и по именам)

— Теоретическая инициатива: Frank Wilczek (2012) предложил идею временных кристаллов как нового типа нарушения симметрии.

— Экспериментальные реализации (2017 и далее): независимые группы продемонстрировали дискретные временные кристаллы в ионных ловушках и в сверхпроводящих системах (работы по наблюдению DTC в Nature 2017 и последующие), что перевело идею в разряд экспериментально достижимых феноменов.

— Сегодня направления: временные кристаллы в спин-цепочках, в сверхпроводниках, изучение устойчивости к шуму и декогеренции, применение в квантовых симуляциях и возможных архитектурах для устойчивых кубитов.

Технологические и практические перспективы

Практическая сторона интересна и для техники, и для сознания:

— Квантовые компьютеры и устойчивые кубиты. Временные структуры могут служить «самоподдерживающейся» динамикой для хранения квантовой информации, уменьшая проблемы декогеренции. Это открывает путь к более устойчивым логическим элементам.

— Квантовые часы и метрология. Периодичность временных кристаллов предлагает новые подходы к тактированию и повышению точности измерений времени.

— Информационные каналы во времени. Идея «записи» информации в временных паттернах — перспективна для новых протоколов кодирования и передачи, где важен не только пространственный, но и временной узор.

— Психотехнологии и терапия. Если локальные «временные кристаллы» смысла возможны в нейронных ансамблях как метафора или как реальное феноменальное образование, мы можем разработать методы, которые помогают индуцировать устойчивые, интегрирующие временные паттерны в психотерапии (безопасные протоколы вхождения в ИСС, интеграция через маскотерапию, синхронизацию ритмов).

Междисциплинарные пути и методология тестирования гипотезы КВК

Я предлагаю несколько конкретных направлений исследований, которые можно реализовать в интегрированной научной программе.

— Фазовый аналог и квантовые симуляции. Использовать квантовые симуляторы (ионы, кубиты) для моделирования упорядоченных временных паттернов и исследовать, какие виды внешних «семантических» возмущений (аналогов значимости для сознания) приводят к устойчивым ответам. Это поможет понять, какие условия необходимы для «кристаллизации» информации.

— Нейрофизиологические корреляты. Одновременно регистрировать EEG/MEG/fMRI при структурированных семантических задачах и при индуцированных ИСС, искать паттерны повышенной фазовой когерентности и длительности активаций, которые коррелируют с субъективной «кристаллизацией» смысла. Особое внимание — ритмам (тета/альфа), фазовой синхронности и показателям сложности сигналов.

— Семантическая и статистическая проверка. Создавать базы данных предвидений и описаний ИСС, применять NLP и статистические тесты (слепое сравнение с новостными событиями, пререгистрация критериев успеха), чтобы отделять случайное совпадение от значимой корреляции.

— Интеграция ИИ. Использовать методы машинного обучения для выделения паттернов в больших корпусах дневников ИСС, затем проверять, соотносятся ли эти паттерны с зарегистрированными нейрофизиологическими маркерами и с последующими событиями.

— Интервенционные исследования. Пререгистрированные рандомизированные эксперименты по вмешательствам (например, определённые протоколы АТ, дыхания, маскотерапевтические установки), с последующей оценкой изменений в нейрофизиологии, семантике и частоте верифицируемых предвидений.

Ключевой принцип — требовательность к методам: пререгистрация, слепая верификация, независимая репликация, строгие статистические критерии. Без этого мы остаёмся в поле анекдота.

Этика и философские ограничения

Работа в этой области требует внимательности. Идеи о «вневременных» состояниях и о возможных мостах к квантовой физике легко подогревают мистицизм и коммерческие обещания «управления будущим». Я настаиваю на трёх этических правилах:

— Не вреди. Любые практики, влияющие на временное переживание человека, должны сопровождаться поддержкой, интеграцией и защитой личности (маскотерапия как часть пакета).

— Транспарентность. Протоколы и критерии верификации публикуются заранее; результаты — открыты для проверки.

— Разграничение метафоры и механизма. Использовать квантовые метафоры для генерации гипотез — можно; утверждать о прямой «квантовой природе сознания» — смело, но только с явным обозначением степени доказательности.

Что это значит для нашего проекта и для человечества

Для меня «кристалл времени» — одновременно реальный квантовый феномен и мощная концептуальная метафора. Как модель он вдохновляет: где в психике и в культуре могут возникать устойчивые временные структуры, которые делают смысл видимым и коммуникабельным? Как технологический объект он обещает улучшение квантовых устройств и новых методов хранения/передачи информации. И как философская идея он подталкивает нас к переосмыслению того, как создавать устойчивые опоры личности в мире с нарастающей неопределённостью.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.