Бесплатный фрагмент - Очарованнный Russky

Королям дорог — самым свободным «людям–птицам», злобно выброшенным «жизнью–кукушкой» из гнезда, но взметнувшей их над рутиной и корыстью средних людей, дав им нечто большее — чуткую душу и ранимое сердце, — Дальнобойщикам, посвящается.

Контрабас

Южный Техас. Городок Эль Пасо

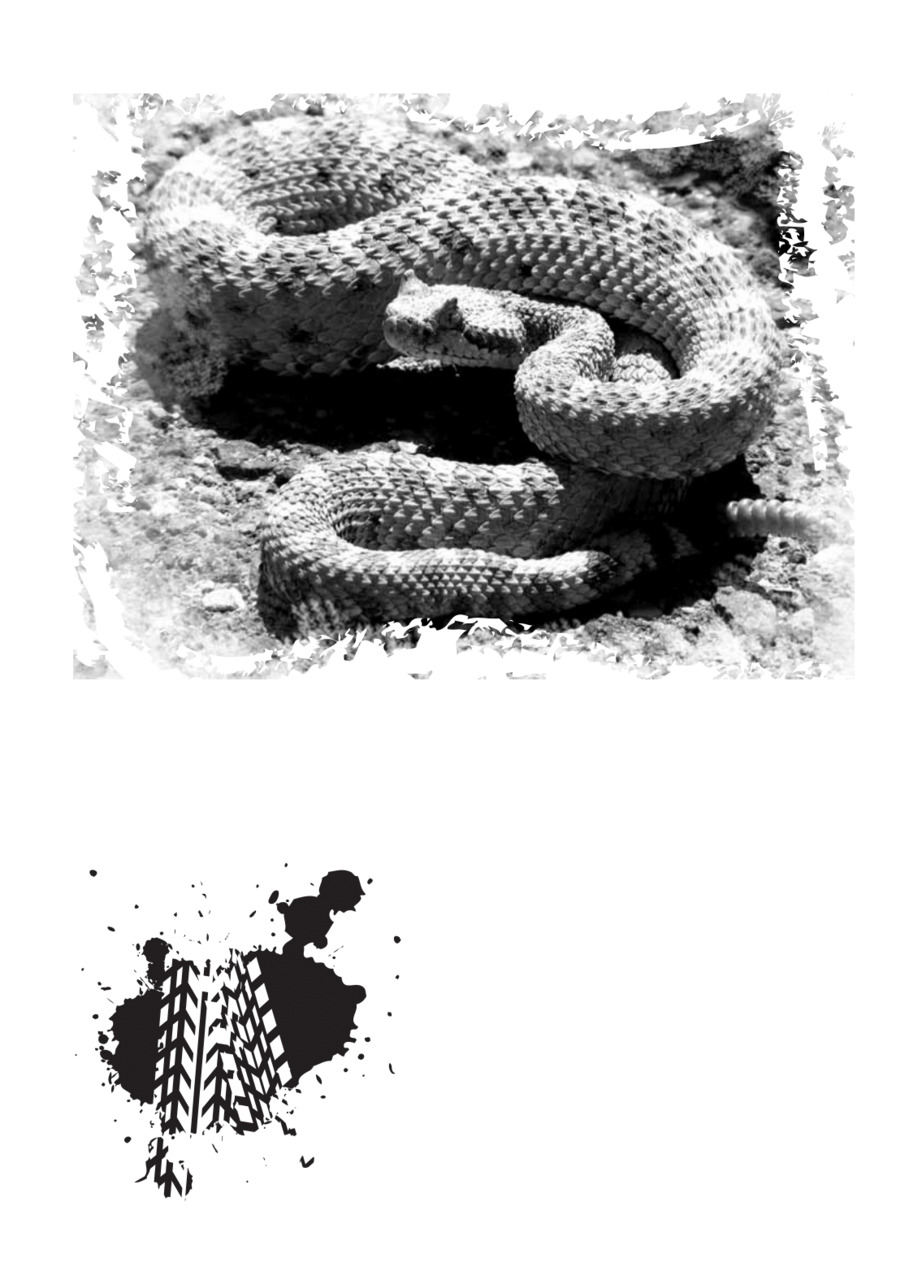

Река Рио-Гранде. Грязная речушка, неширокая, но быстрая, извилистая, как змея. Несётся себе, как хочет, сама пробивает свой путь: то мелькнёт промеж гор, то ложится в ложбину, проделанную природой в пустыне, высыхающей до последнего кустика и лишь изредка покрывающейся тощей, как шея подростка, зеленой колючкой. Под ней любит отдыхать гремучая змея — королева пустыни. Горе тому мексу, что, помрачившись от жары, не заметит её вовремя, небольшую, как гадюка, сливающуюся с песками и не видимую неопытному глазу. Решает дистанция. Но мексы, с детства привыкшие зорко наблюдать за тревогами пустыни, успевают мгновенно сосредоточиться. Они поклоняются ей. В старину перед сражением исполняли боевой танец, размахивая шкурами гремучек. Но и она понимает, кто перед ней, мекс или гринго, и жалит белых и чёрных америкосов безжалостно, словно мстя за своих исконных соседей, мексов, изгнанных с этих территорий после Столетней войны с гринго, как их зовут в самой Мексике. Слово «гринго» пришло с той самой войны, когда америкосам в зелёной военной форме жители кричали: «Green, go home» — зелёные, идите домой. И вот home сократилось, и осталось greengo.

Нет, не забыли мексы той войны, но увидеть это можно только в самой Мексике, ибо мекс в Штатах и мекс в Мексике — разные люди.

Те, американские, как пятая колонна, продавшаяся в долларовое рабство, бегущая от нищеты и бесправия, как им кажется, но неизбежно они оказываются ненужными, третьесортными, подавленными.

Но есть и другие, как из произведений Джека Лондона, — гордые, верные своей Родине. Вот не дай бог с таким мексом америкосу где-нибудь в маленьком мексиканском городке типа Эссинадо повстречаться в укромном месте, да ещё без свидетелей, ух, аж челюсти сводит.

Russky однажды спас советский паспорт, убедивший ментов в маленьком портовом городке на калифорнийском полуострове в том, что он руссо, а не гринго. Сидеть бы ему долго и безнадёжно на мексиканской зоне, где-нибудь в расщелине между гор, как у них часто их располагают, или гнобиться на плантации, умирая от зноя и болезней, под пинками всей зоны, как трусливый подзаборный пёс. А было за что: и тебе кокаин, и дурь, да ещё и пьяный в хлам от текилы за целый день, да на красном — другого не было в прокате — бьюике с чёрной опрокидывающейся крышей и калифорнийскими номерами и до кучи парой мексиканок при барыге. А менты в Мексике злые, поджарые, усатые, с колючими наглыми глазами. Грубые, с киношными повадками, поставленными перед зеркалом длительными тренировками. И завешаны мусора, как америкосы, всем, что только можно на себя навесить, от пистолетов до связки ключей с фонариками и всякими непонятными предметами, к поимке преступников не относящимися. Но важен ментовский шарм, имидж крутого парня, легко и ненавязчиво «борющегося» с преступностью. Да и тёлкам нравится.

Но как только менты увидели «СССР» на паспорте, так сразу подобрели до неузнаваемости, как наши советские, и пошёл уже предметный разговор о сумме помощи отделу полиции по бедности, а достигнув пика в размере двести баксов, радостно разрешился к обоюдному удовольствию.

— Да… — сказал потом молодой шустрый мекс, проводник по мексиканскому бездорожью, — был бы ты гринго, не отпустили бы ни за что. Потешились бы, поглумились бы всей зоной, — одним словом, там у америкоса шансов не было бы никаких.

И прикидываются мексы белыми овечками, чтобы к захватчикам на работу попасть лет этак на десять, а там домой при лавэ. Можно пару заправок с ремонтом запустить, и прощай, нищета и прогибонство перед грёбаным боссом. Здравствуй, независимость от денег и, стало быть, возможность заниматься любимым, а не вынужденным делом.

Да, игра стоит свеч, но пути у всех разные: у кого-то путь прямой, как оглобля, без изгибов и заноз, с вечно одинаковым вектором движения, без затей и иллюзий, но с уверенностью в спокойном будущем — подальше от вихрей и ураганов и всякой прочей турбулентности. Эти мексы — семейники, правильные, серьёзные, неразговорчивые, у них цель и семья, о которых они всегда помнят и почти никогда не сбиваются с пути. Но бывают пути извилистые, кривые, как арабские улочки: они то вытягиваются в струнку, проглядываясь с солнцем сквозь узкие щели окон, то сплетаются, как будто в змеиный клубок, и теряются в нём, то вновь выныривают и, рассыпаясь брызгами магазинчиков и маленьких кафешек, снова исчезают в пыли и гаме толпы.

Этот путь с неизбежным концом где-нибудь под забором или в тюряге забитого до смерти ментами или оказавшегося в психушке без надежды на выход — путь романтиков, алкоголиков-наркоманов и прочей неспокойной публики.

Но при всей разнице в характерах, планах на жизнь и путях достижения их всех объединяет одно обстоятельство — способ проникновения в Штаты.

Здесь работают одинаковые правила конспирации и маскировки. Мексика — страна дружных людей. В ней не принято стучать на своих, как у америкосов. И рекрутеры-контрабасисты прекрасно знают эту свою местную традицию «несотрудничества» c ментами ни при каких вариантах, ибо тяжкий грех, каким считается донос, несмываемым пятном ложится на какого-нибудь Педро и всю его семью. А если в результате «стука» кто-то серьёзно пострадал, то возможна и кровавая вендетта.

Легко работать человечьим контрабасистом, спокойно, не надо бояться, что кто-то сольёт тему и пострадают серьёзные люди — у мексов всё идёт гладко.

И великую американскую стену — проект Буша — вдоль всей границы они очень даже приветствуют, ибо всё-таки проползти по прохладному лазу приятнее и безопасней, чем метаться по пустыне, прячась за кактусами или зарываясь в горячий песок. Поговаривают, что вот-вот запустят «метро».

Одиночки-односезонники за один сезон на полях, например, в штате Вашингтон, яблочно-грушевых плантациях Америки, на уборке поднимают по десятке тысяч баксов, что для Мексики прилично. В Калифорнии пожарче, да и растят там, кроме разве апельсинов, культурки росточком пониже, чем яблоки и груши: клубнику, салат, чеснок. Всё по грядкам, вприсядку, ручками да целый день. И боссы-гринго покрикивают, глазёнками постреливают, но мексы при всей своей ненависти к ним умеют терпеливо переносить все унижения. Вспомнился тот наглый шустрый парнишка-мекс, однажды попавшийся Russky в бытность его контрабандную. Необычно высокий для Мексики, с оттенком бледности узкое лицо, больше похожее на испанское. Только чёрные шелковистые усы и слегка выпученные глаза выдавали в нём мексиканца.

Он, казалось, знал своё превосходство перед остальными участниками контрабаса. Это были в основном мексы-крестьяне из потомков исконных жителей Мексики, индейцев: маленькие, как дети, с большими рахитичными головами и похожими на кочерыжку, короткими — без шеи — телами. Казалось, они прекращают расти ещё в детстве и выравниваются со взрослыми, будучи подростками, что, кстати, весьма полезно при их транспортировке.

Всё начиналось с подачи трака к неказистому деревенскому барчику, приткнувшемуся бедным родственником между песчаной улицей и рекой Рио-Гранде, ровно в момент захода солнца, когда от него остаётся лишь узенькая полоска света, которая, исчезнувши, погрузит мгновенно землю во тьму, и сольются в хоре уставшие от дневного сна цикады.

В том баре нет пьянки-гулянки — там готовится новая партия живого контрабаса.

Мексы уже выстроены в ряд, и в полутьме бара видны лишь их встревоженные глаза.

В цветастой шелковой рубахе, обсаженной пальмами, с залитой бриолином головой, с воспалёнными от постоянного употребления кокаина и выкаченными, как у варёной рыбы, глазами, белый мафиозо на сносном испанском проводит подсчёт душ и инструктирует перебежчиков, хотя они и так всё знают.

Russky наблюдает со стороны, стоя под деревом, и, немного нервничая, раскуривает сорняк.

— Главное, на первом этапе, пока будете сидеть в рефе, не помёрзнуть и не запаниковать, по двое между паллет и постараться притиснуться друг к другу — будет лучше. Всего три часа. Второй этап, после погранцов, — ещё недолго в рефе, а остаток пути в спальнике.

Старший по загрузу мекс сам руководит посадкой в рифер, пока его люди контролируют территорию и наблюдают за подъездами к объекту. Он же расплачивается, как только дверь рефа захлопнулась: по штуке баксов с мекса — и вперёд по песчаной деревенской дороге, сквозь тьму мексиканской ночи со звероподобным рёвом гружённого двадцатью тремя тоннами «Катерпиллера» к спасительному десятому хайвею, а там — смешаться с трафиком, доставить груз в Даллас к утру.

Только пятьсот миль. Всего пятьсот миль… И единственный погранпост перед городком Ван Хорн, где хайвей сужается в одну полосу и весь трафик медленно накатывается на стоящих вдоль пути погранцов, но не наших, молодых и задорных, а взрослых, суровых, с пронизывающими насквозь глазами мексов. Они зорко, набитым глазом всматриваются в лица тракеров, стараясь как будто прочитать в их глазах: да, у меня контрабас, почувствовав малейший испуг или тревогу.

В спальник своего трака Russky забивал по пятнадцать душ, по семь на каждую шконку. Так компоноваться могут только мексы! После трёх-четырёх часов в рефе при плюс одном градусе по Цельсию, заныкавшись между коробок с чесноком, они по его команде просачиваются в приоткрытую дверь рефа, как бы прирастая друг к другу, выстраиваясь в цепочку, ужом проскакивают вдоль полуприцепа и забегают в спальник, и через десять секунд все уже в спалке, и шторка задёрнута. С улицы — ну просто образцово-показательный грузовик.

А тот высокий мекс, усевшись рядом, всё ёрничает и то балагурит, то грозит америкосам карой небес за судьбу, свою и своих предков, когда-то владевших огромными территориями в тех местах, где ему теперь приходится прятаться в холодном, тёмном трейлере под мокрыми коробками с фруктами. И не для того, чтобы в дальнейшем сидеть в тёплом офисе, лениво постукивая пальчиками по клавишам компа, а чтобы и в зной, и в дождь торчать на грядке, скрипя зубами от желания раздавить гринго, как клопа. У него, у этого мекса, словно пружина внутри, вот и болтает без остановки, и не может он сидеть спокойно, подрывается ежесекундно — оттопыривать шторку, выглядывать в щель и при этом злорадно комментировать происходящее. У него хороший английский, и он этот маршрут проделывает уже в который раз, испытав несколько депортаций.

Ну вот, опять мелькнули фары, на миг осветив наш трак, и зашумел Russky на болтуна, погнал его в спалку, в кучу-малу, дескать, подставишь всех: ведь видят погранцы, что с белым тракером едет мекс, и тормознут — всем хана. Тебя, сучок, домой отправят, а я, скотина, вообще никогда до дома не доберусь и маманю не обниму.

И мелькают в окнах трака огни, слева через разделитель слепит чайник дальним светом, справа пустыня и почти рядом граница, иногда пробиваемая вспышкой прожектора или фарами пограничников, прячущихся под барханами и наблюдающих за трафиком.

И идёт трак, упирается в гору и как будто расслабляется, несясь вниз. А горки на десятом хайвее небольшие, хоть и являются южной частью Скалистых гор, которые где-нибудь в Вайоминге или Колорадо имеют семипроцентные уклоны длиной по семнадцать американских миль.

Таких затяжных подъемов и спусков, кажется, в России нет. Здесь, на юге Техаса, горки также спокойные, некрутые. Стелется дорожка, бежит, петляет, убаюкивает, и ночь накрывает чистым звёздным небом землю.

А звёзды в другом полушарии другие, как чужие люди, недружелюбно смотрят на тебя.

И знает Russky, каково это — быть чужаком, всегда и везде, как злорадно нашёптывают про тебя всякие гадости и особенно, когда ненависть к русским возведена в политику государства и воспитывается со школы как нечто рутинное, обыкновенное.

Хотя для некоторых редких экземпляров, не поддающихся всякой туфте — пропаганде про русских, это является своего рода игрой собственного воображения. Им, конечно, нас не жалко, но хотя бы понятно, что и почём, и где правда, и ну, давай, посмотрим, кто кого — всё равно их детки в событиях не участвуют — они потом, после бала, снимают сливки.

А трак идёт по ночному Техасу, всё более отдаляясь от поста и увозя толпу мексов на поля, где их уже с нетерпением ждут толстые белые плантаторы в шортах и надвинутых на самые глаза шляпах Stetson, на таких же толстых пикап-траках, вальяжно, с оттенком некоторой ленцы поигрывая сплюснутой между губами толстой сигарой, прилипающей к языку от сорняковой сухости, и кучкующиеся по кругу в стайку, похожие на сытых и наглых воробьёв.

Ах, где вы, рабы, рабы на сезон?

Трафик редеет, чайники ищут ночную стоянку, разбредаясь по маленьким придорожным мотельчикам или паркуясь на своих RV на rest areas или truck stops, где можно принять душ, починить колесо и отобедать, ибо у америкосов принято обедать перед сном, набиваясь едой до умиления, до неспособности встать из-за стола. Еда для них, как для голодных, — всё, смысл жизни и образ мышления, тема для разговоров и мотив для ссор, способ времяпровождения и место свиданий.

Набившись семейной толпой вокруг стола, они, включая подтянутых к столу в специальных кормушках перекормленных до тройного подбородка грудных детей, начинают дружно чавкать, сыпля гроздьями крошек вокруг себя, смачно облизывать липкие от жира пальчики, тыкать замазанной в рыбе вилкой в яблочный пирог и тут же, разрядив залпом отрыжки кишку, всасывать в неё же литрушку пепси или спрайта, при этом закатывая от наслаждения глаза куда-то в потолок, как будто там, где-то промеж теней, и таится он, смысл жизни.

Пассажиры сидят смирно, не просят ничего, и кажется, что их нет вовсе, — терпеливые. И лишь CB-radio пищит и чавкает рваной речью беспрерывно матерящихся тракеров.

О, это их чисто американская субкультура, возможно, дающая наибольший коэффициент правды в их насквозь лживой реалити, где правду говорит только дурак, не умеющий соврать в силу отсутствия мозгов. И, конечно, их пастыри из необъятного количества конфессий и верований успешно разводят паству на donations и прочие радости, во имя которых божьи отцы визжат со сцены в фонящий безбожно микрофон о скорейшем пришествии Всевышнего. А тракеры матерятся прилично — через два слова. Менты — те сыплют безбожно, через слово, ибо не читают книжек, а лишь видят мир через призму телека, который для этих бездельников основное хобби. Ну, а ругнуться в кино они любят.

Трафик постепенно затухает, глаза привыкают к ночному вождению. Russky любил идти ночью: чайники не мешают, по свету фар лучше видны помехи — не требуется двойного обзора зеркал и постоянного верчения головой. Он расслаблялся ночью и проходил по пятьсот миль с заделом на день, потому что от солнца днём клонит в сон, и внимания требуется в разы больше, а времени нет, опоздаешь — попадёшь и на время, и на деньги, да и fucking босс все мозги переполощет.

И бежит трак ночью легко, воздух для смеси прохладный и чистый, дарит мотору радость, и в благодарность журчит он, как лесной ручей тихой песнью своей, переливающийся от солнца водами своими, и этой мелодией ублажая чуткое ухо тракера.

Но не сейчас расслабляться, пока груз на борту, нужно быть начеку, и пусть CB-radio вещает и трещит по швам от ругани в эфире, там можно узнать много полезных вещей по дорожным событиям и ментовским радарам, послушать чью-нибудь исповедь для всех и ни для кого конкретно, ибо только CB даёт возможность сказать всё, что накипело на душе, не засвечиваясь, как, например, у пастора, а стало быть, в натуре не врать, а сказать всё, как есть, и притом не отвечать за базар: всё равно никто не видит, откуда льётся речь. И ведь тот же человек за пять минут до того, как он спрятался в своём траке, разводил совсем другие дифирамбы в очереди на заправке.

Но, заныкавшись за шторкой спалки, можно оттянуться в базаре без фильтрации. И понесётся вечная заунывная песня про «любовь» между америкосами и гастиками, неграми и снежками, как негры зовут белых, ибо по радио они не стесняются в эпитетах про дружбу народов.

Цинично выглядят билборды на дорогах про единую американскую нацию. Какая нация?! Все народишки, населяющие Штаты, разобщены по всем параметрам, определяющим нацию как таковую: то бишь коренным традициям и вероисповеданию, по наследственным стереотипам, и по цвету, и по физиологическим особенностям, и по привычкам воспитания, и многим другим вещам. По отношениям между этническими группами можно лишь судить о насыщенности гаммы межчеловеческих отношений в данной узкой субкультуре, которая часто в естественной среде не совпадает с микрокультурами соседей — мало стран в мире, где соседи любят друг друга. Но, слившись с макрокультурой Штатов, отношения между этническими группами приняли до времени состояние анабиоза в ожидании некой катастрофы, которая грядёт и изменит мир, и вот тогда-то и покусаемся — единая нация!

А пока пиар на толерантности, лежащей на толстых ментовских плечах, игры с тенью псевдосвободы, словом-монументом, незыблемо до времени стоящим на пьедестале, кормильце политиков и прочих оборотней от власти, дающей всё: и чужие деньги без счёта, и силу, и власть над людьми, и ещё много всяких приятных штучек. Человек как бы попадает в «капсулу безопасности», и его охраняют, и его носят, и возят, и ему мягко стелют, и вкусно кормят, ну прям как в сказке — кто же от такого счастья откажется?

Это не тракерская судьба-злодейка, когда человек есть — и как бы его нет, он растворяется в пространстве дороги, сливается с ней. И вот уже ему кажется, что жизнь есть где-то там, рядом, но ему никак не добраться туда — он как очарованный странник. Без приюта, как в штате Юта, хотя и там не без уюта, но не для русского человека, которому плохо везде и даже в России.

Прав классик: русский — не национальность, а судьба. Мозги русского устроены иначе, чем америкосные или любые иные, — они раздумчивые.

Америкосы не раздумывают — они действуют, и мир зомбируется Америкой на свой лад, чтобы править им по известным уже и испытанным технологиям, заменив традиционные для каждого народа ценности на американскую мечту в виде домишки из гипрока с собственным ярдиком, красного мустанга в гаражике, кредитной карточки в активе и полной тележки всякой китайской дряни, купленной в Walmartе, куда все деньги америкосных лохов и стекаются — круговорот денег в Америке. Неделю бедолага в Walmartе отпахал, а в субботу торжественно и важно, при всей обожравшейся ножками Буша семейке, обратно туда же лавэ и отволок, обменял на китайскую туфту. Ещё осталась последняя сотка, и надо в «Макдональдсе» детей накачать ГМО, да на вечер ещё на семейную дозу крэка оставить, а то психопатичка-жена на паранойе скандал закатит.

А трак идёт на восток, в Даллас. Мотор всё поёт свою тихую песню, в душу заходит грусть и тоска по упущенному, несбывшемуся, и невидимые никому слёзы жалости, жалости к самому себе, мешают видеть ночную дорогу.

Ближе к пяти часам дорога пустеет вовсе, но встречные траки, обдав светом фар, поддерживают рабочее состояние, не давая Russky отключиться от усталости — надо идти… К девяти будут фермеры-рабовладельцы по третьему косяку забивать по нервяку, ибо рабы оплачены вперёд и не хотелось бы, чтобы всех повязали: плакали тогда их денежки. Сезон в разгаре! И без мексов на полях вообще ничего не может произойти. Они — кормильцы Америки, ибо чёрных из-за лени и особых чёрных амбиций на полях не увидишь; белые, особенно в Калифорнии, надуты, как гуси, и используются лишь как родственники плантатора в виде надсмотрщиков и конторских, а реально на поле ишачат мексы, замотанные в тряпки от пятидесятиградусной жары.

Так лукавят политиканы о том, что много мексов-нелегалов типа мешают им жить, но не представить себе Америку без мексов — этих безропотных и тихих потомков индейцев, а может, древних майя или ацтеков, ибо она просто замрёт в мусорном коллапсе, задохнётся в собственном дерьме, останется без клубники, яблок, груш, апельсинов и всего прочего.

Ведь любой средний америкос — не работник, он заносчив и самоуверен, а особенно если вопрос касается денег. Это видно отлично, когда он чувствует превосходство над вами по бабкам, и переставая формальничать с улыбочками, и если бы это было наоборот, то вы увидели бы бездну подобострастия и приятнейшего умиления. Улыбка гиены!

Прошла мимо «бригада» из пяти-шести траков, пролетела, тряханула ветром и свистом скорости под сто миль, обдала многоголосьем переговоров с первым — «бригадиром», летящим впереди и как бы берущим на себя ответственность за безопасный пролёт всех остальных траков, переговаривающимся со встречными траками на предмет радаров, хотя ночью в пустыне можно не беспокоиться. Если есть CB, можно «по понятиям» попроситься присесть им на хвост и лететь вместе, если двигатель не ограничен по скорости, как делают в больших компаниях в целях экономии топлива и других ресурсов трака.

Но хоть ребята сами пригласили его в компанию, Russky, поблагодарив, не мог себе позволить ни малейшего нарушения, пока с грузом, с важным грузом… А тот высокий мекс всё не унимается, балагурит с Russky, подхалимничает: вот вы, русские, добрые, и воды вон принёс, и поссать сподобил, хоть и рисковал, и не должен был по контракту на нас отвлекаться; и рассказывает, как с америкосом раз чуть к паллете не примёрз: тот очканул, да и простоял с грузом два лишних часа — нервы успокаивал, а после открыл трейлер, а там половина контрабаса уже скрюченные, инеем запорошённые, друг с дружкой сцеплены, скованы морозом и выйти не могут, кругом ночь, тихо, маленький трак-стоп, и всё всем слышно. «Я, — говорит, — покрепче других, ну и шмыгнул между другими траками и в каком-то заброшенном сарайчике заныкался, вижу, ментов понаехало, устроили цветомузыку в пустыне, людей повынимали, да на скорых развезли, тракера в кляксах — по рукам и ногам, затолкали в машину и тоже увезли — бить до изнеможения в техасскую тюрьму. А я ещё две недели ждал в сарайчике оказии. Сарайчик тот — остаток от тех немногих строений, кои сохранились ещё со времён Дикого Запада и после служили чем-то вроде туристических раритетов, но нынче заброшенных, необитаемых, разве что мышами, змеями и прочими тварями пустыни».

А мы идём по графику, на крузе шестьдесят пять миль — легальная скорость для траков ночью в штате Техас (именно так произносится по-мексикански Техас, а не Тэксис, как на америкосный манер). В Техасе, конечно, можно превысить скорость на десять миль без риска быть остановленным, но не сейчас — сейчас всё должно быть исключительно безопасно и правильно: и свет, и скорость, и бодрый со стороны вид затравленного инструкциями-запугиваниями и с лицом дауна — больше доверия, образцово-показательного американского тракера.

И тянется одинокий трак в гору, упирается, попыхивает чёрным дымком из трубы при переключении передач, замедляется, уж и Russky перепрыгнул селектором на нижний шифтинг, пожалел, что коробка без половинок и приходится чаще манипулировать передачами, что в отсутствии профессионализма у начинающих тракеров иногда приводит к неприятным ситуациям.

Russky вспомнил, как зимой не дотянувший до вершины горы в Монтане трак по причине замешательства ковбоя при переключениях передач начал медленно съезжать назад по льду в пропасть и, к счастью уже успевшего выскочить вслед за шляпой самого владельца оной, удачно сложился, упёрся сам в себя и тихо остановился, свистнув трейлерной парой в ущелье.

Бедный ковбой в шоке метался вокруг и вдруг как-то обмяк, опёрся об стену трейлера и, присев на корточках, затих. Может, словил инфаркт — это часто случается среди тракеров, и не стоит романтикам с больным сердцем встревать в это гиблое дело… Ведь по статистике в Америке эта профессия самая экстремальная и по смертности, и по отношению людей к тракерам, сводящемуся к высокомерному: эй, драйвер!

И нет уже былого уважения к королям дороги — дальнобойщикам, и сделали из них изгоев, пилигримов, во всём всегда виноватых, легко кидаемых брокерами–шмокерами, ибо деньги у тех, кто поближе к бумажкам и банковским счетам и подальше от работы, чтобы ни за что не отвечать. А ты, глупый, бери свой fucking груз и ехай дальше — на вот тебе пару соток на казино в Неваде и давай, вали; да смотри, не опоздай, а деньги потом как-нибудь, когда до офиса доберёшься, а может, скотина, вообще пропадёшь всем на радость: и лавэ брокеру достанется, и страховка сработает. А там страховки не балуют, знают, что всё равно судья примет решение в пользу истца, ибо сам этой же страховкой пользуется.

Но Russky ещё помнил другое время, когда дальнобойщики, составляющие главное звено в доставке грузов по стране, были в почёте. Хоть и существуют в ней железные дороги, построенные в основном в девятнадцатом веке завезёнными в морских контейнерах китайцами, кои были настолько бесправны, что, например, в Орегоне заживали в подземных лазах и не могли перемещаться в пространстве без страха быть застреленными любым пьяным ковбоем, заставшим китайца на улице после захода солнца. Сна полагалось только четыре часа, а в остальное время эти несчастные долбили туннели в горах Запада, прокладывали пути и гибли, гибли пачками. И до сих пор можно найти эти лазы по зыбкой от подземных раскопок почве, как бы почувствовав под ногами вязь трясины.

Но подъём экономики в этой стране начался с дорог автомобильных, по которым повезли грузы в доселе необжитые места. Чуть появилась дорога в местечке — и потянулись грузовички, большие и маленькие, новые и лохматые, а там, глядишь, и домишки стали появляться, а за ними и школа, и садик, да там и стадиончик на подходе, и производство заработало, и потекла жизнь, зашевелилась.

А суть — в дороге. С неё, голубы, жизнь начинается и ею же и заканчивается. И строила первый интерстэйт 70 через весь континент, три тысячи миль, что почти как пять тысяч километров дороги Питер — Красноярск, от берега до берега, вся страна в эпоху Великой депрессии.

Так в те времена поступала умная власть Америки, подавив протест возможностью работать на дороге. А стало быть, можно было выжить в кризис и принести пользу стране.

И так нужно было делать в России, но обезумевшие от несметного лавэ бывшие комсюки и партейцы кинулись не созидать, а мочить друг друга в сортирах, разрывая бывших товарищей в клочья, спаивая граждан дешёвым «роялем», подсаживая нестойких на иглу, безумствуя в приобретениях яхт, самолётов, дворцов, проматывая не свои кровные и доведя Россию до края, но вовремя испугавшись за свою шкуру, взялись за оборону, а то ведь, неровен час, жидомасоны и Сибирь-матушку оттяпают, и им мало не покажется. А те спят и видят в радужных снах, как вернутся на свои древние хазарские земли, полностью покрывающие, например, современную Украину с её уникальными почвами и доступом к морю, а нас, варваров, загонят на севера Сибири как морозостойких, для пахоты во имя их преуспевания, а кто не впишется в их систему нового порядка, загнобят по тюрьмам или просто уничтожат, глазом не моргнув, ибо жалость в Америке — субстанция абстрактная, даже циничная, тип, я вам «помогу» за сто баксов.

На что однажды Russky возразил, мол, помощь за сто баксов — это бизнес, а помощь, если нет подменки понятия, — всегда просто помощь. И америкос согласился, многозначительно глянув в небо, но отпарировал традиционно по-американски: это Америка, чёртов мэн.

Безупречная аргументация.

«Америка права, даже если она не права, потому что она моя страна», — так сказал известный филантроп Карнеги. А не нравится — get fucking out, stupid fucking Russian. Ну, это он слушал двадцать пять лет по CB от тракеров, обозлённых из-за нашествия гастиков из восточного блока, которые сильно подкорнали ставки, к которым америкосы привыкли, как в России ребята жалуются на конкуренцию драйверов из СНГ.

Им легче, ибо рассматривают работу как временную командировку и возможность подкопить деньжат и вернуться домой, а местным здесь жить и поднимать детей, и денег нужно больше, но брокерам наплевать, и грузят гастиков за копейки — им и то деньги.

Вот и сейчас этот калифорнийский чеснок вряд ли решит проблемы с кредитом за трак, а ведь надо ещё добраться до Бостона, не опоздать и, самое главное, сдать без проблем температурно-контролируемый груз, что не всегда получается. И тогда работа насмарку: плакали денежки, и головной боли не избежать. Всё повесят на водилу, а сами груз сольют, хоть и подпорченный, деньги распихают по карманам, страховки попилят, а ты будешь пару месяцев бесплатно по стране кататься — отбиваться.

Но контрабас выручает с заделом на несколько месяцев, и Russky не без удовольствия нащупывает в кармане толстую пачку пятнашки баксов.

Солнце яркое, южное вдруг чётко проявилось над горизонтом и в миг озарило светом пустыню, заиграло бликами на асфальте, отражаясь лучиками от люминесцентного пунктира разметки, и резким светом согнало последние остатки сонливости.

Новый день зачинался, и вместе с ним в Russky закрадывалась надежда и радость от жизни, томлённая долгим сидением тела. Душа готовилась выпростаться на свободу, вздохнуть свежего воздуха раннего утра.

Пассажиры тоже, измученные долгим переходом, начинали шевелиться и потихоньку разговаривать между собой, бросая на Russky через приоткрытую щель шторки преданные взгляды.

— Ну что, ребята, потерпите ещё немного до Далласа или тормознуть?

Но они согласны потерпеть, лишь бы добраться…

И уже там, в Далласе, Russky высадил их на автобусной остановке недалеко от места встречи с рабовладельцами. Не знавши, можно было только подивиться битком набитой людьми остановке автобуса: видимо, опаздывает автобус.

Отъезжая, видел Russky в правое зеркало скачущих от восторга людей и благодарно машущих ему вслед руками.

Ну вот, теперь на трак-стоп: принять душ, очиститься от тревог и опасностей прошлой ночи и снова в путь — чеснок не ждёт!

Торонто

Russky похоронил свой Volvo на junkyard в Канзас-Сити. Бросил его, расцеловав на прощание, и даже немного всплакнул. С горя он начал выпивать с утра, когда пришли большой Peterbilt 379 и такой же Kenworth T800 и вдвоём стали вынимать его трак из реки. Eastbound I-70 перекрыли менты, и огромная пробка на пять миль залегла разноцветной змейкой по ходу трафика.

Виски он затарился накануне в маленькой деревенской ликёрке. Поджарая прокуренная дама, услышав акцент, с присущей америкосам бестактностью поинтересовалась национальной принадлежностью Russky и, узнав, что он русский драйвер из того трака, что свалился в реку, выдала ему литрушку Jack Daniels и категорически отказалась от платы, дескать, мы в курсе и ошалели, когда крышу твоего трака увидели в воде, и типа бери бутылочку и празднуй свой день рождения за счёт моего заведения, и расцеловала Russky в щёку. А ведь когда накануне вечером он позвонил в компанию и сообщил safety department о случившемся, то кроме вопроса, а был ли ты, motherfucker, с грузом, ничего другое их не интересовало, типа как ты спасся и что с тобой.

Переночевав в маленькой семейной гостиничке и не просохнув с утра, он толкался с бутылкой вокруг эвакуаторов и двух старых драйверов, которые недоверчиво посматривали на Russky и покачивали головами, дескать, не может быть, что ты выжил, fucking Russian. Часа четыре они вытаскивали тягач, подводя стропы и меняя углы натяжения тросов по ходу работы, и затем один зацепил тягача, а другой — отцепившийся трейлер с покоцанным Packard 1928 года выпуска, и к вечеру они наконец доставили груз и в хлам пьяного Russky на свалку в Канзас-Сити. Похороны были скорыми: он даже не стал забирать свои вымокшие вещи и только попросил рыжего канзасца-драйвера из Peterbilt подбросить его в аэропорт. Что тот и сделал беспрекословно — жалел. Они, старые, понимают, как должно делать. «О, господи, — думал Russky, — только месяц как выплатил кредит, стал наконец-то полным владельцем — и на тебе, здравствуй и прощай. Четыре года насмарку, коту под хвост, вот и романтика уже на исходе, прошла волна, как проходит всё, и уже не тянет на дорогу, как прежде, и уже кажется, что видел всё и знаешь всех в этой стране, а денег как не было, так и нет, чёрт бы побрал эту профессию».

Виски глушил боль внутри, и, ещё плохо понимая, что с ним случилось, Russky, распрощавшись с рыжим эвакуаторщиком и зажимая под мышкой бутылку, добрался до касс в аэропорту Канзаса и по карточке, в кредит, купил билет в Торонто, где по случаю оказался его земляк Хмель, позвавший его в Канаду. Типа, давай, мэн, приезжай, поживи, да мне в хозяйстве и с сыном Филом поможешь, а то я разрываюсь на части. И надо за хохлушкой Сашей в массажный салон к пяти утра успеть, да корзинку цветов умыкнуть, дабы Сашу завлечь, да на себе женить — статус-то нужен, а она канадолка, да в ликёрку заскочить, на заказ коньячка баксов за пятьсот слямзить. и ещё по магазинам пробежаться — девиц из бутиков воровайкой порадовать, и не забыть с угонщиками машинюшку, Jeep Cherokee угнанный, в контейнер до Питера загрузить, а ребёнок брошен, и со школы его некому забрать. Да, делов хватает — не забалуешь. Приезжай, говорил Хмель, известный «профессор», доктор воровских наук.

Кипит жизнь в Торонто — всем дело найдётся. Городок небольшой: несколько небоскрёбов в центре, новостройки типа московских по периметру, да большой хоккейный стадион, которым канадолы очень гордятся. Вокруг натыкано несколько старых зданий, а посередине скверик, вмещающий несколько скамеек с бомжами, изобилием которых Торонто может славиться вполне. И большая Salvation Army с вечной очередью за секонд-хендом или плошкой супа, неизвестного кулинарной науке. На Sherbourne street, где Russky договорился о встрече с Хмелём, пришлось прилечь на травку и подождать часа три, пока деловой «профессор» не подлетел за ним. Напротив расположились рельсы городского трамвайчика, и Russky сонно наблюдал за жизнью хоккейной столицы. Шли трамваи, катились машинки, перемещались людишки по своим делишкам, но прежде всего бросались в глаза дети, которые никогда не бывали без хоккейных сумок с формой и клюшками на перевес. Ну просто поголовно все волокли, тащили или сопровождали родителей с теми же сумками и клюшками, и казалось, что весь городок только и занят, что игрой в хоккей. Позже Russky узнал истинный смысл хоккейной вакханалии, однажды поинтересовавшись у своего адвоката Мартина, сколько тот платит за сынка в хоккейной секции. Мартин, закатив глаза к небу, устал загибать пальцы. И форма, и тренировки, и поездки, и подарки, и много чего ещё надо для его игры в хоккей. Сумма выходила неподъёмная, под баксов восемьсот в неделю. И он сильно ругался на сынка, если что-то шло не так: смотри у меня, только посмей не попасть хотя бы в команду жэка! А что, под миллион баксов как минимум в год заработает, и уж тогда я с него получу всё назад. Они вкладываются в детей, как в бизнес, в расчете на отдачу. И все хотят ни за что по большому счёту: подумаешь, хоккей, чай, не в шахте за копейки корячиться и жизнью рисковать — миллионерами стать. И становятся, чёрт их дери.

Приехал Хмель и потащил его в старинную русскую баню начала двадцатого века. Баня двухэтажная, добротная, на дровах. Обрадованный перспективой попариться после всех мытарств, Russky с удовольствием переоблачился в выданный банщиками халат и, ведомый парильщиком Хмелём, направился в просторную парилку. Хмель заколдовал у каменки, смешивая травяные приправы, а Russky растянулся на верхней полке, глубоко вдыхая первый пар. Но не прошло и пяти минут кайфа, как в парилку зашёл длинный старый негр-канадол и, не спросив ни у кого разрешения, как положено в России, выплеснул полное ведро холодной воды на каменку и, мгновенно съёжившись от обдавшего его взрывом пара, выскочил наружу, за дверь. Что такое, зачем, заклокотали парильщики и посыпались горохом вслед за негром. Ух, и разозлился же Russky, налетел на чудика: ты зачем так сделал, motherfucker, ты почто пар испортил. Но негр сопротивлялся, как мог, орал, что вы, fucking Russians, понимаете, я, дескать, сам с усам и в эту баню уже тридцать лет хожу, и толк в этом деле знаю, не только вы, русские, в парилку ныряете. Дак чего же ты, fucking bitch, ведро выплеснул и сбежал, не стал париться, но негру нечего было возразить, и он подался на шконку в зал, не тревожа парильщиков более.

Обычно Хмель приходил сюда к часам семи, сам топил печку, сам убирался на русский манер — обливал водой даже стены парильни, и только тогда, через часик, можно было попробовать настоящую баню. Зайти, постоять, подышать, да и прилечь сначала на нижней полке, затем постепенно по ходу пропарки подтягиваться повыше и повыше, и уже на самом верху, издав звук, похожий на рокот удовольствия плещущегося в грязной луже бегемота, растянуться в полный рост, да так и задурманиться от пара, как бы задремать. И хоть негр и залил каменку, Хмель ловко распорядился, и уже вскоре они с удовольствием снова расселись по верху.

— Ну, — говорил Хмель, — что будешь делать, снова полезешь в долбаный трак или, может, займёшься делом, да и темы есть…

— Знаю я твои темы, — отвечал Russky, — по магазинам тырить. Но я не в деле, не могу и не умею: как захожу в магазин, так мне кажется, все на меня смотрят и думают, что вор. Я и пытаться не буду.

Но Хмель, размахивая берёзовым веником, только посмеивался над Russky: не кипишись, мол, есть, типа, темы и для тебя. Здесь, говорил Хмель, все хохлы, кроме воровайки и кидалова себе подобных, заняты в сфере контрабаса и проституции. Но для тебя есть тема поинтересней. Давай, подумай, как насчёт побыть каскадёром? Интересная профессия, творческая. Много фантазии требует, креатива, как сейчас малолетки да продвинутые бюры говорят.

Так, вяло переговариваясь между собой, они нагнетали и нагнетали жар, и уже никого не было, кроме них, в парилке, чего они собственно и добивались, получая удовольствие, известное только русским. И длинный негр попытался проникнуть в их чистую парилку, раздражая Russky совершенно голым туловищем, которое черномазый даже не пробовал обернуть простынкой. Но не пробыв и минуты, негр, смешно переставляя ноги, как цапля на болоте, выдвинулся прочь.

Напарившись до скрипа, до красных пятен по всему телу — как показатель пропарки, облившись ледяной водой, к удивлению канадолов, они уже сидели на backyard в плетёных креслах и посасывали холодное немецкое пиво «Балтика», сделанное в Питере, под украинский борщ с галушками и штофом с белой очищенной. Russky растопырился, раздобрел, рассказывая Хмелю про свои мытарства, а тот всё ухмылялся, приговаривая: всё-то у вас, терпилок, через жопу, пашете, пашете, и все вас сгибают, а вы всё терпите, терпите. И всё в нищете, и каждый вас может унизить, пнуть в жопу, вы только осклабитесь от счастья, что fucking boss снизошёл до базара с вами. А Russky: да ты божий дар с яичницей не путай, я тебе не терпилка, а свободный художник, как птица в небе, и наплевать, что денег нет, зато и босса нет — я один в пути, и только звёзды нашёптывают сладкую песнь про счастье, которое ощущают не все, даже и имея его в избытке, ибо счастье тонкая материя, для каждого своя. А ты думаешь, свободен и лих нравом, яркий индивидуалист, а ведь больше меня зависишь от обстоятельств и движухи других людей, всегда направленной на твоё подавление, и это только тебе кажется, что ты такой крутой и дерзкий, но при первом шухере отвалишь от пирса, если получится от дружков-подельников испариться, в лучшем виде. А то и баланду будешь по камерам, если прогнёшься перед мусорами, разносить, причитая легенду на предмет развести новичка на донос и получить от начальства бонус. Да и образ жизни твой мне не подходит. У тебя каждый день одно и то же, ну и зачем ты свалил, ведь мочу, как ты пьёшь по Малахову, можно было пить и в Питере, дома, да и криминала там хватает в избытке — всё-таки перестройка или перестрелка, чёрт их разберёт. Или ты побаиваешься с совковыми гангстерами связываться? Конечно, здесь поспокойнее вашему брату. Риска почти нет, ведь если ваш знакомый хохол из эмиграционного офиса не боится своих же кидать средь бела дня в центре Торонто на двести тысяч баксов, то мотив, конечно, весомый, чтобы здесь осесть, да в хохлятскую мафию податься, только смотри, подставят тебя, москаля, при первой возможности. Это ведь какой бизнес придумали: послал жену в Киев под видом представителя конторы, организующей эмиграцию в Канаду, та развела рекламу по всем газетам, и хохлы потянулись, а она типа: вариант только через Америку, но вас там встретят и отвезут в Торонто через границу, когда якобы их смена, что само по себе небывальщина, но вы только деньги нам отдайте, а то на границе отнимут, а мы вам в Торонто всё вернём. И люди хавали эту туфту, ещё и спасибо говорили, что выручили. А те привозили людей с детьми в Buffalo N.Y, что на границе, в миле от реки Ниагара, забирали все деньги и просто бросали их в «Макдональдсе». И ничего люди сделать не могли: те в Канаде, а эти в Штатах. Разная юрисдикция. Капец людишкам — без языка, без денег и с пачкой детишек. И что тому хохлу было, кроме статейки в газетке на украинском? Канадолов это вообще не трогает — лишь бы при деньгах, а что кого-то кинул — don’t matter, take it easy. И тебя сольют, под виновника всех дел прокатишь: как они под русских косят, если на воровайке прилипли, и как кричат про хохловскую принадлежность, если бабку немощную через дорогу переведут. Тем временем штоф опустел, и Хмель заспешил за сыном. Они заехали за Филом в католическую школу, и на вопросительный взгляд Russky Хмель объяснил, что принадлежность к католикам — весьма выгодный на сей момент вариант устройства отпрыска. Дескать, дисциплина и контроль — не то, что в Public school, да и ничего не стоит, why not? Только пастырю бумажку надо занести, что католик до мозга костей. А где же ты такую бумажку нарыл, ведь я не слышал, чтобы ты в доску католиком числился, с твоей рожей лучше в ХИАС податься.

— В ХИАС на крайняк, если получше не срастётся, — отвечал Хмель. — А бумажка из фотошопа.

Маленький Фил, мальчуган с озорными глазами, устроился на заднем сиденье, не совсем привыкший к языку и манерам поведения, он очень старался выглядеть послушным мальчиком.

— Ну, давайте порешаем насчёт ужина. И нам пивка надо бы раздобыть на вечер или чего покрепче, — спрашивал Хмель, — может, портвешка? Ну ладно, ужин закажем в украинском: возьмём свинину по-гуцульски, галушки, очень вкусные львовские гречаники и, конечно же, рулетики из баклажанов, ну и шпундру — тоже очень вкусно. Борща уже похлебали.

По дороге заехали в LCBO — канадская ликёрка, монополизированная государством и открытая только до восьми часов, позже только в баре за пятнадцать баксов сотка.

— Ну, это моя тема, — заявил Хмель, выскакивая из тачки. — Вы сидите здесь и не высовывайтесь, — ухмылка, быстрое переодевание в куртку типа балахон, забег в ликёрку — и вот уже вытряхивается пачка бутылок портвейна по сто баксов за бутылёк. Ну, как можно за раз выносить по десять бутылок за поясом — это долгое обучение в ленинском университете миллионов и не всем дано. Машины снуют, клиенты бегут — боятся опоздать, а надо затариться, да побольше, канадолы ведь алкаши редкие и русским ещё фору дадут. По крайней мере некоторые экземпляры.

— Бухло бухлом, а как насчёт раскумариться в этом городке, — спрашивает Russky.

— Да не вопрос, — и Хмель до кучи вытаскивает откуда-то из трусов невероятной красоты бутылку французского коньяка за пятьсот канадольских бачей, при этом испытывая приход, как от двадцатки марцефали. — Это эксклюзив для знакомых по заказу. Они потом с ней в эту же ликёрку прутся и гонят, типа нам подарили на день рождения, а мы, лохи чилийские, таких напитков окромя как во снах после горилки не видывали, и дайте нам на эту сумму водяры русской, а коньячок у себя оставьте, орёлики канадольские. И срастается в полный рост. И все счастливы: эти водярой за полцены затарились, Хмель двести пятьдесят бакситных получил, а канадолы думают: у-у-у, лохи украинские — коня старинного, эксклюзивного, французского на мерзкую водяру променяли. Ну ладно, поехали на Sherbourne, где ты меня ждал. Видел, там дядьки бомжатского пошиба толкаются, вот и спросил бы даймик.

— Я видел каких-то негров и шпану еще. Что, все приторговывают?

Но они уже тормознулись у вонючего бомжатского барчика, и первый же стариканыч у дверей, вовсе не стесняясь незнакомых людей, уже мчался к их тачке с блестящими пакетиками в вытянутой руке.

— Без проблем, и ментам дела до сорняка, похоже, нет: ловят только серьёзных барыг с крэком и герычем. Ассортимент тот же, америкосный. Ну, теперь домой, к Саше. Она отгул сегодня в салоне взяла, значит, отпляшем по-человечьи.

Недолго постояли в пробках на широких дорогах, стрелами вонзающихся между огромных однотипных — на манер совковых проджектов — домов-кораблей, откуда вновь прибывшие начинают свою канадольскую судьбу и отсюда же и стараются удрать как можно быстрей, дабы спасти детей от влияния улицы, отнюдь не доброго. Всё, что происходит у старшего брата, в точности повторяется у младшего, ибо канадолы относятся к америкосам с заискивающим раболепием. Почти как к Богу. Но, как и у всех ущербных, у них болезненно-снисходительное отношение ко всему неамериканскому, они как будто копируют с максимальной точностью америкосов, и если Россия для Америки враг, то и для Канады тоже враг. В окно тачки Russky видел небольшие скверики у каждого проджекта и кучки молодёжи, похожей на русскую, разве что чаще мелькали лица чёрные и арабские, да много паков вперемешку с косыми. Международный интернационал в собственном соку. И все в кенгурухах с закрытыми лицами — промышляют наркотой, если у папы на хоккей штуки в неделю нет. Ну, и хохлы в основном заправляют, они этих строят легко. Редко кто перечить осмеливается, за исключением латинов — те дерзкие. Подраться не боятся, это не трусливые негры, только из стволов умеющие из-за спины шмальнуть.

А вот и дом. Отдельный дом с собственным входом, и Саша на пороге, как красно солнышко, ну прямо жена декабриста. «Профессор» суетился с мешками со скарбом, а Russky, жарко поздоровавшись с Сашей, которую видел первый раз в жизни, пошатываясь от усталости, вошёл в дом. Потом был шикарный ужин с портвейном семидесятилетней выдержки и разговор о том о сём. В основном о рутине, для них на тот момент заключающейся в волоките с полицией по поводу ряда аварий, произведённых этими некоренными гражданами по пьяной лаве, потому что алкоголь сопутствует совковым бывшим — на время, ибо прибегают взад, как только вляпаются по самую гортань, — товарищам. И канадолы, привыкшие к спокойной размеренной жизни в своей тьмутаракани, взбудоражены наездом хохломы, не считающейся нисколько с их порядками. И вовсе неправда о том, что канадолы и хохлы братья навек, эту волну поднимают такие же канадольские хохлы, от которых «ортодоксы» Канады отнюдь не в восторге. И хотя их всего порядка четырёх процентов от всего населения, они гордятся парой начальничков из хохлов и несколькими хоккеистами, включая Гретцки, у которого бабка Мария была с Украины. И большинство украинской диаспоры из западников, потому что хохлятская эмиграция в Канаду началась именно из Западной Украины в годы, когда она входила в Австро-Венгрию и подвергалась жутким унижениям со стороны тогдашнего ЕС в виде неподъёмных налогов, запрета на пользование землёй.

Пока ужинали, зашли два бандеровца, посидели в сторонке, злобно, из-под бровей, насупленно поглядывая на Russky. Пошептались с Хмелём и, не попрощавшись, отвалили. Саша их не привечала. Она по своим делам: сынка пристроить, да самой, пока молодая, погулять на все сто. Вот и весь Сашин мотив. Бухло рекой, в салоне по ночам бабло, как за месяц на Украине на шахте, и видон у ней эффектный: высока, тонка, стройна, как горная козочка с повадками ручной кошки и лучистым взглядом весёлых и в меру ироничных глаз, естественные русые волосы, заплетённые в толстую косу, придающие невинный вид занятой исключительно заботой о бэби примерной мамаши, да ещё с теннисной ракеткой под мышкой — отпад да и только, паки и прочие канадолы штабелями ложатся, ибо свои тёлки страшней атомной бомбы, а здесь хоть за деньги, как в музее, можно прикоснуться к великому, вечному. У паков при виде тёлок из совка аж слюни текут, челюсти сводит от похоти.

Тем временем портвешок делал своё дело, веселил и радовал, совсем не так, как водка, кидающая людей на край бездны. В ход пошёл сорняк, и вовсе подзабывший о бедах своих Russky оживился, воспрял духом, и вся эта домашняя обстановка и кусочек тепла, исходящий от светящейся внутренним светом Саши, слегка захмелевшей и ироничной, как все хохлушки. И понесло её по кочкам, по ухабам прожитой жизни и пробивало на слезу слушателя от искренности повествования, не подвластной никому, кроме, увы, уже немногих русских дам. Брошенную родителями и выросшую у бабушки Сашу кинул какой-то жуликоватый родственничек, и она осталась без хаты в центре Киева, один на один с жизнью. Потом какие-то олигархи шли рядами и колоннами, но счастье в золотой клетке, как известно, радует не всех. Так и она искала большую и чистую, но, отчаявшись, подалась тупо добиваться счастья хотя бы для бэби, папа-олигарх которого подался в бега и исчез, как тень. А Хмель почувствовал эту её слабинку и ловко играл на ней. Она была удивлена таким любовным напором и не мешала ему трогательно ухаживать за ней, получая цветы корзинами, вывернутыми из витрин магазинов, притом что её чувства оставались закрытыми для него и других пассажиров её поезда жизни. Просто был он, а мог бы быть кто-нибудь другой, и ничего бы не изменило её отношения, лишь оставив лёгкий след в её судьбе. И душа её рвалась к чистому чувству, ища его повсюду, но отягчённая грязью, облепившей тело её, не могла найти тот единственный правильный путь. Отсюда и бралась грусть в её глазах, обдающих вас поволокой. И так смотрела она в глаза своему любимому лабрадору, который был после сына единственным любимым ею существом. Для её смешливого характера Хмель хорошо подходил на роль жертвы, на которую можно свалить все беды, не особенно церемонясь в выражениях. А он, хитросделанный, умел терпеть всё дерьмо, ушатами сливаемое на него безжалостной Сашей. Из корыстных побуждений, естественно, ибо она была его шанс получить канадольский статус после женитьбы. И вот по испитию пятой бутылочки партийного уморительно было наблюдать за циничными распрями этой смешной парочки, никогда бы не соприкоснувшейся друг с другом в другой, не канадольской жизни.

В целом Канада слишком напоминает ненавистный Хмелю совок, из которого эти заблудшие овечки и драпали в поисках счастья, но нашли здесь совок в идеале и с полным набором социалки. И тебе бесплатная школа, правда, ходят в нее только детки бедняков, а значит, алкашей или нариков, и тебе бесплатная медицина для граждан, если есть государственная страховка, и тебе образовательный пакет для умных. Правда, потом придётся отбиваться, отрабатывать. Ну, это потом когда-нибудь, а сейчас иди, учись, получай профессию на благо родной страны. Плюс непочатый край работы для жуликов всех мастей и профессий, ибо канадолы воровской школы не имеют совсем, что нашим даёт неплохую фору. Russky привыкал к новой обстановке после свободной и лихой жизни в траке. Ему доставляли удовольствие, казалось бы, совсем простые вещи: просто сидеть на диване, вытянув ноги, и лениво посматривать сквозь узкие щелки задурманенных глаз. После долгой дороги нет ничего приятней, чем расслабиться от её бесконечных тревог, прикрыв глаза и как бы выключив окружающие звуки, абстрагироваться от них, или просто помолчав, или включив классику, или послушав монотонное брюзжание женской особи. И первыми органами, требующими расслабухи, являются уши, ибо звуки сопутствуют дальнобойщикам постоянно, все двадцать четыре часа: они никогда не бывают в тишине, и понимают это лишь старые тракеры, терпеливо слушающие громко орущего коллегу. Знают, что по ушам бьёт, и бедный тракер порой не слышит сам себя и оттого орёт, как раненный в жопу олень. Носились детки, верещали что-то о своём, глупо хихикали на радость родителям, и хорошо было на душе у Russky.

Заговорили о голодном и холодном совке. Поехидничали, поиздевались в духе так называемой русской эмиграции, среди которой за тридцать лет Russky не встретил ни одного порядочного до мозга костей человека — в основном это третьесортная перхоть, которая тешится своим нейтральным положением, как им кажется, очень неплохим по сравнению с бандитствующим Питером и жульническим Киевом. Тема быстро сошла на нет, и потянуло разговор на рутину канадольской жизни. И тут Хмель в двух словах нарисовал картинку предлагаемой Russky работёнки.

Ты, говорил он, смотри, как всё просто, ну чисто фарт и просчёт простой, не высшая математика. Сейчас все хохлы смекнули, что почём, и уже от заказов отбоя нет. Жертвы выстроились в ряд, только исполнитель нужен грамотный, чтобы хохлы в натуре не погибли, а то лавэ не с кого будет получать. И так это витиевато Хмель строил свою речь, что Russky никак не мог понять, о чём собственно базар-вокзал. Ты, говорил, поясни, кто жертвы, и кого в ряд ставить, и кто должен или не должен погибнуть. А то ты меня уже напугал невообразимо, что я аж весь трясусь и кайф сошёл.

Хмель, изменяясь от смеха в лице, становящемся проще и добрей, ещё подёргивая мимическими мышцами по инерции, пояснил, типа я подзабыл, что ты не в курсе, сейчас растолкую. Берём тачку старую, бронебойную, типа Oldsmobile 1979 года, страхуем её самой дорогой страховкой, набиваем битком хохлами из очереди, и ты её виртуозно скидываешь с обрыва.

Russky обомлел от неожиданности предложения. И что, спрашивал он, я должен делать? Лететь вместе с хохлами в пропасть — нет, я не подписываюсь, сам только что из подводного гроба выскочил.

Хмель зашелся от смеха, глядя на встревоженную рожу Russky. Да нет, кричал он, всё проще. Ты никуда не летишь, а стоишь над пропастью коршуном и только поглядываешь на катящуюся камнем тачку и притом уже греешь мысли о тридцатке бакинских через месяц. Но стоишь так недолго, а мчишься вслед железке, дабы успеть засесть в нее до приезда ментов и скорой. А вслед мчатся хохлы, только что вручную спихнувшие этого железного динозавра с обрыва.

Ну, всё отлично, говорит Russky, а зачем вам понадобился я, если здесь и руления никакого не предвидится: спихнул тачку и потом сел в неё, делов-то.

Да, говорил Хмель, так-то оно так, но пока проблема с обрывом: места подходящего нет или горы высокие — кукла не прокатит, шансы выжить нулевые, или трафик постоянный, или холмики несолидные для солидных сумм. А ты мог бы так мягенько завалить тачанку на бочок на обочинке в снежок, да кувырнуть её на крышу, да так и прокатиться на крыше чуток — и, глядишь, страховщики снизойдут до приличных сумм, поверив в искренность сюжета. А? Сам страховочку получишь, да с хохла каждого по десять процентов с total bill. Захочешь по-быстрому, можно по short cat пройтись, за месяц тридцатку или, если подождать годик, можно и под двести сработать. Только не как один хохол, тот сам себя от жадности и глупости насадил: корчился в безумии три года — натянул под пол-лимона, всё дурака перед страховщиками раскидывал, дескать, ноги не ходят, жена в связи с нестояновым отвалила от причала, дети побросали — ухаживать не хотят, подонки, да и вообще иногда, вы знаете, и имя своё не помню. Косил, косил, да нюх и потерял. Как-то домой вприпрыжку с кульками, полными едой, и счастливой рожей скакал, а те, не будь дурами, на камеру такое счастье засняли и на следующий день выставили хохла, вместо пол-лимона, за дверь несолоно хлебавши. А так, пока ждёшь, можно время с толком использовать, да и деньжат по бедности немного хапнуть. Здесь на этом деле прикормыши мелкопоместные из известных местечек бизнесы пооткрывали, ценами бьются за клиента. Пятьдесят баксов за визит в массажный салон к хиропракторам, где можно торчать весь день и пользоваться всеми процедурами, включая массаж и сауну, и, что интересно, не ты им платишь, а они тебе полтинник, только ходи почаще, хоть каждый день, ибо он тебе полтинник, а ему страховка двести. Пришёл, получил примитивный по незнанию даже азов техники массаж, попотел в примитивной сауне, полежал под «солнцем» в солярии, нырнул в бассейн, а потом получил полтинник и пошёл ужинать в пивной шикарный ресторан — fucking business. Но работает, и все довольны, ибо страховщикам тоже по барабану, лишь бы выглядело чинно и благородно, а платит всё равно страховой фонд за положняк — эти деньги никому не принадлежат. Давай подумай, и поехали посмотрим обочинку на рыхлом снеге, нежно положишь — тачка старая, железная, крыша не подвинется даже, да и ты вместе с жертвами аборта ремнями безопасности перевяжешься намертво. Задача — ровно мимо деревьев проскочить, и чтобы случайных свидетелей не было, ну, это на мне — всё обеспечение и контроль за встречкой, ибо свидетель будет не случайный, а мой персональный и не какой-нибудь эмигрант, а реальный канадол. Он будет «случайно» мимо ехать, якобы на лыжах покататься, и лыжи будут торчат на багажнике, как положено. Ему после кувырка, как первому подбежавшему, надо будет штуку бачей в руку сунуть, и он тут же кинется в полицию и скорую звонить и истерически кричать, что, мол, еду себе на лыжах кататься, впереди движется Oldsmobile: едет себе тихонько, по-пенсионному, как вдруг на встречку, вижу, мебельный трак выскакивает прямо перед американцем, и он — видать, профи — резким движением руля ушёл от лобовика, но закрутился на скользкой дороге и, вот видите, слетел в кювет.

— Ну, а за что же платят? — спрашивал Russky. Хмель делает паузу, недолго думает и сыпет комментариями по теме.

— Это зависит от травматики, которую ты сам выбираешь.

— Как так?

— А так, что хохлы, например, по-серьёзному заходят, основательно — с переломами, гематомами и прочей байдой, и помогает им в этом боксёр Юрка, профи. Бьёт чисто, без помарок, по заказу. Хочешь переносицу сломать — не вопрос, а это высшая ставка по страховке, до двадцатки бачей доходит, а если жалко, можно попроще выбрать, за пятнашку, и всего делов-то — это лучевую костяшку подломить слегка. Ну, это не вопрос и для слабаков. Вафельным полотенцем предплечье обмотал, намочил, и об железяку разок твякнул — не больно, только слегка щекотно. Ну, и на мозги, если грамотно закосишь, можно положиться с точки зрения невозможности вывести тебя на чистую воду, ибо про мозги никто ничего не знает — даже Бехтерева сказала про мозг, что она за пятьдесят лет изучения поняла лишь, что ничего не поняла. Так что дави на голову смело, главное, на разводки психических докторов не поддаваться. Тупи — и всё. Говна-пирога.

— Ну, ладно — говорил Russky, — эти штучки мы знаем, сам в армии одному чудику по его убедительной просьбе челюсть свернул, да переборщил, у него переломам счёта нет и губа выворочена, и меня на губу за его губу на десять дней упаковали — хорошо, замяли перед учениями. Отделался лёгким испугом. Так я с тех пор остерегаться стал носы крушить, а ты мне предлагаешь свою носопырку под прямой поставленный у Юрка удар самому подставить. Ну ты придумал, однако, я же от шока и Юрка смету, как крошку. Нет, амиго, курочиться не стану. Не за себя боюсь — за мордобителя. Мне всё едино: морда вся исполосована, переломы повсеместно, тело гуттаперчевое — мнётся, как бумага, хоть в трубку заверни, да и в душе отчаяние, но мы ведь не варвары и пойдём другим путём.

Хмель слушал с пьяным интересом, граничащим с мгновенной потерей нити разговора, но стараясь навести серьёзный вид. Ну и что, уже интересно, какие идеи? Russky, ещё немного подумавши, спрашивает:

— А ты, Хмель, известный моряк, так сказать, морской волк, неужто не знаешь морские штучки, как от вахты закосить? Ведь бывают травмы открытые, как в случае хохлов, но бывают и травмы закрытые, и такую я, пожалуй, изображу. Даже косить будет справней, типа что-то внутри надломилось и звенит без конца, а крови нет, видать, гематома внутри, чёрт её дери, даже из дома не могу выйти: голова кружится, и всё к низу тянет, ну дайте мне тысчонку в неделю на сиделку для начала, тёлка за половину будет кофе готовить, да и на большее можно развести. И по УЗИ да по хиропракторам поползать надо побольше, чтобы страховщики обрадовались такому клиенту: ну, натянуть тыщ на пять баксов в неделю, они подороже откупными заплатят — лишь бы бумагу финальную подписал — final release, дескать, претензий больше к страховке не имею.

— Правильно соображаешь, — кричал воодушевлённый Хмель, — но как изобразить травму закрытую, лопатой плашмя, что ли, приладить. Ну, на это и хохлы со своей жадностью не подорвутся, им бы чтобы с наглядной агитацией на роже, чтоб наверняка, да и снаружи травмы посолидней выглядят.

На что Russky отвечал, что никого не приглашает к своим наработкам в данной сфере и о себе позаботится сам, а хохлы пусть кости себе ломают. «Ты мне только скажи, хороший ли Army supplies в вашем Торонто, и каков ассортимент на предмет русского снаряжения».

Хмель, зная всё обо всём, что касается магазинов и магазинчиков, сообщал, что русского товара хоть пруд пруди, а что надо?

— А надо, — говорил Russky, — простую солдатскую алюминиевую ложку, но именно алюминиевую. Садишься в закуток и тихонечко настукиваешь себе по лбу и под глазом этой ложкой так это с час. Затем смело можешь ложиться вздремнуть, и поутру вся рожа станет синей и отёкшей, как будто отметеленной в пьяной бесшабашной драке. Страховщики и не вздрогнут — заплатят.

Хмель:

— Да не вопрос, таким макаром я и сам впрягусь, только ты не обмишурься с трюком, завтра с утра поедем, местечко посмотрим. А сейчас давай прокатимся по ночному Торонто, в Navy забежим, ложку посмотрим, да на коньках можно покататься в центре, на катке. Портвешок на кармане, сорняк в наличии, Саша вон закипятилась, детишек собирает.

— А как же мы поедем, — спрашивает Russky, — ты же прилично выпивши?

Но Хмель лишь ухмыляется в ответ: да ты новичок, не в курсе, что здесь все пьяные ездят после ночных заведений — менты не трогают, пока не допускаешь грубых маневров, а так идёшь себе и идёшь. Менты, как в России, за просто так не дёргают, разве иногда в деревнях облавы устраивают, но все местные в курсе — пользуются CB-radio. Прилипают только оголтелые, безбашенные. Загрузились в Сашин джип Chevy Blazer и покатились в down town. Трафик уже поубавился, и по прямой, как струна, Finch ave они пронеслись с ветерком, по-русски, обгоняя законопослушных и несколько зашуганных канадолов, сконфуженных резкими перестройками из ряда в ряд и грубыми подрезками в свойственной совкам манере. Быстро нарисовался обыкновенный урбанизированный центр с пачкой скучных небоскрёбов и бутиков, по которым носятся оголтелые дамочки с высунутыми языками, как будто боятся опоздать схватить последний писк моды. Магазины работают долго, и уютно лёгший, как в люльку, весь подсвеченный общественный каток перемигивается огоньками с бликами города, отражающимся во льду, как в зеркале. Взяли коньки напрокат и отправили Сашу, как курицу, но эффектную курицу, поддерживаемую детьми, в ледовый путь. А сами двинулись до военторга — в пяти блоках ходьбы.

Ассортимент в канадском военторге оказался даже разнообразней, чем в Штатах. Здесь был особый стенд с русским военным стаффом, включая ночную оптику и реальные ордена с номерами в свободном доступе. Плевать они хотели, подумал Russky, что, может быть, за этим орденом чья-то жизнь. Всё продаётся и покупается. И захотелось Russky, если бы были деньги, скупить все награды и вернуть благодарным родственникам и поймать от этого ни с чем не сравнимый кайф, неведомый олигархам и прочим инфицированным вирусом денег жуликам. Нашлась и ложка, про которую продавец с видом старого пирата сказал, что она, конечно, хорошая, но не продавалась лет десять, и позвольте узнать, с какой целью господа русские изволят эту ложку приобресть. Russky рассказал, что русские солдаты подпитываются продуктами окисления алюминия и, таким образом, ложка несёт стратегическую функцию по поддержанию бойца в тонусе.

— Можно просто полизать, и сил прибавится, — говорил он, — ты только никому не говори, а то приедут комитетчики и нахлобучат по полной.

Продавец, чей взгляд не выражал доверия к словам Russky, всё же уважительно поморщился, дескать, чёрт его знает, может, и правда, всего можно ожидать от этих fucking Russians, и синий пиратский нос его стал зелёным от бессильной злобы. Поторговавшись, взяли ложку за десять баксов, и по случаю Russky схватил военную двухслойную канадскую парку всего за сто двадцать баксов. Как раз под зиму тёплая парка не помешает. В переходе-туннеле рядами выстроились бомжи-попрошайки, цепляясь за прохожих и клянча деньги якобы на кофе, и очень замёрзли, и все за это должны, — известная легенда для простоватых бездомных, неспособных на творческое вымогание с использованием различных методов от сказки про потерянный кошелёк или недавней откидки из тюряги до серьёзных, типа горе в семье, опущенный вид, или, при наличии униформы, сбор пожертвований для бездомных. Donations, donations. Причём не задумываясь о том, как может нищий собирать деньги для нищих — несуразица, о которой никто и не подозревает. Есть и вовсе примитивные, просто тупо сидящие напротив пустого стаканчика в ожидании монетки, иногда звоном радующей страждущего. Но бывают и наглые, как правило, чёрные, трясущие стаканом вам в ухо, бесцеремонно предлагая опустить туда монетку и хамящие вам вслед, если монетки там не обнаруживается, типа fucking snowball, вали отсюда. Нью-Йорк в миниатюре. Подражание во всём, как будто не было нападения Америки на Канаду в 1812 году с целью подмять под себя территории вокруг Великих Озёр, ну там Чингачгук и Кожаный Чулок. Это как если бы русские под френчей косили после нападения Наполеона или под дойчей после Великой Отечественной. Американский стандарт присутствует везде, даже внутри писсуара, где золотом выгранено «American Standard», и Russky никак не мог понять, из каких стандартов исходили инженеры, проектируя форму и размер, собственно, очка. По кому мерили? Но на этот счёт у америкосов есть стопроцентная отмазка, заключающаяся в глубокомысленном: this is America, fucking man. Кстати, неплохая формула, надо бы русским её использовать, а что, если кому-то не нравится, можно просто возразить, дескать, это Россия и всё, и чёрт вас дери. Если не нравится, вали вон — никто тебя не звал сюда, motherfucker, а нам нравится. Да так ещё зло америкосы скажут, аж верхняя губа вздернется вверх от обиды, что кто-то ещё вякает недовольный.

Но плевать на них — погодка что надо: лёгкий снежок поскрипывает под ногами, прилепляется к подошвам, стекает с носков водой и делает движения неспешными, как, впрочем, нетороплива и праздная публика, медленно плывущая от магазина к магазину — рождественский шопинг. Серьёзные лица дам, знающих, чего, кому и где, и немного раздражённые лица мужских особей, явно страдающих от мотовства жен. Они бы с большим удовольствием расположились в баре с кружкой пива и бильярдным кием в руках. Но жёны неумолимы, для них это лучшее время в году, когда можно спустить все сбережения, да ещё влезть в кредит до следующего рождества. И так жизнь, на взгляд совкового обывателя, выглядит успешно и достойна подражания, но Russky, хорошо наученный кредитными запутками, приучился абстрагироваться от них, ибо это рабство пострашней цепей где-нибудь на турецкой галере, которые можно перегрызть или распилить со временем, но не сорваться с этой цепи — кредитной истории. Его как-то в Нью-Йорке не взяли на работу dog walker’ом, мотивируя плохой историей, дескать, ты чувак хороший, но кредитная история плоховата — на самом деле её не было вообще, — и поэтому мы не можем тебе собачку выдать гулять с ней, на что Russky возражал, что причём здесь кредитная история и собачки, а они, слово-вездеход, дескать, policy такая и всё, see you later, fucking man.

По дороге заскочили в барчик, хлебнули по пинте канадского пива Molson, потом вернулись на каток за Сашей и детьми и засобирались домой, к столу. А стол у Саши ломился от затейливого ассортимента украинской кухни: там была на первое украинская солянка с телячьими почками, салом и копчёной колбасой, вкуснейшая запеканка с мясным фаршем и грибами, переложенная листьями капусты, и солёное сало — подчеревок с прослойками мяса, а под портвешок кремзлики закарпатские и котлетка по-киевски, и киевский торт на десерт под кофе с сорняком, и всё это было приготовлено самой Сашей, почти сиротой, и невольно возникал вопрос, как можно столько всего разнообразного и витиеватого приготовить одному человеку за пару часов. Да по этой самой причине, что почти сирота, ибо домашние дамы редко владеют столь изощрённой техникой приготовления от лености. И притом она, слегка поругиваясь на свою судьбу, умудрялась оставаться хохлушкой-веселушкой, простодушной и гостеприимной. Да, бабуля затейницей в кухне была, научила внучку, и такая невеста по канадольским понятиям считается подарком Бога. Хотя и она, конечно, скандалила изрядно, но умела отрываться только в безопасном месте, и приятнейшим объектом отрыва был Хмель, лишь иногда морщившийся от нападок захмелевшей Саши. Для неё издеваться над ним было и отдыхом, и развлечением, и входило в рацион дня, наполненного неприятнейшими для её сердца вещами. Ночные смены в салоне для паков и прочих наркозависимых цветных, ибо наркота сопутствует похоти или наоборот, черт его разберёт, но это надо выносить, и приходы вонючих, дурно пахнущих индусов, падких до славянских тел, и набеги негров с трубочками для курения крэка, от которого они впадают в параноидальную похотливость и за отсутствием реальных сил вынуждены мерзейшим образом дрочить на объект, и конкретные заходы наглых хохлов, без лирики и словоблудия желавших хоть как-то подвинуть по плате массажистку, и визиты сбежавших от своих толстых тёток прижимистых англосаксов, больше других пускающих слюну от близости чужого, но такого желанного тела. Но она всё терпит ради сынули — маленького мальчика четырёх лет, которому она копит на чёрный день и образование, вовсе не доверяя сказкам про принца на белом коне в виде олигарха или другого вора-бюрократа, и любимого лабрадора, которых она не променяет ни на что на свете.

Вкусно пьётся дорогой портвейн, тепло и уютно в Сашином доме, уже и дети кивают носами — пора спать, и завтра в школу, а Хмель всё говорит взахлёб о рыбалке на озере Онтарио, которое омывает Торонто с запада. Он изрядный рыболов и турист-естественник и рыбачит со знанием дела, с применением всех известных в данной местности способов. Его холодильник всегда забит свежайшими филейками красной рыбы сиг, лосося и очень вкусного речного барабанщика. И вот, говорит он, знаю я одно место, рыбачу там, и недалеко, всего-то тридцать километров. Место тихое, дорога туда двухсторонняя, с хорошим обзором и пологими кюветами, так что поехали, завтра посмотрим, глядишь, и впишешься.

Но Russky уже в глубине души был готов к трюку, ибо денег взять больше было негде. Назавтра, посмотревши место работы, Russky вполне удовлетворился состоянием обочины, рыхлостью снега, глубиной кювета и отсутствием естественных преград, как то: деревья, столбы и прочие возможные неприятности, могущие подстерегать их под снегом. Прикинули, обмерили углы наклонов машины и, отметив подробности на карте, вернулись к портвейну.

Вечером собрались клиенты в количестве пяти оголтелых провинциальных хохлов, не имеющих ничего, кроме дыры в кармане. И хотелось им, и кололось, и, заговорщицки заглядывая в глаза Russky, они пытались прочитать в них малейшее сомнение или страх, но Russky было трудно испугать подобными штучками, и он твёрдо, с некоторым высокомерием посматривая на этих любителей халявы и горилки с чесночком, выражал собой полнейшее спокойствие и уверенность.

Хохлы заверили в скорейшей покупке Cadillac Eldorado Biarritz 1976 года, который является бронебойным по качеству металла и безопасным по сравнению с современными фибергласовыми коробками. Поскольку, говорили хохлы, мы очень боимся за свою драгоценную жизнь, то не пожалеем денег на безопасность и самую дорогую страховку, только ты, уж будь любезен, выполни всё нормальненько. Подтянулся боксёр-профи Юрка, маленький, кряжистый, второй полусредний. Военный моряк, старлей, в пору перестройки подался прочь из флота, то бишь выполнил камикадзе, как говорили в армии. Его навыки профессионального боксёра были весьма востребованы в известных кругах, и он даже был вторым человеком в одной из питерских группировок, но, будучи посланным мафией для разработки места залегания в случае шухера, просрал весь общак за две недели. Окунулся в грех по самые гланды, снял на понтах дорогущий номер в центре Торонто, затарился тёлками и крэком, и глядь — стучат в дверь, типа милый клиент, пора бы закинуть в наш общак по прейскуранту, а Юрка, да нет проблем, шась в карман, а там курам на смех, на пепси с бодуна. Так попал Юрок в западню: и в Питер не вернуться — мафия рвёт и мечет, за семьёй охотится, и в Канаде ноль, и язык, как у немого, не понимает ни бельмеса. И закрутила Юрка нелёгкая, мотыльнулся он из Hilton в подвальчик по случаю и поначалу схватился за рояли и шкафы в moving company, потаскал, попыхтел на лестничных пролётах с комодом на груди, да загрустил, загорюнился. Да тут ещё хохлы покрикивают, дескать, давай, москаль, хватай шкаф и волоки на пятый этаж, да смотри, не поцарапай, сволочь такая. А Юрок им отвечал, что я, мол, и медведям не позволял так со мной разговаривать — носы у них крушил, ибо вырос в тайге под Братском, Техас называется по-местному, слыхал? А уж тебе, поганец, спуску не дам и подавно, бандеровская твоя рожа, и хрясь ему — только треск пошёл от сломанной челюсти. Ну и подался Юрок в бега. Его искали и нашли, ибо Торонто не такой уж большой городок. Но порешили полюбовно, и стал Юрок у них подрабатывать костоломом. Вот и сейчас, увидев новую партию хохлов, он прежде всего поинтересовался, до какой степени они собираются себя курочить, потому как от этого зависит его ставка: чем круче перелом, тем выше ставка. Те радостно сообщали, что готовы на полное самоуничтожение, и Юрок только потирал руки. Особенно активен был украинец Ваня. Он собрался идти ва-банк и крайне интересовался возможностями Юрка по обеспечению его несколькими переломами за один раз: он решил, что семь бед — один ответ, и денег в два раза больше, и так ему нравилась эта идея, что он уговаривал других хохлов убиться по полной, типа давайте хапнем так хапнем, а сам в душе уже жалел себя и думал, что вместе курочиться легче, пусть они тоже пострадают по полной, а не только я один. Такая деревенская простота. Но дружки по несчастью отказывались идти на дополнительные муки, призывая Ваню остепениться в атаке и для начала сработать по минимуму, в виде только перелома переносицы, дескать, и так нормально, а тебе всё неймётся, всё тебе мало, чёрт тебя задери. Но Ваня остановился на двух вариантах: комфортном переломе переносицы и надбровной дуги, что обеспечивало ему как минимум полтинник канадских баксов, да дополнительные плюсы в зависимости от способностей косящего. При терпеливости клиента через годик под сто пятьдесят набежит. Нервничает Ваня, потеет. Да за такие деньги под Кислодрищенском он уже видит себя олигархом в окружении послушных евнухов и стайки хохлушек с косами. Он только просил Юрка шлёпнуть так, чтобы за один удар обе кости крякнули, а то, говорил он, я боли не выношу из-за особенной, трепетной любви к себе, ненаглядному. Юрок обещал постараться и срубить за раз. Так, весело хохоча, они постановили дождаться дня покупки тачки и страховки — и можно запускаться, чего тянуть. На стройке поднадоело в холоде корячиться: и ничего не скопить, и в семью не отправить, всё на себя, чтобы быть в форме, и уходит. А не будешь в форме соколом смотреть, вообще на скамейке пропадёшь. Порожняк. Нету всплеска жизни, рутина там, рутина здесь, и не оторваться от боссов и других распорядителей твоей жизни. Так говорили хохлы — искатели счастья.

С утра шёл снег, было пасмурно и противно, и никуда не хотелось идти, но подъехавший спозаранку «свидетель» Адам, молодой барыжка-англосакс, торопившийся скорей получить свою штуку, растревожил лежащих вповалку на кухне хохлов, и вышедший из гостиной на шум разговора Russky с ложкой в руке и огромным фингалом под левым глазом, стал варить свой кофе. Он не спал с трёх часов, читал своего любимого Лескова, непонятно откуда здесь взявшегося, и постукивал, постукивал под глазом. Приятная получилась морда, жалкая. Двое хохлов запричитали, что вот красота, и без боли, может, отложим, сделаем, как москаль, но Russky справедливо заметил, что это его тема, и похожих быть не может, а то заметут, как пить дать заметут. Отзвонился Юрка-костолом, и все дружной толпой во главе с Ваней двинулись рассаживаться по местам.

Большая машина, крепкая, как корабль, и манера вождения на ней особая, с учетом захлёста длинного капота, что требует особо плавного вождения. И движения спокойные, не нервные, как у тракеров. Начинающие мандражировать пассажиры, злобно поругиваясь между собой, начинают спорить о местах в машине, по-своему прикидывая наиболее безопасные точки. Они напоминают торговок на базаре, спорящих о лучшем месте, когда исчезает лёгкое напыление вежливостью, и в ход уже идут словечки, никогда доселе не существовавшие на свете. Наконец выехали на второстепенную дорогу после получаса быстрой езды по хайвею, и маячивший сзади свидетель притормаживал с целью отцепиться от Cadillac и действовать согласно инструкциям Хмеля, контролирующего подъезды к месту трюка, но была суббота, шесть утра, да и погодка не для путешествий. Машина, проехав с километр, свернула на маленькую частную дорожку и остановилась, скрывшись в небольшой рощице. Мигом к ним подъехала старенькая, лохматенькая Chrysler Shadow, и из неё выпрыгнул, немного подёргиваясь, как делают боксёры, Юрка. Если бы со стороны кто-то наблюдал за этой картинкой в бинокль, то был бы удивлён до крайности, увидев выстроившихся в ряд зажмурившихся людей, слегка наклонённых вперёд. А вдоль ряда — прыгающего мелкими шажками гражданина от одного субъекта ряда к другому и при этом коротко выкидывающего правую руку в направлении лица стоящего в ряду, после чего этот отскакивает от него, как мячик от стенки, согнувшись пополам и закрывая рот рукой, как делают при зубной боли. Выглядит очень смешно, ну просто умора. И все четверо потом вьются ужами, корчатся, как в экстазе. А Юрок посматривает и одобрительно кивает. Вдруг доносятся звуки, очень похожие на причитания у гроба, и, на миг прекратив корчиться, все взглядывают в сторону, где мается схлопотавший больше всех Ваня.