Бесплатный фрагмент - Обретение святых — 2024

Балыбердин А., прот. (Киров) КЕМ БЫЛИ ПРЕДКИ ВЯТЧАН?

Глава из книги «Загадки Вятки»

Даже, если «Сказание о вятчанах» и «Повесть о стране Вятской» полны ошибок и откровенных небылиц, это ещё не повод их отвергать. Просто надо отделить начальный красочный слой от поздних напластований, историческую правду от неизбежных фантазий, вымыслов и домыслов.

Тем более что сообщение «Летописца старых лет», на которое они опираются, при всей своей краткости очень информативно. Давайте ещё раз напомним о нём: «24 июля 1181 года жители Великого Новгорода пришли в пределы Вятской земли и овладели городом прозванным Болваном, который ныне называется Микулицыно».

Конечно, вслед за Александром Андреевичем Спицыным (1858—1931) мы можем спросить, «каким удивительным стечением обстоятельств могло сохраниться известие о том, что именно 24 июля 1181 года был взят Никулицын?». Вопрос в самом деле уместен. Ведь между этим событием и временем, когда оно было записано, прошло без малого пять веков. Ответить на него мы пока не можем. Поэтому не будем умножать число гипотез и попробуем ответить на другие, не менее интересные вопросы:

1. Почему новгородцы пришли именно на Вятку?

2. Почему решили овладеть Болванским городком?

3. Почему это сражение состоялось именно 24 июля?

Возможно, кто-то скажет, что это произошло случайно. На что я отвечу: «Не верю!». Хотя бы потому, что в те времена люди ничего просто так не делали. Жизнь была слишком трудна, сил и ресурсов не хватало, поэтому каждый шаг приходилось просчитывать заранее. В том числе путешествие из Новгорода на Вятку длиной в три тысячи вёрст, которое даже при самом благополучном раскладе должно было продлиться более месяца. В течение всего этого времени надо было чем-то питаться, останавливаться на ночлег, сохранить себя и товарищей от диких зверей и разбойных людей.

Сегодня, собираясь в далёкую поездку, мы стараемся продумать всё до мелочей. Хотя нам не нужно прокладывать маршрут так, чтобы не сбиться с пути и не умереть с голода. Для чего достаточно взять с собой лишь банковскую карту. Всё остальное можно приобрести в пути — от хлеба и сланцев до билета на самолёт и брони в гостинице. Восемь веков назад было иначе. Не было железных дорог, автобанов и аэропортов. Дорогами служили реки, передвигаться по которым приходилось без лоций и карт, полагаясь на память и совесть проводника, который мог сбиться с пути и завести в непроходимые дебри.

Однако не будем без меры сгущать краски и представим, что нам всё же удалось достичь цели и основать поселение. Тем временем, пока мы путешествовали, лето закончилось. Вместе с ним закончились и все припасы. Как не умереть с голода? Где взять хлеб, если урожаи малы, и купить его у местных племён не получится, так как они сами еле сводят концы с концами? Как хозяйствовать на новом месте, если нет ни семян, ни готовых посевных площадей, особенности климата и почвы неизвестны, и никто не хочет нам помочь?

Ушкуйникам было проще — они не скрывали своих намерений, грабили «всё и вся» и затем торопились скорее вернуться домой. Но, если мы пришли не грабить, а жить, то отмахнуться от этих вопросов не получится. Поэтому не удивительно, что участники похода 1181 года заранее продумали все детали и приняли все меры к тому, чтобы их долгое и опасное путешествие не закончилось провалом.

Почему Вятка?

Отвечая на этот вопрос, как правило, вспоминают о богатствах Сибири, один из путей в которую лежал через Вятский край. Однако одно дело — воспользоваться рекой Вяткой для путешествия в Сибирь, пройти и исчезнуть, и совсем другое — прийти и поселиться на её берегах.

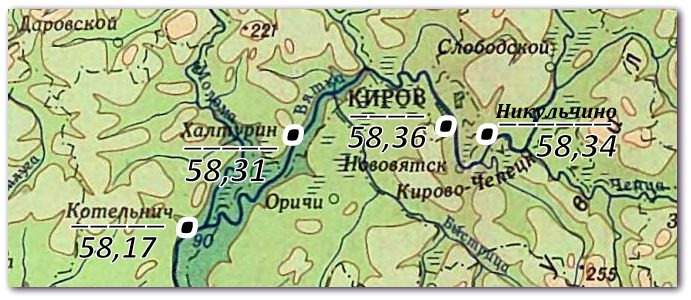

Почему же для своей колонии новгородские переселенцы выбрали земли, расположенные между устьем Чепцы и устьем Моломы? Не потому ли, что они расположены точь-в-точь на широте Великого Новгорода? Судите сами: координаты Детинца Новгородского кремля 31°16» восточной долготы и 58°31» северной широты. При этом Хлынов расположен на широте 58°36», Никульчино — 58°34», Орлов — 58°31», Котельнич — 58°17» северной широты.

В связи с чем уместно предположить, что новгородцы, преодолев три тысячи вёрст по северным рекам, намеренно пришли на свою географическую широту, на которой солнце движется точно по такой же траектории, как в их городе. Из-за чего Новгород и Вятка освещаются одинаково. Поэтому и вегетативный период развития растений, который зависит от освещённости, в обоих регионах примерно одинаковый. Что должно было позволить переселенцам выращивать хлеб и другие культуры на новом месте в те же сроки и с помощью тех же технологий, как на родине.

Интересовало ли это ушкуйников? Ничуть! Речные пираты грабили поселения на любой широте. При этом после набега они немедленно меняли дислокацию, чтобы пострадавшие не собрались с силами и не отняли награбленное. Если бы пираты решили основать или сделать своей базой какой-либо город, он немедленно привлёк бы внимание ограбленных племён, стал бы целью мести и грабежа. Другое дело — земледельцы, кровно заинтересованные в том, чтобы максимально облегчить выживание на новом месте, и для этого поселиться на своей географической широте.

Как новгородцы могли догадаться, что средняя Вятка находится на широте их родного города? Очень просто — по солнцу, наблюдая за его движением вдоль горизонта. Например, пока в течение семи лет жили на соседней Каме. О чём в «Повести о стране Вятской» сказано: «И, дойдя до реки Камы, построили небольшой городок. Здесь они услышали о реке Вятке и о живущих на её берегах народах чуди и вотяках, что те владеют многими землями и угодьями и, опасаясь нападения русских племён, окружают свои жилища рвами и земляными валами. Между тем занимаемые теми народами земли удобны для поселения, и завоевать их не трудно».

«Удобны для поселения». О том, что скрывается за этими словами, книжник умолчал. Однако, что может быть «удобнее», чем привычно хозяйствовать на новом месте, как у себя дома? Поскольку же земли по берегам Чепцы и Вятки уже были заняты вотяками, новгородцы решили на них напасть, отобрать зерно, разорить поселения, захватить поля и на них хозяйствовать. Возможно, кто-то скажет, что «влезть в головы» новгородцев всё равно не получится, и это не более чем гипотеза. Не будем спорить. Лишь заметим, что дальнейшие события оправдали эту гипотезу сполна.

Почему 24 июля?

Летом 1181 года передовой отряд новгородцев поднялся по Каме, вошёл в Чепцу и стал продвигаться вниз по течению, «пленяюще отяцкие жилища и окруженныя земляными валами ратию вземлюще и обладающе ими». Когда начался и как долго продолжался этот поход? Летописцы об этом не сообщают. Однако известно, что решающее сражение за Болванский городок состоялось в день памяти святых Бориса и Глеба 24 июля (ст. стиля).

Чепца невелика. Пройти её можно всего за несколько дней. В связи с чем уместно предположить, что вторжение началось в середине июля. При этом в «Сказании о вятчанах» о разорении чепецких поселений ничего не сказано. В нём новгородцы сразу оказываются под Болванским городком. Почему автор «Повести» решил дополнить рассказ такими подробностями? Возможно, потому что, регулярно бывая в этих местах, где у Семёна Поповых были земли и работавшие на них крестьяне — «половники», он не раз слышал подобные легенды и предания.

Так или иначе, разорение вотяцких поселений, в ходе которого пришельцы присваивали себе часть нового урожая, выглядит важной частью их плана. Иначе ближайшей зимой колонистам пришлось бы пережить лютый голод.

Чтобы этого избежать, сегодня мы отправились бы в магазин или на рынок, чтобы купить излишки зерна. Однако восемь столетий назад уровень земледелия был не так высок, и приобрести зерно было сложно и даже порой невозможно. Тем более почти в «промышленных масштабах» — на целую колонию. Оставалось одно — попытаться забрать зерно силой. Например, во время страды, когда часть урожая уже убрана, и зерно засыпано в житницы. Что новгородцы и сделали, напав на поселения вотяков во второй половине июля, когда на Чепце шла уборка зерновых.

При этом незваные гости поставили местных жителей перед выбором: прервать работы, выйти из полей и дать пришельцам отпор, но при этом остаться без хлеба, или же продолжить уборку и пропустить грабителей через свои земли, понадеявшись, что они уйдут восвояси.

Судя по тому, как проходило вторжение, вотяки выбрали второй вариант и решили пропустить новгородскую дружину сквозь свои владения. Но они жестоко ошиблись, так как незваные гости пришли на берега Вятки не для того, чтобы пограбить их и уйти, но чтобы на них поселиться.

Окончательно это стало ясно лишь, когда, «исплыв» Чепцу и дойдя до Болванского городка и Никулицкого мыса, пришельцы сошли на берег и стали готовиться к сражению. Почему они не прошли мимо? Разве мало на берегах Вятки подобных мест — удобных для поселения мест и при этом никем не занятых, за которые не пришлось бы сражаться и проливать кровь? Зачем пришельцам понадобились именно Никулицкий мыс?

Почему Болванский городок?

Согласно «Повести о стране Вятской» новгородцы не смогли пройти мимо Болванского городка потому, что он стоял на очень красивой и высокой горе. О чём сказано: «Завершив плавание по реке Чепце, новгородцы вошли в великую реку Вятку и, спустившись по ней немногим более пяти вёрст, на правом берегу, на высокой красивой горе увидели чудской город, окружённый земляным валом и перед ним ископанным рвом, от реки же Вятки защищённый глубоким оврагом, который местные чудские племена называли Болванским городком, а ныне его называют Никулицыно по реке Никуличанке.

Увидев тот город на красивой высокой горе, новгородцы захотели взять его с боем и дали обет своим прародителям, великим российским князьям страстотерпцам Борису и Глебу, что будут поститься, ни есть, ни пить до тех пор, пока не получат тот Болванский чудской городок во владение и не поселятся в нём».

Очевидно, что столь подробное описание Никулицкого мыса могло быть составлено тем, кто видел его воочию. При этом, оказавшись рядом, легко понять, что ценность этого мыса не только в красивых видах, что открываются с его вершины. Его высокие и отвесные склоны практически неприступны, благодаря чему местные племена испокон веков использовали Никулицкий мыс в качестве дозорного пункта и военной заставы.

Если же вспомнить, что в те далёкие времена реки были дорогами, то значение такой заставы трудно переоценить. Поскольку выше неё по реке Вятке находятся устья Летки и Кобры, по которым издавна приходили на Вятку жители северных земель. И всё же это лишь видимая сторона айсберга, большая часть которого скрыта под толщей воды.

Вид с реки Вятки на Никулицкий мыс и место бывшего Болванского городка

Название «Болванский» напоминает о том, что городок на Никулицком мысу был не только логистическим, но также культовым центром. «Болванами» в те времена называли идолов, которых в нашем лесном краю вырезали из дерева и ставили на «капище», чтобы перед ними принести в жертву быков, овец, птиц и других животных. При этом часть туши сжигали на костре, а другую выносили на «требище», чтобы собравшиеся на моление люди могли подкрепиться.

Если у христиан богослужения связаны с событиями в земной жизни Иисуса Христа, Богородицы и святых, то языческие (народные) моления были связаны, как правило, с земледелием и совершались в особых местах, считавшихся «богоизбранными», словно специально созданными для таких священнодействий.

Одним из таких мест был Никулицкий мыс, с вершины которого в течение всего года местные жители могли наблюдать за солнцем и согласовывать с этими наблюдениями сроки полевых работ. Примерно также, как в наши дни садоводы вглядываются в небо, не село ли солнце в тучу, считая, что это предвещает ненастье.

В таких наблюдениях нет ничего сложного. Достаточно знать, что в течение календарного года (солярного цикла) в каждой точке горизонта солнце всходит дважды. Первый раз при движении вдоль линии горизонта справа налево (с юга на север). Второй раз при движении слева направо (с севера на юг). При этом каждая точка имеет свой азимут, которым называют угол между направлением на север и на предмет. В данном случае на солнце.

На широте г. Кирова солярный цикл начинается 22 декабря (здесь и далее — нового стиля), когда солнце всходит в крайней правой точке горизонта с азимутом 139°. В наши дни эта точка находится примерно на середине отрезка между Кирово-Чепецким химкомбинатом и местной ТЭЦ.

После чего восходы солнца начинают смещаться вдоль горизонта влево (к северу) и 22 марта, в день весеннего равноденствия, достигают точки с азимутом 90°. Определить её положение легко, даже без использования специальных приборов. Она находится на перепаде высот, образованных высоким берегом, на котором расположен г. Кирово-Чепецк, и поймой реки Вятки. Согласно многолетним наблюдениям именно в этот день в нашей местности начинает таять снег, напоминая крестьянину о приближении весеннего сева.

Конечно, определить время посевной можно и другими способами. К тому же весна на весну не приходится. В среднем, это первые числа мая. О чём вятские земледельцы и садоводы знают не понаслышке, и потому все майские праздники проводят в трудовых подвигах в полях и на приусадебном участке.

При этом примечательно, что вершиной Никулицкий мыс обращён к точке горизонта с азимутом 56°, в которой солнце всходит именно в этот промежуток времени, а именно 7 мая. Найти её на линии горизонта просто. Для этого надо мысленно разделить мыс пополам прямой линией и провести её до пересечения с горизонтом. Затем встать пораньше, прийти на вершину мыса и встретить рассвет. Если солнце взойдёт от места пересечения справа — значит, можно ещё подождать. Если слева — значит, пришло время весеннего сева.

Как долго длится посевная? Это зависит от множества факторов, в первую очередь, от погоды. Однако в любом случае его следует закончить до того, как, продолжая движение вдоль линии горизонта, солнце спрячется за лесной массив, расположенный возле посёлка Боровица на правом берегу Вятки. Словно после посевной ему захотелось немного отдохнуть. Там 22 июня, в день летнего солнцестояния (солноворота), в точке с азимутом 40° солнце «развернётся» и поспешит в обратном направлении. С этого момента восходы будут смещаться вправо (к югу). Это время сенокоса, сбора грибов, лекарственных растений и трав.

Наконец, 6 августа солнце достигнет известной нам точки с азимутом 56°, к которой Никулицкий мыс обращён своей вершиной. Это означает, что приблизилась жатва, уборка зерна и прочего урожая, которую следует завершить до дня осеннего равноденствия — 22 сентября, в который солнце снова взойдёт в точке горизонта с азимутом 90°. После чего к 22 декабря солнце «докатится» до крайней правой (южной) точки горизонта с азимутом 139°, развернётся и даст начало новому календарному году.

Конечно, Никулицкий мыс в этом не уникален. На Вятке немало мест, с которых можно вести подобные наблюдения. В черте современного города Кирова таких возвышенностей можно насчитать более десяти. И всё же есть одна деталь, на которую, в контексте разговора о битве за Болванский городок, нельзя не обратить внимание. Настолько это совпадение примечательно. Дело в том, что 6 августа нового стиля — это 24 июля старого стиля, день, в который новгородцы решили овладеть Болванским городком. И это многое объясняет.

Во-первых, это объясняет, почему решающая битва за Никулицкий мыс произошла именно в этот день и в этом месте. Уместно предположить, что, зная об особенностях этого мыса, перед началом страды вотяки пришли в расположенный на нём Болванский городок, чтобы испросить помощи у высших сил. Конечно, у них были и другие культовые места. Однако тот факт, что 24 июля 1181 года солнце должно было взойти точно напротив Никулицкого мыса, не мог не придать молению особое значение. Что, вероятно, привлекло паломников не только из соседних поселений, но также из дальних мест, в том числе с берегов Чепцы.

Во-вторых, это объясняет, почему в «Повести о стране Вятской» (см. фрагмент) ничего не сказано о том, что вотяки попытались оказать пришельцам сопротивление. Сначала они затворились в своём городке, а затем, под натиском новгородцев, «по лесам разбегошася». Известно, что входить в храмы и другие сакральные места с оружием нельзя. Вероятно, на моление в Болванском городке вотяки также пришли безоружными.

В-третьих, это объясняет, почему перед штурмом новгородцы «заповедаша всей дружине своей поститися, ни ясти, ни пити». Очевидно, что перед сражением безоружным вотякам оставалось лишь одно — надеяться на помощь высших сил и для этого усиленно молиться, жечь костры и приносить жертвы своим «богам», которые в понимании христиан являлись «бесами». О чём Псалмопевец писал: «Яко вси бози язык — бесове» (Пс. 95:5). В Синодальном переводе об этом будет сказано менее резко: «Ибо все боги народов — идолы». Но этот перевод появится только спустя семь веков.

При этом христиане знают, что победить беса можно только одним оружием — «молитвою и постом» (Мф. 17:17). Поэтому, когда новгородцы увидели и услышали, как вотяки стали призывать на помощь своих «богов», пришельцы наложили на себя строгий пост и стали молиться святым Борису и Глебу, на память которых выпало решающее сражение.

Сегодня мы знаем, что надежды вотяков не сбылись, и незваные гости, «вельми жестоко и сурово» приступив к Болванскому городку, смогли им овладеть. Приписав победу не себе, но Богу и своим небесным покровителям. Что же касается вставки о святом князе Александре Невском, которого новгородцы призывали на помощь, хотя тогда он ещё не родился, то нелепость её очевидна. Однако это не повод отвергать само событие.

Куда более важно задуматься о том, насколько уместной была сама молитва о победе над вотяками, виноватыми лишь в том, что пришельцам приглянулись их земли? А также о том, надо ли сегодня, когда народы Вятского края уже много лет живут в мире и согласии, вспоминать «подвиги» и обиды предков и тем самым вольно или невольно противопоставлять один народ другому? Думаю, ответ очевиден — не надо.

Кем были предки вятчан?

Задавшись вопросом, кем были предки вятчан, мы совершили путешествие вглубь веков. Путеводной звездой в нём служили старинные рукописи, которые, при всех разночтениях, едины в том, что первыми на Вятку пришли выходцы из Великого Новгорода, проложившие путь жителям других русских земель. Кем они были и зачем пришли в Вятский край? Однозначного ответа на эти вопросы рукописи не дают. Поэтому любые попытки «назначить» предками вятчан ушкуйников, беглых холопов или благочестивых «самовласцев» следует признать неубедительными.

Вместе с тем, совершенно не доверять этим рукописям мы не можем. Особенно краткому сообщению «Летописца старых лет» о взятии новгородцами Болванского городка 24 июля 1181 года. При всей неясности того, как память об этом событии могла сохраниться на протяжении пяти веков. В чём, возможно, важную роль сыграл Никулицкий крестный ход, участвуя в котором, хлыновцы вспоминали своих далёких предков и их решительный «наход».

При этом обстоятельства похода 1181 года подсказывают, что его участники были не ушкуйниками, а земледельцами и выбрали среднюю Вятку неслучайно. Но потому что земли между устьями Чепцы и Моломы находились на широте Новгорода Великого, что позволяло пришельцам выращивать хлеб и хозяйствовать, как у себя дома.

Понимая, что коренные жители Вятской земли будут этому не рады, новгородцы пришли на их земли с мечом. Что с высоты сегодняшнего дня представляется ошибкой, поскольку покорённые народы не забыли нанесённых им обид. Следовало ли незваным гостям поступить иначе — не стеснять местных жителей, не разорять их поселения и не захватывать их земли? Да, следовало. Могли ли они так поступить? В те времена, в той ситуации и тех условиях? Ответа на эти вопросы история не даёт.

Обратившись к рукописям, созданным во второй половине XVII — начале XVIII в., мы видим, что для их авторов подобные вопросы вообще не стояли. Они всячески воспевают подвиги предков вятчан и не испытывают к обиженным ими народам ни капли сострадания. С чем сегодня никак нельзя согласиться, так как мы давно привыкли считать все народы Вятской земли братскими. Однако следует помнить, что так было не всегда, и, если мы утратим чуткость в этом вопросе, то неизбежно откатимся назад.

Чтобы этого избежать, надо учиться видеть в истории повод не только для гордости, но также для признания ошибок и покаяния. Как в старину это делали участники Никулицкого крестного хода, которые, отправляясь в путь, брали с собой воинские стрелы и по возвращении в родное село обменивали их на церковные свечи. Напоминая себе и другим о том, что подлинное единство основано не на оружии, а на братской христианской любви. Хорошо бы и нам усвоить этот урок.

Тем более что для объединения людей у христианства есть всё необходимое. Конечно, если не низводить его до обычной племенной религии, призванной оправдать победу одного народа над другим. Потому, что чужаки молятся не стоя, а сидя или поклоняются не сосне, а берёзе. Независимо от этого христианство учит в каждом человеке видеть ближнего и любить его, как самого себя. В то время как племенные культы чётко делят людей на своих и чужих и учат первых любить, а вторых ненавидеть.

Поэтому вряд ли мы ошибёмся, сказав, что несмотря на все ошибки предков, в итоге именно христианство смогло объединить народы Вятской земли и принести им мир, путь к которому был непрост и тернист. Тем более следует ценить его и беречь.

Мусихин А. Л. ЕПИХОВ ПОТОК: ИМЯ НА КАРТЕ ГОРОДА КИРОВА

Большинство из тех, кто постоянно проживает в г. Кирове, знает о существовании родника, который вытекает из левого склона оврага Засора в квартале между улицами Ленина и Казанской. Он даже отмечен на онлайн Яндекс-карте. К нему устроен лестничный спуск, а над самим родником сделан грот из камней. Этот родник существует много столетий, и отмечался на планах города конца XVIII–XIX вв. Но, вероятно, немногие знают, что в XVII–XVIII вв. у этого родника имелось собственное имя.

В «Повести о стране Вятской» есть рассказ о том, как поселившиеся на Болясковом поле бывшие новгородцы начали укреплять основанный ими город Хлынов от нападений врагов. Вот небольшой фрагмент этого рассказа: «И егда во граде умножишася людие, и поселились свободно, и от тогда, боящеся нашествия супостат, поставили острог кругом всего посаду, наченше с полуденной стороны от глубокова рва, где ныне выше винокурни словет Епихов поток» [1, с. 647, 654].

Епихов поток (на снимке) и есть этот родник. Я уже приводил аргументы в пользу этого положения [1, с. 27–28]. Действительно, Епихов (Епиховский) поток (ключ) неоднократно упоминается в документах начиная с ноября 1675 г.: «За Большим городом, что была преже сего Епиховская баня за Епиховским ключем» (1675 г.); «в Хлынове на посаде под горою у Засоры реки… по прохожей улице,… что ходят на поток на Епиховской ключ» (1684 г.); «в Хлынове на посаде за кузницами и у Епиховского потоку в межах от городовые земляные стены» (1686 г.); «в Хлынове на посаде под горою у Засоры реки,… что ходят на Епихов поток» (1693 г.); «в Хлынове на посаде у Епиховского потоку» (1694 г.) [2, Ф. 615. Оп. 1. Д. 2140. Л. 330–330об.; Там же. Д. 2141. Л. 517об.; Там же. Д. 2142. Л. 516об.; Там же. Д. 2147. Л. 376об.; Там же. Д. 2148, Л. 149.].

Как появилось такое название родника? Епих — это сокращённая форма имени собственного Епифаний. Кем был этот Епифаний, почему в честь него назвали родник? Из приведённых выше цитат видно, что недалеко от Епихова потока располагались кузницы. Действительно, как установил А. Г. Тинский, в XVII в. кузницы в Хлынове находились как раз в том месте, где в овраг стекал родник [3, с. 16–21]. Естественно предположить, что Епифаний проживал в этом районе города около родника, почему последний, вероятно, и получил его имя.

В дозорной книге 1615 г. в переулке Копанском в своём дворе записаны Епишка да Ярко Федяевы. Их соседями были Павлик кузнец, Останка кузнец и Федотко кузнец [4, с. 198]. А на посаде среди оброчных кузниц отмечена кузница Епихова Ильина [5, Q. IV. 256. Л. 10]. Из других документов становится понятно, что Епишка Федяев и Епих Ильин — это один и тот же человек, кузнец, полное имя которого Епифан (Епих, Епишка) Ильин сын Федявин (Федяев, Федякин, Федянин). Отмечу, что других Епифаниев в XVII в. в данном районе города Хлынова не отмечается.

У Епиха Федявина было два брата, Герасим (Ярко, Ярасим), тоже кузнец, и Яков, который одно время исполнял должность хлыновского посадского целовальника. Но и сам Епифаний был достаточно активным и деловым человеком, что нашло отражение в ряде архивных документов.

В 1625–1626 гг. он неоднократно, иногда вскладчину с другими хлыновцами, занимал деньги, в декабре 1625 г. по его заказу за 35 алтын было вытесано 20 толстых и 10 тонких досок (тесниц) [2, Ф. 615. Оп. 1. Д. 2136. Л. 48об.–49, 99, 107, 159об.]. Возможно, тогда Епифаний как раз расширял своё кузнечное производство, так как во время переписи 1629 г. у него оказалось уже две кузницы в Хлынове [2, Ф. 1209. Оп. 1. Д. 90. Л. 17об., 27].

В это же время отмечается появление у Епиха недвижимого хозяйства в сельской местности — починок в три двора с половниками в Берёзовском стане Хлыновского уезда и оброчная пашня вскладчину с двумя другими владельцами за Кырмыжем в 12 четей земли [2, Ф. 1209. Оп. 1. Д. 903. Л. 68–68об., 105–105об.]. Позднее он ещё приобретал земли и покосы в разных станах. В 1630 г. взял на оброк землю под покосы в Хлыновском уезде за рекой Вяткой, в 1636 г. — пустошь под пашню в Бобинском стане Хлыновского уезда, в 1640 г. — пашню и сенные покосы в деревне Родионовской в Спенцынском стане Хлыновского уезда, в 1648 г. — сенной покос вниз по реке Вятке [2, Ф. 1113. Оп. 1. Д. 6. Л. 23–23об., 138–139; Там же. Д. 7. Л. 609–609об.; Там же. Д. 9. Л. 541–541об.].

В декабре 1635 г. на Вятской земле случился бунт, «народная смута», как назвал его Н. Н. Оглоблин, по причине того, что новый вятский воевода Григорий Иванович Волынский потребовал с вятчан сверх обычных податей себе на кормление непомерное так называемое «въезжее».

По следам этого бунта на Вятке в 1636–1637 гг. по указу царя Михаила Фёдоровича князем Иваном Андреевичем Дашковым и дьяком Дмитрием Карповым был проведён сыск [6]. Опрашивали «всяких людей» по всем административно-территориальным единицам Вятской земли. Получилось так, что Епифания Федявина опрашивали целых четыре раза!

Первый раз персонально как крестьянина Спенцынского стана. Вероятно, уже тогда у него был двор в деревне Родионовской, которая находилась совсем рядом с Хлыновом в Луковском овраге. Затем в составе групп жителей хлыновского посада, крестьян Спенцынского стана и крестьян Бобинского стана. Епифаний везде имел недвижимое имущество.

Однако на все расспросы он всегда отвечал одно и то же: «про то про все не знаю и не слыхал», «про то не ведаю, для того что я в городе в тое пору не был, а был в деревнишке своем» [2, Ф. 214. Оп. 3. Д. 173. Л. 50–53, 65–68, 170–173; Там же. Д. 174. Л. 89–96]. Как, впрочем, и все остальные опрашиваемые вятчане. И это понятно, отвечали по принципу: зачем нам эти неприятности, подальше от начальства — целее будешь. В то же время, как ответственный и надёжный человек, Епифаний неоднократно (не менее 11 раз) выступал поручителем при различных частных сделках [2, Ф. 1113. Оп. 1. Д. 6. Л. 131; Там же. Д. 7. Л. 339об., 469об.; Там же. Д. 8. Л. 692об.; Там же. Д. 9. Л. 470, 478об., 505, 507об., 538; Там же. Д. 10. Л. 717; Там же. Д. 12. Л. 132об.].

У Епифания была своя семья, жена Анна и двое сыновей. В 1646 г. старший сын Харитон уже был женат, младшему Павлу исполнилось 16 лет [7, с. 22]. С братом Герасимом в Хлынове они жили семьями в соседних дворах.

В последний раз хлыновец Епишко Федяев проявил активность в 1663 г., 23 октября выступил поручителем при очередной частной сделке. А в 1671 г. указано, что двор «Епишка Федявина взят под городовую стену» [2, Ф. 137. Оп. 1. Вятка. №6. Л. 9об.]. Произошло это, очевидно, во время строительства посадского земляного вала в 1663–1666 гг., который как раз начинался от родника. А в переписной книге 1678 г. во дворе на Московской улице значится «вдова Анница Епиховская жена Федяева» [7, с. 43], сам «Епифанко умре в давных летех» [2, Ф. 1209. Оп. 1. Д. 520. Л. 435].

Кузнец Епифаний Ильин сын Федявин прожил достаточно долгую и насыщенную жизнь. Знаменательно, что имя родника Епиховский зафиксировано в источниках впервые почти в то же время, когда в переписи появилась запись о смерти Епифания. Значит, он оставил по себе добрую память среди жителей Хлынова, а не только потому, что жил и трудился возле этого родника. Интересно отметить, что предполагаемый автор «Повести о стране Вятской» Семён Фёдорович Поповых, живший в Хлынове, мальчишкой ещё мог застать Епифания в живых и знать о нём.

Таким образом, известный родник в овраге Засора г. Кирова является не только памятником природы (этот статус с него почему-то сняли, кажется, в 2014 г.), но и историческим памятником, имеющим своё собственное имя — Епихов, живым свидетелем правдивости (историчности), по крайней мере, части сведений «Повести о стране Вятской». Поэтому необходимо его всячески оберегать и сохранять. А администрации города, может быть, подумать об официальном закреплении этого названия за историческим родником.

Список источников:

Мусихин А. Л. Вятка: символы и смыслы: в 2 т. Н. Новгород, 2019. 800 с.

Российский государственный архив древних актов (РГАДА).

Тинский А. Г. Вятская мозаика. Киров, 1994. 192 с.

Дозорная книга посадов и тяглых деревень вятских городов и уездов… 1615 г. (последние фрагменты) [г. Хлынов, Слободской уезд, г. Шестаков с уездом] // Любимов В. А. Старая Вятка. Поминая кварталы / Имена, даты, судьбы… / ред. И. А. Любимова; ред. публикации «Дозорная книга…» 1615 г. Мусихин А. Л. Вятка, 2020. С. 193–282.

Отдел рукописей Российской национальной библиотеки. Основное собрание рукописной книги (ОР РНБ. ОСРК).

Оглоблин Н. Н. Народная смута на Вятке из-за «кормления» воевод (Очерк из жизни XVII века) // Исторический вестник. Ист.-лит. журнал. СПб., 1892. Т. 49. С. 165–184.

Вятка: Материалы для истории города XVII и XVIII столетий. М., 1887. 311 с.

Мусихин А. Л. ИМЯ НА НАДГРОБНОЙ ПЛИТЕ ХЛЫНОВСКИЙ КУПЕЦ И. Е. МОСКВИТИНОВ

В г. Кирове на ул. Свободы стоит Царёво-Константиновская (Знаменская) церковь. Кроме своей истории [1; 2; 3; 4] она интересна тем, что в одну из её стен лицевой стороной наружу вмурована надгробная плита. На ней читается следующий текст: «Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, аминь. На сем месте положено тело города Вятки купца Исидора Елесеева сына Мо [с] квитинова. Родися 1737 года: тезоименитство ево было маия 14 дня, а преставися 1767 года февраля 12 дня: всего жития его бысть 30 лет».

Как плита оказалась вмурованной в стену, неизвестно. Можно только предположить, что И. Е. Москвитинов был похоронен на церковном кладбище около Знаменской церкви, откуда его надгробная плита и попала в стену. Но о самом купце Москвитинове и его предках сохранилось достаточно много сведений, которые, кроме всего прочего, позволяют найти сразу несколько ошибок в надписи на плите.

Первая, очевидная, ошибка, которая сразу бросается в глаза тем, кто хотя бы немного знает историю переименований г. Кирова: в 1767 г., когда умер Исидор Москвитинов, он не мог называться купцом города Вятки. В то время город назывался ещё Хлыновом, Вяткой он стал 11 сентября 1780 г. [5, с. 986 (№15.058)]. Отсюда можно предположить, что надгробная плита была изготовлена позднее, уже после переименования города.

Предки Исидора известны с 1629 г., они постоянно проживали в г. Хлынове. Первый представитель рода Иван Иванович Москвитин имел двор в переулке Вознесенском и был скорняком [6, с. 9]. К 1646 г. у него было двое сыновей, старший Григорий и младший Василий. Григорий тоже имел двух сыновей: Анисима пяти лет и Петра одного года. Также с ними жил брат Ивана Афанасий, «стар и увечен» [6, с. 23]. В 1678 г. Григорий проживал на Воскресенской улице с младшим сыном Мироном. Старшие сыновья Пётр и Анисим к тому времени жили в отдельных дворах, Пётр рядом с отцом, а Анисим на Никитской улице за кружечным двором, там, где в следующем 1679 году начался страшный пожар, уничтоживший почти весь город. У Анисима было уже два сына: Пётр десяти лет и Фёдор восьми лет [6, с. 45, 48].

Дед Исидора Москвитинова Анисим в 1677–1678 гг. служил сторожем Приказной избы [7, Ф. 137. Оп. 1. Вятка. №9. Л. 258, 262об., 266], а в 1679 г. — таможенным караульным целовальником [8, с. 59]. Вероятно, благодаря своей последней должности в последующие годы он был достаточно активен финансово. В 1684 г. он купил оброчную пожню за рекой Вяткой за 4 руб., в том же году дал взаймы 5 руб. крестьянину Волковского стана под залог его оброчной пожни [7, Ф. 615. Оп. 1. Д. 2140. Л. 427об.–428; Там же. Д. 2141. Л. 457об.–458об.].

В 1692 г., будучи вновь сторожем Приказной избы, Анисим Москвитинов дал взаймы крестьянину Спенцынского стана 3,5 руб. под залог его двора с огородчиком за речкой Хлыновицей, а хлыновцу Григорию Казанцову дал 8 руб. под залог его двора в Пашкове улице [7, Ф. 615. Оп. 1. Д. 2147. Л. 28об.–29об., 252об.–253об.]. Очевидно, Казанцов долг вернуть не смог, поэтому в 1694 г. Анисим продал двор в Пашкове улице уже за 14 руб. [7, Ф. 615. Оп. 1. Д. 2148. Л. 477об.–478], неплохой бизнес!

В 1696 г. Анисим Москвитинов указан старостой Царёво-Константиновской церкви, когда по его с прихожанами прошению архиепископ Вятский и Великопермский Иона выдал благословенную грамоту на строительство нового каменного храма вместо сгоревшего деревянного [9, с. 133–135].

Отец Исидора Москвитинова Елисей впервые появляется в документах в 1710 г. Ему всего 12 лет, он младше своих братьев на целых 30 лет, племянники старше него и уже женаты. Вероятно, его матерью была вторая жена Анисима Москвитинова. В переписи Елисей записан нищим. Эта категория населения имела несколько иное значение, чем то, какое в данный термин вкладывается в настоящее время. В. Н. Беляева (Филатова) отмечает, что для составителей писцовых и переписных книг «нищий — это в первую очередь экономическая характеристика». Для них это люди, которые не могли платить государственные подати и не владели никакими промыслами. Половину среди них составляли вдовы с детьми [10, с. 204].

Вероятно, Елисей с матерью как раз относился к этой части нищих. Несмотря на то, что он считался нищим, у него в Хлынове был собственный двор на Никитской улице. Кроме того, в его дворе жил подворник с семьёй [6, с. 77]. Уже в июле следующего 1711 г. этот «нищий» значился подьячим Вятского приказа и выдал двум крестьянам Чепецкого стана взаймы шесть четвертей ржи, а в ноябре того же года группе крестьян Филиповы слободки — целых 24,5 руб. [7, Ф. 615. Оп. 1. Д. 2158. Л. 118–118об., 227–227об.].

В 1716 г. Елисею 19 лет, у него жена Прасковья Андреевна и сын Дмитрий. С ними проживала его тёща Марья Андреевна Носкова [7, Ф. 214. Оп. 1. Д. 1595. Ч. 1. Л. 58об.]. Через год к семье добавляется дочь Мария [6, с. 112]. В 1721 г. Елисей назван комиссарским писарем, из детей у него показан только сын Андрей двух лет. Кроме того у него в работниках по крепостной записи проживал подросток 13 лет и нищий мальчик семи лет [6, с. 118].

В последний раз Елисей Москвитинов упоминается в записи от 9 апреля 1730 г., где он назван канцеляристом. Отсюда же становится известно, что в Бритовской волости он владел паем деревни [7, Ф. 615. Оп. 1. Д. 2162. Л. 31]. Однако уже 21 апреля того же года жена Елисея Прасковья Андреевна названа вдовой. В этот день она с сыном Андреем продала четвёртый с половиной пай деревни в Бритовской волости [7, Ф. 615. Оп. 1. Д. 2162. Л. 36].

Уже эта последняя запись вызывает недоумение: как так может быть — Елисей Москвитинов умер в 1730 г., а его сын Исидор (по записи на могильной плите) родился в 1737 г.? Ещё большее недоумение вызывает первое упоминание Исидора в документах. 9 апреля 1736 г. хлыновец Сидор (так он именуется в документах) Елисеев сын Москвитинов выступил свидетелем при одной частной сделке, где ещё и «руку приложил», то есть умел писать [7, Ф. 615. Оп. 1. Д. 2255. Л. 18об.]. В том же году он был свидетелем ещё несколько раз [7, Ф. 615. Оп. 1. Д. 2176. Л. 106об., 124, 155об.; Там же. Д. 2215. Л. 80об.–81; Там же. Д. 2255. Л. 46об.]. Может быть это какой-то другой Исидор-Сидор?

Всё становится понятно по записи в метрической книге Царёво-Константиновской церкви (на снимке) за 1767 г. в третьей части «О умирающих». Здесь записано, что 2 февраля умер «президент Исидор Елиссеев сын Москвитинов», лет ему было 43 [11, Ф. 237. Оп. 74. Д. 3410. Л. 128]. Отсюда следуют ещё две ошибки, сделанные в надписи на надгробной плите: умер Исидор не 12, а 2 февраля; родился он не в 1737 г., а, скорее всего, около 14 мая 1723 г., дня памяти мученика Исидора Хиосского и блаженного Исидора, Христа ради юродивого, Ростовского чудотворца. В некоторых актовых записях «Сидор Москвитинов по велению матери своей, вдовы Парасковьи Елисеевской жены Москвитиновы, руку приложил» [7, Ф. 615. Оп. 1. Д. 2192. Л. 5; Там же. Д. 2193. Л. 3]. Что подтверждает, что это тот самый Исидор, о котором идёт речь.

Уже в 1742 г. Сидор назван копиистом Вятской провинциальной канцелярии, и оставался им, по крайней мере, до июля 1744 г., в каковом качестве многократно участвовал свидетелем в частных сделках или расписывался вместо неграмотных участников этих сделок [7, Ф. 615. Оп. 1. Д. 2191. Л. 28об.; Там же. Д. 2192. Л. 2, 5, 7, 14; Там же. Д. 2193. Л. 99об., 110об., 112; Там же. Д. 2197. Л. 1об.; Там же. Д. 2198. Л. 85, 110об., 118; Там же. Д. 2202. Л. 9, 12об.; Там же. Д. 2215. Л. 6]. В декабре 1744 г. он назван просто хлыновцем [7, Ф. 615. Оп. 1. Д. 2198. Л. 165об.], с ноября 1746 г. — города Хлынова посадским [7, Ф. 615. Оп. 1. Д. 2220. Л. 9], в декабре 1747 г. в извозной записи Сидор Москвитинов выступал поверенным президента Вятского провинциального магистрата Ивана Григорьевича Толмачёва [7, Ф. 615. Оп. 1. Д. 2230. Л. 12об.–13].

Купцом г. Хлынова Сидор Елисеевич Москвитинов впервые назван в документе от 3 декабря 1747 г. [7, Ф. 615. Оп. 1. Д. 2233. Л. 4об.]. Однако ещё в июне 1747 г. он дал взаймы крестьянину Великорецкого тяглого стана Лариону Грязеву очень большую сумму денег, 25 руб. А за эти деньги Грязев вместе с женой по жилой записи должен был жить пять лет в доме Москвитинова и исполнять всякую работу [7, Ф. 615. Оп. 1. Д. 2231. Л. 5–6]. Позднее иногда Сидора называли посадским купцом.

Из договорной записи августа 1748 г. становится известно, что у купца Сидора Москвитинова в Хлынове на Торговой площади в Большом ряду была своя лавка, в которой продавался «всякий мелочной товар». А далее несколько объясняется, какой это был товар — «белка, заечина и протчее», то есть шкурки мелких животных [7, Ф. 615. Оп. 1. Д. 2241. Л. 14об.–15об.].

Известно также, каким образом Москвитинов ещё приумножал свои капиталы. Как и другие представители этого сословия, например, из известной вятской династии Прозоровых [12], Сидор приобретал и продавал недвижимость и выдавал денежные займы под залог недвижимости. В ноябре 1749 г. он купил колёсную мельницу на устье речки Хлыновки за 50 руб., в 1756 г. — третий пай деревни Плешевской в Берёзовском стане за 5 руб., сенной покос за 10 руб., починок Поскребышевский в Бритовской волости за 5 руб., деревню Мокречиха в Берёзовском стане за 5 руб., в 1757 г. — сенной покос за 7 руб., половину деревни Прокопьевской за 5 руб., сенные покосы вверх по р. Вятке за 10 руб., ещё сенной покос ниже Никулицкого погоста за 10 руб. [7, Ф. 615. Оп. 1. Д. 2245. Л. 80–80об.; Там же. Д. 2255. Л. 72об.–73об.; Там же. Д. 2297. Л. 32–32об., 33об.–35, 38об.–39; Там же. Д. 2303. Л. 16–16об., 25–26, 37–38, 57об.–58].

В октябре 1756 г. Сидор Москвитинов дал взаймы хлыновскому посадскому Якову Гавриловичу Машковцеву 50 руб. в залог под его две деревни Дуркинская и Назариха в Берёзовском стане [7, Ф. 615. Оп. 1. Д. 2297. Л. 39об.–40об.]. В декабре 1757 г. он продал деревню Середниковскую Чепецкого стана за 10 руб. крестьянам, которые проживали в этой же деревне (!), в сентябре 1763 г. — половину деревни Прокопьевской в Бритовской волости, которую купил ранее, уже за 10 руб. [7, Ф. 615. Оп. 1. Д. 2303. Л. 58–59; Там же. Д. 2326. Л. 44об.–45].

В 1749 г. Сидор Москвитинов принял некоторое участие в жизни Хлыновского Воскресенского собора. Он в Москве дал 37 руб. 21 коп. за изготовленную серебряную ризу на икону Воскресения Христова с условием, что в Хлынове протоиерей собора Иоанн Тряпицын вернёт ему эти деньги. Интересно, что вернули ему 36 руб., то есть, очевидно, Сидор пожертвовал Воскресенскому собору на серебряную ризу 1 руб. 21 коп. своих собственных средств [13, с. 89–91 (Приложение)].

Последний раз в частных актах Сидор/Исидор Елисеевич Москвитинов упоминается 17 сентября 1763 г. Неизвестно, чем он занимался в последние четыре года своей жизни. По записи о смерти в метрической книге можно предположить только, что он стал тем же президентом Вятского провинциального магистрата, каким ранее был И. Г. Толмачёв.

Провинциальные магистраты — органы местного самоуправления, учреждённые Петром I в 1721 г., на которые был возложен очень широкий круг обязанностей: финансовые, судебно-исполнительные, административно-полицейские и другие. Президент и другие должностные лица магистратов выбирались на мирских посадских сходах «из первостатейных, добрых, пожиточных и умных людей» пожизненно. Президент магистрата «будет правление иметь, суд и доброй порядок содержать, пользу и всякое благоприобретение в купечестве и впротчем того города искать должен» [14, с. 293–294 (№3708); 15, с. 31; 16]. Вероятно, Сидор Москвитинов обладал такими качествами, и прослужил президентом Вятского провинциального магистрата до своей смерти в 1767 г.

Вот такую историю о вятском роде Москвитиновых и о его представителе, купце — президенте Исидоре Елисеевиче, помогла изучить надгробная плита в стене Вятской Царёво-Константиновской церкви.

Список источников:

Спицын А. А. Материалы для истории церквей и монастырей Вятской епархии до XVIII в.: V. О Царевоконстантиновской церкви // ВЕВ. 1890. 1 мая (№9). Отд. духовно-лит. С. 216–223.

[Верещагин А. С.] О начале Царевоконстантиновской церкви в Хлынове // Тр. ВУАК. Вятка, 1905. Вып. 2. Отд. 3. С. 35–43.

Шабалин В. И. Краткая история об открытии приходов и о построении церквей Вятской епархии. Киров, 2020. С. 17–18. URL: https://cgako.ru/static/page_files/713fc9b4ca6511ea910d5254007c38a0.pdf

Мусихин А. Л. Вновь обретённый список «Сказания о Царёвоконстантиновской церкви» первой половины XVIII в. // Обретение святых — 2021: сб. материалов XIII Межрег. церк.-науч. конф., г. Киров [Вятка], 16 окт. 2021 г. Киров, 2022. С. 20–31.

Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1830. Т. 20: С 1775 по 1780. 1034+10 с.

Вятка: Материалы для истории города XVII и XVIII столетий. М., 1887. 311 с.

Российский государственный архив древних актов (РГАДА).

Расходная книга земского старосты города Хлынова Ивана Репина, 1678–1680 гг. / публ. и предисл. А. С. Верещагина // Тр. ВУАК. Вятка, 1905. Вып. 5—6. Отд. 2. XVIII+105 с.

Никитников Г. А. Иерархия Вятской епархии. Вятка, 1863. 214+VIII с.

Филатова В. Н. Нищие и нищенство в русских селах XVII века (по материалам сел Павлово и Лысково Нижегородского уезда) // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. Аспирантские тетради. СПб., 2008. №36. С. 201–205.

Центральный государственный архив Кировской области (ЦГАКО).

Мусихин А. Л. Вятские крестьяне Прозоровы: предыстория купеческой династии и формирование капитала в первой половине XVIII в. // Из прошлого Вятки: купеческие фамилии, семьи, лица: материалы Всерос. науч. конф. (Киров, 20 октября 2022 года) / сост., науч. ред. М. С. Судовиков. Киров, 2022. (Конференции. Симпозиумы. Чтения). С. 53–61.

Никитников Г. А. Историко-статистическое описание Воскресенского собора в г. Вятке. Вятка, 1869. 181+IV+94+V с.

— Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1830. Т. 6: С 1720 по 1722. 815+2 с.

Короткова Ю. А. Структура и судебные функции провинциальных магистратов в России в первой четверти XVIII века (по материалам Владимирского и Муромского магистратов) // Вестник Нижегородской академии МВД России. 2010. №2 (13). С. 30–32.

Селиванова С. А. Городское самоуправление в Свияжской и Алатырской провинциях в 1722–1781 гг.: законодательное оформление и историческая реальность // Вестник Чувашского университета. Гуманитарные науки. 2006. №3. С. 56–63.

Плетенёв А. П. РЕЕСТР ВОЕВОД XVII В. ИЗ «ЗАПИСОК» КАФЕДРАЛЬНОГО ПРОТОИЕРЕЯ ЛУКИ ЮФЕРЕВА

В фондах Регионального центра по работе с книжными памятниками Кировской областной универсальной научной библиотеки им. А. И. Герцена хранится рукописный сборник, озаглавленный «Cб [орник] материалов по истории Вятки середины XIX в [ека]» (далее — Рукопись 99) [1]. На титульном листе сборника указано уже другое название — «История Вятки. Реестр бывшим воеводам на Вятке, во граде Хлынове». Оба названия, судя по орфографии, были даны уже в XX веке.

На первом листе рукописи стоит заголовок «История Вятки», и далее на 12 главах излагается краткая история Вятской земли, от древних народов — до середины XIX века. Кроме исторической части сборник содержит «Повесть о явлении чудотворной Великого Чудотворца Николая иконы, именуемой Великорецкой», а также часть, полное название которой звучит так: «Записки о некоторых гражданских и церковных событиях в г. Вятке и в особенности относящихся до Кафедрального собора, сделанных протоиереем оного Лукою Юферевым (с некоторыми новейшими приписками разных рук) и предоставленных преосвященному Кирилу епископу Вятскому и Слободскому сарапульским протоиереем Петром Анисимовым, а его преосвященством сданных в книгохранилище вышеозначенного собора 1831 года» (далее — Записки).

Все части написаны разными почерками, а часть «История Вятки» написана заметно позже Записок (не ранее 1841 года). Сами Записки, судя по датам в тексте, написаны около 1829 г. (в конце есть приписка 1844 г., выполненная другой рукой и другими чернилами). Таким образом, Рукопись 99 представляет собой конволют из трёх частей, написанных в разное время, и объединённых в один сборник.

Записки начинаются с «Реестра бывшим воеводам на Вятке во граде Хлынове» (на снимке), в котором перечислены правители Вятской земли с 7162 по 7208 гг. (1654–1699). Список воевод XVII века ведётся от князя А. Б. Полтева и заканчивается стольником П. В. Бутурлиным, после чего идёт перечень выборных бурмистров, управлявших на Вятке в 1700–1710 гг. Таким образом, список содержит имена 20 воевод, правивших на Вятке во второй половине XVII в. Данный список интересен тем, что на протяжении более 170 лет на его основе публикуются перечни вятских управленцев, поэтому на нём следует остановиться подробнее.

Кратко историю появления в семье Анисимовых литературного наследия Луки Юферева можно описать так: Петр Акиндинович Анисимов взял в жёны Александру Ивановну — внучку Луки Юферева. Ей по наследству от отца и деда достались рукописи, как приобретённые, так и написанные ими. Пётр Акиндинович по достоинству оценил такое наследие, а затем сам приложил руку к его дополнению (составил «Дополнение к Вятской Иерархии») [2, с. 231–237.].

Следует отметить, что список воевод не является собственно работой П. А. Анисимова или его сына, а был составлен ещё Л. Юферевым или даже раньше. Подтверждение этому мы находим на страницах «Истории вятчан» А. И. Вештомова, который писал свой труд в начале XIX в. на основе Записок Луки Юферева [3, с. 67—82]. Вештомов прямо указывает на это, говоря в примечаниях, что «Записки иногда не согласны в показании точного времени перемены воевод на Вятке», поэтому он, по его словам, старался их «с некоторыми архивными бумагами согласить, и время как можно точнее определить» [4, с. 100, прим. 2].

На существование какого-то списка вятских управленцев до XIX в. указывает также перечень вятских управленцев из т. н. «Слободской летописи» (далее СЛ). А. Л. Мусихин, вслед за Д. К. Уо, допускает составление подобного перечня в г. Слободском после 1698 г., указывая на промежуток между 1728 и 1742 гг. [5, с. 30]. Причем список воевод из СЛ отличается как от списка из Рукописи 99, так и от списка, которым пользовался Вештомов. Например, фамилию первого списочного воеводы (Полтев) Вештомов указывает как «Политов», а фамилию бывшего гетмана Украины (Дорошенко) все три перечня указывают с ошибкой. СЛ именует его на русский манер «Дорошеской», А. И. Вештомов — «Удорошенко», а в списке из Рукописи 99 он указан как «Дорошонок».

В целом сравнение списков наводит на несколько мыслей. Либо все три списки имеют один источник, который был составлен по какому-то случаю (например, по запросу из столицы), либо данные для СЛ и списков Вештомова и Рукописи 99 собирались параллельно, либо два последних списка основаны на одном источнике, а список из СЛ создан независимо.

В первом случае проще объяснить наличие разночтений многократной перепиской оригиналов (о чём ниже), а в случае с трудом А. И. Вештомова ещё и подготовкой к печати (в одном месте воевода П. В. Бутурлин указан под фамилией «Бутылкин»). Во втором случае объяснить разночтения сложнее, поскольку сравнение всех трёх списков с известными грамотами и документами второй половины XVII в. указывает на наличие ошибок во всех трёх случаях (см. таблицу ниже). Третий случай допускает существование протографа или ещё одной копии Записок.

Вообще, тема воеводского (приказного) управления на Вятке мало привлекала внимание исследователей. В советское время учёные ограничивались скудными сведениями, в основном повторяя выводы предшественников. Ныне темой воеводского управления на Вятке занимается почти исключительно Н. Е. Завойская [6].

В XIX в. вышел ряд статей, целиком посвящённых этой интересной, и несправедливо забытой теме [7]. Один из таких исследователей, Александр Лукич Тянгинский (1824–1866), ныне незаслуженно забытый, являлся удивительно разносторонним человеком. Начав карьеру на Вятке с должности учителя, он за свою короткую жизнь успел побывать сотрудником газеты, помощником губернатора, членом попечительского совета Вятской публичной библиотеки (ныне КОУНБ им. А. И. Герцена), уездным судьёй, а также приложить руку к основанию на Вятке музея (ныне Кировский областной краеведческий музей имени П. В. Алабина). При этом он писал абсолютно разносторонние тексты — от стихов и некрологов до отзывов на спектакли и научных статей [8, с. 77—83]. Именно ему мы обязаны первой публикацией списка вятских воевод из рукописи Л. Юферева.

В 1854 г. для выпуска очередного номера «Вятских губернских ведомостей» (далее ВГВ) А. Л. Тянгинский подготовил «Хронологический список гражданских правителей в Вятке». Список начинался с 1654 г. и заканчивался в 1854 г. В примечании к списку Александр Лукич указал, что: «Сведения о воеводах заимствованы из записок Луки Юферева […] хранящихся в библиотеке [кафедрального] собора» [9, с. 1]. Почти наверняка это была рукопись «Записок», переданных в библиотеку собора в 1831 г. На этот факт указывает одна примечательная ошибка. При перечислении вятских земских бурмистров, правивших на Вятке после отмены воеводского управления в начале XVIII в., один из бурмистров 1706 г. указан в ВГВ как «Иван Озорорнаков». Почти такая же фамилия под тем же годом указывается и в Рукописи 99 — «Иван Озоронаков». Чтобы понять, что это действительно ошибка переписчика рукописи, достаточно посмотреть, какая фамилия указана у А. И. Вештомова (Огородников).

Спустя три года А. Л. Тянгинский для «Памятной книжки Вятской губернии» (далее ПКВГ) подготовил обновлённый список, который он дополнил и расширил. В обновлённом списке была исправлена досадная ошибка с именем несчастного земского бурмистра, и указана верная фамилия (Огородников) [10, с. 133].

Любопытно, что к следующему выпуску ПКВГ в 1869 г. (отпечатана в 1870 г.), который готовился уже после смерти А. Л. Тянгинского, фамилия земского бурмистра была опять указана по списку из ВГВ 1854 года. Непонятно, с чем это было связано. Возможно в нужный момент у издателей не оказалось под рукой предыдущего экземпляра ПКВГ за 1857 г., что, конечно, маловероятно. В результате во всех последующих публикациях списков (1873, 1880, 1887 и 1889 гг.) простая вятская фамилия Огородников превратилась в странную и непонятную фамилию Озорорнаков. Причём эта ошибка оказалась настолько живучей, что путешествует по страницам изданий уже больше полутора веков. Из ПКВГ она перебралась на страницы четвёртого тома «Энциклопедии земли Вятской», а оттуда — на сайт Правительства Кировской области [11].

Подводя предварительный итог, можно выделить три основных источника списка вятских воевод, два из которых (Вештомова и Рукопись 99), возможно восходят к оригиналу Записок Луки Юферева, а третий (СЛ), вероятно, создан независимо. Ниже представлена таблица трёх вариантов (указаны только различающиеся варианты, одинаковые пропущены).

Как видно из таблицы — серьёзные разночтения присутствуют во всех трёх вариантах. Причём в варианте СЛ также отсутствуют сведения о воеводах А. Л. Римском-Корсакове и П. В. Бутурлине, служивших на Вятке соответственно с 1692 по 1693 и с 1698 по 1700 гг. Кроме того, стоит заметить, что серьёзные ошибки, по типу неверного отчества или имени, присутствуют только в вариантах Рукописи 99 и СЛ, тогда как в варианте «Истории вятчан» такие ошибки отсутствуют. Объяснить это можно тем, что А. И. Вештомов помимо Записок использовал для своей работы документы, сохранившиеся в местном архиве к началу XIX в.

Таким образом, на данном этапе изучения списка вятских воевод XVII в. из Записок Л. Юферева можно сделать несколько предварительных выводов.

Во-первых, перечень воевод, опубликованный в ВГВ в 1854 г., вероятно, основан на Рукописи 99, что подтверждается рядом примечательных ошибок, включая искажение фамилии бурмистра Якова Огородникова.

Во-вторых, гипотеза А. Л. Мусихина и Д. К. Уо о составлении подобных списков до начала XIX в. представляется вполне обоснованной.

В-третьих, сравнительный анализ трёх списков (Рукописи 99, списка Вештомова и СЛ) указывает на возможное существование общего протографа для первых двух, что объясняет совпадения и повторяющиеся ошибки в именах.

Тем не менее, наличие разночтений, особенно в фамилиях воевод, может свидетельствовать о параллельных процессах составления этих документов или их многократной переписке и редактуре. Это требует дальнейшего анализа архивных материалов, включая рукописи А. И. Вештомова, а также более глубокого изучения других источников по истории воеводского управления на Вятке.

Приложение

СПИСОК ВОЕВОД 1654–1699 ГГ. ИЗ РУКОПИСИ 99:

7162 — Князь Алексей Борисовичъ Полтевъ

165 — Князь Иванъ Ивановичъ Дашковъ

167 — Софронъ Олферьевичъ Хитровъ

169 — Столникъ Иванъ Михайловичъ Каисаровъ

172 — Князь Григорий Афанасьевичъ Козловской

176 — Думной Богдан Ивановичъ Орден Нащекинъ

178 — Столникъ Бенедиктъ Андреевичъ Змеевъ

181 — Василий Поликарповичъ Нарышкинъ

185 — Князь Петръ Семеновичъ Прозоровской

188 — Алексей Иванович Ржевской

189 — Козьма Осиповичъ Грушевской,

с ним дьякъ Борисъ Михайловичъ

191 — Петръ Дорофеевичъ Дорошонокъ

192 — Князь Михайло Ивановичъ Лыковъ

194 — Иванъ Афанасьевичъ Собакинъ

196 — Окольничий Андрей Ивановичъ Леонтьевъ

198 — Князь Михайло (Ивановичъ) Яковлевичъ Хилковъ

200 — Андрей Леонтьевичъ Римской-Карсаковъ

202 — Окольничий Иванъ Афанасьевичъ Матушкинъ

204 — Князь Алексей Никитичъ Уваровъ

205 — Столник Петръ Васильевичъ Бутурлинъ

Список источников и примечания:

Записка о некоторых гражданских и церковных событиях в г. Вятке и в особенности относящихся до кафедрального собора, сделанные протоиереем оного Лукою Юферевым. Рукопись 99.

Краткие характеристики Вятских владык (4) протоиерея П. А. Анисимова / Предисл. А. С. Верещагин // Вятские епархиальные ведомости. 1888. 1 апр. (№7). Отд. неофиц.

Подробнее о рукописях А. И. Вештомова см.: Мусихин А. Л. Рукописные списки «Истории вятчан» А. И. Вештомова: проблемы выявления и идентификации // Одиннадцатые Герценовские чтения: материалы Всероссийской науч. конф. (Киров, 11–12 апр. 2017 г.). Киров, 2017.

Вештомов А. И. История вятчан со времени поселения их на реке Вятке до открытия в сей стране наместничества, или с 1181 по 1781 год чрез 600 лет. Казань, 1907.

Мусихин А. Л. Слободская летопись: исследование и публикация текста // Обретение святых: сборник материалов VII Межрегиональной церковно-научной конференции, посвящённой 1000-летию подвига святых князей Бориса и Глеба, г. Киров, 17–18 октября 2015 г. Киров, 2016.

Завойская Н. Е. «На Вятку к стольнику и воеводе…» // Десятые Петряевские чтения: материалы Всероссийской научной конференции (Киров, 25—26 февраля 2010 года). Киров, 2010. С. 167–172; Она же. Вятский воевода В. А. Змеев (1670–1672 гг.) // Десятые Герценовские чтения: материалы Всерос. науч. конф. (Киров, 11–12 апр. 2012 г.) / Киров. ордена Почёта гос. универс. обл. науч. б-ка им. А. И. Герцена; редкол.: С. Н. Будашкина (сост.) [и др.]; науч. ред. М. С. Судовиков. Киров, 2012. С. 259–270; Она же. Гетман Пётр Дорошенко на вятском воеводстве // Вятский исторический сборник. Годы 2020-й — 2022-й: труды научно-исследовательского Центра регионоведения. Киров, 2023. С. 111–137.

Тянгинский А. Л. О вятских воеводах до 1700 года // Вятские губернские ведомости. 1854. 9 июля (№28). С. 210–214. (Отд. 2. Часть неоф.); Спицын А. А. Воеводы на Вятке в начале XVII в. // Вятские губернские ведомости. 1887. 19 дек. (№101). С. 3; 23 дек. (№102). С. 5; 30 дек. (№103). С. 5; Он же. Местное и областное управление на Вятке до XVIII в. // Календарь Вятской губернии на 1889 год. Вятка, 1888. С. 167–207 (1-я паг.).

Плетенёв А. П. Чиновник, краевед, поэт: к 200-летию со дня рождения А. Л. Тянгинского // Герценка: Вятские записки: [Научно-популярный альманах]. Киров, 2024. Вып. 45.

Хронологический список гражданских правителей в Вятке // Вятские губернские ведомости. 1854. 23 апр. (№17). Отд. 2 неоф.

Воеводы на Вятке, правители Вятского наместничества, вятские гражданские губернаторы и вице-губернаторы // Памятная книжка и календарь Вятской губернии на 1857 год / Сост. В. Короваевым. Вятка, 1857.

Руководители Вятского края в XVII–XXI вв. // Правительство Кировской области: официальный сайт: [сайт]. URL: https://www.kirovreg.ru/region/history/ruk/ (дата обращения: 27.09.2024).

Дмитриев Л. Е. ПРЕОСВЯЩЕННЫЙ ДИОНИСИЙ, АРХИЕПИСКОП ВЯТСКИЙ И ВЕЛИКОПЕРМСКИЙ

МАТЕРИАЛЫ К ЖИЗНЕОПИСАНИЮ

До пострига — Давид Васильев, священник храма Преображения Господня в селе Погост Дощатый (Спас Дощатый) в 18 верстах от Зарайска. Вероятно, сын Василия Филиппова, священника того же храма, упомянутого в 1671 и 1676 гг. [1], и внук иерея Филиппа, поминаемых им в своих синодиках [2]. Отец сыновей Андрея и Якова и дочери Пелагеи. Овдовев, принял постриг.

По смерти архиепископа Дионисия, в 1722 г. в доме его снох и внуков в Москве была проведена опись имущества [3]. Среди келейных икон была описана икона преподобного Давида Солунского, память которого совершается 9 июля, в день памяти святителя Дионисия Суздальского. Во всех синодиках архиепископа Дионисия первым поминается митрополит Илларион. Из чего можно сделать предположение, что в миру будущий владыка носил имя в честь преподобного Давида Солунского и был пострижен митрополитом Илларионом Суздальским (+1708) в честь святителя Дионисия Суздальского. В этой же епархии он впоследствии стал игуменом Боголюбова монастыря.

В 1693—1697 гг. — игумен Рождественского Боголюбова монастыря под Владимиром, который в 1687 г. был приписан к Патриаршему дому [4].

В 1697—1700 гг. — игумен Московского Свято-Данилова монастыря [4].

«1700 года 4 августа повелением Великого Государя Царя и Великого Князя Петра Алексеевича всея России Самодержца, и благоволением Святейшего Адриана Патриарха Московского и всея России избран Данилова монастыря игумен Дионисий и поставлен архиепископ Вятский и Великопермский» [5]. Это была последняя архиерейская хиротония, совершенная патриархом Адрианом, скончавшемся 15 октября 1700 г. Отпевали его митрополит Крутицкий Трифиллий, митрополит Смоленский Сильвестр и архиепископ Вятский Дионисий [6].

«Того ж году приехал на Вятку во град Хлынов на свой престол Преосвященный Архиерей Дионисий» [5]. Ввиду тогдашнего вдовства Сибирской и Тобольской кафедры, владыке Дионисию пришлось временно взять под своё управление также и эту, весьма обширную епархию и управлять ей до поставления в январе 1702 г. в Тобольск святителя Филофея (Лещинского).

Вскоре после назначения владыки Дионисия на Вятскую кафедру Хлынов почти полностью выгорел в большом городском пожаре, случившемся 22 сентября 1700 г. Преосвященному Дионисию пришлось заботиться о восстановлении сгоревших церквей, упорядочивая их облик и входя при этом в самые частные подробности.

Благословляя «готовить кирпич, и известь, и камни, на связи железо, и всякие леса, и рвы копать, и бут бутить и строить тщательно со всяким радением, чтобы верх на церкви был не шатровый, алтарь круглый, в алтаре были бы трои двери — царские, северные и южные, и иконостас был бы по чину» [7].

Всего в годы правления Преосвященного Дионисия было возведено не менее 19 храмов. Деревянные заменялись каменными, в том числе Покровская (1709), Пятницкая (1712), Предтеченская (1714, на снимке) церкви. Строились новые каменные храмы, в том числе Богоявленский собор (1710), Владимирская церковь (1718).

1 ноября 1701 г. в г. Орлове сгорела церковь Спасского монастыря. Владыка Дионисий благословил её восстановление. В 1708 г. в обители была возведена новая колокольня с часовней во имя преподобного Трифона Вятского. Вероятно, это было самое раннее посвящение преподобному Трифону, из ныне известных.

Служение святителя Дионисия пришлось на непростой период в истории Русской Церкви — он был поставлен на Вятскую кафедру накануне упразднения Патриаршества и скончался в год учреждения Святейшего Синода. При этом душой владыка Дионисий принадлежал к патриаршей эпохе и старому архиерейскому укладу. При нём продолжали служить люди из окружения прежнего владыки Ионы, люди его духа и убеждения. Благодаря чему вверенная ему епархия ещё какое-то время оставалась в стороне от новых веяний и стремилась удерживать прежние традиции церковной жизни.

Несмотря на последовавший в 1714 г. Петровский запрет, на Вятке продолжалось возведение каменных церквей. Не прекращалось и строительство часовен. Даже болезненная монастырская реформа и введение церковных штатов, здесь почти никак не сказались. Это была сознательная церковная политика вятских архиереев, рисковавших при её проведении, не только своей должностью и местом.

Одной из главных святынь, связывающих воедино духовное пространство Вятской земли, издавна являлась чудотворная Великорецкая икона святителя Николая. Благодаря чему Кафедральный собор в те годы было принято называть «домом Николы Чудотворца Великорецкого». Клирики этого собора с незапамятных времён вели запись чудес и исцелений, произошедших по молитвам перед этим чудотворным образом. Последняя запись в старинной рукописи, составленной в период правления первых вятских архиереев, датирована временем архиепископа Дионисия: «7 августа [1711 г.] чудотворец исцелил от болезни ног вятского воеводу, стольника Царского Величества Герасима Дмитриева сына Плещеева».

Владыка Дионисий провёл на Вятке достаточно долгий срок, и именно эта укоренённость, вкупе с другими качествами личности, помогала ему бережно относиться к Вятке, её древней истории и самобытным традициям. В частности, годы его правления ознаменовались трудами Семёна Федоровича Поповых, составителя «Вятского временника» и вероятного автора «Повести о стране Вятской».

Все эти годы владыка Дионисий не забывал о родном селе Погост Дощатый, где в 1709—1713 гг. на собственные средства им была возведена каменная церковь Преображения Господня, которую он сам и освятил (на снимке). До конца XIX столетия в ней бережно сохранялись два чина месячных миней, изданных в 1693 и 1703 гг., а также печатное Евангелие 1703 г. — вклад Преосвященного Дионисия, о чем были сделаны соответствующие надписи:

— «7203 (1695) года декабря в день св [ятого] Володимера Боголюбова монастыря игумен Дионисий, что в мире был священник Давид Васильев, дал вклад книги сия, дванадесятныя минеи, в рязанской уезд в Перевицкой стан в погост Дощатый в церковь Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа для поминовения родителей своих и по отшествии души своей грешной и детей своих Андрея и Якова Давидовых, поминать меня грешнаго»;

— «1710 г. июля в 17 преосв [ященный] Дионисий архиеп [ископ] Вятский и Великопермский приложил сия книги в ряз [анский] уезд к церкви Преобр [ажения] Гос [пода] Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, что именуется погоста Дощатаго, в вечное поминовение и ради будущих благ восприятия детей своих и родителей своих и впредь будущим родом поминать. Подписал певчей его Димитрий по его архиер [ейскому приказу» [8].

«1718 году февраля в 8 день Преосвященный Дионисий архиепископ поехал с Вятки к Москве, оставив престол, и пошел на обещание в Данилов монастырь, где посхимился и наречен Димитрием и жив три лета преставися, на престоле жития его было 18 лет» [5]. Из Москвы владыка ещё год управлял Вятской епархией, до поставления в Хлынов в 1719 г. епископа Алексия (Титова).

Преосвященный Дионисий скончался 6 сентября 1721 г. на 72 году жизни и был погребён в Даниловом монастыре у северной стены храма Святых Отцов семи вселенских соборов. О чём свидетельствовал камень, вставленный в стену снаружи, но не сохранившийся до наших дней.

Среди потомков архиепископа Дионисия немало замечательных людей:

— Алексей Козмич Давыдов (1790—1857) — вице-адмирал, директор Морского кадетского корпуса.

— Владимир Алексеевич Давыдов (1834—1893) — контр-адмирал.

— Василий Алексеевич Давыдов (1842—1905) — генерал-лейтенант по Адмиралтейству, ктитор храма Морского кадетского корпуса.

— Борис Владимирович Давыдов (1884—1925) — выдающийся гидрограф-геодезист.

— Евгений Васильевич Давыдов (1873—1937) — товарищ прокурора Санкт-Петербургской Судебной палаты, литератор-пушкинист, один из основателей Пушкинского общества.

Спустя 60 лет по преставлении владыки Дионисия в Санкт-Петербурге вышел в свет «Любопытный Месяцеслов на 1780 год», в котором, между прочим, было помещено «Любопытное известие о епархии Вятской и о бывших в ней архиереев с начала и до ныне». Автором этого сочинения являлся архимандрит Платон (Любарский), префект Вятской Духовной семинарии, уроженец Малороссии, который был выписан в г. Хлынов дядей, архиепископом Варфоломеем, управлявшим Вятской епархией в 1758—1774 гг.

В те годы значительная часть епископов-великороссов держалась молчаливого, но твёрдого неприятия Петровских преобразований. В то время как архиереи — воспитанники Киевской Духовной академии, образованные на западный манер и весьма амбициозные, относились к ним более благосклонно. Ярким выразителем этих взглядов и настроений был архимандрит Платон, который в своём сочинении превозносил земляков-малороссов и критически отзывался об архиереях русского происхождения.

Владыка Дионисий удостоился от него следующей оценки: «Кроме простоты нравов и смирения, примечания достойного, в жизни сего архиерея, ничего не находится и не проговаривается, хотя многие бытие его на Вятке в свежей памяти имеющие и доныне здравствуют. Был кроме Российской грамоты ничему не учен, да и у епархиальных своих учёности дальней в чтении Славено-Российских книг исправности не требовал. Умеющие как ни есть прочитать псалмы Давыдовы, по его разсуждению, к произведению на все степени священства и другие духовные чины были достойны. Исполнения правил, благочиния, воздержания и трезвости от подчинённых взыскивал нестрого, трудолюбия и рачения в приумножении священных и домашних зданий, и в украшении оных, по себе не оставил ни малейших знаков» (5).

Приведя это мнение в своём труде «Иерархия Вятской епархии» (1863), ректор Вятского Духовного училища прот. Герасим Никитников (на снимке) сопроводил его таким замечанием:

«В подтверждение такого свидетельства мы не имеем никаких положительных актов; напротив многое заставляет нас не доверять оному.

Во-первых — уцелевший в архиве Вятского Воскресенского собора список с указа, которым Преосвященный, подобно предшественнику своему, архиепископу Ионе, с истинно-пастырской заботливостью убеждает, как духовенство, так и мирян всякого возраста и пола, к непременному исполнению христианского долга исповеди и святого причастия во святый и Великий пост, а если кто по отлучке или другим уважительным причинам не может этого сделать в Великий пост, то исполнил бы в другие посты; об ослушных же, то есть небывших у исповеди и святого причастия предписывает подать ведомости. Во вторых — благословенные грамоты, которыми, разрешая построение церквей, Дионисий входит в самые частные подробности… И в третьих — заведение при Преосвященном Дионисии многих церквей и приходов, как в самом Хлынове, так в других городах и сёлах» [7].

Сходного мнения держатся и другие исследователи вятской старины.

К сожалению, поверхностные и мало чем обоснованные суждения архимандрита Платона (Любарского) были подхвачены и развиты известным русским писателем Николаем Лесковым (1831—1895) в очерке «Святительские тени», в котором автор для подкрепления личных и небесспорных идей использовал «портретную галерею» архимандрита Платона, дополнив её собственными, уже целиком вымышленными и хлёсткими характеристиками. В частности, владыку Дионисия, которому, по словам Лескова, было «не только лень о чем-нибудь думать, но даже просто лень жить», писатель наградил прозвищем «Дионисия препростого».

Неудивительно, что вскоре после выхода в 1881 г. очерка Лескова, современник писателя и большой знаток вятской старины Александр Степанович Верещагин (1835—1908) откликнулся на его слова критическим отзывом в «Вятских епархиальных ведомостях», указав писателю на ошибки и исторические несообразности. Несмотря на это, авторы некоторых книг и статей, изданных в наши дни, ссылаются на сочинения архимандрита Платона (Любарского) и Николая Лескова как на вполне достоверный источник [9].

Список источников и дополнения:

Добролюбов И. Историко-статистическое описание церквей и монастырей Рязанской епархии. 1 Т. Зарайск, 1884. С. 220—221.

По окладным книгам 1676 г. в Погосте Дощатом значилось 182 приходских двора, в т.ч. 30 дворянских и 7 крестьянских.

КОКМ. №3789. Л. 25об-26; КОУНБ. №35. Л. 63об-64.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.