Бесплатный фрагмент - О себе, о нас, о жизни

Повести и рассказы

Об авторе

Гниляков Владимир Николаевич (литературный псевдоним Владимир Дулга), родился на Урале в семье военнослужащего в мае 1948 года. На это время приходятся первые детские впечатления, маленькие житейские трудности, добрые соседи, верные друзья и коварные недруги. Происходящее глазами маленького человека, познающего себя и окружающий мир.

Переезд с родителями воинским эшелоном в далёкое Забайкалье. Прекрасное озеро Байкал, суровая тайга, хрустальные ручьи и быстрые реки. Школьные друзья, первая влюблённость, и настоящая мальчишеская дружба послужили сюжетами первых книг — «За озером Байкал» и «Трое на плоту» — вышедших в издательстве «Ридеро».

После окончания Благовещенского танкового командного училища, офицерскую службу и семейную жизнь начинал на Монгольской границе, далеко от крупных городов и культурных центров, в Туве, за несколько сотен километров от ближайшей железной дороги. В городе, название которого положено в название книги «Чадан». Затем была служба в Хакасии, Германии, Омске, учёба в Бронетанковой академии. Нелёгкой службе сослуживцев — танкистов, посвящены повести «Низина» и «Воскресенье», вошедшие в книгу «Витязи в ребристых шлемах».

В восьмидесятых годах прошлого столетия, непредсказуемая военная судьба забросила на Ближний Восток, в Сирию, втянутую в Ливанскую войну. Позже в Дамаске произошла попытка государственного переворота, с целью свержения президента Хафеза Асада. Трилогия «Хубара» — повествование о жизни советских военных советников — офицеров, оказавшихся в чужой стране, с иным менталитетом, верой и обычаями.

Писать начал уже в зрелом возрасте, после увольнения с военной службы. Вероятно, мотивом и желанием послужили юношеские годы, прожитые в военном городке на севере Читинской области. В ту давнюю пору, там не было ни интернет, ни телевидения, но в Доме офицеров была прекрасная библиотека. Любимыми писателями стали Джек Лондон, Фенимор Купер, Александр Беляев, Лев Толстой, Иван Тургенев, Борис Васильев.

Мастера — писатели деревенской прозы, — Василий Шукшин, Валентин Распутин, Виктор Астафьев являются истинными кумирами автора.

Скромной попыткой пробы пера в жанре фантастики, стали — повесть «Блуд» и рассказ «Реинкарнация», вошедшие, вместе с повестью «Секс символ», в книгу «Блуд», — «он запутался в своей ответственности перед этими женщинами, как бестолковый кузнечик, в необдуманном прыжке попавший в умело расставленную паутину в отношениях, пространстве и времени».

В предлагаемом сборнике повестей и рассказов — «О себе, о нас, о жизни», герои представленных работ — соседи, сослуживцы, простые люди, интересные сюжеты о которых, заставили взяться за перо, чтобы поделиться с Вами, — уважаемые читатели!

С июля 2015 года Владимир Дулга член Российского Союза писателей.

Номинант национальной литературной премии «Писатель года» 2015, 2016 и 2017 годов.

Печатался в альманахах Российского Союза писателей — «Проза Дебют» в 2015 году и «Проза» 2016, 2017, 2018 годах.

Более восьмидесяти произведений печатались на порталах «Самиздат» и «Проза Ру», под другим литературным псевдонимом.

О книге

В сборнике повестей и рассказов «О себе, о нас, о жизни» собрано более тридцати работ, написанных, как сейчас выясняется, в разные годы двух столетий, общественно-экономических формации и стилей управления страной. Это, как бы взгляд из сегодняшнего дня, на прошедшие события изменившие мир, страну, мировоззрение, идеалы и каждого из нас. Как говорят: — «Не дай вам Бог жить в эпоху перемен!»

Многим «посчастливилось» быть свидетелями и участниками произошедших перемен, к которым каждый относится по-разному. Любая повесть, рассказ, миниатюра, любой изложенный в сборнике эпизод — это кусочек чьей-то жизни, с мечтами, надеждами, радостями и разочарованиями, приобретениями и горькими потерями. Это неповторимый миг бытия реальных людей — персонажей произведений, возможно и сейчас живущих рядом с вами.

Наша жизнь многогранна и удивительна, поэтому одни работы, это повод для размышлений, добрая память и приятные воспоминания. Другие произведения — несут лёгкую грусть, незабытые обиды и осознание собственных ошибок. Третьи — смешные истории из нашей повседневной жизни, где так много чудаковатых людей и нелепых историй. «Мир держится на чудаках!»

Герои произведений — простые люди, сослуживцы, друзья и соседи, интересные воспоминания о которых подтолкнули автора взяться за перо

СБОРНИК ПОВЕСТЕЙ И РАССКАЗОВ

Над пропастью

Рассказ.

Всё познаётся в сравнении.

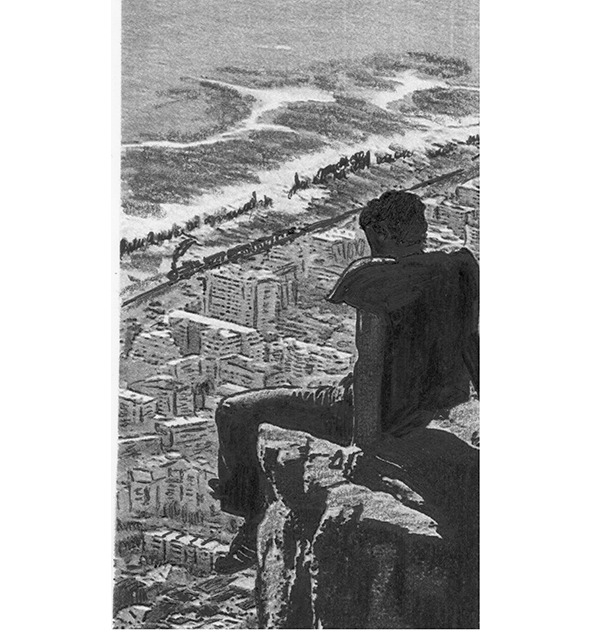

Человек сидел на узком выступе громадной скалы, сложив руки на коленях, безразлично глядя вниз. Внизу, в ранних, предрассветных сумерках, кипела жизнь.

Горели фонари и витрины магазинов, сновали и гудели машины, спешили куда-то люди, играла музыка. Человек сидел и молчал. Несколько дней назад, устав от безделья, сутолоки жизни, мелких проблем и нанесённых обид, он твёрдо решил уединиться. Залезть на непреступную скалу, нависающую над городом. И там, в долгожданном одиночестве, часами размышлять о смысле жизни, о своей роли в её неудержимом течении. И вот мечта сбылась! Он по верёвке спустился с вершины скалы на маленький выступ, ступенькой торчащий над головокружительной бездной.

Всё! Он один, он свободен и счастлив! Он поднялся над этой мелочной суматохой жизни, над обидами и оскорблениями, над друзьями и подругами. Над людьми!

Теперь он мог, часами безучастно смотреть на этот шевелящийся муравейник никчемной жизни. И ощущать себя счастливым и независимым, не связанным ни с кем, и ни с чем, какими-либо обязательствами, отношениями, чувствами.

Но вскоре выяснилось, что верёвка, с помощью которой юноша попал на скалу, серой змейкой мелькнув в воздухе неумело завязанным узлом, упала вниз. Обратной дороги не было! Юношеский максимализм подтолкнул к тому, что всё связывающее с прежней жизнью, осталось дома. В квартире, на столе, не отвечал на звонки ненужный в новой жизни телефон. О воде и пище, за грустными мыслями и обидами, было просто забыто.

Молодой человек уже несколько дней провёл на этом крохотном кусочке земли. Где любое неосторожное движение, могло стать последним шагом в никуда, в бездну! Он понимал, что только чудо может спасти его от ужасной смерти. Хотелось пить и есть. Даже тот засохший кусок хлеба, несколько дней назад брошенный бездомному псу, представлялся сейчас несметным сокровищем и дорогим подарком. Он готов был вылизать до дна лужу возле подъезда своего дома, через которую перепрыгивал каждое утро, ругая нерасторопных дворников.

Но больше всего мучило предчувствие, неотвратимо приближающееся гибели. Ему никогда так не хотелось жить, как сейчас! Ранее, сама жизнь представлялось чем-то неотъемлемым, само собой разумеющимся, бесконечным и обязательным.

Сейчас же, в редкие минуты беспокойного сна, он часто видел себя мёртвым, лежащим ничком на холодном камне выступа. Он даже слышал противные крики отвратительных ворон собравшихся на пиршество. И ощущал на своём лице лёгкое дуновение их вонючих крыльев. От этого жуткого видения юноша в ужасе просыпался, судорожно хватаясь вспотевшими, исцарапанными пальцами за трещинки в скале.

Гляди вниз, он остро завидовал людям, маленькими букашками, сновавшим по улицам города, под его ногами. Они могли ходить, бегать, просто вставать во весь рост, разминая затекшие мышцы. Они могли разговаривать друг с другом, видеть глаза собеседника, дружески обнимать и улыбаться незнакомым прохожим. Они могли просто жить!

Вечером, когда далеко внизу, яркой уютной цепочкой загорались окна спрятавшихся во тьме домов, он представлял, как за этими окнами, люди ужинают, смотрят телевизор, обнимают любимых, принимают душ и ложатся спать в мягкие, пахнущие чистотой, уютные постели. Сейчас он отдал бы всё, чтобы вновь вернуться туда, на землю, к людям! В суматоху этого прекрасного, наполненного событиями дня! Вернуться к жизни!

Силы пленника угасали, он предчувствовал близкий конец. Надеяться было не на что! Вряд ли кому-то из людей пришла бы мысль, задрав голову посмотреть на эту безжизненную, вертикальную стену, с маленькими расщелинами, заросшими редкими травинками. Люди предпочитали смотреть под ноги, вокруг себя, и на лица окружающих. Они жили своей, загруженной заботами, жизнью!

Каким-то чудом, он нашёл за подкладкой порванного кармана, несколько потемневших от времени спичек. Обламывая ногти, выскреб из малюсеньких расщелин высохшие от испепеляющего, южного солнца, былинки. Порвал на полоски подол своей рубахи. Ближе к вечеру, когда солнце почти исчезло за громадами гор, трясущимися от волнения руками, только с третьей спички, шоркая ей по гладкому камню, чудом разжёг маленький костерок. И затем, сжёг на нём, почти всю свою одежду, моля бога о том, чтобы порывы ветра не загасили его последнюю надежду выжить.

Через несколько часов, альпинисты — спасатели спустили на землю незадачливого пессимиста, недовольного жизнью. Он прыгал от счастья как ребёнок, целовал землю, спасателей, собравшихся зевак. Обливая грудь, большими глотками пил самую вкусную в мире воду. С жадностью затягивался, кем-то предложенной сигаретой, хотя уже многие годы не курил. Обнимал незнакомых людей, бродячего пса, смеялся и радовался своему возвращению в жизнь! К людям!

Таймень

Рассказ

Просто жизнь

На очередной юбилей внуки подарили деду Феоктисту спиннинг, с длинным, стыкующимся из двух частей удилищем, и блестящей инерционной катушкой. Это было давно, тогда Феоктист Иванович был гораздо моложе и занимался рыболовством почти профессионально. Ставил сетюшки на неспешных протоках и, похожих на таёжные озёра, старицах. Рыбачил «сплавом», пуская сети «трёхстенки» вниз по течению, по глубоким плёсам и спокойным участкам.

Таёжная река, на которой он жил, брала начало на северо-западных склонах Байкальского хребта и несла свои чистые воды по живописным распадкам и заливным лугам, к могучей и прекрасной реке Лене. Чтобы смешавшись с её мощными струями, через тысячи километров, отдать себя холодным объятьям моря Лаптевых. Река была бурная, с сильным течением, местами очень глубокая, с большим количеством порогов и перекатов. Вероятно, по этой причине, на всём своём протяжении, являлась не судоходной. Занимающиеся рыболовством жители, имели свои плавсредства. Деревянные — «самодельные», и дюралевые — «заводские» лодки, различных конструкций.

У Феоктиста Ивановича была потрёпанная временем и перекатами «Казанка» с, неоднократно перебранным, мотором «Ветерок». Когда-то в молодости, с такими же, как сам отчаянными друзьями, ходил на ней до самой Лены. Посёлок, где Феоктист Иванович проживал, по всей видимости, был основан первопроходцами-казаками и носил казачье название. На местном кладбище покоилось не одно поколение предков деда Феоктиста. На крестах и пирамидках, была написана одна, общая фамилия и разные имена. Не хватало имён, только нескольких мужчин, ушедших на фронт и оставшихся лежать в чужой земле. Среди них и отец Феоктиста, молодой, весёлый мужчина, успевший накануне войны «родить» сына и дать ему мудрёное имя, в честь своего отца, сгинувшего на Ленских приисках в годы сталинских репрессий. Одним из первых в посёлке, Ивана Феоктистовича, как опытного охотника, призвали в армию. В финскую компанию, отец был снайпером, часто писал письма, обещая скорого возвращения. Потом началась Великая Отечественная война. Домой Иван Феоктистович больше не вернулся, пропав без вести, как многие его ровесники, осенью сорок первого года.

Дед Феоктист выезжал из своего посёлка далеко и надолго, только дважды. Первый раз, по призыву в армию, на три года. Второй, совсем недавно, в Иркутск, на свадьбу старшего правнука, где дед заболел и на всё лето попал в больницу

В своё время, сразу после армии, Феоктист женился, на красавице Катерине, которая ждала его все три долгих года. В этом посёлке, один за другим, родились трое сыновей и дочь. В старом, родном, родительском доме, они с бабкой встретили и свою старость.

Старость подкралась как-то незаметно. Казалось совсем недавно, он уходил на охоту в тайгу на несколько дней, а то, и недель. С приехавшими в отпуск сыновьями ремонтировал крышу дома и стайки для скотины, колол дрова. Один, после поломки «Ветерка», на вёслах и волоком, через перекаты, тащил лодку домой. Катерина всю жизнь была его первой помощницей и поддержкой. Какие бы дела он не замышлял, она всегда была рядом, будь то замена сгнивших венцов дома, или работа на пасеке. Казалось, так будет всегда!

Но годы давали о себе знать — появилась одышка, к непогоде болели ноги и спина, скакало давление. Дед Феоктист стал захаживать в местную поликлинику и даже несколько раз, ездил сдавать анализы в районный центр.

Дети, окончив школу, давно уехали в дальние и ближние города, завели свои семьи, родили Феоктисту внуков. А старший сын, недавно, сам стал дедом.

Так что, работа по дому и хозяйству, как и прежде, оставалась заботой стареющих родителей.

Получив до армии профессию водителя, Феоктист Иванович, всю жизнь проработал в местном леспромхозе. Возил лес с дальних делянок, горючее для тракторов и мазут для местной котельной. Последние годы работал на почте, доставляя корреспонденцию по соседним деревням.

Потом случился развал страны. Всё, как-то неожиданно быстро, рассыпалось! Леспромхоз, после нескольких бесполезных реорганизаций, закрылся. Местные мужики, внезапно ставшие «акционерами», растащили по домам оставшуюся технику. До сих пор, в разных концах посёлка, можно увидеть ржавые, ненужные «Уралы» — лесовозы, и трелёвочные трактора. Оставшийся не у дел народ, ударился в рыболовство, рыбачили все, от мала, до велика. Трудно было найти на реке хотя бы маленькую протоку, не занятую вездесущими рыбаками. Рыбу сдавали местному предпринимателю, который отвозил её в райцентр перекупщику армянину, по имени Завен.

Позже, в знакомой с детства тайге хозяйничали китайцы, навезли технику — мощные лесовозы, японские трактора и погрузчики. Валили лес, вывозили кругляк к железной дороге и отправляли в Поднебесную. Выкопали в лесу землянки, жили отдельно, не общаясь с местными, и не принимая их на работу.

Посёлок постепенно пустел, люди уезжали «на Большую землю». Почти на каждой улице стоят брошенные, заколоченные дома, на ближайших и дальних сопках появились «проплешины» спиленного леса.

Дед тоже «рыбалил». Ставил сети, стараясь как-то прокормиться в те лихие, тяжёлые годы.

Феоктист не любил надолго оставлять дом. И на все приглашения детей переехать к ним, частенько повторял жене:

— Не люблю я эти города! Бегают, как в «спину стрелянные», целыми днями! Словно муравьи в растревоженном муравейнике! Никто друг друга не знает и не замечает! Редко кто здоровается! Остановиться и поговорить не с кем, и не о чем!

Екатерина Михайловна обычно не поддерживала его «не современны» суждения. Заметив, что жена с ним не согласна, дед твёрдым голосом продолжал:

— Здесь, на воле, чувствую себя нормально, нигде не давит и не болит! А стоит, хотя бы в райцентр уехать, возвращаюсь весь разбитый и больной. Как будто с десяток вёрст на вёслах прошёл, против течения! Нет, матушка даже не зови!

И действительно, после свадьбы правнука в Иркутске, дед расхворался не на шутку. Ночью вызвали «скорую», с диагнозом инфаркт, Феоктиста Ивановича положили в кардиологию Иркутской областной больницы, на целый месяц.

Катерина Михайловна вынуждена была возвратиться домой одна. Приехавшие ближе к осени сыновья, заготовили дров на всю зиму, уложив их ровной поленницей вдоль забора. Помогли выкопать картошку. Договорились с трактористом и вспахали огород к следующей весне. Вытащили к ограде дедову лодку. Не смогли только заготовить сена. За бурной деятельностью сыновей, дед наблюдал сидя на высоком крыльце — врачи категорически запретили ему любые нагрузки. Даже за ужином, Феоктист Иванович не позволял себе присоединиться к сыновьям, поднимающих рюмочку за здоровье родителей.

Любимицу всей семьи, корову Белянку пришлось продать, а бычка пустить на мясо. Приближались морозы, речка потемнела под грустным осенним солнцем, тайга, на противоположном берегу, покрылась жёлто-коричневыми пятнами осеннего лиственного леса.

Феоктист Иванович часто выходил на берег реки, за своим огородом. И подолгу стоял, молча, любуясь медленным наступлением осени.

На душе было непривычно грустно и тревожно. Волнуясь за мужа, кутаясь в платок, на берег приходила Катерина Михайловна. Стоя рядом, касаясь друг друга, они, молча, смотрели на несущуюся массу воды, каждый, думая о своём. Осторожно тронув мужа за локоть, баба Катя обычно тихонько просила, величая мужа ласково, как звала в юности:

— Пойдём Феонит, холодно уже! Не дай бог, простыть!

Зиму, они прожили хорошо. Дед потихоньку набирался сил. На все вопросы соседей о здоровье и самочувствии, односложно отвечал:

— Нормально!

Хотя, на самом деле, бывало по-всякому. Иной раз ночью, сердце начинало давать пропуски, всё чаще и чаще, а паузы между ударами становились такими длинными, будто душа проваливалась в глубокую, тёмную яму.

Или в груди беспричинно разливалась горячая, жгучая боль, заставляющая забыть обо всём на свете, рождая где-то в глубине сознания непреодолимый страх. В такие минуты Феоктист Иванович вспоминал своё лежание в Иркутской больнице. Когда в палату, осторожно, с испугом на лицах, входили молодые студенты, пришедшие на занятия.

Из всех симптомов ишемической болезни сердца, они, почему-то, твёрдо запоминали, лишь один, о котором у больных постоянно спрашивали все студенческие группы:

— Вы, боитесь смерти?

Вначале деда подмывало ответить вопросом на вопрос:

— А, вы?

Но потом, подумав, он понял, что эти молодые люди, ещё находятся в том юном возрасте, когда понятие «смерть» для них, что-то глобально далёкое, не воспринимаемое и конкретно их, не касающееся. Наверное, все люди так рассуждают в этом возрасте?

Феоктист Иванович знал, что в его тяжких делах, другом и помощником может быть, только его Катя. Как защита, опора и живой талисман благополучия.

Новые, «рачительные» руководители области, закрыли поселковую поликлинику, и на весь посёлок, остался один фельдшер. Поэтому в экстренном случае, как в тайге — кричи, не кричи, никто не услышит! «Скорая» придёт из района, всего скорее, только на поминки. А зимой, в пургу, по сугробам, в таёжный посёлок никто и не поедет. Вообще!

Как бы ни была длинна сибирская зима, но и ей приходит конец. Забурлили ручьи, одуревшие от тепла и солнца воробьи, с громким чириканием, перелетали с одного, очистившегося от снега пригорка на другой. Шелестом крылышек, радостной суетой, громкими голосами, возвещая о приходе весны!

Лучи солнца, быстро съели потемневший, подтаявший снег

С хрустальным звоном сталкивающихся льдин, пронёсся ледоход. Река, выплеснувшаяся во время половодья, в балочки и заливные луга, нехотя, оставляя за собой наполненную влагой землю, и первые зелёные травинки, вернулась в обычное русло. Зазеленели кусты и деревья, белым туманом зацвели дикая яблоня и черёмуха. Пришло долгожданное лето!

Рыбаки вывели на чистую воду свои лодки, вновь над рекой разнёсся характерный звук лодочных моторов. «Иванович», как теперь, называли его односельчане, устав ломать язык, об его чудное имя тоже спустил на воду свою «Казанку». С «пол оборота» запустил отдохнувший за зиму «Ветерок» и помчался по реке, привычно чувствуя знакомые удары встречных волн.

Иногда преодолев упорное сопротивление жены, он вырывался на рыбалку, ставил сети, выезжал их проверять, с удовольствием выбирая хороший улов. Но чувствовал, что даже эта, обычная в прошлом работа, вызывала одышку, стеснение в груди и боль, отдающуюся толчками в левое плечо, от которой начинали ныть даже зубы. В левом кармане брюк, вспотевшей рукой, он находил ампулку с нитроглицерином, торопливо доставал маленькую таблетку и клал под язык. Через какое-то время, боль и жжение в груди исчезали, но начинала дикой болью звенеть голова. Феоктист Иванович знал об этом и терпеливо ждал, когда боль и звон отпустят

Когда приступы стали повторятся с пугающей регулярностью, он понял, что надо переходить на ловлю с берега удочками, или спиннингом. Иначе, не ровен час, можно потерять сознание в лодке и её понесёт до самой Лены, или вообще, в Северный Ледовитый океан. Тут Иванович вспомнил о спиннинге, давнем подарке, теперь уже повзрослевших, внуков. По его просьбе, сосед из командировки в Братск, привёз дорогую японскую леску, способную, как было написано на красивой упаковке, выдержать вес в три тонны. Набор вращающихся блёсен с грузами и карабинчиками. С помощью жены, с превеликим трудом, он смотал все сто метров на катушку, и они спокойно там уместились

Выбрав день, Феоктист Иванович, завёл лодку и выехал подальше от посёлка опробовать снасть. К рыбалке удочками и спиннингом он относился, как к баловству и пустой затее. Поэтому не хотел, что бы кто-то застал его за этим занятием.

Тяжёлый груз, предназначенный для удержания лодки в тихих протоках, на стремнине не мог выполнять эту задачу и «Казанку» несло течением. Попытка забросить блесну, привела к запутыванию лески в громадную «бороду». Пришлось причалить к берегу и битых два часа, распутывать эту «пышную причёску», стараясь не перерезать леску.

Расстроенный глупой неудачей, он высадился на дальнем острове и спустил блесну по течению, насколько это было возможно, не давая ей лечь на дно. А затем, подкручивая катушку и, слегка подёргивая, вывел блесну на берег. На третьей попытке, ему удалось вытащить на берег ленка, грамм на двести. Улов прибавил надежды и уверенности.

Так с десяток раз отпуская по течению свою снасть, поймал маленького, пятнистого таймешонка.

— Отец дома? — шутливо поинтересовался дед у пойманной рыбы.

На этот остров он заехал не случайно, ниже острова, на стыке водяных струй, была большая яма. И в этом месте рыбаки часто видели «играющего» крупного тайменя. Но, ни на какую снасть, он не брал.

Рыбак уже собрался ехать домой, как вдруг на другом конце лески почувствовал сильный удар, резкие рывки и сопротивление вращению катушки. Он даже не мог провернуть её рукой, туго натянутая леска резала водную гладь.

— Наверное, корягу зацепил? — подумал Феоктист Иванович, — жаль блесну! В наборе блёсен, такая «Байкалка», была одна.

Неожиданно леска ослабла и пошла куда-то в сторону, потом вновь натянулась, грозя лопнуть:

— Посмотрим, какие три тонны она выдерживает, товарищи японцы? — усмехнулся спиннингист.

Он начал выводить добычу к берегу, то, с трудом, поднимая удилище вверх, подтаскивая неизвестную рыбу, то, резко опуская удилище и подматывая леску.

Крупный таймень, а это был он, несколько раз выскакивал из воды, делая свечки и пытаясь освободиться от блесны. Но рыбак вовремя отпускал леску. Битва продолжалась очень долго, Феоктист Иванович потерял счёт времени. Несколько раз, чувствуя боль в груди, он, зажав катушку рукой, доставал спасительные таблетки и прижимал их языком. Боль уходила, в голове стучало, так как будто рядом, бил землю огромный, многотонный молот. В какой-то момент, он даже пожалел, что затеял эту рыбалку.

Таймень тоже обессилил и стал вести себя более спокойно. Наконец, Феоктисту Ивановичу удалось вывести добычу на мелководье и теперь, из воды до половины торчала могучая спина с плавником. Было ясно, что по мелкой воде, волоком спиннингом, рыбу не вытащить. Замотав леску вокруг лодочного мотора, подтянув наверх «бродни», дед зашёл на тайменя снизу по течению. Упав и зажав его коленями, засунул пальцы рук под жабры, поднял и волоком потащил на сушу. У самого берега хотел приподнять над собой, так, чтобы хвост не касался земли. В это время, затихший было таймень, почувствовав, что его уносят от воды, «измудрился» и хлёстко ударил красноватым хвостом между ног рыбака. От неожиданности и боли, дед Феоктист упал на землю, выпустив рыбину.

Измождённый рыбак и его улов лежали рядом. Феоктист Иванович, тяжело дыша, рассматривал добычу. Вымазанный в песке таймень, был не на много короче рыбака. Он судорожно открывал жабры в надежде, продлить жизнь. Круглый рыбий глаз в упор, с каким-то укором и обидой, смотрел на деда.

— Что уставился? — стараясь отдышаться, поинтересовался Феоктист Иванович, — тяжело, брат, воздуха не хватает? — с каким-то участием, мысленно спросил человек. И сам себе ответил: — я знаю, как это тяжело! Иной раз, самого так прижмёт, хватаешь воздух раскрытым ртом как рыба, а его всё мало!

Таймень, как будто что-то понимая, пошевелил хвостом.

— Теперь шевелись, не шевелись, всё одно, конец!

— Что же ты, такой жадный, всё ел бы, да ел? На железку позарился, думал это рыбка! Вот и попался!

Неожиданно дед подумал о себе:

— А сам-то, такой же голодный и ненасытный! Что, дома есть нечего? Щи в чугунке на печи ждут, и картошечка на сковородке с салом! Так нет же, надо ещё кого-то жизни лишить. Порубит моя Катерина тайменя на куски и сварит царскую уху. Да, кто её есть-то будет? Дети далеко, внуки тоже! Некому есть!

Тяжело поднявшись на колени, дед Феоктист, отцепил блесну, проткнувшую нижнюю челюсть тайменя. Поднял его на руки, как ребёнка, осторожно ступая, зашёл по колено в реку, и опустил рыбу в воду. Осторожно смыл песок с головы и тела тайменя:

— Давай, плыви, пока я не передумал!

Тот постоял, словно раздумывая плыть, или нет, пошевелил плавниками, медленно направился в сторону глубины, всплеснув, исчез в темноте.

Сталкивая лодку в воду, Феоктист Иванович, неожиданно произнёс вслух:

— Чудить начал! Видать, старею! Ничего, Господь даст, ещё поживём!

Завёл мотор и помчался, по знакомой с детства реке, в свой посёлок, в тёплый дом, где, как в юности, ждала любимая женщина и вкусный ужин!

Дядя Коля

Рассказ.

Мир держится на чудаках

Дядя Коля слыл в посёлке чудаком. Чудаковатость его проявлялась во всём, в манере как попало одеваться, в стрижке «под ноль», которая в ту пору, ассоциировалась с недавним возвращением из мест не столь отдаленных. В качающейся «флотской» походке, напоминающей движения широкозадого портового буксира на боковой волне. В феноменальной, прямо «бабьей», болтливости, сопровождаемой энергичной жестикуляцией. В неугасимом желании всем помочь, подсказать, направить. В сочетании с твёрдой уверенностью, что именно его совет, в данное время, человеку просто необходим.

Дядя Коля любил спорить о политике. Сложное международное положение воспринимал им, как личные трудности, вместе со всеми скорбел о потерях и неудачах, и по-детски ликовал, в праздники и дни знаменательных дат.

Невысокого ростика, плотный, широкоплечий, с большой, коротко стриженой головой, и слегка, кривоватыми ногами, постоянно участвовал в каких-то спорах, распрях, собраниях, громко разговаривая и привлекая внимание слушателей. С большим желанием исполнял роль носителя протестного мнения масс. По этой причине иногда конфликтовал с начальством, и вынужден был менять место работы. Изъездив многие города и деревни, он наконец прибился в нашем посёлке, к дальней родне своей жены.

Но вскоре, вдрызг, разругался и с ними. Злые языки утверждали, что свояки не сошлись взглядами, при обсуждении политики нашей страны на Ближнем востоке. Жена с детьми изредка ходила к своей родне на другой конец посёлка. Коля был твёрд, как кремень в своём решении: — «сказал, ни ногой, значит, ни ногой!».

В свои неполные сорок, никаких особых высот в жизни, дядя Коля не достиг, богатства не нажил, «окромя» троих детей. Семья жила трудно, Коля работал водителем в Доме культуры и получал, более чем, скромную зарплату. Несмотря на сложный характер, как опытного водителя и не запойного мужика, его не единожды звали в местный леспромхоз, возить из тайги лес, на мощном «МАЗе». Сулили хорошую зарплату, премиальные, квартальные, путёвки на курорт и другие блага. Все заманчивые предложения и посулы, он безоговорочно отметал, со словами:

— Не нужны мне ваши «длинные» рубли! За «длинным» рублём надо ходить в длинные рейсы. А мне, как птице, нужна свобода, я творец! А чтобы творить, нужно время, личное время!

И действительно, вырубив более-менее пригодный лес вокруг посёлка, лесовозы ходили на новые делянки, на север к дальним не тронутым хребтам. Километров за семьдесят-восемьдесят, по опасным, извилистым таёжным трассам, через несколько крутых, трудных перевалов.

Коля оставался работать на прежнем месте, возил с железнодорожного вокзала на своём стареньком бортовом «газике» банки с кинофильмами, пачки новых книг, для библиотеки, забирал на почте свежие газеты и журналы. Выполнял другие несложные хозяйственные дела. Как сам дядя Коля хвастался в кругу друзей-водителей, ему доверяли и более серьёзные вопросы, государственной важности. Например, он перевозил в дальний, дровяной сарай, снятый с пьедестала памятник Сталину, ранее стоящий перед центральным входом. За работой людей, опасаясь провокаций, наблюдал представитель особого отдела, и присутствовал сам директор. Не каждый же день, вождей снимают!

Сарай был невысоким и тёмным. Чтобы спустить крюк крана, пришлось снимать с крыши листы шифера. Николай с трудом загнал машину под образовавшееся окно. Монумент аккуратно сняли и поставили в угол. Накрывая вождя старым брезентом, Коля, ни к кому не обращаясь, негромко пожелал:

— Вот теперь и ты в темнице постой. Может, ещё сгодишься, вишь, начальство как о тебе заботится — сбежались, боятся, что сломаем! А совсем недавно все тебя боялись и, говорят, любили!

За шумом работающего крана, никто из присутствующих не услышал его слов. Только директор повернулся, хотел что-то сказать, но передумал и пошёл к выходу.

Дядю Колю вдруг обуяла безрассудная смелость. Мог ли он, ещё несколько лет назад, не то, чтобы сказать, подумать подобным образом. В груди зашлось, будто качаешься на качелях. Он казался себе большим, сильным и отчаянным, как декабристы на Сенатской площади, памятник которым он видел на вокзале соседнего города.

С трудом уняв, внезапно нахлынувшую, удаль, он перегнал, как приказали, машину к памятнику Ленину в сквере. Который намеревались вновь водрузить на прежнее место, освободившееся после «отца народов».

Стоя в кузове, вроде как нечаянно, задержав опускаемые стропы на шее памятника, Коля заинтересованно, с хозяйской интонацией в голосе, громко и деловито осведомился:

— А этого-то, куда?

Директор, враз, побледнел, и предостерегающе закашлял. Особист сделал вид, что не расслышал и пошёл проверить крепость основания под монумент. Когда он достаточно отдалился, директор, с трудом скрывая желание закричать, свистящим шёпотом сказал водителю:

— Хочешь сесть гад, садись один! Мне надо, ещё детей подрастить!

— Ну что вы, Андрей Егорович, так разволновались! Сейчас не те времена, культа личности нет! Мы его развенчали!

— Развенчатель нашёлся! Молод, ты ещё! Как жеребёнок — стригунок в табуне, всё бы прыгал! На фронте повидал таких! Сболтнёт подобный герой, что не надо, по глупости, а «поутрянке», выведут его под конвоем перед строем. Стоит, сопли по лицу размазывает, а ничего уже не изменишь! Запомни, народная мудрость гласит, — главный судья — время! Оно всех и вся рассудит!

Взглянув на водителя, и поняв, что Колю остановить уже не возможно, его, как говорится — «понесло», директор махнул рукой и поспешил за особистом, показывая за спиной кулак. Сидящий в кране водитель, за шумом двигателя, ничего не слышал. Демонстрировать свою смелость, и отчаянную храбрость было не перед кем, и дядя Коля, неохотно, замолк.

Когда всё было закончено, и вожди заняли определённые им историей места, директор подошёл и тихонько, чтобы не слышал водитель крана, спросил Колю:

— А тебе то, что….? — тут Андрей Егорович споткнулся на слове, не зная, как правильно назвать того, о ком шла речь. Если просто — «Сталин», язык не поворачивался, привыкший к обязательной приставке, «товарищ». Но после того, что он узнал о вожде, и после того, как монумент свергли и увезли в тёмный угол, язык, точнее разум, не позволял назвать его «товарищем».

Директор нашёл выход, и сам внутренне обрадовался такому решению — «настоящий лектор, и в старости пропагандист». Поэтому кашлянув, продолжил, — тебе-то, что он плохого сделал?

— Пока не знаю, — отвечал вольнодумец, — просто за других обидно! За что люди страдали? — помолчав, ехидно спросил, — а вы что, против такого решения?

— Ты знаешь что? — вдруг набычившись, грозно сказал директор, — говори, говори, да не заговаривайся! Выискался, любопытный!

Дядя Коля не боялся директора, прекрасно зная, что этот, в высшей степени порядочный человек, не способен на подлость и предательство.

Нельзя сказать, что Николай был лентяем, но делать бессмысленную работу не любил. Даже занятие собственным огородом, считал делом не нужным и вредным, отбирающим время и силы. Несмотря на большую семью, скромные доходы, и постоянную нехватку денег, он не сажал главный овощ простых людей — картошку. Уход за этой неприхотливой культурой повергал его в уныние. Особенно Коля ненавидел процесс окучивания. Как натуре широкой, деятельной и творческой, ему была в тягость однообразная работа тяпкой, в пыли, под палящими лучами солнца. Перефразируя известное всем изречение, он часто говорил, глядя на копающихся среди грядок соседей:

— Летать рождённый, ползти не может!

Огородом и детьми занималась жена — худая, длинноносая, измученная жизнью женщина. Жутко ворчливая, но не злопамятная, вечно чем-то не довольная. Она нигде не работала и целыми днями, как квочка, топталась возле детей, не принося при этом ощутимой пользы. Две сестрёнки-погодки и младший брат, недавно научившийся ходить на ужасно косолапых ногах, постоянно бегали по двору, брошенными и неухоженными. В застиранной одёжке, нечесаные, с низменными зелёными потёками под шмыгающими носами. Спокойно глядя на чумазых детей, сама выросшая в большой, небогатой семье, она частенько говорила, с какой-то крестьянской покорностью:

— Не страшно, что немытые, грязь засохнет, да отвалится! Главное, все живы и здоровы, не босые и не голодные!

Тем не менее, дети часто болели. И когда мать, в очередной раз, ложилась с заболевшим дитём в больницу, Коля, не мудрствуя лукаво, перепоручал заботу об оставшихся детях, сердобольным соседям. За время отсутствия хозяйки, добрые люди отмывали, обстирывали, обшивали детей, отдавая одежонку от своих повзрослевших дочек и сыновей. К моменту возвращению матери из больницы, ребятишки приобретали нормальный внешний вид, выглядели свежими и румяными.

Дядя Коля не был безгрешен, как правило, в день получения зарплаты, он мог изрядно выпить, но оставался при этом «самоходным и держащим курс», мог балагурить и смеяться. Задиристый и говорливый в трезвом виде, он становился добрым, весёлым и лиричным после выпитого спиртного. Ложился на спину на крыльце, или в траву на лужайке перед домом. Мог часами возиться с детворой, изображая, то паровоз, то эсминец, на котором служил на Тихоокеанском флоте, или демонстрируя тувинский танец орла, который видел на празднике в Кызыле.

Но всё свободное время, вечерами, в выходные и праздники, он отдавал своей машине. Да, да, у этой семьи была собственная, достаточно редкая, по тем временам, машина!

Соседи, с легкой иронией, называли дядю Колю «Кулибиным», за постоянное желание что-то изобретать, переделывать, усовершенствовать. Целыми днями он не вылазил из своего дощатого, похожего на громадный шалаш, гаража. На скорую руку сколоченного хозяином из подручного материала. Там стояло, и ждало своего часа, его детище, любовь, страсть и смысл всей жизни. Там стояла она — его Машина!

История появления машины, стоит того, чтобы на ней остановиться подробнее. Подошёл срок, и в местной воинской части списали автомашину — редкий экземпляр — трёхосную полуторку. Большую часть своей длинной автомобильной жизни простоявшую на аэродроме, с большим, мощным прожектором в кузове. Несмотря на возраст, машина была на ходу и самостоятельно приехала во двор школы, как подарок детям.

Школа была восьмилетняя, не проникнувшееся тягой к технике молодое поколение, по достоинству не оценило этот бесценный дар. Единственный мужчина в школе, учитель труда Иван Трофимович, преподавал столярное дело и был так далёк от двигателя внутреннего сгорания, как африканский верблюд, от северного оленя. Самостоятельные попытки детей приобщиться к миру автомобилей, к счастью, не пошли дальше разбитых фар и выбитых стёкл. Несчастная машина простояла возле дровяного сарая несколько лет, со спущенными колёсами, разбитым приборным щитком и раскуроченным мотором.

Одному богу известно, что стоило Николаю договориться со школой и воинской частью, но разграбленную машину, волоком, он притащил к себе. Всё лето, как на вторую работу, он ходил в свой гараж. Невидимый за дощатыми стенами, что-то там отрезал, приваривал, стучал и громко матерился, неизвестно на кого. Жена часто навещала его мастерскую, там, как привязанная, ходила следом, надоедливым комаром, мелькающим перед лицом, ныла, ныла и ныла! Нет, она не ругалась, не кричала, а именно монотонно и нудно говорила одно и то же:

— Зачем тебе эта колымага? Она никогда не тронется с места, а ты тратишь на неё последние деньги! Скоро осень и старшей дочери надо будет идти в школу, у неё нет ни формы, не букваря, — жена не на долго замолкала.

Дядя Коля, воспользовавшись паузой, пытался оправдаться, говорил о том, что машину он делает для всей семьи. Ещё немного, и они будут ездить за ягодами, грибами, и просто отдыхать все вместе. Желая утихомирить жену, он даже пообещал, что согласен брать с собой в лес, её ругливую родню. Но слова не возымели результата, отдышавшись, женщина, как заново заведённая бензопила, монотонно, без остановок, продолжала его пилить:

— Сдай лучше всё это железо на металлолом! На носу зима, детям нужна одежда и обувь. А ты вчера, опять истратил пятёрку на эти проклятые подшипники!

Коля молчал, к его феноменальной настойчивости, прибавлялась тягучая терпимость. Он был, как красная, американская резина от самолётных камер, из которой пацаны делали рогатки. Сколько не тяни, не лопнет! Но однажды, ближе к осени, когда по замыслу конструктора, работа шла к концу, резина Колиного терпения лопнула.

Коля копался с капризным мотором, безуспешно пытаясь его запустить. Мотор, выдавая три-четыре хлопка, вроде бы запускался, и опять глох. Через какое-то время, следовала очередная попытка, с тем же результатом. По-видимому, для того, чтобы ещё раз продемонстрировать мужу бесполезность его труда, в гараж легкой походкой проследовала Колина супруга. Неизвестно, что она ему так неудачно сказала, чем вызвала такой взрыв. Окружающим показалось, что мотор всё-таки завёлся. Забубнил на самой низкой ноте, постепенно набирая обороты и переходя на более высокий звук. И вдруг все поняли, что это не мотор, а дядя Коля, так мастерски, забористо и зло материться.

Из приоткрывшейся створки дверей, как нашкодившая курица из чужого сарая, испуганно оглядываясь, выпорхнула Колина жена. Следом за ней, одним мощным пинком настежь распахнув ворота, вылетел сам хозяин. С перекошенным от гнева лицом, сверкающими глазами и взлохмаченной головой. Мощный, крепкий кулак, чёрный от въевшейся грязи и машинного масла, как карающий меч, вздыбился над устремлённой вперёд разъярённой фигурой. Изо рта вылетали слова и фразы, не поддающиеся переводу на обычный язык. Это была увертюра, верх совершенства и мастерства, отточенного годами упорных тренировок.

Мелкая ребятня, играющая неподалёку, как мальки от щуки, «пырснули» в разные стороны. Жена, сжавшись и втянув голову в плечи, в ожидании удара, летела к дому, голося одну фразу:

— Убивают, ой, убивают!

Он нагнал её возле самого крыльца, занеся руку над головой жены для удара. И готов был ударить. Но вдруг остановился, плюнул себе под ноги, потирая кулак, будто и впрямь ударил, повернулся, и быстро пошёл назад.

Через какое-то время, вышел из гаража, закрыл его и пошагал от дома. Дело происходило в субботу. Позже, кто-то видел его пьяного на реке, он сидел на берегу, смотрел на воду и плакал. На следующий день жена собрав ребятишек, уехала к родителям, благо они жили недалеко. В пустой квартире дядя Коля появился, только, во вторник, обросший и грязный. «Держа марку», за женой не поехал.

Уволился с прежней работы, к большому сожалению директора. Устроился водителем в леспромхоз, возил лес на широколобом «МАЗе», с блестящими быками на боковинах капота. Больше к своему гаражу он не подходил. В одиночестве дядя Коля провёл Новогоднюю ночь, несмотря на настойчивые приглашения соседей зайти на огонёк. Было слышно, как он всю ночь, терзал старую, хриплую гармошку, неумелой рукой выводя старинные флотские песни.

Жена прислала письмо соседям, сообщив, что деньги Николай, высылает справно. Старшая дочь пошла в школу, младшую и сына устроили в детский сад, где она работает нянечкой. На жизнь не жаловалась, укорив мужа за то, что поднял на неё руку, хотя и не ударил. Но из письма чувствовалось, в тайне она надеялось, что содержание письма дойдёт до мужа и он приедет попросить прощения.

Коля, в свою очередь, считал жену бесчувственным человеком, разбившим и растоптавшим его мечту. И ждал от неё извинений.

Накануне Восьмого марта, в очередной поездке, дядя Коля, спускаясь с обледеневшего перевала, попал в аварию. На одном из спусков отказали тормоза, — «как отрезало», педаль тормоза провалилась. Двадцать семь кубометров леса, привязанные прямо за кабиной, понесли старенький лесовоз вниз.

Мелькали повороты, придорожные деревья, водитель пытался замедлить движение ручным тормозом, включить пониженную передачу. Ничего не получалось, машина уже набрала скорость, коробка «репела», но не включалась. На очередном, крутом повороте, длинный роспуск завалился на бок, переворачивая тягач. Машина встала на крышу, произошёл пожар. Дядя Коля сильно обгорел, спасённый ехавшими навстречу водителями, был доставлен в больницу, несколько суток находился без сознания, жизнь его висела на волоске.

Первое, что он увидел придя в сознание, в узенькую щёлочку бинтов, закрывающих лицо, четыре пары знакомых глаз. Полные боли, сострадания и любви, глаза жены. И три пары детских, распахнутых, наполненных любопытством, страхом и интересом. Тёплая рука жены на бинтах груди, знакомый, тихий голос:

— Ничего, ничего, Коля, всё будет хорошо! Видно нам не судьба жить по-другому, лучше! Не судьба! — найдя своей ладонью его забинтованную руку, осторожно погладила. — Ты, главное поправляйся, выздоравливай! Худо нам без тебя! А потом, как сам решишь, где работать! Куда душа лежит! А машину свою, коль не можешь ты без неё, собирай, делай, пущай ездит! Но во всём меру надо знать! Всё будет хорошо, вон и ребятишки по тебе соскучились, твердят — «к папке поедем когда?» Ты выздоравливай, мы насовсем приехали.

Коле, несмотря на бинты, стало удивительно хорошо, так хорошо, что он даже испугался, зная, что когда всё так удачно и хорошо, обязательно потом будет плохо.

Николай пролежал в больнице до лета, ему проводили пересадку кожи, как он позже смеялся:

— Меняем кожу, с одного места, прямо на рожу! Теперь я как домино, шесть-шесть, или пусто-пусто — равный со всех сторон. Где хочешь, там и целуй — кожа одинаковая. Надо большим начальникам такие операции делать, чтобы люди пришедшие поздравлять, да целовать, так долго в очереди не стояли. Пропускная способность выше!

— Ох, Николай, добалагуришься! — смеясь, предупредил директор дома культуры, навестивший его в больнице.

Выписавшись по теплу он получил отпуск, для восстановления здоровья. Рубцы с лица и тела сходили медленно, но так совсем и не сошли. Он ещё долго не мог работать, такой был слабый. Потихоньку выходя во двор, открывал ворота гаража, брал стул, долго сидел, глядя на машину, и раздумывая. В этот момент он был похож на скульптора, установившего на рабочий стол заготовку для очередной работы, и задумавшегося, — с чего начать? Всё! Замысел созрел, руки привычно прикоснулись к холодной глине, она ожила, стала тёплой и податливой. Так и его руки, истосковавшиеся по железу, гайкам и ключам, требовали применения.

Соскучившись по делу, как голодный, набросился на работу. В августе, собрав пацанов, выкатил машину на улицу для окраски. Создавая свой шедевр, дядя Коля не углублялся в изыски дизайна, итальянская школа была ему, явно не знакома. Машина получилась простая, как её прародительница. Поставив на укороченную раму деревянный кузовок, соединённый с кабиной водителя, дядя Коля получил восьмиместный авто. Сесть в него, можно было только в передние двери, так как других, вообще не было. Задние колёса автомобиля, были больше передних, что добавляло проходимости и придавало машине хищный вид. Крыши, или тента, пока не было, и машина походила на автомобиль времён революции, на котором ездили наркомы, комиссары и чекисты.

Красили автомобиль в несколько слоёв, пока он не стал блестеть, как заводской.

Когда всё было готово, дядя Коля предупредил соседей о предстоящем показе. Жена и дети были рассажены на свои места — жена впереди, дети сзади. Они важно и величественно сидели в машине, ощущая важность момента и свою значимость.

Собравшиеся, молча, разглядывали творение изобретателя, не особо надеясь, что оно тронется с места. Вполголоса, выражая свои сомнения и замечания, стараясь не обидеть конструктора. Наконец из подъезда появился дядя Коля. Его выход, выглядел, так как будто он появился на освещённой арене цирка, под взглядами сотен восхищённых глаз, для выполнения захватывающего, сложного и опасного трюка. Под тревожную дробь барабана!

Водитель, не спеша, занял своё место, дверца, с шумом, захлопнулась, барабанной дроби не последовало, машина легко завелась, под одобрительные крики детворы тронулась и покатилась по улице. Затем, Коля прокатил всех желающих, невзирая на возраст, пол, и прежнее отношение к его увлечению. Он был на подъеме, он наслаждался славой и всеобщим вниманием. Ощущал на себе любовь близких, и почитание окружающих! Потом он поехал с семьёй в леспромхоз, проезжая по посёлку, ловил на себе удивлённые, восторженные взгляды людей. Жена и дети сидели ровно, подняв головы и расправив плечи. Они походили на членов императорской семьи в день коронации, или на героических лётчиков, преодолевших Северный полюс.

В гараже леспромхоза его все хвалили, многие завидовали. Он чувствовал себя центром внимания и всеобщего обожания. Глядя из машины сверху вниз, на людей, пожимая чьи-то протянутые руки, чувствуя себя великим и нужным, он неожиданно вспомнил о Сталине, одиноко стоящем в тёмном сарае, под пыльным и рваным брезентом. И простые слова директора, несущие вековую мудрость народа:

— Запомни, главный судья — Время!

Сон

Рассказ

Последнее время дед Василий потерял сон. Днём он был занят различными делами по хозяйству, но наступала ночь, и начинались мучения. Он долго ворочался на своей старой, скрипучей кровати и никак не мог заснуть. Вставал и, шоркая босыми ногами, бродил по холодным половицам дома, который построил своими руками, много лет назад. Смотрел через оконное стекло на освещённую мертвенным светом луны, улицу. Выходил в ограду и часами сидел на завалинке, любуясь звездным небом. Или, рискуя вывернуть шею, наблюдал за движущимися точками космических кораблей и спутников, в бескрайней, чернильной бездне Вселенной. Представляя счастливых, уютно спящих в невесомости космонавтов, и по-доброму завидуя им.

Но чаще, он ложился в постель, закинув руки за голову, вспоминал всю свою длинную, сложную жизнь, от начала, до настоящих дней.

Лет Василию Михайловичу было немало — цифра давно перевалила за восемьдесят и упорно двигалась к сотне. Как он сам шутливо говорил: — «к личному Миллениуму». Отца Васятка не помнил, он умер от старых ран гражданской войны, когда сыну не исполнилось и десяти лет. От него остался широкий военный ремень и фуражка, с дыркой на том месте, где была кокарда, или звёздочка. Этим ремнём мать иногда охаживала его и младших братьев за проделки и шалости. Семья жила голодно и трудно. Вася, рано ушёл во взрослую жизнь, работал на железной дороге и учился на моториста. Помогая матери поднимать двух младших братьев.

Вечерами молодежь собиралась на околице села, в берёзовой роще. До утра пели песни, танцевали под гармошку, влюблялись. Была такая симпатия и у Василия — красивая, черноглазая, статная Светлана. Комсомольский вожак и инициатор всех добрых дел в селе. Обычно она приходила на посиделки со своей подругой Надей, полненькой, голубоглазой хохотушкой. Василий был безнадёжно влюблён в Светлану. Но признаться ей в своих чувствах стеснялся. А когда смелость всё-таки неожиданно накатывалась на него горячей волной, возле Светланы обязательно оказывалась её полненькая, закадычная подруга, и пылкое признание не получалось.

После окончания курсов мотористов, Василия направили на Айна-Булакский железнодорожный участок недавно построенного Турксиба, сменным мастером.

Вскоре началась война. Немцы стремительно продвигались к Москве. Родина Василия — маленькая деревушка на Брянщине, оказалась далеко в немецком тылу. Судьба родных и друзей была неизвестна.

Вместе со многими ровесниками, Василий в первые дни войны, поспешил в военкомат. Но был оставлен, до особых распоряжений, как работник железной дороги. Всё это время он пытался узнать, хотя бы что-то, о судьбе своих родных. Но все попытки были безрезультатны.

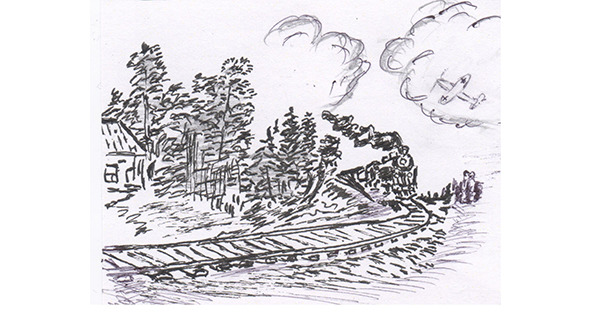

Повестка в армию пришла летом сорок третьего. Эшелон с пополнением грузился ночью. Измученные многочасовым пешим маршем на станцию погрузки, бойцы засыпали на жестких нарах теплушки, едва прикоснувшись головой к скатанным шинелям. Поезд шел, почти не останавливаясь, большую часть времени новоиспечённые солдаты спали. Стараясь выспаться «про запас».

Однажды утром Василий проснулся от шума голосов. Всё так же стучали колёса, пахло самосадом, у открытой двери вагона толпился народ.

— Вставай засоня, фронт проспишь! — толкнул в бок сосед по нарам, — ты же железнодорожник, объясни народу, куда мы едем?

Василий, держась за доску, выглянул в дверь, и посмотрел в голову состава. Сквозь мотающийся, чёрный, паровозный дым, проглядывало неяркое утреннее солнце.

— Мы едем на восток — неуверенно объявил он.

— Вот и я говорю на восток! — подтвердил пожилой мужчина, сплюнув на мелькающую под вагоном землю.

— Может ещё повернёт? — грустным голосом предположил молодой парень в очках.

— Я ещё ночью проснулся, на какой-то большой станции. Мы стояли. Потом прицепили паровоз — состав дёрнулся, и поехал задом наперёд. Вот так и едем! — продолжил пожилой, — пойду, посплю. На восток ехать далеко!

До августа сорок пятого года Василий служил недалеко от озера Ханка, на Дальнем востоке. Позже, с тяжёлыми боями, теряя друзей, воевал в отрогах Малого Хингана, освобождая Китай от японцев. Весть о капитуляции Японии встретил в Харбине.

Война давно закончилась, но Василий, как и его ровесники, прослужил в Китае ещё два года. Поражаясь бедности и трудолюбию китайских крестьян, с трудом, строившим новую жизнь и безмерно благодарных, Советской армии за изгнания со своей земли ненавистных японцев.

Из Китая писал письма в адрес сельского совета своей деревни, но ответа так и не получил.

Демобилизовавшись, приехал в родные места. Сойдя с поезда на знакомой станции, он не узнал округу. Всё было разрушено, из груды кирпича на месте вокзала торчали обугленные балки и скрюченные металлические конструкции. Под охраной двух автоматчиков, завалы разбирали пыльные немецкие пленные. Василий никогда не видел немецких солдат, пришедших на его землю жечь, убивать, грабить. Эти вымазанные в извести фигуры не вызывали у него, ни сочувствия, ни злобы, ни ненависти. Он их просто презирал, как мерзких пресмыкающихся, в обличье людей.

До деревни дошёл пешком, по разбитой колёсами и гусеницами знакомой полевой дороге. Вот и приметный взгорок, откуда, как на ладони видно всю деревню. С замиранием сердца поднялся наверх… На прежнем месте, деревни не было!

Среди чёрных, обгоревших стволов некогда зелёных тополей, в небо, как предостерегающие пальцы, торчали закопченные печные трубы и остовы сгоревших домов. Ни дымка, не лая собак, ни криков петухов. Жуткая, могильная тишина и тлен.

Поднимая ногами сухую, сыпучую пыль, оглядываясь по сторонам, побрёл, среди чёрных головёшек, к обуглившимся развалинам своего дома. Походил, по некогда просторному, ухоженному двору, в надежде найти среди обгоревших досок и кусков железной крыши, хотя бы что-то, напоминавшее прошлую, счастливую жизнь. Копнув ногой кучку сгоревшего хлама, поднял с земли наполовину сгоревший отцовский ремень с медной пряжкой. Оторвав от остатков ремня, Василий аккуратно положил её в карман.

Где-то вдали послышался скрип вращаемого колодезного ворота. Василий поспешил на звук. Возле наполовину сгоревшего здания школы, две женщины набирали воду из старого колодца. Здесь в детстве, пацанами, на большой перемене, пили обжигающе холодную воду, с криками обливая друг друга. Сейчас, на вытоптанной лужайке, несколько мальчишек гоняли нечто похожее на мяч.

Одна из женщин оказалась его бывшей соседкой, дом которой раньше стоял через дорогу, наискосок от родительского. Лицо другой, худенькой и коротко остриженной, показалось Василию знакомым. С трудом, он узнал в ней полненькую хохотушку Надю — подружку Светланы, его юношеской симпатии.

Вечером за ужином, в единственном уцелевшем школьном классе, женщины рассказали, что в посёлке, в вырытых на месте домов землянках, живут ещё несколько семей. В основном это люди, вернувшиеся сюда из эвакуации, или вовремя ушедшие в лес, к партизанам.

Из односельчан, оставшихся в селе в период немецкой оккупации, не выжил никто. Вначале, в селе стояла какая-то тыловая немецкая часть. Но, с активизацией партизанского движения в Брянских лесах, её сменили каратели. Светлану, как комсомольскую активистку и партизанскую связную, по доносу предателя, повесили вместе с младшим братом и матерью, на опушке любимой молодёжью берёзовой рощи.

Позже, понеся значительные потери в схватках с партизанами, озлобленные эсэсовцы, перед отступлением, согнали всех жителей, включая стариков и детей в клуб, и заживо сожгли.

Вместе со всеми погибла мать Василия, его самый младший брат, и престарелые родители Нади. Брата Василия — Фёдора, и Надю, вместе с другими подростками, незадолго до этого, угнали на работу в Германию. Там группу разделили. Мальчишек увезли в неизвестном направлении, и они больше не виделись. Надя попала работать на ферму к богатому немцу, и её в сорок пятом году, освободили американцы. Домой девушка вернулась накануне его приезда

Утром, они с Надей сходили на пепелище клуба. Осторожно ступая, словно боясь потревожить покоившихся здесь людей, обошли место громадного и жуткого костра. Прижавшись к груди Василия, Надя безутешно плакала, бесконечно повторяя:

— За что? За что они разрушили нашу жизнь? Убили близких и родных? За что сожгли наши дома, переломали судьбы? За что!?

Василий, стараясь успокоить девушку, гладил её по рано поседевшим волосам. Сам, с трудом сдерживая слёзы, глухо шептал:

— Мы выживем! Мы обязательно выживем! И будем помнить вас, любимые наши, всегда!

После страшной войны и ужасных потерь, на обожжённой земле, остались две раненые души, два одиноких и несчастных человека! Которым надо было жить! Наперекор всем бедам, горестям и лишениям! Жить, неся в себе неистраченную любовь, память о родных и любимых, желание заботиться друг о друге, и быть любимыми!

Так получилось, что Василий и Надя стали жить вместе.

Вскоре, малые, осиротевшие сёла объединили в одно, на центральной усадьбе. Через несколько лет, на месте погребального кострища, поставили скромный памятник односельчанам, погибшим на войне.

В пятьдесят четвёртом году, по зову партии и правительства, как и многие земляки, Василий и Надежда уехали на юг Западной Сибири, поднимать целинные и залежные земли. Строили посёлок и машинотракторную станцию в жуткие сибирские морозы, и валящие с ног, свирепые ветра.

Со временем, обзавелись собственным просторным домом. Василий, заочно окончил сельскохозяйственный техникум, и работал механиком в МТС. Надя, после курсов, трудилась медицинской сестрой в местной больнице.

Каторжные работы в Германии не прошли даром, жена часто болела. Лишь весной сорок девятого, наконец, родился старший сын — Анатолий. Второго желанного ребёнка родители, ждали многие годы. Супругам хотелось, чтобы это была девочка, но летом пятьдесят девятого родился мальчик, его назвали Виктором.

Конечно, пылкой, страстной любви между Василием и Надеждой не было. Их связывало уважение, пережитые трудности, общие тяжкие воспоминания и вера в счастливые дни. Подрастал сын, появлялись новые приятные заботы и решаемые трудности. Пару раз, родители ездили на Брянщину, поклониться отчей могиле. В надежде узнать что-то новое о своих оставшихся в живых родных и близких. Но новых сведений не было, а прежних соседей и знакомых становилось всё меньше и меньше. В однообразии лесостепи юга Сибири, новоселы, конечно, скучали по бескрайним лесам малой родины, по речке, с добрым названием Радица. По шуму сосен и елей, пению птиц, журчанию говорливого ручья на лесной опушке. Но больше съездить в родные места не получилось. Другие заботы и проблемы заполнили мир семьи.

В шестьдесят восьмом году Анатолия призвали в пограничные войска, служить пришлось далеко от отчего дома, на берегу пограничной реки Уссури.

Все эти воспоминания, иной раз, проскакивали в памяти мающегося бессонницей деда Василия, как одно мгновение. В другой раз, он долго возился на своей кровати, не в силах уснуть, а память услужливо воскрешала в подробностях всё прожитое и перенесённое. Даже то, о чём и не хотелось бы вспоминать, хотелось бы забыть, как ужасный, страшный сон, кошмарной памятью запечатлевшийся в мозгу. То, от чего замирало сердце, ноющей болью отдавая в левое плечо. Заставляя, хватать воздух громадными глотками, широко открытым ртом.

Дед Василий начал бояться ночи. Он ежедневно, с ужасом, ждал наступления вечера. Ненавидел тьму и луну, как измученная ночными страхами пичуга, ждущая рассвета. Жаворонком, радовался восходу и ликовал от первых лучей горячего солнца. Временами ветерану казалось, что он сходит с ума. Ночные воспоминания, странным образом переплетались с событиями дня текущего. Воспринимая одно, как продолжение другого.

Известие о гибели Анатолия, им принёс офицер военкомата поздним вечером шестнадцатого марта одна тысяча девятьсот шестьдесят девятого года. Из его кратких объяснений родители узнали, что их сын пал смертью храбрых при защите государственной границы нашей Родины.

Как в тумане Василию, вновь виделся неприветливый, мрачный под лучами холодного солнца, город Иман, куда их с Надей привезли на военном самолёте. Центральная площадь, с кумачово-чёрными гробами на простых солдатских табуретках. Каменные лица часовых в изголовье погибших.

Их Толик, неожиданно незнакомый, длинный и суровый, лежащий в обитом изнутри белым материалом, ужасном гробу. С трудом узнаваемый, с бледным лицом и в военной форме. Не запомнились речи командиров и гражданских партийных лиц о том, что героические защитники острова Даманский пали смертью храбрых, защищая суверенные границы нашей страны. Их подвиг никогда не будет забыт советским народом.

Растерянным, не воспринимающим действительность, убитым горем родителям, вручили посмертные награды сыновей — медали «За отвагу». Состоялась гражданская панихида. В сквере площади возник чёрный холм братской могилы. Прозвучал траурный салют. Замёрзшие солдаты почётного караула прошли торжественным маршем. Командование и родители почтили память павших, подняв печальные тосты, в расположенной неподалеку, простенькой столовой.

И родители остались наедине со своими невыносимыми страданиями. Болью страшной утраты, пониманием необратимости жуткой реальности, её глубины и ужаса произошедшего.

Они вернулись домой, где их ждал, разом повзрослевший, младший, и теперь единственный сын, Виктор.

Шли годы. Гибель сына, как-то быстро, состарила родителей. И они, всю родительскую ласку и нерастраченную любовь обратили на оставшегося сына. Он рос крепким, сильным парнем. Общительным и заботливым. Успешно окончил школу, поступал в институт, но не прошёл по конкурсу и был призван в армию в Ставропольский край. Отслужив срочную службу во внутренних войсках, остался прапорщиком. Служил в каком-то «хитром» подразделении, ежегодно приезжал в отпуск, о своей службе особо не рассказывал. Там сошёлся с женщиной из местных, но детей, по какой-то причине, у них не было.

У Василия Михайловича был друг — одногодок Пётр Иванович тоже фронтовик, приехавший на целину, в одно время с Василием и Надей. Пётр Иванович после ранения сильно хромал и работал учителем. В последние годы перед пенсией, возглавлял коллектив учителей поселковой школы. В годы войны, он воевал на Кавказе. Вместе с боевыми товарищами остановил рвавшихся к Грозненской нефти фашистов в двадцати километрах от города. Был тяжело ранен, и после излечения на фронт больше не вернулся.

В январе тысяча девятьсот девяносто седьмого года, родители получили извещение, о том, что их сын, Виктор, выполняя свой воинский долг, погиб в Чечне. Надежда Петровна, после полученного сообщения слегла в больницу. На похороны Василий Михайлович ездил один. Как ему позже стало известно, автомобиль с группой Ставропольского ОМОН, в составе которой был Василий, подорвался на фугасе недалеко от Грозного. По просьбе вдовы сына, цинковый гроб с останками мужа, был похоронен по месту службы, в Ставрополе.

С трудом оправившаяся от болезни Надежда Петровна, как могла, поддерживала мужа. Они вместе занимались делами по хозяйству. Вечерами, вместе смотрели программы телевидения. Вместе писали письмо в программу «Жди меня», в надежде найти брата Василия Михайловича — Фёдора. Дед Василий, теперь, не представлял свою жизнь без ласковой заботы и участия жены. Они стали как бы единым организмом, продолжением и дополнением друг друга.

Старый друг Пётр Иванович, был едва ли не единственным жителем угасающей деревни, который выписывал газеты, в частности, «Аргументы и факты». Он особо не верил различным телевизионным каналам, соревнующимся в подаче «жареных» фактов. И больше полагался на «бумажные» издания, знакомые с детства.

Осенью двух тысячи четвёрного года Пётр Иванович принёс соседям газету с заметкой о работах по демаркации российско-китайской границы по рекам Амур и Уссури. И планируемой передачи Китаю ряда островов. Как выяснилось, остров Даманский, ещё в тысяча девятьсот девяносто первом году, был передан Китаю. И китайцы построили там музей, в память о своих военнослужащих погибших в ходе конфликта.

Сообщение повергло стариков в шок. Оказалось, что их сын отдал жизнь неизвестно за что. Надежда Петровна в очередной раз заболела, слегла и больше не поднялась. Дед Василий, схоронив свою спутницу жизни на маленьком деревенском кладбище, долго и тяжело переживал потерю. Первые дни ходил к свежему холмику почти каждый день. Сделал оградку, лавочку и столик. Подолгу сидел и думал о жизни, под тихий шелест старых тополей и берёз. Он остался один в пустом и грустном доме. Потихоньку саднящая душевная рана немножко зарубцевалась. Сердце смирилось с неизбежностью потери и необходимостью жить дальше.

Никогда ранее, особо не верующий в Бога Василий Михайлович, незаметно для себя, стал частенько останавливаться перед потемневшей от времени и пожара иконой. Привезённой Надей из сожжённой немцами брянской деревни. И установленной, несмотря на протесты мужа, в переднем углу.

Молитв дед Василий не знал, и разговаривал с ликами святых, шепча простые, обыденные слова, обращаясь к ушедшим из жизни жене и детям. И вроде, на душе становилось легче, а одиночество уже не так терзало измученную душу.

К очередной зиме начали сильно болеть ноги, посещение могилы жены стали редким событием.

На огонёк к другу, стал чаще захаживать Пётр Иванович. Он тоже был вдовцом и жил в семье старшей дочери. Друзья подолгу спорили о международных событиях, о войне, о христианской вере, о стране и её руководителях.

Разговаривая о людях, погибших на фронтах прошедшей войны, друзья были солидарны в том, что это были не напрасные жертвы. Другое дело погибшие после Отечественной войны, в различных конфликтах и непонятных войнах. Тут взгляды друзей расходились. Пётр Иванович считал, что любые жертвы были принесены в «высших интересах государства».

Дед Василий не соглашался с ним, уверенный в том, что жизнь граждан, и является «высшей ценностью страны». И что большая часть потерь и трагедий, кроется в непродуманной политике вождей.

— Посмотри сам, — доказывал он приятелю, — мы разгромили японцев в Китае, принеся мир на эту землю. И что дальше? Сами же оттуда ушли в пятьдесят четвёртом. Нас никто не гнал! Взорвали укрепления, которые мы, в том числе и я, строили на границе, ожидая нападения Японии. А потом в шестьдесят девятом, бились на Даманском с внуками тех, кого освободили от японцев. Там погиб мой старший сын. Теперь страна, без боя, отдала этот остров. Не нужен, стал? Тогда зачем людей столько положили. За что? Это что, — высшие интересы? Может для страны мой Толик капелька, песчинка, винтик в большой политике! А для нас с Надеждой — это кусочек нас! Наша кровинушка, наша боль и мука на всю оставшуюся жизнь. Видишь, не выдержало несправедливости материнское сердца, и остался я один.

Василий Михайлович тяжело вздохнул и замолчал, отдавшись воспоминаниям.

— Мой младший брат был призван на службу в самом конце войны, — заговорил дед Пётр. Фронт давно продвинулся на запад, к Берлину. А он в составе частей НКВД, очищал Прибалтику от недобитых «лесных братьев». И погиб уже после Победы, в одной из операций осенью сорок восьмого. И что теперь? Теперь мы, уйдя оттуда, стали «оккупантами». А затаившиеся фашистские недобитки, — героями. Я уже не говорю про Европу, откуда, по глупости руководителей, бежали, как побеждённые! А Афганистан, куда мы пришли, как сейчас выясняется, неизвестно зачем. И положили там тысячи лучших сынов, наш генофонд, последствия чего, нам ещё аукнутся!

— Мой Витька был убит в девяносто седьмом под Грозным, который ты защищал от немцев в сорок втором, — вновь заговорил Василий Михайлович. — Кому была нужна эта чеченская война? Никому! Только с нашей деревни там погибло трое парней. А теперь, заново отстроили Грозный, лучшие мечети, аквапарки, стадионы. Что, нельзя было раньше договориться миром? Если бы на этой войне воевали дети тех, кто бездумно эту войну организовал, уверен — договорились бы! И мой сын был бы жив! Стал бы моей опорой под старость. Неужели во всех странах, так безжалостно обходятся со своими гражданами во имя интересов государства?

Распрощавшись, Пётр Иванович уходил. А Василий Михайлович, с затаённым страхом, ложился в кровать. Бессонница, не заставляла себя долго ждать и являлась. Уставший и измученный дед Василий считал до тысячи, пытаясь заснуть, старался вспомнить какие-то радостные и светлые воспоминания из детства, бессмысленно глядел в темноту улицы. Наблюдая как безразличная, бледная Луна передвигалась, вместе со звёздами, из проёма одного окна, в другое, а сон всё не приходил.

Однажды вечером. Василий Михайлович, не дождавшись друга, лёг и неожиданно для себя, крепко уснул. Ему снилось поле, густо усыпанное ромашками, по которому шла его молодая жена Надежда, держа за руки маленьких сыновей. Затем, он увидел себя лежащим на траве рядом с её могилой, а прямо перед лицом, моталась под порывами ветра сломанная ветка старого тополя.

— Не успел спилить, — с каким-то сожалением, как об умершем, подумал дед Василий, — жаль!

Он протянул руку, чтобы убрать ветку, но неожиданно на неё села красивая, белая, как первый снег, незнакомая птица, с пушистым перышком в клюве.

— Наверное, гнездо, где-то поблизости строит, — подумал Василий Михайлович и проснулся.

На улице было совсем светло, слышались голоса людей и звяканье ведер у колодца.

Он лежал, осмысливая увиденное во сне.

— К чему бы это? Может, грозят неприятности? Или наоборот? Была бы жива Надя, растолковала бы сон.

Никто с собой во сне его не звал. Красивая птица тоже внушала что-то хорошее.

— Надо сходить проведать Надежду, — подумал дед, — давненько я там не был.

Привязав к своему потрёпанному велосипеду раскладную лестницу, захватив пилу, Василий Михайлович отправился за околицу, в маленькую рощицу, где располагался местный погост. Отдыхая несколько раз, он благополучно добрался до знакомой оградки. Действительно, задевая памятник, над могилой раскачивалась уже успевшая засохнуть ветка. Вскоре она была отрезана и убрана.

Василий Михайлович долго сидел на скамейке, думая о чём-то своём. Сходил на соседнее поле, нарвал целую охапку полевых ромашек и положил к памятнику.

Возле калитки дома его поджидал Пётр Иванович. Оказывается, в его отсутствие из района приезжала почтовая машина с письмом из Москвы. Телевизионная программа «Жди меня» информировала Василия Михайловича о том, что в Канаде отыскался его брат Фёдор. И пересылала деду Василию его письмо. Трясущимися руками Василий Михайлович, вскрыл испещренный печатями и штемпелями конверт.

Кривыми, почти печатными буквами, незнакомым подчерком, брат кратко сообщал, что жив, здоров, проживает в городе Виннипег в Канаде. Женат, и собирается с двумя сыновьями, в ближайшее время, навестить старшего брата.

От радости дед Василий сначала потерял дар речи, отдышавшись, радостно повторял:

— Приедет, приедет! Понимаешь, брат Фёдор приедет! С сыновьями! Моими племянниками! Живыми и здоровыми! Вот счастье-то!

Без вести пропавший

Повесть

Выжившим в тяжёлых боях, и

оставшимся на полях сражений — посвящаю.

Три обыкновенных буковки алфавита, записанные в учётную карточку бойца РККА, рукой штабного писаря. В лучшем случае нанесённые на рабочей карте начальника штаба стрелкового батальона, каким-либо самостоятельно придуманным значком. Среди множества таких же кружочков, крест-накрест перечёркнутых и обозначающих места захоронения своих убитых, с датой и фамилиями, написанными неразборчиво, химическим карандашом. Синих кружочков, перечёркнутых единожды, нанесенных в местах взятия в плен живых солдат противника, с обязательным указанием даты и наименования подразделения, к которому принадлежал пленный.

Специального тактического знака, обозначающего место, где боец пропали без вести, Боевым уставом не определено. Обычно, исчезновение происходило в скоротечных боях в ходе отступления, или прорыва кольца окружения. Времени задержаться, или вернуться на место боя, для эвакуации раненых, убитых и сбора личных документов, как правило, не оставалось. А коль убитым, пропавшего солдата никто не видел, с поднятыми вверх руками, в сторону противника он не уходил — значит, судьба его неизвестна.

Он, может быть, где-то рядом, выходит из окружения, с боями, пробивается к своим, возможно, воюет в партизанском отряде, залечивает раны у сердобольных жителей оккупированных территорий, или раненым и контуженным взят в плен.

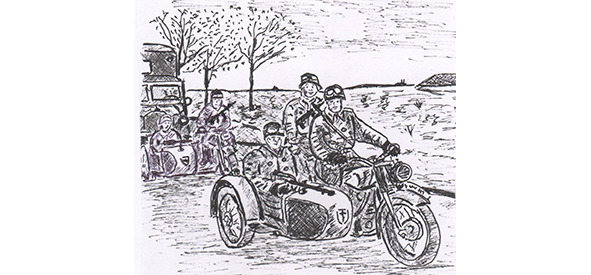

Шёл июль сорок второго года, немцы, опьянённые успехами, рвались к Сталинграду. Противоборствующие стороны несли громадные потери, обстановка требовала жёстких мер.

28 июля 1942 года народный комиссар обороны И. В. Сталин обратился к Красной Армии с приказом №227, больше известным, как «Ни шагу назад!». Предусматривающим самые жестокие меры к трусам и паникёрам. Попавшие в плен бойцы и командиры РККА, приравнивались к предателям Родины, они и их семьи, подвергались репрессиям и ограничениям свобод.

Поэтому командиры воюющих частей и подразделений, в скоротечных боях, не имея достоверных сведений о потерях, чаще записывали в документах, короткое — «БВП». Не вычёркивая человека из списка живых, оставляя родным призрачную надежду на чудо и возможность, как-то избежать преследования властей.

А на утро была война.

Григорий Улыбин до войны успел закончить семь классов сельской школы и пойти в обучение к колхозному кузнецу дяде Платону. Семья Улыбиных жила тяжело, отец — Иван Феоктистович, выходец из уральских казаков, участник империалистической войны, одним из последних, вступил в создаваемый колхоз. Ловил с артелью, на Чебаркульском озере рыбу для колхоза. Зимой, в жуткие морозы, со льда ставил сети, бывало и ночевал с друзьями возле них. Рыбакам выдавали «ледовые» сто грамм. Во время одной из таких ночёвок на льду, у костра, в беседе о народившемся в Германии фашизме, Иван Феоктистович неосторожно обмолвился, что «если бы не революция, то уральские казаки, ещё тогда, проехали бы на своих конях по берлинским улицам». Какой-то «доброжелатель стукнул куда надо». Бригадиру рыбаков припомнили казачье прошлое, Георгиевский крест, нежелание вступать в колхоз, и враждебные разговоры. Заседавшая «тройка» постановила — «десять лет лагерей».

Верная жена Люба осталась с тремя детьми в старом, родительском, доме, на берегу озера.

Гриньке, как звала Григория мать, учиться было не на что и особого усердия, в этом нелёгком деле, сам обучаемый не проявлял. Старший брат Михаил, женился и жил своей семьёй. Младшая сестра Евгения, по мнению неграмотной матери, обязательно должна была закончить «семилетку». После седьмого класса обучение было платным, скромный бюджет семьи, вряд ли его смог потянуть обучение двоих детей.

Улыбин рос не по возрасту крепким, сильным парнем. По-цыгански черноглазый, с пышной казачьей шевелюрой и тонкой талией. Многие местные красавицы тайно вздыхали по видному жениху. Но сердце Григория принадлежало одной единственной, — однокласснице Катерине, под стать Григорию красивой, стройной, с тонкими чертами лица и тугой косой, переброшенной на высокую грудь. Она продолжала учиться в средней школе. Отмахав целый день в душной кузнице тяжеленным молотом, помывшись и наскоро перекусив, Гринька отправлялся в местный клуб на танцы. Потом влюблённые долго бродили босиком по мокрому песку озера. Под лёгкие вздохи набегающих, ласковых волн. Смотрели на яркое отражение громадной луны и миллионов звёзд в зеркальной глади спящего озера. Строили планы на будущее и бесконечно целовались.

Тёплым, летним утром, когда счастливые выпускники школ, после выпускного вечера и праздничных гуляний до утра, вернулись домой. Чёрная тарелка репродуктора, голосом Левитана объявила:

— Внимание, говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит! Победа будет за нами!

Вся прошлая жизнь, с её проблемами, мечтами, трудностями и заботами, оказалась смятой, скомканной и раздавленной чеканными словами страшного сообщения.

Жизнь на долгие годы и десятилетия разделилась на «до, и после войны».

Григорий, как многие его сверстники, поспешил в военкомат. Уставший, издёрганный, с не выспавшимися глазами работник военкомата, осипшим голосом ответил:

— Молод ещё! Лучше матери помоги! Надо будет — вызовем!

Вскоре в небольшой уральский городок, стали эвакуировать с запада заводы. На пустыре срочно возводились заводские корпуса, Григорий устроился в кузню. Целыми днями делал скобы, навесы, кованые гвозди, так необходимые в строительстве.

Маршевая рота

Прошла первая военная зима, наступило лето. Фронтовые сводки пестрели названиями городов, оставленными в кровопролитных боях советскими войсками. Улыбин наконец получил повестку и был направлен для подготовки в Еланские лагеря. Несколько раз к нему приезжала Катерина, они успевали быстро переговорить о домашних делах, постоять, обнявшись, и Григорий бежал на громкую команду строиться.

Маршевую роту отправили внезапно. Ещё вечером они спокойно ужинали под навесом летней столовой, а уже ранним утром следующего дня, смотрели в открытую дверь вагона на мелькающие кусты, телефонные провода, маленькие полустанки, сонные леса и зелёные лоскутки дальних полей.

Эшелон шел, почти не останавливаясь, навстречу проносились санитарные поезда, с громадными красными крестами на обшарпанных боках вагонов. С кровавой белизной бинтов в окнах, с измученными болью лицами раненых бойцов и уставших санитаров.

Перемахнув Волгу, ощетинившуюся стволами зенитных орудий по обоим берегам, поезд двинулся на юг, кто-то из знающих людей, предположил:

— В сторону Сталинграда везут!

Вечером, когда солнце низко опустилось к горизонту, и на его огненный шар было больно смотреть, оттуда, со стороны солнца, сквозь его яркое сияние, прилетели немецкие самолёты. Первый взрыв потряс состав, вагоны заскрежетали, налезая друг на друга. Поезд остановился. Паровоз истерично загудел, выбрасывая вверх тугие струи белого пара. Люди бросились от вагонов в поле. Падая при близких разрывах, вскакивая и продолжая бежать, когда стук падающих сверху камней и звон осколков, переставал будоражить воздух.

Фашисты действовали безнаказанно, в эшелоне не было даже зенитных пулемётов. Несколько раз раздались бесполезные выстрелы из винтовок. Самолёты, истратив боекомплект, низко ушли на запад. Два вагона лежали на боку, один из них горел, выбрасывая вверх оранжевые языки пламени и чёрного дыма. Паровоз отцепился и уехал вперёд. Командиры построили людей. Потери были значительные. До поздней ночи, оставшиеся в живых, собирали растерзанные и простреленные тела погибших. Их укладывали в большую воронку от бомбы возле самого полотна железной дороги. Улыбин никогда не видел столько мёртвых людей. Стаскивая тела в кучу, стараясь не вымазаться в, ещё тёплой крови, Григорий избегал смотреть на обезображенные смертью лица тех, с кем, ещё несколько минут назад, курил, одну на двоих самокрутку. С кем спал, укрывшись одной шинелью. С кем ходил в школу, купался в озере и жил на одной улице. Кто, так и не доехал до фронта, не сделал ни единого выстрела, не убил ни одного фашиста. И в чей дом, на улице возле озера, заплаканная женщина-почтальон, на днях принесёт казённый треугольник похоронки, со словами — «Ваш сын (муж), пал смертью храбрых, в боях за независимость нашей Родины!»

Марш.

Всю оставшуюся часть ночи и следующий день они шли, останавливаясь на короткие привалы, питаясь тем, что получили ещё в Еланских лагерях, и не успели съесть в поезде. Улыбину показалось, что они шли целую вечность. Ночью, в кромешной темноте, спотыкаясь о кочки, засыпали на ходу, тыкаясь в спины впереди идущих. Днём, в полусне передвигая ноги, Григорий видел беспощадное солнце, блеск примкнутых штыков, мерно покачивающихся в красноватом мареве пыли, поднятой сотнями ног, одетых в солдатские обмотки.

Самым тяжким испытанием стало отсутствие воды, её не видели целый день. К вечеру вышли к какой-то, заросшей кувшинками, речушке. Многие упали у воды, и пили, пили, пили! Командиры разрешили, выставив охранение, поспать. Наиболее выносливые, искупались, плавая среди белых кувшинок. Остальные, измученные переходом, заснули моментально, едва прикоснувшись головой к горячему песку.

С последними лучами солнца, в небе появился связной У-2. Встретившие его офицеры маршевой роты, о чём-то долго беседовали с рослым человеком в кожаной куртке, прилетевшим на самолёте.