Бесплатный фрагмент - О чём рассказал архив

Документальная повесть

О ЧЁМ РАССКАЗАЛ АРХИВ. Документальная повесть

Если спросите — откуда

Эти сказки и легенды

С их лесным благоуханьем,

Влажной свежестью долины…

Я скажу вам, я отвечу…

Вы, кто любите природу,

Сумрак леса, шёпот листьев

В блеске солнечном долины,

Бурный ливень и метели,

И стремительные реки,

И в горах раскаты грома…

Вам принёс я эти саги,

Эту песнь о Гайавате…

Г. Лонгфелло

АДРИАН ТОПОРОВ И ГЛАВНАЯ ЛЕГЕНДА ПОВЕСТИ

Известный просветитель, журналист, публицист, книговед, музыкант, эсперантист и писатель А. М. Топоров (1891 — 1984 гг.) прожил долгую, трудную и необыкновенно интересную жизнь. Незадолго до кончины он передал свой обширный литературно-биографический архив, включавший изданные и неизданные произведения, переписку, статьи, многие семейные документы, младшему сыну Герману, фронтовику, инженеру-строителю по образованию, но лирику по душевному складу и настрою; свидетелю, а иногда и участнику литературно-просветительской деятельности Адриана Митрофановича.

Г. А. Топоров систематизировал архивные материалы, привёл их в порядок, кое-что восстановил. В результате его усилий и появилась документальная повесть «О чём рассказал архив». Уже эпиграф к ней из «Песни о Гайавате» Г. Лонгфелло в переводе И. А. Бунина настраивал на нечто не вполне обычное: предложенная автором подборка состояла из легенд-былей, а историю алтайской коммуны «Майское утро» и работы в ней А. М. Топорова с полным правом можно было назвать главной легендой повести.

Этот литературный труд был приурочен к 100-летнему юбилею писателя и в том же 1991 году передан С. П. Залыгину, главному редактору журнала «Новый мир». По каким-то причинам повесть тогда так и не увидела свет. А вскоре, как говорится, ушёл в мир иной её автор.

Через некоторое время родственники А. М. Топорова и Г. А. Топорова вернулись к имевшемуся литературному материалу, несколько дополнив его. Неожиданно оказалось, что интерес к жизни и творчеству писателя у издателей и читающей публики на бескрайних просторах бывшего Советского Союза отнюдь не угас. В результате — несколько сокращённый вариант повести «О чём рассказал архив» был опубликован в 2007 году в старейшем литературном журнале России «Сибирские огни» (г. Новосибирск). Первые же полные её издания увидели свет одновременно в Белгороде (Россия) и Николаеве (Украина) в 2011 году.

А теперь у нас появилась новая возможность взять в руки дополненный и исправленный вариант этой увлекательной книги и сделать по её прочтении самостоятельный вывод — каков же был на самом деле Адриан Митрофанович Топоров. И насколько разносторонней, порой подвижнической, была деятельность этого человека, жизнь и творчество которого в своё время вызвали многочисленные восторженные отзывы выдающихся деятелей культуры.

Игорь Топоров

ПРЕДИСЛОВИЕ

В №57 от 7 марта 1964 года популярная московская газета «Известия» напечатала отзыв о книге А. М. Топорова «Крестьяне о писателях».

Не удержусь от искушения процитировать его целиком:

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ НЕОБЫКНОВЕННОЙ КНИГИ

Это удивительная книга. Держишь её в руках, как драгоценность, как кладезь человеческих ценностей, как памятник.

Вся её история — совершенно реальные факты и приметы нашей жизни, переплелись здесь так, словно кто-то задался целью удивить и поразить вас.

Учитель Адриан Митрофанович Топоров в коммуне „Майское утро“ близ Барнаула многие годы проводил с крестьянами чтение художественной литературы и записывал всё, что говорилось затем при обсуждении прочитанного. В конце двадцатых годов он начал публикацию своих записей, а в тридцатые годы выступил с отдельной книгой „Крестьяне о писателях“.

Она получила горячую поддержку Максима Горького, В. Вересаева, Б. Горбатова, Н. Рубакина и многих-многих других писателей и учёных, она вызвала живейший интерес в США, Германии, Польше, Швейцарии, вокруг неё шли споры. Потом книга и её автор были как-то забыты. Нельзя себе представить, чтобы она была забыта навсегда — рано или поздно о ней, конечно, вспомнили бы. Однако одно событие сразу же вызвало к новой жизни эту книгу, послужило поводом для второго её рождения. Это событие — полёт в космос Германа Титова.

Лишь только биографы Космонавта-2 коснулись своего „материала“, они сразу же отметили необыкновенную начитанность Германа, его любовь к поэзии, к художественной литературе в целом. Эта любовь у него — от отца, Степана Павловича Титова, сельского учителя. А у отца — от другого учителя — Адриана Митрофановича Топорова.

Топоров уже давно жил в Николаеве, на Украине. Возраст не помешал ему сохранить энергию, замыслы, старые привязанности к Сибири, к своим ученикам, новые надежды. Одной из этих надежд, конечно же, было переиздание книги „Крестьяне о писателях“.

Хорошо, когда надежды совпадают с требованиями самой жизни, с духом нового времени. Новосибирское издательство выпустило эту книгу. „Второе, дополненное и переработанное издание“ — читаем мы на титульном листе. — „1963 год“. Я бы сказал ещё — творчески дополненное и тоже творчески, с большой любовью, с глубоким пониманием всего значения дела переработанное издание!

В основе книги, разумеется, остался тот же материал: высказывания крестьян о произведениях художественной советской прозы и поэзии двадцатых годов (из классиков включён только Пушкин). Затем следуют необычайно меткие, точные и очень краткие характеристики участников этих чтений, сделанные Топоровым.

Кроме этого, главного материала, издатели ввели в книгу ещё целый ряд новых и не менее интересных: предисловие журналиста П. Стырова, опубликованную в газете „Известия ЦИК“ 7 ноября 1928 года корреспонденцию широко известного в то время журналиста А. Аграновского, посетившего коммуну „Майское утро“, статью С. Титова о своём учителе Топорове, рассказ самого Топорова „О первом опыте крестьянской критики художественных произведений“, письма писателей к Топорову, преимущественно тех, чьи произведения обсуждались в „Майском утре“…

Вероятно, не будет преувеличением сказать, что книга эта интересна не только сама по себе — она расширяет наши представления о том, как вообще может делаться настоящая книга. Об этом нельзя не подумать, держа книгу в руках, любуясь её замыслом и исполнением.

Раскроем книгу, к примеру, на 124-й странице:

„А. НЕВЕРОВ. „Ташкент — город хлебный“. (Читано с 20 по 22 марта 1927 года).

КОММУНАР ЗУБКОВ П. С.: Придраться тут не к чему. Нужно человеку быть без сердца, чтобы не почувствовать всего, что написано в этой книге. Проще и лучше этого не напишешь.

БЛИНОВ И. Е.: Напиши ты, пожалуйста, чтобы все писатели так для деревни писали. Тогда их интереснее будет и читать. Так и скажи: мужики говорят, что, может быть, многие нынешние писатели хороши, но ни к чему они. Скажи, что непонятны они, резону в них мало. Не по вкусу они деревне. Вот Лидин и Катаев — хорошие. Ну, а уж лучше Неверова, поди, и не сыскать. Этот „Ташкент“» узлом перекрутит хоть какого упорного человека.

ТИТОВА А. И.: Сколько муки Мишка принял… Малой он был шибко. Я думаю, эта книга и старого, и малого проткнёт наскрозь. Малому трёхлетнему ребёнку расскажи её, и тот поймёт, куда что гласит. Который ребёнок только что начнёт говорить, и тот, расскажи ему, поймёт“.

И вот таких, пусть иногда чересчур категоричных, но умных, самобытных суждений о творчестве писателей не счесть в этой замечательной книге.

А теперь узнаем, кто же они, эти „Белинские в лаптях“, как назвал их в двадцать восьмом году журналист Аграновский. Характеристики дал им А. М. Топоров — предельно краткие, выразительные, какие можно дать человеку не по первому впечатлению, а только после того, как съешь с ним пуд соли, годы проведёшь вместе за работой. Вот только две из них:

„ЗУБКОВ П. С. 35 лет. Сын крестьянина-середняка. Окончил церковно-приходскую школу. В 1920 году — один из организаторов „Майского утра“ До 1929 года — почти бессменный её руководитель. Член партии. Редкий самородок. Талантлив во всех отношениях. Незаурядный организатор.

…ЖЕЛЕЗНИКОВА Т. Ф. 31 год. До вступления в коммуну много странствовала по свету — жила на заводах, в батрачках. В «Майском утре» с 1923 года. Здесь же обучена грамоте. Доярка. Правдива, до щепетильности честна. Режет правду в глаза. Бесстрашный обличитель всех коммунальных беспорядков. Остра на глаз и на язык».

Из этой необычной, любовно составленной книги можно узнать и о том, как писатели отнеслись к критике своих произведений крестьянами, к начинаниям Топорова, и о том, как нелегко было замечательному учителю вызвать крестьян на откровенность:

«Не нам судить о книгах. Мы не учёные… над нашими словами будут смеяться…»

Можно почувствовать жизнь коммуны „Майское утро“ тех лет. Можно обратиться к портрету Германа Титова. В дни работы ХХII съезда КПСС Герман Титов встретился со своим „духовным дедушкой“ А. Топоровым. Позже в честь этой встречи, которая произошла в редакции газеты „Известия“, Космонавт-2 написал на памятной фотографии:

„Дорогой Адриан Митрофанович! Встречу в „Известиях“ я запомню на всю жизнь потому, что всю свою сознательную жизнь я о Вас слышал, а вот свидеться довелось впервые. Примите низкий поклон“.

Да, эта книга — явление в советской литературе. Уже не те крестьяне в Сибири, на родине космонавта, не те у них суждения о литературе, что были в двадцатых годах, — а книга о них не только не умирает, а обновляется, родится вновь.

Сергей ЗАЛЫГИН.

Глава 1. ЛЕГЕНДА О «ДОБРОМ ГЕНИИ»

Легенда эта возникла в 1936 году, когда доведшие Топорова до нервного истощения очёрские «отцы просвещения» пожаловали Адриану Митрофановичу в виде компенсации путёвку на курорт в Феодосию.

Феодосия! Своего рода Мекка, и мы знаем почему. Вот выписка из очерка-путеводителя В. Балахонова «Феодосия»:

«Могила Айвазовского находится во дворе старинной армянской церкви на углу улиц Айвазовского и Тимирязева. На могиле установлен мраморный памятник с надписями на русском и армянском языках: „РОЖДЁННЫЙ СМЕРТНЫМ, ОСТАВИЛ ПО СЕБЕ БЕССМЕРТНУЮ ПАМЯТЬ“. Тут же похоронена жена художника Анна Никитична Айвазовская.

В городе имеется памятник-фонтан, сооружённый в сквере между кинотеатром „Крым“ и генуэзской башней. Его построили горожане в знак благодарности художнику за водопровод, проложенный в Феодосию из его имения Субаш. В 1959 году фонтан реставрирован, и теперь мы его видим таким, каким он был при жизни Айвазовского».

Повеяло на нас непреходящей любовью и гордостью феодосийцев, повеяло настоящей легендой. Но лишь страницы дневниковых записей, да одна памятная открытка, хранящиеся в архиве А. М. Топорова, позволяют узнать кое-какие её подробности.

Нет надобности описывать чувства Адриана Митрофановича, попавшего в один из самых примечательных крымских городов. Он сразу же ощутил себя в Феодосии паломником, которому предстоит прикоснуться к святыням этих мест. Конечно, Топоров поспешил осмотреть Феодосию и, прежде всего, места, связанные с личностью И. К. Айвазовского. Нечто возвышенное, освящённое человеческой памятью, он ожидал встретить здесь.

Увы! Адриан Митрофанович был ошеломлён кощунственным отношением феодосийцев к памяти великого земляка. Тошно было смотреть на превращенные в мусорные свалки, даже уборные, безнадёжно высохшие мемориальные фонтаны, на развалины дома, где родился И. К. Айвазовский, на его захламлённую могилу за оградой армянской церквушки. Без прежней восторженности, с гнетущим тревожным чувством шёл А. М. Топоров к знаменитой Картинной галерее имени И. К. Айвазовского, зная, что там много подлинных полотен живописца.

Топоров встретил у дверей большого зала глубокого старичка со слезящимися глазами, спросил его:

— Мне сказали, что жива ещё жена Айвазовского, Анна Никитична, что живёт при галерее. Меня возмутило оскорбительное отношение местных властей к памяти Ивана Константиновича. Хочу об этом написать в московскую газету. А вы кто, дедушка?

— Я-то? Фома Дорменко. До самой смерти Ивана Константиновича был при нём, сам малевать кое-что стал. В городе много картин, написанных мною… Теперь вот охраняю галерею… Анну Никитичну нынче обижают: все облезло, печи дымят, зимой холодно. Пойдемте к ней.

Там, куда он привёл Топорова, все было действительно в запущенном состоянии. В кресле сидела старая женщина в тёмном платье, с кружевной наколкой на голове, всё ещё сохранявшая следы редкой красоты. Адриан Митрофанович представился и своим негодованием по поводу виденного в городе сразу же расположил к себе Анну Никитичну.

— Трудно мне от всего этого, — горько и просто стала жаловаться она. — Ну да всё бы ничего… А вот последнее — смертельно обидело, потрясло, хоть не живи. Сняли статую с фонтана «ДОБРОМУ ГЕНИЮ». Сказали мне, горсовет постановил. Вы знаете, почему так дорога мне эта статуя? Раньше город страдал без питьевой воды. А в моём имении Субаш, за 25 вёрст отсюда, питьевой воды было вдоволь, артезианской, чистой. И проложили оттуда на наши с Иваном Константиновичем деньги трубы до самой Феодосии. Здесь знали, что вода пришла из моего имения, и в память об этом построили красивый, самый большой в городе фонтан с изваянием, который и назвали «ДОБРОМУ ГЕНИЮ». Посмотрите.

Анна Никитична нашла в семейном альбоме фотографию и подала Топорову. На фотографии был снят озарённый солнцем фонтан, посередине которого стояла статуя прекрасной молодой женщины. В протянутой городу руке она держала чашу, из которой рассыпались вниз щедрые хрустальные струи. Несколько ребятишек, вытянувшись через борт и закинув головы, ловили их ртами.

— Таким был этот фонтан со статуей «Доброму гению»…

Время как будто сдёрнуло маску старости с просветлённого, растроганного лица Анны Никитичны, и потрясённый Адриан Митрофанович, ещё раз взглянув на фотографию, только и смог проговорить:

— Это Вы!!

— Да… Для скульптуры позировала я: меня уговорили.

— Где же эта прекрасная статуя? На фонтане её нет.

— Свергли же её. Пойдёмте, я покажу.

На полу подвала, куда привела Топорова Анна Никитична, валялась статуя с фонтана «ДОБРОМУ ГЕНИЮ».

— Это ведь она на фонтане кажется такой воздушной, почти прозрачной, виновато стала как бы оправдываться Анна Никитична. — А так нам с Фомой её даже не сдвинуть… Нелегко живется мне. Приходится продавать даже вещи Ивана Константиновича, которым место в музее. Продала… что же делать? — и кровать, на которой он умер…

Сказано было сквозь слёзы, через платок…

Провожая Топорова, Айвазовская подарила ему фотографию фонтана с изваянием «ДОБРОМУ ГЕНИЮ».

— Возьмите на память. У меня ещё есть…

С тяжёлым чувством покинул Топоров галерею, пообещав, что светлая память о «ДОБРОМ ГЕНИИ» будет восстановлена в её истинном смысле, как и память о великом художнике…

Нетрудно представить, каким яростным возмущением дышала большая статья Топорова «ТОЛСТОКОЖИЕ», написанная по следам поездки в Феодосию. Но трудно — совершенно невозможно — представить, как всё же вняли этому гневному гласу руководящие работники столичных искусствоведческих организаций и издательств. Обратимся к самой статье, опубликованной после долгих «хождений по мукам» в «Комсомольской правде» (№37 за 1937 год). Вот что писалось тогда в примечании «ОТ РЕДАКЦИИ»:

«Тов. Топоров принёс свою статью сначала в редакцию газеты «За коммунистическое просвещение». Оттуда её переправили в Наркомпрос, тот переслал в музейный сектор Комитета по делам искусств при СНК СССР. Музейный сектор передал в газету «Советское искусство», которая в пятое посещение Топоровым редакции вернула статью, заявив: „Мало ли таких дел, как в Феодосии?“.

Вся эта отвратительная история показывает, что в некоторых московских учреждениях находятся бездушные чиновники, которые в культурном отношении ничуть не выше феодосийских горсоветчиков…»

После статьи «ТОЛСТОКОЖИЕ» Топоров получил много благодарственных писем: от Анны Никитичны, её родных, рабочих Феодосии. Крымское правительство быстро устранило все бесчинства феодосийских властей. Анне Никитичне увеличили пенсию, привели в порядок её квартиру и фонтаны, связанные с именем И. К. Айвазовского…

К сожалению, немало прекрасных легенд имеют печальный конец. Уже живя в Николаеве, А. М. Топоров задумался: А каков же финал истории с изваянием «ДОБРОМУ ГЕНИЮ»? И Адриан Митрофанович пишет дирекции Картинной галереи имени И. К. Айвазовского:

«…Я вспоминаю своё пребывание в Феодосии в 1936 году, аудиенцию у Анны Никитичны. В очерке-путеводителе „Феодосия“ тов. В. Балахонов, между прочим, пишет, что «теперь мы видим его (главный фонтан) таким, каким он был при жизни художника». Жена моего внука Юлия Плюснина — уроженка Феодосии, часто ездит туда к родным. Так вот она говорит, что статуи фонтана „ДОБРОМУ ГЕНИЮ“ в Феодосии нигде не видела. Убедительно прошу ответить мне на вопросы:

— Где сейчас свергнутая статуя фонтана „ДОБРОМУ ГЕНИЮ“?

— Кто был её автором?»

А. М. Топоров получил такой ответ:

«Уважаемый Адриан Митрофанович!

На поставленные Вами вопросы отвечаю:

— Статуя фонтана „ДОБРОМУ ГЕНИЮ“ пропала в период оккупации фашистскими захватчиками города Феодосии в 1941 — 1944 гг.

— Автор скульптуры фонтана „ДОБРОМУ ГЕНИЮ“ нам неизвестен.

С уважением

Директор Д. Трушин».

Неутешительный ответ дирекции галереи стал одной из чувствительных ран для А. М. Топорова. Адриан Митрофанович безоглядно был влюблён в любой вид истинного, высокого искусства и болезненно воспринимал обиды, нанесённые ему.

Он видел великолепную статую на фонтане «ДОБРОМУ ГЕНИЮ», он укорял себя, что не дознался у Анны Никитичны, кто автор прекрасного изваяния. И лишь теперь, после письма из Феодосии, с болью понял: уже всемирно известный, баловень в кругах искусства — не мог И. К. Айвазовский допустить, чтобы с его жены изваял статую для фонтана «ДОБРОМУ ГЕНИЮ» какой-либо заурядный мастер. Несомненно, это был скульптор, равный по таланту И. К. Айвазовскому или близкий к тому. К несчастью, погибло одно из замечательных творений искусства. Не до конца оценил Адриан Митрофанович в те тридцатые годы кощунственное решение Феодосийского горсовета.

Погибла во время войны в Старом Осколе и фотография, подаренная Топорову Анной Никитичной. Но прекрасный образ «ДОБРОГО ГЕНИЯ» всё же можно представить себе по словам рассказанной нами легенды, как, наверное, можно задуматься и о двойном смысле её названия. И пусть подтвердят это строки из переписки двух учителей — николаевца Ф. Андреенко и феодосийца Г. Анисимова:

«9 октября 1978 г., г. Феодосия.

Глубокоуважаемый Фёдор Семенович!

Сердечно и душевно благодарю Вас за присланную статью А. М. Топорова “ТОЛСТОКОЖИЕ“, которую Вы своей рукой переписали в 1937 году. Спасибо Вам огромное. Статья ставит множество проблем, которые актуальны в наши дни! Статья побуждает к поиску во многих направлениях. Когда её читаешь, то становится ясно, кто её писал! Её писал, прежде всего, человек кристальной честности, не идущий на сговор со своей совестью!

Ещё раз благодарю за присланное.

Здоровья Вам, Вашей семье. Благополучия.

Здоровья и творческих удач Адриану Митрофановичу Топорову!

Г. Анисимов».

Глава 2. ХОТЬ И БЫЛ ОЧЁР ДАЛЕКО

В августе 1936 года Адриан Митрофанович Топоров, решив покинуть недружелюбную для него очёрскую «просветительскую» среду, по направлению Наркомпроса переехал вместе с семьей в подмосковный городок Раменское, где стал преподавать русский язык и литературу в средней школе №5. Очёрские дрязги, сам Очёр теперь действительно были далеко. Но наступил 1937 год, когда именно этот городишко сыграл зловещую роль в жизни А. М. Топорова.

Сам же Адриан Митрофанович решал в это время одну из самых насущных своих проблем. Подступился к ней он ещё в 1928 году, и связана она была пусть с косвенной, но неизменно благожелательной поддержкой со стороны Максима Горького.

В «пролеткультовско-рапповско-лефовской» атмосфере, может быть, и не состоялось бы первое рождение книги «Крестьяне о писателях», не придай гласности известный писатель В. Я. Зазубрин (тогда редактор журнала «Сибирские огни») обращённые к нему в письме слова А. М. Горького:

«Сорренто, 17 марта 1928 г.

Уважаемый Владимир Яковлевич!

…Затем я очень прошу Вас: пошлите мне Вашу книгу „Два мира“, интереснейшую беседу слушателей о ней я читал, захлебываясь от удовольствия. Первый номер „Сибирских огней“ очень интересен».

А немного позже, в том же году, А. М. Горький в предисловии к пятому изданию «Двух миров» напишет:

«Эта книга была прочитана в Сибири перед собраниями рабочих и крестьян. Суждения, собранные о ней, стенографически записаны и были опубликованы в журнале „Сибирские огни“. Это весьма ценные суждения, это подлинный „глас народа“».

Есть такой термин — «Поле тяготения». С тех двух отзывов А. М. Горького о крестьянской критике — где бы ни находился Алексей Максимович: в Москве, Сорренто, снова в Москве, — инициатор и организатор уникального опыта в «Майском утре» Адриан Топоров всегда был в его «поле тяготения».

Адриан Митрофанович не раз утверждал, что только благодаря одобрительным словам великого писателя, он дерзнул в 1929 году послать в Госиздат, в Москву, все три тома собранных им отзывов крестьян-коммунаров о произведениях литературы. И в 1930 году увидела свет книга «Крестьяне о писателях».

Была в ней явная странность. Книгу составили отзывы о произведениях советских писателей и поэтов того времени. Почему же крестьянская критика коммуны «Майское утро» умолчала о Максиме Горьком? Она не умолчала. Её не было только в первой изданной книге — всего лишь части трехтомной рукописи «Крестьян о писателях». В двух неизданных томах были отзывы крестьян о классиках русской и мировой литературы. К ним был отнесен и А. М. Горький. К сожалению, в том 1930 году эти два тома были законсервированы Госиздатом. Но разве не могли его работники извлечь из неизданных рукописей отзывы о произведениях А. М. Горького? Могли, но, видимо, не хотели: «неистовые ревнители» пролетарской литературы в те годы мало считались даже с авторитетом самого значительного её представителя.

Архивная переписка позволяет сделать вывод, что судьба первого опыта крестьянской критики оставалась и позже в поле зрения А. М. Горького. Вот серия выдержек из писем литераторов того времени:

Заведующий редакцией журнала «Литературная учеба» Ц. С. Вольпе — А. М. Топорову:

«28 января 1930 г.

…Редактор нашего журнала Максим Горький, заинтересовавшись Вашими статьями о том, как и что читает современная деревня, просит Вас принять участие в работе „Литературной учебы“».

Писатель В. Я. Зазубрин — А. М. Топорову:

«21 ноября 1933 г.

…Кое-что я сделал. А именно: доложил о Вас Алексею Максимовичу. Он считает, что Вас надо издать. Он вернётся из Крыма в январе, и тогда я вручу ему книгу, мною подобранную».

«Москва, 27 января 1934 г.

…О вашей книге я разговаривал с Алексеем Максимовичем дважды. В первый раз он одобрил идею её издания вообще, во второй раз подошёл к делу более конкретно. Он требует, чтобы книга давала не только диактологический материал, но и говорила о широте кругозора коммунаров. Он говорит, что 2-я книга будет им поддержана, если в неё Вы включите материалы по разбору Толстого Льва, Гёте, Гейне, Ибсена и русских классиков, надо, конечно, и самого его включить. Присылайте мне эти материалы, и книга пойдёт».

Всё складывалось прекрасно. В то же время А. М. Топоров понимал, что требования А. М. Горького предопределяют новый, весьма трудоёмкий цикл работы. Теперь уже нельзя было уповать на издание находящихся в Госиздате второго и третьего томов крестьянской критики, состоящих только из отзывов о произведениях русской и иностранной литературы. По существу, основное требование А. М. Горького сводилось к дополнению книги глубокой и кропотливой исследовательской работой в области духовного мира крестьян-коммунаров до и после создания коммуны «Майское утро», влияния на это лучших образцов классической литературы, наконец, к систематизации в соответствии со сказанным всех неизданных отзывов. Так, во всяком случае, воспринял все Адриан Митрофанович.

Два с половиной года шла изнурительная работа. И в каких условиях! Враждебное окружение очёрской действительности, два раза выгоняли и восстанавливали на работе, выбрасывали из квартиры. Да ещё и учился заочно в Пермском педагогическом институте. О том, как учился, рассказывают некоторые архивные изыскания:

«Пермский государственный пединститут, заочный сектор.

ОТЗЫВ

Заочник Топоров А. М. обладает глубоким и основательным знанием по диалектическому материализму. Сдал отлично этот предмет. Может быть использован в качестве преподавателя диалектического материализма в техникумах.

6 января 1935 года.

Профессор — Тительман».

Из «Зачётной книжки» (1936 г.) студента исторического факультета заочного сектора Пермского государственного пединститута:

«Фамилия — Топоров, имя — Адриан, отчество — Митрофанович».

И далее:

«Отметки первого курса — семь „отлично“ и „очень хорошо“, других нет.

Отметки второго курса — шесть „отлично“, других нет.

Отметки третьего курса — одно „отлично“, других нет.».

Но других на этот раз нет ещё и потому, что учёбу в институте пришлось бросить: под угрозой была подготовка к изданию второй книги «Крестьяне о писателях», теперь уже почти готовой, заново скомпонованной, дополненной авторскими исследованиями и перепечатанной в четырёх экземплярах, — по весу не меньше пуда! К тому же вынашивалось в последние месяцы и созрело решение расстаться с недружелюбным Очёром, перебраться в Москву или её окрестности. И это было важно, было правильно.

Но последовал первый непредвиденный удар.

Адриан Митрофанович вознамерился доложить о готовой по существу к изданию второй книге «Крестьян» лично А. М. Горькому и попутно хлопотать перед Наркомпросом о переводе на московские земли.

В середине июня 1936 года А. М. Топоров разочарованным вернулся из Москвы и рассказал семье:

— Покончив со своими учительскими делами, всё же решился я — чем чёрт не шутит! — прорваться к Алексею Максимовичу, рассказать о второй книге. Зазубрина в Москве не было. К сожалению! Созвонился с другим моим мудрым наставником — Викентием Викентьевичем Вересаевым, спросил совета. Тот своим устрашающим, рокочущим басом (даже в трубке затрещало) грохнул мне в ухо: «А что-о! Дело-о! Ждите: я позвоню Петру Петровичу Крючкову»… Где-то через час опять грохочет: «Договорился. Горький согласен. Завтра, в первой половине дня. Я тоже подъеду».

Не мог я ни есть, ни спать, ни найти себе места… Утром в приёмной встретились с В. В. Вересаевым. Просидели часа два. Потом появился П. П. Крючков и скороговоркой бросил: «Извините, уважаемые — Горькому что-то плохо, принять вас не сможет». И сразу же исчез за дверью.

Вересаев, помню, нахмурился, даже буркнул: «Не загордился ли? Не похоже».

Всё это рассказал семье Адриан Митрофанович где-то в середине дня. А вечером, когда включили за ужином радио, в комнату хлынула долго не прекращавшаяся траурная музыка. В перерыве диктор сообщил: «Страна понесла тяжёлую утрату — скончался Алексей Максимович Горький».

Это было 18 июня 1936 года.

Через два месяца семья А. М. Топорова временно поселилась в одной из комнат (предназначалась для учительской) только что построенной Раменской школы №5. Здесь же поселились трудные хлопоты, связанные с публикацией статьи «ТОЛСТОКОЖИЕ», и ещё более трудные думы о судьбе второй книги «Крестьяне о писателях»: нет А. М. Горького, куда-то бесследно исчез В. Я. Зазубрин…

Повеяло 1937-м годом, пахнуло злым ветром с Урала.

Не забыли о Топорове в Очёре «обиженные» им «отцы просвещения» и районные верха. В страстном рвении отомстить поспешили создать в духе времени чёрное досье на Адриана Митрофановича. Потрясли, как и где положено, давнего очёрского друга А. М. Топорова, по рекомендации которого в 1932 году и состоялось его переселение из «Майского утра». Многое писал в своё время этому «другу» Адриан Митрофанович о своих алтайских и сибирских злоключениях, связанных с селькоровской неуёмностью и обидами некоторых литераторов на нелицеприятную критику коммунарами их произведений.

Не отзывы А. М. Горького, В. Я. Зазубрина, В. В. Вересаева, Н. А. Рубакина брали на учёт очёрские изыскатели. Ко времени было другое. Вот это.

В письме очёрскому другу (тогда без кавычек) А. М. Топоров в 1932 году писал:

«Вот как расправились со мной районные профсоюзные деятели —

СЛУШАЛИ:

Об исключении Топорова из профсоюза. Докладчик Кокорин.

ПОСТАНОВИЛИ:

Топорова исключить из членов Союза, снять звание красного учителя за антисоветское отношение к школе, за идеологическое искривление в работе коммуны… Судить показательным судом. Всё это осветить в печати.

Председатель — Титов.

Секретарь — Сажина».

«Годится!» — радовались «изыскатели».

А вот ещё что нашлось у очёрского «друга», это тоже послал ему А. М. Топоров:

«Советская Сибирь», от 21 марта 1928 года, статья журналиста О. Бара «КАК УЧИТЕЛЬ ТОПОРОВ РАЗЪЯСНЯЕТ КРЕСТЬЯНАМ-КОММУНАРАМ КИТАЙСКУЮ РЕВОЛЮЦИЮ И СОВРЕМЕННУЮ ЛИТЕРАТУРУ»:

«В Коммуне „Майское утро“, — сказал мне секретарь райкома, — ты встретишь учителя Топорова. В прошлом он активно боролся против нас, был, говорят, эсером. Интересный тип!»

…На сцене появился Топоров с «Советской Сибирью» в руках:

— На острове Ханян установилась советская власть. Приехали два рыбака, построили шалаш и выкинули красный флаг… Ну, им солдаты и прописали советскую власть, по первое число! Ха-ха!

Сегодня Топоров читает „Гайавату“ Лонгфелло. Предшествует вступление:

— Перевёл эту поэму на русский язык знаменитый русский поэт Иван Бунин. Бунин много внёс своего хорошего в „Гайавату“…

Дело! Русский белогвардеец-помещик, ведущий и сейчас за границей травлю СССР, попал трудами Топорова в добрые люди…

Обратный путь далёк. Укутавшись в тулуп, думаешь:

— Вот человек. Семь лет, как он закопал себя в деревне. Активной, неутомимой работой создал себе авторитет на весь район. Авторитет этот — теперь ширма, непроницаемая броня для по существу, далеко не нашей агитации.. Перед нами хитрый классовый враг, умело окопавшийся и неустанно подтачивающий нашу работу…

В Косихе подробно говорю с секретарём райкома. Он отвергает возможность перевоспитания»…

И ещё одна «находка» из всё той же переписки, и убийственное свидетельство «друга» о ней.

Это высокохудожественное произведение Государственного Владимирско-Александровского Треста хлопчатобумажных фабрик — платок с портретом В. И. Ленина в центре — в круге из фигур трудящихся разных профессий; по углам — портреты в малых кругах: вверху К. Маркса и Ф. Энгельса, внизу — Л. Д. Троцкого и М. И. Калинина (реликвия сейчас хранится в фондах Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая. — И. Т.). Таких платков в Советском Союзе должно было быть 1666 штук. Под изображением надпись: «Делегатам 1-го Всесоюзного Учительского Съезда. Москва. 12 января 1925 года».

Топоров был один из 1666 делегатов того Съезда.

В 1925 году в Очёр была послана фотография с платка, а в 1937 году в Очёре было рождено свидетельство «друга» Топорова о том, что он видел этот платок в натуре висевшим на стене квартиры Адриана Митрофановича Топорова, да ещё с портретом Л. Д. Троцкого в центре. Всё было почти так, вот только портрет Троцкого — и не в центре, а как мы помним, в нижнем углу — жена А. М. Топорова — Мария Игнатьевна давно уж к тому времени закрасила чёрными чернилами и зашила чёрным лоскутом.

Нашлись в Очёре и «эрудиты», которые раздобыли для досье ещё более весомые доказательства. Вот эти, например.

Журнал «Октябрь», Москва, №12 за 1930 год. Пишет не кто-нибудь, а знаменитейший по тем временам столичный писатель Федор Панфёров, автор романа «Бруски», резко раскритикованного коммунарами:

«Есть другая критика, критика, враждебная САМОЙ ИДЕЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, критика учителя из коммуны „Майское утро“ Топорова, который работает исключительно в угоду ДЕРЕВЕНСКОГО ИДИОТИЗМА».

Или это, например:

«Книга Топорова „Крестьяне о писателях“ — образец беспринципной, антимарксистской критики литературных произведений».

И это не где-нибудь, а в «Сибирской советской энциклопедии»! (1932 г., автор статьи А. В. Высоцкий).

В добавление к перечисленному — всё «очёрское» — газетная статья «Контрреволюционное гнездо в средней школе», приговоры об изгнании А. М. Топорова с учительской стези и т. п.

В своё время Адриана Митрофановича ознакомят с досье и с его авторами на очной ставке. Но до этого будет ещё длинный путь, начавшийся 17 мая 1937 года в городе Раменское…

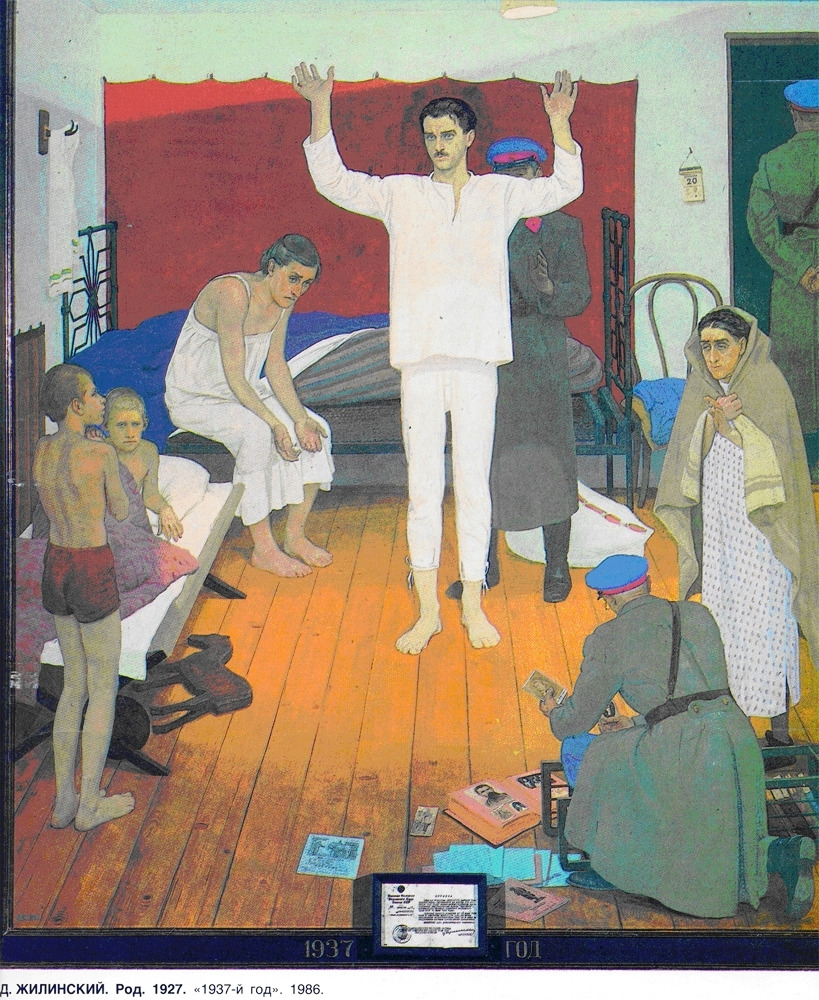

Глава 3. 1937 ГОД (ИЗ ДНЕВНИКА СЫНА А.М.ТОПОРОВА — ГЕРМАНА)

«1937 год, 22 мая.

г. Раменское.

В моей жизни произошёл неожиданный и трагический поворот. То, что случилось, раньше показалось бы мне бредом, глупой фантазией. Но это произошло… как гвоздь вколотили в душу. Гнетут вопросы: ПОЧЕМУ? ЧТО, ПРАВДА?

Несчастье пришло в нашу семью 17 мая, в тот день, когда окончились основные занятия в школе. Впереди — экзамены и беззаботный ребячий отдых. За окнами сияло солнце, манил к себе недалёкий сосновый бор. С двух последних уроков мы — я и ещё два моих приятеля, удрали. Сначала на лесной поляне играли в футбол (точнее сказать, „в портфель“). Потом один из нас возбудил животрепещущий разговор о достоинствах наших соклассниц.

— Ничего странного, — заявил он, — восьмой класс всё же окончили.

— Что из тебя к 30-ти годам будет! — заметил другой.

Я молчал, но тема разговора, в сущности, была приятна и мне…

Интересная жизнь сложилась у меня в Раменском: учусь в одной городской школе, живу в другой, где работает отец. Между школами три километра: то пешком, то на электричке…

Поднялся на второй этаж, иду к комнате, которую мы занимаем. Вдруг её дверь резко распахнулась, мелкими, торопливыми шагами из комнаты выбежал директор школы. Запомнились его испуганные, округлившиеся глаза на безбровом гладком лице кирпичного цвета. Пробегая, он бросил на ходу:

— Скажи им, что сейчас принесу.

Я не понял, что он принесёт, но мне стало страшно: у матери в последнее время участились серьёзные сердечные приступы. Я стремительно ринулся в распахнутую дверь. Увидел: на жгуче пылающем фоне окна, расчерченного тёмным переплётом, выделялся ещё более тёмный, густо-синий силуэт широкоплечего человека, стоявшего ко мне спиной недалеко от входа. Сбоку торчала кобура револьвера, на голове — диск форменной фуражки.

Фигура сделала шаг в сторону и, кажется, повернулась ко мне. Но я уже смотрел не на неё. Ещё двое военных в глубине комнаты склонились над раскрытым сундуком и бесцеремонно выбрасывали прямо на пол его содержимое. Направо, у стены, полуобняв рукой за плечи припавшую к нему мать, стоял отец. Он смотрел на тех двоих и вроде бы внешне был спокоен. Только лицо его было бледно-жёлтым, да на одной из щёк иногда напряжённо дергалась кожа.

Навстречу мне глянуло заплаканное, с тоскливыми жуткими глазами лицо матери.

— Сынок! Папу нашего арестовывают, — выкрикнула она и задохнулась в новых рыданьях.

Я кинулся к ней, к отцу, тоже припал к нему и ничего не мог выговорить. Больше того — я ничего не мог понять.

— Мария, — заговорил отец, — сын, не бойтесь. Это Очёр мне пакостит. Но всё выяснится, кончится хорошо, как было не раз.

Постепенно мать затихла. Так втроём, тесно прижавшись друг к другу, молча простояли мы всё время, пока шёл обыск. Было ещё светло, когда он окончился, и широкоплечий человек (очевидно, старший) кивнул отцу и сказал:

— Вы пойдете с нами… Тёплые вещи прихватите.

Я и мать похолодели от этой сдержанной суровой заботы: значит, предстоит долгая разлука…

Но мама — она все-таки молодец! Быстро собрала самые необходимые и негромоздкие вещи, удобно уложила их в лучший мешок (так посоветовал старший), достала тёплое пальто, шерстяные носки, шапку. Вернулся директор школы с папкой в руках. Теперь я понял — он принёс служебное дело отца.

— Подпишите протокол изъятия, — ему и отцу приказал старший.

Директор подписал послушно, не глядя.

— Изъяты: один из пяти наличных экземпляров книги „Крестьяне о писателях“, хлопчатобумажный платок исполнения 1925 года, письма литераторов Зазубрина, Аграновского, Сосновского, сборник речей Луначарского, — это вслух прочитал отец, внимательно разглядывая протокол. Потом он пожал плечами и расписался.

Поразило ещё — пожалуй, больше всего: двое закончивших обыск расчистили пинками путь к кровати (стульев у нас было мало), уселись на неё и закурили. Всё это с безразличными, неторопливыми движениями, как при самой обыденной, привычной работе.

Старший взялся за ручку двери, двое поднялись и начали быстро доставать наганы, но первый махнул на них рукой. Сказал мне и матери:

— Не провожайте, не нужно этого.

— Да-да, подтвердил и отец, целуя нас на прощание. — Сын, ты уже вырос. Береги мать, её сердце. Глядеть в глаза никому не бойся: я не преступник и сумею постоять за себя…

Ушли…

Да, я обязан быть твёрдым… Ещё обязан знать, что детство мое кончилось…

26 мая.

Сегодня почему-то задумался над чередой политических событий…

1934 год. Выстрел Николаева в Смольном. Военная коллегия Верховного суда СССР.

1936 год. Новый процесс: Каменев, Зиновьев… Газеты полны отчётами о разоблачениях всё новых и новых „врагов народа“. В них промелькнули и знакомые фамилии: Зазубрин, Сосновский…

В этом же году — смерть Горького и зловещие слухи вокруг неожиданной кончины писателя.

Сейчас 1937 год. И хоть мне нетрудно верить в честную жизнь отца, но все равно страшно… Невыносимо жить…

Ночь с 17 на 18 мая была для меня бессонной. Под утро только пришло тяжёлое забытье, от которого скоро очнулся. Мама поднялась давно. Она стояла у столика в углу комнаты и несколько раз пыталась разжечь примус. Нальёт спирт в чашечку горелки, зажжёт и стоит. Спирт сгорел уже, она всё стоит. Потом повторяет…

Ещё не было шести часов утра, когда пешком мы отправились к районному отделу НКВД, к его КПЗ. Долго бродили возле большого серого барака и всё старались заглянуть с задней стороны в небольшое окно с железной решёткой. Но там было темно, никакого движения.

— Сынок! — вдруг выкрикнула мама и бросилась на другую сторону здания, к центральному входу.

Я побежал за ней. В это время отец в сопровождении трёх работников НКВД выходил на крыльцо барака.

Мама громко закричала:

— Адриан, Адриан, куда они тебя ведут?

Отец сильно изменился в лице и шагнул нам навстречу. Но нас не подпустили друг к другу.

— Куда они тебя?

— В Москву. Ищите меня в Бутырской тюрьме…

Отец старался идти медленнее, но двое его энергично подталкивали. Третий удерживал мать. Я тоже не смел отойти, видя, как лицо её стало принимать уже знакомый мне бледно-синеватый оттенок. Надрывно зарыдав и сморщившись от внезапной внутренней боли, она опустилась на землю, и, не останавливаясь, упала на бок. Растерявшись, я посмотрел в ту сторону, где вели отца. Он видел, как упала мать, и теперь не хотел идти дальше. Что-то раздражённо говорил конвоирам. Тогда они взяли его за руки и упирающегося быстро уволокли за угол улицы».

Вспоминается страшное. И как оставшийся с нами конвоир — снова с полным безразличием — поднялся на крыльцо и, даже не оглянувшись, исчез в двери. И как я оттащил бьющееся тело матери метров на сорок в редкий берёзовый лесок и прислонил к стволу одного из деревьев. Вспомнив советы знакомого врача, стал растирать ей руки от кисти к плечу. Нескоро, но всё же дрожь стала утихать, восстановилось тяжёлое дыхание, зато в глазах появился никогда не виденный мной яростный, сумасшедший блеск. И не слышал я никогда такого, произносимого явно в бессознательном бреду:

— Скорее иди… Где наш молоток? Отыщи… Дай сюда!

Боже мой! Я понял, что это было, молоток — единственное холодное оружие, имевшееся когда-либо в доме и которым мать владела в совершенстве…

С 19 мая начались наши ежедневные поездки к Бутырской тюрьме. Но чего можно было добиться перед всегда наглухо закрытыми воротами с небольшим круглым глазком, тоже закрытым изнутри. Лишь через три дня мы разобрались, где справочная тюрьмы. Долго стояли там, в хмурой, разговаривающей шёпотом очереди. Узнали: отправлен на Урал — для следствия…

Потом будут ещё аресты нескольких знакомых учителей, будет письменное предписание нового директора школы №5 об освобождении комнаты в двухдневный срок и выезд с довольно громоздким багажом (часть с собой, часть — в основном, книги, ноты, рукописи — малой скоростью в слободу Казацкую города Старый Оскол к сестре Адриана Митрофановича Екатерине Митрофановне Дягилевой).

Глава 4. СТАЛИНСКИЕ «АКАДЕМИИ»: КАКИЕ БЫВАЮТ «СЧАСТЬЯ»

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.