Бесплатный фрагмент - Ночь на Литовском

В этой книге я хотела бы сказать спасибо всем, кого очень люблю и кто помог мне остаться по-настоящему живой:

Маме и всей моей семье

Крёстной и тёте Гале

Моим старым друзьям

Моим новым друзьям;)

Регине Рустемовне и всем, кто хотя бы однажды протягивал руку помощи.

Пролог. Фаза

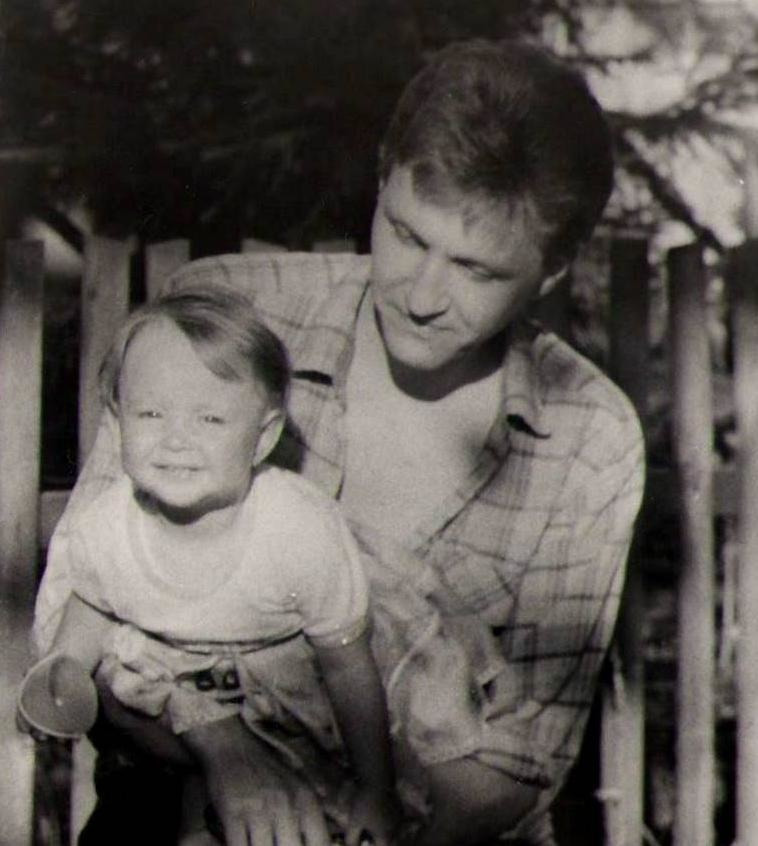

Старшего брата моей мамы все звали «Фазой», потому что он работал электриком. Спортивная и гибкая, словно у кошки, фигура, копна русых волос, голубая рубашка в полоску и потёртые джинсы. В моей памяти он навсегда остался таким: бегущим под проливным июльским дождём с парой детских резиновых сапог и крошечной тёплой кофтой.

— Сидят… — хмыкнул Фаза, обнаружив бабушку и меня в низенькой будке посреди поля. Я в деталях помню тот день — тот ливень и Фазу, бегущего к нам под струями воды, с моими сапожками в больших ладонях. Когда мы с бабушкой вышли кормить цыплят, светило яркое солнце, будто бы дождь и не думал начинаться. Но дождь застал нас врасплох.

— Ты как нашёл нас? — по привычке чуть строго спросила бабушка. Она всегда так говорила, но в её строгом голосе было больше доброты, чем в чьей-нибудь ласке.

— Да чё там… — неопределённо ответил Фаза, улыбаясь. Он укутал меня в тёплую одежду, взял на руки. И так мы пошли вместе по полевой дороге, бабушка и Фаза со мной на руках. Я обожала маминого брата, наверное, с рождения, сколько себя помнила. Он был моим самым близким и самым молчаливым другом. Я не понимала в свои пять лет, почему все называют его Фазой. Он радовался, когда меня привозили в гости, хоть ничто и не выдавало его радости, кроме светящихся глаз. Ещё говорили, что судьба у Фазы — «сломанная», потому что он «не обзавелся семьей» и всегда жил с матерью (с моей бабушкой). Ходили слухи, что в молодости его предала любимая девушка — я с трудом понимала, что всё это значит, но очень хотела для него другой судьбы. Я ощущала себя семьёй Фазы, уютно устроившись в родных тёплых мозолистых ладонях — в тот день мне мечталось, что однажды добрый волшебник спросит у меня: «Ксюша, какое твое самое заветное желание?». А я отвечу: «Хочу, чтобы Володя смог начать жизнь заново».

1

***

«Воздушный поцелуй… как маленькое солнце, но все, увы, уйдут — кого ни коронуй…». (с) из песни Тамары Гвердцители.

Москва, сентябрь 2006.

Дверь в мою комнату слегка приоткрылась — плавно, тихо. Отец всегда легонько, осторожно открывал дверь и ходил почти бесшумно — особенно, когда мы с мамой спали.

— Доча, ты не спишь? — спросил он ласково. На нём была тёмно-синяя байковая рубашка, моя любимая. Я куталась в неё, когда его не было дома.

Папа мягко опустился на разобранный диван рядом с мной. У него чуть отросли волосы и теперь непослушными вихрами торчали в разные стороны — мне очень нравилось, когда у отца был такой красивый беспорядок на голове, это делало его, и без того всегда молодого, ещё больше похожим на мальчишку в свои сорок пять. Мы помолчали, улыбаясь друг другу.

— Я тебя очень люблю, — произнес папа с едва заметной улыбкой. — Знаешь, как люблю? Больше жизни.

Он крепко обнял меня, и я с удовольствием вдохнула родной запах, уткнувшись в темно-синюю рубашку. Было удивительно, почему отец пришёл ко мне перед сном, чтобы сказать такие слова — намного чаще его любовь ко мне проявлялась в действиях. Внешне он всегда был сдержан, говорил мало и по существу — совсем как Володя. Но я знала, что внутри отца существует совершенно иной мир. Маленькой я обожала слушать, как папа читает мне про моря и дальние страны, про пиратов и приключения. Отец читал в лицах, вживаясь в каждого персонажа. Бывало, он черкал короткие весёлые стишки на бумаге или говорил ими вслух — а я смеялась, болтая ногами на столе. Однажды мы вместе замазывали от мамы двойку по математике в дневнике. В девятом классе я ревела в эту же синюю рубашку, потому что мальчик, который мне нравился, пришел на дискотеку с другой девочкой. Из всего, что случилось со мной дальше, я смогла выбраться только благодаря безграничной любви родителей и собственной вере — но об этом чуть позже.

Мамин крик раздался поздно ночью. «Женька, родной!» — я не видела, как упал отец, только услышала маму.

В нашем распахнутом окне зияла чёрная ночная пустота, в осеннем дворе не горели фонари, и только первая листва опадала с деревьев. Стоял конец сентября — любимое время года отца.

А мы ждали белую машину с красным крестом — та приехала быстро, но за эти десять минут я успела вспомнить все молитвы, которые знала в свои шестнадцать, читая их вслух быстрым речитативом. Через день я толкнула белую дверь просторной больничной палаты. Палаты 503.

Отец лежал у большого светлого окна, на улице стояла на редкость тёплая погода для осени, словно лето вернулось в самом разгаре, и яркое солнце заливало больничные кровати. В палате было так светло, словно ни с кем из оказавшихся там людей и не случалось ничего плохого. Склиф с его лабиринтами коридоров показался мне огромным живым организмом. Папа распахнул руки навстречу — он уже пришёл в себя, улыбаясь мне через головную боль.

Яркие карие глаза пристально смотрели на нас из противоположного конца палаты. Молодой парень в ярко-жёлтой футболке заваривал чай и разворачивал плитку молочного шоколада. Я заметила, как он листал турецкий словарь, добыв его в библиотеке Склифа, и пытался объяснить никому не нужному чужеземцу, соседу на палате, какие принимать лекарства и что к чему в том мире, где они оказались.

— Привет, — улыбнулся он мне пару часов спустя, когда я испуганно озиралась по сторонам, сидя на краешке кровати около отца. — Будешь чай с шоколадкой?

Я обратила внимание, ломая кусочек шоколада с его большой руки, что у парня красивые ладони — мужественные, испещрённые линиями. Мне стало почему-то намного легче от его присутствия, как если бы в снежную бурю я набрела на домик с печкой.

— Спасибо, — робко улыбнулась я новому знакомому. Пора было уходить.

Я оглянулась на папу в дверях — ласковый вечерний луч заливал его доброе лицо и улыбку. Он помахал мне рукой — и я помахала в ответ, послав воздушный поцелуй и прошептав одними губами: «Я очень тебя люблю».

***

Я плохо помню тот коридор, плохо помню врача, которая пустила нас повидаться с отцом. Кажется, её звали Ольга. Она была хорошей, правда хорошей. Делала всё, что могла. И, кажется, она нам сочувствовала.

Я никогда прежде не была в реанимации. Я не видела людей в коме.

В тот день в коме передо мной лежал отец — мой красивый молодой папа. Мой самый родной человек. У него опухли руки, почему-то я сразу обратила на них внимание. Папа играл на гитаре и аккордеоне — у него были длинные тонкие музыкальные пальцы. Теперь они стали распухшими, а сама рука казалась маленькой. У него опухло лицо — его когда-то утонченное худое лицо. Я бы никогда не узнала его, если бы не знала, что это мой отец. Что это он ловил меня маленькую с дивана в прыжке. Что это он обещал носить меня на руках, даже если он будет стареньким, а я — толстой. И я могла бы сказать, что в тот миг видела самое страшное в своей пока что маленькой жизни, если бы не мамин шёпот.

— Женечка, родной, ты только живи. Я тебя любого выхожу. Будем ездить с тобой на дачу. Мы ведь так любим дачу. Как же я там одна? Я боюсь там одна. Будем растить внуков. Ты только выживи, Женя…

«Ты только выживи, Женя…» — и мама нежно гладила отца по отёкшей руке. Нет, в тот день я видела не самое страшное в своей коротенькой жизни. Я видела то, что не имеет никакой цены — Любовь.

Отца похоронили 18-ого октября. Было очень много народу, моросил серый неустанный дождь. Папа был добрым. Тактичным. Веселым. И никогда не осуждал других. На могиле никто не причитал и не кричал, мы с мамой молча замерли рядом. Почему-то больше всего я запомнила стук гвоздей о крышку о гроба — он словно разрывал тишину и врезался в память болезненными осколками: «Прощай». «Прощай».

Но я обещала, что книга не будет слишком художественной.

Поэтому опущу все свои чувства, не буду описывать дни, которые последовали после — ведь их и не опишешь.

Меня часто спрашивают: «Что делать? Как это пережить?».

Люди обращаются к психологам, и мы с мамой тоже пробовали. Нам очень повезло с психологом: мы подружились на всю жизнь, но всё, что она смогла сделать в той ситуации, это поплакать вместе с нами и сказать: «Сейчас вы как два пингвина, которые попали в снежную бурю. Бурю можно лишь переждать». (Спасибо Вам, Регина Рустемовна, за Ваше сердце — большое, сопереживающее, настоящее. Иногда Вы напоминаете лавину, когда пытаетесь уберечь людей от ошибок — за прошедшие годы Вы стали мне настоящим другом).

В какой-то степени это правда. Но зачастую психологи говорят что-то вроде: «Вы в горести. Ждите, это пройдет, и жизнь продолжится». Все эти слова не работают.

Кто-то начинает пить, но алкоголь только усугубляет боль — он тоже не работает.

Снотворные? Но ведь вы проснётесь. Первое время можно спать почти постоянно, но настанет тот день, когда вы поймёте, что ваши мышцы вот-вот перестанут вас слушаться.

Так что же делать? — Проживать боль. Говорить о ней.

Говорите о ней. С друзьями, знакомыми, коллегами. Если вас устанут слушать друзья, знакомые и коллеги, говорите с психологами, звоните в специальную службу поддержки и говорите. Каким был человек, без которого вы не знаете, как жить дальше. Вспоминайте моменты. Тяжелые, светлые, смешные. И плачьте. Плачьте столько, сколько хотите. Покричите в подушку. Покричите в поле. Позже, когда я стала взрослой и получила права, я стала громко петь за рулем в моменты, когда мне было нестерпимо больно. Когда меня бросали и предавали.

Проживите свою боль от «а» до «я», не бегите от неё к бокалам и таблеткам. Я не специалист по чувствам. Я всего лишь рассказываю о своих ошибках, от которых пытаюсь уберечь других.

Целыми днями я сидела одна в комнате, врубала песни Лары Фабиан на полную громкость и ходила по комнате, пока не падала без сил. Как вы понимаете, это тоже не работало.

Если сейчас в своей жизни вы проживаете подобное, можете не переходить к следующей части, пока самая острая боль не отступит. А можете прочитать её сразу, чтобы хотя бы немного (я надеюсь) пролить свет на произошедшее, ведь вы наверняка задавали себе вопрос: «ПОЧЕМУ? Почему это случилось с нами?».

***

Здравствуй, папа — как у вас погода?

Есть у вас погода — или нет?

Как ты там, когда курить охота?

Вдруг там ни ларьков, ни сигарет?…

2011.

Вы видите случившееся через призму своей боли. А ведь у ушедшего человека было свое предназначение на Земле.

Задумайтесь на минуту о своей жизни. Какая у вас мечта? Ради кого, ради чего вы живете? К сожалению, «ради кого» бывает недостаточно.

Никакой справедливости в мире нет, как любит говорить Регина Рустемовна, и нет смысла её искать. Почему умер мой папа, в самом расцвете жизни и энергии — человек, у которого была любящая жена, дочка, которой он был необходим? Разве он не должен был жить, радоваться моим успехам, стареть с любимой женщиной, растить внуков?

Тогда я тоже думала так. Я тоже шептала «ПОЧЕМУ?», стоя посреди храма. Я умоляла не забирать.

Но у жизни (пространства, Бога, Вселенной) на всё есть ответ.

Мой отец был очень талантливым человеком. Он потрясающе пел. Он писал стихи. Он играл на нескольких музыкальных инструментах и обладал абсолютным музыкальном слухом.

Но инструменты пылились на антресолях, а он боялся своего таланта. Даже небольшого шажка. Даже небольшого колебания в сторону того, чем с рождения был одарён.

Он был потерян. И счастлив, и потерян одновременно.

Я до сих пор помню его и грустный, и немного растерянный взгляд, когда мы разговаривали вдвоём в машине, когда всё ещё было хорошо. «На меня, наверное, все злятся» — сказал он тогда. Меня поразило его внутреннее ощущение. На нём столько всего держалось, а он считал себя неприкаянным — 90-ые годы сломали множество судеб, люди теряли себя и не находили больше никогда.

Человек уходит, когда теряется. Когда навязчивый страх чего-либо поселяется в его душе.

Уходит, когда его подсознание не в силах выносить больше чувства вины.

И по многим другим причинам, которых мы не видим, когда в боли и отчаянии спрашиваем: «ПОЧЕМУ?». Опять же я не психолог, не училась на философском факультете и не знаю многого о таких вещах: я пишу лишь с точки зрения человека, который потерял того, кто был ему ближе и дороже всех на свете.

Вам больно, но ваш человек сам неосознанно сделал такой выбор, даже если казался счастливым, даже если в это трудно поверить.

Глубинная причина ухода есть всегда — мне стало легче только тогда, когда я осознала, что отчасти мой отец мучился в этом мире. Он не воплощал свои таланты, способности, он перестал творить. Моя боль ушла вместе с этим пониманием, превратившись в светлую память.

«А как же дети? Как быть, когда умирают дети?» — спрашивают меня иногда. И вновь повторюсь, что я не маг, не священнослужитель и не эзотерик. Я всего лишь женщина 29-ти лет, потерявшая свою семью, но сумевшая её отпустить. По моему (конечно, далеко не уникальному) ощущению, дети несут в себе нереализованность взрослых. Они просто впитывают, как губки, боль, страхи и вину родителей.

«А как же онкобольные?» — это тема, достойная отдельной книги. Уже не одно исследование пытается доказать, что это заболевание вины, обиды и страха. Страха повторить судьбу кого-то из родных. Старой обиды, годами терзающей душу. Как и многим, мне открыта лишь малая часть того неопознанного, что человечеству только предстоит изучить.

Так или иначе, боль вашей потери могут притупить долгие годы, а может, как меня, осознание, что близкие не уходят. Они просто продолжают искать настоящее место и предназначение для своей заметавшейся здесь души. И с ними можно говорить и получать ответы — попробуйте, даже если не верите.

Ваша боль отступит и забрезжит свет — обязательно! Дайте время — пусть это и звучит как самая банальная фраза во всей книге.

2

***

Ноябрь 2006.

Это был очень тяжелый вечер. И если октябрь можно было хоть как-то переживать, то приближение декабря, мокрая ноябрьская слякоть и изморозь не оставляли шансов ни мне, ни маме. Мама долго смотрела в пол, сидя на диване, на который обычно садился папа с книгой или газетой. В окно не били и не барабанили, а монотонно, нервозно царапались мелкие косые капли.

— Слушай… я больше не могу, — мама посмотрела на омытое дождём окно стеклянным, почти неживым взглядом.

Я опустилась в ноги к маме, обняв их. И так мы сидели вдвоем, уже не плача, а просто мерно покачиваясь, словно стараясь не потерять друг друга и что-то ещё… хотя бы маленький клочок от цветастого платья той жизни, к которой мы привыкли.

Нас отвлекло sms-сообщение.

— Мам… помнишь того мальчика из Склифа? Мы сегодня вечером хотели встретиться… можно?

— Можно, конечно. Отвлечёшься.

«Мальчика из Склифа» мама, конечно, помнила. Тогда он где-то раздобыл для неё мягкое кресло, чтобы было удобнее всю ночь сидеть рядом с отцом. Тёплый, открытый парень. Мама обвела квартиру потухшим взглядом. Папа всегда был лёгким, даже незаметным в быту, и только с его уходом мы ощутили, сколько всего лежало на его плечах. Я знала, о чём думает мама: сейчас я уйду на встречу с этим парнишкой, а она останется совсем одна.

— Мам… ты приберись, мы, может, вдвоём зайдём?

И мама взялась за уборку — она всегда так делала, когда хотела уйти от тяжёлых мыслей.

А я сама не знала, почему мне стало чуть-чуть легче. Вкратце я рассказала новому знакомому — назовём его Р. — обо всём, что случилось с нами после его выписки, и всё это всплыло в памяти уже не таким страшным, каким казалось прошедший месяц.

— …Выходит, ты так и остался на своём курсе? А мне этим летом поступать.

— Ну да. Академ не стал брать после аварии, а сессию сдам как-нибудь. Я что с аварией, что без аварии — раздолбай.

Авария, которая почти не оставляла шансов выжить, и привела моего нового друга в Склиф. Но чудеса случаются — и он выжил, и даже познакомился с девчушкой в лице меня, за которую чувствовал теперь ответственность.

За болтовнёй под ноябрьским моросящим дождиком, который теперь не казался мне таким уж удручающим, мы дошли до моего дома. Почему-то я сразу знала, что можно совершенно спокойно привести его в гости — и никому не будет неудобно.

Мама приветливо улыбнулась в дверях. Было заметно, что ей стало радостно снова увидеть Р. Он засмеялся, когда увидел, как я, кряхтя, тащу к столу трехлитровую банку компота.

— Давай сюда.

Я отдала ему банку и немножко смутилась. Смутилась от того, что почти весь вечер говорила о грустном и очень сокровенном.

— Знаешь, я обычно никому не жалуюсь, просто…

— Просто можешь теперь жаловаться мне. Сколько захочешь.

Я улыбнулась — подумалось, что кто-то словно подарил его в помощь, кто-то, кто всё-таки не оставил нас в беде. И время — в ещё несколько часов назад тихой и опустелой квартире — полетело стремительно и незаметно за весёлыми рассказами то о школьной, то о студенческой жизни. «Как же легко…» — подумала я, глядя на своего гостя. Пару минут назад он отодвинул рабочий стол в комнате и посмотрел, что за поломка случилась с моим компьютером, и теперь стоял весь в пыли на чёрных джинсах и смеясь, отряхивался и чихал. На плотных брюках и шерстяном свитере пыль была особенно видна.

— Я сто лет туда не лазила, прости…

Мы смеялись, пока старые часы в дальней комнате не пробили одиннадцать раз. Почти как сказке.

— Чёрт, у меня же военка завтра! — улыбнулся он и, быстро собравшись, поцеловал меня в щёку на прощание.

***

спи, моя ласковая —

ночь мягка.

стали февральскими

облака. в млечный встревоженный дым гляжу,

сон у подножия

сторожу. ветру морозному угрожаю,

в пыль тебя звёздную

снаряжаю… жаль, меня в ангелы не берут — не от любой беды сберегу. спи моя, ласковая,

ночь мягка,

стали февральскими

облака…

Потянулись зимние дни — долгие, белые, бесконечные. Я не стала учиться хуже, кутаясь в пуховую шаль на задней парте, но и никакого «рывка» перед поступлением в университет сделать не пыталась. Чаще всего на уроках я просто слушала материал, глядя на тихие хлопья за окном, а после занятий бежала погулять с Р., когда у него было время.

Парень в жёлтой футболке, тот парень из путаных коридоров НИИ им. Склифосовского, был единственной моей отдушиной в этом безвременном путешествии.

Он, конечно, не влюбился в меня, как сняли бы в кино. Жизнь придумала по-другому. Но чувство, которое я испытывала к нему каждый раз, выбегая со школьного крыльца в сторону метро — это чувство было единственным канатом, удерживающим меня в моём потерянном пространстве.

Однажды он заехал в гости, что случалось теперь довольно редко: у Р. была девушка, и она болезненно реагировала на наше общение, что было вполне понятно. Но и не общаться мы не могли: я стала для него кем-то вроде младшей сестрёнки или близкого, но маленького друга.

Как-то раз он нашёл в моих черновиках, которые иногда пролистывал, разрозненные отрывки каких-то стихов.

— Это что, колыбельная? — улыбнулся он мне.

— Ну да. От мужского лица… — я опустила глаза: слишком явно прослеживалось, как мне хочется, чтобы кто-нибудь спел мне такую песню.

— Ладно, сестрёнка. Мне пора, — он быстро поднялся с дивана, вспомнив, наверное, о любимой девушке. — Надо будет купить струны к той гитаре, которую ты подарила, и попробую подобрать музыку к твоей колыбельной.

…Так прошли морозные дни, наступил апрель, за ним — май.

Мама ходила серая — без преувеличения серого цвета все прошедшие полгода. Она сильно похудела, но ничто не выдавало признаков какой-то болезни, пока в апреле у неё не начала подниматься температура. Температура то повышалась, то понижалась, но держалась постоянно — мама ходила по врачам, врачи не находили ничего критического.

Пока в начале мая, перед Днём Победы, мама не потеряла сознание и строгая тётенька, которая увозила её на скорой, посмотрела на нас с укоризной: «Что же вы столько тянули?».

В ординаторской 52-ой больницы я робко подошла к высокой худой женщине — мне сказали, что это лечащий врач мамы. Женщина посмотрела на меня с сочувствием. Я хорошо её помню — тонкие запястья, светлое каре, тихий голос.

— Понимаешь, я не могу тебе ничего обещать. У твоей мамы отказывают почки. Возможно, придётся делать гемодиализ.

Я тихо выслушала её, тогда ещё ничего не понимая про гемодиализ.

Маму постоянно рвало. Мне горько было смотреть на её когда-то красивое лицо с высокими скулами, на растрепавшиеся густые волосы насыщенно-шоколадного цвета.

— Я поняла. Спасибо.

Я уже почти вышла из кабинета, когда врач окликнула меня.

— Девочка?

— ?

— Прости, но я не хочу тебя обнадёживать. Будь готова к любому исходу, но мы делаем всё возможное.

…Дома я сидела на полу в тонкой светлой рубашке, прислонившись к холодной батарее.

«Мама в больнице. Приезжай, пожалуйста, мне очень страшно».

«Прости, я не могу приехать» — ответил Р. Я совсем забыла, что на дворе 9-ое мая. Что сейчас они вдвоем с девушкой гуляют где-то по набережной, наблюдают салют. Позже фотографии в сети подтвердили мою догадку.

Тем временем за окном начали раздаваться залпы и крики.

— УРА!

— УРА!

— УРА!

Этот День Победы

Порохом пропах…

Я открыла окно и посмотрела вниз. Холодный воздух прикасался к и без того озябшей коже. Асфальт так и манил прекратить это всё в единое мгновение.

Небо было расцвечено огнями, народ гулял и веселился. Я очень любила День Победы. Он был моим любимым праздником. Один мой прадед дошел до Берлина, а другой погиб в первые дни войны, прикрывая отходящих товарищей. Моя бабушка Тамара была совсем маленькой, когда его не стало, а она попала в детский дом. Друзья передали, что последними его словами были: «Пусть я умру, но моим детям будет слава».

Я открыла бутылку «Массандры», стоявшую в серванте, налила себе огромную кружку, осушила до дна. «Не надо. Ещё не всё потеряно. Не всё потеряно» — с этой мыслью я уснула крепчайшим сном.

***

Одним майским утром я надела белую футболку, любимую серую юбку, включила плеер (тогда были модными маленькие Mp-4) и решительно направилась в сторону 52-ой городской больницы.

«холодная весна,

спят дальние огни…

как долго я искал…»

— напевал Джанго у меня в наушниках. Та весна была тёплой.

По дороге я заехала в храм на Сухаревской.

Это трудно объяснить — то состояние, с которым я обращалась к небу. Это не было отчаянием, не было болью, не было унынием. Я не заходила внутрь, просто внимательно смотрела на купола.

В душе у меня была какая-то непоколебимая решимость. Я просто смотрела вверх и повторяла чётко, без слёз, без излишней мольбы: «Пусть она выживет. Сделай так, чтобы она выжила».

По дороге в больницу я вспоминала, как в детстве на прогулке, когда мне было года три, мама нашла ранней весной в ручье, в подтаявшем снегу, маленького солдатика. Видимо, игрушку кто-то потерял и она пролежала там целую зиму. Моя мама чем-то похожа на этого солдатика — маленького и стойкого.

Я вспоминала, как каждое утро в детском саду, пока все дети уже бегали и играли, я смотрела в окно и ждала, пока мама пройдёт мимо и помашет мне рукой. Она ни разу не забывала. Почему-то ярче всего я запомнила её салатовый плащ — этот цвет до сих пор ассоциируется у меня с цветом счастья. На всех детских фотографиях я обнимаю маму ручонками за шею так крепко, как будто боюсь отпустить даже на минутку — у нас всегда была очень сильная связь.

Тогда я вошла в палату… и увидела мамину улыбку. Она улыбалась сквозь слёзы, а в руках у неё был какой-то листочек.

— Что?

— Снизился на 100 единиц.

Это было чудом. В тот день маму готовили к переливанию крови и гемодиализу. В процедурном кабинете всё было уже готово, маме собирались делать надрез на запястье, когда в палату влетела лечащий врач с новыми результатами анализов.

— Всё отменяем!

Снижение самого опасного показателя сразу на 100 единиц означало, что мы ещё поборемся, что есть шанс самостоятельно зацепиться за жизнь, но будет непросто. «Света, терпи» — коротко сказала врач.

Последующие недели были очень трудными. Но людям бывает намного труднее. Люди выживают в войнах, под бомбёжками и обстрелами. А мы выживали в цивилизованной московской больнице. И вообще эта книга о проблемах современного поколения в относительно безопасной стране. Я не претендую на то, что рассказываю о чём-то страшном и уникальном — наши бабушки и деды прошли через действительно страшное. Но благодаря им мы живём в другом мире. В мире, где сталкиваемся с совершенно иными бедами.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.