Бесплатный фрагмент - Ницше в Италии

Баркарола, душа Заратустры

«Все мои истины для меня — кровоточащие истины»

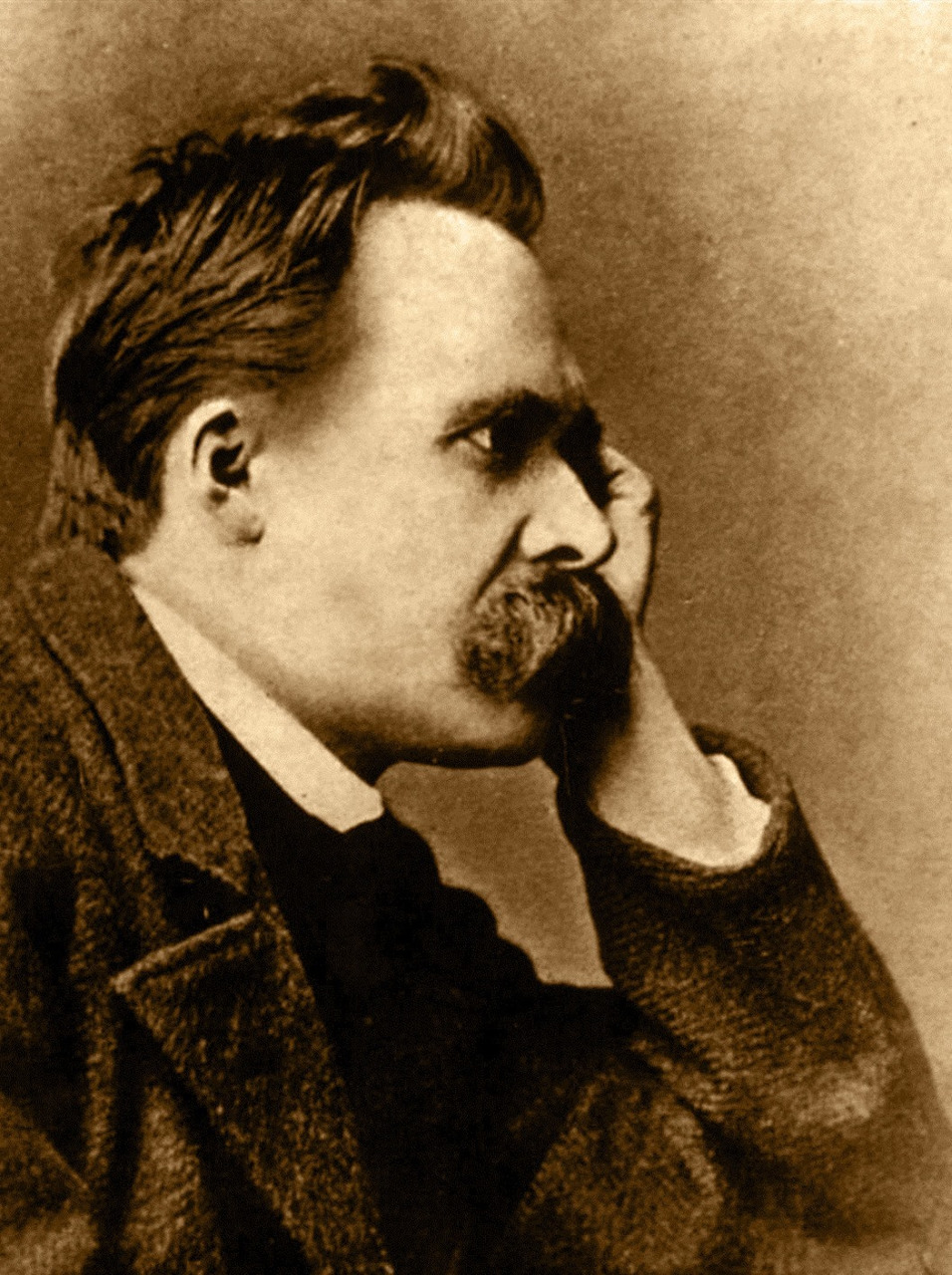

Фридрих Ницше

Книга Пуртале «Ницше в Италии» — это не просто «вереница образов», как он её скромно охарактеризовал в своём вступительном слове к Полю Валери, которое читатель обнаружит в начале его произведения. В самом деле, мог ли добросовестный, вдумчивый и благородно «пристрастный» писатель, каким является Пуртале, после многочисленных встреч и переписки с близкими Ницше людьми, включая его сестру, ограничиться лишь фрагментарным описанием событий? С первых же строк становится ясно, что автор взял на себя смелость создать не очередную наукообразную биографию философа, а литературный портрет «могучего повелителя духа» — «столь безупречного, столь благородного, что его идеи ранят и пронзают, как сама реальность».

А потому Пуртале в своей книге не ограничивается мастерством писателя-беллетриста, даже когда описывает общеизвестные биографические факты. Например, отношения Ницше с его добрым гением — Козимой Лист, неразделённую и мучительную любовь к которой он пронёс через всю свою жизнь; временное затмение чарами Лу Саломе, этой «мстительной вздорной гимназистки»; преданную дружбу с Петером Гастом; а также восхищение и ненависть философа к своему великому учителю, сопернику и врагу Рихарду Вагнеру.

Чтобы охватить истинный масштаб своего героя, Пуртале, в своём исследовании его земных путей, идёт и путями его духа. И тем самым открывает новые грани его гения. Переходя от образа к образу, от сюжета к сюжету, автор подчёркивает и развивает главную мысль: творческая судьба Ницше неразрывно связана не только с известными историческими личностями, которые вызывали у него чувства любви или ненависти, но и с двумя фундаментальными, первородными стихиями.

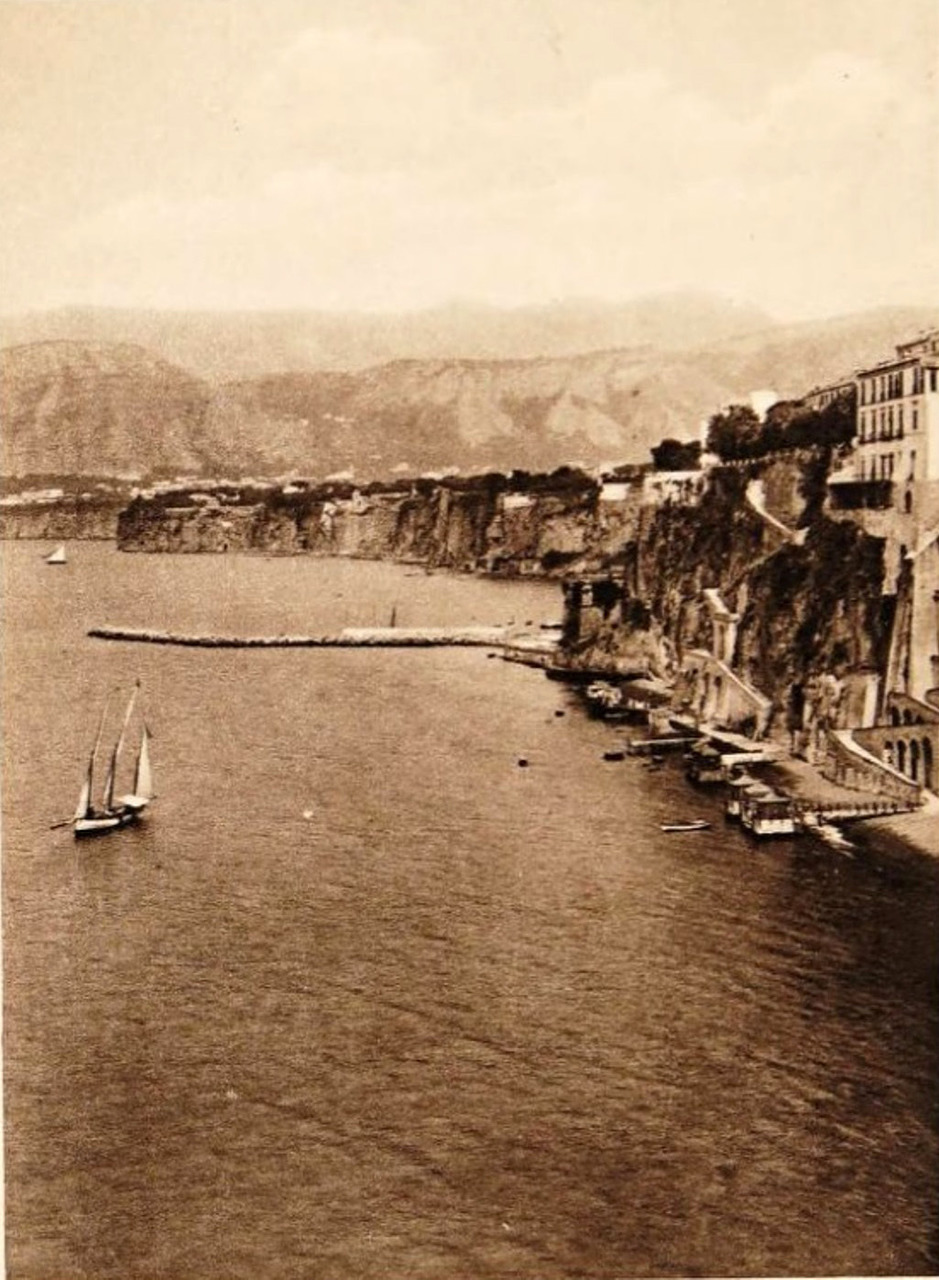

Одна из них уносит нас в прекрасные пейзажи Италии, которые глубоко трогали и вдохновляли измученную душу поэта-философа. Стоит вспомнить, что именно в окрестностях Портофино его Заратустра искал своё последнее, седьмое одиночество, зажигая на горных вершинах сигнальные костры — эти высшие «знаки», обращенные к человечеству — к тем, кто ещё в силах откликнуться на его зов, к тем, кто «знает ответ».

Именно во время пребывания в Италии философ создал свои самые известные произведения, среди которых «Весёлая наука», «Так говорил Заратустра», «По ту сторону добра и зла», «Ecce Homo».

Характеризуя итальянские паломничества Ницше, автор без всякого преувеличения отмечает их судьбоносный для философа характер:

Перед нами последний пророк Европы, столь безнадежно омертвевшей для лирики за годы войны. Его путь — из Сорренто в Венецию, из Генуи в Портофино, из Сильс-Марии в Чезе, с остановкой чуть позже в Турине — знаменует собой прощальное странствие поэта, страстно привязанного к вершинам и безднам человеческого духа.

Однако дух этого «властителя мысли» осеняла ещё одна «первородная стихия» — музыка, без которой он вряд ли справился бы со своей жизненной задачей. Ибо вся философия для Ницше — это череда событий души, и только музыка, по его признанию, предлагает восхитительные символы для них, только она ободряет его и наделяет прозрениями в самые тягостные периоды «усталости и изгнания»:

«Она избавляет меня от самого себя, она отрезвляет меня, как будто я смотрю на себя со стороны, как будто я созерцаю себя с высочайшей точки обзора. Она заряжает меня энергией, и всякий раз после вечера музыки (я слышал „Кармен“ четыре раза) у меня наступает утро, полное ярких прозрений и вдохновенных открытий. Это просто поразительно. Как будто я искупался в первородной стихии. Жизнь без музыки — это просто ошибка, усталость, изгнание».

Во время своего последнего, итальянского Рождества, Ницше испытал небывалый для себя музыкальный экстаз: в концертном зале Турина его охватили слёзы, которые он не мог сдержать целых десять минут. Чтобы овладеть столь обильным наслаждением, ему удалось лишь «скорчить гримасу плача. Разбитый, но при этом как никогда безмятежный, уверенный, блаженный — таков был этот иностранный слушатель, неизвестный толпе. Тот, кто незадолго до этого, за считанные недели, „исполнил“ пять своих произведений» — сочинил пять великих философских эссе.

Когда преданный друг Ницше, профессор Овербек навсегда увозил омрачённого философа из Италии, дух которого перешёл Рубикон, а разум больше «не помнил своего адреса», в душе безумца вдруг всколыхнулся последний напев. Это была песнь гондольера, чья лодка блаженно скользила к закату:

…невольно растроганная,

моя душа, аккорд арфы,

запела сама по себе

песнь гондольера,

трепеща в многоцветье блаженства.

…

Кто-нибудь слышит?

*

Книга «Ницше в Италии» — настоящая жемчужина в море биографической литературы о выдающемся философе. И она не случайно входит в блистательную коллекцию Пуртале «Жизнь выдающихся людей» [Vie des hommes illustres], которую писатель посвятил знаменитым музыкантам — Шопену, Листу, Вагнеру, Берлиозу, а так же покровителю искусств Людвигу II Баварскому.

Да, Ницше не прославился как композитор, хотя и страстно стремился к этому. Однако на протяжении всей его творческой жизни музыка находила в его трудах совсем иное, не менее яркое выражение. Уже раннее сочинение философа «Рождение трагедии из духа музыки» не только обессмертило его имя как бесстрашного мыслителя, бросившего вызов господствующей тогда эстетической традиции, но и стало символом его собственной, непокорной судьбы, в которой отразилась борьба и единство двух грандиозных, бунтующих в нём начал: мысли и музыки. Если же обратиться к позднему Ницше, то именно «в знамении музыки он крестил своего сына Заратустру». И предрёк, что «это будет ужасный ребенок, ребенок, от музыки которого содрогнется мир».

Так и случилось.

Владислав Цылёв

*

От составителя и переводчика

Настоящая публикация представляет собой перевод книги Гая де Пуртале «Nietzsche en Italie», которая увидела свет в парижском издательстве Bernard Grasset в 1929 году.

Все тексты даны в моём переводе, за исключением нескольких цитат с указанием на их авторов.

В качестве иллюстраций использованы фотографии конца XIX — начала XX века, которые являются общественным достоянием.

В. Ц.

Ницше в Италии

«Самые прекрасные жизни, на мой взгляд, те, которые преследуют общечеловеческую и гуманную цель, с соблюдением должного порядка, то есть без чудачества и без экстравагантности».

Монтень,

«Эссе», Книга III, гл. 13

«Кто же сегодня остается христианином в том смысле, в каком этого ожидал от нас Христос? Пожалуй, только я один, хотя вы вполне готовы считать меня язычником».

Гете,

из беседы с канцлером фон Мюллером

«Я верю, что высшие люди, а, значит, и Святые, истинные Святые, которые являются высшего порядка людьми, в то же время являются созданиями, наиболее способными к любви. Да, история любого великого открытия, любой великой мысли всегда сопровождается самой необыкновенной по силе эмоциональностью. В основе интеллектуальной жизни заложена эмоциональность. Невозможно, чтобы высочайший интеллект не вступал в союз с более тонкими и возвышенными качествами души».

Жюль Сюри,

интервью, записанное в его тетрадях Морисом Барресом

*

Полю Валери

Позвольте мне, мой дорогой Валери, предложить Вам этот скромный и далеко не исчерпывающий очерк о человеке, чье далеко не безоблачное величие Вы так обострённо ощущали, чье безумие и головокружительное опьянение Вам удалось распознать. Возможно, мне бы и в голову не пришло поместить Ваше имя в самом начале этих страниц, если бы мы недавно не заговорили о Генуе во время нашей случайной встречи. Это тот самый город, который Вы, как и Ницше, любили, и где Вы, как и он, на двадцатом году своей жизни вступили в мучительную духовную борьбу, в результате которой Вы отказались пожинать плоды своей славы, будучи в слишком молодом возрасте, тогда как Ницше, напротив, решил ни на минуту не медлить с ее обретением. Вы были правы, что не спешили, но и он не ошибся в том, что торопил себя. Не прошло и десяти лет после его первой генуэзской зимы, как наступил тот омрачённый, памятный нам, туринский декабрь. И в тот момент, не Вы ли написали о Ницше: «Тогда я не понимал, что этот порывистый и дальновидный дух не покончил с тем, что не поддается доказательной силе…» И мы, дорогой Валери, до сих пор не покончили с этим. Как только любовь или ненависть отнимают свою долю творческой энергии у разума, непостижимое разрастается и овладевает главным смыслом наших суждений. И если это происходит за счет их прочности, то, возможно, не без того, чтобы привнести в них движение, пристрастность: да, они становятся уязвимыми, но, в то же время, такими живыми.

В этом и заключается страстная сторона моих поисков Ницше. Возможно, я лишь поддался «полезным дурным предчувствиям», которые Вы рекомендуете для приближения к нему. В таком случае прошу извинить меня: предлагаемая череда образов призвана проиллюстрировать лишь абсурдную, но непреклонную логику сердца этого властителя мысли.

Июль 1929 г.

Гай де Пуртале

Странник без багажа

Тот, кто видит, что любовь, с которой он жил долгое время, угасает в нем, призывает смерть прийти ему на помощь. Но смерть редко откликается на подобную мольбу. А потому, увы, приходится жить. Выживать. Раненый приподнимается, перевязывает рану, как может, — и спасается бегством. «Путешествуй», — говорят ему. И он убегает со своей тенью. Возможно, вы встретите его спустя месяцы или годы, исцеленного. На вид исцеленного. Но в глубине души никто никогда не оправится от омертвевшей любви. Это уже не тот человек, которого вы увидите снова. И все же это он, его глаза, его улыбка, его рукопожатие. Но он погружен в то «гулкое одиночество», в котором, по словам Сен-Жан де ла Круа, онемевшая реальность обретает совсем иной голос.

Когда осенью 1876 года Ницше впервые ступил на итальянскую землю, он бежал от своего прошлого, вырывая молодость из своего сердца. Этот тридцатидвухлетний человек, ещё не растративший своих духовных сил, только что принес первую великую жертву своему счастью. Он отказался от глубокой, тайной любви к Козиме Вагнер, которая в течение шести с лишним лет тревожила его жизнь, превратившись в безнадежную умозрительную мечту. Он отверг ее знаменитого мужа, «Мастера», как все его называли, Великого из Байройта, обожествление которого он недавно наблюдал на сцене театра, воздвигнутом в честь самодовольной гордости Вагнера и который теперь представлялся Ницше — после такого падения в народную славу — неким подобием самозванца, уличным комедиантом. Он очищал свою душу от затянувшейся болезни, которой предавался годами, болезни, которую он принимал за силу, за чистый источник, в котором теперь обнаружил лишь вулканический шлак и гнилую растительность.

Молодой профессор Базельского университета направлялся в Геную и Сорренто, чтобы подлечиться. Его зрение уже некоторое время было серьезно ослаблено, к тому же он страдал от ужасных мигреней. Худощавый интеллектуал, прятавший глаза за толстыми стёклами очков, а мягкую улыбку — под огромными усами, сначала остановился в Бексе, расположенном во франкоязычном швейцарском кантоне Во, в районе термальных ванн, а затем, в середине октября, вечером, сел на поезд, направляющийся из Италии в Женеву.

Нетрудно себе представить, что это было за путешествие в тесном вытянутом коробе, какими были вагоны того времени почтенной линии P. L. M. Интеллигентный доктор сидит тихо, застенчиво, в обществе двух немецких дам, которые тоже следуют в Геную. Завязывается разговор и он длится всю ночь напролёт с молоденькой фройляйн Изабеллой фон дер Пален, которая навсегда останется «очарованной» харизматичным профессором. Действительно, Ницше оказывается собеседником, каких еще не видела Германия. Он в приподнятом настроении. Он знает всё. Он много говорит и как никто другой умеет настолько красноречиво молчать, что кажется, само молчание наполняется его идеями. В кармане он носит томик Ларошфуко. Интересно, если он его раскрывал, то на какой странице? В свою очередь я открываю свой экземпляр и натыкаюсь на такую сентенцию: «Каждый хвалит свое сердце, но никто не осмеливается хвалить свой разумный дух». Действительно, почему так?

Дело в том, что наше сердце даровано нам, и мы, так сказать, не несем за него ответа. А значит, мы должны просто принимать и любить его. Что касается нашего разумного духа, то мы его сформировали и поэтому немного скромности нам не помешает. Если заманчиво иметь несколько душ, как говорит Баррес, то невозможно иметь несколько сердец. Даже если у нас много душ, только одно сердце удерживает их вместе. Душа как совершенствуется, так и мельчает, но сердце всегда остается целостным и нетронутым. Душа создает личность, а сердце — человека.

Ницше считает, что у него много сердца и мало духа. Позже он скажет обратное. Но в данный момент он думает не столько о своей работе, сколько о жизни. Что значит жить для него, провозвестника, которому грозит слепота, бедного, неизвестного, ослабевшего в раннем возрасте, и который, тем не менее, чувствует, что несет в себе интеллектуальное Евангелие завтрашнего дня? Жить — значит размышлять, трудиться и писать. А писать — значит излагать свои мысли, изливать свое сердце, перекладывать на другую чашу весов — чашу мечты — все то, что судьба не положила на чашу реальности, и тем самым возвращать равновесие — нивелировать несправедливость бесчеловечного. Он молча улыбается своим близоруким взглядом, потому что восполнение будет трагическим: рукописи, которые он запихнул в чемодан, — это динамит, способный взорвать мир.

Прибыв в Геную, залитую ярким солнцем, Ницше сразу же падает в постель с сильной головной болью, погрузив глаза в ночь. Двадцать четыре часа ему требуется для того, чтобы восстановить силы в гостиничном номере со ставнями, наглухо задвинутыми от солнца. Но его побег уже затруднён стенами новой тюрьмы — болезнью. Головные боли и воспаленные глаза настолько измучили его в последние месяцы, что он решил попросить у базельских властей отпуск на целый год. Лучше вообще не жить, чем продолжать подобное мученичество. Абсолютный покой, мягкий климат, прогулки, затемнённые комнаты — вот о чем он приехал просить у Италии. Неужели и она откажет ему в этом?

Он задумывается. Чего он достиг до сих пор? Напряженная жизнь студента, а затем профессора филологии, прерванная войной, несколько лет преподавания, в течение которых он осознал, что лингвистика — это основа всей философии и, как говорил Прудон, естественная история человеческой мысли. Он познакомился с Вагнером и с его незамысловатой символикой, переложенной на сложную музыку. И долгое время он жил, как греческий философ, который хотел стать латинским, но оказался в компании с напыщенными, призрачными персонажами германского леса. И всё таки он опубликовал «Рождение трагедии» — важнейший свой труд. Ницше улыбается: это прекрасная книга, благодаря которой он стал одним из лидеров своего поколения.

Опасная, провокационная книга (он улыбается ещё сильней), в которой содержатся прекрасные целебные яды, предназначенные для христианского и романтического гуманизма. После этого он опубликовал несколько своих «Несвоевременных размышлений», а затем очерк «Рихард Вагнер в Байройте», чернила на котором едва успели высохнуть. Все это — за исключением его первой книги — до сих пор неизвестно широкой публике. Неважно. Сам Вагнер едва ли подозревает, что этот молодой ученик уже приготовил хинин для борьбы с лихорадкой, от которой он, композитор, делал людям прививки. Ещё несколько недель назад Ницше побывал в Байройте, но только для того, чтобы, наконец, освободиться. Теперь он исцелился от укуса древней змеи. И он исцелит тысячи других.

Юг, римская культура — вот рецепт, который он выписывает для себя. Всего несколько дней назад он написал торжествующему мастеру, который тоже уехал в Италию, в Неаполь: «Пусть Италия навсегда останется для вас страной начинаний». Каких именно начинаний? И это в шестьдесят три года? Нет, начинать будет он, Ницше. Германия слишком долго стесняла его дух, как затянувшаяся школьная хрестоматия. Теперь пришло время учиться заново, отряхнуться, освободиться.

Человек больше не является подопытным или набожным животным, как это торжественно утверждалось на протяжении веков. Человек изначально дышал жизнью. Но на смену старому страху смерти в его бедной голове приходит современный страх жить не в полную силу. Настоящее время оказывается переходом от разложившейся морали к новой. Отсюда возникает наша тревожность, наша откровенная растерянность. Задача художников — дать людям темы для вдохновения, столь же могучие, как и в прошлом. Вот почему небесполезно пересматривать в свете любящей, понимающей, возможно, даже восторженной психологии загадочные очертания и суровые души тех, кто жил и творил до нас. Давайте, подобно поэтам, станем «безмолвными видящими».

Давайте даже побудем больными людьми, если потребуется. Потому что есть мораль для здоровых и мораль для больных. «Больные, — сказал философ однажды, — не имеют права быть пессимистами». И все же именно здоровые люди чаще всего размышляют о смерти и страшатся ее. И это понятно. Ницше, который в течение пятнадцати лет своего великого творчества был умирающим человеком, искал смысл жизни. Благодать, данная художнику, — это способность сделать свое страдание объективным, избавиться от него, облекая его в форму. Больной Ницше делал это, пытаясь найти смысл жизни, а здоровый Толстой — в поисках смысла смерти.

Как-то вечером Ницше появляется в холле отеля и предлагает сопроводить двух дам по улицам старой Генуи, которую он никогда не видел. Но он не зря был учеником историка Якоба Буркхардта. Он мог мастерски рассказать об архитектуре этих грандиозных дворцов, принадлежавших разбогатевшим негоциантам, и восхищался тем, как продуманно они были построены — такие просторные, такие величественные, такие роскошные. Разве для этой завоевательной аристократии они не были превосходным выражением ее вкуса к жизни? Эти дома провозглашают, что у их владельцев было чувство бессмертия. Строить — значит утверждать, что вы живете незыблемо. Генуэзцы не просто жили, они хотели жить вечно. Строительство — это завоевание духа над материей, и, возможно, это лучшая демонстрация того, что, по словам Ницше, материя существует не сама по себе.

Он восхищён сверкающими витринами мастерских на знаменитой улице Ювелиров [via degli Orefici], очарован праздной толпой и счастлив, что соприкасается с простыми, торговыми нравами жизни. В соответствии с его пожеланиями одна из двух дам выбирает брошь для его сестры. Затем он прощается с баронессами с изысканной вежливостью, которая характеризует его как необычайно чуткого, отзывчивого человека, и через несколько дней, отправившись по морю, сходит на берег в Сорренто.

Порт-Рояль в Сорренто

В Сорренто Ницше гостит у пожилой немецкой аристократки, поклонницы Вагнера. Интернациональная, общительная и идеалистичная, она была одной из тех добрых, понимающих и преданных натур, которых можно было встретить в эпоху корсетов и первых романов Пьера Лоти, в тех городах, которые они предпочитали называть «городами искусства и поэзии». Мальвида фон Мейзенбуг отличалась превосходным вкусом к обустройству домашнего уюта и считалась своего рода гением дружбы. Она только что арендовала на зиму виллу Рубиначчи, чтобы повидаться с друзьями и побыть поближе к семье Вагнеров, которые недавно поселились в отеле «Виктория» — всего в пяти минутах от ее дома.

Вилла Рубиначчи представляет собой простой светлый дом, отделанный камнем и окруженный двумя террасами, с одной из которых открывается вид на залив, остров Искья, Неаполь и Везувий, а с другой — на стены сухой кладки, лимонные рощи и близлежащие горы. Мальвида де Мейpенбуг живет наверху, а господа-постояльцы — на первом этаже. Первых отшельников этого маленького немецкого Порт-Рояля, организованного одной старой девой на окраине Неаполя, было трое: Фредерик Ницше, молодой студент Альберт Бреннер и Пауль Ре, еврейский доктор литературы, тонкий философ, который некоторое время был другом и поклонником Ницше и чьи рукописи он умело расшифровывал и переписывал.

Наши постояльцы живут в атмосфере созерцательности и познания, каждый в своей комнате чувствует себя как дома. Окна выходят на тенистые сосны, море. Утро посвящено занятиям и размышлениям. Ницше просыпается в шесть часов и сразу же приступает к работе. К двенадцати часам все собираются на обед. После обеда — купание, прогулки вместе или поодиночке, в зависимости от настроения каждого (часто по три часа кряду). Вечером, после ужина, читают, обычно поручая это Ре.

Для Ницше это первое соприкосновение с Югом становится источником глубокой радости и огромной надежды. У него не хватило сил на Север, на те страны, где души искусственны и медлительны, стремятся к правилам, скованны благоразумием. Но, несомненно, у него хватит духа на Юг. Сейчас ему кажется, что он просто глубоко и спокойно дышит, заново открывая для себя то интеллектуальное ликование, которое является лучшим состоянием для творчества. И несмотря на свои физические недуги, мигрени и рвоту, которые иногда удерживают его в комнате по несколько дней подряд, он работает, прекрасно осознавая свою внутреннюю силу. Тем более обострённо, что в ста шагах от него работает «Другой», Мастер, враг. Да, тот самый Вагнер, которого он любит и ненавидит, тот самый монстр из другой расы людей, расы триумфаторов и вольных стрелков. Неодолимо притянутые друг к другу, друзья-противники присматривают друг за другом. Иногда они прогуливаются вместе, полные роднящей их гордости, сосредоточенные, боевые, заряженные противоположным электричеством.

Вагнер почувствовал в себе все то, в чем теперь упрекает его бывший ученик — ослабление силы мысли, сомнительное качество достигнутых успехов, чувственность падшего искусства. И молодой янсенист задает ему вопрос с холодным взглядом, сухим и глубоким словом, тревожащим отъявленного атеиста из Трибшена, недавно превратившегося в рыцаря Христа: «Чего стоит твоя вера, старик? Где твое духовное оружие, отступник?»

Однажды вечером, незадолго до отъезда композитора в Германию, Ницше и Вагнер совершают свою последнюю совместную прогулку — рука об руку. После стольких прогулок за последние семь или восемь лет, — последнюю, окончательную, ту, за которой уже никогда не последует новая. Разумеется, никто из них не питает особых иллюзий на этот счет, поскольку, отправляясь в этот прекрасный день поздней осени, они молчат, отягощенные воспоминаниями, как влюбленные, достигшие пика своей страсти и знающие, не говоря друг другу, что дальше им идти невозможно. Они прогуливаются вдоль залива, затем пробираются через сосновый лес к какому-то возвышенному месту. И там, глядя на море, Вагнер, наконец-то, негромко произносит: «Пейзаж, подходящий для прощания». А затем, словно для него наступил неизбежный час исповеди, он говорит о «Парсифале». И не как о произведении искусства, а как о подлинном религиозном опыте. Речь идёт уже не о музыке, а о покаянии и воздаянии; не о жизнеутверждающем искусстве, а о благодати благословенного конца, об отпущении грехов, которого Вагнер надеется достичь через это последнее произведение в качестве искупления своих прегрешений.

Солнце опускается и скрывается за горизонтом, пока низенький, но именитый человек неловко излагает все это неприметному незнакомцу, чей проницательный взгляд беспокоит его. Что композитор скрывает под внезапным потоком слов? Свой страх перед Страшным судом? Своё примирение с церковью, с благочестивыми силами, управляющими новой Германией? И чего ради, думает Ницше, если не для того, чтобы своим неожиданным разворотом склонить власть предержащих к окончательной поддержке своего музыкально-поэтического монумента, который он в последний момент решил увенчать крестом? Ницше не может найти ответа. А тот: «Ну же, друг мой, неужели Вам нечего мне сказать?»

Действительно, нечего. Нависает молчание. Тогда Ницше запишет в своем блокноте: «Я не в состоянии признать величие, которое не искренне по отношению к самому себе. Разыгрывать комедию перед самим собой вызывает во мне чувство отвращения…» Но является ли Вагнер в этот момент актером? Нет, несомненно, нет. Он поддаётся порыву, который отнюдь не чужд некоторым взыскующим натурам — внезапно ошеломить себя осознанием греховности. И зло возвращается к нему с горьким привкусом. А «Парсифаль», этот акт веры, избавит его от него.

Ницше, застывший в неподвижности и внутренне дрожащий, на этот раз надменно улыбается над трупом своей самой пылкой дружбы. Никакие угрызения совести не трогают его сердце. Едва ли можно сожалеть о том, от чего он добровольно отказывается. Нужно жить ради новых истин, чтобы бороться с жалким культом страдания, с этой жаждой убогости, с ложными ценностями, которым Вагнер посвятил свой талант и силы.

Разве можно назвать слишком твердым кристалл, чистоту которого никогда не омрачал ни один порок ума или сердца?

Вагнер и Ницше больше никогда не встретятся. Возможно, Ницше никогда не любил Вагнера так сильно, как в момент их разлуки. Позднее он напишет: «В момент окончательного прощания, когда мы отдаляемся друг от друга, потому что чувства и рассудок больше не идут рука об руку, именно тогда мы ближе всего друг к другу. Мы бьемся о стену, которую природа воздвигла между нами и тем, что мы оставляем позади».

Четверо отшельников с виллы Рубиначчи продолжают свои занятия, вечерние чтения, экскурсии. Они берут с собой попеременно Шамфора, Дидро, Стендаля, Мишле, Фукидида и Новый Завет. Евангелие от Матфея глубоко трогает их. «Новый Завет редко доставлял столько радости атеистам», — писал юный Бреннер своим родителям. Но это эстетические удовольствия. Мальвида берет в руки фотографию «Тайной вечери» да Винчи, а Ницше говорит об Иисусе, что он был «высочайшей из человеческих душ». Хотя он отвергает его учение и с опаской относится к морали, возвеличивающей нищету духа, его неудержимо влечет к нему как к человеку. Это обезоруживающее, строгое лицо неотступно преследует его. Он заново открывает для себя свое благочестивое детство, отца, предков, все те открытые и миролюбивые поколения, от которых он, тем не менее, должен отречься, чтобы восславить истинный дух.

Время от времени речь заходит о давнишнем проекте Ницше — основать небольшой светский монастырь для интеллектуалов, нуждающихся в уединении. Фрау Мейзенбуг только что опубликовала свои «Воспоминания идеалистки», и эти господа определенно покорены социалисткой сорока восьми лет, дочерью министра, которая знала друзей Гете и Гумбольдта и всегда оставалась, по словам Даниэля Галеви, «верной истинному женскому гению». Не обладая выдающимся интеллектом, она была тонкой и отважной натурой, приветливой во всех отношениях. Ее любили. А еще — очень веселились, шокируя ее. Так, многие ее социалистические идеи были разрушены. И все же Ницше тактично воздерживался от чтения ей своих работ. У некоторых людей, принадлежащих к утончённому роду, интеллект может краснеть. И именно потому, что он возвышен. Они стыдятся того, что так сильны.

Только после отъезда Рея и Бреннера, когда нежная брачная весна была уже в самом разгаре, Ницше подарил своей пожилой хозяйке несколько страниц из рукописи, над которой он работал и которая носила причудливое название «Человеческое, слишком человеческое: книга для свободных умов». «Какой мягкостью, — писала она, — какой благожелательностью был одушевлен тогда Ницше… Как гармонично его добрая и отзывчивая натура уравновешивала его разрушительный ум».

«Разрушительный», — именно так сказала она, предвосхищая нелестные эпитеты многих других против трудов одного из самых выдающихся основателей свободного, беззаботного счастья, открытого для всего человечества. Она также прочитала некоторые из правил жизни, которыми Ницше любил посыпать свои записные книжки:

«Не проявляй к людям ни любви, ни ненависти».

«Не занимайся политикой».

«Не становись ни богатым, ни бедным».

«Избегай путей тех, кто прославлен и могущественен».

«Бери жену не из своего же народа».

«Воспитание детей поручай друзьям».

«Не принимай никаких церковных обрядов».

«Не публикуйте это. Подождите. Ещё раз подумайте…», — восклицает Мальвида.

Но Ницше в ответ улыбается, потому что, как и все пишущие, он уже представляет себе, как его книга шествует по дорогам мира, ищет читателей, зажигает сердца, вселяет в них ужас или восхищение. Он видит, как она овладевает сердцами, возбуждает помыслы и поступки, вплетается в судьбы людей, соучаствует в происходящем, и таким образом обретает движение. Из всех мыслей, которые он записал под могучей раскидистой сосной на вилле Рубиначчи, эта была ему особенно дорога: истинное бессмертие — это движение. «То, что однажды было приведено в движение, попадает в общую цепь всего сущего, как насекомое, попавшее в янтарь, заключенное в него и ставшее вечным».

Книга была «посвящена памяти Вольтера, в ознаменование столетия со дня его смерти». Она также была посвящена первому великому кризису Ницше и его интеллектуальному освобождению. В ней «каждое предложение, — скажет он позже, — выражает победу». Победу над романтизмом, над патетическими установками, над «идеализмом» — этим bête noire Ницше. В ней каждая ошибка спокойно рассматривается, кладется на лед и не столько отвергается, сколько замораживается.

Когда работа была напечатана, автор отправил один экземпляр в Байройт. По дороге посылка наткнулась на либретто «Парсифаля», на котором было такое посвящение: «Моему дорогому другу Фредерику Ницше с самыми теплыми и наилучшими пожеланиями. Рихард Вагнер, воцерковленный советник». Ницше задохнулся. Что за провокация! Это был звон мечей Хундинга и Зигмунда в облаках Вальхаллы. Это был поединок с Вотаном и отдаленный предвестник гибели ложных богов.

Венецианская музыка

Ницше вновь увидел Италию лишь три года спустя, в марте 1880 года. Но теперь это был другой путешественник, сопровождаемый другими тенями: он выглядел более больным, более измождённым, и в то же время его душа стала чище, а дух более закалённым. За эти три года у него побелели виски (в возрасте тридцати шести лет), осунулось тело, а его духовное достояние еще более оторвалось от земных притязаний (я люблю использовать слово «достояние» для тех, у кого на самом деле ничего нет). Он навсегда оставил преподавание. Получая мизерную пенсию от Базельского университета, он стал независимым и одновременно изгоем. Он прошел через бесконечную физическую боль, он упорно размышлял и работал, и он мог написать мадам Мейзенбуг: «Я так много страдал, я отрекся от стольких вещей, что в любые времена не найдется такого аскета, с жизнью которого я не имел бы права сравнить свою жизнь в этот последний год. Однако я многое приобрел. Моя душа окрепла, стала чище и мягче, и для этого мне больше не нужны ни религия, ни искусство (заметьте, я даже немного горжусь этим; именно в состоянии абсолютного отказа от жизни я наконец-то смог открыть для себя сокровенные источники утешения)».

Венеция — это, конечно же, город любви. Для Вагнера она стала местом рождения «Тристана», болезненным воплощением его разрыва с Матильдой Везендонк. Для Ницше это было благословенное место его душевного оздоровления. Совсем не «городом искусства», «городом красоты», и не поводом для прекраснодушного сочинительства, как для многих других, окрашенного закатами, сверкающей симфонией спокойных вод, отражающихся в галереях Казановы. Для Ницше, сбежавшего из своей тюрьмы, Венеция — изысканный город тишины и свободного размышления. «Город ста глубоких одиночеств» («Аврора»). Для него не существует ни церквей, ни Тьеполо, ни Тинторетто, ни дожей, ни Моста Вздохов, ни стендалевского эротизма, ни волочильщиков шерсти, ни карнавалов в костюмах XVIII века.

Этот художник трепещет только перед восторгами мысли, отлитыми в музыку слов (и заметьте, он ни в коем случае не враждебен ни удовольствиям, ни женщинам). Он никогда не заходит в музеи, в эти оранжереи омертвевших мечтаний и выдохшихся страстей. Он пробует на вкус только жизнь. Он посвящает себя счастью людей, с которыми сталкивается, но которых не видит, он жаждет дать духовное оправдание их устремлениям. Он намерен превратить их в более свободных, более сознательных, более радостных. Сделать их более людьми и менее рабами. Отвратить их от идолов и вернуть их к самим себе. Избавить от ложной морали и социальных предрассудков. «Мы — имморалисты», — с горькой гордостью провозглашает он. Как его только ни упрекали за это слово, этого целомудренного, воздержанного человека, слишком бедного, чтобы позволить себе алкоголь или женщин!

Ницше поселяется на Фондамента Нуове в старинном барочном дворце Берлендис, в котором он занимает просторную комнату, отделанную мрамором. Это в двадцати минутах ходьбы от собора Святого Марка по тихим, непыльным, защищенным от солнца переулкам. Полумрак Венеции, изысканное благословение для его глаз и нервов. Наслаждение настолько непреходящее, что книга, над которой он работает — «Аврора» — долгое время носила название «Тени Венеции». Распорядок дня Ницше строго организован: работа с семи-восьми часов утра, затем прогулка, за которой следует экономный обед. В два с четвертью появляется самый дорогой из немногих его друзей, тот, кто указал ему на Венецию и оставался верен Ницше всю жизнь — Петер Гаст.

Его настоящая фамилия — Кёзелиц; он был сыном прусского землевладельца, но стал богемным музыкантом. В молодом возрасте он уехал из дома в Базель, где учился у Ницше; затем он посвятил себя композиции, но так и не добился известности. Долгое время Ницше был его единственным поклонником. Тот, кто знает и любит Ницше, знает и Петера Гаста. Он был Пиладом этого Ореста, называл его на ты и обожал его, так же как Ницше, в свою очередь, обожал своего друга.

«Сколько слез я пролил на алтарь Ваших несчастий?»

А сколько времени этот человек пожертвовал работам Ницше! Ведь это он делал записи под диктовку своего друга, уточнял его заметки, переписывал набело его рукописи, и при этом заботился о его хрупком здоровье, полный такта и благоразумия, стараясь не оскорбить застенчивый нрав Ницше, ничем не отяготить его легко возбудимый дух. «Если моя жизнь должна будет иметь хоть какой-то смысл, — писал он однажды, — то только благодаря тому деятельному участию, которое я принимал в жизни Ницше. И поистине, это единственный способ придать ей хоть какой-то смысл».

Итак, в четверть второго появляется Петер Гаст. В течение часа с четвертью идёт диктовка, затем начинается беседа и чтение. Потом Ницше снова принимается за работу, примерно до половины седьмого, после чего возвращается Гаст, и они вместе ужинают. Часто это вареное яйцо и стакан минеральной воды. И нередко после занятий они идут к Гасту домой и по очереди садятся за фортепиано: Ницше импровизирует или играет свои собственные сочинения в своей довольно сухой, учёной манере; Гаст же неустанно занимается музыкой единственного композитора, который может избавить их обоих от Вагнера и вернуть их к чистейшей музыкальной традиции через ремесло старых мастеров — Шопена.

В Сорренто Ницше самозабвенно слушал Бетховена и часто прогуливался за городом, погружённый в свои мысли «посреди кипарисов и диких роз». В то время он записал: «Во второй части Аллегретто ля-мажорной симфонии есть отрывки, в которых жизнь проносится так же отрадно, как мгновения у живой изгороди, увитой розами, благоухающими в летние вечера». В Венеции он любил только Шопена. Между Шопеном и Ницше, безусловно, есть родство. В этих двух страдальцах, в этих двух целомудренных и восторженных натурах, в этих двух одиноких изгнанниках повсюду в унисон вибрирует драматическая радость жизни. Я бы добавил: и радость творить вопреки всем сомнениям. Возможно, следовало бы также сказать: и счастье благородно страдать, осознавать это и отдавать предпочтение непреднамеренным крикам души перед всякой напускной серьезностью хорошо разыгранной славы.

Гаст хотел написать книгу о Шопене. Лист уже написал одну, и, по общему признанию, плохую (во многом написанную высокопарным пером старой княгини Витгенштейн). Гаст почувствовал, что ему есть что сказать, и сделал двести страниц заметок. Несомненно, Ницше помог ему с этими набросками, и приходится сожалеть, что они остались неопубликованными, ибо сколько бесконечно изысканных мыслей должен был высказать Ницше о гении, столь близком ему по чувству трагического, по склонности выражать свои мысли афористично и кратко? Но как часто самые прекрасные идеи, когда их подхватывают некие, как принято говорить, «возвышенные» натуры, пропадают в несбыточном!

«Именно в Венеции, — писал Гете в своем „Итальянском путешествии“, — мне впервые открылось природа песни».. Поскольку Ницше обладал впечатляющим слухом, можно предположить, что и он пережил свое музыкальное откровение в Венеции. В городе «сотен глубочайших одиночеств»; в городе сотен мелодий души. То, что «Тристан», эта поэма о забвении мира, родилась в Венеции, как и забвение байроновского «Манфреда», Ницше понимает лучше, чем кто-либо другой. В этом искусственном городе, чей фундамент гниет под напором его тяжелых вод, есть что-то от запаха забвения, смерти, разложения. Здесь биение сердца словно замедляется, и все, что Венеция может передать влюбленным, — это молчаливое предупреждение об увядании, вздох веков, постоянное напоминание о человеческом одиночестве.

«Тристан» занимает исключительное место в творчестве Вагнера и в какой-то степени находится почти за пределами его обычного вдохновения. Влияние Венеции придало этой полной отчаяния партитуре особый колорит, которого нет ни в одной из его легендарных драм. Это то, что он позже назвал «переложением восхитительной Венеции на музыку».

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.