Бесплатный фрагмент - Неутомимый летописец

О наследии Л. А. Барановского

ПРЕДИСЛОВИЕ

Многие имена замечательных людей стремительно уходят из нашей памяти. И я всегда с сожалением думаю: «Был человек, мы уважали его и были рады знакомству с ним. Не стало его — рассыпались воспоминания, словно фрагменты устаревшей мозаики».

Часто ловила себя последние годы на том, что не даёт покоя незавершённая работа по подготовке очерка о ссыльном латыше, ставшем достойным гражданином Игарки, Леопольде Антоновиче Барановском. Именно Достойным, хотя есть официальное звание — Почётный гражданин города Игарки. Для меня Леопольд Антонович остаётся до сих пор символом глубокой гражданской добропорядочности.

Мы познакомились ближе к середине 80-х годов ХХ века, до этого контактировали в общественной жизни на официальном уровне. Почти двадцать лет тесного сотрудничества, открытого общения дали мне понять, что я познакомилась с человеком-легендой.

Нелёгкий жизненный путь в далёкой от родины заполярной Игарке, где оказался не по собственной воле в статусе сына репрессированного «антисоветского элемента», не заставил Барановского затаить обиду. Он понимал, что должен стать опорой матери и сестры после смерти отца, который скончался в Вятлаге в 1942 году. Изучал русский язык, использовал любую возможность для постижения мастерства, которое могло пригодиться. Выезжать за пределы Игарки ему было запрещено комендатурой, поэтому обучение нужно было проходить в пределах города. Единственное, что стало реальным — получить навыки учётчика, плановика, бухгалтера. Окончил также в 1954 г. школу рабочей молодёжи в Игарке. Всё это позволило приобрести знания, которые прежде всего необходимы в любой хозяйственной деятельности. А дальше — шаг за шагом он поднимался до руководящих должностей. Был заведующим городским отделом коммунального хозяйства, директором ремонтно-строительного управления, комбината бытового обслуживания.

Его деятельность в Игарке никогда не ограничивалась только профессиональной. Он жил далеко от земли отцов, в заполярном городе, который заменил родную обитель. Леопольд Антонович любил его, заботился о нём, делал всё для того, чтобы у Игарки было своё историческое лицо, неповторимый облик. Если перечислить все виды общественной деятельности, которыми занимался Леопольд Антонович, то это вызовет удивление: депутат многих созывов, председатель или член комиссий в Игарском горсовете, член общества «Знание», внештатный корреспондент Игарской студии телевидения и газеты «Коммунист Заполярья», краевед и экскурсовод, председатель шахматной секции в Игарке, председатель общества охраны памятников в городе. Было множество и других, честно говоря, всего-то теперь и не упомнишь. Но вот в 90-е гг., отлично это помню, Л. А. Барановский возглавлял в городе комиссию по реабилитации бывших репрессированных. Сразу оговорюсь: очень символично, что книга о Барановском выходит в преддверии юбилейных дат 2021 года — 95-летия со дня его рождения и 30-летия появления Закона РФ «О реабилитации жертв политических репрессий».

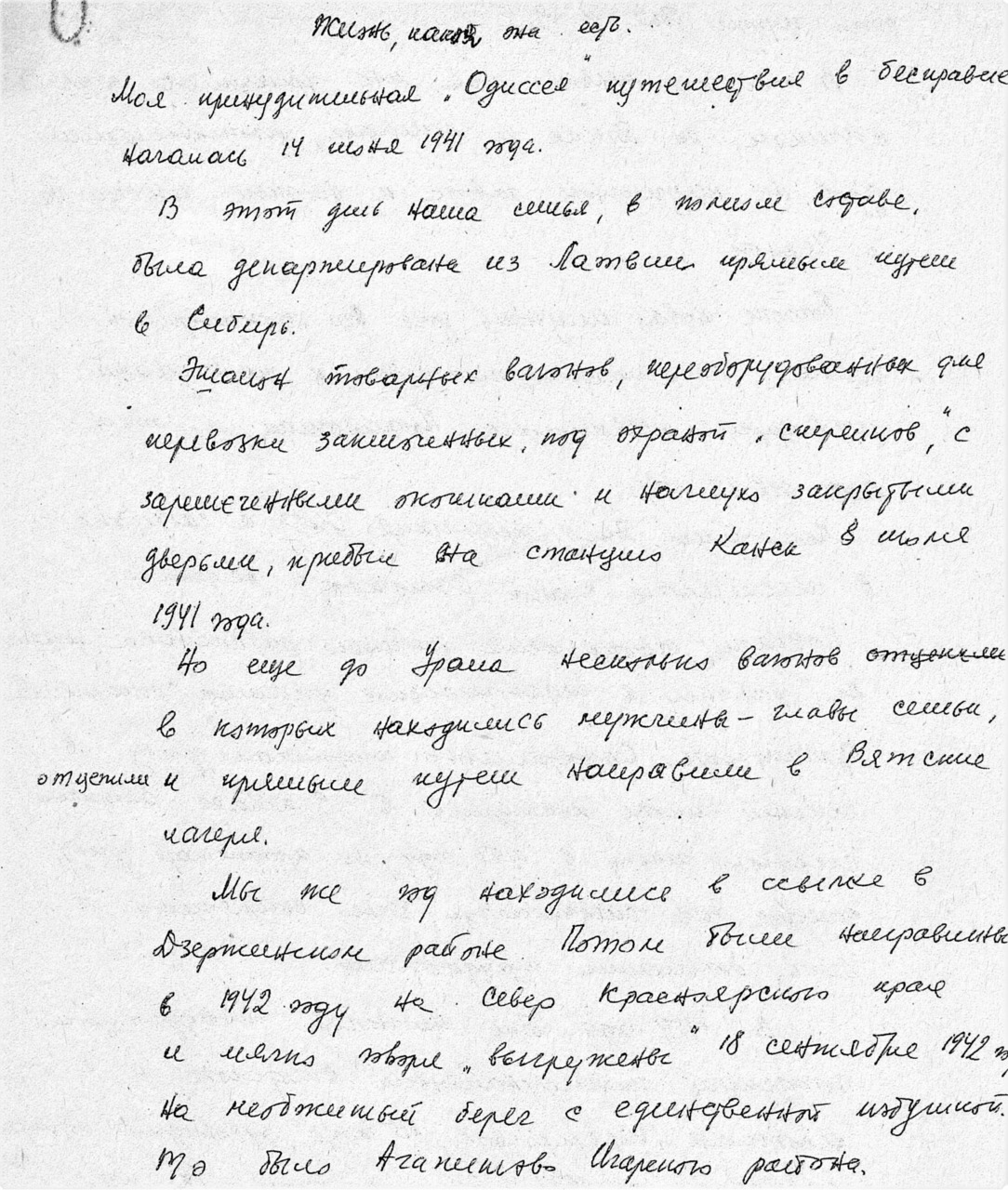

Главным «видом» деятельности Барановского было всё же собирательство, фиксация хроники городских событий. Никто никогда не заставлял Леопольда Антоновича создавать собственные временники, регулярно записывать рассказы о происходящих событиях. Обратите внимание на последний очерк в этой книге — «Долгие годы изгнания». Леопольд Антонович рассказывает, как в свои 15 лет стал делать первые заметки о том, что происходит в его жизни. Нелегко читать записи подростка о бедствиях в изгнании. Но это помогает понять, откуда появилась эта тяга оставлять заметки о пережитом, увиденном.

Титул «летописец города», который закрепился за Барановским навечно, официально никем не утверждался. Но именно он живёт в памяти многих игарчан, которым дорог и город, и люди, жившие и живущие в нём.

Неслучайно в 2009 году в период празднования 80-летия города Игарки в первом микрорайоне на доме №30 была установлена мемориальная доска с портретом Л. А. Барановского и надписью: «С 1942 по 1994 гг. в Игарке жил Леопольд Антонович Барановский, Почётный гражданин города, летописец, общественный деятель».

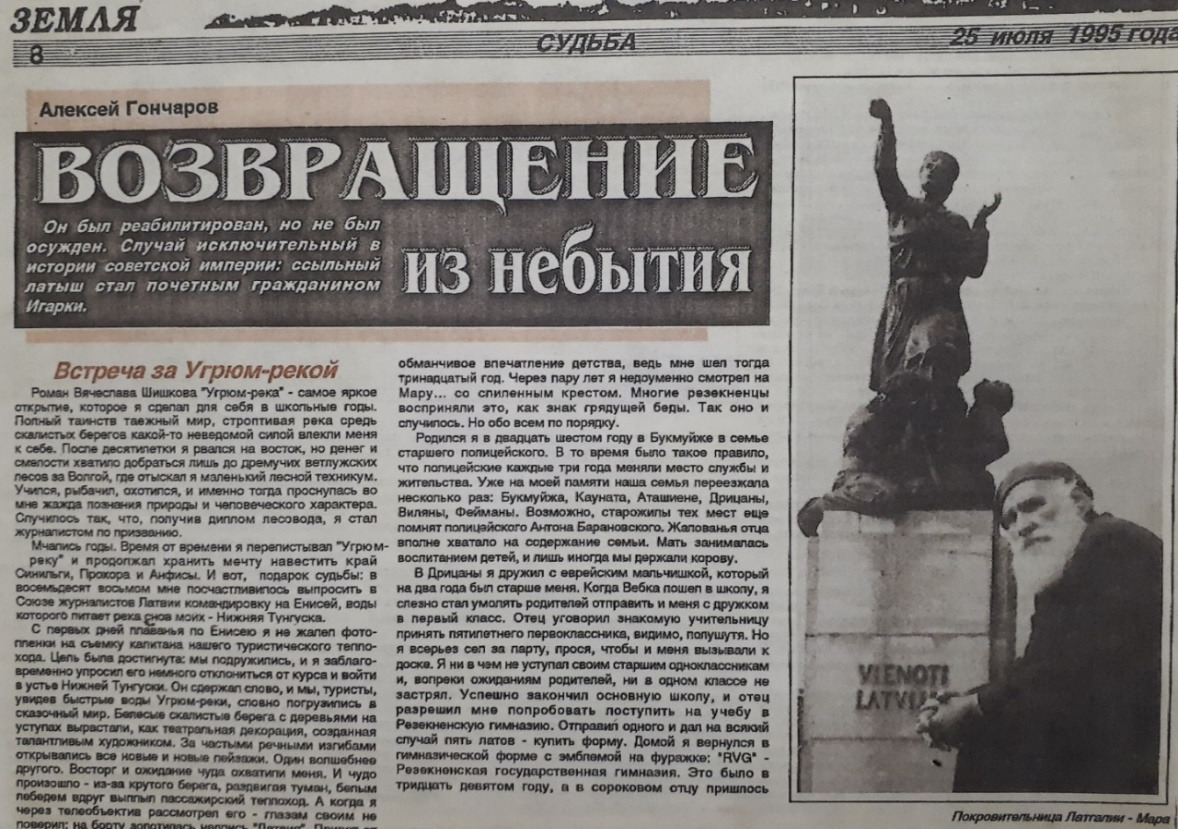

Многих удивлял факт того, что ссыльный латыш стал Почётным гражданином города. Автор статьи «Возвращение из небытия» в латышской газете «Земля» (25 июля 1995 г.) Алексей Гончаров увидел в этом парадокс. На самом же деле довольно часто репрессированные проявляли деловые качества, становились руководителями, даже работали в исполнительных органах власти. Официально коммунистическая партия называла это явление «перековкой чуждых элементов». Конечно, этот процесс власть не всегда приветствовала, кто же знает, как поведёт себя тот или иной «бывший». Но в городе постоянно ощущался дефицит квалифицированных, добросовестных кадров, поэтому другого выхода просто не было.

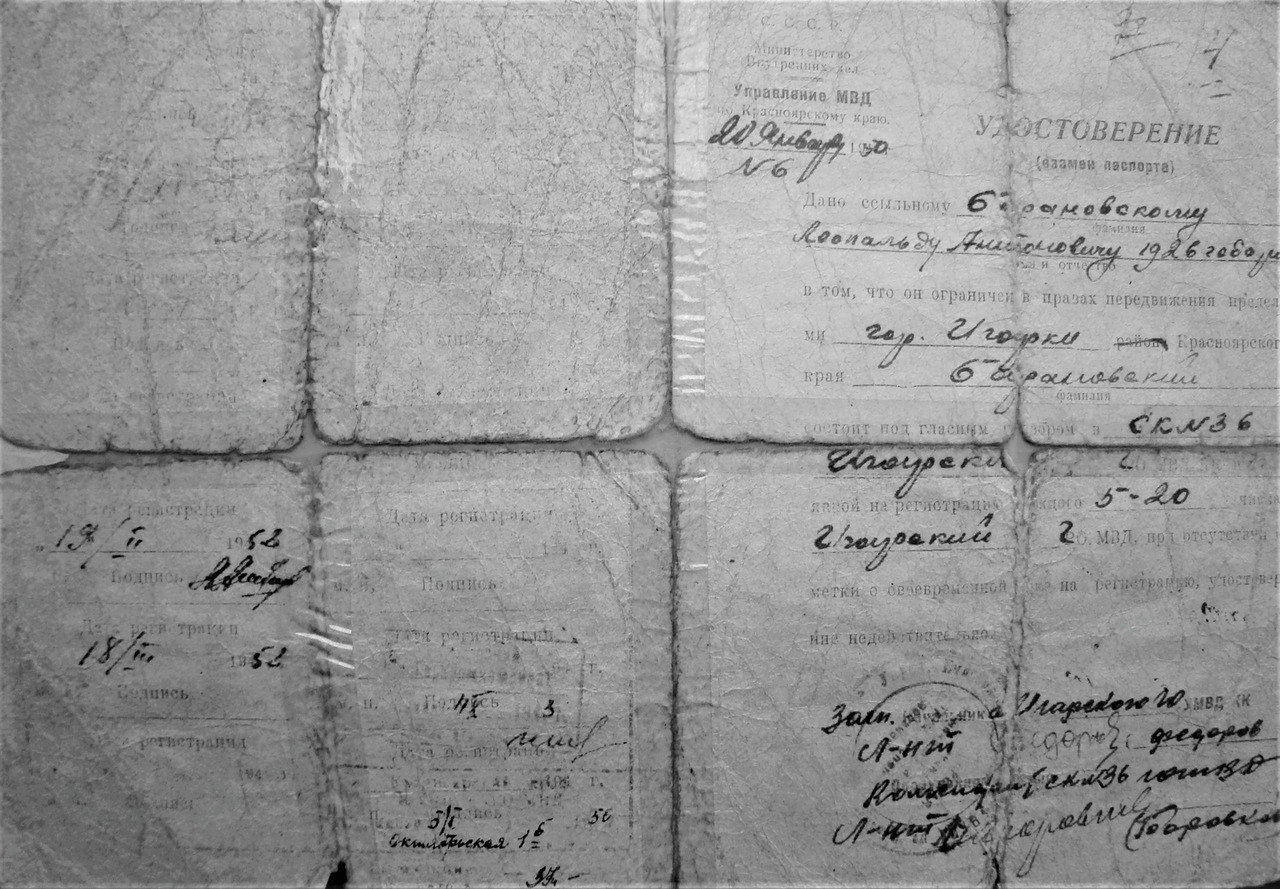

Что касается самого Леопольда Антоновича, то он и не осуждался властью официально. Ему лично не было предъявлено обвинений. В результате депортации «социально чуждых элементов» из Прибалтики в 1941 году высылке подлежали автоматически не только сами осуждённые, но и все члены семьи. В архиве Барановского сохранились все документы периода изгнания, и они, пожалуй, красноречивее любых речевых оборотов. Чего стоит, например, «Удостоверение (взамен паспорта)», в котором проставлены отметки коменданта. К числу наиболее содержательных и поясняющих все детали ссылки относится, на мой взгляд, автобиографический очерк «Долгие годы изгнания», написанный в 1995 году в г. Смоленске.

Восстановление в правах коснулось каждого репрессированного индивидуально. И это, думаю, тоже не парадокс. Скорее — свидетельство политики государства в определённый политический период. Реабилитация многих сделала настолько свободными, что они стали поносить и Игарку, и нашу страну только бранными словами. Преуспевают в этом до сих пор — кто свастику нам демонстрирует, кто просто изливает ненависть и злобу. Но большинство сохранили достоинство, уважение к тем людям, которые сострадали и помогали в неволе выживать. Внутреннее благородство присуще не всем. Я никогда не слышала от Леопольда Антоновича ни проклятий, ни злобных выпадов. На лице — только внутренняя улыбка, сострадание, подрагивание кончиков губ. Так умеют себя вести только сильные личности, обладающие высокой духовной культурой и достоинством благородного человека. Только они умеют всё принять, простить.

В его характере меня подкупало многое. Особая доброта. Стремление всегда приходить на помощь. Умение видеть всё в перспективе. Мыслить глобально. Постоянно удивлять. Быть готовым к неожиданным поступкам.

Вот самые яркие примеры. Однажды он пришёл ко мне в музей и сказал: «Мария Вячеславовна, думаю, что пора нам снять ручки на здании нынешнего кинотеатра „Север“, поскольку они привезены в 60-е годы из музея Сталина в Курейке, представляют особую ценность». Это было непросто, кинотеатр был передан в частные руки, но ручки были «экспроприированы» и переданы в музей на хранение.

Другой случай. Леопольд Антонович очень любил драматический театр в Игарке. Рассказывал, как ходил на многие спектакли. Но когда театральные подмостки отдали ГУЛАГу, попасть туда стало проблемой. Правда, и это мог преодолеть Барановский, находил у знакомых требуемое разрешение. Но посещать театр больше не стал. Он видел на сцене актёров из числа заключённых. И в их глазах, в интонации голосов всегда ловил знакомую безысходность и тоску по свободе.

В 1988 году прочитала в газетном материале Барановского («Белый плов под северным сиянием») размышления о горькой судьбе репрессированных и надолго запомнила его слова: «Как мало надо человеку для счастья и как много надо сделать всем нам, чтобы люди были по-настоящему счастливы». Так мог сказать человек, который пережил судьбоносные события в нашей стране, пострадал от несправедливого осуждения властью, но сохранил мудрость, чистоту взглядов и души.

Разногранность и незаменимость помешали, на мой взгляд, завершить Леопольду Антоновичу свою книгу. Он не умел отказывать. В нём постоянно нуждались многие игарчане и гости города. Ему порой уже сложно было выполнить чью-то просьбу. Но он шёл всем навстречу.

Мозаика образа этого человека со временем стала рассыпаться. Неудивительно — сам город рушится у нас на глазах, уходит в забвение вся его история. Пока окончательно не разрушилось это замечательное полотно из множества превосходных фрагментов, хочу поспешить его восстановить.

Очень благодарна всем, кто мне помог в этом. Конечно, это дети Барановского — Евгений и Валентина (Кучер), а также супруга Евгения — Наталья. Семья хранит архив Леопольда Антоновича, с радостью предоставила мне документы и фотографии, которые мало кому известны. Спасибо вам за поддержку в подготовке книги!

Мне очень помогли в поиске нужных материалов библиотекарь города Игарки Г. В. Окинина, сотрудник Игарского Музея вечной мерзлоты С. Г. Туркова, а в подготовке книги к изданию — член Союза журналистов РФ Лариса Васильевна Голубь. При написании очень сложной главы о репрессиях в Игарке я использовала материалы Красноярского общества «Мемориал», обращалась туда также за консультациями, очень благодарна Алексею Андреевичу Бабию за предоставленную информацию.

Мне довелось уже после ухода из жизни Л. А. Барановского (17 июня 1998 г.) познакомиться с его близкими друзьями в Игарке. Сначала это был Георгий Петрович Лапин, который, как и его друг Леопольд, замыслил сложный проект — создание книги об истории лесного экспорта на Енисее. Он сделал это поначалу в рукописном варианте, затем — несколько экземпляров выпустил самиздатом (История Игарского ЛПК, 2012 г.). В 2019 году стало возможным издание уже полноценной книги Г. П. Лапина, название которой я, как редактор, изменила. Мне показалось, что Георгий Петрович тоже стал летописцем событий почти восьми десятилетий! Отсюда и название — «Эпоха лесного экспорта на Енисее».

Несколько лет назад у меня появилась возможность познакомиться с журналистом Владимиром Григорьевичем Григорьевым. Мы работали на Игарской студии телевидения, но в разное время. Встретились не просто как коллеги. Владимир Григорьевич, как и его друзья Леопольд Антонович и Георгий Петрович, всегда испытывал особый интерес к истории Игарки, где он родился. Он фиксировал события как журналист, но с дотошностью неравнодушного исследователя собирал и хранил представляющие историческую ценность документы. Мы много говорили и спорили об Астафьеве, о редких событиях и значимых фигурах, повлиявших на развитие Игарки. Оказалось, что Леопольд Антонович — наш общий добрый друг. Архив В. Г. Григорьева очень помог при подборе иллюстраций.

В числе близких друзей Леопольда Антоновича был Арнольд Рудольфович Лепкай, который был осуждён в Котласе Архангельской области после окончания техникума в начале Великой Отечественной войны, отбывал наказание в лагере той же области. О том, как рождалась дружба А. Р. Лепкая и Л. А. Барановского, мне рассказал сын Лепкая Дмитрий Арбузов. Об этой и многих других историях, которые затрагивают яркие моменты встреч игарчан с Барановским, подчёркивают главные черты его характера — в главе «Отпустивший прошлое».

В книге используются фрагменты рассказов, документы из личных архивов игарчан. Особая благодарность — В. И. Новопашиной, Л. В. Голубь, Л. Е. Филиппову, Н. Д. Быковой, Л. А. Горчаковой, Д. А. Арбузову, Н. П. Гришиной, З. А. Томко, Т. М. Цветковой, П. П. Дончаку, Н. П. Сергеевой, С. Г. Шагину, И. А. Цыганковой.

ГЛАВА I. ПУТЬ ОТ МЕЧТАНИЙ ДО НЕВОЛИ

Леопольд Антонович Барановский родился 16 ноября 1926 г. в Резекненском районе Латвии. Попал под репрессии вместе со всей семьёй 14 июня 1941 года. Что случилось в этот день в Латвии, мне, молодому журналисту, воспитанному на коммунистических книгах, статьях, было в период знакомства с этим человеком в 80-е годы прошлого века неизвестно. В Игарке на эти темы предпочитали молчать вплоть до 90-х. Я видела на разных городских мероприятиях этого статного исполина с добрым лицом, редкой улыбкой. Слышала какие-то загадочные фразы о том, что латыш сослан, как и многие соотечественники, за неуважение к советскому строю, злые языки что-то даже говорили о «лесных братьях», к которым Барановские якобы имели отношение.

Только со временем всё стало ясно и понятно. 14 июня 1941 года стал днём беды для многих латышских семей. В соответствии с Постановлением ЦК ВКП (б) и СНК СССР от 16 мая 1941 года «О мероприятиях по очистке Литовской, Латвийской и Эстонской ССР от антисоветского, уголовного и социально опасного элемента» проводилась депортация той части населения, которая считалась наиболее враждебно настроенной к советской стране в приграничной территории. В тот период было депортировано более 40 тысяч человек из Прибалтики, конкретно из Латвии — более 16 тысяч. Операцией были охвачены также приграничные территории Молдавии, Белоруссии, Украины. В лагеря было отправлено более 19 тысяч человек, 87 тысяч — на поселение в разные регионы.

В момент ареста всей семьи Леопольду не было ещё и 15-ти… Позади курс основной школы, окончено обучение во втором классе Резекненской государственной гимназии. Счастливый Леопольд приехал домой в Жугури на каникулы. Пребывал в прекрасном мечтательном настроении. Пока всё шло у него гладко в учёбе, которую очень любил. Он всегда стремился получить хорошее образование. В школу пошёл в пять лет вместе со своим другом, доказал всем, что это не детский каприз. Проблем с Леопольдом в семье не было, со всем справлялся сам.

В тот трагический день отец был занят садом, мама с сестрой Валей поехала по делам в соседний город. А дальше всё, как во сне. Приведу подробный рассказ Леопольда Антоновича, опубликованный Алексеем Гончаровым в материале «Возвращение из небытия», который я уже упоминала: «Мы с маленьким Витольдом заспались. Во двор въехала полуторка. Из окна я увидел, что в кузове машины сидели с узлами мужчина и женщина, скорее всего, супружеская чета. Их охраняли солдаты, а офицер в форме ГПУ вошёл в дом и по-русски потребовал позвать отца… Когда глава семьи вошёл, ему было приказано срочно собирать вещи в дорогу. Один из рядовых сообщил мне, что вывезут нас в холодные края, и посоветовал брать вещи потеплее».

Всех посадили в грузовик, по пути конвоиры прихватили возвращавшихся домой маму и сестру. В Резекне мужчин и женщин с детьми посадили в разные вагоны и отправили в Сибирь. С этого момента главу семейства уже больше никто не видел. Только позже узнали, что в апреле 1942 года Антон Барановский скончался в Вятлаге.

Семья Барановских прибыла сначала в г. Канск Красноярского края, затем — в деревню Топол Дзержинского района. Никто ссыльных не кормил. Леопольд Антонович так говорил о том времени: «Хлеб и мучная затирушка — вот вся наша еда». В Канске умер от болезни маленький Витольд, здесь же родился ребёнок, которого назвали Анатолием.

Перед началом зимы семью Барановских отправили по Енисею далеко на Север. 18 сентября 1942 года 483 невольника высадили в Агапитово, заброшенном станке, где и разместился лагерь репрессированных для освоения необжитой местности. Именно это место содержания осуждённых на подведомственной Игарке территории имеет самую трагическую историю. Его называли в годы войны «Берегом смерти».

Мне доводилось не раз встречаться с теми, кто выжил. Один из рассказов Амалии Александровны Яковлевой (Штоппель) опубликован, например, в сборнике Игарского Музея вечной мерзлоты «Игарка древняя, Игарка загадочная» (2013 г.). Она провела здесь все военные годы. И как выжила, сама не понимала.

Условия содержания людей были бесчеловечными. Они считали себя смертниками. В первую же зиму здесь погибли около 200 ссыльных. В их числе был и маленький братишка Леопольда. Дети не выживали в таких условиях. Леопольд хорошо запомнил, что «братику успел сделать подобие гробика и похоронить на бугорке, потом тела умерших просто складывали, было не до этого».

Осталось в семье Барановских только трое. В середине 80-х прошлого века мне довелось много времени проводить в городском архиве — изучала всё, что связано с историей написания книги «Мы из Игарки», а также пребыванием Виктора Петровича Астафьева в Игарке. Попутно с интересом читала всё, что вызывало интерес в жизни города, людей.

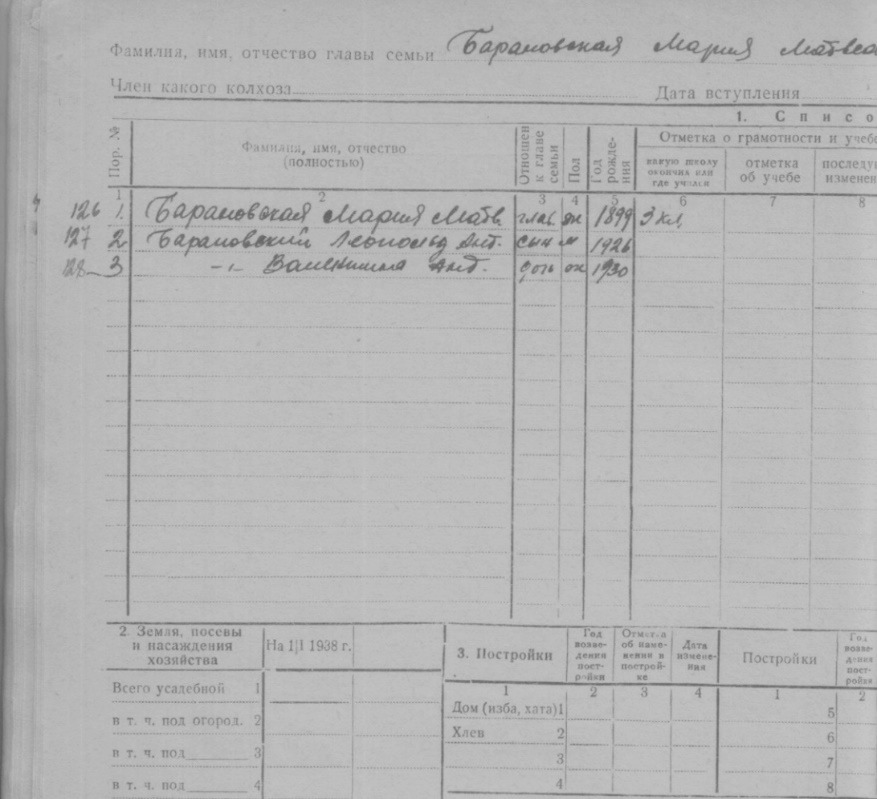

Попался и такой документ — «Похозяйственная книга» артели «Красный Октябрь» Плахинского сельского совета за 1943 год». В ней под номерами 126, 127 и 128 занесены фамилии: Барановская Мария Матвеевна, 1898 года рождения (записана как глава семейства), Барановский Леопольд Антонович (сын, 1926 года рождения), Барановская Валентина Антоновна (дочь, 1930 года рождения).

Конец сентября на Крайнем Севере — это уже холодное и голодное время года. Продовольствия никакого. Несчастные нашли заброшенную лодку и переправились через Енисей в Плахино, там им дали добрые люди куль муки. Каждой семье досталось по горсточке.

Вспоминая этот период, Леопольд Антонович рассказывал А. Гончарову: «Каждой семье выдали по горсти муки, и это было спасение от голодной смерти. Потом подошла баржа из Игарки. Нам привезли палатки, инструменты, притащили плот из брёвен. Но с продуктами было очень плохо. Мы поставили палатки, обогревали их буржуйками из бочек. Дрова в лесотундре были, а вот строевой лес, доставленный по воде, оказался в ледяном плену. С громадными усилиями мы вырубали каждое бревно. Кайлами разбивали мерзлоту и строили землянки».

Продовольствия не было. Дневной паёк поначалу состоял только из муки — 300 г на человека. Беда была в том, что многие стали добавлять в неё опилки, а это приводило к смерти. Мария Матвеевна Барановская была очень строгой, Леопольд Антонович рассказывал: «Мы с Валей выжили только благодаря маминой строгости. Любые крохи пищи она делила на завтрак, обед и ужин. Даже если это была пара глотков отвара из трав. Те, кто съедали дневной паёк за один раз, как правило, умирали».

Шла война. И все, кто был в тылу, трудился для фронта. Летом 1943 года мужчин и женщин заставили рыбачить. Другие занялись, как и Мария Матвеевна, заготовкой дров для пароходов, сестра Валентина — собирательством ягод, за ведро голубики или черники давали 100 г хлеба.

Вылов рыбы проводился в разных точках. Молодой Леопольд тоже был определён в рыболовецкую артель, был гребцом на лодке. Его трудовые будни были изнуряющими. На быстрой, энергичной реке Енисей грести нужно постоянно, но дело не только в физических нагрузках. Леопольд Антонович вспоминал: «За несколько рыбалок мошкара меня так изъела, что я ослеп и оглох. Стал нетрудоспособным и лишился пайка. И познал я тогда участь доходяги. Родных поблизости нет, а у чужих свои проблемы. Превратился я в живой скелет, и мысли о возможной смерти воспринимал как избавление от земных мук.

Но, видимо, до Господа Бога долетели мольбы матери, и меня вдруг увезли в Игарку. Там срочно потребовались рабочие на кирпичный завод, а выбора не было — мертвецов не поднимешь».

В Игарке начался новый этап неволи. Он был уже освещён надеждой на более достойную жизнь.

О том, что в районе Агапитово находился в военные годы лагерь по содержанию ссыльных, теперь напоминает только деревянный крест, который был установлен в 1990 году группой латышей (бывший ссыльный Илмар Кнагис, режиссёр Ромуальд Пипарс и журналист Илмар Латковскис).

Берег бывшего станка, получивший в годы войны мрачное название «Берега смерти», вновь стал безлюдным.

ГЛАВА II. ИГАРКА. ВЫБОР ПУТИ

На кирпичном заводе молодому Леопольду довелось выполнять разные подсобные работы. И это было явным спасением от агапитовского режима. Он не только пришёл в себя, но и стал крепче, выносливее. Нет смысла пересказывать то, что подробно изложил Леопольд Антонович в своём автобиографическом очерке «Жизнь — какая она есть», написанном в 1993 году. Девять лет работы в Горпромкомбинате, который занимался оказанием услуг организациям и населению, помогли хорошо изучить городское хозяйство, ресурсы, познакомиться со многими специалистами. Он впитывал, как губка, любые новые знания. Учёт, планирование, даже технические тонкости.

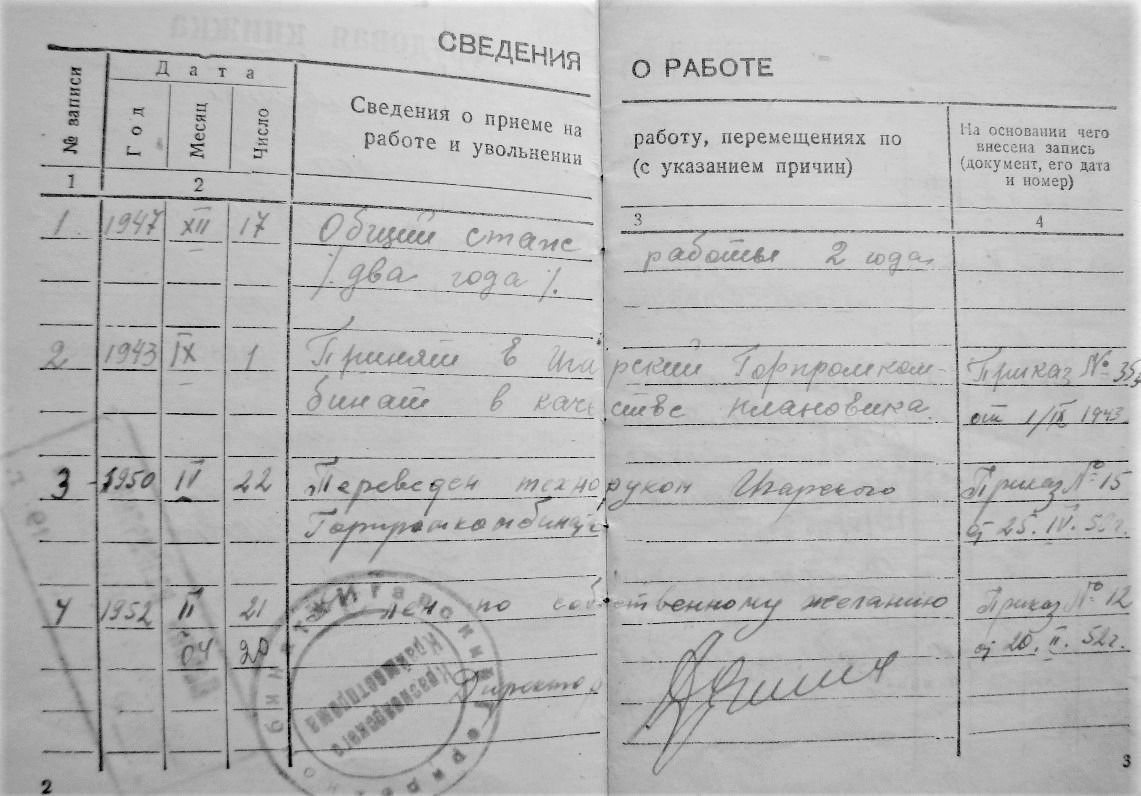

Оказывается, первая запись в трудовой книжке в Игарке была сделана в 1947 году, но отмечено, что с 1 сентября 1943 г. Леопольд «принят в Игарский Горпромкомбинат в качестве плановика».

Меня удивляло всегда при встрече с Л. А. Барановским — откуда он знает, где находятся месторождения глины, извести в Игарке, какую мебель в разные годы выпускали непосредственно в Игарке. А он всем этим занимался в Горпромкомбинате, который называл «Местпромом», вникал во все детали производства кирпича, обжига извести, искал способы расширения производства мебели. В 1950 году он был переведён даже на должность технорука.

Конечно, молодому специалисту, преуспевшему больше в учётной специальности, хотелось ответственной должности. 21 февраля 1952 года его приняли старшим бухгалтером в педагогическое училище народов Севера. Думаю, этот шаг был очень важным в биографии Барановского. Он сумел доказать, что способен вести самостоятельно учёт средств в бюджетной организации.

Однажды старожил Игарки Валентина Ивановна Новопашина рассказала мне историю о том, как её выручил Леопольд Антонович. Она, став директором интерклуба, поехала в 1958 году в г. Архангельск в морское пароходство (именно оно отправляло большую часть судов в Игарку под погрузку), просила руководство оказать содействие Игарке в организации досуга моряков, ведь в городском бюджете средств на это не было. Ей пообещали выделить 10 тысяч рублей! Но нужно составить грамотно смету. В исполкоме горсовета удивлённо развели руками, мол, кто же за вас будет составлять, думайте сами. Валентина Ивановна знала, что идти нужно к Леопольду Антоновичу, он и дело знает, и в беде никогда не оставит. Так и случилось. Сделал всё в лучшем виде.

Когда в 1959 году возник вопрос, кому доверить при отсутствии грамотных специалистов руководство коммунальным отделом в городе, появилась кандидатура именно этого человека — хорошо знающего систему учёта организации и ресурсы, возможности городского хозяйства. 10 июня 1959 года исполком Игарского горсовета назначил Л. А. Барановского заведующим городским отделом коммунального хозяйства. Более 12 лет Леопольд Антонович работал в должности руководителя этого отдела.

Лев Евгеньевич Филиппов, которого я хорошо знала как заместителя директора Игарского ЛПК, а позже — архитектора города Игарки, поведал мне недавно интересные подробности своей биографии. Его трудовая деятельность в Игарке после окончания Сибирского металлургического института начиналась в должности мастера в строительном управлении «Игарстрой». Исполком городского совета пригласил его в 1964 году на должность главного инженера городского отдела коммунального хозяйства, которому вменялись также обязанности архитектора. Так Лев Евгеньевич стал правой рукой Л. А. Барановского, вместе они работали два года.

Лев Евгеньевич рассказывает: «Это были деловые, но в то же время очень доверительные отношения. Барановский запомнился очень достойным руководителем, который был внимательным к людям. Неудивительно, что его все уважали». Я поинтересовалась у Л. Е. Филиппова: «А вас, молодого специалиста, окончившего вуз, не смущало отсутствие высшего образования у вашего руководителя?» Ответ был исчерпывающим: «Нет, его знания городского хозяйства были настолько обширны и глубоки, что я старался всё впитывать в себя. У Барановского было редкое качество: никогда не стеснялся учиться у подчинённых».

Интересно, что знакомство Филиппова с Барановским состоялось значительно раньше. Филипповы после войны жили в Латвии, Лев даже выучил латышский язык. Но обстоятельства так сложились, что в 1950 году семья приехала в Игарку. Когда Леопольд Антонович узнал, что маленький Лев отлично говорит на его родном языке, он попросил его прийти в гости, чтобы послушать забытую речь.

Многие помнят также, что несколько лет Барановский возглавлял ремонтно-строительное управление. Он был назначен начальником РСУ в июле 1971 года, а в декабре 1975 года переведён по распоряжению исполкома горсовета в Игарский Горбыткомбинат. Здесь он работал в должности директора до января 1987 года.

Мне довелось видеть Леопольда Антоновича Барановского уже в 80-е годы в должности руководителя комбината бытового обслуживания. Его серьёзный подход к экономике предприятия, умение всё верно рассчитывать и при этом заниматься расширением видов услуг дали свои результаты. Эта сфера обслуживания стала привлекательной, пользующейся спросом. В Игарке были и ателье по пошиву одежды, и часовая мастерская, и парикмахерские, и ремонт обуви, и даже прокат вещей.

О том замечательном времени до сих пор игарчане пишут в соцсетях под фотографиями со зданиями парикмахерской, ателье. Главное здание Горбыткомбината располагалось на улице Октябрьской, дом 7. Здесь находились на первом этаже цехи по ремонту сложнобытовой техники, телевизоров, сапожная мастерская, располагались кабинеты экономиста, бухгалтерии, отдела кадров.

Справа, в самом углу, находился кабинет директора. Недаром в народе расположенное рядом со зданием Горбыткомбината болото назвали именем Барановского. А на втором этаже был салон по пошиву женской и мужской одежды. Конечно, памятно и другое здание Горбыткомбината — вблизи магазинов №20 и «Егорка», здесь были парикмахерские и службы по ремонтам. Позже открылось в жилом доме №29 первого микрорайона ателье «Элегант» и было даже построено новое здание Дома быта.

Перестройка сломала в нашей жизни всё. Не только сознание, но и многие социальные стандарты, без которых на отдалённом Севере жить просто невозможно. Всю сферу быта разрушали в начале 90-х годов прошлого века с помощью новых рычагов управления. Службы быта закрывались, люди увольнялись. Кто-то организовал свой бизнес в этой сфере.

Я помню это тяжёлое время для Леопольда Антоновича, когда он занимался закрытием комбината бытового обслуживания, который с таким трудом развивал. Давалось это очень нелегко. Памятны дни, когда навещала его в больнице после инфаркта. Держался всегда очень мужественно. Я понимала, что нужно отвлечь его чем-то другим. Так появился план создания рукописных воспоминаний.

В то время я работала в Игарском краеведческом музее — сначала научным сотрудником, а с 1993 года — директором. Использовала все возможности для того, чтобы Барановский стал нашим штатным сотрудником хотя бы на полставки.

Его знания и опыт, мастерство экскурсовода были необходимы музею, который не имел своего лица, привлекательной экспозиции, чётко выстроенной объективной исторической справки о городе. А если к этому добавить множество «белых» пятен в истории репрессий, деятельности ГУЛАГа в 1949—1953 гг., то становится совершенно очевидным, что без поводыря в лабиринтах сложных сплетений событий, обойтись было невозможно.

Леопольд Антонович выложился максимально. Именно благодаря ему были выстроены основные направления деятельности музея по исторической тематике. Главной при этом стала тема репрессий.

ГЛАВА III. ТО, ЧТО НЕ ДАВАЛО ПОКОЯ НИКОГДА

Его жизнь перевернул арест отца и высылка всей семьи в далёкую Сибирь на верную погибель. Никто никогда не предъявлял ему лично обвинений. Щемящее чувство несправедливости по отношению к репрессированным и к нему лично не покидало Леопольда Антоновича. Он пытался это понять, объяснить себе и другим, но в то же время вынужденно, подневольно принимал законы, по которым нужно было жить далеко от малой родины. Без паспорта, без права переписки с земляками, выезда за пределы города, даже для обучения.

Необходимо было отмечаться в комендатуре, говорить и писать так, как было принято в социалистическом обществе. И никогда не рассказывать о прошлом.

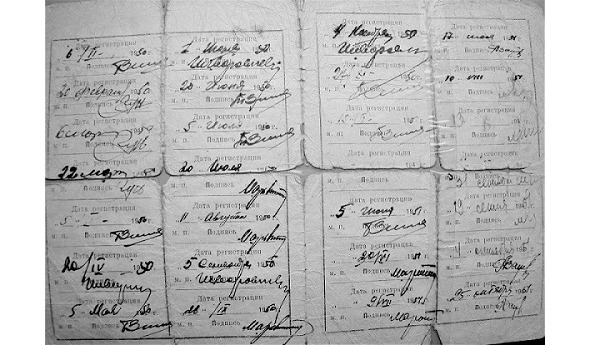

Семья Барановских сохранила редкий документ. Мне не доводилось ни разу видеть Удостоверение (взамен паспорта). Не удивлена, что именно Леопольд Антонович сберёг его. Как много информации в этой бумаге, подписанной представителем Игарского ГО УМВД КК, комендантом СК №36 городского отдела милиции, к которому был прикреплён Барановский. Удостоверение дано ссыльному Барановскому в том, что он ограничен в правах передвижения пределами города Игарки, явка на регистрацию «5 и 20 числа каждого месяца». При отсутствии отметки удостоверение теряет силу, то есть становится недействительным.

Только в конце 80-х годов прошлого столетия Леопольд Антонович стал рассказывать о репрессиях открыто. До этого мы лишь ощущали приближение нового времени. Чувствовали, что надвигается что-то вроде грозы, которая приносит очищение. Но сказать об этом никто громко не решался.

Встречи с Леопольдом Антоновичем стали для меня частыми и даже регулярными в тот период, когда я работала в радиоредакции. Игарская студия телевидения, где мы с супругом работали как молодые специалисты с 1979 года, была закрыта в 1983 году. Мне было предложено возглавить городскую радиоредакцию. Леопольд Антонович в тот период стал одним из главных внештатных авторов, который мог оказать добрую услугу не только в поиске нужных людей, но и в подготовке собственных материалов.

В 1984 году мы часто виделись с Леопольдом Антоновичем во время приезда бывших авторов книги «Мы из Игарки» в город своего детства.

16 августа мы встретились с ним на дебаркадере в речном порту. Знали, что прибывает группа авторов книги «Мы из Игарки» и киносъёмочная группа. Режиссёр Сергей Валентинович Мирошниченко снимал документальный фильм «А прошлое кажется сном». По пути из Красноярска в Игарку делились своими воспоминаниями со съёмочной группой авторы книги Я. В. Почекутов, С. С. Малютин, П. И. Поэтов, М. К. Цехин, О. П. Черноусова, Л. М. Хлебникова, Е. М. Хлебникова, А. Е. Поздеева.

Вместе с киносъёмочной группой в город приехала челябинская журналистка Оксана Сергеевна Булгакова, которая стала автором сценария фильма вместе с С. В. Мирошниченко. Оксана Сергеевна знала многие факты репрессий родителей авторов книги, организаторов её издания. Режиссёр Мирошниченко изначально понимал, что это будет фильм не о детской книге, а о том, что главными строителями заполярного города, «покорителями» просторов необжитого Севера стали раскулаченные крестьяне.

Авторы книги не были готовы тогда к откровениям, во многих продолжал сидеть страх за лишнее сказанное слово. Я помню, что разговоры с Михаилом Кирсантьевичем Цехиным (а Миша Цехин был одним из наиболее активных пионеров, который попал на фото рядом с О. Ю. Шмидтом) так ни к чему и не привели. Он ушёл от разговора о том, что его отец, Кирсантий Петрович Цехин, родившийся в 1895 году в с. Троицке Канского округа Енисейской губернии, завхоз-кладовщик Полярного сектора теруправления ГУСМП в Игарке, был арестован по доносу 4 ноября 1937 г. за участие в контрреволюционной террористической организации. Приговорён «тройкой» УНКВД к высшей мере наказания. Расстрелян в Игарке 9 февраля 1938 г.

Сёстры Хлебниковы рассказали нам откровенно о том, что их отец, Михаил Павлович, уроженец Забайкальской области, арестовывался дважды как зажиточный крестьянин в 1929 и 1930 годах. Сослан с семьёй в Игарку. Здесь работал бухгалтером на мерзлотной станции. За участие на стороне Белой армии в боях с красными партизанами был осуждён 2 сентября 1938 г. и приговорён к расстрелу. Приговор приведён в исполнение 15 октября 1938 г. в городе Красноярске.

Во время съёмок фильма по задумке О. С. Булгаковой авторы книги должны были прочитать свои оригинальные сочинения, которые она нашла в архиве города Троицка Челябинской области (на родине организатора книги А. М. Климова). Бывшие игарчата 30-х годов растерялись, были очень взволнованны. А вот Ольга Петровна Черноусова оказалась не из робкого десятка. Она и писала-то честно, без оглядки на старших. И прочитала так, словно вчера сочинила рассказ, который в книгу так и не вошёл. Вот лишь некоторые отрывки из него: «Я родилась в 1923 г. вблизи г. Красноярска в с. Песчанка. Я жила в середняцко-крестьянской семье. Когда стали создавать колхозы, папа не захотел идти в колхоз. Потом его арестовали и посадили под стражу… Затем нам сказали: «Собирайтесь на Игарку. Я не представляла, что это за Игарка — или зверь, или что другое…

Нас выгрузили в сараи, где раньше делали кирпич. Как только можно представить, как мы жили? Дождь пойдёт — у нас в сарае тоже дождь. К осени состроили четыре барака. Сделали двойные нары. В одном бараке, где мы помещались, было 775 человек». Отец сестёр Черноусовых — Пётр Иннокентьевич — был объявлен врагом народа и арестован в 1940 г., осуждён в 1941 г. на семь лет ИТЛ Красноярским судом. Умер в 1948 г.

В фильме Сергея Мирошниченко мы услышали лишь фрагменты отдельных исповедей авторов книги. Но сюжет фильма был построен большей частью на закадровом повествовании Виктора Петровича Астафьева, который сумел передать душевную боль пострадавших в годы репрессий.

Леопольд Антонович поддерживал как мог авторов книги в эти дни, помогал в поиске знакомых улиц, домов. Конечно, ему уже были известны многие факты репрессий родителей.

Например, мы обсуждали историю семьи Ярцевых. Серёжа Ярцев — один из авторов книги «Мы из Игарки». Он умер от болезни в 1943 г. Его сестра, Нина Александровна, подробно написала в Игарку о своей семье, в которой было семеро детей. Отец, Александр Петрович, окончил духовную семинарию, но позже перешёл со службы на работу счетоводом в Канском районе. Был сослан в Игарку со всей семьёй в 1931 г. Работал бухгалтером на кирпичном заводе, позднее — бухгалтером в «Севенстрое» ГУСМП. Арестован 9 июня 1937 г. и приговорён «тройкой» УНКВД КК к высшей мере наказания. Расстрелян 9 февраля 1938 года в Игарке. Нина Александровна сообщила, что поначалу от семьи принимали передачи в тюрьме. А потом перестали принимать. Но никто так и не сообщил, что случилось с главой семьи.

Леопольда Антоновича заинтересовал факт работы А. П. Ярцева на кирпичном заводе, ведь и сам Леопольд Антонович начинал трудовую деятельность на нём, правда, во время войны. Но оказалось, что кирпичных заводов в Игарке было несколько! Первый, например, был организован Игарским лесопильно-перевалочным комбинатом, на кирпичах даже было клеймо «ЛПК». Один из таких кирпичей мы нашли во время раскопок в районе Медвежьего Лога и сохранили в музее. Скорее всего именно на этом заводе и работал А. П. Ярцев. А позже создавались кирпичные заводы при «Местроме», городском коммунальном хозяйстве.

Мы разыскали и другие сведения о репрессированных родственниках авторов книги. Например, нашли в Баку Назифу Халиуловну Бикмухаметову (Марочкину). Не сразу поведала она нам о том, что её отец, Халиул Гибатулович Бикмухаметов, уроженец Забайкальской области, был раскулачен. Вся семья, а в ней было девять человек, была отправлена в Игарку. Работал конюхом на конном дворе, обвинён во вредительстве и антисоветской агитации, арестован 6 мая 1938 года, а расстрелян 16 июня этого же года в г. Игарке.

Авторы книги дождались выхода детской книги в 1938 году. Но немногие знали, какими трагедиями наполнит это время жизнь их семей. Детство продолжалось — событие следовало за событием. Но в их числе не было известий о судьбе отцов.

Общаясь в те дни с авторами книги, мы хорошо прочувствовали с Леопольдом Антоновичем, что взрослые в Игарке постарались сделать всё для того, чтобы дети не ощущали разницу между сосланными и приехавшими по доброй воле.

Учителя, родители, даже чиновники обходили эту тему стороной. Об этом говорил и Виктор Петрович Астафьев в фильме Сергея Мирошниченко «А прошлое кажется сном».

Он вышел в 1987 году, но показали его по телевидению в 1988 году. Это уже было время подвижек в нашем сознании, гласности.

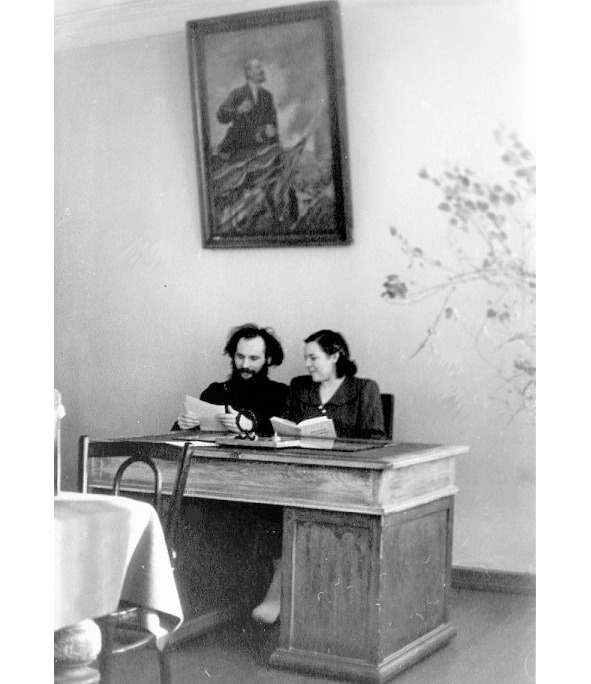

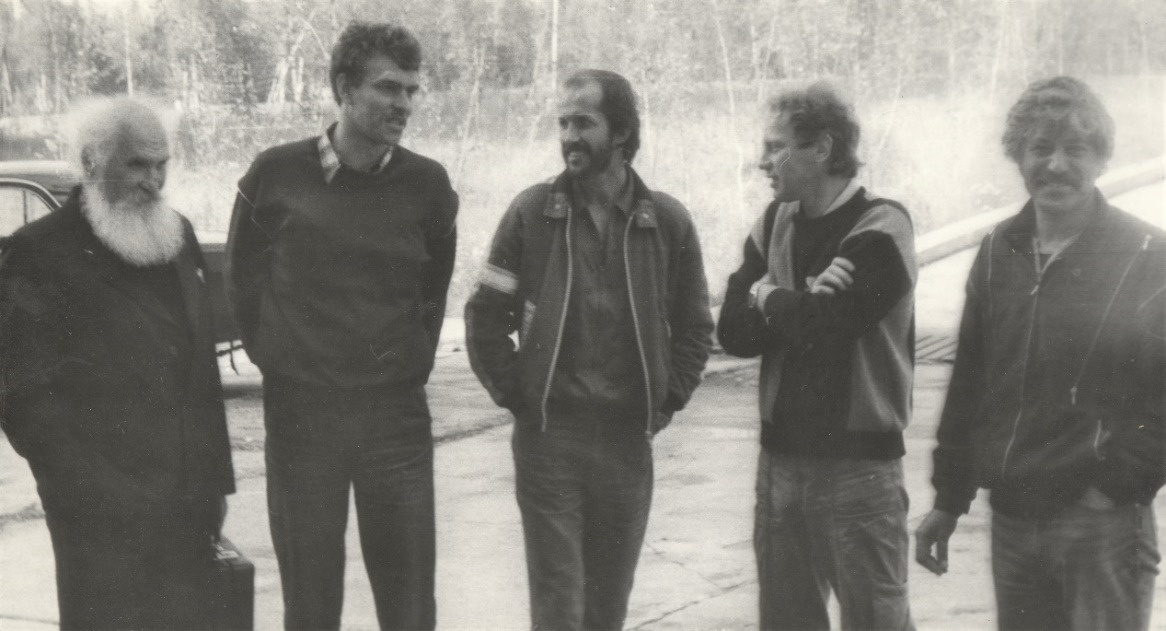

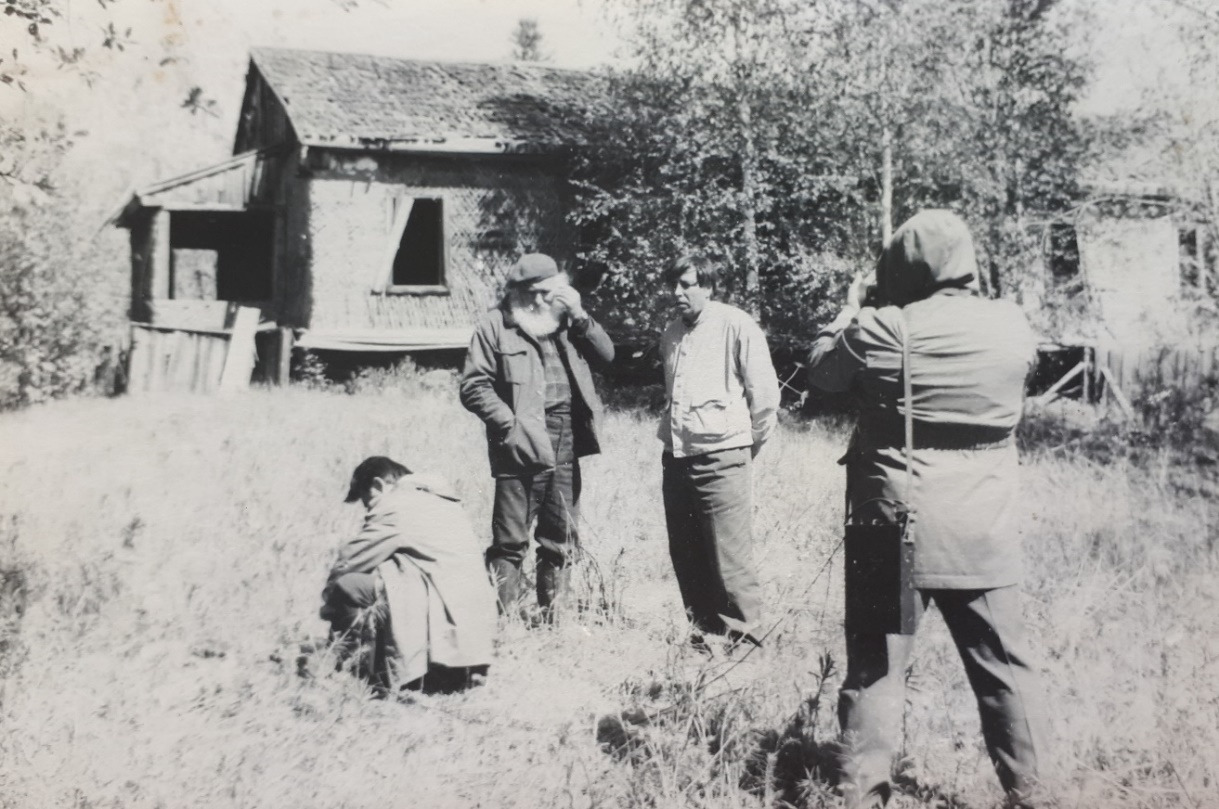

и режиссёр С. Мирошниченко. 1984 г.

Сергей Мирошниченко предоставил слово в фильме не только Виктору Петровичу Астафьеву, но и многим из тех, кто помнил репрессированных отцов, был сам осуждён. Например, Степан Акимович Перевалов — автор книги «Мы из Игарки», главный юный поэт 30-х годов — рассказывает свою историю о том, как 330 студентов ведущих литературных институтов были осуждены в 1942 г. по 58-й статье за политическую неблагонадёжность и заговор против власти. В числе осуждённых по этой статье был и сам Степан Перевалов. В лагерях ему на всю жизнь отбили охоту заниматься литературным творчеством.

Переломным в нашем сознании стал 1987 год. Именно тогда открыто признали факты массовых репрессий в СССР.

Так, 28 сентября 1987 года была создана комиссия Политбюро ЦК КПСС по дополнительному изучению материалов, связанных со сталинскими репрессиями. А 13 августа 1990 года президент СССР Михаил Горбачёв подписал Указ «О восстановлении прав всех жертв политических репрессий 1920–1950-х гг.».

Наступило время перемен. Пришла открытость и гласность, которые поначалу многие воспринимали с опаской.

1988 год был юбилейным для книги «Мы из Игарки». С момента её появления прошло 50 лет. И мы снова с Леопольдом Антоновичем встречали авторов книги на дебаркадере речного порта. Их было уже семнадцать. К группе добавились авторы Б. Н. Иванов, Н. И. Вебер, Н. А. Окладникова, Е. С. Мутовина и многие другие.

Экскурсии для них по городу и по старым зданиям проводили мы с Леопольдом Антоновичем. Однажды пришли с Борисом Николаевичем Ивановым на улицу Большого Театра, он всё же вывел нас на бывшее здание школы №1 — дом №24.

Мы все считали его детдомом, ведь после войны здесь жили дети-сироты, здание изменилось внешне, появилась пристройка. Но внутри здания бывшие игарчата сразу увидели родной школьный коридор, даже перила не изменились. Мы с Леопольдом Антоновичем не переставали удивляться тому, как свежи в памяти авторов книги события 30-х годов.

Боря Иванов оказался проворным неслучайно. Он и писал неплохо, и фотографом был отменным. Отец его работал в прокуратуре, купил сыну фотоаппарат и даже брал его тайно на происшествия с собою. Фотографии Бориса Николаевича, которые он привёз в нескольких экземплярах, поразили нас. Иностранные пароходы, улица Экспортная, дети на льдине (обложка для книги «Мы из Игарки»).

Но нас интересовал и ещё один вопрос, который мы не озвучивали при всех. Где же находилась в Игарке тюрьма? Борис был подростком в то время, но с отцом вёл откровенные беседы. Однажды отец рассказал ему правду о том, почему прячет оружие под подушкой: «Не хочу попадать на допросы, потому что знаю, как они проходят». Борис Николаевич показал нам на пустырь за магазином «Рассвет» (улица Кирова).

В этот же период Леопольд Антонович Барановский стал открыто рассказывать о репрессиях, жертвах произвола. Он писал об этом в газетах, рассказывал по местному радио, в интервью приезжавшим в Игарку корреспондентам разных СМИ.

В город устремились многочисленные группы журналистов, представителей обществ ссыльных, которые хотели посетить места спецпереселений и лагеря для заключённых. И все они обращались к Леопольду Антоновичу с просьбой сопровождать их.

С латышами он побывал в 1990 году в Агапитово, об этом я уже упоминала. Установленный здесь крест — единственный знак, напоминающий всем о трагедии, которая происходила в 1942—1943 гг. Добираться до заброшенных станков в наше место непросто. Желание побывать на месте захоронения родственников у людей возникает, но сделать они это не могут. Здесь не причаливают теплоходы, добраться можно только летом на лодке.

Труднодоступность бывших мест заключения в наше время особенно остро ощущается. Раньше было много рейсов вертолётов, так как работали экспедиции, рыбозавод даже вывозил рыбу с отдалённых точек. Группы документалистов, журналистов добирались до мест расположения лагерей на вертолётах по согласованию с заказчиком рейса. По-другому было невозможно. Большая часть рейсов в район Ермаково и прилежащей территории с объектами ГУЛАГа, который возводил железную дорогу Салехард-Игарка, выполнялась Игарской геофизической экспедицией. Её руководитель Юрий Георгиевич Зайцев всегда шёл навстречу гостям города. И даже помогал в развитии малого предприятия (МП) «Игарка», которое создавало туристический бизнес.

В подобные поездки приглашали Леопольда Антоновича.

Леопольд Антонович Барановский редко бывал в зонах в период строительства железной дороги (1948—1953 гг.) — только в исключительных случаях, по производственной необходимости, сам ведь находился под контролем комендатуры. Но он знал, что такой объект возводится, был очевидцем многих связанных с этим событий, происходивших в городе. Неудивительно, что именно его просили в 1989—1992 годах сопровождать группы, вылетавшие в район бывшей трассы и лагерей.

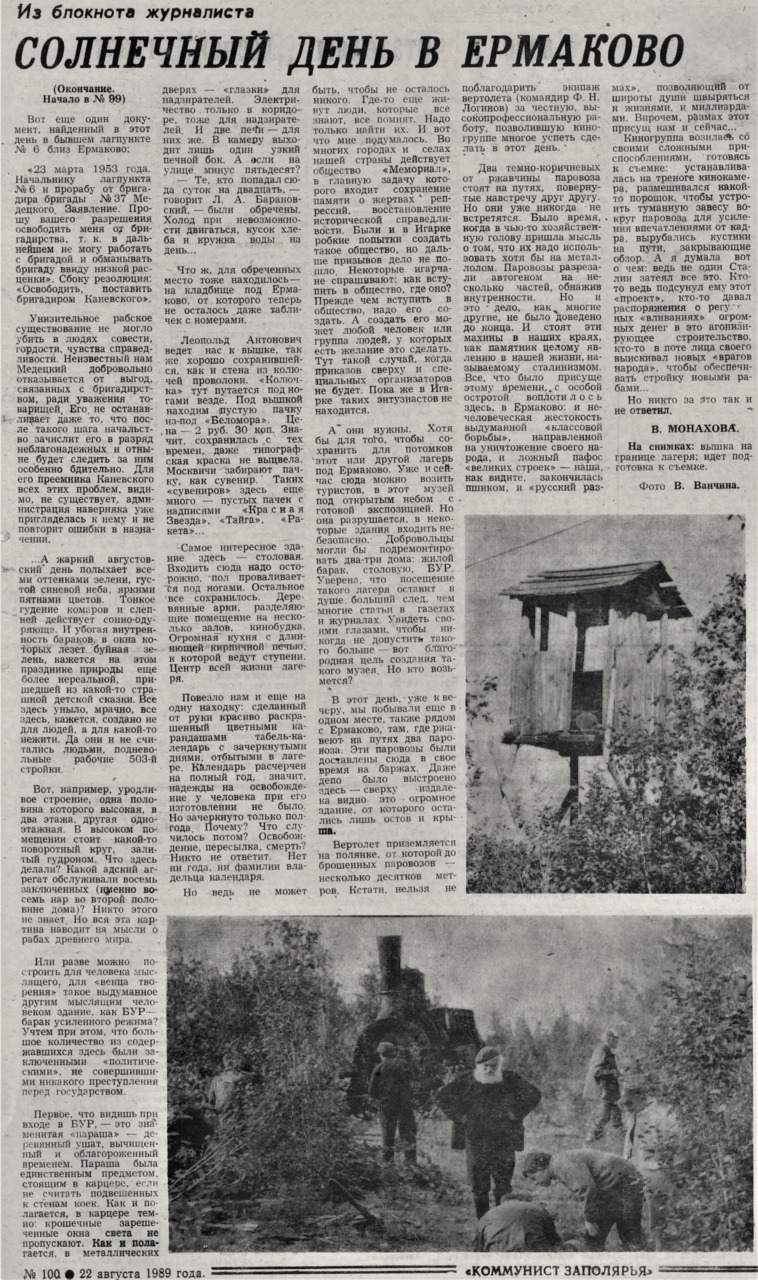

В августе 1989 г. Леопольд Антонович вновь становится участником поездки в Ермаково. Об этом мы узнаём из газетного материала В. Монаховой «Солнечный день в Ермаково».

Участники съёмочной группы творческого объединения «Нерв» Центральной студии документальных фильмов заказали вертолёт для проведения съёмок на бывшей трассе железной дороги. В качестве консультанта приглашён Барановский.

Он показал один из самых крупных лагерей в районе Ермаково, где сохранились входные ворота, доска почёта, жилые бараки, вышки, БУР (барак усиленного режима), колючая проволока вокруг зоны. В те времена можно было увидеть многие предметы быта, которые были брошены после ликвидации объекта в 1953 г.

Недалеко от зоны сохранились и паровозы, которые стали теперь главными немыми свидетелями того времени. Именно тогда стали обсуждаться вопросы реабилитации жертв политических репрессий, восстановления в правах тех граждан, которые ещё не прошли этот процесс.

В Игарке появилась комиссия по реабилитации жертв политических репрессий. Возглавил её Леопольд Антонович Барановский.

Нужно ли объяснять, насколько важным было тогда не только восстановление многих людей в правах, но и правдивый рассказ об этом всем, кто давно ждал слова правды. Не секрет, что в Игарке бывших репрессированных было более половины населения.

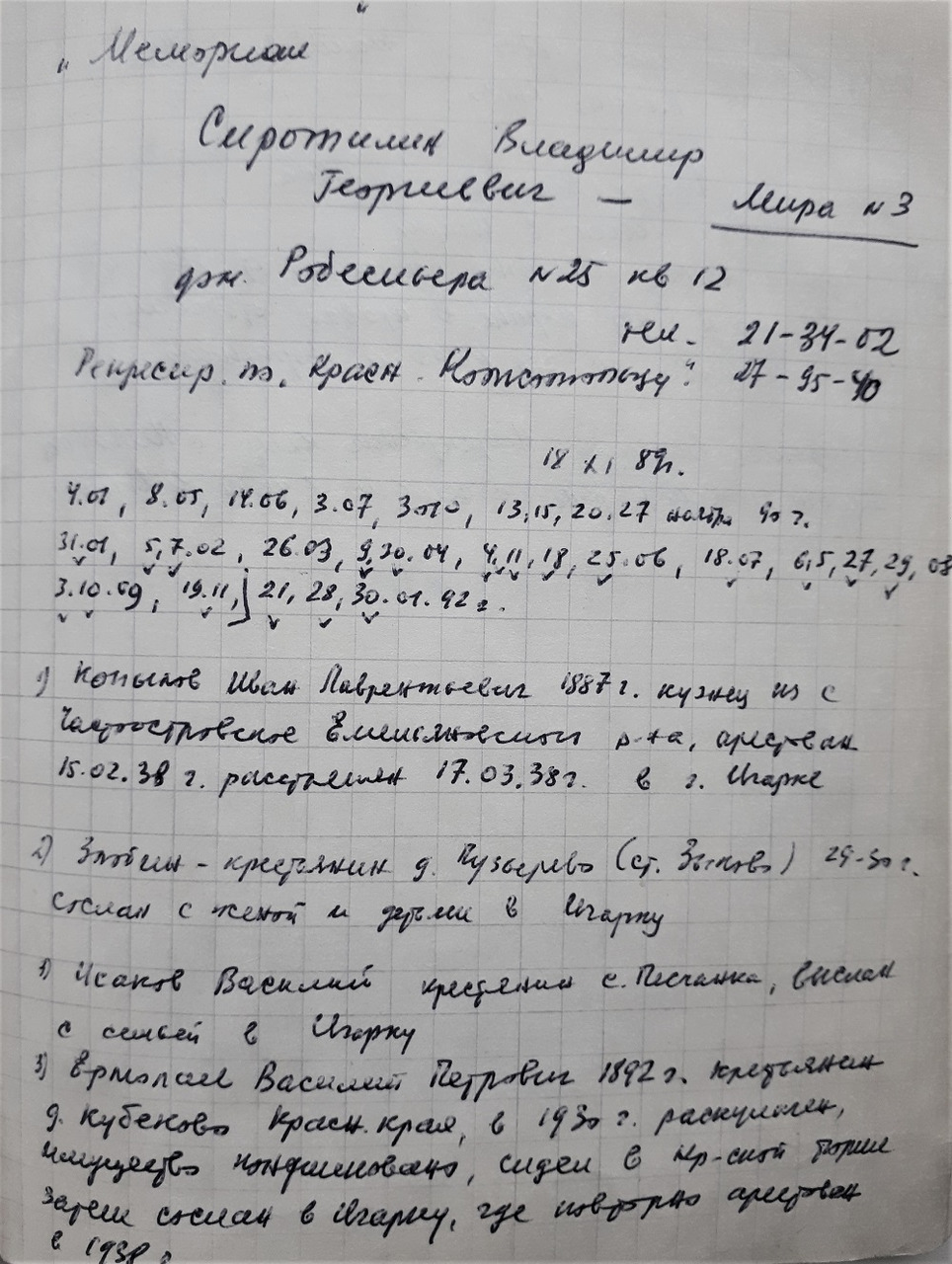

Оказалось, что уже долгие годы Леопольд Антонович составлял картотеку на бывших репрессированных. Он тесно сотрудничал с руководителем Красноярского общества «Мемориал» Владимиром Георгиевичем Сиротининым, обменивался информацией.

В записной тетради Л. А. Барановского, которую мне передал его сын Евгений, нашлось немало подтверждений этого.

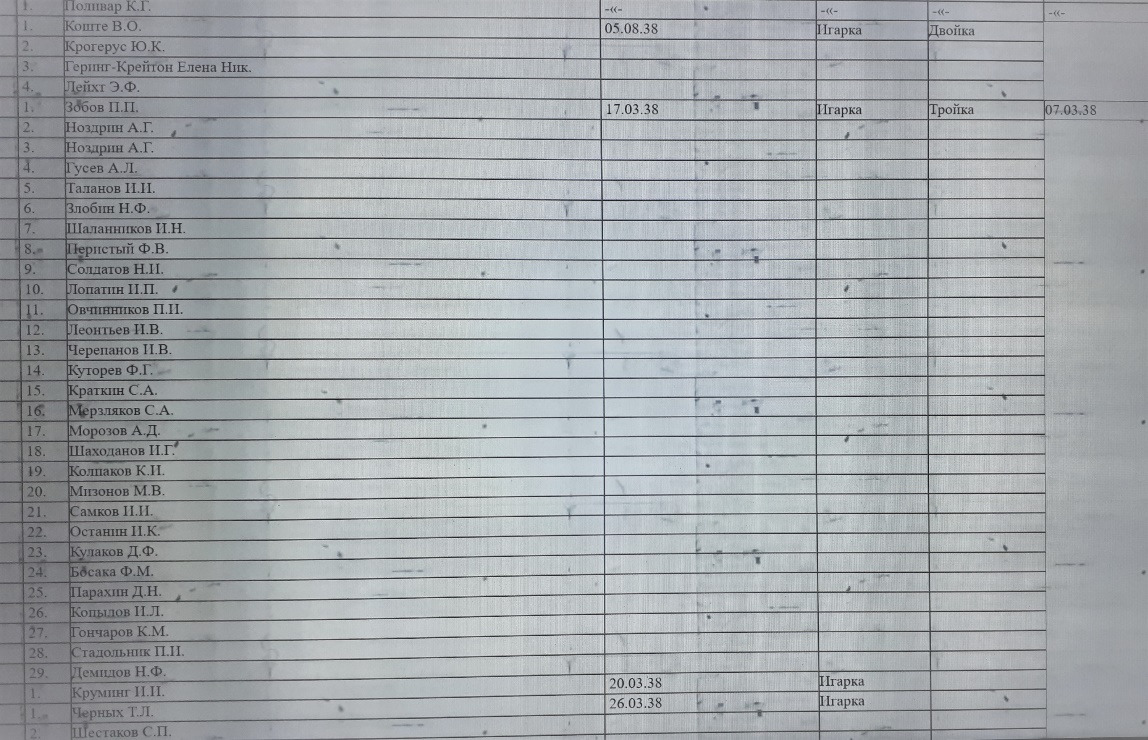

Вот одно из них — на иллюстрации, размещённой далее. Фамилия Сиротинин ошибочно написана Леопольдом Антоновичем «Сиротилин». Далее следует перечень фамилий репрессированных в Игарку людей. К уже известным фамилиям, внесённым в картотеку, Леопольд Антонович добавлял новые.

В записной книжке нашли отражение и факты вандализма по отношению к местам заключения на Объекте №503. Барановский пишет: «7—12 ноября 1992 года совершено самовольное разграбление одной из зон (№5) в пос. Ермаково, отнесённой к охранной зоне памятников ГУЛАГа. Возглавлял эту акцию Эрнест Георгиевич Иванов — редактор одного из московских издательств. Об их присутствии на месте свидетельствовали найденные багажные квитанции с рейса Москва-Игарка (указаны номера). Ими причинён ущерб: спилен один из трёх кедров напротив карцера, выпилены двери в карцере, спилены ворота, представляющие определённую ценность как ручная работа зэков, выломаны несколько нар». Подобные факты вандализма бывали нередкими. Но вот отношение к ним бывало разным — от осуждения до циничных насмешек.

В 1993 году Л. А. Барановский сдал всё хранилище данных о репрессированных в Игарский краеведческий комплекс.

В 2013 году я делала подробное описание этой картотеки для музея. На тот момент, конечно, уже была размещена информация на сайте Красноярского общества «Мемориал» — мартиролог, репрессивные акты, аресты, осуждения, документы о реабилитации и другое.

Было понятно, что многие игарчане из числа несправедливо осуждённых были знакомы Леопольду Антоновичу. Поэтому он делал об этом особые отметки, они касались деталей судьбы именно этих людей.

В данных Мемориала и картотеки Барановского нет расхождений. Но картотека содержит информацию о людях, которые не включены в списки репрессированных, так как эта база касается только Красноярского края. В Игарке же, как известно, было много ссыльных из других регионов. И если вы попытаетесь найти данные на немцев из Поволжья, жителей Латвии или Литвы, вы не найдёте на сайте Мемориала подобных данных.

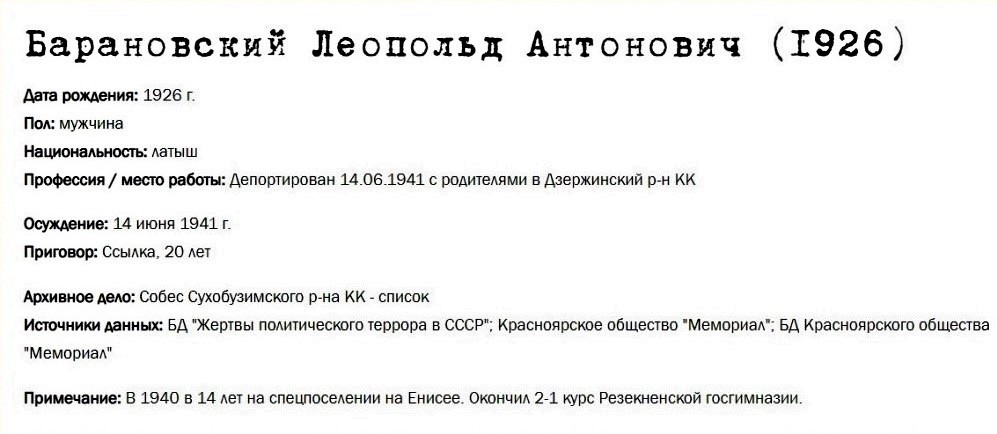

Впрочем, о самом Леопольде Антоновиче Барановском, а также персоналиях, известных по публикациям, сведения внесены. Вот такая информация размещена, например, в общероссийской базе данных о жертвах политических репрессий:

Не могу не коснуться темы массового террора 1937—1938 гг., который получил в истории название Большого террора. Это принципиальный вопрос, который со временем уходит снова в забытье, что позволяет многим говорить, что никаких расстрелов в Игарке не было. Я столкнулась с подобными высказываниями в последние годы. И задумалась над тем, а как доказать обратное обычным гражданам, которых не коснулись репрессии и которые очень ревностно относятся к репутации советского государства, его гуманных устоев.

В то время Леопольд Антонович мало рассказывал о том, что ему известно. Только то, что архивы открывают неохотно, что Сиротинину удалось уже увидеть многие важные документы. Но получить их копии сложно. Тогда я впервые услышала фамилию следователя Курбатова, который давал показания органам КГБ о своей деятельности в НКВД в г. Игарке в 1939 г. Об этом же «главе игарских чекистов» писал в «Трёх новеллах об Игарке» известный журналист Р. Горчаков. Он приводит фразу Курбатова, обращённую им к собственным подчинённым: «Пока полностью не вычистим отсюда ленинградский костяк, толку с нашей работы в Игарке не будет». Как оказалось, не зря Барановским упоминалась фамилия Курбатова. Но узнать всей правды Леопольду Антоновичу так и не довелось…

ГЛАВА IV. УЗНАТЬ ПРАВДУ В ПАМЯТЬ О БАРАНОВСКОМ

Всё тайное рано или поздно становится явным. И узнать хотя бы часть того, что происходило с людьми, когда их осуждали безвинно, по доносам и клеветническим наветам, нам всем необходимо. В память о пострадавших. Я подготовила эту главу в память о Леопольде Антоновиче, который хотел узнать истину.

Уверена по собственному печальному опыту, нам не суждено докопаться до корней, до самого дна этой трагедии. Архивы открывают только по запросу родственников, а если никто ничего не запрашивал, а я знаю подобные примеры, обнародовать каждый факт репрессии не будут. По истечении 75 лет дело в архиве просто можно списать! Когда говорят о жертвах политических репрессий, я понимаю, что установить всех поимённо могли бы только палачи, те, кто чинили расправу, кто прятали концы в воду. А досталась эта участь поборникам справедливости, тем, кто переживает за отечество, своих родных, друзей и всех тех, кто несправедливо пострадал.

Журналист Валентина Монахова в уже упомянутой мною статье «Солнечный день в Ермаково» размышляла о том, как узнать правду о ГУЛАГе и о тех, кто там пострадал: «Во многих городах и сёлах есть общество „Мемориал“, в главную задачу которого входит сохранение памяти о жертвах репрессий, восстановление исторической справедливости. Были и в Игарке робкие попытки создать такое общество, но дальше призывов дело не пошло».

Верно, в Игарке не нашлось энтузиастов, которые официально заявили бы о создании подобной структуры. Но фактически деятельность по сохранению памяти о репрессированных взвалил на себя Леопольд Антонович. Он не только составил картотеку, но и подготовил множество запросов в архивы по просьбе бывших репрессированных. У него не было возможности плотно работать с УФСБ по Красноярскому краю, Информационным центром МВД РФ, их архивами, сказывалась отдалённость от краевого центра. Поэтому рассчитывать приходилось на помощь красноярцев.

Владимир Георгиевич Сиротинин сделал много для того, чтобы предать огласке материалы не только о репрессиях, но и расстрелах. Поначалу информация шла от родственников, которые получали ответы из органов МВД, ФСБ на запросы. Потом Сиротинину удалось «вытащить» из архива УФСБ по Красноярскому краю расстрельные списки. Обработанные списки составили шесть томов. В томах 4—6 есть информация с фамилиями людей, которые были расстреляны непосредственно в Игарке с 1938 г. (включая даже военное время). Сведения далеко не полные, так как по воспоминаниям самих сотрудников НВКД, речь шла о сотнях. Сошлюсь на один из главных источников, который предан широкой огласке — «Тройки» ОГПУ-НКВД в Сибири в сталинскую эпоху (1925—1938 гг.)» автора Папкова С. А.

Опубликована эта статья в Новосибирске в сборнике статей «Власть и общество в Сибири в ХХ веке». Здесь приводятся данные из архивов КГБ. В частности, есть такие сведения: «На 1 марта 1938 г. было арестовано в Красноярском крае 9747 человек, осуждено „тройками“ 9680 человек, из них к расстрелу — 5289».

Расстрелы проводились даже по решению не только «тройки», но и «двойки». Это отражено в документах. Один из бывших сотрудников КГБ А. Васильев, изучая историю репрессий в архиве своей организации, рассказал в материале «Суд по телеграфу (из истории Игарки)» о том, как использовался телеграф в Игарке для увеличения числа расстрелов. Этот текст размещён не только на сайте Красноярского общества «Мемориал».

А вот по показаниям следователя Курбатова, которые он дал в 1956 г., самым кровавым для Игарки оказался 1939 год.

Об этом рассказывает автор упомянутой уже статьи С. А. Папков. В 1937–1938 гг., возглавляя 5-е отделение секретно-политического отдела УНКВД Красноярского края, Курбатов принимал активное участие в расстрелах арестованных в тюрьме г. Красноярска, а в 1939–1940 гг. возглавлял городской отдел НКВД в Игарке: «В период моей работы в г. Игарке в 1939 г. руководимым мною отделом было арестовано примерно около одной тысячи человек». О том, как расстреливали людей в яме, которая была оборудована прямо в горотделе, читать особенно тяжело: «Расстрелы арестованных производили в комнате горотдела, где ранее был Ленинский уголок. Под полом комнаты силами сотрудников горотдела была вырыта большая яма глубиной 7–8 метров. В эту яму складывали трупы убитых. В расстрелах принимали участие: я, Толстихин, Абрамов, Зарубин и Синицын. Я лично присутствовал при всех расстрелах. Расстрелы арестованных производились в летнее время 1939 г., когда круглые сутки было светло… В Ленинской комнате расстреливать было удобно, так как из жителей никто этого не видел и не слышал. Расстреляно мною, а также Толстихиным, Абрамовым и другими было много, но сколько — я сейчас вспомнить не могу».

Автор статьи Папков делает вывод: «Сведения Курбатова ясно указывают, что Красноярскому управлению НКВД, как подразделению весьма специфического региона СССР, давалось особое задание для продления программы „очистки“ предшествующего периода: Игарский „медвежий угол“ был вполне подходящим местом (вроде Катынского леса) для скрытого исполнения этой задачи. Иначе говоря, постановление правительства от 17 ноября 1938 г. имело относительную силу и применялось в структурах НКВД в той мере, какая необходима была для полного завершения массовых операций предшествующего периода. Рассчитывая покончить с какими-то особыми категориями арестантов, режим предпочёл в обход закона тайно уничтожить их, не оставляя следов. И внесудебное рассмотрение дел должно было получить здесь последнее применение».

Выражение Игарский «медвежий угол» очень точное. Вдали от «материка» несложно было учинить расправу над любым неугодным. В 1994 году при посещении Игарского музея Виктором Петровичем Астафьевым мы обсуждали втроём тему арестов и расстрелов в Игарке. Писатель рассказывал нам с Леопольдом Антоновичем, что он с друзьями находил патроны в районе Медвежьего Лога, поэтому уверен, что расстреливали и там. Мы всё же с Барановским усомнились в этом — летом светло, видно всё, а зимой снега так много, что никто и не будет его чистить для подобных экзекуций. И вот когда я прочитала показания Курбатова, поняла, что чекистский ум был значительно изощрённее. Никуда не нужно ходить, всё можно обустроить так, что будет не слышно и не видно.

Барановский пишет в статье «Уроки Игарки» (Красноярский рабочий, 17 июля 1989 г.): «Я хорошо знал Абдурхака Резвановича Гайфулина, участника и инвалида Великой Отечественной войны. Его отец в 1940 г. был арестован и отправлен в Дудинку. Больше своего отца Гайфулин не видел. Но Абдурхаку Резвановичу хоть что-то было известно об отце. А вот ставшая впоследствии медицинским работником Александра Батурина, её сестра Лидия, учительница, о своём бесследно сгинувшем в застенках НКВД отце так ничего и не узнали. Потерял след своего отца и Иван Тимофеевич Ломакин, которому уже потом, через несколько лет, „по секрету“ сказали, что отца его, осуждённого Особым совещанием, никуда и не увозили. Его расстреляли где-то в черте города».

Сейчас мы можем узнать на сайте Красноярского общества «Мемориал» все подробности ареста и вынесения приговора в отношении названных людей. Резван Шайдулович Гайфулин раскулачен в 1931 г. и выслан с семьёй в Игарку, работал столяром в школе №9. Арестован 23 октября 1940 г., осуждён красноярским судом по ст. 58—10 ч. 1 УК РСФСР 19 февраля 1941 г., отбывал срок в Норильлаге, умер там в июне 1945 г.

Фёдор Фёдорович Батурин был сослан с семьёй в 1931 г. из Забайкалья сначала в Манский район, вскоре этапирован в Игарку. Работал плотником в тарном цехе лесокомбината. Арестован в феврале 1938 года по статье 58—10 УК РСФСР, приговорён 19 мая 1938 г. комиссией НКВД и прокурором СССР к высшей мере наказания. Расстрелян 22 ноября 1938 г.

Тимофей Антонович Ломакин заведовал рыбным промыслом в конторе ГУСМП. Арестован 20 ноября 1937 г., обвинялся в антисоветской агитации, осуждён 5 февраля 1938 г. «тройкой» УНКВД, расстрелян 9 февраля 1938 г. в Игарке.

Меня всегда поражало то, как терпеливо и долго молчало целое поколение выросших детей «пропавших» репрессированных, потом ещё поколение их детей. Родственникам никто не говорил, что главу семейства расстреляли. Просто увезли, пропал…

Только спустя полвека, в конце 80-х и начале 90-х годов, стало возможным запросить информацию о том, что случилось с отцом, дедом. И когда игарчане узнавали, что суд вершился зачастую прямо в Игарке — то есть человека расстреливали здесь — многие переживали повторный шок. Всё происходило совсем рядом, совсем близко. Но трагедия заключается в том, что до сих пор родственники расстрелянных не знают места их гибели и захоронения.

Спустя много лет члены семей бывших авторов книги «Мы из Игарки» писали мне и спрашивали, как же быть, где поклониться праху родственника. Оказалось, что кроме отцов Миши Цехина, Серёжи Ярцева, Назифы Бикмухаметовой жертвами террора 1938 года стали многие другие родственники создателей детской книги.

Мне написали, например, бывшие игарчане о судьбе отца автора книги Маруси Черепановой. Её отец — Иван Васильевич Черепанов — был выслан из с. Пировское в Игарку в 1931 г. с семьёй. Работал в Севенстрое. Арестован 28 февраля 1938 года и приговорён «тройкой» к высшей мере наказания. Расстрелян 17 марта 1938 года в Игарке. Ваня Алдаев — ещё один известный автор книги. Его отец — Тимофей Васильевич Алдаев — сослан в Игарку в 1930 г., работал на лесокомбинате. Арестован в марте 1938 года по обвинению в контрреволюционной агитации и расстрелян уже 14 апреля 1938 г.

Я перечислила лишь тех, о ком знала лично по истории известной детской книги. Позже более близко познакомилась с историей репрессий в совхозе «Полярный». Выявление врагов народа среди ссыльных началось ещё в 1937 г. Но расстрелы на месте не проводились (они начались в Игарке только с 1938 г.). Один из примеров — Константин Константинович Старцев, раскулаченный крестьянин — работал плотником в совхозе «Полярный». Арестован 17 июня 1937 г., содержался в красноярской тюрьме. Приговорён по нескольким пунктам статьи 58 УК РСФСР к расстрелу 27 ноября 1937 г., через три дня приговор был приведён в исполнение на месте.

А вот Матвей Фёдорович Босак, работавший мотористом катера в совхозе «Полярный», был арестован 29 октября 1937 года (обвинение по ст. 58—10, 58—11). Приговорён «тройкой» УНКВД 5 февраля 1938 года, через четыре дня приговор приведён в исполнение в Игарке.

В 1938 году в совхозе «Полярный» была обнаружена контрреволюционная повстанческая организация (КРВО), в неё были вовлечены 25 человек.

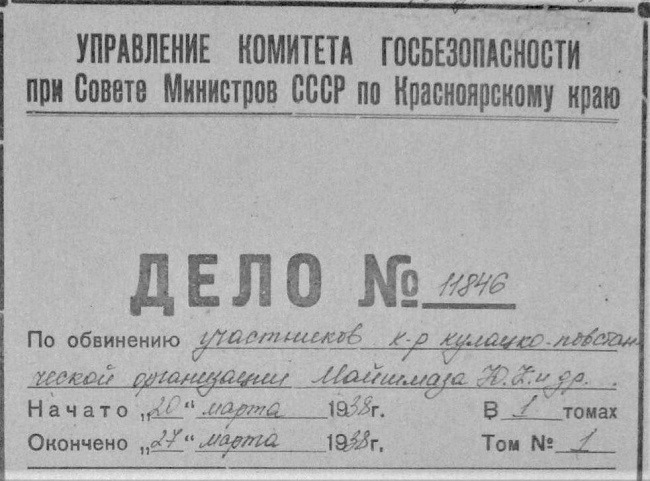

Рабочие совхоза были арестованы в разное время. Например, Григорий Прокопьевич Заболоцкий, который работал даже не в совхозе, а коновозчиком в ГУСМП, арестован как член этой КРВО ещё в феврале 1938 года (отмечается в досье — «по делу Казанцева М. В.»). Но потом появляется ссылка на «дело «Майшмаза Юрия Константиновича», ветврача совхоза «Полярный», который 5 апреля 1938 г. приговорён к расстрелу, по делу проходило 25 человек. В Мартирологе отмечается: «Начальник Игарской ГО НКВД Курбатов П. М. сфабриковал дело».

Вся группа «заговорщиков» вместе с Ю. К. Майшмазом была арестована в один день — 22 марта 1938 г.! В их числе — рабочие совхоза Малахий Васильевич Казанцев, Пётр Герасимович Аносов, Василий Никифорович Дербин, Усман Сапарович Абрагимов, Михаил Минеевич Заев, Леонид Епифанович Юдин, Иван Аристархович Юдин, Степан Ефимович Долгов, Дмитрий Дмитриевич Семёнов, Иннокентий Васильевич Казанцев, Семён Васильевич Казанцев, Иван Иванович Пономарёв, Георгий Семёнович Макаров, Михаил Викторович Попов, Павел Иванович Гаврилов, Иван Иннокентьевич Перебоев, Франц Павлович Грудецкий, письмоносец Александр Иннокентьевич Абрамов, столяры Дмитрий Трофимович Косарь, Семён Михайлович Макаров, бригадир тепличного хозяйства Иван Ефимович Мосин, бригадир-полевод Яков Поликарпович Козлов, плотник Михаил Павлович Гаврилов, кучер совхоза Ефим Семёнович Барковский.

Только Семён Васильевич Казанцев, Георгий Семёнович Макаров были осуждены на исправительно-трудовые работы сроком на восемь лет, все остальные приговорены к высшей мере наказания.

Из этой группы двое — поляк, рабочий совхоза «Полярный» Франц Павлович Грудецкий и кучер совхоза Ефим Семёнович Барковский вывезены из Игарки. Грудецкий расстрелян в Красноярске 15 октября 1938 г., а Е. С. Барковский — 20 апреля 1938 г. в г. Канске. Все остальные 23 человека расстреляны в Игарке в один день — 20 апреля 1938 года. Трудно себе даже представить, как в небольшой Игарке можно было провести массовый расстрел людей, не имея для этого специального помещения. Все репрессированные, которых я упоминала, были реабилитированы.

Можно продолжать траурное перечисление расстрелов в Игарке и далее — по Мартирологу, который представлен на сайте Красноярского общества «Мемориал».

Точное число расстрелянных в Игарке мы никогда не узнаем. Да, можно сделать выборку из расстрельных списков, которые размещены в 4—6 томах списков общества «Мемориал», но они далеко не полные. И надеяться на то, что эти данные сохранены в архивах, по меньшей мере наивно. Но увековечить память о пострадавших в годы массового террора 1938 года и, как выясняется теперь, 1939 года мы просто обязаны.

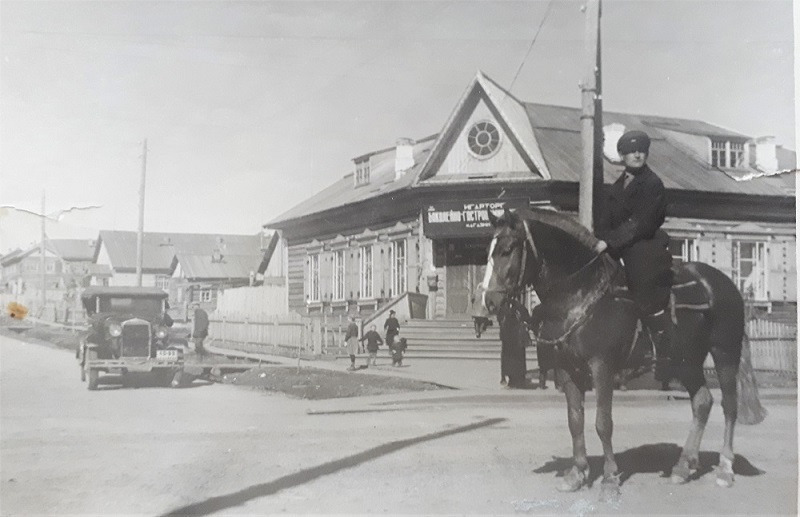

Прежде всего необходимо точно установить место содержания осуждённых и массовых расстрелов в Игарке. Выскажу личное мнение. Как рассказывали многие очевидцы (Б. Н. Иванов, О. П. Черноусова, семьи Почекутовых), в середине 30-х гг. тюрьма находилась на улице Кирова. Одну из редких фотографий мне удалось увидеть в архиве журналиста В. Г. Григорьева. Она мне кажется несколько постановочной. Но даёт возможность рассмотреть строения на одной из центральных улиц старой части города. Справа — магазин №1 Игарторга (на вывеске написано «Бакалейно-гастрономический отдел»). Позже переименован в «Рассвет». За ним следуют постройки, в их числе — здание тюрьмы.

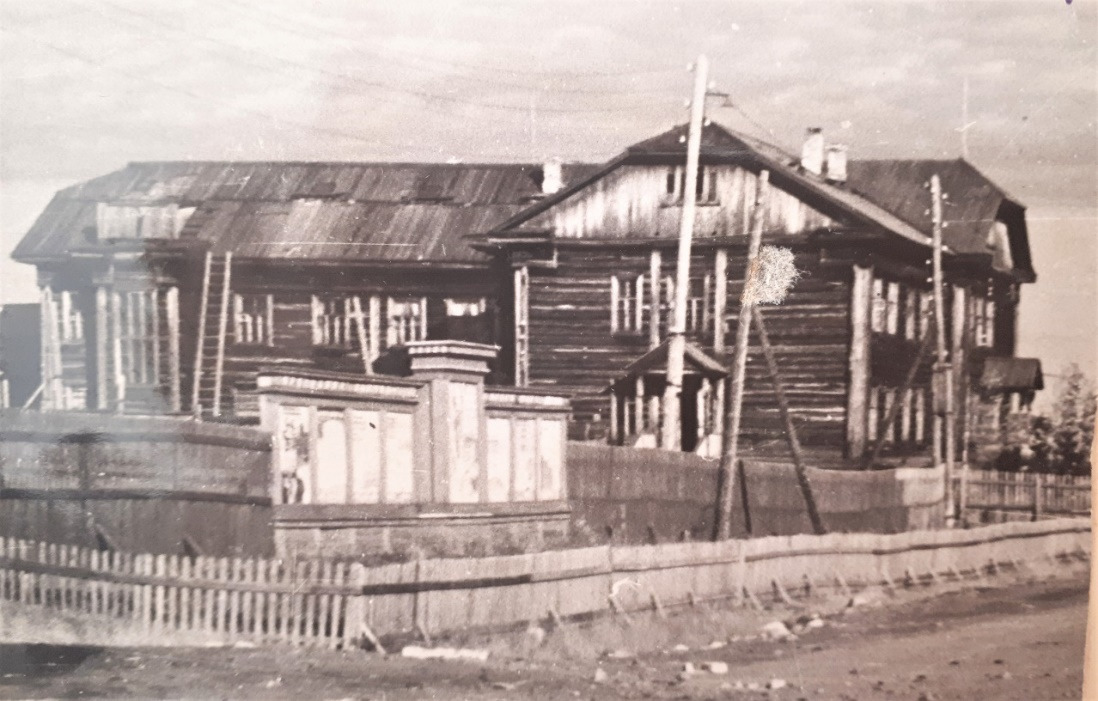

Но уже в 1937 году было построено новое здание милиции по улице Карла Маркса, дом 14. Это подтверждают описания мерзлотоведов А. М. Пчелинцева и Н. Е. Федотова, внесённые в Фотоальбом «Игарка» Игарской научно-исследовательской мерзлотной станции (ИНИМС) в 1966 г.

Когда именно отдел НКВД был переведён в новое здание, мне точно неизвестно, но можно предположить наверняка, что в 1937—1938 гг. Замечу, что случилось это даже раньше, чем было построено новое здание исполкома и городского Совета на той же улице Карла Маркса (год постройки — 1939). Необходимость в новом здании НКВД в Игарке была велика.

Анализ документов репрессированных показывает, что по приговорам «троек» расстрелы не проводились с началом массового террора в 1937 году непосредственно в городе, осуждённых отправляли в Красноярск и Норильск. Потребность в тюрьме, которая содержалась обычно в небольших поселениях при отделах милиции, была настолько актуальной, что её построили в новой части города уже в 1937 г. И в следующем году приговоры стали приводить в исполнение уже в Игарке.

Есть основания считать, что именно это здание имело самую «кровавую» репутацию. На это указывают даже воспоминания самих «палачей», которые были допрошены в 50-е годы.

По теме репрессий было и остаётся много вопросов. Например, по количеству высланных из Литвы, Латвии, Поволжья, Ленинградской области, Краснодарского края. При формировании постоянной экспозиции в Игарском музее по теме репрессий мы попытались с Леопольдом Антоновичем восстановить численный состав репрессированных.

Л. А. Барановским была составлена в статье «Мы, ссыльные, о себе и о друзьях» (опубликовано в книге «Игарка древняя, Игарка загадочная» 2013 г.) следующая скорбная статистика:

«В навигацию 1930 года в Игарку отправлялись раскулаченные. Людей грузили на деревянные баржи, а иной раз — прямо на плоты. По неофициальным данным за три навигации 1930—1933 гг. в Игарку было отправлено около 20 тысяч трудпереселенцев…

Новая волна спецпоселенцев хлынула на г. Игарку в 1942 году. В город и станки Игарского района были доставлены насильно:

переселенцы из Латвии — около 2 тысяч человек,

немцы из Поволжья — более 5 тысяч человек,

греки из Краснодарского края — 500 человек,

переселенцы из Ленинградской области и прилегающих областей:

финны — около 300 человек,

немцы — около 400 человек,

латыши — 100 человек.

В 1944 году прибыли спецпоселенцы из Калмыкии — более 500 человек.

В 1948 году в Игарку были направлены выжившие жертвы террора 1935—1937 гг. После отбывания десяти и более лет в лагерях они направлялись на вечную ссылку в Игарку. В своём большинстве это были врачи, инженеры, военные, писатели, художники. Таких ссыльных было более 500 человек.

Последним аккордом спецпереселений была доставка в Игарку литовцев. Летом 1948 года прибыло 1300 семей, общая численность составила свыше пяти тысяч человек».

У многих вызывает сомнение последняя цифра. Где могла разместить Игарка такое количество ссыльных? Но я при этом часто вспоминаю рассказ Любови Петровны Черноусовой в фильме Сергея Мирошниченко «А прошлое кажется сном»: «Мы жили в бараке, у нас был „второй“ этаж на нарах. Мы, дети, жгли лучины по вечерам, сидим наверху — всё видим. А потом проживали в бараках в комнате — по четыре семьи. Каждая семья в углу». Легко посчитать: если в комнате проживали по четыре семьи, в комнате могло проживать в зависимости от состава семьи около 12—15 человек в комнате. А в бараке? Даже если комнат всего 30, получится около 400 человек…

Многие игарчане помнят, что в городе появился «литовский» посёлок, а потом и «литовское» кладбище. Это говорило только об одном — ссыльных литовцев было так много, что они создали земляческое поселение внутри города.

Запомнилось также при редактировании книги Георгия Петровича Лапина «Эпоха лесного экспорта на Енисее» (2019 г.) не только упоминание автора о литовских работниках на ведущем предприятии города (лесопильно-перевалочном комбинате) как очень дисциплинированных и ответственных. Он отмечает, что только в 1948 году на Игарский ЛПК тремя партиями было принято около двух тысяч литовцев.

Леопольд Антонович Барановский в своих мемуарах часто писал, что многие ссыльные из Прибалтики работали портными, кузнецами, занимались ремонтом обуви, техники и т. д. Думаю, количественная характеристика дана Леопольдом Антоновичем довольно точно. Не нужно забывать, что ссыльных отправляли и по станкам, они проживали не только в Агапитово, но и в Погорелке, Сушково, Карасино, деревне Курейке и других.

Как я уже отмечала, в 90-е годы Л. А. Барановский официально возглавлял комиссию по реабилитации ссыльных, проживавших в Игарке и подведомственной ей территории. И уже тогда я поразилась тому, что Леопольд Антонович многих репрессированных знал лично, собирал по крупицам факты биографии наиболее значимых для города фигур.

Когда пришло время открытости, он оформил по моей просьбе очерки о многих несправедливо осуждённых жертвах репрессий. Это уже был период сотрудничества в Игарском музее, где Барановский работал с радостью, спеша подвести итог того, что собрал, накопил, но не успел использовать, обнародовать.

Мы составили с ним план работы по подготовке очерков. Начинали с кирпичного завода, где он работал, мне показалось интересным раскрыть детали производства. Ведь современное поколение ничего не знает об этом. Мы судим о кирпичном заводе в Игарке только по описаниям жизни главного героя повести «Кража» В. П. Астафьева Толи Мазова. Виктор Петрович отразил очень самобытно то, как обитатели пристроек вокруг печей завода обустроили здесь свои жилища. В реальности всё так и было. Но ведь сам процесс производства нигде и никем не был описан.

Затем в списке воспоминаний были наиболее знаковые моменты — открытие педучилища народов Севера, второе рождение краеведческого музея, история появления памятников и досок в Игарке, спецпереселений.

Особое внимание Леопольд Антонович уделил «когорте корифеев» — репрессированным из числа представителей интеллигенции. У каждого из них была своя сложная судьба. Пропускать через себя горе каждого из пострадавших — это тоже важное качество Л. А. Барановского. Он рассказывал и писал о каждом так, словно это было частью его жизни.

Собственную историю — правдивую и открытую — он изложил в публикации «Уроки Игарки» (игарская газета «Диалог», 21 июня 1991 года). А позже написал в рамках музейных воспоминаний автобиографический очерк «Жизнь — какая она есть» (15 марта 1993 года).

Ранее, 17 июля 1989 года, в газете «Красноярский рабочий» появилась статья «Уроки Игарки», в которой было много личного, откровенного. А оно тесно переплелось со всем тем, что происходило в городе, отметившем 60-летний юбилей. Автор пишет: «Я разговаривал со многими литовцами, приехавшими в Игарку в составе экспедиции, которая занималась вывозом останков своих сыновей и дочерей, похороненных в Заполярье. Больше всего их поразило то понимание, с которым встретили их игарчане всех без исключения национальностей. Местные власти оказали им посильную помощь. Впрочем, иначе и быть не могло. Игарка всегда была интернациональным городом. Русские, литовцы, татары, немцы, латыши делали одно и то же дело, их дети сидели за одними партами в школах, люди вместе работали и вместе встречали праздники, было заключено множество межнациональных браков. Сама жизнь сплачивала нас, и традиции эти сохранились в Игарке до сих пор. Может, поэтому мне трудно сегодня понять тех людей, которые искусственно разжигают националистические отношения и в Средней Азии, и на Кавказе, да и в самой России. Зачем же свои грехи взваливать на чужие плечи только потому, что на этих плечах держится голова другой национальности? В конце концов это просто непорядочно, нечестно». Такой была позиция Барановского, которого краевая газета представила так: «Сибиряк латышского происхождения, когда-то спецпереселенец, ныне — Почётный гражданин Игарки».

Газетных публикаций было в жизни Леопольда Антоновича немало. И на этом нужно остановиться особо.

ГЛАВА V. КАК РОЖДАЛСЯ РАБКОР И ЛЕТОПИСЕЦ

СОТРУДНИЧЕСТВО С ГАЗЕТОЙ

Первые публикации Л. А. Барановского в газете были связаны со спортом. Он был привязан к нему, участвовал в футбольных и волейбольных баталиях, увлекался серьёзно шахматами. Ветеран Игарской студии телевидения Наталья Дмитриевна Быкова рассказала мне: «Я девчонкой со сверстниками бегала в спортзал на улице Октябрьской, мы смотрели спортивные мероприятия — волейбол, баскетбол, это было захватывающе. Барановский всегда играл босиком. А ещё в городе все знали, что этот латыш очень сильный, закалённый и зимой ходит без шапки». Сам же Леопольд Антонович рассказывал журналисту А. Гончару такие подробности: «В 1954 году футбольная команда Игарки готовилась к участию в краевой спартакиаде, а я был лучшим нападающим, но невыездным. Местное начальство было заинтересовано в победе и пробило мой выезд в Туруханск. Я играл на поле, а мой охранник в милицейской форме зорко следил за ссыльным форвардом у вратарских ворот».

Но первый шаг в спортивной карьере был сделан ещё в 1945 году. Барановский организовал шахматный турнир, создал шахматный клуб и 50 лет был его бессменным президентом. Многие запомнили фигуру высокого латыша, идущего по городу с шахматной коробкой под мышкой.

В феврале 1958 года в газете «Коммунист Заполярья» появились отчёты об участии игарских шахматистов в соревнованиях, проводимых по телеграфу. Эта форма проведения состязаний была популярна не только на Западе. Но и в СССР.

Только в первенстве России с 1948 года участвовало свыше 20 команд. 15 февраля 1958 года стартовало юбилейное первенство РСФСР по шахматам, об этом в своей заметке пишет старший судья местной судейской коллегии, шахматист II разряда Л. Барановский. Игарские шахматисты ни разу не участвовали в предыдущих девяти соревнованиях. Партии были закреплены за коллективами (например, школы №9, педагогического училища Севера, горздрава, даже горкома партии), а также за сильнейшими шахматистами. Демонстративные доски были установлены в городском комитете физкультуры и спорта. В следующих номерах газеты давались комментарии хода соревнований, был сделан вывод о необходимости выделения отдельной комнаты для шахматистов.

Барановский участвует в конкурсах газеты на различные темы. Например, в 1964 году был опубликован очерк «В летний день» с пометкой «На конкурс «Коммуниста Заполярья».

Барановский пользовался псевдонимом. Вот и этот рассказ был подписан «Л. Антонов». Но чаще псевдоним редакция использовала в тех случаях, когда в газете размещались два материала Барановского.

Постепенно круг интересов будущего рабкора газеты расширялся, появились исторические заметки. А с открытием в 1964 году Игарской студии телевидения появились новые возможности подготовки материалов для радио и ТВ. Уже в 1968 г. В. Пырсиков, главный редактор радиовещания, упоминает в своей публикации «В эфир» в газете «Коммунист Заполярья» (7 мая) фамилию активного внештатного автора Л. Барановского. А 7 мая 1974 года газета «Коммунист Заполярья» разместила сразу два материала Л. Барановского — подборку фактов по истории Игарского ТВ и подробный рассказ о том, как оно создавалось. Поскольку Леопольд Антонович был очевидцем рождения Игарской студии ТВ и тщательно следил за её развитием, ему несложно было изложить всё для печати. Ещё более содержательным был материал «Как дорогой подарок» к 15-летию создания Игарской студии телевидения (опубликован 14 апреля 1979 года).

О сотрудничестве с местным телевидением расскажу отдельно. Но пока вернёмся вновь к публикациям в газете. Журналисты редакции местной газеты, безусловно, хорошо знали Леопольда Антоновича. Он был уважаемым, авторитетным рабкором — именно так газета называла своих внештатных авторов. Очень скоро Леопольд Антонович вышел за пределы спортивной и исторической тематики. Он освещал работу сферы, которая была ему знакома по основной деятельности, а затем — по общественной. Депутатские полномочия, а с ними он успешно справлялся 25 лет, давали ему возможность не только самому участвовать, но и привлекать население к развитию города. Его волновали вопросы производства, выпуска местной продукции, материалов, расширения сферы услуг, благоустройства города, установки памятников и памятных досок, приезда гостей.

Одна из значительных статей «Для будущих поколений» появилась 19 февраля 1976 г. Рубрика «Город: каким он был», под которой разместили материал, была посвящена историческому облику города. Автор справедливо отмечал, что в 1964—1967 годах были установлены многие памятники, которыми гордится город: памятник В. И. Ленину, обелиск памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны, мемориальные доски О. Ю. Шмидту и В. Н. Пашенной, барельеф «Дружба моряков». Но затем наступило затишье в сооружении исторических монументов.

Л. А. Барановский лично участвовал в разработке проектов памятных мест, организации их установки. И он предлагает в своём материале новые варианты: соорудить памятные места, посвящённые открытию протоки в 1927 году командой парохода «Тобол», ярким достижениям полярной авиации и первооткрывателям сурового северного берега, где была построена Игарка. Леопольд Антонович вспоминает в этой статье также экспозиции краеведческого музея, здание которого погибло во время большого пожара 1962 года. Он особо подчёркивает важность открытия краеведческих уголков на предприятиях, наиболее актуально это для лесопильно-перевалочного комбината, который, кстати, в будущем обустроит комнату боевой и трудовой славы.

Формирование особого исторического облика города всегда было для Леопольда Антоновича ведущей темой. Он понимал, что в перспективе заниматься этим можно только в том случае, если соответствующие мероприятия будут внесены в планы развития города. При этом Барановский использовал весь собственный потенциал, общественное положение.

Одной из ведущих тем для Леопольда Антоновича был рассказ о людях, которые оказали серьёзное влияние на становление города. Ключевой фигурой для него всегда оставалась Валентина Петровна Остроумова. Сбор материалов, как мне кажется, он начинал уже с того момента, как только услышал об этой неординарной, отважной женщине-руководителе. Но многие документы долгое время оставались закрытыми в архиве. И даже если факт репрессии становился явным, оглашать сведения о нём было нельзя. Можно сравнить два материала об Остроумовой и сделать выводы о том, насколько изменилось время.

31 октября 1978 года в газете «Коммунист Заполярья» появилась публикация «Вдохновлённая революцией». Именно так называлась книга об Остроумовой. Материал Л. А. Барановского начинается сразу с итоговой оценки: «Маленькая книжечка в восемьдесят пять страничек, которую мы полноправно можем занести в золотой фонд летописи нашего заполярного города». И с этим невозможно не согласиться. Автор книги Андрей Фёдорович Ротштейн, историк и публицист, ветеран Коммунистической партии Великобритании, лично знал Валентину Петровну Остроумову. Она начинала свою деятельность беспартийной стенографисткой и дошла до руководящих партийных должностей благодаря неутомимому характеру, кипучей энергии. Ротштейн пишет в книге: «Остроумова хорошо была известна, и не только в тех городах и районах Советского Союза, где ей довелось работать, — в Москве, на Алтае, в Сибири, Игарке и Данилово-Ярославском, но и за границей, благодаря её участию в международных конференциях в Генуе (1922 г.), в Лондоне (1920 г. и 1924 г.)».

Леопольд Антонович Барановский обращает внимание на то, как объективно и полно освещает автор книги биографию и деятельность Остроумовой, подчёркивая особую роль этой выдающейся женщины для Игарки, которой она руководила с 8 февраля 1935 г. по 23 мая 1937 г. Валентина Петровна покидала наш город временно. Но больше она в Игарку не вернулась. К сожалению, в далёком 1978 году ни автор книги Ротштейн, ни автор материала о ней Барановский не могли сказать правду о том, что В. П. Остроумова была расстреляна в Москве в 1941 г. после долгого содержания в тюрьме. Леопольд Антонович пишет о том, что изучал её личное дело в краевом архиве, не сомневаюсь, он хорошо знал, что произошло с человеком, который стал жертвой сталинского террора, но публиковать сведения в тот момент никто не мог.

А вот в 1988 году (газета от 17 декабря) в публикации «Второе издание книги о В. П. Остроумовой» Леопольд Антонович пишет уже открыто о трагической гибели Валентины Петровны: «Она погибла в застенках лагерей, увеличив число жертв необоснованных репрессий сталинского режима».

Во втором издании книги появились дополнения, которые делают более полным портрет выдающейся женщины-лидера. Они касаются игарского периода деятельности. Второе издание книги подарил Леопольду Антоновичу сын Остроумовой — Андрей Фёдорович. Он сделал на новом издании следующую надпись: «Леопольду Антоновичу от А. Ф. Остроумова (по поручению автора). 1988 г.».

Цикл статей появился за подписью Л. А. Барановского в 1979 году. К 50-летию города он старался написать о самых важных вехах в истории города. Расположив материалы в хронологическом порядке, он проследил основные события, памятные даты, назвал первостроителей и передовиков.

Для подготовки многих материалов требовалось скрупулёзное изучение документов в архивах, публикаций в газетах и журналах. В историческом очерке «В годы первой пятилетки» (5 апреля 1979 г.) автор как раз делает в конце статьи ссылку на то, какими источниками он пользовался.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.