Бесплатный фрагмент - Некрополитен

Русская книга мёртвых

Специфика генофонда

Сашка. история любви

Сашка хрипло смеётся, сотрясаясь всем своим небогатым телом, уже траченым алкоголем и химией. Но не наркотиками, нет — она не из этих. Предпочитает убивать себя традиционным способом, запатентованным далёкими предками, пришедшими с большой войны и не нашедшими себя в жизни. Тогда, кстати, никто не заикался о «немецком синдроме» — хотя три четверти трудоспособного мужского населения получили опыт убийства и вернулись, вроде как, не совсем нормальными. Ан нет — как пришли, так и трудоустроились: кто в колхозы, кто в угро, а кто вполне себе нормально обосновался в чиновниках. Инвалидов, которые не смогли себя найти и утонули в стакане, было сравнительно немного: Молох лишил свою кормовую базу — своих детей — права на рефлексию и переживание; стране-победителю требовалась срочная реанимация, а потом интенсивная терапия. Итог, кстати, вполне закономерен: страна-победитель, конечно, восстановилась, а вот народ-победитель так и не оправился, превратившись в инфантильного инвалида-невротика.

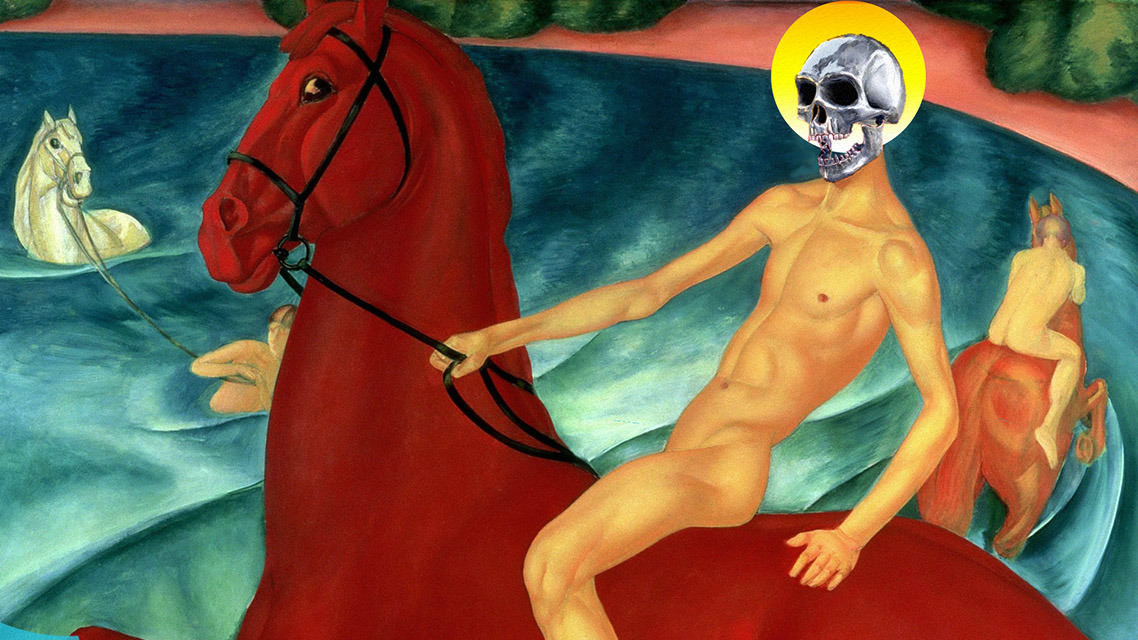

Да, так вот. Сашка хрипло смеётся и сотрясается. Её тело ещё не выглядит потёртым, как у рожавших проституток с большим трудовым стажем, но уже носит явные признаки активного и регулярного употребления. Косметики практически нет, и не по идейным соображениям: у сельской дамы полусвета ей просто неоткуда взяться. Говорит она тоже хрипло, потому что постоянно курит. Половина мужского населения деревни побывала у нее в любовниках. Остальные время от времени трахают ее, уклоняясь от этого почетного статуса. Впрочем, он и не нужен ни им, ни Сашке. А ещё у неё, как минимум, сифилис. Про него она, во всяком случае, знает точно. Насчет остального не уверена, но проблемы точно есть. Сейчас Сашка хочет замуж. Ей 13 лет — в этом возрасте все девочки мечтают выйти замуж. Желательно за принца на белом коне. Но Сашка — не такая, как все. Её принц приедет за ней на красном жеребце. Его конный портрет висит у неё на стене в виде репродукции из журнала «Огонёк» затёртого года. Жених с картинки красив и совершенен. А ещё у автора этой картины понятная, социально близкая и потому хорошая фамилия: Петров-Водкин.

Одинокий рудимент советской культурной системы трогает больше, чем её рассуждения о превосходстве одной звезды телесериала над другой. При том, что она, бесспорно, себя с ними идентифицирует, придумывает подходящие истории, встраивает написанный заокеанской бездарью сюжет в свою скудную, безысходную и бессмысленную жизнь так же, как пьяный токарь топором затачивает карандаш сыну — с размаху, не задумываясь, на рефлексе.

Мы познакомились с Сашкой на большом сельском празднике. Папа приехал поздравлять местную молодежь с открытием нового спортивного центра. Если бы мы были министерским пулом, мы бы пронеслись по объектам и скрылись в тумане, через пять минут забыв об этой деревеньке. Но мы были губернаторским пулом, для местных — репортёрами из райцентра, поэтому, отпустив водителя с аппаратурой, мы с оператором по имени Сержант, решили остаться на этом островке рекультивированной молодежной политики.

Нас гостеприимно приняла под крыло первая же стайка сельского юношества (она в итоге оказалась единственной). Под выступления эстрадных звёздочек и городских атлетов мы потягивали «коктейль Молотов» — пиво пополам с самогоном. Совместная дегустация в очередной раз подтвердила эффективность ключевого инструмента народной дипломатии: официальная часть праздника завершилась, а наша компания в прежнем составе оказалась на берегу пруда, лениво потягивая самогон через трубочки — для вящего аристократизма.

Несколько удивлял тот факт, что никого из девушек, кроме Сашки, здесь не наблюдалось. Сержант, который в тот момент в очередной раз поссорился с женой, искал лёгких развлечений и деликатно разведывал обстановку в плане наличия в деревне противоположного пола. Деликатно — потому что был наслышан о том, насколько ревнивы сельские отеллы, и как легко они могут оставить без самого важного в жизни мужчины за одно только подозрение в том, что городской ухабака притязает на пейзанку.

Реальность, как обычно, превзошла ожидания. Сержанту не только рассказали кто и по какой схеме в этой деревне даёт (а давали, похоже, все), но и расписали точную дорожную карту, сверившись с которой он убедился, что самыми реальными кандидатурами на сегодня являются либо две тощие коровы, оставшиеся от местного колхозного стада, либо, собственно, Сашка.

Что интересно, сама Сашка, являясь объектом обсуждения, даже не предприняла попытки стать субъектом. Она смотрела куда-то в далекую прудную даль и прислушивалась — то ли к кваканью и стрекотанию засыпающего водоема, то ли к далёким звукам народного афтепати. Ей вообще было не до нас, в её голове конструировался диалог.

— Поверь, друг, это именно та девушка, которая тебе нужна.

— Серджио, про неё говорят много разного, но именно она — чистый цветок, который подойдёт тебе лучше всего.

— Нет, друзья мои, я связан узами брака и не могу изменить своему супружескому долгу.

Что-то такое, короче.

Опустошив сосуды, мы отправились в путешествие по местным распивочным.

Кто сказал, что деревня потеряла целокупность и коллективизм? Это гнусная ложь. На самом деле именно российская глубинка сохранила подлинные российские традиции — пусть в чуть адаптированном виде. Соседи всегда поддерживают друг друга в трудный момент. Если в двух рядом стоящих домах оба хозяина гонят самогон, то они неизбежно будут ходить друг к другу в гости и угощаться, а то и покупать соседский. Потому что своим отравиться можно, а от соседского еще никто не умирал. Такую корпоративную общность, как в среде деревенских самогонщиков, больше не встретишь нигде. Разве что, в среде деревенских же наркоманов. К слову, у приведенного примера, есть обратная сторона — снова антирыночная, но уже диаметрально противоположная по основному мессиджу: если к тебе пришел человек за «продуктом», отправь его к соседу, который тоже гонит — ибо сосед гонит херню и шмурдяк, а ты именно то, что надо. Твой продукт — для своих и кому попало ты его не продаёшь. Парадоксальное мышление российского крестьянства.

Так вот. Наша компания неторопливо двигалась по деревенскому Бродвею. Нам навстречу шли такие же пьяные и весёлые компании людей постарше — мы, похоже, были здесь единственными представителями прогрессивной молодёжи. С культурными заведениями было негусто, поэтому мы просто переходили из одного дома в другой, и в каждом нас были рады видеть, наливали и произносили здравицы. Где-то за полночь я не выдержал и упал на грязную незастеленную кушетку. На её кожаной спине оставались следы штампа с инвентарным номером — похоже, хозяин был не чужд хищений социалистической собственности. Выбрав наиболее чистый край кушетки, я положил под голову свитер и лёг. Для меня этот день закончился.

А вот Сержант всё-таки добился взаимности от Сашки. В постели она как могла старалась реализовать все штампы и шаблоны, которые она позаимствовала из сериалов и нескольких порнофильмов, каким-то чудом завезённых в эту глушь. В итоге Сержант ехал домой сильно покусанный, с расцарапанной в кровь спиной и каким-то совершенно невероятным количеством засосов по всему телу. Он нервно вздрагивал, озирался и постоянно одёргивал брюки — мне же засосы на щиколотках казались пикантными и забавными. Но вздрагивал он не только от предстоящего объяснения с супругой — эта проблема, как раз, легко решалась переездом к другу. Причиной его меланхолии было то, что он насвинячился до такого состояния, что в принципе не мог вспомнить — пользовался он презервативами, или нет.

Через месяц Сержант успокоился. К врачу он пойти побоялся, поэтому ждал симптомов. Не дождался, и нельзя сказать, что сильно расстроился по этому поводу. А ещё через несколько лет моя лучшая и самая важная в мире профессия снова занесла меня в эту деревеньку. Естественно, я спросил у местных (которых на всю деревню осталось человек тридцать) про Сашку. Её ещё помнили и про неё охотно рассказывали.

Через полгода её организм перестал сопротивляться яростному напору самоуничтожения, и она «посыпалась» вся и сразу. Разумеется, вылез шанкр на губе, причем настолько жестко, что она начала шепелявить, затем плеваться кровью. Ее «скрючило, раздуло и пожелтело». Потом по всему телу пошли «язвы пузырями». Затем она почти полностью ослепла и сошла с ума, что с учетом её и без того не особенно высокого интеллекта должно было выглядеть совсем страшно. И всё это, по словам деревенских, — за каких-то полгода. Ещё столько же Сашка-чудовище ходила по деревне «с картинкой, где голый мужик на лошади» и невнятно пела. От неё шарахались все бывшие любовники и собутыльники, с ней заговаривали только если надо было отогнать её от своей калитки. А потом она повесилась.

…Сашка идет по деревне, у неё в руках любимая картинка. Она поёт ладно и красиво: «Не смотри, не смотри ты по сторонам, оставайся такой, как есть, оставайся сама собой». Походка ее легка, голос высокий и звонкий, платье яркое, волосы чистые и уложенные в замысловатую причёску. В конце деревни её ждет прекрасный принц на красном коне. Он известный и богатый, он узнал о том, что она — тайная дочка Пугачёвой и теперь тоже богатая. Он хочет ей об этом рассказать, а потом увезти в особняк, жениться и жить долго и счастливо.

Если его нет в этом конце деревни, она пойдет к другому — уж там-то он наверняка стоит. И красный конь тоже ждет, он нервно дёргает поводок, как бы спрашивая: ну когда, когда уже эта глупая принцеска поймёт, что мы здесь, а не там? Сашка торопится, начинает бежать, сбивая ножки в красивых ярких туфельках-лодочках. Она боится, что её не найдут и уедут без неё.

Потому что красный конь не любит ждать.

Сапоги всмятку

Я не уверен, что эта деревенька до сих пор есть на карте области и не помню, какая тема занесла туда нашу съёмочную группу — вполне возможно, эта точка оказалась крайней в программе газификации села до 2050 года, а может быть, именно оттуда родом оказался какой-то наш земляк, получивший громкую спортивную награду.

Вспомнить повод поездки вряд ли получится, да он и неважен. Там я познакомился с отцом Дмитрием, и главное было именно это.

Он пришёл сюда в то время, когда местное население, как в большинстве наших деревень, тихонько спивалось, и их точка на карте становилась всё более прозрачной. Из двадцати с лишним домов люди оставались хорошо, если в девяти — остальные избы стояли заколоченные и пустые. Магазин был в соседней деревне километрах в десяти, школа — примерно там же.

Отец Дмитрий вошёл в село как христианские миссионеры входили к язычникам — мягко и бесстрашно. Некоторое время жил в пустом доме, ходил по деревне и говорил с людьми. Потом нашёл хорошее место на холме и начал строить часовню — своими силами, как умел. А люди, с которыми он в связи со строительством говорить перестал, начали приходить к нему сами. Поговорить — ну и, по возможности, помочь.

Через несколько лет деревенька, которая, в общем-то, стала селом в дореволюционном смысле, имела крепкий православный приход. Всё это нам рассказали местные, уточнив, что в последние годы к ним начали переезжать из соседних сёл. Точнее не к ним — к нему. К отцу Дмитрию.

Это было неудивительно: в каждом дворе мычало, кудахтало и блеяло, местный староста бодро бегал по деревне и агитировал увеличить «территорию распашки» — за условной околицей стояли заросшие брошенные поля забытого колхоза, которые пейзане потихоньку реанимировали собственными силами.

Отца Дмитрия мы встретили на улице. Он неторопливо шёл к своей часовенке, но охотно остановился, чтобы с нами поговорить. В итоге беседа сильно затянулась, и нас позвали в ближайший двор. Там мы сели за крепко сколоченный стол и продолжили беседу за чаем. Чай был в больших жестяных кружках, и плавали в нем какие-то травы, хвоинки и листочки. Серёга был крайне недоволен задержкой, но это нормальное состояние телеоператора вне его конуры на телеканале, где он может лежать на диване, квасить и кидать дротики. А мне было любопытно и подозрительно — очень уж эта реанимация аграриев напоминала какую-то тоталитарно-конструктивную секту.

Я ошибся. Отец Дмитрий был самым что ни на есть православным батюшкой — довольно молодым церковным подвижником, который по собственной воле ушёл искать самое глухое место и возрождать там веру.

— Православие построено на огромной жертве, — говорил он. — И нести православие можно только жертвенностью, отказавшись от всего во имя веры. Оставив личные желания, пристрастия и полностью посвятив себя людям.

— Жертва — это сапоги всмятку, — буркнул Серега, у которого от затянувшейся безалкогольной паузы случился интеллектуальный инсайт.

Отец Дмитрий мягко улыбнулся.

— Два самых спорных вопроса — кто виноват и что делать. Виноват всегда сам, да и вины-то никакой не бывает на самом деле. Есть опыт…

— А что со вторым вопросом? — поинтересовался я. — Делать-то что?

— Любить.

Всю обратную дорогу Серёга хранил гордое молчание, а когда мы приехали на базу, отказался от регулярной пьянки в операторской и ушёл домой в восемь — в первый раз лет за десять. Впрочем, хватило его всего на один вечер.

Через некоторое время я услышал новости про отца Дмитрия. Вроде бы он позволил себе категорически не согласиться с какими-то действиями или заявлениями Церкви, написал в епархию письмо, но был резко одёрнут. Он попытался спорить, причём делал это не на публику — без интернета, без открытых писем и интервью. Но закончилось всё равно печально — в его приход назначили нового священника, а его как будто даже лишили сана. Проверить или уточнить эту информацию было невозможно — именно потому что отец Дмитрий до последнего сохранял деликатную кулуарность, и всё это пришло ко мне через десятые руки полузнакомых людей.

Впрочем, надо быть честным: я бы и не стал ничего выяснять. Потому что был уверен в том, что жалость — это тоже сапоги всмятку. Тем не менее, бородатого подвижника с пронзительными глазами я постарался запомнить, понимая, что вряд ли его увижу ещё раз.

И ошибся. Мы встретились в зимней Москве, в одном из самых интересных районов мегаполиса — в Южном Бутово. Я шёл с экзотической встречи с весёлыми людьми, которые предпочитали покупать пиво в бочках и пить виски из горлышка. Переставлять ноги было всё сложнее, но работающие участки мозга звенели алармом — не останавливаться, не садиться, не ложиться. Ибо за бортом минус двадцать три.

Потом случился пустой подземный переход, который оказался на удивление тёплым. И там я увидел отца Дмитрия, который сидел на картонке у стены и смотрел в пространство — в сильно обветшавшей рясе без головного убора и верхней одежды. Он почти не изменился — разве что сильно исхудал и борода стала более длинной и совершенно белой. Он тоже узнал меня, двумя руками схватил мою протянутую руку и крепко ее потряс. Улыбался виновато, говорил, что рад, постоянно пожимал плечами, о чем-то спрашивал, но совершенно не слушал ответов. Пока я не задал вопрос, который интересовал меня все эти годы — чем закончилось его противостояние с епархией.

Отец Дмитрий побледнел и заговорил быстро. — Это мелочи, это неважно, ты не думай об этом как я об этом не думаю, оставь. В дверях и в окнах демоны, демоны. В епархиальное не зайти, трупами пахнет и позёмка черная по коридорам, — он начал мелко креститься и трястись. — Я говорю, — окропите дом или оставьте, говорю, может место плохое, может на кладбище построили, потом гляжу, — в углу Иисус на кресте вниз головой, а у митрополита хвост крысиный изо рта торчит… Я убежал, так бежал, они свистели вслед, кричали, спустили псов за мной, а я бегу и плачу, что ж такое-то, горюшко-то какое…

Он горько, по детски расплакался, смешно кривя рот, часто всхлипывая, размазывая слезы широкими рукавами. Рукава были грязными, и на лице оставались темные разводы. Он сполз на свою картонку и какое-то время сидел на ней, спрятав лицо в коленях и только плечи иногда подрагивали. Сначала я стоял и смотрел, потом присел рядом.

Вдруг он повернул ко мне голову и я увидел, что он уже не плачет, а ухмыляется. — Хитрый Дмитрий. Умер, а поглядывает. Храм рухнет, и они не спасутся.

— А Вы?

— А мне не надо — я уже мёртвый. Придут чудовища, сотканные изо льда и стали с огненно-синими глазами, Они не знают страха и жалости, они пребывают в муке, потому что в самом центре литой брони их сжигает невероятная любовь к людям. Их мука неутолима, а боль — бесконечна. Они не остановятся и не застынут в неподвижности, только это может сделать их необратимо мёртвыми.

— Вы ещё верите в бога? — мне было интересно и немного не по себе — он казался очевидно безумным.

— Конечно, — его речь изменилась — он говорил уже свободно и размеренно. — Каждый человек, который встречается тебе на пути, может оказаться богом, который тебя спрашивает или хочет нечто тебе сказать. И откуда ты можешь знать — вдруг ты родился и вырос только ради того, чтобы сейчас сидеть со мной на этой картонке и разговаривать о том, что ты начал умирать в тридцать три года? А главное, — стоит ли? Или я родился для того, чтобы в свои сорок два сказать это случайно встреченному Всевышнему?

— Получается, что человек — это перчатка Бога? — образ получился богатый, и я дал себе слово, что постараюсь его не забыть.

Несколько секунд он молчал. Потом вскочил и широкими скачками понесся к выходу. У самой лестницы замер, потом развернулся и я услышал его крик, умноженный гулким подземным эхом

— Человек — это сапоги всмятку!

Первый учитель

Сергей Владимирович не понравился мне с первого взгляда — как только появился в дверях ньюсрума. Первая мелькнувшая мысль была — слесаря вроде не вызывали, может, местный маргинал двери попутал? И за ней вторая: не может, от пасущегося в окрестностях контингента нас денно и нощно, в три смены охраняли сотрудники милиции, вооруженные АКСУ. Запомнить наших гардианов по именам почему-то не представлялось возможным, поэтому их всех называли Серёжей. Кстати, в итоге оказалось, что за семь лет моей работы на канале милиционера по имени Серёжа там не случилось ни разу.

А Вадик уже представлял этого люмпена коллективу: Сергей Владимирович, самородок, когда б вы знали из какого сора… Ну и так далее. Представляемый новобранец смущался, подходил к каждому здороваться за руку и что-то говорил. Когда очередь дошла до меня, я понял, что со второго взгляда он не понравился мне ещё больше, чем с первого. Попробую объяснить, почему.

В то время я был не только репортёром, но и студентом, и именно в этот период истории наша институтская группа стонала под железной пятой великой и ужасной Елены Свиридовой, которая отчего-то решила, что студенты вверенного ей потока должны знать английский язык чуть лучше, чем на уровне «My name is Chtulhu, I call you». В результате фантастической муштры мы через полгода начали думать на языке туманных островов и все чаще задавали друг другу вопрос «kak eto budet po russky?». Так вот — к чему, собственно, было это апарте: Сергей Владимирович не понравился мне тем, что игнорировал чужое privacy и общался с людьми, приближаясь на совершенно недопустимое proximity. Итогом стало однозначное и бесповоротное решение свести все контакты с этим неприятным типом к рабочему минимуму.

Через неделю я перетащил своё рабочее место на соседний с ним стол. Он читал и подвергал доброжелательной критике мои тексты и трогательно ругал свои, придумывая им потешные уничижительные эпитеты. Он оказался очень непростым человеком.

Итогом беспокойной юности стало умение играть на бильярде и в преферанс, а также определённый авторитет среди старого, «советского» ещё криминала. В силу неких причин он оставил разгул и бесшабашное гусарство и стал грузчиком на железнодорожном товарном узле. Причём грузчиком он тоже был очень специфическим. На работу приходил примерно к полудню, грузил до восьми вечера, затем покупал две бутылки водки и шёл домой. Там он, соблюдая принципы ординарной физики, последовательно открывал бутылку и очередную книгу, после чего параллельно их употреблял. Водка была всё время одна и та же, а вот выбор книг был крайне интересным, хотя и бессистемным — Иммануил Иоганыч Кант, отец и сын Гумилёвы, Розанов, Фейербах, Хёйзинга, Шпенглер, Гранин, Лосев, Мамардашвили, Бодрийяр и так далее — писатели, философы, психологи, метафизики… Властители Doom, короче.

Закончив вторую бутылку и определённый логический кусок (хотя у Канта я бы не взялся вычленять логические куски даже трезвым), он ложился спать, а в 11 утра вставал и ехал разгружать вагоны и думать о прочитанном. И, видимо, что-то в его голове сопрягалось само — этногенез, логомахия, жизненный порыв Ортеги-и-Гассета и просветлённый уберменш Безумного Фридриха выстраивались в нелинейную систему, изящную и парадоксальную.

Через некоторое время он обратил внимание, что алкоголь и тяжёлая, хотя и очень прибыльная работа мешают читать. И он избавился от того, и другого — перестал пить и устроился завскладом овощебазы на ещё большие деньги. Времени для чтения стало вволю. Но в какой-то момент количество информации диалектически перешло в тоску и фрустрацию — мыслям стало тесно, и возникла настоятельная необходимость ими с кем-то поделиться. Именно в этот момент его нашёл Вадик — и пригласил к нам на канал.

К этому моменту Сергей Владимирович был энциклопедически образован и обладал феноменальным языковым чутьём. Поэтому, естественно, его новостные сюжеты выделялись на общем фоне как яйца Фаберже в куче шариков для пинг-понга — то есть были красивыми, яркими, стилистически безупречными, но абсолютно неформатными.

Через пару месяцев у него была своя авторская передача с очень высоким, по нашим меркам, рейтингом, очень приличная зарплата и главный атрибут успеха — конторский пейджер.

Вот только стремительный карьерный рост его, похоже, не особо радовал. Примерно через год после выхода в мир он решил развязаться — после десятилетнего воздержания. Компанию для загула он выбрал самую, на мой взгляд, подходящую — то есть, меня. Мы взяли по бутылочке коньяка и отправились в центр города — в то место, где полноводная река Омь впадает в могучую реку Иртыш.

Так сложилось, что место было совершенно неокультурено — в пятистах метрах от нас устремил в небо свои рога Музыкальный театр, чуть ближе в красном доме, похожем на бюджетную копию исторического музея, заседал горсовет. А здесь, на стрелке нас окружали деревья, под ногами хрустели остатки костров, битые бутылки и жестяные банки. Выбрав место почище, мы сели и не торопясь употребили коньяк — под интеллектуальную беседу и декламирование Бродского. Сергей Владимирович читал «Письма римскому другу», я отвечал «Я входил вместо дикого зверя в клетку» — единственное, что я знал наизусть у этого нобелевского гуманиста. А мой визави подумав, приложившись к своей плоской бутылке, выдал финальный поэтический аккорд.

Отказом от скорбного перечня — жест

Большой широты в крохоборе!

Сжимая пространство до образа мест,

Где я пресмыкался от боли,

Как спившийся кравец в предсмертном бреду,

Заплатой на барское платье,

С изнанки твоих горизонтов кладу

На движимость эту заклятье!

Проулки, предместья, задворки — любой

Твой адрес — пустырь, палисадник, —

Что избрано будет для жизни тобой,

Давно, как трагедии задник,

Настолько я обжил, что где бы любви

Своей не воздвигла ты ложе,

Всё будет не краше, чем храм на крови,

И общим бесплодием схоже.

Мы чокнулись, допили остатки и пошли в центр. Он не производил впечатления пьяного — говорил по прежнему гладко и ярко, не шатался, но что-то в нём уже изменилось. В глазах появился блеск, а лицо… Ну, у него и так было очень характерное лицо человека, который сначала был бандитом, потом грузчиком. Но оно стало еще характернее. Какая-то очень легкомысленная панамка на голове общую картину не портила, а, скорее усугубляла. Особенно, когда он достал пачку «Казбека» и, профессионально размяв папиросу, закурил.

Из-за деревьев нам навстречу высыпала стайка местной шпаны — человек десять оболтусов лет от пятнадцати до двадцати. Отряд хаоса возглавлял как раз такой — двадцатилетний главшпан с бутылкой дешёвого пива в руках. Они стояли на узкой тропинке, загораживая нам проход, и пропускать никого не собирались. Недоросль сделал большой глоток, громко отрыгнул и наконец начал ритуал ограбления.

— Чо, мужики, закурить есть?

Сергей Владимирович глубоко затянулся папиросой, выдохнул ядовитый дым в лицо главшпану и сообщил: «Некурящий». После чего филигранно точным движением отправил свой окурок прямо в бутылку потенциальному грабителю. «Казбек» прощально пшикнул, из горлышка показался дымок. А я внутренне собрался, понимая, что вот прямо сейчас и прямо на этом берегу закончатся две блистательные журналистские карьеры. Но я ошибся. Из главаря как будто выпустили воздух. Не отводя глаз от Сергея Владимировича, он сдал в сторону — и следом раздалась вся его компания. Мы пошли дальше, и через пару шагов нас догнало бормотание.

— Ну нету, так нету, не вопрос, чо… Мы спросили, нам ответили, всё нормально…

Уже выйдя на проспект, я всё-таки поинтересовался.

— Серж, а ведь сильно рисковали. Я бы на твоем месте «Казбека» предложил. А так нас прямо там могли закопать.

Он посмотрел на меня и широко улыбнулся.

— Господь с тобой, Костюшок. Вот если бы предложил, тогда закопали бы обязательно.

Возможно, это неправильный вывод, но с тех пор я не подаю милостыню.

Выбравшись к цивилизации, мы приступили к загулу и кутежу по всем правилам этого древнего искусства. Несмотря на десятилетнее воздержание, алкоголь не оказывал на Сергея Владимировича почти никакого действия. Глубокой ночью в квартире общих знакомых я понял, что более не могу продолжать банкет и заснул на пуфике в прихожей под раскатистый баритон, доносившийся с кухни:

Багровый! И белый! Отбр-рошен и скомкан!

В зелёный! Бросали гор-рстями! Дукаты!

А чёрным! Ладоням! Сбежавшихся окон!

Раздали гор-рящие! Жёлтые! Карты!

Утром его уже не было. Пока я спал, он отправился в трёхнедельный колоброд, и о том, что с ним происходит, я узнавал либо от знакомых, либо из новостей.

Наиболее известным эпизодом его эскапады стал конфликт на левобережной оптовке. Примерно на восьмой-девятый день Сергей Владимирович добрался до своих друзей-грузчиков, работавших на этом рынке — самой большой и дешёвой барахолке города. Добрался очень вовремя: всю имевшуюся наличность он к этому времени пропил, а грузчики как раз шли за дневным расчётом.

Он не пошёл с ними в кассу в сырое и вонючее административное помещение; сказал, что подождёт на солнышке. И пока ждал, услышал, как продавцы фруктов, азербайджанцы, о чём-то чересчур шумно щебечут по-своему, показывая на него пальцем. Походкой каменного гостя он подошел к кавказцам и потребовал в его присутствии говорить на языке приютившей их империи. Ответом ему был взрыв смеха и потоки чужестранной речи, слегка подёрнутые рябью русского мата. Этого наш эстет перенести не мог — ковбойским жестом он сорвал с пояса козырный пейджер — последний атрибут своего места в профессиональной иерархии — и с размаху запустил им в ближайшую усатую физиономию.

Метательные снаряды кончились, но это его не остановило, благо рядом на удобной высоте стояли ящики с пресловутыми мандаринами. Когда соплеменники Полада Бюль-Бюль Оглы опомнились, сочный фрукт уже впечатался в каждого, испортив несомненно дорогую одежду. Разумеется, завязалась драка, которая, скорее всего, кончилась бы очень плохо, но именно в это время на помощь эстету пришли грузчики, уже получившие деньги. С традиционным криком «наших бьют», они сигали через прилавки, на ходу отрывали доски от ящиков, врубались в битву весело и яростно: сразу было видно, что люди на славу потрудились и теперь готовы так же отдохнуть — задорно и с огоньком.

На помощь азербайджанцам пришли азиатские дворники, на помощь грузчикам — русские охранники. Редкие посетители (дело было вечером, рынок уже почти перестал работать) стремительно разбежались, а массовая драка все набирала обороты. На восьми машинах приехала какая-то диаспора — уже по-серьёзному, с пистолетами и ружьями. Почти одновременно с другого въезда вкатилась бронированная машина ОМОНа, откуда прямо на ходу посыпались «космонавты» с автоматами наперевес.

Задержали кучу народа. Потом, правда, всех отпустили, потому что, как это ни парадоксально, трупов наделать не успели, а заявления в милицию почему-то никто писать не стал.

Через несколько дней я совершенно случайно пересёкся с Сергеем Владимировичем. За время запоя он осунулся, побледнел, яркость в глазах стала какой-то больной, лихорадочной.

— Вот там, на канале, — это не жизнь, это симулякры и големы. Это боль и пустота, — говорил он, а я слушал и понимал, что он до такой степени проспиртован, что от него даже не пахнет перегаром. Он сам стал алкоголем. — Может быть, жизнь где-то есть, но не на телевидении. Там только некрофилия и садизм. Глумление над человеческой природой и культ замаскированной деструктивности. ТВ — анонимный палач, растлитель. Уходи оттуда и не возвращайся.

— А где жизнь, Серж? — интересуюсь.

— Везде, кроме, — говорит он. — Её просто надо жить. Это трудно, да. Но без дерриды не вытащить и рыбку из воды. Когда к тебе придет радость от каждого твоего действия, когда каждый акт творения будет резонировать с твоей душой и давать счастье, вот тогда ты можешь считать, что живёшь. Только не пугайся чувства вины, оно возникнет следом и будет стоять за твоим левым плечом. Не борись и не прогоняй. Русский без чувства вины — либо не русский, либо полное говно.

Путь воина

Дюха — боец номер один на районе. Совершено не потому, что он лучше, чем остальные участники потасовок владеет цепью или дубиной. Хотя и это тоже, конечно. Он — постоянный посетитель видеосалона, потому что его старший брат держит одну видеоточку. Мы часто играем на возможность сеанса, ставя по 10 копеек на игру в плитки. Ах да, читатель наверняка не в курсе, что это такое.

Плитки — это самая распространённая игра в нашей среде. Дело в том, что дома, возводимые в конце 80-х, начале 90-х оформлялись керамической плиткой разных видов. Маленькие квадратики примерно сантиметр на сантиметр становились не просто предметом торга. На них меняли деньги и алкоголь, шёпотом говорили, что один раз на 500 чёрных плиток поменяли девчонку. Потому что одна чёрная плитка приравнивалась к 100 обычным белым. Или к 50 матовым, или к 25 зелёным, или 10 синим. Короче, плитки были гораздо более устойчивой валютой, чем рубль, который болтало как винтового на абстяге. Суть игры в плитки заключалась в том, что в земле выкапывалась ямка, после чего участники игры должны были попасть в неё своей плиткой метров с десяти. Понятно, что удавалось это очень немногим, и, как правило, плитка падала на некотором расстоянии от лунки. После чего нужно было за минимальное количество щелчков загнать её туда. Смысл игре придавало то, что все плитки из лунки забирал тот, кто загонял туда последнюю плитку, а это требовало определённой стратегии и тактики — короче, всё было непросто. Эта маргинальная разновидность гольфа пользовалась невиданным спросом — с нами, 12-13-летними пацанами играли взрослые бандиты, которые покупали у нас плитки за рубли и входили в кон.

Как правило мы играли в плитки на деньги. Победитель обналичивал выигрыш и шёл в видеосалон на «Рэмбо», «Путь дракона» или «Двойной удар». Собственно, свои первые представления о морали мы получили именно там, на этих киносеансах.

Дюхин старший брат держал один из видеосалонов, поэтому Дюха ходил туда бесплатно и постоянно, следовательно, был гораздо более высокоморальным и продвинутым, чем прочие юные обитатели городка Нефтяников. Мало того, что он по двадцать раз пересмотрел все наши детские блокбастеры про Брюса Ли, Ван Дама и Чака Норриса. Он, что было особенно важно, попадал на сеансы, которые нам не давали смотреть даже в окна — на «Греческую смоковницу», «Калигулу» и «На-ну». То есть, в отличие от нас, он был настоящим мужчиной, и именно к нему мы обращались по своим околопубертатным вопросам. Что интересно, на большинство из них он совершенно справедливо кривил курносый шелушащийся нос и цедил: «Братан, это у тебя по возрасту. Ты подожди пару лет, а потом поймёшь какая это все хуйня. Поверь, братан, ты поймёшь».

В наших регулярных драках он не был заводилой или разводящим — стоял как и все в сторонке и ждал сигнала к атаке. Но когда начиналось месиво, он как-то сразу менялся. Толку от него было примерно столько же, сколько от нас — то есть, почти никакого. Но он, постоянно видевший Брюса и Чака, подражал им очень правдоподобно, вызывая легкую оторопь даже у взрослых бойцов, которые сходились по-серьёзному.

Мы играли на заброшенном долгострое. Юркие, подвижные подростки, мы прыгали через огромные проёмы, бегали по гребням стен на высоте седьмого этажа и плевали друг в друга пластилиновыми шариками из стеклянных трубочек, которые в избытке валялись за больницей — вместе с колбами, интересными стекляшками, шприцами и разноцветной ватой. Гораздо позже друг и собутыльник объяснит мне, что это называлось громким словом утилизация расходников за инфекционными больными. В то время нам было по барабану и, что характерно, никто ни от какой инфекции не умер, хотя болели мы тогда постоянно.

Дюха убежал в дальний сектор дома, где вообще-то было «вне игры» — потому что там уже была огороженная охраняемая территория. Забавно, но один длинный дом был разделён на две части — заброшенную и охраняемую. Мы, разумеется, побежали за ним — потому что от его команды осталось два человека. Одного заблокировали в подвале и сейчас приканчивали снайперскими выстрелами в голову (позорный контрольный — только в волосы, потому что пластилин нельзя отмыть — только состригать), а Дюха выскользнул из кольца облавы и уходил в неигровую часть дома, куда мы обычно не совались. Теперь же, подогреваемые азартом близкой победы, мы уже не обращали внимания на закрытые территории. Мы — штурмовики, спецназ, нам надо зафиксировать свою победу, а для этого беглеца надо достать — где угодно.

Первым делом мы предположили, что он уйдёт в подвал. Разделяться было нельзя — этому улица учит в первую очередь, поэтому мы ссыпались вниз по лестнице и легко прыгнули в черный проём. Проплутав там минут двадцать, злые и расстроенные поднялись обратно и уже на выходе, у проёма, который через три года станет входом в подъезд, увидели Дюху.

Он побежал наверх, и на уровне пятого этажа услышал женский крик. Любой из нас после такого сигнала принял бы единственно правильное решение — слился бы по-тихому, никак себя не проявляя. Но Дюха Непобедимый и Неприкосновенный решил, что настало время для подвига, и решительно двинулся на звуки. Естественно, нарвался на трех отморозков, которые насиловали какую-то пожилую алкашку.

Одному из них он наверняка успел красиво зарядить в голову ногой. И всё. Его не стали бить — просто выбросили в пустой оконный проём с пятого этажа. Он упал на бетонную плиту, из которой торчали щупальца арматуры.

Мы увидели его, надетого на сразу несколько прутьев. Санёк, который собирался выпрыгнуть из здания следом за мной, застыл на месте. Женька и Пашка, бежавшие сзади, по инерции толкнули его, и он без звука упал лицом вниз, прямо на битый кирпич. Как-то механически поднялся и застыл, глядя на слабо шевелящегося Дюху. С его разбитого носа, бровей и подбородка капала кровь, но он ее не вытирал — стоял совершенно неподвижно. Женька с Пашкой пискнули что-то про «скорую помощь» и усвистали. Я подошёл к Дюхе.

— Ма… ма… — Дюха с усилием глотал после каждого слога. По-моему, он меня не узнал. — Ко… пил… ка…

Он замолчал на несколько секунд, после чего страшно, нечеловечески как-то закричал и умер.

Честь и Слава

Слава лежит поперёк меня, вытянув совершенно безупречные ноги вверх, вдоль стены и любуется, чуть поворачивая их то в одну, то в другую сторону. Между нами только покрывало, я под ним, а Слава, соответственно, на нём.

Примерно четыре часа назад мы ввалились в её квартиру. Примерно восемь часов назад мы познакомились на концерте крутой омской группы «Признак Солнца». Слава — совершенная. В ней нет ничего избыточного — ни грамма лишнего веса, ни одной ненужной линии. Ненужными словами она тоже пренебрегает: через час знакомства она прямым текстом предложила поехать к ней, ещё через два часа мы выдвинулись, предварительно испив четыре бутылки «коварного чернослива».

— Ты замужем? — интересуюсь лениво, в общем-то заранее зная ответ: в доме слишком много атрибутов постоянного мужского присутствия.

— А это важно? — Слава продолжает разглядывать свои ноги. Это наше совместное увлечение. — Руслан ночью придёт. Какая тебе разница?

Мне, в общем-то никакой разницы нет. Вообще. Тем более, если он придет ночью.

— Ты очень красивая, — говорю я, и это не звучит как комплимент и не воспринимается как комплимент. Это констатация.

— Я знаю, — Слава поворачивается ко мне и смотрит пристально. Похоже, мне пора задать важный вопрос.

— Мы ведь ещё увидимся?

— Ну, смотря как ты себя покажешь. — Слава улыбается хитро, и мне становится совершенно очевидно: да, увидимся, ещё не раз, и, чем чёрт не шутит — может, именно эта совершенная девушка станет моей постоянной фройляйн.

— А я разве не показал? — гусарская ухмылка, переходящая в хищный оскал, отработана миллионом репетиций перед зеркалом.

— Ну, то была первая серия, — спокойно сообщает мне Слава, не переставая пристально смотреть. — А я люблю сериалы.

Ну, сериалы — дело хорошее. Но приступить ко второй серии я не успеваю: в самый ответственный момент раздается громкий, на всю квартиру звук проворачиваемого в замочной скважине ключа. Когда мы ввалились в квартиру, я обратил внимание на Славину беспечность — она, не закрывая, просто захлопнула дверь, поэтому я на рефлексе задвинул крохотный засов, на секунду освободив для этой благородной цели правую руку.

Скрежет ключа на секунду затих, чтобы тут же разразиться тревожной трелью звонка в дверь. Уже спрыгивая с кровати я успеваю обратить внимание на выражение её лица: Слава не на шутку озадачена. Впрочем, уже через мгновение она на ногах — набрасывает халат, вдевает ноги в пушистые домашние тапки и устремляется в коридор. Я, как положено джентльмену, скачу за ней на одной ноге, попутно вдевая вторую в тесную штанину.

Решительным движением Слава двигает засов и открывает дверь нараспашку. Там стоит Руслан. Её муж, собственно. Он смотрит на неё, одетую более, чем легкомысленно, потом на меня — брюки я, конечно застегнуть успел, но вот доказать, что зашёл ненадолго и по делу не получится совершенно точно.

— Что такое? — Слава смотрит на него с вызовом. — Может ударишь? Или даже на это духу не хватит?

Не хватит совершенно точно. Он стоит сломанный. То есть, несколько секунд назад он был ещё плюс-минус, а сейчас сломан.

— Тряпка. Убожество, — констатирует Слава. — Тут твою законную жену только что трахали, ты застал ее с любовником. Если ты такой слюнтяй, что жену поучить не можешь, вот тебе любовник, каратюга тупорылый! Набей ему рыло, чего стоишь?

Прекрасно. Вот только спаррингов в голом виде с каратюгами мне и не хватало для полной самоидентификации. Впрочем, бить мне рыло он, похоже, тоже не собирается. Стоит, опустив плечи, и, жалко вытянув шею, смотрит на свою жену.

Я тоже на неё смотрю и думаю про дверь, которую она целенаправленно не закрыла и понимаю, что было бы, если бы я не освободил на секунду свою правую руку. Я больше не хочу, чтобы она была моей фройляйн.

— Слава, — говорю я, пока Руслан, словно в забытьи, не сводит глаз со своей жены. — Если ты еще когда-нибудь решишь расстаться с мужчиной, попробуй ему, для начала, об этом сообщить. Или, например, просто уйти из дома.

— Пошёл вон. — Она даже головы не повернула. Пришлось плестись в комнату и завершать посткоитальный туалет. Все это время я слышал её голос, но не мог разобрать слов. Она что-то тихо и яростно говорила своему мужу, а он иногда отвечал коротко и неуверенно.

Я вернулся в прихожую меньше, чем через минуту, чтобы увидеть, как он разворачивается, делает два шага и вызывает лифт.

— Вали. — На лице Славы не осталось ничего от того, что так пленяло еще десять минут назад. Сейчас оно злое и равнодушное. Но мне, в общем, тоже всё равно. Я накидываю куртку, обуваюсь и выхожу точно к открывшимся дверям лифта, в которые заходит Руслан.

От Иртыша пахло. Это началось не так давно — когда дед учил меня плавать, от воды еще не исходил этот удушающе-отвратительный запах. А сейчас мы с Русланом сидим на набережной и пьем водку, не закусывая — вонь от воды перебивает лютую сивуху.

Оказывается, Руслан — на самом деле каратист. А еще он работает в органах. То есть чисто теоретически неприятностей могло быть много. Воз и маленькая тележка. Практически — мы сидим и пьем водку на набережной.

— Ей нравится, когда за неё дерутся. На какую дискотеку ни придём, обязательно приходится кому-то в рожу давать.

— Нравилось…

— Ну да, нравилось… Причём обязательно выбирала какого-нибудь хряка побольше. Странно вообще, что она на тебя запала — сопля соплёй же… Ей подавай под два метра ростом и под сто кило весом. Как будто проверяла — смогу завалить, или нет.

— Самка.

— Чего?

— Самка. Животное. Руслан, мы только что про это говорили: ты забей на неё.

— А…

После этой ночи я больше никогда не видел Руслана. А про Славу услышал ещё один раз, потому что она по-настоящему прогремела в новостях: некий мужчина, очевидно, очередной её ухажер, в припадке ревности изрубил её топором.

По телевизору не стали показывать то, что от неё осталось — тогда ещё не считалось хорошим тоном скармливать благодарному телезрителю кровь и мясо. Показали фотографию того времени, когда мы с ней познакомились — идеальное лицо, светлые волосы до плеч и пронзительно-нежные голубые глаза. Настоящий ангел.

Интель

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.