Бесплатный фрагмент - Неизгладимый след…

Рассказы и повести о писателях

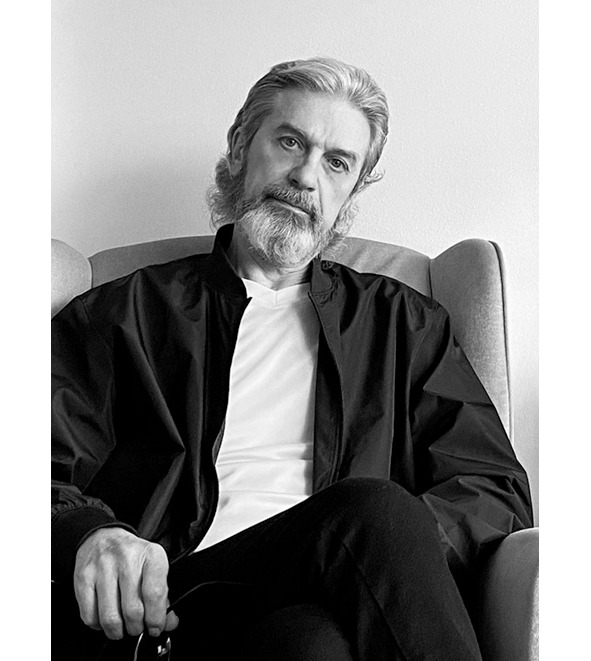

Леонид Куликовский родился 14 января 1956 года, седьмым ребёнком в семье, на прииске Крутой, в двенадцати километрах от посёлка Магдагачи, Амурской области. Вскоре прииск был закрыт, и жители его переехали в посёлок. Всё детство провёл среди прекрасной природы, среди лесов и озёр, какие в обилие были на Крутом. Об этом немало говорится в цикле рассказов «Мозаика детства».

Отец, Феликс Иосифович Куликовский, в начале тридцатых годов двадцатого века вместе с братом и сестрой был выслан из Белоруссии на Дальний Восток за неповиновение добровольно вступить в ряды коллективного хозяйства. Леонид писал: «По исследованиям моих родственников по линии отца, они принадлежали к одному из ветвей польских дворян Куликовских, но эта информация требует тщательной проверки, так как сам отец на этот счёт всегда умалчивал, и это было понятно, чтобы не навредить своей семье. Во второй половине тридцатых, точно не могу сказать, он с братом Романом был арестован вторично, но расследование показало, что был просто оговор на них и их отпустили».

Кратко об отце описано в повести «Однажды цыганка гадала» и очерке «Семь Я», (похоронен в посёлке Магдагачи).

Мама, Шарапова Надежда Павловна, выросла в богатой семье землевладельцев Томской губернии. Во время коллективизации её отец Павел Васильевич Шарапов, добровольно сдал всё имущество и хозяйство в колхоз и стал его председателем, так как был в большом авторитете у односельчан.

Это также кратко затронуто в очерках «Домой! Магдагачи» и «Семь Я».

В 1963 году пошёл в первый класс школы №156, в старое здание, которого уже не существует. Читай очерк «Контуры прошлого», «В первый класс», «На коммунальной квартире», «В клубах».

В 1971 году закончил восьмилетку и перешёл в среднюю школу №155 и закончил успешно в 1973 году. Рассказы «Другая школа», «Уходящий в будущее» об этом. В этом же году поступил в высшее учебное заведение, политехнический институт в городе Томске.

В 1978 году ушёл служить в ряды Советской армии, в городе Новосибирске. После демобилизации вернулся домой, в Магдагачи. Работал один год помощником машиниста на железной дороге при магдагачинском локомотивном депо. Это время упомянуто в рассказе «Перипетии жизни».

По окончанию института ушёл служить офицером в Вооружённые Силы Советской армии (Витебская область, Белорусия). После увольнения в запас, переехал жить в Украину, город Кировоград (Елисаветград).

Работал инженером-конструктором, предпринимателем, заместителем генерального директора товарно-сырьевой биржи, менеджером по продажам в сельском хозяйстве, пожарником во время учёбы в институте. После выхода на пенсию подрабатывал таксистом. Начал писать в 62 года.

Имеет троих детей: дочь, сын, дочь.

Первая книга «Мозаика детства» написана в 2021 году.

Вторая «Контуры прошлого» — в 2022 году.

Третья «Центры притяжения» — в 2025 году.

Начал писать четвёртую книгу «Чувство сопричастности».

_______________________

СЛОВО О КНИГЕ

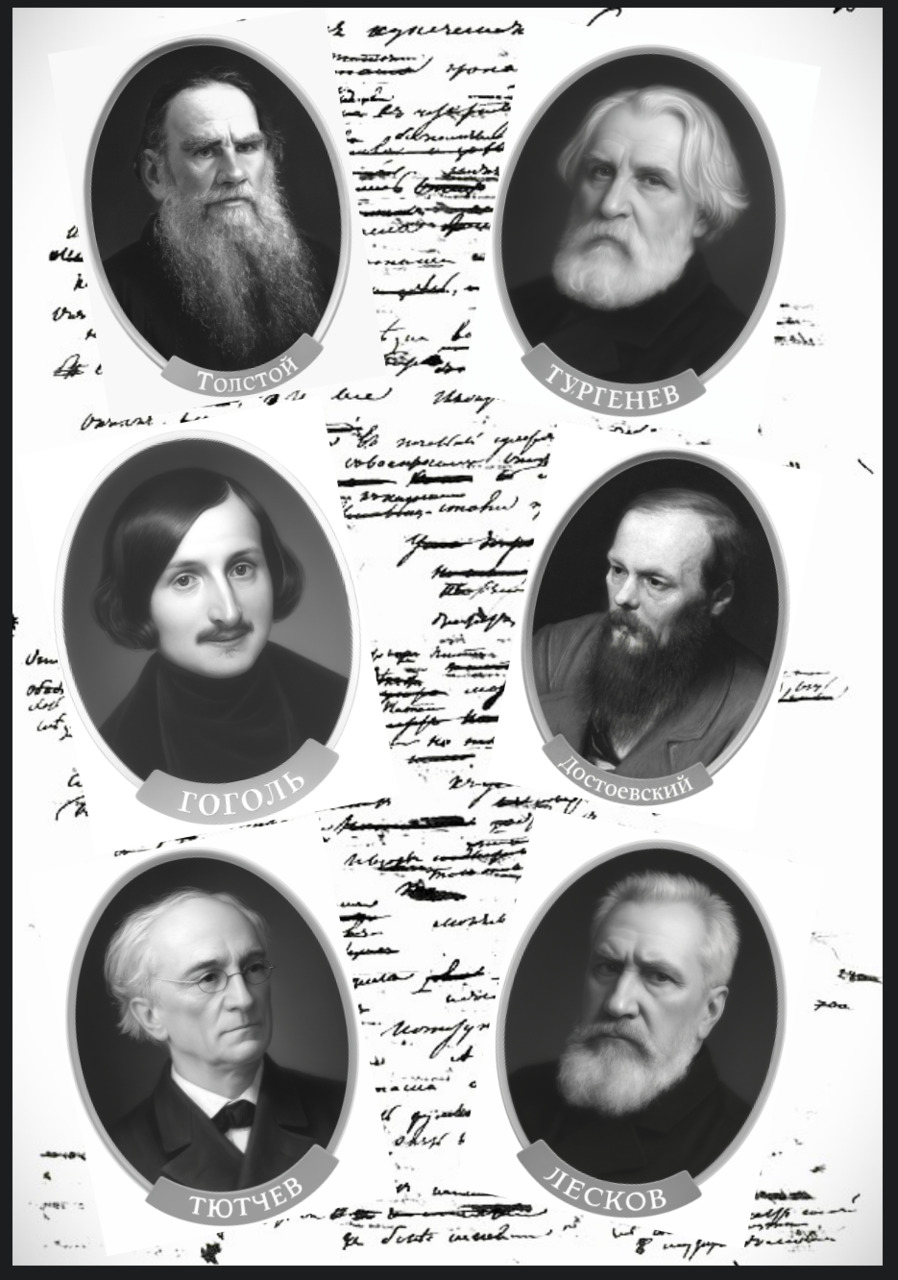

С годами русская классическая литература вопреки расхожему мнению не отдаляется от нас — она приближается. Произведения писателей 19 века образуют канон русской словесности, чья ценность и культурный статус неоспоримы. Эта литература — вершина нравственности, наш генетический код.

Русская классическая литература, не побоюсь сказать, это сокровищница художественных произведений, созданных авторами с начала 19 века, до начала 20 го века. Она считается одним из самых ярких и оригинальных вкладов России в мировую культуру, наверное сопоставимый с греческой трагедией и немецкой философией. Ей присущи глубокий психологизм, когда герои часто переживают внутренние конфликты, занимаются поисками смысла жизни, стоят перед выборами моральных дилемм, а значит славится глубиной проникновения в психику героев, сложными размышлениями о месте человека в обществе и человеческой душе. Ей принадлежит социальная критика, когда писатели поднимают вопросы социального неравенства, вопросы власти, свободы и духовности. Также именно русской литературе характерна философская направленность произведений, где герои часто размышляют о судьбе человека, вере, добре, зле. Нельзя обойти и её яркий язык и стиль, то есть богатство русской речи и уникальные по своей природе художественные образы.

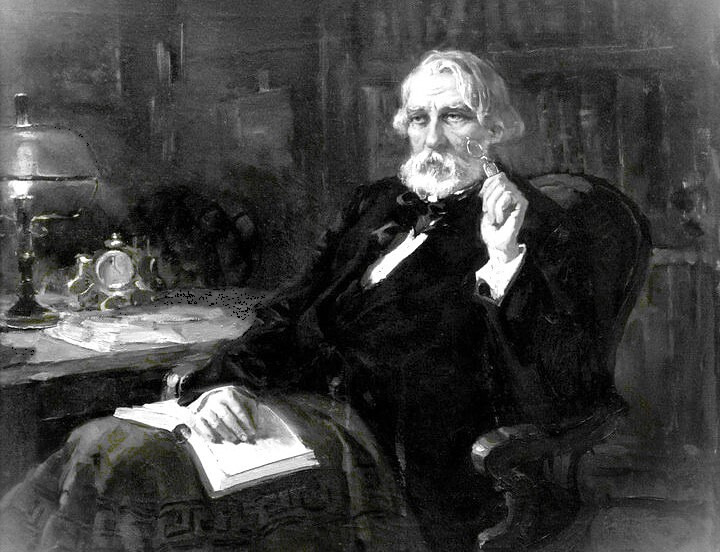

Необъятна литература о писателях 19 века. Романисты, философы, великие мыслители, вечные искатели истины — кажется, сложно найти новое слово, чтобы постичь глубину их рассуждений о духовной жизни, нравственности, историческом пути Отечества. И всё же, уважаемые читатели, перед вами новая книга, основанная на огромной литературоведческой работе, проделанной автором. Невероятное количество документов, исторических справок, личной переписки было досконально изучено, переосмыслено, прежде, чем появился этот оригинальный по подаче материал. Здесь не только достоверные факты биографий наших классиков, поданые в интересной художественной форме, но и собственный взгляд на величайшие личности писателей. Захватывает и удивляет смелость автора — погрузиться в мир размышлений и переживаний Тургенева, Достоевского, Толстого, Гоголя, представить их внутренние противоречия, сомнения через призму своих чувствований.

Предназначение писателя — разбудить душу, заставить думать, сопереживать, метаться, искать смысл своего бытия. Невероятно сложная задача! Ибо непостижим масштаб личностей, о которых автор ведет свое повествование. И на мой взгляд попытка эта вполне удалась. Бережное, тактичное, уважительное отношение, умение по-своему взглянуть на трагические, переломные моменты жизни великих писателей девятнадцатого столетия — вот критерии, которые отличают личный подход писателя Леонида Куликовского.

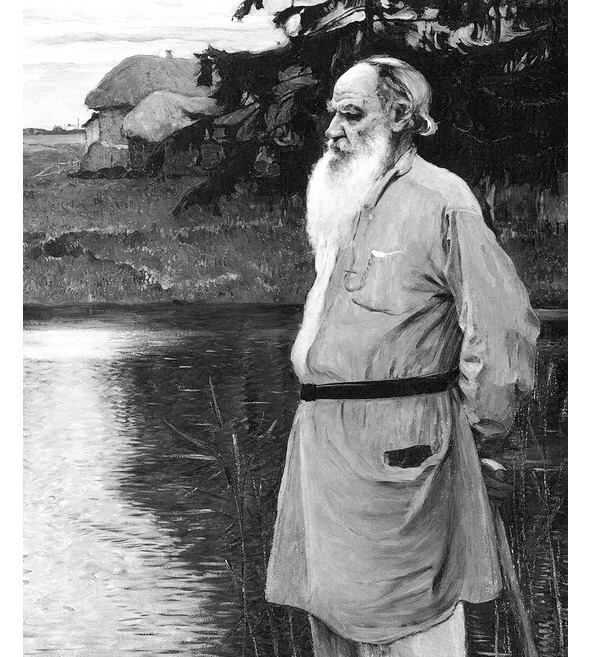

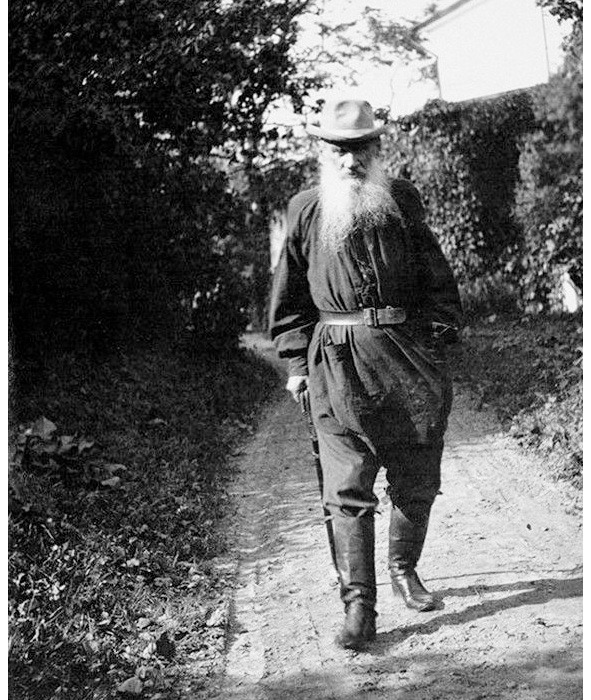

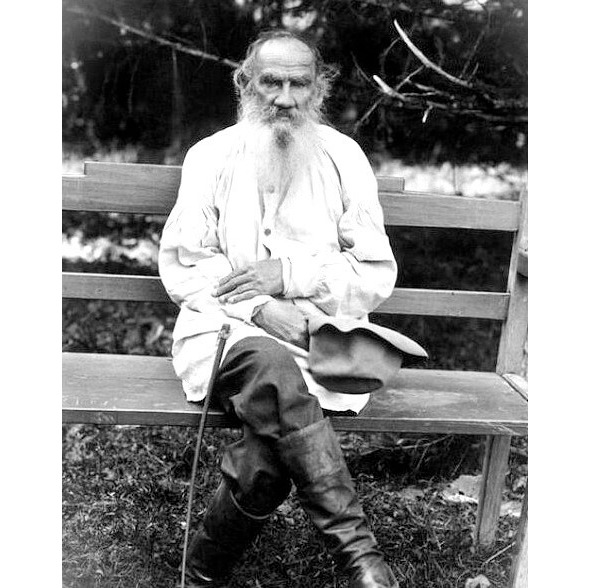

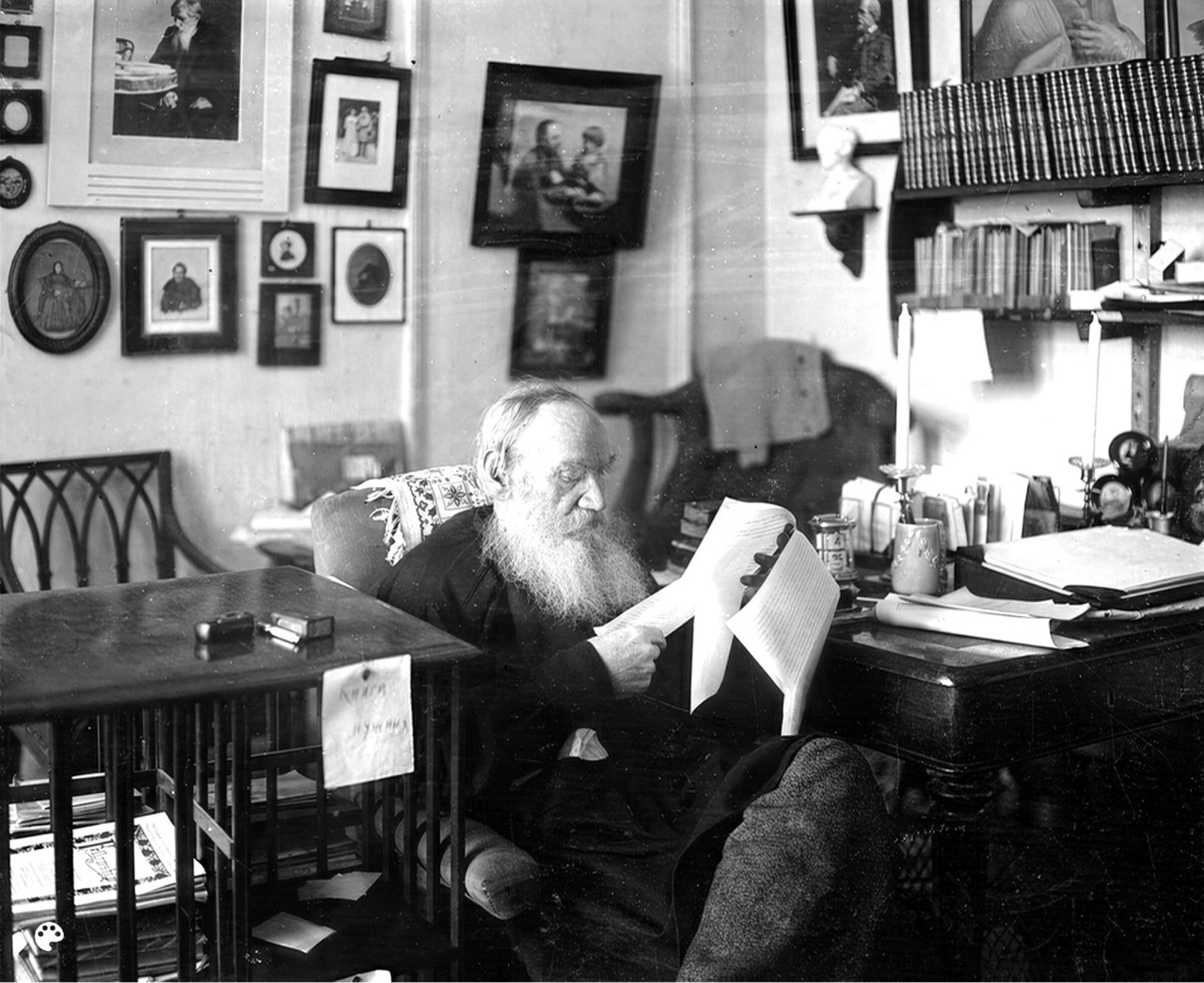

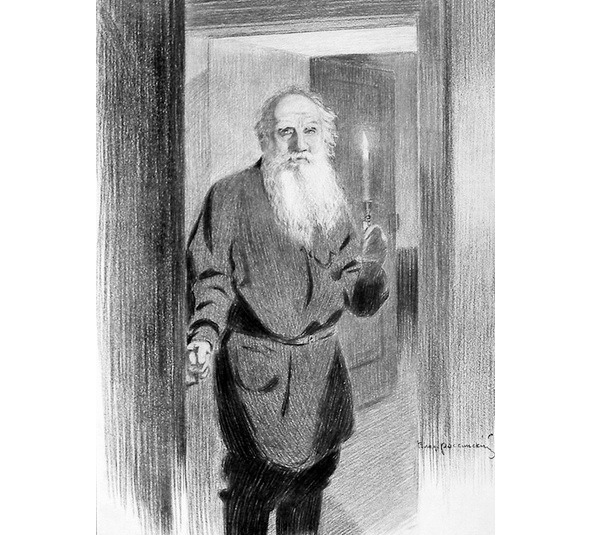

Читая, мы чувствуем и видим, как шаг за шагом автор сам мысленно прогуливался по аллеям Ясной Поляны, видел бегущие воды реки Воронки и сам сидел на любимой скамейке Льва Николаевича. Тихими мерными шагами прошёл по комнатам в имении Ивана Сергеевича в Спасском-Лутовиново, зная и видя что в каждой из комнат находится и какие портреты, картины висят. Мы вместе пройдём по Петербургу, по Невскому проспекту, заглянем в дома, которые, наверное, ещё хранят голоса, шаги. Мы поднимемся на 78 ступеней до четвёртого этажа (Невский проспект, 42), где жил Тютчев последние годы, пройдём другими улицами и проспектами… Автор вольно или невольно ведёт нас в то время, где с его помощью читатели видят людей далёкой эпохи, их мечты и чаяния. Биографические данные переплетаются с лирическими отступлениями, «домашние» картины, наполнены необыкновенной теплотой, заботой и покаянными мыслями. Замечательно глубокое и по обширности материала и по эмоциональной наполненности повествование, создающее эффект присутствия в далекой исторической эпохе.

Книга полезна для настоящих ценителей русской истории и словесности, любителям мемуарной литературы и просто любознательному читателю, в ком жив интерес к неувядающему наследию великих русских писателей девятнадцатого столетия.

Людмила Кривых

_______________________

ВСТУПЛЕНИЕ

Время всё подвергает изменению, века накладывают свой отпечаток на всём. Касается это и великих имён, будь кого: правителей, полководцев, художников и, конечно, писателей. Они приобретают легендированные имена, на них паутиной накладываются штампы. Всё это так и, наверное, где-то правильно. Но вместе с этим кое-что деформируется, приобретает неправильные формы.

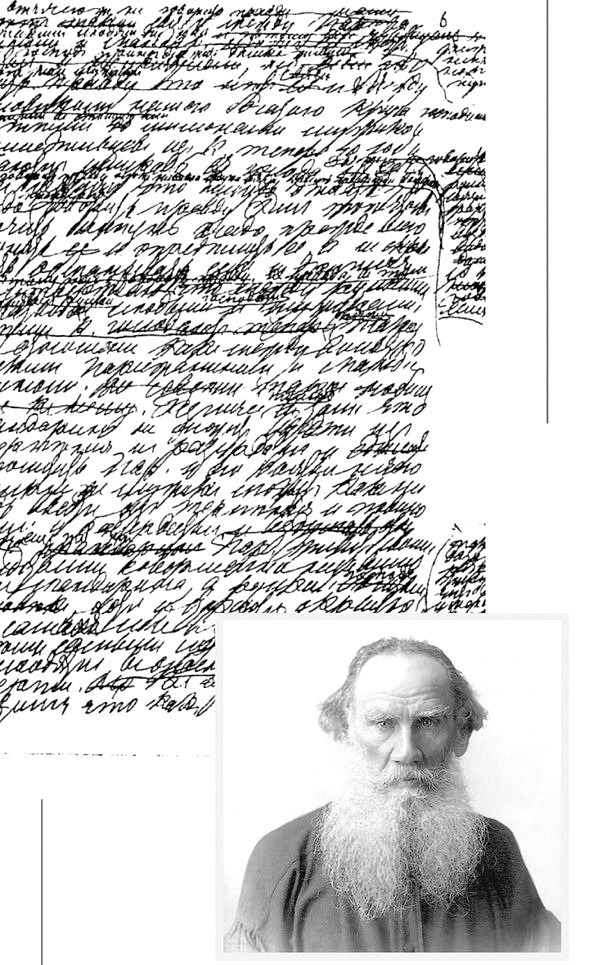

Со временем возникает переоценка созданных легенд, привнесение в них новых черт, найденных в первоисточниках и литературе исследователей. Жизнь великого человека рисуется в красках таких, какими обладал он при жизни. И здесь надо опираться на первоисточники и их непредубеждённое изучение. Необходимо включать в своё письмо серьёзных исследователей и биографов, которые тратят на изучение порою годы и десятки лет, чтобы найти неизвестные материалы, то есть письма и воспоминания современников. Честь им и хвала за это, а также низкий поклон за работу кропотливую и скрупулёзную.

Мне в моей работе интересовали прежде всего не как великие писатели, а они, как люди, живущие бок о бок с другими людьми, с которыми соседствуют, дружат. Хотя отделить писателя, как творческую личность и человека в нём — невозможно. Однако можно делать акценты на то, что относится к людской деятельности. Отсюда и подаваемый материал о русских писателях, прежде всего, как о людях. У меня мой Толстой, мой Достоевский, мой Гоголь и далее, и ничьи более… Это не присваивание громкого имени, а моё представление прежде всего о самом человеке, а не о писателе и гении. Именно! о человеке, и здесь мы на одном уровне — человеческом. Здесь мы все равны! Только думая так, я смог подойти к написанию о таких людях, как Тургенев, Тютчев, Гоголь и других…

Исходя из выше сказанного, необходимо читать о главных героях независимо от громкости и великости имени, как о герое рассказа, повести, словно это были простые люди, без славы, вечности в истории, тогда легче будет воспринимать великие имена людьми, со своими недостатками, возможно, и грешками. В своих рассказах я совсем не собираюсь преуменьшать величину гения того или иного писателя. Однако, если бы я задался целью написать о них, как о таковых, то я не смел бы к ним приблизиться. Когда-то мой товарищ сказал мне с упрёком: «Взялся за классиков. Кто дал тебе такое право?».

Он прав! Мне никто не давал такого права, но я ни у кого не спрашивал позволения. Я сам себе позволил и сам дал себе такое право!..

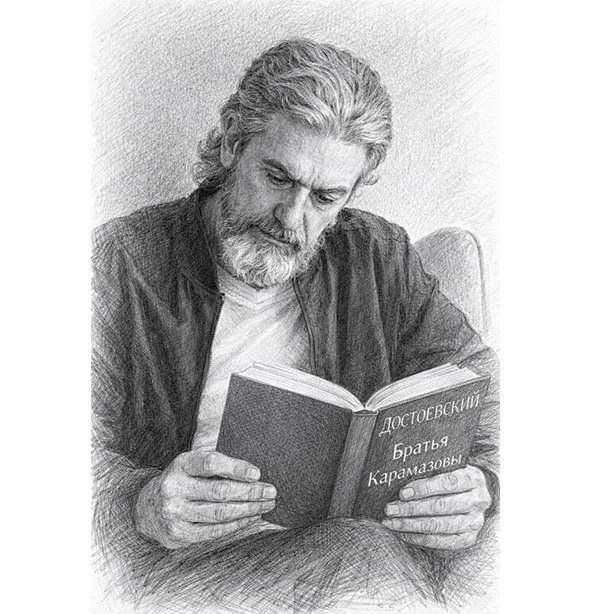

Всякий раз, приступая к написанию о ком-то из великих, становится страшновато, как посмею? как осилю? Проходит время, ты читаешь литературу, смотришь передачи, фильмы, слушаешь лекции, просматриваешь переписку, знакомишься с воспоминаниями современников — страх проходит. Ты наполняешься чувствованием этого человека, повторяю — человека, а не великого писателя. На это уходит два, три года, пять лет (например, как с Гоголем Н. В.). Постепенно начинаешь видеть, что хочешь сказать и о каком моменте жизни хочешь рассказать своё видение. Долго, очень долго идёт привыкание к человеку, и как только внутри созрела картина — приступаешь!

Надо знать ТЕМ, кто не любит читать о писателях, что я не пишу о писателях, я не литературовед, я выбираю какой-то момент в жизни писателя, меня интересующий, и тогда я начинаю собирать материал. Стараюсь строго учитывать материалы первоисточников: письма, воспоминания, а также труды различных биографов.

Разве можно знать, например Гоголя, по школьной программе? Ведь только редкие читатели возвращаются к его произведениям, я уже не говорю к его биографии. Да и к ней, я сам, прикоснулся постольку, поскольку давно засела мысль написать о Николае Васильевиче. Так лет пять я не мог понять, как мне начинать и вообще каким образом строить повесть. Потом приходит понимание, что надо делать, как надо делать. Такой человек, как Гоголь, был на виду, написано о нём много (не ошибусь) монографий и биографий. Здесь надо быть осторожным, не поддаться влиянию кому-нибудь, как например Набокову, Мочульскому или Золотусскому, чьи работы своеобразные и глубокие. Я пытаюсь следовать своему видению, но не без включения в свою работу чьих-то строк, если убеждён, что они должны быть в том месте, которое укажу и какое требует другого источника подтверждения.

Отзывы о писателях, которым посвятил свои рассказы, я старался брать от писателей-современников им, но не критиков. Надо учесть, что письма, воспоминания современников — это первоисточники и, вне сомнения, носят историческое значение. Они в известной степени сами по себе литературны, подобно художественным произведениям. Могут рисовать одно и умалять другое. Также и образ говорящего о себе в письмах всегда в известной мере литературный, что заставляет с особой щепитильностью отбирать материал. Недостоверность может привести к искажению того, о ком хочется рассказать.

Леонид Куликовский

_______________________

«ВЕЧНЫХ ИСТИН НЕМЕРКНУЩИЙ СВЕТ…»

Отраженье исчезнувших лет,

Облегченье житейского ига.

Вечных истин немеркнущий свет —

Это книга. Да здравствует книга!

Щепкина-Куперник

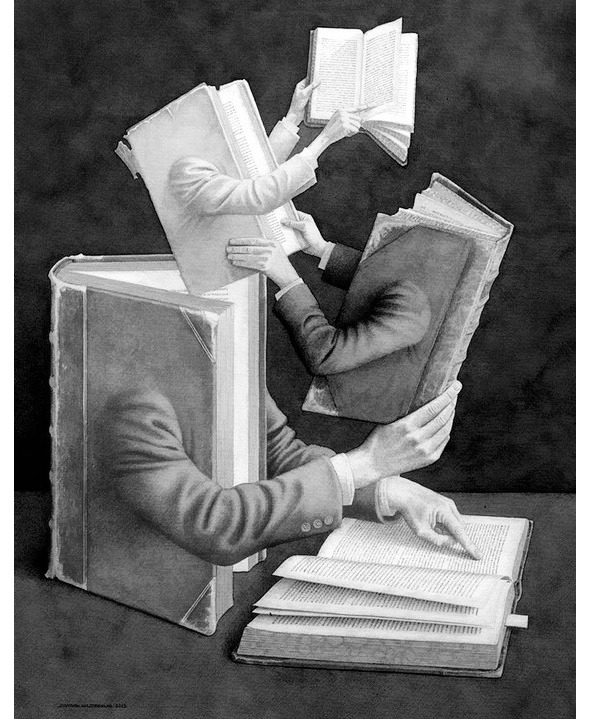

Не знаю, когда зародилось, возникло во мне необъяснимое, даже трепетное отношение к книге… Тогда ли? когда не умеющий читать, плакал и просил своих сестёр: «Ну почитайте, ну почитайте»..» и, онемевший, заворожённый слушал ТО, о чём ведала книжка, когда разворачивал в своём мысленном пространстве картинки, выбегающие из сюжета. Виноваты ли в том взрослые сёстры? что читали в семье вслух, а родители, подперев рукою голову, внимательно слушали. Память не сохранила, какие книги читали, оставила только название «Белый раб». Какого писателя, чьего он роду и племени — не вспомню… Быть может пробудилось в дни детства, тогда уже умеющий читать, забирался на сеновал и там, в сладко пахнущей атмосфере душистого сена, читал, читал… Или упивался разворачиваемыми событиями приключенческой литературы, проглатывал книга за книгой таких авторов, как Дюма, Хаггард, Саббатини, Купер, Майн Рид или Джеймс Кервуд…

У меня такое ощущение, что я родился с книгой в руке, а родители скрыли этот факт, как компрометирующий меня… А возможно и такое представить, что в предыдущей жизни, я владел каким-то количеством книг, которые любил или написал сам, а теперь сработала память закона перевоплощения?.. Теперь гадай!.. Никто не сознаётся, где я приобрёл эту необъяснимую любовь. У кого спросить?.. Ветер, что проносился над детством моим, теперь гуляет в необозримом пространстве и дали. Листья опали и превратились давно в почву. Зори, что вставали над леском и там же замирали, потухая, теперь другие в далёком от родины крае, не похожие на зори детства. Кого ещё спросить?.. Нет ответа! всё скрывается где-то внутри… В каких-то потаённых уголках души, недоступных для дотрагивания и просмотра, каких невозможно видеть какого цвета они, и какими звуками звучат и на каком языке говорят, там возникают миры, чувства и там появляется эта любовь, светится чувство к самому простому на вид предмету — книге… Непонятно, как рождается такое, но оно есть и сразу вспоминается поэт, сказавший «Есть целый мир в душе твоей…». [1] Он, целый мир, есть у каждого, у каждого!..

Книга!.. Вы когда-нибудь брали в руки книгу? Конечно, брали, держали, но не просто, как некую вещь, а книгу, как живой предмет?.. Как заветный предмет, вожделённый, желанный до этого момента?.. Волна радости, внутренний трепет пробегает по тебе. Вот сейчас, да-да сейчас приоткрою, и сквозь створки обложки, с каждой страницы, повеет целым миром. Он живой кричит, смеётся, щебечет птицами, обливает читателя картинами лунной ночи, жаркого знойного дня, звуками далёкой кукушки, клёкотом горных орлов… Со следующих страниц доносятся вздохи подрастающего юноши, смотрящего на предмет своего обожания стройную, быстроногую девочку с живыми чёрными глазами, или с голубыми — неважно, но вместе с ним и ты вздыхаешь, представляешь какая она, красивая!.. Там, между обложками, в пространстве книги всё есть! И сложности в конструкции собою не представляет, простой предмет, простой, но сколько там переживаний, страсти, любви, а порою и злобы в населяющих книгу героях. Как только писатель садится, берёт в руки ручку и выводит на бумаге слово, вдохнёт в него жизнь, а иначе читать не будут, оно оживает красками, чувствами, звуками и всё это так сжато, концентрировано помещается между двух сторон обложки… Не чудо ли? Книга!..

Возьмите книгу, почувствуйте в ней жизнь: стоны, боль, сопереживание… Полюбите героев, почувствуйте, как выписаны, как дышат, как живут её персонажи. А если не чувствуете? Напрягитесь, вчитайтесь, создайте картину мысленную и всё заговорит, заживёт — всё получится! А если опять нет? Тогда подумайте, всё ли правильно в жизни вашей. Так ли вы распорядились жизнью, какую вложил в вас Создатель. Книга!.. Ведь чтение хороших книг, «разговор с самыми лучшими людьми прошедших времён, и притом такой разговор, когда они сообщают нам только лучшие свои мысли». [2]

И обязательно, отложите в сторону своё высокомерие, всезнайство, отбросьте самодовольство, которое давно осуждено и охарактеризовано древними. «Самодовольство подобно высокой башне, на вершину которой взобрался надменный глупец. Там воссел он в гордом одиночестве, никому невидимый, кроме себя самого». [3] Побудьте какой-то миг самими собою, не придуманными, такое тоже часто присутствует в нас, а такими, какими не нужно ни перед кем рисоваться. Почитайте такую книгу, какую очень хочется в руки взять, не бегло, не для времяпровождения, а вдумчиво, вглядываясь в суть слова, что за ним, какая картина движения внутри его и какого оно цвета, сколько в нём огня, жизни, помните как сказал великий «глаголом жечь сердца…» [4] Слово это звук, вибрация… Произнесите слово, и вокруг вас уже многое изменится, мы не видим ещё своим несовершенным зрением, но надо верить. Молитва что такое? Это осознание вечности, это созидание, построение, любовь, красота и устремление… действует она с той силой и верой, какую вложили в слово, в звук его ВЫ!.. Слово!.. Вначале было оно… Из него и состоит книга…

* * *

Библиотека!.. Своя, собственная!.. Протяни руку и тебе ляжет на ладонь та желанная вещь в бумажной упаковке, заглянув в которую уже можно забыться на неопределённое количество времени, ты попал в действие, сюжет, что разворачивается на страницах этой вещи и вещь это, конечно книга! «Чудак человек!», — скажете вы, и я соглашусь, только вот в природе человеческой узнавать, интересоваться, разбираться в чём-то до тонкостей, и неважно в чём, в противном случае человеком ли будет увалень, чьи желания и интерес сводится поесть и поспать и ещё к одному, животному продлению рода своего. Но и его надо чему-то научить!.. Поесть и поспать?..

Такая мечта, иметь свою библиотеку мне пришла давно, ещё в детстве, такую, где бы стояли вряд все самые приключенческие романы, самые что ни есть про воителей, которые всех на свете побеждали бы, про богатырей, защитников земли и отечества. Ещё и про войну, где также самые геройские герои одолевали бы захватчиков и врагов Родины моей. В общем, такие книги, которые соответствовали моему тогдашнему возрасту и интересам… Но приобретя, десятка два потрёпанных книг, с порванными, порою отсутствующими страницами, я остыл в собирании. Где и за что можно было покупать?.. Потом приключилась со мною юность, и многое осталось на потом. Желание, мечта осталась, но на потом, на потом… Это «потом» длилось довольно долго, я окончил школу, поступил в институт, а жизнь студенческая, известно, вся динамичная и непоседливая… Не сосредоточишься на одном, как у Фигаро — вся изобретательная, остроумная, жизнерадостная и энергичная… Однако мечта оставалась, правда она видоизменялась, и менялись приоритеты желаемого, но где-то рядом поселилась прочно и сопровождала меня, не докучая назойливо…

Когда и как я начал собирать свою библиотеку? Ой! да всё просто, как всегда с незначительного случая… Видите случай? Люблю случаи… Вся жизнь у людей соткана из случаев. В общежитие, в гости, иногда заходила знакомая и предлагала на продажу книги… Книги?!.. Да! книги, которые в то время «днём с огнём не сыщешь», а здесь целые собрания сочинений, из своей библиотеки. Говорила, что у неё все в двойном экземпляре, а то и тройном… Для чего продавала, наверное, деньги нужны были, для чего же ещё?..

Я интересовался, какие книги, не все меня увлекали… Как-то раз вытащила пятитомник Бунина, пять книг новенькие, пахнущие типографской краской, ни разу не читанные. Бунин Иван Алексеевич?! Вы представляете Бунин!.. И это может уйти на сторону? Да мыслимо ли такое! У меня перехватило дыхание и высверлило мозг диким желанием приобрести самому, но денег-то нет! ах ты ж…, что делать?.. И цена была по тем временам совсем невысокая. Я метнулся, по комнатам знакомых, конечно девочек, у них всегда было чем поживиться и при случае занять. Деньги нашёл, вернее, занял и отдал ей, а пять томов, что великую драгоценность спрятал в чемодан, тогда под кроватями либо чемоданы были, либо сумки.

Мудрость, что искал ты там,

Среди книг снуя,

Светит с каждого листа,

И теперь — твоя! [5]

Чемоданы лучше, они были плотные, с металлическими накладками по углам, в них хранилась всякое, что необходимо каждому, и не пылилось. Их задвигали под кровать, они там и «проживали». Потом соседями Бунина «по чемодану» стал Куприн, Александр Грин, Гоголь, Пушкин… Когда становилось тесно моим классикам, тогда я отвозил их в город Юрга, к моим сёстрам, а чемодан заселялся новыми корифеями литературы Алексеем Толстым, Крыловым, Тургеневым… Много книг побывало в том тесном помещении под моей кроватью. Были и такие моменты, что мои возможности в приобретении иссякали и я делился с товарищем, большим любителем литературы и собирателем Серёгой Давыдовым. Поразительным и умным парнем, какой восторгался классиками русской словесности.

— Знаешь, Ль-лёня, — чуть с заиканьем говорил мне, перед этим приобретя девятитомник Писемского, — Какой душевный слог у Алексея Феофилактовича, что за лёгкость слога, вот п-послушай: «… Всякий, кому только бог соблаговолил поездить по святой Руси, всякий, без сомнения, заметил, как пустеют нынче усадьбы. Ему, верно, случалось проезжать целые уезды, не набредя ни на одно жилое барское поместье…». Чувствуешь к-какой великолепный слог, а? Чувствуешь картину, а? Или вот п-послушай дальше: «… хотя часто метался ему в глаза господский дом, но — увы! — верно, с заколоченными окнами и с красным двором, глухо заросшим крапивою…». [6] Слог, чувствуешь, а?.. Сразу видна вся прелесть описываемого образа. Вчера читал, получил несказанное удовольствие. Да-а-а, как писать могли! — восторгался Сергей.

Потом довольный, откидывался на спинку стула, вглядывался куда-то, наверное, выискивал на горизонте Феофилактовича… Вообще Сергей не заикался, такая манера говорить была, а когда волновался, то что-то похожее на повторение неких согласных слышалось в беседе.

Часто при покупке книг какая-то толика денег возвращалось в руки нам, и мы с товарищем мчались за вином и сигаретами. Была у нас точка «прикормленная», где мы покупали и вино качественное, и сигареты болгарские «Радопи», тогда их сыскать было практически невозможно. Универсам, что близ десятого корпуса, нами часто посещался, а значит, тамошние продавцы нас знали и обязательно припасали «нужное», не только для нас, «для своих», немного наваривая в цене… В те времена выгодно было иметь такие торговые точки, а ещё таксистов вызвали, почти у всех можно купить по двойной цене бутылку водки, в любое время суток. Народ как мог, так и выживал, хорошо ли плохо, то судить моральным авторитетам, у них всегда заготовлена оценка. За вином, за сигаретой с умными собеседниками пирушка продолжалась долго. Девушка, что продавала книги, могла часами читать наизусть стихи известных поэтов, да и выпить горазда…

С той самой поры для меня было целым испытанием находить деньги, залазить в долги и постепенно уменьшать круг моих потенциальных кредиторов. Чтобы отдать, работал, где мог, разгружали вагоны, красили фасады зданий и даже подрабатывал в цеху чугунно-литейном, просеивали землю, скажу вам — каторга… Помню девочку, с группы, которая всегда сокрушённо качала головой, когда я занимал у неё деньги. Она хорошо ко мне относилась, видно было, что неподдельно — искренние её переживания заставляли журить меня и брать слово, что деньги пойдут не на горькую, а самое необходимое… Выручала всегда!.. Потом я показал ей книги, которые покупал, успокоил…

В то время многие любители и ценители книг, где можно и нельзя старались приобрести драгоценные сокровища мудрости… Да-да! мудрости… Собирали книги и мои друзья по общежитию, с которыми мы временами обменивались ими, делились впечатлениями. Подзовёт меня Сашка Крицкий, достанет свою сумку и скажет:

— Смотри, Лешеко (так звал меня, только он), что у меня есть… Ну как!? — и с хвастливыми нотками подаёт мне Чарльза Метьюрина, [7] его «Мельмот Скиталец», из серии «Литературные памятники» — А? каково?

Знал, что под этим «каково» у меня аж! под ложечкой засосёт. Изверг! разве можно было так вырабатывать во мне зависть? Но у меня-то тоже были сюрпризы, не хуже как у него. Так в шутку подзадоривая друг друга, мы часто помогали найти ту или иную книгу.

Незаметно, кроме содержимого кармана, собирание моей библиотеки вошло в почти профессиональную фазу. Наряду с классикой русской мною приобретались книги известных зарубежных авторов. С каждым годом избирательность пополнения своей библиотеки росла, уже писал, менялись приоритеты и то, что мне казалось нужным, становилось просто фондом, что шёл на обмен с другими любителями книг, на литературу нужную мне. Так я, к своему удивлению, стал почти равнодушен к фантастике. Сказать, что я не любил бы читать её, то совру, читал, искал почитать, но в свою библиотеку не собирал или менял. Мои полки стали пополнятся историческими романами, трудами философов, наставлениями святоотеческой литературы. Многих собрал из русской поэзии, всех известных поэтов девятнадцатого века. Забегая вперёд, скажу, что последнее время немало трудов по восточной философии, по различным религиозным вопросам поселилось рядом со столом, где я сейчас работаю. И если мне надо что-то освежить, привести, напомнить, то левая рука, может дотянутся до нужного. Последние годы практически ничего не приобретаю из книг, или очень редко, многое, что меня интересует — есть, а всё собрать невозможно.

«Нельзя объять необъятное», по Пруткову! [8]

* * *

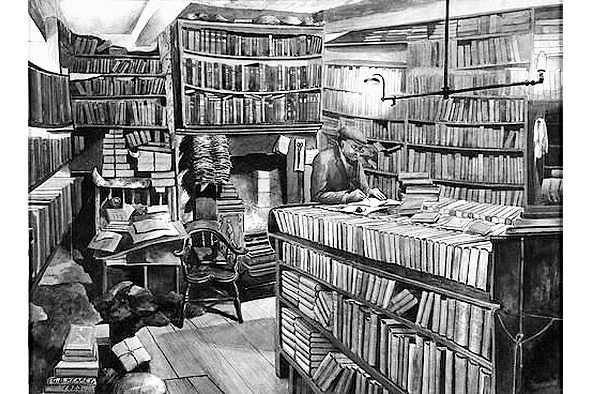

…Я был частым гостем книжных магазинов и особенно «Букиниста». Работал в то время его директором маленький, вернее он был взрослый, но ноги его были короткими, как у Тулуз-Лотрека, [9] с развитой верхней половиной туловища и «усечённой» нижней. Звали его Володей, [10] был он человек уникальный, с поразительной памятью и живым умом, ходячая энциклопедия. Поговаривали, что у него дома царил настоящий антикварный рай из книг и предметов, думаю, привирали (а там кто знает?) … «И театрал, и букинист, во всем знаток, во всем артист», сложили о нём эпиграмму местные библиофилы…

А через него я стал знаться с известными томскими собирателями книг. Через них, дополнительно узнавал, какие книги были ценными, с точки зрения антиквариата, а какие просто стоили так, как требовало время и популярность. Но я не увлекался старинными изданиями, за какими гонялись томские библиофилы. Мне просто было интересно с ними общаться, слушать их и порою восторгаться знаниями и начитанностью.

Познакомился я с одним собирателем, и он как-то пригласил меня к себе в гости… Матушка родимая! что за собрание книг было у него!.. Все стены его квартиры — всё было сплошные полки с книгами! Чего и кого здесь только не было и как! можно было всё такое найти, собрать? Стройными рядами выстроились классики литературы русской, английской, американской, французской, немецкой… Где доставал?.. На меня заманчиво, дразня, смотрели авторы древнегреческой, древнеримской эпохи, писатели эпохи Возрождения, Просвещения и многие, многие другие вплоть до советских времён. Солидно и красиво расположились на полках большое количество томов серии «Литературные памятники», к которым я питал особенное трепетное и благоговейное отношение и также, где мог, приобретал их. А сколько приключенческой литературы? Кого здесь только не было, даже те, что мне были не знакомы, а меня трудно было удивить и, тем не менее, я стоял онемевший, прибитый и радостный одновременно, я всё это вижу и могу взять и подержать в руках… Всё это был любовно разделено по полочкам, рассортировано по датам и записано бережно в картотеке.

Прошло не так много времени… Уклад жизни моего знакомого изменился, семейная идиллия закончилась, и наступило для мужчины очевидное уже далеко не книжное настоящее. Он остался один, один со множеством книг… Прошло время, я его посетил не в самую лучшую пору его жизни. Он стал частенько употреблять алкоголь, что для одинокого мужчины почти гибель. Ничто так не влияет на вторжение хаоса в жизнь человека, в данном случае мужчины, как одиночество и подверженность к унынию, тоске. Всё такое сразу хочется заглушить обильной порцией «горичительного», заливаешь, помогает, потом возвращается с удвоенной силой, и почти не замечаешь, как попадаешь в зависимость к ещё большему и частому «заливанию» своей тоски. О-о-о! это страшное время для осознающего себя в жизни человека. Ты знаешь, что «попал» и чувствуешь такую зависимость и великое желание выбраться из такой ямы, а не в силах. Нет сил, ты в «пятом углу», там нет выхода, сколь не смотришь, не вглядываешься — не видишь… И, тем не менее, там есть проходик, такой себе маленький незаметненький, что и сразу не разглядеть…

В такое положение и попал мой знакомый… Я зашёл к нему в один из осенних дней, когда и у самого внутри было пасмурно… и поразился тому, как всё поменялось. В комнатах валялись груды книг, полки исчезли, а сам хозяин, уже хвативший грамм сот несколько, встретил меня совсем без радости и прошлого весёлого нрава. Одному он обрадовался, что было с кем выпить, мы выпили, поговорили… Грустно так поговорили, глядя на разруху, творящуюся в квартире, не раз у моего знакомого на щеке появлялись слёзы. Он должен был переезжать куда-то, квартира разменивалась, а часть книг ушло к его бывшей «второй половине». Кто из них был виноват, в развале семьи, кто мог сказать?.. В таких случаях обе стороны виноватят не свою половину… Господь им судья! На прощание он пожал руку, уже изрядно выпивший сказал мне:

— Вот что… Послушай меня. Какие бы обстоятельства у тебя не складывались в жизни, чтобы не случалось, ты не поддавайся влиянию их на тебя… Всё такое проходит, понимаешь, развеивается. А если поддашься, то выбраться будет ох! как тяжёленько (так и сказал — тяжёленько) … Запомни!.. Врать не буду!.. Ну-ну, иди, иди…, — и я пошёл, запомнил…

Да только жизнь улетучила быстро предостережение. Закрутила, обжала, затанцевала в объятиях — голова кружилась… Вспомнил, когда «тяжёленько» стало, и обстоятельства плотно обступили жизнь мою, правда, они никогда не покидали меня в моём существовании, но наступили такие, особые обстоятельства и условия, о каких меня предостерегали. Возможно, они будут когда-либо описаны, но кто знает…, когда? — жизнь покажет… Больше я его не видел…

…Вся оставшаяся жизнь пробежала не только в добычи хлеба насущного, но и при случае, где можно, приобретению книг. Книга к книге, стопка к стопке, постепенно росла библиотека. Моя библиотека!.. Мечта сбывалась. Когда достигла она нескольких тысяч томов, при моём мобильном образе жизни и частых переездах постепенно становилась проблемой, а ну! упакуй столько их, да ещё и бережно упакуй… У кого есть, хоть какая библиотека, те подтвердят, что за мука при переездах. Потом на месте смонтируй полки, расставь так, как положено и как хочется, а это вечная проблема. Почему? Начинаешь расставлять тома и, как на грех, зацепишься за ту часть книги, которая между обложкой, о которой вначале написал. Пробежишь глазами какой-то абзац, потом следующий, следующий и глядь вокруг — всё, как было в начале, в «хламе», на том и задержалась уборка…

— «Ваше любимое занятие?» — как-то спросили одного философа, экономиста и автора «Манифеста…». [11]

— «Рыться в книгах!» — последовал быстрый ответ.

Именно «рыться в книгах», стало моим любимым занятием, почти ежедневной потребностью, это как глоток воздуха. Необходимым источником и знаний, и впечатлений. Они как друзья поселились у меня в квартире умные, мудрые, не докучливые и в тоже время быстрые на помощь, готовые по первому твоему требованию и желанию открыться на желаемой странице и подать мысль в упакованном виде… Скажите, не друзья ли?.. Друзья!.. Не могу не привести, что читатель знает, что во многих статьях о книгах помещают авторы то, ставшее знаменитым: перед смертью великий поэт посмотрел на лежащие рядом свои книги, на тома, стоявшие на полке его библиотеки, и сказал, обращаясь к ним: «Прощайте, друзья!» [12]

«В моей квартире собраны миры…». [13] Эти миры часто перемещались на другие «континенты» и редели… При переездах часть обязательно оставалась в чьих-то руках, часть отдавалась, а что-то давалось почитать и не возвращалось… Так всегда при неосёдлом образе жизни. Куда я направлялся, за мною следовал костяк библиотеки, в основном классики. Как-то, переезжая, я часть книг оставил у знакомых, до поры до времени. Эти «пора и время» подзадержались и забрать книги не представлялось возможным, у других же людей места не нашлось, даже у друзей. Для книг и у них не сталось места. Позвонил благодетелям своим, мол заберу, а в ответ: «А мы сдали их на макулатуру, ты же долго не забирал…». На макулатуру?! Вся серия «Классики и современники», большая часть «Литературных памятников», целые собрания сочинений… И всё это в утиль?.. Да в утиль! такое бывает!..

* * *

Хочется в конце придумать и привести какие-то особые, совсем негромкие слова о книгах, простые, но могущие нежно и трепетно передать дух их, что в них особое, незаменимое…

Такое в них — задушевная прелесть страниц… Разве сравним их тихий шелест с электронными изделиями? в которых вся библиотека помещается. Как можно заменить цифровым носителем энергетику читателя, писателя, что задержалась между этими самыми страницами, между словами, буквами. Это от этого зависит, почему мы после иных держателей не хотим читать желаемую книгу. Всякий, кто берёт в руки её, читает, уже оставляет следы своего пребывания и свои мысли. Химизм накладывания дум работает чётко, как на священные вещи молитва праведника, механизм тот же. Не мною придумано и надумано, это физика! и скажу, что в будущем будет возможным узнать, кто прикасался и читал, какие это были читатели. Несмотря на то, как шагает технический прогресс, наступает цивилизация, уникальный предмет, совсем простой, какой придумали люди, будет жить…

Без книги в мире ночь и ум людской убог,

Без книги, как стада, бессмысленны народы.

В ней добродетель, долг, в ней мощь и соль природы,

В ней будущность твоя и верных благ залог.

Так о книгах воскликнул Виктор Гюго…

сентябрь, октябрь 2021 года

_______________________

Повести и рассказы о русских писателях

МУКИ и РАДОСТИ ДНЯ

Хоть стих наш устарел, но преклони свой слух

И знай, что их уж нет, когда-то бодро певших,

Их песня замерла, и взор у них потух,

И перья выпали из рук окоченевших!

Но смерть не всё взяла. Средь этих урн и плит Неизгладимый след минувших дней таится:

Все струны порвались, но звук еще дрожит, И жертвенник погас, но дым еще струится.

Алексей Апухтин

Под утро выбросило из сна…

Даже не во сне пребывал, а тревожном, смятенном забытьи, где вовсе ничего не снилось… Мгновение, было непонятно, что с ним и где… Стал было приходить в себя, осознавать явь, но внутри ёкнуло, оборвалось, вспомнилось вчерашнее… Затревожилось, затревожилось… Протяжно ноющее давно поселилось внутри, затихающее временами, то вновь набирающее силу… И было от чего, опять эти жуткие сцены, опять ревность, истерика и крики сына, повелевающие, ненавидящие… Вспомнил и закашлялся… «Господи, за что? За что мне это?..». Дрожью внутренней, нервной было охвачено нутро, глубоко в себе подобно бегу… Беспокойно постукивало сердце, давая ощутимые перебои… Дрожь не проходила, и всё напоминало какую-то натянутость. От этой натянутости готова лопнуть, порваться нить. «Какая нить? что за нить? откуда она? ах да! — нить жизни… Ах, ты ж! нет покоя…, а может уже Пора?..», — проговорилось само вполголоса. От этого вздрогнул… Он услышал себя, свой голос глухой, издалека и словно со стороны…

1

Уснуть уже было невозможно…

Одна дума накручивалась на другую, сворачивалось всё в клубок и это нечто нагромождённое одно на другое никак не разворачивалось в последовательность, в нить, теперь уже нить рассуждений… Никак не могла схватиться суть, что редко происходило, а бывало, схватится и давай разматываться словесными выкрутасами логично, стройно и понятливо…

Взглянул на окно…

Сквозь щели штор проглядывал рассвет, ещё серый, молчаливый, затаённый перед шумом дня… Чувствовалось, солнце издалека уже двигалось навстречу живому, лучей не было, но в жизнь двигался знойный летний день. Думалось!.. Ему всегда думалось, где-то внутри работал чудный механизм, прямо генератор идей, вырабатывая и вырабатывая одну думу за другой, и уже стройными рядами шагали идеи, тезисы, образы, намётки и наброски тут же заносились на бумагу… Одни немедленно отбрасывались, но другие приобретали чёткий контур и проступали в пространстве ясными последовательными концепциями. Эта фабрика новых идей, замыслов, намерений день и ночь работала на весь свой мощный потенциал, не останавливаясь ни на секунду, хотя сам про себя позволял говорить «леность одолела».

— Успеть бы до жары, до чая и день-то какой готовится, а надо ещё и поработать, просмотреть последнее, что написал, поправить его… Пришла недавно мысль написать о безумии, но передумал. Главное, вовремя записать то, что приходит, важные мысли, особенно лёжа, а то забывается, сколь не вспоминай потом…

Кряхтя сел, свесив ноги, они привычно стали на приступку, что возле кровати была, и медленно стало всё приходить в норму…

Пора было на утреннюю «зарядку», на утреннюю «молитву», как в шутку называли прогулку по утрам в семье.

Оделся, нашарил рукою стул-трость, подарок одного из последователей и пошёл…

Медленно сошёл по лестницы, половицы слабо поскрипывали, переступил через самую скрипучую, которую все старались обходить, слышалось мерное постукивание английских часов, которые привёз в усадьбу ещё дед, так они и прижились в углу, возле лестницы.

Раненько…

Утро приятно обдало свежестью, той прохладой, которая не холодит, а именно освежает и бодрит. И воздух, очищенный ночной прохладой вдыхается так, словно пьётся… И хорошо так, пораньше, когда нет никого, чтобы мало кто попался на пути… Было хорошо одному, думалось легко, не отвлекали своим присутствием, разговорами люди… Только там, где один ему было всегда хорошо и поэтично… Хотелось раствориться в окружающем, чтобы плавно оно входило в него, а он, это понял давно, принадлежал ему, этому окружающему, всему что пело, щебетало, гремело раскатами грома, стрекотало кузнечиками, входило всеми запахами земли… А люди?.. Пусть себе встречаются, но потом, потом, после прогулки. Там и люд простой подтянется под дерево.

— Это ж надо, как прозвали «дерево бедных», но надо дать копейку, надо, а то кто?..

Туманец лёгкий опустился и пал росою, блестела она ярко, звёздочками искрилась под падающими лучами солнца. Светило же неохотно и вяло поднималось, мелькало меж ветвями деревьев, то выходило большое, красное в просеку, то стыдливо пряталось за деревьями, скромно выглядывало…

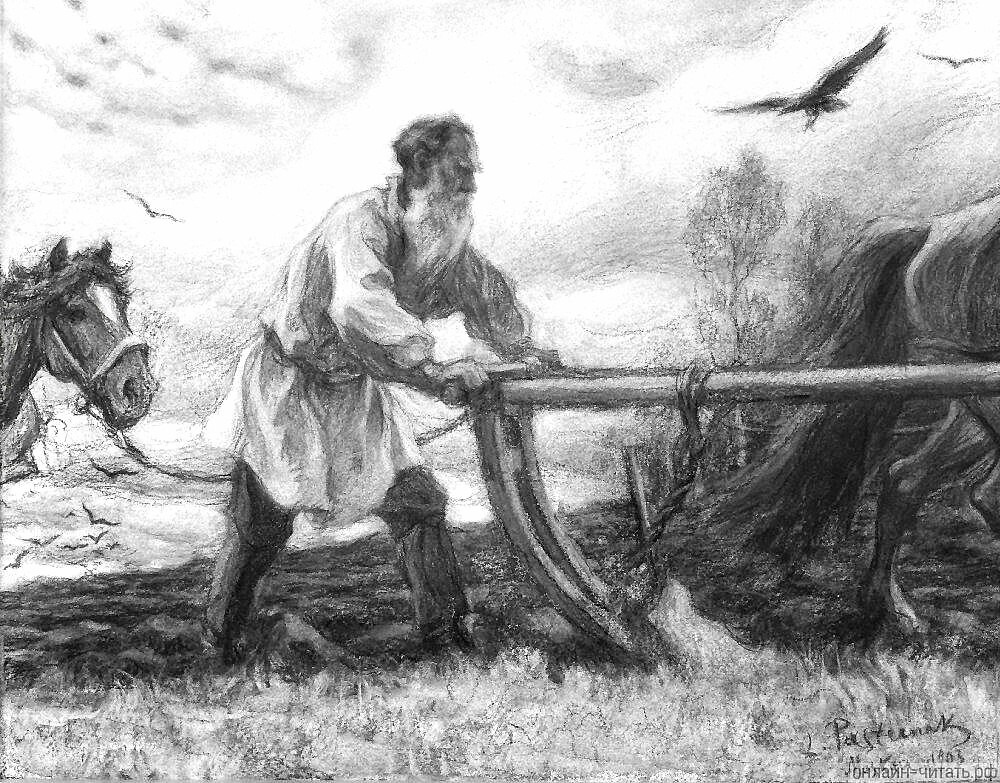

В стороне, где деревня, слышалось многоголосное пение петухов, что заходились друг перед другом, горластые, хвастливые… Горделивые, куда там до них, они же солнце поднимают на небосвод. Такими бывают гордецы заносчивые… Мычали коровы, птички заливались. Люд простой уже поднялся и был готов к своей жизни, в будни… Из таких будней и соткана была вся жизнь люда простого, без пропусков, без надежды на жизнь лучшую. У него всё подчинено своему ритму, как подчинено у пчёл, что повылетали из ульев и тоже трудятся, всё живое в поте добывает свой хлеб насущный, своими руками и ногами… Только те, кто считают себя высшим сословием, трутням подобны и при этом много рассуждают и говорят красивых слов… Так-то вот надобно, как пчёлы, трудиться и трудиться…

2

Осмотрелся…

Сердце, всегда открытое прекрасному, радовалось округе… Сколько лет уже любовался всем этим, десятки годов пробежали, словно единым взмахом временной волшебной палочки… Сам постарел, поседел, а любить то, что окружало, не устал, не мог налюбоваться за столько лет, не мог в восхищении насмотреться на простоту и одновременно красоту родной земли и всякий раз видел что-то новое в ней, невиданное доселе.

— А что за вёсны здесь гуляют, какой размах учиняют над природою, ну как…?! Как здесь не плакать в восторге?.. «… Необыкновенная красота весны „…“ в деревне разбудит мертвого. Жаркий ветер ночью колышет молодой лист на деревьях, и лунный свет и тени, соловьи пониже, повыше, подальше, поближе, „…“ вдали лягушки, и тишина, и душистый, жаркий воздух — и всё это вдруг, не во время, очень странно и хорошо. Утром опять игра света и теней от больших, густо одевшихся берёз прешпекта по высокой уж, темно-зеленой траве, и незабудки, а глухая крапивка, и всё — главное, маханье берёз прешпекта такое же, какое было» [1]

Вливались силы, дрожь проходила, старческая согбенность постепенно уступала место тому юному, что всегда чувствовал в себе… Удивительно! и как так получалось, что с годами внутреннее ощущение чего-то юношеского, словно застрявшего далеко внутри не покидало, а частенько даже просилось наружу… Медленно потянул руки, как будто придавал им путь погони за своим мыслями…

— Какая-то тайна лежит в человеке?!.. Вне сомнения он принадлежит не только праху земному, но в нём заложена устремлённость и дерзание к Высшему, к своему Началу…

Остановился…

Внимательно осмотрел качание крон берёз, словно где-то среди них мог увидеть это Начало. Ветви колыхались под ветерком, шептали гимн утру, встающему солнцу, птицам, цветам, розовеющему на востоке небу и самому ему, принадлежность кого к этому гимну утра у него не вызывало сомнения…

— Всегда хорошо гуляется утром, всё напитано свежестью, здоровьем, красотою, всё это надо пить и пить собою, а познаётся как, как песня слагается, и дышится славно, всей грудью, всем существом… Вот так по росе, как в детстве, пробежаться бы, да найти ту заветную «зелёную палочку» с начертанной на ней формулой счастья, что Николенька закопал подле оврага, да взмахнуть бы ею и все, все человеки, стали бы счастливыми… Надо же, когда это было…, а помнится, словно вчера произошло, и мы зачарованные следили за ним, слушали его и представлялся мир уже совсем счастливым и люди в нём виделись любящими друг друга.

Предстал отчётливо образ брата, там, в немецком городке, где он сам трусливо смалодушничал, стыдно признаться, боялся взглянуть в глаза умирающего Николеньки, украдкой вглядывался в его безжизненное лицо, прислушивался к хриплому, отрывистому дыханию… Боясь поселить в себе дискомфорт, помнил состояние и внешний вид другого брата Дмитрия, уже покинувшего этот мир, тогда тоже трусливо бежал… Как же стыдно осознавать такое сейчас, когда самому… Это «когда» уже ясно и отчётливо надвигалось. «… Так просто, близко к смерти» [2] Сознание отмахивалось, но думы чаще касались понятия смерти, хотя слово смерть не укладывалось в общее его понятие о жизни вообще… Там что-то да есть!.. И опять как тогда ясно и отчётливо всё вспомнилось… Вспомнил детские игры в Ясной Поляне, попойки с офицерами на Кавказе и незабываемую охоту с Епишкой. Не мог до сей поры дать себе вразумительный ответ, почему острый ум, ясность мысли должны исчезнуть навсегда? Как так происходит?.. Для чего жить, работать, если оканчивается всё погружением в небытие? А в небытие ли? возможно правы индусы, свято верующие в перерождение души, тогда что-то становится боль менее очертательным, имеющим смысл… Всё такое быстро бегло промелькнуло, не успев основательно поселиться внутри, больно было вспоминать, а уж промелькнули десятки лет и жизнь вот-вот скатится в то самое небытие… А небытие ли?..

Повернул в сторону обратную от деревни… Немногим дальше, надеясь на безлюдье, всё-таки встретил двух мужиков, шли от реки, от Воронки, рыбалить ходили. Увидев его, заломили шапки и поклонились, низко поклонились, в пояс, поздоровались, как положено…

— А что? рыба то есть?..

— Да, какой там, ваше сиятельство, одно мученье, а не уженье…, — с поклоном ответили они и последовали дальше в сторону деревни, а он постоял, заткнул обе руки за пояс, пробурчал себе:

— Вот, что и требовалось, полюбуйтесь на них… Уже давно на ногах, — и зашагал своим ещё бодрым пружинистым шагом, но некогда лёгкая и стремительная походка с годами стала всё же тяжелее, основательнее, ноги ступали осторожнее, а после прогулки и вовсе становилась приземлённой.

Медленно прошёлся аллеей, дошёл до любимой скамейки, что была поставлена на границе пашни и лесного участка «Ёлочки за Чепыжом» и было хотел присесть и понаблюдать утро, но передумал «после, после…» и побрёл далее мимо берёзового клина, колодца, ближе к Калиновому лугу… Слева осталось Прудище, заливной луг, весной всё здешнее покрывалось водой и косяки свистящих уток с шумом садились на залитые водой луга. Тогда Воронка выходила из берегов, показывала свой норов, и был он довольно буйный, сейчас же мирно, тихо катила свои воды в места ей нужные… Как радовалось сердце, как волновалось оно в груди, когда весною оживало звуками торжествующей природы…

Вспомнилось ему утро весною…

— Постой, когда же это?.. Ах! да тогда ещё подумал об таком… «Помню, это было раннею весной, я один был в лесу, прислушиваясь к звукам леса. Я прислушивался и думал всё об одном, как я постоянно думал всё об одном и том же эти последние три года. Я опять искал Бога. „…“ Оглянулся на самого себя, на то, что происходило во мне; и я вспомнил все эти сотни раз происходившие во мне умирания и оживления. Я вспомнил, что я жил только тогда, когда верил в Бога. Как было прежде, так и теперь, сказал я себе: стоит мне знать о Боге, и я живу; стоит забыть, не верить в Него, и я умираю. Что же такое эти оживления и умирания? Ведь я не живу, когда теряю веру в существование Бога, ведь я бы уж давно убил себя, если б у меня не было смутной надежды найти Его. Ведь я живу, истинно живу только тогда, когда чувствую Его и ищу Его. Так чего же я ищу ещё? — вскрикнул во мне голос. — Так вот Он. Он — то, без чего нельзя жить. Знать Бога и жить — одно и то же. Бог есть жизнь…» [3]

Поля, той весною, недавно вспаханные, разметались во всей своей широте и уползали за горизонт, а там без сомнения далее… Ни одно живое существо не добавляло себя в картину перед взором. Всё было в тишине зыбкой, таинственной, как всё замирает перед бурей… Здесь замерло, готовясь к толчку пробуждения… Пройдёт миг, конечно миг, ведь для жизни вечной отрезок времени есть миг. И тогда заголосит, всполошится округа, вспоминая, что пришла весна, и где-то в недрах земли выбросится мощным ударом жизнь. Эта тишина растворится в неумолкаемом птичьем пении, щебетании и… Вот тот миг, момент, которого он ждал всегда, какой вызывал в нём восторг и восхищение, вселял в него душевные, пламенные позывы писать… С ударом весны он ощущал удары творческих сил…

Вдыхая полной грудью и пребывая в восторге, писал в письме: «Я люблю природу, когда она со всех сторон окружает меня… Когда «…» листья, шевелясь от ветра, двигают тень по моему лицу, составляют линию далёкого леса, когда тот самый воздух, которым вы дышите, делает глубокую голубизну бесконечного неба «…», когда около вас жужжат и вьются мириады насекомых, везде кругом заливаются птицы…» [4]

— Да!.. я люблю природу, природа это всегда самый лучший друг, друг может и умереть, а природа нет, видоизменится, но пребывать будет вечно… Ах! Как хорошо увязано в ней, как гармонично… Не так, не так в обществе человеческом…

Поддакивая ему своим согласием небо далёкое, синее убегало ввысь, в беспредельность, а по нему этому прекрасному эфиру бегали серые рваные облачка, как и по жизни, по её красе, бегают со своими страстишками люди и омрачают, заслоняют прекрасное, не видя, не замечая то, что вечно и бесконечно красиво…

3

Опёрся на стул-трость возле лениво текущей реки.

Воронка, в летние дни была узкой и нравом послушным. Катила воды мимо, куда-то вдаль… Где-то она во что-то впадала, в большую реку, а там ещё и ещё. Река не останавливалась ни на секунду, вся была в движении, как сама жизнь, не остановить, не притормозить её. И пока движется — река живёт, остановится — превратится в болото, умрёт… Поэтому она постоянно в поиске пути своего наикратчайшего, не находит, сворачивает и идёт там, где нет прямой преграды, образует излучины, огибает горы, камни, а при отсутствии пути точит и горы и камни, и движется и движется… И ежели вода обладает такой силой жить, свойством искать, сталкиваться с препятствиями, подниматься вверх, в свойстве пара, а потом возвращаться на землю дождём и опять стремиться искать путь, то разве люди не могут жить, развиваться в соответствии с таким законом. Разве не могут они рождаться жить, преодолевать препятствия, устраняться от войн, рожать потомство и умирать, а потом вновь рождаться человеком, но в новом качестве?.. Вновь вспомнились индусы, с их законом о перевоплощении и опять складывалось, что Там нет небытия.

Эта небольшая смирная речка напомнила другие, более буйные, кипящие меж отвесными скалами кавказских гор. Ещё там любил наблюдать этот дикий нрав горных рек и сравнивать с жизнью людей, рассуждать, сопоставлять. Тогда его жизнь напоминала клокотание горного ручья, а сейчас на закате должна была походить на эту, что движется покойно по ровной местности, перед глазами… Должна быть такой, но нет покоя…

За многое цеплялся ум, на одном предмете еле касался, слегка по поверхности, на другом задерживался, обнимал его своим внутренним взором, пытался расчленить его на атомы. Мысли его касались великих и не особо «великих» не задерживался на них, но вот подумалось о совсем мальчишке, горные реки напомнили, юном корнете, что написал «Тамань»:

— Ах! как написал этот мальчишка, где такие слова взял и каким образом сочетал их между собою в такую стройную удивительную картину, ну что тут поделаешь? поразительно… И «какие силы были у этого человека… Каждое его слово было словом человека власть имеющего… Вот в ком было это вечное, сильное искание истины. Если бы этот мальчик остался жив, не нужны были бы ни я, ни Достоевский. Вот в ком было это вечное, сильное искание истины! Вот кого жаль, что рано так умер! Какие силы были у этого человека! Что бы сделать он мог!..» [5], — и не было в его словах и намёка на едкость, что нередко встречалась в разговорах о поэтах, писателях. Никого не возвышал и не возвеличивал этот столп литературы русской, а здесь словно не он и не узнать того Льва, что и себя, не жалея бичевал не раз…, — Все эти великие и вовсе невеликие, а так мнящие себя таковыми…

Небольшой порыв ветерка донёс дымок далёкого костра, ароматы готовящегося завтрака… Где-то на другом берегу Воронки уже текла жизнь то ли заядлых рыбаков, то ли ребятишек с ночного… Втянул в себя запахи, и голова закружилась приятно, томно…

Любил костёр…

Любил с детства, когда старшие братцы разжигали и смотрели они на разметавшиеся в пространстве языки пламени. Потом были костры его походной военной жизни, возле которых, протянув руки, грел озябшие пальцы, подогревал на лезвии сабли остывшее мясо, сало… Любил приготовленное на огне, оно пахло дымком и тайгою, чем-то древним из далёкой жизни предков, его он чувствовал… Какими-то неосязаемыми касаниями дотрагивалось, и мысль уже пронзала века и убегала в древность, к кострищам, к святилищам и многое было там ему знакомо, откуда?.. Костры всегда будили в нём рой каких-то воспоминаний, необязательно связанных с его уже богатой на события жизни. Вспоминал биваки, ночные дозоры казаков, охранявших станицы и южные подступы российских рубежей от вольных и неукротимых горных абреков… Удивительно, как мало надо, для разгула прошлых картин, лёгкий далёкий запах костра и голова уже во власти дум, связанных с его былой походной жизнью… Так работает ассоциативная память у людей, когда какое-нибудь воспоминание может порождать большую связанную с ним область. Один предмет напоминает нам о другом, а тот в свою очередь о третьем и так далее…

Однако хаотичности в рассуждениях сейчас не допустил и смог управить своими скакунами мысли, вовремя возвратить их в нужный для себя путь…

— Поди ж ты, дай им волю… Умчат резвые, — проговорил вполголоса, закончив прерванные дымком размышления. И мысли побежали, побежали по именам и мимо, мимо всё… Как всё неинтересно. Но внезапно столкнулись об одно Имя… Единственный человек, когда-либо живший на Земле, останавливал его, будоражил своей непостижимой силой, непонятной преградой останавливал поток рассуждений и этот был Иисус… Скалою загадочной высился Он, а он чувствовал себя перед Ним маленьким, совсем таким земным человеком, тем, кто надоел самому себе, поднадоел окончательно…, хотя называл всё равно ласково — соседом. Говорил про себя, про своё тело: «Насел на меня этот Лев Николаевич и не пускает никуда; ужасно надоел этот сосед» [6]

Да был он таким, кто не мог не спорить, будь хоть кто перед ним… Спорил!.. И всё же признавал, что Христос дал понятие духа божьего, а «дух Божий — это любовь. И любовь живет в душе каждого человека». [7] Перед таким он не мог идти против, признавал, но его «безудержная рассудочность» [8], как обозвали его рассуждения и поиски ответов на вопросы жизни, что ставил он себе, не давала покоя и здесь, где христиане веками возводили основание крепкой веры и этот фундамент шатался под ним, не было крепости, как казалось ему. Да! он соглашался с величием нравственного Учения Христа, но при этом всё же видел в Нём выдающегося проповедника, а не сына Божьего. Не признавал Воскресение Христа, игнорировал слова апостола Павла, говорящего: «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых — сила Божия. Ибо написано: „погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну“. Где мудрец? где книжник? где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие?» [9] Павел, апостол, словно на него показывал перстом указующим: «Внемли!», но кто бы ему, ни грозил, не помогало…

Не мог он не знать предупреждения Эразма [10], что «…такие деликатные богословские проблемы, „…“ лучше обсуждать тихим голосом в ученом кругу. Теология не орет на всю улицу, позволяя сапожникам и торговцам грубо вмешиваться в столь тонкие предметы. Дискуссия перед галеркой и на ее потребу снижает, на взгляд гуманиста, уровень обсуждения и неизбежно влечет за собой опасность смуты, беспокойства, народного возбуждения…»

Лев и здесь оказался могучим Львом, признавая в себе, что гордыни многовато… Был Создатель и был Лев и ни одно живое существо или дух небесный ни один посредник не должен был стоять между ними, только прямая связь… Он любил Христа, не того людьми придуманного, а того кем был и являлся, в рубище, босиком, кто не думал о себе, только о нуждающихся, страдающих, болеющих… На память приходили слова молитвы его детства, и он замечал в дневнике: «… ежели определяют молитву просьбою или благодарностью, то я не молился. Я желал чего-то высокого и хорошего; но чего, я передать не могу; хотя и ясно сознавал, чего я желаю. Мне хотелось слиться с существом всеобъемлющим. Я просил его простить преступления мои; но нет, я не просил этого, ибо я чувствовал, что ежели оно дало мне эту блаженную минуту, то оно простило меня… Чувство страха совершенно исчезло. Ни одного из чувств веры, надежды и любви я не мог бы отделить от общего чувства…». [11]

Всею силою своего ума, обширных знаний старался обнять, понять, охватить Бога, не мог… Только и можно было его сердцем почувствовать, принять, приблизится к нему, но не мог, молчало оно… Пытался всю жизнь размышлениями доискаться, и сердце помогало в этом размышлении, но и только, и только. «Понятие Бога в самом даже грубом смысле — разумеется далеко не отвечающем разумному представлению о нем — полезно для жизни тем, что воспоминание, представление о нем переносить сознание в высшую область, из которой видны свои ошибки — грехи, заблуждения». [12] «Я молился Богу в комнате перед греческой иконой Богоматери. Лампадка горела «…» вышел на балкон, ночь темная, звездная. Звезды, туманные звезды, яркие кучки звезд, блеск, мрак, абрисы мертвых деревьев.

Вот Он. Ниц перед Ним и молчи!» [13]

4

Только Он! но…

Навязчиво, упрямо последнее время, стали возвращаться думы о матери… Образ её, не знакомый чертами, но родной, милый внутренним ощущением, стал часто грезится… И хотя он её не видел, вернее не помнил, маленьким был ещё, но ясно понимал, что это она. Когда писались воспоминания, тогда до боли занимало ум воспоминание о той, что дала жизнь. Не мог помнить её, а думы касались. Казалось, что лучше, объёмнее и ярче не было в его творчестве дней, как тогда, когда писались воспоминания о ней… Образ контуром выхваченный на бумаге заботливым и быстрым художником, в его внутреннем мире слагался в чёткий цветной портрет, написанный воображением. Он прикасался к нему мыслями осторожно, как хотят потрогать нежный цветок и при этом не тронуть пыльцу его, бережно притрагивался к тому истоку, откуда и всё начинается, где с молоком матери начинался мир, где чистый прозрачный родник питает тебя через всю жизнь. «Да, столько впереди интересного, важного, что хотелось бы рассказать, а не могу оторваться от детства, яркого, нежного, поэтического, любовного, таинственного детства. Да, удивительное было время» [14] Воспоминания подобно пуповине, соединяющей со всем до боли родным, до слёз, до какой-то нестерпимости, до того что чувствуется, но без слов, слова не произносятся, их нет таких…

К матери тянулся, как младенец, старик, стоящий на пороге в жизнь вечную, а материнской ласке, во внимании, в нежном прикосновении, нуждался крайне. Было чувство всю жизнь обделённости с этой стороны, может быть по молодости и бросался во все тяжкие, ища на стороне эту ласку и…, не находил её. При воспоминании о ней в нём просыпалась такая любовь, такое почтение. В нём пробуждалось особенное настроение мягкое, нежное, в его словах слышалось такое уважение к её памяти, что она казалась его детям святой, когда о ней им рассказывал. Временами он испытывал такое чувство любви к ней, что просил Создателя сохранить это чувство по отношению ко всем людям… И как подарок судьбы, под закат жизни нашлись несколько синих тетрадей дневниковых записей юной маменьки. Долгими вечерами, закрывшись в кабинете, он читал полувыцветшие строки родного росчерка письма, вглядываясь в суть строк, словно за ними можно было разглядеть минувшее, и он мог разглядеть… За строчками ему виделся образ её, её движения, походка, лучистые глаза. Этот образ магнитом притягивал его внимание и рисовался уже ясным, отчётливым… Она улыбалась ему, как будто из временной дали и пространственного отсутствия своими дневниками она окликнула его. И он тянулся к этой улыбке, как младенец, старик, на пороге небытия… А небытия ли?..

«Целый день тупое, тоскливое состояние. К вечеру состояние это перешло в умиление — желание ласки, любви. Хотелось, как в детстве, прильнуть к любящему, жалеющему существу и умиленно плакать и быть утешаемым. Но кто такое существо, к которому бы я мог прильнуть так? Перебираю всех любимых мною людей — ни один не годится. К кому же прильнуть? Сделаться маленьким и к матери, как я представляю ее себе. Да, да, маменька, которую я никогда не называл еще, не умея говорить. Да, она, высшее мое представление о чистой любви, но не холодной божеской, а земной, теплой, материнской. К этой тянулась моя лучшая, уставшая душа. Ты, маменька, ты приласкай меня» [15], пожалей…

И слов не находил нужных, правильных, таких, чтобы душу переворачивало, вспоминая о ней… Слова, что мы говорим, ничто, по сравнению с тем, что мы чувствуем. Чувство?.. Оно принадлежит другому миру, более высокому совершенному, что над людьми, а не под ними. Под ними эмоции, что захлёстывают всего и всех, берут в плен и как трудно избавиться от их объятий… Человек постепенно теряет свободу, увлекаемым всевозможными страстями ревности, зависти, ненависти, алчности, становится неуравновешенным, легко поддающимся раздражению, что делает его уязвимым для более тяжких пороков…

Он знал такое, и многое испытал на себе…

5

Возвращаясь, он присел на скамью…

День медленно охватывал собою окружающую местность, настойчиво заявлял у утра свои права, оно неохотно уступало, посылало свежесть и лёгкость в своём восприятии его… Ветерок утренний, освежающий забавлялся листвою, шелестел ею и касался его бороды. Под его ласковыми порывами седые волосы развевались, теребливо отзывались на его прикосновение, и была в этом лёгкая приятность. Любилось просто посидеть, понаблюдать утро… Палочкою начертил на земле всякие хитроумные фигурки, смысл которых он и сам не знал — чертилось. Откинулся и вошёл собою в утро, неожиданно мягко так, почувствовал всего себя во всём, что окружало, как когда-то давно… Давным-давно, ещё на Кавказе, в молитве обращался к «существу Всеобъемлещему» простить его и всех, всех и дать минуту блаженную:

— Да, да, кажется так в единстве со всем окружающим… Вот надобно как жить… В единстве со всем окружающим… Хорошо бы записать это, а то уйдёт… Полюбуйтесь, среди деревьев нет вражды, они мирно уживаются и гармонично соседствуют друг с другом… Вон ели, а рядом берёзы, чуть поодаль акации весело шумят кронами и каждому дереву даётся свой лист, своя песнь поётся. И солнце ничему не ущемляет себя, всем ровно даёт тепло… Как бы это так прожить, чтобы со всем с миром и любовью…

В этот момент он ощущал себя неотъемлемой частью окружающего среди чего жил и дышал.

— Верно, собрались уже все и ждут к чаю, а покидать благодать окружающую нет желания, протестует всё. Однако надо, нехорошо задерживать… Наприезжает опять пропасть людей в имение. Пойдут опять разговоры, разговоры, ну куда от них… Опять меня упекут в словесный блуд, потом кто остановит?.. Слова, слова, как это мучительно выслушивать… А сам-то?.. Тоже хор-р-рош! Уж не раз и не два говорил себе и другим, что не держи язык впереди ума своего, это не помело у дворника, которое всегда впереди. Держи язык позади ума, чтобы он (ум) мог контролировать его (язык), что тот «метёт»… Вот и в святоотеческой литературе припоминаются замечательные слова Никодима Святогорца: «Самая великая лежит на нас нужда управлять как должно языком своим и обуздывать его. Двигатель языка — сердце; чем полно сердце, то изливается языком. Но, обратно, излившееся чрез язык чувство сердца укрепляется и укореняется в сердце. Потому язык есть один из немалых деятелей в образовании нашего гордого нрава» [16]. Да, да обуздывать надобно свой язык, да где там?.. Так и ждут от Льва слов…

Днём опять обещали наехать фотографы, заставят его поворачиваться так и этак… Не любил фотографии, где в искусственной позе снимали его, а вот если за работой, то есть в естественном положении, это уже другое дело.

— Стань так, посмотри этак, ну полюбуйтесь для кого и чего такое, а вот когда я что-то делаю, ну это совсем по-другому, тогда как в жизни. Понаедет уймище людей и «надо будет говорить, говорить… по обязанности». Как это мучительно и тяжело. Но мучительно и другое, «приходят к человеку, приобретшему известность значительностью и ясностью выражения своих мыслей, приходят и не дают ему слова сказать, а говорят, говорят ему то, что гораздо яснее им, или нелепость чего давно доказана…». [17] Вот это-то и самое странное и до сих пор непостижимое… Никак в толк не возьму, откуда столько у людей родилось самомнения, вроде многие признали мастером слова, приехали послушать, а сами говорят, говорят… «Странно, что мне приходится молчать с живущими вокруг меня людьми и говорить только с теми далекими по времени и месту, которые будут слышать меня…» [18] Как такое выдержать? Бесконечную вереницу потока людей, идут, идут… Покоя нет!..

Уж сколько лет ему, а про это он не переставал удивляться. Его поражало то невежество, когда окружающие его люди пытались рассуждать в вопросах, о которых «ни бельмеса» не смыслили, но пробовали быть в уровне с ним, а ещё проще притянуть до своего уровня… Всякий живёт надеждами, но несоответствие между ожиданием и реальным тем, что есть и складывается в жизни, вызывало внутрь его взрывы, заставляло нервничать, отсюда рождало злость, ведь не так мечталось, не так!.. А следовательно, протестовало, не хотелось идти домой… Как случилось, что его дом крепость, семья, то, что всегда незыблемо должно было быть, восхищало, теперь стало не просто раздражать, а многое в этом опостылело. Как такое могло случиться?..

Взгляд упал на цветы, что росли в достатке вокруг. Нежные хрупкие божьи создания не просто радовали глаз, а вопрошали о красоте и вечном гимне природе. Своими розовыми лепестками, распустившимися наступающему дню, под лёгким слабым ветерком кивали головками и мило радовались новому дню. Всё вокруг, всё это разнообразие окружающей жизни, словом всё: и листья, и травы, бабочки и птицы, мухи и пчёлы, всё жило самой напряжённой жизнью и творило, всё отдавало жизни свои плоды, аромат, красоту!.. Творило по-своему, как могло и, как уготовано было ему Создателем…

Стало почти неписаным законом, после прогулки приносить в дом цветы, фиалки… Он первым приносил в дом букетик, ставил в горшочек и запах тонкий, едва уловимый стелился по дому, напоминая о красоте, земле, о небе…

— Небо!? Да, да… Где то прочитал, жаль не упомню, что небо упало на землю и цветами разбилось, рассыпалось по земле, и своей красотою, заставляя поднимать очи к небесам… Да-а-а, поэтично и как правильно!..

Небо?!.. Небо всегда останавливало, заставляло вглядываться в себя, звало в мысли, в работу, в вечность. Так и сейчас с цветов перевёл взгляд на небо, в его высь и далёкость и вновь внутрь себя ощутил, как и раньше, пребывание сил, убеждённость в правдивости слов, которые когда-то написал: «… Как же я не видал прежде этого высокого неба? И как я счастлив, что узнал его наконец. Да! все пустое, все обман, кроме этого бесконечного неба. Ничего, ничего нет, кроме его. Но и того даже нет, ничего нет, кроме тишины, успокоения. И слава богу!..» [19]

6

И слава Богу!..

В это состояние, когда всё внутри отдыхает, сливается с окружающим, как задумано природою, Им задумано, когда легко и просто думается и, казалось бы, жить должно легко, добавлялись думы о ней… Где бы мысль не крутилась, где бы не странствовала она, всё одно возвращалась «на круги своя», [20] семейные… Как не крути, а дума крутит, крутит, и в земном мире, и небесном, а потом свернёт в эту колею, да и как не свернуть?.. Столько лет вместе, столько прожито, столько горя, радости, видевшие и вот на тебе — пути дальше и дальше расходятся. А должно-то быть наоборот, сходиться они обязаны, чтобы слиться и быть единым организмом, один одного чувствуя, переживая… А ведь какие мечты были в юности, как мечталось!..

— «… Я женат — моя жена кроткая, добрая, любящая, и она Вас любит так же, как и я. Наши дети Вас зовут «бабушкой» «…» Я воображаю, как он (Николенька, брат) будет, как в старину, рассказывать детям своего сочинения сказки. «…» как он будет с ними играть, как жена моя будет хлопотать, чтобы сделать ему любимое кушанье, как мы с ним будем перебирать общие воспоминания об давно прошедшем времени, как Вы будете сидеть на своем обыкновенном месте и с удовольствием слушать нас…». [21] И вот что получилось на старости лет, изводит и изводит… «Недобрые чувства, ох! недобрые к ней… И ведь надо прощать и жалеть, но пока не могу». [22] Это невозможное требование любви, переходящее в ненависть, если раньше её спасали дети, её к ним любовь, глубокая, самоотверженная и что же? когда они выросли и ушли во взрослую жизнь?.. Остался я, стал её объектом для сброса всего того, что нарабатывается в её воспалённых мыслях, накручивании всей себя на негатив. Нет, если так дальше, то не выдержу, нет, не выдержу… «… Нет жизни. Одна мука. Сказал ей: моё горе, что не могу быть равнодушен… И что же? Начались сцены, беганья в сад, слёзы, крики…». [23]

Мысль всё дальше всверливалась в воспоминания и думы о ней, точно наваждение застряли рядом, и хотелось сбросить их, даже уничтожить, чтобы с этим уничтожением и исчезли враждебность и нехорошесть в их отношениях. Однако ни прелесть утра, ни свежесть дыхания полей, леса, ни восторженные трели и свист птиц, чем ещё недавно наслаждался он, уже не могли своим чудным фоном покрыть его переживания… Они как необузданные кони понеслись галопом всё, более увлекая за собою. Становилось от них горько внутри, отравительно и избавиться бы, да не мог, не мог — дышало рядом уже Вечное, и его он чувствовал и как! хотел правильно подготовиться к Этому…

А задумок, замыслов неосуществлённых, неоконченных трудов было немало…

— Помнится, обвиняла она меня в трате сил на пустяки, «такие умственные силы пропадают в колотье дров, ставлении самоваров и шитье сапог…». [24] Да откуда, и как вы все можете знать, на что мне тратить силы, куда устремлять умственную энергию, о чём размышлять?.. Неужели я должен в вашем понимании походить на вас, желать как вы, смотреть как вы, а может и такое статься, что и писать как вы… Такое вы хотите?.. О таком мечтаете?.. Эх! в заблуждении пребываете, не о том говорите, не о том вам следует заботиться… Кто вы? что вы? — вот надобно об чём помыслить. А я?.. «Как был одинок», [25] как было такое тридцать лет назад, презираем многими, так и тянется этот шлейф до сего дня…

Его нравственное перерождение не смогли понять, осознать и принять даже самые близкие люди. Что можно было ожидать от остальных?.. Могло ли случиться чуткое понимания и большее уважение?.. Можно ли было ожидать, что кто-то способен был понять тот глобальный внутренний процесс движения духовного строительства, какой был у него?.. И те, кто окружал его в семье, был близок ему, дружил с ним, не имея его уровня, смогли вместить в себя эти процессы?.. Нет! невозможно влить ведро воды и поместить в литровую банку.

— Всем ли ведома борьба с самим собою, со своими недостатками, пороками, немощью нравственной. Ведали такое?.. Всю жизнь быть недовольным собою и одновременно быть самолюбивым, даже в творчестве… «Я слишком самолюбив, чтобы написать дурно…». Этот вечный изнуряющий труд, чистить в себе «Авгиевы конюшни», не всегда оканчивается победою, а чаще полным поражением… И необходимо время, чтобы вернуться, осмотреться, обрести силы… Для того, чтобы писать нужны чистые мысли, а каким образом их достичь?.. Садясь работать, ты должен находиться в состоянии согласованности в самом себе, чтобы можно было спокойно проявлять на свет какие-то строки. Эти строки должны читателями восприниматься живою картиною, в них этих словах должна быть заложена энергия жизни, правды, истины… Если нет внутренней уверенности, искренности любые строки не дойдут! Надо, чтобы читающий верил в то, что написано, даже не написано, а выстрадано внутренней борьбой, внутренним ощущением сердца, ты должен видеть всё глазами сердца, а они открываются только тогда, когда внутри есть умирение… Где же мне брать те силы, что помогут в написании того, что хочу, если всё в семье старается поселить внутрь меня хаос и раздрай, раздрай и хаос… Но что делать?!.. Даже если случаться такое, что ведя борьбу, ты не достигаешь успеха, нельзя останавливаться, а опять и опять вести…

Увы, вместе с победами были и частые проигрыши. И снова в дневнике появляются всё чаще привычные слова: «Лень. Безнадежность. Сладострастие. Глупость». И сейчас, когда голову убелила седина и редкость волос, замыслился, сумел ли он избавиться хотя бы от единого недостатка, сумел?..

— Как же так случилось, что мои самые родные люди не просто не согласны, а питают что ни есть враждебные чувства… Откуда эти истоки?.. А эта ненависть к нему Льва Львовича, сына единородного. Откуда? Из моих поисков или из того, что он мой сын? Уже одно то, что я Лев и он Лев, но не такой?.. И был бы «большим числителем», а то ведь один знаменатель. Ненавидят оттого, что я даю им удочку, а они сами должны выудить рыбу? А на деле? Хотят рыбу и, чтобы подали жаренную и под изысканным соусом. Как не понимают?.. Ведь стыдно жить так, стыдно за счёт кого-то, пусть родителей, а самим играть и проигрывать незаработанные деньги, ведь как должно быть стыдно… Да! я это знаю, сам проходил такое, и было стыдно, прежде всего, перед самим собою, перед Богом, перед людьми… А здесь?.. Нет такого стыда, даже перед родителями. Всё дай, дай и дай!.. Нет понятия, каково не иметь рядом отца и мать, и расти сиротою… И ведь приложили бы малейшее усилие, осознать себя в этом мире, откуда что притекает и каково достаётся, попытаться что-то в себе исправить, понять хотя бы умом, если сердце не работает, живущего рядом, пусть не меня, а свою мать. Ведь она жизнь на детей своих положила… Нет, проиграться в карты, дай мама! Потратился на авантюрный проект, дай мама! А ведь поседели и у них свои волосы…

— Пойми же, Соня! — услышал он свой голос и как будто испугался, оглянулся, никто не видит, ещё подумают бог что…

Бывали моменты, когда весь он превращался в сплошной нерв, когда он болезненно реагировал на всё происходящее, на слова, на действия окружающих его. Казалось всей кожей всё слышится, болится, всё страдает… Это случилось впервые после Севастополя, где перед глазами проходили тысячи жизней и уходили в небытие, гибли… Гибли молодыми, полными сил и самой жизни и таких вот, под пушки, под ядра… Для чего, почему, чтобы показать все свои лучшие и худшие качества, нужны человеку условия нечеловеческие, как война, тюрьма и прочие условия, где нервы натянуты, как струны инструмента музыкального… Ведь на рождение каждой новой жизни в человеческом теле Вселенная затрачивает такое количество энергии, что наивно было бы полагать — это всё идёт на создание какой-то ничтожной жизни, какую большее население Земли влачит и коптит, если бы это не было бы, как грандиознейший план чего-то огромного и значимого для Космоса… Каждый рождённый для него, как надежда, помощник, как сотрудник… Думы о том, что над этим «трудятся» два человека противоположного пола, получая к тому же удовольствие — темнота и невежество…

Сколько людских судеб стекается, смешивается кровей, прежде чем человек тот или иной рождается, образуется род, как неведомыми ручейками, соединяясь, образуется река. Так жизнь его собралась в единый собранный организм, в него жизнями многих поколений стеклось биение сердца, заработал мощный ум, развился гениальный интеллект. Странно, но факт, что гении собираются порою веками, на которые затрачиваются силы многих родов, чтобы мощно выбросить в одном человеке столько всего, что накопилось по капле во множественности проживших доселе…

Самое неприятное то, что сил-то нет, что-либо поправить, а хотелось бы… Какие слова найти бы, чтобы поняла она, что так ненадобно делать? Осознание того, что не получается жить по своим представлениям возбуждало в нём внутреннюю злобу и он был бессилен и как тут не вспомнить Руссо, что всякая злоба, гнев происходят от бессилья…

— Точно как сказал! Какие слова!..

Он ясно себе представлял своё бессилие бороться за свои идеалы, оставалось одно, говорить о них… И как не старался донести мысль свою до людей, как не пытался статьями её подтолкнуть к усвоению, тщетно… Невозможно передать словами то, что чувствовал он… И вновь просилось сравнение о ведре и литре… Он улыбнулся, вспомнив известный афоризм: «Нельзя объять необъятное». [26] Это знал, чувствовал и был бессилен, не от того ли внутри возникало бессилие, а от этого и злоба рождалась…

— Пусть так, но как забыть, что кроме того, что я писатель какой-то там известный, а ведь ещё просто человек и к тому же глубокий старик, который по мимо воли уже готовится в Путь дальний… И никто, никто не хочет такое уразуметь, не замечать. Эти постоянные придирки, вечные поправки на реплики, на высказывания: «Лёвушка… Лёвушка…» Да кто может выдержать одно только это, не говоря обо всём остальном. Ему так и хотелось кого-то срезать в их умничании, прекратить поток красноречия о пустом… Всё слова, слова… Он был далеко от них. Физически с ними, да не с ними мыслями, духом своим.

Чрезмерная забота, неделикатная опека также доставали «до печёнок».

«Лев Николаевич рассказывал за обедом: «…»

— Какой прекрасный день в «Круге чтения»! Рассказ Мопассана «Одиночество». В основе его прекрасная, верная мысль, но она не доведена до конца. Как Шопенгауэр говорил: «Когда остаешься один, то надо понять, кто тот внутри тебя, с кем ты остаешься». У Мопассана нет этого. Он находился в процессе внутреннего роста, процесс этот в нем еще не закончился. Но бывают люди, у которых он и не начинался. Таковы все дети, и сколько взрослых и стариков!..

Софья Андреевна, присутствовавшая за обедом, несколько раз прерывала Льва Николаевича своими замечаниями. Она почти ни в чем не соглашалась с ним. Изречение Шопенгауэра о боге, о высшем духовном начале в человеке, — изречение, составляющее для Льва Николаевича одно из коренных убеждений его жизни, основу всего его мышления, — она тут же, при нем, аттестовала как «только остроумную шутку».

Лев Николаевич скоро ушел к себе в кабинет.

— Грешный человек, я ушел, — сказал он, — потому что при Софье Андреевне нет никакой возможности вести разговор, серьезный разговор…» [27]

Его нестерпимо возмущало то несоответствие между тем, как он желал и тем, что получал наяву, как случалось… Виноват ли он в этом, вне сомнения, сам привнёс немало дровишек в этот костёр, но возле его костра грелось множество людей, в том числе и родные… Теперь он понимал, даже скорее чувствовал, что в отношениях между людьми, существует тончайшая плёнка, которую нельзя разрушать. Эту плёнку он в молодые годы не видел, не чувствовал, рушил с завидным спокойствием, а теперь, что?.. Теперь он бережнее относился к ней, но рушили другие, он задыхался в этом… С одной стороны он разбивался о забор их собственного невежества, с другой о частокол самомнения…

7

Уж сколько раз пытался договориться миром и бороться с требованиями и истерикой Сони по-доброму, полюбовно…

— «Хочу попытаться сознательно бороться с Соней добром и любовью. Издалека кажется возможным. Постараюсь вблизи исполнить» [28] А что получается на деле?.. И всё бы ничего, ведь издалека кажется возможным, а вблизи?.. Тщетно!.. У неё своя логика без логики… Но надо сначала и опять сначала… Нам «дано неотъемлемое благо любви, только люби, и всё радость: и небо, и деревня, и люди… А мы ищем блага во всем, только не в любви…». [29] Устал, устал от дурного расположения духа, слабости, болей головы…

Умирение перед природою и вечно-бьющим ключом жизни стало затихать, уступая место волнению, учащённому биению сердца, что так не хотелось бы этого. Нельзя было среди торжествующей природы скатываться, пусть мыслями, в скандальные семейные отношения, но куда, куда от них деваться? Кто знает? кто подскажет? И самое время бы остановиться в рассуждениях, а здесь чего доброго можно скатиться в обиду и совсем не хотелось такое. Осмотрелся вокруг, увидел берёзу… Вся крона её была зелёной, с налитыми соком листьями, а сбоку одна из ветвей пожелтела, стала засыхать… Какие преграды стали на пути подачи энергии в это ответвление, где прервалось биение живительной влаги, что ускорило процесс отмирания?.. Неведомо!.. Само собой сравнилось с самой судьбой человека, когда живущий, дышащий, ходящий по земле, вдруг поникает, прерывается у него связь с потоком пульсирующей жизни, и он уходит в пределы ему уготованные… Такое всегда заставляло его задумываться и воплощать плоды мыслей в своих произведениях.