Введение

Вступительное слово Андрея Иващенко

лидера рабочей группы НейронетНациональной технологической инициативы

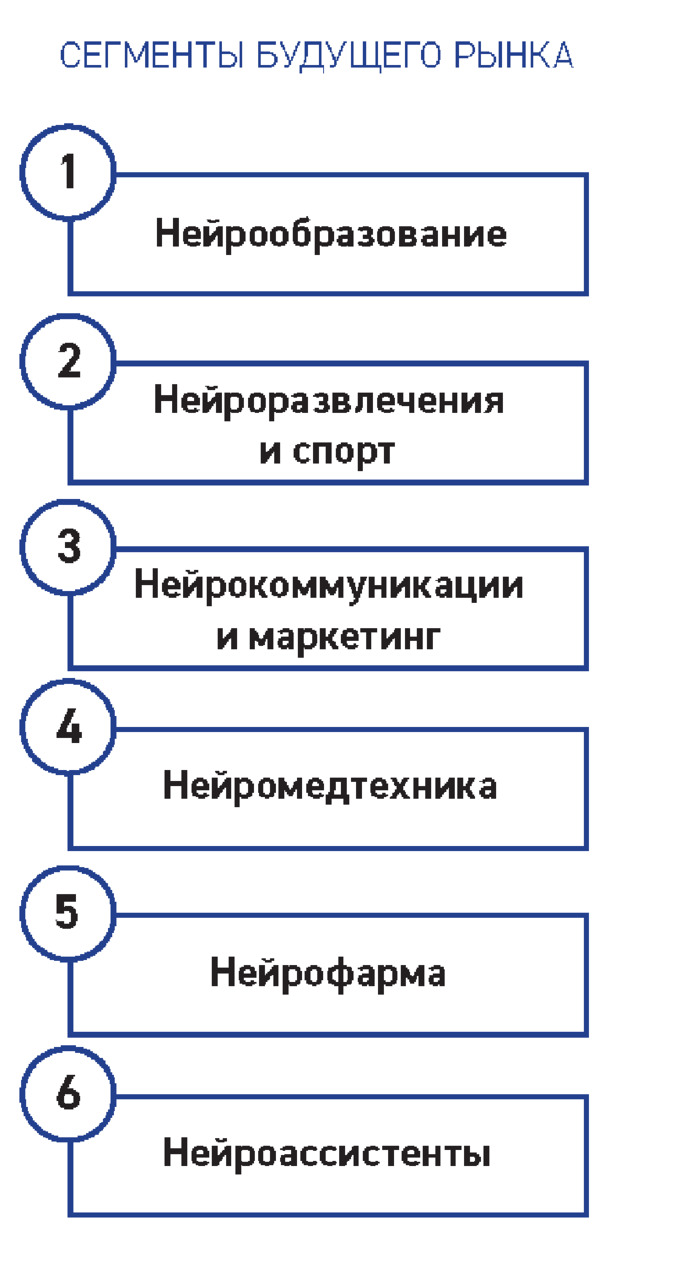

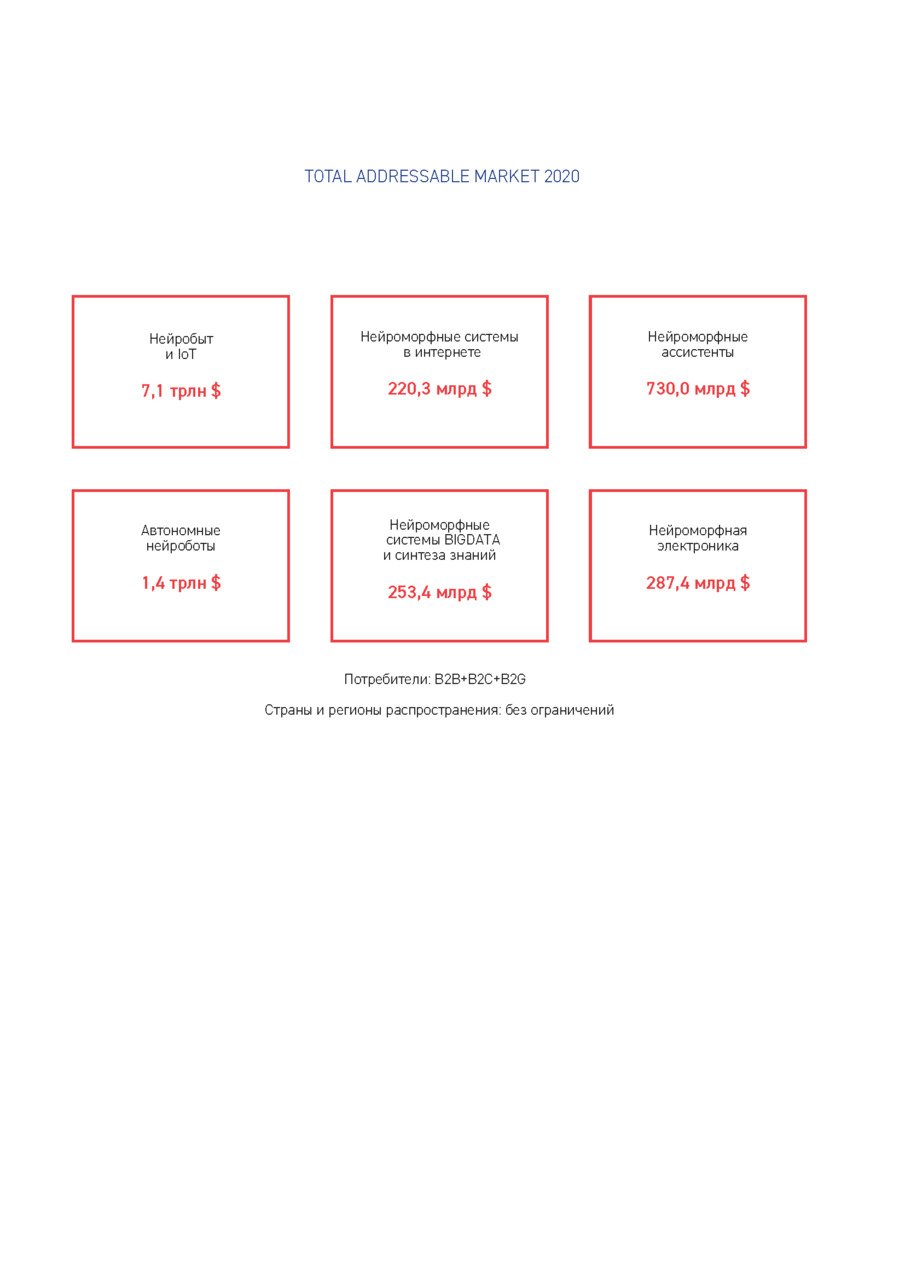

СЕГМЕНТЫ БУДУЩЕГО РЫНКА

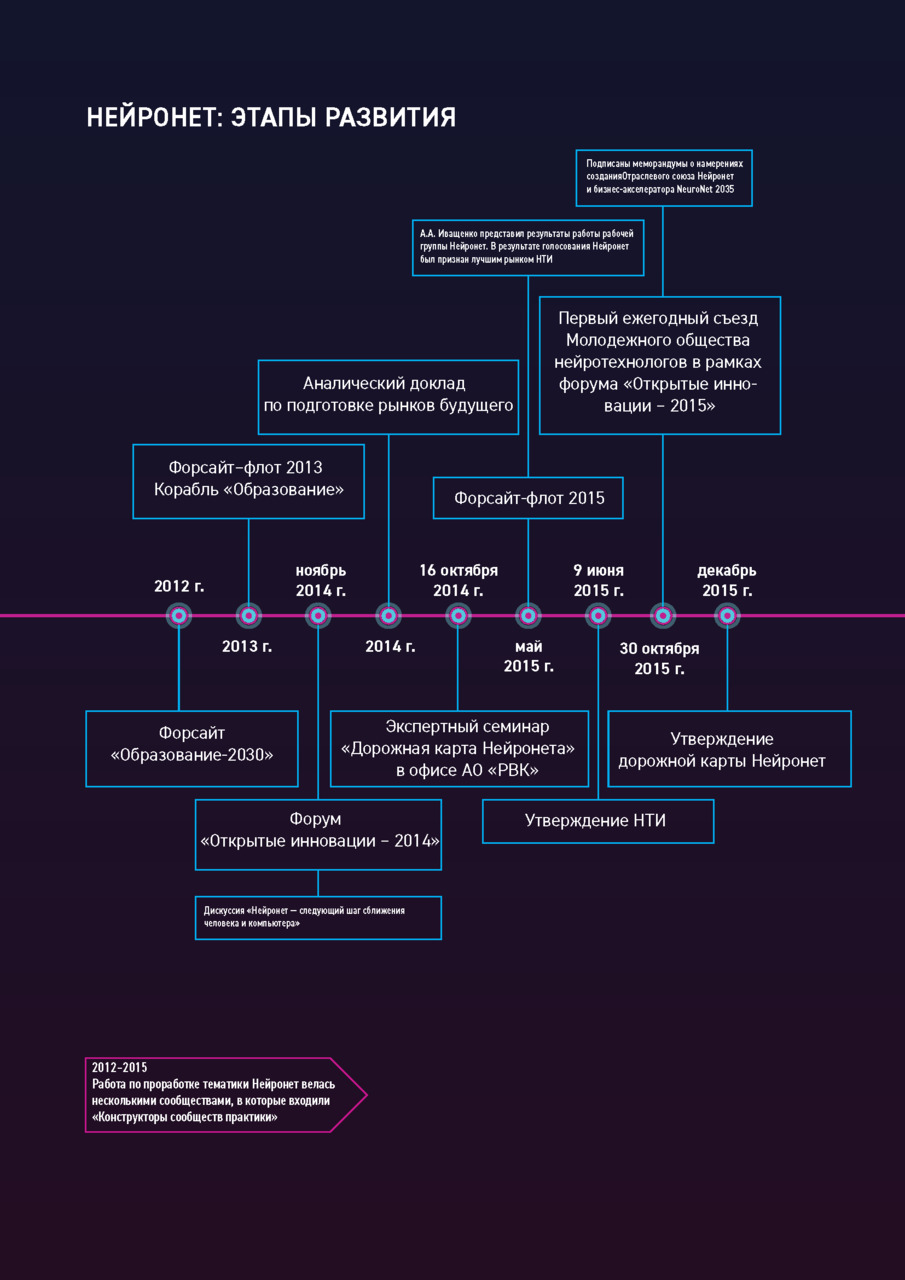

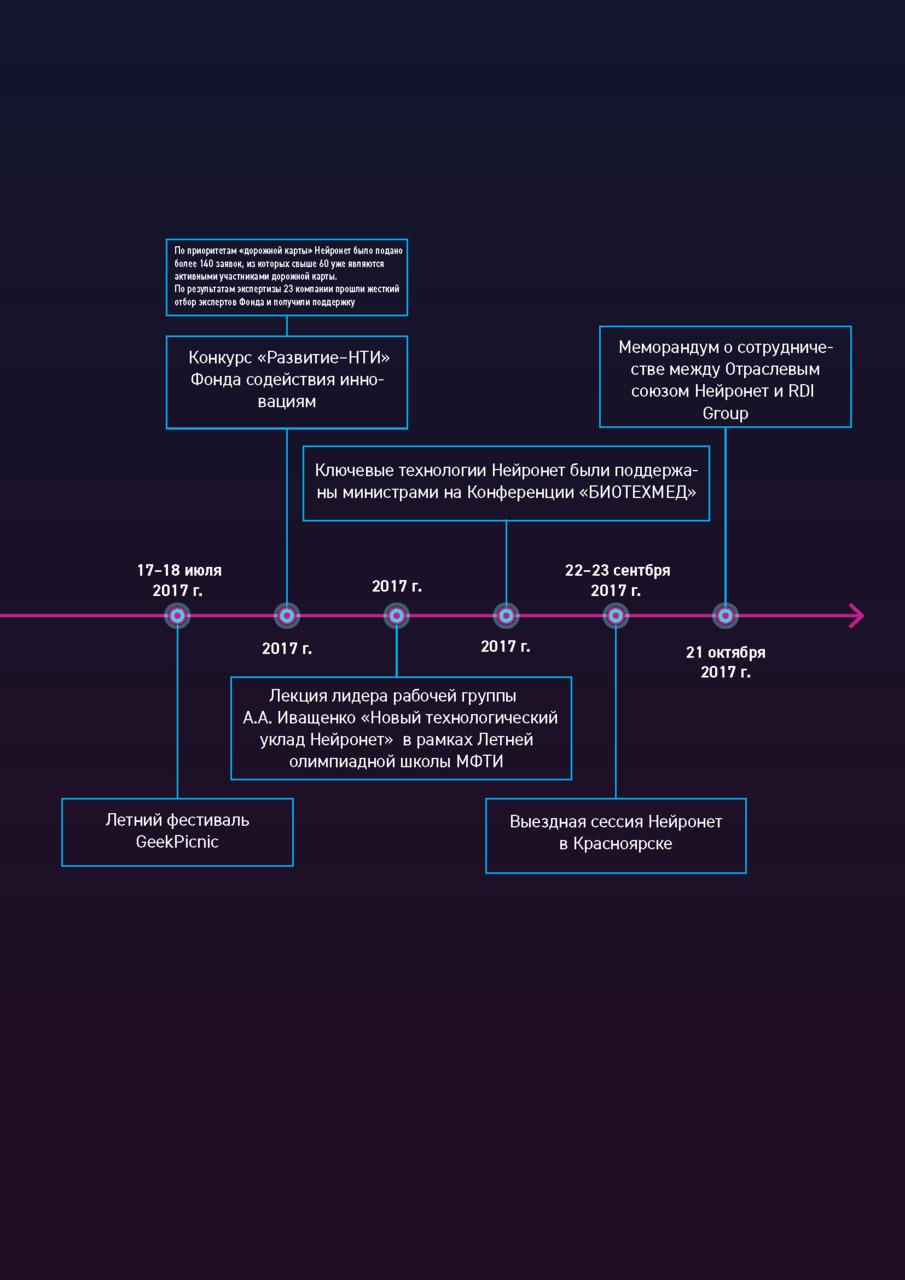

Два года назад на Форсайт–флоте 2015 Национальная технологическая инициатива начала работу по выявлению рынков будущего, которые сложатся к 2035 году. Одним из таких высокотехнологичных рынков был определен Нейронет. Его прообразы появляются на традиционных рынках уже сегодня.

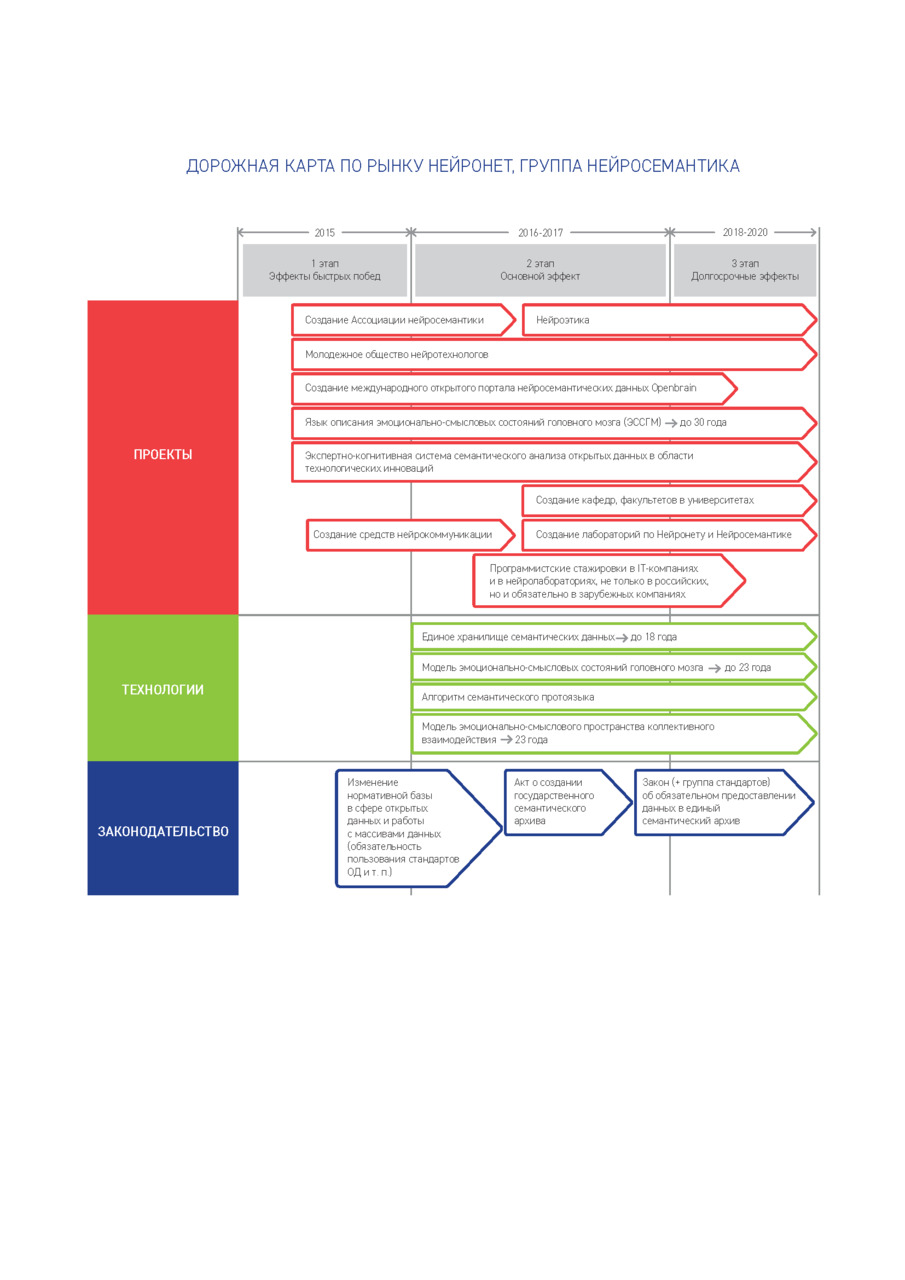

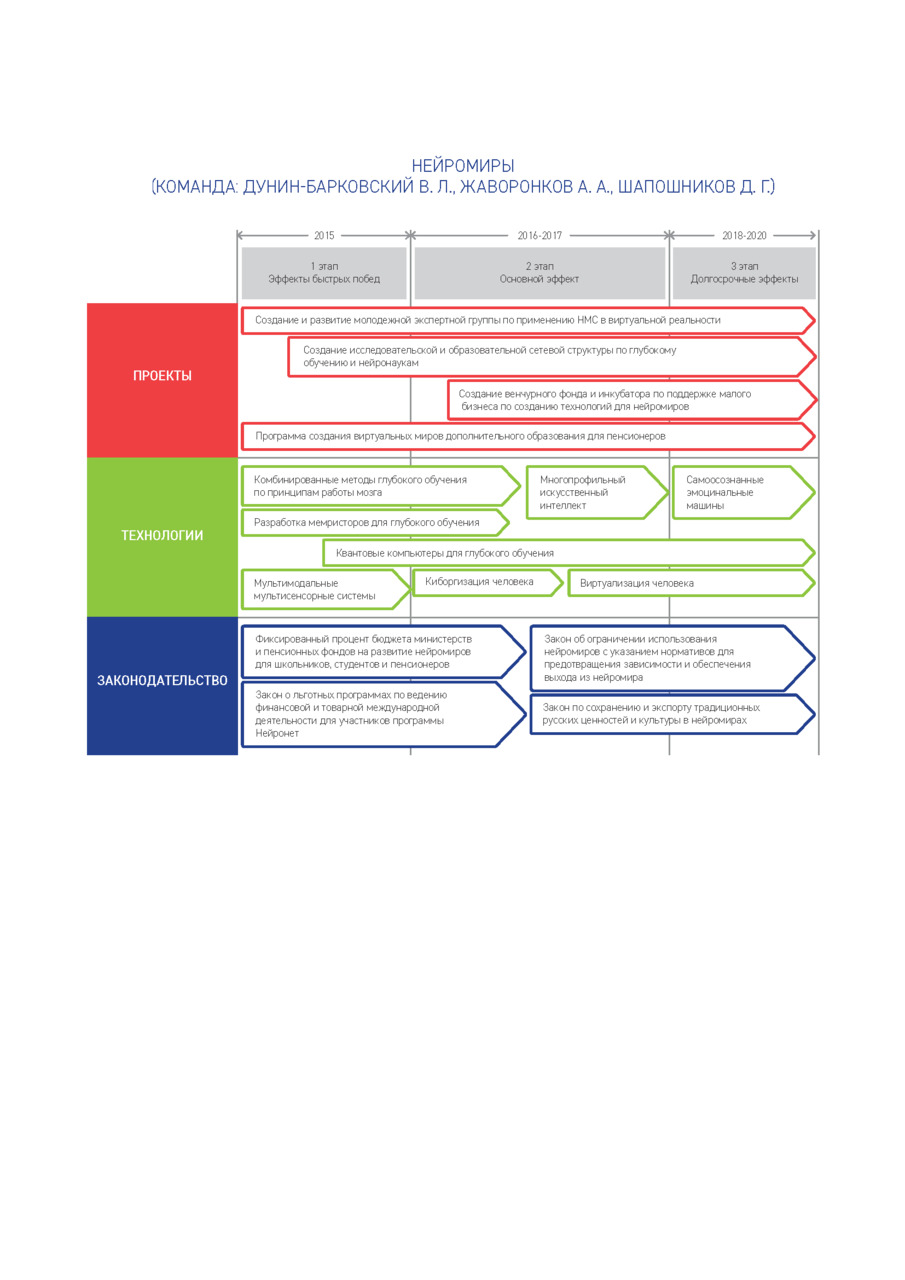

Рабочая группа Нейронет разработала дорожную карту. В ней обозначен порядок действий для занятия лидирующих позиций на глобальном рынке Нейронет на трех временных горизонтах — в настоящем времени, в 2025 и 2035 годах. Дорожная карта определяет вектор развития шести сегментов будущего рынка.

Кроме того, одной из задач сообщества Нейронет является вовлечение технологических лидеров из числа предпринимателей и ученых для реализации проектов в рамках дорожной карты Нейронет. Только мобилизация энергичных энтузиастов позволит решить задачу запуска сотен стартапов, опирающихся на эту технологическую волну. Именно из них к 2025 году возникнут десятки «фирм-газелей», а к 2035 году появятся национальные компании-чемпионы, успешно конкурирующие на глобальных рынках.

Дорожная карта одобрена президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России 24.06.2016, Протокол №3.

Нейронет: общая информация

Рынок средств человекомашинных коммуникаций, основанных на передовых разработках в нейротехнологиях и повышающих продуктивность человекомашинных систем, производительность психических и мыслительных процессов.

Рынком-предшественником является рынок носимых устройств, передающих информацию через интернет. Новые технологии, продукты и услуги Нейронет будут разрабатываться на основе результатов интенсивного изучения человеческого мозга и нервной системы.

Описание

Следующая технологическая революция будет связана с нейротехнологиями и кардинальным увеличением производительности умственного труда за счет интеграции мозга человека и вычислительных машин. Стремительное развитие этого направления начнется после завершения расшифровки (картирования) работы мозга по аналогии с биотехнологической революцией, которая стартовала после расшифровки генома человека.

Нейронет станет следующим этапом развития нынешнего интернета (Web 4.0), в котором взаимодействие участников (человек–человек, человек–машина) будет осуществляться с помощью новых нейрокомпьютерных интерфейсов, в дополнение к традиционным методам, а сами компьютеры станут нейроморфными (похожими на мозг) на основе гибридных цифро-аналоговых архитектур. Прогнозируется появление социальных нейросетей и полноценного гибридного человекомашинного интеллекта.

Применение нейротехнологий в области образования позволит резко увеличить объем и скорость усвоения новых знаний, при этом развитие таких технологий, как нейрофитнес и модуляция памяти, приведет к возможности многократного усиления когнитивных способностей.

В области медицины появятся технологии, позволяющие использовать искусственные конечности и дополнительные органы чувств, которые к 2035 году разовьются в доступное для массового потребителя нейроуправление бытовым пространством. При этом уже в десятилетней перспективе ожидается появление эффективных таргетных биомаркеров и препаратов, позволяющих лечить различные возрастные деменции, включая болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона. А через 20 лет возможно открытие генных и клеточных технологий коррекции мозга.

В XXI веке мир столкнулся с общими для всех стран глобальными проблемами:

• старение населения;

• нарастание сложности техносферы;

• увеличение количества техногенных катастроф;

• увеличение информационной нагрузки.

Ответом на это становится появление различных решений на основе нейротехнологий, включая гибридный человекомашинный интеллект, которые позволят значительно расширить ресурсы человеческого мозга и повысить его производительность за счет интеграции с техносферой.

Цели

Основная цель дорожной карты Нейронет — сформировать глобально конкурентоспособный российский сегмент рынка Нейронет, обеспечив появление не менее 10 национальных компаний-чемпионов к 2035 году (компании-чемпионы — это компании, занимающие место в первой тройке в сегменте рынка B2C или заметные позиции в сегменте рынка B2B с суммарной капитализацией порядка 70 млрд руб. и более).

• Создание новых сегментов рынков в области технологии Нейронета, включая основные факторы возникновения спроса, ключевые рыночные ниши и возможные типы продуктов и услуг, которые будут заполнять эти ниши.

• Определение ключевых технологий, за счет которых будут созданы продукты и сервисы Нейронета.

• Распространение этих решений в рамках межправительственных соглашений и Международной морской организации (ИМО) на весь мировой рынок, в том числе учитывая решения в ЕС.

• Обеспечение согласованности действий органов государственной власти различных уровней, институтов развития, инвесторов и профессиональных сообществ по развитию Нейронета.

• Создание концептуальной основы для государственно-частного партнерства по вопросам развития Нейронета.

• Определение стратегического вектора для разработки и корректировки нормативно-правовой базы в вопросах, связанных с Нейронетом, в том числе по вопросам подготовки и переподготовки кадров, создания новых образовательных стандартов.

Ключевые сегменты рынка

Нейроассистенты

Развитие технологии понимания естественного языка, глубокого машинного обучения, персональных электронных ассистентов.

Нейрообразование

Развитие нейроинтерфейсов и технологий виртуальной и дополненной реальности в обучении; образовательные программы и устройства по нейротехнологиям, устройства для усиления памяти и анализа использования ресурсов мозга.

Нейромедтехника

Развитие нейропротезирования органов чувств; разработка технических средств реабилитации для инвалидов с применением нейротехнологий; средств роботерапии с биологической обратной связью; мультимодальных, интерактивных, адаптивных нейроинтерфейсов для массового потребителя с увеличением объема передаваемой информации.

Нейроразвлечения и спорт

Развитие брейнфитнеса, игр с использованием нейрогаджетов, нейроразвивающих игр.

Нейрокоммуникации и маркетинг

Развитие технологий нейромаркетинга, прогнозирование массовых и индивидуальных поведенческих эффектов на основе нейро- и биометрических данных; системы поддержки принятия решений; технологии выявления ближайших эмоционально окрашенных локаций для формирования ресурсных состояний; технологии оптимизации процессов организма во время коллективной деятельности.

Нейрофарма

Развитие генной и клеточной терапии и коррекции; ранняя диагностика, лечение и предотвращение нейродегенеративных заболеваний; усиление когнитивных способностей здоровых людей.

Пилотный проект

Проект CoBrain–Аналитика

• Проект CoBrain–Аналитика призван преодолеть технологические барьеры и обеспечить поток патентоспособных разработок для рынка Нейронет. В отличие от других международных проектов по изучению мозга основной фокус российского проекта предполагается направить на исследования, связанные с расширением ресурсов мозга человека (в первую очередь за счет интеграции его в техносферу).

• В рамках проекта CoBrain–Аналитика планируется создать 10 центров развития нейротехнологий на базе ведущих университетских кластеров, которые объединят более 40 различных лабораторий, что обеспечит междисциплинарность исследований и поможет собрать информацию в единую базу знаний. На основании данной инфраструктуры планируется развернуть систему инжиниринга, патентования и бизнес-акселерации, которая к концу первого этапа приведет к появлению сотен стартапов в области нейротехнологий и создаст предпосылки для прихода значительных венчурных инвестиций в данный сегмент.

Крупные компании — участники рабочей группы

ЦВТ «ХИМРАР» И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ «ХИМРАР»

Негосударственный научно-производственный комплекс и инновационный бизнес-инкубатор, объединяющий высокотехнологичные организации, ведущие разработки и производство инновационных лекарств на основе новейших «постгеномных» технологий в партнерстве с отечественными и зарубежными фармацевтическими и биотехнологическими производителями. На современной технологической базе центра осуществляется полный цикл доклинической и клинической разработки новых лекарств и лекарственных соединений, начиная с идентификации актуальных биомишеней для высокопроизводительного биоскрининга, синтеза и испытания новых молекул, разработки готовых лекарственных форм и заканчивая выпуском новых лекарственных препаратов, в том числе для лечения болезней центральной нервной системы, включая рассеянный склероз, шизофрению, депрессию, старческие деменции, болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона.

БИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР «СЕВЕРНЫЙ»

Объединение ведущих предприятий российской фармацевтической и медицинской промышленности, научно-исследовательских институтов и медицинских учреждений, малых инновационных компаний на базе Московского физико-технического института, включая предприятия, работающие в области нейрофармы и нейромедтехники, такие как «Биоинтегратор», «Авинейро», «Сотекс», «Кси Венчурс», «Альтоника», «Лекарекс», «Нейроком», «Битроникс» и другие.

МОСКОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ «ВТУ»

Негосударственный вуз, созданный по инициативе Правительства РФ и структурных подразделений ООН ЮНЕСКО и ЮНИДО в сфере модернизации системы российского образования. Зарегистрирован в 1997 году, в 2010 году Всемирный технологический институт «ВТУ» был переименован в НОУ ВПО «Московский технологический институт «ВТУ». В настоящее время в институте обучается свыше 18 тысяч студентов.

АО «АЙКУМЕН — ИНФОРМАЦИОННЫЕ БИЗНЕС-СИСТЕМЫ»

Ведущий российский научно-технический центр по разработке технологий интеллектуального анализа данных, производитель и поставщик комплексных информационно-аналитических решений класса Business Intelligence в интересах государственных и корпоративных заказчиков с 2004 года.

ООО «ФАКТБУК»

Компания, которая разрабатывает инструменты сбора и анализа фактической информации, основанные на глубоком машинном обучении языку.

«НЕЙРОТРЕНД»

Разработчик нейромаркетинговых технологий. Это уникальная тестовая лаборатория, не имеющая аналогов на территории России, в которой используются самые передовые наработки ученых в области нейрофизиологии, современные технологические средства и инструменты сканирования физиологических реакций человека для тестирования аудиовизуального контента в целях повышения его качества и эффективности восприятия и прогнозирования потребительского выбора.

Физиологические показатели обрабатываются по собственным алгоритмам и методикам, в результате чего получаются динамические кривые, оценивающие внимание (сенсорное и когнитивное), интерес, эмоцию (вовлеченность и валентность), полностью синхронизированные с тем, что респондент рассматривал или делал.

ООО «НЕЙРОБОТИКС»

Линейка научных систем «Нейроботикс» используется для исследований физиологии человека, животных, изолированных органов, тканей и клеток; для беспроводной регистрации ЭКГ, показателей ЦНС, ВНС и мускулатуры; нейро-, электро- и психофизиологии спортсменов и операторов сложных систем; нейромаркетинга и оценки эмоций человека; поведенческих, метаболических и ингаляционных исследований на животных; фармакологического тестирования и фенотипирования. «Нейроботикс» разработала интерфейс «мозг-компьютер с очками дополненной реальности» (не имеет зарубежных аналогов, опережение на два-три года), который позволяет парализованным пациентам и бионическим спортсменам управлять экзоскелетами через ЭЭГ (через считывание электрической активности мозга).

ООО «НЕЙРОМАТИКС»

Компания «Нейроматикс» специализируется на розничной и оптовой продаже нейроконтроллеров — устройств, которые предоставляют возможность каждому желающему использовать свой мозг для прямого управления компьютерными программами, периферийными устройствами, играми. Официальный и эксклюзивный представитель Neurosky, Macrotellect, Interaxon, Neuroware, Great Lakes NeuroTechnologies.

Разработчик таких проектов, как:

• Проект по профессиональному самоопределению предусматривает создание, реализацию, внедрение инновационной методики по выявлению предрасположенности ребенка в профессиональных отраслях на основе электроэнцефалограммы данных в игровой тестовой форме — результатом проекта будет являться система, которая позволит с высокой релевантностью выявлять у пользователей предрасположенность к рабочим активностям в игровой форме;

• Проект по мониторингу психоэмоциональных состояний, включая потенциально опасные — результатом проекта будет являться система, которая позволит контролировать, записывать и анализировать психоэмоциональные и физиологические состояния человека, в том числе и на потребительском уровне; не только сигнализировать о ресурсных состояниях, но и стимулировать их.

Участники Нейронет

Рабочая группа Нейронет

Иващенко Aндрей Aлександрович

Лидер (соруководитель) рабочей группы

Председатель совета директоров НП ЦВТ «ХимРар»

Доктор технических наук, профессор РАН

Заведующий кафедрой «Инновационная фармацевтика и биотехнология» МФТИ

Член экспертной коллегии Фонда «Сколково»

Член совета Круглого стола промышленников России и ЕС

Член наблюдательного совета МФТИ

Член правления НП «Физтех-Союз»

Член Американского химического общества

Член Общества биологического скрининга

Член Международного общества гетероциклической химии

Огородова Людмила Михайловна

Соруководитель рабочей группы

Заместитель Министра образования и науки Российской Федерации

Доктор медицинских наук

Профессор кафедры детских болезней (1997 г.)

Член-корреспондент Российской академии медицинских наук (2007 г.).

Создатель собственной научной школы

Подготовила 15 докторов и 37 кандидатов наук

Автор более 400 научных работ, 8 патентов, 16 монографий, 9 учебных пособий с грифом учебно-методического объединения Министерства здравоохранения Российской Федерации, 6 руководств, 3 клинических рекомендаций, соавтор учебника по амбулаторно-поликлинической педиатрии, ставшего победителем конкурса «Лучшая книга России»

Награды и звания:

•Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

•Почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации»

Алмазов Андрей Александрович

Ответственный секретарь рабочей группы

Директор Центра управления проектами, программами и портфелями Проектного офиса НТИ (АО «РВК»)

Полномочный представитель Нейронет Проектного офиса НТИ

Галкина Наталия Валентиновна

Руководитель сегмента «Нейрокоммуникации»

Генеральный директор АО «Нейротренд»

Один из авторов программ «Нейроэкономика и нейромаркетинг» на экономическом факультете МГУ имени М. В. Ломоносова, «Нейромаркетинг» в Московской школе кино, гуру магистерской программы «Когнитивная экономика» экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, программы «Нейроэкономика» в МГИМО

Руководитель ряда научно-исследовательских работ и более 100 исследовательских проектов с использованием методов нейрофизиологического тестирования

Преподаваемые дисциплины: Нейромаркетинг, Нейроэкономика

Член NMSBA (Neuromarketing Science & Business Association)

Победитель конкурса EY «Деловые женщины 2017» в номинации «Высокие технологии»

Победитель конкурса EY «Предприниматель года 2017» в номинации «Высокие технологи»

Конышев Владимир Анатольевич

Руководитель направления «Нейромедтехника»

Генеральный директор ООО «Нейроботикс»

Институт Высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, сфера деятельности — ЭЭГ, МЭГ, биомагнетизм (1985–2006 гг.)

Главный инженер Brain Functions Laboratory (Япония) (1992–1998 гг.)

Главный программист Neuroscan (США), (1998–2003 гг.)

Лаборатория академика И..А. Шевелева, работал над темами «Термография мозга», «Интерфейс «мозг-компьютер» (с 2002 г.)

Осьмаков Василий Сергеевич

Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации

Кандидат экономических наук

Начальник отдела стратегического планирования и научно-исследовательских работ, референт отдела стратегического планирования и научно-исследовательских работ, референт отдела сопровождения приоритетных направлений промышленной политики Департамента экономического анализа и перспективного планирования, советник отдела общественных связей, главный специалист отдела общественных связей Минпромэнерго России (2004–2008 гг.)

Помощник Министра промышленности и торговли Российской Федерации; советник Министра промышленности и торговли Российской Федерации (2008–2012 гг.)

Директор Департамента стратегического развития и проектного управления Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (2012–2016 гг.)

Указом Президента Российской Федерации в 2015 году присвоен классный чин действительного государственного советника Российской Федерации II класса

Корзинов Олег Михайлович

Руководитель направления «Нейрофарма»

Генеральный директор ООО «КСИ Венчурс»

Исполнительный директор НП «Центр развития БФК Северный»

Директор БиоБизнес–Инкубатора МФТИ (с 2012 г.)

Специализацию по молекулярной биофизике получил в Институте молекулярной биологии имени В..А. Энгельгардта (ИМБ РАН)

Подготовку в области финансов и управления получил в ходе программ обучения компании McKinsey&Co и Стокгольмской школы экономики

Плужник Евгений Владимирович

Руководитель направления «Нейрообразование»

Доктор делового администрирования

Исполнительный директор ОАНО ВО «Московский открытый институт»

Первый проректор Московского технологического института «ВТУ»

Генеральный директор Moscow Business School

Старший партнер консалтинговой компании Legal Bridge

Автор и руководитель программного комитета Международной конференции YEES

Член экспертного совета российского блока ежегодного мирового обзора-рейтинга конкурентоспособности стран (IMD World Competitiveness YearBook)

Член организационного комитета TEDMED Russia

Статут Владимир Александрович

Руководитель направления «Нейроразвлечения и спорт»

Генеральный директор ООО «Нейроматикс»

Соучредитель инновационной компании ООО «Нейротонус»

Председатель совета директоров ЗАО «Айкумен — информационные бизнес-системы»

Эксперт Фонда содействия инновациям

Кандидат физико-математических наук

Cтарший научный сотрудник Физического Института имени П..Н. Лебедева РАН

Специалист в области машинного обучения и искусственного интеллекта

Член Президиума Российской ассоциации нейроинформатики

Соавтор более 50 научных публикаций

За цикл работ в области машинного обучения получил благодарность Президента Российской Федерации

Шумский Сергей Александрович

Руководитель направления «Нейроассистенты»

Генеральный директор ООО «ФАКТБУК»

Сооснователь компании «Айкумен — информационные бизнес-системы»

Вице-президент Российской ассоциации нейроинформатики

Кандидат физико-математических наук

Старший научный сотрудник Физического Института имени П..Н. Лебедева РАН

Специалист в области машинного обучения и искусственного интеллекта

Автор учебных курсов по нейрокомпьютингу в МФТИ и МИФИ, соавтор учебника «Нейрокомпьютинг и его применения в экономике и бизнесе»

В 1990-х годах руководил международными научными проектами по разработке нейросетевой ассоциативной памяти и созданию системы распознавания русской речи.

Каплан Александр Яковлевич

Доктор биологических наук, профессор

Заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов кафедры физиологии человека и животных Московского государственного университета имени М..В. Ломоносова

Разработчик нового отечественного нейротропного препарата «Семакс»

Автор более 100 публикаций в отечественных и зарубежных рецензируемых научных журналах

Автор 4 патентов

Преподавал нейрофизиологию, нейробиологию, нейроинформатику в Московском государственном университете имени М..В. Ломоносова

Основатель первой в Российской Федерации лаборатории по разработке нейрокомпьютерных интерфейсов

Разработчик фундаментальных основ компьютерного анализа ЭЭГ для целей мониторинга и контроля состояния человека-оператора

Научный руководитель разработки программно-аппаратного комплекса Нейрочат для постинсультных пациентов

Член Society of Neoroscience (США)

Член Clinical Brain-Machine Interfaces Society (Германия)

Лауреат Премии Правительства РФ в области науки и техники (2002 г.)

Пономарев Алексей Константинович

Кандидат технических наук

Вице-президент по стратегии и связям с индустрией Сколковского института науки и технологий

Заместитель Министра образования и науки Российской Федерации (2010–2012 гг.)

Профессор Института подготовки специалистов оборонного комплекса и инфраструктурных отраслей

Звание «Почетный работник науки и техники РФ»

Балабан Павел Милославович

Доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, профессор

Директор Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН

Заведующий лабораторией клеточной нейробиологии обучения Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН

Автор более 100 научных работ по физиологии высшей нервной деятельности и механизмов психических процессов

Научный руководитель 3 докторских, 16 кандидатских диссертаций

Член комиссии по школам Международной организации по изучению мозга (IBRO)

Главный редактор «Журнала высшей нервной деятельности имени И. П. Павлова» РАН

Председатель диссертационного совета, вице-президент Российского физиологического общества имени

И. П. Павлова РАН

Белова Анна Григорьевна

Председатель совета директоров ОАО «РВК»

Кандидат экономических наук

Профессор Высшей школы Менеджмента НИУ «Высшая школа экономики»

Заместитель Министра путей сообщения Российской Федерации (2001–2004 гг.) (отвечала за реформирование железнодорожного транспорта)

Советник руководителя Федерального агентства по атомной энергии, председатель подкомиссии по развитию и реструктуризации Ядерно-энергетического комплекса (2005–2007 гг.)

Работала в государственных и частных акционерных обществах, в частности, в ОАО «Российские железные дороги», ОАО «Техснабэкспорт», ОАО «СУЭК»

Руководитель рабочей группы по инновациям Экспертного Совета Открытого Правительства РФ

Имеет отраслевые награды Министерства транспорта, Министерства внутренних дел, «Росатома»

Говорун Вадим Маркович

Генеральный директор ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины Федерального медико-биологического агентства»

Доктор биологических наук, профессор, академик РАН

Президент компании «Литех»

Выпускник медико-биологического факультета Российского государственного медицинского университета

Работал в Берлине (1989–1994 гг.)

Автор более 200 работ по физико-химической медицине, биохимии и молекулярной биологии

Кузнецов Евгений Борисович

Директор дочерних фондов АО «РВК»

Работал в Фонде «Центр Стратегических Разработок Северо-Запад» (2001–2002 гг.), PR-агентстве Imageland Edelman (2002–2007 гг.) (работа в области коммуникаций)

Автор разработок в области регионального развития

Создатель Фонда содействия развитию науки, образования и медицины (совместно с Симоном Кордонским), реализовал серию общественных кампаний в области медицины и здравоохранения, разработал концептуальный и методологический аппарат для обеспечения специализированных коммуникаций между научным и бизнес-сообществом

Директор департамента развития и коммуникаций, а впоследствии — директор департамента стратегических коммуникаций ОАО «РВК» (с 2012 г.)

Заместитель генерального директора, директор проектного офиса, член правления ОАО «РВК» (с 2014 г.)

Руководитель комитета по связям с научным сообществом российского отделения IABC (The International Association of Business Communicators) (с 2009 г.)

Патрушев Максим Владимирович

Координатор научно-технического совета НТИ «Нейротехнологии»

Директор Химико-биологического института Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта

Кандидат биологических наук, доцент

Область научных интересов — молекулярная нейробиология, нейротехнологии, молекулярная генетика, клиническая генетика

Заместитель председателя Технологической платформы «Медицина будущего»

Член экспертного совета «Науки о жизни» Министерства образования и науки России

Щукин Тимур Николаевич

Партнер Naked Minds

Психофизиолог, руководитель научных исследовательских разработок, проектировщик образовательных программ, модератор, руководитель штаба рабочей группы Нейронет НТИ

Сооснователь российской группы Нейронет, организатор сообщества «Конструкторы сообществ практики» — сетевого партнерства практиков и организаторов коллективной деятельности

Принимал участие, модерировал и провел около 100 стратегических сессий, круглых столов, образовательных программ длительностью от одного дня до девяти месяцев («Образование.–.2030», «Компетенции.–.2030», «Транспортная стратегия РФ», «Стратегия наукоградов», «Форсайт-школа 2014–2016», «Публичные пространства и городское искусство», «Форсайт-флот 2013–2015» и др.)

Модератор интегрированных программ в МШУ «Сколково»

Лидер проекта Агентства стратегических инициатив «Смена Нейронет»

Лидер проекта НТИ «VCA — виртуальный коллаборативный ассистент»

Научный руководитель ООО «Технологии управления развитием»

Кандидат психологических наук

Автор публикаций в области психофизиологии и психологии

Научный консультант и разработчик технологических решений в области человекомашинного и коллективного взаимодействия

Румянцев Сергей Александрович

Проректор по стратегическому развитию Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова

Защитил кандидатскую диссертацию на тему «Влияние Г-КСФ на клеточный состав крови и костного мозга человека» (2002 г.)

Защитил докторскую диссертацию на тему «Гемопоэтические стволовые клетки пуповинной и периферической крови у детей (характеристика, процессинг и моделирование биологических свойств для клинического использования)» (2007 г.)

Получил звание профессора по специальности «Гематология и переливание крови» (2010 г.)

Удостоен почетного звания «Профессор РАН» (2015 г.)

Член-корреспондент РАН (2016 г.)

Опубликовал более 300 научных работ, из них 15 монографий, 51 публикация в журналах, входящих в международные базы цитирований

Автор 6 патентов

Научный руководитель 2 докторских, 14 кандидатских диссертаций

Член ученого совета Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н..И. Пирогова

Член ученого совета ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева» МЗ РФ

Член диссертационного совета по специальности гематология и переливание крови при ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева» МЗ РФ

Член диссертационного совета по специальности гематология и переливание крови при ФГБУ «Гематологический научный центр» МЗ РФ

Член редколлегии журналов «Российский журнал детской гематологии и онкологии», «Онкогематология», «АГ-инфо», «Frontiers in Genetics»

Участники Нейронет

Отраслевой союз Нейронет

Орлов Дмитрий Владимирович

Руководитель направления по работе с партнерами

Отраслевого союза Нейронет

Кандидат социологических наук

Автор более 10 публикаций в рецензируемых журналах

Член ассоциации выпускников Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского

Преподавал общую и социальную психологию

Семенов Александр Валерьевич

Исполнительный директор Отраслевого союза Нейронет

Член Совета АНО «Лаборатория «Сенсор-Тех»

Работал в Министерстве обороны Российской Федерации, ПАО «Институт электронных управляющих машин имени И. С. Брука», АО «РВК»

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА

Петров Максим Эдуардович

Аврясова Ольга Сергеевна

Гонноченко Алексей Сергеевич

Ефимов Альберт Рувимович

Лаврова Алена Вячеславовна

Каплан Александр Яковлевич

Фомин Александр Сергеевич

Шилов Александр Сергеевич

Раудсепп Сергей Викторович

Метелев Сергей Вячеславович

Мисников Егор Александрович

Скворцов Егор Алексеевич

Кушнер Алексей Васильевич

Сысоев Михаил Алексеевич

Залешин Александр Владимирович

Баев Михаил Степанович

Макаров Александр Николаевич

Кайрова Ольга Павловна

Ляпунцова Елена Вячеславовна

Уралов Арсений Анатольевич

Ривера Сергей Хуан Виктор

Дунин-Барковский Виталий Львович

Кошелев Дмитрий Евгеньевич

Тулинов Денис Владимирович

Пивоваров Игорь Олегович

Подсосонная Наталья Сергеевна

Попов Денис Владимирович

Лацерус Феликс Эдмундович

Узденский Анатолий Борисович

Цукерман Валерий Давидович

Артамонова Яна Николаевна

Наквасин Сергей Юрьевич

Вяткин Николай Викторович

Никифорова Наталья Владимировна

Комиссарова Татьяна Алексеевна

Кардонов Юрий Сергеевич

Щукин Тимур Николаевич

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава России

НОУ ВО «Московский технологический институт»

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина» НП «Биофармацевтический кластер „Северный“»

Ассоциация разработчиков дополненной и виртуальной реальности ФГБНУ «НИИ физиологии и фундаментальной медицины»

Центр высоких технологий «ХимРар»

ФГАОУ ВПО «Санкт Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики Оптики» (ИТМО)

ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский университет „Высшая школа экономики“»

Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского

Центр дополнительного образования Фонда развития Физтех-школ

ООО «Международный институт психосоматического здоровья»

ООО «Объединение когнитивных ассоциативных систем»

ООО «Медицинские Компьютерные Системы (МЕКОС)»

ООО «Виртуальные инфраструктуры предприятий»

ООО «Системы динамической стабилизации»

ООО «Сибирские информационные системы»

ООО «Системы виртуальной реальности»

ООО «Бюро Интернет Представительств»

ООО «Русское Техническое Общество»

ООО «Нейрокогнитивные технологии»

АО НПО «Андроидная Техника»

ООО «Электронные платформы»

ООО «АйПи Лаборатория»

ООО «ВЕСТТРЕЙД ЛТД»

ООО «Викиум»

ООО «Эттон груп»

ООО «АДВ»

ООО «ТопСкан»

ООО «Инреа»

ООО «Дианарк»

ООО «Биомаркер»

ООО «Косима»

ООО «Клайбер бионикс»

ООО «Техномедия»

ООО «Линукс Формат»

ООО «Фибрум»

ООО «Лаборатория Наносемантика»

ООО «Оптмаркетсервис»

ООО «Нейробиотех»

ООО «Марка энд 26дотсс»

ООО «Экзоатлет»

ООО «Геодом»

ООО «Оператор инноваций»

ООО «СКТБ ПР»

ООО «И20»

ООО «Магазин будущего»

ООО «АРТ-технологии»

ООО «Майнд майнинг»

ООО «Детек»

ООО «Аврора роботикс»

ООО «АйТи Юниверс»

ООО «ЦРТ–инновации»

ООО «Роботрек»

ООО «Мотив»

ООО «Май майнд»

ООО «Нейротехнологии»

ООО «Крисаф»

ООО «Семнотек»

ООО «Генотек»

ООО «Битроникс»

ООО «Айлавхак»

ООО «Промобот»

ООО «Дипхаклаб»

ООО «Модус»

ООО «Нейротренд»

ООО «Нейроматикс»

ООО «Нейроботикс»

Нейронет до национальной технологической инициативы

Аналитический доклад.

Подходы к формированию и запуску новых отраслей промышленности в контексте национальной технологической инициативы, на примере сферы «технологии и системы цифровой реальности и перспективные „человеко-компьютерные“ интерфейсы (в части нейроэлектроники)»

Москва, 2015

ПРОЕКТ НЕЙРОНЕТ — СБОРОЧНЫЙ ОБРАЗ ПРОЕКТА В КОНТЕКСТЕ БУДУЩЕГО

Нейронет как целое

Организационно Нейронет — это практика совместной деятельности и синтеза уникального коллективного понимания, возникающего в ходе совместной деятельности искусственных и естественных субъектов, занятых решением проблем и ведением сверхсложных проектов.

Это глобальная сеть коммуникации, где в каждый момент времени каждое высказывание или действие сопровождается контекстом данных о субъекте и объекте высказывания (действия). То есть по каналу связи, помимо сообщения, передаются данные о субъективных позициях, пакетах норм, ценностях передающего и принимающего. Также Нейронет подразумевает схему организации совместной деятельности, которая обеспечивает подбор оптимального формата взаимодействия, поддерживает его, размещает все продукты коммуникации в среде, обеспечивает переход между деятельностью и коммуникацией по поводу нее и назад. В этом пространстве встречаются разные субъекты: люди, коллективы, искусственные автономные агенты и т. д.

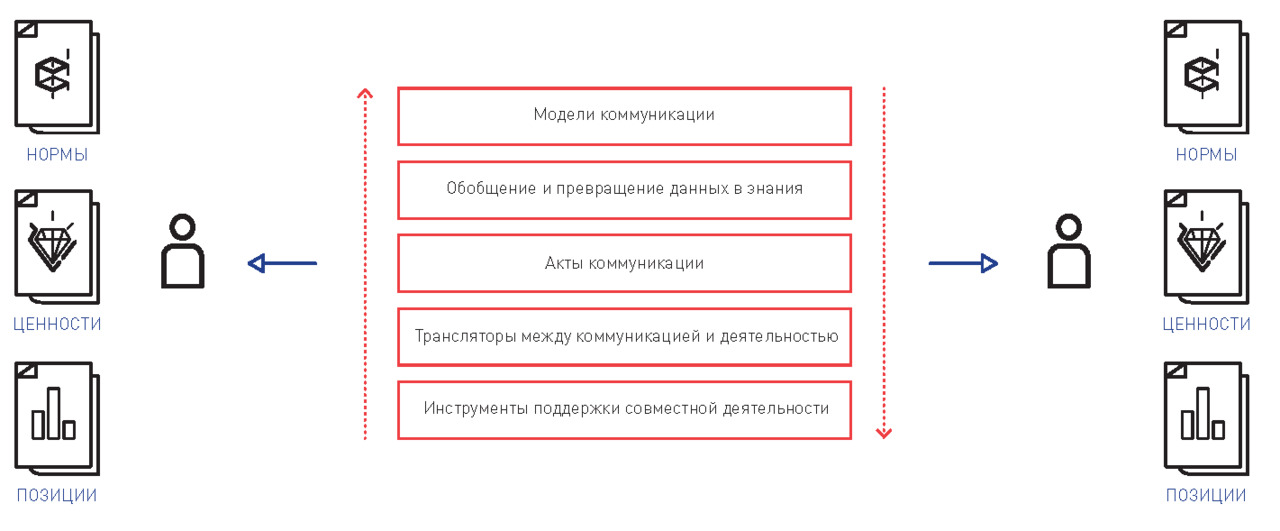

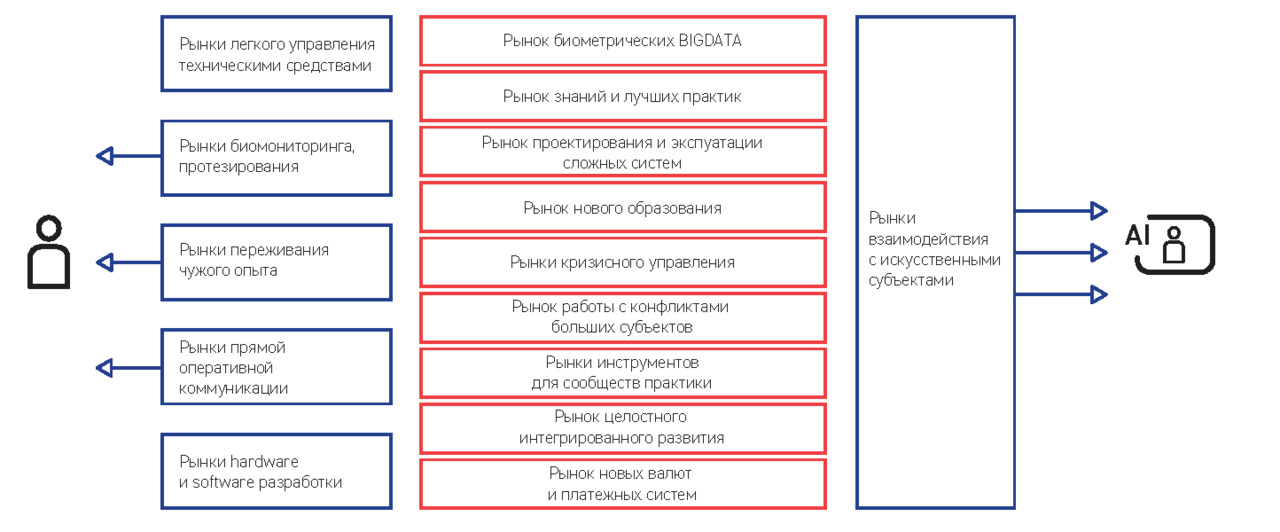

С точки зрения схемы это требует наличия в реализованном состоянии следующих элементов (см. схему ниже).

Соответственно:

1. В акте коммуникации должен присутствовать полный пакет данных о субъекте и объекте высказывания (действия).

2. Необходима организационная схема коммуникации и совместной деятельности, обеспечивающая результативность взаимодействия.

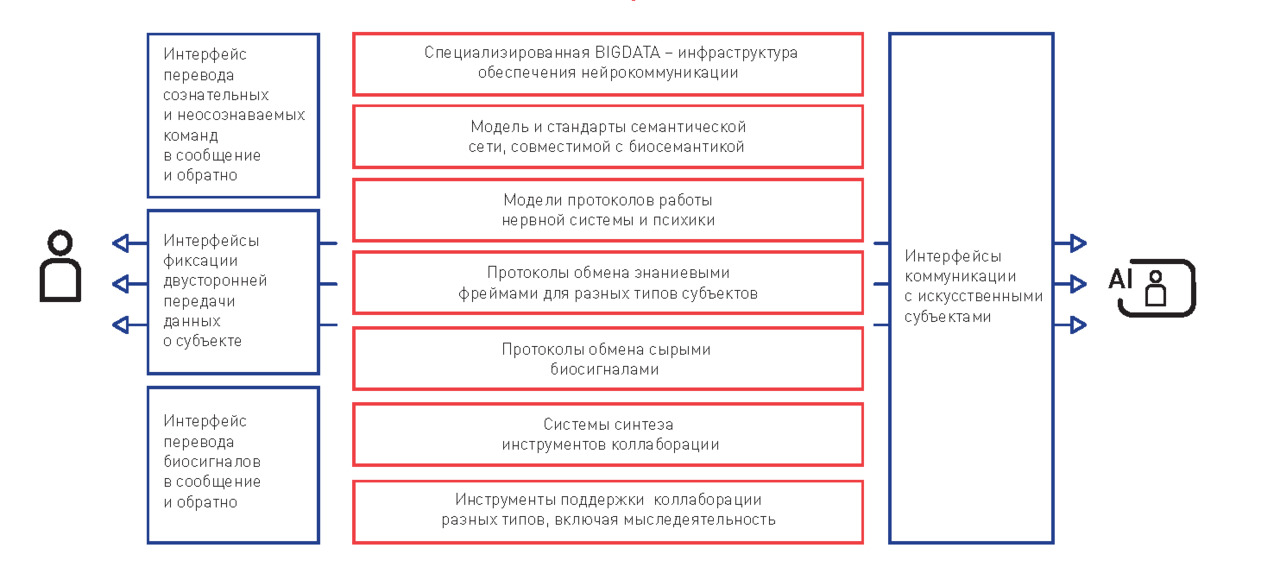

Технический Нейронет — это технический пакет, обеспечивающий связность человеческих разумов и искусственных агентов при помощи протоколов передачи, обмена и синтеза знаний. Причем, знания могут задаваться субъективным контекстом деятельности или быть вовсе неявными.

С точки зрения схемы это требует наличия в реализованном состоянии следующих элементов (см. схему выше)

Соответственно, потребуются:

1. Интерфейсы, обеспечивающие коммуникацию вместе с передачей полного пакета данных о субъекте и объекте высказывания (действия).

2. Интерфейсы, обеспечивающие прием и передачу содержания сообщения, относящегося к деятельности.

3. Интерфейсы, обеспечивающие представленность в акте коммуникации полного пакета данных о нечеловеческих субъектах (искусственные автономные агенты, сложные искусственные системы с субъективностью, коллективные гибридные субъекты, живые системы разных типов).

4. Протоколы сети, обеспечивающие коммуникацию в совместной деятельности, локализованные на необходимом уровне стека протоколов (от физического-транспортного до уровня приложений).

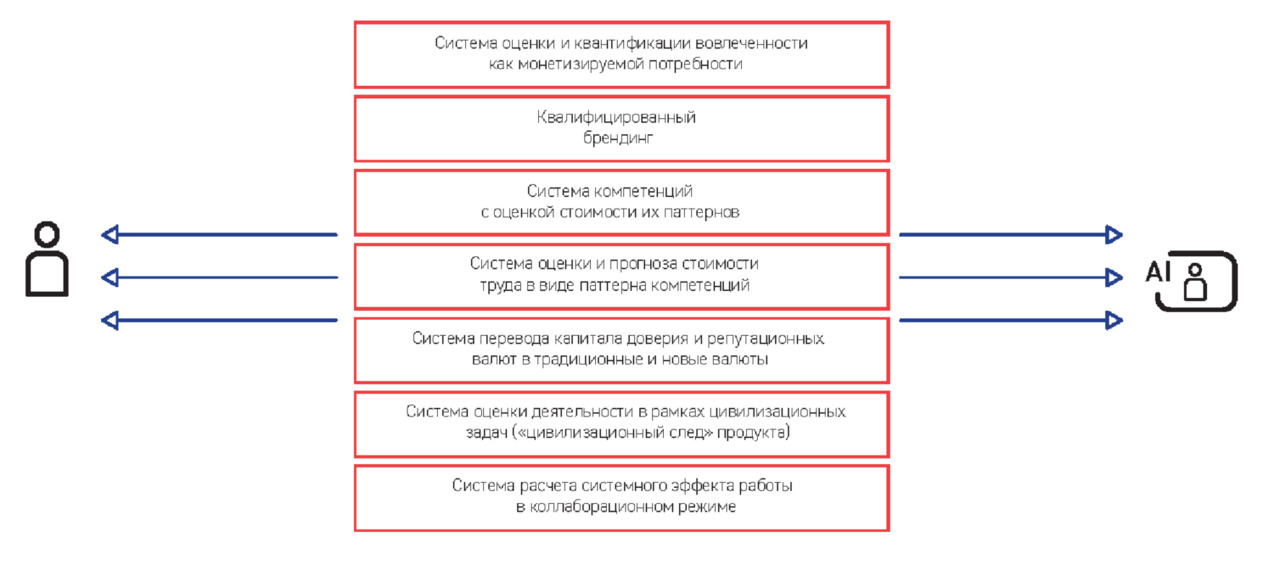

Нейронет с точки зрения предпринимательской позиции — это система, обеспечивающая высоко маржинальную и эффективную совместную деятельность в проектах сверхвысокой сложности. Это система, обеспечивающая создание и умножение капитала, в том числе человеческого и знаниевого, для каждого субъекта деятельности через удовлетворение потребностей конечных пользователей, бизнесов и регуляторов в прямых полноценных коммуникациях.

С точки зрения схемы это требует наличия в реализованном состоянии следующих элементов:

Наличие описанных выше экономических инструментов позволит эффективно работать с рынками, описанными в схеме выше.

Соответственно, для полноценной сборки Нейронета потребуются следующие экономические инструменты:

1. Система монетизиации и квантификации социальной вовлеченности:

a. Система детальной оценки социального эффекта бренда продукта, команды, техники и т. д.;

b. Cистема оценки стоимости индивидуального или коллективного паттерна компетенций и добавленной стоимости для разного типа деятельностей в привязке к семантике коллективной деятельности (например, диапазон доступных субъекту позиций и компетенции работы из них в различных коллективных форматах).

2. Система репутационных валют:

a. Cистема репутационных и социальных валют;

b. Cистема перевода между валютами разного типа.

3. Система оценки стоимости деятельности в рамках цивилизационных задач («цивилизационный след проекта»).

4. Система оценки системного эффекта и добавочной стоимости работы субъектов в различных коллаборационных режимах.

Этапы сборки Нейронета

Тренды, проанализированные в разделе 2, являются движущими силами, указывающими на появление именно такого, описанного выше, обобщенного образа Нейронета в горизонте 2040 года. Так как этот образ требует одновременного присутствия всех элементов всех трех технологических пакетов, а тренды развиваются крайне неравномерно, можно говорить о промежуточных сборках Нейронета. Каждая из них соответствует системным эффектам от реализации некоторых элементов технологического пакета внутри одного куста трендов или в межтрендовом пространстве.

Эта логика позволяет обосновано выделить несколько этапов «пред-Нейронет» — сборок.

ПЕРВЫЙ ЭТАП (2015–2020)

Этап неравномерного проявления отдельных эффектов и технологий, но с началом сборок и инсайтов основных субъектов поля.

ВТОРОЙ ЭТАП (2020–2030)

Этап параллельного и, вероятно, не связанного друг с другом проявления двух прототипов Нейронета.

ТРЕТИЙ ЭТАП (2030–2040)

Полноценная реализация локальных прототипов Нейронета в статусе очагов, привязанных к отраслям или отдельным типам деятельности.

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП (2040+)

Распространение Нейронета из очагов его использования и превращение в массовый инструмент и цивилизационную инфраструктуру.

Основные этапы эволюции Нейронета, подробно

Первый этап.

2015–2020 гг.

Этап неравномерного проявления отдельных эффектов и технологий, но с началом сборок и инсайтов основных субъектов поля.

ОБЩАЯ СБОРКА

Для первого этапа характерно появление отдельных технологий в виде не связанных друг с другом технологий и практик, а также первых эффектов от их связывания. Проявляются основные игроки, работающие на рынках нейрокоммуникаций в интересах различных пользователей. В основном выделение главных игроков происходит на рынке медицины, развлечений и безопасности.

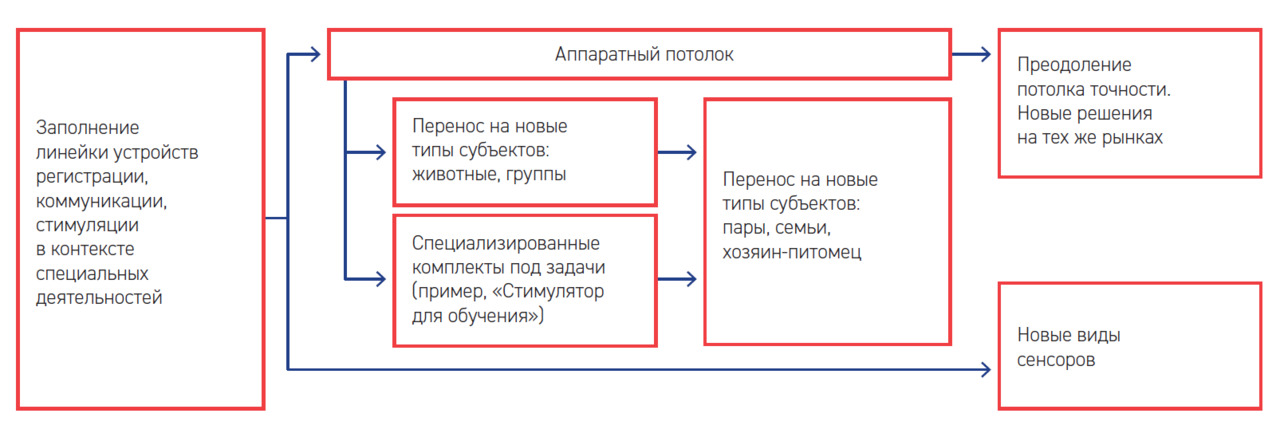

C точки зрения развития будущей инфраструктуры Нейронета в целом происходит распространение стандартов быстрой энергоэффективной связи для носимых устройств, постепенный переход на mesh-топологию не только объектов «Интернета вещей», но и биомониторов. Параллельно, но уже где-то пересекаясь и порождая новые продукты на стыках, развивается инфраструктура гибридных сред. Приложения дополненной реальности и распознавания объектов в поле зрения пока являются профессиональными, общие принципы и библиотеки объектов не разработаны, но процессы развиваются в эту сторону. Социальная инфраструктура также смещается в зону большого количества горизонтальных связей. Коммуникация в больших группах все больше происходит позиционно, сети совместного действия начинают сливаться друг с другом. Проходят первые эксперименты по автоматизированному управлению организацией действий сложной коллективной деятельностью в реальном времени. С точки зрения интеллектуализации среды, ее семантизации, происходит мягкое развитие семантики, включая психосемантику, происходит сбор и обработка больших массивов биоданных в сочетании с данными о поведении. Аналогично описывается поведение искусственных агентов и проводится модернизация основных стандартов семантического веба. На этом рынке постепенно появляются новые игроки, открытые сообщества начинают работать с собранными ими на открытых площадках данными более эффективно, чем корпорации. Происходит также постепенное описание смысловой среды человека, кодов работы нервной системы, впечатлений, кодов стимуляции базальных эмоций. Все это происходит поверх распространения «умных» вещей, которые постоянно системно ускоряют развитие тренда.

ТРЕНДЫ ДАЮТ СЛЕДУЮЩУЮ КАРТИНУ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ К 2020 г.

Происходят изменения на уровне элементов, компонентов нейротехнологий. Меняется разрешающая способность аппаратуры, появляются новые модульные устройства, mesh-электроды. Mind-машины и стимуляторы становятся адаптивными, хотя происходит это в основном в исследовательском режиме. Только появляется рынок биомониторинга животных, который подстегивает развитие электронной базы и новые эксперименты. Также углубляется понимание того, что является предметом работы в методиках регуляции состояния сознания. Развиваются методики БОС и постепенно входят в образовательный пакет; последнее приводит к ускорению развития этого стагнирующего метода. В свою очередь это ускоряет развитие исследований в области моделей измененных состояний сознания. Расширяется набор видов и средств регистрации биоинформации — появляются новые устройства, кольца, браслеты, встроенные в компьютеры и офисную инфраструктуру датчики. Стремительно развивается прикладная робототехника и биопротезирование. Ведется исследовательская гонка в области систем питания и приводов новой биомехатроники, так как системы интерфейсов и управления пока более совершенны и их развитие требует изменений в других элементах системы. Начинается плавная стандартизация приводов, коннекторов, систем управления, шин. Развивается понимание природы объекта стимуляции и управления, будь то робот, мозг человека, система телеприсутствия. На переднем рубеже находятся работы со сложностью — в системной инженерии идет смещение рамки предмета с простых систем к киберфизическим системам, так как приходится все чаще иметь дело с роями, и «Интернетом вещей» и сверхсложными системами разделения труда и производственными процессами. В стадии реализации находятся глобальные проекты по исследованию мозга, часть из них на этапах завершения. Модели коллективных процессов тоже изучаются, отдельные находки фиксируются в виде методик. Системное обобщение еще не произошло, хотя отдельные принципы построения организационного языка обнаруживаются один за одним. Некоторые, самые понятные, элементы процесса автоматизируются. Отдельные фрагменты видения стягиваются воедино не только в технике и социотехнике, но и в сфере человеческих потребностей. Запрос на целостное образование приводит к появлению обмена лучшими практиками интегрального подхода с привязкой ко всему жизненному циклу индивида и коллектива. Появляются и отмечаются параллели между движениями трех основных линий развития, но системного эффекта это пока не дает.

Потребительский рынок на этом этапе видит лишь отдельные решения. «Плодятся» похожие друг на друга стартапы, намекая на скорое исчерпание вариантов использования биомониторингового оборудования в медицине и развлечениях. Перспективные направления — нейростимуляторы высокого разрешения, БОС системы на базе существующих решений, поиск отдельных решений и отдельных систем «улучшения», рассчитанные на конечного пользователя. На этом этапе они могут работать на гигантском рынке возрастной деменции, поддержки образовательного процесса и так далее. Системы коллективного содействия пока выглядят как авторские системы, подобные мозговому штурму или синектике. Разрабатываются и к 2020-м будут готовы среды для коммуникации солдат, находящихся в бою. Первым их вариантом может служить уже упомянутый проект DARPA Silent Talk. Ясно, что эти среды будут включать не только солдат-людей, но и боевых роботов (летающие, бегающие или ползающие дроны — например, боевые квадрокоптеры или роботы типа Big Dog и Cheetah, разработанные компанией Boston Dynamics по заказу DARPA). Вооруженные нейрокоммуникацией военные группы смогут действовать как единое целое, где каждый из участников будет точно знать, где находится другой, делиться с ними оперативной информацией без слов (в том числе — делиться своими ощущениями, например, возникающим чувством тревожности), а также управлять воздушными или наземными боевыми роботами так же, как частями своего собственного тела. Место для инженерных или разработческих систем еще не образовано. Но первое, где могут появиться такие системы — это специализированные коллективные САПРы для системного инжиниринга и инструменты для проектной работы в области стартапов. Например, среды для управления сложными промышленными объектами, типа автоматизированных заводов, больших кораблей или космических станций, в которых небольшая команда операторов координируется между собой в управлении разнообразными устройствами, в том числе не антропоморфными. Такие нейроколлективы могут быть использованы и для сложной диспетчерской работы — например, управление воздушными транспортными потоками в городском пространстве при резком увеличении числа беспилотных летающих устройств. Либо это будут среды для создания новых инженерных разработок, от самолетов до коммуникаторов — аналогичные тем цифровым средам, в которых уже сейчас идет промышленный дизайн и проектирование при работе распределенных команд. Но с расширением возможностей для совместной работы на ранних этапах разработки, когда идет «порождающая разработка» (generative design). Основная точка стратегического инвестирования в данном случае — системы BIGDATA для коллективных поведенческих стратегий, биоданных с носимых устройств, а также комбинированных BIGDATA. Также следует обратить внимание на подготовку специальных акселерационных инфраструктур и формирование центров компетенций под следующий этап развертывания индустрии. Главные инвестиции здесь идут от государств, это поле является полем разворачивающейся глобальной конкуренции, и основная будущая добавочная стоимость формируется в лабораториях и системе разделения труда между этими лабораториями.

БАРЬЕРЫ

Основные барьеры, которые могут затормозить развертывание первого этапа Нейронета — это социальное сопротивление, причем, не специфичное для Нейронета, а общее для современных технологий. На языке потребителя — страх перед тотальным наблюдением, прозрачным миром и «вмешательством в мозг». Субъектом социального сопротивления могут стать и государства, модели управления которых основаны на закрытости, вертикальности, отсутствии обратных связей. Ощущая угрозу со стороны технологий открытого общества, такие государства могут затормозить развитие его проявлений на своей территории. Но в любом случае речь может идти только о торможении, так как противодействовать согласованной силе множества цивилизационных трендов ни одно из существующих государств не сможет даже ценой своего существования. Кроме того, управление техническими устройствами через нейроинтерфейс является сложным делом, требующим развитых навыков саморегуляции, управления собственными психическими состояниями, ибо именно они и отражаются в изменениях ЭЭГ-управляющего сигнала. В случае замедления развития новых образовательных методик или схлопывания пузыря «ED-tech», можно будет наблюдать несильное смещение сроков выхода на второй этап. Резюмируя, заметим, что система трендов-драйверов Нейронета устроена таким образом, что многократно компенсирует замедление развития по каждому тренду в отдельности. По крайней мере, на первом этапе развертывания.

Второй этап.

2020–2030 гг.

Этап параллельного и, вероятно, не связанного друг с другом проявления двух прототипов Нейронета.

ОБЩАЯ СБОРКА

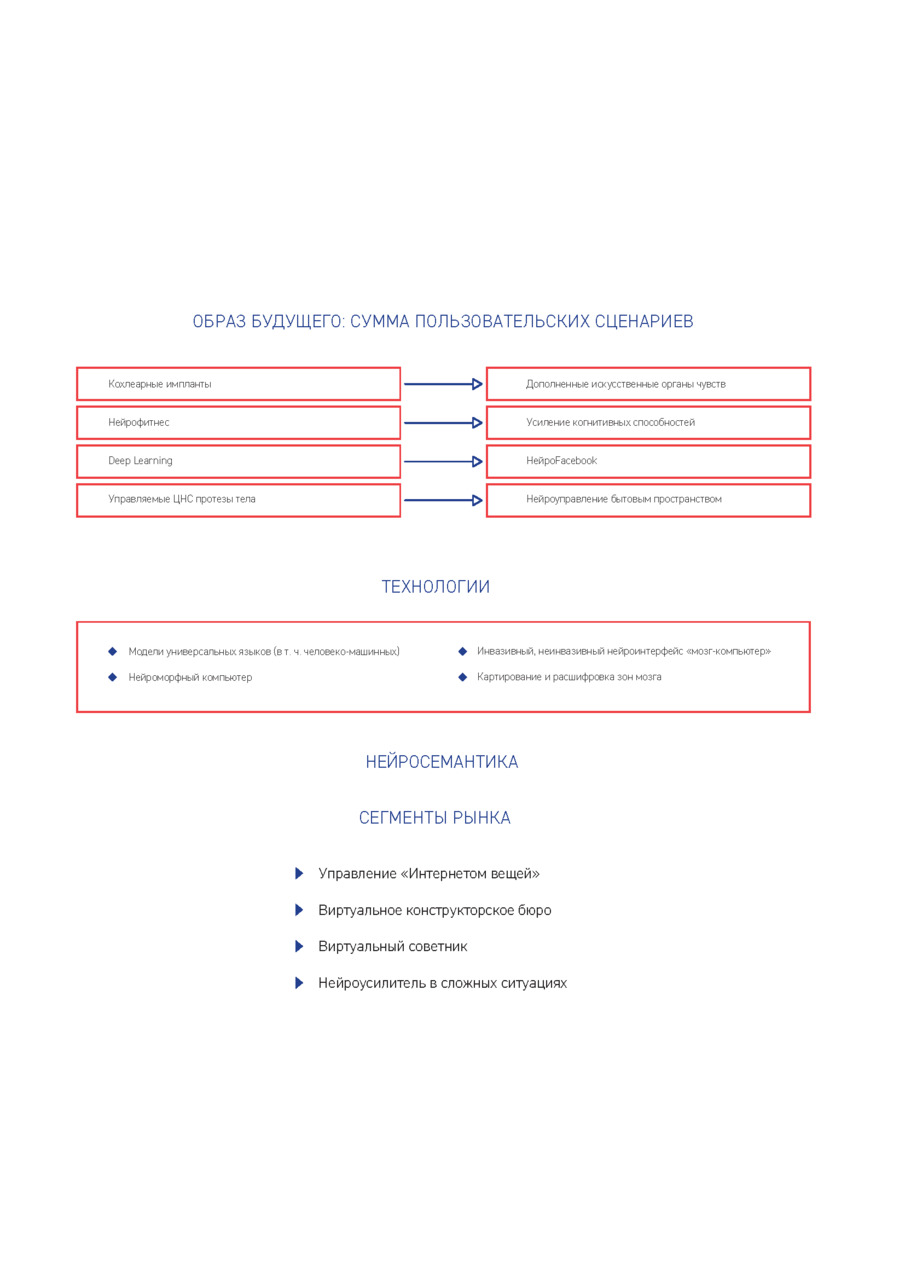

На данном этапе речь идет о развертывании и созревании отраслей, которые можно считать ближайшими предками Нейронета: а) биометрического веба — «Интернета биометрических вещей» и web 2.0+ практик, использующих биометрическую инфраструктуру; б) коллаборационного веба — системы взаимосвязанных порталов открытых сообществ, специализирующихся на разработке и использовании инструментов и практик коллективной деятельности. Ключевыми игроками в первой отрасли с высокой вероятностью станут медицина, спорт, сферы развлечений, образования и услуг. Ключевыми игроками во второй — профессиональные сообщества, сообщества практик, сообщества практик на территориях. Возможен выход в это пространство новых корпораций, специализирующихся на создании инструментов коллективной практики (Google, Facebook, разработчики инжиниринговых программных платформ) и системах «электронных правительств» и гражданского самоуправления. Коллаборационный веб в пределе развития — это живая организационная модель, способная вовлечь в организованную коммуникацию и мотивировать процессом человека с любыми компетенциями. Причем, таким образом, чтобы выстроить группу любой сложности под любую задачу. Такая модель может обеспечить каждому участнику ровно ту степень развития, которая необходима как для продвижения по его личной траектории развития, так и для реализации конкретного проекта. Она позволяет каждому ее участнику в каждый момент времени находиться нужным образом в точке развития, обеспечивая максимальное продвижение группы (проектной группы, сообщества, клуба, института или государства) в сторону цели. При этом инструменты автоматизации организованы так, чтобы стимулировать движение каждого участника в сторону зоны развития как коллективного субъекта, так и зоны развития каждого из его членов. Появление технологий прямой передачи смыслов, образов и ощущений может принципиально изменить подходы к обучению, включая скорость обучения, способы упаковки и передачи знаний и навыков, новые возможности для совместного и взаимного обучения. Мы полагаем, что первые группы, использующие возможности HTTP-2, появятся уже в течение 3–5 лет после выхода этого протокола — то есть к середине 2020-х. По мере освоения такими группами возможностей совместного существования в нейросети в них начнут возникать новые психические феномены. К середине 2030-х вполне вероятно ожидать явления, которое мы называем «лесом сознаний» — полноценного коллективного разума.

ТРЕНДЫ ДАЮТ СЛЕДУЮЩУЮ КАРТИНУ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ БЛИЖЕ К 2030 г.

Инфраструктура Нейронета делает большой шаг вперед: помимо сетей носимых устройств «Биометрического веба», «Интернета вещей», к сетям сетей добавляются сети частей тела (body area networks), стандарты имплантов, биоконтроллеров, микродатчиков и т. д. Возникают стандарты и протоколы для еще более совершенных и миниатюрных биоустройств, хотя биопротоколы вроде оптогенетических еще находятся в стадии разработки. Насыщенный «умными» вещами мир служит инфраструктурой теперь не только для профессиональных, но и для бытовых применений расширенной реальности. Системы обработки биоданных уже интегрированы с системами визуализации гибридных сред. БОС приложения работают вместе с мультимодальными стимуляторами в гибридных средах. В мире социальных структур к этому времени произошла синдикация основных социальных платформ и переописание стандартов человеческого взаимодействия. Коллаборационная сеть сетей находится в том же возрасте, что Facebook в конце 2014 года. Ведутся эксперименты по взаимной трансляции нейроописаний, социальных описаний и описаний семантики человеческого интернета и «интернета вещей». Семантическая часть трендов на горизонте 2030 года собирается в интересную картину. «Коды» нервных систем и мозга во многом описаны и используются не только в медицине, но и для моделирования аналогичных процессов в других субстратах — экономических и социальных системах, самоорганизации «умных» вещей и искусственных систем. К 2030 году семантики разных типов способны переводиться друг в друга, и это используется в экспериментальных сеттингах, будущих «очагах» Нейронета. «Компонентная база» Нейронета к 2030 году состоит из конкурирующих решений в области регистрации биосигналов высокого разрешения: магнитоэнцефалографы на высокотемпературных сверхпроводниках, инъектируемые микродатчики, биотехнические решения, наследники оптогенетики. Того же уровня решения используются и для обратной связи. Режимы работы психики описаны достаточно полно, включая состояния сознания в привязке к различным типам деятельности. Структура сознаваемого у человека может быть легко перестроена в зависимости от стоящих перед ним задач. К этому времени Нейронет присутствует в виде очагов; некоторые из них организованы группами, исследующими новые функциональные зоны состояний сознания. Интерфейсы абсолютно незаметны, прозрачны. Человек не работает за клавиатурой и экраном — он работает непосредственно с данными, со смыслами, с людьми. Предмет управления на данном этапе — человеческий организм, представленный большим количеством данных от датчиков разного типа. Это и коллективы, частью которых человек в настоящий момент является. Также взаимодействие идет с распределенными системами «умных» вещей, которые постоянно себя перепроектируют. В этом смысле грань между САПР и продуктом САПРов для тех, кто в эти годы находится на острие прогресса, стерта. САПРы оказались внутри систем. Одним из таких предметов управления является жизнь человека, образование на всем жизненном цикле, а также жизненные циклы сообществ. Переход системной инженерии к следующему типу объектов состоялся. Это означает, что существуют места, где этот переход происходит, где будущее сконцентрировано больше обычного. К концу этапа состояние предмета НКТ тоже поменялось. Проекты по изучению мозга продолжаются, исследуется мозг в развитии, мозг в эволюции видов, а также начат проект по моделированию психической деятельности. Последний реализуется в качестве коллаборативного, и в нем активно используются и проверяются модели нового образования. Психика и инструменты познания изучаются как продукты социального взаимодействия. Проекты с моделированием роев тесно связаны со средами моделирования коллективного взаимодействия. Фактически, уже нельзя говорить о проектах, отчеты по которым становятся доступны публике раз в квартал. Проекты тесно впаяны в коллаборационную сеть сетей и связаны в единое целое. При этом полноценные Нейронет решения доступны только в формате экспериментов. Применение гражданских протоколов нейрокоммуникации (HTTP-2) быстро выйдет за пределы прикладных промышленных и научных задач — подобно тому, как появление HTTP позволило Интернету быстро выйти за рамки научных и профессиональных сообществ. Среда Нейронета — нового Интернета — будет строиться на дешевых массовых нейроинтерфейсах, которые к началу 2020-х уже станут одним из стандартов устройств ввода-вывода. Очевидно, что пионером распространения новых технологий станет индустрия развлечений, в первую очередь игровая, а также (по аналогии с проникновением Интернета) и порноиндустрия. Акцент здесь будет сделан на возможности тотального погружения в переживание (передача не только видео и звука, но и телесных ощущений и даже эмоций), а также на возможности пережить необычные (более близкие к психоделическим) ощущения за счет стимуляции глубинных зон мозга. Кроме этого, технологии нейроколлективов будут в «чистом виде» востребованы в многопользовательских онлайн-играх, где на их основе смогут быстро собираться продуктивные игровые команды.

Нейронет начнет осваиваться пионерами, которые предложат внутри него сервисы для обучения, общения, творчества и управления группами в нейросети. Главное отличие от нынешнего Интернета будет в том, что Нейронет начнет строиться на коммуникации уникальных нервных систем, по сути, без обязательного использования естественного языка. Скорее будут использоваться специальные уникальные языки, соединяющие «карты» нервных систем — а значит, коммуникация станет происходить быстрее и точнее, в ней появится возможность «выражать невыразимое», передавать непосредственно состояния. Можно будет «перегружать знания» напрямую из одной нервной системы в другую, обмениваться не только вербальными, но и психоэмоциональными опытами и переживаниями, создавать друг у друга сложные и высоко реалистичные ощущения. Скорее всего, основой для всех этих процессов станет развитие технологий экзокортекса, который становится своего рода «внешней картой» нашей психики, ее посредником при коммуникациях. Тем самым, весьма вероятно, обучение будет состоять из совместного и взаимного обучения, как самого человека, так и его экзокортекса. Появление решений подобного рода мы считаем реалистичным в течение 15–20 лет, то есть к 2030–35 гг. Технологические линейки всех трех типов продолжают насыщаться продуктами, появляются первые крупномасштабные сборки решений отдельных пакетов трендов. Выходят первые интегрированные продукты — системы коллаборативных САПР, системы управления кризисными центрами, мультипользовательские игры реального действия, продукты в сфере безопасности типа Silent Talk+, специализированные инжиниринговые и биоинжиниринговые продукты. Наиболее интересные на этом этапе — системы автоматизации коллективной практики, стандарты большой коллаборационной сети сетей, продукты стимуляции на основе отдельных протоколов, ставших известными по итогам завершения больших проектов о мозге. Это инфраструктура для роевых систем. Более масштабные решения — неинвазивные интерфейсы высокого разрешения. Как микродатчики, так и электроды на фазированных решетках или доступные магнитоэнцефалографы помогают пробить потолок разрешения для неинвазивных устройств и взять новый рынок. Это также приложения в области машинного зрения для автоматических помощников, приложения в области нейрокоммуникационных языков для платформ дополненной реальности. Также очень интересным представляется исследование некоторых видов коллективной деятельности. В первую очередь, это разрешение конфликтов, кризисов и сложных проблем, а также решение сложных инженерных и логистических задач. Под сложными мы понимаем задачи уровня межпланетной программы, потоковой сборки сложных технических систем, которыми могут стать суборбитальные самолеты, новые электростанции и т. д. Вокруг каждой такой деятельности может быть выстроен «прототип Нейронета» — протокол коллективного взаимодействия, автоматизации деятельности, использующий все наиболее эффективные виды многоуровневой и быстрой коммуникации. Такие продукты и сообщества практики, использующие их, становятся первыми очагами Нейронета в следующем периоде.

БАРЬЕРЫ

Главных технических барьеров на пути построения подобного Нейронета сейчас два — и для обоих, по всей видимости, в ближайшее десятилетие могут быть найдены технологические решения. Во-первых, это точность разрешения существующих нейроинтерфейсов. Если нейроинтерфейс является инвазивным (типа электрода в коре головного мозга), появляется возможность определить с точностью до нейрона, где происходит возбуждение. Это позволяет составить уникальную карту мозговой активности, а также не только снимать, но и создавать возбуждение. Однако редкий пользователь согласится сделать трепанацию черепа и вставить в свой мозг электроды. Для большинства приемлемы только неинвазивные нейроинтерфейсы, а их разрешающая способность чрезвычайно мала, они могут «снимать» только сигналы о возбуждении больших областей мозга (например, отвечающих за большие движения, но не за отдельные вербальные паттерны). Наиболее приемлемым вариантом сейчас видится создание интерфейса через устройства типа «нервной пыли» (neural dust) — микроинвазивных чипов, которые имплантируются инъекцией и могут давать «картинку мозга» в высокой детализации. Со временем, по мере развития биокомпьютерных интерфейсов, устройства доступа в Нейронет могут стать максимально естественными (похожими на «нейробиоразъемы» у фауны планеты Пандора в фильме «Аватар» Дж. Камерона). Во-вторых, поскольку каждый мозг уникален, при доступе в Нейронет для каждого пользователя должны формироваться полноценные карты индивидуальных нервных систем. Это требует вычислительных моделей на порядки большей мощности, чем возможности существующих кремниевых компьютеров. Однако активно развивающиеся сегодня квантовые вычисления, по всей видимости, позволят преодолеть эту проблему.

Организационных барьеров можно рассмотреть множество, начиная от неспособности главных игроков договориться о стандартах нейрокоммуникаций и не заканчивая социальным сопротивлением любого происхождения. Некоторые технологические «черные лебеди» могут также повлиять на сборку Нейронета. Это, например, преждевременный приход квантовых вычислений, что позволяет работать с очень сложными системами, например, самособирающимися роботами, большими сложными (в т. ч. живыми) системами, не прибегая к логике, но просто просчитывая все варианты в лоб. Снижение потребности в интерфейсах коллективной работы с гибридным коллективным субъектом способно отодвинуть приход следующей фазы Нейронета.

Третий этап.

2030–2040 гг.

Полноценная реализация локальных прототипов Нейронета в статусе очагов, привязанных к отраслям или отдельным типам деятельности.

ОБЩАЯ СБОРКА

Как было сказано выше, очаги Нейронета возникают, с одной стороны, в сетях биометрического веба, насыщаемого новыми протоколами связи, новыми типами устройств, а также новыми приложениями. С другой, запрос к Нейронету исходит из областей с наибольшими требованиями к коллективной деятельности при решении сложных задач (научные и инженерные проекты). Развиваются стандарты управления коллективной деятельностью. Мы полагаем, что коммуникативная среда, основанная на протоколах прямого взаимодействия нервных систем (типа протокола «передачи мыслей» HTTP-2), может появиться уже в ближайшие 10–15 лет. Проекты первых нейроколлективов, заказ на которые существует уже сейчас (а сначала мы, естественно, увидим сборки «локальных» сетей, и лишь потом глобальной), будут иметь чисто утилитарный смысл: во всех этих случаях нейроколлективами станут группы, работающие на понятную задачу. Они будут использовать цифровую среду коммуникаций и «живые модели» знаний, поддерживаемые искусственными интеллектами, а также, как правило, роботов-помощников, выступающих в роли частей «коллективного тела». Смысл использования нейрокоммуникационных протоколов для этих коллективов будет связан с ускорением согласования и принятия решений, так чтобы нейроколлективы смогли работать как целое. Важную роль в возникновении таких коллективов будет играть технология экзокортекса — искусственных частей психики, поддерживаемых машинами и синхронизируемых с естественной психикой. Это могут быть, например, дополнительная внешняя память, «расширения» сенсорно-эффекторной системы, вспомогательные ментальные функции типа проведения сложных вычислений. По сути, нейроколлективы есть не что иное, как несколько человеческих психик, связанных экзокортексом в единый коллективный субъект. Ключевыми игроками здесь станут новые образовательные платформы, системы управления знаниями, профессиональные и территориальные сообщества. Возможно появление первых игроков «цивилизационного уровня» — стейкхолдеров масштабных проектов, специализированных агентств мировых держав и ассоциаций развития интернета и стандартизации протоколов Нейронета.

ТРЕНДЫ ДАЮТ СЛЕДУЮЩУЮ КАРТИНУ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ МЕЖДУ 2030 И 2040 гг.

Техническая инфраструктура развивается в сторону прямой синхронизации живых систем, что позволяет моделировать и создавать «виртуальных сиамских близнецов». В качестве экспериментальных рассматриваются сети более низкого уровня — сети внутриклеточных датчиков (или внешних, но с таким же уровнем локализации сигнала) и соответствующие им протоколы коммуникаций, интегрированные в уже существующие сети.

Системы гибридных сред практически полностью сливаются с универсальным интерфейсом. Это происходит подобно тому, как сегодня множество интерфейсов отдельных приложений сливаются в интегральный интерфейс операционной системы (например, Google Now). Соответственно, система семантического веба теперь тотальна для смыслов разных систем. И языки описания, и стандарты постепенно объединяют в рамках Нейронета такие сферы, как пользование индивидуальных нейроинтерфейсов, взаимодействие с социальными группами и распределенными системами «интернета вещей» и т. д.

При этом отдельные миры порождают друг друга. Описания социальных практик превращаются в искусственного субъекта: он выполняет функцию в коммуникации с человеком, являясь частью семантического переводчика его нейроинтерфейса, он кодирует нервную ткань и меняет субстрат, чтобы после этих преобразований вернуть новые практики в сеть сетей и снова исчезнуть. Таков предмет, с которым придется иметь дело — сеть сетей, работающая с полным жизненным циклом человека и сообщества практики, возможно, подходящая к тому, чтобы стать психикой человечества как надчеловеческого единства.

Сегодня сложно говорить о наиболее востребованных продуктах и бизнесах в горизонте 2030–2040 годов в области нейрокоммуникаций. Нам кажется, это должны быть все те же лучшие решения, новые практики — то, что обслуживает отдельные потребности и стимулирует развитие всей отрасли. С другой стороны, это крупные инфраструктурные проекты, а также поиск и подключение к сети наиболее непохожих: носителей умирающих языков и картин мира, обладателей необычных культурных кодов и точек зрения, животных, биоценозов, экосистем. Скорее всего, на этом горизонте можно говорить о новых платежных системах, тесно связанных с сетью сетей и Нейронетом. Вероятно, там находятся наиболее значительные возможности этого мегапроекта в сфере обслуживания. Мы полагаем, что у сети сетей, способной аккумулировать и правильно организовывать когнитивные ресурсы сотен миллионов людей и искусственных помощников, будет на этом этапе дефицит действительно сложных и интересных задач — таких как задача о постановке цели дальнейшего развития человечества как целого.

Четвертый этап.

После 2040 г.

Распространение Нейронета из очагов его использования и превращение в массовый инструмент и цивилизационную инфраструктуру. Собрана и используется вся критическая и большая часть общего технологического и социотехнического пакета, развивается совместимая с Нейронетом экономика. Основные индустрии и сферы деятельности используют Нейронет-инфраструктуру. При этом среда насыщена искусственными агентами, паттернами-слепками лучших практик и агентами, их реализующими. Также она насыщена постоянным анализом личных стратегий и смыслами отдельных операций мозга и психики. Изменения, происходящие в этот период, достаточно масштабны. Поскольку наш доклад носит прикладной характер, мы избежим необходимости пускаться в футурологический дискурс. За подробным изложением дальнего горизонта Нейронета, как он нам видится сегодня, предлагаем обратиться к расширенному варианту данного доклада.

Развитие рынков

Оценка рынков

Рыночный анализ продуктов индустрии нейроэлектроники и НКТ напоминает попытку оценить в начале 1960-х, когда интернет только проектировался, основные рыночные ниши интернета сегодняшнего дня. Дуглас Энгельбарт, изобретатель компьютерной мыши и один из отцов интернета, мог бы предположить, что частью рынка будет рынок средств ввода–вывода, рынок информации и поддержки принятия решений. Он также мог бы предположить, что текстовые редакторы и «офисные приложения» окажутся рыночно-привлекательными продуктами. Но, чтобы ответить на вопрос системно, ему пришлось бы сделать много предположений, прослеживая то, как потребность человека к усилению своих способностей за счет правильного взаимодействия с другими людьми и сетью машин создают ту гигантскую систему разделения труда, которой является интернет сегодня — от производителей железа до психоаналитиков по «Скайпу».

Понимая всю необходимость этой работы с одной стороны, и ее объем с другой, здесь ограничимся лишь указанием на самые, на наш взгляд, ключевые рынки, возникающие по мере того, как потребность в тотальной коммуникации и совместной деятельности разворачивается по линии технологий и социотехнологий, способных дать «закрывающее» решение через 20–25 лет.

Правительство США приводит в официальной брошюре о проекте BRAIN Initiative интереснейшую оценку, своего рода «серебряную пулю» против скептиков научных мегапроектов: проект «Геном человека» демонстрирует потенциальный эффект, который могут приносить амбициозные исследовательские программы вроде BRAIN Initiative. В 1993–2003 федеральное правительство США инвестировало 3,8 млрд долл. в проект «Геном человека», что принесло с тех пор экономический эффект в размере 796 млрд долларов США, то есть возврат 141 доллара с каждого вложенного». Крайне значимой является оценка, приводимая в доводах за реализацию другого мегапроекта по изучению мозга человека — европейского Human Brain Project. Одной из главных целей проекта является поиск решений по лечению нейродегенеративных заболеваний (таких как болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона и другие), на борьбу с которыми только в Евросоюзе сегодня тратится порядка 600 млрд евро в год. Мировые расходы на компенсацию возрастной деменции составляют более 600 млрд долл. От 4 до 5 млн американцев страдают от слабоумия в той или иной форме (по данным американского исследовательского центра RAND). Расходы США на деменцию 109 млрд долл. Для сравнения расходы США: сердечно-сосудистые болезни 102 млрд долл., онкологические заболевания 77 млрд долл. Это грандиозные цифры. Но они будут много больше, если включить в них потерянную прибыль из-за ухода этих людей с рынка, проблемы пенсионной системы и многое другое.

Успешное достижение медицинских целей в проектах вроде HBP и BRAIN позволят выйти на триллионный и в долларах, и в евро мировой рынок борьбы с заболеваниями, связанными с центральной нервной системой, из-за которых страдает более 2 млрд человек. Так или примерно так рассуждают авторы отчетов о нейротехнологиях. Обычно при рассмотрении нейротехнологий речь идет о медицинских инструментах и медицинских применениях.

Мы утверждаем, приводя анализ ключевых трендов в области, из которой предстоит вырасти индустрии нейроэлектроники и нейрокоммуникаций, что медицинские применения — это далеко не весь рынок, о котором стоит говорить. Рынок нейрокоммуникаций намного больше. Те его фрагменты, которые видны сегодня, могут быть оценены. Некоторые только появляются, и экстраполяция объемов таких рынков может быть не точной. Некоторые рыночные ниши являются гипотетическими, и не могут быть оценены. В этом случае остается опираться только на данные об уровне развития соответствующих потребностей человека и на оценку рынка, который работает на удовлетворение этих потребностей сегодня.

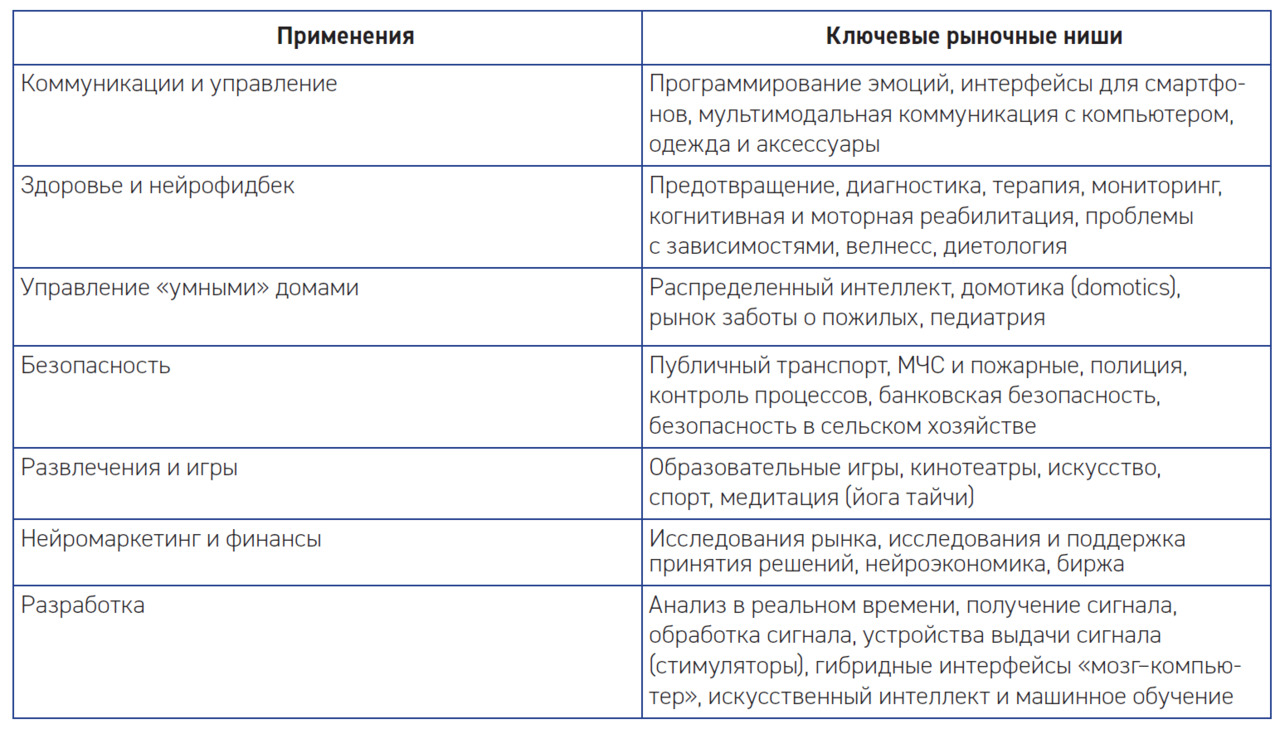

Как мы увидели выше, рынок медицины, связанный с болезнями мозга, особенно возрастными — рынок понятный и очень большой. Посмотрим на другие, менее заметные рынки сегодняшнего дня. В докладе BNCI Horizon 2020 «Evolution of BNCI industry towards 2020 and transfer of technology» приводятся некоторые рыночные ниши интерфейсов мозг-компьютер (и это лишь часть ниш, которые относятся к предметной области):

Как мы видели из описания трендов, отрасль очень конвергентная, в ней переплетено большое количество сил и факторов воздействия. Это типичная сложная система, совершенных инструментов работы с которой сегодня не существует. Решения, которые относятся к области нейрокоммуникационных технологий, и есть ровно те, которые необходимы для подобной работы.

МЕДИЦИНСКИЕ ПРИМЕНЕНИЯ

Есть сфера, где применение нейроинтерфейсов очень востребовано и где пользователи вынуждены преодолевать свой страх, — это медицинская сфера. Некоторые из нейроимплантов, такие как кохлеарные импланты, уже давно получили широкое распространение, другие — например, киберпротезы конечностей, управляемые сигналами мозга — были впервые применены в 2010-х.

Можно ожидать, что первые успехи создания нейропротезов потерянных конечностей и органов чувств будут широко закреплены, в том числе, по мере удешевления производства протезов и проведения операций. Кроме того, распространение получают и неинвазивные решения, которые служат реабилитации инвалидов. В частности, Пол Бах-у-Рита (Университет штата Висконсин, США) для пациентов с повреждениями вестибулярной системы создал протез, который передавал чувство равновесия на стимулятор, помещаемый на язык. Постепенно пациенты вновь учились пользоваться чувством равновесия и даже восстанавливали способность сохранять равновесие без стимулятора — за счет эффекта пластичности нервной ткани. Позже технология стимуляции языка была использована для ориентации в пространстве слепых людей.

Аналогичным образом использование экзоскелетов, управляемых нейроинтерфейсами (например, eLEGS компании Ekso-Bionics), может позволить пациентам с повреждениями спинного мозга двигаться и, вероятно, в некоторых случаях восстанавливать мобильность.

ВОЕННОЕ И ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Нейроинтерфейсы представляют интерес для военных с точки зрения управления сложной боевой техникой, включая дистантное управление боевыми роботами. DARPA финансировала разработки в области нейроинтерфейсов с 1970-х годов, и сейчас эти работы дают ряд практических результатов. В частности, уже разработаны прототипы эффективных экзоскелетов для применения в боевых условиях (например, XOS2 компании Raytheon), а также систем управления боевыми дронами. Кроме этого, при поддержке DARPA идут работы над такими проектами как дистантное управление антропоморфными роботами через нейроинтерфейс (было продекларировано, что первые образцы таких роботов должны появиться к концу 2010-х), а также интерфейсы безголосового общения между солдатами на поле боя с помощью нейроинтерфейсов Silent Talk. В отличие от массового коммерческого использования, военное применение вполне допускает использование инвазивных интерфейсов. Нейроинтерфейсы могут быть использованы не только на поле боя, но и в промышленности. Например, управление промышленными роботами, работающими в опасных условиях, можно более эффективно организовать с применением тех же технологий, что и управление боевыми роботами. Кроме того, управление с помощью нейроинтерфейсов позволяет строить операторские группы для управления сложными промышленными объектами. Нейроинтерфейсы могут также применяться в качестве поддерживающего инструмента для распределенных групп, ведущих комплексные промышленные разработки.

ИНДУСТРИЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Первые массовые нейроинтерфейсы в качестве устройств ввода-вывода, позволяющие получить новые грани игрового опыта, появились в компьютерной индустрии в конце 2000-х годов. Ряд компаний (в частности, Emotiv, NeuroSky и Neural Impulse Actuator) предлагают устройства, предназначенные для управления игровыми персонажами: представляя соответствующие паттерны движений, можно заставлять своего персонажа бежать, останавливаться, поворачиваться, прыгать, стрелять и др. Другие предлагают нейроигры, в которых за счет расслабления или напряжения игрок может заставлять двигаться предмет. Самая известная из таких игр — MindBall — представляет собой сражение двух игроков, где выигрывает тот, кто сможет лучше расслабиться. Предположительно, по мере своего удешевления такие игровые устройства уже в ближайшие 5 лет получат достаточно широкое распространение, наряду с более привычными устройствами ввода–вывода. Мы также допускаем, что появление игровых решений на базе нейроинтерфейсов в ближайшие годы породит явление «нейроспорта» — чемпионатов по нейроиграм, которые со временем могут стать весьма популярным зрелищем.

ТЕЛО КАК ИНТЕРФЕЙС (БИОМОНИТОРЫ, БОС И ДР.)

Помимо собственно нейроинтерфейсов, одним из крайне перспективных направлений является задействование паттернов и параметров тела в качестве устройств ввода-вывода. Понятно, что существующие интерфейсы (мониторы, клавиатуры, компьютерные мыши) — это временные решения. К тому же они порождают массу дополнительных проблем, например, ожирение вследствие сидячего образа жизни, ухудшение зрения из-за работы с мониторами и пр.). Развитие технологий будет двигаться в сторону «оестествления» интерфейсов. Первые такие решения предлагает игровая индустрия — в частности, решения типа Wii и Kinect позволяют превращать движения игрока в игровые действия, воспринимаемые компьютером. Одним из наиболее многообещающих рынков компьютерной техники ближайших десяти лет являются носимые устройства (wearables). Объем этого рынка в 2012 году уже приблизился к миллиарду долларов, и ожидается, что к 2016 году он вырастет примерно в 20 раз: с нынешних 14 млн до 300 млн устройств. Носимые устройства позволяют снимать любые телесные показатели, обрабатывать их и возвращать самому пользователю, что дает возможность сделать неосознаваемые телесные процессы осознаваемыми и управляемыми. В частности, широкое распространение уже получили носимые акселерометры, часто совмещенные с пульсометрами, позволяющие определять уровень физической активности пользователя (такие устройства производят Adidas, Nike, Fitbit и другие). Другие устройства (например, Tap Tap) позволяют передавать тактильную информацию. Третий тип устройств мониторит состояние здоровья и позволяет своевременно оказать помощь — например, разработка Sano Intellegence, позволяющая непрерывно отслеживать уровень глюкозы, состояние почек и уровень метаболитов для больных диабетом. Одним из многообещающих «носимых» устройств является российская разработка HealBe, способная в реальном времени отслеживать количество потребляемых и сжигаемых калорий — это позволяет совершенно по-другому организовать управление собственной диетой и физической нагрузкой. Преимуществом носимых устройств является возможность в реальном времени давать обратную связь — как минимум, предоставлять информацию о текущем состоянии тела, но зачастую также давать указания (в том числе невербальные) о рекомендуемом состоянии. Например, носимые устройства могут отслеживать уровень стресса и сигнализировать, когда человек находится в низкострессовом состоянии, когда в высокострессовом, и какие действия помогают ему снижать уровень стресса. То есть, внутрь носимых устройств биомониторинга с биологической обратной связью (БОС) может быть зашит образовательный сценарий, обучающий пользователя «правильному» поведению. Это позволяет создавать разнообразные образовательные продукты, направленные, к примеру, на обучение пользователя так называемым ресурсным состояниям — состояниям высокой сосредоточенности, расслабленности, мобилизованности. Возможности использования когнитивных технологий в образовании мы рассмотрим ниже. Массовое распространение носимых устройств важно еще и потому, что благодаря ему в коммуникационных сетях появляется огромный объем контента, связанного с новыми сенсорными каналами — если изначально контент был текстовым, графическим и звуковым, то благодаря «носимым» появляется контент тактильный, моторный и даже связанный с чувством равновесия, чувством пространства или с различными эмоциями. Для этих новых типов контента будут созданы свои протоколы упаковки и передачи информации, которые начнут играть все более важную роль по мере распространения нейрокоммуникаций.

ЛЕЧЕНИЕ СТАРЧЕСКИХ ДИСФУНКЦИЙ И ФИТНЕС ДЛЯ МОЗГА