Бесплатный фрагмент - Мысли и мыследействия

Под редакцией Игоря Злотникова

К 75-летию

Александра Евгеньевича Левинтова

Мир Левинтова

Вместо предисловия

Александр Евгеньевич Левинтов, Александр Левинтов, Левинтов, Саша — за этими именами скрывается целый МИР. МИР ЛЕВИНТОВА. Этот МИР сосуществует в этом беспардонном и бессмысленном пространстве и времени летящим, по всей видимости, в тартарары. Но в этом МИРЕ ЛЕВИНТОВА есть возможность узнать, прочувствовать и прожить совершенно другую жизнь — жизнь осмысленную, содержательную, веселую и прикольную. В этом МИРЕ можно встретить неожиданных людей, познакомиться с невероятными идеями и острыми анекдотами, а также попасть в реальные проблемные ситуации и даже вынести из этих ситуаций очень полезный и, как я теперь понимаю, этический (без пафоса) опыт.

Я рад, что уже почти сорок лет этот МИР ЛЕВИНТОВА окружает меня, сосуществует рядом, вдохновляет, воспитывает, дает возможность быть самим собой — то есть не задумываться, каким тебя могут (или не смогут) увидеть. Я с удовольствием вхожу в этот МИР, когда бываю в Москве, — даже Москву я сейчас воспринимаю через этот МИР, и считаю себя наполовину москвичом. Я окунаюсь в этот МИР, когда читаю тексты, которых невероятно много, и все они написаны от Души, от Сашиной Души. Это чувствуется с первых строк, и порой, особенно когда становится тоскливо и «не по себе», — тексты Левинтова помогают вернуться именно к себе — истинному, настоящему, не придуманному.

Двигаясь по жизни своим ходом и со своей скоростью, Левинтов на каждом этапе своего движения разный. И это — здорово! Хотя создает некоторые трудности, особенно если берешься собирать тексты из МИРА ЛЕВИНТОВА под одной «крышей» — под одним заголовком. Как любой полноценный МИР — МИР ЛЕВИНТОВА не имеет границ. Но я попробовал собрать в одной книге «каплю» Левинтова, из его — Левинтова — Океана. И в этом мне очень помог сам автор. Как всегда — легко, как бы походя, на вопрос — как бы он назвал книгу о себе — произнес — «Мысли и Мыследействия».

Предлагаю вниманию Читателя МИР ЛЕВИНТОВА через его Мысли и Мыследействия. В первой части будут представлены работы А. Е. Левинтова разных лет, сгруппированные по нескольким сквозным темам: «О понимании и понятиях», «О Мышлении и Деятельности», «Рефлексия и Образование», «Игра и СМД-методология». Во второй части — совместные работы и стенограммы общих мыследействий. Ну и в конце — на сладкое — пример «Игры в бисер», которая продолжается в Мастерской Организационно-деятельностных технологий, вышедшей из МИРА ЛЕВИНТОВА в 2018 году как оазис осмысленной жизни в Московском Городском Университете.

Надеюсь, будет захватывающе интересно окунуться в этот МИР ЛЕВИНТОВА всем, кто был, есть и будет вовлечен в эту удивительно реальную Игру.

Игорь Злотников

сентябрь 2019

Часть I. Работы разных лет

I. О понимании и понятиях

Два типа понимания

Усилиями Шляермахера, открывшего герменевтический круг, Гуссерля, разработавшего идею и понятие метафизического эпохэ, Хайдеггера, введшего в философский и герменевтический оборот Dasein и Gegnet, а также других немецких философов, филологов и герменевтов, в немецкой ментальности сформировалось понятие понимания, которое характеризуется, прежде всего, процессуальностью.

Понимание — это процесс, достаточно бесконечный и неисчерпаемый. Стояние в кругу («нельзя понять целое, не понимая каждого фрагмента этого целого, но нельзя понять ни один фрагмент целого без понимания этого целого» — так примерно сформулировал Шляермахер проблему герменевтического круга) предполагает, разумеется, что «глубина стояния» определяется культурным багажом и кругозором попавшего в этот круг: чем сложней и многоуровневей культурное наследие субъекта понимания, тем больше слоев понимания может быть открыто ему.

Хайдеггеровское присутствие в Gegnet, в es gibt понимаемого поглощает все время этого субъекта. Очарованный собственным пониманием, субъект понимания оказывается в поставе Dasein, «со-бытия» — от метафизического замолкания гуссерлианского эпохэ до пристального внимания к очевидному в философии повседневности Шюца.

Эта процессуальность, воспитанная в немцах немецкими философами, кажется посторонним народам немецкой мечтательностью (отрешенностью от действительности) — на самом же деле, никакого ухода от реальности немцы не испытывают, просто они видят глубже поверхности.

Процессуальность понимания, процессуальное понимание задаются также тем, что Ансельм Кентерберийский называл интендированием сознания. Если прочтение текста (музыки как текста, картины как текста, текста как текста) вызвано интенцией, поиском, целью, то это чтение приобретет некоторую векторальность: из него будет выделяться и улавливаться только то, что соответствует интенции читателя текста. В этом отношении текст возникает только при чтении, и при разных чтениях, при разночтениях, пониманий и интерпретаций будет столько, сколько имеется (актуально или потенциально) читателей. По-видимому, Коллингвуд прав, утверждая, что музыка возникает не у композитора и даже не у исполнителя, а только у слушателя.

Отсутствие интенции у читателя делает понимание максимально широким: оно, понимание, работает как экран локатора — в его поле попадает все понимаемое и интерпретируемое. Так люди читают Библию — без всякой цели и почти всегда наугад либо в литургической последовательности — и наверстывают свое понимание на уток веры.

Русской ментальности процессуальный тип понимания также присущ и характерен, но по другим причинам.

Прежде всего, русским свойственна нет-стратегия понимания, нон-конформизм, конфликтность коммуникации. Это означает, что пониманию предшествует довольно длительный процесс непонимания, непризнания, отрицания, отторжения. Можно сказать, что русское понимание тернисто — именно поэтому русские так ценят понимание и дорожат им в гораздо большей степени, чем, например, знаниями.

Сам процесс понимания русскими превращен в сладостный и бесконечный процесс ночных прогулок или кухонных бдений. Вся коммуникативная инфраструктура русской жизни строится как бесконечный процесс понимания, будь то баня, застолье, пьянка, бесконечная русская дорога (особенно железная), все эти бесконечные ожидания, очереди, стояния, больничные лежания и тягостные службы — от солдатской до церковной.

Другой причиной является высокая степень метонимичности русской речи. Мы так привыкли не договаривать, умалчивать, говорить между строк и скорее взглядами, чем словами, скорее интонациями, чем выражениями, что это требует особо острого и пристального, процессуального понимания.

Важной причиной является также высокая степень синонимичности русского языка. Синонимы предполагают тончайшие нюансы значений и, что не менее существенно, тонкие грани областей употребления каждого из синонимов. Тут никогда не удается использовать тот или иной синоним без более или менее длительного процесса понимания

Русско-немецкому процессуальному пониманию противостоит американское ага-понимание, одномоментное understand, как правило, неупотребляемое в –инг форме. Все синонимы понимания — от заимствованного латинского comprehension, совершенно несовместимых с пониманием в русской ментальности понятиями knowledge (знание) и know how (умение) до банального и примитивного I see (вижу) — воспринимаются русскими не как понимание, а скорее согласие, вежливую конформистскую плоскость узнавания того, что говорится или передается.

Для американцев, понимающих сразу, но плоско, нет никакой ценности процесса понимания, а, стало быть, и самого понимания.

Как проверяют понимание русские учителя? — они спрашивают нечто интегративное, например, просят определить жанр текста или дать тексту заглавие. Такая задача для американских студентов и школьников просто непосильна: они способны лишь на multipul choose (выбор правильного ответа из нескольких, обычно четырех, возможных). В этом смысле американское конкрет-понимание очень технологично: идет выбраковка всего непонимаемого и всех непонимающих, остается однообразие понимания и понимающих, что так противно немецко-русской душе.

Точечность понимания по-американски позволяет говорить о нем как о сканирующем понимании. Именно поэтому в американских текстах главная идея всегда дается в первых словах текста, а потом идет лишь подтверждение этой идеи различного рода фактами и доводами. Русские тексты — и это сбивает американцев с толку — имеют композицию, в которой главная идея расположена в конце, а все предыдущее — лишь путь к этой идее или мысли.

Одним из следствий такого клип-понимания является широкая распространенность в американской речи идиоматических выражений и застывших фраз и конструкций, имеющих только один, раз и навсегда заданный смысл. По мере затухания смысла эти идиомы бесследно умирают. Фраза «лобковый клещ тебе товарищ» для американского переводчика абсолютно недоступна, но наполнена множеством смыслов для любого русского, хотя он ее не встречал ни разу в своей жизни.

Возможно ли совмещение этих двух типов понимания в одном сознании? — это проблема и переводческая, и образовательная, и межкультурного обмена. Мне кажется, что эта проблема имеет одностороннее решение: немцы и русские имеют шансы понять американцев, но у американцев, реально, — никаких шансов нет.

Май 2003

Понимание и мышление

Тема понимания и мышления — традиционная проблематика методологических обсуждений и размышлений. Настоящий обзор имеет скорее образовательное, чем конструктивно-теоретическое значение, во всяком случае, жаждущие новизны, тем более — скандальной или эпатажной новизны вряд ли удовлетворят свою жажду и потому могут не беспокоить себя чтением этого небольшого и скромного эссе.

Вопрос соотношения и различий между пониманием и мышлением традиционно рассматривается в схеме мыследеятельности, состоящей из трех основных слоев: мыследействия, мысль-коммуникации и мышления.

Понимание в этой схеме никак не отражено, но предполагается, что оно ортогонально этой схеме, пронизывает ее всю (трудно представить себе мышление, коммуникацию и действие, не окрашенные пониманием.

Вместе с тем, можно выделить две плоскости, секущие эту схему и отражающие основные структуры понимания.

В порезе между мысль-коммуникацией и мыследействием в глубину уходит ситуативное понимание — понимание, позволяющее нам взаимодействовать более или менее согласовано. Это понимание не выходит за пространственно-временные рамки ситуации, эфемерно и неповторимо: в любой другой ситуации придется строить новое понимание, даже среди одних и тех же персонажей.

Здесь же располагается и уходит вглубь эмпирическое понимание, сугубо индивидуализированное. Основанное на личном опыте каждого, а потому бесполезное в коммуникации: каждый помнит и ссылается только на свой опыт. Назвать эмпирическое понимание пониманием можно с большой натяжкой: это скорее сканирование по понимаемому с позиций опыта (было или не было уже такое либо подобное, похоже или не похоже это на предыдущее или кажется невероятным и невозможным и так далее). Эмпирическое понимание — самое массовое и распространенное, настолько, что можно утверждать: люди пребывают в тотальном взаимонепонимании. При этом, каждый старается считать свое понимание самым правильным: то ли в силу продолжительности опыта, то ли его свежести, то ли драматичности.

Так как ситуативное понимание эфемерно, а эмпирическое сомнительно и потому, что и то и другое — банально, то можно пренебречь этим пониманием, оставив его для коммунальных склок, сцен ревности и строителей многочисленных и разнообразных Вавилонов.

Значительно важней и существенней понимание, уходящее вглубь разреза между мысль-коммуникацией и мышлением.

Это понимание, возникающее, как правило, в промежутках между рефлексивными паузами (можно даже сказать, что рефлексия возникает в условиях непонимания), также стратифицировано и устроено более сложно, чем квазипонимание первого рода.

В тончайшем переходе от мысль-коммуникации к мышлению можно выделить два типа понимания — интуитивное (ага-эффект) и процессуальное.

Первое, в общем-то, неинтересно, поскольку неповторимо, неописуемо и, подобно озарению, необъяснимо.

Усилиями Шляермахера, открывшего герменевтический круг, Гуссерля, разработавшего идею и понятие метафизического эпохэ, Хайдеггера, введшего в философский и герменевтический оборот Dasein и Gegnet, а также других немецких философов, филологов и герменевтов, в немецкой ментальности сформировалось понятие понимания, которое характеризуется, прежде всего, процессуальностью.

Понимание — это процесс, достаточно бесконечный и неисчерпаемый. Стояние в кругу («нельзя понять целое, не понимая каждого фрагмента этого целого, но нельзя понять ни один фрагмент целого без понимания этого целого» — так примерно сформулировал Шляермахер проблему герменевтического круга) предполагает, разумеется, что «глубина стояния» определяется культурным багажом и кругозором попавшего в этот круг: чем сложней и многоуровневей культурное наследие субъекта понимания, тем больше слоев понимания может быть открыто ему.

Хайдеггеровское присутствие в Gegnet, в es gibt понимаемого поглощает все время этого субъекта. Очарованный собственным пониманием, субъект понимания оказывается в поставе Dasein, «со-бытия» — от метафизического замолкания гуссерлианского эпохэ до пристального внимания к очевидному в философии повседневности А. Шюца.

Процессуальное понимание представляет собой рефлексивное понимание (РП), встроенное, сложно вмонтированное в понимающую рефлексию (ПР) и потому более углубленное. Прежде всего, следует указать, что ПР — рефлексия, направленная на понимание. ПР не нормирует рефлексируемый материал, не проспективна и не ретроспективна, она всегда и по принципу актуализирована, как актуализировано и само понимание. Грамматически это значит, что ПР — несовершенное настоящее (а совершенное настоящее в русском языке явно отсутствует), она тянется и тянется, пока неожиданно не исчезает от ага-эффекта понимания (этот эффект и акт понимания вовсе необязательны). В этом смысле ПР имеет столько же уровней и слоев, сколько и понимание. РП — понимание, сопровождающееся рефлексией процесса и средств понимания. В сочетании с ПР оно создает самозатягивающийся узел, наворачиваясь на каждый новый виток ПР еще одним уровнем рефлексии этого витка. Именно из-за этого свойства — в целях самозащиты сознания — РП чаще всего отключается, а потому явление РП гораздо более редкое и экзотичное, нежели ПР.

Что происходит с пониманием, когда включается РП? Понимаем ли мы в это время? — Маловероятно. Если РП честное, то оно по сути своей рефлексивности становится проблемным, оно возникает там и тогда, где и когда понимание наталкивается на проблему и останавливается, фиксируется, как непонимание.

Понимание и визуально и по сути очень напоминает Млечный Путь (это все лишь гипотетическое предположение, но за ним уже многое стоит: мир, по-видимому, устроен точно также, как и мы, либо мы собой повторяем мироздание и меняемся вместе с меняющимися онтологиями, порождающее нас-порождаемого нами мира): та же звездная пыль искр понимания, та же гигантская и сложная спираль, если смотреть не в узком спектре понимания, а со стороны (например, со стороны знаний). Монады понимания по природе своей — понятия. Для ПР они — то, что открывается нам по мере понимания, продукты и результаты понимания. Рефлексия щедро — до безрассудности — разбрасывает их и делает наш понимающий путь туманным из-за обилия роящихся понятий, смыслов, семантических атомов. В РП бытие, стоящее за этими понятиями, уже практически неразличимо и несущественно, оно, за счет своей перфектности, может быть каким угодно: инфинитивным, прошедшим или предстоящим, но только не настоящим. Настоящее для РП — понимаемое во всем своем несовершенстве.

Подобно тому, что мысль есть средство и продукт мышления, средством и продуктом понимания является понятие. Это позволяет сформулировать следующее правило:

Мысль, не порождающая другую мысль, порочна, понятие, не порождающее другое понятие, не понятие.

В этом механизме заключено предназначение человека — постоянно и бесконечно размышлять и понимать.

Мысль, следовательно, представляет собой крупинку идеи, ухваченную и присвоенную себе человеком. Любая идея бесконечна и безразмерна, во всяком случае, в сравнении с возможностями охватить ее человеком или человечеством. Мы должны с особой благодарностью относиться к этой неисповедимости идей, обещающей нам наше бессмертие и бессмертие Разума.

Понимание же дано нам как старт и сопровождение мышления. Именно поэтому мы можем выделить ситуативное (топическое) мышление как разовое или квазиразовое явление и мыслительный процесс. Из топического мышления может (но совершенно необязательно происходит) мыслительный процесс. Отличие акта мышления (топического мышления) от мыслительного процесса выражается в формуле «он думает, что он мыслит».

В мыслительном процессе можно выделить три основных слоя, расположенные над ситуативным мышлением. Мышление, содержащее в себе только логические построения, бессодержательно, как любая формальная или математическая задача. Это — «пустое» мышление. Образцом такого «пустого» мышления является «Топика» Аристотеля. Мышление, ориентированное только на онтологические представления, лишенное логики. Это мышление можно считать интуитивным — оно очень близко поэтической деятельности и творчеству вообще. Обычно оно парадоксально и тем привлекает нас. Логические пустоты завораживают, как бездны. Наконец, собственно мышлением является мышление, базирующееся на топическом и включающее в себя и онтологические представления и логические конструкции.

Система единиц понимания включает в себя:

— семы (фрагменты слов, обладающие первичными значениями)

— понятия (и стоящие за ними слова)

— тексты (и, прежде всего, жанр, то есть происхождение текста)

В системе единиц мышления можно выделить:

— понятия (или категории как антиподы и антитезы понятий)

— мысли (индивидуализированные обрывки и фрагменты идей, даваемые нами с частотой нашего дыхания — примерно четыре секунды на одну мысль; некоторые, например, А. А. Зиновьев, полагают, что они еще более обрывочны и сумбурны)

— дискурсы (мыслительные тексты).

И, наконец, несколько слов о средствах понимания и мышления. При этом понимание цикличности и понимания и мышления (достаточно вспомнить герменевтический круг Шляйермахера) обуславливает тот не совсем очевидный факт, что понимание выступает в качестве средства и результата мышления, а мышление — в качестве средства и результата понимания.

Итак, средствами понимания, на наш взгляд, являются:

— память

— воображение

— интендирование (потенциал, имеющий вектор интереса или наклонности к чему-либо)

— понятия

Средства мышления порой весьма сходны со средствами понимания:

— язык

— схемы

— знания

— целевые установки и мотивации

— понятия, категории, дефиниции.

На этом можно прервать ход размышлений, на время, надо полагать, недолгое.

Декабрь 2006

Понимание в реальности и действительности

Проблема понимания, обсуждаемая на небольшом и вяло текущем семинаре в академии муниципального управления, уже неоднократно наталкивалась на понятийную пару «реальность и действительность».

Данный набросок — небольшое полешко в этот тлеющий огонь.

Реальность в корне своем несет греческий «реа», имеющий два значения: «пространство» (богиня Пространства Рея, жена бога Времени Хроноса, пожиравшего собственных детей, кропотливо вынашиваемых Реей) и «вещь». Этот смысл, вторичный по отношению к пространству, является в данном контексте ключевым.

«Вешь» отличается от предмета тем, что, помимо своей материальности, о которой говорит Платон (мир людей находится между миром вещей и миром идей), еще и «вещает», несет весть — отражение и слабую, полупрозрачную, полупризрачную тень идеи. Понять заключенную в вещи, а, точнее, за вещью, идею, суть этой вещи, можно, либо пристально изучая ее (взглядом, рассудком, разумом, инструментально) и историю возникновения вещи, либо… а вот тут-то никакое либо не проходит: включая ту или иную вещь мы только усугубляем непонимание ее сути. Достаточно вспомнить Сталкера из «Пикника на обочине» братьев Стругацких: вынесенные из Зоны предметы вещами не являются, мы не понимаем их вести, а потому используем их самым варварским образом, явно не по назначению. И вещи начинают мстить и бесчинствовать, давая результаты и последствие непредсказуемые, порой противоположные ожидаемым.

Реальность — это овеществление мира, придание окружающим нас предметам голоса, подающего вести о себе. Понимание в реальности есть понимание вести, несомой внешним миром и его предметами.

Впрочем, овнешнять можно все, в том числе и себя: рефлексивно мы можем самоустраниться из себя и начать понимать себя как нечто внешне данное и вещающее о себе.

Понимание реализуется в вещах.

Но оно может также актуализироваться в действиях, процессуально, если действие или акт действия (логическая, логизированная и логистическая единица действия) распадается на процедуры и операции. И эта актуализация происходит не в реальном мире, не в мире вещей, а в мире наших действий, в действительности, либо опережая эти действия (проспективное понимание), либо параллельно этим действиям (актуальное понимание), либо вослед им (ретроспективное понимание).

Собственно, вот и весь мой тезис, тезис об онтологическом понимании вещей в реальности и логическом понимании действий в действительности.

Совместимы ли два этих понимания? — разумеется. Их совместность и задает разнообразие структур понимания, а также «квантово-волновую» природу понимания и как ага-эффекта и как процесса.

Еще итальянец Ансельм Кентерберийский в 11-ом веке доказал, что понимание невозможно, если нет относительно понимаемого цели, интереса, интенции, познавательной или деятельностной. Строго говоря, когнитивная и деятельностная функции взаимопереплетаемы: мы познаем ради действия (а не любопытства для), мы действуем, познавая.

Интендирование (термин Ансельма), склонность человека, вектор его потенциального внимания определяет тип понимания. И, следовательно, тип понимания зависит от типа цели.

Цель есть наше представление о результате собственного действия. Разумеется, мы можем действовать вовсе не имея собственной цели, а в силу чужой воли или действия. Тогда мы просто реализуем чужие цели и являемся чьим-то средством. Но если это наше представление о результате, то, как и всякая идеализация, это представление обычно более возвышенно, чем получаемый нами результат. На этой маленькой хитрости Бога (наши идеалы всегда возвышенней реальности) построено в мире многое, если не все, в частности, на этом построена экономика и рыночный механизм (об этом как-нибудь в следующий раз). Простейшие цели, по сути, совпадают с результатом, но такие цели нас редко удовлетворяют. Разве что в самом начале пути и в процессе образования. Нам блазнятся более высокие и абстрактные цели, и потому мы так часто не замечаем результаты, которые не совпадают с нашими целями. Часть этих результатов называются побочными — мы за ними не гонялись, но вполне ими довольны и умеем пользоваться и распоряжаться ими. То, что цели, по сути — идеальные представления о результатах, объясняет и невыполнимость ни одной цели до конца и то, что цели по принципу выше, благородней, возвышенней результатов — на правах идеала.

Негативные результаты (последствия) реализации наших целей сыплются на нас как камушки на Иванушку, но только потому, что мы привыкли жмуриться на предстоящие последствия, а не рассудительно находить их заранее и заранее же «стелить солому». Ставя перед собой цель, мы не хотим сами себе портить настроение возможными последствиями и предпочитаем получать неприятные сюрпризы уже в готовом виде. Обидно, что большинство последствий несоизмеримо тяжелее наших легкомысленных и легковесных целей. Еще обидней то обстоятельство, что мы сами и окружающий нас мир — океан чьих-то последствий.

Цель можно представить себе как идеальное представление о желаемом результате, а можно — как процесс достижения этого результата. И в этом случае цель предстает не онтологически, не как образ, а деятельностно, в глагольной форме.

При этом следует выделить три типа глаголов:

— акторные, направленные на реализацию конкретной цели (цели типа target) — «купить машину», «сдать экзамен», «съездить в Париж»;

— глаголы состояния, направленные на достижение более общей цели (цели типа goal) — «стать президентом», «быть лучшим»; эти глаголы можно также назвать — организационно-акторными: они требуют не просто действий, а организации этих действий;

— модальные глаголы, выражающие не цель, а интересы («хочу»), требования («необходимо») или задание («надо», «нужно»)

Несколько лет своей жизни я увлекался стрельбой из лука — был и олимпийским и национальным судьей, а в ЦСКА еще и участвовал в психологической подготовке спортсменов перед крупными соревнованиями. И этот опыт помог мне понять природу цели.

Вот Эмма Гапченко — первая советская чемпионка Европы. Она так описывает свои переживания во время соревнований:

— я выхожу на линию огня в красивом белоснежном костюме. Мой лук — предел изящества и совершенства, моя поза грациозна и привлекательна, я думаю только о красоте движений и позиций. Когда эстетическое наслаждение достигает своей вершины, я отпускаю стрелу и она красиво, а потому точно летит в пеструю и красивую мишень.

Владимир Ешеев — бурят. Он — олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы. Он был рекордсменом рекордное количество раз. Но стрельбу он видел совсем иначе:

— я вижу прицел и стрелу, я вижу цель и сливаюсь с ней, луком и стрелой в нечто единое и нераздельное. Когда наше единство и сосредоточенное понимание друг друга достигают предела, когда я перестаю отличать себя от мишени и становлюсь по сути мишенью сам, когда я чувствую, что касаюсь своей стрелой мишени, расположенной в девяноста метрах от меня, но ставшей совсем близко, касательно близко, я отпускаю стрелу, и она как бы без всякого расстояния оказывается в понятой мною мишени.

Таковы европейский и азиатский взгляды на цель, такова цель как процесс достижения и цель как вещное представление.

Октябрь 2008

Непонимание как ресурс коммуникации

1. Оседание на землю, переход от gathering economy к produce economy породили коммуникативную речь, первым этапом которой стала объяснительная речевая операторика с причинно-следственными связями: мир предстал человеку не картиной, а процессом. Начался «детский» период бесконечных вопрошаний «почему?» и столь же бесконечных ответов «потому». Мир стал «объяснябельным», а потому диалогичным, ведь вопросы требовали внятного и продолжительного ответа. И это стало требовать понимания, но только у вопрошающего и внимающего [1].

Взаимопонимание — следующий шаг коммуникативной речи как телеологической операторики с побуждениями к действию. Для этого оказались необходимы институты власти, построенные не на авторитете и силе носителя власти, а стоящими за ним атрибутами (Божественность власти, право, законы и тому подобное). Возможно, именно в это время и возникла лингвистическая потребность в будущем времени.

Так коммуникация обеспечила выход человека в мышление, а именно — в логику, онтологию и топику. Появились первые мыслители-проводники и поводыри в мире мышления. В отличие от сознания, в мышлении отсутствуют гендерные предпочтения: мышление стало всеобщим достоянием.

Речь стала речью, рекой, где мощные струи дискурса живут вместе с мельчайшими брызгами смыслов, речь стала длинной и полноводной и вместе с тем капельной. От слов человек перешел к слогам и семам, а от слогов — к буквам, хотя в некоторых языках, например, английском, буквы до сих пор являются слогами. Операторика обогатилась комбинаторикой: люди научились складывать из кубиков букв слова — понадобился порядок букв, алфавит.

И сознание, и мышление — можно хотя бы предположить пути и механизмы освоения их человеком: понимание является принципом и признаком непокинутости и непокидаемости человека духом Разума [2].

Техники понимания должны быть древнее техник знания. Сюда относятся и медитация, и интроспекция, и исихастия, и все виды рефлексии [3]. В дзен-буддизме рекомендуется, в целях включения в понимание и постижение, «слегка скосить взгляд», чтоб потерять онтологическую четкость, и «поглупеть», освободив себя от логик, знаний и опыта.

2. Реальность в корне своем несет греческий «реа», имеющий два значения: «пространство» (богиня Пространства Рея, жена бога Времени Хроноса, пожиравшего собственных детей, кропотливо вынашиваемых Реей) и «вещь». Этот смысл, вторичный по отношению к пространству, является в данном контексте ключевым.

«Вешь» отличается от предмета тем, что, помимо своей материальности, о которой говорит Платон, еще и «вещает», несет весть — отражение и слабую, полупрозрачную, полупризрачную тень идеи. Понять заключенную в вещи, а, точнее, за вещью, идею, суть этой вещи, можно, пристально изучая ее (взглядом, рассудком, разумом, инструментально) и историю возникновения вещи.

Реальность — это овеществление мира, придание окружающим нас предметам голоса, подающего вести о себе. Понимание в реальности есть понимание вести, несомой внешним миром и его предметами.

Впрочем, овнешнять можно все, в том числе и себя: рефлексивно мы можем самоустраниться из себя и начать понимать себя как нечто внешне данное и вещающее о себе.

Понимание реализуется в вещах.

3. Но оно может также актуализироваться в действиях, процессуально, если действие или акт действия (логическая, логизированная и логистическая единица действия) распадается на процедуры и операции. И эта актуализация происходит не в реальном мире, не в мире вещей, а в мире наших действий, в действительности, либо опережая эти действия (проспективное понимание), либо параллельно этим действиям (актуальное понимание), либо вослед им (ретроспективное понимание).

Совместимы ли два этих понимания? — разумеется. Их совместность и задает разнообразие структур понимания, а также «квантово-волновую» природу понимания и как ага-эффекта и как процесса.

Сочетание понимания как ага-эффекта и как процесса, verstehenung, описывается кривой, известной в физике как delta функция: пологий продолжительный подъем сменяется всплеском, а затем продолжается на другом, более высоком уровне до следующего всплеска.

Эта кривая легко проектируется на «герменевтический круг» Шляйермахера: понятые фрагменты соответствуют всплескам ага-понимания, понимаемые — пологим участкам кривой. Естественно, что у каждого — своя непредсказуемая частота всплесков, свои понятые реперы в этом круге.

Необходимо заметить, что всплески ага-понимания возникают в состоянии циз-транса (понятие, введенное А. Сосландом): не запредельным отлетом в трансцедентальное, а контролируемым со стороны разума и рациональности инобытием, рефлексивно позволяющим удерживать не только состояние транса, но и понимать, за счет каких средств этот циз-транс («то тут-то там транс») возникает и держится.

Достижение и пребывание в циз-трансе возможно в весьма ограниченном наборе деятельностей: в музыке и поэзии (более общо — в искусстве и творчестве), в безумии и состояниях искусственного безумия (алкоголь, наркотики и т.п.), при восхождении в абстрактное в «надразумное» пространство, за пределы обыденно разумного (математика, теоретическая физика и т.п.).

В этих возвышенных циз-трансах недопустимо долгое зависание — можно ведь и не вернуться. Фиксации этих озарений не всегда возможны — и тогда остается лишь эйфория.

4. Ансельм Кентерберийский в 11-ом веке доказал, что понимание невозможно, если нет относительно понимаемого цели, интереса, интенции, познавательной или деятельностной. Строго говоря, когнитивная и деятельностная функции взаимопереплетаемы: мы познаем ради действия (а не любопытства для), мы действуем, познавая. Интендирование, склонность человека, вектор его потенциального внимания определяет тип понимания. И, следовательно, тип понимания зависит от типа цели.

Цель можно представить себе как идеальное представление о желаемом результате, а можно — как процесс достижения этого результата. И в этом случае цель предстает не онтологически, не как образ, а деятельностно, в глагольной форме.

При этом следует выделить три типа глаголов:

— акторные, направленные на реализацию конкретной цели (цели типа target) — «купить машину», «сдать экзамен», «съездить в Париж»;

— глаголы состояния, направленные на достижение более общей цели (цели типа goal) — «стать президентом», «быть лучшим»; эти глаголы можно также назвать –организационно-акторными: они требуют не просто действий, а организации этих действий;

— модальные глаголы, выражающие не цель, а интересы («хочу»), требования («необходимо») или задание («надо», «нужно»)

Практический вывод: в коммуникации необходима фиксация прежде всего непонимаемого — оно является ресурсом разворачивания коммуникации, а, следовательно, и ресурсом мышления.

Литература

1. Левинтов А. Е. От рыка к речи (штрихи к теории антропогенеза). www.redshift.com/~alevintov июнь, 2008.

2. Левинтов А. Е. Реальность и действительность истории. — М., «Аграф». 2006. — 384 с.

3. Лефевр В. А. Рефлексия.- М., «Когито-Центр», 2003. — 496с.

Май 2009

Понимание: социально-лингвистические аспекты

Фундаментальные допущения

Фундаментальным допущением, принимаемым в данной работе, является идея о том, что язык не является частью культуры, но ведёт себя относительно социума сходно с культурой.

Данный тезис требует некоторых пояснений и обоснований. Если понимать культуру как нормативные остатки и смыслы истории, то природа культуры всегда есть сверхзадача общественной истории и существования общества [12,15]. Между прочим, социум, как долго бы он ни существовал, культуры не порождает и истории не имеет, разве что хронологию событий. Последние 20 лет России тому свидетельство. Мы можем проследить истоки культуры и смену культурных парадигм/стилей, мы можем также назвать субъектов — культурмахеров и культурбрехеров, тех, кто создавал новые образцы культуры и разрушал старые кумиры. Культура рефлексируема — и культурологами/искусствоведами/литературоведами и на бытовом, семейном уровне.

При столкновении культур происходит поршневое замещение одной культуры образцами и нормами другой. Смешение культур, как правило, весьма эфемерно и выглядит весьма экзотически.

В отличие от языка.

Билингвы и полиглоты — распространенное явление; им и сны снятся на разных языках, а не только в разных странах. Более того, познание другого языка есть процесс познания и собственного. И здесь, в отличие от культуры, не стоит проблема выбора и отказа, проблема конфликта культур: разные языки используются в разных ситуациях и с разными функциями, языки помогают друг другу, а не спорят и не воюют между собой.

Язык дается через речь, а, стало быть, не рефлексируется. При всей противности филологической максимы «в лингвистике вопрос „почему?“ запрещён», доля горькой истины здесь есть. Невозможно объяснить, например, почему в словаре иностранных слов «солдат» (легионер, получавший во времена Иудейской войны вместо жалования право на продажу соли), «соль» (нота), «соло», «сольди», «солидарность» признаны иностранными [17], а однокоренные с ними «солнце» и «соль» (пищевой продукт, выпариваемый из воды на солнце) — нативными [18,20]. Дело ведь не только в возрасте этих слов в русском языке.

Язык нерефлексируем нами ещё и потому, что возник раньше нас [4], то ли как звукоподражание, то ли из жестов, то ли из междометий, то ли из шумов (теорий происхождения языка множество), но во всяком случае, языком (но не членораздельной речью) владеют многие до нас. И даже наше происхождение, возможно, выросло в том числе и из языка [11].

Язык, как это ни странно, может существовать вне культуры: эмигранты и потомки эмигрантов сохраняют родной язык как язык семейного и общинного общения, но теряют или вовсе не имеют материнской культуры. Точно также существует множество примеров свободного владения чужим языком при полном непонимании и неприятии культуры, адекватной этому языку. Язык поддается периодизации, но гораздо в более лапидарной форме, чем культура. Как и культура, язык может быть типологизирован [21] и поддается, как показал Ю. Лотман, самому тщательному и тонкому анализу.

Вот характерный пример: сидим с приятелем в парной Лингвистического института. Входит мой коллега, очень хорошо знающий русский язык, и вежливо приветствует нас: «С лёгким паром!». Приятель мой чуть с полка не слетел — он впервые услышал знакомую фразу не после бани, а во время её.

Роднит культуру и язык их нормирующая общество функциональность. А потому так повсеместно распространены и лингвистическая культура (культура речи) и язык культуры. Взаимопроникновение культуры и языка — нормальное явление.

Язык, однако, выполняет ещё одну функцию, отличную от функций культуры: он творит мышление и деятельность [8,15].

Как и культура, язык имеет массу субформ: диалекты, говоры, жаргоны, сленг и т. п. (в культуре — местные, профессиональные, семейные и т. д. субкультуры).

Если культура, по мысли о. П. Флоренского, — один из смыслов истории и нашего существования, то язык — одно из средств его.

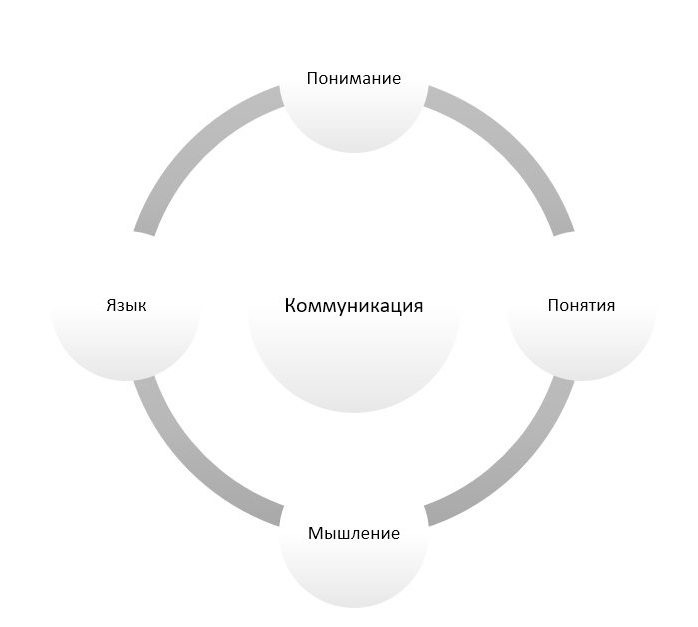

Понимание и мышление в процессе коммуникации

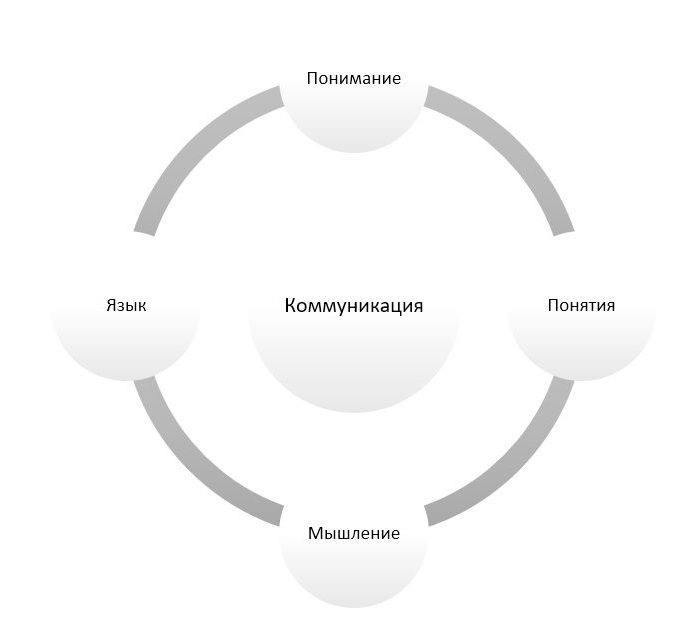

Понимание, по нашему мнению [9,10], является первичной интеллехией относительно мышления. В процессе коммуникации понимание идёт от языка к сгусткам смыслов, равнозначных для коммуникантов, до рабочих понятий, общих для коммуникантов, и уже эти понятия служат основанием и материалом для мышления, выражаемого языком или схемами или иным другим способом, включающим в себя и язык:

Схема 1. Понимание и мышление в процессе коммуникации

Благодаря действию по этой схеме мы не только индуцируем мышление, но и приводим наш язык в соответствие со строем наших понятий: наших как исторически сложившихся образцов и наших как ситуативно построенных, рабочих понятий, необходимых нам для взаимопонимания в совместной деятельности.

Согласно этой же схеме становится понятным механизм накопления понимания (герменевтический круг Шляермахера) и спекулятивности мышления. Питая друг друга, понимание побуждает мышление за счет вновь построенных понятий (креативно-конструктивное понимание) или втягивания культурно-исторических понятий (культуросообразное понимание), а мышление, выражаемое в языке, порождает новое непонимание, требующее понимания.

Диктатура языка

Язык, в больше степени, чем культура, практически не рефлексируется нами, поскольку мы, пользователи, являемся рабами собственного языка и в редчайших случаях задумываемся над тем, что и почему именно так говорим. Если бы мы изучали язык до освоения нами речи, мы бы постоянно сталкивались с такого рода вопросами, подобно тому, как мы сталкиваемся с ними при изучении другого, не речевого для нас языка.

Почему мы говорим: «я — доктор, но я был или буду доктором», почему падеж зависит от времени?

Почему совершенство или несовершенство глагола может определять смысл состояния предмета: «почивал» значит — спал, а «почил» — непременно умер, неужели для нас сон — процесс умирания, а не мечтания, как в английском?

Почему мы «отечество» употребляем в семь раз реже, чем «родина»?

Почему для англичан устье реки — ее начало (глотка), а для нас начало — в истоке реки?

Почему размер предмета мы всегда ставим впереди формы, цвета и прочих его атрибутов: «большой круглый красный дом», но не «круглый красный большой дом»?

Этих вопросов гораздо больше, чем мы можем себе представить.

Не меньше вопросов — к фразеологии, к тому, почему и каким образом закрепляются идиомы, общие выражения и другие окаменелости смыслов [6,13].

Мы пользуемся языком, многое, не понимая в нём, а, главное, и не спрашивая себя о непонятном. Попыток понять и объяснить, увы, немного [5,7]. А, пропуская непонятное, мы отказываем себе в мучительном удовольствии мышления [9,10]. Нам проще чувствовать себя под диктатом собственного языка и тем индульгировать и непонимание и безмыслие: полная безответственность за те же деньги.

В своём лингвистическом рабстве мы доходим до собственного персонального рабства и находимся, ещё с античных времён, как утверждает А. Ф. Лосев в «Философии имени», в плену у собственного имени. Эта традиция, усиленная христианскими ритуалами, сохраняется и по сей день [1].

Как ни странно, но менее всего нас смущают рудименты, остаточные явления в языке, сохранившиеся несмотря на волны реформ и вторжений [3] — они кажутся нам естественными и вечными: «Отче наш», «Господи», «Боже». Мы забыли о том, что это — звательный падеж, нам неведомо, что эта грамматическая форма, по-видимому, восходит ко временам перехода от матриархата к патриархату и соответствует среднему роду.

Творение языка

Как меланхолически заметил Г.-Г. Гадамер в «Истине и методе», «мы утратили то наивное неведение, с помощью которого традиционные понятия призваны были поддерживать собственное мышление человека» (цитируется по [2]). Образно говоря, в схеме бытия и сущего Гегеля («Наука логики») понятия стоят за человеком, позволяя ему в рефлексии выделять из мутного потока бытия кристаллы сущего, а по мысли Гадамера, понятия из-за спины человека вышли вперед и теперь сами стали его средством и инструментом кристаллизации бытия, превратились в конструктивный материал экзистенции=бытия по эссенции=сути бытия.

Еще в «Пире» Платона говорится о том, что «правильность», «понятийность» слов, смыслы, заложенные в слова богами, людям передали гении. Увы, золотой век недавно закончился и теперь языкотворчеством занялись мы, а именно:

— поэты

— философы

— дети и тинэйджеры

— кое-кто ещё

Поэты ищут и находят новые слова, понятия и смыслы по красоте их — и лучшим словотворцем в русском языке заслуженно считается Велимир Хлебников и его футуристическая свита (Бурлюк, Маяковский и др.), но, разумеется, не только они творили и творят язык: Пушкин, акмеисты, символисты, обереуты, современные К. Кедров с супругой, Алексей Парщиков, Илья Кутик и Александр Еременко, поэты-формалисты СМОГа. А чего стоит такой нано-шедевр И. Бродского как «Чучмекистан»? Активное словообразование и новые понятийные прорывы, начавшись с Битлз и битников, стало традицией рок-поэтов и реперов. В немецкой поэзии достаточно упомянуть Гёльдерлина, Новалиса и Рильке, но, разумеется, они — не единственные.

Философом-новатором слова, безусловно, является М. Хайдеггер, введший такие, ставшие фундаментальными, понятия как Dasein (вот-бытие), Gegnet (данность) и многие другие. Всей немецкой философии присуща эта игра словами, словами, в слова. Ей мы обязаны такими понятиями как Mitmensch. И, конечно, невозможно забыть, что именно немец Мартин Лютер ввёл понятия Beruf (призвание) и Industria (трудолюбие).

В малодоступном для нас [19] весьма убедительно доказывается, что лидерами стихийного словотворчества и формирования новых понятий являются тинэйджеры. Собственно, молодёжный сленг и есть фронт, вал новых слов и понятий, очень динамичный и подвижный. Очень важно, что почти все новые слова и понятия эфемерны — среди них в языке остаются немногие, но они и пополняют язык более всего. «Халтура» и «блат» закрепились в нашем языке с 20-х годов, «стиляга» появился в 50-е, «кайф» пришел в 60-е, «блин», «капец», «звездец» — в 90-е.

Весьма условно (пока?) к словотворцам, лингвогенераторам можно отнести компьютерщиков и среди них касту так называемых айтишников (IT-шников), интенсивно создающих русско-английский новояз с английскими словами и корнями и русской грамматикой и фонетикой.

Наконец, существовал и существует (но только в тоталитарных режимах) особое, партийно-политическое словотворчество, блестяще описанное Дж. Оруэллом в «1984»).По счастью, этот язык быстро омертвляется, и уже мало кто понимает, что значат такие слова как «единый политдень», «чистка рядов», «лишенец», «всеобуч», ВСХВ, ВСНХ, Наркомпрос, ВХУТЕМАС и Фортинбрас при Умслопогасе.

Литература

— Антропонимика. М., Наука, 1970, 360 с.

— Герменевтика: история и современность. Сб. статей. М., Мысль, 1985, 303 с.

— Грамматика церковно-славянского языка. Конспекты. Упражнения. Словарь. СПб, Библиополис, 2007, 368 с.

— Донских О. А. — Происхождение языка как философская проблема. Новосибирск, Наука, 1984, 127 с.

— Колесов В. — История русского языка в рассказах. М., Акалис, Гардарика, 1994, 169 с.

— Кохтев Н. Н., Розенталь Д. Э. — Русская фразеология. М., Русский язык, 1986, 304 с.

— Кронгауз М. — Русский язык на грани нервного срыва. М., Знак, 2009, 232 с.

— Левинтов А. Е. — Два класса европейской школы мышления. www.redshift.com/~alevintov, апрель 2006

— Левинтов А. Е. — От рыка к речи. www.redshift.com/~alevintov, июнь 2008

— Левинтов А. Е. — Непонимание как ресурс коммуникации. www.redshift.com/~alevintov, май 2009

— Левинтов А. Е. — Самопознание в процессах антропогенеза и творчестваwww.redshift.com/~alevintov, ноябрь 2005

— Левинтов А. Е. — Теория культуры. Курс лекций. Англо-российская высшая школа социологических и экономических знаний, 2009.

— Опыт этимологического словаря русской фразеологии. М., Русский язык. 1987, 240 с.

— Педагогика и логика (неизданная монография)

— Розин В. М. — Введение в культурологию. М., Форум, 1998, 224 с.

— Русско-новогреческий новогреческо-русский словарь. М., АСТ-Астрель: Хранитель, 2007, 475 с.

— Словарь иностранных слов. М., Русский язык, 1986, 608 с.

— Фасмер М. — Этимологический словарь русского языка в 4 томах. М., Прогресс, 1986.

— Фесенко А., Фесенко Т. — Русский язык при Советах. Нью-Йорк, 1955, 222с.

— Черных П. Я. — Историко-этимологический словарь современного русского языка в 2 томах. М., Русский язык, 1994.

— Языковые универсалии и лингвистическая типология. М., Наука, 1969, 342 с.

Март 2010

О понимании и понятии применительно

к социальному исследованию

Знания и понимание в социальных исследованиях и разработках: экспертиза и мониторинг

Организация социально-экологического мониторинга (СЭМ)

Герменевтический круг понимания

Понимание и коммуникация

Понимание и понятие

Знания и понимание в социальных исследованиях и разработках: экспертиза и мониторинг

Я бы хотел рассказать о том, что в ряде, если не большинстве социальных исследований и разработок нужны не только и даже не столько знания, сколько понимание. Так, в частности, любая экспертиза строится, прежде всего, на знаниях, а мониторинг — на понимании ситуации.

Вот характерный случай, имевший место в самом начале 90-х годов и демонстрирующий необходимость понимания.

Организация социально-экологического мониторинга (СЭМ)

Во второй половине 80-х Гидропроект приступил к строительству Катунской ГЭС в Горном Алтае, что вызвало мощную волну экологического протеста по всей стране. Больше всех почему-то волновались и возмущались киевляне. Прошло несколько громких экспертиз и митингов — ситуация зашла в тупик.

И тогда ГИП Катунской ГЭС пригласил меня как руководителя Лаборатории региональных исследований и муниципальных программ:

— не могли бы вы установить по поводу Катунской ГЭС социально-экологический мониторинг?

— а что это такое?

— знал бы — сам установил.

Я почитал после этой первой встречи американские и канадские материалы о социально-экологическом мониторинге, понял, что у нас их опыт принципиально не применим, и подписал контракт на разработку и внедрение СЭМ Горного Алтая.

Это было ранней осенью. И до поздней весны мы вели напряжённый семинар по этой теме.

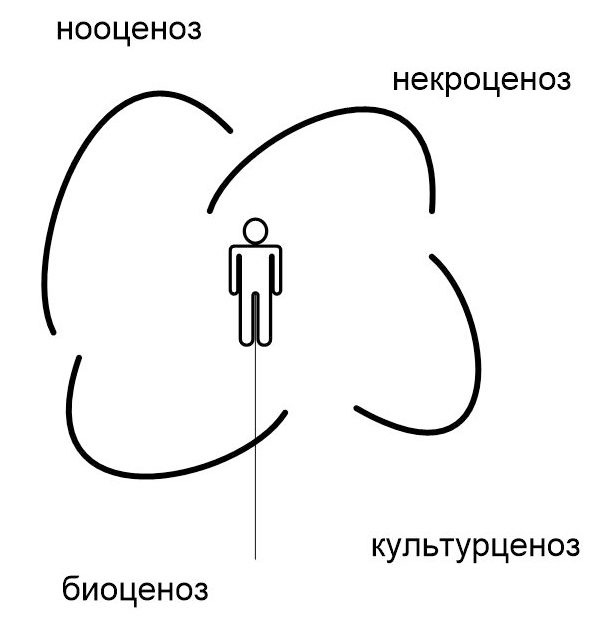

Сначала мы долго разрабатывали понятие «человек» и построили такую схему:

Человек — это существо, живущее в разных мирах (ценозах) (мы набрали 17 таких миров), при этом ни один из этих миров (ценозов) не является ведущим и ни один из них не может быть заменен другим. Мониторинг устанавливается реперной группой в несколько человек по каждому из ценозов по всей территории Горного Алтая, а не только по верхнему и нижнему бьефу будущей ГЭС.

Мы разработали критерии и показатели деградации каждого ценоза, включая уровень необратимой деградации, означающей не только гибель данного ценоза, но и всех сред существования человека, а, следовательно, и самого человека.

Это означает основной экологический принцип мониторинга: следить надо не за плотиной, водохранилищем и другими техно-природными объектами: на то есть сейсмический, биологический, гидрологический и прочие мониторинги, а за человеком и средой его существования. Каждый репер должен быть мобилизован на сложную интеллектуальную работу — рефлексивное понимание.

Но: одно дело — схема мониторинга, и совсем другое — организация его запуска.

Мы поняли две вещи:

— первое: необходимо собрать все социально значимые группы, участвующие в конфликте: гидропроектировщиков, гидростроителей, представителей местной власти, протестную общественность, местные и центральные СМИ, экологов

— второе: нам, как организаторам, ни в коем случае нельзя принимать ту или иную враждующую сторону, чтобы не потерять доверия другой стороны.

Для некоторых членов нашей команды второе стало невыносимо, и они вышли из состава разработчиков. Я понимал, что для них это было тяжелое решение. Дело не в том, что они теряли гонорар, в то время явление редкое, главное — они надолго теряли контакт с нами.

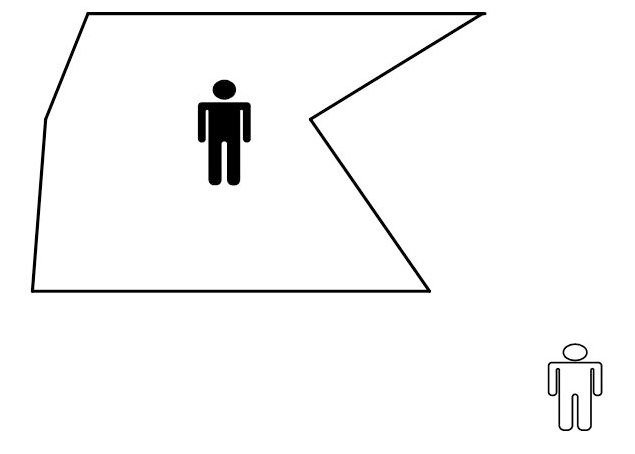

Для организации мониторинга мы воспользовались схемой советско-американского психолога Владимира Лефевра о «точке шока».

Байка Лефевра такова:

Человек получил приговор и утром следующего дня должен быть казнен. За пределами тюрьмы у него есть друг, который готов помочь ему прорыть туннель под стеной тюрьмы. Но спасение возможно, только если они будут рыть навстречу друг другу, не имея контакта между собой. В плане тюрьма имеет такую конфигурацию:

Точка шока является общей и для приговорённого и для его сообщника.

Только после всего этого мы отправились всей командой в экспедицию по Горному Алтаю. Мы посещали интересующие нас объекты, уточняли свои ценозы и критерии их деградации. Я, например, как разработчик некроценоза, изучал кладбища и понял две интересные вещи:

— средний возраст покойников здесь значительно больше, чем на московских кладбищах (соответственно 51 и 43 года), но унизительно мал для этого благодатнейшего и экологически чистого края

— за три года соотношение звезд и крестов на могилах сменилось с 9:1 на 1:9 — в христианизации страны передовой отряд составили мертвецы.

Но главное — мы много ездили по стране. Надо сказать, что горноалтайцы — номады, и каждое путешествие по этой достаточно компактной стране может длиться непредсказуемо долго, по нескольку дней на расстояние в несколько сот километров. Мы сажали в свой потрёпанный «козлик» всех попутчиков и вели с ними долгие беседы и разговоры «за жизнь», превращая этот трёп в глубинные интервью. В ходе интервью и визитов мы понемногу рекрутировали реперов СЭМ. Главное, что я понял из этих разговоров: каждый по своему прав и по-своему понимает ситуацию, исходя из личного опыта. Проблема не в том, что кто-то что-то не понимает: понимают все и всё. Но нет общих оснований понимания. И в этом — коренное отличие эмпирического и культурологического пониманий. Кроме того, эмпирическое понимание достаточно плоско, поскольку опыт каждого человека весьма ограничен, а культурологическое — принципиально бездонно и бесконечно.

В ходе экспедиции мы испытывали бешеное сопротивление: социологов, алармистов, властей, местных сумасшедших — ведь мы посягали, как им казалось, на их прикормленные участки.

На страницах местной газеты «Звезда Алтая» я вел длительную разъяснительно-просветительскую работу.

В конце экспедиции я, наконец, добился аудиенции первого секретаря обкома, будущего первого президента Республики Горный Алтай Валерия Чептынова:

— чего ты добиваешься? — агрессивно и с нескрываемым недоверием начал он наш разговор:

— хочу установить взаимопонимания между властью и народом

Всё вмиг переменилось. Я еще раз и очень наглядно убедился в правоте своей давней идеи:

ПОНИМАНИЕ ЕСТЬ ГЛАВНАЯ, ЕСЛИ НЕ ЕДИНСТВЕННАЯ ФУНКЦИЯ ВЛАСТИ

Чептынов пообещал выполнить все наши просьбы и нужды, а также направить на мероприятие установления мониторинга свою, обкомовскую, команду и команду облисполкома.

Это мероприятие проходило в санатории на озере Ая и проходило в виде оргдеятельностной игры. Сначала шел весьма тягомотный и невнятный для участников шлейф докладов по каждому ценозу. Напряжение и непонимание нарастали и грозили перерасти в дебаты «стенка на стенку» с применением нетабельного оружия». Пока мы не дошли до некроценоза.

И тут все присутствующие вдруг поняли, что смерть и смертность — единственное, что нас всех объединяет, что независимо от того, будет ли Катунская ГЭС, или её не будет, мы все смертны и умрём.

И тут начались братание и дружная совместная работа. Игра прошла для всех, в том числе и для нас, неожиданно успешно.

После этого мы начали семинары и обучающие курсы для реперов. Я чуть ли не каждый месяц летал в Горно-Алтайск на эти семинары, а также продолжал публикации в местной газете.

Вопрос о строительстве Катунской ГЭС, между этим, рассасывался из-за отсутствия в стране денег. Так родилась идея превратить наш СЭМ в Экологический университет. Мы пригласили на одно из своих заседаний в республиканской библиотеке президента Горного Алтая Чептынова и неожиданно получили его горячую поддержку.

Понимание реализуется в вещах.

Но оно может также актуализироваться в действиях, процессуально, если действие или акт действия (логическая, логизированная и логистическая единица действия) распадается на процедуры и операции. И эта актуализация происходит не в реальном мире, не в мире вещей, а в мире наших действий, в действительности, либо опережая эти действия (проспективное понимание), либо параллельно этим действиям (актуальное понимание), либо вослед им (ретроспективное понимание).

Совместимы ли два этих понимания? — разумеется. Их совместность и задает разнообразие структур понимания, а также «квантово-волновую» природу понимания и как ага-эффекта и как процесса.

Ансельм Кентерберийский в 11-ом веке доказал, что понимание невозможно, если нет относительно понимаемого цели, интереса, интенции, познавательной или деятельностной. Строго говоря, когнитивная и деятельностная функции взаимопереплетаемы: мы познаем ради действия (а не любопытства для), мы действуем, познавая. Интендирование, склонность человека, вектор его потенциального внимания определяет тип понимания. И, следовательно, тип понимания зависит от типа цели.

Цель можно представить себе как идеальное представление о желаемом результате, а можно — как процесс достижения этого результата. И в этом случае цель предстает не онтологически, не как образ, а деятельностно, в глагольной форме.

При этом следует выделить три типа глаголов:

— акторные, направленные на реализацию конкретной цели (цели типа target) — «купить машину», «сдать экзамен», «съездить в Париж»;

— глаголы состояния, направленные на достижение более общей цели (цели типа goal) — «стать президентом», «быть лучшим»; эти глаголы можно также назвать –организационно-акторными: они требуют не просто действий, а организации этих действий;

— модальные глаголы, выражающие не цель, а интересы («хочу»), требования («необходимо») или задание («надо», «нужно»)

Практический вывод: в коммуникации необходима фиксация, прежде всего непонимаемого — оно является ресурсом разворачивания коммуникации, а, следовательно, и ресурсом мышления.

Понимание и понятия

Когда началась перестройка, ММК резко сменил тематику своих разработок и ОДИ, перейдя от программных и проектных заходов и сконцентрировавшись на трёх важнейших направлениях: образование, региональные и урбанистические мотивы, а также понятийная работа.

Мы понимали, что наступают новые времена и новые действительности, которым нужен новый язык, новые слова и новые понятия.

Строго говоря, мы понимали также, что затея Горбачева обречена на полный провал, потому что, кроме негатива, не имела никаких позитивных, онтологических оснований и представлений. Всё как в 17-ом: «до основанья, а затем». Прошло четверть века с начала перестройки, целое поколение, и теперь уже не узкая группа людей, а все мы понимаем, что загнали сами себя в тупик и беспонятийный мрак. И это гораздо серьёзнее, чем вопрос, во сколько человек надо управлять страной, в один или в два.

Как и когда возникла проблема понятия?

После вавилонской неудачи люди стали в своих начинаниях осторожней и договорились начинать каждое новое дело, прежде всего с понятий, то есть понятных всем участвующим в предстоящем деле слов. Эти договорённости «на этом берегу» стали гарантом того, что построено и сделано будет именно то, что затеяно.

Можно сделать предположение, что первым озаботился этой проблемой Платон. В одном из своих диалогов, а именно, в «» он устами Сократа говорит: истинный смысл слов знают боги, которые эти слова и создали. Во времена Золотого Века гении передали людям эти истинные смыслы слов, но люди, используя слова в речи, сильно исказили эти смыслы и стали употреблять их не по понятию, не в истинном, а в искажённом смысле. И задача философа — вернуть словам эти истинные смыслы или понятия.

Позже к этой работе по возвращению смыслов подключились филологи: герменевты и этимологи.

Беда же их, философов и филологов, заключалась и заключается в том, что они не участвуют в реальной жизни: хозяйственной, экономической, производственной, а потому их голоса не слышны и невпопад.

Понятие (латинское concepcio, concept — «зачатие», «понятие», «взгляд») — некоторое общее видение (common vision) предстоящего дела или деятельности, то, о чем договариваются «на этом берегу», прежде чем приступать к совместной работе и преодолению предстоящего пути. Понятие — эфемерная конструкция, живущая только для этой группы людей и участвующих только в этой деятельности. Как профессионал, работающий в сфере градостроительства, я участвовал примерно в двух-трех десятках попыток построения рабочего понятия «город». Это были попытки с разной степенью успеха и завершенности, но, в общем, все они заканчивались тем, что: «ну, давайте начинать работать, а о деталях договоримся по ходу дела».

В этом смысле понятие противостоит термину и категории.

По удачному определению какого-то философа, термин — зрелое слово. Это то, что в рутине деятельности признается всеми или большинством. Мы встречаем термины в профессиональной речи и литературе, в глоссариях и terms, в справочниках и нормативных документах.

Категория (дословный перевод с греческого «окончательный приговор») возникает при переходе слова из деятельности в культуру: категории становятся статьями в энциклопедиях, справочниках и словарях. Иногда, при появлении новой деятельности, категории подвергаются реанимации и превращаются в понятия, но это — экзотика.

Понятие — не только «облако смыслов» и совокупность представлений — в нем должны быть найдены ядра конденсации, позволяющие с уверенностью сказать: мы понимаем друг друга.

Октябрь 2010

Рабочее понятие

Понятия, которыми пользуется та или иная цивилизация, вырабатываются и существуют столетиями и тысячелетиями. Они — то культурное наследие и средство человечества, которыми должны пользоваться с благодарностью к своей всемирной истории. И, чем выше и абстрактней то или иное понятие, тем более общечеловеческий смысл хранится в нем: по поводу вещей обыденных и примитивных у нас могут быть разночтения и разное понимание: английская kasha — это всего лишь гречневая каша, а их stool — табуретка. Таких ложных когнатов — во множестве пар и групп языков. Но абстрактные понятия «Бог», «совесть», «справедливость» и тому подобное, при всей разнице произношения и написания, воспринимаются нами в предельно близких смыслах, именно они объединяют нас и делают из нас человечество — не биологический вид в его эволюционной динамике, а… — понятие «человечество» сходу не формулируемо.

В отличие от вечных ценностей абстрактных понятий, существует огромное множество рабочих понятий, достаточно эфемерных и потребляемых только в той деятельностной среде, где они разрабатываются.

При этом рабочее понятие должно быть адекватно и кодифицируемо общечеловеческими понятиями, быть узнаваемы и идентифицируемы не включенными в эту деятельность.

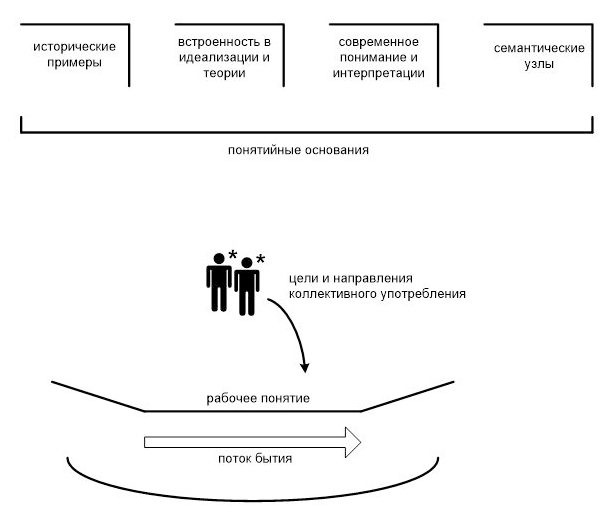

Это достигается за счет понятийных оснований, а именно (на примере понятия «программа»):

— исторические примеры (например, космическая программа «Аполлон»)

— встроенность в идеализации и теории (например, программа и программирование в теории менеджмента и ОРУ)

— современное понимание и интерпретации (например, американская традиция рассмотрения программы, как совокупности связанных между собой проектов)

— семантические узлы (например, выделение сёмы pro как проспекции и сёмы graphio — писать)

Однако коренным, краеугольным в построении понятия являются коллективные цели и направления предстоящей коллективной деятельности. Мы должны знать, для чего строим то или иное понятие. И если такого единства в коллективе предстоящих деятелей нет, то и рабочего понятия не будет. Понятийная работа остановится на неясном облаке смыслов, не более того.

Кроме того, рабочее понятие должно быть погружено, а образней — спущено на воду потока бытия и, стало быть, должно отвечать требованиям плавучести, остойчивости, и другим мореходным требованиям. Оно, рабочее понятие, должно быть средством плывущих, а не бревном для утопающих.

Ноябрь 2010

В поисках смыслов

Из всех тем, обуревающих умы и сердца людей, самой частотной и востребованной является тема человека. Не Бог, не мироздание, его происхождение, природа и законы, не проблема Добра и зла — человек. Только в мировой философской литературе и по явно устаревшим данным конца 80-начала 90-х годов прошлого века ежегодно публиковалось около 50 тысяч работ, посвященных человеку — теперь таких работ существенно больше.

Неиссякаемый интерес человека к самому себе, кажется, нашел свое объяснение.

Если иметь в виду метафору-притчу Платона — а великий философ в самых главных вопросах философии остается и самым современным — о пещере с прикованными людьми, проносимыми мимо пещеры «идеями» и их «тенями» на глухой стене, то в этой картине люди имеют онтологически несутевое значение. Грубо говоря, их присутствие в этом мире необязательно (что находится в кричащем противоречии с сильным антропным принципом космогенеза). Но именно эта необязательность, горестная и безысходная, заставляет нас думать о себе и своем месте: кто мы? зачем мы? куда идем? что зависит от нас?

Проще всего, конечно, честно и сурово сказать себе: мы никто, мы — не зачем, мы никуда не идем, и ничто не зависит от нас. Но эта честность и суровость нас, лукавых и хитроумных, не устраивает. Дети Разума, его порождения, шаловливые и наивные, мы продолжаем вопрошать и искать ответы на эти мучительные вопросы. Но при этом мы, о! дети, лукаво и капризно объявляем себе и миру: главная ценность — свобода, то есть признание того, что мы именно — никто и не зачем, никуда и никому не нужные. Это позволяет нам не сходить с ума и быстро утешаться от отсутствия ответов на треклятые вопросы.

Мы вынуждены сами себе доказывать факт своего существования, как утверждает М. Хайдеггер. При этом доказываем мы это, вставляясь в рефлексивную щель между вещами и идеями, называя эту придуманную нами же щель мышлением, то есть, с одной стороны, электромагнитными усилиями головного мозга ухватить и индивидуализировать, приватизировать ухваченную крупицу (осколок, фрагмент) идеи, а, с другой, двигаться, повинуясь диктату «навигаторов» Разума. Но ведь это мы называем их навигаторами — эта функция приписана им, возможно, случайно, как случайным было использование найденных в Зоне изделий в «Пикнике на обочине» Стругацких.

В обойме наших энтелехий патронов не так уж много:

— чувствование

— познание

— переживание

— понимание

— осознание

— вера

С чувствованием всё достаточно просто, поскольку и энтелехия эта проста и тривиальна, доступна не только человеку, но и всему живому, включая все примитивные и простейшие формы биоидности.

С познанием мы явно и сильно погорячились, понадеявшись на эту свою энтелехию. Николай Кузанский наглядно и доходчиво объяснил нам, что любое приращение знания приводит к приумножению незнания. Наверно, поэтому мудрейший из мудрых царь Соломон на склоне лет позволил себе сказать: «Потому что во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь.» (Эккл. 1.18). Конечно, до Галилея мы очень немного знали о Космосе, но мы и не знали совсем немногое, а после Галилея мы знаем больше, но гораздо больше стали не знать. Всё в точном соответствии с законом Фехнера. И любое новое знание, приобретаемое нами при анатомическом ли вскрытии или в коллайдере, неизменно порождает новое незнание, сильно превозмогающее по объему и своей витальности новое знание.

В отличие от проживания, процесса достаточно банального и всеобщего для всего рожденного (как это у Курта Воннегута в «Завтраке для чемпионов»: «такой-то — такой-то, тогда-то — тогда-то, он старался»? ), переживание всегда уникально, поскольку оно есть проживание по сути, экзистенция, а универсальную суть (=совокупность идей или истин) мы способны постигать лишь индивидуальными, уникальными фрагментами, если вообще способны постигать, а не индульгировать свое безсущностное проживание тривиальными сентенциями «думать некогда — работать надо», «не ломись в запертую дверь», «не парься по поводу непостижимого».

Экзистенциализм тем и хорош, что рассыпан бисером по личностям, что не даёт никаких универсалий, а лишь демонстрирует процессы и плоды индивидуальных усилий, но именно тем же и плох.

Понимание, герменевтика — вскрытие герметически закрытых истин и смыслов (как discovery — снятие покровов с тайного и неизвестного), может и должно быть наглядным — тем и отличается от потемок экзистенциализма. Понимание как культурологическая археология выгребает на публичную поверхность погребенные под слоями употреблений смыслы. Да, экзистенциалисты — искатели кладов, герменевты — бескорыстные ученые археологи.

Энтелехия понимания родом из коммуникации, точнее: коммуникация — порождение непонимания. И если это так, то построить систему понимания, как мы строим системы знаний, невозможно: в любой коммуникации присутствует неповторимый аромат ситуативности, сиюминутности, живости. Оперируя и создавая понятия, мы всегда ощущаем их трепетную эфемерность, зыбкость и неустойчивость удерживаемых лишь на время смыслов.

Осознание — полученное в медитации, в исихастии, интроспекции или в любой другой технике погружения в эпохэ — всегда связано со спонтанными вспышками озарения. В этом смысле экзистенциализм — литературно оформленная феноменология, подобно тому, как стихотворение — не столько эссе (но и эссе также, фрагмент истины), сколько эсте, красиво выраженное переживание, осознание, понимание и т. п. Тишина — высшая эстетическая форма поэзии и музыки, как тьма и свет — нижний и верхний пределы красок. Феноменология оставляет в стороне все знания и знаниевые структуры, считая их прахом, тленным и недолговечным. Архитектор мыслит не кирпичами, а формами пространства, музыкант — не акустикой, а гармонией, философ — не словами, а понятиями. И, понимая свое несовершенство, мы, чтоб не нарушать собою мир, перестаем влезать в него, примолкаем, очарованные, и — если повезет — начинаем осознавать себя и мир в искрах озарения, безразмерно и внемасштабно.

И всё это, не описанное, а скорее перечисленное, пронизано терзаниями веры.

Мы и Бога-то себе придумали как гипертрофию себя, как Нечто или Ничто, оправдывающее наше существование как служение Придуманному — нами когда-то и теперь — каждым из нас. Вера в Него (или Них) по нашему же требованию должна быть слепой, иначе — невыносимо. Впрочем, и неверие требует слепоты, что и выталкивает людей из атеизма. Но нам наше достоинство и самоуважение не позволяет верить слепо — мы всего лишь верующие, то есть идущие к вере, несовершенные, имперфектные, а верящие, уже верящие, слепо и безоговорочно — редкие парии, обливаемые презрением и называемые кретинами, то есть «истинно христианами», Христоподобными.

Нам очень важно одновременно и вознести Его, совершенного, в объективные выси и дали и поместить Его внутрь себя, несовершенного. «Бог во мне и я в Боге» — есть допуск и Его отстраненности от нас, когда он — огромное и безразмерное вместилище всего и вся, и Его проникновенности в каждого из нас.

Человек, по существу, всю свою жизнь занят тщетными поисками смыслов ее, жизни, а также себя и человека вообще. Спасительна именно эта тщетность. И когда она преодолевается, человек превращается в «Homoesse», в «Бог умер», в безумца Ницше и его еще более безумное его отражение Заратустру.

Наша ненужность и онтологическая необязательность присутствия в мире (опять — не путать с сильным антропным принципом, по которому наше физическое присутствие необходимо в соответствии с мироустройством) мучительны, но и спасительны для нас. А без муки и страдания спасения нет и не будет.

Давайте искать смыслы дальше.

Июль 2011

Кортеж понятий как метаязык науки

В данной статье обсуждается гипотетическое предположение, что метаязыком науки являются понятия, которыми эта наука разрабатывает и оперирует (в методологическом сообществе принято считать, что метаязыком является язык схем). Сам смысл «мета-» обычно означает «стоящее за…»: за физикой стоит метафизика, за географией — метагеография или теоретическая география и т. д. При этом кортеж понимается как некая упорядоченная и даже немного церемониальная свита той или иной научной парадигмы: физика Ньютона сопровождается кортежем таких понятий как масса, скорость, сила, движение, момент движения, ускорение, работа и т. д. В кортеже физики Эйнштейна — релятивизм, система отсчета, пространственно-временной континуум и т. п.

Понятия и язык. Понятийная катастрофа

Сильней экономической разрухи и красного террора оказалась понятийная катастрофа, разразившаяся усилиями захвативших власть в стране большевиков. Слова перестали что-либо значить, что очень точно подметили И. Ильф и Е. Петров [3]: «волны перекатывались через мол и падали вниз стремительным домкратом». Домкратом стало можно называть всё. И не только домкратом. Лимитом стали называть не предел, а список строек, доходом — расходы, грабеж средь бела дня — продразверсткой или займом, расстрел — расходом и так далее. На базе раскулаченных, беспонятийных слов возникли целые учения и науки, точнее, лженауки: политэкономия социализма, экономика, экономическая география и прочие «продажные девки коммунизма». В этом смысле новояз и двоемыслие из «1984» Дж. Оруэлла [15] — не фантастика и даже не карикатура, а точная диагностика состояния языка, гуманитарной науки и общества в СССР.

Результаты, плоды и последствия понятийной катастрофы переживаются до сих пор, более того, они продолжают множиться: «суверенная демократия», «модернизация», «инновационная экономика», «нанотехнологии» — слова, за которыми не стоят ни денотаты, ни смыслы, ни понятия. Это — некие пустые клише, фикции, миражи слов.

Жульническое отношение к языку породило и жульническую власть, и жульническое мировоззрение, и жульнические отношения в обществе, и жульническую науку, если называть вещи своими именами.

Слово, теряющее свою понятийность, превращается в фантом, в пятого туза, в средство манипуляции человеческим и общественным сознанием. При этом простейшим и самым эффективным средством обессмысливания слова является его бесконечное повторение, в точном соответствии с правилом Ципфа: «частотность употребления слова обратно пропорциональна его осмысленности». Достаточно всего двадцать раз повторить «общественное телевидение» — и 99% слушающих наверняка утеряют смысл общественности такого телевидения.

Надо признать, что высокочастотность — не единственное средство внедрения антипонятийности слов. Очень распространены замены привычных отечественных слов иностранными аналогами: менеджер по интерьер-клинингу — это уборщица, менеджер по экстерьер-клинингу — дворник. Вышибала или охранник — секьюрити, перекладывание из кармана в карман денег или кукиша — реинвестирование, продажная шкура — инсайдер. Достаточно пропускное устройство назвать валидатором — и ты уже почти инноватор нанотехнологий. Расконвоированное от своих родных смыслов, иностранное слово в русском языке нагружается новыми смыслами, сильно отличающимися от родовых: в русском языке «дизайнер» — вовсе не проектировщик, а скорее декоратор. И уж совсем конфузны ложные когнаты: английские bra — бюстгальтер, debauchery — публичная женщина, гулящая, stool — табуретка и т. п. Пересыпанная заимствованиями речь порождает, прежде всего, недоумения и зевоту непонимания.

К этим же средствам относятся:

— сложные аббревиатуры (типа «Фортинбрас при Умслопогасе им. Валтасара») [3]

— гиперболы и шаблоны («огромные достижения» вместо «провал», «эффективный менеджер» вместо «людоед», «вертикаль власти» вместо «тирании», «деспотии» и «тоталитаризма», «переговоры прошли в теплой, дружеской обстановке» — то есть закончились ничем)

— синонимизация антонимов (и опять сразу вспоминаются оруэлловские «мир — это война», «любовь — это ненависть», а также наши отечественные «район=регион» [1], хотя район — продукт членения территории, а регион — самоопределение места в мире и человечестве; «региональный субъект» в условиях отмены выборов губернаторов и мэров звучит издевательски, зло и угнетающе

— навешивание ярлыков и коннотаций: враг — злобный, вероломный, Ленин — живее всех живых; дело доходило до того, что проститутка в советском языке была мужского рода — «проститутка Троцкий»

— простое косноязычие

В мировой практике резкие социальные потрясения (революции. войны, перевороты и т.п.) порождают волну словотворчества, которую возглавляют поэты, философы и молодые генерации. В нашей стране приоритет в «словогенезе» принадлежит беспризорникам и прочим уголовным элементам: после революции из этой среды пошли такие слова как блат, халтура, малина, маруха, ходка, фраер и т. п. [16] Новая социальная волна породила и новый язык родом из камер и допросных кабинетов: «общак», «мочить в сортире», «наружка», «топтун», «косарь» и т. п. Разница лишь в том, что революционная волна «блатной музыки» и фени шла снизу, а теперь внедряется сверху.

Понятие, термин, категория

Понятие (латинское concepcio, concept — «зачатие», «понятие», «взгляд») — некоторое общее видение (commonvision) предстоящего дела или деятельности, то, о чем договариваются «на этом берегу», прежде чем приступать к совместной работе и преодолению предстоящего пути. Рабочее понятие — эфемерная конструкция, живущая только для группы людей и участвующих только в этой деятельности. В этом смысле понятие противостоит термину и категории.

По удачному определению, термин — «зрелое слово». Это то, что в рутине деятельности признается всеми или большинством. Терминология — индикатор состоявшейся деятельности. Любопытно, что около 90% терминов, приводимых в современной экономической литературе — англоязычные заимствования, но и оставшиеся 10% — далеко не всегда madeinRussia. Категория (дословный перевод с греческого «окончательный приговор») возникает при переходе слова из деятельности в культуру: категории становятся статьями в энциклопедиях, справочниках и словарях. Категориальный анализ — специфическая философская дисциплина.

Иногда, при появлении новой деятельности, категории подвергаются реанимации и превращаются в понятия, но это — экзотика. В качестве примера: «сволочь» из рабочего понятия людей, в наказание работающих на волоках между реками Балтийского и Черного морей и таскающих варяжские ширококилевые лодьи посуху по низким и коротким водоразделам, превратилась в «категорическое» ругательство, когда транспортные пути «из варяг в греки» прекратили свое существование в 13 веке. Рабочим понятием «сволочь» стала на рубеже 17—18 веков, когда Петр Iсволакивал со всей страны на строительство Петербурга и других городов, на рытье любимых им каналов, на демидовские заводы Урала и Алтая государевых крепостных рабов. В третий раз «сволочь» вернула себе понятийность (рабочую понятийность!) в период индустриализации и коллективизации. Эта третья регенерация слова теперь распространилась практически на весь народ, сорванный от корней, развороченный и перевороченный по всей территории страны. Впрочем, была и четвертая — в конце войны и после войны: так называемые репрессированные народы, народы-предатели, а также «лица. находившиеся в зоне оккупации» независимо от этнической принадлежности или обстоятельств нахождения, например, по малолетству.

Понятие — не только «облако смыслов» и совокупность представлений — в нем должны быть найдены ядра конденсации, позволяющие с уверенностью сказать: мы понимаем друг друга.

Понятие понятия. Схема построения понятия

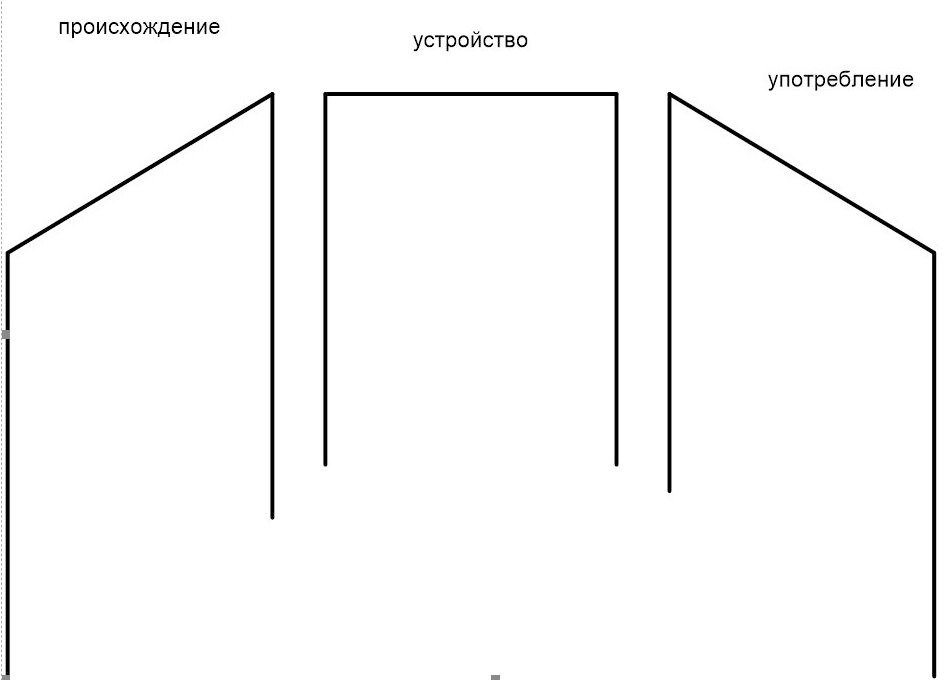

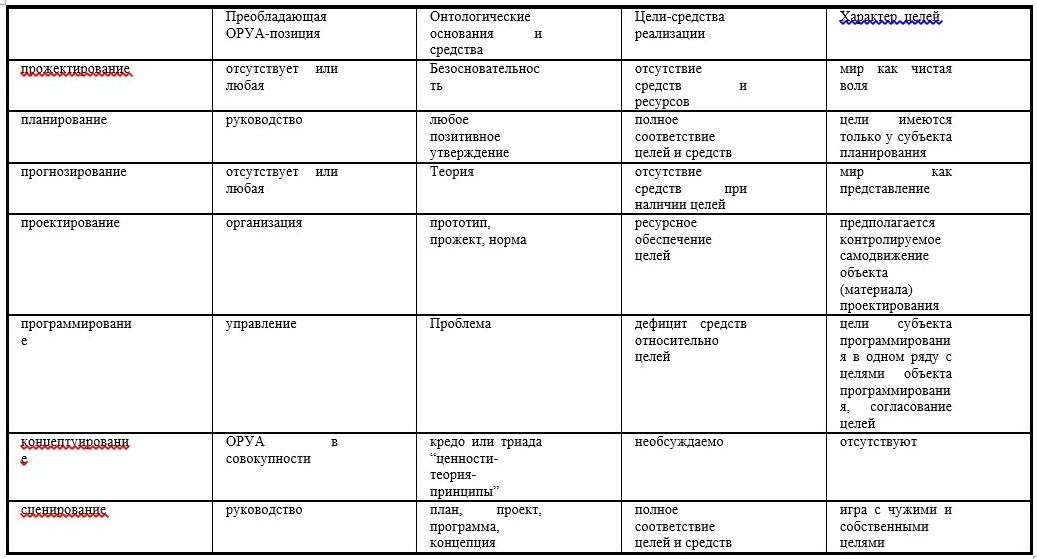

В простейшей и достаточно распространенной схеме «понятие понятия» представляет собой триаду: происхождение-устройство-употребление [12]

В пространстве происхождения рекомендуется указывать первую ситуацию, когда данное слово употреблялось в современном смысле. В качестве примера: понятие «анализ» возникло, скорей всего в химии.

Однако М. Хайдеггер, большинство герменевтов и прежде всего филологов уверены, что правильнее искать происхождение в изначальном употреблении этого слова. Тот же «анализ» Хайдеггер возводит к «Одиссее» Гомера, где Пенелопа по ночам занималась «анализом» — расплетением по ночам ею же сотканной одежды для Одиссея. По-видимому, обе точки зрения имеют право на существование.

Допустимость обоих способов можно проиллюстрировать на примере слова «район» (французское «нить», «радиус»): в 18 веке в географии именно так, по нити проводили членение территорий таксономически более дробных, чем страны и провинции, но значительно раньше европейцы познакомились с тропическим волокнистым растением, из которого делались нити и которое так и называется до сих пор «район» (родственник ананаса, «соснового яблока»).

В пространстве устройства с необходимостью присутствуют три аспекта:

— схема объекта или понятия

— денотат или пятно реальности, на которое мы можем с уверенностью указать, что это то самое, по поводу чего строится понятие. Это легко сделать, если речь идет о конкретном понятии, но в случае с абстрактными понятиями, например, такими, как совесть, сознание, рефлексия мы оказываемся в более сложной ситуации и либо вынуждены строить сложный логический дискурс (логическая непротиворечивость как атрибут возможности существования), либо выстраивать некоторую непротиворечивую онтологемму (непротиворечивость как атрибут долженствования существования) либо, что чаще всего, ссылаться на авторитеты (традиции, имена, догмы вероучения и т.п.). Многие, если не большинство научных понятий имеют абстрактный характер, наверно, поэтому в научных текстах порой заметен явный «перегруз» чужими цитатами и мнениями, что освобождает от доказательств и личной ответственности автора